Задания школьного этапа олимпиады по биологии | Олимпиадные задания по биологии (7, 8, 9, 10, 11 класс):

Задания школьного этапа олимпиады по биологии

10-11 классы

2019-2020 уч. год

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать 35 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).

1. Останки неандертальца были обнаружены еще при жизни Ч.Дарвина. Это вызвало споры о том, был ли он древним человеком. Споры разрешились в связи с …

а) обнаружением большого объема мозга; б) находками орудий труда; в) Ѕ-образным изгибом позвоночника; г) установлением его роста и возраста?

2. Определите характер антропогенеза на современном этапе:

а) преобладают социальные факторы; б) биологические факторы не действуют; в) биологические и социальные факторы равнозначны; г) действуют только социальные факторы?

3. Что является прямым следствием борьбы за существование:

а) естественный отбор; б) изменчивость; в) искусственный отбор; г) наследственность?

4. Какой признак комнатной мухи позволяет быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям среды:

Какой признак комнатной мухи позволяет быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям среды:

а) маленькие размеры; б) способность хорошо летать; в) многочисленное потомство; г) быстрая смена поколений?

5.Назвать самую высокопродуктивную экосистему:

а) естественный луг; б) степень; в) плантация кукурузы; г) дубрава?

6. Главные продуценты «цветущего» водоема:

а) прибрежная и водная семенная растительность; б) бактерии и многоклеточные водоросли;

в) вольвоксы и эвглены; г) одноклеточные зеленые и сине-зеленые водоросли?

7. Предметом изучения общей биологии является:

а) строение и функции организма; б) природные явления; в) закономерности развития и функционирования живых систем; г) строение и функции растений, животных, бактерий, грибов.

8. Наиболее правильно следующее из утверждений:

а) только живые системы построены построены из сложных молекул; б) все живые системы обладают высокой степенью организации; в) живые системы отличаются от неживых составом химических элементов; г) в неживой природе не встречается высокая сложность организации системы.

9. Высшим уровнем организации жизни является:

а) биосферный; б) биогеоценотический; в) популяционно-видовой; г) организменный;

10. Какое из приведенных утверждений наиболее правильно?

а) все организмы обладают одинаково сложным уровнем организации; б) все организмы обладают высоким уровнем обмена веществ; в) все организмы одинаково реагируют на окружающую среду;

г) все организмы обладают одинаковым механизмом передачи наследственной информации.

11. Межвидовые отношения начинают проявляться на следующем уровне организации жизни:

а) биогеоценотическом; б) популяционно-видовом; в) организменном; г) биосферном.

12. Органоидами, нехарактерными для клеток грибов, являются:

а) вакуоли; б) митохондрии; в) пластиды; г) рибосомы.

13. Современный систематический ранг, который имеет группа растений, именуемых мохообразными, это:

а) отдел; б) класс; в) порядок; г) семейство.

14. Клетки семени, запасающие питательные вещества для зародыша:

а) гаплоидны у голосеменных, триплоидны у покрытосеменных; б) диплоидны у голосеменных, триплоидны у покрытосеменных; в) диплоидны у голосеменных и покрытосеменных;

г) триплоидны у голосеменных и покрытосеменных.

15. Фитоценозом называется:

а) совокупность растений и связанных с ними гетеротрофных организмов; б) совокупность высших растений конкретного региона; в) совокупность высших растений в однородных условиях среды;

г) совокупность растений и микроорганизмов в однородных условиях среды.

16. Среди папоротников преобладают:

а) разноспоровые растения; б) равноспоровые растения; в) семенные растения;

г) вегетативно размножающиеся растения;

17. Относительным критерием возникновения новой популяции может служить:

а) индивидуальные внешние отличия особей двух групп; б) длительная географическая изоляция;

в) неспособность к скрещиванию и рождению плодовитого потомства; г) ограниченность численности группы.

18. Может эволюционировать:

а) кошка Мурка; б) население бродячих кошек города N; в) трутни пчелиной семьи;

г) попугай, живущий в квартире №14.

19. Ребенок получил от каждого из родителей две разные мутации, содержащиеся в негомологичных хромосомах. Его будущие дети:

Его будущие дети:

а) получат только одну мутацию; б) т обе мутации; в) не получат ни одной мутации;

г) возможны все три варианта.

20. Стабилизирующий отбор может сопровождаться:

а) накоплением рецессивных мутаций; б) накоплением доминантных мутаций; в) уменьшением среднего размера тела в популяции; г) увеличением среднего отношения длины черепа к его ширине у особей популяции.

21. При голоде или во время зимней спячки запасы энергетических субстратов расходуются в следующем порядке:

а) жиры – белки — углеводы; б) углеводы – жиры – белки; в) жиры –углеводы – белки;

г) белки – углеводы – жиры.

22. Какие органоиды не имеют мембран?

а) митохондрии; б) рибосомы; в) лизосомы; г) пластиды.

23. Не дышит:

а) домовая муха; б) вирус, вызывающий СПИД; в) папоротник орляк; г) гидра.

24. Хлоропласты есть в клетках:

а) корня гороха посевного; б) печени двугорбого верблюда; в) бледной поганки;

г) листа земляники садовой.

25. Клеточная инженерия позволяет:

а) устранять межвидовые барьеры у растений и животных; б) получать новые лекарственные препараты; в) изменять наследственные признаки; г) получать все указанные результаты.

26. Какой из химических элементов одновременно входит в состав костной ткани и нуклеиновых кислот?

а) калий; б) кальций; в) фосфор; г) цинк.

27. Если цепь ДНК содержит 28% нуклеотида аденина, то чему примерно должно равняться количество нуклеотида гуанина?

а) 28%; б) 14%; в) 22%; г) 44%.

28. При больших кровопотерях или чрезмерном потоотделении организма в кровь выделяется гормон вазопрессин. Какие симптомы проявятся у человека в случае недостатка в случае недостатка этого гормона?

а) нежелание пить; б) повышенное содержание сахара в моче; в) жажда; г) пониженное содержание сахара в моче.

29.Примером фагоцитоза является:

а) поступление воды в клетку; б) ускорение биохимических реакций; в) нагноение раны;

г) выброс наружу пищевых остатков у инфузорий.

30. Прохождение через мембрану ионов Na+ и K+ происходит путем:

а) фильтрации; б) осмоса; в) активного переноса; г) облегченного транспорта.

31. Кто автор приведённого ниже правила? “В ДНК количество аденина равно количеству тимина, а цитозина – количеству гуанина”

а) Уотсон б) Андре в) Морган г) Чаргафф

32. Для представителей какой систематической группы не характерно вегетативное размножение

а) моховидным б) голосеменным в) зелёным водорослям г) хвощевидным

33. Укажите морфологическую особенность фасоли

а) плод стручок б) плод боб в) соцветие головка г) соцветие раскидистая метёлка

34. 6 СО 2+ 6h3О + энергия ––> С6h22О6+ 6 О2. Если повернуть данную реакцию обратно, то получится процесс:

а) дыхания; б) фотосинтеза; в) гликолиза; г) хемосинтеза?

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора нескольких ответов из предложенных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание).

1. Установите соответствие между органоидами клеток и их характеристиками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| ОРГАНОИДЫ |

А) расположены на гранулярной ЭПС Б) синтез белка В) фотосинтез Г) состоят из двух субъединиц Д) состоят из гран с тилакоидами Е) образуют полисому |

| 1) рибосомы 2) хлоропласты |

А | Б | В | Г | Д | Е |

2. Установите соответствие между процессами, происходящими на разных этапах жизненного цикла клетки, и этапами, в которых эти процессы происходят.

Установите соответствие между процессами, происходящими на разных этапах жизненного цикла клетки, и этапами, в которых эти процессы происходят.

ПРОЦЕССЫ |

| ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА |

А) репликация ДНК Б) образование веретена деления В) сборка рибосом Г) расхождение хроматид к полюсам Д) удвоение центриолей Е) исчезновение ядерной мембраны |

| 1) интерфаза 2) митоз |

А | Б | В | Г | Д | Е |

3. Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки.

Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| ОРГАНОИДЫ |

А) замкнутая молекула ДНК Б) окислительные ферменты на кристах B) внутреннее содержимое — кариоплазма Г) линейные хромосомы Д) наличие хроматина в интерфазе Е) складчатая внутренняя мембрана |

| 1) ядро 2) митохондрии |

А | Б | В | Г | Д | Е |

4. Установите соответствие между характеристикой углевода и его группой.

Установите соответствие между характеристикой углевода и его группой.

ХАРАКТЕРИСТИКА |

| ГРУППА УГЛЕВОДА |

А) является биополимером Б) обладает гидрофобностью В) проявляет гидрофильность Г) служит запасным питательным веществом в клетках животных Д) образуется в результате фотосинтеза Е) окисляется при гликолизе |

| 1) моносахарид 2) полисахарид |

А | Б | В | Г | Д | Е |

5. Установите соответствие между признаками и видами гаметогенеза, для которых эти признаки характерны.

Установите соответствие между признаками и видами гаметогенеза, для которых эти признаки характерны.

ПРИЗНАКИ |

| ВИДЫ ГАМЕТОГЕНЕЗА |

А) образуются яйцеклетки Б) созревают четыре полноценных гаметы В) образуются три направительных тельца Г) гаметы содержат небольшое количество цитоплазмы Д) гаметы содержат большое количество питательных веществ Е) гаметы у млекопитающих могут содержать Х или Y хромосомы |

| 1) овогенез 2) сперматогенез |

А | Б | В | Г | Д | Е |

Выбери правильные варианты ответа

6. В защите организма от вирусной инфекции принимает участие:

В защите организма от вирусной инфекции принимает участие:

а) интерферон;

б) антитела;

в) Т-киллеры;

г) Т-супрессоры;

д) фибробласты.

7. Агранулоцитами (лейкоцитами, не содержащими зернистости) являются:

а) эозинофилы;

б) моноциты;

в) нейтрофилы.

г) базофилы;

д) лимфоциты;

8. Содержание глюкозы в крови животных и человека поддерживается на относительно постоянном уровне при участии:

а) гипоталамуса;

б) почек;

в) надпочечников;

г) печени;

д) поджелудочной железы.

9. Проводниковая функция характерна для следующих отделов головного мозга:

а) промежуточный мозг;

б) средний мозг;

в) мозжечок;

г) мост;

д) продолговатый мозг.

10. Через плаценту от матери плоду могут передаваться:

а) эритроциты;

б) гормоны;

в) лимфоциты;

г) вирусы.

д) антитела;

Часть III. Вам даны задания на определение правильности суждения, отметьте верное суждение знаком «+», а неверное знаком «-». Максимальное количество баллов, которое можно набрать 15

- Ксилема относится к ткани, которая является проводящей.

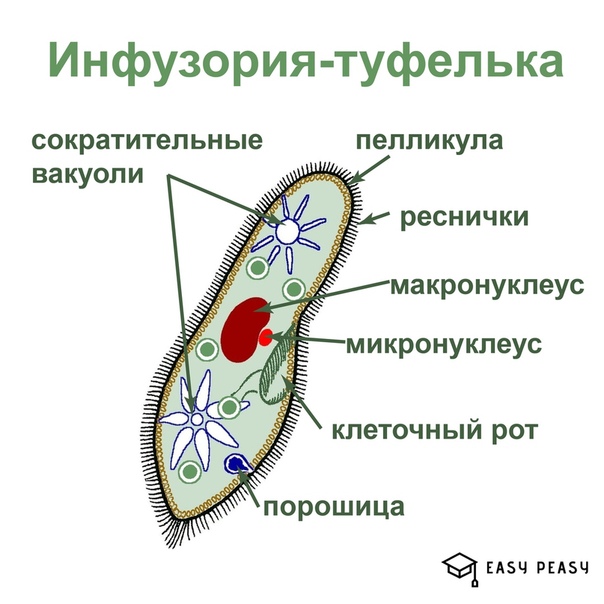

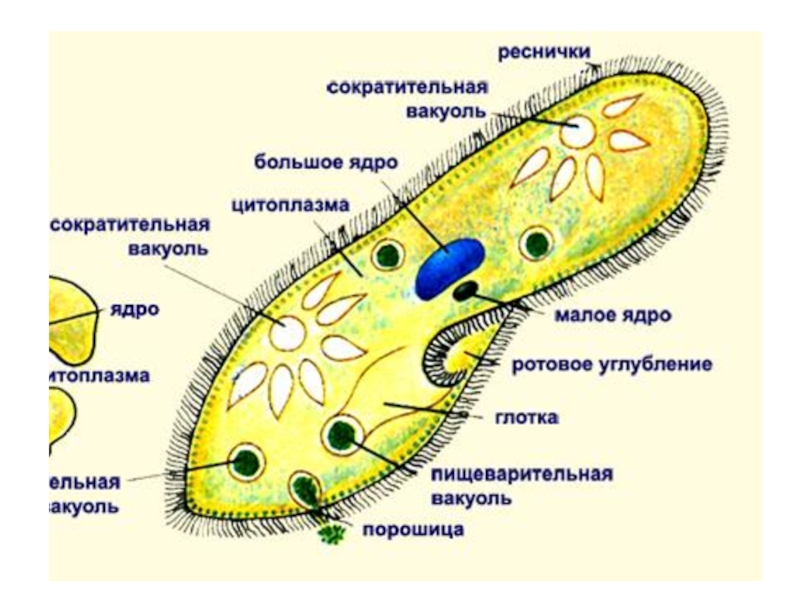

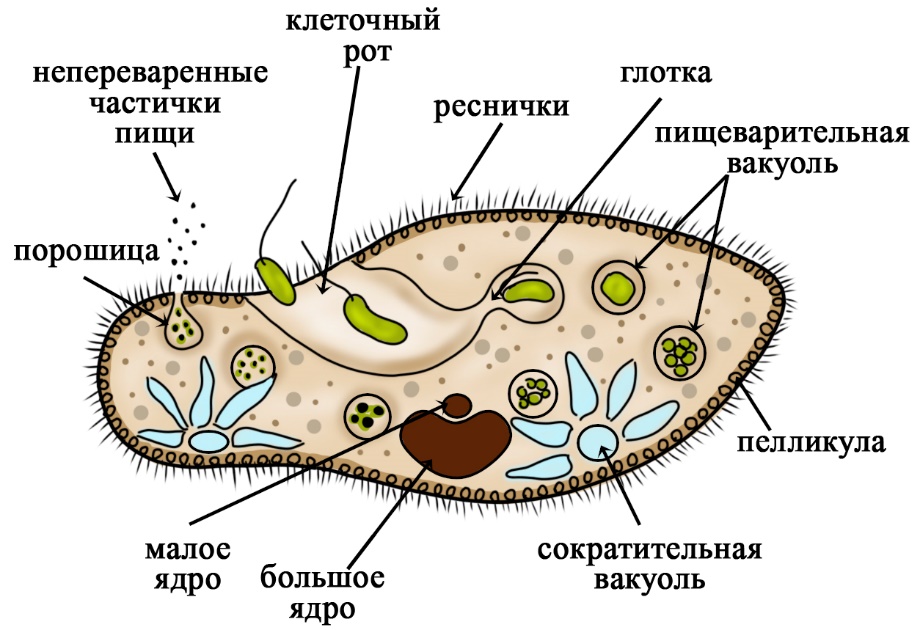

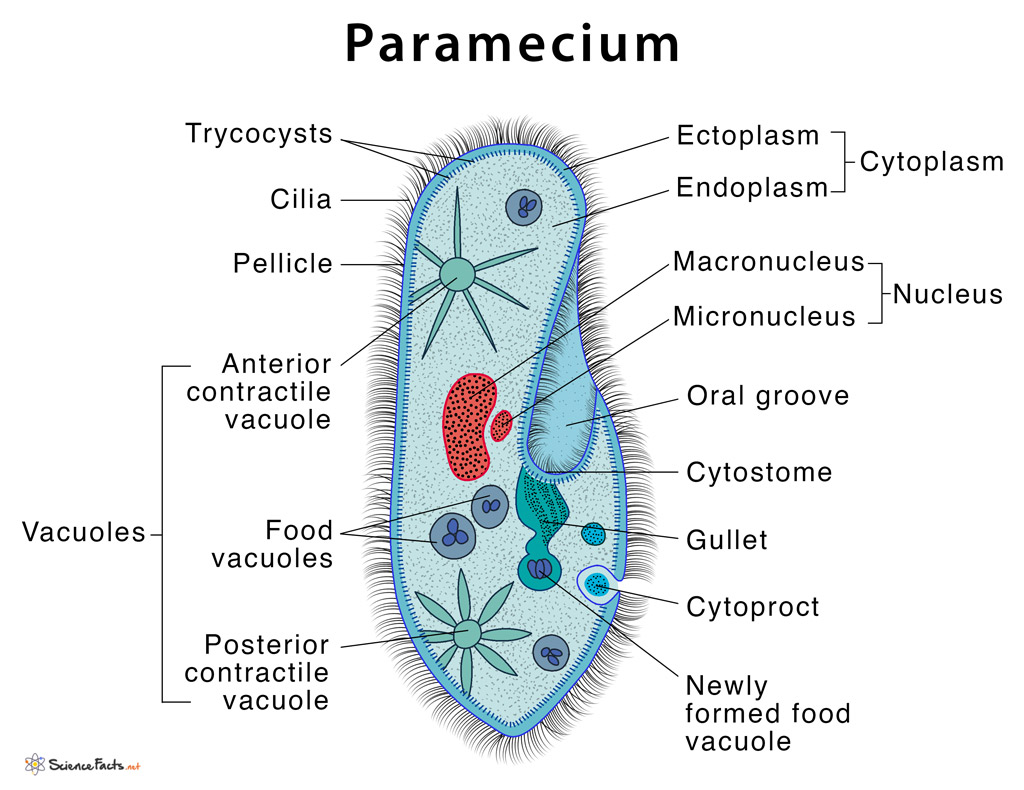

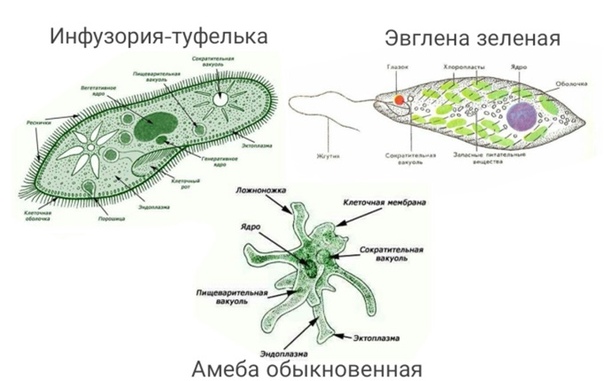

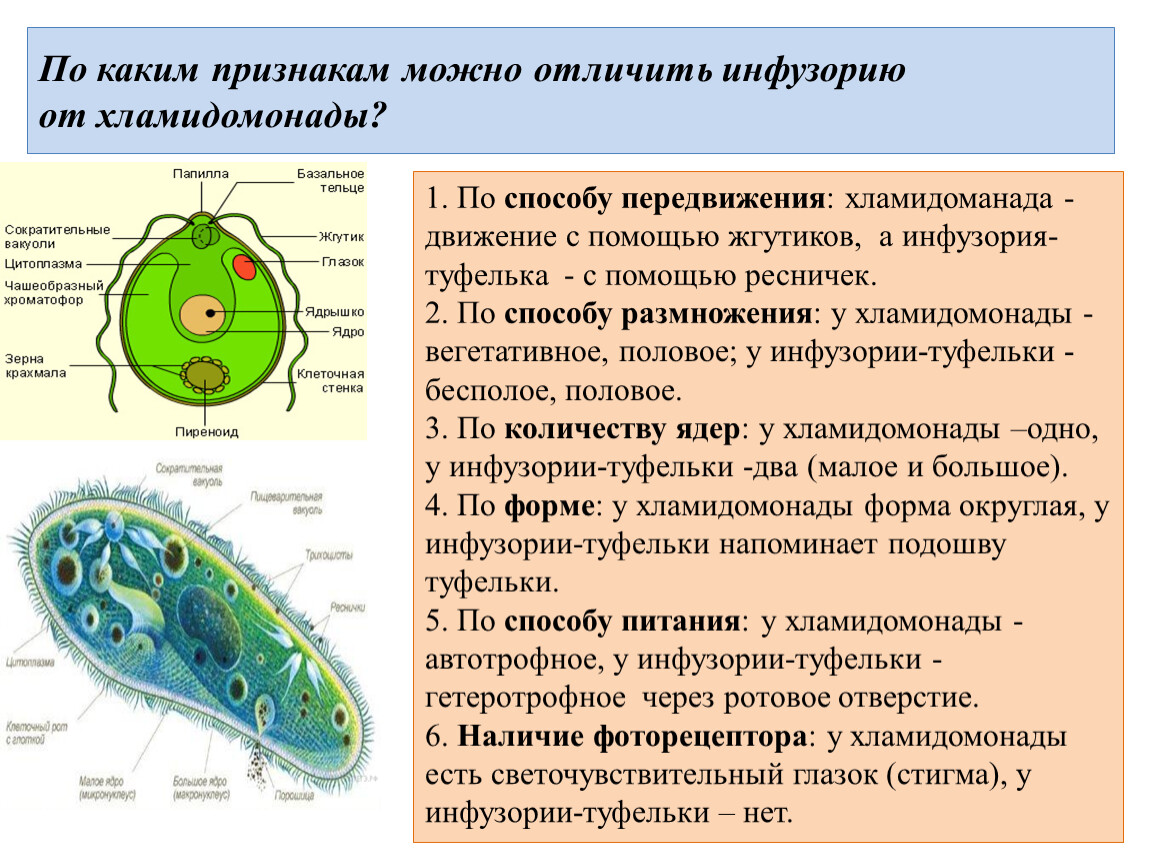

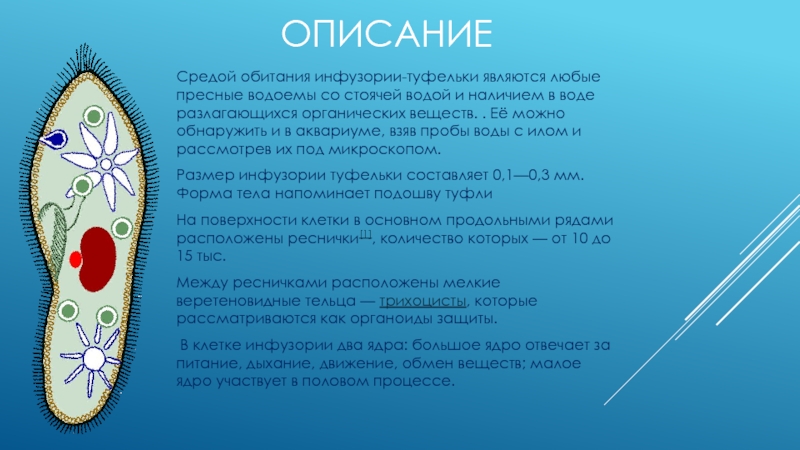

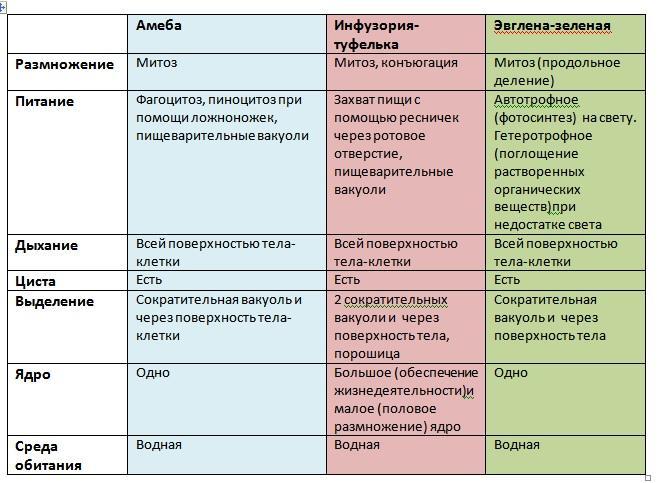

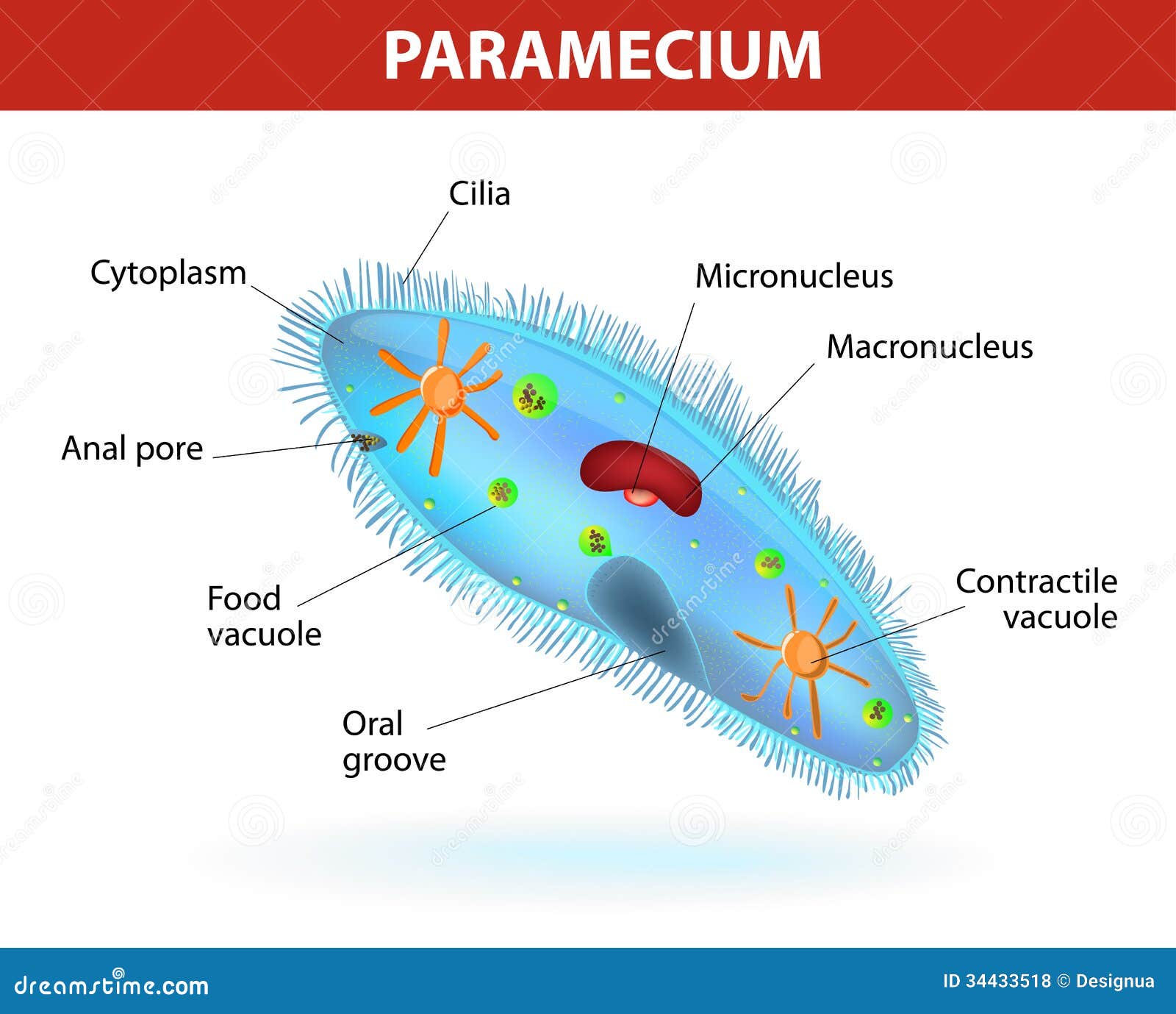

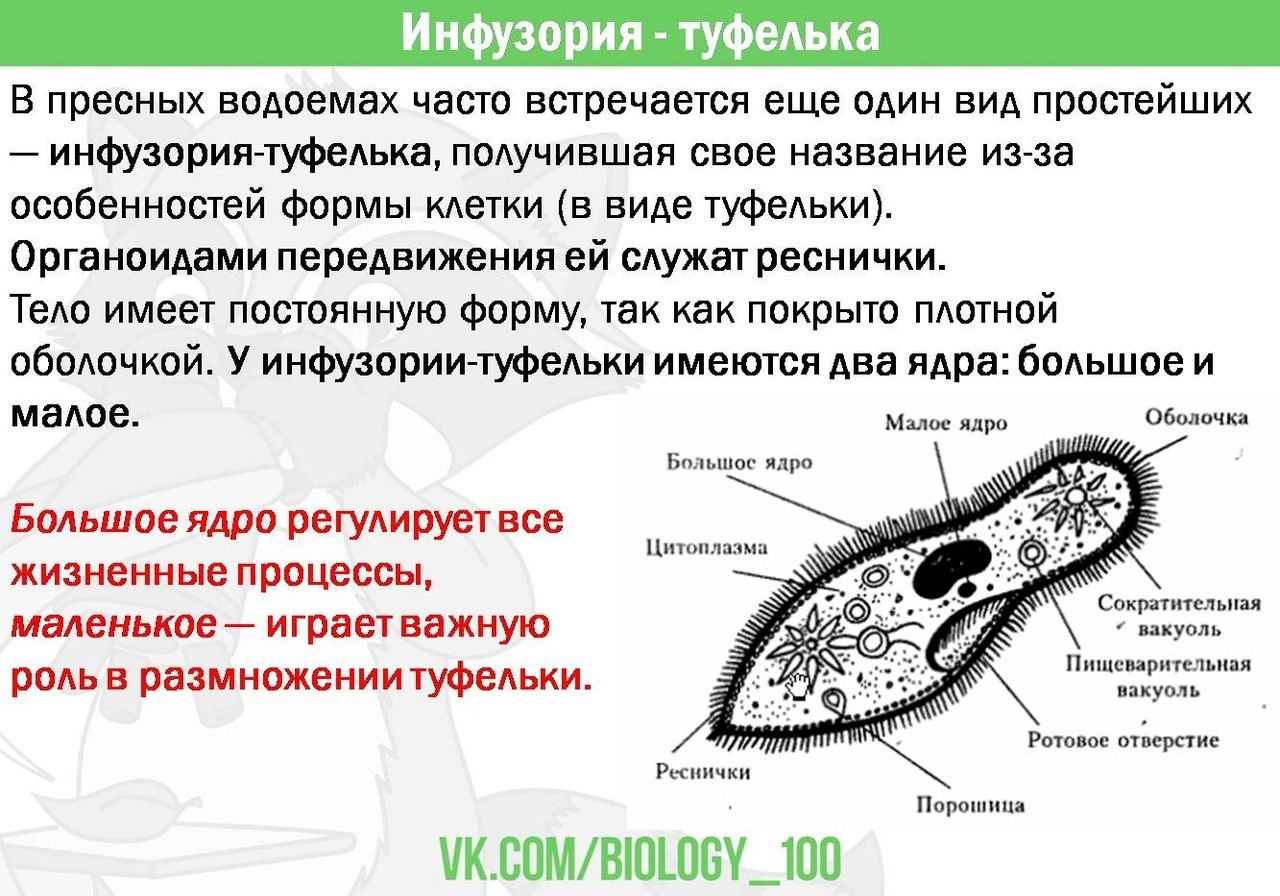

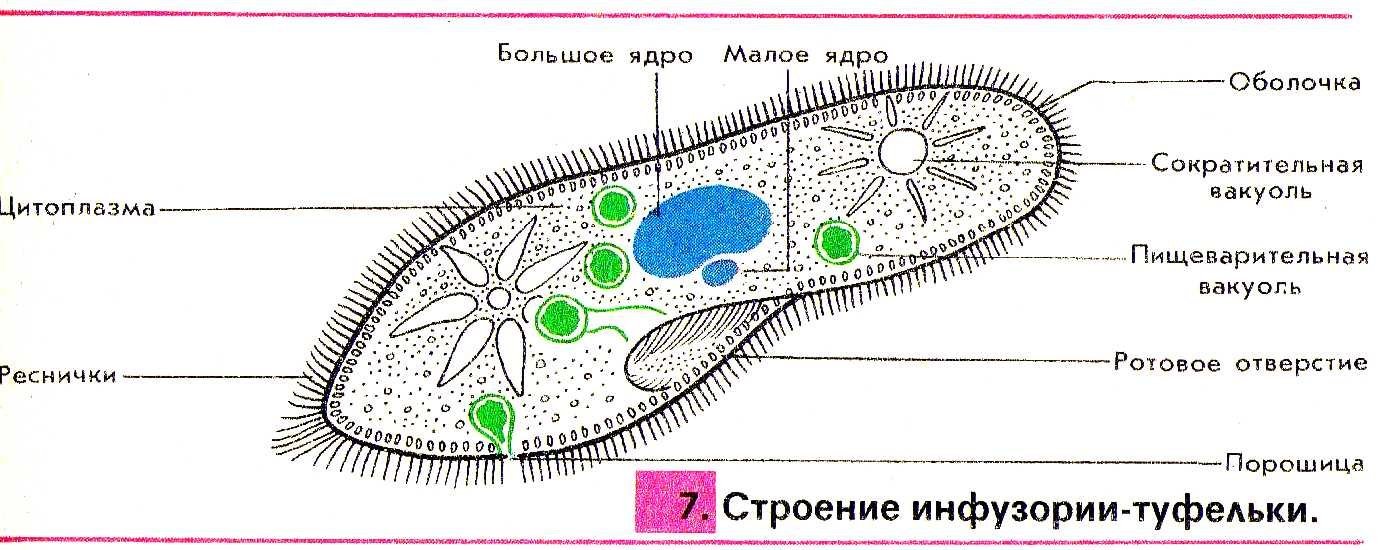

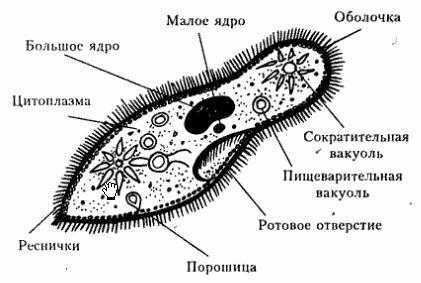

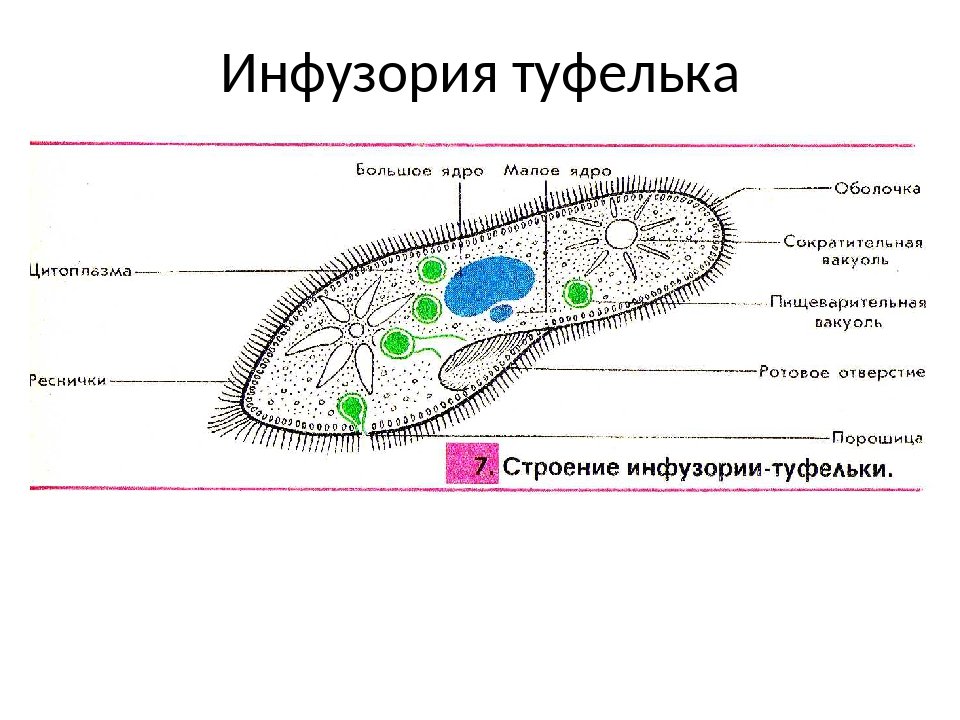

- Конечные продукты метаболизма удаляются у инфузории-туфельки через порошицу.

- У млекопитающих животных артериальная кровь течет по венам, а венозная – по артериям в большом круге кровообращения.

- Трутни (самцы медоносной пчелы) имеют диплоидный набор хромосом.

- Разнообразие окраски тела водорослей вызвано приспособлением к фотосинтезу.

- Грибы образуют микоризу с корнями плаунов.

- Шишка хвойных деревьев является плодом.

- У членистоногих животных сердце работает как нагнетающий и откачивающий насос.

- Консументами 1-го порядка являются: слон, пчела, лось, тетерев.

- В процессе эволюции цветковых растений происходила редукция эндосперма.

- Питание бычьего цепня происходит путем заглатывания пищи и переваривания ее с помощью пищеварительных клеток.

- Не являются аналогичными органами ласты ихтиозавра и дельфина.

- Вдох и выдох у пресмыкающихся происходит благодаря поднятию и опусканию стенки дна ротовой полости.

- Восковина у птиц является органом обоняния.

- Евстахиева труба – канал, сообщающий среднее ухо земноводных с глоткой.

Часть IV. Дать развернутый ответ (количество баллов -9)

- Во многих литературных источниках написано, что настоящее время жизнь человека перестала регулироваться естественным отбором. Согласно ли вы с этим утверждением. Приведите конкретные доказательства вашей правоты.

- Известно, что китообразные относятся к самой совершенной в эволюционном отношении группе позвоночных животных – классу млекопитающих. Однако они на грани исчезновения. Почему?

- Почему в результате полового размножения появляется генетически разнообразное потомство, чем при вегетативном?

|

Меню сайта Категории

Статистика Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |

9 класс Часть А 1.  Растения запасают обыкновенно энергию в форме: Растения запасают обыкновенно энергию в форме: А) гликогена. Б) жира. В) клетчатки. Г) крахмала. 2. Конечные продукты метаболизма удаляются у инфузории-туфельки через: А) порошицу. Б) сократительные вакуоли. В) клеточную мембрану. Г) клеточный рот (цистом) 3. Из зиготы у сосны образуются: А) споры. Б) заросток. В) зародыш. Г) семя. 4. Весной по проводящим элементам ксилемы стебля в восходящем направлении осуществляется транспорт: Б) только воды. В) только растворов органических веществ. Г) растворов органических и минеральных веществ. 5. Клетка корневого волоска отличается от клетки кожицы лука: А) большей поверхностью и более тонкой оболочкой. Б) большей поверхностью и более толстой оболочкой. В) меньшей поверхностью и более толстой оболочкой. Г) ничем не отличается. 6. Плод яблоко у: А) лимона и яблони. Б) айвы и шиповника В) рябины и груши.  Г) рябины и шиповника. 7. Тело гриба представляет собой разросшуюся многоядерную клетку у: А) мукора. Б) пеницилла. В) дрожжей. Г) аспергилла. 8. Орган, в котором развивается яйцеклетка у высших растений, называется: А) оогоний. Б) архегоний В) аскогон Г) антеридий. 9. Нижняя паракарпная ягода образуется у: А) крыжовника. Б) груши. В) винограда. Г) томата. 10. Почвенные мхи относятся к экологической группе: А) гелиофитов. Б) хамефитов. В) фанерофитов Г) терофитов. 11. Крылья у насекомых находятся на спинной стороне: А) груди и брюшка. Б) груди. В) головогруди. Г) головогруди и брюшка. 12. Для полива огорода хозяйка брала воду из ближайшего пруда. Каким гельминтом можно заразиться, если съесть плохо промытый салат с этого огорода: А) печеночным сосальщиком. Б) свиным цепнем. В) аскаридой. Г) эхинококком. 13. На агар-агаре можно вырастить культуру возбудителей: А) диабета.  Б) гриппа. В) малярии Г) дизентерии. 14. Для всех гельминтов характерно: А) отсутствие пищеварительной системы. Б) отсутствие органов чувств. Г) сильно развитая половая система. 15. Паутинные бородавки пауков представляют собой: А) выпячивания кутикулы. Б) выросты эпителия. В) выпячивания железистой ткани. Г) видоизмененные брюшные ножки. 16. У амфибий впервые среди позвоночных появляются: А) кожные железы. Б) слюнные железы. В) поджелудочная железа. Г) печень. 17. Гетероцеркальный хвостовой плавник имеет: А) кета. Б) белуга. В) щука. Г) лещ. 18. Медузы размножаются: А) только половым путем. Б) только бесполым. В) половым и бесполым путями. Г) некоторые виды только половым, другие – половым и бесполым путями. 19. К насекомым с полным превращением не относятся: А) чешуекрылые. Б) прямокрылые. В) веерокрылые Г) ручейники.  20. Кровеносная система у нематод: А) замкнутая. Б) частично замкнутая. В) незамкнутая Г) отсутствует. 21. Тиреотропин- это гормон: А) гипоталамуса. Б) гипофиза. В) щитовидной железы. Г) эпифиза. 22. В затылочной доле коры головного мозга располагается высший отдел: А) зрительного анализатора. Б) слухового анализатора. В) кожного анализатора. Г) обонятельного анализатора. 23. Вирус СПИДа поражает: А) Т-хелперы (лимфоциты). Б) антигены. В) В-лимфоциты. Г) все виды лимфоцитов. 24. Афферентные нейроны-это нейроны: А) двигательные. Б) чувствительные. В) вставочные. Г) вегетативные. 25. Первые порции вторичной мочи образуются в: А) почечных капсулах. Б) капиллярах почечных клубочков. В) почечных канальцах. Г) почечной лоханке. 26. Синапс –это: А) результат действия нервного импульса. Б) окончание чувствительных нервных волокон. В) окончание двигательных нервных волокон.  Г) область контакта нервных клеток друг с другом или с клетками других тканей. 27. Ферменты: А) осуществляют транспорт кислорода. Б) являются основным источником энергии. В) являются основным продуктом распада органических веществ. Г) ускоряют химические реакции и имеют белковую природу. 28. Наибольшее содержание кислорода в: А) артериальной крови малого круга кровообращения. Б) венозной крови малого круга кровообращения. В) капиллярной крови большого круга кровообращения. Г) артериальной крови большого круга кровообращения.. 29. Миофибриллы представляют собой: А) мышечные волокна. Б) гладкие мышцы. В) поперечно-полосатые мышцы. Г) тонкие сократительные нити внутри мышечного волокна. 30. Из эпителиальной ткани состоит: А) сердце. Б) желудок. В) язык Г) слюнная железа. 31. Лейкоциты участвуют: А) в клеточном и гуморальном иммунитете. Б) только в реакциях клеточного иммунитета.  В) только в реакциях гуморального иммунитета. Г) только в фагоцитозе. 32. В клетках человека АТФ синтезируется в: А) митохондриях Б) митохондриях и цитоплазме. В) ядре, митохондриях и цитоплазме. Г) хлоропластах и митохондриях. 33. Количество пар черепно-мозговых нервов, отходящих от головного мозга человека: А) 6. Б) 10. В) 12. Г) 20 34. В основе нервной регуляции функций лежит: А) выделение гормонов. Б) рефлекс. В) возбуждение. Г) торможение. 35. Орган, не связанный с иммунной системой, -это: А) поджелудочная железа. Б) лимфатические узлы. В) тимус. Г) селезенка. А) миокарда. Б) эндокарда. В) перикарда. Г) эпикарда. 37. Сухожилия, при помощи которых мышцы соединяются с костями, образованы соединительной тканью: А) костной. Б) хрящевой. В) рыхлой волокнистой. Г) плотной волокнистой.  38. Кровь течет быстрее в сосудах, суммарный просвет которых: А) наибольший. Б) наименьший. В) средний. Г) несколько выше среднего. 39. Передние рога серого вещества спинного мозга образованы: А) вставочными нейронами. Б) телами чувствительных нейронов. В) аксонами чувствительных нейронов. Г) телами двигательных нейронов. 40. В нервной ткани: А) количество нейронов равно количеству клеток нейроглии. Б) количество нейронов значительно больше количества клеток нейроглии. В) количество нейронов значительно меньше количества клеток нейроглии. Г) отношение нейронов к клеткам нейроглии непостоянно и может колебаться. Открытые тесты. 10 класс Часть А. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 50 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). а) достаточная освещенность; б) наличие органических веществ, необходимых для их питания; в) совместное обитание с растениями; г) возможность формирования плодового тела, необходимого для размножения. 2. Основу слоевища лишайника составляют клетки: а) цианобактерий; б) гриба; в) многоклеточной водоросли; г) одноклеточной водоросли.  3. Плауны размножаются: а) только семенами; б) только спорами; в) спорами и вегетативно; г) только вегетативно. 4. Среди растений исключительно на суше встречаются: а) зеленые водоросли; б) красные водоросли; в) голосеменные; г) покрытосеменные. 5. На рисунке представлен агротехнический прием: 11 класс Часть А. Закрытые тесты. 1. Организмы, клетки которых не имеют клеточной стенки: 1. Для каких вегетативных органов не характерен интеркалярный рост? 2. Боковые корни растений образуются из: 3. Плод стручок имеют: 4. Если проводящая система усиков растения представлена единственным закрытым коллатеральным пучком, то метаморфозом какого органа является усик? 6 класс 1. В животной клетке, по сравнению с растительной, отсутствует(ют): 8 класс Часть Б 1. Вставьте пропущенное слово: «У паука – крестовика … тип развития». 2. Установите соответствие между особенностями строения животных и группами, к которым их относят в зависимости от вида потребляемой пищи. Например, А – 1,2…; Б – 3,4… |

Профиль Среда05.07.2023 Теги Для отображения блока требуется Flash Player 10 встреча выпускники 2013 олимпиада родная мова отчет церемония семинар 23 февраля родители соревнование баскетбол победа волейбол Соревнования девочки Конференция виват Олимпиадники Погода Поделиться Рассказать о нас:

|

|||

Экскреция | Определение, системы, примеры, важность и факты

- Связанные темы:

- мочеиспускание моча секреция экскреция бикарбонатный порог

Просмотреть весь соответствующий контент →

экскреция , процесс, посредством которого животные избавляются от отходов жизнедеятельности и азотистых побочных продуктов метаболизма. Посредством экскреции организмы контролируют осмотическое давление — баланс между неорганическими ионами и водой — и поддерживают кислотно-щелочной баланс. Таким образом, этот процесс способствует гомеостазу, постоянству внутренней среды организма.

Посредством экскреции организмы контролируют осмотическое давление — баланс между неорганическими ионами и водой — и поддерживают кислотно-щелочной баланс. Таким образом, этот процесс способствует гомеостазу, постоянству внутренней среды организма.

Каждый организм, от самого маленького простейшего до самого большого млекопитающего, должен избавляться от потенциально вредных побочных продуктов собственной жизнедеятельности. Этот процесс у живых существ называется элиминацией, и можно считать, что он охватывает все различные механизмы и процессы, с помощью которых формы жизни утилизируют или выбрасывают продукты жизнедеятельности, токсичные вещества и мертвые части организма. Характер процесса и специализированных структур, разработанных для удаления отходов, сильно различаются в зависимости от размера и сложности организма.

Четыре термина обычно ассоциируются с процессами удаления отходов и часто используются взаимозаменяемо, хотя и не всегда правильно: экскреция, секреция, экскреция и элиминация.

Экскреция – это общий термин, относящийся к отделению и выбросу отходов или токсичных веществ из клеток и тканей растений или животных.

Тест «Британника»

Человеческое тело

Разделение, выработка и элиминация определенных продуктов, возникающих в результате клеточных функций в многоклеточных организмах, называется секрецией. Хотя эти вещества могут быть отходами производящей их клетки, они часто полезны для других клеток организма. Примерами выделений являются пищеварительные ферменты, вырабатываемые клетками тканей кишечника и поджелудочной железы позвоночных животных, гормоны, синтезируемые специализированными железистыми клетками растений и животных, и пот, выделяемый железистыми клетками кожи некоторых млекопитающих. Секреция означает, что секретируемые химические соединения были синтезированы специализированными клетками и имеют функциональное значение для организма. Следовательно, удаление обычных отходов не следует рассматривать как секреторный характер.

Экскреция – это акт выделения непригодного или непереваренного материала из клетки, как в случае одноклеточных организмов, или из пищеварительного тракта многоклеточных животных.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

Подпишитесь сейчасКак определено выше, элиминация в широком смысле определяет механизмы удаления отходов живыми системами на всех уровнях сложности. Термин может использоваться взаимозаменяемо с экскрецией.

Ликвидация

Биологическое значение ликвидации

Удаление отходов одноклеточными и многоклеточными организмами жизненно важно для их здоровья и продолжения жизни. Животные должны принимать (глотать) энергосодержащие химические соединения, извлекать часть энергии для питания своих жизненных процессов и избавляться от непригодных для использования материалов или побочных продуктов, образующихся в процессе извлечения энергии. Аналогичная серия событий происходит в двигателе внутреннего сгорания. Топливо, содержащее энергию, поступает в двигатель, где сгорает, а часть выделяемой энергии используется для движения поршней. Как и в живых клетках, часть энергосодержащего материала (топлива), не утилизируемого в двигателе, выбрасывается в виде оксида углерода, углекислого газа и других побочных продуктов сгорания. Засорение выхлопной системы двигателя приводит к потере эффективности и, в конечном итоге, к полному выходу из строя. Точно так же скорость удаления отходов в биологических системах может служить средством контроля скорости метаболизма. Полная блокировка механизмов удаления отходов в живых системах столь же эффективна для разрушения жизненно важных функций, как и прекращение поступления пищи, кислорода или воды в систему. Кроме того, некоторые вещества, образующиеся в качестве побочных продуктов метаболизма, сами по себе токсичны и должны удаляться из живых клеток со скоростью, равной той, с которой они вырабатываются этими клетками. Таким образом, выделение продуктов жизнедеятельности из живых клеток должно происходить постоянно, чтобы обеспечить нормальное течение жизненно важных химических процессов.

Топливо, содержащее энергию, поступает в двигатель, где сгорает, а часть выделяемой энергии используется для движения поршней. Как и в живых клетках, часть энергосодержащего материала (топлива), не утилизируемого в двигателе, выбрасывается в виде оксида углерода, углекислого газа и других побочных продуктов сгорания. Засорение выхлопной системы двигателя приводит к потере эффективности и, в конечном итоге, к полному выходу из строя. Точно так же скорость удаления отходов в биологических системах может служить средством контроля скорости метаболизма. Полная блокировка механизмов удаления отходов в живых системах столь же эффективна для разрушения жизненно важных функций, как и прекращение поступления пищи, кислорода или воды в систему. Кроме того, некоторые вещества, образующиеся в качестве побочных продуктов метаболизма, сами по себе токсичны и должны удаляться из живых клеток со скоростью, равной той, с которой они вырабатываются этими клетками. Таким образом, выделение продуктов жизнедеятельности из живых клеток должно происходить постоянно, чтобы обеспечить нормальное течение жизненно важных химических процессов.

Отходы и ядовитые вещества, образующиеся в результате метаболической деятельности растительных и животных сообществ, должны быть аналогичным образом удалены или обезврежены, если необходимо сохранить здоровье населения. Коллективные отходы отдельных организмов, составляющих сообщество, если позволить им накапливаться в какой-либо заметной степени, в конечном итоге уничтожат жизни всех членов сообщества.

Биосфера, состоящая из всех особей и сообществ форм жизни и среды их обитания на Земле, одинаково чувствительна к последствиям накопления отходов и ядов. Постоянное накопление веществ, вредных для форм жизни, может привести лишь к окончательному уничтожению большинства или всех ныне существующих видов растений и животных. Люди уникальны среди живых существ тем, что в результате их деятельности образуются отходы (загрязняющие вещества), которые в силу своей химической структуры ядовиты для всех живых существ, включая их самих. (Информацию об удалении отходов в биосфере см.

Формула цветка шиповника:

Формула цветка шиповника:  Стебля

Стебля