Можно ли подхватить пожирающую мозг амебу Naegleria fowleri в водоемах России

Эксклюзив

27 сентября 2022, 04:16

Глобальное потепление спровоцировало миграцию пожирающей мозг амебы Naegleria fowleri

Pxhere.com

Читать 360tv в

Микробиологи из Аризонского университета связали глобальное потепление с ускорением распространения амеб Naegleria fowleri. Эти одноклеточные организмы поедают мозг. Микробиолог Евгений Плисов в беседе с «360» рассказал, где они обитают и к каким последствиям может привести встреча с этой амебой.

Климатический кризис и микроорганизмы

Работу ученых из Аризонского университета опубликовали на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Из материала следует, что климатический кризис вынуждает эти амебы перемещаются из южных штатов на запад страны, несмотря на то, что обычно они там не обитают.

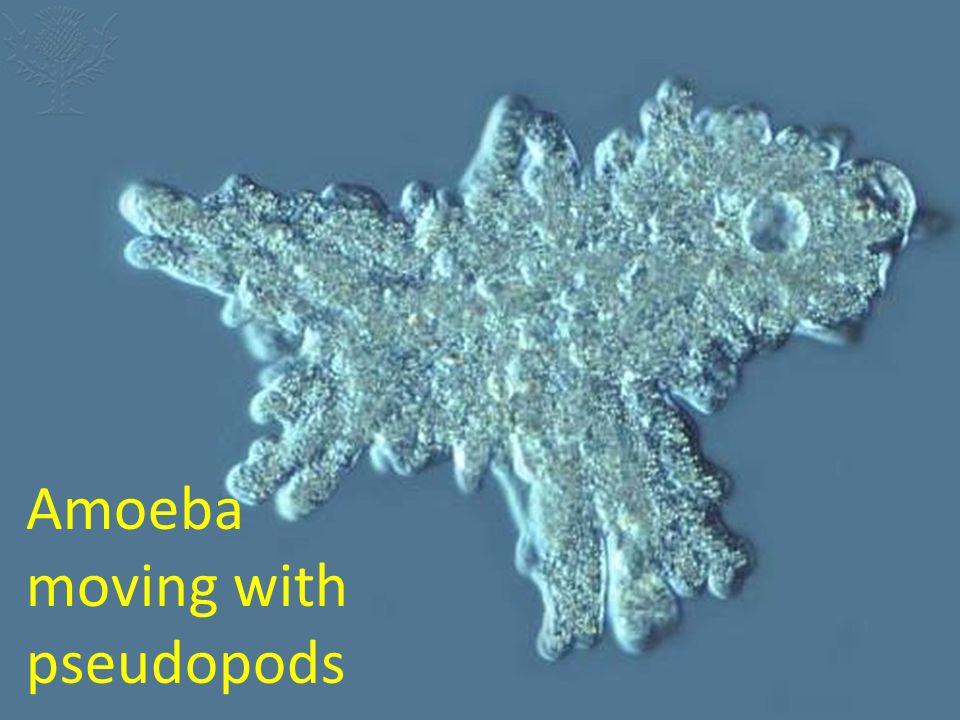

Обитают эти организмы в теплой пресной воде. В организм человека они могут проникнуть через нос. После этого амеба начинает поедать ткани мозга, что приводит к амебному менингоэнцефалиту.

После этого амеба начинает поедать ткани мозга, что приводит к амебному менингоэнцефалиту.

Чаще всего заболеванию подвержены мальчики до 18 лет, указали ученые. Это можно обусловить тем, что они чаще купаются в водоемах.

Многие микроорганизмы зависят от температуры

Действительно глобальное потепление есть, и оно может привести к миграции не только крупных видов, но и микроорганизмов, отметил в беседе с «360» микробиолог Евгений Плисов.

Многие микроорганизмы очень сильно зависят от температуры, в которой они обитают, добавил он. Если повышается температура окружающей среды, то амеба может перемещаться в северный регион.

Поэтому вполне вероятно, что рано или поздно какой-нибудь микроб, который раньше обитал в более южном регионе, переберется в более северный. Это происходит повсеместно, добавил он. Правда, обычно говорят о каких-нибудь более распространенных паразитарных заболеваниях, по типу малярии.

Малярийный плазмодий тоже перебирается, поэтому ожидать вспышек малярии на территории России тоже вполне вероятно.

Серьезные последствия

Заразиться этой амебой довольно сложно, считает микробиолог. Для этого нужно «хорошо искупаться в грязном, пресном, теплом водоеме», также нужно чтобы Naegleria fowleri попала в нос.

«Опасаться того, что будут серьезные последствия после заражения, можно. Опасаться того, что можно заразиться, в принципе, можно. Считать, что это обязательно случится с вами, наверное, преждевременно», — отметил микробиолог.

Но это лишний раз предупреждает, что нужно следить за микробиологическим состоянием окружающей среды и районов, в которых купается человек, предупредил он.

Pxhere.com

«Если там написано „не купаться“ — это обычно не просто так знак поставили. Возможно, в этот водоем что-нибудь вливают, и там может быть не только амебный менингит, там та же самая кишечная палочка может вызвать серьезное заражение», — заметил собеседник «360».

Если человек заразился Naegleria fowleri, то это прямая дорога в больницу. Это менингит, к тому же тот, который не лечится антибиотиками, поскольку амеба —это не бактерия, а антибиотики действуют против бактерий.

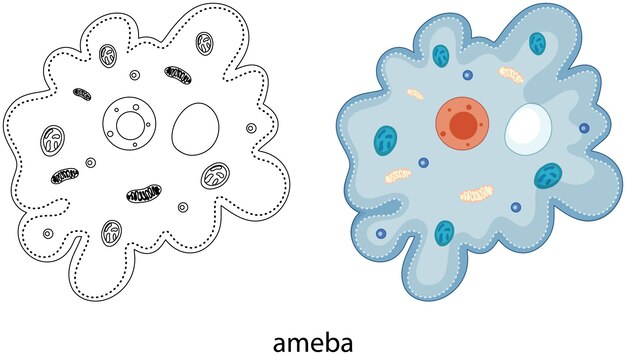

Амеба — это одноклеточное, клетки которого похожи на человеческие и имеют ядро. Амебный менингит — это серьезное и опасное заболевание, подчеркнул Плисов.

«Нужно не купаться в грязных водоемах, следить за предупреждением, потому что качество нормальных водоемов обычно контролируется санэпидемслужбой», — предупредил микробиолог.

В Европе уже были случаи заболевания амебного менингоэнцефалита, в России их пока не было, но, вполне возможно, что будут, отметил он. Потому что, если капля из грязного водоема попадет в наш водоем, то эта амеба может как-то развиться.

«И, скорее всего, рано или поздно, если будет дальше теплеть климат, это произойдет. Все-таки микробы тоже любят путешествовать», — заключил Плисов.

Авторы:

Анна Флиская

Валерия Шафирко

Исследования

Болезни

Ученые

Амебиаз и вызывающие его простейшие паразиты, диагностика, симптомы, лечение

Консультация гастроэнтеролога

Колоноскопия (ФКС / ВКС)

- Простейшие

- Амебиаз

- Жизненный цикл

- Заражение

- Симптоматика

- Диагностика

- Лечение

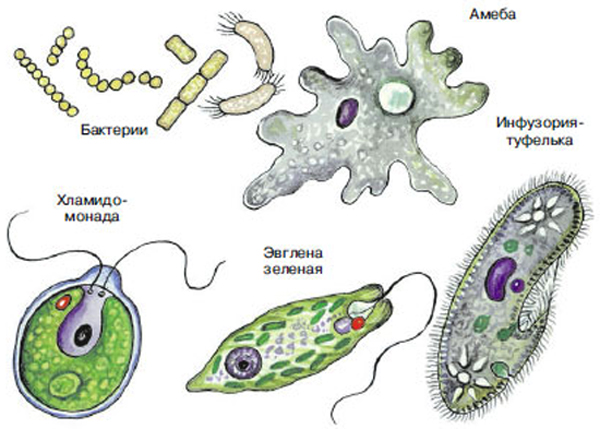

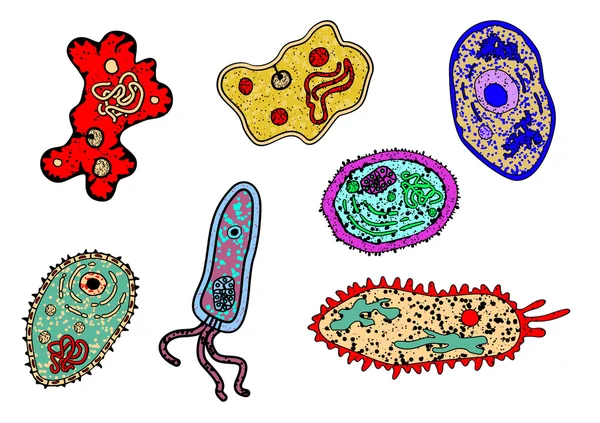

Простейшие

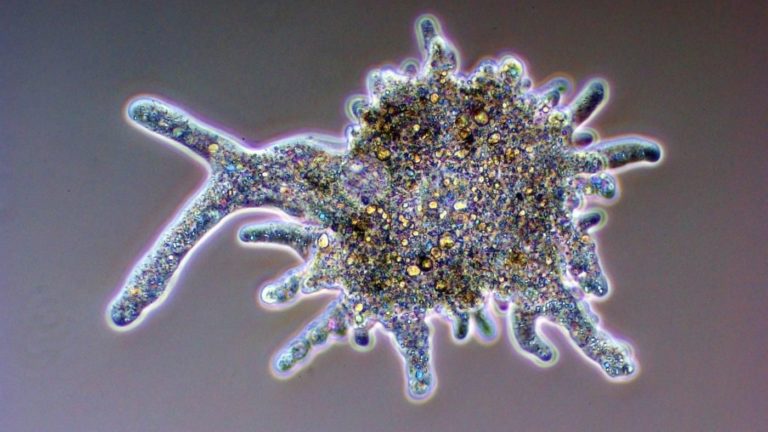

Благодаря трудам Антони ван Левенгука и Луи Пастера мы стали понимать, чем именно вызываются так называемые «заразные» (контагиозные, инфекционные) болезни. Любой школьник сегодня сходу выпалит: «Вирусы и бактерии»! – а отличник добавит: «И грибки». Действительно, к настоящему времени описаны и классифицированы сотни тысяч вирусных, бактериальных и грибковых культур, многие из которых в отношении человека являются патогенными, а некоторые и смертоносными. Однако есть в микромире и другие формы жизни, для человека потенциально или реально опасные, но при этом не относящиеся ни к вирусам, ни к грибам, ни к бактериям. Таковы, в частности, протозоа («простейшие», protozoa) – одноклеточные микроорганизмы, имеющие в своем строении клеточное ядро и функциональные «манипуляторы» в виде жгутиков, ножек-псевдоподий и т.д. Этими двумя особенностями, – наличием клеточного ядра и функциональных органоидов, – простейшие отличаются от безъядерных бактерий. Кроме того, протозойные культуры способны размножаться как «бактериальным» агамогенезом (бесполое деление с последующей рекомбинацией разорванной ДНК), так и более совершенным способом гаметогенеза, подразумевающим образование предзародышевых половых клеток с обменом и передачей хромосомной информации.

Любой школьник сегодня сходу выпалит: «Вирусы и бактерии»! – а отличник добавит: «И грибки». Действительно, к настоящему времени описаны и классифицированы сотни тысяч вирусных, бактериальных и грибковых культур, многие из которых в отношении человека являются патогенными, а некоторые и смертоносными. Однако есть в микромире и другие формы жизни, для человека потенциально или реально опасные, но при этом не относящиеся ни к вирусам, ни к грибам, ни к бактериям. Таковы, в частности, протозоа («простейшие», protozoa) – одноклеточные микроорганизмы, имеющие в своем строении клеточное ядро и функциональные «манипуляторы» в виде жгутиков, ножек-псевдоподий и т.д. Этими двумя особенностями, – наличием клеточного ядра и функциональных органоидов, – простейшие отличаются от безъядерных бактерий. Кроме того, протозойные культуры способны размножаться как «бактериальным» агамогенезом (бесполое деление с последующей рекомбинацией разорванной ДНК), так и более совершенным способом гаметогенеза, подразумевающим образование предзародышевых половых клеток с обменом и передачей хромосомной информации. Большинство простейших могут использовать, в зависимости от условий, любой из этих способов. Еще одним ключевым отличием от бактерий является гетеротрофное питание: протозойные организмы неспособны синтезировать необходимые им органические вещества из неорганических и, таким образом, вынуждены искать другие источники – паразитировать, поглощая клетки более развитых макроорганизмов, «охотиться» на другие микроорганизмы (на те же бактерии, например) или питаться детритными, разлагающимися массами мертвой органики. Наконец, по сравнению с бактериями и, тем более, с вирусами – простейшие гораздо крупнее. Их размеры относятся, как правило, к микрометровому диапазону (10-50 миллионных долей метра, т.е. сотые доли миллиметра). Самые мелкие из простейших, – например, очень опасная для определенных категорий населения токсоплазма, внутриклеточный паразит, – это всего один-два микрометра, что сопоставимо с размерами больших бактерий (габариты которых составляют, в среднем, от 0,3 до 5 мкм; впрочем, и среди вирусов, обычно нанометровых, тоже известны микрометровые «гиганты»), но многие протозойные формы вырастают до нескольких миллиметров, т.

Большинство простейших могут использовать, в зависимости от условий, любой из этих способов. Еще одним ключевым отличием от бактерий является гетеротрофное питание: протозойные организмы неспособны синтезировать необходимые им органические вещества из неорганических и, таким образом, вынуждены искать другие источники – паразитировать, поглощая клетки более развитых макроорганизмов, «охотиться» на другие микроорганизмы (на те же бактерии, например) или питаться детритными, разлагающимися массами мертвой органики. Наконец, по сравнению с бактериями и, тем более, с вирусами – простейшие гораздо крупнее. Их размеры относятся, как правило, к микрометровому диапазону (10-50 миллионных долей метра, т.е. сотые доли миллиметра). Самые мелкие из простейших, – например, очень опасная для определенных категорий населения токсоплазма, внутриклеточный паразит, – это всего один-два микрометра, что сопоставимо с размерами больших бактерий (габариты которых составляют, в среднем, от 0,3 до 5 мкм; впрочем, и среди вирусов, обычно нанометровых, тоже известны микрометровые «гиганты»), но многие протозойные формы вырастают до нескольких миллиметров, т. е. человек с нормальным зрением легко различает их невооруженным глазом – таковы, например, некоторые виды инфузорий или планктонных радиолярий. Диаметр же глубоководной ксенофиофоры, ацетабулярии или валонии пузатой вообще измеряется сантиметрами, хотя все эти организмы являются одноклеточными и классифицируются как простейшие.

е. человек с нормальным зрением легко различает их невооруженным глазом – таковы, например, некоторые виды инфузорий или планктонных радиолярий. Диаметр же глубоководной ксенофиофоры, ацетабулярии или валонии пузатой вообще измеряется сантиметрами, хотя все эти организмы являются одноклеточными и классифицируются как простейшие.

Следует отметить, говоря о классификациях, что на разных этапах развития биологической науки простейшим в иерархии живой природы отводились различные позиции. Сегодня большинство специалистов считает их пред‑животными, – примитивной древней формой жизни на Земле (возраст протозоа составляет примерно 2-2,5 млрд лет), – и относит простейших именно к животному царству. Соответственно, протозойные заболевания следует считать скорее паразитарными, нежели инфекционными.

Суммируя сказанное, еще раз вкратце проследим, какое место в биосфере Земли занимает тот микроорганизм, речь о котором пойдет ниже.

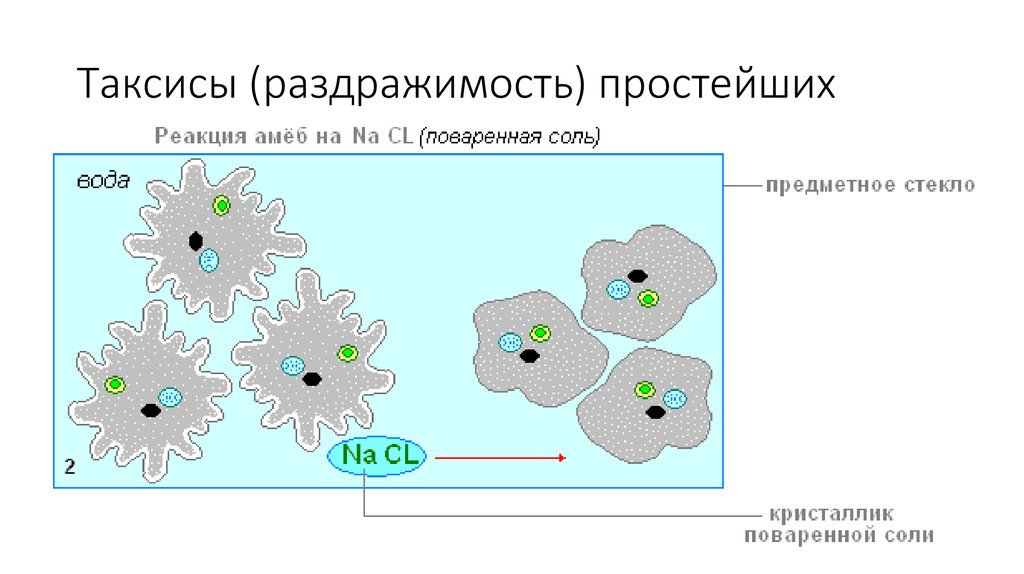

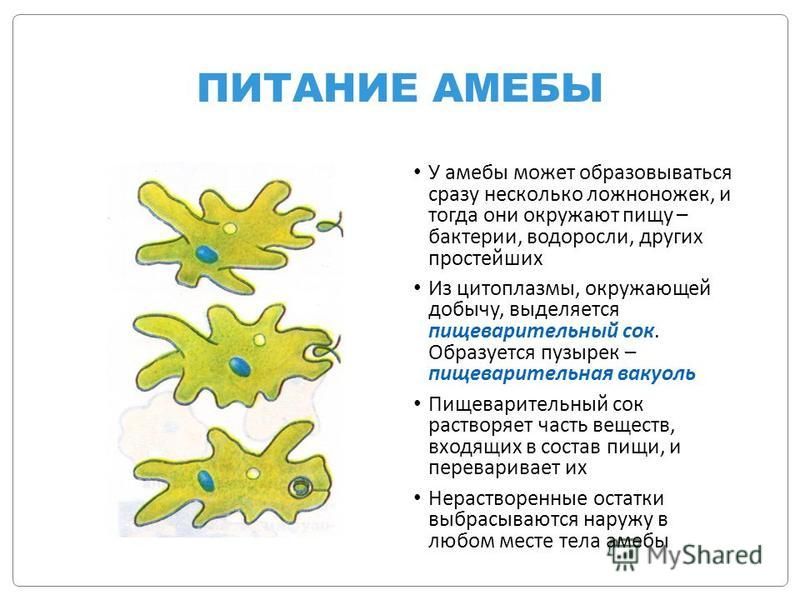

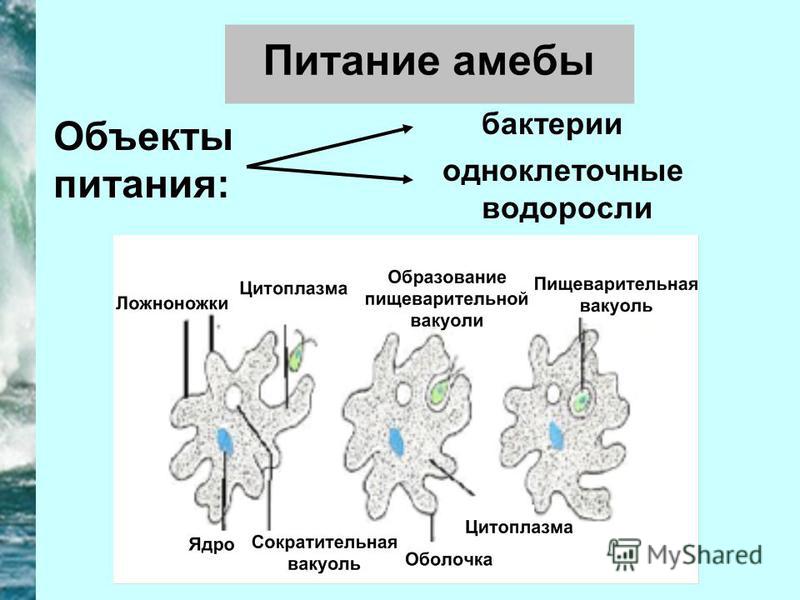

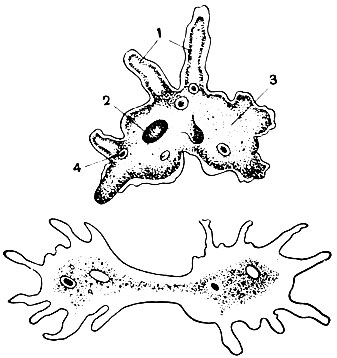

Простейшие представляют собой подцарство одноклеточных животных или, скажем осторожней, живых существ, насчитывающее свыше 30 тысяч видов. Размерами они в разы или на порядок крупнее бактерий, и на два-три порядка крупнее вирусов. Способны как к половому, так и к бесполому размножению. Наряду с водорослями и микоидами (псевдогрибами) относятся к протистам, – досл. «предшественникам», то есть самым первым, низшим, примитивным формам жизни на Земле; несмотря на это (а скорее, благодаря этому), отлично адаптированы к широкому спектру условий. Неблагоприятные условия пережидают, иногда годами, в форме «спящих» цист, защищенных оболочкой; в благоприятной для них ситуации активизируются и проходят несколько морфологически разных стадий жизненного цикла. Обладают органоидами, т.е. своеобразными клеточными выростами, появляющимися по мере надобности, – ложноножками (псевдоподиями), жгутиками, иногда ртами-цитостомами, – с помощью которых могут передвигаться и захватывать пищу, метаболизируемую затем в полостях-вакуолях. Питание гетеротрофное: паразитическое, хищническое или сапротрофное (консументное либо редуцентное). Ведут одиночное или колониальное существование.

Размерами они в разы или на порядок крупнее бактерий, и на два-три порядка крупнее вирусов. Способны как к половому, так и к бесполому размножению. Наряду с водорослями и микоидами (псевдогрибами) относятся к протистам, – досл. «предшественникам», то есть самым первым, низшим, примитивным формам жизни на Земле; несмотря на это (а скорее, благодаря этому), отлично адаптированы к широкому спектру условий. Неблагоприятные условия пережидают, иногда годами, в форме «спящих» цист, защищенных оболочкой; в благоприятной для них ситуации активизируются и проходят несколько морфологически разных стадий жизненного цикла. Обладают органоидами, т.е. своеобразными клеточными выростами, появляющимися по мере надобности, – ложноножками (псевдоподиями), жгутиками, иногда ртами-цитостомами, – с помощью которых могут передвигаться и захватывать пищу, метаболизируемую затем в полостях-вакуолях. Питание гетеротрофное: паразитическое, хищническое или сапротрофное (консументное либо редуцентное). Ведут одиночное или колониальное существование.

После всего этого выражение «простой, как амеба» уже не кажется особо удачным. Не так уж они просты, эти амебы, и далеко не так безопасны, как представлялось лет двести назад.

Амебиаз

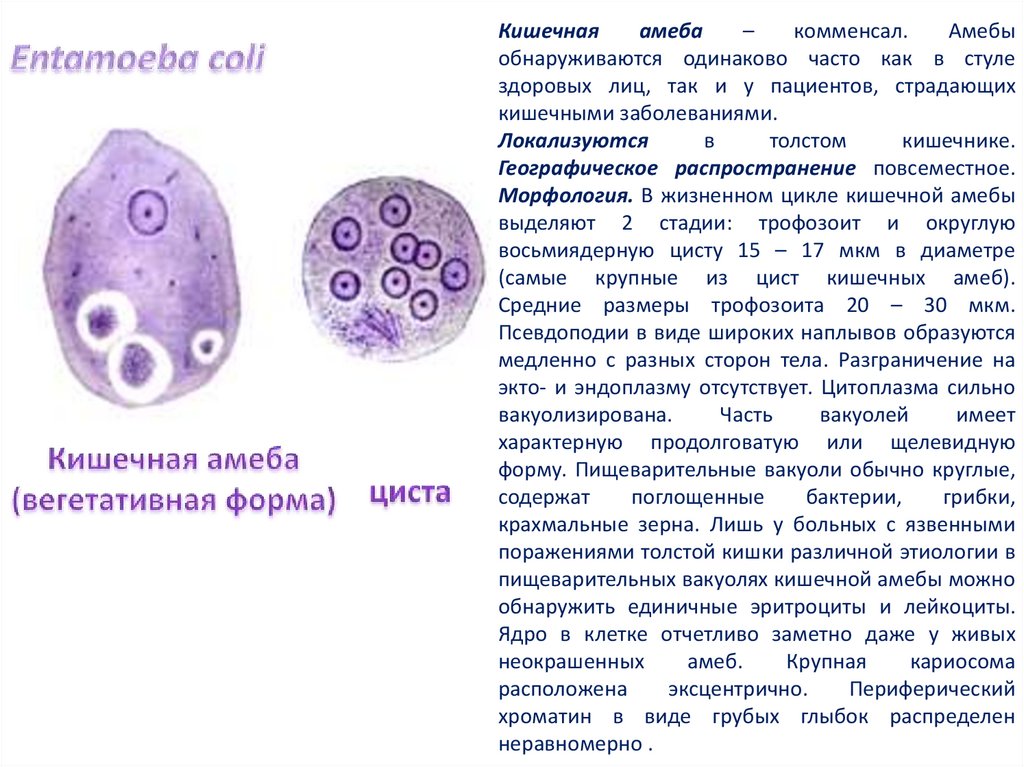

Тяжелое заболевание, названное амебной дизентерией, амебным колитом или просто амебиазом, – известно с 1875 года. Первое клиническое описание принадлежит коренному петербуржцу, а впоследствии киевскому профессору А.Ф.Лёшу. Двумя годами раньше, в 1873 году, им же был открыт возбудитель этой болезни, который оказался типичным представителем протозойного подцарства. Латинское имя амебы «Entamoeba histolytica» достаточно красноречиво: его можно перевести как «кишечная тканеразъедающая амеба». Классическая (но не единственная из возможных, см. ниже) локализация этой протозойной инвазии – толстый кишечник.

К амебиазам, строго говоря, относят не только кишечную форму, но и прочие амебные паразитозы – например, амебный кератит (воспаление роговицы глаза) или практически неизлечимый амебный менингоэнцефалит. Однако эти заболевания вызываются амебами других родов и встречаются несравнимо реже кишечного амебиаза, поэтому термин преимущественно ассоциируется именно с дизентерией или колитом амебной этиологии.

Однако эти заболевания вызываются амебами других родов и встречаются несравнимо реже кишечного амебиаза, поэтому термин преимущественно ассоциируется именно с дизентерией или колитом амебной этиологии.

Источниками, которые ориентируются на данные ВОЗ, доля носителей гистолитической амебы оценивается на уровне 10% населения Земли. Независимые авторы публикуют более сдержанные оценки: примерно 6%, что, впрочем, тоже составляет огромное число людей – около полумиллиарда человек. Активная клиническая форма заболевания развивается у каждого десятого, при этом у каждого десятого из заболевших – по фульминантному (молниеносному) типу. Прогноз считается благоприятным, однако в статистике смертности от паразитарных заболеваний амебная дизентерия занимает второе место, уступая лишь малярии. Летальность составляет один-два случая на тысячу заболевших.

Жизненный цикл

Из стадии «выжидающей» цисты гистолитическая амеба выходит при попадании в организм хозяина, – как правило, на этапе достижения границы между тонким и толстым кишечником. В активной трофозоитной (вегетативной) стадии амеба может существовать в четырех различных формах.

В активной трофозоитной (вегетативной) стадии амеба может существовать в четырех различных формах.

Просветная форма получила свое название в силу того, что обитает она в межстеночном пространстве толстой кишки, обычно в проксимальных (центральных, средних) отделах, питаясь перевариваемым детритом и представителями симбиотического кишечного микробиома. Для организма-хозяина это означает бессимптомное носительство. Большая вегетативная форма, или forma magna, является эритрофагом: она кормится захватом и поглощением красных кровяных телец – эритроцитов. Forma magna способна выделять ферменты, поражать поверхностную слизистую оболочку и, кроме того, внедряться более глубоко, в незащищенные подслизистые уровни кишечной стенки, где метаморфирует в сугубо патогенную тканевую форму. Если это произошло, то по мере дальнейшего размножения амебы (уже как внутритканного паразита) развивается специфическая клиника. Тканевая форма амебы остается эритрофагом, однако также продуцирует ферменты-цитолизины, которые растворяют и разлагают клетки кишечной стенки, вследствие чего образуются абсцессы, а после их вскрытия в просвет кишки – глубокие язвы, заполненные творожистым гнойно-некротическим содержимым; таким образом, амебиаз фактически приобретает характер язвенного колита. Утяжеляющим фактором является инокуляция: в образовавшиеся язвенные дефекты может дополнительно проникнуть иная патогенная микрофлора, попавшая в кишечник. При длительном или хроническом течении формируются гранулемы (амебиомы) – плотные опухолевидные образования из клеток соединительной ткани.

Утяжеляющим фактором является инокуляция: в образовавшиеся язвенные дефекты может дополнительно проникнуть иная патогенная микрофлора, попавшая в кишечник. При длительном или хроническом течении формируются гранулемы (амебиомы) – плотные опухолевидные образования из клеток соединительной ткани.

По мере приближения к терминальным отделам кишечника за счет перистальтики (с соответствующим изменением состава и плотности каловых масс) амеба переходит сначала в предцистную форму вегетативной стадии, а затем и в «спокойную», анабиотическую стадию цисты. У одного и того же носителя или больного в кале могут одновременно наблюдаться, кроме цист, все четыре вегетативные формы, однако все они, – в отличие от цисты, – неустойчивы к условиям внешней среды и снаружи быстро погибают.

Кишечный вариант гистолитического амебиаза является наиболее распространенным, однако этот же возбудитель способен проникать с током крови и в другие зоны организма – чаще всего в печень, где образует плохо поддающиеся диагностике абсцессы. Описаны также легочный, кожный и др. варианты.

Описаны также легочный, кожный и др. варианты.

Заражение

Амебная дизентерия относится к антропонозам: источником распространения является хронический носитель, даже если сам он не обнаруживает клинически значимой симптоматики. При каждой дефекации в окружающее пространство от одного носителя попадают десятки миллионов зрелых и способных к активизации цист. В зависимости от температуры, влажности и характера среды, в которой они оказываются в ходе дальнейшего канализирования (почва, сточные воды и т.д.), цисты гистолитической амебы могут сохранять жизнеспособность в течение нескольких месяцев; на продуктах питания, стекле, металле и пластике, в водопроводной воде, организме мух и т.д., – от нескольких суток до нескольких недель. Попадая в конечном итоге на кожу, цисты остаются опасными в течение 5-7 минут, но под ногтями – до часа. Этого достаточно, чтобы возбудитель пероральным путем проник в организм (как правило, с приемом пищи), т.е. амебиаз является типичной «болезнью грязных рук».

Таким образом, основные пути заражения – алиментарный (с зараженными продуктами питания или водой) и контактно-бытовой. Инфицирование гистолитической и другими патогенными амебами может также произойти при купании в загрязненных стоячих водоемах. Прослеживается определенная сезонность (весна-лето) и эндемичность: амебиаз особенно распространен в теплых и жарких странах третьего мира, которые характеризуются низким уровнем социально-экономического развития, санитарно-гигиенической культуры и системы здравоохранения. В более развитых северных государствах вспышки заболеваемости ранее отмечались спорадически; как правило, очагом становились учреждения закрытого типа, где большие группы людей находятся в постоянном тесном контакте, а основной причиной оказывалась зараженная цистами вода. Однако в последнее время, – с интенсификацией трудовых и вынужденных миграционных процессов, делового и культурного туризма, – во многих регионах, ранее амебиазу практически не подверженных, отмечается достоверная тенденция к учащению отдельных клинических случаев и эпидемических вспышек.

Главными факторами риска выступает несоблюдение элементарной гигиены, потребление необработанной пищи и ослабленный иммунитет.

Симптоматика

Продолжительность инкубационного периода варьирует от недели до четырех и более месяцев. Различают острый и хронический типы течения, несколько степеней тяжести, кишечную и генерализованную (внекишечную) клинические формы амебиаза. Манифестные проявления обычно нарастают постепенно, без повышения температуры тела и других признаков интоксикации; иногда с субфебрилитетом и общим недомоганием, снижением аппетита, слабостью. Встречаются, однако, и значительно более острые манифестации. На первом этапе учащается стул – от 4-6 до, в дальнейшем, 20 раз в сутки. Поначалу в каловых массах присутствует слизь, затем появляются примеси крови. Отмечаются боли в животе, преимущественно справа, а при нисходящем распространении процесса на прямую кишку – тенезмы (режущие или тянущие прямокишечные боли со спазмом сфинктера). Тошнота и рвота встречаются редко; все реже в настоящее время наблюдается и желеобразный «малиновый» кал, – симптом, некогда считавшийся патогномоничным и облигатным для колитов данного генеза.

В отсутствие лечения амебиаз из острой фазы за 1-1,5 мес приобретает хроническое (иногда непрерывное) течение, которое характеризуется чередованием ремиссий и рецидивов; в такой форме амебная дизентерия может протекать до десяти и более лет, если раньше не разовьется одно из присущих этому заболеванию тяжелых осложнений, – например, язвенное прободение кишечной стенки с последующим перитонитом, кишечное кровотечение, нагноение гранулематозных инфильтратов, фиброзная облитерация просвета (вплоть до непроходимости кишечника), гангрена толстой кишки и т.д.

Внекишечные формы проявляются симптоматикой, специфической для поражаемых органов, т.е. клиникой гепатита, плевропневмонии, абсцесса легкого и т.д. Кожная форма обычно присоединяется к кишечной (у длительно болеющих и потому тотально астенизированных пациентов), локализуется, в основном, в перианальной области и характеризуется глубокими зловонными язвами, кишащими вегетативной формой возбудителя. В редких случаях гистолитическая амеба попадает в головной мозг или околосердечную сумку, и практически всегда такая экспансия стремительно приводит к летальному исходу.

Диагностика

При остром начале или обострении заболевания убедительным свидетельством его амебной этиологии является обнаружение тканевой формы возбудителя в каловых массах (присутствие только цист и/или просветных форм не может считаться достаточным для постановки диагноза, поскольку доказывает лишь носительство). Однако микроскопия, учитывая нестойкость тканевой и большой вегетативной форм гистолитической энтамебы, должна производиться непосредственно после дефекации (в первые 10-15 минут). Кроме того, диагностику может усложнить присутствие в толстом кишечнике других, морфологически близких, но условно-патогенных или непатогенных амебных популяций.

В ходе ректороманоскопии или колоноскопии (сигмоидоскопии) на слизистой кишечника с 4-5 дня от манифестации обнаруживаются первые небольшие, до 0,5 см, гнойные изъязвления, которые к концу второй недели увеличиваются в количестве и размерах, достигая 2 см в диаметре и образуя, таким образом, характерную для заболевания картину. Однако очаг поражения может находиться выше предела досягаемости эндоскопических зондов, т.е. отсутствие наблюдаемых язв не исключает присутствия гистолитической амебы выше по кишечнику. Кроме того, даже при обнаружении изъязвленных участков необходима дифференциальная диагностика с другими видами язвенных колитов. Поэтому микроскопическое исследование препаратов кала, мокроты, гнойного отделяемого и т.д. повторяют многократно, пока возбудитель не будет установлен однозначно. По показаниям, – например, для выявления абсцессов в других зонах, – применяют ультразвуковое исследование, томографические методы, биопсию с последующим гистологическим анализом. Большое диагностическое значение имеют серологические методы, в основе которых лежит поиск специфических по отношению к гистолитической амебе антител (анализы РНИФ, ИФА и т.п.), однако эффективность этих методов существенно выше при внекишечной форме амебиаза (вероятность обнаружения патогена составляет 95% против 75% при кишечном амебиазе).

Однако очаг поражения может находиться выше предела досягаемости эндоскопических зондов, т.е. отсутствие наблюдаемых язв не исключает присутствия гистолитической амебы выше по кишечнику. Кроме того, даже при обнаружении изъязвленных участков необходима дифференциальная диагностика с другими видами язвенных колитов. Поэтому микроскопическое исследование препаратов кала, мокроты, гнойного отделяемого и т.д. повторяют многократно, пока возбудитель не будет установлен однозначно. По показаниям, – например, для выявления абсцессов в других зонах, – применяют ультразвуковое исследование, томографические методы, биопсию с последующим гистологическим анализом. Большое диагностическое значение имеют серологические методы, в основе которых лежит поиск специфических по отношению к гистолитической амебе антител (анализы РНИФ, ИФА и т.п.), однако эффективность этих методов существенно выше при внекишечной форме амебиаза (вероятность обнаружения патогена составляет 95% против 75% при кишечном амебиазе). Иногда для генетической идентификации возбудителя применяют полимеразную цепную реакцию (ПЦР).

Иногда для генетической идентификации возбудителя применяют полимеразную цепную реакцию (ПЦР).

Однако первоочередным шагом при подозрении на паразитарный характер состояния становится сбор и изучение подробных анамнестических сведений: где и как долго пребывал пациент в последнее время, купался ли в водоемах, употреблял ли во время зарубежных поездок местную экзотическую пищу и т.д.

Лечение

С 1960 года стандартом в лечении амебиазов, а также многих других протозойных и некоторых бактериальных инвазий, становится специально разработанная группа 5‑нитроимидазолов: метронидазол, более поздний тинидазол и другие производные (сегодня выпускается множество дженериков с теми же действующими веществами, но под собственными названиями, приводить которые здесь нет смысла). Кроме того, позже были созданы антипротозойные препараты прицельного действия, особо эффективные в отношении тканевых либо просветных форм (соответственно, тканевые и просветные амебоциды). После успешной эрадикации тканевой формы системным амебоцидом рекомендуется во избежание рецидивов применить просветный амебоцид.

Больной госпитализируется; лечение в изолированном инфекционном боксе продолжается до тех пор, пока вероятность присутствия возбудителя в кишечнике не достигнет приемлемого минимума.

В запущенных и/или осложненных случаях зачастую не обойтись без жизнесохраняющего хирургического вмешательства.

Следует заметить, что собственная иммунная система пациента оказывает активное сопротивление гистолитической амебе, вырабатывая антитела и пытаясь ее уничтожить. Однако даже после успешного и полного излечения стойкий иммунитет не формируется, т.е. повторное инфицирование с развитием той же (или более тяжелой) клинической картины является вполне возможным.

Читайте также:

Экология и эволюция амебно-бактериальных взаимодействий

Обзор

. 4 января 2021 г.; 87 (2): e01866-20.

doi: 10. 1128/AEM.01866-20.

Печать 2021 4 января.

1128/AEM.01866-20.

Печать 2021 4 января.

Ицзин Ши 1 , Дэвид К. Квеллер 2 , Юэхуэй Тянь

Принадлежности

- 1 Научно-исследовательский институт окружающей среды SCNU, Ключевая лаборатория химического загрязнения и экологической безопасности провинции Гуандун и Ключевая лаборатория теоретической химии окружающей среды Министерства энергетики, Школа окружающей среды, Южно-Китайский педагогический университет, Гуанчжоу, Китай.

- 2 Факультет биологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Сент-Луис, Миссури, США.

- 3 Институт физиологии-нейрофизиологии, Биоцентр, Вюрцбургский университет имени Юлия Максимилиана, Вюрцбург, Германия.

- 4 Исследовательский центр микробиомики окружающей среды, Школа экологических наук и инженерии, Южная морская научно-техническая лаборатория Гуандун (Чжухай), Университет Сунь Ятсена, Гуанчжоу, Китай.

- 5 Исследовательский центр микробиомики окружающей среды, Школа экологических наук и инженерии, Южная морская научно-техническая лаборатория Гуандун (Чжухай), Университет Сунь Ятсена, Гуанчжоу, Китай [email protected] [email protected] .

- 6 Институт Южно-Китайского моря, Южная морская научно-техническая лаборатория Гуандун (Чжухай), Университет Сунь Ятсена, Гуанчжоу, Китай.

- PMID: 33158887

- PMCID: PMC7783332

- DOI: 10.1128/АЭМ.01866-20

Бесплатная статья ЧВК

Обзор

Yijing Shi et al. Appl Environ Microbiol. .

Бесплатная статья ЧВК

. 4 января 2021 г.; 87 (2): e01866-20.

4 января 2021 г.; 87 (2): e01866-20.

doi: 10.1128/AEM.01866-20. Печать 2021 4 января.

Авторы

Ицзин Ши 1 , Дэвид К. Квеллер 2 , Юэхуэй Тянь 3 , Сии Чжан 4 , Циньюнь Ян 4 , Чжили Хэ 4 , Чжэньчжэнь Хэ 4

Принадлежности

- 1 Научно-исследовательский институт окружающей среды SCNU, Ключевая лаборатория химического загрязнения и экологической безопасности провинции Гуандун и Ключевая лаборатория теоретической химии окружающей среды Министерства энергетики, Школа окружающей среды, Южно-Китайский педагогический университет, Гуанчжоу, Китай.

- 2 Факультет биологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Сент-Луис, Миссури, США.

- 3 Институт физиологии-нейрофизиологии, Биоцентр, Вюрцбургский университет имени Юлия Максимилиана, Вюрцбург, Германия.

- 4 Исследовательский центр микробиомики окружающей среды, Школа экологических наук и инженерии, Южная морская научно-техническая лаборатория Гуандун (Чжухай), Университет Сунь Ятсена, Гуанчжоу, Китай.

- 5 Исследовательский центр микробиомики окружающей среды, Школа экологических наук и инженерии, Южная морская научно-техническая лаборатория Гуандун (Чжухай), Университет Сунь Ятсена, Гуанчжоу, Китай [email protected] [email protected] .

edu.cn.

edu.cn. -

- PMID: 33158887

- PMCID: PMC7783332

- DOI: 10.1128/АЭМ.01866-20

Абстрактный

Амебы — протисты, у которых сложные взаимоотношения с бактериями, охватывающие весь спектр симбиоза. Взаимодействия между амебами и бактериями способствуют изучению хищничества, симбиоза, патогенеза и здоровья человека. Учитывая сложность их взаимоотношений, необходимо понимать экологию и эволюцию их взаимодействий.

Ключевые слова: амебы; бактерии; экология; эволюция; мутуализм; паразитизм; протист; симбиоз.

© 2021 Американское общество микробиологии.

Цифры

РИС. 1

Схематическое изображение разнообразия амеб.…

РИС. 1

Схематическое изображение разнообразия амеб. (A) Амебы распространены в нескольких надгруппах, включая…

РИСУНОК 1 Схематическое изображение разнообразия амеб. (A) Амёбы распространены в нескольких надгруппах, включая Amoebozoa, Rhizaria, Excavata, Heterokonta, Alveolata, Opisthokonta и другие негруппированные виды. Amoebozoa (черные) — единственная группа, состоящая исключительно из амеб. Топология дерева взята из предыдущих классификаций (3, 139). (B) Амебы демонстрируют значительные различия в своих размерах.

РИС. 2

Диаграмма экологических взаимодействий между…

РИС. 2

Схема экологических взаимодействий между амебами и бактериями. Цифра представляет собой три общих…

Рис. 2. Схема экологических взаимодействий между амебами и бактериями. На рисунке представлены три основных типа взаимодействия амебы и бактерии, а также их воздействие. Бактерии могут по-разному взаимодействовать с амебами, от антагонизма до мутуализма. Их взаимодействия также могут переходить из одной категории в другую, что делает эту систему отличной для изучения того, как антагонистические взаимодействия становятся более мутуалистическими. Синий, бактериальная добыча. Красные патогенные бактерии, способные размножаться и ускользать в цитозоль и окружающую среду. Зеленый, эндосимбионты амеб.

Зеленый, эндосимбионты амеб.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

Микробная война в дикой природе — влияние протистов на эволюцию и вирулентность бактериальных патогенов.

Амаро Ф., Мартин-Гонсалес А. Амаро Ф. и др. Интер микробиол. 2021 ноябрь;24(4):559-571. doi: 10.1007/s10123-021-00192-y. Epub 2021 8 августа. Интер микробиол. 2021. PMID: 34365574 Обзор.

Свободноживущие амебы и скваттеры в дикой природе: экологические и молекулярные особенности.

Самба-Луака А., Делафонт В., Родье М.Х., Като Э., Эшар Ю. Самба-Луака А. и др. FEMS Microbiol Rev. 1 июля 2019 г .; 43 (4): 415-434. doi: 10.1093/femsre/fuz011. FEMS Microbiol Rev.

2019.

PMID: 31049565

Обзор.

2019.

PMID: 31049565

Обзор.Характеристика бактериальных микробиомов социальных амеб и изучение роли хозяина и окружающей среды в составе микробиома.

Саллинджер Э., Робсон М.С., Хаселкорн Т.С. Сэлинджер Э. и др. Окружающая среда микробиол. 2021 Январь; 23 (1): 126-142. дои: 10.1111/1462-2920.15279. Epub 2020 3 ноября. Окружающая среда микробиол. 2021. PMID: 33063404

Генетические и физиологические взаимодействия в амебобактериальном симбиозе.

Чон К.В. Чон КВ. Дж Эукариот микробиол. 2004 сен-октябрь; 51 (5): 502-8. doi: 10.1111/j.1550-7408.2004.tb00277.x. Дж Эукариот микробиол. 2004. PMID: 15537083 Обзор.

Эндосимбиотические бактерии, связанные с нематодами, клещами и амебами.

Тейлор М., Медянников О., Рауль Д., Греуб Г. Тейлор М. и др. FEMS Immunol Med Microbiol. 2012 фев; 64 (1): 21-31. doi: 10.1111/j.1574-695X.2011.00916.x. Epub 2011, 14 декабря. FEMS Immunol Med Microbiol. 2012. PMID: 22126456 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Стимуляция эксцистации Acanthamoeba castellanii обработкой ферментами и влияние на рост трофозоитов.

Фехтали-Муте З., Луазо П.М., Помель С. Fechtali-Moute Z, et al. Front Cell Dev Biol. 2022, 12 сентября; 10:982897. doi: 10.3389/fcell.2022.982897. Электронная коллекция 2022. Front Cell Dev Biol. 2022. PMID: 36172275 Бесплатная статья ЧВК.

Выделение и анализ генома амебоассоциированной бактерии Dyella terrae Штамм Медный рудник Эли из дренажа кислых пород в Вермонте, США.

Гиддингс Л.А., Кунстман К., Мумен Б., Азиама Л., Грин С., Делафонт В., Брокли М., Самба-Луака А. Гиддингс Л.А. и соавт. Фронт микробиол. 2022 23 мая; 13:856908. doi: 10.3389/fmicb.2022.856908. Электронная коллекция 2022. Фронт микробиол. 2022. PMID: 35677904 Бесплатная статья ЧВК.

Симбионт-индуцированные фагосомные изменения, а не внеклеточная дискриминация, способствуют формированию социального симбиоза по разведению амеб.

Тянь И, Пэн Т, Хэ З, Ван Л, Чжан С, Хэ З, Шу Л. Тянь Ю и др. Микробиологический спектр. 2022 29 июня; 10 (3): e0172721. doi: 10.1128/spectrum.01727-21. Epub 2022 20 апр. Микробиологический спектр. 2022. PMID: 35442071 Бесплатная статья ЧВК.

Микробная война в дикой природе — влияние протистов на эволюцию и вирулентность бактериальных патогенов.

Амаро Ф., Мартин-Гонсалес А. Амаро Ф. и др. Интер микробиол. 2021 ноябрь;24(4):559-571. doi: 10.1007/s10123-021-00192-y. Epub 2021 8 августа. Интер микробиол. 2021. PMID: 34365574 Обзор.

Экологические свободноживущие амебы могут предшествовать различным устойчивым к антибиотикам патогенам человека.

Борнье Ф., Зас Э., Потерет Д., Лааберки М.Х., Купа-Гуталанд Б., Шарпантье Х. Борнье Ф. и др. Appl Environ Microbiol. 2021 авг 26;87(18):e0074721. doi: 10.1128/AEM.00747-21. Epub 2021 26 августа. Appl Environ Microbiol. 2021. PMID: 34232736 Бесплатная статья ЧВК.

Типы публикаций

термины MeSH

бактерий помогают защитить амебу в микробной гонке вооружений

Тенденции > Микробиология

Мир полон микробов, которые с момента своего возникновения соревнуются друг с другом за пространство и ресурсы. Мы только начинаем узнавать об огромном количестве микроорганизмов, с которыми мы делим мир. Когда-то мы думали, что много знаем о вирусах, например, пока открытие гигантских вирусов не изменило наше представление о них. Теперь ученые раскрыли еще более удивительные подробности о том, как бактерии помогают защитить амебу от воздействия гигантских вирусов. В новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) , исследователи описали, как вирус подвергался воздействию, когда амеба, которую заражает вирус, также была инфицирована бактериями хламидий.

Мы только начинаем узнавать об огромном количестве микроорганизмов, с которыми мы делим мир. Когда-то мы думали, что много знаем о вирусах, например, пока открытие гигантских вирусов не изменило наше представление о них. Теперь ученые раскрыли еще более удивительные подробности о том, как бактерии помогают защитить амебу от воздействия гигантских вирусов. В новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) , исследователи описали, как вирус подвергался воздействию, когда амеба, которую заражает вирус, также была инфицирована бактериями хламидий.

Бактерии представляют собой прокариотические клетки, и некоторые из них инфицируют одноклеточные эукариоты, такие как амебы, но в качестве симбионтов, которые приносят пользу амебам, защищая их от вирусов. В настоящее время считается, что гигантские вирусы не заражают людей. Амебы являются протистами, а также могут быть заражены не только гигантскими вирусами, но и бактериями, такими как хламидии.

«Поскольку, согласно современным знаниям, хламидийная инфекция приводит к более медленному темпу роста зараженного хозяина, хламидии обычно считаются паразитическими», — отметил первый автор исследования Патрик Артхофер, аспирант Венского университета. Несмотря на то, что бактерии замедляют рост амебы, инфекция является мутуалистической, потому что они не дают вирусу убить амебу. Артхофер отметил, что медленный рост предпочтительнее, чем смерть.

В этом исследовании исследователи собрали бактерии, амебу и гигантский вирус из одного и того же природного образца, чтобы попытаться имитировать то, что происходит между этими организмами в природе.

Гигантские вирусы несут огромное количество генов по сравнению с большинством известных нам вирусов, и они могут выполнять множество функций самостоятельно. Но, как и маленьким вирусам, им по-прежнему нужна клетка-хозяин, где они могут взять на себя управление механизмами. Гигантские вирусы реконструируют клетки-хозяева, создавая вирусную фабрику, которая производит сотни вирусных частиц. В конце концов, клетка-хозяин настолько заполнена, что лопается.

В конце концов, клетка-хозяин настолько заполнена, что лопается.

Но бактериальные симбионты препятствуют этому, говорит руководитель исследования доктор Маттиас Хорн, профессор Венского университета. Хотя хламидийные бактерии не останавливают вирус от заражения амебы, вирусная инфекция не может сформировать функциональную вирусную фабрику в амебах, коинфицированных хламидиями.

«Взаимодействие между гигантскими вирусами и бактериальными симбионтами» могло повлиять на эволюцию и сложность гигантских вирусов, предположил Хорн. «Поэтому изучение взаимодействия вирусов и симбионтов может дать ответы на вопрос о том, как эволюционировали гигантские вирусы».

Эти взаимосвязи могут иметь большое значение и для экологии. «Если хламидии защищают протистов от уничтожения вирусами, они не просто обеспечивают, чтобы их хозяева оставались источником пищи для мелких животных.

edu.cn.

edu.cn. 2019.

PMID: 31049565

Обзор.

2019.

PMID: 31049565

Обзор.