Гетеротрофные протисты — строение, размножение, питание, виды, среда обитания, формы, классы, царство, вики — Wiki-Med

Основная статья: Протисты

Содержание (план)

1. Амеба обыкновенная (амёба протей)

1.1. Строение

1.2. Движение

1.3. Питание

1.4. Размножение

1.5. Цисты

2. Инфузория туфелька

2.1. Строение

2.2. Питание

2.3. Размножение

3. Паразитические протисты

3.1. Амеба дизентерийная

3.2. Малярийный плазмодий

4. Роль гетеротрофных протистов

Гетеротрофные протисты — это широко распространенная группа организмов, насчитывающая более 50 000 видов. Они обитают в морских и пресноводных водоемах, почве. Типичными представителями гетеротрофных протистов являются амеба обыкновенная и инфузория туфелька. Это одноклеточные организмы, для которых свойственно питание готовыми органическими веществами.

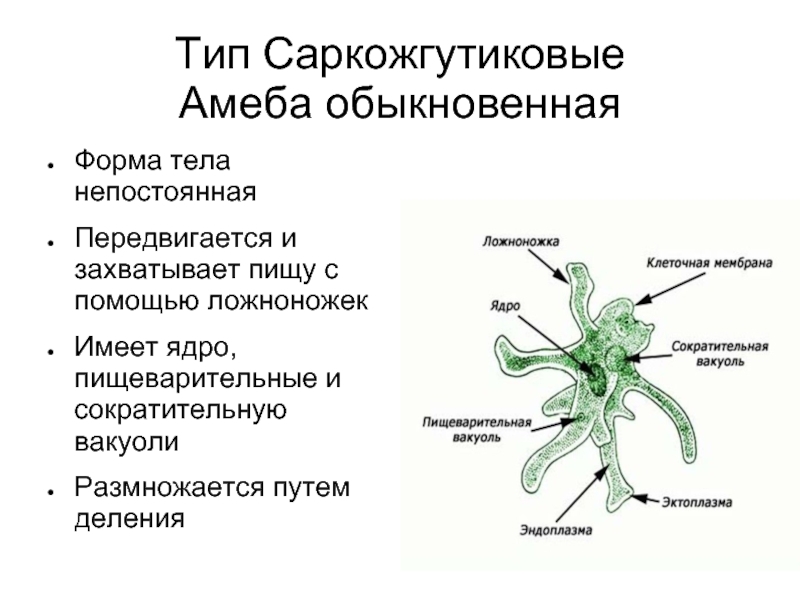

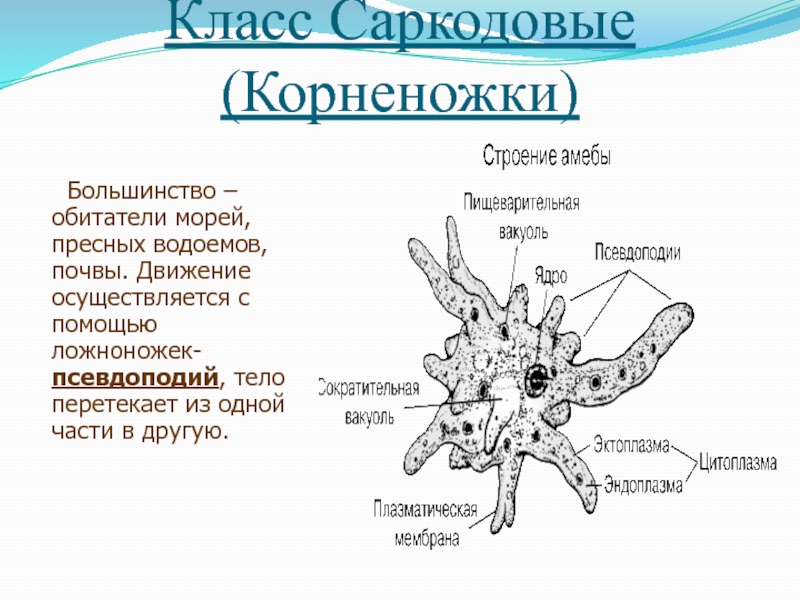

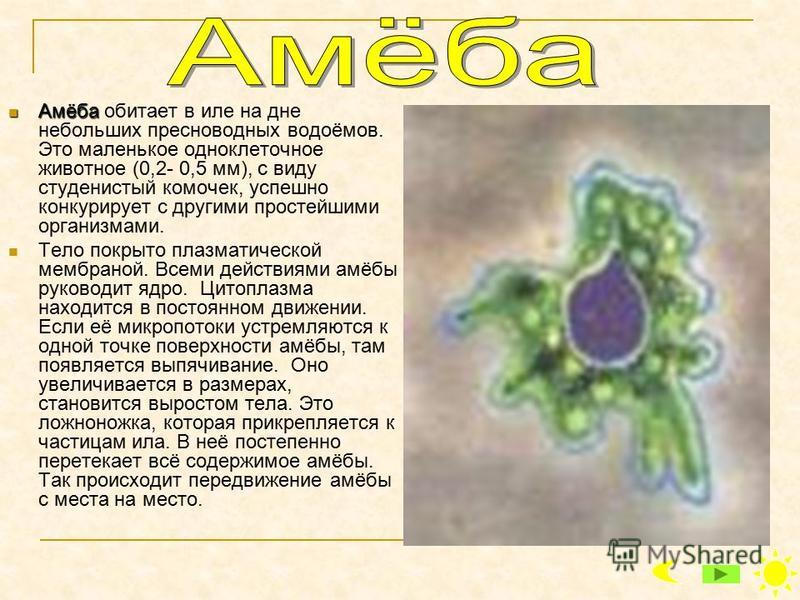

Амеба обыкновенная (амёба протей)

Амеба обыкновенная обитает в небольших мелких водоемах с илистым дном. Амеба обыкновенная имеет вид маленького (0,2-0,5 мм) бесцветного комочка, постоянно меняющего свою форму (рис. 28).

Амеба обыкновенная имеет вид маленького (0,2-0,5 мм) бесцветного комочка, постоянно меняющего свою форму (рис. 28).

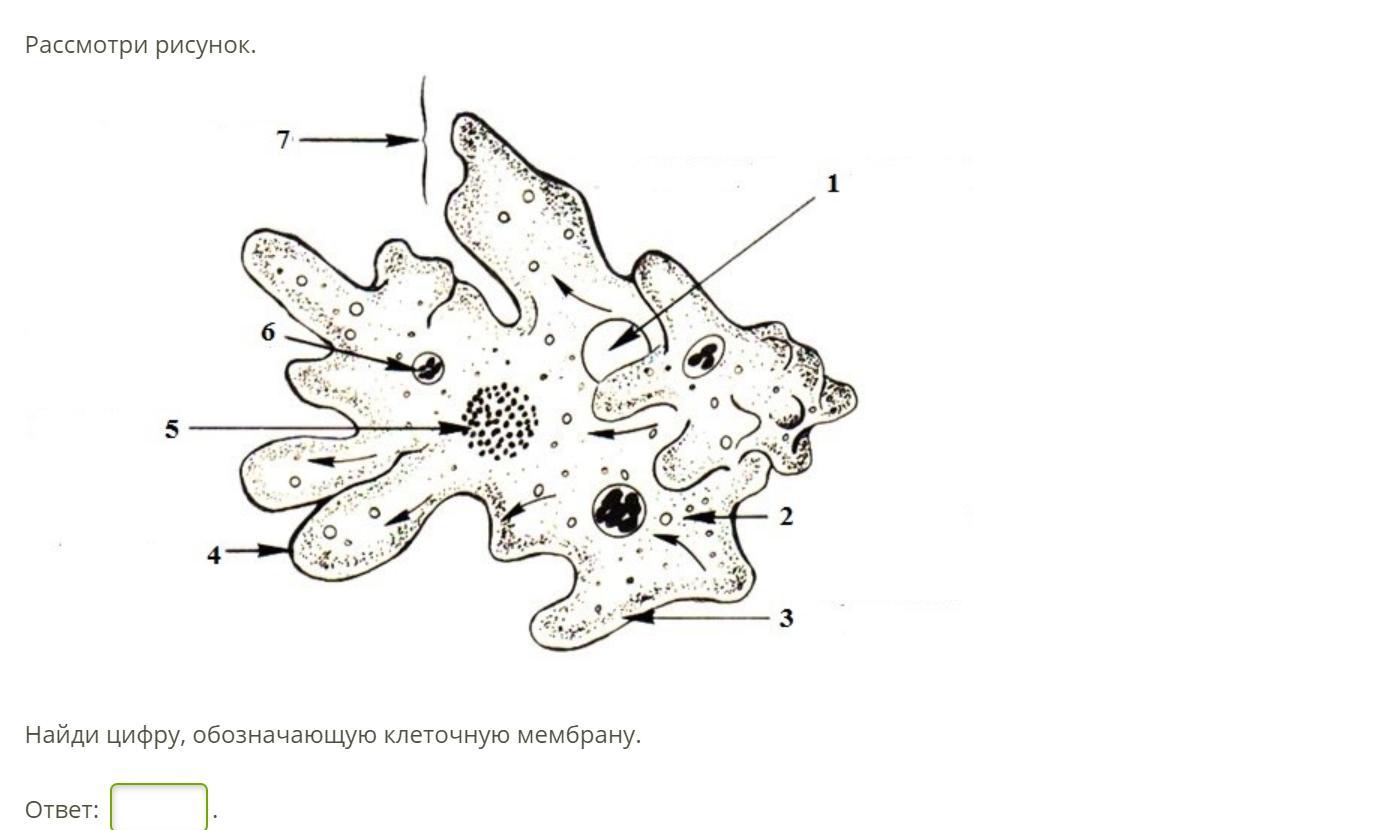

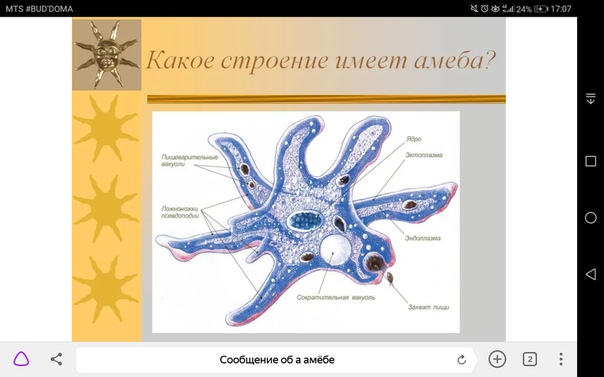

Строение

Тело амебы состоит из одной клетки с вязкой густой цитоплазмой и ядром. От внешней среды внутриклеточное содержимое обособлено цитоплазматической мембраной.

Движение

Цитоплазма амебы обыкновенной находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется в одном направлении к поверхности клетки, то в этом месте на теле амебы появляется выпячивание — ложноножка. В ложноножку перетекает цитоплазма, и амеба таким способом передвигается, т. е. медленно перетекает с одного места на другое.

Питание

В процессе движения амеба наталкивается на мелкие пищевые частицы — бактерий, других протистов, охватывает их своими ложноножками и втягивает внутрь цитоплазмы. Вокруг этого пищевого комочка образуется пищеварительная вакуоль, где пища переваривается. Продукты переваривания из вакуоли поступают в цитоплазму и используются на построение тела амебы и высвобождение энергии. Непереваренные остатки выбрасываются наружу.

Продукты переваривания из вакуоли поступают в цитоплазму и используются на построение тела амебы и высвобождение энергии. Непереваренные остатки выбрасываются наружу.

Выделение избытка воды и продуктов жизнедеятельности из организма амебы происходит через сократительную вакуоль. Она представляет собой пузырек, постепенно заполняющийся водой с растворенными в ней вредными веществами. При сокращениях вакуоли, которые происходят каждые 1-5 мин, ее содержимое выводится наружу.

Поглощение кислорода и выделение углекислого газа осуществляется у амебы всей поверхностью тела.

Размножение

Размножается амеба делением надвое. Вначале делится ядро, а затем цитоплазма. При обильном питании и температуре 20-25°С амеба делится один раз в сутки.

Цисты

Неблагоприятные условия (подсыхание водоема, наступление холодов) амеба переносит в состоянии цисты. Движение и питание амебы прекращается, она становится округлой и формирует плотную защитную оболочку.

Образование цисты чаще всего происходит осенью с наступлением холодов. Весной амеба покидает оболочку цисты, выпускает ложноножки и начинает вести активный образ жизни (рис. 29). При высыхании водоемов цисты могут разноситься ветром, что обеспечивает расселение амеб.

Инфузория туфелька

В мелких стоячих водоемах, где встречаются амебы и другие протисты, обитает быстроплавающая инфузория туфелька (рис. 30). Ее длина составляет 0,1-0,3 мм. По форме тела она напоминает изящную дамскую туфельку, отсюда и ее название.

Строение

Инфузория имеет постоянную форму тела, так как наружный слой ее цитоплазмы уплотнен.

Тело инфузории покрыто многочисленными мелкими ресничками. Волнообразные колебания всех ресничек способствуют передвижению туфельки.

В цитоплазме инфузории имеются два ядра: большое и малое. Большое ядро контролирует процессы жизнедеятельности, малое — участвует в половом процессе.

Питание

На одной из сторон тела туфельки есть небольшое воронкообразное околоротовое углубление, которое ведет в ротовую полость и трубчатую глотку. С помощью более длинных околоротовых ресничек пища (бактерии, протисты, органические частицы) загоняется в рот, а затем — в глотку. Там образуется пищеварительная вакуоль. Увлекаемая током цитоплазмы, она движется по клетке в течение 1 — 1,5 ч. Пища переваривается, и растворенные питательные вещества поступают в цитоплазму. Непереваренные остатки пищи через специальное образование в клеточной мембране — порошицу — выбрасываются наружу.

Избыток воды и растворенные в ней вредные продукты жизнедеятельности из цитоплазмы сначала поступают в приводящие канальцы, а из них — в сократительные вакуоли. При сокращении вакуолей их содержимое выводится в окружающую среду.

Размножение

Размножаются инфузории делением надвое. У инфузорий осуществляется и половой процесс, при котором между двумя инфузориями происходит обмен малыми ядрами. Это обеспечивает повышение их жизнеспособности.

Это обеспечивает повышение их жизнеспособности.

Паразитические протисты

Паразитические протисты вызывают тяжелые заболевания человека и животных.

Амеба дизентерийная

Многие гетеротрофные протисты являются паразитами. В их числе амеба дизентерийная. Она может обитать в кишечнике человека. Человек заражается при употреблении немытых фруктов и овощей или сырой воды из открытых водоемов, в которых находятся цисты амебы. Цисты могут распространяться мухами и попасть в организм человека вместе с пищей. При попадании в пищеварительный тракт человека паразит покидает цисту и внедряется в стенку кишечника. В результате образуются язвы, нарушается всасывание воды, разрушаются стенки кишечника. Материал с сайта http://wiki-med.com

Загрузка…

Цисты выводятся из кишечника больного человека вместе с непереваренными остатками пищи. В почве и воде цисты сохраняются до 2-3 месяцев.

Малярийный плазмодий

Малярийный плазмодий является возбудителем малярии — тяжелого заболевания человека. Вместе со слюной малярийного комара (рис. 31) паразит попадает в кровь, где разрушает кровяные клетки. Это вызывает у человека лихорадку с повышением температуры до 40 °С и выше, головную боль, озноб. Малярия болезнь, характерная для теплых стран, где есть условия для развития малярийного комара (влажный, теплый климат, наличие водоемов и др.). Необходимо помнить о таком заболевании, как малярия, отправляясь на отдых в жаркие страны.

Роль гетеротрофных протистов

Гетеротрофные протисты имеют микроскопические размеры, но численность их в природе чрезвычайно велика. Питаясь взвешенными в воде органическими частицами и бактериями, гетеротрофные протисты участвуют в биологической очистке водоемов. Они являются кормом для червей, моллюсков, мелких рачков, мальков рыб.

Некоторые виды гетеротрофных протистов обитают в желудке коров, овец, коз, оленей и помогают этим травоядным животным усваивать пищу. Почвенные виды способствуют почвообразованию.

Почвенные виды способствуют почвообразованию.

Протисты Протисты по алфавиту Парафилетические группы

Вопросы к этой статье:Как происходит питание и переваривание пищи у амебы обыкновенной?

Что такое циста и какое значение она имеет в жизни амеб?

Сравните строение амебы и инфузории туфельки (см. рис. 28. 30).

В чем выражается более сложное строение инфузории по сравнению с амебой?

Как избежать заражения дизентерийной амебой?

Материал с сайта http://Wiki-Med.com

Размножение простейших. Разновидности полового пути. Особенности размножения малярийных плазмодиев

Похожие презентации:

Эндокринная система

Анатомо — физиологические особенности сердечно — сосудистой системы детей

Хронический панкреатит

Топографическая анатомия верхних конечностей

Анатомия и физиология сердца

Мышцы головы и шеи

Эхинококкоз человека

Черепно-мозговые нервы

Анатомия и физиология печени

Топографическая анатомия и оперативная хирургия таза и промежности

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ

КАФЕДРА ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ

ДОКЛАД

ПО БИОЛОГИИ

ТЕМА: Размножение простейших. Разновидности полового

Разновидности полового

пути. Особенности размножения малярийных плазмодиев.

Выполнила студентка 2 курса Лукашина Людмила

Группы ЭиП — 2

Проверил к.п.н., доцент кафедры

техносферной безопасности и экологии

Гапоненко А. В.

Москва, 2015

Простейшие могут размножаться как половым путём, так

и бесполым. Основная форма размножения

одноклеточных – это бесполое размножение

(агамогенез) путём митотического деления клетки.

Как правило, в благоприятных условиях одноклеточные

животные размножаются бесполым путём, а при

наступлении неблагоприятных условий существования –

половым.

Митоз – это способ деления соматических (неполовых)

клеток, при котором каждая из двух вновь возникающих

клеток получает такой же генетический материал, как в

исходной клетке.

ИНТЕРФАЗА

ПРОФАЗА

МЕТАФАЗА

АНАФАЗА

ТЕЛОФАЗА

Данным путём размножаются наиболее примитивные представители

отрядов амёб и раковинных амёб

Раковинные амебы:

1— Difflugia pyriformis; 2— Arcella vulgarise

3— A.

dentata4— Lesquereusia modesta;

dentata4— Lesquereusia modesta;5— Centropyxis aculeate:

6— Difflugia corona;

7— Euglypba alveolata.

Амеба обыкновенная

Дизентерийная амеба

А — мелкая вегетативная

форма,

Б — крупная вегетативная

форма

(эритрофаг):

1 — ядро,

2 — фагоцитированные

эритроциты.

ПОЧКОВАНИЕ

Это когда новая особь образуется в виде выроста (почки) на теле

родителя, а затем отделяется от него, превращаясь в

самостоятельный организм.

При наружном почковании, например у Paracineta, ядра инфузории

делятся, верхняя часть животного одевается ресничками, и в нее

врастают макро- и микронуклеус; затем почка отделяется от

материнского оранизма и уплывает. Образовавшийся таким путем

организм обычно называют бродяжкой.

При внутреннем почковании в теле инфузории образуется кольцевая

впадина, которая постепенно углубляется и как бы вырезает участок

протоплазмы. Затем в этом участке образуются сократительная

вакуоль и ряды ресничек, а из материнского организма вырастает

ядро.

Бродяжка, образовавшаяся таким образом, выходит из материнского

субстрату, теряет реснички, образует стебелек, сосательные палочки

и превращается во взрослую инфузорию. У некоторых сосущих

инфузорий наблюдается множественное почкование.

А – Paracineta patula,

образующая одну

почку;

Б – отделившаяся

бродяжка

Множественное наружное

почкование Ephelota gemmipara

Внутреннее

почкование

Tocophrya

cyclopum,

отделение почки в

выводковую

камеру еще не

завершено;

1 – почка;

2 – макронуклеус;

3 – выводковая

камера

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ МАЛЯРИЙНОГО ПЛАЗМОДИЯ

КОНЪЮГАЦИЯ У ИНФУЗОРИЙ

Две совместимые особи

прикрепляются друг к другу

перистомиальными областями.

Пелликула разрушается, и между

конъюгантами образуется

цитоплазматический мостик. В

прикрепленном состоянии инфузории

могут находиться несколько часов.

Происходит дезинтеграция

макронуклеусов.

Макронуклеусы

Макронуклеусыделятся митотически, образуя по 4

дочерних микронуклеуса.

Три микронуклеуса разрушаются

и исчезают. Какие именно

должны исчезнуть, а какой

остаться, определяется его

положением в цитоплазме.

Оставшееся ядро в каждом из

конъюгантов делится митотически,

давая начало двум одинаковым

ядрам-пронуклеусам. Одно из них

остается на прежнем месте

(женское ядро), тогда как другое

(мужское ядро) по

цитоплазматическому мостику

перемещается в клетку партнера.

Мужское и женское ядра

сливаются, образуя одно ядро –

синкарион.

Так происходит обмен

генетической информацией.

Конъюганты расходятся (теперь их

можно называть эксконъююганты).

Синкарион делится митотически,

давая начало восьми ядрам.

Из этих ядер четыре

становятся

макронуклеусами, а

микронуклеусами. Затем

три микронуклеуса

разрушаются.

Каждый из экс-конъюгантов

делится надвое. При этом

макронуклеусы расходятся

попарно в каждую клетку, а

микронуклеус делится

митотически.

Затем следует второе деление

клетки надвое, сопровождающееся

расхождением макронулеусов по

одному и митотическим делением

микронуклеуса. Таким образом,

каждый экс-конъюгант дает начало

четырем дочерним инфузориям.

Но при длительном бесполом

размножении, когда макронуклеус

делится амитотически и хромосомы произвольно

распределяются между дочерними особями,

жизнидеятельность инфузорий может нарушаться, может

наступать «депрессия». Процесс, направленный на

ликвидацию этих последствий и сходный с половым

процессом, получил название аутогамия.

Он приводит к образованию нового макронуклеуса,

содержащего полный набор хромосом, и повторяется через

3-4 нед.

АУТОГАМИЯ

Микронуклеус делится образуя 8

гаплоидных ядер; 6 из них

разрушаются. Макронуклеус

также разрушается.

Два оставшихся ядра,

сливаясь, образуют

синкарион.

Синкарион дважды делится, и из

4 образовавшихся ядер два

становятся макрокуклеусами, а

два других – микронуклеусами.

Затем следует деление

инфузории надвое.

Теперь макронуклеусы у

дочерних инфузорий имеют

нормальный набор

хромосом.

КОПУЛЯЦИЯ

Это половой процесс одноклеточных, прикотором

две особи приобретают половые отличия, то есть

превращаются в гаметы, сливаются и образуют

зиготу.

Формы копуляции:

• изогамия – гаметы не имеют морфологических

различий

• Анизогамия – гаметы дифференцированы на

• Оогамия – крайняя степень дифференцировки:

большая гамета – неподвижна, а мелкая –

подвижна.

Благодарю

за внимание !!!

English Русский Правила

Функциональные признаки раковинных амеб и их использование в палеоэкологии

%PDF-1.6

%

1 0 объект

>

эндообъект

7 0 объект

>

эндообъект

2 0 объект

>

транслировать

протисты, функциональные признаки, морфологические признаки, экология, торфяники, озера, почвы, основанные на признаках подходыpdfTeX-1.40.151.5application/pdffevo-08-575966. tex

tex

Arcella vulgaris Ehrenberg, 1832

- Набор данных

- Таксономия магистральной сети GBIF

- Классифицировать

- РАЗНОВИДНОСТЬ

- Опубликовано в

- Эренберг, Кристиан Г.

1830. Belträge zur Kenntniss der Organization der Infusorien und ihrer geographischen Verbreitung, besonders in Sibirien. Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1830: 1-88.

1830. Belträge zur Kenntniss der Organization der Infusorien und ihrer geographischen Verbreitung, besonders in Sibirien. Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1830: 1-88.

org/licenses/by-nc/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://creativecommons.

org/licenses/by-nc/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://creativecommons. org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.

org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons. org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.

org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons. org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/Классификация

- Королевство

- простейшие

- тип

- амебозоа

- сорт

- Лобоса

- заказ

- Арчеллинида

- семья

- Арцеллиды

- род

- Арчелла

- разновидность

- Арцелла обыкновенная

Имя

- Омонимы

- Arcella vulgaris Эренберг, 1832

Библиографические ссылки

- Хоогенраад, Х.

Р. и Де Гроот, А.А. (1940)

Р. и Де Гроот, А.А. (1940) - Международная комиссия по зоологической номенклатуре. Директива 77 Дополнение к Официальному списку конкретных названий в зоологии (а) видовых названий тридцати четырех видов, принадлежащих к типам простейших, кишечнополостных, платигельминтов, нематгельминтов и кольчатых червей, каждое из которых является типовым видом рода, название которого было внесено в Официальный список родовых названий зоологии в период до конца 19 в.36 и (B) пяти конкретных названий, которые в настоящее время считаются старшими субъективными синонимами названий таких видов. Мнения и заявления Международной комиссии по зоологической номенклатуре 1E, 265-292 (1957)

- Мейстерфельд, Р.