Амебы в огне | Наука и жизнь

Раковинные амебы, пользующиеся готовым строительным материалом, лучше переносят торфяные пожары.

Раковинные амебы Lesquereusia epistomium. (Фото: Юрий Мазей.)

Панцирь раковинной амебы из рода Euglypha. (Фото: Wikipedia / NEON_ja.)

Панцирь раковинной амебы Padaungiella lageniformis. (Фото: Katz Lab / Flickr.com.)

‹

›

Открыть в полном размере

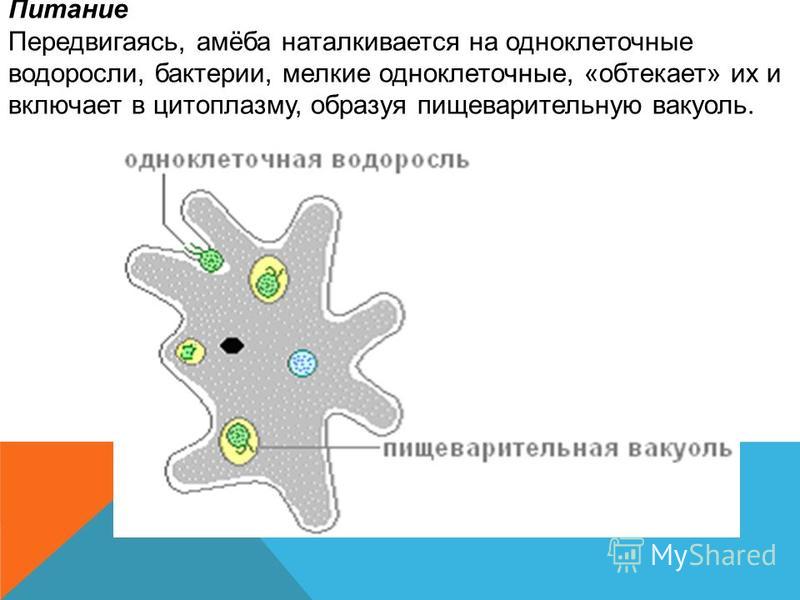

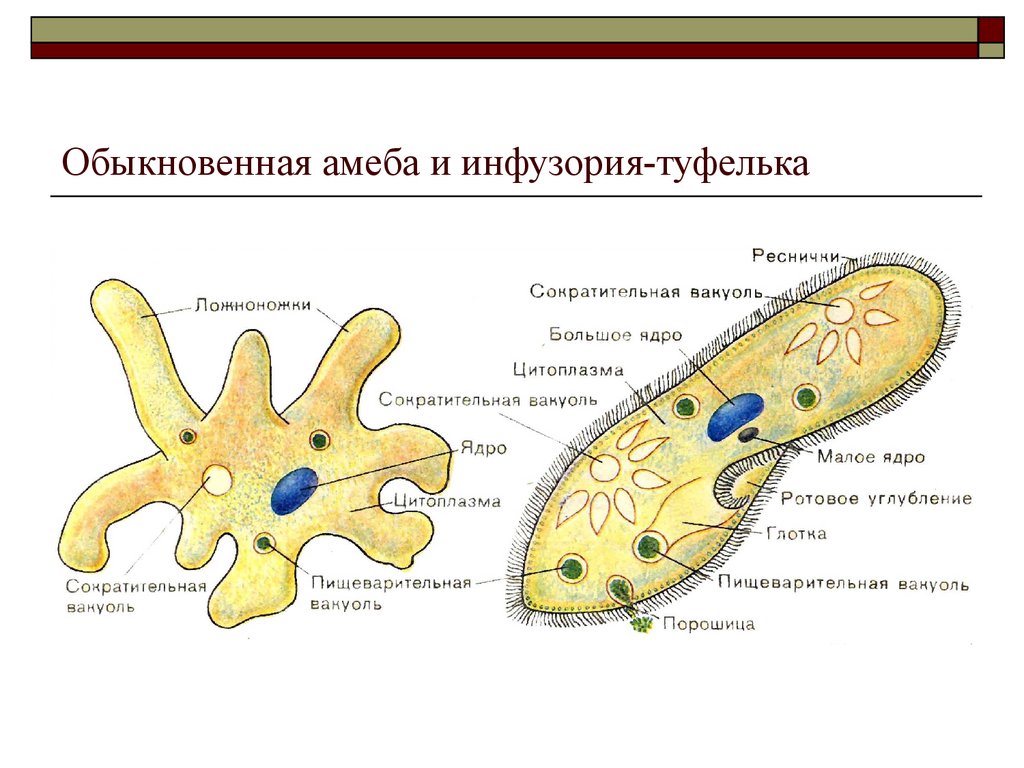

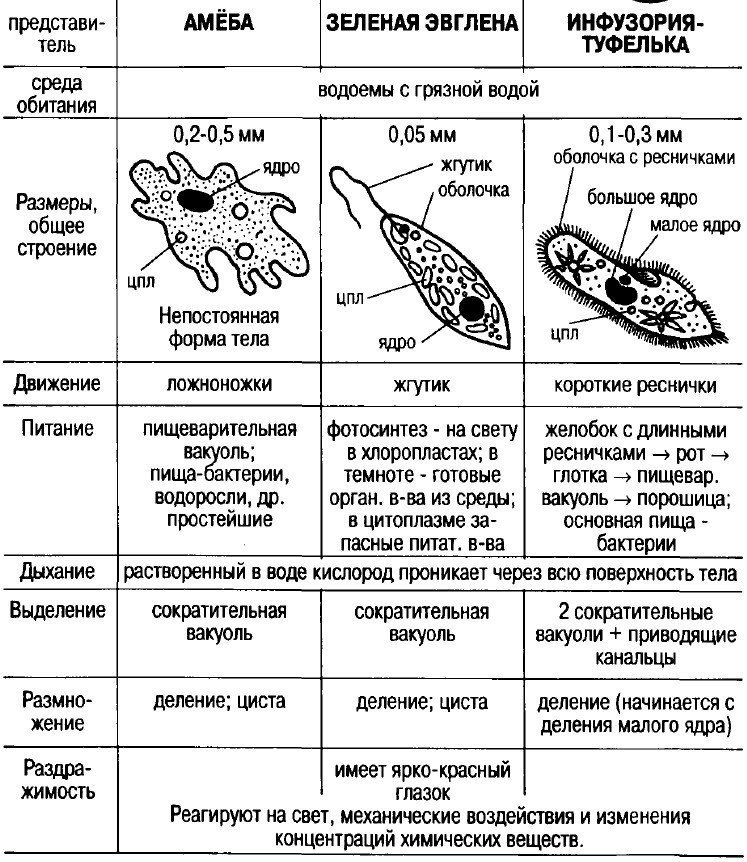

Амеб мы еще со школы представляем себе в виде бесформенных слизистых существ, которые тянут куда-то свои ложноножки. Однако среди них есть несколько крупных групп, которые научились прятать свою единственную клетку в раковину. Таких амеб называют раковинными. Вытягивать ложноножки раковина им ничуть не мешает – амебы оставляют в ней для этого специальные отверстия.

Сам панцирь состоит из мелких чешуек, пластинок и шипиков. Строительный материал для них либо образуется внутри клетки и выделяется наружу в виде особого секрета (так делают амебы Но, как бы то ни было, все раковинные амебы строят свои раковины из соединений кремния.

Но, как бы то ни было, все раковинные амебы строят свои раковины из соединений кремния.Как известно, живые организмы кремний почти не используют, несмотря на его огромную распространенность, и лишь немногие виды научились с ним что-то делать. Раковинные амебы как раз и относятся к таким умельцам, и во многом благодаря им кремний участвует в больших биогеохимических циклах, объединяющих экосистемы и геологические процессы по всей Земле.

Раковинных амеб нельзя назвать редкими, но они любят определенные экологические ниши – в частности, их много в болотах и торфяниках, где они формируют более половины биомассы всех микроорганизмов. Но, как мы знаем, торфяники часто горят, и часто, увы, из-за человеческой неаккуратности. О том, что при этом происходит с раковинными амебами, описывают в своей статье в Applied Soil Ecology исследователи из Московского государственного университета, Университета Йорка и Китайского университета наук о Земле.

Юрий Мазей, Янминь Цинь (Yangmin Qin) и их коллеги изучали торфяник на северо-востоке Китая, где несколько лет назад случился пожар. Здесь были как сильно выжженные, так и слабо выжженные территории (пожарным удалось потушить часть болота), так что можно было сравнить сообщества раковинных амеб, в разной степени затронутых бедой.

Здесь были как сильно выжженные, так и слабо выжженные территории (пожарным удалось потушить часть болота), так что можно было сравнить сообщества раковинных амеб, в разной степени затронутых бедой.

Пожар, конечно, не мог не сказаться на амебах, но они перенесли его по-разному: те, которые строят раковину из готовых песчинок, сумели пережить бедствие, а вот те, которые сами себе синтезируют панцирные кремнеземные пластинки, исчезли. По мнению исследователей, тут все дело в том, что раковины из песчинок получаются более толстыми и крепкими, и потому лучше защищают амеб от высоких температур.

Поскольку раковинные амебы – важная часть экосистемы торфяников, то все, что с ними происходит, сказывается на всем местном сообществе микро- (и не только микро-) организмов. Однако новые результаты важны не только с экологической точки зрения. Ранее биологи МГУ в сотрудничестве с британскими коллегами показали, что по раковинным амебам можно реконструировать климатические изменения, случившиеся в прошлом. Но в торфяных слоях с амебами часто попадаются и угли – следы пожара.

Но в торфяных слоях с амебами часто попадаются и угли – следы пожара.

По словам Юрия Мазея, «…корректно реконструировать климат в таком слое необходимо с учетом того, как реагируют сообщества раковинных амеб на пожары в современных условиях», и потому с помощью новых данных можно повысить надежность методов, используемых в климатических палеореконструкциях.

ИДЦ — Иркутский диагностический центр

Описание услуги

Код услуги:

2Ж4002

Готовность результатов:

на следующий рабочий день, после 13:00

В большой группе паразитарных болезней, вызываемых возбудителями животного происхождения, важное место принадлежит заболеваниям, вызванным простейшими. Простейшие являются одноклеточными организмами. Не смотря на это, они существенно отличаются от других микроорганизмов (вирусов, бактерий) сложностью своей организации, в том числе сложностью своей антигенной структуры, способной вызывать серьезные нарушения в организме человека. Как правило, заболевания, вызванные простейшими, при отсутствии своевременной диагностики и лечения приобретают длительное, хроническое течение. Лямблиоз (инфекционное поражение двенадцатиперстной кишки, вызываемое лямблиями) распространен практически повсеместно. Лямблиоз также часто встречается среди людей со сниженным иммунитетом и может служить основной причиной кишечной патологии у этой группы лиц. Среди взрослых людей лямблиоз часто встречается у родителей инфицированных детей. Более чем у 65% инфицированных лиц лямблиоз может протекать бессимптомно.

Современный подход к лаборатоной диагностике лямблиоза.

Клинически выделяют две основные формы лямблиоза: первичная инвазия (острый лямблиоз) и затяжное рецидивирующее течение (хронический лямблиоз).

В период острого лямблиоза специфическая диагностика, как правило, не проводится. В связи с выраженным преобладанием кишечных симптомов, больному выставляется диагноз «кишечная инфекция неясной этиологии», хотя заболевание на этой стадии легко поддается лечению. Острый период длится несколько дней. При отсутствии лечения он чаще всего переходит в хроническую стадию, которая протекает бессимптомно (у 25-28% больных), субклинически (49%) или клинически выраженно (13-43%).

Лямблиоз (инфекционное поражение двенадцатиперстной кишки, вызываемое лямблиями) распространен практически повсеместно. Лямблиоз также часто встречается среди людей со сниженным иммунитетом и может служить основной причиной кишечной патологии у этой группы лиц. Среди взрослых людей лямблиоз часто встречается у родителей инфицированных детей. Более чем у 65% инфицированных лиц лямблиоз может протекать бессимптомно.

Современный подход к лаборатоной диагностике лямблиоза.

Клинически выделяют две основные формы лямблиоза: первичная инвазия (острый лямблиоз) и затяжное рецидивирующее течение (хронический лямблиоз).

В период острого лямблиоза специфическая диагностика, как правило, не проводится. В связи с выраженным преобладанием кишечных симптомов, больному выставляется диагноз «кишечная инфекция неясной этиологии», хотя заболевание на этой стадии легко поддается лечению. Острый период длится несколько дней. При отсутствии лечения он чаще всего переходит в хроническую стадию, которая протекает бессимптомно (у 25-28% больных), субклинически (49%) или клинически выраженно (13-43%).

Для диагностик лямблиоза предварительно рекомендуется назначить по схеме употребление отвара кукурузных рылец, который обладает желчегонным действием. Желчь губительна для лямблий, поэтому создаются условия для их инцеститрования и, следовательно, для выделения с фекалиями.

Схема сбора анализа.

Отвар кукурузных рылец употребляется перед исследованием: в течение 2 дней (при нормальном стуле) или в течение 3 дней (если имеется склонность к запорам) по рекомендации указанной на упаковке.

После этого пациент трехкратно собирает кал в контейнер с консервантом: на 3-4-5день (при нормальном стуле) или на 4-5-6 день (при склонности к запорам).

Рекомендуемый объем фекалий с каждого стула – горошина. При добавлении в контейнер очередной порции, фекалии нужно тщательно перемешать с консервантом стеклянной палочкой.

Амебиаз. Имеется 7 видов амеб, которые в естественных условиях паразитируют в ротовой полости и в кишечнике у человека; однако только дизентерийная амеба является патогенной.

Для диагностик лямблиоза предварительно рекомендуется назначить по схеме употребление отвара кукурузных рылец, который обладает желчегонным действием. Желчь губительна для лямблий, поэтому создаются условия для их инцеститрования и, следовательно, для выделения с фекалиями.

Схема сбора анализа.

Отвар кукурузных рылец употребляется перед исследованием: в течение 2 дней (при нормальном стуле) или в течение 3 дней (если имеется склонность к запорам) по рекомендации указанной на упаковке.

После этого пациент трехкратно собирает кал в контейнер с консервантом: на 3-4-5день (при нормальном стуле) или на 4-5-6 день (при склонности к запорам).

Рекомендуемый объем фекалий с каждого стула – горошина. При добавлении в контейнер очередной порции, фекалии нужно тщательно перемешать с консервантом стеклянной палочкой.

Амебиаз. Имеется 7 видов амеб, которые в естественных условиях паразитируют в ротовой полости и в кишечнике у человека; однако только дизентерийная амеба является патогенной.

Подготовка

Правила сбора биоматериала (кал). Биоматериал

собирается в день доставки в лабораторию. Объем необходимый для

исследования 2-5 см3. Контейнер для сбора кала выдается в регистратуре 2

этажа по предъявлении маршрутного листа. Контейнер можно приобрасти в розничной сети. При

сдаче материала крышку с банки не снимать! Кал, доставленный в лабораторию в

любых иных приспособленных емкостях исследованию не подлежит. Хранение. Если

пациент не может собрать кал утром, можно сделать это раньше. При этом

собранный образец нужно хранить в холодильнике в течение не более 8 часов при

температуре +3+8С, не допуская замораживания. Противопоказания. После клизм,

рентгенологического исследования желудка и кишечника и колоноскопии, кал

можно исследовать не ранее, чем через 2 дня. Перед исследованием кала нужно

отменить следующие препараты: слабительные, активированный уголь, препараты

висмута, железа и препараты, вводимые в ректальных свечах, приготовленных на

жировой основе. ВНИМАНИЕ! Для детализации диагноза могут потребоваться

дополнительные методы исследований. Пожалуйста, обратитесь к лечащему врачу.

Контейнер для сбора кала выдается в регистратуре 2

этажа по предъявлении маршрутного листа. Контейнер можно приобрасти в розничной сети. При

сдаче материала крышку с банки не снимать! Кал, доставленный в лабораторию в

любых иных приспособленных емкостях исследованию не подлежит. Хранение. Если

пациент не может собрать кал утром, можно сделать это раньше. При этом

собранный образец нужно хранить в холодильнике в течение не более 8 часов при

температуре +3+8С, не допуская замораживания. Противопоказания. После клизм,

рентгенологического исследования желудка и кишечника и колоноскопии, кал

можно исследовать не ранее, чем через 2 дня. Перед исследованием кала нужно

отменить следующие препараты: слабительные, активированный уголь, препараты

висмута, железа и препараты, вводимые в ректальных свечах, приготовленных на

жировой основе. ВНИМАНИЕ! Для детализации диагноза могут потребоваться

дополнительные методы исследований. Пожалуйста, обратитесь к лечащему врачу.

Экскреция | Экскреция у амебы | Экскреция у человека

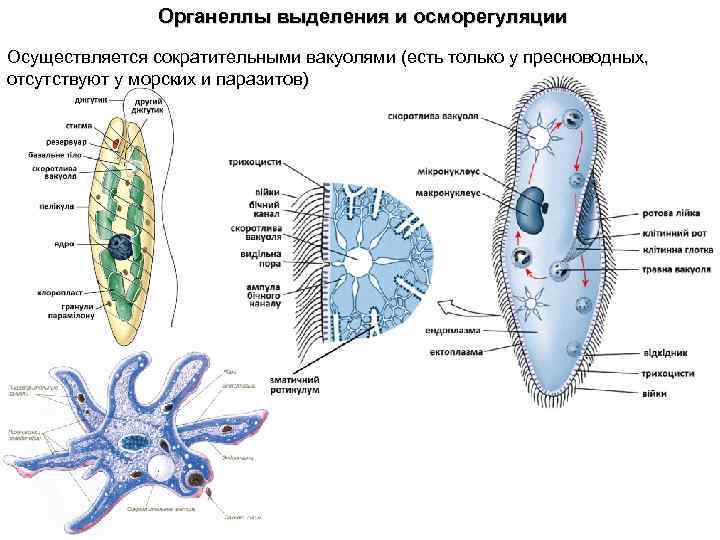

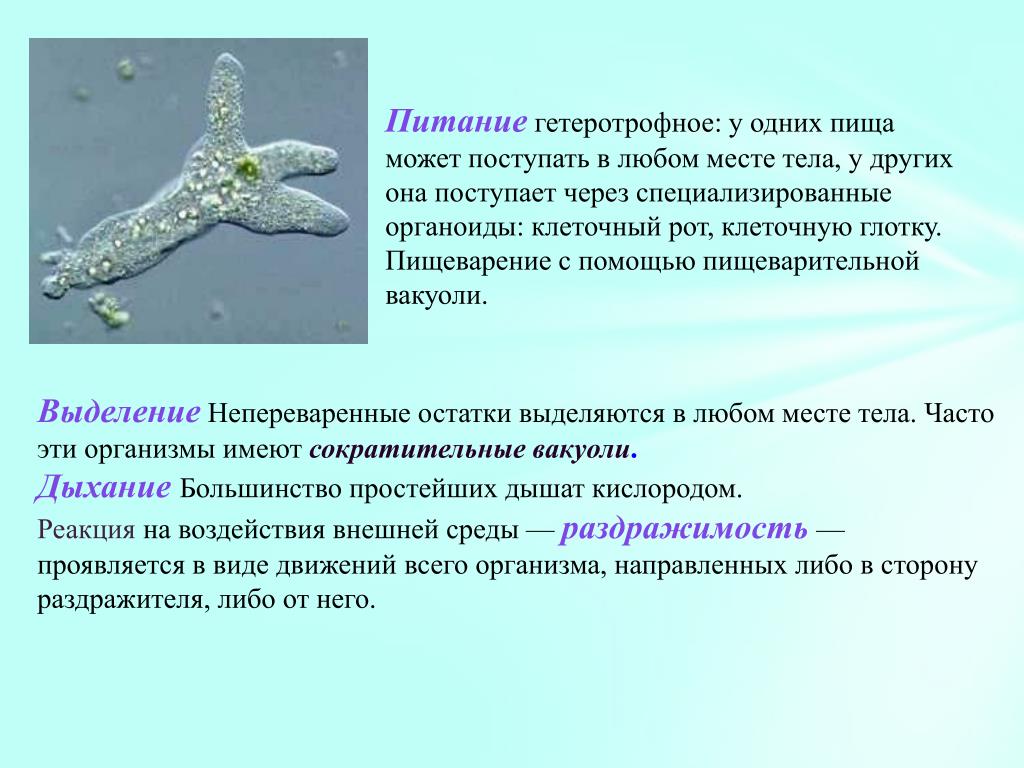

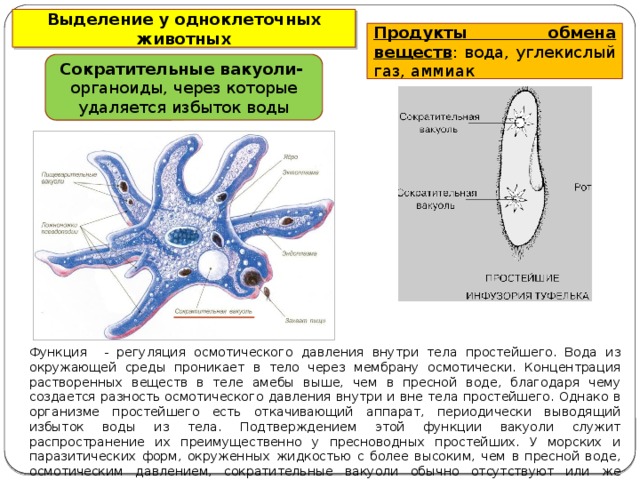

Процесс удаления токсичных отходов из тела организма называется выведением . Процесс поддержания нужного количества воды и правильного ионного баланса в организме называется осморегуляцией.

Процесс поддержания нужного количества воды и правильного ионного баланса в организме называется осморегуляцией.

Способ выделения различен у разных организмов. Многие одноклеточные организмы удаляют эти отходы путем простой диффузии с поверхности тела в окружающую воду, в то время как сложные многоклеточные организмы используют для выделения специализированные органы. Органы, участвующие в этом процессе, составляют выделительную систему

ВЫДЕЛЕНИЕ У ЖИВОТНЫХУ разных животных имеются разные органы выделения. Они следующие:

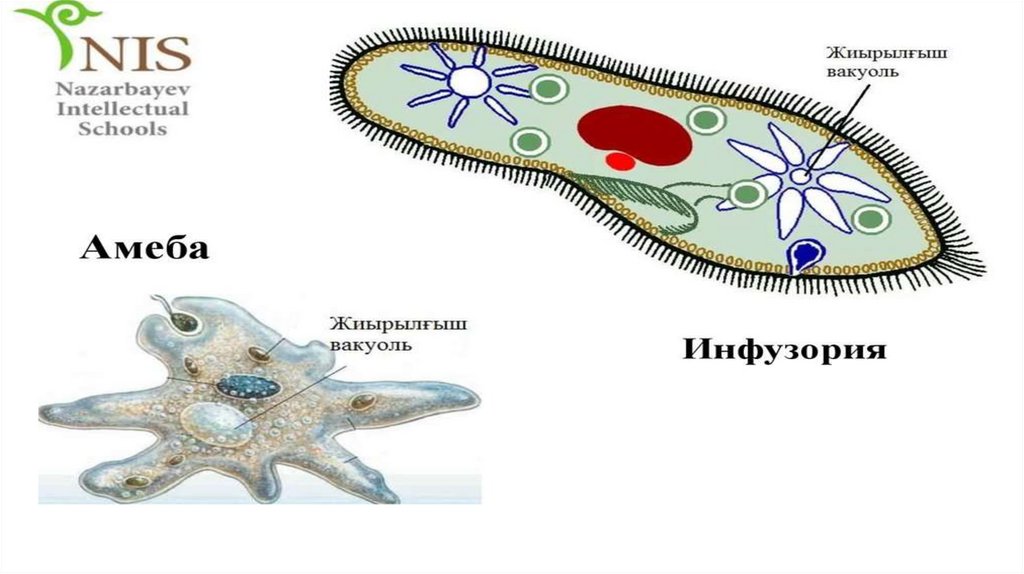

- У Amoeba и других одноклеточных животных сократительная вакуоль выполняет функцию выделения и осморегуляции.

- У губок отходы диффундируют из тела через оскулум.

- У таких животных, как Hydra (принадлежащая Cnidaria), ротовое отверстие служит органом выделения.

- У плоских червей выделительные структуры представляют собой одиночные клетки, называемые клетками пламени.

- У высших животных органы выделения состоят из трубчатых структур, называемых нефридиями, например, дождевыми червями.

- Органами выделения у человека являются почки. Каждая почка состоит из микроскопических тонких канальцев, которые образуют нефроны. Каждая почка содержит около 1 млн нефронов.

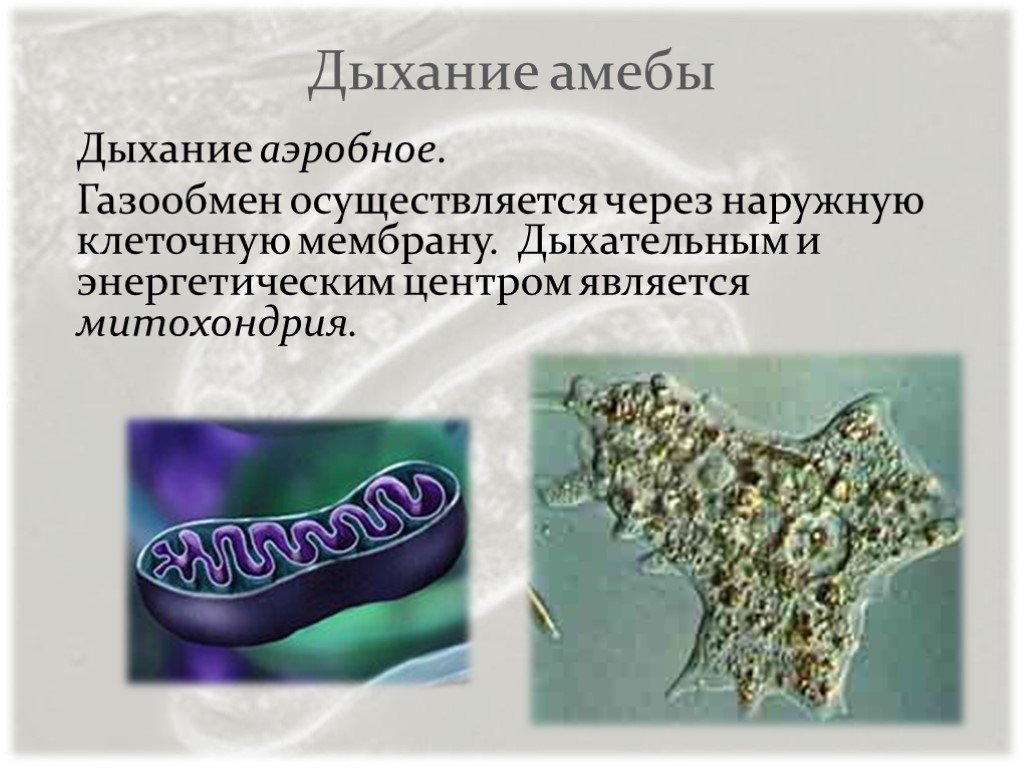

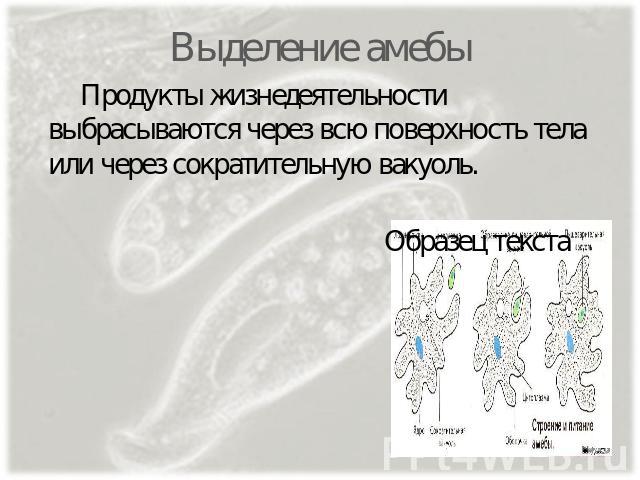

«У таких организмов, как Amoeba и Paramecium, большая часть метаболических отходов удаляется через общую поверхность тела путем простого процесса диффузии. Специализированные органы выделения отсутствуют.

«В Amoeba отходы и избыток воды удаляются в процессе диффузии с помощью сократительной вакуоли . Таким образом, сократительная вакуоль увеличивается в размерах. Когда он заполнен, он приближается к плазматической мембране и, наконец, высвобождает содержимое в воду после контакта с плазматической мембраной. Позже появляется новая сократительная вакуоль.

Различные органы присутствуют в человеке, чтобы избавиться от отходов.

Легкие — для выведения углекислого газа и водяного пара, образующихся при дыхании; углекислый газ, образующийся при дыхании в клетках, переносится

- Гемоглобин в крови.

- Вода, в которой он растворяется.

СО2 с поверхности легких удаляется на выдохе при дыхании.

- Кожа — Для выведения мочевины, солей и избыточной воды с помощью потовых желез, присутствующих в коже.

- ” Почки — Для выделения жидких отходов, таких как моча; почки являются частью набора органов, известных как мочевыделительная система.

- » Печень. Для удаления мочевины, желчных пигментов и токсинов печень является самой большой железой в организме и является детоксицирующей железой.

Выделительная система состоит из следующих органов

- Пара почек

- Мочеточники

· Мочевой пузырь

Уретра Почки имеют бобовидную форму длиной около 10 сантиметров. Они расположены чуть выше талии по обеим сторонам позвоночника. Правая почка расположена немного выше левой. Она имеет длину около 10 см, ширину 5 см и толщину 4 см, весит от 135 до 150 г, что составляет 1% массы тела. Ее внутренняя вогнутость называется воротами. Мочеточник, кровеносные сосуды, нерв и т. д. входят или выходят из почки через ворота (hilum). Остается покрытым брюшиной только на вентральной или передней стороне, поэтому называется забрюшинной. Узкая трубка, называемая мочеточником, проходит от внутренней стороны каждой почки.

Они расположены чуть выше талии по обеим сторонам позвоночника. Правая почка расположена немного выше левой. Она имеет длину около 10 см, ширину 5 см и толщину 4 см, весит от 135 до 150 г, что составляет 1% массы тела. Ее внутренняя вогнутость называется воротами. Мочеточник, кровеносные сосуды, нерв и т. д. входят или выходят из почки через ворота (hilum). Остается покрытым брюшиной только на вентральной или передней стороне, поэтому называется забрюшинной. Узкая трубка, называемая мочеточником, проходит от внутренней стороны каждой почки.

Мочеточники, в свою очередь, связаны с большим мешком, называемым мочевым пузырем. Моча собирается и хранится в мочевом пузыре.

От мочевого пузыря отходит еще одна мышечная трубка, называемая уретрой, которая работает как выходной канал.

Конец уретры в норме закрыт с помощью кольца мышц (сфинктера), которое контролирует выделение мочи из мочевого пузыря.

Моча непрерывно стекает из почек в мочеточники, где она вытесняется вниз в мочевой пузырь за счет волнообразных сокращений стенок мочеточников. Мочевой пузырь растягивается и увеличивается в объеме по мере наполнения мочой, а когда он почти полон, растяжение стимулирует чувствительные нервные окончания в его стенках, так что нервные импульсы отправляются в мозг. Так человек узнает, когда его мочевой пузырь нужно опорожнить. Мышца сфинктера вокруг уретры затем произвольно (т. е. сознательно) расслабляется, чтобы позволить моче стекать из мочевого пузыря, через уретру и из тела. Это называется мочеиспускание.

Мочевой пузырь растягивается и увеличивается в объеме по мере наполнения мочой, а когда он почти полон, растяжение стимулирует чувствительные нервные окончания в его стенках, так что нервные импульсы отправляются в мозг. Так человек узнает, когда его мочевой пузырь нужно опорожнить. Мышца сфинктера вокруг уретры затем произвольно (т. е. сознательно) расслабляется, чтобы позволить моче стекать из мочевого пузыря, через уретру и из тела. Это называется мочеиспускание.

Отходы отделяются почками от крови, поступающей в них через почечную артерию. Более чистая кровь после удаления отходов направляется обратно через почечную вену.

Строение почек Почка в разрезе показывает темную внешнюю зону, называемую корковым веществом, и бледную внутреннюю зону, называемую мозговым веществом. Каждая почка состоит из большого количества экскреторных единиц, называемых нефронами. Каждый нефрон состоит из двух частей — округлого чашеобразного тела, называемого капсулой Боумена, и трубчатой части, или собирательной трубочки. Капсула Боумена содержит клубок тонко разделенных и переплетенных кровеносных капилляров, образованных повторными ветвлениями почечной артерии. Эти структуры называются клубочками (singular glomerulus). Кровеносные капилляры переносят шлаки и избыточную воду из организма в почки. Мозговое вещество отличается наличием 15-16 конических пирамид с более широким концом, обращенным к корковому веществу. Каждая пирамида заканчивается почечным сосочком, где сходятся и открываются многочисленные протоки Беллини. Почечный сосочек налегает на маленькую воронкообразную малую чашечку, 2—3 малые чашечки вместе открываются в еще более широкую воронку, называемую большой чашечкой. Капсула Боумена состоит из двухслойного плоского эпителия, клубочка и вместе называется мальпигиевым тельцем или почечным тельцем. Подоциты — клетки внутренней мембраны с длинным отростком, плотно прилегающим к стенкам капилляров (плоскоклеточный слой с базальной мембраной). Эти 3 слоя делают сито похожим на разделительную стенку.

Капсула Боумена содержит клубок тонко разделенных и переплетенных кровеносных капилляров, образованных повторными ветвлениями почечной артерии. Эти структуры называются клубочками (singular glomerulus). Кровеносные капилляры переносят шлаки и избыточную воду из организма в почки. Мозговое вещество отличается наличием 15-16 конических пирамид с более широким концом, обращенным к корковому веществу. Каждая пирамида заканчивается почечным сосочком, где сходятся и открываются многочисленные протоки Беллини. Почечный сосочек налегает на маленькую воронкообразную малую чашечку, 2—3 малые чашечки вместе открываются в еще более широкую воронку, называемую большой чашечкой. Капсула Боумена состоит из двухслойного плоского эпителия, клубочка и вместе называется мальпигиевым тельцем или почечным тельцем. Подоциты — клетки внутренней мембраны с длинным отростком, плотно прилегающим к стенкам капилляров (плоскоклеточный слой с базальной мембраной). Эти 3 слоя делают сито похожим на разделительную стенку. Фильтрационные щели образованы ассоциацией подоцитов и стенок капилляров. Кровь поступает в клубочек через приносящие артериолы (большего диаметра) и выходит через выносящие артериолы (меньшего диаметра). Разница диаметров обеих артериол создает клубочковое давление. Трубчатая часть сильно закручена. Собирательные трубочки многих нефронов сливаются, образуя собирательную трубочку. Собирательные протоки собирают мочу из нефронов и транспортируют в мозговое вещество почки.

Фильтрационные щели образованы ассоциацией подоцитов и стенок капилляров. Кровь поступает в клубочек через приносящие артериолы (большего диаметра) и выходит через выносящие артериолы (меньшего диаметра). Разница диаметров обеих артериол создает клубочковое давление. Трубчатая часть сильно закручена. Собирательные трубочки многих нефронов сливаются, образуя собирательную трубочку. Собирательные протоки собирают мочу из нефронов и транспортируют в мозговое вещество почки.

| Состав нефрона |

· Функция канальцевой части нефрона заключается в избирательной реабсорбции полезных веществ в кровеносные капилляры.

Кровь с метаболическими отходами → Приносящая артериола → Клубочек → Капсула Боумена → ПКТ (проксимальный извитой каналец) → петля Генле → ДКТ (дистальный извитой каналец) → собирательный проток → мочеточник → мочевой пузырь → уретра → выделение мочи

Образование мочи: Цель выделения – фильтрация продуктов жизнедеятельности из крови.

1. Отходы доставляются в почки по почечным артериям.

2. Кровь фильтруется из кровеносных капилляров в капсулу Боумена.

3. При прохождении этого фильтрата через канальцевые отделы нефрона некоторые полезные продукты, такие как глюкоза, аминокислоты, соли и большое количество воды избирательно реабсорбируются кровеносными капиллярами, окружающими нефрон.

4. Нефроны отводят оставшиеся жидкие отходы (мочу) в собирательный канал, который в конечном итоге входит в длинную трубку, мочеточник. Моча человека содержит воду и азотистые вещества, большую часть которых составляет мочевина.

Из мочеточника моча поступает в мочевой пузырь. Моча хранится в мочевом пузыре до тех пор, пока давление расширенного мочевого пузыря не приведет к позыву выйти через мочеиспускательный канал. Мочевой пузырь мускулистый, поэтому он находится под нервным контролем. В результате мы обычно можем контролировать позывы к мочеиспусканию.

Связанные темы

- Дыхание

- Питание человека

Растения используют совершенно иные стратегии выделения, чем животные. Ниже приведены некоторые важные растительные отходы и методы их удаления:

1. Газообразными отходами являются CO 2 и O 2 , образующиеся в результате дыхания и фотосинтеза соответственно. Эти газообразные отходы удаляются через устьица в листьях и чечевички в стебле и выпущены в воздух.

Эти газообразные отходы удаляются через устьица в листьях и чечевички в стебле и выпущены в воздух.

2. Растения избавляются от избыточной воды в процессе транспирации .

В отношении других твердых и жидких отходов растения используют тот факт, что многие их ткани состоят из мертвых клеток и что они могут даже терять некоторые части, например, листья.

3. Многие продукты жизнедеятельности растений хранятся в клеточных вакуолях .

4. Некоторые отходы удаляются вместе с опадающими листьями и другими частями растений.

5. Другие отходы хранятся в виде смол и камедей в старых тканях Xylem .

6. Растения также выделяют некоторые отходы в почву вокруг себя.

ПОЛЕЗНЫЕ ОТХОДЫВажными отходами растений, полезными для человека, являются

Натуральный каучук

Каучук — ценное изделие растительного происхождения, обладающее необычными свойствами эластичности, пластичности, устойчивости к электрическим токам, водонепроницаемости и клейкости. Большую часть натурального каучука получают из латекса Heveabrasiliensis (Hevea или Para Rubber, Fam, Euphorbiaceae), Partheniumargeritatum (Guayule Fam. compositae), Manihotglaziorii (Leara Rubber), а каучук более низкого качества производится Ficuselastica (Ассам или Индия). Резина, Фам. моровые).

Большую часть натурального каучука получают из латекса Heveabrasiliensis (Hevea или Para Rubber, Fam, Euphorbiaceae), Partheniumargeritatum (Guayule Fam. compositae), Manihotglaziorii (Leara Rubber), а каучук более низкого качества производится Ficuselastica (Ассам или Индия). Резина, Фам. моровые).

Acacia nilotica (верн. Babool), Boswelliaserrata (верн. Salai), Anogeissuslatifolia (верн. Dhaora), Pterocarpus marsupium (Kino Gum), Buteamonosperma (Bengal Kino Gum), Stercuriaurens (vernGulu, Karrya или Kuteera Gum), млечный латекс форм Achrassapota жевательная резинка, из которой производится жевательная резинка.

СМОЛАДвумя распространенными растительными смолами являются сосновая смола и дамар .

Смола сосны получается из вида Pinus. Перегоняется с получением скипидара (25%) и смолы (75%). Скипидар — антисептический растворитель красок и полиролей. Он также используется в медицине как антигельминтное средство. Смола используется для изготовления писчей бумаги, гидроизоляции, герметизации соединений труб, мыла, колесной смазки и т. д.

Скипидар — антисептический растворитель красок и полиролей. Он также используется в медицине как антигельминтное средство. Смола используется для изготовления писчей бумаги, гидроизоляции, герметизации соединений труб, мыла, колесной смазки и т. д.

Дамар (от Shorearobusta или Sal и родственных деревьев) используется в производстве лаков и спиртовых полиролей.

Эфирные масла (сандаловое масло, эвкалиптовое масло)

22.3. Системы выделения – концепции биологии – 1-е канадское издание

Глава 22. Осмотическая регуляция и экскреция

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

- Объясните, как вакуоли, присутствующие в микроорганизмах, работают для выделения отходов

- Опишите, каким образом пламенные клетки и нефридии у червей выполняют экскреторные функции и поддерживают осмотический баланс

- Объясните, как насекомые используют мальпигиевы канальцы для выделения отходов жизнедеятельности и поддержания осмотического баланса

Микроорганизмы и беспозвоночные животные используют более примитивные и простые механизмы для избавления от отходов своего метаболизма, чем почечная и мочевая системы млекопитающих. До появления сложных почек у организмов развились три выделительные системы: вакуоли, пламенные клетки и мальпигиевы канальцы.

До появления сложных почек у организмов развились три выделительные системы: вакуоли, пламенные клетки и мальпигиевы канальцы.

Сократительные вакуоли в микроорганизмах

Наиболее фундаментальной особенностью жизни является наличие клетки. Другими словами, клетка — простейшая функциональная единица жизни. Бактерии — это одноклеточные прокариотические организмы, в которых происходят одни из наименее сложных жизненных процессов; однако прокариоты, такие как бактерии, не содержат связанных с мембраной вакуолей. Клетки микроорганизмов, таких как бактерии, простейшие и грибы, связаны клеточными мембранами и используют их для взаимодействия с окружающей средой. Некоторые клетки, в том числе некоторые лейкоциты человека, способны поглощать пищу путем эндоцитоза — образования везикул путем инволюции клеточной мембраны внутри клеток. Эти же везикулы способны взаимодействовать и обмениваться метаболитами с внутриклеточной средой. У некоторых одноклеточных эукариотических организмов, таких как амебы, показанные на рис. 22.9.клеточные отходы и избыток воды выводятся путем экзоцитоза, когда сократительные вакуоли сливаются с клеточной мембраной и выбрасывают отходы в окружающую среду. Сократительные вакуоли (CV) не следует путать с вакуолями, которые хранят пищу или воду.

22.9.клеточные отходы и избыток воды выводятся путем экзоцитоза, когда сократительные вакуоли сливаются с клеточной мембраной и выбрасывают отходы в окружающую среду. Сократительные вакуоли (CV) не следует путать с вакуолями, которые хранят пищу или воду.

Пламенные клетки планарии и нефридии червей

По мере того, как в ходе эволюции многоклеточные системы имели системы органов, которые разделяли метаболические потребности организма, отдельные органы развивались для выполнения выделительной функции. Планарии — плоские черви, обитающие в пресной воде. Их выделительная система состоит из двух канальцев, соединенных с сильно разветвленной системой протоков. Клетки в канальцах называются пламенными клетками (или протонефридиями ), потому что они имеют скопление ресничек, которое выглядит под микроскопом как мерцающее пламя, как показано на рис. 22.109.0003 и . Реснички продвигают отходы вниз по канальцам и из тела через экскреторные поры, которые открываются на поверхности тела; реснички также вытягивают воду из интерстициальной жидкости, обеспечивая фильтрацию. Любые ценные метаболиты извлекаются путем реабсорбции. Пламенные клетки встречаются у плоских червей, включая паразитических ленточных червей и свободноживущих планарий. Они также поддерживают осмотический баланс организма.

22.109.0003 и . Реснички продвигают отходы вниз по канальцам и из тела через экскреторные поры, которые открываются на поверхности тела; реснички также вытягивают воду из интерстициальной жидкости, обеспечивая фильтрацию. Любые ценные метаболиты извлекаются путем реабсорбции. Пламенные клетки встречаются у плоских червей, включая паразитических ленточных червей и свободноживущих планарий. Они также поддерживают осмотический баланс организма.

Отфильтрованная жидкость, содержащая азотистые и другие отходы, накапливается в мочевом пузыре, а затем выделяется через пору на боку тела.

Отфильтрованная жидкость, содержащая азотистые и другие отходы, накапливается в мочевом пузыре, а затем выделяется через пору на боку тела.Дождевые черви (кольчатые черви) имеют несколько более развитые экскреторные структуры, называемые nefridia , проиллюстрированные на рис. 22.10 b . На каждом сегменте дождевого червя имеется пара нефридиев. Они похожи на пламенные клетки тем, что имеют трубочку с ресничками. Выделение происходит через пору, называемую нефридиопорой . Они более развиты, чем пламенные клетки, в том смысле, что у них есть система канальцевой реабсорбции капиллярной сетью перед экскрецией.

Мальпигиевы трубочки насекомых

Мальпигиевы трубочки выстилают кишечник некоторых видов членистоногих, таких как пчела, показанная на рис. 22.11. Обычно они располагаются парами, а количество трубочек зависит от вида насекомого. Мальпигиевы канальцы извиты, что увеличивает площадь их поверхности, и они выстланы микроворсинками для реабсорбции и поддержания осмотического баланса. Мальпигиевы канальцы работают совместно со специализированными железами в стенке прямой кишки. Жидкости организма не фильтруются, как в случае с нефридиями; моча вырабатывается с помощью механизмов канальцевой секреции клетками, выстилающими мальпигиевы канальцы, которые омываются гемолимфой (смесь крови и интерстициальной жидкости, обнаруженная у насекомых и других членистоногих, а также у большинства моллюсков). Метаболические отходы, такие как мочевая кислота, свободно диффундируют в канальцы. Имеются обменные насосы, выстилающие канальцы, которые активно транспортируют Н9.ионы 0305 + в клетку и ионы K + или Na + наружу; вода пассивно следует за ней, образуя мочу. Секреция ионов изменяет осмотическое давление, которое втягивает воду, электролиты и азотистые отходы (мочевую кислоту) в канальцы. Вода и электролиты реабсорбируются, когда эти организмы сталкиваются с маловодной средой, а мочевая кислота выделяется в виде густой пасты или порошка. Отказ от растворения отходов в воде помогает этим организмам экономить воду; это особенно важно для жизни в засушливых условиях.

Мальпигиевы канальцы работают совместно со специализированными железами в стенке прямой кишки. Жидкости организма не фильтруются, как в случае с нефридиями; моча вырабатывается с помощью механизмов канальцевой секреции клетками, выстилающими мальпигиевы канальцы, которые омываются гемолимфой (смесь крови и интерстициальной жидкости, обнаруженная у насекомых и других членистоногих, а также у большинства моллюсков). Метаболические отходы, такие как мочевая кислота, свободно диффундируют в канальцы. Имеются обменные насосы, выстилающие канальцы, которые активно транспортируют Н9.ионы 0305 + в клетку и ионы K + или Na + наружу; вода пассивно следует за ней, образуя мочу. Секреция ионов изменяет осмотическое давление, которое втягивает воду, электролиты и азотистые отходы (мочевую кислоту) в канальцы. Вода и электролиты реабсорбируются, когда эти организмы сталкиваются с маловодной средой, а мочевая кислота выделяется в виде густой пасты или порошка. Отказ от растворения отходов в воде помогает этим организмам экономить воду; это особенно важно для жизни в засушливых условиях.

Концепция в действии

Посетите этот сайт, чтобы увидеть препарированного таракана, включая крупный план его мальпигиевых канальцев.

Резюме

Для выведения отходов эволюционировали многие системы, более простые, чем почки и мочевыделительная система позвоночных животных. Простейшей системой являются сократительные вакуоли, присутствующие в микроорганизмах. Пламенные клетки и нефридии у червей выполняют выделительные функции и поддерживают осмотический баланс. Некоторые насекомые развили мальпигиевы канальцы для выделения отходов и поддержания осмотического баланса.

Некоторые насекомые развили мальпигиевы канальцы для выделения отходов и поддержания осмотического баланса.

Упражнения

- Активный транспорт K + в мальпигиевых канальцах обеспечивает:

- вода следует за K + для образования мочи

- поддерживается осмотический баланс между выделениями и жидкостями организма

- как а, так и б

- ни a, ни b

- Сократительные вакуоли у микроорганизмов:

- выполняют исключительно выделительную функцию

- может выполнять множество функций, одной из которых является выведение метаболических отходов

- происходят из клеточной мембраны

- как b, так и c

- Пламенные клетки — это примитивные органы выделения, обнаруженные у ________.

- членистоногие

- кольчатые черви

- млекопитающие

- плоские черви

- Почему могли развиться специализированные органы для выделения отходов?

- Объясните наличие двух разных выделительных систем, кроме почек.

Ответы

- С

- Д

- Д

- Удаление отходов, которые в противном случае могли бы быть токсичными для организма, чрезвычайно важно для выживания. Наличие органов, специализирующихся на этом процессе и функционирующих отдельно от других органов, обеспечивает определенную безопасность для организма.

- (1) Микроорганизмы поглощают пищу путем эндоцитоза — образования вакуолей путем инволюции клеточной мембраны внутри клеток. Эти же вакуоли взаимодействуют и обмениваются метаболитами с внутриклеточной средой. Клеточные отходы выводятся путем экзоцитоза, когда вакуоли сливаются с клеточной мембраной и выделяют отходы в окружающую среду. (2) Выделительная система плоских червей состоит из двух канальцев. Клетки в канальцах называются клетками пламени; у них есть группа ресничек, которые продвигают отходы вниз по канальцам и из тела. (3) Кольчатые черви имеют нефридии с трубочкой с ресничками. Выделение происходит через пору, называемую нефридиопором.

Капсула Боумена переходит в трубчатые структуры. Трубчатые части многих нефронов впадают в общий собирательный канал.

Капсула Боумена переходит в трубчатые структуры. Трубчатые части многих нефронов впадают в общий собирательный канал.