Архитектура Руси XIII – XV вв.

Содержание статьи

1. Развитие зодчества на Руси в $XIII$ – $XV$ веках

2. Архитектура Новгорода и Пскова

3. Московская архитектурная школа

Развитие зодчества на Руси в $XIII$ – $XV$ веках

Развитие зодчества в Русских княжествах было приостановлено татаро-монгольским нашествием. Разоренные монголами города в течение длительного времени не восстанавливались, что было обусловлено тяжелым экономическим положением и отсутствием опытных архитекторов. Однако древние традиции градостроительства были сохранены, вследствие этого в конце $XIV$ — начале $XV$ вв. начался новый расцвет русской архитектуры.

Пример 1

Среди городов Северо-востока Руси раньше всех каменное строительство возродилось в Твери. Уже в $1285$-$1290$ годах был построен храм Спаса-Преображения. Тверские зодчие сохранили архитектурные традиции, сложившиеся во владимиро-суздальской земле. Однако разорение города после антимонгольского восстания $1327$ году на долгое время прервало развитие в этом городе каменного строительства.

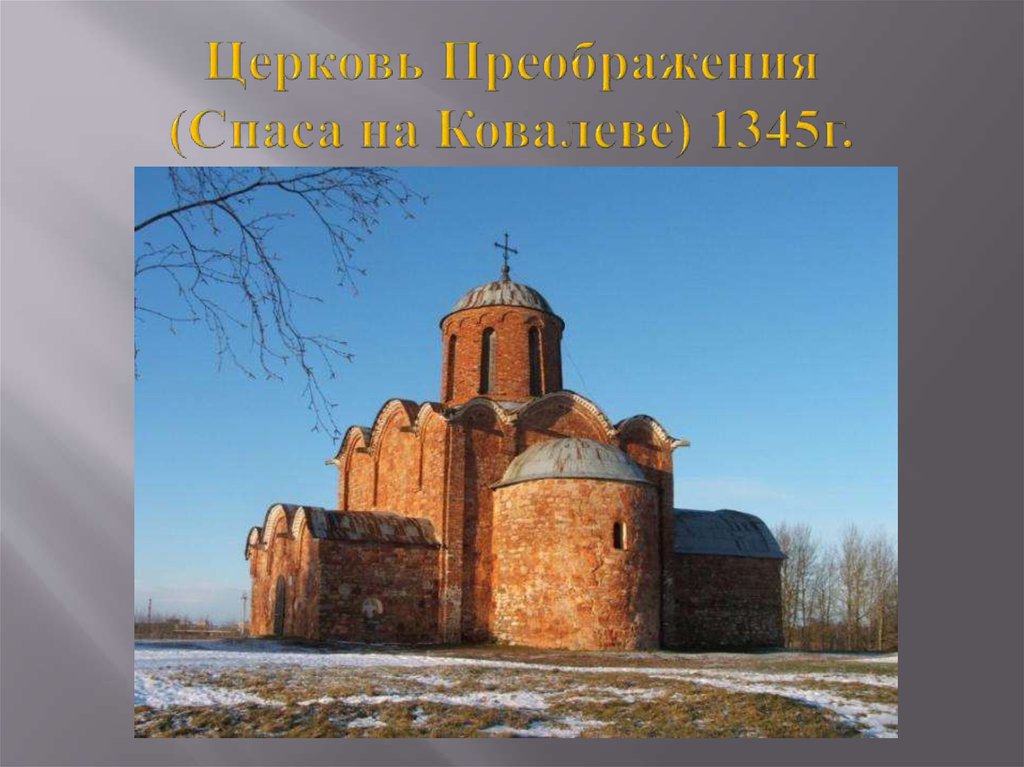

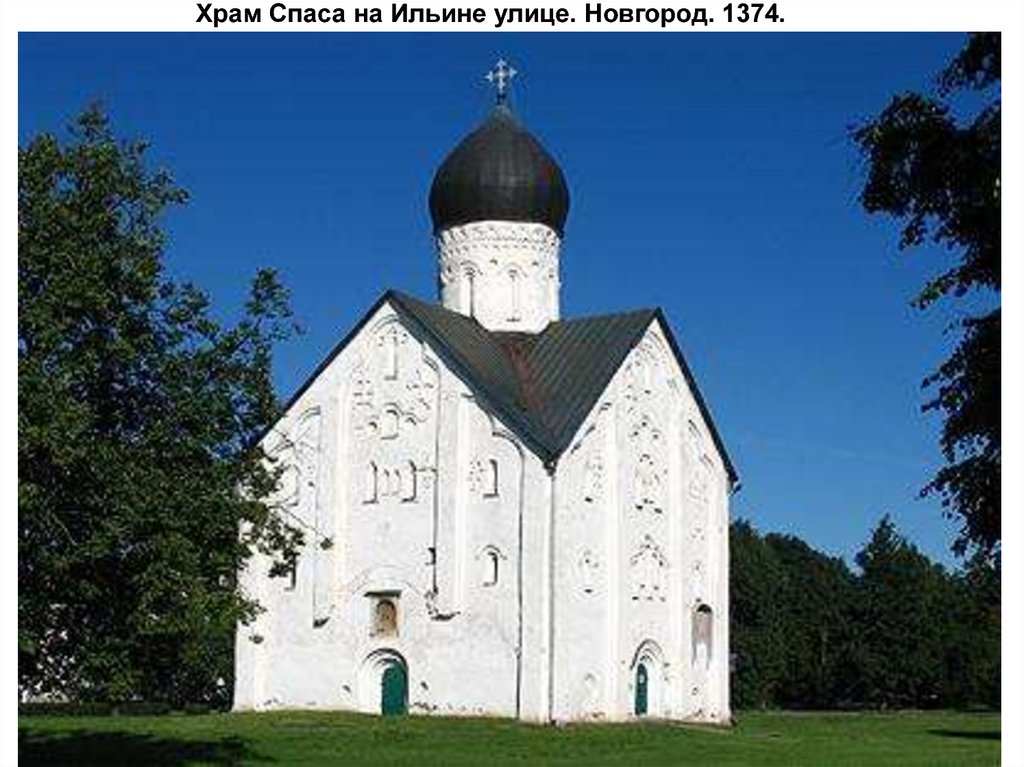

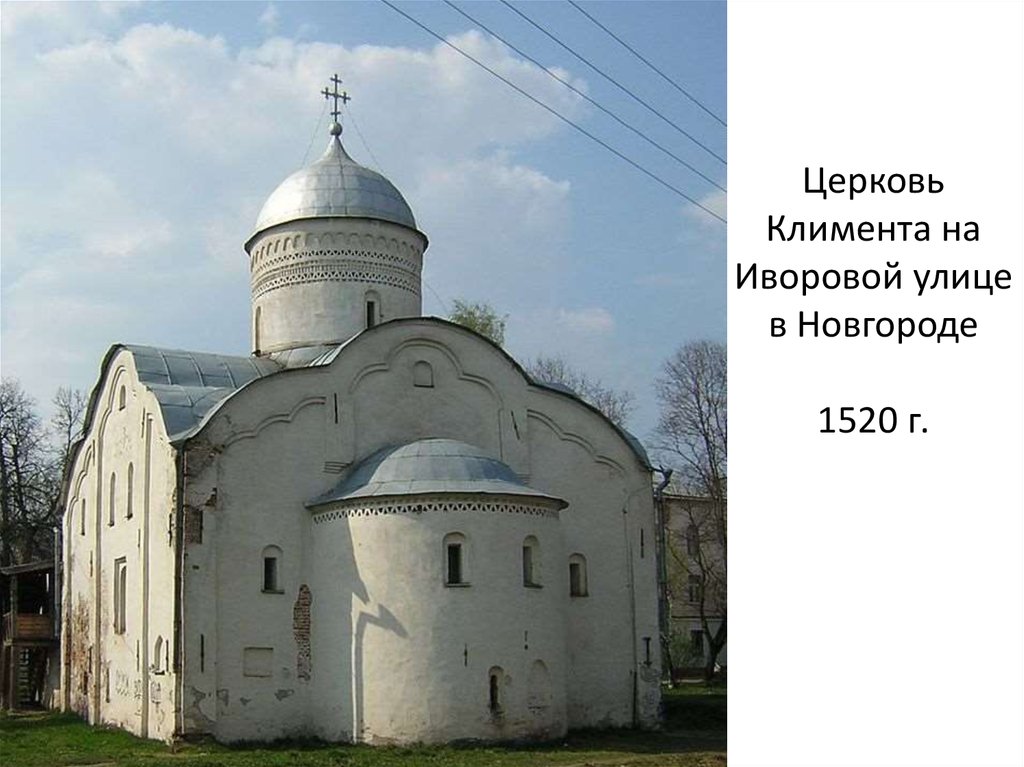

Архитектура Новгорода и Пскова

Из русских городов Великий Новгород и Псков менее всего подверглись разорению в ходе татаро-монгольского завоевания, поэтому эти города в числе первых возродили в масштабное строительство.

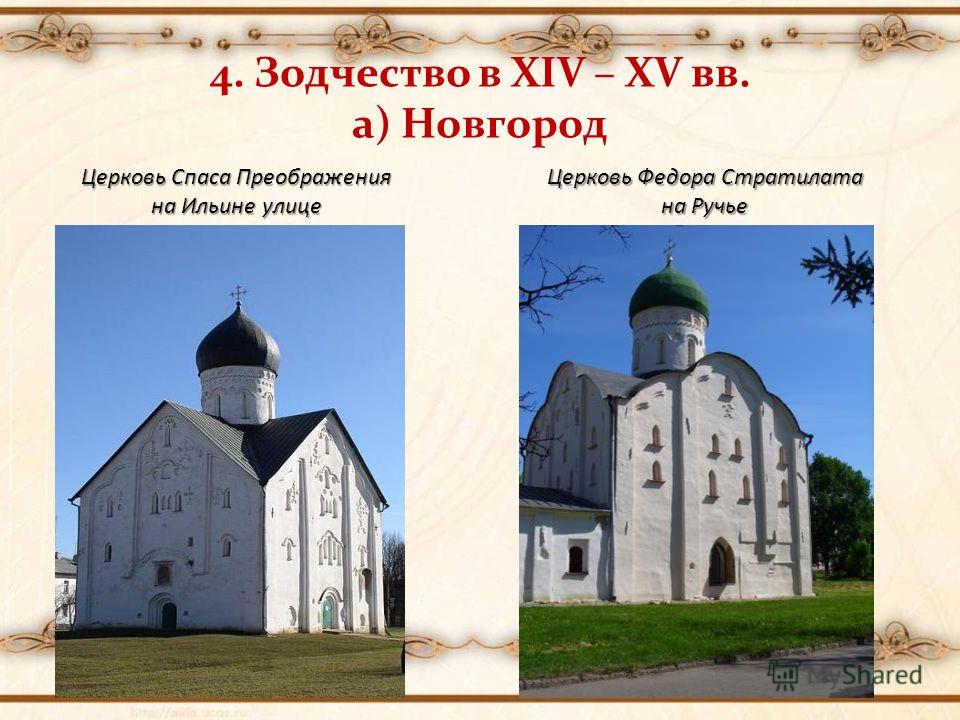

Основываясь на архитектурных традициях домонгольской Руси, мастера Новгорода и Пскова построили на деньги бояр и купцов множество небольших храмов и церквей. Однако прежние традиции в этот период сочетались с новыми творческими исканиями. Зарождающийся новый стиль, отличался множеством декоративных украшений, его отражение можно найти в самых известных храмах, построенных в этот период. Например, церковь Федора Стратилата и церковь Спаса на Ильине возведенные в Новгороде в конце $XIV$. В псковском градостроительстве тех лет, однако, новый стиль не получил значительного распространения, а, в целом, архитектура этого города имела облик крепости. Храмы, построенные в Пскове в данный период, отличаются суровым и лаконичным стилем, различные украшения встречаются довольно редко.

Замечание 1

Несмотря на то, что многие исследователи считают псковскую архитектуру очень близкой к архитектуре Новгорода, тем не менее, в зданиях, построенных в Пскове можно встретить много специфических черт. Наиболее известными храмами Пскова, в которых проявились особенности архитектуры этого города, стали церкви Николы со Усохи ($1371$), Василия на Горке ($1413$), Успенья на Пароменье со звонницей ($1521$), Кузьмы и Демьяна с Примостья ($1463$).

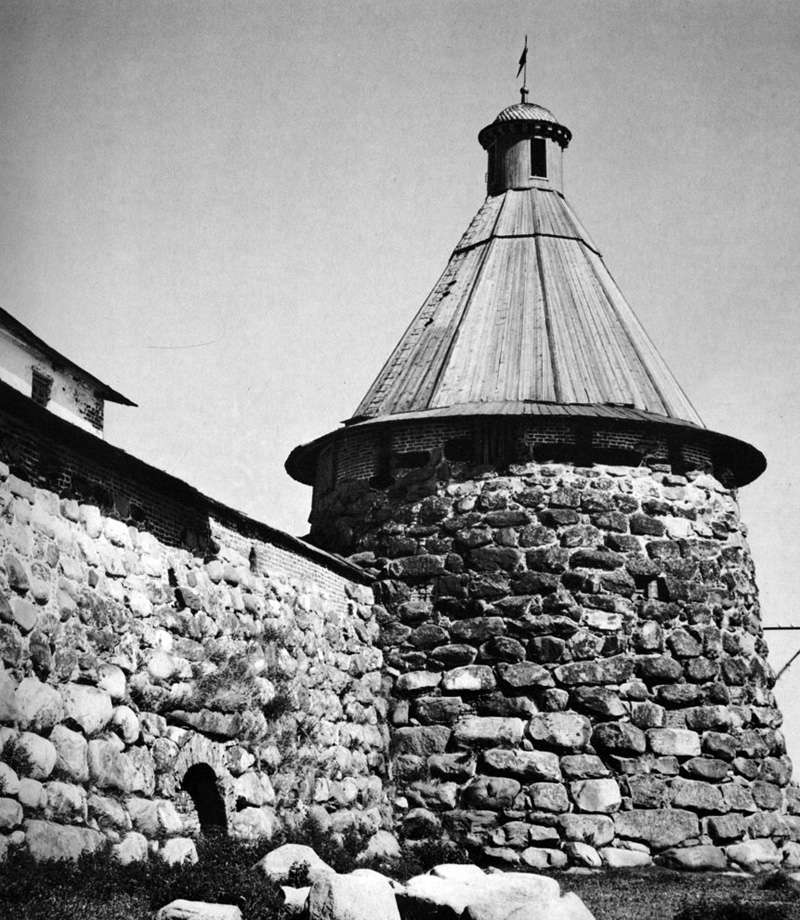

Вместе с церковным в Новгороде и Пскове существовало и значительное гражданское строительство. В $1302$ году в Новгороде было начато строительство каменного Кремля, который затем не раз перестраивался. Для проведения заседаний Совета господ и торжественных приемов новгородские архитекторы, при участии немецких мастеров возвели в $1433$ году Грановитую палату. А в $XV$ веке постройку каменного Кремля осуществили и в Пскове.

А в $XV$ веке постройку каменного Кремля осуществили и в Пскове.

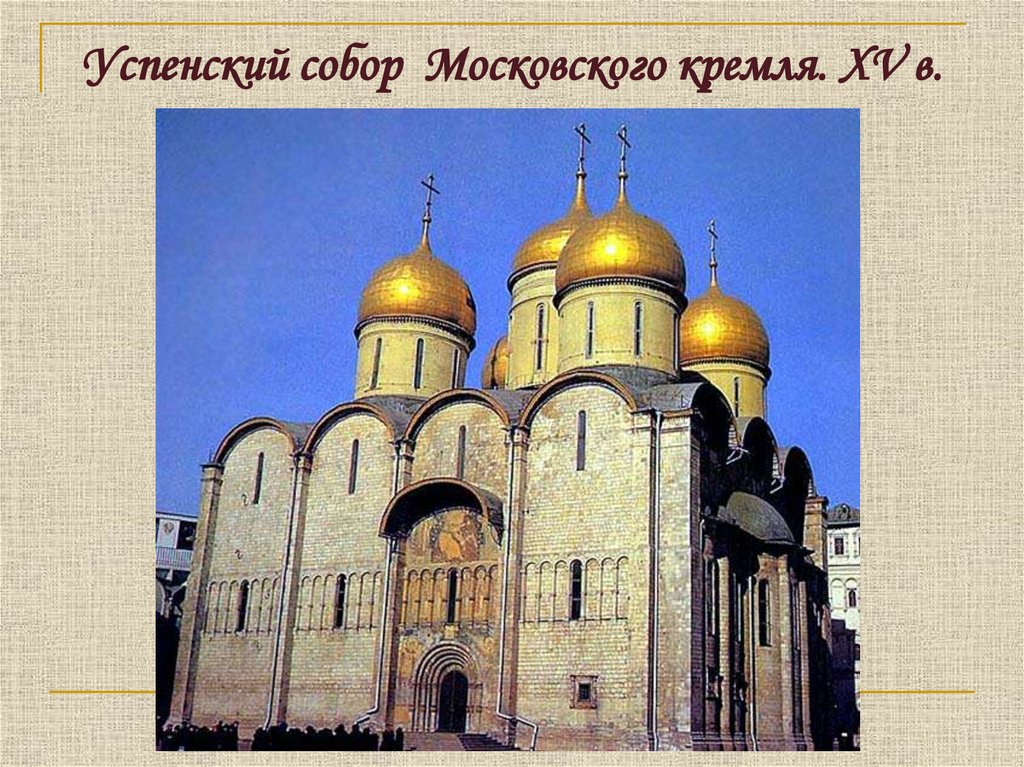

Московская архитектурная школа

Во второй четверти $XIV$ века каменное строительство было начато и в Москве. Архитектурная школа здесь формировалась под влиянием владимиро-суздальской градостроительной традиции, хотя в дальнейшем на нее оказали влияние и другие архитектурные школы: псковская, черниговская и новгородская.

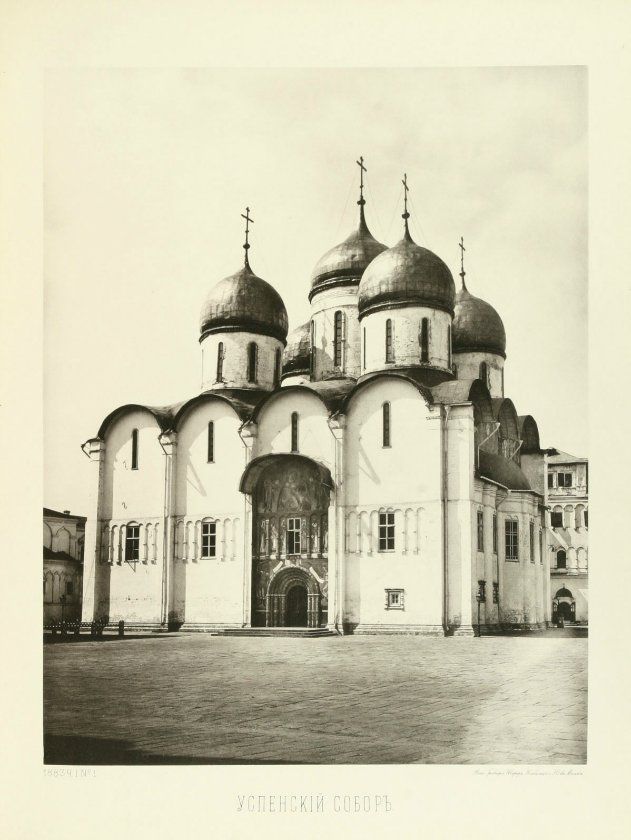

Как и ранее, главным направлением в зодчестве было церковное строительство. Самыми ранними сохранившимися до наших дней памятниками архитектуры Москвы являются: Успенский собор в Звенигороде ($1400$), Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря близ Звенигорода ($1405$),

Пример 2

Например, звенигородский Успенский собор на Городке — единственный из полностью сохранившихся московских белокаменных храмов этого периода. Он представляет собой небольшой крестово-купольный храм, с одним куполом. Восточная сторона храма украшена тремя алтарными апсидами, западная, южная и северная стороны традиционно делятся на три вертикальных прясла, украшенных закомарами. Изящные пропорции и богатство декоративного убранства отличают храм от остальных соборов данного периода.

Он представляет собой небольшой крестово-купольный храм, с одним куполом. Восточная сторона храма украшена тремя алтарными апсидами, западная, южная и северная стороны традиционно делятся на три вертикальных прясла, украшенных закомарами. Изящные пропорции и богатство декоративного убранства отличают храм от остальных соборов данного периода.

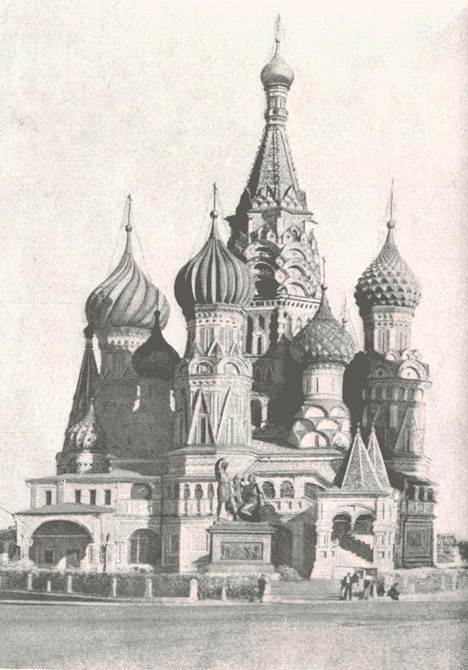

Грандиозной работой того времени стало возведение Московского Кремля. Его история началась еще в $XII$ веке, когда первые деревянные кремлевские стены были построены на Боровицком холме, но в $1237$ году они были разрушены татаро-монголами. В годы правления в Москве князя Ивана Калиты территория Кремля расширилась, были построены новые дубовые стены, каменные храмы на Соборной площади положили начало формированию архитектурного ансамбля Московского Кремля. В $1367$ году были построены стены из белого камня. Позднее когда Москва становиться центром объединенного Русского государства, в середине XV века, Кремль был перестроен при участии мастеров из Италии. Окончательное оформление архитектурного ансамбля Московского Кремля, сохранившегося до нашего времени, закончилось начале $XVI$ века и послужило символом величия и могущества столицы централизованного Российского государства.

Окончательное оформление архитектурного ансамбля Московского Кремля, сохранившегося до нашего времени, закончилось начале $XVI$ века и послужило символом величия и могущества столицы централизованного Российского государства.

Замечание 2

Расцвет московского зодчества большинство ученых связывают с политическими и экономическими достижениями княжества в конце $XV$ века, в годы правления Ивана $III$

Завершение объединения вокруг Москвы всех русских княжеств способствовало взаимопроникновению и взаимообогащению архитектурных традиций русских земель. Начался процесс слияния местных архитектурно-художественных школ в единую общерусскую архитектурную школу.

Начался процесс слияния местных архитектурно-художественных школ в единую общерусскую архитектурную школу.

Русское зодчество XII-XIII веков: архитектура памятников, храмов

Архитектурные формы, отвечающие новому этапу в развитии русского зодчества, проявились с полной отчетливостью уже в первой половине XII века. Храмы этой поры восходят не к огромным соборам эпохи Киевской Руси, а к памятникам типа Успенского собора Печерского монастыря. Это простые, уравновешенные здания с четко ограниченными плоскостями фасадов, увенчанные одной массивной главой. Их облик становится более замкнутым, отрешенным от мира, сохраняя эти черты даже при наличии наружной галереи. Главенствует тип небольшого трехнефного крестовокупольного храма с маленькими хорами только в западной части. Стремление создать более компактный объем заставило отказаться от лестничных башен и заменить их узкими лестницами, расположенными в толще стены. Если в больших соборах эпохи Киевской Руси интерьер живописен и многообразен, обладает большим количеством различных аспектов, то в памятниках XII века построение интерьеров четко и ясно, их можно было охватить взглядом сразу из одной точки. Изменяется и характер внутреннего убранства; фреска, как правило, вытесняет мозаику, наборные мозаичные полы сменяются полами из поливных керамических плиток.

Изменяется и характер внутреннего убранства; фреска, как правило, вытесняет мозаику, наборные мозаичные полы сменяются полами из поливных керамических плиток.

Однако если таков был общий характер изменений, происшедших в русской архитектуре к середине XII века, то формы, в которых эти изменения проявились, в каждой архитектурной школе имели свой особый оттенок. При этом основной принцип архитектуры XI века — соответствие внешнего облика здания его плановой схеме и конструкции — сохранился в полной мере и в XII веке. Точно так же сохранилось и соответствие между строительной техникой и декоративными элементами. Конструкции, строительные материалы, формы декоративного убранства для зодчего по-прежнему были нерасчленимы. Поэтому изменения в строительной технике или переход к применению других строительных материалов сейчас же меняли и всю декоративную систему здания.

Монументальные сооружения строились исключительно по заказу князей или церкви. Лишь со второй половины XII века к ним постепенно присоединились крупные бояре, корпорации ремесленников и торговцев. На первых порах, пока в данном княжестве еще не было собственных кадров строителей, приглашали мастеров из той земли, с которой существовали наиболее тесные политические или церковные отношения. В результате там, где сохранялись прочные политические и церковные связи, сложение самостоятельных архитектурных школ шло медленно, наоборот, обособленность княжеств почти всегда обусловливала своеобразие его зодчества.

На первых порах, пока в данном княжестве еще не было собственных кадров строителей, приглашали мастеров из той земли, с которой существовали наиболее тесные политические или церковные отношения. В результате там, где сохранялись прочные политические и церковные связи, сложение самостоятельных архитектурных школ шло медленно, наоборот, обособленность княжеств почти всегда обусловливала своеобразие его зодчества.

Многие русские земли в течение всего XII века продолжали в архитектуре в той или иной мере следовать за Киевом даже тогда, когда он практически уже потерял значение руководящего политического центра Руси. Так, не

смотря на наличие собственных мастеров, зодчество таких княжеств, как Черниговское и Рязанское, Смоленское, Волынское, почти до конца XII века сохраняло киевскую традицию. В других же землях — Галицкой, Владимиро-Суздальской, Новгородской, Полоцкой — уже к середине XII века сложились существенно отличавшиеся от киевской собственные архитектурные школы.

Памятники киевской архитектуры XII века отличаются от более древних композиций и строительной техникой. Кладку стен ведут теперь исключительно из кирпича и не прежней, почти квадратной, а более вытянутой формы. Новая техника позволила отказаться от кладки «со скрытым рядом» и перейти к более простой в исполнении равнослойной кладке, где торцы всех рядов кирпичей выходили на лицевую поверхность стен. Это снижало декоративность поверхностей стен. Чтобы не обеднить фасады, зодчие начали вводить дополнительные, легко выполнимые из кирпича элементы декора — аркатурные пояски, многоуступчатые порталы, объединенные в одну композицию окна и т. д. Важным элементом фасадов стали массивные полуколонны, прислоненные к лопаткам и делающие стену более пластичной. При этом полуколоннами усложняли только промежуточные лопатки, угловые же оставляли плоскими. Как и в XI веке, каждое членение фасада завершалось полукруглой закомарой. Поскольку принцип соответствия декора стены строительному материалу сохранялся, стены, как и было прежде, часто не покрывали штукатуркой.

Кладку стен ведут теперь исключительно из кирпича и не прежней, почти квадратной, а более вытянутой формы. Новая техника позволила отказаться от кладки «со скрытым рядом» и перейти к более простой в исполнении равнослойной кладке, где торцы всех рядов кирпичей выходили на лицевую поверхность стен. Это снижало декоративность поверхностей стен. Чтобы не обеднить фасады, зодчие начали вводить дополнительные, легко выполнимые из кирпича элементы декора — аркатурные пояски, многоуступчатые порталы, объединенные в одну композицию окна и т. д. Важным элементом фасадов стали массивные полуколонны, прислоненные к лопаткам и делающие стену более пластичной. При этом полуколоннами усложняли только промежуточные лопатки, угловые же оставляли плоскими. Как и в XI веке, каждое членение фасада завершалось полукруглой закомарой. Поскольку принцип соответствия декора стены строительному материалу сохранялся, стены, как и было прежде, часто не покрывали штукатуркой.

Памятников киевской архитектуры XII века уцелело мало. Шестистолпные Кирилловская церковь в Киеве (после 1146) и несколько меньшая по размерам церковь в Каневе (1144) сохранились во всех своих основных частях, хотя снаружи сильно искажены. Очень близка к ним церковь Успения на Подоле в Киеве (1131—1136, ныне не существует). К четырехстолпному типу относятся не сохранившаяся до наших дней церковь Василия (или Трехсвятительская, 1183) в Киеве и вскрытая раскопками малая церковь Зарубского монастыря на Днепре.

Шестистолпные Кирилловская церковь в Киеве (после 1146) и несколько меньшая по размерам церковь в Каневе (1144) сохранились во всех своих основных частях, хотя снаружи сильно искажены. Очень близка к ним церковь Успения на Подоле в Киеве (1131—1136, ныне не существует). К четырехстолпному типу относятся не сохранившаяся до наших дней церковь Василия (или Трехсвятительская, 1183) в Киеве и вскрытая раскопками малая церковь Зарубского монастыря на Днепре.

Несколько памятников XII века сохранилось в Чернигове. Таков шестистолпный собор Бориса и Глеба, недавно восстановленный а первоначальных формах, но без примыкавшей галереи, прежний облик которой точно не установлен. Вероятно, к ее убранству относились найденные здесь при раскопках белокаменные капители, покрытые великолепной резьбой. Собор Елецкого монастыря, также шестистолпный, вместо галереи имел перед каждым порталом тамбуры-притворы и завершался трехглавием, редким для памятников XII века. В юго-западный угол храма была встроена маленькая часовня. Открытый раскопками Благовещенский собор (1186) роскошью своего убранства соперничал с киевскими постройками XI века: его центральная часть была устлана великолепным мозаичным полом с изображением павлина. Снаружи храм опоясывала галерея. Черниговские мастера создали и пример бесстолпного решения, применявшегося для наименьших по размеру церквей, — Ильинскую церковь. Поддерживающие барабан купола подпружные арки опираются здесь не на столбы, а на пилоны в углах помещения. Это единственная бес- столпная церковь XII века, сохранившая своды и главу. Фасады некоторых черниговских построек были частично оштукатурены и расчерчены на квадры, имитирующие кладку из белокаменных блоков. В этом, видимо, сказался интерес к белокаменному зодчеству Галича и Владимирской Руси.

Открытый раскопками Благовещенский собор (1186) роскошью своего убранства соперничал с киевскими постройками XI века: его центральная часть была устлана великолепным мозаичным полом с изображением павлина. Снаружи храм опоясывала галерея. Черниговские мастера создали и пример бесстолпного решения, применявшегося для наименьших по размеру церквей, — Ильинскую церковь. Поддерживающие барабан купола подпружные арки опираются здесь не на столбы, а на пилоны в углах помещения. Это единственная бес- столпная церковь XII века, сохранившая своды и главу. Фасады некоторых черниговских построек были частично оштукатурены и расчерчены на квадры, имитирующие кладку из белокаменных блоков. В этом, видимо, сказался интерес к белокаменному зодчеству Галича и Владимирской Руси.

Политически связанное с Черниговом Рязанское княжество следовало архитектурным вкусам своей метрополии. Столица княжества была огромным, красиво расположенным на высоком берегу Оки городом, защищенным гигантскими земляными валами (ныне городище Старая Рязань). Здесь раскопками открыты развалины трех каменных храмов, из них два относятся к середине XII века. Это шестистолпные соборы; один из них имел три притвора. Как и в Чернигове, в рязанских постройках при кирпичной кладке применялись резные белокаменные детали. Возможно, что их и возводили черниговские мастера. Рязань, жившая в очень трудных военно-политических условиях, видимо, не имела своих строителей.

Здесь раскопками открыты развалины трех каменных храмов, из них два относятся к середине XII века. Это шестистолпные соборы; один из них имел три притвора. Как и в Чернигове, в рязанских постройках при кирпичной кладке применялись резные белокаменные детали. Возможно, что их и возводили черниговские мастера. Рязань, жившая в очень трудных военно-политических условиях, видимо, не имела своих строителей.

К той же киевской архитектурной традиции принадлежат памятники стольного города Волыни — Владимира-Волынского. Успенский собор (середина XII века, реставрирован в конце XIX века, ил. 16) отличен от киевских и черниговских памятников лишь во второстепенных деталях. Там же раскопками открыты остатки второй подобной, но значительно меньшей церкви — так называемой Старой Кафедры.

Одним из наиболее крупных центров монументального строительства стал в XII веке Смоленск. Выгодно расположенный между Киевом и Новгородом на великом днепровсковолховском пути «из варяг в греки», он быстро богател и усиливал свое военно-политическое значение в условиях междукняжеской борьбы. Город лежал на живописных высотах левого берега Днепра, где в эффектном контрасте сочетались холмы и плато с глубокими извилистыми оврагами. Самой природой здесь был создан рельеф, зовущий зодчих к строительству. К сожалению, большинство памятников смоленского зодчества разрушено и известно только по раскопкам.

Город лежал на живописных высотах левого берега Днепра, где в эффектном контрасте сочетались холмы и плато с глубокими извилистыми оврагами. Самой природой здесь был создан рельеф, зовущий зодчих к строительству. К сожалению, большинство памятников смоленского зодчества разрушено и известно только по раскопкам.

В 1101 году князь Владимир Мономах заложил в Смоленске городской собор. Он не сохранился, но найденные образцы строительных материалов (кирпичи, раствор) позволяют думать, что собор был начат южнорусскими

мастерами. В дальнейшем, по-видимому, при участии черниговских зодчих, в Смоленске развернулось обширное строительство, а к середине XII века здесь уже, несомненно, были собственные достаточно опытные кадры.

Из смоленских построек середины XII века сохранилась почти целиком лишь церковь Петра и Павла — классический образец четырехстолпного одноглавого храма, могучего, статичного и строгого (ил. 19). Лопатки с полуколоннами придают пластику стенам, оживленным пятнами окон и портала. Пояс поребрика, аркатуры в пятах закомар и выложенные на широких плоскостях угловых лопаток выпуклые кресты лишь подчеркивают суровую мощь стен. По сравнению с внушительной тяжестью основного объема крупная двенадцатигранная глава относительно легка и изящна; в убор ее карниза введен нарядный поясок из керамических плиток. Интерьер храма поражает величием и некоторой холодностью. Узенькая, скудно освещенная лестница в толще западной стены выводит на хоры, юго-западный угол которых занят отдельной часовней со своей апсидой.

Пояс поребрика, аркатуры в пятах закомар и выложенные на широких плоскостях угловых лопаток выпуклые кресты лишь подчеркивают суровую мощь стен. По сравнению с внушительной тяжестью основного объема крупная двенадцатигранная глава относительно легка и изящна; в убор ее карниза введен нарядный поясок из керамических плиток. Интерьер храма поражает величием и некоторой холодностью. Узенькая, скудно освещенная лестница в толще западной стены выводит на хоры, юго-западный угол которых занят отдельной часовней со своей апсидой.

16. Успенский собор во Владимире-Волынском. Середина XII в.

17. Георгиевская церковь в Старой Ладоге. Вторая половина XII в.

18. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. 1152

19. Церковь Петра и Павла в Смоленске. Середина XII в.

Церковь Иоанна Богослова в Смоленске. План

Относящаяся к 60-м—70-м годам XII века, церковь Иоанна Богослова почти полностью повторяет формы церкви Петре и Павле, но сохранилась она лишь немногим больше, чем на половину первоначальной высоты. Обе церкви имели галереи- усыпальницы. Среди памятников этой поры, вскрытых в Смоленске раскопками, есть несколько более скромных по размерам, четырехстолпных, лишенных галерей, но есть и более крупные, например Борисоглебский собор Смяды некого монастыря— шестистолпный храм с галереей (1145— 1147).

Обе церкви имели галереи- усыпальницы. Среди памятников этой поры, вскрытых в Смоленске раскопками, есть несколько более скромных по размерам, четырехстолпных, лишенных галерей, но есть и более крупные, например Борисоглебский собор Смяды некого монастыря— шестистолпный храм с галереей (1145— 1147).

Интересна открытая раскопками в Смоленском детинце небольшая бесстолпная церковь, фасады которой расчленены плоскими лопатками, словно в обычном чатырехстолпном храме. Это удачная попытка создать новый тип культового сооружения с просторным бесстолпным интерьером. В детинце открыты остатки еще одной постройки — небольшого прямоугольного здания, по-видимому, княжеского терема. Он стоял на высоком краю горы, откуда открывалась широкая панорама города. Бесстолпная церковь и терем возведены в середине XII века.

Рядом с храмом Иоанна Богослова археологи нашли и совсем необычное, круглое сооружение — ротонд у диаметром около 18 метров с четырьмя довольно тесно поставленными в центре столбами. Это обслуживавшая живших а Смоленске иноземных купцов Церковь «Немецкой Богородицы». По плану она точно соответствует североевропейским романским церквам второй половины XII века; строительством руководил, вероятно, скандинавский зодчий, но возводили здание, очевидно, смоленские мастера в привычной для них кирпичной технике кладки.

Это обслуживавшая живших а Смоленске иноземных купцов Церковь «Немецкой Богородицы». По плану она точно соответствует североевропейским романским церквам второй половины XII века; строительством руководил, вероятно, скандинавский зодчий, но возводили здание, очевидно, смоленские мастера в привычной для них кирпичной технике кладки.

В большинстве перечисленных центров — в Киеве, Чернигове, Смоленске — строительство в XII веке вели местные мастера. Об этом свидетельствуют различия в архитектурных формах и деталях строительной техники. Но все они сказываются лишь в частностях, не затрагивая общих художественно-композиционных и технических принципов. Наличие на Руси в XII веке большого района киевской архитектурной традиции не вызывает сомнений.

Иначе развивается зодчество Новгородской земли. Постепенно, в течение первой половины XII века, здесь разрабатываются новые архитектурные формы, приведшие к сложению вполне самостоятельной, отличной от киевской, школы. Большое влияние на обособление новгородского искусства оказали изменение социального облика Великого Новгорода и своеобразие его политической судьбы. В XII веке Новгород постепенно освобождается от власти князя и становится феодальной республикой, возглавляемой верхами боярства и архиепископом. При господстве городской знати все же значительную роль играет торгово-ремесленное население — «черные люди», не раз заявлявшие свои требования на вече. Культура становится более демократичной, что сказывается и на зодчестве.

В XII веке Новгород постепенно освобождается от власти князя и становится феодальной республикой, возглавляемой верхами боярства и архиепископом. При господстве городской знати все же значительную роль играет торгово-ремесленное население — «черные люди», не раз заявлявшие свои требования на вече. Культура становится более демократичной, что сказывается и на зодчестве.

С середины XII века каменным строительством в Новгородской земле в основном руководят боярство, купечество и горожане. Возводятся только небольшие четырехстолпные храмы, являющиеся либо приходской церковью улицы, либо домовым храмом богатого боярина. На хорах появляются маленькие приделы, посвященные патрону заказчика. Внутреннее пространство упрощается, приобретая камерный характер. Меняется и строительная техника. Новгородцы все чаще используют местную известняковую плиту, прослаивая ее для выравнивания рядами кирпичей, что повлекло за собой изменение оформления фасадов. Новгородская плита со временем легко разрушается (выветривается). Для предотвращения этого поверхности стен стали затирать раствором, оставляя обнаженными лишь кирпичные участки. Декоративные детали, возникшие в условиях кирпичной кладки,— пояски, многообломные проемы, полуколонны на лопатках — было трудно выполнить из плиты, и от них отказались. Плоский арматурный пояс на барабане под главой, несколько нишек, вставленный в кладку стены декоративный крест — вот все, что вводится в убранство фасада. При широком использовании плиты трудно было добиться той же четкости и геометричности линий, что и при строительстве из кирпича или плотного тесаного известняка. Эту естественную особенность в Новгороде восприняли не как недостаток, а, наоборот, как специфический эстетический прием. Неровность плоскостей, скошенность углов, как бы несколько смятая форма арок придают постройкам характерную пластичность. В простоте и скромности новгородских храмов второй половины XII века сказывается известный демократизм архитектуры.

Для предотвращения этого поверхности стен стали затирать раствором, оставляя обнаженными лишь кирпичные участки. Декоративные детали, возникшие в условиях кирпичной кладки,— пояски, многообломные проемы, полуколонны на лопатках — было трудно выполнить из плиты, и от них отказались. Плоский арматурный пояс на барабане под главой, несколько нишек, вставленный в кладку стены декоративный крест — вот все, что вводится в убранство фасада. При широком использовании плиты трудно было добиться той же четкости и геометричности линий, что и при строительстве из кирпича или плотного тесаного известняка. Эту естественную особенность в Новгороде восприняли не как недостаток, а, наоборот, как специфический эстетический прием. Неровность плоскостей, скошенность углов, как бы несколько смятая форма арок придают постройкам характерную пластичность. В простоте и скромности новгородских храмов второй половины XII века сказывается известный демократизм архитектуры.

Типичными для этого времени являются Георгиевская (вторая половина XII века, ил. 17) и Успенская церкви в Старой Ладоге. Они просты по композиции; фасады лишены каких-либо украшений и разделены на три поля плоскими лопатками. Успенская церковь первоначально имела три притвора. Внутренние лопатки отсутствуют, столбы не крестообразны, а квадратны в плане. Благодаря этому интерьер обладает ясной конфигурацией и легко обозрим. Хоры занимают западную треть церкви, причем их угловые членения опираются на своды, а средняя часть — открытый балкон на деревянных балках. На хоры вводит узкая лестница, идущая в толще западной стены. Интерьеры первоначально были полностью расписаны фресками; значительное число их сохранилось в Георгиевской церкви.

17) и Успенская церкви в Старой Ладоге. Они просты по композиции; фасады лишены каких-либо украшений и разделены на три поля плоскими лопатками. Успенская церковь первоначально имела три притвора. Внутренние лопатки отсутствуют, столбы не крестообразны, а квадратны в плане. Благодаря этому интерьер обладает ясной конфигурацией и легко обозрим. Хоры занимают западную треть церкви, причем их угловые членения опираются на своды, а средняя часть — открытый балкон на деревянных балках. На хоры вводит узкая лестница, идущая в толще западной стены. Интерьеры первоначально были полностью расписаны фресками; значительное число их сохранилось в Георгиевской церкви.

К подобному типу относятся сохранившиеся в своей нижней части или вскрытые раскопками церковь Кирилла, церковь Благовещения близ деревни Аркажи под Новгородом, еще две церкви в Старой Ладоге, церкви Спаса в Старой Руссе, Дмитрия Солунского в Пскове и другие.

20. Церковь Пантелеймоне близ Галича. Рубеж XII—XIII вв. Апсида

21. Церковь Спаса-Нередицы под Новгородом. 1198

Церковь Спаса-Нередицы под Новгородом. 1198

22. Церковь Пантелеймона близ Галича. Рубеж XII—XIII вв.

Особое значение среди памятников этого типа имела церковь Спаса-Нередицы под Новгородом (1198), разрушенная фашистами и ныне восстановленная (ил. 21). Этот небольшой храм поражал мощью и монументальностью. Его внутреннее пространство, погруженное в полумрак, казалось сдавленным толстыми стенами, тяжелыми и массивными столбами, нависающим над головой бревенчатым накатом хоров. В интерьере церкви почти целиком сохранялась древняя живопись (ил. 23). Огромна была ценность композиций, и особенно всего комплекса — редчайшего примера живописного убранства интерьера XII века.

церковь Спаса-Нередицы под Новгородом (1198)

Шестистолпный тип храмов, менее популярный в эту пору в новгородском зодчестве, представлен трехглавым собором Ивановского монастыря в Пскове, входившим тогда в состав Новгородской земли. У двух подобных храмов в Новгороде — церкви Ивана на Опоках (1127) и Успения на Торгу (1135) — уцелели лишь нижние части стен.

Особый вариант представляет Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове, построенный в середине XII века. Он необычен по композиции для русской архитектуры. Центральное крестообразное пространство отчетливо выражено в конфигурации объема благодаря резко пониженным боковым апсидам и западным угловым членениям. Завершает здание массивный купол на необычно широком барабане. Видимо, строительством руководил не русский, а византийский зодчий. Вместе с тем по строительной технике памятник не отличается от других новгородских и псковских храмов этой поры; очевидно, возводили его местные мастера. Собор сохранил великолепные фресковые росписи. Помимо этого сооружения, по заказу новгородского епископа Нифонта была осуществлена и другая постройка, повторяющая схему Мирожского собора: выявленная раскопками церковь Климента в Старой Ладоге. Оба храма оказали некоторое влияние на развитие новгородской и псковской архитектуры, но не внесли в него существенных изменений. Греческая струя, которую Нифонт пытался влить в новгородское зодчество, не смогла поколебать прочно сложившиеся к этому времени местные традиции.

По совершенно иному пути пошла архитектура Галицкой земли, лежавшей на юго-западных рубежах Руси, в Поднестровье. Здесь в первой четверти XII века в детинце Перем ы шля был построен храм Иоанна Крестителя, впервые возведенный из тесаного камня. Очевидно, в Галицкой земле в это время еще не было собственных зодчих, и новую строительную технику заимствовали из соседней Польши. Если учесть, что пере- мышльский князь Володарь, как правило, враждовал с Киевом, станет ясно, почему для организации монументального строительства пришлось обращаться за мастерами в Польшу. Остатки этого храма раскрыты польскими археологами. Оказалось, что, несмотря на романскую технику, перемышльский храм по типу был не романским, а типично русским четы- техстолпным крестовокупольным зданием.

В середине XII века в стольном городе Галиче, живописно расположенном на высоком плато над речкой Луквой, построили большой храм — Успенский собор. Стены его с внутренней и внешней поверхности были сложены из блоков хорошо отесанного известняка, а пространство между ними заполнили битым камнем на известковом растворе. Храм имел профилированный цоколь и плоские лопатки. В его убранстве применена барельефная скульптура. Как техника кладки, так и убранство прямо связаны с романским зодчеством. В то же время по плану это обычный для русского зодчества XII века четырехстолпный крестовокупольный храм, окруженный с трех сторон галереей, с ходом на хоры, размещенным в толще западной стены. Таким образом, в середине XII века в Галиче уже сложились собственные кадры мастеров. Они сочетали опыт романского и киевского зодчества, обладали достаточным умением для самостоятельного творчества.

Храм имел профилированный цоколь и плоские лопатки. В его убранстве применена барельефная скульптура. Как техника кладки, так и убранство прямо связаны с романским зодчеством. В то же время по плану это обычный для русского зодчества XII века четырехстолпный крестовокупольный храм, окруженный с трех сторон галереей, с ходом на хоры, размещенным в толще западной стены. Таким образом, в середине XII века в Галиче уже сложились собственные кадры мастеров. Они сочетали опыт романского и киевского зодчества, обладали достаточным умением для самостоятельного творчества.

К сожалению, памятники галицкой архитектуры не сохранились; лишь небольшая их часть известна по археологическим раскопкам. Письменные же источники свидетельствуют о большом строительстве в Галицкой земле. Летопись рассказывает о княжеском дворце в Галиче середины XII века, состоявшем из жилого двухэтажного строения, перехода из второго этажа на хоры придворной церкви и лестничной башни. Весь ансамбль, кроме храма, был, вероятно, деревянным.

Единственный сохранившийся памятник галицкой архитектуры — церковь Пантелеймона близ Галича (рубеж XII и XIII веков). Это типичный четырехстолпный храм, трехапсидный, вероятно, одноглавый (ил. 20, 22). В его плане нет никаких романских элементов, но зато они отчетливо выражены в таких деталях, как профилированный цоколь, тонкие колонки апсид с базами и резными капителями, украшенные резьбой порталы. Особенно интересен западный портал, относящийся к перспективному типу.

Каменные сооружения возводились и в других городах княжества (Звенигород, Василёв), что свидетельствует о многочисленности галицких зодчих. Своеобразие форм и широкий размах строительства определяют выдающееся значение галицкой школы в истории русской архитектуры.

Одной из самых ярких русских архитектурных школ XII — первой половины XIII века была владимиро-суздальская. От начала и до конца своего развития она связана с высокой идеей объединения русских земель, выдвинутой владимирскими князьями и поддержанной мощными общественными силами — горожанами, заинтересованными в преодолении феодальной раздробленности, новым социальным слоем—дворянством и церковью.

Начало монументального строительства на северо-востоке связано с созданием при Владимире Мономахе на рубеже XI—XII веков собора в Суздале, известного лишь по данным раскопок. Это было шестистолпное кирпичное здание, возведенное, очевидно, русскими мастерами с юга. Однако в дальнейшем киевская традиция не получила здесь развития. К середине XII века, времени Юрия Долгорукого, относятся одноглавые четырех-столпные, сложенные из тесаного белого камня храмы в Переславле-Залесском, Юрьеве-Польском, в княжеской резиденции Кидекша под Суздалем и на княжеском дворе во Владимире. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском (1152, ил. 18) сохранился полностью, а церковь в Кидекше в большей своей части. Здания той поры почти лишены декоративных элементов; только поясок аркатуры с поребриком проходит по фасадам и верхней части апсид, подчеркивая суровую мощь гладких белых стен. Тяжелая глава усиливает впечатление непреоборимой физической силы. Храмы имели хоры и были связаны переходом с дворцом феодала. Эти первые постройки на Суздальщине, по-видимому, сооружены приглашенными галицкими зодчими.

Эти первые постройки на Суздальщине, по-видимому, сооружены приглашенными галицкими зодчими.

При Андрее Боголюбском архитектура переживает стремительный расцвет. Столица переносится во Владимир. Город, красиво расположенный на высоком берегу Клязьмы, в 50-х — 60-х годах XII века быстро обстраивают новыми зданиями, обносят могучими валами с деревянными стенами и белокаменными воротными башнями. Из них сохранились Золотые ворота (1164) с огромной торжественной аркой проезда, над которой возвышалась надвратная церковь. Ворота были одновременно сильнейшим узлом обороны и триумфальной аркой.

Интенсивное строительство свидетельствует о сложении во Владимире опытных многочисленных кадров строителей. Они восприняли традиции галицкой архитектуры, быстро переработали их и далее развивали совершенно самостоятельно. Вместе с тем в памятниках владимирской архитектуры этой поры чувствуется и прямое участие романских зодчих. Есть сведения, что Андрей Боголюбский обращался за мастерами к императору Фридриху Барбароссе. Однако участие романских зодчих не превращает владимиро-суздальскую архитектуру в вариант романского стиля. Романские черты проявились в основном в деталях и резном декоре, в то время как общерусские формы, восходящие к киевским традициям, ощутимы в планах, композициях объемов, в конструкции. Тяготеющие к разным источникам особенности настолько органично слиты, что создают совершенно самобытное зодчество, ярко характеризующее культуру одного из сильнейших русских княжеств этой эпохи.

Однако участие романских зодчих не превращает владимиро-суздальскую архитектуру в вариант романского стиля. Романские черты проявились в основном в деталях и резном декоре, в то время как общерусские формы, восходящие к киевским традициям, ощутимы в планах, композициях объемов, в конструкции. Тяготеющие к разным источникам особенности настолько органично слиты, что создают совершенно самобытное зодчество, ярко характеризующее культуру одного из сильнейших русских княжеств этой эпохи.

Церковь Покрова на Нарли. Реконструкция

Крупнейшая постройка времени Андрея Боголюбского — Успенский собор во Владимире (1158—1161). Поставленный в центре города на высокой кромке берегового плато, он стал основным звеном великолепного ансамбля. Хотя после пожара 1185 года собор был обстроен с трех сторон, получил новую алтарную часть и дополнительные четыре угловые главы, первоначальный облик его ясен. Стройные пропорции и высота шестистолпного храма подчеркнуты изысканным декором: аркатурно-колончатый пояс охватывает стены, лопатки осложнены тонкими полуколоннами с пышными лиственными капителями. Колонки широких перспективных порталов имели резные капители, а некоторые архитектурные детали — оковку золоченой медью; шлем двенадцатиоконного барабана главы сверкал золотом. Столь же эффектен был и интерьер, хорошо освещенный и богато украшенный драгоценной утварью. Величавый и торжественный Успенский собор образно утверждал идею главенства Владимиро-Суздальской земли, превращая ее столицу в церковный и политический центр Руси.

Колонки широких перспективных порталов имели резные капители, а некоторые архитектурные детали — оковку золоченой медью; шлем двенадцатиоконного барабана главы сверкал золотом. Столь же эффектен был и интерьер, хорошо освещенный и богато украшенный драгоценной утварью. Величавый и торжественный Успенский собор образно утверждал идею главенства Владимиро-Суздальской земли, превращая ее столицу в церковный и политический центр Руси.

Лучшее создание владимирских мастеров, церковь Покрова на Нерли (1165, ил. 24, 25) — один из величайших шедевров древнерусской и мировой архитектуры. Она выполнена в великолепной белокаменной технике. Сложно профилированные пилястры с легкими полуколоннами подчеркивают движение ввысь композиции изящного храма, придают ему пластичный, почти скульптурный характер. Аркатурно-колончатый пояс, тонкие колонки которого опираются на резные кронштейны, проходит по всем фасадам и под карнизом апсид. Выше аркатурно-колончатого пояса стены украшены рельефами, сочная резьба декорирует перспективные порталы. В целом образ храма очень поэтичен, весь пронизан ощущением легкости и светлой гармонии. Не случайно говорят о музыкальных ассоциациях, которые рождает церковь Покрова на Нерли.

В целом образ храма очень поэтичен, весь пронизан ощущением легкости и светлой гармонии. Не случайно говорят о музыкальных ассоциациях, которые рождает церковь Покрова на Нерли.

Однако первоначальная композиция храма была более сложной. Раскопки у его стен показали, что создатели этого шедевра решали очень трудную задачу: они должны были поставить храм при впадении Нерли в Клязьму как торжественный монумент, отмечавший для кораблей, шедших снизу по Клязьме, прибытие в княжескую резиденцию — соседний Бо- голюбовский замок. Место, назначенное князем для строительства, было низменной поймой и в половодье заливалось водой. Поэтому, заложив фундамент на плотной материковой глине, зодчие поставили на нем как бы пьедестал высотой около четырех метров из тесаного камня, точно отвечавший плану церкви. Одновременно с кладкой подсыпали землю, создавая тем самым искусственный холм, который потом был облицован каменными плитами. На нем и высилась церковь. Казалось, что сама земля поднимает ее к небу. С трех сторон храм окружала аркада галереи, в угловой части которой устроили лестницу на хоры. От галереи сохранился только фундамент, и первоначальный облик здания в целом восстанавливается лишь предположительно.

С трех сторон храм окружала аркада галереи, в угловой части которой устроили лестницу на хоры. От галереи сохранился только фундамент, и первоначальный облик здания в целом восстанавливается лишь предположительно.

Дворцовый ансамбль в Боголюбове. Реконструкция

Княжеский замок — Боголюбов-город был построен в 1158—1165 годах на высоком берегу Клязьмы, близ устья Нерли. Его опоясывали земляные валы с белокаменными стенами. Сохранилась лишь одна лестничная башня с переходом на хоры собора. Основания стен последнего, как и остатки других частей ансамбля, раскрыты раскопками.

Дворцовый ансамбль располагался на площади, вымощенной белокаменными плитами. Его центром был собор, связанный переходом с лестничной башней, от которой далее также белокаменный переход вел во второй этаж дворца. К югу от собора через вторую башню и переходы, выводившие на крепостную стену. Под переходами были арочные проходы — проезд. Все эти части объединялись аркатур- -о—(олончатым поясом в единое живописное и торжественное целое. Фасады украшали барельефы, фресковая роспись, некоторые детали были обиты золоченой медью. Высокий и стройный дворцовый собор имел необычные для древнерусской архитектуры круглые столбы-колонны, расписанные под белый мрамор и завершенные огромными вызолоченными лиственными капителями. Пол хоров устилали майоликовые плитки, а в самом храме — медные плиты, запаянные оловом и блестевшие, как золото. По свидетельству летописи, в храме было много драгоценной утвари. Перед собором на площади стоял уникальный в русском зодчестве восьмиколонный киворий (сень) с золоченым шатром над белокаменной водосвятной чашей.

Фасады украшали барельефы, фресковая роспись, некоторые детали были обиты золоченой медью. Высокий и стройный дворцовый собор имел необычные для древнерусской архитектуры круглые столбы-колонны, расписанные под белый мрамор и завершенные огромными вызолоченными лиственными капителями. Пол хоров устилали майоликовые плитки, а в самом храме — медные плиты, запаянные оловом и блестевшие, как золото. По свидетельству летописи, в храме было много драгоценной утвари. Перед собором на площади стоял уникальный в русском зодчестве восьмиколонный киворий (сень) с золоченым шатром над белокаменной водосвятной чашей.

Строительство времени Всеволода III знаменует дальнейший блестящий подъем владимиро-суздальского зодчества. В архитектуре возникают два течения: епископское, отрицательно относящееся к развитию скульптурного убранства храмов, приверженное к строгости их облика, и княжеское, широко использующее пластику.

Крупнейшим памятником первого течения стал владимирский Успенский собор после его обстройки в 1185—1189 годах. Фасады почти лишены скульптур; лишь единичные резные камни были перенесены на них со стен старого собора. Здание фактически стало новым, более грандиозным сооружением; его объем приобрел ступенчатое построение; так как окружавшие старую постройку галереи были несколько понижены. На углах поставлены четыре новые главы, образовавшие торжественное пятиглавие. В архитектурном образе нового собора еще ярче выявилась идея силы и царственного величия, пронизывающая все искусство времени могучего «самовластие» Всеволода.

Фасады почти лишены скульптур; лишь единичные резные камни были перенесены на них со стен старого собора. Здание фактически стало новым, более грандиозным сооружением; его объем приобрел ступенчатое построение; так как окружавшие старую постройку галереи были несколько понижены. На углах поставлены четыре новые главы, образовавшие торжественное пятиглавие. В архитектурном образе нового собора еще ярче выявилась идея силы и царственного величия, пронизывающая все искусство времени могучего «самовластие» Всеволода.

26. Скульптурный декор Дмитриевского соборе во Владимире. 1194—1197. Деталь

24. Церковь Покрова на Нерли.

25. Скульптурный декор церкви Покров на Нерли. 1165. Деталь

27. Дмитриевский собор во Владимире. 1194—1197

Дмитриевский собор во Владимире

Эта же идея — апофеоз власти и могущества Владимирской земли с большей силой выражена в Дмитриевском соборе во Владимире (1194—1197, ил. 26, 27). Первоначально, подобно собору в Боголюбове, храм входил в дворцовый ансамбль, имел выступающие у западных углов лестничные башни и был связан переходами с дворцовыми зданиями. Собор принадлежал к обычному типу одноглавых четырехстолпных храмов, но зодчие наполнили эту традиционную схему новым содержанием. Торжественная парадность и представительность храма подчеркнуты величавым ритмом его членений и особенно усилены богатейшим резным убором. Дмитриевский собор наиболее ярко характеризует второе течение владимирского зодчества, резко отличное от епископского строительства любовью к пышному резному убранству зданий.

Собор принадлежал к обычному типу одноглавых четырехстолпных храмов, но зодчие наполнили эту традиционную схему новым содержанием. Торжественная парадность и представительность храма подчеркнуты величавым ритмом его членений и особенно усилены богатейшим резным убором. Дмитриевский собор наиболее ярко характеризует второе течение владимирского зодчества, резко отличное от епископского строительства любовью к пышному резному убранству зданий.

В первой половине XIII века Владимирское княжество дробится на ряд удельных княжений. В зодчестве определяются две основные линии: ростово-ярославская, где строительство ведется как из камня, так и из кирпича-плинфы, и суздальско-нижегородская, развивающая традиции белокаменного строительства и декоративной скульптуры. Ко второй группе принадлежат соборы Рождества Богородицы в Суздале (1222—1225) и Георгия в Юрьеве-Польском (1230—1234).

Собор Рождества Богородицы сохранился не целиком. Верхняя часть его после разрушения полностью построена заново из кирпича в XVI веке. Этот большой шестистолп- ный храм с тремя притворами завершался первоначально тремя главами. Его создатели свободно относились к требованиям конструктивной логики в убранстве фасадов, пересекая лентой плетенки и резными камнями лопатки, покрывая резьбой и разрывая бусинами колонки порталов. В кладке они применили неровную плиту, на фоне которой особенно четко выделяются белокаменные лопатки и тяги, резной белокаменный пояс и рельефы. Роскошные, писанные золотом медные двери собора отражают любовь к узорочью. Более цветистой, орнаментальной становится и внутренняя фресковая роспись. Храм теряет церемонную парадную представительность, его облик живописен и жизнерадостен.

Этот большой шестистолп- ный храм с тремя притворами завершался первоначально тремя главами. Его создатели свободно относились к требованиям конструктивной логики в убранстве фасадов, пересекая лентой плетенки и резными камнями лопатки, покрывая резьбой и разрывая бусинами колонки порталов. В кладке они применили неровную плиту, на фоне которой особенно четко выделяются белокаменные лопатки и тяги, резной белокаменный пояс и рельефы. Роскошные, писанные золотом медные двери собора отражают любовь к узорочью. Более цветистой, орнаментальной становится и внутренняя фресковая роспись. Храм теряет церемонную парадную представительность, его облик живописен и жизнерадостен.

Георгиевский собор в Юрьеве Польском. Реконструкция фасада (резьба на нижней части здания не изображена)

28. Георгиевский собор в Юрьеве- Польском. t 230—1234. Фрагмент

Эти близкие народной культуре тенденции достигают полного развития в Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском (ил. 28). После перестройки XV века его внешний облик искажен, а декоративная система нарушена. Первоначально собор был значительно выше и стройнее. Без существенных изменений сохранилась лишь нижняя половина здания. Это четырехстолпный храм с тремя открытыми внутрь притворами. Его светлый интерьер, не имеющий хоров, свободен и воздушен. Снаружи здание было покрыто резьбой сверху донизу, от цоколя до закомар. Ковровый растительный орнамент, мастерски нанесенный на поверхность стены, прозрачной сеткой покрывает нижнюю часть здания, оплетает пилястры и порталы. Аркатурно-колончатый пояс трактуется как широкая орнаментальная лента. Закомары собора, так же, как и архивольты (арочные завершения) порталов, приобретают килевидное очертание. На фоне плоского коврового узора выделяются исполненные в высоком рельефе изображения животных и чудищ, приобретающих фольклорную окраску. В закомарах размещались крупные горельефные композиции на христианские темы. Религиозно-политическая и народно-сказочная тематика сплетается в неповторимом резном уборе собора, своеобразном гимне Владимирской земле.

Первоначально собор был значительно выше и стройнее. Без существенных изменений сохранилась лишь нижняя половина здания. Это четырехстолпный храм с тремя открытыми внутрь притворами. Его светлый интерьер, не имеющий хоров, свободен и воздушен. Снаружи здание было покрыто резьбой сверху донизу, от цоколя до закомар. Ковровый растительный орнамент, мастерски нанесенный на поверхность стены, прозрачной сеткой покрывает нижнюю часть здания, оплетает пилястры и порталы. Аркатурно-колончатый пояс трактуется как широкая орнаментальная лента. Закомары собора, так же, как и архивольты (арочные завершения) порталов, приобретают килевидное очертание. На фоне плоского коврового узора выделяются исполненные в высоком рельефе изображения животных и чудищ, приобретающих фольклорную окраску. В закомарах размещались крупные горельефные композиции на христианские темы. Религиозно-политическая и народно-сказочная тематика сплетается в неповторимом резном уборе собора, своеобразном гимне Владимирской земле.

Таков стремительный и блистательный путь, пройденный владимиро-суздальским зодчеством менее чем за столетие.

В XII веке наряду с другими большую роль играла полоцкая архитектурная школа, памятники которой, к сожалению, в большинстве не уцелели.

Характерно, что они возводились по-старому, как строили в XI веке, из плинфы «со скрытым рядом» (например, здания Бельчицко- го и Сласо-Евфросиньева монастырей в Полоцке). Это, видимо, объяснялось стремлением возродить черты полоцкого Софийского собора, ставшего к этому времени как бы символом независимости полоцкого края. Возможно, что исконная вражда с Киевским княжеством была причиной неприятия выработанной киевскими строителями новой системы порядовой кирпичной кладки. В том же XII веке в полоцкой архитектуре применялась и другая строительная техника — каменно-кирпичная кладка, при которой блоки тесаного камня чередуются с рядами плинфы (церковь Благовещения в Витебске). Такой тип кладки хорошо известен в Византии и на Балканах, но нигде больше не встречается в русском зодчестве.

Полоцкая архитектура интересна и новыми композиционными решениями. Так, известный по раскопкам собор Бельчицкого монастыря представлял оригинальный вариант шестистолпного храма с тремя притворами. Его купол опирался не на восточные пары столбов, а на западные, то есть был сдвинут на одно членение западнее, чем обычно, что в сочетании с притворами подчеркивало центрич- ность композиции. Полоцкие постройки XII века в отличие от киевских имеют плоские наружные лопатки.

Помимо архитектурных школ, связанных с крупными русскими княжествами и представленных многими памятниками, в XII веке сложилась небольшая, но вполне самостоятельная гродненская школа. Памятники древнего Гродно на Немане (по-древнерусски — город Городен) ближе всего к сооружениям Киева и Волыни: они построены из кирпича в технике равнослойной кладки. Однако здесь кирпичные фасады своеобразно и эффектно украшали вставленными глыбами шлифованного камня и цветной майоликой, из фигурных плиток которой набирались изображения крестов и простые геометрические фигуры.

Таков широкий спектр архитектурных школ Руси в XII веке.

‘

К концу XII века русское зодчество вступает в новый этап своего развития. Первые признаки этого появляются еще в середине XII века.

Так, новые тенденции уже совершенно отчетливо выявились, например, в соборе Спасо-Евфросиньева монастыря в Полоцке, построенном зодчим Иоанномв середине XII века. Композиция шестистолпного храма проникнута здесь стремлением преодолеть статичность крестовокупольного объема. Западная часть здания понижена, как и отвечающая ей с востока сильно выступающая апсида. Возвышающийся над ними центральный четверик завершается несущим барабан и главу приподнятым постаментом, имеющим со стороны каждого фасада форму трехлопастной арки. Стройный ступенчатый силуэт здания и его башнеобразный верх создают новый, пронизанный силой и динамикой архитектурный образ храма.

Судя по плану, подобной же башнеобразной композицией обладал и Борисоглебский собор Бельчицкого монастыря, очевидно, построенный тем же зодчим Иоанном. К концу XII века в полоцкой архитектуре появляются здания с еще более явно выраженным башнеобразным строением объема. Такова церковь, вскрытая раскопками в Полоцком детинце. Она максимально центрична: с трех сторон к ней примыкали притворы, а с востока одна большая апсида. Прямоугольные по внешнему абрису боковые апсиды были, видимо, резко понижены, а северный и южный притворы имели, кроме того, свои самостоятельные апсиды. Все это в целом создавало сложный, вертикально устремленный объем.

К концу XII века в полоцкой архитектуре появляются здания с еще более явно выраженным башнеобразным строением объема. Такова церковь, вскрытая раскопками в Полоцком детинце. Она максимально центрична: с трех сторон к ней примыкали притворы, а с востока одна большая апсида. Прямоугольные по внешнему абрису боковые апсиды были, видимо, резко понижены, а северный и южный притворы имели, кроме того, свои самостоятельные апсиды. Все это в целом создавало сложный, вертикально устремленный объем.

Художественное открытие полоцких зодчих было сразу же подхвачено в других землях, и прежде всего в Смоленске. Построенная там около 1190 года церковь архангела Михаила (Свирская) очень близка по плану Церкви в детинце Полоцка. Однако смоленские мастера развили эти приемы: они раскрыли притворы внутрь храма, чем обеспечили единство его интерьера, а снаружи усложнили мно- гообломные пилястры, дополнив их тонкой полуколонией. Большая высота основного объема подчеркнута соподчиненными ему притворами и высокой, сильно выступающей апсидой. Динамика сложных масс здания усилена большим количеством вертикалей, создаваемых сложно-профилированными пучковыми пилястрами. Трехлопастное завершение фасадов отражает своды в четверть окружности, перекрывающие углы здания, барабан главы поднят на особом постаменте. Энергичное и сильное движение ввысь, выраженное во внешнем облике, ощутимо и в свободном, высоком, лишенном хоров внутреннем пространстве храма. Вместо хоров для князя и его свиты предназначались вторые этажи притворов, образовавшие своеобразные открытые внутрь храма ложи. Церковь архангела Михаила восхищала современников красотой и богатством внутреннего убранства; летопись отметила необычность этого храма «в полунощной стране».

Динамика сложных масс здания усилена большим количеством вертикалей, создаваемых сложно-профилированными пучковыми пилястрами. Трехлопастное завершение фасадов отражает своды в четверть окружности, перекрывающие углы здания, барабан главы поднят на особом постаменте. Энергичное и сильное движение ввысь, выраженное во внешнем облике, ощутимо и в свободном, высоком, лишенном хоров внутреннем пространстве храма. Вместо хоров для князя и его свиты предназначались вторые этажи притворов, образовавшие своеобразные открытые внутрь храма ложи. Церковь архангела Михаила восхищала современников красотой и богатством внутреннего убранства; летопись отметила необычность этого храма «в полунощной стране».

Церковь архангела Михаила (Свирская) в Смоленске. Реконструкция западного фасада

Однако он был в Смоленске не единственным памятником данного типа. Открытая раскопками церковь Троицкого монастыря в устье речки Кловки очень близка Михайловской по схеме плана и, видимо, по композиции. Профилировка ее пилястр даже несколько сложнее.

Новое течение сказалось и в постройках, имеющих более обычную схему плана; среди них есть большие шестистолпные соборы и совсем маленькие четырех- столпные церкви. Как правило, они не имеют притворов, но зато почти все окружены галереями, создающими ярусность объема. Их отличительная особенность: центральная апсида — большая и полу

круглая, а боковые — меньше и имеют снаружи прямолинейное очертание. О том, что такие храмы имели башнеобразную композицию свидетельствуют сложнопрофилированные пилястры; подобные пилястры, образующие на фасадах целые пучки вертикальных членений, могли иметь смысл лишь в том случае, если зданию хотели придать динамичную композицию, создать впечатление высоты и взлета.

Наряду с такими памятниками в Смоленске в это время строили храмы и другого типа: все три апсиды у них были снаружи плоскими, прямолинейными. Наиболее крупный памятник этой группы — собор на Протоке, при раскопках которого было найдено и вывезено в музей много фрагментов фресковых росписей. Троицкий собор. Даже в Киеве на Вознесенском с пуске были раскопаны остатки небольшой четырехстолпной церкви с прямоугольными боковыми апсидами и пучковыми пилястрами, также, по-видимому, построенной смоленским зодчим.

Троицкий собор. Даже в Киеве на Вознесенском с пуске были раскопаны остатки небольшой четырехстолпной церкви с прямоугольными боковыми апсидами и пучковыми пилястрами, также, по-видимому, построенной смоленским зодчим.

Конечно, в Киеве на рубеже XII и XIII веков были и свои мастера. Более того, именно в это время здесь и в Чернигове возведено несколько исключительных по значению храмов. Одним из таких шедевров является церковь Пятницы в Чернигове (ил. 29). Несмотря на традиционную схему плана, четырех- столпный храм с тремя апсидам и совершенно необычен по облику. Сложные пучковые пилястры влекут глаз к завершению здания, поражающему своеобразием конструктивного и художественного замысла. Зодчий-новагор полностью изменил систему сводов: не только перекрыл углы сводами’ в четверть окружности, но и сильно поднял несущие барабан под- пружные арки. Таким образом, здесь впервые в русском зодчестве была применена ступенчато повышающаяся к центру система арок: динамическое нарастание верха, устремленность здания вверх получили закономерную конструктивную основу. Фасады завершались трехлопастной кривой, отвечающей конструкции сводов, а ступенчатые подпружные арки образовывали основу второго яруса закомар. Подножие стройного барабана окружали декоративные закомары — кокошники. Стремительное движение ввысь еще больше подчеркивалось заостренным очертанием закомар. Фасады храма очень нарядны: мастер любовно украсил их простым, но изящным решетчатым кирпичным .поясом и лентами меандра.

Фасады завершались трехлопастной кривой, отвечающей конструкции сводов, а ступенчатые подпружные арки образовывали основу второго яруса закомар. Подножие стройного барабана окружали декоративные закомары — кокошники. Стремительное движение ввысь еще больше подчеркивалось заостренным очертанием закомар. Фасады храма очень нарядны: мастер любовно украсил их простым, но изящным решетчатым кирпичным .поясом и лентами меандра.

К той же группе принадлежит церковь Василия в Овруче (90-е годы XII века). Явная близость этого памятника к церкви Пятницы в Чернигове заставляет полагать, что первоначально своды его также были ступенчатыми, а композиция объема в целом не статичной, а динамичной. Фасады украшены, подобно памятникам Гродно, декоративными вставками в виде больших валунов, а к углам западного фасада примыкали две круглые лестничные башни. Купол был некогда покрыт золоченой медью. Церковь Василия — дворцовый храм князя Рюрика Ростиславича, имевшего, по словам летописца, «любовь несытну о зданиях». Почти несомненно, что ее автором был любимый мастер князя Петр Милоне в творчестве которого есть восторженное упоминание в летописи, сравнивающей Милонега с библейским зодчим Веселиилом. Очень вероятно, что тот же Милонег строил и черниговскую церковь Пятницы и вскрытую раскопками церковь Апостолов в Белгороде, отличавшуюся особой роскошью внутреннего убранства.

Почти несомненно, что ее автором был любимый мастер князя Петр Милоне в творчестве которого есть восторженное упоминание в летописи, сравнивающей Милонега с библейским зодчим Веселиилом. Очень вероятно, что тот же Милонег строил и черниговскую церковь Пятницы и вскрытую раскопками церковь Апостолов в Белгороде, отличавшуюся особой роскошью внутреннего убранства.

Археологические расколки необычайно расширили маши знания о древнерусском зодчестве и, в частности, показали, что разнообразие типов и стилистических оттенков в архитектуре Южной Руси в эту пору было очень велико. Так, в Новгороде-Северском открыта церковь, имевшая совершенно особую «готическую» профилировку пилястр, не встречающуюся ни в киевских, ни в смоленских храмах. Церковь, раскопанная в Путивле, имела, подобно византийским и балканским храмам, дополнительные апсиды с северной и южной сторон здания.

Процесс дифференциации русского зодчества продолжался и на рубеже XII и XIII веков, создавая новые и новые локальные варианты. Вместе с тем ясно, что это разнообразие творческой мысли не разрывает связей между русскими архитектурными школами. В течение всего XII века зодчие не ограничивались работой внутри своего княжества: галицкие мастера строили во Владимире, черниговские—в Рязани и Смоленске, смоленские — в Новгороде, Рязани и Киеве. Взаимный обмен техническим и художественным опытом способствовал быстрому расцвету архитектуры, распространению нового направления на рубеже XII и XIII веков, охватившего, по-видимому, почти все русские архитектурные школы. Даже во владимиро-суздальском зодчестве поздние памятники— собор Рождества Богородицы в Суздале и особенно Георгиевский собор в Юрьеве-Польском — по всем данным имели башнеобразную композицию завершения и, вероятно, ступенчато повышающуюся систему сводов.

Вместе с тем ясно, что это разнообразие творческой мысли не разрывает связей между русскими архитектурными школами. В течение всего XII века зодчие не ограничивались работой внутри своего княжества: галицкие мастера строили во Владимире, черниговские—в Рязани и Смоленске, смоленские — в Новгороде, Рязани и Киеве. Взаимный обмен техническим и художественным опытом способствовал быстрому расцвету архитектуры, распространению нового направления на рубеже XII и XIII веков, охватившего, по-видимому, почти все русские архитектурные школы. Даже во владимиро-суздальском зодчестве поздние памятники— собор Рождества Богородицы в Суздале и особенно Георгиевский собор в Юрьеве-Польском — по всем данным имели башнеобразную композицию завершения и, вероятно, ступенчато повышающуюся систему сводов.

29. Милонег (?). Церковь Пятницы в Чернигове. Рубеж XII—XIII вв

Таким образом, в конце XII века в зодчестве различных русских земель все более настойчиво проявляются общие, точнее — общерусские тенденции развития. Почти повсюду пересматриваются киевские традиции, проявляются башнеобразность и динамика композиции, интерьер подчиняется внешнему облику здания, фасады богато декорируются. Композиционная идея храмов, их художественный образ были повсюду более или менее сходными, хотя в каждой архитектурной школе Руси они решались в своих местных формах.

Почти повсюду пересматриваются киевские традиции, проявляются башнеобразность и динамика композиции, интерьер подчиняется внешнему облику здания, фасады богато декорируются. Композиционная идея храмов, их художественный образ были повсюду более или менее сходными, хотя в каждой архитектурной школе Руси они решались в своих местных формах.

В чем же причина появления новых художественных форм в русском зодчестве конца XII века? По-видимому, решающим было влияние городской культуры, рост и усиление городов, экономическое укрепление посадов. Эти условия вызвали особое внимание к архитектурному облику городов, в котором яркий силуэт храмов и декоративная насыщенность их фасадов должны были играть важную, акцентирующую роль. Общность тенденций развития показывает, что в русском зодчестве явно пробивалось, пусть еще слабое, но крепнущее и побеждающее межобластное течение, содержавшее черты общерусского архитектурного стиля, которому принадлежало будущее. С полным основанием можно говорить о начавшейся кристаллизации общерусских национальных особенностей строительного искусства.

На этом высоком уровне быстрое развитие русской архитектуры было прервано монголотатарским нашествием. .

Архитектура Киевской Руси конца X – первой четверти XII в. — Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Содержание

- 1 Архитектура Х века

- 2 Архитектура XI века

Просмотры: 52 052

Скачать как PDF

В период складывания и расцвета феодализма на Руси (конец Х–XVII вв.) искусство формировалось на основе достижений художественной культуры восточнославянских племен и обитавших до них на этих землях скифов и сарматов. Естественно, что культура каждого племени и региона имела свои самобытные черты и испытывала влияние соседних земель и государств. Особенно ощутимым было влияние Византии с момента принятия Русью христианства (в 988 г.). Вместе с христианством Русь восприняла традиции античной, прежде всего греческой, культуры.

Важно отметить, что русское искусство периода Средневековья формировалось в столкновении двух укладов – патриархального и феодального и двух религий – язычества и христианства. И как следы патриархального образа жизни еще долго прослеживались в феодальной Руси, так и язычество напоминало о себе почти во всех видах искусства.

И как следы патриархального образа жизни еще долго прослеживались в феодальной Руси, так и язычество напоминало о себе почти во всех видах искусства.

Процесс изживания язычества был стихийным, но все-таки делались попытки скорее укрепить новую религию, сделать ее близкой, доступной людям. Не случайно церкви строились на местах языческих капищ; в церковь проникли элементы народного обожествления природы, а некоторым святым стали приписывать роль старых богов.

Восприняв от Византии христианство, Русь, естественно, восприняла и определенные основы языка культуры. Но эти основы были переработаны и приобрели на Руси свои специфические, глубоко национальные формы.

Опираясь на вековые традиции восточноевропейского искусства, русские мастера сумели создать собственное национальное искусство, обогатить европейскую культуру новыми, присущими лишь Руси формами храмов, своеобразными стенными росписями и иконописью, которую не спутаешь с византийской, несмотря на общность иконографии и кажущуюся близость изобразительного языка.

В домонгольскую пору политическим и культурным центром русской земли был Киев – «мать городов русских», как называли его в древности современники, сравнивая по красоте и значимости с Константинополем. Росту могущества Киева способствовало его географическое положение на пересечении торговых путей из Скандинавских стран на юг, в Царьград, с запада, из Германии, до Хорезма. При князе Владимире и его сыне Ярославе Киевская Русь стала сильным государством, неизвестным ранее восточным славянам. Русское воинство держало в страхе и византийцев, и хазар. Западные славяне искали с Русью дружбы, германские императоры заключали союзы. Русские князья выдавали своих дочерей замуж за иностранных государей. Так укреплялось международное положение Киевской Руси. Помимо Киева большую роль играли такие города, как Чернигов, Полоцк, лежащий в северных истоках пути «из варяг в греки» Новгород.

Архитектура Х векаДля искусства домонгольской поры характерна одна отличительная черта – монументализм форм. Особое место в нем по праву занимает архитектура. Средневековое русское искусство определялось христианским мировоззрением. До нас дошли далеко не все архитектурные памятники того времени, многие сохранились в искаженном виде, о еще большем числе мы знаем лишь по археологическим раскопкам или по письменным источникам. Но те, что сохранились, естественно, имели культовое назначение. Еще в языческую пору на Руси была развита архитектура, в основном деревянная: издавна славились русские «древодели». Уже после принятия христианства летописец оставил нам свидетельство, что до каменной новгородской Софии на территории Новгородского кремля стоял тринадцатиглавый деревянный Софийский собор, срубленный новгородцами в конце Х в. Вполне возможно, что у восточных славян были свои деревянные рубленые храмы и что эти храмы были многоглавыми. Многоглавие, таким образом, было исконно национальной чертой русского зодчества, воспринятой затем искусством Киевской Руси.

Особое место в нем по праву занимает архитектура. Средневековое русское искусство определялось христианским мировоззрением. До нас дошли далеко не все архитектурные памятники того времени, многие сохранились в искаженном виде, о еще большем числе мы знаем лишь по археологическим раскопкам или по письменным источникам. Но те, что сохранились, естественно, имели культовое назначение. Еще в языческую пору на Руси была развита архитектура, в основном деревянная: издавна славились русские «древодели». Уже после принятия христианства летописец оставил нам свидетельство, что до каменной новгородской Софии на территории Новгородского кремля стоял тринадцатиглавый деревянный Софийский собор, срубленный новгородцами в конце Х в. Вполне возможно, что у восточных славян были свои деревянные рубленые храмы и что эти храмы были многоглавыми. Многоглавие, таким образом, было исконно национальной чертой русского зодчества, воспринятой затем искусством Киевской Руси.

С христианством на Русь пришла крестово-купольная форма храма –типичная для греко-восточных православных стран. Крестово-купольной формы храм – прямоугольный в плане, четырьмя (или более) столбами его интерьер делится на продольные (по оси восток– запад) части – нефы (три, пять или более). Четыре центральных столба соединяются арками, поддерживающими через паруса барабан купола. Подкупольное пространство благодаря окнам барабана залито светом, оно является центром храма. Ячейки, примыкающие к подкупольному пространству, перекрыты цилиндрическими сводами. Все центральное пространство храма в плане образует крест, отсюда название системы подобного храма – крестово-купольная. В восточной стороне интерьера размещаются алтарные помещения – апсиды, обычно полукружиями выступающие на внешней стороне; поперечное пространство в западной части интерьера называется притвором, нартексом. В этой же западной части на втором ярусе располагаются хоры, где находились князь и его приближенные во время богослужения. В экстерьере домонгольского храма отличительной чертой является членение фасада плоскими вертикальными пилястрами без капителей (по-древнерусски –лопатками) на прясла.

Крестово-купольной формы храм – прямоугольный в плане, четырьмя (или более) столбами его интерьер делится на продольные (по оси восток– запад) части – нефы (три, пять или более). Четыре центральных столба соединяются арками, поддерживающими через паруса барабан купола. Подкупольное пространство благодаря окнам барабана залито светом, оно является центром храма. Ячейки, примыкающие к подкупольному пространству, перекрыты цилиндрическими сводами. Все центральное пространство храма в плане образует крест, отсюда название системы подобного храма – крестово-купольная. В восточной стороне интерьера размещаются алтарные помещения – апсиды, обычно полукружиями выступающие на внешней стороне; поперечное пространство в западной части интерьера называется притвором, нартексом. В этой же западной части на втором ярусе располагаются хоры, где находились князь и его приближенные во время богослужения. В экстерьере домонгольского храма отличительной чертой является членение фасада плоскими вертикальными пилястрами без капителей (по-древнерусски –лопатками) на прясла. Полукруглое завершение прясла, форма которого определяется посводным покрытием, называется закомарой.

Полукруглое завершение прясла, форма которого определяется посводным покрытием, называется закомарой.

Наиболее распространенной в строительстве храмов техникой кладки в Киевской Руси была так называемая смешанная – «opus mixtum» – стены воздвигали из более тонкого, чем современный, кирпича-плинфы и камня на розовом известковом растворе – цемянке. На фасаде чередовался ряд кирпича с рядом цемянки, и оттого он казался полосатым, что уже само по себе было решением декоративного оформления экстерьера. Часто употреблялась так называемая кладка с утопленным рядом: на фасад выходили не все ряды кирпичей, а через один, и розовый слой цемянки в три раза по толщине превосходил слой кирпича. Полосы розовой цемянки и красного кирпича на фасаде, сложно профилированные окна и ниши – все вместе создавало нарядный, праздничный облик здания, иного декоративного убранства и не требовалось.

Церковь Богоматери (Десятинная) в Киеве. 989-996. РеконструкцияСразу после принятия христианства в Киеве был построен храм Успения Богородицы, так называемая Десятинная церковь (989–996) – первый известный нам каменный храм Киевской Руси. Десятинная церковь (князь выделил на ее содержание 1/10 часть своих доходов – отсюда и название) была разрушена во время нашествия монголо-татар, поэтому мы можем судить о ней лишь по остаткам фундамента, некоторым элементам декора и по письменным источникам. Это была большая 25-главая шестистолпная церковь, с двух сторон обнесенная пониженными галереями, что придавало пирамидальный облик всему храму (западная часть имела сложную, до сих пор до конца не выявленную планировку).

Десятинная церковь (князь выделил на ее содержание 1/10 часть своих доходов – отсюда и название) была разрушена во время нашествия монголо-татар, поэтому мы можем судить о ней лишь по остаткам фундамента, некоторым элементам декора и по письменным источникам. Это была большая 25-главая шестистолпная церковь, с двух сторон обнесенная пониженными галереями, что придавало пирамидальный облик всему храму (западная часть имела сложную, до сих пор до конца не выявленную планировку).

Возведенная пришлыми греческими мастерами, церковь представляла собой, судя по летописным сведениям и данным раскопок, базиликально вытянутую трехнефную, трехапсидную шестистолпную постройку с крестовокупольным пространственным ядром и галереями, обходящими ее с трех сторон. С запада помимо нартекса и двух лестничных башен к ней примыкала необычная, довольно обширная пристройка, служившая, скорее всего, местом пребывания в ней во время служб и в другие часы людей, готовящихся к принятию крещения.![]()

Некоторые источники говорят, что храм был увенчан двадцатью пятью главами, но с уверенностью можно утверждать лишь то, что глав было много. Это объяснялось необходимостью освещать обширные хоры, открывающиеся в центральное подкупольное пространство. Круглые мраморные колонны с капителями образовывали два яруса малых тройных аркад, располагавшихся между центральными крестчатыми столбами и поддерживавших хоры, которые помещались над малыми нефами и заходили в боковые апсиды. Благодаря им боковые части церкви приобрели двухэтажную структуру. Столь активное выделение хор, необычное для константинопольской архитектуры того же времени, было определено условиями заказа князя, находившегося здесь во время богослужений вместе с семейством и приближенными.

Кладка стен отличалась декоративностью — за каждым рядом тонкого кирпича-плинфы следовал такой же, но углубленный («утопленный») ряд, сверху затертый слегка подцвеченным известковым раствором. В X веке такую технику использовали артели, работавшие в самом Константинополе.

Пирамидальность, наращение масс – черты, чуждые византийскому зодчеству, возможно, такая ступенчатость была присуща языческим сооружениям, воздвигнутым на территории будущей Киевской Руси. Десятинная церковь была богато «изукрашена»: об этом свидетельствуют фрагменты фресок и мозаик, плит наборного пола, обломки колонн, куски резных капителей и шифера.

Эта обширная церковь, сравнимая по великолепию декора лишь с постройками Константинополя, выполняла функции великокняжеского придворного храма. Есть серьезные основания считать, что образцом для нее послужила церковь Феотокос Фарос, входившая в комплекс императорского дворца, и что выбор образца мог быть определен волей жены Владимира Анны, бывшей сестрой императора Василия II. Со всех сторон храм окружал комплекс дворцовых построек, возведенных одновременно с ним. В целом весь комплекс храма-дворца, где хранилась драгоценная рака с мощами Папы Римского Климента, принесенными Владимиром из Херсонеса, представлял собой подобие обширного святилища, вознесенного над городом, где богослужебные обряды, совершавшиеся на греческом языке, были прочно переплетены с придворным церемониалом.

От следующего, XI столетия в Киеве сохранилось несколько памятников, и самый известный из них – София Киевская, главный собор, где происходили церемонии посажения на княжеский стол и поставления на митрополичий престол, построенный сыном Владимира Ярославом Мудрым. Как говорили современники, «Ярослав завершил то, что начал Владимир». София Киевская, как доказано современными исследователями, была построена по единому замыслу в 30– 40-е годы XI в. Несколько позже возникла лишь северная башня.

Собор, заложенный Ярославом в 1037 году, задумывался, строился и украшался уже не как дворцовая церковь, а как главный храм Киевского государства, средоточие его духовной жизни — митрополия. Само посвящение храма Софии Премудрости указывало на преемственную связь с центром всего православного мира — Софией Константинопольской. Весь облик этого грандиозного здания и даже место его расположения говорят о стремлении князя сделать храм центром притяжения для всего народа, недавно еще находившегося за пределами культурной ойкумены.

Киевская София – пятинефный, пятиапсидный, 13-купольный храм. Центральный купол, опирающийся на

Вид на Софийский соборбарабан, прорезанный 12 окнами, и 4 меньшие по размеру главы вокруг него освещают Центральное пространство и главный алтарь, а самые маленькие, боковые 8 глав – боковые пространства и огромные

(площадью около 600 кв. м) хоры. Софийский храм, как и Десятинная Церковь, был обнесен внутренней двухэтажной галереей – гульбищем. К сожалению, Киевская София была перестроена в XVII в., как многие русские храмы на Украине, в духе «украинского барокко», в результате чего исчезла характерная для нее пирамидальность, постепенное наращение масс от галерей к боковым куполам, а от них – к центральному, что определяло облик всего храма.

Смешанная система кладки рядов камня с рядами плинфы и широкого слоя цемянки, тонкие колонки с капителями, подчеркивающие грани средней апсиды, окна и двухступенчатые ниши – все это придавало разнообразие и нарядность экстерьеру собора.