Microsoft Word — Практикум.doc

%PDF-1.6 % 674 0 obj > endobj 671 0 obj >stream application/pdf

Урок биологии в 7 классе «Подцарство Одноклеточные. Лабораторная работа № 2 «Строение инфузории-туфельки»

Урок №4 Подцарство Одноклеточные. Лабораторная работа № 2 «Строение инфузории-туфельки» . Биология 7 класс.

Цель: формирование представлений об особенностях строения одноклеточных животных как простейших представителей царства Животные.

Задачи: познакомить обучающихся с особенностями строения и жизнедеятельности одноклеточных животных; научить различать представителей одноклеточных на рисунках и таблицах; сформировать представление о санитарно-гигиенических нормах, позволяющих избежать заражения болезнетворными простейшими; продолжить работу по формированию научного мировоззрения обучающихся и развитию их познавательного интереса.

Оборудование:

учебник; культура амебы, готовый микропрепарат «Инфузория-туфелька», микроскоп,

предметное и покровное стекла, пипетка, фильтровальная бумага; рисунки, таблиц

с изображением одноклеточных животных;

интерактивное учебное пособие, мультимедийная установка и компьютер.

Тип урока: комбинированный

Методы и приемы: словесный, наглядный, проблемно-поисковый, критическое мышление

Ход урока

I. Проверка знаний

Ответить на вопросы:

— Что такое систематика?

— Что такое классификация?

— Какие особенности животных взяты за основу классификации?

— На какие группы делятся животные?

— Почему животные объединяются в группу хордовых?

— Какую номенклатуру предложил Карл Линей?

— Что такое бинарная номенклатура?

II. Актуализация знаний

Учитель предлагает

обучающимся вспомнить одноклеточные растения

и назвать характерные особенности их строения. Выслушав ответы, учитель

сообщает, что и среди представителей царства Животные есть организмы,

находящиеся на клеточном уровне организации — одноклеточные

животные. Он предлагает ученикам вспомнить и

перечислить характерные признаки животных, после чего обращает

внимание на тот факт, что и для одноклеточных животных

эти признаки характерны.

Затем учитель рассказывает историю открытия одноклеточных животных. Свой рассказ он сопровождает демонстрацией фрагмента интерактивного учебного пособия и таблицы, знакомит с особенностями строения одноклеточных животных, выделяя такие важные части их организма, как: оболочку, цитоплазму, ядра (одно или несколько), пищеварительные и сократительные вакуоли, органоиды передвижения. Он обращает внимание обучающихся на многообразие одноклеточных животных, отмечая, что это подцарство представлено несколькими типами, в том числе Саркожгутиковыми и Инфузориями.

Затем учитель озвучивает тему урока и привлекает обучающихся к постановке его познавательной задачи.

III. Изучение нового материала

Учитель предлагает

обучающимся рассмотреть в микроскоп, установленный на демонстрационном столе,

заранее приготовленный микропрепарат культура амебы. Им необходимо отметить особенности

строения животного, сравнить натуральный объект с изображениями на таблице

и в учебнике, зарисовать амёбу, подписать её части. Затем учитель обращает

внимание обучающихся на название животного, которое произошло от греческого

слова « изменчивая». Такое название связано со способностью амебы

перемещаться за счёт образования выпячивания тела – ложноножек, что и вызывает

постоянное изменение формы её тела.

Затем учитель обращает

внимание обучающихся на название животного, которое произошло от греческого

слова « изменчивая». Такое название связано со способностью амебы

перемещаться за счёт образования выпячивания тела – ложноножек, что и вызывает

постоянное изменение формы её тела.

Далее учитель сообщает обучающимся, что именно наличие ложноножек послужило причиной отнесения обыкновенной амёбы к классу Саркодовые, который объединяет большое количество разнообразных животных, ведущих как свободный, так и паразитический образ жизни. Демонстрируя фрагмент интерактивного учебного пособия, он приводит примеры свободноживущих саркодовых и ведущих паразитический образ жизни, особо подчёркивая, что дизентерийная амёба, попадая в организм человека, вызывает поражение желудочно-кишечного тракта. В этой связи учитель напоминает обучающимся о необходимости соблюдения правил санитарии и гигиены, особенно во время походов и экскурсий в природу.

Затем учитель

предлагает обучающимся познакомиться с ещё одним представителем типа Саркожгутиковые.

Органоид | Амёба обыкновенная | Эвглена зелёная |

Оболочка | + | + |

Цитоплазма | + | + |

Ядро | + | + |

Ложноножки | + |

|

Жгутик |

| + |

Пищеварительная вакуоль | + |

|

Сократительная вакуоль | + | + |

Хлоропласты |

| + |

Светочувствительный глазок |

| + |

По

итогам заполнения таблицы обучающиеся делают вывод, что Эвглена

зелёная отличается от обыкновенной амёбы не только

органоидами передвижения. Но и наличием в её клетке особых структур – хлоропластов

и светочувствительного глазка. Учитель предлагает

обучающимся определить значение этих структур. Он ещё раз обращает внимание на

окраску тела организмов и представителям какого царства она свойственна.

Обобщая ответы, он даёт задание заполнить таблицу «Черты сходства эвглены

зелёной с растениями и животными»

Но и наличием в её клетке особых структур – хлоропластов

и светочувствительного глазка. Учитель предлагает

обучающимся определить значение этих структур. Он ещё раз обращает внимание на

окраску тела организмов и представителям какого царства она свойственна.

Обобщая ответы, он даёт задание заполнить таблицу «Черты сходства эвглены

зелёной с растениями и животными»

Признаки растений | Признаки |

Способность к фотосинтезу из-за наличия в клетке хлоропластов (автотрофный тип питания) | Способность к питанию готовыми органическими веществами (гетеротрофный тип питания) |

Обучающиеся делают вывод, что Эвглена зелёная способна питаться на свету как растение, а в темноте – как животное.

Учитель предлагает

найти в тексте учебника ответ на вопрос; чем и как питается обыкновенная амёба?

Затем знакомит с процессами дыхания одноклеточных животных,

подчеркивая, что для их жизнедеятельности

необходим кислород. Он предлагает подумать над механизмом поглощения кислорода

и выделения углекислого газа. Обучающиеся самостоятельно делают вывод о

дыхании одноклеточных животных всей поверхностью тела.

Он предлагает подумать над механизмом поглощения кислорода

и выделения углекислого газа. Обучающиеся самостоятельно делают вывод о

дыхании одноклеточных животных всей поверхностью тела.

Далее учитель

знакомит с раздражимостью одноклеточных животных,

приводя данные о реакциях этих животных на разнообразные раздражения. Для

наглядности в микропрепарат культуры амёбы он помещает маленький кристаллик

соли и предлагает обучающимся

подойти к демонстрационному столу и посмотреть на реакцию животного в ответ на

это раздражение. Обучающиеся

констатируют, что амёба сжимается в комочек. Учитель даёт определение

раздражимости, ученики записывают в тетрадь. Затем он обращает внимание обучающихся

на способность одноклеточных животных переносить

неблагоприятные условия окружающей среды путем образования цисты. Подчеркивает,

что в таком состоянии животное может существовать достаточно долгое время,

нередко перемещаясь на значительные расстояния, что способствует расселению

одноклеточных.

После этого учитель знакомит с размножением одноклеточных, используя рисунок 14 учебника.

Далее, используя фрагмент интерактивного учебного пособия, учитель демонстрирует обучающимся изображение инфузории- туфельки и предлагает им ответить на вопросы:

Является ли данное животное одноклеточным?

Если да, объясните, почему?

Относится ли инфузория- туфелька к саркожгутиковым животным?

Обобщая ответы, он сообщает, что инфузория- туфелька является представителем типа Ресничные или Инфузории, название которых связано с наличием большого количества мелких ресничек, густо покрывающих поверхность тела животного. Затем учитель предлагает предположить обучающимся высказать свои предположения о функциях этих органоидов и убедиться в верности высказанных гипотез в ходе выполнения лабораторной работы № 2 «Строение инфузории-туфельки», которую обучающиеся выполняют в тетрадях для Лабораторных работ.

После выполнения лабораторной

работы обучающиеся делают вывод о способности инфузории-туфельки реагировать на

раздражения и объясняют значение ресничек как органоидов передвижения

животного.

Далее учитель предлагает обучающимся самостоятельно прочитать пункт «Питание инфузории-туфельки» п.9 учебника и ответить на вопросы: чем питаются инфузории? Как пища попадает в тело инфузории? Где происходит переваривание пищи? Сколько пищеварительных вакуолей может одновременно образовываться в цитоплазме инфузории? Как выделяются из клетки непереваренные остатки пищи?

После этого, вспомнив, как происходит размножение амёбы и эвглены зеленой, учитель подчеркивает, что такой способ размножения присущ и для инфузорий. Используя фрагмент интерактивного учебного пособия, учитель показывает, как сначала у инфузории происходит деление ядер надвое, а затем тело перетягивается в поперечном направлении, образуя две дочерние клетки.

IV. Обобщение и закрепление знаний

Завершающей части урока учитель предлагает обучающимся перечислить изученные типы и классы подцарства Одноклеточные животные и назвать наиболее типичных представителей каждого из них.

Учитель отмечает,

что Эвглена зелёная занимает промежуточное положение в

системе органического мира, обладая одновременно признаками и животных, и

растительных организмов, что свидетельствует о единстве происхождения всего живого

на нашей планете. Он предлагает обучающимся рассмотреть

эволюционное древо животного мира и ответить на вопросы:

от кого произошли простейшие? Почему можно утверждать, что одноклеточные

животные произошли от общих предков – древних

жгутиковых?

Он предлагает обучающимся рассмотреть

эволюционное древо животного мира и ответить на вопросы:

от кого произошли простейшие? Почему можно утверждать, что одноклеточные

животные произошли от общих предков – древних

жгутиковых?

После ответов на вопросы учитель предлагает обучающимся выполняют задание.

Карточка

Вставьте пропущенные слова в предложения

1. Самыми древними из одноклеточных животных учёные считают жгутиковых.

2. Они занимают промежуточное положение между растениями и животными, так как, используя энергию Солнца, могут образовывать органические вещества, а также могут, как другие животные, питаться готовыми органическими веществами.

V. Домашнее задание

Изучить параграф 9 учебника, проверить правильность своих знаний, ответив на вопросы в конце параграфа.

ФИ…………………………………………………………Класс…………. ..Дата…………………….

..Дата…………………….

Лабораторная работа № 2 «Строение инфузории-туфельки»

Цель: познакомиться со строением инфузории-туфельки.

Оборудование: микроскоп, готовый микропрепарат инфузории-туфельки, рисунки учебника.

Ход работы

№ п/п | Действия | Наблюдения, рисунки, выводы |

1 | Приготовление препарата: 1.Наберите пипеткой из стаканчика с культурой простейших каплю воды и нанесите её на предметное стекло |

|

2 | Для замедления движения инфузории-туфельки в каплю воды положите небольшое количество волокон ваты |

|

3 | Накройте препарат покровным стеклом, рассмотрите под микроскопом |

|

4 | Зарисуйте строение инфузории-туфельки. |

|

Выполните задания.

Задание 1. Выпишите номера правильных суждений

1. Инфузория-туфелька относится к саркожгутиконосцам.

2. Реснички- это органоиды передвижения инфузорий.

3. Инфузория-туфелька имеет два ядра.

4. Для инфузорий характерно деление надвое.

5. Сократительная вакуоль инфузории-туфельки имеет шарообразную форму.

Задание 2

Установите соответствие между органоидами и функциями, которые они выполняют. Ответы впишите в приведенную ниже таблицу.

Органоиды | Функции органоидов |

1. 2. Реснички 3. Сократительная вакуоль 4. Малое ядро 5. Порошица | А. Участвует в движении организма Б. Участвует в размножении В. Регулирует основные процессы жизнедеятельности Г. Выводит ненужные твердые вещества Д. Выводит ненужные жидкие вещества |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|

|

|

|

|

Задание 3. Проверьте свои знания.

1*. Какие одноклеточные организмы вам известны?

…………………………………………………………………………………………………………………………

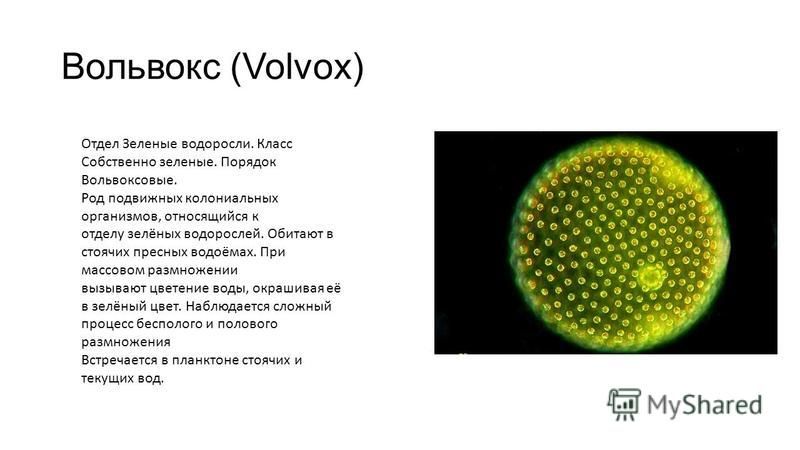

2*. Чем

вольвокс отличается от остальных простейших?

Чем

вольвокс отличается от остальных простейших?

…………………………………………………………………………………………………………………. ………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3*.Какую роль играет инфузория-туфелька в природе?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

4**. Одинакова ли будет реакция инфузорий на соль в присутствии бактерий?

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

5**. Почему у инфузории-туфельки есть порошица, а у эвглены нет?

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Посмотрите на всех этих протистов — Татьяна Хоакин

Целью лаборатории на этой неделе было просмотр и идентификация протистов. Нам дали как живые образцы, так и подготовленные слайды для просмотра. Мы исследовали живые образцы Volvox, Stentor, Paramecium, Spirostomum, Amoeba и Euglena. Для изучения под микроскопом более крупных видов протистов использовали одно вогнутое предметное стекло. Для просмотра более мелких видов использовали обычное предметное стекло. Из-за плохого качества моего iPhone я прикрепил найденные в Интернете изображения того, как каждый вид выглядит под микроскопом.

Нам дали как живые образцы, так и подготовленные слайды для просмотра. Мы исследовали живые образцы Volvox, Stentor, Paramecium, Spirostomum, Amoeba и Euglena. Для изучения под микроскопом более крупных видов протистов использовали одно вогнутое предметное стекло. Для просмотра более мелких видов использовали обычное предметное стекло. Из-за плохого качества моего iPhone я прикрепил найденные в Интернете изображения того, как каждый вид выглядит под микроскопом.

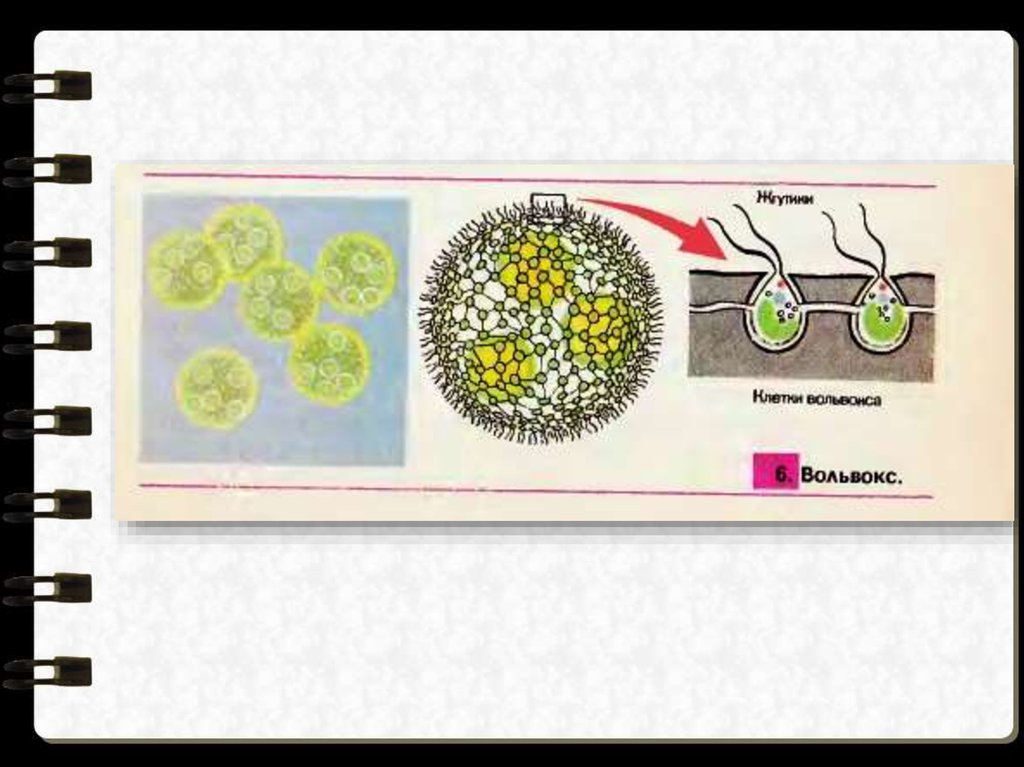

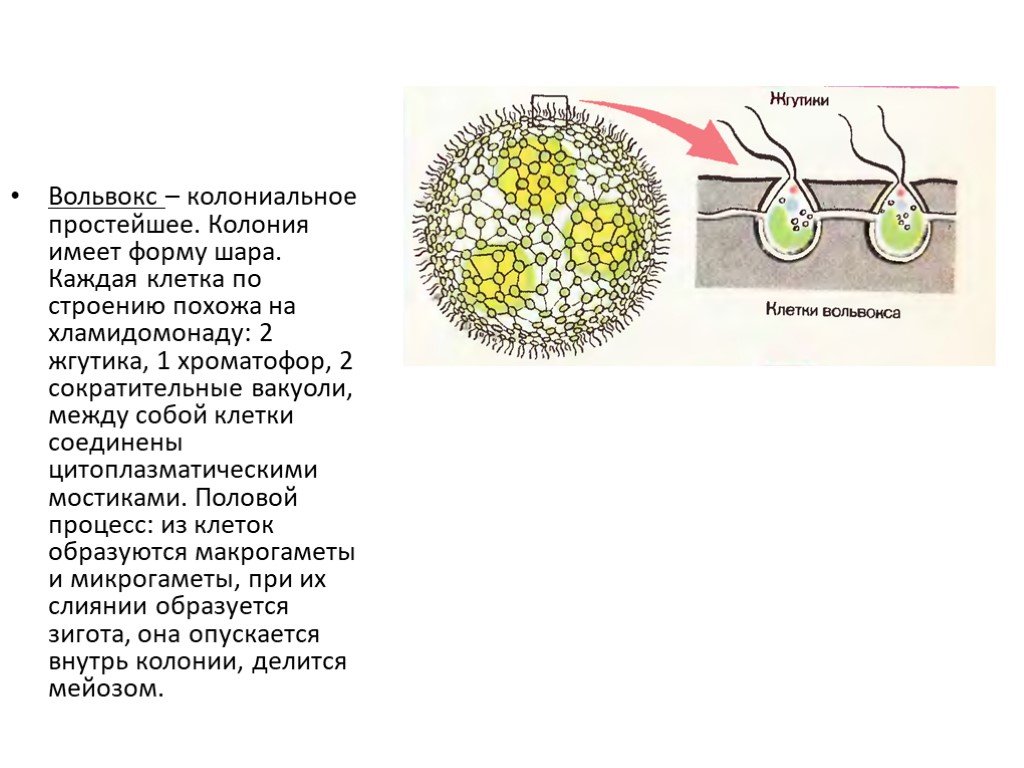

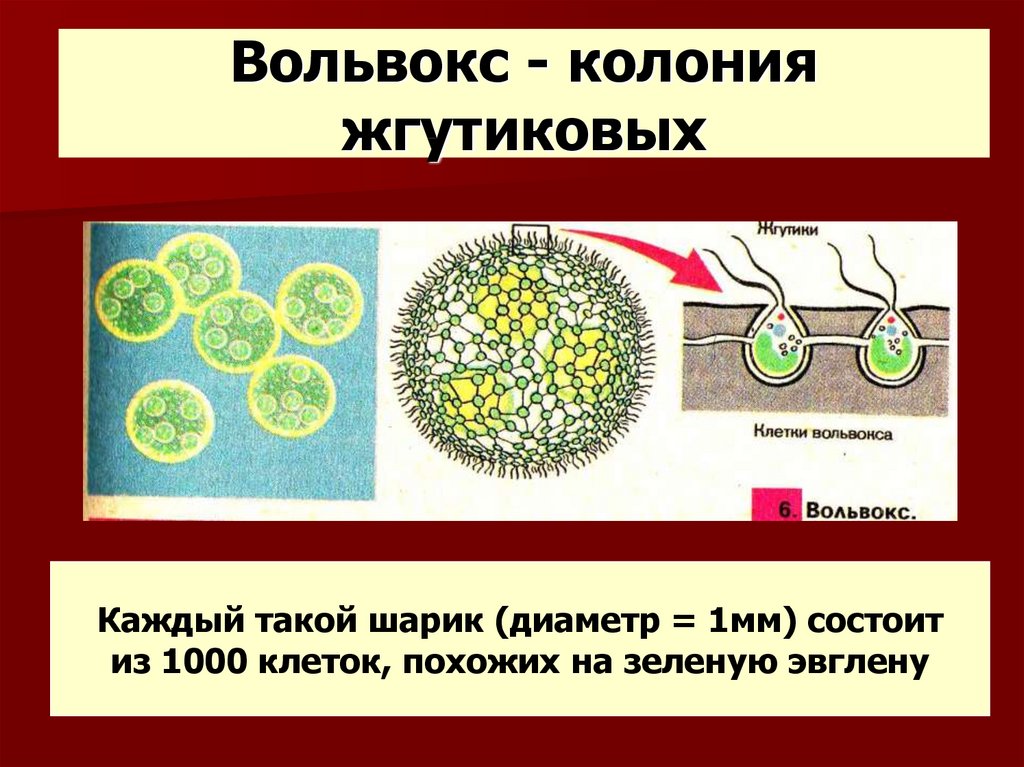

Первым живым протистом, которого я увидел, был Volvox

«File:Mikrofoto.de-volvox-8.jpg» Фрэнка Фокса, лицензия CC BY-SA 3.0 A Volvox — колониальный жгутиконосец. Volvox — вид пресноводных зеленых водорослей. На изображении выше изображено множество клеток, которые живут вместе в виде колонии. Каждая соматическая клетка в сообществе Volvox имеет два жгутика, которые способствуют движению Volvox . Клетки, расположенные в непосредственной близости друг от друга, обычно соединяются между собой тяжами цитоплазмы. Volvox являются автотрофами, и клетки колонии содержат глазные пятна, которые притягиваются к свету (фототаксис).

Volvox являются автотрофами, и клетки колонии содержат глазные пятна, которые притягиваются к свету (фототаксис).

Stentor – инфузория.

«UN STENTOR ALGO SONROSADO» от PROYECTO AGUA** /** WATER PROJECT лицензирован в соответствии с CC BY-NC-SA 2.0В лаборатории реснички легко наблюдать. Stentor двигался быстро и был синего цвета. Эти простейшие обитают в пресноводной среде. Как видно на картинке, выпуклый конец Stentor содержит реснички. Эти реснички используются для доставки частиц пищи в цитостом.

Paramecium также является инфузорией .

«EL MONSTRUO DE LAS BACTERIAS, PARAMECIUM TRICHIUM» от PROYECTO AGUA** /** WATER PROJECT лицензирован в соответствии с CC BY-NC-SA 2.0 Эти одноклеточные простейшие полностью покрыты ресничками. Реснички направляют движение и забирают частицы пищи в рот Paramecium . Пищевод — это место, где частицы пищи превращаются в пищевые вакуоли и где происходит пищеварение. Интересно, Paramecium также содержат задний проход, из которого выделяются отходы. В эктоплазме находятся трихоцисты, которые могут выделяться химическими, электрическими или механическими раздражителями. В пределах Paramecium есть два типа ядер; микронуклеус и макронуклеус. Оба ядра необходимы для выживания и воспроизводства организма, поскольку они оба содержат соответствующую генетическую информацию. Paramecium размножаются бесполым бинарным делением. Это происходит, когда взрослый Paramecium делится на две дочерние клетки. Более подробную информацию и объяснение компонентов Paramecium можно найти здесь.

Интересно, Paramecium также содержат задний проход, из которого выделяются отходы. В эктоплазме находятся трихоцисты, которые могут выделяться химическими, электрическими или механическими раздражителями. В пределах Paramecium есть два типа ядер; микронуклеус и макронуклеус. Оба ядра необходимы для выживания и воспроизводства организма, поскольку они оба содержат соответствующую генетическую информацию. Paramecium размножаются бесполым бинарным делением. Это происходит, когда взрослый Paramecium делится на две дочерние клетки. Более подробную информацию и объяснение компонентов Paramecium можно найти здесь.

А теперь о моих наименее любимых простейших (просто потому, что они напоминают мне червей)

Spirostomum 5 «SPIRUSOM MINOST0 PEQUEÑO ENTRE GIGANTES ▷» by PROYECTO AGUA** /** WATER PROJECT лицензируется в соответствии с CC BY-NC-SA 2. Spirostomum на самом деле являются типом одноклеточных простейших, несмотря на сходство с одним из самых ужасающих организмов на планете. Они длинные и цилиндрической формы. Это были самые долгоживущие простейшие, которых мы наблюдали в лаборатории. Те, кого я наблюдал, не двигались быстро, но движение определенно было обнаружено. Несколько трудно разглядеть на снимке реснички, окружающие Spriostomum . Как и у других простейших, реснички помогают клеточному движению и приему пищи. Ядро обычно сравнивают с «ниткой бус». Обычно в области хвоста имеется крупная экскреторная вакуоль. Spriostomum сжимает свои тела при испуге. Взгляните на эти видео. Эти простейшие, кажется, известны всем. Я помню, как наблюдал за ними на уроке естествознания в 7-м классе. Амеба из псевдопедии «ложные ноги». Псевдопедии — это цитоплазматические расширения, которые Амебы используют для передвижения. Вы когда-нибудь слышали о ПОЕДАЮЩЕМ МОЗГ АМЕБА ?! Хорошо известным паразитом Amoeba является Entamoeba histolytica , который вызывает амебную дизентерию. И, наконец, Euglena ! Эвглена имеет свойство двигаться очень быстро, поэтому за ней трудно наблюдать. Чтобы решить эту проблему, на предметное стекло была добавлена жидкость под названием «протосло». Функция Protoslo замедляет движение протистов. Эти простейшие являются фотосинтезирующими, но могут быть и гетеротрофными. Они одноклеточные и жгутиковые. Эвглены содержат хлоропласты, сократительную вакуоль, жгутики и глазное пятно. Ниже представлена диаграмма Euglena Спасибо за внимание! Это обзор положения Protista среди эукариотических организмов и отношений между членами этого царства. Он связывает ультраструктурные, физиологические и экологические особенности организмов с их клеточной биологией и их филогенетическим положением. Биология 0

0 Амебы могут принимать пищу и выделять отходы в любой точке клеточной поверхности. Есть несколько болезней, вызывающих амебы .

Амебы могут принимать пищу и выделять отходы в любой точке клеточной поверхности. Есть несколько болезней, вызывающих амебы . ДИК-микроскопия в проходящем свете» компании ZEISS Microscopy под лицензией CC BY-NC-ND 2.0

ДИК-микроскопия в проходящем свете» компании ZEISS Microscopy под лицензией CC BY-NC-ND 2.0 Простейшие и другие простейшие | Semantic Scholar

@inproceedings{Sleigh2989ProtozoaAO,

title={Простейшие и другие простейшие},

автор = {Майкл А. Сани},

год = {1989}

} Патогенные простейшие насекомые

. питается ресничками, жгутиками или псевдоподиями.

Эволюционные перестройки онтогенеза у родственных видов ценобиальных вольвоциновых водорослей

Анализ скорости, суточного ритма и свето-темнового контроля клеточных делений у различных видов, а также эксперименты с ингибиторами синтеза нуклеиновых кислот и белков сделали возможным для выяснения клеточных механизмов, лежащих в основе эволюционных перестроек бесполого развития рода Volvox.

Эволюция простейших и простейших паразитов с точки зрения молекулярной систематики.

Эволюционные перестройки онтогенеза у родственных видов ценобиальных вольвоциновых водорослей

- Старый Петергоф

Биология

- 2006

а также эксперименты с ингибиторами синтеза нуклеиновых кислот и белков позволили выяснить клеточные механизмы, лежащие в основе эволюционных перестроек бесполого развития рода Volvox.

Происхождение животных и грибов.

Предполагается, что любая дальнейшая проверка легитимности этого таксона должна, по крайней мере, включать данные о опистоконтных протистах, и результаты подчеркивают критическую позицию этих «животно-грибных союзников» по отношению к происхождению и ранней эволюции животных и грибов.

МАЛАЯ СУБЕДИКА РИБОСОМАЛЬНОЙ РНК ГЕН ФИЛОГЕНИЯ PLASMODIOPHORA BRASSICAE

- L.

Castlebury, L. Domier

Castlebury, L. Domier Биология

- 1998

Гены малой субъединицы рибосомной РНК Plasmodiophora brassicae, облигатного эндопаразита крестоцветных, были амплифицированы с помощью полимеразной цепной реакции, и было обнаружено, что их длина составляет примерно 3 килобаз… результаты показывают, что животные и настоящие грибы действительно ближе друг к другу, чем к любой другой группе «короны» на дереве эукариот, а красные водоросли являются ближайшими родственниками животных, настоящих грибов и зеленых растений.

Биоразнообразие и биокомплекс простейших и обзор их важной роли в поддержании нашей биосферы

- Дж. Корлисс

Биология

- 2002

Таксономические и филогенетические взаимосвязи, а также их экология, физиология, биохимия, молекулярная и эволюционная биология препятствуют быстрому прогрессу в лучшем понимании их многочисленных ролей в поддержании современной биосферы.

Подпишите составные части клетки

Подпишите составные части клетки Большое ядро

Большое ядро