Подцарство Одноклеточные, или Простейшие — Документ

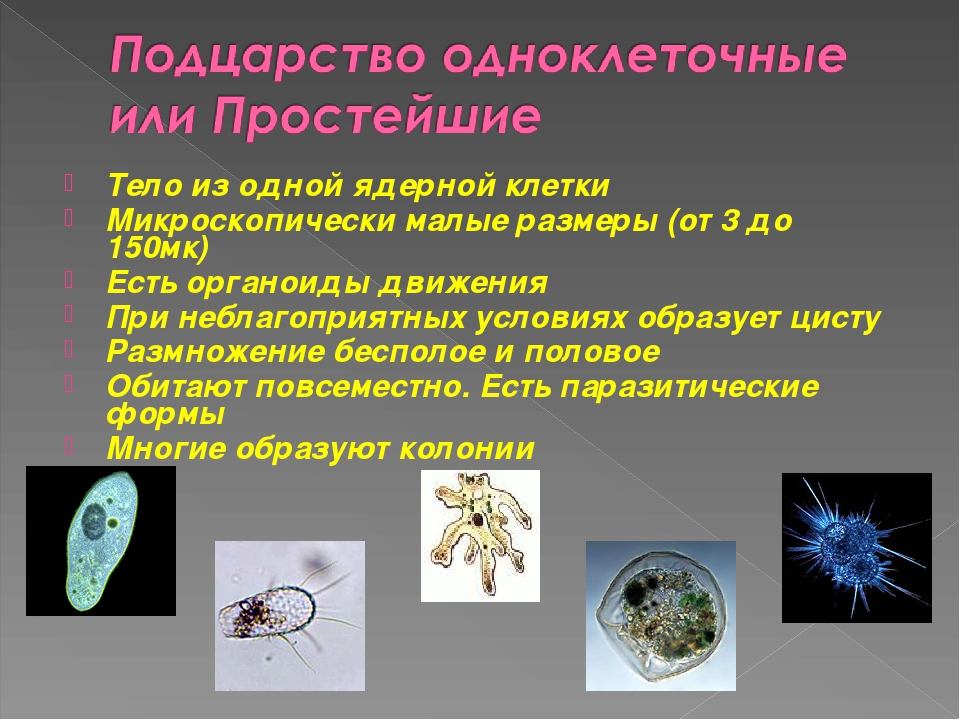

Подцарство Одноклеточные,

или Простейшие

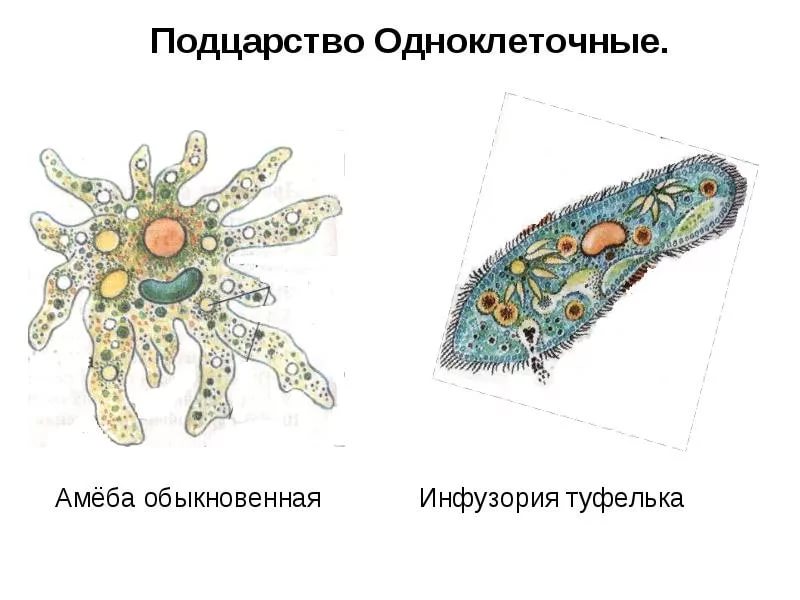

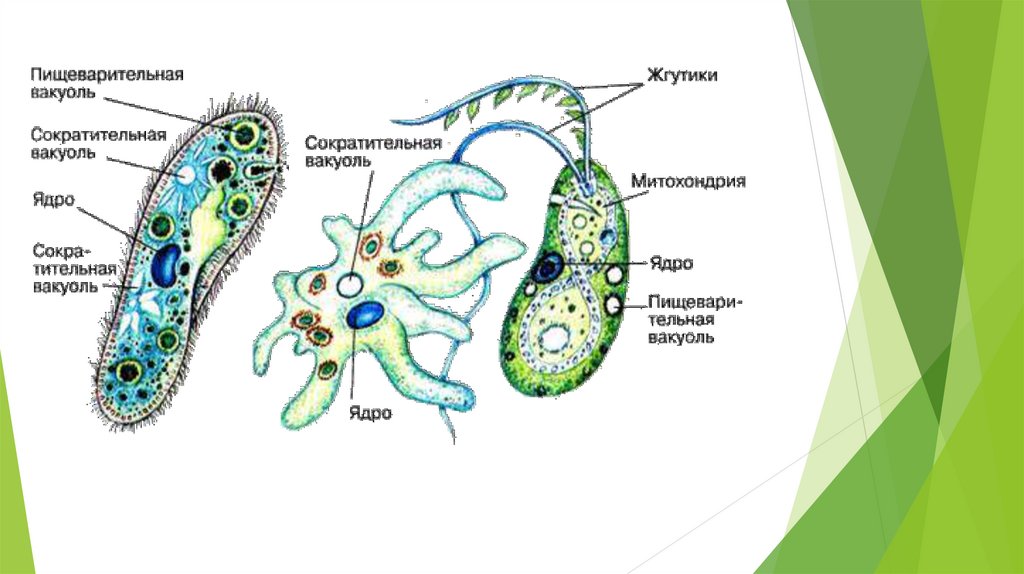

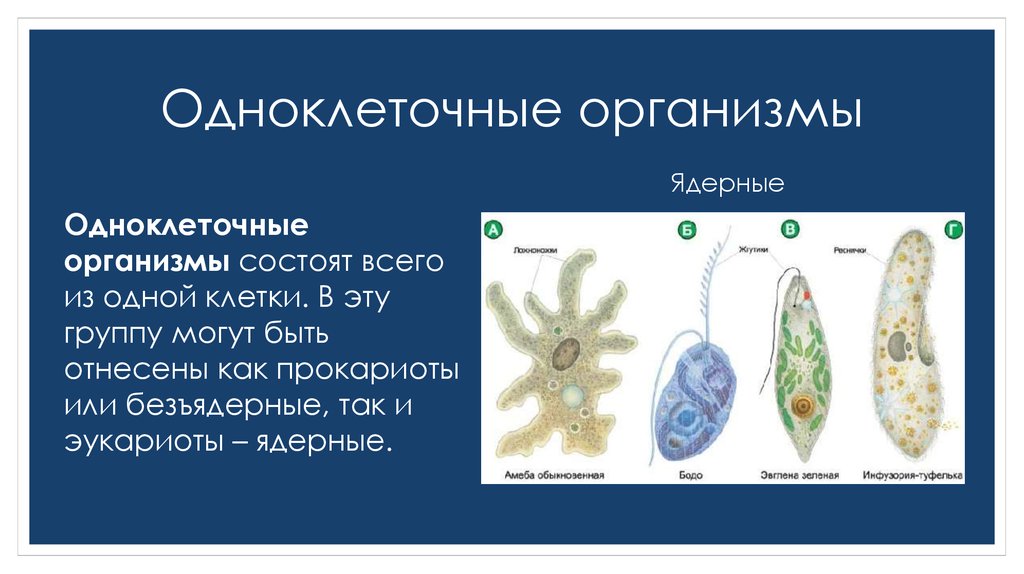

Простейшие — одноклеточные животные, тело которых состоит из одной клетки. Однако их нельзя рассматривать как просто организованные формы, потому что морфологически клетка простейших равноценна клетке многоклеточного организма. В физиологическом отношении клетка простейших — целостный организм, которому присущи все проявления жизни: обмен веществ, раздражимость, рост, размножение и т. д. Роль органов у них выполняют органоиды.

Простейшие

были открыты в 1675 году голландским

естествоиспытателем Антуаном ван

Ливенгуком. В первой классификации

животных, предложенной в 1759 году шведским

ботаником Карлом Линнеем, простейшие

были объединены в один род под названием

«хаос» (Chaos), который входил в тип червей.

Только в 1845 году Келликер и Зибольд

выделили их в самостоятельный тип

животных.

Простейшие — живые существа, тело которых состоит из одной клетки или колоний клеток, где каждая клетка является самостоятельным организмом. Распространены повсеместно. Наибольшая часть видов обитает в пресной и морской воде, многие живут в почве, некоторые являются паразитами, их среда — организм растений или животных. Простейшие входят в состав биогеоценозов и участвуют в круговороте веществ в биосфере, в образовании осадочных пород (мел, известняк). Большинство простейших имеют микроскопические размеры (от 2 до 150 мкм).. Имеются среди простейших и «гиганты»: хищные инфузории бурсарии достигают 1,5 мм, а грегарина (паразитирует в кишечнике жуков) — до 1 см в длину. Среди ископаемых простейших встречались виды, размеры которых превосходили 6 см.

Различают от 5 до 7 типов простейших, каждый тип включает несколько классов. К настоящему времени описано более 30 тыс. видов,

существует же их гораздо больше.

видов,

существует же их гораздо больше.Происхождение одноклеточных

Как изветсно, первые живые существа возникли в первобытном мировом океане и были похожи на мельчайшие слизистые комочки. У них не было ни ядер, ни вакуолей , ни других частей клеток, но они могли расти, поглощая из окружающей среды питательные вещества, размножаться. В результате действия естественного отбора эти организмы постепенно усложнялись. От них и произошли первые одноклетчные организмы, имеющие ядра. Как установлено, они на самых ранних этапах эволюции живой природы дали начало одноклеточным животным и примитивным грибам. Их предками были древнейшие одноклеточные организмы — простейшие жгутиковые (так считают многие биологи).

Выводы:

1. Первым из животных на Земле появились одноклеточные животные, относящиеся к простейшим.

2. Среди

простейших имеются не только одноклеточные

формы, но и колониальные (вольвокс).

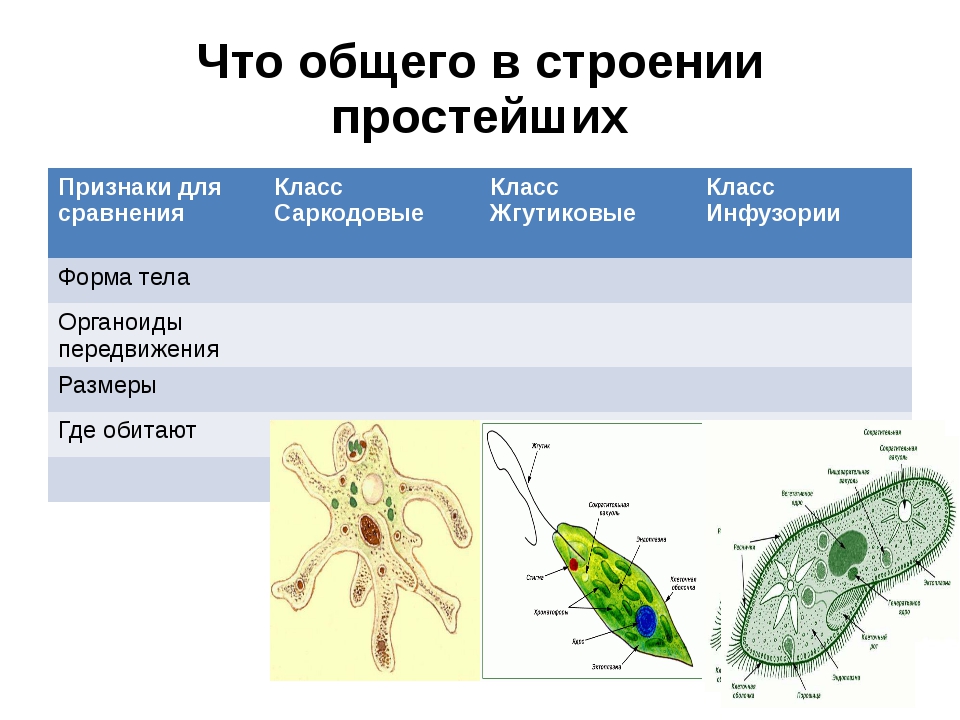

Общая характеристика простейших

1. Простейшие — одноклеточные животные, тело которых состоит из одной клетки. Морфологически клетка простейших равноценна клетке многоклеточного организма. В физиологическом отношении клетка простейших — целостный организм, которому присущи все проявления жизни: обмен веществ, раздражимость, рост, размножение и т. д. Роль органов у них выполняют органоиды.

2. Это широко распространенная группа животных, находящаяся в состоянии биологического прогресса. В ходе эволюции они приобрели многочисленные приспособления к условиям жизни в разных средах обитания (моря, пресные водоемы, сырая почва, жидкая среда других организмов).

3. Размеры

простейших микроскопически малы. Их

тело (клетка) состоит из цитоплазмы, в

которой различают наружный слой —

эктоплазму и внутрений — эндоплазму. У

большинства видов клетка снаружи покрыта

оболочкой, она придает животному

постоянную форму (исключение — саркодовые). В эндоплазме, помимо органоидов, присущих

всем клеткам, находятся органоиды,

выполняющие функции пищеварения,

выделения, движения (жгутики, реснички),

защиты (трихоцисты у инфузорий),

светочуствительный глазок (у свободноживущих

жгутиковых).

В эндоплазме, помимо органоидов, присущих

всем клеткам, находятся органоиды,

выполняющие функции пищеварения,

выделения, движения (жгутики, реснички),

защиты (трихоцисты у инфузорий),

светочуствительный глазок (у свободноживущих

жгутиковых).

4. По способу питания — это типичные гетеротрофные организмы (исключение эвглена зеленая).

5. Дышат всей поверхностью тела.

6. Осмотическое давление в клетке поддерживается за счет сократительных вакуолей (предохраняют простейших от избытка воды). У морских и паразитических — они отсутствуют. Основная функция выделения осуществляется через поверхность клетки.

7. Размножение осуществляется бесполым или половым путем.

8. Простейшие

как полноценные живые организмы реагируют

на воздействие внешней среды, т.е.

обладают раздражимостью, которая

проявляется в различных движениях

(таксисах). Различают положительные

таксисы (когда животные движется к

раздражителю) и отрицательные таксисы

(когда уходит от раздражителя).

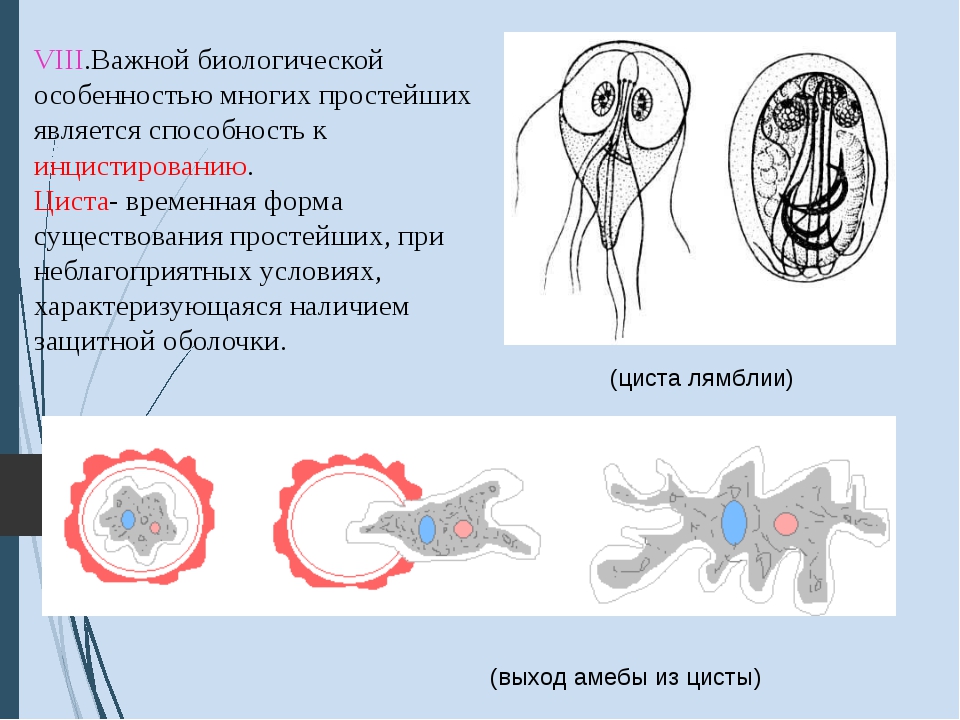

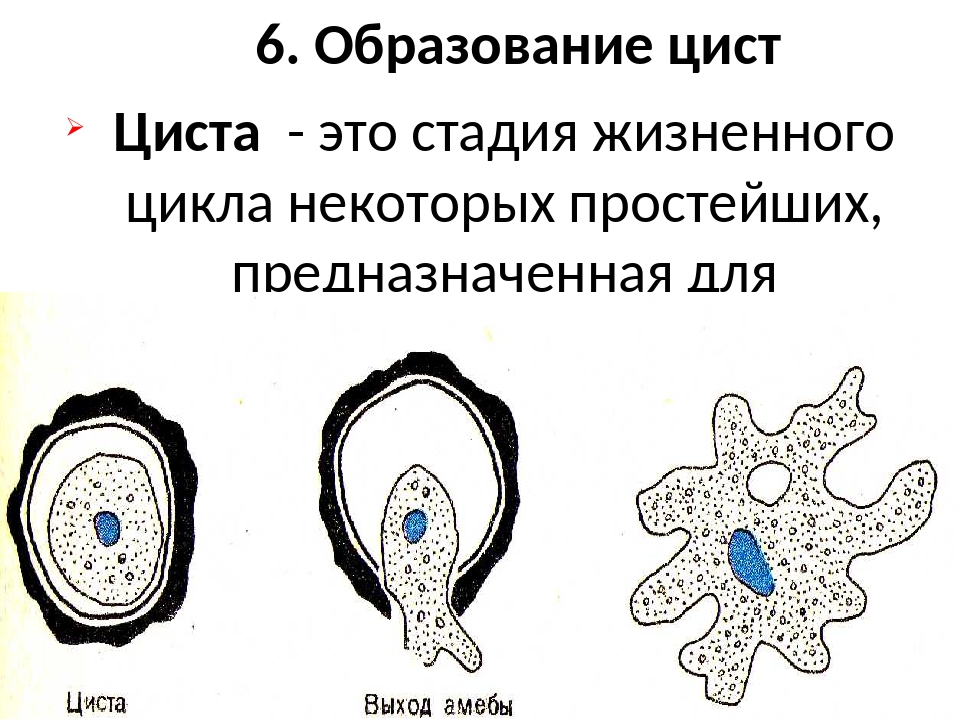

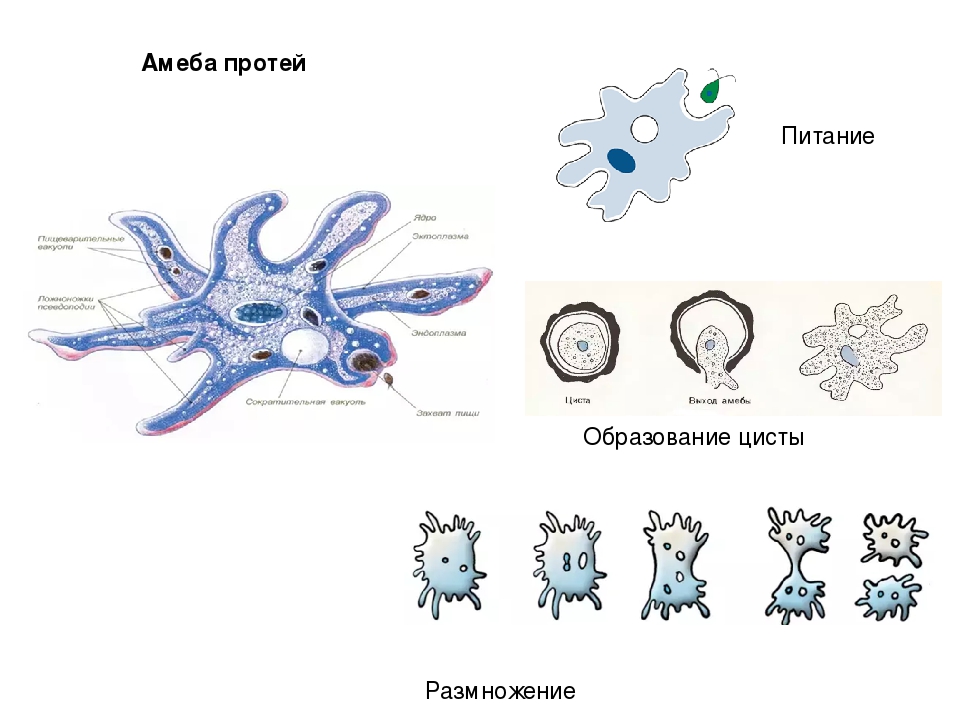

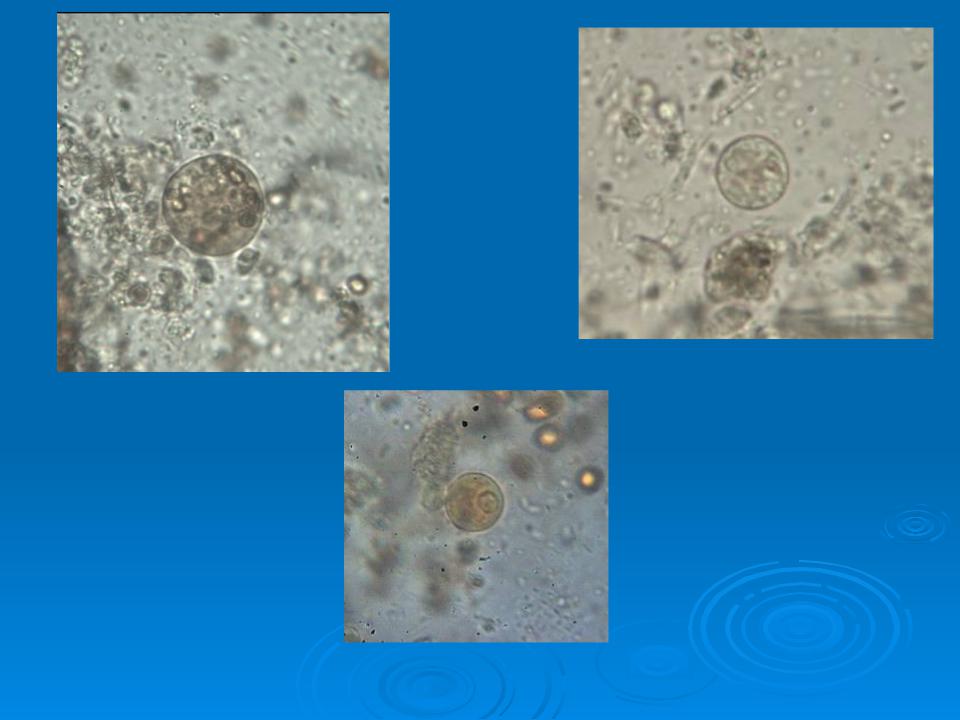

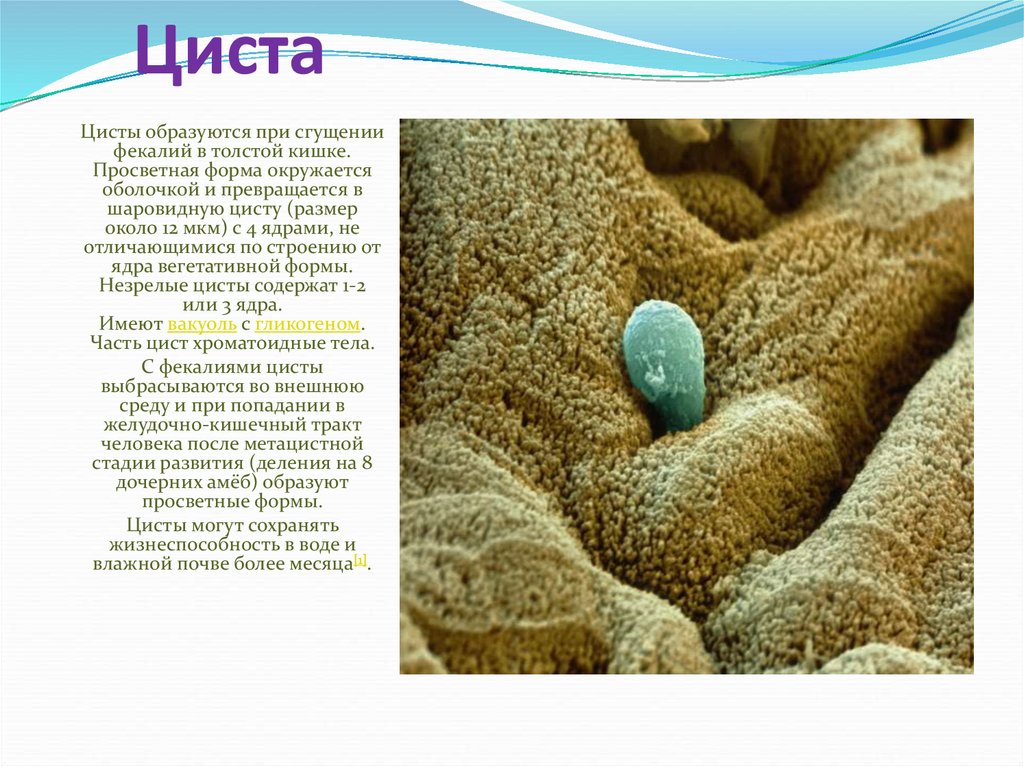

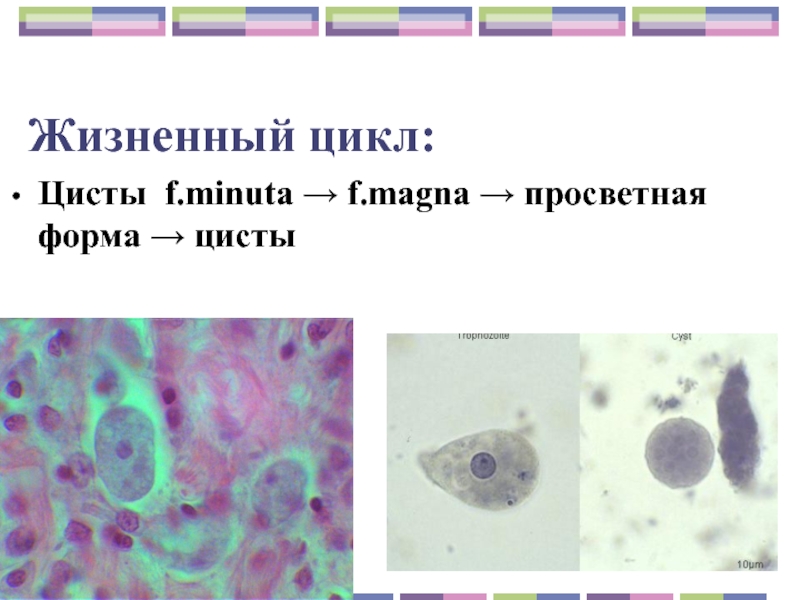

9. Инцистирование — важная биологическая черта простейших — это способность при попадании в неблагоприятные условия образовывать цисту. Инцистирование обеспечивает не только переживание неблагоприятных условий, но и способствует широкому расселению.

10. Это самый древний тип животных. К наиболее древним классам этого типа следует относить жгутиковых и саркодовых, которые произошли от примитивной, вымершей к настоящему времени группы эукариотических гетеротрофных организмов. Инфузории связаны в своем происхождении со жгутиковыми. От жгутиковых (через колониальные формы) произошли и все многоклеточные животные.

Тип включает следующие классы:

жгутиковые, саркодовые или корненожки, инфузории, споровики и другие.

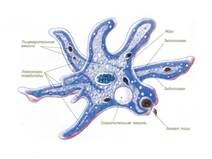

Класс саркодовые или корненожки

Обыкновенная амеба

Амеба

обыкновенная относится к типу Простейшие,

классу Саркодовые, или корненожки. Для

них характерны ложноножки — органоиды,

обеспечивающие передвижение и захват

пищи. По строению представляет клетку,

снаружи цитоплазма ограничена тончайшей

цитоплазматической мембраной (плотная

оболочка отсутствует), в результате

чего тело амебы может менять свою форму.

Для

них характерны ложноножки — органоиды,

обеспечивающие передвижение и захват

пищи. По строению представляет клетку,

снаружи цитоплазма ограничена тончайшей

цитоплазматической мембраной (плотная

оболочка отсутствует), в результате

чего тело амебы может менять свою форму.

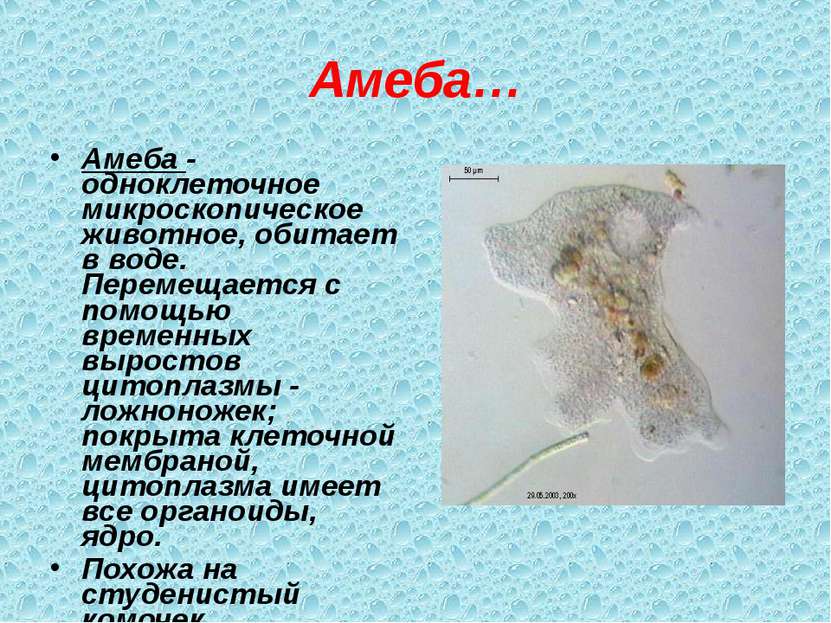

Амеба- одно

из наиболее просто устроенных животных,

лишено скелета. Обитает в иле на дне

пресных водоемов (канав, прудов). Внешне

тело представляет собой сероватый

студенистый комочек, не имеющий постоянной

формы. (Слово «амеба» означает

«изменчивая»). На ее теле постоянно

образуются выросты — ложные ножки

(псевдоподии), благодаря перетеканию

цитоплазмы. Ее размеры достигают 0,5 мм.

Движение происходит при помощи ложноножек

и представляет собой медленное перетекание

животного с одного места на другое.

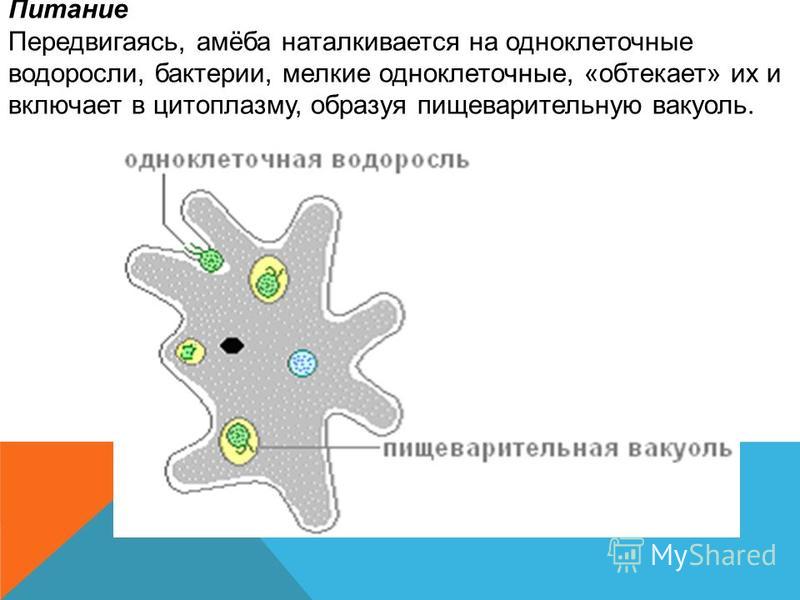

Передвигаясь, амеба наталкивается на

одноклеточные водоросли, бактерии,

мелкие одноклеточные, «обтекает»

их включает в цитоплазму, образуя

пищеварительную вакуоль. Пища

переваривается с помощью пищеварительных

ферментов, выделяемых цитоплазмой,

происходит внутриклеточное пищеварение.

Выводы:

1. Обыкновенная и дизентерийная амебы — одноклеточные животные. Они передвигаются с помощью ложноножек и принадлежат к классу саркодовых, или корненожек.

2. Сходство корненожек с одноклеточными водорослями свидетельствует о родстве их с растениями.

3. В отличии от одноклеточных водорослей корненожки питаются органическими веществами растений и других простейших.

Морские раковинные корненожки (фораминиферы, радиолярии).

У этих

простейших, относящихся, как и амеба, к

классу корненожек, тело заключено в

тонкую известковую раковину. У каждого

вида корненожек раковина имеет свою

форму. Морские корненожки — одни из самых

древних животных, некоторые их виды

жили миллионы лет назад. Когда такие

корненожки погибали, их раковинки

скапливались на дне моря, и постепенно

из них образовались месторождения

ценного строительного материала —

известняка. Тот мел, которым пишут на

школьной доске, белят стены и потолки

зданий, также состоит из раковин морских

корненожек. Вымершие корненожки имеют

и другое важное значение: обнаружение

некоторых их видов служит признаком

того, что поблизости может находиться

месторождение нефти. Поэтому изучением

корненожек занимаются геологи, ведущие

разведку полезных ископаемых. Фораминиферы

и радиолярии — это морские корненожки,

относящиеся к амебам. Тело фораминифер

в диаметре 0,1-1 мм, иногда достигает до

20мм, заключено в раковину (чаще

известковую). Через поры раковины

высовываются ложноножки в виде длинных

переплетающихся нитей. Их раковины

участвуют в образовании морского ила,

морских осадков и пород.

У каждого

вида корненожек раковина имеет свою

форму. Морские корненожки — одни из самых

древних животных, некоторые их виды

жили миллионы лет назад. Когда такие

корненожки погибали, их раковинки

скапливались на дне моря, и постепенно

из них образовались месторождения

ценного строительного материала —

известняка. Тот мел, которым пишут на

школьной доске, белят стены и потолки

зданий, также состоит из раковин морских

корненожек. Вымершие корненожки имеют

и другое важное значение: обнаружение

некоторых их видов служит признаком

того, что поблизости может находиться

месторождение нефти. Поэтому изучением

корненожек занимаются геологи, ведущие

разведку полезных ископаемых. Фораминиферы

и радиолярии — это морские корненожки,

относящиеся к амебам. Тело фораминифер

в диаметре 0,1-1 мм, иногда достигает до

20мм, заключено в раковину (чаще

известковую). Через поры раковины

высовываются ложноножки в виде длинных

переплетающихся нитей. Их раковины

участвуют в образовании морского ила,

морских осадков и пород.

Очень красивую форму раковин имеют другие морские корненожки — лучевики, или радиолярии, напоминающие крошечные звездочки, снежинки, колючие шарики или другие фигуры. Они находятся в толще воды. Причудливую форму им придают раковинки. Они пропитаны кремнеземом. Скопления раковин вымерших радиолярий образуют большие залежи. Их используют для шлифовки и полировки металлов, для изготовления наждачной бумаги.

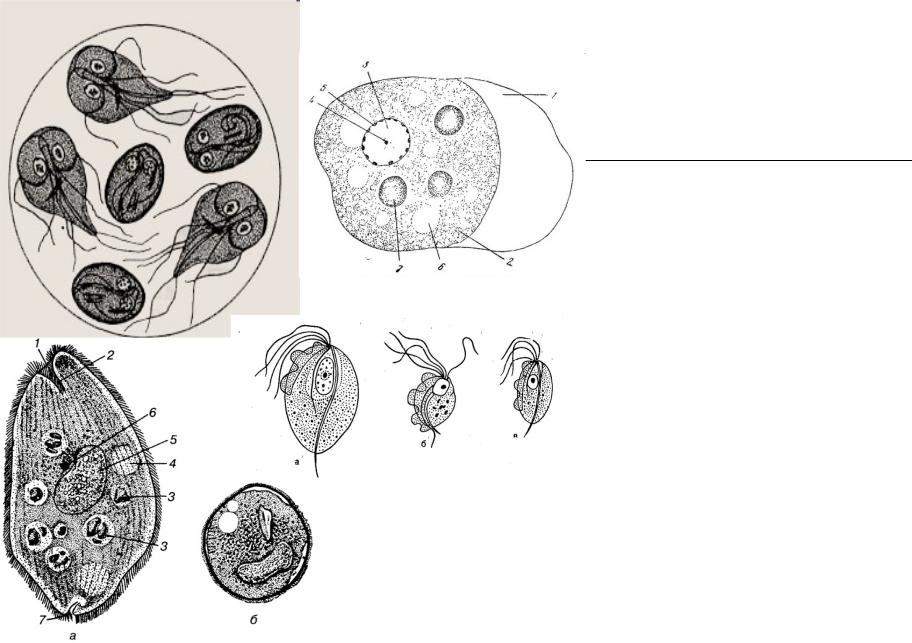

Класс жгутиковые

Объединяет

животных, органоидами движения, которых

служат жгутики (один или несколько). У

большинства представителей наружный

слой цитоплазмы уплотняется, в результате

чего на поверхности тела образуется

плотная эластичная оболочка, определяющая

форму животного. К этому классу относятся

как автотрофные, так и гетеротрофные

организмы. Размножаются бесполым путем

— продольное деление клетки пополам — и

половым: формируются гаметы, при слиянии

которых образуется зигота.

Эвглена

зеленая —

наиболее распространенный представитель

этого класса. Живет в пресных водоемах,

плавает с помощью единственного жгутика,

расположенного на переднем конце тела.

Тело эвглены веретеновидное, покрыто

плотной оболочкой. У основания жгутика,

находится ярко-красный светочувствительный

глазок — стигма (эвглена всегда плывет

к освещенной части водоема, где условия

для фотосинтеза наиболее благоприятны)

и пульсирующая вакуоль (которая отвечает

за дыхание и выделение так же, как и у

амебы: через нее из организма удаляются

избыток воды). На противоположном конце

ее располагается крупное ядро,

контролирующее все жизненные процессы

организма. В цитоплазме эвглены имеются

хлоропласты (более 20), содержащие

хлорофилл, который придает ей зеленую

окраску и обуславливает способность к

фотосинтезу. Поэтому на свету она

питается, как типичное растение, т.е.

автотрофно. При наступлении темноты

питается жидкой органической пищей как

животное, т.е. становится гетеротрофным

организмом. Благодаря этой способности

питания эвглена как бы совмещает в себе

признаки растения и животного. В

цитоплазме скапливаются мелкие зернышки

запасного питательного вещества,

близкого по составу к крахмалу и

расходуемого при голодании. Бесполое

размножение начинается с деления ядра

и заканчивается продольным делением

всего тела простейшего. Старый жгутик

отходит к одной из дочерних клеток, либо

исчезает. В этом случае в обеих дочерних

клетках жгутики образуются заново. При

неблагоприятных условиях образует

цисту, при этом жгутик отпадает, а тело

эвглены округляется, покрываясь плотной

защитной оболочкой. В таком состоянии

эвглена проводит зиму или переносит

высыхание водоема, в котором живет.

Благодаря этой способности

питания эвглена как бы совмещает в себе

признаки растения и животного. В

цитоплазме скапливаются мелкие зернышки

запасного питательного вещества,

близкого по составу к крахмалу и

расходуемого при голодании. Бесполое

размножение начинается с деления ядра

и заканчивается продольным делением

всего тела простейшего. Старый жгутик

отходит к одной из дочерних клеток, либо

исчезает. В этом случае в обеих дочерних

клетках жгутики образуются заново. При

неблагоприятных условиях образует

цисту, при этом жгутик отпадает, а тело

эвглены округляется, покрываясь плотной

защитной оболочкой. В таком состоянии

эвглена проводит зиму или переносит

высыхание водоема, в котором живет.

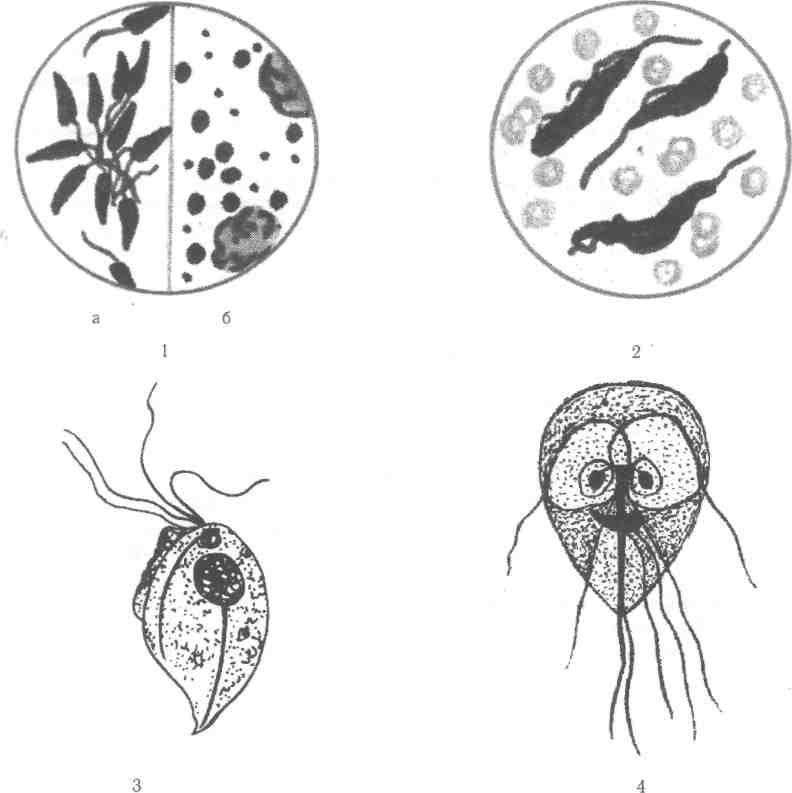

Среди жгутиковых встречаются паразитические формы (трипаносомы, лейшамании и др.). Трипаносомы живут в плазме крови человека и различных домашних животных, вызывая тяжелые заболевания (сонная болезнь в тропических странах, и др.).

Вольвокс

Среди

жгутиковых встречаются и колониальные

формы — вольвокс. В прудах и озерах можно

найти плавающие в воде зеленые шарики

диаметром до 1 мм. Каждый шарик состоит

из множества клеток (больше тысячи),

похожих по строению на эвглену зеленую.

Клетки имеют грушевидную форму и 2

жгутика, соединены между собой

цитоплазматическими мостиками. Основная

масса шарика — это полужидкое студенистое

вещество. Клетки погружены в него у

самой поверхности, так что жгутики

торчат наружу. Благодаря движению

жгутиков вольвокс перекатывается в

воде («вольвокс» означает «катящийся»).

Каждая клетка выглядит как самостоятельное

простейшее, но все вместе они образуют

колонию, потому что соединены друг с

другом. Этим объясняется согласованная

работа жгутиков всей колонии. При

размножении вольвокс некоторые клетки

погружаются в глубь шарика. Там они

делятся, образуя несколько новых молодых

колоний, которые выходят из старого

вольвокса наружу.

В прудах и озерах можно

найти плавающие в воде зеленые шарики

диаметром до 1 мм. Каждый шарик состоит

из множества клеток (больше тысячи),

похожих по строению на эвглену зеленую.

Клетки имеют грушевидную форму и 2

жгутика, соединены между собой

цитоплазматическими мостиками. Основная

масса шарика — это полужидкое студенистое

вещество. Клетки погружены в него у

самой поверхности, так что жгутики

торчат наружу. Благодаря движению

жгутиков вольвокс перекатывается в

воде («вольвокс» означает «катящийся»).

Каждая клетка выглядит как самостоятельное

простейшее, но все вместе они образуют

колонию, потому что соединены друг с

другом. Этим объясняется согласованная

работа жгутиков всей колонии. При

размножении вольвокс некоторые клетки

погружаются в глубь шарика. Там они

делятся, образуя несколько новых молодых

колоний, которые выходят из старого

вольвокса наружу.

Выводы:

1. Разные

способы питания свидетельствуют о

единстве растительного и животного

мира и в то же время являют пример

своеобразный специализации, возникшей

в ходе эволюции простейших.

2. Древние колониальные формы простейших рассматриваются как промежуточное звено между одноклеточными и многоклеточными организмами.

Класс споровики

Малярийный паразит или плазмодий.

Малярийный паразит — возбудитель малярии. Он имеет очень сложный жизненный цикл развития (в теле человека и в организме самки малярийного комара).

Его жизненный

цикл складывается из последовательных

фаз бесполого размножения, образования

незрелых половых клеток, их созревания,

оплодотворения и формирования

одноклеточных «личинок» — спорозоитов.

Человек заражается при укусе его самкой

малярийного комара. Вместе с ее слюной

через место прокола кожи проникают

спорозоиты. Затем они попадают в клетки

печени и стенки кровеносных сосудов.

Здесь они растут, многократно делятся,

обособляя вокруг себя цитоплазму. Такое

множественное деление завершается

образованием многочисленных клеток —

мерозоитов. Новое поколение паразита

в клетках печени и сосудов может проходить

несколько раз и составляет скрытый, или

тканевый период, приводящий к численному

увеличению паразитов. Он длится 17 дней.

Новое поколение паразита

в клетках печени и сосудов может проходить

несколько раз и составляет скрытый, или

тканевый период, приводящий к численному

увеличению паразитов. Он длится 17 дней.

Затем

начинается острый — эритроцитарный

период в развитии паразита. В этот период

происходит массовое разрушение клеток

крови – эритроцитов. Мерозоиты проникают

в эритроциты крови человека, питаются

гемоглобином, выделяя продукты обмена

многократно делятся. Образующиеся новые

мерозоиты после разрушения эритроцита

попадают в кровь и внедряются в новые

кровяные клетки, разрушая и их. Этот

период у разных видов длится от 48-72

часов. Приступ малярии начинается со

времени выхода в кровь мерозоитов и

ядовитых продуктов обмена и длится до

времени второго вторжения паразитов в

новые эритроциты (наблюдается озноб,

головная боль, повышение температуры).

После несколько циклов бесполого

размножения в крови человека образуется

незрелые половые клетки паразита. При

укусе больного человека малярийным

комаром незрелые половые клетки паразита

вместе с кровью попадают в желудок

комара.

Их созревание проходит в желудке самки малярийного комара — основного хозяина для малярийного паразита. В желудке самки развиваются зрелые половые формы, после их слияния образуется подвижная зигота, которая проникает через оболочку желудка комара и на его поверхности образует цисту. На поверхности желудка может быть несколько таких цист. В них путем множественного деления снова образуются спорозоиты, которые разносятся по всему телу и попадают в слюнные железы самки комара. Теперь насекомые при укусе здорового человека могут передать ему возбудителя.

Малярия — тяжелая болезнь, распространенная во всем мире. В дореволюционной России ежегодно отмечалось до 8 млн. больных малярией. К 1960 году малярия в нашей стране была практически ликвидирована, благодаря массовому лечению населения и уничтожения переносчика заболевания — малярийного комара.

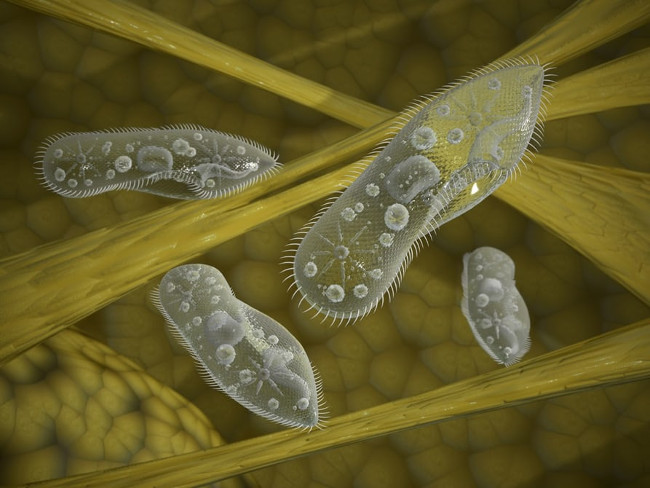

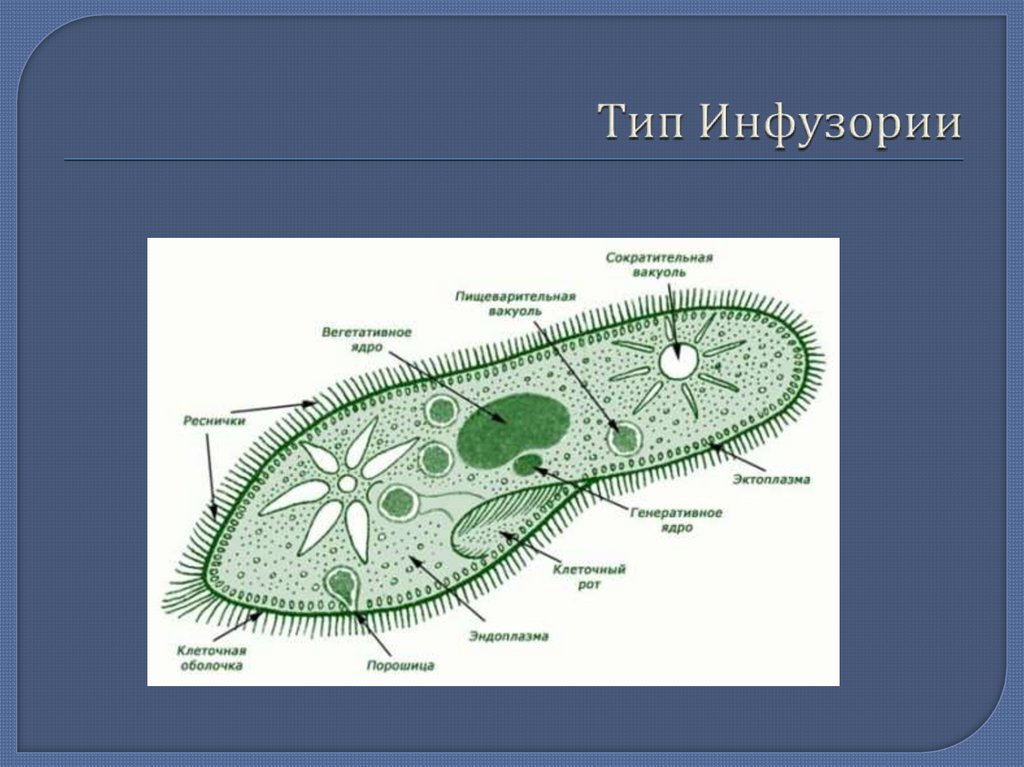

Класс инфузории.

Это — наиболее

высокоорганизованные простейшие. Органоидами движения служат реснички,

по строению сходные со жгутиками, но

более короткие и многочисленные. Тело

покрыто прочной эластичной оболочкой,

придающей ей постоянную форму. У

большинства инфузорий 2 ядра: большое

и малое. Большое ядро имеет полиплоидный

набор хромосом и регулирует процессы

движения, питания, выделения, а также

бесполое размножение, осуществляемое

поперечное деление клетки пополам.

Малое ядро имеет диплоидный набор

хромосом и играет важную роль в половом

процессе, выступая в качестве носителя

наследственной информации. Впервые

инфузорий обнаружили в воде, настоянной

на различных травах («инфузум» означает

«настойка»).

Органоидами движения служат реснички,

по строению сходные со жгутиками, но

более короткие и многочисленные. Тело

покрыто прочной эластичной оболочкой,

придающей ей постоянную форму. У

большинства инфузорий 2 ядра: большое

и малое. Большое ядро имеет полиплоидный

набор хромосом и регулирует процессы

движения, питания, выделения, а также

бесполое размножение, осуществляемое

поперечное деление клетки пополам.

Малое ядро имеет диплоидный набор

хромосом и играет важную роль в половом

процессе, выступая в качестве носителя

наследственной информации. Впервые

инфузорий обнаружили в воде, настоянной

на различных травах («инфузум» означает

«настойка»).

Инфузория-туфелька наиболее распространенный представитель,

обитатель пресных водоемов, длина тела

0,3 мм. Форма тела постоянная и напоминает

подошву туфли. Все тело равномерно

покрыто ресничками, расположенными

рядами, их больше 10 тысяч. Работают они

синхронно, совершая волнообразные

движения, обеспечивается это плотными

цитоплазматическими нитями — фибриллами

Между ресничками расположены мелкие

веретеновидные тельца — трихоцисты —

органоиды защиты и нападения, которые

в ответ на раздражение с силой выбрасываются

и вонзаются в тело жертвы или врага. Питаются инфузории бактериями и

одноклеточными водорослями. Сбоку на

теле имеется углубление — предротовое

углубление, ведущее в рот. На дне глотки

в цитоплазме образуется пищеварительная

вакуоль, которая отделяется от глотки

и увлекается током цитоплазмы. При

обилии пищи и нормальных температурных

условиях (15 градусов) пищеварительные

вакуоли образуются, каждые 1-2 мин. В них

пища переваривается и усваивается

цитоплазмой, после чего пищеварительная

вакуоль, пройдя по часовой стрелке,

подходит к заднему концу тела, где через

специальное отверстие в оболочке –

порошицу, выбрасывает непереваренные

остатки пищи наружу. Функцию регуляции

внутреннего давления выполняют 2

сократительные вакуоли.

Питаются инфузории бактериями и

одноклеточными водорослями. Сбоку на

теле имеется углубление — предротовое

углубление, ведущее в рот. На дне глотки

в цитоплазме образуется пищеварительная

вакуоль, которая отделяется от глотки

и увлекается током цитоплазмы. При

обилии пищи и нормальных температурных

условиях (15 градусов) пищеварительные

вакуоли образуются, каждые 1-2 мин. В них

пища переваривается и усваивается

цитоплазмой, после чего пищеварительная

вакуоль, пройдя по часовой стрелке,

подходит к заднему концу тела, где через

специальное отверстие в оболочке –

порошицу, выбрасывает непереваренные

остатки пищи наружу. Функцию регуляции

внутреннего давления выполняют 2

сократительные вакуоли.

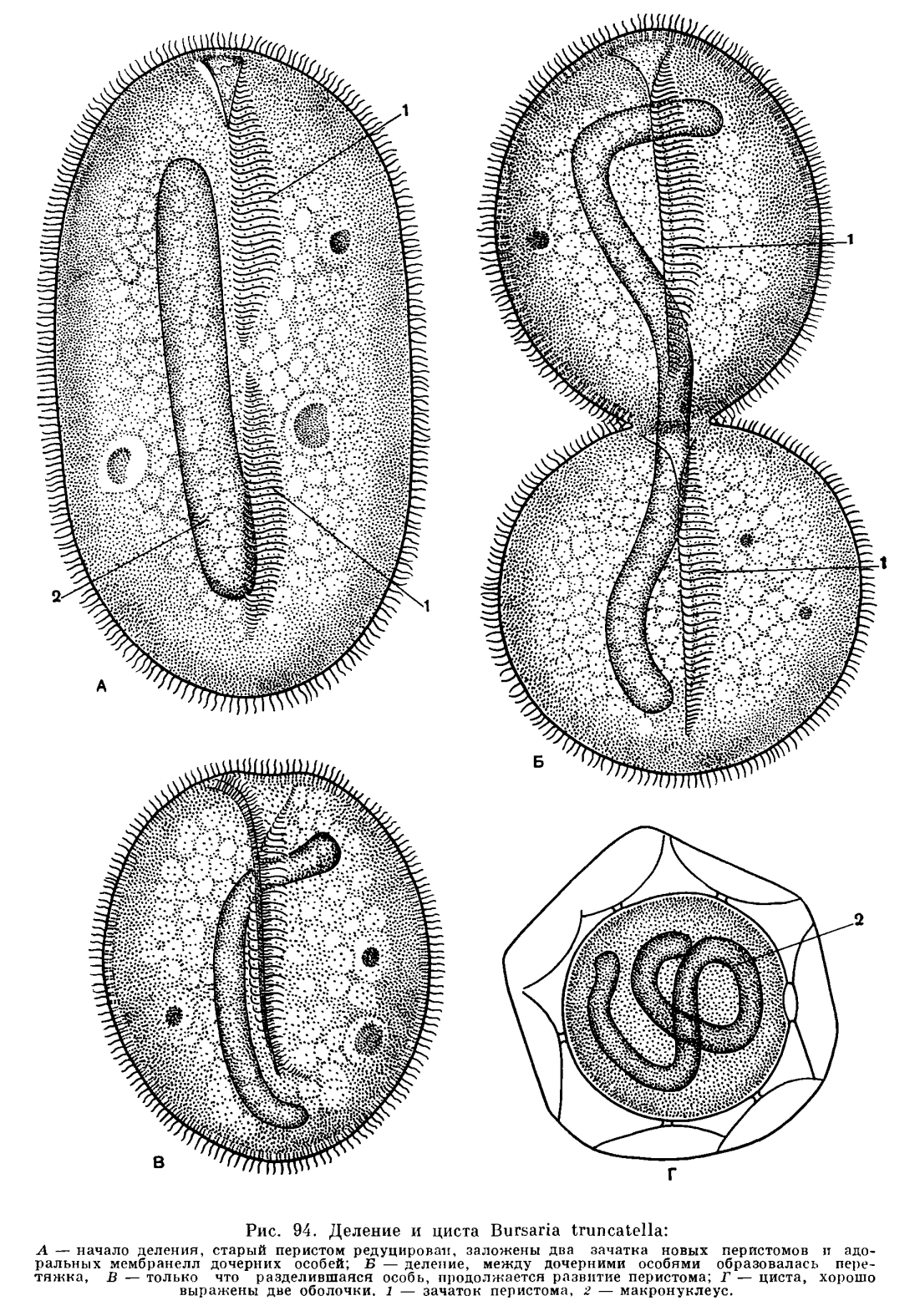

Размножается

туфелька бесполым и половым способом.

При бесполом размножении тело туфельки

вытягивается в длину, по экватору

появляется перетяжка, которая делит

клетку пополам. Повторяется 1-2 раза в

сутки, а через несколько поколений

бесполого размножения сменяется половым,

протекающим по типу слияния — конъюгации. В теле обоих инфузорий большое ядро

разрушается, а малое ядро делится на 4

части. Вскоре 3 новых ядра разрушаются,

а четвертое вновь делится и образует в

каждой инфузории одно женское и одно

мужское ядро. Мужское ядро переходит в

клетку своего партнера, где сливается

с женским ядром. Таким образом, при

половом процессе происходит обмен

генетическим материалом между отдельными

особями, которые получают новые признаки

и свойства. Вскоре в каждой из них ядро

делится на большое и малое. При половом

размножении число особей не увеличивается,

а обновляются наследственные свойства

организма, и возрастает его способность

приспосабливаться к условиям среды.

В теле обоих инфузорий большое ядро

разрушается, а малое ядро делится на 4

части. Вскоре 3 новых ядра разрушаются,

а четвертое вновь делится и образует в

каждой инфузории одно женское и одно

мужское ядро. Мужское ядро переходит в

клетку своего партнера, где сливается

с женским ядром. Таким образом, при

половом процессе происходит обмен

генетическим материалом между отдельными

особями, которые получают новые признаки

и свойства. Вскоре в каждой из них ядро

делится на большое и малое. При половом

размножении число особей не увеличивается,

а обновляются наследственные свойства

организма, и возрастает его способность

приспосабливаться к условиям среды.

Характерной

особенностью туфельки является

раздражимость. Это способность организма отвечать

определенным образом на воздействия

окружающей среды. Это свойство характерно

для всех живых существ. Раздражитель —

фактор среды; раздражение — воздействие

раздражителя; раздражимость — ответ

организма на раздражение. Простейшие

не имеют нервной системы, они воспринимают

раздражения всей клеткой и способны

отвечать на них движением, (таксисом),

перемещаясь в направлении раздражителя

или от него.

Поместим рядом на стекле каплю чистой воды и каплю воды с инфузориями. Соединим обе капли тонким водяным каналом. В каплю с инфузориями положим маленький кристаллик соли. По мере растворения соли туфельки будут переплывать в каплю с чистой водой: для инфузорий раствор соли вреден.

Изменим условия опыта. В каплю с инфузориями не будем прибавлять ничего. Зато в другую каплю добавим немного настоя с бактериями. Тогда туфельки соберутся около бактерий — своей обычной пищи. Эти опыты показывают, что инфузории могут отвечать определенным образом на воздействия окружающей среды, т.е. обладает раздражимостью).

Среди паразитических форм у человека встречается инфузория — балантидий. При попадании в слизистую оболочку она вызывает ее изъявления и кровавый понос. Эта инфузория живет в кишечной свиней, которые служат источником заражения людей, ухаживающих за животными.

Выводы:

1. Это наиболее

жизнеспособный одноклеточный организм.

Это наиболее

жизнеспособный одноклеточный организм.

2. Биологическое значение полового размножения заключается в объединении в одном организме наследственных свойств 2-х особей. Это повышает жизнеспособность организма, что выражается в лучшей приспособленности к окружающим условиям.

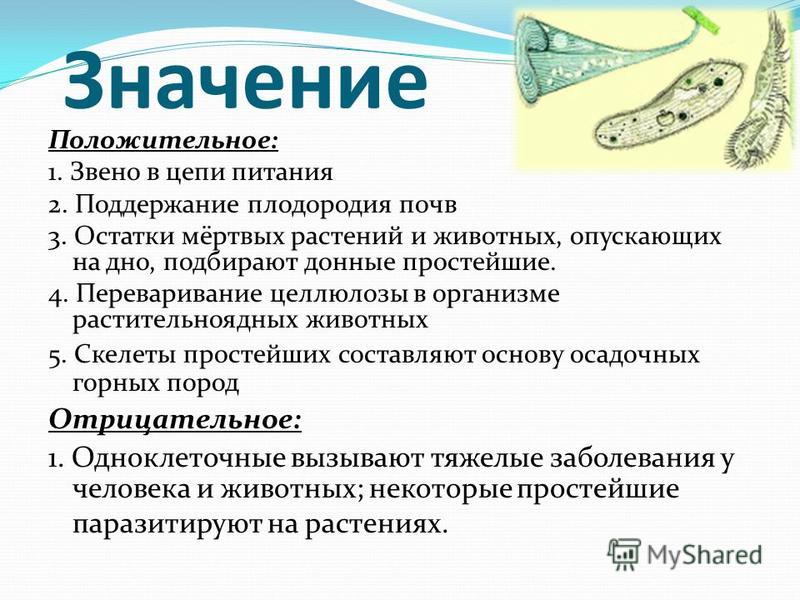

Значение простейших в природе и жизни человека

1. Источник питания для других животных. (Составляют 1-ое звено в цепях питания).

2. Выполняют роль санитаров, очищая водоемы от бактерий и гниющих веществ.

3. Служат индикаторами чистоты воды.

4. Содействуют геологической разведке служат руководящими формами при разведке нефти и газа.

5. Участвуют в образовании залежей известняков.

6. Участвуют в круговороте веществ.

7. Оказывают влияние на почвообразовательные процессы.

Возбудители заболеваний домашних животных и человека.

Простейшие — создатели суши

Слово простейшие обычно ассоциируется у нас с мельчайшими, не видимыми глазу комочками протоплазмы. Они живут, питаются, размножаются, но какое нам до них дело — таких крошечных? Мало кто знает, что именно простейшим мы обязаны возникновением целых пластов геологических пород, а зачастую и горных массивов!

Пресноводные

раковинные амебы защищают свое тело

раковинкой из силикатных или известковых

пластиночек, выделяемых цитоплазмой

на поверхность клетки. У арцеллы раковинка

имеет форму блюдечка, в центре которого

расположено устье — отверстие, через

которое наружу высовываются ложноножки

амебы. Диффлюгия использует для построения

раковины микроскопические песчинки

или обломки скелета диатомовых водорослей.

За строительством домика диффлюгии

можно проследить (конечно, только под

микроскопом) во время ее размножения.

Перед делением клетка простейшего

набирает много воды и выпирает из устья

раковинки. Видно, как диффлюгия собирает

ложноножками песчинки и обломки раковин

водорослей. Твердые частицы собираются

на поверхности цитоплазмы и склеиваются

в раковинку для дочерней клетки при

помощи особой застывающей жидкости.

Видно, как диффлюгия собирает

ложноножками песчинки и обломки раковин

водорослей. Твердые частицы собираются

на поверхности цитоплазмы и склеиваются

в раковинку для дочерней клетки при

помощи особой застывающей жидкости.

Эти раковинные

амебы обитают в мелких стоячих водоемах

— прудах, канавах, глубоких лужах.

Численность их невелика, и их

не создают значительных донных отложений.

Совсем другое дело — морские простейшие,

сыгравшие колоссальную роль в создании

земной суши. Радиолярии строят свой

ажурный скелет из солей кремния,

поглощаемых из морской воды. Радиолярии

— планктонные организмы, жизнь их

протекает в состоянии парения в морской

воде, поэтому в строении их скелета

должны сочетаться легкость и прочность,

что достигается ажурной структурой,

увеличивающей поверхность. Разнообразие

форм скелетов радиолярий потрясает,

эти существа — одни из самых красивых и

изящных организмов на Земле. Знаменитый

немецкий зоолог и эволюционист XIX в.

Э.Геккель, бывший хорошим художником,

посвятил им большой раздел своего атласа

рисунков .

Большой сложности и разнообразия достигают скелеты и других морских раковинных простейших — фораминифер. В морях и океанах фораминифер можно обнаружить во всех широтах и на всех глубинах, однако наибольшее их разнообразие наблюдается в придонных слоях на глубинах до 200-300 м. Раковины одних фораминифер, как и у диффлюгии, состоят из посторонних частиц — песчинок. Фораминиферы поглощают песчинки, а затем выделяют их на поверхность клетки, где они к наружному слою цитоплазмы. Другая, большая часть фораминифер обладает известковыми раковинами. Эти раковины построены из веществ собственного тела животных, которые способны концентрировать в клетке соли кальция, содержащиеся в морской воде.

На дне морей

и океанов отмершие раковины фораминифер

рода глобигерина образуют известковый

ил, который носит название голубого,

или глобигеринового. Правда, далеко не

все раковинки достигают дна. Подсчитано,

что при размере 0,4 мм раковинки фораминифер

опускаются со скоростью 2 см/с, т. е. для

того чтобы погрузится на глубину 1000 м,

им нужно 14 ч. За это время многие из них

успевают просто раствориться в морской

воде, так что прирост голубого ила идет

весьма медленно, в среднем на 0,5-2 см за

100 лет. Тем не менее такой ил покрывает

площадь в 120 млн км2, т.е. примерно треть

поверхности дна мирового океана. Местами

толщина ила достигает нескольких сотен

метров. В толще ила идут химические

процессы, которые превращают его в мел,

известняк и другие осадочные породы.

е. для

того чтобы погрузится на глубину 1000 м,

им нужно 14 ч. За это время многие из них

успевают просто раствориться в морской

воде, так что прирост голубого ила идет

весьма медленно, в среднем на 0,5-2 см за

100 лет. Тем не менее такой ил покрывает

площадь в 120 млн км2, т.е. примерно треть

поверхности дна мирового океана. Местами

толщина ила достигает нескольких сотен

метров. В толще ила идут химические

процессы, которые превращают его в мел,

известняк и другие осадочные породы.

До недавнего

времени бытовало мнение, что мел целиком

образован раковинками фораминифер.

Однако на самом деле в состав ила входят

еще и панцири одноклеточных жгутиконосцев,

и мел как таковой на 90-98% состоит как раз

из известковых панцирей жгутиконосцев

кокколитофорид. Каждый панцирь, или

коккосфера, состоит из 10-20 взаимосвязанных

известковых щитков. Количество таких

щитков в 1 см3 писчего мела исчисляется

астрономическими цифрами — 1010-1011. Одна

черта, проведенная школьным мелом на

классной доске, содержит в себе остатки

многих миллионов ископаемых простейших.

За десятки и сотни миллионов лет в результате геологических процессов из отложений раковинок простейших образовалась монолитная горная порода — известняк. В результате геологических поднятий участков морского дна горы известняка оказались на поверхности суши. Из известняка состоит Ливийский массив, из которого древние египтяне добывали материал для строительства пирамид фараонов. Дворцы и храмы Владимиро-Суздальской Руси, белокаменной Москвы тоже построены из таких известняков. Известняки — основная порода, из которой слагаются Альпы и Пиренеи, горы и нагорья Северной Африки. Пояс известняковых гор тянется от Гималаев в Среднюю Азию и на Кавказ.

Определенные

группы видов вымерших фораминифер

связаны с нефтеносными пластами. По

видовому составу остатков фораминифер,

обнаруженных при бурении в осадочных

породах, образованных за миллионы лет

отложениями раковинок этих животных,

можно предсказать, имеются в данном

месте нефтеносные пласты или нет.

А вот скелеты отмерших радиолярий, оседая на дно, образуют другие осадочные горные породы — радиоляриты, к которым относятся, например, яшмы, опалы, халцедоны, кремнистые сланцы и глины. Целиком из радиоляритов состоят яшмы Кавказа, кремнистые породы на Урале, Дальнем Востоке (Сихотэ-Алинь) и в Средней Азии.

Подцарство одноклеточные животные, или Простейшие

Подцарство Одноклеточные животные включает в себя животных, тело которых состоит из одной клетки. Эта клетка является сложным организмом с присущими ему физиологическими процессами: дыханием, пищеварением, выделением, размножением и раздражением.

Форма клеток у них разнообразна и может быть постоянной (жгутиковые, инфузории) и непостоянной (амеба). Органоидами движения являются ложноножки, жгутики и реснички. Питание у простейших бывает автотрофным (фотосинтез) и гетеротрофным (фагоцитоз, пиноцитоз). Размножение у одноклеточных бесполое (деление ядра – митоз, а затем продольный или поперечный цитокинез, а также множественное деление) и половое: конъюгация (инфузории), копуляция (жгутиковые).

Размножение у одноклеточных бесполое (деление ядра – митоз, а затем продольный или поперечный цитокинез, а также множественное деление) и половое: конъюгация (инфузории), копуляция (жгутиковые).

Неблагоприятные условия простейшие переносят в состоянии цисты (плотная оболочка). В некоторых случаях циста является способом распространения. Встречаются как свободноживущие, так и паразитические формы. Насчитывается около 30 000 тысяч видов простейших. В природе они участвуют в почвообразовании, образуют залежи мела; у человека и животных простейшие способны вызывать ряд заболеваний (малярия, лейшманиоз и др.).

Около 30 000 видов одноклеточных объединены в несколько типов. Наиболее многочисленными являются типы Саркожгутиконосцы и тип Инфузории.

Тип Инфузории насчитывает более 7 500 видов. Это высокоорганизованные простейшие, которые имеют постоянную форму тела.

Обитают Инфузории в морских и пресных водоемах и являются свободноплавающими; ведут прикрепленный образ жизни. Передвигаются Инфузории с помощью ресничек. Среди них встречаются паразиты и симбионты.

Типичным представителем типа является инфузория-туфелька. Тело инфузории покрыто плотной оболочкой. У нее два ядра: большое (макронуклеус), которое регулирует все жизненные процессы, и маленькое (микронуклеус), играющее основную роль в размножении. Инфузория-туфелька питается водорослями, бактериями, а также некоторыми простейшими. Реснички инфузории колеблются, что «продвигает» пищу в ротовое отверстие, а затем в глотку, на дне которой образуются пищеварительные вакуоли, где и происходит переваривание пищи и всасыванием питательных веществ. Через порошицу – особый орган – удаляются непереваренные остатки. Функции выделения осуществляются сократительными вакуолями. Размножается инфузория-туфелька, как и амеба, бесполым способом (поперечное деление цитоплазмы, малое ядро делится митотически, большое – амитотически). Характерен и половой процесс – конъюгация. Это временное соединение двух особей, между которыми образуется цитоплазматический мостик, посредством которого они обмениваются разделившимися малыми ядрами. Половой процесс служит для обновления генетической информации.

Размножается инфузория-туфелька, как и амеба, бесполым способом (поперечное деление цитоплазмы, малое ядро делится митотически, большое – амитотически). Характерен и половой процесс – конъюгация. Это временное соединение двух особей, между которыми образуется цитоплазматический мостик, посредством которого они обмениваются разделившимися малыми ядрами. Половой процесс служит для обновления генетической информации.

Инфузории являются звеном в пищевых цепях. Обитающие в желудках жвачных, инфузории способствуют их пищеварению.

Класс Саркодовые (около 11 000 видов) относится к типу Саркомастигофора. Основные представители – это обители морей, пресных водоемов, почвы; небольшое число – паразиты. Движение осуществляется с помощью ложноножек.

Типичным представителем является амеба обыкновенная.

Живет амеба в пресноводных водоемах. Форма тела ее непостоянная. Ложноножки служат также и для захвата пищи – бактерий, одноклеточных водорослей, некоторых простейших. Непереваренные остатки выбрасываются из любого места амебы. Животное дышит всей своей поверхностью тела: кислород, растворенный в воде, посредством диффузии проникает в организм амебы, а образующийся при дыхании в клетке углекислый газ выделяется наружу. Животное обладает раздражимостью. Размножается амеба делением: сначала митотически делится ядро, а затем происходит деление цитоплазмы. При неблагоприятных условиях происходит инцистирование.

Непереваренные остатки выбрасываются из любого места амебы. Животное дышит всей своей поверхностью тела: кислород, растворенный в воде, посредством диффузии проникает в организм амебы, а образующийся при дыхании в клетке углекислый газ выделяется наружу. Животное обладает раздражимостью. Размножается амеба делением: сначала митотически делится ядро, а затем происходит деление цитоплазмы. При неблагоприятных условиях происходит инцистирование.

Раковинные корненожки создали залежи полезных ископаемых. Паразитические амебы вызывают кишечные заболевания человека и животных.

Класс Жгутиковые (более 6 000 видов) – это обитатели луж, прудов. Они являются симбионтами или паразитами. Передвигаются Жгутиковые посредством жгутиков – обычно их бывает 1-2, иногда больше.

Типичный представитель Жгутиковых – эвглена зеленая – имеет веретеновидную форму. От переднего конца тела эвглены отходит длинный тонкий жгутик: вращая им, эвглена передвигается, как бы ввинчиваясь в воду. В цитоплазме эвглены ядро и несколько окрашенных овальных телец – хроматофоры (20 штук), содержащие хлорофилл (на свету эвглена питается автотрофно). Светочувствительный глазок помогает эвглене находить освещенные места. При длительном содержании в темноте эвглена теряет свой хлорофилл и переходит к питанию готовыми органическими веществами, которые она всей поверхностью тела всасывает из воды. Дышит эвглена всей поверхностью тела. Размножение осуществляется делением надвое (продольное).

В цитоплазме эвглены ядро и несколько окрашенных овальных телец – хроматофоры (20 штук), содержащие хлорофилл (на свету эвглена питается автотрофно). Светочувствительный глазок помогает эвглене находить освещенные места. При длительном содержании в темноте эвглена теряет свой хлорофилл и переходит к питанию готовыми органическими веществами, которые она всей поверхностью тела всасывает из воды. Дышит эвглена всей поверхностью тела. Размножение осуществляется делением надвое (продольное).

Жгутиковые являются звеном в экосистемах. Большое число Жгутиковых – это паразиты человека: трихомонады, лямблии, трипаносомы.

Остались вопросы? Не знаете, кто такие «Простейшие»?

Чтобы получить помощь репетитора – зарегистрируйтесь.

Первый урок – бесплатно!

Зарегистрироваться

© blog. tutoronline.ru,

при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

tutoronline.ru,

при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

Движение простейших. Регуляция давления внутри клетки. Переживание периодов неблагоприятных условий | Биология. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

Раздел: Физиология простейших

Движение. Амеба протей и арцелла передвигаются с помощью ложноножек, или псевдоподий. Благодаря эластичности клеточной мембраны ложноножки могут образовываться в любом месте, при этом форма клетки, например у амебы протея, постоянно меняется. Когда движение цитоплазмы направлено наружу, то ложноножки вытягиваются, если же оно направлено внутрь клетки — втягиваются. Это обеспечивает медленное движение.

Быстрое движение обеспечивают жгутики или реснички — постоянные выросты клетки, покрытые мембраной. Жгутики совершают винтообразные движения, а работа ресничек напоминает колебания маятника или движения весел. Движения простейших часто связаны с их реакциями на разнообразные раздражители окружающей среды.

Жгутики совершают винтообразные движения, а работа ресничек напоминает колебания маятника или движения весел. Движения простейших часто связаны с их реакциями на разнообразные раздражители окружающей среды.

Регуляция давления внутри клетки. Пресноводные простейшие — амеба протей, арцелла обыкновенная, инфузория-туфелька — имеют специальные сократительные вакуоли. Вспомните: такие же органеллы есть и у пресноводной одноклеточной водоросли хламидомонады. Сократительные вакуоли обеспечивают выведение из клетки избытка воды, регулируя внутриклеточное давление. Вместе с водой выводятся некоторые продукты обмена веществ. У паразитических и большинства морских простейших сократительных вакуолей нет.

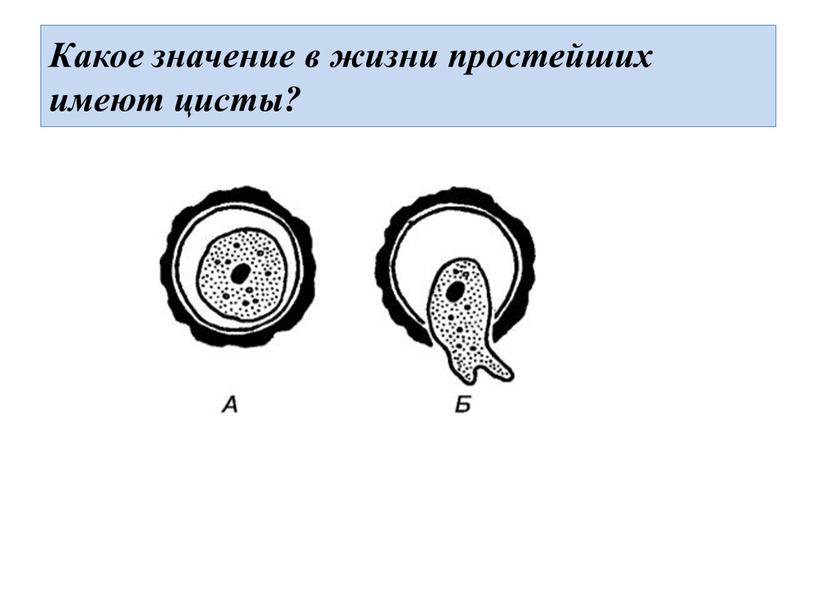

Переживание периодов неблагоприятных условий. При неблагоприятных условиях клетка простейших прекращает движение, в ней уменьшается содержание воды, замедляются процессы обмена веществ, втягиваются ложноножки, отпадают реснички или жгутики, вокруг клетки образуется плотная защитная оболочка. Так формируется циста (рис. 41). В стадии цисты некоторые одноклеточные животные могут находиться до 20 лет. При благоприятных условиях они выходят из оболочки цисты, процессы их жизнедеятельности активизируются. Циста обеспечивает не только переживание периодов неблагоприятных условий, но и распространение организмов. С потоками воды или воздуха, при помощи других животных цисты простейших могут переноситься на значительные расстояния. Материал с сайта http://worldofschool.ru

Так формируется циста (рис. 41). В стадии цисты некоторые одноклеточные животные могут находиться до 20 лет. При благоприятных условиях они выходят из оболочки цисты, процессы их жизнедеятельности активизируются. Циста обеспечивает не только переживание периодов неблагоприятных условий, но и распространение организмов. С потоками воды или воздуха, при помощи других животных цисты простейших могут переноситься на значительные расстояния. Материал с сайта http://worldofschool.ru

| Рис. 41. Цисты одноклеточных животных: 1 — амебы; 2 — инфузории |

Некоторые характерные признаки представителей подцарства Простейшие:

- движению способствуют ложноножки, жгутики или реснички;

- продукты обмена веществ вместе с избытком воды выводятся из клетки благодаря работе сократительных вакуолей;

- периоды неблагоприятных условий переживают в виде цист, которые также служат для расселения.

Малярного плазмодия простейшие

При неблагоприятных условиях клетка простейших

Краткое сообщение по биологии на тему движение хламидомонада

Значение бодо

Простейшие бодо

Какие органеллы движения встречаются у простейших?

Что такое циста?

Общая характеристика и строение типа простейших. Простейшие. Общая характеристика и разнообразие простейших Общая характеристика подцарства одноклеточные животные

Одноклеточными или простейшими организмами принято называть те организмы, тела которых представляют собой одну клетку. Именно эта клетка и осуществляет все необходимые функции для жизнедеятельности организма: перемещение, питание, дыхание, размножение и удаление ненужных веществ из организма.

Подцарство Простейших

Простейшие выполняют одновременно и функции клетки, и отдельного организма. В мире насчитывается около 70 тыс. видов данного Подцарства, большая часть из них являются организмами микроскопического размера.

В мире насчитывается около 70 тыс. видов данного Подцарства, большая часть из них являются организмами микроскопического размера.

2-4 микрон — это размер мелких простейших, а обычные достигают 20-50 мкм; по этой причине увидеть их невооруженным глазом невозможно. Но встречаются, например, инфузории длиной в 3 мм.

Встретить представителей Подцарства простейших можно лишь в жидкой среде: в морях и водоемах, в болотах и влажных почвах.

Какими бывают одноклеточные?

Существует три типа одноклеточных: саркомастигофоры, споровики и инфузории. Тип саркомастигофор включает в себя саркодовые и жгутиковые, а тип инфузории — ресничные и сосущие.

Особенности строения

Особенностью строение одноклеточных является наличие структур, которые свойственны исключительно простейшим. Например, клеточный рот, сократительная вакуоль, порошица и клеточная глотка.

Для простейших характерно разделение цитоплазмы на два слоя: внутренний и наружный, который называют эктоплазмой. Строение внутреннего слоя включается в себя органеллы и эндоплазму (ядро).

Строение внутреннего слоя включается в себя органеллы и эндоплазму (ядро).

Для защиты существует пелликула — слой цитоплазмы, отличающийся уплотнением, а подвижность и некоторые функции питания обеспечивают органеллы. Между эндоплазмой и эктоплазмой расположены вакуоли, которые регулируют водно-солевой баланс в одноклеточном.

Питание одноклеточных

У простейших возможны два вида питания: гетеротрофный и смешанный. Различают три способа поглощения пищи.

Фагоцитозом называют процесс захвата твердых частиц пищи при помощи выростов цитоплазмы, которые есть у простейших, а также других специализированных клеток у многоклеточных. А пиноцитоз представлен процессом захвата жидкости самой клеточной поверхностью.

Дыхание

Выделение у простейших осуществляется при помощи диффузии или через сократительные вакуоли.

Размножение простейших

Существует два способа размножения: половое и бесполое. Бесполое представлено митозом, во время которого происходит деление ядра, а затем цитоплазмы.

А половое размножение происходит при помощи изогамии, оогамии и анизогамии. Для простейших характерно чередование полового размножения и однократного или многократного бесполого.

Определение 1

Одноклеточные (простейшие) — организмы, в которых все функции живого выполняет одна клетка.

Кроме прокариот, к ним относятся одноклеточные эукариоты, среди которых есть и растения, и животные, и грибы.

Особенности одноклеточных организмов

Размеры простейших микроскопически малы. К особенностям одноклеточных организмов относится то, что они выполняют все функции живого с помощью клеточных органелл и является отдельным самостоятельным организмом, представленным лишь одной клетки. По строению и набором органелл клетки одноклеточных организмов подобные клеткам многоклеточных организмов. Среди одноклеточных эукариот выделяют как просто построенные организмы (амеба, хлорелла), так и достаточно сложные (инфузории, ацетабулярии).

Если для клеток многоклеточных организмов характерно дифференцировка функций и невозможность выполнять сразу все функции живого, то одноклеточные организмы эту способность сохраняют. Высокий уровень их организации — клеточный. Клетка одноклеточных организмов — это целостный организм, которому присущи все свойства живого: обмен веществ, раздражимость, рост, размножение и тому подобное.

Высокий уровень их организации — клеточный. Клетка одноклеточных организмов — это целостный организм, которому присущи все свойства живого: обмен веществ, раздражимость, рост, размножение и тому подобное.

Их тело состоит из цитоплазмы, в которой различают внешний слой — эктоплазму, и внутренний — эндоплазму. В большинстве видов клетка снаружи покрыта оболочкой, которая предоставляет одноклеточной животному постоянную форму. У простейших проявляются органеллы, выполняющие различные функции:

- пищеварения (пищеварительные вакуоли),

- выделения (сократительные вакуоли),

- движения (жгутики, реснички),

- восприятия света (светочувствительный глазок)

и другие органеллы, обеспечивающие все процессы жизнедеятельности. По способу питания — это гетеротрофные организмы.

Простейшим свойственна раздражительность, проявляющаяся в различных движениях — таксисе. Различают положительные таксисы — движения к раздражителю, и отрицательные таксисы — движения от раздражителя.

Попадая в неблагоприятные условия, простейшие образуют цисты. Инцистирование — важная биологическая особенность простейших. Оно не только обеспечивает переживания неблагоприятных условий, но и способствует широкому расселению.

Водные одноклеточные

Морские одноклеточные животные, например фораминиферы и радиолярии, имеют внешний скелет в виде известковой раковины. К высокоорганизованных одноклеточных животных относятся инфузории. Органоидами движения в них выступают реснички, тело покрыто прочной эластичной оболочкой, которая предоставляет ему постоянной формы. Большинство инфузорий имеет два ядра: большое и малое. Большое вегетативное ядро — регулирует процессы движения, питания, выделения, а также бесполое размножение, осуществляемое поперечным делением клетки пополам. Малое ядро — генеративное, оно выполняет важную функцию в половом процессе.

Среди водных одноклеточных организмов также выделяют миксотрофы — организмы, которые могут питаться как с помощью фотосинтеза, так и гетеротрофно. Например, эвглена зеленая.

Например, эвглена зеленая.

Живет эвглена в пресноводных водоемах и плавает с помощью единого жгутика, расположенного на переднем конце тела. В цитоплазме эвглены имеются хлоропласты, содержащие хлорофилл, позволяет эвглену питаться фототрофные. Если нет света, она переходит на гетеротрофное питания. Благодаря этому свойству эвглена сочетает в себе признаки растения и животного, что свидетельствует об эволюционном единстве растительного и животного мира.

Одноклеточные растения и грибы

Замечание 1

В природе много не только одноклеточных животных, но и одноклеточных растений и грибов. Например, среди зеленых водорослей к представителям одноклеточных принадлежат хламидомонада и хлорелла, а среди грибов одноклеточными являются дрожжи.

Одноклеточные растения и животные являются типичными эукариотическими клетками, имеющими соответствующие органеллы:

- поверхностную мембрану,

- ядро,

- митохондрии,

- аппарат Гольджи,

- эндоплазматическую сеть,

- рибосомы.

Различия строения одноклеточных животных и одноклеточных растений связаны с различиями способа их питания. Для растительных клеток характерно наличие пластид, вакуоли, клеточной стенки и других особенностей, связанных с фотосинтезом. Для животных клеток характерно наличие гликокаликса, пищеварительных вакуолей и других особенностей, связанных с гетеротрофным питанием.

У грибов клетка имеет клеточную стенку, в этом проявляется сходство грибов с бактериями и растениями. Но грибы являются гетеротрофами, и это роднит их с животными.

Одноклеточные эукариоты размножаются преимущественно бесполым путем, но у некоторых из них (например, у инфузории-туфельки) наблюдается половой процесс — обмен генетической информацией, а в других (например, в хламидомонады) происходит половое размножение. Бесполое размножение происходит путем деления клетки пополам с помощью митоза. При половом размножении образуются гаметы, которые затем сливаются с образованием зиготы.

Замечание 2

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: амебы, балантидий, жгутиковые, инфузории, кокцидии, малярийный плазмодий, пищеварительная вакуоль, половой прогресс, порошица, саркодовые, сократительная вакуоль, споровики, эвглена зеленая.

Тело простейших животных состоит из одной клетки, осуществляющей все функции жизнедеятельности. Представители этого подцарства обладают всеми свойствами самостоятельного организма. Свободноживущие простейшие имеют дополнительные органоиды движения, питания, выделения, защиты и т.д. Некоторые из этих органоидов временные (ложноножки амебы), некоторые постоянные (жгутик эвглены, реснички инфузорий).

Роль простейших в природе и жизни человека:

– являются непременными участниками круговорота веществ и энергии в экосистемах, выступая в роли микро– консументов и редуцентов;

– образуют геологические залежи известняка, мела;

– являются объектами научного исследования;

Класс Жгутиковые. Представители этого класса имеют постоянную форму тела, благодаря наличию уплотненной клеточной оболочки.

Эвглена зеленая имеет веретенообразную форму тела. Размер клетки около 0,05 мм. Передвигается эвглена с помощью жгутика – цитоплазматического выроста, состоящего из тонких фибрилл . На переднем конце находится светочувствительный глазок. В цитоплазме, помимо всех, характерных для животных клеток, органелл, находятся хроматофоры , содержащие хлорофилл. На свету эвглена способна к фотосинтезу. Поэтому ее относят к промежуточным, между растениями и животными, эволюционным формам. Размножается эвглена бесполым путем, делением надвое по продольной оси. Половое размножение осуществляется путем копуляции (слияния клеток).

На переднем конце находится светочувствительный глазок. В цитоплазме, помимо всех, характерных для животных клеток, органелл, находятся хроматофоры , содержащие хлорофилл. На свету эвглена способна к фотосинтезу. Поэтому ее относят к промежуточным, между растениями и животными, эволюционным формам. Размножается эвглена бесполым путем, делением надвое по продольной оси. Половое размножение осуществляется путем копуляции (слияния клеток).

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс.

Тип Инфузории. Класс ресничные инфузории. Тип насчитывает около 6 тыс. видов.

Представители – инфузория-туфелька, инфузория-трубач.

Инфузория-туфелька – животное размером 0,1-0,3 мм.

Ее клеточная оболочка покрыта ресничками, служащими для передвижения. В клетке два ядра – вегетативное , полиплоидное и генеративное , диплоидное . Ротовое углубление на теле образует ротовую воронку, переходящую в клеточный рот, ведущий в глотку . В глотке формируются пищеварительные вакуоли , переваривающие пищу. Непереваренные остатки пищи удаляются через отверстие – порошицу .

В глотке формируются пищеварительные вакуоли , переваривающие пищу. Непереваренные остатки пищи удаляются через отверстие – порошицу .

У инфузории-туфельки две сократительные вакуоли, расположенные в противоположных концах тела. Через них выводится избыток воды и продукты обмена веществ.

Размножение инфузории происходит как бесполым, так и половым путями. При бесполом размножении происходит продольное деление клетки. При половом процессе между двумя инфузориями образуется цитоплазматический мостик. Полиплоидные (большие) ядра разрушаются, а диплоидные (малые) ядра делятся мейозом с образованием четырех гаплоидных ядер, три из которых погибает, а четвертое делится пополам, но уже митозом. Образуется два ядра. Одно – стационарное и другое – мигрирующее. Затем между инфузориями происходит обмен мигрирующими ядрами. Потом стационарное и мигрировавшее ядра сливаются, особи расходятся и в них снова образуются большое и малое ядра.

Класс Жгутиковые

Строение . У жгутиковых имеются жгутики, служащие органоидами движения и способствующие захвату пищи. Их может быть один, два или множество. Движением жгутика в окружающей воде вызывается водоворот, благодаря которому мелкие взвешенные в воде частички увлекаются к основанию жгутика, где имеется небольшое отверстие — клеточный рот, ведущий в глубокий канал-глотку.

У жгутиковых имеются жгутики, служащие органоидами движения и способствующие захвату пищи. Их может быть один, два или множество. Движением жгутика в окружающей воде вызывается водоворот, благодаря которому мелкие взвешенные в воде частички увлекаются к основанию жгутика, где имеется небольшое отверстие — клеточный рот, ведущий в глубокий канал-глотку.

Почти все жгутиковые покрыты плотной эластичной оболочкой, которая наряду с развитыми элементами цитоскелета определяет постоянную форму тела.

Генетический аппарат у большинства жгутиковых представлен одним ядром, но существуют также двуядерные (например, лямблии) и многоядерные (например, опалина) виды.

Цитоплазма четко делится на тонкий наружный слой — прозрачную эктоплазму и глубже лежащую эндоплазму.

Способ питания. По способу питания жгутиковые делятся на три группы. Автотрофные организмы как исключение в царстве животных синтезируют органические вещества (углеводы) из углекислого газа и воды при помощи хлорофилла и энергии солнечного излучения. Хлорофилл находится в хроматофорах, сходных по организации с пластидами растений. У многих жгутиконосцев с растительным типом питания имеются особые аппараты, воспринимающие световые раздражения, — стигмы.

Хлорофилл находится в хроматофорах, сходных по организации с пластидами растений. У многих жгутиконосцев с растительным типом питания имеются особые аппараты, воспринимающие световые раздражения, — стигмы.

Гетеротрофные организмы (трипаносома — возбудитель сонной болезни) не имеют хлорофилла и поэтому не могут синтезировать углеводы из неорганических веществ. Миксотрофные организмы способны к фотосинтезу, но питаются также минеральными и органическими веществами, созданными другими организмами (эвглена зеленая).

Осморегуляторная и отчасти выделительная функции выполняются у жгутиковых, как у саркодовых, сократительными вакуолями, которые имеются у свободноживущих пресноводных форм.

Размножение. У жгутиковых отмечается половое и бесполое размножение. Обычная форма бесполого размножения — продольное деление.

Среда обитания. Жгутиковые широко распространены в пресных водоемах, особенно небольших и загрязненных органическими остатками, а также в морях. Многие виды паразитируют у различных животных и человека и тем самым приносят большой вред (трипоносомы, паразиты кишечника и др. ).

).

Животные, состоящие из единственной клетки, располагающей ядром, называются одноклеточными организмами.

В них сочетаются характерные особенности клетки и независимого организма.

Одноклеточные животные

Животные подцарства Одноклеточных или Простейших обитают в жидких средах. Внешние формы их разнообразны — от аморфных особей, не имеющих определенных очертаний, до представителей со сложными геометрическими формами.

Насчитывается около 40 тысяч видов одноклеточных животных. К наиболее известным относятся:

- амеба;

- зеленая эвглена;

- инфузория-туфелька.

Амеба

Принадлежит классу корненожки и отличается непостоянной формой.

Она состоит из оболочки, цитоплазмы, сократительной вакуоли и ядра.

Усвоение питательных веществ осуществляется с помощью пищеварительной вакуоли, а кормом служат другие простейшие, такие как водоросли и . Для респирации амебе необходим кислород, растворенный в воде и проникающий через поверхность тела.

Зеленая эвглена

Обладает вытянутой веерообразной формой. Питается за счет превращения углекислого газа и воды в кислород и продукты питания благодаря световой энергии, а также готовыми органическими веществами при отсутствии света.

Относится к классу жгутиковые.

Инфузория-туфелька

Класс инфузории, своими очертаниями напоминает туфельку.

Пищей служат бактерии.

Одноклеточные грибы

Грибы отнесены к низшим бесхлорофилльным эукариотам. Они отличаются наружным пищеварением и содержанием хитина в клеточной стенке. Тело образует грибницу, состоящую из гифов.

Одноклеточные грибы систематизированы в 4 основных классах:

- дейтеромицеты;

- хитридиомицеты;

- зигомицеты;

- аскомицеты.

Ярким примером аскомицетов служат дрожжи, широко распространенные в природе. Скорость их роста и размножения велика благодаря особенному строению. Дрожжи состоят из одиночной клетки округлой формы, размножающейся почкованием.

Одноклеточные растения

Типичным представителем низших одноклеточных растений, часто встречающихся в природе, являются водоросли:

- хламидомонада;

- хлорелла;

- спирогира;

- хлорококк;

- вольвокс.

Хламидомонада отличается от всех водорослей подвижностью и наличием светочувствительного глазка, определяющего места наибольшего скопления солнечной энергии для фотосинтеза .

Многочисленные хлоропласты заменены одним большим хроматофором. Роль насосов, откачивающих излишки жидкости, выполняют сократительные вакуоли. Передвижение осуществляется при помощи двух жгутиков.

Зеленые водоросли хлореллы, в отличие от хламидомонады, обладают типичными растительными клетками. Плотная оболочка защищает мембрану, а в цитоплазме расположено ядро и хроматофор. Функции хроматофора сходны с ролью хлоропласт наземных растений.

С хлореллой схожа водоросль шарообразной формы хлорококк. Местом ее обитания служит не только вода, но и суша, стволы деревьев, растущих во влажной среде.

Кто открыл одноклеточные организмы

Честь открытия микроорганизмов принадлежит голландскому ученому А. Левенгуку.

В 1675 году он разглядел их в микроскоп собственного изготовления. За мельчайшими существами закрепилось название инфузория, а с 1820 года их стали называть простейшими животными.

Зоологами Келлекером и Зибольдом в 1845 году одноклеточные были отнесены к особому типу животного царства и разделены на две группы:

- корненожки;

- инфузории.

Как выглядит клетка одноклеточного животного

Строение одноклеточных организмов возможно изучить лишь с помощью микроскопа. Тело простейших существ состоит из единственной клетки, выполняющей роль независимого организма.

В состав клетки входят:

- цитоплазма;

- органоиды;

- ядро.

Со временем, в результате приспособления к окружающей среде, у отдельных видов одноклеточных появились специальные органоиды движения, выделения и питания.

Кто такие простейшие

Современная биология относит простейших к парафилетической группе животноподобных протистов. Наличие в клетке ядра, в отличие от бактерий, включает их в список эукариотов.

Клеточные структуры разнятся с клетками многоклеточных. В живой системе простейших присутствуют пищеварительные и сократительные вакуоли, у некоторых наблюдаются схожие с ротовой полостью и анальным отверстием органеллы.

Классы простейших

В современной классификации по признакам отсутствует отдельный ранг и значение одноклеточных.

Лабиринтула

Их принято подразделять на следующие типы:

- саркомастигофоры;

- апикомплексы;

- миксоспоридии;

- инфузории;

- лабиринтулы;

- асцестоспородии.

Устаревшей классификацией считается деление простейших на жгутиковых, саркодовых, ресничных и споровиков.

В каких средах обитают одноклеточные

Средой обитания простейших одноклеточных служит любая влажная среда. Амеба обыкновенная, эвглена зеленая и инфузория-туфелька являются типичными обитателями загрязненных пресных водных источников.

Амеба обыкновенная, эвглена зеленая и инфузория-туфелька являются типичными обитателями загрязненных пресных водных источников.

Наука долгое время относила опалин к инфузориям, благодаря внешнему сходству жгутиков с ресничками и наличию двух ядер. В результате тщательных исследований родство было опровергнуто. Половое размножение опалин происходит в результате копуляции, ядра одинаковые, а ресничный аппарат отсутствует.

Заключение

Биологическую систему невозможно представить без одноклеточных организмов, являющихся источником питания других животных.

Простейшие организмы способствуют образованию горных пород, служат показателями загрязненности водоемов, участвуют в круговороте углерода . Широкое применение микроорганизмы нашли в биотехнологиях.

Многообразие одноклеточных их роль в жизни человека и природы

This project is not published yet.

-Одноклеточные животные или простейшие -Разновидности простейших -Роль одноклеточных в жизни природы и человека

Одноклеточные животные или простейшие

Одноклеточные животные обитают в водоемах, каплях росы на листьях растений, во влажной почве, в органах растений, животных и человека.

Тело простейшего состоит из цитоплазмы, поверх которой имеется тончайшая наружная мембрана, а у большинства и плотная оболочка. В цитоплазме находятся ядро (одно, два или более), пищеварительные и сократительные (одна, две или более) вакуоли. Большинство простейших активно передвигается с помощью особых органоидов.

Подцарство простейших включает 40 тыс. видов, объединенных в несколько типов. Самые крупные из них два: тип Саркодовые и жгутиковые и тип Инфузории.

Тип саркодовые и жгутиковые

Места обитания, строение и образ жизни.

К саркодовым и жгутиковым относятся в основном свободноживущие организмы. Наиболее распространены из них амеба обыкновенная и эвглена зеленая. Амеба обыкновенная живет в придонных местах пресных водоемов. Она не имеет постоянной формы тела и передвигается перетеканием в образующиеся выпячивания — ложноножки (на греч. «амеба» означает «изменчивая»). Эвглена зеленая живет в верхних слоях пресных водоемов. Она имеет плотную оболочку, придающую ей постоянную веретеновидную форму тела; передвигается с помощью жгутика. Внутри тела эвглены имеются ядро, хлоропласты, сократительная вакуоль, светочувствительный глазок.

Внутри тела эвглены имеются ядро, хлоропласты, сократительная вакуоль, светочувствительный глазок.

Амеб и других простейших, не имеющих оболочки и способных образовывать ложноножки, относят к саркодовым (от греч. «саркос» — плазма). Эвглен и других простейших, имеющих жгутики, относят к жгутиковым. Некоторые жгутиковые, например жгутиковая амеба, имеют жгутики и ложноножки, что свидетельствует о близком родстве саркодовых и жгутиковых и служит основанием объединения их в один тип.

Питание. Амеба обыкновенная питается в основном одноклеточными организмами, захватывая их ложноножками. Пища переваривается в пищеварительных вакуолях под влиянием пищеварительного сока. При этом сложные органические вещества пищи превращаются в менее сложные и переходят в цитоплазму (они идут на образование собственных органических веществ, которые служат строительным материалом и источником энергии). Непереваренные остатки пищи выводятся наружу в любой части тела. Эвглена зеленая, как и одноклеточные водоросли, на свету образует органические вещества. При недостатке света она питается растворенными в воде органическими веществами.

При недостатке света она питается растворенными в воде органическими веществами.

Дыхание. Свободноживущие простейшие дышат растворенным в воде кислородом, поглощая его всей поверхностью тела. Попав в цитоплазму, кислород окисляет сложные органические вещества, превращая их в воду, углекислый газ и некоторые другие соединения. При этом освобождается энергия, необходимая для жизнедеятельности организма. Углекислый газ, образующийся в процессе дыхания, удаляется через поверхность тела.

Раздражимость. Одноклеточные животные реагируют на свет, температуру, различные вещества и другие раздражители. Амеба обыкновенная, например, движется от света в затененное место (отрицательная реакция на свет), а эвглена зеленая плывет в сторону света (положительная реакция на свет). Способность организмов реагировать на действие раздражителей называется раздражимостью. Благодаря этому свойству одноклеточные животные избегают неблагоприятных условий и находят пищу.

Размножение саркодовых и жгутиковых происходит путем деления. Материнская особь дает начало двум дочерним, которые при благоприятных условиях жизни быстро растут, и уже через сутки происходит их деление.

Материнская особь дает начало двум дочерним, которые при благоприятных условиях жизни быстро растут, и уже через сутки происходит их деление.

Сохранение при неблагоприятных условиях жизни. При понижении температуры воды или высыхании водоема на поверхности тела амебы из веществ цитоплазмы образуется плотная оболочка. Само тело округляется, и животное переходит в покоящееся состояние, называемое цистой (от греч. «цистис» — пузырь). В таком состоянии амебы не только сохраняются при неблагоприятных условиях жизни, но и расселяются при помощи ветра и животных. В цисты превращаются многие саркодовые и жгутиковые, в том числе амеба дизентерийная, эвглена зеленая, лямблии и трипаносомы.

Тип инфузории

Места обитания, строение и образ жизни.

К типу инфузорий относятся туфельки, бурсарии, гуськи, сувойки. Эти и большинство других инфузорий живут в пресных водоемах с разлагающимися органическими остатками (их название происходит от греч. «инфузиум» — настой). Форма их тела веретеновидная (туфельки), бочонковидная (бурсарии), колоколовидная (трубачи).

Тело инфузорий покрыто рядами ресничек, при помощи которых они передвигаются. Имеются инфузории, например сувойки, ведущие сидячий образ жизни. К подводным предметам они прикрепляются сократимым стебельком.

Инфузории по сравнению с другими простейшими имеют более сложное строение. У них имеются большое и малое (или малые) ядра, клеточные рот и глотка, околоротовая впадина, постоянное место удаления остатков непереваренной пищи — порошица. Сократительные вакуоли инфузорий состоят из собственно вакуолей и приводящих канальцев.

Питание. Большинство инфузорий питается различными органическими остатками, бактериями и одноклеточными водорослями. Пища попадает в предротовую впадину благодаря согласованному колебанию окружающих ее ресничек, а затем через рот и глотку в цитоплазму (в образующуюся пищеварительную вакуоль). Не-переварившиеся остатки пищи удаляются через порошицу.

Дыхание и выделение у инфузорий происходят так же, как у саркодовых и жгутиковых, через всю поверхность тела.

Раздражимость. В ответ на действие света, температуры и других раздражителей инфузории движутся к ним или в обратную сторону (положительный и отрицательный таксисы — движения).

Размножение и сохранение при неблагоприятных условиях у инфузорий происходят в основном так же, как у саркодовых и жгутиковых.

Роль одноклеточных в жизни человека и природы

Простейшие — источник питания для других животных. В морях и в пресных водах простейшие, прежде всего инфузории и жгутиковые, служат пищей для мелких многоклеточных животных. Черви, моллюски, мелкие ракообразные, а также мальки многих рыб питаются преимущественно одноклеточными. Этими мелкими многоклеточными, в свою очередь, питаются другие, более крупные организмы. Самое большое из когда-либо живших на Земле животных — голубой кит, как и все другие усатые киты, питается очень мелкими ракообразными, населяющими океаны. А эти рачки питаются одноклеточными организмами. В конечном счете существование китов зависит от одноклеточных животных и растений. Простейшие — участники образования горных пород. Рассматривая под микроскопом размельченный кусочек обыкновенного писчего мела, можно видеть, что он состоит преимущественно из мельчайших раковинок каких-то животных. Морские простейшие (корненожки и радиолярии) играют весьма важную роль в образовании морских осадочных горных пород. В течение многих десятков миллионов лет их микроскопически мелкие минеральные скелеты оседали на дно и образовывали мощные отложения. В древние геологические эпохи при горообразовательном процессе морское дно становилось сушей. Известняки, мел и некоторые другие горные породы опасны значительной мере состоят из остатков скелетов морских простейших. Известняки с давних пор имеют огромное практическое значение как строительный материал. остатков простейших играет большую роль в определении возраста разных слоев земной коры и нахождении нефтеносных слоев.

Простейшие — участники образования горных пород. Рассматривая под микроскопом размельченный кусочек обыкновенного писчего мела, можно видеть, что он состоит преимущественно из мельчайших раковинок каких-то животных. Морские простейшие (корненожки и радиолярии) играют весьма важную роль в образовании морских осадочных горных пород. В течение многих десятков миллионов лет их микроскопически мелкие минеральные скелеты оседали на дно и образовывали мощные отложения. В древние геологические эпохи при горообразовательном процессе морское дно становилось сушей. Известняки, мел и некоторые другие горные породы опасны значительной мере состоят из остатков скелетов морских простейших. Известняки с давних пор имеют огромное практическое значение как строительный материал. остатков простейших играет большую роль в определении возраста разных слоев земной коры и нахождении нефтеносных слоев.

Борьба с загрязненностью водоемов — важнейшая государственная задача. Простейшие — показатель степени загрязненности пресных водоемов. Каждому виду простейших животных необходимы для существования определенные условия. Одни простейшие живут только в чистой воде, содержащей много растворенного воздуха и не загрязненной отходами фабрик и заводов; другие приспособлены к жизни в водоемах средней загрязненности. Наконец, есть и такие простейшие, которые могут жить в очень загрязненных, сточных водах. Таким образом, нахождение в водоеме определенного вида простейших дает возможность судить о степени его загрязненности.

Каждому виду простейших животных необходимы для существования определенные условия. Одни простейшие живут только в чистой воде, содержащей много растворенного воздуха и не загрязненной отходами фабрик и заводов; другие приспособлены к жизни в водоемах средней загрязненности. Наконец, есть и такие простейшие, которые могут жить в очень загрязненных, сточных водах. Таким образом, нахождение в водоеме определенного вида простейших дает возможность судить о степени его загрязненности.

Простейшие — возбудители болезней человека и животных. Среди простейших очень многие ведут паразитический образ жизни. Они поселяются в различных органах человека и животных и часто бывают причиной тяжелых заболеваний. К болезням, вызываемым простейшими, относятся, например, малярия и кожный лейшманиоз (см. ст. «Насекомые и клещи — хранители и переносчики возбудителей болезней») .

Итак, простейшие имеют огромное значение в природе и в жизни человека. Одни из них не только полезны, но и необходимы; другие, на против, опасны.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD…

Одноклеточные животные (Простейшие) — Bio-Lessons

Простейшие — одноклеточные организмы, строение которых можно изучить только с помощью микроскопа. В клетке такого организма располагается цитоплазма с одним или несколькими ядрами. В настоящее время науке известно около 70 тыс. видов простейших.

Наука изучающая простейшие организмы — протозоология.

Одноклеточные беспозвоночные имеют простое строение, несмотря на это, такие процессы как обмен веществ, процессы пищеварения, дыхания, размножения и движения осуществляются так же как на уровне многоклеточного организма.

Следовательно, эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Одна единственная клетка выполняет у них функции всего организма. Движутся они с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек. Обитают в пресной и соленой воде, почве, а также ведут паразитический образ жизни в теле человека и животных. Определенные виды простейших живут колониями.

Определенные виды простейших живут колониями.

Впервые одноклеточных рассмотрел под микроскопом голландский ученый Антони ван Левенгук.

Немаловажную роль играют большая численность и широкое распространение простейших в природе. Питаются они бактериями, одноклеточными водорослями или другими простейшими. В свою очередь, сами они служат пищей для множества животных. Особое внимание им уделяется при исследовании периодов возникновения и развития живых организмов на Земле, деталей возникновения мира многоклеточных беспозвоночных.

По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Наиболее изучены саркомастигофоры, ресничные и споровики (рис.1).

Рис.1 Классификация простейших

Многие саркодовые обитают в морях и пресных водах (амеба) (рис.2), есть и паразитирующие виды (дизентерийная амеба).

Рис.2 Строение амебы обыкновенной

Некоторые саркодовые живут в почве и моховых подушках болот и лесов. Многие имеют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

Многие имеют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

У представителей корненожек форма клетки, постоянно меняясь, образует ложноножки. Это их органеллы захвата пищи и движения (рис.4).

Рис.4 Схема питания амебы обыкновеннойРазмножаются корненожки простым делением клетки пополам (рис.5)

Рис.5 Деление амебы обыкновенной

При наступлении неблагоприятных условий (высыхание водоема, низкие температуры и т.п.) простейшие образуют защитную оболочку — цисту.

Представители жгутиковых имеют постоянную форму тела и передвигаются с помощью специальных выростов — жгутиков.

Трипаносома, лямблии и трихомонада являются паразитами и вызывают заболевания как у людей так и у животных.

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс, который образует колонию в виде катящегося шара.