Корненожки. Амеба обыкновенная — презентация, доклад, проект

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Корненожки. Амеба обыкновенная. Презентация на заданную тему содержит 35 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Презентации» Биология» Презентация Корненожки. Амеба обыкновенная

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Учитель биологии: Галковская И.И 7 класс (По учебнику Константинова В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.) 2010 год

Слайд 2

Описание слайда:

Классификация

Описание слайда:

Передвижение и внешний вид

Слайд 4

Описание слайда:

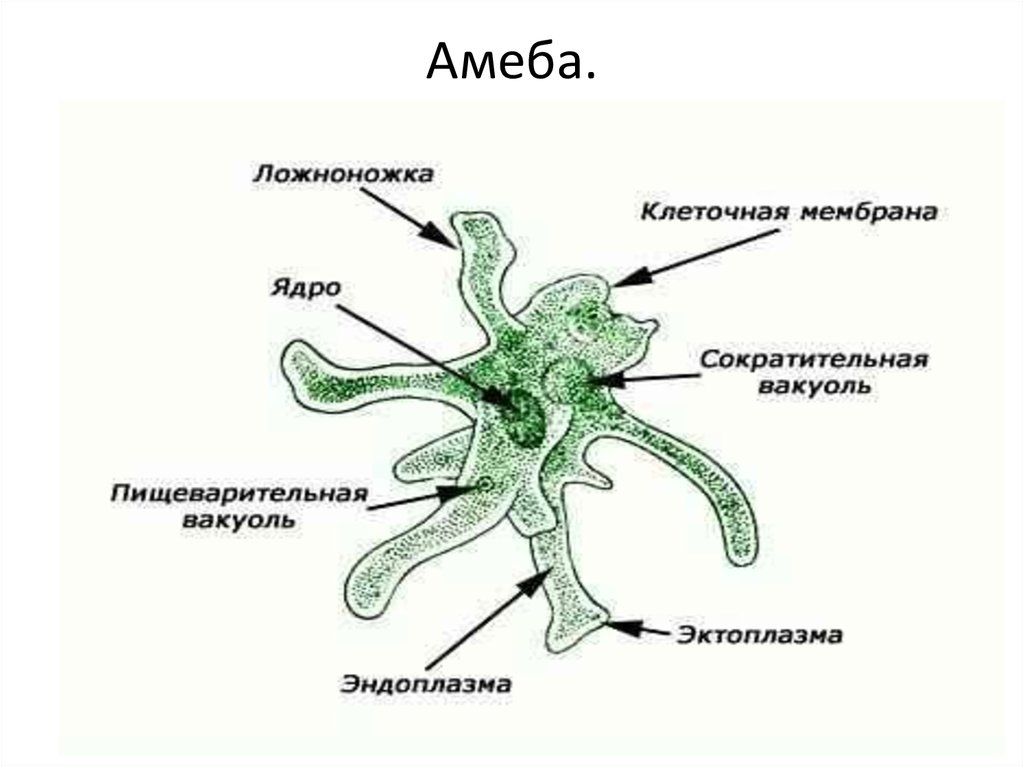

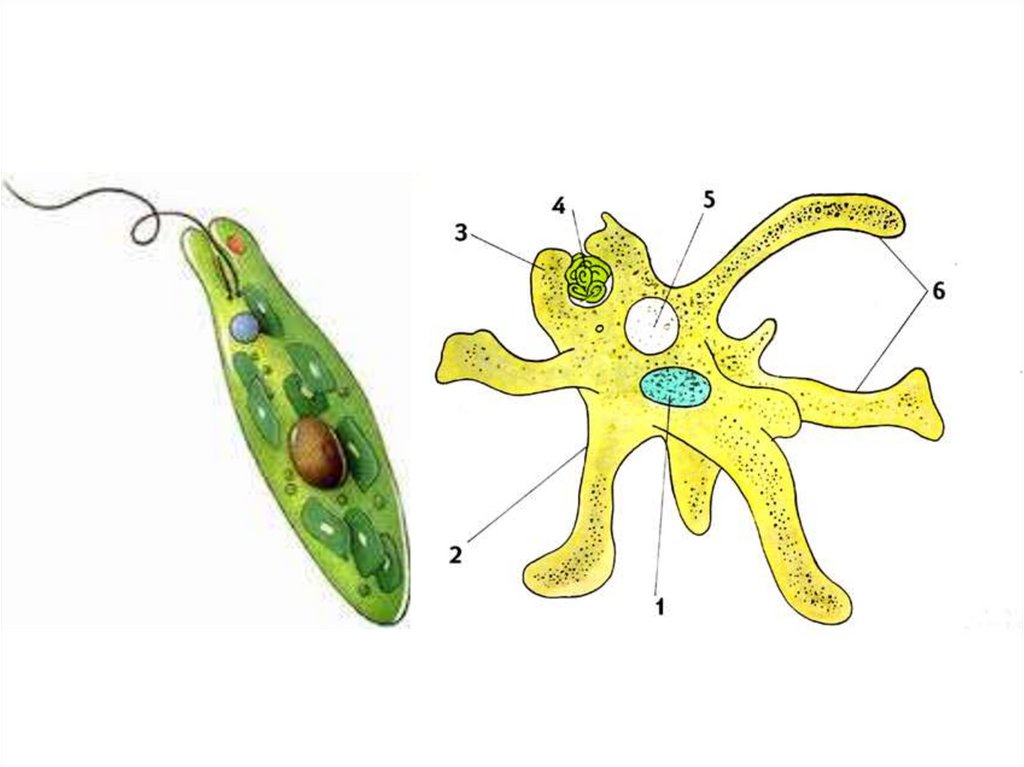

Строение амебы

Слайд 5

Описание слайда:

Слайд 6

Описание слайда:

Питание и выделение у амебы

Слайд 7

Описание слайда:

Установи правильную последовательность

А – непереваренное содержимое пищеварительной вакуоли выбрасывается наружу. Б – захват добычи ложноножками.

В – Пищеварительная вакуоль подходит к поверхности тела амебы.

Г – образование пищеварительной вакуоли.

Д – переваривание пищи.

Б – захват добычи ложноножками.

В – Пищеварительная вакуоль подходит к поверхности тела амебы.

Г – образование пищеварительной вакуоли.

Д – переваривание пищи.

Слайд 8

Описание слайда:

Выбери номер правильного утверждения 1.В организме амебы несколько сократительных вакуолей. 2.Сократительная вакуоль необходима амебе для удаления непереваренных остатков пищи. 3.Избыток воды из тела амебы выводится с помощью сократительной вакуоли. 4.Вода из окружающей среды постоянно поступает внутрь тела амебы. 5.Не у всех простейших имеются сократительные вакуоли.

Слайд 9

Описание слайда:

Размножение амебы

Слайд 10

Описание слайда:

Вставь слово в предложение

1.

Слайд 11

Описание слайда:

Слайд 12

Описание слайда:

Раковинные амебы Раковинка – наружный скелет амебы

Слайд 13

Описание слайда:

Радиолярии Скелет чаще из кремнезема, выполняет защитную функцию и увеличивает площадь поверхности тела

Слайд 14

Описание слайда:

Фораминиферы

Наружный скелет известковый или из сцементированных песчинок. Пустые раковинки образуют осадочные породы

Пустые раковинки образуют осадочные породы

Слайд 15

Описание слайда:

Слайд 16

Описание слайда:

Выбери правильный ответ 1) Простейшие в большинстве своем животные:

Слайд 17

Описание слайда:

Второй вопрос Сколько видов простейших известно в настоящее время?

Описание слайда:

Третий вопрос Все одноклеточные живут в воде.

Слайд 19

Описание слайда:

Четвертый вопрос

Циста необходима амебе для….

Слайд 20

Описание слайда:

Пятый вопрос Сократительная вакуоль необходима амебе для выведения..

Слайд 21

Описание слайда:

Слайд 22

Описание слайда:

Источники иллюстраций http://www.help-rus-student.ru/icon/icon26670.htm http://www.zooeco.com/0-dom/0-dom-o3.html http://levkonoe.dreamwidth.org/2008/01/08/?style=light http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=499930.msg6549954

Слайд 23

Описание слайда:

Слайд 24

Описание слайда:

Слайд 25

Описание слайда:

Слайд 26

Описание слайда:

Слайд 27

Описание слайда:

Слайд 28

Описание слайда:

Слайд 29

Слайд 30

Описание слайда:

Слайд 31

Описание слайда:

Слайд 32

Описание слайда:

Слайд 33

Описание слайда:

Слайд 34

Описание слайда:

Слайд 35

Описание слайда:

Tags

доклад-презентация по биологии

на тему скачать Корненожки. Амеба обыкновенная

Амеба обыкновеннаяПохожие презентации

Презентация успешно отправлена!

Ошибка! Введите корректный Email!

Подцарство Одноклеточные животные(Простейшие) презентация, доклад

Подцарство

Одноклеточные животные

(Простейшие)

Осипова Ольга Васильевна

Учитель биологии ГБОУ СОШ №264

К простейшим принадлежат свыше 30 тыс. видов животных, обитающих на дне и в толще воды морских и пресных водоемов, влажной почве.

Размеры тела простейших в основном микроскопические, но встречаются и более крупные, достигающие нескольких миллиметров и даже сантиметров.

Простейшие – одиночные, реже колониальные организмы.

Их одноклеточное тело обладает функциями целостного организма, которые выполняются органеллами общего назначения (ядро, ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, рибосомы) и специального (пищеварительные и сократительные вакуоли, жгутики, реснички и др.).

Функционируя согласованно, они обеспечивают отдельной клетке возможность существования в качестве самостоятельного организма.

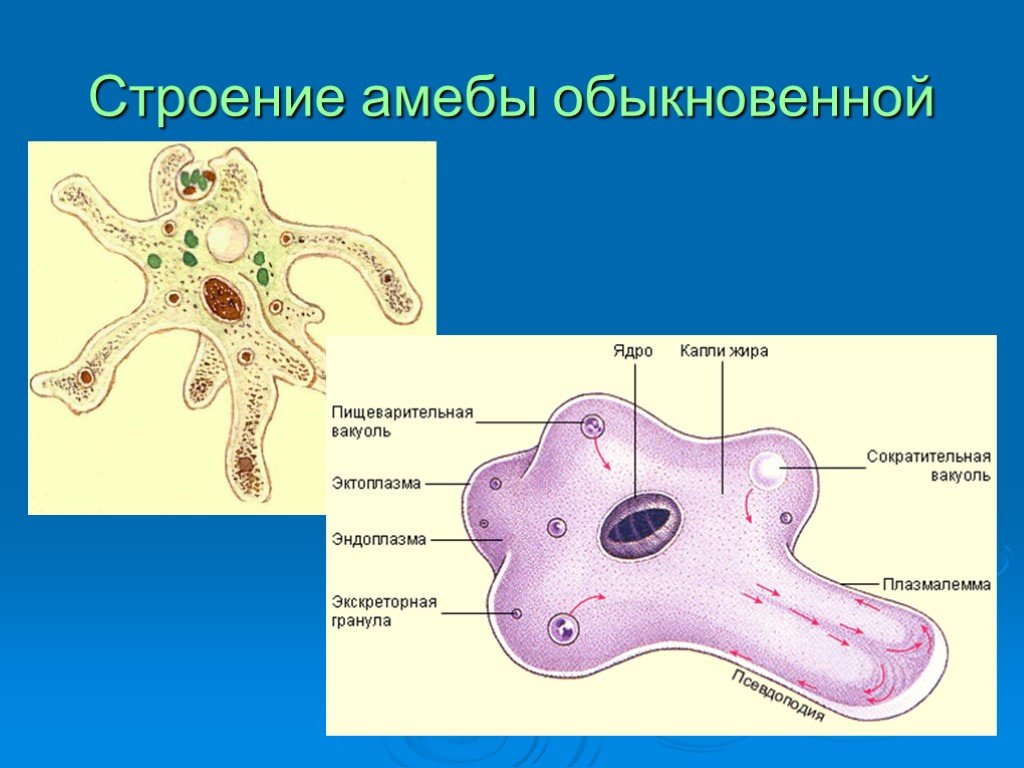

Покровы простейших представлены либо только плазматической мембраной, либо еще и плотной, довольно гибкой и эластичной оболочкой — пелликулой, придающей им относительное постоянство формы тела.

В цитоплазме четко различаются два слоя: поверхностный, более плотный —эктоплазма, и внутренний, более жидкий и зернистый — эндоплазма, в которой располагаются органеллы простейшего.

Органоиды движения большинства видов — ложноножки, жгутики или многочисленные короткие реснички.

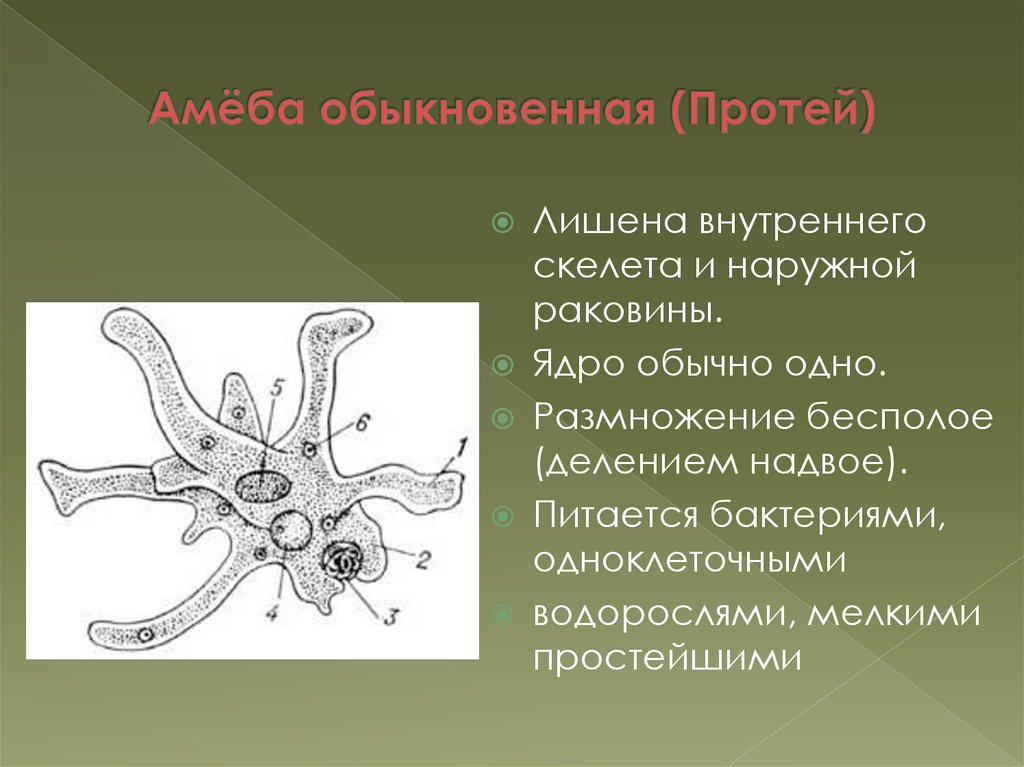

Питание большинства простейших гетеротрофное, т.е. готовыми органическими веществами.

Они питаются бактериями, одноклеточными водорослями, частицами разлагающихся отмерших растений и животных — детритом.

Паразитические формы питаются соками, тканью или кровью хозяина, в организме которого они обитают.

Пища переваривается в пищеварительных вакуолях под действием ферментов лизосом. Растворенные питательные вещества поступают в цитоплазму, а непереваренные остатки удаляются из клетки.

У пресноводных одноклеточных имеется 1 -2 сократительные вакуоли, основная функция которых состоит в поддержании постоянства осмотического давления, осуществляемого за счет периодического удаления избытка воды, проникающей в цитоплазму простейшего.

У морских и паразитических простейших сократительные вакуоли, как правило, отсутствуют.

Газообмен (дыхание)

осуществляется всей поверхностью тела через поры в мембране

Все простейшие размножаются бесполым способом.

После митотического деления ядра следует деление клетки надвое.

Для всех без исключения инфузорий характерен половой процесс — конъюгация, при которой две конъюгирующие особи обмениваются наследственной информацией, после чего расходятся. Увеличения числа особей при этом не происходит.

Размножение

Большинство простейших обладает способностью переносить неблагоприятные условия в состоянии покоящейся стадии — цисты.

При этом клетка округляется, втягивает или отбрасывает органоиды движения и покрывается плотной защитной оболочкой.

Попав в благоприятные условия, простейшее покидает оболочку цисты и начинает питаться и размножаться.

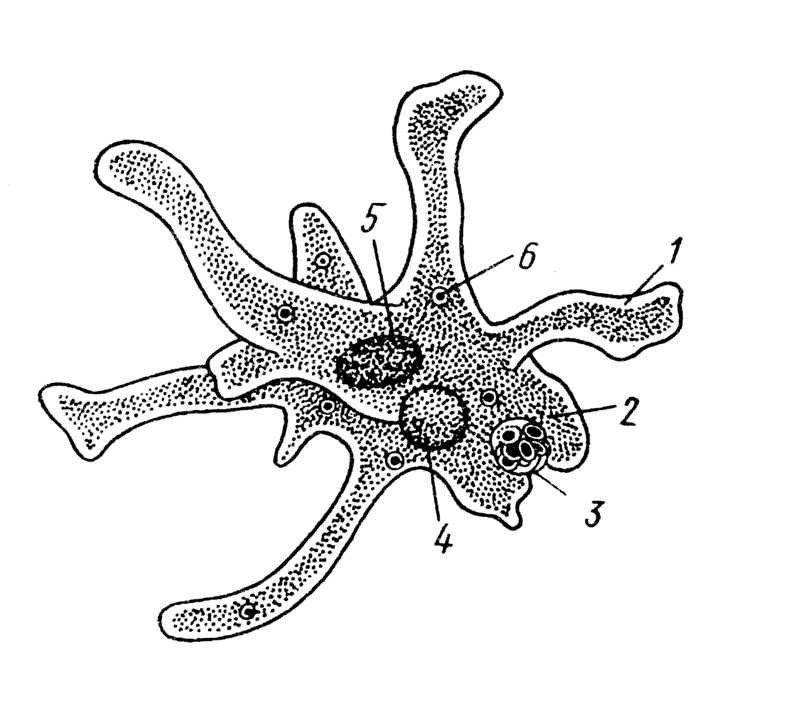

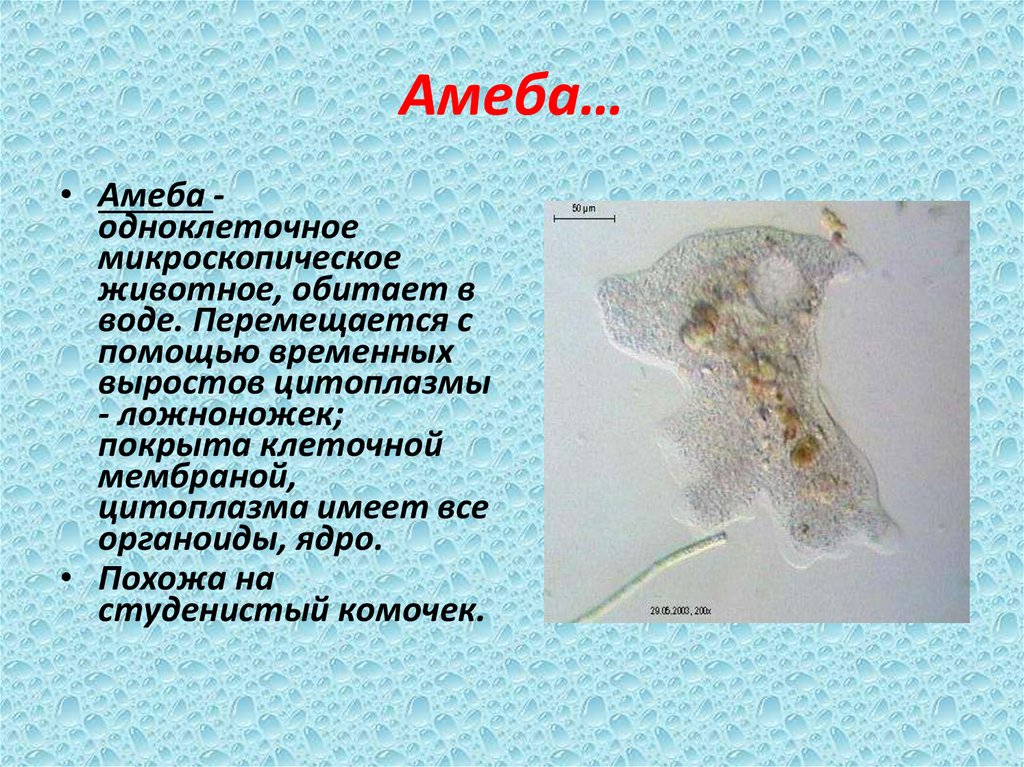

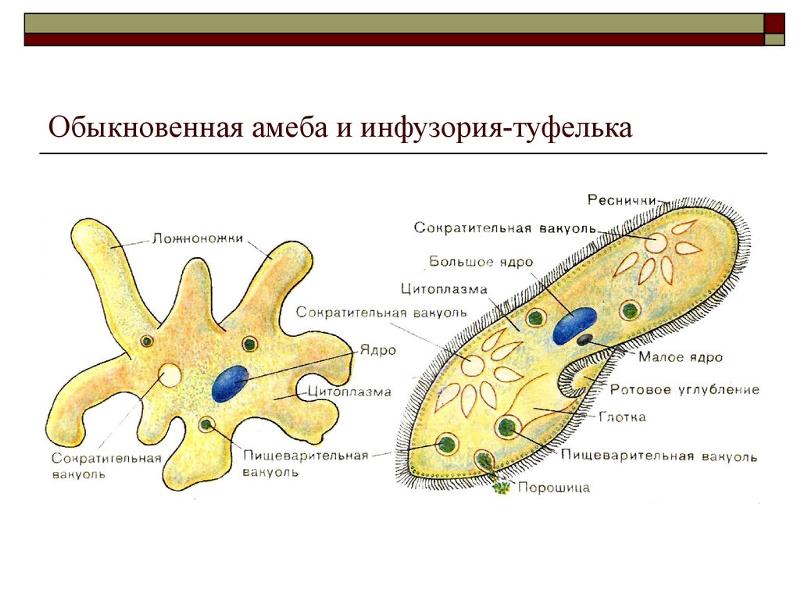

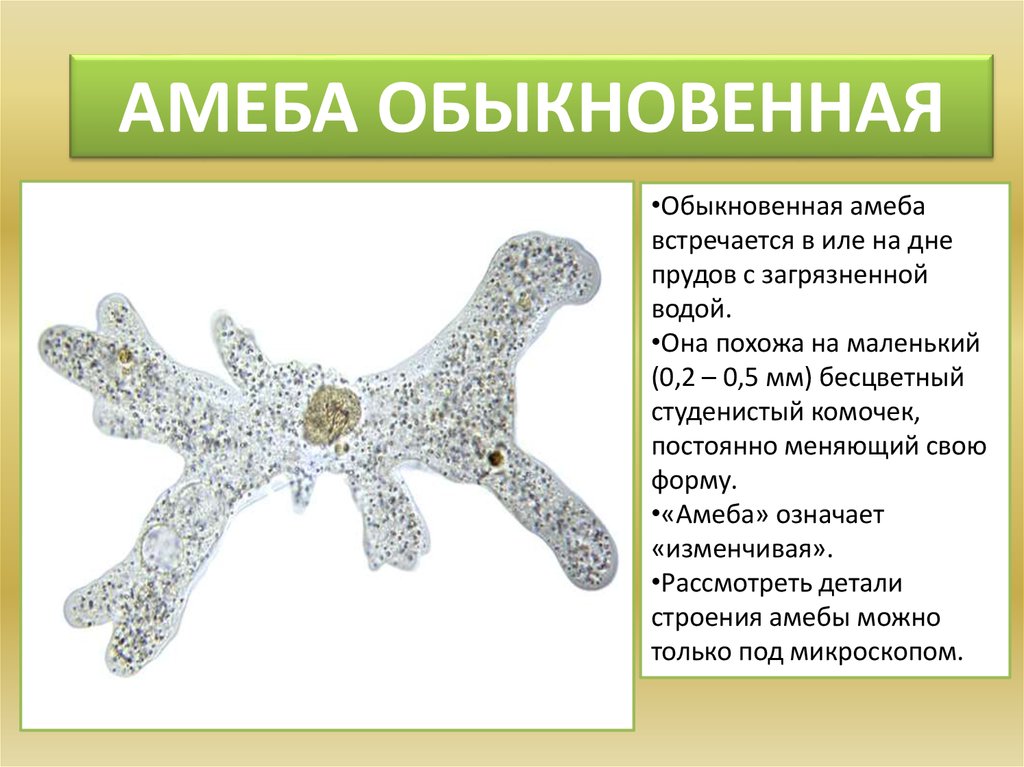

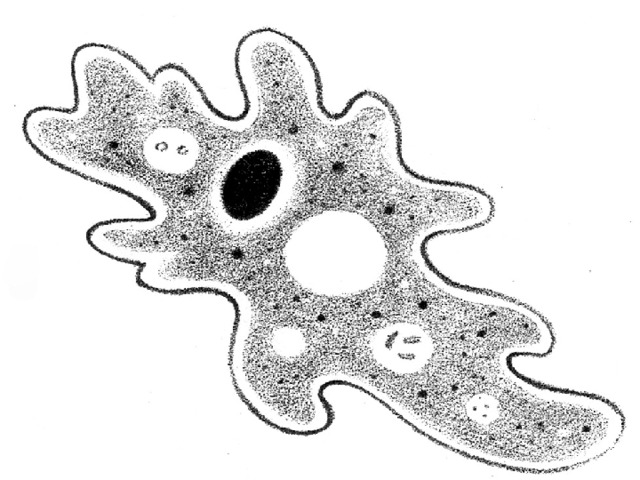

Тип Саркодовые

Большинство саркодовых являются обитателями морей, имеются также пресноводные, живущие в почве.

Представители этого типа характеризуются непостоянной формой тела.

Передвижение осуществляется с помощью ложноножек.

Чтобы переместиться вперёд, амёба вытягивает в нужном направлении ложноножку, а затем «перетекает» в неё.

Скорость её движения – 10–15 мм в час.

Амеба обыкновенная (протея)

Размножение

Амеба размножается бесполым путем, т.е. простым делением пополам.

Темп размножения амебы зависит от условий, и прежде всего от питания и температуры. При обильном питании и температуре 20—25°С амеба делится один раз в течение 1 — 2 суток.

Сам процесс деления занимает не более получаса.

Деление амебы

Сначала делится ядро, две половинки которого расходятся в разные стороны клетки, образуя два новых ядра.

Цитоплазма между обеими частями разрывается, и образуются две новые амебы. В каждую из них попадает по одному ядру. Сократительная вакуоль остается в одной из новых амеб, в другой же возникает заново.

Некоторые виды амёб (например, дизентерийная амёба) размножаются также путём образования цист.

Внутри цисты происходят многократные деления, после чего из неё появляются 4, 8 или больше молодых амёб.

Проникая в стенку кишечника, амеба вызывает образование язв; при этом разрушаются кровеносные сосуды (из-за этого у заражённого открывается кровавый понос). С током крови амёба может попасть в печень, головной мозг, селезёнку и вызвать гнойные очаги.

Многообразие

Класс Саркодовые включает разнообразных водных одноклеточных: амеб, солнечников, лучевиков, фораминифер.

В пресной и морской воде живет несколько десятков видов амеб. Они различаются размерами, формой псевдоподий (ложноножек).

1—Amoeba limax; 2— Pelomyxa binucleata; 3—Amoeba proteus;

4— A. radioza; 5 — A. verrucosa; 6 — A. polypodxa.

Многообразие амеб

Амёба-протей

дизентерийная амёба

панцирная амёба диффлюгия

Эвглифа

Арцелла

Отряд Фораминиферы

В составе современной морской фауны известно свыше 1000 видов фораминифер.

В океанах и морях они распространены повсеместно. Наибольшее разнообразие видов встречается на глубинах до 200—300 м.

Большинство фораминифер является обитателями придонных слоев (бентос). Лишь немногие виды живут в толще морской воды, являясь планктонными организмами.

Цитоплазма фораминифер заключена в известковую, однокамерную или многокамерную, иногда ветвящуюся раковину. Внутренняя полость раковины сообщается с окружающей средой через многочисленные поры, а также через отверстие в раковине – устье.

Среди представителей этого отряда чаще всего попадаются экземпляры от 0,1 мм до 1 мм, хотя встречаются и настоящие гиганты – до 20 см.

Первые фораминиферы появились ещё 3,5 млрд. лет назад; 350 млн. лет назад они достигли расцвета.

Раковины фораминифер образовали значительные массы известняка; в каждом кубическом сантиметре породы их до 20 000.

Подкласс Радиолярии (Лучевики)

Этот подкласс насчитывает примерно 7-8 тыс. видов.

Это морские планктонные животные размеров от 40 мкм до 1 мм, они населяют всю толщу морской воды до глубины 6000 м.

У радиолярий есть подобие внутреннего скелета, пронизанного многочисленными порами, через которые проходят ложноножки.

Находящаяся снаружи эктоплазма богата жировыми капельками, что помогает лучевику парить в воде.

Минеральный скелет, состоящий из кремнезёма или солей стронция, принимает форму правильных геометрических фигур (шаров, многогранников, колец), состоящих из отдельных игл. Лёгкие и прочные, они выполняют защитную функцию и увеличивают площадь поверхности.

Лёгкие и прочные, они выполняют защитную функцию и увеличивают площадь поверхности.

Для каждого из отрядов характерны свои типичные формы скелета.

Отмирая, радиолярии сначала накапливаются в виде радиоляриевых илов, а затем преобразуются в кремниевые породы — кварц, яшма.

Радиолярии известны с глубокой древности, с начала развития жизни на Земле, с раннего палеозоя, т.е. почти 500 млн лет.

Класс Жгутиковые

Насчитывает 6 — 8 тыс. видов.

Для представителей этого класса характерно наличие одного или нескольких жгутиков. Тело покрыто эластичной оболочкой — пелликулой, определяющей их форму. Ядер в теле одно или несколько.

Жгутиковые обитают в пресноводных и морских водоемах.

Многие из них являются паразитами животных и человека.

В пределах класса Жгутиковые проходит как бы граница между растительным и животным миром.

Одни жгутиковые (например, эвглена зеленая) на свету могут осуществлять фотосинтез (автотрофное питание), а в темноте – питаться гетеротрофно. Этот тип питания назван миксотрофным (смешанным).

Другим жгутиковым свойственен только гетеротрофный тип питания.

Эвглена зеленая

Клетка веретеновидной формы с красным глазком (светочувствительный орган – стигма) у переднего конца. На противоположном конце располагается ядро. В цитоплазме эвглены имеются хлоропласты (более 20), придающие ей зеленую окраску и обуславливающие способность к фотосинтезу.

Передвижение эвглены осуществляется с помощью жгутика, расположенного на переднем конце тела в базальном тельце.

Жгутик производит винтообразные движения, как бы ввинчиваясь в воду.

Размножение

Размножается эвглена бесполым путем – продольным делением тела надвое.

Сначала делится ядро, удваиваются базальное тельце, хроматофоры, затем делится цитоплазма. Жгутик отпадает или переходит к одной особи, а у другой он образуется заново.

Многообразие

Существуют колониальные жгутиковые, в особенности среди растительных – например вольвокс, пандорина, гониум и др.

Колония вольвокса – это шар, состоящий из большого числа отдельных особей (от 50 до 50 000). Все особи колонии расположены по поверхности шара в один ряд и соединены цитоплазматическими мостиками. В середине шара находится студенистое вещество.

Отдельная особь колонии называется зооидом. Питается каждая особь самостоятельно, а перемещение колонии происходит согласованным движением жгутиков.

В колонии вольвокса существует специализация. Небольшая часть особей (генеративные зооиды) связана с воспроизведением. Остальные особи, соматические, не способны к размножению.

Остальные особи, соматические, не способны к размножению.

Колонии вольвокса свойственны бесполое размножение и половой

процесс – копуляция.

Бесполое размножение происходит весной, когда генеративные особи погружаются внутрь колонии и там начинают делиться (митозом). Внутри материнской колонии образуются дочерние колонии, состоящие из многих зооидов.

Затем материнская колония разрушается и дочерние существуют самостоятельно.

При половом процессе в колонии образуются гаметы, в результате слияния (оплодотворения) которых получается зигота. Из зиготы путем ряда последовательных делений развивается новое поколение колоний.

Род Трипаносомы

К ним относится около 100 видов простейших.

Наиболее опасны различные виды трипаносом, живущие в плазме крови человека и различных животных.

Африканская трипаносома – возбудитель сонной болезни человека. При укусе со слюной мухи це-це в кровь человека попадают паразиты. Кровь разносит трипаносом по организму, и они переходят в клетки тканей. После разрушения клеток паразиты вновь оказываются в крови, а оттуда могут попасть и в кишечник новой мухи це-це.

При укусе со слюной мухи це-це в кровь человека попадают паразиты. Кровь разносит трипаносом по организму, и они переходят в клетки тканей. После разрушения клеток паразиты вновь оказываются в крови, а оттуда могут попасть и в кишечник новой мухи це-це.

Муха – промежуточный хозяин трипаносом. Человек и позвоночные животные (антилопы и крокодилы) – основной хозяин, в котором происходит половое размножение трипаносом.

Этот человек умирает от сонной болезни.

В Южной Америке сонной болезни аналогична болезнь Чагаса переносимая поцелуйными клопами.

Другой вид трипаносом вызывает болезнь сурру, которой болеют лошади, ослы, верблюды, крупный рогатый скот.

Род Лейшмании

Паразит живет в лейкоцитах крови и клетках лимфатических желез, разрушая их. Болезнь распространяется москитами.

Попав в жидкую среду кишечника москита, из округлой формы он образует жгутиконосную веретеновидную форму.

Тропическая лейшмания вызывает тяжелое заболевание человека – кожный лейшманиоз, или пендинскую язву.

Другим видом лейшмании вызывается болезнь – внутренний лейшманиоз. Паразит поселяется в клетках костного мозга, в печени и других внутренних органах человека, вызывая их глубокое повреждение. Переносчиками являются москиты и постельные клопы.

Род Лямблии

Обитает в кишечнике человека (преимущественно у детей), вызывая лямблиоз.

Лямблия имеет грушевидную форму, длина 10—20 мкм; спинная сторона выпуклая, брюшная — вогнутая и образует присоску для временного прикрепления к эпителиальным клеткам кишечника хозяина. 2 овальных ядра, 4 пары жгутиков.

— проводить в детских коллективах обследование детей и персонала 2 раза в год;

— людям, имеющим домашних животных, регулярно проводить антигельминтные обработки;

— помнить о путях заражения и соблюдать тщательную гигиену.

Заражение цистами происходит, когда простейшие попадают в кишечник через рот вместе с загрязнёнными пищевыми продуктами или водой, а также через грязные руки и т.п.

Паразитирование лямблий в тонком кишечнике человека сопровождается рядом патологических эффектов: воспаление слизистой оболочки тонкой кишки и желудочно-кишечного тракта, развитие иммунной недостаточности.

Для профилактики лямблиоза необходимо:

— употреблять только фильтрованную водопроводную или кипяченую воду;

Тип Инфузории

Класс Инфузории включает около 6000-8000 видов.

Инфузории ведут свободно плавающий или прикрепленный образ жизни. Обитают как в пресных, так и в соленых водах.

Они входят в состав планктона и бентоса.

Среди инфузорий много симбионитов и мало паразитических форм.

Представители класса инфузорий имеют органеллы передвижения – реснички, обычно в большом числе. Так, у туфельки число ресничек более 2000.

Так, у туфельки число ресничек более 2000.

Строение тела

Реснички представляют собой цитоплазматические выросты, с помощью которых инфузория перемещается.

Скорость ее перемещения при комнатной температуре составляет 2,0 — 2,5 мм/сек. За 1 секунду туфелька преодолевает расстояние, превышающее длину ее тела в 10- 15 раз.

Инфузория-туфелька

Тело инфузорий покрыто оболочкой, пронизанной порами, через которые выходят реснички. Поверхностный слой эктоплазмы образует тонкую, но прочную и эластичную оболочку — пелликулу, которая придает телу инфузории постоянную форму.

В наружном слое тела туфельки видны многочисленные короткие палочки – это трихоцисты. Они располагаются между ресничками и играют защитную функцию. При любом сильном раздражении трихоцисты с силой выбрасываются наружу и поражают хищника, нападающего на туфельку. На месте использованных трихоцист в эктоплазме туфельки развиваются новые.

На месте использованных трихоцист в эктоплазме туфельки развиваются новые.

В теле всех инфузорий не менее двух ядер. Большое ядро регулирует все жизненные процессы, а маленькое участвует в половом процессе.

Органеллы выделения инфузорий представлены двумя сократительными вакуолями. Передняя и задняя вакуоли работают последовательно, как бы по очереди.

При комнатной температуре у туфельки сократительная вакуоля проделывает весь цикл пульсации за 10—15 секунд (за 30 минут они выводят из инфузории количество воды равное объему всего ее тела).

У морских и паразитических инфузорий темп пульсации сократительных вакуолей обычно значительно ниже, чем у пресноводных.

Пища в тело животного попадает через клеточный «рот», куда она загоняется движением ресничек и переходит в клеточную глотку.

На дне глотки образуются пищеварительные вакуоли. Во время движения по телу инфузории в них происходит внутриклеточное пищеварение.

Питание

При этом кислая внутренняя среда в вакуоли становится щелочной. Непереваренные остатки выводятся наружу через порошицу.

Многие инфузории питаются только бактериями, другие же – хищники. Например, самые опасные враги «туфельки» – инфузории дидинии. Они меньше ее, но, нападая вдвоем или вчетвером, со всех сторон окружают «туфельку» и убивают её.

Некоторые дидинии съедают в сутки до 12 инфузорий-туфелек.

Бесполое размножение инфузории происходит путём множественного деления или деления надвое (поперек оси тела), либо почкованием.

Размножение

Инфузория-туфелька делится ежедневно, некоторые другие – несколько раз в сутки, а инфузория-трубач – раз в несколько дней.

Кроме того, у инфузорий периодически происходит половой процесс – конъюгация.

Во время конъюгации инфузории обмениваются малыми ядрами, которые перед этим делятся. После обмена в каждой из инфузорий старое и новое малые ядра сливаются.

Таким образом, у инфузорий происходит взаимное оплодотворение, при котором обновляется генетическая информация обеих особей, что, в свою очередь, приводит к улучшению приспособлений к условиям окружающей среды.

Если проходит 700 делений бесполым путем, не сопровождавшихся половым процессом, то инфузория обычно гибнет.

Многообразие

Среди инфузорий встречаются подвижные и сидячие, одиночные и колониальные, стебельчатые и бесстебельчатые, сократимые и панцирные. Нередко, особенно у щупальцевых Инфузорий, тело причудливо разрастается. Многие сократимые формы имеют раковинку.

Инфузория-трубач

Сувойка

Блефаризма

Колония инфузорий кархезиум

Сосущие инфузории

Эвплотес

Подофрия

Тип Споровики

Ведут паразитический образ жизни, вызывая тяжелые заболевания

Поглощают пищу всей поверхностью тела, так как отсутствуют органоиды для захвата пищи и рот.

Полагают, что произошло от жгутиконосцев.

Насчитывают около 4000 видов

Малярийный

плазмодий

Является возбудителем заболевания малярия

Переносчиком является малярийный комар

Кокцидии

паразитируют как в беспозвоночных, так и в позвоночных животных – млекопитающих, рыбах, птицах. Вызывает болезнь человека токсоплазмоз. Им можно заразиться от любого представителя семейства кошачих.

Характеризующаяся поражением нервной и лимфатической систем, глаз, скелетных мышц, миокарда и других органов и тканей и протекающая в виде бессимптомного носительства или острого инфекционного заболевания различной степени тяжести.

Простейшие обладают всеми свойствами животных, но функции их организма выполняют единственная клетка.

Мелкие размеры позволяют им обмениваться веществами со средой через поверхность тела.

Для других функций служат специальные органеллы.

Трудные условия простейших переживают в виде цисты.

Бесполым размножением простейших увеличивает численность, а половом – качество потомства.

Благодаря огромной плодовитости биомасса и роль простейших велика во многих экосистемах, особенно в водных.

Скелеты простейших составляют основу осадочных горных пород.

Простейшие – возбудители опасных болезней.

Расширение базы знаний о мозгоядных амёбах

Кэсси Рассел, аспирант кафедры инфекционных заболеваний, в своей лаборатории. (Фото Иэна Беннета)

Кэсси Рассел, аспирант кафедры инфекционных заболеваний, была студенткой, когда впервые услышала о Naegleria fowleri , также известной как мозгоядная амеба. В то время как целые лекции в ее курсе паразитологии были посвящены другим паразитам, N. fowleri едва упоминался.

«Я помню, что на это ушло минут 15, — сказал Рассел. «Я был потрясен, что это все, что было известно об этом смертоносном организме».

N. fowleri вызывает острое неврологическое заболевание — первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, во всем мире были зарегистрированы сотни случаев PAM, но выжило только семь человек.

Изображение Naegleria fowleri, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии (представлено Кэсси Рассел)

«У меня была возможность поговорить с семьями во Флориде, которые потеряли кого-то из-за инфекции Naegleria fowleri », — сказала она. «Страх, который они испытывали, когда не знали, что не так с их любимым человеком, а затем узнавали, что очень мало что можно сделать — их истории были просто душераздирающими». fowleri был одним из паразитов, изучаемых в лаборатории Денниса Кайла в Центре тропических и новых глобальных болезней.

Люди, чаще всего маленькие дети, заражаются при вдыхании теплой пресной воды, зараженной N. fowleri . Обычно это происходит в конце летних месяцев, когда люди участвуют в рекреационных мероприятиях на реках и озерах, но также может произойти, когда люди используют нестерилизованную водопроводную воду в устройствах для промывания носа. Это чаще встречается на юге Соединенных Штатов, но заражение происходит очень редко. По данным CDC, в период с 2011 по 2020 год в США было зарегистрировано всего 33 случая.

Это чаще встречается на юге Соединенных Штатов, но заражение происходит очень редко. По данным CDC, в период с 2011 по 2020 год в США было зарегистрировано всего 33 случая.

N. fowleri является одной из наиболее игнорируемых тропических болезней. Однако знания о паразите растут с 1960-х годов, поскольку ученые опираются на новые данные и применяют новые технологии. Рассел вносит свой вклад и возглавляет исследование, недавно опубликованное в журнале Microbiology Spectrum , в котором впервые была проверена чувствительность к лекарственным препаратам 11 клинических изолятов.

«Нынешнее лечение от наркозависимости представляет собой коктейль из шести разных лекарств, — сказал Рассел. «Однако лишь несколько изолятов были протестированы в лаборатории на чувствительность. Мы не знаем, работают ли некоторые препараты лучше для разных штаммов».

Большой вопрос, стоящий перед исследователями, заключается в том, почему эти лекарства показывают эффективность в лаборатории, когда было успешно вылечено так мало реальных случаев. Рассел подозревал, что на неэффективность лечения повлияли и другие факторы, такие как генетические различия между географически разными популяциями амеб.

Рассел подозревал, что на неэффективность лечения повлияли и другие факторы, такие как генетические различия между географически разными популяциями амеб.

11 изолятов, использованных в исследовании, были получены от пациентов, заразившихся N. fowleri в разных географических регионах. Рассел обнаружил, что эти изоляты имели значительные различия в восприимчивости к семи из восьми препаратов, используемых в настоящее время для лечения инфекции.

Потребность в эффективных и быстродействующих методах лечения особенно велика. ПАМ почти всегда приводит к летальному исходу, смерть наступает примерно через неделю после появления первых симптомов.

Врачи спешат на время, поскольку часто бывает задержка в постановке диагноза: симптомы имитируют менингит, а N. fowleri является редкой инфекцией. Используемые лекарства также могут быть довольно токсичными, поэтому определение наиболее безопасного и эффективного медикаментозного лечения может значительно улучшить результаты.

Находки Рассела — еще одна ступенька для продвижения N. fowleri исследования, направленные на углубление понимания этого паразита и, в конечном счете, на улучшение лечения. Например, она поняла, что не существует золотого стандарта для генотипирования.

«Исследователи могут говорить о генетически разных изолятах, но не осознавать этого», — сказал Рассел.

Помимо создания стандарта генотипирования, она определила исследования комбинированных препаратов для проверки синергизма в качестве следующего шага. Однако сейчас Рассел сосредоточился на другой потребности в борьбе с N. fowleri — диагностика.

«Осведомленность, улучшенные методы диагностики и быстродействующие препараты необходимы для улучшения результатов», — сказала она.

Эта статья впервые появилась на странице https://research.uga.edu/news/increasing-the-knowledge-base-on-brain-eating-amoeba/

В Небраске

Сообщается о первом подозрении на смерть от амебы, поедающей мозг Департамент здравоохранения округа Дуглас сообщает, что на этой неделе от предполагаемой инфекции Naegleria Fowleri, которую обычно называют амебой, поедающей мозг, умер ребенок.

Считается, что ребенок заразился амебой во время купания в реке Элкхорн в прошлое воскресенье.

Амеба вызывает первичный амебный менингоэнэнцефалит (ПАМ). Хотя заражение амебой в головном мозге происходит редко, больные редко выживают.

Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США проводит дальнейшее тестирование для подтверждения причины смерти.

Департамент здравоохранения округа Дуглас призывает всех соблюдать меры предосторожности вблизи источников пресной воды, таких как озера, реки и ручьи, где обитает Naegleria Fowleri. Наиболее распространенный способ проникновения в организм и попадания в мозг — через нос.

Если это подтвердится, это будет первая известная смерть от Naegleria Fowleri в истории Небраски, по данным Министерства здравоохранения и социальных служб штата.

Ниже приведен полный выпуск новостей Департамента здравоохранения округа Дуглас.

В округе Дуглас выявлен случай первичного амебного менингоэнцефалита

Ребенок в округе Дуглас умер на этой неделе от подозрений на инфекцию, вызванную Naegleria Fowleri, возможно, заразившуюся во время купания в воскресенье в реке Элкхорн. Этот организм ответственен за первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). CDC проводит дальнейшее тестирование для подтверждения.

Этот организм ответственен за первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). CDC проводит дальнейшее тестирование для подтверждения.

Департамент здравоохранения округа Дуглас (DCHD) призывает жителей принимать меры предосторожности при контакте с источниками пресной воды, такими как реки, озера и ручьи. Naegleria Fowleri присутствует во многих источниках пресной воды и выявляется дальше на север, поскольку ранее более прохладные регионы становятся теплее и суше.

Одноклеточный организм может заразить людей, когда вода, содержащая амебу, попадает в организм через нос, обычно во время плавания или ныряния. Человек не может заразиться при употреблении зараженной воды, и инфекция не передается от человека к человеку. Симптомы обычно появляются через 1-12 дней после заражения и могут включать головную боль, лихорадку, тошноту или рвоту. Эти симптомы могут прогрессировать до ригидности затылочных мышц, спутанности сознания, судорог и других неврологических симптомов.