Характеристика грунтов

Комнатные печи и огневые очаги массой до 750 кг устанавливают непосредственно на полу, если он достаточно прочен. Массу печи легко определить, зная, что 1 м кладки (включая пустоты) весит приблизительно 1600 кг. Если пол первого этажа недостаточно прочен, его необходимо усилить дополнительными опорами на кирпичных столбиках, а пол второго этажа — дополнительными балками. Печные устройства массой более 750 кг сооружаются на фундаментах или на специальных конструкциях. Фундамент должен опираться на плотный грунт.

Не все грунты могут служить основанием для устройства фундаментов, печей. Наиболее прочными и надежными грунтами считаются скальные, полускальные, крупнообломочные, а также песчаные и глинистые.

Скальные грунты — сплошные прочные породы (например, гранит) и некоторые осадочные породы (известняки, песчаники). Эти грунты отличаются большим сопротивлением сжатию и стойкостью против действия грунтовых вод и низких температур.

Крупнообломочные грунты представляют собой обломки скальных пород и называются Щебнем и дресвой. Они имеют острые и рваные края в противоположность обкатанным краям более измельченных гальки и гравия. Галька отличается от гравия своими размерами: размеры кусков гальки превышают 15 мм, размеры кусков гравия от 5 до 15 мм.

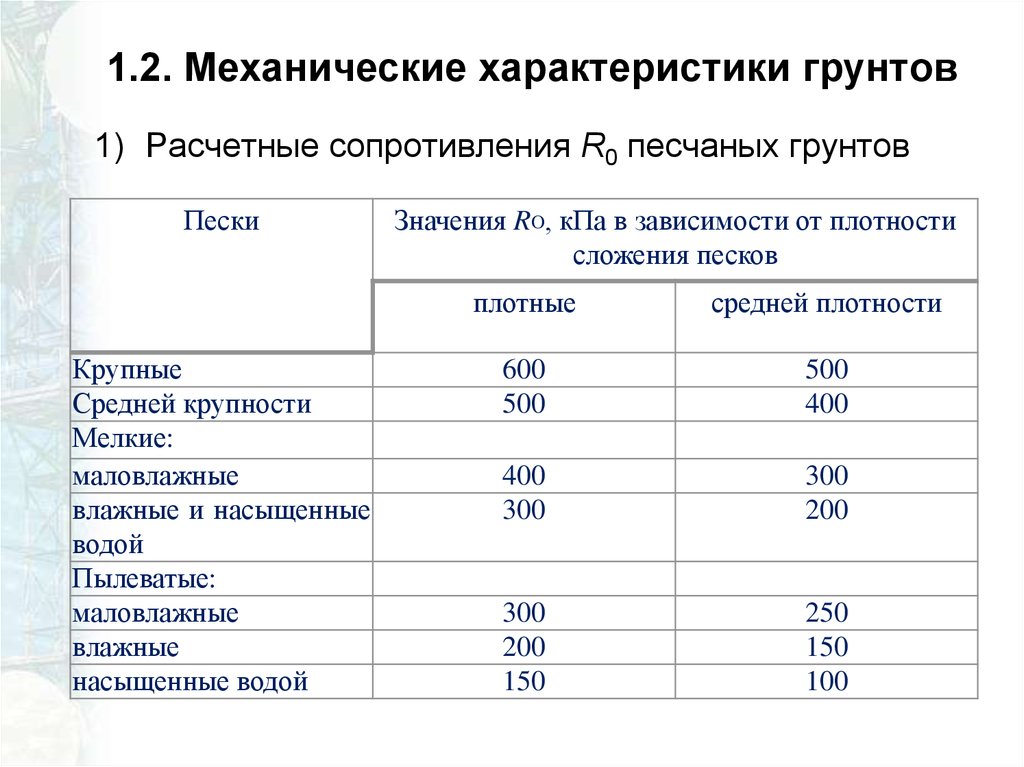

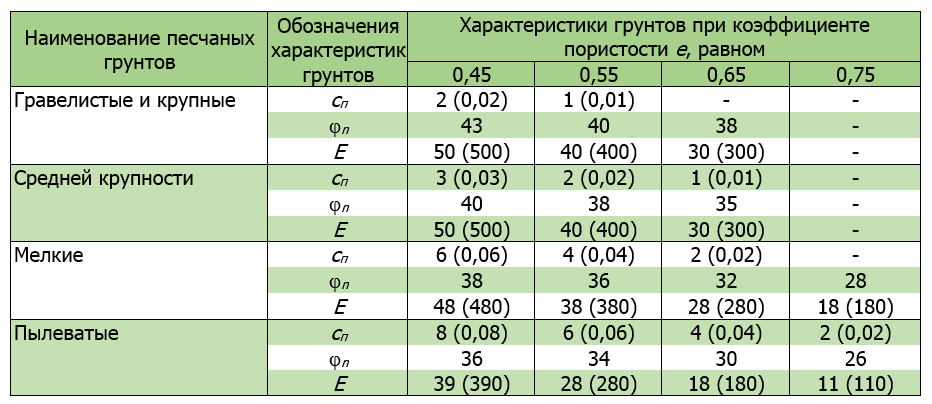

Песчаные грунты также достаточно плотные и прочные для устройства на них оснований под фундаменты печей.

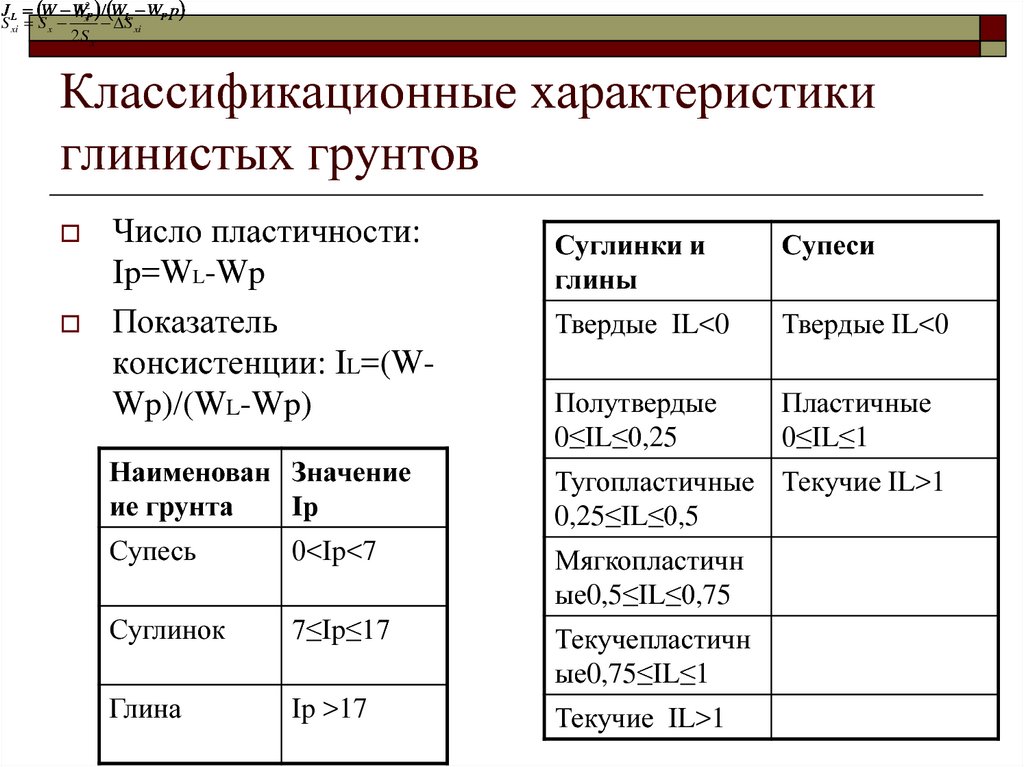

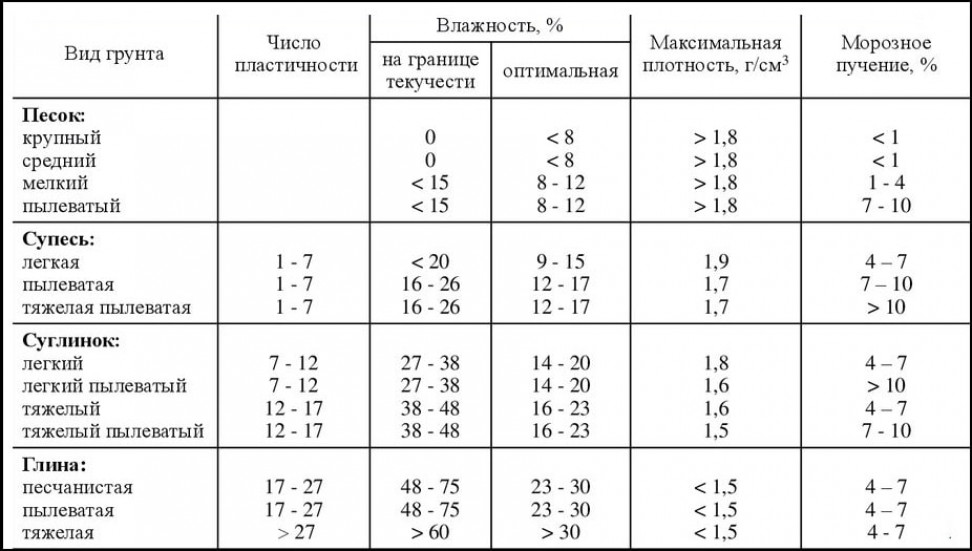

Глинистые грунты в зависимости от содержания в них глины подразделяются на чисто глинистые, суглинки и пески.

Глина редко встречается в природе в чистом, виде. Если в высушенном грунте содержится более 25 % глины, то такой грунт называется глинистым. При содержании в грунте глины в смеси с песком в количестве 12…25 % грунт называется суглинком; при 3…12 % .— супесью.

Все перечисленные виды глинистых грунтов являются достаточно прочным основанием для печи.

При выравнивании строительных площадок под сооружаемое здание отдельные котлованы иногда засыпают грунтом Так образуются насыпные грунты, которые отличаются большой рыхлостью и неопределенностью состава. При устройстве фундаментов печей на таких грунтах их необходимо предварительно уплотнять.

Нижняя плоскость фундамента, опирающаяся непосредственно на грунт, называется подошвой фундамента. Для одноэтажных печей без насадных труб подошву фундамента заглубляют в грунт не менее чем на 0,5…0,6 м, для коренных труб и одноэтажных печей Фасадными трубами — на 0,75 м и для двухэтажных печей, н коренных труб на 1 м.

« предыдущая оглавление следующая »

Характеристика грунтов как рабочей среды

Характеристика грунтов как рабочей средыОсновной рабочей средой машин для специальных земляных работ являются разнообразные грунты, -отдельные виды полезных ископаемых, главным образом нерудных, лед и естественные льдогрунтовые смеси, остатки перестраиваемых сооружений.

Под грунтами в; строительстве подразумеваются горные породы, образующие поверхностные слои земли и составляющие так называемую кору выветривания, которые йогут служить основанием или материалом для сооружений.

По происхождению, состоянию и. механической прочности грунты делят на пять классов: скальные, июлускальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

К скальным грунтам относят сцементированные водоустойчивые и практически несжимаемые горные породы с пределом прочности присжатии в водонасыщенном состоани» не менее 5 МПа (граниты, песчаники, известнмши кг. пр.), залегающие обычно в; виде сплошных, массивов.

пр.), залегающие обычно в; виде сплошных, массивов.

К полускальным грунтам относят сцементированные горные породы с пределом прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии до Б МПа, способные к уплотнению (мергели, окаменевшие глины и др.) и йеводоетойкие (гипс, гипсовосные конгломераты).

Крупнообломочные грунты состоят из несцементированных кусков пород, образующих грунты первых двух классов.

Песчаные грунты состоят из несцементированных частиц (зерен, песчинок) горных пород размерем 0,05—мм, представляющих собой, как правило, естественно разрушившиеся и преобразованные в большей или меньшей степени! скальные грунты или минерализовавшиеся, но неокаменевшие осадки.

Глинистые грунты также являются продуктом естественного разрушения и преобразования первичных горных пород, образующих скальные грунты, нос преобладающим размером частиц менее 0,005 мм.

Основным объектом разработки в строительстве являются песчаные и глинистые, а также крупнообломочные и полускальные грунты, покрывающие большую часть земной поверхности. Поэтому машины для земляных работ, в том числе и специальных, рассчитывают на преодоление сопротивления главным образом этих грунтов. Скальные грунты для разработки обычно предварительно рыхлят или ослабляют взрывным; способом, понижая их механическую; прочность до уровня; прочности крупнообломочных грунтов.

Поэтому машины для земляных работ, в том числе и специальных, рассчитывают на преодоление сопротивления главным образом этих грунтов. Скальные грунты для разработки обычно предварительно рыхлят или ослабляют взрывным; способом, понижая их механическую; прочность до уровня; прочности крупнообломочных грунтов.

Естественные льдопесчаные смеси, лед, замерзшие пеечаног-глинистые грунты, остатки сооружений, значительная часть нерудных полезных ископаемых, которые могут быть объектом воздействия машин для специальных земляных работ, по своим механическим характеристикам приближаются к полускальным и крупнообломочным грунтам.

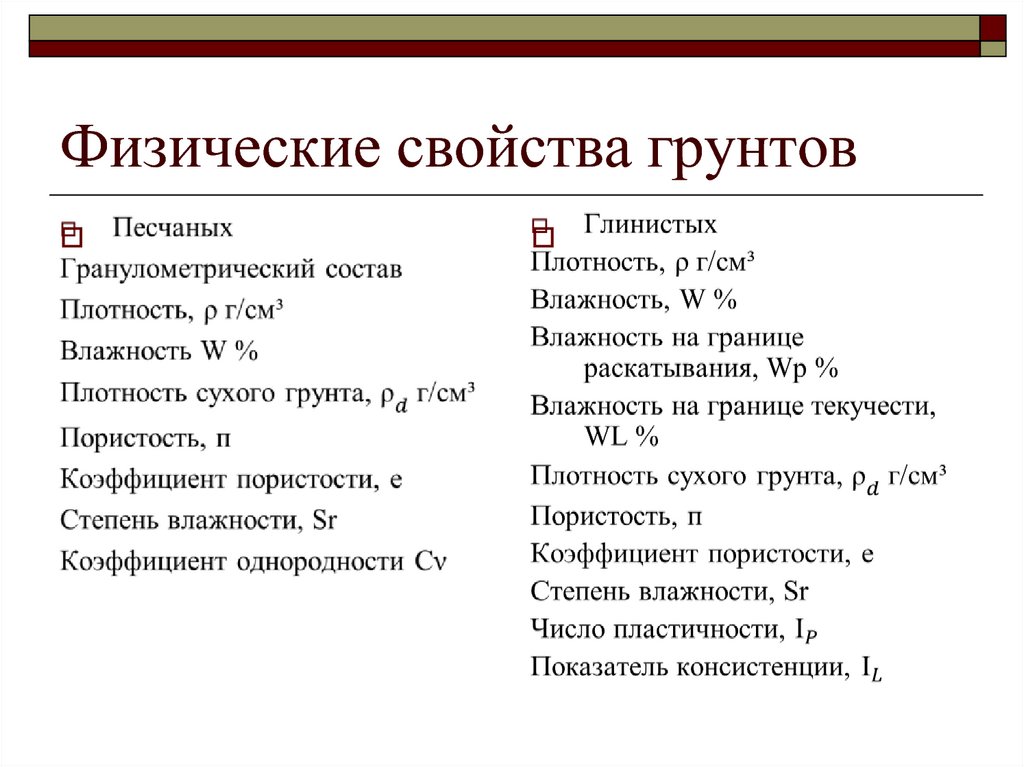

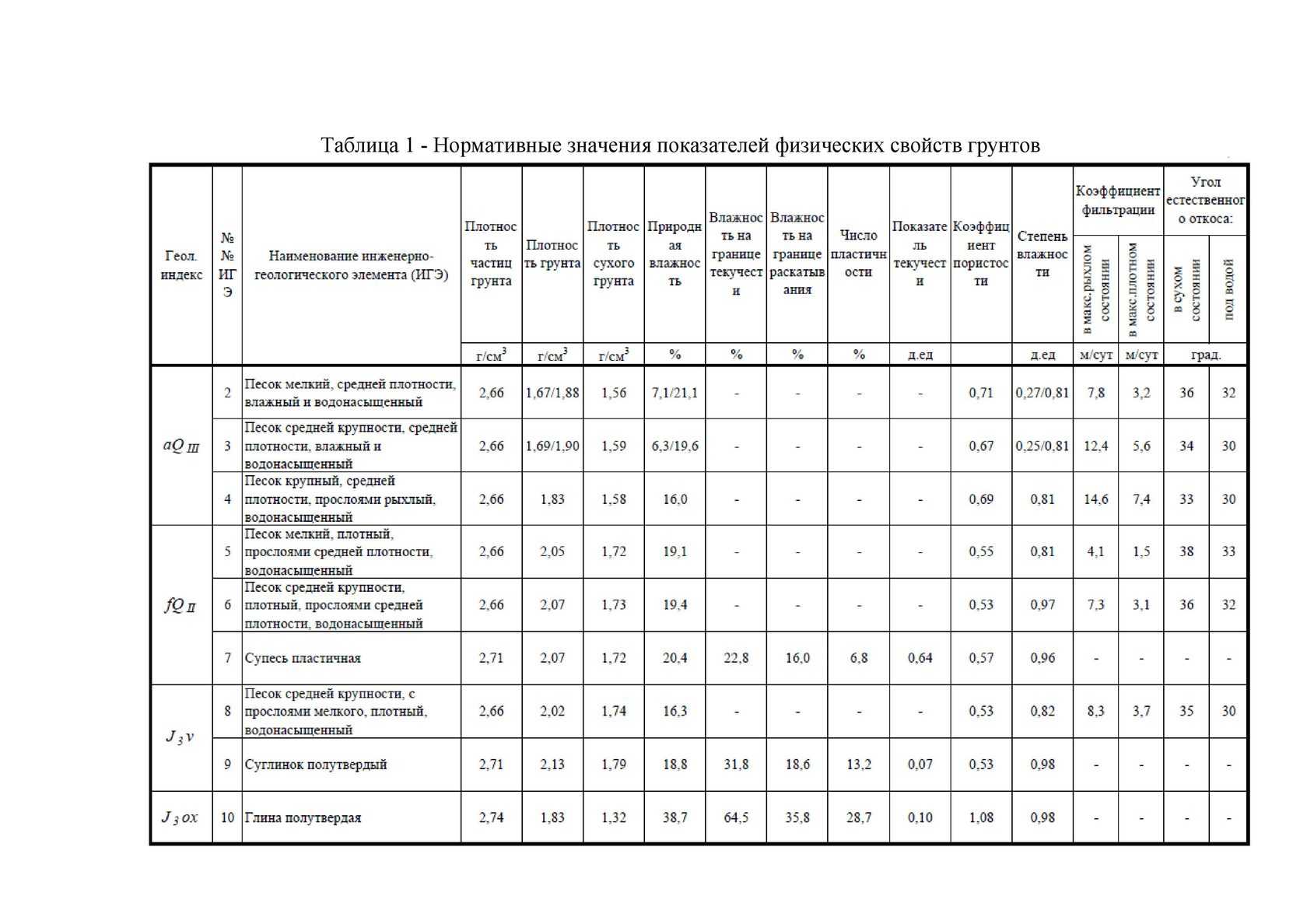

К признакам петрографии относятся минеральный состав, структура и текстура грунтов. Признаки физического состояния включают гранулометрический состав грунтов, пористость, влажность, температуру, теплопроводность, а также разрыхляемость при разработку и уплотняемость при укладке после разработки. К признакам, зависящим от количества и состояния содержащейся в грунте воды, относятся пластичность, размокаемость, набухаемость, водопроницаемость, и, липкость.

Гранулометрический состав, являясь однадг из основных признаков физического состояния грунтов, определяет таяжа, наименование ряда из них. Грунтовые частицы крупностью меньше 0,005 мм называют глинистыми, от 0,005 до 0,05. мм, — пьшватымц,. от 0,05 до 2 мм — песчаными. Зерна и куски грунта размером от 2 до 20 мм называют гравием (окатанные) или- дресвой (остроугольные), от 20 до 200 мм — галькой или щебнем и более 200 мм — валунами или камнем.

В зависимости от содержания глинистых, пылеватых и песчаных частиц различают глины (содержат более 30% глинистых частиц), суглинки (глинистых частиц от ГО до 30 , в остальной части объема преобладают пылеватые и песчаные частицы), супеси (тлинистых частиц от 3 до гб, в остальной части объема преобладают песчаные й пылеватые частицы).

В Единых нормах и расценках на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы приведен перечень грунтов, наиболее часто встречающихся при производстве земляных работ в строительстве.

Это сланцевая глина — плотная порода: черного или темно-серого цвета, частично кристаллизованная под влиянием большого давления. Характеризуется способностью распадаться на тонкие плитки независимо от первоначальной плотности.

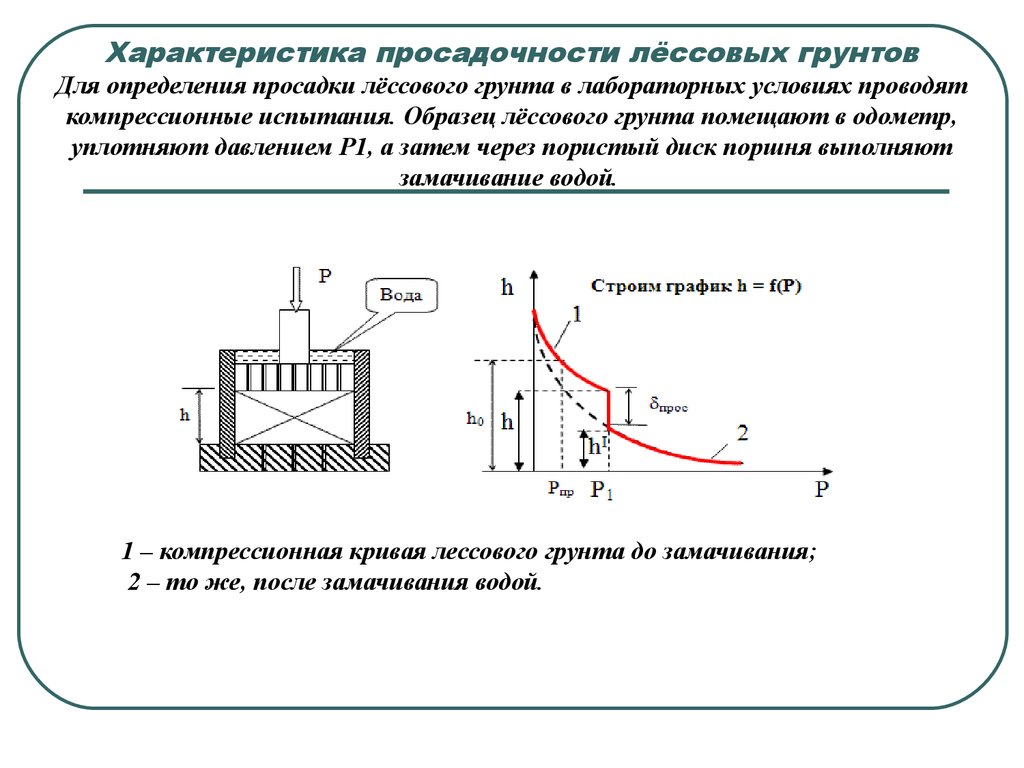

Лесс — тонкодисперсный, пористый на ощупь грунт буровато-палевого или серого цвета, с примесью известняковых частиц в виде отдельных кусочков и трубочек; легко впитывает воду; в сухом состоянии держится в вертикальных стенках траншей; содержит большое количество пылеватых частиц (до 70%).

Мергель — полускальный грунт серо-зеленого, бурого ил» желтого цвета, состоящий из известняка и глины. Содержание глины — 25—60%. При содержании 5—10% глины образуется мергелистый известняк, при содержании 10—25% глины — известняковый мергель. После выветривания мергель превращается в рыхлую массу — рухляк.

Опоки — грунт, образовавшийся в результате цементации кремнистых скелетов губок- и раковий в толще морских отложений.

Морена — грунт ледникового происхождения, состоящий обычно из глины и суглинков, включающий валуны различной крупности.

Гранулометрический состав грунта определяют по процентному содержанию фракций при просеивании на стандартном наборе сит и осаждении частиц грунта в воде.

Отношение диаметров частиц, соответствующих содержанию 60% и 10%.фракций, называется коэффициентом неоднородности:

Грунты рассматривают как многофазную систему, состоящую из твердых минеральных частиц, газа и жидкости, заполняющих в той или иной степени поры между твердыми минеральными частицами.

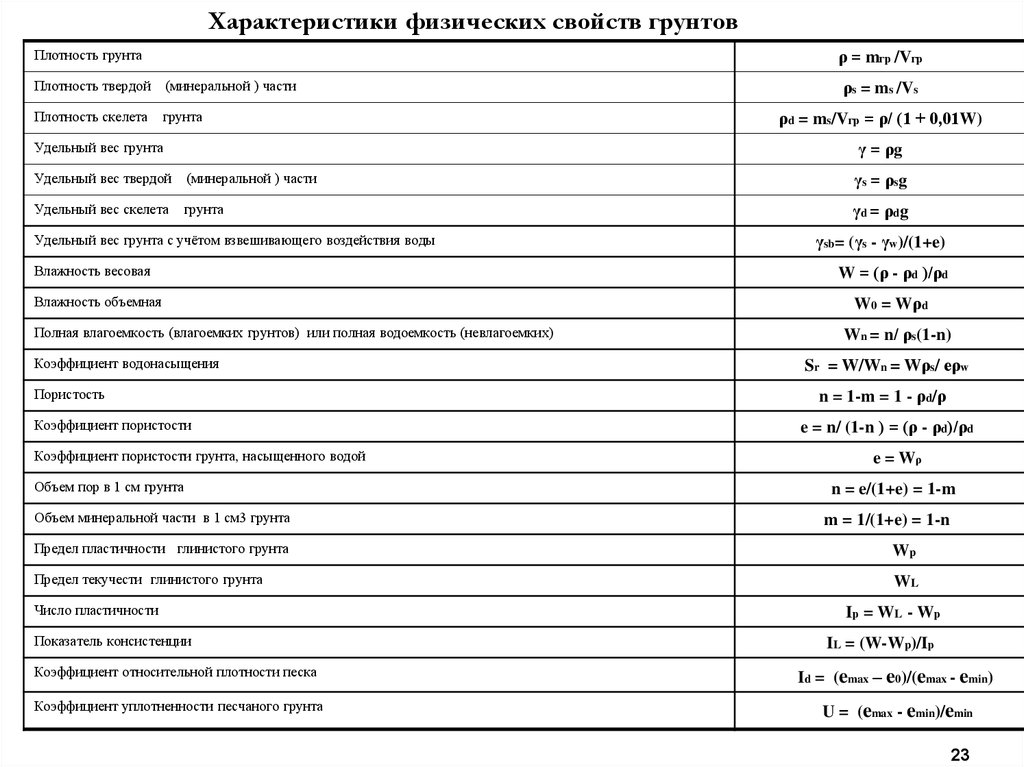

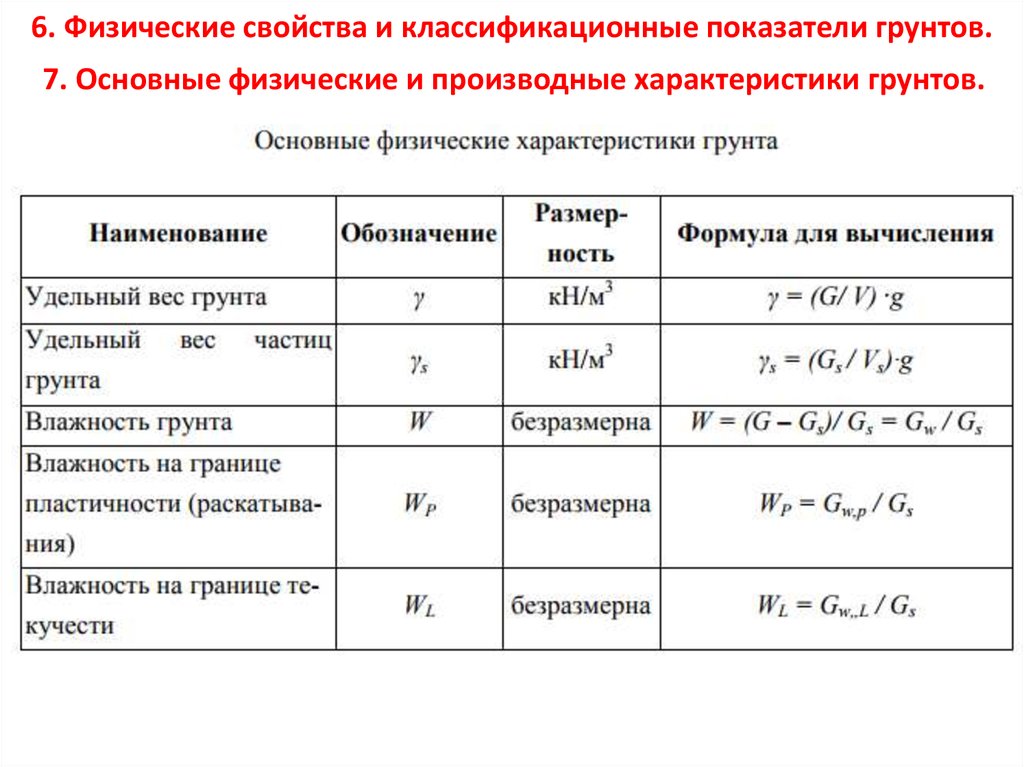

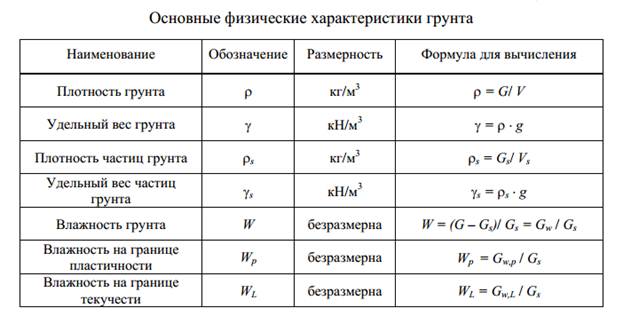

Под плотностью грунта следует понимать величину, определяемую отношением его массы к объему:

pr = mr/Vr,(2)

где тТ — масса грунта; Vr — его объем.

Пористость таких крупнопористых грунтов, как щебень, галька, гравий, определяют измерением объема воды, необходимого для заполнения всех пор.

Коэффициент пористости глинистых грунтов обычно находится в пределах от 0,2 до 0,6, песчано-гравелистых — 0,35—0,45.

Влажность грунтов измеряют выраженным в процентах отношением массы тъ воды, заключенной в порах породы, к массе скелета (твердых частиц) тс:

W = -2а-100. (4)

(4)

Характеристикой заполнения пор в грунте служит коэффициент водонасыщения

где We — полная влагоемкость, т. е. предельная влажность грунта, возможная при данной пористости.

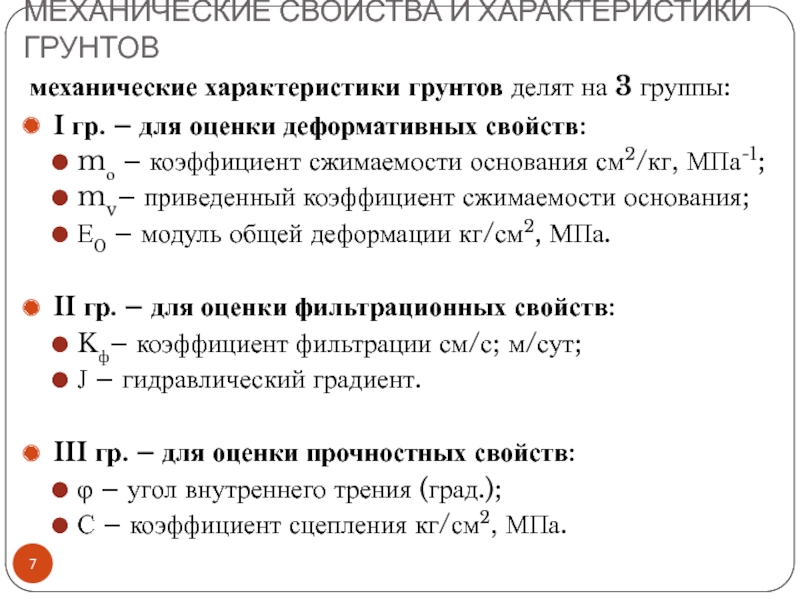

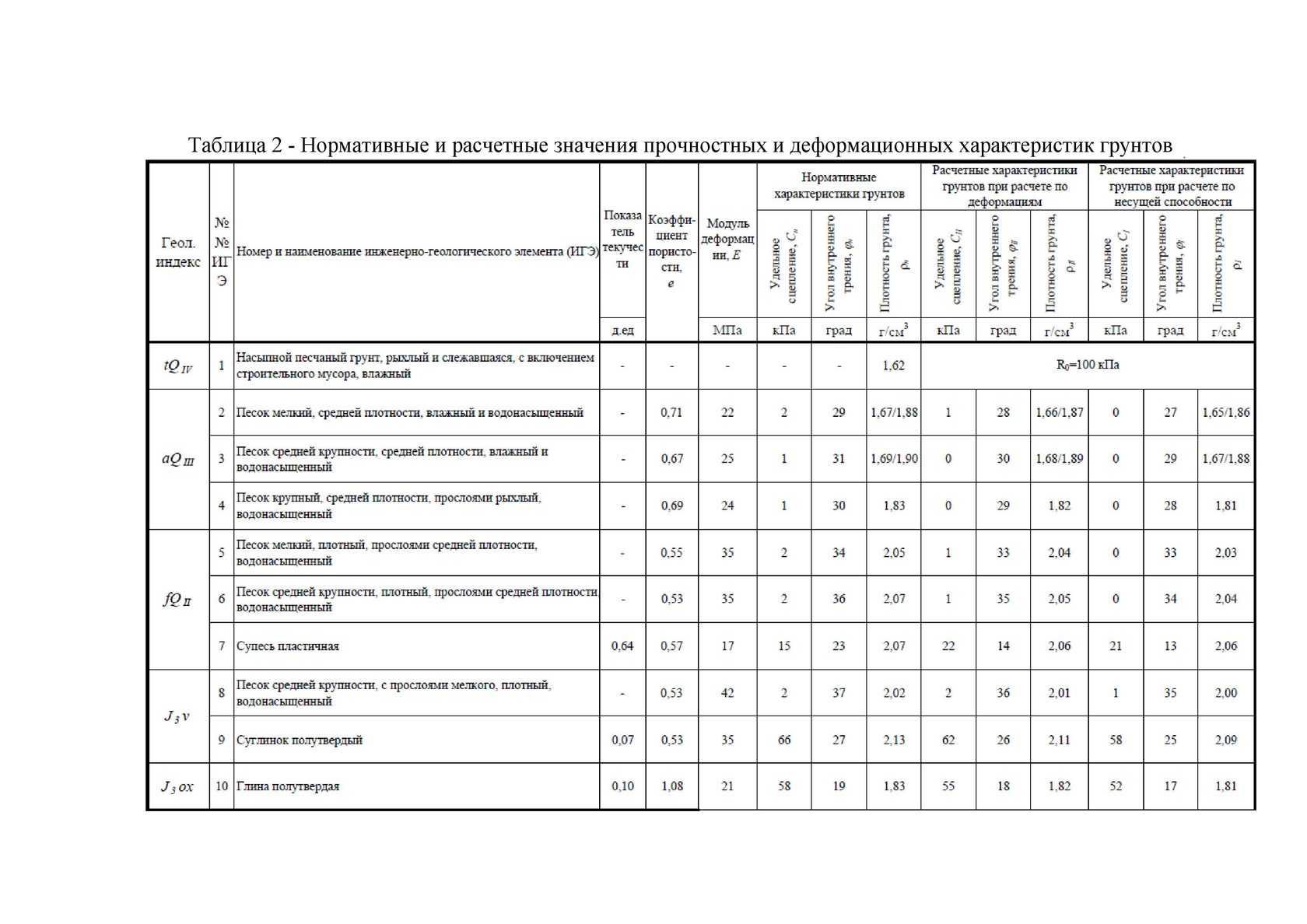

Прочность грунтов характеризуется их способностью сопротивляться внешним силовым воздействиям. Разрушение грунта происходит в результате развития в нем сложного напряженного состояния. Прочность и деформируемость грунта оценивают по свойствам слагающих его частиц и связей между ними. Прочность – частиц обусловлена внутримолекулярными силами, а прочность связей между частицами — сцеплением. В дисперсных грунтах различают несколько видов сцепления: собственно молекулярное, цементационное, структурно-коллоидное, водноадсорбционное и механическое. Разрушение рассматривают как результат преодоления сил внутренних связей между частицами.

Сцепление и внутреннее трение частиц грунта между собой характеризуют сопротивление сдвигу. Для практических расчетов в механике грунтов принято, что сопротивление сдвигу является линейной функцией нормального напряжения по поверхности сдвига (рис.

Модуль упругости, увеличивается, с повышением влажности, понижением температуры и с увеличением размеров фракций грунта.

Коэффициент: Пуассона добычно лежит в- пределах 0,13—0,48 и является функцией тех же параметров, что и величина, Е.

Прочность мерзлых грунтов-при, различных видах деформаций возрастает с повышением влажности; и, понижением температуры. Мак> симальная прочность соответствует полному льдонасыщению. Дальнейшее увеличение, влажности уменьшает прочность мерзлого грунта.; Наибольший, предел прочности, мерзлые грунты имеют при. одноосном, сжатии, далее идут сдвиг, изгиб, и разрыв. Поэтому наименее энергоемким способом разрушения мерзлых грунтов является разрыв.

Важной характеристикой грунтов, особенно замерзших-, является температура. Твердые частицы грунта, слабо связанные между собой, вследствие отрицательной температуры цементируются льдом, » грунт превращается в сплошной и прочный монолит.

Скальные, полускальные и крупнообломочные грунты часто неоднородны, трещиноваты и имеют различные включения. Их прочность характеризуется временным сопротивлением раздавливанию или пределами прочности на изгиб, растяжение, сдвиг и сжатие.

Абразивность — способность грунтов изнашивать при трении взаимодействующие с ним» детали и элементы конструкций машин.

Увеличение рабочих скоростей и все большее использование методов динамического воздействия на грунты (ударного, вибрационного, виброударного и пр.) делает необходимым все в большей степени принимать во внимание характеристики сопротивления грунтов в условиях динамического воздействия: динамический модуль упругости ЕД, динамический коэффициент Пуассона цд, скорости распространения продольных ыпрй поперечных ипоп волн деформаций, характеристики сопротивляемости грунтов при динамических нагрузках (динамические диаграммы «напряжение — деформация»).

Рис. 2. Зависимость функции а (е) от скорости внедрения рабочего органа в грунт.

Исследования показали, что в водонасыщенных грунтах вид динамической функции ад (ед) отличается от статической. Вид кривых (рис. 2) зависит от скорости деформации. Кривая соответствует статическому нагружению, кривые 2, 3, пА — увеличивающейся скорости нагружения. Явление динамического сжатия характеризуется весьма малой длительностью процесса, статического — от нескольких часов для песчаных грунтов до нескольких суток — для глинистых. Кривые о (е) определяются в лабораторных условиях при динамическом или статическом нагружении

Что такое почва? | Почва | Управление фермой

Почва – это рыхлый поверхностный материал, покрывающий большую часть земли. Он состоит из неорганических частиц и органических веществ. Почва обеспечивает структурную поддержку растений, используемых в сельском хозяйстве, а также является источником воды и питательных веществ.

Почвы сильно различаются по своим химическим и физическим свойствам. Такие процессы, как выщелачивание, выветривание и деятельность микробов в совокупности образуют целый ряд различных типов почв. Каждый тип имеет свои сильные и слабые стороны для сельскохозяйственного производства.

Каждый тип имеет свои сильные и слабые стороны для сельскохозяйственного производства.

Физические характеристики почвы

Физические характеристики почвы включают все аспекты, которые вы можете увидеть и потрогать, такие как:

- текстура

- цвет

- глубина

- структура

- пористость (пространство между частицами)

- содержание камней.

Хорошая структура почвы способствует здоровью почвы и растений, позволяя воде и воздуху проникать в почвенный профиль и проходить сквозь него. Почва хранит воду для роста растений и поддерживает движение машин и животных.

Хотя некоторые почвы естественным образом структурированы лучше, чем другие, некоторые физические характеристики почв можно изменить при правильном управлении.

Важно контролировать физические характеристики почвы, чтобы понять ее состояние.

Также важно убедиться, что методы управления не способствуют ухудшению состояния почвы. Примером этого является чрезмерное движение транспорта, вызывающее уплотнение и уменьшение количества макропор или промежутков между заполнителями, что приводит к уменьшению количества воздуха и воды, поступающих в почву и проходящих через нее.

Текстура почвы, структура, характеристики дренажа

Сочетание минеральных фракций (гравий, песок, частицы ила и глины) и фракции органического вещества придает почве текстуру. Классы текстуры зависят от количества глины, песка, ила и присутствующих органических веществ.

Твердая часть почвы состоит из таких частиц, как органическое вещество, ил, песок и глина, которые образуют агрегаты. Агрегаты удерживаются вместе частицами глины и органическим веществом. Органическое вещество является одним из основных цементирующих агентов для агрегатов почвы. Размер и форма агрегатов придают почве характеристику, называемую структурой почвы.

Структура почвы влияет на рост растений, влияя на движение воды, воздуха и питательных веществ к растениям.

Песчаные почвы слабоструктурированы или вообще не имеют структуры, но часто являются свободно дренируемыми.

При более высоком содержании глины структурная прочность почвы увеличивается, но ее дренажная способность часто снижается.

Тяжелые глины могут удерживать большое количество воды, и поскольку скорость инфильтрации низкая, они, как правило, плохо дренируются, в отличие от песчаных или суглинистых почв без глины или с более низким содержанием глины.

Количество пор почвы и размер пор связаны с дренажной способностью почвы. Чем больше размер и меньше пор, тем легче воде двигаться по профилю почвы.

Не только тип почвы влияет на структуру и дренаж, но и на воздействующую на них деятельность или факторы окружающей среды. Активность корней и дождевых червей может улучшить структуру почвы за счет создания больших пор. Чрезмерная культивация, удаление пожнивных остатков и увеличение трафика способствуют ухудшению структуры почвы за счет ее уплотнения, уменьшения размера пор и разрушения почвенных агрегатов.

Химический состав почв также определяет их структуру. Когда присутствует большое количество натрия (> 6% обменного натрия), частицы глины отделяются и свободно перемещаются во влажной почве. Эти почвы известны как содовые почвы. Когда натриевые почвы соприкасаются с водой, вода мутнеет, так как глина рассеивается, а когда почва высыхает, на поверхности образуется корка. Содность можно преодолеть, нанеся гипс.

Эти почвы известны как содовые почвы. Когда натриевые почвы соприкасаются с водой, вода мутнеет, так как глина рассеивается, а когда почва высыхает, на поверхности образуется корка. Содность можно преодолеть, нанеся гипс.

Гашение – распад агрегатов при смачивании на более мелкие частицы. Гашение обычно происходит, когда интенсивные дожди попадают на сухую почву, заполнители разрушаются в результате давления, создаваемого набуханием глины, и захваченного воздуха расширяется и выходит. Этот процесс может закупоривать поры, и когда почва высыхает, образуется корка, вызывающая проблемы с просачиванием и появлением всходов.

Цвет почвы

Цвет почвы может указывать на содержание органического вещества в почве, исходный материал, из которого образовалась почва, степень выветривания почвы и дренажные характеристики почвы.

Цвет почвы является основным показателем того, как почва дренируется.

Таблица 1: Цвет почвы и признаки

| Цвет почвы | Индикация |

|---|---|

| Темно коричневый | Высокое содержание органических веществ |

| Черный | Гумус |

| Красный |

|

| Желтый |

|

| Серый, сине-зеленый оттенки |

|

Более светлые почвы обычно указывают на низкое плодородие, например, белые пески. В то время как более темные почвы (например, черные глины) довольно плодородны. Между ними большой диапазон.

В то время как более темные почвы (например, черные глины) довольно плодородны. Между ними большой диапазон.

Определение дренажа почвы

Дренаж почвы является важной характеристикой для оценки, так как многие растения предпочитают хорошо дренированные почвы.

Если почва плохо дренирована, достаточное количество кислорода не может попасть к корням растений, что может привести к остановке роста или гибели растения.

Очень хорошо дренированные почвы могут ограничивать захват воды растениями в более засушливых условиях или в засушливые годы из-за недостаточной водоудерживающей способности.

Другими важными показателями являются:

- механический состав почвы

- наличие картечи и камней

- дисперсность и рыхлость почвы.

Неорганический компонент почв

Неорганический материал является основным компонентом большинства почв.

Состоит в основном из минеральных частиц со специфическими физическими и химическими свойствами, которые варьируются в зависимости от исходного материала и условий, при которых образовалась почва.

Неорганическая фракция почв, которая определяет физические свойства почвы, такие как гранулометрический состав. Это оказывает большое влияние на структуру, плотность и водоудержание.

Структура почвы

Структура почвы – это свойство, которое в значительной степени определяется относительными пропорциями неорганических частиц различных размеров.

В Австралии, следующие размеры используются для описания неорганической фракции почв:

- гравий — частицы диаметром более 2 мм

- Крутый песок — частицы менее 2 мм и больше 0,2 мм по диаметру

- тонкий песок — частицы от 0,2 мм до 0,02 мм в диаметре

- ил — частицы от 0,02 мм до 0,002 мм в диаметре

- глина — частицы менее 0,002 мм в диаметре.

Песок

Кварц является преобладающим минералом в песчаной фракции большинства почв. Частицы песка имеют:

- относительно небольшую площадь поверхности на единицу веса

- низкое водоудержание

- небольшую химическую активность по сравнению с илом и глиной.

Ил

Ил имеет относительно ограниченную площадь поверхности с небольшой химической активностью. Почвы с высоким содержанием ила могут уплотняться при интенсивном движении. Это влияет на движение воздуха и воды в почве.

Глина

Глины имеют очень большую площадь поверхности по сравнению с другими неорганическими фракциями. В результате глины химически очень активны и способны удерживать питательные вещества на своей поверхности. Эти питательные вещества могут выделяться в почвенную воду для использования растениями. Как и питательные вещества, вода также прикрепляется к поверхности глины, но растениям трудно использовать эту воду.

Существует множество различных типов глин. Глины отличаются от песка и ила своей способностью набухать и сохранять форму, в которую они были сформированы, а также своей липкостью.

Класс текстуры почвы

Относительное соотношение частиц песка, ила и глины определяет физические свойства почвы, включая структуру. Площадь поверхности данного количества почвы значительно увеличивается по мере уменьшения размера частиц. Следовательно, класс текстуры почвы также дает представление о химических свойствах почвы.

Площадь поверхности данного количества почвы значительно увеличивается по мере уменьшения размера частиц. Следовательно, класс текстуры почвы также дает представление о химических свойствах почвы.

Точные пропорции песка, ила и глины в почве могут быть определены только в лаборатории. Однако была разработана система именования для приблизительного описания относительных пропорций. Эта классификация почвы может быть проведена в полевых условиях, где определенные свойства указывают на возможные классы текстуры.

Чтобы оценить текстуру в поле, раздавите небольшой образец почвы (от 10 до 20 г) одной рукой. После удаления гравия или корневой массы обработайте почву пальцами, чтобы разрушить любые агрегаты. Если образец влажный, но не липкий, текстурный класс можно оценить по ощущению образца между пальцами.

Описание текстурных классов для почвы

Простой способ определить текстуру почвы и ее характеристики — это текстурирование вручную. При текстурировании почвы важно понимать поведение на ощупь, цвет, звук и связность почвы, что достигается путем создания болюса (смачивания почвы и формирования шара). Например, супесь будет только склеиваться (слегка связной), и будут заметны песчинки, которые можно увидеть, почувствовать и услышать, если вы поднесете болюс близко к уху и сожмете его.

Например, супесь будет только склеиваться (слегка связной), и будут заметны песчинки, которые можно увидеть, почувствовать и услышать, если вы поднесете болюс близко к уху и сожмете его.

Затем важно сформировать ленту из болюса, чтобы определить содержание глины в почве. Чем длиннее лента, тем выше содержание глины. Длина ленты измеряется по линейке, и вместе с поведением почвы ее можно сравнить с описаниями в таблице текстуры почвы. Эта таблица поможет вам оценить структуру почвы.

Таблица 2: Таблица распространенных текстур почвы

| Класс текстуры | Поведение влажного комка (шар, сформированный на ладони) |

|---|---|

| Песок | Согласованность, ноль. Отдельные песчинки прилипают к пальцам. Если вы нажмете болюс между пальцами, держа его близко к уху, вы услышите, как песчинки трутся друг о друга. |

| Супесь | Небольшая согласованность. Окрашивает пальцы темным органическим пятном. Длина ленты 1,0см. Окрашивает пальцы темным органическим пятном. Длина ленты 1,0см. |

| Глинистый песок | небольшая согласованность; липкий во влажном состоянии. Многие песчинки прилипают к пальцам. Обесцвечивает пальцы глиняным пятном. Длина ленты 1,0см. |

| Супесчаный суглинок | Болюс просто связный, но очень песчаный на ощупь. Длина ленты 1,3-2,5 см. Слышны песчинки (см. описание песка). |

| Мелкая супесь | Болюс когерентный. Песок можно почувствовать и услышать, когда им манипулируют. Длина ленты 1,3-2,5 см. |

| Легкий супесчаный суглинок | Болюс сильно связный, но песчаный на ощупь. Длина ленты от 2 до 2,5 см. Длина ленты от 2 до 2,5 см. |

| Суглинок | Болюс когерентный и губчатый. Гладкая на ощупь, может быть жирной. Длина ленты 2,5см. |

| Суглинок мелкопесчанистый | Болюс когерентный и слегка губчатый. Мелкий песок можно почувствовать и услышать при обращении с ним. Длина ленты 2,5см. |

| Илистый суглинок | Когерентный болюс, от очень гладкого до шелковистого при манипулировании. Длина ленты 2,5см. |

| Супесчаный суглинок | Сильно связный болюс песчаный на ощупь. Видны средние песчинки. Длина ленты от 2,5 до 3,8 см. |

| Суглинок | Связный пластиковый болюс, гладкий для манипуляций. Длина ленты 4-5см. Длина ленты 4-5см. |

| Илистый суглинок | Связный гладкий болюс, пластичный и шелковистый на ощупь. Длина ленты 4-5 см. |

| Мелкий супесчаный суглинок | Сплошной болюс, мелкий песок ощущается и слышно. Длина ленты 4-5см. |

| Песчаная глина | Пластичный болюс, мелкий средний песок можно увидеть, прощупать или услышать в глинистой матрице. Длина ленты от 5 до 7,5см. |

| Илистая глина | Пластиковый болюс, гладкий и шелковистый для манипуляций. Длина ленты от 5 до 7,5см. |

| Легкая глина | Пластиковый болюс, гладкий на ощупь; небольшое сопротивление сдвигу между большим и указательным пальцами. Длина ленты от 5 до 7,5см. Длина ленты от 5 до 7,5см. |

| Легкая средняя глина | Пластиковый болюс, гладкий на ощупь, немного более устойчивый к образованию лент. Длина ленты 7,5см. |

| Средняя глина | Гладкий пластиковый болюс, ручки как пластилин. Обладает некоторой устойчивостью к ленточному плетению. Длина ленты 7,5см. |

| Тяжелая глина | Гладкий пластиковый болюс, ручки как затвердевший пластилин. Обладает твердой устойчивостью к ленточности. Длина ленты 7,5 см и более. |

Всегда следует помнить, что структура почвы часто меняется в зависимости от глубины и что свойства верхнего слоя почвы зависят от свойств подпочвы.

Структура

Структура – это расположение частиц почвы и пористых пространств между ними. Почва со структурой, благоприятной для роста растений, имеет устойчивые агрегаты диаметром от 0,5 до 2 мм. Такие почвы имеют хорошую аэрацию и дренаж.

Почва со структурой, благоприятной для роста растений, имеет устойчивые агрегаты диаметром от 0,5 до 2 мм. Такие почвы имеют хорошую аэрацию и дренаж.

Химические свойства

Неорганические минералы почв состоят в основном из кремния, железа и алюминия, которые не вносят большого вклада в пищевые потребности растений. Те, что входят в глинистую фракцию, обладают способностью удерживать питательные вещества в формах, потенциально доступных для использования растениями.

Органический компонент почвы

Органическое вещество почвы обычно составляет менее 10% почвы. Его можно разделить на живые и неживые фракции. Неживая фракция способствует способности почвы удерживать воду и некоторые питательные вещества, а также формированию устойчивых агрегатов.

Фракция органического вещества почвы

Фракция органического вещества почвы образуется в результате разложения продуктов животного или растительного происхождения, таких как фекалии и листья. Органическое вещество почвы способствует образованию стабильных почвенных агрегатов, связывая частицы почвы вместе.

Растения, живущие в почве, постоянно добавляют органические вещества в виде корней и остатков. Разложение этого органического вещества под действием микробов высвобождает питательные вещества для роста других растений.

Содержание органического вещества в почве зависит от скорости добавления и разложения органического вещества. Почвенные микроорганизмы ответственны за разложение органических веществ, таких как растительные остатки. Первоначально сахара, крахмал и некоторые белки легко атакуются рядом различных микроорганизмов. Более устойчивые структурные компоненты клеточной стенки разлагаются относительно медленно. Менее легко разлагающиеся соединения, такие как лигнин и танин, придают темную окраску почвам, содержащим значительное количество органического вещества.

Скорость разложения органических материалов зависит от того, насколько почвенная среда благоприятна для деятельности микробов. Более высокая скорость разложения происходит при наличии:

- теплых, влажных условий

- хорошей аэрации

- благоприятного соотношения питательных веществ

- pH, близкого к нейтральному

- отсутствия токсичных соединений.

Почвенные организмы

Почва содержит множество организмов, от микроскопических бактерий до крупных почвенных животных, таких как дождевые черви. К почвенным микроорганизмам относятся:

- бактерии

- грибы

- актиномицеты

- водоросли

- простейшие

- нематоды.

Разнообразие почвенных организмов может как способствовать, так и препятствовать росту растений. Полезная деятельность включает:

- разложение органического вещества

- фиксацию азота

- преобразование основных элементов из одной формы в другую

- улучшение структуры почвы за счет агрегации почвы

- улучшение дренажа и аэрации.

При некоторых обстоятельствах почвенные организмы конкурируют с растениями за питательные вещества.

Бактерии – самые маленькие и самые многочисленные микроорганизмы в почве. Они вносят важный вклад в разложение органических веществ, фиксацию азота и трансформацию азота и серы.

Грибы и актиномицеты благотворно влияют на разложение органических веществ. К группе крупных почвенных животных относятся дождевые черви, которые вносят органические вещества в почву, а также улучшают аэрацию и дренаж посредством своих каналов.

Некоторые почвенные грибы, нематоды и насекомые питаются корнями и боковыми побегами в ущерб растениям.

Дальнейшее чтение

LEEPER, G.W. и UREN, Северная Каролина (1993) Почвоведение, введение. 5-е издание, издательство Мельбурнского университета.

Характеристики почв | Наука

Обновлено 30 сентября 2021 г. Молекулярная биология и генетика

Характеристики почвы — цвет, текстура, запах — важны для понимания всем, кто работает в сельском хозяйстве или садоводстве. Садовники, например, должны выработать базовое понимание того, что такое почва и как управлять ее плодородием, чтобы успешно выращивать сельскохозяйственные культуры и декоративные растения.

Почва состоит из минералов, воды, воздуха, органических веществ и живых организмов. Покрывая большую часть Земли, почва образует самый верхний слой земной коры. Обеспечивая растения питательными веществами и водой, почва поддерживает всю жизнь на Земле. Почва необходима не только для растений, которые в ней растут, но и для людей и других организмов, которые полагаются на растения в качестве пищи и убежища.

Покрывая большую часть Земли, почва образует самый верхний слой земной коры. Обеспечивая растения питательными веществами и водой, почва поддерживает всю жизнь на Земле. Почва необходима не только для растений, которые в ней растут, но и для людей и других организмов, которые полагаются на растения в качестве пищи и убежища.

Типы текстуры почвы

Различные почвы имеют определенные цвета, текстуры и даже запахи. Для описания почвы используется несколько характеристик. Фермеры и садоводы должны понимать различные особенности своих почв, чтобы они могли вносить изменения в свои почвы, чтобы обеспечить наилучший рост растений.

Песчаный , ил , глина и суглинок являются одними из распространенных терминов для описания текстуры почвы. Большая часть твердой структуры почвы состоит из минеральных частиц. Различия в размерах и пропорциях частиц конкретной почвы помогают определить тип текстуры почвы. Например, более крупные частицы почвы, в том числе гравий, камни и крупнозернистый песок, имеют другие фрагменты породы, чем более мелкие частицы почвы, которые обычно состоят только из одного минерала.

Например, более крупные частицы почвы, в том числе гравий, камни и крупнозернистый песок, имеют другие фрагменты породы, чем более мелкие частицы почвы, которые обычно состоят только из одного минерала.

Самый известный тип минеральных частиц — это песок, который виден невооруженным глазом. Частицы ила, которые меньше, чем частицы песка, микроскопические и гладкие во влажном состоянии, но они не липкие. Глина, самый мелкий тип частиц, липкая во влажном состоянии, образуя твердые комки при высыхании. Суглинок – это почва, состоящая примерно из равного количества песка, ила и глины. В суглинке также могут быть смешаны органические вещества или гумус .

Названия типов почв

Названия типов почв обычно относятся к месту, где тип почвы был впервые нанесен на карту. Обзоры почв и карты публикуются Национальным кооперативным исследованием почв, так что каждый может найти тип почвы в том месте, где он живет. В Соединенных Штатах выявлено более 20 000 различных типов почв.

Простота обработки почвы

Хотя тяжелая и легкая являются общими терминами для описания почв, они относятся не к весу почвы, а к легкости обработки почвы. Более тяжелые почвы обычно представляют собой более тонкие почвы, требующие большей силы для обработки, потому что в них больше глины, что делает их более липкими. С другой стороны, более легкие почвы содержат больше песка, что придает им грубую текстуру с меньшей способностью слипаться. Эти почвы требуют меньше мышечной силы для обработки, чем глинистые почвы.

Скорость инфильтрации

Инфильтрация , или скорость, с которой вода проникает в почву, является распространенным способом характеристики почвы. Скорость инфильтрации измеряется в дюймах в час. Песчаные почвы, которые являются чрезвычайно пористыми, имеют наибольшую скорость проникновения, поглощая более двух дюймов воды каждый час.