Отношения хищник–жертва • Джеймс Трефил, энциклопедия «Двести законов мироздания»

Иногда простая математическая модель хорошо описывает сложную биологическую систему. Примером этого служат долговременные отношения между видами хищника и жертвы в какой-либо экосистеме. Математические расчеты роста популяции отдельно взятого вида (см. Экспоненциальный рост) показывают, что пределы плотности популяции можно описать простыми уравнениями, которые на выходе дают характерную S-образную кривую. Это — кривая численности популяции, которая растет экспоненциально, пока она небольшая, а затем выравнивается, когда она достигает пределов возможности экосистемы поддерживать ее. Простое продолжение этой концепции позволяет нам понять экосистему, в которой взаимодействуют два вида — хищник и жертва.

Итак, если число растительноядных жертв Н, а число плотоядных хищников С, то вероятность, что хищник встретится с травоядным, пропорциональна произведению НС.

dH/dt = rH – AHC и dC/dt = –qC + BHC

Здесь r — скорость роста численности травоядных в отсутствие хищников, а q — скорость сокращения численности плотоядных в отсутствие травоядных. Постоянные A и B — скорость, с которой встречи хищников с жертвами удаляют травоядных из популяции, и скорость, с которой эти встречи позволяют хищникам прибавлять численность своей популяции. Знак минус в первом уравнении показывает, что встречи сокращают популяцию жертвы, а знак плюс во втором говорит о том, что встречи увеличивают популяцию хищника.

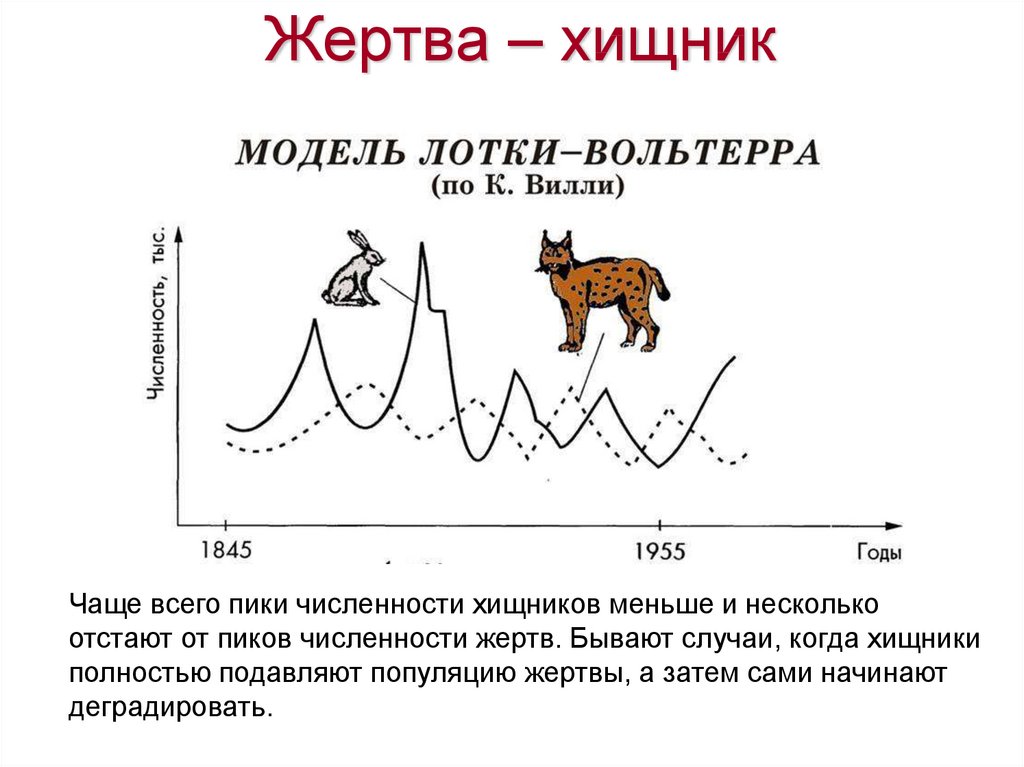

Решение этих уравнений показывает, что обе популяции развиваются циклически. Если популяция травоядных увеличивается, вероятность встреч хищник—жертва возрастает, и, соответственно (после некоторой временной задержки), растет популяция хищников. Но рост популяции хищников приводит к сокращению популяции травоядных (также после некоторой задержки), что ведет к снижению численности потомства хищников, а это повышает число травоядных и так далее. Эти две популяции как бы танцуют вальс во времени — когда изменяется одна из них, за ней следом изменяется и другая.

90 лет эволюции трофических функций • Ю. В. Тютюнов, Л. И. Титова • Журнал общей биологии • Выпуск 6 • Том 79, 2018 г.

Роже Ардити и Лев Гинзбург обратили внимание на принципиальную невозможность описания динамики природных трофических систем при помощи классических трофических функций, зависящих лишь от численности жертв, и заявили о необходимости ревизии теоретических моделей на основе использования трофической функции, аргументом которой является отношение численности жертв к численности хищников. Их работа стимулировала весьма плодотворную дискуссию в научной литературе о причинах взаимной интерференции хищников, проявляющейся как зависимость индивидуального рациона хищников от размера их популяции, о необходимости и способах включения эффекта интерференции в модели динамики популяций, связанных трофическими отношениями. Промежуточные итоги этой продолжающейся и сегодня дискуссии Ардити и Гинзбург подвели в своей книге, опубликованной в 2012 году. Мы представляем аналитический обзор работ, как сторонников, так и противников модели Ардити – Гинзбурга, и приводим результаты собственных исследований механизмов возникновения интерференции в непрерывных и индивидуально ориентированных пространственных моделях системы хищник – жертва.

Роже Ардити и Лев Гинзбург обратили внимание на принципиальную невозможность описания динамики природных трофических систем при помощи классических трофических функций, зависящих лишь от численности жертв, и заявили о необходимости ревизии теоретических моделей на основе использования трофической функции, аргументом которой является отношение численности жертв к численности хищников. Их работа стимулировала весьма плодотворную дискуссию в научной литературе о причинах взаимной интерференции хищников, проявляющейся как зависимость индивидуального рациона хищников от размера их популяции, о необходимости и способах включения эффекта интерференции в модели динамики популяций, связанных трофическими отношениями. Промежуточные итоги этой продолжающейся и сегодня дискуссии Ардити и Гинзбург подвели в своей книге, опубликованной в 2012 году. Мы представляем аналитический обзор работ, как сторонников, так и противников модели Ардити – Гинзбурга, и приводим результаты собственных исследований механизмов возникновения интерференции в непрерывных и индивидуально ориентированных пространственных моделях системы хищник – жертва.

Система хищник – жертва является биологическим объектом, при изучении которого успешно используются методы математического моделирования. Более того, началом почти столетней истории формирования и развития математической экологии как самостоятельной дисциплины принято считать публикацию работ Альфреда Лотки и Вито Вольтерра, независимо друг от друга получивших систематизированные результаты применения дифференциальных уравнений для моделирования популяционной динамики хищника и его жертвы. Сегодня едва ли можно найти учебник теоретической биологии, в котором не было бы главы, с той или иной степенью детальности представляющей основы теории трофических систем и сообществ, а также результаты исследования математических моделей этих объектов. Тем удивительнее может показаться факт, что единого подхода к моделированию систем хищник – жертва до сих пор не выработано. Проблема заключается в выборе так называемой трофической функции, определяющей величину индивидуального рациона хищника — количества жертв, в среднем потребляемых одним хищником в единицу времени.

Наибольшую популярность получили трофические функции К.С. Холлинга. Они не зависят от количества питающихся хищников, при этом монотонно возрастают и достигают насыщения с ростом популяции жертв, позволяя таким образом учесть ограниченность рациона хищника. Данные свойства хорошо согласуются с экспериментальными данными, полученными для небольших лабораторных систем. Однако Роже Ардити и Лев Гинзбург в статье (Arditi, Ginzburg 1989, J Theor Biol) обратили внимание на то, что попытки использования функций Холлинга в моделях, предназначенных для описания динамики природных трофических сообществ, оказываются несостоятельными. Авторы статьи сделали вывод, что снятие этого противоречия требует ревизии классической теории, предложив использовать трофические функции, аргументом которых является не абсолютная численность популяции жертв, а отношение численности жертв к численности хищников, характеризующее обеспеченность хищников добычей. Заметим, что по форме трофическая функция, предложенная Ардити и Гинбургом, совпадает с функцией Контуа, используемой в микробиологии для описания зависимости удельной скорости роста популяции бактерий от концентрации сахара в питательном растворе.

Дальнейшие исследования показали, что зависящая от отношения численностей популяций

Согласно данным базы Scopus, на сегодняшний день статья Ардити и Гинзбурга процитирована 780 раз. Её публикация привлекла внимание других исследователей к проблеме адекватности модели хищник – жертва, положив начало многолетней дискуссии в научной литературе, в которой приняли участие теоретики, экспериментаторы, математики и полевые экологи, опубликовавшие более 2250 работ, внёсших вклад в развитие теории трофических отношений видов (рис.

В представляемом нами аналитическом обзоре мы кратко касаемся наиболее важных на наш взгляд аспектов этой, продолжающейся по сей день дискуссии. В частности, рассматриваются вопросы, связанные с объяснением механизма возникновения интерференции хищников в природных экосистемах, с ролью пространственной неоднородности и поведения хищников, с трудностями идентификации альтернативных моделей трофических функций, с выбором трофической функции при построении математической модели конкретной трофической системы, с неоднозначностью природы и причин циклических колебаний систем хищник – жертва, а также с возможностью использования теоретических моделей хищник – жертва для решения прикладных задач биологического контроля вредных видов. Список цитируемых источников включает около полторы сотни работ, как зарубежных авторов, так и представителей русской школы теоретической биологии и математической экологии.

Хищник и его жертва / Интересное / Статьи / Еще / Обо всем

Отношение хищник — жертва, паразит — хозяин

Отношения типа хищник — жертва, паразит — хозяин — это прямые пищевые связи, которые для одного из партнеров имеют отрицательные, а для другого — положительные последствия.

По существу, к этому типу экологических взаимодействий можно отнести все варианты пищевых связей. Хотя пасущуюся на лугу корову и дятла, добывающего личинок из-под коры дерева, обычно не называют хищниками, тот тип взаимоотношений, в которые они вступают с организмами, служащими им пищей, имеет много общего с отношениями хищника и его жертв.

Пищевые взаимосвязи— основные в сообществах. Любой гетеротрофный организм может существовать лишь за счет других гетеротрофных или автотрофных организмов.

Хищниками обычно называют животных, питающихся другими животными, которых они ловят и умерщвляют. Для хищников характерно специально охотничье поведение.

Если размеры жертв намного меньше размеров питающихся ими животных, то численность объектов питания высока и сами они легкодоступны — в этом случае деятельность плотоядного вида превращается в поиск и простой сбор добычи. Такое «собирание» характерно, например, для ряда насекомоядных птиц — куликов-зуйков, ржанок, зябликов, коньков и др.

Однако между типичным хищничеством и типичным собирательством у плотоядных существует множество промежуточных способов добывания пищи. Например, ряд насекомоядных птиц характеризуется охотничьим поведением при поимке насекомых (стрижи, ласточки). Сорокопуты, мухоловки подстерегают и затем нагоняют жертву как типичные хищники.

С другой стороны, способ питания плотоядных собирателей очень похож на собирание неподвижной пищи растительноядными животными, например семеноядными птицами или грызунами (горлица, сизый голубь, чечевица, лесная мышь, хомяки и др.), для которых также характерны специализированные поисковые формы поведения.

По способу овладения пищевыми объектами собирательство приближается к типичной «пастьбе» фитофагов. Специфика пастьбы заключается в поедании неподвижного корма, находящегося в относительном изобилии, на поиски которого не приходится тратить много усилий. С экологической точки зрения такой способ питания характерен как для стада копытных на лугу, так и для листогрызущих гусениц в кроне дерева. Таким образом, несмотря на экологическую специфичность разных способов питания, они связаны между собой всевозможными переходами, а иногда встречаются вместе у одного и того же вида. Такие же переходы можно встретить в природе между типичным хищничеством и паразитизмом.

С экологической точки зрения такой способ питания характерен как для стада копытных на лугу, так и для листогрызущих гусениц в кроне дерева. Таким образом, несмотря на экологическую специфичность разных способов питания, они связаны между собой всевозможными переходами, а иногда встречаются вместе у одного и того же вида. Такие же переходы можно встретить в природе между типичным хищничеством и паразитизмом.

Паразитизм — такая форма связей между видами, при которой «организм-потребитель использует живого хозяина не только как источник пищи, но» и как место постоянного или временного обитания. По существу, типичный паразитический характер имеют связи насекомых-вредителей с растениями. Паразиты обычно намного мельче своего хозяина. Во взаимоотношениях хищник — жертва, паразит — хозяин наиболее ярко проявляется эволюционная и экологическая роль пищевых связей организмов.

Хищничество, связанное с активным поиском и энергичными способами овладения сопротивляющейся и убегающей добычей, ведет к выработке разнообразных экологических адаптации как у жертв, так и у их потребителей. При активном способе защиты от врагов естественный отбор способствует развитию у жертв органов чувств, быстроты реакции, скорости бега, инстинктов обманного поведения, что .сопровождается совершенствованием нервной системы и ведет к прогрессивной эволюции группы.

При активном способе защиты от врагов естественный отбор способствует развитию у жертв органов чувств, быстроты реакции, скорости бега, инстинктов обманного поведения, что .сопровождается совершенствованием нервной системы и ведет к прогрессивной эволюции группы.

При пассивном способе защиты развиваются покровительственная окраска, твердые панцири, шипы, иглы, инстинкты затаивания, использования недоступных хищникам убежищ и т. п. Некоторые из этих способов защиты характерны не только для малоподвижных или сидячих видов, но отчасти и для активно спасающихся от врагов животных. Защитные адаптации у потенциальных жертв весьма разнообразны, иногда очень сложны и неожиданны.

Например, каракатицы, спасаясь от преследующего хищника, опорожняют свой чернильный мешок. По гидродинамическим законам жидкость, выброшенная из мешка быстро плывущим животным, некоторое время не расплывается, приобретая форму обтекаемого тела, по размерам близкого к самой каракатице. Обманутый темным контуром, оказавшимся перед глазами, хищник «хватает» чернильную жидкость, наркотизирующее действие которой на время вообще лишает его возможности ориентироваться в окружающей среде.

Своеобразен способ защиты у рыб-иглобрюхов. Их укороченное тело покрыто прилегающими шипами. Большой мешок, отходящий от желудка, позволяет этим рыбам в случае опасности раздуваться в шар, заглатывая воду; при этом их иглы расправляются и делают животное практически неуязвимым для хищники. Попытка крупной рыбы схватить иглобрюха может кончиться для нее смертью от застрявшего в глотке колючего шара.

В свою очередь, трудность обнаружения и поимки жертв способствует у хищников отбору на лучшее развитие органов чувств (зоркость, тонкий слух, чутье и т. д.), на более быструю реакцию на добычу, выносливость при преследовании и т. п. Таким образом, экологические связи хищников и жертв направляют ход эволюции сопряженных видов.

Хищники обладают обычно широким спектром питания. Добыча жертв требует много сил и энергии. Специализация ставила бы хищников в сильную зависимость от численности определенного вида жертв. Большинство видов, ведущих хищный образ жизни, способно поэтому переключаться с одной добычи на другую, особенно на ту, которая в данный период более доступна и многочисленна.

Правда, у многих хищников есть предпочитаемые виды жертв, которых они добывают чаще, чем других. Эта избирательность может быть обусловлена разными причинами. Во-первых, хищник активно выбирает наиболее полноценную в кормовом отношении пищу. Например, нырковые утки и сиговые рыбы в северных водоемах выбирают среди водных беспозвоночных преимущественно личинок комаров-хирономид (мотыль) и их желудки иногда бывают наполнены мотылем, несмотря на наличие в водоеме и другого корма.

Характер пищи может быть обусловлен также пассивной избирательностью: хищник в первую очередь поедает такие корма, к добыче которых он наиболее приспособлен. Так, многие воробьиные питаются всеми насекомыми, обитающими открыто на поверхности почвы, на траве, листьях и т. п., но не поедают почвенных беспозвоночных, для добычи которых нужны специальные приспособления. Наконец, третьей причиной пищевой избирательности хищников может быть активное переключение на наиболее массовую добычу, появление которой стимулирует охотничье поведение.

При высокой численности леммингов даже соколы-сапсаны, основной способ охоты которых — добывание птиц в воздухе, начинают охотиться на леммингов, схватывая их с земли. Способность переключения с одного вида добычи на другой — одно из необходимых экологических приспособлений в жизни хищников. Паразитизм, в отличие от хищничества, характеризуется более узкой специализацией видов. Поскольку хозяин обеспечивает паразиту не только пищу, но и микроклимат, защиту и т. п., то чем лучше приспособленность паразита к особенностям организма хозяина, тем вероятнее его успех в размножении и оставлении потомства. Тесная связь паразита с хозяином имеет следствием отбор двоякого рода.

Среди паразитов получают преимущество те, которые способны более полно и длительно использовать хозяина, не приводя его к слишком ранней гибели и обеспечивая тем самым себе наилучшее существование. Иными словами, паразитизнуряет, но не губит хозяина. В свою очередь, отбор на сопротивляемость организма хозяина также приводит к тому, что вред от присутствия в нем паразита становится все менее и менее ощутимым. В ходе эволюции первоначально острые отношения хозяина и паразита могут перейти в нейтральные, а порою даже во взаимополезную постоянную связь двух видов.

В ходе эволюции первоначально острые отношения хозяина и паразита могут перейти в нейтральные, а порою даже во взаимополезную постоянную связь двух видов.

Примером такой смягченной историческим ходом развития системы паразит — хозяин могут служить трипаносомы в крови африканских антилоп, которые не приносят ощутимого вреда этим животным. В то же время у человека после передачи ему трипаносом переносчиком — мухой це-це развивается смертельная «сонная болезнь». Показано, что умеренное объедание листвы насекомыми стимулирует ростовые процессы, в результате чего растения более полно развивают фотосинтетический аппарат, таким образом, некоторая степень «вреда» от насекомых-фитофагов даже полезна растительности.

Катастрофический вред от паразитов выражен преимущественно лишь в тех связях, которые еще не стабилизированы длительным ходом естественного отбора. Поэтому случайно завезенные вредители поражают сельскохозяйственные растения или животных часто намного сильнее, чем местные. Среди многообразных форм паразитических отношений есть и такие, при которых гибель хозяина — обязательное следствие пребывания в нем паразита. Этот тип связей особенно распространен у насекомых, откладывающих свои яйца в яйца или личинки других.

Среди многообразных форм паразитических отношений есть и такие, при которых гибель хозяина — обязательное следствие пребывания в нем паразита. Этот тип связей особенно распространен у насекомых, откладывающих свои яйца в яйца или личинки других.

Такие насекомые получили название паразитоидов. Гибель хозяина обусловлена малым запасом в нем пищи, которой едва хватает на развитие одной или немногих личинок вида-потребителя. Паразитизм, таким образом, связан всевозможными переходами с другими типами взаимоотношений. Основная экологическая роль хищничества, паразитизма и других вариантов пищевых связей в сообществах заключается в том, что, последовательно питаясь друг другом, живые организмы создают условия для круговорота веществ, без которого невозможна жизнь.

Вторая не менее важная роль этих отношений — взаимная регуляция численности видов. В лабораторных условиях при совместном содержании хищника и его жертвы отмечаются периодические изменения численности обоих видов, имеющие довольно закономерный характер.

В опытах, проведенных нашим отечественным биологом Г. Ф. Гаузе в 30-х годах с пробирочными культурами простейших, было обнаружено следующее. Усиленное размножение хищной инфузории Didinium nasutum закономерно следовало всякий раз за размножением ее жертвы — туфельки Paramecium cauda-tum. Когда хищник достигал высокой численности, он полностью уничтожал парамеций, после чего наступала гибель самих Didinium, лишенных пищевой базы. Однако когда в пробирки помещали некоторое количество песчинок, под которым часть туфелек могла найти недоступные для хищников убежища, после гибели Didinium наступало новое массовое размножение парамеций.

В другой серии опытов, когда культивировались разные виды парамеций, а- в качестве их пищи дрожжевне клетки рода Saceharomyces, было получено несколько закономерных циклов колебаний численности дрожжей и туфелек. Механизмы подобных колебаний можно представить следующим образом. Увеличение численности жертв происходит до тех пор, пока темп выедания их нарастающим количеством хищников не превысит скорости размножения. После этого дальнейшая деятельность хищников только подрывает их кормовую базу, что ведет к снижению их собственной численности. Это позволяет немногим оставшимся в живых жертвам вновь размножиться и, следовательно, вновь улучшить кормовые условия для хищников. Если последние еще присутствуют в системе, новое увеличение количества жертв способствует новому подъему их численности и цикл повторяется снова.

После этого дальнейшая деятельность хищников только подрывает их кормовую базу, что ведет к снижению их собственной численности. Это позволяет немногим оставшимся в живых жертвам вновь размножиться и, следовательно, вновь улучшить кормовые условия для хищников. Если последние еще присутствуют в системе, новое увеличение количества жертв способствует новому подъему их численности и цикл повторяется снова.

В природных условиях такие закономерные циклические изменения численности двух видов, связанных пищевыми отношениями, выявить труднее так как на их размножение и гибель влияют взаимодействия со множеством других видов, а также абиотические изменения среды. Однако в ряде случаев и в природной обстановке удается заметить регулярные периодические изменения обилия хищников и их жертв. При этом прослеживаются следующие основные закономерности. Общее число жертв, которых может уничтожить один хищник, сначала растет почти пропорционально росту численности потребляемого вида. Это так называемая функциональная реакция хищников на жертвы.

Однако она имеет предел, обусловленный физическими возможностями потребителя. После полного насыщения хищники обычно слабо реагируют на жертву. Дальнейшее повышение истребляемости жертв достигается увеличением численности хищников за счет- успешного размножения на хорошей кормовой базе. Это явление получило название численной или количественной реакции хищников на рост численности жертв.

Количественная реакция хищников всегда запаздывает по сравнению с ходом размножения жертвы, так как является ответом на изменение кормовой базы. Эти сдвиги усиливают цикличность колебаний. Периоды возникающих колебаний численности относительно постоянны, тогда как амплитуда их может изменяться в широких пределах в связи с влиянием других факторов среды. Колебания продолжаются до тех пор, пока в результате различных (чаще случайных) причин численность одного из партнеров не упадет до нуля.

Особенно наглядно такие колебания обнаруживаются в обедненных сообществах, где межвидовые связи не столь разнообразны: в тундрах и полярных пустынях, лесах с господством одной породы деревьев, культурных садах и т. п. Циклические изменения численности выявлены, например, у леммингов и их основных потребителей — песцов, массово размножающихся хвое- и ли-стогрызущих насекомых и их паразитов, вредителей яблонь — паутинных клещиков и питающихся ими хищных клещей и у многих других сопряженных пищевыми связями видов. Таким образом, истребление жертв и поражаемость хозяев Зависят от численности врагов, но и обилие последних также определяется численностью объектов их питания.

п. Циклические изменения численности выявлены, например, у леммингов и их основных потребителей — песцов, массово размножающихся хвое- и ли-стогрызущих насекомых и их паразитов, вредителей яблонь — паутинных клещиков и питающихся ими хищных клещей и у многих других сопряженных пищевыми связями видов. Таким образом, истребление жертв и поражаемость хозяев Зависят от численности врагов, но и обилие последних также определяется численностью объектов их питания.

Модель «Хищник-жертва» на Node.js / Хабр

Недавно по сети прошел всплеск упоминаний игры Жизнь, в связи в основном с тем, что умер ее создатель.Время сейчас такое, все стали интересоваться биологией, везде эти графики выживания, ну и у меня из закромов памяти вдруг выбралась интересная модель, по которой когда-то писал курсовую.

Модель похожа на Жизнь тем, что это такой же циклический процесс, на который можно смотреть как на огонь, бесконечно медитировать и размышлять о вечном.

Это — Хищник-жертва, вполне себе серьезная модель из прикладной математики (Predator-prey в англоязычном мире).

Суть процесса заключается в том, что в некотором лесу живет стадо оленей (в альтернативной версии — зайцев, но не суть), которые едят в волю и размножаются безудержно, и рано или поздно заполоняют всю территорию.

Однако в том же лесу есть еще и хищники, которые питаются этими оленями (волки, но для зайцев — обычно лисы).

Пара хищников, оказавшаяся в этом изобильном лесу, очень бодро размножается по экспоненте в соответствии с законом Мальтуса, но в какой-то момент ресурсы-олени начинают иссякать, волки — голодать и вымирать, экспонента стремительно летит вниз и там выживают только самые стойкие.

Загнанные было в угол олени поднимают головы, включают свою экспоненту и начинают доминировать над лесом, но пережившие пост волки на свежем мясе находят в себе силы на новую волну рождаемости… и так по кругу и до бесконечности.

Вот график (утащен с Википедии):

Математическая модель этого процесса была описана в начале 20ого века Лоткой и Вольтеррой и названа в их честь.

Почему эта модель существует уже сотню лет и все равно актуальна?

Основных причины две: она очень простая и описывает процесс достаточно реалистично.

У модели всего четыре параметра:

- альфа) скорость размножения оленей

- бета) скорость поедания оленей волками

- гамма) скорость вымирания голодных волков

- дельта) скорость размножения сытых волков

Модель содержит минимальную нелинейность и считается аналитически. При удачно подобранных параметрах она устойчива (ни олени, ни волки до конца не вымирают) и реалистично описывает динамику колебаний в популяциях.

За сто лет было много попыток сделать что-то более реалистичное — но любое повышение сложности ведет к нелинейной системе более высокого уровня и дальше все упирается в непробиваемые интегральные уравнения, которые решить можно только численными методами.

Есть еще один метод — просто запрограммировать этот процесс как игру.

На самом деле такой подход называется мультиагентным моделированием и вполне годится, чтобы сдать курсовую.

Выбираем технологию

Хочется, чтобы программа имела визуализацию, не только на машине автора, но у как можно большей аудитории, причем чтобы оно все само, при минимальных усилиях и все такое.

Логично, что решением будет запустить программу в браузере и, следовательно, писать ее придется на javascript.

Ну а чтобы не плодить зоопарк технологий, сервер тоже на нем напишем.

Стандартные шаги по установке node.js и всего необходимого описаны на Гитхабе.

Модель оленьего роста

Переходим к самому интересному — размножению. Без хищников у нас мальтузианская модель в условиях ограниченных ресурсов (в мире математики описывается логистической функцией или уравнением Ферхюльста), ее теперь как-то надо применить к агентам.

Можно подобрать вероятностные коэффициенты к каждому оленю и все должно получиться.

Но чем хорошо агентное моделирование — можно задавать именно поведение, не ограничивая себя несколькими коэффициентами.

В общем, модель оленей жизни выглядит так:

- оленям необходимо двигаться.

Олень, который не смог сдвинуться с места за единицу времени — погибает (а сдвинуться он не смог бы только потому, что все соседние клетки заняты его друзьями).

Олень, который не смог сдвинуться с места за единицу времени — погибает (а сдвинуться он не смог бы только потому, что все соседние клетки заняты его друзьями). - дальше припишем оленям немного деликатности и поставим условие, что размножаться они могут, только если на соседних клетках никого нет.

breed(u) {

var spots = MapUtil.get_adj(u.point, this.W, this.H)

if (!spots || spots.length < 1)

return false

var free = spots.filter(p => !this.GM.get(p))

if (free.length < spots.length)

return false

var spot = _.sample(spots)

if (!spot)

return false

var born = new Wild(u.kind)

born.move(spot)

this.add_wild(born)

this.born.push(born)

}

Дальше сделаем легкий тестовый апп, который создает лесной мир 20×20, запускает в самый центр оленя, и прогоняет 100 циклов, каждый раз печатая статус в csv.

Получившийся csv-файл загоним в Google Spreadsheet и сгенерим график:

Вполне себе экспоненточка получается. Видим, что численность стабилизируется на 200+ оленей, это легко объяснить тем, что необходимость движения требует для оленя не менее двух клеток, а площадь всего леса — 400.

Видим, что численность стабилизируется на 200+ оленей, это легко объяснить тем, что необходимость движения требует для оленя не менее двух клеток, а площадь всего леса — 400.

Максимальный прирост случается довольно рано — на 14-15 ходу, а последние 20 ходов численность стоит на месте с незначительнеми колебаниями.

В целом, что хочется подчеркнуть — простейшая агентная модель ведет себя очень реалистично, вполне похожа на логистическую кривую, разбавленную легким шумом.

Но мы сюда не столько за цифрами пришли, сколько за картинками на которые можно смотреть и расслабляться.

Итак, пришло время сделать страничку с картой и графиками, а прогон модели перенести на сервер.

Ставим express и socket.io, а рисовать будем прямо на html5 canvas (с js-движками я не знаком, да и задача не особо сложная).

Смотрим и нервничаем от того, как олени буквально заполоняют лес за считанные итерации, а потом ассимптотически флуктуируют вокруг максимума.

С одной стороны, это всего лишь модель, но кое-где это реальная проблема — достаточно погуглить deers overpopulation и удивиться обилию материала на эту тему.

Эта модель не учитывает деградацию леса, но на самом деле олени довольно жадные потребители — они выедают побеги, вытаптывают землю и в общем разрушают свои леса.

Что делать хозяину леса в таком случае?

Он покупает волков, вешает на каждого gps-датчик и молится, чтобы они не пропали.

Волки

Пора внедрить волка и в нашу модель.

Надо решить две вещи — как волк ест и размножается.

Охотиться просто, когда есть на кого — если в любой соседней клетке есть олень — просто едим его.

Если оленя нет, то можно выжить какой-то период времени.

Для начала положим, что есть волк может каждый ход, но если за два хода не удалось — на обочину эволюции.

С размножением вариантов побольше.

Для начала — уберем деликатность, пусть волки размножаются всегда когда есть свободное место.

И добавим ограничение — голодные волки не размножаются.

Первый блин

Дадим оленям немного размножиться и закинем волка в толпу:

Модель получилась, мягко говоря, неустойчивая — волки моментально выкосили всех оленей и быстренько сами вымерли.

Одно расстройство, никакого дзена.

Вторая попытка

Надо что-то менять.

Режет глаз, какими взрывными темпами плодятся волки.

Немного усложним им жизнь — поставим условие, что размножаться можно только, если на соседних клетках оленей больше чем волков.

var preys = spots.map(p => this.GM.get(p)).filter(u => u && u.kind == Wilds.DEER)

var preds = spots.map(p => this.GM.get(p)).filter(u => u && u.kind == Wilds.WOLF)

if (preys.length <= preds.length)

return false

И забросим волков, когда оленья популяция достигает максимума.

Эта попытка удалась намного лучше.

Баланс хищников и жертв постоянно в движении, оленья популяция сильно сократилась и теперь даже близко не подбирается к своему максимуму.

Однако случиться может всякое, и почти каждый раз происходит так, что волки умудряются вымереть, а олени вновь торжествующе заполоняют чащу.

Вот в этом прогоне волки продержались долго:

Третий круг

Придется закрутить гайки размножения еще сильней.

Поставим теперь условие: рядом должны быть олени, но не должно быть волков.

Такие вот нежные волки, не терпят конкуренции.

Система получается более устойчивой.

В сравнении с предыдущим графиком пики сглажены как у оленей, так и у волков.

В общем, понятно куда двигаться, чтобы получился такой же гладкий график как в Википедии.

В итоге приходим к банальному выводу — размножаться надо сознательно, а не по максимуму.

Звучит как реклама гедонизма, но можно и дальше понижать плодовитость волков в расчете «на повышение качества и продолжительности их жизни»…

Развертывание

В качестве эпилога — инструкция по развертыванию.

Она очень короткая:

1. Пишем простенький докер-файл:

FROM node:14

ADD https://github.com/tprlab/predator-prey/archive/master.zip /

RUN unzip /master.zip

WORKDIR /predator-prey-master

RUN npm install

EXPOSE 8081

CMD ["node", "server.js"]2. docker build.

-t predator-prey

-t predator-prey3. docker run -p 8081:8081 predator-prey

Для самых ленивых я собрал и выложил образ на Docker Hub

Если не хочется возиться с докером — на странице репо (ссылка ниже) есть инструкция по установке с нуля.

Ссылки

Модель «Хищник-жертва» на Node.js / Habr

Недавно по сети прошел всплеск упоминаний игры Жизнь, в связи в основном с тем, что умер ее создатель.Время сейчас такое, все стали интересоваться биологией, везде эти графики выживания, ну и у меня из закромов памяти вдруг выбралась интересная модель, по которой когда-то писал курсовую.

Модель похожа на Жизнь тем, что это такой же циклический процесс, на который можно смотреть как на огонь, бесконечно медитировать и размышлять о вечном.

Это — Хищник-жертва, вполне себе серьезная модель из прикладной математики (Predator-prey в англоязычном мире).

Суть процесса заключается в том, что в некотором лесу живет стадо оленей (в альтернативной версии — зайцев, но не суть), которые едят в волю и размножаются безудержно, и рано или поздно заполоняют всю территорию.

Однако в том же лесу есть еще и хищники, которые питаются этими оленями (волки, но для зайцев — обычно лисы).

Пара хищников, оказавшаяся в этом изобильном лесу, очень бодро размножается по экспоненте в соответствии с законом Мальтуса, но в какой-то момент ресурсы-олени начинают иссякать, волки — голодать и вымирать, экспонента стремительно летит вниз и там выживают только самые стойкие.

Загнанные было в угол олени поднимают головы, включают свою экспоненту и начинают доминировать над лесом, но пережившие пост волки на свежем мясе находят в себе силы на новую волну рождаемости… и так по кругу и до бесконечности.

Вот график (утащен с Википедии):

Математическая модель этого процесса была описана в начале 20ого века Лоткой и Вольтеррой и названа в их честь.

Почему эта модель существует уже сотню лет и все равно актуальна?

Основных причины две: она очень простая и описывает процесс достаточно реалистично.

У модели всего четыре параметра:

- альфа) скорость размножения оленей

- бета) скорость поедания оленей волками

- гамма) скорость вымирания голодных волков

- дельта) скорость размножения сытых волков

Модель содержит минимальную нелинейность и считается аналитически.

При удачно подобранных параметрах она устойчива (ни олени, ни волки до конца не вымирают) и реалистично описывает динамику колебаний в популяциях.

При удачно подобранных параметрах она устойчива (ни олени, ни волки до конца не вымирают) и реалистично описывает динамику колебаний в популяциях.За сто лет было много попыток сделать что-то более реалистичное — но любое повышение сложности ведет к нелинейной системе более высокого уровня и дальше все упирается в непробиваемые интегральные уравнения, которые решить можно только численными методами.

Есть еще один метод — просто запрограммировать этот процесс как игру.

На самом деле такой подход называется мультиагентным моделированием и вполне годится, чтобы сдать курсовую.

Выбираем технологию

Хочется, чтобы программа имела визуализацию, не только на машине автора, но у как можно большей аудитории, причем чтобы оно все само, при минимальных усилиях и все такое.

Логично, что решением будет запустить программу в браузере и, следовательно, писать ее придется на javascript.

Ну а чтобы не плодить зоопарк технологий, сервер тоже на нем напишем.

Стандартные шаги по установке node. js и всего необходимого описаны на Гитхабе.

js и всего необходимого описаны на Гитхабе.

Модель оленьего роста

Переходим к самому интересному — размножению. Без хищников у нас мальтузианская модель в условиях ограниченных ресурсов (в мире математики описывается логистической функцией или уравнением Ферхюльста), ее теперь как-то надо применить к агентам.

Можно подобрать вероятностные коэффициенты к каждому оленю и все должно получиться.

Но чем хорошо агентное моделирование — можно задавать именно поведение, не ограничивая себя несколькими коэффициентами.

В общем, модель оленей жизни выглядит так:

- оленям необходимо двигаться. Олень, который не смог сдвинуться с места за единицу времени — погибает (а сдвинуться он не смог бы только потому, что все соседние клетки заняты его друзьями).

- дальше припишем оленям немного деликатности и поставим условие, что размножаться они могут, только если на соседних клетках никого нет.

breed(u) {

var spots = MapUtil. get_adj(u.point, this.W, this.H)

if (!spots || spots.length < 1)

return false

var free = spots.filter(p => !this.GM.get(p))

if (free.length < spots.length)

return false

var spot = _.sample(spots)

if (!spot)

return false

var born = new Wild(u.kind)

born.move(spot)

this.add_wild(born)

this.born.push(born)

}

get_adj(u.point, this.W, this.H)

if (!spots || spots.length < 1)

return false

var free = spots.filter(p => !this.GM.get(p))

if (free.length < spots.length)

return false

var spot = _.sample(spots)

if (!spot)

return false

var born = new Wild(u.kind)

born.move(spot)

this.add_wild(born)

this.born.push(born)

}

Дальше сделаем легкий тестовый апп, который создает лесной мир 20×20, запускает в самый центр оленя, и прогоняет 100 циклов, каждый раз печатая статус в csv.

Получившийся csv-файл загоним в Google Spreadsheet и сгенерим график:

Вполне себе экспоненточка получается. Видим, что численность стабилизируется на 200+ оленей, это легко объяснить тем, что необходимость движения требует для оленя не менее двух клеток, а площадь всего леса — 400.

Максимальный прирост случается довольно рано — на 14-15 ходу, а последние 20 ходов численность стоит на месте с незначительнеми колебаниями.

В целом, что хочется подчеркнуть — простейшая агентная модель ведет себя очень реалистично, вполне похожа на логистическую кривую, разбавленную легким шумом.

Но мы сюда не столько за цифрами пришли, сколько за картинками на которые можно смотреть и расслабляться.

Итак, пришло время сделать страничку с картой и графиками, а прогон модели перенести на сервер.

Ставим express и socket.io, а рисовать будем прямо на html5 canvas (с js-движками я не знаком, да и задача не особо сложная).

Смотрим и нервничаем от того, как олени буквально заполоняют лес за считанные итерации, а потом ассимптотически флуктуируют вокруг максимума.

С одной стороны, это всего лишь модель, но кое-где это реальная проблема — достаточно погуглить deers overpopulation и удивиться обилию материала на эту тему.

Эта модель не учитывает деградацию леса, но на самом деле олени довольно жадные потребители — они выедают побеги, вытаптывают землю и в общем разрушают свои леса.

Что делать хозяину леса в таком случае?

Он покупает волков, вешает на каждого gps-датчик и молится, чтобы они не пропали.

Волки

Пора внедрить волка и в нашу модель.

Надо решить две вещи — как волк ест и размножается.

Охотиться просто, когда есть на кого — если в любой соседней клетке есть олень — просто едим его.

Если оленя нет, то можно выжить какой-то период времени.

Для начала положим, что есть волк может каждый ход, но если за два хода не удалось — на обочину эволюции.

С размножением вариантов побольше.

Для начала — уберем деликатность, пусть волки размножаются всегда когда есть свободное место.

И добавим ограничение — голодные волки не размножаются.

Первый блин

Дадим оленям немного размножиться и закинем волка в толпу:

Модель получилась, мягко говоря, неустойчивая — волки моментально выкосили всех оленей и быстренько сами вымерли.

Одно расстройство, никакого дзена.

Вторая попытка

Надо что-то менять.

Режет глаз, какими взрывными темпами плодятся волки.

Немного усложним им жизнь — поставим условие, что размножаться можно только, если на соседних клетках оленей больше чем волков.

var preys = spots.map(p => this.GM.get(p)).filter(u => u && u.kind == Wilds.DEER)

var preds = spots.map(p => this.GM.get(p)).filter(u => u && u.kind == Wilds.WOLF)

if (preys.length <= preds.length)

return false

И забросим волков, когда оленья популяция достигает максимума.

Эта попытка удалась намного лучше.

Баланс хищников и жертв постоянно в движении, оленья популяция сильно сократилась и теперь даже близко не подбирается к своему максимуму.

Однако случиться может всякое, и почти каждый раз происходит так, что волки умудряются вымереть, а олени вновь торжествующе заполоняют чащу.

Вот в этом прогоне волки продержались долго:

Третий круг

Придется закрутить гайки размножения еще сильней.

Поставим теперь условие: рядом должны быть олени, но не должно быть волков.

Такие вот нежные волки, не терпят конкуренции.

Система получается более устойчивой.

В сравнении с предыдущим графиком пики сглажены как у оленей, так и у волков.

В общем, понятно куда двигаться, чтобы получился такой же гладкий график как в Википедии.

В итоге приходим к банальному выводу — размножаться надо сознательно, а не по максимуму.

Звучит как реклама гедонизма, но можно и дальше понижать плодовитость волков в расчете «на повышение качества и продолжительности их жизни»…

Развертывание

В качестве эпилога — инструкция по развертыванию.

Она очень короткая:

1. Пишем простенький докер-файл:

FROM node:14

ADD https://github.com/tprlab/predator-prey/archive/master.zip /

RUN unzip /master.zip

WORKDIR /predator-prey-master

RUN npm install

EXPOSE 8081

CMD ["node", "server.js"]2. docker build. -t predator-prey

3. docker run -p 8081:8081 predator-prey

Для самых ленивых я собрал и выложил образ на Docker Hub

Если не хочется возиться с докером — на странице репо (ссылка ниже) есть инструкция по установке с нуля.

Ссылки

Хищник жертва циклы колебаний численност

Хищники же, скорее всего, следуют за колебаниями численности зайца, а не вызывают их. Все же колебания, вероятно, выражены более отчетливо благодаря высокому отношению числа хищников к числу жертв в период снижения численности зайца, а также благодаря их низкому отношению в период, следующий за минимумом численности зайцев, когда они, опережая хищника, восстанавливают свою численность (рис. 10.5). Кроме того, при высоком отношении численности рыси к численности зайца хищник поедает большое количество боровой дичи, а при низком отношении — небольшое. Это, по-видимому, служит причиной возникновения колебаний численности у этих второстепенных растительноядных животных (рис. 10.5). Таким образом, взаимодействие зайцы—растения вызывает колебания численности зайца, хищники повторяют колебания их численности, а циклы численности у растительноядных птиц вызваны изменениями пресса хищников. Очевидно, что простые модели полезны для понимания механизмов колебаний численности в природных условиях, но эти модели объясняют возникновение этих колебаний далеко не полностью. [ …]

[ …]

Высокая численность вида-прокормителя создает благоприятные условия для размножения питающихся им хищников, паразитов и возбудителей болезней. Есть виды, для которых хищники — главный регулятор численности: если жертв много, хищники хорошо питаются, быстро размножаются и пожирают все большую часть жертв, но, снизив численность жертв, сами резко уменьшаются в численности. При низком уровне численности хищников жертвы вновь размножаются, вслед за чем повышается численность жертв, — и цикл повторяется вновь. Те, кто скупает меха, давно заметили явление колебаний численности у пушных зверей. Классическим примером являются колебания численности зайца-беляка и рыси.[ …]

Присущее взаимодействие типа хищник—жертва свойство порождать взаимосвязанные колебания численности вызывало иногда в прошлом «надежды» на то, что такие же колебания будут обнаружены в реальных популяциях. Эти надежды, однако, следует сразу же умерить по двум соображениям. Во-первых, существует много важных аспектов экологии хищника и жертвы, которые в разработанных моделях пока не учтены; однако, как мы увидим в следующих разделах, эти аспекты могут существенно изменить любые прогнозы. Во-вторых, даже если в популяции наблюдаются регулярные колебания численности, то это совсем не обязательно служит подтверждением модели Лотки—Вольтерры, логистической модели с запаздыванием или любой другой простой модели. Если численность популяции растительноядного животного колеблется, то это может отражать ее взаимодействия с пищевыми объектами или с хищниками. И если численность популяции жертвы циклически меняется в силу присущих ей свойств, то численность хищников может повторять эти циклы, даже если само взаимодействие хищник—жертва их не вызывает. Таким образом, взаимодействия типа хищник—жертва могут порождать регулярные колебания численности обеих взаимодействующих популяций и могут усиливать такие колебания, если они существуют вследствие других причин; но выявление причины регулярных циклических колебаний в естественных условиях представляет собой, как правило, трудную задачу (см. разд. 15.4).[ …]

Во-вторых, даже если в популяции наблюдаются регулярные колебания численности, то это совсем не обязательно служит подтверждением модели Лотки—Вольтерры, логистической модели с запаздыванием или любой другой простой модели. Если численность популяции растительноядного животного колеблется, то это может отражать ее взаимодействия с пищевыми объектами или с хищниками. И если численность популяции жертвы циклически меняется в силу присущих ей свойств, то численность хищников может повторять эти циклы, даже если само взаимодействие хищник—жертва их не вызывает. Таким образом, взаимодействия типа хищник—жертва могут порождать регулярные колебания численности обеих взаимодействующих популяций и могут усиливать такие колебания, если они существуют вследствие других причин; но выявление причины регулярных циклических колебаний в естественных условиях представляет собой, как правило, трудную задачу (см. разд. 15.4).[ …]

Таким образом, при хорошей адаптации хищника в окрестности устойчивого равновесия могут возникать неустойчивый и устойчивый циклы, т. е. в зависимости от начальных условий система ’’хищник—жертва” либо стремится к равновесию, либо, колеблясь, уходит от него, либо в окрестности равновесия устанавливаются устойчивые колебания численностей обоих видов.[ …]

е. в зависимости от начальных условий система ’’хищник—жертва” либо стремится к равновесию, либо, колеблясь, уходит от него, либо в окрестности равновесия устанавливаются устойчивые колебания численностей обоих видов.[ …]

Если равновесие неустойчиво (предельных циклов нет) или внешний цикл неустойчив, то численности обоих видов, испытывая сильные колебания, уходят из окрестности равновесия. Причем быстрое вырождение (в первой ситуации) наступает при низкой адаптации хищника, т.е. при его высокой смертности (по сравнению со скоростью размножения жертвы). Это означает, что слабый во всех отношениях хищник не способствует стабилизации системы и сам вымирает.[ …]

Модель Лотки—Вольтерры для системы хищник—жертва. А. Изоклина для популяции жертвы. При низкой плотности хищника (С) численность жертвы (Л/) возрастает, а при более высокой — снижается. Б. Изоклина для •популяции хищника. При высокой плотности жертвы численность популяции хищника растет, а при низкой — снижается. В. При объединении изоклин в системе хищник—жертва возникают неограниченные взаимосвязанные колебания численности, подобные тем, которые показаны на рис. Г. Однако, как видно на рис. Д, для этих колебаний характерна нейтральная стабильность В. При объединении изоклин в системе хищник—жертва возникают неограниченные взаимосвязанные колебания численности, подобные тем, которые показаны на рис. Г. Однако, как видно на рис. Д, для этих колебаний характерна нейтральная стабильность |

хищник-жертва Википедия

Биологическое взаимодействие, при котором хищник убивает и поедает организм жертвы

Хищничество — это биологическое взаимодействие, при котором один организм, хищник , убивает и съедает другой организм, свою жертву . Это одно из семейства распространенных пищевого поведения, которое включает паразитизм и микропредприятия (которые обычно не убивают хозяина) и паразитоидизм (что всегда, в конце концов). Это отличается от поедания мертвой добычи, хотя многие хищники также питаются падалью; он пересекается с травоядными, поскольку хищники-семенные хищники и разрушительные плодоядные являются хищниками.

Хищники могут активно искать или преследовать добычу или ждать ее, часто скрываясь. При обнаружении добычи хищник решает, атаковать ли ее. Это может включать засаду или преследование хищником, иногда после преследования добычи. Если атака успешна, хищник убивает добычу, удаляет все несъедобные части, такие как панцирь или шипы, и съедает ее.

При обнаружении добычи хищник решает, атаковать ли ее. Это может включать засаду или преследование хищником, иногда после преследования добычи. Если атака успешна, хищник убивает добычу, удаляет все несъедобные части, такие как панцирь или шипы, и съедает ее.

Хищники приспособлены и часто узкоспециализированы для охоты с острыми чувствами, такими как зрение, слух или обоняние. Многие хищные животные, как позвоночные, так и беспозвоночные, имеют острые когти или челюсти, чтобы хватать, убивать и резать свою добычу.Другие приспособления включают скрытность и агрессивную мимику, повышающие эффективность охоты.

Хищничество оказывает мощное избирательное воздействие на добычу, и жертва развивает антихищные приспособления, такие как окраска предупреждения, сигналы тревоги и другие сигналы, маскировка, имитация хорошо защищенных видов, защитные шипы и химические вещества. Иногда хищник и жертва оказываются в эволюционной гонке вооружений, в цикле адаптаций и контр-адаптаций. Хищничество было основным двигателем эволюции, по крайней мере, с кембрийского периода.

Хищничество было основным двигателем эволюции, по крайней мере, с кембрийского периода.

Определение []

На самом базовом уровне хищники убивают и поедают другие организмы. Однако понятие хищничества является широким, по-разному определяется в разных контекстах и включает в себя широкий спектр методов кормления; а некоторые отношения, которые приводят к смерти жертвы, обычно не называют хищничеством. Паразитоид, такой как оса-ихневмон, откладывает яйца в хозяине или на нем; из яиц вылупляются личинки, которые поедают хозяина, и он неизбежно умирает. Зоологи обычно называют это формой паразитизма, хотя принято считать, что паразиты не убивают своих хозяев.Можно определить, что хищник отличается от паразитоида тем, что у него много добычи, пойманной на протяжении всей своей жизни, тогда как личинка паразитоида имеет только одну или, по крайней мере, получает пищу только один раз. [1] [2]

Связь хищничества с другими стратегиями кормления Есть и другие сложные и пограничные случаи./GettyImages-dv1085035-597bc308396e5a001160f47f.jpg) Микрохищники — это маленькие животные, которые, как хищники, полностью питаются другими организмами; к ним относятся блохи и комары, потребляющие кровь живых животных, и тли, потребляющие сок живых растений.Однако, поскольку они обычно не убивают своих хозяев, теперь их часто считают паразитами. [3] [4] Животные, которые пасутся на фитопланктоне или микробах, являются хищниками, поскольку они потребляют и убивают свои пищевые организмы; но травоядные животные, которые перебирают листья, нет, поскольку их пищевые растения обычно выживают после нападения. [5] Когда животные едят семена ( хищничество семян или зернистость ) или яйца ( яйцо хищничество ), они поедают целые живые организмы, что по определению делает их хищниками. [6] [7] [8]

Микрохищники — это маленькие животные, которые, как хищники, полностью питаются другими организмами; к ним относятся блохи и комары, потребляющие кровь живых животных, и тли, потребляющие сок живых растений.Однако, поскольку они обычно не убивают своих хозяев, теперь их часто считают паразитами. [3] [4] Животные, которые пасутся на фитопланктоне или микробах, являются хищниками, поскольку они потребляют и убивают свои пищевые организмы; но травоядные животные, которые перебирают листья, нет, поскольку их пищевые растения обычно выживают после нападения. [5] Когда животные едят семена ( хищничество семян или зернистость ) или яйца ( яйцо хищничество ), они поедают целые живые организмы, что по определению делает их хищниками. [6] [7] [8]

Падальщики, организмы, питающиеся только уже мертвыми организмами, не хищники, а многие хищники, такие как шакал и гиена, убирают падаль, когда появляется возможность. [9] [10] [5] Среди беспозвоночных социальные осы (желтые куртки) являются одновременно охотниками и падальщиками других насекомых. [11]

[9] [10] [5] Среди беспозвоночных социальные осы (желтые куртки) являются одновременно охотниками и падальщиками других насекомых. [11]

Таксономический диапазон []

Хотя примеры хищников среди млекопитающих и птиц хорошо известны, [12] хищников можно найти в широком диапазоне таксонов, включая членистоногих.Они распространены среди насекомых, включая богомолов, стрекоз, златоглазок и скорпионов. У некоторых видов, например у ольхи, только личинки являются хищниками (взрослые особи не едят). Пауки — хищники, как и другие наземные беспозвоночные, например, скорпионы; многоножки; некоторые клещи, улитки и слизни; нематоды; и планарийные черви. [13] В морской среде большинство книдарий (например, медузы, гидроиды), гребневики (гребневики), иглокожие (например, морские звезды, морские ежи, морские ежи и морские огурцы) и плоские черви являются хищниками. [14] Среди ракообразных хищниками являются омары, крабы, креветки и ракушки, [15] и, в свою очередь, на ракообразных охотятся почти все головоногие моллюски (включая осьминогов, кальмаров и каракатиц). [16] Было также обнаружено, что членистоногие являются обычными хищниками для широкого круга позвоночных, таких как амфибии, рептилии, птицы, рыбы и млекопитающие. [17]

[16] Было также обнаружено, что членистоногие являются обычными хищниками для широкого круга позвоночных, таких как амфибии, рептилии, птицы, рыбы и млекопитающие. [17]

Поедание семян ограничено млекопитающими, птицами и насекомыми и встречается почти во всех наземных экосистемах. [8] [6] Хищничество яиц включает как специализированных хищников яиц, таких как некоторые колюбридные змеи, так и универсалов, таких как лисы и барсуки, которые случайно берут яйца, когда находят их. [18] [19] [20]

Некоторые растения, такие как кувшин, венерианский мухоловка и росянка, плотоядны и поедают насекомых. [12] Некоторые плотоядные грибы ловят нематод, используя либо активные ловушки в виде сужающих колец, либо пассивные ловушки с липкими структурами. [21]

Многие виды простейших (эукариоты) и бактерии (прокариоты) охотятся на других микроорганизмов; способ питания, очевидно, древний и неоднократно развивался у обеих групп. [22] [12] [23] Среди пресноводного и морского зоопланктона, одноклеточного или многоклеточного, хищный выпас фитопланктона и более мелкого зоопланктона является обычным явлением и встречается у многих видов нанофлагеллат, динофлагеллят, инфузории, коловратки, разнообразный круг личинок меропланктонных животных и две группы ракообразных, а именно веслоногие ракообразные и кладоцеры. [24]

[22] [12] [23] Среди пресноводного и морского зоопланктона, одноклеточного или многоклеточного, хищный выпас фитопланктона и более мелкого зоопланктона является обычным явлением и встречается у многих видов нанофлагеллат, динофлагеллят, инфузории, коловратки, разнообразный круг личинок меропланктонных животных и две группы ракообразных, а именно веслоногие ракообразные и кладоцеры. [24]

Собирательство []

Базовый цикл поиска пищи для хищника с указанием некоторых вариаций [25] Чтобы прокормиться, хищник должен искать, преследовать и убивать свою добычу. Эти действия образуют цикл сбора пищи. [26] [27] Хищник должен решить, где искать добычу, исходя из ее географического распределения; и как только он обнаружил добычу, он должен решить, следует ли преследовать ее или ждать лучшего выбора. Если он выбирает преследование, его физические возможности определяют способ преследования (например,г. , засада или погоня). [28] [29] Захватив жертву, ей может также потребоваться потратить энергии на обращение с ней (например, убить ее, удалить любой панцирь или шипы и проглотить). [25] [26]

, засада или погоня). [28] [29] Захватив жертву, ей может также потребоваться потратить энергии на обращение с ней (например, убить ее, удалить любой панцирь или шипы и проглотить). [25] [26]

Поиск []

Хищники могут выбирать режимы поиска в диапазоне от с ожиданием, до активных, или , широко кормящихся . [30] [25] [31] [32] Метод сидения и ожидания наиболее подходит, если жертва плотная и подвижная, а хищник имеет низкие потребности в энергии. [30] Широкий поиск пищи требует больше энергии и используется, когда добыча малоподвижна или редко распределяется. [28] [30] Существует целый ряд режимов поиска с интервалами между периодами движения от секунд до месяцев. Акулы, солнечные рыбы, насекомоядные птицы и землеройки почти всегда перемещаются, в то время как пауки-строители паутины, водные беспозвоночные, богомолы и пустельги перемещаются редко. Между тем ржанки и другие кулики, пресноводные рыбы, включая краппи, и личинки кокцинеллид (божьих коровок) чередуются между активным поиском и сканированием окружающей среды. [30]

Между тем ржанки и другие кулики, пресноводные рыбы, включая краппи, и личинки кокцинеллид (божьих коровок) чередуются между активным поиском и сканированием окружающей среды. [30]

Распределения жертв часто сгруппированы, и хищники в ответ ищут участков, , где добыча плотная, а затем ищут внутри участков. [25] Если пища находится на участках, например, редкие стаи рыб в почти пустом океане, этап поиска требует, чтобы хищник путешествовал в течение значительного времени и затратил значительное количество энергии, чтобы найти каждую пищу патч. [33] Например, чернобровый альбатрос регулярно совершает полеты за кормом на расстояние около 700 километров (430 миль), до максимальной дальности кормодобывания 3000 километров (1860 миль) для размножающихся птиц, собирающих пищу для своего птенца. . [a] [34] Имея статичную добычу, некоторые хищники могут изучить подходящие участки участков и через определенные промежутки времени возвращаться к ним для кормления. [33] Оптимальная стратегия поиска пищи для поиска была смоделирована с использованием теоремы о предельной ценности. [35]

[33] Оптимальная стратегия поиска пищи для поиска была смоделирована с использованием теоремы о предельной ценности. [35]

Шаблоны поиска часто появляются случайным образом. Одним из таких способов является прогулка Леви, которая обычно состоит из группы коротких шагов с редкими длинными шагами. Он хорошо подходит для поведения самых разных организмов, включая бактерии, медоносных пчел, акул и людей-охотников-собирателей. [36] [37]

Оценка []

Найдя добычу, хищник должен решить, преследовать ее или продолжать поиск. Решение зависит от связанных затрат и выгод.Птица, добывающая насекомых, тратит много времени на поиски, но поймать и съесть их быстро и легко, поэтому эффективная стратегия для птицы — съесть все вкусные насекомые, которые она найдет. Напротив, хищник, такой как лев или сокол, легко находит свою добычу, но для ее поимки требуется много усилий. В этом случае хищник более избирательный. [28]

Одним из факторов, которые следует учитывать, является размер. Слишком маленькая добыча может не стоить усилий из-за того количества энергии, которое она дает.Слишком большой, и его может быть сложно снять. Например, богомол захватывает добычу передними лапами, и они оптимизированы для захвата добычи определенного размера. Богомолы неохотно атакуют добычу, которая далеко не такого размера. Между размером хищника и его добычей существует положительная корреляция. [28]

Слишком маленькая добыча может не стоить усилий из-за того количества энергии, которое она дает.Слишком большой, и его может быть сложно снять. Например, богомол захватывает добычу передними лапами, и они оптимизированы для захвата добычи определенного размера. Богомолы неохотно атакуют добычу, которая далеко не такого размера. Между размером хищника и его добычей существует положительная корреляция. [28]

Хищник также может оценить участок и решить, тратить ли время на поиск добычи в нем. [25] Это может включать некоторое знание предпочтений жертвы; например, божьи коровки могут выбрать участок растительности, подходящий для их добычи тли. [38]

Захват []

Для поимки добычи у хищников есть ряд режимов преследования, которые варьируются от явной погони (, преследование, ) до внезапного удара по ближайшей добыче (, нападение из засады, ). [25] [39] [12] Другая стратегия между засадой и преследованием — это баллистический перехват , когда хищник наблюдает и предсказывает движение жертвы, а затем соответственно начинает ее атаку. [40]

[40]

Засада []

Засадные хищники или хищники-сидячие хищники — хищные животные, которые ловят добычу незаметно или неожиданно.У животных хищничество из засады характеризуется тем, что хищник сканирует окружающую среду из скрытого положения до тех пор, пока не будет обнаружена добыча, а затем быстро выполняет фиксированную внезапную атаку. [41] [40] Позвоночные хищники, попадающие в засаду, включают лягушек, рыб, таких как акула-ангел, северная щука и восточная рыба-лягушка. [40] [42] [43] [44] Среди множества беспозвоночных хищников из засад есть пауки-люки на суше и креветки-богомолы в море. [41] [45] [46] Засадные хищники часто строят нору, чтобы спрятаться, улучшая маскировку за счет уменьшения поля зрения. Некоторые хищники-засадники также используют приманки для привлечения добычи в пределах досягаемости. [40] Захватывающее движение должно быть быстрым, чтобы поймать жертву, учитывая, что атака не может быть изменена после запуска. [40]

[40]

Баллистический перехват []

Хамелеон атакует добычу, высунув язык. Баллистический перехват — это стратегия, при которой хищник наблюдает за движением жертвы, предсказывает ее движение, определяет путь перехвата и затем атакует добычу на этом пути. Это отличается от хищничества из засады тем, что хищник регулирует свою атаку в зависимости от того, как движется добыча. [40] Баллистический перехват включает в себя короткий период планирования, дающий жертве возможность сбежать. Некоторые лягушки ждут, пока змеи не начнут атаковать, прежде чем прыгать, сокращая время, доступное змее для повторной калибровки своей атаки, и максимизируя угловую корректировку, которую змея должна будет сделать, чтобы перехватить лягушку в реальном времени. [40] Баллистические хищники включают насекомых, таких как стрекозы, и позвоночных животных, таких как рыба-лучник (атакующая струей воды), хамелеоны (атакующие языком) и некоторые колубридные змеи. [40]

[40]

Погоня []

Горбатые киты — это кормушки, которые фильтруют тысячи криля из морской воды и заглатывают их живьем. Преследуя хищников, хищники преследуют убегающую добычу. Если жертва убегает по прямой, захват зависит только от того, будет ли хищник быстрее добычи. [40] Если жертва маневрирует, поворачиваясь, когда она убегает, хищник должен реагировать в реальном времени, чтобы рассчитать новый путь перехвата и следовать ему, например, путем параллельной навигации, когда он приближается к добыче. [40] Многие хищники-преследователи используют маскировку, чтобы незаметно приблизиться к добыче как можно ближе ( преследует ) перед тем, как начать преследование. [40] К хищникам-преследователям относятся наземные млекопитающие, такие как люди, африканские дикие собаки, пятнистые гиены и волки; морские хищники, такие как дельфины, косатки и многие хищные рыбы, такие как тунец; [47] [48] хищные птицы (хищные птицы), такие как соколы; и насекомые, такие как стрекозы. [49]

[49]

Экстремальной формой преследования является охота на выносливость или настойчивость, при которой хищник утомляет добычу, преследуя ее на большом расстоянии, иногда часами. Этот метод используется охотниками-собирателями и псовыми, такими как африканские дикие собаки и домашние гончие. Африканская дикая собака — чрезвычайно настойчивый хищник, утомляющий отдельную добычу, преследуя ее на протяжении многих миль на относительно небольшой скорости. [50]

Специализированная форма преследования — это кормление усатых китов с выпада.Эти очень крупные морские хищники питаются планктоном, особенно крилем, ныряют и активно плывут в скоплениях планктона, а затем делают большой глоток воды и фильтруют ее через свои перистые пластины из уса. [51] [52]

Преследующие хищники могут быть социальными, как лев и волк, которые охотятся группами, или одиночками. [2]

Обработка []

Скопа разрывает добычу, избегая таких опасностей, как острые шипы.

Как только хищник схватил добычу, он должен обращаться с ней: очень осторожно, если добыча опасна для употребления, например, если у нее есть острые или ядовитые шипы, как у многих хищных рыб.У некоторых сомов, таких как Ictaluridae, есть шипы на спине (спинной) и брюшке (грудном), которые фиксируются в прямом положении; поскольку сом мечется в ловушке, он может проткнуть хищнику пасть и, возможно, смертельно. Некоторые рыбоядные птицы, такие как скопа, избегают опасности получить колючки, разрывая свою добычу перед тем, как съесть ее. [53]

Одиночество против социального хищничества []

При социальном хищничестве группа хищников сотрудничает, чтобы убить добычу. Это позволяет убивать существ крупнее тех, с которыми они могли справиться в одиночку; например, гиены и волки сотрудничают, чтобы поймать и убить травоядных животных размером с буйвола, а львы даже охотятся на слонов. [54] [55] [56] Он также может сделать добычу более доступной с помощью таких стратегий, как смывание добычи и загон ее на меньшую территорию. Например, при кормлении смешанных стай птиц впереди идущие птицы выгоняют насекомых, которых поймают птицы сзади. Дельфины-спиннеры образуют круг вокруг косяка рыб и движутся внутрь, концентрируя рыбу в 200 раз. [57] Социально охотясь, шимпанзе могут поймать обезьян-колобусов, которые легко сбежали бы от отдельного охотника, в то время как сотрудничающие с ним ястребы Харриса могут поймать в ловушку. кролики. [54] [58]

Например, при кормлении смешанных стай птиц впереди идущие птицы выгоняют насекомых, которых поймают птицы сзади. Дельфины-спиннеры образуют круг вокруг косяка рыб и движутся внутрь, концентрируя рыбу в 200 раз. [57] Социально охотясь, шимпанзе могут поймать обезьян-колобусов, которые легко сбежали бы от отдельного охотника, в то время как сотрудничающие с ним ястребы Харриса могут поймать в ловушку. кролики. [54] [58]

Хищники разных видов иногда объединяются, чтобы поймать добычу. На коралловых рифах, когда такие рыбы, как морской окунь и коралловая форель, замечают добычу, которая для них недоступна, они сигнализируют гигантским муренам, губанам-наполеонам или осьминогам. Эти хищники могут проникать в небольшие расщелины и вымывать добычу. [59] [60] Косатки, как известно, помогают китобоям охотиться на усатых китов. [61]

Социальная охота позволяет хищникам захватить более широкий круг добычи, но с риском конкуренции за добытую пищу. У одиночных хищников больше шансов съесть то, что они поймают, за счет увеличения затрат энергии на поимку и повышенного риска побега жертвы. [62] [63] Засадные хищники часто остаются одинокими, чтобы снизить риск сам стать добычей. [64] Из 245 наземных хищников 177 — одиночки; и 35 из 37 диких кошек являются одиночными, [65] включая кугуар и гепарда. [62] [2] Однако одиночная пума позволяет другим пумам участвовать в добыче, [66] , и койот может быть как одиночным, так и социальным. [67] Другие одиночные хищники включают северную щуку, [68] пауков-волков и все тысячи видов одиночных ос среди членистоногих, [69] [70] и многие микроорганизмы и зоопланктон. [22] [71]

У одиночных хищников больше шансов съесть то, что они поймают, за счет увеличения затрат энергии на поимку и повышенного риска побега жертвы. [62] [63] Засадные хищники часто остаются одинокими, чтобы снизить риск сам стать добычей. [64] Из 245 наземных хищников 177 — одиночки; и 35 из 37 диких кошек являются одиночными, [65] включая кугуар и гепарда. [62] [2] Однако одиночная пума позволяет другим пумам участвовать в добыче, [66] , и койот может быть как одиночным, так и социальным. [67] Другие одиночные хищники включают северную щуку, [68] пауков-волков и все тысячи видов одиночных ос среди членистоногих, [69] [70] и многие микроорганизмы и зоопланктон. [22] [71]

Специализация []

Физическая адаптация []

Под давлением естественного отбора хищники развили множество физических приспособлений для обнаружения, ловли, убийства и переваривания добычи.К ним относятся скорость, ловкость, скрытность, острые чувства, когти, зубы, фильтры и подходящие пищеварительные системы. [72]

Для обнаружения добычи у хищников хорошо развиты зрение, обоняние или слух. [12] У таких разнообразных хищников, как совы и пауки-прыгуны, глаза обращены вперед, что обеспечивает точное бинокулярное зрение в относительно узком поле зрения, в то время как у хищных животных часто менее острое круговое зрение. Такие животные, как лисы, могут чувствовать запах своей добычи, даже если она скрыта под слоем снега или земли в 2 фута (60 см).Многие хищники обладают острым слухом, а некоторые, например, летучие мыши-эхолоты, охотятся исключительно за счет активного или пассивного использования звука. [73]

Хищники, включая больших кошек, хищных птиц и муравьев, имеют общие мощные челюсти, острые зубы или когти, которые они используют, чтобы схватить и убить свою добычу. Некоторые хищники, такие как змеи и рыбоядные птицы, такие как цапли и бакланы, заглатывают свою добычу целиком; некоторые змеи могут расшатывать свои челюсти, чтобы позволить им проглотить крупную добычу, в то время как у рыбоядных птиц есть длинные, похожие на копья клювы, которые они используют, чтобы колоть и захватывать быстро движущуюся и скользкую добычу. [73] Рыбы и другие хищники развили способность дробить или открывать бронированные панцири моллюсков. [74]

Многие хищники обладают мощным телосложением и могут ловить и убивать животных крупнее их самих; это относится как к мелким хищникам, таким как муравьи и землеройки, так и к большим и явно мускулистым хищникам, таким как пума и лев. [73] [2] [75]

Диета и поведение []

Селективный по размеру хищник: львица нападает на мыса буйвола, вес которого превышает его вдвое.Львы могут нападать на гораздо более крупную добычу, в том числе на слонов, но делают это гораздо реже.Хищники часто очень специализированы в своей диете и охотничьем поведении; например, евразийская рысь охотится только на мелких копытных. [76] Другие животные, такие как леопарды, являются более универсальными приспособленцами и охотятся как минимум на 100 видов. [77] [78] Специалисты могут быть хорошо приспособлены к поимке предпочитаемой ими добычи, в то время как универсалы могут лучше переключиться на другую добычу, когда предпочтительной цели не хватает.Когда жертва имеет сгруппированное (неравномерное) распределение, оптимальная стратегия для хищника, по прогнозам, будет более специализированной, поскольку жертва более заметна и может быть найдена быстрее; [79] это кажется правильным для хищников с неподвижной добычей, но сомнительно с подвижной добычей. [80]

При селективном хищничестве хищники выбирают добычу определенного размера. [81] Крупная добыча может доставить неприятности хищнику, в то время как мелкая добыча может оказаться трудной для поиска и в любом случае принесет меньшую награду.Это привело к корреляции между размером хищников и их жертвой. Размер также может служить убежищем для крупной добычи. Например, взрослые слоны относительно защищены от нападения львов, но молодые особи уязвимы. [82]

Камуфляж и мимикрия []

Представители семейства кошачьих, такие как снежный барс (безлесное нагорье), тигр (травянистые равнины, тростниковые болота), оцелот (лес), кошка-рыболов (прибрежные заросли) и лев (открытые равнины) замаскированы окраской и разрушительными узорами. подходят для их среды обитания. [83]

В агрессивной мимикрии некоторые хищники, включая насекомых и рыб, используют окраску и поведение для привлечения добычи. Самки светлячков Photuris , например, копируют световые сигналы других видов, привлекая тем самым самцов светлячков, которых они ловят и едят. [84] Цветочные богомолы — хищники из засад; замаскированные под цветы, такие как орхидеи, они привлекают добычу и схватывают ее, когда она достаточно близко. [85] Рыбы-лягушки чрезвычайно хорошо замаскированы и активно заманивают свою добычу к приближению с помощью эски, приманки на конце стержневого придатка на голове, которым они нежно машут, чтобы имитировать небольшое животное, заглатывающее добычу в чрезвычайно быстром движении, когда он находится в пределах досягаемости. [86]

Веном []

Многие более мелкие хищники, такие как коробчатая медуза, используют яд для подчинения своей добычи, [87] и яд также может помочь пищеварению (как в случае гремучих змей и некоторых пауков). [88] [89] Мраморная морская змея, приспособившаяся к поеданию яиц, имеет атрофированные ядовитые железы, а ген ее трехпальцевого токсина содержит мутацию (делецию двух нуклеотидов), которая неактивна. Эти изменения объясняются тем, что добычу не нужно подчинять. [90]

Электрические поля []

Несколько групп хищных рыб обладают способностью обнаруживать, отслеживать, а иногда, как в случае с электрическим лучом, выводить из строя свою добычу, генерируя электрические поля с помощью электрических органов. [91] [92] [93] Электрический орган происходит из модифицированной нервной или мышечной ткани. [94]

Физиология []

Физиологическая адаптация к хищничеству включает способность хищных бактерий переваривать сложный пептидогликановый полимер из клеточных стенок бактерий, на которых они охотятся. [23] Хищные позвоночные всех пяти основных классов (рыбы, земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие) имеют более низкую относительную скорость транспорта сахара к аминокислотам, чем травоядные или всеядные животные, предположительно потому, что они получают много аминокислот из животные белки в их рационе. [95]

Антихищные приспособления []

Чтобы противостоять хищничеству, у добычи есть множество средств защиты. Они могут попытаться избежать обнаружения. Они могут обнаруживать хищников и предупреждать других о своем присутствии.В случае обнаружения они могут попытаться избежать нападения, например, сигнализируя о том, что преследование будет невыгодным, или создавая группы. Если они становятся целью, они могут попытаться отразить атаку с помощью таких средств защиты, как доспехи, иглы, неприятность или моббинг; и они могут избежать нападения, напугав хищника, сбросив части тела, такие как хвосты, или просто убегая. [96] [97] [12] [98]

Как избежать обнаружения []

Prey может избежать обнаружения хищниками благодаря морфологическим признакам и окраске, которые затрудняют их обнаружение.Они также могут вести себя так, чтобы избегать хищников, например, избегая времени и мест, где хищники кормятся. [99]

Неверное направление []

Хищные животные используют различные механизмы, включая маскировку и мимикрию, чтобы дезориентировать зрительные сенсорные механизмы хищников, позволяя жертве оставаться нераспознанной достаточно долго, чтобы дать ей возможность сбежать. Камуфляж задерживает распознавание из-за окраски, формы и рисунка. [73] [100] Среди множества механизмов маскировки можно выделить противозатенение [83] и разрушающее окрашивание. [101] Сходство может быть с биотической или неживой средой, такой как богомол, напоминающий мертвые листья, или с другими организмами. В мимикрии организм имеет внешний вид, похожий на другой вид, как у беспилотных мух ( Eristalis ), которые напоминают пчелу, но не укушают. [102]

Поведенческие механизмы []

Черный дятел ухаживает за своими птенцами, относительно безопасно внутри вырытой ямы в деревеЖивотные избегают хищников с поведенческими механизмами, такими как изменение их среды обитания (особенно при выращивании молодняка), снижение их активности, меньшая добыча пищи и отказ от размножения, когда они ощущают присутствие хищников. [103]

Яйца и птенцы особенно уязвимы для хищников, поэтому птицы принимают меры для защиты своих гнезд. [99] Расположение гнезд птиц может иметь большое влияние на частоту нападений хищников. Он самый низкий для тех, кто, например, дятлы, которые выкапывают собственные гнезда, и постепенно выше для тех, кто находится на земле, в навесах и в кустах. [104] Чтобы компенсировать это, у кустарников-гнездящихся должно быть больше выводков и более короткое время гнездования. Птицы также выбирают подходящую среду обитания (например,g., густая листва или острова) и избегайте опушек леса и небольших мест обитания. Точно так же некоторые млекопитающие выращивают детенышей в берлогах. [103]

Формируя группы, жертва часто может снизить частоту встреч с хищниками, поскольку видимость группы не увеличивается пропорционально ее размеру. Однако есть исключения: например, рыбаки-люди могут обнаруживать только большие косяки рыбы с помощью сонара. [105]

Обнаружение хищников []

Признание []

Жертвы используют зрение, звук и запах для обнаружения хищников, и они могут быть весьма различительными.Например, суслик Белдинга может отличать нескольких воздушных и наземных хищников друг от друга и от безобидных видов. Добыча также различает крики хищников и нехищников. Некоторые виды могут даже различать опасных и безобидных хищников одного и того же вида. В северо-восточной части Тихого океана временные косатки охотятся на тюленей, а местные косатки едят только рыбу. Тюлени быстро выходят из воды, если слышат звонки между переходными процессами. Добыча также более бдительна, если чувствует запах хищников. [106]