Хищных млекопитающих создала конкуренция • Елена Наймарк • Новости науки на «Элементах» • Биология, Генетика

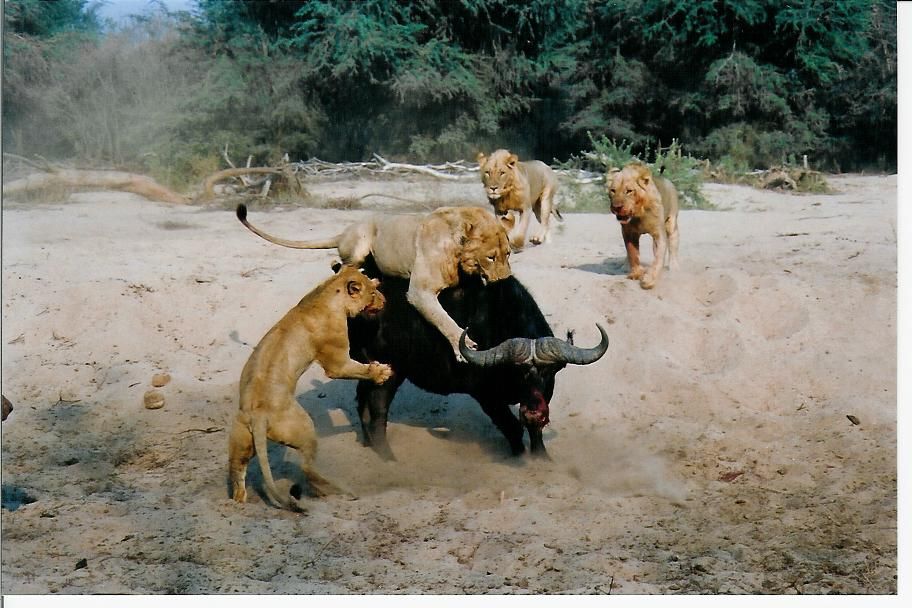

Международная группа биологов различных специальностей провела крупномасштабное исследование, помогающее обрисовать движущие силы эволюции хищных млекопитающих. Ученые собрали данные по распространению, молекулярным маркерам и морфологическим признакам хищных млекопитающих всего мира. Оказалось, что у хищников, живущих на одной территории, морфологические различия в целом больше, чем у тех, которые живут порознь. При этом чем дольше хищники сосуществуют и чем больше площадь совместного обитания, тем резче проявляются различия. Это доказывает ведущую роль конкуренции в видообразовании у хищников.

Пока политики и философы горячо дискутируют о том, нужно ли преподавать теорию Дарвина в школе, биологи продолжают работать, по крупицам собирая знания об эволюции животных на Земле. На сегодняшний день рассматриваются две основных концепции механизмов видообразования: аллопатрическое и симпатрическое видообразование.

Аллопатрическое видообразование — это разделение одного вида на два из-за появления изолирующего барьера на месте исходной предковой популяции. Предполагается, что в двух изолированных частях популяции будут накапливаться разные мутации, и в итоге две части превратятся в разные виды.

Второй путь — симпатрическое видообразование — предполагает появление двух или больше видов без изолирующего барьера. Движущей силой будет конкурентная борьба между особями. В результате острой конкуренции преимущество будут получать крайние формы, а численность средних форм постепенно уменьшится.

В природе существует множество примеров и того и другого типа видообразования. Вместе с тем, теоретических и практических претензий к обоим типам у зоологов тоже хватает. Одна из претензий к изоляционному видообразованию состоит в том, что целые букеты родственных видов живут вместе на одной территории, и никаких изоляционных барьеров между ними нет. Основная проблема симпатрического видообразования — это то, что совершенно непонятно, как при постоянном обмене генами могут разделиться генофонды и получиться новые виды (об этом см. Эволюция без преград: ботаники нашли новое доказательство видообразования без географических барьеров, Видообразование — личное дело каждого, Для видообразования не нужны барьеры). Так какому же из типов отдать предпочтение?

Эволюция без преград: ботаники нашли новое доказательство видообразования без географических барьеров, Видообразование — личное дело каждого, Для видообразования не нужны барьеры). Так какому же из типов отдать предпочтение?

Чтобы хоть как-то прояснить этот вопрос, международная команда специалистов из Америки (Вирджинский университет в Шарлотсвилле) и Великобритании (Центр популяционной биологии Лондонского имперского колледжа в Аскоте и Королевский ботанический сад в Кью) предприняла глобальное исследование. Предварительные рассуждения просты: если между животными сильна конкуренция, значит эволюция должна развести противников, предоставив им разный рацион питания. Следовательно, различия в строении их зубов и в весе тела будут увеличиваться. Если никакой конкуренции нет (читай: нет никакого отбора и видообразования), а животные просто собрались в одном месте, потому что условия среды показались им подходящими, то никаких особых морфологических различий зубов и веса тела у них не будет.

Чтобы проверить, какая из гипотез верна, нужны были три группы данных. Во-первых, сведения по распространению всех хищных млекопитающих по всему миру. Во-вторых, данные о морфологии зубов по каждому виду. Здесь были выбраны признаки хищных и предкоренных зубов. Именно эти зубы определяют узкую пищевую специальность хищника. В-третьих, понадобилась эволюционная схема хищных млекопитающих, построенная независимо от морфологических признаков зубов. Что ж, и такая схема нашлась — ее построили на основе молекулярных данных. На этой схеме выделили 50 пар видов, имевших одного и того же непосредственного предка. Для этих пар оценили различие морфологии зубов и веса тела. Далее подсчитали, насколько перекрывается ареал этих близких видов. Теперь осталось только соотнести общую площадь и морфологические различия. Если никакой зависимости нет, то и никакой симпатрической эволюции у хищников нет, если тренд есть, то это будет доказательством симпатрической эволюции.

Оказалось, тренд есть. И весьма надежный! В целом, 63% различий в зубной системе хищников определяются симпатрическим конкурентным давлением. Вынужденные жить вместе, животные приспосабливаются к разной диете и для этого видоизменяют свой главный инструмент добывания и переработки пищи — зубы. При этом симпатрическая конкуренция довольно мало влияет на вес тела хищника.

И весьма надежный! В целом, 63% различий в зубной системе хищников определяются симпатрическим конкурентным давлением. Вынужденные жить вместе, животные приспосабливаются к разной диете и для этого видоизменяют свой главный инструмент добывания и переработки пищи — зубы. При этом симпатрическая конкуренция довольно мало влияет на вес тела хищника.

Итак, замечательное разнообразие хищников — пантер, львов, леопардов, медведей и мангустов — не меньше чем на 60% обеспечено конкуренцией и последующим видообразованием. Это не слишком яркое, но очень изящное и убедительное исследование показывает, по крайней мере, масштабы работы конкурентной борьбы.

Источник: T. Jonathan Davies, Shai Meiri, Timothy G. Barraclough, John L. Gittleman. Species co-existence and character divergence across Carnivores // Ecology Letters. 2007. V. 10. P. 146–152.

Елена Наймарк

Кусай меня лаконично: новосибирские биологи ищут закономерности в охотничьем поведении грызунов

Мышевидные грызуны демонстрируют охотничье поведение, типичное для специализированных хищников, — к такому выводу пришли сотрудники Института систематики и экологии животных СО РАН. Для анализа поведенческих реакций зверьков ученые использовали метод сжатия данных, основанный на применении архиваторов и позволяющий находить любые закономерности в любых текстах. Статья об этом опубликована в журнале Entropy.

Для анализа поведенческих реакций зверьков ученые использовали метод сжатия данных, основанный на применении архиваторов и позволяющий находить любые закономерности в любых текстах. Статья об этом опубликована в журнале Entropy.

Несколько лет назад сотрудники ИСиЭЖ СО РАН обратили внимание на то, что некоторые зерноядные и даже зеленоядные грызуны проявляют себя как хищники: активно охотятся на насекомых. В частности, полевая мышь в лабораторных экспериментах бесстрашно убивает и лакомится даже такой опасной и агрессивной добычей, как рыжие лесные муравьи. «Эксперименты показали, что охотничье поведение грызунов организовано в стереотип. Под ним мы понимаем поведенческую последовательность, состоящую из устойчиво повторяющихся элементов, например: “преследует — атакует — хватает — умерщвляет”. В экскрементах и желудках разных видов грызунов регулярно находят останки беспозвоночных, однако до сих пор не было известно, охотятся ли зверьки на активных животных или собирают погибших или малоподвижных. Для того чтобы проверить гипотезу о способности грызунов к активной охоте, мы решили изучить виды с разными типами питания (четыре вида хомячков, два вида скальных полевок, полевую мышь и серую крысу) и сравнить со специализированным насекомоядным — обыкновенной бурозубкой, которую приняли за эталон облигатного хищника», — рассказывает заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ ИСиЭЖ СО РАН профессор, доктор биологических наук Жанна Ильинична Резникова.

Для того чтобы проверить гипотезу о способности грызунов к активной охоте, мы решили изучить виды с разными типами питания (четыре вида хомячков, два вида скальных полевок, полевую мышь и серую крысу) и сравнить со специализированным насекомоядным — обыкновенной бурозубкой, которую приняли за эталон облигатного хищника», — рассказывает заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ ИСиЭЖ СО РАН профессор, доктор биологических наук Жанна Ильинична Резникова.

Жанна Резникова пояснила, что поведение бывает облигатное и факультативное. Облигатное — значит, обязательное, без которого животное не выживет. Сюда относятся видовые стереотипы ухаживания и спаривания, которые представляют собой строгую, выверенную последовательность действий для привлечения партнера. Это касается и пищевого поведения. Бурозубка — облигатный хищник, который живет тем, что ловит и убивает беспозвоночных (насекомых, моллюсков, червей) и даже мелких позвоночных животных. Жизнь облигатного хищника полностью зависит от того, насколько эффективно он расправится со своей жертвой.

Факультативное поведение не подвержено строгому отбору, и оно изменчиво. Животное может преследовать потенциальную добычу или вовсе не заинтересоваться ею, придерживаться одного рациона или временно перейти на другой. «Когда мы говорим о факультативных поведенческих стереотипах, то имеем в виду не только то, что они вариативны сами по себе, но и то, что они вариативно проявляются в популяции — не у всех особей, а лишь у части популяции. Исследуя отношение к подвижной добыче у грызунов с зерноядным, зеленоядным и смешанными типами питания, мы имели дело с заведомо факультативным охотничьим поведением», — уточняет исследовательница.

Чтобы понять, из каких элементов складывается охотничье поведение, биологи изучают грызунов в лабораторных условиях. Животных помещают в прозрачную арену, опускают туда безопасную добычу (таракана) и проводят видеосъемку. Запись длится с момента, когда зверек заметил добычу, до того, как он ее схватил. После этого из видеозаписи вычленяют элементарные поведенческие акты, и каждому из них присваивается буквенное обозначение. Таким образом создается поведенческий «алфавит». При описании охотничьего поведения получилось около двадцати букв. Например, (Q) — преследование добычи бегом или (S) — спокойным шагом; (E) — захват добычи лапами; (W) — укус. Эти четыре элемента — ключевые, без них реализация охотничьего стереотипа невозможна.

Таким образом создается поведенческий «алфавит». При описании охотничьего поведения получилось около двадцати букв. Например, (Q) — преследование добычи бегом или (S) — спокойным шагом; (E) — захват добычи лапами; (W) — укус. Эти четыре элемента — ключевые, без них реализация охотничьего стереотипа невозможна.

Эксперимент в ИСЭЖ СО РАН

Кроме них есть дополнительные элементы, присутствующие не во всех стереотипах: такие как принюхивание (D), перехват добычи (R), перенос добычи в зубах (G). Были выделены еще «шумовые» элементы, не влияющие на совершение стереотипа, например «стойка» (I), «движение назад» (U), «прыжок» (J), «чистка» (X) и некоторые другие. Получившиеся записи последовательных поведенческих актов — этограммы — представляют собой биологические «тексты», сложность которых можно оценить и сравнить у разных видов.

Для оценки сложности этограмм в работе применялся метод сжатия данных (Data Compression Method), разработанный одним из соавторов статьи — главным научным сотрудником Института вычислительных технологий СО РАН профессором, доктором технических наук Борисом Яковлевичем Рябко. Метод основан на сочетании идей теории информации (Колмогоровской сложности) и теоретических подходов математической статистики. Суть метода в том, что он оценивает сложность символьных последовательностей, сжимая их архиватором, и в конечном итоге позволяет улавливать любые закономерности в тексте.

Метод основан на сочетании идей теории информации (Колмогоровской сложности) и теоретических подходов математической статистики. Суть метода в том, что он оценивает сложность символьных последовательностей, сжимая их архиватором, и в конечном итоге позволяет улавливать любые закономерности в тексте.

«Необходимость в появлении нового метода была вызвана тем, что исследователи часто сталкиваются с задачей количественно оценить характеристики “текста” (в том числе искусственного) на основе небольшого числа параметров, — комментирует Жанна Резникова. — Это особенно актуально именно для биологических “текстов”, таких как последовательности ДНК или этограммы. Когда архиватор сжимает файлы, он ищет закономерности. Если за определенным элементом с большой долей вероятности последует другой, текст оценивается как более предсказуемый и, соответственно, менее сложный. Мы попытались с такой меркой подойти к этограммам разных видов грызунов».

Если во время охоты хищник производит лишние действия, велика вероятность того, что он упустит добычу. А чем более лаконично и целенаправленно его поведение, тем больше вероятность, что охота закончится удачно. «Можно провести аналогию с цирковым артистом. Если гимнаст во время выступления под куполом цирка лишний раз взмахнет рукой или ногой, его поведение станет чуть более сложным, чем требуется, и это может грозить артисту падением с большой высоты. Представьте, что мы записали в виде текста действия двух артистов, один из которых делает всё четко и правильно, а второй иногда ошибается. Чтобы количественно сравнить их поведение и понять, где лежит опасная грань, нам нужно составить алфавит их поз и основных движений, проанализировать видеозаписи и потом сжать полученные буквенные последовательности архиватором. Мерой сложности будет являться соотношение исходного файла и сжатого. Чем больше изначально в полученном “тексте” закономерностей, тем лучше сожмется файл, чем меньше — тем, соответственно, хуже», — поясняет Жанна Резникова.

А чем более лаконично и целенаправленно его поведение, тем больше вероятность, что охота закончится удачно. «Можно провести аналогию с цирковым артистом. Если гимнаст во время выступления под куполом цирка лишний раз взмахнет рукой или ногой, его поведение станет чуть более сложным, чем требуется, и это может грозить артисту падением с большой высоты. Представьте, что мы записали в виде текста действия двух артистов, один из которых делает всё четко и правильно, а второй иногда ошибается. Чтобы количественно сравнить их поведение и понять, где лежит опасная грань, нам нужно составить алфавит их поз и основных движений, проанализировать видеозаписи и потом сжать полученные буквенные последовательности архиватором. Мерой сложности будет являться соотношение исходного файла и сжатого. Чем больше изначально в полученном “тексте” закономерностей, тем лучше сожмется файл, чем меньше — тем, соответственно, хуже», — поясняет Жанна Резникова.

Исследователи обнаружили, что «алфавиты» охотничьего поведения почти одинаковы у всех видов грызунов, участвующих в эксперименте, но существенно различаются соотношения элементов в стереотипах. Семь видов грызунов демонстрировали упорядоченные стереотипы с хорошо предсказуемыми переходами между элементами, в которых архиватор легко находил закономерности. То есть уровень сложности поведенческого текста у зерноядных и зеленоядных животных оказался, как это ни удивительно, сходен с таковым у облигатного хищника — бурозубки. У грызунов, в отличие от насекомоядного, стереотип охотничьего поведения проявляется факультативно — полностью, но не у всех особей. Иными словами, может охотиться только часть популяции, а остальные никак не реагируют на добычу. Например, в популяции полевых мышей “охотников” примерно 80 %, а среди разных видов полевок — 30—40 %.

Семь видов грызунов демонстрировали упорядоченные стереотипы с хорошо предсказуемыми переходами между элементами, в которых архиватор легко находил закономерности. То есть уровень сложности поведенческого текста у зерноядных и зеленоядных животных оказался, как это ни удивительно, сходен с таковым у облигатного хищника — бурозубки. У грызунов, в отличие от насекомоядного, стереотип охотничьего поведения проявляется факультативно — полностью, но не у всех особей. Иными словами, может охотиться только часть популяции, а остальные никак не реагируют на добычу. Например, в популяции полевых мышей “охотников” примерно 80 %, а среди разных видов полевок — 30—40 %.

Монгольские хомячки за охотой на насекомых

Наиболее сложное и тем самым наименее предсказуемое охотничье поведение продемонстрировала серая крыса, которая является генералистом, то есть питается любой пищей, включая растительную и животную, самого разного происхождения. В ее действиях ученые нашли меньше закономерностей и больше различных шумовых элементов.

Кроме того, они впервые выявили у представителей разных систематических групп интересные поведенческие адаптации, связанные с умерщвлением добычи. Например, полевые мыши доводят жертву до смерти серией быстрых последовательных укусов, то есть, можно сказать, искусывают насмерть. Представители рода эверсмановых хомячков хватают жертву и наносят ей один-два, реже три точных укуса, обездвиживая и практически умерщвляя ее. «В отличие от них хомячок Кэмпбелла обездвиживает насекомое, поворачивая его в лапах и быстро обкусывая конечности. Такой прием обращения с добычей описан для грызунов впервые и, по-видимому, является проявлением более специализированного охотничьего поведения», — отмечает Жанна Резникова.

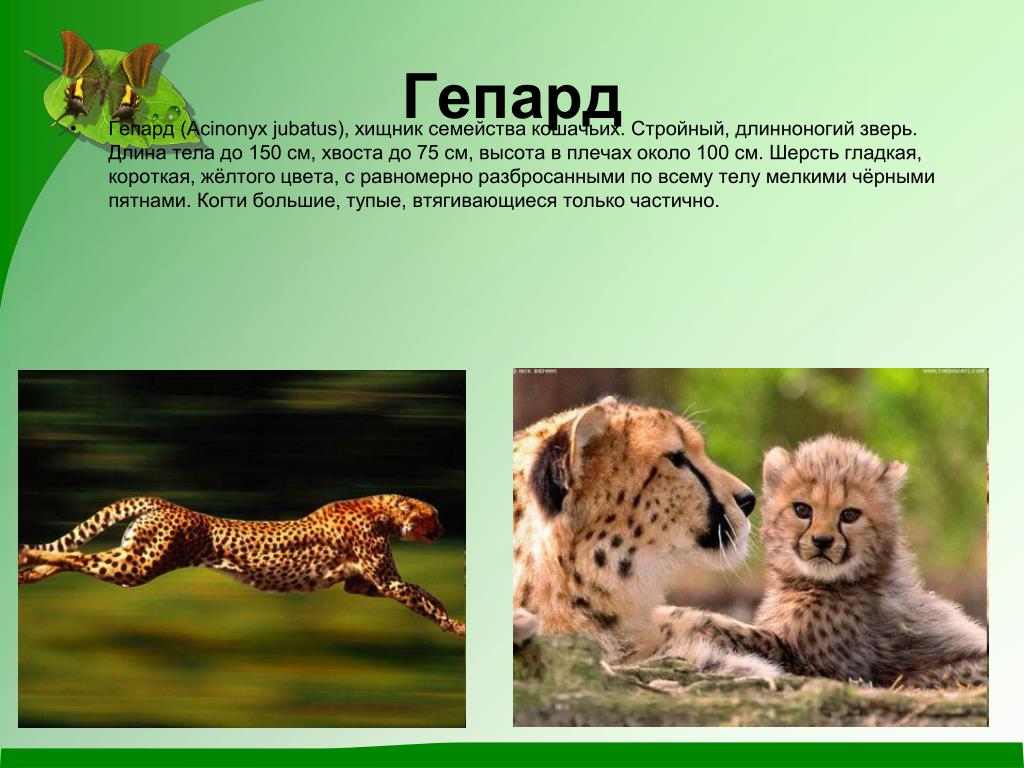

Метод сжатия данных может служить универсальным ключом к поиску закономерностей в биологических текстах. В данном случае он помог понять, что у грызунов есть два пути развития охотничьего поведения: путь лаконичного, упорядоченного, хорошо предсказуемого стереотипа, сходный с таковым у насекомоядных видов, и путь, характерный для генералиста, когда эффективность достигается за счет большого количества не всегда закономерных действий. «Можно сказать, что у многих видов грызунов, принадлежащих к разным подсемействам, при охоте поведение складывается так же, как и у крупного преследующего хищника, например гепарда, — говорит Жанна Резникова. — Мы выявили, что зеленоядные и зерноядные виды не просто охотятся, а делают это с безупречной точностью. Получается, под шкуркой грызуна скрывается профессиональный с эволюционной точки зрения хищник. Метод оценки сложности символьных последовательностей позволил нам это вычленить и показать количественно».

«Можно сказать, что у многих видов грызунов, принадлежащих к разным подсемействам, при охоте поведение складывается так же, как и у крупного преследующего хищника, например гепарда, — говорит Жанна Резникова. — Мы выявили, что зеленоядные и зерноядные виды не просто охотятся, а делают это с безупречной точностью. Получается, под шкуркой грызуна скрывается профессиональный с эволюционной точки зрения хищник. Метод оценки сложности символьных последовательностей позволил нам это вычленить и показать количественно».

Исследовательница уточняет, что хищничество у грызунов было обнаружено еще в 1970-е годы. Например, кузнечиковые, или скорпионовые, хомячки профессионально охотятся не только на насекомых, но даже на скорпионов и почти не чувствительны к их яду. Но это — специализированные хищники, а в данной работе охотничье поведение впервые изучалось у мышевидных грызунов.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (17-04-00702 и 18-29-03005) и программ ФНИ государственных академий наук на 2013—2020 годы. Среди соавторов работы: старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН кандидат биологических наук Софья Николаевна Пантелеева, научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН кандидат биологических наук Ян Владимирович Левенец, аспирантка того же института Анна Алексеевна Новиковская, а также сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН: доктор биологических наук Наталия Юрьевна Феоктистова, доктор биологических наук Алексей Васильевич Суров и младший научный сотрудник Анна Владимировна Гуреева.

Среди соавторов работы: старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН кандидат биологических наук Софья Николаевна Пантелеева, научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН кандидат биологических наук Ян Владимирович Левенец, аспирантка того же института Анна Алексеевна Новиковская, а также сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН: доктор биологических наук Наталия Юрьевна Феоктистова, доктор биологических наук Алексей Васильевич Суров и младший научный сотрудник Анна Владимировна Гуреева.

В дальнейшем ученые планируют охватить большее количество видов грызунов, чтобы составить более полное представление о разнообразии видовых адаптаций и приблизиться к картине эволюции охотничьего поведении млекопитающих.

Юлия Клюшникова

Фото: Галины Азаркиной (1), Анны Новиковской (2), Наталии Феоктистовой (3, анонс)

Хищники и падальщики как друзья человека

Следующая новость

Все новости

Предыдущая новость

Биология

: 24. 01.2018

01.2018

Люди привыкли опасаться хищников, а к животным, питающимся падалью и различными отбросами, часто относятся с легкой брезгливостью. К тому же имеется множество работ, в которых подчеркивается вред, наносимый человечеству этими категориями животных. Однако ученые из Университета Квинсленда (Австралия) и Общества сохранения дикой природы (WCS, США) хотят обратить наше внимание на другую сторону медали – немалую пользу, которую они нам приносят

Основываясь на большом массиве литературных данных, ученые из Университета Квинсленда (Австралия) и Общества сохранения дикой природы (WCS, США) опубликовали обзорное исследование, где на конкретных примерах показали, какую выгоду имеет человек от падальщиков, к примеру, стервятников, и хищников, начиная от летучих мышей и заканчивая крупными кошачьими.

Хищники – обязательный компонент любых экосистем, истребляют переносчиков зоонозных (передаваемых людям от животных) болезней. Так, лисица, уничтожая мелких грызунов, зараженных боррелиями, вызывающими болезнь Лайма, уменьшает численность зараженных клещей, питающихся на этих грызунах. Это, в свою очередь, снижает риск для человека быть укушенным таким клещом.

Это, в свою очередь, снижает риск для человека быть укушенным таким клещом.

Стервятники, поедая падаль, уменьшают доступ к этому пищевому ресурсу собакам и другим животным, которые могут переносить вирус бешенства. К примеру, резкое уменьшение популяции стервятников в Индии в 1990-е гг. привело к серьезному росту числа бродячих собак, и, соответственно, укушенных ими людей.

Птицы и летучие мыши уничтожают вредителей сельскохозяйственных культур, экономя фермерам значительные деньги. Например, они помогают сохранить более 30% урожая какао на плантациях в Центральном Сулавеси (Индонезия), поедая насекомых-вредителей.

В районах больших человеческих поселений птицы и животные-падальщики «работают» мусорщиками. Так, по некоторым оценкам, шакалы уничтожают в Европе в год тысячи тонн органических отходов, от которых в противном случае пришлось бы избавляться самим людям, прилагая к этому немалые дополнительные усилия, чтобы избежать загрязнения окружающей среды и подземных вод.

Американские олени, «проживая» рядом с пумами, становятся в целом более осторожными и в итоге реже выскакивают на дороги, где они могут столкнуться (и сталкиваются, причем зачастую с печальными последствиями) с проезжающим автомобилем.

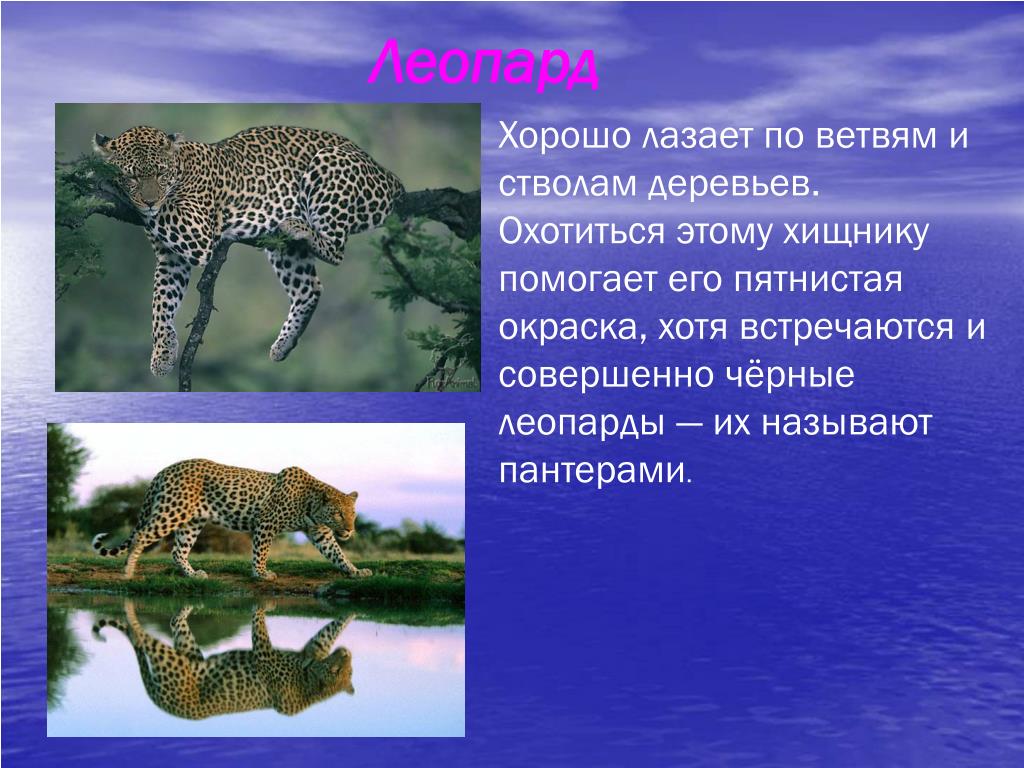

Подобные вещи давно известны, тем не менее численность многих плотоядных животных, обитающих по соседству с человеком, неуклонно снижается. Исторический ареал (область обитания) леопарда сократился почти на 80%; продолжают уменьшаться популяции африканских львов; снижается поголовье большинства (17 из 22 видов) стервятников… На численность многих видов влияет антропогенная деятельность, включая изменение человеком природных местообитаний, но дело не только в этом.

Люди не любят и боятся хищных животных – и зачастую возражают против мер по сохранению этих видов или просто охотятся на них. Конечно, плохая, в глазах обывателя, репутация хищников в известной мере оправдана, однако ученые призывают отбросить предубеждения и понять, что если эти животные исчезнут с лица Земли, человечество потеряет многое и навсегда.

Фото: https://en.wikipedia.org

Подготовила Мария Перепечаева

: 24.01.2018

Подробнее об этом

Статьи

02.08.2015

5328

Биология

Зачем степи артезианы?

30.03.2015

4610

Биология

Генетики «редактируют» родословное древо птиц

04.03.2014

8737

Биология

По следу ирбиса.

Материалы

30.07.2021

1339

Собаки видят ложь, но «подыгрывают» нам при невольном обмане

08.06.2020

2367

Биология

Как британские лисы сами себя одомашнивают

03.06.2020

1602

Биология

Нормальное развитие большого мозга требует долгого детства – даже у птиц

Понравилось? Поделись с друзьями!

Подпишись на еженедельную e-mail рассылку!

Следующая новость

Все новости

Предыдущая новость

Похожие статьи

29.

12.2010

12.20103759

Камчатка заповедная фоторепортаж И. Шпиленка

29.09.2010

11347

Грибная лилипутия — от паразитов до хищников

25.01.2010

10020

Затерянный архипелаг: Алтайский край глазами ботаника

10811

Самый русский зверь

Похожие материалы

23.07.2022

958

Тревожность, «программируемая» младенческим стрессом, – наша «память» о древних хищниках

07.

07.2022

07.2022813

Перья и теплокровность позволили выжить ранним динозаврам

19.04.2022

801

Большое тело и маленький мозг? Ты вымер в плейстоцене

01.05.2021

1214

Дискриминация по полу – убийственная эволюционная стратегия

Многоядные хищники в современной биологической защите растений – Теплицы России

Первые серьезные коммерческие успехи биозащиты были связаны с применением специализированных энтомофагов и акарифагов. Многочисленные примеры успешной акклиматизации в рамках классического биометода показывали очевидное превосходство монофагов и узкоспециализированных олигофагов в борьбе с инвазивными вредителями. Не удивительно, что первые биоагенты для защиты тепличных растений тоже были специализированными паразитами и хищниками. Это — фитосейулюс, энкарзия, хищная галлица-афидимиза, афидиус […]

Это — фитосейулюс, энкарзия, хищная галлица-афидимиза, афидиус […]

Первые серьезные коммерческие успехи биозащиты были связаны с применением специализированных энтомофагов и акарифагов. Многочисленные примеры успешной акклиматизации в рамках классического биометода показывали очевидное превосходство монофагов и узкоспециализированных олигофагов в борьбе с инвазивными вредителями. Не удивительно, что первые биоагенты для защиты тепличных растений тоже были специализированными паразитами и хищниками. Это — фитосейулюс, энкарзия, хищная галлица-афидимиза, афидиус матрикариа, дакнуза и диглифус.

В то время было признано, что многоядные хищники и паразиты можно применять только в качестве «живого» инсектицида в очагах размножения. Теоретическую базу такого подхода к биозащите в теплицах подвел Георгий Акопович Бегляров (1987 г.). Вот основные положения его концепции:

- Наиболее важными признаками эффективных энтомофагов считаются высокая поисковая способность, специфичность в отношении жертвы (хозяина), высокая потенциальная скорость роста популяции и способность занимать все экологические ниши, в которых обитает жертва.

- Рассчитывать на акклиматизацию энтомофагов и тем более формирование длительно функционирующих комплексов в теплицах не приходится.

- Многочисленные собственные опыты и данные других авторов по колонизации в теплицы разных видов златоглазок, гемеробиид, кокцинеллид, хищник клопов, мух сирфид, клещей-анистид свидетельствуют о том, что многоядные энтомофаги и широкие олигофаги самостоятельно в теплицах вообще не размножаются. При применении способом сезонной колонизации такие виды, так и в открытом грунте, обеспечивают лишь частичное подавление вредителей Полный эффект достигается только при использовании их в качестве «живого инсектицида», т е при резком увеличении норы и кратности выпусков

- Вывод: очевидна сравнительно меньшая пригодность многоядных хищников и паразитов в качестве средства борьбы с вредителем в теплицах.

Этот подход к выбору биоагентов для защиты растений от вредителей в теплицах был признан основополагающим. Хотя надо отметить, что Г.

Параллельно с работами лаборатории Г. А. Беглярова в других научных центрах велись исследования полифагов: макролофуса (Козаржевская Э.Ф.), кокцинеллид и гемеробиид (ВИЗР), ориусов (ВНИИКР) . Становилось постепенно ясно, что для успешной «работы» многоядных хищников надо для них в теплицу вносить дополнительное питание (клещей, яйца зерновой моли-ситотроги, пыльцу) и создавать условия для размножения и расселения энтомофагов. Раньше это было проблематично, сейчас же выпускаются специальные виды корма для них, только в них уже используются другие компоненты. Так, компания KoppertB.V. предлагает два вида корма, содержащие только яйца моли эфестии (ENTOFOOD), или с добавлением яиц рачка артемии.

Мы не учитывали еще один немаловажный аспект: в ряде случаев, когда на растениях находится сразу несколько вредителей, и, применяя особую тактику выпусков, можно добиться высокой эффективности именно при использовании многоядных энтомофагов. Они оказываются ценнее и экономичнее, чем монофаги.

Они оказываются ценнее и экономичнее, чем монофаги.

В прежние годы работа по применению биоматериала представлялась слишком громоздкой, к тому же технически мы были не готовы к ее осуществлению: биоматериал приходилось расфасовывать вручную (в кулечки, пакетики и банки). К тому же производство носило выраженный сезонный характер, отсутствовала кооперация биолабораторий, маркетинг был на нуле. Словом, в те уже далекие времена качественно такую работу могли осуществить немногие хозяйства и на небольших площадях.

Сейчас уже сформировался рынок. Биологические средства, поставляемые такими крупными специализированными компаниями, как KoppertB.V., в удобной упаковке, с дозаторами, расфасованные по разнообразным контейнерам, бутылкам и карточкам, стали вполне доступными в любое время года и в соответствии с планом поставок. Нередко фирмы-поставщики оказывают и консультативную помощь по применению своих биоагентов, что, безусловно, также положительно сказывается на эффективности их применения. Именно поэтому компания KoppertB.V. стремится строить долгосрочные партнерские отношения с тепличными комбинатами, заинтересованными в выпуске экологически чистой продукции.

Именно поэтому компания KoppertB.V. стремится строить долгосрочные партнерские отношения с тепличными комбинатами, заинтересованными в выпуске экологически чистой продукции.

В настоящее время из полифагов популярны хищные клещи, клопы, златоглазки и кокцинеллиды. Клещи, в силу своих небольших размеров, питаются мелкими беспозвоночными: личинками трипсов, яйцами и личинками белокрылок, различными растительноядными клещами (паутинными, акаровыми, тарзонемидными, четырехногими) и ногохвостками. При нехватке корма они могут подпитываться пыльцой и нектаром цветков. К тому же стоимость их производства сравнительно невелика. Хищные клопы — макролофус (Macrolophuspygmaeus)и несиди- окорис (Nesidiocoristenuis),кроме трипсов, клещей и белокрылок питаются тлями, личинкамиминирующих мух и гусеницами минирующих молей, в том числе томатной минирующей моли.

| Название продукта | Латинское название |

| LIMONICA | Amblydromalus limonicus (= Typhlodromalus limonicus) |

| SWIRSKI-MITE————- SWIRSKI-MITE LD SWIRSKI-MITE PLUS | Amblyseius swirskii |

| MIRICAL | Macrolophus pygmaeus (= Macrolophus caliginosus) |

| NESIBUG | Nesidiocoris tenuis |

Тактика применения многоядных хищников строится на принципах интегрированной защиты растений и состоит в следующем:

- Выпуск энтомофагов начинают с целью накопления их в теплице по рекомендованной схеме задолго до обнаружения вредителей.

- Кормление энтомофагов осуществляется за счет корма, находящегося в пакетах и контейнерах в момент выпуска, или за счет дополнительно внесенного корма.

- Энтомофаги из точек выпуска постепенно распределяются на соседние растения, где могут уничтожать вредителей, допиты- ваться пыльцой и нектаром цветков.

- К моменту появления основных вредителей численность энтомофагов должна подрасти до определенного уровня.

- По результатам обследования проводят корректировку численности: при нехватке энтомофагов выпускают дополнительное количество одного или нескольких видов, используют также ловушки и масляный препарат SAVONA, а при избытке — по согласованию с консультантом численность энтомофагов снижают с помощью рекомендованных пестицидов.

Рассмотрим несколько примеров:

Основа защиты тепличного огурца от трипсов, клещей, тлей и тепличной белокрылки строится на применении хищного клеща амблисейуса. Свирского (Amblyseiusswirskii). Для облегчения применения хищника разные фирмы находят свои приемы Компания KoppertB.V. предлагает три вида фасовки биоматериала для разных вариантов его использования. В конце рассадного периода или через 1-2 недели после посадки растений на постоянное место для профилактических выпусков, когда требуется длительное присутствие хищника на растении, используют пакеты с небольшим количеством хищника, живущего за счет амбарных клещей на отрубях (SWIRSKI-MITELD). Это наиболее востребованный вариант упаковки, позволяющий за меньшие деньги получить большее количество хищных клещей в теплице. В этом случае амбарные клещи благодаря невысокой численности хищника длительное время размножаются (до 40-42 дней) и соответственно амблисейус оказывается обеспеченным кормом примерно на полтора месяца . Наиболее активные имаго хищника постепенно выходят из пакетика в поисках пищи, расселяются от мест выпуска на соседние растения. Поэтому на 1 га огурца для обеспечения равномерности выпуска вывешивают 4 000 пакетов, а на розах норму увеличивают до 1 пакета на 1 м2 .

Для облегчения применения хищника разные фирмы находят свои приемы Компания KoppertB.V. предлагает три вида фасовки биоматериала для разных вариантов его использования. В конце рассадного периода или через 1-2 недели после посадки растений на постоянное место для профилактических выпусков, когда требуется длительное присутствие хищника на растении, используют пакеты с небольшим количеством хищника, живущего за счет амбарных клещей на отрубях (SWIRSKI-MITELD). Это наиболее востребованный вариант упаковки, позволяющий за меньшие деньги получить большее количество хищных клещей в теплице. В этом случае амбарные клещи благодаря невысокой численности хищника длительное время размножаются (до 40-42 дней) и соответственно амблисейус оказывается обеспеченным кормом примерно на полтора месяца . Наиболее активные имаго хищника постепенно выходят из пакетика в поисках пищи, расселяются от мест выпуска на соседние растения. Поэтому на 1 га огурца для обеспечения равномерности выпуска вывешивают 4 000 пакетов, а на розах норму увеличивают до 1 пакета на 1 м2 .

Амблисейус Свирского на растениях предпочитает питаться личинками и яйцами бело- крылок. Это для них основной источник пищи. Самка A. swirskii, как самый прожорливый хищник, съедает за сутки в среднем 15-20 яиц или 10-15 личинок белокрылки. При питании альтернативной жертвой (личинками трипса) амблисейус нападает в основном на личинок 1-го возраста, уничтожая за сутки до 5 особей, и тем самым значительно превосходя последнего по прожорливости. Реже амблисейусы питаются некоторыми мелкими членистоногими, а также цветочной пыльцой. Взрослые клещи могут проявлять каннибализм, нападая на собственных личинок и нимф 1-го возраста . Замечено, что A. swirskiiможет питаться молодью и яйцами других хищных клещей, в частности A. cucumeris,поэтому совместные выпуски этих хищников нецелесообразны Для корректировки численности используют другие продукты: SWIRSKI-MITEPLUS, SWIRSKI-MITE.

В системе интегрированной защиты тепличных культур Amblyseiusswirskiiначинают выпускать как профилактическое средство еще на рассаде — по 25 клещей на 1 м2. После высадки растений на постоянное место профилактические выпуски продолжают в том же количестве, а при обнаружении очагов белокрылки и трипсов норму колонизации увеличивают до 100 особей/м2 . По согласованию с консультантом в некоторых случаях норму выпуска увеличивают еще в 2-3 раза.

Аналогично (только с другими нормами выпуска) применяют хищного клеща Amblydromaluslimonicus (LIMONICA) на сладком перце и на розах. Это эффективный хищник тех же вредителей, но этот вид способен питаться не только личинками трипса 1-го, но и 2-го возраста, а также всеми возрастами белокрылки. Хорошие результаты получены также на культурах огурца, баклажана и герберы. Лучшие результаты были получены при выпусках амблисейуса на растения с гладкими листьями: перец сладкий, фасоль и роза. Листья томата, покрытые множеством железистых волосков, менее пригодны для обитания этого хищника.

Листья томата, покрытые множеством железистых волосков, менее пригодны для обитания этого хищника.

На томатах и баклажанах применяют схожую схему, только уже для выпуска хищных клопов — макролофуса (Macrolophuspygmaeus) и несидиокориса (Nesidiocoristenuis). Они хорошо приживаются на томате, питаются не только насекомыми, но и соком растений, цветочной пыльцой. Максимальная эффективность их применения наблюдается, когда в теплице появляется 3-е поколение клопов, а численность белокрылки и трипсов невысокая. Для размножения клопам необходим животный корм, поэтому в теплицу в отсутствии вредителей или при небольшом их количестве периодически (каждые две недели (40 г/га) вносят корм для клопов (ENTOFOOD) . Одно поколение клопов развивается 30-40 дней, следовательно, начинать выпуск надо примерно за 2-2,5 месяца до возможного залета белокрылки или трипсов в теплицу. Для контроля численности белокрылки в период недостаточно высокой численности клопов в теплицу выпускают специализированных паразитов — энкарзия и эретмоцеруса. С помощь специализированных паразитов можно успешно контролировать численность белокрылки, создавая тепличную популяцию за счет периодических выпусков (ENERMIXили EN- STRIP) . Для отлова имаго белокрылки в наиболее освещенных местах и над верхними листьями следует развешивать желтые клеевые ловушки.

Для контроля численности белокрылки в период недостаточно высокой численности клопов в теплицу выпускают специализированных паразитов — энкарзия и эретмоцеруса. С помощь специализированных паразитов можно успешно контролировать численность белокрылки, создавая тепличную популяцию за счет периодических выпусков (ENERMIXили EN- STRIP) . Для отлова имаго белокрылки в наиболее освещенных местах и над верхними листьями следует развешивать желтые клеевые ловушки.

Макролофуса лучше применять там, где обычны белокрылка, тля и трипсы. Клопы могут питаться минирующими личинками мух и молей, но это для них третьестепенная по значению пища. А вот в теплицах с томатной минирующей молью лучше выпускать несидиокориса, который предпочитает именно этого вредителя. Профилактические выпуски начинают с нормы 1 бутылка NESIBUGна 1000 м2 с обязательным добавлением в места выпуска корма (ENTOFOOD) . Применяя несидиокориса надо помнить, что с повышением его численности на томате и при нехватке корма, клопы допитываются растительным соком, нанося, порой, серьезные повреждения. Поэтому применение этого хищника должно проводиться с обязательным тщательным обследованием растений и при консультативной поддержке фирмы-производителя.

Поэтому применение этого хищника должно проводиться с обязательным тщательным обследованием растений и при консультативной поддержке фирмы-производителя.

Таким образом, научные разработки, наработанная практика применения и фирменные приемы позволяют успешно использовать хищников-полифагов в принятых технологиях выращивания овощных и цветочных культур.

А.К. Ахатов,

ведущий специалист по защите растений ЗАО «Шетелиг Рус»

Комментарии:

Дневные хищники — конспект — Биология | Рефераты Биология

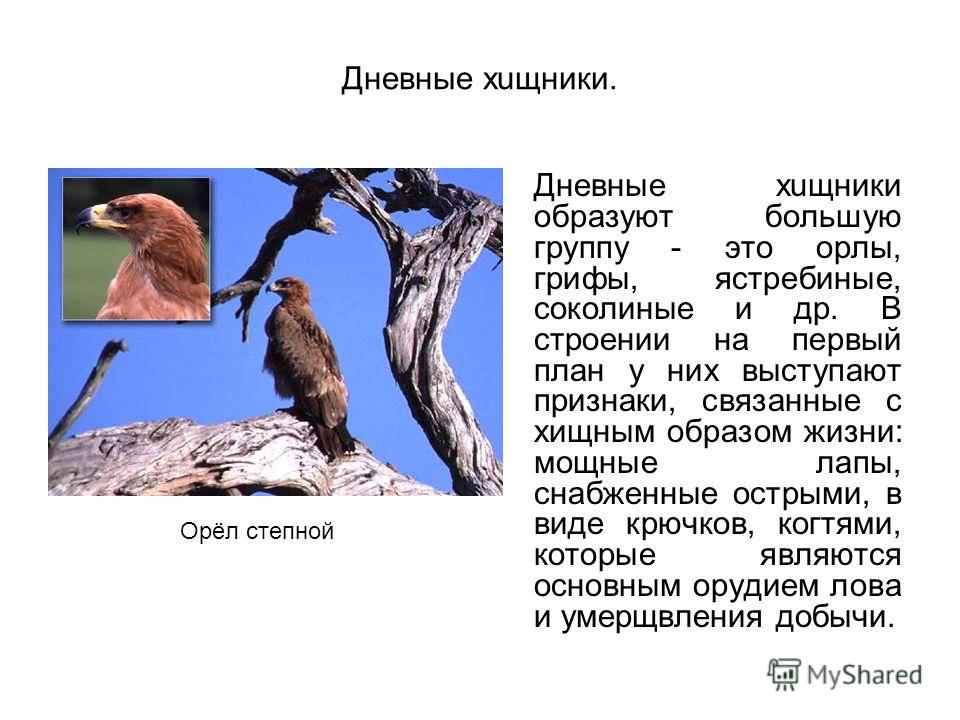

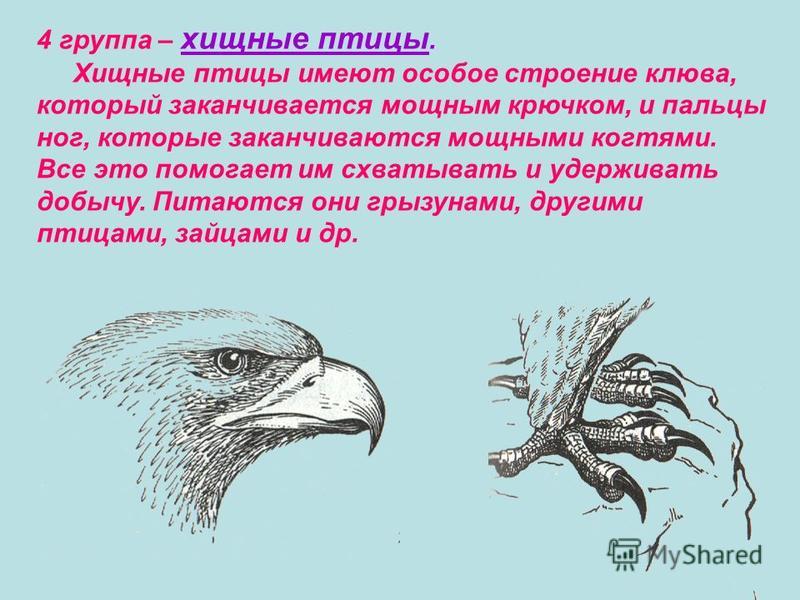

Скачай Дневные хищники — конспект — Биология и еще Рефераты в формате PDF Биология только на Docsity! Дневные хищники К этому отряду относятся около 270 видов. Это птицы средней и крупной величины. У одного из самых крупных видов – американского кондора крыло длинной около 115 см, размах крыльев до 275 см. самые мелкие хищные птицы – так называемые карликовые сокола – имеют крыло длинной 9-10 см. Для хищников характерен крепкий крючкообразно загнутый на конце клюв, основание которого одето голой ярко окрашенной кожей – восковицей, в которую открывается наружные отверстия ноздрей. Ноги у хищных птиц умеренной длины, с загнутыми и обычно острыми когтями (только у секретарей ноги длинные). Когти и клюв служат для умерщвления, а последний и для расчленения добычи. Пальцы относительно длинные, на подошвенной стороне имеются подушечки, служащие для удержания пищи. Телосложение плотное, оперение жесткое и плотно прилегающее к телу. Окраска обычно не яркая, преимущественно серого, бурого, рыжего или черного цвета, часто с примесью белого. У некоторых видов, кормящихся падалью, голова и часть шеи голые, неоперенные. У большинства видов самки и самцы окрашены сходно, но молодые птицы по первому году, иногда и позже, отличаются от взрослых по окраске. Обычно самцы мельче самок, но у грифов Старого Света оба пола одинаковых размеров, а у американских кондоров самцы крупнее самок. Хищные птицы ведут дневной образ жизни лишь немногие из них сумеречные. Распространены хищники по всему свету: их нет только в Антарктике и на некоторых океанских островах. В северных и умеренных широтах часть видов перелетна, часть оседла и кочет вне времени размножения.

Ноги у хищных птиц умеренной длины, с загнутыми и обычно острыми когтями (только у секретарей ноги длинные). Когти и клюв служат для умерщвления, а последний и для расчленения добычи. Пальцы относительно длинные, на подошвенной стороне имеются подушечки, служащие для удержания пищи. Телосложение плотное, оперение жесткое и плотно прилегающее к телу. Окраска обычно не яркая, преимущественно серого, бурого, рыжего или черного цвета, часто с примесью белого. У некоторых видов, кормящихся падалью, голова и часть шеи голые, неоперенные. У большинства видов самки и самцы окрашены сходно, но молодые птицы по первому году, иногда и позже, отличаются от взрослых по окраске. Обычно самцы мельче самок, но у грифов Старого Света оба пола одинаковых размеров, а у американских кондоров самцы крупнее самок. Хищные птицы ведут дневной образ жизни лишь немногие из них сумеречные. Распространены хищники по всему свету: их нет только в Антарктике и на некоторых океанских островах. В северных и умеренных широтах часть видов перелетна, часть оседла и кочет вне времени размножения. Продолжительность жизни хищных птиц довольно значительна. Известны случаи, когда орел-скоморох жил в неволе 55 лет, орел-беркут – 46 лет, в Московском зоопарке кондор прожил 69 лет, ястреб-тетеревятник – 25 лет. Данные кольцевания также показывают, что хищные птицы средней величины живут, по крайней мере, около 15 лет. Едва ли все это предельные сроки. Хищные птицы размножаются один раз (редко два раза) в году. Гнезда простого устройства, обычно на деревьях, иногда в дуплах, на скалах, на земле. Нередко занимают готовые гнёзда, построенные другим видом птиц. Обычно одна и та же пара из года в год гнездится в одном и том же гнездовом участке. Число яиц различно – от 1-2 (у крупных видов) до 6-7 и даже 9 (у мелких). Насиживание начинается после откладки первого яйца, и птенцы в выводке по этому разновозрастны. Насиживает главным образом самка, самец сменяет её лишь на непродолжительное время. Крупные виды насиживают почти 2 месяца (например, кондор, бородач). Виды средней величины насиживают примерно в течение месяца.

Продолжительность жизни хищных птиц довольно значительна. Известны случаи, когда орел-скоморох жил в неволе 55 лет, орел-беркут – 46 лет, в Московском зоопарке кондор прожил 69 лет, ястреб-тетеревятник – 25 лет. Данные кольцевания также показывают, что хищные птицы средней величины живут, по крайней мере, около 15 лет. Едва ли все это предельные сроки. Хищные птицы размножаются один раз (редко два раза) в году. Гнезда простого устройства, обычно на деревьях, иногда в дуплах, на скалах, на земле. Нередко занимают готовые гнёзда, построенные другим видом птиц. Обычно одна и та же пара из года в год гнездится в одном и том же гнездовом участке. Число яиц различно – от 1-2 (у крупных видов) до 6-7 и даже 9 (у мелких). Насиживание начинается после откладки первого яйца, и птенцы в выводке по этому разновозрастны. Насиживает главным образом самка, самец сменяет её лишь на непродолжительное время. Крупные виды насиживают почти 2 месяца (например, кондор, бородач). Виды средней величины насиживают примерно в течение месяца. Птенцы выходят из яиц хорошо опушенными и зрячими, но нуждаются во время пребывания в гнезде в кормлении и обогревании, а также в защите от врагов. Имеются два пуховых народа, второй заменяется перовым. Вылет из гнезда у мелких и средних видов хищников происходит примерно в месячном возрасте, у крупных грифов – только в трех — и даже четырехмесячном. Основную пищу хищные птиц составляют различные животные, в первую очередь млекопитающие, птицы и насекомые. Нередко хищные птицы кормятся падалью. Немногие из них питаются растительной пищей (например, африканский грифовый орлан кормится плодами гвинейской и винной пальм, гвинейская каракара – плодами Loranthus и Clusia). Некоторые виды кормятся широким набором кормов, другие узкоспециализированны. В природных условиях хищные птицы съедают добычу с костями, шерстью, перьями, не переваренные остатки которых периодически выкидываются через рот в виде так называемых поганок. Большинство хищных птиц разыскивают добычу летая. В связи с этим у них отлично развито зрение и способность к полету.

Птенцы выходят из яиц хорошо опушенными и зрячими, но нуждаются во время пребывания в гнезде в кормлении и обогревании, а также в защите от врагов. Имеются два пуховых народа, второй заменяется перовым. Вылет из гнезда у мелких и средних видов хищников происходит примерно в месячном возрасте, у крупных грифов – только в трех — и даже четырехмесячном. Основную пищу хищные птиц составляют различные животные, в первую очередь млекопитающие, птицы и насекомые. Нередко хищные птицы кормятся падалью. Немногие из них питаются растительной пищей (например, африканский грифовый орлан кормится плодами гвинейской и винной пальм, гвинейская каракара – плодами Loranthus и Clusia). Некоторые виды кормятся широким набором кормов, другие узкоспециализированны. В природных условиях хищные птицы съедают добычу с костями, шерстью, перьями, не переваренные остатки которых периодически выкидываются через рот в виде так называемых поганок. Большинство хищных птиц разыскивают добычу летая. В связи с этим у них отлично развито зрение и способность к полету. Линяют хищные птицы раз в году, после окончания периода размножения. Линька полная. Продолжается она долго, что связанно с необходимостью сохранения птицей летных качеств. Практическое значение хищных птиц для хозяйственной деятельности человека, в общем, следует оценивать положительно. Большинство из них приносит прямую пользу, поедая грызунов и насекомых, вредных для землевладелия. Другие, уничтожая в первую очередь больных и слабых особей, является существенным фактором отбора. Даже те хищные птицы, которые кормятся главным образом охотничьими или полезными в других отношениях животными, не могут –приносить существенного ущерба, так как общая численность этих видов невысока и они относительно многочисленны лишь в малообжитых местах. Поэтому в настоящее время в большинстве стран хищные птицы – в той или иной форме – находятся под охраной. При этом учитывается и несомненное значение хищных птиц как памятников природы. Использование хищных птиц человеком в целях охоты – так называемая соколиная охота, или охота с ловчими птицами, — восходит к глубокой древности, хотя многое в истории этой охоты остается неясным.

Линяют хищные птицы раз в году, после окончания периода размножения. Линька полная. Продолжается она долго, что связанно с необходимостью сохранения птицей летных качеств. Практическое значение хищных птиц для хозяйственной деятельности человека, в общем, следует оценивать положительно. Большинство из них приносит прямую пользу, поедая грызунов и насекомых, вредных для землевладелия. Другие, уничтожая в первую очередь больных и слабых особей, является существенным фактором отбора. Даже те хищные птицы, которые кормятся главным образом охотничьими или полезными в других отношениях животными, не могут –приносить существенного ущерба, так как общая численность этих видов невысока и они относительно многочисленны лишь в малообжитых местах. Поэтому в настоящее время в большинстве стран хищные птицы – в той или иной форме – находятся под охраной. При этом учитывается и несомненное значение хищных птиц как памятников природы. Использование хищных птиц человеком в целях охоты – так называемая соколиная охота, или охота с ловчими птицами, — восходит к глубокой древности, хотя многое в истории этой охоты остается неясным. Археологические находки показывают, что на британских островах с хищными птицами уже в бронзовом веке. В Месопотамии соколиная охота была известна, по крайней мере, в VIII веке до н. э. Расцвет соколиной охоты в Европе относится примерно к XII-XVII векам, и начало её в какой-то мере связанно с крестовыми походами, когда крестоносцы могли ознакомиться с практикой соколиной охоты у арабов. Глубокие социальные изменения, возникшие в конце XVII – начале XIX века, технологические новшества, в первую очередь распространение охотничьего оружия, вызвали упадок охоты с ловчими птицами. Впрочем, она сохранилась, но в меньших масштабах. В нашей стране использование хищных птиц для охоты “по перу по зверю” имеет давнюю историю: в Киевской Руси оно восходит, по крайней мере, к X веку. Родовая эмблема древних Рюриковичей изображала летящего сокола в азиатской части бывшего Советского союза – в Средней Азии, – оно имеет, вероятно, еще более древнюю историю, но определенных сведений об этом мало. Это, конечно, связано со сложной историей народов Средней и Центральной Азии.

Археологические находки показывают, что на британских островах с хищными птицами уже в бронзовом веке. В Месопотамии соколиная охота была известна, по крайней мере, в VIII веке до н. э. Расцвет соколиной охоты в Европе относится примерно к XII-XVII векам, и начало её в какой-то мере связанно с крестовыми походами, когда крестоносцы могли ознакомиться с практикой соколиной охоты у арабов. Глубокие социальные изменения, возникшие в конце XVII – начале XIX века, технологические новшества, в первую очередь распространение охотничьего оружия, вызвали упадок охоты с ловчими птицами. Впрочем, она сохранилась, но в меньших масштабах. В нашей стране использование хищных птиц для охоты “по перу по зверю” имеет давнюю историю: в Киевской Руси оно восходит, по крайней мере, к X веку. Родовая эмблема древних Рюриковичей изображала летящего сокола в азиатской части бывшего Советского союза – в Средней Азии, – оно имеет, вероятно, еще более древнюю историю, но определенных сведений об этом мало. Это, конечно, связано со сложной историей народов Средней и Центральной Азии. В Европейской части бывшего Советского Союза спортивная охота с ловчими птицами прекратилась в начале текущего столетия. Только на Черноморском побережье Грузии ещё охотятся на пролетных перепелов ястребом-перепелятником. Как спорт и промысел охота с ловчими птицами имеет место в Киргизии, Казахстане, в небольших масштабах в Туркмении. Для охоты использовались разные виды хищных птиц, главным образом различные сокола и ястреба, в Азии – орел-беркут и некоторые другие. В нашей стране ловчими птицами служили крупные сокола (балобан, сапсан, кречет), ястреба (перепелятник и тетеревятник) и орел-беркут.

В Европейской части бывшего Советского Союза спортивная охота с ловчими птицами прекратилась в начале текущего столетия. Только на Черноморском побережье Грузии ещё охотятся на пролетных перепелов ястребом-перепелятником. Как спорт и промысел охота с ловчими птицами имеет место в Киргизии, Казахстане, в небольших масштабах в Туркмении. Для охоты использовались разные виды хищных птиц, главным образом различные сокола и ястреба, в Азии – орел-беркут и некоторые другие. В нашей стране ловчими птицами служили крупные сокола (балобан, сапсан, кречет), ястреба (перепелятник и тетеревятник) и орел-беркут.

Урок по биологии в 8 классе на тему «Хищники» – УчМет

Конспект открытого урока по биологии

в 8 классе по теме:

«ХИЩНЫЕ ЗВЕРИ.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА».

Учитель

биологии Волычева

Е. Г.

Г.

31.03.2016 г.

Открытый урок по теме: «Хищные звери. Общая характеристика».

Цель: познакомить с общими характеристиками хищных животных.

Задачи:

К-О – обобщить знания детей об отрядах грызунов и зайцеобразных; дать понятие «хищники», «плотоядные», познакомить со строением челюстей хищных животных, характерных повадках, образе жизни, приносимой пользе.

К-В – воспитывать интерес к предмету посредством применения на уроке ИКТ.

К-Р – развивать зрительное восприятие, логическое мышление, умение сравнивать, анализировать схемы.

Оборудование: иллюстрации, презентация « Хищные звери».

Методы и приёмы: беседа, рассказ, работа с учебником и тетрадью, коррекционно-развивающие упражнения, рассказы учеников, просмотр презентации.

Ход

урока.

Уч.: Давайте вспомним правило, по которому мы с вами работаем на уроке:

Чтобы знания пошли нам впрок

важно правильно начать урок.

Слушай, думай и вникай,

Своих товарищей не отвлекай.

Уч.: — Итак, следуя нашему правилу, будем на уроке внимательны, активны, старательны. Напоминаю, что мы на уроке даем высказаться до конца и только после этого поднимаем руку, чтобы дополнить ответ.

Проверка домашнего задания.

Какой класс животных мы изучаем? ( Млекопитающие)

Назовите характерные признаки класса млекопитающих:

вскармливание детенышей молоком;

живородящие;

волосяной покров;

постоянная t тела;

парные конечности под туловищем.

Игра « Выбери вопрос» —

На доске картинки кроликов, они для вас приготовили вопросы:

С какой целью разводят домашних кроликов?

Какие клетки строят для их содержания?

Как ухаживают за кроликами ?

Почему кролиководческие фермы строят на ровных сухих местах?

ФИЗМИНУТКА

Зашифровка темы урока: ( СЛАЙД 1)

Задание

« Шифровальщик»

( 23,10,27,15,29,6) ( 9,3,6,18,10).

( соответствие цифры букве алфавита)

Записали число и тему урока в тетрадь.

Назовите известных вам хищных животных.

Клип разнообразие хищников. ( СЛАЙД 3,4)

Хищные очень разнообразны: карлики ,гиганты . Большинство – стройные, высоконогие, с длинным хвостом, мелкие , без хвоста. Почти все хищники одеты в теплую одежду, пушистую шубу, окраска зверей разнообразна : пятнистые , полосатые и одноцветные.

— А знаете, почему этих животных назвали «хищными»?

— Оказывается, слово «хищные» произошло от слова «похищать»

Ведь все хищные хватают свою жертву, похищают ее.

СЛОВАРНАЯ РАБОТА : ХИЩНЫЕ, ПОХИЩАТЬ.

Давайте рассмотрим на доске зубы хищных животных (СЛАЙД 5)

—

Зубы делятся

на резцы, крупные

острые клыки

и коренные

зубы, среди

которых на

каждой челюсти

справа и слева

выделяют крупные

зубы, называемые

хищными зубами.

Резцами хищные

звери соскабливают

мясо с костей

убитых ими

животных. Клыками

умерщвляют

добычу. Коренными

зубами они

перекусывают

прочные сухожилия

и даже кости.

Клыками

умерщвляют

добычу. Коренными

зубами они

перекусывают

прочные сухожилия

и даже кости.

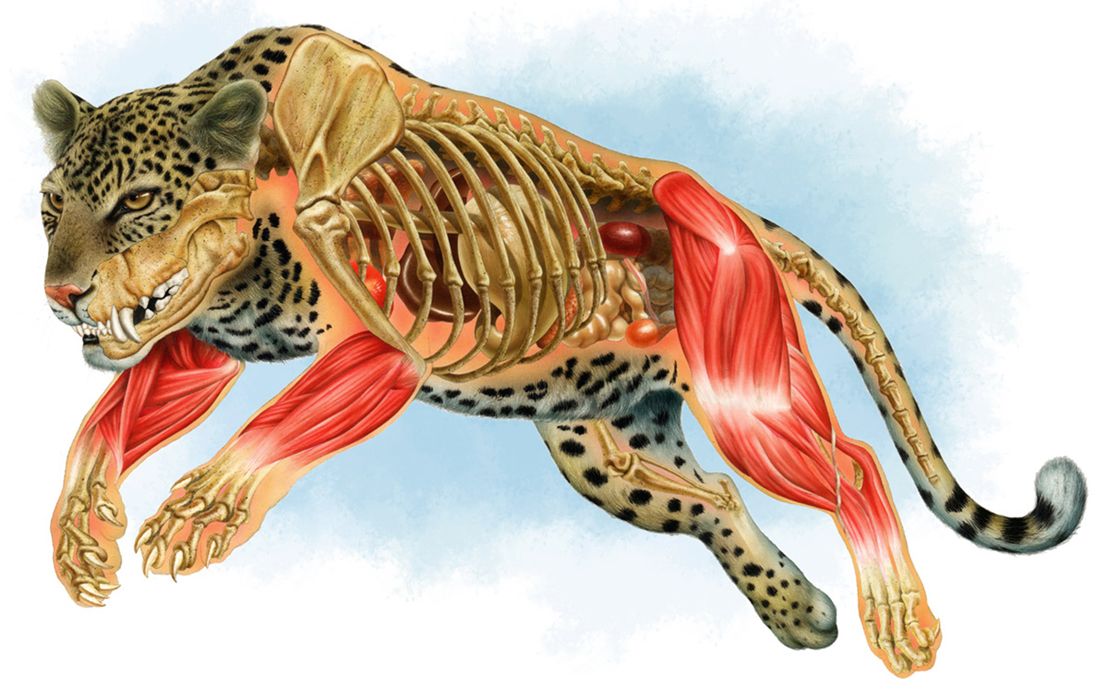

— Развиты органы чувств – слух, зрение, обоняние.

— Короткий кишечник – животная пища питательна и хорошо переваривается.

— Хищные звери активно преследуют свою добычу.

Сравним зубы грызунов и хищных зверей ( внимание на доску).(СЛАЙД 6)

Определите какой группе животных принадлежат эти черепа?(СЛАЙД 7)

Какие млекопитающие называются хищными?(СЛАЙД 9)

Группа млекопитающих животных, которые полностью или частично питаются другими млекопитающими и птицами, называются хищными зверями (записать в тетради). (СЛАЙД 9)

ФИЗМИНУТКА ДЛЯ ГЛАЗ ( СЛАЙД 10)

Проведём, друзья, сейчас

Упражнение для глаз.

Влево, вправо посмотрели,

Глазки все повеселели.

Снизу вверх и сверху вниз.

Ты, хрусталик не сердись,

Посмотри на потолок,

Отыщи

там уголок.

За окно ты посмотри.

Что ты видишь там вдали?

А теперь на кончик носа.

Лучше будет видеть глаз.

Глазки нас благодарят,

Поморгать нам всем велят.

Многообразие хищных зверей, их значение.

Рассказы учеников и учителя :

Волки – рассказ по учебной картине « Волки». (СЛАЙД 11)

Найдём рассказ о волке на стр. 160 учебника, прочитаем.

Медведь – рассказ по учебной картине « Медведи».

Вперевалку зверь идёт по малину и по мёд.

Любит сладкое он очень

А когда приходит осень.

Лезет в яму до весны, где он спит и видит сны.

Бурый медведь – крупный сильный хищный зверь. Рассказ ученика. (СЛАЙД 12)

Семейство

медвежьих насчитывает

несколько видов

– медведь бурый,

белый, чёрный,

панда, коала.

Первые три вида

живут в нашей

стране, остальные

иностранцы. (СЛАЙД

13)

(СЛАЙД

13)

Коала – сумчатый медведь. Рост взрослого всего 60 см, а новорождённого – всего 2 см. Некоторое время он растёт, путешествуя в сумке – складке, расположенной, как у кенгуру, на животе. Через 8 месяцев перебирается на спину к маме и ездит таким образом. Медведица таскает своего малыша ещё 1,5 года, пока он не станет самостоятельным. Коалы живут только в Австралии. Питаются коалы только листьями эвкалипта.

Панда – медведь оригинальной окраски. Живёт в бамбуковых лесах, в гористой части Китая. Это очень пугливые, осторожные звери. Днём панда не выходит из своих укрытий – берлог. С наступлением темноты принимается искать пищу. Их любимое лакомство – бамбуковые побеги. Панда может поедать бамбук 10 часов без остановок.

Найдём в учебнике на стр. 161 о буром медведе, прочитаем.

Рысь – учебная картина « Рысь».( СЛАЙД 14)

Огромная кошка мелькнёт за стволами,

Глаза

золотые и уши

с кистями.

Но это не кошка, смотри, берегись,

Идёт на охоту коварная……

Рысь –очень осторожный и опасный сильный хищник .

Наёдем в учебнике на стр.161 о рысе, прочитаем.

Тигр- один из самых крупных и сильных хищников (СЛАЙД 15,)

Найдем на стр. 162-163 о тигре, прочитаем.

ЛЕВ — найдем на стр. 163 о львах, прочитаем. (СЛАЙД 16)

Закрепление.

Игра «Верно ли утверждение?» (да или нет). (СЛАЙД 17)

Каких животных называют хищными зверями? (Млекопитающих, которые полностью или частично питаются другими млекопитающими и птицами, называют плотоядными или хищными зверями).

— О каких животных мы сегодня говорили?

— Каких хищных животных вы запомнили?

А как вы их запомнили мы сейчас проверим ИГРА «Угадай животное» (СЛАЙД 18, 19 ).

Домашнее задание ( СЛАЙД 20)

—

Сегодня мы с

вами говорили

об общих чертах

хищных животных.

1 ГРУППА- группа ищет дополнительный материал в библиотеке по хищным животным, о которых не говорится в учебнике и рисунок какого-либо хищного животного.

2 ГРУППА- пересказ текста учебника стр. 159-164 ответить на вопросы + загадки о хищных животных.

Используемая литература:

А.И.Никишов, А.В.Теремов Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Биология 8 класс *Животные Москва «Просвещение» 2008 г.

Распространенные примеры хищничества в биологии

Хищничество предполагает, что один организм ( хищник ) ловит и убивает другой организм ( жертва ) для пропитания . Легко думать о хищниках, таких как медведи, львы или акулы, но можете ли вы вспомнить другие примеры хищничества в биологии? Взгляните на то, как хищничество поддерживает круговорот жизни у разных видов.

ястреб-перепелятник поймал мышь

Реклама

Примеры хищничества в мире беспозвоночных

Беспозвоночные или животные без позвоночника включают пауков, насекомых и осьминогов. В отличие от большинства других хищников, беспозвоночные, как правило, поедают свою добычу, пока она еще жива. Многие беспозвоночные не охотятся за едой, предпочитая расставлять ловушки или подстерегать добычу.

В отличие от большинства других хищников, беспозвоночные, как правило, поедают свою добычу, пока она еще жива. Многие беспозвоночные не охотятся за едой, предпочитая расставлять ловушки или подстерегать добычу.

Некоторые примеры хищничества беспозвоночных включают:

- Пауки, плетущие паутину, чтобы ловить и убивать насекомых

- Златокрылки, питающиеся клещами и мелкими гусеницами

- Скорпионы, использующие свое ядовитое жало для уничтожения насекомых и мелких млекопитающих

- Осьминоги, ловящие мелкую рыбу и ракообразных

- Божьи коровки, питающиеся тлей на яблонях и розовых кустах , включая сверчков и других богомолов

- Жёлтые жакеты и осы, нападающие на гнезда домашних мух, чтобы съесть их личинки

- Огненные муравьи, роящиеся и переносящие дождевых червей, гусениц и яйца насекомых в свои муравейники

Примеры хищничества в мире птиц

Кажется странным думать о милых певчих птицах как о злобных хищниках, но почти все птицы так или иначе охотятся на добычу. На них также часто охотятся другие хищники в их пищевых цепочках . Фактически, орлы и кондоры — единственные птицы, у которых нет естественных хищников.

На них также часто охотятся другие хищники в их пищевых цепочках . Фактически, орлы и кондоры — единственные птицы, у которых нет естественных хищников.

Вы можете увидеть примеры хищничества птиц в следующих ситуациях:

- Воробьи ловят насекомых, чтобы прокормить своих детенышей

- Дятлы просверливают отверстия в коре деревьев, чтобы ловить пауков, личинок и насекомых

- Вороны, нападающие на гнезда других птиц, чтобы съесть их яйца

- Пингвины, ловящие рыбу подо льдом

- Ястребы, кружащиеся вокруг, и ловящие мелких животных, таких как ящерицы и змеи

- Чайки, пикирующие в море, чтобы поймать мелкую рыбу мыши и крысы

- Орлы ловят когтями кроликов, крупную рыбу и других животных

Реклама

Примеры хищничества в мире рыб

Возможно, вы слышали выражение «всегда есть рыба покрупнее». В отношении рыбной экосистемы это высказывание справедливо, за исключением, может быть, большой белой акулы! Примеры хищничества рыбы включают:

- Моллюски и креветки, поедающие зоопланктон в океане

- Тунец, поедающий большое количество рыбы из косяков

- Пираньи в безумии кормления, чтобы съесть более крупную рыбу или животное

- Крылатка, нападающая на большое количество рифовых рыб

- 31

- 31 и убийство других рыб, птиц или морских млекопитающих

- Мурены, скрывающиеся и нападающие на более мелкую рыбу

- Скаты манта, захватывающие мелкую рыбу в пасть во время плавания

Примеры хищничества в мире рептилий и земноводных

Большинство рептилий питаются другими животными. В зависимости от размера рептилии их добыча может быть размером с муху или крупной газелью. Их стиль заключается в том, чтобы нанести удар в подходящий момент, а не преследовать и охотиться за следующей едой.

В зависимости от размера рептилии их добыча может быть размером с муху или крупной газелью. Их стиль заключается в том, чтобы нанести удар в подходящий момент, а не преследовать и охотиться за следующей едой.

Хищничество рептилий и амфибий может включать:

- Ящериц, ловящих и поедающих насекомых

- Лягушек и жаб, вытягивающих длинные языки, чтобы схватить летающих насекомых

- Удавы, сжимающие свою добычу до тех пор, пока она не может дышать

- Крокодилы, скрывающиеся под поверхностью воды, прежде чем схватить животное, пьющее у кромки воды

- Черепахи, ловящие и поедающие мелкую рыбу из воды их укусы убивают мелких животных

- Древние плотоядные динозавры нападают на травоядных динозавров

Реклама

Примеры хищничества в мире млекопитающих

Млекопитающие часто являются высшими хищниками своих пищевых цепей. К ним относятся большие кошки, собачьи стаи и морские млекопитающие. Даже ваш домашний кот считается хищником!

Вот несколько примеров хищничества млекопитающих:

- Прайд львов, нападающих на более крупных животных, таких как слоны или антилопы гну

- Дельфины, преследующие и поедающие рыбу пингвины

- Домашние кошки убивают мышей, птиц и других мелких животных

- Стая койотов, преследующих и убивающих кроликов

- Тигры, преследующие и убивающие оленей в лесу

- Медведи, ловящие лосося в реке

Примеры хищничества в мире растений

Знаете ли вы, что растения тоже могут быть хищниками ? Хотя плотоядных растения не могут точно передвигаться, чтобы охотиться на свою добычу, они могут ждать идеальной возможности, чтобы съесть насекомых или мелких животных. Некоторые виды хищного поведения растений включают:

Некоторые виды хищного поведения растений включают:

- Ловушки для венериных мух, защелкивающиеся на насекомых

- Калифорнийские растения-кувшины, использующие пищеварительные ферменты для поедания насекомых, попадающих внутрь его кувшина

- Росянки, привлекающие и затем поглощающие насекомых липкой слизью дно своего кувшина

- Пузырчатки, использующие отрицательное давление, чтобы засасывать добычу в свои пузыри

- Штопорообразные растения, ловящие микрофауну и простейших в своих подземных лабиринтах, напоминающих горшки для лобстеров

Реклама

Хищничество в микроскопическом мире

Вам не обязательно быть большим, чтобы быть на вершине пищевой цепи. Микроскопические организмы также могут быть хищниками. Вот несколько примеров микроскопического хищничества:

- Тихоходки, также известные как водяные медведи, высасывают содержимое клеток других микроскопических организмов и даже других тихоходок

- Амеба поедают клетки бактерий и архей

- Диплонемид планктон всасывание других организмов в океане

- Планктон Warnowid охотится на добычу планктона с помощью небольших копий

Общие черты хищников

Некоторые считают хищничеством любой тип пищевого поведения, предполагающий использование другого организма. Однако есть несколько черт, которые обычно можно приписать хищникам. Продолжайте читать, чтобы узнать, какими могут быть эти черты.

Однако есть несколько черт, которые обычно можно приписать хищникам. Продолжайте читать, чтобы узнать, какими могут быть эти черты.

- Хищники стоят выше в пищевой цепочке, чем их добыча.

- Обычно они крупнее своей добычи. В противном случае они, как правило, нападают на свою жертву стаей или группой (например, львы, волки, муравьи).

- Большинство хищников ищут разнообразную добычу и не питаются только одним типом животных.

- Хищники эволюционировали с целью ловли добычи (например, камуфляж, острые зубы, когти).

- Хищные животные и растения обладают обострёнными чувствами для поиска добычи.

В то время как хищники особенно хорошо ловят добычу, организмы-жертвы также разработали впечатляющие методы защиты. Если хищнику не удастся поймать обед, он может попытаться еще раз, но слишком много неудач — и он умрет с голоду. Если жертве не удается убежать от хищника, их жизнь заканчивается, и они больше не могут размножаться. Ставки высоки в каждом примере хищничества.

Реклама

Как устроена пищевая цепь

Хищничество — надежный природный метод контроля популяции. Без него мир был бы наводнен стадами травоядных или полчищами насекомых. Узнайте больше о том, как различные пищевые цепи работают для поддержания баланса экосистем с помощью этих примеров пищевых цепей .

Штатный писатель

6.14: Хищничество — Биология LibreTexts

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 6566

Каков наиболее распространенный способ взаимодействия разных видов?

Такие разные биомы, как пустыни и болота, имеют нечто очень важное. Во всех биомах есть популяции взаимодействующих видов. Виды взаимодействуют одинаково во всех биомах. Например, во всех биомах есть виды, которые охотятся на других в поисках пищи.

Во всех биомах есть популяции взаимодействующих видов. Виды взаимодействуют одинаково во всех биомах. Например, во всех биомах есть виды, которые охотятся на других в поисках пищи.

Хищничество

Хищничество — это отношения, при которых представители одного вида ( хищник ) потребляют представителей другого вида ( жертва ). Львицы и зебры в Рисунок ниже являются классическими примерами хищников и жертв. Кроме львиц на этом рисунке есть еще один хищник. Вы можете заметить это? Другой хищник — зебра. Как и львицы, он поедает добычу, в данном случае траву. Однако, в отличие от львиц, зебра не убивает свою добычу. Такие отношения хищник-жертва составляют большую часть передачи энергии в пищевых цепях и пищевых сетях.

Хищники и их добыча. Эти львицы питаются тушей зебры.

Хищничество и популяция

Взаимоотношения хищник-жертва обычно поддерживают баланс популяций обоих видов. Это показано на графике Рисунок ниже. По мере увеличения популяции жертв у хищников появляется больше пищи. Таким образом, после небольшого отставания увеличивается и популяция хищников. По мере увеличения количества хищников захватывается больше добычи. В результате популяция жертв начинает сокращаться. Что тогда происходит с популяцией хищников?

Это показано на графике Рисунок ниже. По мере увеличения популяции жертв у хищников появляется больше пищи. Таким образом, после небольшого отставания увеличивается и популяция хищников. По мере увеличения количества хищников захватывается больше добычи. В результате популяция жертв начинает сокращаться. Что тогда происходит с популяцией хищников?

Динамика численности хищников и жертв. По мере увеличения популяции добычи почему увеличивается и популяция хищников?

В примере хищник-жертва один фактор ограничивает рост другого фактора. По мере того, как популяция жертв сокращается, популяция хищников также начинает сокращаться. Популяция добычи является ограничивающим фактором. Ограничивающий фактор ограничивает рост или развитие организма, популяции или процесса.

Краеугольный камень Виды

Некоторые виды хищников известны как краеугольные камни. Ключевой вид играет особенно важную роль в своем сообществе. Серьезные изменения численности основных видов влияют на популяции многих других видов в сообществе. Например, некоторые виды морских звезд являются ключевыми видами в сообществах коралловых рифов. Морские звезды охотятся на мидий и морских ежей, у которых нет других естественных хищников. Если бы морские звезды были удалены из сообщества коралловых рифов, популяции мидий и морских ежей имели бы взрывной рост. Это, в свою очередь, вытеснило бы большинство других видов. В конце концов сообщество коралловых рифов будет уничтожено.

Серьезные изменения численности основных видов влияют на популяции многих других видов в сообществе. Например, некоторые виды морских звезд являются ключевыми видами в сообществах коралловых рифов. Морские звезды охотятся на мидий и морских ежей, у которых нет других естественных хищников. Если бы морские звезды были удалены из сообщества коралловых рифов, популяции мидий и морских ежей имели бы взрывной рост. Это, в свою очередь, вытеснило бы большинство других видов. В конце концов сообщество коралловых рифов будет уничтожено.

Адаптации к хищничеству

Как хищники, так и жертвы имеют приспособления к хищничеству, которые развиваются в результате естественного отбора. Приспособления хищников помогают им захватывать добычу. Адаптация добычи помогает им избегать хищников. Распространенной адаптацией как у хищника, так и у жертвы является камуфляж . Несколько примеров показаны на Рисунок ниже. Камуфляж в добыче помогает им скрыться от хищников. Камуфляж у хищников помогает им подкрадываться к добыче.

Камуфляж у хищников помогает им подкрадываться к добыче.

Камуфляж для видов хищников и жертв. Видите краба на фото слева? Он замаскирован песком. Богомол-охотник на среднем фото выглядит точно так же, как сухие листья на заднем плане. Можете ли вы сказать, где заканчивается одна зебра и начинается другая? Это может запутать хищника и дать зебрам шанс убежать.

Резюме

- Хищничество – это отношения, при которых представители одного вида (хищники) поедают представителей другого вида (жертвы).

- Отношения хищник-жертва удерживают популяции обоих видов в равновесии.

Обзор

- Опишите взаимосвязь между популяцией хищника и популяцией его жертвы.

- Что такое краеугольный камень? Приведите пример.

- Что такое ограничивающий фактор?

- Какова роль маскировки у добычи и хищника?

Эта страница под названием 6. 14: Predation распространяется под лицензией CK-12 и была создана, изменена и/или курирована Фондом CK-12 с использованием исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.

14: Predation распространяется под лицензией CK-12 и была создана, изменена и/или курирована Фондом CK-12 с использованием исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.

ПОД ЛИЦЕНЗИЕЙ

- Наверх

- Была ли эта статья полезной?

- Тип изделия

- Раздел или страница

- Автор

- Фундамент CK-12

- Лицензия

- СК-12

- Программа OER или Publisher

- СК-12

- Показать оглавление

- нет

- Метки

- источник@http://www.

ck12.org/book/CK-12-Biology-Concepts

ck12.org/book/CK-12-Biology-Concepts

- источник@http://www.

Отношения хищник-жертва: определение и примеры

Отношения хищник-жертва Определение

Отношения хищник-жертва состоят из взаимодействия между двумя видами и их последующего воздействия друг на друга. В отношениях хищник-жертва один вид питается другим видом. жертва вида — это животное, которым питаются, а хищник — это животное, которого кормят. Отношения хищник-жертва развиваются с течением времени, поскольку взаимодействуют многие поколения каждого вида. При этом они влияют на успех и выживание видов друг друга. Процесс эволюции выбирает приспособления, которые увеличивают приспособленность каждой популяции. Ученые, изучающие популяционную динамику , или изменения в популяциях с течением времени, заметили, что отношения между хищниками и жертвами сильно влияют на популяции каждого вида, и что из-за отношений между хищниками и жертвами эти колебания популяций взаимосвязаны.

Отношения между хищником и добычей и динамика популяции

В некоторых примерах взаимоотношений хищник-жертва у хищника действительно есть только одна добыча. В этих сценариях легко увидеть, как отношения хищник-жертва влияют на динамику популяции каждого вида. Простым примером являются отношения хищника и добычи между рысью и зайцем-беляком. Заяц составляет большую часть рациона рыси. Без зайца рысь умерла бы с голоду. Однако, поскольку рысь поедает зайца или многих зайцев, она может размножаться. Таким образом, популяция рысей увеличивается. С увеличением охоты на рысей популяция зайцев быстро сокращается. Посмотрите на график ниже.

Синий цвет показывает популяцию рысей, а красный — популяцию зайцев. В начале графика популяция рысей была очень высокой, а популяция зайцев была относительно низкой. Когда рыси начали мигрировать или вымирать, популяция зайцев восстановилась. С 1845 года эта 10-летняя закономерность продолжает повторяться: рысь умирает сразу после смерти зайца. Отношения хищник-жертва между зайцем и рысью помогают управлять этой закономерностью. Однако, если вы усредните пики популяции, обе популяции останутся стабильными или будут показывать лишь небольшое увеличение или уменьшение с течением времени.

Отношения хищник-жертва между зайцем и рысью помогают управлять этой закономерностью. Однако, если вы усредните пики популяции, обе популяции останутся стабильными или будут показывать лишь небольшое увеличение или уменьшение с течением времени.

Помните также, что у зайца также есть отношения хищника и добычи с организмами, которыми он питается, которые оказались растениями. Когда зайцы взрываются, они съедают больше, чем может прокормить растительность, и умирают от голода. Это, а также их отношения с рысью как хищником и добычей, приводит к очень неустойчивым изменениям в популяции.

Хищник-жертва Взаимоотношения и эволюция

Поскольку эти популяции продолжают воспроизводиться с течением времени, действие естественного отбора также может изменить виды, чтобы сделать их лучшими хищниками или более оборонительной добычей. В любом случае, эта адаптация меняет всю динамику хищника-жертвы. Если один вид не сможет приспособить соответствующую защиту, он может вымереть. Таким образом, отношения «хищник-жертва» часто образуют «эволюционную гонку вооружений », в которой поедаемые виды быстро развиваются, чтобы противостоять другим.

Таким образом, отношения «хищник-жертва» часто образуют «эволюционную гонку вооружений », в которой поедаемые виды быстро развиваются, чтобы противостоять другим.

Хотя наблюдались многочисленные примеры эволюции признаков через отношения хищник-жертва, некоторые из наиболее интересных примеров происходят, когда отношения приостановлены. В тестах на гуппи ученые показали, что большое красочное пятно является признаком, определяемым половым путем. Самки предпочитают самцов гуппи с яркими пятнами. Однако хищники могут легко обнаружить эти цвета и съесть самых ярких самцов.

В ручьях, где нет хищников, самцы становятся ярко окрашенными. Половой отбор быстро превращает самцов в ярко окрашенных, а их новизна и яркость определяют их эволюционный успех. В ручьях с хищниками самцы, достигшие успеха, делают это не обязательно потому, что они были самыми привлекательными, а потому, что они жили дольше всех. Отношения хищник-жертва в этом случае преобладали над давлением полового отбора. Это хороший пример того, как отношение хищника к добыче может сильно повлиять на путь эволюции.

Это хороший пример того, как отношение хищника к добыче может сильно повлиять на путь эволюции.

Примеры отношений хищник-жертва

Обычный хищник

Как правило, вид имеет более одного отношения хищник-жертва. Возьмем, к примеру, ягуара. Ягуар — одиночный хищник , предпочитающий охотиться и жить в одиночестве. Ягуар является хищником многих различных животных, от диких свиней до кайманов . С каждым из этих видов он поддерживает отношения хищник-жертва. Однако ягуар также является добычей некоторых видов. Детеныши ягуаров остаются со своими матерями в течение года или более, прежде чем смогут полностью защитить себя. Анаконды, крупные птицы и другие представители семейства кошачьих — это лишь некоторые из опасностей, подстерегающих молодого ягуара.