наблюдение под микроскопом строения движения и раздражения инфузории туфельки

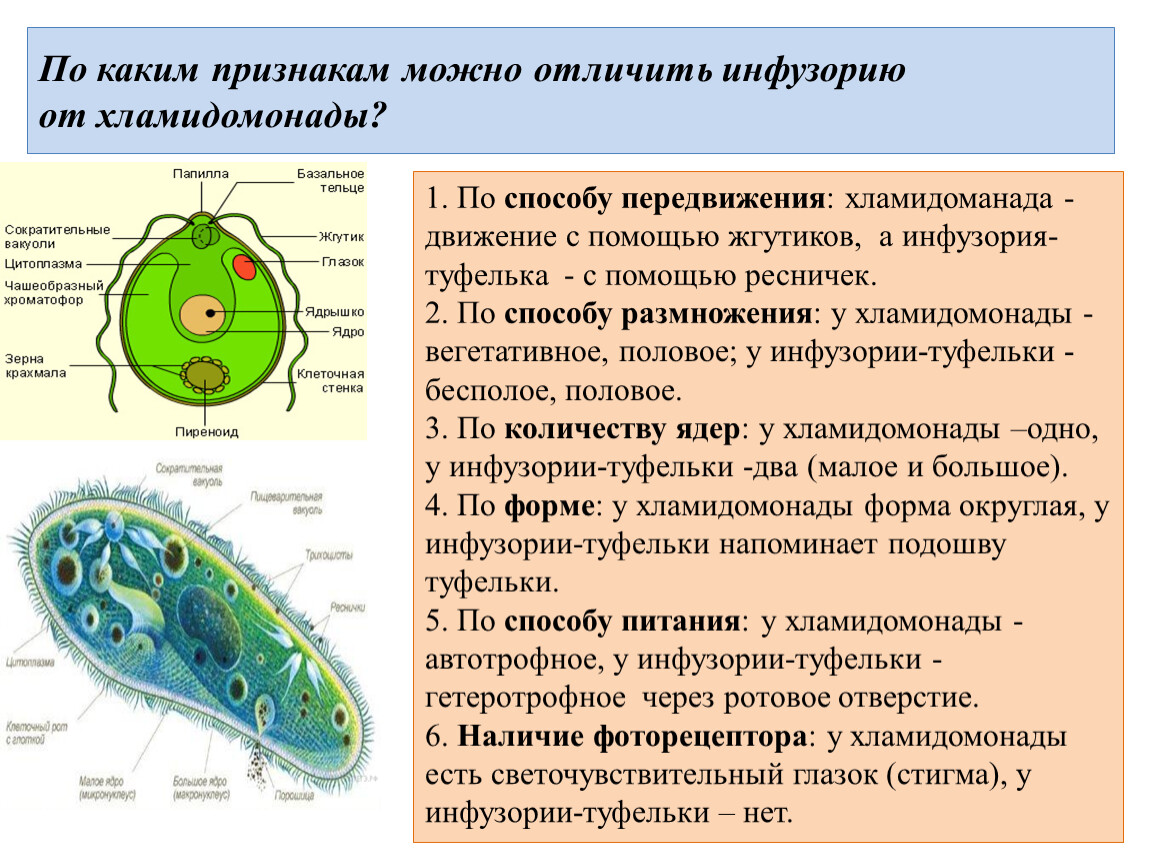

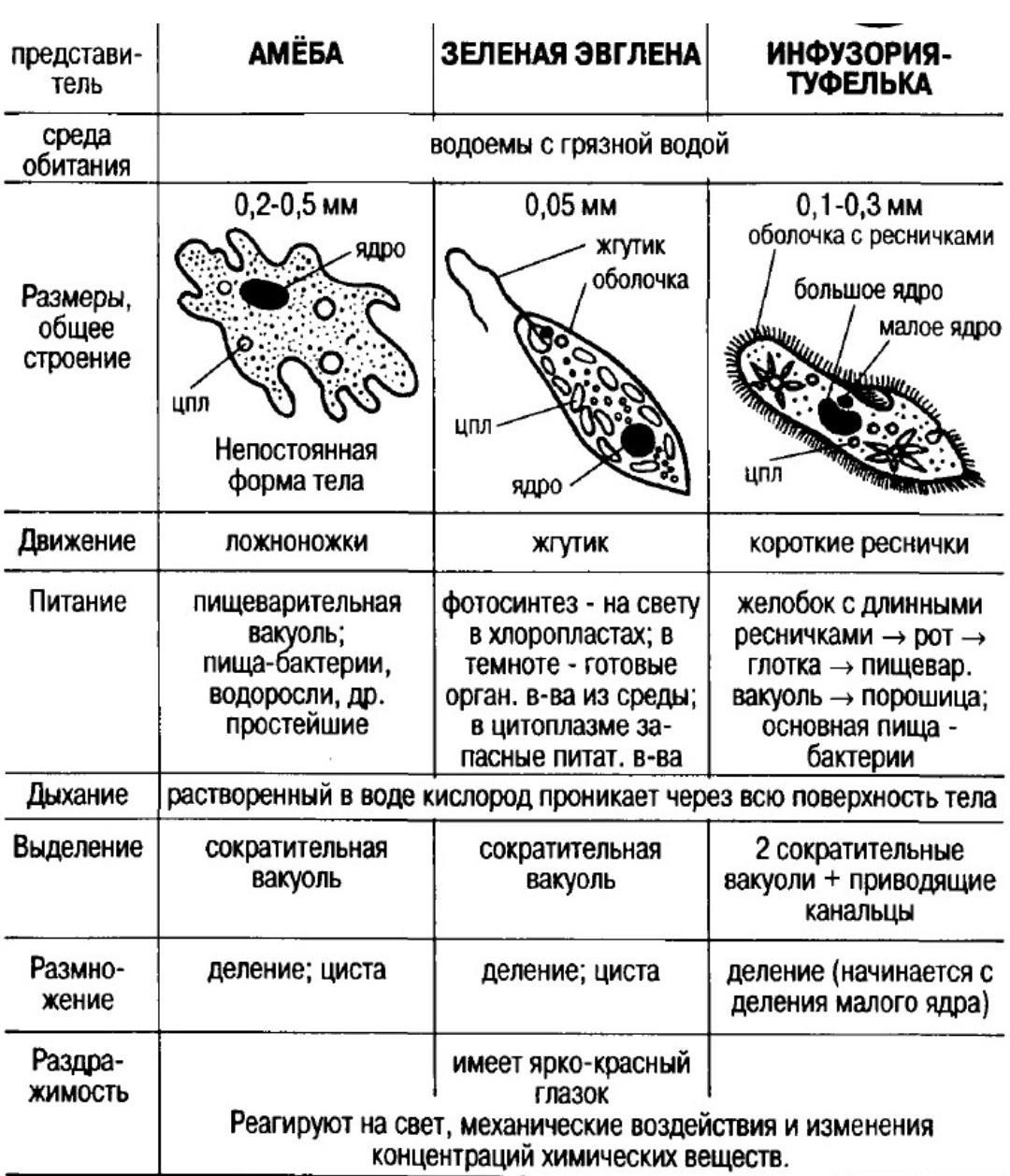

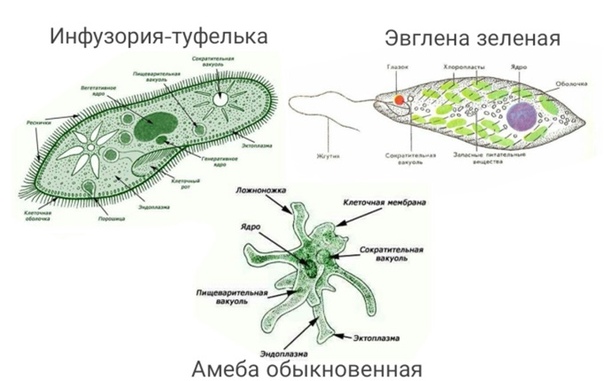

Инфузория-туфелька – вид простейших одноклеточных животных из класса ресничных инфузорий типа инфузории. Свое название данный вид получил за внешнее сходство с подошвой туфельки.

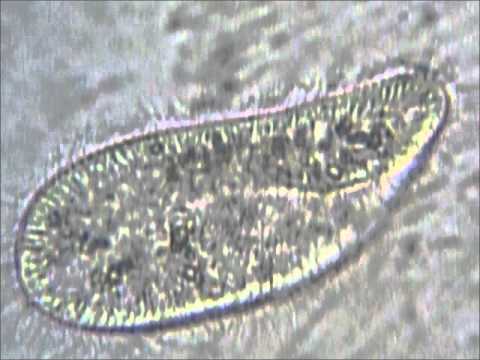

Инфузории-туфельки обитают в пресных водоемах любого типа со стоячей водой и наличием в воде массы разлагающихся органических веществ. Также данные организмы встречаются в аквариумах. В этом можно убедиться, отобрав пробы воды с илом из аквариума и рассмотрев их под микроскопом.

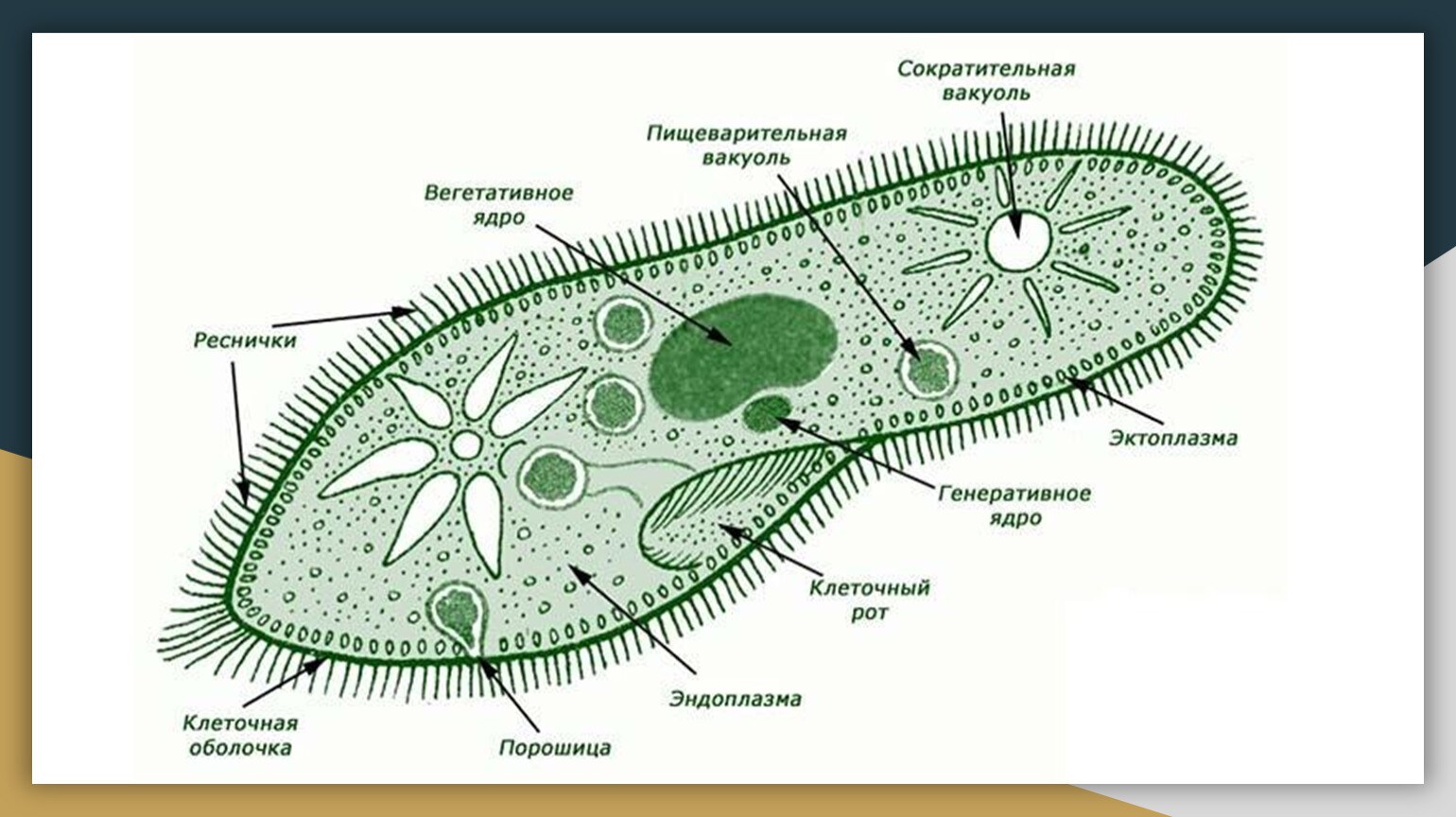

В строении инфузории-туфельки отмечаются характерные особенности. Это относительно крупный организм, размеры тела достигают 0,5 мм. Минимальные размеры особей – от 0,1 мм. Форма тела, как уже было отмечено, напоминает туфельку. Внешней оболочкой этого простейшего является наружная мембрана. Под ней находится пелликула – плотный слой цитоплазмы с уплощенными мембранными цистернами (альвеолами), микротрубочками и другими составляющими цитоскелета.

Всю поверхность клетки инфузории-туфельки покрывают реснички, число которых колеблется от 10 до 15 тысяч. В основании каждой реснички расположено так называемое базальное тельце. Все базальные тельца составляют сложную систему цитоскелета инфузории-туфельки. Между ресничками имеются органеллы, выполняющие защитную функцию – веретеновидные тельца (трихоцисты). В их структуре различают тело и наконечник, заключенные в мембранный мешочек. Ответной реакцией трихоцисты на раздражение (нагревание, контакт с хищником) является моментальное ее удлинение (в 6-8 раз) при слиянии наружной мембраны с мембранным мешочком трихоцисты, что выглядит как «выстрел». В водной среде трихоцисты затрудняют передвижение приблизившегося к инфузории хищника. У одной особи данного вида может быть от 5 до 8 тысяч трихоцист.

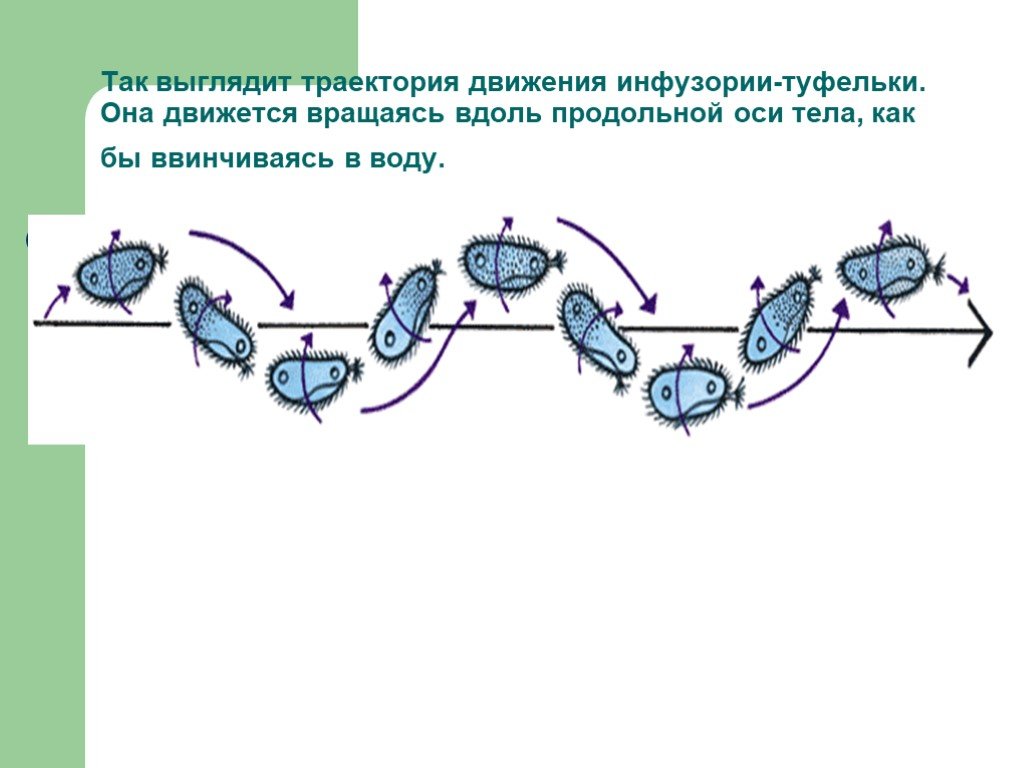

Передвижение инфузории-туфельки возможно, благодаря волнообразным движениям ресничек. Так она плывет притупленным краем вперед со скоростью примерно 2 мм/с. В основном, инфузория-туфелька передвигается в одной плоскости, при этом в толще одной массы особь может вращаться вокруг продольной оси. Простейшие меняют направления движения, благодаря изгибам своего тела. Если инфузория сталкивается с препятствием, она моментально начинает двигаться в противоположную сторону.

Простейшие меняют направления движения, благодаря изгибам своего тела. Если инфузория сталкивается с препятствием, она моментально начинает двигаться в противоположную сторону.

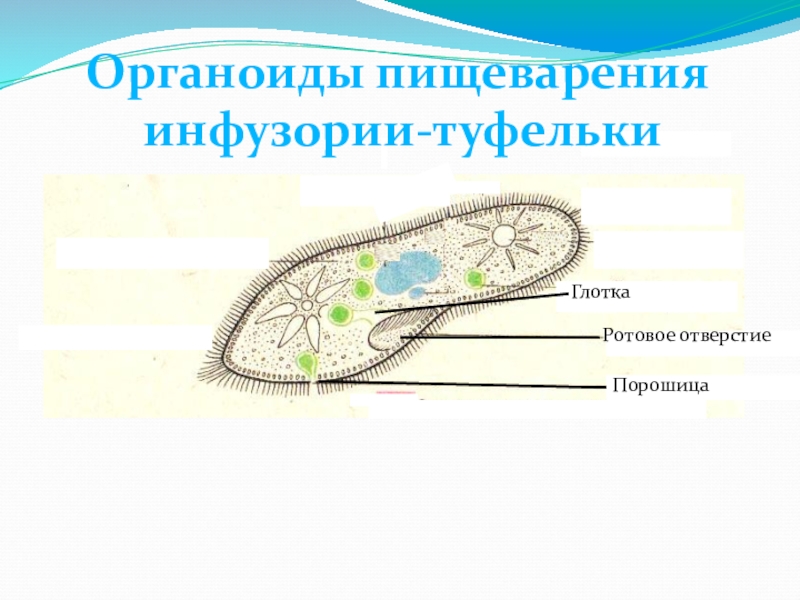

Чем питается инфузория-туфелька? Питание данного простейшего имеет характерные особенности. Основой пищевого рациона инфузории-туфельки являются бактерии, скопления которых привлекают инфузорию выделением особых химических веществ. Также инфузории могут проглатывать другие взвешенные в воде частицы, даже не имеющие особой питательной ценности. В организме простейшего различают клеточный рот, переходящий в клеточную глотку. Возле рта находятся специальные реснички, собранные в сложные комплексы. При волнообразных движениях ресничек данного типа пища с потоком воды попадает в глотку. У основания глотки формируется крупная пищеварительная вакуоль. Эта вакуоль, как и все последующие новообразованные, мигрируют в цитоплазме организма особи по определенному «пути» — спереди назад, а затем сзади кпереди (как бы по кругу), при этом крупная вакуоль распадается на более мелкие. Таким образом, ускоряется всасывание питательных веществ. Переваренные вещества поступают в цитоплазму, где используются для нужд организма. Ненужные вещества выводятся в окружающую среду через порошицу в задней части клетки – участок с недоразвитой пелликулой.

Таким образом, ускоряется всасывание питательных веществ. Переваренные вещества поступают в цитоплазму, где используются для нужд организма. Ненужные вещества выводятся в окружающую среду через порошицу в задней части клетки – участок с недоразвитой пелликулой.

В клетке инфузории-туфельки имеются две сократительные вакуоли спереди и сзади тела. В структуре такой вакуоли различают резервуар и канальцы. Через канальцы вода поступает из цитоплазмы в резервуар, из которого выталкивается наружу через пору. Благодаря цитоскелету из микротрубочек весь данный комплекс постоянно находится в определенном участке клетки. Главная функция сократительных вакуолей – осморегуляторная. Черех них из клетки удаляется избыточное количество воды, а также продукты азотистого обмена.

Дыхание инфузории-туфельки происходит через всю поверхность тела. А при пониженной концентрации кислорода в воде инфузория живет за счет гликолиза.

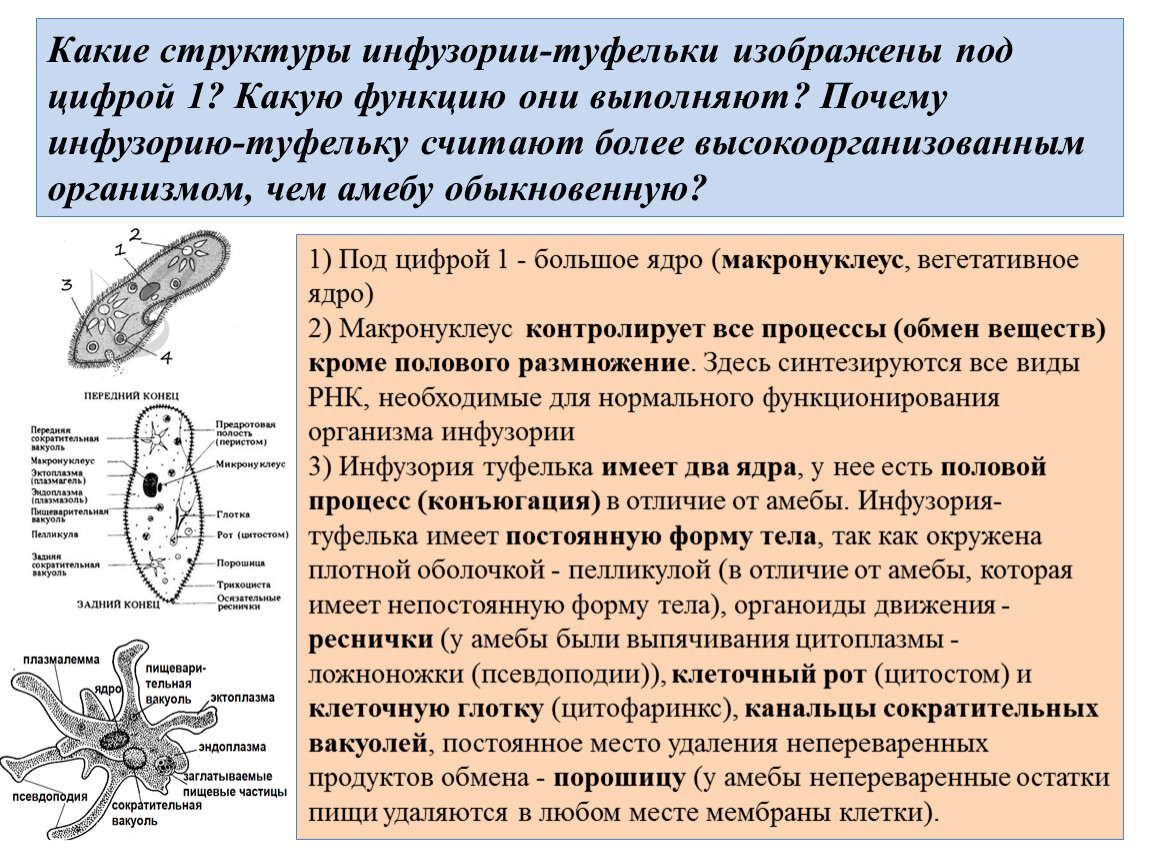

Два ядра инфузории-туфельки имеют разное строение и выполняют различные функции. Малое ядро диплоидное, имеет округлую форму; большое ядро полиплоидное, имеет бобовидную форму. Малое ядро отвечает за половое размножение, а большое ядро руководит синтезом всех белков клетки инфузории-туфельки.

Малое ядро диплоидное, имеет округлую форму; большое ядро полиплоидное, имеет бобовидную форму. Малое ядро отвечает за половое размножение, а большое ядро руководит синтезом всех белков клетки инфузории-туфельки.

Бесполое размножение происходит путем деления клетки пополам. Половое размножение осуществляется посредством конъюгации. Две туфельки соединяются и при сложных превращениях ядер образуются новые особи.

|

ВЕРСИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ |

||

|

О ЦАРСТВЕ КАРТА ПОИСК |

||

|

ВСЕ ТИПЫ ЖИВОТНЫХ Царство Животные (Zoa), Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (Protozoa), Тип Инфузории (Infusoria, или Ciliophora)

Простейшие этого многочисленного типа (свыше 7 тысяч видов) широко распространены в природе. По сравнению с другим группами простейших инфузории имеют наиболее сложное строение, что связано с разнообразием и сложностью их функций. Строение инфузории туфельки

Чтобы ознакомиться со строением и образом жизни этих интересных одноклеточных организмов, обратимся сначала к одному характерному примеру. Возьмём широко распространённых в мелких пресноводных водоёмах инфузорий туфелек (виды рода Paramecium). Этих инфузорий очень легко развести в небольших аквариумах, если залить прудовой водой обычное луговое сено. В таких настойках развивается множество различных видов простейших и почти всегда развиваются инфузории туфельки.

Всё цитоплазматическое тело инфузории отчётливо распадается на два слоя: наружный (эктоплазма) — более светлый и внутренний (эндоплазма) — более тёмный и зернистый. Эктоплазма инфузорий, обладающая сложной структурой, получила название кортекс. Её периферическая часть, граничащая с наружной средой, представляет собой эластичную двойную мембрану — пелликулу. От эндоплазмы кортекс отделён двойной мембраной. В эктоплазме тела живой туфельки хорошо видны многочисленные коротенькие палочки, расположенные перпендикулярно к поверхности. Эти образования носят название трихоцисты. Функция их очень интересна и связана с защитой простейшего. При механическом, химическом или каком-либо ином сильном раздражении трихоцисты с силой выбрасываются наружу, превращаясь в тонкие длинные нити, которые поражают хищника, нападающего на туфельку. На одной стороне, приблизительно по середине тела, у туфельки имеется довольно глубокая впадина — ротовая, или перистом. По стенкам перистома, так же как и по поверхности тела, расположены реснички. Они развиты здесь гораздо более мощно, чем на всей остальной поверхности тела. Эти тесно расположенные реснички собраны в две группы. Функция этих особо дифференцированных ресничек связана не с движением, а с питанием.

Инфузория туфелька имеет вакуоли, выполняющие очень важные жизненные функции — пищеварительные (о них будет сказано ниже) и сократительные. Сократительных вакуолей у туфельки две, они расположены в передней и задней трети тела. Подсчёты показывают, что примерно за 30 — 45 мин у туфельки через сократительные вакуоли выводится объём жидкости, равный объёму тела инфузории. Таким образом, благодаря деятельности сократительных вакуолей через тело инфузории осуществляется непрерывный ток воды, поступающей снаружи через ротовое отверстие (вместе с пищеварительными вакуолями), а также осмотически непосредственно через пелликулу. Сократительные вакуоли играют важную роль в регулировании тока воды, проходящего через тело инфузории, в регулировании осмотического давления. Этот процесс здесь протекает в принципе так же, как у амёб, только структура сократительной вакуоли намного сложнее.

В течение долгих лет среди учёных, занимающихся изучением простейших, шёл спор по вопросу о том, имеются ли в цитоплазме какие-нибудь структуры, связанные с появлением сократительной вакуоли, или же она образуется всякий раз заново.

Таким образом, оказалось, что сократительная вакуоля возникает в цитоплазме не на «пустом месте», а на основе предшествующего особого органоида клетки, функция которого — формирование сократительной вакуоли. Как и у всех простейших, у инфузорий имеется клеточное ядро. Однако по строению ядерного аппарата инфузории резко отличаются от всех других групп простейших. Ядерный аппарат инфузорий характеризуется дуализмом. Это означает, что у инфузорий имеется два разных типа ядер — большие, или макронуклеусы (Ma), и малые, или микронуклеусы (Mu). У инфузории туфельки имеется один макронуклеус и один микронуклеус. Такая структура ядерного аппарата свойственна многим инфузориям. У других может быть по нескольку Ma и Mu.

Посмотрим, какое строение имеет ядерный аппарат у инфузории туфельки. В центре тела инфузории (на уровне перистома) помещается большое массивное ядро яйцевидной или бобовидной формы. Это макронуклеус. В тесном соседстве с ним расположено второе ядро во много раз меньших размеров, обычно довольно тесно прилежащее к макронуклеусу.

Макронуклеус по сравнению с микронуклеусом гораздо богаче хроматином, или, точнее, ДНК, входящей в состав хромосом. Соотношение количества хроматина в макронуклеусе и микронуклеусе у разных видов инфузорий различно и колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч раз. Исключение составляют некоторые виды низших инфузорий, у которых содержание хроматина в Ma и Mu примерно одинаково. Высокое содержание хроматина в Ma большинства инфузорий, как показали исследования последних лет, объясняется повторным расщеплением (репликацией) всех или части хромосом. При каждом расщеплении происходит удвоение количества ДНК. Богатство Ma хроматином вызывает его высокую функциональную активность. Высокий темп транскрипции и образования больших количеств РНК, в свою очередь, определяет энергичный синтез белка. Движение инфузории туфелькиИнфузория туфелька находится в непрерывном быстром движении. Скорость её (при комнатной температуре) около 2,0—2,5 мм/с. Это большая скорость: за 1 с туфелька пробегает расстояние, превышающее длину её тела в 10—15 раз. Траектория движения туфельки довольно сложна. Она движется передним концом прямо вперёд и при этом вращается вправо вдоль продольной оси тела. Столь активное движение туфельки зависит от работы большого количества тончайших волосковидных придатков — ресничек, которые покрывают всё тело инфузории. Количество ресничек у одной особи инфузории туфельки равняется 10—15 тысячам!

Каждая ресничка совершает очень частые веслообразные движения — при комнатной температуре до 30 биений в 1 с. Во время удара назад ресничка держится в выпрямленном положении. При плавании туфельки движения многочисленных покрывающих её тело ресничек суммируются. Действия отдельных ресничек согласованные, в результате чего получаются правильные волнообразные колебания всех ресничек. Волна колебания начинается у переднего конца тела и распространяется назад. Одновременно вдоль тела туфельки проходят 2—3 волны сокращения. Таким образом, весь ресничный аппарат инфузории представляет собой как бы единое функциональное физиологическое целое, действия отдельных структурных единиц которого (ресничек) тесно связаны (координированы) между собой. Строение каждой отдельной реснички туфельки, как показали электронномикроскопические исследования, является весьма сложным. Оно ничем не отличается от тонкого строения жгутика, которое подробно рассмотрено выше.

Направление и быстрота движения туфельки не являются величинами постоянными и неизменными. Изменение направления движения простейших под влиянием различных раздражителей называют таксисами. У инфузорий легко наблюдать различные таксисы. Если в каплю, где плавают туфельки, поместить неблагоприятно действующее на них вещество (например, кристаллик поваренной соли), то туфельки уплывают (как бы убегают) от этого неблагоприятного для них фактора. Перед нами пример отрицательного таксиса на химическое воздействие (отрицательный хемотаксис). Можно наблюдать у туфельки и положительный хемотаксис. Если, например, каплю воды, в которой плавают инфузории, прикрыть покровным стеклышком и подпустить под него пузырёк углекислого газа, то большая часть инфузорий направится к этому пузырьку и расположится вокруг него кольцом.

Очень наглядно таксис проявляется у туфелек под воздействием электрического тока. Размножение инфузории туфельки

Обратимся в качестве примера опять к инфузории туфельке. Если посадить в небольшой сосуд (микроаквариум) один экземпляр туфельки, то уже через сутки там окажется две, а нередко и четыре инфузории. Как это происходит? После некоторого периода активного плавания и питания инфузория несколько вытягивается в длину. Затем точно по середине тела появляется всё углубляющаяся поперечная перетяжка. В конце концов инфузория как бы перешнуровывается пополам и из одной особи получаются две, первоначально несколько меньших размеров, чем материнская особь.

Во время деления происходит глубокая внутренняя перестройка тела инфузории. Образуется два новых перистома, две глотки и два ротовых отверстия. К этому же времени приурочено деление базальных ядер ресничек, за счёт которых образуются новые реснички. Если бы при размножении число ресничек не возрастало, то в результате каждого деления дочерние особи получили бы примерно половину числа ресничек материнской особи, что привело бы к полному «облысению» инфузорий.

Время от времени у большинства инфузорий, в том числе и у туфелек, наблюдается особая и чрезвычайно своеобразная форма полового процесса, которая получила название конъюгации. Отметим самое главное в этом процессе. Конъюгация протекает следующим образом. Две инфузории сближаются, тесно прикладываются друг к другу брюшными сторонами и в таком виде плавают довольно длительное время вместе (у туфельки примерно в течение 12 ч при комнатной температуре). Затем конъюганты расходятся. Что же происходит в теле инфузории во время конъюгации? Сущность этих процессов сводится к следующему. Большое ядро (макронуклеус) разрушается и постепенно растворяется в цитоплазме. Микронуклеус, который является диплоидным ядром, сначала дважды делится. Эти деления мейотические. В результате мейоза в каждом из партнёров образуется по четыре гаплоидных ядра. Три из них разрушаются, а одно делится обычным митозом еще один раз. В каждом конъюганте, таким образом, возникает по два гаплоидных ядра. И у многоклеточных существенный момент оплодотворения — слияние ядер половых клеток. У инфузорий половые клетки не образуются, имеются лишь половые ядра, которые и сливаются между собой. Таким образом происходит взаимное перекрестное оплодотворение.

Вскоре после образования синкариона конъюганты расходятся. По строению ядерного аппарата они на этой стадии ещё очень существенно отличаются от обычных так называемых нейтральных (не конъюгирующих) инфузорий, так как у них имеется лишь по одному ядру.

В чем заключается биологическое значение конъюгации, какую роль играет она в жизни инфузорий? Во-первых, конъюгация, как и всякий другой половой процесс, при котором происходит объединение в одном организме двух наследственных начал (отцовского и материнского), ведёт к повышению наследственной изменчивости, наследственного многообразия. Повышение наследственной изменчивости увеличивает приспособительные возможности организма к условиям окружающей среды. Во-вторых, вследствие конъюгации развивается новый макронуклеус за счёт продуктов деления синкариона и одновременно с этим разрушается старый. Экспериментальные данные показывают, что именно макронуклеус играет исключительно важную роль в жизни инфузорий. Им контролируются все основные жизненные процессы и определяется важнейший из них — образование (синтез) белка, составляющего основную часть протоплазмы живой клетки. При длительном бесполом размножении путём деления происходит как бы своеобразный процесс «старения» макронуклеуса, а вместе с тем и всей клетки: снижается активность процесса обмена веществ, снижается темп деления. Способ питания и пещварения инфузории туфельки

Туфельки относятся к числу инфузорий, основную пищу которых составляют бактерии. Наряду с бактериями они могут заглатывать любые другие взвешенные в воде частицы независимо от их питательности. Околоротовые реснички создают непрерывный ток воды со взвешенными в ней частицами в направлении ротового отверстия, которое расположено в глубине перистома. Мелкие пищевые частицы (чаще всего бактерии) проникают через рот в небольшую трубковидную глотку и скапливаются на дне её, на границе с эндоплазмой.

Скопившийся на дне глотки пищевой комочек в дальнейшем отрывается от дна глотки и вместе с небольшим количеством жидкости поступает в эндоплазму, образуя пищеварительную вакуолю. Последняя не остаётся на месте своего образования, а, попадая в токи эндоплазмы, проделывает в теле туфельки довольно сложный и закономерный путь, называемый циклозом пищеварительной вакуоли. Во время этого довольно длительного (при комнатной температуре занимающего около часа) путешествия пищеварительной вакуоли внутри её происходит ряд изменений, связанных с перевариванием находящейся в ней пищи. Из окружающей пищеварительную вакуолю эндоплазмы в неё поступают пищеварительные ферменты, которые воздействуют на пищевые частицы.

По ходу циклоза пищеварительной вакуоли в ней сменяется несколько фаз пищеварения. В первые моменты после образования вакуоли заполняющая её жидкость мало отличается от жидкости окружающей среды. Вскоре начинается поступление из эндоплазмы в вакуолю пищеварительных ферментов и реакция среды внутри неё становится резко кислой. Это легко обнаружить, добавляя к пище какой-либо индикатор, цвет которого меняется в зависимости от реакции (кислой, нейтральной или щелочной) среды. В этой кислой среде проходят первые фазы пищеварения. Затем картина меняется и реакция внутри пищеварительных вакуолей становится слабощелочной. В этих условиях и протекают дальнейшие этапы внутриклеточного пищеварения. Кислая фаза обычно более короткая, чем щелочная; она длится примерно 1/6 — 1/4 часть всего срока пребывания пищеварительной вакуоли в теле инфузории. Однако соотношение кислой и щелочной фаз может варьироваться в довольно широких пределах в зависимости от характера пищи. Путь пищеварительной вакуоли в эндоплазме заканчивается тем, что она приближается к поверхности тела и через пелликулу содержимое её, состоящее из жидкости и непереваренных остатков пищи, выбрасывается наружу — происходит дефекация. Этот процесс, в отличие от амёб, у которых дефекация может происходить в любом месте, у туфелек, как и у других инфузорий, строго приурочен к определённому участку тела, расположенному на брюшной стороне (брюшной условно называют ту поверхность животного, на которой помещается околоротовое углубление), примерно посередине между перистомом и задним концом тела. Таким образом, внутриклеточное пищеварение представляет собой сложный процесс, слагающийся из нескольких последовательно сменяющих друг друга фаз.

На примере инфузории туфельки мы познакомились с типичным представителем обширного типа инфузорий. Однако этот тип характеризуется чрезвычайным разнообразием видов как по строению, так и по образу жизни. ПОДЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЙЕ, ИЛИ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ Тип Саркомастигофоры Подтип Саркодовые

Подтип Жгутиконосцы

Тип Споровики

Тип Книдоспоридии

Тип Микроспоридии Тип Инфузории

Эволюция простейших

Ю. |

||

|

Поделиться в:

Рассылка В начало страницы |

||

|

© Царство животных. |

||

Галерея микробиологии | EBS

Пытаетесь определить, что вы видите под микроскопом и хорошо это или плохо? Следующие категории микроорганизмов встречаются при очистке сточных вод в той или иной степени на каждом заводе. В то время как одноклеточные бактерии снижают БПК, присутствие или отсутствие этих «высших форм жизни» может указывать на здоровье или изменение состояния здоровья в биологическом процессе очистки сточных вод. Нажмите на категорию для краткого описания и микрофотографий, сделанных в EBS, представляющих эти организмы. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, что ваша система показывает или испытывает, команда лаборатории EBS будет рада помочь вам в этой области.

Водоросли распространены в системах обработки отходов и бывают разных форм, включая нитевидную форму. Обычно они зеленого или коричневого цвета, а нити крупнее бактериальных нитей. Некоторые из них имеют жгутики и иногда классифицируются как жгутиковые водоросли. Многие виды водорослей подвижны, и их можно наблюдать плавающими в воде при небольшом увеличении. У некоторых есть красное «глазное пятно», небольшое красное пятно в центре организма, используемое для обозначения света для фотосинтеза. Хотя все они используют фотосинтез, многие также могут проводить углеродсодержащее дыхание и, следовательно, являются отличными разрушителями БПК.

Некоторые из них имеют жгутики и иногда классифицируются как жгутиковые водоросли. Многие виды водорослей подвижны, и их можно наблюдать плавающими в воде при небольшом увеличении. У некоторых есть красное «глазное пятно», небольшое красное пятно в центре организма, используемое для обозначения света для фотосинтеза. Хотя все они используют фотосинтез, многие также могут проводить углеродсодержащее дыхание и, следовательно, являются отличными разрушителями БПК.

Водоросли обычно указывают на избыток питательных веществ в системе и могут следовать за расстройством, которое убивает бактериальные клетки, высвобождая связанные питательные вещества. Они чаще встречаются в летние месяцы, когда больше солнечного света, теплее вода и повышенная бентосная обратная связь питательных веществ. В больших количествах они могут вызывать повышенный уровень TSS в сточных водах.

Амеба Размеры амеб варьируются от 100 до 300 микрометров. Они уникальны тем, что не имеют четкой формы. Они постоянно варьируются от круглых до овальных и неправильных форм с выступами, которые периодически выходят из основной клеточной массы, а затем удаляются. Они передвигаются с помощью похожих на стопы выступов, называемых псевдоподиями (ложными ногами). Псевдоподии выталкиваются наружу, и основная клеточная масса перемещается, впадая в расширенную часть. Иногда их труднее обнаружить, потому что они обычно двигаются очень медленно.

Они постоянно варьируются от круглых до овальных и неправильных форм с выступами, которые периодически выходят из основной клеточной массы, а затем удаляются. Они передвигаются с помощью похожих на стопы выступов, называемых псевдоподиями (ложными ногами). Псевдоподии выталкиваются наружу, и основная клеточная масса перемещается, впадая в расширенную часть. Иногда их труднее обнаружить, потому что они обычно двигаются очень медленно.

Голые или голые амебы обычно встречаются во время запуска или на сильно загруженных заводах. Раковинные или панцирные амебы обычно указывают на стабильную, слабонагруженную систему сточных вод.

Свободноплавающие инфузории и ползающие инфузории Инфузории названы так из-за ресничек, маленьких волосков, которые распределены по всему телу. Инфузории обычно имеют яйцевидную или грушевидную форму и сохраняют свою форму с помощью жесткой, но гибкой пленки. Реснички выступают через пелликулу в различных формах. Термин «инфузория» происходит от латинского слова «ciliate», что означает «ресничка».

Термин «инфузория» происходит от латинского слова «ciliate», что означает «ресничка».

Свободноплавающие инфузории имеют размер от 40 до 100 микрометров. Быстрое ритмичное движение ресничек продвигает их сквозь жидкость. Некоторые полностью покрыты ресничками, в то время как у других реснички расположены рядами или спиралями вокруг клетки. Euplotes, Colpidium и Paramecium являются обычными примерами свободно плавающих инфузорий.

У некоторых инфузорий есть специальные реснички, которые выглядят и функционируют как ноги, что позволяет им ползать по частицам хлопьев и «подбрасывать» бактерии, чтобы они могли их съесть. Их называют ползучими инфузориями, и они, как правило, остаются на хлопьях больше, чем на свободе в основной массе воды. Aspidisca — один из примеров ползающих инфузорий. Основное назначение их ресничек — приводить в движение организмы и собирать пищу в рот (цитостомы). Они питаются в основном бактериями и другими одноклеточными организмами. Иногда их идентифицируют по плавному скольжению или «плаванию» по образцу или по «ползанию» вокруг кусочка хлопьев.

Инфузории являются типичными колонизаторами биологического ила. В оптимальных условиях их количество колеблется от 1000 до 100 000 клеток/мл. Внезапное уменьшение количества особей, появление инцистированных, вздутых или мертвых инфузорий свидетельствует о шоковой нагрузке токсическими веществами или органической перегрузке. Поэтому они являются индикаторами токсичности в системах сточных вод, таких как ASB или активный ил. Поскольку они быстро передвигаются и охотятся на бактерии, инфузории помогают производить сточные воды с низким содержанием взвешенных веществ и мутностью. Некоторые растения используют присутствие инфузорий для прогнозирования качества сточных вод завода.

Стеблевые инфузории Стебельчатые инфузории могут встречаться в виде отдельных организмов или могут расти колониями. Каждая «голова» в колонии черешковых инфузорий считается одним организмом. Поэтому при подсчете высших форм жизни для расчета индекса зрелости учитывают каждый организм в колонии. Колонии могут составлять от трех до более трехсот организмов каждая. Инфузории со стеблями обычно прикрепляются к кусочку флока или инертного материала, но иногда их можно увидеть передвигающимися по воде со стеблем или без него. Центрифугирование образца для наблюдения может сломать ножку. Каждый вид напоминает тюльпан или трубку с ресничками (небольшими волосками) вокруг отверстия. Реснички захватывают бактерии, которые используются в качестве источника пищи, создавая ток, который перемещает бактерии к отверстию. Затем стеблевая инфузория сокращается быстрым движением, которое проталкивает пищу в тело, где она может быть использована.

Колонии могут составлять от трех до более трехсот организмов каждая. Инфузории со стеблями обычно прикрепляются к кусочку флока или инертного материала, но иногда их можно увидеть передвигающимися по воде со стеблем или без него. Центрифугирование образца для наблюдения может сломать ножку. Каждый вид напоминает тюльпан или трубку с ресничками (небольшими волосками) вокруг отверстия. Реснички захватывают бактерии, которые используются в качестве источника пищи, создавая ток, который перемещает бактерии к отверстию. Затем стеблевая инфузория сокращается быстрым движением, которое проталкивает пищу в тело, где она может быть использована.

Стебельчатые инфузории обычно указывают на стабильную, здоровую систему с индексом зрелости от среднего до высокого. Поскольку стеблевые инфузории прикрепляются к кусочкам хлопьев, они обычно подразумевают, что биомасса (бактерии) образует хорошо структурированные хлопья, необходимые для осаждения и хорошего качества сточных вод. Однако одна стебельчатая инфузория, Vorticella microstoma, часто свидетельствует о высокой мутности и плохом качестве сточных вод. Это связано с тем, что они потребляют отдельные клетки бактерий в открытой воде, что означает наличие рассеянных бактерий и повышенную мутность. Но у этой конкретной стебельчатой инфузории очень маленькое ротовое отверстие по сравнению с другими видами, что позволяет их довольно легко идентифицировать.

Это связано с тем, что они потребляют отдельные клетки бактерий в открытой воде, что означает наличие рассеянных бактерий и повышенную мутность. Но у этой конкретной стебельчатой инфузории очень маленькое ротовое отверстие по сравнению с другими видами, что позволяет их довольно легко идентифицировать.

Chaetonotus — группа малоизученных многоклеточных животных. Диапазон их размеров совпадает с диапазоном размеров инфузорий, с которыми их часто путают из-за ресничек и шипов. Они отличаются двумя адгезивными структурами, похожими на раздвоенный хвост, на заднем конце клетки и наличием обособленной глотки. Обычно они скользят, а не плавают. Chaetonotus чувствительны к враждебным условиям и появляются только при стабильных условиях лечения.

Жгутиконосцы Жгутиконосцы относятся к классу Mastigophora и имеют размеры от 5 до 20 микрометров в диаметре. Обычно они имеют яйцевидную или грушевидную форму с от одного до четырех жгутиков, похожих на волосы отростков, используемых для передвижения, прикрепленных к одному или обоим концам клетки. Жгутики обычно можно наблюдать при увеличении в 1000 раз. Некоторые жгутиконосцы могут образовывать колонии, в которых тела клеток слипаются вместе, а их жгутики выступают наружу. Некоторые жгутиконосцы содержат хлорофилл и способны к фотосинтезу. Из-за особенностей сходства с растениями их часто относят к жгутиковым водорослям, а не к простейшим.

Жгутики обычно можно наблюдать при увеличении в 1000 раз. Некоторые жгутиконосцы могут образовывать колонии, в которых тела клеток слипаются вместе, а их жгутики выступают наружу. Некоторые жгутиконосцы содержат хлорофилл и способны к фотосинтезу. Из-за особенностей сходства с растениями их часто относят к жгутиковым водорослям, а не к простейшим.

Передвижение жгутиконосцев обычно быстрое, и они, кажется, переворачиваются и извиваются, когда жгутики «раскручиваются», чтобы двигаться. Некоторые жгутиковые имеют несколько жгутиков. Это заставляет их казаться «прыгучими» и неорганизованными из-за их механизма передвижения, в то время как другие высшие формы жизни, такие как свободно плавающие инфузории, представляют собой более организованный механизм передвижения. Иногда это помогает идентифицировать жгутиконосцев под микроскопом. При подсчете жгутиковых под микроскопом следует использовать увеличение в 400 раз, чтобы лучше идентифицировать их из-за их небольшого размера.

Жгутиконосцы питаются растворимыми органическими веществами и рассеянными бактериями. Жгутиконосцы чаще встречаются на сильно загруженных заводах или во время пусков. Они преобладают при высокой плотности популяции дисперсных (одноклеточных) бактерий. Иногда они связаны с мутными выделениями, образующимися при токсических расстройствах. Они также цветут, когда септический ил или недостаточная аэрация создают анаэробные условия в аэрационном бассейне. Их присутствие в системе очистки сточных вод указывает на высокие уровни биохимической потребности в растворимых веществах, низкое содержание растворенного кислорода и высокую органическую нагрузку. Как правило, высшие формы жизни исчезают, когда химическое расстройство проходит через систему сточных вод. Жгутиконосцы — первая высшая форма жизни, которая возвращается после химического нарушения в системе сточных вод. Жгутиконосцы могут указать, когда система сточных вод становится более здоровой или она все еще преодолевает химический сбой.

Жгутиконосцы чаще встречаются на сильно загруженных заводах или во время пусков. Они преобладают при высокой плотности популяции дисперсных (одноклеточных) бактерий. Иногда они связаны с мутными выделениями, образующимися при токсических расстройствах. Они также цветут, когда септический ил или недостаточная аэрация создают анаэробные условия в аэрационном бассейне. Их присутствие в системе очистки сточных вод указывает на высокие уровни биохимической потребности в растворимых веществах, низкое содержание растворенного кислорода и высокую органическую нагрузку. Как правило, высшие формы жизни исчезают, когда химическое расстройство проходит через систему сточных вод. Жгутиконосцы — первая высшая форма жизни, которая возвращается после химического нарушения в системе сточных вод. Жгутиконосцы могут указать, когда система сточных вод становится более здоровой или она все еще преодолевает химический сбой.

Нематоды являются обычными и широко распространенными многоклеточными животными. Большинство из них имеют длину 2-3 мм, длинную тонкую форму и слегка притупленный передний конец, напоминая дождевых червей. Они довольно жесткие и могут двигаться, извиваясь или скользя по субстрату. При большом увеличении виден сильный мускулистый зев у переднего конца и яйценосные яичники у заднего конца. Нематоды встречаются на слабозагруженных предприятиях, эксплуатируемых при низком отношении F/M (пища к массе). Они обычно встречаются в старом активном иле с большим количеством растворенного кислорода и в биопленочных реакторах. Их можно использовать в качестве биоиндикатора для определения того, когда токсины были введены в систему. Их закапывание способствует здоровью хлопьев, позволяя кислороду проникать в более крупные куски хлопьев.

Большинство из них имеют длину 2-3 мм, длинную тонкую форму и слегка притупленный передний конец, напоминая дождевых червей. Они довольно жесткие и могут двигаться, извиваясь или скользя по субстрату. При большом увеличении виден сильный мускулистый зев у переднего конца и яйценосные яичники у заднего конца. Нематоды встречаются на слабозагруженных предприятиях, эксплуатируемых при низком отношении F/M (пища к массе). Они обычно встречаются в старом активном иле с большим количеством растворенного кислорода и в биопленочных реакторах. Их можно использовать в качестве биоиндикатора для определения того, когда токсины были введены в систему. Их закапывание способствует здоровью хлопьев, позволяя кислороду проникать в более крупные куски хлопьев.

Пурпурные серобактерии относятся к типу Proteobacteria. Эти бактерии часто встречаются в стоячих водах или в местах с высокой концентрацией сероводорода. Для проведения фотосинтеза им необходимы бескислородные условия, а это означает, что они не могут выжить там, где есть высокие концентрации растворенного кислорода. Их легко идентифицировать под микроскопом, так как их особая форма напоминает снеки «Чекс-Микс». Они берут сероводород из водной толщи и превращают его в гранулы элементарной серы. Эти гранулы серы могут быть окислены с образованием серной кислоты. Кроме того, гранулы серы можно легко увидеть в бактериальных клетках на микроскопическом предметном стекле с увеличением в 1000 раз. В больших количествах эти бактерии придают воде и хлопьям розовый или пурпурный оттенок. Как правило, они являются индикаторами сепсиса, а в тяжелых случаях диспергированные пурпурные серные бактерии могут вызывать высокие уровни общего содержания взвешенных веществ в сточных водах. В целлюлозно-бумажной промышленности пурпурные серные бактерии могут быть полезны для выявления септических зон, что является не чем иным, как признаком плохой концентрации растворенного кислорода в различных секциях системы очистки сточных вод. Хотя они могут быть полезны для выявления определенных проблем в системах очистки сточных вод, пурпурные серные бактерии не являются основными деструкторами биохимической потребности в кислороде (БПК) и делают их более серьезной проблемой в системе, когда они присутствуют в большом количестве.

Их легко идентифицировать под микроскопом, так как их особая форма напоминает снеки «Чекс-Микс». Они берут сероводород из водной толщи и превращают его в гранулы элементарной серы. Эти гранулы серы могут быть окислены с образованием серной кислоты. Кроме того, гранулы серы можно легко увидеть в бактериальных клетках на микроскопическом предметном стекле с увеличением в 1000 раз. В больших количествах эти бактерии придают воде и хлопьям розовый или пурпурный оттенок. Как правило, они являются индикаторами сепсиса, а в тяжелых случаях диспергированные пурпурные серные бактерии могут вызывать высокие уровни общего содержания взвешенных веществ в сточных водах. В целлюлозно-бумажной промышленности пурпурные серные бактерии могут быть полезны для выявления септических зон, что является не чем иным, как признаком плохой концентрации растворенного кислорода в различных секциях системы очистки сточных вод. Хотя они могут быть полезны для выявления определенных проблем в системах очистки сточных вод, пурпурные серные бактерии не являются основными деструкторами биохимической потребности в кислороде (БПК) и делают их более серьезной проблемой в системе, когда они присутствуют в большом количестве. Чтобы контролировать пурпурные серные бактерии в системе сточных вод, важно поддерживать хорошие условия содержания растворенного кислорода в системе сточных вод. Это эффективно достигается за счет установки аэрационных устройств в местах, где концентрация растворенного кислорода в системе сточных вод, по-видимому, значительно снижается. Другой способ борьбы с пурпурными серными бактериями — добавление окислителей, таких как перекись водорода или нитратные соли. Они более распространены в летние месяцы из-за более высоких температур.

Чтобы контролировать пурпурные серные бактерии в системе сточных вод, важно поддерживать хорошие условия содержания растворенного кислорода в системе сточных вод. Это эффективно достигается за счет установки аэрационных устройств в местах, где концентрация растворенного кислорода в системе сточных вод, по-видимому, значительно снижается. Другой способ борьбы с пурпурными серными бактериями — добавление окислителей, таких как перекись водорода или нитратные соли. Они более распространены в летние месяцы из-за более высоких температур.

Коловратки относятся к многоклеточным и простейшим из многоклеточных животных. Они встречаются во многих различных типах воды, включая системы бассейнов стабилизации аэрации, активный ил и некоторые системы пресной воды. Коловратки имеют размеры от 40 до 500 мкм. На самом деле это микроскопические ракообразные. Коловратки передвигаются, свободно плавая в толще воды или ползая. У них есть ресничный участок на переднем конце (ротовое отверстие), напоминающий «вращающееся колесо». Эта группа ресничек во рту помогает коловратке питаться и двигаться. Они питаются взвешенными частицами и бактериями. Пища проходит в кишечник через две пластины для измельчения, называемые «мастакс». У многих коловраток также есть задний подит (нога), который позволяет им прикрепляться к хлопьям. Обычно это выглядит как раздвоенный хвост. Основная роль коловраток в системах сточных вод – удаление бактерий. Они также способствуют образованию хлопьев. Коловратки процветают в условиях с большим количеством кислорода и являются индикаторными видами для низкой биохимической потребности в кислороде (БПК), низкой токсичности и стабильных систем сточных вод.

Эта группа ресничек во рту помогает коловратке питаться и двигаться. Они питаются взвешенными частицами и бактериями. Пища проходит в кишечник через две пластины для измельчения, называемые «мастакс». У многих коловраток также есть задний подит (нога), который позволяет им прикрепляться к хлопьям. Обычно это выглядит как раздвоенный хвост. Основная роль коловраток в системах сточных вод – удаление бактерий. Они также способствуют образованию хлопьев. Коловратки процветают в условиях с большим количеством кислорода и являются индикаторными видами для низкой биохимической потребности в кислороде (БПК), низкой токсичности и стабильных систем сточных вод.

Они являются наиболее распространенными макробеспозвоночными в системе активного ила. В системе с активным илом коловратки оказались полезными для уменьшения набухания, охотясь на нитчатых бактерий «Microthrix», которые связаны с набуханием в системах сточных вод. В основном они встречаются в очень стабильных системах с активным илом. Они являются отличными индикаторами состояния ила и дают представление о том, является ли ил хорошего качества, стабилен и содержит много кислорода или нет. Они также полезны для системы очистки сточных вод, поскольку стабилизируют органические отходы, улучшают проникновение кислорода в хлопья и рециркулируют минеральные питательные вещества. Они способствуют образованию хлопьев и снижению мутности конечного стока за счет удаления (потребления) нефлокулирующих бактерий. Поскольку они более преобладают в старом иле, некоторые водоочистные сооружения используют коловраток, чтобы определить, нужно ли им увеличивать отходы.

Они являются отличными индикаторами состояния ила и дают представление о том, является ли ил хорошего качества, стабилен и содержит много кислорода или нет. Они также полезны для системы очистки сточных вод, поскольку стабилизируют органические отходы, улучшают проникновение кислорода в хлопья и рециркулируют минеральные питательные вещества. Они способствуют образованию хлопьев и снижению мутности конечного стока за счет удаления (потребления) нефлокулирующих бактерий. Поскольку они более преобладают в старом иле, некоторые водоочистные сооружения используют коловраток, чтобы определить, нужно ли им увеличивать отходы.

Sphaerotilus natans , S. natans для краткости – это тип нитчатых бактерий , встречающийся во многих процессах обработки активного ила и в аэрируемых стабилизационных бассейнах (ASB). Он обычно встречается в системах с низкой концентрацией растворенного кислорода, дефицитом питательных веществ, особенно фосфора, и/или в присутствии растворимых, легко метаболизируемых субстратов, таких как органические кислоты или простые сахара. Это также распространено в системах полного смешивания, где сточные воды и биомасса полностью смешиваются по всему бассейну аэрации.

Это также распространено в системах полного смешивания, где сточные воды и биомасса полностью смешиваются по всему бассейну аэрации.

S. natans должен быть идентифицирован обученным персоналом путем идентификации нитчатых бактерий. Используя методы микроскопического исследования активного ила, микробиологи будут искать следующие характеристики этой нити: прямые или плавно изогнутые трихомы, которые отходят от хлопьев и напоминают спагетти, стержни в форме колбасы или стержни с закругленными концами, прозрачные клеточные перегородки и плотная оболочка. Длина нити колеблется от 100 до более чем 500 микрон в длину и около 1,5 микрон в диаметре. Из-за большой длины этих нитей они могут вызывать нитевидные перемычки хлопьев или открытую структуру хлопьев. Филамент неподвижен и обычно не имеет прикрепленного роста, если только он не растет. Если прикрепленный рост присутствует, он не является существенным. S. natans имеет негативные реакции окрашивания по Граму и Нейссера. Он представляет собой ложное разветвление, когда нити кажутся разветвленными, но на самом деле просто лежат очень близко друг к другу. В этом случае непрерывного потока цитоплазмы между двумя филаментами нет. Хотя многие нити могут метаболизировать сульфаты и включать их в клетки в виде элементарной серы, эта нить не содержит гранул серы.

В этом случае непрерывного потока цитоплазмы между двумя филаментами нет. Хотя многие нити могут метаболизировать сульфаты и включать их в клетки в виде элементарной серы, эта нить не содержит гранул серы.

S. natans может вызывать нитевидный набухающий ил на очистных сооружениях промышленных сточных вод, который содержит легко разлагаемые материалы, такие как сахара или органические кислоты. Его можно временно контролировать хлорированием нитей и одновременным истощением. Однако необходимо устранить основную причину набухания, чтобы предотвратить возвращение нити. При хлорировании внутри нитей наблюдаются пустые оболочки или пустые клетки. Эпизоды набухания идентифицируются с помощью микроскопического исследования и анализа осаждения.

Suctoria Suctoria обычно встречается в системах сточных вод, а также в морских и пресноводных системах. Семейство часто перифитное (прикрепленное к субстрату) или прикрепленное к водным беспозвоночным. Питательные шипы могут располагаться по всему телу или располагаться двумя группами по обе стороны от треугольного тела. Суктореанцы ведут себя хищно, используя свои шипы для захвата других высших форм жизни и высасывания богатой питательными веществами цитоплазмы захваченного организма. Suctoreans составляют примерно 7% всех инфузорий, описанных на сегодняшний день, и представляют собой очень разнообразную группу высших организмов. Их размеры варьируются от 40 до 200 м. Большинство сукторианцев не являются колониальными. При неблагоприятных условиях окружающей среды суктория отрывается от стебля в поисках более благоприятной среды обитания. На этом этапе морфология меняется: тело поглощает шипы и вытягивает реснички, чтобы свободно двигаться в воде. Найдя благоприятный субстрат, он возвращается к своей более обычной морфологии. Зрелые Suctoria с их стебельчатой морфологией указывают на стабильную, здоровую биомассу, которая слегка загружена и хорошо насыщена кислородом.

Питательные шипы могут располагаться по всему телу или располагаться двумя группами по обе стороны от треугольного тела. Суктореанцы ведут себя хищно, используя свои шипы для захвата других высших форм жизни и высасывания богатой питательными веществами цитоплазмы захваченного организма. Suctoreans составляют примерно 7% всех инфузорий, описанных на сегодняшний день, и представляют собой очень разнообразную группу высших организмов. Их размеры варьируются от 40 до 200 м. Большинство сукторианцев не являются колониальными. При неблагоприятных условиях окружающей среды суктория отрывается от стебля в поисках более благоприятной среды обитания. На этом этапе морфология меняется: тело поглощает шипы и вытягивает реснички, чтобы свободно двигаться в воде. Найдя благоприятный субстрат, он возвращается к своей более обычной морфологии. Зрелые Suctoria с их стебельчатой морфологией указывают на стабильную, здоровую биомассу, которая слегка загружена и хорошо насыщена кислородом.

Дафния — это маленькие водные ракообразные. Они живут в различных средах от болот до пресноводных озер, прудов, ручьев и рек. Наиболее распространены водяные блохи рода Daphnia. Водяная блоха получила свое название из-за того, как она плавает. Обычно их можно увидеть весной. Водяные блохи являются видами-индикаторами, особенно Daphnia Pulex. Это один из организмов, используемых в тестах на биологическую токсичность. Поэтому, когда вы видите водяных блох в своей системе, это свидетельствует о том, что ваша система очень чистая и не вредит окружающей среде, поскольку они очень чувствительны к токсинам, таким как отбеливатели, ионы металлов и многим другим.

Они живут в различных средах от болот до пресноводных озер, прудов, ручьев и рек. Наиболее распространены водяные блохи рода Daphnia. Водяная блоха получила свое название из-за того, как она плавает. Обычно их можно увидеть весной. Водяные блохи являются видами-индикаторами, особенно Daphnia Pulex. Это один из организмов, используемых в тестах на биологическую токсичность. Поэтому, когда вы видите водяных блох в своей системе, это свидетельствует о том, что ваша система очень чистая и не вредит окружающей среде, поскольку они очень чувствительны к токсинам, таким как отбеливатели, ионы металлов и многим другим.

Когда-то считавшаяся единственной хлопьевидной бактерией, эта «классическая хлопьевидная бактерия» существует в 2 формах в активном иле: пальчатая Zoogloea и аморфная Zoogloea. Пальчатые зооглеи имеют множество ответвлений, которые выглядят как «пальцы» и напоминают псевдоподии (ложные ноги) амеб. Эти организмы могут размножаться в активном иле до такой степени, что оседание ила затруднено (зооглейное набухание). Большие массы этой дендритной формы могут физически мешать осаждению и уплотнению ила, подобно нитевидному набуханию. Чрезмерная Zoogloea обычно является результатом высокого F/M (отношение пищи к микроорганизмам), особенно когда отходы содержат растворимые, легко разлагающиеся органические соединения, такие как растворимые сахара или простые органические кислоты (из зараженных зон). Дефицит питательных веществ также может быть фактором, приводящим к увеличению слизи. Когда недостаточно азота и/или фосфора для производства необходимых клеточных компонентов (таких как белки), образуются значительные количества внеклеточных полисахаридов («слизи»). Желеобразная консистенция активного ила может препятствовать уплотнению ила.

Большие массы этой дендритной формы могут физически мешать осаждению и уплотнению ила, подобно нитевидному набуханию. Чрезмерная Zoogloea обычно является результатом высокого F/M (отношение пищи к микроорганизмам), особенно когда отходы содержат растворимые, легко разлагающиеся органические соединения, такие как растворимые сахара или простые органические кислоты (из зараженных зон). Дефицит питательных веществ также может быть фактором, приводящим к увеличению слизи. Когда недостаточно азота и/или фосфора для производства необходимых клеточных компонентов (таких как белки), образуются значительные количества внеклеточных полисахаридов («слизи»). Желеобразная консистенция активного ила может препятствовать уплотнению ила.

Бактерии

Бактерии Известно более 7000

Существуют виды некоторых из самых сложных одноклеточных организмов. Свободноплавающие инфузории покрыты ресничками,

похожие на волосы выступы, которые однородны и выровнены рядами. Инфузории передвигаются и захватывают пищу с помощью ресничек.

Передняя часть инфузории — это ротовая область, которая также покрыта ресничками. Ареал свободно плавающих инфузорий

размером от 20 до 400 мкм и имеют два вида ядер. Половое размножение осуществляется путем конъюгации. Свободные пловцы плавают быстрее

чем жгутиконосцы, поэтому они могут конкурировать с ними за пищу. Инфузории питаются бактериями, а не растворенной органикой. Пока

бактерии и жгутиковые конкурируют за растворенную органику, инфузории конкурируют с другими инфузориями и коловратками за бактерии.

Обычно они являются индикатором хорошего качества ила. Как правило, они встречаются в иле молодого и среднего возраста.

Известно более 7000

Существуют виды некоторых из самых сложных одноклеточных организмов. Свободноплавающие инфузории покрыты ресничками,

похожие на волосы выступы, которые однородны и выровнены рядами. Инфузории передвигаются и захватывают пищу с помощью ресничек.

Передняя часть инфузории — это ротовая область, которая также покрыта ресничками. Ареал свободно плавающих инфузорий

размером от 20 до 400 мкм и имеют два вида ядер. Половое размножение осуществляется путем конъюгации. Свободные пловцы плавают быстрее

чем жгутиконосцы, поэтому они могут конкурировать с ними за пищу. Инфузории питаются бактериями, а не растворенной органикой. Пока

бактерии и жгутиковые конкурируют за растворенную органику, инфузории конкурируют с другими инфузориями и коловратками за бактерии.

Обычно они являются индикатором хорошего качества ила. Как правило, они встречаются в иле молодого и среднего возраста. Дополнительная информация: Свободноплавающие инфузории — это простейшие, принадлежащие к типу Ciliophora. Много разных

существуют виды свободноплавающих инфузорий, в том числе «ползающие» инфузории`. Некоторые типы обычно встречаются в сточных водах:

Paramecium, Euplotes и Aspidisca.

Много разных

существуют виды свободноплавающих инфузорий, в том числе «ползающие» инфузории`. Некоторые типы обычно встречаются в сточных водах:

Paramecium, Euplotes и Aspidisca.

Ползающие инфузории имеют реснички в основном на нижней поверхности тела, что делает их похожими на ноги. Это

организмы со сложными цилиарными органеллами, называемыми цирри, раньше ходили. Обычно они уплощены в дорсовентральном направлении.

Обычными типами, обнаруженными в сточных водах, являются Род: Aspidisca и Род: Euplotes. Для того, чтобы ползающие инфузории были

доминируют, должны присутствовать крупные хлопьевидные структуры, препятствующие движению свободноплавающих и жгутиконосцев и обеспечивающие

поверхность, по которой гусеницы могут «ходить». Это означает, что F:M становится ниже, и бактерии начали формировать формулу.

флоковые структуры. Ползуны также требуют высокого D.O. содержание в смешанной жидкости. Возраст ила ближе к средневековью, чем

молодой. Ползающие инфузории обычно указывают на стабильную среду сточных вод и здоровый ил.

К ним относятся разнообразные обитатели морских и пресных вод. Некоторые виды приспособились к жизни во влажной почве. Немалое количество видов инфузорий ведёт паразитический образ жизни. Хозяева для паразитических инфузорий — беспозвоночные и позвоночные животные, включая высших обезьян и человека.

К ним относятся разнообразные обитатели морских и пресных вод. Некоторые виды приспособились к жизни во влажной почве. Немалое количество видов инфузорий ведёт паразитический образ жизни. Хозяева для паразитических инфузорий — беспозвоночные и позвоночные животные, включая высших обезьян и человека.

Каждая из вакуолей состоит из центрального резервуара и приводящих каналов (5—7), которые расположены радиально вокруг центрального резервуара. Цикл работы сократительной вакуоли начинается с того, что приводящие каналы заполняются жидкостью и становятся хорошо видимыми. Затем жидкое содержимое их изливается в центральный резервуар, сами каналы после опорожнения становятся на некоторое время невидимыми. Последний этап цикла работы сократительной вакуоли заключается в том, что жидкость из центрального резервуара изливается через особую пору в пелликуле наружу. После этого центральный резервуар на короткий срок перестает быть видимым. В это время приводящие каналы вновь начинают заполняться жидкостью и весь цикл начинается сначала. Обычно передняя и задняя сократительные вакуоли работают последовательно, как бы по очереди. Каков темп пульсации вакуолей? Какое количество жидкости выводится ими наружу? Частота сокращения сократительной вакуоли в большой степени зависит от условий внешней среды, и особенно от температуры и осмотического давления.

Каждая из вакуолей состоит из центрального резервуара и приводящих каналов (5—7), которые расположены радиально вокруг центрального резервуара. Цикл работы сократительной вакуоли начинается с того, что приводящие каналы заполняются жидкостью и становятся хорошо видимыми. Затем жидкое содержимое их изливается в центральный резервуар, сами каналы после опорожнения становятся на некоторое время невидимыми. Последний этап цикла работы сократительной вакуоли заключается в том, что жидкость из центрального резервуара изливается через особую пору в пелликуле наружу. После этого центральный резервуар на короткий срок перестает быть видимым. В это время приводящие каналы вновь начинают заполняться жидкостью и весь цикл начинается сначала. Обычно передняя и задняя сократительные вакуоли работают последовательно, как бы по очереди. Каков темп пульсации вакуолей? Какое количество жидкости выводится ими наружу? Частота сокращения сократительной вакуоли в большой степени зависит от условий внешней среды, и особенно от температуры и осмотического давления.

На живой инфузории никаких особых структур, которые предшествовали бы её образованию, наблюдать не удаётся. После того как произойдет сокращение вакуоли — систола, в цитоплазме на месте бывшей вакуоли не видно никаких структур. Затем заново появляются прозрачный пузырёк или приводящие каналы, которые начинают увеличиваться в размерах. Однако никакой связи вновь возникающей вакуоли с существовавшей ранее не обнаруживается. Создаётся впечатление, что преемственности между следующими друг за другом циклами сократительиой вакуоли нет и всякая новая сократительная вакуоля образуется в цитоплазме заново. Однако специальные методы исследования показали, что на самом деле это не так. Применение электронной микроскопии убедительно показало, что у инфузории на том участке, где формируются сократительные вакуоли, имеется особо дифференцированная цитоплазма, состоящая из переплетения тончайших трубочек.

На живой инфузории никаких особых структур, которые предшествовали бы её образованию, наблюдать не удаётся. После того как произойдет сокращение вакуоли — систола, в цитоплазме на месте бывшей вакуоли не видно никаких структур. Затем заново появляются прозрачный пузырёк или приводящие каналы, которые начинают увеличиваться в размерах. Однако никакой связи вновь возникающей вакуоли с существовавшей ранее не обнаруживается. Создаётся впечатление, что преемственности между следующими друг за другом циклами сократительиой вакуоли нет и всякая новая сократительная вакуоля образуется в цитоплазме заново. Однако специальные методы исследования показали, что на самом деле это не так. Применение электронной микроскопии убедительно показало, что у инфузории на том участке, где формируются сократительные вакуоли, имеется особо дифференцированная цитоплазма, состоящая из переплетения тончайших трубочек.

Ma — это функционально высокоактивное ядро, обусловливающее большую физиологическую активность, в том числе быстрый процесс размножения.

Ma — это функционально высокоактивное ядро, обусловливающее большую физиологическую активность, в том числе быстрый процесс размножения.

При возвращении её в исходную позицию (при движении вниз) она движется в 3—5 раз медленнее и описывает полукруг.

При возвращении её в исходную позицию (при движении вниз) она движется в 3—5 раз медленнее и описывает полукруг.

Туфелька, как и все живые организмы (мы видели это уже на примере амёбы), реагирует на изменение внешней среды изменением направления движения.

Туфелька, как и все живые организмы (мы видели это уже на примере амёбы), реагирует на изменение внешней среды изменением направления движения.

Если через жидкость, в которой плавают туфельки, пропустить слабый электрический ток, то можно наблюдать следующую картину: все инфузории ориентируют свою продольную ось параллельно линии тока, а затем, как по команде, двинутся в направлении катода, в области которого и образуют густое скопление. Движение инфузорий, определяемое направлением электрического тока, носит название гальванотаксиса. Различные таксисы у инфузорий могут быть обнаружены под влиянием самых разнообразных факторов внешней среды.

Если через жидкость, в которой плавают туфельки, пропустить слабый электрический ток, то можно наблюдать следующую картину: все инфузории ориентируют свою продольную ось параллельно линии тока, а затем, как по команде, двинутся в направлении катода, в области которого и образуют густое скопление. Движение инфузорий, определяемое направлением электрического тока, носит название гальванотаксиса. Различные таксисы у инфузорий могут быть обнаружены под влиянием самых разнообразных факторов внешней среды.

Весь процесс деления занимает при комнатной температуре около часа. Изучение внутренних процессов показывает, что ещё до того, как появляется поперечная перетяжка, начинается процесс деления ядерного аппарата. Путём митоза первым делится микронуклеус, после него — макронуклеус. Деление Ma по внешности напоминает прямое деление ядра — амитоз. Этот бесполый процесс размножения инфузории туфельки, как мы видим, сходен с бесполым размножением амёб и жгутиконосцев. В отличие от них инфузории в процессе бесполого размножения делятся всегда поперёк, тогда как у жгутиконосцев плоскость деления параллельна продольной оси тела.

Весь процесс деления занимает при комнатной температуре около часа. Изучение внутренних процессов показывает, что ещё до того, как появляется поперечная перетяжка, начинается процесс деления ядерного аппарата. Путём митоза первым делится микронуклеус, после него — макронуклеус. Деление Ma по внешности напоминает прямое деление ядра — амитоз. Этот бесполый процесс размножения инфузории туфельки, как мы видим, сходен с бесполым размножением амёб и жгутиконосцев. В отличие от них инфузории в процессе бесполого размножения делятся всегда поперёк, тогда как у жгутиконосцев плоскость деления параллельна продольной оси тела.

На самом деле этого не происходит.

На самом деле этого не происходит.

Одно из них остается на месте, там, где оно образовалось (стационарное ядро), а второе перемещается (мигрирующее ядро) в соседнего конъюганта, где сливается со стационарным ядром. Таким путём в каждом из конъюгантов образуется по одному синкариону — ядру, вновь обладающему диплоидным комплексом хромосом. Процесс слияния мигрирующего и стационарного ядер — это процесс оплодотворения.

Одно из них остается на месте, там, где оно образовалось (стационарное ядро), а второе перемещается (мигрирующее ядро) в соседнего конъюганта, где сливается со стационарным ядром. Таким путём в каждом из конъюгантов образуется по одному синкариону — ядру, вновь обладающему диплоидным комплексом хромосом. Процесс слияния мигрирующего и стационарного ядер — это процесс оплодотворения.

В дальнейшем за счёт синкариона происходит восстановление нормального ядерного аппарата. Синкарион делится (один или несколько раз). Часть продуктов этого деления вследствие сложных преобразований, связанных с увеличением числа хромосом и обогащением хроматином, превращается в макронуклеусы. Во время этих преобразований хромосомы (все или только часть их) многократно умножаются, в результате чего Ma обогащается хроматином. Далее хроматин активно участвует в синтезе белка, обеспечивая быстрый рост и размножение инфузорий. Mu сохраняет диплоидный набор хромосом. В синтетических процессах клетки он участвует слабо и является как бы «сейфом», хранящим наследственную информацию вида, которая передается последующим бесполым поколениям в результате митоза. Таким образом, у инфузорий, обладающих ядерным дуализмом, функция ДНК распределяется между двумя ядрами. Одно из них (Ma) становится вегетативным ядром, активно участвующим в синтетических процессах в клетке, тогда как другое (Mu) сохраняет генеративную функцию и обеспечивает преемственность генетической информации.

В дальнейшем за счёт синкариона происходит восстановление нормального ядерного аппарата. Синкарион делится (один или несколько раз). Часть продуктов этого деления вследствие сложных преобразований, связанных с увеличением числа хромосом и обогащением хроматином, превращается в макронуклеусы. Во время этих преобразований хромосомы (все или только часть их) многократно умножаются, в результате чего Ma обогащается хроматином. Далее хроматин активно участвует в синтезе белка, обеспечивая быстрый рост и размножение инфузорий. Mu сохраняет диплоидный набор хромосом. В синтетических процессах клетки он участвует слабо и является как бы «сейфом», хранящим наследственную информацию вида, которая передается последующим бесполым поколениям в результате митоза. Таким образом, у инфузорий, обладающих ядерным дуализмом, функция ДНК распределяется между двумя ядрами. Одно из них (Ma) становится вегетативным ядром, активно участвующим в синтетических процессах в клетке, тогда как другое (Mu) сохраняет генеративную функцию и обеспечивает преемственность генетической информации.

После конъюгации (в процессе которой, как мы видели, старый макронуклеус разрушается) происходит восстановление уровня обмена веществ и темпа деления. Поскольку при конъюгации происходит процесс оплодотворения, который у большинства других организмов связан с размножением и появлением нового поколения, у инфузорий особь, образовавшуюся после конъюгации, тоже можно рассматривать как новое половое поколение, которое возникает здесь как бы за счёт «омолаживания» старого.

После конъюгации (в процессе которой, как мы видели, старый макронуклеус разрушается) происходит восстановление уровня обмена веществ и темпа деления. Поскольку при конъюгации происходит процесс оплодотворения, который у большинства других организмов связан с размножением и появлением нового поколения, у инфузорий особь, образовавшуюся после конъюгации, тоже можно рассматривать как новое половое поколение, которое возникает здесь как бы за счёт «омолаживания» старого.

Ротовое отверстие всегда открыто. Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что инфузория туфелька — одно из самых прожорливых животных: она непрерывно питается. Этот процесс прерывается только в определенные моменты жизни, связанные с размножением и половым процессом.

Ротовое отверстие всегда открыто. Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что инфузория туфелька — одно из самых прожорливых животных: она непрерывно питается. Этот процесс прерывается только в определенные моменты жизни, связанные с размножением и половым процессом.

Продукты переваривания пищи всасываются через стенку пищеварительной вакуоли в эндоплазму.

Продукты переваривания пищи всасываются через стенку пищеварительной вакуоли в эндоплазму.

Познакомимся ближе с некоторыми наиболее характерными и интересными формами.

Познакомимся ближе с некоторыми наиболее характерными и интересными формами.

И. Полянский. Подцарство Простейшие, или одноклеточные. Жизнь животных. Том первый / Гл. ред. В. Е. Соколов -Москва: Просвещение, 1987

И. Полянский. Подцарство Простейшие, или одноклеточные. Жизнь животных. Том первый / Гл. ред. В. Е. Соколов -Москва: Просвещение, 1987

Since 2006

Since 2006