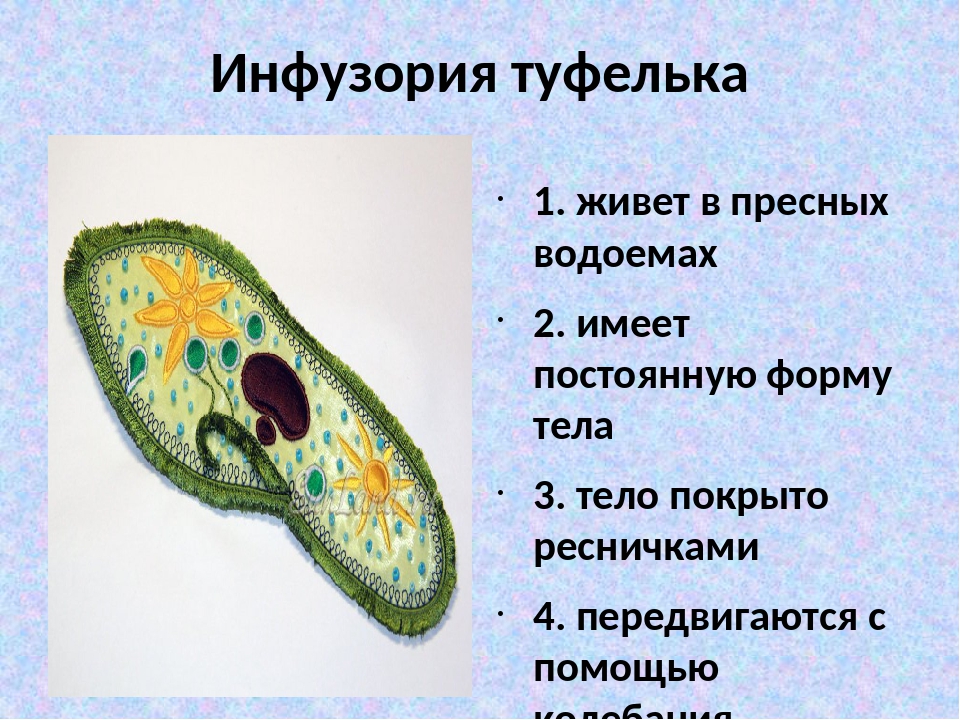

Помогите пожалуйста!!!!!!!!!Определите форму тела ,размер, характер передвижения и окраску

Помогите плиз, даю 20 баллов!!

таблица 🙂 Экологические группы птиц

значение зубатых китов в жизни человека

Тестові завдання (одна правильна відповідь). 1. Позначте абіотичний фактор: а) світло; б) міжвидові

… зв’язки організмів; в) діяльність людини; г) внутрішньовидові зв’язки . 2. Вид взаємовідношень між видами, внаслідок яких обидва види отримують користь від сумісного існування називають: а) мутуалізмом; б) мімікрією; в) симбіозом; г) адаптацією. 3. Адаптація – це: а) реакція організму на вплив соціального оточення; б) процес пристосування до умов середовища; в) вплив сонячної активності на організм; г) нерівномірне розташування живих організмів на земній кулі. 4. Вкажіть, який з абіотичних чинників має вирішальне значення для тваринних міграцій: а) температура повітря; б) вологість ґрунту; в) рельєф місцевості; г) тривалість дня.

объясните жизненный цикл данного растения

1 Яке явище називають хомінгом і чим він зумовлений?2 Чому тварини мігрують?

1. Що вивчає наука етологія?2. Які методи використовують етологи?3. Яку поведінку називають вродженою?4. Яку поведінку називають набутою?

Що вивчає наука етологія?2. Які методи використовують етологи?3. Яку поведінку називають вродженою?4. Яку поведінку називають набутою?

На виготовлення з т спиртувитрачається 3000 м.куб. газу. Зарік завод виготовляє 200 тоннспирту. Скільки газу йомупотрібно для цього?

до кісток не прикріплюється м’язи

Кишечнополостные Выберите верные утверждения: У многих кишечнополостных чередуются жизненные формы Кишечнополостные — трёхслойные животные Коралловые … полипы — автотрофы Кишечнополостные — двухслойные животные Все кишечнополостные — только морские животные

Паразитирующие инфузории в аквариуме | Акваловер

Болезни, вызываемые

Разные виды инфузорий, как и некоторые классы червей, например, являются незаменимым кормом для молоди, и паразитами для молоди и взрослых рыб.

Всем известная инфузория туфелька — незаменимый стартовый корм для мальков.

Инфузория же ихтиофтириус вызывает, пожалуй, самое распространенное заболевание в аквариумистике — ихтиофтириоз. По некоторым данным, этой болезнью заболевают в течение своей жизни 90% рыб. Хилодонеллы (морской аналог — инфузория Brooklynella hostilis), эпистилии, тетрахимены, триходины, апиозомы — это инфузории- паразиты, вызывающие опасные, иногда смертельные, заболевания у рыб. При этом, эпистилии и апиозомы — это условно патогенные инфузории (становятся патогенными лишь при определенных условиях, например, ухудшения вшешней среды). Бичом морских аквариумов является инфузория Cryptocaryon, вызывающая заболевание Криптокарионоз.

Это эктопаразиты (живут на поверхности хозяина). Паразитируют на рыбах, червях, моллюсках и других представителях фауны.

В сложившейся экосистеме как полезные, так и условно вредные, и вредные инфузории всегда присутствуют в том или ином количестве, в свободном плавании или на теле рыбы, не принося высшим животным никакого вреда.

Активизируются же они при возникновении неблагоприятных факторов: ухудшение общего состояния экосистемы: нарушение

Активизировавшиеся инфузории «атакуют» ослабленную рыбу, и очень быстро размножаются, начиная затем «атаковать» уже здоровых рыб. Скученность рыб в биотопе, особенно если за ним не осуществляется надлежащий уход, и малый, по сравнению с естественным водоемом, литраж аквариума в этих условиях могут спровоцировать эпидемию и массовую гибель рыбы. Вот почему особенно быстро заболевания распространяются в «запущенных аквариумах».

Скученность рыб в биотопе, особенно если за ним не осуществляется надлежащий уход, и малый, по сравнению с естественным водоемом, литраж аквариума в этих условиях могут спровоцировать эпидемию и массовую гибель рыбы. Вот почему особенно быстро заболевания распространяются в «запущенных аквариумах».

Заносятся болезнетворные инфузории с живым кормом и растениями из наших водоемов, а также с рыбами и растениями из других аквариумов.

Очень неприятное явление — это скрещивание тропических инфузорий с инфузориями данного вида из наших водоемов. Происходит это когда, например, в аквариуме есть пусть даже в неопасных для рыб количествах, инфузории-паразиты “отечественного происхождения”, и тут в биотоп помещают рыбу – носителя тропического варианта данного паразита. Ослабленная длительной перевозкой рыба становится объектом «повышенного внимания» паразитов, которые могут скреститься с их «отечественными» аналогами, и создать новые формы паразитов, способные противостоять традиционным лекарствам.

Еще одна сложность в борьбе с этими паразитами — не всегда их убивает карантин (тем не менее, карантин обязательно необходим!).

Инфузории — естественные спутники рыб. Карантинные препараты убивают чуждые рыбам элементы, или элементы, в избыточном количестве расплодившиеся на /в организме рыбы. Само собой, некоторое количество инфузорий всегда присутствует в воде или на рыбе, и оно способно пройти через любые, разработанные на сегодняшний день, карантинные препараты.

Из всего этого можно сделать вывод, что бороться с паразитическими инфузориями подчас достаточно сложно, однако заболевания, вызываемые ими, вполне лечатся!

Главное: вовремя и правильно продиагностировать заболевание и начать лечение.Расплодившиеся инфузории всегда образуют на рыбе налет или другие, видимые невооруженным глазом признаки заболевания. Налет, например, на жабрах, способен задушить рыбу. Стоит отметить, что часто этот налет заметен уже на серьезных стадиях заболевания, поэтому даже при незначительных изменениях в поведении, окраске рыбы необходимо провести микроскопическое исследование слизи или хотя бы поинтересоваться, чем это может быть вызвано. Иногда этот налет заметен только при определенном ракурсе осмотра рыбы: при осмотре с головы — виден блеск спины, а при осмотре с боков — рыба имеет обычный цвет.

Иногда этот налет заметен только при определенном ракурсе осмотра рыбы: при осмотре с головы — виден блеск спины, а при осмотре с боков — рыба имеет обычный цвет.

Но даже при запущенных формах заболевания рыбу можно и нужно лечить!

При борьбе с паразитическими инфузориями необходимо поднять температуру воды в биотопе, так как большинство их видов не выдерживает высоких температур. Также разные виды инфузорий не выдерживают различные значения

Стоит также учитывать, что, как и многие другие паразиты, определенные виды инфузорий часто атакуют определенные виды рыб. И при этом совсем не трогают другие виды рыб. Например, тетрахимены — это бич, в первую очередь, гуппи. Все гуппи в сосуде могут заразиться этой болезнью, при этом другие виды рыб будут полностью здоровыми. Однако, это правило срабатывает не всегда, и никогда нельзя исключать риск массовой эпидемии.

Заболевания, вызываемые паразитическими инфузориями, вполне успешно лечатся, при своевременном и правильном начале терапии. Точно продиагностировать заболевание, вызванное паразитической инфузорией может быть подчас сложно, но это и не требуется, так как все данные заболевания, за исключением ихтиофтириоза, лечатся по одной схеме (солевые ванны, малахитовая зелень, антибиотики и др. препараты), к тому же обычно в случае «атаки» инфузорий на рыбу, имеет место быть смешанная инвазия. В этом случае необходимо лишь быть уверенным, что перед нами болезнетворные инфузории, а не другие инвазии.

Ихтиофтириоз

Действие фитонцидов комнатных растений на простые организмы на примере инфузории-туфельки

Цель

Дать рекомендации по озеленению школьных пространств с учётом воздействия растений на здоровье учащихся.

Описание

В современном мире, и в особенности в условиях крупных городов, человек большую часть своего времени проводит в помещениях и лишён возможности общения с живой природой. Именно от факторов, воздействующих на человека в помещениях, в значительной степени зависят его здоровье и самочувствие.

Именно от факторов, воздействующих на человека в помещениях, в значительной степени зависят его здоровье и самочувствие.

Так, воздух в классных помещениях содержит большое количество микроорганизмов, в том числе условно патогенных (стафилококки, плесневые грибы и т. д.). В закрытых помещениях общее содержание микроорганизмов в воздухе непрерывно возрастает, и благоприятные условия, такие как влажность и комнатная температура воздуха, способствуют их размножению. Следовательно, нормальное развитие и здоровье детей во многом зависят от состояния закрытых помещений, в которых они проводят много времени, – школ, детсадов, поликлиник и т. д.

Уменьшить опасность заражения заболеваниями можно с помощью комнатных растений, которые не только украшают помещение, но и имеют практическое значение − выделяют фитонциды, способные даже в самых малых количествах очищать воздух от болезнетворных организмов.

Гипотеза

Фитонциды разных видов растений с различной интенсивностью влияют на патогенные организмы и, следовательно, в разной степени оздоравливают окружающую их среду.

Задачи

1. Провести анализ научной литературы по теме исследования.

2. Установить степень влияния фитонцидов комнатных растений на простейших (в частности, на инфузорию-туфельку), и, следовательно, на их участие в оздоровлении окружающей среды.

3. Провести эксперимент по действию фитонцидов на культуру инфузорий.

Фитонцидная активность свойственна почти всем растениям.

Защитная функция фитонцидов выражается не только в уничтожении микроорганизмов, но и в подавлении процессов их размножения. Но фитонциды не следует рассматривать только как характерные защитные вещества растений, они могут принимать участие в теплорегуляции и других процессах их жизнедеятельности. Состав выделяемых фитонцидов зависит от вида растения, его возраста, физиологического здоровья, эколого-биологических особенностей, условий произрастания.

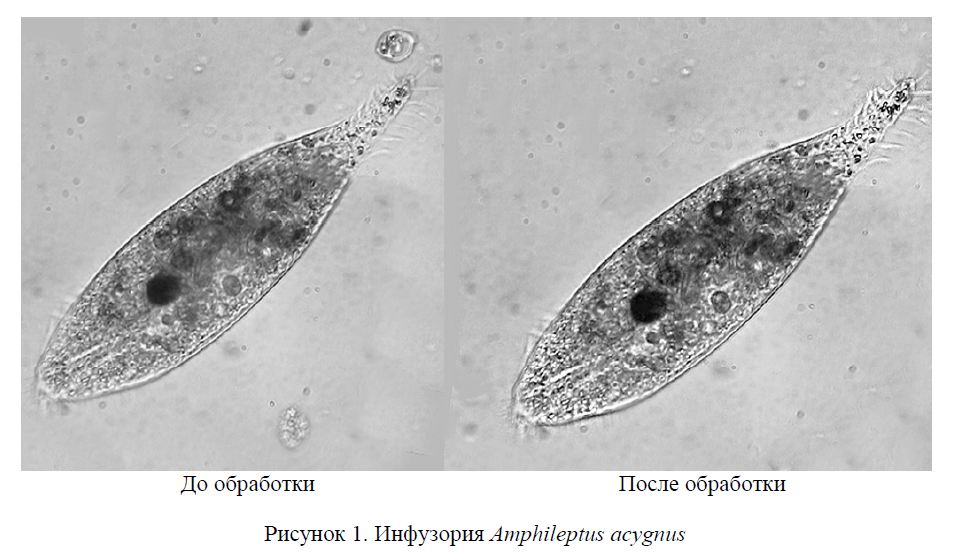

В работе использовали методику российского учёного Б.П. Токина по определению фитонцидной активности экстрактов комнатных растений с использованием простейших (инфузорий).

Методика заключается в установлении времени гибели простейших после бесконтактного воздействия фитонцидов растений: путем нанесения капли кашицы из тела растения на предметное стекло рядом с каплей, где обитают инфузории, на расстоянии 2−3 мм

Оснащение и оборудование, использованное в работе

• Чашки Петри

• Лабораторная посуда

• Микроскопы

• Комнатные растения разных видов

Результаты

Выдвинутая гипотеза подтвердилась.

1.Фитонциды всех изученных в ходе работы комнатных растений оказывают губительное действие на инфузорию-туфельку.

2. При использовании одинаковых объёмов кашицы время, за которое гибнут простейшие, зависит от вида растения.

3. Самой высокой фитонцидной активностью обладают хризантема (4,3 мин.) и циперус (5,6 мин.), чуть менее выраженной − бегония (7,1 мин.), сансевиерия (7 мин.), пеларгония зональная (6,9 мин.) и аспарагус (7,1 мин. ).

).

4. Анализируя полученные данные, сделали вывод: с санитарно-гигиенической точки зрения, для озеленения школьных пространств можно рекомендовать такие растения, как хризантема, циперус, бегония, сансевиерия, пеларгония и аспарагус.

Перспективы использования результатов работы

Полученные результаты работы возможно использовать для оптимального выбора растений при озеленении школьных пространств

Простейшие

БеспозвоночныеИнфузории — наиболее развитые простейшие. Подавляющее большинство их живет в воде, и лишь немногие представители инфузорий встречаются во влажной почве и в других сырых местах обитания.

Передвигаются инфузории при помощи многочисленных волосовидных выростов — ресничек. При неблагоприятных условиях (например, при высыхании водоемов) многие инфузории окружают себя прочной оболочкой и образуют цисты. Эти цисты вместе с пылью подхватываются ветром и переносятся в другие места обитания.

К самым обычным обитателям водоемов принадлежит инфузория-туфелька. Она быстро и плавно движется. В наших мелких водоемах нередко встречается крупная свободноплавающая инфузория-трубач. Окраска трубача зеленая, сине-голубая, иногда бесцветная. Под лупой и под микроскопом хорошо видны реснички у переднего конца простейшего. Трубач может временно прикрепляться ко дну при помощи особого стебелька, тогда инфузория выглядит в виде воронкообразной трубы. На переднем конце трубача хорошо заметны мерцающие предротовые реснички, создающие ток воды, с находящимися в ней одноклеточными водорослями. Ротовое отверстие помещается на дне воронки. При раздражении (например, при прикосновении проплывающих организмов) трубач съеживается и затем снова медленно выпячивается.

Она быстро и плавно движется. В наших мелких водоемах нередко встречается крупная свободноплавающая инфузория-трубач. Окраска трубача зеленая, сине-голубая, иногда бесцветная. Под лупой и под микроскопом хорошо видны реснички у переднего конца простейшего. Трубач может временно прикрепляться ко дну при помощи особого стебелька, тогда инфузория выглядит в виде воронкообразной трубы. На переднем конце трубача хорошо заметны мерцающие предротовые реснички, создающие ток воды, с находящимися в ней одноклеточными водорослями. Ротовое отверстие помещается на дне воронки. При раздражении (например, при прикосновении проплывающих организмов) трубач съеживается и затем снова медленно выпячивается.

К подводным растениям и камням прикрепляются спирально скручивающимся стебельком сувойки — мелкие сидячие инфузории.

Они часто встречаются в водоемах с ряской, элодеей, опавшими гниющими листьями. Очень интересно наблюдать за сувойками под микроскопом или под лупой. Сразу видно, что сувойки не сидят спокойно. При малейшем раздражении они то отскакивают от раздражителя (с помощью скручивающегося стебелька), то снова вытягиваются.

При малейшем раздражении они то отскакивают от раздражителя (с помощью скручивающегося стебелька), то снова вытягиваются.

Летом зачерпните из водоема со стоячей водой (с илом) и наблюдайте под лупой или микроскопом. Найдите трубача, сувойку. Возможно, если вам удастся увидеть хищную инфузорию бурсарию или другие виды свободноплавающих инфузорий — стилонихию, спиростомума, дилептуса. Попробуйте их определить, пользуясь книгой Я. А. Цингера «Занимательная зоология».

Простейшие — строители горных пород

Опустевшие известковые раковины отмирающих морских корненожек постоянно день за днем, тысячелетие за тысячелетием, опускаясь на дно, образуют там слой беловатого ила. Это происходило и в некоторые прошлые геологические эры, особенно в меловой период мезозойской эры (более 70 миллионов лет назад). Из подобного ила, отложившегося на дне морей в глубокой древности, впоследствии образовались мощные слои известковых горных пород. Так, по берегам Волги огромные толщи известняков состоят из скоплений раковинок вымерших корненожек фузулин, которые несведующие люди иногда ошибочно принимают за окаменелые хлебные зерна. Известняки в Крымских горах, известные там как хороший строительный материал, состоят из скоплений раковин гигантских корненожек нуммулитов. Обыкновенный мел также представляет собой массу микроскопических мелких раковинок морских корненожек. В некоторых районах нашей страны мел залегает мощными пластами. Например, город Белгород получил свое название потому, что возле него по обрывистым берегам повсюду выступают белые залежи мела. В народном хозяйстве известняки и мел разрабатываются как полезные ископаемые.

Известняки в Крымских горах, известные там как хороший строительный материал, состоят из скоплений раковин гигантских корненожек нуммулитов. Обыкновенный мел также представляет собой массу микроскопических мелких раковинок морских корненожек. В некоторых районах нашей страны мел залегает мощными пластами. Например, город Белгород получил свое название потому, что возле него по обрывистым берегам повсюду выступают белые залежи мела. В народном хозяйстве известняки и мел разрабатываются как полезные ископаемые.

Простейшие — возбудители болезней

Многие простейшие ведут паразитический образ жизни и, поселяясь в теле животных и человека, вызывают тяжелые и опасные заболевания. Сюда относятся малярийные плазмодии, возбудители перемежающихся лихорадок и другие.

Много опасных видов простейших известно в классе жгутиковых. Таковы различные трипаносомы, паразитирующие в крови человека и млекопитающих животных.

Многие путешественники, исследовавшие в прошлом столетии внутренние области Африки, сообщали о ядовитой мухе цеце, от укусов которой гибнут лошади и рогатый скот. Укусы другой очень похожей африканской мухи вызывают у людей так называемую «сонную болезнь», ведущую к полному истощению и смерти. Позднее было выяснено, что муха цеце сама по себе не ядовита, но своими укусами переносит трипаносом — возбудителей опасных заболеваний.

Укусы другой очень похожей африканской мухи вызывают у людей так называемую «сонную болезнь», ведущую к полному истощению и смерти. Позднее было выяснено, что муха цеце сама по себе не ядовита, но своими укусами переносит трипаносом — возбудителей опасных заболеваний.

Есть возбудители болезней и среди корненожек; сюда относят дизентерийную амебу, живущую в стенках кишечника и вызывающую кровавый понос, или дизентерию.

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЧАСТЬ 2 — ЕГЭ 100 баллов. Биология. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ — ЕГЭ 2018 — Произведения школьной программы

ЕГЭ 100 баллов. Биология. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЧАСТЬ 2

Запишите сначала номер задания, затем ответ к нему. На каждое задание дайте полный развернутый ответ.

22. Зачем человек разводит насекомое из отряда Чешуекрылые — тутового шелкопряда?

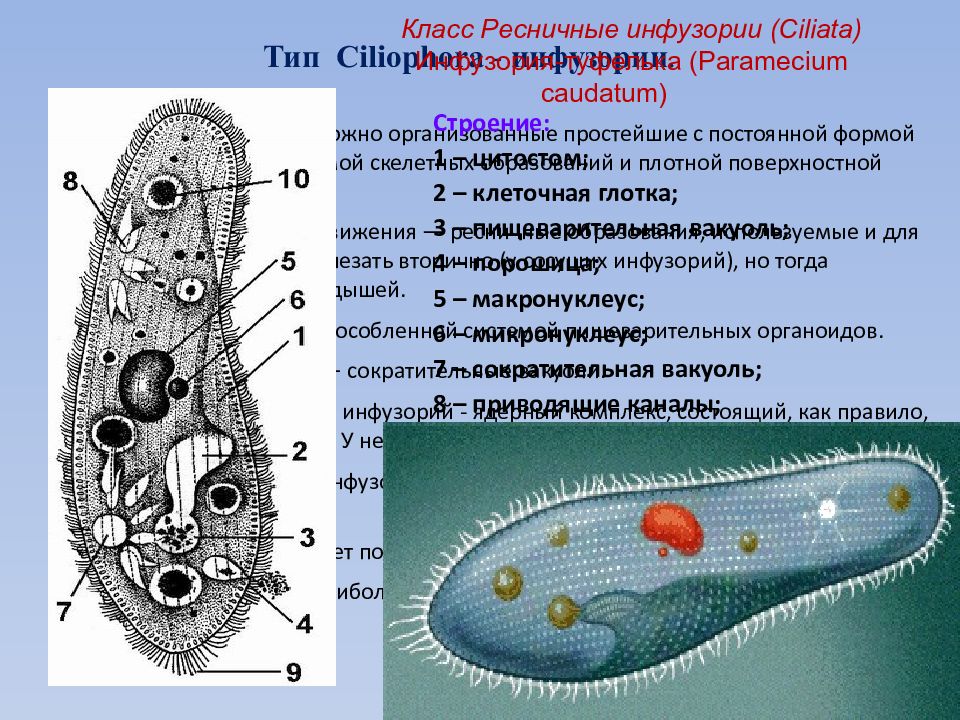

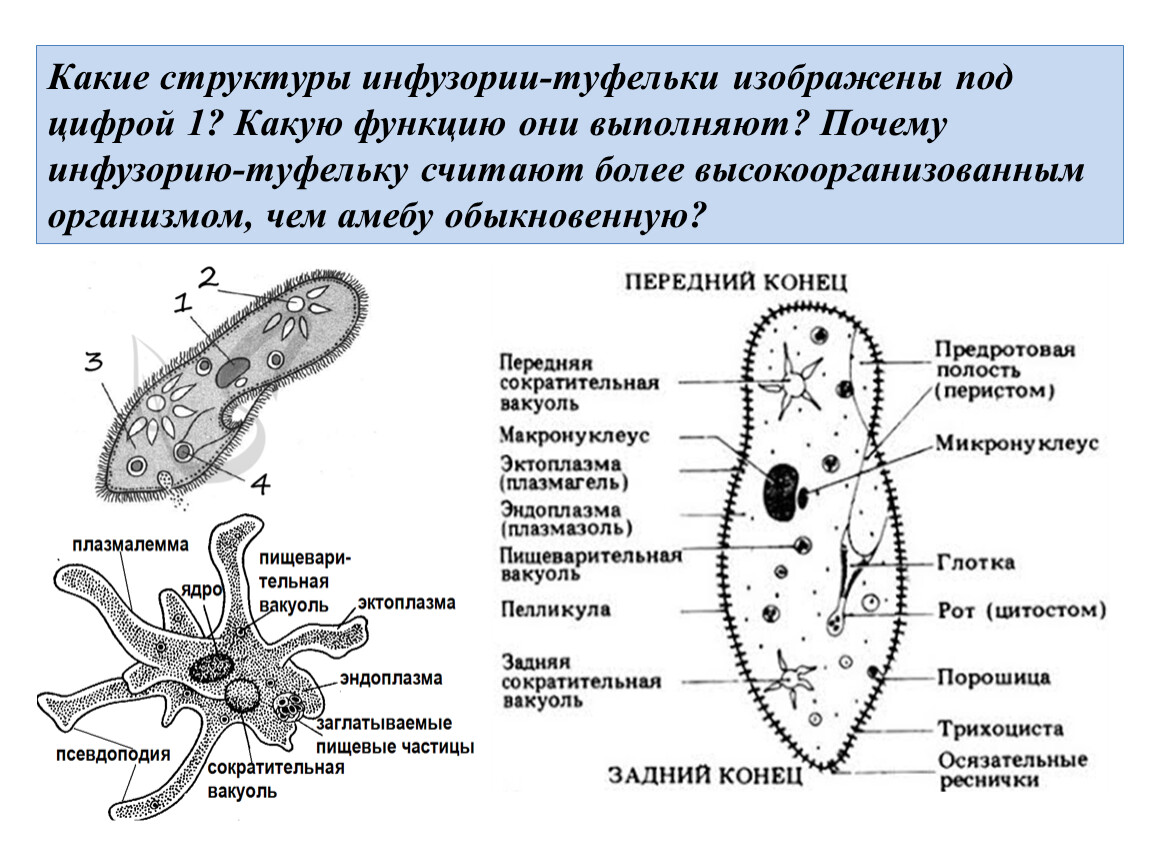

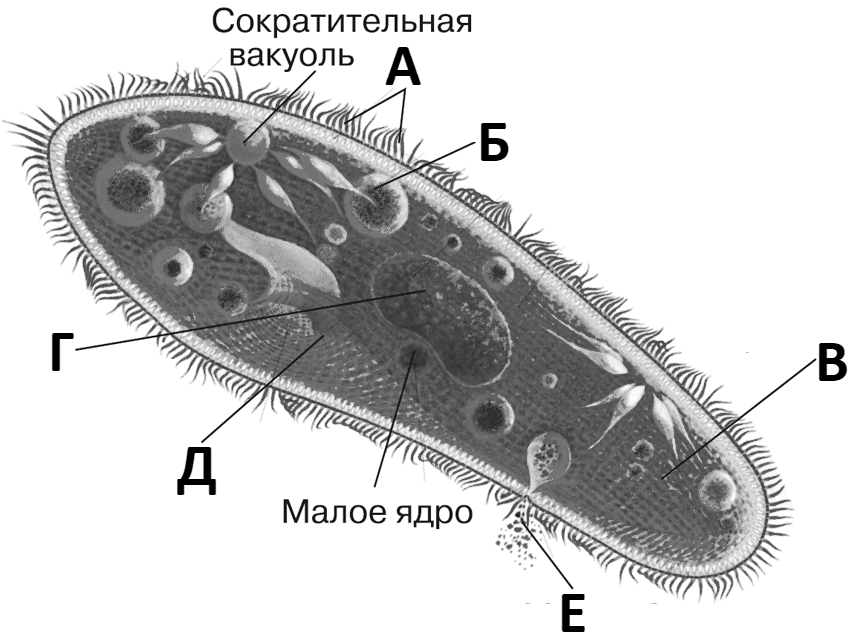

23. Какие структуры инфузории-туфельки изображены под цифрой 1? Какую функцию они выполняют? Почему инфузорию- туфельку считают более высокоорганизованным организмом, чем амебу обыкновенную?

24. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

1. Папоротниковидные — высшие споровые растения.

2. Папоротники являются сосудистыми растениями. 3. В чередовании поколений у папоротников преобладает половое поколение (гаметофит). 4. Папоротники не имеют настоящих корней, их спорофит прикрепляется к почве ризоидами. 5. Из оплодотворенной яйцеклетки — зиготы — у папоротников развивается зародыш семени, а из семязачатка — семя.

25. Слишком быстрый подъем водолазов с большой глубины приводит к кессонной болезни. Что является причиной этого заболевания?

26. Какие приспособления к сезонным изменениям среды имеют млекопитающие?

27. Какой хромосомный набор характерен для спор и гамет растения кукушкин лен? Объясните, из каких клеток и в результате какого деления они образуются.

28. Известно, что ген В, отвечающий за серую окраску тела у мух дрозофил, доминирует над геном Ь, отвечающим за черную окраску. Ген длинных крыльев V доминирует над геном v, отвечающим за появление коротких крыльев. Также известно, что гены, отвечающие за окраску тела и длину крыльев, находятся в одной хромосоме.

Ген длинных крыльев V доминирует над геном v, отвечающим за появление коротких крыльев. Также известно, что гены, отвечающие за окраску тела и длину крыльев, находятся в одной хромосоме.

В результате скрещивания серой короткокрылой мухи с черным длиннокрылым самцом получили потомство, все особи которого имели серую окраску и длинные крылья. Для определения генотипа потомства было проведено анализирующее скрещивание. Составьте схемы обоих скрещиваний. Определите генотипы и фенотипы потомства в первом и втором скрещивании, если известно, что кроссинговера в них не происходило.

Можно ли увидеть микробов под микроскопом?

С тех пор, как ученые обнаружили микробов, они учились их выращивать на различных питательных средах. Ведь для того чтобы знать, как бороться с тем или иным микроорганизмом, нужно изучить не только его форму, но и повадки, образ жизни, потребности в питании. Сейчас в лабораториях исследователи могут выращивать практически любой микроорганизм, для этого разработано огромное количество питательных сред. Но в прошлом, во времена Луи Пастера – родителя современной науки о микробах (микробиологии), в распоряжении ученых была доступна для изучения лишь вода из лесных луж и водоемов, настой сена и мясной бульон.

Но в прошлом, во времена Луи Пастера – родителя современной науки о микробах (микробиологии), в распоряжении ученых была доступна для изучения лишь вода из лесных луж и водоемов, настой сена и мясной бульон.

Слово «микроорганизм» понятие собирательное, в него входят все невидимые невооруженным глазом организмы — бактерии, грибы, одноклеточные и еще целый ряд микрожителей. К слову, вирусы не относят к микробам. Их выделяют в отдельную группу, и наблюдать их в обычный световой микроскоп не представляется возможным.

Микробы вездесущи, обнаружить их можно буквально на всем, что нас окружает. Они бывают аэробами, т.е. для их жизнедеятельности требуется присутствие свободного молекулярного кислорода, но могут быть и анаэробами, способными прожить в условиях без доступа кислорода. Размеры, форма и принципы питания у микробов очень разнятся, но из них всех, пожалуй, самой красивой и причудливой является инфузория туфелька.

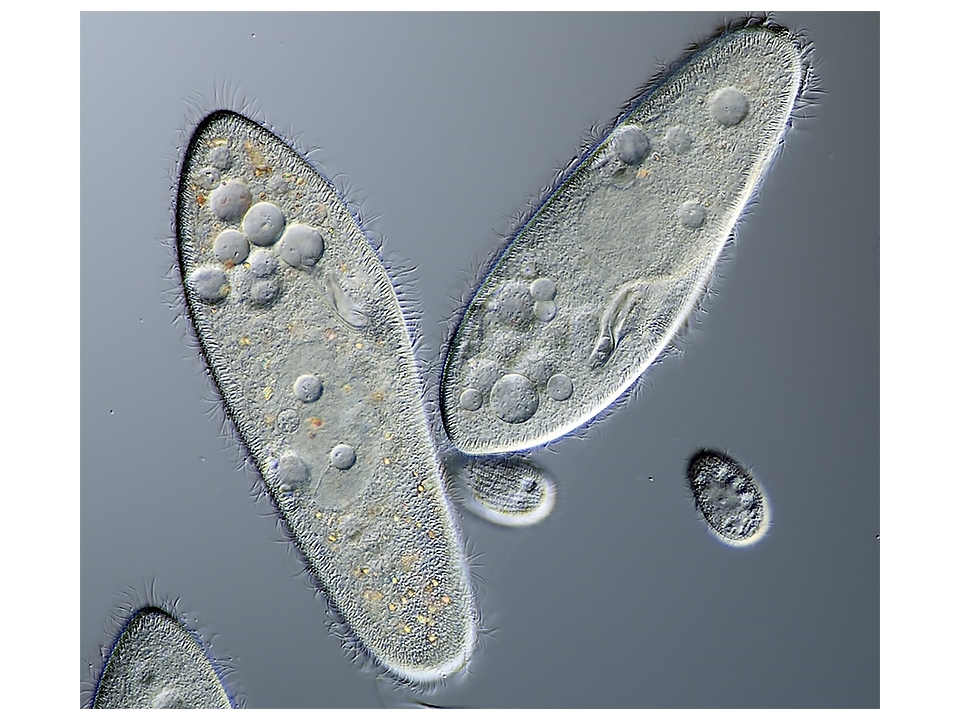

Инфузорий можно часами наблюдать в микроскоп. Они имеют очень необычную форму и легко узнаются среди прочих микроорганизмов. Для наблюдения за ней не требуется длительных подготовок и специальных навыков. Ее может увидеть любой желающий даже с помощью самого простого микроскопа.

Для наблюдения за ней не требуется длительных подготовок и специальных навыков. Ее может увидеть любой желающий даже с помощью самого простого микроскопа.

Проведение опыта с инфузорией

Для проведения опыта понадобится совсем немного воды из лесной лужи, зацветшего водоема, из вазы с цветами или даже из аквариума. Идеально, если в воде окажется несколько веточек водорослей. Препарат с инфузорией можно приготовить по принципу раздавленной капли, или сделать «висячую» каплю на предметном стекле с выемкой.

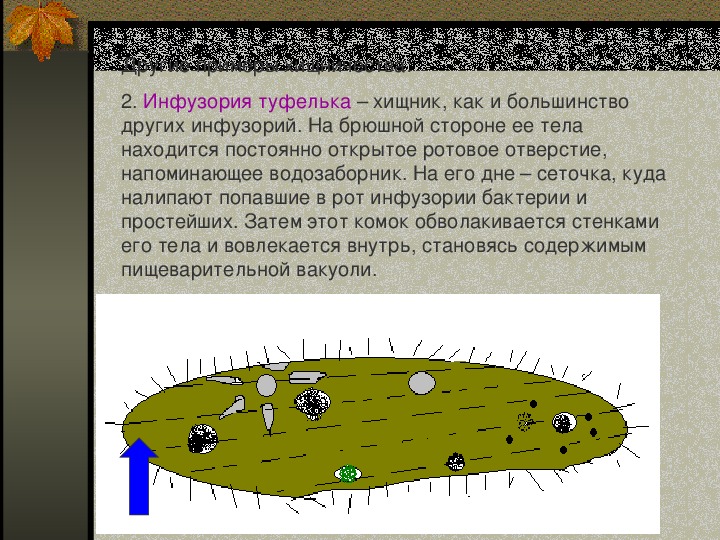

При рассматривании образца под микроскопом (лучше всего это делать на среднем или большом увеличении) можно заметить двигающихся овальных существ. Строго говоря, они не совсем овальные – передний конец инфузории заострен, а задний, наоборот, имеет сильно округлую форму. Одна из боковых сторон, приблизительно по центру туловища, вогнута, что придает существу большое сходство с подошвой туфли. Отсюда и название микроорганизма – инфузория туфелька. Вокруг всего тела инфузории располагаются в несколько слоев реснички, которые помогают ей двигаться и «загонять» пищу в ротовое отверстие, расположенное неподалеку от головного конца.

Для особо пытливых исследователей будет интересно понаблюдать за процессом пищеварения у инфузории. Пища, попавшая в ротовое отверстие, постепенно перемещается в «желудок» — пищеварительную вакуоль, похожую на пузырек. В ней пища переваривается, а затем выталкивается в другую вакуоль – сократительную, которая является чем то, наподобие кишечника у животных. Сократительная вакуоль служит для устранения остатков пищи наружу. Для того чтобы увидеть, как происходят эти процессы, нужно покормить инфузорию, например, несколькими капельками обычной туши для заправки перьевых ручек. После того, как инфузория заглотнет ее, можно рассмотреть месторасположение пищеварительной вакуоли – темный шарик на фоне светлого тела микроорганизма.

Многие знают, что инфузории относятся к классу простейших, но это название довольно относительное, т.к. многочисленные опыты над инфузориями обнаружили у них зачатки психической деятельности. К примеру, инфузорию помещали в узкую трубку, диаметр которой совсем немного превосходил размер самого животного. Трубку с обеих сторон запаивали. Когда инфузория доплывала до одной стороны, она делала попытки проплыть дальше, но вскоре разворачивалась головным концом и направлялась в другую сторону. Со временем инфузория стала тратить на развороты все меньше времени и сил, а значит, смогла приспособиться к новым условиям.

Трубку с обеих сторон запаивали. Когда инфузория доплывала до одной стороны, она делала попытки проплыть дальше, но вскоре разворачивалась головным концом и направлялась в другую сторону. Со временем инфузория стала тратить на развороты все меньше времени и сил, а значит, смогла приспособиться к новым условиям.

Но поражает в инфузории даже не это. В человеческом или другом сложном организме все клетки узкоспециализированы и выполняют какую-либо одну функцию. Инфузория же состоит из одной-единственной клетки, в которой есть, хоть и примитивная, но выделительная и пищеварительная системы, мышечная система, состоящая из сократительных волокон, двигательный аппарат из ресничек. Следовательно, эта единственная клетка может полностью обеспечивать все стороны жизнедеятельности. Возможно поэтому ученые прошлого с таким уважением относились к инфузории и часами просиживали над микроскопом, изучая и зарисовывая ее повадки.

Какие же микроскопы подойдут?

В микроскоп, способный давать увеличение не менее 600-800х крат, можно понаблюдать не только простейших, но и бактерий. Самый простой способ это сделать – собрать небольшое количество зубного налета и развести его в капельке воды. Так можно увидеть основных представителей царства бактерий. В простом лабораторном микроскопе они будут выглядеть неказисто – маленькие шарики, палочки или нити с нечеткими контурами. Но при использовании фазово-контрастного метода на более дорогостоящих лабораторных моделях можно рассмотреть гораздо больше. Их контуры станут четче, а тела будут выделяться ярким светом на темном фоне. И хотя внутреннюю структуру при таком исследовании изучить не получится (для этого нужно убить бактерий и окрасить), можно увидеть движение бактерий. А по характеру движений ученые определяют принадлежность бактерий к тому или иному классу и выявляют возбудителей некоторых болезней.

Самый простой способ это сделать – собрать небольшое количество зубного налета и развести его в капельке воды. Так можно увидеть основных представителей царства бактерий. В простом лабораторном микроскопе они будут выглядеть неказисто – маленькие шарики, палочки или нити с нечеткими контурами. Но при использовании фазово-контрастного метода на более дорогостоящих лабораторных моделях можно рассмотреть гораздо больше. Их контуры станут четче, а тела будут выделяться ярким светом на темном фоне. И хотя внутреннюю структуру при таком исследовании изучить не получится (для этого нужно убить бактерий и окрасить), можно увидеть движение бактерий. А по характеру движений ученые определяют принадлежность бактерий к тому или иному классу и выявляют возбудителей некоторых болезней.

Для лабораторных же исследований, направленных на выявление и более точную идентификацию болезнетворных организмов, часто используются жидкие и плотные питательные среды. В них можно наблюдать не только отдельных микроорганизмов, но и целые колонии, т. е. большие скопления клеток, видимые невооруженным глазом. Однако эта техника достаточно сложная и не годится для применения в домашних условиях.

е. большие скопления клеток, видимые невооруженным глазом. Однако эта техника достаточно сложная и не годится для применения в домашних условиях.

Кормление мальков петушка инфузорией. (выкармливание мальков икромечущих рыб)

инфузория

У многих получается дождаться нереста петушков, но не у многих получается выкормить и вырастить мальков рыбки петушок. Основной задачей является выкармливание малька. Мальков петушка пора кормить когда они начинают плавать, а это примерно на третий день их жизни. Кормить мальков петушка можно вареным яичным желтком или инфузориями. Кормление мальков петушка инфузорией, позволяет вырастить крепкое и здоровое потомство. Инфузория не только является питательным кормом для малька петушка и с легкостью проглатывается мальком, хотя при этом инфузория-туфелька является достаточно крупным микроорганизмом размеры которой варьируются от 0,1 до 0,3 мм, но так как инфузории достаточно подвижны (скорость инфузории составляет 2,5 мм/сек. ) в погонях за кормом развивают малька петушка физически.

) в погонях за кормом развивают малька петушка физически.

Если вы никогда не разводили инфузорию, и понятия не имеете как ее вообще разводить, то вы «перерыли» кучу информации и я уверен, что везде описание разведения инфузорий начинались со слов – «Берем культуру инфузории-туфельки» – а где взять культуру инфузории, а тем более как получить чистую культуру инфузории практически нигде нет. Инфузория-туфелька водится во всех водоемах, лужах и т.д., а значит она есть и в вашем аквариуме. Стоит только зачерпнуть воду вблизи аквариумных растений и можете быть уверены, там будут инфузории. Но кроме инфузорий, там будет и множество других нежелательных микроорганизмов. Для получения чистой культуры инфузории существует несколько способов, самым простым пожалуй будет следующий. Берем воду с культурой инфузории, капаем ее на чистое стекло, с помощью пипетки добавляем в капельку воды немного молока, рядом на удалении в 1 см. делаем каплю из чистой воды, затем затеняем каплю воды содержащую культуру инфузории. С помощью зубочистки или другого тонкого предмета проводим «тоннель» от чистой капли к капле воды содержащей культуру инфузории. Инфузории очень быстро переберутся в чистую воду, если вооружится увеличительным стеклом то будет видна миграция инфузории по туннелю в чистую воду. Так как скорость инфузории очень высокая, то она первая достигает капли с чистой водой.

С помощью зубочистки или другого тонкого предмета проводим «тоннель» от чистой капли к капле воды содержащей культуру инфузории. Инфузории очень быстро переберутся в чистую воду, если вооружится увеличительным стеклом то будет видна миграция инфузории по туннелю в чистую воду. Так как скорость инфузории очень высокая, то она первая достигает капли с чистой водой.

Очищенную культуру инфузории вносят в свежую воду в 3 литровую банку, а лучше прямую стеклянную колбу. В качестве корма для инфузории можно использовать много всего: молоко, кожуру банана, кусочки морковки, сено и т.д. В последнее время популярно использовать для выращивания инфузорий кожуру банана и молоко. Но инфузории питаются не самой кожурой или молоком, а бактериями которые на них развиваются. Так для выращивания инфузорий в банку с чистой водой вносят кусочек банановой кожуры из расчета 2*2см на полтора литра воды и 4-5 капель молока. Инфузории очень стремительно развиваются при температуре 22-26 градусов. Инфузории собираются небольшим облачком в толще воды откуда их можно извлечь пипеткой или шприцем. Можно для отбора инфузории положить на всю площадь поверхности воды тонкий слой ваты или поролоновую пластинку, а сверху налить свежую воду, наливают воду лучше всего по лезвию ножа. Через несколько минут инфузории переберутся через слой ваты в чистую воду, откуда ее собирают пипеткой или шприцем и вносят в аквариум с мальками петушков или других икромечущих рыб. С помощью такого способа вы максимально предотвращаете попаданию в аквариум с мальком посторонних бактерий (к примеру молочнокислых бактерий которыми питаются инфузории), также можно взятую культуру инфузории выдержать в свежей воде, чтобы инфузории съели оставшихся бактерий.

Инфузории собираются небольшим облачком в толще воды откуда их можно извлечь пипеткой или шприцем. Можно для отбора инфузории положить на всю площадь поверхности воды тонкий слой ваты или поролоновую пластинку, а сверху налить свежую воду, наливают воду лучше всего по лезвию ножа. Через несколько минут инфузории переберутся через слой ваты в чистую воду, откуда ее собирают пипеткой или шприцем и вносят в аквариум с мальками петушков или других икромечущих рыб. С помощью такого способа вы максимально предотвращаете попаданию в аквариум с мальком посторонних бактерий (к примеру молочнокислых бактерий которыми питаются инфузории), также можно взятую культуру инфузории выдержать в свежей воде, чтобы инфузории съели оставшихся бактерий.

Королевство Протиста

ПРИМЕЧАНИЕ. Текущая система классификации эукариот была изменена. В 2005 году на основе новых филогенетических данных королевство Протиста было разделено на 5 супергрупп. См. Также: «Вы все еще преподаете таксономию?»

Протисты

Протисты принадлежат к Королевству Протистов, которое состоит в основном из одноклеточных организмов, не подходящих для других королевств.

Характеристики протистов

- преимущественно одноклеточные, некоторые многоклеточные (водоросли)

- может быть гетеротрофным или автотрофным

- большинство из них живут в воде (хотя некоторые живут во влажной почве или даже в теле человека)

- ВСЕ являются эукариотическими (имеют ядро)

- Протист — это любой организм, не являющийся растением, животным или грибком

Protista = самая первая

Классификация протистов

- как получают питание

- как они двигаются

Протисты, похожие на животных — также называемые простейшими (что означает «первое животное») — гетеротрофы.

Протисты, похожие на животных, — также называемые водорослями — автотрофы.

Животноподобные протисты: простейшие

Четыре типа протистов, похожих на животных — классифицируются по способу передвижения

- Зоофлагелляты — жгутики

- Саркодины — расширения цитоплазмы (псевдоподии)

- Инфузории — реснички

- Спорозоиды — не двигаться

Зоофлагелляты

двигаться с помощью одного или двух жгутиков

поглощать пищу через мембрану

Ex. Лейшмания

Лейшмания

Саркодин

Амеба См. Раскраску Амеба

перемещается с использованием псевдоподий («ложных ног»), которые похожи на продолжения цитоплазмы — амебоидное движение

глотает пищу, окружая и поглощая пищу (эндоцитоз), создавая пищевую вакуоль

, воспроизводящуюся путем бинарного деления (митоз)

сократительная вакуоль — удаляет лишнюю воду

может вызвать амебную дизентерию у людей — диарею и расстройство желудка из-за употребления загрязненной воды

Другие саркодины: Foraminferans, Heliozoans

Видео: Ameba Proteus

Инфузории

Парамеций (см. Раскраску парамеций)

движение с использованием ресничек

имеет два ядра: макронуклеус, микронуклеус

пища собирается через: поры рта, перемещается в пищевод , образует пищевую вакуоль

анальная пора используется для удаления отходов

сократительная вакуоль удаляет излишки вода

демонстрирует поведение избегания.

воспроизводится бесполым (бинарное деление) или половым путем (конъюгация).

внешняя мембрана-частицы- жесткая, а парамеции всегда имеют одинаковую форму, как обувь

Видео о жизни в пруду

Спорозоиды

не перемещаются сами по себе

паразитарный

Малярия вызывается спорозойными (Plasmodium), которые поражают печень и кровь; передается комарами

Альвеолят: динофлагелляты, апикомплексы и инфузории

Динофлагелляты.Динофлагелляты обладают большим разнообразием формы. Многие из них заключены в целлюлозную броню и имеют два жгутика, которые вставляются в канавки между пластинами. Движение этих двух перпендикулярных жгутиков вызывает вращательное движение. Источник: OpenStax Biology 2e

OpenStax Biology 2e

Большой объем данных подтверждает, что альвеолаты происходят от общего общего предка. Альвеолаты названы в честь присутствия альвеол или мембранных мешочков под клеточной мембраной. Точная функция альвеолы неизвестна, но она может участвовать в осморегуляции. Альвеоляты далее подразделяются на некоторые из наиболее известных простейших: динофлагелляты, апикомплексаны и инфузории.

Точная функция альвеолы неизвестна, но она может участвовать в осморегуляции. Альвеоляты далее подразделяются на некоторые из наиболее известных простейших: динофлагелляты, апикомплексаны и инфузории.

Динофлагелляты демонстрируют обширное морфологическое разнообразие и могут быть фотосинтетическими, гетеротрофными или миксотрофными. Хлоропласт фотосинтетических динофлагеллят образовался в результате вторичного эндосимбиоза красной водоросли. Многие динофлагелляты заключены в сцепляющиеся пластинки из целлюлозы.Два перпендикулярных жгутика входят в бороздки между пластинами целлюлозы, причем один жгутик проходит продольно, а второй окружает динофлагеллату. Вместе жгутики вносят свой вклад в характерное вращательное движение динофлагеллят. Эти протисты существуют в пресноводных и морских средах обитания и являются компонентом планктона, обычно микроскопических организмов, которые дрейфуют в воде и служат важным источником пищи для более крупных водных организмов.

Динофлагелляты имеют ядерный вариант, называемый динокарионом. Хромосомы в динокарионе сильно конденсированы на протяжении клеточного цикла и не имеют типичных гистонов. Митоз у динофлагеллят закрытый, то есть веретено отделяет хромосомы от ядра вне ядра без разрушения ядерной оболочки.

Хромосомы в динокарионе сильно конденсированы на протяжении клеточного цикла и не имеют типичных гистонов. Митоз у динофлагеллят закрытый, то есть веретено отделяет хромосомы от ядра вне ядра без разрушения ядерной оболочки.

Некоторые динофлагелляты при сотрясении или стрессе излучают свет, называемый биолюминесценцией. Большое количество морских динофлагеллят (миллиарды или триллионы клеток на волну) могут излучать свет и заставлять всю разбивающуюся волну мерцать или приобретать ярко-синий цвет.Приблизительно для 20 видов морских динофлагеллят всплески популяций (также называемые цветением) в летние месяцы могут окрасить океан мутно-красным цветом. Это явление называется красным приливом и возникает из-за большого количества красных пигментов, присутствующих в пластидах динофлагеллат. В больших количествах эти виды динофлагеллят выделяют удушающий токсин, который может убивать рыб, птиц и морских млекопитающих. Красные приливы могут нанести огромный ущерб коммерческому рыболовству, и люди, потребляющие этих протистов, могут стать отравленными.

Апикомплексные простейшие названы в честь структуры, называемой апикальным комплексом, который, по-видимому, представляет собой сильно модифицированный вторичный хлоропласт. Геном апикопласта аналогичен геному хлоропластов динофлагеллат. Апикальный комплекс специализируется на проникновении и заражении клеток-хозяев. Действительно, все apicomplexans паразитируют.В эту группу входит род Plasmodium , вызывающий малярию у людей. Жизненные циклы Apicomplexan сложны, включают несколько хозяев и стадии полового и бесполого размножения.

Apicomplexa. (а) Apicomplexans — паразитические протисты. У них есть характерный апикальный комплекс, который позволяет им инфицировать клетки-хозяева. (b) Plasmodium , возбудитель малярии, имеет сложный жизненный цикл, типичный для apicomplexans. (кредит b: модификация работы CDC) Инфузории, включая Paramecium и Tetrahymena , представляют собой группу протистов длиной от 10 до 3000 микрометров, покрытых рядами, пучками или спиралями крошечных ресничек. Ударяя ресничками синхронно или волнообразно, инфузории могут координировать направленные движения и глотать частицы пищи. У некоторых инфузорий есть слитые структуры на основе ресничек, которые функционируют как лопасти, воронки или плавники. Инфузории также окружены пленкой, обеспечивающей защиту без ущерба для подвижности. Род Paramecium включает протистов, которые организовали свои реснички в пластинчатую примитивную пасть, называемую ротовой бороздой, которая используется для захвата и переваривания бактерий.Пища, захваченная в полости рта, попадает в пищевую вакуоль, где соединяется с пищеварительными ферментами. Частицы отходов вытесняются экзоцитарными пузырьками, которые сливаются в определенной области клеточной мембраны, называемой анальной порой. В дополнение к пищеварительной системе, основанной на вакуолях, Paramecium также использует сократительные вакуоли, которые представляют собой осморегуляторные пузырьки, которые заполняются водой, когда она попадает в клетку посредством осмоса, а затем сжимаются, выжимая воду из клетки.

Ударяя ресничками синхронно или волнообразно, инфузории могут координировать направленные движения и глотать частицы пищи. У некоторых инфузорий есть слитые структуры на основе ресничек, которые функционируют как лопасти, воронки или плавники. Инфузории также окружены пленкой, обеспечивающей защиту без ущерба для подвижности. Род Paramecium включает протистов, которые организовали свои реснички в пластинчатую примитивную пасть, называемую ротовой бороздой, которая используется для захвата и переваривания бактерий.Пища, захваченная в полости рта, попадает в пищевую вакуоль, где соединяется с пищеварительными ферментами. Частицы отходов вытесняются экзоцитарными пузырьками, которые сливаются в определенной области клеточной мембраны, называемой анальной порой. В дополнение к пищеварительной системе, основанной на вакуолях, Paramecium также использует сократительные вакуоли, которые представляют собой осморегуляторные пузырьки, которые заполняются водой, когда она попадает в клетку посредством осмоса, а затем сжимаются, выжимая воду из клетки. Таким образом, инфузории обладают значительной структурной сложностью, не достигнув многоклеточности.

Таким образом, инфузории обладают значительной структурной сложностью, не достигнув многоклеточности.

Paramecium имеет два ядра, макроядро и микроядро, в каждой клетке. Микроядро необходимо для полового размножения и во многих отношениях является типичным ядром эукариот, за исключением того, что его гены не транскрибируются.Транскрибируемое ядро - это макронуклеус, который управляет бесполым бинарным делением и всеми другими биологическими функциями. Макронуклеус — это мультиплоидное ядро, построенное из микроядра во время полового размножения. Периодическая реконструкция макронуклеуса необходима, потому что макронуклеус делится амитотически и, таким образом, становится генетически несбалансированным в течение периода последовательных репликаций клеток. Paramecium и большинство других инфузорий размножаются половым путем путем конъюгации. Этот процесс начинается, когда два разных типа спаривания Paramecium вступают в физический контакт и соединяются с цитоплазматическим мостиком.Затем диплоидное микроядро в каждой клетке подвергается мейозу с образованием четырех гаплоидных микроядер. Три из них дегенерируют в каждой клетке, оставляя одно микроядро, которое затем подвергается митозу, образуя два гаплоидных микроядра. Каждая из клеток обменивается одним из этих гаплоидных ядер и удаляется друг от друга. Слияние гаплоидных микроядер генерирует совершенно новое диплоидное пре-микроядро в каждой конъюгативной клетке. Это пре-микроядро проходит три раунда митоза, чтобы произвести восемь копий, и исходный макронуклеус распадается.Четыре из восьми пре-микроядер становятся полноценными микроядрами, тогда как остальные четыре выполняют несколько циклов репликации ДНК. Копии микроядерных хромосом серьезно отредактированы, чтобы сформировать сотни меньших хромосом, которые содержат только гены, кодирующие белок.

Paramecium и большинство других инфузорий размножаются половым путем путем конъюгации. Этот процесс начинается, когда два разных типа спаривания Paramecium вступают в физический контакт и соединяются с цитоплазматическим мостиком.Затем диплоидное микроядро в каждой клетке подвергается мейозу с образованием четырех гаплоидных микроядер. Три из них дегенерируют в каждой клетке, оставляя одно микроядро, которое затем подвергается митозу, образуя два гаплоидных микроядра. Каждая из клеток обменивается одним из этих гаплоидных ядер и удаляется друг от друга. Слияние гаплоидных микроядер генерирует совершенно новое диплоидное пре-микроядро в каждой конъюгативной клетке. Это пре-микроядро проходит три раунда митоза, чтобы произвести восемь копий, и исходный макронуклеус распадается.Четыре из восьми пре-микроядер становятся полноценными микроядрами, тогда как остальные четыре выполняют несколько циклов репликации ДНК. Копии микроядерных хромосом серьезно отредактированы, чтобы сформировать сотни меньших хромосом, которые содержат только гены, кодирующие белок. Каждая из этих меньших хромосом получает новые теломеры по мере дифференциации макронуклеуса. Затем два цикла деления клеток дают четыре новых Paramecia из каждой исходной конъюгативной клетки.

Каждая из этих меньших хромосом получает новые теломеры по мере дифференциации макронуклеуса. Затем два цикла деления клеток дают четыре новых Paramecia из каждой исходной конъюгативной клетки.

Источник:

Кларк М., Дуглас М., Чой Дж. Биология 2e . Хьюстон, Техас: OpenStax. Доступ бесплатно по адресу: https: // openstax.организация / подробности / книги / биология-2э

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные(PDF) Эпидемиология Trichodinid Ciliate Trichodina truttae на разводимых в инкубаториях и диких лососевых рыбах на Хоккайдо

S. Mizuno, S. Urawa, M. Miyamoto, M. Hatakeyama, H. Saneyoshi, Y. Sasaki, N Коиде и Х. Уэда208

Mizuno, S. Urawa, M. Miyamoto, M. Hatakeyama, H. Saneyoshi, Y. Sasaki, N Коиде и Х. Уэда208

Распространение T. truttae с 1992 г. Заражение диких

рыб инфузориями триходинид было зарегистрировано во всем мире

(Arthur and Lom, 1984; Asmat, 2001; Özer and Öztürk,

2004; Дав и О’Донохью, 2005; Митра и Халдар,

2005; Митра и Бандиопадхай, 2006; Тан и Чжао,

2013; Тан и др., 2013) и сезонно изменяется по интенсивности (Özer, 2000; Özer, 2003; Yemmen et al., 2010).

Однако на реках №№

сезонных колебаний интенсивности заражения не выявлено. 60 и 66 между июнем и

ноябрем в настоящем исследовании, что указывает на то, что для прояснения общей картины

требуется специальный анализ сезонных колебаний

. Проверка статуса заражения диких рыб

(таблица 1) и выращиваемой в заводских условиях молоди кеты

(рис.1) показал, что заражение диких рыб

было связано с заражением выращиваемой в инкубаториях молоди

нилей, за исключением реки и инкубатория №1. 71, предполагая, что

71, предполагая, что

не только дикий лосось масу, но и дикая радужная форель, белый гольц

и долли Варден являются источниками заражения триходинозом

кеты, выращенной в инкубаториях. В отличие от

, несогласие с этим предположением было обнаружено

между выращиваемой в инкубаториях молодью и дикой речной рыбой

пог.71, что можно пояснить следующим образом.

Потому что нет. 71 выращиваемая в инкубаторе молодь была первоначально выращена в инкубатории №

. 66 и выведен из люка —

р. 66 к нет. 71 на стадии мальков, источников заражения нет.

71 заводской молодь, возможно, нет. 66 дикая река

рыб. С другой стороны, нам не удалось продемонстрировать эпидемиологию T. truttae на диких взрослых особях кеты

, которые являются еще одним предполагаемым источником инфекции.

Путь заражения, опосредованный дикими взрослыми особями кеты

, должен быть выяснен, чтобы предотвратить триходиноз в выводных шкафах —

ies.

Благодарности

Авторы благодарны сотрудникам Хоккайдо

Ассоциации размножения лосося и лосося и

Научно-исследовательского института пресноводного рыболовства Хоккайдо

Исследовательской организации за помощь в сборе проб.

Это исследование было поддержано грантом JSPS KAKENHI

номер 15K07564.

Ссылки

Ахмед А. Т. (1977): Морфология и история жизни Tricho-

dina reticulata из золотой рыбки и других карпов. Рыба

Патол., 12, 21–31.

Артур, Дж. Р. и Дж. Лом (1984): Trichodinid Protozoa (Cilioph-

ora: Peritrichida) из пресноводных рыб Рыбинского водохранилища-

voir, СССР. J. Protozool., 31, 82–91.

Артур, младший и Л. Марголис (1984): Trichodina truttae Mueller,

1937 (Ciliophora: Peritrichida), общий патогенный эктопаразит

культивируемой молоди лососевых рыб и исследование

в Британской Колумбии. электронная микроскопия.Может. J. Zool., 62, 1842–1848.

Асмат, Г. С. М. (2001): Trichodina cancilae sp. п. (Mobilia:

Trichodinidae) из жабр пресноводного щука,

Xenentodon cancila (Hamilton) (Belonidae). Acta Proto-

зоол., 40, 141–146.

Basson, L. (2010): Первые записи о триходинидных эктопаразитах

(Ciliophora: Peritrichia) из интродуцированных пресноводных рыб

в Тасмании, Австралия, с комментариями по патогенности.

Acta Protozool., 49, 253–265.

Каллахан, Х.А. и Э. Дж. Нога (2002): Трикаин резко снижает способность диагностировать инфекции протозойного эктопаразита

(Ichthyobodo necator). J. Fish Dis., 25, 433–

437.

Дав, А. Д. М. и П. Дж. О’Донохью (2005): Trichodinids (Cili-

ophora: Trichodinidae) от местных и экзотических австралийских

пресноводных рыб. Acta Protozool., 44, 51–60.

Фергюсон, Дж. А., С. Сент-Илер, Т.С. Петерсон, К. Дж. Родник и

М. Л. Кент (2011): Исследование паразитов в стадах, находящихся под угрозой исчезновения,

кижуча (Oncorhynchus kisutch) в Орегоне с помощью

исследования влажных тканей и гистологии. J. Parasitol.,

97, 1085–1098.

Гонг, Ю., Ю. Ю., В. Фен и Ю. Шен (2005): Филогенетические

взаимоотношений между Trichodinidae (Ciliophora: Peritrichia)

, полученные из характеристических значений зубчиков. Acta

Protozool., 44, 237–243.

Gong, Y., Y. Yu, E. Villalobo, F. Zhu and W. Miao (2006):

Переоценка филогенетических отношений между

Mobilid и Sessilid Peritrichs (Ciliophora, Oligohymeno-

phorea). на последовательности генов малых субъединиц рРНК.

J. Eukaryot. Microbiol., 53, 397–403.

Gong, Y., K. Xu, Z. Zhan, Y. Yu, X. Li, E. Villalobo и W. Feng

(2010): Филогения альфа-тубулина и малых субъединиц рРНК

перитрихов конгруэнтны и не поддерживают кластер

мобилид и сессилид (Ciliophora, Oligohymeno-

phorea).J. Eukaryot. Microbiol., 57, 265–272.

Хоффман, Г. Л. (1976): Паразиты пресноводных водоемов Северной Америки

рыб. Калифорнийский университет Press, Беркли, 486 стр.

Имаи, С., Х. Миядзаки и К. Номура (1991): Trichodinid spe-

cies из жабр культивируемого японского угря, Anguilla japon-

ica, с описанием нового вида на основе света

и сканирующая электронная микроскопия. Europ. J. Protistol.,

27, 79–84.

Имаи, С., К. Иноуэ, Т. Котани и К. Огава (1997): два вида trichodi-

nid из жабр выращиваемого тигрового иглобрюха. Такифугу

рубрипов, в Японии, с описанием нового вида.

Fish Pathol., 32, 1–6.

Хан Р.А. (1991): Смертность атлантического лосося (Salmo salar)

, связанная с инфузориями триходинид. J. Wildlife Dis., 27,

153–155.

Хан, Р. А. (2004): Вспышки болезней и массовая смертность среди

выращиваемыхатлантической трески, Gadus morhua L., ассоциированный с

Trichodina murmanica (Ciliophora). J. Fish Dis., 27,

181–184.

Кляйн, Б. М. (1958): Метод сухого серебра и его правильное использование.

J. Protozool., 5, 99–103.

Кобаяши Т. (1980): Размножение лосося в Японии. В

«Разведение лосося» (под редакцией Дж. Э. Торпа). Academic

Press, Лондон, стр. 91–107.

Лом, Дж. (1958): Вклад в систематику и морфологию эндопаразитических триходинид амфибий с предложением

единых специфических характеристик.J. Protozool.,

5, 251–263.

Лом, Дж. И И. Дыкова (1992): Простейшие паразиты рыб,

Достижения в науке о аквакультуре и рыболовстве Vol.

26, Эльзевир, Амстердам, 315 стр.

Лом, Дж. И Г. Л. Хоффман (1964): Географическое распространение

некоторых видов триходинид (инфузорий: Peritrichia) паразитирующих

на рыбах. J. Parasitol., 50, 30–35.

Мадсен, Х. К. К., К. Бухманн и С. Меллергаард (2000):

Trichodina sp.(Ciliophora: Peritrichida) угорь Anguilla

anguilla в системах рециркуляции в Дании: паразит-хозяин

Перейти к основному содержанию ПоискПоиск

- Где угодно

Поиск Поиск

Расширенный поиск- Войти | регистр

- Подписка / продление

- Учреждения

- Индивидуальные подписки

- Индивидуальное продление

- Библиотекари

- Полные платежи

- Тарифы, заказы Пакет для Чикаго

- Полный цикл и охват содержимого

- Файлы KBART и RSS-каналы

- Разрешения и перепечатки

- Инициатива развивающихся стран Чикаго

- Даты отправки и претензии

- Часто задаваемые вопросы библиотекарей

- Агенты

- Тарифы, заказы, и платежи

- Полный пакет для Чикаго

- Полный охват и содержание

- Даты отправки и претензии

- Часто задаваемые вопросы агента

- Партнеры по издательству

- О нас

- Публикуйте у нас

- Недавно приобретенные журналы

- Издательская часть tners

- Новости прессы

- Подпишитесь на уведомления eTOC

- Пресс-релизы

- СМИ

- Книги издательства Чикагского университета

- Распределительный центр в Чикаго

- Чикагский университет

- Условия использования

- Заявление о публикационной этике

- Уведомление о конфиденциальности

- Доступность Chicago Journals

- Доступность университета

- Следуйте за нами на facebook

- Следуйте за нами в Twitter

- Свяжитесь с нами

- Медиа и рекламные запросы

- Открытый доступ в Чикаго

- Следуйте за нами на facebook

- Следуйте за нами в Twitter

Блокнот веры_вудворда | CILI CURE Весна 2017

30 апреля 2017 г. (Final Post)

ДНК-характеристика почвенных инфузорий

Обоснование — Собирая и анализируя образцы почвы, ДНК может быть извлечена и отправлена на секвенирование.Инфузории можно отличить с помощью ПЦР и визуализации геля. С помощью гель-электрофореза получают изображения полос.

Предпосылки- Биоразнообразие почвенных инфузорий было в центре внимания этого эксперимента. Не многие люди изучают инфузорий, что объясняет, почему не так много данных или доказательств, подтверждающих проведенный нами эксперимент. В этом отчете описывается наш эксперимент по извлечению инфузорий из почвы и их идентификации с помощью анализа ДНК.

Экспериментальные процедуры и открытия. Мой образец почвы был взят за пределами зоопарка Сан-Диего в Калифорнии.

GPS: 32.7353 ° N, 117.1490 ° W

Расположение: зоопарк Сан-Диего

Дата: 6 марта 2017 г.

Время: 10:35

Температура: 73 градуса по Фаренгейту

Влажность: 10%

Тип почвы: Суглинок

Цвет: светло-коричневый

Незаполненная чашка: Чтобы приготовить незаполненную чашку, я начал с взвешивания пустой чашки Петри. Я обнаружил, что эта масса составляет 2,4 г. Затем найдите массу чашки Петри и влажной почвы. Я обнаружил, что это 7.6 г. Вычитая эти числа, я смог найти массу влажной почвы, 5,2 г. Я также нашел pH почвенного экстракта, который составил 6,5. Я пометил свою незатопленную тарелку идентификатором почвы «FBW02S175». Я наблюдал за своей почвой под препарирующим микроскопом в надежде обнаружить инфузорию, но пришел с пустыми руками. Я вернулся в лабораторию через неделю и изучил ту же почву под препаровальным микроскопом, и мне удалось найти инфузорию. Я извлек единственную инфузорию и наблюдал ее при большем увеличении.

Soil Metedata: Для моих метаданных о почве я добавил 5 мл почвы и 5 мл воды в трубку Falcon. Воду добавляли в почву для разделения состава. Затем пробирку сокола центрифугировали и хранили в течение следующей недели. Через неделю я визуально смог различить песок, ил и глину в моей соколиной трубе. Я подсчитал, что в моем образце было примерно 4 см песка, 3 см ила и 1 см глины. Я также подсчитал, что в моем образце почвы примерно 50% песка, 37.5% ила и 12,5% глины согласно моему Треугольнику текстуры почвы. Я записал вес моей сухой почвы как 7,6 г, а вес пустой весовой лодки как 2,4 г. Вычитая их, я нашел, что масса влажной почвы составляет 5,2 г. Масса потерянной воды составила 1,4 г, которую вычитали из 5,2 и делили на вес влажной почвы — 5,2 — и получаем, что процентное содержание воды в исходном образце почвы составляет 0,78 или 78% при умножении на 100.

Сбор и культивирование инфузорий: Мы извлекли инфузории из незаполненных пластин.После наблюдения за планшетом под диссекционным микроскопом, мы выбрали каждую инфузорию с помощью пипетки на 10 мкл и по отдельности поместили каждую в разные лунки. Каждую лунку культивировали с 1000 мкл серафильной среды и помещали в инкубатор в надежде на размножение. Вернувшись через неделю, я заметил, что ни одна из моих инфузорий не культивировалась, и я не смог выполнить экстракцию ДНК на них. Я усыновил культурных инфузорий другого студента, чтобы продолжить эксперимент.

Экстракция ДНК / результаты нанодропов: После переноса плотной культуры инфузорий я перенес 1 мл в микроцентрифужную пробирку.эта пробирка была помечена моим идентификатором почвы «FBW02S175». Я центрифугировал эту пробирку в течение 5 минут, а затем добавил 200 мкл 5% раствора хелекса. Я поместил ДНК в водяную баню с температурой 100 градусов Цельсия на 8 минут, затем встряхнул ее в течение минуты и закончил центрифугированием в течение 3 минут. После того, как эти шаги были завершены, я перенес супернатант и ДНК в другую пробирку для микроцентрифугирования, которая была помечена «FBWo2S175».

Данные ДНК NanoDrop Форма ДНК Исходный образец ДНК из заимствованного образца 260/280 (идеальный = 1.8) 1,44 1,66 Концентрация нг / мкл 12,734 24,8 Приготовление ПЦР:

Мы объединили следующие вещества в пробирке общим объемом 25 мкл:

- Добавить 12,5 мкл полимеразы, нуклеотидов и буферов

- 5 мкл ДНК (концентрация ДНК ~ 10-100 нг)

- 1 мкл смеси праймеров 20 мкМ

- 1 мкл воды

- Смешайте образцы встряхиванием.

По завершении мой образец был помечен как «2J» и «2JC» для контроля.

ПЦР / гель-электрофорез: Здесь мы попытались различить таксом видов инфузорий.

- Профиль термоциклирования: Термоциклер программируется с помощью:

- Начальная денатурация: 95 ° C в течение 2,5 мин

- 35 циклов:

- Денатурация: 95 ° C в течение 30 с

- Отжиг праймера: 56 ° C в течение 20 с

- Удлинение грунтовки: 72 ° в течение 2 мин и 30 с

- Расширение: 72 ° C в течение 5 мин.

После завершения описанной выше процедуры можно проводить гель-электрофорез.Сначала в агарозный гель добавляли 5 мкл быстро загружаемой ДНК-лестницы размером 1 кб вместе с 10 мкл каждого продукта ПЦР. Гель работал при напряжении 90-100 вольт.

Заключение: В ходе эксперимента было определено, что ДНК присутствовала без признаков загрязнения белком; однако с гелями что-то не так. ДНК была отправлена на дальнейшее тестирование и анализ. В будущем было бы разумно провести эксперимент снова, при более благоприятных условиях работы, чтобы попытаться повысить шансы на получение результатов, которые будут получены позже.Это также может привести к обнаружению новых типов инфузорий.

Лаборатория 9- Сбор почвы

16 марта 2017

Целей:

- Метаданные почвы

- Расчет содержания воды

- Характеристика почвы

- Незатопляемые плиты

- Установить пластины

- Подготовить почву для будущего анализа

Предыстория: Во время весенних каникул нашей задачей было собрать почву в желаемом месте и заполнить лист метаданных почвы.

Процедура:

- Запишите массу пустой весовой лодки для проведения теста на содержание воды.

- Добавьте 5 граммов почвы в весовую лодку и взвесьте это на весах. Обозначьте это «Влажная почвенная масса» .

- Обозначьте трубку сокола идентификатором почвы «FBW02S17».

- Добавьте почву до отметки 5 мл и добавьте 5 мл воды до отметки 10 мл. Перемешивайте примерно минуту. Хранить в течение недели, чтобы песок, ил и глина отделились.

Наблюдения:

- Мы начали планировать следующую неделю, где мы создадим незаполненные пластины и начнем наблюдать за ними под препаровальным микроскопом.

Идеи на будущее:

- Планируйте заранее! Всегда полезно иметь представление о том, что произойдет в будущем, и, записывая в свой лабораторный блокнот, вы можете точно следить за тем, что происходит во время лаборатории.

Лаборатория 10-Почвенная лаборатория метаданных

23 марта 2017 г.

Целей:

- Эволюция, естественный отбор и разнообразие жизни.

- Теория обучения

- Установка на рост vs.Фиксированное мышление

- Будь сам себе Сократ

- Выбор и культура

- Живое изображение и пятно и фотография

- При необходимости принять

- Рассчитать и отразить мутации и геологическое время

Метаданные почвы

- Процент песка, глины и ила

- Измерьте с помощью метрической линейки и рассчитайте с помощью пирамиды

- pH

- Используйте pH-бумагу на вашем почвенном экстракте из залитой пластины

Фон:

Мы завершили создание незаполненных пластин и определили содержание воды в каждом образце.Наши соколиные трубы сидят уже неделю, и теперь мы можем измерить количество ила, песка и глины в них.

Процедура:

- Измерьте количество каждого слоя песка, ила и глины в вашей соколиной трубе с помощью линейки. Используя эти измерения, вычислите процентное содержание каждого из них: песка, ила и глины.

- Используя эти проценты и таблицу, представленную в QTM, определите тип почвы, которую вы собрали.

- Возьмите лодку для взвешивания и взвесьте ее на весах.Запишите массу лодки для взвешивания.

- Вычтите этот новый вес из «массы влажного грунта», а затем вычтите массу самой весовой лодки.

- Затем рассчитайте процентное содержание воды в образце почвы.

- возьмите pH-бумагу и окуните половину бумаги в воду из соколиной трубки. Запишите новый цвет pH-бумаги.

- Под препарирующим микроскопом поищите инфузории в незаполненной чашке.

- Если вы обнаружите инфузорию, воспользуйтесь пипеткой на 10 мкл, чтобы изолировать инфузорию и поместить ее в лунку.

- Добавьте 1000 мкл ростовой среды для культивирования инфузорий в 24-луночном планшете.

Наблюдения: На этом этапе мне удалось выделить две инфузории. Я поместил каждого в другой колодец, надеясь, что в течение следующей недели они будут выращивать.

Идеи на будущее: Проведите больше времени в поисках инфузорий в моей незаполненной тарелке. Уметь отличать инфузории от других организмов

Лаборатория 11- Классификация инфузорий

30.03.17

Целей:

- Теория обучения:

- Метаданные почвы

- Структура инфузорий

- Разнообразие инфузорий: как мы классифицируем?

- Сбор и культура; При необходимости примите культуру

- Живое изображение и пятно и фотография

- Метаданные почвы и отражение первичных исследований

Теория обучения:

- Метапознание: «мышление о мышлении»

- Требуется регулирование!

- Как мы сохраняем мотивацию доводить задачу до конца?

- Планирование: выберите стратегии, которые работают на вас.

- Мониторинг. Будьте в курсе и честно оценивайте свою работу на этом пути.

- Оценка: Как выглядит конечный продукт? Разве стратегии работают? Регулировать. Как можно улучшить?

Фон:

- Классификация инфузорий основана на трех классификациях.

- Гетерокариотический: два ядра (макро / микроядро)

- Перенести реснички

- Спряжение как репродуктивный цикл.

- Морфология — это классический способ разделения на классы.

- Ядерный диморфизм — общая характеристика всех инфузорий.

Процедура:

- Обязательно заполните вопросы о метаданных почвы, чтобы определить, какие образцы использовать для экстракции ДНК. Это включает в себя pH, содержание воды, тип почвы, местоположение и т. Д. В таблицу Excel.

- Под препарирующим микроскопом наблюдайте за 24-луночным планшетом, чтобы увидеть, не появились ли инфузории в культуре.

- Подсчитайте количество инфузорий, которое вы видите в каждой лунке с культивированием.

Наблюдения класса

- Oligohymenophorea (немногочисленные мембраноносители)

- Синафоморфия: общая производная характеристика

- Пароральная перепонка справа

- 3 пероральных поликинетида (мембранеллы)

- Синафоморфия: общая производная характеристика

Я заполнил 6 лунок изолированной инфузорией и 1000 мкл питательной среды. При наблюдении за моими лунками под диссекционным микроскопом на этой неделе я вообще не смог увидеть никаких инфузорий.Все мои инфузории были мертвы и ни одна из них не культивировалась. Мне пришлось повторить процесс в надежде, что на следующей неделе в одном колодце будет культивирование.

Идеи на будущее: Потратьте больше времени на изоляцию инфузорий, чтобы дать себе больше шансов на хорошее культивирование. Сосредоточьтесь на поиске инфузорий, а не нематод или других организмов.

Лаборатория 12 — экстракция ДНК

06.04.2017

Целей:

- Модифицированный протокол экстракции Chelex

- Классификация по жизни

- Извлечение ДНК

- Дизайн плаката

Процедура (модифицированный протокол экстракции Chelex)

- Перенесите 300-500 мкл плотной культуры инфузорий в микроцентрифужную пробирку.

- Запишите, из какой культуры инфузорий вы извлекаете.

- Пометьте пробирку своими инициалами и разделом и запишите всю информацию об образце в тетрадь.

- Центрифугируйте при 6000 g в течение 5 минут, удалите супернатант.

- Взвешивают 0,5 г Chelex и переносят в коническую пробирку на 15 мл. Добавьте деионизированную воду до 10 мл.

- Добавьте 200 мкл 5% Chelex к осадку и перемешайте на вортексе в течение 1 минуты.

- Инкубируйте 30 минут на водяной бане с температурой 56 градусов.

- Варить 8 минут на водяной бане с температурой 100 градусов.

- Вортекс в течение 1 минуты.

- Центрифуга при 16000 g в течение 3 минут для осаждения клеточного мусора и гранул Chelex.

- Перенести супернатант с ДНК в растворе в чистую микроцентрифужную пробирку без переноса гранул Chelex.

- Маркировать верхнюю и боковые стороны пробирок присвоенным идентификатором («2J»).

Наблюдения:

- Мой образец (2J) имел концентрацию ДНК 318,35 нг / мкл и отношение белка к раствору 1,44, что показывает незначительные уровни загрязнения белком.

Идеи на будущее:

- Посмотрите, что мы собираемся делать дальше. Изучите ПЦР перед тем, как прийти в класс. Определите все источники ошибок для этого эксперимента.

Лаборатория 13- Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

13.04.2017

Целей:

- Настройка ПЦР с использованием праймеров рРНК

- Начать обсуждение гель-электрофореза

- План дизайн плаката с группой.

Фон:

- Мы завершили модифицированный протокол экстракции хелекса из наших культивируемых инфузорий.

- Мы начнем протокол ПЦР с ресничками, используя SSU рибосомные / универсальные праймеры (EUK).

Процедура:

- Выполните анализ ПЦР в 25 мкл реакционной смеси.

- Добавить 12,5 мкл 2x мастер-микса

- Добавьте 5 мкл ДНК инфузорий.

- Добавьте в пробирки 1,0 мкл праймеров 10 мкм.

- Рассчитайте количество воды, необходимое для каждой пробирки, чтобы общий объем составлял 25 мкл.

- Для каждого набора реагентов необходимо запустить 1 контрольную пробирку.В контроле вместо ДНК будет дополнительная вода.

- Кратковременно перемешайте образцы, взмахнув пробиркой или встряхивая.

Профиль термоциклирования: Программирование термоциклера:

- Начальная денатурация: 95 ° C в течение 2,5 мин

- 35 циклов:

- Денатурация: 95 ° C в течение 30 с

- Отжиг праймера: 56 ° C в течение 20 с

- Удлинение грунтовки: 72 ° в течение 2 мин и 30 с

- Расширение: 72 ° C в течение 5 мин.

Наблюдения:

- 35 нг / мкл — общее количество ДНК, добавленное в реакции

- 4 мкМ — концентрация ДНК

- 44- Чистота ДНК в соотношении 260/280.

Идеи на будущее:

- Учитесь заранее. В следующей лаборатории мы сосредоточимся на гель-электрофорезе и запустим изображения на наших полосах.

Лаборатория 14- гель-электрофорез

20.04.17

Целей:

- Что делать, если что-то пойдет не так?

- Гель-электрофорез

- Фон

- Гели для тренировок

- Дизайн плаката

Фон:

- В этой лаборатории мы завершим последний раздел этого эксперимента — гель-электрофорез.Однако наши образцы ДНК необходимо запустить снова, потому что они испарились из-за проблемы с термоциклером. Инструкторы лаборатории воссоздали для нас наши экспериментальные пробирки.

Процедура — запуск агарозного геля

- Используя микропипетку, добавьте 5 мкл лестницы и 10 мкл каждого продукта ПЦР. Если загрузочный буфер не входит в состав Taq-полимеразы, используемой в ПЦР, добавьте 5 мкл 5-кратного загрузочного буфера к 25 мкл реакции ПЦР и тщательно перемешайте перед переносом 10 мкл в гель.

- После того, как вы загрузили образцы, закройте коробку крышкой и включите питание примерно на 90–100 вольт.Перед выключением питания дайте поработать в течение 30 минут или более, позволяя красителю растекаться примерно наполовину по гелю.

- Изображение в ультрафиолетовом свете.

- Запишите информацию для экстракции ДНК, реакции ПЦР и гелевого анализа.

Работа над дизайном плаката с группой.

Наблюдения:

- Шаги 2 и 3 процедуры были выполнены инструкторами лаборатории из-за нехватки времени.

- Моя группа и я отформатировали наш плакат и придумали для него идеи.

Идеи на будущее:

- Приближаемся к заключительной лаборатории семестра !!! В будущем идея будет состоять в том, чтобы начать работу над дизайном плаката как можно раньше, чтобы у нашей группы было достаточно времени, чтобы спланировать и задавать вопросы, когда это необходимо.

lacrymaria olor охота