Инфузории

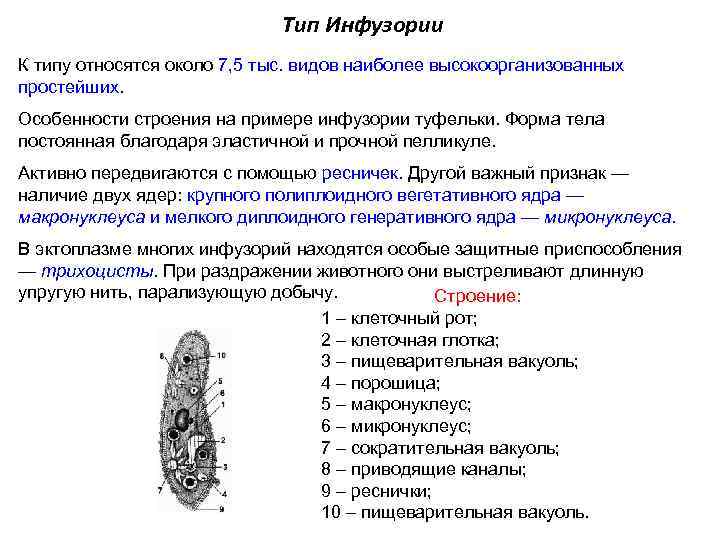

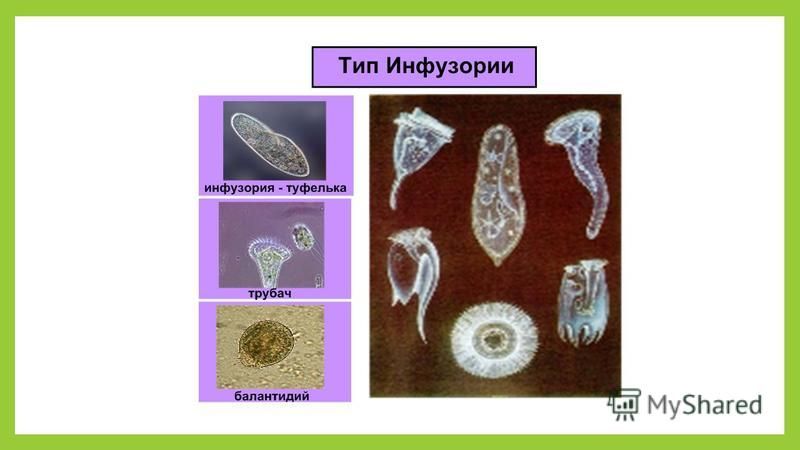

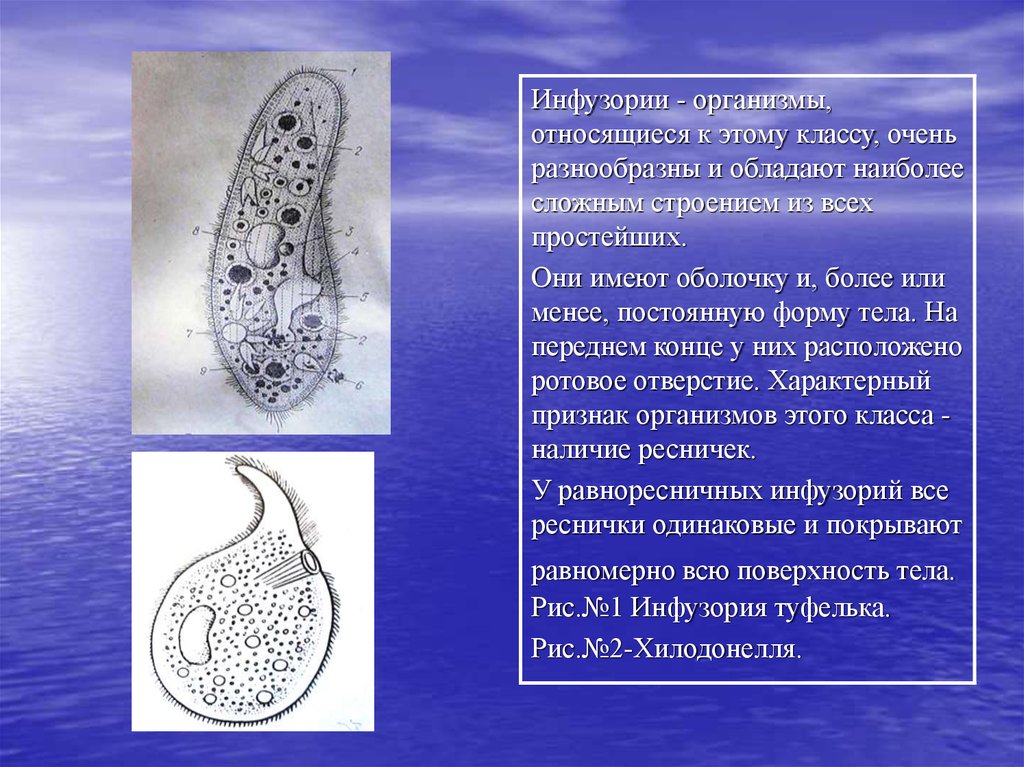

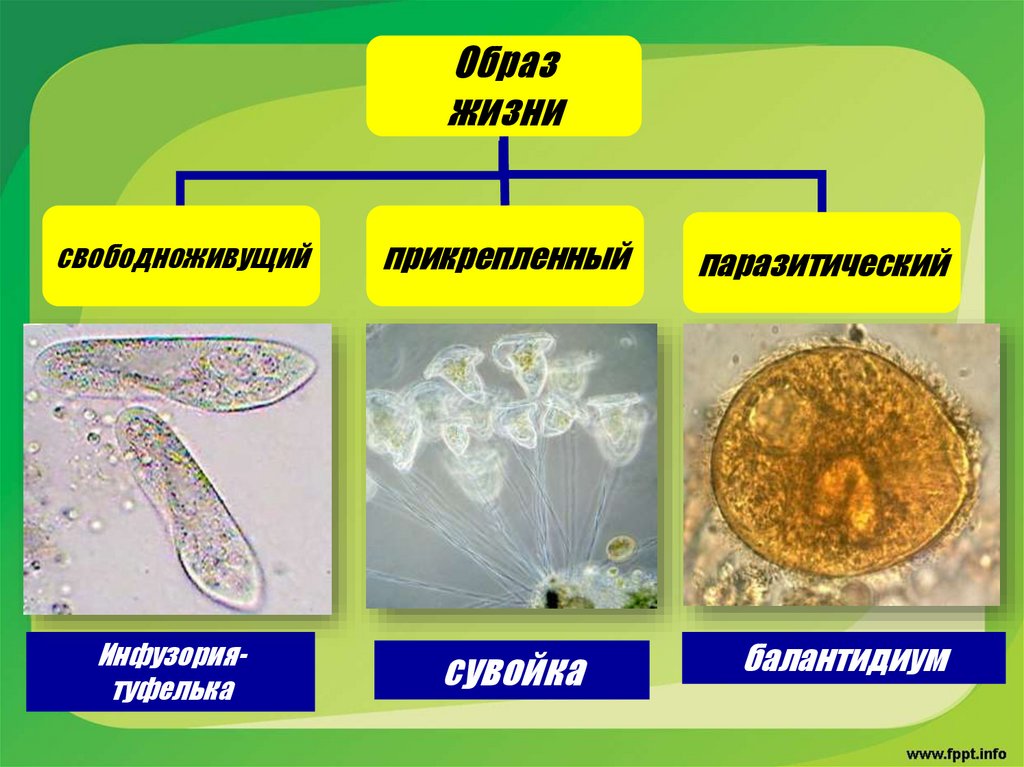

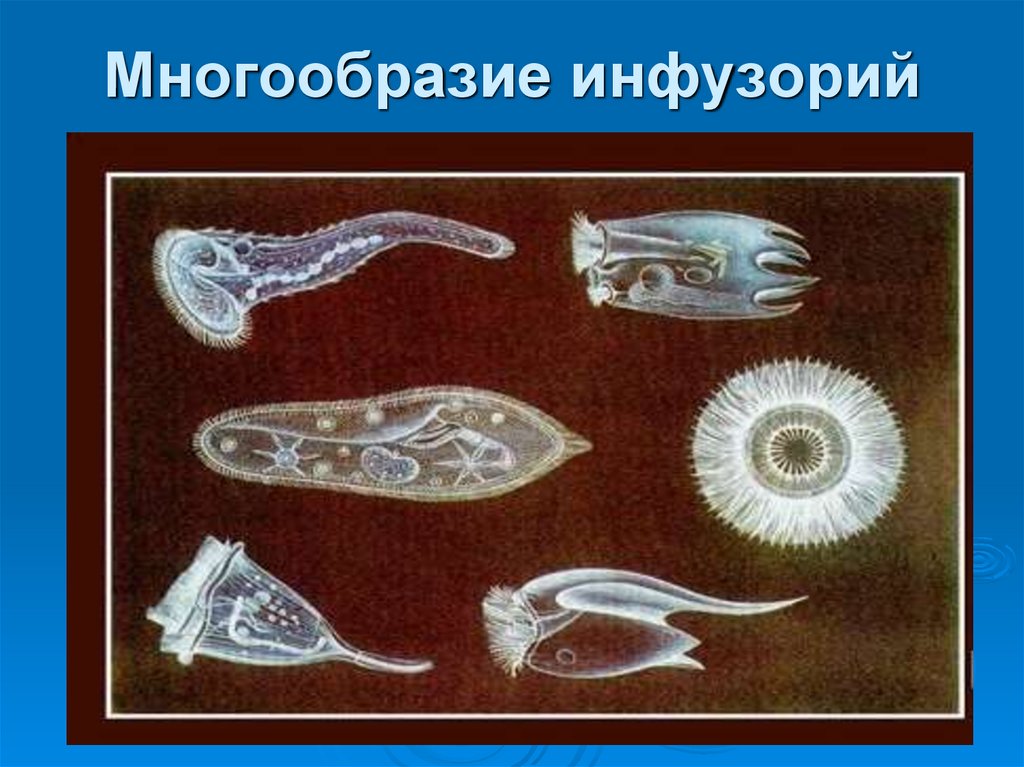

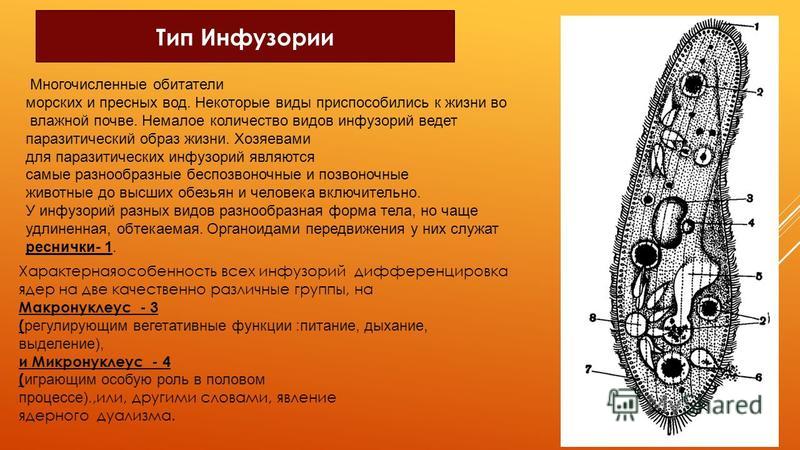

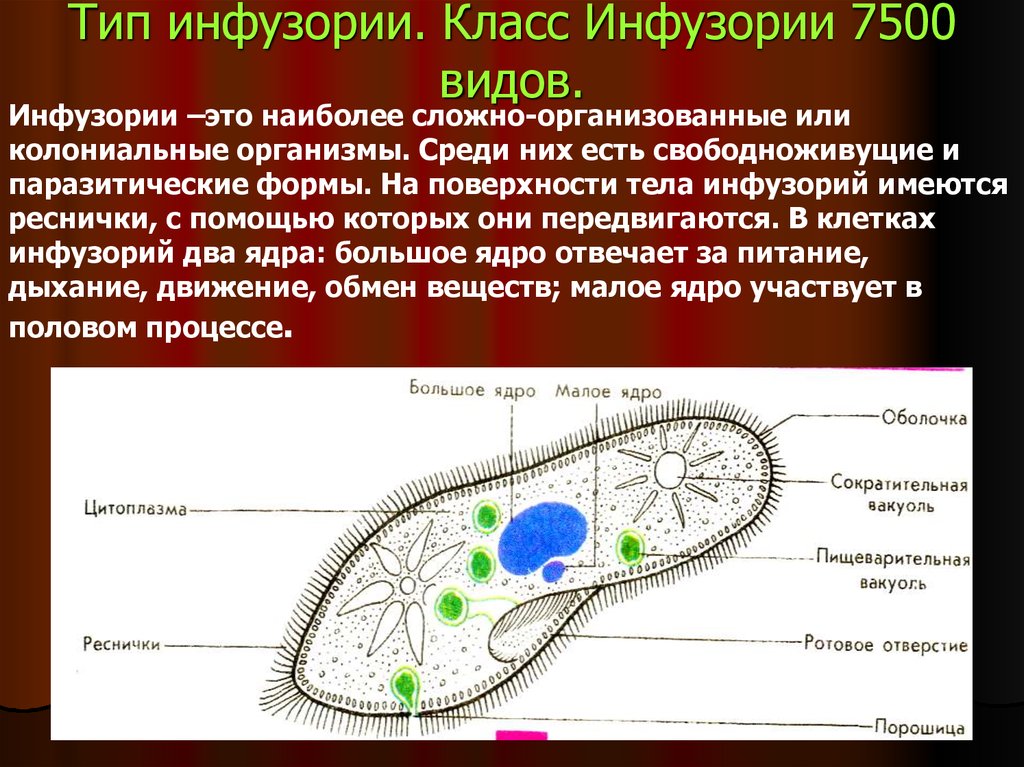

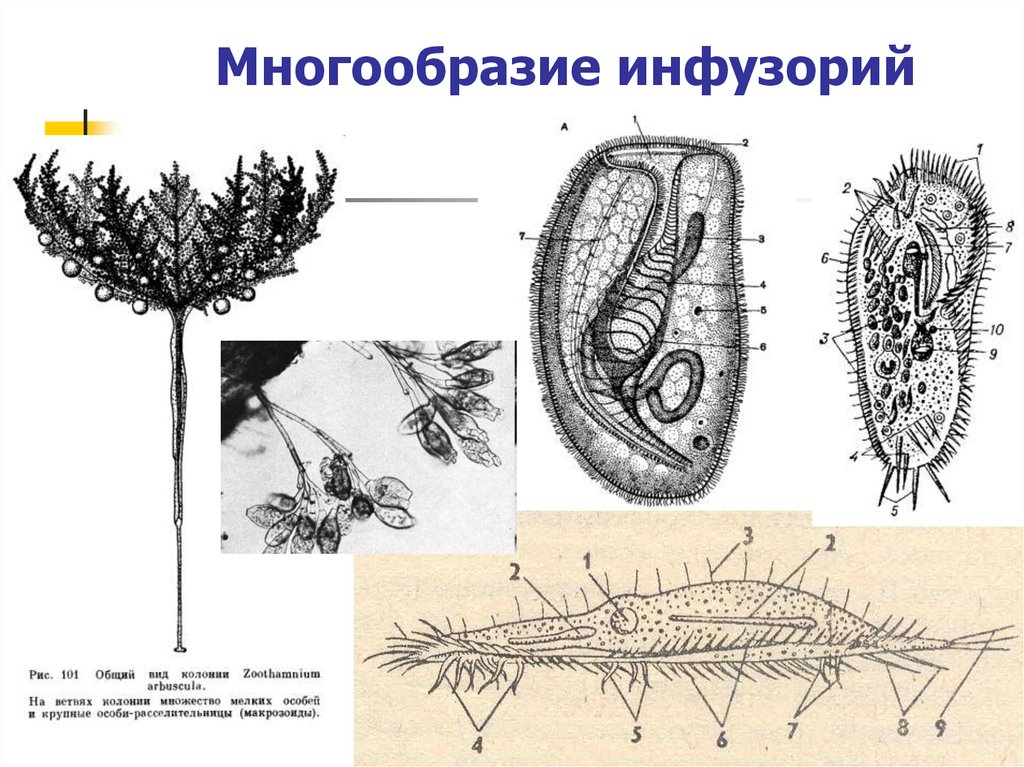

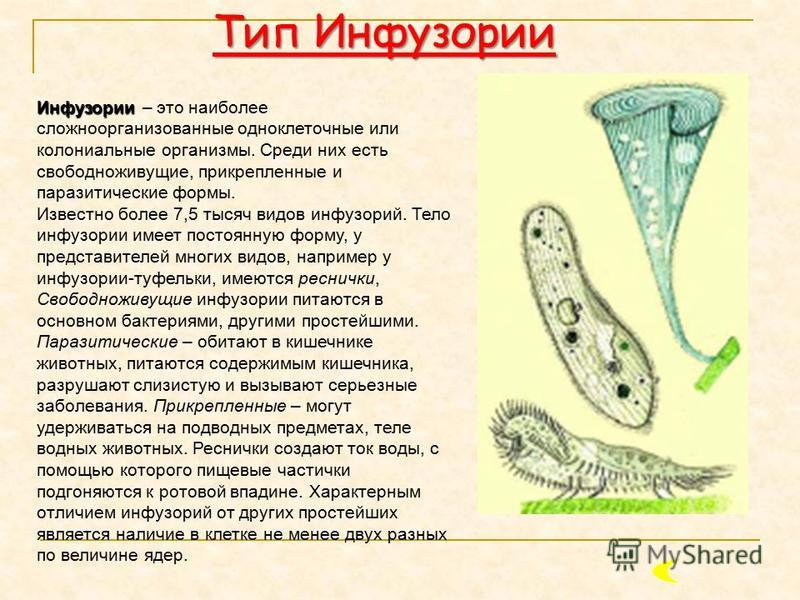

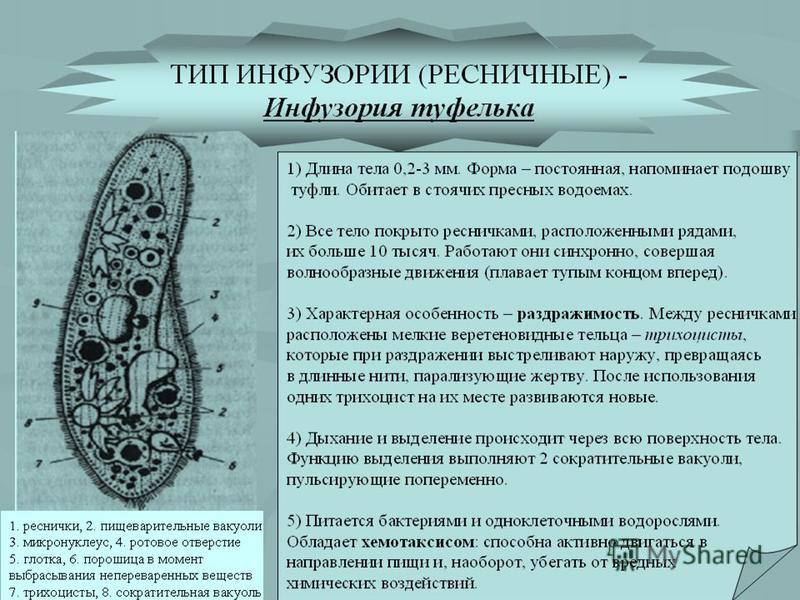

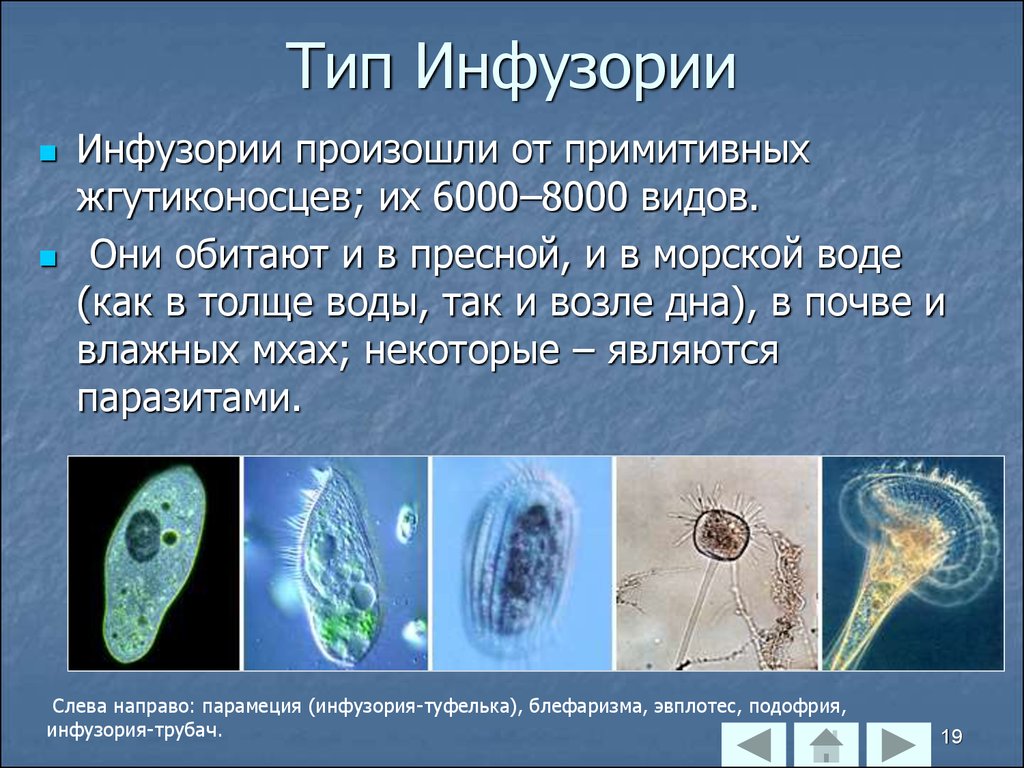

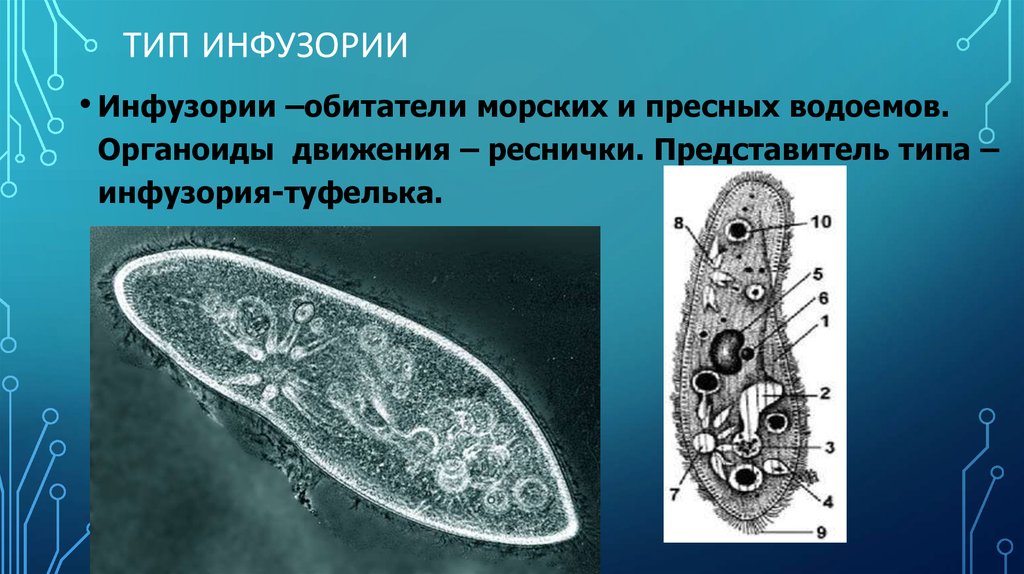

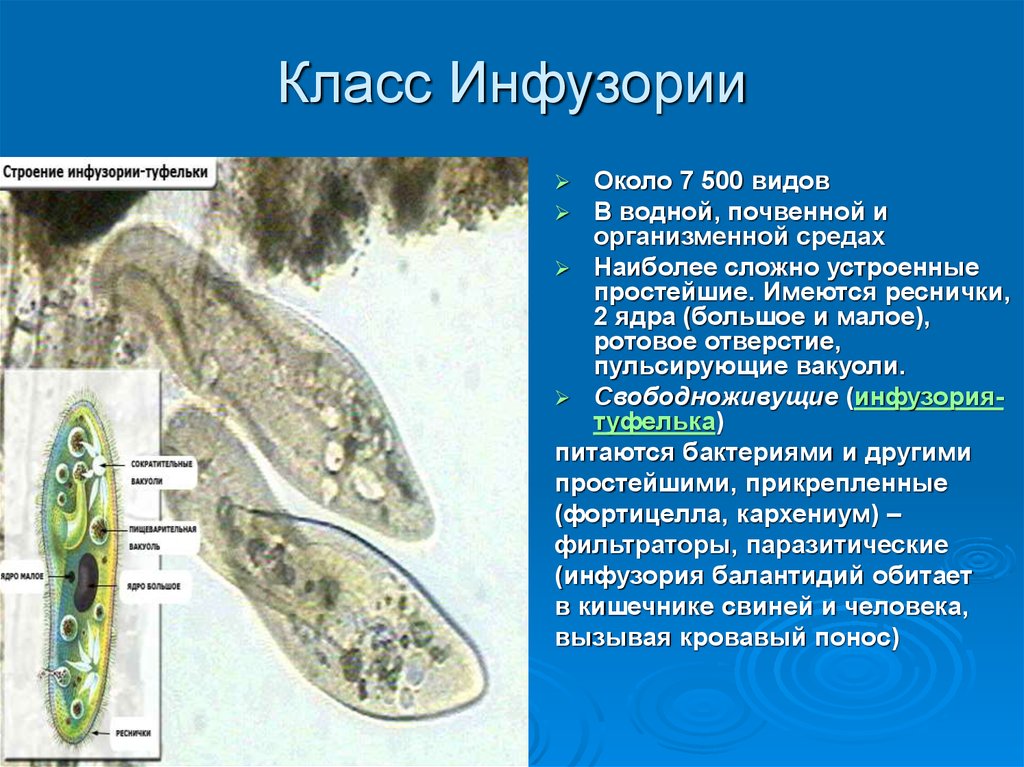

Инфузории – тип Ciliata, один из самых крупных типов одноклеточных животных, включающий в мировой фауне около 8000 видов. Для инфузорий характерно наличие ядер двух типов, сложной системы ресничек, псевдоротового отверстия и особых форм размножения, что делает их одними из самых сложно организованных простейших. Все инфузории – обитатели водных пространств, и ими заселены практически любые биотопы, содержащие воду – от прудов, рек и морей до капель воды на подушках мха, влажной почвы и кишечника других животных. Инфузории являются важным компонентом экосистем, прежде всего в силу своей высокой численности и высокой скорости размножения. Некоторые виды, входящие в состав фауны кишечника человека, могут вызывать специфические колиты (у человека Balantidiumcoli), а паразитирующие на коже рыб инфузории рода Ichtyophtyrius иногда приводят к смерти молодняка и при высокой скученности – в рыборазводных прудах и в аквариумах – могут серьезно снизить поголовье рыб.

Изучением инфузорий Ульяновской области никто не занимался планомерно. Отчасти это объясняется не только необходимостью специальной подготовки, но и наличием хорошего микроскопического оборудования и дорогих реактивов для изготовления препаратов для определения. Если для Куйбышевского водохранилища, без привязки по областям, такой список существовал (Жариков, 1996) и включал 165 видов, то для малых водоемов и прочих биотопов Ульяновской области видовой состав инфузорий оставался не изученным до 2000 года, пока не вышла работа по инфузориям родника Маришка (Молчанова, Шроль, 2000). В 2008 г. данные по инфузориям малых водоемов города Ульяновска опубликовал А.В. Желнов, дополнив их через год новыми данными (Желнов, 2008, 2009) и доведя общее число известных с территории области видов до 96. Эта цифра далеко не окончательная; на территории Самарской области известно 165 видов только свободноживущих инфузорий. В списки видов не включены представители рода Balantidium, обитателей кишечного тракта позвоночных, обеспечивающих лучшее расщепление клетчатки.

Для Ульяновской области известны по крайней мере 3 вида, обитающих в кишечнике земноводных, крупного рогатого скота и человека. Совершенно не исследована фауна инфузорий мелких водоемов области за чертой города Ульяновска и зимняя фауна инфузорий, отличающаяся некоторым своеобразием. Несмотря на то, что инфузории в большей степени – космополиты, и широко распространены по всему земному шару, исследование местной фауны может иметь высокую значимость хотя бы в рамках инвентаризации фауны.

Для Ульяновской области известны по крайней мере 3 вида, обитающих в кишечнике земноводных, крупного рогатого скота и человека. Совершенно не исследована фауна инфузорий мелких водоемов области за чертой города Ульяновска и зимняя фауна инфузорий, отличающаяся некоторым своеобразием. Несмотря на то, что инфузории в большей степени – космополиты, и широко распространены по всему земному шару, исследование местной фауны может иметь высокую значимость хотя бы в рамках инвентаризации фауны.

Инфузория спрокрашенным макронуклеусом. Фото А.В.Желнова

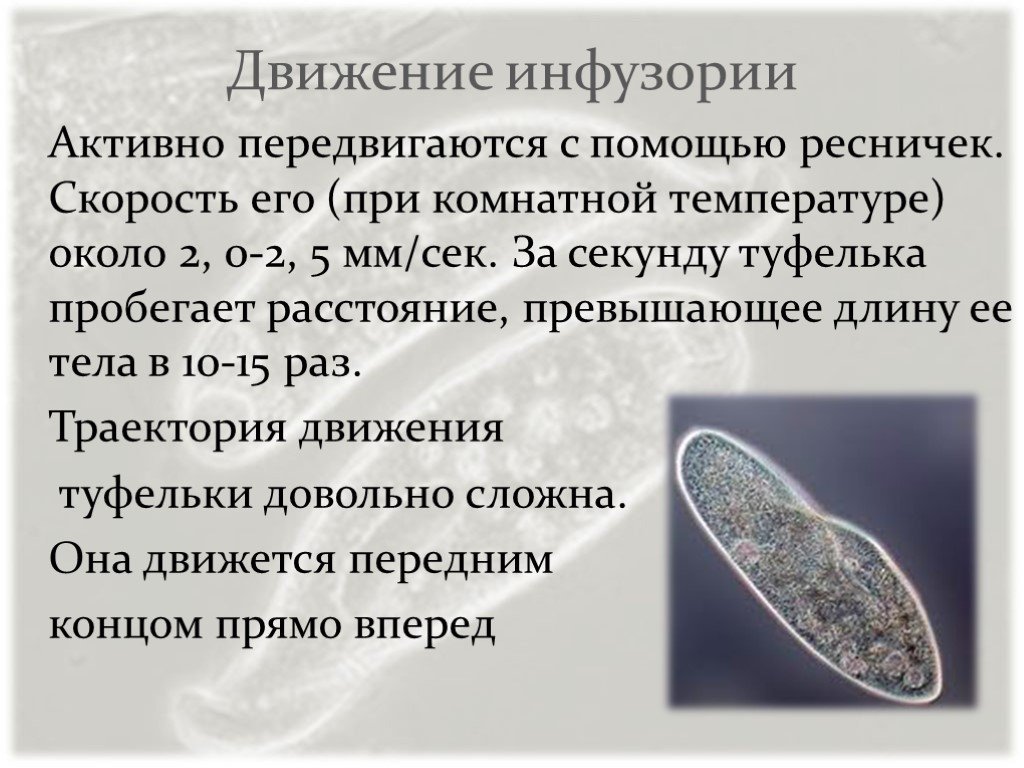

Инфузория под световым микроскопом.Фото А.В.Желнова

Реснички псевдоротового ряда и цепочка микронуклеусов инфузории-трубача. Фото А.В. Желнова

Составитель: Золотухин В.В.

Фотографии: Желнов А.В.

Литература:

Жариков В.В., 1996. Кадастр свободноживущих инфузорий водохранилищ Волги. – Тольятти. – 76 с.

Желнов А.В., 2008. Видовой состав инфузорий малых водоемов г. Ульяновска // Природа Симбирского Поволжья. – Вып. 9. – С. 104-106

Ульяновска // Природа Симбирского Поволжья. – Вып. 9. – С. 104-106

Желнов А.В., 2009. Перспективы развития гидробиологических исследований с целью изучения свободноживущих инфузорий малых водоемов Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. – Вып. 10. – С. 144-147.

Молчанова Е.В., Шроль О.Ю., 2000. К изучению населения простейших родника Маришка / Мат. Всероссийской научной конф. «Актуальные вопросы мониторинга экосистем антропогенно нарушенных территорий». – Ульяновск. – С. 53-55.

Категории: Флора и фауна

Инфузории выжили и размножились на вирусной диете

Пресноводные инфузории Halteria sp. выжили и размножились на вирусной монодиете. Это может означать, что вирусы влияют на трофические цепи сильнее, чем считалось прежде. Статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.Ученые обычно смотрят на вирусы как на патогены, однако вирусы участвуют еще и в экосистемных процессах. Например, лизируют микроорганизмы, в результате чего высвобождаются питательные органические вещества. Эти вещества не съест планктон или рыба, однако их смогут съесть гетеротрофные бактерии — и таким образом они снова включатся в пищевые цепочки. Этот процесс называют вирусным шунтом.

Эти вещества не съест планктон или рыба, однако их смогут съесть гетеротрофные бактерии — и таким образом они снова включатся в пищевые цепочки. Этот процесс называют вирусным шунтом.

Кроме того, вирусов много и они есть почти везде — поэтому и крупные животные, и невидимые глазу микроорганизмы могут поедать вирусы случайно — вместе с водой, частицами листьев и почвы. Считается, что вирусы, хоть и содержат аминокислоты и липиды, совсем некалорийны, и только в больших количествах (возможно) могут повлиять на динамику популяций видов, которые их едят. Но до сих пор не было известно ни о демографических последствиях такой диеты, ни о животных, которые могут выжить, питаясь только вирусами.

Исследователи из Университета Небраски в Линкольне под руководством Джона Делонга (John DeLong) обнаружили, что инфузория Halteria sp. может расти и размножаться только на вирусах, без других источников питания. Ученые поместили два вида растительноядных инфузорий — Halteria sp. и Paramecium bursaria — в чашки Петри и добавили туда же вирусный концентрат, содержащий живые хлоровирусы — патогены микроскопических зеленых водорослей. Затем они наблюдали, что будет происходить с популяциями простейших и с вирусами.

и Paramecium bursaria — в чашки Петри и добавили туда же вирусный концентрат, содержащий живые хлоровирусы — патогены микроскопических зеленых водорослей. Затем они наблюдали, что будет происходить с популяциями простейших и с вирусами.

Популяция хальтерий, которых оставили в капле воды, где кроме вируса есть было нечего, за два дня выросла в 15 раз, а вирусов там стало в 100 раз меньше. В контрольной чашке без вирусов популяция Halteria не росла. Численность инфузорий Paramecium не увеличивалась ни с вирусами, ни без них. Затем ученые пометили вирусы флуоресцентным красителем: клетки Halteria через некоторое время тоже засветились.

Исследователи отмечают, что динамика численности Halteria и хлоровирусов согласуется с моделью трофического взаимодействия «хищник-жертва». Каждая гальтерия в эксперименте съедала примерно от 104 до 106 вирионов в день. Возможно, в небольшом пруду одна инфузория может потреблять до 1016 вирионов в день. Примерно 17 процентов съеденной массы преобразовалось в собственную массу инфузорий — это сравнимо со средними оценками для водного зоопланктона (от 10 до 30 процентов).

Примерно 17 процентов съеденной массы преобразовалось в собственную массу инфузорий — это сравнимо со средними оценками для водного зоопланктона (от 10 до 30 процентов).

Результаты предполагают, что влияние вирусов на экосистемы выходит за рамки вирусного шунта: некоторые инфузории могут съедать достаточно вирусных частиц, чтобы стимулировать рост популяции на уровне, аналогичном росту простейших в целом. А дальше этих инфузорий может поглотить зоопланктон — то есть вирусы сами по себе могут быть источником энергии, которая распространяется вверх по пищевым цепям.

Совсем недавно ученые описали новую супергруппу одноклеточных хищных эукариот, которую назвали Provora — от латинского глагола «vorare» — пожирать. Эти микроорганизмы едят других одноклеточных эукариот, а живут в основном в соленой воде.

БиологияНашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

новых видов удваивают разнообразие анаэробных инфузорий в испанском озере | Письма FEMS по микробиологии

Фильтр поиска панели навигации FEMS Microbiology LettersЭтот выпускFEMS JournalsMicrobiologyBooksJournalsOxford Academic Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации FEMS Microbiology LettersЭтот выпускFEMS JournalsMicrobiologyBooksJournalsOxford Academic Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Журнальная статья

Г. Эстебан,

Эстебан,

Г. Эстебан

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google Scholar

Би Джей Финли,

Би Джей Финлей

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google Scholar

Т.М. Эмбли

Т.М. Эмбли

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google Scholar

FEMS Microbiology Letters , том 109, выпуск 1, май 1993 г., страницы 93–99, https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1993.tb06149.x

Опубликовано:

01 мая 1993 г.

История статьи

Получено:

30 ноября 1992 г.

Получена редакция:

17 февраля 1993 г.

Принято:

19 февраля 1993 г.

Опубликовано:

01 мая 1993

Фильтр поиска панели навигации FEMS Microbiology LettersЭтот выпускFEMS JournalsMicrobiologyBooksJournalsOxford Academic Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации FEMS Microbiology LettersЭтот выпускFEMS JournalsMicrobiologyBooksJournalsOxford Academic Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

Четырнадцать видов инфузорий, семь из которых являются новыми, были обнаружены в образце бескислородной воды, взятой из небольшого озера в Испании. Виды принадлежат ко всем шести отрядам, в которых описаны анаэробные инфузории, и включают первых анаэробных представителей отряда Prostomatida. Это удивительное разнообразие, вероятно, сохраняется, потому что оно охватывает все типы питания инфузорий, а также потому, что простейшие являются единственными важными потребителями разнообразия микробов в бескислородных средах обитания. У шести видов анаэробных инфузорий есть аэробные сородичи; это усиливает утверждение о том, что анаэробные инфузории произошли независимо от аэробов, принадлежащих к нескольким таксономическим группам.

Виды принадлежат ко всем шести отрядам, в которых описаны анаэробные инфузории, и включают первых анаэробных представителей отряда Prostomatida. Это удивительное разнообразие, вероятно, сохраняется, потому что оно охватывает все типы питания инфузорий, а также потому, что простейшие являются единственными важными потребителями разнообразия микробов в бескислородных средах обитания. У шести видов анаэробных инфузорий есть аэробные сородичи; это усиливает утверждение о том, что анаэробные инфузории произошли независимо от аэробов, принадлежащих к нескольким таксономическим группам.

Анаэробные инфузории, Биоразнообразие, Пресная вода, Растворные озера, Сульфид

Ссылки

1

Fenchel

T.

Perry

T. 90 003

Тейн

А.

(

1977

)

J. Protozool.

,

24

,

154

–

163

.

2

Финли

Б.Дж.

(

1982

)

Арх. Протистенк.

,

125

,

215

–

222

.

3

Finlay

BJ

Fenchel

T.

(

1991

)

FEMS Microbiol. Экол.

,

85

,

169

–

180

.

4

Финлей

Б.Дж.

Фенчел

Т.

(

1992

)

Европ. Дж. Протистол.

Дж. Протистол.

,

28

,

127

–

137

.

5

Фенчел

Т.

Финлей

Б.Дж.

(

1991

)

Европ. Дж. Протистол.

,

26

,

201

–

215

.

6

Фенхель

Т.

Кристенсен

Л.Д.

Расмуссен

Л.

(

1990

)

Март Экол. прог. сер.

,

62

,

1

–

10

.

7

Wagener

S.

Stumm

C.K.

Vogels

G.D.

(

1986

)

FEMS Microbiol. Экол.

,

38

,

197

–

203

.

8

Фенчел

Т.

Финлей

Т.

(

1990

)

FEMS Microbiol. Экол.

,

74

,

269

–

276

.

9

Фенчел

Т.

Финли

Б.Дж.

(

1992

)

Арх. микробиол.

микробиол.

,

157

,

475

–

480

.

10

Мюллер

М.

(

1988

)

Анн. Преподобный Микробиолог.

,

42

,

465

–

488

.

11

Finlay

BJ

Fenchel

T.

(

1989

)

FEMS Microbiol. лат.

,

65

,

311

–

314

.

12

Эстебан

Г.

Гул

Б.Э.

Кларк

К.Дж.

Эмбли

Т.М.

Финлей

Б.Дж.

(

1992

)

Европ. Дж. Протистол.

, (в печати).

13

Finlay

BJ

Fenchel

T.

(

1992

)

Симбиоз

,

14

, (в печати).

14

Эмбли

Т.М.

Финлей

Би Джей

Томас

Р.Х.

Дьял

П.Л.

(

1992

)

J. Gen. Microbiol.

,

138

,

1479

–

1487

.

15

Эмбли

Т.М.

Finlay

BJ

Браун

S.

(

1992

)

FEMS Microbiol. лат.

,

97

,

57

–

62

.

16

Finlay

B.J.

Embley

T.M.

Фенхель

Т.

(

1993

)

J. Gen. Microbiol.

,

139

, (в печати).

17

Финлей

Б.Дж.

Кларк

К.Дж.

Висенте

Э.

Чудо

МР

(

1991

)

Европ. Дж. Протистол.

Дж. Протистол.

,

27

,

148

–

159

.

18

Фернандес-Гальяно

Д.

(

1976

)

Транс. амер. микроск. соц.

,

95

,

557

–

560

.

19

Шренк

Х.-Г.

Барделе

К.Ф.

(

1991

)

J. Protozool.

,

38

,

278

–

293

.

20

Янковский

А.В.

(

1964

)

Арх. Протистенк.

,

107

,

185

–

294

.

21

Каль

А.

(

19301935

) In

Die Tierwelt Deutschlands

Dahl

F.

, Ed)

G. Fischer 90 003

,

Йена, ФРГ

.

22

Hiller

S.

Bardele

C.F.

(

1988

)

Арх. Протистенкд.

Протистенкд.

,

136

,

213

–

236

.

23

Dragesco

J.

Iftode

F.

Fryd-Versavel

G.

(

1974

)

Protistologica

,

10

,

59

– 9 0003

75

.

24

Фойсснер

Вт.

(

1984

)

Стапфия

,

12

,

1

– 900 03

165

.

25

Грольер

К.А.

Puytorac de

P.

Зерно

J.

(

1980

)

Protistologica

,

16

,

233

–

239

.

26

Dragesco

J.

Dragesco-Kernéis

A.

(

1991

)

Европ. Дж. Протистол.

,

26

,

216

–

235

.

Этот контент доступен только в формате PDF.

© 1993 Федерация европейских микробиологических обществ

Раздел выпуска:

Статьи

Скачать все слайды

Реклама, предназначенная для медицинских работников

Citations

Altmetric

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Оповещение о текущей проблеме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

Последний

Самые читаемые

Самые цитируемые

Использование геймификации для улучшения вовлеченности и результатов обучения в области медицинской микробиологии: тематическое исследование «BacteriaGame»

Особенности нарушения мутантов генов, кодирующих гидрофобины Vmh3 и Vmh4, в мицелиообразовании и устойчивости к стрессу окружающей среды у Pleurotus ostreatus

Новая линия Nitrospira, выделенная из активного ила с использованием повышенных температур

Недорогие питательные среды, предназначенные для производства биомассы полезных молочнокислых бактерий для их включения в формулу для лечения репродуктивных инфекций крупного рогатого скота

Преодоление разрыва с помощью бактериального искусства

Реклама, предназначенная для медицинских работников

Морфологическое и молекулярное разграничение видов инфузорий: тематическое исследование семейства Clevelandellidae (Protista, Ciliophora, Armophorea)

Абрахам Дж. С., Шрипурна С., Маурья С., Махиджа С., Гупта Р. и Тотеджа Р. 2019. Методы и инструменты для идентификации видов инфузорий: обзор. Международный журнал систематической и эволюционной микробиологии 69: 877–894. https://doi.org/10.1099/ijsem.0.003176

С., Шрипурна С., Маурья С., Махиджа С., Гупта Р. и Тотеджа Р. 2019. Методы и инструменты для идентификации видов инфузорий: обзор. Международный журнал систематической и эволюционной микробиологии 69: 877–894. https://doi.org/10.1099/ijsem.0.003176

Альбарет Ж.-Л. 1975. Étude systématique et Cytologique sur les ciliés hetérotriches endocommensaux. Mémoires du Muséum national d’Histoire naturelle (Nouvelle Série) 89: 1–114.

Беккалони Г.В. 2020. Файл видов тараканов онлайн. Версия 5.0/5.0. Доступно по адресу http://cockroach.speciesfile.org/HomePage/Cockreach/HomePage.aspx [по состоянию на 15 апреля 2020 г.].

Беккати А., Геркен Дж., Кваст К., Йилмаз П. и Глекнер Ф.О. 2017. Средство просмотра деревьев SILVA: интерактивный просмотр в Интернете деревьев филогенетических справочников SILVA. BMC Биоинформатика 18: e433. https://doi.org/10.1186/s12859-017-1841-3

Belyea PR & Thunell RC 1984. Анализ формы Фурье и эволюция планктонных фораминифер: линии Neogloboquadrina-Pulleniatina. Журнал палеонтологии 58: 1026–1040.

Журнал палеонтологии 58: 1026–1040.

Berger J. & Hatzidimitriou G. 1978. Многофакторный морфометрический анализ демической изменчивости Ancistrum mytili (Ciliophora: Scuticociliatida), комменсалов двух митилидных пелеципод. Протистология 14: 133–153.

Бенигк Дж., Эрешефски М., Хоф-Эмден К., Маллет Дж. и Басс Д. 2012. Понятия протистологии: определения и границы видов. Европейский журнал протистологии 48: 96–102. https://doi.org/10.1016/j.ejop.2011.11.004

Bonhomme V., Picq S., Gaucherel C. & Claude J. 2014. Momocs: общий анализ с использованием R. Journal of Statistical Software 56: 1 –24. Доступно на http://www.jstatsoft.org/v56/i13 [по состоянию на 18 июля 2020 г.].

Боскаро В., Кардуччи Д., Барбьери Г., Сенра М.В., Андреоли И., Эрра Ф., Петрони Г., Верни Ф. и Фокин С.И. 2014. Сосредоточение внимания на родах для улучшения идентификации видов: пересмотренная систематика инфузорий Спиростомум. Протист 165: 527–541. https://doi.org/10.1016/j.protis.2014. 05.004

05.004

Chenuil A., Cahill A.E., Delémonte N., Du Salliant du Luc E. & Fanton H. 2019. Проблемы и вопросы, возникающие в связи с загадочными видами. Основа для будущих исследований. В: Casetta E., Marques da Silva J. & Vecchi D. (eds) От оценки к сохранению биоразнообразия. История, философия и теория наук о жизни 24: 77–106. Спрингер, Чам. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10991-2_4

Койн Дж.А. и Орр Х.А. 2004. Спецификация. Sinauer Associates, Сандерленд, Массачусетс.

Чех Л., Уэрта-Чепас Дж. и Стаматакис А. 2017. Критический обзор использования значений поддержки в средствах просмотра дерева и наборах инструментов для биоинформатики. Молекулярная биология и эволюция 34: 1535–1542. https://doi.org/10.1101/035360

Дарриба Д., Табоада Г.Л., Доалло Р. и Посада Д. 2012. jModelTest 2: больше моделей, новая эвристика и параллельные вычисления. Природные методы 9: е772. https://doi.org/10.1038/nmeth.2109

Дордер Ф.П. 2019. Штрих-коды раскрывают 48 новых видов Tetrahymena, Dexiostoma и Glaucoma: филогения, экология и биогеография новых и установленных видов. Журнал эукариотической микробиологии 66: 182–208. https://doi.org/10.1111/jeu.12642

Журнал эукариотической микробиологии 66: 182–208. https://doi.org/10.1111/jeu.12642

Эренберг К.Г. 1838. Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. Ein Blick in das tiefere organische Leben der Natur. Verlag von Leopold Voss, Лейпциг. https://doi.org/10.5962/bhl.title.58475

Foissner W. 2014. Обновление «основных методов световой и сканирующей электронной микроскопии для таксономических исследований реснитчатых простейших». Международный журнал систематической и эволюционной микробиологии 64: 271–292. https://doi.org/10.1099/ijs.0.057893-0

Фойсснер В. и Шуберт Г. 1983. Морфологические и дискриминально-аналитические исследования Trennung von Colpoda aspera Kahl, 1926 und Colpoda elliotti Bradbury et Outka, 1967 (Ciliophora: Col. подиды). Acta Protozoologica 22: 127–138.

Фойсснер В., Агата С. и Бергер Х. 2002. Почвенные инфузории (Protozoa, Ciliophora) из Намибии (Юго-Западная Африка) с акцентом на две контрастные среды: регион Этоша и пустыню Намиб. Денисия 5: 1–1459.

Денисия 5: 1–1459.

Фойсснер В., Чао А. и Кац Л.А. 2008. Разнообразие и географическое распространение инфузорий (Protista: Ciliophora). Биоразнообразие и сохранение 17: 345–363. https://doi.org/10.1007/s10531-007-9254-7

Gentekaki E. & Lynn D.H. 2010. Доказательства скрытого видообразования у Carchesium polypinum Linnaeus, 1758 (Ciliophora: Peritrichia), полученные на основе митохондриальных, ядерных и морфологических маркеры. Журнал эукариотической микробиологии 57: 508–519.. https://doi.org/10.1111/j.1550-7408.2010.00505.x

Gong J., Dong J., Liu X. & Massana R. 2013. Чрезвычайно большое количество копий и полиморфизмы оперона рДНК, оцененные по анализ одиночных клеток олиготриховых и перитриховых инфузорий. Протист 164: 369–379. https://doi.org/10.1016/j.protis.2012.11.006

Guindon S., Dufayard J.F., Lefort V., Anisimova M., Hordijk W. & Gascuel O. 2010. Новые алгоритмы и методы оценки максимальной -вероятностные филогении: оценка производительности PhyML 3. 0. Систематическая биология 59: 307‒321. https://doi.org/10.1093/sysbio/syq010

0. Систематическая биология 59: 307‒321. https://doi.org/10.1093/sysbio/syq010

Холл Т.А. 1999. BioEdit: удобный редактор выравнивания биологических последовательностей и программа анализа для Windows 95/98/NT. Серия симпозиумов по нуклеиновым кислотам 41: 95–98.

Хили-Уильямс Н. и Уильямс Д.Ф. 1981. Фурье-анализ раковин планктонных фораминифер. Природа 289: 485–487. https://doi.org/10.1038/289485a0

Hey J. 2001. Гены, категории и виды. Издательство Оксфордского университета, Оксфорд.

Хоанг Д.Т., Черномор О., фон Хеселер А., Минь Б.К. и Винх Л.С. 2018. UFBoot2: улучшение приближения сверхбыстрой начальной загрузки. Молекулярная биология и эволюция 35: 518–522. https://doi.org/10.1093/molbev/msx281

Hunter JD 2007. Matplotlib: среда 2D-графики. Вычисления в науке и технике 9: 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Международная комиссия по зоологической номенклатуре (ICZN). 1999. Международный кодекс зоологической номенклатуры. 4-е изд. Типография La Garangola, Падуя.

Типография La Garangola, Падуя.

Джонс Т.С. и Гейтс М.А. 1994. Морфометрический анализ морфотипа харона Euplotes (Ciliophora: Euplotida). Журнал эукариотической микробиологии 41: 441–450.

Юнг Дж.-Х. и Бергер Х. 2019. Монографическая обработка Paraholosticha muscicola (Ciliophora, Keronopsidae), включая морфологическую и молекулярно-биологическую характеристику популяции солоноватой воды из Кореи. Европейский журнал протистологии 68: 48–67. https://doi.org/10.1016/j.ejop.2018.12.004

Киддер Г.В. 1937. Простейшие кишечника древесной плотвы Panesthia. Паразитология 29: 163–205.

Киддер Г.В. 1938. Реорганизация ядра без клеточного деления у Paraclevelandia simplex (семейство Clevelandellidae), эндокомменсальной инфузории древесной плотвы, Panesthia. Архив Протистенкунде 91: 69–77.

Льюис П.О., Холдер М.Т. и Суоффорд Д.Л. 2015. Phycas: программное обеспечение для байесовского филогенетического анализа. Систематическая биология 64: 525–531. https://doi. org/10.1093/sysbio/syu132

org/10.1093/sysbio/syu132

Ли К., Чжао В., Чжан Д., Ван Р., Ван Г., Цзоу Х., Ли В., Ву С. и Ли М. 2018. Sicuophora (Syn. Wichtermania) multigranularis из Quasipaa spinosa (Anura): морфологическое и молекулярное исследование с акцентом на достоверность Sicuophora (Armophorea, Clevelandellida). Паразит 25: e38. https://doi.org/10.1051/parasite/2018035

Линн Д.Х. 2008. Ресничные простейшие. Характеристика, классификация и справочник по литературе. 3-е изд. Спрингер, Дордрехт.

Линн Д.Х. и Малкольм Дж.Р. 1983. Многомерное исследование морфометрической изменчивости видов инфузорий рода Colpoda (Ciliophora: Colpodida). Канадский журнал зоологии 61: 307–316. https://doi.org/10.1139/z83-041

Линн Д.Х. и Райт А.-Д.Г. 2013. Биоразнообразие и молекулярная филогения австралийских видов Clevelandella (класс Armophorea, отряд Clevelandellida, семейство Clevelandellidae), кишечные эндосимбиотические инфузории древесной плотвы Panesthia cribrata Saussure, 1864. Journal of Eukaryotic Microbiology 60: 335–341. https://doi.org/10.1111/jeu.12037

https://doi.org/10.1111/jeu.12037

Маклауд Н. и Фори П. (редакторы) 2002. Морфология, форма и филогения. Тейлор и Фрэнсис, Лондон, Нью-Йорк.

Мэддисон В.П. и Мэддисон Д.Р. 2007. Мескит: модульная система для эволюционного анализа. Версия 2.0. Доступно на http://mesquiteproject.org/ [по состоянию на 29 июня 2020 г.].

Мандал А.К. и Наир К.Н. 1974. Clevelandella kidderi sp. н. (Clevelandellidae) новые гетеротрихиальные инфузории лесной плотвы (Panesthia sp.) Андаманских островов, Индия. Acta Protozoologica 12: 351–354.

Мархольд К. 2011. Многомерная морфометрия и ее применение в монографии на видовом и внутривидовом уровнях. In: Стюесси Т.Ф. & Отсутствие Х.В. (ред.) Монография по систематике растений: фундаментальная оценка биоразнообразия растений: 73–99. Gantner Verlag, Руггелль, Лихтенштейн.

МакКинни В. 2010. Структуры данных для статистических вычислений в Python. В: ван дер Уолт С. и Миллман Дж. (ред.) Материалы 9-й конференции Python в науке: 51–56. Остин, Техас.

Остин, Техас.

Медлин Л., Элвуд Х.Дж., Стикель С. и Согин М.Л. 1988. Характеристика ферментативно амплифицированных эукариотических 16S-подобных рРНК-кодирующих областей. Ген 71: 491–499. https://doi.org/10.1016/0378-1119(88)

-2Миллер М.А., Пфайффер В. и Шварц Т. 2010. Создание научного портала CIPRES для вывода больших филогенетических деревьев. В: Материалы семинара по шлюзовым вычислительным средам (GCE): 1–8. Пискатауэй, Нью-Джерси, Новый Орлеан, Луизиана. https://doi.org/10.1109/GCE.2010.5676129

Нгуен Л.Т., Шмидт Х.А., фон Хаселер А. и Минь Б.К. 2015. IQ-TREE: быстрый и эффективный стохастический алгоритм для оценки филогении с максимальным правдоподобием. Молекулярная биология и эволюция 32: 268–274. https://doi.org/10.1093/molbev/msu300

Obert T. & Vďačný P. 2019. Интегративная таксономия пяти астомовых инфузорий (Ciliophora, Astomatia), выделенных от дождевых червей в Центральной Европе. Европейский журнал таксономии 559: 1–37. https://doi. org/10.5852/ejt.2019.559

org/10.5852/ejt.2019.559

Obert T. & Vďačný P. 2020. Разграничение пяти видов астомных инфузорий, выделенных из пищеварительного тракта трех экологически разных групп люмбрицид, с использованием внутренней транскрибируемой спейсерной области и гипервариабельная область D1/D2 гена 28S рРНК. BMC Эволюционная биология 20: e37. https://doi.org/10.1186/s12862-020-1601-2

Олифант Т.Е. 2015. Руководство по NumPy. 2-е изд. Continuum Press, Остин, Техас.

Pecina L. & Vďačný P. 2020. Две новые эндозойные инфузории Clevelandella lynni sp. н. и Nyctotherus galerus sp. n., выделенный из задней кишки древесного таракана Panesthia angustipennis (Illiger, 1801). Журнал эукариотической микробиологии 67: 436–449. https://doi.org/10.1111/jeu.12793

Педрегоса Ф., Вароко Г., Грамфор А., Мишель В., Тирион Б., Гризель О., Блондель М., Преттенхофер П., Вайс Р. , Дюбур В., Вандерплас Дж., Пассос А., Курнапо Д., Бруше М., Перро М. и Дюшене Э. 2011. Scikit-learn: Машинное обучение в Python. Журнал исследований машинного обучения 12: 2825–2830.

Журнал исследований машинного обучения 12: 2825–2830.

Pruesse E., Quast C., Knittel K., Fuchs B.M., Ludwig W., Peplies J. & Glöckner F.O. 2007. SILVA: всеобъемлющий онлайн-ресурс для проверенных и выровненных данных о последовательностях рибосомных РНК, совместимых с ARB. Nucleic Acids Research 35: 7188–7196. https://doi.org/10.1093/nar/gkm864

Przyboś E., Tarcz S., Rautian M. & Sawka N. 2015. Определение границ видов в комплексе парафилетических видов: анализ морфологических, генетических и молекулярных данных на Paramecium sonneborni (комплекс видов Paramecium aurelia, Ciliophora, Protozoa). Протист 166: 438–456. https://doi.org/10.1016/j.protis.2015.07.001

Кваст К., Прусс Э., Йилмаз П., Геркен Дж., Швир Т., Ярза П., Пеплис Дж. и Глекнер Ф.О. 2013. Проект базы данных генов рибосомной РНК SILVA: улучшенная обработка данных и веб-инструменты. Исследование нуклеиновых кислот 41: D590–D596. https://doi.org/10.1093/nar/gks1219

R Основная группа разработчиков. 2020. R: язык и среда для статистических вычислений. R Foundation for Statistical Computing, Вена, Австрия. Доступно на http://www.R-project.org/ [по состоянию на 15 апреля 2020 г.].

2020. R: язык и среда для статистических вычислений. R Foundation for Statistical Computing, Вена, Австрия. Доступно на http://www.R-project.org/ [по состоянию на 15 апреля 2020 г.].

Рамбо А., Драммонд А.Дж., Се Д., Баэле Г. и Сучард М.А. 2018. Апостериорное обобщение в байесовской филогенетике с использованием Tracer 1.7. Систематическая биология 67: 901–904. https://doi.org/10.1093/sysbio/syy032

Rataj M. & Vďačný P. 2019. Живая морфология и молекулярная филогения олигогименофорных инфузорий, связанных с пресноводными турбелляриями. Болезни водных организмов 134: 147–166. https://doi.org/10.3354/dao03366

Rataj M. & Vďačný P. 2020. Многогенная филогения Tetrahymena обновлена тремя новыми видами гистофагов, вторгающимися в пресноводных планарий. Паразитологические исследования 119: 1523–1545. https://doi.org/10.1007/s00436-020-06628-0

Ронквист Ф., Тесленко М., ван дер Марк П., Айрес Д.Л., Дарлинг А., Хёна С., Ларджет Б., Лю Л. ., Сучард М.А. и Хюльзенбек Дж. П. 2012. MrBayes 3.2: эффективный байесовский филогенетический вывод и выбор модели в большом модельном пространстве. Систематическая биология 61: 539–542. https://doi.org/10.1093/sysbio/sys029

П. 2012. MrBayes 3.2: эффективный байесовский филогенетический вывод и выбор модели в большом модельном пространстве. Систематическая биология 61: 539–542. https://doi.org/10.1093/sysbio/sys029

Шайнер С.М. 1993. Генетика и эволюция фенотипической пластичности. Ежегодный обзор экологии и систематики 24: 35–68. https://doi.org/10.1146/annurev.es.24.110193.000343

Шнайдер К.А., Расбанд В.С. и Элисейри К.В. 2012. NIH Image to ImageJ: 25 лет анализа изображений. Природные методы 9: 671–675. https://doi.org/10.1038/nmeth.2089

Shazib S.U.A., Vďačný P., Kim J.H., Jang S.W. и Шин М.К. 2016. Молекулярная филогения и разграничение видов внутри инфузорий рода Spirostomum (Ciliophora, Postciliodesmatophora, Heterotrichea) с использованием внутренней транскрибируемой спейсерной области. Молекулярная филогенетика и эволюция 102: 128–144. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2016.05.041

Шазиб С.У.А., Вчачный П., Словак М., Гентекаки Э. и Шин М.К. 2019. Расшифровка филогенетических отношений и разграничение границ видов с использованием байесовского коалесцентного подхода у протистов: тематическое исследование рода инфузорий Spirostomum (Ciliophora, Heterotrichea). Научные отчеты 9: e16360. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52722-4

Научные отчеты 9: e16360. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52722-4

Stein F. 1859. Der Organismus der Infusionsthiere nach eigenen Forschungen in systematischer Reihenfolge bearbeitet. I. Abtheilung. Allgemeiner Theil und Naturgeschichte der Hypotrichen Infusionsthiere. В. Энгельманн, Лейпциг. https://doi.org/10.5962/bhl.title.3933

Уттанги Дж. К. и Десаи Р. Н. 1963. Metaclevelandella termitis, новый род и вид гетеротриховых инфузорий (семейство Clevelandellidae), обнаруженный у индийского термита Capritermes incola Wasm. Паразитология 53: 39–43. https://doi.org/10.1017/S0031182000072504

Vďačný P. & Foissner W. 2017. Огромное разнообразие метопидов (Ciliophora, Armophorea) в почве поймы реки Мюррей, Австралия. I. Описание пяти новых видов и переописание Metopus setosus Kahl, 19.27. Европейский журнал протистологии 58: 35–76. https://doi.org/10.1016/j.ejop.2016.12.001

Vďačný P., Bourland W.A., Orsi W., Epstein S.S. & Foissner W. 2011. Филогения и классификация Litostomatea (Protista, Ciliophora), с акцентом на свободноживущие таксоны и ген 18S рРНК. Молекулярная филогенетика и эволюция 59: 510–522. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2011.02.016

Молекулярная филогенетика и эволюция 59: 510–522. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2011.02.016

Vďačný P., Slovák M. & Foissner W. 2014. Многофакторный морфометрический анализ хищных инфузорий рода Semispathidium (Ciliophora: Litostomatea), с описанием С. longiarmatum нов. спец. Европейский журнал протистологии 50: 329–344. https://doi.org/10.1016/j.ejop.2014.03.003

Vďačný P., Rajter Ľ., Stoeck T. & Foissner W. 2019. Предлагаемая временная шкала эволюции армофорных инфузорий: кливленделлиды диверсифицируются быстрее чем метопиды. Журнал эукариотической микробиологии 66: 167–181. https://doi.org/10.1111/jeu.12641

Виа С., Гомулкевич Р., Де Йонг Г., Шайнер С.М., Шлихтинг С.Д. и Ван Тиндерен П.Х. 1995. Адаптивная фенотипическая пластичность: консенсус и противоречие. Тенденции в экологии и эволюции 10: 212–217. https://doi.org/10.1016/S0169-5347(00)89061-8

Чжао Ю., Йи З., Гентекаки Э., Жан А., Аль-Фаррадж С.А. и Сонг В.Б. 2016. Полезность объединения морфологических признаков, ядерных и митохондриальных генов: попытка разрешить конфликты видовой идентификации реснитчатых простейших.

Эстебан, Б.Дж. Финли, Т.М. Embley, Новые виды удваивают разнообразие анаэробных инфузорий в испанском озере, FEMS Microbiology Letters , Volume 109, Выпуск 1, май 1993 г., страницы 93–99, https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1993.tb06149.x

Эстебан, Б.Дж. Финли, Т.М. Embley, Новые виды удваивают разнообразие анаэробных инфузорий в испанском озере, FEMS Microbiology Letters , Volume 109, Выпуск 1, май 1993 г., страницы 93–99, https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1993.tb06149.x