Органы движения у животных. Роль движения в жизни живых организмов

Похожие презентации:

Эндокринная система

Анатомо — физиологические особенности сердечно — сосудистой системы детей

Хронический панкреатит

Топографическая анатомия верхних конечностей

Анатомия и физиология сердца

Мышцы головы и шеи

Эхинококкоз человека

Черепно-мозговые нервы

Анатомия и физиология печени

Топографическая анатомия и оперативная хирургия таза и промежности

Тема: Органы движения у животных.

Роль движения в жизни живых

организмов.

Способы движения животных, примеры.

Взаимосвязь между средой обитания и

способами передвижения организма

Цель урока: сравнивать органы движения у беспозвоночных и

позвоночных животных

• Движение – не только проявление жизни, но один из

главных способов, обеспечения организма энергией,

взаимодействия с окружающей средой, необходимое

условие при добыче пищи, спасении от врагов,

миграциях.

Какие типы движений изображены на слайде?

К какой группе движений они относятся?

Зависание

Замирание

С помощью

приспособлений

(паутина, лиана,

другие животные)

Парение

Какие типы движений изображены на слайде?

К какой группе движений они относятся?

Плавание

Бег

Ходьба

Полет

Прыжок

Активное движение

Органы движения животных

Типы скелета

Внутренний

Наружный

Органы движения животных

Скелет

•У животных различают внутренний, наружный и гидростатический

скелеты.

• Внутренний скелет имеют радиолярии. Он представлен скелетными

иглами, состоящими из кремнезёма или сернокислого стронция.

• Таким образом, скелет радиолярий выполняет двоякую роль: защищает

тело животного от повреждения и способствует передвижению в толще воды.

Наружный скелет – твердые части, одевающие тело

животного и служащие для его защиты и прикрепления

мускулов. Наружным скелетом обладают:

Паукообразные

Ракообразные

Насекомые

Скелет — совокупность костей, хрящей и управляющих им

связок

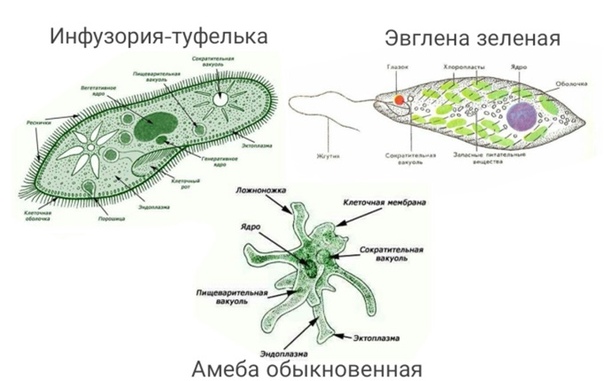

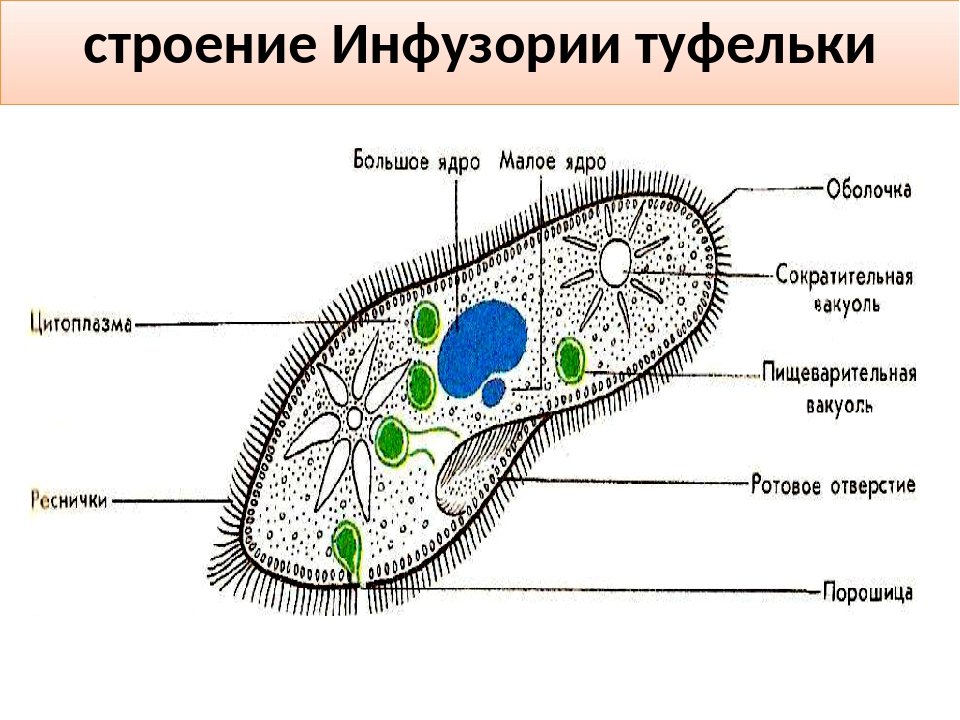

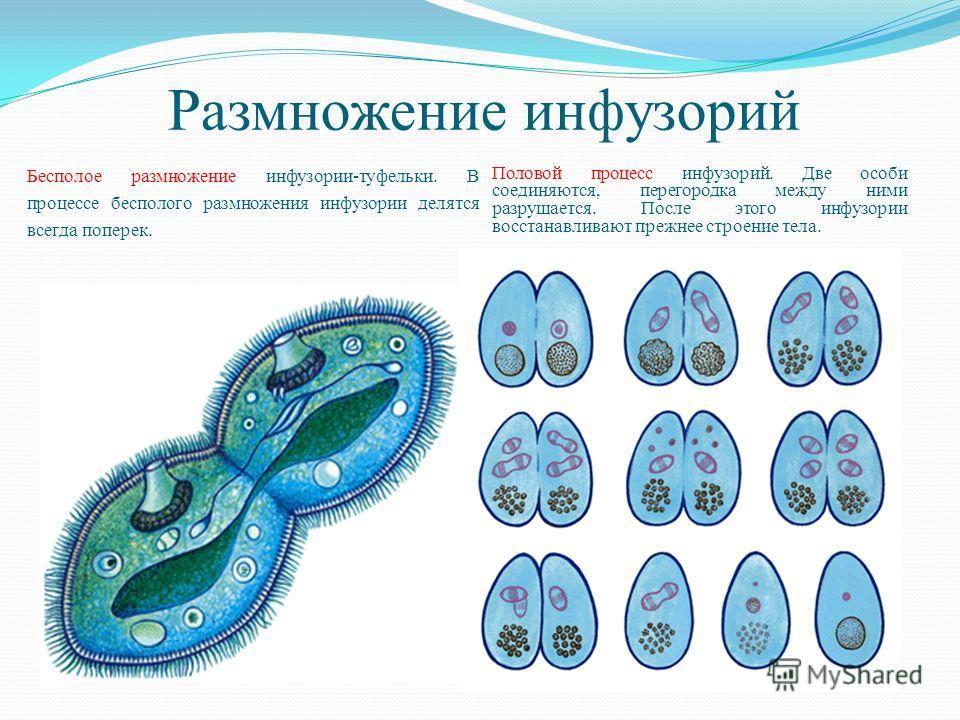

Одноклеточные животные (Простейшие)

• Еще один орган передвижения

простейших – реснички

Они очень похож на жгутики по

строению, но значительно короче и их

много

• Cпособом передвижения

одноклеточных является

ложноножки.

• Это временные выросты

цитоплазмы клеток, которые

образуются в любой части тела

У многих из них органами

движения являются жгутики.

Ввинчиваясь в окружающую

жидкость подобно винту,

жгутик обеспечивает

продвижение телаединственной клетки

животного

Движения Типа Простейшие

Амеба обыкновенная

Эвглена зеленая

Инфузория-туфелька

Амебоидное

Ложноножки

(псевдоподии)

Жгутиковое

Органоиды

специального

назначения

Ресничное

Реснички

Движения беспозвоночных

Мышечное

Тип

Кишечнополостные

Тип Черви

Класс

Паукообразные

Класс

Насекомые

Реактивное

Медуза

Тип

Кишечнополостные

Гребешок

Тип

Моллюски

Тип

Моллюски

Класс

Ракообразные

Тип

Иглокожие

Кальмар

Осьминог

Тип

Моллюски

Гидра

• Мышечные клетки внешнего слоя ( эктодермы) играют

важную роль в ее движении. В основе каждой из этих

клеток лежит сократительное мышечное волокно.

После фиксации подошвой тело снова вытягивается от головы

Таким образом, гидра движется « шаг за шагом».

Эти движения осуществляются фиброзными клетками соединительной

ткани.

• У червей впервые появляются самостоятельные

мускульные клетки, которые образуют слои из

мышц, срастающихся с покровами ( кожей).

Такую систему называют кожно-мускульным

мешком

• У моллюсков мышечная система более развита, особенно

у головоногих ( осьминоги, кальмары, каракатицы)

• Большинство моллюсков могут передвигаться с помощью

ноги

• У головоногих моллюсков нога трансформирована в

щупальца.

• У членистоногих впервые появляются отдельные пучки

мышц. Когда движение совершает какой- то сегмент тела,

сокращается строго определенный пучок мышц, а

остальные отдыхают и экономят энергию.

У пауков 4 пары ног, а у насекомых – 3 пары ног

• У всех ракообразных имеется 5 пар конечностей.

• Первые 2 пары представлены членистыми усиками, это

так называемые антеннулы и антенны.

Они несут на себе

Они несут на себеорганы осязания, обоняния и равновесия.

• Следующие 3 пары – ротовые конечности, служат для

захвата и измельчения пищи. К ним относят пару верхних

• Еще один способ передвижения в воде- реактивное

движение

• Организм набирает в себя воду, а затем выпускает ее с

большой силой , то само тело будет двигаться в

противоположном направлении.

• Так передвигаются медузы, осьминоги, каракатицы и др.

Движения позвоночных

Рыбы

• У рыб есть плавники. Спинной, брюшной, грудной

плавники балансируют тело рыб в воде, хвостовой двигает

рыбу вперед.

• Боковая линия воспринимает давление и движение воды.

• Обтекаемая форма тела, слизь, вырабатываемая кожными

железами, уменьшают трение. Тело покрыто чешуей.

Земноводные

• Тело лягушки поддерживается и защищается костным

каркасом – скелетом. Как и у других позвоночных,

скелет лягушки приводится в движение мышцами.

• С выходом на сушу сформировались две пары

пятипалых конечностей. Задние конечности длиннее и

мощнее передних.

• Ящерица

Четыре ноги, расположенные по

бокам туловища, обладают

мощной мускулатурой. Передние

ноги немного короче задних.

•Змея

У змей нет конечностей. Они

двигаются, используя свое гибкое

тело, состоящее из длинного

позвоночника с прикрепленными

ребрами. Мышцы, соединенные с

ребрами, помогают змеям ползать.

Птицы

• Передние конечности видоизменились в

крылья. Легкий клюв, тяжелых челюстей и

зубов у них нет. Вместо меха у них перья.

Форма тела обтекаемая.

• Кости прикреплены к сильным мышцам.

Задние конечности приспособлены для

ходьбы и сидения.

•Млекопитающие

Конечности млекопитающих прикреплены под

телом и позволяют таким образом

удерживаться над землей. У млекопитающих

могут быть конечности, приспособленные к

определенному способу передвижения.

Взаимосвязь между средой обитания и способами

• Способы передвижения животных зависят в первую очередь от

среды обитания.

• У обитателей водной стихии различные приспособления для

плавания

• У водных черепах, тюленей, моржей, пингвинов конечности

видоизменились в ласты.

• Такие животные, как осьминоги, кальмары, для быстрого

перемещения используют реактивное движение, впитывая воду, а

затем выбрасывая ее обратно в виде взрывной волны.

• Одно из приспособлений передвижения по воздуху – крылья. К

полету приспособились птицы, насекомые, летучие мыши

• Формы передвижения на суше включают ходьбу, бег, прыжки,

ползание, скольжение

English Русский Правила

Наножук и рецепт невидимости.

Они живут там, куда доползет не каждый дипломированный биолог. Они ставят с ног на голову наши представления о том, как должен работать живой организм. Они умеют то, о чем мы можем только мечтать. А мы? Завидуем. Отправляемся за ними в долины, глубины и трясины. Тратим лучшие годы жизни и фамильное наследство на поиски их секретов. Что мешает нам повторить их успех? Наши следующие герои гораздо лучше, чем люди, продвинулись в нанотехнологиях — это микроскопический жук и невидимая паразитическая оса.

Бойцы невидимого фронта

Со времен Левенгука люди уже успели привыкнуть к мысли, что мир вокруг них населен множеством организмов, разглядеть которых невооруженным глазом невозможно. Обычно в их роли выступают бактерии («И это все на твоих немытых руках!») или одноклеточные животные и растения («Ну-ка, кто там в грязной воде живет?»). Но можем ли мы себе представить, что незримое создание будет бегать, летать и обладать сложным поведением? Таких невидимок-насекомых открывают все больше и больше. Сразу же встает вопрос: могут ли они жить полноценной жизнью насекомого, невзирая на свой размер? И чем им приходится пожертвовать ради исчезновения с радаров хищников?

«Чердак» собрал уже целый бестиарий фантастических тварей! Среди них есть бессмертные голые землекопы, невидимые наножуки и страшный, заразный рак, истребляющий тасманийских дьяволов. Со всеми ними можно познакомиться в нашей специальной рубрике, которая продолжает пополняться.

Наш первый герой — наножук (по паспорту Scydosella musawasensis). Живет в Южной Америке, питается жидкостью с поверхности грибов. Средний размер — 338 микрометра, то есть треть миллиметра. Меньше него — только паразитические насекомые, такие как оса Megaphragma mymaripenne — 200 мкм. Она относится к группе наездников, то есть откладывает яйца в личинки других насекомых, которые, в свою очередь, живут в листьях растений. Объекты такого размера человеческий глаз не видит без специального контрастирующего фона (например, яркой подсветки).

Живет в Южной Америке, питается жидкостью с поверхности грибов. Средний размер — 338 микрометра, то есть треть миллиметра. Меньше него — только паразитические насекомые, такие как оса Megaphragma mymaripenne — 200 мкм. Она относится к группе наездников, то есть откладывает яйца в личинки других насекомых, которые, в свою очередь, живут в листьях растений. Объекты такого размера человеческий глаз не видит без специального контрастирующего фона (например, яркой подсветки).

Одно из самых известных одноклеточных животных — инфузория туфелька — может достигать 300 мкм в длину. То есть целая паразитическая оса, состоящая из тысяч клеток, меньше, чем одна-единственная инфузория. И равна по размеру примерно четырем средним клеткам человека. Отдельный интересный вопрос заключается в том, как таких животных обнаруживать и изучать. Если бактерий можно обнаружить в мазке с поверхности, а водоросли — в капле воды, откуда они не убегут, то как быть с летающими насекомыми? Наножука и наноосу можно найти, изучая под микроскопом грибы и растения, на которых они живут. И это только потому, что мы уже знаем, что они там могут быть. В то же время множество других микроскопических насекомых, живущих вокруг нас, нам, вероятно, еще незнакомы.

И это только потому, что мы уже знаем, что они там могут быть. В то же время множество других микроскопических насекомых, живущих вокруг нас, нам, вероятно, еще незнакомы.

Минимальная комплектация

Миниатюризация — существенное сокращение в размерах по сравнению с ближайшими родственниками, как и любая другая эволюционная адаптация, требует жертв. Какие-то органы или части тела приходится объявить балластом и отбросить за ненадобностью. И здесь начинается самое интересное: глядя на этих решительных невидимок и на то, от чего они так и не смогли отказаться, мы наконец-то понимаем, что делает жука жуком, а осу — осой.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что наножук и нанооса не сильно отличаются от своих родственников. План строения не изменяется, и части тела тоже все на месте. Но что касается внутренних органов, то им приходится сильно потесниться. За ненадобностью нанонасекомые избавляются от некоторых мальпигиевых сосудов (органы выделения), трахей (органы дыхания) и слюнных желез. У жука исчезают кровеносные сосуды, а у осы — сердце (да!). Миниатюрным животным сердце ни к чему, питательные вещества успевают доплыть везде сами.

У жука исчезают кровеносные сосуды, а у осы — сердце (да!). Миниатюрным животным сердце ни к чему, питательные вещества успевают доплыть везде сами.

Но есть и органы, без которых нельзя, — это нервная и половая системы. Какой смысл обретать невидимость, если после этого нельзя летать и размножаться? У микроскопических насекомых мозг сохраняется и занимает до 12% тела (для сравнения: у человека — 2,5%), так как остальные части тела сильно уменьшились. На месте и половые органы, правда, из парных половых желез остается только одна. Зато какая! Развивающееся яйцо в яичнике самки наножука занимает больше половины длины ее тела, а сперматозоид и вовсе длиннее, чем сам жук.

Получается, что микроскопический невидимый жук не сильно отличается от привычных нам крупных жуков. Значит ли это, что это не предел миниатюризации и можно уменьшаться еще и еще? Ученые предлагают несколько факторов, ограничивающих дальнейшее уменьшение:

1. Место для детей. Даже если насекомое очень маленькое, его потомству нужно откуда-то брать питательные вещества, чтобы расти. На ранних стадиях развития их удобно запасать в яйце. А это значит, что в самку насекомого должно поместиться яйцо с полноценным запасом веществ. У известных сейчас наножуков всего одно такое яйцо занимает больше половины длины тела; если стать еще меньше, то потомство просто не поместится внутри. В этом смысле удобнее быть паразитом: нанооса откладывает свои яйца в личинки других насекомых, поэтому питательные вещества потомство берет извне. Вероятно, именно это позволило осе уменьшиться еще на 100 с лишним микрометров по сравнению с наножуком.

На ранних стадиях развития их удобно запасать в яйце. А это значит, что в самку насекомого должно поместиться яйцо с полноценным запасом веществ. У известных сейчас наножуков всего одно такое яйцо занимает больше половины длины тела; если стать еще меньше, то потомство просто не поместится внутри. В этом смысле удобнее быть паразитом: нанооса откладывает свои яйца в личинки других насекомых, поэтому питательные вещества потомство берет извне. Вероятно, именно это позволило осе уменьшиться еще на 100 с лишним микрометров по сравнению с наножуком.

2. Слишком сложные глаза. Если животное хочет летать и выбирать место для кормежки и размножения, то без органов чувств ему нельзя. А глаза насекомых устроены довольно сложно и состоят, подобно нашей сетчатке, из множества отдельных клеток. Каждая клетка отвечает за кусок зрительного поля. Чем сильнее мы уменьшаем зрительные клетки, тем выше опасность засветки — один и тот же луч света будет попадать на несколько клеток. В результате общая картина будет смазанной. Правда, некоторые ученые полагают, что эта опасность надуманная, так как микронасекомые видят в основном в ультрафиолетовом диапазоне. У УФ-лучей короче длина волны, поэтому вероятность засветки ниже.

Правда, некоторые ученые полагают, что эта опасность надуманная, так как микронасекомые видят в основном в ультрафиолетовом диапазоне. У УФ-лучей короче длина волны, поэтому вероятность засветки ниже.

3. Не меньше капли. Чем меньше животное, тем меньше должна быть его еда. И тут возникает вопрос: что вообще может съесть жук размером с инфузорию? Когда ты такой маленький, сложно что бы то ни было откусывать и разгрызать (не говоря уж о хищничестве). Приходится поглощать воду с растворенными питательными веществами, например, с поверхности грибов. Но вода, хоть и не живая, тоже сопротивляется — с помощью поверхностного натяжения. Поэтому, даже чтобы просто выпить каплю воды, нужно обладать определенной силой и размером.

4. А как же мозг? Просто быть одноклеточной водорослью без нервной системы вообще или каким-нибудь паразитическим червем с несколькими сотнями нейронов. Но в теле наноосы — семь с половиной тысяч нейронов, а у наножука — все десять. Их тоже нужно где-то разместить. Правда, отростки нейронов можно делать все тоньше и тоньше, как нанопровода. Но тогда возникает проблема шумов, аналогичная проблеме засветки зрительных клеток. Импульс передается по отростку нейрона в виде ионов — заряженных частиц, которые двигаются сквозь мембрану клетки. Чем тоньше отросток, тем больше их лежит рядом, выше шанс, что ионы промахнутся и уйдут в другой отросток. А если сигнал все время скачет с провода на провод, то будет непросто скоординировать движения целого тела. Кроме отростка у нейрона есть еще тело с ядром внутри. У наножука ядро занимает 90% объема нейрона. И меньше, казалось бы, уже некуда, ведь внутри ядра ценная ДНК. И даже здесь есть одно НО.

Но в теле наноосы — семь с половиной тысяч нейронов, а у наножука — все десять. Их тоже нужно где-то разместить. Правда, отростки нейронов можно делать все тоньше и тоньше, как нанопровода. Но тогда возникает проблема шумов, аналогичная проблеме засветки зрительных клеток. Импульс передается по отростку нейрона в виде ионов — заряженных частиц, которые двигаются сквозь мембрану клетки. Чем тоньше отросток, тем больше их лежит рядом, выше шанс, что ионы промахнутся и уйдут в другой отросток. А если сигнал все время скачет с провода на провод, то будет непросто скоординировать движения целого тела. Кроме отростка у нейрона есть еще тело с ядром внутри. У наножука ядро занимает 90% объема нейрона. И меньше, казалось бы, уже некуда, ведь внутри ядра ценная ДНК. И даже здесь есть одно НО.

Нейроны для Дюймовочки

Нанонасекомые изо всех сил старались упростить свой мозг, не теряя при этом способности к сложному поведению. Исчезли лишние нейроны, истончились отростки, но клетки все еще оставались полноценными. Наконец, количество перешло в качество. У микроскопической паразитической осы из нейронов исчезают ядра! Происходит это где-то на выходе из стадии куколки. У куколки ядра еще на месте, а у взрослой осы на 7400 нейронов приходится всего около 350 ядер. Это уникальная идея, которая до сих пор не приходила в голову (в буквальном смысле слова) никаким из известных нам живым существам. И можно понять почему: теряя ядро, клетка теряет возможность не только делиться, но также строить новые белки (так как информация о них вся находится в ДНК), регулировать свою работу и устанавливать новые связи (что особенно важно для нейронов). Отдельные культуры безъядерных нейронов можно получать в лаборатории, и они даже выполняют часть своих функций, но в живом организме этого раньше никто никогда не видел.

Наконец, количество перешло в качество. У микроскопической паразитической осы из нейронов исчезают ядра! Происходит это где-то на выходе из стадии куколки. У куколки ядра еще на месте, а у взрослой осы на 7400 нейронов приходится всего около 350 ядер. Это уникальная идея, которая до сих пор не приходила в голову (в буквальном смысле слова) никаким из известных нам живым существам. И можно понять почему: теряя ядро, клетка теряет возможность не только делиться, но также строить новые белки (так как информация о них вся находится в ДНК), регулировать свою работу и устанавливать новые связи (что особенно важно для нейронов). Отдельные культуры безъядерных нейронов можно получать в лаборатории, и они даже выполняют часть своих функций, но в живом организме этого раньше никто никогда не видел.

Как нанооса решает проблему отсутствия ядер в нейронах? Судя по всему, никак. Возможно, это связано с тем, что срок жизни взрослой осы составляет всего пять дней. Можно себе представить, что за время куколки нейроны успевают накопить достаточно белков, чтобы пять дней на них продержаться.