Интерколумний — это… Что такое Интерколумний?

- Интерколумний

(от лат. inter — между и columna — колонна)

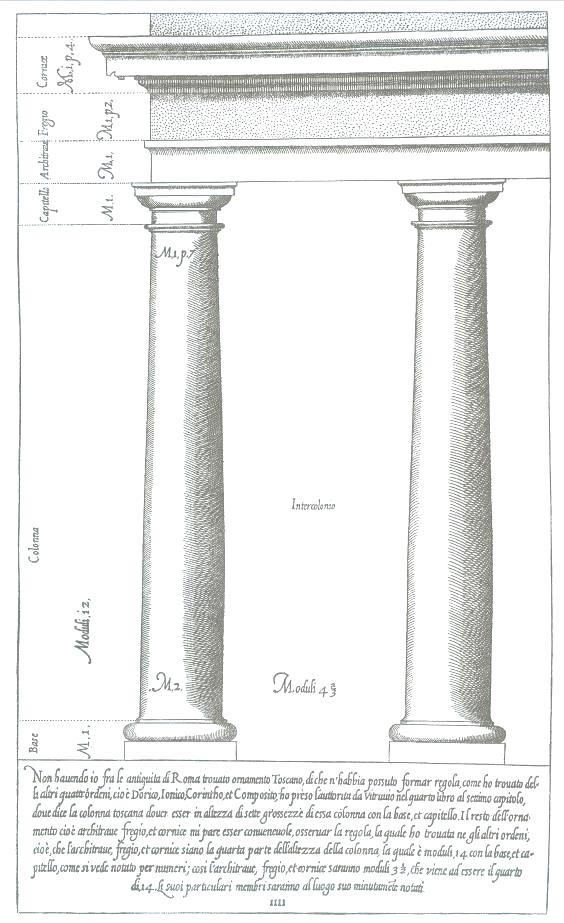

пролет между рядом стоящими колоннами в ордерной архитектуре.

* * *

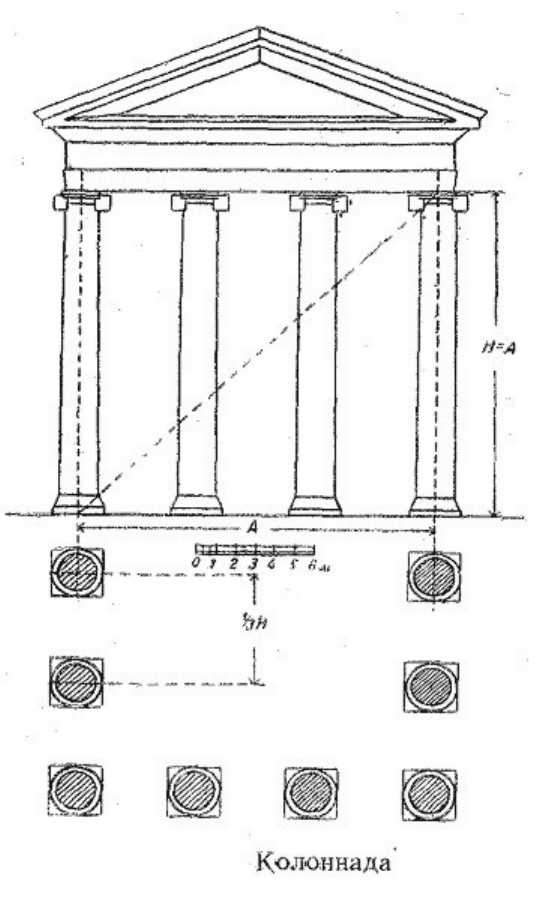

классическая система пространственного размещения колонн, промежутки между которыми определяются в зависимости от диаметра колонны.

* * *

Интервал между соседними колоннами либо пилястрами в одном ряду.

(Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)

* * *

(лат. intercolumnium, inter — между, columnae — колонна) — расстояние между двумя соседними колоннами, исчисляемое от оси до оси.

(Словарь терминов архитектуры. Юсупов Э.С., 1994)

Словарь Архитектурных терминов.. EdwART. 2011.

- Интарсия

- Интернациональный стиль

Смотреть что такое «Интерколумний» в других словарях:

интерколумний — интерколумний … Орфографический словарь-справочник

интерколумний — пролет Словарь русских синонимов.

интерколумний сущ., кол во синонимов: 1 • пролет (14) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

интерколумний сущ., кол во синонимов: 1 • пролет (14) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимовИНТЕРКОЛУМНИЙ — (от лат. inter между и columna колонна) пролет между рядом стоящими колоннами в ордерной архитектуре … Большой Энциклопедический словарь

Интерколумний — (лат. intercolumnium, от inter между и columna колонна, столб), пролёт между рядом стоящими колоннами в ордерной архитектуре. Величина интерколумния (постоянная для каждой данной колоннады) зависит от масштабов сооружения, характера и… … Художественная энциклопедия

интерколумний

— Расстояние в свету между колоннами в колоннаде или портике [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики архитектура, основные понятия EN intercolumniation DE InterkolumniumSäulenabstand FR entre… … Справочник технического переводчикаИнтерколумний — Стандарты интерколумния Интерколумний (лат.

intercolumnium) расстояние между соседними колоннами в колоннаде или портике в ордерной архитектуре. Стандарты интерколумния … Википедия

intercolumnium) расстояние между соседними колоннами в колоннаде или портике в ордерной архитектуре. Стандарты интерколумния … Википедияинтерколумний — (от лат. inter между и columna колонна), пролёт между двумя рядом стоящими колоннами в ордерной архитектуре. * * * ИНТЕРКОЛУМНИЙ ИНТЕРКОЛУМНИЙ (от лат. inter между и columna колонна), пролет между рядом стоящими колоннами в ордерной архитектуре … Энциклопедический словарь

Интерколумний — (лат. intercolumnium, от inter между и columna колонна, столб) пролёт между рядом стоящими колоннами в ордерной архитектуре (подробнее см. Ордер архитектурный) … Большая советская энциклопедия

ИНТЕРКОЛУМНИЙ — (лат. intercolumnium, от inter между и columna колонна) расстояние между двумя рядом стоящими колоннами в колоннаде (портике) … Большой энциклопедический политехнический словарь

ИНТЕРКОЛУМНИЙ — расстояние в свету между колоннами в колоннаде или портике (Болгарский язык; Български) интерколумниум; колонно междуосие (Чешский язык; Čeština) interkolumnium; mezisloupí (Немецкий язык; Deutsch) Säulenabstand; Interkolumnium (Венгерский язык;… … Строительный словарь

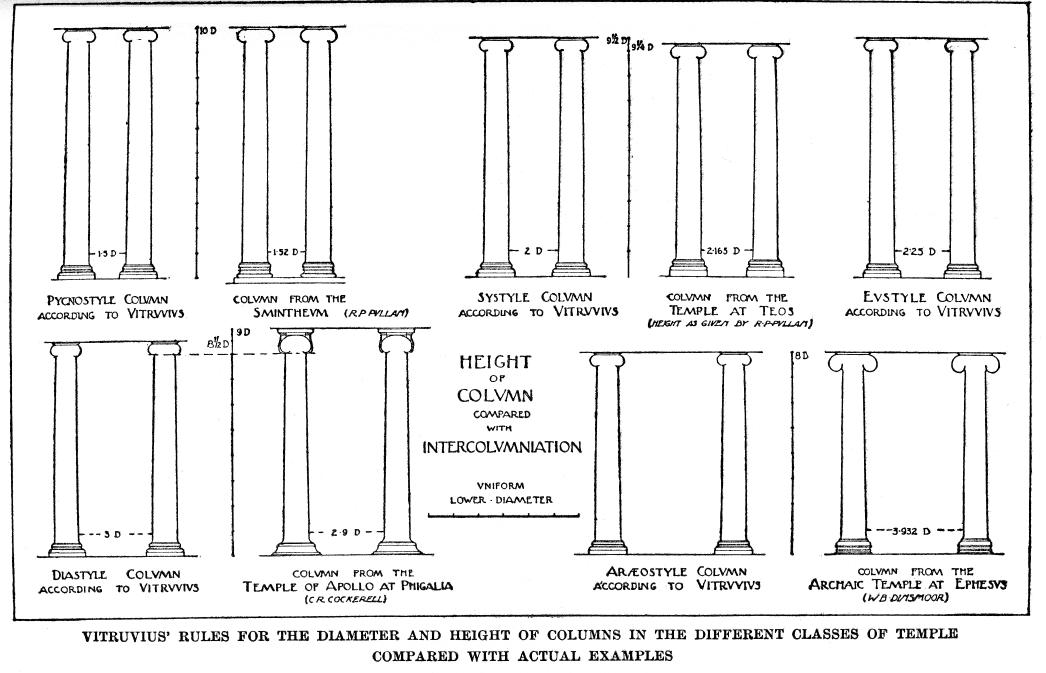

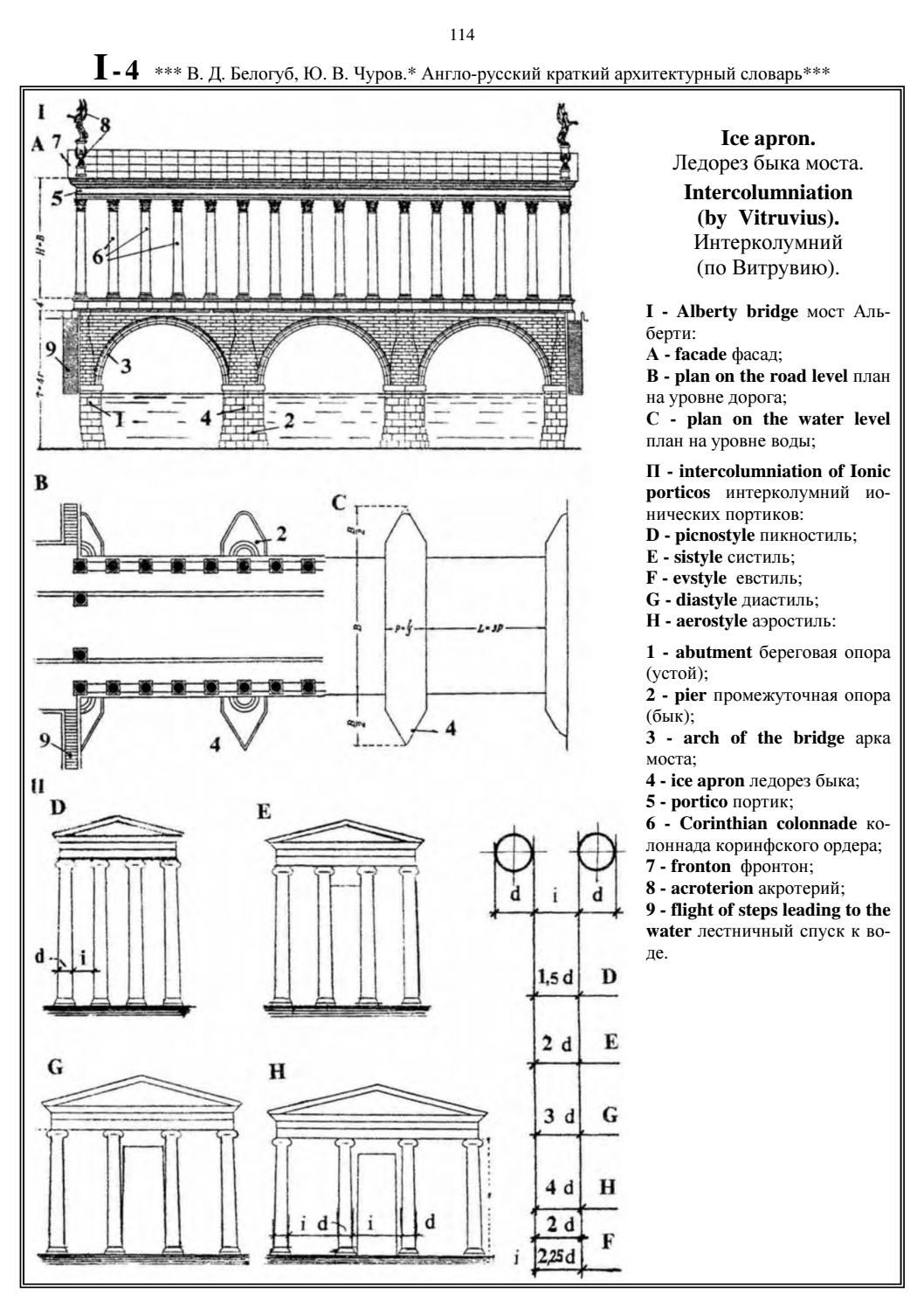

Пикностиль.

Диастиль. Аэростиль. Пилоны

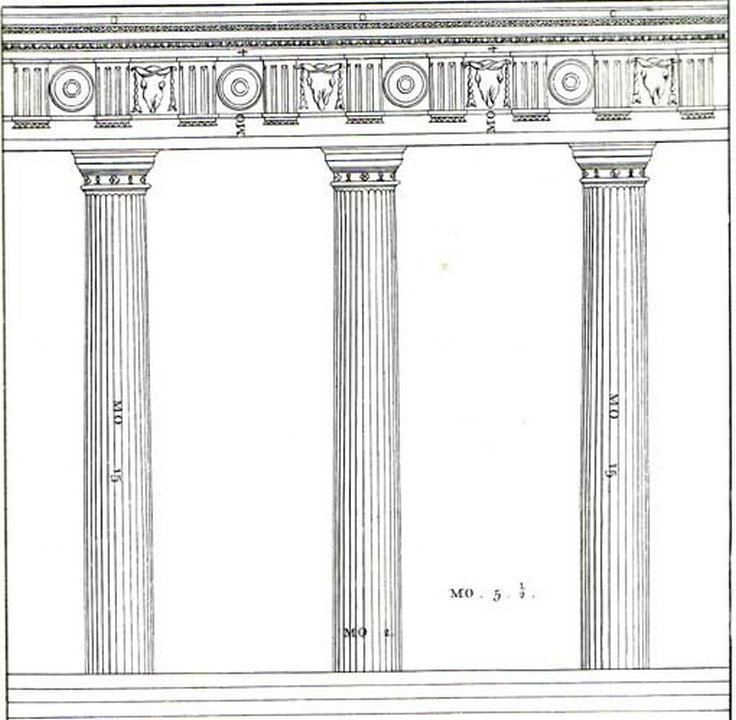

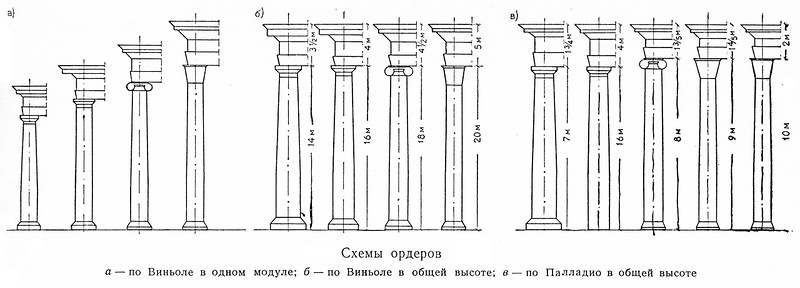

Диастиль. Аэростиль. ПилоныПикностиль (rp. pyknos — частый, stylon — колонна) — длительный опыт строительства выработал в античности систему воззрений на конструктивные и эстетические соотношения и пропорции храмовых построек, в частности, на расстояние между колоннами — ИНТЕРКОЛУМНИЙ. В этой системе пикностиль есть храм, в котором расстояние между колоннами вмещает полуторную толщину колонны (интерколумний = 1 1/2 модуля).

Следующий по этой классификации — Систиль — храм с межколонным расстоянием равным толщине двух колонн (интерколумний = 2 модуля). Витрувий (Марк Витрувий Поллион, древнеримский архитектор и автор трактата «Об архитектуре», I в. до н.э.) указывает недостатки этих разновидностей: меж колоннами «люди не могут проходить попарно, лишь по очереди; из-за тесноты колонн скрадывается вид входных дверей и самые статуи богов затемняются; наконец, из-за тесноты прохода затрудняются прогулки вокруг храма».

Диастиль (гр. diastylos — широко расставленные колонны) — имеет межколонное пространство равным толщине трёх колонн (интерколумний = 3 модуля). Это предельное расстояние для балки перекрытия —

diastylos — широко расставленные колонны) — имеет межколонное пространство равным толщине трёх колонн (интерколумний = 3 модуля). Это предельное расстояние для балки перекрытия —

В Аэростиле колонны расставлены на расстоянии большем, чем следует. Ни каменные, ни мраморные балки перекрытия, по Витрувию, класть не следует, используются лишь длинные деревянные балки. Эти храмы бывают низкие, фронтоны их приплюснутые — на этрусский, тосканский манер.

Система храма Евстиль (гр. eustylos — с красивыми колоннами) больше других заслуживает одобрения, — утверждает Витрувий, — т.к. она всецело проведена с расчетом на жизненную практику, на внешний вид и на прочность. Промежутки между колоннами этого храма следует делать такими, чтобы они равнялись толщине двух с четвертью колонн (интерколумний = 21/4 модуля), а промежутки между двумя средними колоннами на фронтальной стороне (и на противоположной) должны равняться толщине трёх колонн.

Угловые колонны следует делать толще других на 1/50 долю их диаметра, т.к. они кругом утоняются воздухом и, если их не утолстить, они кажутся наблюдателю более тонкими, чем остальные. Следовательно, погрешности глаза надлежит выправлять на основании научного расчета.

Пилоны (гр. pylon — основное значение: ворота, портал) — две высокие, узкие в плане, усечённые пирамиды с входным порталом между ними, составляющие монументальные входы в древнеегипетские храмы; массивные столбы, стоящие по сторонам въездов, входов на территорию общественных зданий, парков и т.д.; обычно служат пьедесталом для скульптуры, вазонов: пилонами называют также мощные опоры (большого сечения, чаще прямоугольные в плане), которые поддерживают 280 плоские перекрытия, своды, арки, устои мостов.

Мавзолей, мавританский стиль, майолика

Малахит, мандорла, манёж, мансарда, маньеризм

Марс, мартирий, марш лестничный, маскарон

Масштаб, матрица, меандр

Мебель

Мегалитические постройки. Мёгарон. Медальон

Металлы в искусстве. Метопа

Мемориальное сооружение. Меркурий. Меры старые русские

Медресе. Мемориальная доска

Мечеть. Миксбордер. Миловида. Минарет. Минбар

Минерва. Михраб. Модерн. Модуль

Мозаика

Модульон. Монах. Моноптер. Монумент

Мост

Применение чугуна в мостостроении

Мостовая. Мрамор

Мраморная пудра. Музы

Надвратная церковь. Надолбы. Накат. Наличник. Нартекс. Нервюра

Ниша. Образцовые дома

Обдвёрина. Обелиск. Ограда. Озирические столбы

Венецианское окно. Окно Браманте

Опалубка. Оранжерея. Ордер архитектурный. Орнамент. Ортогональ

Острог. Откосная арка. Палладианство. Памятник

Пандан. Падуга. Палата, Полаты. Палестра. Палаццо

Палисад. Панель. Паникадило. Панно. Пантеон. Парадиз

Парапет. Параскёний. Парк

Парк французский. Паркан

Парк итальянский. Паркет. Парод. Партер

Паруса. Пассаж. Пастофорий. Периптер

Перистиль. Персан. Перспектива. Песчаники

Пикностиль. Диастиль. Аэростиль. Пилоны

Пильера.

Мёгарон. Медальон

Металлы в искусстве. Метопа

Мемориальное сооружение. Меркурий. Меры старые русские

Медресе. Мемориальная доска

Мечеть. Миксбордер. Миловида. Минарет. Минбар

Минерва. Михраб. Модерн. Модуль

Мозаика

Модульон. Монах. Моноптер. Монумент

Мост

Применение чугуна в мостостроении

Мостовая. Мрамор

Мраморная пудра. Музы

Надвратная церковь. Надолбы. Накат. Наличник. Нартекс. Нервюра

Ниша. Образцовые дома

Обдвёрина. Обелиск. Ограда. Озирические столбы

Венецианское окно. Окно Браманте

Опалубка. Оранжерея. Ордер архитектурный. Орнамент. Ортогональ

Острог. Откосная арка. Палладианство. Памятник

Пандан. Падуга. Палата, Полаты. Палестра. Палаццо

Палисад. Панель. Паникадило. Панно. Пантеон. Парадиз

Парапет. Параскёний. Парк

Парк французский. Паркан

Парк итальянский. Паркет. Парод. Партер

Паруса. Пассаж. Пастофорий. Периптер

Перистиль. Персан. Перспектива. Песчаники

Пикностиль. Диастиль. Аэростиль. Пилоны

Пильера.

«Проектировать надо так, чтобы было видно»

Архи.ру:Intercolumnium-у 27 лет, сотрудников – больше ста. Как создавалось бюро? Наверняка ведь есть какая-то история.

Евгений Подгорнов:

Да, страшно большой срок, можно было отсидеть и выйти… (смеется). После архитектурного факультета я работал в Институте «ЛенНИИП градостроительства», который в 1990-е годы пришел в упадок, госзаказов не было, всех отпустили на вольные хлеба. Неудивительно, что мы решили создать собственную архитектурную студию. Выпивали с приятелем, и пришла нам такая идея. Приятель потом уехал в Америку…

Название – латинское, да и не на букву «а» начинается, – это потому, что не на трезвую голову придумали?

Название – своего рода тест. Я считаю, что называть бюро надо либо просто – как любой бренд, чтобы легко звучало и запоминалось, либо так, чтобы человеку пришлось приложить усилия для понимания, чтобы слово его заинтересовало. Intercolumnium – это расстояние между колоннами, термин классической архитектуры. В русской терминологии его нет, так и говорят интерколумний. Как только нас не называли! Сотрудники одно время даже вели список: «интеркоммунизм», «интерколумбизм»…

Я считаю, что называть бюро надо либо просто – как любой бренд, чтобы легко звучало и запоминалось, либо так, чтобы человеку пришлось приложить усилия для понимания, чтобы слово его заинтересовало. Intercolumnium – это расстояние между колоннами, термин классической архитектуры. В русской терминологии его нет, так и говорят интерколумний. Как только нас не называли! Сотрудники одно время даже вели список: «интеркоммунизм», «интерколумбизм»…

Итак, с чего началась ваша самостоятельная практика?

Как у многих: сначала сделали пару коттеджей, пару интерьеров. Потом появился реальный заказчик: новой девелоперской компании потребовался проект, с чего все и началось. В то время было проще начать, это сейчас заказчики стали избирательны и редко доверяют молодым архитекторам. Мы постепенно нарастили объемы, технику, состав студии… Должен сказать, тяжело только с первым десятком человек, а потом вырабатывается единый принцип работы и распространяется на всех: регулярно обсуждаем все проекты, садимся, раскладываем, смотрим.

Жилой комплекс «Крестовский de lux»

© Интерколумниум

© Интерколумниум

Многообразие подходов в портфолио – это принцип? Как это получается: из-за заказчиков, «разных рук» в бюро или от лично вашей широты взглядов?

Скорее от последнего. Я воспринимаю архитектуру не как некое самоутверждение одного направления. Архитектура – та же мода, меняется каждые 10-20 лет: мы видим течения и направления, наблюдаем угасание и цикличность, осознаем эпохи и движения. Всем интересно работать в каком-то новом направлении, но прежде всего архитектор должен работать в зависимости от места, поставленной задачи. Создавать интересный и качественный продукт, а не зацикливаться на каком-то из стилей, бесконечно его воспроизводить. Исходя из этого принципа и появляется многообразие.

Создавать интересный и качественный продукт, а не зацикливаться на каком-то из стилей, бесконечно его воспроизводить. Исходя из этого принципа и появляется многообразие.

Как вы работаете, есть ли какие-то устоявшиеся приемы прохождения пути от эскиза до проекта? Что служит для вас отправной точкой: контекст, ограничения и требования заказа, собственная идея, спонтанно нарисованная на салфетке?

Многие проекты выверяются образно, а многие рождаются сразу, действительно на салфетке. Яркий пример – это ЖК Fusion, эта салфетка до сих пор у заказчика. Очень много эскизов делается моментально, в этом есть кайф и драйв. От этого я получаю удовольствие: тоскливо становится, если в течение недели никто не позвонил и не попросил посмотреть участок, высказать свои мысли.

Жилой комплекс Fusion

© Интерколумниум

Архитектор работает на заказ: мы не художники, не создаем концепции, а потом не бегаем по городу, пытаясь их продать.

Хотя и так бывает: на свой страх и риск, поскольку мощности позволяют, разработать один из участков и с предложением выйти к застройщику, показать, как может быть. Иногда это имеет действие.

Хотя и так бывает: на свой страх и риск, поскольку мощности позволяют, разработать один из участков и с предложением выйти к застройщику, показать, как может быть. Иногда это имеет действие.Как часть творческого метода я использую и такой прием: проецирую все на себя, представляю, хотелось бы жить в таком месте? Иногда после этого происходит колоссальная трансформация – в стилистике, общем направлении.

Какие проекты вы назвали бы самыми заметными, знаковыми?

Из последних – ЖК «Крестовский DeLux» и ЖК «Привилегия», интересным считаю кирпичный Яхт-клуб на Безымянном острове.

Жилой комплекс «Крестовский de lux»

© Интерколумниум

Жилой комплекс «Привилегия»

© Интерколумниум

Яхт-клуб на Крестовском острове, Санкт-Петербург

© Интерколумниум

Удачным получился ЖК «Мендельсон» рядом с фабрикой «Красное знамя».

Там мы проработали стилистику конструктивизма во всем: сделали мозаичные панно при входе, рустованные в бетоне лифтовые холлы, полторы тысячи принтов супрематистов в коридорах, разработали дизайн звонков. Получилось стильно.

Там мы проработали стилистику конструктивизма во всем: сделали мозаичные панно при входе, рустованные в бетоне лифтовые холлы, полторы тысячи принтов супрематистов в коридорах, разработали дизайн звонков. Получилось стильно.Жилой комплекс «Мендельсон», проект

© Интерколумниум

Из более ранних проектов вспоминается развлекательный комплекс Piterland – там до сих пор самый крупный клееный купол в Европе, диаметром 90 метров.

Развлекательный комплекс с аквапарком, гостиницей, яхт-клубом и парком развлечений Piterland

© Интерколумниум

Значительная часть ваших реализованных работ находится в исторических кварталах Петербурга, а также на Крестовском острове – все это так или иначе объекты высокого класса. Вам интереснее проектировать для элиты?

Вам интереснее проектировать для элиты?

Мне интересно все, но есть нюансы. В массовой застройке задача архитектора – создавать среду и объекты, которые гармонично между собой живут. На мой взгляд, лучше строить точечные высотные здания, но чтобы между ними был воздух, больше зелени, непрерывных маршрутов. У нас же пока все довольно хаотично: делают безумные квадратные каре с внутренним двором, плотно-плотно застраивают участок, убивая место, во дворе дома появляется кусок школы или детского сада – из-за них двор может казаться просторным, но территории все равно огорожены, пространство недоступно, получается своего рода обман.

Новые магистрали, в частности ЗСД, здорово украсили окраины города, придали ему драйв. Я сторонник того, чтобы рядом с Лахта-центром возник целый кластер, как Дефанс или Москва-Сити. Доминанты в городе необходимы. Чем хороша башня – заедешь в какой-нибудь район Каменки или Парголово, а тут есть ориентир, что удобно. Еще один такой деловой центр со стадионом мог бы появиться в районе Вантового моста, это никому не помешает.

Элита же – совершенно другое направление. Здесь главное – место. Беда нашего города в том, что есть участки разных владельцев, которые граничат друг с другом, но нет единого понимания их развития. Редко кто пытается учесть то, что было сделано соседями. Принцип «кто первый встал, того и тапочки», к сожалению, действует, и это сказывается на общей ауре застройки. Положительный пример здесь – дом на улице Эсперова. Это игра, реверанс и шутка: раз Евгений Герасимов построил здесь «Венецию», я посчитал, что и Каталония будет уместна. Думаю, вполне удачно получилось.

Жилой дом Esper Club, проект

© Интерколумниум

Такого рода небольшие дома – штучный товар, который не может быть размножен. Классический Петербург набирается из ярких зданий с выраженной стилистикой, фронтальной застройкой через брандмауэры.

Главное – понять тектонику и масштаб. Когда убивается масштаб – плохо, но когда улица наполняется разной стилистикой – всяко веселее.

Главное – понять тектонику и масштаб. Когда убивается масштаб – плохо, но когда улица наполняется разной стилистикой – всяко веселее.Какие еще у вас есть принципы при работе в историческом центре?

В центре важно не «завалить» соседей, соблюсти все нормативы, и в то же время сделать свое здание. Одно время считалось, что лучшая застройка для центра – максимально нейтральная. В 820-м законе, например, есть пассаж про то, что новые здания не должны быть видны с открытых городских пространств. Что же такое мы должны проектировать, чтобы не было видно? Дом-фантом? Надо проектировать так, чтобы было видно, и чтобы было чем гордится. Со временем и опытом все же приходит понимание, что сдержанное аскетичное здание иногда более ценно, чем яркое, увитое декором. Хотя это другая крайность – считать, что декор для современного архитектора дурной вкус, и нужно все делать исключительно в современных формах. Некоторые здания из-за отсутствия декора кажутся эскизно-болваночными – я не сторонник этого. Не должно быть перебора.

Не должно быть перебора.

Бизнес-центр «Аполло», Санкт-Петербург

© Интерколумниум

Если взять половину зданий в центре города и снять весь декор – останется стена с окнами, на которой были русты, сандрики, тяги, карнизы, останутся пропорции окон и простенков 2:1. В современном здании хочется сделать окна больше, чуть ли не в пол, уменьшить массу стен, но для соседства с исторической застройкой это не годится, лучше сделать два сдвоенных окна. Сейчас каждый этаж – это деньги, поэтому потолки ниже, простенки уже, пропорции другие, более сжатые – заполнять их декором так, как делали раньше, бессмысленно. Классический вариант фасада уже не работает, логично искать что-то другое.

И между тем тенденция душить всякий проект с целью сохранить город полностью таким, каким он был сто лет назад, мне кажется неразумной. Опять же сто с небольшим лет назад город перестраивался очень интенсивно: владелец участка стал богаче, захотел сделать свой дом лучше – сносит, строит новое здание. Едва появились новые технологии, бетонные перекрытия – вся Петроградка до неузнаваемости перестроилась, где-то за двадцать лет. Потом исторические здания постоянно надстраивались. Теперь же все хотят запретить и город законсервировать. Но это неправильно, это останавливает его развитие.

Опять же сто с небольшим лет назад город перестраивался очень интенсивно: владелец участка стал богаче, захотел сделать свой дом лучше – сносит, строит новое здание. Едва появились новые технологии, бетонные перекрытия – вся Петроградка до неузнаваемости перестроилась, где-то за двадцать лет. Потом исторические здания постоянно надстраивались. Теперь же все хотят запретить и город законсервировать. Но это неправильно, это останавливает его развитие.

Музей «Вселенная воды». Реконструкция здания водонапорной башни

© Интерколумниум

Как вы работаете с заказчиком? Противоречите или нет?

Заказчики стали более избирательны, многие поездили, посмотрели, – у клиентов появилось понимание желаемого продукта. Наметилась позитивная тенденция к упрощению, теперь все считают экономику, так что ушли попытки строительства коттеджей на крыше, непонятные наклонные кровли, которые требуют дополнительных денег в эксплуатации, и так далее.

С экономической точки зрения ситуация довольно напряженная: в стране есть ощущение депрессии, законы меняются, заказчики долго принимают решения. Чтобы дойти до реализации, нужно иметь финансовый запас, а еще делать все очень быстро – и проектировать, и строить. Если начать стройку, не имея ничего, можно попасть на большие затраты. Совершенно точно заказчик должен вложиться в фасадные решения, в историческом центре или нет – не важно. Нередко же случается так: дошли до отделочных работ, а денег не осталось, тогда и начинается экономия.

Еще важна крепкая концепция. Есть идея – все быстро устраивается, нет – можно возиться сколько угодно, результата не будет. Яркий пример: благоустройство реки Ушайки в центре Томска.

Евгений Подгорнов

Интерколумниум

«Газпром» три года пытался найти в недрах Томска подходящего архитектора, они рисовали что-то на уровне дворцов и балясин.

.. Мы сделали за месяц суперсовременную концепцию, показали главному архитектору города, он пришел в восторг, тут же начали делать. А все потому, что появилась идея, которую все нормально восприняли.

.. Мы сделали за месяц суперсовременную концепцию, показали главному архитектору города, он пришел в восторг, тут же начали делать. А все потому, что появилась идея, которую все нормально восприняли.Как бы вы охарактеризовали сегодняшний момент в работе: куда вы движетесь, к чему хотелось бы прийти?

Продолжить делать разные и интересные проекты! И важно, чтобы у каждого в итоге был посыл, ключ, который давал бы возможность чем-то выделить эту работу, сделать ее заметной и интересной.

Реконструкция набережной реки Ушайка, проект

© Интерколумниум

М.И. ПОЗДНЯКОВА Алтарное пространство и алтарные капеллы нормандских церквей поздней готики: варианты планировки и структуры

АЛТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И АЛТАРНЫЕ КАПЕЛЛЫ НОРМАНДСКИХ ЦЕРКВЕЙ ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ: ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВКИ И СТРУКТУРЫ

УДК 7. 033.5(430)3

033.5(430)3

Автор: Позднякова Марина Игоревна, студентка МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: [email protected]

Аннотация: Из всех элементов собора алтарное пространство получает наибольшую смысловую нагрузку. Вопрос освещения всего храма и, в первую очередь, апсиды очень важен, потому что свет в христианской архитектуре играет особую роль. Тип хора с деамбулаторием и венцом капелл используется повсеместно в эпоху Великих соборов, и мы видим на главной оси храма интерколумний апсиды и свет большого окна центральной капеллы. В позднюю готику появляются несколько церквей (Сен-Маклу в Руане, Сен-Пьер в Кане, Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко), где на главной оси находится колонна апсиды, и можно сказать, что это противоречит основным принципам готической архитектуры. Данная работа посвящена этому редкому, аномальному решению, его структурным и художественным особенностям.

Ключевые слова: архитектура поздней готики, архитектура Франции, Сен-Маклу в Руане, Сен-Пьер в Кане, Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко

ALTAR SPACE AND ALTAR CHAPELS OF CHURCHES IN NORMANDY IN THE LATE GOTHIC PERIOD: VARIETY OF PLANNING AND STRUCTURE

UDC 7. 033.5(430)3

033.5(430)3

Author Pozdnyakova Marina, student, Lomonosov Moscow State University, e-mail: [email protected]

Summary: From all cathedrals elements the altar space has the greatest meaning. The lighting of all temple and still more apse, is very important, because the Light plays an essential role in Christian architecture. The type of the choir with ambulatories and the ring of chapels is used everywhere in the Age of the Great Cathedrals; and we see the intercolumniation of the apse and the bright light from the large window of the central chapel on the main axis. In the Late Gothic period some churches appears (Saint-Maclou at Rouen, Saint-Pierre at Caen, Notre-Dame at Caudebec-en-Caux), which have the column of the apse on the main axis and we can say, that it contradicts the basic principles of Gothic architecture. This article talks about this unusual, abnormal decision, its structural and artistic characteristics.

Keywords: Late gothic style, French architecture, St. Maclou at Rouen, Saint-Pierre at Caen, Notre-Dame at Caudebec

Maclou at Rouen, Saint-Pierre at Caen, Notre-Dame at Caudebec

Ссылка для цитирования:

Позднякова М.И. Алтарное пространство и алтарные капеллы нормандских церквей поздней готики: варианты планировки и структуры // Артикульт. 2014. 15(3). С. 68-76.

скачать в формате pdf

При перестройке восточной части храма, с которого традиционно начинают историю готической архитектуры – собора Сен-Дени – Сугерий выбрал план хора с деамбулаторием и капеллами (рис. 1). Во-первых, этим решался важный практический вопрос: деамбулаторий устранял проблему скопления народа в хоре. Во-вторых, такой выбор отвечал художественным запросам эпохи и личным требованиям аббата Сугерия, и вот почему: пространство двойного обхода Сен-Дени слито с пространством капелл, которые стоят вплотную друг к другу за счет использования интегрированного контрфорса. Из больших окон льется много света, колонны деамбулатория кажутся еще тоньше, чем есть на самом деле. В этом соборе – или в соборе, построенному по такому же типу – «все части системы стали едиными…Структура преобладает, поэтому появляется свет». Какие-то особенности Сен-Дени не получают развития (неглубокие капеллы, пространство которых слито с травеями деамбулатория таким образом, что получается практически двойной обход), но в целом именно этот план, окончательный вариант которого устанавливается в эпоху великих соборов (соборы Реймса и Амьена), сохранится на протяжении всей истории готической архитектуры.

Из больших окон льется много света, колонны деамбулатория кажутся еще тоньше, чем есть на самом деле. В этом соборе – или в соборе, построенному по такому же типу – «все части системы стали едиными…Структура преобладает, поэтому появляется свет». Какие-то особенности Сен-Дени не получают развития (неглубокие капеллы, пространство которых слито с травеями деамбулатория таким образом, что получается практически двойной обход), но в целом именно этот план, окончательный вариант которого устанавливается в эпоху великих соборов (соборы Реймса и Амьена), сохранится на протяжении всей истории готической архитектуры.

Рис. 1. Сен-Дени, собор Сен-Дени. План хора.

Отвечая на возможный вопрос о причинах популярности этого плана, и объясняя, что подразумевалось под художественными запросами эпохи и личными требованиями аббата Сугерия, скажем, что стрельчатые арки, контрфорсы, большие витражные окна – то есть вся система готического собора – работает на «облегчение» стены таким образом, чтобы собор оказывался пронизанным светом. О роли света в сакральной архитектуре написано так много, что даже неудобно повторять что-либо. В XII – XIII вв. свет является главным источником красоты, более того, для описания красоты чаще всего используются слова «lucidus», «luminosus». Так что особая роль света замечена не вчера и не нами, тем более, свет учитывался Сугерием и входил в его программу перестройки собора. В основном это обусловлено тем, что он знал Псевдо-Дионисия Ареопагита.

О роли света в сакральной архитектуре написано так много, что даже неудобно повторять что-либо. В XII – XIII вв. свет является главным источником красоты, более того, для описания красоты чаще всего используются слова «lucidus», «luminosus». Так что особая роль света замечена не вчера и не нами, тем более, свет учитывался Сугерием и входил в его программу перестройки собора. В основном это обусловлено тем, что он знал Псевдо-Дионисия Ареопагита.

Из всех элементов базилики хор и апсида получают наибольшую смысловую нагрузку. Вплоть до того, что Сугерий считал, что двенадцать свободностоящих колонн хора должны обозначать двенадцать апостолов (правда, сейчас не очень понятно, какие именно это колонны). Если в Сен-Дени посмотреть из западной части в апсиду, виден свет, идущий из окна капеллы, расположенной на главной оси. Этому свету ничего не мешает, опорные столбы стоят так, что пять или семь (нечетное количество) сторон апсиды соответствуют капеллам. Апсида выделялась светом даже в церквях цистерцианского ордена, который был известен своим аскетизмом, в том числе и в архитектуре, а значит, свет был важным способом воздействия и одним из главных художественных средств.

Апсида выделялась светом даже в церквях цистерцианского ордена, который был известен своим аскетизмом, в том числе и в архитектуре, а значит, свет был важным способом воздействия и одним из главных художественных средств.

Когда в позднюю готику появляется несколько церквей (Сен-Маклу в Руане, Сен-Пьер в Кане, Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко), где на главной оси находится колонна апсиды, можно сказать, что это противоречит основным принципам готической архитектуры, что становится самим по себе весьма интересным. Стоит разобраться, появляется ли такое решение именно в позднюю готику, или существует и раньше, а также подумать, к каким оно приводит структурным изменениям и новым художественным эффектам. Любой памятник, каким бы он ни был экстраординарным, существует в определенной художественной среде – может быть, через понимание того, почему данный план оказался востребованным именно в XV-XVI вв. во Франции – мы приблизимся к пониманию наиболее важных процессов архитектуры поздней готики.

во Франции – мы приблизимся к пониманию наиболее важных процессов архитектуры поздней готики.

Следует различать контрфорс внешней стороны капеллы (Париж, Saint-Merri), колонну двойного деамбулатория (Париж, Saint-Severin) и собственно колонну апсиды – все они могут быть расположены на главной оси (Руан, Сен-Маклу) – но это очень разные ситуации и смешивать их не стоит. Поскольку место окна капеллы занимает колонна, все три случая говорят о совершенно другом понимании вопроса освещения апсиды и хора. Нам наиболее интересной кажется ситуация именно с колонной апсиды – тем более, что в позднюю готику она появляется в ряде первоклассных памятников.

Первая церковь с колонной на главной оси была построена еще в раннюю готику – это церковь Сен-Дени в Морианвале (рис. 2). В результате восстановительных работ хор и деамбулаторий были перекрыты крестовыми сводами к 1125 г. Так как деамбулаторий очень узкий, П.Франкль предполагает, что он был разработан только для дополнительной поддержки апсиды. Перекрыть пять травей нервюрными сводами представлялось сложной задачей, поэтому полукруглый деамбулаторий без капелл получил четыре травеи с контрфорсом посередине. Но если посередине деамбулатория стоит контрфорс, то он требует соответствующий себе столб апсиды. Церковь в Морианвале – одна из первых церквей, где деамбулаторий хора полностью перекрыт нервюрным сводом, и эта первая церковь получает на главной оси колонну.

Так как деамбулаторий очень узкий, П.Франкль предполагает, что он был разработан только для дополнительной поддержки апсиды. Перекрыть пять травей нервюрными сводами представлялось сложной задачей, поэтому полукруглый деамбулаторий без капелл получил четыре травеи с контрфорсом посередине. Но если посередине деамбулатория стоит контрфорс, то он требует соответствующий себе столб апсиды. Церковь в Морианвале – одна из первых церквей, где деамбулаторий хора полностью перекрыт нервюрным сводом, и эта первая церковь получает на главной оси колонну.

Рис. 2. Морианваль, церковь Сен-Дени. План хора.

Решение хора церкви в Морианвале долгое время было забытым – пока в позднюю готику не появилось в ряде первоклассных памятников Нормандии. Мы сейчас рассмотрим церкви Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко, Сен-Маклу в Руане и собор Сен-Пьер в Кане. Они совершенно определенно представляют собой группу церквей с колонной на главной оси – особенно, если принять во внимание близость расположения друг к другу – даже если исходить из средневековых представлений о расстоянии.

Мы сейчас рассмотрим церкви Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко, Сен-Маклу в Руане и собор Сен-Пьер в Кане. Они совершенно определенно представляют собой группу церквей с колонной на главной оси – особенно, если принять во внимание близость расположения друг к другу – даже если исходить из средневековых представлений о расстоянии.

Строительство церкви Сен-Маклу в Руане началось в 1434 г. (рис. 3-4). Церковь трехнефная с трансептом и двумя рядами капелл вдоль боковых нефов – их часто принимают за вторую пару малых нефов – но это именно капеллы, и они были предусмотрены изначально, а не появились позже. Боковые нефы образуют деамбулаторий вокруг апсиды, на каждую травею деамбулатория приходится по одной капелле. На главной оси оказывается колонна – и ей соответствует контрфорс между капеллами. То есть от плана церкви в Морианвале план Сен-Маклу отличается только наличием капелл вокруг деамбулатория.

Рис. 3. Руан, церковь Сен-Маклу. План хора.

Рис. 4. Руан, церковь Сен-Маклу. Хор. (Фото автора)

Чем отличается план Сен-Маклу в Руане от традиционного готического плана? Для сравнения подойдет практически любой готический собор – от Нотр-Дам в Реймсе до Сент-Уэн в Руане. Поскольку мы говорим о всевозможных отклонениях от нормы, то за некую норму, за некий условный идеальный план мы примем план собора Нотр-Дам в Реймсе (но мы не претендуем на то, что Сен-Маклу нужно сравнивать именно с этим собором). Как устроен хор Нотр-Дам в Реймсе (рис. 5)? Мы видим четное число колонн в апсиде – шесть, и, соответственно, нечетное количество сторон апсиды – пять. Пяти сторонам апсиды соответствуют пять травей деамбулатория, который образован боковыми нефами. Все совпало: пять сторон апсиды, пять травей деамбулатория, пять капелл; шесть опорных столбов – и за ними на диагональных осях шесть контрфорсов. На главной оси мы видим пространство между колоннами апсиды – за ним – пространство между контрфорсами – и далее окно капеллы, из которого льется свет.

Как устроен хор Нотр-Дам в Реймсе (рис. 5)? Мы видим четное число колонн в апсиде – шесть, и, соответственно, нечетное количество сторон апсиды – пять. Пяти сторонам апсиды соответствуют пять травей деамбулатория, который образован боковыми нефами. Все совпало: пять сторон апсиды, пять травей деамбулатория, пять капелл; шесть опорных столбов – и за ними на диагональных осях шесть контрфорсов. На главной оси мы видим пространство между колоннами апсиды – за ним – пространство между контрфорсами – и далее окно капеллы, из которого льется свет.

Рис. 5. Реймс, собор Нотр-Дам. План хора.

У апсиды Сен-Маклу в Руане пять колонн и, соответственно, четыре стороны апсиды. На четыре стороны апсиды приходятся четыре пролета деамбулатория – а на четыре пролета деамбулатория – четыре капеллы. Каждой из пяти колонн апсиды соответствуют пять контрфорсов деамбулатория и капелл – здесь тоже все совпало. Как заметил П.Франкль, хор с нечетным числом сторон (то есть традиционный, как в Реймсе и т.д.) имеет одну фронтальную точку зрения и несколько диагональных по сторонам. Хор с четным числом сторон – и колонной на главной оси – (Сен-Маклу) имеет только диагональные точки зрения. В целом, этим отличия алтарного пространства Сен-Маклу в Руане от алтарного пространства Нотр-Дам в Реймсе и исчерпываются – кроме колонны на главной оси пространство устроено по тем же принципам и при помощи тех же элементов.

На четыре стороны апсиды приходятся четыре пролета деамбулатория – а на четыре пролета деамбулатория – четыре капеллы. Каждой из пяти колонн апсиды соответствуют пять контрфорсов деамбулатория и капелл – здесь тоже все совпало. Как заметил П.Франкль, хор с нечетным числом сторон (то есть традиционный, как в Реймсе и т.д.) имеет одну фронтальную точку зрения и несколько диагональных по сторонам. Хор с четным числом сторон – и колонной на главной оси – (Сен-Маклу) имеет только диагональные точки зрения. В целом, этим отличия алтарного пространства Сен-Маклу в Руане от алтарного пространства Нотр-Дам в Реймсе и исчерпываются – кроме колонны на главной оси пространство устроено по тем же принципам и при помощи тех же элементов.

Восточный конец собора Сен-Пьер в Кане перестроен между 1518–1545 гг. – и это одно из самых поздних готических решений, потому что готика уже сменяется Ренессансом (рис. 6-7). Структура апсиды Сен-Пьер в Кане повторяет структуру апсиды Сен-Маклу: пять колонн и четыре стороны. Но структуру деамбулатория и расположение капелл Сен-Пьер в Кане берет не от Сен-Маклу: в Сен-Пьер пять шестиугольных капелл (вместо четырех капелл Сен-Маклу), и внешне он очень похож на традиционный план типа Реймса. Четное количество стороны апсиды (четыре) и нечетное количество капелл (пять) не совпадают – как связать их между собой? В классическом варианте эта связь осуществлялась через деамбулаторий, который состоял из трапециевидных травей, перекрытых простыми нервюрными сводами: так устроен и деамбулаторий Сен-Маклу, и деамбулаторий Нотр-Дам в Реймсе. При равном количестве сторон апсиды и сторон деамбулатория – неважно, четном или нечетном, опорные столбы апсиды стоят на одной оси с контрфорсами между капеллами, и между контрфорсом и опорным столбом можно перекинуть поперечную арку свода. Первые (боковые) пролеты деамбулатория Сен-Пьер в Кане имеют форму неправильных трапеций.

6-7). Структура апсиды Сен-Пьер в Кане повторяет структуру апсиды Сен-Маклу: пять колонн и четыре стороны. Но структуру деамбулатория и расположение капелл Сен-Пьер в Кане берет не от Сен-Маклу: в Сен-Пьер пять шестиугольных капелл (вместо четырех капелл Сен-Маклу), и внешне он очень похож на традиционный план типа Реймса. Четное количество стороны апсиды (четыре) и нечетное количество капелл (пять) не совпадают – как связать их между собой? В классическом варианте эта связь осуществлялась через деамбулаторий, который состоял из трапециевидных травей, перекрытых простыми нервюрными сводами: так устроен и деамбулаторий Сен-Маклу, и деамбулаторий Нотр-Дам в Реймсе. При равном количестве сторон апсиды и сторон деамбулатория – неважно, четном или нечетном, опорные столбы апсиды стоят на одной оси с контрфорсами между капеллами, и между контрфорсом и опорным столбом можно перекинуть поперечную арку свода. Первые (боковые) пролеты деамбулатория Сен-Пьер в Кане имеют форму неправильных трапеций. Остальное пространство между двумя центральными сторонами апсиды и тремя центральными капеллами представляет собой комбинацию из треугольных травей, перекрытых сводами, состоящими из трех распалубок.

Остальное пространство между двумя центральными сторонами апсиды и тремя центральными капеллами представляет собой комбинацию из треугольных травей, перекрытых сводами, состоящими из трех распалубок.

Рис. 6. Кан, собор Сен-Пьер. План хора.

Рис. 7. Кан, собор Сен-Пьер. Хор. (Фото автора)

Дело не в том, как здесь решен свод деамбулатория – хотя сам по себе он очень красивый – но вряд ли это тот случай, когда свод делается сам для себя. Деамбулаторий образован боковым нефом – и мы знаем, насколько его (деамбулатория) появление оказалось важным еще для паломнических базилик с утилитарной точки зрения – и для ранних готических соборов с точки зрения читаемости логики структуры. Раньше всякий деамбулаторий был устроен так же, как и боковой неф, а боковой неф, прежде всего, отражал структуру главного нефа. С точки зрения логики готического собора то, что происходит с деамбулаторием Сен-Пьер в Кане – настоящая катастрофа, потому что у него четыре внутренних стороны и пять внешних. Деамбулаторий перестал обладать абсолютной структурной ясностью, его можно сделать каким угодно, пусть даже с малопонятной структурой – если нужно увязать четырехстороннюю апсиду с пятью капеллами. Основная проблема не в том, что здесь сломана структура деамбулатория – это лишь следствие той проблемы, когда апсиду с колонной посередине пытаются совместить с совершенно классическим (как в Реймсе) вариантом расположения алтарных капелл.

Раньше всякий деамбулаторий был устроен так же, как и боковой неф, а боковой неф, прежде всего, отражал структуру главного нефа. С точки зрения логики готического собора то, что происходит с деамбулаторием Сен-Пьер в Кане – настоящая катастрофа, потому что у него четыре внутренних стороны и пять внешних. Деамбулаторий перестал обладать абсолютной структурной ясностью, его можно сделать каким угодно, пусть даже с малопонятной структурой – если нужно увязать четырехстороннюю апсиду с пятью капеллами. Основная проблема не в том, что здесь сломана структура деамбулатория – это лишь следствие той проблемы, когда апсиду с колонной посередине пытаются совместить с совершенно классическим (как в Реймсе) вариантом расположения алтарных капелл.

В Сен-Маклу в Руане на главной оси собора расположена колонна, а за ней – контрфорс – колонна стоит прямо перед боковой гранью шестигранных капелл. В Сен-Пьер в Кане на главной оси расположена колонна, а за ней капелла – колонна стоит прямо перед окном, а остальные композиционные оси сбиты. Деамбулаторий и капеллы Сен-Пьер – максимально прозрачные: капеллы шестиугольные, а значит, окна можно разместить на трех внешних сторонах, две внутренние стороны (стены между капеллами) здесь пробиты арками. Получается, что мы видим очень светлые капеллы (видна вся центральная капелла, потому что она очень неглубокая), но в то же время их загораживают колонны апсиды – ситуация, невозможная для готической архитектуры.

Деамбулаторий и капеллы Сен-Пьер – максимально прозрачные: капеллы шестиугольные, а значит, окна можно разместить на трех внешних сторонах, две внутренние стороны (стены между капеллами) здесь пробиты арками. Получается, что мы видим очень светлые капеллы (видна вся центральная капелла, потому что она очень неглубокая), но в то же время их загораживают колонны апсиды – ситуация, невозможная для готической архитектуры.

В Реймсе интерколумний на главной оси требовал отвечающего ему промежутка между контрфорсами. Колонна на диагональных осях – контрфорса капелл. В Сен-Маклу колонна на главной оси требует себе контрфорса, а интерколумний на боковых осях – промежутка между контрфорсами деамбулатория. Логика Сен-Маклу в Руане та же, что и Нотр-Дам в Реймсе – и всей готической архитектуры – один элемент на другом уровне требует отвечающего – подобного себе – элемента. Единственное отличие Сен-Маклу от Реймса заключается в том, что элементы поменялись местами – на главной оси не интерколумний, а колонна. Но смещение мест этих элементов не привело к потере логики и изменению принципа. В Сен-Пьер в Кане ситуация другая: при использовании тех же элементов – капелл (причем в том же количестве и расположенные так же, как и в классическом варианте), деамбулатория, апсиды – меняется не только логика расположения – но и в случае с деамбулаторием – его структура.

Но смещение мест этих элементов не привело к потере логики и изменению принципа. В Сен-Пьер в Кане ситуация другая: при использовании тех же элементов – капелл (причем в том же количестве и расположенные так же, как и в классическом варианте), деамбулатория, апсиды – меняется не только логика расположения – но и в случае с деамбулаторием – его структура.

Строительство церкви Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко началось в 1426 г. – это на восемь лет раньше, чем Сен-Маклу в Руане и на девяносто – чем Сен-Пьер в Кане. Мы сознательно нарушили хронологию, потому что Сен-Маклу и Сен-Пьер по сравнению с Кодбек-ан-Ко гораздо ближе к классической готике. Как и Сен-Маклу в Руане Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко – небольшая трехнефная церковь с рядами капелл вдоль боковых нефов, с колонной на главной оси, апсида имеет четное количество сторон, а боковые нефы образуют обход вокруг нее (рис. 8-9). На этом сходство с Сен-Маклу заканчивается. Что общего у плана Сен-Пьер в Кане и плана Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко? В Кодбек-ан-Ко так же, как и в Сен-Пьер в Кане, за колонной на главной оси находится не контрфорс, а окно капеллы. Еще одно сходство: в Кодбек-ан-Ко и в Сен-Пьер в Кане по пять капелл (в Сен-Маклу – четыре).

Что общего у плана Сен-Пьер в Кане и плана Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко? В Кодбек-ан-Ко так же, как и в Сен-Пьер в Кане, за колонной на главной оси находится не контрфорс, а окно капеллы. Еще одно сходство: в Кодбек-ан-Ко и в Сен-Пьер в Кане по пять капелл (в Сен-Маклу – четыре).

Рис. 8. Кодбек-ан-Ко, церковь Нотр-Дам. План хора.

Рис. 9. Кодбек-ан-Ко, церковь Нотр-Дам. Хор. (Фото автора)

Если мы сказали, что и в Кодбек-ан-Ко, и в Сен-Пьер в Кане колонна на главной оси находится перед окном капеллы, а число капелл одинаково, то они должны быть похожи. Но дело в том, что апсида Кодбек-ан-Ко образована не пятью колоннами, а всего лишь тремя, и, соответственно, имеет не четыре стороны, а только две. (Эта интересная проблема архитектуры поздней готики нисколько не описана в специальной литературе: число сторон апсиды сокращается – в случае с классическом вариантом до трех (Сен-Жан в Кане, Сен-Мартен в Аржантане), а в случае с колонной на главной оси – до двух (кроме Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко нужно назвать Сен-Поль в Le Neubourg). Апсида становится неглубокой и резко раскрывается на нас.) В Сен-Маклу на четыре стороны апсиды приходились четыре капеллы и четыре травеи деамбулатория, в Сен-Пьер в Кане – на четыре стороны апсиды – пять капелл – и деамбулаторий получал четыре внутренние стороны и пять внешних. А в Нотр-Дам в Кодбек – две стороны апсиды – пять капелл – и две внутренние стороны деамбулатория при пяти внешних.

Но дело в том, что апсида Кодбек-ан-Ко образована не пятью колоннами, а всего лишь тремя, и, соответственно, имеет не четыре стороны, а только две. (Эта интересная проблема архитектуры поздней готики нисколько не описана в специальной литературе: число сторон апсиды сокращается – в случае с классическом вариантом до трех (Сен-Жан в Кане, Сен-Мартен в Аржантане), а в случае с колонной на главной оси – до двух (кроме Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко нужно назвать Сен-Поль в Le Neubourg). Апсида становится неглубокой и резко раскрывается на нас.) В Сен-Маклу на четыре стороны апсиды приходились четыре капеллы и четыре травеи деамбулатория, в Сен-Пьер в Кане – на четыре стороны апсиды – пять капелл – и деамбулаторий получал четыре внутренние стороны и пять внешних. А в Нотр-Дам в Кодбек – две стороны апсиды – пять капелл – и две внутренние стороны деамбулатория при пяти внешних.

Чтобы понять, почему такое стало возможным, нужно подумать, из чего состоит деамбулаторий. Несмотря на то, что он нисколько не похож на деамбулаторий Сен-Маклу – трапециевидных травей нет – он состоит из чередующихся треугольных и квадратных травей, перекрытых нервюрными сводами – его структура много яснее и логичнее, нежели структура деамбулатория Сен-Пьер в Кане. За колонной на главной оси оказывается треугольная травея – а за ней шестиугольная капелла с окном на центральной стороне. На две стороны апсиды приходятся две квадратные травеи деамбулатория – казалось бы, все логично: здесь интерколумнию отвечает пространство между контрфорсами. Но эта логика не распространяется на капеллы: они пятиугольные – то есть на главной оси мы снова упираемся взглядом в колонну. Ситуация для Сен-Маклу и для Сен-Пьер в Кане немыслимая – в Сен-Маклу капеллы хора традиционные шестигранные – такие используются в абсолютно любом готическом соборе (в том же Реймсе и так далее). Откуда берутся пятиугольные капеллы? Они были очень распространены в раннюю готику, правда, они были круглые, а не граненые, но со столбом посередине: такие капеллы есть в Сен-Дени, Сен-Жермен в Париже, в Нуайоне, в Сент-Этьен в Кане и в перестроенном хоре Сен-Мадлен в Везле.

Несмотря на то, что он нисколько не похож на деамбулаторий Сен-Маклу – трапециевидных травей нет – он состоит из чередующихся треугольных и квадратных травей, перекрытых нервюрными сводами – его структура много яснее и логичнее, нежели структура деамбулатория Сен-Пьер в Кане. За колонной на главной оси оказывается треугольная травея – а за ней шестиугольная капелла с окном на центральной стороне. На две стороны апсиды приходятся две квадратные травеи деамбулатория – казалось бы, все логично: здесь интерколумнию отвечает пространство между контрфорсами. Но эта логика не распространяется на капеллы: они пятиугольные – то есть на главной оси мы снова упираемся взглядом в колонну. Ситуация для Сен-Маклу и для Сен-Пьер в Кане немыслимая – в Сен-Маклу капеллы хора традиционные шестигранные – такие используются в абсолютно любом готическом соборе (в том же Реймсе и так далее). Откуда берутся пятиугольные капеллы? Они были очень распространены в раннюю готику, правда, они были круглые, а не граненые, но со столбом посередине: такие капеллы есть в Сен-Дени, Сен-Жермен в Париже, в Нуайоне, в Сент-Этьен в Кане и в перестроенном хоре Сен-Мадлен в Везле. Полукруглые капеллы очень проблемные, если мы хотим поместить в них витражные окна, поэтому они заменяются на многоугольные.

Полукруглые капеллы очень проблемные, если мы хотим поместить в них витражные окна, поэтому они заменяются на многоугольные.

В Сен-Пьер в Кане все пять капелл шестиугольные, в Кодбек-ан-Ко лишь одна – центральная. Более того, если в Сен-Пьер в Кане мы видели практически всю капеллу, то в Кодбек-ан-Ко за колонной на главной оси видно только окно. Хотя если капелла шестиугольная, то окна можно расположить на трех сторонах – они там и расположены, но из-за резкого расширения капеллы мы их не видим. Вряд ли здесь две боковые капеллы случайно стали пятиугольными. Во-первых, так как окна расположены только на двух сторонах, боковые капеллы гораздо темнее центральной. Во-вторых, пятиугольная капелла имеет контрфорс посередине и две внешние стороны, то есть сознательно еще раз обыгрывается решение апсиды, но с обратной логикой: центральная колонна – за ней окно, а здесь сбоку наоборот – интерколумний, а за ним вместо окна – контрфорс. Подобные элементы перестали соответствовать подобным – они теперь требуют обратных себе элементов. Решение, которое полностью противоречит логике, приводит к важному художественному эффекту: противопоставление очень темного хора и светлого окна центральной капеллы.

Подобные элементы перестали соответствовать подобным – они теперь требуют обратных себе элементов. Решение, которое полностью противоречит логике, приводит к важному художественному эффекту: противопоставление очень темного хора и светлого окна центральной капеллы.

За боковыми колоннами апсиды (те, которые стоят справа и слева от центральной колонны) находятся треугольные пролеты деамбулатория. За треугольными пролетами деамбулатория – те же пятиугольные капеллы, только немного более «растянутые» по сравнению с соседними. Кажется, что в случае с крайними капеллами соблюдается нормальная готическая логика: колонне апсиды соответствует контрфорс. Но проблема в том, что согласно нормальной готической логике подобный элемент мог соответствовать только подобному: и в Сен-Маклу, и в Сен-Пьер в Кане (там, где не сбиты оси) за колонной апсиды стоит контрфорс между капеллами – и никакой другой. В Кодбек-ан-Ко за колонной апсиды стоит контрфорс между двумя сторонами пятиугольной капеллы – ситуация для готики совершенно немыслимая.

План Сен-Маклу, в целом, классический с точки зрения конструктивного и художественного решения. Особенности плана Сен-Пьер в Кане обусловлены тем, что там нужно совместить нестандартную апсиду (с колонной) именно с классическим венцом капелл. План церкви Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко очень нестандартный уже с точки зрения того, какие использованы элементы: двусторонняя апсида, чередующиеся треугольные и прямоугольные травеи деамбулатория, большая шестиугольная центральная капелла – и при этом пятиугольные боковые. Контрфорсы абсиды в Кодбек-ан-Ко интегрированы в само тело венца капелл – они стоят не вне капелл, не за внешней их стеной, а между капеллами. Точно то же самое мы видим в нефе Кодбек-ан-Ко и в нефах других вышеупомянутых церквей – но в абсиде такое использование контрфорса меняет всю систему восприятия. Предприняты все попытки отойти от классического варианта хора с венцом капелл. (Еще одна интересная проблема, на которой мы не можем здесь останавливаться подробно: позднеготические церкви не стремятся вынести здание во вне с помощью венца капелл, напротив, капеллы оказываются словно втянутыми в восточный конец церкви (Сен-Жан в Кане, Сен-Мадлен в Труа и ряд парижских церквей – например, Сен-Северен и Сент-Эсташ).

Алтарное пространство и капеллы Сен-Маклу в Руане такие же, как и в обычном готическом соборе, просто мы видим их немного с другого ракурса. В случае с Сен-Пьер в Кане очевидна попытка совместить четное и нечетное количество элементов, которым положено соответствовать друг другу – ради этого жертвуют структурной ясностью и четкостью деамбулатория – который находится между апсидой и капеллами. Решение Сен-Маклу, будучи инверсионным по отношению к классическому, все равно находится в рамках этой системы, которая даже через инверсию еще раз утверждает свою логику (подобный элемент соответствует подобному – они лишь поменялись местами). Логика Сен-Пьер в Кане – ее отсутствие – элементам необязательно вообще соответствовать чему-либо. Логика Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко – предельно переиначена – один элемент соответствует обратному – часто полностью противоположному по значению – элементу. Когда во время поздней готики логика собора перестает подчиняться традиционной системе в ее самых фундаментальных принципах, появляются решения, которые, несмотря на всю свою необычность (а может быть, именно из-за нее), возможны только в одном памятнике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Frankl, Рaul. Gothic Architecture. B., 1963.

2. Панофский, Эрвин. Аббат Сюжер из Сен-Дени. / Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.

3. Simson, Otto von. The gothic cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order. P., 1974.

REFERENCES

1. Frankl, Рaul. Gothic Architecture. Baltimore, 1963.

2. Panofsky, Erwin. Abbot Suger of St.-Denis. / Meaning of the Visual Arts. [Russian edition] Saint-Petersburg, 1999.

3. Simson, Otto von. The gothic cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order. Princeton, 1974.

СНОСКИ

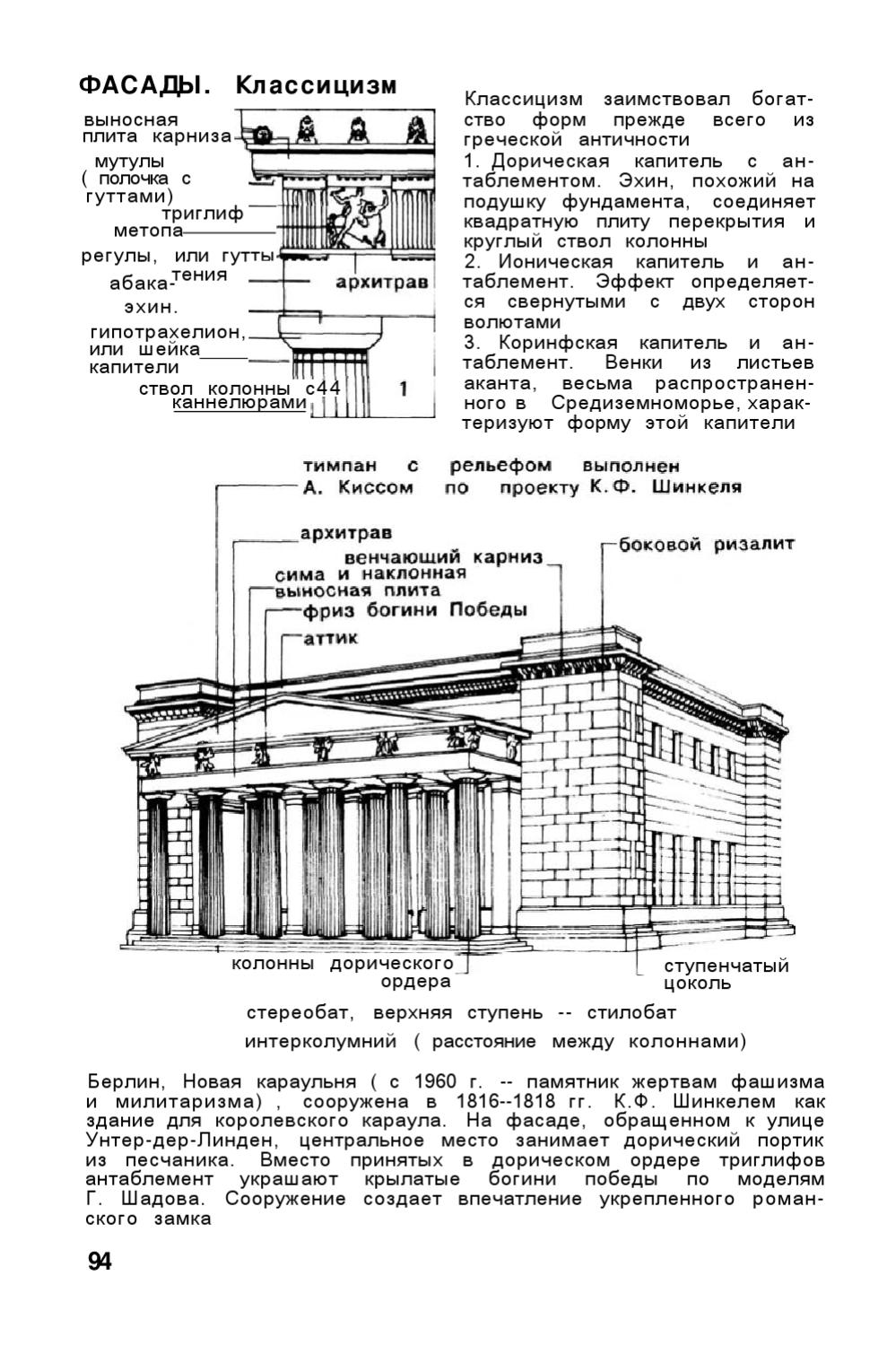

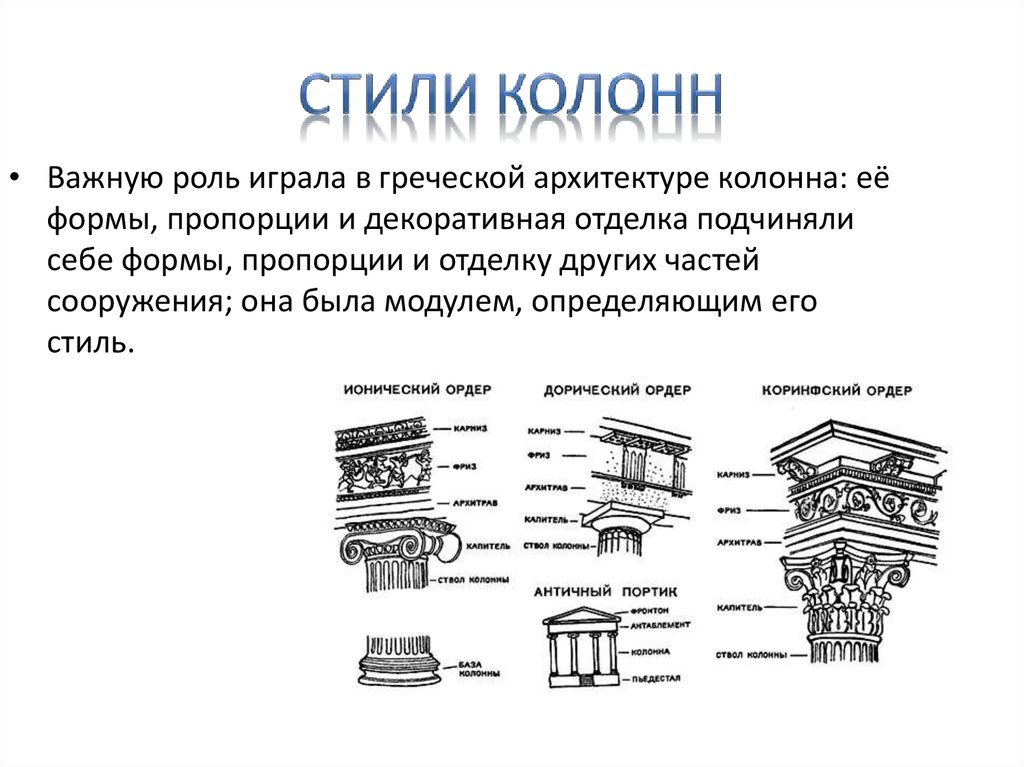

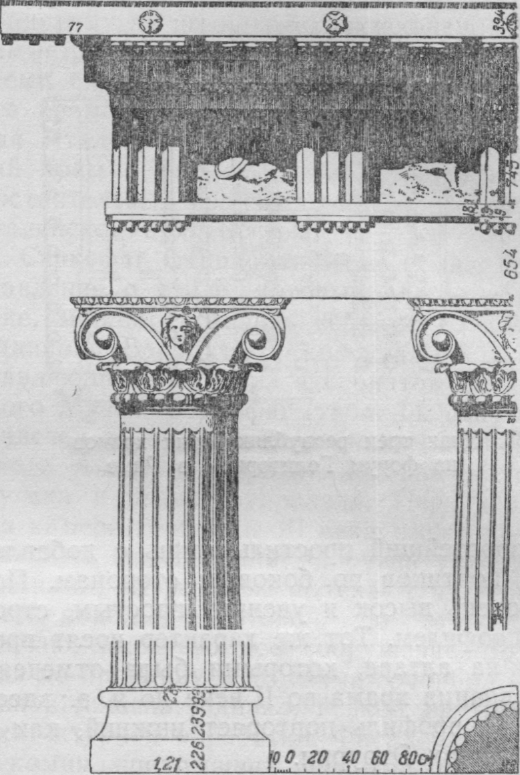

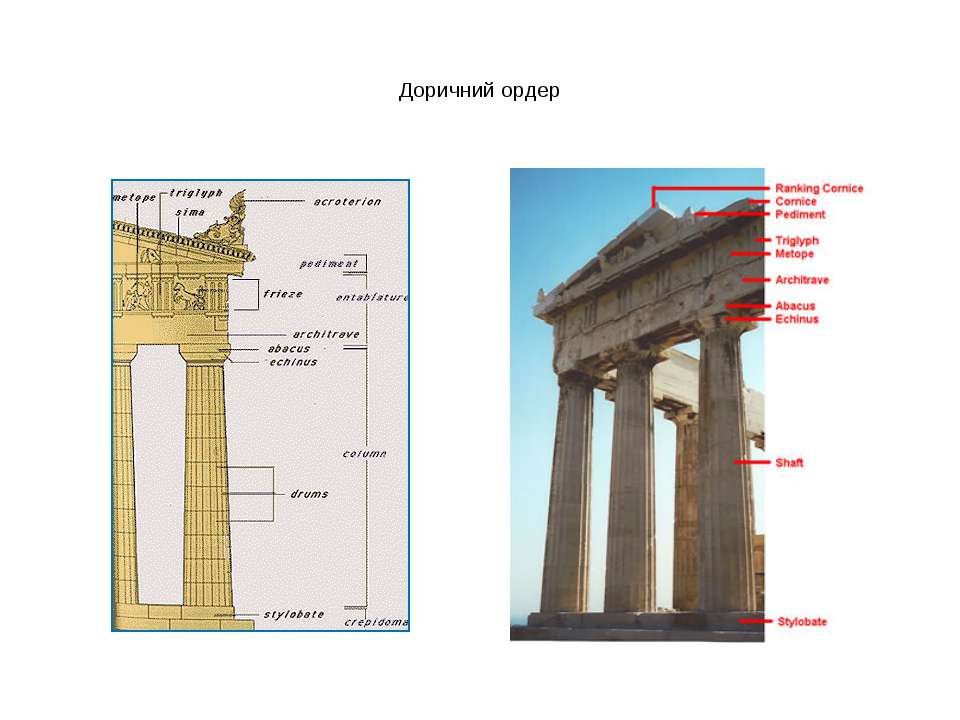

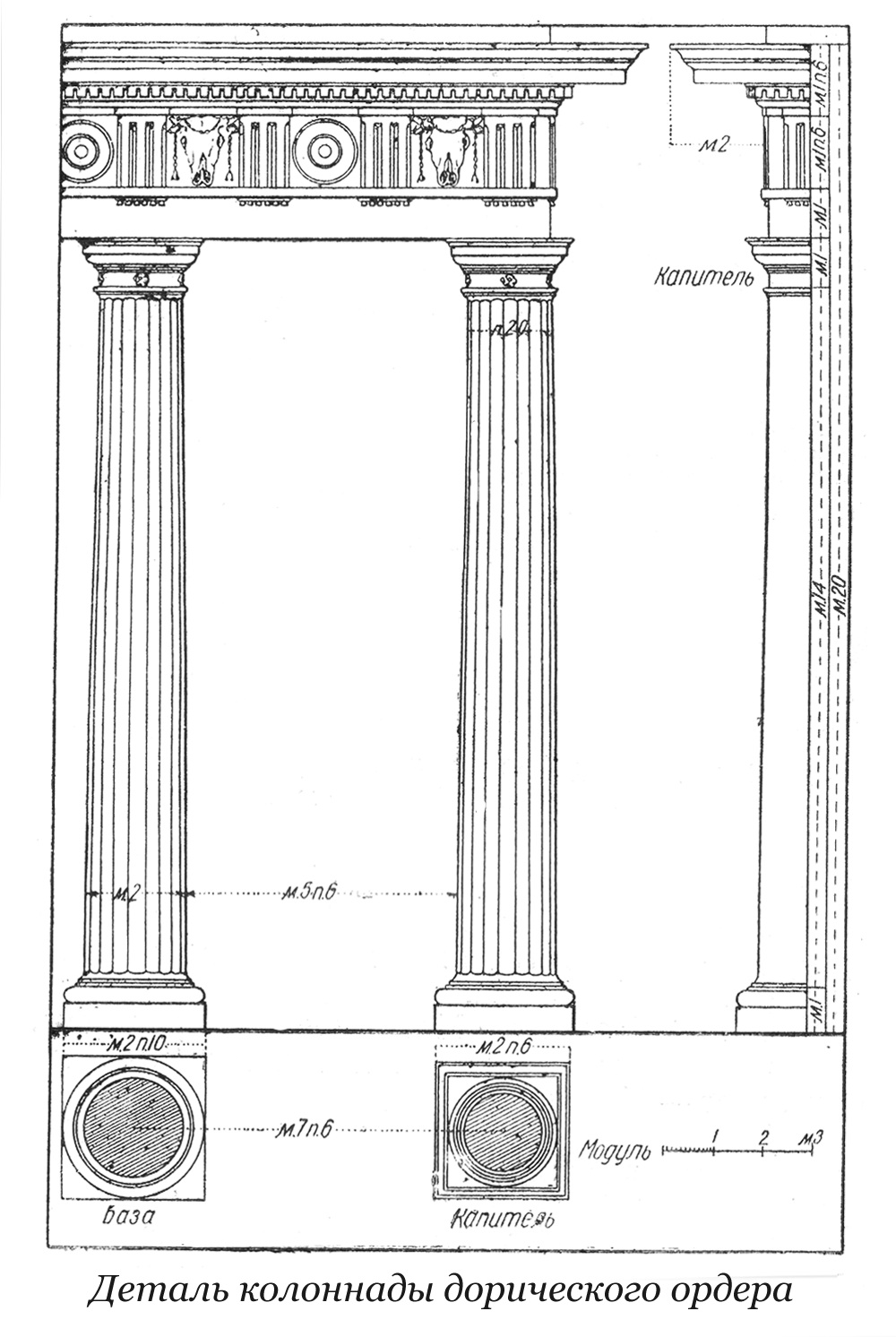

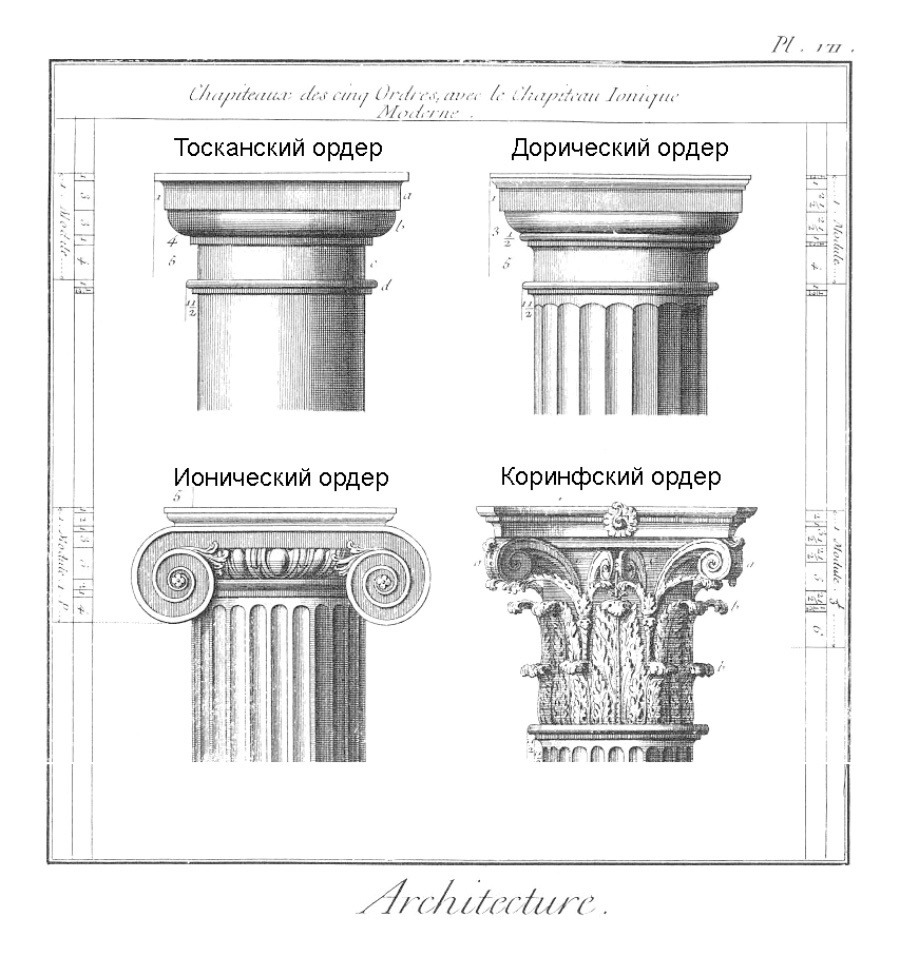

Дорический ордер

Дорический ордер в наиболее четкой и ясной форме выявил тектоническую основу греческого зодчества (рис. 17). Греческая дорическая архитектура отличается мужественным величием, суровой простотой, монументальной торжественностью и силой и большой сдержанностью в применении декора.

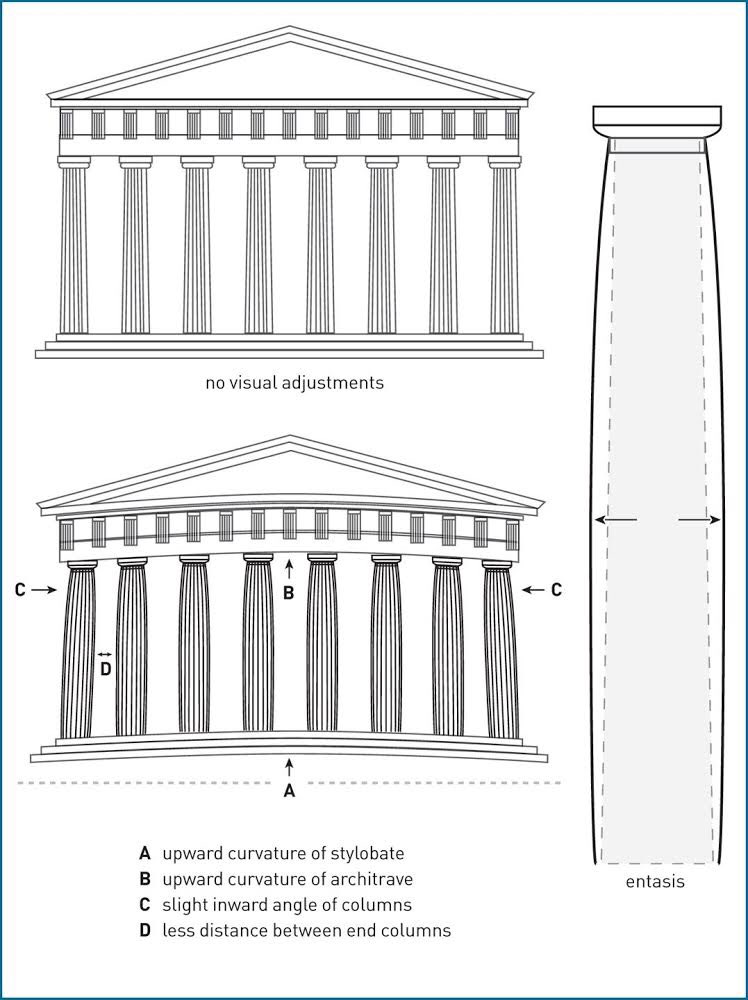

Колонна развитого дорического ордера не имеет базы (Такова колонна в каменном и мраморном дорическом ордере. Деревянные прототипы ее ставились в древнейших храмах Греции на каменную плиту, являвшуюся примитивной базой. Такая же плита, по-видимому, нередко применялась и в более позднее время в деревянных ордерах перистилей жилых домов). Ствол колонны, стоявший непосредственно на верхней ступени основания (стилобате), суживается кверху.

Утонение колонны начиналось непосредственно от стилобата, но не было вполне равномерным: ствол колонны обычно имел припухлость, максимум которой приходился в классическую эпоху на нижнюю половину ствола колонны (приблизительно на 1/3 общей высоты).

Поверхность ствола колонны оживлялась вертикальными желобками, каннелюрами, число которых чаще всего равнялось двадцати. В дорическом ордере они врезались не очень глубоко, образуя острые грани, что смягчало их затененность и вертикальные линии контуров. Дорическая капитель отделялась от ствола колонны горизонтальными врезами (от 1 до 4), называемыми врезами гипотрахелиона (шейки).

Капитель состояла из округлой подушки — эхина и из лежавшей на ней толстой квадратной плиты — абака.

Нижняя часть эхина обычно украшалась врезанными профилированными поясками — ремешками, количество которых колебалось от одного до пяти. В ранних памятниках применялась пластически орнаментированная выкружка — скоция (см. например, архаические храмы в Посейдонии).

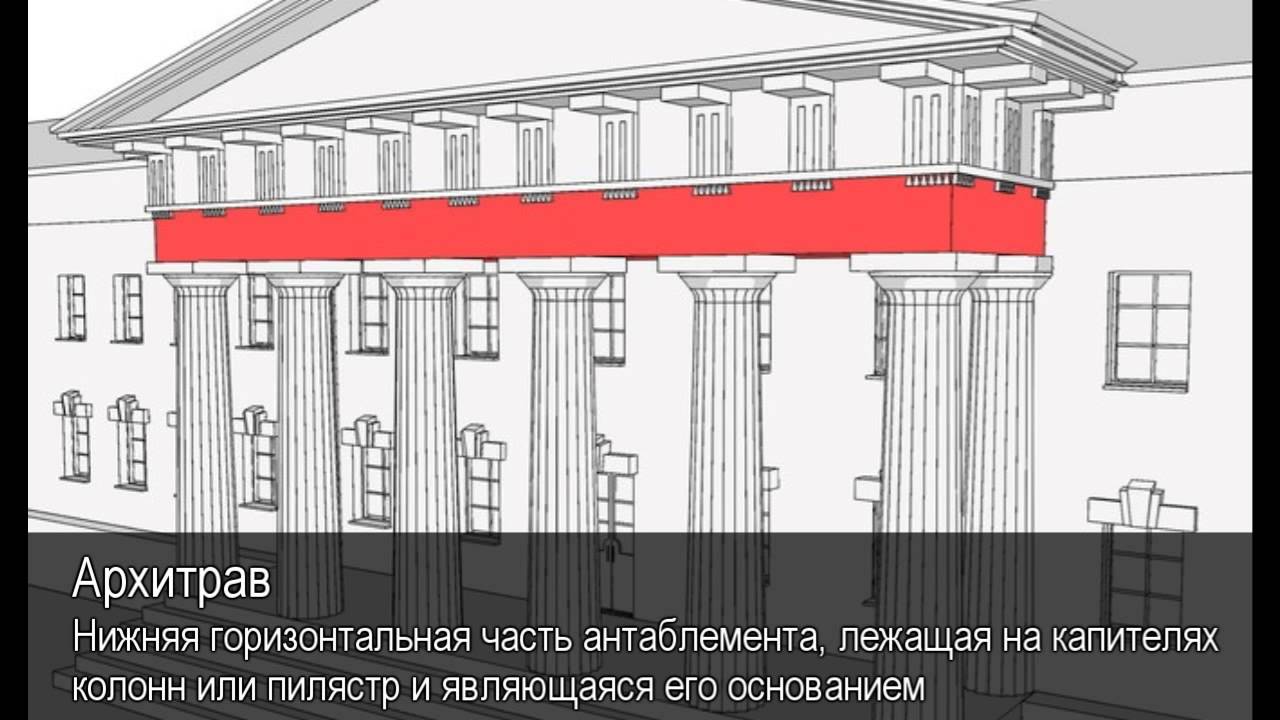

Антаблемент дорического ордера состоял всегда из трех указывавшихся выше элементов: архитрава, фриза и карниза. Дорический архитрав представлял собой гладкую балку, опиравшуюся на капители колонн. Сверху она завершалась небольшой полочкой (тенией). Над архитравом шел фриз (по-древнегречески — триглифон), состоявший из триглифов и метоп. Триглифы имели формы вытянутых в вертикальном направлении прямоугольников поверхность которых оживлялась вертикальными врезами. Два полных вреза располагались в средней части триглифа и два полувреза — по его краям. Между триглифами размещались обычно почти квадратнее доски — метопы; они часто украшались скульптурой (горельефами), реже — живописью. С нижней стороны тении под каждым триглифом имелась еще небольшая полочка, так называемая регула, равная по длине — ширине триглифа. Нижняя поверхность регулы была обработана шестью каплями (по-латыни — гуттами).

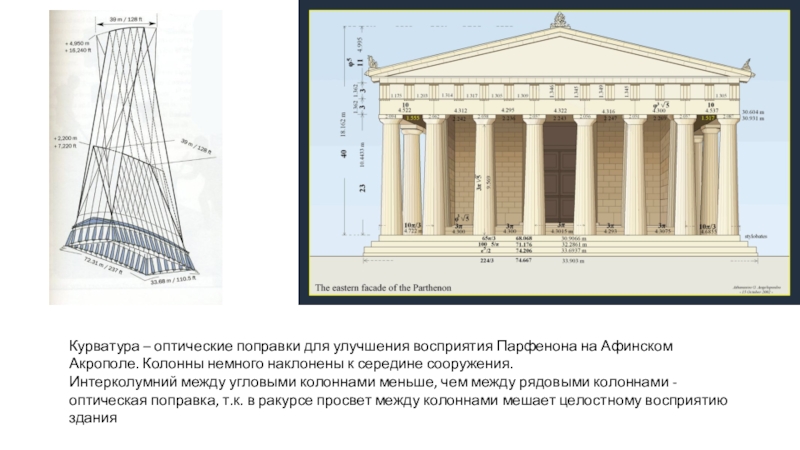

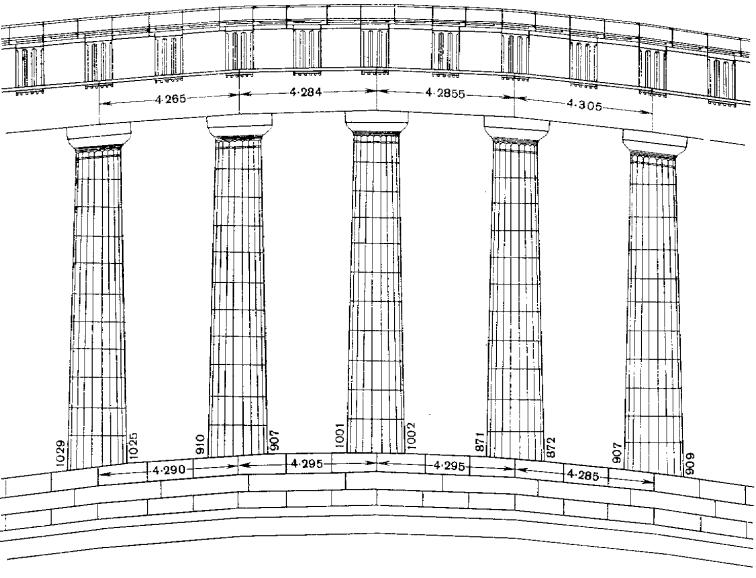

На каждый интерколумний приходилось (в эпоху расцвету) по 2 метопы и 2 триглифа. Последние располагались над центрами: каждого интерколумния и каждой колонны, причем лицевая поверхность триглифов была в одной вертикальной плоскости с лицевой (фасадной) поверхностью архитрава. Греческие зодчие неизменно придерживались этой простой и четкой схемы, которая нарушалась обычно только над угловыми колоннами. Здесь зодчий сталкивался с так называемой «проблемой углового триглифа»: для того чтобы триглифный фриз получил на углах периптера (портика и т. д.) четкое и убедительное решение, необходимо, чтобы крайние триглифа на каждой стороне сооружения одновременно располагались и над центром угловой колонны и касались одной своей гранью крайнего триглифа соседнего фасада. Нетрудно убедиться, что выполнение двух этих требований возможно лишь в том случае, если ширина триглифа не менее ширины поперечного сечения архитрава. Между тем в реальных постройках триглифы, как правило, были ýже поперечного сечения архитрава, и это неизбежно должно было привести либо к расположению крайних триглифов не над центром угловой колонны (а это в свою очередь влекло за собой разнобой в размерах метоп), либо к тому, что на углах антаблемента должны были оказаться не триглифы, а доли метоп, что, разумеется, нарушало четкость композиционной схемы (Именно это решение рекомендует Витрувий (IV, 3, I), однако в памятниках античной архитектуры оно не встречается).

Несложные вычисления показывают, что если ширина поперечного сечения архитрава А больше ширины триглифа Т, то угловой триглиф оказывается смещенным на величину (А — Т) / 2. Эту величину греческие зодчие обычно старались незаметно распределить между несколькими ближайшими к углам метопами. Такому распределению способствовало и сужение крайних 1—3 интерколумниев, и наклон угловых колонн. Можно предположить, что такое решение «проблемы углового триглифа» сложилось еще в деревянной конструкции, послужившей прототипом дорического ордера.

Различные варианты размещения угловых триглифов будут рассмотрены в связи с отдельными памятниками.

Следует отметить, что традиционная форма дорического фриза и его элементов установилась раньше, чем форма каких-либо других частей ордера, и проявляла наибольшую устойчивость. Начиная с самых ранних памятников дорического ордера (храм в Фермосе) и кончая эллинистическими постройками (сооружения Пергама, Магнесии или Афин), везде триглифы неизменно слегка вытянуты в вертикальном направлении, а метопы (близкие по форме к квадрату) — в горизонтальном. И эти формы почти не меняются в ордере, несмотря на то, что другие его элементы — форма колонн, капителей или карнизов, отношение высоты колонн к интерколумнию или к высоте всего ордера — изменяются в каждом отдельном памятнике.

Находящийся над фризом карниз (гейсон) своей венчающей частью сильно выступает вперед, резко нависая над нижними элементами антаблемента. Основной элемент карниза — выносная плита — в более ранних храмах имел прямую подрезку (храмы Селинунта «С» и «D»), без утолщения (слезника) понизу наружного края плиты: вся нижняя поверхность плиты имела уклон наружу, предохраняя расположенные ниже части сооружения от подтеков дождевой воды. По верху плиты часто тянулась сима — водосточный желоб, образуемый крайними черепицами кровли.

Нижняя поверхность карниза снабжена прямоугольными выступами — мутулами, расположенными по одному над каждым триглифом и метопой. На нижней поверхности мутул имелись капли, подобные помещавшимся под регулами (в три ряда, по шесть капель в каждом). Иногда в VI веке до н. э. капли бывали врезные (может быть, из бронзы).

Колонны сложившегося дорического ордера ставились довольно тесно и часто имели разные интервалы на торцовых и продольных сторонах храма.

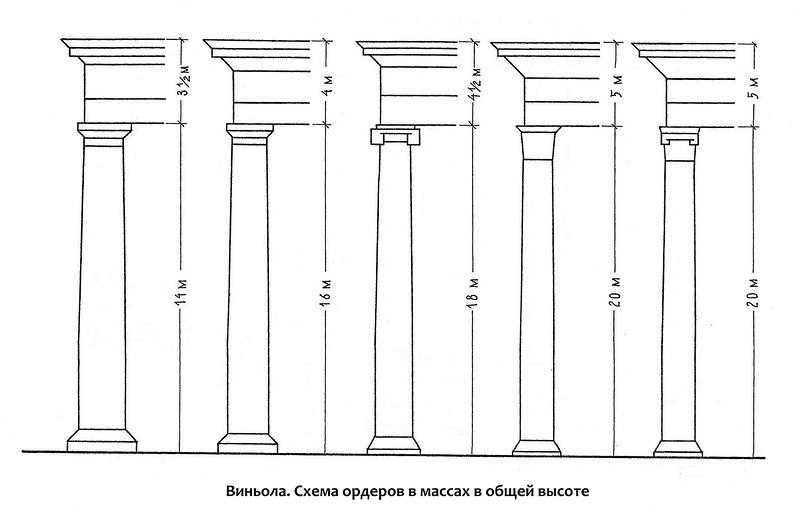

В размере интерколумниев значительную роль играли абсолютные размеры построек (рис. 18). При малых размерах зданий наблюдаются относительно большие интерколумнии, ибо их можно было сравнительно легко перекрывать каменными архитравами. Кроме того, очень узкие проходы были бы неудобны. В храмах же большого размера такие пропорции технически были очень трудно осуществимы, и это способствовало относительно тесной расстановке колонн, т. е. соответственно значительно меньшим интерколумниям. Витрувий (III, 3, 1 сл.) рассматривает различные типы интерколумниев и дает им названия, которые указываются на рис. 18.

Широкие интерколумнии обычно совмещались с легкими пропорциями антаблемента, иногда приводя к увеличению числа триглифов под пролетом (иногда же к их отсутствию: храм в Кадаччо на о. Корфу).

Дорический храм имел удлиненную прямоугольную форму; крыша была двухскатной, с довольно отлогой черепичной кровлей.

Верхняя часть торцового фасада («щипцовая стена») отделялась от основной его плоскости горизонтальным карнизом и была обычно несколько заглублена. Эта треугольная стена вместе с обрамлявшим ее понизу горизонтальным карнизом и двумя наклонными краями скатов кровли, нависавшими над ней также обработанными в форме карниза, называлась фронтоном. Треугольное поле фронтона без обрамляющих его карнизов называется тимпаном.

Наклонные карнизы фронтона вплоть до IV века до н. э. обычно отличались от горизонтальных карнизов наличием симы (водосточного желоба), которая завершалась у нижних углов фронтона водометами в виде львиных голов. Из открытой пасти этих голов во время дождя струею била вода.

Фронтоны храмов нередко украшались скульптурой (барельефной, горельефной или статуарными группами). На крыше по углам фронтонов ставили акротерии (статуи, скульптурные группы или орнаментальные украшения).

Карнизы продольных сторон храма в тех случаях, когда сима над ними отсутствовала, часто увенчивались антефиксами — вертикальными лобовыми черепицами, украшенными порезкой. Они завершали ряды узких желобчатых черепиц кровли (калиптеров), перекрывавших стык основных плоских прямоугольных черепиц (соленов).

Сюжетом рельефов, украшавших фронтоны и метопы, обычно были мифы об эллинских богах и героях, изображения их подвигов, которые требовали энергичных и быстрых движений. Тем не менее фигуры, представленные на рельефах древнейших храмов, кажутся застывшими и оцепенелыми. Вместе с тем орнаментальная разделка деталей и богатая расцветка, в которой преобладали красный и синий тона придавали скульптурам декоративный характер, так что подчас они должны были производить впечатление многокрасочного узора.

Выше упоминалось о теснейшей связи г дорического ордера с деревянной конструкцией (рис. 19). Можно предполагать, что форма колонны восходит к деревянному стволу, поставленному суживающейся частью вверх. Архитрав воспроизводит могучую деревянную балку, на которую опирались концы меньших по размеру потолочных балок; триглифы — это их выступающие торцы, метопы соответствуют доскам, которыми закрывались промежутки между торцами балок. Мутулы, по-видимому, генетически связаны с концами стропильных ног крыши. Капли имели аналогию со шляпками гвоздей, которыми сшивались отдельные деревянные части перекрытия.

Вопрос о происхождении форм дорического ордера от деревянной конструкции должно считать решенным, несмотря на попытку Виолле ле Дюка (см. «Беседы об архитектуре») последовательно объяснить все элементы и формы дорического ордера в соответствии с требованиями каменной архитектуры. Сходство с элементами деревянной конструкции, отмеченное еще Витрувием, слишком велико, чтобы его можно было считать простым совпадением. В более ранней каменной архитектуре нет ничего похожего на триглифно-метопный фриз (за исключением микенской архитектуры,— см. том I), а между тем нельзя предположить, чтобы формы дорического ордера возникли сразу в своем законченном виде и притом по всей территория Греции.На происхождение дорических форм от дерева указывают также изображения построек на архаических вазах (табл. 23). И хотя первые памятники дорики в общем обладают тяжелыми пропорциями, некоторые из них, и, по-видимому, самые ранние, по легкости своих элементов приближаются к рисункам на вазах (например, храм Афины Пронайи в Дельфах, рис. 28).

Наиболее распространенными типами культовых построек в дорическом зодчестве были храм в антах и периптер — характерные сооружения дорического зодчества эпохи архаики.

Экзамен / Ответы на экзамен по истории архитектуры / билет 12

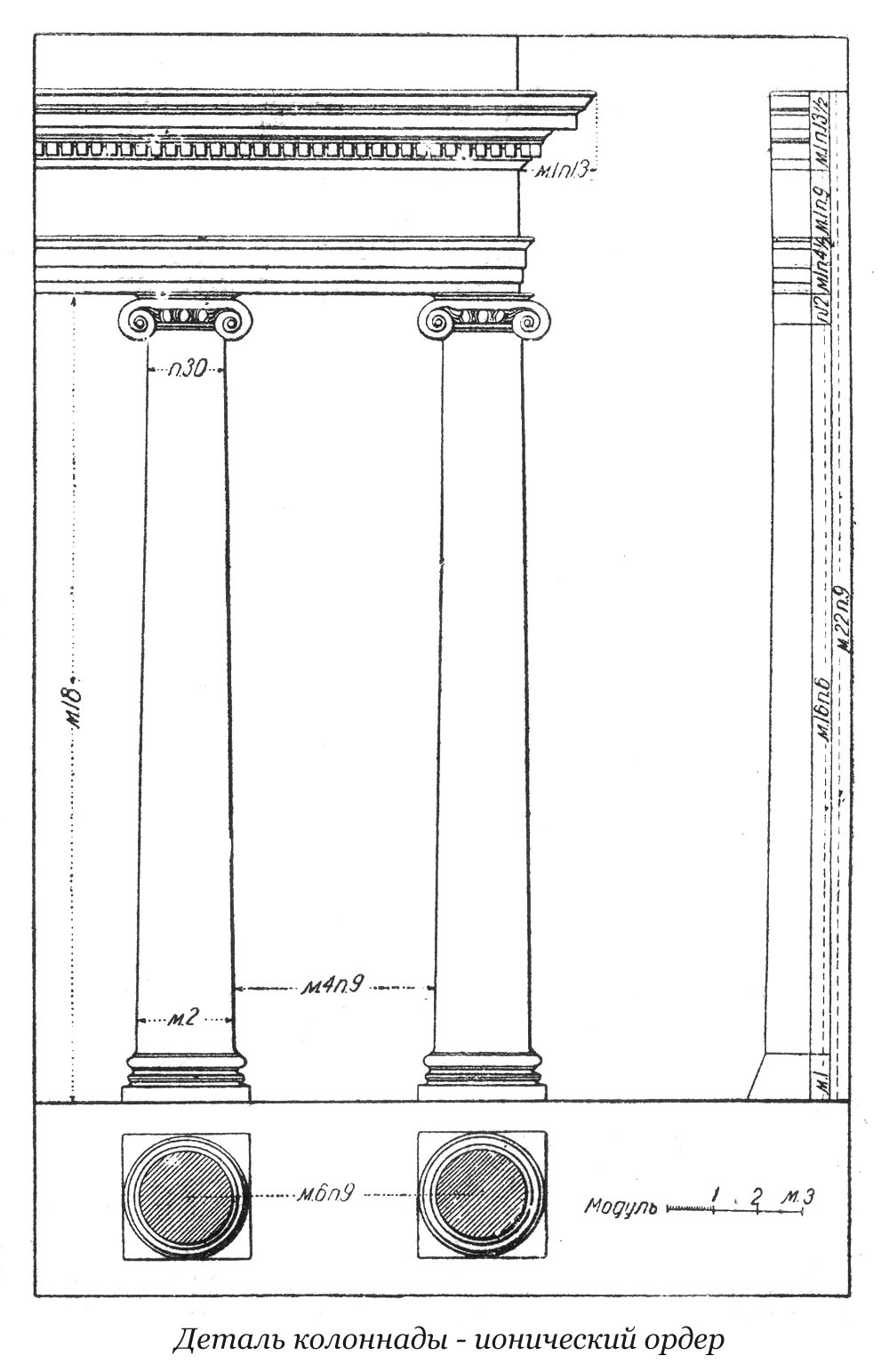

2. Интерколумний – пролет между рядом стоящими колоннами в ордерной архитектуре. Величина интерколумния (постоянная для каждой данной колоннады) зависит от масштабов сооружения, характера и ордера колоннады, а также от размера и материала колонн и архитрава.

Метопа— прямоугольные, почти квадратные плиты, которые, чередуясь с триглифами, образуют фриз дорического ордера. Метопы иногда украшались рельефами, реже – живописью. Первоначально (до развития каменной архитектуры) в Древней Греции метопами называли прямоугольные промежутки между выходящими на фасад здания торцами балок перекрытия.

Архирав-в архитектурных ордерах – балка, нижняя из трех горизонтальных частей антаблемента, обычно лежащая на капителях колонн. В дорическом и тосканском ордерах архитрав – широкая гладкая балка; в ионическом и коринфском состоит из трех небольших горизонтальных уступов – фасций.

Триглиф – прямоугольная, несколько вытянутая по вертикали плита с несколькими желобками. Чередуясь с плитами-метопами, триглифы образуют фриз в дорическом ордере. Размещаются по осям колонн и интерколумниев и на концах фриза на углах здания. Триглифы воспроизводят в камне торцы балок первоначального деревянного перекрытия.

Волюта– архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с кружком (“глазком”) в центре, часть ионической капители, входит также в состав коринфской и композитной капителей. Форму волюты иногда имеют архитектурные детали, служащие для связи частей здания, а также консоли карнизов, обрамления порталов, дверей, окон.

Каннелюры— вертикальные (на стволе колонны или пилястры) и горизонтальные (на базе колонны ионического ордера) желоба. Делаются либо вплотную одна к другой (дорический ордер), либо с небольшими промежутками (ионический ордер).

Эхин— часть капители дорической колонны в виде круглой в плане подушки с выпуклым криволинейным профилем. Эхин является переходом от ствола колонны к квадратной верхней ленте капители – абаку.

Абака— верхняя плита капители. В классических архитектурных ордерах абак обычно имеет квадратные очертания с прямыми (в дорическом и ионическом ордерах) или вогнутыми (в коринфском ордере) краями.

Фриз— в архитектурных ордерах средняя горизонтальная часть антаблемента, между архитравом и карнизом; в дорическом ордере расчленяется на триглифы и метопы (триглифно-метопный фриз), в ионическом и коринфском ордерах заполняется сплошной лентой рельефов или оставляется пустым; сплошная полоса декоративных, скульптурных, живописных и других изображений (часто орнаментального характера), окаймляющая верх стен, поверхность пола помещения, поле ковра и др.

Антаблемент— верхняя горизонтальная часть сооружения, обычно лежащая на колоннах, — составной элемент классического архитектурного ордера. Антаблемент членится на несущую часть – архитрав, на опирающийся на него фриз и венчающую часть – карниз. Встречается неполный антаблемент (без фриза). Антаблемент возник на основе деревянного балочного перекрытия и в своих формах отражает его структуру.

| . страницы: |

Интерколумний — zxc.wiki

Эта статья не снабжена должным образом подтверждающими документами (например, индивидуальными доказательствами). Информация без достаточных доказательств может быть вскоре удалена. Пожалуйста, помогите Википедии, исследуя информацию и добавляя убедительные доказательства.Чистое расстояние между отдельными столбцами ряда столбцов обозначается как intercolumnium , тогда как расстояние между осями столбцов называется шириной оси или ярмом.

Кроме того, в письменных текстах можно определить расстояние между двумя столбцами.

Римский архитектурный теоретик Витрувий выделяет пять округлых соотношений межколонного пространства к диаметру нижней колонны с различными эстетическими эффектами:

- пикностилос, узкая колонка или плотная колонна: межколонка = 1 ½ диаметра колонны (Дм)

- систилос, растянутый: межколонный = 2 дм

- евстилос, красивый столбчатый: межколонный = 2 ¼ Dm

- диастиловый, широкий столбчатый: межколонный = 3 дм

- ареостилов, столб света: межколонный = 3 ½ дм

Диаметр нижней колонны имеет решающее значение.Этот размер не вызывает сомнений у дорических колонн, у которых нет основания. В случае колонн с основанием, то есть ионических и коринфских, это, однако, оспаривается, в какой точке определяется диаметр нижней колонны. Согласно мнению большинства, это точка непосредственно над профилем подхода, то есть там, где выпуклый изогнутый участок линии поверхности на нижнем конце вала колонны сливается с прямым или вогнутым (то есть с энтазисом) изогнутым участком. Несмотря на это, предлагается несколько больший размер, а именно пластина на накатном профиле.

В архитектуре греческой и римской античности большое значение придается соотношению отдельных компонентов. Расстояние между колоннами сильно влияет на то, насколько светлым, закрытым, хрупким или прочным выглядит здание.

Древнегреческий храм — HiSoUR — Hi So You Are

🔊 АудиочтениеГреческие храмы были сооружениями, построенными для размещения статуй божеств в греческих святилищах в древнегреческой религии.Внутренние помещения храма не служили местом встреч, поскольку жертвоприношения и ритуалы, посвященные соответствующему божеству, совершались за их пределами. Храмы часто использовались для хранения подношений по обету. Это самый важный и самый распространенный тип зданий в греческой архитектуре. В эллинистических королевствах Юго-Западной Азии и Северной Африки здания, возведенные для выполнения храмовых функций, часто продолжали следовать местным традициям. Даже там, где заметно греческое влияние, такие сооружения обычно не считаются греческими храмами.Это относится, например, к греко-парфянским и бактрийским храмам или к образцам Птолемея, которые следуют египетской традиции. Большинство греческих храмов имели астрономическую ориентацию.

Обзор

Между 9 веком до н.э. и 6 веком до н.э. древнегреческие храмы из небольших кирпичных построек превратились в монументальные здания с двумя крыльцами и колоннадой со всех сторон, часто достигающей более 20 метров в высоту (без крыши). Стилистически они руководствовались региональными архитектурными заказами.В то время как первоначально различие было между дорическим и ионическим орденами, третья альтернатива возникла в конце 3 века до нашей эры с коринфским орденом. Было разработано множество различных планов местности, каждый из которых можно было комбинировать с надстройкой в разном порядке. Начиная с 3-го века до нашей эры, строительство больших храмов стало менее распространенным; после непродолжительного расцвета II века до нашей эры, он почти полностью прекратился в I веке до нашей эры. После этого были начаты только небольшие постройки, в то время как старые храмы продолжали ремонтироваться или доводиться до завершения, если находились в незавершенном состоянии.

греческих храмов были спроектированы и построены в соответствии с заданными пропорциями, в основном определяемыми меньшим диаметром колонн или размерами уровней фундамента. Достигнутая таким образом почти математическая строгость базовых конструкций была облегчена оптическими улучшениями. Несмотря на все еще широко распространенный идеализированный образ, греческие храмы были расписаны, так что яркие красные и синие цвета контрастировали с белым строительным камнем или лепниной. Более сложные храмы были снабжены очень богатым фигурным убранством в виде рельефов и фронтальной скульптуры.Строительство храмов обычно организовывалось и финансировалось городами или администрациями святилищ. Частные лица, особенно эллинистические правители, также могли спонсировать такие постройки. В поздний эллинистический период уменьшение их финансового богатства, наряду с постепенным включением греческого мира в состав Римского государства, официальные лица и правители которого взяли на себя роль спонсоров, привели к прекращению строительства греческих храмов. Новые храмы теперь принадлежали к традициям римской архитектуры, которая, несмотря на греческое влияние на нее, преследовала разные цели и следовала другим эстетическим принципам.

Строение

Канонические греческие храмы сохраняли одну и ту же основную структуру на протяжении многих веков. Греки использовали ограниченное количество пространственных компонентов, влияющих на план, и архитектурных элементов, определяющих высоту.

Поэтажный план

Naos

Центральным культовым сооружением храма является Naos или Cella, в котором обычно находилась культовая статуя божества. В архаических храмах для этой цели после целлы иногда включали отдельное помещение, так называемый адитон.На Сицилии эта привычка сохранилась и в классический период.

Пронаос и опистодомос

Перед целлой находится крыльцо пронаос, образованное выступающими боковыми стенками целлы (анты) и двумя колоннами, помещенными между ними. Дверь позволяет попасть в целлу из пронаоса. Подобное помещение в задней части целлы называется опистодомосом. Нет двери, соединяющей opisthodomos с целлой; его существование полностью обусловлено эстетическими соображениями: чтобы сохранить целостность периферийного виска и обеспечить его видимость со всех сторон, выполнение передней части необходимо повторить в задней части.Ограниченное пространство, адитон, может быть включено в дальний конец целлы, поддерживая опистодомос.

Перистаз

Комплекс, образованный наосом, пронаосом, опистодомосом и, возможно, адитоном, со всех четырех сторон окружен перистазом, обычно однорядным, реже двойным, столбцов. Это создает окружающий портик, птерон, который служил приютом для посетителей святилища и местом для культовых процессий.

Типы планов

Эти компоненты позволили реализовать множество различных типов планов в греческой храмовой архитектуре.Простейшим примером греческого храма является храм в антисе, небольшое прямоугольное сооружение, укрывающее культовую статую. Перед целлой небольшое крыльцо или пронаос образовывалось выступающими стенками целлы, антами. Пронаос соединялся с целлой дверью. Для поддержки надстройки между антами были помещены две колонны (distyle in antis). При оснащении опистодомосом с аналогичным дизайном антисептика это называется двойным храмом анта. Вариант этого типа имеет опистодомоз в задней части целлы, обозначенный просто полуколонками и укороченными антами, так что его можно описать как псевдоопистодомос.

Если притворище храма в антисе имеет ряд из четырех или шести колонн перед всей его шириной, храм описывается как простилос или простильный храм. В этом случае можно опустить весь пронаос или просто оставить анты без столбцов. Амфипростилос или амфипростиль повторяет ту же настройку столбца сзади.

Напротив, термин «периптерос» или «периптерал» обозначает храм, окруженный птерами (колоннадами) со всех четырех сторон, каждая из которых обычно образована одним рядом колонн.Это создает беспрепятственный окружающий портик, перистаз, на всех четырех сторонах храма. Эллинистической и римской формой этой формы является псевдопериптерос, где боковые колонны перистаза обозначены только задействованными колоннами или пилястрами, непосредственно прикрепленными к внешним стенам целлы.

Диптерос или диптераль снабжен двойной колоннадой со всех четырех сторон, иногда с дополнительными рядами колонн спереди и сзади. Псевдодиптерос задействовал столбцы во внутреннем ряду столбцов по бокам.

Круглые храмы образуют особый тип. Если они окружены колоннадой, они известны как периферические толои. Несмотря на сакральный характер, их функция храма часто не может быть утверждена. Сравнимая структура — это monopteros, или циклостиль, в котором, однако, отсутствует целла.

Чтобы прояснить типы плана местности, определяющие термины могут быть объединены, давая такие термины, как: периферический двойной антаптический висок, простиль в антисептике, периферический амфипростиль и т. Д.

Терминология номеров столбцов

Дополнительное определение, уже используемое Витрувием (IV, 3, 3), определяется количеством столбцов впереди.В современной стипендии используются следующие термины:

дистиль, 2 столбца

тетрастиль, 4 столбца, термин, используемый Vitruvius

гексастиль, 6 столбцов, термин, используемый Vitruvius

октастиль, 8 столбцов

декастиль, 10 столбцов

Термин додекастилос используется только для 12-колонного зала в Дидимайоне. Храмов с фасадами такой ширины не известно.

Очень немногие храмы имели нечетное количество колонн спереди. Примерами являются Храм Геры I в Пестуме, Храм Аполлона А в Метапонте, оба из которых имеют ширину девять колонн (эннеастиль), и архаический храм в Термосе с шириной пяти колонн (пентастиль).

Высота

Возвышение греческих храмов всегда подразделяется на три зоны: крепидома, колонны и антаблемент.

Фундамент и крепидома

Стереопояс, эвтинтерия и крепидома составляют основу храма. Подземный фундамент греческого храма известен как стереобатарея. Он состоит из нескольких слоев каменных блоков прямоугольной формы. Самый верхний слой — эвтинтерия — частично выступает над уровнем земли. Его поверхность тщательно разглаживается и выравнивается.Он поддерживает еще один фундамент из трех ступеней — крепидому. Самый верхний уровень крепидомы представляет собой поверхность, на которой размещаются колонны и стены; его называют стилобатом.

Колонны

На стилобате расположены валы вертикальных колонн, сужающиеся кверху. Обычно они состоят из нескольких барабанов колонн, нарезанных отдельно. В зависимости от архитектурного порядка в стержне колонны нарезается разное количество канавок: дорические колонны имеют от 18 до 20 канавок, ионические и коринфские обычно имеют 24.Ранние ионные колонки имели до 48 флейтов. В то время как дорические колонны стоят непосредственно на стилобате, ионические и коринфские колонны имеют основание, иногда дополнительно размещаемое на цоколе.

В дорических колоннах верх образован вогнутой изогнутой шейкой, гипотрахелием и капителью, в ионических колоннах капитель сидит прямо на стержне. В дорическом ордере капитель состоит из круглой выпуклости тора, изначально очень плоской, так называемого эхинуса, и квадратной плиты, абака. В ходе своего развития эхинус все больше и больше расширяется, достигая высшей точки в линейной диагонали под углом 45 ° к вертикали.Эхинус ионических колонн украшен полосой в виде яйца и дротика, за которой следует скульптурная подушка, образующая две завитки, поддерживающие тонкие счеты. Одноименную коринфскую столицу коринфского ордера венчают кольца стилизованных листьев аканта, образующие усики и завитки, доходящие до углов абака.

Антаблемент