Амебиаз. Причины, симптомы и лечение!

содержание

- Общие сведения

- Причины

- Симптомы и диагностика

- Лечение

1.Общие сведения

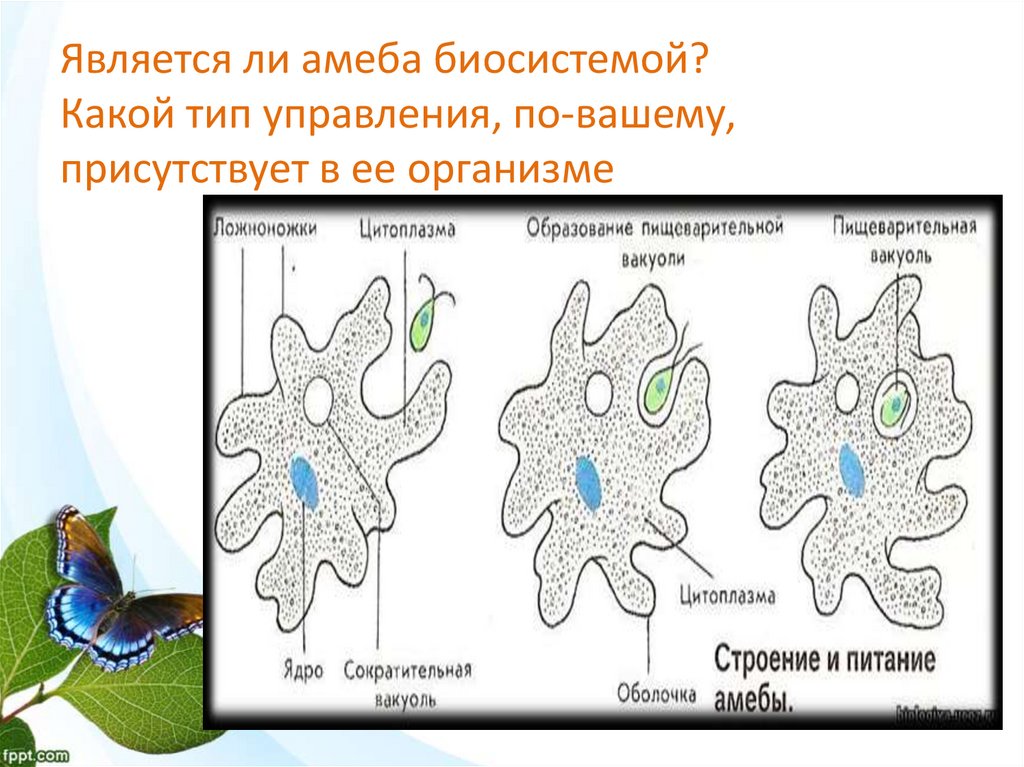

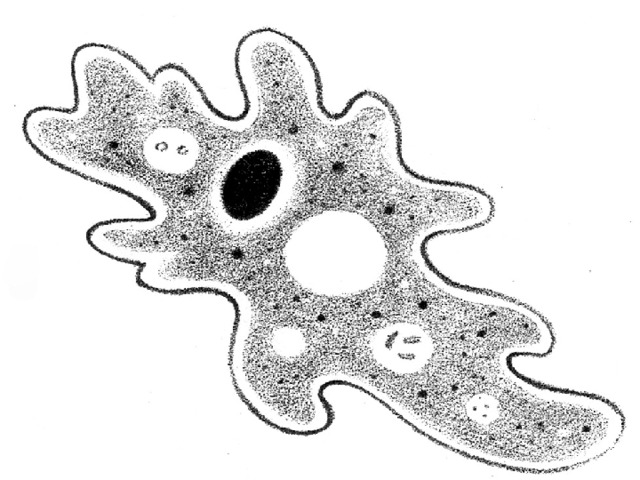

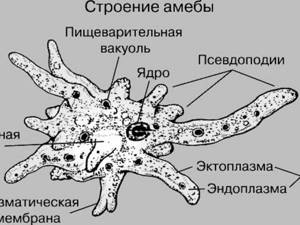

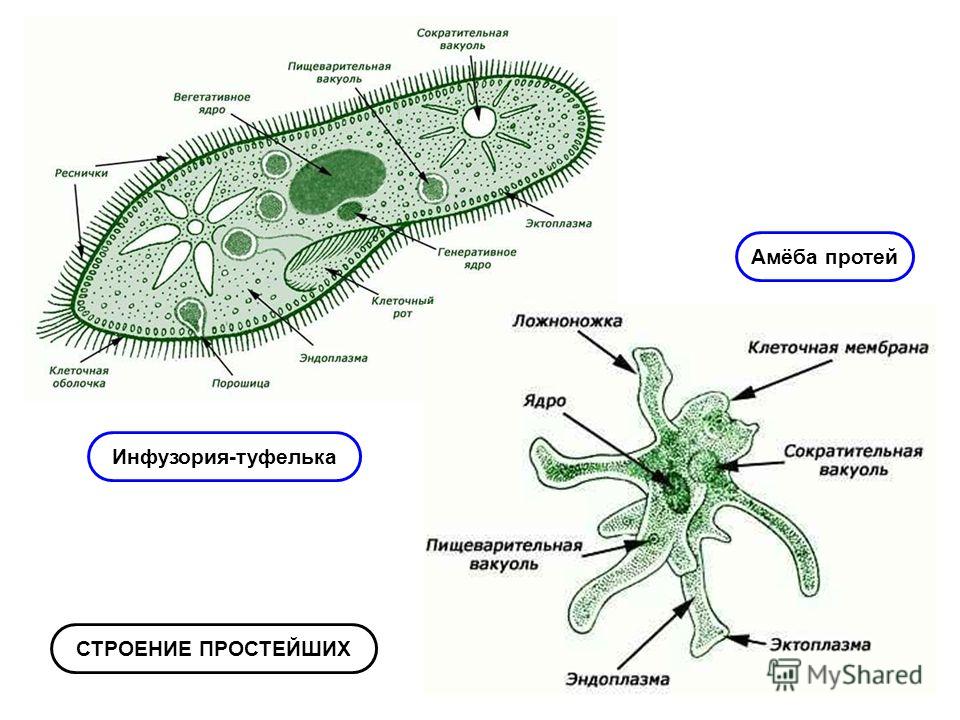

Амебы являются типичным представителем подцарства простейших (protozoa) в царстве животных. Это одна из древнейших на Земле, первичных форм органической жизни (наряду с другими протистами – низшими водорослями и микоидами-псевдогрибами), которая не может быть отнесена ни к бактериям, ни к вирусам, ни к грибам – так как отличается от указанных форм строением, размером, особенностями жизненного цикла, способом питания и размножения.

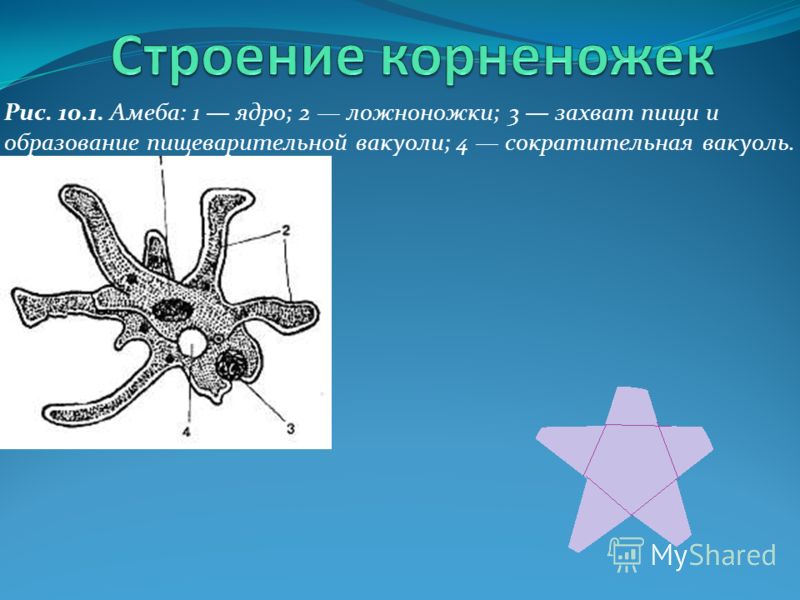

Простейшие представляют собой одноклеточный микроорганизм, имеющий в своем составе одно или несколько ядер, а также различные органеллы (ложноножки, цистостомы, жгутики) для передвижения и захвата пищи.

Размножаться большинство протозойных культур способно как простым делением, так и с образованием половых гамет, что является более совершенным способом обмена и передачи генетической информации. Наконец, по сравнению с бактериями и, тем более, с вирусами простейшие гораздо крупнее: размеры представителей различных протозойных семейств и родов варьируют от нескольких микрометров до нескольких миллиметров. Некоторые инфузории и планктонные лучевики-радиолярии легко различаются невооруженным глазом, а отдельные тропические водоросли или глубоководная ксенофиофора достигают гигантских размеров 5-15 см, оставаясь при этом простейшими, т.е. одноклеточными организмами).

Подцарство простейших весьма обширно и включает, в том числе, несколько болезнетворных, причем весьма опасных для человека родов: трихомонады, лямблии, плазмоиды и пр.

Распространенность пассивного носительства гистолитической амебы в человеческой популяции составляет 6-10% (т.е. свыше 0,5 млрд чел). Развитие активной, клинической формы наблюдается в одном случае на десять носителей; смертность составляет примерно 0,1-0,2% – это второй по летальности, после малярии, протозойный паразитоз. Амебная дизентерия широко распространена в странах третьего мира, где теплый климат сочетается с низким уровнем жизни, антисанитарией и недоступностью качественной медицинской помощи для большинства слоев населения.

Обязательно для ознакомления!

Помощь в лечении и госпитализации!

2.Причины

Гистолитическая амеба, как и большинство простейших, способна пережидать неблагоприятные условия в форме цисты – анабиотической, инактивной клетки в защитной оболочке. В активное (вегетативное, трофозоитное) состояние амеба приходит, попадая в организм нового хозяина – обычно в конце тонкого кишечника или начале толстого, и затем колонизирует, как правило, срединные отделы толстой кишки.

Вегетативная стадия, в свою очередь, включает четыре различные формы.

Просветная форма клинически ничем себя не проявляет (носительство), существуя между стенками и питаясь кишечным детритом и симбиотической кишечной микрофлорой. Большая вегетативная форма (forma magna) вырабатывает раздражающие слизистую оболочку вещества, питается эритроцитами и может проникать вглубь кишечной стенки, в подслизистые слои, – где превращается в тканевую форму, которая и вызывает амебный колит, будучи агрессивным внутритканным паразитом. Тканевая форма сохраняет способность к эритрофагии, но также разрушает окружающие клетки особым ферментом. При быстром размножении и увеличении популяции эффект «разъедания ткани» (т.е. гистолитический эффект, что и дало название микроорганизму) приводит к образованию множественных абсцессов, которые затем вскрываются в просвет кишки и оставляют глубокие язвы с гнойно-некротическим содержимым. При длительном течении формируется еще один характерный для кишечного амебиаза морфологический признак – т.н. амебиомы, уплотнения из гранулированной рубцовой (соединительной) ткани.

Большая вегетативная форма (forma magna) вырабатывает раздражающие слизистую оболочку вещества, питается эритроцитами и может проникать вглубь кишечной стенки, в подслизистые слои, – где превращается в тканевую форму, которая и вызывает амебный колит, будучи агрессивным внутритканным паразитом. Тканевая форма сохраняет способность к эритрофагии, но также разрушает окружающие клетки особым ферментом. При быстром размножении и увеличении популяции эффект «разъедания ткани» (т.е. гистолитический эффект, что и дало название микроорганизму) приводит к образованию множественных абсцессов, которые затем вскрываются в просвет кишки и оставляют глубокие язвы с гнойно-некротическим содержимым. При длительном течении формируется еще один характерный для кишечного амебиаза морфологический признак – т.н. амебиомы, уплотнения из гранулированной рубцовой (соединительной) ткани.

Остальные формы, продвигаясь под действием перистальтики вдоль кишечника, реагируют на естественную трансформацию каловых масс, и по мере приближения экскреции принимают переходную предцистную форму, вслед за чем в жизненном цикле следует стадия «спящей» цисты. Важно отметить, что вовне могут попадать не только цисты, но и амебы в вегетативной стадии, однако к условиям окружающей среды устойчива только циста, – остальные четыре формы за пределами колонизируемого организма быстро погибают.

Важно отметить, что вовне могут попадать не только цисты, но и амебы в вегетативной стадии, однако к условиям окружающей среды устойчива только циста, – остальные четыре формы за пределами колонизируемого организма быстро погибают.

С каждой дефекацией каждый носитель исторгает десятки или сотни миллионов цист.

В зависимости от дальнейших условий (температура, влажность) и перемещений в экологической среде (почва, водоем, сточные воды и т.д.), циста остается жизнеспособной и сохраняет свой паразитический потенциал в течение одного-четырех месяцев. Попадая тем или иным образом в домашнюю обстановку, на продукты питания или в водопроводную воду, цисты представляют опасность от нескольких суток до нескольких недель. На коже рук выживают в течение 5-8 минут, в подногтевых пространствах – примерно час.

Таким образом, основные пути заражения – алиментарный (пищевой) и контактно-бытовой. Нередко заражение происходит при купании в грязных теплых водоемах (это касается не только гистолитической, но и других патогенных амеб).

Иммунная система в норме оказывает активное противодействие размножению возбудителя и пытается его уничтожить.

Поэтому любое ослабление защитных функций организма является, наряду с несоблюдением санитарно-гигиенических норм, одним из главных факторов риска. Следует отметить, что иммунитет, по крайней мере стойкий, к гистолитической амебе не вырабатывается, т.е. возможно повторное заражение с развитием амебного колита.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в данном случае лечение должно проводиться в инфекционном стационаре до полной эрадикации возбудителя, – учитывая описанные выше пути и особенности распространения паразита.

Посетите нашу страницу

Гастроэнтерология

3.Симптомы и диагностика

Заболевание манифестирует диареей с постепенным учащением дефекации – от 4-5 до 20 и более раз в сутки. Может иметь место общее недомогание, субфебрильная или фебрильная температура, диспепсия. По мере вовлечения нижних отделов кишечника отмечаются болезненные спазмы сфинктера, схваткообразные боли в прямой кишке. Стул становится все более жидким, в экскрементах появляется слизь, затем кровь. Облигатным и патогномоничным симптомом амебной дизентерии ранее считался кал в виде «малинового желе», однако в настоящее время он наблюдается редко.

Может иметь место общее недомогание, субфебрильная или фебрильная температура, диспепсия. По мере вовлечения нижних отделов кишечника отмечаются болезненные спазмы сфинктера, схваткообразные боли в прямой кишке. Стул становится все более жидким, в экскрементах появляется слизь, затем кровь. Облигатным и патогномоничным симптомом амебной дизентерии ранее считался кал в виде «малинового желе», однако в настоящее время он наблюдается редко.

Нелеченный амебиаз хронизируется и через один-полтора месяца обретает рецидивирующее течение с ремиссиями (иногда непрерывное течение). Если лечение так и не начинается, в подобной форме заболевание может персистировать годами, однако высока вероятность тяжелых и жизнеугрожающих осложнений – кишечной геморрагии, перитонита вследствие язвенной перфорации кишечных стенок, нарушения пассажа каловых масс (вплоть до полной непроходимости) за счет фиброзного рубцевания, и т.п.

В отсутствие своевременной помощи вероятна также дальнейшая экспансия возбудителя в другие зоны организма – чаще всего поражается печень, где формируются новые абсцессы, однако возможен также легочный, кожный (перианальный), церебральный, кардиальный и другие варианты генерализации амебиаза. Проникновение гистолитической амебы в головной мозг или перикард почти всегда результирует быстрым летальным исходом.

Проникновение гистолитической амебы в головной мозг или перикард почти всегда результирует быстрым летальным исходом.

Диагностика начинается с тщательного изучения эпидемиологического анамнеза и мест пребывания пациента в последнее время. Производится микроскопический анализ кала с целью выявления тканевой формы гистолитической амебы – присутствие других вегетативных форм и/или цист является косвенным, а не доказательным признаком, поскольку только тканевая форма способна вызывать специфическую клинику и поэтому должна быть однозначно идентифицирована.

Отсутствие участков характерного изъязвления при колоноскопии или ректороманоскопии, напротив, не опровергает клинического предположения об амебной этиологии: такие участки могут либо еще не сформироваться (при своевременном обращении и госпитализации), либо оказаться за пределами эндоскопического зондирования.

Как правило, микроскопию кала проводят неоднократно, в течение первых 15 минут после дефекации, иначе такая диагностика теряет смысл в силу неустойчивости вегетативных форм.

В диагностике применяются также серологические и генетические (ПЦР) методы идентификации патогена; при подозрении на генерализацию и развитие внекишечных вариантов гистолитического амебиаза назначают УЗИ или томографию соответствующих зон.

О нашей клинике

м. Чистые пруды

Страница Мединтерком!

4.Лечение

С 1960-х годов в терапевтическом арсенале паразитологов появились препараты из группы 5-нитроимидазолов, обладающие выраженным противопротозойным и, в частности, амебоцидным действием. Первым из них (и по сей день широко применяемым в различных отраслях медицины) стал метронидазол, позднее был разработан тинидазол, и т.д. В настоящее время для лечения амебной дизентерии применяют системные амебоциды в сочетании с препаратами, прицельно эффективными в отношении просветной формы, а также в комплексе с тетрациклиновыми антибиотиками и другими средствами: как показано выше, амебная инвазия должна быть уничтожена полностью.

Одноклеточные организмы способны к обучению

Срочная новость

Опубликован шорт-лист Всероссийской премии «За верность науке-2022»

Опубликован шорт-лист Всероссийской премии «За верность науке-2022»

Исследователи из Израиля и Испании обнаружили, что одноклеточные организмы способны учиться и сохранять воспоминания

Исследователи из Израиля и Испании обнаружили, что одноклеточные организмы способны учиться и сохранять воспоминания.

Исследование было проведено учёными из Национального института биотехнологии в Негеве (NIBN, Израиль) и Университета Страны Басков (Испания). В команду входили нейробиологи, математики, онкологи и патологи. Более 100 лет назад российский физиолог Иван Петрович Павлов открыл основы ассоциативного обучения животных, проведя серию экспериментов, которые показали, что собаки учатся ассоциировать сигналы (например, определённые звуки) с едой. До сих пор ассоциативное обучение было обнаружено у огромного количества разных существ, от моллюсков до людей, но никогда ещё не наблюдалось у одноклеточных организмов. Израильско-испанские исследователи впервые продемонстрировали, что микроорганизмы амёбы-протеи также способны к ассоциативному обучению.

До сих пор ассоциативное обучение было обнаружено у огромного количества разных существ, от моллюсков до людей, но никогда ещё не наблюдалось у одноклеточных организмов. Израильско-испанские исследователи впервые продемонстрировали, что микроорганизмы амёбы-протеи также способны к ассоциативному обучению.

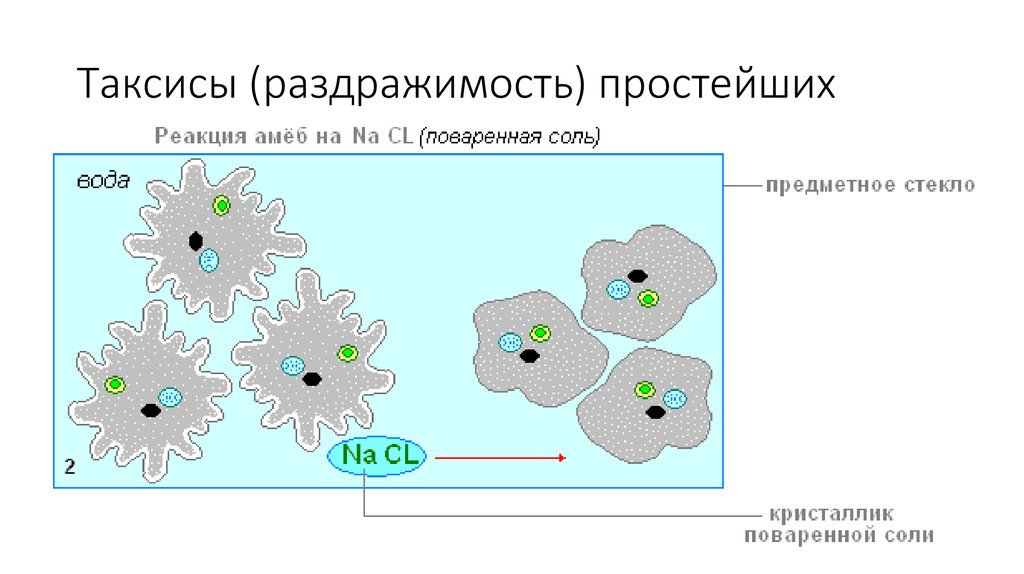

Исследователи поместили амеб в электрическое поле, где пища была расположена только на положительном полюсе. Большинство амёб переместились в сторону пищи, хотя для этих микроорганизмов естественно перемещаться на отрицательный полюс электрического поля. Даже после того, как пищу убирали из зоны положительного полюса, амёбы продолжали сдвигаться к нему, потому что «помнили» о своём предыдущем опыте. Исследователи объяснили, что память у одноклеточных существ хранится в сложных сетях белков и часто изменяется в зависимости от окружающей среды. Эксперимент открывает новую эру изучения механизмов адаптации клеток к окружающей среде, что может способствовать лучшему пониманию важных биологических процессов человеческого организма.

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации

Расскажите друзьям

East News

Кто мы и откуда: за что в этом году присудили Нобелевскую премию по медицине и физиологии

Shutterstock

Можно ли победить стресс?

Опасная газировка, невидимки-нейтрино и чудеса сверхпроводимости: неделя премьер на телеканале «Наука»

Shutterstock

Ученые рассказали, какое поведение родителей лучше всего влияет на развитие мозга ребенка

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправилась на МКС на корабле Crew Dragon

Хотите быть в курсе последних событий в науке?

Оставьте ваш email и подпишитесь на нашу рассылку

Ваш e-mail

Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как климатический кризис способствует распространению амебы, поедающей мозг | Окружающая среда

Смерть ребенка в Небраске этим летом заставила редкую, но смертоносную Naegleria fowleri — , более известную как амеба, поедающая мозг, — вернуться в заголовки. Амеба живет в теплой пресной воде и может попасть в организм через нос, откуда она попадает в мозг и начинает разрушать ткани.

Амеба живет в теплой пресной воде и может попасть в организм через нос, откуда она попадает в мозг и начинает разрушать ткани.

Этот случай выявил тревожную новую реальность: изменение климата способствует появлению амёб в тех частях США, где это нетипично, например, на севере и западе.

Naegleria лучше всего растет в теплых водах при температуре выше 30°C и может переносить температуру до 46°C, говорит Чарльз Герба, микробиолог из Аризонского университета. Это делает его подходящим для распространения в жарком климате.

«Летом в северных широтах любит теплые поверхностные воды», — говорит он.

Амеба вызывает заболевание, называемое первичным амебным менингоэнцефалитом, и, хотя заболевают редко — в период с 2012 по 2021 год в США был зарегистрирован только 31 случай, по данным Центров по контролю за заболеваниями — это невероятно летально. По данным CDC, только четыре человека из 151 пережили инфекцию между 1962 и 2020.

В США Naegleria обычно встречается только в южных штатах, но в последние годы она неуклонно распространяется на север. Исследование 2021 года показало, что, несмотря на то, что уровень заражения не изменился, амеба перемещается из южных штатов в районы Среднего Запада. Он был найден далеко на севере, в штате Миннесота.

Исследование 2021 года показало, что, несмотря на то, что уровень заражения не изменился, амеба перемещается из южных штатов в районы Среднего Запада. Он был найден далеко на севере, в штате Миннесота.

Вспышки в основном были связаны с купанием в озерах, хотя вспышка в Аризоне была вызвана использованием теплых грунтовых вод, где Naegleria росла в колодце. Предыдущие случаи также показали, что люди заражаются инфекцией через зараженную воду, используемую для скольжения на заднем дворе, или при промывании носа.

Представители органов здравоохранения штата Небраска заявили, что ребенок умер от редкой инфекции, вызванной амебой, поедающей мозг, после купания в реке Элкхорн в восточной Небраске. Фотография: Chris Machian/AP Патоген был впервые обнаружен в Айове этим летом после того, как кто-то умер на популярном озере. Близлежащая метеостанция зафиксировала высокие температуры около 35°С (9°С).5F) в течение двух дней подряд во время праздника 4 июля, когда считается, что пловец заразился амебой.

Герба добавляет, что большинство случаев приходится на мужчин моложе 18 лет, хотя неясно, почему. Возможно, мальчики чаще участвуют в таких мероприятиях, как ныряние в воду и игры с отложениями на дне озер и рек, где, вероятно, обитает возбудитель.

Даже если амебы не вызывают смерти, они могут причинить серьезный ущерб. В одном предполагаемом случай Naegleria во Флориде, у подростка поднялась температура после купания в солоноватой воде, а позже он был госпитализирован и перенес припадок, согласно GoFundMe, созданному для поддержки его лечения.

Повышение температуры не только способствует выживанию и росту таких патогенов, как Naegleria , но и заставляет людей чаще окунаться в воду, что может увеличить их риск, говорит Юн Шен, инженер-эколог из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Климатический кризис также усугубляет экстремальные погодные явления, такие как наводнения и засухи, которые могут занести в окружающую среду больше патогенов. «В засушливых районах патогены будут концентрироваться в водоемах, что может увеличить экспозиционную дозу патогенов при тесном контакте человека с водоемами», — говорит Шен. В затопляемых районах вода может переносить патогены в окружающую среду — например, наводнение может привести к переносу патогенов из почвы или водной среды в дома и здания или вызвать перелив сточных вод и выброс патогенов в окружающую среду.

«В засушливых районах патогены будут концентрироваться в водоемах, что может увеличить экспозиционную дозу патогенов при тесном контакте человека с водоемами», — говорит Шен. В затопляемых районах вода может переносить патогены в окружающую среду — например, наводнение может привести к переносу патогенов из почвы или водной среды в дома и здания или вызвать перелив сточных вод и выброс патогенов в окружающую среду.

«В будущем из-за изменения климата люди, живущие в холодных регионах, также могут подвергнуться воздействию более теплой погоды и повысить вероятность заражения патогенами», — говорит Шен.

На микрофотографии, предоставленной Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показаны характеристики, связанные с редкой инфекцией головного мозга, вызванной Naegleria fowleri . Фотография: CDC/Reuters Понять, где обитает патоген, сложно, потому что нет экспресс-теста на его присутствие или численность в каком-либо водоеме. И что еще более разочаровывает, до сих пор неясно, почему одни люди заболевают амебой, а другие нет, говорят в CDC. В конце концов, сотни миллионов людей ежегодно купаются в теплой пресной воде, и лишь немногие заражаются. Это затрудняет создание любых приемлемых уровней для регулирования.

В конце концов, сотни миллионов людей ежегодно купаются в теплой пресной воде, и лишь немногие заражаются. Это затрудняет создание любых приемлемых уровней для регулирования.

Поскольку эксперты продолжают наблюдать за этими изменениями, Герба рекомендует некоторые меры предосторожности при купании в природной пресной воде. Лучше не погружать голову под воду, чтобы вода не попала в нос в теплых пресноводных районах. Другой вариант — носить зажимы для носа, особенно для детей, — говорит он. Грязь и почва в этих местах также могут быть заражены, поэтому эксперты советуют избегать копания или нарушения отложений.

«Поскольку температура поверхностных вод повышается по мере продвижения на север, мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания в будущем», — говорит Герба. «Я ожидаю, что эта тенденция сохранится».

Как амебы чувствуют и реагируют на изменение окружающей среды

- Высшая школа искусств и наук / Колледж искусств и наук

3 августа 2017 г.

Схематическая иллюстрация межклеточной коммуникации социальной амебы

Клетки выделяют сигнальные молекулы и взаимодействуют с соседними клетками, однако концентрация сигнальной молекулы, которая передает информацию, неизменно зависит от факторов окружающей среды, таких как плотность клеток. Социальные амебы обнаруживают соотношение изменения концентрации сигнальных молекул, что приводит к устойчивости клеточных коммуникаций к колебаниям окружающей среды.

© 2017 Кейта Камино, Сатоши Савай.

Исследователи из Токийского университета продемонстрировали, что реакция на уровне отдельных клеток обитающей в почве социальной амебы Dictyostelium , также известной как клеточная слизевики, на межклеточные коммуникационные молекулы основана не столько на абсолютном изменении , а скорее при распознавании изменения соотношения (обнаружение кратности изменения) концентрации молекул; и что это свойство позволяет Dictyostelium коллективно колебаться при организации в многоклеточные формы с различной плотностью. Текущее открытие обещает улучшить наше базовое понимание надежности межклеточных коммуникаций для инфекции, иммунного ответа, эмбрионального развития и других биологических систем, в которых абсолютная концентрация внеклеточных сигнальных молекул может стать неопределенной.

Текущее открытие обещает улучшить наше базовое понимание надежности межклеточных коммуникаций для инфекции, иммунного ответа, эмбрионального развития и других биологических систем, в которых абсолютная концентрация внеклеточных сигнальных молекул может стать неопределенной.

Живые организмы имеют свойство продолжать расти и развиваться, несмотря на небольшие изменения в окружающей среде. Ученые называют это явление устойчивостью, и это одна из отличительных черт, отличающих живые системы от неживых материалов и искусственных машин.

Исследовательская группа под руководством доцента Сатоси Саваи из Высшей школы искусств и наук Токийского университета поставила перед собой задачу выяснить, как Dictyostelium — организм, известный как социальная амеба, демонстрирующий условную многоклеточность, — может общаться с каждым другие даже в условиях контрастной плотности клеток. Согласно стандартной теории, изложенной 30 лет назад Альбертом Голдбетером из Свободного университета Брюсселя и другими учеными, передача сигналов между клетками в популяциях амеб должна ограничиваться узким окном плотности клеток — большое расхождение с фактическими наблюдениями. Передача сигналов между клетками играет ключевую роль в клеточной и тканевой организации. Клетки часто обнаруживают специфические сигнальные молекулы, высвобождаемые другими клетками, что, в свою очередь, побуждает их секретировать или расщеплять аналогичные молекулы. Этот синтез и деградация молекул на уровне популяции способствует скоординированной активности клеточной миграции, пролиферации и дифференцировки. Надежная среда связи, аналогичная телефонным кабелям, кажется идеальной для обеспечения бесперебойной передачи информации между ячейками. Однако, поскольку клетки чаще всего используют свободно диффундирующие молекулы во внеклеточной жидкости для связи, концентрация молекул сильно варьируется в зависимости от изменений в окружающей среде, таких как плотность клеток, и наличия разбавляющих или разрушающих факторов.

Передача сигналов между клетками играет ключевую роль в клеточной и тканевой организации. Клетки часто обнаруживают специфические сигнальные молекулы, высвобождаемые другими клетками, что, в свою очередь, побуждает их секретировать или расщеплять аналогичные молекулы. Этот синтез и деградация молекул на уровне популяции способствует скоординированной активности клеточной миграции, пролиферации и дифференцировки. Надежная среда связи, аналогичная телефонным кабелям, кажется идеальной для обеспечения бесперебойной передачи информации между ячейками. Однако, поскольку клетки чаще всего используют свободно диффундирующие молекулы во внеклеточной жидкости для связи, концентрация молекул сильно варьируется в зависимости от изменений в окружающей среде, таких как плотность клеток, и наличия разбавляющих или разрушающих факторов.

У некоторых организмов клеточная связь устанавливается даже в таких неопределенных условиях, но механизм, с помощью которого это достигается, оставался малоизученным. С помощью количественной визуализации живых клеток с помощью флуоресцентного микроскопа для ответа отдельных клеток на сигнальные молекулы исследовательская группа обнаружила, что ответ клеток Dictyostelium остается идентичным при различных фоновых концентрациях стимула до тех пор, пока кратность изменения одинакова. то есть изменение уровня стимуляции с 1 на 2 приводит к тому же результату, что и с 2 на 4, оба представляют двукратное изменение, хотя разница в изменении меняется. Математический анализ показывает, что эта зависимость кратности изменения гарантирует, что кооперативные явления на уровне популяции демонстрируют одинаковую динамику независимо от плотности клеток. Поскольку подобное обнаружение кратных изменений хорошо известно в сенсорных системах человека, настоящие результаты предполагают универсальную особенность обработки сигналов на многих уровнях биологической иерархии.

С помощью количественной визуализации живых клеток с помощью флуоресцентного микроскопа для ответа отдельных клеток на сигнальные молекулы исследовательская группа обнаружила, что ответ клеток Dictyostelium остается идентичным при различных фоновых концентрациях стимула до тех пор, пока кратность изменения одинакова. то есть изменение уровня стимуляции с 1 на 2 приводит к тому же результату, что и с 2 на 4, оба представляют двукратное изменение, хотя разница в изменении меняется. Математический анализ показывает, что эта зависимость кратности изменения гарантирует, что кооперативные явления на уровне популяции демонстрируют одинаковую динамику независимо от плотности клеток. Поскольку подобное обнаружение кратных изменений хорошо известно в сенсорных системах человека, настоящие результаты предполагают универсальную особенность обработки сигналов на многих уровнях биологической иерархии.

«Мне посчастливилось познакомиться с талантливыми аспирантами Кейтой Камино и Ёхей Кондо, соавторами настоящего исследования, которые были заинтересованы в применении своих математических и физических способностей к биологическим проблемам.