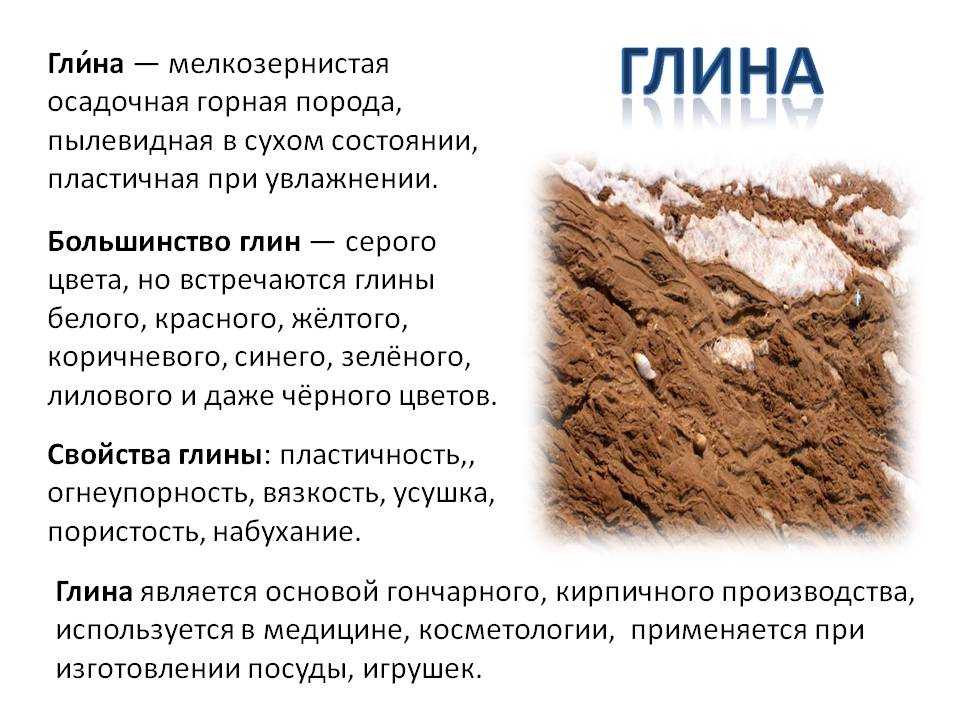

Глина

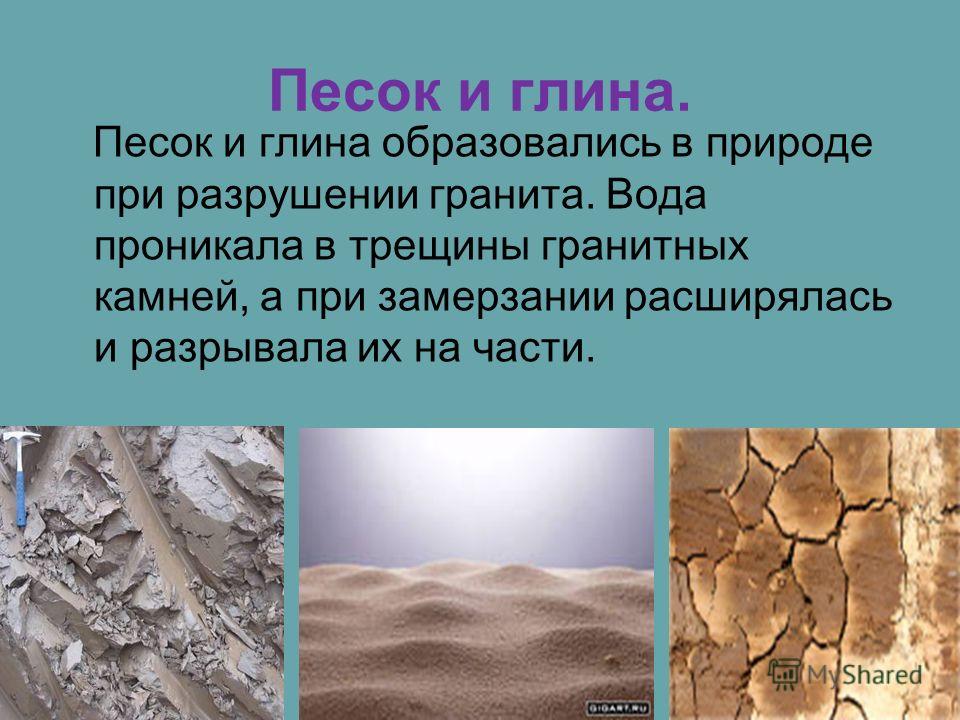

Глина — мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Образуется в процессе местного накопления минералов, но большинство из них представляют собой наносы от водных потоков, выпавшие на дно озер и морей.

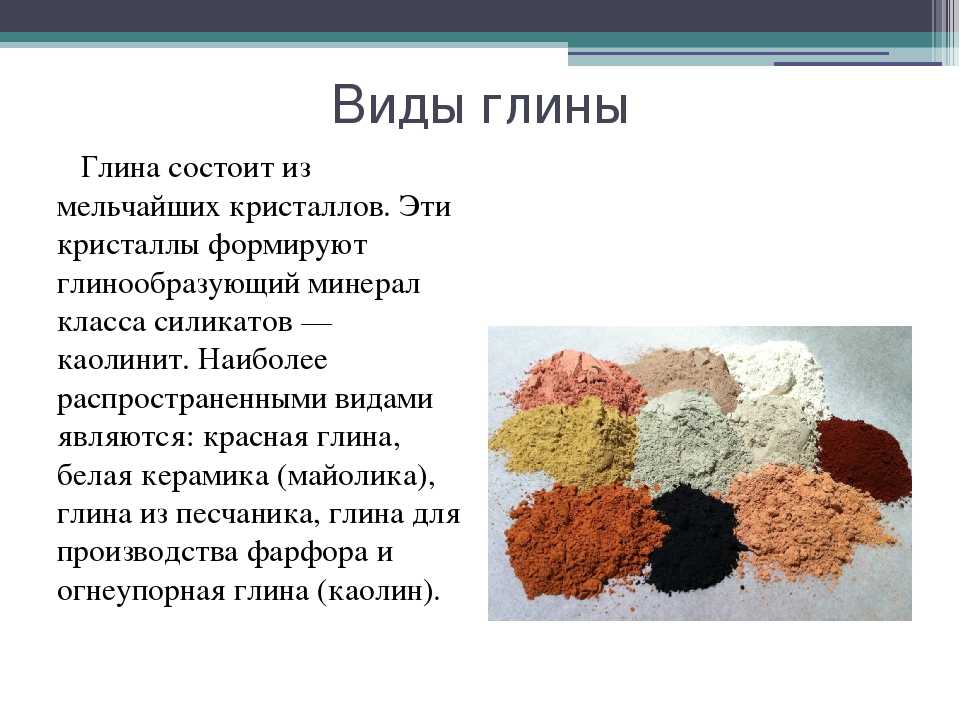

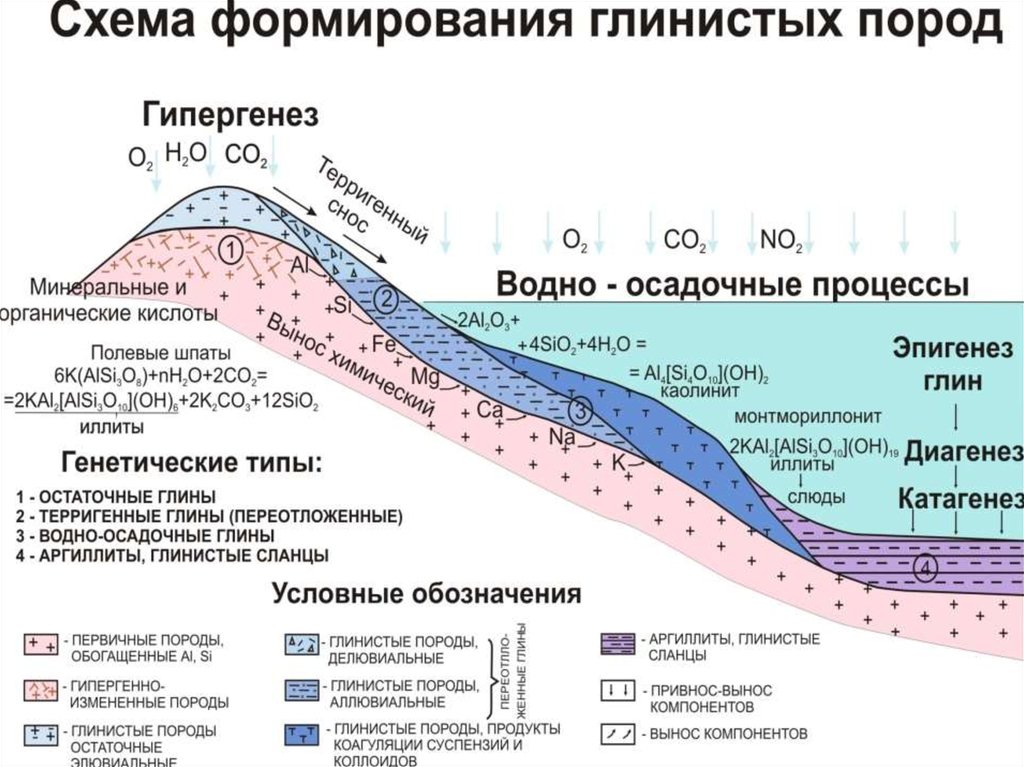

Глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита, монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов (глинистые минералы), но может содержать и песчаные и карбонатные частицы. Основной источник глинистых пород — это полевой шпат, который при распаде под постоянными воздействием атмосферных явлений образуют каолинит и другие гидраты алюминиевых силикатов.

Определить пригодность глины для лепки можно довольно простым способом. Из небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, скатайте между ладонями жгут толщиной примерно с указательный палец. Затем медленно согните его пополам. Если при этом в месте сгиба не образуются трещины или их совсем мало, то глина вполне пригодна для работы и, по всей вероятности, в ней содержится 10 — 15% песка. Каждый вид глины на определенной стадии лепки, сушки и обжига меняет свой цвет. Высохшая глина отличается от сырой лишь более светлым тоном, но при обжиге большинство глин резко меняет свой цвет. Исключение составляет лишь белая глина, которая при увлажнении приобретает лишь легкий серый оттенок, а после обжига остается такой же белой.

Каждый вид глины на определенной стадии лепки, сушки и обжига меняет свой цвет. Высохшая глина отличается от сырой лишь более светлым тоном, но при обжиге большинство глин резко меняет свой цвет. Исключение составляет лишь белая глина, которая при увлажнении приобретает лишь легкий серый оттенок, а после обжига остается такой же белой.

На цвет глины, как в сыром, так и в обожженном состоянии, влияют также находящиеся в ней различные минеральные примеси и соли металлов. Если, например, в состав глины входят оксиды железа, то после обжига она становится красной, оранжевой либо фиолетовой. По цвету, который приобретает глина после обжига, различают беложгущуюся глину (белый цвет), светложгущуюся (светло-серый, светло-желтый, светло-розовый цвет), темножгущуюся (красный, красно-коричневый, коричневый, коричнево-фиолетовый цвет).

Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшейся глины пузырьки воздуха и повысить ее однородность, глиняное тесто перебивают и переминают. Если глина слишком сухая, ее перед каждым последующим перемином обильно сбрызгивают водой. Наличие трещин говорит о том, что глина слишком пересохла и ее необходимо увлажнить. Сушка глиняных изделий — довольно длительный процесс. Поспешность может свести на нет всю предыдущую работу: при быстрой сушке изделие покрывается многочисленными трещинами и коробится. На первом этапе сушки влага из изделия должна испаряться как можно медленнее. Изделие, имеющее сложную форму с множеством деталей, сушить нужно с особой осторожностью, например, опустив в какую-либо металлическую посудину или коробку, прикрыв ее сверху газетным листом. Крупное изделие можно покрыть сверху сухой тряпкой. На вторые сутки тряпку снимают, но продолжают сушить изделие в тени. Если будут обнаружены трещины, их необходимо тщательно заделать. Трещину смачивают водой и замазывают мягкой глиной. Кроме трещин, на изделии могут оказаться всевозможные неровности, случайные наслоения, приставшие к поверхности глиняные крошки и мелкие царапины.

Если глина слишком сухая, ее перед каждым последующим перемином обильно сбрызгивают водой. Наличие трещин говорит о том, что глина слишком пересохла и ее необходимо увлажнить. Сушка глиняных изделий — довольно длительный процесс. Поспешность может свести на нет всю предыдущую работу: при быстрой сушке изделие покрывается многочисленными трещинами и коробится. На первом этапе сушки влага из изделия должна испаряться как можно медленнее. Изделие, имеющее сложную форму с множеством деталей, сушить нужно с особой осторожностью, например, опустив в какую-либо металлическую посудину или коробку, прикрыв ее сверху газетным листом. Крупное изделие можно покрыть сверху сухой тряпкой. На вторые сутки тряпку снимают, но продолжают сушить изделие в тени. Если будут обнаружены трещины, их необходимо тщательно заделать. Трещину смачивают водой и замазывают мягкой глиной. Кроме трещин, на изделии могут оказаться всевозможные неровности, случайные наслоения, приставшие к поверхности глиняные крошки и мелкие царапины. Испорченные участки нужно обработать циклей и зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, а затем удалить глиняную пыль широкой кистью или щеткой.

Испорченные участки нужно обработать циклей и зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, а затем удалить глиняную пыль широкой кистью или щеткой.

Для придания изделию блеска применяют лощение. Один из древних способов лощения очень прост. Поверхность подсохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска.

После обжига блеск становится сильнее. Есть еще один способ чернения посуды. Раскаленную керамику бросают в опилки или в рубленую солому. С древности, гончары врезали свой горн для обжига глины на небольшом склоне. В современных технологиях обжига глины, в большинстве своём используют электрические муфельные и различные камерные печи, которые без труда достигают температуры в 950 и выше градусов. Максимальная температура обжига для простых изделий — 950°C. Большие температуры используют для фаянса (до 1250°C) и фарфора (до 1420°C). Изделие нельзя сразу обжигать при такой температуре, ее надо поднимать постепенно, плавно, не допуская скачков, примерно на 100°C в час.

Таким образом в первые два часа температура в печи должна достигнуть 300°C и ее следует так же плавно поднимать до 500°C. Именно 500°C является критической отметкой — при такой температуре могут потрескаться даже очень хорошо высушенные глиняные изделия. Понижать температуру в печи опять же необходимо постепенно, без скачков. Проверить качество после обжига можно по цвету и звуку готового изделия. Если изделие выглядит обгорелым, поменяло местами цвет, имеет черные пятна — обжиг проходил слишком долго. Если при ударе изделие издает глухой звук — время обжига не хватило и изделие не превратилось в керамику, а осталось глиной.

Глина и каолин

Массу, в сухом состоянии землистую, мягкую, липкую, а во влажном состоянии более или менее пластичную, называют глиной. Она образуется при разложении горных пород, богатых полевым шпатом. Состав глин разнообразен и зависит от видов горных пород, в результате разрушения которых они образовались. Чисто аналитическим путем (не учитывая тип связи) определены главные составные части глин – Al2O3, SiO2 и h3O.

Чисто аналитическим путем (не учитывая тип связи) определены главные составные части глин – Al2O3, SiO2 и h3O.

Раньше считали, что каолин представляет собой основное вещество глины, что различные виды глины, следовательно, являются каолином более или менее сильно загрязнённым примесями. Однако в соответствии с более поздними данными глина и каолин – это вещества совершенно различного характера, даже в тех случаях, когда они случайно имеют один и тот же аналитический состав.

Ценные керамические глины содержат в значительном количестве примесь каолина; такой каолин был вымыт из своих первичных месторождений, а позднее снова осаждён вместе с другими коллоидно-распределенными минералами, которые, однако, могут являться образователями глин и сами по себе.

В качестве основной составной части каолин содержит каолинит. Глины или совсем не содержат этого соединения или содержат его как случайную примесь. Чистый каолин – белого цвета и отличается сравнительно малой пластичностью. Ввиду того, что он служит сырьём для изготовления фарфора, его называют фарфоровой землёй.

Ввиду того, что он служит сырьём для изготовления фарфора, его называют фарфоровой землёй.

Глины, которые часто значительно превосходят каолин по своим пластическим свойствам, служат для изготовления гончарных изделий, фаянса, керамических изделиё и майолики. Большинство сортов глин окрашено в желтовато-серые или синеватые тона, но встречаются также и совершенно белые глины. Глины, богатые окисью железа, окрашиваются после прокаливания (обжига) в бурые цвета. Из них изготавливают обычно глиняные горшки и терракотовые изделия.

Формовой землёй называют глину, сильно загрязнённую окисью железа и песком. Такая глина служит преимущественно для изготовления кирпича и черепицы. Глину, сильно загрязнённую примесями карбонатов кальция и магния, называют мергелем. Она не пригодна в качестве сырья для керамических изделий, однако её используют при производстве цемента.

Образование глины происходит при выветривании силикатных горных пород, которое связано с их значительным механическим раздроблением (превращение в коллоидное состояние). Наряду с этим протекает подчинённый химический процесс, а именно гидролиз более или менее значительной части силикатов (прежде всего полевых шпатов) с образованием аморфных глинозёмистых гелей. Последние называются аллофанами и, по-видимому, представляют собой чистые смеси гидратов окиси алюминия и двуокиси кремния или прокаолинами – тоже аморфные, содержащие воду силикаты алюминия.

Наряду с этим протекает подчинённый химический процесс, а именно гидролиз более или менее значительной части силикатов (прежде всего полевых шпатов) с образованием аморфных глинозёмистых гелей. Последние называются аллофанами и, по-видимому, представляют собой чистые смеси гидратов окиси алюминия и двуокиси кремния или прокаолинами – тоже аморфные, содержащие воду силикаты алюминия.

Прокаолин содержит переменное количество воды, которая не связана с ним химически, как в каолините, примешана к нему, как вода в гелях. Раздробленные только механически и поэтому ещё кристаллические составные части горных пород содержатся в большинстве сортов глин также преимущественно в коллоидно-раздробленном состоянии.

Особые свойства глин создаются определёнными составными частями, которые имеют слоистую структуру решётки, образованной шестичленными кольцами, состоящими из тетраэдров SiO4. Эти составные части, подобно пермутитам, отличаются определённой способностью к катионному обмену. К ним в первую очередь относится каолин и родственные ему вещества (например, галлоизит), монтмориллонит и некоторые слюдоподобные минералы. Все глинообразующие минералы имеют аналогичные решётки. Аморфные составные части глин (аллофаны), смешанные большей частью с кристаллическими, преимущественно находящимися в коллоидно-раздробленном состоянии составными частями, не имеют существенного значения для свойств глин.

Все глинообразующие минералы имеют аналогичные решётки. Аморфные составные части глин (аллофаны), смешанные большей частью с кристаллическими, преимущественно находящимися в коллоидно-раздробленном состоянии составными частями, не имеют существенного значения для свойств глин.

В то время как выветривание горных пород с образованием глин может идти в обычных условиях атмосферного выветривания, образование каолина, как впервые показал Шварц (1933 год), связано с особыми условиями. Этому существенно благоприятствуют повышенная температура, повышенное давление, присутствие сильных кислот (например, HCl), но не угольной кислоты. Однако, согласно Ноллю (1935 год), в геологические периоды каолин мог образоваться также при низких температурах.

Действие сильных кислот способствует образованию каолина, т.к. при этом ускоряется гидролиз полевого шпата. Если исходить из продуктов гидролиза полевого шпата, не содержащих щелочи, то можно наблюдать образование каолина в отсутствие кислоты. Так, Нолл смог синтезировать каолин, исходя, например, из смеси аморфной SiO2 с бёмитом или с байеритом при нагревании её с водой под давлением. Если нагревать смесь в присутствии раствора едкого натра, то образуется монтмориллонит.

Так, Нолл смог синтезировать каолин, исходя, например, из смеси аморфной SiO2 с бёмитом или с байеритом при нагревании её с водой под давлением. Если нагревать смесь в присутствии раствора едкого натра, то образуется монтмориллонит.

Очевидно, образование каолин в природе идет в том случае, если щелочные и щелочноземельные элементы полностью выщелочены из исходных горных пород; в противном случае образуется монтмориллонит. Следовательно, образование каолина в природе ускоряется прежде всего интенсивным вымыванием и хорошей циркуляцией растворов, а также благодаря кислой реакции вымывающих вод.

Каолин может образоваться непосредственно из полевого шпата, а также из прокаолина, первоначально образованного из полевого шпата при обычном выветривании, если его нагревать с водой под высоким давлением. Если каолин нагревать под давлением в слабощелочной среде (с раствором щелочного карбоната), то он превращается в монтмориллонит, в то время как в сильнощелочной среде из него получаются цеолиты.

При нагревании каолинит сначала отщепляет воду (10 мм рт. ст. при 430˚). Механизм отщепления воды показывает, что вода в каолините связана химически. Обезвоженный каолинит (метакаолинит) при более сильном нагревании сначала разлагается на Al2O3 и SiO2; при ещё более высокой температуре из него образуется муллит (наряду с тридимитом).

Рентгеноструктурным анализом установлено, что каолинит построен из сетчатых плоскостей, образованных ионами [Si2O5]2-, между которыми включено иногда по два слоя из [Al(OH)2]+. С каолинитом имеют одинаковый состав минералы дикит и накрит, встречающиеся во многих сортах каолина. Они показывают иную, чем каолинит, картину рентгеновской интерференции, но, по-видимому, построены аналогично.

Как формируется глинистая почва?

Обновлено 18 января 2022 г. Молекулярная биология и генетика

Как образуется глинистая почва? Существует множество типов почвы, и будь то в первую очередь глина, ил или песок, процесс почвообразования одинаков. Вся почва состоит примерно из одинаковой пропорции компонентов: 45 % минералов, 25 % воды, 25 % воздуха и 5 % органических веществ. Пространство почвы, занятое водой и воздухом, называется поровым пространством.

Вся почва состоит примерно из одинаковой пропорции компонентов: 45 % минералов, 25 % воды, 25 % воздуха и 5 % органических веществ. Пространство почвы, занятое водой и воздухом, называется поровым пространством.

Точный состав и текстура определяются размером минеральных частиц, который контролируется пятью основными факторами почвообразования. Факторами, влияющими на почвообразование, являются исходный материал, климат, биота, топография и время. Сочетание этих факторов определяет типы почв, присутствующих в регионе, а глинистые почвы обычно встречаются в районах, где породообразующие минералы, такие как кремнезем, глинозем и магнезия, подверглись воздействию химического выветривания.

Типы глинистых минералов

Глинистые почвы состоят из микроскопических частиц чешуйчатой формы и кристаллической структуры. Частицы глины намного меньше, чем зерна песка и ила, частицы глины крошечные — меньше 2 микрон.

Другое различие между частицами глины и песком или илом заключается в том, что глинистые минералы несут на своей поверхности электрический заряд. Это придает характеристики, отличные от глинистых грунтов, такие как пластичность и сцепление. Глинистые почвы часто богаты питательными веществами из-за того, что электрический заряд частиц глины притягивает и удерживает другие заряженные частицы, такие как кальций и калий.

Это придает характеристики, отличные от глинистых грунтов, такие как пластичность и сцепление. Глинистые почвы часто богаты питательными веществами из-за того, что электрический заряд частиц глины притягивает и удерживает другие заряженные частицы, такие как кальций и калий.

Из-за размеров типов глинистых минералов глинистые почвы значительно расширяются и сужаются при изменении влажности. Это качество означает, что некоторые виды гончарных изделий могут быть изготовлены из определенных видов глины для искусства. Глинистая почва также может быть использована для изготовления строительных материалов, таких как кирпичи и черепица.

Глинистое почвообразование

Взаимодействие пяти факторов, влияющих на почвообразование – исходный материал, климат, биота, топография и время – приводит к развитию различных почв на нашей планете. Почвоведы изучают и классифицируют различные типы почв на Земле, используя таксономическую систему, которая группирует почвы в двенадцать основных категорий.

От тяжелых глин до почв, богатых органическим веществом, верхний слой поверхности нашей планеты поддерживает всю жизнь на Земле. Типы почв, встречающихся в регионе, сильно зависят от исходного материала, присутствующего в этом районе, а это означает, что почвы, которые развиваются вблизи вулкана, сильно отличаются от тех, которые образуются в джунглях, богатых растительностью.

Химическое выветривание породообразующих минералов, таких как кремнезем, в течение длительных периодов времени, то есть тысяч лет, приводит к образованию глинистых почв. Поскольку исходные материалы распадаются на более мелкие частицы в процессе выветривания, они объединяются с разлагающимся органическим материалом, образуя почвы. Химическое выветривание, необходимое для образования глинистых почв, происходит быстрее в более теплом климате.

Характеристики почвы и горизонты

Глинистые почвы развиваются медленнее, чем другие типы почв, из-за того, что исходные материалы медленно подвергаются атмосферным воздействиям. Поскольку почвы создаются постоянно, они со временем накапливаются и образуют отдельные слои, известные как почвенные горизонты.

Поскольку почвы создаются постоянно, они со временем накапливаются и образуют отдельные слои, известные как почвенные горизонты.

Самый верхний слой почвы содержит наибольшее количество органических материалов, таких как разлагающиеся растения и животные. Относительно молодые почвы содержат меньше слоев, или горизонтов. Глинистые почвы часто кажутся желтыми, красными или серыми из-за специфических минералов, из которых они состоят.

Изучение горизонтов почвы путем изучения поперечного сечения слоев может выявить многие характеристики типа почвы. Цвет, текстура и присутствующие поры дают представление о географии местности. В некоторых случаях органические материалы, обнаруженные в почвенных горизонтах, и скорость их разложения даже помогают ученым понять изменение погодных и климатических условий на нашей планете.

Глина — Soil Ecology Wiki

Взято из Soil Ecology Wiki

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Содержание

- 1 Происхождение глины

- 2 Свойства глины

- 3 Остаточная глина

- 4 Осадочная глина

- 5 организмов, живущих в глине

- 6 Каталожные номера

Происхождение глины

Выветривание и эрозия горных пород

Глина образуется в результате эрозии ограниченного разнообразия сред. Некоторые из этих сред включают в себя:

Некоторые из этих сред включают в себя:

1. Континентальный, представляющий собой выветривание и эрозию на поверхности Земли

2. Морской, возникающий на дне водоема или внутри Земли, когда он находится вблизи источника тепла.

На поверхности Земли эрозия дождем, ветром или животными приводит к непрерывному разрушению частиц. Чаще всего глины образуются в результате химического выветривания, воздействия углекислоты низкой концентрации или других растворителей. Эти растворители выщелачивают материнскую породу и химически ее разрушают. В конце концов, происходит достаточное выветривание, чтобы образовались глины диаметром менее 0,002 мм. Некоторые глины могут образовываться из-за гидротермальной активности, когда горячая вода циркулирует материал в течение достаточного времени, чтобы разбить его на мелкозернистые частицы.

Свойства глины

Размер глины относительно ила и песка

Глины могут быть разных цветов в зависимости от присутствующих минералов, включая красный, коричневый и даже белый. Глины пластически деформируются из-за своей структуры и содержания воды, что означает, что физические изменения необратимы. Они становятся непластичными при воздействии высокой температуры или при обезвоживании. В зависимости от дисциплины глины классифицируются на основе размера их частиц, содержания воды или пластичности, что позволяет отличить их от аналогичных частиц, таких как ил. Можно проверить пределы Аттерберга, которые являются мерой предела усадки, предела пластичности и предела текучести.

Глины пластически деформируются из-за своей структуры и содержания воды, что означает, что физические изменения необратимы. Они становятся непластичными при воздействии высокой температуры или при обезвоживании. В зависимости от дисциплины глины классифицируются на основе размера их частиц, содержания воды или пластичности, что позволяет отличить их от аналогичных частиц, таких как ил. Можно проверить пределы Аттерберга, которые являются мерой предела усадки, предела пластичности и предела текучести.

Чтобы классифицироваться как глина, частицы должны соответствовать определенным критериям. Размер зерна должен быть менее 0,002 мм, что приводит к очень большой площади поверхности. Глины обладают способностью связываться с водой из почвы благодаря своей молекулярной структуре. Глины состоят из различных минералов, которые классифицируются как водные филлосиликаты алюминия. Этими минералами могут быть железо, щелочные металлы, щелочноземельные металлы или другие катионы, которые могут быть обнаружены в окружающей почве. Основная структура филлосиликатов основана на взаимосвязанных шестичленных кольцах тетраэдров SiO4-4, которые вытянуты наружу бесконечными слоями. Филлосиликаты могут содержать дополнительные молекулы, такие как гидроксильные ионы и катионы. Это приводит к двум основным группам листовых силикатов:

Основная структура филлосиликатов основана на взаимосвязанных шестичленных кольцах тетраэдров SiO4-4, которые вытянуты наружу бесконечными слоями. Филлосиликаты могут содержать дополнительные молекулы, такие как гидроксильные ионы и катионы. Это приводит к двум основным группам листовых силикатов:

1. Слоистые триоктаэдрические силикаты, в которых каждый ион O или OH окружен 3-мя двухвалентными катионами, такими как Mg+2 или Fe+2.

2. Слоистые диоктаэдрические силикаты, в которых каждый ион О или ОН окружен двумя трехвалентными катионами, обычно Al+3.

Эти молекулярные структуры строятся сами по себе, в результате чего образуются листовые минералы, такие как тальк и слюда. Эти минералы могут быть обнаружены в материнских породах и служат структурной основой глин, что позволяет им связываться с водой. Однако в дополнение к этим важным минералам, которые позволяют воде связываться, глины могут состоять из оксидов металлов, кварца и органических материалов. Эти характеристики необходимы для жизни растений и животных в почвах, и эти пористые пространства между зернами глины способствуют созданию микросреды обитания и сообществ, которые способствуют сложности и неоднородности почвы.

Остаточная глина

Остаточная глина – это то, что остается после процессов эрозии материнской породы. Этот тип глины чаще всего образуется в результате выветривания на поверхности земли, которое может происходить несколькими способами. Одним из способов является химическое выветривание с помощью растворителей. Другой пример: такие породы, как известняк, содержащие нерастворимые примеси, выветриваются и остаются в виде отложений глины. Как только это происходит, образуется остаточная глина, которую затем можно собирать для различных целей. Считается, что остаточная глина имеет низкую пластичность и не склеивается очень легко, что ограничивает ее использование.

Осадочная глина

Осадочная глина состоит из минералов, выделившихся из первоначального материнского материала в результате выветривания и эрозии. Затем они переносятся ветром, водой, льдом или любым другим видом транспорта от материнской породы. Когда эти частицы транспортируются, они взвешиваются в воде, потому что они очень маленькие.

Организмы, живущие в глине

Глина не очень подходит для жизни многих растений, так как воздух с трудом проходит через почву к корням, потому что почва очень плотно утрамбована. Существует также проблема дренажа с преобладанием глинистых почв. Некоторые растения, которые могут переносить эти условия, — это хвойные деревья, такие как сосны, ели, бальзамическая пихта и тамараки. Некоторые лиственные деревья также могут расти на глинистых почвах, например, ивы, яблони и некоторые клены. Есть также некоторые организмы, которые живут в преимущественно глинистой почве.