В чем живет амеба?. Вторая Книга всеобщих заблуждений

В чем живет амеба?. Вторая Книга всеобщих заблужденийВикиЧтение

Вторая Книга всеобщих заблуждений

Ллойд Джон

Содержание

В чем живет амеба?

Нет, это не «суп», не «капля» и не что-нибудь в этом роде. Возможно, вы удивитесь, но некоторые амебы живут в домах, которые проектируют и строят сами.

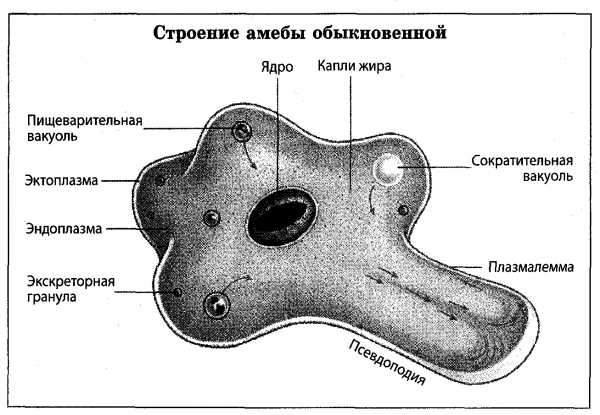

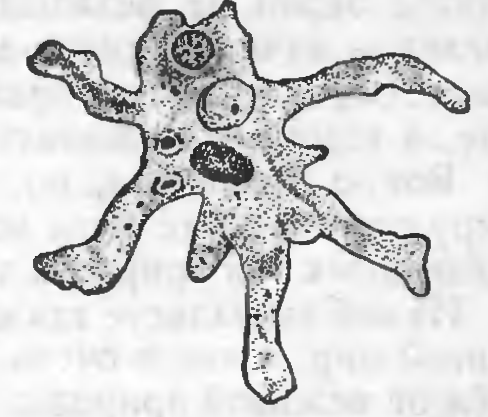

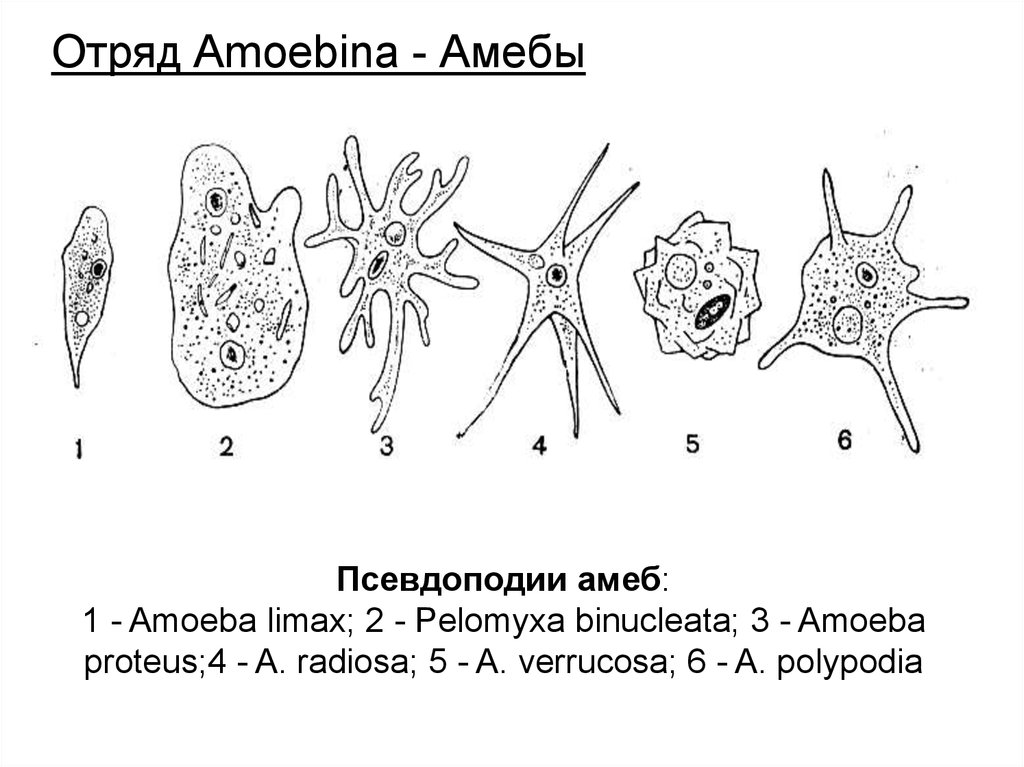

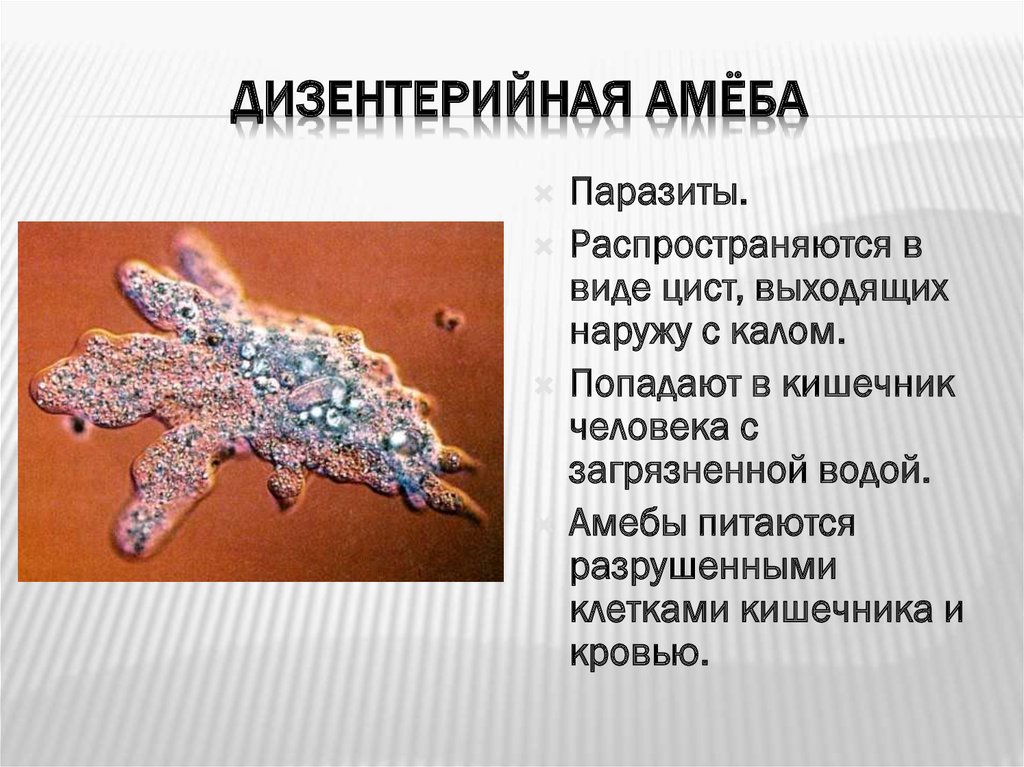

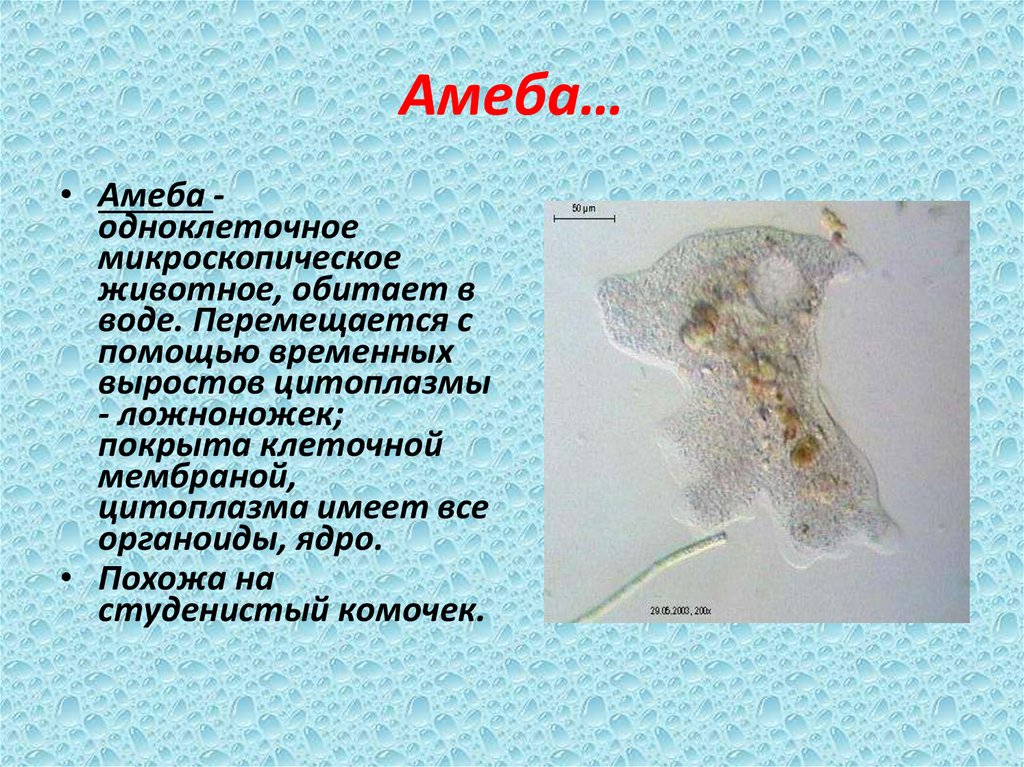

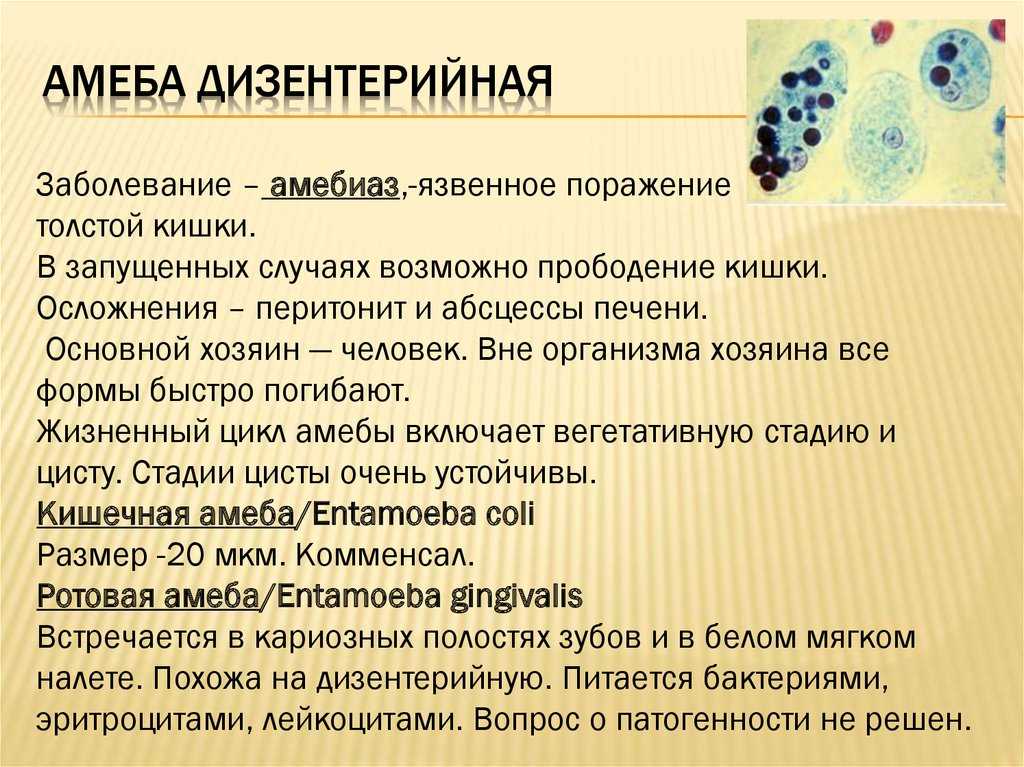

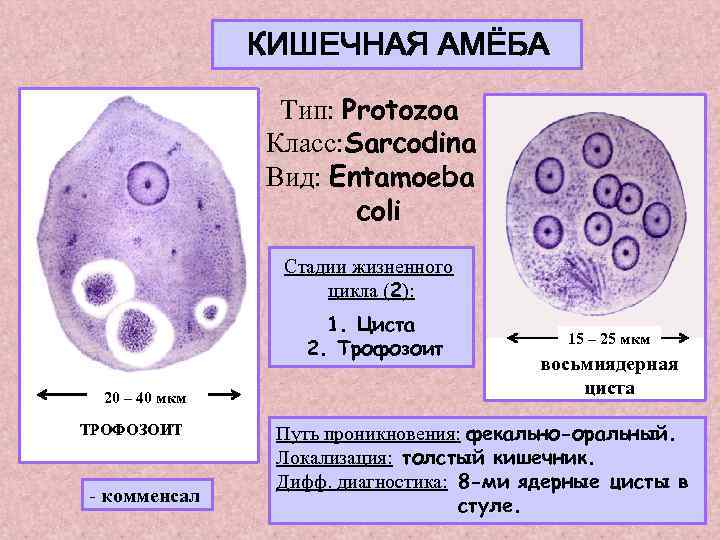

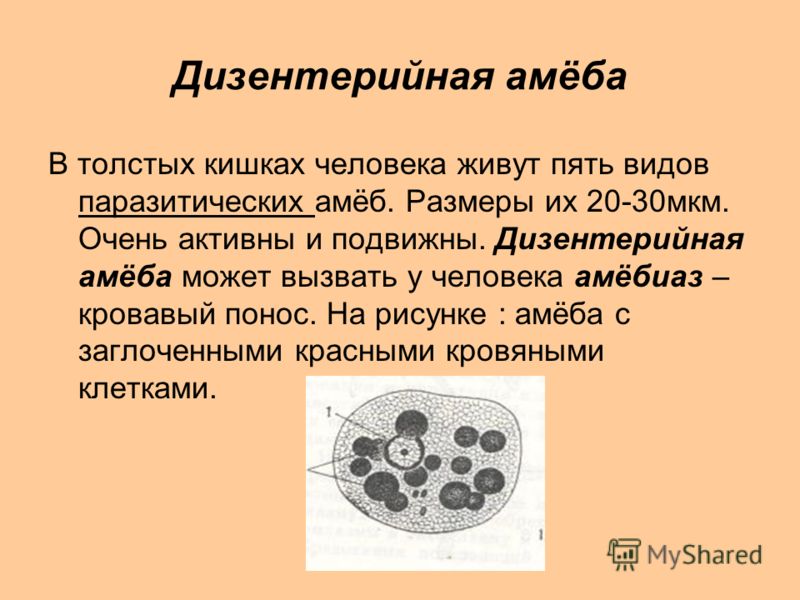

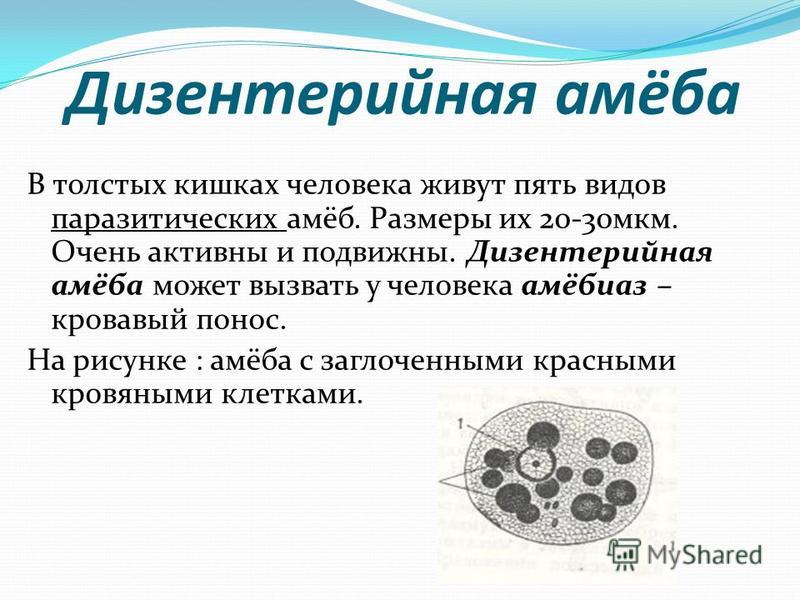

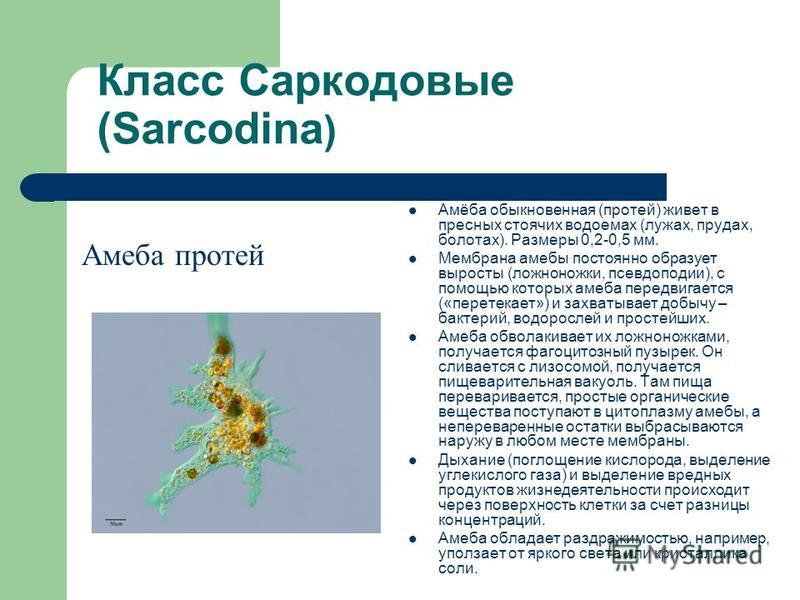

Амеба (от греч. amoibe, «изменение») – мельчайший одноклеточный организм. Никто не знает, сколько тысяч и тысяч различных видов амеб существуют на нашей планете: везде, где сыро, – там им и дом (как нам, увы, известно по горькому опыту). Тот вид, что вызывает амебную дизентерию, убивает до 100 тысяч человек в год и обитает в кишках и печени еще 50 миллионов из нас.

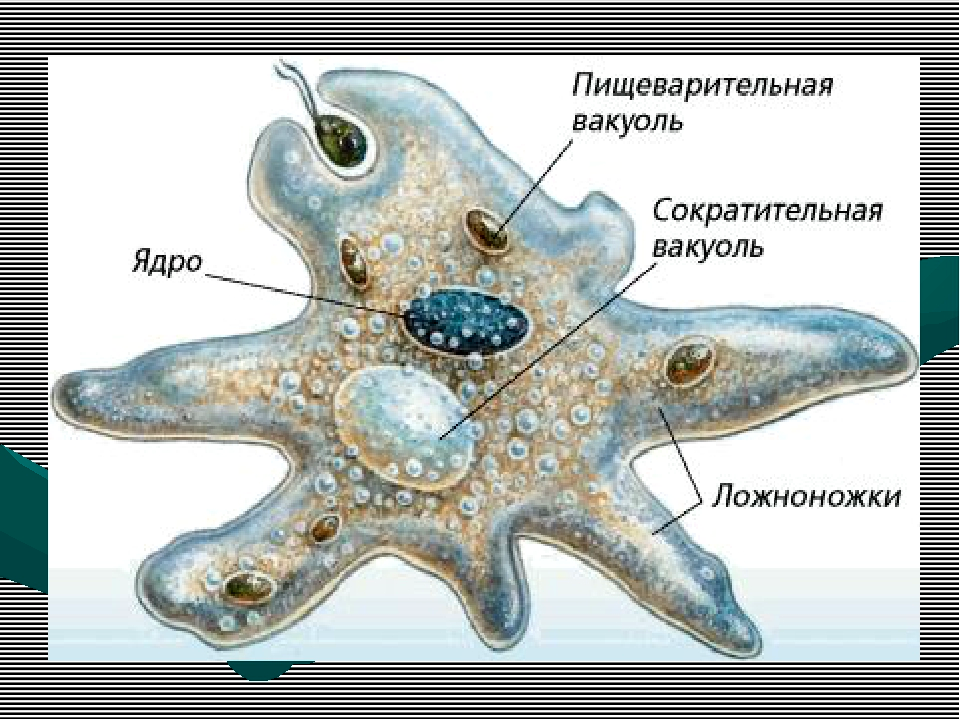

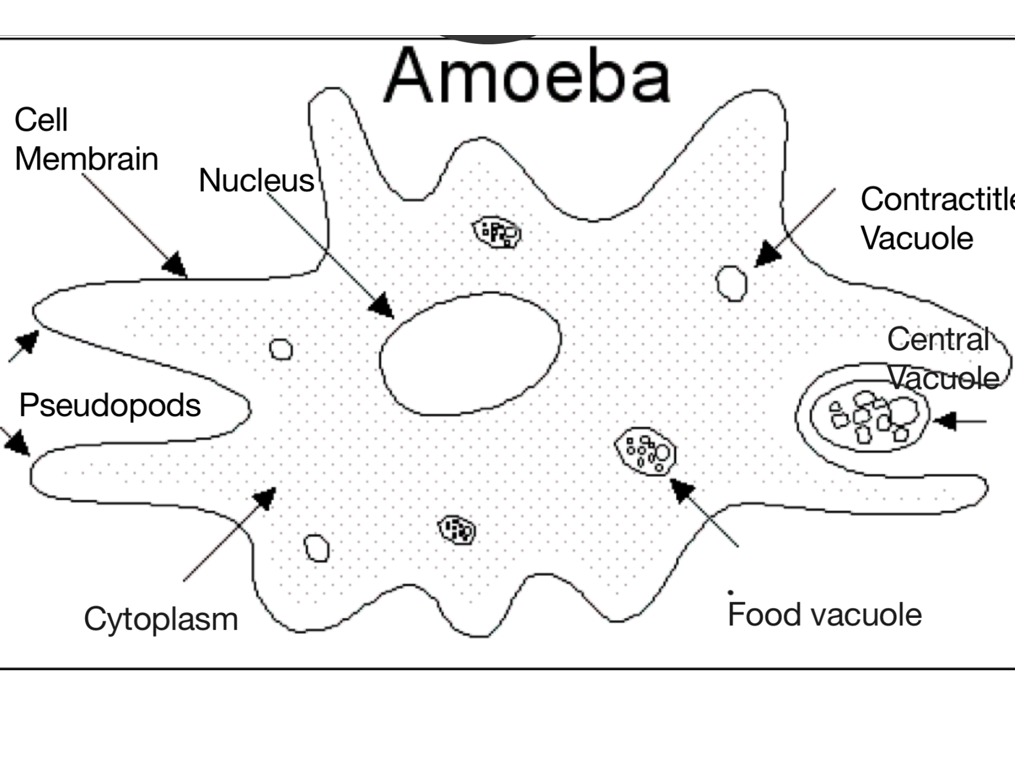

Вряд ли найдется существо проще амебы, ведь это всего лишь тонкая наружная оболочка, заполненная водянистой жидкостью, а в ней – ядро, содержащее генетический материал.

С учетом всего вышеизложенного представляется совершенно невероятным, что одна из ветвей семейства амеб способна строить передвижные жилища, заглатывая микроскопические частички песка. Когда стройматериала достаточно, амеба принимается склеивать песчинки друг с другом, выделяя своего рода органический цемент. Поскольку никому еще не удалось пронаблюдать за этим процессом, мы понятия не имеем, как это происходит.

Каждый вид создает собственный, свойственный лишь ему тип жилья. Резиденция Diffitlgia coronata — это сфера с рифленым входом спереди и восемью остриями сзади, как у космических спутников 1950-х гг. Diffidgia pyriform строит грушевидную урну, Diffidgia bacillefera —

тубус в виде сигары. Ни один из этих домов по размеру не больше типографской точки.

Как и в случае многих современных семей, рано или поздно наступает срок разъезжаться. Дом, как и положено, остается амебе-родителю; отпрыскам же перепадают остатки стройматериалов, из которых можно и себе что-нибудь соорудить. Как такое возможно – без мозгов и даже без намека на нервную систему?

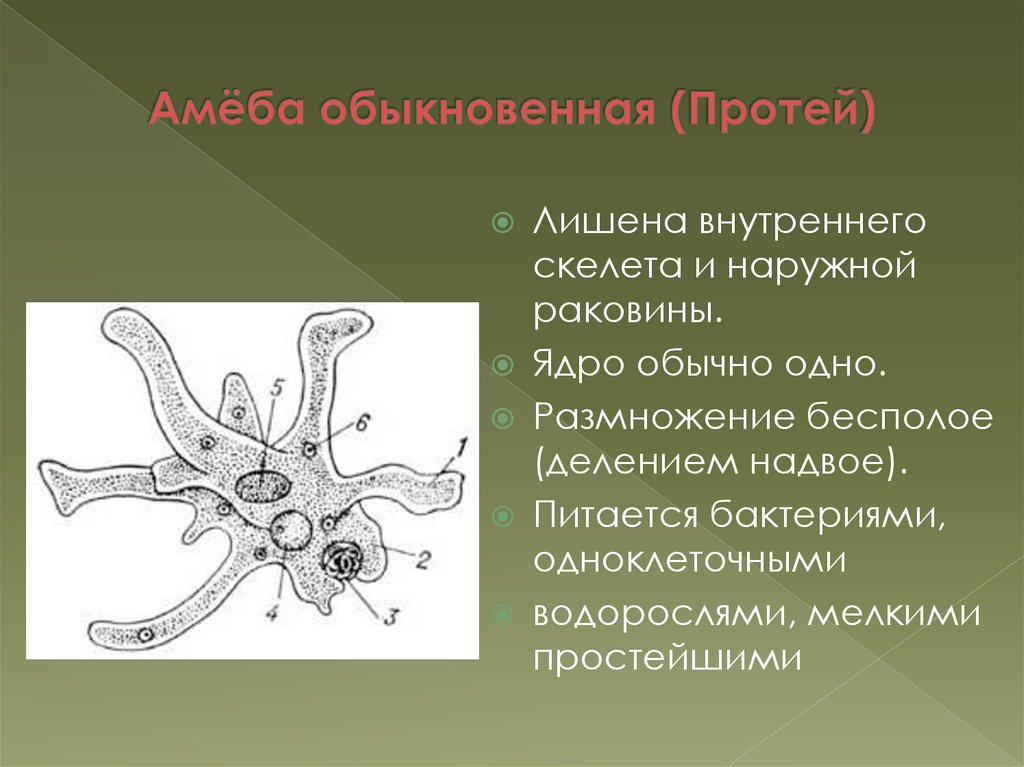

Впервые амебу описал и нарисовал в 1757 г. австрийский миниатюрист и натуралист Иоганн Рёзель фон Розенхоф. Он дал ей имя Протей – в честь древнегреческого божества, способного менять внешность когда заблагорассудится. С тех пор «амеба» – общепринятый термин для чего-то уж слишком простого, безыскусного и недалекого.

Так, может, пора пересмотреть наши взгляды на этих существ? Особенно в свете недавних открытий ученых, выяснивших, что генетическая информация, содержащаяся в ядре

Да, возможно, амебы безмозглы, но называть их «простыми» у нас не повернется язык.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Кто живет в морских глубинах?

Кто живет в морских глубинах? Условия жизни здесь очень суровые.В открытом море свет может проникнуть на глубину до 110 метров, а у побережья, где вода менее чистая, – всего на 15. Ниже лежит область вечной темноты и холода. Там всегда стоит температура около 3,8 °С,

Где живет средиземноморская черепаха?

Где живет средиземноморская черепаха? Судя по ее названию, можно предположить, что живет эта черепаха в Средиземном море. А поскольку средиземноморская черепаха – сухопутная, то, значит, и обитает на берегу моря. Но оказывается, что она живет не только там.

Где живет Маленький принц?

Где живет Маленький принц?

Если вы уже знакомы с Маленьким принцем, то, конечно же, знаете, где он живет. А если еще не успели познакомиться, то не огорчайтесь, вам даже можно позавидовать, ведь вы впервые узнаете, что есть на свете удивительный человечек по имени… А вот

А если еще не успели познакомиться, то не огорчайтесь, вам даже можно позавидовать, ведь вы впервые узнаете, что есть на свете удивительный человечек по имени… А вот

Где живет Дед Мороз?

Где живет Дед Мороз? Обычно принято считать, что Дед Мороз живет где-то на Крайнем Севере, например в Лапландии. Там всегда лежит снег и никогда не бывает лета. Каждый год Дед Мороз садится в свою оленью упряжку и отправляется в далекий путь, чтобы привезти детям подарки, а

Где живет Маленький принц?

Где живет Маленький принц? Если вы уже знакомы с Маленьким принцем, то, конечно же, знаете, где он живет. А если еще не успели познакомиться, то не огорчайтесь, вам даже можно позавидовать, ведь вы впервые узнаете, что есть на свете удивительный человечек по имени… А вот

Кто живет дольше всех?

Кто живет дольше всех?

Говорят, что дольше всех живет черный ворон. Ему даже приписывают особую мудрость, которую он приобретает с годами, и называют срок жизни самых старых воронов – до 300 лет. Когда смотришь на какого-нибудь такого долгожителя, становится не по себе.

Ему даже приписывают особую мудрость, которую он приобретает с годами, и называют срок жизни самых старых воронов – до 300 лет. Когда смотришь на какого-нибудь такого долгожителя, становится не по себе.

Где живет морской дьявол?

Где живет морской дьявол? Еще с древних времен в морских рассказах упоминается о каких-то страшных морских чудовищах, которые неожиданно появляются из морской пучины и так же неожиданно исчезают. Можно, конечно, все это считать фантазией или обычной галлюцинацией. НоКак питается амеба?

Как питается амеба? Все вы прекрасно знаете, что питаться могут только живые существа. Таким же живым существом, как человек, слон, пчела, комар и т. д., считается и амеба. Они отличаются друг от друга только количеством клеток. Если у человека и других высших животных тело

Где живет выдра?

Где живет выдра?

Если вам придется когда-нибудь увидеть на берегу остатки крупных рыб, не думайте, что их растерзали и бросили рыбаки. Это значит, что здесь обедала выдра. Но не пытайтесь немедленно отыскать ее. Выдры очень редко появляются днем, они отсиживаются в своих

Это значит, что здесь обедала выдра. Но не пытайтесь немедленно отыскать ее. Выдры очень редко появляются днем, они отсиживаются в своих

Живет ли кукушка в воде?

Живет ли кукушка в воде? Всем известна заурядная обитательница лесов – обыкновенная кукушка, которая «прославила» свое имя тем, что подкладывает свои яйца в чужие гнезда и никогда не высиживает птенцов. Это явление в природе необычное и, как многие думают, единственное в

Где живет каракатица?

Где живет каракатица? Некоторые виды маленьких каракатиц могут жить в аквариумах, и если вам придет в голову поместить в свой аквариум это странное создание, вы сможете вволю любоваться им и хорошенько рассмотреть, как оно устроено и как проводит время. В основном же

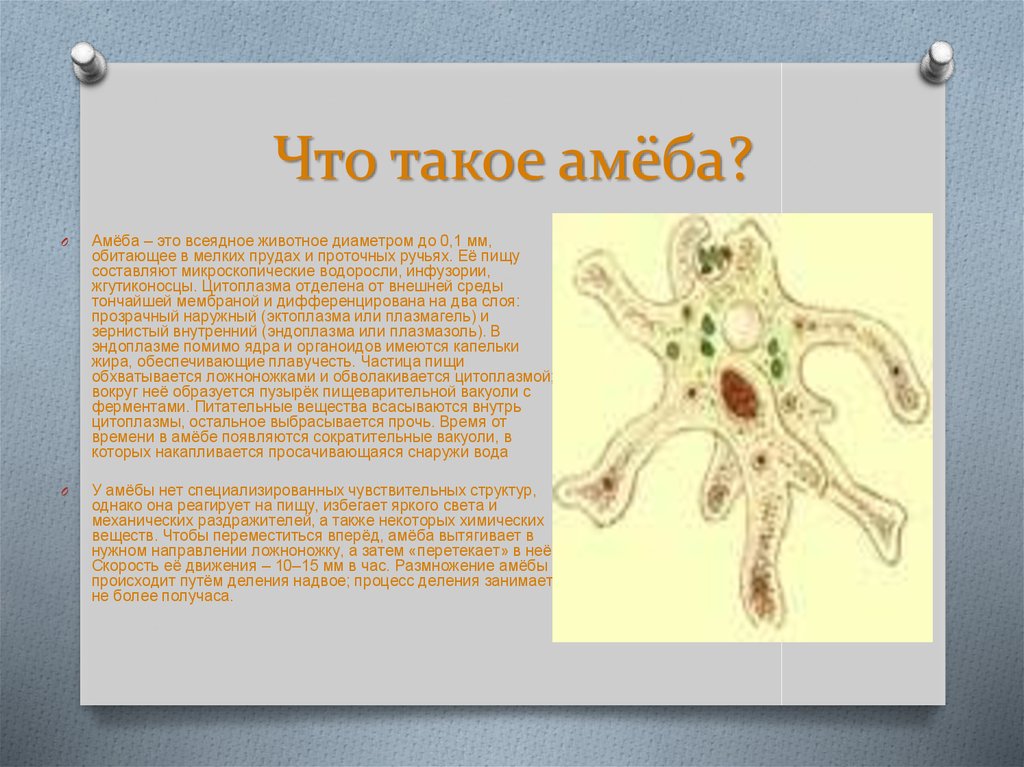

Что такое амеба?

Что такое амеба?

Знаете ливы, что амеба считается животным? Это студенистое одноклеточное существо, настолько маленькое, что рассмотреть его можно только под микроскопом.

Как живет муравейник

Как живет муравейник Продовольственные запасы в муравейнике рыжих лесных муравьев хранятся внутри молодых муравьев–рабочих, в их брюшках. Сидят они в нижних, темных этажах гнезда, малоподвижные и совсем не агрессивные. Их дело – ожидание. Зимой молодые рабочие, в телах

Сердце в будущем живет

Сердце в будущем живет Из стихотворения «Если жизнь тебя обманет» (1825) А. С. Пушкина (1799-1837): Сердце в будущем живет, Настоящее уныло: Все мгновенно, все пройдет, Что пройдет, то будет

Тело его живет, или о Мавзолее

Тело его живет, или о Мавзолее

Ленин был захоронен нашими отцами и дедами в соответствии с российской и русской исторической традицией. Все святые угодники хоронились в пещерах, монастырях.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ («АиФ», 2000, № 4)

Надо вообще вынуть тело из Мавзолея и

Все святые угодники хоронились в пещерах, монастырях.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ («АиФ», 2000, № 4)

Надо вообще вынуть тело из Мавзолея и

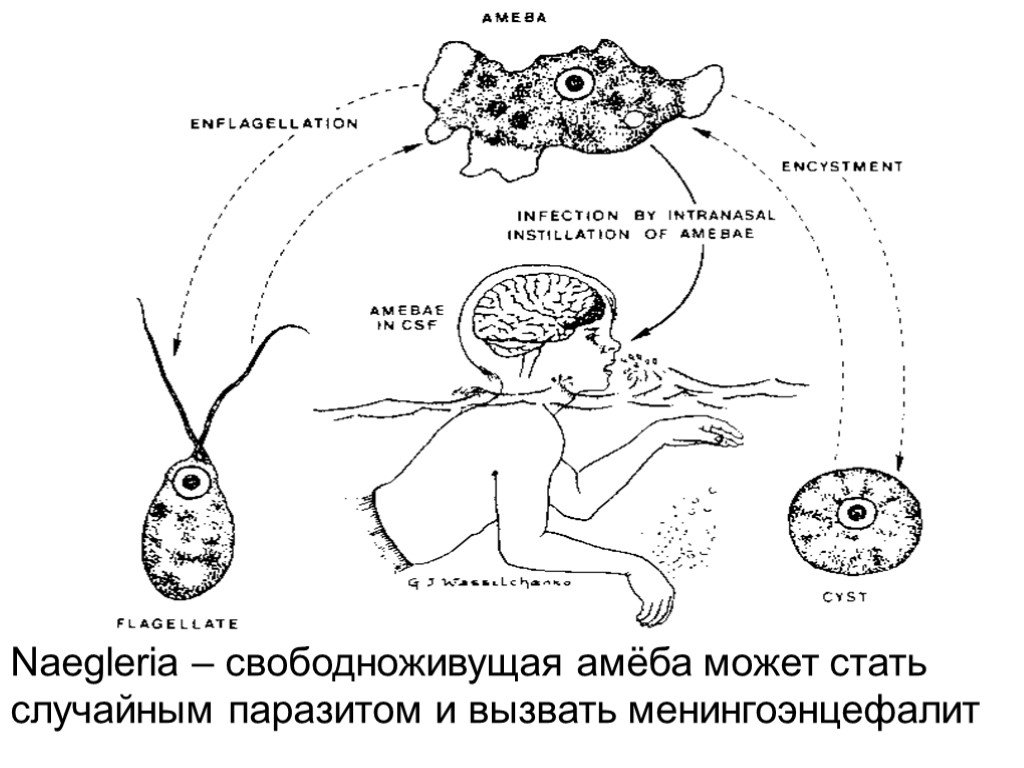

Амеба, поедающая мозг: как уберечься от смертоносной инфекции?

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Амебный менингоэнцефалит, вызанный паразитом Naegleria fowleri, под микроскопом

Житель Флориды умер в результате редкого заболевания, вызываемого амебой, которая поражает мозг и нарушает работу нервной системы. Медики округа Шарлотт, расположенного в юго-западной части штата, утверждают, что заражение произошло в ходе промывания носа водопроводной водой.

Попав в нос, паразит Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) по обонятельному нерву добирается до мозга и поражает мозговую ткань. При этом, как отмечают медики, пить зараженную бактерией воду не опасно. Главное — чтобы она не попала именно в нос.

При этом, как отмечают медики, пить зараженную бактерией воду не опасно. Главное — чтобы она не попала именно в нос.

Если же это все-таки произошло, контакт со слизистой носа приводит к развитию инфекции, которая, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), почти всегда заканчивается для пациента летальным исходом.

Имя погибшего больного власти штата пока не разглашают, однако известно, что заражение произошло по меньшей мере за неделю до смерти.

Он также заверил, что представители сразу нескольких правительственных структур США «продолжают изучать обстоятельства этого заражения» — а именно, «ведут работу с местными коммунальными службами, чтобы выявить любые потенциальные связи и предпринять необходимые действия».

Известно, что Неглерия Фоулера (которую неофициально так и называют — «амеба, поедающая мозг») обитает в теплой пресной воде — в бассейнах, озерах и прудах.

Опасность бактерия представляет именно в случае попадания в организм через нос, при контакте со слизистой, покрытой обонятельными рецепторами. Если же амеба попадает в рот, заражения не происходит, поскольку ее нейтрализует желудочная кислота.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Округ Шарлотт, Флорида

Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

Подкаст

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

эпизоды

Конец истории Подкаст

Официальное название болезни, вызываемой этим одноклеточным микроорганизмом, — первичный амебный менингоэнцефалит.

Его симптомы могут включать в себя головную боль, резкое повышение температуры, тошноту, рвоту, потерю ориентации в пространстве, спазм затылочных мышц, судороги и/или галлюцинации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно первичный амебный менингоэнцефалит диагностируют в США в среднем у трех пациентов. При этом подавляющее большинство случаев оканчиваются смертельным исходом.

В период с 1962 по 2021 год из 154 человек, диагностированных в США, выжили лишь четверо.

Статистика показывает, что в зимние месяцы заражение происходит крайне редко. Что и понятно, учитывая тот факт, что живет бактерия в теплых пресных водоемах.

Главная мера предосторожности, которую рекомендуют соблюдать медики, состоит в том, чтобы ни в коем случае не промывать нос водой из-под крана. Именно таким образом заражение происходит чаще всего.

Для промывания носовых пазух годится лишь стерилизованная или дистиллированную вода.

Водопроводную же воду можно использовать в этих целях, только если ее для начала по меньшей мере минуту прокипятить, а затем охладить перед использованием.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Мозговая ткань, пораженная инфекцией

На всякий случай рекомендуется также избегать попадания воды в нос во время плавания в бассейне, а таже принятия ванны или душа.

В качестве профилактической меры эксперты советуют в жаркую погоду не купаться в пресных водоемах, а при плавании в бассейнах и аквапарках применять специальные носовые зажимы.

Неглерия Фоулера — теплолюбивый организм. Наиболее комфортно бактерия чувствует себя при температуре около 27 градусов Цельсия, однако в целом выдерживает и температуру до 46 градусов. В странах же с холодным климатом она практически не встречается.

В России случаев заражения амебным менингоэнцефалитом официально зафиксировано не было. Однако, как отмечают ученые, в связи с изменением климата не исключено, что болезнь будет постепенно распространяться и в более холодные регионы.

свободноживущих амеб в экстремальных условиях: настоящее выживание на нашей планете de vida libre в Мексике.

Revista Mexicana de Biodiversidad . 2014;85:10–25. doi: 10.7550/33691 юаней. [CrossRef] [Google Scholar]2. Leidy J. Amoeba proteus. Американский натуралист . 1878; 12 (4): 235–238. дои: 10.1086/272082. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

3. Кэмпбелл Р. Микробная экология . 2-й. Оксфорд: Блэквелл Сайентифик; 1983. [Google Scholar]

4. Нишихара Э., Шиммен Т., Сонобе С. Новый аспект динамики мембран сократительной вакуоли Amoeba Proteus, обнаруженный при витальном окрашивании с помощью FM4-64. Протоплазма . 2007; 231(1-2):25–30. doi: 10.1007/s00709-007-0247-x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Кларк М., Колер Дж., Арана К., Лю Т., Хойзер Дж., Гериш Г. Динамика вакуолярной Н+-АТФазы в сократительном вакуольном комплексе и эндосомальный путь клеток Dictyostelium. Журнал клеточной науки . 2002;115(14):2893–2905. doi: 10.1242/jcs.115.14.2893. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2002;115(14):2893–2905. doi: 10.1242/jcs.115.14.2893. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Нишихара Э., Йокота Э., Тадзаки А. и др. Наличие аквапорина и V-АТФазы на сократительной вакуоли Amoeba proteus. Биология клетки . 2008;100(3):179–188. doi: 10.1042/BC20070091. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Сент-Винсент Б., Ламарк Ж.-Б. Essai d’une Classification des Animaux Microscopiques / пар. M . Veuve Agasse: Бори де Сент-Винсент; 1826. [CrossRef] [Google Scholar]

8. Шустер Ф. Л., Висвесвара Г. С. Свободноживущие амебы как условно-патогенные и неоппортунистические патогены человека и животных. Международный журнал паразитологии . 2004;34(9):1001–1027. doi: 10.1016/j.ijpara.2004.06.004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Паттерсон Д. Дж. Разнообразие эукариот. Американский натуралист . 1999; 154(S4):S96–S124. дои: 10.1086/303287. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

10. Woese C.R., Kandler O. , Wheelis M.L. На пути к естественной системе организмов: предложение по археям, бактериям и эукариям. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 1990;87(12):4576–4579. doi: 10.1073/pnas.87.12.4576. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Wheelis M.L. На пути к естественной системе организмов: предложение по археям, бактериям и эукариям. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 1990;87(12):4576–4579. doi: 10.1073/pnas.87.12.4576. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Adl S.M., Bass D., Lane C.E., et al. Изменения в классификации, номенклатуре и разнообразии эукариот. Журнал эукариотической микробиологии . 2019;66(1):4–119. doi: 10.1111/jeu.12691. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Косакян А., Гомаа Ф., Лара Э., Лар Д. Дж. Г. Текущие и будущие перспективы систематики, таксономии и номенклатуры раковинных амеб. Европейский журнал протистологии . 2016;55:105–117. doi: 10.1016/j.ejop.2016.02.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Мейстерфельд Р., Кент О. А. Иллюстрированный справочник по простейшим . Аллен Пресс; 1880. [Google Scholar]

14. Tsao H.-F., Scheikl U. , Volland J.-M., et al. Candidatus Cochliophilus cryoturris’ (Coxiellaceae), симбионт раковинной амебы Cochliopodium minus. Научные отчеты . 2017;7(1):с. 3394. doi: 10.1038/s41598-017-03642-8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Volland J.-M., et al. Candidatus Cochliophilus cryoturris’ (Coxiellaceae), симбионт раковинной амебы Cochliopodium minus. Научные отчеты . 2017;7(1):с. 3394. doi: 10.1038/s41598-017-03642-8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Fenchel T. Экология простейших: биология свободноживущих фаготрофных простейших . Мэдисон, Висконсин: издательство Science Tech Publishers; 1987. [Google Scholar]

16. Андерсон О.Р. Берлин . Нью-Йорк: Springer-Verlag; 1988. Сравнительная протозоология: экология, физиология, история жизни. [CrossRef] [Google Scholar]

17. Mazur T., Hadaś E., Iwanicka I. Продолжительность стадии кисты, жизнеспособность и вирулентность изолятов Acanthamoeba. Тропическая медицина и паразитология: Официальный орган Deutsche Tropenmedizinische Gesellschaft и Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) . 1995;46(2):106–108. [PubMed] [Академия Google]

18. Шрирам Р. , Шофф М., Бутон Г., Фюрст П., Висвесвара Г. С. Выживание кист акантамебы после высыхания более 20 лет. Журнал клинической микробиологии . 2008;46(12):4045–4048. doi: 10.1128/JCM.01903-08. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Шофф М., Бутон Г., Фюрст П., Висвесвара Г. С. Выживание кист акантамебы после высыхания более 20 лет. Журнал клинической микробиологии . 2008;46(12):4045–4048. doi: 10.1128/JCM.01903-08. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Страница F. C. Новый определитель для пресноводных и почвенных гимнамёб: с инструкциями по культивированию . Эмблсайд: Пресноводная биологическая ассоциация; 1988. [Google Scholar]

20. Qvarnstrom Y., Nerad T.A., Visvesvara G.S. Характеристика нового патогенного вида Acanthamoeba, A. byersin n. sp., выделенный от человека со смертельным исходом от амебного энцефалита. Журнал эукариотической микробиологии . 2013;60(6):626–633. doi: 10.1111/jeu.12069. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Бонковски М. Простейшие и рост растений: новый взгляд на микробную петлю в почве. Новый фитолог . 2004;162(3):617–631. дои: 10.1111/j.1469-8137.2004.01066. х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

22. Круль-Турминьска К., Олендер А. Инфекции человека, вызванные свободноживущими амебами. Анналы сельскохозяйственной и экологической медицины . 2017;24(2):254–260. doi: 10.5604/12321966.1233568. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Смирнов А. В., Чао Э., Нассонова Е. С., Кавальер-Смит Т. Пересмотренная классификация голых лобозных амеб (Amoebozoa: Lobosa) Протист . 2011;162(4):545–570. doi: 10.1016/j.protis.2011.04.004. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

24. Висвесвара Г. С., Моура Х., Шустер Ф. Л. Патогенные и условно-патогенные свободноживущие амебы: виды Acanthamoeba, Balamuthia mandrillaris, Naegleria fowleri и Sappinia diploidea. FEMS Иммунология и медицинская микробиология . 2007;50(1):1–26. doi: 10.1111/j.1574-695X.2007.00232.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25. Szenasi Z., Endo T., Yagita K., Nagy E. Изоляция, идентификация и растущее значение свободноживущих амеб, вызывающих болезни человека. Журнал медицинской микробиологии . 1998;47(1):5–16. doi: 10.1099/00222615-47-1-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Журнал медицинской микробиологии . 1998;47(1):5–16. doi: 10.1099/00222615-47-1-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Цветкова Н., Шильд М., Панайотов С. и соавт. Идентификация свободноживущих экологических изолятов амеб из Болгарии. Исследование паразитологии . 2004;92(5):405–413. doi: 10.1007/s00436-003-1052-x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Chappell C.L., Wright J.A., Coletta M., Newsome A.L. Стандартизированный метод измерения антител к Acanthamoeba в сыворотке здоровых людей. Клинико-диагностическая лаборатория иммунологии . 2001;8(4):724–730. doi: 10.1128/CDLI.8.4.724-730.2001. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Koyun İ., Kolören Z., Karaman Ü., Tsiami A., Karanis P. Acanthamoeba spp. в пробах речной воды Черноморского региона Турции. Журнал воды и здоровья . 2020;18(2):186–199. doi: 10.2166/wh.2020.170. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Juárez M. M., Tártara L.I., Cid A.G., et al. Акантамеба в глазу, может ли паразит спрятаться еще больше? Последние разработки по болезни. Контактная линза и передняя часть глаза . 2018;41(3):245–251. doi: 10.1016/j.clae.2017.12.017. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

M., Tártara L.I., Cid A.G., et al. Акантамеба в глазу, может ли паразит спрятаться еще больше? Последние разработки по болезни. Контактная линза и передняя часть глаза . 2018;41(3):245–251. doi: 10.1016/j.clae.2017.12.017. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Лоренцо-Моралес Дж., Линдо Дж. Ф., Мартинес Э. и соавт. Патогенные штаммы Acanthamoeba из водных источников на Ямайке, Вест-Индия. Анналы тропической медицины и паразитологии . 2005;99(8):751–758. doi: 10.1179/136485905X65215. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Visvesvara G. S., Sriram R., Qvarnstrom Y., et al. Paravahlkampfia francinae n. сп. маскируется под возбудителя первичного амебного менингоэнцефалита. Журнал эукариотической микробиологии . 2009;56(4):357–366. doi: 10.1111/j.1550-7408.2009.00410.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Abedkhojasteh H., Niyyati M., Rahimi F., Heidari M., Farnia S., Rezaeian M. Первое сообщение о кератите Hartmannella у пользователя косметических мягких контактных линз в Иран. Иранский журнал паразитологии . 2013;8(3):481–485. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Иранский журнал паразитологии . 2013;8(3):481–485. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

33. Gelman B.B., Rauf S.J., Nader R., et al. Амебный энцефалит, вызванный Sappinia diploidea. Журнал Американской медицинской ассоциации . 2001;285(19):2450–2451. doi: 10.1001/jama.285.19.2450. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Джон Д. Т. En Topley & Wilson’s Microbiology and Microbial Infections . Американское онкологическое общество; 2010. Условно-патогенные амебы. [CrossRef] [Google Scholar]

35. Мартинес А. Дж., Висвесвара Г. С. Свободноживущие, амфизоидные и условно-патогенные амебы. Патология головного мозга . 1997;7(1):583–598. дои: 10.1111/j.1750-3639.1997.tb01076.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Scheid P.L., Balczun C. Неудача молекулярной диагностики штамма Acanthamoeba, вызывающего кератит. Экспериментальная паразитология . 2017; 183: 236–239. doi: 10.1016/j.exppara.2017.09.015. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 10.1016/j.exppara.2017.09.015. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Delafont V., Brouke A., Bouchon D., Moulin L., Héchard Y. Микробиом свободноживущих амеб, выделенных из питьевой воды. Исследование воды . 2013;47(19): 6958–6965. doi: 10.1016/j.waters.2013.07.047. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. Scheid P.L., Schwarzenberger R. Свободноживущие амебы как переносчики криптоспоридий. Исследование паразитологии . 2011;109(2):499–504. doi: 10.1007/s00436-011-2287-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Winiecka-Krusnell J., Dellacasa-Lindberg I., Dubey J.P., Barragan A. Toxoplasma gondii: поглощение и выживание ооцист у свободноживущих амеб. Экспериментальная паразитология . 2009;121(2):124–131. doi: 10.1016/j.exppara.2008.09.022. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. Cdc—Dpdx—Свободноживущие амебные инфекции. Recuperado 22 октября 2020. 2019.

https://www.cdc.gov/dpdx/freelivingamebic/index.html

.

41. Bowers B. Сравнение пиноцитоза и фагоцитоза у Acanthamoeba castellanii. Экспериментальные исследования клеток . 1977; 110(2):409–417. doi: 10.1016/0014-4827(77)

-X. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]42. Bowers B., Olszewski T.E. Acanthamoeba внутренне различает перевариваемые и неперевариваемые частицы. Журнал клеточной биологии . 1983;97(2):317–322. doi: 10.1083/jcb.97.2.317. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

43. Хан Н. А. Акантамеба: биология и растущее значение для здоровья человека. Микробиологические обзоры FEMS . 2006;30(4):564–595. doi: 10.1111/j.1574-6976.2006.00023.x. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

44. Кот К., Ланоча-Арендарчик Н. А., Косик-Богацкая Д. И. Амебы из рода Acanthamoeba и их патогенные свойства. Анналы паразитологии . 2018;64(4):299–308. doi: 10.17420/ap6404.164. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

45. Oddó D. Infecciones por amebas de vida libre. : Исторические комментарии, таксономия и номенклатура, протозоология и анатомо-клинические исследования. Revista Chilena de Infectología . 2006; 23(3) doi: 10.4067/S0716-10182006000300002. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

: Исторические комментарии, таксономия и номенклатура, протозоология и анатомо-клинические исследования. Revista Chilena de Infectología . 2006; 23(3) doi: 10.4067/S0716-10182006000300002. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

46. Adl S.M., Simpson A.G.B., Farmer M.A., et al. Новая классификация эукариот более высокого уровня с упором на таксономию протистов. Журнал эукариотической микробиологии . 2005;52(5):399–451. doi: 10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

47. Adl S.M., Simpson A.G.B., Lane C.E., et al. Пересмотренная классификация эукариот. Журнал эукариотической микробиологии . 2012;59(5):429–514. doi: 10.1111/j.1550-7408.2012.00644.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

48. Хасни И., Челха Н., Баптист Э. и др. Изучение потенциальной патогенности Willaertia magna путем исследования переноса генов патогенности бактерий в ее геном. Научные отчеты . 2019;9(1):с. 18318. doi: 10.1038/s41598-019-54580-6. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18318. doi: 10.1038/s41598-019-54580-6. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

49. Страница FC. Таксономические критерии для амеб limax с описаниями 3 новых видов Hartmannella и 3 видов Vahlkampfia. Журнал протозоологии . 1967; 14 (3): 499–521. doi: 10.1111/j.1550-7408.1967.tb02036.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

50. Страница F. Nackte rhizopoda und heliozoea. Полоса протозоэнфауны . 1991; 2:1–297. [Google Scholar]

51. Pussard M., Pons R. Морфология кистической пары и таксономия жанра Acanthamoeba (Protozoa, Amoebida) Протистология . 1977; 13: 557–598. [Google Scholar]

52. Alves J. M. P., Gusmão C. X., Teixeira M. M. G., Freitas D., Foronda A. S., Affonso H. T. Случайные амплифицированные полиморфные профили ДНК как инструмент для характеристики изолятов бразильского кератита рода Acanthamoeba. Бразильский журнал медицинских и биологических исследований . 2000;33(1):19–26. doi: 10. 1590/S0100-879X2000000100003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1590/S0100-879X2000000100003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

53. Stothard D.R., Schroeder-Diedrich J.M., Awwad M.H., et al. Эволюционная история рода Acanthamoeba и идентификация восьми новых типов последовательностей генов 18s рРНК. Журнал эукариотической микробиологии . 1998;45(1):45–54. doi: 10.1111/j.1550-7408.1998.tb05068.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

54. Schroeder J.M., Booton G.C., Hay J., et al. Использование субгенной 18s рибосомной ДНК ПЦР и секвенирование для идентификации рода и генотипа Acanthamoeba от людей с кератитом и из осадка сточных вод. Журнал клинической микробиологии . 2001;39(5):1903–1911. doi: 10.1128/JCM.39.5.1903-1911.2001. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

55. Booton G.C., Carmichael JR, Visvesvara GS, Byers T.J., Fuerst P.A. Идентификация Balamuthia mandrillaris с помощью ПЦР-анализа с использованием митохондриального гена 16s рРНК в качестве мишени. Журнал клинической микробиологии . 2003;41(1):453–455. doi: 10.1128/JCM.41.1.453-455.2003. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Журнал клинической микробиологии . 2003;41(1):453–455. doi: 10.1128/JCM.41.1.453-455.2003. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

56. Пеландакис М., Пернин П. Использование мультиплексной ПЦР и ПЦР-анализа рестрикционных ферментов для обнаружения и исследования изменчивости свободноживущей амебы Naegleria в окружающая среда. Прикладная и экологическая микробиология . 2002;68(4):2061–2065. doi: 10.1128/AEM.68.4.2061-2065.2002. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

57. De Jonckheere J. F., Brown S. Три различных интрона группы I в ядерной большой субъединице рибосомальной ДНК амебофлагелляты Naegleria. Исследование нуклеиновых кислот . 1998;26(2):456–461. doi: 10.1093/нар/26.2.456. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

58. De Jonckheere JF, Brown S. Идентификация амеб vahlkampfiid путем их секвенирования. Протист . 2005;156(1):89–96. doi: 10.1016/j. protis.2004.11.001. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

protis.2004.11.001. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

59. Родригес-Сарагоса С. Экология свободноживущих амеб. Критические обзоры по микробиологии . 2008;20(3):225–241. doi: 10.3109/10408419409114556. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

60. Гаст Р. Дж., Леди Д. Р., Фюрст П. А., Байерс Т. Дж. Систематика подродов акантамёбы: четыре ядерных типа последовательности 18s rdna. Журнал эукариотической микробиологии . 1996;43(6):498–504. doi: 10.1111/j.1550-7408.1996.tb04510.x. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

61. Corsaro D., Venditti D. Обнаружение новых хламидий и Legionellales в образцах носа здоровых добровольцев. Микробиологический лист . 2015;60(4):325–334. doi: 10.1007/s12223-015-0378-y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

62. Fuerst P.A., Booton G.C. Виды, типы последовательностей и аллели: анализ генетической изменчивости Acanthamoeba. Патогены . 2020;9(7):с. 534. doi: 10.3390/pathogens9070534. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

63. Fuerst P.A., Booton G.C., Crary M. Филогенетический анализ и эволюция системы типирования генов 18s rnna Acanthamoeba. Журнал эукариотической микробиологии . 2015;62(1):69–84. doi: 10.1111/jeu.12186. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

64. Hewett M.K., Robinson B.S., Monis P.T., Saint C.P. Идентификация нового типа последовательности гена 18S рРНК Acanthamoeba, соответствующего виду Acanthamoeba jacobsiSawyer, Nerad and Visvesvara, 1992 (Lobosea : Acanthamebidae) Acta Protozoologica . 2003;42(4):325–330. [Google Scholar]

65. Лоренцо-Моралес Дж., Хан Н.А., Валочник Дж. Новые сведения о акантамёбном кератите: диагностика, патогенез и лечение. Паразит . 2015;22:с. 10. doi: 10.1051/паразит/2015010. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

66. Greub G., Raoult D. Микроорганизмы, устойчивые к свободноживущим амебам. Обзоры клинической микробиологии . 2004;17(2):413–433. doi: 10.1128/CMR.17.2.413-433.2004. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2004;17(2):413–433. doi: 10.1128/CMR.17.2.413-433.2004. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

67. Capewell L.G., Harris A.M., Yoder J.S., et al. Диагностика, клиническое течение и лечение первичного амебного менингоэнцефалита в США, 1937-2013 гг. Журнал Общества педиатрических инфекционистов . 2015;4(4):e68–e75. doi: 10.1093/jpids/piu103. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

68. Hargrave S.L., McCulley J.P., Husseini Z. Результаты испытания комбинированной терапии изетионата пропамидина и неомицина при кератите Acanthamoeba. Учебная группа Бролен. Офтальмология . 1999;106(5):952–957. doi: 10.1016/s0161-6420(99)00515-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

69. Косрируквонгс П., Ваначиванавин Д., Висвесвара Г. С. Лечение акантамёбного кератита хлоргексидином. Офтальмология . 1999;106(4):798–802. doi: 10.1016/S0161-6420(99)-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

70. Seal D., Hay J., Kirkness C. , et al. Успешная медикаментозная терапия кератита Acanthamoeba местными хлоргексидином и пропамидином. Глаз . 1996;10(4):413–421. doi: 10.1038/eye.1996.92. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, et al. Успешная медикаментозная терапия кератита Acanthamoeba местными хлоргексидином и пропамидином. Глаз . 1996;10(4):413–421. doi: 10.1038/eye.1996.92. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

71. Varga J.H., Wolf T.C., Jensen H.G., Parmley V.C., Rowsey J.J. Комбинированное лечение кератита Acanthamoeba пропамидином, неомицином и полигексаметиленбигуанидом. Американский журнал офтальмологии . 1993;115(4):466–470. doi: 10.1016/s0002-9394(14)74448-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

72. Hay S., Kirkness C. Успешная медикаментозная терапия акантамёбного кератита местным хлоргексидином и пропамидином. Глаз . 1997;10(4):413–421. doi: 10.1038/eye.1996.92. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

73. Брукс Дж. Г., мл., Костер Д. Дж., Баденох П. Р. Акантамёбный кератит. Роговица . 1994;13(2):186–189. doi: 10.1097/00003226-199403000-00013. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

74. Kim J.-H., Sohn H.-J., Lee J., et al. Вакцинация лентивирусным вектором, экспрессирующим ген nfa1, вызывает защитный иммунный ответ у мышей, инфицированных Naegleria fowleri. Клиническая и вакцинная иммунология: CVI . 2013;20(7):1055–1060. doi: 10.1128/CVI.00210-13. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Вакцинация лентивирусным вектором, экспрессирующим ген nfa1, вызывает защитный иммунный ответ у мышей, инфицированных Naegleria fowleri. Клиническая и вакцинная иммунология: CVI . 2013;20(7):1055–1060. doi: 10.1128/CVI.00210-13. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

75. Lee J., Yoo J.-K., Sohn H.-J., et al. Защитный иммунитет против инфекции Naegleria fowleri у мышей, иммунизированных белком rNfa1 с использованием адъювантов слизистой оболочки. Исследование паразитологии . 2015;114(4):1377–1385. doi: 10.1007/s00436-015-4316-3. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

76. Андерсон О.Р., Горрелл Т., Берген А., Крузанский Р., Левандовский М. Голые амебы и бактерии в сообществе солончаков, затронутых нефтью. Микробная экология . 2001;42(3):474–481. doi: 10.1007/s00248-001-0008-x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

77. Родригес-Сарагоса С. Экология свободноживущих амеб. Критические обзоры по микробиологии . 1994;20(3):225–241. doi: 10.3109/10408419409114556. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1994;20(3):225–241. doi: 10.3109/10408419409114556. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

78. Родригес-Сарагоса С., Майзлиш Э., Стейнбергер Ю. Сезонные изменения свободноживущих видов амеб в корневом пологе Zygophyllum dumosum в пустыне Негев, Израиль. Микробная экология . 2005;49(1):134–141. doi: 10.1007/s00248-003-1056-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

79. Родригес-Сарагоса С., Ривера Ф., Бонилья П. и соавт. Амебологическое исследование атмосферы Сан-Луис-Потоси, Мексика. Журнал анализа воздействия и эпидемиологии окружающей среды . 1993; 3 (Приложение 1): 229–241. [PubMed] [Google Scholar]

80. Родригес-Сарагоса С., Майзлиш Э., Стейнбергер Ю. Вертикальное распределение свободноживущей популяции амеб в почве под пустынными кустарниками в пустыне Негев, Израиль. Прикладная и экологическая микробиология . 2005;71(4):2053–2060. doi: 10.1128/AEM.71.4.2053-2060.2005. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

81. Перес-Хуарес Х., Серрано-Васкес А., Лара Э. и др. Динамика популяций амебоидных простейших в тропической пустыне: сезонные изменения и влияние растительности и почвенных условий. Acta Protozoologica . 2018;57(4):231–242. doi: 10.4467/168AP.18.017.10093. [CrossRef] [Google Scholar]

Перес-Хуарес Х., Серрано-Васкес А., Лара Э. и др. Динамика популяций амебоидных простейших в тропической пустыне: сезонные изменения и влияние растительности и почвенных условий. Acta Protozoologica . 2018;57(4):231–242. doi: 10.4467/168AP.18.017.10093. [CrossRef] [Google Scholar]

82. Yamanouchi K., Arima H., Sakamoto Y., et al. Первое сообщение об изоляции Balamuthia mandrillaris в северном регионе Японии. Паразитологические исследования . 2018;117(9):2895–2900. doi: 10.1007/s00436-018-5980-x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

83. Панек Т., Зильберман Дж. Д., Юбуки Н., Леандер Б. С., Чепицка И. Разнообразие, эволюция и молекулярная систематика Psalteriomonadidae, основной линии анаэробные/микроаэрофильные гетеролобозы (Excavata: Discoba) Протист . 2012;163(6):807–831. doi: 10.1016/j.protis.2011.11.002. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

84. De Jonckheere J.F., Dive D.G., Pussard M., Vickerman K. Willaertia magna gen. ноябрь, сп. ноябрь (Vahlkampfiidae), теплолюбивая амеба, встречающаяся в разных местообитаниях. 1984.

https://eurekamag.com/research/001/281/001281223.php

.

Willaertia magna gen. ноябрь, сп. ноябрь (Vahlkampfiidae), теплолюбивая амеба, встречающаяся в разных местообитаниях. 1984.

https://eurekamag.com/research/001/281/001281223.php

.

85. Dey R., Bodennec J., Mameri M. O., Pernin P. Свободноживущие пресноводные амебы различаются по восприимчивости к патогенной бактерии Legionella pneumophila. Письма по микробиологии FEMS . 2009;290(1):10–17. дои: 10.1111/j.1574-6968.2008.01387.х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

86. Brown T.J., Cursons R.T.M. Патогенные свободноживущие амебы (Pfla) из замороженных бассейнов в Осло, Норвегия. Скандинавский журнал инфекционных заболеваний . 1977;9(3):237–240. doi: 10.3109/inf.1977.9.issue-3.16. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

87. Асторга Б. Чили. Recuperado de: Университет Сарагосы; 2016. Ecología de Acanthamoeba spp.En Chile: identificación fenotípica y genotípica en agua, suelos y vegetales.

https://zaguan.unizar.es/record/47883/files/TESIS-2016-067. pdf

. [Академия Google]

pdf

. [Академия Google]

88. Устюнтюрк-Онан М., Валочник Дж. Идентификация свободноживущих амеб, выделенных из водопроводной воды в Стамбуле, Турция. Экспериментальная паразитология . 2018;195:34–37. doi: 10.1016/j.exppara.2018.10.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

89. Tanveer T., Hameed A., Muazzam A.G., Jung S.-Y., Gul A., Matin A. Выделение и молекулярная характеристика потенциально патогенных генотипов Acanthamoeba из различных водные ресурсы, включая питьевую воду для бытовых нужд из Хайбер-Пахтунхва, Пакистан. Паразитологические исследования . 2013;112(8):2925–2932. doi: 10.1007/s00436-013-3465-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

90. Юсуф Ф. А., Сиддики Р., Хан Н. А. Наличие ротавируса и свободноживущих амеб в водоснабжении Карачи, Пакистан. Revista Do Instituto de Medicina Tropical в Сан-Паулу . 2017;59:с. е32. doi: 10.1590/S1678-9946201759032. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

91. Guimaraes A.J., Gomes K.X., Cortines J.R., Peralta J.M., Saramago R.H., Peralta Acanthamoeba spp. в качестве универсального хозяина для патогенных микроорганизмов: мостик от окружающей среды к вирулентности хозяина. Микробиологические исследования . 2016;193:30–38. doi: 10.1016/j.micres.2016.08.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Guimaraes A.J., Gomes K.X., Cortines J.R., Peralta J.M., Saramago R.H., Peralta Acanthamoeba spp. в качестве универсального хозяина для патогенных микроорганизмов: мостик от окружающей среды к вирулентности хозяина. Микробиологические исследования . 2016;193:30–38. doi: 10.1016/j.micres.2016.08.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

92. Weisman R. A. Дифференциация Acanthamoeba castellanii. Ежегодный обзор микробиологии . 1976; 30(1):189–219. doi: 10.1146/annurev.mi.30.100176.001201. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

93. Нефф Р.Дж., Нефф Р.Х. Биохимия инцистирования амеб. Симпозиумы Общества экспериментальной биологии . 1969; 23: 51–81. [PubMed] [Академия Google]

94. Дадли Р., Джарролл Э. Л., Хан Н. А. Анализ углеводов Acanthamoeba castellanii. Экспериментальная паразитология . 2009;122(4):338–343. doi: 10.1016/j.exppara.2009.04.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

95. Родригес-Сарагоса С. Экология свободноживущих амеб. Критические обзоры по микробиологии . 1994;20(3):225–241. doi: 10.3109/10408419409114556. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Критические обзоры по микробиологии . 1994;20(3):225–241. doi: 10.3109/10408419409114556. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

96. Lê H.G., Ham A.-J., Kang J.-M., et al. Новый ингибитор цистеиновой протеазы Naegleria fowleri, который специфически экспрессируется во время инцистации и в зрелых кистах. Патогены . 2021;10(4):с. 388. doi: 10.3390/pathogens10040388. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

97. Анвар А., Хан Н. А., Сиддики Р. Борьба с Acanthamoeba spp. кисты: какие есть варианты. Паразиты и переносчики . 2018; 11(1) doi: 10.1186/s13071-017-2572-z. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

98. Корсаро Д. Обновление филогении Acanthamoeba. Исследование паразитологии . 2020;119(10):3327–3338. doi: 10.1007/s00436-020-06843-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

99. Abdul Majid M.A., Mahboob T., Mong B.G.J., et al. Патогенные свободноживущие амебы, передающиеся через воду: обновленная информация из отдельных стран Юго-Восточной Азии. PLoS Один . 2017;12(2):с. e0169448. doi: 10.1371/journal.pone.0169448. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

PLoS Один . 2017;12(2):с. e0169448. doi: 10.1371/journal.pone.0169448. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

100. Bowers B., Korn E.D. Тонкая структура Acanthamoeba castellanii (штамм Neff) II. Инцистирование. Журнал клеточной биологии . 1969;41(3):786–805. doi: 10.1083/jcb.41.3.786. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

101. De Jonckheere J. F. Происхождение и эволюция распространенной во всем мире патогенной амебофлагелляты Naegleria fowleri. Инфекция, генетика и эволюция: журнал молекулярной эпидемиологии и эволюционной генетики инфекционных заболеваний . 2011;11(7):1520–1528. doi: 10.1016/j.meegid.2011.07.023. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

102. Nuprasert W., Putaporntip C., Pariyakanok L., Jongwutiwes S. Идентификация нового генотипа t17 акантамёбы из экологических изолятов и генотипа t10, вызывающего кератит в Таиланде. Журнал клинической микробиологии . 2010;48(12):4636–4640. doi: 10.1128/JCM.01090-10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 10.1128/JCM.01090-10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

103. Reyes-Batlle M., Niyyati M., Martín-Navarro C.M., et al. Необычный штамм vermamoeba vermiformis, выделенный из снега на горе Тейде, Тенерифе, Канарские острова, Испания. Новинка в биомедицине . 2015;3(4):189–192. doi: 10.22037/nbm.v3i4.10386. [CrossRef] [Google Scholar]

104. Fritz-Laylin L.K., Cande W.Z. Наследственные белки центриолей и жгутиков, идентифицированные с помощью анализа дифференцировки Naegleria. Журнал клеточной науки . 2010;123(23):4024–4031. doi: 10.1242/jcs.077453. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

105. Висвесвара Г. С., Шофф М. Э., Шрирам Р. и соавт. Выделение, морфологическая, серологическая и молекулярная идентификация генотипа Acanthamoeba T4 из печени трагопана Темминка (Tragopan temminckii) Ветеринарная паразитология . 2010;170(3–4):197–200. doi: 10.1016/j.vetpar.2010.02.028. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

106. Bertelli C., Greub G. Боковые обмены генами формируют геномы микроорганизмов, устойчивых к амебам. Границы клеточной и инфекционной микробиологии . 2012; 2 doi: 10.3389/fcimb.2012.00110. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Bertelli C., Greub G. Боковые обмены генами формируют геномы микроорганизмов, устойчивых к амебам. Границы клеточной и инфекционной микробиологии . 2012; 2 doi: 10.3389/fcimb.2012.00110. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

107. Hampl V., Hug L., Leigh J. W., et al. Филогеномный анализ поддерживает монофилию Excavata и разрешает отношения между эукариотическими «супергруппами». Труды Национальной академии наук . 2009 г.;106(10):3859–3864. doi: 10.1073/pnas.0807880106. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

108. Павловский Дж., Бурки Ф. Распутывая филогению амебоидных простейших. Журнал эукариотической микробиологии . 2009;56(1):16–25. doi: 10.1111/j.1550-7408.2008.00379.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Мы можем больше — Forever Labs

Амеба — это одноклеточный организм, который вы, возможно, помните из школьного курса биологии. Одноклеточные организмы размножаются бесполым путем. То есть время от времени, если пищи много, амеба делится надвое.

То есть время от времени, если пищи много, амеба делится надвое.

Важно отметить, что когда амеба делится, она не создает «старую» и «молодую» амебу; он просто создает две амебы из одной и той же клетки. На самом деле, если бы вы ждали, пока какая-нибудь амеба «состарится и умрет», выбирая одну из двух амеб наугад при каждом делении, вы бы ждали бесконечно долго.

Амеба похожа на машину, в которой есть очень активный механик. Амебы могут быть повреждены окружающей средой, и они изнашиваются. Однако амебы могут восстанавливать себя быстрее, чем ломаются. Если они не сильно повреждены окружающей средой или не голодают, амебы бессмертны. То есть они могут неограниченно долго восстанавливать нормальный износ жизни быстрее, чем это происходит. Амебы — свидетельство того, что биология и смерть неразделимы. Амебы не умирают от старости. Подобно автомобилю с хорошим механиком, амебы демонстрируют, что живые клетки могут поддерживаться бесконечно долго.

Можем ли мы бесконечно поддерживаться как амебы?

В отличие от автомобилей, мы живы. В отличие от амеб, мы многоклеточные. Однако, как автомобили и амебы, нас можно поддерживать, чтобы улучшить наше здоровье и продолжительность жизни.

Наши индивидуальные клетки активно поддерживают себя. Как и амебы, наши клетки регулярно восстанавливают повреждения, нанесенные их ДНК, удаляют накопленные отходы и заменяют изношенные органеллы. Однако, в отличие от амеб, наши клетки не так эффективны в устранении повреждений, и со временем они деградируют. Вполне вероятно, что однажды мы улучшим наши собственные клеточные механизмы восстановления, но тот факт, что мы состоим из триллионов клеток, усложняет этот подход к обслуживанию. Мало того, что трудно оперировать триллионы клеток с разрозненными функциями, но как многоклеточные организмы мы используем селективную гибель клеток для замены нормальной ткани и как стратегию сохранения здоровья (подход, который амебы не могут использовать по очевидным причинам).

Как и в наших индивидуальных клетках, наши тела также активно поддерживают себя на тканевом уровне. Поврежденные клетки заменяются, а травмы заживают новыми клетками, возникающими в результате клеточного деления. Когда дело доходит до восстановления тканей, стволовые клетки являются главной механикой наших телесных систем. Непосредственно или через клетки, которые они создают, стволовые клетки не только помогают излечить нас после травм, но и постоянно пополняют кровь и иммунную систему, а также восстанавливают наши кости, мышцы, соединительную ткань и сосудистую сеть. На самом деле стволовые клетки способствуют поддержанию большинства органов и систем организма.

Экологические и внутренние повреждения

Однако, как и большинство наших клеток, наши стволовые клетки испытывают экологические и внутренние повреждения, из-за которых они становятся менее эффективными в поддержании тканей, и в конечном итоге они либо отключаются, либо отмирают. Поскольку наши популяции стволовых клеток уменьшаются по мере того, как мы становимся старше, ткани, которые они поддерживают, со временем также приходят в негодность.