Класс инфузории

Содержание:

- Виды инфузорий

- Инфузория туфелька

Обычно инфузорий (лат. «инфузус» — влитый куда-либо, разлитый в чем-либо) разводят в сенном настое, т. е. в травяной наливке. Отсюда пошло название «наливчатые» животные или, иначе, инфузории.

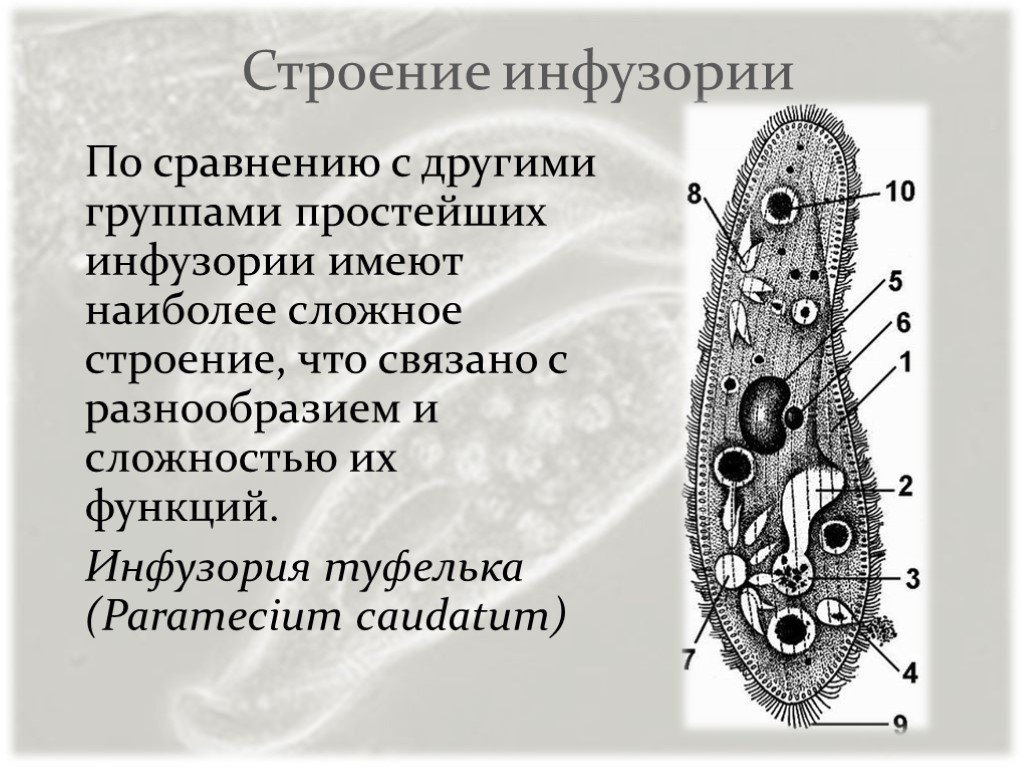

Усложнение морфофизиологической организации инфузорий лучше всего выявляется при сравнении их с представителями более примитивного класса саркодовых.

В отличие от саркодовых наружный слой цитоплазмы инфузорий уплотнен, образуя пелликулу, которая придает животному определенные очертания, характерные для каждого вида инфузорий. Так, например, форма тела парамеций напоминает туфельку, у стентора она похожа на трубу, а у сувойки — на колокольчик со стебельком. Инфузории бурсария, колене, дидиниум имеют мешкообразную или бочкообразную форму, спиростомум — червеобразную, фронтония — бобовидную, уплощенную. Стилонихия и похожая на нее эуплотес также имеют уплощенное тело. Это многообразие форм связано с образом жизни и условиями обитания каждого вида инфузорий и является результатом дивергенции в процессе естественного отбора.

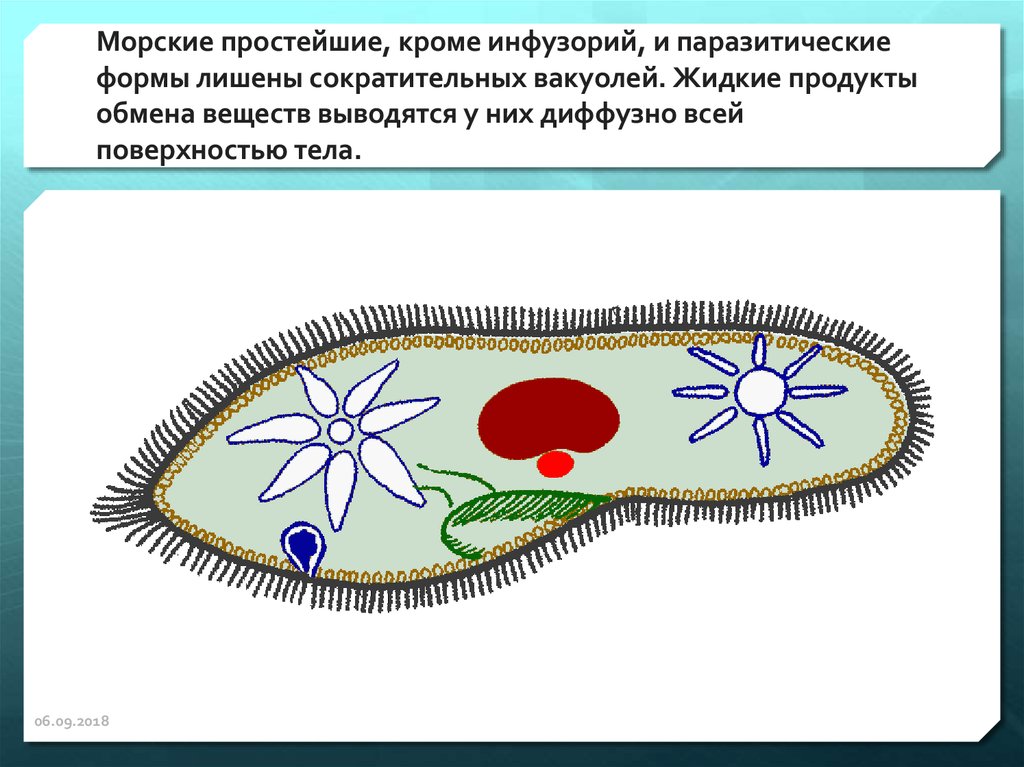

Наличие плотной оболочки положило известный предел неограниченному изменению формы тела у инфузорий, которое свойственно саркодовым. Однако инфузории сохранили способность в ответ на внешние раздражения изгибаться, вытягиваться и сжиматься, меняя очертания тела. Вместе с тем исчезла возможность образования ложноножек, захвата пищи и выделения избытка воды и вредных продуктов обмена веществ в любом месте тела. Все эти затруднения были преодолены в процессе эволюции путем развития у инфузорий различных органелл. Так, например, у них образовались органоиды движения (реснички), захвата пищи (ротовое отверстие и глоточный канал), выделения (фиксированные пульсирующие вакуоли), защиты (трихоцисты), а также усложнился ядерный аппарат (наличие большого и малого ядер) и произошла внутренняя дифференциация цитоплазмы (появились сократительные волоконца — мионемы — и некоторые другие тонкие структуры).

Из различных преобразований, происшедших в организме инфузорий, наибольшее значение в повышении их жизнедеятельности имели, во-первых, удвоение ядерного аппарата с разделением функций между большим и малым ядрами, а во-вторых, развитие ресничного покрова. На базе этих двух основных ароморфозов у инфузорий происходил процесс приспособления к различным условиям существования, который привел к многообразию форм типа идиоадаптаций.

На базе этих двух основных ароморфозов у инфузорий происходил процесс приспособления к различным условиям существования, который привел к многообразию форм типа идиоадаптаций.

Виды инфузорий

В настоящее время известно около 6000 видов инфузорий, широко распространенных в различных средах обитания. Так, например, они живут в морской и пресной воде, в почве, во мхах, на коре деревьев и на поверхности скал, на наружных покровах животных (губок, мшанок, червей, насекомых, ракообразных, моллюсков, амфибий, рыб и др.), внутри желудка жвачных и копытных, в кишечнике лягушки, ежа, слона, обезьяны, человека и т. д. В последние годы выяснилась большая роль раковинных инфузорий морских колокольчиков, которые живут в поверхностном слое воды (толщиной до 5 см) и входят в состав пищи молоди рыб, личинок червей, моллюсков, усоногих и веслоногих рачков и других обитателей нейстона.

Внешняя среда оказывает разнообразное влияние на организм инфузорий, которые отвечают на воздействие различных факторов соответствующими движениями (таксисами). Инфузории, подобно амебам, реагируют на свет, температуру, химические, электрические, тактильные и другие воздействия. Однако реакция инфузорий на внешние факторы среды зависит как от изменяющегося состояния организма, так и от предшествующих условий существования. Иначе говоря, таксисы не исключают индивидуального поведения, в котором может отражаться прошлый опыт данной особи. Об этом свидетельствуют многие эксперименты, проведенные над различными инфузориями.

Инфузории, подобно амебам, реагируют на свет, температуру, химические, электрические, тактильные и другие воздействия. Однако реакция инфузорий на внешние факторы среды зависит как от изменяющегося состояния организма, так и от предшествующих условий существования. Иначе говоря, таксисы не исключают индивидуального поведения, в котором может отражаться прошлый опыт данной особи. Об этом свидетельствуют многие эксперименты, проведенные над различными инфузориями.

Среди инфузорий есть виды всеядные (полифаги) и с более узкой пищевой специализацией (монофаги). В качестве полифагов можно назвать обычных у нас инфузорий-трубача и стилонихию, которые питаются одноклеточными водорослями, бактериями, жгутиконосцами, мелкими видами инфузорий. Другие инфузории предпочитают более однородную пищу (растительную или животную). Так, например, туфелька и сувойка питаются преимущественно бактериями и продуктами гниения, а бурсария главным образом поедает мелких животных: инфузорий, жгутиковых и даже коловраток. Наконец, встречаются виды с узкой пищевой специализацией: либо исключительно вегетарианского направления (к ним относятся инфузории из рода Нассула, которые питаются сине-зелеными водорослями), либо явно выраженного хищного способа питания (например, дидиний активно нападает на туфелек и уничтожает их массами). Из паразитирующих форм заслуживают внимания некоторые виды тетрахименовых инфузорий, которые поражают внутренние органы слизней, приводя их к гибели.

Наконец, встречаются виды с узкой пищевой специализацией: либо исключительно вегетарианского направления (к ним относятся инфузории из рода Нассула, которые питаются сине-зелеными водорослями), либо явно выраженного хищного способа питания (например, дидиний активно нападает на туфелек и уничтожает их массами). Из паразитирующих форм заслуживают внимания некоторые виды тетрахименовых инфузорий, которые поражают внутренние органы слизней, приводя их к гибели.

Интересно отметить, что среди инфузорий есть один вид, особи которого содержат в своем организме хлорофилл. Это — сувойка зеленая.

Защитные реакции у инфузорий могут носить разнообразный характер: уплывание, сжатие, выделение отпугивающих или вредных для врага веществ. Известно, что у некоторых инфузорий под пелликулой, перпендикулярно к поверхности тела, располагаются небольшие палочковидные тельца — трихоцисты. При сильном раздражении они выстреливаются из тела, превращаясь в длинные упругие нити.

У хищных инфузорий трихоцисты служат для умерщвления добычи, а у мирных — для защиты от нападения. Утеря трихоцист после их выстреливания восполняется образованием новых палочек, которые формируются в цитоплазме близ макронуклеуса, а затем перемещаются на периферию, размещаясь между ресничками.

Утеря трихоцист после их выстреливания восполняется образованием новых палочек, которые формируются в цитоплазме близ макронуклеуса, а затем перемещаются на периферию, размещаясь между ресничками.

К защитным средствам надо отнести инцистирование, так как Образование цист, как и у амеб, позволяет длительное время спасаться от воздействия неблагоприятных условий жизни. Инфузории в цистах сохраняют жизнеспособность до 7 лет. При пересыхании водоемов цисты переносятся птицами, водными насекомыми и ветром в другие места, где заселяют новые водоемы. Этим объясняется, что инфузории являются космополитами.

Нормальное существование инфузорий обеспечивается функциями ядерного аппарата, включающего в себя большое ядро (макронуклеус) и малое (микронуклеус). Форма макронуклеуса и число микронуклеусов у разных видов инфузорий бывают различными. Макронуклеус необходим для вегетативной жизни инфузорий. Без него они лишаются способности переваривать и усваивать пищу, восстанавливать утраченные части тела (регенерировать), нормально осуществлять обмен веществ. Микронуклеус играет большую роль в процессе размножения.

Микронуклеус играет большую роль в процессе размножения.

У всех инфузорий, независимо от их строения, деление происходит поперек тела и сочетается с регенерацией утраченных частей. Длительное бесполое размножение в конце концов приводит инфузорий к одряхлению в результате старения макронуклеуса. Прямым следствием этого является снижение уровня всех функций организма, прежде всего обмена веществ. Конъюгация как бы омолаживает организм инфузорий, приводя к замене старого макронуклеуса новым и, следовательно, к восстановлению нормальной жизнедеятельности.

Большое значение для инфузорий имеет их ресничный аппарат, который видоизменялся в процессе эволюции путем приспособления к различным условиям жизни и способствовал их выживанию в борьбе за существование. В современных названиях отрядов, на которые разделяется класс инфузорий, отражены особенности их ресничного аппарата. Так, например, по этому признаку выделены отряды равноресничных, разноресничных, брюхоресничных, кругоресничных.

Инфузория туфелька

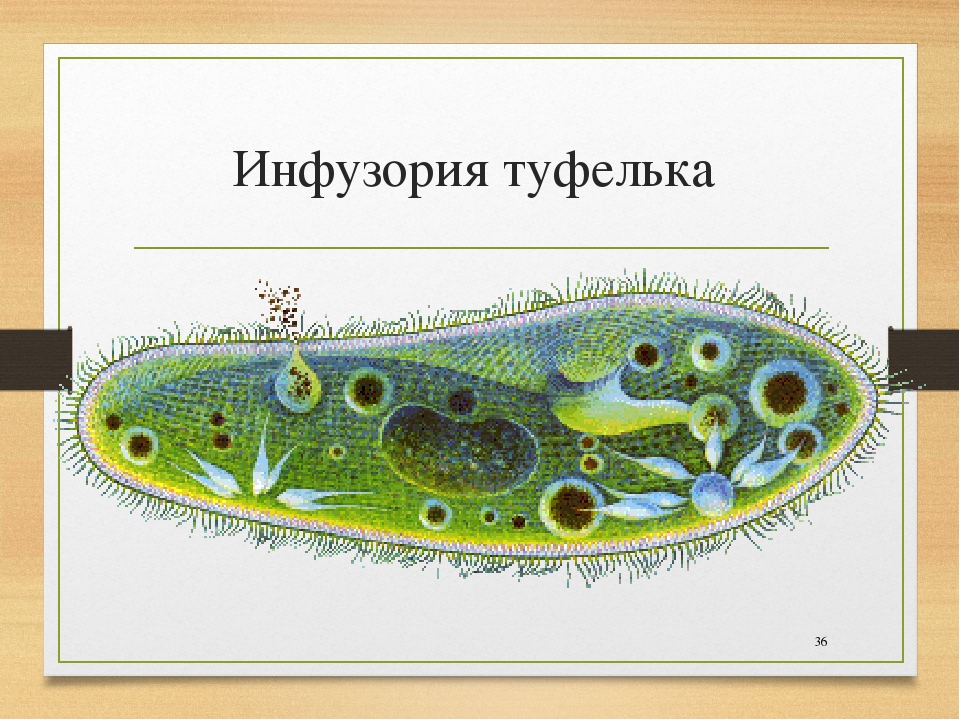

Туфелька хвостатая (кавдатум). Туфельки составляют особый род парамеций в отряде равноресничных инфузорий. Этот род объединяет несколько видов, населяющих пресные водоемы. По своей величине они вполне доступны для наблюдения в лупу и микроскоп. Многие виды туфелек обитают в загрязненной воде, где они питаются в основном бактериями и продуктами гниения органических остатков. Для получения искусственных культур туфелек можно использовать сенной настой, молочный раствор или настой салата (по рецептам практических руководств).

Самый распространенный вид рода парамеций — хвостатая туфелька кавдатум — достигает в длину 0,1—0,3 см. Свое название она получила в связи с тем, что у нее задняя часть тела немного сужена и заканчивается пучком более длинных ресничек (хвостом). Хотя в школьном учебнике приведены основные сведения о строении и жизнедеятельности туфельки, но их можно дополнить для внеклассной работы некоторыми другими данными.

Наблюдая за движениями туфельки в капле воды под микроскопом, следует обратить внимание учащихся на большую маневренность инфузорий и способность к некоторым изгибаниям тела. При этом у туфелек, находящихся в свободной части поля зрения, легко обнаружить энергичное биение многочисленных ресничек, покрывающих все их тело, подметить асимметричное строение этих инфузорий и спиральное вращение их вдоль своей продольной оси. Попутно можно сообщить учащимся, что у каждой туфельки насчитывается до 10-15 тыс. одинаковых ресничек (отсюда название отряда равноресничные). Реснички совершают взмахи до 10 раз в секунду. Однако эти взмахи происходят не одновременно, а последовательно — сперединазад, создавая вдоль тела волны, которые, суммируясь, образуют ток воды и сообщают поступательное движение. Если измерить движение по прямой, то скорость окажется равной 2-2,5 мм/с. Это означает, что туфелька за секунду проплывает расстояние в 10-15 раз большее, чем длина ее тела. Необходимо добавить, что вся двигательная система туфельки работает исключительно экономно. Как показали вычисления, на движение она расходует только 0,1% полезной энергии, получаемой при дыхании.

При этом у туфелек, находящихся в свободной части поля зрения, легко обнаружить энергичное биение многочисленных ресничек, покрывающих все их тело, подметить асимметричное строение этих инфузорий и спиральное вращение их вдоль своей продольной оси. Попутно можно сообщить учащимся, что у каждой туфельки насчитывается до 10-15 тыс. одинаковых ресничек (отсюда название отряда равноресничные). Реснички совершают взмахи до 10 раз в секунду. Однако эти взмахи происходят не одновременно, а последовательно — сперединазад, создавая вдоль тела волны, которые, суммируясь, образуют ток воды и сообщают поступательное движение. Если измерить движение по прямой, то скорость окажется равной 2-2,5 мм/с. Это означает, что туфелька за секунду проплывает расстояние в 10-15 раз большее, чем длина ее тела. Необходимо добавить, что вся двигательная система туфельки работает исключительно экономно. Как показали вычисления, на движение она расходует только 0,1% полезной энергии, получаемой при дыхании.

Туфелька передвигается передним концом вперед. Встретив препятствие, она отступает назад, совершая согласованные взмахи ресничек в обратном направлении. Вследствие асимметрии тела и винтообразного движения туфелька оказывается в этот момент под иным углом к препятствию. Возобновление движения вперед приводит к столкновению уже в другом пункте инородного тела. Затем следуют повторные отступления от него каждый раз под другим углом. В результате через некоторое время туфелька отклоняется настолько в сторону от препятствия, что обходит его. Все это может быть подмечено самими учащимися при наблюдении под микроскопом и послужить отправным моментом для проведения беседы по поводу реакций туфельки на изменения во внешней среде.

Встретив препятствие, она отступает назад, совершая согласованные взмахи ресничек в обратном направлении. Вследствие асимметрии тела и винтообразного движения туфелька оказывается в этот момент под иным углом к препятствию. Возобновление движения вперед приводит к столкновению уже в другом пункте инородного тела. Затем следуют повторные отступления от него каждый раз под другим углом. В результате через некоторое время туфелька отклоняется настолько в сторону от препятствия, что обходит его. Все это может быть подмечено самими учащимися при наблюдении под микроскопом и послужить отправным моментом для проведения беседы по поводу реакций туфельки на изменения во внешней среде.

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие у туфельки нейрофибрилл и других подобных органелл, ее цитоплазма обладает способностью воспринимать изменения окружающей среды и проводить возбуждение в различные участки тела. Причем организм отвечает на внешние раздражения как целое, совершая целесообразные движения.

Наиболее чувствительным к прикосновению является передний конец туфельки, в особенности жгутики и реснички околоротового углубления. В этой области находится зона восприятия химических и термических (тепловых) раздражений. Встреча с пищей (бактериями) вызывает у туфельки положительную реакцию, а с несъедобными предметами — отрицательную. Эти реакции относятся к числу хемотаксисов.

В школьном учебнике описан опыт с применением поваренной соли и настоя с бактериями в эксперименте с парамециями. Этот опыт показывает, что у туфельки существует отрицательный хемотаксис на определенную концентрацию хлорида натрия и положительный — на присутствие бактерий, которые составляют ее естественную пищу. Дополнительно можно сообщить учащимся (или провести опыт), что туфелька, помещенная в каплю с 4-процентным раствором формалина или 3-процентным раствором уксусной кислоты, выстреливает трихоцисты, т. е. проявляется защитная реакция в ответ на резкое химическое раздражение.

Интересный результат получается, если ввести в каплю воды с парамециями смесь кармина с серой. Увлеченные током, создаваемым ресничками перистома, все эти частички сначала поступают в околоротовое углубление, но затем они активно сортируются туфелькой. В конечном итоге сера удаляется из перистома, а кармин остается в нем.

Увлеченные током, создаваемым ресничками перистома, все эти частички сначала поступают в околоротовое углубление, но затем они активно сортируются туфелькой. В конечном итоге сера удаляется из перистома, а кармин остается в нем.

Наблюдения показывают, что пульсирующие вакуоли у туфельки функционируют с различной скоростью, в зависимости от количества растворенных в воде солей. Например, при солености, равной 7,5%, туфелька опорожняет пульсирующие вакуоли примерно через каждые 25 с, а при понижении солености до 5% пульсация ускоряется (происходит через каждые 9,3 с). Это явление объясняется тем, что в цитоплазме туфельки содержится больше солей, чем в пресной воде, где она обитает. Поэтому у нее осмотическое давление оказывается более высоким. Необходимое уравнивание давлений достигается постоянным поглощением воды цитоплазмой парамеции. При этом избыток воды периодически удаляется через пульсирующие вакуоли. Ясно, что с увеличением разницы давлений между цитоплазмой и водой процесс поглощения воды извне будет повышаться, а темп опорожнения вакуолей соответственно ускоряться. Обратное явление происходит у инфузорий, обитающих в морской воде, т. е. более богатой солями, чем пресная. Быстрота пульсаций у них резко снижается, а у некоторых видов из двух вакуолей остается только одна или даже исчезают обе. По подсчетам ученых, туфелька при оптимальной для нее температуре (+27°С) выделяет за 46 мин. количество воды, равное объему ее тела.

Обратное явление происходит у инфузорий, обитающих в морской воде, т. е. более богатой солями, чем пресная. Быстрота пульсаций у них резко снижается, а у некоторых видов из двух вакуолей остается только одна или даже исчезают обе. По подсчетам ученых, туфелька при оптимальной для нее температуре (+27°С) выделяет за 46 мин. количество воды, равное объему ее тела.

Чтобы показать, как туфельки реагируют на изменение температуры, туфельки содержались в горизонтальной трубке, на одном конце которой вода нагревалась до температуры +30°С, а на другом — охлаждалась до +10° С. Инфузории собирались там, где температура была оптимальной (24-28°С). Отсутствие светочувствительных элементов у туфельки делает ее индифферентной к этому раздражителю. Поэтому световые сигналы не пригодны для выяснения вопроса о способности парамеций к образованию временных связей.

Представляют интерес некоторые опыты по обучению инфузорий. Так, например, Смит тренировал парамецию на поворотах при передвижении в капиллярной трубке, где туфелька должна была, дойдя до конца, возвращаться обратно. Вначале это ей удавалось с большим трудом и сопровождалось неуклюжими движениями и изменением формы тела при изгибании в узком пространстве. Но затем, после многократных упражнений в течение 20 ч, туфелька научилась поворачиваться более ловко, затрачивая на эту процедуру вместо «первоначальных 4-5 мин всего 1-2 с. Следовательно, туфелька оказалась способной к усовершенствованию своих движений в необычно измененной обстановке, проявив индивидуальное отклонение от типового поведения при разрешении поставленной перед ней жизненной задачи.

Вначале это ей удавалось с большим трудом и сопровождалось неуклюжими движениями и изменением формы тела при изгибании в узком пространстве. Но затем, после многократных упражнений в течение 20 ч, туфелька научилась поворачиваться более ловко, затрачивая на эту процедуру вместо «первоначальных 4-5 мин всего 1-2 с. Следовательно, туфелька оказалась способной к усовершенствованию своих движений в необычно измененной обстановке, проявив индивидуальное отклонение от типового поведения при разрешении поставленной перед ней жизненной задачи.

В опытах Брамштедта было показано, что туфелька может приспособиться также к движению по кругу (в цилиндрическом сосуде) или двигаться по грани треугольного сосуда. Эти движения, приобретенные тренировкой, туфелька сохраняла и в случае перевода ее в более просторные сосуды другой формы. Так, например, после обучения движению по кругу туфелька в трехгранном сосуде продолжала совершать круговые движения, сталкиваясь с его стенками не в углах (как это делали необученные туфельки), а в их средней части, как бы в точках касания с ними вписанной окружности. Те же туфельки, которые усвоили движение в трехгранном сосуде, после перемещения их в более просторный четырехгранный, сохранили приобретенный характер перемещения, двигаясь приблизительно по тем направлениям, которые соответствовали контурам треугольника (как если бы он был вписан в четырехугольник) . Следовательно, туфелька «запоминала» не только форму, но и величину сосудов.

Те же туфельки, которые усвоили движение в трехгранном сосуде, после перемещения их в более просторный четырехгранный, сохранили приобретенный характер перемещения, двигаясь приблизительно по тем направлениям, которые соответствовали контурам треугольника (как если бы он был вписан в четырехугольник) . Следовательно, туфелька «запоминала» не только форму, но и величину сосудов.

В опытах с применением электрического раздражителя выяснилось, что у туфельки существует положительный гальванотаксис к катоду. Если на пути движения парамеция в определенном месте получает удар электрического тока, она уходит от этого пункта, а в дальнейшем начинает поворачивать назад, как бы запомнив, где ее ждет травма.

Таким образом в этих экспериментах легко усмотреть возможность образования у инфузорий следовых реакций, аналогичных памяти более высокоорганизованных животных. Однако необходимо предостеречь учащихся от механического перенесения на одноклеточных существ выработку условных рефлексов в обычном их понимании.

Большое значение в борьбе за существование имеет уход конкурентных видов туфелек в разные ниши одной и той же среды обитания. Интересен в этом отношении опыт Гаузе над двумя близкими видами парамеций. Если поместить в маленькую стеклянную баночку смешанную популяцию хвостатой туфельки (кавдатум) и туфельки-ушко (аврелии), предоставив им в качестве пищи один и тот же вид дрожжей, то через некоторое время можно увидеть, что хвостатая туфелька сосредоточится ближе к поверхности, тогда как туфелька-ушко будет держаться ближе ко дну: Это размежевание оказывается возможным благодаря тому, что один из конкурентов (ушко) менее прихотлив, чем другой (хвостатая), и может, выдерживать более высокую концентрацию продуктов жизнедеятельности возле дна, куда он и уходит.

Строение и размножение инфузории туфельки — Студопедия

Поделись

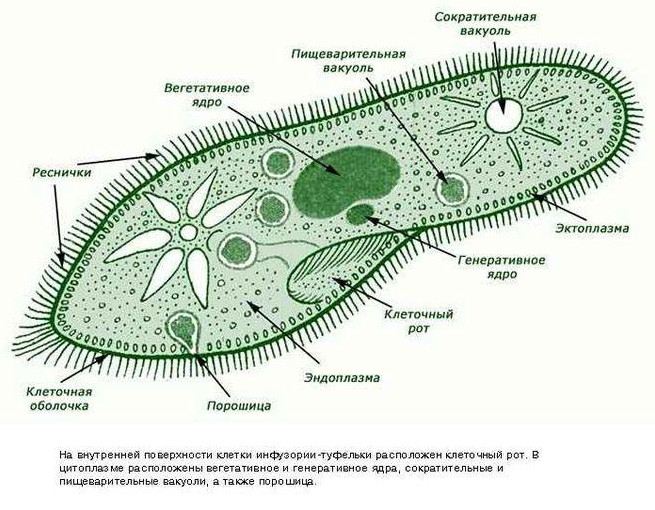

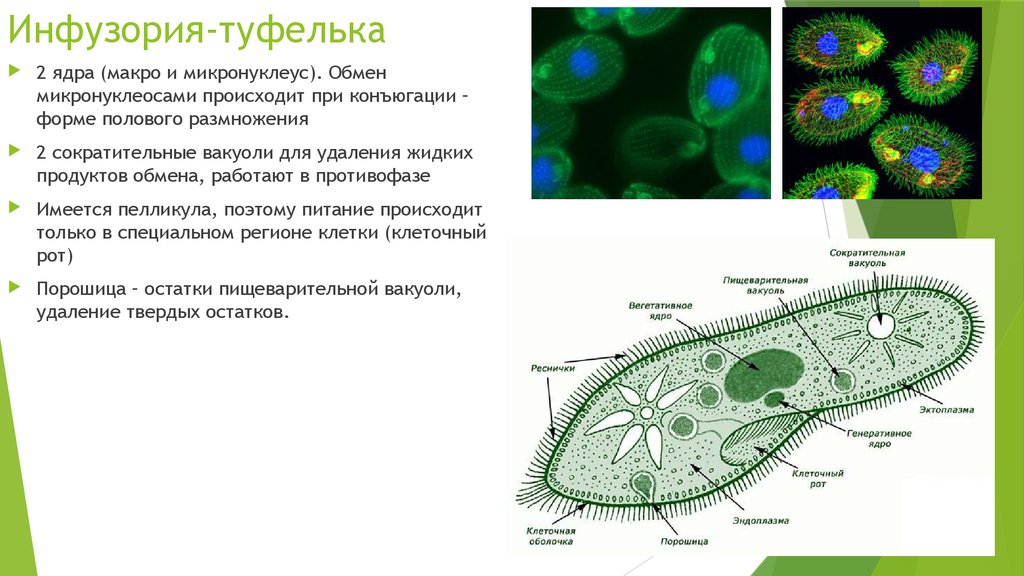

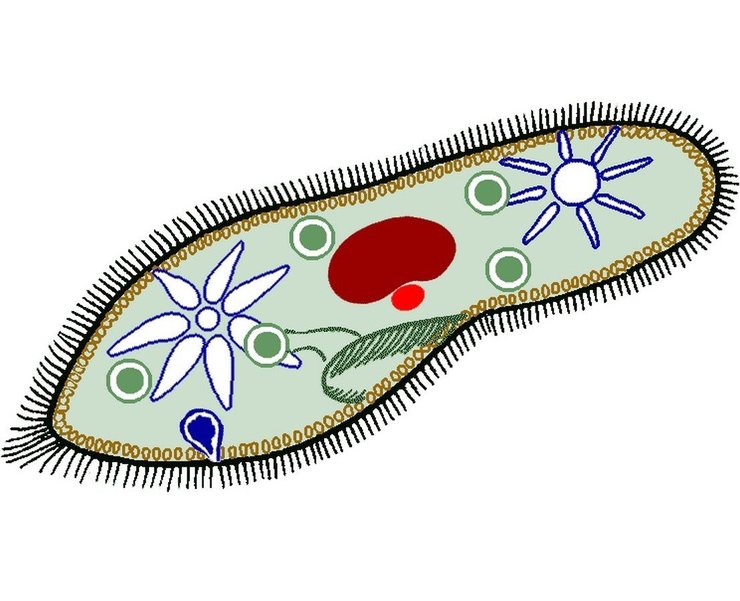

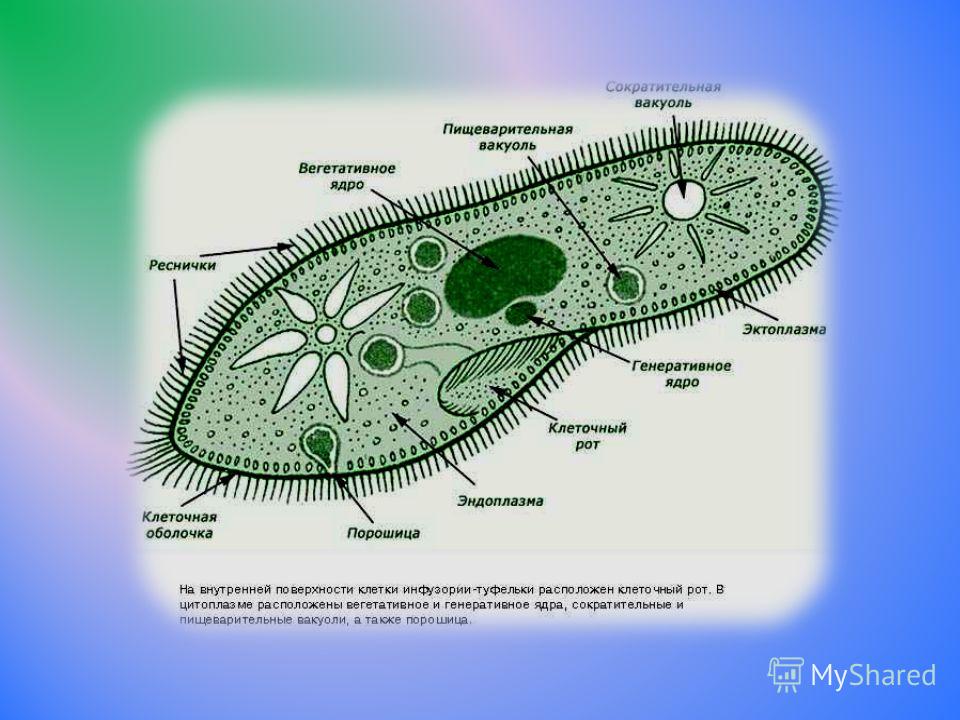

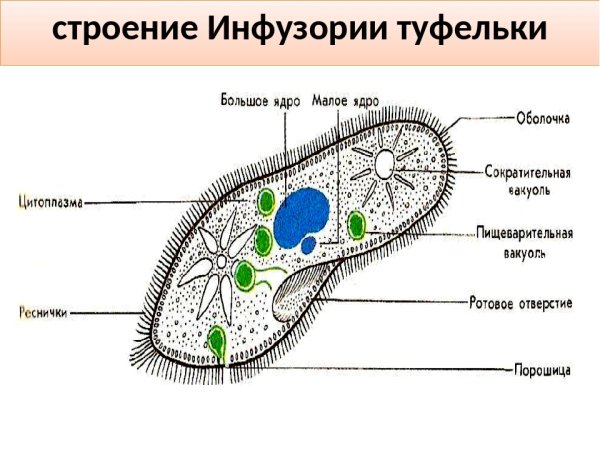

Инфузория туфелька обитает в мелких стоячих водоемах. Формой тeлa она напоминает подошву туфли, в длину достигает 0,1-0,3 мм, покрыта прочной эластичной оболочкой — пелликулой, под которой в экто- и эндоплазме находятся скелетные опорные нити. Такое строение позволяет инфузории сохранять постоянную форму тела.

Такое строение позволяет инфузории сохранять постоянную форму тела.

Органоиды движения — волосовидные реснички (у инфузории туфельки их 10-15 тыс.), покрывающие все тело. При исследовании ресничек с помощью электронного микроскопа выяснено, что каждая из них состоит из нескольких (около 11) волоконец. В основе каждой реснички лежит базальное тельце, расположенное в прозрачной эктоплазме. Туфелька быстро передвигается благодаря согласованной работе ресничек, которые загребают воду.

В цитоплазме инфузории отчетливо различаются эктоплазма и эндоплазма. В эктоплазме, между основаниями ресничек парамеции, располагаются органеллы нападения и защиты — маленькие веретеновидные тельца — трихоцисты. На фотографиях, сделанных с помощью электронного микроскопа, видно, что выброшенные трихоцисты снабжены гвоздеобразными наконечниками. При раздражении трихоцисты выбрасываются наружу, превращаясь в длинную, упругую нить, поражающие врага или добычу.

В эндоплазме располагаются — два ядра (большое и малое) и системы пищеварительных, а также выделительных органоидов.

Органоиды питания. На так называемой брюшной стороне находится предротовое углубление — перистом, ведущее в клеточный рот, который переходит в глотку (цитофаринкс), открывающуюся в эндоплазму. Вода с бактериями и одноклеточными водорослями, которыми питается инфузория, через рот и глотку загоняется особой группой ресничек перистома в эндоплазму, где окружается пищеварительной вакуолью. Последняя постепенно передвигается вдоль тела инфузории. По мере передвижения вакуоли заглоченные бактерии перевариваются в течение часа, вначале при кислой, а затем при щелочной реакции. Непереваренный остаток выбрасывается наружу через специальное отверстие в эктоплазме — порошицу, или анальную пору.

Органоиды осморегуляции. На переднем и заднем концах тела на границе экто- и эндоплазмы находится по одной пульсирующей вакуоли (центральный резервуар), вокруг которой расположены венчиком 5-7 приводящих канальцев. Вакуоль наполняется жидкостью из этих приводящих каналов, после чего наполненная жидкостью вакуоль (фаза диастолы) сокращается, изливает жидкость через маленькое отверстие наружу и спадается (фаза систолы). Вслед за этим жидкость, вновь наполнившая приводящие каналы, изливается в вакуоль. Передняя и задняя вакуоли сокращаются попеременно. Пульсирующие вакуоли выполняют двоякую функцию — отдачу излишней воды, что необходимо для поддержания постоянного осмотического давления в теле парамеции, и выделение продуктов диссимиляции.

Вслед за этим жидкость, вновь наполнившая приводящие каналы, изливается в вакуоль. Передняя и задняя вакуоли сокращаются попеременно. Пульсирующие вакуоли выполняют двоякую функцию — отдачу излишней воды, что необходимо для поддержания постоянного осмотического давления в теле парамеции, и выделение продуктов диссимиляции.

Ядерный аппарат туфельки представлен по меньшей мере двумя качественно различными ядрами, расположенными в эндоплазме. Форма ядер обычно овальная.

- Крупное вегетативное ядро называется макронуклеусом. В нем происходит транскрипция — синтез на матрицах ДНК информационной и других форм РНК, которые уходят в цитоплазму, где на рибосомах осуществляется синтез белка.

- Мелкое генеративное — микронуклеус. Расположен рядом с макронуклеусом. В нем перед каждым делением происходит удвоение числа хромосом, поэтому микронуклеус рассматривают как «депо» наследственной информации, передаваемой из поколения в поколение.

Инфузория-туфелька размножается как бесполым, так и половым путем.

- При бесполом размножении клетка перешнуровывается пополам по экватору и размножение осуществляется путем поперечного деления. Это предшествует митотическое деление малого ядра и характерные для митоза процессы в большом ядре.

После многократного бесполого размножения в жизненном цикле происходит половой процесс, или конъюгация.

- Половой процесс заключается во временном соединении двух особей ротовыми отверстиями и обмене частями их ядерного аппарата с небольшим количеством цитоплазмы. Большие ядра при этом распадаются на части и постепенно растворяются в цитоплазме. Малые ядра сначала делятся дважды, происходит редукция числа хромосом, далее три из четырех ядер разрушаются и растворяются в цитоплазме, а четвертое снова делится. В результате этого деления образуются два гаплоидных половых ядра. Одно из них — мигрирующее, или мужское, — переходит в соседнюю особь и сливается с оставшимся в нем женским (стационарным) ядром. Такой же процесс происходит и в другом конъюганте.

Конъюгация не приводит к увеличению числа особей. Ее биологическая сущность состоит в периодической реорганизации ядерного аппарата, его обновлении и повышении жизнеспособности инфузории, приспособленности ее к окружающей среде.

Туфелька и некоторые другие свободноживущие инфузории питаются бактериями и водорослями. В свою очередь, инфузории служат пищей для мальков рыб и многих беспозвоночных животных. Иногда туфелек разводят для корма только что вылупившихся из икринок мальков рыб.

одноклеточных. Значение одноклеточных Характеризуют типы питания одноклеточных организмов

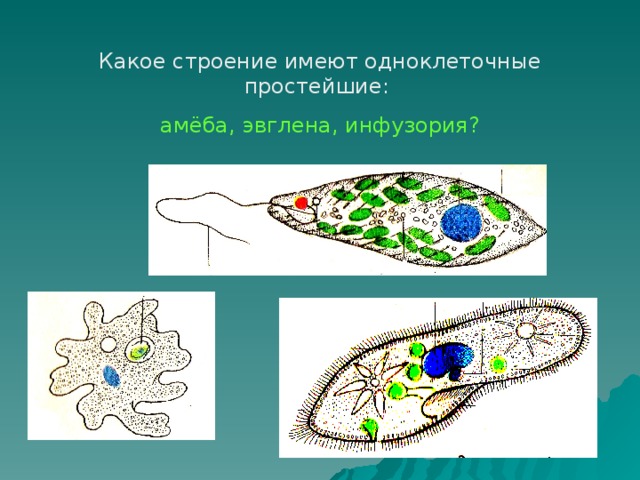

Общими чертами организации простейших являются следующие:

Большинство простейших одноклеточные, реже колониальные организмы. Их одноклеточное тело имеет функции целостного организма, которые выполняют органоиды общего назначения (ядро, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, рибосомы и др.) и специального (пищеварительные и сократительные вакуоли, жгутики, реснички и др.). .). Слаженно функционируя, они обеспечивают отдельной клетке возможность существования как самостоятельного организма.

Их одноклеточное тело имеет функции целостного организма, которые выполняют органоиды общего назначения (ядро, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, рибосомы и др.) и специального (пищеварительные и сократительные вакуоли, жгутики, реснички и др.). .). Слаженно функционируя, они обеспечивают отдельной клетке возможность существования как самостоятельного организма.

Покровы простейших представлены либо только плазматической мембраной, , либо также плотной, достаточно гибкой и эластичной оболочкой — пелликулой , придающей им относительное постоянство формы тела. В цитоплазме отчетливо различаются два слоя: поверхностный, более плотный — эктоплазма, и внутренний, более жидкий и зернистый —

Органеллы движения большинства видов — ложноножки, жгутики или многочисленные короткие ресницы.

Пресноводные одноклеточные организмы имеют 1 -2 сократительные вакуоли, основной функцией которых является поддержание постоянного осмотического давления, осуществляется за

Раздражимость у простейших проявляется в виде таксисов.

Большинство простейших обладают способностью переносить неблагоприятные условия в состоянии покоя стадии — кисты. При этом клетка округляется, втягивает или отбрасывает органеллы движения и покрыта плотной защитной оболочкой. Стадия цисты дает возможность простейшему не только пережить неблагоприятные условия в неактивном состоянии, но и расселиться. Попав в благоприятные условия, простейшее покидает оболочку цисты и начинает питаться и размножаться.

Простейшие подразделяются на классы: корненожки, жгутиконосцы, инфузории, спороносцы.

Эволюция одноклеточного, растительного и животного мира

Эволюция одноклеточных организмов

До 1950-х годов обнаружить следы докембрийской жизни на уровне одноклеточных организмов не представлялось возможным, так как микроскопические останки этих существ невозможно обнаружить обычными палеонтологическими методами. Важную роль в их открытии сыграло открытие, сделанное в начале 20 века. К. Уолкотт. В докембрийских отложениях на западе Северной Америки он нашел слоистые известняковые образования в виде столбов, названные впоследствии строматолитами. В 1954 установлено, что строматолиты формации Ганфлинт (Канада) образованы остатками бактерий и сине-зеленых водорослей. У берегов Австралии также обнаружены живые строматолиты, состоящие из тех же организмов и очень похожие на ископаемые докембрийские строматолиты. К настоящему времени остатки микроорганизмов обнаружены в десятках строматолитов, а также в сланцах морских побережий.

Важную роль в их открытии сыграло открытие, сделанное в начале 20 века. К. Уолкотт. В докембрийских отложениях на западе Северной Америки он нашел слоистые известняковые образования в виде столбов, названные впоследствии строматолитами. В 1954 установлено, что строматолиты формации Ганфлинт (Канада) образованы остатками бактерий и сине-зеленых водорослей. У берегов Австралии также обнаружены живые строматолиты, состоящие из тех же организмов и очень похожие на ископаемые докембрийские строматолиты. К настоящему времени остатки микроорганизмов обнаружены в десятках строматолитов, а также в сланцах морских побережий.

Самые ранние бактерии (прокариоты) уже существовали около 3,5 миллиардов лет назад. На сегодняшний день сохранилось два семейства бактерий: древние, или археобактерии (галофильные, метановые, термофильные), и эубактерии (все остальные). Таким образом, единственными живыми существами на Земле в течение 3 миллиардов лет были примитивные микроорганизмы. Возможно, это были одноклеточные существа, похожие на современные бактерии, такие как клостридии, живущие на основе брожения и использующие богатые энергией органические соединения, возникающие абиогенно под действием электрических разрядов и ультрафиолетовых лучей.

Гигантский шаг в эволюции жизни был связан с возникновением основных биохимических метаболических процессов — фотосинтеза и дыхания, и с формированием клеточной организации, содержащей ядерный аппарат (эукариоты). Эти «изобретения», сделанные на ранних стадиях биологической эволюции, в значительной степени сохранились в современных организмах. Методами молекулярной биологии установлено поразительное единообразие биохимических основ жизни при огромном различии организмов по другим признакам. Белки почти всех живых существ состоят из 20 аминокислот. Нуклеиновые кислоты, кодирующие белки, собираются из четырех нуклеотидов. Биосинтез белков осуществляется по единой схеме, место их синтеза — рибосомы, в нем участвуют и-РНК и т-РНК. Подавляющее большинство организмов использует энергию окисления, дыхания и гликолиза, которая запасается в АТФ.

Рассмотрим подробнее особенности эволюции на клеточном уровне организации жизни. Наибольшее различие существует не между растениями, грибами и животными, а между организмами с ядром (эукариоты) и без него (прокариоты). Последние представлены низшими организмами — бактериями и сине-зелеными водорослями (цианобактериями, или цианами), все остальные организмы — эукариотами, сходными между собой по внутриклеточной организации, генетике, биохимии и обмену веществ.

Наибольшее различие существует не между растениями, грибами и животными, а между организмами с ядром (эукариоты) и без него (прокариоты). Последние представлены низшими организмами — бактериями и сине-зелеными водорослями (цианобактериями, или цианами), все остальные организмы — эукариотами, сходными между собой по внутриклеточной организации, генетике, биохимии и обмену веществ.

Отличие прокариот от эукариот заключается еще и в том, что первые могут жить как в бескислородной среде (облигатные анаэробы), так и в среде с разным содержанием кислорода (факультативные анаэробы и аэробы), тогда как у эукариот, за небольшим исключением, обязательно кислород. Все эти различия были существенны для понимания ранних стадий биологической эволюции.

Сравнение прокариот и эукариот по потребности в кислороде позволяет сделать вывод, что прокариоты возникли в период, когда содержание кислорода в окружающей среде изменялось. Ко времени появления эукариот концентрация кислорода была высокой и относительно постоянной.

Первые фотосинтезирующие организмы появились около 3 миллиардов лет назад. Это были анаэробные бактерии, предшественники современных фотосинтезирующих бактерий. Предполагается, что они образовали самые древние из известных строматолитов. Обеднение окружающей среды азотистыми органическими соединениями вызвало появление живых существ, способных использовать атмосферный азот. К таким организмам, способным существовать в среде, полностью лишенной органических соединений углерода и азота, относятся фотосинтезирующие азотфиксирующие сине-зеленые водоросли. Эти организмы осуществляют аэробный фотосинтез. Они устойчивы к кислороду, который производят, и могут использовать его для собственного метаболизма. Поскольку сине-зеленые водоросли возникли в период колебаний концентрации кислорода в атмосфере, вполне возможно, что они являются промежуточными организмами между анаэробами и аэробами.

Настоятельно предполагается, что фотосинтез, при котором сероводород является источником атомов водорода для восстановления углекислого газа (такой фотосинтез осуществляется современными зелеными и пурпурными серными бактериями), предшествовал более сложному двухстадийному фотосинтезу, при котором водород атомы извлекаются из молекул воды. Второй тип фотосинтеза характерен для цианистых и зеленых растений.

Второй тип фотосинтеза характерен для цианистых и зеленых растений.

Фотосинтетическая деятельность первичных одноклеточных имела три следствия, оказавшие решающее влияние на всю дальнейшую эволюцию живых существ. Во-первых, фотосинтез освободил организмы от конкуренции за природные запасы абиогенных органических соединений, количество которых в окружающей среде значительно сократилось. Автотрофное питание, развившееся за счет фотосинтеза, и запасание готовых питательных веществ в тканях растений создало затем условия для возникновения огромного разнообразия автотрофных и гетеротрофных организмов. Во-вторых, фотосинтез обеспечивал насыщение атмосферы достаточным количеством кислорода для возникновения и развития организмов, энергетический обмен которых основан на процессах дыхания. В-третьих, в результате фотосинтеза в верхней части атмосферы образовался озоновый экран, защищающий земную жизнь от разрушительного ультрафиолетового излучения космоса,

Еще одно существенное отличие прокариот от эукариот заключается в том, что у последних центральным механизмом метаболизма является дыхание, тогда как у большинства прокариот энергетический обмен осуществляется в процессах брожения. Сравнение метаболизма прокариот и эукариот позволяет сделать вывод об эволюционной связи между ними. Вероятно, анаэробное брожение возникло на более ранних этапах эволюции. После появления в атмосфере достаточного количества свободного кислорода аэробный метаболизм оказался гораздо выгоднее, так как окисление углеводов увеличивает выход биологически полезной энергии в 18 раз по сравнению с брожением. Таким образом, к анаэробному метаболизму присоединился аэробный способ добычи энергии одноклеточными организмами.

Сравнение метаболизма прокариот и эукариот позволяет сделать вывод об эволюционной связи между ними. Вероятно, анаэробное брожение возникло на более ранних этапах эволюции. После появления в атмосфере достаточного количества свободного кислорода аэробный метаболизм оказался гораздо выгоднее, так как окисление углеводов увеличивает выход биологически полезной энергии в 18 раз по сравнению с брожением. Таким образом, к анаэробному метаболизму присоединился аэробный способ добычи энергии одноклеточными организмами.

Когда появились эукариотические клетки? Точного ответа на этот вопрос нет, но значительный объем данных об ископаемых эукариотах позволяет говорить о том, что их возраст составляет около 1,5 млрд лет. Есть две гипотезы относительно того, как возникли эукариоты.

Одна из них (аутогенная гипотеза) предполагает, что эукариотическая клетка возникла путем дифференцировки исходной прокариотической клетки. Сначала развивался мембранный комплекс: формировалась наружная клеточная мембрана с впячиваниями внутрь клетки, из которых формировались отдельные структуры, давшие начало клеточным органеллам. Из какой группы прокариот произошли эукариоты, сказать невозможно.

Из какой группы прокариот произошли эукариоты, сказать невозможно.

Другая гипотеза (симбиотическая) была предложена недавно американским ученым Маргулисом. В его обоснование она ставила новые открытия, в частности, открытие внеядерной ДНК в пластидах и митохондриях и способности этих органелл делиться самостоятельно. Л. Маргулис предполагает, что эукариотическая клетка возникла в результате нескольких актов симбиогенеза. Сначала крупная амебоидная прокариотическая клетка объединилась с мелкими аэробными бактериями, превратившимися в митохондрии. Эта симбиотическая прокариотическая клетка затем включала спирохетоподобные бактерии, из которых формировались кинетосомы, центросомы и жгутики. После выделения ядра в цитоплазму (признак эукариот) клетка с таким набором органелл оказалась отправной точкой для образования царств грибов и животных. Сочетание прокариотической клетки с цианидами привело к образованию пластидной клетки, давшей начало образованию царства растений. Гипотеза Маргулиса не всеми разделяется и подвергается критике. Большинство авторов придерживаются аутогенной гипотезы, которая больше соответствует дарвиновским принципам монофилии, дифференциации и усложнения организации в ходе прогрессивной эволюции.

Большинство авторов придерживаются аутогенной гипотезы, которая больше соответствует дарвиновским принципам монофилии, дифференциации и усложнения организации в ходе прогрессивной эволюции.

В эволюции одноклеточной организации выделяют промежуточные ступени, связанные с усложнением строения организма, совершенствованием генетического аппарата и способов размножения.

Наиболее примитивная стадия — агамная прокариотическая — представлена цианидом и бактериями. Морфология этих организмов наиболее проста по сравнению с другими одноклеточными (простейшими). Однако уже на этой стадии появляется дифференцировка на цитоплазму, ядерные элементы, базальные зерна и цитоплазматическую мембрану. У бактерий известен обмен генетическим материалом путем конъюгации. Большое разнообразие видов бактерий, способность существовать в разнообразных условиях внешней среды свидетельствуют о высокой приспособляемости их организации.

Следующая стадия — агамная эукариотическая — характеризуется дальнейшей дифференциацией внутреннего строения с образованием узкоспециализированных органелл (мембран, ядер, цитоплазмы, рибосом, митохондрий и др. ). Особое значение здесь имела эволюция ядерного аппарата — формирование истинных хромосом по сравнению с прокариотами, у которых наследственное вещество диффузно распределено по клетке. Эта стадия характерна для простейших, прогрессивная эволюция которых шла по пути увеличения числа идентичных органелл (полимеризация), увеличения числа хромосом в ядре (полиплоидизация), появления генеративных и вегетативных ядер — макронуклеуса и микронуклеуса ( ядерный дуализм). Среди одноклеточных эукариотических организмов много видов с агамным размножением (голые амебы, раковинно-корневищные, жгутиковые).

). Особое значение здесь имела эволюция ядерного аппарата — формирование истинных хромосом по сравнению с прокариотами, у которых наследственное вещество диффузно распределено по клетке. Эта стадия характерна для простейших, прогрессивная эволюция которых шла по пути увеличения числа идентичных органелл (полимеризация), увеличения числа хромосом в ядре (полиплоидизация), появления генеративных и вегетативных ядер — макронуклеуса и микронуклеуса ( ядерный дуализм). Среди одноклеточных эукариотических организмов много видов с агамным размножением (голые амебы, раковинно-корневищные, жгутиковые).

Прогрессивным явлением в филогенезе простейших явилось возникновение у них полового размножения (гамогонии), отличного от обычной конъюгации. У простейших происходит мейоз с двумя делениями и кроссинговером на уровне хроматид, образуются гаметы с гаплоидным набором хромосом. У некоторых жгутиковых гаметы почти неотличимы от бесполых особей и деления на мужские и женские гаметы еще нет, т. е. наблюдается изогамия. Постепенно в ходе прогрессивной эволюции происходит переход от изогамии к анизогамии, или делению генеративных клеток на женские и мужские, и к анизогамному копуляции. В результате слияния гамет образуется диплоидная зигота. Следовательно, у простейших произошел переход от агамной эукариотической стадии к зиготной — начальной стадии ксеногамии (размножения путем перекрестного оплодотворения). Последующее развитие уже многоклеточных организмов пошло по пути совершенствования способов ксеногамного размножения.

е. наблюдается изогамия. Постепенно в ходе прогрессивной эволюции происходит переход от изогамии к анизогамии, или делению генеративных клеток на женские и мужские, и к анизогамному копуляции. В результате слияния гамет образуется диплоидная зигота. Следовательно, у простейших произошел переход от агамной эукариотической стадии к зиготной — начальной стадии ксеногамии (размножения путем перекрестного оплодотворения). Последующее развитие уже многоклеточных организмов пошло по пути совершенствования способов ксеногамного размножения.

Определение 1

Одноклеточные (простейшие) — организмы, у которых все функции живого организма выполняются одной клеткой.

Помимо прокариот, к ним относятся одноклеточные эукариоты, среди которых есть растения, животные и грибы.

Особенности одноклеточных организмов

Простейшие микроскопически малы. К особенностям одноклеточных организмов относится то, что они выполняют все функции живого с помощью клеточных органелл и представляют собой отдельный самостоятельный организм, представленный только одной клеткой. По строению и набору органелл клетки одноклеточных организмов сходны с клетками многоклеточных. Среди одноклеточных эукариот различают как просто устроенные организмы (амебы, хлореллы), так и достаточно сложные (инфузории, ацетабулярии).

По строению и набору органелл клетки одноклеточных организмов сходны с клетками многоклеточных. Среди одноклеточных эукариот различают как просто устроенные организмы (амебы, хлореллы), так и достаточно сложные (инфузории, ацетабулярии).

Если для клеток многоклеточных организмов характерна дифференцированность функций и неспособность выполнять сразу все функции живого, то одноклеточные сохраняют эту способность. Их высокий уровень организации – клеточный. Клетка одноклеточных организмов представляет собой целостный организм, обладающий всеми свойствами живого существа: обмен веществ, раздражимость, рост, размножение и тому подобное.

Тело их состоит из цитоплазмы, в которой различают наружный слой — эктоплазму, и внутренний — эндоплазму. У большинства видов клетка снаружи покрыта оболочкой, придающей одноклеточному животному постоянную форму. У простейших появляются органоиды, выполняющие различные функции:

- пищеварение (пищеварительные вакуоли),

- выделений (сократительные вакуоли),

- движений (жгутики, реснички),

- восприятие света (светочувствительный глаз)

и другие органеллы, обеспечивающие все жизненные процессы. По способу питания это гетеротрофные организмы. Для простейших характерна раздражительность, проявляющаяся в различных движениях – такси. Различают положительные таксисы — движения в сторону раздражителя и отрицательные таксисы — движения в сторону от раздражителя.

По способу питания это гетеротрофные организмы. Для простейших характерна раздражительность, проявляющаяся в различных движениях – такси. Различают положительные таксисы — движения в сторону раздражителя и отрицательные таксисы — движения в сторону от раздражителя.

Попадая в неблагоприятные условия, простейшие образуют цисты. Инцистирование является важной биологической особенностью простейших. Она не только обеспечивает переживание неблагоприятных условий, но и способствует повсеместному заселению.

Водные одноклеточные

Морские одноклеточные животные, такие как фораминиферы и радиолярии, имеют внешний скелет в виде известковой раковины. Инфузории — высокоорганизованные одноклеточные животные. В качестве органелл движения в них выступают реснички, тело покрыто прочной эластичной оболочкой, что придает ему постоянную форму. Большинство инфузорий имеют два ядра: большое и маленькое. Большое вегетативное ядро – регулирует процессы движения, питания, выделения, а также бесполое размножение, осуществляемое путем поперечного деления клеток пополам. Малое ядро генеративное, оно выполняет важную функцию в половом процессе.

Малое ядро генеративное, оно выполняет важную функцию в половом процессе.

Среди водных одноклеточных выделяют также миксотрофы — организмы, способные питаться как за счет фотосинтеза, так и гетеротрофно. Например, Эвглена зеленая.

Эвглена обитает в пресноводных водоемах и плавает с помощью одного жгутика, расположенного на переднем конце тела. В цитоплазме эвглены имеются хлоропласты, содержащие хлорофилл, что позволяет эвглене питаться фототрофами. Если света нет, переходит на гетеротрофное питание. Благодаря этому свойству эвглена сочетает в себе признаки растения и животного, что свидетельствует об эволюционном единстве растительного и животного мира.

Одноклеточные растения и грибы

Примечание 1

В природе существует множество не только одноклеточных животных, но и одноклеточных растений и грибов. Например, среди зеленых водорослей к одноклеточным представителям относятся хламидомонады и хлореллы, а среди грибов — дрожжи.

Одноклеточные растения и животные — типичные эукариотические клетки, имеющие соответствующие органеллы:

- поверхностная мембрана, ядро

- ,

- митохондрий,

- аппарат Гольджи,

- эндоплазматический ретикулум,

- рибосом.

Различия в строении одноклеточных животных и одноклеточных растений связаны с различиями в способе их питания. Клетки растений характеризуются наличием пластид, вакуолей, клеточных стенок и другими особенностями, связанными с фотосинтезом. Клетки животных характеризуются наличием гликокаликса, пищеварительных вакуолей и другими особенностями, связанными с гетеротрофным питанием.

У грибов клетка имеет клеточную стенку, в этом проявляется сходство грибов с бактериями и растениями. Но грибы — гетеротрофы, и это роднит их с животными.

Одноклеточные эукариоты размножаются преимущественно бесполым путем, но у одних из них (например, у инфузорий-туфельок) наблюдается половой процесс — обмен генетической информацией, а у других (например, у хламидомонад) происходит половое размножение. Бесполое размножение происходит путем деления клетки пополам путем митоза. При половом размножении образуются гаметы, которые затем сливаются, образуя зиготу.

Примечание 2

Одноклеточными или простейшими организмами называются такие организмы, тела которых представляют собой одну клетку. Именно эта клетка выполняет все необходимые для жизнедеятельности организма функции: движение, питание, дыхание, размножение и выведение из организма ненужных веществ.

Именно эта клетка выполняет все необходимые для жизнедеятельности организма функции: движение, питание, дыхание, размножение и выведение из организма ненужных веществ.

Подцарство простейших

Простейшие выполняют как функции клетки, так и отдельного организма. В мире насчитывается около 70 тысяч видов этого подцарства, большинство из них — микроскопические организмы.

2-4 мкм — размеры мелких простейших, а обычные достигают 20-50 мкм; по этой причине увидеть их невооруженным глазом невозможно. Но есть, например, инфузории длиной 3 мм.

Встретить представителей подцарства простейших можно только в жидкой среде: в морях и водоемах, на болотах и влажных грунтах.

Что такое одноклеточные?

Существует три типа одноклеточных организмов: саркомастигофоры, споровики и инфузории. Тип саркомастигофоры включают саркодовые и жгутиковые, а инфузории типа — ресничные и сосущие.

Особенности строения

Особенностью строения одноклеточных является наличие структур, свойственных исключительно простейшим. Например, ротовая клетка, сократительная вакуоль, порошкообразная и клеточная глотка.

Например, ротовая клетка, сократительная вакуоль, порошкообразная и клеточная глотка.

Для простейших характерно деление цитоплазмы на два слоя: внутренний и наружный, который называется эктоплазмой. В состав внутреннего слоя входят органеллы и эндоплазма (ядро).

Для защиты служит пелликула — слой цитоплазмы, характеризующийся уплотнением, а органоиды обеспечивают подвижность и некоторые питательные функции. Между эндоплазмой и эктоплазмой находятся вакуоли, регулирующие водно-солевой баланс у одноклеточных.

Питание одноклеточных

У простейших возможны два типа питания: гетеротрофное и смешанное. Есть три способа приема пищи.

Фагоцитозом называют процесс захвата твердых частиц пищи с помощью выростов цитоплазмы, которые встречаются у простейших, а также у других специализированных клеток многоклеточных организмов. НО пиноцитоз представлен процессом захвата жидкости самой клеточной поверхностью.

Дыхание

Выделение у простейших осуществляется путем диффузии или через сократительные вакуоли.

Размножение простейших

Существует два способа размножения: половое и бесполое. Бесполое Представлено митозом, в ходе которого происходит деление ядра, а затем цитоплазмы.

А половое Размножение происходит изогамией, оогамией и анизогамией. Для простейших характерно чередование полового размножения и однократного или многократного бесполого размножения.

Подцарство Одноклеточные животные включает животных, тело которых состоит из одной клетки . Эта клетка представляет собой сложный организм со своими физиологическими процессами : дыханием, пищеварением, выделением, размножением и раздражением.

Форма их клеток разнообразна и может быть постоянной, (жгутиковые, инфузории) и непостоянной (амебы). Органоидами движения являются ложноножек, жгутиков и ресничек . Питание простейших автотрофный (фотосинтез) и гетеротрофный (фагоцитоз, пиноцитоз). Размножение у одноклеточных бесполое (деление ядра — митоз, а затем продольный или поперечный цитокинез, а также множественное деление) и половое : конъюгация (инфузории), копуляция (жгутиковые).

Около 30 000 видов одноклеточных организмов сгруппированы в несколько типов . Наиболее многочисленны вида саркофлагеллят и тип инфузории .

Тип инфузории насчитывает более 7500 видов. Это высокоорганизованных простейших, имеющих постоянную форму тела.

Типичным представителем вида является инфузория туфелька . Тело инфузории покрыто плотной оболочкой. Она имеет два ядра: большое ( макронуклеус ), которое регулирует все жизненные процессы , и малое ( микронуклеус ), играющее главную роль в репродукция . Инфузория туфелька Питается водорослями, бактериями и некоторыми простейшими. Реснички инфузорий колеблются, что «продвигает» пищу в ротовое отверстие. е, а затем в глотку, на дне которой образуются пищеварительных вакуолей, в которых переваривается пища и всасываются питательные вещества. Через порошок — специальный орган — удаляются непереваренные остатки. Селекционные функции осуществляют сократительных вакуолей . сорта инфузория-туфелька как у амебы бесполым путем (поперечное деление цитоплазмы, малое ядро делится митотически, большое ядро делится амитотически). Характерен и половой процесс — конъюгация. Это временное соединение двух особей, между которыми цитоплазматический мост , посредством которого они обмениваются разрозненными мелкими ядрами. Половой процесс служит для обновления генетической информации.

Селекционные функции осуществляют сократительных вакуолей . сорта инфузория-туфелька как у амебы бесполым путем (поперечное деление цитоплазмы, малое ядро делится митотически, большое ядро делится амитотически). Характерен и половой процесс — конъюгация. Это временное соединение двух особей, между которыми цитоплазматический мост , посредством которого они обмениваются разрозненными мелкими ядрами. Половой процесс служит для обновления генетической информации.

инфузории являются звеном пищевой цепи. Обитая в желудках жвачных, инфузории способствуют их пищеварению.

Типичным представителем является амеба обыкновенная.

Амеба живет в пресной воде. Форма ее тела непостоянна. Проножки также служат для захвата пищи — бактерий, одноклеточных водорослей и некоторых простейших. Непереваренные остатки выбрасываются амебой из любого места. Животное дышит всей поверхностью тела: растворенный в воде кислород проникает в тело амебы путем диффузии, а образующийся при дыхании в клетке углекислый газ выделяется наружу.