Пороки древесины | Справочник | Лесоматериалы

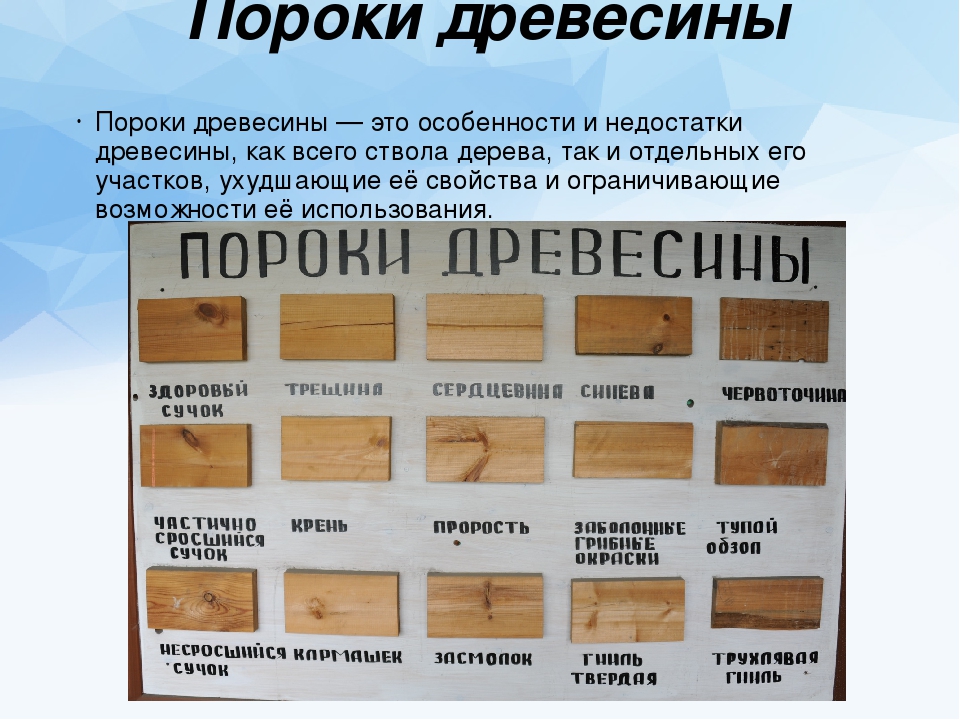

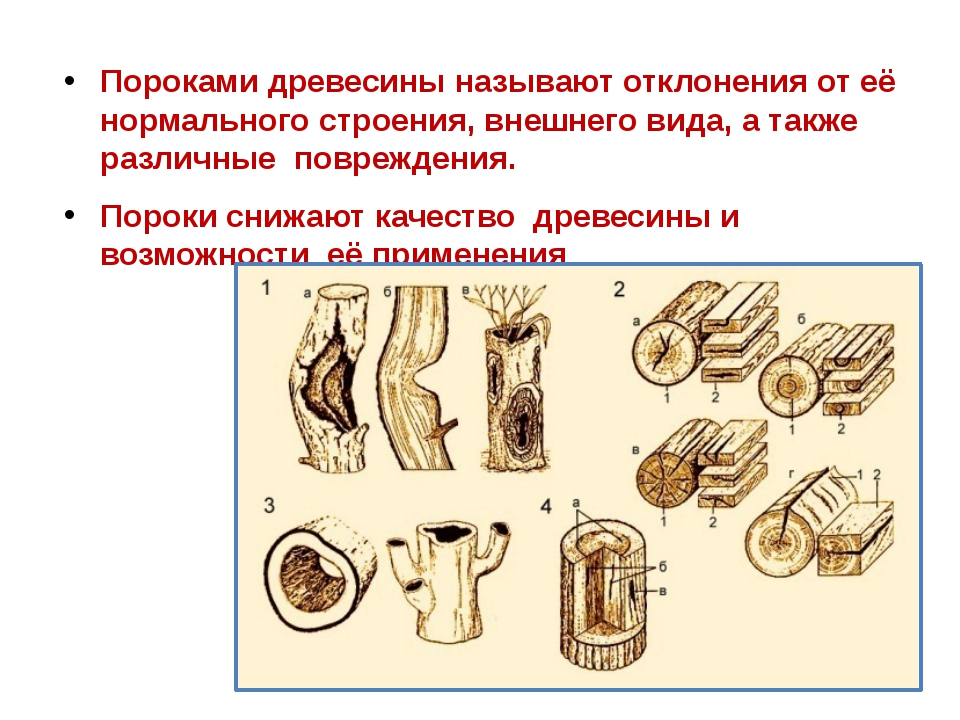

Изменения внешнего вида, нарушения правильности строения, целостности тканей и другие недостатки, снижающие качество древесины и ограничивающие возможности её практического использования, называются пороками древесины.

Согласно ГОСТ 2140-81 все пороки разделены на девять групп:

- 1 — сучки;

- 2 — трещины;

- 3 — пороки формы ствола;

- 4 — пороки строения древесины;

- 5 — химические окраски;

- 6 — грибные поражения;

- 7 — биологические повреждения;

- 8 — инородные включения, механические повреждения и пороки обработки;

- 9 — покоробленности.

В каждую группу входят несколько видов пороков, для некоторых пороков указаны их разновидности. Часть пороков характерна только для круглых лесоматериалов (брёвен и др.), другие пороки свойственны только пилопродукции (доскам, брусьям, заготовкам) или шпону. Есть пороки, которые встречаются у двух или всех трёх классов сортиментов.

Сучки

Наиболее распространённый порок — сучки. Они представляют собой части (основания) ветвей, заключённые в древесине сортимента. По степени зарастания сучки различают только в круглых лесоматериалах, выделяя два вида: открытые, т.е. выходящие на боковую поверхность сортимента, и заросшие, обнаруживаемые по вздутиям и другим следам зарастания на боковой поверхности.

По форме разреза сучки (в пилопродукции и шпоне) делятся на круглые, овальные и продолговатые. Круглый сучок образуется в том случае, если основание ветви разрезают под большим углом к продольной оси так, что отношение большего диаметра сучка к меньшему не превышает 2. Круглый сучок может быть обнаружен на тангенциальной поверхности сортимента. Овальный сучок образуется, когда основание ветви разрезают под углом к её продольной оси так, что отношение большего диаметра сучка к меньшему равно 2 — 4. Продолговатый сучок образуется при разрезании основания ветви вдоль или под малым утлом к её оси, если отношение большего диаметра к меньшему превышает 4.

По положению в пиленом сортименте различают пластевые, кромочные, ребровые, торцовые и сшивные сучки. Пластевые сучки выходят на широкую сторону (пласть), кромочные — на узкую сторону (кромку), ребровые — одновременно на смежные пласть и кромку, торцовые — на короткую сторону (торец) сортимента. Если сучок пронизывает всю пласть или кромку и выходит на два ребра, его называют сшивным.

Кроме того, в пилопродукции выделяют сучки:

По взаимному расположению в пиленом сортименте различают разбросанные, групповые и разветвлённые сучки. Разбросанными называются любые одиночные сучки, отстоящие друг от друга по длине сортимента на большее расстояние, чем его ширина. У широких сортиментов (шириной более 150 мм) расстояние между сучками должно быть не менее 150 мм. Групповыми называются два или более круглых, овальных или ребровых сучка, расположенных на отрезке длины сортимента, равном его ширине. У широких сортиментов этот отрезок должен быть равен 150 мм. При мутовчатом расположении ветвей, особенно характерном для сосны и лиственницы, образуются разветвлённые (старое название — лапчатые) сучки. Они обнаруживаются на радиальных или близких к ним разрезах и включают два продолговатых сучка одной мутовки или один продолговатый в сочетании с овальным или ребровым сучком одной мутовки (между ними может быть и третий — круглый или овальный сучок).

Разбросанными называются любые одиночные сучки, отстоящие друг от друга по длине сортимента на большее расстояние, чем его ширина. У широких сортиментов (шириной более 150 мм) расстояние между сучками должно быть не менее 150 мм. Групповыми называются два или более круглых, овальных или ребровых сучка, расположенных на отрезке длины сортимента, равном его ширине. У широких сортиментов этот отрезок должен быть равен 150 мм. При мутовчатом расположении ветвей, особенно характерном для сосны и лиственницы, образуются разветвлённые (старое название — лапчатые) сучки. Они обнаруживаются на радиальных или близких к ним разрезах и включают два продолговатых сучка одной мутовки или один продолговатый в сочетании с овальным или ребровым сучком одной мутовки (между ними может быть и третий — круглый или овальный сучок).

По степени срастания с окружающей древесиной в пилопродукции и шпоне различают сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся сучки, у которых годичные слои не срослись с окружающей древесиной на протяжении соответственно менее 1/4; более 1/4, но менее 3/4; более 3/4 периметра разреза сучка. Среди несросшихся сучков выделяют выпадающие.

Среди несросшихся сучков выделяют выпадающие.

По состоянию древесины сучки во всех видах лесоматериалов делятся на здоровые, загнившие, гнилые и табачные

Характеристика сортиментов по сучковатости включает указание разновидностей, размера и количества сучков. В круглых лесоматериалах при установлении разновидностей открытых сучков по состоянию древесины иногда трудно отличить табачные сучки от других поражённых гнилью сучков. В этом случае применяют зондирование щупом. Если зона разрушения распространяется на глубину не более 3 см, то такие сучки в зависимости от площади поражения относят к загнившим или гнилым, если же зона разрушения распространяется на большую глубину (часто до сердцевины), то это табачные сучки.

В круглых лесоматериалах при установлении разновидностей открытых сучков по состоянию древесины иногда трудно отличить табачные сучки от других поражённых гнилью сучков. В этом случае применяют зондирование щупом. Если зона разрушения распространяется на глубину не более 3 см, то такие сучки в зависимости от площади поражения относят к загнившим или гнилым, если же зона разрушения распространяется на большую глубину (часто до сердцевины), то это табачные сучки.

Открытые сучки измеряют по их наименьшему диаметру, при этом присучковый наплыв в размер сучка не включают. Заросшие сучки оценивают по высоте прикрывающих их вздутий над боковой поверхностью сортиментов. У лиственных лесоматериалов диаметр заросшего сучка можно определить по размеру раневого пятна или усам бровки. Хорошо заметная на гладкой коре некоторых пород (берёза, бук, граб, осина) бровка в виде двух направленных под углом тёмных полосок — усов — возникает от давления разрастающейся ветви на древесину ствола. После отмирания и опадения ветви на месте заросшего сучка возникает раневое пятно, чаще всего правильной эллипсовидной формы.

Размер наиболее толстой части заросшего сучка в сортиментах из берёзы, бука, липы, ольхи и ясеня равен 0,9, а из осины — 0,6 максимального диаметра раневого пятна. В некоторых круглых сортиментах, например в фанерных кряжах, важно знать глубину залегания заросших сучков. Это позволяет установить величину бессучковой зоны, из которой может быть получен шпон высокого качества. Глубина залегания сучков в сортиментах из указанных пород может быть определена по соотношению между высотой и шириной раневого пятна и диаметру сортимента в месте зарастания сучка.

С уменьшением указанного соотношения при данном диаметре сортимента глубина залегания вершины заросшего сучка увеличивается. При одинаковом соотношении размеров раневого пятна залегание сучка тем глубже, чем больше диаметр сортимента.

В сортиментах из берёзы глубину залегания сучка можно определить также по величине угла между усами бровки. Чем больше угол между усами, тем глубже расположен заросший сучок (при постоянном диаметре сортимента).

В пилопродукции и строганом шпоне размеры сучков определяют одним из двух способов:

- по расстоянию между двумя касательными к контуру сучка, проведёнными параллельно продольной оси сортимента;

- по наименьшему диаметру сечения сучка.

Круглые, овальные и продолговатые (или разветвлённые), не выходящие на ребро сучки измеряют, как показано на рис. 5, первым (размеры а1 а2 и т.д.) или вторым (размеры b1 и b2 и т.д.) способом. Размер разветвлённых сучков допускается определять как сумму размеров составляющих сучков. Таким же образом определяют и размеры групповых сучков. В лущёном шпоне все сучки измеряют по наибольшему диаметру их сечения. Размеры сучков выражают в миллиметрах или в долях размера сортимента и подсчитывают их количество в круглых лесоматериалах и пилопродукции на 1 м или на всю длину сортимента, в шпоне — на 1 м или на всю площадь листа.

Количество, размеры и расположение сучков зависят от породы дерева, условий его роста и зоны ствола. Стволы теневыносливой породы — ели имеют больше сучков, чем стволы сосны; деревья, выросшие в сомкнутых древостоях, очищаются от сучков раньше и выше, чем дерево, выросшее на свободе; комлевая часть ствола имеет меньшую сучковатость, чем вершинная. Размеры одних и тех же сучков и состояние их древесины изменяются по радиусу ствола. По мере продвижения от коры вглубь ствола к сердцевине размеры сучков уменьшаются, несросшиеся сучки переходят в сросшиеся, уменьшается количество загнивших и гнилых сучков.

При использовании древесины сучки в большинстве случаев оказывают отрицательное влияние — часто ухудшают внешний вид древесины, нарушают её однородность и вызывают искривление волокон и годичных слоев, что приводит к снижению показателей многих механических свойств древесины. Вследствие большей твёрдости по сравнению с окружающей древесиной здоровые и особенно тёмные (роговые) сучки затрудняют обработку древесины режущими инструментами. Табачные сучки в круглых сортиментах сопровождаются скрытой ядровой гнилью.

Табачные сучки в круглых сортиментах сопровождаются скрытой ядровой гнилью.

Степень влияния сучка на механические свойства зависит от его относительных размеров, разновидности и характера напряжённого состояния нагруженной детали изделия или конструкции. Наименьшее отрицательное влияние оказывают здоровые, круглые, вполне сросшиеся сучки, а наибольшее — сшивные и групповые. Наиболее сильно снижается прочность древесины при растяжении вдоль волокон, меньше всего — при сжатии вдоль волокон. При изгибе степень влияния существенно зависит от положения сучка по длине и высоте детали. Наибольшее отрицательное влияние оказывают сучки, расположенные в растянутой зоне опасного сечения изгибаемой детали, особенно если сучок выходит на кромку.

По данным для заготовок из древесины сосны наблюдается близкая к пропорциональной зависимость между относительным размером сучка (в долях ширины или толщины заготовки) и прочностью при статическом изгибе и сжатии вдоль волокон (в процентах от прочности чистой древесины). Следовательно, при размере сучка 0,3 и 0,5 прочность снизится соответственно на 30 и 50%. Аналогичная зависимость была обнаружена при изгибе древесины берёзы и бука. У древесины дуба влияние размера сучков на прочность выражено слабее.

Следовательно, при размере сучка 0,3 и 0,5 прочность снизится соответственно на 30 и 50%. Аналогичная зависимость была обнаружена при изгибе древесины берёзы и бука. У древесины дуба влияние размера сучков на прочность выражено слабее.

Прочность увеличивается из-за наличия сучков при сжатии и растяжении древесины в радиальном направлении поперёк волокон, когда ось сучка совпадает с направлением усилия. Сучки повышают прочность и при скалывании вдоль волокон в тангенциальном направлении, когда они расположены перпендикулярно плоскости скалывания.

В отверстия, остающиеся после выпавших сучков, при необходимости вставляют деревянные пробки (на клею или без него). Иногда специально высверливают сучки и заделывают отверстия пробками. Прочность древесины при этом не повышается, так как искривления волокон вокруг пробок по-прежнему остаются.

С увеличением размера сучков модули упругости при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе снижаются, а при растяжении и сжатии поперёк волокон в радиальном и тангенциальном направлениях сильно возрастают в связи с большей жёсткостью древесины самих сучков.

Было исследовано влияние сучков на механические свойства круглых лесоматериалов из древесины сосны. И снижение предела прочности при сжатии вдоль волокон образцов диаметром от 8,5 до 12 см с увеличением отношения размера наиболее крупного сучка в мутовке к диаметру образца от 0,18 до 0,61 составило от 4 до 18 % по сравнению с чистой древесиной. Примерно такое же снижение прочности было установлено при испытании образцов на статический изгиб, если крупный сучок находился в растянутой зоне. У образцов диаметром 16 см и более не обнаружено существенного влияния сучков на прочность при сжатии вдоль волокон. Таким образом, в пиломатериалах сучки оказывают большее влияние на прочность, чем в круглых лесоматериалах. В круглых лесоматериалах, так же как и в пиломатериалах, сучки меньше влияют на модуль упругости, чем на прочность.

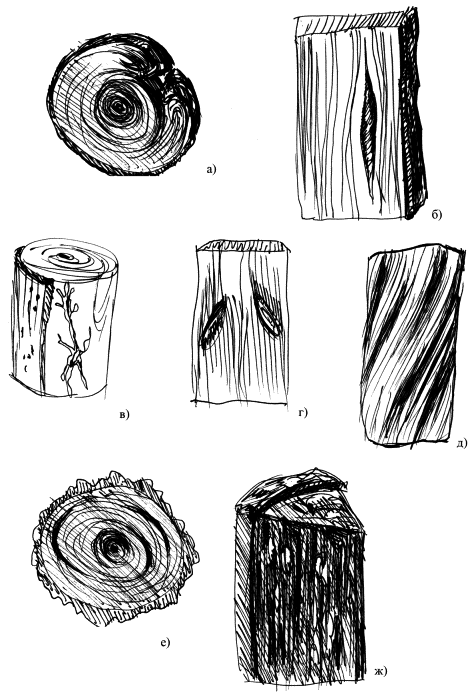

Трещины

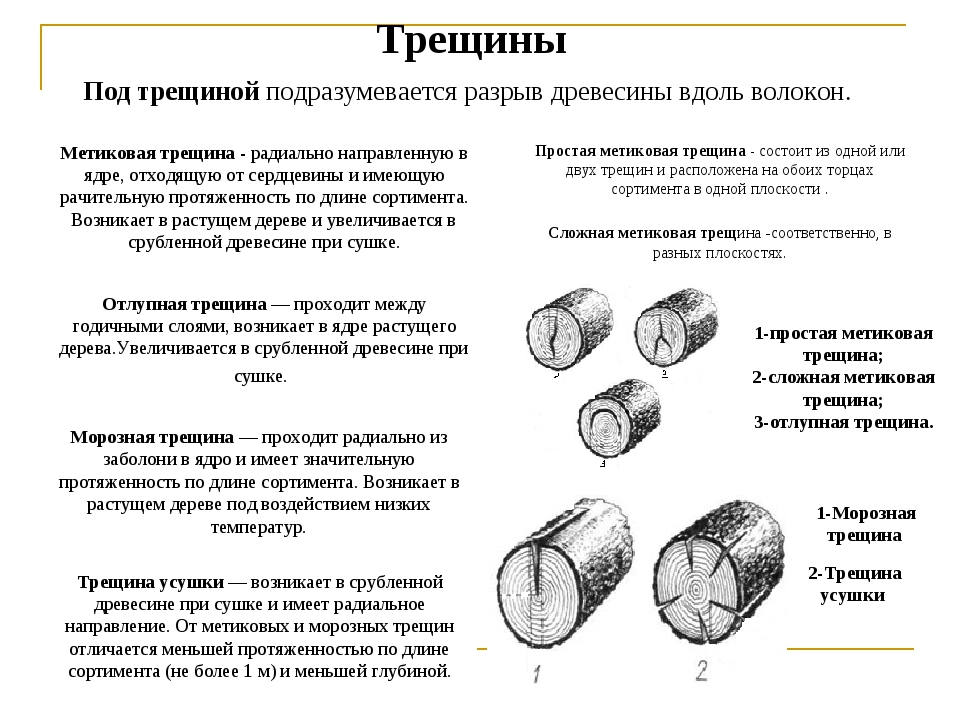

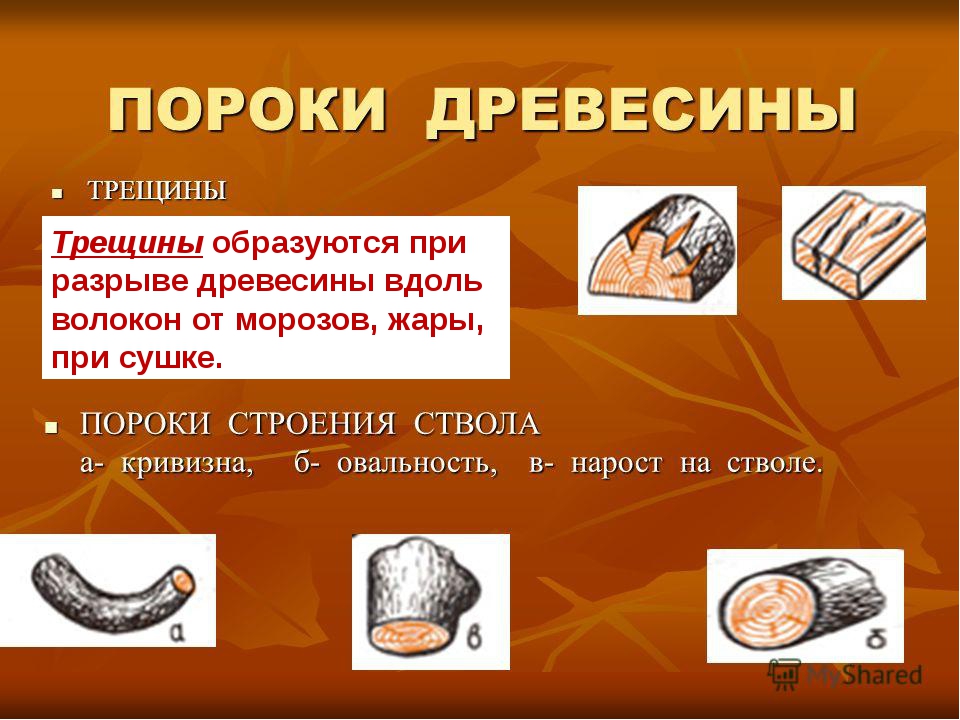

Трещины — это продольные разрывы древесины, которые образуются под действием внутренних напряжений, достигающих предела прочности древесины на растяжение поперёк волокон.

Трещины в круглых лесоматериалах и пилопродукции делятся по типу на метиковые, отлупные и морозные, появляющиеся в растущем дереве, и трещины усушки, возникающие в срубленной древесине.

Метиковые трещины представляют собой внутренние радиальные трещины в стволах деревьев. Встречаются они у всех пород, особенно часто у сосны, лиственницы, бука преимущественно в перестойных древостоях. Протяженность трещины по стволу достигает 10 м и более, иногда трещина от комля доходит до живой кроны. В круглых лесоматериалах метиковые трещины заметны только на торцах (лучше на комлевых), так как, начинаясь от сердцевины, они до коры не доходят и на боковой поверхности не видны. В пиломатериалах эти трещины обнаруживаются как на торцах, так и на боковых поверхностях. Простой называется метиковая трещина (или две трещины, направленные по одному диаметру торца), расположенная в одной плоскости по длине сортимента. Сложными называются две или несколько трещин, направленных на торце под углом друг к другу, а также одна или две трещины, направленные по одному диаметру, но из-за спирального расположения волокон находящиеся не в одной плоскости. Метиковые трещины возникают в процессе роста дерева. Существует мнение, что трещины образуются и при валке дерева от ударов о землю. При высыхании древесины размеры трещины увеличиваются. Метиковые трещины представляют собой не сплошные, а прерывистые разрывы по длине сортимента.

Сложными называются две или несколько трещин, направленных на торце под углом друг к другу, а также одна или две трещины, направленные по одному диаметру, но из-за спирального расположения волокон находящиеся не в одной плоскости. Метиковые трещины возникают в процессе роста дерева. Существует мнение, что трещины образуются и при валке дерева от ударов о землю. При высыхании древесины размеры трещины увеличиваются. Метиковые трещины представляют собой не сплошные, а прерывистые разрывы по длине сортимента.

Отлупные трещины — это отслоения (по годичному слою) древесины внутри ядра или спелой древесины стволов растущих деревьев; встречаются у всех пород. Отлуп можно обнаружить в круглых лесоматериалах только на торцах в виде дугообразных (не заполненных смолой) или кольцевых трещин, в пиломатериалах — на торцах в виде трещин-луночек, а на боковых поверхностях в виде продольных трещин или желобчатых углублений. До сих пор причина появления отлупных трещин точно не установлена. Отлупные трещины образуются в местах резкого перехода мелкослойной древесины в крупнослойную. Возникновение отлупа может быть связано с образованием внутренней гнили, а у сосны и у лиственных пород — водослоя.

Отлупные трещины образуются в местах резкого перехода мелкослойной древесины в крупнослойную. Возникновение отлупа может быть связано с образованием внутренней гнили, а у сосны и у лиственных пород — водослоя.

Морозные трещины представляют собой наружные продольные разрывы древесины стволов растущих деревьев лиственных (реже хвойных) пород; распространяются вглубь ствола по радиальным направлениям. Они образуются при резком снижении температуры зимой. На них похожи старые трещины, возникшие от удара молнии. На поверхности ствола этот порок имеет вид длинной открытой трещины, часто с валиками разросшейся древесины и коры по краям. Морозные трещины располагаются в комлевой части ствола. В круглых лесоматериалах морозные трещины хорошо заметны на боковой поверхности и торцах; снаружи они имеют наибольшую ширину, уходят вглубь древесины (часто до сердцевины), постепенно суживаясь. В пиломатериалах они обнаруживаются в виде длинных радиальных трещин с уширенными около них годичными слоями.

Трещины усушки возникают в лесоматериалах под действием внутренних сушильных напряжений. Трещины распространяются от боковой поверхности вглубь сортимента по радиальным направлениям. От метиковых и морозных трещин они отличаются меньшим протяжением по длине сортимента (обычно не более 1 м) и меньшей глубиной. Эти трещины могут появляться на торцовых поверхностях круглых сортиментов и пиломатериалов из-за неравномерности просыхания их по длине. В конечной стадии сушки пиломатериалов крупного сечения (чаще лиственных пород) иногда появляются внутренние трещины (свищи), которые обнаруживаются при раскрое сортиментов.

По расположению в сортименте различают торцовые трещины, находящиеся на торцах и не выходящие на боковые стороны сортимента, и боковые трещины, которые расположены на боковых сторонах сортимента и могут выходить на торцы. Среди боковых трещин в пиленых сортиментах различают пластевые и кромочные.

Если трещины распространяются на глубину менее 1/10 толщины сортимента (но не более 7 см для круглых лесоматериалов и 5 мм для пилопродукции), они называются неглубокими, если на большую глубину (но не имеют второго выхода на боковую поверхность) — глубокими. Сквозными называются трещины, выходящие на две боковые стороны или на два торца сортимента, а также отлупные трещины, выходящие в двух местах на одну сторону сортимента (могут образовать желобок). В шпоне трещины шириной менее 0,2 мм называются сомкнутыми, а более широкие — разошедшимися.

Боковые трещины измеряют по глубине сортимента в миллиметрах, а по длине — в сантиметрах или соответственно в долях толщины и длины сортимента. Для измерения глубины пользуются тонким стальным щупом. Торцовые метиковые, отлупные и морозные трещины в круглых лесоматериалах измеряют по наименьшей толщине сердцевинной доски или диаметру окружности, в которую они могут быть вписаны, или по наименьшей ширине неповрежденной периферической зоны торца. Торцовые трещины усушки в круглых лесоматериалах измеряют по глубине. В пилопродукции торцовые трещины измеряют по протяжённости на торце в миллиметрах или в долях той стороны сортимента, на которой их проекция больше. Отлупные торцовые трещины в пилопродукции измеряют по хорде, а если трещина занимает более половины окружности годичного слоя — по диаметру. В шпоне трещины измеряют по длине, а разошедшиеся трещины — и по ширине; учитывают количество трещин на 1 м ширины листа.

Торцовые трещины усушки в круглых лесоматериалах измеряют по глубине. В пилопродукции торцовые трещины измеряют по протяжённости на торце в миллиметрах или в долях той стороны сортимента, на которой их проекция больше. Отлупные торцовые трещины в пилопродукции измеряют по хорде, а если трещина занимает более половины окружности годичного слоя — по диаметру. В шпоне трещины измеряют по длине, а разошедшиеся трещины — и по ширине; учитывают количество трещин на 1 м ширины листа.

Наименьшее снижение прочности из-за трещин наблюдается при сжатии вдоль или поперёк волокон, наибольшее — при растяжении поперёк волокон, если трещина расположена в плоскости, перпендикулярной направлению действия усилия, а также при скалывании, если трещина совпадает с плоскостью скалывания. При изгибе наибольшее отрицательное влияние оказывает трещина, перпендикулярная направлению изгибающего усилия и расположенная в нейтральной плоскости. Здесь нормальные напряжения отсутствуют, но касательные напряжения максимальные и снижение прочности пропорционально уменьшению площади, работающей на скалывание. По данным, трещины не оказывают влияния на модуль упругости при растяжении и сжатии вдоль волокон, но сильно снижают модуль упругости при статическом изгибе в том случае, когда плоскость трещины перпендикулярна направлению изгибающего усилия.

По данным, трещины не оказывают влияния на модуль упругости при растяжении и сжатии вдоль волокон, но сильно снижают модуль упругости при статическом изгибе в том случае, когда плоскость трещины перпендикулярна направлению изгибающего усилия.

Трещины — один из главных факторов снижения прочности сортиментов, применяемых в строительстве. Ограничения в допуске трещин объясняются также и тем, что они способствуют проникновению влаги и спор грибов вглубь сортимента.

Пороки формы ствола

Сбежистость. Для всех стволов деревьев характерно постепенное уменьшение диаметра в направлении от комля к вершине (сбег). Если на каждый метр высоты ствола (длины сортимента) диаметр уменьшается более чем на 1 см, то такое явление считается пороком — сбежистостью. Сбежистость измеряют как разность между комлевым и вершинным диаметрами у круглого сортимента (в комлевых брёвнах нижний диаметр измеряют на расстоянии 1 м от комлевого торца), а у необрезных пиломатериалов — между шириной комлевого и вершинного конца. Полученную разность относят к общей длине сортимента и выражают в сантиметрах на 1 м или в процентах.

Полученную разность относят к общей длине сортимента и выражают в сантиметрах на 1 м или в процентах.

Стволы лиственных пород более сбежисты, чем хвойных. Сильно сбежистые стволы у деревьев, выросших на свободе или в редком древостое. Чем выше бонитет насаждения, тем стволы полнодревеснее, т.е. менее сбежисты. Наименьшая сбежистость характерна для сортиментов, выпиленных из средней части ствола, наибольшая — из вершинной. Сбежистость увеличивает количество отходов при распиловке сортиментов и их лущении и косвенным образом влияет на прочность, так как становится причиной появления в пиломатериалах порока — радиального наклона волокон.

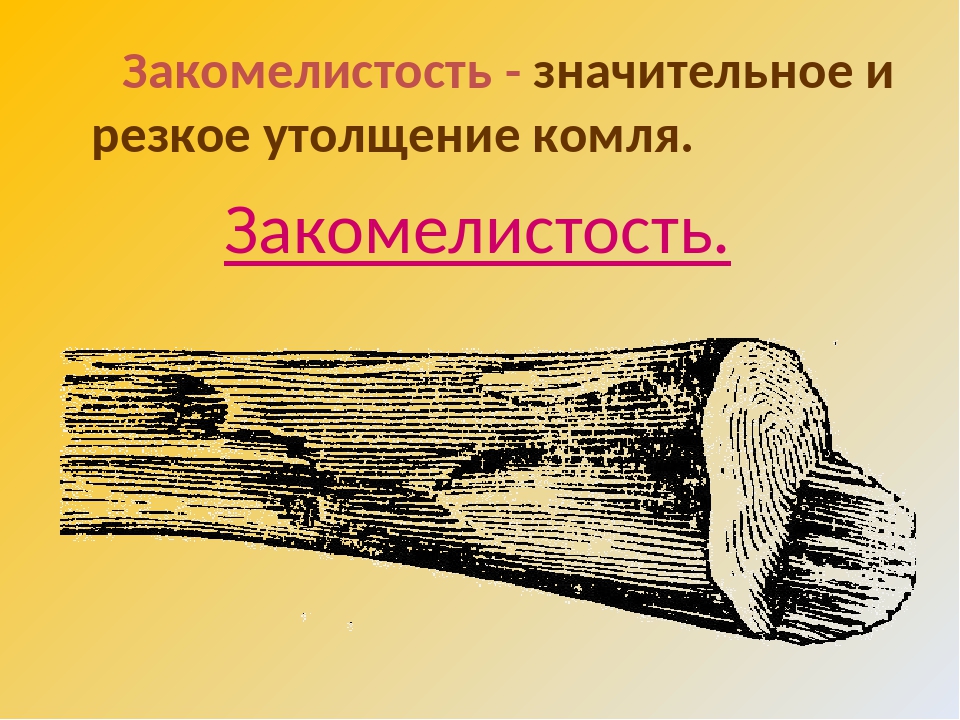

Закомелистость. Это такой случай сбежистости, когда наблюдается резкое увеличение диаметра в нижней части ствола; диаметр круглых лесоматериалов или ширина необрезной пилопродукции у комлевого торца более чем в 1,2 раза превышает диаметр (ширину) сортимента на расстоянии 1 м от этого торца.

Округлой закомелистость называется в том случае, если поперечное сечение комлевой части имеет форму, близкую к окружности. Ребристая закомелистость характеризуется многолопастной формой поперечного сечения. На боковой поверхности сортимента видны продольные углубления.

Ребристая закомелистость характеризуется многолопастной формой поперечного сечения. На боковой поверхности сортимента видны продольные углубления.

Закомелистость измеряют как разность диаметров (для необрезных пиломатериалов — ширин) комлевого торца и сечения на расстоянии 1 м от него. При ребристой закомелистости допускается определять разницу между максимальным и минимальным диаметром комлевого торца.

Овальность. Так называется эллипсовидность формы торца круглых лесоматериалов, при которой наибольший диаметр не менее чем в 1,5 раза превышает меньший. Порок измеряют как разность указанных диаметров. Овальность сопровождает крень или тяговую древесину.

Наросты. Так называют местные утолщения ствола. Они могут быть с гладкой или бугристой окоренной поверхностью и спящими почками (капы). Иногда капы можно отличить от сувелей по наличию на них побегов. Наросты образуются в результате неблагоприятного воздействия грибов, бактерий, вирусов, химических агентов, радиации, механических повреждений и т. п. Особенности формирования наростов, обусловленные нарушением ростовых процессов. На продольном разрезе сувеля годичные слои изогнуты и повторяют наружные очертания нароста. Для капов характерно свилеватое строение древесины. У хвойных пород образуются преимущественно сувели, у лиственных — наросты обоих типов. Свилеватость древесины капов и наличие в ней многочисленных следов спящих почек создает очень красивую текстуру на разрезах. Особенно декоративна текстура капов грецкого ореха. Прикорневые капы часто достигают значительных размеров.

п. Особенности формирования наростов, обусловленные нарушением ростовых процессов. На продольном разрезе сувеля годичные слои изогнуты и повторяют наружные очертания нароста. Для капов характерно свилеватое строение древесины. У хвойных пород образуются преимущественно сувели, у лиственных — наросты обоих типов. Свилеватость древесины капов и наличие в ней многочисленных следов спящих почек создает очень красивую текстуру на разрезах. Особенно декоративна текстура капов грецкого ореха. Прикорневые капы часто достигают значительных размеров.

У ореха и берёзы они могут весить сотни килограмм, а иногда и больше тонны. На стволах карельской березы часто образуются шаровидные утолщения с характерной текстурой. Древесина сувелей имеет большую усушку вдоль волокон (от 0,5 до 1,0 %), низкий модуль упругости и малую прочность при сжатии вдоль волокон. Древесина капов более плотная и твёрдая, чем нормальная стволовая древесина, и имеет менее выраженную анизотропию. Наросты измеряют по длине и ширине. Они затрудняют использование круглых лесоматериалов и осложняют их переработку, однако древесина капов высоко ценится как материал для художественных поделок и сырьё для облицовочного строганого шпона.

Они затрудняют использование круглых лесоматериалов и осложняют их переработку, однако древесина капов высоко ценится как материал для художественных поделок и сырьё для облицовочного строганого шпона.

Кривизна. Искривление ствола по длине встречается у всех древесных пород. Вследствие потери верхушечного побега и замены его боковой ветвью, из-за наклона дерева в сторону лучшего освещения, при росте на горных склонах и по другим причинам ствол дерева может оказаться искривлённым. Различают простую и сложную кривизну, характеризующуюся соответственно одним или несколькими изгибами сортимента.

Простую кривизну измеряют как величину стрелы прогиба сортимента в месте его искривления (в процентах от протяжённости искривлённого участка сортимента). При раскряжевке длинного сортимента на короткие кривизна их оказывается меньше примерно во столько раз, на сколько равных частей был разрезан длинный сортимент. Сложную кривизну характеризуют величиной наибольшего искривления, измеряемого так же, как в случае простой кривизны.

Пороки формы ствола увеличивают количество отходов при распиловке и лущении круглых сортиментов и являются причиной появления радиального наклона волокон в пиломатериалах и шпоне.

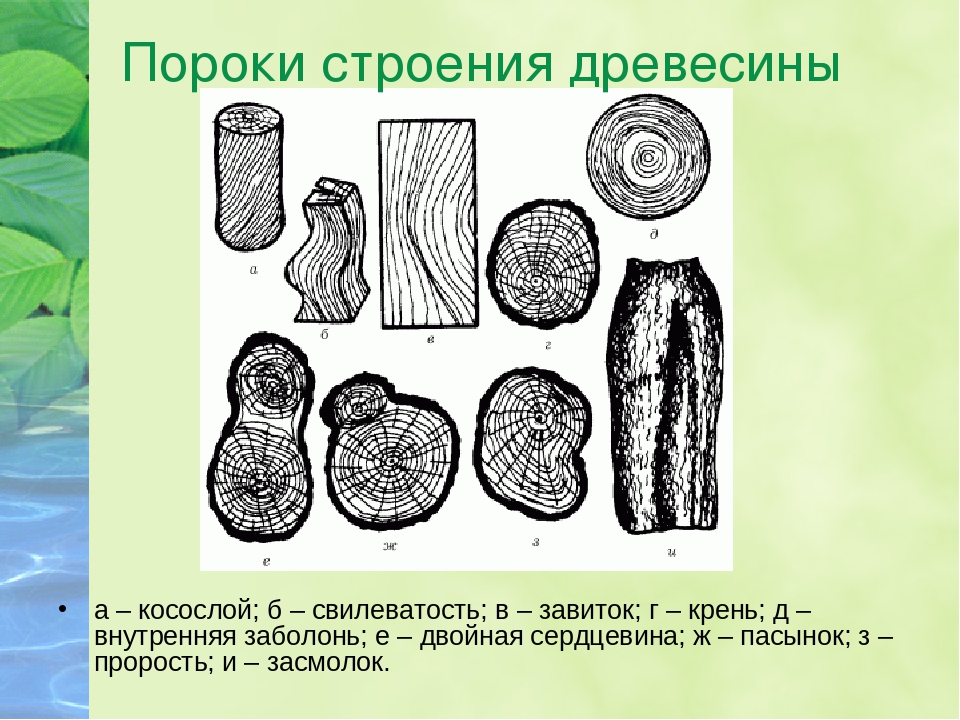

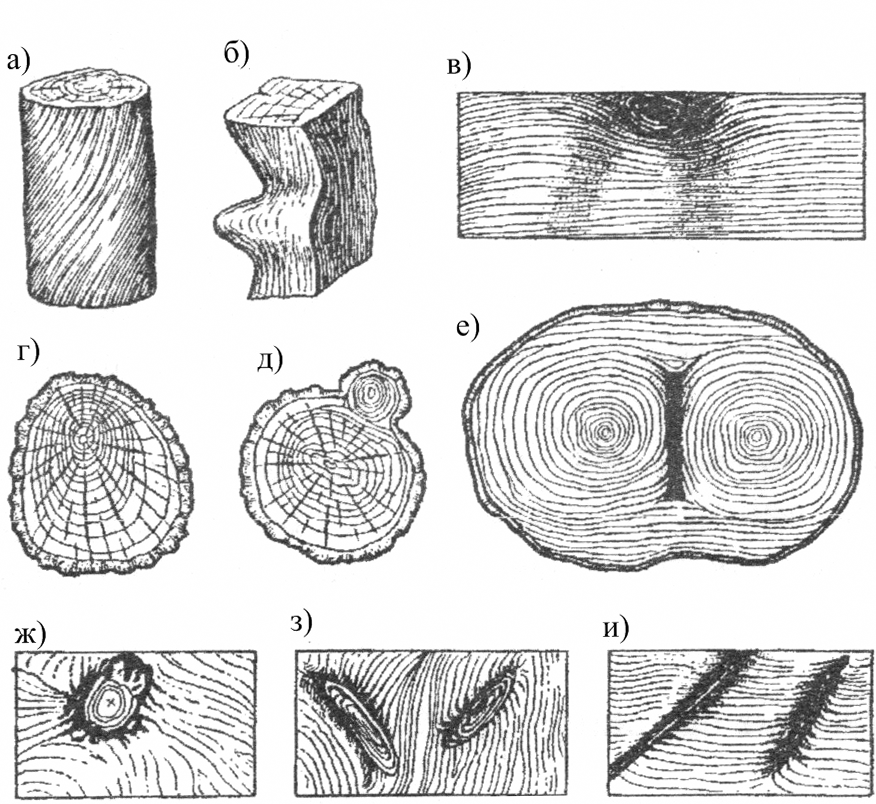

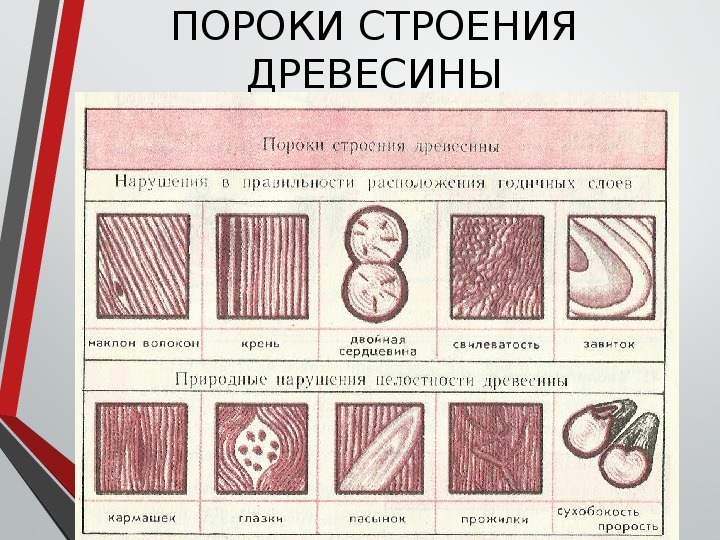

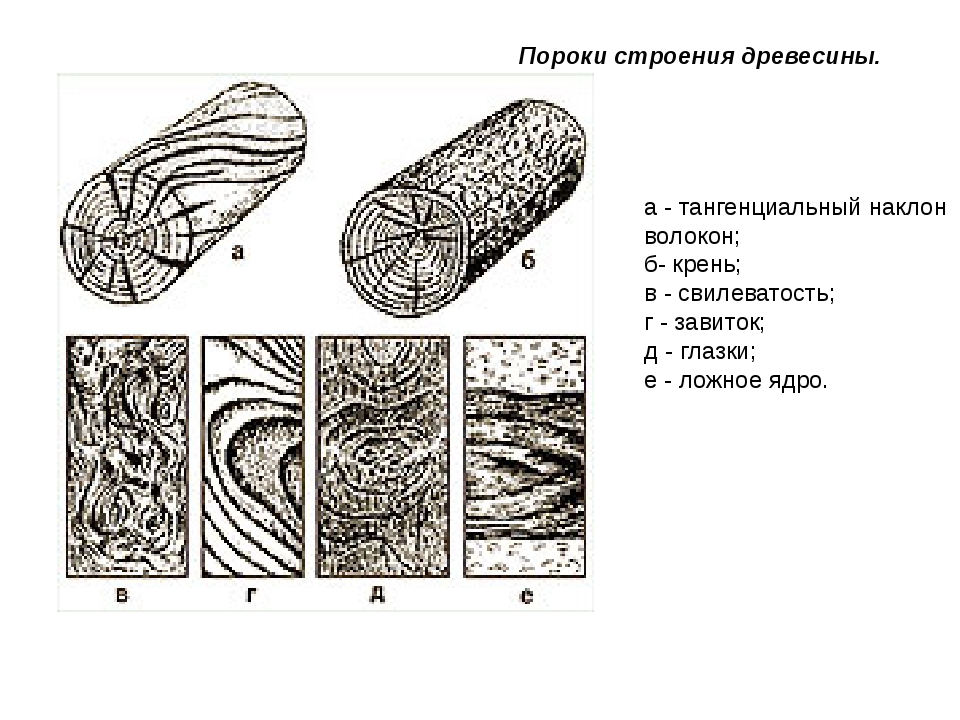

Пороки строения древесины

Неправильное расположение волокон и годичных слоёв

Наклон волокон. Отклонение волокон от продольной оси сортимента (раньше этот порок назывался косослоем) встречается у всех пород. В круглых лесоматериалах наклон обусловлен природным спиральным расположением волокон; обнаруживается на боковой поверхности по направлению бороздок коры или в окоренных сортиментах по винтовым трещинам. В пилопродукции и шпоне различают две разновидности этого порока — тангенциальный и радиальный наклон. Тангенциальный наклон волокон обнаруживается на тангенциальном разрезе по отклонению направления смоляных ходов, сосудов, сердцевинных лучей, трещин и полосок грибных поражений от продольной оси сортимента.

Если указанные признаки выражены недостаточно чётко, то следует прочертить риски тонким, но не острым инструментом или провести пробное раскалывание вдоль волокон; отклонение риски от продольной оси сортимента или неплоскостность поверхности радиального раскола укажут на наличие порока.

Наклон волокон на тангенциальной поверхности пиломатериалов может не быть связан со спиральным расположением волокон в стволе дерева, а возникнуть в результате распиловки прямо-волокнистой доски (бруса) на мелкие детали при направлении резов под углом к продольной оси исходного сортимента. У такого порока в отличие от природного тангенциального наклона волокон одинаковые углы наклона волокон на противоположных сторонах сортимента.

Радиальный наклон волокон наблюдается при перерезании годичных слоёв на радиальной или близкой к ней поверхности пиломатериала. Указанная разновидность наклона волокон (по старой терминологии — искусственный косослой) получается при распиловке сильно сбежистых, закомелистых и кривых брёвен. Если резы пилы проходят параллельно продольной оси бревна, то годичные слои и, следовательно, волокна на радиальной поверхности пиломатериала оказываются под углом к ребру сортимента. В этом случае на тангенциальной поверхности пиломатериалов, а также на лущёном шпоне видны близко расположенные границы годичных слоёв.

Если резы пилы проходят параллельно продольной оси бревна, то годичные слои и, следовательно, волокна на радиальной поверхности пиломатериала оказываются под углом к ребру сортимента. В этом случае на тангенциальной поверхности пиломатериалов, а также на лущёном шпоне видны близко расположенные границы годичных слоёв.

Наклон волокон круглых лесоматериалов измеряют в наиболее типичном месте проявления порока — на боковой поверхности — как отклонение волокон от линии, параллельной продольной оси сортимента, на протяжении 1 м и выражают в процентах или сантиметрах. В комлевых брёвнах наклон волокон измеряют, отступив 1 м от нижнего торца. Допускается измерять порок на верхнем торце по хорде h в сантиметрах или долях диаметра торца. В пилопродукции наклон волокон измеряют как отклонение h на длине l, равной не менее двойной ширины сортимента (в процентах от длины этого участка по продольной оси).

В шпоне тангенциальный наклон измеряют так же, как в пилопродукции, а радиальный наклон — по средней ширине перерезанных годичных слоёв, которые подсчитывают на отрезке длиной 100 мм в том участке тангенциальной поверхности листа, где эти слои расположены наиболее тесно.

Чем больше наклон волокон, тем сильнее снижается прочность древесины. Наибольшее снижение прочности наблюдается при растяжении вдоль волокон, заметно снижается прочность при статическом изгибе; наименьшее влияние оказывает этот порок на прочность при сжатии вдоль волокон. По данным наклон волокон, равный 12%, вызывает снижение предела прочности сосны при сжатии вдоль волокон на 3 %, при статическом изгибе на 11 %, а при растяжении вдоль волокон на 14 %. Модуль упругости также существенно снижается при увеличении наклона волокон, особенно при сжатии вдоль волокон.

Наклон волокон увеличивает усушку сортиментов в продольном направлении и служит причиной образования винтовой покоробленности (крыловатости) пиломатериалов, скручивания столбов. Кроме того, наклон волокон затрудняет механическую обработку древесины и снижает её способность к изгибу.

Свилеватость. Так называется извилистое и беспорядочное расположение волокон, которое встречается чаще всего у лиственных пород.

Волнистая свилеватость выражается в более или менее упорядоченном расположении волнообразно изогнутых волокон и образует характерную струйчатую текстуру. Такое расположение волокон наблюдается преимущественно в комлевой части ствола, особенно в местах перехода ствола в корни.

Путаная свилеватость характеризуется беспорядочным расположением волокон; встречается главным образом в древесине наростов типа капов.

Обычно свилеватость представляет собой местный порок, так как ограничивается отдельными участками древесины, но иногда может обнаружиться на большом протяжении ствола, например, в карельской березе. Согласно исследованиям, для такой древесины характерно наличие крупных ложношироких сердцевинных лучей, содержащих скопления мелких паренхимных клеток. Своеобразный коричневатый узорчатый рисунок обусловливается бурым пигментом, находящимся в клетках ложношироких лучей и участков паренхимы.

Измерив ширину и длину свилеватой части поверхности, устанавливают процент площади поверхности сортимента, занятой пороком. Свилеватость снижает прочность при растяжении, увеличивает ударную вязкость и сопротивление раскалыванию. Механическая обработка свилеватой древесины затруднена. Вместе с тем свилеватость (особенно путаная) создаёт красивую текстуру, которая высоко ценится при использовании древесины в качестве декоративного материала, поэтому свилеватость следует считать условным пороком.

Свилеватость снижает прочность при растяжении, увеличивает ударную вязкость и сопротивление раскалыванию. Механическая обработка свилеватой древесины затруднена. Вместе с тем свилеватость (особенно путаная) создаёт красивую текстуру, которая высоко ценится при использовании древесины в качестве декоративного материала, поэтому свилеватость следует считать условным пороком.

Завиток. Это местное искривление годичных слоёв у сучков и проростей. На боковых поверхностях пилопродукции и в шпоне заметны скобообразные, изогнутые или замкнутые концентрические контуры искривлённых годичных слоёв. Односторонним называется завиток, выходящий на одну или две смежные стороны сортимента, сквозным — выходящий на две противоположные стороны сортимента.

На боковых поверхностях пилопродукции и в шпоне измеряют ширину и длину завитка, а также подсчитывают число завитков на 1 м или на всей длине сортимента в пиломатериалах и заготовках и на 1 м или на всей поверхности листа в шпоне. Завитки, окружающие сучки, допустимые в данном сортименте, не учитываются.

Завитки, окружающие сучки, допустимые в данном сортименте, не учитываются.

Наибольшее снижение прочности наблюдается при наличии сквозных завитков, находящихся под действием растягивающих напряжений. Завитки снижают также ударную вязкость. Особенно опасны завитки для мелких сортиментов.

Реактивная древесина. В наклонённых и изогнутых стволах и ветвях образуется особая древесина, получившая в мировой ботанической литературе название реактивной. Этот порок возникает под действием силы тяжести, вызывающей перераспределение веществ, стимулирующих или подавляющих ростовые процессы, ветровой нагрузки, напряжений роста, осмотического давления и других факторов.

Крень. Этот порок строения древесины хвойных пород выражается в кажущемся увеличении ширины поздней зоны годичных слоёв. Креневая древесина лишь по цвету напоминает позднюю. Крень образуется преимущественно в сжатой зоне изогнутых или наклонённых стволов, т.е. на нижней, обращённой к земле стороне.

Сплошная крень обнаруживается на торцах стволов, длительно подвергавшихся изгибу, в виде тёмноокрашенного участка, занимающего иногда более половины сечения, которое имеет овальную форму. Сердцевина смещена в сторону участка нормальной древесины. В креневой древесине годичные слои значительно шире, а в пределах каждого годичного слоя переход от светлой к тёмной зоне менее резкий, чем в нормальной древесине. Обычно поверхность креневой древесины более гладкая, чем у нормальной древесины. Сплошная крень чаще наблюдается в комлевой части наклонённых стволов; её можно наблюдать и в растянутой зоне искривлённых стволов, а также в нижней (сжатой) зоне ветвей.

Местная крень возникает при кратковременном изгибе ствола или действии других факторов. На торце ствола она заметна в виде дугообразных участков, захватывающих один или несколько годичных слоев.

На боковых поверхностях пилопродукции и шпона сплошная и местная крень имеет вид тусклых тёмных полос различной ширины. Особенно часто встречается и хорошо заметна крень у спелодревесных пород — ели и пихты; в тёмноокрашенной ядровой зоне лиственницы, сосны, кедра крень видна хуже.

Особенно часто встречается и хорошо заметна крень у спелодревесных пород — ели и пихты; в тёмноокрашенной ядровой зоне лиственницы, сосны, кедра крень видна хуже.

Крень измеряют по ширине и длине занятой ею зоны; можно также определять долю (в процентах) площади стороны сортимента, занятой этим пороком.

Креневые трахеиды имеют округлую форму поперечного сечения; остаются крупные межклетные пространства. Толщина стенок в 2 раза больше, чем в нормальных трахеидах.

У креневой древесины примерно на 10 % снижается содержание целлюлозы и увеличивается содержание лигнина. Плотность, торцовая твёрдость, прочность при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе повышаются, а предел прочности при растяжении вдоль волокон и ударная вязкость снижаются. Модули упругости вдоль волокон уменьшаются, а модули сдвига и модули упругости при сжатии поперёк волокон возрастают.

Усушка поперёк волокон у креневой древесины примерно в 2 раза меньше, чем у нормальной, однако усушка вдоль волокон (из-за большого угла наклона микрофибрилл) значительно увеличивается (в 10 раз и более). Это вызывает продольное коробление и растрескивание пилопродукции.

Это вызывает продольное коробление и растрескивание пилопродукции.

Предел гигроскопичности у креневой древесины ниже; снижается проницаемость древесины для жидкости и газов, что связано с меньшими размерами полостей трахеид и окаймлённых пор; падает водопоглощение.

Присутствие крени в балансах снижает выход химически чистой целлюлозы, увеличивает расходы на её отбелку. Из-за крени ухудшается качество древесной массы, используемой в бумажном производстве, зажимаются пилы при поперечном раскрое досок.

Тяговая древесина. Этот порок строения древесины лиственных пород по происхождению родственен крени, но в отличие от крени он образуется в верхней (растянутой) зоне искривлённых или наклонённых стволов и ветвей некоторых пород (бук, тополь и др.). У бука после валки дерева тяговая древесина может быть обнаружена по более светлой окраске с серебристым или перламутровым оттенком. Под действием света, воздуха, а также в результате удаления влаги при сушке тяговая древесина окрашивается в более тёмный коричневый цвет.

На торцах лесоматериалов тяговая древесина имеет вид дугообразных участков, отличающихся цветом и структурой (пушисто-бархатистой поверхностью) от нормальной древесины. На радиальной поверхности и в шпоне из древесины с хорошо видимыми годичными слоями (дуб, ясень) она наблюдается в виде узких полосок — тяжей. В лесоматериалах со слабо выраженными годичными слоями (из берёзы, клена) распознание порока затруднено. Способы измерения тяговой древесины такие же, как и для крени.

Содержание волокон либриформа в тяговой древесине увеличивается, они имеют меньший диаметр, но большую длину и значительно утолщённые стенки. В стенках волокон либриформа имеется мощный желатинозный слой, выстилающий внутреннюю поверхность (со стороны полости). Этот слой богат целлюлозой и не одревесневает. Общее содержание целлюлозы и золы выше, а лигнина и гемицеллюлоз ниже, чем у нормальной древесины.

Плотность тяговой древесины примерно на 10-30% выше, усушка вдоль волокон примерно в 2 раза больше, чем у нормальной древесины, однако снижение усушки поперёк волокон меньше, чем у креневой древесины. Прочность при сжатии вдоль волокон меньше, а прочность при растяжении вдоль волокон и ударная вязкость больше, чем у нормальной древесины.

Прочность при сжатии вдоль волокон меньше, а прочность при растяжении вдоль волокон и ударная вязкость больше, чем у нормальной древесины.

Тяговая древесина затрудняет механическую обработку пиломатериалов, приводя к образованию ворсистых и мшистых поверхностей. Отделяющиеся при резании волокна забивают пазухи пил, и процесс пиления замедляется.

Нерегулярные анатомические образования

Ложное ядро. Так называется тёмноокрашенная внутренняя зона древесины лиственных пород (берёзы, бука, ольхи, осины, клёна, граба, липы и др.). Граница ложного ядра обычно не совпадает с годичными кольцами. От заболони оно отделено чаще тёмной, реже светлой (например, у берёзы) каймой.

Различают округлое, звездчатое и лопастное ложные ядра, окрашенные в тёмно-бурый или красно-бурый цвет, иногда с лиловым, фиолетовым или тёмно-зелёным оттенком. Встречается тёмная кайма, которая делит ядро на секции. На продольных разрезах заметна широкая полоса одного или нескольких из указанных цветов.

На продольных разрезах заметна широкая полоса одного или нескольких из указанных цветов.

Причинами образования порока могут быть возрастная дифференциация тканей, раневая реакция дерева, воздействие грибов, влияние сильных морозов.

В круглых лесоматериалах ложное ядро измеряют по наименьшему диаметру окружности, в которую оно может быть вписано; в фанерном сырье (чураках) измеряют наименьшую ширину свободной от порока периферической зоны. В пилопродукции и шпоне измеряют размеры зоны, занятой пороком.

Ложное ядро ухудшает внешний вид древесины. Эта зона имеет пониженные проницаемость, прочность при растяжении вдоль волокон, ударную вязкость. При наличии ложного ядра уменьшается способность древесины к загибу. У берёзы ложное ядро легко растрескивается. По стойкости к загниванию ложное ядро часто превосходит заболонь.

Внутренняя заболонь. В древесине у дуба, ясеня (иногда и у других лиственных пород) в зоне ядра могут образовываться несколько смежных годичных слоёв, похожих на заболонь по цвету и другим свойствам. В круглых сортиментах на торцах среди тёмноокрашенной древесины ядра бывает заметно одно или несколько разной ширины колец светлого цвета. В пиломатериалах на радиальных или близких к ним поверхностях видны ровные светлые полосы. На тангенциальных поверхностях внутренняя заболонь наблюдается в виде более или менее широкой полосы, которая при перерезании годичных слоёв выклинивается. Внутренняя заболонь образуется вследствие нарушения нормальной деятельности камбия, которое вызвано морозами.

В круглых сортиментах на торцах среди тёмноокрашенной древесины ядра бывает заметно одно или несколько разной ширины колец светлого цвета. В пиломатериалах на радиальных или близких к ним поверхностях видны ровные светлые полосы. На тангенциальных поверхностях внутренняя заболонь наблюдается в виде более или менее широкой полосы, которая при перерезании годичных слоёв выклинивается. Внутренняя заболонь образуется вследствие нарушения нормальной деятельности камбия, которое вызвано морозами.

В круглых сортиментах измеряют наружный диаметр кольца внутренней заболони, а также ширину кольца. В пилопродукции и шпоне измеряют ширину и длину или площадь зоны, занятой пороком.

Внутренняя заболонь, как и нормальная заболонь, имеет значительно меньшую стойкость против загнивания, чем ядро, легко пропускает жидкости. Усушка древесины внутренней заболони несколько меньше, чем ядровой древесины.

Пятнистость. В древесине растущих деревьев лиственных пород вследствие раневой реакции, воздействия химических факторов, грибов и насекомых образуются сравнительно небольшие по размеру тёмноокрашенные участки древесины (по цвету напоминающие ядро и сердцевину).

Тангенциальная пятнистость чаще всего встречается у бука. Она заметна на торцах в виде вытянутых по годичному слою пятен шириной, примерно равной ширине годичного слоя, и длиной до 2 см, а иногда и более.

На тангенциальных разрезах видны продольные широкие полосы коричневого или серо-коричневого цвета, на радиальном разрезе — узкие полосы с резко выделяющимися на тёмном фоне сердцевинными лучами.

Радиальная пятнистость встречается у лиственных пород (чаще у берёзы), обычно ближе к центральной части ствола; на торцах сортиментов она заметна в виде небольших пятен тёмно-бурого, коричневого или тёмно-серого цвета, которые вытянуты преимущественно по радиальному направлению, т. е. вдоль сердцевинных лучей. На продольных разрезах пятнистость наблюдается в виде продольных полос, суживающихся по концам. Она возникает под воздействием грибов и насекомых, в результате повреждений коры птицами.

Прожилки, или сердцевинные повторения, постоянно встречаются в древесине берёзы, а также других лиственных пород (ольха, рябина и др. ). Прожилки хорошо заметны на радиальном разрезе в виде коричневых чёрточек, расположенных у границ годичного слоя. На тангенциальном разрезе они имеют петлеобразную форму. В шпоне различают разбросанные и расположенные скученно, в виде переплетающихся полосок, групповые прожилки. Сердцевинные повторения представляют собой микроаномалии строения древесины, вызванные различными причинами.

). Прожилки хорошо заметны на радиальном разрезе в виде коричневых чёрточек, расположенных у границ годичного слоя. На тангенциальном разрезе они имеют петлеобразную форму. В шпоне различают разбросанные и расположенные скученно, в виде переплетающихся полосок, групповые прожилки. Сердцевинные повторения представляют собой микроаномалии строения древесины, вызванные различными причинами.

В круглых лесоматериалах пятнистость не учитывается. В пилопродукции и шпоне измеряют длину и ширину этого порока или процент от площади соответствующей поверхности сортимента. На механические свойства крупных сортиментов пятнистость существенного влияния не оказывает, однако в шпоне в местах крупных пятен радиальной пятнистости происходит растрескивание. Большое количество прожилок может снизить прочность шпона при растяжении.

Сердцевина. В круглых сортиментах присутствие сердцевины неизбежно, поэтому в них она пороком не считается. В пилопродукции измеряют глубину залегания сердцевины, считая от ближайшей пласти или кромки. Сердцевина и примыкающая к ней ювенильная древесина существенно снижают прочность сортиментов малого сечения. В крупных пиленых сортиментах присутствие сердцевины нежелательно из-за многочисленных заросших сучков вокруг неё. Кроме того, сортименты, выпиленные таким образом, что в них оказывается сердцевина, при сушке, как правило, растрескиваются вследствие анизотропии усушки. Сердцевина легко загнивает.

Сердцевина и примыкающая к ней ювенильная древесина существенно снижают прочность сортиментов малого сечения. В крупных пиленых сортиментах присутствие сердцевины нежелательно из-за многочисленных заросших сучков вокруг неё. Кроме того, сортименты, выпиленные таким образом, что в них оказывается сердцевина, при сушке, как правило, растрескиваются вследствие анизотропии усушки. Сердцевина легко загнивает.

Смещенная сердцевина. Порок выражается в эксцентричном расположении сердцевины, затрудняющем использование круглых лесоматериалов; он указывает на наличие реактивной древесины.

Двойная сердцевина. В сортиментах, выпиленных из ствола вблизи его разделения на отдельные вершины, могут быть обнаружены две сердцевины, а иногда и более. Каждая сердцевина имеет свою систему годичных слоёв и по периферии ствола окружена общей системой годичных слоёв. Сечение ствола принимает овальную форму.

В пилопродукции и шпоне измеряют длину участка с двойной сердцевиной, а в круглых лесоматериалах только отмечают наличие этого порока. Пиленые сортименты с двойной сердцевиной сильнее коробятся и растрескиваются. Распиловка и лущение круглых сортиментов затруднены и сопровождаются увеличением количества отходов.

Пиленые сортименты с двойной сердцевиной сильнее коробятся и растрескиваются. Распиловка и лущение круглых сортиментов затруднены и сопровождаются увеличением количества отходов.

Пасынок и глазки. В эту подгруппу включены очень крупные или, наоборот, крайне малые сучки.

Пасынок представляет собой отставшую в росте или отмершую вторую вершину ствола, которая пронизывает сортимент под острым углом к его продольной оси на значительном протяжении. В круглых лесоматериалах пасынок имеет вид сильно вытянутого овала, в пилопродукции и шпоне — полосы или овала с самостоятельной системой годичных слоёв. Порок измеряют по наименьшему диаметру его сечения. Пасынок нарушает однородность строения древесины, а в пилопродукции — и целостность, снижает прочность, особенно при изгибе и растяжении.

Глазки — это следы не развившихся в побег спящих почек, которые обнаруживаются в пилопродукции и шпоне. Диаметр глазков не более 5 мм. Различают глазки разбросанные и групповые (три глазка и более на расстоянии друг от друга менее 10 мм). Кроме того, в шпоне выделяют светлые, почти не отличающиеся по цвету от окружающей древесины, и тёмные глазки. При наличии разбросанных глазков определяют их число, а при наличии групповых — ширину занимаемой ими зоны. В мелких сортиментах глазки, особенно находящиеся в растянутой зоне опасного сечения, снижают прочность при статическом изгибе и ударную вязкость.

Различают глазки разбросанные и групповые (три глазка и более на расстоянии друг от друга менее 10 мм). Кроме того, в шпоне выделяют светлые, почти не отличающиеся по цвету от окружающей древесины, и тёмные глазки. При наличии разбросанных глазков определяют их число, а при наличии групповых — ширину занимаемой ими зоны. В мелких сортиментах глазки, особенно находящиеся в растянутой зоне опасного сечения, снижают прочность при статическом изгибе и ударную вязкость.

Раны

Сухобокость. Так называется наружное одностороннее омертвление ствола. Лишенный коры углубленный участок вытянут по длине сортимента, по краям имеет наплывы (рис. 1). Этот порок встречается у всех пород; образуется он вследствие обдира, ушиба, ожога или перегрева коры растущего дерева. У хвойных пород сухобокость сопровождается повышенной смолистостью. В области сухобокости часто появляется заболонная грибная окраска; ядровые окраски и гнили в этом случае смещены в наружные зоны древесины. В круглых сортиментах порок измеряют по глубине, ширине и длине. Сухобокость изменяет правильную форму круглых сортиментов, вызывает завитки и нарушает целостность древесины у мест наплывов, снижает выход пиломатериалов и шпона.

В круглых сортиментах порок измеряют по глубине, ширине и длине. Сухобокость изменяет правильную форму круглых сортиментов, вызывает завитки и нарушает целостность древесины у мест наплывов, снижает выход пиломатериалов и шпона.

Прорость. Так называется зарастающая или заросшая рана, содержащая кору и омертвелую древесину. При частичном зарастании рана легко обнаруживается на боковой поверхности ствола. При полном зарастании прорость видна только на торце как отлуповидная щель и внутренняя радиальная трещина, заполненная остатками коры.

Различают прорость открытую, выходящую только на боковую поверхность любого сортимента или на боковую поверхность и торец, и закрытую, которая обнаруживается только на торцах круглых лесоматериалов и пилопродукции. Открытая прорость имеет ширину менее 2 см, что позволяет отличать её от более широкой раны — сухобокости.

В пилопродукции и шпоне среди открытых проростей выделяют одностороннюю, выходящую на одну или две смежные боковые стороны сортимента, и сквозную, выходящую на две противоположные боковые стороны сортимента.

Кроме того, в шпоне могут быть ещё такие разновидности проростей: сросшаяся — след от закрытой прорости в виде вытянутого участка (шва) свилеватой древесины; светлая — прорость, близкая по цвету к окружающей древесине, и тёмная — прорость, содержащая включение коры или значительно отличающаяся по цвету от окружающей древесины.

В круглых лесоматериалах открытую и закрытую прорости измеряют по наименьшей толщине сердцевинной вырезки (доски), в которую она может быть вписана. В пиломатериалах прорости измеряют по глубине, ширине, длине, а также учитывают их число в штуках на 1 м длины или на всю сторону сортимента, в шпоне — измеряют по длине и учитывают число в штуках на 1 м2 или на всю площадь листа.

Прорость нарушает целостность древесины и сопровождается искривлением годичных слоёв. Степень влияния проростей на качество древесины зависит от их разновидности, размеров, местоположения, количества, а также от характера сортимента.

Рак. Это рана, возникающая на поверхности ствола растущего дерева в результате деятельности грибов и бактерий. Рак может быть открытым (в виде незаросшей раны с плоским или неровным дном, ступенчатыми краями и наплывами у периферии) или закрытым (в виде заросшей раны с ненормальными утолщениями тканей коры и древесины возле поражённых мест). Этот порок встречается у лиственных и хвойных пород. У хвойных пород он сопровождается сильным смолотечением и засмолением древесины. Открытый рак измеряют по ширине, длине и глубине раны, закрытый — по длине и толщине вздутия.

При этом пороке нарушается правильная форма круглых сортиментов. В связи с изменением строения и повышенной смолистостью древесины у хвойных пород затрудняется использование сортиментов по назначению.

Ненормальные отложения в древесине

Засмолок. Так называется обильно пропитанный смолой участок древесины, образующийся вследствие ранения стволов хвойных пород. Чаще всего засмолки встречаются у сосны. На круглых сортиментах они обнаруживаются по наличию ран и по скоплению смолы. Засмолённые участки темнее окружающей нормальной древесины и в тонких сортиментах просвечивают.

Чаще всего засмолки встречаются у сосны. На круглых сортиментах они обнаруживаются по наличию ран и по скоплению смолы. Засмолённые участки темнее окружающей нормальной древесины и в тонких сортиментах просвечивают.

Порок измеряют по длине, ширине и глубине или площади засмолённого участка. Засмолённая древесина имеет значительно меньшую водопроницаемость, влаго- и водопоглощение, но большую плотность и пониженную ударную вязкость; теплота сгорания пропитанной смолой древесины по данным увеличивается (на 30 % при смолистости 45 %). Засмолённая древесина имеет повышенную стойкость к загниванию, но плохо отделывается и склеивается.

Кармашек. Этот порок, который назывался ранее смоляным кармашком, представляет собой полость внутри или между годичных слоёв, заполненную смолой или камедями. Такие смоловместилища встречаются у хвойных пород, содержащих смоляные ходы в древесине, особенно часто у ели. На торцах видны дугообразные трещины — луночки, плоской стороной обращённые к центру ствола, а выпуклой — к его периферии (рис. 1). На тангенциальной поверхности кармашки представляют собой углубления в виде овала, вытянутого в продольном направлении; на радиальном разрезе они имеют вид коротких щелей.

1). На тангенциальной поверхности кармашки представляют собой углубления в виде овала, вытянутого в продольном направлении; на радиальном разрезе они имеют вид коротких щелей.

В пилопродукции различают односторонний кармашек, выходящий на одну или две смежные стороны сортимента, и сквозной, выходящий на две противоположные стороны. Размеры кармашков у ели сибирской могут колебаться от нескольких миллиметров до 10-15 см. Кармашки возникают в результате подкорового повреждения камбия при нагревании отдельных участков ствола солнечными лучами в морозный период.

Мелкие кармашки могут образовываться и от повреждения насекомыми. Для улучшения добычи живицы из ели можно создавать кармашки искусственным путем, нанося специальным инструментом крупные подкоровые повреждения камбия.

Кармашки измеряют по глубине, ширине и длине, а также учитывают их число в штуках (в пилопродукции — на 1 м длины или на всю длину сортимента, в шпоне — на 1 м2 или на всю площадь листа). Вытекающая из кармашков смола препятствует отделке и склейке деталей изделий. В мелких деталях кармашки могут существенно снизить прочность древесины.

В мелких деталях кармашки могут существенно снизить прочность древесины.

Водослой. Это участки ядра или спелой древесины с повышенной влажностью в свежесрубленном состоянии. Порок встречается в комлевой части ствола как у хвойных пород (у сосны, кедра и особенно часто у ели и пихты), так и у лиственных (осины, ильма, тополя и др.).

На торцах лесоматериалов при указанном пороке видны тёмные пятна различной формы, а на продольных разрезах заметны полосы. После высыхания пятна водослоя бледнеют, и на этих участках древесины появляются мелкие трещинки. Влажность сосны и ели в зоне водослоя в 3-4 раза превышает влажность здоровой древесины (ядра или спелой древесины).

В круглых лесоматериалах водослой измеряют по наименьшей толщине сердцевинной вырезки (доски), по наименьшему диаметру окружности, в которые он может быть вписан, или по площади зоны, занятой пороком. В пилопродукции измеряют ширину и длину или площадь зоны, занятой пороком.

Причины образования водослоя окончательно не установлены. Некоторые исследователи считают, что этот порок в древесине ильма, тополя, пихты и некоторых других пород вызывается деятельностью бактерий. В ряде работ возникновение водослоя связывают с проникновением дождевой воды через незаросшие сучки. Один из учёных высказывает предположение о грибной природе водослоя у осины, в которой механические свойства снижаются в среднем на 10% (особенно заметно падает ударная вязкость). Водослойная древесина отличается от здоровой повышенной усушкой и разбуханием. Замечено повышение предела гигроскопичности. Водослой затрудняет пропитку древесины антисептиками. Повышенная способность к водопоглощению может служить причиной утопа при сплаве. Согласно исследованиям, образование водослоя у ели и сосны связано с перенасыщенностью почвы влагой. Отмечается значительная хрупкость водослойной древесины указанных пород. Наличие трещин в центральной зоне водослоя у растущих деревьев и образование трещин при подсыхании срубленной древесины снижает выход высококачественных пиломатериалов.

Некоторые исследователи считают, что этот порок в древесине ильма, тополя, пихты и некоторых других пород вызывается деятельностью бактерий. В ряде работ возникновение водослоя связывают с проникновением дождевой воды через незаросшие сучки. Один из учёных высказывает предположение о грибной природе водослоя у осины, в которой механические свойства снижаются в среднем на 10% (особенно заметно падает ударная вязкость). Водослойная древесина отличается от здоровой повышенной усушкой и разбуханием. Замечено повышение предела гигроскопичности. Водослой затрудняет пропитку древесины антисептиками. Повышенная способность к водопоглощению может служить причиной утопа при сплаве. Согласно исследованиям, образование водослоя у ели и сосны связано с перенасыщенностью почвы влагой. Отмечается значительная хрупкость водослойной древесины указанных пород. Наличие трещин в центральной зоне водослоя у растущих деревьев и образование трещин при подсыхании срубленной древесины снижает выход высококачественных пиломатериалов.

Пороки древесины

Изменения внешнего вида, нарушения правильности строения, целостности тканей и другие недостатки, снижающие качество древесины и ограничивающие возможности её практического использования, называются пороками древесины.

Согласно ГОСТ 2140-81 все пороки разделены на девять групп:

- 1 — сучки;

- 2 — трещины;

- 3 — пороки формы ствола;

- 4 — пороки строения древесины;

- 5 — химические окраски;

- 6 — грибные поражения;

- 7 — биологические повреждения;

- 8 — инородные включения, механические повреждения и пороки обработки;

- 9 — покоробленности.

В каждую группу входят несколько видов пороков, для некоторых пороков указаны их разновидности. Часть пороков характерна только для круглых лесоматериалов (брёвен и др.), другие пороки свойственны только пилопродукции (доскам, брусьям, заготовкам) или шпону. Есть пороки, которые встречаются у двух или всех трёх классов сортиментов.

Сучки

Наиболее распространённый порок — сучки. Они представляют собой части (основания) ветвей, заключённые в древесине сортимента. По степени зарастания сучки различают только в круглых лесоматериалах, выделяя два вида: открытые, т.е. выходящие на боковую поверхность сортимента, и заросшие, обнаруживаемые по вздутиям и другим следам зарастания на боковой поверхности.

По форме разреза сучки (в пилопродукции и шпоне) делятся на круглые, овальные и продолговатые. Круглый сучок образуется в том случае, если основание ветви разрезают под большим углом к продольной оси так, что отношение большего диаметра сучка к меньшему не превышает 2. Круглый сучок может быть обнаружен на тангенциальной поверхности сортимента. Овальный сучок образуется, когда основание ветви разрезают под углом к её продольной оси так, что отношение большего диаметра сучка к меньшему равно 2 — 4. Продолговатый сучок образуется при разрезании основания ветви вдоль или под малым утлом к её оси, если отношение большего диаметра к меньшему превышает 4. Продолговатый сучок в виде суживающейся к сердцевине полосы или сильно вытянутого овала может быть обнаружен на радиальном или близком к нему разрезе.

Продолговатый сучок в виде суживающейся к сердцевине полосы или сильно вытянутого овала может быть обнаружен на радиальном или близком к нему разрезе.

По положению в пиленом сортименте различают пластевые, кромочные, ребровые, торцовые и сшивные сучки. Пластевые сучки выходят на широкую сторону (пласть), кромочные — на узкую сторону (кромку), ребровые — одновременно на смежные пласть и кромку, торцовые — на короткую сторону (торец) сортимента. Если сучок пронизывает всю пласть или кромку и выходит на два ребра, его называют сшивным.

Кроме того, в пилопродукции выделяют сучки: односторонние, выходящие на одну или две смежные стороны сортимента, и сквозные, выходящие на две противоположные стороны сортимента.

По взаимному расположению в пиленом сортименте различают разбросанные, групповые и разветвлённые сучки. Разбросанными называются любые одиночные сучки, отстоящие друг от друга по длине сортимента на большее расстояние, чем его ширина. У широких сортиментов (шириной более 150 мм) расстояние между сучками должно быть не менее 150 мм. Групповыми называются два или более круглых, овальных или ребровых сучка, расположенных на отрезке длины сортимента, равном его ширине. У широких сортиментов этот отрезок должен быть равен 150 мм. При мутовчатом расположении ветвей, особенно характерном для сосны и лиственницы, образуются разветвлённые (старое название — лапчатые) сучки. Они обнаруживаются на радиальных или близких к ним разрезах и включают два продолговатых сучка одной мутовки или один продолговатый в сочетании с овальным или ребровым сучком одной мутовки (между ними может быть и третий — круглый или овальный сучок).

Разбросанными называются любые одиночные сучки, отстоящие друг от друга по длине сортимента на большее расстояние, чем его ширина. У широких сортиментов (шириной более 150 мм) расстояние между сучками должно быть не менее 150 мм. Групповыми называются два или более круглых, овальных или ребровых сучка, расположенных на отрезке длины сортимента, равном его ширине. У широких сортиментов этот отрезок должен быть равен 150 мм. При мутовчатом расположении ветвей, особенно характерном для сосны и лиственницы, образуются разветвлённые (старое название — лапчатые) сучки. Они обнаруживаются на радиальных или близких к ним разрезах и включают два продолговатых сучка одной мутовки или один продолговатый в сочетании с овальным или ребровым сучком одной мутовки (между ними может быть и третий — круглый или овальный сучок).

По степени срастания с окружающей древесиной в пилопродукции и шпоне различают сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся сучки, у которых годичные слои не срослись с окружающей древесиной на протяжении соответственно менее 1/4; более 1/4, но менее 3/4; более 3/4 периметра разреза сучка. Среди несросшихся сучков выделяют выпадающие.

Среди несросшихся сучков выделяют выпадающие.

По состоянию древесины сучки во всех видах лесоматериалов делятся на здоровые, загнившие, гнилые и табачные. Здоровыми называются сучки, у которых древесина не имеет признаков гнили. Среди этой разновидности сучков в пилопродукции и шпоне выделяют сучки: светлые, окрашенные слегка темнее окружающей древесины; тёмные, древесина которых пропитана смолой, дубильными и ядровыми веществами и поэтому значительно темнее окружающей древесины; здоровые с трещинами. Загнившими и гнилыми называются сучки, у которых зона гнили занимает соответственно менее или более 1/3 площади разреза. Табачными называют сучки, древесина которых полностью или частично сгнила и превратилась в рыхлую массу ржаво-бурого (табачного) или белёсого цвета, легко растирающуюся в порошок.

Характеристика сортиментов по сучковатости включает указание разновидностей, размера и количества сучков. В круглых лесоматериалах при установлении разновидностей открытых сучков по состоянию древесины иногда трудно отличить табачные сучки от других поражённых гнилью сучков. В этом случае применяют зондирование щупом. Если зона разрушения распространяется на глубину не более 3 см, то такие сучки в зависимости от площади поражения относят к загнившим или гнилым, если же зона разрушения распространяется на большую глубину (часто до сердцевины), то это табачные сучки.

В круглых лесоматериалах при установлении разновидностей открытых сучков по состоянию древесины иногда трудно отличить табачные сучки от других поражённых гнилью сучков. В этом случае применяют зондирование щупом. Если зона разрушения распространяется на глубину не более 3 см, то такие сучки в зависимости от площади поражения относят к загнившим или гнилым, если же зона разрушения распространяется на большую глубину (часто до сердцевины), то это табачные сучки.

Открытые сучки измеряют по их наименьшему диаметру, при этом присучковый наплыв в размер сучка не включают. Заросшие сучки оценивают по высоте прикрывающих их вздутий над боковой поверхностью сортиментов. У лиственных лесоматериалов диаметр заросшего сучка можно определить по размеру раневого пятна или усам бровки. Хорошо заметная на гладкой коре некоторых пород (берёза, бук, граб, осина) бровка в виде двух направленных под углом тёмных полосок — усов — возникает от давления разрастающейся ветви на древесину ствола. После отмирания и опадения ветви на месте заросшего сучка возникает раневое пятно, чаще всего правильной эллипсовидной формы.

Размер наиболее толстой части заросшего сучка в сортиментах из берёзы, бука, липы, ольхи и ясеня равен 0,9, а из осины — 0,6 максимального диаметра раневого пятна. В некоторых круглых сортиментах, например в фанерных кряжах, важно знать глубину залегания заросших сучков. Это позволяет установить величину бессучковой зоны, из которой может быть получен шпон высокого качества. Глубина залегания сучков в сортиментах из указанных пород может быть определена по соотношению между высотой и шириной раневого пятна и диаметру сортимента в месте зарастания сучка.

С уменьшением указанного соотношения при данном диаметре сортимента глубина залегания вершины заросшего сучка увеличивается. При одинаковом соотношении размеров раневого пятна залегание сучка тем глубже, чем больше диаметр сортимента.

В сортиментах из берёзы глубину залегания сучка можно определить также по величине угла между усами бровки. Чем больше угол между усами, тем глубже расположен заросший сучок (при постоянном диаметре сортимента). При одной и той же величине угла между усами глубина залегания больше у сортиментов большего диаметра. По длине уса можно ориентировочно судить о размере заросшего сучка. Длина уса, измеренная в сантиметрах, примерно соответствует размеру сучка в миллиметрах.

При одной и той же величине угла между усами глубина залегания больше у сортиментов большего диаметра. По длине уса можно ориентировочно судить о размере заросшего сучка. Длина уса, измеренная в сантиметрах, примерно соответствует размеру сучка в миллиметрах.

В пилопродукции и строганом шпоне размеры сучков определяют одним из двух способов:

- по расстоянию между двумя касательными к контуру сучка, проведёнными параллельно продольной оси сортимента;

- по наименьшему диаметру сечения сучка.

Круглые, овальные и продолговатые (или разветвлённые), не выходящие на ребро сучки измеряют, как показано на рис. 5, первым (размеры а1 а2 и т.д.) или вторым (размеры b1 и b2 и т.д.) способом. Размер разветвлённых сучков допускается определять как сумму размеров составляющих сучков. Таким же образом определяют и размеры групповых сучков. В лущёном шпоне все сучки измеряют по наибольшему диаметру их сечения. Размеры сучков выражают в миллиметрах или в долях размера сортимента и подсчитывают их количество в круглых лесоматериалах и пилопродукции на 1 м или на всю длину сортимента, в шпоне — на 1 м или на всю площадь листа.

Количество, размеры и расположение сучков зависят от породы дерева, условий его роста и зоны ствола. Стволы теневыносливой породы — ели имеют больше сучков, чем стволы сосны; деревья, выросшие в сомкнутых древостоях, очищаются от сучков раньше и выше, чем дерево, выросшее на свободе; комлевая часть ствола имеет меньшую сучковатость, чем вершинная. Размеры одних и тех же сучков и состояние их древесины изменяются по радиусу ствола. По мере продвижения от коры вглубь ствола к сердцевине размеры сучков уменьшаются, несросшиеся сучки переходят в сросшиеся, уменьшается количество загнивших и гнилых сучков.

При использовании древесины сучки в большинстве случаев оказывают отрицательное влияние — часто ухудшают внешний вид древесины, нарушают её однородность и вызывают искривление волокон и годичных слоев, что приводит к снижению показателей многих механических свойств древесины. Вследствие большей твёрдости по сравнению с окружающей древесиной здоровые и особенно тёмные (роговые) сучки затрудняют обработку древесины режущими инструментами. Табачные сучки в круглых сортиментах сопровождаются скрытой ядровой гнилью.

Табачные сучки в круглых сортиментах сопровождаются скрытой ядровой гнилью.

Степень влияния сучка на механические свойства зависит от его относительных размеров, разновидности и характера напряжённого состояния нагруженной детали изделия или конструкции. Наименьшее отрицательное влияние оказывают здоровые, круглые, вполне сросшиеся сучки, а наибольшее — сшивные и групповые. Наиболее сильно снижается прочность древесины при растяжении вдоль волокон, меньше всего — при сжатии вдоль волокон. При изгибе степень влияния существенно зависит от положения сучка по длине и высоте детали. Наибольшее отрицательное влияние оказывают сучки, расположенные в растянутой зоне опасного сечения изгибаемой детали, особенно если сучок выходит на кромку.

По данным для заготовок из древесины сосны наблюдается близкая к пропорциональной зависимость между относительным размером сучка (в долях ширины или толщины заготовки) и прочностью при статическом изгибе и сжатии вдоль волокон (в процентах от прочности чистой древесины). Следовательно, при размере сучка 0,3 и 0,5 прочность снизится соответственно на 30 и 50%. Аналогичная зависимость была обнаружена при изгибе древесины берёзы и бука. У древесины дуба влияние размера сучков на прочность выражено слабее.

Прочность увеличивается из-за наличия сучков при сжатии и растяжении древесины в радиальном направлении поперёк волокон, когда ось сучка совпадает с направлением усилия. Сучки повышают прочность и при скалывании вдоль волокон в тангенциальном направлении, когда они расположены перпендикулярно плоскости скалывания.

В отверстия, остающиеся после выпавших сучков, при необходимости вставляют деревянные пробки (на клею или без него). Иногда специально высверливают сучки и заделывают отверстия пробками. Прочность древесины при этом не повышается, так как искривления волокон вокруг пробок по-прежнему остаются.

С увеличением размера сучков модули упругости при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе снижаются, а при растяжении и сжатии поперёк волокон в радиальном и тангенциальном направлениях сильно возрастают в связи с большей жёсткостью древесины самих сучков.

Было исследовано влияние сучков на механические свойства круглых лесоматериалов из древесины сосны. И снижение предела прочности при сжатии вдоль волокон образцов диаметром от 8,5 до 12 см с увеличением отношения размера наиболее крупного сучка в мутовке к диаметру образца от 0,18 до 0,61 составило от 4 до 18 % по сравнению с чистой древесиной. Примерно такое же снижение прочности было установлено при испытании образцов на статический изгиб, если крупный сучок находился в растянутой зоне. У образцов диаметром 16 см и более не обнаружено существенного влияния сучков на прочность при сжатии вдоль волокон. Таким образом, в пиломатериалах сучки оказывают большее влияние на прочность, чем в круглых лесоматериалах. В круглых лесоматериалах, так же как и в пиломатериалах, сучки меньше влияют на модуль упругости, чем на прочность.

Трещины

Трещины — это продольные разрывы древесины, которые образуются под действием внутренних напряжений, достигающих предела прочности древесины на растяжение поперёк волокон.

Трещины в круглых лесоматериалах и пилопродукции делятся по типу на метиковые, отлупные и морозные, появляющиеся в растущем дереве, и трещины усушки, возникающие в срубленной древесине.

Метиковые трещины представляют собой внутренние радиальные трещины в стволах деревьев. Встречаются они у всех пород, особенно часто у сосны, лиственницы, бука преимущественно в перестойных древостоях. Протяженность трещины по стволу достигает 10 м и более, иногда трещина от комля доходит до живой кроны. В круглых лесоматериалах метиковые трещины заметны только на торцах (лучше на комлевых), так как, начинаясь от сердцевины, они до коры не доходят и на боковой поверхности не видны. В пиломатериалах эти трещины обнаруживаются как на торцах, так и на боковых поверхностях. Простой называется метиковая трещина (или две трещины, направленные по одному диаметру торца), расположенная в одной плоскости по длине сортимента. Сложными называются две или несколько трещин, направленных на торце под углом друг к другу, а также одна или две трещины, направленные по одному диаметру, но из-за спирального расположения волокон находящиеся не в одной плоскости. Метиковые трещины возникают в процессе роста дерева. Существует мнение, что трещины образуются и при валке дерева от ударов о землю. При высыхании древесины размеры трещины увеличиваются. Метиковые трещины представляют собой не сплошные, а прерывистые разрывы по длине сортимента.

Отлупные трещины — это отслоения (по годичному слою) древесины внутри ядра или спелой древесины стволов растущих деревьев; встречаются у всех пород. Отлуп можно обнаружить в круглых лесоматериалах только на торцах в виде дугообразных (не заполненных смолой) или кольцевых трещин, в пиломатериалах — на торцах в виде трещин-луночек, а на боковых поверхностях в виде продольных трещин или желобчатых углублений. До сих пор причина появления отлупных трещин точно не установлена. Отлупные трещины образуются в местах резкого перехода мелкослойной древесины в крупнослойную. Возникновение отлупа может быть связано с образованием внутренней гнили, а у сосны и у лиственных пород — водослоя.

Морозные трещины представляют собой наружные продольные разрывы древесины стволов растущих деревьев лиственных (реже хвойных) пород; распространяются вглубь ствола по радиальным направлениям. Они образуются при резком снижении температуры зимой. На них похожи старые трещины, возникшие от удара молнии. На поверхности ствола этот порок имеет вид длинной открытой трещины, часто с валиками разросшейся древесины и коры по краям. Морозные трещины располагаются в комлевой части ствола. В круглых лесоматериалах морозные трещины хорошо заметны на боковой поверхности и торцах; снаружи они имеют наибольшую ширину, уходят вглубь древесины (часто до сердцевины), постепенно суживаясь. В пиломатериалах они обнаруживаются в виде длинных радиальных трещин с уширенными около них годичными слоями.

Трещины усушки возникают в лесоматериалах под действием внутренних сушильных напряжений. Трещины распространяются от боковой поверхности вглубь сортимента по радиальным направлениям. От метиковых и морозных трещин они отличаются меньшим протяжением по длине сортимента (обычно не более 1 м) и меньшей глубиной. Эти трещины могут появляться на торцовых поверхностях круглых сортиментов и пиломатериалов из-за неравномерности просыхания их по длине. В конечной стадии сушки пиломатериалов крупного сечения (чаще лиственных пород) иногда появляются внутренние трещины (свищи), которые обнаруживаются при раскрое сортиментов.

По расположению в сортименте различают торцовые трещины, находящиеся на торцах и не выходящие на боковые стороны сортимента, и боковые трещины, которые расположены на боковых сторонах сортимента и могут выходить на торцы. Среди боковых трещин в пиленых сортиментах различают пластевые и кромочные.

Если трещины распространяются на глубину менее 1/10 толщины сортимента (но не более 7 см для круглых лесоматериалов и 5 мм для пилопродукции), они называются неглубокими, если на большую глубину (но не имеют второго выхода на боковую поверхность) — глубокими. Сквозными называются трещины, выходящие на две боковые стороны или на два торца сортимента, а также отлупные трещины, выходящие в двух местах на одну сторону сортимента (могут образовать желобок). В шпоне трещины шириной менее 0,2 мм называются сомкнутыми, а более широкие — разошедшимися.

Боковые трещины измеряют по глубине сортимента в миллиметрах, а по длине — в сантиметрах или соответственно в долях толщины и длины сортимента. Для измерения глубины пользуются тонким стальным щупом. Торцовые метиковые, отлупные и морозные трещины в круглых лесоматериалах измеряют по наименьшей толщине сердцевинной доски или диаметру окружности, в которую они могут быть вписаны, или по наименьшей ширине неповрежденной периферической зоны торца. Торцовые трещины усушки в круглых лесоматериалах измеряют по глубине. В пилопродукции торцовые трещины измеряют по протяжённости на торце в миллиметрах или в долях той стороны сортимента, на которой их проекция больше. Отлупные торцовые трещины в пилопродукции измеряют по хорде, а если трещина занимает более половины окружности годичного слоя — по диаметру. В шпоне трещины измеряют по длине, а разошедшиеся трещины — и по ширине; учитывают количество трещин на 1 м ширины листа.

Наименьшее снижение прочности из-за трещин наблюдается при сжатии вдоль или поперёк волокон, наибольшее — при растяжении поперёк волокон, если трещина расположена в плоскости, перпендикулярной направлению действия усилия, а также при скалывании, если трещина совпадает с плоскостью скалывания. При изгибе наибольшее отрицательное влияние оказывает трещина, перпендикулярная направлению изгибающего усилия и расположенная в нейтральной плоскости. Здесь нормальные напряжения отсутствуют, но касательные напряжения максимальные и снижение прочности пропорционально уменьшению площади, работающей на скалывание. По данным, трещины не оказывают влияния на модуль упругости при растяжении и сжатии вдоль волокон, но сильно снижают модуль упругости при статическом изгибе в том случае, когда плоскость трещины перпендикулярна направлению изгибающего усилия.

Трещины — один из главных факторов снижения прочности сортиментов, применяемых в строительстве. Ограничения в допуске трещин объясняются также и тем, что они способствуют проникновению влаги и спор грибов вглубь сортимента.

Пороки формы ствола

Сбежистость. Для всех стволов деревьев характерно постепенное уменьшение диаметра в направлении от комля к вершине (сбег). Если на каждый метр высоты ствола (длины сортимента) диаметр уменьшается более чем на 1 см, то такое явление считается пороком — сбежистостью. Сбежистость измеряют как разность между комлевым и вершинным диаметрами у круглого сортимента (в комлевых брёвнах нижний диаметр измеряют на расстоянии 1 м от комлевого торца), а у необрезных пиломатериалов — между шириной комлевого и вершинного конца. Полученную разность относят к общей длине сортимента и выражают в сантиметрах на 1 м или в процентах.