заполните пропуски в тексте В жизненном цикле эвглены зеленой присутствует только

А2. Отдел головного мозга млекопитающих, который имеет крупные полушария — это:1) передний, 2) задний,3) продолговатый, 4) средний.

Значение бактерий в природе и жизни человека 3балла Группы бактерий Их значение 1.Гнилостные 2. 3. 4. 5. 6. срочно помогите

Какая разница между маховыми и рулевыми перьями? 20 баллов

(b ) Завершите предложение, вставив пропущенные слова. Мозг образуется из эктодермы, кости из ___________, желудок из ______________. помогите пж, СОЧ … нужно сдать сегодня.

Приведите доказательства того, что ДНК – носитель наследственной информации

зробіть висновки про значення розглянутих форм поведінки в житті тварин

Галилео Галилей в 1609 году изобрёл первый в мире телескоп. Это изобретение изменило представление человечества о Вселенной. Опишите на примерах, что

… узнало человечество, благодаря телескопу.

під час операції на головному мозку в момент дотику скальпелем до ділянок кори великих півкуль, що лежать спереду від центральної борозни, хворі робля … ть мимовільні рухи. поясніть це явищеСРОЧНО

Заполни таблицу: распредели данные термины и словосочетания по колонкам таблицы.1)Мобильный телефон, 2) полет человека в космос, 3) первый космический … спутник, 4) энергия атома, 5) вакцинация, 6) пенициллин, 7) железнодорожный траниспорт, 8)сплавы металлов, 9) имплантанты, 10) пластмасса,11) трансплантанты, 12) инсулин, 13) автомобиль, 14) водный транспорт, 15)резина, 16)воздушный транспорт, 17) телевидение, 18) динамит, 19) пенопласт, 20) полет на луну.Земля и космос Вещества и материалы Энергия и движение Человек и природа, медицина

Объясните причины смены экосистем, изображенных на рисунке сверху вниз.

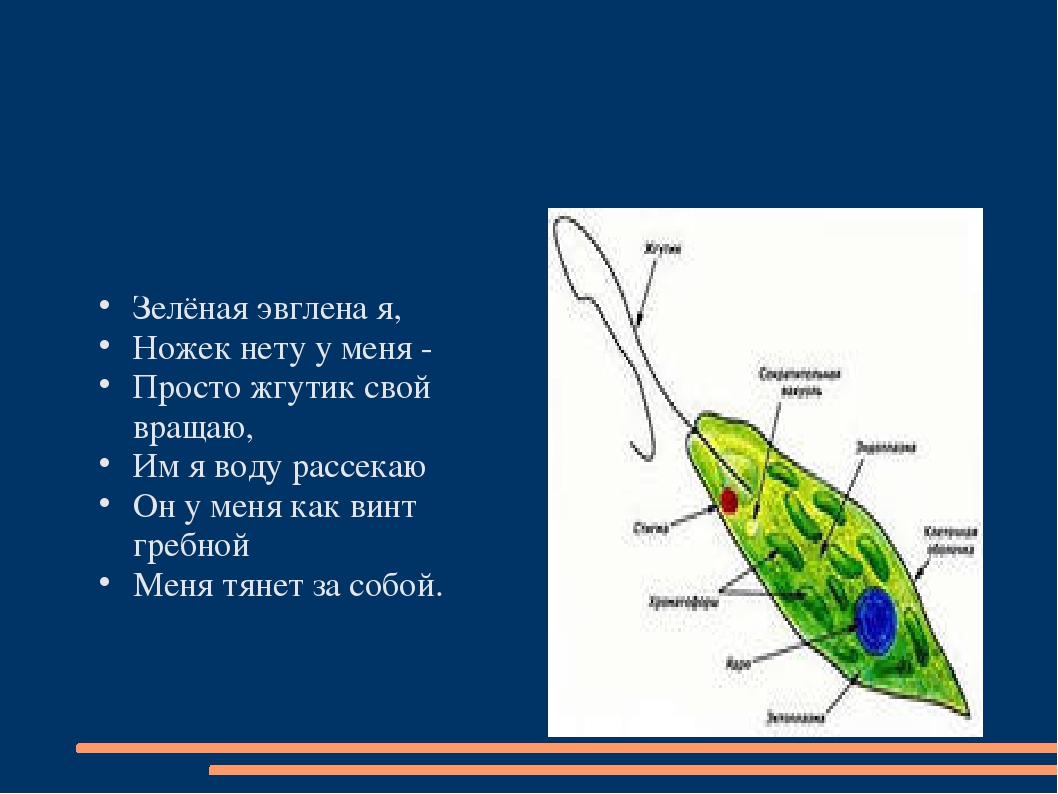

Кл.Жгутиконосцы. Особенности строения, жизнедеятельности. Представители

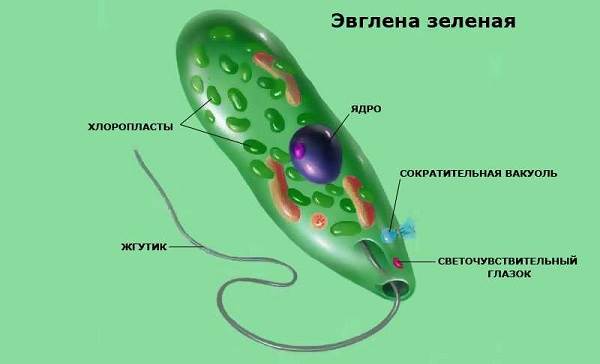

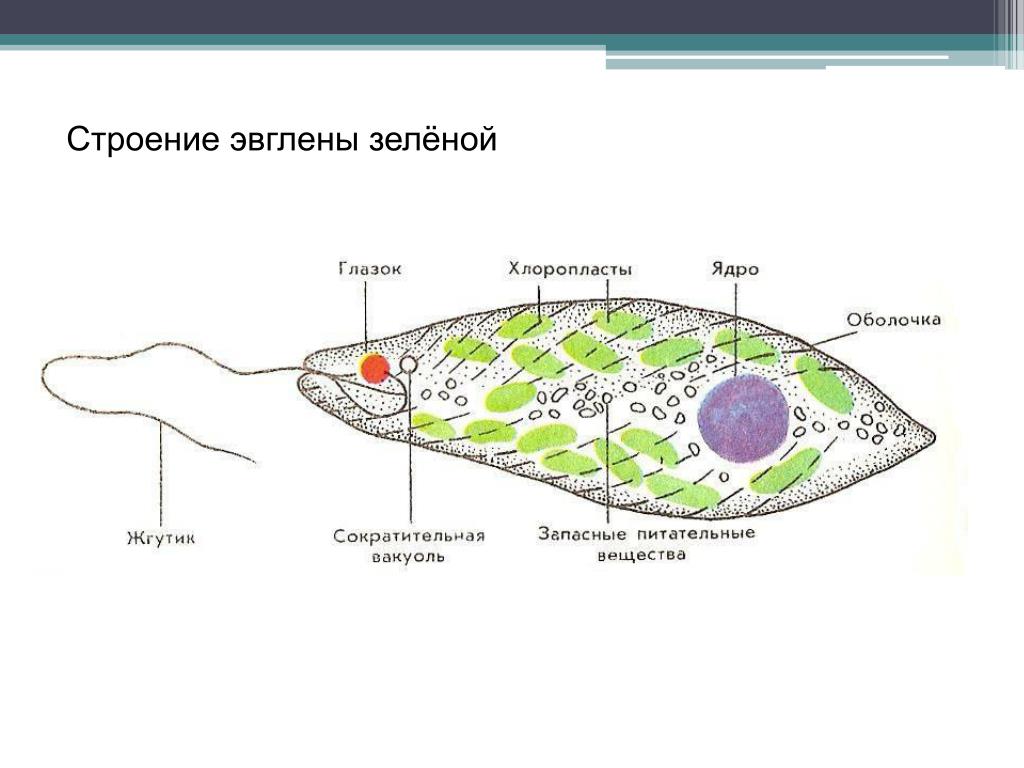

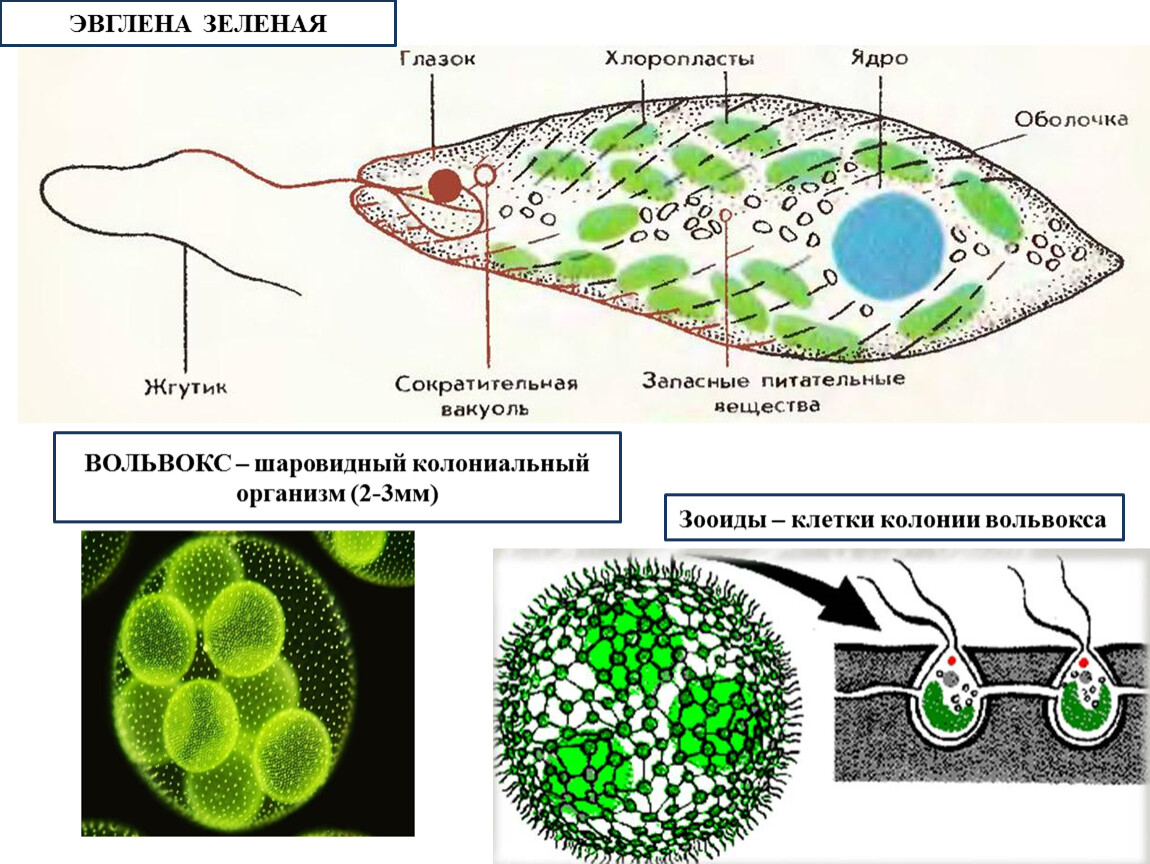

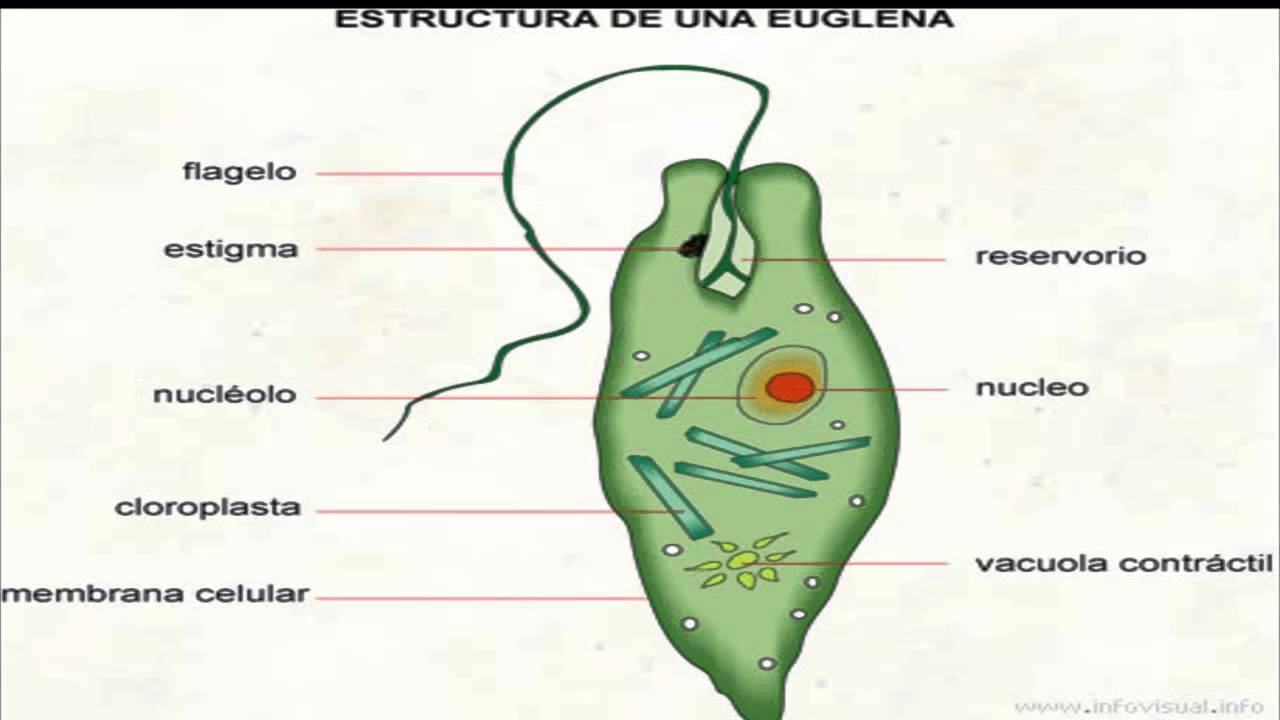

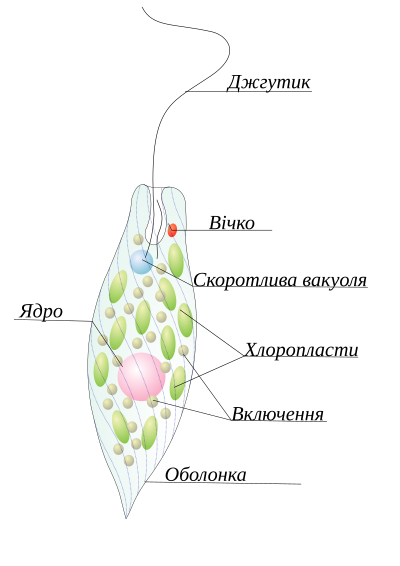

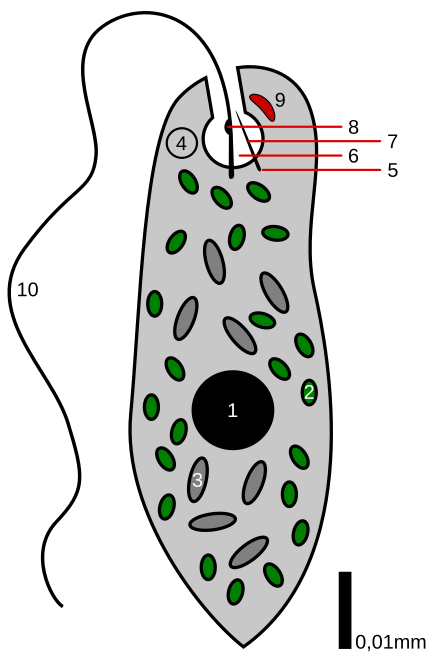

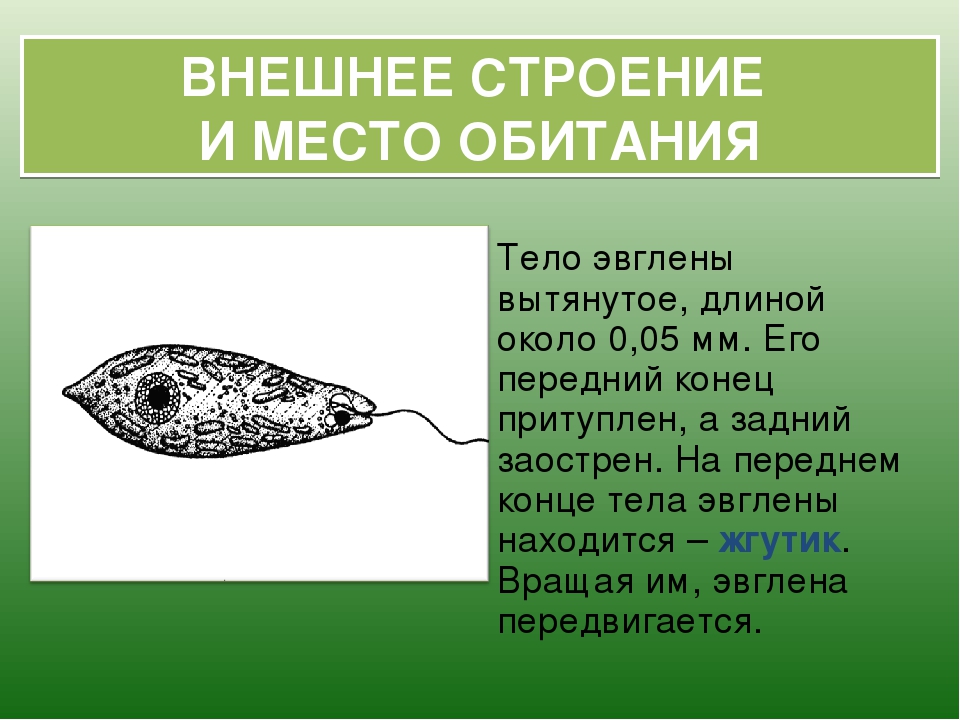

У активно передвигающихся простейших — жгутиконосцев имеются специальные выросты на поверхности клетки, называемые органоидами движения. Представители жгутиконосцев — одноклеточные организмы, органоидами движения которых служат длинные выросты, называемые жгутиками. Число жгутиков у разных видов разное — от одного до нескольких сотен. Биологию жгутиконосцев можно рассмотреть на примере эвглены зеленой. Среда обитания, строение и передвижение. Эвглена зеленая живет в сильно загрязненных небольших пресных водоемах и часто вызывает «цветение» воды. Тело эвглены покрыто тонкой и эластичной оболочкой — пелликулой, позволяющей сокращаться, вытягиваться и изгибаться. Благодаря пелликуле тело эвглены имеет постоянную веретеновидную форму (рис. 25). На переднем конце тела эвглены имеется один длинный жгутик. Он быстро вращается и тянет эвглену вперед. Во время движения тело эвглены медленно вращается вокруг своей оси в сторону, противоположную вращению жгутика.

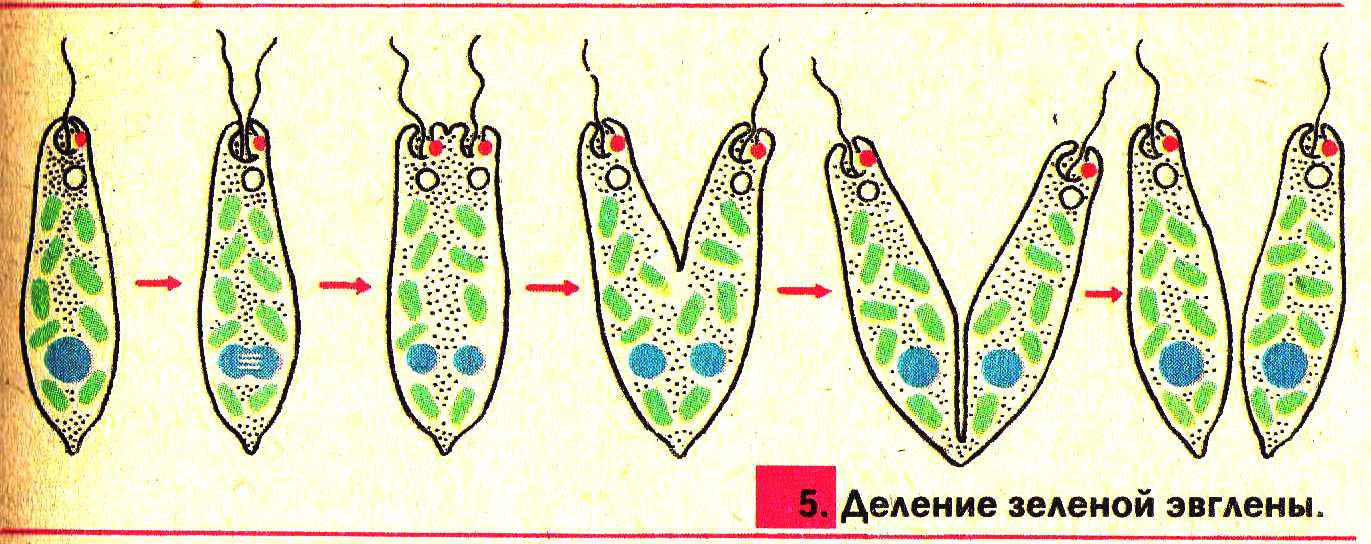

Сначала разделяется ядро. Затем тело эвглены продольной перетяжкой делится на две примерно одинаковые части. Если в одну из дочерних клеток не попал какой-либо органоид (например, глазок или жгутик), то впоследствии он там образуется. Эвглена как организм, сочетающий в себе признаки животного и растения. К жгутиконосцам относят более 7000 видов. По характеру питания и обмена веществ их делят на растительных и животных. К жгутиконосцам относится бодо, обитающий в тех же местах, что и растительный жгутиконосец эвглена зеленая. Среди жгутиконосцев много видов, паразитирующих в теле животных и человека. К таким паразитическим жгутиконосцам относятся трипоносомы

Сначала разделяется ядро. Затем тело эвглены продольной перетяжкой делится на две примерно одинаковые части. Если в одну из дочерних клеток не попал какой-либо органоид (например, глазок или жгутик), то впоследствии он там образуется. Эвглена как организм, сочетающий в себе признаки животного и растения. К жгутиконосцам относят более 7000 видов. По характеру питания и обмена веществ их делят на растительных и животных. К жгутиконосцам относится бодо, обитающий в тех же местах, что и растительный жгутиконосец эвглена зеленая. Среди жгутиконосцев много видов, паразитирующих в теле животных и человека. К таким паразитическим жгутиконосцам относятся трипоносомывиды, фото, названия, способы борьбы

Начинающие аквариумисты называют водорослями все растения, которые можно встретить в аквариуме. Однако, аквариумисты с опытом никогда не перепутают водоросли и аквариумные растения. Слишком дорого им обходится борьба с водорослями, чтобы допускать такую ошибку. В чем разница, спросите вы? Водоросли это низшие растения, без корней, листьев, побегов. Они растут быстро, агрессивно и своим видом значительно ухудшают вид аквариума, покрывая стенки и аквариумные растения. Водоросли растут в аквариумах, в соленой воде и в пресной, и это означает что аквариум живой. Рост водорослей для аквариумиста все лишь знак, что в аквариуме что-то не так.

Они растут быстро, агрессивно и своим видом значительно ухудшают вид аквариума, покрывая стенки и аквариумные растения. Водоросли растут в аквариумах, в соленой воде и в пресной, и это означает что аквариум живой. Рост водорослей для аквариумиста все лишь знак, что в аквариуме что-то не так.

Во всех аквариумах есть водоросли, на песке и гравии, камнях и растениях, стенках и оборудовании. Они вполне естественны и являются частью нормального баланса, если не идет их бурный рост.

Все что требуется от сбалансированного аквариума это прозрачная, хорошо перемешиваемая вода и чистые стекла. Я даже советую не чистить все стенки аквариума, оставляя заднюю покрытой обрастаниями.

Я заметил, когда водоросли остаются расти на задней стенке или на камнях, они поглощают нитраты и другие продукты распада, тем самым уменьшая возможности для роста водорослей на передней и боковых стенках аквариума. Кроме того, многие сомы их поедают (например, анциструс).

Множество аквариумных обитателей интенсивно кормится на заросших водорослями поверхностях. Цихлиды озера Малави, широко известны как рыбы адаптировавшиеся к питанию водорослями.

Цихлиды озера Малави, широко известны как рыбы адаптировавшиеся к питанию водорослями.

Примеры типа, псевдотрофеуса, очень характерны. Эти рыбы имеют твердые зубы, которые позволяют отрывать водоросли со скал. Моллинезии ищут полянки водорослей и общипывают их. В морской среде, водоросли это важная часть питания морских ежей, морских червей и хитонов.

К примеру, водоросли рода Aufwuchs (от немецкого — растущий на чем-либо), растут на твердых субстратах, таких как скалы, как в пресной, так и в соленой воде. Водоросли, особенно зеленые и диатомовые, являются основной средой обитания для мелких ракообразных, коловраток, и простейших форм жизни.

Я стимулировал обрастания водорослями в моем цихлиднике, для создания естественной среды, и получил нужное количество нитчатки и диатомовых водорослей. Таким образом, в зависимости от вида рыб и биотопа из обитания, растущие водоросли даже могут быть желательными.

Однако, зачастую они начинают бурно размножаться и ухудшать как внешний вид, так и состояние растений. И тут начинается борьба с водорослями, фаза которая знакома многим аквариумистам, особенно тем, кто предпочитает аквариумы с растениями.

И тут начинается борьба с водорослями, фаза которая знакома многим аквариумистам, особенно тем, кто предпочитает аквариумы с растениями.

Как избавиться от водорослей в аквариуме?

Скажу сразу, тем борьбы с водорослями в аквариуме полна споров, противоречий, нелепостей и даже вреда. Мой опыт общения с разными аквариумистами зачастую приводил к противоположным советам. Наверняка и в этой статье есть немало ошибок, я не берусь утверждать обратное. Никогда не полагайтесь на один источник, никогда не слушайте одного врача, перепроверяйте факты, думайте своей головой.

В хорошо сбалансированном аквариуме, обильно заросшем растениями, баланс веществ находится в равновесии, излишки потребляют растения и водоросли. А поскольку высшие растения всегда потребляют больше питательных веществ чем водоросли, рост последних ограничен.

Только часто бывает что баланс нарушется и тогда водоросли берут верх. Поскольку каждый вид водорослей имеет свои особенности и условия для бурного развития, то способы борьбы с ними будут описаны для каждого вида отдельно.

Виды аквариумных водорослей и способы борьбы с ними

Зеленый налет на стенках аквариума (ксенококус)

Зеленый налет находится в большинстве аквариумов в виде зеленых точек или зеленой пленки. Они покрывают все — стенки, грунт, другие растения, даже улиток.

И у них одна причина для бурного роста. Эти водоросли любят много света, растут только если света в аквариуме много. Кроме того, могут массово развиваться в аквариумах с CO2 системами, из-за колебания уровня углекислого газа в течение суток. Вспышка роста зеленых водорослей может произойти внезапно, особенно когда уровень фосфатов и нитратов в воде повышен.

В плотно засаженных аквариумах зеленые водоросли развиваются крайне плохо, так как высшие растения потребляют питательные вещества, и поглощают свет, необходимый для бурного роста зеленых водорослей.

Рекомендованные средства борьбы — уменьшение количества света и длины светового дня, и механическая чистка — специальными щетками или лезвием.

- Стабилизация подачи CO2 с помощью pH контроллера;

- Регулярные подмены воды;

- Длительность освещения при 1 ватт/л не более 8 часов.

Моллинезии и сомы, например анциструсы, поедают зеленые водоросли, и я держу несколько специально для этих целей. Также отлично с ксенококусом и другими водорослями справляется улитка неретина и теодоксус.

Зеленая вода в аквариуме (цветение воды)

Зеленая вода в аквариуме получается из-за бурного размножения одноклеточной водоросли — эвглены зеленой. Проявляется как помутнение воды до полностью зеленого цвета. Вода утрачивает прозрачность, баланс в аквариуме нарушается, страдают рыбы.

Как правило, цветение воды возникает весной, с увеличением количества света, и цветением воды в природных водоемах, из которых мы получаем воду. Для борьбы с цветением воды нужно уменьшить количество освещения аквариума до минимума, лучше вообще не освещать некоторое время.

Весьма эффективный способ борьбы с цветением воды — сделать подмену и полностью затенить аквариум на 3-4 дня (например, накрыть покрывалом). Растения такое переживут. Рыбы тоже. А вот цвести вода обычно прекращает. После этого сделать подмену.

Черная борода

Появление черной бороды в аквариуме, это признак того что количество отходов сильно выросло, ведь органические остатки служат ей пищей. Именно эти водоросли чаще всего растут на стенках аквариума и растениях в аквариуме, в виде густого и отвратительного черного ковра.

Как бороться с черной бородой?

Основной метод борьбы — снижение уровня органики. Чистка грунта, подмена воды и фильтрация серьезно замедляют и уменьшают рост черной бороды. Для этого нужно убрать органические остатки с грунта – слегка просифонить поверхность грунта.

Также черная борода любит селиться на местах с хорошим течением, это трубки фильтров, поверхности фильтров и т.д. Течение дает бороде обильное питание, органика оседает на ее поверхности.

Рекомендуется уменьшить сильные течения в аквариуме. Для уменьшения количества питательных веществ в воде, помимо уборки, можно завести различные быстрорастущие виды растений — элодею, наяс.

Недавно появилось новое средство для борьбы с бородой и вьетнамкой — сайдекс (англ. Cidex). Изначально он использовался (и используется) в медицине, для дезинфекции.

Кто придумал применять сайдекс против черной бороды, видимо так и останется неизвестным. Но факт — сайдекс работает, причем против как черной бороды, так и вьетнамки.

Сайдекс заливается раз в день, утром. Начальная доза 10-15 миллилитров на 100 литров воды. Постепенно можно увеличивать до 25-30 миллилитров (осторожно, при 30 мл погибли платидорасы!).

Вьетнамка начинает погибать уже при 15-20 миллилитрах. Пишут что полностью вьетнамку не убивает, однако это не так. Просто нужно добавлять сайдекс еще в течение двух недель с момента полного исчезновения вьетнамки.

Есть опыт полного очищения от нее аквариумов. При небольших дозах (до 20 мл) негативного влияния на рыб не замечено, однако некоторые растения — роголистник, валлиснерия, криптокорины, сайдекс не любят и могут погибнуть.

При небольших дозах (до 20 мл) негативного влияния на рыб не замечено, однако некоторые растения — роголистник, валлиснерия, криптокорины, сайдекс не любят и могут погибнуть.

В любом случае — данное упоминание о препарате носит ознакомительный характер, обязательно почитайте профильные форумы перед применением. Этот препарат небезопасен!

С появлением сайдекса началась новая эпоха в борьбе с черной бородой — альгициды. Это препараты направленные на подавление различных видов водорослей. В отличие от сайдекса у них есть инструкция, дозировка, они выпускаются конкретно для аквариумистов. Если вы хотите попробовать сильное средство для борьбы, то рекомендую препараты от Ермолаева. Подробнее на сайте aquascape-promotion.com.

Олений рог или вьетнамка

Относится к красным водорослям, как и черная борода, поэтому методы борьбы с ней похожи.. Частый гость в новых аквариумах с неустоявшимся азотным циклом. Снижение уровня нитратов путем чистки грунта, замены воды и фильтрации мощным фильтром, применение альгицидов. Но борьба с вьетнамкой сложнее.

Но борьба с вьетнамкой сложнее.

- Во-первых, вьетнамка в разы более живучая, чем борода. Её не убивает даже месяц в полной темноте. Она жёсткая, крепкая и намертво крепится к любым поверхностям.

- Во-вторых — её никто не ест, кроме 1-2 видов рыб.

- В-третьих — причина появления. Вьетнамку обычно заносят из других аквариумов.

Бурые водоросли (диатомовые)

Или диатомеи (лат. Diatomeae) большая группа одноклеточных водорослей. В основном одноклеточные, хотя встречаются и формы в виде колоний.

Бурые водоросли быстро растут, если света в аквариуме слишком мало. Выглядят как коричневый налет покрывающих все в аквариуме. Обычно растения любящие свет пребывают в плохом состоянии или исчезают.

Растения, которые хорошо переносят затемнение, такие как яванский мох, карликовый анубиас и другие виды анубиасов, могут быть покрыты коричневой пленкой, жесткие листья анубиаса можно протереть чтобы избавится от бурых водорослей.

Опять же, хорошо помогут чистильщики аквариума, анциструсы или отоцинклюсы. Но самое простое решение это увеличить интенсивность и продолжительность светового дня. Обычно бурые водоросли быстро исчезают, стоит только привести освещение в порядок.

Но самое простое решение это увеличить интенсивность и продолжительность светового дня. Обычно бурые водоросли быстро исчезают, стоит только привести освещение в порядок.

Бурые водоросли очень часто образуются в молодых аквариумах с неустоявшимся балансом (моложе ~3х месяцев), при неправильном спектре ламп и при слишком длинном световом дне. Ещё большее увеличение светового дня может привести к ещё более худшим последствиям.

Сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли на самом деле к водорослям не имеют отношения. Это колонии бактерий, и борьба с ними должна быть соответствующая. Выглядят как зеленая, скользкая пленка, покрывающая в аквариуме грунт и растения. В аквариуме они редко появляются, и, как правило в тех за которыми плохо ухаживают.

Как и все бактерии выделяют вещества пагубно влияющие на растения и рыбу в аквариуме, поэтому с ними нужно тщательно бороться. Как правило применяют антибиотик бициллин, либо другие виды антибиотиков, но с ним нужно очень осторожно работать, можно необратимо повлиять на всех жителей аквариума. Лучше попробовать навести баланс в аквариуме, проведя большую замену воды и чистку или локально применять альгициды. Обычно обработка сине-зеленых водорослей альгицидом из шприца приводит к их быстрой гибели.

Лучше попробовать навести баланс в аквариуме, проведя большую замену воды и чистку или локально применять альгициды. Обычно обработка сине-зеленых водорослей альгицидом из шприца приводит к их быстрой гибели.

Нитчатые водоросли (нитчатка)

Её появление и рост зависит от содержания питательных веществ воде. Обычно это вызвано тем, что или в аквариум было залито слишком много удобрений, или в аквариуме есть подложка, она выделяет питательные вещества. А поглощать их некому. В таких случаях помогают подмены и быстрорастущие растения (наяс и элодея, роголистник).

Нитчатка в аквариуме состоит из нескольких видов — эдогониум, спирогира, кладофора, ризоклониум. Всех их объединяет внешний вид — похожие на тонкую нитку, зеленые клубки. Это нитчатая зеленая водоросль и для аквариумиста не имеет большого значения какой конкретно вид поселился в его аквариуме. Благо борьба с ними идентична.

Как бороться с нитчаткой в аквариуме?

Самым же простым и доступным методом является удаление вручную. Как правило, нити довольно хрупкие и легко отрываются от поверхности. Я пробовал — дело муторное, долгое, но вполне эффективное если у вас аквариум литров на 30.

Как правило, нити довольно хрупкие и легко отрываются от поверхности. Я пробовал — дело муторное, долгое, но вполне эффективное если у вас аквариум литров на 30.

Эффективным методом борьбы является применение альгицидов — средств которые помогают бороться с водорослями в аквариуме, их можно приобрести в зоомагазинах.

Нитчатку с удовольствием поедают креветки, например стая креветок Амано с легкостью очистит от нитчатки даже большой аквариум. Вот этот метод — рабочий на 100%. После того как я купил стаю креветок Амано, о нитчатке я забыл. Они очень уверенно ее поедают.

Почему растут водоросли в аквариуме

- Аквариум с большим количеством аквариумных растений, в нем водоросли все равно будут, но не будут бурно развиваться.

- Хорошая аэрация воды — повышенное содержание кислорода сдерживает рост водорослей.

- Фильтрация и перемешивание воды для удаления органических остатков и нитратов

- Полноценное освещение — не более 12 часов в сутки, и с достаточной мощностью.

- Умеренное количество рыб в аквариуме, при большом количестве они создают нитраты, которые не успевают усваиваться растениями.

- Рыбы которые питаются водорослями — молли, анциструсы, лорикарии,САЕ (сиамские водорослееды), отоцинклюсы, гиринохейлусы.

- Умеренное кормление, гниющие остатки пищи — основной поставщик нитратов.

- Регулярная чистка аквариума и замена части воды.

Водоросли в новом аквариуме

В только запущенных аквариумах еще не установился азотный цикл, и в них особенно велика вероятность водорослевой вспышки.

Сам по себе факт появление водорослей в новом аквариуме — нормален. В первые 2-10 недель с момента запуска нового аквариума, можно увидеть быстрый рост бурых водорослей. Это случается, если уровень нитратов в воде превышает 50 мг на литр. Фильтрация и частичная замена воды решают эту проблему.

Как только растения укоренятся и пойду в рост, они отберут у водорослей питание и рост последних замедлится или остановится. В устоявшемся аквариуме всегда идет борьба за равновесие между растениями и водорослями.

В устоявшемся аквариуме всегда идет борьба за равновесие между растениями и водорослями.

Рыбы, которые помогают бороться с водорослями в аквариуме:

Кроме того, отлично чистят растения улитки неретины и теодоксусы.

Фото эвглены зеленой под микроскопом

Животная клетка произошла от растительной. Это предположение ученых основано на наблюдениях за Эвгленой Зеленой. В этом одноклеточном сочетаются черты животного и растения. Поэтому Эвглена считается переходным этапом и подтверждением теории о единстве всего живого. Согласно этой теории, человек произошел не только от обезьяны, но и от растений. Отодвинем дарвинизм на второй план?

Описание и особенности ЭвгленыВ существующей классификации Эвглена Зеленая относится к одноклеточным водорослям. Подобно прочим растениям, одноклеточное содержит хлорофилл. Соответственно, в признаки Эвглены Зеленой входит способность к фотосинтезу — преобразованию энергии света в химическую. Это типично для растений.

Это типично для растений.

Строение Эвглены Зеленой предполагает наличие в клетке 20-ти хлоропластов. Именно в них и сосредоточен хлорофилл. Хлоропласты представляют собой зеленые пластины и бывают только у клеток, имеющих в центре ядро. Питание солнечным светом называется автотрофным. Таковым Эвглена пользуется днем.

Строение Эвглены Зелёной

Стремление одноклеточных к свету называется положительным фототаксисом. Ночью же водоросль гетеротрофна, то есть поглощает органику из воды. Вода должна быть пресной. Соответственно, встречается Эвглена в озерах, прудах, болотах, реках, предпочитая загрязненные. В водоемах с чистой водой водоросль малочисленна или вовсе отсутствует.

Обитая в загрязненных водоемах, Эвглена Зеленая может быть переносчиком трипаносом и лейшмании. Последняя является возбудителем ряда кожных заболеваний. Трипаносомы же провоцируют развитие африканской сонной болезни. Она поражает лимфатическую, нервную систему, приводит к лихорадке.

Любовью к стоячей воде с гнилостными остатками эвглена родственна амебе. Завестись героиня статьи может и в аквариуме. Достаточно на некоторое время забыть о фильтрации, смене воды в нем. При наличии в аквариуме Эвглены, вода зацветает. Поэтому аквариумисты считают одноклеточную водоросль своеобразным паразитом.

Приходится протравливать домашние водоемы химическими средствами, пересаживая при этом рыб в другие емкости. Однако, некоторые аквариумисты рассматривают героиню статьи в качестве корма для мальков. Последние воспринимают Эвглен в качестве животных, подмечая активное движение.

В качестве корма для мальков эвглен размножают в домашних условиях. Не ходить же все время на пруд. Размножаются простейшие быстро в любом блюдце с грязной водой. Главное, не убирать посуду с дневного света. Иначе, приостановится процесс фотосинтеза.

Гетеротрофное питание, к коему Эвглена прибегает ночью, — признак животных. Еще к животным чертам одноклеточного относится:

- Активное передвижение.

Клетка Эвглены Зеленой имеет жгутик. Его вращательные движения обеспечивают мобильность водоросли. Перемещается она поступательно. Этим разнятся Эвглена Зеленая и Инфузория Туфелька. Последняя движется плавно, имея вместо одного жгутика множество ресничек. Они короче и изгибаются волнообразно.

Клетка Эвглены Зеленой имеет жгутик. Его вращательные движения обеспечивают мобильность водоросли. Перемещается она поступательно. Этим разнятся Эвглена Зеленая и Инфузория Туфелька. Последняя движется плавно, имея вместо одного жгутика множество ресничек. Они короче и изгибаются волнообразно. - Пульсирующие вакуоли. Они подобны мышечным кольцам.

- Ротовую воронку. Как такового ротового отверстия у Эвглены нет. Однако, стремясь захватывать органическую пищу, одноклеточное как бы вжимает внутрь часть наружной мембраны. В этом отсеке задерживается пища.

Учитывая наличие у Зеленой Эвглены признаков как растений, так и животных, ученые спорят о принадлежности героини статьи к определенному царству. Большинство за причисление Эвглены к флоре. Животным одноклеточное считают примерно 15% ученых. Остальные видят в Эвглене промежуточный вид.

Признаки Эвглены Зеленой

У одноклеточного тело веретеновидной формы. У него жесткая оболочка. Длина тела приближена к 0,5 миллиметра. Перед тела Эвглены тупой. Здесь находится красный глазок. Он светочувствительный, позволяет одноклеточному находит «кормовые» места днем. За счет обилия глазков в местах скопления Эвглен, поверхность воды смотрится красноватой, бурой.

Длина тела приближена к 0,5 миллиметра. Перед тела Эвглены тупой. Здесь находится красный глазок. Он светочувствительный, позволяет одноклеточному находит «кормовые» места днем. За счет обилия глазков в местах скопления Эвглен, поверхность воды смотрится красноватой, бурой.

Эвглена Зелёная под микроскопом

Еще на переднем конце тела клетки крепится жгутик. У новорожденных особей его может не быть, поскольку клетка делится надвое. Жгутик остается на одной из частей. На второй двигательный орган отрастает со временем. Задний конец тела растение Эвглена Зеленая имеет заостренный. Это помогает водоросли ввинчиваться в воду, улучшает обтекаемость, а значит, и скорость.

Героини статьи свойственна метаболия. Это способность менять форму тела. Хоть зачастую оно веретенообразное, может быть и:

- подобным кресту

- вальковатым

- шарообразным

- комковатым.

Какой бы формы не была Эвглена, ее жгутик не виден, если клетка живая. От глаз отросток скрыт за счет частоты движения. Человеческий глаз не может уловить его. Способствует тому и малый диаметр жгутика. Рассмотреть его можно под микроскопом.

От глаз отросток скрыт за счет частоты движения. Человеческий глаз не может уловить его. Способствует тому и малый диаметр жгутика. Рассмотреть его можно под микроскопом.

Строение Эвглены

Если обобщить сказанное в первых главах, Эвглена Зеленая — животное или растений, состоящее из:

- Жгутика, наличие которого относит Эвглену к классу жгутиконосцев. У его представителей бывает от 1-го до 4-х отростков. Диаметр жгутика равен примерно 0,25 микрометра. Отросток покрыт плазматической мембраной ми сложен из микротрубок. Они движутся относительно друг друга. Это и вызывает общее движение жгутика. Крепится он к 2-м базальным телам. Они удерживают резвый жгутик в цитоплазме клетки.

- Глазок. Иначе называется стигмой. Содержит зрительные волокна и линзоподобное образование. За счет них глазок и улавливает свет. Его линза отражает на жгутик. Получая импульс, тот начинает двигаться. Красный орган за счет окрашенных капель липида — жира. Расцвечен он каротиноидами, в частности, гематохромом.

Каротиноидами именуют органические пигменты оранжево-красных тонов. Глазок окружен мембраной, подобной оболочке хлоропластов.

Каротиноидами именуют органические пигменты оранжево-красных тонов. Глазок окружен мембраной, подобной оболочке хлоропластов. - Хроматофоры. Так называются пигментированные клетки и компоненты растений. Иначе говоря, речь о хлорофилле и содержащий его хлоропластов. Участвуя в фотосинтезе, они вырабатывают углеводы. Накапливаясь, последние могут перекрывать хроматофоры. Тогда Эвглена становится вместо зеленой белесой.

- Пелликула. Состоит из плоских мембранных пузырьков. Они слагают покровную пленку простейшего. Кстати, на латыни pillis — кожа.

- Сократительная вакуоль. Находится ниже основания жгутика. В латыни «вакуоль» означает «полый». Подобная мышечной, система сокращается, выталкивая из клетки излишки воды. За счет этого сохраняется постоянный объем Эвглены.

С помощью сократительной вакуоли не только происходит выталкивание продуктов обмена веществ, но и дыхание. В их системе схожи Эвглена Зеленая и Амеба. Основа основ клетки — ядро. Оно смещено к заднему концу тела водоросли, подвешено на хроматиновых нитях. Ядро — основа деления, которым размножается Эвглена Зеленая. Класс простейших характеризуется именно таким путем воспроизведения.

Оно смещено к заднему концу тела водоросли, подвешено на хроматиновых нитях. Ядро — основа деления, которым размножается Эвглена Зеленая. Класс простейших характеризуется именно таким путем воспроизведения.

Жидкостным наполнением клетки Эвглены является цитоплазма. Ее основа — гиалоплазма. Она состоит из белков, полисахаридов и нуклеиновых кислот. Именно среди них откладываются крахмалоподобные вещества. Компоненты буквально плавают в воде. Этот раствор и есть цитоплазма.

Процентный состав цитоплазмы непостоянен и лишен организации. Зрительно наполнение клетки бесцветно. Окраску Эвглене придает исключительно хлорофилл. Собственно, его скоплениями, ядром и оболочкой цитоплазма ограничена.

Питание

Питание Эвглены Зеленой не только наполовину автотрофное, а на половину гетеротрофное. В цитоплазме клетки накапливается взвесь крахмалоподобного вещества. Это питательный резерв на черный день. Смешенный тип питания именуется учеными миксотрофным. Если Эвглена попадает в скрытые от света водоемы, к примеру, пещерные, постепенно теряет хлорофилл.

Если Эвглена попадает в скрытые от света водоемы, к примеру, пещерные, постепенно теряет хлорофилл.

Тогда одноклеточная водоросль больше начинает походить именно на простейшее животное, питаясь исключительно органикой. Это еще раз подтверждает возможность родства меж растениями и зверями. При наличии освещения героиня статьи не прибегает к «охоте» и малоподвижна. Зачем махать жгутиком, если пища в виде света сама падает на тебя? Активно двигаться Эвглена начинает исключительно в сумеречных условиях.

Обойтись ночь без еды водоросль не может, поскольку микроскопична. Делать достаточные запасы энергии попросту негде. Накопленное тут же расходуется на процессы жизнедеятельности. Если Эвглена голодает, испытывая как недостаток света, так и нехватку органики в воде, начинает расходовать крахмалоподобную субстанцию. Она называется парамил. Животные также используют откладываемый под кожей жир.

К резервному способу питания простейшее Эвглена Зеленая прибегает, как правило, в цисте. Это твердая оболочка, которую водоросль образует при сжатии. Капсула подобна пузырю. Собственно, понятие «циста» так и переводится с греческого.

Это твердая оболочка, которую водоросль образует при сжатии. Капсула подобна пузырю. Собственно, понятие «циста» так и переводится с греческого.

Перед цистообразованием водоросль отбрасывает жгутик. Когда неблагоприятные условия сменяются стандартными, циста прорастает. Из капсулы может выйти одна Эвглена, или уже несколько. У каждой отрастает новый жгутик. Днем Эвглены устремляются к хорошо освещенным участкам водоема, держась у поверхности. Ночью одноклеточные распределяются по всей площади пруда или заводи реки.

Органоиды Эвглены Зеленой

Органоидами называют постоянные и специализированные структуры. Таковые есть как в клетках животных, так и растений. Есть альтернативный термин — органеллы.

Органоиды Эвглены Зеленой, по сути, перечислены в главе «Строение». Каждая органелла — жизненно важный элемент клетки, без которого та не сможет:

- размножаться

- осуществлять секрецию различных веществ

- синтезировать что-либо

- вырабатывать и преобразовывать энергию

- передавать и хранить генетический материал

Органеллы свойственны для эукариотических организмов. У таких обязательно есть ядро и оформленная внешняя мембрана. Эвглена Зеленая подходит под описание. Если обобщить, к органоидам эукариотов относятся: эндоплазматическая сеть, ядро, мембрана, центриоли, митохондрии, рибосомы, лизосомы и аппарат Гольджи. Как видно, набор органоидов Эвглены ограничен. Это указывает на примитивность одноклеточного.

У таких обязательно есть ядро и оформленная внешняя мембрана. Эвглена Зеленая подходит под описание. Если обобщить, к органоидам эукариотов относятся: эндоплазматическая сеть, ядро, мембрана, центриоли, митохондрии, рибосомы, лизосомы и аппарат Гольджи. Как видно, набор органоидов Эвглены ограничен. Это указывает на примитивность одноклеточного.

Размножение и продолжительность жизни

Размножение Эвглены Зеленой, как говорилось, начинается с деления ядра. Два новых расходятся по разным сторонам клетки. Потом она начинает делиться в продольном направлении. Поперечное деление не возможно. Линия разрыва Эвглены Зеленой проходит меж двух ядер. Разделенная оболочка как бы замыкается на каждой половинке клетки. Получается две самостоятельных.

Пока происходит продольное деление, на «бесхвостой части» вырастает жгутик. Процесс может происходить не только в воде, но и снеге, на льду. Эвглена терпима к холоду. Поэтому на Урале, Камчатке, островах Арктики встречается цветущий снег. Правда, зачастую он алый или темный. Своеобразным пигментом служат родственницы героини статьи — Красная и Черная Эвглены.

Правда, зачастую он алый или темный. Своеобразным пигментом служат родственницы героини статьи — Красная и Черная Эвглены.

Деление Эвглены Зелёной

Жизнь Эвглены Зеленой, по сути, бесконечная, поскольку одноклеточное размножается делением. Новая клетка — часть старой. Первая при этом продолжает «давать» потомство, сохраняясь сама.

Если говорит о сроке жизни конкретной клетки, сохраняющей целостность, речь о паре дней. Таков век большинства одноклеточных. Их жизнь столь же мала, как и размеры. Кстати, слово «Эвглена» сложено из двух греческих — «эу» и «глене». Первое переводится как «хорошо», а второе — «блестящая точка». В воде водоросль, действительно, поблескивает.

Наряду с другими простейшими, Эвглена Зеленая ходит в школьную программу. Одноклеточную водоросль изучают в 9-м классе. Учителя часто дают детям стандартную версию, согласно которой Эвглена — растение. Вопросы о нем встречаются в ЕГЭ по биологии.

Подготавливаться можно как по учебникам ботаники, так и зоологии. В обоих есть главы, посвященные Эвглене Зеленой. Поэтому некоторые учителя рассказывают детям о двойственности одноклеточного. Особенно часто углубленный курс дают в профильных биохимических классах. Ниже видео об Эвглене Зелёной, которая пугает инфузорий туфелек.

В обоих есть главы, посвященные Эвглене Зеленой. Поэтому некоторые учителя рассказывают детям о двойственности одноклеточного. Особенно часто углубленный курс дают в профильных биохимических классах. Ниже видео об Эвглене Зелёной, которая пугает инфузорий туфелек.

Эвглена зеленая (Euglena viridis) — представитель биологической группы жгутиковых простейших (в современной систематике тип жгутиковые, или Sarcomastigophora, не выделяется, а E. viridis относят к типу Euglenozoa), включающий в своей жизнедеятельности черты как животных, так и растительных организмов. Последнее — интересный феномен в науке о жизни, хотя, стоит отметить, эта особенность вида говорит о примитивности организма с эволюционной точки зрения, а не наоборот.

Признаки Эвглены Зеленой

У одноклеточного тело веретеновидной формы. У него жесткая оболочка. Длина тела приближена к 0,5 миллиметра. Перед тела Эвглены тупой. Здесь находится красный глазок. Он светочувствительный, позволяет одноклеточному находит «кормовые» места днем. За счет обилия глазков в местах скопления Эвглен, поверхность воды смотрится красноватой, бурой.

За счет обилия глазков в местах скопления Эвглен, поверхность воды смотрится красноватой, бурой.

Еще на переднем конце тела клетки крепится жгутик. У новорожденных особей его может не быть, поскольку клетка делится надвое. Жгутик остается на одной из частей. На второй двигательный орган отрастает со временем. Задний конец тела растение Эвглена Зеленая имеет заостренный. Это помогает водоросли ввинчиваться в воду, улучшает обтекаемость, а значит, и скорость.

Героини статьи свойственна метаболия. Это способность менять форму тела. Хоть зачастую оно веретенообразное, может быть и:

- подобным кресту

- вальковатым

- шарообразным

- комковатым.

Какой бы формы не была Эвглена, ее жгутик не виден, если клетка живая. От глаз отросток скрыт за счет частоты движения. Человеческий глаз не может уловить его. Способствует тому и малый диаметр жгутика. Рассмотреть его можно под микроскопом.

Строение эвглены зеленой

Снаружи клетка покрыта тонким эластичным слоем цитоплазмы — пелликулой, играющей роль оболочки. От переднего конца тела эвглены отходит один жгут, за счет вращения которого она продвигается вперед. У основания жгутика всегда имеется особое утолщение, против которого лежит глазное пятно.

От переднего конца тела эвглены отходит один жгут, за счет вращения которого она продвигается вперед. У основания жгутика всегда имеется особое утолщение, против которого лежит глазное пятно.

Свое название эвглена получила за цвет, который придают клетке зеленые хроматофоры.

Они имеют овальную форму и обычно располагаются в клетке в виде звезды. В хроматофорах происходит фотосинтез. Образующиеся на свету углеводы откладываются в клетке в виде бесцветных зерен. Иногда их образуется так много, что они закрывают хроматофоры, и эвглена приобретает беловатый цвет. В темноте процессы фотосинтеза прекращаются, а эвглена начинает переваривать накопленные зерна углеводов и снова становится зеленой.

В природе эвглены живут обычно в загрязненных водах с большим количеством растворенных органических веществ, поэтому сочетают обычно оба топа питания — фотосинтез, свойственный растениям, и питание, свойственное животным. Таким образом, эвглена, с одной стороны, является растением, с другой стороны, животным. Такое ее «смешанное» строение до сих пор вызывает споры ученых: ботаники относят эвглен к особому типу растений, тогда как зоологи выделяют их в отряд подтипа жгутиконосцев.

Такое ее «смешанное» строение до сих пор вызывает споры ученых: ботаники относят эвглен к особому типу растений, тогда как зоологи выделяют их в отряд подтипа жгутиконосцев.

Некоторые представители отряда эвгленовых (родственники эвглены зеленой) вообще не способны к фотосинтезу и питаются, как животные, например, астазия (Astasia). У таких животных могут развиваться даже сложные ротовые аппараты, с помощью которых они поглощают мельчайшие пищевые частицы.

Передвижение эвглены зелёной

Передвижение эвглены зеленой осуществляется с помощью длинного и тонкого протоплазматического выроста – жгутика, расположенного на переднем конце тела эвглены. Благодаря ему эвглена зеленая передвигается. Жгутик производит винтообразные движения, как бы ввинчиваясь в воду. Действие его можно сравнить с действием винта моторной лодки или парохода. Такое движение более совершенно, чем передвижение с помощью ложноножек. Эстроглена передвигается значительно быстрее, чем инфузория туфелька.

Среда обитания и образ жизни

Чаще всего местом обитания эвглены зеленой становятся загрязненные водоемы — болота, канавы и т. д. Но могут эти простейшие поселиться и в чистой воде, однако такая среда является для них менее комфортной. Если вода начинает «цвести», то есть становится зеленой, то это является признаком появления в воде этих одноклеточных.

Что касается питания, то эвглена относится к миксотрофам, то есть для получения энергии она способна использовать два вида энергии. В обычных условиях простейшее ведет себя, как растение, а именно питается автотрофным способом — получает энергию из света при помощи хлорофилла. При этом euglena малоподвижна, передвигается только к источнику света.

Если одноклеточное остается в темноте на длительный период, оно переключается на гетеротрофный способ питания — поглощает органические вещества из воды. В этом случае с целью поиска микроэлементов эвглене приходится больше двигаться. Происходят с клеткой и внешние изменения — она теряет свой зеленый окрас, становится практически прозрачной.

Хотя для большинства эвглен основным способом получения энергии является фотосинтез, встречаются экземпляры, предпочитающие с рождения питаться органической пищей. Следует отметить, что у одноклеточного имеется для такого питания своеобразный рот. Хотя пища заглатывается микроорганизмом не только этим ртом, но и всей оболочкой.

Из-за такой особенности питания биологи не имеют единой точки зрения по поводу того, является эвглена водорослью или животным. Ученые объясняют, что такое двойственное получение энергии подтверждает, что растения и животные имеют общее происхождение.

Оказавшись в темноте в чистой воде, лишенной органических веществ, клетка погибает. При пересыхании или замерзания водоема она превращается в цисту. В этот период она не питается и не дышит. У нее исчезает жгутик и появляется плотная защитная оболочка. В таком виде она будет находиться, пока условия снова не станут приемлемыми для жизни.

Способом размножения эвглены зеленой является деление. При благоприятных условиях простейшие могут очень быстро делиться. При этом можно наблюдать, как вода становится мутной и приобретает зеленый оттенок.

Деление происходит продольным способом. Сначала делится ядро материнской клетки, а затем остальные ее части. Вдоль организма проходит продольная борозда, по которой материнская клетка разделяется на две дочерних.

Питание

Эвглена зеленая — представитель так называемых растительных жгутиконосцев, у которых в цитоплазме имеются хлоропласты, благодаря которым эвглена может питаться, как растение — автотрофно, с помощью фотосинтеза синтезируя органические веществаиз воды и углекислого газа, растворенного в воде. Этот процесс происходит на свету. Благодаря наличию специального органа — глазка, расположенного на переднем конце эвглены, она может различать свет, и всегда плывет туда, где больше света, то есть туда, где фотосинтез идет активнее. Органические вещества, образующиеся при фотосинтезе, запасаются в виде гранул в цитоплазме, и расходуются, когда эвглена голодает.

Однако, в отличие от растений, эвглена зеленая может питаться и гетеротрофно, поглощая готовые органические вещества, засасывая их через клеточный рот, при этом образуется пищеварительная вакуоль. Или непосредственно через клеточную оболочку — пелликулу, образующую микротрубочки — впячивания, через которые в цитоплазму поступают растворенные в воде органические вещества.

Пищей для эвглены зеленой могут служить одноклеточные водоросли и животные, бактерии, микрочастицы органических веществ. В темноте эвглена зеленая питается только гетеротрофно, а на свету у нее присутствуют оба способа питания. Если поместить эвглену на долгое время в темноту, хлорофилл у нее исчезает, и она переходит полностью на гетеротрофное питание.

Таким образом, эвглена зеленая занимает промежуточное положение между растением и животным.

Как размножаются эвглены зеленые

Размножение эвглены зелёной происходит только в максимально благоприятных условиях. За короткий промежуток времени чистая вода водоёма может стать мутно-зелёного цвета за счёт активного деления этих простейших организмов. Близкими родственниками этого простейшего считаются снежная и кровавая эвглены. При размножении этих микроорганизмов можно наблюдать удивительные явления.

Так, в IV веке Аристотель описывал удивительный «кровавый» снег, который, однако, появился за счёт активного деления этих микроорганизмов. Цветной снег можно наблюдать во многих северных районах России, например, на Урале, Камчатке, или некоторых островах Арктики. Эвглена – существо неприхотливое и может обитать даже в суровых условиях льда и снега. Когда эти микроорганизмы размножаются снег приобретает цвет их цитоплазмы. Снег в буквальном смысле «цветёт» красными и даже чёрными пятнами.

Простейшее размножается исключительно делением. Материнская клетка делится продольным способом. Сначала процессу деления подвергается ядро, а затем уже остальной организм. Вдоль тела микроорганизма образуется своеобразная борозда, которая постепенно делит материнский организм на два дочерних.

При неблагоприятных условиях вместо деления можно наблюдать процесс образования цист. В этом случае амёба и эвглена зелёная также похожи между собой. Подобно амёбам, они покрываются специальной оболочкой и впадают в своеобразную спячку. В виде цист эти организмы разносятся вместе с пылью и когда попадают вновь в водную среду пробуждаются и начинают вновь активно размножаться.

Видео

Многообразие окружающего мира издревле привлекает неравнодушных к познанию людей, это главная движущая сила науки. Одним из разделов физиологии, изучающим функционирование биологических систем микроорганизмов, является микробиология. В настоящем обзоре мы рассмотрим под микроскопом эвглену, научимся правильно настраивать оптический прибор и подготавливать препарат для дальнейшего микроскопирования.

Эвглена зеленая это первейший эукариот, относящийся к типу «Euglenozoa» класс «эвгленовые». Передвижение в жидкой среде осуществляется при помощи жгутика. Благодаря этому приспособлению к водным условиям существования, ее называют жгутиконосцем. Форма удлиненного и заостренного с одного конца тела напоминает веретено. На стороне хвостика имеется стигма, позволяющая ориентироваться в пространстве, выбирать направления движения, огибать возникающие на пути препятствия. Это своеобразный орган зрения улавливает внешние световые раздражители и преобразует энергию в команды для двигательного аппарата. Это свойство называется «фототаксис».

Эвглена отличается повышенной подвижностью и юркостью, способна увеличиваться и уменьшаться в размерах, длина варьируется от 45 до 60 микрометров. Но, с наступлением холодов, активность снижается и вокруг клетки образуется шарообразная непроницаемая циста (защитная оболочка). Питается полуразложившейся органикой, также питательные вещества добываются фотосинтезом. Ареал обитания охватывает любые загрязнённые водоемы – от простого домашнего аквариума до озера.

- Выловить эвглену в пруду, зачерпнув воду банкой или колбой с крышкой. Перед забором исходного продукта сосуд должен быть чистым и сухим. Желательно почерпнуть у берега, где маленькая глубина и много водяной мути;

- Деревянными палочками или пинцетом можно добавить на дно баночки немного ила;

- Пипеткой нанесите на квадратное покровное стекло одну каплю;

- Сверху накройте покровным стеклышком с лункой – сферическим углублением, которое окружает расположенную в центре капельку, как купол;

- Переверните поверхности на 180 градусов и разместите на столике микроскопа. Получим готовый временный микропрепарат – «висячая капля», он позволяет понаблюдать за жизнью живых одноклеточных микроскопических организмов. При такой методике просмотра подкрашивание препарата не требуется.

Настройка параметров оптики делается следующим образом:

- На револьверном устройстве выбирается объектив малой кратности (ставится в перпендикулярное положение) – крутите головку барабана до щелчка;

- На диске с диафрагмами установите отверстие большого диаметра – для того, чтобы попадающий на микрообразец пучок света был максимально толстым;

- Включите нижний осветитель – наблюдение будет происходить в проходящем освещении, при котором фотоны пронизывают полупрозрачную микросреду;

- Ручками грубой и точной фокусировки добейтесь четкости и контрастности картинки.

Изображение можно вывести в окуляр или на компьютер, подключив видеоокуляр. Для этой лабораторной работы из школьного практикума рекомендуем модели: Биомед-1, Levenhuk 2L PLUS, Эврика 40x-400x.

Цветение воды, аквариум цветет вода, бурая зеленая вода, сильное освещение, водоросли, жвглена зеленая, беловато-зеленое помутнение воды, закрыть тканью, затемнить, дафнии, зеленый налет водорослей, бурые водоросли, нитчатые, сине-зеленые водоросли

Замучился с аквариумом: вода то зеленая, то бурая, устал сажать без конца растения.

К сожалению, болеют не только рыбы, но и растения, и вода. Летом при сильном освещении аквариума и высокой температуре воды она может позеленеть. Это результат массового размножения микроскопических водорослей, чаще всего эвглены зеленой.

Иногда появляются в аквариуме в огромных количествах тоже микроскопические водоросли, которые вызывают беловато-зеленое помутнение воды. И эти водоросли развиваются при сильном освещении аквариума.

Когда цветение воды не зашло слишком далеко, оно не приносит большого вреда рыбам, если, конечно, эти рыбы не попали в такую воду внезапно.

Чтобы избавиться от позеленения воды, аквариум надо полностью закрыть тканью, не пропускающей свет, или затенить его любым другим способом. Держать аквариум в таком виде следует до просветления воды.

Второй старый, испытанный способ борьбы с цветением воды заключается в следующем. В аквариум пускают очень много дафний: столько, сколько рыбы не могут быстро съесть. И эти рачки уничтожают водоросли: они ими питаются. Всего-навсего за сутки дафнии сделают воду кристальной.

Статья по теме Цвет воды в аквариумеСамо собой разумеется, выпускать много дафний можно лишь в не перенаселенный аквариум, так как при недостатке кислорода рачки погибнут, увеличив порчу воды.

Цветения воды в аквариуме не будет, если стенку его, на которую падают лучи солнца, закрыть редкой марлей или листом тонкой белой бумаги.

Часто позеленение воды происходит не только из-за чрезмерно сильного освещения аквариума, но и из-за того, что на его дне скапливается слишком много органических остатков. Если это так, сначала нужно их удалить.

Зеленый налет водорослей на одной или двух стенках аквариума, на приборах, находившихся в воде, на растениях обычно безвреден. Как правило, достаточно просто очистить стекло аквариума скребком. А чтобы не было избытка водорослей на растениях и приборах, в аквариум пускают рыб, например, некоторые виды карпозубых, которые их едят. Помогает и временное затенение аквариума или, если слишком яркое искусственное освещение, уменьшение мощности ламп.

Когда на стеклах, приборах и растениях появляются не зеленые, а бурые водоросли, это свидетельствует о том, что аквариум освещается очень плохо. Бурые водоросли появляются обычно зимой в аквариумах, лишенных искусственного освещения.

В таких аквариумах заболевают и растения. Их листья и стебли бледнеют, желтеют, становятся тонкими дряблыми, начинают гнить.

Вылечить растения и избавиться от бурых водорослей можно, поставив аквариум на освещенное место, однако лучше установить над ним лампы.

К злейшим врагам аквариумов относят сине-зеленые водоросли. Размножаются они необыкновенно быстро и подавляют рост да и саму жизнь растений, покрывая их листья зловонной пленкой.

Бороться с этими водорослями надо так: очищать от них стекла аквариума и приборы скребком, осторожно снимать пленку с листьев растений пальцами, и с помощью шланга удалять скопившуюся при чистке грязь со дна аквариума. Помимо этого, следует разрыхлить грунт и пустить в аквариум рыб, питающихся водорослями, кормить их нужно умеренно.

Кроме сине-зеленых и других водорослей на освещаемых стенках аквариумов и на листьях растений часто размножаются нитчатые водоросли. Если их разводится очень много, в них могут запутаться и погибнуть мелкие рыбы.

С нитчатыми водорослями возможны следующие способы борьбы: уменьшить количество света, падающего на аквариум, поселить в нем как можно больше улиток катушек, пустить в него рыб, охотно поедающих нитчаток.

Статья по теме Мутная, пенистая и неприятно пахнущая вода в аквариумеВ тепловодном аквариуме эти водоросли с жадностью едят моллинезии, едят их и другие живородящие рыбки, правда не с таким аппетитом.

В холодноводном аквариуме нитчатку великолепно уничтожают красноперки и горчаки.

К поеданию нитчаток можно приучить многие виды рыб, однако при условии, что в аквариуме будет несколько моллинезий. Подражая им, рыбы начинают есть водоросли.

Источник: Людмила Стишковская. 1000 советов как лечить домашних питомцев.

Урок по биологии на тему «Вегетативное размножение» (6 класс)

6 класс

Тема: «Бесполое размножение»

Цели:

образовательная: — создать условия для осознания и осмысления понятий размножения, виды бесполого размножения, применения этих понятий в знакомой и новой учебной ситуациях;

— создать условия для применения ключевых понятий в знакомой и новой учебной ситуациях;

развивающая: — развивать навыки анализа рисунков, схем и текста учебника для извлечения понятия размножения, виды бесполого размножения;

— развивать навык выявления затруднений при выполнении учебных заданий;

воспитательная: воспитывать трудовые навыки учащихся. Применяя знания о вегетативном размножении комнатных растений.

Задачи:

— выявлять в процессе индивидуальной познавательной деятельности элементы ключевых понятий процесса размножения;

— анализировать в процессе парно-групповой работы содержание текста учебника с целью выявления сущности процесса вегетативного размножения;

— выявлять затруднения при составлении схем характеристик видов бесполого размножения, понимания сущности размножения в жизнедеятельности организма.

Тип урока: изучения нового материала и первичного закрепления.

Этапы урока

Основное содержание урока

Деятельность ученика

Время

1.Организационный момент

Здравствуйте, ребята!

2.Вывод темы урока. Постановка познавательных задач и мотиваций.

Индивидуальная работа

3. Изучение нового материала. Фронтальный опрос.

1.Эпиграф на доске:

— Прочитайте высказывание Константина Георгиевича Паустовского.

«Это процесс, с помощью которого Жизнь умудряется обвести вокруг пальца Время»

— Вы догадались о каком свойстве живых организмов идёт речь?

= О размножении ( В подтверждение этих слов есть ещё одно высказывание. Прочитайте его и сделайте вывод, заполнив карточку №1)

(Тогда предлагаю вам поработать со следующей информацией, прочитать её и сделать вывод, заполнив карточку №1 )

— Дополнительная информация: Слайд №2

«Каждую секунду на Земле гибнут десятки тысяч организмов. Одни от старости. Другие из-за болезней, третьих съедают хищники… Мы срываем в саду цветок, наступаем случайно на муравья, убиваем укусившего нас комара, ловим на озере щуку. Каждый организм смертен, поэтому любой вид должен заботиться о том, чтобы его численность не уменьшалась. Смертность одних особей компенсируется рождением других»

Вывод: размножение – это единственный путь к бессмертию, именно в размножении заключается смысл жизни любого организма.

— Так о каком свойстве живого организма пойдет речь сегодня на уроке?

= О размножении. Слайд №3

— Ребята, а может вы уже что-то знаете о размножении?

= Свойство живого, происходит увеличение особей.

— А хотите ли вы больше узнать об этом процессе?

= Да

— А что бы вы хотели узнать?

= Какое размножение бывает, как размножаются те или иные организмы.

— Какое его биологическое значение?

— И ответы на эти вопросы мы постараемся найти с вами сегодня на нашем уроке.

— В природе существует много способов размножения, но все их можно свести к двум типам: к бесполому размножению и половому. Слайд №4

— На доске изображены живые организмы.( Слайд №5) Давайте попробуем распределить их на 2 группы по типу размножения. Паша, иди к доске.

— А почему ты распределил организмы именно так?

= потому что просто устроенные организмы размножаются бесполым путем, а сложно – половым

— Согласна.

— А при выполнении задания ты испытывал затруднения?

= Да

— А как ты думаешь, почему?

= Потому что ещё мало знаю. Не знаю, чем бесполое размножение отличается от полового.

— Да, ребята, эта тема очень сложная, и поэтому мы с вами сегодня на уроке рассмотрим только бесполое размножение. Давайте дополним тему нашего урока: «Размножение. Бесполое размножение». Слайд №6

— Откройте учебник на стр.127 и назовите два основных признака бесполого размножения.

= В процессе участвует только один организм; образуется два или более похожих друг на друга организма.

— Ребята, как вы думаете, у всех ли организмов процесс размножения проходит одинаково?

= нет

— Давайте рассмотрим формы бесполого размножения. Наша работа будет проходить в группах. Следуя инструктивной карте, вы должны выполнить задания и рассказать о своей проделанной работе. На работу отводится 7 минут.

-Спасибо за работу. Молодцы.

— Формы бесполого размножения разнообразны – это и деление клеток, как у амебы, эвглены зеленой, и почкование у гидры или дрожжевых грибов, и спорообразование у мхов, папоротников, щляпочных грибов, и различные способы вегетативного размножения у растений. Преимущества бесполого размножения в его простоте и эффективности – не нужно находить партнера, потомство может оставить любая особь в любом месте, полезные для организма признаки передаются из поколения в поколение. (Слайд №7)

— А теперь самостоятельно выполните тест и проверьте, как вы освоили новый материал.

— Ребята, наш урок подходит к концу. Что нового мы с вами сегодня узнали?

= Виды размножения, формы бесполого размножения, какие организмы размножаются бесполым размножением.

— Откройте дневники и запишите домашнее задание (Слайд №8) Учебник на стр. 127-132, заполнить тетрадь на печатной основе стр.69-70.

— Ребята, вам понравился урок? Испытывали трудности? А какие?

— Спасибо вам большое, вы мне сегодня очень помогли. До свидания.

Митоз и мейоз, подготовка к ЕГЭ по биологии

Жизненный цикл клетки (клеточный цикл)

С момента появления клетки и до ее смерти в результате апоптоза (программируемой клеточной гибели) непрерывно продолжается жизненный цикл клетки.

Здесь и в дальнейшем мы будем пользоваться генетической формулой клетки, где «n» — число хромосом, а «c» — число ДНК (хроматид). Напомню, что в состав каждой хромосомы может входить как одна молекула ДНК (одна хроматида) (nc), либо две (n2c).

Клеточный цикл включает в себя несколько этапов: деление (митоз), постмитотический (пресинтетический), синтетический, постсинтетический (премитотический) период. Три последних периода составляют интерфазу — подготовку к делению клетки.

Разберем периоды интерфазы более подробно:

- Пресинтетический (постмитотический) период G1 — 2n2c

- Синтетический период S — 2n4c

- Постсинтетический (премитотический) период G2 — 2n4c

Интенсивно образуются рибосомы, синтезируется АТФ и все виды РНК, ферменты, делятся митохондрии, клетка растет.

Длится 6-10 часов. Важнейшее событие этого периода — удвоение ДНК, вследствие которого к концу синтетического периода каждая хромосома состоит из двух хроматид. Активно синтезируются структурные белки ДНК — гистоны.

Короткий, длится 2-6 часов. Это время клетка тратит на подготовку к последующему процессу — делению клетки, синтезируются белки и АТФ, удваиваются центриоли.

Митоз (греч. μίτος — нить)

Митоз является непрямым способом деления клетки, наиболее распространенным среди эукариотических организмов. По продолжительности занимает около 1 часа. К митозу клетка готовится в период интерфазы путем синтеза белков, АТФ и удвоения молекулы ДНК в синтетическом периоде.

Митоз состоит из 4 фаз, которые мы далее детально рассмотрим: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Напомню, что клетка вступает в митоз с уже удвоенным (в синтетическом периоде) количеством ДНК. Мы рассмотрим митоз на примере клетки с набором хромосом и ДНК 2n4c.

- Профаза — 2n4c

- Бесформенный хроматин в ядре начинает собираться в четкие оформленные структуры — хромосомы — происходит это за счет спирализации ДНК (вспомните мой пример ассоциации хромосомы с мотком ниток)

- Оболочка ядра распадается, хромосомы оказываются в цитоплазме клетки

- Центриоли перемещаются к полюсам клетки, образуются центры веретена деления

- Метафаза — 2n4c

- Анафаза — 4n4c

- Телофаза — 2n2c

- Начинается процесс деспирализации ДНК, хромосомы исчезают и становятся хроматином (вспомните ассоциацию про раскрученный моток ниток)

- Появляется ядерная оболочка, формируется ядро

- Разрушаются нити веретена деления

ДНК максимально спирализована в хромосомы, которые располагаются на экваторе клетки. Каждая хромосома состоит из двух хроматид, соединенных центромерой (кинетохором). Нити веретена деления прикрепляются к центромерам хромосом (если точнее, прикрепляются к кинетохору центромеры).

Самая короткая фаза митоза. Хромосомы, состоящие из двух хроматид, распадаются на отдельные хроматиды. Нити веретена деления тянут хроматиды (синоним — дочерние хромосомы) к полюсам клетки.

В этой фазе хроматиды (дочерние хромосомы) достигают полюсов клетки.

В телофазе происходит деление цитоплазмы — цитокинез (цитотомия), в результате которого образуются две дочерние клетки с набором 2n2c. В клетках животных цитокинез осуществляется стягиванием цитоплазмы, в клетках растений — формированием плотной клеточной стенки (которая растет изнутри кнаружи).

Образовавшиеся в телофазе дочерние клетки 2n2c вступают в постмитотический период. Затем в синтетический период, где происходит удвоение ДНК, после чего каждая хромосома состоит из двух хроматид — 2n4c. Клетка с набором 2n4c и попадает в профазу митоза. Так замыкается клеточный цикл.

Биологическое значение митоза очень существенно:

- В результате митоза образуются дочерние клетки — генетические копии (клоны) материнской.

- Митоз является универсальным способом бесполого размножения, регенерации и протекает одинаково у всех эукариот (ядерных организмов).

- Универсальность митоза служит очередным доказательством единства всего органического мира.

Попробуйте самостоятельно вспомнить фазы митоза и описать события, которые в них происходят. Особенное внимание уделите состоянию хромосом, подчеркните сколько в них содержится молекул ДНК (хроматид).

Мейоз

Мейоз (от греч. μείωσις — уменьшение), или редукционное деление клетки — способ деления клетки, при котором наследственный материал в них (число хромосом) уменьшается вдвое. Мейоз происходит в ходе образования половых клеток (гамет) у животных и спор у растений.

В результате мейоза из диплоидных клеток (2n) получаются гаплоидные (n). Мейоз состоит из двух последовательных делений, между которыми практически отсутствует пауза. Удвоение ДНК перед мейозом происходит в синтетическом периоде интерфазы (как и при митозе).

Как уже было сказано, мейоз состоит из двух делений: мейоза I (редукционного) и мейоза II (эквационного). Первое деление называют редукционным (лат. reductio — уменьшение), так как к его окончанию число хромосом уменьшается вдвое. Второе деление — эквационное (лат. aequatio — уравнивание) очень похоже на митоз.

Приступим к изучению первого деления мейоза. За основу возьмем клетку с двумя хромосомами и удвоенным (в синтетическом периоде интерфазы) количеством ДНК — 2n4c.

- Профаза мейоза I

- Метафаза мейоза I

- Анафаза мейоза I

- Телофаза мейоза I

Помимо типичных для профазы процессов (спирализация ДНК в хромосомы, разрушение ядерной оболочки, движение центриолей к полюсам клетки) в профазе мейоза I происходят два важнейших процесса: конъюгация и кроссинговер.

Конъюгация (лат. conjugatio — соединение) — сближение гомологичных хромосом друг с другом. Гомологичными хромосомами называются такие, которые соответствуют друг другу по размерам, форме и строению. В результате конъюгации образуются комплексы, состоящие из двух хромосом — биваленты (лат. bi — двойной и valens — сильный).

После конъюгации становится возможен следующий процесс — кроссинговер (от англ. crossing over — пересечение), в ходе которого происходит обмен участками между гомологичными хромосомами.

Кроссинговер является важнейшим процессом, в ходе которого возникают рекомбинации генов, что создает уникальный материал для эволюции, последующего естественного отбора. Кроссинговер приводит к генетическому разнообразию потомства.

Биваленты (комплексы из двух хромосом) выстраиваются по экватору клетки. Формируется веретено деления, нити которого крепятся к центромере (кинетохору) каждой хромосомы, составляющей бивалент.

Нити веретена деления сокращаются, вследствие чего биваленты распадаются на отдельные хромосомы, которые и притягиваются к полюсам клетки. В результате у каждого полюса формируется гаплоидный набор будущей клетки — n2c, за счет чего мейоз I и называется редукционным делением.

Происходит цитокинез — деление цитоплазмы. Формируются две клетки с гаплоидным набором хромосом. Очень короткая интерфаза после мейоза I сменяется новым делением — мейозом II.

Мейоз II весьма напоминает митоз по всем фазам, поэтому если вы что-то подзабыли: поищите в теме про митоз. Главное отличие мейоза II от мейоза I в том, что в анафазе мейоза II к полюсам клетки расходятся не хромосомы, а хроматиды (дочерние хромосомы).

В результате мейоза I и мейоза II мы получили из диплоидной клетки 2n4c гаплоидную клетку — nc. В этом и состоит сущность мейоза — образование гаплоидных (половых) клеток. Вспомнить набор хромосом и ДНК в различных фазах мейоза нам еще предстоит, когда будем изучать гаметогенез, в результате которого образуются сперматозоиды и яйцеклетки — половые клетки (гаметы).

Сейчас мы возьмем клетку, в которой 4 хромосомы. Попытайтесь самостоятельно описать фазы и этапы, через которые она пройдет в ходе мейоза. Проговорите и осмыслите набор хромосом в каждой фазе.

Помните, что до мейоза происходит удвоение ДНК в синтетическом периоде. Из-за этого уже в начале мейоза вы видите их увеличенное число — 2n4c (4 хромосомы, 8 молекул ДНК). Я понимаю, что хочется написать 4n8c, однако это неправильная запись!) Ведь наша исходная клетка диплоидна (2n), а не тетраплоидна (4n) ;)

Итак, самое время обсудить биологическое значение мейоза:

- Поддерживает постоянное число хромосом во всех поколениях, предотвращает удвоение числа хромосом

- Благодаря кроссинговеру возникают новые комбинации генов, обеспечивается генетическое разнообразие состава гамет

- Потомство с новыми признаками — материал для эволюции, который проходит естественный отбор

Бинарное деление надвое

Митоз и мейоз возможен только у эукариот, а как же быть прокариотам — бактериям? Они изобрели несколько другой способ и делятся бинарным делением надвое. Оно встречается не только у бактерий, но и у ряда ядерных организмов: амебы, инфузории, эвглены зеленой.

При благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. В случае, если условия не столь благоприятны, то больше времени уходит на рост и развитие, накопление питательных веществ. Интервалы между делениями становятся длиннее.

Амитоз (от греч. ἀ — частица отрицания и μίτος — нить)

Способ прямого деления клетки, при котором не происходит образования веретена деления и равномерного распределения хромосом. Клетки делятся напрямую путем перетяжки, наследственный материал распределяется «как кому повезет» — случайным образом.

Амитоз встречается в раковых (опухолевых) клетках, воспалительно измененных, в старых клетках.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Smorgasbord химических чертежей, расположенных в водорослях обычного пруда | Исследования

Прудовые водоросли Euglena gracilis обладают удивительным богатством метаболических путей для неожиданных натуральных продуктов, как показывают новые исследования. Таким образом, генами этого обычного одноклеточного организма можно было манипулировать для синтеза множества необычных и потенциально полезных соединений.

Эвгленоиды — это группа водорослей, которые обильно растут в богатой питательными веществами пресноводной среде, такой как садовые пруды. Известно, что Euglena gracilis производит множество пищевых соединений, включая витамины A, C и E, незаменимые аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты. Однако секвенирование его генома в попытке открыть эти ценные натуральные продукты оказалось очень сложной задачей из-за его большого размера, сложности и включения необычной нуклеотидной основы J.

Исследователи под руководством Роба Филда из Центра Джона Иннеса в Великобритании , решили эту проблему, вместо этого изучив транскриптом Эвглены — транскрибируемую из генома мРНК, которая показывает, какие гены использует организм в данный момент.

Результаты интригуют: этот одноклеточный организм обладает более чем 30 000 генов, кодирующих белок — значительно больше, чем 21 000 генов, обнаруженных у человека. Только треть этих генов была постоянно активна, тогда как остальные, по-видимому, реагировали на свет. «Около 10 000 генов включаются, когда свет включен, и 10 000 — выключаются, так что это почти как если бы эвглена — это два разных организма, живущих в одном корпусе», — объясняет Филд. Огромное количество генов — почти 60% — не имеют известных совпадений у других изученных организмов, а это означает, что мы просто не знаем, что они делают.

Были некоторые открытия среди генов, которые также можно было идентифицировать, включая неожиданные гены для производства множества потенциально полезных классов природных продуктов, которые ранее не были связаны с эвгленой, таких как поликетиды и не рибосомные пептиды. По словам Уилфреда ван дер Донка, биохимика натуральных продуктов из Университета Иллинойса, США, это очень интересное открытие, поскольку «продукты этих типов генов редко или никогда не выделялись из этих организмов».Таким образом, эти открытия открывают дверь для выделения и структурного выяснения этих соединений, а также исследования их функции. Broads. Взяв то, что они узнали от Эвглены, группа Филда приступила к изучению того, как водоросли производят токсичные природные продукты и какие факторы окружающей среды могут вызывать это производство.

Евгленоидов

Эвгленоиды состоят из фотосинтезирующих и гетеротрофных видов.Фотосинтетические образцы сгруппированы по порядкам согласно Guiry and Guiry (2019).

Euglenales

Колациум

1. Colacium vesiculosum (на веслоногих рачках)

250x

800x

800x

Участок Арнхейм-Слау № 2

водное растение образец

27.05.10

22 ° С

2. Colacium vesiculosum (на веслоногих рачках)

250x

800x

800x

Чешуйчатый ручей, лужа рядом № 2

растительный детрит образец

8.06.10

pH 7.1, 13 ° C, 174 мкс

3. Colacium vesiculosum (на веслоногих рачках)

250x

800x

800x

Бассейн Dover Creek по адресу US-41

планктонный буксир

15.07.10

pH 6,8, 25 ° C, 130 мкСм

Эвглена

1. Euglena

500x

Участок осетровых балок № 2

планктонный буксир

27.05.10

22 ° С

2. Эвглена

500x

Участок Арнхейм-Слау № 1

буксир надводного планктона

20.10.05

11,5 ° С

3. Эвглена

500x

500x

Лужа старицы реки Пилигрим

проба осадка

10.05.03

11,5 ° С

4. Euglena acus

640x

Пруд-отстойник МТУ

буксир надводного планктона

16.10.05

11 ° С

5. Euglena acus

800x

Участок осетровых балок № 2

планктонный буксир

27.05.10

22 ° С

6. Euglena

320x

Пруд Оцеола № 2

планктонный буксир

16.07.10

pH 8,9, 25 ° C, 267 мкСм

7. Euglenaxima

800x

Доллар бухты с лодки

буксир надводного планктона

18.09.05

21 ° С

8. Эвглена эластичная

250x

250x

250x

Лужа старицы реки Пилигрим

проба осадка

10.05.03

11,5 ° С

Лепоцинклис

1. Lepocinclis ovum

800x

Участок Арнхейм-Слау № 1

буксир надводного планктона

20.10.05

11,5 ° С

2. Яйцеклетка Lepocinclis

800x

старый пруд-отвал Laurium

растительный детрит образец

25.10.07

7,5 ° С

Факус

1. Phacus elegans

640x

640x

Perrault Bog

растительный детрит образец

10.09.01

2. Phacus elegans

640x

640x

Райс Лейк Марш №2

водное растение образец

7.08.10

pH 7.4, 21 ° C, 80 мкс

3. Phacus

800x

Участок осетровых балок № 2

планктонный буксир

27.05.10

22 ° С

4. Phacus pleuronectes

800x

Пруд Швеции

макроводоросли, прикрепленные к осадку

29.08.05

12 ° С

5. Phacus pleuronectes

800x

Бобровый пруд Фултон-Крик

водное растение образец

21.07.10

pH 7.4, 28 ° C, 464 мкс

6. Phacus caudatus

800x

старый пруд Superior Mine

растительный детрит образец

26.09.05

15 ° С

7. Phacus curvicauda

800x

Участок осетровых балок № 1

водное растение образец

20.10.05

10,5 ° С

8. Phacus monilata

800x

то же, что и выше

9. Phacus monilata

800x

Лужа Арнхейм-Слау # 2

растительный детрит образец

27.05.10

23 ° С

10. Phacus pyrum

800x

Мойл Бетонный пруд

водное растение образец

23.10.07

11. Phacus pyrum

800x

800x

старый пруд-отвал Laurium

планктонный буксир

8.06.10

pH 6.9, 18 ° C, 77 мкс

Стромбомонас

1. Strombomonas

800x

Пруд-отстойник МТУ

буксир надводного планктона

16.10.05

11 ° С

Трахеломонас

1. Trachelomonas

800x

800x

Пруд Оцеола №1, примыкающее к болоту

растительный детрит образец

16.07.10

pH 6.8, 27 ° C, 184 мкс

2. Трахеломонады

800x

старый пруд Superior Mine

растительный детрит образец

26.09.05

15 ° С

3. Трахеломонас

800x

Доллар бухты с лодки

буксир надводного планктона

18.09.05

21 ° С

4. Трахеломонады

800x

800x

то же, что и выше

5. Трахеломонас

800x

Участок Арнхейм-Слау № 4

водное растение образец

27.05.10

24 ° С

6. Trachelomonas

800x

Участок осетровых балок № 1

водное растение образец

20.10.05

10,5 ° С

7. Трахеломонад

640x

640x

Пруд Оцеола №1, примыкающее к болоту

растительный детрит образец

16.07.10

pH 6.8, 27 ° C, 184 мкс

8. Trachelomonas

800x

800x

Участок Арнхейм-Слау № 4

водное растение образец

27.05.10

24 ° С

9. Trachelomonas

800x

Лужа Арнхейм-Слау # 1

растительный детрит образец

27.05.10

18 ° С

10. Трахеломонас

800x

то же, что и выше

Eutreptiales

Eutreptia

1. Eutreptia

800x

Бобровый пруд Фултон-Крик

водное растение образец

21.07.10

pH 7,4, 28 ° C, 464 мкСм

Гетеротрофные формы

Анизонема

1. Анизонема

800x

Водный путь Кевино у Южного входа

водное растение образец

19.09.01

2. Анизонема

800x

Tech Trails creek

растительный детрит образец

14.05.03

9.5 ° С

3. Анисонема

800x

Река Пилигрим выше по течению US-41

скребок

10.05.03

6,5 ° С

Энтосифон

1. Энтосифон

800x

Мойл Бетонный пруд

планктонный буксир

10.09.03

25 ° С

2. Энтосифон

800x

то же, что и выше

Peranema

1. Peranema

800x

800x

старый пруд-отвал Laurium

растительный детрит образец

25.10.07

7,5 ° С

Петаломонас

1. Петаломонас

800x

800x

800x

Пруд Оцеола №1, примыкающее к болоту

растительный детрит образец

16.07.10

pH 6.8, 27 ° C, 184 мкс

Euglena anabaena Mainx 1926 :: База водорослей

Сведения о публикации

Euglena anabaena Mainx 1926: 160, рис. D, c

Опубликовано: Mainx, F. (1926). Einige neue vertreter der gattung Euglena Ehrbg. Archiv für Protistenkunde 54: 150-160.

Типовой вид

Типовой вид (лектотип) рода Euglena — Euglena viridis (O.Ф. Мюллер) Эренберг.

Статус названия

Это название в настоящее время рассматривается как синоним Euglenaria anabaena (Mainx) Karnkowska-Ishikawa & EWLinton

Информация о типе

Типовой район: Чешская Республика: Прага: Deutschen Universitat, в бассейне (Индекс Nominum Algarum). Лектотип: рис. Dc in Mainx (1926): см. Ниже (эпитип) (Karnkowska-Ishikawa et al. 2012: 734). Примечания: Эпитип: Постоянно сохраненный материал (клетки в смоле для ЭМ) из штамма UTEX 373, депонированный в гербарии биологического факультета Университета им.Варшавы (Karnkowska-Ishikawa et al. (2012: 734, рис. 1, e и h).

Синоним (ы)

В настоящее время в AlgaeBase нет синонимов.

Общая среда

Это пресноводные виды.

Подробное распределение с источниками (Нажмите, чтобы загрузить)

Источник нынешнего названия

Линтон, Э.В., Карнковска-Ишикава, А., Ким, Дж. И., Шин, В., Беннетт, М. , Квятовски, Дж., Закрис, Б. и Тример, Р.Э. (2010). Реконструкция эволюционных взаимоотношений эвгленоидов с использованием трех генов: ядерных SSU и LSU, последовательностей хлоропластной 16S рДНК и описания Euglenaria gen. ноя (Euglenophyta). Protist 161: 603-19.

Ключевые ссылки

Gojdics, M. (1953). Род Euglena. pp. [i] -viii, [1] -268, 39 pls. Мэдисон: Университет Висконсина Press.

Karnkowska-Ishikawa, A., Milanowski, R., Triemer, R.E. И Закрис, Б.(2012). Таксономические изменения морфологически схожих видов из двух родов эвгленоидов: Euglena ( E. granulata и E. velata ) и Euglenaria ( Eu. Anabaena, Eu. Caudata и Eu. Clavata ). Психологический журнал 48 (3): 729-739.

Попова Т.Г. (1966). Flora plantarum cryptogamarum URSS. Том VIII. Euglenophyta. Fasc. 1 Gen. Trachelomonas, Strombomonas, Eutreptia, Euglena .стр. [1] -410 [-412]. Москва и Ленинград: Уздатекство «НАУКА».

Стармах, К. (1983). Euglenophyta — Эвгленины Vol. 3 Флора slodkowodna polski [Euglenophyta Volume 3 Пресноводная флора Польши]. С. [1] -594. Варшава: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. [на польском языке]

Тример Р.Э., Линтон Э., Шин В., Нудельман А., Монфилс А., Беннетт М. и Броснан С. (2006). Филогения Euglenales основана на комбинированном сравнении последовательностей SSU и рДНК и описании Discoplastis gen.ноя (Euglenophyta). Психологический журнал 42: 731-740.

Wołowski, K, & Hindák, F. (2005). Атлас эвгленофитов . С. [1] -136, 417 фиг. Краков: Издательство VEDA Словацкой Академии наук.

Wołowski, K. (1998). Таксономические и экологические исследования эвгленофитов Краковско-Ченстоховской возвышенности (Южная Польша). Fragmenta Floristica et Geobotanica Supplementum 6: 1-192, 29 пл.

Wołowski, K. (2011).Euglenophyta (эвгленоиды). В: Пресноводная водорослевая флора Британских островов . Руководство по идентификации пресноводных и наземных водорослей. Второе издание. (Джон, Д.М., Уиттон, Б.А. и Брук, А.Дж. Редакторы), стр. 181-239. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Создано: 11 апреля 2002, автор: M.D. Guiry

Подтверждено: , 29 сентября 2016 г., M.D. Guiry

Доступов: С момента создания пользователи обращались к этой записи 1467 раз.

Проверка данных

Пользователи несут ответственность за проверку точности информации перед использованием, как указано на странице Контента веб-сайта.

Ссылки

(Обратите внимание: включены только ссылки с биномами в заголовке . Информация взята из базы данных литературы.)

Karnkowska-Ishikawa, A., Milanowski, R., Triemer, R.E. И Закрис, Б. (2012). Таксономические изменения морфологически сходных видов из двух родов эвгленоидов: Euglena ( E.granulata и E. velata ) и Euglenaria ( Eu. anabaena, Eu. caudata и Eu. clavata ). Психологический журнал 48 (3): 729-739.

Шин, В., Бу, С.М. И Иноуэ, И. (2000). Ультраструктура Euglena anabaena var. второстепенный (Euglenophyceae). Психологические исследования 48: 19-26.

Ссылка на эту страницу: http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=32659

Ссылаясь на AlgaeBase

Цитируйте эту запись как: