Программа вступительных испытаний по биологии

Общие указания

На экзамене по биологии поступающий в высшее учебное заведение должен показать:

- знание главнейших понятий, закономерностей и законов, касающихся строения, жизни и развития растительного, животного и человеческого организмов, развития живой природы;

- знание строения и жизни растений, животных, человека, основных групп растений и классификации животных;

- умение обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяснении явлений природы с приведением примеров из практики сельскохозяйственного и промышленного производства, здравоохранения и т.д. Этому умению придается особое значение, так как оно будет свидетельствовать об осмысленности знаний, о понимании излагаемого материала экзаменующимся.

I. Растения

Ботаника — наука о растениях. Растительный мир как составная часть природы, его разнообразие, распространение на Земле. Цветковое растение и его строение.

Семя. Строение семян (на примере двудольного и однодольного растений). Состав семян. Условия прорастания семян. Дыхание семян. Питание и рост проростка. Время посева и глубина заделки семян.

Корень. Развитие корня из зародышевого корешка. Виды корней. Типы корневых систем (стержневая и мочковатая).

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Зона корня. Рост корня. Понятие ткани. Поглощение корнями воды и минеральных солей, необходимых растению. Удобрения. Дыхание корня. Значение обработки почвы, внесения удобрений, полива для жизни культурных растений. Корнеплоды (видоизменения корня). Значение корня.

Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. Листорасположение. Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями, кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки. Дыхание листьев. Фотосинтез. Испарение воды листьями. Листопад. Значение листьев в жизни растений. Роль зеленых растений в природе и жизни человека.

Стебель. Понятие о побеге. Почки вегетативные и цветочные, их строение и расположение на стебле. Развитие побега из почки. Рост стебля в длину. Ветвление стебля. Формирование кроны. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его функциями: кора, камбий, древесина, сердцевина. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю. Значение стебля. Видоизмененные побеги: корневища, клубень, луковица, их строение, биологическое и хозяйственное значение.

Вегетативное размножение цветковых растений. Размножение растений посредством побегов, корней, листьев в природе и растениеводстве (видоизмененными побегами, стеблевыми и корневыми черенками, отводками, делением куста, прививкой). Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения.

Цветок и плод.

Соцветия и их биологическое значение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Самоопыление. Оплодотворение. Образование семян и плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека.

Соцветия и их биологическое значение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Самоопыление. Оплодотворение. Образование семян и плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека.Растение и окружающая среда. Взаимосвязь органов. Основные жизненные функции растительного организма и его взаимосвязь со средой обитания.

Классификация цветковых растений. Многообразие дикорастущих и культурных цветковых растений и их классификация. Элементарные понятия о систематических (таксономических) категориях — вид, род, семейство, класс. Значение международных названий растений.

Класс двудольных растений. Семейство крестоцветных, розоцветных, бобовых, пасленовых, сложноцветных.

Класс однодольных растений. Семейство злаков, семейство лилейных.

Отличительные признаки растений основных семейств; их биологические особенности и народнохозяйственное значение. Типичные культурные и дикорастущие растения этих семейств. Влияние хозяйственной деятельности на видовое многообразие цветковых растений. Охрана редких видов растений. Красная книга.

Охрана редких видов растений. Красная книга.

Основные группы растений. Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных водорослей (хламидомонада, плеврококк, хлорелла). Размножение водорослей. Нитчатые водоросли. Значение водорослей в природе и хозяйстве.

Мхи. Зеленые мхи. Строение и размножение кукушкина льна. Мох сфагнум, особенности его строения. Образование торфа, его значение.

Хвощ. Плаун. Папоротник. Строение и размножение.

Голосеменные. Строение и размножение голосеменных (на примере сосны и ели). Распространение хвойных, их значение в природе, в народном хозяйстве.

Покрытосеменные (цветковые). Приспособленность покрытосеменных к различным условиям жизни на Земле и господство в современной флоре.

Влияние хозяйственной деятельности человека на видовое многообразие растений. Охрана растений.

Развитие растительного мира на Земле. Основные этапы исторического развития и усложнения растительного мира на Земле. Создание культурных растений человеком. Достижения российских ученых в выведении новых сортов растений.

Создание культурных растений человеком. Достижения российских ученых в выведении новых сортов растений.

Бактерии, грибы, лишайники. Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Распространение бактерий в воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль бактерий в природе, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Болезнетворные бактерии и борьба с ними.

Грибы. Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы, их строение, питание, размножение. Условия жизни грибов в лесу. Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений. Роль грибов в природе и хозяйстве.

Лишайники. Строение лишайника. Симбиоз. Питание. Размножение. Роль лишайника в природе и хозяйстве.

II. Животные

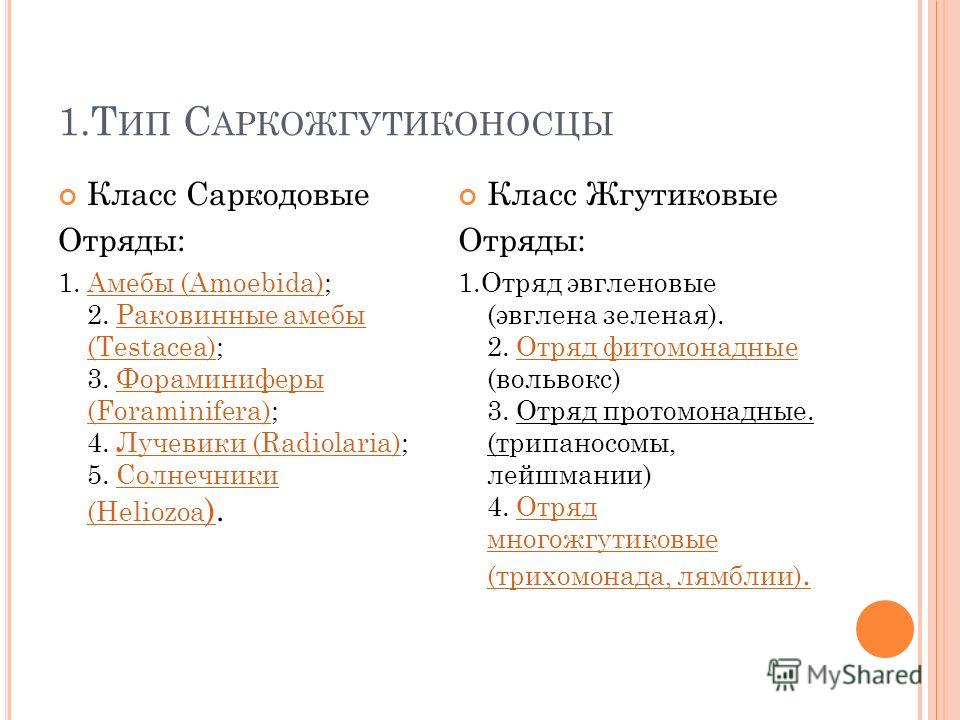

Зоология — наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. Сходство и отличие животных и растений. Классификация животных.

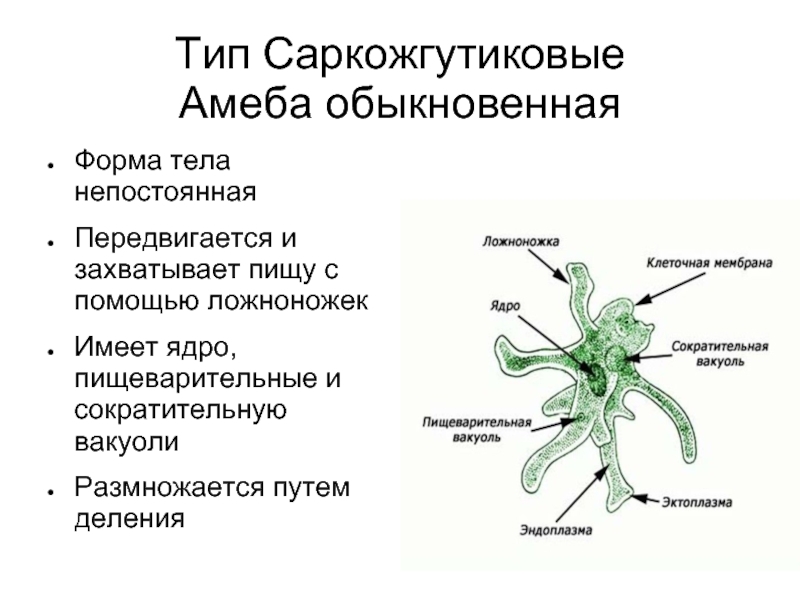

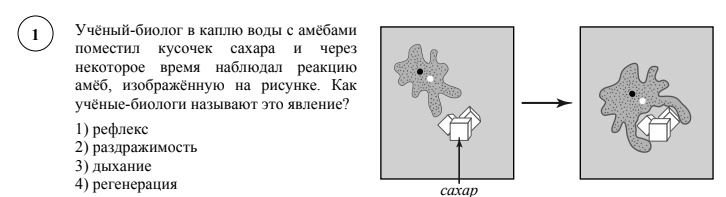

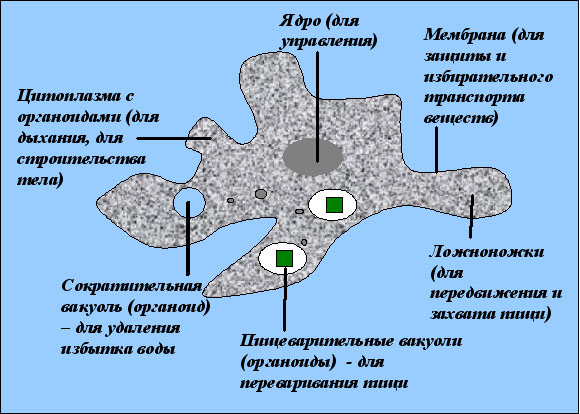

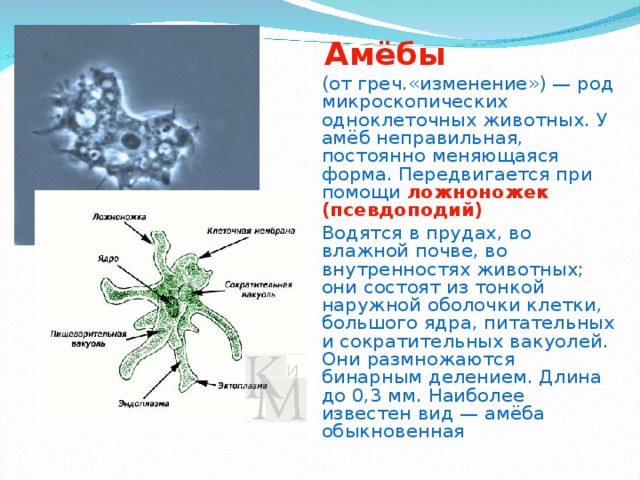

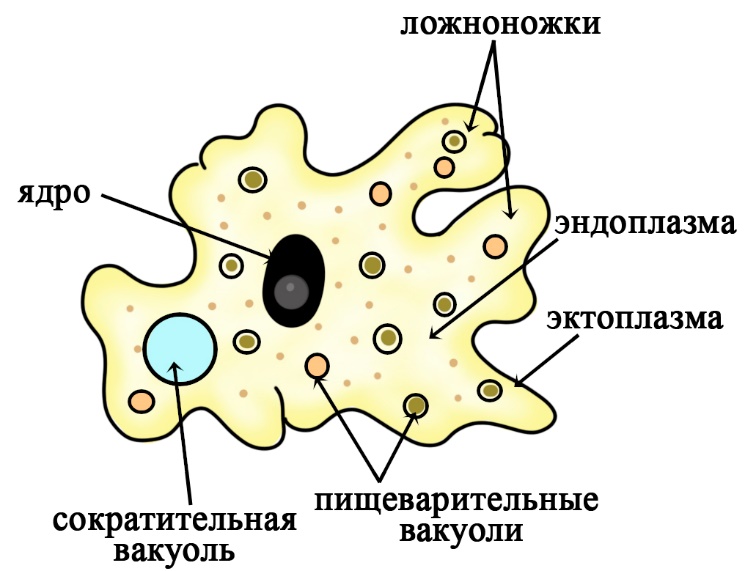

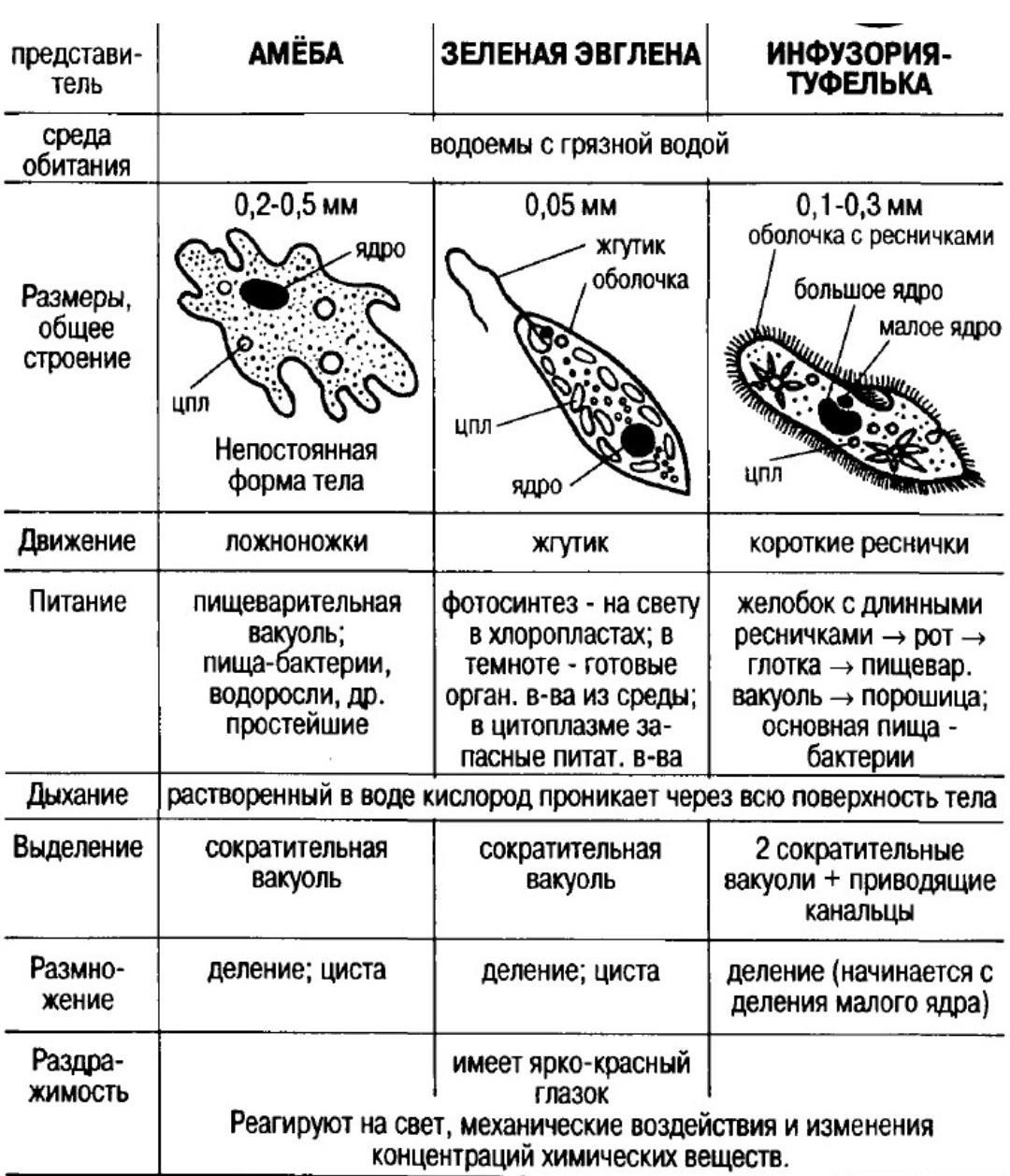

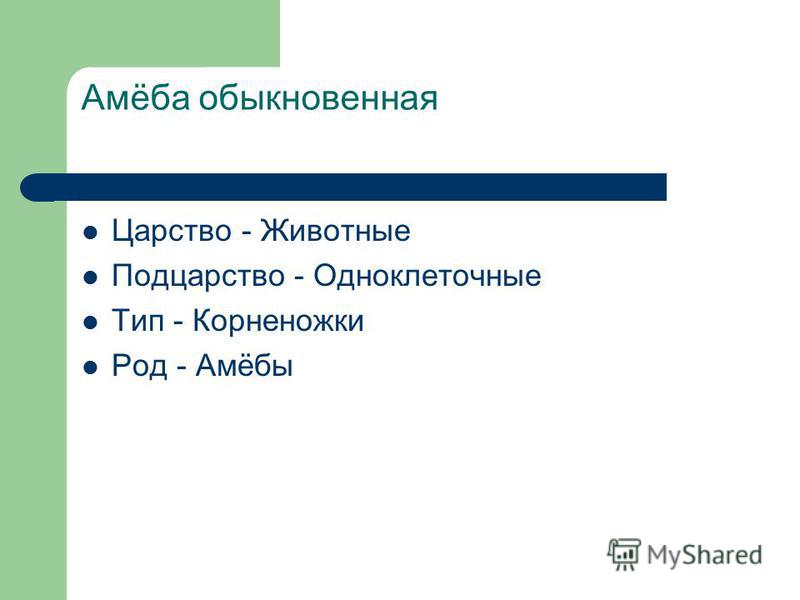

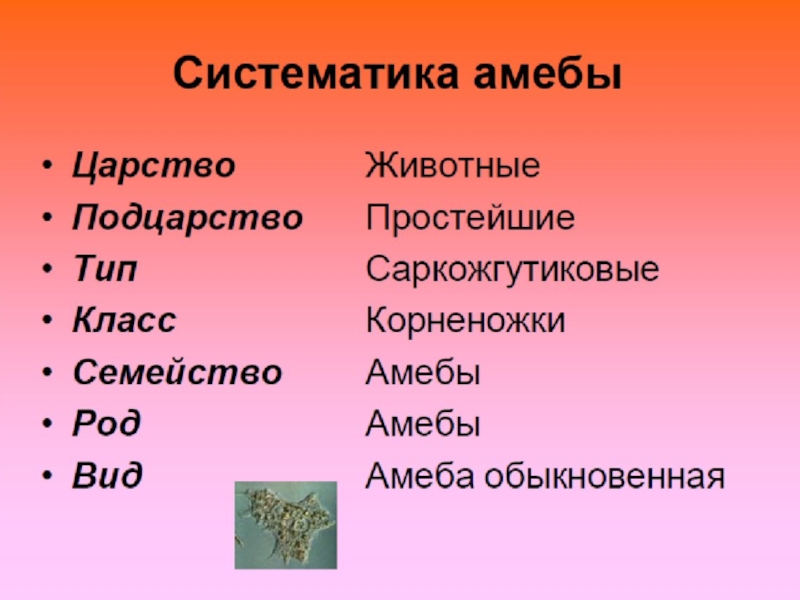

Одноклеточные. Общая характеристика. Обыкновенная амеба. Среда обитания. Движение. Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование.

Движение. Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование.

Зеленая эвглена — одноклеточный организм с признаками животного и растения.

Инфузория-туфелька. Особенности строения и процессов жизнедеятельности. Раздражимость.

Многообразие и значение одноклеточных. Малярийный паразит — возбудитель малярии. Ликвидация малярии как массового заболевания.

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный полип — гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее строение (двухслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная система. Рефлекс. Регенерация. Размножение вегетативное и половое. Морские кишечнополостные (полипы и медузы) и их значение.

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Мускулатура. Питание. Дыхание. Выделение. Нервная система. Размножение. Регенерация.

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Полость тела. Питание. Размножение и развитие. Многообразие паразитических червей и борьба с ними.

Размножение и развитие. Многообразие паразитических червей и борьба с ними.

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Среда обитания. Внешнее строение. Ткани. Кожно-мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения, кровообращения, выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система. Регенерация. Размножение.

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Среда обитания и внешнее строение. Особенности процессов жизнедеятельности.

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение. Внутреннее строение. Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы выделения. Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств.

Класс Паукообразные. Паук-крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая сеть, ее устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей в природе и их практическое значение. Меры защиты человека от клещей.

Меры защиты человека от клещей.

Класс Насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. Процесс жизнедеятельности. Размножение. Типы развития.

Отряды насекомых с полным превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. Двукрылые. Комнатная муха, оводы. Перепончатокрылые. Медоносная пчела и муравьи. Инстинкт. Наездники. Биологический способ борьбы с вредителями. Отряд насекомых с неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная саранча — опасный вредитель сельского хозяйства. Роль насекомых в природе, их практическое значение. Сохранение их видового многообразия.

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник — низшее хордовое животное. Среда обитания. Внешнее строение. Хорда. Особенности внутреннего строения. Сходство ланцетников с позвоночными и беспозвоночными.

Класс Рыбы. Общая характеристика класса. Речной окунь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Пищеварительная, кровеносная, дыхательная системы.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Особенности среды обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Особенности строения внутренних органов и процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. Многообразие земноводных и их значение. Происхождение земноводных.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. Размножение. Регенерация. Многообразие современных пресмыкающихся. Отряд Чешуйчатые.

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Сезонные явления в жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты. Происхождение птиц. Приспособленность птиц к различным средам обитания. Птицы парков, садов, лугов и полей. Птицы леса. Хищные птицы. Птицы болот и побережий водоемов. Птицы степей и пустынь. Роль птиц в природе и их значение в жизни человека. Роль заповедников и зоопарков в сохранении редких видов птиц. Привлечение птиц. Птицеводство.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Отряды млекопитающих. Первозвери. Происхождение млекопитающих. Рукокрылые: летучие мыши. Грызуны. Хищные: собачьи, кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Особенности строения пищеварительной системы жвачных. Породы крупного рогатого скота. Кабан. Домашние свиньи. Непарнокопытные. Дикая лошадь. Породы домашних лошадей. Приматы. Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Влияние деятельности человека на численность и видовое многообразие млекопитающих, их охрана.

Первозвери. Происхождение млекопитающих. Рукокрылые: летучие мыши. Грызуны. Хищные: собачьи, кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Особенности строения пищеварительной системы жвачных. Породы крупного рогатого скота. Кабан. Домашние свиньи. Непарнокопытные. Дикая лошадь. Породы домашних лошадей. Приматы. Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Влияние деятельности человека на численность и видовое многообразие млекопитающих, их охрана.

III. Человек и его здоровье

Анатомия, физиология и гигиена человека — науки, изучающие строение и функции организма человека и условия сохранения его здоровья. Гигиенические аспекты охраны окружающей среды.

Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека (органы и системы органов). Элементарные сведения о строении, функциях и размножении клеток. Рефлекс. Краткие сведения о строении и функциях тканей. Ткани (эпителиальные, соединительные, мышечные и нервная).

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Строение скелета человека. Соединения костей: неподвижные, полуподвижные суставы. Состав, строение (макроскопическое) и рост костей в толщину. Мышцы, их строение и функции. Нервная регуляция деятельности мышц. Движения в суставах. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия.

Значение опорно-двигательной системы. Строение скелета человека. Соединения костей: неподвижные, полуподвижные суставы. Состав, строение (макроскопическое) и рост костей в толщину. Мышцы, их строение и функции. Нервная регуляция деятельности мышц. Движения в суставах. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия.

Кровь. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма, форменные элементы. Группы крови. Значение переливания крови. Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты и лейкоциты, их строение и функции. Малокровие. Учение И.И.Мечникова о защитных свойствах крови. Борьба с эпидемиями. Иммунитет.

Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Автоматия сердца. Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца. Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное давление. Гигиена сердечно-сосудистой системы.

Сердце, его строение и работа. Автоматия сердца. Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца. Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное давление. Гигиена сердечно-сосудистой системы.

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Понятия о жизненной емкости легких. Понятие о гуморальной и нервной регуляции дыхания. Гигиена дыхания.

Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, ферменты и их роль в пищеварении. Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости рта. Глотание. Работы И.П.Павлова по изучению деятельности слюнных желез. Пищеварение в желудке. Понятие о нервно-гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы И.П.Павлова по изучению пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная железа и их роль в пищеварении. Изменение питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Гигиена питания.

Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. Распад и окисление органических веществ в клетках. Ферменты. Пластический и энергетический обмен — две стороны единого процесса обмена веществ. Обмен веществ между организмом и окружающей средой. Норма питания. Значение правильного питания. Витамины и их значение для организма.

Распад и окисление органических веществ в клетках. Ферменты. Пластический и энергетический обмен — две стороны единого процесса обмена веществ. Обмен веществ между организмом и окружающей средой. Норма питания. Значение правильного питания. Витамины и их значение для организма.

Выделение. Органы мочевыделительной системы. Функции почек. Значение выделения продуктов обмена веществ.

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи. Закаливание организма. Гигиена кожи и одежды.

Нервная система. Значение нервной системы. Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга: продолговатого, среднего, промежуточного, мозжечка. Понятие о вегетативной нервной системе. Большие полушария головного мозга. Значение коры больших полушарий.

Анализаторы. Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. Строение и функции органов зрения. Гигиена зрения. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха.

Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы. Образование и биологическое значение условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности; его сущность. Значение слова. Сознание и мышление человека как функции высших отделов головного мозга. Антинаучность религиозных представлений о душе. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон, его значение. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на нервную систему.

Безусловные и условные рефлексы. Образование и биологическое значение условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности; его сущность. Значение слова. Сознание и мышление человека как функции высших отделов головного мозга. Антинаучность религиозных представлений о душе. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон, его значение. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на нервную систему.

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции. Понятие о гормонах. Роль гуморальной регуляции в организме.

Развитие человеческого организма. Воспроизведение организмов. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение. Развитие зародыша человека. Особенности развития детского и юношеского организмов.

IV. Общая биология

Общая биология — предмет об основных закономерностях жизненных явлений. Значение биологии для медицины, сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства.

Эволюционное учение

Краткие сведения о додарвиновском периоде развития биологии. Основные положения эволюционного учения Ч.Дарвина. Значение теории эволюции для развития естествознания.

Критерии вида. Популяция — единица вида и эволюции. Понятие сорта растений и породы животных.

Движущие силы эволюции: наследственность, борьба за существование, изменчивость, естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции.

Искусственный отбор и наследственная изменчивость — основа выведения пород домашних животных и сортов культурных растений. Создание новых высокопродуктивных пород животных и сортов растений.

Возникновение приспособлений. Относительный характер приспособленности.

Микроэволюция. Видообразование.

Результаты эволюции: приспособленность организмов, многообразие видов.

Использование теории эволюции в сельскохозяйственной практике и в деле охраны природы.

Развитие органического мира

Доказательства эволюции органического мира. Главные направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация. Соотношение различных направлений эволюции. Биологический прогресс и регресс. Краткая история развития органического мира.

Главные направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация. Соотношение различных направлений эволюции. Биологический прогресс и регресс. Краткая история развития органического мира.

Основные ароморфозы в эволюции органического мира.

Основные направления эволюции покрытосеменных, насекомых, птиц и млекопитающих в кайнозойскую эру.

Влияние деятельности человека на многообразие видов, природные сообщества, их охрана.

Происхождение человека

Ч.Дарвин о происхождении человека от животных.

Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.

Древнейшие, древние и ископаемые люди современного типа.

Человеческие расы, их происхождение и единство. Антинаучная, реакционная сущность социального дарвинизма и расизма.

Основы экологии

Предмет и задачи экологии, математическое моделирование в экологии. Экологические факторы. Деятельность человека как экологический фактор. Комплексное воздействие факторов на организм. Ограничивающие факторы. Фотопериодизм. Вид, его экологическая характеристика.

Комплексное воздействие факторов на организм. Ограничивающие факторы. Фотопериодизм. Вид, его экологическая характеристика.

Популяция. Факторы, вызывающие изменение численности популяций, способы ее регулирования.

Рациональное использование видов, сохранение их разнообразия.

Биогеоценоз. Взаимосвязи популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Правило экологической пирамиды. Саморегуляция. Смена биогеоценозов. Агроценозы. Повышение продуктивности агроценозов на основе мелиорации земель, внедрения новых технологий выращивания растений.

Охрана биогеоценозов.

Основы учения о биосфере

Биосфера и ее границы. Биомасса поверхности суши, Мирового океана, почвы. Живое вещество, его газовая, концентрационная, окислительная и восстановительная функции. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. В.И.Вернадский о возникновении биосферы.

Основы цитологии

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица живого. Строение и функция ядра, цитоплазмы и ее основных органоидов. Особенности строения клеток прокариот, эукариот.

Строение и функция ядра, цитоплазмы и ее основных органоидов. Особенности строения клеток прокариот, эукариот.

Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: липиды, АТФ, биополимеры (углеводы, белки, нуклеиновые кислоты), их роль в клетке. Ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. Самоудвоение ДНК.

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ в энергетическом обмене.

Пластический обмен. Фотосинтез. Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена.

Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности.

Размножение и индивидуальное развитие организмов

Деление клетки, мейоз и оплодотворение — основа размножения и индивидуального развития организмов. Подготовка клетки к делению. Удвоение молекул ДНК. Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и формы.

Подготовка клетки к делению. Удвоение молекул ДНК. Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и формы.

Деление клетки и его значение.

Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. Развитие яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение.

Развитие зародыша (на примере животных). Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя и никотина на развитие организма человека.

Возникновение жизни на Земле.

Основы генетики

Основные закономерности наследственности и изменчивости организмов и их цитологические основы.

Предмет, задачи и методы генетики.

Моно- и дигибридное скрещивание. Законы наследственности, установленные Г.Менделем. Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Единообразие первого поколения.

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. Статистический характер явлений расщепления. Цитологические основы единообразия первого поколения и расщепления признаков во втором поколении. Закон независимого наследования и его цитологические основы.

Закон независимого наследования и его цитологические основы.

Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Перекрест хромосом.

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. Хромосомная теория наследственности.

Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние никотина, алкоголя и других наркотических веществ на наследственность человека.

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности модификационной изменчивости.

Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилов. Экспериментальное получение мутаций.

Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. Загрязнение природной среды мутагенами и его последствия.

Генетика и теория эволюции. Генетика популяций. Формы естественного отбора: движущий и стабилизирующий.

Основы селекции

Генетические основы селекции растений, животных и микроорганизмов.

Задачи современной селекции. Н.И.Вавилов о происхождении культурных растений. Значение исходного материала для селекции.

Селекция растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Роль естественного отбора в селекции. Самоопыление перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплодия и отдаленная гибридизация. Достижения селекции растений.

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа наследственных хозяйственно-ценных признаков у животных-производителей. Отдаленная гибридизация домашних животных.

Селекция бактерий, грибов, ее значение для микробиологической промышленности (получение антибиотиков, ферментных препаратов, кормовых дрожжей и др.). Основные направления биотехнологии (микробиологическая промышленность, генная и клеточная инженерия).

Биосфера и научно-технический прогресс

Биосфера в период научно-технического прогресса и здоровье человека. Проблемы окружающей среды: защита от загрязнения, сохранения эталонов и памятников природы, видового разнообразия, биоценозов, ландшафтов.

Меньше некуда | Наука и жизнь

Вы думаете, что одноклеточные организмы не умеют ничего, кроме как плавать в мутной воде и есть друг друга? Тогда доктор биологических наук Денис Тихоненков из Института биологии внрутренних вод РАН расскажет вам, как благодаря простейшим можно будет лечить генетические болезни, как они помогают планете справляться с глобальным потеплением и ещё много интересного из жизни этих необычных существ.

Амёба обыкновенная (Amoeba proteus). Илл.: Berkshire Community College Bioscience Image Library/Wikimedia Commons.

Открыть в полном размере

‹

›

Когда-то мы с детьми взахлёб читали книгу Уильяма Джойса «Лифмены и добрые смелые жуки», покорившую своим нетривиальным взглядом на мир. Сюжет книги таков: одержимый безумной на первый взгляд идеей профессор полжизни доказывает всему миру, что рядом с нами существует невидимый невооружённым глазом мир крошечных, но вполне разумных существ. И оказывается совершенно прав. Они есть — и так же, как мы, они страдают, негодуют, любят, ненавидят… Их жизнь, так разительно похожая на нашу, в то же время совершенно другая: в силу крошечных размеров обитатели этого мира существуют по иным физическим законам. Читая эту книгу, я испытала чувство сомнения — а что, если это не такая уж фантастика? Ведь то, что мы не видим каких-нибудь существ из-за их микроскопического размера, совершенно не значит, что их нет. Вот об этом «невидимом» мире и его удивительных обитателях мы расспросили д.б.н. Дениса Викторовича Тихоненкова, руководителя группы протозоологии Института биологии внутренних вод РАН.

И оказывается совершенно прав. Они есть — и так же, как мы, они страдают, негодуют, любят, ненавидят… Их жизнь, так разительно похожая на нашу, в то же время совершенно другая: в силу крошечных размеров обитатели этого мира существуют по иным физическим законам. Читая эту книгу, я испытала чувство сомнения — а что, если это не такая уж фантастика? Ведь то, что мы не видим каких-нибудь существ из-за их микроскопического размера, совершенно не значит, что их нет. Вот об этом «невидимом» мире и его удивительных обитателях мы расспросили д.б.н. Дениса Викторовича Тихоненкова, руководителя группы протозоологии Института биологии внутренних вод РАН.

— Денис Викторович, что такое протозоология?

— Это наука, которая изучает одноклеточных простейших — организмы, которые имеют ядро, но при этом состоят из одной клетки.

— А ведь кому-то это может показаться неинтересным: вы не можете взять это существо на руки, рассмотреть, как оно ползает, питается, ведёт себя.

— Наоборот — с таким невидимым миром работать очень интересно. Он полон тайн и загадок, и каждый раз ты открываешь в нём что-то новое, удивительное. Наблюдая их в микроскоп, чувствуешь свою причастность к этому миру.

— А насколько маленьким в принципе может быть живой организм? Существует ли какой-то предел размера одноклеточных?

— Жгутик клеток имеет толщину 200 нанометров, микротрубочки — 24 нанометра, а толщина клеточной мембраны — 7–8 нанометров. Представьте, что такой тончайшей мембраной окружён мельчайший пузырёк. Тоньше из-за своего молекулярного строения мембрана уже не может быть. Существует предел как мельчайшим, так и большим размерам. Дерево, достигшее определённой высоты, обрушивается под тяжестью своего веса. Также же и у животного, достигнувшего критической массы, пережмутся сосуды, и оно погибнет. Простейший микроорганизм тоже может существовать лишь в пределах определённых параметров, заданных природой.

— Как вышло, что вы решили заняться изучением мира существ, невидимых невооружённым глазом?

— Пришёл в эту область я относительно случайно, благодаря своему научному руководителю. Когда в университете пришла пора писать дипломную работу, я попал сюда, в Борок, на дипломную практику. Это было в 2002 году. Исследования меня совершенно захватили, и с тех пор я здесь. Для молодого человека возможности заниматься наукой тут открываются немалые, и я видел на примере старших коллег, чего они добились, в том числе на международном уровне. Публикации, поездки, экспедиции — это полноценная жизнь больших учёных, к чему я всегда стремился.

Когда в университете пришла пора писать дипломную работу, я попал сюда, в Борок, на дипломную практику. Это было в 2002 году. Исследования меня совершенно захватили, и с тех пор я здесь. Для молодого человека возможности заниматься наукой тут открываются немалые, и я видел на примере старших коллег, чего они добились, в том числе на международном уровне. Публикации, поездки, экспедиции — это полноценная жизнь больших учёных, к чему я всегда стремился.

Доктор биологических наук Денис Викторович Тихоненков, руководитель группы протозоологии Института биологии внутренних вод РАН. Фото: Андрея Афанасьева.

— Итак, мир крошечных существ — он более или менее разнообразен, чем наш, видимый мир? Какой он?

— Да, он более разнообразен и не менее сложен. Все мы проходили в школе, что существуют царства животных, растений, грибов и протистов, но сейчас вся эта устоявшаяся классификация пересмотрена. По данным молекулярной филогении, в природе есть и другие царства. В настоящее время уже открыто порядка двадцати различных эволюционно независимых групп простейших, которые гораздо менее родственны друг другу, чем, например, растения и животные. Это двадцать различных царств, и почти все представлены исключительно одноклеточными, а растения, животные и грибы — это всего лишь маленькие веточки, которые отходят от эволюционного древа тех или иных простейших.

В настоящее время уже открыто порядка двадцати различных эволюционно независимых групп простейших, которые гораздо менее родственны друг другу, чем, например, растения и животные. Это двадцать различных царств, и почти все представлены исключительно одноклеточными, а растения, животные и грибы — это всего лишь маленькие веточки, которые отходят от эволюционного древа тех или иных простейших.

Мы видим огромное эволюционное разнообразие неродственных групп, которые произошли от какого-то общего предка миллиарды лет назад, разделились и ушли в своём уникальном эволюционном направлении. Одни из этих ветвей дали начало многоклеточным организмам — грибам, растениям и животным, а другие так и остались одноклеточными. Мы их наблюдаем, открываем всё новые виды разных эволюционных линий, они имеют разную молекулярную организацию, разный метаболизм, физиологию, и их роли в экосистемах отличаются.

— И какая это может быть роль?

— Например, они все по-разному питаются. Кто-то осуществляет фотосинтез, как зелёные растения, кто-то поедает бактерии, кто-то — друг друга, кто-то перерабатывает растворённую органику, кто-то питается детритом (мёртвое органическое вещество — прим. ред.). Они занимают огромное разнообразие экологических ниш и тесно связаны между собой, вступают в симбиоз с бактериями — с прокариотами, обмениваясь с ними элементами метаболизма. Простейшие заражаются вирусами и так же, как мы с вами, могут болеть и погибать. Все эти процессы требуется изучать, чтобы понять, как устроен мир одноклеточных, поскольку это начальное звено функционирования всех экосистем.

Кто-то осуществляет фотосинтез, как зелёные растения, кто-то поедает бактерии, кто-то — друг друга, кто-то перерабатывает растворённую органику, кто-то питается детритом (мёртвое органическое вещество — прим. ред.). Они занимают огромное разнообразие экологических ниш и тесно связаны между собой, вступают в симбиоз с бактериями — с прокариотами, обмениваясь с ними элементами метаболизма. Простейшие заражаются вирусами и так же, как мы с вами, могут болеть и погибать. Все эти процессы требуется изучать, чтобы понять, как устроен мир одноклеточных, поскольку это начальное звено функционирования всех экосистем.

— Кроме понимания того, как всё это устроено, что это нам даёт в практическом смысле?

— Чем дольше мы работаем, тем больше открывается потенциальных возможностей для людей. Простейшие считаются перспективным объектом биотехнологий. Например, они могут вырабатывать нужные человеку вещества: биотопливо или соединения, которые используются в фармацевтике для производства лекарств. Это могут быть и вещества для биологической защиты. Все эти перспективные технологии сейчас находятся на начальном этапе разработки, и ясно, что здесь требуется тесная связь фундаментальной науки и практики. Одна лаборатория мало что может тут сделать. Мы можем расшифровать геном, но мы никогда не будем синтезировать медицинский препарат на основе знаний о тех белках, которые зашифрованы в этом геноме. Это удел компетенций других лабораторий и организаций.

Это могут быть и вещества для биологической защиты. Все эти перспективные технологии сейчас находятся на начальном этапе разработки, и ясно, что здесь требуется тесная связь фундаментальной науки и практики. Одна лаборатория мало что может тут сделать. Мы можем расшифровать геном, но мы никогда не будем синтезировать медицинский препарат на основе знаний о тех белках, которые зашифрованы в этом геноме. Это удел компетенций других лабораторий и организаций.

— Слышала, что на основе ваших разработок скоро может появиться лекарственный препарат от малярии, это правда?

— У малярийных паразитов и родственных им простейших, которых мы изучаем, есть клеточная структура — апикопласт, это редуцированная пластида. Когда-то предки этих паразитов были безобидными водорослями, которые перешли к паразитическому образу жизни, в результате чего у них редуцировался фотосинтетический хлоропласт, который превратился в апикопласт. Он выполняет важные для клетки функции — в частности, отвечает за синтез жирных кислот. Так вот, этого апикопласта нет в клетках животных и человека. Знание о белках, которые входят в этот апикопласт, позволяют создать медицинские препараты, которые будут действовать избирательно на белки этой органеллы, убивая клетки паразитов, но никак не затрагивая клетки хозяина — человека или животного. Насколько мне известно, в данный момент продолжаются работы по созданию такого препарата.

Так вот, этого апикопласта нет в клетках животных и человека. Знание о белках, которые входят в этот апикопласт, позволяют создать медицинские препараты, которые будут действовать избирательно на белки этой органеллы, убивая клетки паразитов, но никак не затрагивая клетки хозяина — человека или животного. Насколько мне известно, в данный момент продолжаются работы по созданию такого препарата.

— У вас недавно вышла статья в Nature на тему, как с помощью простейших можно попытаться исправить «неправильные» мутации в геноме человека. Расскажите, в чём суть этой работы.

— Все мы в школе слышали такое понятие, как «генетический код». Мы знаем, что белки состоят из множества аминокислот, а аминокислота кодируется тремя нуклеотидами, и это очень консервативно в случае многоклеточных организмов. А для одноклеточных ситуация другая — у них имеются очень разнообразные исключения в генетическом коде. Они могут те же аминокислоты кодировать сочетаниями других нуклеотидов. С точки зрения человека это кажется сверхъестественным процессом, который не укладывается ни в какие классические модели, но простейшие как-то выживают и прекрасно себя чувствуют. Расшифровывая их геномы, мы можем понять, как ещё возможно закодировать те или иные аминокислоты или белки, как устроены процессы репликации в клетках простейших, и всё это в конечном счёте может быть использовано в генетической инженерии — в исправлении вредных последовательностей нуклеотидов, приводящих к мутациям, ещё на стадии эмбриона человека.

С точки зрения человека это кажется сверхъестественным процессом, который не укладывается ни в какие классические модели, но простейшие как-то выживают и прекрасно себя чувствуют. Расшифровывая их геномы, мы можем понять, как ещё возможно закодировать те или иные аминокислоты или белки, как устроены процессы репликации в клетках простейших, и всё это в конечном счёте может быть использовано в генетической инженерии — в исправлении вредных последовательностей нуклеотидов, приводящих к мутациям, ещё на стадии эмбриона человека.

— А это не опасно — вот так вмешиваться в святая святых, в ДНК человека?

— Это может быть опасно. На этом пути неизбежны сомнения и ошибки, но потенциальная польза перевесит все негативные моменты. Поначалу всё страшно. Когда древний человек добыл огонь, его это тоже пугало. Когда появился первый автомобиль, тоже было много страхов. Но прогресс неотвратим, и наши исследования обязательно приведут к тому, что люди научатся исправлять генетические дефекты.

— Можно ли их считать ошибками природы?

— С точки зрения человека — да, это ошибки. С точки зрения природы никаких ошибок нет, и всё, что существует, может существовать. Но для нас как биологического вида, который хочет сохранить себя в неизменном состоянии, это невыгодно.

— Может быть, наоборот, такие дефекты — это некий отбор, который способствует усилению вида в целом? И в этом случае, борясь с дефектами, мы ослабляем себя как вид?

— Когда мы всё это делаем, мы думаем не об эволюции, а о том, как нам жить лучше, как повысить качество своей жизни. Когда мы изучаем генетический код или геном простейших, такие вопросы себе вообще не задаём. Мы лишь вставляем свой кирпичик в фундаментальную науку, и неизвестно, пригодится ли он. Но хочется верить, что пригодится. Зачастую то, что кажется незначительным, со временем выстреливает научным прорывом. Когда Ньютон открыл закон всемирного тяготения, это никому не показалось сколько-нибудь интересным. Его считали лодырем и лентяем. Да он и сам не предполагал, что на основании этого закона Циолковский изобретёт космическую ракету, которая покинет пределы Земли. Да и Циолковского с его идеями космических ракет многие современники считали сумасшедшим.

Его считали лодырем и лентяем. Да он и сам не предполагал, что на основании этого закона Циолковский изобретёт космическую ракету, которая покинет пределы Земли. Да и Циолковского с его идеями космических ракет многие современники считали сумасшедшим.

— У вас ещё ведётся климатическая программа. Здесь масштаб проблем несколько больше, чем в случае с простейшими… Как так получилось, что вы занялись ещё и темой, связанной с глобальным потеплением?

— «Карбон» — это часть популярной сейчас климатической программы, за которую всерьёз взялись политики разных стран. И мы только что приняли участие в открытии карбонового полигона в Тюмени. Возможно, в скором времени возникнет ситуация, когда все выбросы парниковых газов будут жёстко контролироваться в разных странах, и каждая страна будет иметь годовые квоты на выбросы продуктов, приводящие к парниковому эффекту. Страны, которые выбрасывают больше таких газов (например, Китай или США), будут платить карбоновый налог. А страны, которые не выработали свою квоту, смогут этой квотой торговать. В нашей стране создаются карбоновые полигоны, чтобы на разных типах экосистем вычислить потоки парниковых газов и понять, очищает Россия планету или наоборот.

А страны, которые не выработали свою квоту, смогут этой квотой торговать. В нашей стране создаются карбоновые полигоны, чтобы на разных типах экосистем вычислить потоки парниковых газов и понять, очищает Россия планету или наоборот.

— И что же выясняется?

— Пока что считается, что благодаря огромной площади сибирских лесов и болот можно составить грамотное обоснование, что Россия больше поглощает углекислого газа, чем выделяет, и поэтому может торговать своими квотами.

— И всё же, а каким образом здесь могут пригодиться ваши исследования одноклеточных?

— В Тюменском университете мы открыли лабораторию, которая называется AquaBioSafe. Дело в том, что водные экосистемы, изучением которых занимается наш институт, вносят большой вклад в формирование потоков углерода. В основном это касается болотных экосистем, занимающих в Сибири огромные природные площади. В них откладывается углерод из атмосферы в виде торфа, тем самым атмосфера очищается, но в то же время, из болот может выделяться метан, который является гораздо более сильным парниковым газом, чем окись углерода.

Такой своеобразный процесс, как дыхание болот, требуется изучать не только с фундаментальной точки зрения. Болота могут дать нам понимание того, как изменялся климат в прошлом, и что представляет собой нынешнее потепление климата. Это нашумевшая тема, но до сих пор нет единой точки зрения, какую роль здесь играет антропогенный фактор. Проблема в том, что погодные изменения измеряются слишком короткое время, максимум пару сотен лет, и не могут дать нам чёткого ответа на этот вопрос. А может быть, человечество переоценивает свои возможности, и нынешнее потепление сменится похолоданием, как уже не раз бывало в геологической истории?

Все эти процессы хотелось бы отследить, и здесь могут помочь болота, поскольку торф в них откладывается на глубину до нескольких десятков метров, а с помощью радиоуглеродного анализа можно определить возраст того или иного пласта. Таким образом, мы устанавливаем, какому пласту 500 лет, какому тысяча, а какому две. Параллельно с этим можно провести споро-пыльцевой анализ и установить, какие растения произрастали на данной территории в то или иное время. В этих же слоях торфа можно обнаружить и раковинки простейших.

Параллельно с этим можно провести споро-пыльцевой анализ и установить, какие растения произрастали на данной территории в то или иное время. В этих же слоях торфа можно обнаружить и раковинки простейших.

— Наконец-то мы к ним снова вернулись!

— Да, это раковины амёб или тестаций, которые служат очень хорошими индикаторами влажности. По таксономическому составу раковин амёб в том или ином геологическом пласте можно судить о влажности территории в тот или иной момент, а через это проводить климатические реконструкции — выяснять, как изменялся климат на этой территории в течение последних тысяч лет.

— Почему для этого нельзя использовать ваши болота, а надо ехать в Сибирь?

— Сибирские болота прошли длительную историю развития, там огромные территории, сотни тысяч квадратных километров, поэтому такая работа там наиболее эффективна и интересна.

— Насколько я понимаю, болота — это вообще неисчерпаемый кладезь научной информации. Вы изучаете простейших, геофизики находят в торфе космическую пыль, палеонтологи обнаруживают там ценные ископаемые организмы, археологи – ценные исторические памятники.

Вы изучаете простейших, геофизики находят в торфе космическую пыль, палеонтологи обнаруживают там ценные ископаемые организмы, археологи – ценные исторические памятники.

— А ещё в болотах депонируется ртуть, что ценно для биологов. С их точки зрения болота считаются рефугиумами — заповедниками стабильной экосистемы, где в неизменном виде могут сохраняться многие виды, рассказывающие нам об экологических нишах данных территорий.

— Понятно, что многие простейшие одноклеточные ещё неизвестны науке, и на этом пути вас ждёт не одно открытие. А могут ли существовать настолько крошечные организмы, что вы просто не сможете их увидеть с помощью своей техники?

— Оптически мы можем увидеть существа с самыми маленькими размерами с помощью электронных микроскопов. Трудности заключаются в другом — в том, что существенная часть неоткрытого разнообразия, которая может быть на порядки больше того, что мы знаем, представлена редкими видами, которые трудно обнаружить. Тут надо смотреть очень много проб, что зачастую человеку не под силу. Они, например, могут существовать в специфических условиях, и когда мы их оттуда извлекаем, они сразу погибают.

Тут надо смотреть очень много проб, что зачастую человеку не под силу. Они, например, могут существовать в специфических условиях, и когда мы их оттуда извлекаем, они сразу погибают.

— Что вы чувствуете, когда видите в микроскоп новый организм, о существовании которого раньше никто не знал? Радость, удивление, умиление, охотничий азарт?

— Наверное, это эйфория и одновременно волнение. Хочется сразу понять, что это за простейшее и имеет ли оно какую-то эволюционную или практическую важность, досконально изучить, секвенировать ДНК. Когда видишь что-то новое, начинаешь листать литературу, искать сходство с чем-то уже известным. Так можно просидеть до ночи, а с утра пораньше опять спешишь на работу: как он там, не погиб ли? Это ни с чем не сравнимые ощущения.

— Не может ли здесь быть какой-то опасности, как в американском блокбастере «Живое», когда участники миссии на Марс разморозили микроорганизм, который стремительно эволюционировал и всех уничтожил?

— Мы нашли в Карском море микроорганизмы, родственные некоторым тяжёлым инфекционным агентам, обнаруженным ранее в Китае. С одной стороны, лучше их не трогать — пусть себе живут в воде и как можно реже контактируют с человеком. С другой стороны, рано или поздно настанет момент, когда нам всё равно придётся с ними столкнуться. Особенно это актуально сейчас, на фоне процессов глобального потепления. Так, наверное, лучше изучить их заранее, чтобы знать, к каким опасностям надо быть готовыми, и встречать их во всеоружии. Поэтому ответ — да, может быть опасно, но тем более надо всё это изучать и систематизировать.

С одной стороны, лучше их не трогать — пусть себе живут в воде и как можно реже контактируют с человеком. С другой стороны, рано или поздно настанет момент, когда нам всё равно придётся с ними столкнуться. Особенно это актуально сейчас, на фоне процессов глобального потепления. Так, наверное, лучше изучить их заранее, чтобы знать, к каким опасностям надо быть готовыми, и встречать их во всеоружии. Поэтому ответ — да, может быть опасно, но тем более надо всё это изучать и систематизировать.

Каталожные номера:- Фиала, И. Шеффер, А. (1926) «Таксономия амеб». Папский отдел Mar Biol Институт Карнеги. Вашингтон Том XXIV, 1-116. Согин М.Л., Зильберман Дж.Д., Хинкль Г. и Моррисон, HG (1996). «Проблемы молекулярного разнообразия в eukarya.». Симпозиум Общества общей микробиологии: Эволюция микробных Life ed. Робертс, Д. М., Шарп, П., Алдерсон, Г. и Коллинз, М. А. Кембридж Университетское издательство. стр. 167-184. Стотард, Д. Р., Шредер-Дидрих, Дж. М., Аввад, М. Х., Гаст, Р. Дж., Леди, Д. Р., Родригес-Сарагоса, С., Дин, К.Л., Фюрст, П.А. и Байерс, Т.Дж. (1998) Эволюционная история род Acanthamoeba и идентификация восьми новых 18S рРНК типы последовательностей генов. J.Eukaryotic Microbiol. 45 , 45-54. |

Сестры Амебы: классификация

Переключиться на: Поиск по стандарту Поиск по серии

- Загрузка.

..

..- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

8 минут 46 секунд

В этом выпуске обсуждается важность научных названий и почему классификация может иметь серьезные изменения из-за данных ДНК и клеточной структуры.

Фредрик Пейдж (ранее из Коллекции культур водорослей и простейших)

внес некоторый порядок в классификацию амебы в своем героическом

учиться всю жизнь. Он описал десятки видов амеб для

первый раз, и его ключи остаются важным чтением для тех, кто хочет

понимают амебу как пресноводную (Страница,

ФК, 1988) и морской (Страница,

ФК, 1983). В конечном итоге тщательный

понимание классификации амеб должно включать генетические данные, такие как

Секвенирование ССУрДНК. В этом направлении был достигнут прогресс в течение

различных видов амеб и, в частности, Acanthamoeba и Naegleria (группа де Джонкхера). Однако и здесь трудности и

возникли неясности, например.. Предположение о том, что

Анализ SSurDNA показывает, что каждый протист имеет одну уникальную последовательность и

что это было унаследовано непосредственно от его непосредственного родителя с

случайная мутация. Известно, что по крайней мере один вид водорослей

обладает двумя разными генами SSurDNA, что, конечно, все усложняет!!

Некоторые штаммы Acanthamoeba содержат как минимум два гена (Stothard и др.

Фредрик Пейдж (ранее из Коллекции культур водорослей и простейших)

внес некоторый порядок в классификацию амебы в своем героическом

учиться всю жизнь. Он описал десятки видов амеб для

первый раз, и его ключи остаются важным чтением для тех, кто хочет

понимают амебу как пресноводную (Страница,

ФК, 1988) и морской (Страница,

ФК, 1983). В конечном итоге тщательный

понимание классификации амеб должно включать генетические данные, такие как

Секвенирование ССУрДНК. В этом направлении был достигнут прогресс в течение

различных видов амеб и, в частности, Acanthamoeba и Naegleria (группа де Джонкхера). Однако и здесь трудности и

возникли неясности, например.. Предположение о том, что

Анализ SSurDNA показывает, что каждый протист имеет одну уникальную последовательность и

что это было унаследовано непосредственно от его непосредственного родителя с

случайная мутация. Известно, что по крайней мере один вид водорослей

обладает двумя разными генами SSurDNA, что, конечно, все усложняет!!

Некоторые штаммы Acanthamoeba содержат как минимум два гена (Stothard и др. , 1998), и некоторые Neoparamoeba иметь больше трех! (Фиала и Дыкова, 2003). Похоже, что для некоторых групп, в частности, для Vahlkampfiidae и Entamoebidae

эти гены находятся на многокопийной кольцевой плазмиде. Этот

вносит новое подозрение; может ли одна плазмида (с ее блуждающим

коды репликации и промоторы) должны передаваться горизонтально между

члены этих групп? Даже с учетом того, что анализ SSurDNA может быть

идеально Я считаю, что это лучший вариант, открытый для нас. Один

Преимущество заключается в том, что уже достигнут значительный прогресс, и многие

у разрозненных родов амеб были секвенированы члены. Если он поворачивается

что существуют значительные проблемы с анализом SSurDNA как средством

для аккредитации отношений это по-прежнему будет служить по крайней мере одной очень осязаемой

Преимущество этого в том, что человек решил, что в будущем не будет сомнений

что амеба «А» является такой же или похожей на свежий изолят.

, 1998), и некоторые Neoparamoeba иметь больше трех! (Фиала и Дыкова, 2003). Похоже, что для некоторых групп, в частности, для Vahlkampfiidae и Entamoebidae

эти гены находятся на многокопийной кольцевой плазмиде. Этот

вносит новое подозрение; может ли одна плазмида (с ее блуждающим

коды репликации и промоторы) должны передаваться горизонтально между

члены этих групп? Даже с учетом того, что анализ SSurDNA может быть

идеально Я считаю, что это лучший вариант, открытый для нас. Один

Преимущество заключается в том, что уже достигнут значительный прогресс, и многие

у разрозненных родов амеб были секвенированы члены. Если он поворачивается

что существуют значительные проблемы с анализом SSurDNA как средством

для аккредитации отношений это по-прежнему будет служить по крайней мере одной очень осязаемой

Преимущество этого в том, что человек решил, что в будущем не будет сомнений

что амеба «А» является такой же или похожей на свежий изолят. Как обстоят дела, чтобы установить, что свежий изолят является штаммом

предыдущий вид требует огромного количества работы и значительных

опыт. Возьмем, к примеру, Rosculus ithacus , выделенный из

прямой кишке ужа, а впоследствии изолировали от реки и

ров в районе Кембриджа позже. Несмотря на кропотливые усилия,

тот факт, что свежие штаммы обладали сократительными вакуолями, в то время как

оригинал не оставляет значительных сомнений. Это было бы

рассеивается в очень большой степени, если SSurDNA исходного изолята

было определено. Конечно, это было бы очень

сложно еще в 1963, когда бедная змея была первоначально исследована, но теперь

с ПЦР и секвенированием по почте это почти тривиально (если немного

дорого для бюджета средней лаборатории амебы!).

Как обстоят дела, чтобы установить, что свежий изолят является штаммом

предыдущий вид требует огромного количества работы и значительных

опыт. Возьмем, к примеру, Rosculus ithacus , выделенный из

прямой кишке ужа, а впоследствии изолировали от реки и

ров в районе Кембриджа позже. Несмотря на кропотливые усилия,

тот факт, что свежие штаммы обладали сократительными вакуолями, в то время как

оригинал не оставляет значительных сомнений. Это было бы

рассеивается в очень большой степени, если SSurDNA исходного изолята

было определено. Конечно, это было бы очень

сложно еще в 1963, когда бедная змея была первоначально исследована, но теперь

с ПЦР и секвенированием по почте это почти тривиально (если немного

дорого для бюджета средней лаборатории амебы!). и Дыкова, И. (2003) Молекулярный

характеристика штаммов Neoparamoeba , выделенных из жабр Scophthalmus maximus . Орган Dis Aquat. 55 , 11-16.

и Дыкова, И. (2003) Молекулярный

характеристика штаммов Neoparamoeba , выделенных из жабр Scophthalmus maximus . Орган Dis Aquat. 55 , 11-16.