Питание одноклеточных животных. Общая характеристика и строение типа простейших. Какими бывают одноклеточные

В мировой фауне насчитывается около 70000 видов одноклеточных животных.

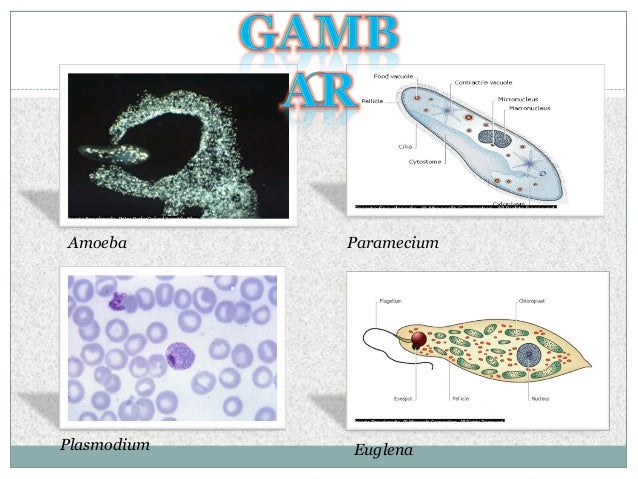

Почти все простые имеют микроскопические размеры (от 2 мкм до 0,2 мм), среди них встречаются и колониальные формы (вольвокс). Живут одноклеточные в пресных (амеба обыкновенная, эвглена зеленая, инфузория-туфелька, вольвокс) и морских водоемах (фораминиферы, променякы), в почве (некоторые виды амеб, жгутиковых, инфузорий).

Самые простые — это представители животного мира, находящихся на клеточном уровне организации. Морфологически они составляют одну клетку, а функционально — целостный организм. Поэтому клетка простейших построена значительно сложнее, чем клетка многоклеточного организма.

Это объясняется тем, что клетки многоклеточных организмов выполняют лишь определенные функции, тогда как одна клетка простейших выполняет все жизненные функции, присущие целостному организму: питание, движение, выделение, дыхание, размножение и т. д.

д.

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов (простейших)

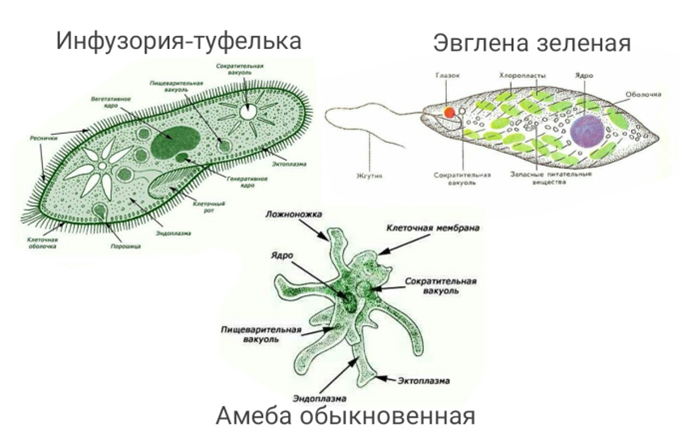

Клетка простейшего, как и любая эукарио клетка, имеет общеклеточные органеллы. В цитоплазме простейших выделяют два слоя: внешний — эктоплазмы и внутренний — эндоплазму. Кроме того, у простейших имеются характерные только для них органеллы: движения (ложноножки, жгутики, реснички), пищеварения (пищеварительные вакуоли, у инфузории — клеточный рот, глотка), выделения и осморегуляции (сократительные вакуоли).

Клетка одноклеточных животных содержит одно (амеба, эвглена) или несколько (инфузория) ядер. Подавляющее большинство одноклеточных имеет способность двигаться. С помощью временных выпучин цитоплазмы — ложных ножек (псевдонижок) перемещаются простые, лишенные плотной клеточной оболочки (амебы). Быстрому перемещению одноклеточных способствуют жгутики (эвглена зеленая) и реснички (инфузория-туфелька).

Способы питания простейших разнообразны. Большинство из них питаются гетеротрофно.

Переваривание пищи происходит в пищеварительных вакуолях. Непереваренные остатки пищи выводятся из клетки в любом месте, к которому подходит пищеварительная вакуоль (амеба) либо через особые отверстия (порошицу у инфузории-туфельки).

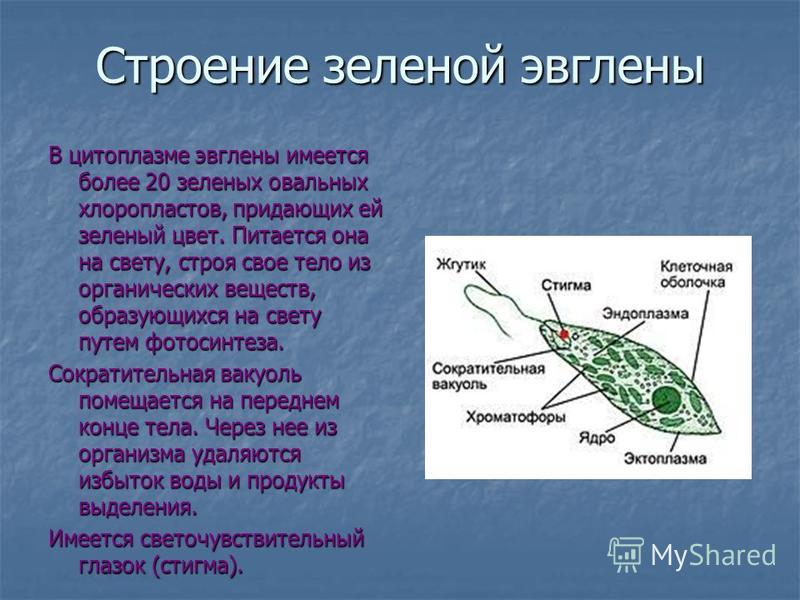

Среди одноклеточных животных есть виды, которые питаются как зеленые растения (вольвокс). В их цитоплазме имеются хроматофоры — органеллы с фотосинтезирующими пигментами. Для некоторых жгутиковых, имеющих хроматофоры (эвглена зеленая), характерный смешанный (миксотрофний) тип питания. На свете они способны к фотосинтезу, а в темноте питаются готовыми органическими веществами.

Дыхание осуществляется путем поступления кислорода через всю поверхность клетки. Он окисляет сложные органические вещества до СО 2 , Н 2 О и других соединений. При этом высвобождается энергия, которая используется для процессов жизнедеятельности животных.

Для простейших характерны неполовой и половой способы размножения. Неполовое размножение осуществляется путем деления и почкования. Чаще размножаются одноклеточные делением материнского организма на две дочерние клетки.

Для инфузории-туфельки, кроме раздела, характерный половой процесс, во время которого две инфузории временно соединяются между собой и обмениваются маленькими ядрами. Таким образом инфузории обмениваются генетической (наследственной) информации, содержащейся в их ядрах.

Одноклеточным присуща раздражимость — ответ-реакция организма на внешние воздействия. Неблагоприятные условия внешней среды одноклеточные переносят в состоянии цисты — клетка округляется, сжимается, втягивает органеллы движения и покрывается толстой оболочкой.

Процессы почвообразования также осуществляются с помощью простейших. Жгутиковые одноклеточные служат для биологической оценки степени чистоты водоемов (биодиагностики). Фораминиферы и променякы играют значительную роль в образовании отложений мела и известняка, которые являются ценными строительными материалами.

К одноклеточным, или простейшим, относятся животные, тело которых морфологически соответствует одной клетке, будучи вместе с тем самостоятельным целостным организмом со всеми присущимиему функциями. Общее число видов простейших превышает 30 тыс.

Возникновение одноклеточных животных сопровождалось ароморфозами: 1. Появились диплоидность (двойной набор хромосом) в ограниченное оболочкой ядро как структура, отделяющая генетический аппарат клетки от цитоплазмы и создающая специфическую среду для взаимодействия генов в диплоидном наборе хромосом. 2. Возникли органоиды, способные к самовоспроизведению. 3. Образовались внутренние мембраны. 4. Появился высокоспециализированный и динамичный внутренний скелет — цитоскелет. б. Возник половой процесс как форма обмена генетической информацией между двумя особями.

Строение. План строения простейших соответствует общим чертам организации эукариотической клетки.

Генетический алпарат одноклеточных представлен одним или несколькими ядрами. Если есть два ядра, то, как правило, одно из них, диплоидное, — генеративное, а другое, полиплоидное, — вегетативное. Генеративное ядро выполняет функции, связанные с размножением. Вегетативное ядро обеспечивает все процессы жизнедеятельности организма.

Если есть два ядра, то, как правило, одно из них, диплоидное, — генеративное, а другое, полиплоидное, — вегетативное. Генеративное ядро выполняет функции, связанные с размножением. Вегетативное ядро обеспечивает все процессы жизнедеятельности организма.

Цитоплазма состоитиз светлой наружной части, лишенной органоидов, — эктоплазмы и более темной внутренней части, содержащей основные органоиды, —

В отличие от клеток Многоклеточного Организма у одноклеточных есть органоиды специального назначения. Это органоиды движения- ложноножки — псевдоподии; жгутики, реснички. Имеются и органоиды осморегуляции — сократительные вакуоли. Есть специализированные органоиды, обеспечивающие раздражимость.

Одноклеточные с постоянной формой тела обладают постоянными пищеварительными органоидами: клеточной воронкой, клеточным ртом, глоткой, а также органоидом выделения непереваренных остатков — порошицей.

В неблагоприятных условиях существования ядро с небольшим объемом цитоплазмы, содержащим необходимые органоиды, окружается толстой многослойной капсулой — цистой и переходит от активного состояния к покою. При попадании в благоприятные условия цисты «раскрываются», и из них выходят простейшие в виде активных и подвижных особей.

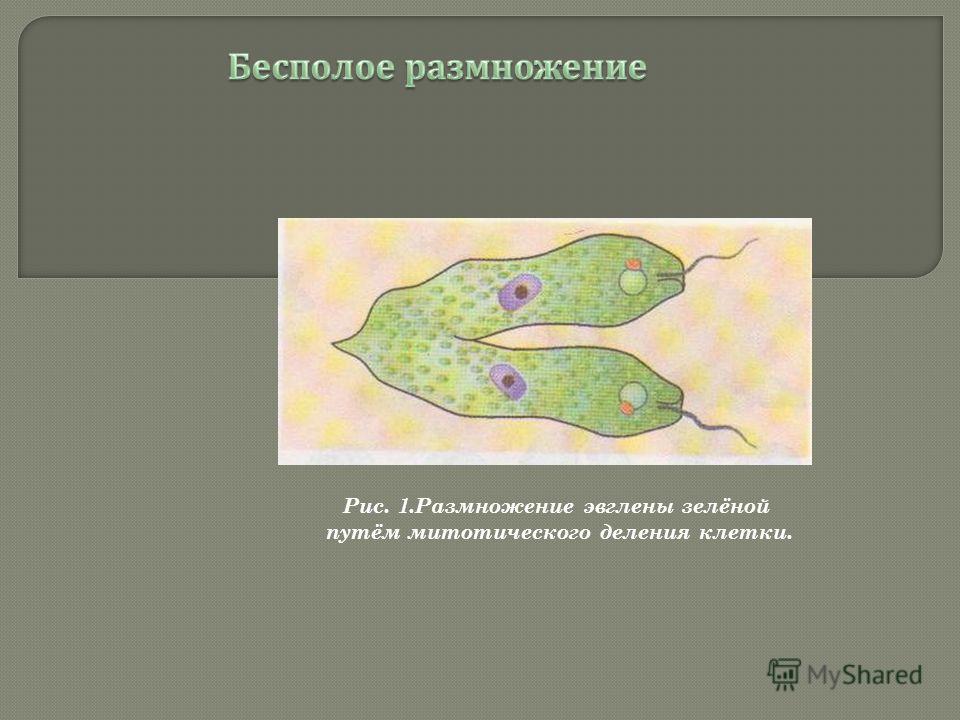

Размножение. Основная форма размножения» простейших — бесполое размножение путем митотического деления клетки. Однако часто встречается половой процесс.

Класс Саркодовые. или Корненожки.

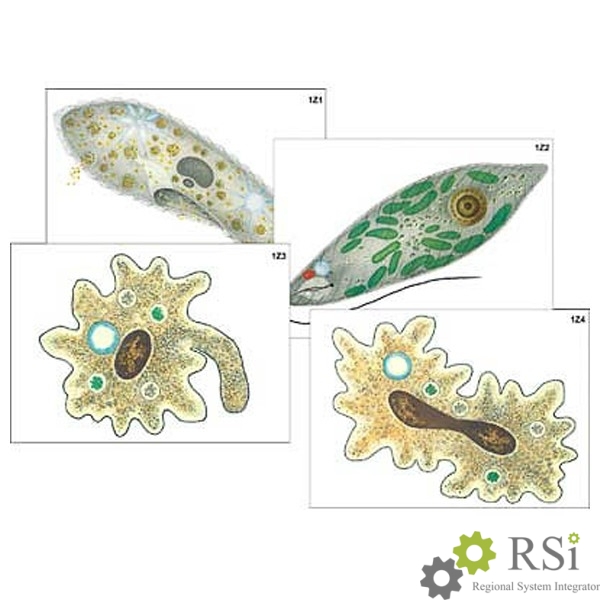

Амеба

В состав класса входит отряд амебы. Характерный признак — способность образовывать цитоплазматические выросты — псевдоподии (ложноножки), благодаря которым они передвигаются.

Амеба: 1 — ядро, 2 — цитоплазма, 3 — псевдоподии, 4 — сократительная вакуоль, 5 — образовавшаяся пищеварительная вакуоль

Строение. Форма тела непостоянна. Наследственный аппарат представлен одним, как правило, полиплоидным ядром. Цитоплазма имеет отчетливое подразделение на экто- и эндоплазму, в которой расположены органоиды общего назначения. У свободноживущих пресноводных форм имеется просто устроенная сократительная вакуоль.

Цитоплазма имеет отчетливое подразделение на экто- и эндоплазму, в которой расположены органоиды общего назначения. У свободноживущих пресноводных форм имеется просто устроенная сократительная вакуоль.

Способ питания. Все корненожки питаются путем фагоцитоза, захватывая пищу ложноножками.

Размножение. Для наиболее примитивных представителей отрядов амеб и раковинных амеб характерно лишь бесполое размножение путем митотического деления клеток.

Класс Жгутиковые

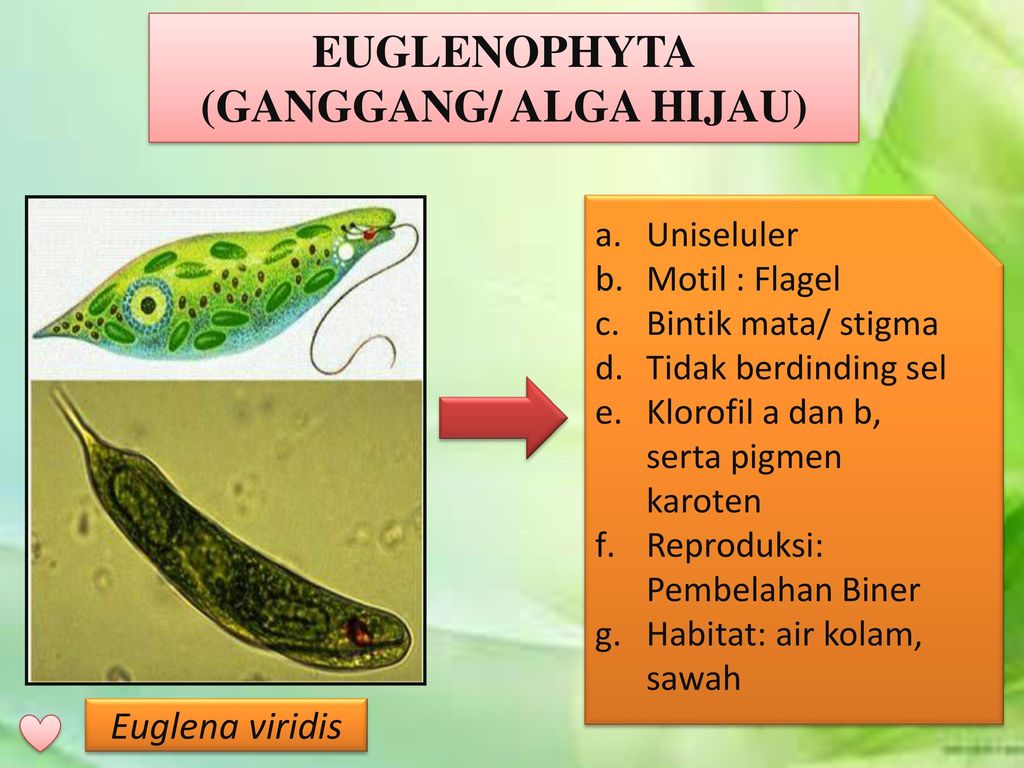

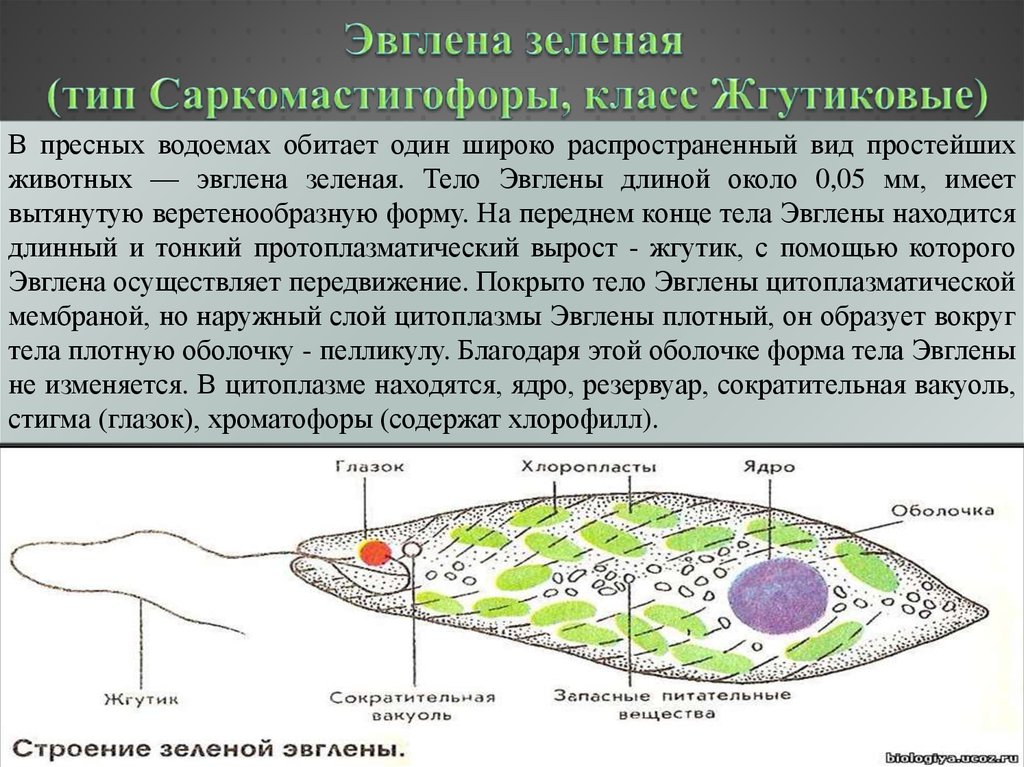

Строение. У жгутиковых имеются жгутики, служащие органоидами движения и способствующие захвату пищи. Их может быть один, два или множество. Движением жгутика в окружающей воде вызывается водоворот, благодаря которому мелкие взвешенные в воде частички увлекаются к основанию жгутика, где имеется небольшое отверстие — клеточный рот, ведущий в глубокий канал-глотку.

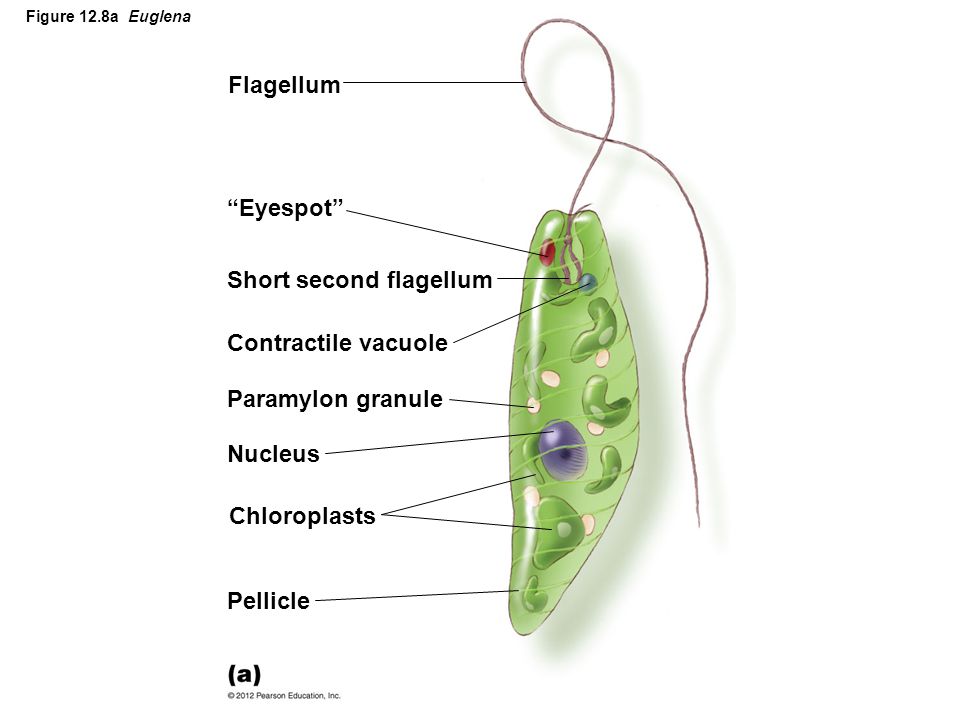

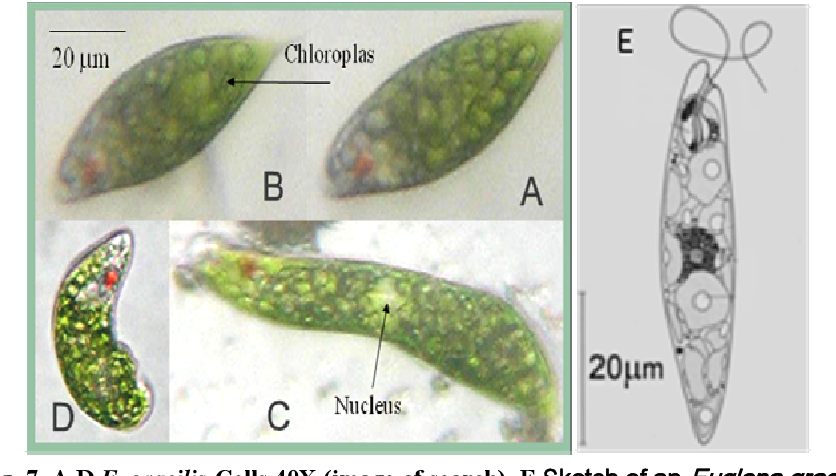

Эвглена зеленая: 1 — жгутик, 2 — сократительная вакуоль, 3 — хлоропласты, 4 — ядро, 5 — сократительная вакуоль

Почти все жгутиковые покрыты плотной эластичной оболочкой, которая наряду с развитыми элементами цитоскелета определяет постоянную форму тела.

Генетический аппарат у большинства жгутиковых представлен одним ядром, но существуют также двуядерные (например, лямблии) и многоядерные (например, опалина) виды.

Цитоплазма четко делится на тонкий наружный слой — прозрачную эктоплазму и глубже лежащую эндоплазму.

Способ питания. По способу питания жгутиковые делятся на три группы. Автотрофные организмы как исключение в царстве животных синтезируют органические вещества (углеводы) из углекислого газа и воды при помощи хлорофилла и энергии солнечного излучения. Хлорофилл находится в хроматофорах, сходных по организации с пластидами растений. У многих жгутиконосцев с растительным типом питания имеются особые аппараты, воспринимающие световые раздражения — стигмы.

Гетеротрофные

Осморегуляторная и отчасти выделительная функции выполняются у жгутиковых,как у саркодовых, сократительными вакуолями, которые имеются у свободноживущих пресноводных форм.

Размножение. У жгутиковых отмечается половое и бесполое размножение. Обычная форма бесполого размножения — продольное деление.

Тип Инфузории, или Ресничные

Общая характеристика. К типу инфузорий относится более 7 тыс. видов. Органоидами движения служат реснички. Имеется два ядра: крупное полиплоидное — вегетативное ядро (макронуклеус) и мелкое диплоидное — генеративное ядро (микронуклеус).

Строение. Инфузории могут быть разнообразной формы, во чаще всего овальной, как инфузория туфелька.Размеры их достигают в длину 1мм. Снаружи тело покрыто пелликулой. Цитоплазма всегда четко разделена на экто- и энтодерму. В эктоплазме находятся базальные тельца ресничек. С базальными тельцами ресничек тесно связаны элементы цитоскелета.

Способ питания инфузории. В передней половине тела находится продольная выемка — околоротовая впадина. В глубине ее расположено овальное отверстие — клеточный рот, ведущий в изогнутую глотку, которую поддерживает система скелетных глоточных нитей. Глотка открывается непосредственно в эндоплазму.

Осморегуляция. У свободноживущих инфузорийимеютсясократительные вакуоли.

Инфузория туфелька: 1 — реснички, 2 — пищеварительные вакуоли, 3 — малое ядро, 4 — большое ядро, 5 — клеточныйрот, в — клеточная глотка, 7 — порошица, 8 — сократительная вакуоль

Размножение. Для инфузорий характерно чередование полового и бесполого размножения. При бесполом размножении происходит поперечное деление инфузорий.

Среда обитания. Свободноживущие инфузории встречаются и в пресных водах, и в морях.Образ жизни их разнообразен.

К подцарству Простейшие относятся одноклеточные животные. Некоторые виды образуют колонии.

Клетка простейших имеет такую же схему строения как клетка многоклеточного животного: ограничена оболочкой, внутреннее пространство заполнено цитоплазмой, в которой находятся ядро (ядра), органоиды и включения.

Клеточная оболочка у одних видов представлена наружной (цитоплазматической) мембраной, у других — мембраной и пелликулой. Некоторые группы простейших формируют вокруг себя раковинку. Мембрана имеет типичное для эукариотической клетки строение: состоит из двух слоев фосфолипидов, в которые на различную глубину «погружаются» белки.

Количество ядер — одно, два или более. Форма ядра — обычно округлая. Ядро ограничено двумя мембранами, эти мембраны пронизаны порами. Внутреннее содержимое ядра — ядерный сок (кариоплазма), в котором находятся хроматин и ядрышки. Хроматин состоит из ДНК и белков и представляет собой интерфазную форму существования хромосом (деконденсированные хромосомы). Ядрышки состоят из рРНК и белков и являются местом, в котором образуются субъединицы рибосом.

Наружный слой цитоплазмы обычно более светлый и плотный — эктоплазма, внутренний — эндоплазма.

В цитоплазме находятся органоиды, характерные как для клеток многоклеточных животных, так и органоиды, свойственные только этой группе животных. Органоиды простейших, общие с органоидами клетки многоклеточного животного: митохондрии (синтез АТФ, окисление органических веществ), эндоплазматическая сеть (транспорт веществ, синтез различных органических веществ, компартменализация), комплекс Гольджи (накопление, модификация, секреция различных органических веществ, синтез углеводов и липидов, место образования первичных лизосом), лизосомы (расщепление органических веществ), рибосомы (синтез белков), клеточный центр с центриолями (образование микротрубочек, в частности, микротрубочек веретена деления), микротрубочки и микрофиламенты (цитоскелет). Органоиды простейших, характерные только для этой группы животных: стигмы (световосприятие), трихоцисты (защита), акстостиль (опора), сократительные вакуоли (осморегуляция) и др. Органоиды фотосинтеза, имеющиеся у растительных жгутиконосцев, называются хроматофорами. Органоиды движения простейших представлены псевдоподиями, ресничками, жгутиками.

Органоиды фотосинтеза, имеющиеся у растительных жгутиконосцев, называются хроматофорами. Органоиды движения простейших представлены псевдоподиями, ресничками, жгутиками.

Питание — гетеротрофное; у растительных жгутиконосцев — автотрофное, может быть миксотрофным.

Газообмен происходит через клеточную оболочку, подавляющее большинство простейших — аэробные организмы.

Ответная реакция на воздействия внешней среды (раздражимость) проявляется в виде таксисов.

При наступлении неблагоприятных условий большинство простейших образуют цисты. Инцистирование — способ переживания неблагоприятных условий.

Основной способ размножения простейших — бесполое размножение: а) деление материнской клетки на две дочерних, б) деление материнской клетки на множество дочерних (шизогония), в) почкование. В основе бесполого размножения лежит митоз. У ряда видов имеет место половой процесс — конъюгация (инфузории) и половое размножение (споровики).

Среды обитания: морские и пресные водоемы, почва, организмы растений, животных и человека.

Классификация простейших

- Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (Protozoa)

- Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora)

- Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora)

- Класс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea)

- Класс Животные жгутиконосцы (Zoomastigophorea)

- Подтип Опалины (Opalinata)

- Подтип Саркодовые (Sarcodina)

- Класс Корненожки (Rhizopoda)

- Класс Радиолярии, или Лучевики (Radiolaria)

- Класс Солнечники (Heliozoa)

- Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora)

- Тип Апикомплексы (Apicomplexa)

- Класс Перкинсеи (Perkinsea)

- Класс Споровики (Sporozoea)

- Тип Миксоспоридии (Myxozoa)

- Класс Миксоспоридии (Myxosporea)

- Класс Актиноспоридии (Actinosporea)

- Тип Микроспоридии (Microspora)

- Тип Инфузории (Ciliophora)

- Класс Ресничные инфузории (Ciliata)

- Класс Сосущие инфузории (Suctoria)

- Тип Лабиринтулы (Labirinthomorpha)

- Тип Асцетоспоридии (Ascetospora)

- Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora)

Простейшие появились около 1,5 млрд. лет назад.

лет назад.

Простейшие относятся к примитивным одноклеточным эукариотам (надцарство Eucariota). В настоящее время считается общепризнанным, что эукариоты произошли от прокариот. Существуют две гипотезы происхождения эукариот от прокариот: а) сукцесивная, б) симбиотическая. Согласно сукцессивной гипотезе, мембранные органоиды возникают постепенно из плазмалеммы прокариот. Согласно симбиотической гипотезе (эндосимбиотической гипотезе, гипотезе симбиогенеза), эукариотическая клетка возникает в результате серии симбиозов нескольких древних прокариотических клеток.

Определение 1

Одноклеточные (простейшие) — организмы, в которых все функции живого выполняет одна клетка.

Кроме прокариот, к ним относятся одноклеточные эукариоты, среди которых есть и растения, и животные, и грибы.

Особенности одноклеточных организмов

Размеры простейших микроскопически малы. К особенностям одноклеточных организмов относится то, что они выполняют все функции живого с помощью клеточных органелл и является отдельным самостоятельным организмом, представленным лишь одной клетки. По строению и набором органелл клетки одноклеточных организмов подобные клеткам многоклеточных организмов. Среди одноклеточных эукариот выделяют как просто построенные организмы (амеба, хлорелла), так и достаточно сложные (инфузории, ацетабулярии).

По строению и набором органелл клетки одноклеточных организмов подобные клеткам многоклеточных организмов. Среди одноклеточных эукариот выделяют как просто построенные организмы (амеба, хлорелла), так и достаточно сложные (инфузории, ацетабулярии).

Если для клеток многоклеточных организмов характерно дифференцировка функций и невозможность выполнять сразу все функции живого, то одноклеточные организмы эту способность сохраняют. Высокий уровень их организации — клеточный. Клетка одноклеточных организмов — это целостный организм, которому присущи все свойства живого: обмен веществ, раздражимость, рост, размножение и тому подобное.

Их тело состоит из цитоплазмы, в которой различают внешний слой — эктоплазму, и внутренний — эндоплазму. В большинстве видов клетка снаружи покрыта оболочкой, которая предоставляет одноклеточной животному постоянную форму. У простейших проявляются органеллы, выполняющие различные функции:

- пищеварения (пищеварительные вакуоли),

- выделения (сократительные вакуоли),

- движения (жгутики, реснички),

- восприятия света (светочувствительный глазок)

и другие органеллы, обеспечивающие все процессы жизнедеятельности. По способу питания — это гетеротрофные организмы.

Простейшим свойственна раздражительность, проявляющаяся в различных движениях — таксисе. Различают положительные таксисы — движения к раздражителю, и отрицательные таксисы — движения от раздражителя.

По способу питания — это гетеротрофные организмы.

Простейшим свойственна раздражительность, проявляющаяся в различных движениях — таксисе. Различают положительные таксисы — движения к раздражителю, и отрицательные таксисы — движения от раздражителя.

Попадая в неблагоприятные условия, простейшие образуют цисты. Инцистирование — важная биологическая особенность простейших. Оно не только обеспечивает переживания неблагоприятных условий, но и способствует широкому расселению.

Водные одноклеточные

Морские одноклеточные животные, например фораминиферы и радиолярии, имеют внешний скелет в виде известковой раковины.

К высокоорганизованных одноклеточных животных относятся инфузории. Органоидами движения в них выступают реснички, тело покрыто прочной эластичной оболочкой, которая предоставляет ему постоянной формы. Большинство инфузорий имеет два ядра: большое и малое. Большое вегетативное ядро — регулирует процессы движения, питания, выделения, а также бесполое размножение, осуществляемое поперечным делением клетки пополам. Малое ядро — генеративное, оно выполняет важную функцию в половом процессе.

Малое ядро — генеративное, оно выполняет важную функцию в половом процессе.

Среди водных одноклеточных организмов также выделяют миксотрофы — организмы, которые могут питаться как с помощью фотосинтеза, так и гетеротрофно. Например, эвглена зеленая.

Живет эвглена в пресноводных водоемах и плавает с помощью единого жгутика, расположенного на переднем конце тела. В цитоплазме эвглены имеются хлоропласты, содержащие хлорофилл, позволяет эвглену питаться фототрофные. Если нет света, она переходит на гетеротрофное питания. Благодаря этому свойству эвглена сочетает в себе признаки растения и животного, что свидетельствует об эволюционном единстве растительного и животного мира.

Одноклеточные растения и грибы

Замечание 1

В природе много не только одноклеточных животных, но и одноклеточных растений и грибов. Например, среди зеленых водорослей к представителям одноклеточных принадлежат хламидомонада и хлорелла, а среди грибов одноклеточными являются дрожжи.

Одноклеточные растения и животные являются типичными эукариотическими клетками, имеющими соответствующие органеллы:

- поверхностную мембрану,

- ядро,

- митохондрии,

- аппарат Гольджи,

- эндоплазматическую сеть,

- рибосомы.

Различия строения одноклеточных животных и одноклеточных растений связаны с различиями способа их питания. Для растительных клеток характерно наличие пластид, вакуоли, клеточной стенки и других особенностей, связанных с фотосинтезом. Для животных клеток характерно наличие гликокаликса, пищеварительных вакуолей и других особенностей, связанных с гетеротрофным питанием.

У грибов клетка имеет клеточную стенку, в этом проявляется сходство грибов с бактериями и растениями. Но грибы являются гетеротрофами, и это роднит их с животными.

Одноклеточные эукариоты размножаются преимущественно бесполым путем, но у некоторых из них (например, у инфузории-туфельки) наблюдается половой процесс — обмен генетической информацией, а в других (например, в хламидомонады) происходит половое размножение. Бесполое размножение происходит путем деления клетки пополам с помощью митоза. При половом размножении образуются гаметы, которые затем сливаются с образованием зиготы.

Замечание 2

Данный справочник содержит весь теоретический материал по курсу биологии, необходимый для сдачи ЕГЭ. Он включает в себя все элементы содержания, проверяемые контрольно-измерительными материалами, и помогает обобщить и систематизировать знания и умения за курс средней (полной) школы.

Он включает в себя все элементы содержания, проверяемые контрольно-измерительными материалами, и помогает обобщить и систематизировать знания и умения за курс средней (полной) школы.

Теоретический материал изложен в краткой, доступной форме. Каждый раздел сопровождается примерами тестовых заданий, позволяющими проверить свои знания и степень подготовленности к аттестационному экзамену. Практические задания соответствуют формату ЕГЭ. В конце пособия приводятся ответы к тестам, которые помогут школьникам и абитуриентам проверить себя и восполнить имеющиеся пробелы.

Пособие адресовано школьникам, абитуриентам и учителям.

Размножение инфузории происходит как бесполым, так и половым путями. При бесполом размножении происходит продольное деление клетки . При половом процессе между двумя инфузориями образуется цитоплазматический мостик. Полиплоидные (большие) ядра разрушаются, а диплоидные (малые) ядра делятся мейозом с образованием четырех гаплоидных ядер, три из которых погибает, а четвертое делится пополам, но уже митозом . Образуется два ядра. Одно – стационарное и другое – мигрирующее. Затем между инфузориями происходит обмен мигрирующими ядрами. Потом стационарное и мигрировавшее ядра сливаются, особи расходятся и в них снова образуются большое и малое ядра.

Образуется два ядра. Одно – стационарное и другое – мигрирующее. Затем между инфузориями происходит обмен мигрирующими ядрами. Потом стационарное и мигрировавшее ядра сливаются, особи расходятся и в них снова образуются большое и малое ядра.

А1. Таксон, в который объединяются все простейшие, называется

1) царство

2) подцарство

А2. У простейших нет

2) органоидов 4) полового размножения

А3. При полном окислении 1 молекулы глюкозы у амебы вырабатывается АТФ в количестве

1) 18 г/моль 3) 9 г/моль

2) 2 г/моль 4) 38 г/моль

1) амеба протей 3) трипаносома

2) эвглена зеленая 4) радиолярия

А5. Через сократительную вакуоль у инфузории происходит

1) удаление твердых продуктов жизнедеятельности

2) выделение жидких продуктов жизнедеятельности

3) выведение половых клеток – гамет

4) газообмен

1) крови комара 3) личинок комара

2) слюны комара 5) яиц комара

А7. Бесполое размножение малярийного плазмодия происходит в

1) эритроцитах человека

2) эритроцитах и желудке комара

3) лейкоцитах человека

4) эритроцитах и клетках печени человека

А8. Какой из органоидов отсутствует в клетках инфузорий?

Какой из органоидов отсутствует в клетках инфузорий?

1) ядро 3) митохондрии

2) хлоропласты 4) аппарат Гольджи

А9. Что общего между эвгленой и хлореллой?

1) присутствие в клетках гликогена

2) способность к фотосинтезу

3) анаэробное дыхание

4) наличие жгутиков

А10. Среди инфузорий не встречаются

1) гетеротрофные организмы

2) аэробные организмы

3) автотрофные организмы

А11. Наиболее сложно устроена

амеба обыкновенная 3) малярийный плазмодий

эвглена зеленая 4) инфузория-туфелька

А12. При похолодании, других неблагоприятных условиях свободно живущие простейшие

1) образуют колонии 3) образуют споры

2) активно двигаются 4) образуют цисты

Часть ВВ1. Выберите простейших, ведущих свободный образ жизни

1) инфузория стентор 4) лямблия

2) амеба протей 5) стилонихия

3) трипаносома 6) балантидий

В2. Соотнесите представителя простейших с признаком, который у него есть

Одноклеточные или Простейшие. Общая характеристика»>

Общая характеристика»>

С1. Почему аквариумисты выращивают культуру инфузорий на молоке?

С2. Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они сделаны. 1. Простейшие (одноклеточные) организмы обитают только в пресных водах. 2. Клетка простейших – это самостоятельный организм, со всеми функциями живой системы. 3. В отличие от клеток многоклеточных организмов клетки всех простейших имеют одинаковую форму. 4. Простейшие питаются частицами твердой пищи, бактериями. 5. Непереваренные остатки пищи удаляются через сократительные вакуоли. 6. Некоторые простейшие имеют хроматофоры, содержащие хлорофилл, и способны к фотосинтезу.

Есть ли клеточный рот у эвглены зеленой

Содержание:

- 1 Признаки Эвглены Зеленой

- 2 Строение эвглены зеленой

- 3 Передвижение эвглены зелёной

- 4 Среда обитания и образ жизни

- 5 Питание

- 6 Как размножаются эвглены зеленые

- 6.1 Видео

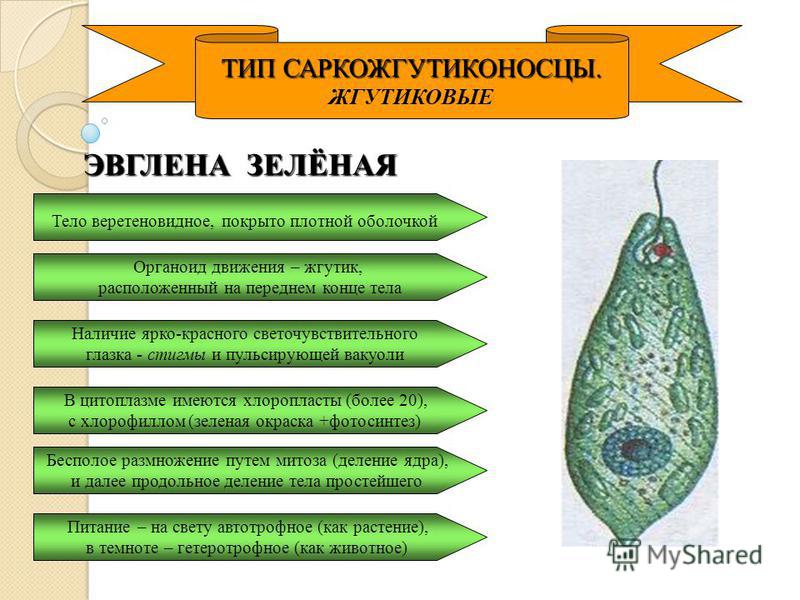

Эвглена зеленая (Euglena viridis) — представитель биологической группы жгутиковых простейших (в современной систематике тип жгутиковые, или Sarcomastigophora, не выделяется, а E. viridis относят к типу Euglenozoa), включающий в своей жизнедеятельности черты как животных, так и растительных организмов. Последнее — интересный феномен в науке о жизни, хотя, стоит отметить, эта особенность вида говорит о примитивности организма с эволюционной точки зрения, а не наоборот.

viridis относят к типу Euglenozoa), включающий в своей жизнедеятельности черты как животных, так и растительных организмов. Последнее — интересный феномен в науке о жизни, хотя, стоит отметить, эта особенность вида говорит о примитивности организма с эволюционной точки зрения, а не наоборот.

Признаки Эвглены Зеленой

У одноклеточного тело веретеновидной формы. У него жесткая оболочка. Длина тела приближена к 0,5 миллиметра. Перед тела Эвглены тупой. Здесь находится красный глазок. Он светочувствительный, позволяет одноклеточному находит «кормовые» места днем. За счет обилия глазков в местах скопления Эвглен, поверхность воды смотрится красноватой, бурой.

Еще на переднем конце тела клетки крепится жгутик. У новорожденных особей его может не быть, поскольку клетка делится надвое. Жгутик остается на одной из частей. На второй двигательный орган отрастает со временем. Задний конец тела растение Эвглена Зеленая имеет заостренный. Это помогает водоросли ввинчиваться в воду, улучшает обтекаемость, а значит, и скорость.

Героини статьи свойственна метаболия. Это способность менять форму тела. Хоть зачастую оно веретенообразное, может быть и:

- подобным кресту

- вальковатым

- шарообразным

- комковатым.

Какой бы формы не была Эвглена, ее жгутик не виден, если клетка живая. От глаз отросток скрыт за счет частоты движения. Человеческий глаз не может уловить его. Способствует тому и малый диаметр жгутика. Рассмотреть его можно под микроскопом.

Строение эвглены зеленой

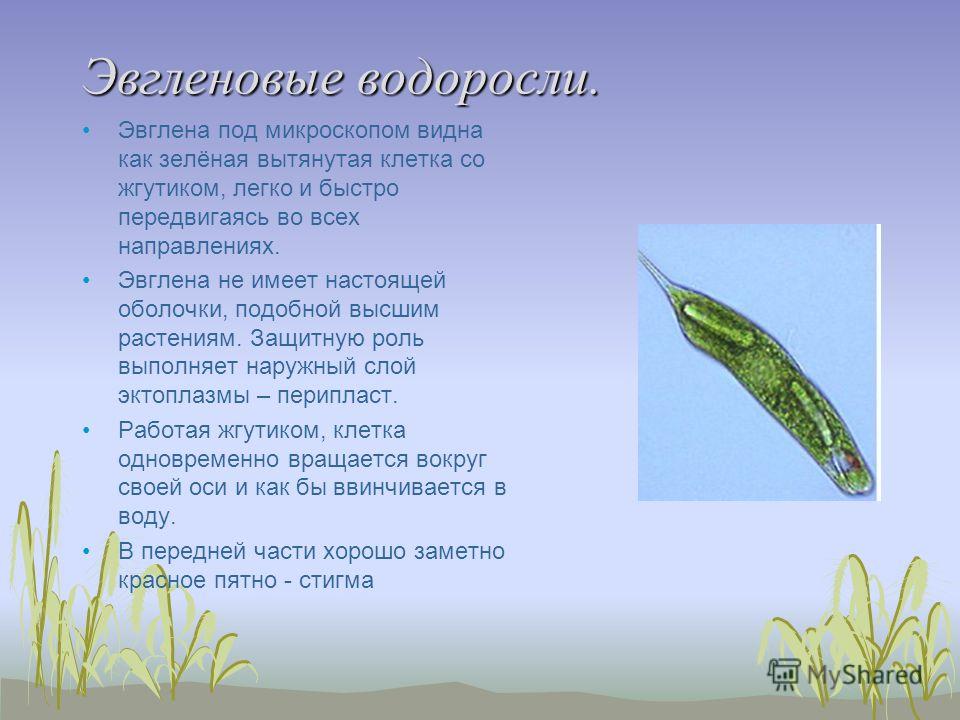

Снаружи клетка покрыта тонким эластичным слоем цитоплазмы — пелликулой, играющей роль оболочки. От переднего конца тела эвглены отходит один жгут, за счет вращения которого она продвигается вперед. У основания жгутика всегда имеется особое утолщение, против которого лежит глазное пятно.

Свое название эвглена получила за цвет, который придают клетке зеленые хроматофоры.

Они имеют овальную форму и обычно располагаются в клетке в виде звезды. В хроматофорах происходит фотосинтез. Образующиеся на свету углеводы откладываются в клетке в виде бесцветных зерен. Иногда их образуется так много, что они закрывают хроматофоры, и эвглена приобретает беловатый цвет. В темноте процессы фотосинтеза прекращаются, а эвглена начинает переваривать накопленные зерна углеводов и снова становится зеленой.

Образующиеся на свету углеводы откладываются в клетке в виде бесцветных зерен. Иногда их образуется так много, что они закрывают хроматофоры, и эвглена приобретает беловатый цвет. В темноте процессы фотосинтеза прекращаются, а эвглена начинает переваривать накопленные зерна углеводов и снова становится зеленой.

В природе эвглены живут обычно в загрязненных водах с большим количеством растворенных органических веществ, поэтому сочетают обычно оба топа питания — фотосинтез, свойственный растениям, и питание, свойственное животным. Таким образом, эвглена, с одной стороны, является растением, с другой стороны, животным. Такое ее «смешанное» строение до сих пор вызывает споры ученых: ботаники относят эвглен к особому типу растений, тогда как зоологи выделяют их в отряд подтипа жгутиконосцев.

Некоторые представители отряда эвгленовых (родственники эвглены зеленой) вообще не способны к фотосинтезу и питаются, как животные, например, астазия (Astasia). У таких животных могут развиваться даже сложные ротовые аппараты, с помощью которых они поглощают мельчайшие пищевые частицы.

Передвижение эвглены зелёной

Передвижение эвглены зеленой осуществляется с помощью длинного и тонкого протоплазматического выроста – жгутика, расположенного на переднем конце тела эвглены. Благодаря ему эвглена зеленая передвигается. Жгутик производит винтообразные движения, как бы ввинчиваясь в воду. Действие его можно сравнить с действием винта моторной лодки или парохода. Такое движение более совершенно, чем передвижение с помощью ложноножек. Эстроглена передвигается значительно быстрее, чем инфузория туфелька.

Среда обитания и образ жизни

Чаще всего местом обитания эвглены зеленой становятся загрязненные водоемы — болота, канавы и т. д. Но могут эти простейшие поселиться и в чистой воде, однако такая среда является для них менее комфортной. Если вода начинает «цвести», то есть становится зеленой, то это является признаком появления в воде этих одноклеточных.

Что касается питания, то эвглена относится к миксотрофам, то есть для получения энергии она способна использовать два вида энергии. В обычных условиях простейшее ведет себя, как растение, а именно питается автотрофным способом — получает энергию из света при помощи хлорофилла. При этом euglena малоподвижна, передвигается только к источнику света.

В обычных условиях простейшее ведет себя, как растение, а именно питается автотрофным способом — получает энергию из света при помощи хлорофилла. При этом euglena малоподвижна, передвигается только к источнику света.

Если одноклеточное остается в темноте на длительный период, оно переключается на гетеротрофный способ питания — поглощает органические вещества из воды. В этом случае с целью поиска микроэлементов эвглене приходится больше двигаться. Происходят с клеткой и внешние изменения — она теряет свой зеленый окрас, становится практически прозрачной.

Хотя для большинства эвглен основным способом получения энергии является фотосинтез, встречаются экземпляры, предпочитающие с рождения питаться органической пищей. Следует отметить, что у одноклеточного имеется для такого питания своеобразный рот. Хотя пища заглатывается микроорганизмом не только этим ртом, но и всей оболочкой.

Из-за такой особенности питания биологи не имеют единой точки зрения по поводу того, является эвглена водорослью или животным. Ученые объясняют, что такое двойственное получение энергии подтверждает, что растения и животные имеют общее происхождение.

Ученые объясняют, что такое двойственное получение энергии подтверждает, что растения и животные имеют общее происхождение.

Оказавшись в темноте в чистой воде, лишенной органических веществ, клетка погибает. При пересыхании или замерзания водоема она превращается в цисту. В этот период она не питается и не дышит. У нее исчезает жгутик и появляется плотная защитная оболочка. В таком виде она будет находиться, пока условия снова не станут приемлемыми для жизни.

Способом размножения эвглены зеленой является деление. При благоприятных условиях простейшие могут очень быстро делиться. При этом можно наблюдать, как вода становится мутной и приобретает зеленый оттенок.

Деление происходит продольным способом. Сначала делится ядро материнской клетки, а затем остальные ее части. Вдоль организма проходит продольная борозда, по которой материнская клетка разделяется на две дочерних.

Питание

Эвглена зеленая — представитель так называемых растительных жгутиконосцев, у которых в цитоплазме имеются хлоропласты, благодаря которым эвглена может питаться, как растение — автотрофно, с помощью фотосинтеза синтезируя органические веществаиз воды и углекислого газа, растворенного в воде. Этот процесс происходит на свету. Благодаря наличию специального органа — глазка, расположенного на переднем конце эвглены, она может различать свет, и всегда плывет туда, где больше света, то есть туда, где фотосинтез идет активнее. Органические вещества, образующиеся при фотосинтезе, запасаются в виде гранул в цитоплазме, и расходуются, когда эвглена голодает.

Этот процесс происходит на свету. Благодаря наличию специального органа — глазка, расположенного на переднем конце эвглены, она может различать свет, и всегда плывет туда, где больше света, то есть туда, где фотосинтез идет активнее. Органические вещества, образующиеся при фотосинтезе, запасаются в виде гранул в цитоплазме, и расходуются, когда эвглена голодает.

Однако, в отличие от растений, эвглена зеленая может питаться и гетеротрофно, поглощая готовые органические вещества, засасывая их через клеточный рот, при этом образуется пищеварительная вакуоль. Или непосредственно через клеточную оболочку — пелликулу, образующую микротрубочки — впячивания, через которые в цитоплазму поступают растворенные в воде органические вещества.

Пищей для эвглены зеленой могут служить одноклеточные водоросли и животные, бактерии, микрочастицы органических веществ. В темноте эвглена зеленая питается только гетеротрофно, а на свету у нее присутствуют оба способа питания. Если поместить эвглену на долгое время в темноту, хлорофилл у нее исчезает, и она переходит полностью на гетеротрофное питание.

Таким образом, эвглена зеленая занимает промежуточное положение между растением и животным.

Как размножаются эвглены зеленые

Размножение эвглены зелёной происходит только в максимально благоприятных условиях. За короткий промежуток времени чистая вода водоёма может стать мутно-зелёного цвета за счёт активного деления этих простейших организмов. Близкими родственниками этого простейшего считаются снежная и кровавая эвглены. При размножении этих микроорганизмов можно наблюдать удивительные явления.

Так, в IV веке Аристотель описывал удивительный «кровавый» снег, который, однако, появился за счёт активного деления этих микроорганизмов. Цветной снег можно наблюдать во многих северных районах России, например, на Урале, Камчатке, или некоторых островах Арктики. Эвглена – существо неприхотливое и может обитать даже в суровых условиях льда и снега. Когда эти микроорганизмы размножаются снег приобретает цвет их цитоплазмы. Снег в буквальном смысле «цветёт» красными и даже чёрными пятнами.

Простейшее размножается исключительно делением. Материнская клетка делится продольным способом. Сначала процессу деления подвергается ядро, а затем уже остальной организм. Вдоль тела микроорганизма образуется своеобразная борозда, которая постепенно делит материнский организм на два дочерних.

При неблагоприятных условиях вместо деления можно наблюдать процесс образования цист. В этом случае амёба и эвглена зелёная также похожи между собой. Подобно амёбам, они покрываются специальной оболочкой и впадают в своеобразную спячку. В виде цист эти организмы разносятся вместе с пылью и когда попадают вновь в водную среду пробуждаются и начинают вновь активно размножаться.

Видео

Эвглена зеленая — это одноклеточный организм, представитель простейших, относится к роду эвглен.

Эвглена зеленая сочетает в себе признаки как растений, так и животных. Ее клетка содержит хлорофилл и на свету может питаться за счет процесса фотосинтеза, как это делают растения. В темноте и при обилии органической пищи эвглена питается гетеротрофно, как животное, поглощая органику. Кроме способа питания ее роднит с животными также способность к активному передвижению.

В темноте и при обилии органической пищи эвглена питается гетеротрофно, как животное, поглощая органику. Кроме способа питания ее роднит с животными также способность к активному передвижению.

Эвглена зеленая обычно обитает в загрязненных пресных водоемах. При ее сильном размножении вода приобретает зеленый оттенок («цветение воды»). Размер клетки около 0,05 мм, поэтому невооруженным глазом эвглену увидеть трудно. Тело вытянуто, на переднем конце есть один длинный жгутик, задний конец слегка расширен и заострен. Эвглена имеет эластичную оболочку, которая придает ей форму, но позволяет незначительно изменять форму клетки. Движение осуществляется в том направлении, где находится жгутик. Он ввинчивается в воду, сама клетка в это время крутится в другую сторону.

В клетке жгутик переходит в базальное тельце. Оно плотное и служит для крепления жгутика.

С той же стороны, где находится жгутик у эвглены зеленой находится клеточный рот, с помощью которого она заглатывает органические частицы. Этому помогает жгутик.

Этому помогает жгутик.

Также в передней части клетки находится светочувствительное образование — глазок, имеющий красный цвет. Эвглена зеленая обладает положительным фототаксисом, т. е. плывет в сторону света.

В передней части клетки эвглены находится сократительная вакуоль. С ее помощью из клетки выводятся избытки воды, вредные вещества.

В остальной части клетки находятся ядро, хлоропласты, другие клеточные органеллы, а также пищеварительные вакуоли.

Эвглена зеленая заглатывает органику не только клеточным ртом. Растворенные органические вещества могут поглощаться через всю ее оболочку. Выброс непереваренных остатков из пищеварительных вакуолей происходит не в любом месте поверхности клетки (как это происходит у амебы), а только у заднего конца.

Дышит эвглена всей поверхностью. В нее из воды поступает кислород, который окисляет в митохондриях органические вещества и происходит выделение энергии. Побочными продуктами при дыхании являются вода и углекислый газ. Последний удаляется из клетки также как поступает кислород, т. е. через клеточную мембрану.

Последний удаляется из клетки также как поступает кислород, т. е. через клеточную мембрану.

Для эвглены зеленой описан бесполый способ размножения. При этом клетка делится вдоль продольной оси (по длинной стороне). Дочерние клетки, которые не получают те или иные органеллы, достраивают их самостоятельно.

В неблагоприятных условиях (низкая температура, высыхание водоема) эвглена зеленая образует цисту. При образовании цисты происходит отпадание жгутика, клетка приобретает округлую форму и покрывается плотной оболочкой.

Установите соответствие между особенностями строения простейшего и его видом.

| ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ | ВИД ПРОСТЕЙШЕГО |

А) перемещается с помощью ресничек

Б) есть две сократительные вакуоли

В) перемещается с помощью жгутика

Г) способна к автотрофному питанию

Д) имеется два ядра

Е) есть светочувствительный глазок

1) Эвглена зеленая

2) Инфузория-туфелька

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Эвглена зеленая на свету питается автотрофно, светочувствительный глазок ей нужен для поиска света, передвигается она с помощью жгутика. Остальные перечисленные признаки относятся к инфузории туфельке.

Остальные перечисленные признаки относятся к инфузории туфельке.

Тайна эвглены зеленой: растение, животное или простой организм? (4 фото)

Автор chert-poberi2021-01-07 14:29:10

Повсюду нас окружают простейшие микроорганизмы. На слуху у большинства людей названия вроде «инфузория туфелька» или «амёба», но на самом деле одноклеточных микроорганизмов гораздо больше. Несмотря на те или иные различия, простейшие в основном похожи — как по модели питания, так и по строению, отличия, как правило, касаются только способа передвижения. Но есть один род микроорганизмов, который хоть и относят к простейшим, поскольку он состоит из одной клетки, но в то же время ему нельзя дать такую четкую классификацию. Ведь его представители отличаются тем, что сочетают в себе признаки РАСТЕНИЙ и ЖИВОТНЫХ. Это род эвглен.

Ученые до сих пор не могут определиться, к какому виду отнести эти микроорганизмы

Что такое эвглена зеленая

Эвглена зеленая — одноклеточный организм, представитель простейших, из рода эвглен. Размер клетки около 0,05 мм, поэтому невооруженным глазом увидеть ее трудно.

Размер клетки около 0,05 мм, поэтому невооруженным глазом увидеть ее трудно.

Для примера можно взять самого яркого представителя рода эвглен — эвглена зеленая. Ее клетка содержит хлорофилл, прямо как у растений, поэтому она может питаться за счет процесса фотосинтеза. А в темноте эвглена зеленая питается как животное — пожирая органику вокруг себя. При этом она очень активно передвигается, еще один признак, который роднит ее с животными.

Фотосинтез — процесс образования в клетках углеводов из углекислоты и воды с помощью света, который поглощает хлорофилл растений.

Эвглена зеленая под микроскопом

Эвглена имеет вытянутое тельце, на конце которого находится жгутик, с помощью него организм и передвигается. Жгутик ввинчивается в воду, при этом сама клетка крутится в другую сторону. Рядом со жгутиком у нее расположен клеточный рот для поглощения органической пищи. Кстати, жгутик тоже принимает в этом участие.

Эвглена зеленая отличается тем, что плывет в сторону света. Для этого в передней части клетки находится светочувствительное образование — глазок, имеющий красный цвет.

Для этого в передней части клетки находится светочувствительное образование — глазок, имеющий красный цвет.

Где обитает эвглена зеленая?

Средой обитания эвглены считаются загрязненные пресные водоемы. Наверняка вы задавались вопросом «почему вода в болоте зеленая?» — такой оттенок вода приобретает как раз при сильном размножении эвглены зеленой. В таких водоемах для нее достаточно органической пищи, к тому же так эвглена остается на свету и может питаться за счет фотосинтеза — как растение.

В этой воде большая концентрация эвглены зеленой

Представители рода эвглен широко распространены в природе, они населяют пресноводные бассейны, пруды и озера. Эвглена может использовать фотосинтез и потребление органики как взаимозаменяемые и очевидно эквивалентные источники углерода и энергии. Полового размножения у эвглены не обнаружено.

Эвглена зеленая — растение или животное?

Среди ученых эвглена классифицируется частично как растение, частично как животное. В то же время официально она не относится ни к царству животных, ни к растениям.

В то же время официально она не относится ни к царству животных, ни к растениям.

Эвглены принадлежат к группе одноклеточных организмов эвгленозои, которые содержат бесцветные и пигментированные организмы. Среди них есть осмотрофы, у которых нет органов для приема пищи и которые способны поглощать молекулы непосредственно из окружающей среды. Также сюда относятся паразиты и фаготрофы, которые охотятся и поглощают твердые частицы пищи, включая бактерии и другие одноклеточные организмы, живущие в этих средах.

Среди фаготрофов есть организмы, которые питаются бактериями, и эукариоты (клетки, содержащие ядра), которые питаются такими же эукариотами. Многие также способны к фотосинтезу.

Самая интересная часть эвглены — это глазное пятно. Глазное пятно на самом деле представляет собой глазок (стигма), очень чувствительный к свету. Это помогает эвглене находить солнечный свет для фотосинтеза.

Схема строения эвглены зеленой

На протяжении сотен лет зоологи считали эти удивительные организмы животными, а ботаники считали их растениями. Классификация в итоге привела к путанице, так как эвглена зеленая может есть пищу посредством гетеротрофии, как животные, а также посредством автотрофии, как растения. Поэтому она и зеленого цвета, так как содержит хлоропласты.

Классификация в итоге привела к путанице, так как эвглена зеленая может есть пищу посредством гетеротрофии, как животные, а также посредством автотрофии, как растения. Поэтому она и зеленого цвета, так как содержит хлоропласты.

Чем отличаются растения от животных

Вроде бы эвглена зеленая — не что иное, как самое настоящее растение. Но чтобы точно отнести ее к растениям, нужно вспомнить отличительные черты этих организмов.

- Растения не способы активно перемещаться в пространстве.

- Клетка растения обязательно покрыта веществом, которое называется целлюлозой, или клетчаткой.

- Растительная клетка откладывает запасные вещества в виде крахмала.

Эвглена зеленая не попадает ни под один из этих критериев. Во-первых, она активно перемещается с помощью жгутика. Во-вторых, у эвглены нет клеточной стенки, ее тельце может менять свою форму. В-третьих, у эвглены нет крахмала, она запасает сахар в форме особого вещества – парамилона. Кстати, это уникальное вещество, которое не обнаружено больше ни у одного живого организма.

Получается, что единственное, чем эвглена зелёная похожа на растения — наличием хлорофилла. По этой же причине ее нельзя отнести к животным, поскольку ни одно животное не способно к фотосинтезу.

Эти спорные моменты заставляют выделить эвглену зеленую и все семейство эвглен в отдельное царство, отличное от растений и животных. Несмотря на это, в общепринятой классификации эвглена зеленая по-прежнему является простейшим (одноклеточным организмом). Но не исключено, что в ближайшем будущем эта классификация будет доработана.

Источник

Тематическое оценивание «Клетка.Одноклеточные организмы»

Тематическое оценивание «Клетка. Одноклеточные организмы»

І вариант

1 уровень

1.Одиночные округлые бактерии называются:

А) кокки В)спириллы

Б) вибрионы Г) бациллы

2.Органами движения амебы являются:

А)реснички В) ложноножки

Б) жгутики Г) сократительные ваколи

3.Назовите животное со смешанным питанием:

А)амеба В) эвглена зеленая

Б) инфузория-туфелька Г) хара

4 Для получения простокваши и сметаны используются:

А) болезнетворные бактерии В) клубеньковые бактерии

Б) молочнокислые бактерии Г) бактерии гниения

5. Какие бактерии используют энергию Солнца для синтеза органических веществ:

Какие бактерии используют энергию Солнца для синтеза органических веществ:

А) болезнетворные бактерии В) клубеньковые бактерии

Б) железобактерии Г) цианобактерии

6.К какой группе относится возбудитель ботулизма.

А) бактерия В )вирус

Б) насекомое Г) гриб

2 уровень

1.Дайте определение понятиям: симбиоз,фагоцитоз,прокариоты.

3 уровень

1.Выберите один или несколько правильных ответов.

Эвглена зеленая

1.Фотосинтезировать: а) может; б) нет

2. Форма тела: а) постоянная; б) непостоянная.

3. Передвигается при помощи:

а) ресничек тупым концом вперед;

б) ложноножек; в) жгутика.

4. В цитоплазме есть: а) 1 сократительная вакуоль;

б) 2 сократительные вакуоли.

5. При автотрофном питании: а) пищеварительные вакуоли отсутствуют; б) пищеварительные вакуоли присутствуют всегда;

6. Клеточный рот: а) есть, б) нет.

7.Тип питания

а)автотрофный,б)гетеротрофный,в)смешанный

8. Размножение происходит:

а) путём деления надвое в любом месте клетки;

б) путём деления надвое вдоль тела клетки;

в) путём деления надвое поперек тела клетки.

2 Найдите соответствие:

1.Ядро А Осуществляет связь с окружающей средой

2 Митохондрии Б Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты

3.Пластиды В Энергетические станции клетки

4 Поры Г.Управляет всеми процессами в клетке

5. Рибосома Д. Образует белки

4 уровень

Дайте развернутый ответ.

Какие способы питания свойственны одноклеточным организмам.

Тематическое оценивание «Клетка. Одноклеточные организмы»

ІІ вариант

1 уровень

1. Укажите органеллу отсутствующую в клетках растений

Укажите органеллу отсутствующую в клетках растений

а) мембрана в) ядро

б) хромосома г) хлоропласт

2.Органами движения инфузории — туфельки являются:

а)реснички в) ложноножки

б) жгутики г) сократительные вакуоли

3.Укажите способы размножения бактерий

а) спорами в) цистами

б) делением клеток г) обмен ядер

4.Какие бактерии имеют палочковидную форму

а) спириллы в) кокки

б) бациллы г) вибрионы

5. К многоклеточным организмам относятся

а) губка в) дрожжи

б) амеба г) бактерии

6. К прокариотам относятся

а) растения в) грибы

б) животные г) бактерии

2 уровень

Дайте определение понятиям:

7 Паразитизм-

8 Эукариоты —

9 Зигота-

3 уровень

10.Выберите один или несколько правильных ответов.

Инфузория-туфелька

1. Фотосинтезировать: а) может; б) нет

Фотосинтезировать: а) может; б) нет

2. Форма тела: а) постоянная; б) непостоянная.

3. Передвигается при помощи:

а) ресничек тупым концом вперед;

б) ложноножек; в) жгутика.

4. В цитоплазме есть: а) 1 сократительная вакуоль;

б) 2 сократительные вакуоли.

5. Питание: а) пищеварительные вакуоли отсутствуют; б) пищеварительные вакуоли присутствуют всегда;

6. Клеточный рот: а) есть, б) нет.

7.Тип питания

а)автотрофный,б)гетеротрофный,в)смешанный

8. Размножение происходит:

а) путём деления надвое в любом месте клетки;

б) путём деления надвое вдоль тела клетки;

в) путём деления надвое поперек тела клетки.

Найдите соответствие:

11. Соотнести тип питания и живой организм.

Тип питания Живой организм

1.Автотрофный а) Амеба

2.Гетеротрофный б) Хламидомонада

3.Миксотрофный в)Губка

4. Паразитизм г) Эвглена зеленая

Паразитизм г) Эвглена зеленая

5.Фильтратор

4 уровень

Дайте развернутый ответ.

12.Какие заболевания вызывают бактерии. Как защитить себя от бактериальных заболеваний?

Обзор классификации эвглены, которая вас заинтересует

Нравится? Поделись!

Эвглена — протист, который, как известно, поглощает пищу гетеротрофно и фотосинтезирует автотрофно. В этом посте представлена информация о классификации эвглены, ее размерах, способе размножения и других интересных фактах.

Уникальный вид транспорта

Одним из способов перемещения Euglena gracilis из одного водоема в другой являются птицы. Грязь, налипшая на лапы уток, гусей и т. п., может занести этот вид, в результате чего он бесплатно доберется до нового пруда, реки или болота.

Эвглена — одноклеточный организм, и на сегодняшний день идентифицировано более 1000 видов. Это одноклеточный эукариотический протист, который может быть описан как растение, поскольку оно содержит хлорофилл, производит себе пищу, а также как животное, поскольку оно способно к самодвижению с помощью жгутикового «хвоста». Удивительно, но у него также есть глазное пятно, которое позволяет ему использовать свет для направленных целей. Представляется, что его эволюция — нелегкий процесс по нескольким причинам. В то время как бактерии могут «заимствовать» ДНК у других бактерий, эукариоты не могут из-за своего ядра и более прочных клеточных стенок. Поскольку эвглена обладает признаками как растений, так и животных, ее классификация вызвала много споров.

Удивительно, но у него также есть глазное пятно, которое позволяет ему использовать свет для направленных целей. Представляется, что его эволюция — нелегкий процесс по нескольким причинам. В то время как бактерии могут «заимствовать» ДНК у других бактерий, эукариоты не могут из-за своего ядра и более прочных клеточных стенок. Поскольку эвглена обладает признаками как растений, так и животных, ее классификация вызвала много споров.

Классификация и таксономия Euglena

Euglena первоначально относилась к царству Protista , но теперь она помещена в царство Excavata , которое содержит как кинетопластидов , так и эвгленоидов .

Домен : Eukaryota

Kingdom : Excavata

Superphylum : Discoba

Phylum : Euglenozoa

Класс : Euglenoidea

Заказ : Euglenales

Семейство : Euglenaceae

Род : Euglena

виды : euglena gracilis

. . Он имеет зеленый цвет, так как содержит хлоропласты. Действуя как автотроф, он использует хлоропласты, которые содержат хлорофилл (типы a и b) вместе с некоторыми каротиноидными пигментами для производства сахаров путем фотосинтеза. Действуя как гетеротроф, он окружает частицу пищи и потребляет ее путем фагоцитоза.

. Он имеет зеленый цвет, так как содержит хлоропласты. Действуя как автотроф, он использует хлоропласты, которые содержат хлорофилл (типы a и b) вместе с некоторыми каротиноидными пигментами для производства сахаров путем фотосинтеза. Действуя как гетеротроф, он окружает частицу пищи и потребляет ее путем фагоцитоза.

Внешний вид

- Клетка эвглены совсем не похожа на клетку растения. У него нет клеточной стенки из целлюлозы.

- Его размер варьируется от 60 до 120 мм, а срок службы составляет около 3 недель.

- У него есть звездообразная клетка оранжевого цвета на заднем конце, называемая сократительной вакуолью, которая способствует экскреции.

- Длинная жгутиковая структура, соединенная с правым передним концом, помогает ему передвигаться по воде.

- Имеет эллиптическое тело. Он имеет круглую переднюю часть и конусообразную заднюю часть.

- Внешняя часть клетки состоит из жесткой пленки, которая помогает ей сохранять свою форму.

- Хлоропласты, участвующие в фотосинтезе, выглядят как небольшие стержнеобразные структуры в теле клетки.

- Самая интересная часть эвглены — ее глазное пятно. На самом деле глазное пятно представляет собой пигментированную органеллу, расположенную в передней части, которая очень чувствительна к свету. Это помогает эвглене находить солнечный свет для фотосинтеза.

- Несмотря на то, что он выглядит зеленым, он содержит ряд органелл, обычно пурпурного цвета, которые выполняют несколько важных клеточных функций.

- Клетка содержит пурпурное ядрышко, расположенное в ядре, и светло-желтую вязкую жидкость, известную как цитоплазма.

Среда обитания и продолжительность жизни

Эвглена водится в тихих прудах и лужах. Он может выжить в пресной и соленой воде. Если надлежащего солнечного света нет, он бродит по воде в поисках пищи. Кислотность и щелочность могут влиять на размножение и продолжительность жизни эвгленозой. Каждая группа Euglenozoans имеет разную продолжительность жизни.

Размножение

Для размножения используется самый простой метод бесполого размножения, называемый бинарным делением. Теплая температура воздуха и достаточное количество пищи — два условия, благоприятствующие процессу размножения. Тело делится по длине, рыльце, жгутик и пищевод удваиваются. Он начинается с верхнего конца, пробираясь к задней части тела.

Диета

Готовит себе пищу в присутствии солнечного света, используя хлорофилл. Однако в отсутствие солнечного света, когда он не может приготовить себе пищу, он потребляет более мелкие живые организмы, такие как амебы и парамеции. Его основными хищниками являются молодые рыбы, молодые саламандры, лягушки, мидии и другие подобные организмы, живущие в воде.

Несмотря на первоначальную путаницу в классификации, эвглену по-прежнему очень интересно изучать. Считается, что он безвреден и не вызывает никаких заболеваний у крупных животных или людей.

Без категорий

Получайте обновления прямо в папку «Входящие»

Подпишитесь, чтобы получать последние и лучшие статьи с нашего сайта автоматически каждую неделю (плюс-минус). .. прямо в папку «Входящие».

.. прямо в папку «Входящие».

Адрес электронной почты *

Эффективное селекционное разведение живых богатых нефтью Euglena gracilis с помощью флуоресцентно-активируемой сортировки клеток

Abstract

Euglena gracilis , вид микроводорослей одноклеточных жгутиковых протистов, привлек большое внимание как в промышленном, так и в академическом секторах благодаря недавним достижениям в массовом культивировании E. gracilis , которые позволили экономически эффективно производство продуктов питания и косметических товаров. Кроме того, известно производство парамилона (β-1,3-глюкан в кристаллической форме) в качестве резервного полисахарида и превращение его в эфир парафина в гипоксических и анаэробных условиях – перспективное сырье для биодизеля и авиационного биотоплива. Однако предстоит решить ряд технических проблем, прежде чем он сможет быть развернут на конкурентном рынке топлива. Здесь мы представляем метод эффективного селекционного разведения живых богатых нефтью E. gracilis с сортировкой клеток, активируемой флуоресценцией (FACS). В частности, метод селективного размножения представляет собой повторяющуюся процедуру однонедельного гетеротрофного культивирования, окрашивания внутриклеточных липидов с помощью BODIPY 505/515 и выделения на основе FACS верхних 0,5% богатых липидами клеток E. gracilis с высокой жизнеспособностью после индуцируя мутацию при облучении ионами Fe до дикого типа (WT). Следовательно, мы получаем живой, стабильный, богатый липидами мутантный штамм E. gracilis , названный B 1 ZFeL, содержание липидов в среднем на 40% выше, чем у WT. Наш метод прокладывает путь к быстрому, экономичному и энергоэффективному производству биотоплива.

gracilis с сортировкой клеток, активируемой флуоресценцией (FACS). В частности, метод селективного размножения представляет собой повторяющуюся процедуру однонедельного гетеротрофного культивирования, окрашивания внутриклеточных липидов с помощью BODIPY 505/515 и выделения на основе FACS верхних 0,5% богатых липидами клеток E. gracilis с высокой жизнеспособностью после индуцируя мутацию при облучении ионами Fe до дикого типа (WT). Следовательно, мы получаем живой, стабильный, богатый липидами мутантный штамм E. gracilis , названный B 1 ZFeL, содержание липидов в среднем на 40% выше, чем у WT. Наш метод прокладывает путь к быстрому, экономичному и энергоэффективному производству биотоплива.

Введение

Биопродукты на основе микроводорослей привлекли большое внимание как в промышленном, так и в академическом секторах. Микроводоросли фотосинтезируют с большей эффективностью, чем высшие растения, и их можно культивировать на неиспользуемых в сельском хозяйстве почвах. Эти особенности микроводорослей помогли нам улучшить выращивание таких микроводорослей, как Arthrospira и Chlorella , которые богаты питательными веществами и служат источником пищи для нас и других животных 1 . Биомасса массово культивируемых микроводорослей также используется в качестве источника определенных химических веществ, таких как β-каротин, астаксантин и полиненасыщенные жирные кислоты, которые используются в пищевых добавках, фармацевтических препаратах и косметических продуктах 1,2 . Кроме того, известно, что многие виды микроводорослей производят и хранят нефть в ответ на условия питания и окружающей среды, такие как дефицит азота 9.0115 3,4,5 . Несмотря на то, что еще предстоит решить ряд технических трудностей, ожидается, что экономически устойчивое производство биотоплива из массово культивируемых микроводорослей станет источником энергии нового поколения 6,7 .

Эти особенности микроводорослей помогли нам улучшить выращивание таких микроводорослей, как Arthrospira и Chlorella , которые богаты питательными веществами и служат источником пищи для нас и других животных 1 . Биомасса массово культивируемых микроводорослей также используется в качестве источника определенных химических веществ, таких как β-каротин, астаксантин и полиненасыщенные жирные кислоты, которые используются в пищевых добавках, фармацевтических препаратах и косметических продуктах 1,2 . Кроме того, известно, что многие виды микроводорослей производят и хранят нефть в ответ на условия питания и окружающей среды, такие как дефицит азота 9.0115 3,4,5 . Несмотря на то, что еще предстоит решить ряд технических трудностей, ожидается, что экономически устойчивое производство биотоплива из массово культивируемых микроводорослей станет источником энергии нового поколения 6,7 .

Euglena gracilis , вид одноклеточных жгутиковых простейших, обитающих в пресной воде, является одной из вышеупомянутых микроводорослей, эксплуатируемых в промышленности. E. gracilis богат питательными веществами и, как известно, накапливает парамилон (β-1,3-глюкан в кристаллической форме) в качестве резервного полисахарида в ответ на дефицит азота или гетеротрофные источники углерода 8,9 . Недавние сообщения свидетельствуют о функциональности парамилона в отношении гепатопротекции 10 , лечения атопии 11 и подавления рака толстой кишки 12 . Основываясь на этих характеристиках, массово культивируемый штамм E. gracilis был коммерчески поставлен в качестве ингредиента функционального питания и источника экстракции парамилона. Также известно, что E. gracilis потребляет внутриклеточный парамилон в условиях гипоксии для получения энергии без кислорода 13 . Этот процесс сопровождается образованием воскового эфира – сложного эфира, в основном состоящего из насыщенной жирной кислоты C14:0, миристиновой кислоты и миристилового спирта 9.0115 14,15 . Состав с относительно короткой цепью жирных кислот и спиртов особенно подходит для его преобразования в биодизельное и авиационное биотопливо.

E. gracilis богат питательными веществами и, как известно, накапливает парамилон (β-1,3-глюкан в кристаллической форме) в качестве резервного полисахарида в ответ на дефицит азота или гетеротрофные источники углерода 8,9 . Недавние сообщения свидетельствуют о функциональности парамилона в отношении гепатопротекции 10 , лечения атопии 11 и подавления рака толстой кишки 12 . Основываясь на этих характеристиках, массово культивируемый штамм E. gracilis был коммерчески поставлен в качестве ингредиента функционального питания и источника экстракции парамилона. Также известно, что E. gracilis потребляет внутриклеточный парамилон в условиях гипоксии для получения энергии без кислорода 13 . Этот процесс сопровождается образованием воскового эфира – сложного эфира, в основном состоящего из насыщенной жирной кислоты C14:0, миристиновой кислоты и миристилового спирта 9.0115 14,15 . Состав с относительно короткой цепью жирных кислот и спиртов особенно подходит для его преобразования в биодизельное и авиационное биотопливо.

Для повышения производительности сложного эфира воска и дальнейшего продвижения использования его биомассы в качестве биотоплива необходимо разработать эффективные методы селекции, прежде чем его можно будет использовать на конкурентном рынке топлива. Хотя ранее было разработано несколько мутантов E. gracilis , большинство из них произошло в результате неэффективных мутаций в хлоропластных геномах 16 . Кроме того, его кривая уничтожения под действием УФ-облучения указывает на то, что E. gracilis является полиплоидным, что затрудняет изменение его ядерного генома 17,18 . Напротив, облучение тяжелыми ионами было определено как эффективный подход к получению мутантов E. gracilis , отличных от тех, которые образуются при воздействии на них классического мутагенеза, такого как химические мутагены и УФ 19 . Ранее для высших растений использовали облучение тяжелыми ионами 20 и испытан на производстве мутантов различных видов микроводорослей 21,22 и, как ожидается, будет также полезен для разработки мутантов E. gracilis .

gracilis .

Сортировка клеток с активацией флуоресценции (FACS) — это мощный инструмент для подсчета и характеристики большой гетерогенной популяции клеток, включая мутанты микроводорослей, с высокой пропускной способностью более 10 000 клеток/сек за счет обнаружения флуоресцентного света от каждой возбуждаемой лазером клетки. во время потока 23 . Хотя FACS обычно используется в фундаментальных медицинских исследованиях и клинической практике, его также использовали для отделения одного вида микроводорослей от смешанной культуры 24 и для получения аксенической культуры микроводорослей 25 . Окрашивание флуоресцентным реагентом Nile Red использовалось в сочетании с FACS для обнаружения и сортировки клеток водорослей с высоким содержанием масла 26,27,28,29 . Для оценки и характеристики E. gracilis , в то время как FACS использовали для анализа его клеточного цикла путем окрашивания йодидом пропидия или Hoechst 33258 после фиксации 30,31 , было трудно применить FACS к живым клеткам E. gracilis из-за токсичности окрашивающих реагентов и низкой жизнеспособности клеток после FACS.

gracilis из-за токсичности окрашивающих реагентов и низкой жизнеспособности клеток после FACS.

В этой статье мы представляем метод, который преодолевает вышеупомянутые технические трудности и, следовательно, делает возможным эффективное селекционное разведение живых богатых нефтью E. gracilis с помощью FACS. В частности, метод селекции представляет собой повторяющуюся процедуру однонедельного гетеротрофного культивирования с окрашиванием внутриклеточных липидов с помощью BODIPY 9.0115 505/515 и выделение на основе FACS верхних 0,5% богатых липидами клеток E. gracilis с высокой жизнеспособностью после индукции мутации с помощью облучения ионами Fe до дикого типа (WT). Весь процесс разведения занимает всего несколько недель. В результате использования метода селекции мы получили живой, стабильный, богатый липидами мутантный штамм E. gracilis , названный B 1 ZFeL, с содержанием липидов в среднем на 40% больше, чем у WT. Мы ожидаем, что дальнейшее понимание метаболизма липидов в сочетании с дальнейшей оптимизацией метода селекции позволит быстро, рентабельно и энергоэффективно производить биотопливо.

Результаты

Автофлуоресценция живых клеток

E. gracilis Флуоресценция путем окрашивания клеток-мишеней флуоресцентными красителями и специфическими зондами обычно используется для идентификации представляющих интерес клеток и является ключевым требованием для FACS. Поскольку в случае микроводорослей их внутриклеточные фотосинтетические пигменты часто излучают сильную автофлуоресценцию, которая становится шумом при распознавании клеток-мишеней на основе FACS, важным требованием является тщательный выбор подходящих флуоресцентных красителей и методов обнаружения 28 . Чтобы определить потребность, мы исследовали автофлуоресценцию клеток E. gracilis , в частности WT (штамм Z), культивируемых в автотропных и гетеротрофных условиях, и бесхлоропластный мутантный штамм SM-ZK, культивируемый в гетеротрофных условиях при возбуждая их лазерным светом с длинами волн 350 нм, 488 нм и 635 нм (обычно используемые длины волн в FACS). Как показано на рис. 1а, возбуждение на длине волны 350 нм вызывало у каждого штамма сильную флуоресценцию на длине волны 400 нм и слабую флуоресценцию на длине волны около 450 нм. Причина сильной флуоресценции неясна, тогда как причиной слабой флуоресценции предположительно является NAD(P)H. Кроме того, как показано на рис. 1b, возбуждение на длине волны 488 нм вызывало флуоресценцию WT на длине волны 700 нм. Эта флуоресценция вызвана хлорофиллом, поскольку штамм SM-ZK без хлоропластов не излучал флуоресценцию на этой длине волны возбуждения. Наконец, как показано на рис. 1с, возбуждение на длине волны 635 нм индуцирует флуоресценцию WT на длине волны 700 нм.

1а, возбуждение на длине волны 350 нм вызывало у каждого штамма сильную флуоресценцию на длине волны 400 нм и слабую флуоресценцию на длине волны около 450 нм. Причина сильной флуоресценции неясна, тогда как причиной слабой флуоресценции предположительно является NAD(P)H. Кроме того, как показано на рис. 1b, возбуждение на длине волны 488 нм вызывало флуоресценцию WT на длине волны 700 нм. Эта флуоресценция вызвана хлорофиллом, поскольку штамм SM-ZK без хлоропластов не излучал флуоресценцию на этой длине волны возбуждения. Наконец, как показано на рис. 1с, возбуждение на длине волны 635 нм индуцирует флуоресценцию WT на длине волны 700 нм.

Характеристика автофлуоресценции клеток E. gracilis .

( a–c ) Спектр автофлуоресценции WT (штамм Z) в автотрофной и гетеротрофной культурах и бесхлоропластного штамма SM-ZK в гетеротрофной культуре. Длина волны возбуждающего лазера составляет 350 нм ( a ), 488 нм ( b ) и 635 нм ( c ). Желтые полосы указывают длину волны возбуждающего лазера.

Желтые полосы указывают длину волны возбуждающего лазера.

Изображение в полный размер

Окрашивание живых клеток

E. gracilis с помощью BODIPY 505/515 Следуя спектральному профилю автофлуоресценции клеток E. gracilis , мы исследовали способность липофильного зеленого флуоресцентного красителя, BODIPY 505/515 , который окрашивает нейтральные липиды, хранящиеся в клетках, точно так же, как Nile Red, который токсичен и вызывает нарушение естественных клеточных функций, таких как выход продукции липидов. КОРПУС 505/515 использовался для окрашивания внутриклеточных липидов в микроводорослях 32,33,34 . При возбуждении лазерным светом с длиной волны 488 нм окрашенные BODIPY 505/515 клетки E. gracilis излучают флуоресценцию с длиной волны 515 нм, что совместимо с профилем автофлуоресценции E. gracilis . Чтобы проверить, могут ли внутриклеточные липиды в E. gracilis окрашиваться с помощью BODIPY 505/515 , мы инкубировали гетеротрофную культуру клеток E. gracilis в условиях гипоксии, чтобы вызвать превращение парамилона в эфир воска. После серии исследований условий мы достигли оптимальной процедуры окрашивания для воздействия на клетки 5 мкМ BODIPY 9.0115 505/515 на 5 мин в воде. На рис. 2а показан спектр флуоресценции окрашенных клеток. Здесь сигнал флуоресценции от клеток, окрашенных BODIPY 505/515 , был усилен за счет увеличения продолжительности гипоксического кондиционирования (дополнительная фигура 1А). Было обнаружено, что сигнал флуоресценции хорошо коррелирует с фактическим содержанием липидов (дополнительные рисунки 1B, C). Кроме того, как показывают микроскопические изображения окрашенных клеток на рис. 2b, клетки имеют зернистый пространственный рисунок флуоресценции. В отличие от окрашивания Nile Red, окрашивание BODIPY 505/515 четко показали липидные гранулы живых клеток (дополнительная фигура 2). Кроме того, для количественной оценки флуоресценции мы провели анализ популяции окрашенных клеток с помощью FACS.

gracilis в условиях гипоксии, чтобы вызвать превращение парамилона в эфир воска. После серии исследований условий мы достигли оптимальной процедуры окрашивания для воздействия на клетки 5 мкМ BODIPY 9.0115 505/515 на 5 мин в воде. На рис. 2а показан спектр флуоресценции окрашенных клеток. Здесь сигнал флуоресценции от клеток, окрашенных BODIPY 505/515 , был усилен за счет увеличения продолжительности гипоксического кондиционирования (дополнительная фигура 1А). Было обнаружено, что сигнал флуоресценции хорошо коррелирует с фактическим содержанием липидов (дополнительные рисунки 1B, C). Кроме того, как показывают микроскопические изображения окрашенных клеток на рис. 2b, клетки имеют зернистый пространственный рисунок флуоресценции. В отличие от окрашивания Nile Red, окрашивание BODIPY 505/515 четко показали липидные гранулы живых клеток (дополнительная фигура 2). Кроме того, для количественной оценки флуоресценции мы провели анализ популяции окрашенных клеток с помощью FACS. Как видно на рис. 2в, клетки в условиях гипоксии демонстрируют более сильную флуоресценцию, чем клетки, культивируемые в аэробных условиях. Здесь флуоресценция — это свет, прошедший через фильтр 529/28.

Как видно на рис. 2в, клетки в условиях гипоксии демонстрируют более сильную флуоресценцию, чем клетки, культивируемые в аэробных условиях. Здесь флуоресценция — это свет, прошедший через фильтр 529/28.

Характеристика флуоресценции BODIPY 505/515 -окрашено клеток E. gracilis .

( a ) Спектр флуоресценции клеток BODIPY 505/515 , окрашенных E. gracilis . Желтая полоса указывает длину волны возбуждающего лазера. ( b ) ДИК (вверху) и флуоресцентные (внизу) изображения окрашенной BODIPY 505/515 клетки E. gracilis , которая находилась в гипоксическом состоянии в течение 2 дней. ( c ) Гистограмма BODIPY 505/515 -окрашенный E. gracilis 9Клетки 0110 с гипоксической инкубацией и без нее, полученные с помощью анализа проточной цитометрии. Интенсивность флуоресценции — это сила света, прошедшего через полосовой фильтр 529/28 .

Полноразмерное изображение

Высокопроизводительная сортировка живых клеток

E. gracilis с высокой жизнеспособностью Следуя результатам аутофлуоресценции и флуоресценции E. gracilis , мы провели FACS живых клеток E. gracilis , но с улучшенной насадкой. Раньше было сложно проводить высокопроизводительную сортировку Euglena с обычными сортировщиками клеток, так как они могут быть легко повреждены их соплом с типичным диаметром 70 мкм. Предположительно, это связано с тем, что E. gracilis не имеет клеточной стенки, имеет относительно большие размеры и уязвима к силе сдвига по сравнению с другими микроводорослями. По этой причине потребовалось снижение производительности для сортировки E. gracilis с высокой жизнеспособностью. В нашем анализе FACS более 40% из клеток E. gracilis были убиты в процессе анализа и сортировки с помощью насадки 70 мкм (дополнительная фигура 3A). С целью минимизации повреждения клеток мы исследовали и определили оптимальные условия сортировки живых клеток E. gracilis с использованием многолуночных планшетов, заполненных средой KH, с насадками диаметром 70 мкм, 100 мкм и 120 мкм. После двухнедельного статического культивирования на пролиферацию подсчитывали лунки, в которых выжили клетки, и определяли выживаемость клеток. Только 57% лунок (110 лунок/192 лунки) показали пролиферацию при использовании насадки 70 мкм, в то время как 97% (187 лунок/192 лунки) и 99% (190 лунок/192 лунки) были извлечены с помощью насадки 100 мкм и 120 мкм. -мкм сопла соответственно (дополнительная фигура 3B).

gracilis с использованием многолуночных планшетов, заполненных средой KH, с насадками диаметром 70 мкм, 100 мкм и 120 мкм. После двухнедельного статического культивирования на пролиферацию подсчитывали лунки, в которых выжили клетки, и определяли выживаемость клеток. Только 57% лунок (110 лунок/192 лунки) показали пролиферацию при использовании насадки 70 мкм, в то время как 97% (187 лунок/192 лунки) и 99% (190 лунок/192 лунки) были извлечены с помощью насадки 100 мкм и 120 мкм. -мкм сопла соответственно (дополнительная фигура 3B).

Получение богатого липидами

мутантного штамма E. gracilis Результаты окрашивания липидов с помощью BODIPY 505/515 и высокопроизводительной сортировки позволяют предположить, что FACS является эффективным высокопроизводительным инструментом для селективного размножения E. gracilis в зависимости от содержания в нем липидов. Чтобы продемонстрировать это, мы разработали процедуру скрининга для обогащения мутантов, которые продуцируют восковой эфир даже в условиях аэробной культуры (рис. 3). В частности, E. gracilis 9Клетки 0110 облучали пучком ионов Fe в дозе 50 Гр для индуцирования мутации, а затем разделяли на четыре независимые группы, каждая из которых состояла из 10 90 115 5 90 116 клеток. Каждой группе давали восстановиться в течение недели в гетеротрофных условиях для накопления парамилона (который у мутантов превращался в эфир воска), а затем окрашивали BODIPY 505/515 и подвергали сортировке клеток. Верхние 0,5% общей популяции окрашенных клеток с сигналом флуоресценции BODIPY 505/515 собирали и культивировали в тех же условиях. После повторения этой процедуры обогащения мутантов 4 раза с недельным интервалом между последовательными этапами сортировки из каждого мутантного пула случайным образом выделили 15 мутантов-кандидатов. Фенотип потомков каждого кандидата оценивали с помощью FACS с BODIPY 9.0115 505/515 окрашивание. Наконец, мы выбрали штамм с наибольшей силой флуоресценции, который мы назвали B 1 ZFeL по номенклатуре 16 с добавлением фенотипического обозначения «B» для окрашивания BODIPY 505/515 и обозначения мутагена «Fe ” для облучения ионами Fe и применил его для дальнейшей фенотипической характеристики.

3). В частности, E. gracilis 9Клетки 0110 облучали пучком ионов Fe в дозе 50 Гр для индуцирования мутации, а затем разделяли на четыре независимые группы, каждая из которых состояла из 10 90 115 5 90 116 клеток. Каждой группе давали восстановиться в течение недели в гетеротрофных условиях для накопления парамилона (который у мутантов превращался в эфир воска), а затем окрашивали BODIPY 505/515 и подвергали сортировке клеток. Верхние 0,5% общей популяции окрашенных клеток с сигналом флуоресценции BODIPY 505/515 собирали и культивировали в тех же условиях. После повторения этой процедуры обогащения мутантов 4 раза с недельным интервалом между последовательными этапами сортировки из каждого мутантного пула случайным образом выделили 15 мутантов-кандидатов. Фенотип потомков каждого кандидата оценивали с помощью FACS с BODIPY 9.0115 505/515 окрашивание. Наконец, мы выбрали штамм с наибольшей силой флуоресценции, который мы назвали B 1 ZFeL по номенклатуре 16 с добавлением фенотипического обозначения «B» для окрашивания BODIPY 505/515 и обозначения мутагена «Fe ” для облучения ионами Fe и применил его для дальнейшей фенотипической характеристики.

Метод селекции богатого липидами мутантного штамма E. gracilis .