Плотоядная амёба превратила мозг бабушки в кровавую кашу — Болезни и мутации

Лента новостей » Болезни и мутации 4280 4 Fox 09 Декабря 2018

69-летняя жительница Сиэтла (США) скончалась после того, как год проболела от проникшего в ее мозг с водопроводной водой крайне опасного микроорганизма.

Сначала на носу женщины высыпала странная сыпь, но врачи не могли понять ее причину, хотя женщина несколько раз сдавала анализы.

Когда лишь спустя год врачи диагностировали у нее полное разрушение части мозга, вызванное редкой плотоядной амёбой вида Balamuthia mandrillari, было уже поздно (paranormal-news.ru)

Неназванная пожилая женщина из Сиэтла заболела синуситом и врач порекомендовал ей промывать нос физраствором из стерилизованной воды. Однако женщина решила, что для промывания достаточно обычной воды из-под крана, прошедшей через простой фильтр из супермаркета.

Плотоядная амёба

Спустя месяц у женщины высыпала на носу сыпь, которая поставила в тупик дерматологов. А спустя год у женщины начались проблемы с мозговой деятельностью и она не могла контролировать левую руку.

Когда ее доставили в больницу, ей сделали компьютерную томографию, и в ее мозгу обнаружили небольшую аномалию, похожую на опухоль, диаметром всего полтора сантиметра. На фото ниже аномалия выделяется светлым пятном на снимках А и В.

Врачи решили, что имеют дело с раковой опухолью и отправили пациентку сдавать биопсию. Но спустя неделю женщина снова попала в больницу и на этот раз у нее помимо проблем с рукой начались проблемы и с ногой.

Когда ей снова сделали томографию, врачи напугались, поняв, что светлый участок «опухоли» в ее мозгу стал еще больше. Именно тогда впервые было сделано предположение о проникшей в мозг плотоядной амёбе.

Медицинская команда экстренно связалась Центром по контролю и профилактике заболеваний и затребовала новый препарат для лечения амебной инфекции в больницу.

Несмотря на применение лекарств и срочную операцию, женщине становилось все хуже с каждым днем. Через неделю она впала в кому и умерла.

Во время операции хирурги были шокированы увиденным.

«Часть ее мозга была буквально поглощена этой амёбой и превратилась в месиво, похожее на кровавую «кашу». Амёба разрушила нервные клетки», — рассказывает доктор Чарльз Коббс.

Амёба Balamuthia mandrillari нередко встречается в воде и земле, но случаи заражения ею человека крайне редки. Однако, самое плохое в том, что практически все они закончились смертью пациентов. Амёба Balamuthia mandrillari не дает людям никакого шанса на выживание.

Более того, эту амёбу обнаружили лишь в 1986 году и это совершенно новая и пока малоизученная опасность для человечества. Во всем мире с тех пор ею заразилось всего около 200 человек, в том числе 70 в США.

Фильтр для воды может обезопасить воду от вредных примесей и другой крупной заразы, но он не спасает от амёбы.

Если вы стали очевидцем аномального явления, вы можете прислать свою историю на наш сайт и мы опубликуем ее.

Читайте в Блогах

|

Навигация: Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Топ: Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие… Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья… Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного. Интересное: Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления… Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы… Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны… Дисциплины: Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция |

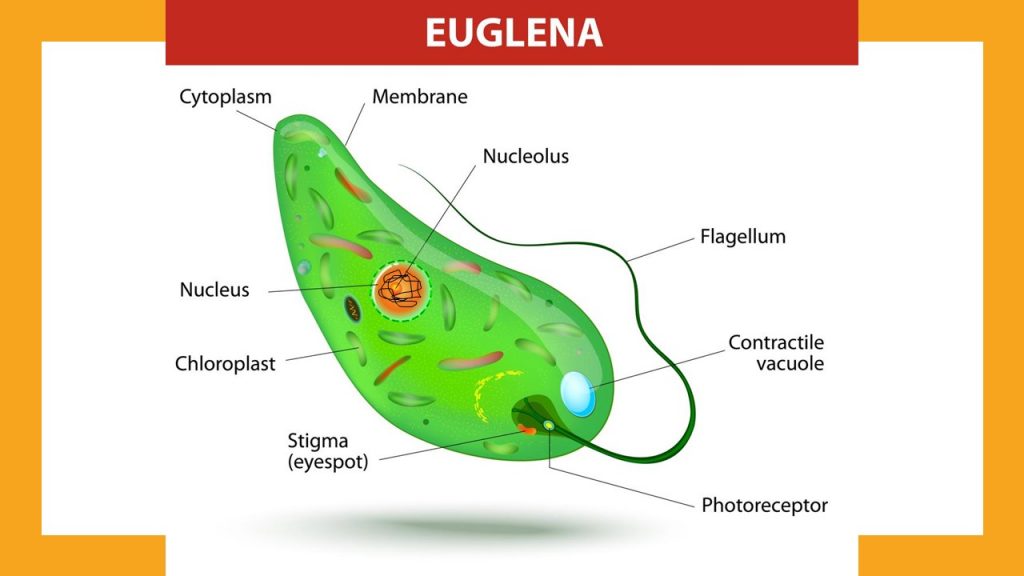

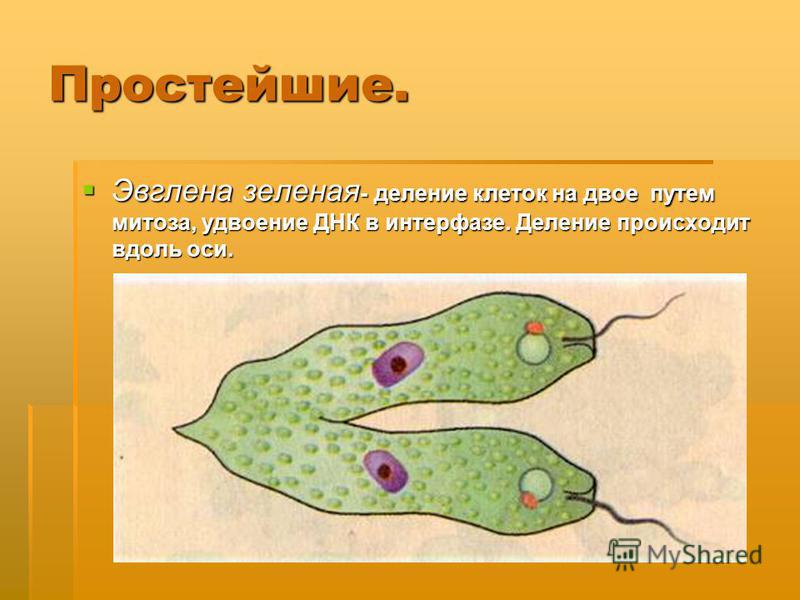

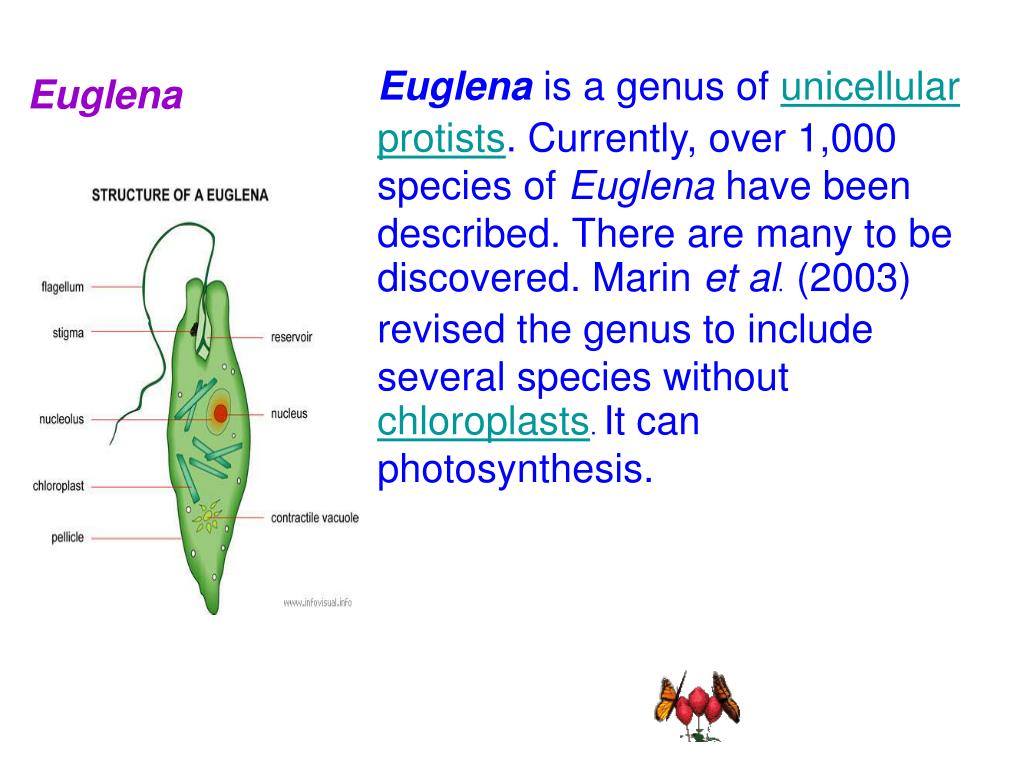

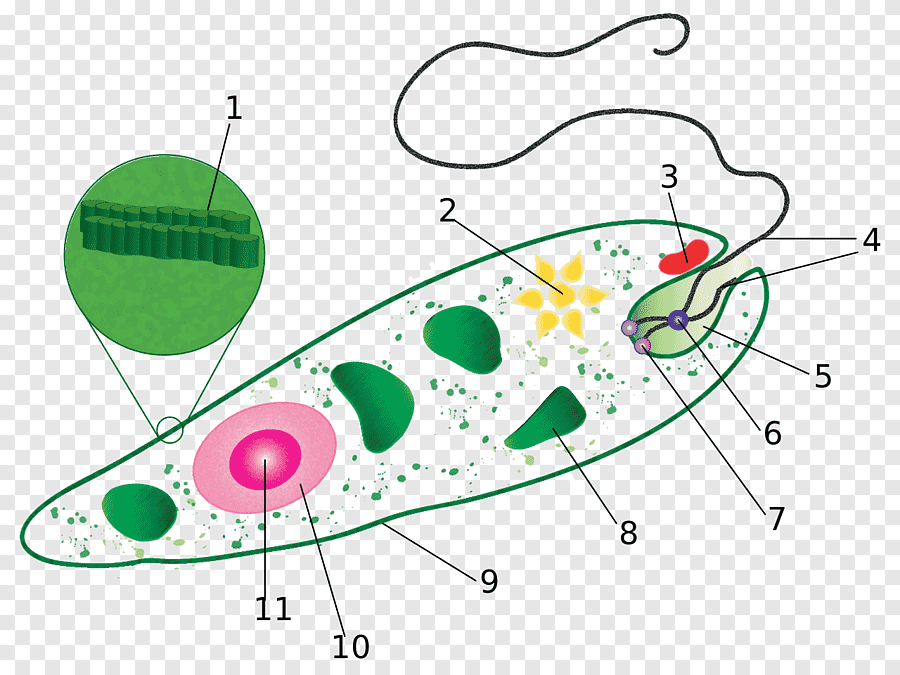

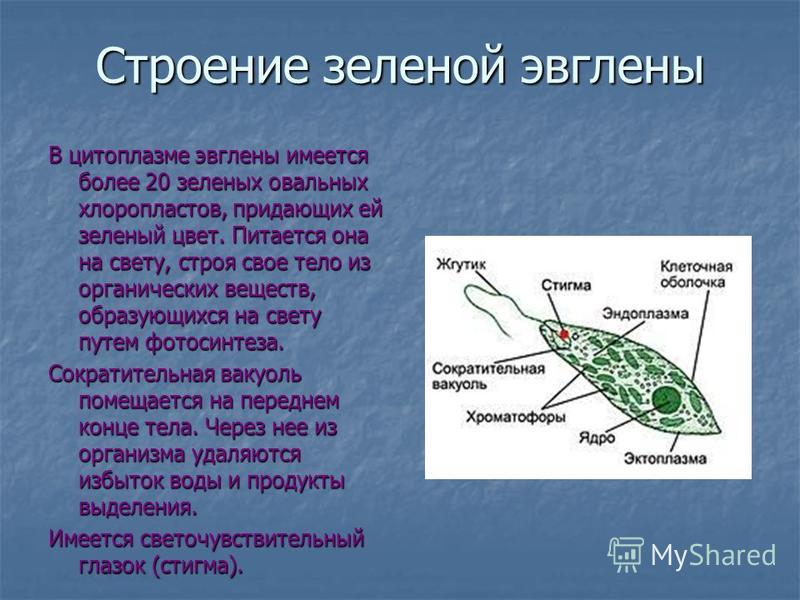

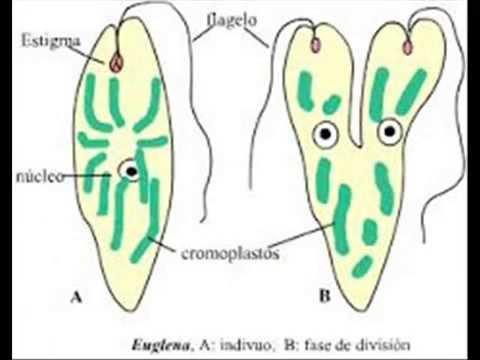

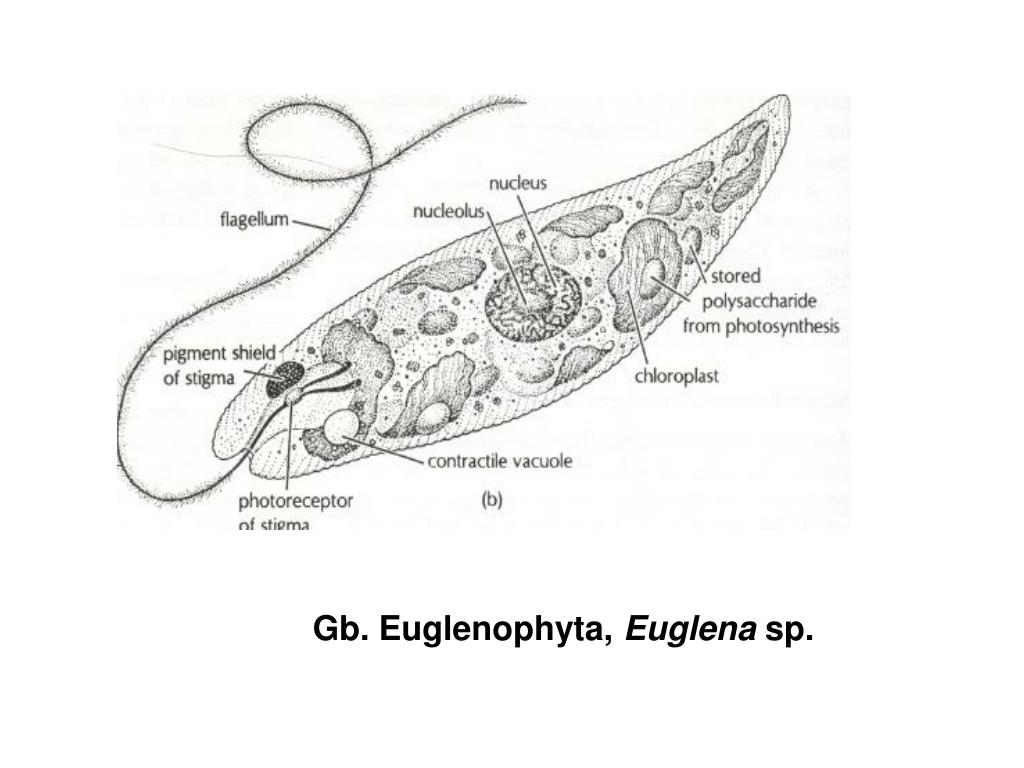

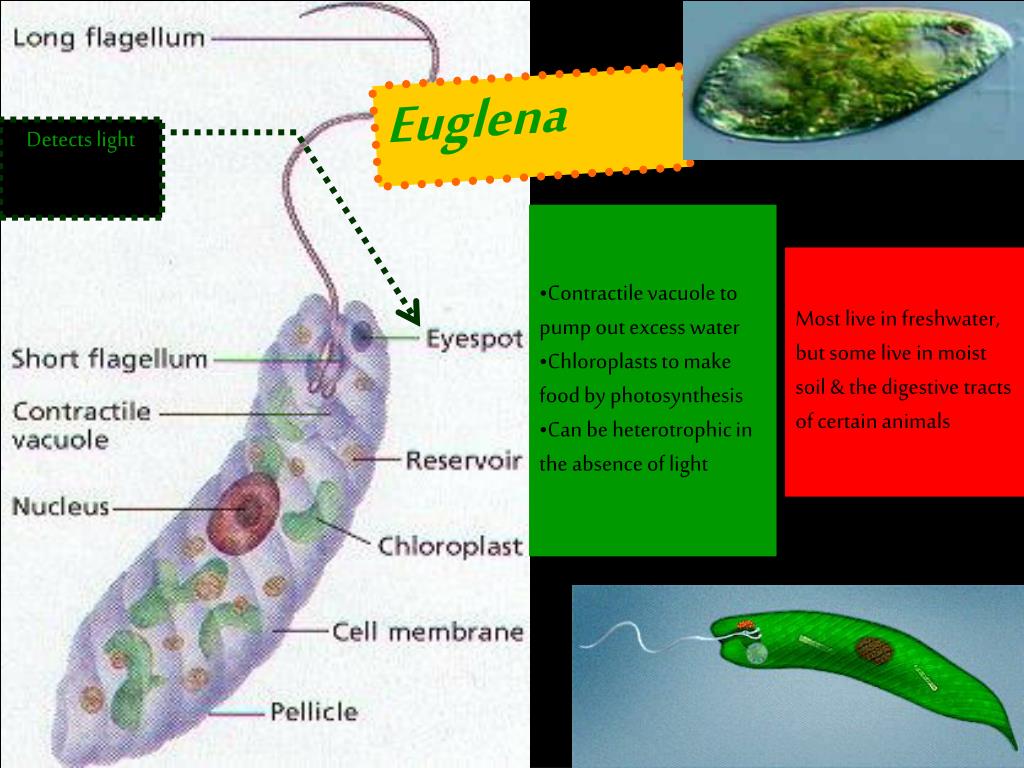

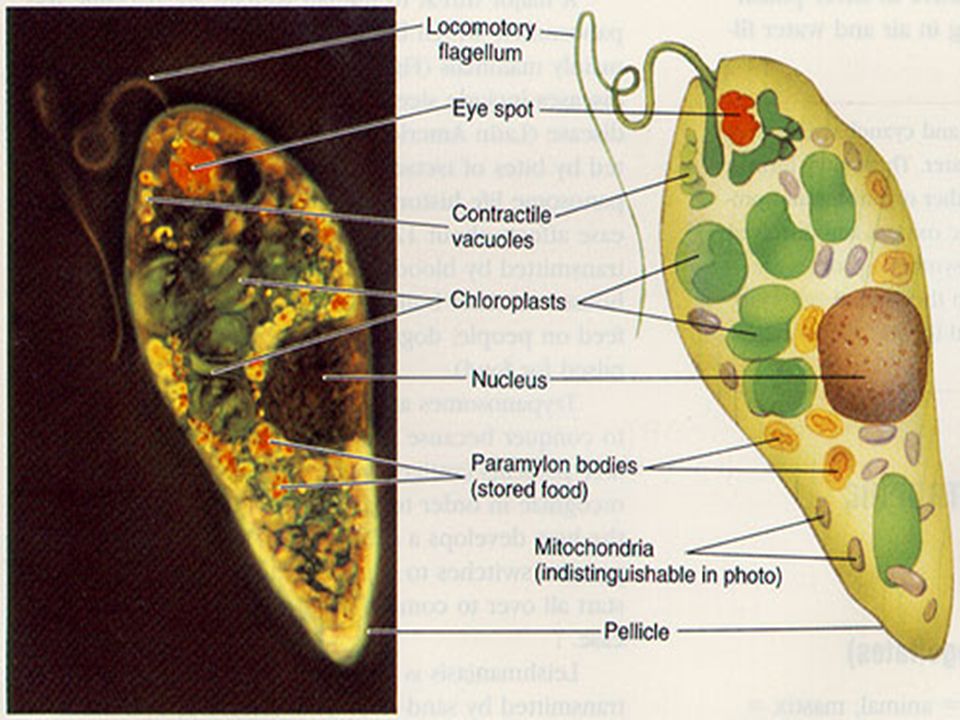

Стр 1 из 2Следующая ⇒ Научная классификация Домен: Эукариоты Без ранга: Экскаваты Тип: Эвгленозои Класс: Эвгленоидеи Отряд: Эвгленовые Семейство: Эвгленовые Род: Эвглена Вид: Эвглена зелёная

Эвглена зелёная способна к автотрофному типу питания за счёт наличия хроматофор. Некоторые представители отряда эвгленовых (родственники эвглены зелёной) вообще не способны к фотосинтезу и питаются гетеротрофно подобно животным (например, астазия(Astasia)). У таких животных могут развиваться даже сложные ротовые аппараты, с помощью которых они поглощают мельчайшие пищевые частицы. Часто в природе при определённых благоприятных условиях происходит массовое размножение эвглен. Тогда вода в пруду или речной заводи, которая вчера ещё была прозрачна, становится мутно-зелёной или буроватой. Ближайшими родственниками эвглены зелёной являются эвглена кровавая ( Euglena sanguined ) и эвглена снежная ( Euglena nivalis ). При массовом размножении этих видов наблюдается так называемое «цветение снега». Ещё Аристотель в IV веке до н. э. описал появление «кровавого» снега. Чарльз Дарвин наблюдал это явление во время путешествия на корабле «Бигль». На территории России «цветение» снегов неоднократно наблюдалось на Кавказе, Урале, Камчатке и на некоторых островах в Арктике. Жгутиконосцы способны жить в снегах и льдах, в результате при массовом размножении жгутиковых снег приобретает ту окраску, которую имеет цитоплазма этих простейших. Известно зелёное, жёлтое, голубое и даже чёрное «цветение» снегов, однако чаще наблюдается красное, вызываемое большим количеством размножившихся эвглен — кровавой и снежной. Ланцетники Ланце́тники (лат. Строение ланцетников представляет собой схему строения всех хордовых. Он сохраняет все признаки хордовых всю свою жизнь. Общий план их строения включает все характерные признаки этого типа: наличие хорды жаберные щели, пронизывающие глотку нервная система в виде нервной трубки; хорда находится между нервной трубкой и кишечником вентральное положение анального отверстия и наличие хвоста, в который не заходит кишечник, но заходят другие осевые органы — хорда и нервная трубка. Расположение систем органов у беспозвоночных и позвоночных животных. Обозначения: К –кровеносная система, Вывод из таблицы У беспозвоночных животных скелет был наружным и защищал одинаково все стороны организма. У хордовых животных произошло смещение скелета внутрь, для облегчения тела при увеличении его размеров. И нервная система, требующая надежной защиты, оказалась смещенной ближе к скелету, а значит на спинную сторону. Защита всех остальных органов осуществляется мышечной системой и у большинства хордовых костной системой. Таким образом мы видим, что ланцетник является переходной формой между беспозвоночными и позвоночными животными, что открыл и доказал Александр Онуфриевич Ковалевский. Характеристика ланцетника. Систематическое положение: 1774 г. 1834 г. А.О. Ковалевский – доказал, что ланцетник переходная форма между беспозвоночными и позвоночными животными. Тело ланцетников удлиненное, сжатое с боков полупрозрачное окаймлено плавниковой складкой. Хорда – это эластичный тяж, лежащий над кишечником и сохраняющийся у части животных всю жизнь, а у части только в виде межпозвоночных дисков. Она является внутренним скелетом. К ней прилегает 50-80 мышечных сегментов. Нервная трубка со слабо намеченным разделением на головной и спинной мозг, лежит на хорде, не доходя до ее концов. Органы чувств представлены нервными окончаниями в поверхностном слое кожи. Ланцетник питается пассивно, фильтруя воду через предротовую воронку с венчиком щупалец и собирая пищу в большой глотке, стенки которой пронизаны жаберными щелями. Глотка переходит в короткую кишку, заканчивающуюся анальным отверстием. Кровеносная система замкнутая, роль сердца выполняет крупный сосуд – брюшная аорта. Выделительная система как у кольчатых червей – сто пар нефридиев – трубок. Ланцетники раздельнополые, оплодотворение наружное, личинка свободноплавающая. Утконос был открыт в XVIII веке во время колонизации Нового Южного Уэльса. В опубликованном в 1802 году списке животных этой колонии упоминается «животное-амфибия из рода кротов. Наиболее любопытное его качество — это то, что оно обладает вместо обычного рта утиным клювом, позволяющим ему питаться в иле, как птицам». Первая шкура утконоса была прислана в Англию в 1797 году. Самки утконоса нет видимых молочных желез, зато это животное, подобно птицам, имеет клоаку. В 1824 году немецкий биолог Меккель обнаружил, что у утконоса всё-таки имеются молочные железы и самка выкармливает детёнышей молоком. То, что утконос откладывает яйца, было доказано только в 1884 году. Голова круглая. Впереди лицевой отдел вытянут в плоский клюв длиной около 65 мм, шириной 50 мм. Лапы у утконоса пятипалые, приспособленные как для плавания, так и для рытья земли. Плавательная перепонка на передних лапах выдаётся перед пальцами, но может подгибаться таким образом, что когти оказываются выставленными наружу, превращая плавательную конечность в копательную. Перепонки на задних лапах развиты намного слабее; для плавания утконос использует не задние лапы, как другие полуводные звери, а передние. Задние лапы в воде выступают в роли руля, а хвост служит стабилизатором. Походка утконоса на суше больше напоминает походку рептилии — ноги он ставит по бокам тела. Носовые отверстия у него открываются на верхней стороне клюва. Ушных раковин нет. Глаза и ушные отверстия расположены в желобках по сторонам головы. Когда животное ныряет, края этих желобков, как и клапаны ноздрей, смыкаются, так что под водой у него не действуют ни зрение, ни слух, ни обоняние. Однако кожа клюва богата нервными окончаниями, и это обеспечивает утконосу не только высокоразвитое осязание, но и способность к электролокации. Электрорецепторы клюва могут обнаруживать слабые электрические поля, которые возникают, например, при сокращении мускулатуры ракообразных, что помогает утконосу в поисках добычи. Отыскивая её, утконос во время подводной охоты непрерывно водит головой из стороны в сторону. Утконос — единственное млекопитающее, имеющее развитую электрорецепцию. Электрорецепторы обнаружены также у ехидны У утконоса примечательно низкий обмен веществ по сравнению с другими млекопитающими; нормальная температура его тела — всего 32 °C. Утконос — одно из немногих ядовитых млекопитающих (наряду с некоторыми землеройками и щелезубами, обладающими токсичной слюной, а также толстыми лори — единственным родом известных ядовитых приматов). У молодых утконосов обоих полов на задних ногах находятся зачатки роговых шпор. У самок к годовалому возрасту они отваливаются, а у самцов продолжают расти, достигая к моменту полового созревания 1,2—1,5 см длины. Каждая шпора связана протоком с бедренной железой, которая во время брачного сезона вырабатывает сложный «коктейль» из ядов. Самцы используют шпоры во время брачных поединков. Яд утконоса может убить динго или иное некрупное животное. Репродуктивная система самца утконоса обычна для млекопитающих, за исключением того, что тестикулы у него находятся внутри тела, возле почек (низкая температура тела не препятствует сперматогенезу), а также присутствует раздвоенный (многоголовчатый) пенис, обычный у большинства примитивных млекопитающих отряда однопроходных (утконос, ехидна) и отряда сумчатых (опоссум, коала и другие). Репродуктивная система самки отличается от таковой у плацентарных животных. Её парные яичники похожи на яичники птицы или рептилии; функционирует только левый, правый недоразвит и не производит яиц. Через 2 недели после спаривания самка откладывает 1—3 (обычно 2) яйца. Яйца утконоса похожи на яйца рептилий — они округлые, маленькие (11 мм в диаметре) и покрыты грязно-белой кожистой скорлупой. После кладки яйца слипаются между собой клейкой субстанцией, которая покрывает их снаружи. Инкубация продолжается до 10 дней; во время насиживания самка редко покидает нору и обычно лежит, свернувшись вокруг яиц. Детёныши утконоса рождаются голыми и слепыми, длиной примерно 2,5 см. При вылуплении из яйца они пробивают скорлупу яйцевым зубом, отваливающимся сразу после выхода из яйца. Самка, лёжа на спине, перемещает их к себе на брюхо. Выводковой сумки у неё нет. Мать вскармливает детёнышей молоком, которое выступает через расширенные поры на её животе. Молоко стекает по шерсти матери, скапливаясь в особых бороздках, и детёныши его слизывают. ЕХИДНА Ехидны похожи на небольшого дикобраза, так как покрыты грубой шерстью и иголками. Максимальная длина тела составляет приблизительно 30 см. Их губы имеют клювоподобную форму. Конечности ехидны короткие и довольно сильные, с большими когтями, благодаря чему они могут хорошо копать. У ехидны нет зубов, рот маленький. Основу рациона составляют термиты и муравьи, которых ехидны ловят своим длинным клейким языком, а также другие некрупные беспозвоночные, которых ехидны раздавливают во рту, прижимая языком к нёбу. Домен: Эукариоты Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Млекопитающие Отряд: Однопроходные Семейство: Ехидновые Бо́льшую часть года, за исключением брачного сезона зимой, ехидны живут в одиночку. Каждая особь охраняет свою территорию, на которой она охотится. Ехидны не имеют постоянного убежища. Несмотря на своё толстое и неуклюжее тело, ехидны хорошо плавают и пересекают крупные водоёмы. У ехидны острое зрение, и они в состоянии замечать малейшие движения вокруг себя. В случае какой-либо угрозы ехидны быстро прячутся в зарослях или в расщелинах скал. При отсутствии таких естественных убежищ ехидны быстро зарываются в землю, и на поверхности остаются только несколько иголок. Если же местность открыта, а грунт твёрдый, то ехидны просто сворачиваются в шар, напоминая ежа. Лишь немногие хищники справляются с такой защитой: опытные собаки динго и лисицы могут убить взрослую ехидну, застав её на твёрдой ровной поверхности и атакуя со стороны брюха (шар, в который сворачивается ехидна, не полный). Иногда на молодых ехидн охотятся и вараны. Самка ехидны через три недели после совокупления откладывает одно яйцо с мягкой скорлупой и размещает его в своей сумке. «Насиживание» длится десять суток. После вылупления детёныш вскармливается молоком, которое выделяется порами на двух молочных полях (у однопроходных нет сосков), и остаётся в сумке матери от 45 до 55 суток, пока у него не начинают расти иголки. У ехидны на «клюве» расположено множество электрорецепторов; предполагается, что они были унаследованы от предков, которые вели полуводный образ жизни[2]. АМБУЛОЦЕТУС Царство: Животные Тип: Хордовые Подтип: Позвоночные Класс: Млекопитающие Инфракласс: Плацентарные Надотряд: Лавразиотерии Отряд: Китообразные Подотряд: Archaeoceti Семейство: Ambulocetidae Род: Ambulocetus Вид: Ambulocetus natans Амбулоцетус, амбулоцет (лат. Ambulocetus natans — «ходящий кит») — род ископаемых китообразных. Известен только один вид — Ambulocetus natans. Жил в эоцене на территории современного Пакистана[1]. Является «переходной формой» между наземными четвероногими млекопитающими и современными китообразными Длина животного составляла примерно 3 м, вес — около 300 кг. Внешне животное отдалённо напоминало нечто среднее между крокодилом и дельфином. На коже оставалась шерсть. Лапы перепончатые. Хвост и конечности были хорошо приспособлены для передвижения в водной среде. Зубы острые, треугольной формы. Хищник. Скорее всего, он, подобно современным крокодилам поджидал добычу на дне озера, выпрыгивал на неё и затаскивал в воду. В воде животное передвигалось посредством изгибаний спины и хвоста в вертикальном направлении. На суше амбулоцетус двигался неуклюже. Ночь животные проводили на берегу, недалеко от воды. Лошади Палеонтологическая история лошади записана на камне (и расшифрована учеными!), пожалуй, более полно, чем история любого другого животного. Начало положил эогиппус — небольшой, с кошку, очевидно, полосатый, похожий на маленького тапира зверек. Жил он в густых лесах, в кустарниках, от врагов прятался в папоротниках и высокой траве. Было это примерно 50 миллионов лет назад. У него три пальца на задней ноге и четыре на передней. Остатки эогиппусов (около 10 разных видов) найдены в Англии и других европейских странах, а также в Америке. Высота в холке у разных представителей рода эогиппус от 25 сантиметров до 50. «Но мы убеждены, что существовали еще более древние предки лошади, чем эогиппус. У них на ногах должно было быть по пяти пальцев. У эогиппуса эти «лишние» пальцы почти уже исчезли; они сохранились лишь в виде маленьких косточек. Ископаемые останки пятипалой лошади пока еще не найдены» (Р. Эндрюз). Эти пятипалые лошади, как полагает известный палеонтолог О. Абель, были, по всей видимости, очень похожи на таких же далеких предков тапиров и носорогов и, очевидно, произошли от одного корня, от общего прародителя коней, тапиров и носорогов. Прошло 15–20 миллионов лет. Приблизился конец эоцена. Маленькие эогиппусы еще жили на Земле, но появились среди них разновидности ростом с немецкого дога. Олигоцен. Все разновидности древнейших предков лошадей в Европе вымерли. Исчезли совсем неожиданно. История развития наших быстроногих коней переносится теперь в Америку. Там ближайший потомок эогиппуса, орогиппус, «породил» мезогиппуса. У него уже на передних ногах не четыре пальца, а только три. И подрос: величиной, говорит Р. Эндрюз, был уже с волка. Миоцен. В то время — 25–10 миллионов лет назад — на Земле произошли большие изменения. Там где были равнины, начали вздыматься горные хребты! На большей части планеты влажный климат сменился сухим. Тропические леса быстро исчезали, уступая место степям. Бурно расцвели травы. Из глубины лесов предки лошади, названные меригиппусами, переселились в степи. Кормиться стали не листьями, а травами. Густые заросли уже не были им надежным укрытием от врагов. Только быстрые ноги могли помочь спастись от многих хищников. Лишние пальцы на ногах стали обузой: ведь не по болоту, по твердой степной почве стали ходить и бегать предки лошади. И мы видим: меригиппус был еще трехпалым, но средний палец у него «очень вырос». И на скаку меригиппус опирался только на него. Боковые пальцы уже не касались земли. Этот любопытный процесс — потеря предками лошадей одного пальца за другим — можно яснее познать на таком простом примере. Положите ладонь на стол. А теперь приподнимите запястье. Вы увидите, что чем выше вы поднимаете руку, тем менее и менее касаются плоскости стола большой: палец и мизинец. И, наконец, лишь три средних пальца будут на нее опираться. Поднимите ладонь еще выше (почти до вертикального положения), и средний палец возьмет на себя весь упор о стол. То же самое происходило с ногами предлошадей: на ходу, а тем более на бегу средний палец принимал всю нагрузку тела. Оттого он и перерос все прочие пальцы, которые со временем совсем атрофировались, так как мешали бежать, цепляясь то тут, то там за неровности почвы или за стебли травы. Плиоцен. Меригиппус напоминал уже своим видом не тапира, как его предки, а миниатюрную лошадку. Гиппарионы (а их описано больше 50 видов!) огромными табунами галопировали по равнинам, степям и саваннам всех материков, кроме Австралии, Южной Америки и Антарктиды (по другим, впрочем, менее достоверным данным, в Африке гиппарионов тоже не было. В Азию, а далее в Европу и Африку пришли они из Северной Америки через перешеек, соединявший тогда Чукотку с Аляской. Гиппарионов было когда-то так много, и сохранилось такое великое множество их ископаемых остатков, что палеонтологи назвали фауной гиппариона весь комплекс животных, обитавших примерно 10 миллионов лет назад в тех же экологических условиях, что и гиппарионы. Одно время гиппариона считали одним из предков современных лошадей. Ныне же он лишен этого статуса. И считается боковой ветвью в эволюционной истории лошадей. И ветвью бесплодной, так как гиппарионы не оставили потомков и вымерли в конце плиоцена. Прямым предком лошади был современник и сосед гиппариона — однопалый плиогиппус. От него произошли не только лошади, но и дикие ослы и зебры. В конце ледникового периода все лошади в Новом Свете внезапно и непонятно почему вымерли. Когда, примерно 20 тысяч лет назад, в Америке появились люди (пришли они сюда из Сибири через Аляску), то еще застали здесь лошадей. Внезапная гибель всех диких коней в Америке — одна из самых непонятных и таинственных загадок в развитии природы. Кто истребил их? Хищники — саблезубые тигры и «ужасные волки»? Нет, они вымерли в Америке раньше лошадей. Эпидемии? Тогда какие? Нам сейчас подобные неведомы… Сап? Почему же другие копытные и хищные звери не пострадали от него так катастрофически, как лошади? Муха цеце? В Тропической Африке она губит домашних лошадей. Поэтому и нет их там. Ископаемые остатки мухи цеце найдены в Америке. Некоторые думают, что, возможно, это двукрылое насекомое уничтожило всех лошадей и в Новом Свете. Но ведь все 20 видов этих смертоносных мух — жители тропиков и субтропиков.

Научная классификация Домен: Эукариоты Без ранга: Экскаваты Тип: Эвгленозои Класс: Эвгленоидеи Отряд: Эвгленовые Семейство: Эвгленовые Род: Эвглена Вид: Эвглена зелёная

Эвглена зелёная способна к автотрофному типу питания за счёт наличия хроматофор. Фотосинтез происходит на свету. В темноте же вследствие его невозможности эвглена зелёная питается гетеротрофно. Длительное пребывание в малоосвещённых местах приводит к «обесцвечиванию» зелёного тела эвглены: хлорофилл в хлоропластах разрушается, и эвглена приобретает бледно-зелёный или вовсе теряет цвет. Однако при возвращении в освещённые места у эвглены вновь начинает иметь место автотрофное питание. Эвглена перемещается с помощью жгутика. Некоторые представители отряда эвгленовых (родственники эвглены зелёной) вообще не способны к фотосинтезу и питаются гетеротрофно подобно животным (например, астазия(Astasia)). У таких животных могут развиваться даже сложные ротовые аппараты, с помощью которых они поглощают мельчайшие пищевые частицы. Часто в природе при определённых благоприятных условиях происходит массовое размножение эвглен. Тогда вода в пруду или речной заводи, которая вчера ещё была прозрачна, становится мутно-зелёной или буроватой. В капле этой воды под микроскопом можно увидеть массу эвглен. Ближайшими родственниками эвглены зелёной являются эвглена кровавая ( Euglena sanguined ) и эвглена снежная ( Euglena nivalis ). При массовом размножении этих видов наблюдается так называемое «цветение снега». Ещё Аристотель в IV веке до н. э. описал появление «кровавого» снега. Чарльз Дарвин наблюдал это явление во время путешествия на корабле «Бигль». На территории России «цветение» снегов неоднократно наблюдалось на Кавказе, Урале, Камчатке и на некоторых островах в Арктике. Жгутиконосцы способны жить в снегах и льдах, в результате при массовом размножении жгутиковых снег приобретает ту окраску, которую имеет цитоплазма этих простейших. Известно зелёное, жёлтое, голубое и даже чёрное «цветение» снегов, однако чаще наблюдается красное, вызываемое большим количеством размножившихся эвглен — кровавой и снежной. Ланцетники Ланце́тники (лат. Branchiostoma— род примитивных морских животных из семейства ланцетниковых (Branchiostomidae), подтип бесчерепные (Acrania), класс головохордовых (Cephalochordata). Взрослые особи ведут придонный образ жизни — населяют песчаное дно чистых морских вод; личинки являются планктоном в прибрежных зонах и открытом море. Типичный представитель рода — европейский ланцетник. Рассматривались как промежуточное звено между позвоночными и беспозвоночными животными. Строение ланцетников представляет собой схему строения всех хордовых. наличие хорды жаберные щели, пронизывающие глотку нервная система в виде нервной трубки; хорда находится между нервной трубкой и кишечником вентральное положение анального отверстия и наличие хвоста, в который не заходит кишечник, но заходят другие осевые органы — хорда и нервная трубка. Расположение систем органов у беспозвоночных и позвоночных животных. Обозначения: К –кровеносная система, Вывод из таблицы У беспозвоночных животных скелет был наружным и защищал одинаково все стороны организма. У хордовых животных произошло смещение скелета внутрь, для облегчения тела при увеличении его размеров. И нервная система, требующая надежной защиты, оказалась смещенной ближе к скелету, а значит на спинную сторону. Таким образом мы видим, что ланцетник является переходной формой между беспозвоночными и позвоночными животными, что открыл и доказал Александр Онуфриевич Ковалевский. Характеристика ланцетника. Систематическое положение: 1774 г. П.С. Паллас – обнаружил ланцетника и отнес к типу Моллюски. 1834 г. А.О. Ковалевский – доказал, что ланцетник переходная форма между беспозвоночными и позвоночными животными. Тело ланцетников удлиненное, сжатое с боков полупрозрачное окаймлено плавниковой складкой. Хорда – это эластичный тяж, лежащий над кишечником и сохраняющийся у части животных всю жизнь, а у части только в виде межпозвоночных дисков. Она является внутренним скелетом. К ней прилегает 50-80 мышечных сегментов. Нервная трубка со слабо намеченным разделением на головной и спинной мозг, лежит на хорде, не доходя до ее концов. Органы чувств представлены нервными окончаниями в поверхностном слое кожи. Ланцетник питается пассивно, фильтруя воду через предротовую воронку с венчиком щупалец и собирая пищу в большой глотке, стенки которой пронизаны жаберными щелями. Глотка переходит в короткую кишку, заканчивающуюся анальным отверстием. Кровеносная система замкнутая, роль сердца выполняет крупный сосуд – брюшная аорта. Выделительная система как у кольчатых червей – сто пар нефридиев – трубок. Ланцетники раздельнополые, оплодотворение наружное, личинка свободноплавающая.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰). Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого… Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни… Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций… |

Наука о красных озерах

Все видели голубые и зеленые озера. Некоторые глубокие или большие озера, такие как озеро Верхнее, могут даже выглядеть как чернильно-черные. Но вы когда-нибудь видели красное озеро?

Давайте рассмотрим научные причины алой воды в одном озере Миннесоты и во всем мире.

Микроскопическая тайна

На прошлой неделе позвонил коллега и сказал, что подледные рыболовы на Фиш-Лейк возле Уиндома, штат Миннесота, сообщают, что цвет озера изменился с зеленого на пурпурно-розовый — почти красный.

Это ненормально. DNR Fisheries быстро взяла пробу воды и отправила ее в Музей науки Миннесоты для анализа.

Игра началась

Мы пролили воду через тонкую сетку планктонной сети, чтобы сконцентрировать все, что там может быть, и поместили это под микроскоп.

Оно было красным!

Цианобактерия, Planktothrix rubescens , росла на стадии цветения и окрашивала Фиш-Лейк в красный цвет. Planktothrix rubescens нередко встречается в озерах Миннесоты.

Он растет маленькими нитями, которые почти можно увидеть невооруженным глазом. Сообщалось, что в других местах он растет в большом количестве подо льдом или сразу после таяния льда — и да, он окрашивает озера в красный цвет!

Красный происходит от пигмента под названием фикоэритрин , который помогает Planktothrix rubescens собирать то немногое количество света, которое проникает подо льдом. Он также может контролировать свою плавучесть и всплывать на свет при бурении проруби. И, как и другие цианобактерии, нам нужно быть осторожными около Planktothrix rubescens во время цветения.

И, как и другие цианобактерии, нам нужно быть осторожными около Planktothrix rubescens во время цветения.

Известно, что Planktothrix производит токсин для печени, называемый микроцистином. Небольшие количества могут вызвать зуд кожи. И хотя большинство людей не будут пить из грязного озера, это сделают животные. Собаки и домашний скот умирают почти каждый год в Миннесоте от отравления цианотоксином.

Различные выводы

Рыбное озеро было моим первым опытом с Planktonthrix rubescens , но я видел и другие красные озера. В Монголии ландшафт настолько засушливый, что некоторые озера становятся очень солеными. В этих «гиперсоленых» озерах «зеленая» водоросль под названием Dunaliella salina окрашивает их в красный цвет.

Dunaliella имеет красный пигмент под названием B -каротин, который маскирует «зеленый» цвет хлорофилла. Тот же самый красный пигмент отвечает за окрашивание фламинго в розовый цвет, когда они фильтруют корм Dunaliella в таких же соленых озерах на равнинах Африки и Южной Америки.

Другое красное озеро было прямо в заводях нашей реки Санта-Крус. Красноватый блеск на безмятежной поверхности выглядел очень неуместно и побудил к некоторым пробам.

Под прицелом мы нашли виновника.

Не цианобактерия, не «зеленая» водоросль, а небольшой вид водорослей, называемый эвгленоидом — Euglena sanguinea . Счастливо плавают, окрашены в красный цвет пигментом астаксантином и пользуются дополнительными летними питательными веществами и утренним солнцем. Моя докторская степень Наставнику однажды позвонили в панике с кладбища, пруд которого окрасился в красный цвет. К счастью, опасения, что могилы истекают кровью, не оправдались. Просто микроскопическая водоросль — та самая Euglena sanguinea —неожиданно окрашивает другое озеро в красный цвет!

Вам понравилась эта водянистая научная тайна? Узнайте, как проверить качество воды с помощью этой домашней научной деятельности.

Фотографии флагульи и премиальные картинки с высоким уровнем Res

- Creative

- Редакция

- Видео

Лучший матч

Новейшие

Старейшины

Самый популярный

7.

..

.. Фотосинтез происходит на свету. В темноте же вследствие его невозможности эвглена зелёная питается гетеротрофно. Длительное пребывание в малоосвещённых местах приводит к «обесцвечиванию» зелёного тела эвглены: хлорофилл в хлоропластах разрушается, и эвглена приобретает бледно-зелёный или вовсе теряет цвет. Однако при возвращении в освещённые места у эвглены вновь начинает иметь место автотрофное питание. Эвглена перемещается с помощью жгутика.

Фотосинтез происходит на свету. В темноте же вследствие его невозможности эвглена зелёная питается гетеротрофно. Длительное пребывание в малоосвещённых местах приводит к «обесцвечиванию» зелёного тела эвглены: хлорофилл в хлоропластах разрушается, и эвглена приобретает бледно-зелёный или вовсе теряет цвет. Однако при возвращении в освещённые места у эвглены вновь начинает иметь место автотрофное питание. Эвглена перемещается с помощью жгутика. В капле этой воды под микроскопом можно увидеть массу эвглен.

В капле этой воды под микроскопом можно увидеть массу эвглен. Branchiostoma— род примитивных морских животных из семейства ланцетниковых (Branchiostomidae), подтип бесчерепные (Acrania), класс головохордовых (Cephalochordata). Взрослые особи ведут придонный образ жизни — населяют песчаное дно чистых морских вод; личинки являются планктоном в прибрежных зонах и открытом море. Типичный представитель рода — европейский ланцетник. Рассматривались как промежуточное звено между позвоночными и беспозвоночными животными.

Branchiostoma— род примитивных морских животных из семейства ланцетниковых (Branchiostomidae), подтип бесчерепные (Acrania), класс головохордовых (Cephalochordata). Взрослые особи ведут придонный образ жизни — населяют песчаное дно чистых морских вод; личинки являются планктоном в прибрежных зонах и открытом море. Типичный представитель рода — европейский ланцетник. Рассматривались как промежуточное звено между позвоночными и беспозвоночными животными.

П.С. Паллас – обнаружил ланцетника и отнес к типу Моллюски.

П.С. Паллас – обнаружил ланцетника и отнес к типу Моллюски.

Клюв не жёсткий как у птиц, а мягкий, покрытый эластичной голой кожей, которая натянута на две тонкие, длинные, дугообразные косточки. Ротовая полость расширена в защечные мешки, в которых во время кормёжки запасается пища. Внизу у основания клюва самцы имеют специфическую железу, продуцирующую секрецию с мускусным запахом. У молодых утконосов имеется 8 зубов, однако они непрочные и быстро стираются, сменяясь ороговевшими пластинками.

Клюв не жёсткий как у птиц, а мягкий, покрытый эластичной голой кожей, которая натянута на две тонкие, длинные, дугообразные косточки. Ротовая полость расширена в защечные мешки, в которых во время кормёжки запасается пища. Внизу у основания клюва самцы имеют специфическую железу, продуцирующую секрецию с мускусным запахом. У молодых утконосов имеется 8 зубов, однако они непрочные и быстро стираются, сменяясь ороговевшими пластинками.

Однако при этом он прекрасно умеет регулировать температуру тела. Так, находясь в воде при 5 °C, утконос может в течение нескольких часов поддерживать нормальную температуру тела за счёт увеличения уровня метаболизма более чем в 3 раза.

Однако при этом он прекрасно умеет регулировать температуру тела. Так, находясь в воде при 5 °C, утконос может в течение нескольких часов поддерживать нормальную температуру тела за счёт увеличения уровня метаболизма более чем в 3 раза.

После этого мать роет для детёныша нору, в которой оставляет его, возвращаясь каждые 4—5 дней для кормления молоком. Таким образом молодая ехидна опекается матерью до достижения семимесячного возраста.

После этого мать роет для детёныша нору, в которой оставляет его, возвращаясь каждые 4—5 дней для кормления молоком. Таким образом молодая ехидна опекается матерью до достижения семимесячного возраста.

Чтобы ходить по зыбким мхам и опавшей листве своего первоначального обиталища и не проваливаться, пальцы очень годились.

Чтобы ходить по зыбким мхам и опавшей листве своего первоначального обиталища и не проваливаться, пальцы очень годились. Наступила новая, более близкая к нам эпоха…

Наступила новая, более близкая к нам эпоха…

Но еще больше был похож на современную лошадь его потомок гиппарион. Ростом в холке больше пони: 1,5 метра. На ногах три пальца, но боковые уже не касались земли.

Но еще больше был похож на современную лошадь его потомок гиппарион. Ростом в холке больше пони: 1,5 метра. На ногах три пальца, но боковые уже не касались земли.

У края наползающих с севера ледников, где обитали лошади, они жить не могут. А в тропиках диких лошадей как раз и не было. Они тяготели больше к Полярному, а не к тропическому кругу…

У края наползающих с севера ледников, где обитали лошади, они жить не могут. А в тропиках диких лошадей как раз и не было. Они тяготели больше к Полярному, а не к тропическому кругу…

Он сохраняет все признаки хордовых всю свою жизнь. Общий план их строения включает все характерные признаки этого типа:

Он сохраняет все признаки хордовых всю свою жизнь. Общий план их строения включает все характерные признаки этого типа: Защита всех остальных органов осуществляется мышечной системой и у большинства хордовых костной системой.

Защита всех остальных органов осуществляется мышечной системой и у большинства хордовых костной системой.

..

..