История кузнечного ремесла и мастера кузнечных дел

Произведении из кованого железа XVII—XVIII столетий имеют историческую и художественную ценность. В них оригинальность художественных образов получила мастерское воплощение в материале. Использование различных способов орнаментации, богатство и разнообразие узоров, чувство формы предмета позволяют отнести их к лучшим достижениям русского художественного металла.

Русское кузнечное ремесло имеет давние традиции. Сложилось оно еще в глубокой древности. Веками накапливался опыт, совершенствовалась техника кузнечного дела. Нехитрыми, но требующими определенных значительных навыков способами из кованого железа изготовляли различные предметы: гнули толстые пруты для светцев и воротных колец, ключей и сечек, ковали и вытягивали железные ленты для сундуков и ларцов.

Ларцы-«теремки». XVII в. Великий Устюг.Проследить развитие кузнечного дела как одного из видов народного творчества во всей полноте и последовательности трудно — до нас дошло ограниченное число памятников. Определить время и место их производства бывает также довольно сложно, поскольку сходные по своему характеру и приемам орнаментации изделия встречаются в разных районах.

Определить время и место их производства бывает также довольно сложно, поскольку сходные по своему характеру и приемам орнаментации изделия встречаются в разных районах.

На протяжении многих веков в России существовали промыслы по обработке железа. История их возникновения и развития связана с источниками сырья, с ростом добычи руды и выплавки железа.

Спрос на изделия кузнечного художественного ремесла был большим, сбыт их обеспечивала широкая торговля. Развозились они по всей России. В XVI— XIX веках значительные кузнечные производства были сосредоточены в Москве, Устюжне Желознопольской, Великом Устюге, Туле, Ярославле, Нижнем Новгороде. В каждом из этих центров складывались свои традиции, были свои талантливые и умелые мастера.

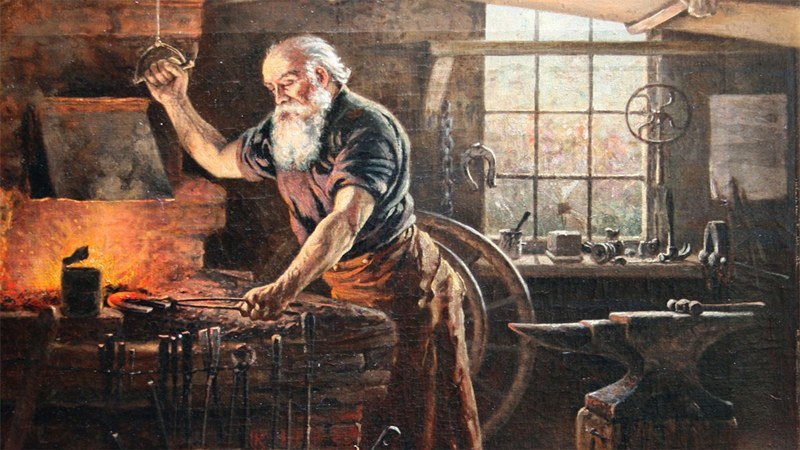

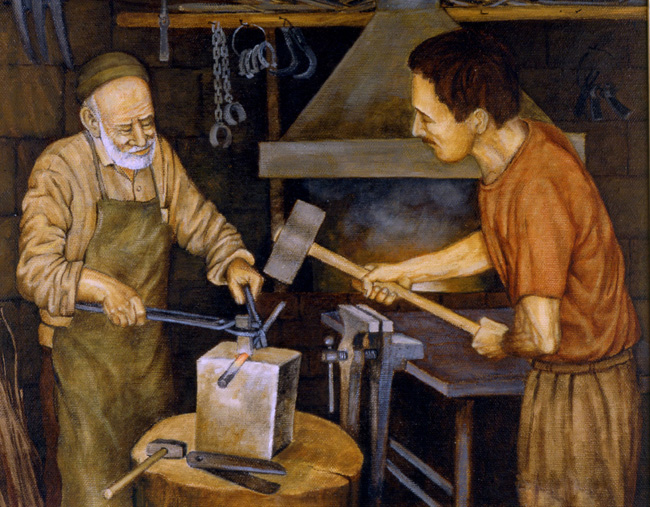

Подголовник. XVII в.В жизни городов и сел ремесло кузнеца играло значительную роль. Мастера могли подковать лошадь и сделать плуг, выковать ограду и изготовить новый замок. Но безвозвратно ушли в прошлое имена тех, кто умелыми руками выполнял удивительные по красоте изделия.

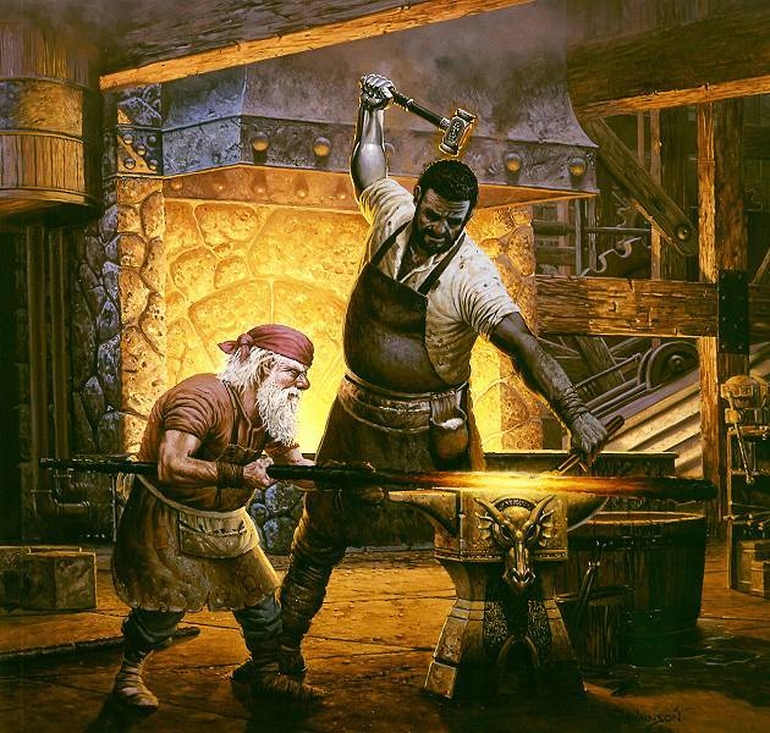

Испокон веков на Руси почиталось ремесло кузнеца. Отношение к нему было особенное. Занятие это всегда вызывало в народе затаенный интерес, труд мастера окружала некая дымка таинственности и загадочности. Не зря, наверное, в русских сказках и песнях самым хитрым и умным был мужик-кузнец.

Замок-секира. XVIII в.Вероятно, поэтому умение выплавить руду, верно угадать добавки к железу, температуру нагрева признавалось чуть ли не чудодейственным. И, быть может, по праву Кузнецов можно считать первыми металлургами и химиками. На Руси рано было налажено производство кричного железа, называемого так от слова «крица»— куска металла, получаемого при обработке руды. После того как механическим путем из него удаляли шлак, раскаленную болванку подвергали ковке.

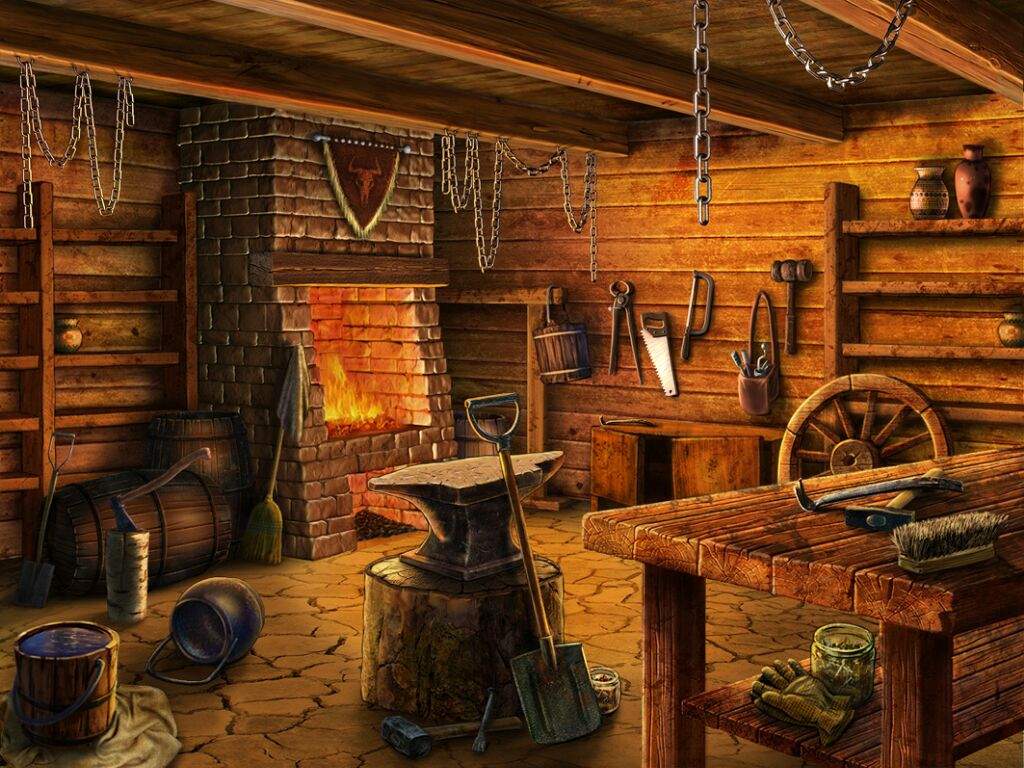

Помещения для кузниц были всегда прочными и надежными. Находились они обыкновенно за пределами селения или города. Ведь кузнечное дело связано с огнем, поэтому часто кузницы строились ближе к озеру или реке, на случай пожара. Иногда они были просто земляными. Но вы-строенные из сухих, крупных бревен служили восемьдесят-сто лет. Но зря в народе говорили: «Две избы переживешь, а кузницу пережить трудно».

Иногда они были просто земляными. Но вы-строенные из сухих, крупных бревен служили восемьдесят-сто лет. Но зря в народе говорили: «Две избы переживешь, а кузницу пережить трудно».

Необходимую принадлежность любой кузницы составлял горн — кирпичная печь с отверстием для воздуховодной трубы — мехов. Оборудование мастерской несложно: наковальни, молотки различной величины и веса, напильники и зубила, клещи и щипцы для держания раскаленных болванки и подковки. Мастер редко работал один. Только при ковке мелких изделий он мог обойтись бел помощника. Подручный обычно подкладывал угли, зажигал и раздувал огонь, приводил в движение мехи. Кузнец же бросал в огонь кусок железа и накаливал его добела. Если кусок железа был невелик, то одной рукой кузнец вынимал его клещами и клал па наковальню, а другой ударами молота выковывал предмет желаемой формы. Эта операция требовала немалых физических усилий и сноровки. Если ковался большой кусок, то подручный оставлял мехи, брал молот и работал вместе с кузнецом. Несколько раз переходило железо из огня на наковальню, а затем снова возвращалось в огонь для дальнейшего накаливания. По окончании ковки мастер опускал изделие в воду. Затем следовали операции по сборке и отделке изделия. Это труд сложный и кропотливый. Еще с древнейших времен мастерам были известны такие приемы, как сварка, обточка, резка, полировка, пайка. Знание этих приемов обработки давало возможность изготовлять различные инструменты, оружие, предметы быта.

Несколько раз переходило железо из огня на наковальню, а затем снова возвращалось в огонь для дальнейшего накаливания. По окончании ковки мастер опускал изделие в воду. Затем следовали операции по сборке и отделке изделия. Это труд сложный и кропотливый. Еще с древнейших времен мастерам были известны такие приемы, как сварка, обточка, резка, полировка, пайка. Знание этих приемов обработки давало возможность изготовлять различные инструменты, оружие, предметы быта.

В коллекциях художественного металла наиболее ценными являются изделия русских кузнецов XVII—XVIII веков. Это самые разнообразные по назначению и формам бытовые вещи — сундуки, светцы, сечки, ключи, личины замков и др. Они позволяют судить о высоком мастерстве безымянных ремесленников.

В XVII—XVIII веках кузнецы использовали различные способы украшения изделий. Они пробивали сквозные узоры на железных полосах, покрывали гладкие поверхности насечкой и гравировкой.

Личина замка. XVII в. Север.Чертами определенного стилистического единства обладают изделия мастеров Великого Устюга. Исстари славился город искусными ремесленниками. Но особенно знаменит он был своими кузнецами. До сих пор названия городских улиц (Кузнечная, Кузнецовский переулок) хранят память о местных мастерах. Здесь делали прочные и надежные сундуки, окованные металлическими пластинами, благодаря которым они выглядели нарядными и красивыми; выполняли замки, кованые решетки, различные мелкие и крупные декоративные украшения.

Исстари славился город искусными ремесленниками. Но особенно знаменит он был своими кузнецами. До сих пор названия городских улиц (Кузнечная, Кузнецовский переулок) хранят память о местных мастерах. Здесь делали прочные и надежные сундуки, окованные металлическими пластинами, благодаря которым они выглядели нарядными и красивыми; выполняли замки, кованые решетки, различные мелкие и крупные декоративные украшения.

Но особенно высоко ценились великоустюгские сундуки, которые делали на заказ и преподносили в качестве подарков. В них хранили ценности и документы, поэтому часто в деревянный остов врезали хитроумные замки.

Подвес паникадила. XVII в.Известны сундуки двух типов — ларцы-«теремки» и «подголовники». Самой распространенной и характерной формой был «теремок» с четырехскатной крышкой. «Подголовники», которые ставили в изголовье, имели прямоугольные основания и с лицевой стороны покатые крышки. Наружные стенки сундуков окрашивали краской, обтягивали кожей, покрывали слюдой, а поверх околачивали просечными железными листами. Часто весь сундук сплошь опоясывали железными пластинами. В обоих случаях они подчеркивали форму и пропорции вещи.

Часто весь сундук сплошь опоясывали железными пластинами. В обоих случаях они подчеркивали форму и пропорции вещи.

Орнамент на железных полосах составляли фигурные завитки, причудливые листики. Они, как правило, располагались в определенном ритмическом порядке. Затейливые узоры наносили на железный лист и специальным пробойником прорубали. Эта работа требовала точного глаза и высокого мастерства.

Тонкие прорезные узоры украшали дверные и сундучные петли, наружные части замков и задвижек, церковную утварь.

Сечка. XVII в.Навершие хоругви укрепляло полотнище знамени. Место производства представленного образца неизвестно, но в его оформлении применены сходные воликоустюгским ларцам приемы орнаментации. В треугольную форму органично вплетен узор из симметричных волнистых побегов с мелкими завитками. Мотивам придаются мягкие, плавные очертания.

Характерна повторяемость одинаковых элементов, сложность рисунка переплетающихся стеблей, листьев. Растительные формы обобщены. На просвет орнамент напоминает легкую ажурную ткань.

На просвет орнамент напоминает легкую ажурную ткань.

Иногда просечную технику использовали в комбинации с гравировкой. К интересным и немногочисленным изделиям этого вида относится врезной замок XVIII века. Его наружный щиток по форме напоминает секиру. Контуры предмета определили расположение награвированных насечек и прорезного узора. В рисунке растительных завитков много общего с орнаментами железных полос для оковки сундуков. Массивный щиток замка украшен ажурным прорезным узором. Мелкие завитки на фоне слюдяной подкладки выглядят легкими и изящными. Чтобы оттенить сквозной орнамент, мастер покрыл гладкую поверхность щитка мелкими углублениями в виде точек, которые выполнены с помощью специального инструмента — острого чекана. Рисунок, намеченный точками, контрастирует с пластически обработанным сквозным узором.

Прорезные орнаменты были разнообразными. В украшении железных лент и замков они мелкоузорные, обобщенно растительного характера. В оформлении же личины замка мастер использовал крупный растительный мотив. В причудливом узоре личины, обрамлявшей отверстие для ключа, широкое и плавное движение стебля подчеркнуто пышными формами цветов. Обобщенный характер орнамента достигается плоскостной трактовкой деталей, а сквозной фон выявляет рисунок, его линейность, четкий силуэт.

В причудливом узоре личины, обрамлявшей отверстие для ключа, широкое и плавное движение стебля подчеркнуто пышными формами цветов. Обобщенный характер орнамента достигается плоскостной трактовкой деталей, а сквозной фон выявляет рисунок, его линейность, четкий силуэт.

В убранство интерьеров соборов и церквей немаловажную роль играли подвесы и кронштейны для светильников и паникадил. Подобные украшения получили особое распространение в XVII—XVIII веках. Эти произведения дают возможность высоко оценить технические достижения мастеров, их художественное чутье в создании предметов объемных, рассчитанных на обозрение в пространстве.

Светец. XVII в.Кованые кронштейны с деталями, выполненными из листового железа, укреплялись в стенах. Крупные, с изрезанными острыми краями листья скрывали изогнутый прут, к которому подвешивали лампаду. Цветы и побеги приклепаны к стержню в разных направлениях, поэтому кронштейн как бы парит в воздухе, напоминая растение с пышными цветами. Закругленные края бутонов и отогнутые листики четко обрисовываются светотенью.

Динамичность, собранность композиции можно отметить в подвесе для паникадила. Упругие, обращенные в разные стороны завитки и тонкие железные пластинки-листики симметрично расположены по сторонам витого стержня и подчеркивают направленность закручивающихся внутрь спиралей. С помощью простых лаконичных средств достигается декоративная выразительность предмета.

Рассматривая изделия кузнецов, мы встречаем вещи, очень близкие по формам и орнаментам, но в ряду похожих предметов не найдем абсолютно одинаковых.

Стремление к организованности и четкости композиций и форм орнамента заметно и в художественном оформлении повседневных предметов быта XVII— I XVIII веков.

Рукоять сечки для рубки капусты украшена конскими голова. Их изображения связаны с древними магическими представлениями людей. Образ коня в народном искусстве наделен силой и смелостью. Он был символом — «оберегом», охраняющим от всего дурного и горестного. Гибкие головки животных и крупные завитки по сторонам сечки придают предмету красивые очертания. Ритмическая повторяемость спиралевидных завитков объединяет украшение верхней части сечки с мягким овалом лезвия. Здесь господствует пластическое равновесие масс, симметрия, лаконичная ясность силуэтов.

Ритмическая повторяемость спиралевидных завитков объединяет украшение верхней части сечки с мягким овалом лезвия. Здесь господствует пластическое равновесие масс, симметрия, лаконичная ясность силуэтов.

Руками кузнецов создавались и светцы — некогда распространенный предмет домашнего обихода, своеобразное приспособление для освещения помещения. Без лучины, медленно сгоравшей и падавшей в корытце с водой, трудно представить себе деревенскую избу. Ни один дом не обходился без подобной «светильни». Березовые или сосновые щепки вставлялись в железные светцы. При этом металлический стержень, к которому крепились держатели, внизу заострялся так, чтобы его можно было вставить в специальную подставку или закрепить в бревенчатую стену дома. В отдельных случаях стержни приваривались к круглым кольцеобразным основаниям. Своими пропорциями и силуэтами светцы вызывают ассоциацию с легкими расцветшими бутонами на высоких ножках. Застывший цветок в своих фигурных побегах скрывает держатели для лучин. Обычная высота светцев не превышает 1—1,3 метра, по они всегда кажутся выше, напоминая цветы, стремительно растущие ввысь. Этому впечатлению во многом способствует соразмерность завитков, попарно закрепленных по всей высоте стебля.

Обычная высота светцев не превышает 1—1,3 метра, по они всегда кажутся выше, напоминая цветы, стремительно растущие ввысь. Этому впечатлению во многом способствует соразмерность завитков, попарно закрепленных по всей высоте стебля.

На одном из светцев верхняя часть решена в виде стилизованной женской фигуры. Подобное изображение — явление исключительное. Возможно, фигура эта олицетворяет мать сыру землю, образ, символизирующий природу. При всем лаконизме, декоративной выразительности силуэта изображение сохраняет отголоски своего древнего содержания.

И. Богуславская, В. Пушкарев — «Добрых рук мастерство»

история промысла, документальный фильм, фотографии изделий.

Публикации раздела Традиции

Кузнечный промысел — одно из древнейших ремесел. Выковывать самородное и метеоритное железо начали еще в каменном веке. Работать кузнецом было престижно и почетно. Простые люди нередко считали коваля «вещим человеком» или чародеем за то, что он превращал кусок бурого камня в ценную вещь.

Занимательный факт:

Даже среди русских монархов были любители ковки — Иван Грозный (1530–1584) и Петр I (1672–1725). Исторически засвидетельствовано, что Петр I принимал участие в ковке якорей на Воронежской судоверфи. Как раньше изготавливали большие железные поковки — якоря показано в кинофильме «Петр Первый».

Изначально металлы обрабатывали молотом только в холодном состоянии: так приравнивали металл к камню. Интересное предположение о первой выплавке железа сделал английский археолог А. Лукас: «Почти наверняка в первый раз железо было выплавлено случайно, возможно, в результате ошибочного использования железной руды вместо медной. Такого рода попытки, вероятно, повторялись не раз, пока мастер случайно не ударил молотком по полуостывшему металлу, что могло увенчаться частичным успехом. Наконец люди догадались, что для полного успеха овладения новым металлом нужно ковать его в раскаленном докрасна состоянии».

Сельские кузницы были маленького размера, и окон в них практически не было. Для того чтобы качественно выковать заготовку, кузнецу нужно было определить, насколько она раскалилась. Пирометров и специальных приборов для определения температуры не было, поэтому готовность определяли по цветам каления. Только полумрак позволял разглядеть и понять необходимый оттенок свечения, в котором степень накала отливает желто-красными переливами.

Кузница постройки 1910 года. Музей деревянного зодчества, пос. Тальцы. Фотография: М. Игнатьев / фотобанк «Лори»

Интерьер старинной кузницы. Фотография: А. Тихонов / фотобанк «Лори»

Кованые изделия на столе в кузнице. Фотография: А. Тихонов / фотобанк «Лори»

Занимательный факт:

Говорят, что раньше кузнецы даже бороду использовали, чтобы определить температуру металла для сварки. Подносили нагретую деталь к бороде и, если волоски начинали трещать и закручиваться, сваривали заготовки.

Экспонаты и находки

В наши дни здание музея «Городская кузница XVII века» — самый старый дом Смоленска. В нем собраны подлинные орудия труда и многочисленные изделия кузнечного ремесла XVII–XIX веков и воссоздана творческая лаборатория кузнеца.

В нем собраны подлинные орудия труда и многочисленные изделия кузнечного ремесла XVII–XIX веков и воссоздана творческая лаборатория кузнеца.

Самым древним предметом из кованого железа, найденным археологами, считаются бусы из полых трубочек. Их нашел английский археолог Петри при раскопках египетских могил конца IV века до н. э.

Научные сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» отыскали места, где в древности велась плавка меди и железа. Были найдены целые комплексы плавильных печей, обломки тигельков. На Лайском мысу обнаружили грунтовые печи, остатки глинобитных печей и небольшие каменные печи.

Читайте также:

- Русские лаки

- Чугун как изящное искусство. Каслинское литье: 10 фактов

- Наличники

Новое селище «Уралочка», относящееся к эпохе раннего железного века на левом берегу реки Малая Медведка, открыли помогавшие археологам школьники.

Самая любопытная находка тагильских археологов — железный, изъеденный ржавчиной кинжал, который пролежал в земле с VI века. Химический анализ металла показал, что в нем содержится кремний, марганец, фосфор — элементы, входящие в состав современной стали.

Химический анализ металла показал, что в нем содержится кремний, марганец, фосфор — элементы, входящие в состав современной стали.

Кузнец за работой. Фестиваль «Времена и эпохи — 2013», Коломенское. Фотография: Н. Уварова / фотобанк «Лори»

Кованая виноградная гроздь. Фотография: А. Сидоров / фотобанк «Лори»

Кузнец у наковальни. Фотография: С. Майтелес / фотобанк «Лори»

Мастера и промыслы

Дагестанское селение Кубачи прославилось своими искусными ювелирами. Издавна они занимались оружейным ремеслом и жили в основном доходами с него. Первое упоминание о Кубачи встречается у арабских историков IX–XII веков, называвших эту территорию Зирихгеран или Зерекеран, что означает «кольчужные мастера» (Али аль-Масуди, Х век; Абу Хамид Андалуси, XII век). Здесь издревле делали кольчуги, стремена, оружие (мечи, луки, ножи, кинжалы), шлемы, медную посуду и др. Позднее название селения было заменено на арабское Кубачи, имевшее тот же смысл. Путешественники XVIII–XIX веков сообщали о производстве огнестрельного оружия, о выделке ружей, пистолетов, а также сабель, ножен и панцирей, о злато- и сереброкузнечной работе. Знаменитая кубачинская насечка применяется в нескольких видах, представляющих технику инкрустации цветными металлами по металлу, кости, рогу.

Знаменитая кубачинская насечка применяется в нескольких видах, представляющих технику инкрустации цветными металлами по металлу, кости, рогу.

Кованая решетка на окне

Фигурный подсвечник

Кованая жиковина на двери

Гороховец — один из древних владимирских городов, где металлопроизводству и металлообработке всегда уделялось особое внимание. Местные мастера славились своими работами в металле. Гороховецкие кузнецы делали хозяйственный инвентарь и торговали им на ярмарках. Ими изготавливалось большое количество предметов, необходимых в городской и в сельской жизни. Это жиковины, замки и ключи для деревянных дверей, подковы, обручи, различные инструменты, применявшиеся в любом деле. С большим старанием трудились мастера над созданием церковной утвари: фигурных подсвечников, паникадил, решеток для окон.

Теги:

ТрадицииПубликации раздела Традиции

Кузнец

КУЗНЕЦ, одна из наиболее почитаемых профессий Древней Руси. Кузнечное ремесло считалось высшим умением, искусством, во многом связанным с помощью чудодейственных средств и нечистой силы. Согласно старинным поверьям, кузнецу в его работе помогает черт, он замешан в колдовстве и чародействе. Связанное с колдовством слово “козни” происходит от понятия “кузнец”.

Согласно старинным поверьям, кузнецу в его работе помогает черт, он замешан в колдовстве и чародействе. Связанное с колдовством слово “козни” происходит от понятия “кузнец”.

В древнерусской языческой мифологии покровителем кузнецов был бог Сварог, который, в частности, в “Повести временных лет” отождествлялся с греческим богом-кузнецом Гефестом. Христианскими покровителями кузнецов были свв. Косма и Дамиан.

Навыки изготовления и обработки материала ударами люди накопили в каменном веке. Оттуда были заимствованы в кузнечное дело, так как первые кузнецы били камнем по металлу, положенному на каменную наковальню

. Главный материал для работы кузнеца — металлы: железо, (чугун, сталь), а также медь и ее сплавы (бронза…), свинец, благородные металлы. Но кузнецы используют и многие другие вещества и соединения, например, буру (натриевую соль борной кислоты). Это вещество при нагревании разлагается и полученные метабораты действует как флюс — растворяют окислы металла, чем способствуют кузнечной сварке нескольких частей в целое изделие. Использовали также толченый рог крупного рогатого скота для упрочнения (цементирования) железа, путем его

Использовали также толченый рог крупного рогатого скота для упрочнения (цементирования) железа, путем его науглероживания

— введения в состав металла дополнительное количество углерода.

Это тигельный способ получения из железа стали. Металл вместе с карбюризатором

помещают в закрытый тигель и ставят в горн. Впрочем, нередко, кузнецы для сохранения престижности и таинственности своего ремесла, говорили что используют жабью слюну, комариный жир и другие странные ингредиенты. Иногда, в воду для охлаждения металла добавляли цветы или травы… Было ли в этом рациональное зерно сказать трудно. Но ведь лишь через столетия ученые поняли, для чего японские кузнецы-оружейники натирали клинки песком в определенных местах речных отмелей. Оказалось, так осуществлялось легирование (насыщение) стали молибденом (Mo), который река бережно собирала там.

Чистый молибден получил шведский химик Й. Я. Берцелиус лишь в в 1817 году, а его свойства были предсказаны немногим раньше, так что японцы методом проб и ошибок пришли к тому, чего европейские металлурги достигли лишь в XIX—XX вв. Также древние кузнецы научились улучшать свойства железа, убирая из него мягкое ковкое железо. Например, по так называемому

Также древние кузнецы научились улучшать свойства железа, убирая из него мягкое ковкое железо. Например, по так называемому Скифскому

способу, заготовку нагревали и остужали в снегу. Затем, собирались небольшие чешуйки, которые насытились углеродом. По другому способу (кельтскому) железные опилки скармливались гусям. Кислота желудочного сока птиц растворяла мягкое железо, но не трогало сталь. Помет птиц собирали и сплавляли. Другие племена погружали заготовки в болотную воду, также богатую органическими кислотами.

Инструменты кузнеца

В кузнице можно обнаружить множество оборудования, инструментов и приспособлений. К основному (обязательному) оборудованию относят температуро-задающее: горн (устройство для нагрева заготовок) и емкость с водой (для охлаждения). Сюда же следует отнести большую (основную) наковальню. Кузнечный инструмент и приспособления для ручной ковки можно разделить на: основной — с помощью которого заготовке придают форму и размеры, соответствующие первоначальному замыслу (рисунку, эскизу, чертежу…). Различают опорный, ударный и вспомогательный.

Различают опорный, ударный и вспомогательный.

Ударный: молоты (кувалды), молотки-ручники и различные фасонные молотки. Опорный: различные наковальни и шпераки. Вспомогательный: А) Различные виды клещей и захватов, приспособлений и средства малой механизации… Используют для захвата, поддержания и поворота заготовок во время ковки, а также для транспортирования их для выполнении других операций .

В общем все то, что контактирует с заготовкой, но не участвует в ковке (не касается наковальни, молота и рабочей зоны заготовки). Сюда же можно отнести тиски и различные устройства (воротки, ключи), применяемые, например, для торсирования (скручивания), гибочной плиты (стальные плиты с отверстиями, в которые по заданному рисунку и размерам вставляют стержни и по ним огибают горячую заготовку). Б) Зубила, кузнечные топоры, обсечки, подсечки, которыми разрубают (обрубают) заготовку для получения поковки требуемой длины. В) Пробойники (бородки), прошивки… Ими пробивают (просекают) в заготовке отверстия различной формы, и если требуется расширяют их. Облегчают и ускоряют работу кузнеца приспособления, которые можно разделить на: накладные, подкладные и парные. Накладные приспособления: Набойки и гладилки, пережимки, обжимки, раскатки… Их временно накладывают или устанавливают на поверхность заготовки и бьют молотом, чем приглаживают поверхности или наоборот, деформируют ее, для уменьшения толщины (всего профиля), создания утончений (кольцевых на круглых заготовках или канавок на пластинах)…

Облегчают и ускоряют работу кузнеца приспособления, которые можно разделить на: накладные, подкладные и парные. Накладные приспособления: Набойки и гладилки, пережимки, обжимки, раскатки… Их временно накладывают или устанавливают на поверхность заготовки и бьют молотом, чем приглаживают поверхности или наоборот, деформируют ее, для уменьшения толщины (всего профиля), создания утончений (кольцевых на круглых заготовках или канавок на пластинах)…

Подкладной инструмент: нижники, специальные приспособления и формы. Подкладывают между заготовкой и наковальней, после чего бьют по заготовке. Так изгибают или формируют профиль заготовки. Отдельно стоят гвоздильни, для ковки головок (шляпок) гвоздей, болтов и другого крепежного инструмента. Парный инструмент: состоит из пар двух предыдущих инструментов. Например, дает возможность из цилиндра сделать правильный многогранник.

Измерительные (мерные) устройства и приборы: циркули, измерительные циркули (со шкалами) и штангенциркули, не высокого класса точности калибры (пробки, кольца), железные линейки и рулетки, угломеры, лекала, трафареты и другие. Все они используются для контроля размеров и формы заготовки. Отдельно стоят различные пирометры, для измерения температуры обрабатываемой части заготовки и зоны горения горна.

Все они используются для контроля размеров и формы заготовки. Отдельно стоят различные пирометры, для измерения температуры обрабатываемой части заготовки и зоны горения горна.

Названы и классифицированы лишь главные инструменты, оборудование и устройства. Помимо них существует множество других, с помощью которых раньше кузнецы выполняли и массу специфических операций, в настоящее время полностью автоматизированных на промышленных предприятиях. Так для волочения (изготовления) проволоки использовали волочильные доски. Это стальные плиты с рядом калиброванных отверстий, диаметр которых увеличивающихся с заданным шагом. Кузнец брал заготовку (пруток), грел его по всей длине, ручником обрабатывал (сужал) один из краев, вставлял в отверстие доски, с другой стороны захватывал конец клещами и тянул заготовку сквозь отверстие. Тем самым он равномерно уменьшал диаметр заготовки и удлинял ее (вытяжка). Затем заготовку отпускали в горне и протягивали через следующее отверстие, меньшего диаметра.

Изделия

Кузнецы изготавливали огромное количество необходимых для существования человека предметов:

- инструменты

- оружие

- подковы

- строительные элементы

- украшения и т. д.

С наступлением индустриализации ручное производство сменилось фабричным поточным. Современные кузнецы занимаются, как правило, ручной художественной ковкой и изготавливают штучные изделия[1]. В настоящее время термин также используется в значении рабочего кузнечно-прессового цеха (например, кузнец-штамповщик

)

Кузнечное искусство и ремесло. Забытые промыслы земли русской Различные виды и виды промыслов

Возникновение ремесла приходится на начало производственной деятельности человека. С древнейших времен начала

Понятие о ремеслах

Ремесло – производственная деятельность, основанная на изготовлении промышленных предметов с помощью мелкого ручного труда, сложившаяся до развития машинного производства и сохранившаяся при нем.

Лицо, занимающееся профессиональным изготовлением предметов, называется ремесленником.

Что такое народные промыслы

Народными промыслами называются изделия, которые изготавливаются из обычных подручных материалов и простых конструкций. Народные промыслы разнообразны по своему творчеству, изделия изготавливаются вручную и чаще всего из натуральных или близких к ним материалов (дерево, ткани, металл и др.). Этот вид деятельности сформировался из домашних промыслов, когда изготавливались необходимые предметы быта. Как и искусство, народные промыслы развивались в зависимости от культуры, религии, а иногда и политических взглядов.

История ремесла

Ремесло имеет долгую историю происхождения. Первобытные общины чаще всего занимались домашними ремеслами, изготавливая предметы из камня, кости, глины, дерева и т. д. Домашнее ремесло – это производство продуктов, необходимых для ведения хозяйства. В некоторых местах даже сегодня эта деятельность имеет большое значение.

Позже люди стали вести ремесленников. Многие ремесленники работали на пахотных землях царей, храмов, монастырей и рабовладельцев (Древний Египет, Древний Рим, Древняя Греция и страны Месопотамии). Первоначально ремесленник работал один, но поскольку это давало небольшой доход, мастера стали объединяться в группы. Эти группы назывались артелями и получали заказы от населения. Одни мастера разъезжались по городам и селам, другие жили и работали на одном месте. Ремесла и ремесла на заказ дали начало возникновению и развитию городов как центров ремесел и торговли. До наших дней во многих населенных пунктах сохранились названия улиц, указывающие на место работы того или иного мастера. Например, Гончарная — в ней организовано производство Кожевенный завод — обработка кожи, производство кожгалантереи, ремонт обуви, Кирпичный — производство кирпича.

Появилась форма профессионального ремесла. В городах появился новый социальный слой — городские ремесленники. Основными отраслями городского ремесла были: изготовление металлических предметов, сукноделие, производство изделий из стекла и др. Городские мастера имели такие привилегии, как городское право, ремесленные мастерские, собственную свободу.

Городские мастера имели такие привилегии, как городское право, ремесленные мастерские, собственную свободу.

С появлением многих видов ремесел утратили первенство в производстве, фабрики и фабрики стали использовать машины. Сегодня ремесленники сохранились и в отраслях, обслуживающих личные нужды покупателей, и в производстве дорогих художественных изделий (сапожники, портные, ювелиры, художники и др.).

История развития ремесел в России

Население русских городов в основном состояло из ремесленников. Большинство из них занимались кузнечным делом. Позже кузнечное дело сформировало металлоконструкции. Его продукция пользовалась большим спросом в Европе. Производство оружия выделило мастеров по изготовлению луков, ружей, колчанов и т. д. Доспехи русских мастеров считались на порядок выше турецких, сирийских и итальянских.

По сведениям из летописи, в 1382 году на Руси уже были пушки. В 14 веке сформировалось литейное дело (литье колоколов). С нашествием монголов производство пришло в упадок.

Ювелирное мастерство служило потребностям аристократии. Сохранившиеся предметы (иконы, золотые пояса, посуда, переплеты книг) свидетельствуют о высоком профессионализме ювелиров в области гравировки, художественного литья, ковки, черни и чеканки. В 14 веке оно началось в нескольких русских княжествах, сформировавших денежное ремесло. Кожевенное, сапожное и гончарное производство были рассчитаны на рынок и широкий круг покупателей. Из глины делали разнообразную посуду, игрушки и строительные материалы. Кроме того, в Москве и других городах были построены каменные церкви (преимущественно белокаменные) и установлены башенные куранты.

Работы мастеров внесли большой вклад в восстановление разрушений после татаро-монгольских завоеваний. Русские ремесла повлияли на подготовку экономических предпосылок для создания русского централизованного государства.

С 1917 года количество ремесленников в России резко сократилось, они объединились в торговом сотрудничестве. Однако и сейчас к русским промыслам относятся несколько всемирно известных народных художественных промыслов.

Однако и сейчас к русским промыслам относятся несколько всемирно известных народных художественных промыслов.

Различные виды и виды ремесел

Виды поделок формируются из материала, из которого сделан предмет. Издавна людям известны такие ремесла как:

кузнечное ремесло

Это одна из первых профессий, появившихся на Руси. Люди всегда восхищались работой кузнеца. Они не могли понять, как мастер из серого металла изготавливает такие удивительные предметы. У многих народов кузнецы считались чуть ли не волшебниками.

Раньше кузнечное дело требовало особых знаний и специально оборудованной мастерской с множеством инструментов. Весной и осенью выплавляли металл, из которого добывали. Древнерусские кузнецы изготовляли серпы, сошники, косы для земледельцев, а копья, мечи, топоры, стрелы для воинов. Кроме того, в хозяйстве всегда были необходимы ножи, ключи и замки, иголки и т. д.

В наше время технический прогресс несколько изменил и улучшил кузнечное дело, но оно по-прежнему востребовано. Художественная ковка украшает офисы, квартиры, загородные дома, парки, скверы, особенно она востребована в ландшафтном дизайне.

Художественная ковка украшает офисы, квартиры, загородные дома, парки, скверы, особенно она востребована в ландшафтном дизайне.

Ювелирное ремесло

Ювелирное ремесло — одно из древнейших в истории человечества. Изделия из золота, серебра и драгоценных камней издавна считались признаком власти и богатства аристократического сословия. Еще в 10 — 11 веках мастера-ювелиры славились своим талантом на всю Европу. С давних времен люди были страстными поклонниками украшений. Изготовлялись бусы из драгоценных металлов или цветного стекла, подвески с различными узорами (обычно с изображением животных), серебряные височные кольца, которые подвешивались к головному убору или вплетались в прическу, перстни, колты и т. д.

В 18 веке в России расцвет ювелирного искусства. Как раз в это время профессия «золотых и серебряных дел мастеров» стала называться «ювелир». В 19 веке русские мастера выработали свой стиль, благодаря которому русские украшения и сегодня остаются уникальными. Начали свою работу известные фирмы братьев Грачевых, Овчинникова и Фаберже.

Начали свою работу известные фирмы братьев Грачевых, Овчинникова и Фаберже.

В настоящее время в связи с ростом благосостояния население все больше нуждается в высокохудожественных украшениях.

Керамика

Известно, что с 10 века на Руси производили глиняную посуду. Делалось это вручную, и в основном женскими руками. Для повышения прочности и долговечности изделия к глине примешивали мелкие ракушки, песок, кварц, гранит, иногда растения и осколки керамики.

Чуть позже появились они, что облегчило работу гончарам. Круг приводился в движение рукой, а затем ногами. В то же время этим начали заниматься гончары.

Керамика достигла промышленных масштабов в 18 веке. В Петербурге, а несколько позже в Москве появились керамические фабрики.

Изделия, сделанные современными гончарами, до сих пор вызывают восхищение. Сегодня гончарное дело является популярным занятием во многих регионах России, и спрос на керамические изделия ручной работы постоянно растет.

Хочу рассказать вам о ремеслах наших предков, которые давно канули в лету. Сейчас много автоматов и приспособлений, облегчающих работу, а раньше все делалось умелыми мозолистыми руками

Кузнец.

Кузнечное дело — одно из древнейших ремесел. Кузнец раньше других ремесленников должен был бросить заниматься другими делами (например, одновременно пахать, точить, вести натуральное хозяйство и т. д.) и полностью сосредоточиться на своем занятии, требующем достаточно сложных технологических процессов. Другим крестьянам (или кочевникам) это не всегда было понятно и казалось загадочным. Кроме того, из-за пожароопасности кузнецы обычно селились на окраинах, что создавало дополнительную таинственность.

Купер.

Бондарь с помощью топора и других столярных инструментов подгоняет клепки бочки одну к другой, вырезает их, делает складки (желоб) с утором, вбивает в них дно и обвязывает все деревянными или железными обручами .

Сапожник.

Профессия сапожника породила многие явления современной культуры, например, поговорку «Сапожник без сапог» (описывающую ситуацию, когда профессионал в какой-либо области не использует понапрасну собственное мастерство в личных целях). Сапожников также называют мастерами по ремонту обуви.

Лапотник

Лапти, а под другим названием «лычаки» были также распространены у белорусов, карелов, мордвы, татар, финнов, эстонцев, чувашей. Подобный тип обуви использовали японцы, североамериканские индейцы и даже австралийские аборигены.

Ткач

Ремесленник, изготавливающий плетеные изделия из лозы: домашнюю утварь и тару различного назначения, например ящики, корзины, вазы и т.п., мебель (столы, стулья, сундуки, люльки) и т.п. Виноградная лоза означает любой природный материал растительного происхождения, способный легко гнуться при определенной обработке и при нормальных условиях сохранять форму.

Столяр.

Профессиональный рабочий, квалифицированный ремесленник, ремесленник, работающий с деревом, токарный станок и изготовление изделий из дерева или изделий из дерева.

Поттер .

Первоначально гончарное дело было ремеслом, служившим для приготовления сосудов для пищи или для сохранения жидких и сыпучих тел; но со временем она развивалась и обогащалась новыми изделиями, а именно огнеупорными кирпичами, керамогранитом, черепицей, черепицей, дренажными трубами, архитектурными украшениями и подобными изделиями.

Ложкар.

Деревянные ложки в России в 19 веке. выпускались в количестве не менее 150 млн штук (стоимостью более миллиона рублей) в год. Материалом для ложек служат: осина, береза, отчасти ольха и рябина, изредка только клен и пальма (самшит), а в западных губерниях и на Кавказе — груша.

Игрушечник.

Мастер, который делает игрушки из различных материалов. На Руси их вырезали из дерева, лепили из глины или плели из соломы.

Красильщик .

Ремесленник, красящий пряжу, ткани, кожу и т. д.

Фуллер.

Валенки — традиционная обувь народов Евразии, которая используется для ходьбы по сухому снегу. Для замедления износа сапоги подшивают кожаной или резиновой подошвой или носят с галошами. Традиционно валенки бывают коричневого, черного, серого и белого цветов, но в последние годы валенки стали выпускаться самых разных цветов. Прототипом валенков послужили традиционные валенки кочевников Евразии («пима»), история которых насчитывает более 1,5 тысяч лет.

Для замедления износа сапоги подшивают кожаной или резиновой подошвой или носят с галошами. Традиционно валенки бывают коричневого, черного, серого и белого цветов, но в последние годы валенки стали выпускаться самых разных цветов. Прототипом валенков послужили традиционные валенки кочевников Евразии («пима»), история которых насчитывает более 1,5 тысяч лет.

Уивер.

До 19-20 веков ткачество было одним из самых распространенных бытовых занятий в традиционных культурах народов России и сопредельных территорий. Его использовали в основном при изготовлении льняного и пенькового (так называемого постного) полотна для нательного белья, сукна для верхней одежды, а также ремней и отделки. С процессом ткачества, особенно с ответственными стадиями начала и раскроя готового изделия (например, холщовых полос), связано много поверий и примет.

Вышивальщица.

Страсть к украшению себя и своей одежды, чтобы выделиться чем-то из окружающей среды, присущей человеческой природе, даже в ее первобытном, полудиком состоянии; так, например, краснокожие индейцы украшают одеяла разнообразными вышивками; Лапландцы вышивают самые разнообразные узоры на своей одежде из оленьих шкур. Вышивка была известна еще в глубокой древности, и, как и многие другие отрасли искусства и науки, Восток был ее колыбелью. В Азии это искусство широко процветало задолго до того, как оно стало известно грекам и римлянам, хотя греки приписывают изобретение вышивки Минерве, Афине-Палладе.

Вышивка была известна еще в глубокой древности, и, как и многие другие отрасли искусства и науки, Восток был ее колыбелью. В Азии это искусство широко процветало задолго до того, как оно стало известно грекам и римлянам, хотя греки приписывают изобретение вышивки Минерве, Афине-Палладе.

Прялка.

Прялка сопровождала девушку от рождения до замужества. У восточных славян пуповину новорожденной девочки перерезали на прялке или веретене; через прялку передавали новорожденного крестной матери; положи прялку в колыбель девочки. Личную, подписанную прялку не давали, иначе, как считалось, будет пожар или погибнут пчелы. На Русском Севере парень, написавший свое имя на прялке девушки, был обязан на ней жениться. Обычно жених дарил девушке новую прялку, собственноручно сделанную и украшенную.

Кружевная мастерица

В России кружево создавалось на коклюшках тремя различными по технологии способами, а именно: числовым, парным и муфтовым. Для изготовления шнурка необходимо оборудование: шпулька, на которую наматывается нить, валик («подушка», «бубен») и подставка, для плетения стяжного шнурка помимо традиционных булавок необходим еще и крючок .

Ремесленник.

Кустарное производство — мелкосерийное производство изделий с использованием ручного труда. Кустарный способ производства использовался людьми с древних времен. Первоначально ремесленники ставили своей целью удовлетворение потребностей собственного хозяйства, но с развитием товарно-денежных отношений все большее количество производимых ими товаров стало поступать на рынок. В основном это были товары для дома: посуда, мебель, украшения, сувениры, одежда, обувь. Однако со временем в продажу стали поступать и другие товары, например оружие.

Пахарь .

Пахарь — это человек, который пашет землю для нужд сельского хозяйства.

Кузнечное дело пришло к нам из глубокой древности, из каменного века. В те далекие времена одновременно с обработкой камня и дерева человек постигал секреты кузнечного дела.

В этой статье мы приоткроем одну из страниц кузнечного искусства. Любителей технического мастерства познакомим с красотой кованого художественного металла, расскажем об основных приемах работы, инструментах и приспособлениях.

инструмент кузнеца

А — ручник — основной инструмент кузнеца. B, C — боевой молот (кувалда) — молотковый инструмент.

B, C — боевой молот (кувалда) — молотковый инструмент.

Кузнечное дело связано с огнём, горячим металлом, мощными ударами молота, поэтому для удобной и безопасной работы необходимо выбрать подходящее место для горна, обзавестись надёжным инструментом, приобрести брезентовый фартук, перчатки и очки . Все кузнечные работы желательно проводить на открытом воздухе, выбирать место, где вы не будете мешать окружающим.

Основными инструментами кузнеца являются молот, щипцы, наковальня, тиски и горн. Молот, или, как его называют кузнецы, ручник, несет на себе основную ударную нагрузку, но поэтому он должен быть особенно надежным. Ручку молотка лучше расклинивать металлическим «матовым» клином. При работе «двуручным», то есть молотком, применяют тяжелые боевые молоты или кувалды массой до 16 кг.

Клещи кузнечные вынимают нагретые заготовки из горна и удерживают их при ковке. Плоскогубцы должны быть легкими, с пружинящими ручками. Для зажима заготовки на ручки клещей иногда надевают специальное кольцо — гаечный ключ. Губки плоскогубцев должны соответствовать форме заготовки. Клещи с плоскими губками предназначены для плоских листовых и полосовых заготовок, с цилиндрическими или угловыми губками — для продольного захвата круглых прутков, с радиусными губками — для захвата заготовок сложной формы.

Губки плоскогубцев должны соответствовать форме заготовки. Клещи с плоскими губками предназначены для плоских листовых и полосовых заготовок, с цилиндрическими или угловыми губками — для продольного захвата круглых прутков, с радиусными губками — для захвата заготовок сложной формы.

Большинство кузнечных работ делается на наковальне. Существует несколько разновидностей наковальни, начиная от прямоугольных стальных стержней и заканчивая наковальнями с множеством рожков, различными технологическими выступами и отверстиями. Наиболее удобна в работе двурогая наковальня весом от 70 до 250 кг. На его передней поверхности имеются одно или два круглых отверстия (диаметром 12-15 мм) для пробивки отверстий в поковке и одно квадратное отверстие (35 X 35 мм), расположенное в районе хвоста, в которое вставляется подкладной инструмент (донышки). вставлен.

Наковальня устанавливается на массивный деревянный шезлонг, который закапывается в землю и хорошо утрамбовывается или заливается бетоном. Для мелких работ наковальню можно просто установить на верстак через прокладку из толстой листовой резины. О хорошем качестве наковальни свидетельствует высокий и ясный звук при ударе по ней молотком. Поверхность наковальни должна быть ровной и гладкой, а края без изломов и сколов.

Для мелких работ наковальню можно просто установить на верстак через прокладку из толстой листовой резины. О хорошем качестве наковальни свидетельствует высокий и ясный звук при ударе по ней молотком. Поверхность наковальни должна быть ровной и гладкой, а края без изломов и сколов.

Для мелких работ в качестве опорного инструмента используется шпора, которая вставляется хвостовиком в квадратное отверстие наковальни.

Тиски кузнечные предназначены для зажима заготовок. Тиски изготавливаются из стали (поэтому, в отличие от чугуна, хорошо выдерживают удары) и надежно крепятся на специальном стуле или на основной стойке верстака.

Кузнецу не обойтись без затыловочного инструмента. Подставляется под ручник или боевой молот при выполнении определенных операций.

Стамеска кузнечная отличается от стамески слесарной тем, что имеет отверстие (вставку) для рукоятки. Рабочая часть стамески может быть расположена параллельно рукоятке или перпендикулярно ей. В первом случае долото служит для поперечного резания, во втором — для продольного резания. Для нарезки заготовок без молотка применяют вырубку, которая устанавливается в гнездо наковальни, а на нее укладывается заготовка и рубится ударами ручника.

Для нарезки заготовок без молотка применяют вырубку, которая устанавливается в гнездо наковальни, а на нее укладывается заготовка и рубится ударами ручника.

Отверстия пробиваются пуансонами, у которых рабочая часть может быть круглой, квадратной или прямоугольной в зависимости от формы пробиваемых отверстий.

Для выравнивания поверхностей применяют заглаживатели с плоскими или цилиндрическими рабочими поверхностями.

Кримпы применяются как парный подкладной инструмент для придания поковкам правильной цилиндрической или призматической формы, а для ускорения волочения металла — пуансоны. Верхняя часть инструмента (навершия) имеет деревянные ручки. Нижняя часть (низы или днища) вставляется четырехгранным хвостиком в квадратное отверстие наковальни. Для высадки головок болтов и гвоздей используют специальные доски с отверстиями – гвоздезабиватели.

Для изготовления завитков, меандров и лекал из прутков и полос, а также деталей из листового материала применяют разнообразные фасонные и профильные оправки, пластины с отверстиями под штифты, пазы и вырезы.

Рог — самый сложный кузнечный инструмент. Стационарные кузницы обычно устанавливают у капитальной стены или в центре помещения, они служат сердцем кузни. Постамент для очага делают из металла, кирпича или камня. В сельской местности это чаще просто ящик с деревянными, кирпичными или каменными стенами, заполненный утрамбованным песком с глиной и камнями.

Для работы в полевых условиях, а также в любительских целях можно изготовить простой переносной рожок. Другой вариант – разместить очаг в углублении в земле. Воздух подается бытовым электровентилятором, пылесосом или ножным насосом. Топливом служат древесный уголь или уголь, кокс, торф, дрова и кора, а также их смеси. Для небольших кузнечных работ можно сложить очаг из огнеупорного кирпича с помощью паяльной лампы, чтобы нагреть его.

Кованые художественные изделия обычно изготавливают из низкоуглеродистых марок стали. Подобрать такую сталь несложно: искры на наждаке она практически не дает. Заготовку нагревают на спокойном огне до светло-желтого (лимонного) цвета, не допуская возгорания металла. Прекратите ковку с темно-красным свечением.

Прекратите ковку с темно-красным свечением.

Методы работы

Кованый металл требует лаконичного, законченного дизайна. Поэтому необходимо внимательно подойти к подбору композиции, проработать ее в эскизах или вылепить из пластилина. Шаблоны всех элементов желательно сделать из проволоки, и только после того, как вас устроит общий дизайн и композиция изделия, приступать к ковке.

Рассмотрим технологию работы на примере малых декоративных решеток (см. рис.), которыми закрывают батареи, окна, которые устанавливаются на дачных и садовых участках и т. д.

Решетка состоит из рамы, в которую встроены две волюты (завитка). Для изготовления волют берут полосовой или стержневой материал, стамеской или отрезкой откалывают необходимую заготовку, а затем на коническом роге наковальни или на оправке сгибают фигуру заданной формы. Квадратный каркас делается из полосы, концы соединяются заклепками или кузнечной сваркой. Отверстия в тонкой (1-2 мм) полосе можно пробить пуансоном без нагрева, а в толстой — с подогревом. Заготовку укладывают на наковальню над круглым отверстием, устанавливают пробойник и ударяют боевым молотом, в отверстия вставляют заклепки и расклепывают.

Заготовку укладывают на наковальню над круглым отверстием, устанавливают пробойник и ударяют боевым молотом, в отверстия вставляют заклепки и расклепывают.

Для соединения концов каркаса кузнечной сваркой металл нагревают под слоем флюса (кварцевого песка, буры или соли) до температуры белого каления, накладывают один конец полосы на другой и сваривают их удары молотком.

Улитки вставляются в готовый каркас и соединяются с каркасом заклепками или перехватами (тонкими скобами). Чтобы вещь выглядела «под старину», концы волют заканчивают тугим шариком или лапкой, а стыки закрывают перехватами.

Центральный узор другой решетки состоит из восьми одинаковых С-образных завитков. Здесь также необходимо предварительно сделать шаблоны, согнуть по ним завитки, проделать в них отверстия для заклепок и собрать в каркас.

Несколько сложнее изготовить подсвечники, подставки для цветов — здесь нужно совместить несколько технологических операций. Например, для изготовления трехрожкового подсвечника необходимо выковать 3 гнутых кронштейна для основания, 2 кронштейна для свечей, 3 пластины и центральный стержень. Для центрального стержня берется квадратное сечение. Один ее конец зажимают в стульных тисках, на второй надевают рукоятку или газовый ключ и закручивают в продольном направлении. У холодного металла шаг больше, у горячего — меньший. Если вам нужно скрутить большое количество одинаковых заготовок под одинаковым углом, наденьте на заготовку ограничительную трубку и закручивайте ее до тех пор, пока вороток не упрется в трубу. Для получения переменного шага нагретый металл охлаждают мокрой тканью по мере его скручивания или придают заготовке неравномерный нагрев по ее длине. Наконец, на стержень натягивается небольшой цилиндрический наконечник, чтобы прикрепить центральную пластину.

Для центрального стержня берется квадратное сечение. Один ее конец зажимают в стульных тисках, на второй надевают рукоятку или газовый ключ и закручивают в продольном направлении. У холодного металла шаг больше, у горячего — меньший. Если вам нужно скрутить большое количество одинаковых заготовок под одинаковым углом, наденьте на заготовку ограничительную трубку и закручивайте ее до тех пор, пока вороток не упрется в трубу. Для получения переменного шага нагретый металл охлаждают мокрой тканью по мере его скручивания или придают заготовке неравномерный нагрев по ее длине. Наконец, на стержень натягивается небольшой цилиндрический наконечник, чтобы прикрепить центральную пластину.

Для изготовления тарелок для свечей, цветов, розеток необходимо распилить металл и вырезать его по контуру фигурными стамесками. После этого с помощью оправок, молотков и стамесок придают изделию намеченную форму и пробивают центральное отверстие для крепления. Большое количество одинаковых розеток можно изготовить штамповкой эластичным инструментом (этот способ был известен древним скифам в VII веке до н. э.). Заготовку из тонкого мягкого металла прикладывают к штампу с каким-либо рельефом, устанавливают на нее эластичную прокладку (листовой свинец или толстая резина) и по прокладке наносят сильный удар. Для предохранения свинца от растрескивания края обхватывают бандажом из стального кольца. На заготовке получается обратная копия рельефа. Таким способом можно штамповать цветы, розетки и т.д. Штамп делают из металла, камня и даже из твердых пород дерева. Окончательная сборка подсвечника производится с помощью заклепок или кузнечной сварки.

э.). Заготовку из тонкого мягкого металла прикладывают к штампу с каким-либо рельефом, устанавливают на нее эластичную прокладку (листовой свинец или толстая резина) и по прокладке наносят сильный удар. Для предохранения свинца от растрескивания края обхватывают бандажом из стального кольца. На заготовке получается обратная копия рельефа. Таким способом можно штамповать цветы, розетки и т.д. Штамп делают из металла, камня и даже из твердых пород дерева. Окончательная сборка подсвечника производится с помощью заклепок или кузнечной сварки.

Великое искусство требует создания света. В XVIII-XIX веках фонарь был одним из самых распространенных предметов быта, его старались всячески украшать. Кузнец, который выковал свет, вложил в свою работу всю душу и мастерство. При ковке светца используется множество приемов, начиная от гибки и заканчивая кузнечной сваркой. Центральный, основной стержень, как правило, имеет осевой завиток, снизу обычно распиливается стамеской на четыре части и также крепится к массивному опорному кольцу. Часто стержень украшают завитками или змейками, которые приклепаны или сварены. Наибольшее внимание уделяется «голове» света. Для осколков разрезы делают продольной разделкой вертикальных стержней, а для свечей выковывают гильзу.

Часто стержень украшают завитками или змейками, которые приклепаны или сварены. Наибольшее внимание уделяется «голове» света. Для осколков разрезы делают продольной разделкой вертикальных стержней, а для свечей выковывают гильзу.

По той же технологии можно сделать современную настольную лампу или торшер. Красивые кованые стойки получаются из двух-четырех прутьев, разрезанных по оси и скрученных. После обрезки ветки расширяют, проковывают, а затем скручивают под небольшим углом (см. рис.). Интересную закрутку можно получить из нескольких тонких прутьев, сваренных на концах. Во время закручивания необходимо слегка осадить стержни по оси ударом молотка.

Над абажуром часто делают конус из витого металла. Завить его тоже непростая задача. Сначала натягивается брусок, а затем одна часть заготовки складывается в три-четыре оборота. Противоположный конец стержня закрепляют в тисках и загибают таким же образом. После этого две скрученные фигурки ставятся одна над другой, а после очередного нагрева весь конус вытягивается на определенную длину с помощью оправок, молотка и зубила. Основание абажура может быть выполнено из перфорированного металла. В России из штампованного металла делали просветы, которыми завершали свесы крыш, гребни фронтонов и водосбросы. Работа эта не очень сложная, хотя и кропотливая. На листовую заготовку наносится рисунок, а затем с помощью стамески на наковальне делается насечка. Чтобы не испортить грани наковальни, под заготовку подкладывают лист мягкого металла. Для пробивки большого количества фигурных отверстий обычно изготавливают специальные пуансоны и матрицы.

Основание абажура может быть выполнено из перфорированного металла. В России из штампованного металла делали просветы, которыми завершали свесы крыш, гребни фронтонов и водосбросы. Работа эта не очень сложная, хотя и кропотливая. На листовую заготовку наносится рисунок, а затем с помощью стамески на наковальне делается насечка. Чтобы не испортить грани наковальни, под заготовку подкладывают лист мягкого металла. Для пробивки большого количества фигурных отверстий обычно изготавливают специальные пуансоны и матрицы.

Для создания одинаковых орнаментов на листовом металле также может применяться тиснение с использованием матричных плат, изготовленных методом литья с последующей гравировкой. Этот вид обработки называется басмой. На матричную доску укладывают лист металла толщиной 0,2-0,3 мм, затем кладут подушку из свинца или листовой резины и наносят по ней удары. деревянной киянкой или зажатой в тисках или на прессе.

Фонари или лампы из кованого железа часто украшают листьями аканта и завитками. Их изготавливают из листового материала. Сначала изделие сканируется, затем вырубается по контуру. Заданную форму придают с помощью специальных молотков и оправок. Листы соединяются с изделием заклепками или кузнечной сваркой.

Их изготавливают из листового материала. Сначала изделие сканируется, затем вырубается по контуру. Заданную форму придают с помощью специальных молотков и оправок. Листы соединяются с изделием заклепками или кузнечной сваркой.

Кованый металл может быть интересен для украшения дверей, ворот и ворот. Главным декоративным элементом дверей и ворот на Руси были жиковины (особый вид петель), дверные ручки, фальшивые замки-топоры и маски.

Жиковины были выкованы из толстолистового материала. На одном конце загибали втулку для оси, а на другом делали декоративную отделку в виде червонок или завитков (см. рис.). Для изготовления завитков основную полосу разрезали на продольные полосы, которые затем ковали и формировали в завитки. Поверхность жиковиных украшалась насечкой, точками, кружками и другими элементами орнамента. На кованых поверхностях часто делали «набивку» — мастерками и молотком придавали им граненую поверхность.

Дверное кольцо, или лепнина, изготавливается путем гибки из круглого бруска, а буртик в середине кольца — осадкой и последующей ковкой на гофрах. Накладка на стекло вырезана из листового материала и украшена орнаментом.

Накладка на стекло вырезана из листового материала и украшена орнаментом.

Замки-топор очень выразительно смотрятся на деревянных воротах. В центральной части топорных пластин имеется красивая выемка, под которую помещены цветные материалы – это украшает ворота. Ларцы, сундуки и подголовники ранее изготавливались с такими же декоративными перфорированными накладками.

В заключение отметим, что кованый и перфорированный металл очень хорошо смотрится как сам по себе, так и в сочетании с цветным стеклом, поделочным камнем, тонированным деревом и гладкими тканями.

Откройте для себя Николая Табачкова, ремесленника Кузнец в Москве

Руководство Мероприятие

ПРЕСС- Пресс-релизы

- Медиа-центр

- Информационные партнеры

- Аккредитация прессы

- Английский

- итальянский

- японский

- Бронирование

- Списки желаний

- Закладки

- Маршруты

- Аккаунт

- Войти

Подпишитесь на нашу рассылку

|

ПредставленоРуководство Мероприятие

Обнаружить Посещать Опыт Маршруты Послы

- Рядом

- Секции

- Откройте для себя

- Посетите

- Опыт

Исследуйте Откройте для себя Посетите Опыт Маршруты О

- Лаборатория художественного металла

- Кузнец

- Москва, Россия

- Мастер-ремесленник

- Рекомендовано Александром Рымкевичем

Николай Табачков Кузнец

Контакт

Русский, Английский

Адрес:

Россия, 125438 Москва, Лихоборская набережная, д. 16

16

Адрес по запросу, 125438 Москва, Россия

Время работы:

Только по предварительной записи

Телефон:

+7 05728

Дмитрий Терновой © Фонд Микеланджело

Наука кустарной ковки

- • Николай изучал гравюру и ювелирное искусство, прежде чем перейти к работе по металлу

- • Его работы включают люстры, кованые лестницы и инсталляции

- • В течение 12 лет преподавал художественную работу по металлу в Москве

Николай Табачков, обладающий более чем 20-летним опытом работы с металлом, стремится сделать так, чтобы традиционная кустарная ковка перекликалась с современными концепциями интерьера. Он находит вдохновение во всем, от древних гравюр до чудес природы. Выпускник Московской государственной Строгановской академии промышленного и прикладного искусства, Николай позже вернулся в свою альма-матер преподавателем. Он основал свою студию Art Metal Lab в 2003 году с целью сделать традиционные ремесла модными. Сегодня он сравнивает разнообразие своих работ с периодической таблицей: «В некоторых клетках вы найдете техники, которыми я овладел, это известные элементы, а некоторые еще предстоит изучить или даже открыть. пробелы самые интригующие!»

Сегодня он сравнивает разнообразие своих работ с периодической таблицей: «В некоторых клетках вы найдете техники, которыми я овладел, это известные элементы, а некоторые еще предстоит изучить или даже открыть. пробелы самые интригующие!»

Читать интервью полностью

Работы

- © Все права защищены

- © Все права защищены

- © Все права защищены

- © Все права защищены

- © Все права защищены

Фото: © Все права защищены

Новое барокко II

Кресло было создано как переосмысление дворцовых кресел. Классическая форма в авторском исполнении. Структура стула создана как пространственная конструкция, в которой спинка стула плавно перетекает в опорную конструкцию, удерживающую передние ножки. Кованые детали выполнены максимально реалистично. Они создают ощущение драгоценного украшения. Это исполнение контрастирует с выбранным материалом. Чистая сталь и дерево достаточно брутальны и отсылают к современности.

Это исполнение контрастирует с выбранным материалом. Чистая сталь и дерево достаточно брутальны и отсылают к современности.

Высота 90 см

Ширина 65 см

Диаметр 75 см

Николай Табачков Кузнец

Фото: © Все права защищены

Новое барокко I

Металлический стул ручной ковки в стиле барокко. Сквозные орнаменты были изготовлены с помощью лазерной резки.

Высота 900 см

Ширина 75 см

Диаметр 75 см

Николай Табачков Кузнец

Фото: © Все права защищены

Панель Acanthus

Декоративное панно изготовлено в старинных кузнечных технологиях. Выкованный вручную лист аканта помещается на ржавый лист металла, а затем вытравливается цветочными деталями. В этом произведении Николай стремился показать традиционные кузнечные узоры вне их обычного контекста, чтобы создать самостоятельное произведение искусства.

Высота 100 см

Ширина 100 см

Николай Табачков Кузнец

Фото: © Все права защищены

Природный объект

На создание этой стальной вешалки ручной ковки вдохновили работы известного фотографа Карла Блоссфельдта. В этой работе Николай нашел решение материализовать завораживающий язык макросъемки растений.

Высота 180 см

Николай Табачков Кузнец

Фото: © Все права защищены

Вход в Парад Ампир

Монументальный забор ручной ковки с растительным орнаментом. Он был создан для частной резиденции и включает в себя двое ворот. Каждая часть проекта была выкована вручную и разработана специально для проекта.

Высота 450 см

Ширина 480 см

Николай Табачков Кузнец

Последние посты в Instagram

артметаллаб артметаллаб артметаллаб артметаллаб

Вам также может понравиться

Вышивальщица

Восходящая звезда

Москва, Россия

Катерина Мороз

Вышивальщица

Сапожное дело

Ателье

Санкт-Петербург, Россия

Разгуляев Благонравова

Сапожное дело

Переплетчик

Мастер-ремесленник

Санкт-Петербург, Россия

Леонид Колпахчиев

Переплетчик

Описание и фото кузницы — Россия — Северо-Запад: Псков

Статьи Путешествия » Путешествия » Описание и фото кузницы — Россия — Северо-Запад: Псков

| Описание и фото кузницы — Россия — Северо-Запад: г. Фото и описаниеКузнечный двор образован в Пскове 26 июля 2008 года, входит в состав Псковского музея-заповедника, расположен в палатах у башни Соколья (бывший дом Ксендз). Кузнечный двор — это творческий коллектив кузнецов, созданный с целью возрождения кузнечного ремесла в городе. Кузнечная артель, возглавляемая Евгением Вагиным, состоит из следующих мастеров: Владимир Беженарь, Александр Вишневский, Александр Исаев, Сергей Виноградов, Владимир и Анатолий Ветровы, Николай Белоусов и другие. На открытии музея присутствовал известный деятель культуры, реставратор Ямщиков Савва Васильевич, который был рад, что кузнечное дело в городе не только бережно сохранено, но и продолжено в лице псковских кузнецов. Кузнечный двор стал одним из туристических брендов Пскова. Интересно, что он находится недалеко от Кузнецкой улицы, где когда-то существовала кузнечная слобода. Для молодоженов здесь проходит церемония «завязывания свадьбы». Мастер делает два кованых сердца, женское и мужское, скрепляет их заклепкой и фитит в родниковой воде. После таких действий, как говорит кузнец, «обратной дороги нет». Во второй кузнице посетители могут больше узнать о кузнечном деле, научиться его азам, поработать «на горячую», создать себе несложный сувенир. В дальнейшем планируется сформировать кузнечный музей, где будут представлены не только археологические находки, но и работы современных кузнецов. Псковские мастера принимают активное участие в кузнечных праздниках в других городах, кроме того, на территории Кузнечного двора постоянно проводятся различные мероприятия и праздники. Помимо праздников и авторских подарков, Псковский кузнечный двор славится нелегким будничным трудом мастеров. Цель их работы: возрождение и сохранение кованого убранства уникальных городских исторических памятников и создание новых авторских произведений. Кузнецы выковали старшин Псково-Печерского монастыря, ворота и решетки Троицкого собора в Кремле и другие. Кроме того, во многих городских и районных церквях и монастырях (более 20) восстановлено кованое убранство, а на куполах многих церквей обнаружены утерянные кресты. |

Псков. Подробная информация о аттракционе. Описание, фотографии и карта с указанием ближайших значимых объектов.

Псков. Подробная информация о аттракционе. Описание, фотографии и карта с указанием ближайших значимых объектов. На территории музея есть две кузницы. В первом восстановлен старый дух кузнечного дела; здесь даже работают настоящие меха 19 века. Эту кузницу посещают гости города, туристы, школьники. Здесь можно узнать много нового и интересного, но самое привлекательное то, что здесь можно самому стать кузнецом. Для желающих организуются небольшие мастер-классы.

На территории музея есть две кузницы. В первом восстановлен старый дух кузнечного дела; здесь даже работают настоящие меха 19 века. Эту кузницу посещают гости города, туристы, школьники. Здесь можно узнать много нового и интересного, но самое привлекательное то, что здесь можно самому стать кузнецом. Для желающих организуются небольшие мастер-классы. Например, в январскую ночь проходят Кузнечные колядки, переросшие в общегородской праздник, Всероссийская Масленица, Изборский фестиваль «Железный город», детская «Кузнечная елка», постоянные выездные мастер-классы. В довершение всего псковские кузнецы изготавливают призы для музыкантов международного фестиваля «Крещендо», сувениры для режиссеров и актеров театрального Пушкинского фестиваля, проходящего ежегодно, главный кованный приз для победителя международного фестиваля воздухоплавателей в городе из Великих Лук.

Например, в январскую ночь проходят Кузнечные колядки, переросшие в общегородской праздник, Всероссийская Масленица, Изборский фестиваль «Железный город», детская «Кузнечная елка», постоянные выездные мастер-классы. В довершение всего псковские кузнецы изготавливают призы для музыкантов международного фестиваля «Крещендо», сувениры для режиссеров и актеров театрального Пушкинского фестиваля, проходящего ежегодно, главный кованный приз для победителя международного фестиваля воздухоплавателей в городе из Великих Лук.