Тест по биологии Подцарство Одноклеточные 7 класс

Тест по биологии Подцарство Одноклеточные для учащихся 7 класса. Тест включает в себя 2 варианта, каждый вариант состоит из 2 частей (часть А, часть Б). В части А — 9 заданий, в части Б — 4 задания.

1 вариант

Часть А

А1. Практически все животные питаются

1) автотрофно

2) гетеротрофно

3) в процессе фотосинтеза

4) в процессе хемосинтеза

А2. Нервная система имеется у представителей царства

1) грибов

2) бактерий

3) растений

4) животных

А3. Из одной клетки состоит тело

1) мхов

2) лишайников

3) шляпочных грибов

4) простейших животных

А4. Ложноножки простейших животных представляют собой

1) пластиды

2) ядерное вещество

3) вырост цитоплазмы

4) запас питательных веществ

А5. Органоид выделения непереваренных остатков пищи у простейших животных — это

1) ядро

2) циста

3) жгутик

4) порошица

А6. Размножение простейших животных в основном происходит путем

Размножение простейших животных в основном происходит путем

1) фагоцитоза

2) пиноцитоза

3) деления клетки

4) образования цисты

А7. Постоянная форма тела отсутствует у

1) фораминиферы

2) инфузории-туфельки

3) эвглены зеленой

4) амебы обыкновенной

А8. Только в клетках простейших животных, которые питаются автотрофно, имеется

1) хлорофилл

2) цитоплазма

3) жгутик

4) ядро

А9. Два ядра находятся в клетках животного

1) инфузории

2) эвглены

3) вольвокса

4) амебы

Часть Б

Б1. Верны ли следующие утверждения?

А. Многие простейшие животные входят в состав планктона.

Б. Фагоцитоз простейших животных связан с образованием сократительной вакуоли.

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) Верны оба суждения

4) Неверны оба суждения

Б2. Верны ли следующие утверждения?

А. Амеба захватывает пищу ложноножками.

Б. Среди представителей простейших животных существуют многоклеточные организмы.

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) Верны оба суждения

4) Неверны оба суждения

Б3. Выберите три верных утверждения. В клетках животных отсутствует

1) клеточная стенка

2) хлоропласт

3) цитоплазма

4) ядро

5) наружная мембрана

6) крупная вакуоль

Б4. Установите соответствие животного и его видом.

Особенность строения

А. Наличие ресничек

Б. Светочувствительный глазок

В. Ложноножки

Г. Хлоропласт

Д. Два ядра

Вид животного

1. Амеба

2. Эвглена

3. Инфузория-туфелька

2 вариант

Часть А

A1. В отличие от растений для большинства животных характерны

1) автотрофное питание

2) ограниченный рост

3) неограниченный рост

4) неподвижность

А2. Симметрия тела характерна для

1) водорослей

2) животных

3) бактерий гниения

А3. Орган передвижения инфузорий — это

Орган передвижения инфузорий — это

1) клешни

2) реснички

3) конечности

4) мускульное волокно

А4. Захватывает пищу ложноножками

1) гриб

2) эвглена

3) амеба

4) инфузория

А5. В неблагоприятных условиях простейшие животные образуют

1) цисту

2) глотку

3) порошицу

4) сократительную вакуоль

А6. Избыток воды из тела простейшего животного удаляет

1) циста

2) ложноножка

3) сократительная вакуоль

4) светочувствительный глазок

А7. Специальные органоиды питания отсутствуют у

1) амебы обыкновенной

2) инфузории-туфельки

3) эвглены зеленой

4) вольвокса

А8. Организмы, которые способны к фотосинтезу и питаются готовыми веществами, называют

1) автотрофы

2) гетеротрофы

3) миксотрофы

4) фотосинтезирующие

А9. Органом пищеварения у инфузории является

1) глотка

2) ресничка

3) малое ядро

4) сократительная вакуоль

Часть Б

Б1. Верны ли следующие утверждения?

Верны ли следующие утверждения?

А. Среди простейших животных отсутствуют паразиты.

Б. Простейшие животные способны размножаться половым путем.

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) Верны оба суждения

4) Неверны оба суждения

Б2. Верны ли следующие утверждения?

А. Эвглена зеленая перемещается к освещенным местам.

Б. Малярийный плазмодий — простейшее паразитическое животное.

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) Верны оба суждения

4) Неверны оба суждения

Б3. Выберите три верных утверждения. Для животных характерны особенности жизнедеятельности

1) ограниченный рост

2) неподвижность

3) активное передвижение

4) неограниченный рост

5) питание готовыми веществами

6) образование веществ на свету

Б4. Установите соответствие между процессом жизнедеятельности животного и его видом.

Процесс жизнедеятельности

А. Фагоцитоз — захват пищи ложноножками

Б. Непереваренные остатки удаляются через порошицу

Непереваренные остатки удаляются через порошицу

В. Фотосинтез

Г. Движение с помощью ресничек

Вид животного

1. Амеба

2. Эвглена

3. Инфузория-туфелька

Ответы на тест по биологии Подцарство Одноклеточные

1 вариант

А1. 2

А2. 4

А3. 4

А4. 3

А5. 4

А6. 3

А7. 4

А8. 1

А9. 1

Б1. 1

Б2. 1

Б3. 126

Б4. 32123

2 вариант

А1. 2

А2. 2

А3. 2

А4. 3

А6. 3

А7. 1

А8. 3

А9. 1

Б1. 2

Б2. 3

Б3. 135

Б4. 1323

PDF-версия

Тест Подцарство Одноклеточные

(92 Кб, pdf)

Занятие 1

Подцарство простейшие – Protozoa

Тип саркомастигофоры – Sarcomastigophora

Класс саркодовые – Sarcodina

Подкласс корненожки – Rizopoda

Отряд амебы – Amoebina

Вид амеба протей – Amoeba proteus

Класс жгутиконосцы – Mastigophora

Подкласс растительные жгутиконосцы – Phitomastigina

Виды эвглена зеленая – Euglena viridis

Вольвокс – Volvox globator

Подкласс животные жгутиконосцы – Zoomastigina

Вид трипанозома – Tripanosoma equiperdum

Отряд

амеб объединяет лишенных скелета

корненожек.

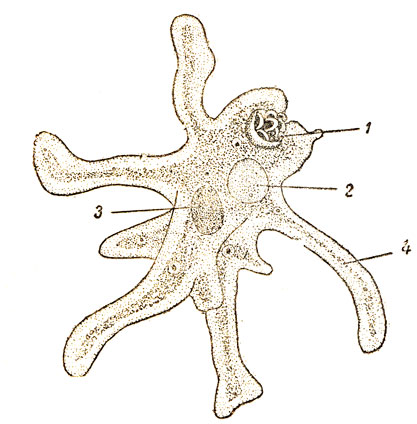

Амеба протей среди амеб наиболее крупное животное, достигающая размера 0,1-0,75 мм. Форма тела ее непостоянная. Амебы имеют вид сероватых зернистых комочков с отходящими в разных направлениях выступами цитоплазмы — псевдоподиями. Число и форма псевдоподий (ложноножек) непостоянны. Они могут появляться, а затем исчезать. Служат псевдоподии для передвижения и захватывания пищи. Цитоплазма амебы неоднородна и поэтому состоит из двух слоев. Наружный слой (эктоплазма) светлый, внутренний слой (эндоплазма) темный, зернистый. В эндоплазме находится ядро, сократительная и пищеварительная вакуоль. Сократительная или пульсирующая вакуоль имеет вид округлого светло-серого пузырька и предназначена для осморегуляции и выделения избытка воды и растворенных в ней продуктов обмена веществ.

У амебы протей пищей служат в основном мелкие простейшие и одноклеточные водоросли.

Размножаются

амебы путем деления надвое. Обитает это

простейшее в иле водоемов со стоячей,

часто загрязненной водой (с гниющими

на дне растительными остатками, листьями

и т.

— 1 —

Жгутиконосцы имеют органоиды движения — жгутики, которых может быть один, два или множество. Наряду со жгутиками у немногих видов временно или постоянно присутствует и ложноножки. Это указывает на близость между саркодовыми и жгутиконосцами, что дало основание объединить эти два класса в тип саркомастигофоры.

Эвглена

зеленная является представителем подкласса

растительных жгутиконосцев. Имеет лишь

один жгутик. Форма тела во время быстрого

поступательного движения веретеновидная,

но при замедленном движении эвглена

может укорачиваться, расширяться и даже

принимать шаровидную форму. Такая

способность к временному изменению

формы тела у простейших называется

метаболированием. Снаружи эвглена

покрыта тонкой эластической пелликулой,

выполняющей функцию оболочки. В теле

этого жгутиконосца видны ядро, хроматофоры,

окрашенные хлорофиллом в зеленый цвет,

зерна углевода парамила. У переднего

конца клеточного тала располагается

маленький красный светочувствительный

глазок или стигма.

Размножение бесполое, путем продольного деления надвое. Эвглена зеленая часто обитает в стоячих пресных водоемах, богатых легко разлагающимися органическими веществами.

Вольвокс

глобатор представляет собой шаровидную колонию

(диаметром до 2. мм). В состав колонии

входит больное количество (500-20000)

отдельных клеток, соединенных между

собой цитоплазматическими мостиками. Студенистое вещество, образующее

основную массу колонии, является

результатом ослизнения отдельных

клеток. Огромное большинство членов

колонии — вегетативные клетки,

обеспечивающие питание и движение

вольвокса. Каждая такая клетка имеет

два жгутика, ядро,

Студенистое вещество, образующее

основную массу колонии, является

результатом ослизнения отдельных

клеток. Огромное большинство членов

колонии — вегетативные клетки,

обеспечивающие питание и движение

вольвокса. Каждая такая клетка имеет

два жгутика, ядро,

— 2 —

4-глотка

5-пищеварительная вакуоль

7-сократитвльная вакуоль в приводящими каналами

8-трихоцисты

Таблица I.

Основные признаки классов простейших

Признаки | Классы | |||

жгутиковые | саркодовые | кокцидеобразные | инфузории | |

форма тела | ||||

Оболочка | ||||

Цитоплазма | ||||

Ядро | ||||

Органоиды пищеварения | ||||

Органоиды выделения | ||||

Органоиды движения | ||||

Размножение | ||||

Питание | ||||

Среда обитания | ||||

— 7 —

Инфузории

туфельки свойственны как бесполое, так

и половое размножение. Бесполое

размножение происходит путем поперечного

деления инфузории надвое. После ряда

бесполых размножений обязательно

наступает половой процесс.

Бесполое

размножение происходит путем поперечного

деления инфузории надвое. После ряда

бесполых размножений обязательно

наступает половой процесс.

Половое размножение у инфузории носит название конъюгации. Две инфузории прикладываются друг к другу, в определенных местах пелликула растворяется и образуется цитоплазматический мостик.

Макронуклеус каждой конъюгирующей вакуоли распадается, а микронуклеус делится дважды. В результате деления получается 4 ядра, из которых 3 рассасываются, а одно остается. Оставшееся ядро тоже делится и образуется два ядра. Одно из ядер остается на месте, а другое мигрирует в партнера и сливается с оставшимся в нем ядром. На этом конъюгация заканчивается и инфузории расходятся.

Инфузория туфелька относится к числу обычных обитателей мелких пресных водоемов с высоким содержанием органических веществ, живет в придонных слоях.

Для

изучения инфузории туфельки готовят

препарат из культуры этих простейших. На предметное стекло помещают небольшую

каплю культуры инфузорий и рассматривают

под микроскопом движущихся животных.

Детальное изучение строения можно

проводить на остановленных туфельках.

Остановить движение инфузории можно

следующим образом: накрыть каплю

(инфузорий) покровным стеклом, а излишек

жидкости удалить с помощью полосок

фильтровальной бумаги. Следует непременно

следить под микроскопом за процессом

удаления жидкости и прекратить его как

только туфельки остановятся. В противном

случае инфузории будут раздавлены

покровным стеклом.

На предметное стекло помещают небольшую

каплю культуры инфузорий и рассматривают

под микроскопом движущихся животных.

Детальное изучение строения можно

проводить на остановленных туфельках.

Остановить движение инфузории можно

следующим образом: накрыть каплю

(инфузорий) покровным стеклом, а излишек

жидкости удалить с помощью полосок

фильтровальной бумаги. Следует непременно

следить под микроскопом за процессом

удаления жидкости и прекратить его как

только туфельки остановятся. В противном

случае инфузории будут раздавлены

покровным стеклом.

Задание для самостоятельной работы:

Изучить эймерию магна (объектив х 90).

Нарисовать схему жизненного цикла эймерии магна.

Изучить инфузорию туфельку (объектив х 9) и зарисовать приготовив предварительно препарат.

Заполнить таблицу I. “Основные признаки классов простейших”.

Рис. 1.

Инфузория туфелька

1.

Инфузория туфелька

1-микронуклеус

2-макронуклеус

3-ротовое отверстие

— 6 —

хроматофор, стигму и две сократительные вакуоли. Встречаются и генеративные клетки (гаметы), отвечающие за размножение. Мужские (микрогаметы) и женские (макрогаметы) половые клетки сливаются, и образовавшаяся зигота дает начало новой колонии. Вольвоксы — обитатели пресных водоемов. Питание автотрофное.

Трипаносома

эквипердум. Величина ее 22-28 мкм в длину и 1,4-2,6 мкм в

ширину. Тело трипаносомы лентовидное,

заостряется к переднему и заднему концу.

Жгутик начинается близ заднего конца

от базального тельца — кинетосомы,

тянется вдоль тела и выступает на

переднем конце. Он соединен с телом

посредством ундулирующей мембраны

(волнообразной перепонки), которая

производит колебательные движения.

Размножение простое, продольное деление

надвое. Трипаносома эквипердум

паразитирует в капиллярах слизистой

оболочки половых органов непарнокопытных.

Задание для самостоятельной работы:

Изучить и зарисовать амебу протей (объектив х 40), эвглену

зеленую (объектив х 40), трипаносому эквипердум (объектив х 90).

Изучить вольвокса глобатора и раковины фораминифер

(объектив х 9).

Рис.1. Амеба протей 1-ядро 2-экто плазма 3-эндоплазма. 4-пищеварительная вакуоль 5-сократительная вакуоль 6-псевдоподии | Рис.2. Эвглена зеленая 1-ядро 2-стигма (глазок) 3-сократительная вакуоль 4-резервуар сократительной вакуоли 5-хроматофоры 6-зерна парамила 7-жгутик |

Рис. 3.

Трипаносома

3.

Трипаносома

1-ядро

2-ундулирушцая мембрана

3-жгутик

4-блефорапласт

— 3 —

Что Вы знаете о разнообразии одноклеточных животных?

Одноклеточные организмы выполняют те же функции, что многоклеточные: питаются, двигаются и размножаются. Их клетки должны быть «мастером на все руки», чтобы делать все это, что другие животных делают особые органы. Поэтому одноклеточные животные настолько непохожи на остальных, что их выделяют в отдельные Подцарство простейших.

К типу простейшие относится свыше 15000 видов животных, обитающих в морях, пресных водах, почве. Помимо свободноживущих форм, известно много паразитических, которые вызывают порой серьезные заболевания – протозоонозы.

Тело простейших состоит только из одной клетки. Форма тела простейших разнообразна. Оно может быть постоянным, иметь лучевую, двустороннюю симметрию (жгутиковые, инфузории) или вообще не иметь постоянной формы (амеба). Размеры тела простейших обычно малы – от 2-4 мк до 1,5 мм, хотя некоторые крупные особи достигают 5 мм в длину, а ископаемые раковинные корненожки имели в диаметре 3 см и более.

Размеры тела простейших обычно малы – от 2-4 мк до 1,5 мм, хотя некоторые крупные особи достигают 5 мм в длину, а ископаемые раковинные корненожки имели в диаметре 3 см и более.

Тело простейших состоит из цитоплазмы и ядра. Цитоплазма ограничена наружной цитоплазматической мембраной, в ней находятся органоиды — митохондрии, рибосомы, эндо-плазматическая сеть, аппарат Гольджи. У простейших одно или несколько ядер. Форма деления ядра – митоз. Имеется также половой процесс. Он заключается в образовании зиготы. Органоиды движения простейших – это жгутики, реснички, ложноножки; или их нет совсем. Большинство простейших, как и все прочие представители животного царства, гетеротрофные. Однако среди них имеются и автотрофные.

Особенность простейших переносить неблагоприятные условия окружающей среды – состоит в способности инцистироваться , т.е. образовывать цисту. При образовании цисты органоиды движения исчезают, объем животного уменьшается, оно приобретает округлую форму, клетка покрывается плотной оболочкой. Животное переходит в состояние покоя и при наступлении благоприятных условий возвращается к активной жизни.

Животное переходит в состояние покоя и при наступлении благоприятных условий возвращается к активной жизни.

Размножение простейших весьма разнообразно, от простого деления (бесполое размножение) до довольно сложного полового процесса – конъюгации и копуляции.

Среда обитания простейших разнообразна – это море, пресные воды, влажная почва.

Четыре основных класса простейших

1 – жгутиковые;

2 – саркодовые;

3 – споровики;

4 – инфузории.

1. Около 1000 видов, преимущественно с вытянутым овальным или грушевидном телом, составляют класс жгутиковых. Органеллы движения – жгутики, которых у различных представителей класса может быть от 1 до 8 и более. Жгутик – тонкий цитоплазматический вырост, состоящий из тончайших фибрилл. Своим основанием он прикреплен к базальному тельцу или кинетопласту . Жгутиковые движутся жгутом вперед, создавая своим движением вихревые водовороты и как бы «ввинчивая» животное в окружающую жидкую среду.

Способ питания : жгутиковых разделяют на имеющих хлорофилл и питающихся автотрофно, и на не имеющих хлорофилла и питающихся, как прочие животные, гетеротрофным способом. Гетеротрофы на передней стороне тела имеют особое углубление – цитостом , через который при движении жгутика пища вгоняется в пищеварительную вакуоль. Ряд форм жгутиковых питается осмотическим путем, всасывая всей поверхностью тела, растворенные органические вещества из окружающей среды.

Гетеротрофы на передней стороне тела имеют особое углубление – цитостом , через который при движении жгутика пища вгоняется в пищеварительную вакуоль. Ряд форм жгутиковых питается осмотическим путем, всасывая всей поверхностью тела, растворенные органические вещества из окружающей среды.

2. Представители класса саркодовых, или корненожек, двигаются при помощи ложноножек – псевдоподий.

Класс включает разнообразных водных одноклеточных: амеб, солнечников, лучевиков. Среди амеб, кроме форм, не имеющих скелета или раковинки, встречаются виды, имеющие домик.

Большинство саркодовых являются обитателями морей, имеются также пресноводные, живущие в почве.

Саркодовые характеризуются непостоянной формой тела. Дыхание осуществляется всей его поверхностью. Питание – гетеротрофное. Размножение – бесполое, существует также половой процесс.

3. Представители класса Споровики характеризуются тем, что в цикле своего развития образуют стадию спор .Все споровики являются паразитами человека и животных. Они паразитируют в разных тканях и клетках. Лихорадка, малокровие, желтуха – типичные признаки заболевания споровиками. Пироплазмы, бабезии относятся к отряду кровяных споровиков, поражая эритроциты млекопитающих (коров, лошадей, собак и др. домашних животных). Переносчики болезней – клещи. Кроме кровяных есть еще два отряда споровиков — кокцидии и грегарины .

Они паразитируют в разных тканях и клетках. Лихорадка, малокровие, желтуха – типичные признаки заболевания споровиками. Пироплазмы, бабезии относятся к отряду кровяных споровиков, поражая эритроциты млекопитающих (коров, лошадей, собак и др. домашних животных). Переносчики болезней – клещи. Кроме кровяных есть еще два отряда споровиков — кокцидии и грегарины .

Кокцидии паразитируют как в беспозвоночных, так и в позвоночных животных – млекопитающих, рыбах, птицах. Кокцидия токсоплазмоз вызывает болезнь человека токсоплазмоз. Им можно заразиться от любого представителя семейства кошачьих.

Грегарины паразиты только беспозвоночных, в основном – насекомых и, как правило, поселяются в кишечнике. Взрослые грегарины внешне похожи на червей. Они бывают как мелкие (10 микрон), так и весьма крупные, видимые невооруженным глазом – до 1,6 мм.

4. Представители класса Инфузорий имеют органеллы передвижения – реснички, обычно в большом числе. Так, у инфузории-туфельки число ресничек более 2000. Реснички (как и жгутики) представляют собой специальные сложно устроенные цитоплазматические выросты. Тело инфузорий покрыто оболочкой, пронизанной мельчайшими порами, через которые выходят реснички.

Реснички (как и жгутики) представляют собой специальные сложно устроенные цитоплазматические выросты. Тело инфузорий покрыто оболочкой, пронизанной мельчайшими порами, через которые выходят реснички.

В тип инфузорий объединяют наиболее высоко организованных простейших. Они – вершина достижений, совершенных эволюцией в этом Подцарстве. Инфузории ведут свободно плавающий или прикрепленный образ жизни. Обитают как в пресных, так и в соленых водах. Среди инфузорий много симбионитов и мало паразитических форм.

Достаточно среди инфузорий и паразитов беспозвоночных и позвоночных животных (включая человека). Очень много паразитических в особом отделе желудка жвачных копытных – в рубце.

У всех инфузорий не менее двух ядер. Большое ядро регулирует все жизненные процессы. Маленькое ядро играет основную роль в половом процессе.

Пища в тело животного попадает через клеточный “рот”, куда она загоняется движением ресничек; на дне глотки образуются пищеварительные вакуоли . Непереваренные остатки выводятся наружу.

Непереваренные остатки выводятся наружу.

Простейшие-строители горных пород : Почти 600 миллионов лет назад произошла «скелетная революция». Большинство живых организмов «оделось» скелетами, защитивших их от врагов. С тех пор бесчисленное поколение простейших гибли, их раковины откладывались на дне морей, километровые толщи осадков спрессовались под собственной тяжестью, превращаясь в мел и известняк. Движение земной коры поднимали осадочные породы на поверхность, сооружая из них горы. Вода вымывала минеральные вещества обратно в море, где они снова использовались для построения раковин. Так, благодаря простейшим, совершался круговорот минеральных элементов в биосфере на протяжении её истории.

Простейшие-важное звено водных экосистем : Пищевые цепи в водных экосистемах начинают с микроскопических водорослей. Вторым звеном в них обычно являются планктонные простейшие – первые потребители зелёной продукции. Затем они становятся основой питания животноядных обитателей водных экосистем _ рачков, мальков рыб и всех последующих потребителей. Когда остатки мёртвых растений и животных, опускающих на дно, их подбирают донные простейшие.

Когда остатки мёртвых растений и животных, опускающих на дно, их подбирают донные простейшие.

Немало простейших населяет и каждой миллиметр почвы, насыщенной грунтовой влагой. Вместе с другими обитателями они поддерживают плодородие почв.

Без простейших не могут существовать растительноядные животные : Ирония судьбы: растительноядные животные сами не в состоянии переваривать целлюлозу (клетчатку) — основу растительных тканей! За них это делают простейшие, заселяющей их пищевой тракт с первых дней жизни. Кишечник термита, слепая кишка зайца и желудок коровы оборудованы специальными складами для размещения этих сожителей. Хозяин усваивает лишь результат их пищеварения, а заодно и самих простейших.

Псевдоподии

Эта статья про эукариотические клетки. Для группы см. Псевдопод (полоса). Для подкаста см. Псевдопод (подкаст). О структуре в анатомии насекомых см. Proleg.

эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. |

Хаос Каролиненс, амебовидный лобоподии

А псевдопод или псевдоподиум (множественное число: ложноножки или псевдоподия) — временная рука-подобная проекция эукариотический клеточная мембрана которые развиваются по направлению движения. Наполненный цитоплазма псевдоподии в основном состоят из актиновые нити а также может содержать микротрубочки и промежуточные нити.[1][2] Псевдоножки используются для подвижность и проглатывание. Они часто встречаются в амебы.

Различные типы псевдоподий можно классифицировать по их отличному внешнему виду. [3]Ламеллиподии широкие и тонкие. Филоподии тонкие, нитевидные и в значительной степени поддерживаются микрофиламентами. Лобоподии луковичные и амебные. Ретикулоподии представляют собой сложные структуры, несущие отдельные псевдоподии, образующие неправильные сети. Аксоподии представляют собой тип фагоцитоза с длинными тонкими ложноножками, поддерживаемыми сложными массивами микротрубочек, окруженных цитоплазмой; они быстро реагируют на физический контакт.[4]

[3]Ламеллиподии широкие и тонкие. Филоподии тонкие, нитевидные и в значительной степени поддерживаются микрофиламентами. Лобоподии луковичные и амебные. Ретикулоподии представляют собой сложные структуры, несущие отдельные псевдоподии, образующие неправильные сети. Аксоподии представляют собой тип фагоцитоза с длинными тонкими ложноножками, поддерживаемыми сложными массивами микротрубочек, окруженных цитоплазмой; они быстро реагируют на физический контакт.[4]

Однако некоторые псевдоподиальные клетки могут использовать несколько типов псевдоподий в зависимости от ситуации: большинство из них используют комбинацию ламеллиподий и филоподий для миграции.[5] (например, метастатические раковые клетки[6]). Фибробласты крайней плоти человека могут использовать миграцию на основе ламеллиподий или лобоподий в трехмерной матрице в зависимости от эластичности матрицы.[7]

Как правило, несколько псевдоподий возникают на поверхности тела (полиподиальный, например Амеба протей ), либо на поверхности тела может образоваться одиночная ложноножка (моноподиальный, например Entamoeba histolytica ). [8]

[8]

Клетки, образующие ложноножки, обычно называют амебоиды.[9]

Содержание

- 1 Формирование

- 1.1 Через внеклеточный сигнал

- 1.2 Без внеклеточного сигнала

- 2 Функции

- 3 Морфология

- 3.1 Ламеллиподии

- 3.2 Филоподии

- 3.3 Лобоподия

- 3.4 Ретикулоподии

- 3.5 Аксоподии

- 4 использованная литература

Формирование

Через внеклеточный сигнал

Чтобы двигаться к цели, ячейка использует хемотаксис. Он воспринимает внеклеточные сигнальные молекулы, хемоаттрактанты (например, цАМФ для Диктиостелиум клетки[10]), чтобы расширить псевдоподии в области мембраны, обращенной к источнику этих молекул.

Хемоаттрактанты связываются с G-белковые рецепторы, которые активируют GTPases семейства Rho (например, Cdc42, Rac) через G-белки.

Rho GTPases способны активировать WASp которые, в свою очередь, активируют Комплекс Арп2 / 3 которые служат центрами зарождения полимеризация актина. [11] Затем полимеры актина толкают мембрану по мере своего роста, образуя псевдопод. Псевдоподий может прикрепиться к поверхности через адгезионные белки (например. интегрины ), а затем тянет тело клетки вперед за счет сокращения актин-миозинового комплекса в псевдоподе.[12][13] Этот тип передвижения называется Амебоидное движение.

[11] Затем полимеры актина толкают мембрану по мере своего роста, образуя псевдопод. Псевдоподий может прикрепиться к поверхности через адгезионные белки (например. интегрины ), а затем тянет тело клетки вперед за счет сокращения актин-миозинового комплекса в псевдоподе.[12][13] Этот тип передвижения называется Амебоидное движение.

Rho GTPases также могут активировать фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K) которые набирают PIP3 к мембране на переднем крае и отсоедините PIP3-разлагающий фермент PTEN из той же области мембраны. PIP3 затем активируйте GTPases обратно через ГЭФ стимуляция. Это служит петлей обратной связи для усиления и поддержания присутствия локальной GTPase на переднем крае.[11]

В противном случае псевдоподии не могут расти на других сторонах мембраны, кроме переднего края, потому что миозиновые нити препятствуют их расширению. Эти миозиновые филаменты индуцируются циклический GMP в D. discoideum или Ро-киназа в нейтрофилы Например.[11]

discoideum или Ро-киназа в нейтрофилы Например.[11]

Без внеклеточного сигнала

В случае отсутствия внеклеточного сигнала все движущиеся клетки перемещаются в случайных направлениях, но они могут сохранять одно и то же направление в течение некоторого времени перед поворотом. Эта функция позволяет клеткам исследовать большие области для колонизации или поиска нового внеклеточного сигнала.

В Диктиостелиум клетки, псевдоподий может образовывать либо de novo как обычно, или от существующего ложноножка, образуя Y-образный псевдоподий.

Y-образные псевдоподы используются Диктиостелиум продвигаться относительно прямо вперед, попеременно отводя левую или правую ветвь псевдоножки. В de novo псевдоподии образуются с разных сторон, чем уже существовавшие, они используются клетками для поворота.

Y-образные ложноножки встречаются чаще, чем de novo те, которые объясняют предпочтение клетки продолжать двигаться в том же направлении. Эта настойчивость модулируется PLA2 и пути передачи сигналов cGMP.[10]

Эта настойчивость модулируется PLA2 и пути передачи сигналов cGMP.[10]

Функции

Функции псевдоподий включают передвижение и прием пищи:

- Псевдоподии критически важны для обнаружения целей, которые затем могут быть поглощены; охватывающие псевдоподии называются фагоцитоз псевдоподии. Типичным примером этого типа амебоидных клеток является макрофаг.

- Они также необходимы для амебоидного передвижения. Человек мезенхимальные стволовые клетки являются хорошим примером этой функции: эти мигрирующие клетки ответственны за внутриутробное ремоделирование; например, при формировании триламинарный зародышевый диск в течение гаструляция.[14]

Морфология

Формы псевдоподий слева: полиподиальные и лобозные; моноподиальные и лобозные; нитевидный; коническая; ретикулозный; сужающиеся актиноподы; неконусные актиноподы

Псевдоподии можно разделить на несколько разновидностей по количеству выступов (моноподии и полиподии), а также по внешнему виду:

Ламеллиподии

Ламеллиподии широкие и плоские псевдоподии, используемые при передвижении. [4] Они поддерживаются микрофиламентами, которые образуются на переднем крае, создавая сетчатую внутреннюю сеть.[15]

[4] Они поддерживаются микрофиламентами, которые образуются на переднем крае, создавая сетчатую внутреннюю сеть.[15]

Филоподии

Филоподии (или филозные ложноножки) тонкие и нитевидные с заостренными концами, состоящие в основном из эктоплазма. Эти образования поддерживаются микрофиламенты которые, в отличие от нитей ламеллиподий с их сетчатым актином, образуют рыхлые пучки с помощью сшивание. Это образование частично происходит из-за связывания белков, таких как фимбрины и очаровывает.[15][16]Филоподии наблюдаются в некоторых клетках животных: в части Filosa (Ризария ), в «Тестацефилозия » , в Вампиреллиды и Псевдоспориды (Ризария ) И в Nucleariida (Опистоконта ).[4]

Лобоподия

Лобоподии (или лопастные псевдоподии) луковичные, короткие и тупые.[17] Эти пальцеобразные трубчатые псевдоподии содержат как эктоплазма и эндоплазма. Их можно найти в разных типах ячеек, особенно в Лобоса и другие Амебозоа и в некоторых Heterolobosea (Экскавата ).

Лобоподии высокого давления также встречаются у людей. фибробласты путешествовать по сложной сети 3D матрица (например, млекопитающие дерма, матрица, полученная из клеток). В отличие от других псевдоподий, использующих давление, оказываемое полимеризацией актина на мембрану для расширения, фибробластные лобоподы используют ядерный поршневой механизм, заключающийся в вытягивании ядра через сократимость актомиозина, чтобы подтолкнуть цитоплазму, которая, в свою очередь, толкает мембрану, что приводит к образованию псевдоподий. Для возникновения этой миграции фибробластов на основе лобоподий требуется несприн 3, интегрины, RhoA, СКАЛА и миозин II В противном случае лобопод часто сопровождается небольшими боковыми пузыри формируются вдоль стороны клетки, вероятно, из-за высокого внутриклеточного давления во время формирования лобоподий, увеличивая частоту разрыва плазматической мембраны и коры.[18][7][19]

Ретикулоподии

Ретикулоподии (или ретикулозные ложноножки),[20] представляют собой сложные образования, в которых отдельные ложноножки сливаются и образуют неправильные сети. «Ретикулоподии». eForams. Архивировано из оригинал на 2007-07-17. Получено 2005-12-30.

«Ретикулоподии». eForams. Архивировано из оригинал на 2007-07-17. Получено 2005-12-30.

Проверочная работа по теме » Простейшие»

Обновлено: 24.09.2022

Б. Для каждого типа простейших выпиши номера соответствующих утверждений.

- Тело не имеет четкой формы.

- Есть ротовое углубление.

- На переднем конце тела находится светочувствительный глазок.

- Все тело покрыто ресничками.

- Передвигаются при помощи жгутика.

- Передвигаются при помощи ложноножек.

- Клетка содержит два ядра.

- В клетке могут содержаться хлоропласты.

- Тип питания — только гетеротрофный.

- Может переходить с автотрофного на гетеротрофный тип питания.

- Способны образовывать цисту.

- Дыхание осуществляется через всю поверхность клетки.

- Являются одной из самых древних групп одноклеточных.

В. Установите, кто из представителей простейших лишний в каждом ряду. Почему?

- Амеба обыкновенная, эвглена зеленая, инфузория-туфелька.

- Амеба обыкновенная, инфузория-туфелька, лямблия.

- Амеба обыкновенная, инфузория-туфелька, инфузория-бурсария.

б) по передвижению:

- Амеба, эвглена зеленая, лямблия.

- Инфузория-туфелька, бурсария, эвглена зеленая.

- Амеба обыкновенная, инфузория-туфелька, эвглена зеленая.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Проверочная работа по теме «Работа с формулами в Excel»

Проверочная работа по теме «Работа с формулами в Excel».

Проверочная работа 7 класс «Простейшие». Другие работы ищите на странице «Мои проверочные работы по биологии», в навигации

Две проверочные работы «Амеба», «Эвглена зеленая».

Методическая разработка проверочной работы по подготовке к Всероссийской проверочной работе, 11 класс

Веселова Татьяна Андреевна, учитель географии ГБОУ лицея №150 Калининского района Санкт-Петербурга.Данная методическая разработка позволит учителю подготвоить учащихся 11-х классов к итоговой ат.

Проверочная работа (самостоятельная работа, тест, контрольная работа, географический диктант) по теме «На какой Земле мы живём» (§2-4, к учебнику А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной «Полярная звезда», 5 класс)

Предназначение работы.Данная проверочная работа предназначена для закрепления изученного материала по теме «На какой Земле мы живём» (§2-4, к учебнику А. И. Алексеева, В. В. Николи.

Проверочная работа (самостоятельная работа, тест, контрольная работа) в формате ОГЭ/ЕГЭ по теме «Планета Земля» (§5-7, к учебнику А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной «Полярная звезда», 5 класс)

Предназначение работы. Данная проверочная работа предназначена для закрепления изученного материала по теме «Планета Земля» (§5-7, к учебнику А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К.

Проверочные вопросы по музыке для школьной комплексной проверочной работы.

Проверочные вопросы по музыке для школьной комплексной проверочной работы.

Паразитические простейшие

Паразитические простейшие — это одноклеточные животные, которые живут за счет других организмов, называемых хозяевами. Только в организме человека паразитирует около 30 видов простейших.

Только в организме человека паразитирует около 30 видов простейших.

Паразитический образ жизни ведут простейшие, относящиеся к типу споровиков. Они паразитируют в организмах червей, насекомых, зверей и человека. К споровикам относят около 4 тыс. простейших.

Приспособившись к паразитическому образу жизни, споровики отличаются от других простейших. У взрослых споровиков нет органоидов движения. Пищеварительных и сократительных вакуолей у них тоже нет, так как питание осуществляется всей поверхностью клетки.

Паразиты разрушают ткани хозяина и отравляют его организм ядовитыми выделениями.

Размножение у большинства споровиков бесполое. Клетка паразита распадается на множество дочерних клеток — самостоятельных организмов.

Как человек заболевает малярией?

Для человека опасен кровяной споровик — малярийный плазмодии. Он обитает в клетках крови человека и имеет микроскопические размеры. Этот паразит распространяется малярийными комарами и вызывает опасное заболевание людей — малярию (рис. 11). Возбудителя малярии в 1880 г. описал французский врач А. Лаверан.

11). Возбудителя малярии в 1880 г. описал французский врач А. Лаверан.

Рис. 11. Жизненный цикл малярийного плазмодия

Малярийных паразитов комар всасывает с кровью больного человека. В организме комара плазмодии размножаются и скапливаются в слюнных железах.

При укусе вместе со слюной комара в кровь человека проникают и малярийные плазмодии. Здесь они питаются, растут, размножаются, разрушают кровяные клетки человека и выделяют ядовитые вещества. При массовом выходе простейших из клеток в кровь у больного малярией начинается приступ лихорадки — повышение температуры, сильнейший озноб и слабость. Приступы повторяются через каждые два-три дня. Это ведет к малокровию, истощению организма.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разработаны и реализованы меры борьбы с малярией: обследование населения на зараженность малярийным плазмодием, лечение заболевших людей, борьба с малярийными комарами и ликвидация очагов их размножения (временных водоемов, сырых подвалов), проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения малярии.

Какие еще заболевания вызывают паразитические простейшие?

Наряду со споровиками паразитический образ жизни ведут некоторые представители корненожек, жгутиконосцев и инфузорий (см. рис. 11).

К паразитическим корненожкам принадлежит дизентерийная амеба. Ее в 1875 г. открыл русский ученый Ф. А. Леш. Человек заражается цистами дизентерийной амебы. Они попадают в организм с загрязненной водой или пищей. В пищеварительном тракте оболочки цист растворяются. Амеба начинает усиленно питаться, размножаться и проникает в стенки кишечника, вызывая тяжелое заболевание амебиаз.

Амебиаз называют «болезнью грязных рук». Поэтому всем, кто путешествует в странах Южной Азии и Африки, где часто встречается дизентерийная амеба, необходимо строго соблюдать правила гигиены. Это поможет уберечься от амебиаза и исключить завоз возбудителя заболевания в нашу страну.

Кишечник, печень, половые органы животных и человека поражают лямблии. Они были подробно описаны отечественным ученым Д. Ф. Лямблем. У человека чаще всего паразитирует многожгутиковая лямблия. Ее клетка похожа на разрезанную пополам грушу. Плоской стороной паразит плотно присасывается к клеткам кишечника. Человек, употребляя в пищу плохо вымытые овощи и фрукты, проглатывает цисты лямблии. Заражение лямблиями сопровождается кишечными расстройствами. Это заболевание часто бывает у детей.

Ф. Лямблем. У человека чаще всего паразитирует многожгутиковая лямблия. Ее клетка похожа на разрезанную пополам грушу. Плоской стороной паразит плотно присасывается к клеткам кишечника. Человек, употребляя в пищу плохо вымытые овощи и фрукты, проглатывает цисты лямблии. Заражение лямблиями сопровождается кишечными расстройствами. Это заболевание часто бывает у детей.

Для предупреждения заболевания лямблиозом необходимо соблюдать самые простые санитарно-гигиенические правила (предохранять питьевую воду и продукты питания от загрязнения, соблюдать правила личной гигиены).

Каковы особенности одноклеточных животных?

Главная особенность простейших — микроскопические размеры и одноклеточность. При этом каждое простейшее — самостоятельный одноклеточный организм. Ему свойственны основные процессы жизнедеятельности; рост, развитие, дыхание, питание, размножение. Простейшие прошли долгий путь эволюционного развития и в настоящее время представлены разнообразием форм, приспособленных к различным условиям жизни.

Паразитические простейшие. Празиты: описание, примеры

Среди опасных организмов, поселяющихся внутри человека и наносящих вред его здоровью, значительное место занимают паразитические простейшие. Это одноклеточные животные, которые приспособились к существованию за чужой счет. Они достаточно многочисленны, всего выделяют около 30 различных видов особей, которые специализируются именно на человеке. Еще больше встречается в организмах других позвоночных и беспозвоночных животных.

Паразитические простейшие: особенности строения

Внешне и внутренне данные организмы имеют точно такое же строение, как и все остальные одноклеточные. Они имеют всего одну структурную единицу, однако она способна выполнять все жизненно важные функции, необходимые для нормальной жизнедеятельности. А именно:

- растет и развивается;

- размножается;

- питается;

- дышит;

- обладает возбудимостью и раздражимостью;

- передвигается.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что паразитические простейшие — вполне самостоятельные, целостные живые организмы. Отличия же их от всех остальных одноклеточных в том, что они утратили пищеварительную вакуоль в связи с паразитическим образом жизни, а также сократительную. Кроме того, чаще всего лишены органоидов передвижения.

Отличия же их от всех остальных одноклеточных в том, что они утратили пищеварительную вакуоль в связи с паразитическим образом жизни, а также сократительную. Кроме того, чаще всего лишены органоидов передвижения.

Размножаются достаточно быстро, бесполым путем. Материнская клетка просто, по достижении созревания, распадается на несколько дочерних. Они ведут самостоятельный образ жизни сразу после образования.

Как питаются паразиты в организме хозяина? Это зависит от индивидуальных особенностей каждого вида, однако в основном их пища — кровь или содержимое кишечника. Поглощают вещества они всей поверхностью тела из-за редукции вакуоли.

Классификация и представители простых паразитов

Классифицировать различных представителей рассматриваемых организмов можно следующим образом.

| Класс | Представители |

| Споровики | малярийный плазмодий, кокцидии, грегарины, пироплазмиды |

| Корненожки | дизентерийная амеба, кишечная, ротовая амеба |

| Жгутиконосцы | трихомонады, лямблии, трипаносомы, лейшмании |

| Инфузории | балантидий |

Все эти организмы — причина протозойных заболеваний именно человека. Все они — очень опасные для жизни и здоровья паразитические простейшие. Таблица включает в себя лишь самых распространенных представителей. На самом деле существуют и более редкие, их достаточно много.

Все они — очень опасные для жизни и здоровья паразитические простейшие. Таблица включает в себя лишь самых распространенных представителей. На самом деле существуют и более редкие, их достаточно много.

Лейшмании

На сегодняшний день цифра, отражающая количество людей, пораженных этим паразитом, просто ужасна — 12 миллионов. Этот овальной формы неподвижный внутриклеточный представитель простейших имеет небольшой жгутик. Однако передвигается очень медленно и на небольшие расстояния.

Поселяясь внутри клеток хозяина, которым для лейшманий является насекомое и млекопитающее, в том числе человек, они вызывают постепенное отмирание структуры. У человека на коже, в том месте, где обитают лейшмании, формируется открытая зияющая язва, постоянно нагнивающая. Болезнь эта названа каучуковой или багдадской язвой. Лечится очень сложно и длительно, с хирургическим вмешательством.

Переносят одноклеточных этой группы москиты, поэтому очаги лейшманиоза встречаются в странах тропиков и субтропиков.

Лямблии

Класс паразитических простейших, к которым относятся лямблии — Жгутиковые. Самым опасным представителем для людей является кишечная лямблия, которая вызывает опасное заболевание — лямблиоз.

Взрослые особи паразитируют в верхнем отделе кишечника. Именно здесь они пиноцитозом поглощают все питательные вещества, которые употребляет человек. Также этот организм способен формировать цисты. В этом состоянии они могут переживать облучение ультрафиолетом и воздействие токсических веществ. Однако низкие и высокие температуры для них смертельны.

Цисты располагаются в толстой кишке, поэтому выводятся с твердыми продуктами жизнедеятельности. Заражение ими происходит через грязь, воду. Поэтому правила личной гигиены особенно важны в профилактике лямблиоза.

Чем опасен этот паразит? В процессе жизнедеятельности лямблия выделяет токсичные продукты распада, которые сильно отравляют организм изнутри.

Паразитические корненожки

К данному классу относятся разные виды амебы:

- кишечная;

- дизентерийная;

- ротовая.

Эти паразитические простейшие вызывают опасные заболевания у людей, которые в ряде случаев могут заканчиваться даже смертью.

Дизентерийная амеба — представительница жарких стран. Именно в них она — наиболее распространенный паразит. Ее особенность, как и у всех амебоидных, — отсутствие раковинных и скелетных образований. Поэтому она передвигается при помощи ложноножек. Размножается простым делением. Способна формировать цисты, также живущие в организме человека. Внутри этой структуры происходит множественное деление.

Вызывает заболевание амебиаз. Поражаются внутренние стенки кишечника, на которых амебы оставляют кровоточащие язвы. У человека наблюдается кровяной жидкий стул, боли внутри организма. Диагностировать дизентерийную амебу сложно. Поэтому она и является очень опасным представителем паразитов.

В отличие от рассмотренной формы, кишечная амеба присутствует в организме почти каждого человека и живет с ним в ладу. Не выделяет токсичных веществ и не пробуравливает стенки кишечника. Поэтому особого дискомфорта и вреда здоровью не наносит.

Поэтому особого дискомфорта и вреда здоровью не наносит.

Ротовая амеба — обитатель зубного налета и кариесных образований. Питается бактериями, может употреблять эритроциты. Точное значение ее для человека пока не ясно.

Балантидий коли

Данный организм — представитель класса Инфузории. Достаточно крупный овальный одноклеточный организм, поселяющийся в кишечнике людей. Именно здесь он осваивается и пробуравливает стенку органа, вызывая возникновение кровоточащих, гноящихся ранок. Цисты этого простейшего легко попадают в кровяное русло. Так происходит расселение по всему организму.

Как питаются паразиты этого вида? Точно так же, как и другие представители. Всасывают питательные вещества в кишечнике человека всей поверхностью тела. Размножается бесполым делением на несколько клеток. Формирует цисты, которые также паразитируют в человеке.

Заражение цистами простейшего происходит при контакте слизистых оболочек с грязными руками, при питье сырой воды. Заболевание, вызываемое этими существами, носит название балантидиоза. Сопровождается рвотой с кровью, поносом, слабостью, сильнейшими коликами в брюшной полости.

Сопровождается рвотой с кровью, поносом, слабостью, сильнейшими коликами в брюшной полости.

Трихомонады

Паразитические простейшие организмы, обитающие в мочеполовой системе женщин и мужчин. Сами по себе могут вреда не наносить, однако являются местом укрытия для болезнетворных бактерий и других патогенных организмов. Способны маскироваться под клетки человека, поэтому иммунная система сама уничтожить их не способна.

Заболевание, которое вызывает непосредственно трихомонада, называется трихомониаз. Оно передается половым путем и грозит бесплодием как мужчинам, так и женщинам.

Признаки заболевания у детей

Самое страшное — это когда появляются паразиты у детей. Симптомы их возникновения следующие:

- общая слабость;

- утомляемость;

- бледность;

- головные боли;

- снижение аппетита;

- плохой сон;

- раздражительность;

- жидкий стул;

- рвота и прочие.

Самое важное — обратить на них внимание и не пускать все на самотек. Тем более что, по последним данным, на первом месте среди заболеваний стоят именно паразиты у детей. Симптомы — верный признак того, что стоит задуматься и обратиться к врачу.

Тем более что, по последним данным, на первом месте среди заболеваний стоят именно паразиты у детей. Симптомы — верный признак того, что стоит задуматься и обратиться к врачу.

Bio-Lessons

Простейшие — одноклеточные организмы, строение которых можно изучить только с помощью микроскопа. В клетке такого организма располагается цитоплазма с одним или несколькими ядрами. В настоящее время науке известно около 70 тыс. видов простейших.

Одноклеточные беспозвоночные имеют простое строение, несмотря на это, такие процессы как обмен веществ, процессы пищеварения, дыхания, размножения и движения осуществляются так же как на уровне многоклеточного организма.

Следовательно, эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Одна единственная клетка выполняет у них функции всего организма. Движутся они с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек. Обитают в пресной и соленой воде, почве, а также ведут паразитический образ жизни в теле человека и животных. Определенные виды простейших живут колониями.

Определенные виды простейших живут колониями.

Впервые одноклеточных рассмотрел под микроскопом голландский ученый Антони ван Левенгук.

Немаловажную роль играют большая численность и широкое распространение простейших в природе. Питаются они бактериями, одноклеточными водорослями или другими простейшими. В свою очередь, сами они служат пищей для множества животных. Особое внимание им уделяется при исследовании периодов возникновения и развития живых организмов на Земле, деталей возникновения мира многоклеточных беспозвоночных.

По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Наиболее изучены саркомастигофоры, ресничные и споровики (рис.1).

Рис.1 Классификация простейших

Многие саркодовые обитают в морях и пресных водах (амеба) (рис.2), есть и паразитирующие виды (дизентерийная амеба).

Рис.2 Строение амебы обыкновенной

Некоторые саркодовые живут в почве и моховых подушках болот и лесов. Многие имеют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

Многие имеют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

Рис.3 Раковинные саркодовые

У представителей корненожек форма клетки, постоянно меняясь, образует ложноножки. Это их органеллы захвата пищи и движения (рис.4).

Рис.4 Схема питания амебы обыкновенной

Размножаются корненожки простым делением клетки пополам (рис.5)

Рис.5 Деление амебы обыкновенной

При наступлении неблагоприятных условий (высыхание водоема, низкие температуры и т.п.) простейшие образуют защитную оболочку — цисту.

Представители жгутиковых имеют постоянную форму тела и передвигаются с помощью специальных выростов — жгутиков.

Трипаносома, лямблии и трихомонада являются паразитами и вызывают заболевания как у людей так и у животных. Лейшмания вызывает лейшманиозы, поражая кожу животных и человека. Переносчиком лейшмании является москит.

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс, который образует колонию в виде катящегося шара.

Представители имеющие хлоропласты (эвглена зеленая), питаются за счет фотосинтеза. Красный светочувствительный глазок позволяет им находить освещенные участки водоема (рис. 6).

Рис.6 Многообразие жгутиковых

У ресничных простейших (рис. 7) клетка устроена более сложно: имеются 2 ядра, клеточный рот, глотка. Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки.

Рис.7 Строение инфузории-туфельки

Размножаются ресничные как простым делением клетки, так и обменом ядрами. В частности в ходе сближения простейшие обмениваются малыми (генеративными) ядрами. Данный процесс представляет собой форму полового размножения — конъюгация (рис.8).

Рис.8 Конъюгация инфузории

Органом передвижения являются реснички. (инфузория-туфелька.) Форма тела у нее постоянная. Снаружи оно покрыто плотной тонкой защитной оболочкой.

Сувойки — одиночные или колониальные формы ресничных одноклеточных, ведущие прикрепленный образ жизни (рис.

9).

Споровики — это класс паразитических простейших (рис. 10). У них нет органов захвата пищи и передвижения. В организм хозяина они попадают при кровососании (малярийный плазмодий) или с недоброкачественной пищей. Паразитируют в клетках, тканях и органах животных и человека.

Малярию переносят комары из рода Анофелес.

Рис.10 Схема развития малярийного плазмодия

1 — укус малярийного комара

2 — проникновение плазмодия в клетки печени

3 — первая стадия деления

4 — выход плазмодия из клеток печени с дальнейшим проникновением в кровяные тельца (цикличная стадия второго деления)

5 — зрелая стадия плазмодия (вновь попадает в тело комара)

У одноклеточных беспозвоночных простое строение. Эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Они питаются одноклеточными водорослями, бактериями или другими простейшими. По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Рассмотрены 3 из них: саркомастигофоры, ресничные и споровики.

Рассмотрены 3 из них: саркомастигофоры, ресничные и споровики.

Одноклеточных животных — простейших изучает раздел зоологии протозоология.

Тест: «Одноклеточные животные»

Тест по биологии для обучающихся 7 классов на тему: «Одноклеточные животные». Составлен в 2-х вариантах.Данный тест позволяет проверить степень усвоения материала учащимися. Ключ к тесту прилагается.

Оценить

ФИО автора материала — Павлова Оксана Анатольевна

Место работы (название образовательного учреждения) — МБОУ «СОШ №22» г. Череповец

Должность автора — учитель биологии

Тема 1. Тип Простейшие

Внимательно прочитайте задание. Продумайте ответ и запишите его в тетради для проверочных работ.

I . Напишите определения следующих понятий: жгутики, порошица, органоиды.

II. Выберите правильный ответ:

Изучение зеленой эвглены позволяет сделать вывод о родстве растений и животных, так как она:

а) имеет светочувствительный глазок

б) дышит всей поверхностью тела

в) питается как растение и как животное

г) при дыхании поглощает кислород

2. Цистой называется…

Цистой называется…

а) состояние одноклеточных организмов, при котором образуется плотная оболочка

б) плотная оболочка клетки

в) название простейшего

г) название заболевания, вызванного простейшими

3. Какие из перечисленных простейших не являются паразитами?

а) малярийный плазмодий

б) дизентерийная амеба

4. Строение какого животного опровергает утверждение, что все простейшие — это

а) инфузории-туфельки в) фораминиферы

б) лямблии г) вольвокса

5. Поглощение кислорода у амёбы обыкновенной осуществляется…

а) пищеварительной вакуолью в) стигмой

б) сократительной вакуольюг) всей поверхностью тела

6. Какую функцию выполняет малое ядро у инфузории-туфельки?

а) дыханияв) пищеварения

б) участвует в половом процессег) регуляция обменных процессов

7. Цисты у одноклеточных выполняют функцию…

а) фотосинтезав) защиты и распространения

б) размноженияг) движения

III . Напишите название животного, изображенного на рисунке. Зарисуйте в тетрадь и подпишите органоиды.

Зарисуйте в тетрадь и подпишите органоиды.

IV . Найдите соответствие между названиями простейших и их особенностями:

Название простейшего

Характеристика

Б. Дизентерийная амеба

3. Одиночный организм

4. Передвижение при помощи ложноножек

5. Передвижение при помощи ресничек

6. Передвижение при помощи жгутиков

7. Два разных по величине ядра

8. Наличие хлорофилла

Тема 1. Тип Простейшие

I . Напишите определения следующих понятий: циста, ложноножки, сократительная вакуоль.

II . Выберите правильный ответ:

Только паразитический образ жизни ведут следующие простейшие…

а) саркодовые (корненожки) в) споровики

б) инфузории г) жгутиконосцы

2 . Малярийный плазмодий распространяется:

б) при помощи комара-анофелеса

в) при помощи мухи це-це

г) при помощи крупного рогатого скота

3. Какие простейшие животные могут питаться как растения и как животные?

а) саркодовые (корненожки) в) инфузории

б) жгутиконосцыг) споровики

4 . В организме какого простейшего находятся 2 ядра: большое и малое?

В организме какого простейшего находятся 2 ядра: большое и малое?

а) амеба дизентерийнаяв) амеба обыкновенная

б) эвглена зеленаяг) инфузория-туфелька

Органоидами движения у амёбы обыкновенной являются…

а) жгутикив) трихоцисты

б) ресничкиг) ложноножки

6. Какую функцию выполняет большое ядро у инфузории-туфельки?

Светочувствительный глазок есть у…

а) малярийного плазмодияв) амёбы

б) эвглены зелёнойг) лямблии

IV . Найдите соответствие между понятиями и характеристиками:

1. Животное, которое переносит паразита от одного животного или человека к другому

Б. Переносчик паразита

2. Организм, на котором обитает другое животное, приносящее вред первому

3. Животное, которое обитает в организме другого животного или человека и приносит ему вред

4. Малярийный комар

5. Малярийный плазмодий

6. Дизентерийная амеба

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА

Жгутики — органоиды движения жгутиконосцев.

Порошица — отверстие в мембране, через которое происходит выброс непереваренных частиц из клетки.

Органоиды — постоянные структуры клетки, которые выполняют определенные функции.

2 — большое ядро

3 — пищеварительная вакуоль

4 — сократительная вакуоль

Циста — состояние одноклеточных организмов, при котором образуется плотная оболочка.

Ложноножки — временные выросты цитоплазмы для передвижения корненожек.

Сократительная вакуоль — органоиды, выполняющие функцию выделения в организме простейших.

III . Амёба протей:

2 — сократительная вакуоль

У вас недостаточно прав для добавления комментариев

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться.

Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться.

Это займет не более 5 минут.

Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)

Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.

После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.

Заказать рецензию на методическую разработку

можно здесь

Материал интересный и познавательный, имеете практическую значимость. Необходимо детям доступно объя. Подробнее.

С удовольствием ознакомилась Вашей разработкой. Материал понравился, очень трогательный. Думаю, что . Подробнее.

С удовольствием прочитала Ваше эссе и порадовалась, что работа приносит вам удовольствие. К сожалени. Подробнее.

Очень полезный материал. Всем нам постоянно приходится готовить материал для лекций, для выступления. Подробнее.

Оказание первой помощи в образовательных учреждениях Пройти обучение

Благодарность руководству образовательного учреждения за поддержку и развитие профессионального потенциала педагогического работника

Диплом за отличное владение и эффективное применение современных педагогических методик в условиях реализации ФГОС

- Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 58841 от 28 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационный технологий и массовых коммуникации (Роскомнадзор).

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4276 от 19.11.2020 года. Серия 78 ЛО № 0000171 Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга

- В соответствии с Федеральной целевой программой развития системы образования на 2011-2015 гг. и проектом концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.

Сертификат соответствия качества предоставляемых услуг рег. № 04 ЕАС1.СУ.01217 от 19.11.2019. Услуга: Дополнительное профессиональное образование.По результатам оценки оказания услуг, оценки процесса оказания услуг и проверки результатов оказываемых услуг данный документ подтверждает соответствие предоставляемых ООО «Центр Развития Педагогики» услуг всем нормативным требованиям.

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания — обратитесь к врачу.

Читайте также:

- Помогают ли народные средства при борьбе с ОРВИ и гриппом?

- Скорая помощь при отравлении

- Прививочная кампания против гриппа и пневмонии активно проходит в Республике Алтай

- Cимптомы ВИЧ, заражение и распространение

- Рубрика здоровье: укрепляем иммунитет

Саркодовые — общая характеристика класса, строение, жизненный цикл » Kupuk.

net

netСаркодовые — группа одноклеточных организмов, которая ранее рассматривалась в качестве класса или подтипа. К ним относятся простейшие, не имеющие постоянной формы тела, они покрыты мембраной, состоящей из белков и липидов. Микроорганизмы не имеют оболочки, но они могут образовывать раковину или внутренний скелет.

Общее строение

Класс саркодовые представляет собой большую группу микроорганизмов, который объединяет более 11 тыс. видов, отличающихся большим разнообразием форм. Он включает простейших, которые ведут различный образ жизни.

Большую часть составляют морские обитатели, но существуют и пресноводные микроорганизмы. Некоторые простейшие могут существовать в грунте, мхе торфяных болот и лесов. Реже встречаются паразитические представители, численность которых составляет чуть больше одного процента от остальных микроорганизмов.

Тип саркодовые постоянно изменяет внешний вид, так как происходит формирование псевдоподий (ложноножек).

Несколько лет назад биологи объясняли изменчивость простейших отсутствием покрытия вокруг клетки, которое трудно было рассмотреть даже в оптический прибор.

Если использовать электронный микроскоп, то можно увидеть тончайшую мембрану, которая имеет фибриллярное строение. Плазмалемма саркодовых представителей формирует два слоя:

- наружную плотную эктоплазму;

- внутреннюю жидкую эндоплазму.

В течение жизненного цикла оба слоя легко взаимодействуют между собой, кроме того, клеточная мембрана способна разрушаться и восстанавливаться. По-видимому, такая изменчивость слоев плазмалеммы и отсутствие плотного покрытия объясняет неопределенность конфигурации тела саркодовых.

Часть микроорганизмов обладает внутренним или наружным скелетом в виде раковин. Передвижение простейшие осуществляют с помощью псевдоподий, или ложноножек. Они представляют собой отростки разной конфигурации и предназначены также для захвата пищи.

В питание микроорганизмов входят водоросли и обыкновенные простейшие, которые перевариваются вакуолями, образующимися в цитоплазме. Это пузырьки жидкости с пищеварительными ферментами, которые выделяет плазмалемма вокруг пищевых частиц.

У пресноводных микроорганизмов имеются органы выделения — сократительные вакуоли. Саркодовые делятся на 5 отрядов:

Первые 3 отряда относятся к корненожкам, а лучевики и солнечники рассматриваются не как отряды, а как подклассы.

Отряд корненожек

Самым простым микроорганизмом, относящимся к корненожкам, считаются голые амебы. Но особенно часто встречаются обыкновенные простейшие, или протей.

Амеба обыкновенная

Обыкновенная амеба обитает в пресных водах, маленьких прудах и канавах с илистым дном, кроме того, микроорганизмы легко размножаются в условиях лаборатории. Это самый крупный представитель среди существующих простейших. Когда он передвигается, то может вырасти до 0,5 мм и его видно невооруженным глазом.

Это самый крупный представитель среди существующих простейших. Когда он передвигается, то может вырасти до 0,5 мм и его видно невооруженным глазом.

Если смотреть за амебой через микроскоп, то можно заметить несколько длинных ложноножек, напоминающих лопасти. Форма тела саркодовых постоянно изменяется, часть псевдоподий втягивается внутрь, а некоторые, наоборот, удлиняются. Ложноножки в нескольких точках закрепляются к почве, что помогает амебе передвигаться.

Если простейшее сталкивается с пищевой органикой, то оно обхватывает всю частицу и помещает ее внутрь плазмалеммы вместе с жидкостью. Так в теле образуются пузырьки с пищей, которые называют пищеварительными вакуолями, и в них происходит процесс переваривания органики.

Кроме того, в цитоплазме обыкновенного простейшего периодически появляется прозрачный пузырек. Это сократительная вакуоль, которая выполняет для микроорганизма важные жизненные задачи. Она набирает в себя воду из цитоплазмы, увеличиваясь в размерах, а затем сокращается и выбрасывает ее через отверстие наружу.

Она набирает в себя воду из цитоплазмы, увеличиваясь в размерах, а затем сокращается и выбрасывает ее через отверстие наружу.

Вся эта процедура происходит в течение 5—8 минут. В теле амебы количество органических и неорганических веществ выше, чем в окружающей жидкости, поэтому вода поступает в протоплазму микроорганизма. Благодаря сократительной вакуоли, ее избыток выбрасывается наружу. Если бы этого не происходило, то амеба просто растворилась бы в воде.

Вместе с жидкостью выделяются продукты обмена веществ, то есть сократительная вакуоль принимает участие в процессе выделения. С водой в микроорганизм поступает кислород, таким образом, органоид помогает простейшему организму дышать. Как и в любой клетке, в теле амебы находится ядро, которое практически не видно, поэтому для его обнаружения специалисты применяют красители.

Размножение микроорганизма происходит единственным способом — это деление на две клетки при свободном передвижении. Оно происходит через центр ядра, которое разделяется на две половины. Периодичность этого процесса зависит от температуры обитания, питания и происходит один раз через 1—2 суток.

Периодичность этого процесса зависит от температуры обитания, питания и происходит один раз через 1—2 суток.

Паразитические микроорганизмы

Некоторые виды простейших могут вести паразитический образ жизни, поселившись в кишечнике позвоночных и беспозвоночных животных. У человека в кишечной полости обитают пять видов микроорганизмов. Четыре из них считаются безобидными, но пятый, который носит название дизентерийной амебы, может вызывать тяжелое заболевание — амебиаз.

Этот вид простейших представляет собой очень мелкие микроорганизмы (20—30 мк), которые живут в толстом кишечнике. Основной их характеристикой считается высокая подвижность. Амеба существует практически во всех уголках мира, но заболевание амебиаз встречается довольно редко, только в южных и теплых регионах.

Это объясняется тем, что наличие паразитического микроорганизма не всегда сопровождается заболеванием. В этом случае дизентерийная амеба выполняет функцию носительства, то есть она передвигается в кишечной среде, питается бактериями, но не вызывает патологических изменений. Но иногда микроорганизм активно начинает проникать в стенки кишечника.

В этом случае дизентерийная амеба выполняет функцию носительства, то есть она передвигается в кишечной среде, питается бактериями, но не вызывает патологических изменений. Но иногда микроорганизм активно начинает проникать в стенки кишечника.

Такое действие вызывает у человека тяжелую форму кровавого поноса. В этот период амеба меняет объект питания, начиная поедать красные кровяные клетки вместо бактерий. Если не пройти курс лечения, то амебиаз перейдет в хроническую форму, вызывая у человека сильное истощение.

Дизентерийные микроорганизмы могут жить только в организме человека, а попадая в почву или воду, они сразу погибают. Заражение осуществляется непостоянными формами существования — цистами. Когда простейшие из толстого кишечника попадают в прямую кишку, то они меняют свою форму. Они втягивают ложноножки, выкидывают пищевые частицы и становятся круглыми, а эктоплазма образует тонкое, но прочное покрытие.

Этот процесс называется инцистирование. Особенностью этого момента считается деление ядра последовательно два раза, образуя характерные четырехъядерные цисты. В таком виде они с фекалиями выводятся наружу, где продолжают существовать в течение 2—3 месяцев. Если паразитическое простейшее попадает в организм человека, то оно эксцистируется.

Особенностью этого момента считается деление ядра последовательно два раза, образуя характерные четырехъядерные цисты. В таком виде они с фекалиями выводятся наружу, где продолжают существовать в течение 2—3 месяцев. Если паразитическое простейшее попадает в организм человека, то оно эксцистируется.

Тело разделяется два раза, при этом ядро не затрагивается. В итоге образуются четыре одноядерных микроорганизма, которые приступают к активной жизнедеятельности. К паразитическим микроорганизмам относят и ротовую амебу, которая обитает в полости рта человека.

Подкласс лучевики

Самый многочисленный по числу видов морской подкласс в биологической систематике саркодовых составляют лучевики, или радиолярии. Он насчитывает более 7—8 тыс. видов. Лучевики относятся к планктонным организмам, которые в основном живут в морских водах тропических и субтропических зонах.

Размеры тела радиолярий колеблются в пределах от 50 мк до 1 мм и более. Существуют некоторые объединения саркодовых, обладающих гораздо крупным телом. Значительная часть радиолярий имеет форму сферы с характерной капсулой в центре. Это органическая мембрана, расположенная вокруг цитоплазмы с ядром.

Стенки капсулы обладают множеством отверстий, через которые происходит сообщение внутрикапсулярной плазмалеммы с экстракапсулярной. Мембрана, расположенная в центре тела, считается скелетным образованием, которое защищает плазмалемму с ядром. Довольно широкую зону у радиолярий образует эктоплазма, которая обладает многочисленными включениями.

Основная их масса — это слизь, образующая мощный слой. Кроме слизи, в цитоплазме лучевиков встречаются капли жира. Все эти образования облегчают саркодовые и помогают им свободно передвигаться в морском пространстве. У некоторых радиолярий внутри цитоплазмы встречаются одноклеточные водоросли из отряда панцирных жгутиковых.

Это доказывает процесс симбиоза простейших организмов с растительным миром. Водоросли в теле простейших получают питательные вещества и углекислый газ, который образуется в результате дыхания. Подкласс лучевиков делится на четыре отряда:

Водоросли в теле простейших получают питательные вещества и углекислый газ, который образуется в результате дыхания. Подкласс лучевиков делится на четыре отряда:

Все они отличаются типичными формами скелетных образований. Недостаточно изучены процессы размножения лучевиков, хотя ученые длительное время занимались исследованием этих простейших. Проблема в том, что радиолярии долго не живут в лабораторных условиях, поэтому не удается получить полные результаты.

Скелетное образование не позволяет им делиться на две части как в случае с амебами. Скорее всего, формирование зародышей с одним ядром у них происходит как при бесполом размножении фораминифер. Этот процесс у радиолярий требует продолжения дальнейших исследований.

Псевдопод – определение, функции и примеры

Псевдопод Определение

Псевдопод происходит от греческих слов pseudes и podos , что означает «ложные» и «ноги» соответственно. Они представляют собой проекции цитоплазмы одноклеточных протистов или мембраны эукариотической клетки. Поверхность клетки, часто образованная филаментной структурой и микротрубочками, проецирует мембрану в процессе, называемом ламеллиподием, который поддерживается микрофиламентами.

Они представляют собой проекции цитоплазмы одноклеточных протистов или мембраны эукариотической клетки. Поверхность клетки, часто образованная филаментной структурой и микротрубочками, проецирует мембрану в процессе, называемом ламеллиподием, который поддерживается микрофиламентами.

Так как же передвигаются ложноножки? Затем нити на конце клетки взаимодействуют с миозином, который вызывает сокращение, приводящее к движению. Цитоплазма заполняет ламеллиподию, образуя выступы, или ложные. Эти выступы расширяются и сжимаются под действием полимеризации актина, которая толкает клетку вперед. Представьте ложноножки в виде каплевидных монстров, которых вы видите в научно-фантастических фильмах, только они микроскопические и совсем не чудовищные. Они являются частью адаптации некоторых животных, чтобы они могли эффективно перемещаться в окружающей среде.

Типы псевдоножек

Псевдоножки бывают разных форм и типов. Фактически, организмы, способные производить эти выступы, различаются в зависимости от того, к какой классификации они принадлежат, поэтому структура и форма выступов определяют его таксономические характеристики, что делает формы выступов уникальными. Чтобы лучше понять, ниже приведены различные типы форм ложноножек.

Чтобы лучше понять, ниже приведены различные типы форм ложноножек.

Лобоподии

Лобоподии относятся к пальцеобразным ложноногам и являются наиболее распространенным типом, наблюдаемым в природе. Они характеризуются короткими, тупыми и выпуклыми выростами, содержащими как эндоплазму, так и эктоплазму организма. Примером могут служить лопастные амебы, считающиеся самыми крупными из всех псевдоподий.

Филоподии

Отличающиеся наличием тонких и нитевидных ложноножек, филоподии способны разветвляться или анастомозировать. Они нитевидные и тонкие с заостренными концами, которые в основном состоят из эктоплазмы. Выступы поддерживаются микрофиламентами. Примеры включают Lecithium и Euglypha . Интересно, что этот тип филиподий имеет разные вариации. Например, гранулоподии похожи на филоподии, но имеют зернистую структуру, называемую экструсомами, которые больше специализируются на захвате добычи, чем на обеспечении подвижности. Другой разновидностью гранулоподий являются гранулоретикулоподии, представляющие собой нечто среднее между филиподиями и ретикулоподиями. Обычен среди видов Аллогромия, тип одноклеточных эукариот.

Обычен среди видов Аллогромия, тип одноклеточных эукариот.

Ретикулоподии

Представьте, что псевдоподии используются как средство для связи с другими клетками. Ретикулоподии — это специализированные псевдоподии, которые сообщаются с другими псевдоподиями, создавая таким образом сеть, называемую ретикулумом. Также называемые ретикуло-псевдоподиями, они создают сложные выступы, в которых отдельные псевдоподии сливаются друг с другом, создавая нечто, похожее на неправильную сеть. Этот тип псевдоподия также функционирует как при приеме пищи, так и при передвижении. Примерами ретикулезных псевдоподий являются Фораминофераны .

Аксоподии

Аксоподии — это псевдоподии, поддерживаемые массивами микротрубочек. Псевдоподии покрыты цитоплазмой; таким образом, он больше всего используется для фагоцитоза или проглатывания пищевых частиц. Протисты из рода Radiolaria и Heliozoa являются примерами псевдоподиума этого типа.

На этом изображении изображена гигантская амеба из рода Chaos с тремя огромными псевдоножками лопастного типа, радиально выступающими из ее тела.

Функции псевдоподов

Псевдоподы выполняют две основные функции: (1) передвижение и (2) захват добычи или поглощение пищи. Например, амеба может ползать за счет расширения цитоплазмы и сокращения нитей. Псевдоподвыпуклость выходит наружу от края клетки, чтобы втянуть весь организм по мере его продвижения вперед.

С другой стороны, он также используется для захвата и проглатывания добычи. Они также используются для проглатывания твердых частиц, обеспечивая при этом мобильность во время охоты за едой. Это также необходимо для обнаружения добычи поблизости, что помогает таким организмам, как амеба, поглощать материю в процессе фагоцитоза. В этом процессе выступы иглы окружают пищевую частицу, создавая окруженный мембраной мешок, который отщипывается, чтобы создать пищевую вакуоль до того, как пища полностью переварится.

Примеры псевдоножек

Несколько родов царства Protista используют псевдоножки для передвижения и приема пищи. Протисты не относятся ни к растениям, ни к животным, и у них есть определенные характеристики, которые делают их достойными того, чтобы для них было зарезервировано собственное царство.

Хотя ложноножки часто классифицируются как признаки простейших, они не ограничиваются такой классификацией. Даже клетки высших животных образуют псевдоподии. Например, лейкоциты позвоночных животных используют ложноножки для поглощения инородных частиц, таких как бактерии и вирусы, в процессе, называемом фагоцитозом. Ниже приведены примеры псевдоподий.

Rhizopods

Pseudopodia является характеристикой группы простейших организмов, называемых корненожками, в царстве Protista. Они характеризуются как эукариотические клетки, мобильность которых зависит от псевдоподий. Они также используют свои псевдоподии, чтобы поглощать частицы пищи внутри вакуоли. Примеры корненожек включают Amoeba proteus, Entamoeba histolytica, Radiolarians, и Foramineferans . Эти корненожки биологически значимы. Например, скелеты Foramineferans составляют большую часть мела и известняка на планете, в то время как Entamoeba histolytica вызывает амебную дизентерию.

Лейкоциты

Лейкоциты являются важными компонентами нашей иммунной системы. Также называемые лейкоцитами, они помогают организму бороться с инфекцией, атакуя бактерии, вирусы и другие патогенные организмы, проникающие в организм. Фагоцитарные лейкоциты, такие как моноциты и нейтрофилы, образуют ложноножки, чтобы атаковать и поглощать патогены. Псевдоножки также помогают лейкоцитам ползать внутри тела подобно возбудимым системам. Это означает, что движение лейкоцитов отклоняется в сторону области, где, вероятно, будет больше лейкоцитов, атакующих конкретную инфекцию.

На этом изображении нейтрофил (желтый) атакует бактерию сибирской язвы оранжевой палочки своей псевдопией.

- Псевдоподиум – Одиночный временный отросток клетки лейкоцитов и простейших, используемый для передвижения и питания.

- Фагоцитоз – Проглатывание материалов, таких как бактерии, вирусы и разрушенные клетки, амебоидами и фагоцитами, такими как лейкоциты.

- Полимеризация актина – Это относится к росту актина, который представляет собой семейство функциональных белков, образующих микрофиламенты в эукариотических клетках, влияющих на формирование ложноножек для подвижности.

Тест

1. Что такое ложноножки?

A. Тип эукариотической клетки под царством Protista