список, кто открыл, в каких средах обитают одноклеточные организмы, примеры одноклеточных эукаритов, водорослей, грибов, виды простейших

Животные, состоящие из единственной клетки, располагающей ядром, называются одноклеточными организмами.

В них сочетаются характерные особенности клетки и независимого организма.

Одноклеточные животные

Животные подцарства Одноклеточных или Простейших обитают в жидких средах. Внешние формы их разнообразны — от аморфных особей, не имеющих определенных очертаний, до представителей со сложными геометрическими формами.

Насчитывается около 40 тысяч видов одноклеточных животных. К наиболее известным относятся:

Амеба

Принадлежит классу корненожки и отличается непостоянной формой.

Она состоит из оболочки, цитоплазмы, сократительной вакуоли и ядра.

Усвоение питательных веществ осуществляется с помощью пищеварительной вакуоли, а кормом служат другие простейшие, такие как водоросли и бактерии. Для респирации амебе необходим кислород, растворенный в воде и проникающий через поверхность тела.

Зеленая эвглена

Обладает вытянутой веерообразной формой. Питается за счет превращения углекислого газа и воды в кислород и продукты питания благодаря световой энергии, а также готовыми органическими веществами при отсутствии света.

Относится к классу жгутиковые.

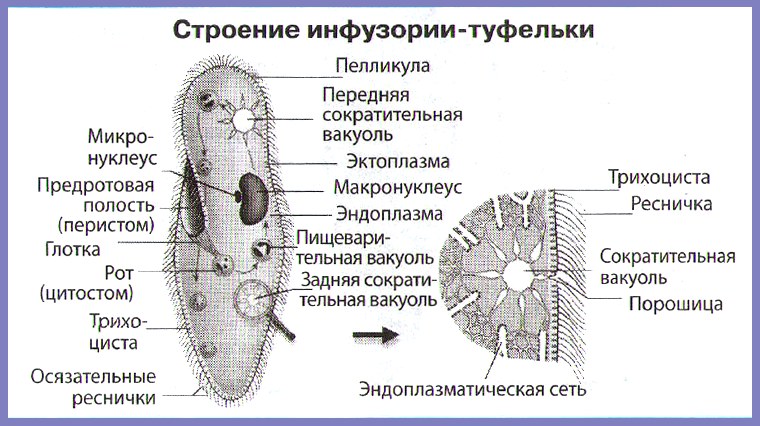

Инфузория-туфелька

Класс инфузории, своими очертаниями напоминает туфельку.

Пищей служат бактерии.

Одноклеточные грибы

Грибы отнесены к низшим бесхлорофилльным эукариотам. Они отличаются наружным пищеварением и содержанием хитина в клеточной стенке. Тело образует грибницу, состоящую из гифов.

Одноклеточные грибы систематизированы в 4 основных классах:

- дейтеромицеты;

- хитридиомицеты;

- зигомицеты;

- аскомицеты.

Ярким примером аскомицетов служат дрожжи, широко распространенные в природе. Скорость их роста и размножения велика благодаря особенному строению. Дрожжи состоят из одиночной клетки округлой формы, размножающейся почкованием.

Одноклеточные растения

Типичным представителем низших одноклеточных растений, часто встречающихся в природе, являются водоросли:

- хламидомонада;

- хлорелла;

- спирогира;

- хлорококк;

- вольвокс.

Хламидомонада отличается от всех водорослей подвижностью и наличием светочувствительного глазка, определяющего места наибольшего скопления солнечной энергии для фотосинтеза.

Многочисленные хлоропласты заменены одним большим хроматофором. Роль насосов, откачивающих излишки жидкости, выполняют сократительные вакуоли. Передвижение осуществляется при помощи двух жгутиков.

Зеленые водоросли хлореллы, в отличие от хламидомонады, обладают типичными растительными клетками. Плотная оболочка защищает мембрану, а в цитоплазме расположено ядро и хроматофор. Функции хроматофора сходны с ролью хлоропласт наземных растений.

С хлореллой схожа водоросль шарообразной формы хлорококк. Местом ее обитания служит не только вода, но и суша, стволы деревьев, растущих во влажной среде.

Кто открыл одноклеточные организмы

Честь открытия микроорганизмов принадлежит голландскому ученому А. Левенгуку.

В 1675 году он разглядел их в микроскоп собственного изготовления. За мельчайшими существами закрепилось название инфузория, а с 1820 года их стали называть простейшими животными.

Зоологами Келлекером и Зибольдом в 1845 году одноклеточные были отнесены к особому типу животного царства и разделены на две группы:

- корненожки;

- инфузории.

Как выглядит клетка одноклеточного животного

Строение одноклеточных организмов возможно изучить лишь с помощью микроскопа. Тело простейших существ состоит из единственной клетки, выполняющей роль независимого организма.

В состав клетки входят:

- цитоплазма;

- органоиды;

- ядро.

Со временем, в результате приспособления к окружающей среде, у отдельных видов одноклеточных появились специальные органоиды движения, выделения и питания.

Кто такие простейшие

Современная биология относит простейших к парафилетической группе животноподобных протистов. Наличие в клетке ядра, в отличие от бактерий, включает их в список эукариотов.

Клеточные структуры разнятся с клетками многоклеточных. В живой системе простейших присутствуют пищеварительные и сократительные вакуоли, у некоторых наблюдаются схожие с ротовой полостью и анальным отверстием органеллы.

Классы простейших

В современной классификации по признакам отсутствует отдельный ранг и значение одноклеточных.

Лабиринтула

Их принято подразделять на следующие типы:

- саркомастигофоры;

- апикомплексы;

- миксоспоридии;

- инфузории;

- лабиринтулы;

- асцестоспородии.

Устаревшей классификацией считается деление простейших на жгутиковых, саркодовых, ресничных и споровиков.

В каких средах обитают одноклеточные

Средой обитания простейших одноклеточных служит любая влажная среда. Амеба обыкновенная, эвглена зеленая и инфузория-туфелька являются типичными обитателями загрязненных пресных водных источников.

Такие организмы, как радиолярия и фораминифера населяют соленые водоемы. Встречаются среди одноклеточных паразиты человека и животных.

К крупным простейшим, ведущим паразитический образ жизни, относится опалина лягушачья. Это существо с многочисленными жгутиками поселяется в кишечнике головастика, где в дальнейшем размножается.

Наука долгое время относила опалин к инфузориям, благодаря внешнему сходству жгутиков с ресничками и наличию двух ядер. В результате тщательных исследований родство было опровергнуто. Половое размножение опалин происходит в результате копуляции, ядра одинаковые, а ресничный аппарат отсутствует.

Заключение

Биологическую систему невозможно представить без одноклеточных организмов, являющихся источником питания других животных.

Простейшие организмы способствуют образованию горных пород, служат показателями загрязненности водоемов, участвуют в круговороте углерода. Широкое применение микроорганизмы нашли в биотехнологиях.

Простейшие — Википедия

Простéйшие (лат. Protozoa, от др.-греч. πρῶτος — первый и ζῷα, формы множественного числа от др.-греч. ζῷον — живое существо) — полифилетическая группа, царство[1] одноклеточных или колониальных эукариот, которые имеют гетеротрофный тип питания. В русскоязычной литературе, как правило, используется термин гетеротрофные протисты, представителями гетеротрофных протистов являются фораминиферы и инфузории.

Большинство простейших — микроорганизмы, но некоторые (например, колониальные инфузории зоотамниумы или одиночные спиростомумы) достигают размеров в несколько миллиметров и хорошо видны невооружённым глазом. Настоящих многоклеточных форм среди простейших нет.

Термин «водоросли» используют для обозначения фотосинтезирующих протистов — как микроорганизмов, так и организмов, имеющих макроскопические размеры. Однако различить простейших и водоросли зачастую нелегко. Например, водоросль Dinobryon имеет хлоропласты и фотосинтезирует, а также подвижна и использует готовые органические вещества. Смешанный (миксотрофный) тип питания имеют также некоторые эвгленовые, которые к тому же могут необратимо утрачивать хлоропласты.

Характеристики

Простейшие, как правило, имеют размер около 10—45 микрометров, такие формы хорошо видны в световой микроскоп. Некоторые одиночные и колониальные виды (крупные инфузории, радиолярии и др.) могут также достигать и нескольких мм и хорошо видны невооружённым глазом. Наиболее мелкие простейшие (токсоплазмы и пироплазмиды) имеют размеры 1—2 мкм. Простейшие обитают в водной среде и почве, занимают различные трофические уровни. Как хищники они питаются одноклеточными или нитчатыми водорослями, микроскопическими грибами, другими видами простейших, а как микрофаги — бактериями и детритом. Простейшие контролируют бактериальные популяции и регулируют их биомассу. Простейшие могут потреблять пищу путём эндоцитоза — например, амёбы окружают пищу псевдоподиями и заглатывают её, в то время как другие простейшие имеют клеточный рот (цитостом), через который они поглощают пищу. Некоторые простейшие способны к осмотрофному питанию. Все фаготрофные простейшие переваривают пищу в компартментах, называемых вакуолями.

Как компоненты микро- и мейофауны, простейшие являются важной пищей для микроскопических беспозвоночных, а также мальков рыб. Экологическая роль простейших состоит в переносе бактериальной и водорослевой продукции на следующие трофические уровни. К простейшим относятся плазмодии, трипаносомы, лейшмании и другие паразиты, которые являются возбудителями опасных заболеваний человека и животных, а также симбионты многоклеточных животных. Жгутиконосцы — симбионты термитов и инфузории — симбионты жвачных, помогающие своим хозяевам переваривать целлюлозу, играют исключительно важную роль в круговороте органики.

Простейшие размножаются делением на две части или множественным делением. Некоторые простейшие размножаются половым путём, некоторые бесполым, большинство групп — и тем, и другим. У некоторых видов (например, малярийного плазмодия) мужские гаметы (микрогаметы) образуются из одних клеток, а женские (макрогаметы) — из других[3].

Другим названием таксона простейших является Acrita(Акрития)(R. Owen, 1861).

Классификация

Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. |

Ранее простейших часто рассматривали как подцарство царства животных. Поэтому гетеротрофными простейшими занималась отдельная наука — протозоология, которая считалась разделом зоологии (науки о животных). Сейчас простейших обычно относят к царству протистов вместе с водорослями и рядом грибоподобных групп (оомицетами, лабиринтулидами, миксомицетами и др.).

Простейшие — это полифилетическая группа. Хотя ранее им часто придавали ранг подцарства или типа, в XXI-ом веке систематики относят простейших (ресничных, жгутиковых, саркодовых и Apicomplexa) к животноподобным протистам, не придавая этой группе таксономического значения и ранга.

Подгруппы

Простейших обычно классифицировали по способам передвижения, хотя данная характеристика не отражает реального родства:

Примечания

Категология

ЗООЛОГИЯ. Простейшие. Одноклеточные — УчительPRO

ПРОСТЕЙШИЕ. Одноклеточные

Простейшие — это полифилетическая группа. Хотя ранее им часто придавали ранг подцарства или типа, в XXI-ом веке систематики относят простейших (ресничных, жгутиковых, саркодовых и Apicomplexa) к животноподобным протистам, не придавая этой группе таксономического значения и ранга.

Протисты (царство Протисты) — парафилетическая группа, к которой относят всех эукариотов, не являющихся грибами, растениями или животными.

Одноклеточные организмы — парафилетическая группа живых организмов, тело которых состоит из одной клетки (в противоположность многоклеточным). Среди одноклеточных есть и прокариоты, и эукариоты. К ним относятся все археи, бактерии и большая часть протист, а также некоторые растения и грибы. Иногда термин «одноклеточные» ошибочно используется как синоним протист.

Известно около 50 000 видов простейших, которых в природе можно обнаружить повсюду, где есть вода. Каждое простейшее представляет собой самостоятельный организм, способный выполнять все необходимые для жизни функции.

Общая характеристика Простейших:

- одноклеточные и колониальные эукариотические организмы

- от 40 000 до 70 000 видов

- размеры от 2—4 мкм до 1000 мкм

- движение за счёт ложноножек или специальных органоидов

- свободноживущие — аэробы, паразитические — анаэробы

- в основном гетеротрофы (исключение: эвглена зелёная имеет хлоропласты)

- поддержание гомеостаза

- размножение бесполым и половым путём

- реакция на воздействие окружающей среды

Подавляющее большинство простейших обладает аэробным типом обмена. Для дыхания они используют кислород, растворенный в воде. Окисление происходит в митохондриях.

Саркодовые

Саркодовые (лат. Sarcodina) — группа одноклеточных организмов, ранее рассматривавшаяся в качестве класса или подтипа.

Амеба — представитель Саркодовых. Обитает в небольших мелких прудах или проточных канавах с илистым дном. Тело амебы достигает 0,1 мм и ограничено тончайшей плазматической мембраной. Ядро в клетке регулирует процессы метаболизма и деления клеток, не занимает определенного положения. Цитоплазма содержит пищеварительные вакуоли, формирующиеся в разных участках клетки вокруг пищевых комочков, путем выделения пищеварительного сока из цитоплазмы. Пищей для нее служат одноклеточные водоросли, жгутиковые, инфузории.

Сократительная вакуоль, периодически сокращаясь, выделяет наружу избыток воды с растворенными ненужными веществами в любой точке тела амебы. Кислород поступает через всю поверхность тела амебы. Форма тела амебы постоянно меняется из-за образующихся цитоплазматических выростов — псевдоподий (ложноножек), служащих для захвата пищи (фагоцитоза) и передвижения. Некоторые виды при неблагоприятных условиях образуют цисту (защитную оболочку).

Жгутиконосцы (Жгутиковые)

Эвглена зелёная — представитель Жгутиконосцев. Строение: веретеновидная клетка, имеет жгутик, цитоплазму, ядро, сократительную вакуоль, светочувствительный глазок (стигму), хлоропласты и бесцветные пластиды. Форма тела постоянна. Передвигается с помощью жгутика. Способна к миксотрофному питанию. Размножается исключительно продольным делением надвое. Некоторые виды жгутиконосцев при неблагоприятных условиях образуют цисту. Для паразитических жгутиконосцев характерны сложные жизненные циклы с чередованием поколений и сменой хозяев.

Инфузории (ресничные)

Инфузория-туфелька. Строение: тело покрыто ресничками, имеет плотную наружную оболочку, два ядра (большое отвечает за жизнедеятельность клетки, малое — за половое размножение), цитоплазму, сократительные вакуоли (две с приводящими канальцами), пищеварительные вакуоли. У инфузории есть клеточный рот, ведущий в клеточную глотку, от которой отшнуровываются пищеварительные вакуоли. Они движутся к постоянному месту удаления остатков непереваренной пищи (порошице). Размножение бесполое (поперечное деление) и половое (конъюгация).

Значение Простейших

Значение простейших:

- источник питания для обитателей водоёма

- обогащение водоёма кислородом

- образование раковинными простейшими осадочных пород

- участие в почвообразовании

- улучшение переваривания пищи у животных

- индикатор чистоты водоёма

- паразиты, вызывающие опасные заболевания (дизентерийная амёба паразитирует в толстом кишечнике, лямблии — в тонком кишечнике и жёлчных протоках, малярийный паразит вызывает малярию)

Таблица «Подцарство Простейшие.

Тип Одноклеточные» (кратко)

Это конспект по теме «Простейшие. Одноклеточные». Выберите дальнейшие действия:

Простейшие — это… Что такое Простейшие?

Не следует путать с протистами — парафилетической группой, к которой относят всех эукариотов, не являющихся грибами, растениями или животными.Простейшие (лат. Protozoa, от др.-греч. πρῶτος «первый» и ζῷα, формы мн. числа от др.-греч. ζῷον «живое существо») — полифилетическая группа, царство[1] одноклеточных или колониальных эукариот, которые имеют гетеротрофный тип питания. В русскоязычной литературе, как правило, используется термин гетеротрофные протисты, представителями гетеротрофных протистов являются фораминиферы и инфузории.

Большинство простейшие — микроорганизмы, но некоторые (например, колониальные инфузории зоотамниумы или одиночные спиростомумы) достигают размеров в несколько миллиметров и хорошо видны невооружённым глазом. Настоящих многоклеточных форм среди простейших нет (за исключением загадочных Myxozoa, которые, вероятно, являются животными).[2]

Термин «водоросли» используют для обозначения фотосинтезирующих протистов — как микроорганизмов, так и организмов, имеющих макроскопические размеры. Однако различить простейших и водоросли зачастую нелегко. Например, водоросль Dinobryon имеет хлоропласты и фотосинтезирует, а также подвижна и использует готовые органические вещества. Смешанный (миксотрофный) тип питания имеют также некоторые эвгленовые, которые к тому же могут необратимо утрачивать хлоропласты.

Характеристики

Простейшие, как правило, имеют размер около 10—50 микрометров, такие формы хорошо видны в световой микроскоп. Некоторые одиночные и колониальные виды (крупные инфузории, радиолярии и др.) могут также достигать и нескольких мм и хорошо видны невооружённым глазом. Наиболее мелкие простейшие (токсоплазмы и пироплазмиды) имеют размеры 1—2 мкм. Простейшие обитают в водной среде и почве, занимают различные трофические уровни. Как хищники они питаются одноклеточными или нитчатыми водорослями, микроскопическими грибами, другими видами простейших, а как микрофаги — бактериями и детритом. Простейшие контролируют бактериальные популяции и регулируют их биомассу. Простейшие могут потреблять пищу путём эндоцитоза — например, амёбы окружают пищу псевдоподиями и заглатывают её, в то время как другие простейшие имеют клеточный рот (цитостом), через который они поглощают пищу. Некоторые простейшие способны к осмотрофному питанию. Все фаготрофные простейшие переваривают пищу в компартментах, называемых вакуолями.[3]

Как компоненты микро- и мейофауны, простейшие являются важной пищей для микроскопических беспозвоночных, а также мальков рыб. Экологическая роль простейших состоит в переносе бактериальной и водорослевой продукции на следующие трофические уровни. К простейшим относится плазмодии, трипаносомы, лейшмании и другие паразиты, которые являются возбудителями важных заболеваний человека и животных, а также симбионты многоклеточных животных. Жгутиконосцы — симбионты термитов и инфузории — симбионты жвачных, помогающие своим хозяевам переваривать целлюлозу, играют исключительно важную роль в круговороте органики.

Простейшие размножаются делением на две части или множественным делением. Некоторые простейшие размножаются половым путём, некоторые бесполым, большинство групп — и тем, и другим. У некоторых видов (например, малярийного плазмодия) мужские гаметы (микрогаметы) образуются из одних клеток, а женские (макрогаметы) — из других[4].

Другим названием таксона простейших является Acrita (R. Owen, 1861).

Классификация

Ранее простейших часто рассматривали как подцарство царства животных. Поэтому гетеротрофными простейшими занималась отдельная наука — протозоология, которая считалась разделом зоологии (науки о животных). Сейчас простейших обычно относят к царству протистов вместе с водорослями и рядом грибоподобных групп (оомицетами, лабиринтулидами, миксомицетами и др.).

Простейшие — это полифилетическая группа. Хотя ранее им часто придавали ранг подцарства или типа, в XXI-ом веке систематики относят простейших (ресничных, жгутиковых, саркодовых и Apicomplexa) к животноподобным протистам, не придавая этой группе таксономического значения и ранга.

Подгруппы

Простейших обычно классифицировали по способам передвижения, хотя данная характеристика не отражает реального родства:

Примечания

Организмы простейшие. Простейшие одноклеточные организмы

Организмы, чье тело включает лишь одну клетку, относятся к простейшим. Они могут иметь разную форму и всевозможные способы передвижения. Каждый знает хотя бы одно наименование, которое носит простейший живой организм, но не все догадываются, что это именно такое существо. Итак, какими же они бывают, и какие виды наиболее распространены? Да и что это за существа? Как и сложнейшие и кишечнополостные, одноклеточные организмы заслуживают детального изучения.

Подцарство одноклеточных

Простейшие являются мельчайшими существами. Их тела состоят из одной клетки, у которой есть все необходимые для жизнедеятельности функции. Так, простейшие одноклеточные организмы имеют обмен веществ, способны проявлять раздражимость, двигаться и размножаться. Некоторые отличаются постоянной формой тела, а другие постоянно меняют ее. Основным компонентом организма является ядро, окруженное цитоплазмой. В ней располагаются несколько видов органоидов. Первые – общеклеточные. К таковым относятся рибосомы, митохондрии, аппарат Гальджи и тому подобные. Вторые – специальные. К ним можно отнести пищеварительную и сократительную вакуоли. Почти все простейшие одноклеточные организмы могут без особых затруднений передвигаться. В этом им помогают ложноножки, жгутики или реснички. Отличительной чертой организмов является фагоцитоз – способность захватывать твердые частицы и переваривать их. Некоторые также могут осуществлять фотосинтез.

Как распространяются одноклеточные?

Простейших можно встретить повсюду – в пресном водоеме, почве или море. Высокую степень выживаемости им обеспечивает умение инцистировать. Это означает, что при неблагоприятных условиях организм впадает в стадию покоя, покрываясь плотной защитной оболочкой. Создание цисты способствует не только выживанию, но и распространению – так организм может оказаться в более комфортной среде, где получит питание и возможность для размножения. Организмы простейшие осуществляют последнее с помощью деление на две новые клетки. У некоторых также есть способность к половому размножению, есть виды, сочетающие оба варианта.

Амеба

Стоит перечислить наиболее распространенные организмы. Простейшие нередко ассоциируются именно с этим видом – с амебами. У них нет постоянной формы тела, а для передвижения используются ложноножки. Ими же амеба захватывает пищу – водоросли, бактерии или других простейших. Окружив ее ложноножками, организм образует пищеварительную вакуоль. Из нее все полученные вещества попадают в цитоплазму, а непереваренное выбрасывается наружу. Дыхание амеба осуществляет всем телом с помощью диффузии. Излишки воды из организма выводятся сократительной вакуолью. Процесс размножения происходит с помощью деления ядра, после которого из одной клетки получаются две. Амебы относятся к пресноводным. Встречаются простейшие в организме человека и животных, в таком случае они могут приводить к разнообразным заболеваниям или ухудшать общее состояние.

Эвглена зеленая

Еще один организм, распространенный в пресных водоемах, также относится к простейшим. У эвглены зеленой тело веретенообразной формы с плотным наружным слоем цитоплазмы. Передний конец тела заканчивается длинным жгутиком, с помощью которого организм передвигается. В цитоплазме есть несколько овальных хроматофоров, в которых располагается хлорофилл. Это означает, что на свету эвглена питается автотрофно – такое умеют далеко не все организмы. Простейшие ориентируются с помощью глазка. Если же эвглена долго пробудет в темноте, хлорофилл исчезнет и организм перейдет к гетеротрофному способу питания с всасыванием органических веществ из воды. Как и амебы, эти простейшие размножаются делением, а также дышат всем телом.

Вольвокс

Среди одноклеточных встречаются и колониальные организмы. Простейшие под названием вольвокс живут именно так. У них шаровидная форма и студенистые тела, образуемые отдельными членами колонии. Каждый вольвокс обладает двумя жгутиками. Согласованное движение всех клеток обеспечивает перемещение в пространстве. Некоторые из них способны к размножению. Так возникают дочерние колонии вольвокс. Таким же строением отличаются и простейшие водоросли, известные под названием хламидомонады.

Инфузория-туфелька

Это еще один распространенный обитатель пресного водоема. Названием инфузории обязаны форме собственной клетки, напоминающей туфельку. Органоиды, используемые для движения, называются ресничками. У тела постоянная форма с плотной оболочкой и два ядра, малое и большое. Первое необходимо для размножения, а второе управляет всеми жизненными процессами. В качестве питания инфузория использует бактерии, водоросли и другие одноклеточные организмы. Простейшие часто создают пищеварительную вакуоль, у туфелек она находится на определенном месте у ротового отверстия. Для удаления непереваренных остатков присутствует порошица, а выделение осуществляется с помощью сократительной вакуоли. Для инфузорий характерно бесполое размножение, но оно может сопровождаться и объединением двух особей для обмена ядерным материалом. Такой процесс называется конъюгацией. Среди всех пресноводных простейших инфузория-туфелька является наиболее сложной по своему строению.

Одноклеточные в почве и морской воде

Помимо обитателей пресного водоема, стоит перечислить и другие виды простейших. Так, в море чаще всего встречаются организмы радиолярии и фораминиферы. Отмершие тела первых образуют минеральные отложения опалов и яшмы. Фораминиферы отличаются наличием раковины из песчинок или кальция, а после смерти образуют известь или мел. И те, и другие входят в состав планктона. В почве также обитают разнообразные простейшие. Они играют значимую роль в процессе образования новой земли. Кроме того, организмы могут быть паразитами. Они приводят к опаснейшим заболеваниям людей и животных. Наиболее известным является малярийный плазмодий, который поселяется в крови человека. Дизентерийные амебы могут нарушать работу толстого кишечника. Трипаносомы разносят сонную болезнь.

живые угрозы — Простейшие

Простейшие (Protozoa)

Подцарство простейших (Pгotozoa) включает многочисленные виды одноклеточных организмов, часть которых ведет паразитический образ жизни.

Тело одноклеточных простейших состоит из цитоплазмы, ограниченной наружной мембраной, ядра, органелл, обеспечивающих функции питания, движения, выделения. Простейшие передвигаются с помощью псевдоподий (саркодовые), жгутиков и ундулирующих мембран (жгутиковые), ресничек (ресничные инфузории).

Питание простейших происходит по-разному. Одни заглатывают пищевые частицы клеточным ртом, другие поглощают их при помощи псевдоподий (ложноножек), образующихся в любом участке тела. При этом частица пищи как бы обтекается и оказывается внутри вакуоли в цитоплазме простейшего, где и переваривается (фагоцитоз). У некоторых видов простейших питание происходит и путем всасывания питательных веществ поверхностью тела (пиноцитоз). Пищей служат органические частицы, микроорганизмы и растворенные в окружающей среде питательные вещества.

Простейшие некоторых видов способны инцистироваться, т. е. округляться и покрываться плотной оболочкой. Образовавшиеся цисты более устойчивы к воздействию внешних факторов. При попадании в благоприятные условия простейшие освобождаются из цисты и начинают размножаться. Размножение происходит бесполым (поперечное, продольное и множественное деление) и половым путями. Многие паразитические простейшие размножаются последовательно в нескольких хозяевах. Например, жизненный цикл малярийного плазмодия проходит в теле комара и организме человека.

Класс саркодовые (Sarcodina).

К саркодовым относятся различные виды простейших, встречающихся в морях,. водоемах и почве. Многие виды амеб обитают в организме животных и человека (род Entamoeba). Амебы передвигаются, изменяя форму тела и образуя кратковременные выросты — псевдоподии, или ложноножки (свое наименование амебы получили от греч. amoibe — изменение). Размножение амеб бесполое, путем деления.

Дизентерийная амеба (Eпtamoeba histolytica).

Амеба существует в виде различных форм. Большая вегетативная форма крупнее, размером 20-60 мкм. Цитоплазма разделена на два слоя: наружный (эктоплазма) и внутренний (эндоплазма). Эндоплазма — мелкозернистая блестящая масса, напоминающая мелко истолченное стекло. Эктоплазма имеет вид прозрачной стекловидной массы, которую особенно хорошо видно при образовании ложноножек. Амеба прозрачная, бесцветная, ядро у живой амебы не видно. У погибшей и неподвижной амебы ядро вырисовывается в виде кольцевидного скопления блестящих зерен. Эндоплазма часто содержит от одного до нескольких эритроцитов на разных стадиях переваривания, что очень типично для этой формы амебы. Поэтому ее часто называют гематофагом, или эритрофагом (пожирателем эритроцитов). Отличается от других видов амеб поступательным движением. Под микроскопом видно, как толчкообразно образуется вырост эктоплазмы и в него быстро с завихрением переливается вся эндоплазма. Затем образуется новая ложноножка и опять следует быстрое переливание содержимого амебы. Иногда амеба на несколько мгновений как бы замирает, а затем внезапно вновь начинает характерное передвижение. Обнаруживается большая вегетативная форма в свежевыделенных жидких испражнениях больного острым амебиазом, что с несомненностью подтверждает диагноз.

Тканевая форма — патогенная форма амебы, паразитирующая в ткани слизистой оболочки толстого кишечника и вызывающая специфическое его поражение. Размер 20-25 мкм, строение сходно с предыдущей формой. Обнаруживается на гистологических срезах из пораженных участков стенки кишечника и иногда при распаде язв в жидких испражнениях.

Просветная форма обитает в просвете верхних отделов толстого кишечника и является основной формой существования дизентерийной амебы. Просветные формы могут быть обнаружены в жидких свежевыделенных фекалиях реконвалесцентов или больных хронической амебной дизентерией. У носителей или больных в стадии ремиссии в оформленном или полуоформленном стуле не встречается. Для обнаружения необходимо исследовать фекалии, полученные путем глубоких промываний кишечника, или последние порции фекалий после приема солевого слабительного. Размер 15-20 мкм. В нативном препарате ядро амебы не видно. Цитоплазма содержит бактерии, мелкие вакуоли, но не содержит эритроциты. Движение более слабое, чем у тканевой формы, ложноножки образуются медленнее, размер их также меньше. Разделение на экто- и эндоплазму выражено лишь при образовании ложноножек.

Предцистная форма обычно обнаруживается в полуоформленных испражнениях. Размер 12-20 мкм. По строению напоминает просветную форму, вакуоли отсутствуют, движение замедленное, иногда в цитоплазме видно небольшое количество бактерий. Циста образуется из просветной (предцистной) формы в нижних отделах толстого кишечника. Цисты обнаруживаются в оформленных или полуоформленных испражнениях хронических больных и паразитоносителей. Цисты неподвижны, покрыты оболочкой, бесцветны, прозрачны, имеют округлую форму. Размер 8-15 мкм. В цистах иногда заметны блестящие короткие с закругленными концами палочки — хроматоидные тела (они содержат РНК и протеин). Для утончения видовой принадлежности цисты окрашивают раствором Люголя. При этом хорошо выявляются 4 ядра в виде колечек, что характерно для цисты дизентерийной амебы. В незрелой цисте 1-3 ядра. В виде не резко очерченных желто-коричневых пятен выявляется также гликоген, который может занимать до 2/3 объема цисты. Хроматоидные тела при окраске раствором Люголя не видны. Гликоген и хроматоидные тела в зрелых цистах практически незаметны.

Жизненный цикл. Просветные формы дизентерийной амебы обитают в верхнем отделе толстого кишечника человека, не причиняя ему вреда. Однако при некоторых условиях, превращаясь в патогенные тканевые формы, проникают в стенку кишечника. Просветные формы, пассивно передвигаясь вместе с содержимым кишечника, попадают в его концевые отделы, где неблагоприятные условия (обезвоживание, изменение бактериальной флоры, изменение рН среды и др.) приводят к гибели амеб или превращению их в цисты. Цисты с испражнениями человека выделяются в окружающую среду, где могут длительное время сохраняться. Для человека заразны зрелые четырехядерные цисты. Цисты, попадая в воду, на овощи, руки и пищу (на которую они заносятся, в частности, мухами), различные предметы, например посуду, игрушки, в конце концов заносятся в рот человека. Отсюда они проникают в желудочно-кишечный тракт, где оболочка их растворяется. Каждое ядро делится надвое, образуется восьмиядерная амеба, из которой возникает 8 дочерних. Дизентерийная, или гистологическая, амеба вызывает у человека заболевание амебную дизентерию, или амебиаз. В толстом кишечнике образуются множественные язвы.

Неглерии (род Naegleгia), Акантамебы (род Acanthamoeba), Гартманеллы (род Hartmanella)

Обитают в загрязненной воде, бассейнах со слабохлорированной водой, горячих источниках, влажной ночве, отстойниках, или навозе. Питаются бактериями. Размер амеб в среднем 10 — 20 мкм. Движение медленное, во время которого заметно деление цитоплазмы на экто- н эндоплазму. В последней видны многочисленные вакуоли, пузырьковидное ядро. Неглерии при движении образуют одну длинную широкую ложноножку, увеличиваясь при этом до 30-40 мкм. В воде и спинно-мозговой жидкости могут приобретать жгутиковую форму. Амеба вытягивается или становится овальной, ядро сдвигается в передний конец, на котором образуются два длинных жгутика. Эта форма вновь может стать амебовидной.

Акантамебы и неглерии при движении вытягиваются, расширяясь кпереди с образованием 2-3 пальцевидных ложноножек. Акантамебы обычно покрыты характерными мелкими шиповатыми ложноножками. Жгутиковые формы не образуют. При неблагоприятных условиях образуют цисты округлой формы, бесцветные, с четкой двухконтурной оболочкой, гладкой у неглерий и морщинистой у остальных. В цитоплазме можно заметить от одного до нескольких хроматоидных телец. При окраске по Люголю видно 1 ядро с центрально расположенным ядрышком (кариосомой). Цисты устойчивы к высушиванию, замораживанию и дезинфицирующим веществам.

Выявлены случаи носительства акантамеб и гартманелл здоровыми людьми в носоглотке. Цисты могут распространяться воздушным путем. Свободноживущие амебы заносятся в носоглотку грязными руками из почвы. Амебы, прежде всего неглерии, через слизистую оболочку по ходу обонятельного нерва проникают в головной мозг, где размножаются в сером веществе. Это вызывает тяжелое заболевание человека — первичный амебный менингоэнцефалит. Акантамебы могут поражать носоглотку, легкие, слизистую оболочку желудка, приводить к очаговым изъязвлениям травмированной кожи или роговицы. Неглерии и акантамебы могут обитать в увлажнителях кондиционеров, что ведет к попаданию амебных антигенов в воздух помещений и аллергическому поражению легких.

Класс инфузории (Ciliata)

Для инфузорий характерно наличие множества ресничек, покрывающих тело и служащих оранеллами движения. Размножение бесполое, путем поперечного деления и половое, путем конъюгации — обмена ядрами между двумя особями.

Балантидий (Balantidium coli) (от греч. balantidium\мешoк) — самый крупный представитель паразитических простейших человека. Вегетативная форма вытянутая, чаще яйцеобразная. Длина 30-150 мкм, ширина 30-100 мкм. С помощью многочисленных ресничек балантидии активно двигаются, нередко вращаясь при этом вокруг своей оси. Питаются различными пищевыми частицами, включая бактерии, грибы, форменные элементы крови, для заглатывания которых служит цитостом (клеточный рот). Цитоплазма содержит пищеварительные и две пульсирующие выделительные вакуоли. Ядро (макронуклеус или большое ядро, так как имеется еще и ядрышко. или микронуклеус) у живых представителей иногда видно и без окраски в виде светового пузырька бобовидной формы. При окраске по Гейденгайну оно имеет черный цвет. В фекалиях сохраняются в течение 3 часов. Цисты округлой формы с толстой оболочкой. Размер 50-60 мкм. В растворе Люголя окраска равномерная коричнево-желтая. Цитоплазма цисты однородна.

Жизненный цикл. Балантидии обитают в кишечнике свиней, для которых они малопатогенны. С испражнениями свиней цисты паразита выделяются в окружающую среду, где могут сохраняться несколько недель. Попадая с загрязненной водой или пищей в рот, цисты в толстом кишечнике человека дают начало вегетативной стадии с последующим их размножением, вызывая заболевание — балантидиаз. Человек, больной или носитель, только в редких случаях может быть источником распространения балантидиев, так как у человека цисты образуются редко и в незначительном количестве, а вегетативными стадиями заразиться почти невозможно.

Класс жгутиковые (Flagellate)

Характерным отличием жгутиковых является наличие одного или нескольких жгутиков. В теле жгутиковых у основания жгута имеется особый органоид — кинетопласт, функция которого связана с выработкой энергии для движения жгутика. У некоторых видов один из жгутиков проходит вдоль тела и соединяется с ним тонкой перепонкой, образуя волнообразную (ундулирующую) мембрану. Последняя обеспечивает поступательное движение простейшего. Среди многочисленных видов данного класса для человека имеют наибольшее патогенное значение лейшмании и трипаносомы. Передаются они человеку через кровососущих переносчиков. Другие представители жгутиковых — лямблии — обитают в кишечнике, а различные виды трихомонад — в кишечнике, ротовой полости и мочеполовых путях. Распространены эти простейшие очень широко.

Лейшмании (Leishmania)– внутриклеточные паразиты, вызывающие заболевания – лейшманиозы.

Leishmania tгopica (впервые обнаружены в 1897 г. русским врачом и ученым П. Ф. Воровским), вызывает антропонозный (городской) кожный лейшманиоз;

Leishmania majoг — возбудитель зоонозного (пустынного) кожного лейшманиоза;

Leishmania braziliensis – встречается в Южной Америке и вызывает кожно – слизистый (американский) лейшманиоз;

Leishmania donovani вызывает висцеральный, или внутренний, лейшманиоз (индийский кала — азар), возбудителя этого вида впервые обнаружили в селезенке больных людей Лейшман и Донаван (1900-1903), в честь которых он и получил название;

Leishmania infantum — возбудитель висцерального (средиземноморского) лейшманиоза.

Лейшмании проходят две стадии развития: безжгутиковую и жгутиковую. Безжгутиковая форма овальная, длиной 2-6 мкм. Ядро округлое, занимает до 1/3 клетки. Рядом с ним находится кинетопласт, имеющий вид короткой палочки. При окраске по Романовскому цитоплазма голубая или голубовато-сиреневая, ядро — красно-фиолетовое, кинетопласт окрашивается более интенсивно, чем ядро. Встречаются в теле позвоночного хозяина (человек, собака, грызуны), паразитируют внутриклеточно в макрофагах, клетках костного мозга, селезенки, печени. В одной пораженной клетке может содержаться до нескольких десятков лейшманий. Размножаются простым делением. Жгутиковая форма подвижная, жгутик длиной 15-20 мкм. Тело удлинённое веретенообразное, длиной до 10-20 мкм. Деление продольное. Развиваются в теле безпозвоночного хозяина — переносчика (москита) и в культуре на питательных средах.

Жизненный цикл. Лейшманиозы входят в группу трансмиссивных инфекций, переносчиками служат мелкие кровососущие насекомые — москиты. Москиты заражаются при кровососании на больных людях или животных. В первые же сутки заглоченные безжгутиковые паразиты превращаются в подвижные жгутиковые формы, начинают размножаться и спустя 6-8 дней скапливаются в глотке москита. При укусе человека или животного зараженным москитом подвижные лейшмании из его глотки проникают в ранку и затем внедряются в клетки кожи или внутренних органов в зависимости от вида лейшманий. Здесь происходит их превращение в безжгутиковые формы.

Трипаносомы – одноклеточные паразиты, вызывающие многие заболевания у животных и людей – трипоносомозы.

Trypanosoma gamblense и Trypanosoma rhodesiense вызывают африканский трипаносомоз (сонную болезнь) и Trypanosoma cruzi — возбудитель американского трипаносомоза (болезнь Шагаса). Trypanosoma equiperdum — вызывает случную болезнь лошадей.

Строение. Тело трипаиосам (от греч. trypanon — бурав и soma- тело) продолговатое узкое, имеет жгутики и ундулирующую мембрану. На спаде паразитемии они становятся короткими, широкими с укороченным жгутом или даже без него. Длина тела трипаносом 17-28 мкм, в средней части находится овальное ядро.

Жизненный цикл. Первая часть жизненного цикла проходит в пищеварительном канале мухи цеце, вторая — в организме хозяина. Trypanosoma equiperdum локализуется в капиллярах слизистой оболочки половых органов животных

У позвоночных хозяев (человек, домашние и дикие животные) трипаносомы находятся в крови, откуда при укусах попадают в желудок переносчика. Переносчики возбудителей африканского трипаносомоза — кровососущие мухи рода Glossina, или мухи цеце, американского трипаносомоза — триатомовые клопы. Возбудитель случной болезни передается половым путем или механическим.

Лямблии (Lamblia intestinalis).

Лямблии существуют в виде вегетативной формы (трофозоит) и способны образовывать цисты. Вегетативная форма активная, подвижная, грушевидной формы. Передний конец тела закруглен, задний — заострен. Длина 9-18 мкм. В передней части тела находится присасывательный диск в виде углубления. Имеет 2 ядра, 4 пары жгутиков. Жгутики, проходя частично в цитоплазме, образуют два хорошо видимых при окраске продольных пучка. Движение характерное, паразит все время переворачивается боком за счет вращательного движения вокруг продольной оси. В препарате при комнатной температуре лямблии быстро погибают. Пищу всасывают всей поверхностью тела. Размножаются путем продольного деления. Цисты — неподвижные формы лямблии. Длина 10-14 мкм. Форма овальная. Оболочка сравнительно толстая, хорошо очерчена, часто в значительной своей части как бы отслоена от тела самой цисты. Этот признак помогает отличить цисту от других сходных образований. В растворе Люголя окрашиваются в желтовато-коричневый цвет. Окрашивание позволяет видеть в зрелой цисте 4 ядра.

Лямблии обитают в верхнем отделе тонкого кишечника. С помощью присасывательного диска прикрепляются к ворсинкам. В желчном пузыре лямблии не живут, так как желчь на них действует губительно. Обычно вегетативные формы с испражнениями не выделяются, однако при поносах их можно обнаружить в свежевыделенных жидких фекалиях. Лямблии, попадая в нижние отделы кишечника, где условия для них неблагоприятные, превращаются в цисты, которые и выделяются обычно с испражнениями. Цисты хорошо сохраняются в окружающей среде, в зависимости от влажности и температуры воздуха — до месяца. При высушивании погибают очень быстро. Заражение может произойти через загрязненные руки, игрушки, пищу и воду. Цисты, попадая в кишечник, превращаются там в вегетативные формы. Одна циста образует две вегетативные формы. Вызывают заболевание — лямблиоз.

Трихомонада – это одноклеточный простейший организм, ведущий паразитический образ жизни. Для человеческого организма самыми характерными обитателями считаются представители трёх групп: кишечная трихомонада (Trichomonas hominis), влагалищная трихомонада (Trichomonas vagimalis) и ротовая трихомонада (Trichomonas tenax).

Кишечная трихомонада паразитирует в толстом отделе кишечнике человека. У неё грушевидная форма тела, длина которого достигает 8 -20 мкм. От его переднего конца отходят пять жгутиков. По всей длине одной из сторон тела микроорганизма располагается волнообразная перепонка, которую называют ундулирующей мембраной. Это своеобразный органоид движения паразита. По её наружному краю проходит тончайшая нить, свободный конец которой представлен в виде жгутика. Двигается простейшее очень активно и беспорядочно, осуществляя поступательные толчкообразные движения, а также оно способно вращаться вокруг собственной оси. Цитоплазматическая мембрана трихомонады заметна только при замедлении движения или при полной остановке простейшего. Она отмечается в виде волнообразного сокращения на одной из сторон тела. Трихомонада не образует цист, и размножается путём деления. Этот возбудитель обитает в толстом кишечнике человека и обнаруживается в очень больших количествах в жидких испражнениях. Как правило, кишечная трихомонада не является агрессивным микроорганизмом, однако, при ослаблении иммунитета может вызвать серьёзные заболевания кишечника, что наиболее характерно для маленьких детей.

Влагалищная трихомонада — этот микроорганизм, как и все другие представители рода трихомонад, грушевидной формы, достигает в длину 14 – 30 мкм. Передняя часть его тела оснащена ундулирующей мембраной которая доходит до средины её тела и четырьмя жгутиками. Клеточное ядро расположено ближе к переднему краю. Осевая нить (акростиль), проходя сквозь всё тело, в виде шипа выступает на заднем его конце. В цитоплазме простейшего имеются вакуоли. Влагалищная трихомонада не образует цист и очень быстро гибнет во внешней среде. Является восприимчивым к факторам внешней среды, поэтому вне организма человека может жить короткое время. В других органах данный паразит не выживает, поэтому экстрагенитальный трихомониаз возникает крайне редко.

Ротовая трихомонада по своему строению очень схожа с кишечной. Её ундулирующая мембрана не доходит до конца тела простейшего. Длина микроорганизма – 6 – 13 мкм, не образует цист. В настоящее время не существует доказательств её агрессивного воздействия на организм человека, однако, эти простейшие иногда встречаются у пациентов, страдающих заболеваниями ротовой полости, а также в мокроте больных с бронхо-легочными патологиями.

Класс Споровики (Sporozoa)

У споровиков в процессе полового цикла размножения при слиянии мужской и женской половых клеток образуется спора (циста), в которой формируются спорозоиты. Затем различными путями спорозоиты передаются от одного хозяина к другому.

подкласс Кокцидии (Coccidia). Кокцидии (от лат. coccus- круглый) — внутриклеточные паразиты, в основном позвоночных и редко беспозвоночных животных.

Эймерии (Eimeriа). Семейсво Eimeriidae, подсемейство Eimeriinae – имеют сложную биологию развития, болезни, вызываемые этим подсемейством строго специфичны и называются эймериозами (кокцидиозами). Эймериевые паразитируют только у позвоночных животных, преимущественно у млекопитающих и птиц.

Eimeriа bovis, E. zurni, E. ellipsoidalis и др. Морфологические виды различаются величиной, формой и цветом ооцист, числом полярных гранул и др. Каждый вид развивается только в определенных отрезках кишечника. Вызывают эймериоз крупного рогатого скота.

Eimeriа tenella, E. necatrix, E. maxima, E. acevulina, E. hagani – вызывают эймериоз кур. Кроме кур болеют гуси, утки и индейки. Эймерии могут заносится в птичники людьми на обуви и предметах ухода, грызунами, дикими птицами. Ооцисты обладают высокой устойчивостью к дезсредствам и низким температурам. Они гибнут при высушивании и чувствительны к действию высокой температуры.

Eimeriа stiedae, E.perforans, E. media, E. magna и др. – вызывают эймериоз кроликов.

Изоспоры (Isospora). Семейсво Eimeriidae, подсемейство Isosporinae. Изоспоры внутриклеточные паразиты позвоночных, неспецифичны и могут вызывать не только изоспорозы, но и токсоплазмоз, саркоцистоз и пр. по родовому названию, когда их эндогенные стадии развиваются в промежуточном хозяине.

Цистоизоспоры (Cystoisospora). Семейсво Eimeriidae. Род Cystoisospora. Цистоизоспоры проходят сложный цикл развития и вызывают заболевания собак и кошек. Инвазионными ооцистами цистоспор могут заражаться грызуны – мыши, крысы, хомяки. В их организме формируются гипнозоиты или монозоитные цисты, которые могут сохраняться в них длительное время (до 23 мес.). При поедании инвазированных грызунов кошки и собаки заболевают цистоизоспорозом. Cystoisospora canis, C. ohioenensis – паразитирует у собак, C. felis, C. revolta – у кошек. Цистоизоспоры во внешней среде сохраняют жизнеспособность месяцами, они устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств и низких температур. Высокая репродуктивная способность способствует обсеменению цистоизоспорами обширных территорий. Мест обитания животных, что приводит к перезаражению как основных, так и промежуточных хозяев.

Криптоспоры (Cryptosporidium). Семейсво Eimeriidae. Род Cryptosporidium. — паразиты млекопитающих,

ПРОСТЕЙШИЕ — это… Что такое ПРОСТЕЙШИЕ?

Простейшие — Leishmania donovani в клет … Википедия

ПРОСТЕЙШИЕ — (Protozoa), подцарство животных. Одноклеточные эукариотные организмы. У большинства ядро одно, есть многоядерные формы. Компоненты клеточного ядра типичны для эукариот, размеры и форма ядер разнообразны. В прогрессивной эволюции нек рых групп П.… … Биологический энциклопедический словарь

ПРОСТЕЙШИЕ — ПРОСТЕЙШИЕ, животные полцарства простейших (Protozoa), включающего одноклеточные организмы, распространенные повсеместно в морской и пресной воде. Среди простейших есть свободно живущие организмы и ПАРАЗИТЫ. Эти микроскопические животные способны … Научно-технический энциклопедический словарь

простейшие — одноклеточные организмы, относящиеся книзшему порядку животных Protozoa; имеют дифференцированное ядро, вакуоли и различные включения. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) Простейшие многочисленная и… … Словарь микробиологии

ПРОСТЕЙШИЕ — ПРОСТЕЙШИЕ, одноклеточные животные. Организм простейших состоит из одной клетки или колонии клеток. Размеры от 2 4 мкм до 1 см. Размножение половое и бесполое. Свободноживущие (радиолярии, солнечники) и паразитические (лямблии, трипаносомы,… … Современная энциклопедия

ПРОСТЕЙШИЕ — подцарство одноклеточных животных. Организм простейших состоит из одной клетки или колонии клеток. Размеры от 2 4 мкм до 1 см. Размножение половое и бесполое. Свободноживущие и паразитические формы. Длительное время всех простейших объединяли в… … Большой Энциклопедический словарь

ПРОСТЕЙШИЕ — ПРОСТЕЙШИЕ, их, ед. ее, его, ср. Тип одноклеточных животных, состоящих из одной клетки или колонии клеток. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

простейшие — одноклеточные животные, протозоа. корненожки:амебы. раковинные амебы. фораминиферы. саркодовые:лучевик, радиолярия. солнечник. бабезия. глобигерины. акантарии. жгутиковые, флагеллаты: трипаносома. эвглена. лейшмания. трихомонада. споровики:… … Идеографический словарь русского языка

простейшие — — [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN protozoa … Справочник технического переводчика

Простейшие — ПРОСТЕЙШИЕ, одноклеточные животные. Организм простейших состоит из одной клетки или колонии клеток. Размеры от 2 4 мкм до 1 см. Размножение половое и бесполое. Свободноживущие (радиолярии, солнечники) и паразитические (лямблии, трипаносомы,… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Простейшие

2

Новое понимание эволюции сложной жизни на Земле

6 августа 2020 г. — Обнаружена новая связь между первобытными организмами и сложной жизнью, поскольку новые данные проливают свет на эволюционное происхождение процесса деления клеток, который имеет фундаментальное значение для …

Новый фактор, влияющий на распространение легионеллы

14 мая 2019 г. — Когда люди заболевают бактериальной инфекцией, первоочередной задачей является лечение болезни.Международная группа исследователей решила вопрос о происхождении этих патогенов с помощью важного …

Простейшие и патогены создают инфекционную смесь

1 октября 2019 г. — Новое наблюдение о том, что штаммы V. cholerae могут попадать в окружающую среду после попадания в организм простейших, и что эти бактерии затем подвергаются колонизации и заражению в …

Низкая концентрация антибиотиков достаточна для повышения устойчивости к противомикробным препаратам

Сен.5, 2018 — Существующая устойчивость к противомикробным препаратам может стать все более распространенной сама по себе — без вмешательства со стороны антибиотиков — в компактных бактериальных сообществах, известных как биопленки, или при охоте на простейшие …

Не в ДНК: эпигенетика обнаружена у одноклеточных архей

3 декабря 2018 г. — Исследователи сообщили о первых экспериментальных доказательствах эпигенетики одноклеточных организмов, известных как археи. Простота архей — в сочетании с тем, что их клетки напоминают…

У рыбных паразитов обнаружено роящееся поведение

13 декабря 2018 г. — Исследователи наблюдали ранее нераспознанное поведение одноклеточного паразита под названием Spironucleus vortens, который поражает декоративных рыб, таких как рыба-ангел: простейшие …

Протонный насос с легким приводом в дальнем родственнике

10 апреля 2020 г. — Исследователи исследовали группу микроорганизмов, классифицируемых как археи Асгарда, и обнаружили в их мембране белок, который действует как миниатюрный активируемый светом насос.Белок шизородопсин …

Водоросли в океанах часто крадут гены у бактерий

29 апреля 2020 г. — Водоросли в океанах часто крадут гены у бактерий, чтобы получить полезные свойства, такие как способность переносить стрессовую среду или расщеплять углеводы для еды, согласно новому …

На шаг ближе к пониманию эволюции — митохондриальное деление сохраняется у разных видов

Декабрь20, 2019 — Группа ученых впервые показала, что в красных водорослях фермент, который обычно участвует в делении клеток, также играет роль в репликации митохондрий — важнейших клеточных органелл. …

Открытие микробов со смешанными мембранами проливает новый свет на раннюю эволюцию жизни

17 сентября 2020 г. — Текущие исследования показывают, что более сложные формы жизни, включая человека, возникли в результате симбиоза между бактериями и другим одноклеточным организмом, известным как археи.Однако свидетельства о …

.