1.Выберите простейшее, которое может питаться как растение

3.В отличие от других животных зеленая эвглена 1) способна к фотосинтезу 2) поглощает кислород при дыхании 3) активно передвигается 4) реагирует на изменения окружающей среды 4. 1) Выделительной 2) Дыхательной 3) Пищеварительной 4) Репродуктивной 5.Какой газ выделяют при дыхании простейшие 1) кислород 2) азот 3) углекислый газ 4) угарный газ 6.Какие вещества скапливаются в сократительных вакуолях простейших 1) питательные вещества 2) непереваренные остатки пищи 3) жидкие конечные продукты обмена веществ 4) кислород и азот 7.Выберите простейшее, которое не может питаться как растение 1) вольвокс 2) хламидомонада 3) обыкновенная амеба 4) зеленая эвглена 8.В каких случаях человек может заразиться дизентерийной амебой 1) он погладит собаку 2) его укусит комар 3) он съест плохо проваренное мясо 4) он выпьет воду из загрязненного водоема 9.  Какой газ выделяют при дыхании обыкновенная амеба и инфузория-туфелька? Какой газ выделяют при дыхании обыкновенная амеба и инфузория-туфелька?

1) кислород 2) азот 3) углекислый газ 4) угарный газ 10.Что происходит с амебой в неблагоприятных условиях среды? 1) усиленно питается 2) быстро делится 3) превращается в цисту 4) начинает активно передвигаться 11.Малярийный паразит обитает в организме человека в 1) лимфе 2) клетках крови 3) эпителиальной ткани 4) тканевой жидкости 12.У какой группы организмов клеточный уровень организации совпадает с организменным 1) одноклеточные 2) бактериофаги 3) многоклеточные 4) вирусы 13.Простейшие животные – эукариоты, так как их клетки 1) имеют оформленное ядро 2) имеют оболочку из клетчатки 4) содержат ДНК, замкнутую в кольцо 14.Клетки простейших имеют наибольшее сходство с клетками 1) бактерий 2) прокариот 3) многоклеточных животных 4) одноклеточных растений 15.  Какой газ выделяется при дыхании обыкновенной амёбы и инфузории туфельки Какой газ выделяется при дыхании обыкновенной амёбы и инфузории туфельки

1) кислород 2) азот 3) углекислый газ 4) угарный газ 16.Все функции целого организма выполняет клетка 1) инфузории туфельки 2) гидры пресноводной 3) печени человека 4) кровеносной системы птицы 17.В отличие от других животных зелёная эвглена 1) способна к фотосинтезу 2) поглощает кислород при дыхании 3) активно передвигается 4) реагирует на изменения окружающей среды 18.В какие подцарства объединяют животных 1) беспозвоночные и позвоночные 2) членистоногие и хордовые 3) одноклеточные и многоклеточные 4) птицы и млекопитающие 19. У каких простейших имеется целлюлозная клеточная стенка? 1) только паразитических 2) только у свободно живущих пресноводных 3) только у свободно живущих морских 4) у растительных одноклеточных 20.  Сложность строения клеток простейших связана с тем, что это Сложность строения клеток простейших связана с тем, что это

1) паразитические организмы 2) одноклеточные организмы 3) хищники 4) древние организмы 21. Передвижение амёбы осуществляется с помощью 1) жгутиков 2) ресничек 3) ложноножек 4) ножек 22. К жгутиконосцам относится 1) возбудитель малярии 2) возбудитель сонной болезни 3) возбудитель холеры 23. Светочувствительным органоидом в клетке эвглены зелёной является 1) стигма 2) хроматофор 3) пелликула 4) ядро 24. Непереваренные остатки пищи у инфузории туфельки выводятся через 1) клеточный рот 2) порошицу 3) сократительную вакуоль 4) пищеварительную вакуоль 25. К паразитическим организмам относится 1) инфузория туфелька 2) эвглена зелёная 3) малярийный плазмодий 4) ламинария 26. 1) трилобитов 2) фораминифер 3) кальмаров 4) морских лилий 27. Малярийный плазмодий относится к 1) консументам 2) хищникам 3) продуцентам 4) мутуалистам 27. Выберите неверное утверждение. Клетка простейших может иметь… 1) жгутик 2) более одного ядра 3) кутикулу 4) сократительную вакуоль 3 комментария · Сообщить об ошибке · Помощь 28. Движется с помощью ресничек 1) инфузория стилонихия 2) фораминифера 3) эвглена зелёная 4) малярийный паразит 29. Движется с помощью жгутиков 1) амёба обыкновенная 2) фораминиферы 3) амёба дизентерийная 4) лямблия 30. В половом процессе инфузорий основную роль играет 1) малое ядро 2) большое ядро 3) оба ядра 4) цитоплазма 31. 1) выделения 2) размножения 3) пищеварения 4) дыхания 32. Какой способ размножения у амёбы 1) спорогенез 2) конъюгация 3) половое и бесполое 4) бесполое 33. Какие простейшие образуют колонии 1) амёба 2) вольвокс 3) лямблии 4) инфузория туфелька 34. Две сократительные вакуоли имеются у 1) эвглены зелёной 2) амёбы обыкновенной 3) радиолярии 4) инфузории туфельки 35. Укажите признак, характерный только для царства животных 1) дышат, питаются, размножаются 2) состоят из разнообразных тканей 3) обладают раздражимостью 4) имеют нервную ткань 36. В какие подцарства объединяют животных 1) беспозвоночные и позвоночные 2) членистоногие и хордовые 3) одноклеточные и многоклеточные 4) птицы и млекопитающие 37. 1) делением надвое

38. Пищеварительная вакуоль амёбы образуется в результате 1) пиноцитоза 2) выделения остатков 3) фагоцитоза 4) деления цитоплазмы 39. Обмен ядрами в процессе размножения происходит у 1) амёб 2) инфузорий 3) эвглен 4) плазмодиев 40. Малое и большое ядра есть у 1) эвглены зелёной 2) инфузории-туфельки 3) амёбы обыкновенной 4) амёбы дизентерийной 41. Возбудителем малярии является 1) одноклеточный гриб 2) простейшее животное 3) членистоногое животное 4 2. Какую функцию в теле инфузории-туфельки выполняют органоиды, обозначенные на рисунке вопросительным знаком? 1) выделения из организма вредных веществ 2) поступательного вращательного движения 3) ориентации в среде обитания 4) защиты от механических воздействий среды 43. 1) неорганические вещества растворяются и выводятся наружу 2) органические вещества превращаются в воду и углекислый газ 3) синтезируются органические вещества 4) сложные органические вещества расщепляются до мономеров 44. Ответная реакция инфузории-туфельки на действия внешних факторов — это 1) регуляция 2) инстинкт 3) раздражимость 4) рефлекс 45. Кто из изображённых на рисунке животных способен к фотосинтезу? 1) А

3) В 4) Г 46. Укажите функцию органоида обозначенного на схеме строения амёбы цифрой 4 1) поглощение кислорода и удаления углекислого газа 2) удаление остатков непереваренной пищи 3) регуляции обмена веществ 4) удаления избытка воды и растворённых веществ 4 7. Какой цифрой обозначена структура, в которой переваривается пища у инфузории? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 4 8. 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 49. Из перечисленных животных светочувствительный глазок есть у 2) инфузории-туфельки 3) гидры пресноводной 4) кальмара 50. Простейшие в состоянии цисты 1) образуют половые клетки 2) размножаются бесполым путём 3) способны к автотрофному питанию 4) переносят неблагоприятные условия 5 1. Какую функцию выполняет органоид у зелёной эвглены, обозначенный на рисунке вопросительным знаком? 1) обеспечивает реакции на свет 2) контролирует обмен веществ 3) осуществляет автотрофное питание 4) выделяет продукты обмена 52. Жидкие продукты жизнедеятельности у инфузории-туфельки выводятся через 1) порошицу 2) клеточный рот 3) пищеварительные вакуоли 4) сократительные вакуоли 53. 1) выделения 2) размножения 3) пищеварения 4) дыхания 54. Процесс выделения жидких продуктов у амёбы происходит с помощью 1) сократительной вакуоли 2) пищеварительной вакуоли 3) лизосом 4) аппарата Гольджи 55. Жидкие продукты жизнедеятельности у инфузории-туфельки выводятся через 1) порошицу 2) клеточный рот 3) сократительные вакуоли 4) пищеварительные вакуоли 56. Какой цифрой обозначена сократительная вакуоль у инфузории туфельки? 1) 1

3) 3 4) 4 57. Какой цифрой обозначена порошица у инфузории-туфельки? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 58. Какой цифрой обозначен светочувствительный глазок эвглены зелёной? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 59. 1) ресничные инфузории 2) жгутиконосцы 3) одноклеточные водоросли 60. К какой группе относится животное, изображённое на рисунке? 1) фораминиферы 2) ресничные 3) жгутиковые 4) споровики 61. Какой из признаков является общим для эвглены зелёной и хламидомонады? 1) присутствие в клетках запасов гликогена 2) способность к фотосинтезу 3) анаэробное дыхание 4) отсутствие жгутиков 6 2. Как называется простейшее, обозначенное на рисунке буквой В? 1) инфузория 2) фораминифера 3) лямблия 4) трипаносома Download 0.7 Mb. Do’stlaringiz bilan baham: |

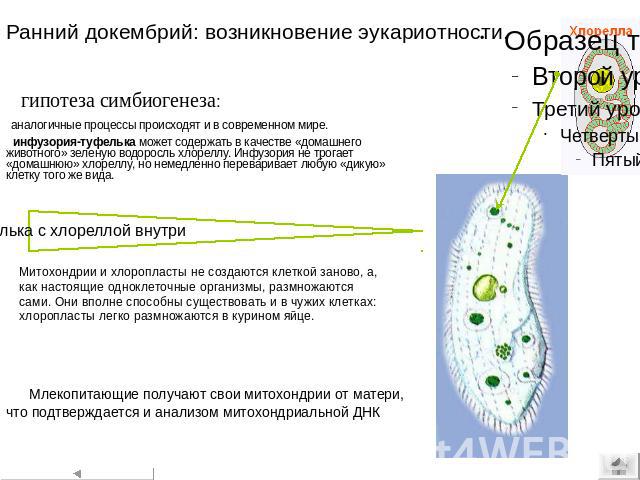

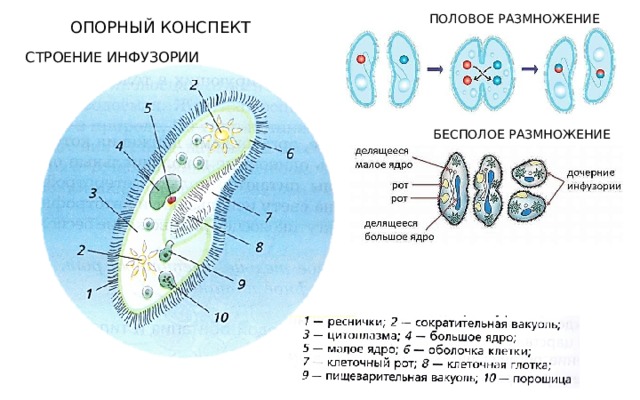

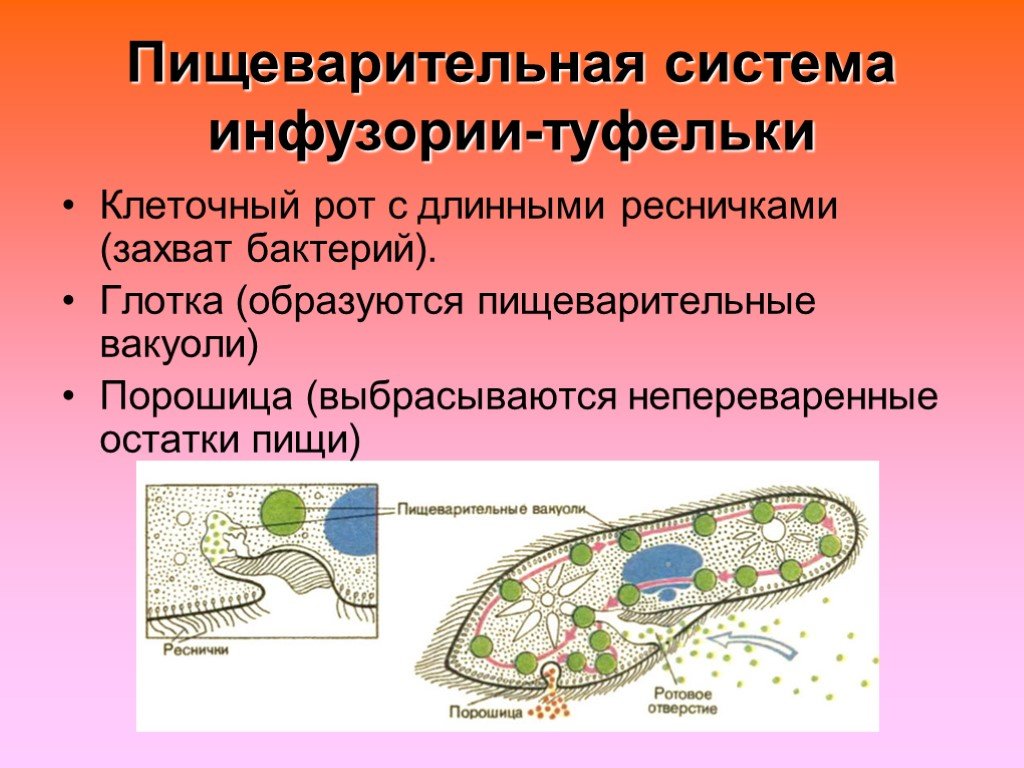

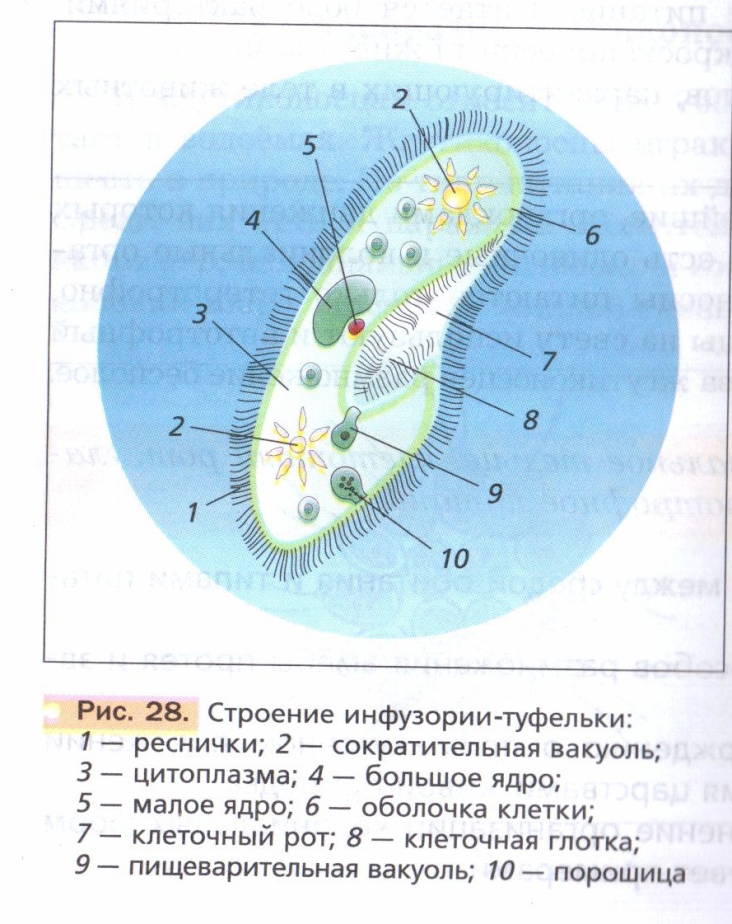

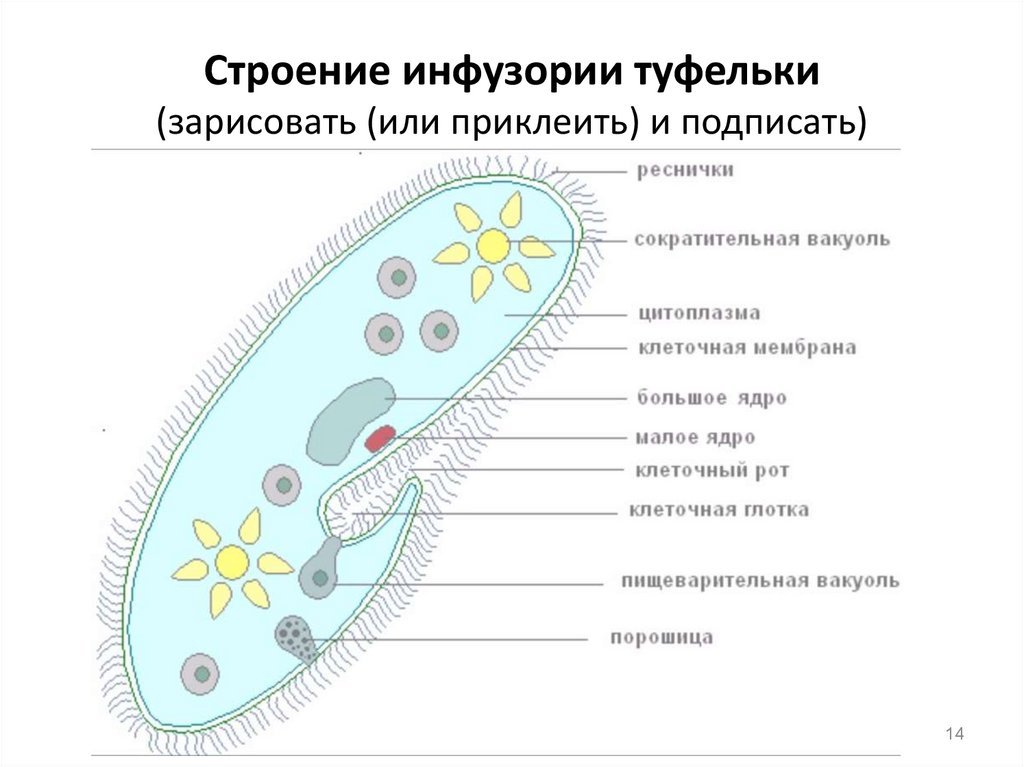

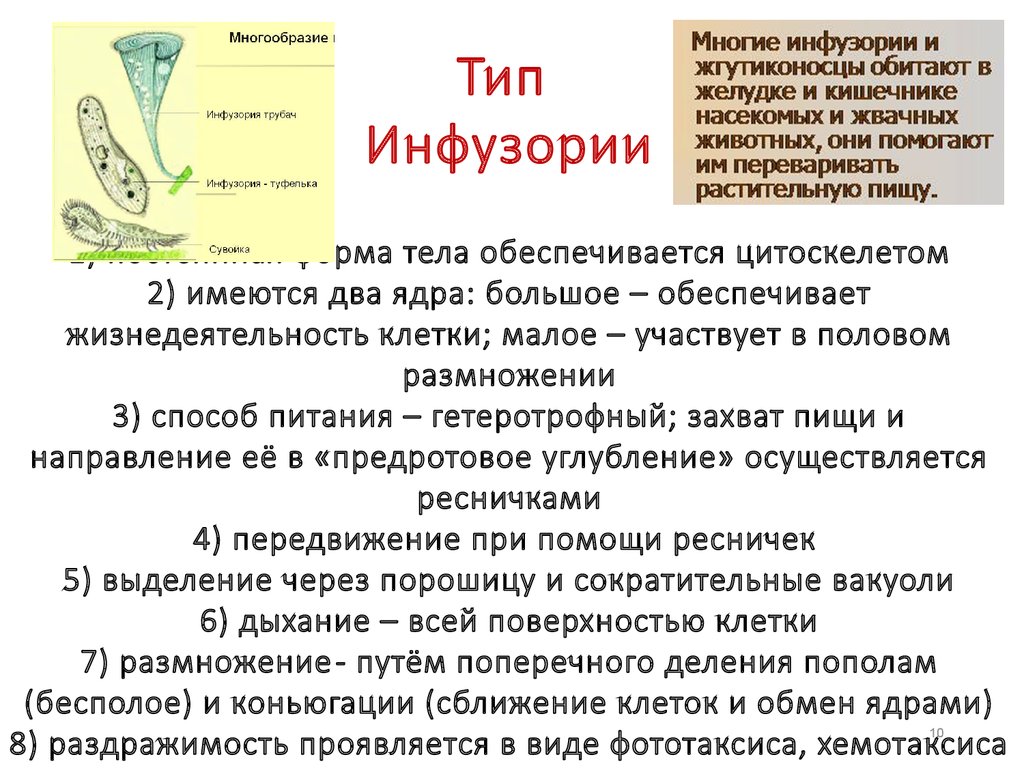

Тип Инфузории.

Инфузория-туфелька. Особенности строения и процессов жизнедеятельности. Раздражимость. Размножение.

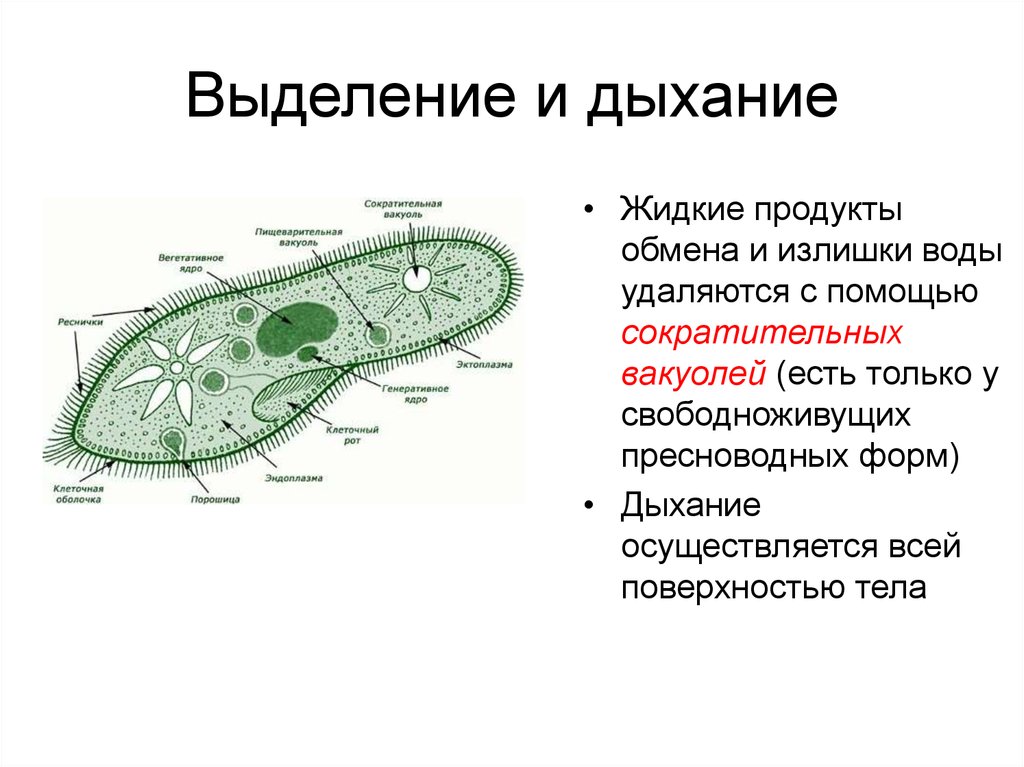

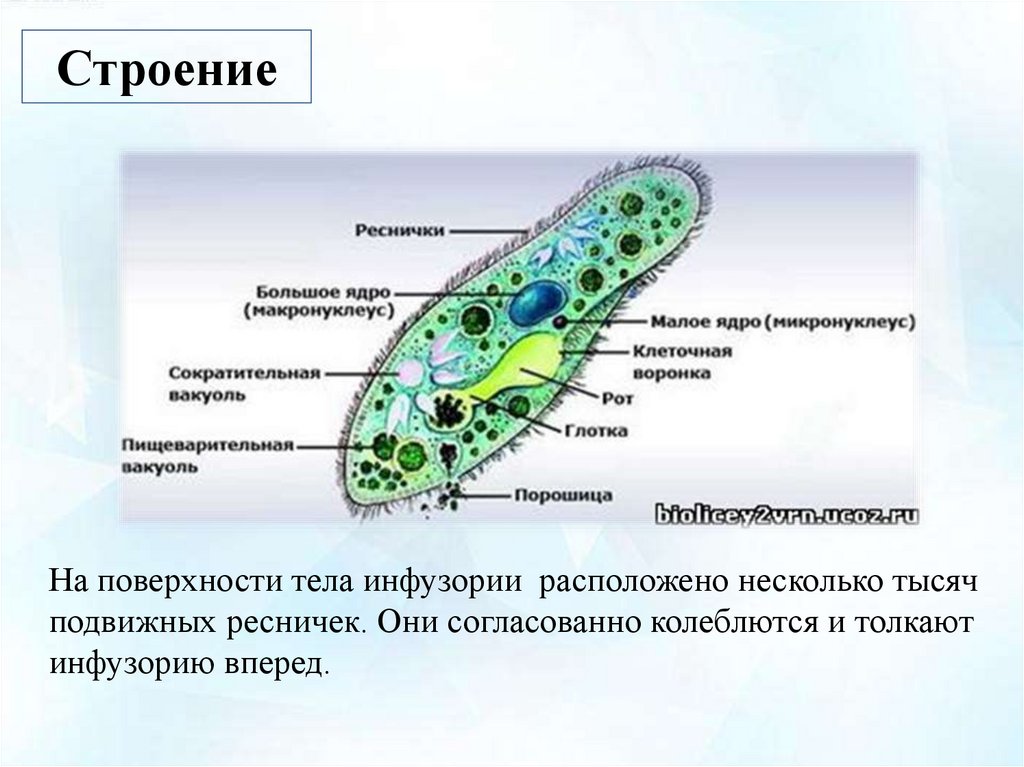

Инфузория-туфелька. Особенности строения и процессов жизнедеятельности. Раздражимость. Размножение.Инфузория туфелька обитает в стоячих пресных водоемах. Форма тела животного постоянна — имеется плотная эластичная пелликула. Тело туфельки покрыто продольными рядами ресничек.

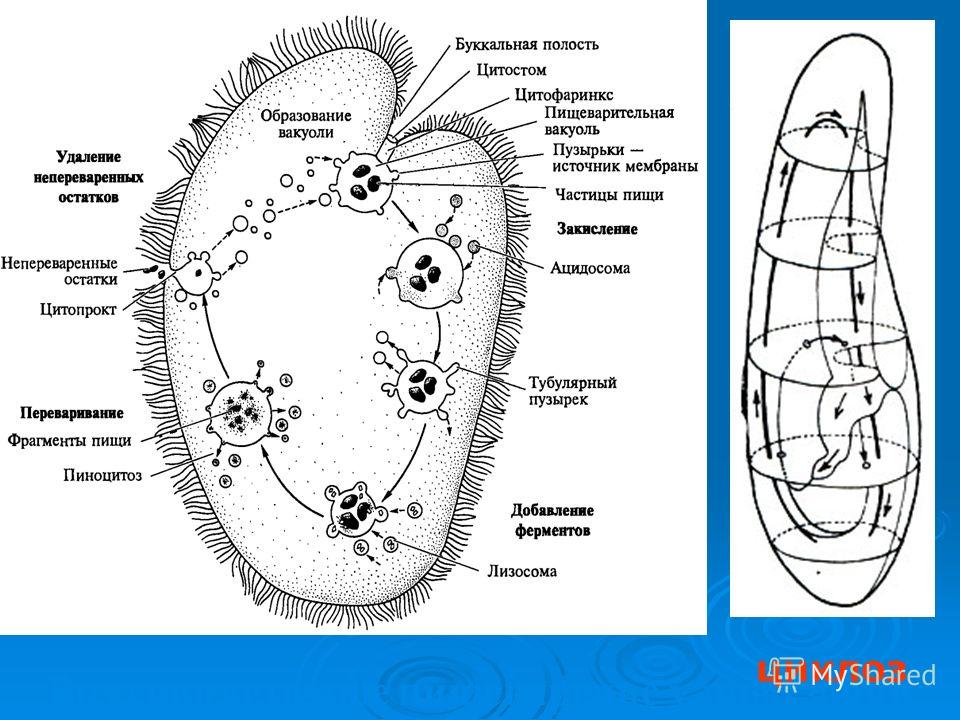

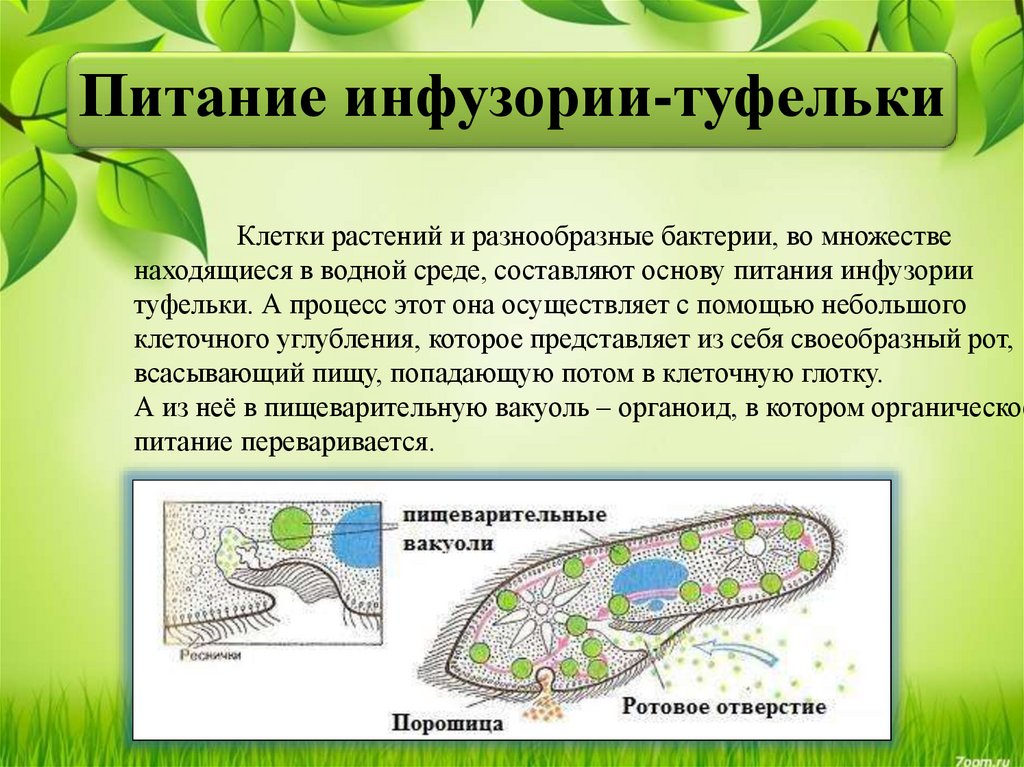

На середине брюшной стороны тела простейшего расположен клеточный рот, окруженный более длинными ресничками, соединенными вместе. Они загоняют в рот пищу — бактерий. Рот ведет в глотку, на дне которой формируются пищеварительные вакуоли. Непереваренные остатки пищи выводятся из вакуолей через специальное отверстие в пелликуле — порошицу.

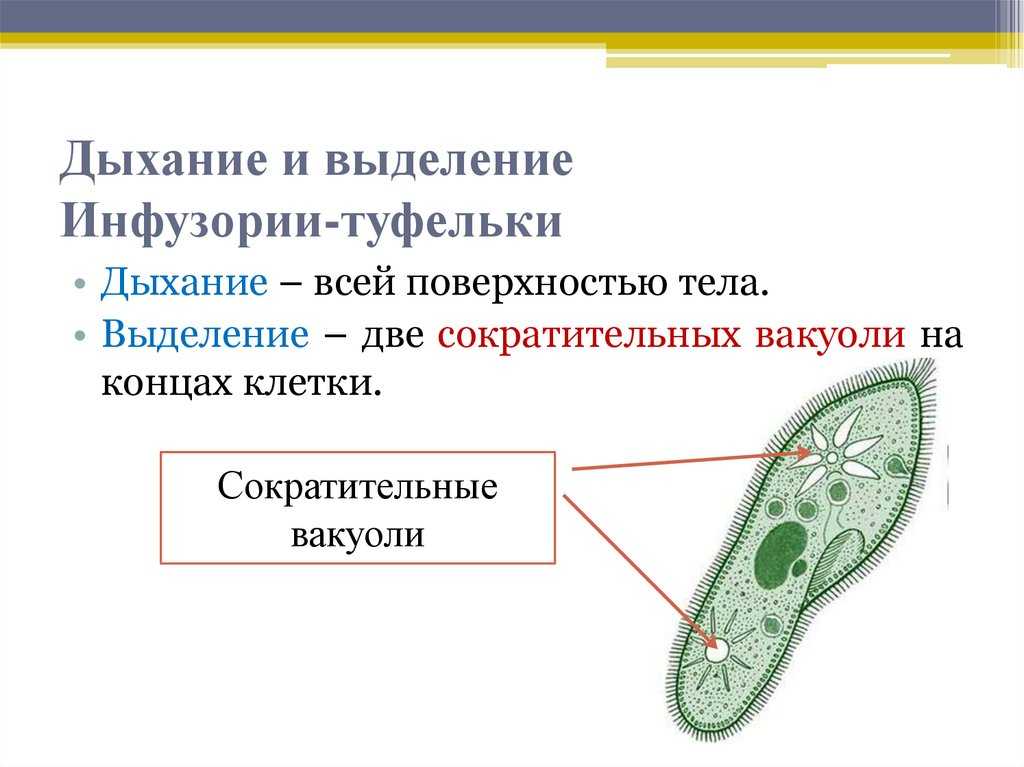

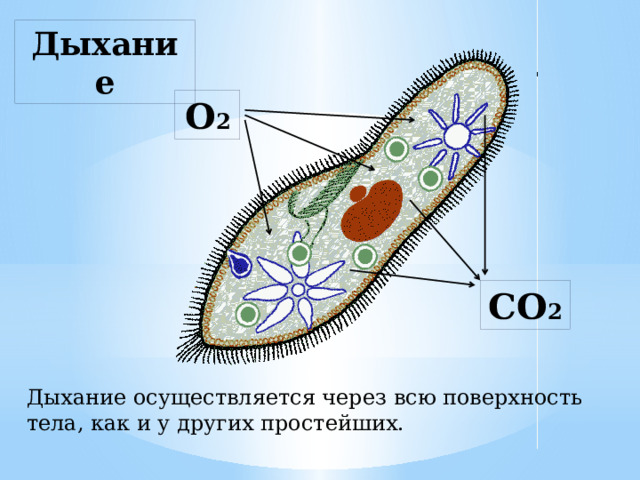

Дыхание и выделение

происходит через всю поверхность тела.

Функцию осморегуляции выполняют две

сократительные вакуоли, которые находятся

на переднем и заднем концах тела. Вода

из тела животного собирается в приводящие

канальцы, из которых изливается в

центральный резервуар, открывающийся

во внешнюю среду. По внешнему виду

вакуоль напоминает «звездочку».

Сократительные вакуоли пульсируют

попеременно.

По внешнему виду

вакуоль напоминает «звездочку».

Сократительные вакуоли пульсируют

попеременно.

Инфузория туфелька обладает хемотаксисом: она способна активно двигаться в направлении пищи и, наоборот, убегает от вредных химических воздействий.

Ядерный аппарат у инфузории туфельки состоит из двух ядер: большого, полиплоидного (вегетативного), которое контролирует синтез белков в клетке; и малого диплоидного (генеративного), принимающего участие в половом процессе.

При благоприятных условиях туфелька размножается бесполым путем: клетка делится на две поперечной перетяжкой. При этом вегетативное ядро делится перетяжкой на два, а генеративное — митозом. При бесполом размножении многие клеточные органеллы достраиваются заново, например, ротовой аппарат.

Половой процесс

у инфузорий называется конъюгацией.

Две особи подходят друг к другу и

соединяются в области клеточных ртов:

между ними формируется плазматический

мостик. Ядерный аппарат преобразуется

таким образом, что в каждой особи

оказывается по два гаплоидных ядра.

Одним из этих ядер животные обмениваются.

Затем инфузории расходятся, а гаплоидные

ядра сливаются. Из образовавшегося

диплоидного ядра вновь возникают большое

и малое ядра.

Ядерный аппарат преобразуется

таким образом, что в каждой особи

оказывается по два гаплоидных ядра.

Одним из этих ядер животные обмениваются.

Затем инфузории расходятся, а гаплоидные

ядра сливаются. Из образовавшегося

диплоидного ядра вновь возникают большое

и малое ядра.

Кишечнополостные — многоклеточные двуслойные животные. Ткани, которые образуют их тело, развиваются из двух зародышевых листков — эктодермы и энтодермы и имеют такие же названия. Организация тела кишечнополостных соответствует гаструле в эмбриональном развитии многоклеточных животных. Между эктодермой и энтодермой расположена мезоглея — слой неклеточного вещества.

Кишечнополостные обладают радиальной, или лучевой симметрией. Это значит, что через тело животного можно провести несколько плоскостей симметрии, и каждый раз оно будет делиться на две зеркальные половины. Такой тип симметрии характерен для сидячих организмов.

Тело кишечнополостных

образует двухслойный мешок, снаружи

выстланный эктодермой, а изнутри —

энтодермой. Энтодерма формирует полость

кишки, которая сообщается с внешней

средой ртом, окруженным венчиком щупалец.

Кишечнополостные — хищники. Они ловят

добычу — мелких планктонных животных

с помощью щупалец. Пищеварение полостное

и внутриклеточное. Непереваренные

остатки пищи выводятся через рот.

Энтодерма формирует полость

кишки, которая сообщается с внешней

средой ртом, окруженным венчиком щупалец.

Кишечнополостные — хищники. Они ловят

добычу — мелких планктонных животных

с помощью щупалец. Пищеварение полостное

и внутриклеточное. Непереваренные

остатки пищи выводятся через рот.

Дыхание, а также выделение продуктов обмена осуществляется через всю поверхность тела животных.

У кишечнополостных имеется примитивная нервная система. Она образована нервными клетками, разбросанными в эктодерме. Они соединяются в общую сеть с помощью нервных отростков. Этот тип нервной системы называется рассеянным нервным сплетением. При участии нервной системы у кишечнополостных вырабатываются простейшие рефлексы: защитный и пищедобывающий. Органы чувств развиты слабо: у полипов присутствует только осязательная чувствительность, а у медуз кроме того имеются глаза и органы равновесия.

В жизненном цикле

кишечнополостных, как правило, происходит

смена двух жизненных форм: прикрепленных

полипов и свободноплавающих медуз

(иногда бывают прикрепленные медузы). Полипы бывают одиночными, но чаще всего

образуют колонии. Медузы — одиночные

организмы.

Полипы бывают одиночными, но чаще всего

образуют колонии. Медузы — одиночные

организмы.

Размножаются кишечнополостные бесполым и половым путем. Бесполое размножение происходит у полипов, а половое — у медуз. На теле полипа формируется бугорок — почка, из которого образуется новый полип или медуза, таким образом медузы возникают на полипах в процессе бесполого размножения (почкования). У медуз закладываются половые железы — гонады, в которых образуются половые клетки — гаметы. Медузы раздельнополы. Половые продукты выметываются в воду, где происходит оплодотворение и развивается личинка, покрытая ресничками. Личинка плавает, затем оседает на субстрат и превращается в нового полипа. У большинства видов кишечнополостных в жизненном цикле происходит закономерное чередование полового и бесполого поколений.

Особо характерных

признаком кишечнополостных является

присутствие в эктодерме специальных

стрекательных клеток, служащих для

нападения и защиты.

Кишечнополостные обитают только в воде. В морях их видовое разнообразие значительно выше, чем в пресных водах.

Пресноводный полип — гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее строение (двуслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная система. Рефлекс. Регенерация. Размножение вегетативное и половое.

Пресноводный полип — гидра относится к классу Гидрозои. Гидра обитает в пресных чистых стоячих водоемах. Она прикрепляется к водным растениям или грунту. Это одиночный малоподвижный полип. Тело гидры цилиндрической формы, на переднем конце тела расположен рот, окруженный венчиком из 5-12 щупалец. На заднем конце тела расположена подошва, с ее помощью гидра передвигается и прикрепляется,

Клеточный

состав эктодермы. Эпителиально-мускульные

клетки эктодермы образуют основную

массу клеток этой ткани. Клетки имеют

цилиндрическую форму эпителиальных

частей и формируют однослойный покровный

эпителий. К мезоглее прилегают сократимые

отростки данных клеток.

Клетки имеют

цилиндрическую форму эпителиальных

частей и формируют однослойный покровный

эпителий. К мезоглее прилегают сократимые

отростки данных клеток.

Между эпителиально-мускульными клетками, находятся группы мелких, округлых клеток называемых промежуточными. Это недифференцированные клетки. Они могут превращаться во все остальные типы клеток тела гидры.

Нервные клетки образуют примитивную нервную систему — рассеянное нервное сплетение. У гидры имеется уплотненное скопление нервных клеток на подошве, вокруг рта и на щупальцах.

Большое количество стрекательных клеток находится на щупальцах, где они образуют стрекательные батареи. Стрекательная клетка имеет стрекательную капсулу, заполненную

ядовитым веществом.

Внутрь капсулы ввернута стрекательная

нить. На поверхности клетки находится

чувствительный волосок, при его

раздражении нить выбрасывается и

поражает жертву. После выстреливания

нити клетки погибают, а на их месте из

промежуточных клеток образуются новые.

В эктодерме закладываются и развиваются половые клетки.

Клеточный состав энтодермы. Эпителиально-мускульные клетки направлены в полость кишки и несут жгутики, которые перемешивают пищу. Эти клетки могут образовывать ложноножки, с помощью которых захватывают частицы пищи, В клетках формируются пищеварительные вакуоли, то есть происходит внутриклеточное пищеварение.

Железистые клетки энтодермы выделяют в полость кишки пищеварительные соки, которые расщепляют пищу, то есть обеспечивают полостное пищеварение. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот.

Дыхание и выделение продуктов обмена происходит всей поверхностью тела животного.

Наличие нервной

системы позволяет гидре вырабатывать

простые рефлексы. Рефлекс — ответная

реакция организма на раздражение,

осуществляемая при участии нервной

системы. Гидра реагирует на механическое

прикосновение, температуру, наличие в

воде химических веществ и на ряд других

факторов внешней среды.

Гидра обладает высокой регенерационной способностью. Регенерация — это процесс восстановления организмом поврежденных или утраченных тканей, органов, частей организма. В регенерации гидры основная роль отводится промежуточным клеткам.

При благоприятных условиях гидра размножается бесполым путем. На теле животного образуется почка, она растет, затем формируются щупальца и прорывается рот. Молодая гидра отпочковывается от материнского организма и ведет самостоятельный образ жизни.

Осенью гидра переходит к половому размножению. На теле в эктодерме закладываются гонады — половые железы, а в них развиваются половые клетки. Оплодотворение происходит в теле гидры: через специальное отверстие в гонаде сперматозоид проникает к яйцеклетке и сливается с ней. Вокруг зиготы образуется плотная защитная оболочка. В таком виде яйцо зимует. Весной начинается развитие и выходит молодая гидра.

Морские кишечнополостные (полипы и медузы) и их значение

К классу Гидрозоев относятся колониальные

морские кишечнополостные. Колонии

полипов состоят из многих сотен особей

и представляют собой кустики, неподвижно

прикрепленные к субстрату. Есть и

одиночные полипы. Кишечная полость

каждого полипа сообщается с общей

кишечной полостью, проходящей через

все участки колонии, поэтому полипы

оказываются объединенными между собой

«общей кишкой», по которой распределяется

пища.

Колонии

полипов состоят из многих сотен особей

и представляют собой кустики, неподвижно

прикрепленные к субстрату. Есть и

одиночные полипы. Кишечная полость

каждого полипа сообщается с общей

кишечной полостью, проходящей через

все участки колонии, поэтому полипы

оказываются объединенными между собой

«общей кишкой», по которой распределяется

пища.

В жизненном цикле большинства морских гидроидных присутствуют медузы. Медуза напоминает зонтик, по краю которого расположены щупальца; она плавает ртом вниз. Среди медуз есть очень ядовитые, например, дальневосточная медуза-крестовичок.

К классу Сцифоидные относятся очень крупные медузы с хорошо развитой мезоглеей. В жизненном цикле этих животных происходит чередование поколений: медуз и полипов. Полипы, как правило, одиночные, мелкие, от них отшнуровываются маленькие медузы, которые затем растут. Представители: аурелия, корнерот—широко распространены в Черном и Белом морях.

К классу Коралловые полипы относятся

исключительно морские организмы, очень

требовательные к солености и химическому

составу воды. Медуз у них нет. Среди

кораллов есть одиночные, малоподвижные

представители, например, актинии. Однако большинство

кораллов — колониальные и имеют твердый

известковый или роговой скелет.

Рифообразующие кораллы участвуют в

постройке береговых рифов, атоллов и

коралловых островов. Отмершие скелеты

кораллов используются как строительный

материал. Красный, голубой и черный

кораллы идут на украшения.

Медуз у них нет. Среди

кораллов есть одиночные, малоподвижные

представители, например, актинии. Однако большинство

кораллов — колониальные и имеют твердый

известковый или роговой скелет.

Рифообразующие кораллы участвуют в

постройке береговых рифов, атоллов и

коралловых островов. Отмершие скелеты

кораллов используются как строительный

материал. Красный, голубой и черный

кораллы идут на украшения.

Простейшие | Определение, паразиты, болезни, характеристики, размер, королевство и факты

Noctiluca scintillans

Посмотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Чарльз Этвуд Кофойд Антони ван Левенгук Франсиско Дж. Айяла Джозеф Лейди Феликс Дюжарден

- Похожие темы:

- инфузория бичевать саркодин миксоспоридий книдоспоридий

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

простейшие , организм, обычно одноклеточный и гетеротрофный (использующий органический углерод в качестве источника энергии), принадлежащий к любой из основных линий протистов и, как и большинство протистов, обычно микроскопический. Все простейшие являются эукариотами и, следовательно, обладают «настоящим» или мембраносвязанным ядром. Они также неволокнистые (в отличие от таких организмов, как плесень, группа грибов, у которых есть нити, называемые гифами), и ограничены влажными или водными средами обитания, будучи повсеместными в таких средах по всему миру, от Южного полюса до Северного полюса. Многие из них являются симбионтами других организмов, а некоторые виды являются паразитами.

Все простейшие являются эукариотами и, следовательно, обладают «настоящим» или мембраносвязанным ядром. Они также неволокнистые (в отличие от таких организмов, как плесень, группа грибов, у которых есть нити, называемые гифами), и ограничены влажными или водными средами обитания, будучи повсеместными в таких средах по всему миру, от Южного полюса до Северного полюса. Многие из них являются симбионтами других организмов, а некоторые виды являются паразитами.

Современные ультраструктурные, биохимические и генетические данные сделали термин простейших весьма проблематичным. Например, простейшее исторически относилось к протистам, обладающим звероподобными чертами, такими как способность передвигаться по воде, как если бы они «плавали», как животные. Простейшие традиционно считались прародителями современных животных, но современные данные показали, что это не относится к большинству простейших. Фактически, современная наука показала, что простейшие представляют собой очень сложную группу организмов, которые не обязательно имеют общую эволюционную историю. Эта несвязанная, или парафилетическая, природа простейших заставила ученых отказаться от термина простейшие в схемах формальной классификации. Следовательно, подцарство Protozoa теперь считается устаревшим. Сегодня термин простейших неофициально используется в отношении ненитевидных гетеротрофных простейших.

Эта несвязанная, или парафилетическая, природа простейших заставила ученых отказаться от термина простейшие в схемах формальной классификации. Следовательно, подцарство Protozoa теперь считается устаревшим. Сегодня термин простейших неофициально используется в отношении ненитевидных гетеротрофных простейших.

К широко известным простейшим относятся репрезентативные динофлагелляты, амебы, парамеции и вызывающие малярию Plasmodium .

Хотя простейшие более не признаются формальной группой в существующих системах биологической классификации, простейшие все еще могут быть полезны в качестве строго описательного термина. Простейшие объединены гетеротрофным способом питания, а это означает, что эти организмы получают углерод в восстановленной форме из окружающей среды. Однако это не уникальная особенность простейших. Кроме того, это описание не так просто, как кажется. Например, многие протисты являются миксотрофами, способными как к гетеротрофии (вторичное получение энергии за счет потребления других организмов), так и к автотрофии (первичное получение энергии, например, за счет захвата солнечного света или метаболизма химических веществ в окружающей среде). Примеры простейших миксотрофов включают многие хризофиты. Некоторые простейшие, такие как Paramecium bursaria , установили симбиотические отношения с эукариотическими водорослями, в то время как амеба Paulinella chromatophora , по-видимому, приобрела автотрофию в результате относительно недавнего эндосимбиоза цианобактерий (сине-зеленая водоросль). Следовательно, многие простейшие либо сами осуществляют фотосинтез, либо извлекают выгоду из фотосинтетических способностей других организмов. Однако некоторые водорослевые виды простейших утратили способность к фотосинтезу (например, Polytomella видов и многие динофлагелляты), что еще больше усложняет понятие «простейших».

Примеры простейших миксотрофов включают многие хризофиты. Некоторые простейшие, такие как Paramecium bursaria , установили симбиотические отношения с эукариотическими водорослями, в то время как амеба Paulinella chromatophora , по-видимому, приобрела автотрофию в результате относительно недавнего эндосимбиоза цианобактерий (сине-зеленая водоросль). Следовательно, многие простейшие либо сами осуществляют фотосинтез, либо извлекают выгоду из фотосинтетических способностей других организмов. Однако некоторые водорослевые виды простейших утратили способность к фотосинтезу (например, Polytomella видов и многие динофлагелляты), что еще больше усложняет понятие «простейших».

Тест «Британника»

Тест «Все о биологии»

Простейшие подвижны; почти у всех есть жгутики, реснички или псевдоподии, которые позволяют им ориентироваться в водной среде обитания. Однако эта общность не является уникальной чертой простейших; например, организмы, которые явно не являются простейшими, также производят жгутики на разных стадиях своего жизненного цикла (например, большинство бурых водорослей). Простейшие также строго немногоклеточны и существуют либо в виде одиночных клеток, либо в виде клеточных колоний. Тем не менее, некоторые колониальные организмы (например, Dictyostelium discoideum , надгруппа Amoebozoa) демонстрируют высокий уровень клеточной специализации, граничащий с многоклеточностью.

Простейшие также строго немногоклеточны и существуют либо в виде одиночных клеток, либо в виде клеточных колоний. Тем не менее, некоторые колониальные организмы (например, Dictyostelium discoideum , надгруппа Amoebozoa) демонстрируют высокий уровень клеточной специализации, граничащий с многоклеточностью.

Описательные рекомендации, представленные выше, исключают многие организмы, такие как жгутиковые фотосинтезирующие таксоны (ранее Phytomastigophora), которые считались простейшими в соответствии с более ранними классификационными схемами. Организмы, соответствующие современному определению простейших, встречаются во всех основных группах протистов, признанных протистологами, что отражает парафилетическую природу простейших.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Узнайте, как отдельные реснички используют вязкое сопротивление для координации силовых и восстановительных движений при передвижении

Просмотреть все видео к этой статье Наиболее важные группы свободноживущих простейших встречаются в нескольких крупных эволюционных кластерах протистов, включая инфузорий ( надгруппа Chromalveolata), лопастные амебы (надгруппа Amoebozoa), нитевидные амебы (надгруппа Rhizaria), криптомонады (надгруппа Chromalveolata), экскаваты (надгруппа Excavata), опистоконты (надгруппа Opisthokonta) и эвглениды (Euglenozoa).

Функции какой системы органов выполняет сократительная вакуоль у инфузории-туфельки

Функции какой системы органов выполняет сократительная вакуоль у инфузории-туфельки Мел и известняк образовались из раковин

Мел и известняк образовались из раковин Сократительная вакуоль инфузории – это органоид

Сократительная вакуоль инфузории – это органоид Изображённый на рисунке организм размножается

Изображённый на рисунке организм размножается Что происходит в пищеварительных вакуолях простейших?

Что происходит в пищеварительных вакуолях простейших? Какой цифрой обозначена(-ы) структура(-ы), отвечающая(-ие) за выделение жидких продуктов обмена веществ?

Какой цифрой обозначена(-ы) структура(-ы), отвечающая(-ие) за выделение жидких продуктов обмена веществ? Сократительная вакуоль инфузории — это органоид

Сократительная вакуоль инфузории — это органоид К какой группе относится организм, изображённый на рисунке?

К какой группе относится организм, изображённый на рисунке?