Общая характеристика простейших (Protozoa)

Обзор строения простейших

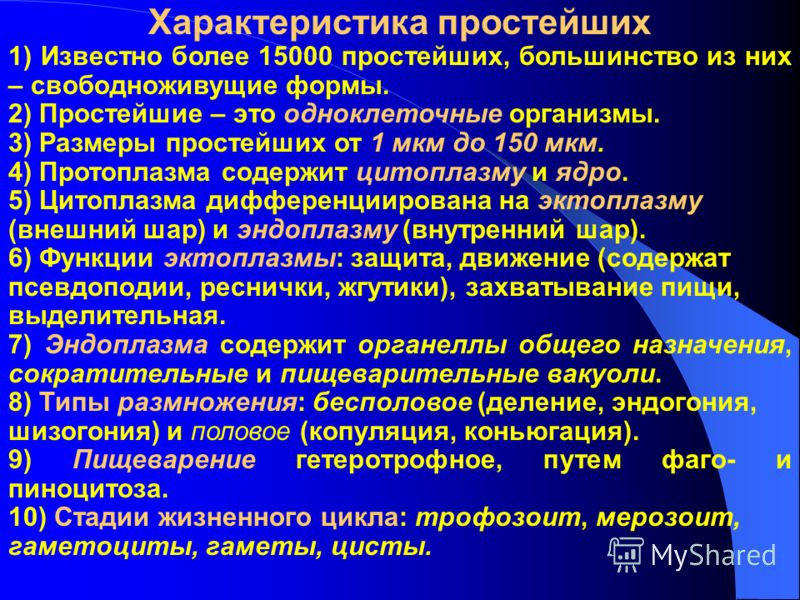

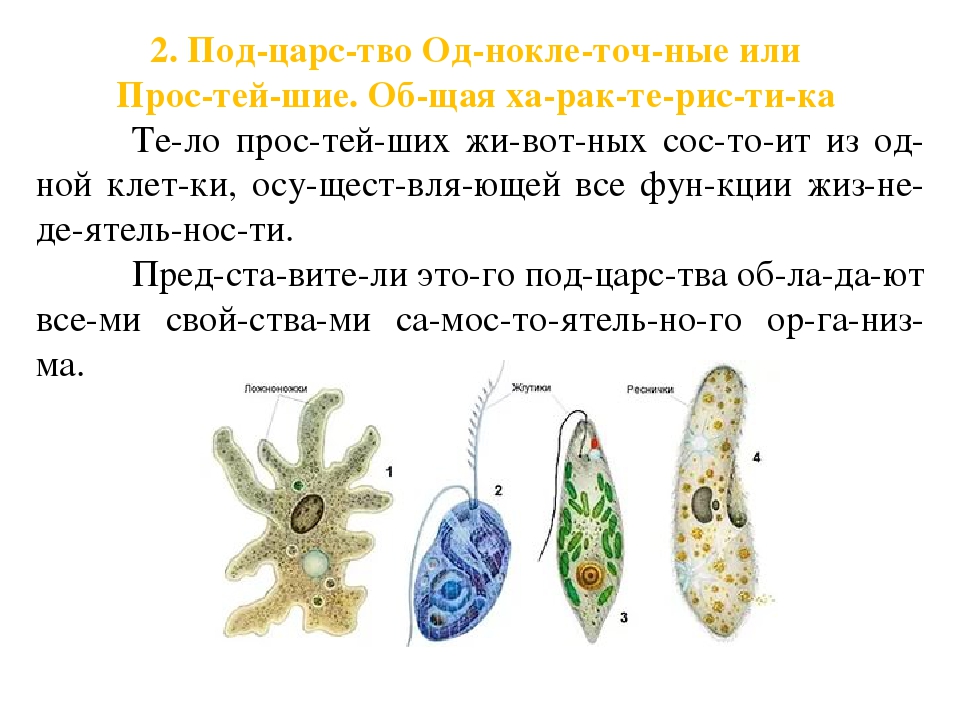

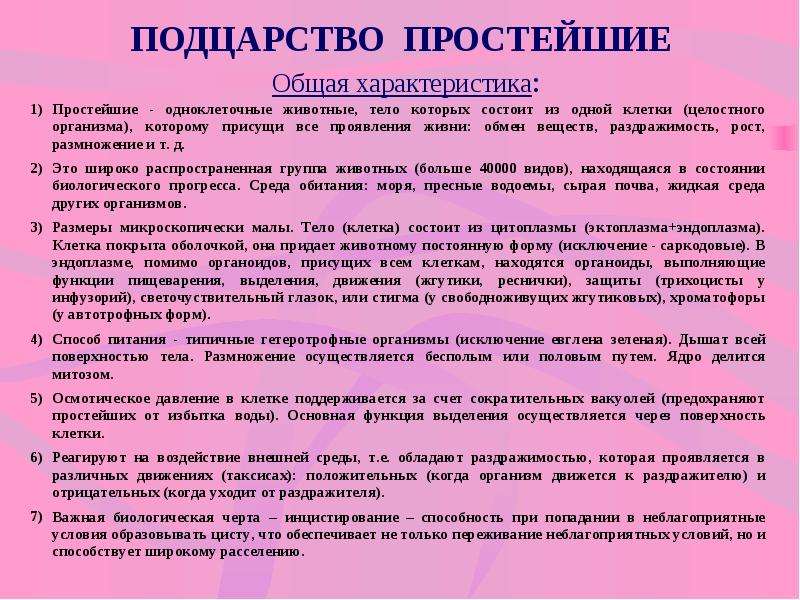

Этот тип представлен одноклеточными организмами, тело которых состоит из цитоплазмы и одного или нескольких ядер. Клетка простейшего — это самостоятельная особь, проявляющая все основные свойства живой материи. Она выполняет функции всего организма, тогда как клетки многоклеточных составляют лишь часть организма, каждая клетка зависит от многих других.

Принято считать, что одноклеточные существа более примитивны, нежели многоклеточные. Однако, поскольку все тело одноклеточных по определению состоит из одной клетки, эта клетка должна уметь делать все: и питаться, и двигаться, и нападать, и спасаться от врагов, и переживать неблагоприятные условия среды, и размножаться, и избавляться от продуктов обмена, и защищаться от высыхания и от чрезмерного проникновения воды внутрь клетки.

Многоклеточный организм тоже все это умеет, но каждая его клетка, взятая в отдельности, хорошо умеет делать только что-нибудь одно.

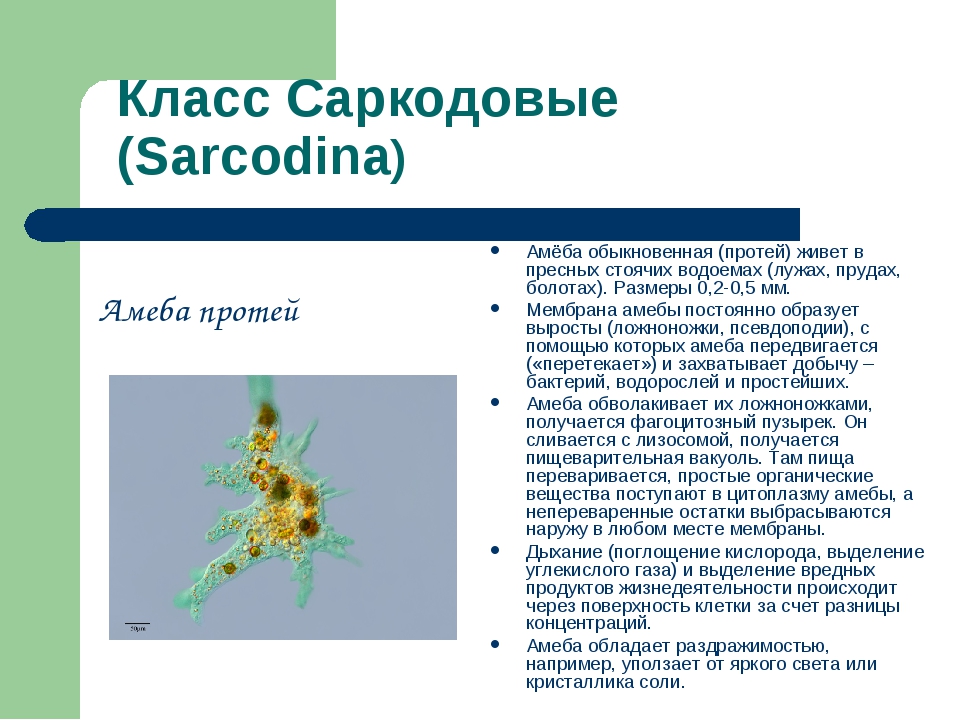

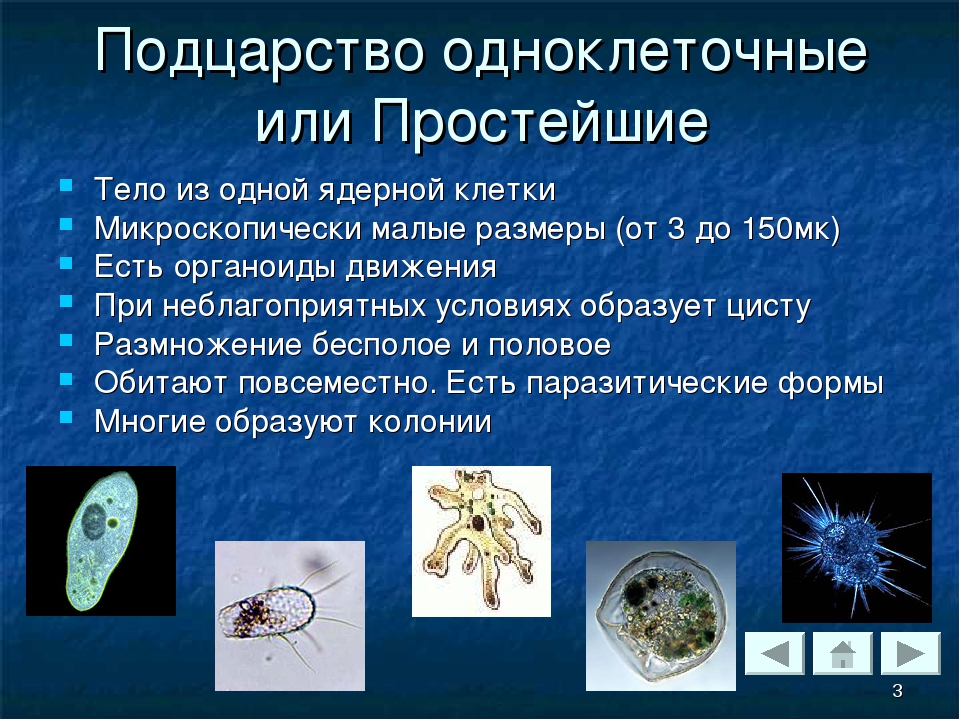

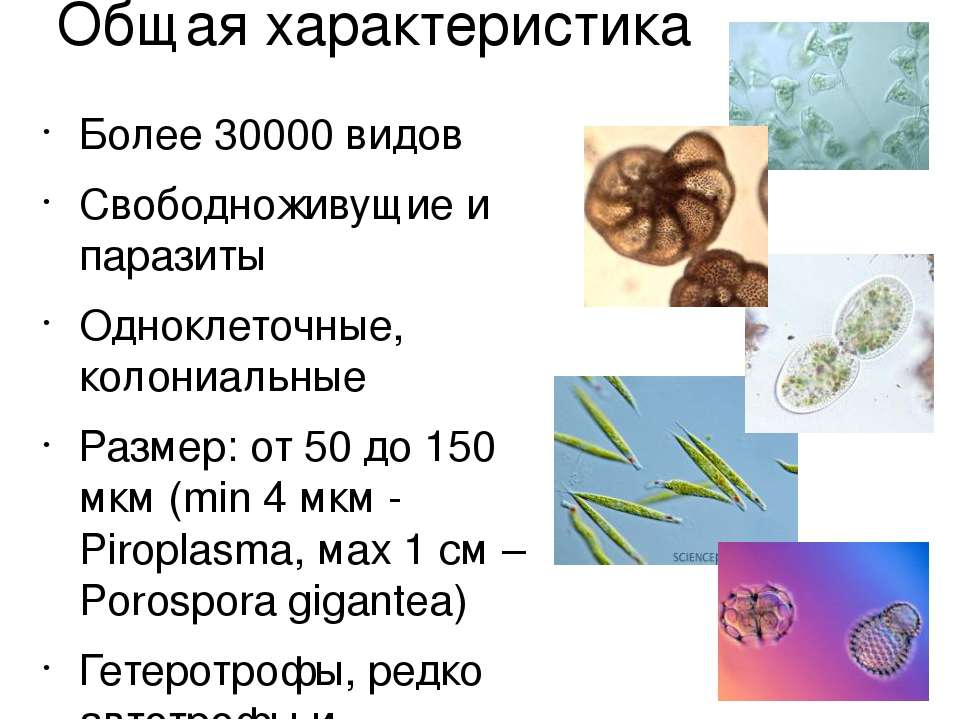

Большинство представителей класса имеет микроскопические размеры — 3—150 мкм. Только наиболее крупные представители вида (раковинные корненожки) достигают 2—3 см в диаметре.

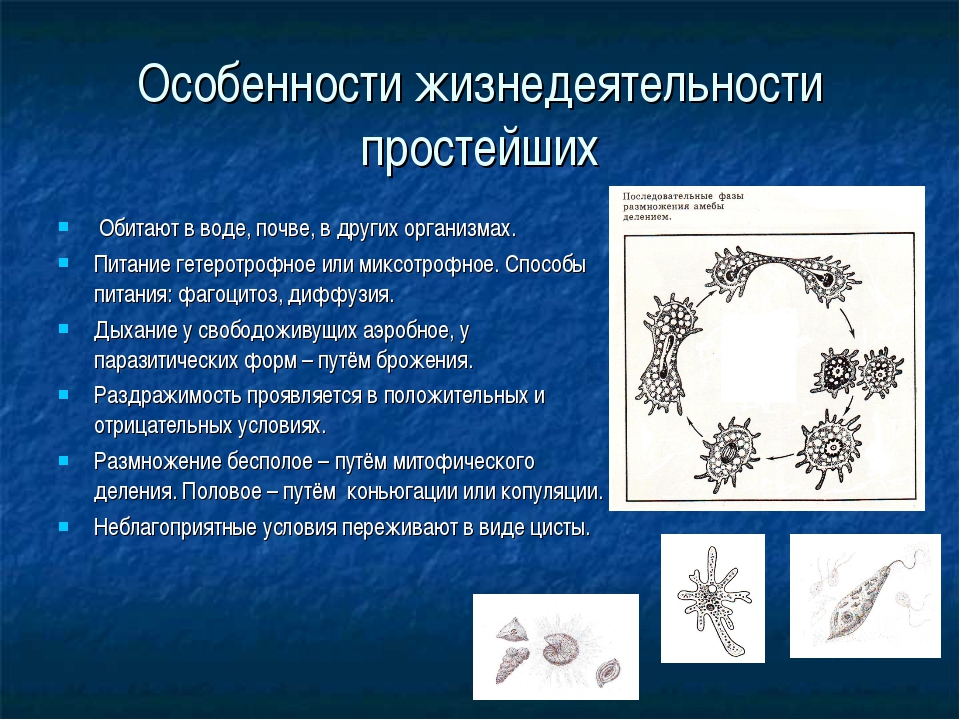

Известно около 100 000. видов простейших. Среда их обитания — вода, почва, организм хозяина (для паразитических форм).

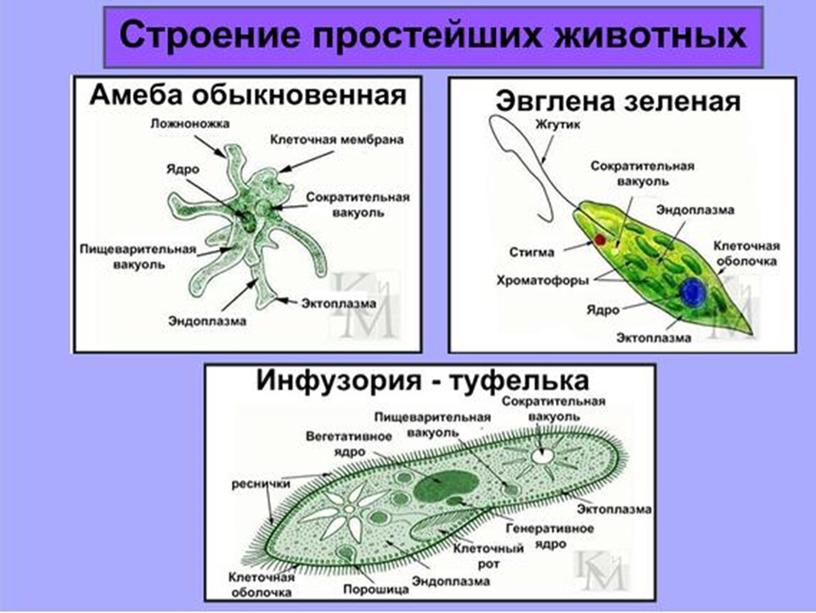

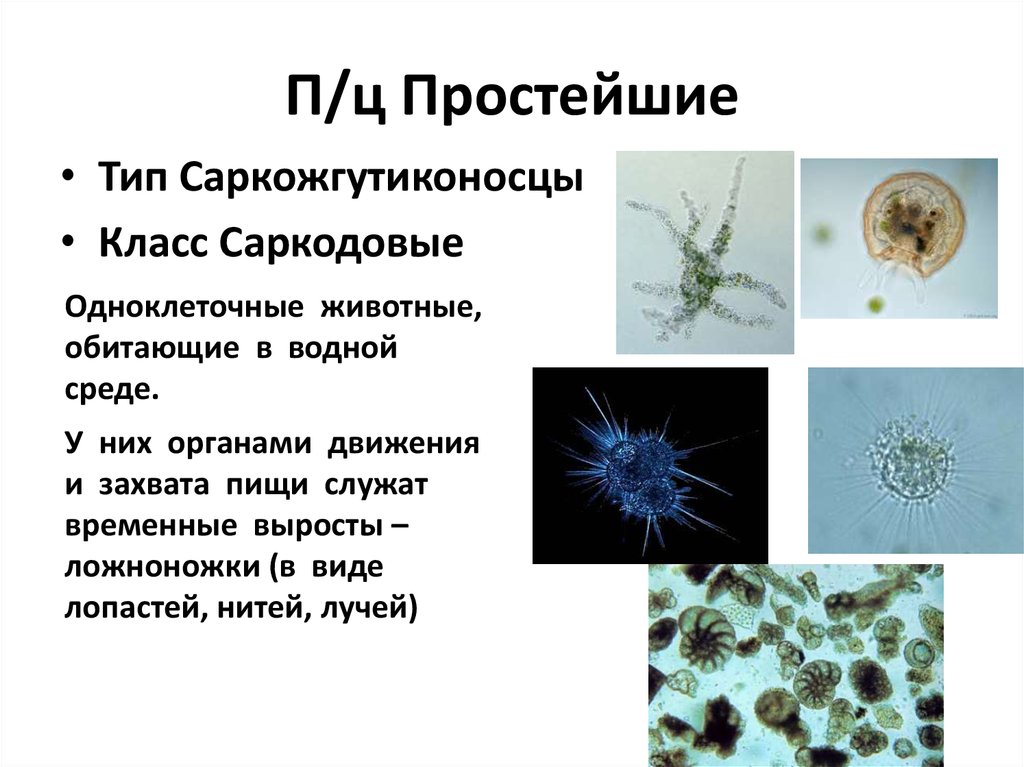

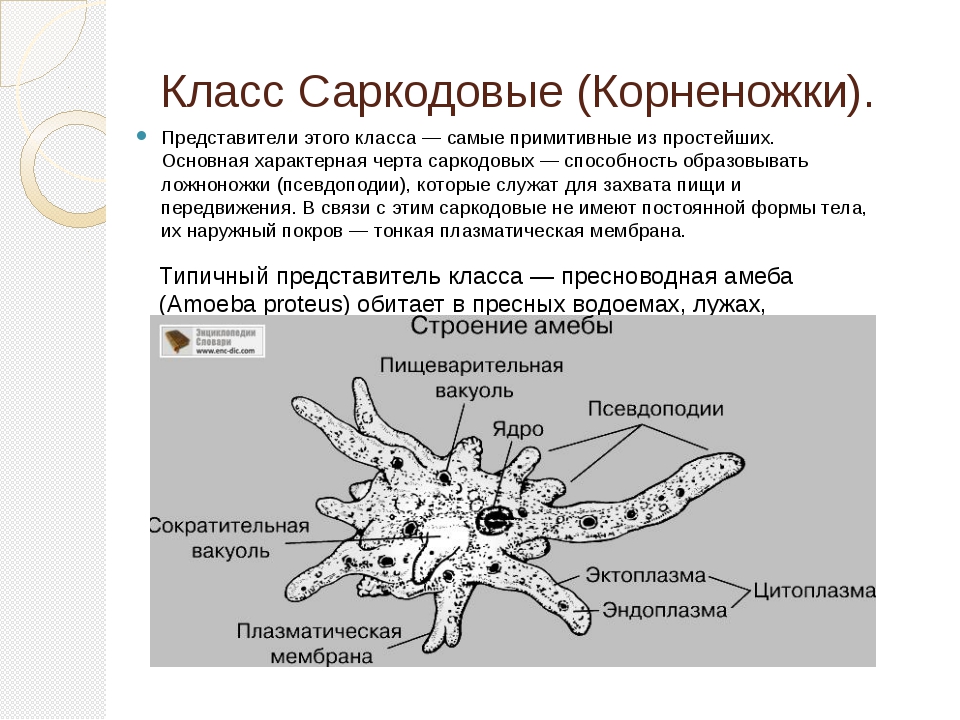

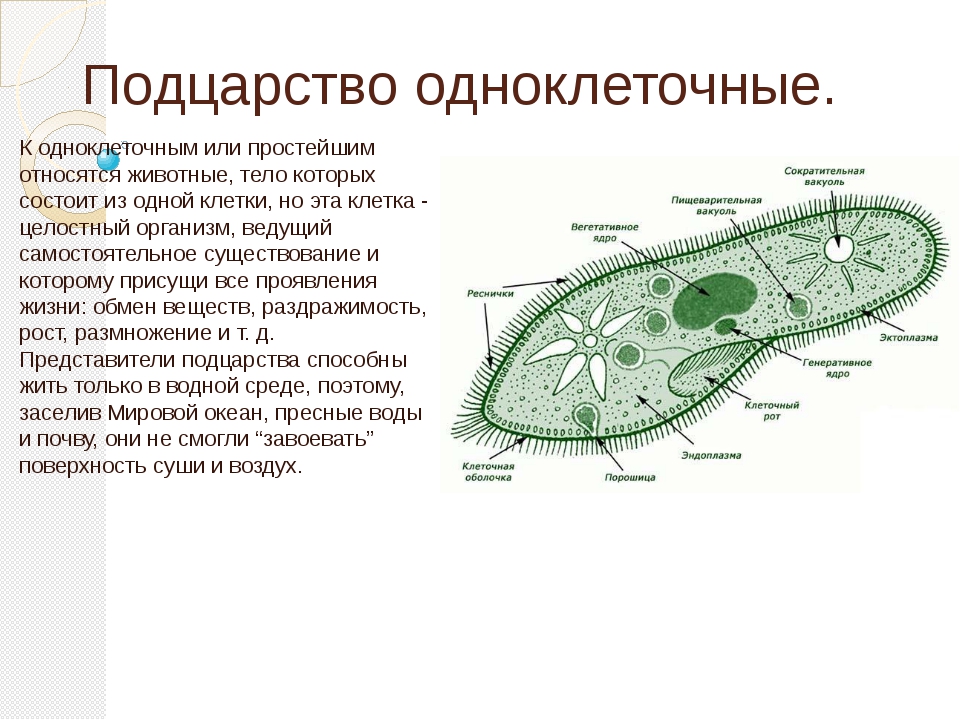

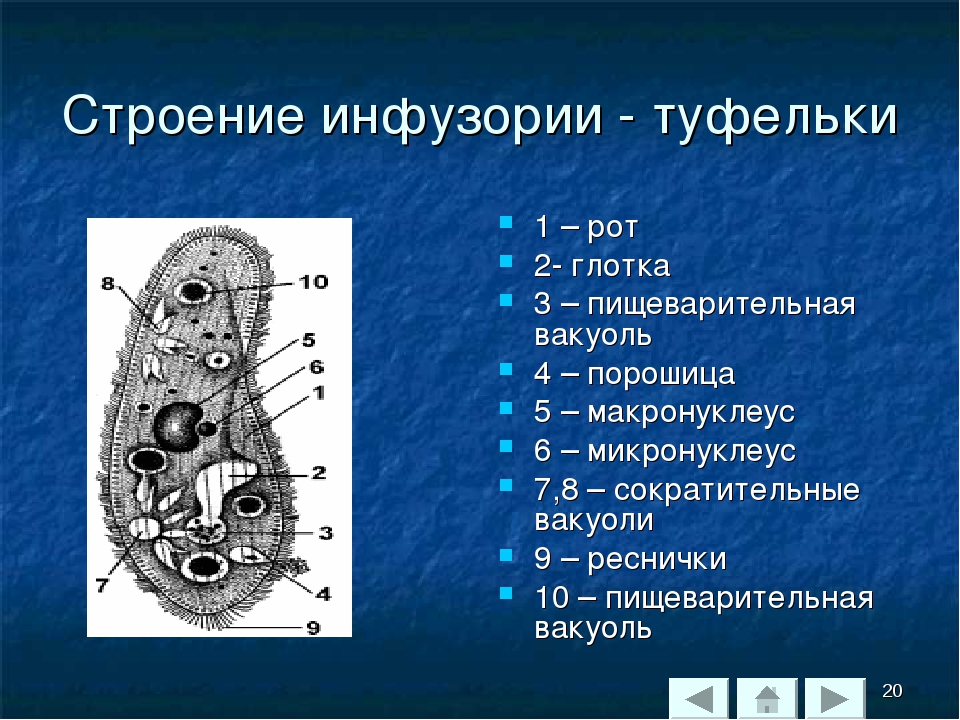

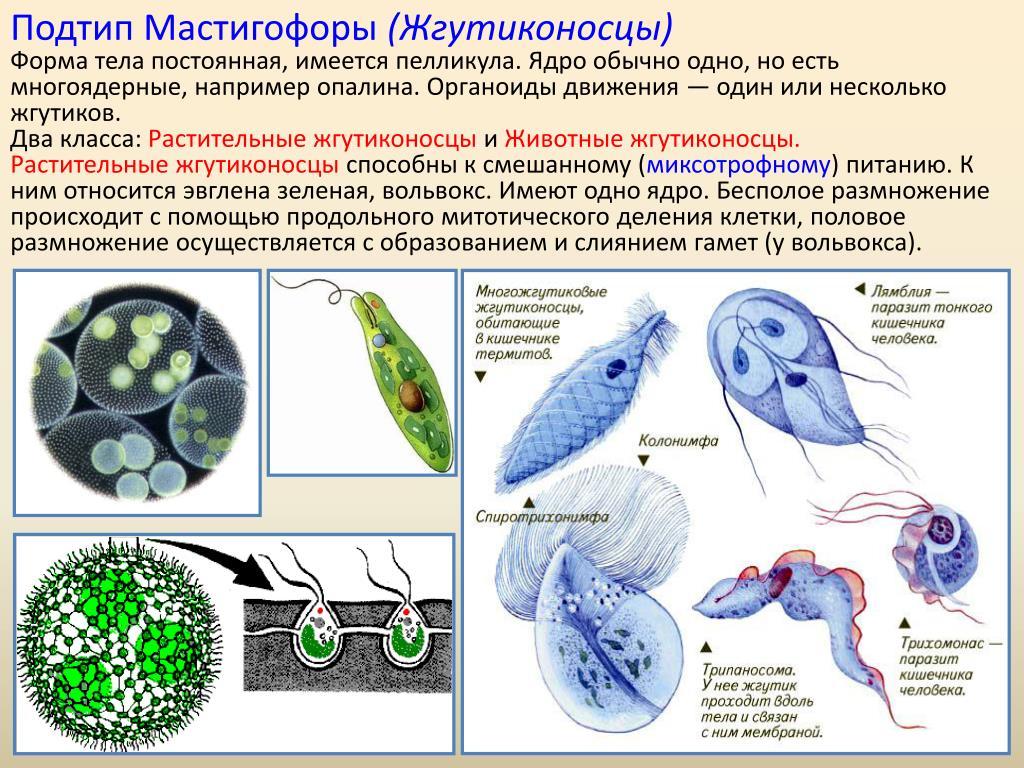

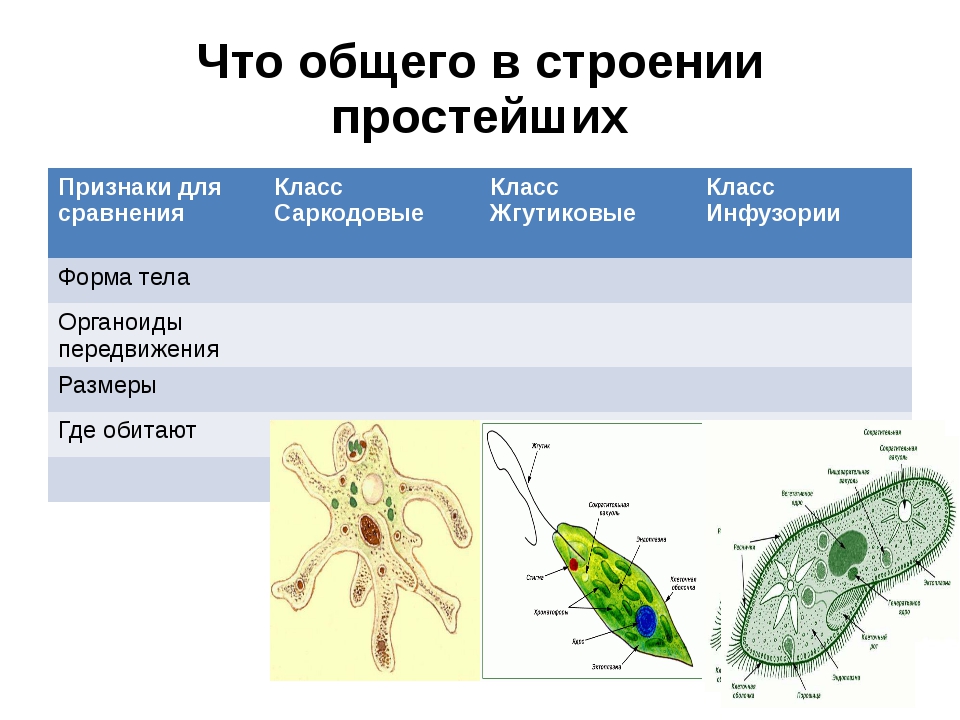

Строение тела простейшего типично для эукариотической клетки. Имеются органеллы общего (митохондрии, рибосомы, клеточный центр, ЭПС и др.) и специального назначения. К последним относятся органы движения: ложноножки, или псевдоподии (временные выросты цитоплазмы), жгутики, реснички, пищеварительные и сократительные вакуоли. Органоиды общего значения присущи всем эукариотическим клеткам.

Органоиды пищеварения — пищеварительные вакуоли с пищеварительными ферментами (сходны по происхождению с лизосомами). Питание происходит путем пино- или фагоцитоза. Непереваренные остатки выбрасываются наружу.

Пресноводные простейшие имеют органы осморегуляции — сократительные вакуоли, которые периодически выделяют во внешнюю среду излишки жидкости и продукты диссимиляции.

Большинство простейших имеет одно ядро, но есть представители с несколькими ядрами. Ядра некоторых простейших характеризуются полиплоидностью.

Цитоплазма неоднородна. Она подразделяется на более светлый и гомогенный наружный слой, или эктоплазму, и зернистый внутренний слой, или эндоплазму. Наружные покровы представлены либо цитоплазматической мембраной

Особенности жизнедеятельности простейших

Подавляющее большинство простейших — гетеротрофы. Их пищей могут служить бактерии, детрит, соки и кровь организма хозяина (для паразитов). Непереваренные остатки удаляются через порошицу (специальное, постоянно существующее отверстие (у инфузорий)) или через любое место клетки (у амебы). Через сократительные вакуоли осуществляется осмотическая регуляция, удаляются продукты обмена.

Их пищей могут служить бактерии, детрит, соки и кровь организма хозяина (для паразитов). Непереваренные остатки удаляются через порошицу (специальное, постоянно существующее отверстие (у инфузорий)) или через любое место клетки (у амебы). Через сократительные вакуоли осуществляется осмотическая регуляция, удаляются продукты обмена.

Дыхание, т. е. газообмен, происходит через всю поверхность клетки.

Раздражимость представлена таксисами (двигательными реакциями). Встречаются фототаксис, хемотаксис и др.

Размножение простейших

Бесполое — митозом ядра и делением клетки надвое (у амебы, эвглены, инфузории), а также путем шизогонии — многократного деления (у споровиков).

Половое — копуляция. Клетка простейшего становится функциональной гаметой; в результате слияния гамет образуется зигота.

Для инфузорий характерен половой процесс — конъюгация. Он заключается в том, что клетки обмениваются генетической информацией, но увеличения числа особей не происходит.

Многие простейшие способны существовать в двух формах — трофозоита (вегетативной формы, способной к активному питанию и передвижению) и цисты, которая образуется при неблагоприятных условиях. Клетка обездвиживается, обезвоживается, покрывается плотной оболочкой, обмен веществ резко замедляется. В такой форме простейшие легко переносятся на большие расстояния животными, ветром и расселяются. При попадании в благоприятные условия обитания происходит эксцистирование, клетка начинает функционировать в состоянии трофозоита. Таким образом, инцистирование не является способом размножения, но помогает клетке переживать неблагоприятные условия среды.

Для многих представителей типа Protozoa характерно наличие жизненного цикла, состоящего в закономерном чередовании жизненных форм. Как правило, происходит смена поколений с бесполым и половым размножением. Образование цисты не является частью закономерного жизненного цикла.

Время генерации для простейших составляет 6—24 ч. Это означает, что, попав в организм хозяина, клетки начинают размножаться по экспоненте и теоретически могут привести его к гибели. Однако этого не происходит, так как вступают в силу защитные механизмы организма хозяина.

Заболевания, вызываемые простейшими, называются прото-зойными. Раздел медицинской паразитологии, изучающий эти заболевания и их возбудителей, носит название протозоологии.

Медицинское значение имеют представители простейших, относящиеся к классам саркодовые, жгутиковые, инфузории и споровики.

Источник: Н. С. Курбатова, Е. А. Козлова «Конспект лекций по общей биологии»

Морфология простейших

Простейшие (протисты) являются одноклеточными эукариотическими микроорганизмами, вследствие чего принципиально отличаются от прокариотов. Размеры простейших колеблются в среднем от 5 до 30 мкм. Клетки простейших покрыты плотной эластичной мембраной — пелликулой, образуемой периферическим слоем цитоплазмы. К ней прилегает внешний более плотный и гомогенный слой цитоплазмы – эктоплазма. Некоторые из простейших снабжены опорными фибриллами и минеральным скелетом, отсутствующими у бактерий. Цитоплазма простейших содержит компактное ядро или несколько ядер, окруженных мембраной, ядерный сок (кариолимфа), хромосомы и ядрышки, а также структуры, свойственные клеткам многоклеточных животных организмов: эндоплазматической ретикулум, рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи, лизосомы, различные типы вакуолей и др.

К ней прилегает внешний более плотный и гомогенный слой цитоплазмы – эктоплазма. Некоторые из простейших снабжены опорными фибриллами и минеральным скелетом, отсутствующими у бактерий. Цитоплазма простейших содержит компактное ядро или несколько ядер, окруженных мембраной, ядерный сок (кариолимфа), хромосомы и ядрышки, а также структуры, свойственные клеткам многоклеточных животных организмов: эндоплазматической ретикулум, рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи, лизосомы, различные типы вакуолей и др.

Многие простейшие способны активно перемещаться в пространстве посредством временных псевдоподий или постоянно существующих органелл (жгутики и реснички). Большинство из них обладает гетеротрофным типом метаболизма. У просто организованных форм захват пищи происходит посредством фагоцитоза. Простейшие с более сложной морфологией имеют специальные структуры, позволяющие поглощать пищу. Дыхание осуществляется всей поверхностью клетки. В неблагоприятных условиях жизненные процессы у простейших резко замедляются, они теряют органеллы и покрываются толстой и прочной оболочкой, образуя цисты.

Для идентификации с помощью световой микроскопии простейших красят по методу Романовского-Гимзы или Райта (цитоплазма окрашивается в синий, ядро – в красный цвет).

К патогенным простейшим — возбудителям заболеваний человека — относятся дизентерийная амеба, лямблии, трихомонады, лейшмании, трипаносомы, плазмодии малярии, токсоплазма, балантидии.

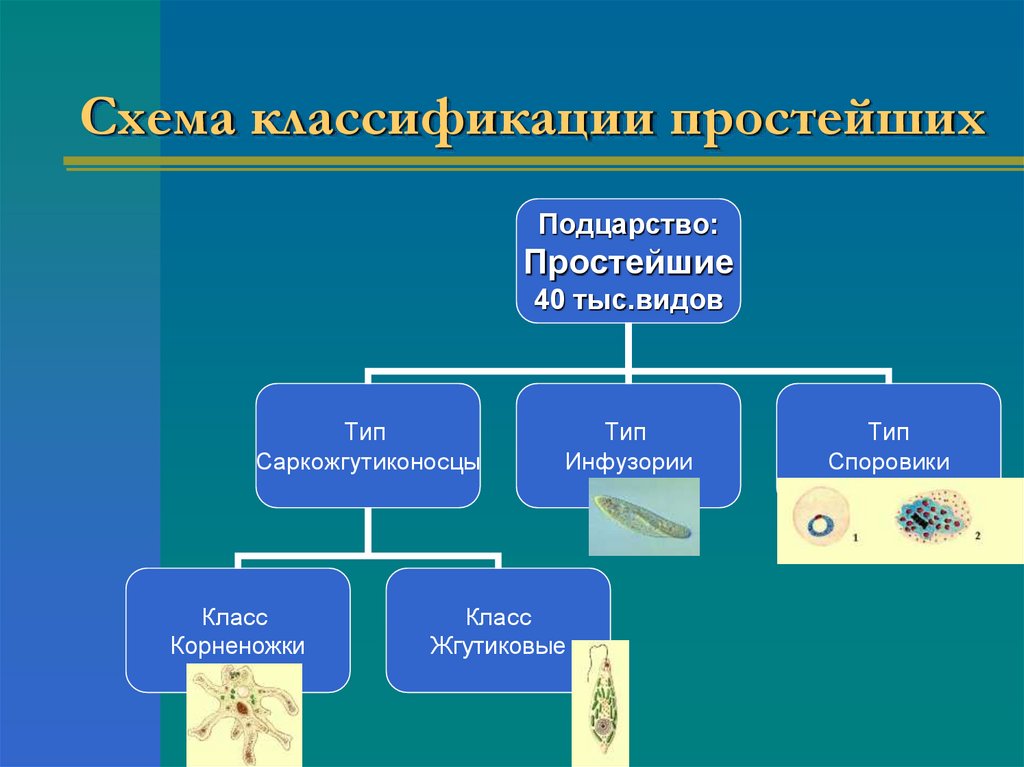

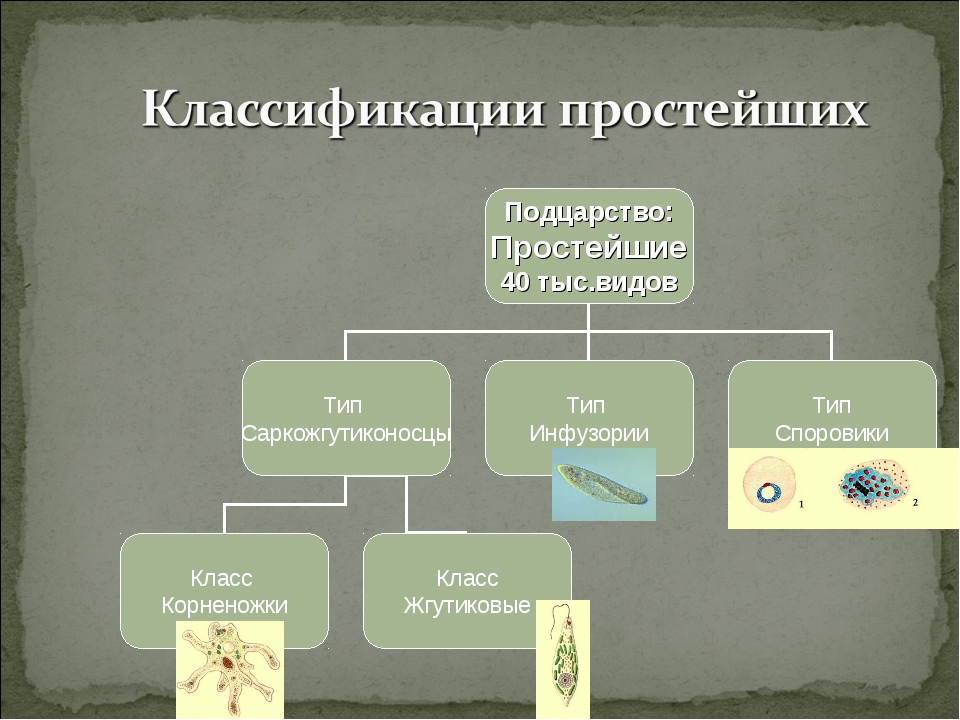

Простейшие относятся к подцарству Protozoa царства Animalia, которое включает 7 типов. Представители трех из них Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora вызывают заболевания у человека.

Простейшие (одноклеточные организмы) | Микробиология. Реферат, доклад, сообщение, кратко, презентация, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

Царство животных организмов является одним из самых крупных подразделений органического мира. Животные возникли около 1-1,5 млрд лет назад в морской среде в форме клеток, напоминающих микроскопических бесхлорофильных амебоидных жгутиконосцев.

Большой интерес представляют эукариотические организмы, обладающие признаками животных и находящиеся на клеточном уровне организации, — простейшие (рис. 95).

95).

Простейшие — это одноклеточные организмы. Подцарство простейших — разнообразная и процветающая группа животных, состоящая примерно из 70 тыс. современных видов. Традиционно изучение животных начинают с простейших, являющих собой исходный этап в эволюции жизни.

Тело простейших морфологически представлено одной клеткой, а функционально соответствует целому организму. Среди них есть организмы, которые на свету питаются как растения, а в темноте — как животные (например, эвглена зелёная). Именно в этой группе организмов проходит «граница» между растительным и животным миром.

| Рис. 95. Простейшие: а — амёба; б — инфузория туфелька; в — эвглена зелёная |

Как и прокариоты, простейшие легко приспосабливаются к самым экстремальным условиям изменяющейся среды, а потому присутствуют во всех частях биосферы. Они могут переходить в состояние покоя, если условия становятся неблагоприятными для жизни, и делаются активными, если обстановка улучшается. Делятся простейшие очень интенсивно, приблизительно раз в 3 часа. Материал с сайта http://doklad-referat.ru

Делятся простейшие очень интенсивно, приблизительно раз в 3 часа. Материал с сайта http://doklad-referat.ru

Размер самых маленьких из них — 2-4 мкм (1 мкм = 0,001 мм), наиболее крупных — до 1000 мкм (1 мм). Лишь ископаемые раковинные корненожки (нуммулиты) достигали нескольких сантиметров. Поэтому изучают простейших с помощью оптического микроскопа, увеличивающего изображение объекта в 2,5-3 тыс. раз. Многие структуры можно увидеть лишь с помощью электронного микроскопа, увеличивающего изображение в 200-300 тыс. раз, что позволяет рассмотреть даже крупные молекулы клеток живых организмов.

Роль одноклеточных животных зависит от места обитания, особенностей биологии, питания и численности.

На этой странице материал по темам:Доклад про одноклеточных организмов

Паразитические болезни реферат

Дидиниум

Простейшие рефераты

Сообщение о одноклеточном организме кратко

Дайте характеристику типа Простейшие.

Охарактеризуйте простейших с точки зрения их строения и функционирования.

Назовите представителей типа Простейшие.

4.6.2. Одноклеточные или Простейшие

Подцарство Одноклеточные или Простейшие.

К одноклеточным относятся самые древние животные (появились в архейскую эру), тело которых состоит из одной клетки, по своим функциям являющейся самостоятельным организмом.

Обитают главным образом в воде. Широкое распространение получил паразитизм. Многие виды паразитических простейших вызывают тяжелые формы заболевания человека, домашних и промысловых животных, а также растений. Известны хищные простейшие, нападающие на представителей других видов.

Общее число видов простейших превышает 30 тыс.

Форма тела разнообразна, постоянна (жгутиковые, инфузории) или изменчива (амебы). Относительное постоянство формы тела у простейших обусловлено наличием многослойной наружной оболочки, в состав которой входят фибриллы.

Размеры этих организмов колеблются от 2—4 мкм до 1,5 мм (инфузории), 1 см (грегарина), 5—6 см (фораминиферы).

Органоиды движения — ложноножки, жгутики или реснички (некоторые виды неподвижны).

Дышат простейшие через наружную клеточную мембрану.

Питание гетеротрофное (исключение – эвглена зеленая – факультативный фототроф).

Размножение:

делением клетки,

половое (у инфузорий)

Основные компоненты тела простейших:цитоплазма (в ней находятся органоиды, свойственные всем клеткам: митохондрии, рибосомы, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и специальные органоиды: пищеварительные и сократительные вакуоли, опорные волоконца и др.)

ядро (одно или несколько ядер, одинаковых или различных по форме и функциям. Основная форма деления ядра простейших — митоз).

Важная биологическая особенность простейших — способность переносить неблагоприятные условия в виде цист.

К подцарству одноклеточных относят следующие типы.

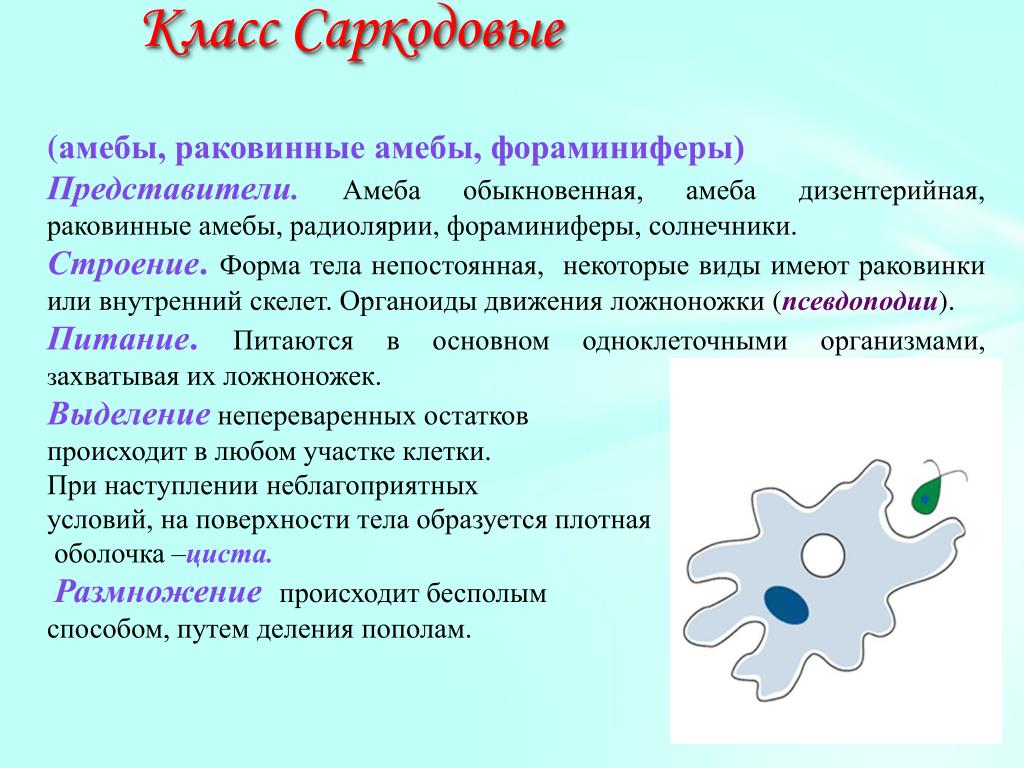

Тип корненожки — амеба обыкновенная (движение амебы происходит с помощью ложноножек.

Питание и выделение — посредством фагоцитоза и пиноцитоза).

Тип жгутиковые — эвглена зеленая; сочетает гетеротрофное питание с автотрофным

(путем фотосинтеза).

Тип инфузории — инфузория-туфелька (наличие ресничек, постоянная форма тела, более двух ядер, ротовое отверстие и порошица, пищеварительная и сократительная вакуоли, половое размножение в форме конъюгации).

Тематические задания

А1. Таксон, в который объединяются все простейшие, называется

1) царство

2) подцарство

3) тип

4) класс

А2. У простейших нет

1) тканей

2) органоидов

3) обмена веществ

4) полового размножения

А3. При полном окислении 1 молекулы глюкозы у амебы вырабатывается АТФ в количестве

1) 18 г/моль

2) 2 г/моль

3) 9 г/моль

4) 38 г/моль

А4. К паразитическим простейшим относится

К паразитическим простейшим относится

1) амеба протей

2) эвглена зеленая

3) трипаносома

4) радиолярия

А5. Через сократительную вакуоль у инфузории происходит

1) удаление твердых продуктов жизнедеятельности

3) выведение гамет

2) выделение жидких продуктов жизнедеятельности

4) газообмен

А6. Заражение человека малярийным паразитом происходит при попадании в его организм

1) крови комара

2) слюны комара

3) личинок комара

4) яиц комара

А7. Бесполое размножение малярийного плазмодия происходит в

1) эритроцитах человека

2) эритроцитах и желудке комара

3) лейкоцитах человека

4) эритроцитах и клетках печени человека

А8. Какой из органоидов отсутствует в клетках инфузорий?

1) ядро

2) хлоропласты

3) митохондрии

4) аппарат Гольджи

А9. Что общего между эвгленой и хлореллой?

1) присутствие в клетках гликогена

2) способность к фотосинтезу

3) анаэробное дыхание

4) наличие жгутиков

А10. Среди инфузорий не встречаются

Среди инфузорий не встречаются

1) гетеротрофные организмы

2) аэробные организмы

3) автотрофные организмы

4) паразитические формы

А11. Наиболее сложно устроена

1) амеба обыкновенная

3) малярийный плазмодий

2) эвглена зеленая

4) инфузория-туфелька

А12. При похолодании, других неблагоприятных условиях свободно живущие простейшие

1) образуют колонии

2) двигаются

3) образуют споры

4) образуют цисты

В1. Выберите простейших, ведущих свободный образ жизни

1) инфузория стентор

2) амеба протей

3) трипаносома

4) лямблия

5) стилонихия

6) балантидий

Тип кишечнополостные. Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра.

Тема: Тип кишечнополостные. Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра.

Цель: раскрыть особенности внешнего и внутреннего строения пресноводной гидры в связи со средой обитания,

показать особенности строения, внутреннего слоя клеток тела гидры и их функциональное значение,

дать представление о рефлексе и его роли в установлении целостности организма и его взаимосвязи со средой,

показать родство многоклеточных и одноклеточных животных.

Задачи:

Образовательная: добиваться усвоения учащимися знаний об особенностях строения и жизнедеятельности кишечнополостных, как низших многоклеточных животных, их приспособленность к среде обитания, изучить особенности образа жизни в связи со средой обитания

Развивающая:

-Развитие умения сравнивать и анализировать процессы жизнедеятельности простейших и многоклеточных;

-Выделять главное, отбирать нужный материал, работать с таблицами, схемами, рисунками, текстами;

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе.

Оборудование: таблица тип кишечноплостные, презентация «строение гидры»

Тип Урока: комбинированный.

Вид урока: практическая работа

Оборудование: Таблица «Тип простейшие или одноклеточные»

План урока:

Организационный момент (2 мин.)

Закрепление пройденного материала (10 мин)

Изучение новой темы (20 мин.)

— Тип Кишечнополостные

-Общая характеристика типа

— Классификация типа

Домашнее задание (2 мин.)

Подведение итогов (3 мин.)

Ход урока

2Закрепление изученного материала

Напишите в тет. С чистого листа все понятия которые вы узнали с начала года по биологии.

Затем, у кого больше всего понятий получают дополнительные вопросы, ответы оцениваются.

Какое строение имеет клетка простейших?

Почему клетка простейших является самостоятельным организмом?

Назовите органеллы простейших.

Какие функции они выполняют?

Какие функции они выполняют?Какими способами размножаются простейшие? Кратко охарактеризуйте эти способы.

Назовите известные вам заболевания, вызываемые простейшими, и меры предупреждения этих заболеваний?

Гетеротроф это…Назовите представителей одноклеточных

Автотроф это…Назовите представителей.

Что такое пелликула? Ее функция

У возбудителей малярии один хозяин или несколько? Расскажите про жизненный цикл споровиков.

Как передвигается инфузория? Какой у нее дополнительный механизм защиты?

Не переваренные частички пищи у инфузории удаляются через …

3 Изучение нового материала

Более двух с половиной веков назад из Швейцарии в Голландию приехал молодой человек. Он только что завершил университетское образование в области естествознания. Нуждаясь в деньгах, он решил наняться в гувернеры к одному графу. Эта работа оставляла ему время для проведения собственных исследований.

Звали молодого человека Абраам Трамбле. Его имя вскоре стало известно всей просвещенной Европе. А прославился он, изучая то, что было в прямом смысле слова у всех под ногами, — весьма простые организмы, водившиеся в лужах и канавах. Одно из этих живых существ, которых он тщательно рассматривал в капельках зачерпнутой из канавы воды, Трамбле принял за растение.

Тип Кишечнополостные – это низшие многоклеточные животные, тело которых состоит из двух слоев клеток, имеет лучевую симметрию..

Царство Животные

Под царство Многоклеточные

Тип Кишечнополостные

Класс Гидроидные

Отряд Гидры

Гидра пресноводная

Пресноводная гидра относится к типу Кишечнополостных животных. Среди представителей типа кишечнополостных, живущих в морях, встречаются сидячие формы – полипы и свободноплавающие – медузы. Гидра пресноводная также является полипом

Полип, в переводе с греческого – многоног, т.е. имеет много щупалец (слайд 3, схема лучевой симметрии слайд 4). Эти щупальца как лучи расходятся во все стороны. Такая симметрия тела называется «лучевой». Она характерна для малоподвижных форм животных.

Эти щупальца как лучи расходятся во все стороны. Такая симметрия тела называется «лучевой». Она характерна для малоподвижных форм животных.

И так, внешнее строение рассмотрели. Теперь давайте приступим к детальному изучению тела гидры. Тело гидры двухслойное, т.е.имеет наружный — эктодермальный и внутренний – энтодермальный слои.

На доске выполняется таблица учителем, а ребята – делают ее в тетради. Откройте ваши учебники на стр. 142, рис. 97.В, и найдите мне клетки наружного слоя гидры, поочередно их записываем в тет.

Эктодерма (наружный слой) | Энтодерма (внутренний слой) |

Кожно-мускульные (покровы тела, сокращение). | Пищеварительные клетки (пищеварение внутри клетки, образование пищеварительных вакуолей). |

Стрекательные (нападение, защита) | Железистые клетки (выделение пищеварительного сока). |

Половые (размножение). |

|

Нервные (образование диффузной нервной системы). |

|

Промежуточные клетки (регенерация) |

|

Кожно-мускульные клетки имеют внутреннее мышечное волоконце. При помощи него они хорошо сокращаются

Нервные клетки имеют необычную форму – звездчатую с несколькими отростками . Отростки соседних нервных клеток соприкасаются между собой и образуют нервные сплетения или нервную сеть. Нервные отростки способны воспринимать различные раздражения (свет, тепло, механические воздействия), в результате чего в нервных клетках развивается возбуждение, которое передается по ним ко всем частям тела, а также к кожно – мускульным, вызывая ответную реакцию – сокращение гидры. Т.о. мы рассмотрели такое явление как рефлекс.

Рефлекс это ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая и контролируемая нервной системой.

Если гидру часто тревожат, то она уйдет со своего места, кувыркаясь через голову. Движение происходит медленно.

Далее рассматриваются стрекательные клетки или крапивные. Называют их так, потому, что они содержат крапивный яд. Расположены по всему телу, но больше всего их на щупальцах

Вопрос к классу: почему стрекательных клеток больше всего на щупальцах? (защита).

Кроме того, стрекательные клетки служат средством нападения на добычу. Стрекательные клетки имеют стрекательную капсулу, стрекательную нить, чувствительный волосок.

Промежуточные клетки самые мелкие в эктодерме, но играют значительную роль в жизни гидры, т.к. восстанавливают утраченные части тела. Это явление называют РЕГЕНЕРАЦИЯ — способность к восстановлению утраченных и поврежденных частей тела.

Из каких клеток состоит эктодерма? Каковы их функции?

Что такое рефлекс? Какова роль нервной системы в жизни гидры?

Что такое регенерация?

Переходим к внутреннему – энтодермальному слою. Он состоит всего из двух видов клеток:

Он состоит всего из двух видов клеток:

А) Железистые (выделяющие пищеварительные соки в кишечную полость).

Б) Пищеварительные (имеющие ложноножки и жгутики, осуществляющие внутриклеточное пищеварение).

Таким образом, переваривание пищи осуществляется как внутри клеток, так и в кишечной полости под влиянием пищеварительного сока железистых клеток. Такое полостное и внутриклеточное пищеварение характерно для всех кишечнополостных. Следует также отметить, что не переваренные остатки пищи удаляются через ротовое отверстие.

Продукты жизнедеятельности и дыхание через всю поверхность тела.

Т.О. ВЫВОД: ГИДРА – ДВУХСЛОЙНЫЙ МНОГОКЛЕТОЧНЫЙ ОРГАНИЗМ, ИМЕЮЩИЙ КИШЕЧНУЮ ПОЛОСТЬ, ЛУЧЕВУЮ СИММЕТРИЮ, ОБЛАДАЮЩИЙ БЕЗУСЛОВНЫМИ РЕФЛЕКСАМИ.

4Домашнее задание

— Читать параграф 37.

-Учить строение гидры (рис. 97 в учебнике)

-Заполнить таб.

Особенности строения и процессов жизнедеятельности амебы и пресноводной гидры | ||

Сравниваемый признак | Амеба | Пресноводная гидра |

Строение тела |

|

|

Питание |

|

|

Дыхание |

|

|

Выделение |

|

|

5 Закрепление изученного материала

Стенки гидры состоят из _____________ слоёв клеток. Внутри тела имеется________ полость. В ____________ слое располагаются различные клетки. Благодаря наличию мускульных волоконец в основании каждой такой клетки гидра может передвигаться и _______________ длину своего тела. На поверхности тела гидры, особенно на её щупальцах, много _______________ клеток. В этих клетках, в особой ________________ находятся тонкие нити с зазубринками. Когда добыча, проплывающая мимо, коснется чувствительного волоска, ______________ выбрасываются наружу и вонзаются в тело жертвы. Яд _________________ в добычу. Стрекательные клетки ______________ гидру от рыб и крупных водных насекомых.

Внутри тела имеется________ полость. В ____________ слое располагаются различные клетки. Благодаря наличию мускульных волоконец в основании каждой такой клетки гидра может передвигаться и _______________ длину своего тела. На поверхности тела гидры, особенно на её щупальцах, много _______________ клеток. В этих клетках, в особой ________________ находятся тонкие нити с зазубринками. Когда добыча, проплывающая мимо, коснется чувствительного волоска, ______________ выбрасываются наружу и вонзаются в тело жертвы. Яд _________________ в добычу. Стрекательные клетки ______________ гидру от рыб и крупных водных насекомых.

6 подведение итогов.

Простейшие [Одноклеточные] — животное, описание, характеристика, строение, питание, дыхание, размножение, где обитает, виды, фото, вики — WikiWhat

История открытия

Как известно, в 1675 г. т. е. более трёхсот лет назад, А. Левенгук открыл «анималькулов» (зверушек), которых впоследствии назвали инфузориями. С 1820 г. установилось название Protozoa, что в переводе с греческого означает «простейшие животные». Зоолог К. Зибольд посчитал их особым типом животного царства и выделил два класса: инфузорий и корненожек. Он же определил, что простота их организации соответствует одной клетке. С тех пор одноклеточность простейших стала общепризнанной, а название «одноклеточные» и «простейшие» стали синонимами.

С 1820 г. установилось название Protozoa, что в переводе с греческого означает «простейшие животные». Зоолог К. Зибольд посчитал их особым типом животного царства и выделил два класса: инфузорий и корненожек. Он же определил, что простота их организации соответствует одной клетке. С тех пор одноклеточность простейших стала общепризнанной, а название «одноклеточные» и «простейшие» стали синонимами.

По уровню организации все живые организмы классифицируются на две группы. Привычное для нас деление на одноклеточных и многоклеточных потребовало уточнения, после того как при изучении строения организмов был применён электронный микроскоп и появились новые методы исследования. Возникли вопросы об основных различиях, определяющих уровни развития, а также о планах строения. Поэтому необходимо рассмотреть организацию простейших — парафилетической группы, объединяющей представителей органического мира, относимых ранее к растениям, животным и грибам, но имеющих свои специфические особенности.

Происхождение

Самозарождение

Природа простейших долгое время оставалась предметом спора. Одни учёные рассматривали их как живых молекул, или простые комплексы таких молекул, которые способны самозарождаться, т. е. возникать сами по себе. Этих воззрений придерживались немногие учение, тем более что блестящие опыты Л. Спаланцани в XVIII в. Л. Пастера в XIX в. опровергли идею самозарождения.

Целлюляризация

Другие учёные считали простейших весьма сложно организованными существами, которых можно структурно сравнить с высокоорганизованными животными. Основание для этого они видели в том, что в организме многоклеточных есть структуры, не имеющие разделения на клетки, например синцитии. Исходя из подобных воззрений, зоолог Й. Хаджи в 50-60-е годы XX в. выдвинул даже теорию происхождения многоклеточных животных путём целлюляризации. Обнаружив сходство инфузорий с самыми примитивными ресничными червями, так называемыми бескишечными, Хаджи предположил, что при обособлении частей тела инфузории, содержащих органоиды, и образовании между ними перегородок возникает многоклеточный организм. Следовательно, по своей природе инфузория сравнима с целым организмом низших многоклеточных. Однако после электронно-микроскопических исследований было доказано, что теория целлюляризации опирается только на внешние аналогии и конвергентные сходства.

Следовательно, по своей природе инфузория сравнима с целым организмом низших многоклеточных. Однако после электронно-микроскопических исследований было доказано, что теория целлюляризации опирается только на внешние аналогии и конвергентные сходства.

Клеточная теория Т. Шванна

С позиций клеточной теории, разработанной М. Шлейденом и Т. Шванном, простейшие представляют собой одноклеточные организмы. По мнению современных учёных, придерживающихся этих воззрений, простейшие — это клетки, которые функционально являются организмами. Однако функции не могут существовать отдельно от определённых структур. Таким образом, современное определение простейших как микроскопических одноклеточных животных, представляющих собой физиологически самостоятельные организмы, не соответствует нынешнему уровню знаний. Удовлетворительное определение простейших может быть дано после ответов на следующие вопросы: являются ли простейшие только одноклеточными организмами? Всегда ли их размеры микроскопически малы? Являются ли они исключительно животными? Являются ли они организмами только в физиологическом отношении?

Размеры простейших варьируют в той же степени, что и размеры многоклеточных. В среднем они колеблются от 5 до 250 мкм. Наиболее мелки внутриклеточные паразиты, например лейшмании (1-4 мкм). Но уже инфузория-туфелька значительно крупнее — 150-250 мкм, амёба протей — 600 мкм, а современные глубоководные радиолярии имеют диаметр тела 2,5 см. В современную систему простейших входят миксомицеты — настоящие гиганты среди протистов. Длина плазмодия одного из них доходит до 1,2 м. Короче говоря, различия в размерах простейших равняются 106.

В среднем они колеблются от 5 до 250 мкм. Наиболее мелки внутриклеточные паразиты, например лейшмании (1-4 мкм). Но уже инфузория-туфелька значительно крупнее — 150-250 мкм, амёба протей — 600 мкм, а современные глубоководные радиолярии имеют диаметр тела 2,5 см. В современную систему простейших входят миксомицеты — настоящие гиганты среди протистов. Длина плазмодия одного из них доходит до 1,2 м. Короче говоря, различия в размерах простейших равняются 106.

Раньше считалось, что все простейшие — микроскопические существа. Сегодня среди них обнаружены и макроскопические виды. Размеры простейших колеблются от 1 мк (1 мк = 10-3 мм) до 5 см и более, но в среднем от 5 до 250 мк. Самые мелкие среди них — внутриклеточные паразиты, например некоторые споровики и жгутиконосцы. Самые крупные представители — колониальные радиолярии, размеры которых могут достигать 25 см.

Подцарство Одноклеточные (Простейшие) объединяет животных, тело которых состоит из одной клетки. Она выполняет функции самостоятельного организма. Клетка простейшего состоит из цитоплазмы, органоидов, одного или нескольких ядер. В ней происходят обмен веществ с внешней средой, процессы размножения в развития.

Она выполняет функции самостоятельного организма. Клетка простейшего состоит из цитоплазмы, органоидов, одного или нескольких ядер. В ней происходят обмен веществ с внешней средой, процессы размножения в развития.

Многие одноклеточные обладают специальными органоидами (движения, питания, выделения), возникшими как результат приспособления к среде обитания.

Клетка — это самовоспроизводящееся образование, отделённое от своего окружения плазматической мембраной, способствующей регуляции обмена между внутренней и внешней средой.

Среда обитания

Простейшие животные — процветающая и разнообразная группа (около 70 000 видов) — обитатели водоёмов и влажной почвы. Преимущественно они входят в состав зоопланктона — совокупность мельчайших животных, обитающих в морских и пресноводных водоёмах. На суше они встречаются тоже в водной среде — в почвенной капельной воде, а также в жидкой среде внутри многоклеточных животных и растений. Хотя почвенные простейшие животные могут существенно влиять на количество бактерий, все же их значение несравненно меньше, чем у простейших в пресных и морских водоёмах.

Хотя почвенные простейшие животные могут существенно влиять на количество бактерий, все же их значение несравненно меньше, чем у простейших в пресных и морских водоёмах.

Жизнедеятельность

см. Питание простейших

Многие простейшие животные так же мелки и просто устроены, как и некоторые клетки крупных животных. Но они отличаются от них тем, что способны жить самостоятельно. Одноклеточные животные представляют собой слаженный организм, осуществляющий питание, дыхание, выделение, размножение, рост, развитие и обмен веществ. У него в протоплазме существует как бы разделение труда: каждая из её обособленных, более мелких образований выполняет свою особую задачу.

Например, ядро регулирует жизнедеятельность всего одноклеточного организма и воспроизводит само себя, благодаря чему образуются новые дочерние организмы; в пищеварительной вакуоли происходит переваривание пищи; сократительная вакуоль удаляет избыток воды и растворенные в ней вредные для организма вещества.

При неблагоприятных условиях многие простейшие перестают питаться, теряют органы движения, покрываются толстой оболочкой и образуют цисту. При наступлении благоприятных условий одноклеточные принимают прежний облик.

Классификация

Согласно названию Protozoa, в это подцарство должны входить только животные. Но в современной системе простейших содержатся зелёные жгутиконосцы (ботаники считают их водорослями), миксомицеты и плазмодиофориды (по мнению микологов, это грибы) и т. д. В связи с этим древние простейшие скорее всего могут рассматриваться в качестве исходной группы, давшей начало и грибам, и растениям, и животным. Поэтому в настоящее время должно считаться признанным выделение особого царства протистов и противопоставление его царствам растений и животных. Выделение царства протистов принадлежит знаменитому зоологу и эволюционисту Э. Геккелю (1866). Protozoa же могут быть выделены в системе протистов в качестве подцарства.

Одноклеточные прошли длительный путь эволюции, в ходе которой возникло их огромное разнообразие. В зависимости от сложности строения и способов передвижения выделяют несколько типов простейших. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

В зависимости от сложности строения и способов передвижения выделяют несколько типов простейших. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Значение и роль

Со времён Линнея и до наших дней простейшие привлекают внимание учёных по разным причинам. Возникла даже специальная наука — протозоология.

Модель клетки

Простейшие представляют особый уровень развития живого мира поэтому их изучение имеет общебиологическое значение. В настоящее время простейшие используются как модель эукариотной клетки для исследований в области молекулярной биологии, генетики, радиобиологии и других наук.

Роль в биосфере

Простейшие играют важную роль в биосфере, являясь необходимым звеном в круговороте веществ и потоке энергии. Простейшие животные — очень важные потребители бактерий и одноклеточных водорослей, а также животных, в основном одноклеточных. По объёму потребляемого органического вещества они занимают третье место вслед за бактериями и грибами. Они образуют начальные звенья в сетях питания после растительных организмов — первичных продуцентов органических веществ.

Они образуют начальные звенья в сетях питания после растительных организмов — первичных продуцентов органических веществ.

Возбудители заболеваний

Одноклеточные являются возбудителями заболеваний человека и домашних животных.

Вопросы к этой статье:Расскажите о разнообразии простейших.

Кто из представителей простейших имеет наиболее сложное строение?

Каково значение простейших в природе и жизни человека?

В чём заключается средообразующая роль простейших?

9.1: Характеристики простейших — Biology LibreTexts

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Роль компонентов цитоплазматической мембраны простейших в инициировании защиты организма

- Инициирование врожденного иммунитета

- Инициирование адаптивного иммунитета

- Резюме

- Участники и атрибуты

Цели обучения

После завершения этого раздела вы сможете выполнять следующие задачи.

- Кратко опишите простейшие.

- Кратко опишите 3 способа бесполого размножения простейших.

- Определите следующее:

- трофозоит

- циста простейших.

Простейшие — одноклеточные эукариотические микроорганизмы, не имеющие клеточной стенки и принадлежащие к королевству протистов. Хотя существует почти 20 000 видов простейших, относительно немногие вызывают болезни; большинство обитает в почве и воде.Простейшие размножаются бесполым путем:

- деление : одна ячейка распадается на две.

- шизогония : форма бесполого размножения, характерная для некоторых простейших, включая спорозоа, при которой дочерние клетки образуются путем множественного деления ядра паразита с последующей сегментацией цитоплазмы с образованием отдельных масс вокруг каждого меньшего ядра.

- почкование : почки образуются вокруг ядра и отщепляются от родительской клетки.

Некоторые простейшие также размножаются половым путем путем слияния гамет (Рисунок \ (\ PageIndex {1} \)).

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \) : Жизненный цикл плазмодия, простейшего, вызывающего малярию. (1) Самка комара Anopheles, переносящая малярийных паразитов, питается человеком и вводит паразитов в форме спорозоитов в кровоток. Спорозоиты попадают в печень и проникают в клетки печени. (2) В течение 5–16 дней * спорозоиты растут, делятся и производят десятки тысяч гаплоидных форм, называемых мерозоитами, на клетку печени.Некоторые виды малярийных паразитов также производят в печени гипнозоиты, которые остаются бездействующими в течение длительного времени, вызывая рецидивы через несколько недель или месяцев. (3) Мерозоиты выходят из клеток печени и снова попадают в кровоток, начиная цикл вторжения эритроцитов, известный как бесполая репликация. В эритроцитах они развиваются в зрелых шизонтов, которые разрываются, высвобождая новообразованные мерозоиты, которые затем повторно атакуют другие эритроциты. Этот цикл инвазии и разрыва клеток повторяется каждые 1-3 дня * и может привести к появлению тысяч инфицированных паразитами эритроцитов в кровотоке хозяина, что приведет к заболеваниям и осложнениям малярии, которые могут длиться месяцами, если не лечить.(4) Некоторые из инфицированных мерозоитом клеток крови выходят из цикла бесполой репликации. Вместо того чтобы размножаться, мерозоиты в этих клетках развиваются в половые формы паразита, называемые мужскими и женскими гаметоцитами. У некоторых видов малярии молодые гаметоциты секвестрируются в костном мозге и некоторых органах, в то время как гаметоциты поздней стадии (стадия V) циркулируют в кровотоке. (5) Когда комар кусает инфицированного человека, он поглощает гаметоциты. В средней кишке комара инфицированные эритроциты человека лопаются, высвобождая гаметоциты, которые в дальнейшем развиваются в зрелые половые формы, называемые гаметами.Мужские и женские гаметы сливаются, образуя диплоидные зиготы, которые развиваются в активно движущиеся оокинеты, которые проникают сквозь стенку средней кишки комара и образуют ооцисты на другой стороне.

Этот цикл инвазии и разрыва клеток повторяется каждые 1-3 дня * и может привести к появлению тысяч инфицированных паразитами эритроцитов в кровотоке хозяина, что приведет к заболеваниям и осложнениям малярии, которые могут длиться месяцами, если не лечить.(4) Некоторые из инфицированных мерозоитом клеток крови выходят из цикла бесполой репликации. Вместо того чтобы размножаться, мерозоиты в этих клетках развиваются в половые формы паразита, называемые мужскими и женскими гаметоцитами. У некоторых видов малярии молодые гаметоциты секвестрируются в костном мозге и некоторых органах, в то время как гаметоциты поздней стадии (стадия V) циркулируют в кровотоке. (5) Когда комар кусает инфицированного человека, он поглощает гаметоциты. В средней кишке комара инфицированные эритроциты человека лопаются, высвобождая гаметоциты, которые в дальнейшем развиваются в зрелые половые формы, называемые гаметами.Мужские и женские гаметы сливаются, образуя диплоидные зиготы, которые развиваются в активно движущиеся оокинеты, которые проникают сквозь стенку средней кишки комара и образуют ооцисты на другой стороне. (6) В результате роста и деления каждой ооцисты образуются тысячи активных гаплоидных форм, называемых спорозоитами. Через 8-15 дней * ооциста лопается, высвобождая спорозоиты в полость тела комара, откуда они проникают в слюнные железы комара и вторгаются в них. Цикл заражения человека возобновляется, когда комар принимает пищу с кровью, вводя спорозоиты из своих слюнных желез в кровоток человека.(7) Вегетативная, размножающаяся, питающаяся форма простейших называется трофозоитом. При определенных условиях некоторые простейшие образуют защитную форму, называемую цистой, которая позволяет им выживать в суровых условиях окружающей среды. Кисты позволяют некоторым патогенам выживать за пределами своего хозяина. из NIAID .

(6) В результате роста и деления каждой ооцисты образуются тысячи активных гаплоидных форм, называемых спорозоитами. Через 8-15 дней * ооциста лопается, высвобождая спорозоиты в полость тела комара, откуда они проникают в слюнные железы комара и вторгаются в них. Цикл заражения человека возобновляется, когда комар принимает пищу с кровью, вводя спорозоиты из своих слюнных желез в кровоток человека.(7) Вегетативная, размножающаяся, питающаяся форма простейших называется трофозоитом. При определенных условиях некоторые простейшие образуют защитную форму, называемую цистой, которая позволяет им выживать в суровых условиях окружающей среды. Кисты позволяют некоторым патогенам выживать за пределами своего хозяина. из NIAID . Упражнение: подумайте, попробуйте и поделитесь вопросами

- Простейшие, вызывающие желудочно-кишечные инфекции, способны продуцировать формы кист, а также трофозоиты. Укажите, почему это важно для этих патогенов.

Роль компонентов цитоплазматической мембраны простейших в инициации защиты организма

Инициирование врожденного иммунитета

Чтобы защитить себя от инфекции, одно из первых действий организма — это обнаружение микроорганизмов. Организм делает это, распознавая молекулы, уникальные для микроорганизмов, которые не связаны с клетками человека. Эти уникальные молекулы называются молекулярными структурами, ассоциированными с патогенами, или PAMP. (Поскольку все микробы, а не только патогенные микробы, обладают PAMP, молекулярные структуры, связанные с патогенами, иногда называют молекулярными структурами, связанными с микробами, или MAMP.)

Организм делает это, распознавая молекулы, уникальные для микроорганизмов, которые не связаны с клетками человека. Эти уникальные молекулы называются молекулярными структурами, ассоциированными с патогенами, или PAMP. (Поскольку все микробы, а не только патогенные микробы, обладают PAMP, молекулярные структуры, связанные с патогенами, иногда называют молекулярными структурами, связанными с микробами, или MAMP.)

Компоненты простейших, которые функционируют как PAMP, включают GPI-заякоренные белки (GPI = Glycosylphosphatidylinositol) и богатые маннозой гликаны (короткие углеводные цепи с сахаром маннозой или фруктозой в качестве концевого сахара), которые функционируют как PAMP. Эти богатые маннозой гликаны распространены в микробных гликопротеинах и гликолипидах, но редко встречаются у людей. Эти PAMP связываются с рецепторами распознавания образов или PRR на различных защитных клетках организма и запускают врожденные иммунные защиты, такие как воспаление, лихорадка и фагоцитоз.

Инициирование адаптивного иммунитета

Белки, связанные с простейшими, действуют как антигены и инициируют адаптивный иммунитет. Антиген определяется как вещество, которое реагирует с молекулами антител и рецепторами антигена на лимфоцитах. Иммуноген — это антиген, который распознается организмом как чужеродный и стимулирует адаптивный иммунный ответ. Организм распознает антиген как чужеродный, когда эпитопы этого антигена связываются с В-лимфоцитами и Т-лимфоцитами посредством молекул эпитоп-специфических рецепторов, имеющих форму, комплементарную форме эпитопа.Рецептор эпитопа на поверхности B-лимфоцита называется рецептором B-клетки и фактически представляет собой молекулу антитела. Рецептор Т-лимфоцита называется рецептором Т-лимфоцитов (TCR). Это будет обсуждаться более подробно в Блоке 6.

Теперь мы кратко рассмотрим некоторые важные с медицинской точки зрения простейшие, классифицированные по типам на основе их подвижности. Иллюстрации могут быть найдены в вашем лабораторном руководстве в лаборатории 20.

Сводка

Простейшие — одноклеточные эукариотические микроорганизмы, не имеющие клеточной стенки и принадлежащие к королевству протистов.Простейшие размножаются бесполым путем делением, шизогонией или почкованием. Некоторые простейшие также могут размножаться половым путем. Относительно небольшое количество простейших вызывают заболевание. Вегетативная, размножающаяся, питающаяся форма простейшего называется трофозоитом. При определенных условиях некоторые простейшие образуют защитную форму, называемую цистой. Компоненты простейших, которые функционируют как PAMP, включают GPI-заякоренные белки и богатые маннозой гликаны. Эти PAMPS связываются с PRR на различных защитных клетках и запускают врожденный иммунитет. Молекулы простейших также могут запускать адаптивный иммунитет, такой как выработка молекул антител против антигенов простейших.

Авторы и авторство

Определение, характеристики, классификация и типы

Определение, характеристики, классификация и типы простейших!

Определение : Простейшие — это эукариотические одноклеточные микроорганизмы, у которых отсутствует клеточная стенка.

Основные отличительные характеристики простейших приведены ниже:

1.У них нет клеточной стенки; однако некоторые из них обладают гибким слоем, пленкой или жесткой оболочкой из неорганических материалов за пределами клеточной мембраны.

2. Они обладают способностью в течение всего своего жизненного цикла или его части перемещаться с помощью локомоторных органелл или механизма скольжения.

3. У них гетеротрофный режим питания, при котором свободноживущие формы поглощают частицы, такие как бактерии, дрожжи и водоросли, в то время как паразитические формы получают питательные вещества из жидкостей организма своих хозяев.

4. Они размножаются преимущественно бесполым путем, хотя в некоторых группах также встречаются сексуальные способы.

Классификация простейших : Классификация простейших в основном основана на их способах передвижения. Они подразделяются на следующие четыре класса (или подтипы некоторыми систематиками). Виды, отмеченные звездочкой (*), подробно описаны с иллюстрациями.

Они подразделяются на следующие четыре класса (или подтипы некоторыми систематиками). Виды, отмеченные звездочкой (*), подробно описаны с иллюстрациями.

1. Sarcodina :

Подвижность возникает из-за вытекания эктоплазмы с образованием протоплазматических выступов, называемых псевдоподиями (ложными ногами).Примеры: свободноживущая форма, такая как Amoeba proteus *, и паразитическая форма, такая как Entamoeba histolytica *.

2. Мастигофора :

Передвижение осуществляется одной или несколькими тонкими структурами, напоминающими хлыст, которые называются жгутиками. Примеры: свободноживущие формы, такие как Euglena viridis *, Cercomonas longicauda *, Heteronema acus *, и паразитарные формы, такие как Trichomonas vaginalis, Trypanosoma gambiense *, Giardia lamblia *.

3. Цилиофора :

Передвижение осуществляется с помощью коротких волосковидных выступов, называемых ресничками, синхронное биение которых приводит в движение организмы. Примеры: свободноживущие формы, такие как Paramecium caudatum *, Stentor polymorpha *, Vorticella campanula * и паразитические формы, такие как Balantidium coli *.

Примеры: свободноживущие формы, такие как Paramecium caudatum *, Stentor polymorpha *, Vorticella campanula * и паразитические формы, такие как Balantidium coli *.

4. Sporozoa :

В отличие от трех вышеперечисленных бесклассовых простейших, представители класса sporozoa не имеют локомоторных органелл на зрелой стадии; однако незрелые формы демонстрируют некоторый тип движения. Все члены этой группы — паразиты.

Примеры: плазмодий, малярийные паразиты животных и человека.

Типы простейших :По режиму питания простейшие бывают двух типов:

1. Свободноживущие простейшие: они заглатывают твердые частицы, такие как бактерии, дрожжи и водоросли.

2. Паразитические простейшие: они получают питательные вещества из жидкостей организма своих хозяев.

Простейшие- Определение, характеристика, классификация, примеры

Обучающие видео по биологии Последнее обновление: 8 марта 2020 г. , автор — Sagar Aryal

, автор — Sagar Aryal

Некоторые из характеристик:Простейшие могут быть определены как «микроскопические бесклеточные животные, существующие отдельно или в колониях, без ткани и органов, имеющие одно или несколько ядер».

- Существует около 50 000 известных видов Phylum Protozoa.

- Простейшие проявляют в основном две формы жизни; свободноживущие (водные, пресноводные, морские) и паразитические (эктопаразиты или эндопаразиты). Они также являются комменсалом в среде обитания.

- Они маленькие , обычно микроскопические , не визуализируются без микроскопа.

- Это простейший и примитив всех животных.

- У них простая организация тела. то есть с степенью организации протоплазмы .

- Тело одноклеточное (без тканей и органов).

- Они имеют одно или несколько ядер , которые являются мономорфными или диморфными.

- Тело голое или ограниченное пленкой , но в некоторых формах может быть покрыто раковинами и часто снабжено внутренним каркасом.

- Это одинокий (существующих один / одиноких) или колониальный (индивидуумы одинаковы и независимы).

- Тело переменных формы может быть сферическим, овальным, удлиненным или уплощенным.

- Корпус симметрия либо отсутствует, либо двусторонняя, либо радиальная, либо сферическая.

- Форма тела обычно постоянная , у некоторых менялась, а у многих меняется в зависимости от окружающей среды или возраста.

- Протоплазма тела дифференцируется на внешнюю эктоплазму и внутреннюю эндоплазму .

- Одноклеточное тело выполняет все основные и жизненно важные действия, присущие организму животного; отсюда только субклеточное физиологическое разделение труда .

- Локомоторные органы пальцы, как псевдоподий , плетевидные жгутиков , волосоподобные ресничек или нет.

- Пища может быть голозойной (животной), голофитной (растительной), сапрозойной или паразитической .

- Пищеварение происходит внутриклеточно, происходит внутри пищевых вакуолей.

- Дыхание происходит за счет диффузии через общую поверхность тела.

- Экскреция происходит через общую поверхность тела , но в некоторых формах через временное отверстие в эктоплазме или через постоянную пору, называемую цитопигом .

- Сократительные вакуоли выполняют осморегуляцию в пресноводных формах, а также помогают в удалении экскреторных продуктов.

- Размножение бесполое (бинарное или множественное деление, почкование, споруляция) или половое (конъюгация (гологамия), образование игры (сингамия)).

- Жизненный цикл часто осложняется чередованием бесполой и половой фаз ( чередование поколения ).

- Encystment обычно возникает, чтобы противостоять неблагоприятным условиям пищи, температуры и влажности, а также помогает при рассредоточении.

- Одноклеточная особь, не дифференцированная на соматоплазму и зародышевую плазму; следовательно, освобождение от естественной смерти, которая является платой за тело.

- Простейшие проявляют в основном две формы жизни; свободноживущие (водные, пресноводные, морские) и паразитические (эктопаразиты или эндопаразиты).Они также являются комменсалом в среде обитания.

- Примеры: Euglena, Amoeba, Plasmodium, Paramecium, Podophyra и т.

Д.

Д.

Классификация Phylum Protozoa

Тип простейших — большая и разнообразная группа, классификация которой усложняется.

Традиционная схема, которой следуют Хайман (1940), Хикман (1961) и Сторер (1965) и др., Выделяет два подтипа на основе органов передвижения и 5 классов следующим образом:

Подтип A: Плазмодрома- Локомоторные органеллы не жгутики, псевдоподии, или нет.

- Ядра одного вида.

- Перемещение жгутиков от одного до многих.

- Пример: Euglena .

- Перемещение и захват пищи псевдоподиями.

- Пример: Амеба .

- Нет двигательные органы.

- Все паразитические.

- Спорообразование — обычное дело.

- Пример: Плазмодий .

- Локомоторные органеллы реснички или сосание щупальца.

- Ядра двух видов.

- Ход по ресничкам.

- Пример: Парамеций .

- Передвигается ресничками в молодом возрасте и щупальцами у взрослых.

- Пример: Podophyra .

Другая классификация основана на схеме, данной Комитетом по таксономии и таксономическим проблемам Общества протозоологов и в основном предложенной Б. М. Хонигбергом и другими (1964).

Он делит простейшие на четыре подтипа.

Подтип I: саркомастигофора

Подтип II: Sporozoa

Подтип III: Cnidospora

Подтип IV: Ciliophora

Подтип I: саркомастигофора- опорно-двигательного аппарата органеллы псевдоподии или жгутики.

- Ядро однотипное (мономорфное).

- Спорообразование отсутствует.

- Сингамия возникает при воспроизводстве.

- Их обычно называют жгутиконосцами.

- Локомоторные органеллы жгутики у взрослых.

- Тело покрыто пленкой.

- Двойное деление является продольным.

- В основном они живут свободно, хотя некоторые из них паразитируют.

- Питание бывает автотрофным или гетеротрофным, либо и тем, и другим.

- Хроматофоры, содержащие хлорофилл.

- Питание в основном голофитное по фототрофии.

- Резервный корм — крахмал или парамилон.

- У них обычно всего один или два жгутика.

- Ядро везикулярное.

Заказ 1: Chrysomonadina.

- Примеры: Chromulina, Ochromonas, Dinobryon, Synura, Chrysamoeba и т.

Д.

Д.

Отряд 2: Coccolithophorida.

- Примеры: Coccolithus, Rhabdosphaera и т. Д.

Заказ 3: Гетерохлорид.

- Примеры: Heterochloris, Myxochloris и т. Д.

Заказ 4: Cryptomonadida.

- Примеры: Chilomonas, Cryptomonas и т. Д.

Заказ 5: Dinoflagellida.

- Примеры: Noctiluca, Ceratium и т. Д.

Заказ 6: Эвгленида.

- Примеры: Euglena, Phacus, Copromonas, Peranema и т. Д.

Порядок 7: Вольвоциды (Phytomonadida).

- Примеры: Volvox, Chlamydomonas, Eudorina и т. Д.

Заказ 8: Chloromonadida.

- Примеры: Vacularia, Coelomonas, Gonyostomum и т. Д.

- Хлорофилл или хроматофоры отсутствуют.

- В основном паразитические.

- Запас пищи в виде гликогена.

- Жгутик один ко многим.

- Имеется волнообразная мембрана.

Заказ 1: Choanoflagellida.

Заказ 2: Rhizomastigida.

- Примеры: Mastigoamoeba, Dimorpha и т. Д.

Заказ 3: Hypermastigida.

- Примеры: Trichonympha, Lophomonas, Leptomonas и т. Д.

Заказ 4: Diplomonadida.

- Примеры: Giardia, Hexamita и т. Д.

Заказ 5: Кинетопластида.

Подзаказ 1: Бодонина.

Подряд 2: Trypanosomatina.

- Примеры: Trypanosoma, Leishmania и т. Д.

Заказ 6: Bicosoecida

- Примеры: Salpingoeca, Poteriodendron и т. Д.

Заказ 7: Retortamonadida.

Заказ 8: Оксимонадида.

- Пример: Оксимонас, Пирсонимфа и т. Д.

Порядок 9: Трихомонадиды.

Суперкласс B: Opalinata- Имеют многочисленные реснички, похожие на органеллы, косыми рядами по всей поверхности тела.

- Цитостома нет.

- Присутствуют два или более мономорфных ядра.

- Двойное деление межкинетовое.

- Имеется сингамия с жгутиковыми анизогаметами.

- Все паразиты, в основном у лягушек и жаб.

- Примеры: Opalina, Protoopalina, Zelleriella , Protozelleriella, и Cepedea .

- Локомоторные органеллы псевдоподии.

- Преобладает амебовидная форма.

- Некоторые из них имеют твердую оболочку.

- Обычно они не образуют спор.

- Образование гамет и жгутиковых детенышей обычное дело.

- Питание голозойское или сапрозойское.

- Локомоторные органеллы псевдоподии (lobopodian или филоподии, но никогда не axopodia).

- Обычно это стелющиеся формы.

Подкласс А: Лобосия

- Псевдоподии как лобоподии.

Порядок 1: амебиды.

- Примеры: Amoeba, Entamoeba, Pelomyxa и т. Д.

Заказ 2: Arcellinida.

- Примеры: Arcella, Diffugia, Euglypha и т. Д.

Подкласс b: Filosia

- Имеют сужающиеся и ветвящиеся филоподии.

- Примеры: Gromia, Allogromia , Penardia (голый).

Подкласс c: Гранулоретикулезия

- Имеют мелкозернистые ретикулозные ризоподии (ретикулоподии).

Порядок 1: Foraminiferida

- Примеры: Глобигерина, Эльфидиум и др.

Подкласс d: Mycetozoia

- Амебоидная трофическая стадия развивается либо в многоклеточную агрегацию, либо в настоящий многоядерный плазмодий.

- Жизненный цикл сложен и включает половое размножение.

- Обычно образуются спорангии, высвобождающие споры.

- Питание фагоцитарное.

- Пример: Plasmodiophora .

- Псевдоподии в основном аксоподии с осевыми филаментами, отходящими от шаровидного тела.

- Это преимущественно сидячие или плавающие формы.

- Гаметы обычно жгутиковые.

- Размножение бывает половым и бесполым.

Подкласс А: Радиолярии

- Центральная капсула перфорирована от одной до нескольких пор.

- Имеют спикулы или кремнистый скелет.

- Присутствуют филоподии или аксоподии.

- Капсула разделяет протоплазму на эктоплазму и эндоплазму.

- Все морские.

- Примеры: Thalassicola, Collozoum, Lithocircus и т. Д.

Подкласс b: Acantharia

- Неперфорированная, нехитиноидная центральная капсула без пор.

- Анизотропный скелет сульфата стронция.

- Axopodia присутствует.

- Морской

- Пример: Acanthometra .

Подкласс c: Heliozoia

- Нет центральной капсулы.

- Тело округлой формы с расходящимися аксоподиями.

- Обычно голый, если есть скелет, он состоит из кремнистых чешуек и шипов.

- У них есть аксоподии или филоподии.

- Может быть более одного ядра, в основном в пресной воде.

- Примеры: Actinophrys, Actinosphaerium, Clathrulina и т. Д.

Подкласс d: Proteomyxidia

- В основном морские и пресноводные паразиты водорослей и высших растений.

- Филоподии и ретикулоподии у некоторых видов.

- Примеры: Vampyrella, Pseudospora и т. Д.

- Маленькие, круглые или амебовидные паразиты в эритроцитах позвоночных.

- Пример: Бабезия .

- Локомоторные органеллы отсутствуют.

- Обычно присутствуют споры.

- Исключительно эндопаразиты.

- Реснички или жгутики могут присутствовать в гаметах.

- Происходит сингамия, после которой образуется много спор.

- Споры простые и содержат от одного до многих спорозоитов.

- Спорозоиты — инфекционная фаза.

- Ядро однотипное.

- Псевдоподии вообще отсутствуют.

- Передвижение за счет скольжения или сгибания тела.

- Формируются споры, у некоторых есть жгутиковые микрогаметы.

- Споры без полярных капсул и волокон, голые или инцистированные.

- Размножение половым и бесполым способами.

- Зрелые трофозоиты большие и внеклеточные.

- Размножение полностью половое, со спорогонией.

- Споры содержат восемь спорозоитов.

- Паразиты пищеварительного тракта и полости тела беспозвоночных .

- Примеры: Gregarina, Monocystis, Nematocystis и т. Д.

- Зрелые трофозоиты небольшие и обычно внутриклеточные.

- Каждая ооциста производит множество спорозоитов.

- Паразиты пищеварительного тракта или крови позвоночных.

- Гаметоциты диморфны.

- Спорозоиты размножаются путем шизогонии в клетках тканей.

- Примеры: Eimeria, Isospora, Plasmodium и т. Д.

Заказ 1: Eucoccida

- Имеет место шизогония.

- Имеются как половая, так и асексуальная фазы.

- Они паразитируют в эпителиальных клетках и клетках крови беспозвоночных и позвоночных.

Подзаказ 1: Eimeriina

- Макрогамет и микрогаметоцит развиваются независимо.

- Нет сизигии.

- Макрогаметоцит производит множество микрогамет.

- Зигота неподвижна.

- Ооциста не увеличивает размер во время спорогонии.

- Спорозоиты заключены в спороцисту.

- Пример: Eimeria .

Подзаказ 2: Haemosporina

- Макрогамет и микрогаметоцит развиваются независимо.

- Нет сизигии.

- Микрогаметоцит производит только несколько микрогамет.

- Зигота часто подвижная.

- Ооциста увеличивается в размерах во время спорогонии.

- Спорозоиты голые.

- Шизогония встречается у позвоночных, а спорогония — у беспозвоночных-хозяев.

- Гемоглобин клеток-хозяев образует пигмент.

- Пример: Плазмодий .

- Споры отсутствуют.

- Жгутиков и псевдоподий нет ни на одной стадии.

- Размножение бесполым размножением (бинарное деление).

- Формируются цисты с множеством голых спорозоитов.

- Примеры: Sarcocystis, Toxoplasma и т. Д.

- Споры присутствуют.

- Псевдоподии могут присутствовать, но жгутики отсутствуют.

- Размножение только бесполым методом.

- Имеет место шизогония.

- Примеры: Caelosporidium, Ichthyosporidium и т. Д.

- Споры имеют несколько клеток, имеющих одну или несколько полярных нитей, которые представляют собой спиральные нити и могут быть выброшены, а также одну или несколько саркоплазм или спороплазм (аналогично спорозоитам).

- Все паразиты.

- Зигота дает начало одному или нескольким трофозоитам без спорогонии.

- Споры многоклеточного происхождения и крупные.

- Есть одна или несколько спороплазм с двумя или тремя клапанами.

- Это паразиты рыб.

- Примеры: Myxobolus, Myxidium, Ceratomyxa и т. Д.

- Споры одноклеточного происхождения и мелкие.

- Есть одна длинная трубчатая полярная нить, через которую спороплазма выходит только один клапан.

- Они цитозойные (внутриклеточные паразиты) у членистоногих и позвоночных.

- Пример: Носема .

- Они обладают простыми цилиарными органеллами для передвижения, инфрацилиатуры являются субпекулярными.

- У них два ядра, трофическое макроядро и репродуктивное микроядро.

- Двойное деление — перкинетальное.

- Конъюгация происходит со слиянием ядер, также имеют место аутогамия и цитогамия.

- Бесплатных гамет не бывает.

- Питание бывает миксотрофным или гетеротрофным.

- У них обычно есть цитостом.

- Они обладают ресничками или сложной цилиарной структурой в качестве локомоторных или пищевых органелл.

- Имеется инфрацилиарная система, состоящая из базальных гранул под поверхностью клетки и связанных между собой продольными фибриллами.

- Большинство инфузорий обладают клеточным ртом или цитостомом.

- Анальное отверстие (цитопиг) постоянное.

- Два типа ядер: вегетативное (макронуклеус) и репродуктивное (микронуклеус).

- Деление поперечное.

- Половое размножение никогда не связано с образованием свободных гамет.

- Одна или несколько сократительных вакуолей присутствуют даже у морских и паразитарных типов.

- Реснички тела простые и однородные.

- Буккальные реснички в основном отсутствуют.

Заказ 1: Гимностоматида.

- Примеры: Coleps, Dileptus, Didinium, Prorodon, Nassula и т. Д.

Заказ 2: Trichostomatida.

- Примеры: Colpoda, Balantidium и т. Д.

Заказ 3: Chonotrichida.

- Примеры: Спирохона, Лобочона, Хилодохона и т. Д.

Заказ 4: Апостоматида.

Заказ 5: Astomatida.

- Примеры: Anoplophyra, Maupasella, Hoplitophyra и т. Д.

Заказ 6: Hymenostomatida.

- Примеры: Colpidium, Tetrahymena, Paramecium и т. Д.

Заказ 7: Thigmotrichida.

- Примеры: Thigmophyra, Boveria и т. Д.

- Взрослые без ресничек тела.

- Апикальный конец с буккальными ресничками.

Заказ 1: Peritrichida.

- Примеры: Vorticella, Carchesium, Trichodina и т. Д.

- Тело беззубчатое и черешчатое.

- Молодые с ресничками, и взрослые с присосками.

Заказ 1: Suctorida.

- Примеры: Acineta, Ephelota, Podophyra и т. Д.

- Реснички тела редуцированные.

- Буккальные реснички хорошо выражены.

Заказ 1: Heterotrichida.

- Примеры: Stentor, Bursaria, Spirostomum, Nyctotherus и т. Д.

Заказ 2: Oligotrichida.

- Примеры: Halteria, Strombidium.

Заказ 3: Tintinnida.

- Примеры: Codonella, Favella и т.

Д.

Д.

Порядок 4: Entodinomorphida.

- Примеры: Entodinium, Cycloposthium и т. Д.

Заказ 5: Odontostomatida.

Заказ 6: Hypotrichida.

- Примеры: Euplotes, Stylonychia, Urostyla, Oxytricha и т. Д.

- Котпал РЛ. 2017. Современный учебник зоологии — беспозвоночные . 11-е издание. Публикации Растоги.

- Jordan EL и Verma PS. 2018. Зоология беспозвоночных. 14-е издание. S Chand Publishing.

- Триведи П.С., Панди С. и Бхадаурия С. (2010). Учебник микробиологии.Pointer Publishers; Первое издание

- Sastry A.S. И Бхат С.К. (2016). Основы медицинской микробиологии. Нью-Дели: издательство Jaypee Brothers Medical.

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8325/

- https://www.cliffsnotes.com/study-guides/biology/microbiology/the простейшие / классификация простейших

- http://www.

biologydiscussion.com/parasitology/protozoan-cell/classification-of-parasitic-protozoa/62086

biologydiscussion.com/parasitology/protozoan-cell/classification-of-parasitic-protozoa/62086 - https://biologywise.com/protozoa-classification-characteristics

Простейшие- Определение, характеристика, классификация, примеры

Что такое простейшие? — Определение, характеристики и примеры — Класс микробиологии (видео)

Protozoa

Группа организмов, известная как «простейшие», определяется несколькими их общими характеристиками. Простейшие — нефототрофные одноклеточные эукариотические микроорганизмы без клеточных стенок. Эта разнообразная группа, насчитывающая более 65 000 видов, обычно разделяет эти основные признаки. Если заглянуть глубже, эта группа может быть чрезвычайно сложной и разнообразной. Фактически, простейшие часто называют вершиной одноклеточной сложности.

В отличие от относительно простых бактерий, простейшие могут иметь множество различных внутриклеточных органелл, выполняющих определенные задачи. Некоторые виды простейших имеют строение, аналогичное рту, желудочно-кишечным трактам и анусам. Это, вероятно, противоречит всему, что вас учили о микробах, которые представляют собой просто мешочки с белками и ферментами.

Это, вероятно, противоречит всему, что вас учили о микробах, которые представляют собой просто мешочки с белками и ферментами.

Многие простейшие вызывают заболевания животных и человека. Некоторые, например Plasmodium , вызывающие малярию, могут быть разрушительными для людей во всем мире. Другие, такие как Trichomonas , вызывают заболевания, передающиеся половым путем, которые являются относительно доброкачественными и на 100% излечимы. Однако подавляющее большинство видов совершенно безвредны. Но, как это обычно бывает в микробиологии, больше всего внимания уделяется опасным.

Простейшие могут иметь очень разные жизненные циклы с множеством морфологических стадий, в зависимости от вида. Большинство простейших имеют стадию цисты , которая находится в состоянии покоя и обладает высокой устойчивостью к стрессу окружающей среды. У видов, вызывающих заболевание, эти кисты часто являются способом инфекции, часто приобретаемой в результате фекально-орального заражения. Стадия трофозоитов — активная, репродуктивная и питательная стадия. На изображении ниже показан фиолетовый трофозоит, выходящий из продолговатой коричневато-красной кисты.

Стадия трофозоитов — активная, репродуктивная и питательная стадия. На изображении ниже показан фиолетовый трофозоит, выходящий из продолговатой коричневато-красной кисты.

Трофозоит — это стадия, которая обычно вызывает заболевание, вызываемое патогенными простейшими. Этот трофозоит может быть очень специфическим, заражая только один вид, например людей. Или, в более общем плане, заражение целыми группами, например, как любое млекопитающее.

Поскольку простейшие настолько разнообразны и имеют лишь отдаленное родство, они были разделены на четыре основные группы в зависимости от подвижности и структур, используемых для создания движения.Мы рассмотрим все четыре группы по отдельности, выделив ключевые моменты и приведя примеры важных видов внутри группы.

Жгутиковые

Первую группу составляют мастигофоры , также известные как жгутиковые . Как видно из названия, эта группа плавает, размахивая длинными, похожими на кнут жгутиками. Жгутик простейших структурно отличается от жгутика бактерий. Кроме того, жгутик простейших колеблется, в то время как жгутик бактерий вращается.

Как видно из названия, эта группа плавает, размахивая длинными, похожими на кнут жгутиками. Жгутик простейших структурно отличается от жгутика бактерий. Кроме того, жгутик простейших колеблется, в то время как жгутик бактерий вращается.

Есть несколько важных болезнетворных жгутиконосцев. Trypanosoma brucei вызывает африканскую сонную болезнь, болезнь, от которой ежегодно умирает около 65 000 человек в Африке. Жизненный цикл Trypanosoma интересен тем, что он использует два хоста. Заболевание проявляется у человека, но передается через укус инфицированной мухи цеце.

Лямблии — это распространенный патогенный жгутик, вызывающий диарею и неофициально известный как бобровая лихорадка.Еще одно распространенное простейшее — это Trichomonas , жгутик, передающийся половым путем, который может вызывать урогенитальные симптомы у инфицированных женщин.

Amoebas

Группа Sarcodina широко известна как Amoebas . Это огромная группа, члены которой встречаются практически в любой среде, которую только можно вообразить. Эти амебы характеризуются наличием обнаженной стадии трофозоитов, что означает, что клетка не имеет структурных компонентов на своей мембране, которые сохраняют форму.В результате получается аморфная капля, которая движется по проекциям псевдопод.

Эти амебы характеризуются наличием обнаженной стадии трофозоитов, что означает, что клетка не имеет структурных компонентов на своей мембране, которые сохраняют форму.В результате получается аморфная капля, которая движется по проекциям псевдопод.

Клетка выдвигает вперед часть своей клеточной мембраны, называемую псевдоподводом, поскольку она медленно удаляет клеточную мембрану на противоположном конце. В результате получается медленное движение в одном направлении, просто подталкиваясь вперед и подтягивая заднюю часть. Это классические микробы, которые исследуются на вводных занятиях по биобиологии, чтобы продемонстрировать интересный режим подвижности.

Есть много родов амеб, которые живут в симбиозе с животными, обычно в ротовой полости или желудочно-кишечном тракте.Очень немногие вызывают заболевание, но, в частности, один вид, Entamoeba histolytica , может быть весьма смертельным. Заболевание передается через питьевую воду, зараженную цистами Entamoeba, обычно присутствующими в районах с плохой санитарией. Entamoeba может вызывать амебную дизентерию, характеризующуюся болезненными язвами в толстой кишке и диареей. Ежегодно около 100 000 человек во всем мире умирают от Entamoeba histolytica .

Entamoeba может вызывать амебную дизентерию, характеризующуюся болезненными язвами в толстой кишке и диареей. Ежегодно около 100 000 человек во всем мире умирают от Entamoeba histolytica .

Инфузории

Следующая группа — это Ciliophora , широко известная как Инфузории .Как следует из названия, эти простейшие передвигаются, размахивая короткими ресничками, выстилающими клетку. Многие инфузории являются хищниками, преследуя и поедая бактерии, грибы или других простейших. Реснички обеспечивают большую подвижность, позволяя инфузориям быстро двигаться, резко останавливаться и резко разворачиваться в погоне за своей добычей.

Еще одна интересная характеристика инфузорий — наличие двух ядер. Макронуклеус содержит большую часть генома и отвечает за управление основными клеточными процессами.Также существует микроядро, которое участвует только в половом размножении и генетической наследственности. Инфузории без микронуклеуса, утраченные естественным путем или удаленные учеными, не могут воспроизводиться половым путем, но могут размножаться бесполым путем.

Самый распространенный род инфузорий — это род Paramecium . Эта инфузория встречается практически в любой пробе воды в окружающей среде, что делает ее удобным организмом для изучения на вводных уроках биологии. Paramecium также безвреден, что обеспечивает безопасное исследование начинающими молодыми учеными.

Sporozoans

Последняя группа — это Apicomplexa , чаще называемые Sporozoans . Эта группа сильно отличается от трех других. Это единственная группа, у которой зрелые формы неподвижны. У спорозоев отсутствуют жгутики и реснички, и они не могут образовывать ложноножки. Все спорозоиды являются облигатными паразитами , что означает, что они должны жить в ассоциации с организмом-хозяином. Эта группа часто может иметь сложные жизненные циклы, требующие нескольких видов хозяев.

Болезни вызывают многие спорозоиды. Из всех болезней, вызываемых простейшими, наиболее смертоносной является малярия, вызываемая спорозоидом Plasmodium . Когда самка комара Anopheles кусает человека, он может передать Plasmodium в кровоток. Малярия развивается, когда Plasmodium вторгается в красные кровяные тельца хозяина, воспроизводится и разрывает все инфицированные эритроциты сразу. Малярия по-прежнему убивает более 600 000 человек ежегодно, в основном детей в возрасте до 5 лет, которые живут в Африке.

Когда самка комара Anopheles кусает человека, он может передать Plasmodium в кровоток. Малярия развивается, когда Plasmodium вторгается в красные кровяные тельца хозяина, воспроизводится и разрывает все инфицированные эритроциты сразу. Малярия по-прежнему убивает более 600 000 человек ежегодно, в основном детей в возрасте до 5 лет, которые живут в Африке.

Toxoplasma и Cryptosporidium — еще два примера болезнетворных спорозоидов, заражающих людей.

Итоги урока

Пора сделать обзор.

Простейшие представляют собой разнообразную группу организмов, которые являются нефотрофными, одноклеточными, эукариотическими микроорганизмами без клеточных стенок. В общем, у простейших есть разные стадии жизненного цикла. Трофозоит — активная, репродуктивная и питательная стадия.На стадии цисты организм находится в состоянии покоя и обладает высокой устойчивостью к стрессу окружающей среды. Некоторые жизненные циклы требуют, чтобы определенные виды служили хозяевами. Другие носят более общий характер и способны заразить большое количество различных хостов.

Другие носят более общий характер и способны заразить большое количество различных хостов.

Третьим требуется два разных организма для завершения своего жизненного цикла.

Простейшие делятся на четыре основные группы в зависимости от того, как движется организм. Flagellates движутся, размахивая длинными, похожими на кнут жгутиками. Trypanosoma и Giardia — обычные жгутиковые. Amoebas перемещается за счет действия псевдоножек. Entamoeba histolytica — распространенный амебоидный патоген.

Инфузории представляют собой большую группу, которая перемещается путем взмахивания ресничек. Эта группа хищников, как правило, безвредна, нацелена на бактерии и другие простейшие, при этом очень немногие из них вызывают болезни у людей. Парамеций — классическая инфузория.

Спорозоиды неподвижны. Это облигатные паразиты, часто со сложным жизненным циклом. Малярия, самое смертоносное протозойное заболевание, вызывается спорозоидом Plasmodium .

Результат обучения

По завершении этого урока вы сможете:

- Описывать общие характеристики простейших

- Объясните жизненные циклы простейших

- Перечислите четыре основные группы простейших и укажите, как эти группы классифицируются.

- Обобщите конкретные характеристики и приведите примеры для каждой группы: жгутиконосцы, амебы, инфузории и спорозоиды

Простейшие: характеристика, размножение и классификация

В этой статье мы обсудим: — 1. Введение в простейшие 2. Клеточные характеристики простейших 3. Классификация 4. Размножение.

Введение в простейшие: Простейшие представляют собой наиболее примитивную группу животных организмов. Это одноклеточные эукариотические подвижные организмы без клеточной стенки, образующие очень большую и весьма разнообразную группу, происходящую из нескольких филогенетических линий. Существует около 20 000 живых видов и много ископаемых, которые в настоящее время вымерли.Большинство простейших являются свободноживущими организмами в водных средах обитания и в почве.

Существует около 20 000 живых видов и много ископаемых, которые в настоящее время вымерли.Большинство простейших являются свободноживущими организмами в водных средах обитания и в почве.

Некоторые из них являются паразитарными и патогенными. Другие являются симбиотическими или комменсальными организмами, живущими в ассоциации с другими организмами. Простейшие составляют важное звено в пищевой цепи водной среды, как пресноводной, так и морской. Многие из них питаются другими микроорганизмами, а сами поедаются более крупными организмами.

Небольшая группа людей владеет хроматофорами и осуществляет фотосинтез e.грамм. Эвглена. Эти фотосинтезирующие простейшие обычно считаются водорослями. Однако большинство простейших являются гетеротрофными или голозойскими, то есть они живут за счет фагоцитоза других организмов.

В качестве симбионтов простейшие могут иметь фотосинтезирующие водоросли в качестве эндосимбионтов, например Хлорелла растет как эндосимбионт Paramecium bursaria. С другой стороны, простейшие могут жить симбиотически в животных организмах, например простейшие, обитающие в кишечнике термитов и рубце травоядных животных. Большинство простейших являются аэробными мезофильными организмами, оптимальная температура которых составляет от 16 ° C до 25 ° C.Некоторые из них анаэробны, например Entamoeba.

С другой стороны, простейшие могут жить симбиотически в животных организмах, например простейшие, обитающие в кишечнике термитов и рубце травоядных животных. Большинство простейших являются аэробными мезофильными организмами, оптимальная температура которых составляет от 16 ° C до 25 ° C.Некоторые из них анаэробны, например Entamoeba.

Простейшие также могут быть паразитами, вызывая различные заболевания у животных, включая человека. Среди распространенных инфекций человека, вызываемых простейшими, — диарейные заболевания, вызываемые Entamoeba histolytica и Sacrocystis sp., Малярия, вызываемая несколькими видами Plasmodium, лямблиоз, вызываемый Giardia lamblia, африканская сонная болезнь, вызываемая Trypanosoma gambiense, кала-азар, вызываемая Leishmania donovani, токсоплазмоз, вызванный Toxoplasma gondia, вагинальная инфекция, вызванная Trichomonas vaginalis и т. д.