Тип Простейшие. Классификация, образ жизни, особенности строения, размножения и развития.

К одноклеточным относятся животные, тело которых морфологически соответствует одной клетке, будучи вместе с тем самостоятельным организмом со всеми присущими организму функциями.

Простейшие – это организмы на клеточном уровне организации. В морфологическом отношении тело их равноценно клетке, но в физиологическом представляет целый самостоятельный организм. Подавляющее большинство их микроскопически малых размеров. Общее число известных видов превышает 30 000.

Строение

простейших чрезвычайно разнообразно,

но все они обладают чертами, характерными

для организации и функции клетки. Два

основных компонента тела простейших –

цитоплазма и ядро. Цитоплазма ограничена

наружной мембраной, которая имеет

толщину около 7,5 нм и состоит из трех

слоев, примерно по 2,5 нм каждый. Эта

основная мембрана, состоящая из белков

и липидов и регулирующая поступление

веществ в клетку, у многих простейших

усложняется дополнительными структурами,

увеличивающими толщину и механическую

прочность наружного слоя цитоплазмы.

Цитоплазма

простейших обычно распадается на два

слоя – наружный, более светлый и плотный,

— эктоплазму и внутренний, снабженный

многочисленными включениями, — эндоплазму.

В цитоплазме локализуются общеклеточные

органоиды: митохондрии, эндоплазматическая

сеть, рибосомы, элементы аппарата

Гольджи. Кроме того, в цитоплазме многих

простейших могут присутствовать

разнообразные специальные органеллы.

Особенно широко распространены различные

фибриллярные образования – опорные и

сократимые волоконца, сократительные

вакуоли, пищеварительные вакуоли и др.

Простейшие обладают типичным клеточным

ядром, одним или несколькими. Ядро

простейших обладает типичный двухслойной

ядерной оболочкой, пронизанной

многочисленными порами. Содержимое

ядра состоит из ядерного сока (кариоплазмы),

в котором распределен хроматиновый

материал и ядрышки. Хроматин представляет

собой деспирализованные хромосомы,

слагающиеся из ДНП – дезоксинуклеопротеидов,

в свою очередь, состоящих из

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)

и белков типа гистонов.

Жизненный

цикл слагается из ряда следующих друг

за другом стадий, которые в существовании

каждого вида повторяются с определенной

закономерностью. Это явление называется

цикличностью, а отрезок жизни вида между

двумя однозначными стадиями составляет

его жизненный цикл. Чаще всего цикл

начинается стадией зиготы, отвечающей

оплодотворенному яйцу многоклеточных.

За этой стадией следует однократно или

многократно повторяющееся бесполое

размножение, осуществляемое путем

клеточного деления. Затем следует

образование половых клеток (гамет),

попарное слияние которых вновь дает

зиготу.

Важная биологическая особенность многих простейших – способность к инцистированию. При этом животные округляются, сбрасывают или втягивают органеллы движения, выделяют на своей поверхности плотную оболочку и переходят от активной жизни в состояние покоя. В инцистированном состоянии простейшие могут переносить резкие изменения окружающей среды (подсушивание, охлаждение и т.п.), сохраняя жизнеспособность. При возвращении благоприятных для жизни условий цисты раскрываются, и простейшие выходят из них в виде активных, подвижных особей.

Простейшие

воспринимают разнообразные изменения

внешней среды: температурные, химические,

световые, механические и др. Одни внешние

воздействия вызывают у них положительную

реакцию, т.е. движение к источнику

раздражения, другие – отрицательную,

т.е. движение от источника раздражения.

Эти направленные движения свободноживущих

организмов, не имеющих нервных аппаратов,

называются таксисами.

Большинство

простейших может медленно или быстро

передвигаться. Способы передвижения в

разных классах этого типа различны.

Наиболее распространены способы

передвижения с помощью ложноножек, или

псевдоподий, жгутиков и ресничек.

Ложноножки – это временные выпячивания

цитоплазмы, форма и длина которых

различны и характерны для каждого вида

или группы видов. Выпуская ложноножки,

животное медленно ползет, при этом форма

его тела все время меняется. Жгутики –

это длинные, тонкие выросты наружного

слоя цитоплазмы, которые описывают при

своем движении конус. В каждом жгутике

внутри имеется 11 продольных волоконец

(фибрилл), из которых 2 центральных и 9

периферических. Внутренние волоконца

выполняют опорную функцию, а наружные

– двигательную. Жгутики начинаются от

особых образований – кинетосом. Процессы

обмена веществ, происходящие в кинетосомах,

являются источником энергии, необходимой

для движения жгутиков. Реснички по

строению очень сходны со жгутиками, но

в отличие от последних короткие и

работают наподобие весел; число их

обычно велико.

Продукты диссимиляции выделяются у простейших через всю поверхность тела, а у многих и через сократительные, или пульсирующие, вакуоли. Эти органоиды представляют собой светлые, прозрачные пузырьки, периодически наполняющиеся жидкостью до определенного предела, затем спадающиеся при выделении ее наружу. Главная функция сократительных вакуолей – удаление избыточной воды из клетки.

Простейшие

гетеротрофы. Только в классе жгутиковых,

кроме многочисленных гетеротрофных

видов, имеется значительное количество

автотрофов. Они всасывают из окружающей

их воды простые неорганические соединения

(углекислый газ и соли, растворенные в

воде), которые в пластидах, содержащих

хлорофилл, превращаются в сложные

органические вещества. У свободноживущих

гетеротрофных простейших пища (мелкие

организмы, остатки растений и животных)

попадает в клетку вместе с водой и в

цитоплазме образуются пищеварительные

вакуоли, в которых сложные нерастворимые

органические вещества разлагаются на

более простые растворимые органические

вещества.

У простейших наиболее распространено бесполое размножение, которое может проявляться в виде простого деления, почкования и множественного деления. Деление обычно наблюдается у свободноживущих форм: организм делится на две приблизительно равные клетки. Сначала происходит деление ядра, а потом – цитоплазмы. Реже встречается у простейших бесполое размножение в виде почкования. У большинства паразитических простейших, а также у ряда свободноживущих форм распространено множественное деление, или шизогония, при котором материнская особь распадается на большое количество дочерних.

Во

всех классах простейших наблюдается

половое размножение. В большинстве

случаев оно осуществляется путем слияния

(копуляции) микрогаметы с макрогаметой.

У инфузорий половой процесс осуществляется

в виде конъюгации.

В большинстве

случаев оно осуществляется путем слияния

(копуляции) микрогаметы с макрогаметой.

У инфузорий половой процесс осуществляется

в виде конъюгации.

У простейших, возникших в результате разных способов размножения, строение в какой-то степени отличается от родительских форм и не все органоиды имеются в должном количестве (например, из двух сократительных вакуолей может остаться одна). Восстановление обычного строения и недостающих органоидов совершается в процессе быстрого онтогенетического развития.

Простейшие

обладают широким всесветным

распространением. Множество их живет

в море. Некоторые входят в состав бентоса

на различных глубинах – от литорали до

абиссали (фораминиферы, инфузории,

жгутиконосцы). Многочисленные виды

радиолярий, жгутиконосцев и инфузорий

являются компонентами морского планктона.

Многие простейшие (жгутиконосцев,

инфузории, корненожки) входят в состав

пресноводного бентоса и планктона.

Существуют некоторые виды, живущие во

влажной почве. Наконец, широкое

распространение среди всех классов

простейших получил паразитизм.

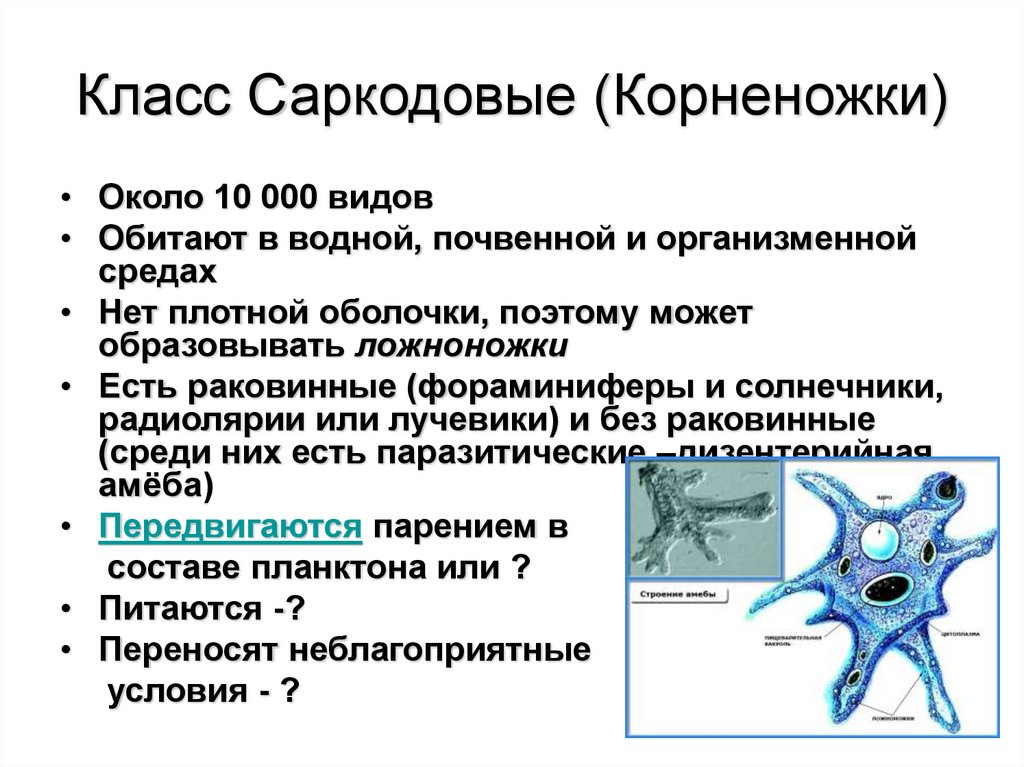

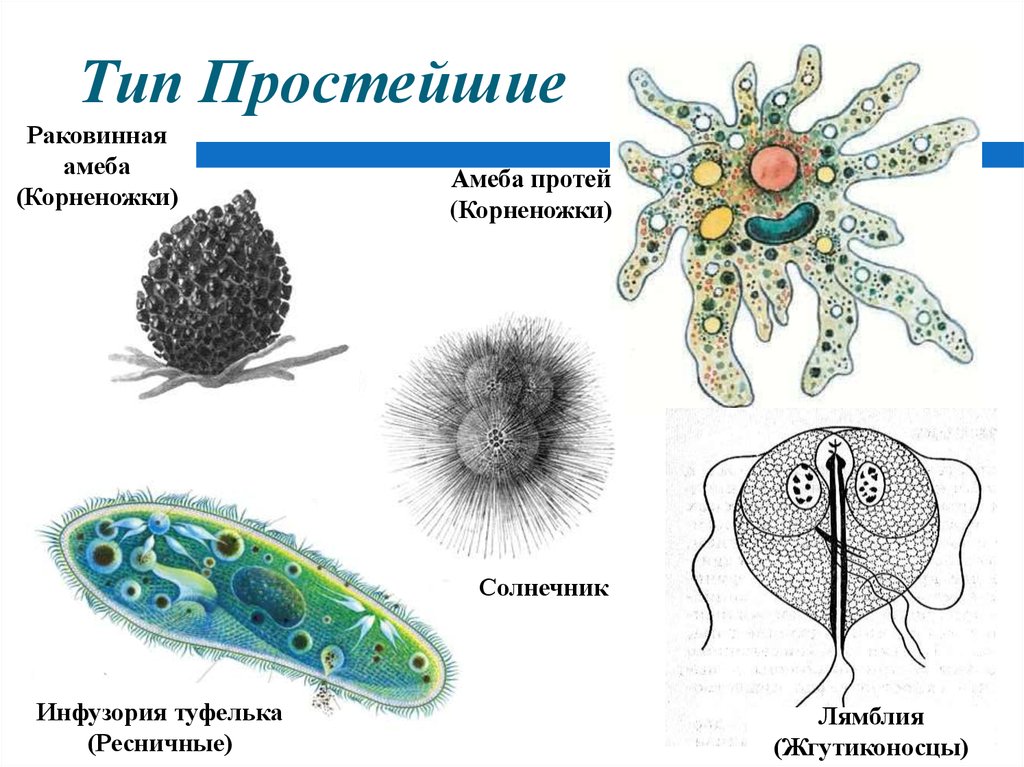

Принято разделение типа на шесть классов:

Класс жгутиковые;

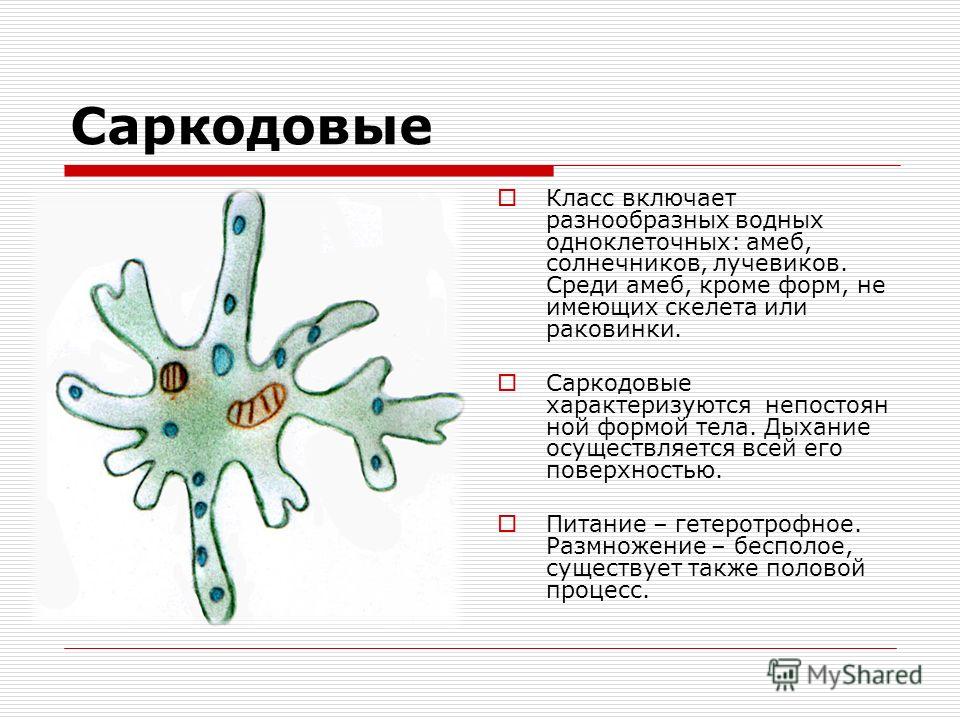

Класс ложноножковые, или саркодовые;

Класс споровики;

Класс слизистые споровики;

Класс микроспоридии;

Класс инфузории.

Подцарство одноклеточные кратко. Одноклеточные организмы — список с названиями и примерами

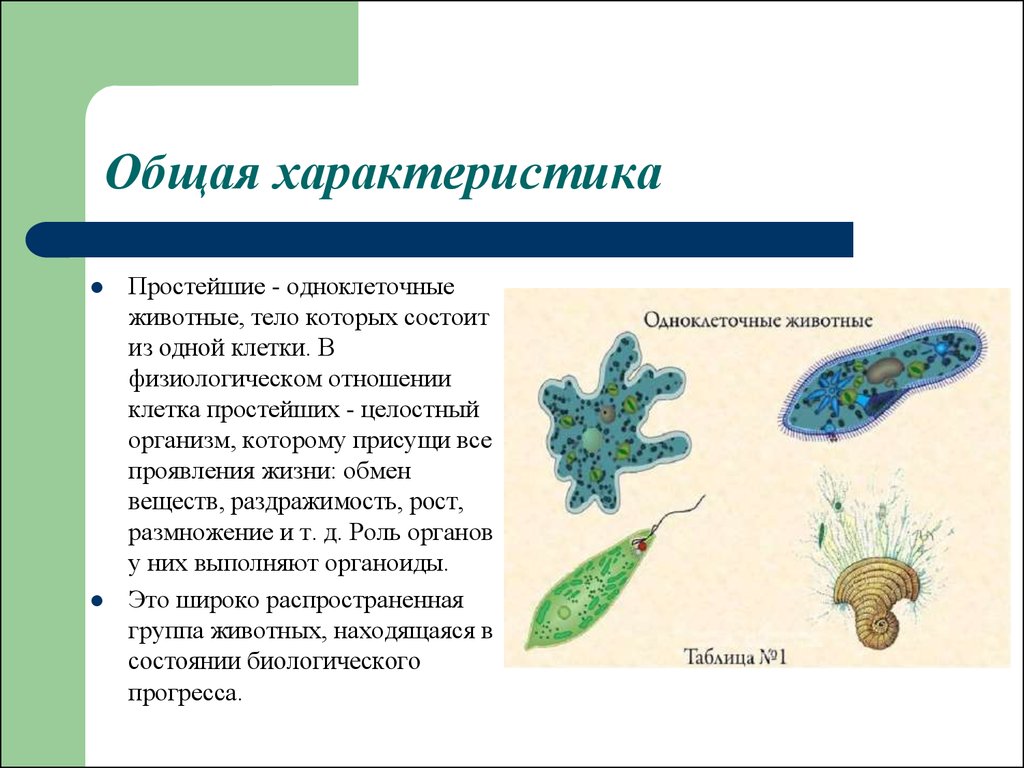

Тип простейшие включает примерно 25 тыс. видов одноклеточных животных, обитающих в воде, почве или организмах других животных и человека. Имея морфологическое сходство в строении клеток с многоклеточными организмами, простейшие существенно отличаются от них в функциональном отношении.

Если клетки многоклеточного животного выполняют специальные функции, то клетка простейшего является самостоятельным организмом, способным к обмену веществ, раздражимости, движению и размножению.

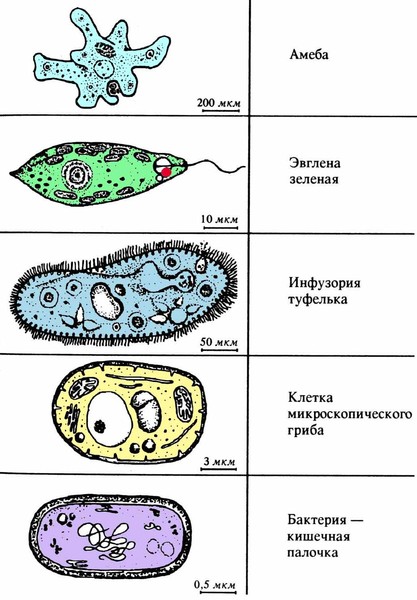

Простейшие — это организмы на клеточном уровне организации. В морфологическом отношении простейшее равноценно клетке, но в физиологическом представляет собой целый самостоятельный организм. Подавляющее большинство их — микроскопически малых размеров (от 2 до 150 мкм). Однако некоторые из ныне живущих простейших достигают 1см, а раковины ряда ископаемых корненожек имеют в диаметре до 5-6 см. Общее количество известных видов превышает 25 тыс.

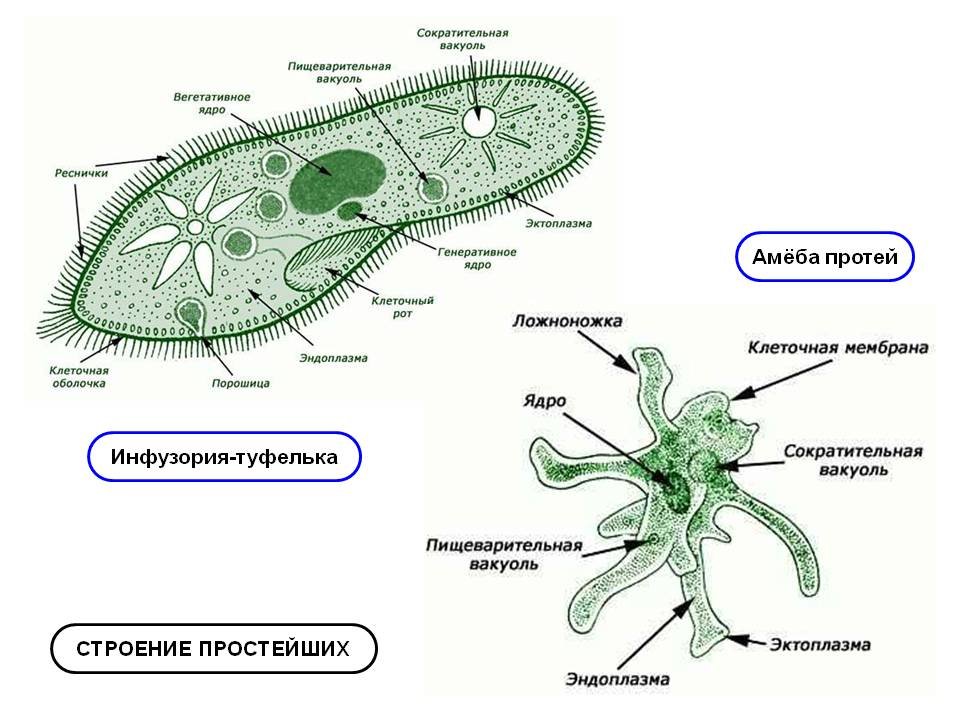

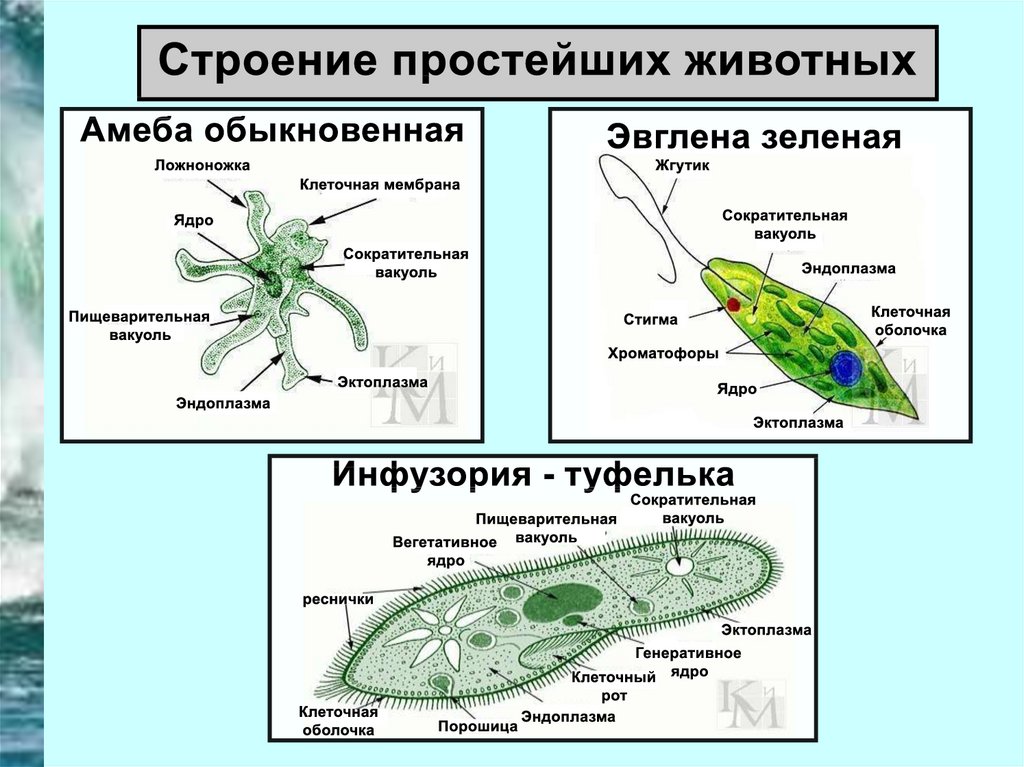

Строение простейших чрезвычайно разнообразно, но все они обладают чертами, характерными для организации и функции клетки. Общим в строении в строении простейших являются два основных компонента тела — цитоплазма и ядро.

Цитаплазма

Цитоплазма ограничена наружной мембраной, которая регулирует поступление веществ в клетку. У многих простейших она усложняется дополнительными структурами, увеличивающими толщину и механическую прочность наружного слоя. Таким образом возникают образования типа пелликулы и оболочки.

Цитоплазма простейших обычно распадается на 2 слоя — наружный более светлый и плотный — эктоплазму и внутренний, снабженный многочисленными включениями,- эндоплазму.

В цитоплазме локализуются общеклеточные органоиды. Кроме того, в цитоплазме многих простейших могут присутствовать разнообразные специальные органеллы. Особенно широко распространены различные фибриллярные образования — опорные и сократимые волоконца, сократительные вакуоли, пищеварительные вакуоли и др.

Ядро

Простейшие обладают типичным клеточным ядром, одним или несколькими. Ядро простейших имеет типичную двухслойную ядерную оболочку. В ядре распределен хроматиновый материал и ядрышки. Ядра простейших характеризуются исключительным морфологическим многообразием по размерам, числу ядрышек, количеству ядерного сока и т.д.

Особенности жизнедеятельности простейших

В отличие от соматических клеток многоклеточные простейшие характеризуются наличием жизненного цикла. Он слагается из ряда следующих друг за другом стадий, которые в существовании каждого вида повторяются с определенной закономерностью.

Чаще всего цикл начинается стадией зиготы, отвечающей оплодотворенному яйцу многоклеточных. За этой стадией следует однократно или многократно повторяющееся бесполое размножение, осуществляемое путем клеточного деления. Затем образуются половые клетки (гаметы), попарное слияние которых вновь дает зиготу.

За этой стадией следует однократно или многократно повторяющееся бесполое размножение, осуществляемое путем клеточного деления. Затем образуются половые клетки (гаметы), попарное слияние которых вновь дает зиготу.

Важной биологической особенностью многих простейших является способность к инцистированию. При этом животные округляются, сбрасывают или втягивают органеллы движения, выделяют на своей поверхности плотную оболочку и впадают в состояние покоя. В инцистированном состоянии простейшие могут переносить резкие изменения окружающей среды, сохраняя жизнеспособность. При возвращении благоприятных для жизни условий цисты раскрываются и простейшие выходят из них в виде активных, подвижных особей.

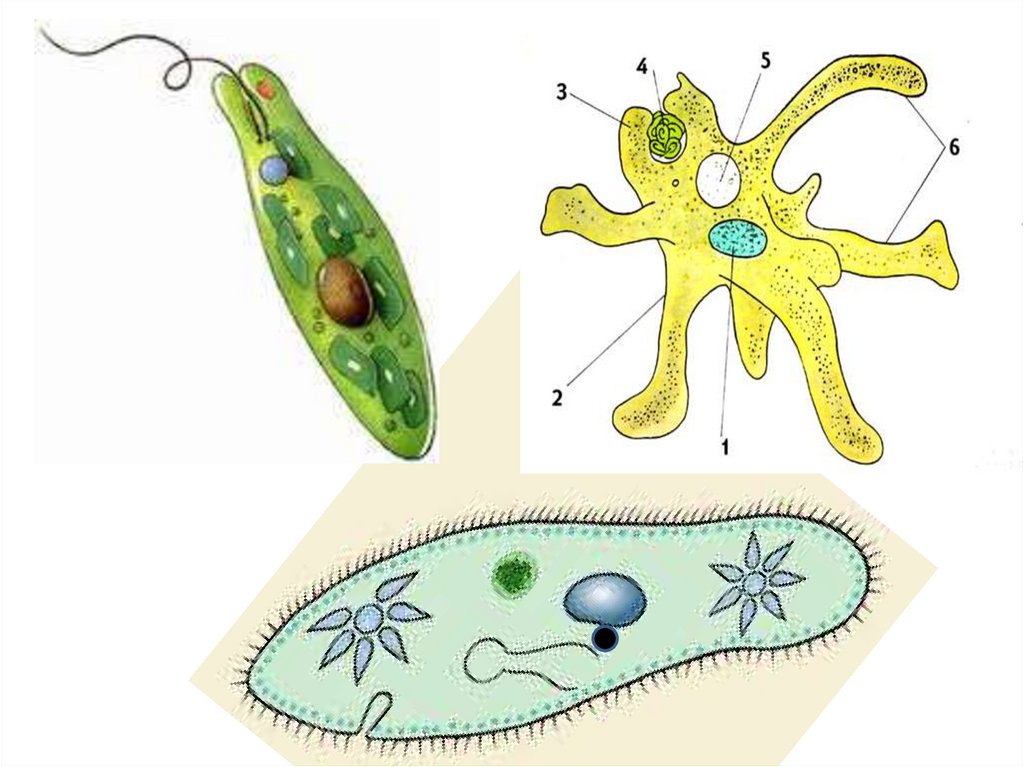

По строению органоидов движения и особенностей размножения тип простейшие делится на 6 классов. Основные 4 класса: Саркодовые, Жгутиковые, Споровики и Инфузории.

Определение 1

Одноклеточные (простейшие) — организмы, в которых все функции живого выполняет одна клетка.

Кроме прокариот, к ним относятся одноклеточные эукариоты, среди которых есть и растения, и животные, и грибы.

Особенности одноклеточных организмов

Размеры простейших микроскопически малы. К особенностям одноклеточных организмов относится то, что они выполняют все функции живого с помощью клеточных органелл и является отдельным самостоятельным организмом, представленным лишь одной клетки. По строению и набором органелл клетки одноклеточных организмов подобные клеткам многоклеточных организмов. Среди одноклеточных эукариот выделяют как просто построенные организмы (амеба, хлорелла), так и достаточно сложные (инфузории, ацетабулярии).

Если для клеток многоклеточных организмов характерно дифференцировка функций и невозможность выполнять сразу все функции живого, то одноклеточные организмы эту способность сохраняют. Высокий уровень их организации — клеточный. Клетка одноклеточных организмов — это целостный организм, которому присущи все свойства живого: обмен веществ, раздражимость, рост, размножение и тому подобное.

Их тело состоит из цитоплазмы, в которой различают внешний слой — эктоплазму, и внутренний — эндоплазму. В большинстве видов клетка снаружи покрыта оболочкой, которая предоставляет одноклеточной животному постоянную форму. У простейших проявляются органеллы, выполняющие различные функции:

- пищеварения (пищеварительные вакуоли),

- выделения (сократительные вакуоли),

- движения (жгутики, реснички),

- восприятия света (светочувствительный глазок)

и другие органеллы, обеспечивающие все процессы жизнедеятельности. По способу питания — это гетеротрофные организмы. Простейшим свойственна раздражительность, проявляющаяся в различных движениях — таксисе. Различают положительные таксисы — движения к раздражителю, и отрицательные таксисы — движения от раздражителя.

Попадая в неблагоприятные условия, простейшие образуют цисты. Инцистирование — важная биологическая особенность простейших. Оно не только обеспечивает переживания неблагоприятных условий, но и способствует широкому расселению.

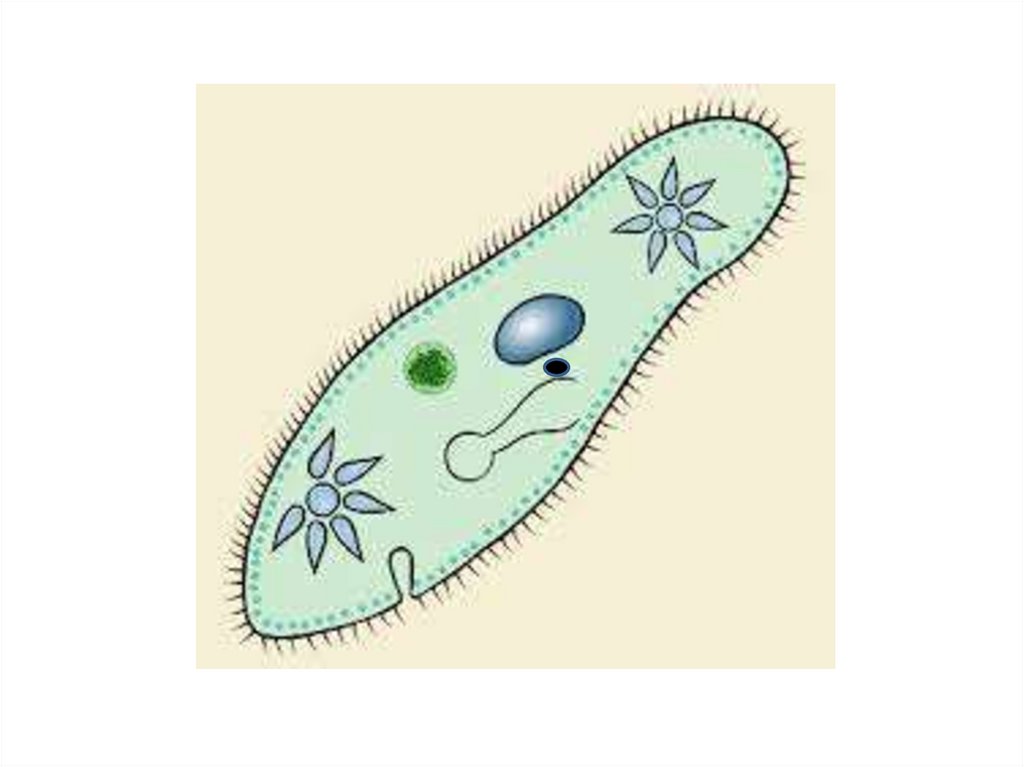

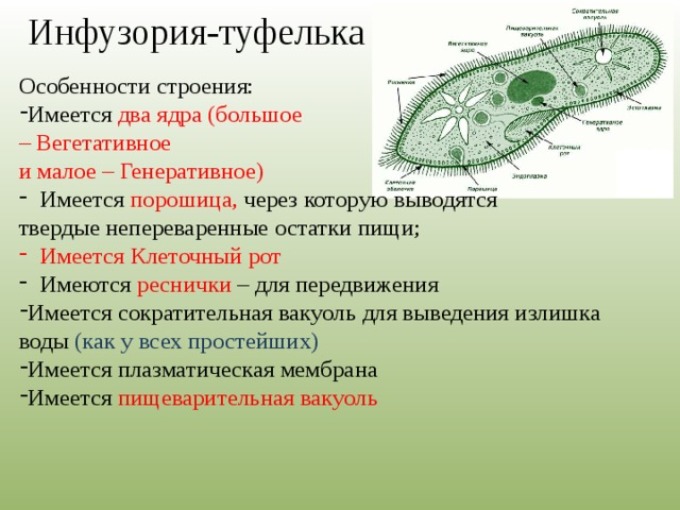

Водные одноклеточные

Морские одноклеточные животные, например фораминиферы и радиолярии, имеют внешний скелет в виде известковой раковины. К высокоорганизованных одноклеточных животных относятся инфузории. Органоидами движения в них выступают реснички, тело покрыто прочной эластичной оболочкой, которая предоставляет ему постоянной формы. Большинство инфузорий имеет два ядра: большое и малое. Большое вегетативное ядро — регулирует процессы движения, питания, выделения, а также бесполое размножение, осуществляемое поперечным делением клетки пополам. Малое ядро — генеративное, оно выполняет важную функцию в половом процессе.

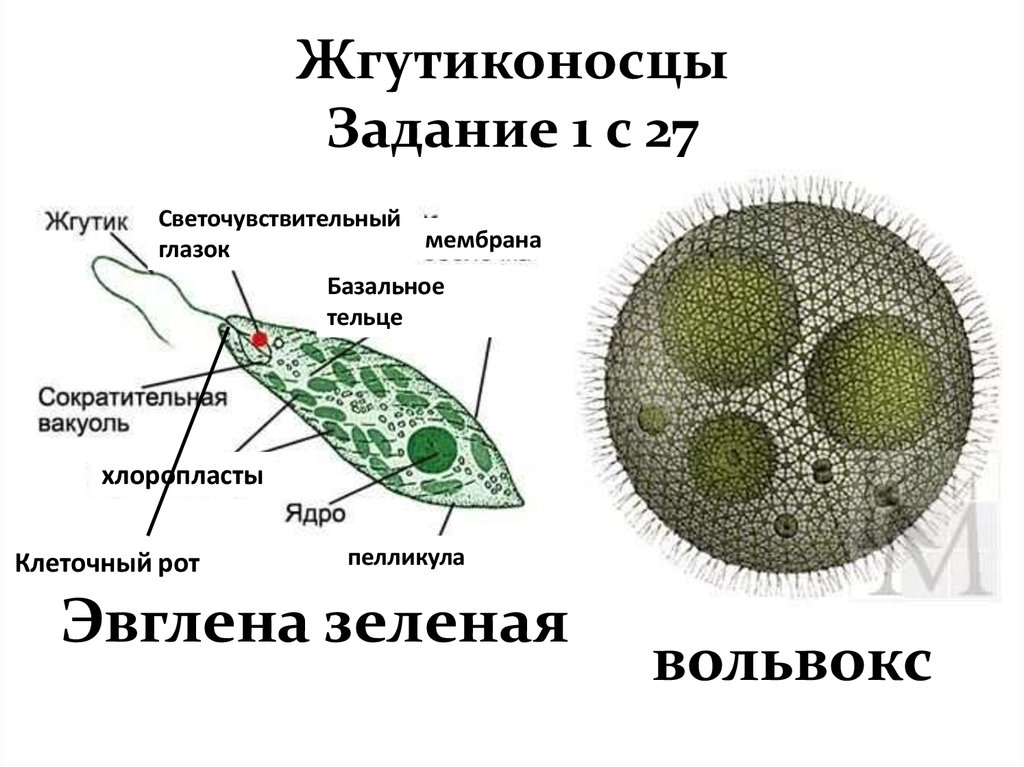

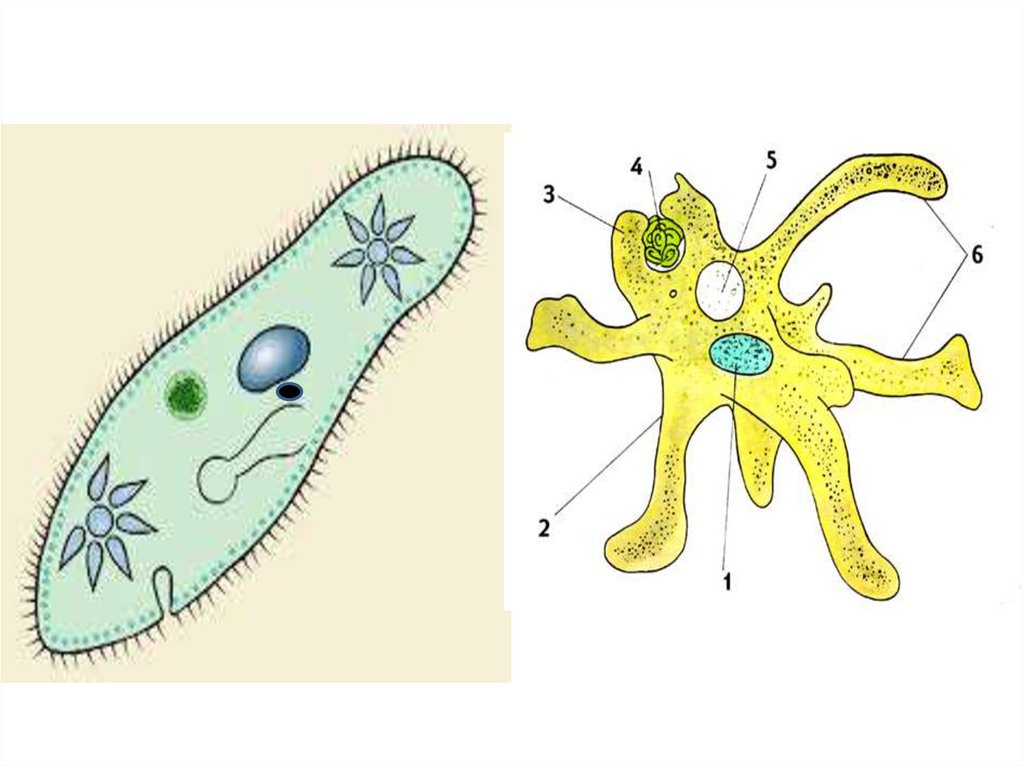

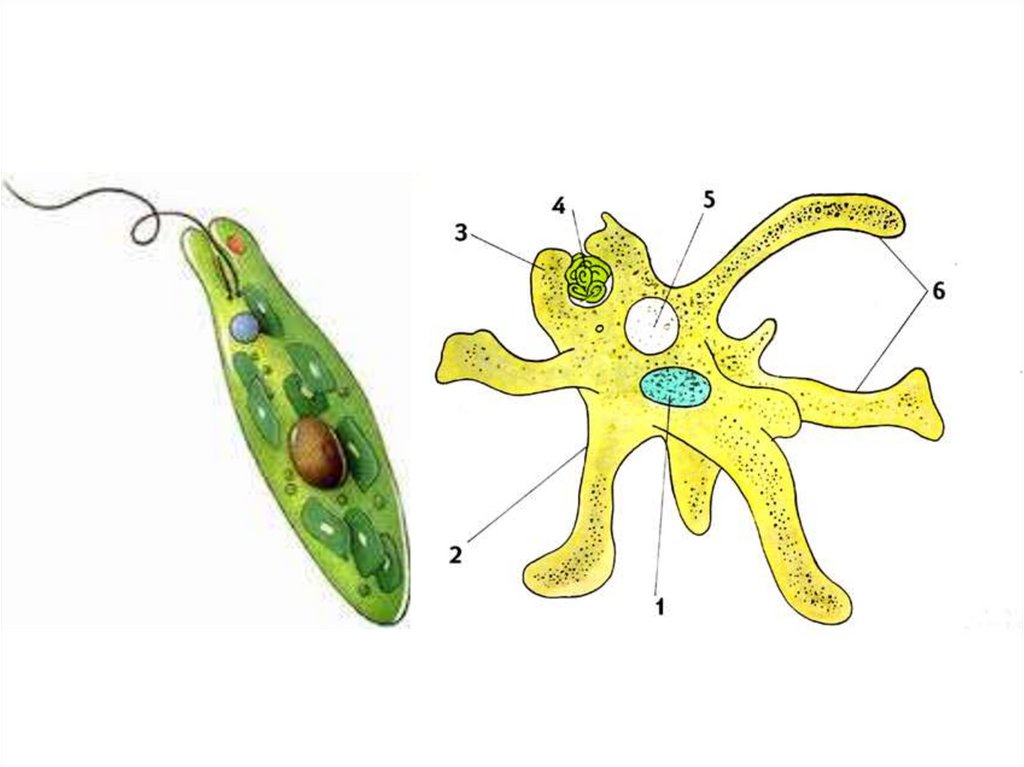

Среди водных одноклеточных организмов также выделяют миксотрофы — организмы, которые могут питаться как с помощью фотосинтеза, так и гетеротрофно. Например, эвглена зеленая.

Живет эвглена в пресноводных водоемах и плавает с помощью единого жгутика, расположенного на переднем конце тела. В цитоплазме эвглены имеются хлоропласты, содержащие хлорофилл, позволяет эвглену питаться фототрофные. Если нет света, она переходит на гетеротрофное питания. Благодаря этому свойству эвглена сочетает в себе признаки растения и животного, что свидетельствует об эволюционном единстве растительного и животного мира.

Если нет света, она переходит на гетеротрофное питания. Благодаря этому свойству эвглена сочетает в себе признаки растения и животного, что свидетельствует об эволюционном единстве растительного и животного мира.

Одноклеточные растения и грибы

Замечание 1

В природе много не только одноклеточных животных, но и одноклеточных растений и грибов. Например, среди зеленых водорослей к представителям одноклеточных принадлежат хламидомонада и хлорелла, а среди грибов одноклеточными являются дрожжи.

Одноклеточные растения и животные являются типичными эукариотическими клетками, имеющими соответствующие органеллы:

- поверхностную мембрану,

- ядро,

- митохондрии,

- аппарат Гольджи,

- эндоплазматическую сеть,

- рибосомы.

Различия строения одноклеточных животных и одноклеточных растений связаны с различиями способа их питания. Для растительных клеток характерно наличие пластид, вакуоли, клеточной стенки и других особенностей, связанных с фотосинтезом. Для животных клеток характерно наличие гликокаликса, пищеварительных вакуолей и других особенностей, связанных с гетеротрофным питанием.

Для животных клеток характерно наличие гликокаликса, пищеварительных вакуолей и других особенностей, связанных с гетеротрофным питанием.

У грибов клетка имеет клеточную стенку, в этом проявляется сходство грибов с бактериями и растениями. Но грибы являются гетеротрофами, и это роднит их с животными.

Одноклеточные эукариоты размножаются преимущественно бесполым путем, но у некоторых из них (например, у инфузории-туфельки) наблюдается половой процесс — обмен генетической информацией, а в других (например, в хламидомонады) происходит половое размножение. Бесполое размножение происходит путем деления клетки пополам с помощью митоза. При половом размножении образуются гаметы, которые затем сливаются с образованием зиготы.

Замечание 2

Животные, состоящие из единственной клетки, располагающей ядром, называются одноклеточными организмами.

В них сочетаются характерные особенности клетки и независимого организма.

Одноклеточные животные

Животные подцарства Одноклеточных или Простейших обитают в жидких средах. Внешние формы их разнообразны — от аморфных особей, не имеющих определенных очертаний, до представителей со сложными геометрическими формами.

Внешние формы их разнообразны — от аморфных особей, не имеющих определенных очертаний, до представителей со сложными геометрическими формами.

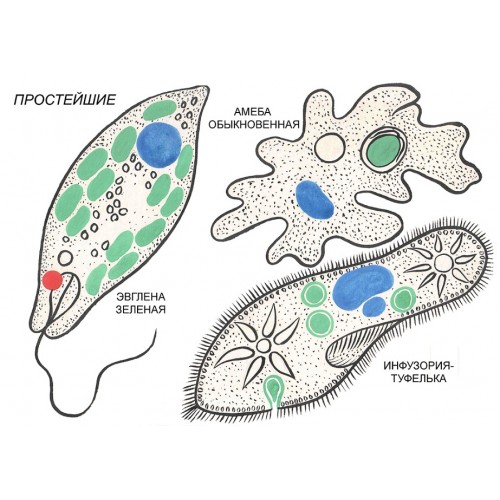

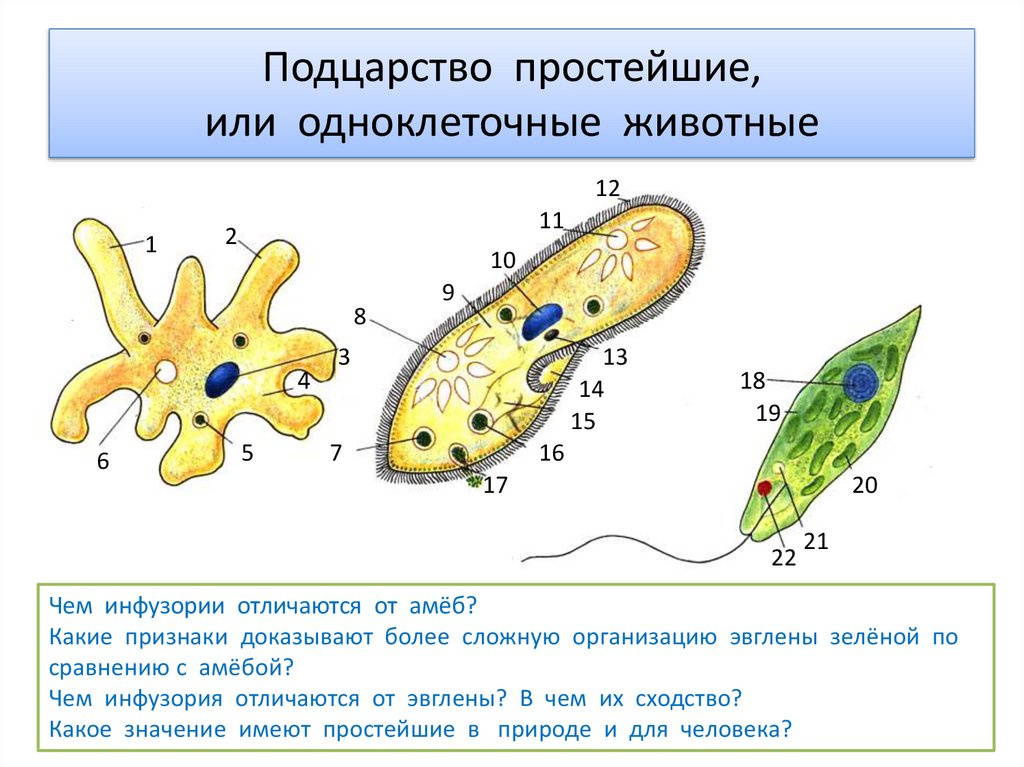

Насчитывается около 40 тысяч видов одноклеточных животных. К наиболее известным относятся:

- амеба;

- зеленая эвглена;

- инфузория-туфелька.

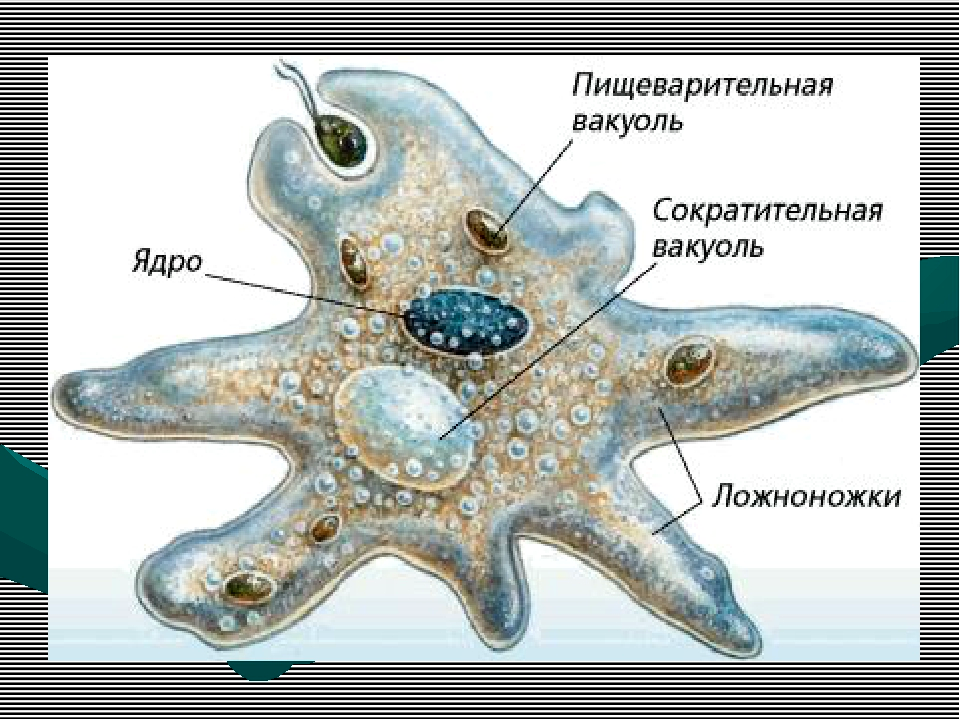

Амеба

Принадлежит классу корненожки и отличается непостоянной формой.

Она состоит из оболочки, цитоплазмы, сократительной вакуоли и ядра.

Усвоение питательных веществ осуществляется с помощью пищеварительной вакуоли, а кормом служат другие простейшие, такие как водоросли и . Для респирации амебе необходим кислород, растворенный в воде и проникающий через поверхность тела.

Зеленая эвглена

Обладает вытянутой веерообразной формой. Питается за счет превращения углекислого газа и воды в кислород и продукты питания благодаря световой энергии, а также готовыми органическими веществами при отсутствии света.

Относится к классу жгутиковые.

Инфузория-туфелька

Класс инфузории, своими очертаниями напоминает туфельку.

Пищей служат бактерии.

Одноклеточные грибы

Грибы отнесены к низшим бесхлорофилльным эукариотам. Они отличаются наружным пищеварением и содержанием хитина в клеточной стенке. Тело образует грибницу, состоящую из гифов.

Одноклеточные грибы систематизированы в 4 основных классах:

- дейтеромицеты;

- хитридиомицеты;

- зигомицеты;

- аскомицеты.

Ярким примером аскомицетов служат дрожжи, широко распространенные в природе. Скорость их роста и размножения велика благодаря особенному строению. Дрожжи состоят из одиночной клетки округлой формы, размножающейся почкованием.

Одноклеточные растения

Типичным представителем низших одноклеточных растений, часто встречающихся в природе, являются водоросли:

- хламидомонада;

- хлорелла;

- спирогира;

- хлорококк;

- вольвокс.

Хламидомонада отличается от всех водорослей подвижностью и наличием светочувствительного глазка, определяющего места наибольшего скопления солнечной энергии для фотосинтеза .

Многочисленные хлоропласты заменены одним большим хроматофором. Роль насосов, откачивающих излишки жидкости, выполняют сократительные вакуоли. Передвижение осуществляется при помощи двух жгутиков.

Зеленые водоросли хлореллы, в отличие от хламидомонады, обладают типичными растительными клетками. Плотная оболочка защищает мембрану, а в цитоплазме расположено ядро и хроматофор. Функции хроматофора сходны с ролью хлоропласт наземных растений.

С хлореллой схожа водоросль шарообразной формы хлорококк. Местом ее обитания служит не только вода, но и суша, стволы деревьев, растущих во влажной среде.

Кто открыл одноклеточные организмы

Честь открытия микроорганизмов принадлежит голландскому ученому А. Левенгуку.

В 1675 году он разглядел их в микроскоп собственного изготовления. За мельчайшими существами закрепилось название инфузория, а с 1820 года их стали называть простейшими животными.

За мельчайшими существами закрепилось название инфузория, а с 1820 года их стали называть простейшими животными.

Зоологами Келлекером и Зибольдом в 1845 году одноклеточные были отнесены к особому типу животного царства и разделены на две группы:

- корненожки;

- инфузории.

Как выглядит клетка одноклеточного животного

Строение одноклеточных организмов возможно изучить лишь с помощью микроскопа. Тело простейших существ состоит из единственной клетки, выполняющей роль независимого организма.

В состав клетки входят:

- цитоплазма;

- органоиды;

- ядро.

Со временем, в результате приспособления к окружающей среде, у отдельных видов одноклеточных появились специальные органоиды движения, выделения и питания.

Кто такие простейшие

Современная биология относит простейших к парафилетической группе животноподобных протистов. Наличие в клетке ядра, в отличие от бактерий, включает их в список эукариотов.

Клеточные структуры разнятся с клетками многоклеточных. В живой системе простейших присутствуют пищеварительные и сократительные вакуоли, у некоторых наблюдаются схожие с ротовой полостью и анальным отверстием органеллы.

Классы простейших

В современной классификации по признакам отсутствует отдельный ранг и значение одноклеточных.

Лабиринтула

Их принято подразделять на следующие типы:

- саркомастигофоры;

- апикомплексы;

- миксоспоридии;

- инфузории;

- лабиринтулы;

- асцестоспородии.

Устаревшей классификацией считается деление простейших на жгутиковых, саркодовых, ресничных и споровиков.

В каких средах обитают одноклеточные

Средой обитания простейших одноклеточных служит любая влажная среда. Амеба обыкновенная, эвглена зеленая и инфузория-туфелька являются типичными обитателями загрязненных пресных водных источников.

Наука долгое время относила опалин к инфузориям, благодаря внешнему сходству жгутиков с ресничками и наличию двух ядер. В результате тщательных исследований родство было опровергнуто. Половое размножение опалин происходит в результате копуляции, ядра одинаковые, а ресничный аппарат отсутствует.

В результате тщательных исследований родство было опровергнуто. Половое размножение опалин происходит в результате копуляции, ядра одинаковые, а ресничный аппарат отсутствует.

Заключение

Биологическую систему невозможно представить без одноклеточных организмов, являющихся источником питания других животных.

Простейшие организмы способствуют образованию горных пород, служат показателями загрязненности водоемов, участвуют в круговороте углерода . Широкое применение микроорганизмы нашли в биотехнологиях.

Одноклеточными или простейшими организмами принято называть те организмы, тела которых представляют собой одну клетку. Именно эта клетка и осуществляет все необходимые функции для жизнедеятельности организма: перемещение, питание, дыхание, размножение и удаление ненужных веществ из организма.

Подцарство Простейших

Простейшие выполняют одновременно и функции клетки, и отдельного организма. В мире насчитывается около 70 тыс. видов данного Подцарства, большая часть из них являются организмами микроскопического размера.

2-4 микрон — это размер мелких простейших, а обычные достигают 20-50 мкм; по этой причине увидеть их невооруженным глазом невозможно. Но встречаются, например, инфузории длиной в 3 мм.

Встретить представителей Подцарства простейших можно лишь в жидкой среде: в морях и водоемах, в болотах и влажных почвах.

Какими бывают одноклеточные?

Существует три типа одноклеточных: саркомастигофоры, споровики и инфузории. Тип саркомастигофор включает в себя саркодовые и жгутиковые, а тип инфузории — ресничные и сосущие.

Особенности строения

Особенностью строение одноклеточных является наличие структур, которые свойственны исключительно простейшим. Например, клеточный рот, сократительная вакуоль, порошица и клеточная глотка.

Для простейших характерно разделение цитоплазмы на два слоя: внутренний и наружный, который называют эктоплазмой. Строение внутреннего слоя включается в себя органеллы и эндоплазму (ядро).

Для защиты существует пелликула — слой цитоплазмы, отличающийся уплотнением, а подвижность и некоторые функции питания обеспечивают органеллы. Между эндоплазмой и эктоплазмой расположены вакуоли, которые регулируют водно-солевой баланс в одноклеточном.

Между эндоплазмой и эктоплазмой расположены вакуоли, которые регулируют водно-солевой баланс в одноклеточном.

Питание одноклеточных

У простейших возможны два вида питания: гетеротрофный и смешанный. Различают три способа поглощения пищи.

Фагоцитозом называют процесс захвата твердых частиц пищи при помощи выростов цитоплазмы, которые есть у простейших, а также других специализированных клеток у многоклеточных. А пиноцитоз представлен процессом захвата жидкости самой клеточной поверхностью.

Дыхание

Выделение у простейших осуществляется при помощи диффузии или через сократительные вакуоли.

Размножение простейших

Существует два способа размножения: половое и бесполое. Бесполое представлено митозом, во время которого происходит деление ядра, а затем цитоплазмы.

А половое размножение происходит при помощи изогамии, оогамии и анизогамии. Для простейших характерно чередование полового размножения и однократного или многократного бесполого.

Класс Жгутиковые

Строение . У жгутиковых имеются жгутики, служащие органоидами движения и способствующие захвату пищи. Их может быть один, два или множество. Движением жгутика в окружающей воде вызывается водоворот, благодаря которому мелкие взвешенные в воде частички увлекаются к основанию жгутика, где имеется небольшое отверстие — клеточный рот, ведущий в глубокий канал-глотку.

Почти все жгутиковые покрыты плотной эластичной оболочкой, которая наряду с развитыми элементами цитоскелета определяет постоянную форму тела.

Генетический аппарат у большинства жгутиковых представлен одним ядром, но существуют также двуядерные (например, лямблии) и многоядерные (например, опалина) виды.

Цитоплазма четко делится на тонкий наружный слой — прозрачную эктоплазму и глубже лежащую эндоплазму.

Способ питания. По способу питания жгутиковые делятся на три группы. Автотрофные организмы как исключение в царстве животных синтезируют органические вещества (углеводы) из углекислого газа и воды при помощи хлорофилла и энергии солнечного излучения. Хлорофилл находится в хроматофорах, сходных по организации с пластидами растений. У многих жгутиконосцев с растительным типом питания имеются особые аппараты, воспринимающие световые раздражения, — стигмы.

Хлорофилл находится в хроматофорах, сходных по организации с пластидами растений. У многих жгутиконосцев с растительным типом питания имеются особые аппараты, воспринимающие световые раздражения, — стигмы.

Гетеротрофные организмы (трипаносома — возбудитель сонной болезни) не имеют хлорофилла и поэтому не могут синтезировать углеводы из неорганических веществ. Миксотрофные организмы способны к фотосинтезу, но питаются также минеральными и органическими веществами, созданными другими организмами (эвглена зеленая).

Осморегуляторная и отчасти выделительная функции выполняются у жгутиковых, как у саркодовых, сократительными вакуолями, которые имеются у свободноживущих пресноводных форм.

Размножение. У жгутиковых отмечается половое и бесполое размножение. Обычная форма бесполого размножения — продольное деление.

Среда обитания. Жгутиковые широко распространены в пресных водоемах, особенно небольших и загрязненных органическими остатками, а также в морях. Многие виды паразитируют у различных животных и человека и тем самым приносят большой вред (трипоносомы, паразиты кишечника и др. ).

).

Подцарство Простейшие (Protozoa) — презентация онлайн

1. ЛЕКЦИЯ «Подцарство Простейшие (Protozoa)»

2. План: I. Зоология как наука II. Подцарство Простейшие

1. Общая характеристика.2. Строение.

3. Жизнедеятельность и размножение.

4. Классификация.

5. Распространение и значение.

3. Литература

ОСНОВНАЯ1. Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Гуманит.

изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 592 с.: ил.

2. Б.А.Кузнецов, А.З.Чернов, Г.Н.Катонова. Курс зоологии.М.: Агропромиздат,1999.

3. Веселов Е. А., Кузнецова О. Н. Практикум по зоологии. М.:

«Высшая школа»,1977.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Догель В. А. Зоология беспозвоночных. – М.: Высшая

школа, 1981.

Натали В. Ф. Зоология беспозвоночных. – М.: Просвещение,

1975.

Фролова Е. Н., Щербина Т. В., Михина Т. Н. Практикум по

зоологии беспозвоночных. — М.: Просвещение, 1985

4. Что такое «зоология» ?

Зоология –Комплексная наука об особенностях

строения, жизнедеятельности и

образе жизни животных.

Зоология изучает также видовой

состав, распространение,

происхождение животных и их

значение в жизни человека.

Кроме этого, зоология изучает

закономерности индивидуального и

исторического развития животных

организмов.

Данные зоологической науки являются

основой для охраны животного мира

планеты и рационального

использования его ресурсов.

Зоология подразделяется на ряд

отдельных дисциплин:

Наука о

внутреннем

строении

животных –

анатомия

Наука о

многообразии

животного мира

(биоразнообрази

е) –систематика

Наука о связи

животных со

средой обитания

— экология

Наука о

внешнем

строении

животных морфология

Наука об

историческом

развитии

животных

(филогенез) палеозоологи

я

ЗООЛОГИЯ –

НАУКА О

ЖИВОТНЫХ

Наука об

индивидуальном

развитии

животных

(онтогенезе) эмбриология

Наука о

жизнедеятел

ьности

животных –

физиология

животных

Наука о

поведении

животных –

этология

животных

Наука о

распространении

животных зоогеография

7.

Простейшие. Общая характеристика.Простейшие — это организмы на клеточном

Простейшие. Общая характеристика.Простейшие — это организмы на клеточномуровне организации.

В морфологическом отношении тело их

равноценно клетке, но в физиологическом

представляет целый самостоятельный

организм.

Простейшим присуща многофункциональность.

Подавляющее большинство их

микроскопически малых размеров.

Общее число известных видов

превышает 70 000.

8. Многообразие простейших

Вольвокс ихламидомонада

Инфузория.

вольвокс

Строение простейших чрезвычайно разнообразно,

но все они обладают чертами, характерными для

организации и функции клетки.

11. Классификация.

Простейшие подразделяются на типы:1. Тип Саркомастигофоры

1) Класс Жгутиковые;

2) Класс Корненожки, или Саркодовые;

3) Класс Радиолярии, или Лучевики;

4) Класс Солнечники.

2. Тип Апикомплексы

Класс Споровики;

3. Тип Инфузории.

4. Тип Миксоспоридии, или Слизистые споровики

5. Тип Микроспоридии;

6.

Тип Асцетоспоридии

Тип Асцетоспоридии7. Тип Лабиринтулы

Строение.

Два основных компонента

тела простейших —

цитоплазма и ядро.

Цитоплазма ограничена

наружной мембраной, Эта

основная мембрана, состоящая

из белков и липидов и

регулирующая поступление

веществ в клетку. Таким

образом возникают оболочки

типа пелликулы.

Строение инфузории.

Цитоплазма простейших обычно распадается на

два слоя — наружный, более светлый и плотный, эктоплазму и внутренний, снабженный

многочисленными включениями, — эндоплазму. В

цитоплазме локализуются общеклеточные

органоиды: митохондрии, эндоплазматическая

сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи.

Простейшие обладают

клеточным ядром, одним

или несколькими.

Ядро простейших обладает

двухслойной ядерной

оболочкой,

пронизанной

многочисленными

порами.

Строение амёбы.

Кроме того, в цитоплазме многих

простейших присутствуют специальные

органеллы, или органоиды.

Особенно широко распространены различные

фибриллярные образования — опорные и сократимые

волоконца, сократительные вакуоли,

пищеварительные вакуоли и др.

ядро

Важная биологическая особенность многих

простейших — способность к

инцистированию.

При этом животные округляются, выделяют на

своей поверхности плотную оболочку и

переходят в состояние покоя.

В инцистированном состоянии простейшие могут

переносить резкие изменения окружающей

среды (подсушивание, охлаждение и т.п.),

сохраняя жизнеспособность. При возвращении

благоприятных для жизни условий цисты

раскрываются, и простейшие выходят из них в

виде активных, подвижных особей.

Простейшие воспринимают разнообразные изменения внешней среды:

температурные, химические, световые, механические и др.

Направленные движения свободноживущих организмов, не имеющих

нервных аппаратов, называются

таксисами.

Большинство простейших

может передвигаться.

Наиболее

распространены способы

передвижения : с

помощью ложноножек,

или псевдоподий,

жгутиков и ресничек.

.

.Ложноножки

У амебы

Ложноножки — это

временные выпячивания

цитоплазмы,

. Жгутики — это длинные, тонкие выросты наружного слоя

цитоплазмы. В каждом жгутике внутри имеется 11 продольных

волоконец (фибрилл), из которых 2 центральных и 9

периферических.

Реснички по строению сходны со

жгутиками, но короткие и работают

наподобие весел

хламидомонада

Жизнедеятельность.

Питание

Простейшие — гетеротрофы.

Только в классе жгутиковых имеются автотрофы. Они

всасывают из окружающей их воды углекислый газ и соли,

которые в пластидах, содержащих хлорофилл, в процессе

фотосинтеза превращаются в органические вещества

(парамилл).

У свободноживущих гетеротрофных простейших пища

попадает в клетку и в ее цитоплазме образуются

пищеварительные вакуоли, в которых происходит

переваривание пищи. Переваренные

вещества диффундируют из вакуолей во

все части клетки, а непереваренные

остатки пищи удаляются наружу.

19. Питание

Непереваренные остатки выделяются или влюбом месте тела, или через специальное

отверстие — порошицу.

У одних пища

может поступать в

любом месте тела,

у других она

поступает через

специализированные органоиды:

клеточный рот,

клеточную глотку.

ВЫДЕЛЕНИЕ.

Жидкие продукты обмена выделяются у

простейших через всю поверхность тела, а у

многих и через сократительные, или

пульсирующие, вакуоли.

Главная функция сократительных вакуолей –

удаление избыточной воды из клетки.

Дыхание. Подавляющее

большинство простейших

— аэробные организмы.

Дыхание осуществляется

через всю поверхность

тела.

Размножение.

Бесполое размножение:

или бинарное деление(а),

или множественное

деление – шизогония (б),

при котором образуется

несколько дочерних

клеток.

Существуют половой

процесс — конъюгация(в)

(у инфузорий) и половое

размножение с копуляцией

половых клеток.

(г)

(г)в

а

б

г

Бесполое размножение

Деление амебы

Организм делится на две приблизительно

равные клетки.

Сначала происходит деление ядра, а потом цитоплазмы.

Реже встречается у простейших бесполое

размножение в виде почкования.

почкование.

23. Шизогония — бесполое множественное размножение

Половое размножение. В большинстве

случаев половое

размножение

осуществляется путем

слияния (копуляции)

микрогаметы с

макрогаметой.

У инфузорий половой

процесс

осуществляется в виде

конъюгации.- обмен

участками ядер.

Половой процесс у инфузорий.

Тип Саркомастигофора, или Корнежгутиковые

Подтип Корненожки

1.Класс Корненожки (амебы,

раковинные амебы,

фораминиферы)

2. Класс Радиолярии

3. Класс Солнечники

Подтип Жгутиконосцы

1. Класс Растительные жгутиконосцы

(эвглена зеленая, вольвокс)

2. Класс Животные жгутиконосцы

(Трипаносома, лейшмания, лямблия,

трихомонада)

ТипСаркомастигофора, или Корнежгутиковые

Класс Корненожки (амебы, раковинные

амебы, фораминиферы)

Строение.

Форма тела непостоянная,

Форма тела непостоянная,некоторые виды имеют раковинки или

внутренний скелет. Органоиды движения

ложноножки. В цитоплазме различают

эктоплазму и эндоплазму.

Питание. Захват пищи происходит с

помощью ложноножек.

Выделение непереваренных остатков

происходит в любом участке клетки. При

наступлении неблагоприятных условий

способны к инцистированию.

Размножение. Большинство видов

размножается бесполым способом.

Представители. Амеба обыкновенная,

амеба дизентерийная, раковинные амебы,

радиолярии, фораминиферы, солнечники.

27. Радиолярии

СС

Скелет радиолярий

Фораминиферы

Лучевик

Тип Корнежгутиковые

Саркодовые.

Дизентерийная амеба

Среди животных класса Корненожки

имеются виды, паразитирующие в

организме человека и животных.

У человека встречаются кишечная

амеба и дизентерийная амеба.

Дизентерийная амеба паразитируют

в кишечнике, проникают под

слизистую кишечника, вызывают его

изъязвление.

Заболевание

Заболеваниеназывается дизентерийная амеба.

Распространение дизентерийных

амеб происходит с помощью цист,

заражение перорально.

Тип Корнежгутиковые

Форма тела постоянная, имеется пелликула.

Ядро обычно одно, но есть многоядерные,

например опалина. Органоиды движения —

один или несколько жгутиков.

Представителей делят на два класса:

Растительные жгутиконосцы и Животные

жгутиконосцы.

Растительные жгутиконосцы способны к

смешанному (миксотрофному) питанию. К

ним относится эвглена зеленая, вольвокс.

Имеют одно ядро. Бесполое размножение

происходит с помощью продольного

митотического деления клетки, половое

размножение осуществляется с

образованием и слиянием гамет (у

вольвокса).

Тип Корнежгутиковые

Класс Растительные

жгутиконосцы.

Эвглена зеленая. Вольвокс.

Эвглена обитает в пресных водоемах. Имеет один

жгутик, одно ядро, постоянную форму тела

вследствие наличия пелликулы.

Свойственен миксотрофный способ питания.

Размножение — бесполое, продольным

митотическим делением.

Вольвокс — колония жгутиковых животных,

имеющая шаровидную форму (до 3 мм, до 60 000

зооидов). Клетки колонии называются зооидами.

Центральная часть колонии заполнена

студенистым веществом.

Тип Корнежгутиковые

Вольвокс

Среди клеток имеется

специализация: они могут быть

вегетативными и генеративными.

Генеративные зооиды связаны с

воспроизведением. Весной

генеративные зооиды погружаются

внутрь колонии и там митотически

делятся, образуя дочерние колонии.

Затем материнская колония

разрушается, а дочерние колонии

начинают самостоятельное

существование.

Осенью из генеративных зооидов

образуются макрогаметы и

микрогаметы. Происходит

копуляция гамет, зигота зимует,

делится мейотически, и гаплоидные

зооиды образуют новую колонию.

Тип Корнежгутиковые

Класс Животные жгутиконосцы.

Питание гетеротрофное. Сапротрофные

организмы — это бесцветные жгутиковые,

питающиеся продуктами распада

органических веществ.

Хищные жгутиковые

Хищные жгутиковыепитаются бактериями, одноклеточными

водорослями, простейшими.

К паразитическим жгутиконосцам

относятся, например, трипаносомы ,

лейшмании.

Эти животные вызывают болезни, которые

относятся к категории трансмиссивных,

заболевания, возбудитель которых

передается через укус кровососущего

насекомого или клеща.

Тип Корнежгутиковые

Трипаносомы вызывают «сонную болезнь», на начальных

этапах паразитируют в крови больного, затем переходят в

спинномозговую жидкость, вызывают сонливость, затем

наступает смерть больного от истощения. Переносчиком

возбудителя болезни являются мухи Це-Це, источником

инвазии — копытные животные (антилопы) и больные

люди. В настоящее время заболевание лечится.

Паразитические простейшие

Большинство паразитических простейших, обитающих в тех

частях тела хозяев, где имеются растворимые органические

вещества, всасывают эти вещества всей поверхностью тела.

Лямблия кишечная – паразит желчных протоков, тонкого кишечника.

В

Втолстой кишке инцистируется. Заражение цистами, перорально.

Лямблии.

Тип Корнежгутиковые

Некоторые виды лейшманий

вызывают кожный лейшманиоз

(«пендинскую язву»),

другие – висцеральный

лейшманиоз.

Переносчиком возбудителей являются

москиты, источником инвазии — дикие

грызуны или больные люди.

Трихомонада

урогенитальная – паразитирует в

мочеполовых путях. Вызывает

воспалительные процессы.

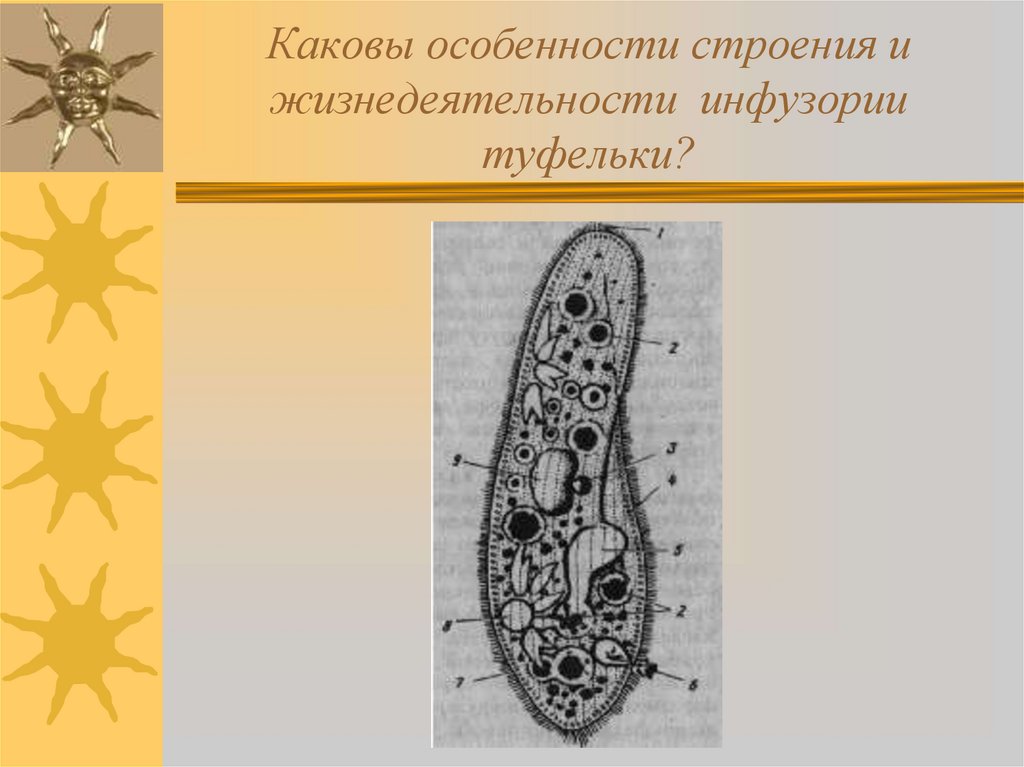

Тип Инфузории

К типу относятся около 7,5 тыс. видов наиболее

высокоорганизованных простейших. Форма тела

постоянная благодаря эластичной и прочной

пелликуле.

Активно передвигаются с помощью ресничек.

Другой важный признак — наличие двух ядер:

крупного полиплоидного вегетативного ядра —

макронуклеуса и мелкого диплоидного

генеративного ядра — микронуклеуса.

В эктоплазме многих инфузорий находятся особые

защитные приспособления — трихоцисты.

При раздражении животного они выстреливают

длинную упругую нить, парализующую добычу.

Строение

инфузории

Тип Инфузории

Питание. Захват пищи осуществляется с

помощью клеточного рта и клеточной глотки,

куда пищевые частицы направляются с

помощью биения ресничек. Глотка

открывается непосредственно в эндоплазму.

Непереваренные остатки выбрасываются

через порошицу.

Дыхание происходит через всю

поверхность тела.

Выделение. Избыток воды удаляется с

помощью двух сократительных вакуолей с

приводящими канальцами, их содержимое

поочередно изливается.

При неблагоприятных условиях способны к

инцистированию.

Тип Инфузории

Бесполое размножение — поперечное

митотическое деление, чередующееся с половым

процессом — конъюгацией

Тип Инфузории

Конъюгация — половое размножение инфузорий

туфелек

Две инфузории соединяются друг с другом околоротовыми

областями, в этом месте происходит разрушение пелликулы, и

образуется цитоплазматический мостик, соединяющий обе

инфузории.

Затем макронуклеусы разрушаются, микронуклеусы претерпевают

мейотическое деление, образуются четыре гаплоидных ядра.

Тип Инфузории

Три ядра разрушаются, четвертое делится

митотически. В это время в каждой инфузории по два

гаплоидных ядра, женское (стационарное) ядро

остается на месте, мужское мигрирует по

цитоплазматическому мостику в другую инфузорию.

После этого происходит слияние мужских и женских

ядер. Конъюгация продолжается несколько часов,

затем инфузории расходятся.

Тип Апикоплексы (Споровики)

К типу относятся исключительно

паразитические простейшие.

В связи с паразитическим образом жизни

происходит упрощение организации

(исчезновение органоидов захвата и приема

пищи, пищеварительных и сократительных

вакуолей).

Происходит усложнение жизненного цикла —

смена хозяев, чередование бесполого и

полового размножения.

Тип Апикоплексы (Споровики)

Представитель типа —

малярийный плазмодий,

вызывает у человека

заболевание малярией.

Заражение происходит

через укус малярийным

комаром (рода Anopheles),

который содержит

возбудителя на стадии

спорозоитов.

Тип Апикоплексы (Споровики)

Спорозоиты — тонкие, червеобразные клетки, с током крови

попадают в клетки печени, где происходит тканевая шизогония.

Образовавшиеся мерозоиты выходят из клеток печени и

внедряются в эритроциты. Здесь они питаются, затем вновь

происходит эритроцитарная шизогония.

Тип Апикоплексы (Споровики)

Таким образом, различают две формы шизогонии — в клетках печени и в

эритроцитах. В результате эритроцитарной шизогонии образуются 10—20

мерозоитов, которые разрушают эритроцит, выходят в кровь и заражают

следующие эритроциты. Цикличность приступов малярии обусловлена

цикличностью выходов мерозоитов и продуктов их метаболизма из

эритроцитов в плазму крови.

Тип Апикоплексы (Споровики)

жизненный цикл малярийного плазмодия

Тип Апикоплексы (Споровики)

После нескольких циклов шизогонии в эритроцитах образуются

гамонты, которые в организме комара превратятся в макрогаметы

и микрогаметы. Когда гамонты попадают в желудок комара, они

превращаются в гаметы, происходит копуляция, слияние гамет.

Зигота подвижна и называется оокинета. Оокинета мигрирует

через стенку желудка комара и превращается в ооцисту.

Тип Апикоплексы (Споровики)

Ядро ооцисты многократно делится, и ооциста распадается на

огромное количество спорозоитов — до 10000. Этот процесс

называется спорогония. Спорозоиты мигрируют в слюнные

железы комара. Таким образом, в жизненном цикле малярийного

плазмодия человек является промежуточным хозяином, а

малярийный комар — окончательным.

51. Распространение и значение.

Простейшие обладают широким распространением.Множество их живет в море. Некоторые входят в состав

бентоса на различных глубинах — от литорали до абиссали

(фораминиферы, инфузории, жгутиконосцы).

Многочисленные виды радиолярий, жгутиконосцев и

инфузорий являются компонентами морского планктона.

Многие простейшие (жгутиконосцев, инфузории, корненожки)

входят в состав пресноводного бентоса и планктона.

Существуют некоторые виды, живущие во влажной почве.

Наконец, широкое распространение среди всех классов

простейших получил паразитизм. Многие виды

паразитических простейших вызывают тяжелые заболевания

человека, домашних и промысловых животных. Некоторые

виды паразитируют в растениях. Таким образом, простейшие

имеют важное практическое значение для медицины,

ветеринарии, сельского хозяйства.

Учебное пособие по простейшим | Inspirit

Простейшие — это одноклеточные организмы. Они бывают самых разных форм и размеров, начиная от амебы, которая может менять свою форму, и заканчивая Paramecium с фиксированной формой и сложной структурой.

Посетите классные образовательные виртуальные комнаты в мобильном приложении Inspirit (доступно для устройств iOS и Android)🤩

Введение

- Простейшие — гетеротрофные одноклеточные эукариотические существа. Они могут жить свободно или паразитировать.

- Существует около 65 000 видов простейших, разделенных на несколько категорий.

- У них нет клеточной стенки.

- Простейшие проходят несколько фаз на протяжении своего жизненного цикла.

- Некоторые стадии жизненного цикла заразны.

Общие характеристики простейших

- Простейшие можно найти в водной среде, как в пресной, так и в соленой воде.

- Некоторые из них живут свободно, а другие живут как паразиты на растениях и животных.

- В основном это аэробы. Однако некоторые из них являются анаэробными и могут быть обнаружены в рубце или кишечнике человека.

Источник

Простейшие Размер и форма

- Простейшие сильно различаются по размеру и форме, от микробных до достаточно больших, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом.

- Раковина одноклеточных фораминифер может достигать 20 см в диаметре.

- Они одноклеточные и имеют эукариотические клетки.

Некоторые специализированные внутренние структуры выполняют метаболические функции:

Ядро имеет рассеянный вид из-за рассеянного хроматина

Плазматическая мембрана окружает цитоплазму и дополнительные двигательные выросты, такие как жгутики, псевдоподии и реснички.

Некоторые роды имеют мембранную оболочку, называемую пелликулой, которая придает клетке определенную форму.

Пищевые вакуоли, из которых выходит проглоченная пища. У инфузорий есть пищевод, полость тела, открывающаяся во внешний мир.

Центральная вакуоль участвует в осморегуляции, которая включает удаление избыточной воды.

Связанные с мембраной клеточные органеллы, такие как митохондрии, тельца Гольджи, лизосомы и другие специализированные структуры.

Простейшие гетеротрофны.

Фагоцитоз – это процесс, посредством которого они потребляют пищу.

Большинство видов простейших имеют жгутики, реснички или псевдоподии для передвижения. У споровиков, у которых отсутствует локомоторная структура, есть субпелликулярные микротрубочки, которые способствуют вялым движениям.

Жизненный цикл большинства простейших чередуется между латентной цистой и пролиферирующей вегетативной стадией.

Стадия цисты может жить в засушливой среде без воды и питательных веществ, и она может оставаться жизнеспособной.

Вегетативная стадия заразна, именно на этой стадии они питаются и размножаются.

Размножение-

В основном они размножаются бесполым путем. Они размножаются бинарным делением, продольным делением, поперечным делением и почкованием.

Классификация простейших

Простейшие — класс одноклеточных гетеротрофов, относящийся к царству Protista.

Простейшие подразделяются на четыре основные группы в зависимости от их анатомии и части тела, которая участвует в передвижении:

1. Мастигофоры или жгутиконосцы:

- Эти организмы могут быть паразитическими или свободноживущими

- Содержат жгутики для подвижности

- Жгутики вращаются подобно пропеллеру, толкая протиста вперед

- У них есть кутикула или пленка, покрывающая их тело

- Пресноводные виды имеют сократительную вакуоль

- Размножение бинарным делением (продольным делением)

- Примеры: Trypanosoma, Trichomonas, Giardia, Leishmania и другие

Источник

2. Саркодины или амебоиды:

Саркодины или амебоиды:

- Они обитают в пресной воде, морской воде или влажной почве и мигрируют через псевдоподии.

- Они захватывают пищу псевдоподиями

- Псевдоподии представляют собой расширения клеточной поверхности в виде структур, похожих на ноги, которые толкают клетку вперед.

- Нет особой формы и пленки.

- Сократительная вакуоль присутствует у пресноводных амебоидов

- Размножение путем бинарного деления и образования кисты

- Примеры: амеба, энтамеба и т. д.

Источник

3. Споровики или споровики

- Это эндопаразитические организмы.

- У них нет специализированного органа для передвижения;

- Размножение происходит путем образования спорозоитов, и эти споры превращаются в новых протистов.

- Примеры включают Plasmodium, Myxidium, Nosema, Globidium и другие.

Источник

4. Ciliophora или Инфузории

- Это водные существа, которые активно передвигаются благодаря тысячам ресничек.

- Реснички представляют собой тонкие, очень маленькие хвостовидные отростки, отходящие наружу от тела клетки

- Имеют фиксированную форму за счет пленочного покрытия.

- У них могут быть щупальца

- Наличие сократительных вакуолей

- У некоторых видов есть орган защиты, называемый трихоцистой

- Они передвигаются с помощью ресничек, а движение ресничек также способствует попаданию пищи в пищевод

- Они размножаются поперечным делением и также образуют цисты

Заключение:

- Несмотря на свою одноклеточную организацию, простейшие представляют собой чрезвычайно успешную группу существ во многих отношениях.

- Они играют важную роль в пищевых цепях, особенно в пищевой сети сапроворов.

- Простейшие играют многогранную экологическую роль, обеспечивая энергией хищную микро-, мейо- и макрофауну и усиливая процессы разложения.

Часто задаваемые вопросы:

1. Какие существуют 3 типа простейших?

Какие существуют 3 типа простейших?

- Амебы (представитель: Ameba proteus )

- Жгутиконосцы (представитель: Trypanosoma, Euglena )

- Инфузории (представитель: Paramecium )

- Apicomplexa (представитель: Plasmodium )

2. Какие пять примеров простейших?

- Лямблии

- Трипаносома

- Трихонимфа

- Энтамеба

- Плазмодий

3. Какие заболевания вызываются простейшими?

Общие инфекционные заболевания, вызываемые простейшими, включают:

- Малярия.

- Лямблии.

- Токсоплазмоз.

4. Простейшие бактерии?

Простейшие — одноклеточные существа, похожие на бактерии. Однако они крупнее бактерий и имеют ядро и другие клеточные особенности, что делает их более сопоставимыми с клетками растений и животных.

5. Вредны ли простейшие для человека?

Вредны ли простейшие для человека?

Протозойные инфекции вызывают болезни, поражающие многих существ, включая растения, животных и некоторых морских обитателей. Многие из наиболее распространенных и смертельных заболеваний человека, такие как африканская сонная болезнь, амебная дизентерия и малярия, вызываются протозойными инфекциями.

6. Какие два заболевания вызываются вирусами?

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД) Вирус папилломы человека (ВПЧ)

7. Являются ли простейшие гетеротрофными или автотрофными?

Простейшие (животноподобные протисты) — это гетеротрофы, которые потребляют или поглощают свою пищу.

8. Являются ли простейшие грибами?

Протисты — это одноклеточные эукариоты, не являющиеся растениями, животными или грибами.

Мы надеемся, что вам понравился этот урок, и вы узнали что-то интересное о Простейшие ! Присоединяйтесь к нашему сообществу Discord, чтобы получить ответы на любые вопросы и пообщаться с другими студентами, такими же, как и вы! Не забудьте загрузить наше приложение, чтобы испытать наши веселые классы виртуальной реальности — мы обещаем, это делает учебу намного веселее! 😎

Источники:

- Простейшие: структура, классификация, рост и развитие.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8325/. По состоянию на 8 декабря 2021 г.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8325/. По состоянию на 8 декабря 2021 г. - ПРОСТЕЙШИЕ. https://microbiologysociety.org/why-microbiology-matters/what-is-microbiology/protozoa.html. По состоянию на 8 декабря 2021 г.

- Простейшие. https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-biology-flexbook-2.0/section/8.4/primary/lesson/protozoa-bio/. По состоянию на 8 декабря 2021 г.

Простейшие: среда обитания, архитектура и органеллы

РЕКЛАМА:

В этой статье мы обсудим простейшие: 1. Среда обитания простейших 2. Архитектура простейших 3. Органеллы.

Среда обитания простейших:Адаптация простейших распространяется на все среды, открытые для микроорганизмов. Свободноживущие формы встречаются в пресноводных озерах, прудах, открытом океане, реке и даже во временных водоемах. Почва и пески также являются естественной средой для многих простейших.

Такие простейшие живут в пленке влаги, окружающей частицы почвы или песчинки. Простейшие паразиты встречаются у многих различных видов животных, у некоторых растений и даже у некоторых простейших. Микроспоридии Nosema notabilis являются гиперпаразитами миксоспоридий Spherospora (рис. 10.52).

Простейшие паразиты встречаются у многих различных видов животных, у некоторых растений и даже у некоторых простейших. Микроспоридии Nosema notabilis являются гиперпаразитами миксоспоридий Spherospora (рис. 10.52).

В организме животного-хозяина они встречаются в целоме, пищеварительном тракте, отдельных тканевых клетках и жидкостях организма. Трипаносомы живут в плазме крови, а малярийные паразиты вторгаются в отдельные эритроциты и клетки паренхимы печени и в конечном итоге уничтожают их.

Некоторые паразитические формы прикрепляются к одному виду хозяина, в то время как другие могут успешно жить в нескольких близкородственных видах животных или в двух или более разных и неродственных видах хозяев. Для таких простейших, которые могут вторгаться в неродственные виды хозяев, смена хозяев необходима для завершения их жизненного цикла.

Из всех животных люди наиболее гостеприимны к паразитическим простейшим, так как у них было встречено целых двадцать пять различных видов паразитических простейших.

Конкретное количество различных видов простейших, живущих сегодня, является предметом предположений. Было подсчитано, что существует около 30 000 видов. Но эта оценка может быть неточной, так как многие современные названия видов представляют собой дублирование.

Простейшие или простейшие:РЕКЛАМА:

В группе простейших наблюдаются все типы питания, например, голозойское, сапрозойное и голофитное. Жгутиконосцы, такие как эвглена, содержат хлорофилл и ведут фотосинтез, как растения. Mycetozoa простейших — другое название слизевиков ботаников (рис. 10.53).

Это означает, что они больше похожи на растения, чем на животных, и в результате обычные критерии отделения растений от животных нарушаются на уровне простейших. Чтобы избежать нежелательных споров в случае этих животных, отмеченных такой смесью признаков, некоторые вдохновленные биологи предложили группу Protista, включающую простейших, одноклеточные водоросли и другие микроорганизмы.

Теоретически схема имеет много преимуществ, но на практике термин protista не был принят из-за личных интересов ботаников в водорослях, бактериологов в бактериях и зоологов в простейших.

Архитектура простейших : (i) Форма:За исключением нескольких корненожек, большинство простейших имеют фиксированную форму и размеры, характерные для каждого вида. Формы Protozoa могут быть уплощенными, сферическими, овальными или удлиненными, а также часто встречаются причудливые формы. Хотя большинство простейших демонстрируют важную двустороннюю симметрию, у них наблюдаются все типы анималистической симметрии.

Ризоподы и фораминиферы асимметричны. Heliozoa и Radiolarians обладают сферической симметрией, в то время как радиальная симметрия отмечена у сидячих хоанофлагеллят, билатеральная симметрия очевидна у Giardia или Octomitus.

(ii) Размер: Большинство простейших имеют микроскопический размер и варьируются от 2-4 микрон до нескольких миллиметров в длину или диаметр. Плазмодий, обитающий в эритроцитах, считается самым маленьким из всех простейших. Радиолярии и фораминиферы являются самыми крупными среди простейших. Раковины фораминифер могут достигать в диаметре 2—15 мм. Spirostomum ambiguum — самая крупная из пресноводных инфузорий, ее длина составляет около 4,5 мм.

Плазмодий, обитающий в эритроцитах, считается самым маленьким из всех простейших. Радиолярии и фораминиферы являются самыми крупными среди простейших. Раковины фораминифер могут достигать в диаметре 2—15 мм. Spirostomum ambiguum — самая крупная из пресноводных инфузорий, ее длина составляет около 4,5 мм.

Основным и фундаментальным компонентом тела простейших является протоплазма, которая дифференцируется на ядро, цитоплазму и клеточную мембрану.

А. Ядро:

РЕКЛАМА:

Форма, строение и размер ядра простейших чрезвычайно изменчивы (рис. 10.54). Большинство простейших содержат одно ядро, а у многих их два или более. Giardia и Protoopalina содержат два сходных и идентичных ядра, в то время как Euciliates и Suctoria несут разные ядра, то есть микронуклеус и макронуклеус. Этот ядерный диморфизм присутствует и у некоторых фораминифер.

Макронуклеус рассматривается как «соматическое или вегетативное» ядро, выполняющее общие метаболические действия, а малое считается «генеративным», которое заботится о репродуктивной части. У Pelomyxa, Opalina, Myxosporidia и Microsporidia имеется множество подобных ядер.

У Pelomyxa, Opalina, Myxosporidia и Microsporidia имеется множество подобных ядер.

Макронуклеус отличается разнообразием формы и строения. В большинстве случаев он компактный, сферический или эллипсоидный. У Vorticella он сильно вытянут. У Spirostomum и Stentor он представляет собой цепочку узлов, соединенных друг с другом нитями. Хроматин мегануклеуса называется трофохроматином, а хроматин микронуклеуса состоит из идиохроматина.

Ядро простейших может быть везикулярным или компактным. Везикулярное ядро состоит из ядерной оболочки, которая очень тонкая и нежная, но нуклеоплазма отчетливая, а содержание хроматина меньше. Компактные ядра всегда массивны, так как содержат большое количество хроматинового вещества и сравнительно небольшое количество нуклеоплазмы. Макронуклеус инфузорий компактного типа.

РЕКЛАМА:

Внутри ядра есть два основных типа ядрышкоподобных телец, которые не содержат ДНК и называются «эндосомами» или ядрышками. Эндосома у эвгленоидов расположена в центре, состоит из трех концентрических зон и делится во время деления ядра.

У паразитических амеб, таких как Entamoeba, эндосома состоит из множества нерегулярных масс, каждая из которых содержит множество мелких частиц, и исчезает во время митоза.

Повторный митоз в ядре без растворения ядерной оболочки приводит в ряде случаев к образованию полиэнергидного ядра. Каждое полиэнергетическое ядро несет множество наборов хромосом, которые в конечном итоге распределяются между дочерними клетками. Считается, что полиэнергетические состояния являются антитезой споруляции.

РЕКЛАМА:

B. Цитоплазма:

Это внеядерная часть тела простейших. Цитоплазма бесцветная, однородная, при оптическом наблюдении имеет гранулированную, вакуолизированную, сетчатую или фибриллярную текстуру. Цитоплазма дифференцируется на эктоплазму и эндоплазму. Эктоплазму также называют «корой».

Кора гиалиновая и желеобразная и может быть определена как часть цитоплазмы, ограниченная снаружи плазматической мембраной, а внутри эндоплазмой. У Ciliophora в коре находится ряд органелл. Эндоплазма объемная и жидкая (Plasmasol).

У Ciliophora в коре находится ряд органелл. Эндоплазма объемная и жидкая (Plasmasol).

C. Поверхность клетки:

РЕКЛАМА:

Цитоплазма имеет защитную оболочку, которая может иметь следующие текстуры:

1. Плазмолемма:

Чрезвычайно тонкая мембрана, которая регулирует вход и выход материалов между организмом и окружающей средой, в которой он живет.

2. Пленка:

Поверхностный слой становится желатинизированным и образует видимую твердую пленку. Пелликула живая и часто скульптурная, как у Paramoecium.

3. Кутикула:

РЕКЛАМА:

Внешняя ограничивающая поверхность может представлять собой кутикулу, как у Monocystis. Кутикула мертва и может состоять из азотистых элементов, углеводов или целлюлозы.

4. Корпус:

Все тело может быть заключено в плотно прилегающую оболочку с отверстием, через которое может выходить протоплазма. Раковина состоит из азотистых элементов у Arcella, кремнистых пластинок у Euglypha или карбоната кальция, как у Foraminifera. Кисты представляют собой временные оболочки без вскрытия.

Кисты представляют собой временные оболочки без вскрытия.

D. Цитоплазматические включения:

1. Продукты питания:

Полисахариды, липиды и редко азотсодержащие вещества остаются погруженными в цитоплазму. Полисахариды присутствуют в виде гранул крахмала, лейкозина и парамиловых телец, как в Stentor и цистах Entamoeba. Синтез полисахаридов у фитомастигофор не зависит от присутствия хлорофилла.

РЕКЛАМА:

Сообщалось о наличии гликогена у всех саркодинов и инфузорий. У некоторых паразитических простейших синтез гликогена усиливается при образовании кисты. Эти гликогены никогда не идентичны гликогенам других высших животных. В эндоскелетных пластинках некоторых инфузорий, обитающих в рубце крупного рогатого скота, встречается своеобразный тип гликогена, который не является ни типичным гликогеном, ни истинным крахмалом.

Гистохимические исследования показали, что амебы запасают углеводы в виде гликогена. Промытая амеба, если ее обработать радиоактивной глюкозой, изотоп извлекается из амебного гликогена.

Липиды, т. е. жир и другие родственные вещества, сохраняются и распределяются по цитоплазме в виде небольших глобул или в некоторых случаях остаются локализованными в определенной области тела. Это хранящееся в некоторых фитомастигофорах масло имеет неприятный вкус и цвет.

Также известны запасы азота в виде хроматоидных тел Entamoeba. Они видны в кистах, а характерные формы хроматоидов помогают отличить один вид от другого. Хроматоидные тельца состоят из белка и РНК, и до настоящего времени их функция неизвестна. Сообщалось о «гранулах волютина», содержащих РНК, у многих простейших.

2. Митохондрии:

Митохондрии присутствуют у всех аэробных видов. Количество митохондрий, присутствующих в организме, зависит от объема этого конкретного организма. У Tetrahymena много митохондрий, тогда как у птичьего малярийного паразита Plasmodium lophurae есть одна или две митохондрии.

Структурно и функционально митохондрии простейших очень мало отличаются от митохондрий высших животных. Митохондрии встречаются в виде небольших сферических, овальных, палочковидных или нитевидных тел. Они могут быть равномерно распределены в цитоплазме или локализованы в положении, подобном их расположению между кинетостомами ресничек у Opalina и Paramocium.

Митохондрии встречаются в виде небольших сферических, овальных, палочковидных или нитевидных тел. Они могут быть равномерно распределены в цитоплазме или локализованы в положении, подобном их расположению между кинетостомами ресничек у Opalina и Paramocium.

3. Аппарат Гольджи:

Наличие телец Гольджи в виде компактных, уплощенных и пластинчатых пузырьков с уверенностью сообщается у Amoeba и Pelomyxa.

4. Цитоплазматические пигменты:

Пигментные гранулы различной окраски — фиолетовые, синие, зеленые, желтые, розовые, красные встречаются в цитоплазме фитофлагеллят и инфузорий. Красные пигменты встречаются у Phytomonadina и Euglena. При воздействии яркого света эти красные пигменты увеличиваются в количестве и маскируют обычную зеленую окраску животных. Розовые пигменты Blepherisma undulans токсичны для других инфузорий.

Органоиды простейших : А. Вакуоли: У разных простейших встречается несколько видов вакуолей.

1. Сократительные вакуоли :

Определение:

Внутриклеточный, маленький, незаметный, связанный с мембраной, сферический, заполненный жидкостью пузырь, поддерживающий осморегуляцию у некоторых простейших.

Возникновение:

В основном они встречаются у пресноводных простейших, таких как саркодины, жгутиконосцы и инфузории. Он также встречается у некоторых морских форм, но полностью отсутствует у паразитических форм, таких как споровики.

Должность:

Положение, количество и дополнительные структуры сократительных вакуолей различны у разных простейших (рис. 10.56). У амебы положение вакуоли изменяется при движении организма. У инфузорий и жгутиковых положение более или менее фиксированное.

У многих Heliozoans в эктоплазме встречаются сократительные вакуоли. У Balantidium и Nyctotherus сократительная вакуоль расположена близко к цитопиге. Глубоко расположенные сократительные вакуоли часто снабжены тонким протоком, который соединяет вакуоль с порой на пелликуле, как у paramoecium woodruffi.

Номер:

Количество вакуолей варьирует у разных групп простейших, но остается постоянным у одного вида. У Amoeba и Euglena он один, а у paramoecium два.

Форма:

Сократительные вакуоли обычно имеют шаровидную форму, простейшая сферическая форма встречается у амебы, но у многих инфузорий они приобрели звездчатую форму (например, Paramoecium) из-за ряда собирательных каналов (5-12), которые расходятся от основного вакуоль (рис. 10.39).

Каждый канал состоит из узкой удлиненной терминальной части, набухшей ампулы и короткого инжекторного канала, который открывается в вакуоль (рис. 10.40). У жгутиконосцев, таких как Euglena, сократительная вакуоль устроена сложнее, и вокруг основной сократительной вакуоли расположен ряд мелких добавочных вакуолей.

Ультраструктура:

Комплекс сократительных вакуолей состоит из собственно сократительной вакуоли и системы везикул и канальцев, называемой спонгиомой (рис. 10.57), которая лежит между митохондриями и плазмалеммой и способствует сбору жидкости из окружающей цитоплазмы и перемещению в сократительную вакуоль.

10.57), которая лежит между митохондриями и плазмалеммой и способствует сбору жидкости из окружающей цитоплазмы и перемещению в сократительную вакуоль.

В плазмалемме расположена разрядная пора, через которую вода выбрасывается наружу. Диаметр везикул около 1 мкм. Ширина пограничной мембраны вакуоли составляет около 0,5 мкм. Объем везикул варьирует от 20 нм до 100 нм. Небольшие пузырьки, заполненные жидкостью, содержат полирибсомы. Везикулы с шероховатыми стенками сходны по строению с ЭР млекопитающих.

Типы сократительных вакуолей:

Сократительные вакуоли могут быть следующих типов в зависимости от сложности губчатого вещества:

(i) При первом типе в спонгиоме присутствуют только собирательные трубочки, и собирательная жидкость выбрасывается наружу через поры плазмалеммы (рис. 10.57).

(ii) Во втором типе канальцы и везикулы присутствуют в формировании спонгиома, и канальцы собирают жидкость из цитоплазмы. Жидкость перемещается в постоянный собирательный канал, который расширяется, образуя ампулу. Упомянутые выше два типа встречаются у инфузорий (рис. 10.57).

Упомянутые выше два типа встречаются у инфузорий (рис. 10.57).

(iii) В третьем типе отсутствует постоянная пора, а вакуоли образуются путем слияния мелких пузырьков, заполненных жидкостью. Вакуоли исчезают после выделения растворенных веществ (например, амебы).

(iv) При четвертом типе вакуоль заполняется заметными ампулами, и через постоянную пору жидкость выбрасывается наружу. Ампулы, постоянные поры и пучок микротрубочек отсутствуют у третьего и четвертого типов.

Образование сократительной вакуоли :

Все сократительные вакуоли проходят цикл. Возникновение новой вакуоли связано с слиянием множества мелких вакуолей в цитоплазме.

Молодые вакуоли увеличиваются в объеме (диастола) за счет слияния с другими мелкими вакуолями или за счет поступления жидкости из видимых каналов. Когда объем достигает максимума, содержимое выбрасывается наружу (систола) через поры в пленке или в пищевод (рис. 10.56).

Функции сократительной вакуоли :

(i) Осморегуляция :

Все пресноводные простейшие решают постоянную осмотическую проблему с помощью сократительных вакуолей. Плазмолемма у этих организмов полупроницаема.

Плазмолемма у этих организмов полупроницаема.

А так как концентрация воды в цитоплазме ниже, чем в окружающей среде, то происходит постоянный приток воды в организм животного. Вода проходит в организм быстрее, чем выходит. Организмы избавляются от этой избыточной воды, откачивая ее с помощью сократительных вакуолей, и предотвращают заболачивание тела.

(ii) Выведение:

(a) Некоторое количество азотистых отходов выводится вместе со сбрасываемой водой.

(b) Людвинг подтверждает, что сократительная вакуоль не только регулирует осмотическое давление, но также способствует выделению CO 2 .

(iii) По различиям в частоте пульсации считается, что сократительная вакуоль в основном является экскреторной у морских простейших, а экскреторное и осмотическое давление регулируются у пресноводных простейших.

2. Пищевые вакуоли :

Они представляют собой временные вакуоли и повсеместно присутствуют у голозойных простейших, которые полностью или частично захватывают другой организм. У форм, не имеющих цитостома, пищевые вакуоли принимают форму пищи. Пищевые вакуоли шаровидной формы с цитостомом.

У форм, не имеющих цитостома, пищевые вакуоли принимают форму пищи. Пищевые вакуоли шаровидной формы с цитостомом.

Одновременно может присутствовать несколько пищевых вакуолей, и они содержат частицы пищи на разных стадиях пищеварения. Пищевые вакуоли у инфузорий демонстрируют циркуляторное движение или циклоз внутри эндоплазмы. Пищевые вакуоли отсутствуют у сапрозойных простейших.

3. Сенсорные вакуоли или конкреционные вакуоли :

Некоторые паразитические инфузории семейств Butschliidae и Paraisotrichidae имеют ряд вакуолей, расположенных в передней области тела под пелликулярным колпачком. Вакуолярная полость содержит ряд гранул, называемых статолитами, и ряд фибрилл, соединяющих вакуоль с пелликулой. Эти вакуоли рассматриваются как статоцисты и экскреторные вакуоли.

4. Поверхностные вакуоли :

Поверхностные вакуоли обнаруживаются у пассивно плавающих саркодинов, имеющих пенистую наружную цитоплазму. Эти тонкостенные вакуоли, предположительно содержащие легкую жидкость или газ, поддерживают организм на определенной глубине. Когда вакуоли разрушаются, животное тонет. При появлении новых вакуолей организм поднимается. Таким образом, поверхностные вакуоли помогают плавать.

Когда вакуоли разрушаются, животное тонет. При появлении новых вакуолей организм поднимается. Таким образом, поверхностные вакуоли помогают плавать.

Амебоидные организмы питаются бактериями или другими мелкими организмами, и проглатывание пищевой частицы включает формирование пищевой чаши, в которой находится добыча, или образование структуры, похожей на пищевод.

У некоторых фаготрофных инфузорий и жгутиковых пищевод образуется при проглатывании и сохраняется в течение всей активной жизнедеятельности организмов. Некоторые эвгленоидные жгутиконосцы обладают дополнительным стержневидным аппаратом, который помогает прокалывать стенку тела хозяина, слишком большого, чтобы поглотить его целиком. И пищевая чашка, и пищевод являются вневременными структурами.

Постоянные и специализированные питательные органеллы, называемые цитостомами, встречаются у инфузорий вроде Paramoecium и Tetrahymena (рис. 10.58). У Tetrahymena есть три перепонки на нёбе и перепонка вдоль левого края. Мембрана состоит из двойной ресничной пластинки, сросшейся в пластинку. Мембрана тонкая, прозрачная, несет один или два ряда сросшихся ресничек.

10.58). У Tetrahymena есть три перепонки на нёбе и перепонка вдоль левого края. Мембрана состоит из двойной ресничной пластинки, сросшейся в пластинку. Мембрана тонкая, прозрачная, несет один или два ряда сросшихся ресничек.

Мембрана у Tetrahymena крупнее, чем у других инфузорий. У Hypotrichias мембраны очень хорошо развиты, но мембрана развита плохо. У инфузорий легко распознаются различные стадии специализации цитофаринкса от скромного начала до сложного конца.

У сукториан щупальца играют роль пищевода. Они питаются другими инфузориями, в состав которых иногда входят организмы, во много раз превышающие их размеры (рис. 10.58).

Щупальца обвивают добычу и могут удерживать организм во много раз больше ее. Вскоре после прилипания протоплазма пойманной инфузории начинает стекать по щупальцу к основанию, где развивается пищевая вакуоль. Выстилка сукторианского щупальца сократима, и есть своего рода перистальтическое действие.

C. Цитопиг или клеточный анус: Неперевариваемый остаток пищи у инфузорий выбрасывается наружу через особое место, называемое цитопигой или клеточным анусом (также называемым цитопроктом). Он лежит на задней вентральной стороне тела. Пятно можно узнать, когда экскременты действительно выбрасываются. Это снова временная структура. У никтотеруса виден постоянный цитопиг.

Он лежит на задней вентральной стороне тела. Пятно можно узнать, когда экскременты действительно выбрасываются. Это снова временная структура. У никтотеруса виден постоянный цитопиг.

Хроматофоры, то есть хлоропласты и некоторые незеленые органеллы, ограничены растительноподобными жгутиковыми. Хроматофоры бывают дисковидными, яйцевидными, лентовидными, палочковидными или чашевидными. У Chlamydomonas обнаружен единственный чашевидный хроматофор, который считается примитивной формой. Эта чашечка может быть разделена на пары боковых лопастей или даже на отдельные лопасти.

Некоторые из Euglenidae содержат множество уплощенных хроматофоров, расположенных вблизи поверхности тела. У Peridinium хроматофоры располагаются у поверхности тела и образуют анастомозирующую сеть. Электронно-микроскопические исследования показали, что хроматофоры представляют собой двойные мембраны и имеют пластинчатую структуру, в которой электронно-непрозрачные слои чередуются с электронно-прозрачными слоями.

Электронный непрозрачный материал насыщен фотосинтетическими пигментами. Хлорофилл является наиболее преобладающим пигментом в хроматофорах, но в значительных количествах присутствуют и другие пигменты.

Эти пигменты бывают зеленовато-желтыми, желто-красными, коричневыми и даже синими, и когда они присутствуют в избытке, они маскируют зеленый хлорофилл. Цитоплазматический розовый пигмент Blepherisma токсичен для некоторых других инфузорий и мелких метазоонов. Ему подвержен даже кольчатый червь Деро. При воздействии очень яркого света Blepherisma становится жертвой собственного пигмента или токсического продукта пигмента.