Амёба обыкновенная — Биология — Презентации

Амёба обыкновенная

Царство Животные Подцарство Одноклеточные Тип Корненожки Род Амёба Вид Амёба обыкновенная

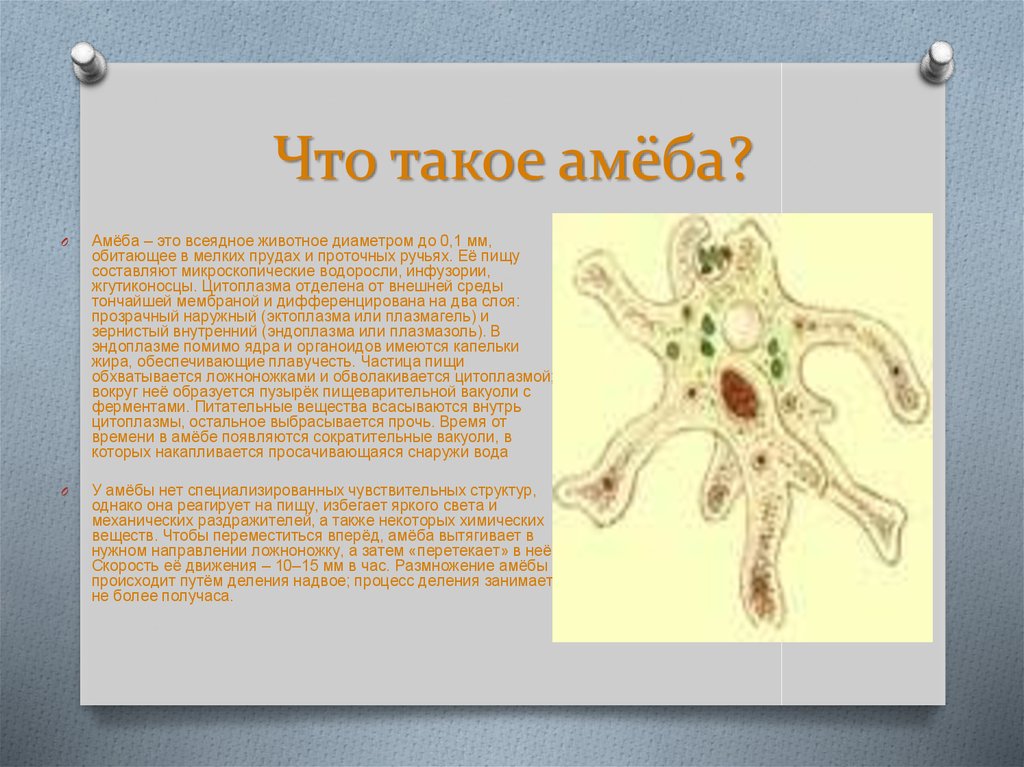

Живой организм, тело которого состоит из одной клетки, со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

Среда обитания и внешнее строение.

Амёба обыкновенная живёт в воде.

- Вода озера

- Капля росы

- Влажная почва

- И даже вода внутри нас!

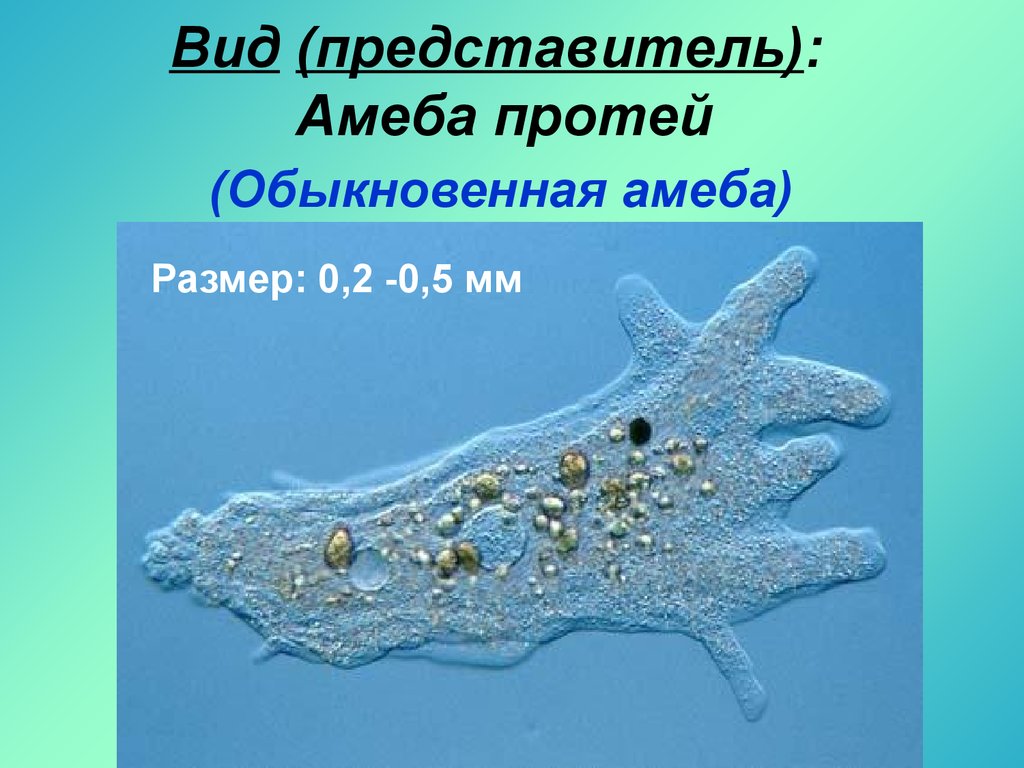

Поверхность тела её очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

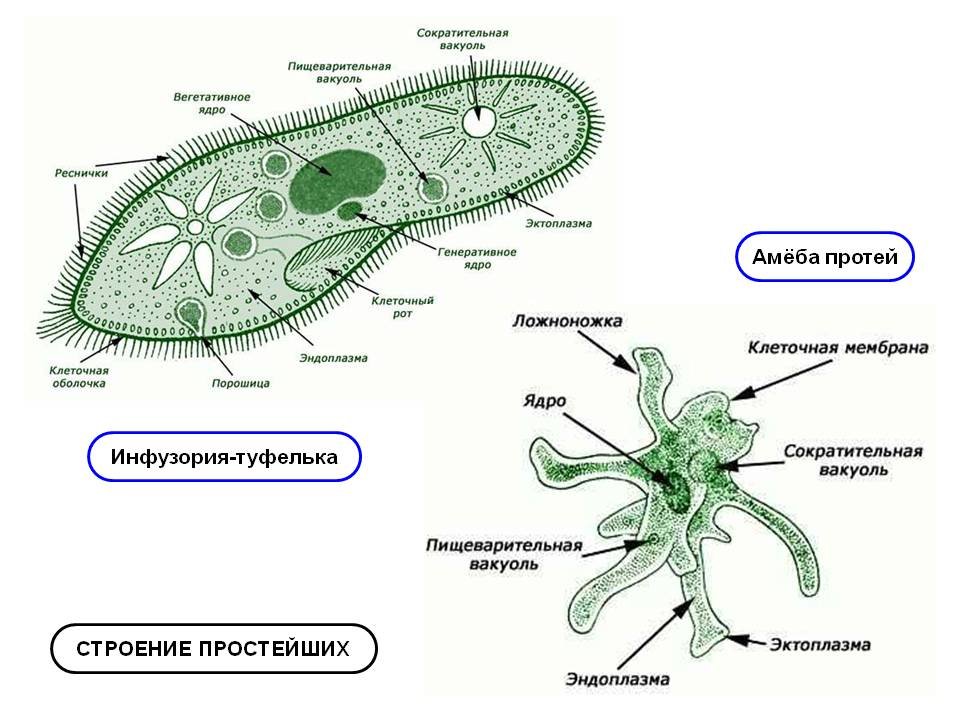

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются

меняющие свою форму выросты – псевдоподии (ложноножки).

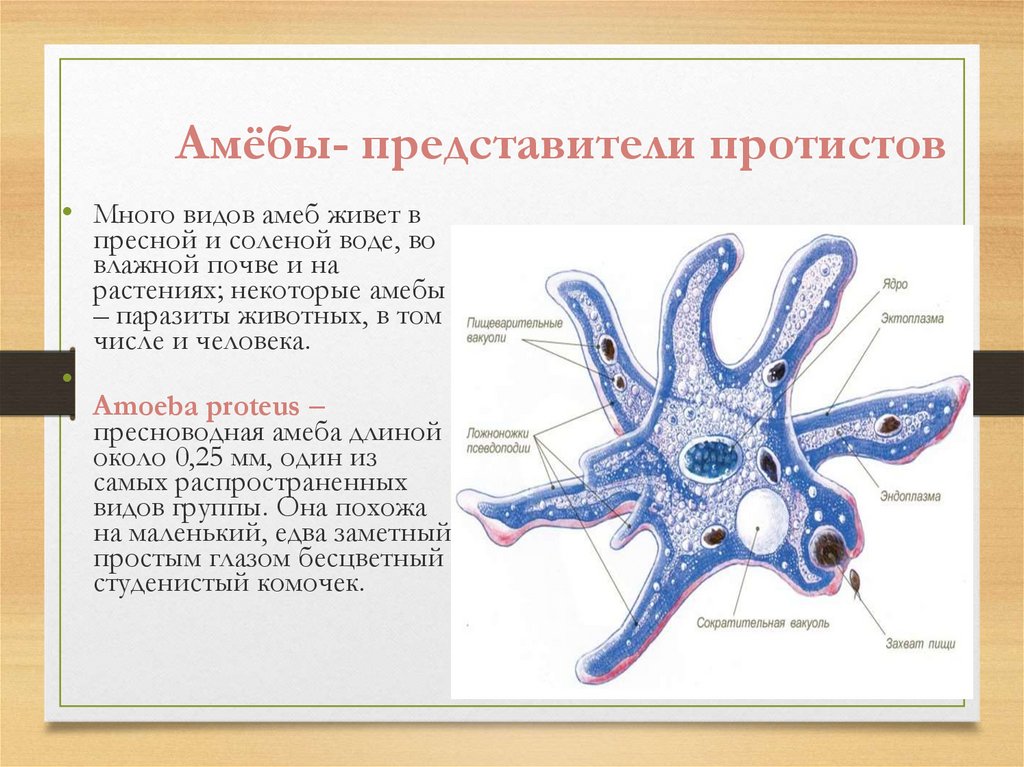

Внутреннее строение

- Ядро

- Цитоплазматическая

мембрана

- Цитоплазма

- Пищеварительная

вакуоль

- Сократительная

вакуоль

6. Ложноножки

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные

водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает»

их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную

вакуоль.

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь

пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение.

Пища переваривается и всасывается в цитоплазму.

Способ захвата пищи —

фагоцитоз .Дыхание

О2

СО2

Всей поверхностью тела

Выделение

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и

открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить

наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы

Жидкость поступает в тело амёбы

По образующимся тонким трубковидным каналам, путём

пиноцитоза . Откачиванием лишней воды из организма

занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно

наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и

выталкивают воду наружу.

Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

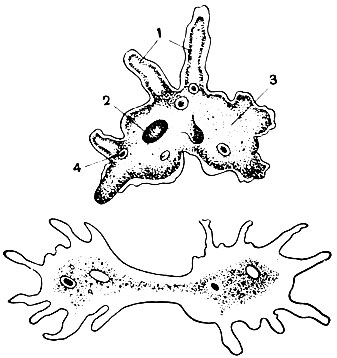

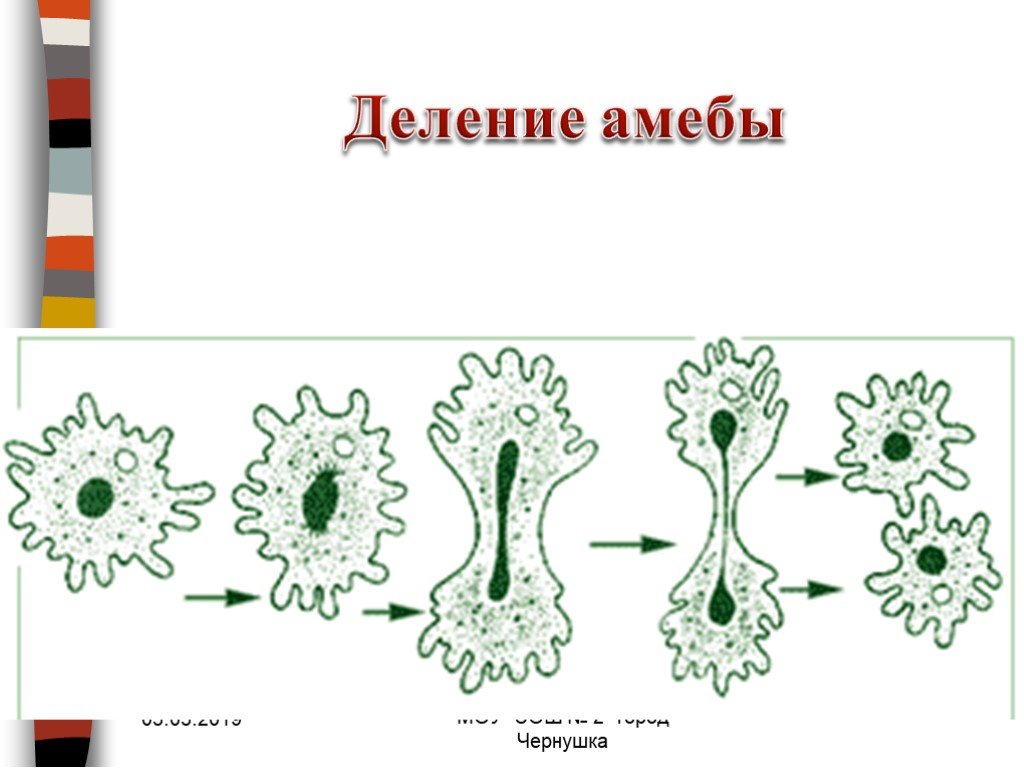

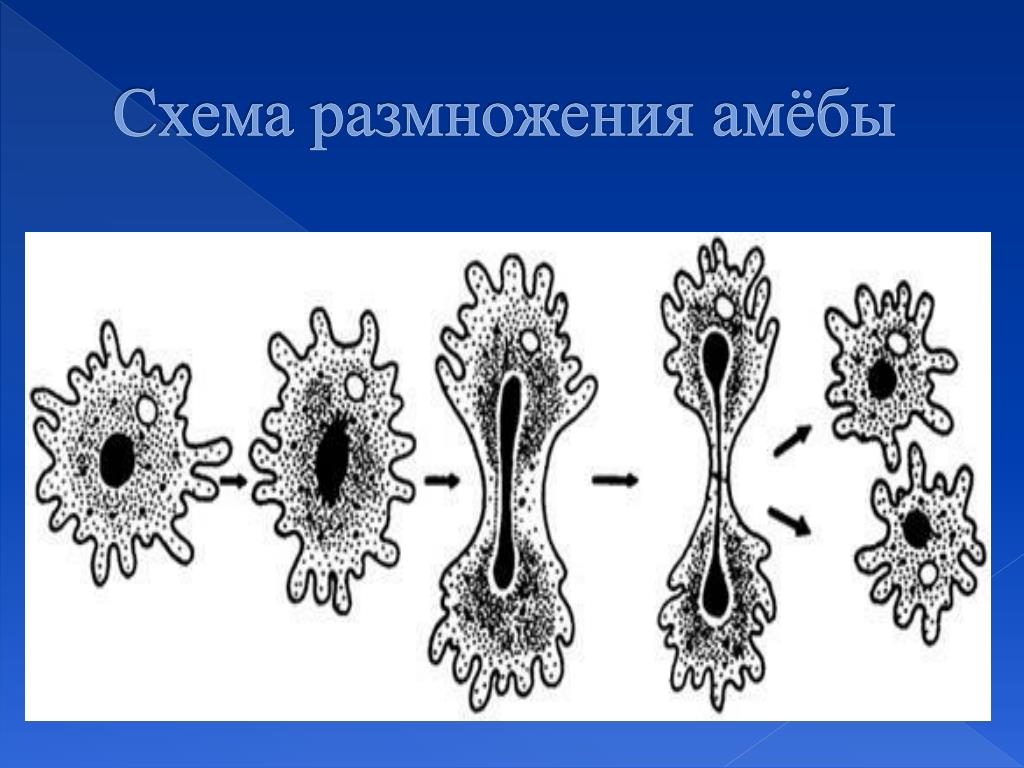

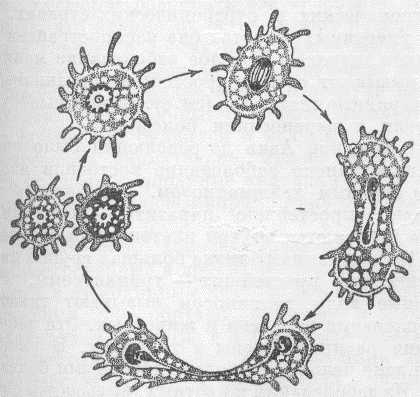

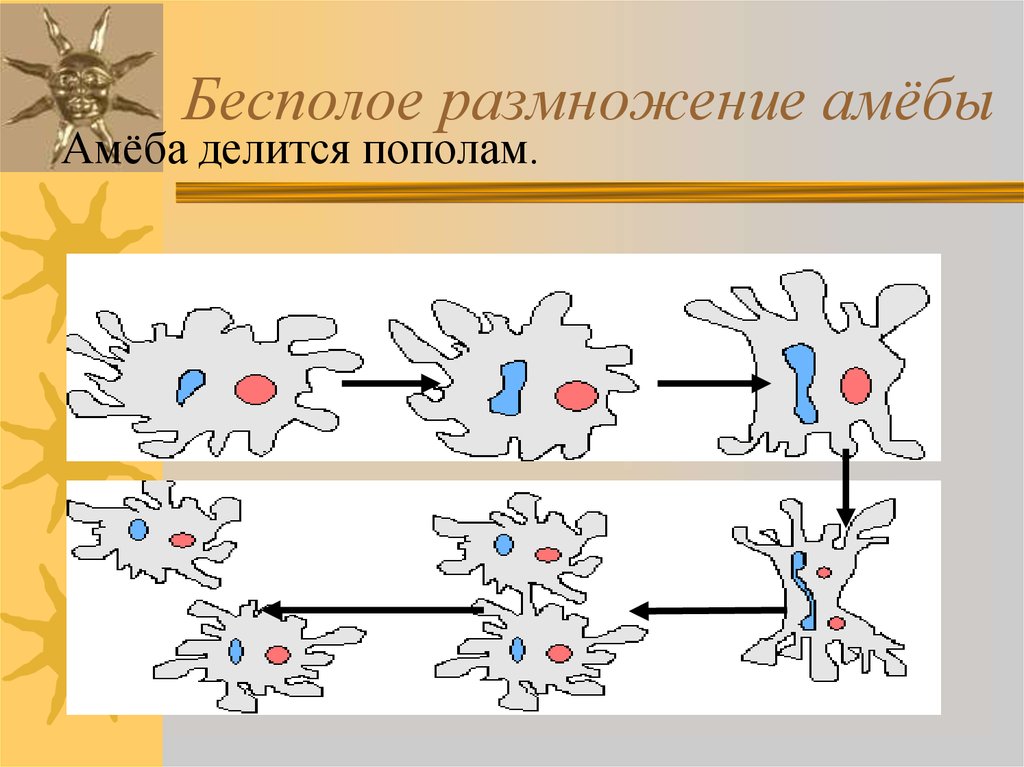

Размножение

1

2

3

Только бесполым способом

Размножение начинается с изме-

нения ядра. Оно вытягивается ( 1,2 ),

а затем постепенно удлиняется ( 3,4 ) и перетягивается посредине.

Поперечной бороздкой делится

на две половинки, которые рас-

ходятся в разные стороны – образуются два новых ядра.

Тело амёбы разделяется на две

части перетяжкой и образуется

две новые амёбы.

В каждую из них попадает по одному ядру ( 5 ).

Во время деления происходит образование

недостающих органоидов.

В течение суток деление может

повторяться несколько раз.

5

4

6

Раздражимость

Переживание неблагоприятных условий

- В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние – цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

- Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

- При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3)

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и

делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой

В плохих условиях любой

организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3).

При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно

размножается.

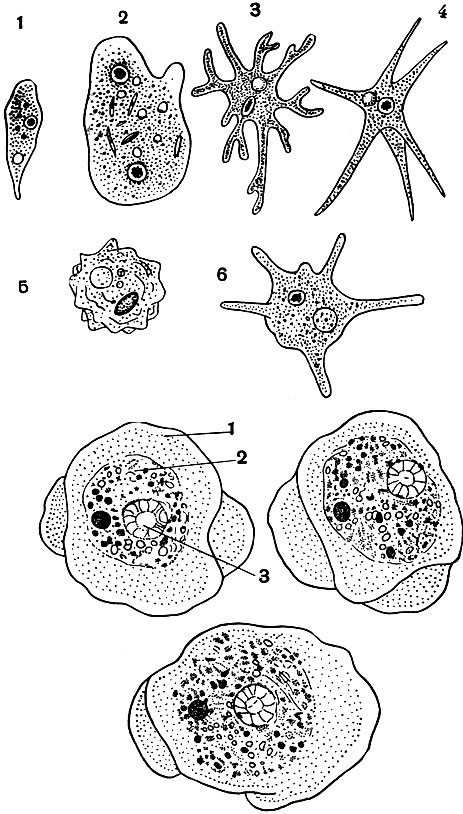

Многообразие форм

Дизентерийная амёба

Кишечная амеба (Entamoeba coli) обитает в просвете толстого кишечника. Кишечная амеба питается бактериями, остатками растительной и животной пищи, не причиняя хозяину никакого вреда. Никогда не заглатывает эритроциты, даже если они находятся в кишечнике в больших количествах.

В нижнем отделе толстого кишечника образует цисты. В отличие от четырехядерных цист дизентерийной амебы, цисты кишечной амебы имеют восемь или два ядра.

При некоторых условиях (авитаминозы, гельминтозы, переохлаждение и др.)

мелкая вегетативная форма внедряется в стенку кишечника, вызывая его изъязвле-

ния. В этих случаях развивается амебиаз (амебная дизентерия) – кровоточащие

язвы в кишечнике, частый жидкий стул с примесью крови и слизи.

паразитирующие в клетках кишечника, будут называться тканевыми формами.

Обыкновенная амеба, Класс корненожки, описание, строение

Внешний вид и движение

Встречается в загрязненных водоемах со стоячей водой, обитает на дне, в иле. Слово «амеба» означает «изменчивая», получила свое название за то, что постоянно меняет свою форму. На вид она напоминает студенистый комочек размером от 0,2 до 0,5 мм., рассмотреть невооруженным глазом ее очень трудно.

Тело состоит из полужидкой цитоплазмы, внутри которого есть пузыревидное ядро. Цитоплазма постоянно двигается, меняя форму. И если ее ток направляется в какое-то определенное место, то в этой точке образуется нарост — ложноножка, при помощи которой амеба передвигается.

Питание

Амеба может образовывать несколько ложноножек, при помощи которых не только передвигается, но и захватывает пищу, окружая ее своими отростками. В результате пища оказывается окруженной цитоплазмой, из которой выделяется пищеварительный сок для переваривания. Питательные вещества расходятся на построение тела, а то, что не переварилось, выбрасывается наружу через любую точку тела.

Питательные вещества расходятся на построение тела, а то, что не переварилось, выбрасывается наружу через любую точку тела.

Дыхание

Происходит при помощи растворенного в воде кислорода, нужное количество которого проникает через все тело амебы. Участием кислорода необходимо для разложения сложных веществ цитоплазмы на более простые. Так получается энергия, необходимая для жизнедеятельности.

Выделение вредных веществ жизнедеятельности

При поглощении кислорода в организме накапливаются различные вредные вещества и углекислота, которые удаляются через всю поверхность тела, а также через особый пузырек — сократительную вакуоль. В ней скапливается прозрачная жидкость, которая периодически выбрызгивается наружу, также происходит и с излишками воды.

Размножение

Питаясь, амеба растет и при достижении определенного размера начинает размножаться. В первую очередь изменяется ядро, которое вытягивается и делится на две половинки, эти половинки расходятся в стороны, а на теле образуется перетяжка, разделяющая тело на две части. В каждой части оказывается одно ядро, цитоплазма также делится пополам, после чего из одной амебы становится две. Сократительная вакуоль остается в одной части, во второй вырастает новая.

В каждой части оказывается одно ядро, цитоплазма также делится пополам, после чего из одной амебы становится две. Сократительная вакуоль остается в одной части, во второй вырастает новая.

Таким образом, размножение производится при помощи деления, которое происходит до нескольких раз в сутки.

Образование цисты

Активный образ жизни амеба ведет в течение всего лета, точнее теплого периода года. При наступлении холодов питание прекращается, тело становится округлым, и на нем образуется циста — защитная плотная оболочка. Фактически амеба впадает в спячку. То же самое происходит, если водоем по каким-либо причинам пересыхает. Сухие цисты могут разноситься ветром, что способствует их появлению в других водоемах.

В таком состоянии амеба может прожить довольно длительный период. Из цисты она выходит при наступлении благоприятных для питания и размножения условий.

Характеристика размножения, характерная для биологии амебы класса 11 CBSE

Ответ

Проверено

210 тыс. + просмотров

+ просмотров

Подсказка: Размножение – это процесс воспроизводства детенышей. Он может быть бесполым или половым. Разные организмы размножаются разными способами. Некоторые организмы не размножаются, например мулы, бесплодные рабочие пчелы и т. д.

Полный ответ: В основном все живые организмы размножаются различными способами. Неживые организмы не могут воспроизводить или копировать себя. Размножение относится к производству детенышей, обладающих чертами, более или менее сходными с чертами родителей. Многие живые организмы, такие как мулы, бесплодные рабочие пчелы, бесплодные люди, не размножаются, но остаются живыми организмами.

Организмы размножаются как половым, так и бесполым путем. Грибы легко размножаются и распространяются благодаря миллионам бесполых спор. Дрожжи и гидры размножаются почкованием (бесполое размножение). Планарии (плоские черви) проявляют истинную регенерацию, то есть фрагментированный организм регенерирует утраченную часть тела и становится новым организмом. Грибы размножаются фрагментацией. У одноклеточных организмов, таких как бактерии, одноклеточные водоросли или амебы, размножение сходно с ростом, т. е. с увеличением числа клеток.

Грибы размножаются фрагментацией. У одноклеточных организмов, таких как бактерии, одноклеточные водоросли или амебы, размножение сходно с ростом, т. е. с увеличением числа клеток.

Так как амебы, спирогиры и дрожжи размножаются бесполым путем, правильный вариант А. Они размножаются бесполым путем.

Примечание: Между одноклеточными и многоклеточными организмами существует несколько различий:

| Одноклеточные организмы | Многоклеточные организмы | 1 Они содержат одну клетку в своем теле. | В их теле много клеток. |

| Мембраносвязанные органеллы отсутствуют. | Содержат мембраносвязанные органеллы. |

| Все процессы выполняются одной ячейкой. | Клетки дифференцируются в зависимости от их функции. |

| Бесполое размножение путем бинарного деления. | Бесполое размножение путем митоза. |

Половое размножение путем конъюгации. | Половое размножение путем образования гамет. |

Недавно обновленные страницы

Большинство эубактериальных антибиотиков получают из биологии Rhizobium класса 12 NEET_UG

Саламиновые биоинсектициды были извлечены из биологии класса 12 А NEET_UG

Какое из следующих утверждений относительно бакуловирусов класса 12 биологии NEET_UG

Канализационные или городские канализационные трубы не должны быть непосредственно классом биологии 12 NEET_UG

Очистка сточных вод осуществляется путем микроочистки сточных вод B Удобрения 12-го класса биологии NEET_UG

Иммобилизация ферментов — это A Преобразование активного фермента 12-го класса биологии NEET_UG

Большинство эубактериальных антибиотиков получают из A Rhizobium класса 12 биологии NEET_UG

Саламиновые биоинсектициды были извлечены из биологии класса 12 А NEET_UG

Какое из следующих утверждений относительно бакуловирусов класса 12 биологии NEET_UG

Канализационные или городские канализационные трубы не должны быть непосредственно классом биологии 12 NEET_UG

Очистка сточных вод осуществляется путем микроочистки сточных вод B Удобрения 12-го класса биологии NEET_UG

Иммобилизация ферментов — это A Превращение активного фермента 12-го класса биологии NEET_UG

Актуальные сомнения

Целомудрие амеб: переоценка признаков пола у амебоидных организмов

1. Калкинс Г. Н. 1916. Общая биология жизненного цикла простейших. Являюсь. Нац. 50, 257–270 10.1086/279539 (doi:10.1086/279539) [CrossRef] [Google Scholar]

Калкинс Г. Н. 1916. Общая биология жизненного цикла простейших. Являюсь. Нац. 50, 257–270 10.1086/279539 (doi:10.1086/279539) [CrossRef] [Google Scholar]

Allgemeine grundzüge der organischen formen-wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin Reformirte Thendenztheorie. Берлин, Германия: Г. Раймер [Google Scholar]

3. Маргулис Л., Шварц К. 1988. Пять королевств: иллюстрированный справочник по типам жизни на Земле, 2-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, Вашингтон: Фриман и компания [Google Scholar]

4. Уиттакер Р. Х. 1969 , Новые представления о царствах организмов. Science 163, 150–160 10.1126/science.163.3863.150 (doi:10.1126/science.163.3863.150) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Corliss J. O. 1984. The Kingdom Protista and its 45 phyla. Биосистемы 17, 87–126 10.1016/0303-2647(84)

-0 (doi:10.1016/0303-2647(84)-0) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 6. Майр Э. 1964. Систематика и происхождение видов: с точки зрения зоолога (с новым введением автора). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Dover Publications, Inc [Google Scholar]

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Dover Publications, Inc [Google Scholar]

7. Мейнард Смит Дж. 1978. Эволюция пола. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar]

8. Белл Г. 1988. Секс и смерть простейших: история одержимости. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar]

9. Адл С.М., и соавт. 2005. Новая классификация эукариот более высокого уровня с упором на таксономию простейших. Дж. Эукариот. микробиол. 52, 399–451 10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x (doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Baldauf S. L. The 2000 глубокие корни эукариот. Science 300, 1703–1706 10.1126/science.1085544 (doi:10.1126/science.1085544) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Cavalier-Smith T. 1998. Пересмотренная система жизни с шестью царствами. биол. Преподобный Кэмб. Фил. соц. 73, 203–266 10.1017/S0006323198005167 (doi:10.1017/S0006323198005167) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Килинг П. Дж., Бургер Г., Дернфорд Д. Г., Ланг Б. Ф., Ли Р. В., Перлман Р. Э., Роджер А. Дж., Грей М. В. Дерево 20 эукариот. Тенденции Экол. Эвол. 20, 670–676 10.1016/j.tree.2005.09.005 (doi:10.1016/j.tree.2005.09.005) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Килинг П. Дж., Бургер Г., Дернфорд Д. Г., Ланг Б. Ф., Ли Р. В., Перлман Р. Э., Роджер А. Дж., Грей М. В. Дерево 20 эукариот. Тенденции Экол. Эвол. 20, 670–676 10.1016/j.tree.2005.09.005 (doi:10.1016/j.tree.2005.09.005) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Parfrey L.W., Grant J., Tekle Y.I. , Ласек-Нессельквист Э., Моррисон Х.Г., Согин М.Л., Паттерсон Д.Дж., Кац Л.А. 2010. Мультигенный анализ с широкой выборкой дает хорошо разрешенное эукариотическое древо жизни. Сист. биол. 59, 518–533 10.1093/sysbio/syq037 (doi:10.1093/sysbio/syq037) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Боннер Дж. Т. 1998. Истоки многоклеточности. интегр. биол. Выпуски Новости Ред. 1, 27–36 10.1002/(SICI)1520-6602(1998)1:1<27::AID-INBI4>3.0.CO;2-6 (doi:10.1002/(SICI)1520-6602( 1998)1:1<27::AID-INBI4>3.0.CO;2-6) [CrossRef] [Google Scholar]

15. Дакс Дж., Роджер А. Дж. 1999. Первое половое происхождение и актуальность факультативного пола . Дж. Мол. Эвол. 48, 779–783 10. 1007/PL00013156 (doi:10.1007/PL00013156) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1007/PL00013156 (doi:10.1007/PL00013156) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Швандер Т., Креспи Б. Дж. 2009. Веточки на дереве жизни? Нейтральные и селективные модели интеграции макроэволюционных паттернов и микроэволюционных процессов при анализе асексуальности. Мол. Экол. 18, 28–42 10.1111/j.1365-294X.2008.03992.x (doi:10.1111/j.1365-294X.2008.03992.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Кондрашов А.С. генетика жизненных циклов. Анну. Преподобный Экол. Сист. [Обзор] 28, 391–435 [Google Scholar]

18. Вейсманн А. 1889. Очерки наследственности и родственных биологических субъектов. Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar]

19. Мюллер Х. Дж. 1932. Некоторые генетические аспекты пола. Являюсь. Нац. 66, 118–138 10.1086/280418 (doi:10.1086/280418) [CrossRef] [Google Scholar]

20. Muller HJ 1964. Отношение рекомбинации к мутационному продвижению. Мутат. Рез. Фундамент. Мол. мех. Мутаген. 1, 2–9 10.1016/0027-5107(64)-8 (doi:10. 1016/0027-5107(64)-8) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1016/0027-5107(64)-8) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Джадсон О. П., Нормарк Б. Б. 1996. Древние асексуальные скандалы. Тенденции Экол. Эвол. 11, A41–A46 10.1016/0169-5347(96)81040-8 (doi:10.1016/0169-5347(96)81040-8) [CrossRef] [Google Scholar]

22. Отто С. П. 2009. Эволюционная загадка секс. Являюсь. Нац. 174 (Suppl. 1), S1–S14 10.1086/599084 (doi:10.1086/599084) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Росс Л., Пен И., Шукер Д. М. 2010. Геномный конфликт в масштабе насекомые: причины и последствия причудливых генетических систем. биол. Преподобный Кэмб. Фил. соц. 85, 807–828 10.1111/j.1469-185x.2010.00127.x (doi:10.1111/j.1469-185x.2010.00127.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

геномы. Мол. биол. Эвол. 25, 787–794 10.1093/molbev/msn032 (doi:10.1093/molbev/msn032) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

асексуальность у микробных эукариот. Тенденции микробиол. 18, 183–188 10.1016/j.tim.2010.02.005 (doi:10. 1016/j.tim.2010.02.005) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1016/j.tim.2010.02.005) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Андерсон О. Р. 1981. Radiolaria. Берлин, Германия: Springer Verlag [Google Scholar]

27. Smith R.J., Kamiya T., Horne D.J. 2006. Живые самцы «древних бесполых» Darwinulidae (Ostracoda: Crustacea). проц. Р. Соц. Лонд. B 273, 1569–1578 10.1098/rspb.2005.3452 (doi:10.1098/rspb.2005.3452) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Croll D., Sanders I. R. 2009. Recombination in 90 Glomus intraradices , предполагаемый древний бесполый арбускулярный микоризный гриб. БМС Эвол. биол. 9, 13. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

29. O’Gorman C.M., Fuller H.T., Dyer P.S. 2009. Открытие полового цикла у условно-патогенного грибкового патогена Aspergillus fumigatus . Nature 457, 471–474 10.1038/nature07528 (doi:10.1038/nature07528) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Pontecorvo G. 1956. Парасексуальный цикл у грибов. Анну. Преподобный Микробиолог. 10, 393–400 10.1146/annurev.mi.10.100156.002141 (doi:10.1146/annurev.mi.10.100156.002141) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10, 393–400 10.1146/annurev.mi.10.100156.002141 (doi:10.1146/annurev.mi.10.100156.002141) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Birky C.W. 2010. Giardia секс? Да, но как и сколько? Тенденции Паразитол. 26, 70–74 10.1016/j.pt.2009.11.007 (doi:10.1016/j.pt.2009.11.007) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Pawlowski J., Burki F. 2009. Распутывание филогении амебоидных простейших. Дж. Эукариот. микробиол. 56, 16–25 [PubMed] [Google Scholar]

33. Паттерсон Д. Дж. 1999. Разнообразие эукариот. Являюсь. Нац. [Обзор]. 154, S96–S124 [PubMed] [Google Scholar]

34. Hurst L. D., Hamilton W. D., Ladle R. J. 1992. Тайный секс. Тенденции Экол. Эвол. 7, 144–145 [PubMed] [Google Scholar]

35. Cavalier-Smith T. 2002. Фаготрофное происхождение эукариот и филогенетическая классификация простейших. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 52, 297–354 [PubMed] [Google Scholar]

36. Bonner J. T. 1944. Описательное исследование развития слизевика Dictyostelium discoideum . Являюсь. Дж. Бот. 31, 175–182 [Google Scholar]

Являюсь. Дж. Бот. 31, 175–182 [Google Scholar]

37. Bonner J. T. 1947. Доказательства образования клеточных агрегатов путем хемотаксиса при развитии слизевиков Dictyostelium discoideum . Дж. Эксп. Зоол. 106, 1–26 [PubMed] [Google Scholar]

38. Текле Ю. Т., Грант Дж., Андерсон О. Р., Нерад Т. А., Коул С. С., Паттерсон Д. Дж., Кац Л. А. 2008. Филогенетическое размещение разнообразных амеб, выведенное из мультигенного анализа и оценки стабильности клады внутри ‘Amoebozoa’ при удалении различных классов скорости SSU-рДНК. Мол. Фил. Эвол. 47, 339–352 [PubMed] [Google Scholar]

39. Shadwick L.L., Spiegel F.W., Shadwick J.D.L., Brown M.W., Silberman J.D. 2009. Эумицетозоа = Амебозоа? Филогения SSU-рДНК протостелоидных слизевиков и ее значение для надгруппы амебозойных. ПЛОС ОДИН 4, e6754. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

40. Erdos GW, Raper KB, Vogen L.K. 1973. Типы спаривания и образование макроцист у Dictyostelium discoideum . проц. Натл акад. науч. USA 70, 1828–1830 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

проц. Натл акад. науч. USA 70, 1828–1830 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

41. Эрдос Г. В., Рапер К. Б., Воген Л. К. 1975. Сексуальность в клеточной слизевиковой плесени Диктиостелиум гигантский . проц. Натл акад. науч. USA 72, 970–973 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

42. Macinnes M.A., Francis D. 1974. Мейоз в Dictyostelium mucoroides . Nature 251, 321–324 10.1038/251321a0 (doi:10.1038/251321a0) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

филогения плазмодиальных слизевиков (Myxogastria) на основе фактора элонгации 1-a и последовательностей генов малой субъединицы рРНК. Дж. Юк. микробиол. 52, 201–210 [PubMed] [Google Scholar]

44. Martin G.W., Alexopoulos C.J. 1969. Миксомицеты. Айова-Сити, Айова: University of Iowa Press [Google Scholar]

45. Collins O.R., Tang H.C. 1977. Новые типы спаривания у Physarum polycephalum . Mycologia 69, 421–423 [PubMed] [Google Scholar]

46. Michel R. , Wylezich C., Hauroder B., Smirnov A. 2006. Филогенетическое положение и заметки об ультраструктуре Sappinia diploidea (Thecamoebidae). Протистология 4, 319–325 [Google Scholar]

, Wylezich C., Hauroder B., Smirnov A. 2006. Филогенетическое положение и заметки об ультраструктуре Sappinia diploidea (Thecamoebidae). Протистология 4, 319–325 [Google Scholar]

47. Goodfellow L.P., Belcher J.H., Page F.C. 1974. Световое и электронно-микроскопическое исследование Sappinia diploidea , половой амебы. Protistologica 2, 207–216 [Google Scholar]

48. Венрих Д. Х. 1954. Пол у простейших: сравнительный обзор. В книге «Пол у микроорганизмов: симпозиум» (изд. Венрих Д.Х.), с. 362 Washington, DC: AAAS [Google Scholar]

49. Brown M.W., Spiegel F.W., Silberman J.D. 2007. Амеба в центре внимания: филогенетическое родство Саппиния педата . Дж. Эукариот. микробиол. 54, 511–519 [PubMed] [Google Scholar]

50. Brown M.W., Spiegel F.W., Silberman J.D. 2009. Филогенез «забытой» клеточной слизевики, Fonticula alba , раскрывает ключевую эволюционную ветвь внутри Opisthokonta. Мол. биол. Эвол. 26, 2699–2709 [PubMed] [Google Scholar]

51. Spiegel F.W., Olive L.S. 1978. Новые доказательства достоверности Copromyxa protea . Mycologia 70, 843–847 [Google Scholar]

Spiegel F.W., Olive L.S. 1978. Новые доказательства достоверности Copromyxa protea . Mycologia 70, 843–847 [Google Scholar]

52. Миньо Ж.-П., Райков И.Б. 1992. Доказательства мейоза у раковинной амебы Arcella . Дж. Евркариот. микробиол. 39, 287–289 [Google Scholar]

53. Moses M. J. 1969. Структура и функция синаптонемного комплекса. Genetics 61(Suppl. 1), 41–51 [PubMed] [Google Scholar]

54. Лар Д.Дж., Нгуен Т.Б., Барберо Э., Кац Л.А. 2011. Эволюция семейства генов актина у раковинных лопастных амеб (Arcellinida) характеризуется 2 отдельными кладами паралогов и недавними независимыми расширениями. Мол. биол. Эвол. 28, 223–236 10.1093/molbev/msq200 (doi:10.1093/molbev/msq200) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

55. Lüftenegger G., Foissner W. 1991. Морфология и биометрия двенадцати почвенных раковинных амеб (Protozoa, Rhizopoda) из Австралии, Африки и Австрии. Бык. бр. Мус. Нац. История (Zoology) 57, 1–16 [Google Scholar]

56. Meisterfeld R. 2002. Order Arcellinida Kent, 1880. В иллюстрированном справочнике по простейшим (ред. Ли Дж. Дж., Лидейл Г. Ф., Брэдбери П.), стр. 827. –860, 2-е изд. Лоуренс, Канзас: Allen Press [Google Scholar]

Meisterfeld R. 2002. Order Arcellinida Kent, 1880. В иллюстрированном справочнике по простейшим (ред. Ли Дж. Дж., Лидейл Г. Ф., Брэдбери П.), стр. 827. –860, 2-е изд. Лоуренс, Канзас: Allen Press [Google Scholar]

57. Dangeard L. 1937. Memoirs sur le Difflugia globulosa Dujardin . Le Botaniste 28, 229–274. 2. Biologisches Centralblatt 18, 33–38 [Google Scholar]

59. Heger T.J., Mitchell E.A.D., Ledeganck P., Vincke S., Van de Vijver B., Beyens L. 2009. Проклятие таксономической неопределенности в биогеографических исследованиях. свободноживущих наземных протистов: исследование раковинных амеб с острова Амстердам. Дж. Биогеогр. 36, 1551–1560 [Google Scholar]

60. Lahr D.J.G., Lopes S. 2009. Оценка таксономической идентичности четырех видов лопастных раковинных амеб рода Arcella Ehrenberg, 1832. Acta Protozoolog. 48, 127–142 [Google Scholar]

61. Серавин Л. Н., Гудков А. В. Возможные формы агамных генетических взаимодействий у простейших и пути установления полового процесса. Цитология, 26, 1224–1236 [Google Scholar]

Цитология, 26, 1224–1236 [Google Scholar]

62. Серавин Л.Н., Гудков А.В. 1984. Основные типы и формы слияния агамных клеток у простейших. Цитология 26, 123–131 [Google Scholar]

63. Смирнов А.В., Гудков А.В. 1999. Иллюстрированный список основных морфотипов Gymnamoebia (Rhizopoda, Lobosea). Protistology 1, 20–29 [Google Scholar]

64. Дыкова И., Фиала И., Печкова Х., Дворакова Х. 2008. Филогения Flabellulidae (Amoebozoa: Leptomyxida) по последовательностям SSU рДНК типового штамма Flabellula citata Schaeffer, 1926 и вновь выделенные штаммы морских амеб. Фолиа Паразитол. 55, 256–264 [PubMed] [Google Scholar]

65. Sargeaunt P.G., Jackson T.F., Wiffen S.R., Bhojnani R. 1988. Биологические доказательства генетического обмена у Entamoeba histolytica . Транс. Р. Соц. Троп. Мед. Гиг. 82, 862–867 [PubMed] [Google Scholar]

66. Blanc D., Nicholls R., Sargeaunt P.G. 1989. Экспериментальное получение новых зимодем Entamoeba histolytica поддерживает гипотезу генетического обмена. Транс. Р. Соц. Троп. Мед. Гиг. 83, 787–790 [PubMed] [Google Scholar]

Транс. Р. Соц. Троп. Мед. Гиг. 83, 787–790 [PubMed] [Google Scholar]

67. Loftus B., et al. 2005. Геном простейшего паразита Entamoeba histolytica . Nature 433, 865–868 [PubMed] [Google Scholar]

68. Рамеш М. А., Малик С.-Б., Лонгсдон Дж. М. 2005. Филогеномный перечень мейотических генов: доказательства пола у Giardia и раннего эукариотического происхождения мейоза. Курс. биол. 15, 185–191 [PubMed] [Google Scholar]

69. Stanley J. S. L. 2005. Геном Entamoeba histolytica : что-то старое, что-то новое, что-то заимствованное и секс тоже? Тенденции Паразитол. 21, 451. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

70. Энджелл Р. В. 1976. Наблюдения за Trichosphaerium platyxyrum sp. н. Дж. Протозол. 23, 357–364. Дж. Юк. микробиол. 23, 86–93. Ш. Абх. Конигл. Прейс. Акд. Висс. Берлин 1 (Suppl.), 1–93 [Google Scholar]

73. Whatley J., Chapman-Andresen C. 1990. Phylum Karyoblastea. В Handbook of Protoctista (ред. Маргулис Л., Корлисс Дж. О., Мелконян М., Чепмен Д.), стр. 167–185, Бостон, Массачусетс: издательство Jones and Bartlett Publishers [Google Scholar]

Маргулис Л., Корлисс Дж. О., Мелконян М., Чепмен Д.), стр. 167–185, Бостон, Массачусетс: издательство Jones and Bartlett Publishers [Google Scholar]

. 74. Экелунд Ф., Паттерсон Д. Дж., 1997. , Некоторые гетеротрофные жгутиконосцы из окультуренной почвы в Австралии. Арка Протистенк. 148, 461–478 [Google Scholar]

75. Foissner W. 1991. Разнообразие и экология почвенных жгутиконосцев. В «Биологии свободноживущих гетеротрофных жгутиковых» (ред. Паттерсон Д. Дж., Ларсен Дж.), стр. 9.3–112 Oxford, UK: Clarendon Press [Google Scholar]

76. Bass D., Chao E.E.Y., Nikolaev S., Yabuki A., Ishida K.I., Berney C., Pakzad U., Wylezich C., Cavalier-Smith Т. 2009. Филогения новых голых филозных и ретикулезных Cercozoa: Granofilosea cl. н. и пересмотренный Proteomyxidea. Protist 160, 75–109 [PubMed] [Google Scholar]

77. Баузер С. С., Трэвис Дж. Л. 2002. Ретикулоподии: структурная и поведенческая основа для надродового размещения гранулоретикулозановых протистов. J. Фораминиферальные рез. 32, 440–447 [Google Scholar]

32, 440–447 [Google Scholar]

78. Гольдштейн С. Т. 1999. Фораминиферы: биологический обзор. In Modern foraminifera (ed. Sen Gupta B.K.), pp. 37–56 Dordrecht, The Netherlands: Kluwer [Google Scholar]

. Беркли, Калифорния: University of California Press [Google Scholar]

80. Мац М. В., Франк Т. М., Маршалл Н. Дж., Виддер Э. А., Джонсен С. 2008. Гигантский глубоководный протист оставляет следы, похожие на билатеральные. Курс. биол. 18, 1849 г.–1854 10.1016/j.cub.2008.10.028 (doi:10.1016/j.cub.2008.10.028) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

81. Pina-Ochoa E., et al. 2010. Широкое распространение накопления и денитрификации нитратов среди Foraminifera и Gromiida. проц. Натл акад. науч. USA 107, 1148–1153 10.1073/pnas.0908440107 (doi:10.1073/pnas.0908440107) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

82. Tolonen K., Warner B.G., Vasander H. 1992 Экология раковинных (Protozoa, Rhizopoda) болот южной Финляндии. I. Аутэкология. Арка Протистенк. 142, 119–138 [Google Scholar]

142, 119–138 [Google Scholar]

83. Митчелл Э. А. Д., Чарман Д. Дж., Уорнер Б. Г. 2008. Анализ раковинных амеб в экологических и палеоэкологических исследованиях водно-болотных угодий: прошлое, настоящее и будущее. Биодайверы. Консерв. 17, 2115–2137 10.1007/s10531-007-9221-3 (doi:10.1007/s10531-007-9221-3) [CrossRef] [Google Scholar]

84. Wylezich C., Meisterfeld R., Meisterfeld S., Шлегель М. 2002. Филогенетический анализ областей, кодирующих малые субъединицы рибосомной РНК, выявил монофилетическую линию эвглифовых раковинных амеб (отряд Euglyphida). Дж. Эукариот. микробиол. 49, 108–118 10.1111/j.1550-7408.2002.tb00352.x (doi:10.1111/j.1550-7408.2002.tb00352.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

85. Lara E., Heger T. , Mitchell E.A.D., Meisterfeld R., Ekelund F. 2007. SSU рРНК выявляет последовательное увеличение сложности раковины эвглифовых раковинных амеб (Rhizaria: Euglyphida). Protist 158, 229–237 10.1016/j.protis.2006.11.006 (doi:10.1016/j.protis.2006. 11.006) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11.006) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

86. Хегер Т.Дж., Митчелл Э.А.Д., Тодоров М. ., Golemansky V., Lara E., Leander B.S., Pawlowski J. 2010. Молекулярная филогения эвглифовых раковинных амеб (Cercozoa: Euglyphida) предполагает, что переходы между морскими супралиторальными и пресноводными/наземными средами происходят нечасто. Мол. Филогенет. Эвол. 55, 113–122 10.1016/j.ympev.2009.11.023 (doi:10.1016/j.ympev.2009.11.023) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

87. Reukauf E. 1912. Zur encystierung von Euglypha alveolata . Зоолог. Anzeiger 39, 372–375 [Google Scholar]

88. Penard E. 1902. Faune rhizopodique du bassin du léman. Женева, Швейцария: Henry Kündig [Google Scholar]

89. Awerintzew S. 1906. Die süsswasser Rhizopoden. I и II. Трудуй С.-Петр. Oscch 36, 351 [Google Scholar]

90. Blochmann F. 1887. Zur kenntniss der fortpflanzung von Euglypha alveolata Дюжарден. Morphologische Jahrbuch 13, 173–183 [Google Scholar]

91. Кэш Дж., Уэйлс Г. Х., Хопкинсон Дж. 1915. Британские пресноводные Rhizopoda и Heliozoa: Rhizopoda part 3. Лондон, Великобритания: The Ray Society [Google Scholar]

Кэш Дж., Уэйлс Г. Х., Хопкинсон Дж. 1915. Британские пресноводные Rhizopoda и Heliozoa: Rhizopoda part 3. Лондон, Великобритания: The Ray Society [Google Scholar]

92. Chardez D. 1965. Об особом и малоизученном способе размножения водных текамеб (Rhizopoda; Testacea.). Бык. Инст. Агрон. Ста. Реч. Gembloux 33, 26–34 [Google Scholar]

93. Валканов А. 1962. Euglyphella delicatula н. г., н. сп. (Rhizopoda Testacea) и их совокупность. Докл. Болгаркой акад. Nauk 15, 207–209 [Google Scholar]

94. Schonborn W., Peschke T. 1990. Эволюционные исследования комплекса Assulina-Valkanovia (Rhizopoda, Testaceafilosia) в сфагнуме и почве. биол. Плодородный. Почвы 9, 95–100 10.1007/BF00335790 (doi:10.1007/BF00335790) [CrossRef] [Google Scholar]

95. Валканов А. 1962. Über die kopulation der testaceen (Rhizopoda Testacea). Докл. Болгарской акад. 15, 305–308 [Google Scholar]

96. Юдина Т. А., Суханова К. М. 2000. Панцирная амеба Corythion delamarei : биология клетки и жизненный цикл. Цитология, 42, 613–623 [PubMed] [Google Scholar]

Цитология, 42, 613–623 [PubMed] [Google Scholar]

97. Суханова И. Н., Чебан Е. А. 1990. Гетеротрофный фитопланктон Черного моря в ранневесенний период развития фитоцена. Океанология. Т. 30. С. 979–986. Protist 154, 341–358 10.1078/143446103322454112 (doi:10.1078/143446103322454112) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

99. Арчибальд Дж. М. 2009. Загадка эволюции пластид. Курс. биол. CB 19, R81–R88 10.1016/j.cub.2008.11.067 (doi:10.1016/j.cub.2008.11.067) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

100. Grell K.G. 1990. Признаки полового размножения у плазмодиального протиста Chlorarachnion reptans Geitler. Цейч. Натурфорш. CJ Biosci. 45, 112–114 [Google Scholar]

101. Beutlich A., Schnetter R. 1993. Жизненный цикл Cryptochlora perforans (Chlorarachniophyta). Бот. Acta 106, 441–447 [Google Scholar]

102. Braselton J. P. 2002. Phylum Plasmodiophora (Plasmodiophoromycota). В иллюстрированном справочнике по простейшим (под редакцией Ли Дж. Дж., Лидейла Г. Ф., Брэдбери П. С.), 2-е изд., стр. 1342–1345. Лоуренс, К. С.: Общество протозоологов [Google Scholar]

Дж., Лидейла Г. Ф., Брэдбери П. С.), 2-е изд., стр. 1342–1345. Лоуренс, К. С.: Общество протозоологов [Google Scholar]

103. Райков И. Б. 1982. Ядро простейших: Морфология и эволюция. Вена, Австрия: Springer-Verlag [Google Scholar]

104. Grell K.G., Ruthmann A. 1964. Uber die karyologie des radiolars Aulacantha scolymantha und die feinstruktur seiner хромосом. Chromosoma 15, 185–211 (doi: 10.1007/BF00285729) [PubMed] [Google Scholar]

105. Febvre C., Febvre J., Michaels A.F. 2002. Class Acantharea. В иллюстрированном справочнике по простейшим (под ред. Ли Дж. Дж., Лидейла Г. Ф., Брэдбери П. С.), 2-е изд., стр. 1055–1084. Лоуренс, Канзас: Общество протозоологов [Google Scholar]

106. Андерсон О. Р., Нигрини К., Болтовской Д., Такахаши К., Сванберг Н. Р. 2002. Класс Polycystina. В иллюстрированном справочнике по простейшим (ред. Ли Дж. Дж., Лидейл Г. Ф., Брэдбери П. С.), 2-е изд., стр. 9.94–1022 Лоуренс, Канзас: Общество протозоологов. г., н. sp. : вместе с замечаниями по вопросу о сингамии в трипаносомах. проц. Р. Соц. Лонд. B 88, 353–370 10.1098/rspb.1915.0001 (doi:10.1098/rspb.1915.0001) [CrossRef] [Google Scholar]

: вместе с замечаниями по вопросу о сингамии в трипаносомах. проц. Р. Соц. Лонд. B 88, 353–370 10.1098/rspb.1915.0001 (doi:10.1098/rspb.1915.0001) [CrossRef] [Google Scholar]

108. Woodcock H. M. 1916. Наблюдения за копрозойными жгутиконосцами. Фил. Транс. Р. Соц. Лонд. Б 207, 375–412 10.1098/rstb.1916.0008 (doi:10.1098/rstb.1916.0008). Зоолог. Z. 66, 485–489 [Google Scholar]

110. Карпов С.А. Церкомонады и их родство с миксомицетами. Арка Protistenkunde 148, 297–307 [Google Scholar]

111. Hulsmann N. 1993. Lateromyxa gallica n. грамм. н. сп. (Vampyrellidae) — филоподиальный амебоидный протист с новым жизненным циклом и ярко выраженными ультраструктурными признаками. Дж. Эукариот. микробиол. 40, 141–14910.1111/j.1550-7408.1993.tb04894.x (doi:10.1111/j.1550-7408.1993.tb04894.x) [CrossRef] [Google Scholar]

112. Ropstorf P., Hulsmann N., Hausmann K. 1993. Кариологические исследования амебы Lateromyxa gallica Hulsmann 1993. Eur. Дж. Протистол. 29, 302–310 [PubMed] [Google Scholar]

29, 302–310 [PubMed] [Google Scholar]

113. Николаев С. И., Берней К., Фарни Дж. Ф., Боливар И., Полет С., Мыльников А. П., Алешин В. В., Петров Н. Б., Павловский Дж. 2004. Сумерки Heliozoa и появление Rhizaria, новой надгруппы амебоидных эукариот. проц. Натл акад. науч. USA 101, 8066–8071 10.1073/pnas.0308602101 (doi:10.1073/pnas.0308602101) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

114. Микрюков К.А., Паттерсон Д.Дж. 2001. Систематика и филогения Heliozoa. III. Актинофрииды. Acta Protozoolog. 40, 3–25 [Google Scholar]

115. Симпсон А.Г.Б. 2003. Организация цитоскелета, филогенетическое сходство и систематика спорного таксона Excavata (Eukaryota). Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 53, 1759–1777 10.1099/ijs.0.02578-0 (doi:10.1099/ijs.0.02578-0) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

116. Droop M. R. 1961. Доказательства половой фазы в жизненном цикле амебы. Природа 192, 281. 10.1038/192281a0 (doi:10.1038/192281a0) [CrossRef] [Google Scholar]

117. Fritz-Laylin L.K., et al. 2010. Геном Naegleria gruberi освещает многосторонность ранних эукариот. Cell 140, 631–642 10.1016/j.cell.2010.01.032 (doi:10.1016/j.cell.2010.01.032) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Fritz-Laylin L.K., et al. 2010. Геном Naegleria gruberi освещает многосторонность ранних эукариот. Cell 140, 631–642 10.1016/j.cell.2010.01.032 (doi:10.1016/j.cell.2010.01.032) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

118. Perkins F. O., Amon J. P. 1969. Zoosporulation в Labyrinthula sp. — исследование под электронным микроскопом. Дж. Протозоолог. 16, 235–257 [Google Scholar]

119. Moens P.B., Perkins F.O. 1969. Хромосомное число мелких протистов — точное определение. Science 166, 1289–1291 [PubMed] [Google Scholar]

120. Сумбали Г. 2005. Грибы (под редакцией Джохри Б.М.). Миддлсекс, Великобритания: Alpha Science International [Google Scholar]

121. Hamilton WD 2001. Узкие дороги генной земли, том. 2: эволюция пола. Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar]

122. Felsenstein J. 1974. Эволюционное преимущество рекомбинации. Genetics 78, 737–756 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

123. Porter S.M., Knoll A.H. 2000. Раковинные амебы в неопротерозойскую эру: свидетельство вазообразных микрофоссилий в группе чуаров, Гранд-Каньон. Paleobiology 26, 360–385 10.1666/0094-8373(2000)026<0360:TAITNE>2.0.CO;2 (doi:10.1666/0094-8373(2000)026<0360:TAITNE>2.0.CO;2) [CrossRef ] [Google Scholar]

Porter S.M., Knoll A.H. 2000. Раковинные амебы в неопротерозойскую эру: свидетельство вазообразных микрофоссилий в группе чуаров, Гранд-Каньон. Paleobiology 26, 360–385 10.1666/0094-8373(2000)026<0360:TAITNE>2.0.CO;2 (doi:10.1666/0094-8373(2000)026<0360:TAITNE>2.0.CO;2) [CrossRef ] [Google Scholar]

124. Сен Гупта Б. К. 1999. Введение в современные фораминиферы. In Modern Foraminifera (под ред. Сен Гупта Б.К.), стр. 1–6, Дордрехт, Нидерланды: Kluwer [Google Scholar]

125. Гладышев Е. А., Архипова И. Р. 2010. Структура генома бделлоидных коловраток: бесполость или высыхание? Дж. Херед. 101(Suppl. 1), S85–S93 10.1093/jhered/esq008 (doi:10.1093/jhered/esq008) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

126. Lohia A. 2003. Клеточный цикл Entamoeba histolytica . Мол. Клетка. Биохим. 253, 217–222 10.1023/A:1026055631421 (doi:10.1023/A:1026055631421) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2008 г. Первое свидетельство наличия бактериальных эндоцитобионтов в лопастной раковинной амебе Arcella (Amoebozoa, Arcellinida). Protistology 5, 303–312 [Google Scholar]

Protistology 5, 303–312 [Google Scholar]

128. Corsaro D., Venditti D. 2009. Обнаружение хламидий в пресноводной среде с помощью ПЦР, кокультуры амеб и смешанной кокультуры. Рез. микробиол. 160, 547–552 10.1016/j.resmic.2009.08.001 (doi:10.1016/j.resmic.2009.08.001) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

129. Jeon K.W. 2004. Генетические и физиологические взаимодействия в амебо-бактериальный симбиоз. Дж. Эукариот. микробиол. 51, 502–508 10.1111/j.1550-7408.2004.tb00277.x (doi:10.1111/j.1550-7408.2004.tb00277.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

130. Greub G., Raoult D. 2004. Микроорганизмы, устойчивые к свободноживущим амебам. клин. микробиол. Rev. 17, 413–433 10.1128/CMR.17.2.413-433.2004 (doi:10.1128/CMR.17.2.413-433.2004) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

131. Boyer M ., и другие. 2009. Гигантский марсельвирус подчеркивает роль амеб как плавильного котла в появлении химерных микроорганизмов. проц. Натл акад. науч. USA 106, 21 848–21 853 10.