Тип Инфузории Ciliophora — Protozoa

Тип урока: урок общеметодологической направленности.

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, развивающего обучения.

Формируемые УУД: к. — строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; р. — формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; п. — работать с различными источниками информации; выполнять лабораторную работу под руководством учителя; выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы; л. — формировать и развивать познавательный интерес к изучению биологии, научное мировоззрение; уметь применять полученные знания в практической деятельности; знать основные принципы и правила отношения к живой природе.

Планируемые результаты: объяснять значение понятий: реснички, порошица, половой процесс, конъюгация; выявлять характерные признаки типа Инфузории; приводить примеры и характеризовать черты усложнения организации инфузорий но сравнению с саркодовыми и жгутиконосцами; осознавать роль простейших в природе и в жизни человека; наблюдать простейших под микроскопом; фиксировать результаты наблюдений; обобщать и делать выводы; соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с лабораторным оборудованием.

Оборудование: учебник, инструкции “Правила поведения в кабинете биологии”, “Правила работы с лабораторным оборудованием”, магнитная или интерактивная доска; плакат “Инфузория — туфелька”, микроскопы, предметные и покровные стекла, вата, пробирки с культурой инфузорий; принадлежности для рисования.

Ход урока

I. Организационный момент

(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку, напоминает о правилах поведения в кабинете биологии. )

)

II. Проверка домашнего задания

(Проверка выполнения заданий рабочей тетради, оценивание выполненных рисунков, выставление отметок.)

— Почему зоологи и ботаники спорят, к какому царству следует отнести эвглену зеленую?

— Назовите отличия жгутиконосцев от саркодовых.

III. Работа по теме урока

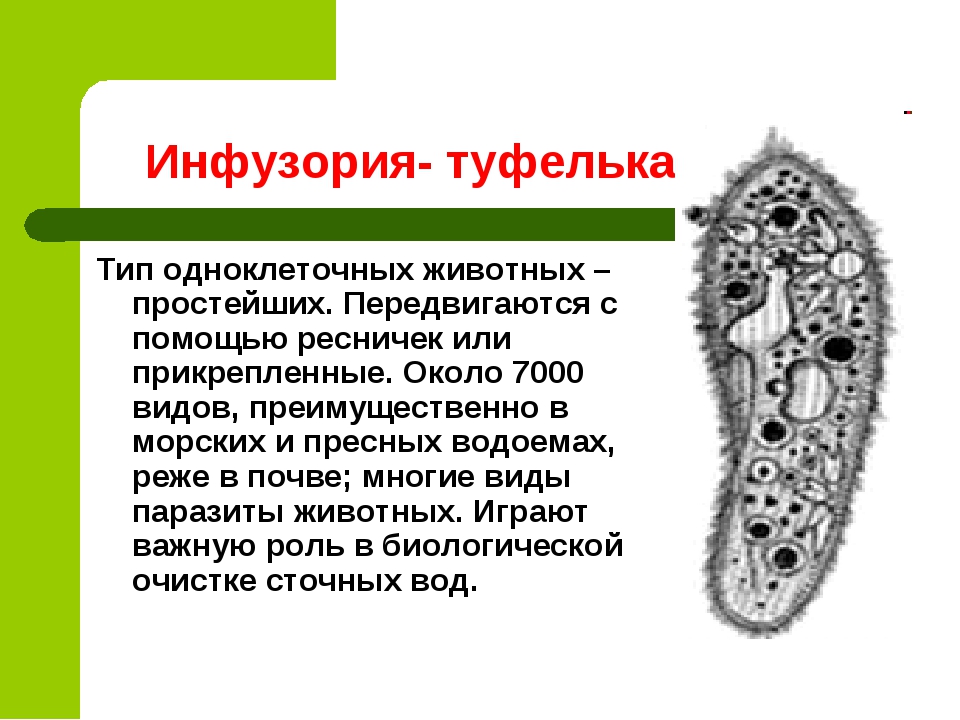

1. Образ жизни и строение

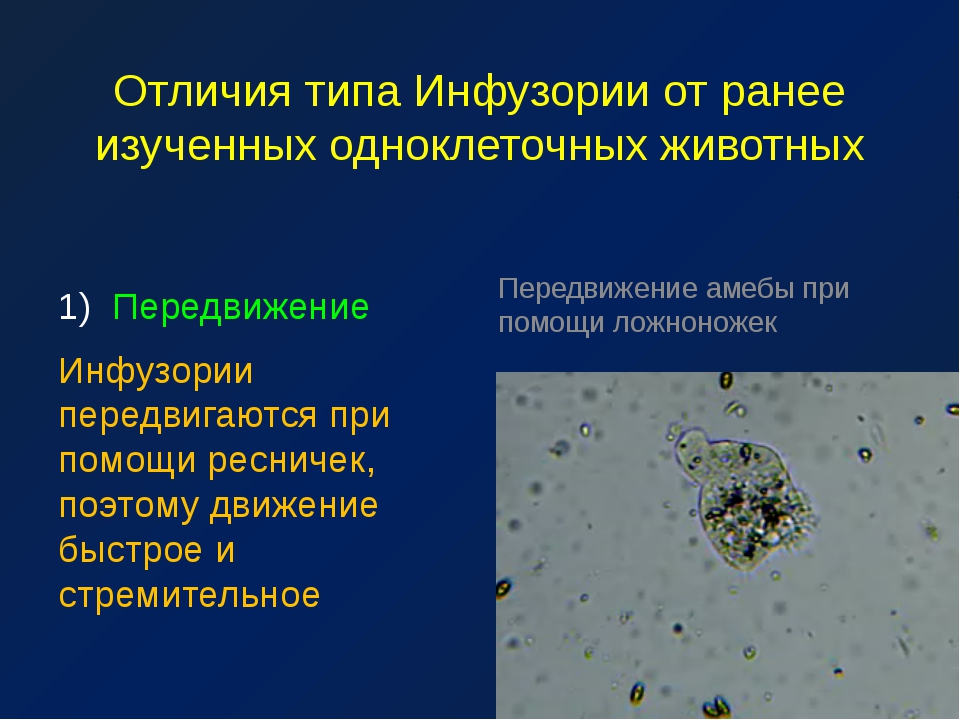

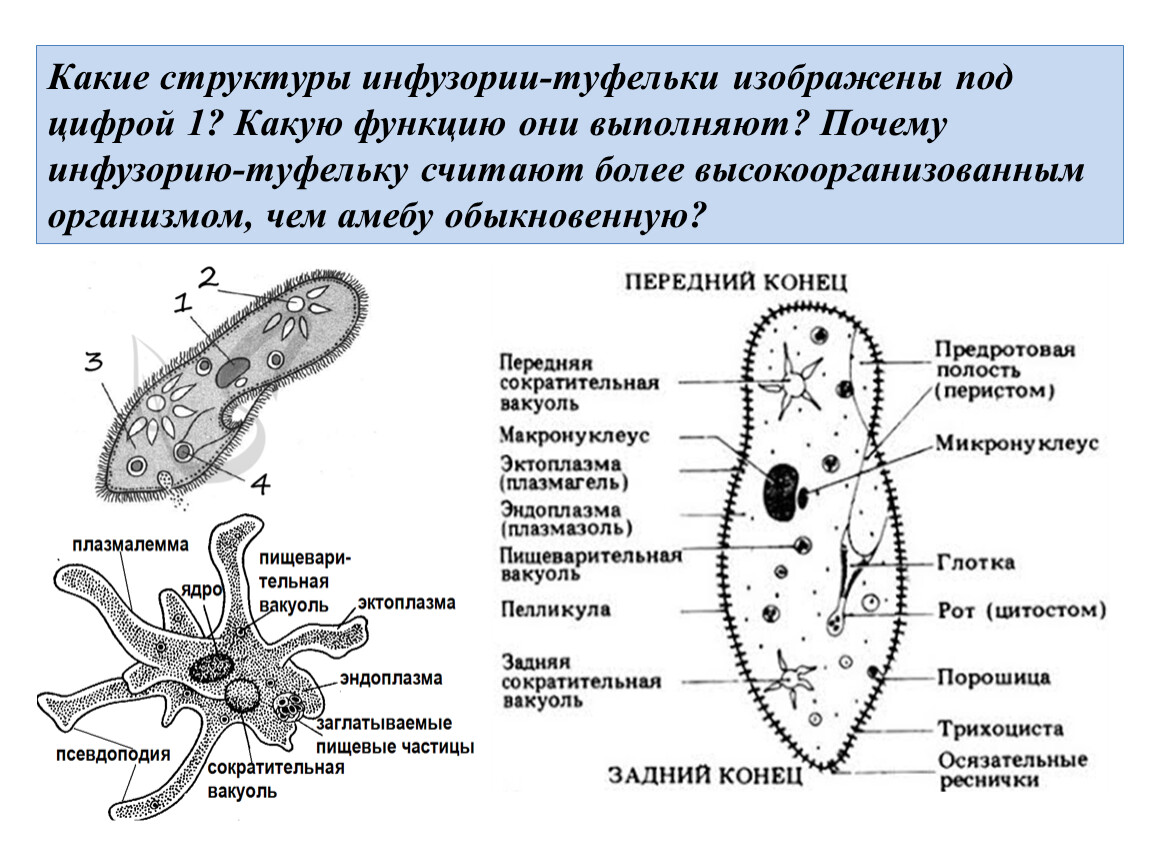

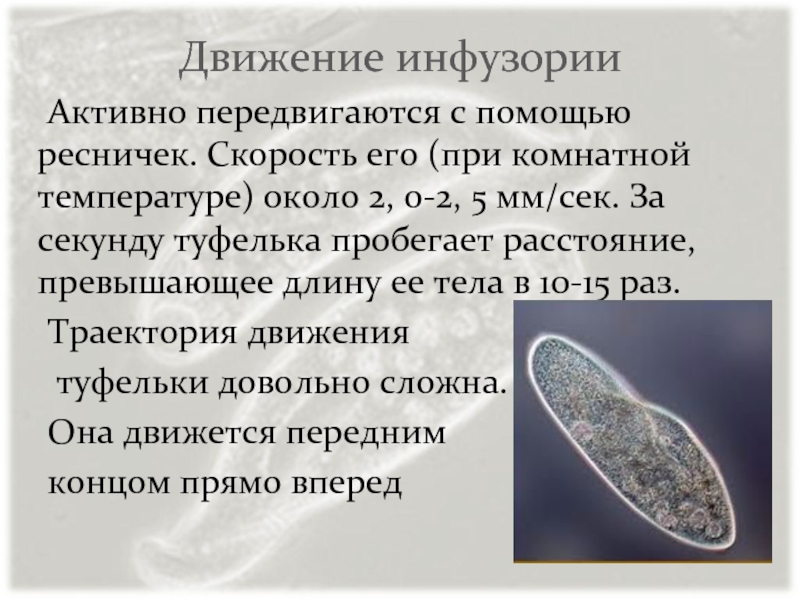

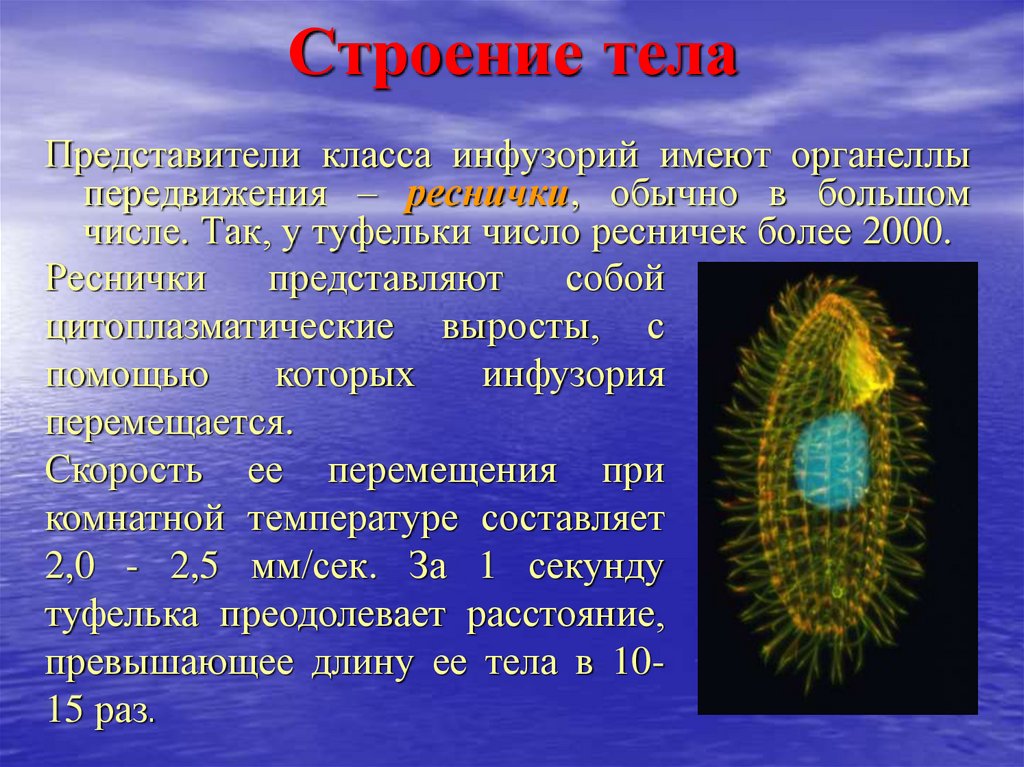

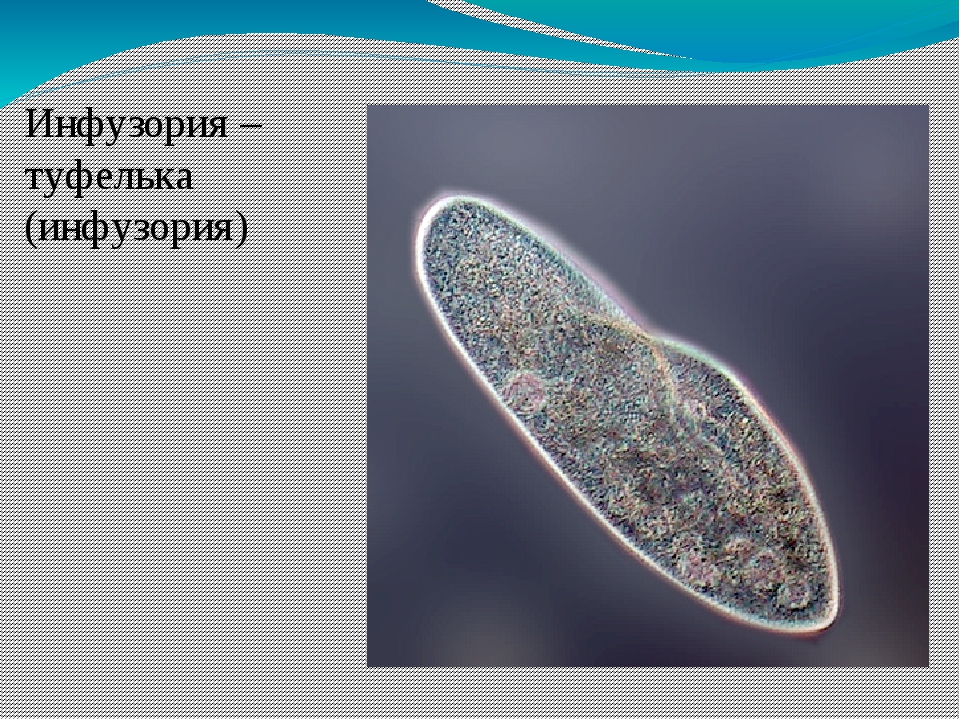

Мы познакомились с представителями классов типа Саркодовые и жгутиконосцы — обыкновенной амебой и эвгленой зеленой. Представители типа Инфузории устроены сложнее. Тело их покрыто ресничками. Эти органоиды движения гораздо короче, чем жгутики, двигаются одновременно, синхронно и слаженно. Благодаря согласованной работе ресничек инфузории могут плавать с довольно большой скоростью. Так, на поверхности наиболее известного представителя типа Инфузории — инфузории-туфельки имеется около 12 тыс. ресничек. Это животное способно развивать скорость 2 мм в секунду, а его длина составляет всего 0,5 мм. Это означает, что туфелька проплывает за секунду расстояние в 10 — 15 раз больше, чем длина ее тела.

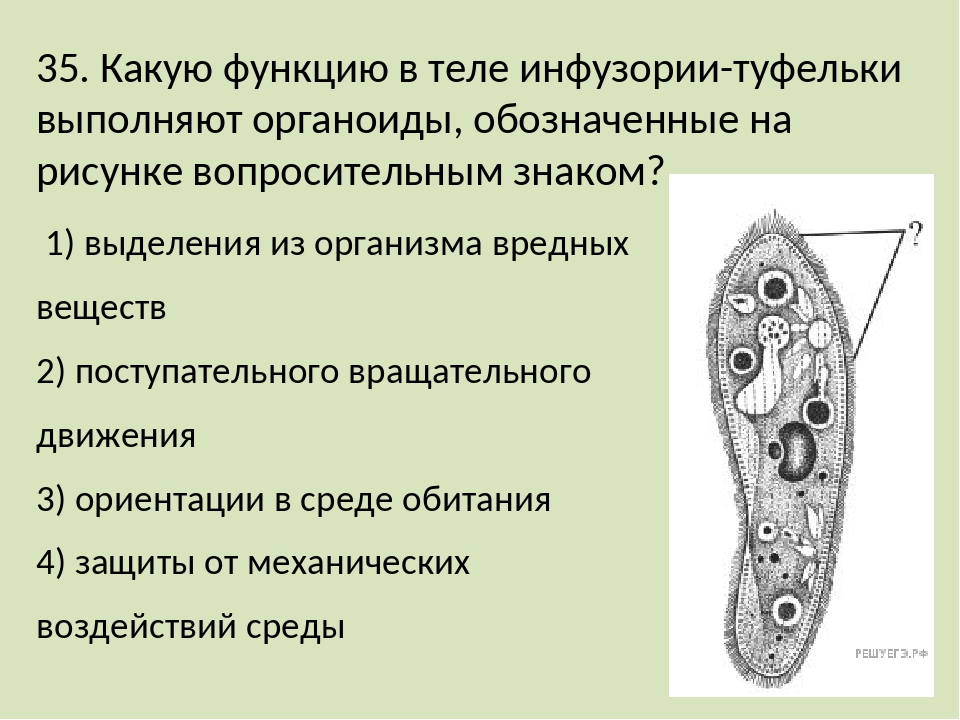

Интересно, что инфузории могут поражать цель даже на расстоянии. Некоторые из них при защите или нападении выбрасывают из своего тела полые цилиндрики. Это отпугивает микроскопически врагов или оглушает добычу.

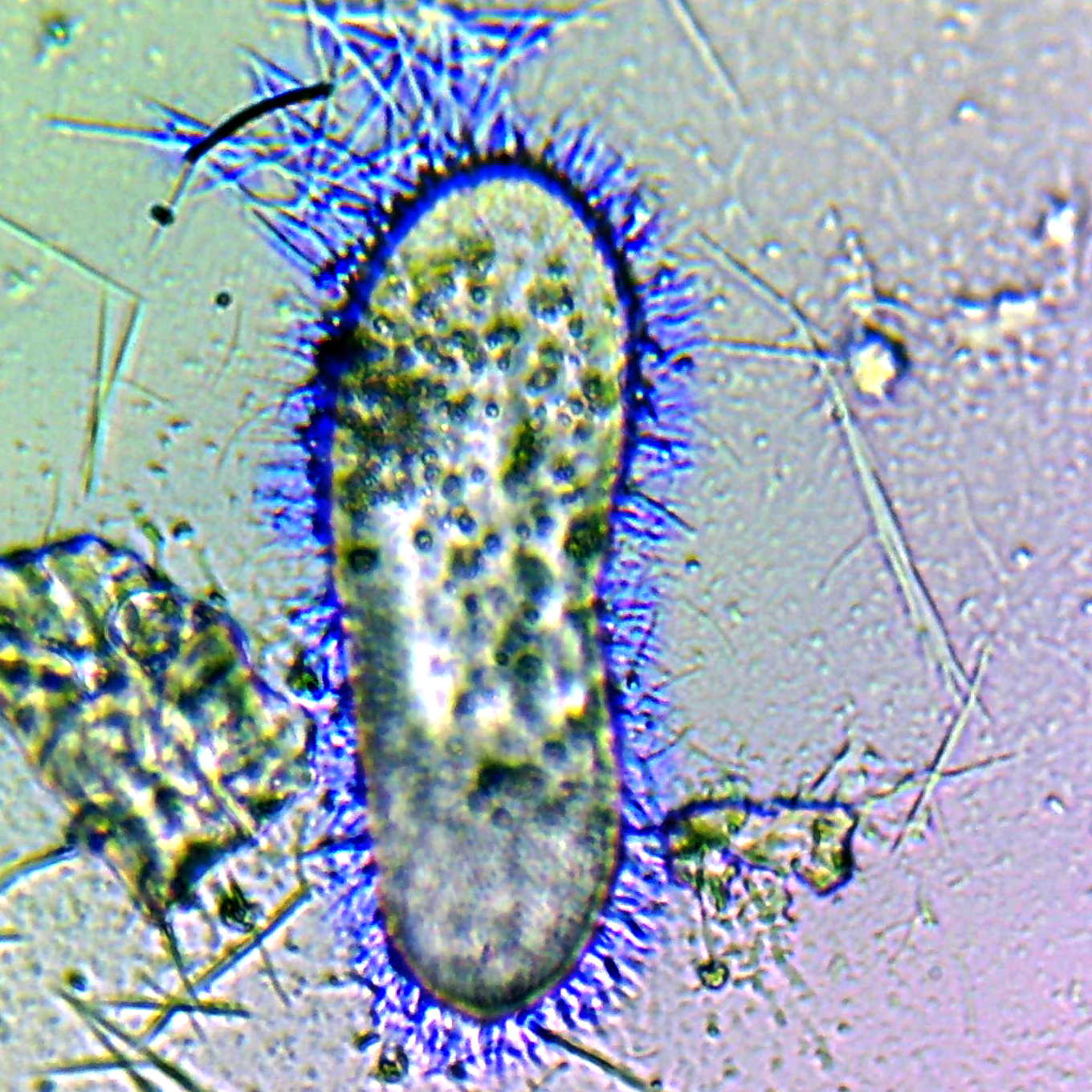

Предлагаю полюбоваться на изящную инфузорию-туфельку в микроскоп.

(Ученикам выдаются микроскопы, предметные и покровные стекла. Пока они подготавливают микроскопы к работе, учитель раздает на каждый стол пробирки с культурой инфузорий.)

Обратите внимание, в какой части пробирки инфузорий больше (при пересаживании в узкую пробирку инфузории собираются у поверхности воды и могут быть видны даже невооруженным глазом).

Л.Р. № 1 “Строение и передвижение инфузории — туфельки”

(Учащиеся выполняют лабораторную работу по инструктивной карточке на с. 45 учебника. В случае отсутствия микропрепаратов инфузорий или невозможности приготовить культуру можно использовать фотографии и видеофрагменты, иллюстрирующие особенности передвижения и питания инфузорий. )

)

Дополнительный материал

Приготовление культуры инфузории-туфельки

Примерно 10 г сухого сена кипятят в течение получаса. Полученную бурую жидкость разливают в 2 — 3 банки, разбавляя водой до цвета жидкого чая. Через 3 — 4 дня на поверхности настоя появляется пленка из сенных бактерий, являющихся наилучшей пищей для инфузорий. Инфузории вносят пипеткой в раствор (из аквариума или банки с водой, взятой из пруда). Через 6 — 8 дней в культуре будет большое количество инфузорий. Скорость этого процесса зависит от температуры, при нормальной комнатной температуре культура будет готова через 15 — 20 дней.

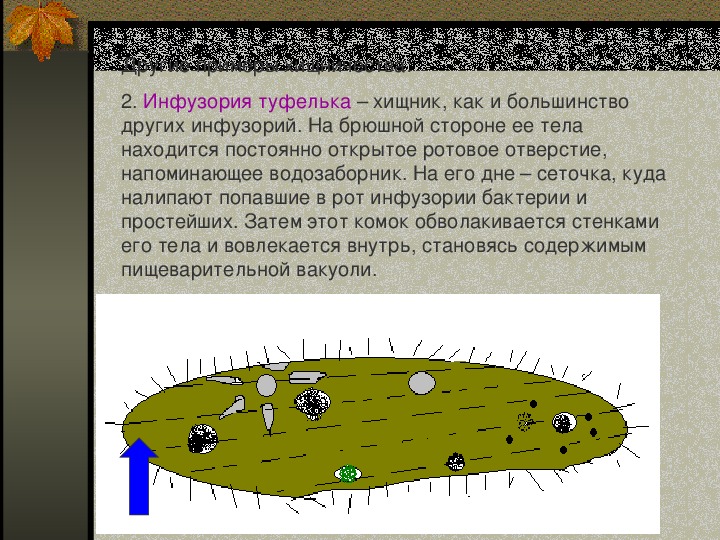

2. Жизненные процессы

— Работая с п. 2 § 10 учебника и привлекая ранее изученный материал, рассмотрите основные отличия инфузории-туфельки от известных вам представителей типа Саркодовые и жгутиконосцы.

(Проверка выполнения задания.)

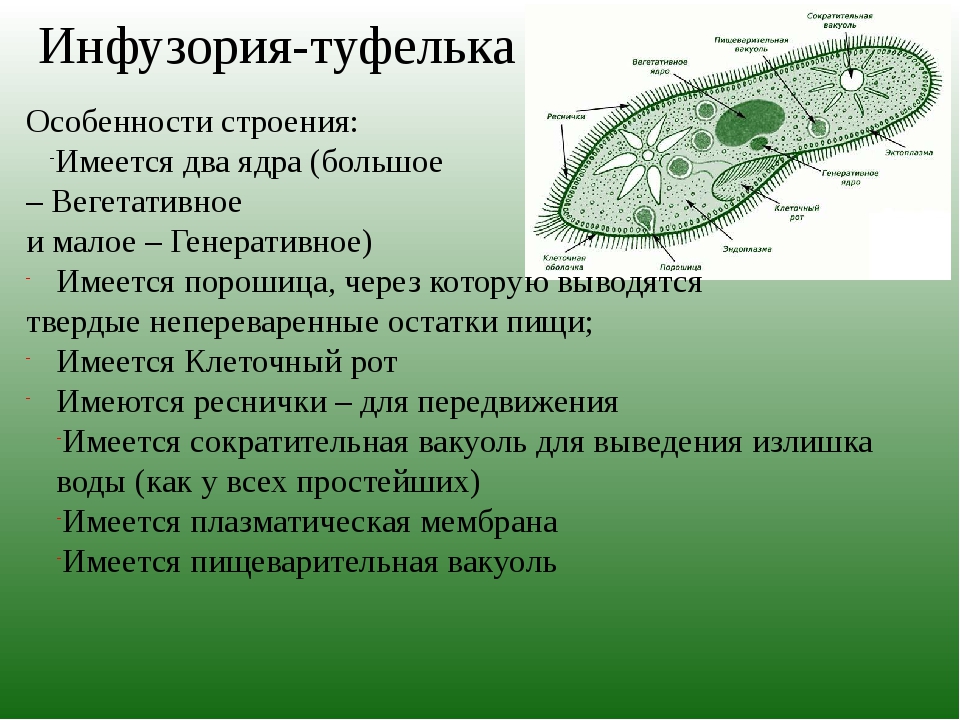

Вы правильно определили, что у инфузории, в отличие от ранее изученных нами простейших, имеется особая структура — порошица, через которую удаляются непереваренные частицы пищи. У амеб порошицы нет, и дефекация происходит в любом месте оболочки. Кроме того, у инфузории целых две сократительных вакуоли, а делятся они поперек тела, а не вдоль, как жгутиконосцы. Инфузории могут размножаться как бесполым, таки половым путем.

У амеб порошицы нет, и дефекация происходит в любом месте оболочки. Кроме того, у инфузории целых две сократительных вакуоли, а делятся они поперек тела, а не вдоль, как жгутиконосцы. Инфузории могут размножаться как бесполым, таки половым путем.

А теперь рассмотрим сходные черты всех простейших. Выполняя лабораторную работу, вы увидели, что в клетках простейших имеется множество составных частей — органоидов. Все органоиды клетки простейшего и процессы, в которых они участвуют, очень сильно взаимосвязаны. Эти процессы обеспечивают жизнедеятельность клетки, ее рост, деление, постоянные контакты с окружающей средой. У простейших есть еще одна особенность — если условия для жизни становятся неблагоприятными, одноклеточные животные могут переходить в стадию покоя, образуя так называемую цисту. В таком состоянии они могут пребывать достаточно долго, порой даже несколько лет, и пережить недостаток влаги, резкое изменение температуры. Процесс перехода в стадию покоя — цисту называют инцистированием.

Самый распространенный способ размножения у простейших — бесполый, при котором из одной материнской клетки образуются две дочерние клетки.

(Учитель демонстрирует рисунок или слайд.)

Процесс деления начинается с ядра (или ядер, как у инфузории), затем идет деление цитоплазмы путем образования перетяжки. Недостающие органоиды образуются вновь.

Половое размножение инфузорий именуют конъюгацией.

(Учитель демонстрирует иллюстрацию или слайд.)

В типичном случае две инфузории прикладываются друг к другу ротовыми сторонами. В определенных местах оболочка растворяется, и особи оказываются соединенными плазматическим мостиком. Большие ядра распадаются и растворяются в цитоплазме. Малые ядра делятся и образуют четыре ядра (процесс мейоза, при котором число хромосом уменьшается вдвое). Из них три рассасываются, а одно остается. Оставшееся ядро еще раз делится, и образуются два ядра, одно из которых подвижное, мигрирующее. Мигрирующими ядрами особи обмениваются через цитоплазматический мостик.

IV. Рефлексивно-оценочный этап

На следующем уроке мы продолжим знакомиться с ранее подготовленными сообщениями о жизни различных простейших (см. домашнее задание к уроку № 10). А полученные на уроке знания вы можете закрепить с помощью домашнего задания.

Домашнее задание

1. Прочитать § 10, повторить основные термины.

2. Выполнить задания рабочей тетради к параграфу.

3. Нарисовать в альбоме представителя типа Инфузории (на выбор), записать его классификацию.

Доказать что инфузория туфелька живой организм. Инфузория туфелька: строение и способы размножения

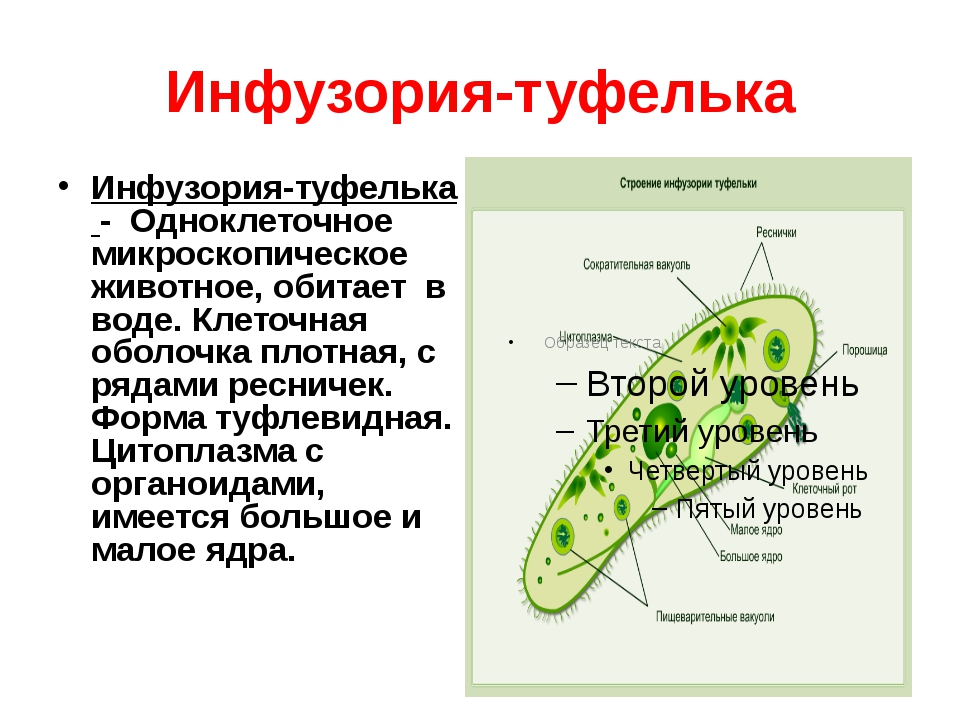

Простейший одноклеточный живой организм – инфузория туфелька.

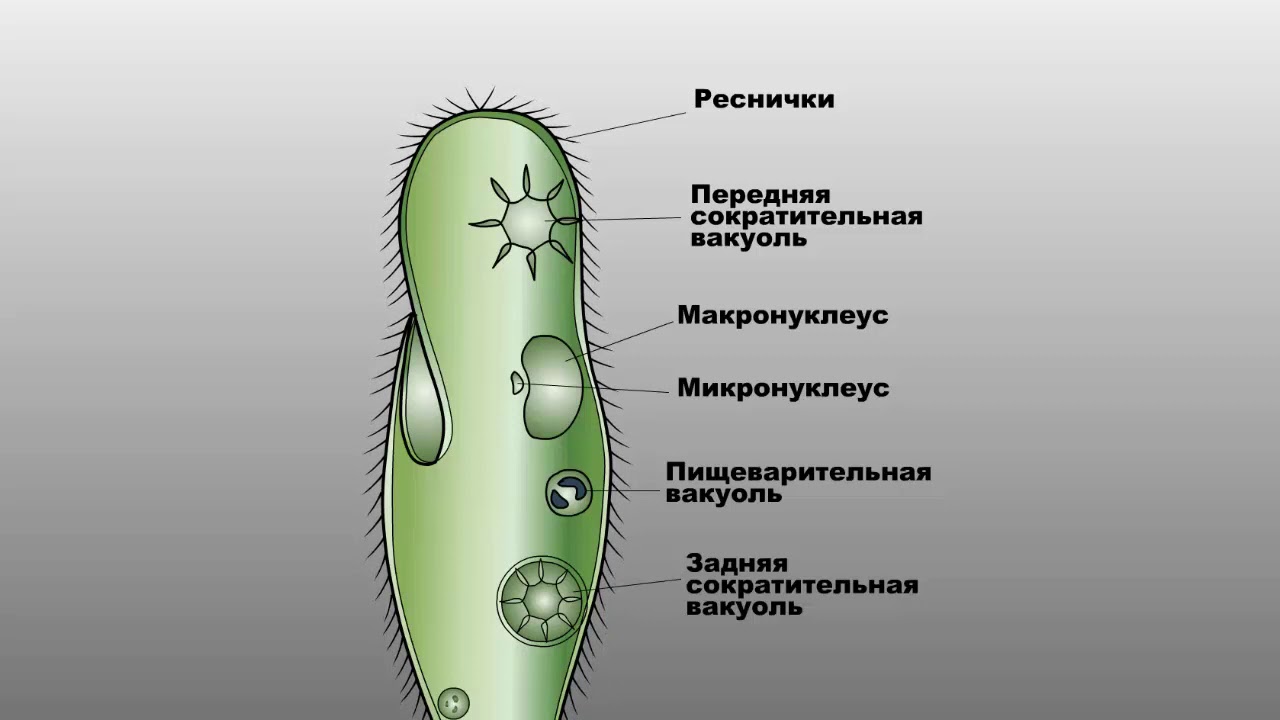

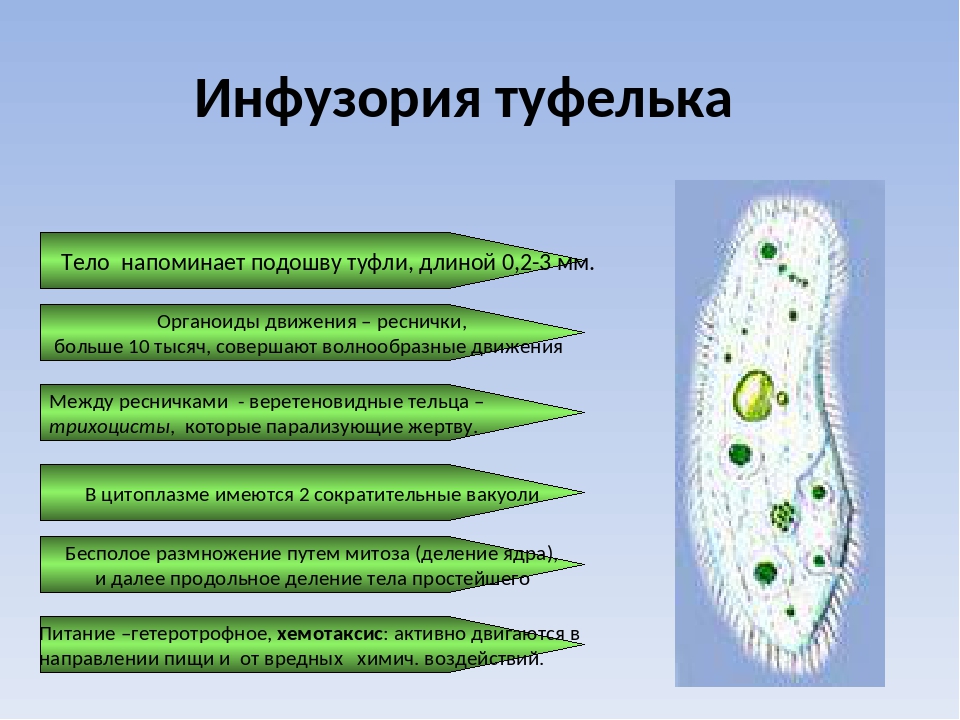

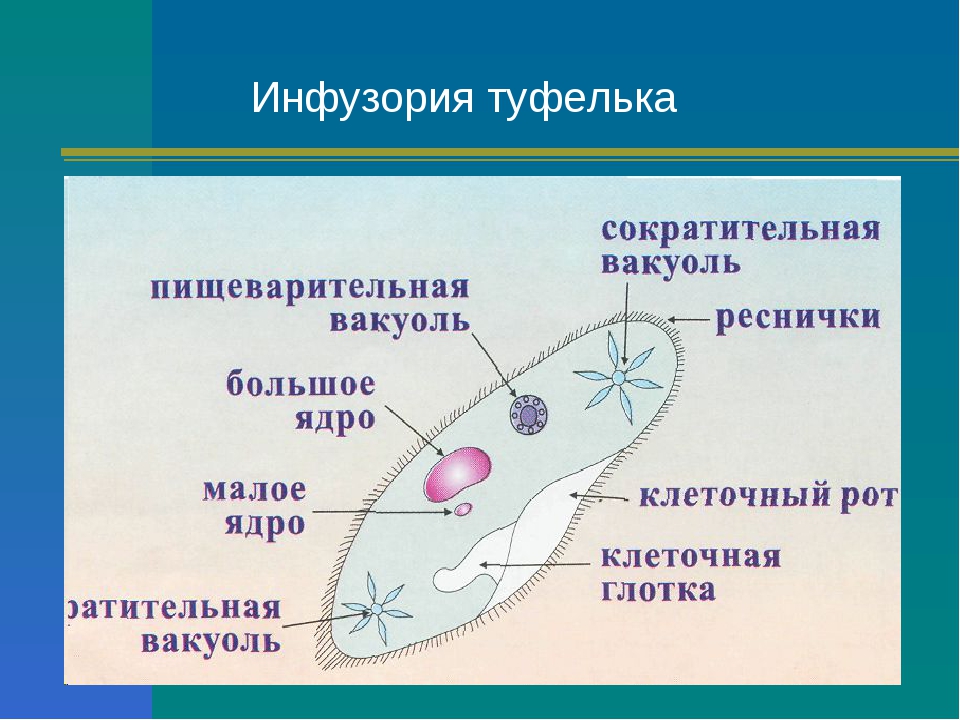

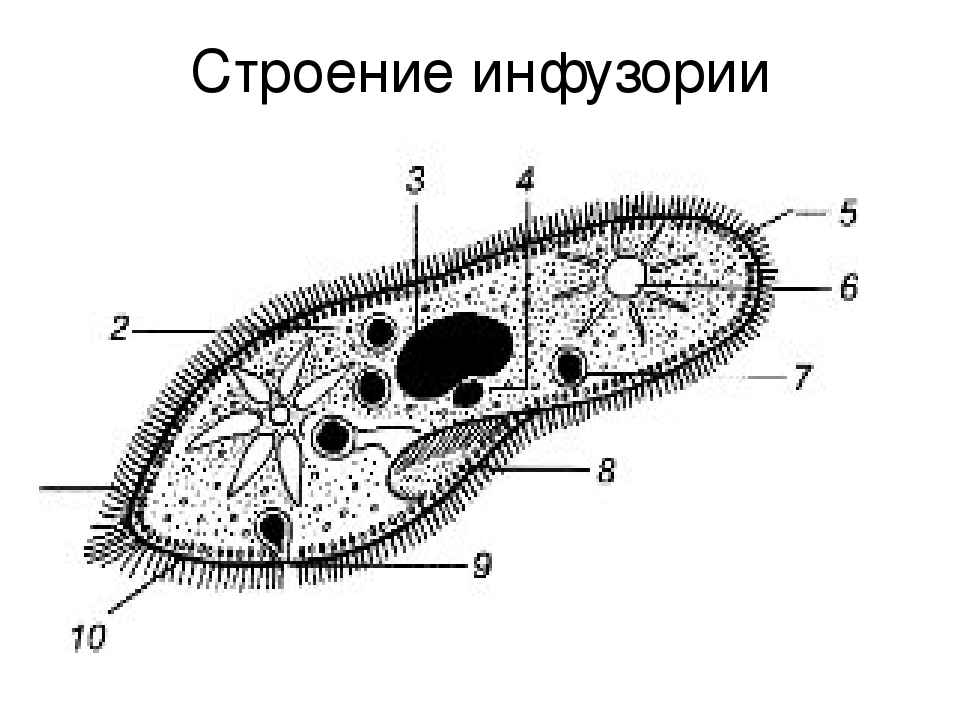

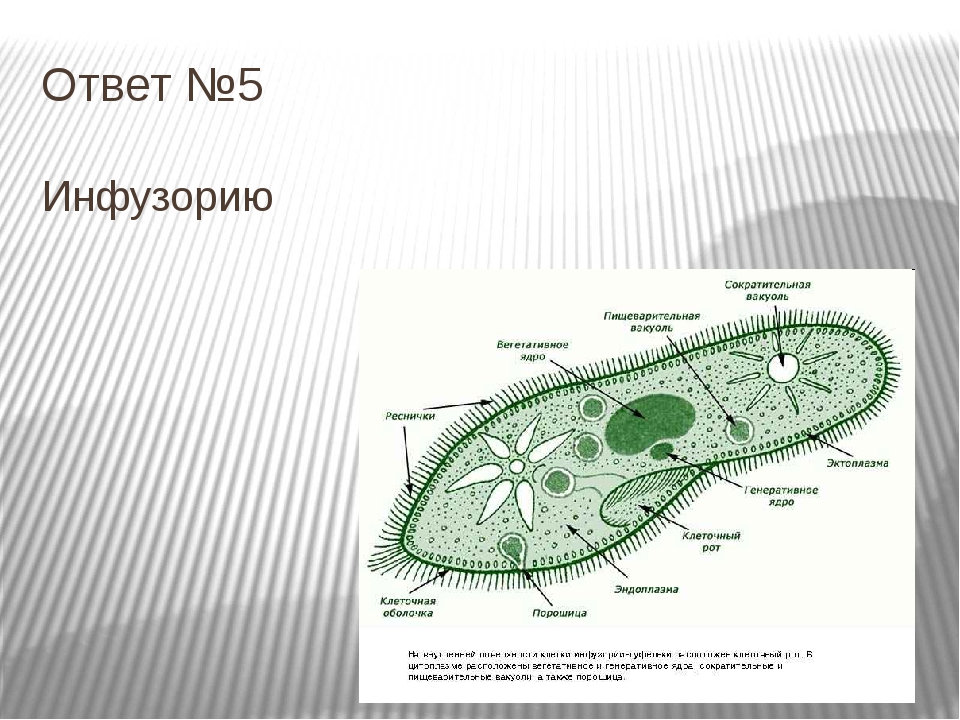

Строение тела инфузории туфельки

Форма тела инфузории туфельки веретенообразная, напоминает внешним видом подошву туфли с узким носком и широким задником. Поверхность клетки покрыта тонкой светлой эластичной оболочкой — эктоплазмой, именно она и удерживает тело в определенной постоянной форме. Внутренний слой оболочки более темный, с зернистым строением – эндоплазма.

Поверхность тела укрыта ресничками в количестве от 10 000 штук, беспрестанно движущимися, за счет чего инфузория и передвигается со скоростью 2,5 мм за секунду. Во время передвижения клетка производит вращение вдоль продольной оси своего тела. Каждая ресничка, синхронно с остальными, производит резкий взмах в едином направлении и плавное медленное возвращение волосков в начальное положение.

Между ресничками располагаются в мембранных мешочках трихоцисты – защитные органоиды, состоящие из тела с наконечником. При раздражении клетки хищником, трихоцисты выбрасываются наружу, перевоплощаясь в прочные нити, поражающие неприятеля. На освободившихся местах отрастают новые трихоцисты.

Внешнее строение инфузории туфельки состоит из верхней части и брюшины, последняя отличается наличием перистомы – своеобразного околоротового углубления, напоминающего желоб. Задняя часть перистомы оснащена ротовым отверстием, ведущим в глотку. По краям перистомы также есть реснички, но длиннее, чем на остальном теле. С их помощью создается непрерывный ток воды в глотку животного, вместе с которым туда попадают и бактерии – основная пища инфузории туфельки. Вокруг бактерий в цитоплазме образуется пищеварительная вакуоль, которая тут же наполняется выделяющимся пищеварительным соком. Вакуоль отрывается от глотки и проходит дальше в тело инфузории — в сторону заднего конца, описывает дугу, возвращается на исходное место.

Питается инфузория туфелька практически непрерывно – поток воды с микрочастицами постоянно льется в открытый рот. Питание прекращается лишь во время процесса размножения.

Как дышит инфузория туфелька

Дыхание клетки выполняется через оболочку тела. Кислород проникает в организм, где окисляет органические вещества, раскладывающиеся на CO2, воду и иные составляющие. В процессе высвобождается энергия, за счет которой и поддерживается жизнь клетки. Удаление углекислого газа, образующегося в процессе дыхания, также происходит сквозь оболочку.

Выделительная система инфузории туфельки

Внутреннее строение тела инфузории туфельки включает две вакуоли, в них скапливается вода, насыщенная питательными веществами, образующимися во время окислительной реакции. Когда вакуоли наполняются до определенного значения, то максимально приближаются к поверхности тела изнутри, изливая содержимое наружу сквозь оболочку.

Когда вакуоли наполняются до определенного значения, то максимально приближаются к поверхности тела изнутри, изливая содержимое наружу сквозь оболочку.

Способы размножения инфузории туфельки

Обычный способ – бесполый, происходит путем деления клетки на две равные части. Во время активного движения, тело туфельки вытягивается в длину и строго по его середине образуется углубляющая перетяжка – место, в котором и происходит в дальнейшем деление инфузории на два организма. С появлением перетяжки изменяется и строение инфузории туфельки – образуются по две глотки, ротовых отверстия и перистомы. В каждой новой клетке имеется по одному большому и малому ядру, часть органоидов материнской клетки, недостающие образуются заново. Бесполое размножение происходит довольно быстро – всего за сутки из одной инфузории 2 – 4 одноклеточных животных.

Половое размножение – не часто используемый способ, но возможный в случае температурных изменений и недостатке пищи. По завершении процесса, инфузория туфелька зачастую перевоплощается в цисту. Две инфузории на время соединяются, в месте соприкосновения растворяется оболочка, возникает своеобразный мостик. В это время каждая инфузория лишается большого ядра, малое делится дважды, образуя 4 дочерних ядра, три из которых исчезают, последнее снова разделяется на равные части. В завершении этого в теле каждой инфузории имеется по 2 ядра. Каждая из клеток обменивается с другой одним ядром, которые перемещаются по соединительному мостику. Попав в тело другой инфузории, ядро сливается там с еще одним – «родным» этому организму. Получившиеся ядра снова разделяются на большое и малое ядро, как это и должно быть, инфузории рассоединяются. Данный способ размножения имеет название конъюгация, длительность его составляет 12 часов. Несмотря на то, что новой клетки в этом случае не образуется, польза от такого процесса — обмен генетического материала между особями, что ведет к перераспределению наследственности, обновлению и увеличению жизнестойкости организмов.

По завершении процесса, инфузория туфелька зачастую перевоплощается в цисту. Две инфузории на время соединяются, в месте соприкосновения растворяется оболочка, возникает своеобразный мостик. В это время каждая инфузория лишается большого ядра, малое делится дважды, образуя 4 дочерних ядра, три из которых исчезают, последнее снова разделяется на равные части. В завершении этого в теле каждой инфузории имеется по 2 ядра. Каждая из клеток обменивается с другой одним ядром, которые перемещаются по соединительному мостику. Попав в тело другой инфузории, ядро сливается там с еще одним – «родным» этому организму. Получившиеся ядра снова разделяются на большое и малое ядро, как это и должно быть, инфузории рассоединяются. Данный способ размножения имеет название конъюгация, длительность его составляет 12 часов. Несмотря на то, что новой клетки в этом случае не образуется, польза от такого процесса — обмен генетического материала между особями, что ведет к перераспределению наследственности, обновлению и увеличению жизнестойкости организмов.

Особенности поведения инфузории туфельки

Исследователями был поставлен интересный опыт, доказывающий, что инфузорий можно дрессировать. Когда животное, прежде находящееся в темноте, пыталось перемещаться на светлое место, то на границе между светом и тьмой оно получало удар током, отчего инфузория останавливалась и поворачивала назад. Опыт повторялся много раз и уже через 45 минут от его начала, туфелька, доходя до края темного места, не дожидалась удара током, а уходила назад в темноту. Таким образом, можно выработать у животных привыкание к различным раздражителям. Приобретенные навыки сохраняются в памяти инфузории от 8 – 90 минут, могут накапливаться и помогать приспосабливаться к изменяющейся окружающей среде.

Инфузория туфелька довольно чувствительна к температурам окружающей воды и умеет выбрать наиболее благоприятное для себя место, что показывает следующий опыт: в трубку с водой были помещены инфузории, на одном конце трубки вода подогревалась до температуры в 35 градусов, на втором – до 15. Все туфельки собрались на нейтральной территории, то есть в месте, где вода была комфортной для них и имела около 25 градусов.

Все туфельки собрались на нейтральной территории, то есть в месте, где вода была комфортной для них и имела около 25 градусов.

Оказалось, что инфузория туфелька чувствительна к химическим веществам и способна различать их микроскопические частицы в водной среде. Эту особенность животных ученые используют для обнаружения в воде тех или иных примесей при исследованиях жидкостей в лабораторных условиях.

Что касается питания, то и здесь инфузория туфелька проявляет оригинальность – если пищей для нее служат водоросли, то животное старается находиться в темноте, видимо, фотосинтез, происходящий в не до конца переваренных водорослях, мешает ее пищеварению.

Разведение инфузории туфельки в домашних условиях

Необходимый инвентарь: трехлитровые банки, спринцовка (пластиковый наконечник следует заменить на стеклянную часть пипетки), линза с сильным увеличением, кусочек стекла.

Быстрее всего размножение происходит на молоке, но и погибают микроорганизмы в нем за короткое время. Более выгодна высушенная кожура спелого банана (достаточно 3-х кв. см).

Более выгодна высушенная кожура спелого банана (достаточно 3-х кв. см).

Культуру инфузории можно приобрести у любителей аквариумов либо добыть самостоятельно, зачерпнув воду со дна стоячего водоема. В последнем варианте капля воды помещается на стекло под микроскоп, где среди простейших хорошо видны инфузории. Рядом с каплей из водоема следует капнуть чистую воду. При помощи спички протягивается соединительный канал от одной капли к другой, по нему инфузории сами переплывут в более свежую воду. Переводя инфузорий снова и снова в каплю новой воды, получают чистую культуру этих микроорганизмов.

Дальше животных нужно отправить в инкубатор – набирается половина 3-х литровой банки чистой воды, добавляется 3 капли молока и помещается культура инфузорий. Банка помещается в теплом освещенном месте, но не под прямыми лучами солнца. Кормом для инфузорий служат бактерии, потому обычно они скапливаются у частичек органического материала. Чтобы использовать туфельки на корм малькам, в емкость опускается водоросль, вокруг которой сразу появляются инфузории, собираются они при помощи пипетки и отправляются в аквариум, но не сразу. Следует немного подождать, пока животные съедят бактерий, обитающих в данных каплях воды, а уж после помещать жидкость с инфузориями в аквариум с мальками.

Следует немного подождать, пока животные съедят бактерий, обитающих в данных каплях воды, а уж после помещать жидкость с инфузориями в аквариум с мальками.

Простейших, передвигающихся при помощи многочисленных ресничек, относят к инфузориям. Впервые инфузорий обнаружили в воде, настоянной на различных травах («инфузум» означает «настойка»).

Среда обитания, строение и передвижение инфузории-туфельки. В таких же водоемах с загрязненной водой, где встречаются амёба и эвглена , можно обнаружить быстроплавающее одноклеточное простейшее длиной 0,1-0,3 мм, тело которого по форме напоминает крошечную туфлю. Это инфузория-туфелька. Она сохраняет постоянную форму тела благодаря тому, что наружный слой её цитоплазмы плотный. Всё тело инфузории покрыто продольными рядами многочисленных коротких ресничек, похожих по строению на жгутики эвглены и вольвокса. Реснички совершают волнообразные движения, и с их помощью туфелька плавает тупым (передним) концом вперед.

Питание . От переднего конца до середины тела туфельки проходит желобок с более длинными ресничками.

На заднем конце желобка имеется ротовое отверстие, ведущее в короткую трубчатую глотку. Реснички желобка непрерывно работают, создавая ток воды.

Вода подхватывает и подносит ко рту основную пищу туфельки — бактерий. Через глотку бактерии попадают внутрь тела инфузории.

В цитоплазме вокруг них образуется пищеварительная вакуоль, в которую выделяется пищеварительный сок.

Цитоплазма у туфельки, как и у амёбы , находится в постоянном движении.

Пищеварительная вакуоль отрывается от глотки и подхватывается течением цитоплазмы. Переваривание пищи и усвоение питательных веществ у инфузории происходит так же, как у амёбы . Непереваренные остатки выбрасываются наружу через отверстие — порошицу.

От переднего конца до середины тела туфельки проходит желобок с более длинными ресничками.

На заднем конце желобка имеется ротовое отверстие, ведущее в короткую трубчатую глотку. Реснички желобка непрерывно работают, создавая ток воды.

Вода подхватывает и подносит ко рту основную пищу туфельки — бактерий. Через глотку бактерии попадают внутрь тела инфузории.

В цитоплазме вокруг них образуется пищеварительная вакуоль, в которую выделяется пищеварительный сок.

Цитоплазма у туфельки, как и у амёбы , находится в постоянном движении.

Пищеварительная вакуоль отрывается от глотки и подхватывается течением цитоплазмы. Переваривание пищи и усвоение питательных веществ у инфузории происходит так же, как у амёбы . Непереваренные остатки выбрасываются наружу через отверстие — порошицу.

Дыхание и выделение у инфузории-туфельки происходит так же, как и у других рассмотренных ранее простейших.

Две сократительные вакуоли туфельки (спереди и сзади) сокращаются попеременно, через 20-25 с каждая. Вода и вредные продукты жизнедеятельности собираются у туфельки из всей цитоплазмы по приводящим канальцам, которые подходят к сократительным вакуолям.

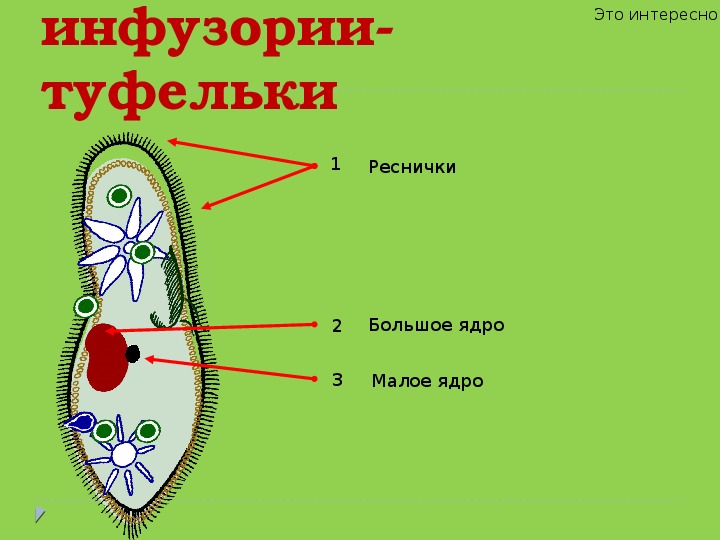

В цитоплазме туфельки расположены два ядра: большое и малое. Ядра имеют разное значение. На долю малого ядра приходится главная роль в размножении.

Большое ядро оказывает влияние на процессы движения, питания, выделения.

Вода и вредные продукты жизнедеятельности собираются у туфельки из всей цитоплазмы по приводящим канальцам, которые подходят к сократительным вакуолям.

В цитоплазме туфельки расположены два ядра: большое и малое. Ядра имеют разное значение. На долю малого ядра приходится главная роль в размножении.

Большое ядро оказывает влияние на процессы движения, питания, выделения.

Размножение инфузории . Летом туфелька, интенсивно питаясь, растет и делится, как и амеба, на две части.

Малое ядро отходит от большого и разделяется на две части, расходящиеся к переднему и заднему концам тела. Затем делится большое ядро.

Туфелька перестает питаться. Она посередине перетягивается. В переднюю и заднюю части туфельки отходят вновь образовавшиеся ядра.

Перетяжка становится все более глубокой, и наконец обе половинки отходят друг от друга — получаются две молодые инфузории.

В каждой из них остается по одной сократительной вакуоли, а вторая образуется заново со всей системой канальцев. Начав питаться, молодые туфельки растут.

Через сутки деление повторяется снова.

Начав питаться, молодые туфельки растут.

Через сутки деление повторяется снова.

Раздражимость . Проделаем следующий опыт. Поместим рядом на стекле каплю чистой воды и каплю воды с инфузориями. Соединим обе капли тонким водяным каналом. В каплю с инфузориями положим маленький кристаллик соли. По мере растворения соли туфельки будут переплывать в каплю с чистой водой: для инфузорий раствор соли вреден.

Изменим условия опыта. В каплю с инфузориями не будем прибавлять ничего. Зато в чистую каплю добавим немного настоя с бактериями. Тогда туфельки соберутся около бактерий — своей обычной пищи. Эти опыты показывают, что инфузории могут отвечать определенным образом (например, перемещением) на воздействия (раздражения) окружающей среды, то есть обладают раздражимостью. Это свойство характерно для всех живых существ.

На земле встречаются разнообразные живые организмы. Большие и не очень, сложные и простейшие. За одними человек может наблюдать невооруженным глазом, для исследования других требуется специальное оборудование. Любое живое существо состоит из клеток – миллионов, миллиардов .

Любое живое существо состоит из клеток – миллионов, миллиардов .

Инфузория-туфелька — один из простейших одноклеточных организмов. Лучшим ответом на вопрос, что это такое, будет представление окружности или любой другой замкнутой фигуры. Ограничивающий контур — стенки клетки или клеточные мембраны, внутри контура находится все необходимое для жизнедеятельности организма.

Вконтакте

Почему туфелька?

Инфузории бывают разных размеров, но большинство их невидимы невооруженным глазом. Своим названием этот организм обязан внешнему виду. Клетки бывают довольно подвижными и даже могут менять свою форму. У инфузории-туфельки таких возможностей нет.

Мембрана всегда неподвижна, и вся клетка напоминает подошву обуви. Существо постоянно в движении. Достигается это посредством ресничек , покрывающих его внешнюю поверхность .

Все они движутся синхронно , с одинаковой частотой и силой. Интересно, что плавает туфелька тупым концом вперед , а особенности строения и направление движения заставляют ее вращаться вокруг продольной оси.

Где живет инфузория?

Проживают инфузории в водоемах и очень часто становятся пищей для рыб и других обитателей морей и . Основная среда обитания туфельки — пресные водоемы со стоячей водой. Питанием служат водоросли и бактерии . Встретить ее можно и в домашних аквариумах. Волнообразное движение ресничек позволяет ей передвигаться со скоростью до 2 мм/с.

Направление движения может меняться двумя способами:

- изгиб самой клетки — обычный вариант;

- столкновение с каким-то препятствием.

В последнем случае туфелька может развернуться на 180 градусов . Реснички туфельки помогают ей не только в передвижении. Они отвечают также за питание, создавая ток жидкости в направлении ротового отверстия инфузории. Часть ресничек прогоняет бактерии вдоль тела инфузории. Часть, склеенная в более сложные формы, помогает «заглатывать» еду. Ротовое отверстие, или клеточный рот, инфузории находится примерно посередине вогнутой части.

Внимание! Разводят туфельку и искусственным путём. Опытные аквариумисты знают, что идеальным кормом для мальков рыб является именно инфузория-туфелька. Более того, среди новорожденных существуют привереды, которые, кроме нее, ничем не питаются. На множестве интернет-проектов, посвященных аквариумистике, люди рассказывают о способах ее разведения.

Дыхание и выделение

Отдельных органов, ответственных за данные функции, инфузория не имеет. Дыхание происходит всей поверхностью тела инфузории-туфельки. Кислород , поступая через цитоплазму клетки , расщепляет пищу на , углекислый газ , а также ряд других соединений.

Процесс сопровождается высвобождением энергии, необходимой существу для поддержания жизни. Второй функцией дыхания является вывод углекислого газа . Он так же как и может выходить через всю поверхность тела инфузории.

Остальные вещества выводятся в пару специальных полостей , расположенные в разных концах туфельки. Их называют вакуоли . В процессе расщепления сложных органических веществ они наполняются водой с продуктами распада. В момент достижения критического наполнения вакуоль перемещается к поверхности тела и опустошается . Таким образом, выделения выводятся из организма инфузории-туфельки.

Их называют вакуоли . В процессе расщепления сложных органических веществ они наполняются водой с продуктами распада. В момент достижения критического наполнения вакуоль перемещается к поверхности тела и опустошается . Таким образом, выделения выводятся из организма инфузории-туфельки.

В спокойном положении вакуоли расположены в передней (у «каблука») и задней («пальцы») частях клетки инфузории. Ученые вычислили что вакуоли, попеременно сокращаясь, способны за час выбросить объем воды , примерно равный самому размеру клетки .

Химия жизни

Инфузория является первоклассным химиком . Двигаясь вперед, она находит пропитание по незаметным изменениям состава воды . В месте большого скопления бактерий химический состав несколько изменяется, что позволяет инфузории-туфельке безошибочно находить себе пропитание.

Хоть туфелька и живет в стоячих водах , поедая бактерии и водоросли, она очищает водоем. В таких местах вода всегда чиста и прозрачна, ведь первыми загрязнителями естественных водоемов являются именно бактерии и споры водорослей — лучший корм для инфузорий.

В таких местах вода всегда чиста и прозрачна, ведь первыми загрязнителями естественных водоемов являются именно бактерии и споры водорослей — лучший корм для инфузорий.

Инфузории-туфельки очень разборчивы. Идеальная среда обитания должна быть пресной. Важным факторов их размножения является большое количество органических остатков, бактерий и мелких водорослей. Если последних мало, инфузории стараются уйти из такого места . Ощутив неблагоприятные условия , инфузории также постараются переместиться.

К плохим условиям для процессов, способствующих их проживанию, относятся похолодание, появление в воде примесей соли, а также недостаток света. Проявление любого из указанных свойств заставит инфузории переместиться – из менее освещенных слоев жидкости на поверхность, из соленого места в более чистое, пресное. Если же температура приближается к нулю, то инфузории мигрируют.

Важно! Владельцам рыбных хозяйств нужно понимать, что туфелька — стартовый корм для мальков. Если в водоеме планируется разводить рыбу, нужно позаботиться и создать инфузориям благоприятные условия для размножения.

Если в водоеме планируется разводить рыбу, нужно позаботиться и создать инфузориям благоприятные условия для размножения.

Миграции

При ухудшении условий для жизнедеятельности инфузории могут перебраться на новое место обитания . Процесс состоит из нескольких этапов:

- Сотни тысяч туфелек собираются группками.

- Каждая собирается в правильный шарик .

- Многоклеточная особь переносится на новое место

- На новом месте распадается на отдельные существа.

Перемещаться инфузории могут ветром или «пассажирами» на птицах и животных. Для шарика, в виде которого инфузории путешествуют, ученые придумали название — циста .

Может быть и другой вариант — инфузории впадают в «спячку» . Группы не собираются, а отдельные существа создают собственные панцири-цисты, в которых могут находиться, пока условия не станут благоприятными.

Хищники

Есть у простейших свои охотники и свои жертвы . В роли последних чаще всего оказываются именно туфельки . На противоположном конце находятся особые виды инфузорий. Люди нашли два вида охотников:

В роли последних чаще всего оказываются именно туфельки . На противоположном конце находятся особые виды инфузорий. Люди нашли два вида охотников:

- бурсария ;

- дилептус .

Первая в несколько раз больше инфузории-туфельки. Ее размеры могут достигать 1 мм. Выглядит она, как рыболовная верша — воронка. В узком конце находится рот. Инфузория гоняется за туфельками, передвигаясь резкими размашистыми движениями .

Настигнув жертву, она замирает и пытается «пообедать». Дается ей это не так легко. Она обладает длинными ротовыми ресницами, которые загоняют туфельку в рот. Та отчаянно пытается вырваться. Часто довольно успешно.

Но если туфелька попала с током воды внутрь глотки, бурсария может праздновать победу, выбраться обратно инфузория-туфелька просто не успеет. Протоплазма бурсарии сжимается, умерщвляя добычу, после чего та переваривается.

Передвигаясь неспешными движениями, на туфелек может охотиться и дилептус — другой хищник. В отличие от бурсарии, которая просто хватает добычу ртом, одноклеточная инфузория дилептус действует хитрее. Имея длинный хобот , снабженный стрекательными иглами, инфузория использует его для умерщвления добычи. Им наносятся удары оказавшимся по соседству инфузориям, а уколы парализуют жертву . Далее начинается трапеза. Дилептус открывает широко растягивающийся рот и заглатывает добычу, которая может оказаться больше его размером.

В отличие от бурсарии, которая просто хватает добычу ртом, одноклеточная инфузория дилептус действует хитрее. Имея длинный хобот , снабженный стрекательными иглами, инфузория использует его для умерщвления добычи. Им наносятся удары оказавшимся по соседству инфузориям, а уколы парализуют жертву . Далее начинается трапеза. Дилептус открывает широко растягивающийся рот и заглатывает добычу, которая может оказаться больше его размером.

Срок жизни туфельки

Выше были описаны два самых частых охотника. Но ответ на вопрос, сколько живут инфузории , зависит не только от количества желающих ими пообедать. Свое влияние оказывает и способ размножения (бесполое или половое), и среда обитания, и отсутствие или изменение качества питания. В обычной благоприятной среде инфузории-туфельки размножаются простым делением . Такой вариант назван бесполым . Но возможность такого размножения должна ограничиваться определенным количеством раз, в противном случае инфузория погибнет.

С другой стороны, половое размножение бывает только при серьезных угрозах жизни — резком похолодании или отсутствии пищи. Учитывая все варианты, срок жизни инфузории варьируется от нескольких дней до одного месяца .

Инфузория туфелька (Paramecium caudatum).

Бесполое размножение инфузории туфельки

Вывод

Простейшее одноклеточное существо — инфузория-туфелька является одним из звеньев в цепи эволюции. Несмотря на свой короткий срок , каждая особь приносит большую пользу окружающему миру. С одной стороны, она может очищать закрытые водоемы, питаясь бактериями и микроскопичными водорослями. С другой стороны, является первоклассным кормом для мальков рыбы.

Инфузория-туфелька относится к типу Инфузории, который принадлежит Простейшим (одноклеточным эукариотам). Часто инфузориями-туфельками называют несколько похожих видов. Характерными особенностями всех инфузорий являются наличие ресничек (которые являются органами передвижения) и более сложное строение их клетки-организма по сравнению с другими простейшими (например, амебами и эвгленами).

Инфузория-туфелька обитает в пресноводных, обычно загрязненных, водоемах. Размеры клетки от 0,2 до 0,6 мм. Форма тела похожа на подошву туфельки. При этом передний конец, которым инфузория плывет вперед, — это «пятка туфельки»; а «носок» — это задний конец.

Тело инфузории-туфельки окружено ресничками. На рисунках и схемах реснички изображены только вокруг клетки. На самом деле они проходят своеобразными тяжами по всему телу (т. е. также сверху и снизу, чего мы не видим на плоском рисунке).

Двигается клетка благодаря волнообразным сокращениям ресничек (каждая следующая в ряду изгибается чуть позже предыдущей). При этом каждая ресничка резко двигается в одну сторону, после чего медленно возвращается на место. Скорость передвижение инфузории составляет около 2 мм в секунду.

Реснички крепятся к базальным тельцам . При этом половина из них ресничек не имеет. Базальные тельца, имеющие реснички и неимеющие их, чередуются.

Внешняя часть цитоплазмы (под клеточной мембраной) имеет структуры, позволяющие инфузории-туфельке сохранять свою форму. Эту часть цитоплазмы называют цитоскелетом .

Эту часть цитоплазмы называют цитоскелетом .

В мембране есть трихоцисты , представляющие собой палочки, которые выбрасываются и «жалят» хищников, нападающих на инфузории-туфельки.

У клетки инфузории-туфельки есть достаточно глубокая впадина (как бы мембрана вогнута внутрь клетки). Это образование называют клеточным ртом , переходящим в клеточную глотку . Они окружены более длинными и толстыми ресничками, которые загоняют в них пищу. Чаще всего едой служат бактерии, одноклеточные водоросли. Инфузории их находят по выделяемым ими веществам.

От клеточной глотки отделяются пищеварительные вакуоли . Каждая такая вакуоль после своего образования проходит сначала в заднюю часть клетки, затем двигается в переднюю, после чего снова в заднюю. Это перемещение обеспечивается постоянным движением цитоплазмы. К пищеварительной вакуоли подходят лизосомы и различные ферменты, питательные вещества в вакуолях расщепляются и попадают в цитоплазму. Когда пищеварительная вакуоль обойдет круг и вернется в заднюю часть клетки, то ее содержимое будет выброшено за пределы через порошицу .

Когда пищеварительная вакуоль обойдет круг и вернется в заднюю часть клетки, то ее содержимое будет выброшено за пределы через порошицу .

У инфузории-туфельки две сократительные вакуоли . Одна находится в передней части клетки, другая — в задней. Эти вакуоли более сложные, чем у эвглены. Она состоит из центрального резервуара и отходящих от него канальцев. Избытки воды и вредные вещества сначала оказываются в канальцах, после чего идут в резервуары. Заполненные резервуары отделяются от канальцев и через поверхность клетки, сокращаясь, выбрасывают раствор. Вакуоли сокращаются поочередно.

Дышит инфузория-туфелька кислородом, растворенным в воде. Однако при дефиците кислорода может переходить на бескислородный способ дыхания.

Инфузории-туфельки размножаются делением клетки надвое. В отличие от эвглены зеленой родительская клетка делится не вдоль, а поперек (т. е. одна дочерняя клетка получает заднюю часть клетки-родителя, а другая — переднюю, после чего они достраивают недостающие части).

Кроме бесполого способа размножения, у инфузорий есть половой процесс. При нем не происходит увеличения количества особей, но происходит обмен генетической информации.

У инфузории-туфельки два ядра — большое (макронуклеус) и малое (микронуклеус). Макронуклеус полиплоден (в нем несколько наборов хромосом). Микронуклеус диплоден. Макронуклеус отвечает за контроль жизнедеятельности клетки. На содержащемся в нем ДНК происходит синтез РНК, которая отвечает за синтез белков. Микронуклеус отвечает за половой процесс.

При половом процессе две инфузории-туфельки подходят друг к другу со стороны клеточных ртов. Между клетками образуется цитоплазматический мостик. В это время в каждой клетке макронуклеус растворяется, а микронуклеус делится мейозом. В результате получаются четыре гаплоидных ядра. Три из них растворяются, а оставшееся делится митозом. В результате получаются два гаплоидных ядра. Одно из низ остается в своей клетке, а другое по цитоплазматическому мостику уходит в другую инфузории. Из второй инфузории перемещается одно из ее гаплоидных ядер. Далее в каждой клетке сливаются два ядра (одно свое и одно чужое). Уже образованное диплоидное ядро (микронуклеус) потом делится, образуя макронуклеус.

Из второй инфузории перемещается одно из ее гаплоидных ядер. Далее в каждой клетке сливаются два ядра (одно свое и одно чужое). Уже образованное диплоидное ядро (микронуклеус) потом делится, образуя макронуклеус.

Инфузория туфелька — простейший одноклеточный организм размером около 0,1 мм. Встречается в тех же водоемах, что и эвглена, и амеба простейшая. Питается преимущественно бактериями и микроскопическими водорослями. Служит пищей для личинок, мелких рыбок, рачков.

Внешний вид инфузории туфельки

За свое сходство с подошвой женской обуви этот вид инфузорий приобрел второе название — «туфелька». Форма этого одноклеточного организма постоянна и не меняется с ростом или другими факторами. Все тело покрыто мельчайшими ресничками, похожими на жгутики эвглены. Удивительно, но этих ресничек на каждой особи насчитывается около 10 тысяч! С их помощью клетка передвигается в воде и захватывает пищу.

Инфузория туфелька, строение которой так знакомо по учебникам биологии, не видна невооруженным глазом. Инфузории представляют собой мельчайшие одноклеточные организмы, но при большом скоплении их можно увидеть и без увеличительных приборов. В мутной воде они будут выглядеть как продолговатые белые точки, находящиеся в постоянном движении.

Инфузории представляют собой мельчайшие одноклеточные организмы, но при большом скоплении их можно увидеть и без увеличительных приборов. В мутной воде они будут выглядеть как продолговатые белые точки, находящиеся в постоянном движении.

Строение инфузории туфельки

Особенности строения инфузории туфельки заключаются не только в ее внешнем сходстве с подошвой обуви. Внутренняя организация этого простейшего, на первый взгляд, организма всегда представляла огромный интерес для науки. Одна-единственная клетка покрыта плотной мембраной, внутри которой содержится цитоплазма. В этой студенистой жидкости размещены два ядра, большое и малое. Большое отвечает за питание клетки и выделения, малое — за размножение.

Отверстие, выполняющее роль рта, расположено с широкой стороны клетки. Оно ведет в глотку, на конце которой образуются пищеварительные вакуоли.

Строение тела инфузории туфельки отличается также весьма интересной особенностью — наличием трихоцист. Это особые органы, а точнее — органеллы, служащие клетке для питания и защиты. Заметив пищу, инфузория выбрасывает трихоцисты и удерживает ими добычу. Их же она выдвигает, когда хочет защитить себя от хищников.

Заметив пищу, инфузория выбрасывает трихоцисты и удерживает ими добычу. Их же она выдвигает, когда хочет защитить себя от хищников.

Питание инфузории туфельки

Одноклеточные организмы питаются бактериями, которые обитают в большом количестве в загрязненной мутной воде. Не исключение и инфузория туфелька, строение рта которой позволяет захватывать проплывающие мимо бактерии и быстро отправлять их в пищеварительную вакуоль. Рот инфузории окружен ресничками, которые в этом месте длиннее, чем на других участках тела. Они образуют околоротовую воронку, позволяющую захватывать как можно больше пищи. Вакуоли образуются в цитоплазме по мере необходимости. Одновременно пища может перевариваться сразу в нескольких вакуолях. Время переваривания составляет около одного часа.

Инфузория питается почти беспрерывно, если температура воды выше 15 градусов. Питание прекращается перед началом размножения.

Дыхание и выделение инфузории туфельки

Что касается дыхания, то здесь инфузория туфелька строение имеет, схожее с другими простейшими. Дыхание осуществлятся всей поверхностью тела организма. Две сократительные вакуоли обеспечивают этот процесс. Отработанный газ проходит по специальным канальцам и выбрасывается через одну из сократительных вакуолей. Выделение лишней жидкости, являющейся результатом жизнедеятельности, происходит каждые 20-25 секунд тоже посредством сокращения. При неблагопрятных условиях инфузория перестает питаться, и сократительные движения вакуолей значительно замедляются.

Дыхание осуществлятся всей поверхностью тела организма. Две сократительные вакуоли обеспечивают этот процесс. Отработанный газ проходит по специальным канальцам и выбрасывается через одну из сократительных вакуолей. Выделение лишней жидкости, являющейся результатом жизнедеятельности, происходит каждые 20-25 секунд тоже посредством сокращения. При неблагопрятных условиях инфузория перестает питаться, и сократительные движения вакуолей значительно замедляются.

Размножение инфузории туфельки

Инфузория туфелька размножается делением. Примерно один раз в сутки ядра, большое и малое расходятся в разные стороны, растягиваются и разделяются надвое. В каждой новой особи остаются по одному ядру и по одной сократительной вакуоли. Вторая образуется через несколько часов. Каждая инфузория туфелька строение имеет идентичное родительскому.

У инфузорий, прошедших многократное деление, наблюдается такое явление, как половое размножение. Две особи соединяются друг с другом. Внутри получившейся большой клетки происходит деление ядер и обмен хромосомами. После завершения такого сложного химического процесса инфузории разъединяются. Количество особей от этого не увеличивается, но они становятся более жизнеспособными в изменяющихся внешних условиях.

После завершения такого сложного химического процесса инфузории разъединяются. Количество особей от этого не увеличивается, но они становятся более жизнеспособными в изменяющихся внешних условиях.

Строение и жизнедеятельность инфузории туфельки мало зависит от внешних факторов. Все туфельки выглядят одинаково, имеют одну и ту же форму и размер вне зависимости от условий. Жизнедеятельность тоже протекает по одному сценарию. Имеет значение только температурный и световой факторы. Инфузории очень чувствительны к изменениям освещенности. Можно провести небольшой эксперимент: затемнить сосуд, в котором живут инфузории, оставив маленькое светлое окошко. К этому отверстию уже через пару часов стянутся все особи. Также инфузории воспринимают и изменение температуры. При снижении ее до 15 о C туфельки перестают питаться и размножаться, впадая в своеобразный анабиоз.

Организационный этап. | Приветствует учащихся, раздаёт, колбы, микроскопы, камеры, пипетки и др. | Приветствуют учителя, проверяют комплектацию раздаточных материалов | Вежливость, точность. | Подготовка к лабораторной работе. 5 мин | Показывает, как настроить микроскоп, поясняет, как подключить камеру к микроскопу и компьютеру, зачем | Настраивают микроскоп, подключают камеру, определяют цель работы | Постановка учебных целей | Самостоятельная работа учеников. 25 мин. | Координирует деятельность учащихся: наблюдайте за движением простейших. Каковы внешний вид, окраска, форма тела инфузории-туфельки? Каким концом тела она движется вперед? Как отличить передний конец тела от заднего? Инструктирует: Присмотритесь к поверхности тела инфузории. Найдите реснички на её теле. Понаблюдайте за ними. Найдите в передней половине тела желобок — околоротовую впадину. Найдите мерцающую полоску — это глотка, в которую ведет ротовое отверстие. Найдите пищеварительные вакуоли. Понаблюдайте за процессом их образования и движением в цитоплазме. Понаблюдайте за опорожнением пищеварительных вакуолей. Где и как происходит удаление непереваренных частиц? Найдите у инфузории сократительные вакуоли, понаблюдайте за их работой. Сколько сократительных вакуолей у инфузории? Где они располагаются? Каковы функции? Изучите ядерный аппарат инфузорий. Сколько ядер у инфузории? Где они располагаются? Каков их внешний вид? Каковы функции? | 1.Наблюдают движение инфузорий в пробирке через окуляр микроскопа. 2.Экспериментируют. В каплю с инфузориями помещают кристаллик соли. Что происходит, разглядывают под микроскопом. Для замедления движения инфузорий, в каплю помещают пару волокон ваты. 3.Изучают внутреннее строение инфузории-туфельки, и что происходит внутри тела. 4.Создают и подписывают фотографию простейшего в формате jpeg, пользуясь цифровой камерой и программой Левенгук, подписывают части клетки инфузории-туфельки на мониторе. 5.Делают выводы, что это – сложно организованные простейшие. Они сохраняют постоянную форму. Двигаются в воде с помощью ресничек. Поглощают пищу клеточным ртом, а выделяют остатки через порошицу. Имеют вакуоли,- пищеварительные и сократительные. Имеют в клетке два ядра: большое и малое. Делятся пополам. | Перевод познавательной задачи — в практическую. Составление плана последовательных действий. Анализ выделение объектов и процессов: рассмотрение объектов с точки зрения целого и частей; рассмотрение количества объектов и их частей. Умение находить взаимосвязь формы и функции. Умение выражать смысл различными средствами, в т.ч. символами на фотографии через подписи ее на мониторе компьютера при использовании цифровой камеры. фиксирование результатов своей деятельности в тетради путем распечатывания окончательно подписанной фотографии инфузории-туфельки и вклеивания фото в тетрадь. | Проверка усвоения знаний. 5 мин. | Задает вопросы: Почему инфузория-туфелька так названа? Как проявляется более сложное, чем у других простейших, строение инфузории-туфельки в процессах питания и выделения? | Сравнивают инфузорию-туфельку с ранее изученными амёбой протеем и эвгленой зелёной. Отвечают на вопрос: Что доказывает более сложную организацию инфузории-туфельки? | Умение задавать вопросы. Умение слушать учителя. Умение отвечать на вопросы. | Закрепление знаний. | Проверяет фотографии учеников: правильность подписей частей клетки. Корректирует, исправляет подписи Дополняет любопытными фактами информацию об инфузориях. Отвечает на вопросы учащихся. | Сверяют свои подписи на фотографии с рисунком в учебнике. Ученики должны уметь показать на фотографии у инфузории-туфельки: ресничный покров; глотку и рот; пищеварительные вакуоли и их путь в цитоплазме; порошицу; сократительные вакуоли; ядерный аппарат инфузорий. | Перевод практической задачи — в теоретическую. Соотнесение предметного содержания с действиями. | Рефлексия. 2 мин. | Подводит итог работы, отмечает, что успели, что не получилось. Выделяет успешных учащихся. | Делятся впечатлениями друг с другом, что увидели в микроскоп, в цифровую камеру на мониторе компьютера, что еще хотелось бы увидеть и какую работу проделать | Оценочные умения |

Профессор Знаев — Лабораторная работа «Строение, питание и передвижение инфузории туфельки»

Простейшие – это одноклеточные микроскопические организмы. Основу их клетки составляет цитоплазма с одним или несколькими ядрами. Хотя тело простейших состоит лишь из одной клетки, оно способно выполнять все функции живого организма: передвижение, питание, дыхание, рост, развитие, размножение. Большинство простейших питается готовыми органическими веществами. Обитают простейшие во всех водоемах (пресных и соленых), во влажной почве, могут жить в органах растений, животных и человека.

Основу их клетки составляет цитоплазма с одним или несколькими ядрами. Хотя тело простейших состоит лишь из одной клетки, оно способно выполнять все функции живого организма: передвижение, питание, дыхание, рост, развитие, размножение. Большинство простейших питается готовыми органическими веществами. Обитают простейшие во всех водоемах (пресных и соленых), во влажной почве, могут жить в органах растений, животных и человека.

Цель: ознакомиться со строением, способом передвижения и питанием инфузории туфельки.

Оборудование: микроскоп, сенный настой, приготовленный за 2–3 недели до работы, раствор метилцеллюлозы – МЦ (можно использовать раствор карбоксиметилцеллюлозы – КМЦ), суспензия дрожжей, раствор конго красного, предметные и покровные стекла, фильтровальная бумага, вата, пипетка, пинцет.

Техника безопасности. Используйте для работы лабораторные фартуки. Обращайтесь осторожно со стеклянной посудой. Будьте особенно осторожны при работе с химическими веществами, которые могут вызвать раздражение на коже или испортить одежду. Никогда не используйте химические реактивы, не ознакомившись с инструкцией к ним. Ответственно относитесь к правилам работы с микроскопом. При переводе объектива на большое увеличение аккуратно работайте с винтом, чтобы не раздавить микропрепарат.

Никогда не используйте химические реактивы, не ознакомившись с инструкцией к ним. Ответственно относитесь к правилам работы с микроскопом. При переводе объектива на большое увеличение аккуратно работайте с винтом, чтобы не раздавить микропрепарат.

ХОД РАБОТЫ

Часть 1. Строение и движение инфузории

1. С помощью стеклянной палочки поместите на предметное стекло каплю раствора МЦ, как это показано на рис. 1. Будьте осторожны при работе с метилцеллюлозой – она может вызвать раздражение на коже.

Рис. 1

2. Пипеткой капните в этот раствор сенный настой. Раствор МЦ густой, как сироп, и инфузории будут в нем передвигаться медленно, что облегчает наблюдения за ними. Накройте каплю покровным стеклом. Рассмотрите препарат под малым увеличением. Опишите, как передвигаются под микроскопом инфузории. _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. Поместите в каплю с инфузориями несколько волокон ваты. Накройте каплю покровным стеклом. Рассмотрите препарат под малым увеличением. Из-за ватных волокон движения инфузории ограничены. Как реагируют инфузории, когда сталкиваются с волокнами ваты?__________________________________ ____________________________________________________________________________________ __________________________________________

Поместите в каплю с инфузориями несколько волокон ваты. Накройте каплю покровным стеклом. Рассмотрите препарат под малым увеличением. Из-за ватных волокон движения инфузории ограничены. Как реагируют инфузории, когда сталкиваются с волокнами ваты?__________________________________ ____________________________________________________________________________________ __________________________________________

Опишите движения ресничек инфузории. _____________________________________________ ____________________________________________________________________________________ __________________________________________

Какие органоиды можно увидеть при малом увеличении?

4. Рассмотрите инфузории при большом увеличении микроскопа. Для этого поместите предметное стекло так, чтобы одна или несколько инфузорий находились среди волокон ваты в центре поля зрения микроскопа, поставьте объектив и окуляр, дающие большее увеличение. Осторожно, чтобы не раздавить стекло, наведите резкость и посмотрите, какие органоиды видны теперь. Используя рисунок инфузории в учебнике, обозначьте органоиды на рис. 2.

Используя рисунок инфузории в учебнике, обозначьте органоиды на рис. 2.

Рис. 2

Часть 2. Питание инфузории

1. Приготовьте новый микропрепарат с инфузориями и МЦ. Добавьте пипеткой дрожжевую суспензию, окрашенную раствором конго красного. Конго красный является рН-индикатором. В кислой среде он окрашивается в синий цвет, в нейтральной среде – в розовый, а в щелочной – в красный. Будьте осторожны, чтобы краситель не попал на кожу и одежду. Накройте препарат покровным стеклом. Рассмотрите его под малым, затем под большим увеличением микроскопа. Понаблюдайте в течение нескольких минут как дрожжевые клетки втягиваются в инфузорию и как формируются пищеварительные вакуоли. Как дрожжевые клетки попадают в глотку? __________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________

Опишите, как образуются пищеварительные вакуоли, когда дрожжевые клетки попадают в инфузорию?_______________________________________ ____________________________________________________________________________________

Что происходит с пищеварительной вакуолью, когда она заполняется? __________________________ __________________________________________

Какой первоначальный цвет пищеварительной вакуоли в дрожжевой клетке? _____________________ ____________________________________________

Как меняется цвет вакуоли в дрожжевой клетке через некоторое время? ____________________________ __________________________________________

2. Рассмотрите другие органоиды. Найдите сократительную вакуоль. Обратите внимание на то, что дрожжевые клетки не контактируют с сократительной вакуолью. Понаблюдайте, как сократительная вакуоль время от времени сокращается и даже исчезает. Отметьте, через какие промежутки времени происходит ее сокращение. ___________________________________ ___________________________________________

Рассмотрите другие органоиды. Найдите сократительную вакуоль. Обратите внимание на то, что дрожжевые клетки не контактируют с сократительной вакуолью. Понаблюдайте, как сократительная вакуоль время от времени сокращается и даже исчезает. Отметьте, через какие промежутки времени происходит ее сокращение. ___________________________________ ___________________________________________

Выводы

1. Почему для наблюдения за инфузорией используют карбоксиметилцеллюлозу? ________________ ___________________________________________

2. Какую функцию выполняют реснички? __________________________________________________

3. О чем свидетельствует изменение цвета пищи в пищеварительной вакуоли?_____________________ ___________________________________________

4. Какую функцию выполняет пищеварительная вакуоль?____________________________________ ___________________________________________

5. Какую функцию выполняет сократительная вакуоль?_____________________________________

Проблемные задачи

1. Почему простейшие не отравляются вредными и ненужными организму веществами, образующимися в их теле в процессе жизнедеятельности? ____________________________________________________

Почему простейшие не отравляются вредными и ненужными организму веществами, образующимися в их теле в процессе жизнедеятельности? ____________________________________________________

2. Какие признаки характерны для простейших, как животных организмов?_________________________ __________________________________________

3. Чьи клетки крупнее: инфузорий, мух или слонов? _________________________________________ __________________________________________

тип, класс, строение и специфические особенности

Одним из наиболее типичных широко известных представителей ресничных является инфузория-туфелька. Обитает она, как правило, в воде стоячего направления, а также в водоемах пресного типа, где течение отличается исключением напористости. Среда ее обитания в обязательном порядке должна содержать разлагающуюся органику. Целесообразным будет подробно рассмотреть все аспекты жизнедеятельности этого представителя фауны.

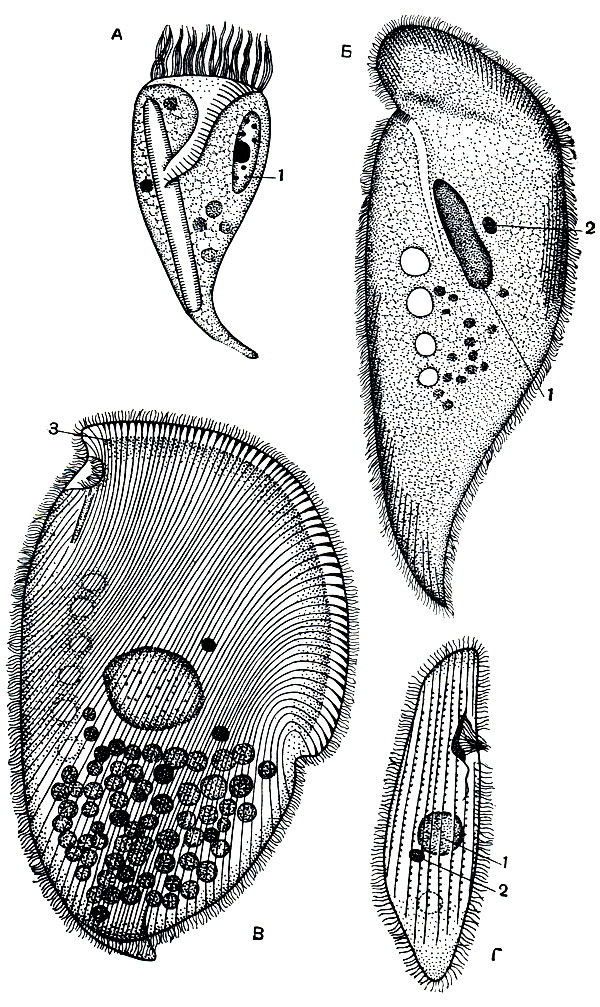

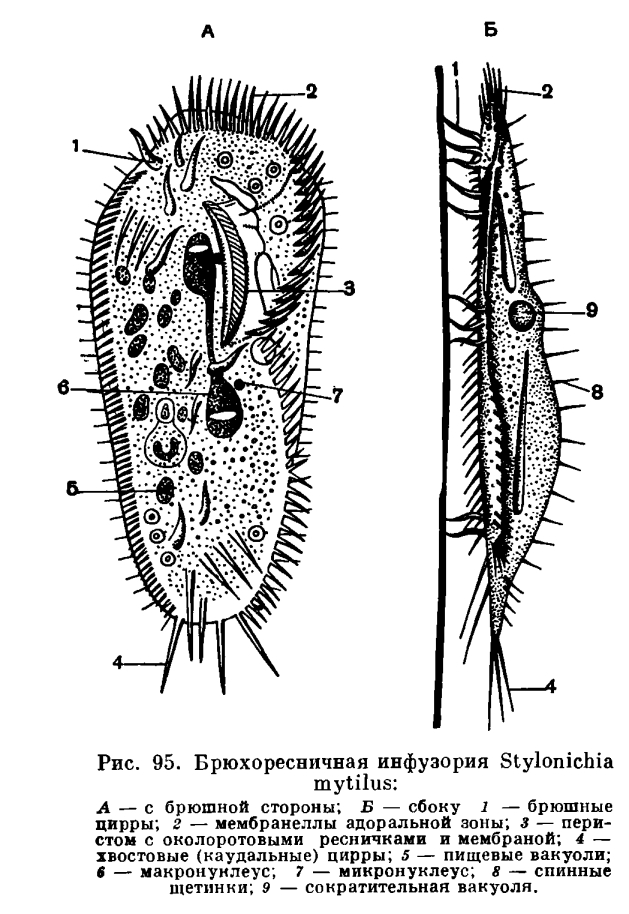

Представители ресничных

Ресничные (инфузории) – тип протистов, включенных в группу Alveolata. Важно заметить, что среди них выделяют разнообразные формы представителей: прикрепленные и подвижные, колониальные и одиночные. Структура их тела бывает весьма разнообразной. Тип Инфузории характеризуется размерами тела, которые варьируются от 10 мкм до 4, 5 мм (это касается одиночных форм). Как отмечалось выше, живут они преимущественно в водоемах пресной природы, но встречаются и в морях в составе бентоса и планктона (реже – в почве или во мхах). Важно заметить, что немалая часть рассматриваемых представителей флоры является симбионтами или паразитами иных существ: рыб, кольчатых червей, моллюсков и так далее. Кроме того, многие инфузории (тому примером служит тип инфузории-туфельки) можно рассматривать в роли моделей организмов в отношении биологии на молекулярном уровне.

Важно заметить, что среди них выделяют разнообразные формы представителей: прикрепленные и подвижные, колониальные и одиночные. Структура их тела бывает весьма разнообразной. Тип Инфузории характеризуется размерами тела, которые варьируются от 10 мкм до 4, 5 мм (это касается одиночных форм). Как отмечалось выше, живут они преимущественно в водоемах пресной природы, но встречаются и в морях в составе бентоса и планктона (реже – в почве или во мхах). Важно заметить, что немалая часть рассматриваемых представителей флоры является симбионтами или паразитами иных существ: рыб, кольчатых червей, моллюсков и так далее. Кроме того, многие инфузории (тому примером служит тип инфузории-туфельки) можно рассматривать в роли моделей организмов в отношении биологии на молекулярном уровне.

Систематический аспект

Следует отметить, что Инфузории – тип, навазние которого происходит от слова «настойка» (в переводе с латинского языка). Это можно объяснить тем, что первые представители простейших были обнаружены именно в настойках травяного состава. Со временем развитие данного типа начало стремительно набирать обороты. Таким образом, уже сегодня в биологии известно порядка 6-7 тысяч видов, которые включает в себя тип Инфузории. Если полагаться на данные 1980-х годов, то можно утверждать, что рассматриваемый тип содержит в своей структуре два класса: Ресничных инфузорий (имеет три надотряда) и Сосущих инфузорий. В связи с этой информацией, можно сделать вывод о том, что многообразие живых организмов весьма широко, что вызывает неподдельный интерес.

Со временем развитие данного типа начало стремительно набирать обороты. Таким образом, уже сегодня в биологии известно порядка 6-7 тысяч видов, которые включает в себя тип Инфузории. Если полагаться на данные 1980-х годов, то можно утверждать, что рассматриваемый тип содержит в своей структуре два класса: Ресничных инфузорий (имеет три надотряда) и Сосущих инфузорий. В связи с этой информацией, можно сделать вывод о том, что многообразие живых организмов весьма широко, что вызывает неподдельный интерес.

Тип Инфузории: представители

Яркими представителями данного типа выступают инфузория-балантидий и инфузория-туфелька. Отличительными особенностями этих животных являются покрытие пелликулы ресничками, которые используются для передвижения, защита инфузории посредством специально предназначенных для этого органов, трихоцистов (располагаются в эктоплазме оболочки), а также наличие в клетке двух ядер (вегетативного и генеративного). Кроме того, ротовое углубление на теле инфузории формирует ротовую воронку, которая имеет свойство переходить в клеточный рот, ведущий в глотку. Именно там и создаются вакуоли пищеварения, которые служат непосредственно для переваривания пищи. А вот непереваренные компоненты удаляются из организма через порошицу. Характеристика типа Инфузории весьма многогранна, однако основные моменты рассмотрены выше. Единственное, следует дополнить, что две сократительные вакуоли инфузории располагаются в противоположных частях тела. Именно посредством их функционирования выводится из организма избыток воды или же продукты обмена веществ.

Именно там и создаются вакуоли пищеварения, которые служат непосредственно для переваривания пищи. А вот непереваренные компоненты удаляются из организма через порошицу. Характеристика типа Инфузории весьма многогранна, однако основные моменты рассмотрены выше. Единственное, следует дополнить, что две сократительные вакуоли инфузории располагаются в противоположных частях тела. Именно посредством их функционирования выводится из организма избыток воды или же продукты обмена веществ.

Инфузория-туфелька

Для того чтобы качественно рассмотреть строение и образ жизнедеятельности столь интересных организмов одноклеточной структуры, целесообразным будет обратиться к соответствующему примеру. Для этого необходимы инфузории-туфельки, широко распространенные в водоемах пресной природы. Их запросто можно развести в обычных емкостях (к примеру, в аквариумах), залив луговое сено самой простой пресной водой, ведь в настойках такого типа развивается, как правило, великое множество видов простейших, в том числе и инфузории-туфельки. Так, посредством микроскопа можно на практике изучить все сведения, которые предоставлены в статье.

Так, посредством микроскопа можно на практике изучить все сведения, которые предоставлены в статье.

Характеристика инфузории-туфельки

Как отмечалось выше, Инфузории – тип, включающий в себя множество элементов, наиболее интересным из которых является инфузория-туфелька. Это одноклеточное животное, длина которого полмиллиметра, наделенное веретеновидной формой. Следует отметить, что визуально данный организм напоминает туфлю, откуда, соответственно, и столь интригующее название. Инфузория-туфелька беспрерывно пребывает в состоянии движения, а плавает она тупым концом вперед. Интересно то, что скорость ее передвижения нередко достигает 2,5 мм в секунду, что очень даже неплохо для представителя данного типа. На поверхности тела инфузории-туфельки можно наблюдать реснички, служащие двигательными органоидами. Как и все инфузории, рассматриваемый организм насчитывает в своей структуре два ядра: большое несет ответственность за питательные, дыхательные, двигательные и обменные процессы, а малое принимает участие в половом аспекте.

Организм инфузории-туфельки

Устройство организма инфузории-туфельки весьма сложное. Наружным покрытием данного представителя является тонкая эластичная оболочка. Она способна в течение всей жизни сохранять правильную форму тела организма. Верными помощниками в этом служат безупречно развитые опорные волоконца, находящиеся в слое цитоплазмы, который плотно прилегает к оболочке. Поверхность тела инфузории-туфельки наделена огромным количеством (порядка 15000) ресничек, колеблющихся вне зависимости от внешних обстоятельств. У основания каждой из них располагается базальное тельце. Реснички совершают движения приблизительно 30 раз в секунду, чем толкают тело вперед. Важно отметить, что волнообразные движения данных инструментов весьма согласованны, что позволяет инфузории в процессе передвижения медленно и красиво вращаться вокруг продольной оси своего тела.

Инфузории – тип, определенно вызывающий интерес

Для абсолютного понимания всех особенностей инфузории-туфельки целесообразно рассмотреть основные процессы ее жизнедеятельности. Так, тип питания инфузории сводится к употреблению бактерий и водорослей. Тело организма наделено углублением, именуемым клеточным ртом и переходящим в глотку, на дне которой пища попадает непосредственно в вакуоль. Там она переваривается примерно час, совершая в процессе переход от кислой среды к щелочной. Вакуоли двигаются в теле инфузории посредством тока цитоплазмы, а непереваренные остатки выходят наружу в задней части тела через порошицу.

Так, тип питания инфузории сводится к употреблению бактерий и водорослей. Тело организма наделено углублением, именуемым клеточным ртом и переходящим в глотку, на дне которой пища попадает непосредственно в вакуоль. Там она переваривается примерно час, совершая в процессе переход от кислой среды к щелочной. Вакуоли двигаются в теле инфузории посредством тока цитоплазмы, а непереваренные остатки выходят наружу в задней части тела через порошицу.

Дыхание инфузории-туфельки осуществляется посредством поступления кислорода в цитоплазму через покровы тела. А выделительные процессы происходят через две сократительные вакуоли. Что касается раздражимости организмов, то инфузории-туфельки имеют свойство собираться в бактериальные комплексы в ответ на действие выделяемых бактериями веществ. А уплывают от такого раздражителя они подобно поваренной соли.

Размножение

Инфузория-туфелька может размножаться одним из двух способов. Большее распространение получило бесполое размножение, в соответствии с которым ядра делятся на две части. В результате данной операции в каждой инфузории оказывается по 2 ядра (большое и малое). Половое размножение уместно, когда наблюдаются некоторые недочеты в питании или же изменение температурного режима тела животного. Необходимо отметить, что после этого инфузория может превратиться в цисту. Но при половом типе размножения увеличение числа особей исключается. Так, две инфузории соединяются друг с другом на некоторый период времени, в результате чего происходит растворение оболочки и образование соединительного мостика между животными. Важно то, что большое ядро каждого из них бесследно исчезает, а малое проходит процесс деления дважды. Таким образом, в каждой инфузории формируется 4 дочерних ядра, после чего три из них разрушаются, а четвертое опять делится. Данный половой процесс получил название конъюгации. А продолжительность его может достигать 12 часов.

В результате данной операции в каждой инфузории оказывается по 2 ядра (большое и малое). Половое размножение уместно, когда наблюдаются некоторые недочеты в питании или же изменение температурного режима тела животного. Необходимо отметить, что после этого инфузория может превратиться в цисту. Но при половом типе размножения увеличение числа особей исключается. Так, две инфузории соединяются друг с другом на некоторый период времени, в результате чего происходит растворение оболочки и образование соединительного мостика между животными. Важно то, что большое ядро каждого из них бесследно исчезает, а малое проходит процесс деления дважды. Таким образом, в каждой инфузории формируется 4 дочерних ядра, после чего три из них разрушаются, а четвертое опять делится. Данный половой процесс получил название конъюгации. А продолжительность его может достигать 12 часов.

Среда обитания, строение и передвижение

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 13Следующая ⇒

Инфузория-туфелька обитает в мелких стоячих водоёмах. Это одноклеточное животное длиной 0,5 мм имеет веретеновидную форму тела, отдалённо напоминающую туфлю. Инфузории все время находятся в движении, плавая тупым концом вперёд. Скорость передвижения этого животного достигает 2,5 мм в секунду. На поверхности тела у них имеются органоиды движения – реснички. В клетке два ядра: большое ядро отвечает за питание, дыхание, движение, обмен веществ; малое ядро участвует в половом процессе.Организминфузории устроен сложнее. Тонкая эластичная оболочка, покрывающая инфузорию снаружи, сохраняет постоянную форму её тела. Этому же способствуют хорошо развитые опорные волоконца, которые находятся в прилегающем к оболочке слое цитоплазме. На поверхности тела инфузории расположено около 15 000 колеблющихся ресничек. У основания каждой реснички лежит базальное тельце. Движение каждой реснички состоит из резкого взмаха в одном направлении и более медленного, плавного возвращения к исходному положению. Реснички колеблются примерно 30 раз в секунду и, словно вёсла, толкают инфузорию вперёд.

Это одноклеточное животное длиной 0,5 мм имеет веретеновидную форму тела, отдалённо напоминающую туфлю. Инфузории все время находятся в движении, плавая тупым концом вперёд. Скорость передвижения этого животного достигает 2,5 мм в секунду. На поверхности тела у них имеются органоиды движения – реснички. В клетке два ядра: большое ядро отвечает за питание, дыхание, движение, обмен веществ; малое ядро участвует в половом процессе.Организминфузории устроен сложнее. Тонкая эластичная оболочка, покрывающая инфузорию снаружи, сохраняет постоянную форму её тела. Этому же способствуют хорошо развитые опорные волоконца, которые находятся в прилегающем к оболочке слое цитоплазме. На поверхности тела инфузории расположено около 15 000 колеблющихся ресничек. У основания каждой реснички лежит базальное тельце. Движение каждой реснички состоит из резкого взмаха в одном направлении и более медленного, плавного возвращения к исходному положению. Реснички колеблются примерно 30 раз в секунду и, словно вёсла, толкают инфузорию вперёд. Волнообразное движение ресничек при этом согласованно. Когда инфузория-туфелька плывёт, она медленно вращается вокруг продольной оси тела.

Волнообразное движение ресничек при этом согласованно. Когда инфузория-туфелька плывёт, она медленно вращается вокруг продольной оси тела.

Процессы жизнедеятельности

Питание

Туфелька и некоторые другие свободно живущие инфузории питаются бактериями и водорослями.Тонкая эластичная оболочка, (клеточная мембрана) покрывающая инфузорию снаружи, сохраняет постоянную форму тела. На поверхности тела расположено около 15 тысяч ресничек. На теле имеется углубление – клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль. В пищеварительной вакуоле пища переваривается в течение часа, вначале при кислой, а затем при щелочной реакции. Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы. Не переваренные остатки выбрасываются наружу в заднем конце тела через особую структуру – порошицу, расположенную позади ротового отверстия.

Дыхание

Дыхание происходит через покровы тела. Кислород поступает в цитоплазму через всю поверхность тела и окисляет сложные органические вещества, в результате чего они превращаются в воду, углекислый газ и некоторые другие соединения. При этом освобождается энергия, которая необходима для жизни животного. Углекислый газ в процессе дыхания удаляется через всю поверхность тела.

Кислород поступает в цитоплазму через всю поверхность тела и окисляет сложные органические вещества, в результате чего они превращаются в воду, углекислый газ и некоторые другие соединения. При этом освобождается энергия, которая необходима для жизни животного. Углекислый газ в процессе дыхания удаляется через всю поверхность тела.

Выделение

В организме инфузории-туфельки находятся две сократительные вакуоли, которые располагаются у переднего и заднего концов тела. В них собирается вода с растворёнными веществами, образующимися при окислении сложных органических веществ. Достигнув предельной величины, сократительные вакуоли подходят к поверхности тела, и их содержимое изливается наружу. У пресноводных одноклеточных животных через сократительные вакуоли удаляется избыток воды, постоянно поступающей в их тело из окружающей среды.

Раздражимость

Инфузории-туфельки собираются к скоплениями бактерий в ответ на действие выделяемых ими веществ, но уплывают от такого раздражителя, как поваренная соль.

Раздражимость – свойство всех живых организмов отвечать на действия раздражителей – света, тепла, влаги, химических веществ, механических воздействий. Благодаря раздражимости одноклеточные животные избегают неблагоприятных условий, находят пищу, особей своего года.

Размножение

Бесполое

Инфузория обычно размножается бесполым путём – делением надвое. Ядра делятся на две части, и в каждой новой инфузории оказывается по одному большому и по одному малому ядру. Каждая из двух дочерних получает часть органоидов, а другие образуются заново.

Половое

При недостатке пищи или изменении температуры инфузории переходят к половому размножению, а затем могут превратиться в цисту.

При половом процессе увеличения числа особей не происходит. Две инфузории временно соединяются друг с другом. На месте соприкосновения оболочка растворяется, и между животными образуется соединительный мостик. Большое ядро каждой инфузории исчезает. Малое ядро дважды делится. В каждой инфузории образуются четыре дочерних ядра. Три из них разрушаются, а четвёртое снова делится. В результате в каждой остаётся по два ядра. По цитоплазматическому мостику происходит обмен ядрами, и там сливается с оставшимся ядром. Вновь образовавшиеся ядра формируют большое и малое ядра, и инфузории расходятся. Такой половой процесс называется конъюгацией. Он длится около 12 часов. Половой процесс ведёт к обновлению, обмену между особями и перераспределению наследственного (генетического) материала, что увеличивает жизнестойкость организмов.

Большое ядро каждой инфузории исчезает. Малое ядро дважды делится. В каждой инфузории образуются четыре дочерних ядра. Три из них разрушаются, а четвёртое снова делится. В результате в каждой остаётся по два ядра. По цитоплазматическому мостику происходит обмен ядрами, и там сливается с оставшимся ядром. Вновь образовавшиеся ядра формируют большое и малое ядра, и инфузории расходятся. Такой половой процесс называется конъюгацией. Он длится около 12 часов. Половой процесс ведёт к обновлению, обмену между особями и перераспределению наследственного (генетического) материала, что увеличивает жизнестойкость организмов.

Общие черты кишечнополостных

Кишечнополостные — самые древние и примитивные животные из многоклеточных. Они произошли от примитивных первичных многоклеточных организмов. Кишечнополостные — это многоклеточные животные, имеющие лучевую (радиальную) симметрию. Их тело состоит из двух слоев клеток и имеет мешковидную, так называемую кишечную полость. Для кишечнополостных характерно наличие особых стрекательных клеток.

Для кишечнополостных характерно наличие особых стрекательных клеток.

Двуслойность

Традиционно группу характеризуют наличием радиальной симметрии и двух зародышевых листков (энтодермы иэктодермы). При этом обычно считается, что тело кишечнополостных складывается из двух эпителиальных пластов:эпидермиса (наружных покровов) и гастродермиса (выстилки кишечной полости). Между двумя слоями клеток располагается желеобразная соединительнотканная прослойка — мезоглея — в состав которой входят волокнаколлагена и сравнительно небольшое количество амебоидных и энтодермальных клеток.

Степень развития мезоглеи варьирует среди представителей группы. Особенно хорошо она развита у планктонных форм — медуз и гребневиков, у которых она берёт на себя опорную функцию. У этих форм отмечена тенденция к миграции мышечных, нервных и половых клеток из эпителиальных пластов в толщу соединительной ткани. Развитая мезоглиальная мускулатура вызывает у некоторых исследователей сомнения в правомерности представлений о кишечнополостных как о первично двухслойных организмах

Системы органов

Представители группы лишены специализированных органов дыхания и выделения, что обычно трактуют как следствие двуслойного плана строения, при котором большинство клеток находится в составе эпителиев и контактируют с внешней средой.

Кишечнополостных характеризует своеобразная нервная система, в основе которой лежит нервное сплетение (нервный плексус). Однако важно отметить, что планктонные формы наделены довольно разнообразными органами чувств, вокруг которых формируются скопления нервных клеток. Другой пример централизации нервной системы — концентрация нейронов вдоль гребных пластин гребневиков.

Пищеварительная система

В пищеварительной системе есть рот и кишечная полость. Внутриполостное переваривание осуществляют железистые клетки, внутриклеточное переваривание — эпителиально-мускульные. Непереваренные остатки пищи удаляются через рот (замкнутая пищеварительная система).

Размножение и развитие

Большинство представителей размножается половым путём и обладает планктонными или ползающими личинками. Жизненный цикл значительной части стрекающихпредставляет собой метагенез: закономерное чередование полового и бесполого размножения.

Значение

Человек использует некоторых кишечнополостных. Из мертвых известковых частей кораллов добывают строительный материал, при обжиге получают известь. Чёрный и красный кораллы используют для изготовления ювелирных украшений.

Стрекательными клетками некоторые кишечнополостные могут нанести ожоги дайверам, пловцам и рыбакам. В некоторых местах коралловые рифы препятствуют проходу судов, служа при этом убежищем и питанием для рыб.

Так как кишечнополостные хищники, они влияют на морские сообщества животных, едят планктон, а крупные актинии и медузы — ещё и мелких рыб. В свою очередь медузами питаются морские черепахи и некоторые рыбы. Некоторые виды медуз съедобны (Rhopilemaesculenta, Rhopilemaverrucosa).

Рекомендуемые страницы:

Инфузории — Из пруда

В начале прошлого года мэр Зальцбурга с гордостью объявил о создании новой природоохранной зоны вокруг этого «уникального в мировом масштабе« памятника природы »»:

Щелкните изображение, чтобы увидеть источник,

Недавно охраняемая особенность — это не скалистый утес, холм Фестунгсберг или крепость XI века на его вершине. Это длинная узкая лужа на переднем плане. Это пруд Краутюгель, эфемерный водоем глубиной всего 30 см, где исследователи обнаружили 121 вид инфузорий, десять из которых ранее не были описаны.Из-за этих организмов — пять из которых не были обнаружены где-либо еще — Зальцбург теперь обладает

Это длинная узкая лужа на переднем плане. Это пруд Краутюгель, эфемерный водоем глубиной всего 30 см, где исследователи обнаружили 121 вид инфузорий, десять из которых ранее не были описаны.Из-за этих организмов — пять из которых не были обнаружены где-либо еще — Зальцбург теперь обладает первых секунд в мире «Природным памятником одноклеточных организмов». Заповедник протистов!

Пруд появляется и исчезает в течение года, появляясь после проливных дождей на приподнятом сельскохозяйственном участке, известном как Krauthügel, или «холм для капусты». Русло, в котором он лежит, считается остатками старого ручья, естественное течение которого могло быть изменено земледелием в средние века.С тех пор дорожные работы и городское развитие изолировали тело от других окружающих каналов.

С 1789 по 1960 год поле использовалось для выращивания овощей. После этого он стал пастбищем. Около тридцати лет коровы топтали мягкий дерн и кормили местных микробов своим навозом, создавая то, что экологи называют «заболоченным прудом». Другими словами, скот валяется или топится.

Другими словами, скот валяется или топится.

Это не то, что можно назвать нетронутой природой. Здесь нет приютов для крупных харизматичных животных.Он не особо живописен, когда его вообще можно увидеть (большую часть года «пруд» сухой). Короче говоря: трудно представить себе участок земли, который с меньшей вероятностью будет выделен для сохранения.

Однако у пруда Краутюгель есть кое-чего, чего не хватает вашим местным канавам и грязным ямам: близость к Вильгельму Фойсснеру, удивительно продуктивному цилиатологу, который живет и работает в Зальцбурге.

Вильгельм Фойсснер (Щелкните изображение, чтобы увидеть источник)