Как переживают неблагоприятные условия амеба обыкновенная, инфузория туфелька и эвглена

Помогите даю 15 баллов!!!!! Биология 8 класс!!!Можно кратко и понятно! Часть С С1.У человека»заложило»уши.Что нужно предпринять и почему? С2.Объясните … ,почему при понижении температуры человек дрожит и его кожа становится «гусиной». С3.Сердце человека находится в околосердечной сумке.Это плотнотканное образование.Стенки сумки выделяют жидкость, увлажняющую сердце.Какую роль она играет? Срочно!!!!!!

Разложить поо порядку: ген, днк, хромосома, хроматин, белки

У великої рогатої худоби породи шортгорн червона масть (Е) не повністю домінує над білою (е) і потомство виявляється чалим. а) Якої масті потомство сл … ід чекати від схрещування білої корови з чалим бугаєм? б) Якої масті потомство слід чекати від схрещування чалої корови з червоним бугаєм? в) Якої масті потомство слід чекати від схрещування чалої корови з чалим бугаєм?

вчений філософ вперше ввів у науку термін еволюція а) Шарль бонне б) Жан батист. в) ч.дарвінпомогите пожалуйста даю 29 балов

між середнім вухом та внутрішнім розташована

встановіть відповідність.пж.

виберіть зайвий термін:сітківка, кришталик, колбочки, стремінце, зіниця, райдужка

почему большая часть организмов обитает в 200 миль зоны?

САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ одну правильну відповідь Виберіть 1. Укажіть, чим утворена кора великих півкуль: а) тілами нейронів та їхніми короткими відр

… остками; б) короткими відростками нейронів; в) довгими відростками нейронів; г) довгими та короткими відростками нейронів. 2. Укажіть речовину, з якої утворена підкірка півкуль головного мозку, а лише біла речовина; б) пише сіра речовина; в) скупчення сірої речовини в білій; г) скупчення білої речовини в сірій. 3. Укажіть складові центральної нервової системи, а головний мозок, спинномозкові нерви; б) спинний мозок, черепно-мозкові спинний мозок, спинномозкові нерви.

Составьте диаграмму Виета

Многие простейшие переносят неблагоприятные условия в состоянии

Способы переживания живыми организмами неблагоприятных условий (зимовка, спячка, анабиоз, миграции и т. д.)

Зимовка — способы переживания неблагоприятного зимнего периода (низкие температуры, отсутствие корма) животных умеренных и холодных поясов. У беспозвоночных – существуют циклы развития, где одна из фаз – холодостойкая (пример: яйца саранчи, личинки жуков, куколки бабочек). У теплокровных животных – спячка (гибернация)- медведь, еж, барсук – во время нее замедляются биологические процессы.

Анабиоз — состояние организма, при котором физиологические процессы временно прекращаются или так замедлены, что отсутствуют видимые проявления жизни, наблюдается при резком ухудшении условий существования – низкая температура, засуха. При наступлении благоприятных условий – восстановление нормального уровня жизнедеятельности, наиболее устойчивы цисты. У пойкилотермных – земноводных (жаб, лягушек, тритонов) – длительное воздействии высоких температур для пробуждения. Диапауза — частный случай анабиоза, у насекомых наблюдается – личиночная (у боярышницы), куколочная, имагинальная (комар) диапауза.

Зимний сон

года. Зимний сон отличается от спячки меньшей интенсивностью процесса торможения всех функций и способностью проснуться.

Эмиграция – это массовое переселение животных из обычных мест обитания.

Кочевка – краткосрочное и недалекое перемещение животных из одной местности в другую как приспособление к переживанию неблагоприятных условий жизни. Различают сезонные, периодичные и случайные формы кочевки. Причина: зима, засуха, зимовка, у травоядных копытных — наличие корма. При этом во время кочевок животные не всегда возвращаются в исходные места, наблюдаются разные маршруты.

Миграция — периодические или непериодические, горизонтальные и вертикальные закономерные перемещения животных на индивидуальный участок обитания особи (их группы) за сезон, год или ряд лет. Её особенности: строгая сезонность, наличие механизма контроля ее календарных сроков, множественная перестройка физиологических систем организма из-за предстоящего усиления энергозатрат, необходимости ориентации в пространстве, в миграцию вовлекаются особи в определенном физиологическом состоянии, массовость, связанная с синхронизацией сроков развития миграционного состояния у всех особей.

47. Структура популяций: пространственная и демографическая.

| Рис. 104. Основные варианты размещения колоний больших песчанок (по Е. В. Ротшильду, 1966): 1 – сплошные равномерные поселения; 2 – сплошные кружевные поселения; 3 – узколенточные; 4 – широколенточные; 5 – мелкоостровные; 6 – крупноостровные; 7 – отдельные скопления колоний |

Основные показатели структуры популяций – численность, распределение организмов в пространстве и соотношение разнокачественных особей. Каждая особь имеет определенные размеры, пол, отличительные черты морфологии, особенности поведения, свои пределы выносливости и приспособляемости к изменениям среды. Распределение этих признаков в популяции также характеризует ее структуру. Структура популяции не стабильна. Рост и развитие организмов, рождение новых, гибель от различных причин, изменение окружающих условий, увеличение или уменьшение численности врагов – все это приводит к изменению различных соотношений внутри популяции.

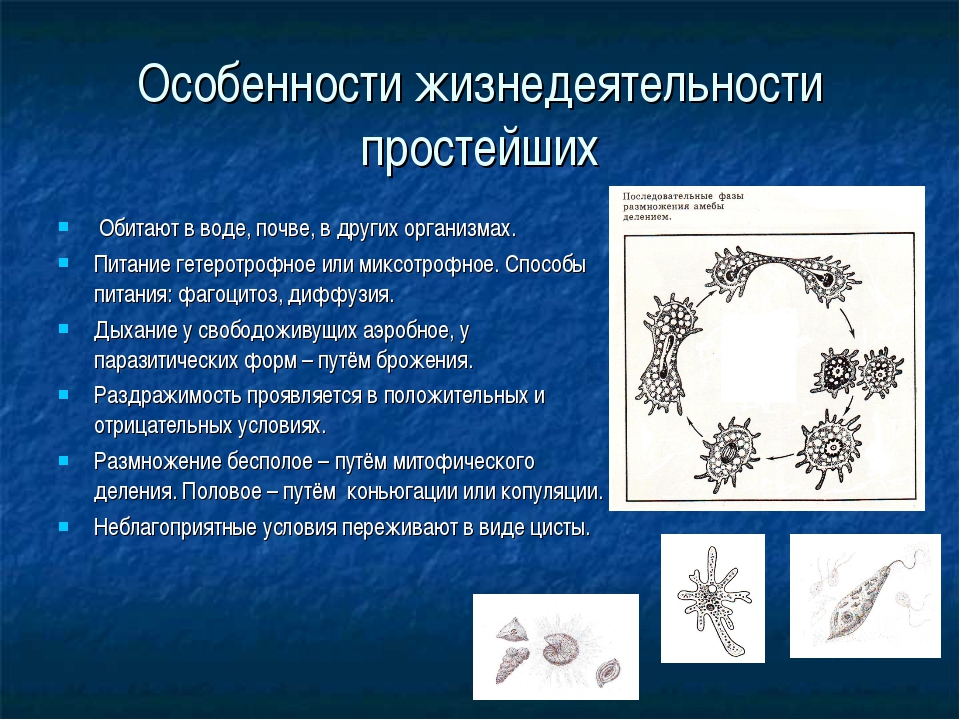

К этому типу относятся организмы, тело которых состоит из 1 клетки, функционирующей как целый организм. Клетки простейших способны к самостоятельному питанию, передвижению, защите от врагов и к переживанию неблагоприятных условий.

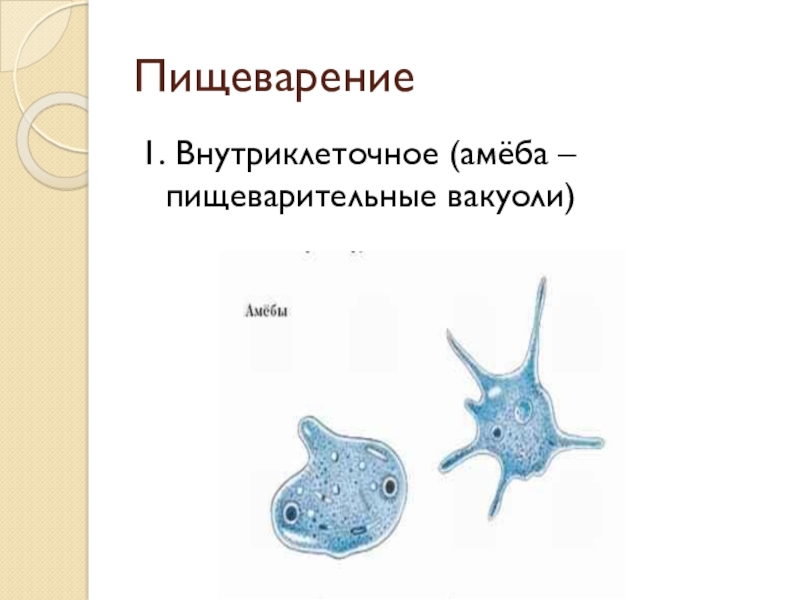

Питание простейших происходит с помощью пищеварительных вакуолей, содержащих пищеварительные ферменты и связанных по происхождению с лизосомами.

Оно осуществляется за счёт фаго- или пиноцитоза. Остатки непереваренной пищи выбрасываются наружу.

Большинство простейших имеют органеллы передвижения: жгутики, реснички и псевдоподии (временные подвижные выросты цитоплазмы). Формы органелл движения лежат в основе систематики простейших.

Пресноводные свободноживущие простейшие имеют органеллы (сократительные вакуоли), регулирующие водно – солевой баланс.

Периодически они сокращаются и выделяют во внешнюю среду избытки воды и жидкие продукты диссимиляции. Морские и паразитические простейшие, живущие в среде с высокой концентрацией солей, могут не иметь сократительных вакуолей.

Размножение простейших осуществляется обычно разными формами деления – разновидностями митоза.

Характерен также половой процесс: в виде слияния клеток – копуляции, или обмена частью наследственного материала – конъюгации.

Большинство простейших имеют 1 ядро, но встречаются и многоядерные формы.

В жизненном цикле большинства простейших выделяют стадию трофозоита – активно питающуюся и перемещающуюся форму, и стадию цисты.

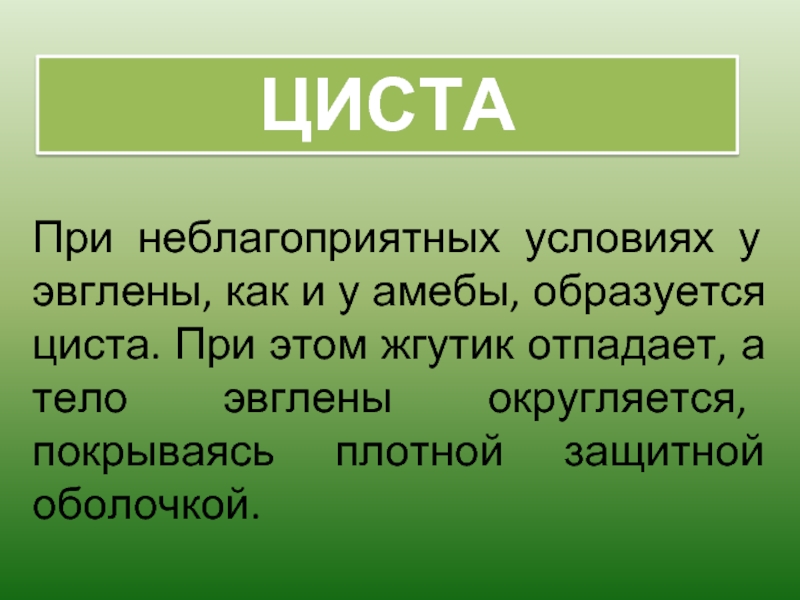

Циста – неподвижная форма жизненного цикла простейших, покрытая плотной оболочкой и характеризующаяся резко замедленным обменом веществ.

Паразитические простейшие инцистируются, попадая во внешнюю среду. В таком состоянии они способны переноситься ветром, водой и животными на огромные расстояния и таким образом расселяться.

При попадании цисты в благоприятные условия происходит эксцистирование, и простейшее начинает активно функционировать в состоянии трофозоита.

В настоящее время известно около 10 тыс. видов простейших. Основными средами их обитания являются вода и почва. Многие простейшие перешли к паразитическому или комменсальному образу жизни.

Болезни, вызываемые простейшими, называют протозойными.

Большинство простейших имеют время генерации от 6 – 24 ч. В связи с этим их размножение в организме хозяина обычно сопровождается экспоненциальным увеличением размеров их популяции до тех пор, пока этот процесс не замедлится или не остановится защитными механизмами хозяина или другими внешними факторами.

Это означает, что один паразитический организм в принципе способен, размножившись, привести к гибели своего хозяина. В этом плане простейшие – возбудители заболеваний сходны с возбудителями инфекционных болезней, например, с патогенными бактериями и вирусами.

Классы простейших

Медицинское значение имеют простейшие, относящиеся к классам:

Саркодовые.

Жгутиковые.

Инфузории.

Споровики.

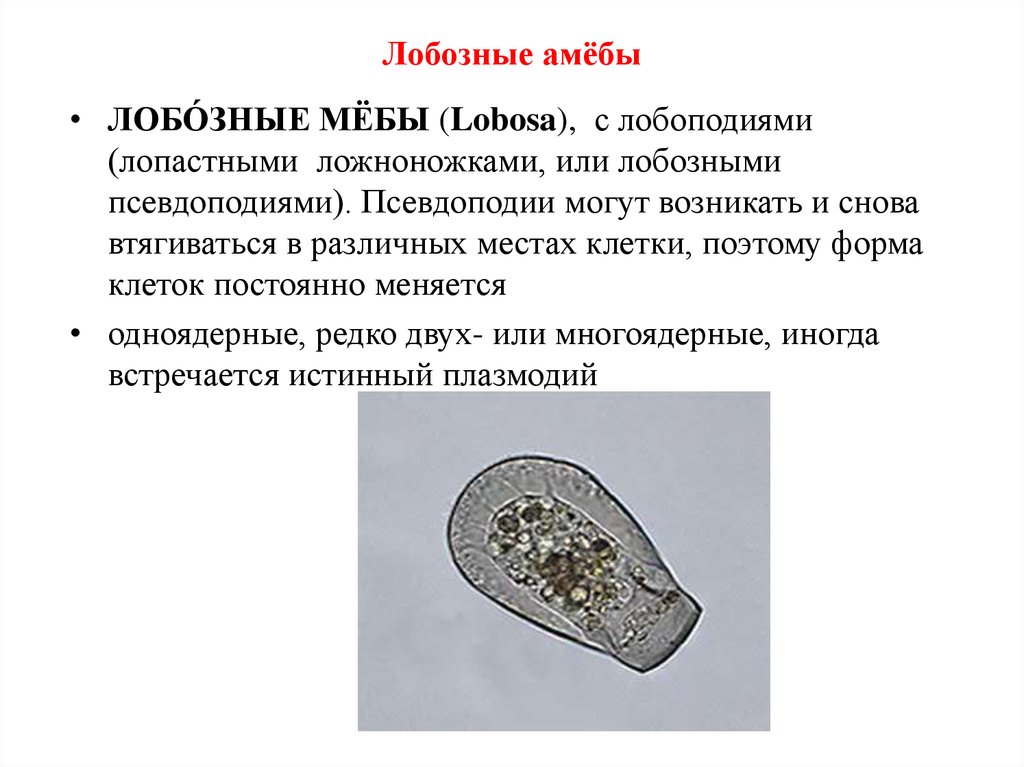

Представители класса саркодовых (Sarcodina) – самые примитивные простейшие.

Форма их тела непостоянна.

Передвигаются они с помощью ложноножек. Обитают в пресноводных водах, в почве, в морях.

Медицинское значение имеют представители отряда амёб Amoebina.

Паразитические амёбы обитают у человека в основном в пищеварительной системе.

Protozoa. Общая характеристика подцарства. Классификация. Представители. Медицинское значение.

Некоторые саркодовые, ведущие свободный образ жизни и обитающие в почве и загрязнённой воде, при попадании в организм человека могут вызывать тяжёлые заболевания, нередко заканчивающиеся смертью.

Жгутиковые (Flagellata)

Тело жгутиковых, кроме цитоплазматической мембраны покрыто ещё и пелликулой — специальной оболочкой, обеспечивающей постоянство их формы. Имеется один или несколько жгутиков, органелл движения, представляющих собой нитевидные выросты эктоплазмы.

Внутри жгутиков проходят фибриллы из сократительных белков. Некоторые жгутиковые имеют также ундулирующую мембрану – своеобразную органеллу передвижения, в основе которой лежит тот же жгутик, не выступающий свободно за пределы клетки, а проходящий по наружному краю длинного уплощённого выроста цитоплазмы.

Жгутик приводит ундулирующую мембрану в волнообразное движение. Основание жгутика всегда связано с кинетосомой – органеллой, выполняющей энергетические функции. Ряд жгутиковых имеет также и опорную органеллу – аксостиль – в виде плотного тяжа, проходящего внутри клетки.

Разные виды паразитических жгутиковых у человека обитают в различных органах. Циклы их развития очень разнообразны.

Инфузории (Infusoria)

Для инфузорий свойственны постоянная форма тела и наличие пелликулы.

Органеллы передвижения – многочисленные реснички, покрывающие всё тело и представляющие собой полимеризованные жгутики. У инфузорий обычно 2 ядра: крупное – макронуклеус, регулирующее обмен веществ, и малое – микронуклеус, служащее для обмена наследственной информацией при конъюгации. Сложно организован аппарат пищеварения.

У инфузорий обычно 2 ядра: крупное – макронуклеус, регулирующее обмен веществ, и малое – микронуклеус, служащее для обмена наследственной информацией при конъюгации. Сложно организован аппарат пищеварения.

Имеется постоянное образование: цитостом — клеточный рот, цитофаринкс – клеточная глотка. Пищеварительные вакуоли перемещаются по эндоплазме, при этом литические ферменты выделяются поэтапно.

Это обеспечивает полноценное переваривание пищевых частиц. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через порошицу – специализированный участок клеточной поверхности.

У человека паразитирует единственная инфузория – балантидий, которая обитает в пищеварительной системе.

Споровики (Sporozoa)

Все споровики – паразиты и комменсалы* животных и человека.

Органеллы движения у них отсутствуют.

Питание споровиков осуществляется за счёт поглощения пищи всей поверхностью тела. Многие споровики внутриклеточные паразиты.

Объясните, почему у морских и паразитических простейших отсутствуют сократительные вакуоли?

У паразитических и многих морских одноклеточных животных сократительные вакуоли отсутствуют. Растворенные ненужные вещества у них удаляются через всю поверхность тела.

За счет периодического удаления избытка воды, проникающей в цитоплазму простейшего. Побочная функция — выведение некоторой части конечных продуктов жизнедеятельности. У морских и паразитических простейших сократительные вакуоли, как правило, отсутствуют. Газообмен осуществляется всей поверхностью тела. (точка вместо звёздочки) ЗООЛОГИЯ ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (ПРОСТЕЙШИЕ) Морфологически представляют собой одну клетку, но функционально – целостный организм, способный двигаться, самостоятельно питаться.

Размеры маленькие от нескольких микрон до нескольких сантиметров. Обязательным условием существования является наличие жидкой среды. Движение осуществляется с помощью ложноножек (временных выростов цитоплазмы) , жгутиков (длинные тонкие нити цитоплазмы на переднем конце тела) и ресничек (многочисленных выростов цитоплазмы, расположенных по всей поверхности) . Скорость передвижения разная. Питание готовыми органическими в-вами, бактериями в основном путем всасывания (гетеротрофно) , а также путем заглатывания твердых пищевых частиц.

Скорость передвижения разная. Питание готовыми органическими в-вами, бактериями в основном путем всасывания (гетеротрофно) , а также путем заглатывания твердых пищевых частиц.

Простейшие, классификация, значение для медицины

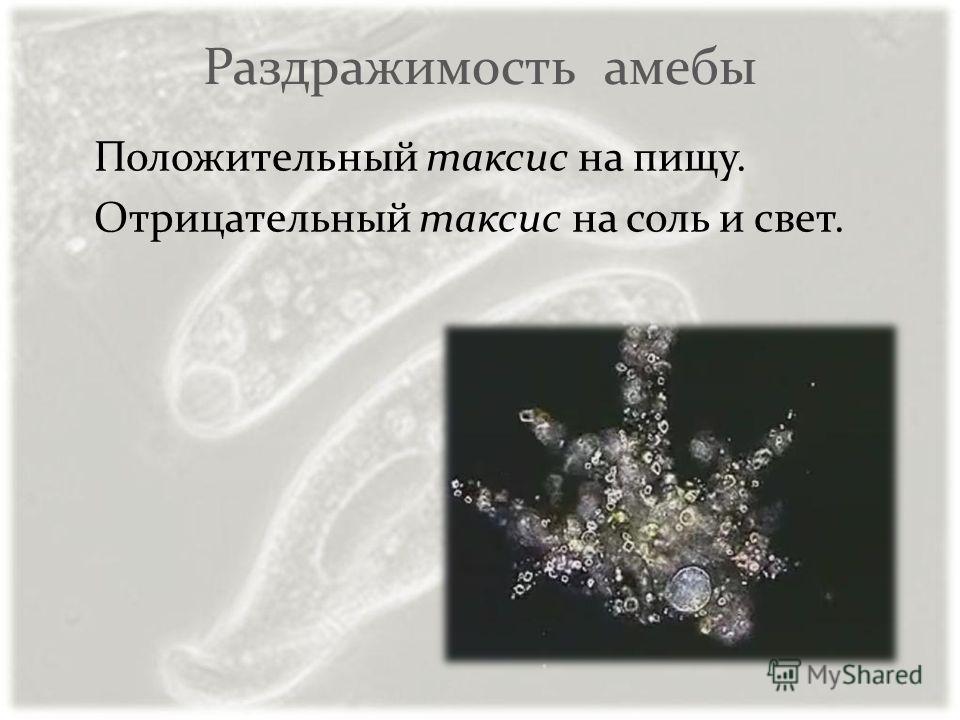

Явление раздражимости – одно из важнейших свойств живого организма – проявляется у простейших в виде таксисов (ответ на раздражение движением в направлении раздражителя или от него) . Размножаются простым делением клетки пополам. Неблагоприятные условия простейшие переносят в состоянии цисты.

При этом клетка сильно обезвоживается и покрывается плотной оболочкой, пока не попадают в благоприятные условия. Простейшие играют важную роль в круговороте в-в в природе. Они служат пищей более крупным беспозвоночным. Радиолярии, фораминиферы, раковинные амебы формируют морские осадочные породы, которые используются в строительстве.

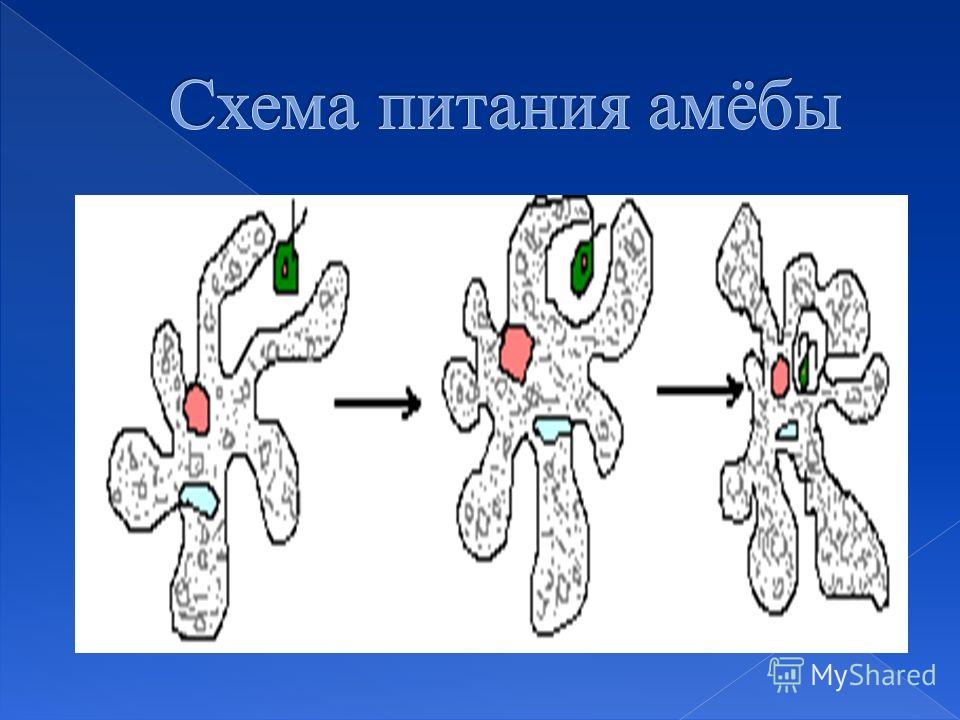

Также с помощью ложноножек амеба захватывает пищу. Вокруг пищевой частицы, оказавшейся в цитоплазме, образуется пищеварительная вакуоль. Непереваренные остатки выталкиваются в любом участке тела амебы.

Пищей амебе служат бактерии, одноклеточные водоросли или другие простейшие. В цитоплазме имеется сократительная вакуоль, функция которой – регуляция осмотического давления внутри тела амебы.

Концентрация растворенных в-в в теле амебы выше, чем в окружающей среде. Благодаря разности осмотического давления внутри и вне тела амебы вода непрерывно поступает в цитоплазму через наружную мембрану. Избыток воды, вместе с продуктами обмена в-в, выводится наружу с помощью сократительных вакуолей.

Простейшие: особенности строения и жизнедеятельности.

Простейшие – это животные, тело которых состоит из одной клетки.

Но эта клетка функционирует как целый организм. Большинство из них имеет микроскопические размеры. Обитают в пресных и соленых водоемах, внутри других живых организмов. В настоящее время известно более 30 тысяч видов простейших.

Типичные представители простейших: амеба обыкновенная, эвглена зеленая, инфузория-туфелька. Форма тела у большинства простейших постоянная, у некоторых (у амёб) непостоянная. Передвигаются: при помощи ложноножек(амёбы), жгутиков(эвглена), ресничек(инфузории). Дышат, поглощая кислород через всю поверхность тела. По типу питания большинство хищники(питаются более мелкими организмами: бактериями, водорослями, другими простейшими), некоторые паразиты, Эвглена зеленая, имеющая хлоропласты питается двояко: и как растение(создавая органические вещества в ходе фотосинтеза) и как животное)поглощая растворенные вещества из воды).

Форма тела у большинства простейших постоянная, у некоторых (у амёб) непостоянная. Передвигаются: при помощи ложноножек(амёбы), жгутиков(эвглена), ресничек(инфузории). Дышат, поглощая кислород через всю поверхность тела. По типу питания большинство хищники(питаются более мелкими организмами: бактериями, водорослями, другими простейшими), некоторые паразиты, Эвглена зеленая, имеющая хлоропласты питается двояко: и как растение(создавая органические вещества в ходе фотосинтеза) и как животное)поглощая растворенные вещества из воды).

Размножаются путем деления клетки пополам. Продукты жизнедеятельности удаляются из организма через всю поверхность тела. Избыток воды у пресноводных обитателей удаляется через сократительную вакуоль. Неблагоприятные условия простейшие переносят в состоянии цисты(клетка образует более плотную оболочку и в таком виде простейшее может переносить неблагоприятные условия: высыхание водоема, понижение температуры).

В состоянии цисты простейшие расселяются( цисты разносятся ветром, животными)

2. Зоология как одна из биологических наук.

Живые организмы изучает наука биология.

Современная биология представляет целый комплекс наук(более100). Каждая из них имеет свой предмет изучения. Например ботаника изучает растения, анатомия изучает строение живых организмов, генетика изучает закономерности наследственности и изменчивости. Зоология – это одна из биологических наук, которая изучает животных. Она изучает строение животных, их образ жизни, особенности их размножения и развития, образ жизни, их распространение, многообразие животных, их значение в природе и жизни человека.

Современная зоология – это целая система наук о животных . Одни из них изучают строение, развитие, взаимосвязи с окружающей средой, другие посвящены изучению отдельных групп животных. Например: ихтиология- наука о рыбах, орнитология – наука о птицах, энтомология – наука о насекомых.

1. Простейшие: многообразие, значение в природе и жизни человека.

О существовании простейших стало известно со времени их открытия Левенгуком(после изобретения микроскопа).

В настоящее время известно более 30 тысяч простейших. Простейших делят на 4 основных класса: Инфузории(представитель инфузория-туфелька) – клетка инфузорий покрыта ресничками, с помощью которых они передвигаются, Жгутиковые(представитель эвглена зеленая) животные этого класса имеют один или несколько жгутиков, Корненожки(Саркодовые) –представитель амеба обыкновенная, они не имеют постоянной формы тела, передвигаются при помощи ложноножек, Споровики- ведут паразитический образ жизни.

Простейшие обитают в пресных и соленых водоемах, в почве, паразиты – внутри других организмов.

Не смотря на малые размеры, простейшие имеют большое значение в природе и жизни человека:

— они играют важную роль в питании небольших животных(рачки, мальки рыб)

— очищают воду, поглощая в большом количестве бактерии

— раковинные корненожки принимают участие в образовании горных пород(мела, известняка), которые человек использует в строительстве

— среди простейших много паразитов животных и человека, вызывающих различные заболевания, например:

— лямблии – вызывают расстройство кишечника, воспаление печени и желчного пузыря

— дизентерийная амеба – вызывает заболевание дизентерия(расстройство кишечника)

-малярийный паразит – вызывает заболевание малярия, которое сопровождается чередованием озноба и сильного жара.

Переносчиком малярийного паразита является малярийный комар.(благодаря мерам по борьбе с комарами – в России малярия почти ликвидирована)

— кокцидии –поселяясь в кишечнике и желудке домашних животных(кур, кроликов и других) вызывают их воспаление. Заболевшие животные отказываются от пищи и погибают.

2.Сходство растений и животных

Растения и животные – два основных царства органического мира.

Сильно различаясь друг от друга, они имеют и несколько сходных черт:

1. И животные и растения имеют сходный химический состав( основу их тел составляют органические вещества: белки, жиры и углеводы)

2. И животные и растения имеют клеточное строение

И животные и растения имеют клеточное строение

3. И животным и растениям присущи основные процессы жизнедеятельности: рост, питание, дыхание, размножение, развитие, обмен веществ.

Биология, итоговая Flashcards | Quizlet

Простейшие включены в царство Animalia, подцарство Protozoa, разделённое на 7 типов. Виды, патогенные для человека, входят в состав трёх типов — Sarcomastigophora, Apicomplexa и Ciliophora. Всег насчитывают около 30 000 видов простейших, среди которых около 7000 видов патогенны для различных растений, животных и человека.Строение. Клетка простейших является самостоятельным организмом, имеющим одно или несколько ядер. В цитоплазме находятся как органоиды, характерные для клеток многоклеточных животных (митохондрии, рибосомы, комплекс Гольджи и др.), так и органоиды, свойственные только этой группе животных (стигмы, трихоцисты, аксостиль и другие органоиды). Цитоплазма ограничена наружной мембраной, которая может образовывать пелликулу (эластичная и прочная клеточная стенка). Наружный слой цитоплазмы обычно более светлый и плотный — эктоплазма, внутренний — эндоплазма, содержащая различные включения. У некоторых простейших над мембраной имеется раковинка.

Питание гетеротрофное: у одних пища может поступать в любом месте тела, у других она поступает через специализированные органоиды: клеточный рот, клеточную глотку. Пищеварение внутриклеточное с помощью пищеварительной вакуоли. Непереваренные остатки выделяются или в любом месте тела, или через специальное отверстие — порошицу. Есть миксотрофные организмы, питающиеся на свету с помощью фотосинтеза и имеющие хроматофоры, а при отсутствии света переходящие на гетеротрофный тип питания. Часто эти организмы имеют сократительные вакуоли.

Дыхание. Подавляющее большинство простейших — аэробные организмы.

Ответная реакция на воздействия внешней среды — раздражимость — проявляется в виде таксисов — движений всего организма, направленных либо в сторону раздражителя, либо от него. Например, эвглена зеленая проявляет положительный фототаксис — движется в сторону света. При наступлении неблагоприятных условий большинство простейших образуют цисты. Инцистирование — способ переживания неблагоприятных условий.

Например, эвглена зеленая проявляет положительный фототаксис — движется в сторону света. При наступлении неблагоприятных условий большинство простейших образуют цисты. Инцистирование — способ переживания неблагоприятных условий.

Размножение. Бесполое размножение: или митотическое деление вегетативной особи на две дочерние клетки, или множественное деление, при котором образуется несколько дочерних клеток. Существуют половой процесс — конъюгация (у инфузорий) и половое размножение (у инфузорий, вольвокса, малярийного плазмодия).

Многообразие. Насчитывается от 30 до 70 тысяч видов (по данным разных авторов).

1) Тип Sarcomastigophora [от греч. sarx, плоть, + mastix, бич, + phoros, носить] включает подтипы Sarcodina и Mastigophora. Подтип Sarcodina [от греч. sarkodes, мясистый] включает живущих свободно простейших — амёб, передвигающихся за счёт образования выростов цитоплазмы — ложноножек-псевдопо-дий. Размножаются делением, способны образовывать цисты. Включает патогенные виды, поражающие кишечник (Entamoeba histolytica) и органы ЦНС (Naegleriafowleri и виды Acanihamoeba). Подтип Mastigophora [от греч. mastix, бич + phoros, носить]. Характерная особенность — наличие одного или нескольких жгутиков. Принципиальное отличие жгутиков простейших от жгутиков бактерий заключается в наличии кинетопласта — особой органеллы, расположенной у основания жгутика и вырабатывающей энергию для его движения. У некоторых видов движение обеспечивает ундулирующая мембрана — тонкая гребнеобразная перепонка, продольно соединяющая жгутик с телом простейшего. В организме человека обитают многочисленные представители жгутиковых, но патогенные виды входят в состав лишь четырёх родов — Trichomonas, Giardia, Leishmania и Trypanosoma.

2) Тип Ciliophora [от лат. cilium, ресница] включает так называемые ресничные инфузории, имеющие реснички, с помощью которых они передвигаются. Размножаются путём деления, но также способны к конъюгации. В неблагоприятных условиях образуют цисты. Среди всех видов, обитающих в кишечнике человека, безусловно патогенное значение имеет лишь Balantidium coli— самый крупный представитель паразитических простейших человека.

Среди всех видов, обитающих в кишечнике человека, безусловно патогенное значение имеет лишь Balantidium coli— самый крупный представитель паразитических простейших человека.

3) Тип Apicomplexa [от лат. apex, apicis, конец, вершина, + complexus, сотканный вместе]. Тип составляют только паразитические виды, колонизирующие организмы позвоночных и беспозвоночных животных. Для них характерны как исключительно половой путь развития, так и чередование полового и бесполого поколений, обычно связанное с переменой хозяев. Своим названием обязаны способности образовывать скопления клеток, защищенные общей плотной оболочкой. Нередко эти клетки условно называют спорами (отсюда название класса споровики — Sporowea). Помимо споровиков, тип включает подклассы Coccidia и Piroplasma.

Список литературыГенератор кроссвордовГенератор титульных листовТаблица истинности ONLINEПрочие ONLINE сервисы |

| В нашем каталогеОколостуденческоеЭто интересно…Наши контакты |

строение, среда обитания, значение в природе.

>>Обыкновенная амеба, ее среда обитания, особенности строения и жизнедеятельности

Одноклеточные животные, или Простейшие

§ 3. Обыкновенная амеба, ее среда обитания, особенности строения и жизнедеятельности

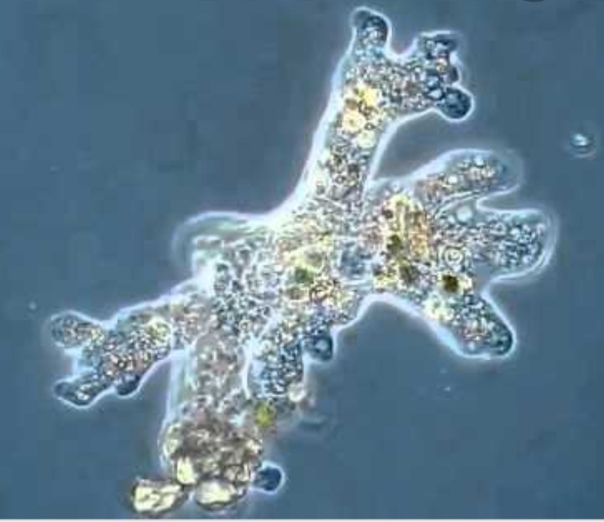

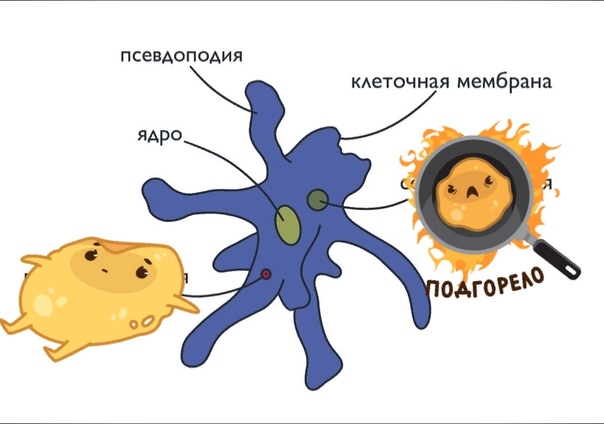

Среда обитания, строение и передвижение амебы. Обыкновенная амеба встречается в иле на дне прудов с загрязненной водой. Она похожа на маленький (0,2-0,5 мм), едва заметный простым глазом бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму («амеба» означает «изменчивая»). Рассмотреть детали строения амебы можно только под микроскопом.

Тело амебы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутрь нее небольшим пузыревидным ядром. Амеба состоит из одной клетки, но эта клетка — целый организм, ведущий самостоятельное существование.

Содержание урока конспект урока опорный каркас презентация урока акселеративные методы интерактивные технологии Практика задачи и упражнения самопроверка практикумы, тренинги, кейсы, квесты домашние задания дискуссионные вопросы риторические вопросы от учеников Иллюстрации аудио-, видеоклипы и мультимедиа фотографии, картинки графики, таблицы, схемы юмор, анекдоты, приколы, комиксы притчи, поговорки, кроссворды, цитаты Дополнения рефераты статьи фишки для любознательных шпаргалки учебники основные и дополнительные словарь терминов прочие Совершенствование учебников и уроков исправление ошибок в учебнике обновление фрагмента в учебнике элементы новаторства на уроке замена устаревших знаний новыми Только для учителей идеальные уроки календарный план на год методические рекомендации программы обсуждения Интегрированные урокиК подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько). Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Внутреннее строение амебы

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Питание амебы

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Дыхание

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Дыхание амебы

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Выделение

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

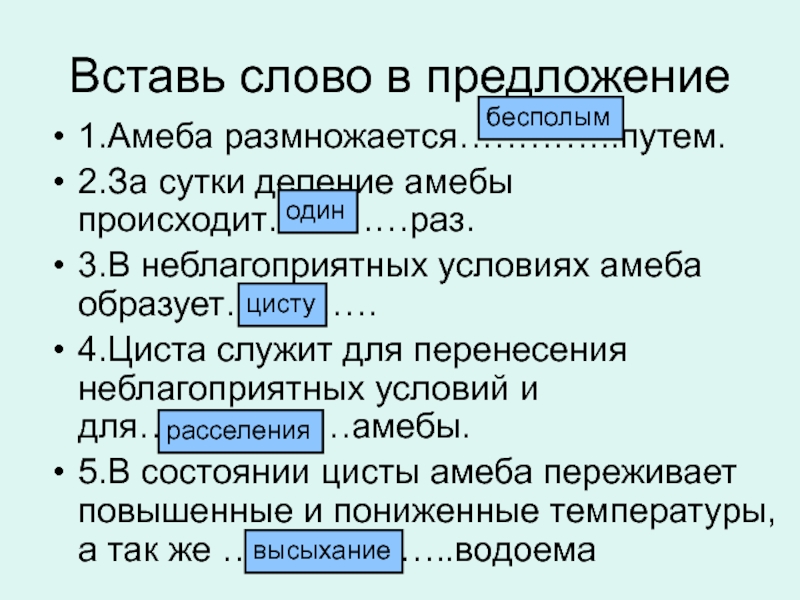

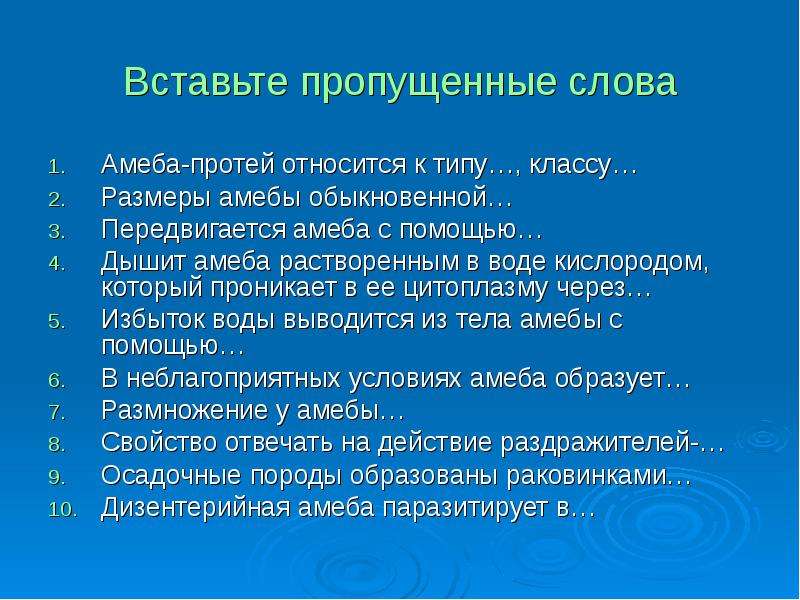

Амёбы размножаются только бесполым путём.

Размножение амебы

Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Половой процесс

Отсутствует.

Переживание неблагоприятных условий

Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

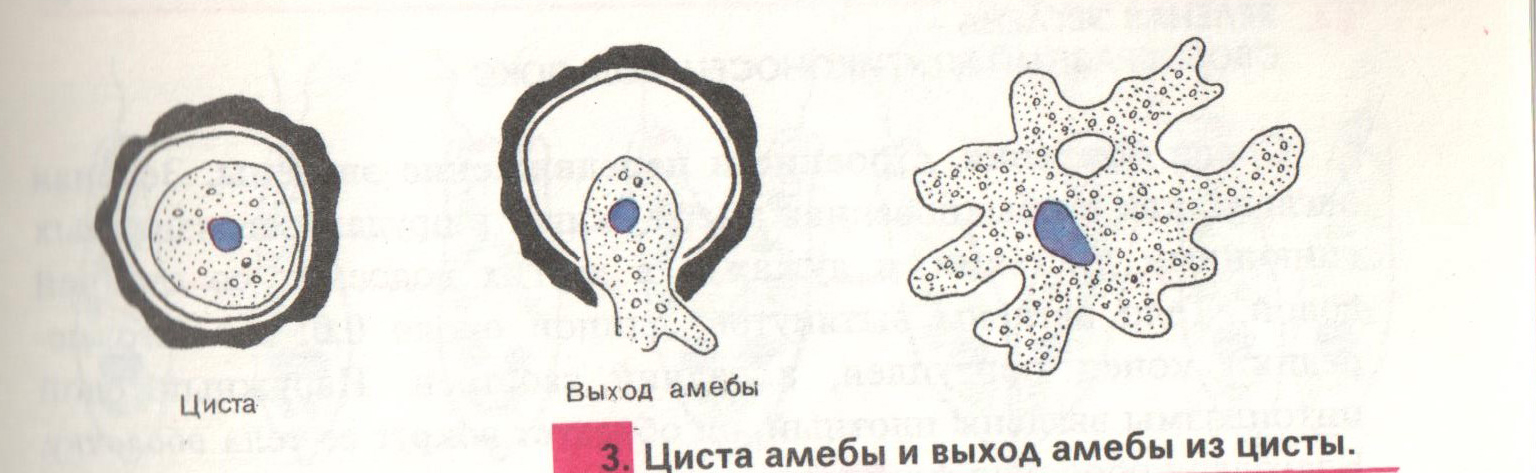

В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

Животные, как и все организмы, находятся на разных уровнях организации. Одним из них является клеточный, а его типичным представителей — амеба протей. Особенности ее строения и жизнедеятельности рассмотрим далее подробнее.

Подцарство Одноклеточные

Несмотря на то, что эта систематическая группа объединяет самых примитивных животных, ее видовое разнообразие уже достигает 70 видов. С одной стороны, это действительно наиболее просто устроенные представители животного мира. С другой — это просто уникальные структуры. Только представьте: одна, порой микроскопическая, клетка способна осуществлять все жизненно важные процессы: дыхания, передвижения, размножения. Амеба протей (фото демонстрирует ее изображение под световым микроскопом) является типичным представителем подцарства Простейшие. Ее размеры едва достигают 20 мкм.

Амеба протей: класс простейших животных

Само видовое название этого животного свидетельствует об уровне его организации, поскольку протей означает «простой». Но так ли примитивно это животное? Амеба протей является представителем класса организмов, которые передвигаются при помощи непостоянных выростов цитоплазмы. Подобным образом передвигаются и бесцветные клетки крови, формирующие иммунитет человека. Они называются лейкоциты. Их характерное движение так и называется — амебоидным.

Но так ли примитивно это животное? Амеба протей является представителем класса организмов, которые передвигаются при помощи непостоянных выростов цитоплазмы. Подобным образом передвигаются и бесцветные клетки крови, формирующие иммунитет человека. Они называются лейкоциты. Их характерное движение так и называется — амебоидным.

В какой среде обитает амеба протей

Обитающая в загрязненных водоемах амеба протей никакого вреда никому ни приносит. Эта среда обитания является наиболее подходящей, поскольку в ней простейшее занимает свою важную роль в цепи питания.

Особенности строения

Амеба протей является представителем класса, а точнее подцарства Одноклеточных. Ее размер едва достигает 0,05 мм. Невооруженным глазом ее можно увидеть в виде едва заметного желеобразного комочка. А вот все основные органеллы клетки будут заметны только под световым микроскопом на большом увеличении.

Поверхностный аппарат клетки амебы протей представлен которая обладает прекрасной эластичностью. Внутри находится полужидкое содержимое — цитоплазма. Она все время передвигается, обусловливая образование ложноножек. Амеба — эукариотическое животное. Это означает, что ее генетический материал заключен в ядре.

Движение простейших

Как передвигается амеба протей? Это происходит при помощи непостоянных выростов цитоплазмы. Она передвигается, образуя выпячивание. А потом цитоплазма плавно перетекает внутрь клетки. Ложноножки втягиваются и образуются в другом месте. По этой причине амеба протей не имеет постоянной формы тела.

Питание

Амеба протей способна к фаго- и пиноцитозу. Это процессы поглощения клеткой твердых частиц и жидкостей соответственно. Она питается микроскопическими водорослями, бактериями и себе подобными простейшими организмами. Амеба протей (фото ниже демонстрирует процесс захватывания пищи) окружает их своими ложноножками. Далее пища оказывается внутри клетки. Вокруг нее начинает формироваться пищеварительная вакуоль. Благодаря пищеварительным ферментам частицы расщепляются, усваиваются организмом, а непереваренные остатки удаляются через мембрану. Путем фагоцитоза лейкоциты крови уничтожают болезнетворные частицы, каждый миг проникающие в организм человека и животных. Если бы эти клетки не защищали таким образом организмы, жизнь была бы практически невозможна.

Благодаря пищеварительным ферментам частицы расщепляются, усваиваются организмом, а непереваренные остатки удаляются через мембрану. Путем фагоцитоза лейкоциты крови уничтожают болезнетворные частицы, каждый миг проникающие в организм человека и животных. Если бы эти клетки не защищали таким образом организмы, жизнь была бы практически невозможна.

Кроме специализированных органелл питания, в цитоплазме могут находиться и включения. Это непостоянные клеточные структуры. Они накапливаются в цитоплазме, когда для этого есть необходимые условия. И расходуются, когда в этом возникает жизненная необходимость. Это зерна крахмала и капельки липидов.

Дыхание

Амеба протей, как и все одноклеточные организмы, не имеет специализированных органелл для осуществления процесса дыхания. Она использует кислород, растворенный в воде или другой жидкости, если речь идет об амебах, обитающих в других организмах. Газообмен происходит через поверхностный аппарат амебы. Клеточная мембрана является проницаемой для кислорода и углекислого газа.

Размножение

Для амебы характерно А именно деление клетки надвое. Осуществляется этот процесс только в теплое время года. Он происходит в несколько этапов. Сначала делится ядро. Оно растягивается, разделяется при помощи перетяжки. В результате из одного ядра образуется два идентичных. Цитоплазма между ними разрывается. Ее участки обосабливаются вокруг ядер, образуя две новые клетки. оказывается в одной из них, а в другой ее формирование происходит заново. Деление происходит при помощи митоза, поэтому дочерние клетки являются точной копией материнских. Процесс размножения амебы происходит достаточно интенсивно: несколько раз в сутки. Так что продолжительность жизни каждой особи совсем невелика.

Регуляция давления

Большинство амеб обитают в водной среде. В ней растворено определенное количество солей. Гораздо меньше этого вещества в цитоплазме простейшего. Поэтому вода должна поступать из области с большей концентрацией вещества в противоположную. Таковы законы физики. При этом тело амебы должно было бы лопнуть от переизбытка влаги. Но этого не происходит благодаря действию специализированных сократительных вакуолей. Они удаляют излишек воды с растворенными в ней солями. При этом они обеспечивают гомеостаз — поддержание постоянства внутренней среды организма.

Таковы законы физики. При этом тело амебы должно было бы лопнуть от переизбытка влаги. Но этого не происходит благодаря действию специализированных сократительных вакуолей. Они удаляют излишек воды с растворенными в ней солями. При этом они обеспечивают гомеостаз — поддержание постоянства внутренней среды организма.

Что такое циста

Амеба протей, как и другие простейшие, особым образом приспособилась к переживанию неблагоприятных условий. Ее клетка перестает питаться, интенсивность всех процессов жизнедеятельности уменьшается, обмен веществ приостанавливается. Амеба перестает делиться. Она покрывается плотной оболочкой и в таком виде переносит неблагоприятный период любой продолжительности. Это периодически происходит каждую осень, а с наступлением тепла одноклеточный организм начинает интенсивно дышать, питаться и размножаться. То же самое может происходить и в теплое время года с наступлением засухи. Образование цист имеет еще одно значение. Оно заключается в том, что в таком состоянии амеб переносит ветер на значительные расстояния, расселяя данный биологический вид.

Раздражимость

Конечно же, о нервной системе у этих простейших одноклеточных речи не идет, ведь организм их состоит всего лишь из одной клетки. Однако это свойство всех живых организмов у амебы протей проявляется в форме таксисов. Этот термин означает ответную реакцию на действие раздражителей различного рода. Они могут быть положительными. Например, амеба четко движется по направлению к пищевым объектам. Это явление по сути можно сравнить с рефлексами животных. Примерами отрицательных таксисов является движение амебы протей от яркого света, из области повышенной солености или механических раздражителей. Эта способность прежде всего имеет защитное значение.

Итак, амеба протей является типичным представителем подцарства Простейшие или Одноклеточные. Эта группа животных является наиболее примитивно устроенной. Их тело состоит из одной клетки, однако она способна выполнять функции целого организма: дышать, питаться, размножаться, двигаться, реагировать на раздражения и неблагоприятные условия окружающей среды. Амеба протей является частью экосистем пресных и соленых водоемов, но способна обитать и в других организмах. В природе она является участником круговорота веществ и важнейшим звеном в цепи питания, являясь основой планктона многих водоемов.

Амеба протей является частью экосистем пресных и соленых водоемов, но способна обитать и в других организмах. В природе она является участником круговорота веществ и важнейшим звеном в цепи питания, являясь основой планктона многих водоемов.

К данному классу относятся одноклеточные животные, которым свойственна непостоянная форма тела. Это связано с образованием ложноножек, служащих для передвижения и захвата пищи. Многие корненожки имеют внутренний или наружный скелет в виде раковин. После смерти эти скелеты оседают на дно водоемов и образуют ил, постепенно превращающийся в мел.

Типичный представитель этого класса — амеба обыкновенная (рис. 1).

Строение и размножение амебы

Амеба — одно из наиболее просто устроенных животных, лишено скелета. Обитает в иле на дне канав и прудов. Внешне тело амебы представляет собой сероватый студенистый комочек размером 200-700 мкм, не имеющий постоянной формы, который состоит из цитоплазмы и пузырьковидного ядра и не имеет раковины. В протоплазме выделяется наружный, более вязкий (эктоплазма) и внутренний зернистый, более жидкий (эндоплазма) слой.

На теле амебы постоянно образуются меняющие свою форму выросты — ложные ножки (псевдоподии). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма,

ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение амебы. Передвигаясь, амеба наталкивается на одноклеточные водоросли,

бактерии, мелкие одноклеточные, охватывает их ложноножками так, что они оказываются внутри тела, образуя пищеварительную вакуоль вокруг заглоченного кусочка

в которой происходит внутриклеточное пищеварение. Непереваренные остатки выбрасываются наружу в любом участке тела. Способ захвата пищи с помощью ложных

ножек называется фагоцитозом. Жидкость поступает в тело амебы по образующимся тонким трубковидным каналам, т.е. путем пиноцитоза. Конечные продукты

жизнедеятельности (углекислый газ и другие вредные вещества и непереваренные остатки пищи) выделяются с водой через пульсирующую (сократительную) вакуоль,

удаляющую излишки жидкости через каждые 1-5 мин.

Специального органоида дыхания у амебы нет. Необходимый для жизни кислород она поглощает всей поверхностью тела.

Амебы размножаются только бесполым путем (митозом). В неблагоприятных условиях (например, при высыхании водоема) амебы втягивают псевдоподии, покрываются прочной двойной оболочкой и образуют цисты (инцистируется).

При воздействии внешних раздражителей (свет, изменение химического состава среды) амеба отвечает двигательной реакцией (таксис), которая в зависимости от направления движения может быть положительной либо отрицательной.

Другие представители класса

Многие виды саркодовых обитают в морских и пресных водах. Некоторые саркодовые на поверхности тела имеют скелет в виде раковины (раковинные корненожки, фораминиферы). Раковинки таких саркодовых пронизаны порами, из которых выпячиваются псевдоподии. У раковинных корненожек наблюдается размножение множественным делением — шизогонией. Для морских корненожек (фораминиферы) характерно чередование бесполого и полового поколений.

Обладающие скелетом саркодовые относятся к числу древнейших обитателей Земли. Из их скелетов образовались мел и известняки. Для каждого геологического периода характерны свои фораминиферы и по ним часто определяют возраст геологических пластов. Скелеты определенных видов раковинных корненожек сопутствуют отложению нефти, что учитывается при геологоразведочных изысканиях.

Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) — возбудитель амебной дизентерии (амебиаза). Открыта Ф. А. Лешем в 1875 г.

Локализация . Кишечник человека.

. Повсеместно, но чаще в странах с жарким климатом.

Морфологические особенности и жизненный цикл . В кишечнике человека в жизненном цикле встречаются следующие формы:

- цисты — 1, 2, 5-10 (рис. 2).

- мелкая вегетативная форма, обитающая в просвете кишок (forma minuta) — 3, 4;

- крупной вегетативная форма, обитающая в просвете кишок (forma magna) — 13-14

- тканевая, патогенная, крупная вегетативная форма (forma magna) — 12;

Характерной особенностью цист дизентерийной амебы является наличие в них 4 ядер (отличительный видовой признак), размер цист от 8 до 18 мкм.

В кишечник человека дизентерийная амеба попадает обычно в виде цист. Здесь оболочка проглоченной цисты растворяется и из нее выходит четырехядерная амеба, которая быстро делится на 4 одноядерные мелкие (7-15 мкм в диаметре) вегетативные формы (f. minuta). Это основная форма существования Е. histolytica.

Мелкая вегетативная форма обитает в просвете толстого кишечника, питается в основном бактериями, размножается и не вызывает заболевания. Если условия не благоприятствуют переходу в тканевую форму, то амебы, попадая в нижние отделы кишечника, инцистируются (превращаются в цисту) с образованием 4-х ядерной цисты и выводятся во внешнюю среду с фекалиями.

Если же условия способствуют переходу в тканевую форму (Е. histolytica forma magna), амеба увеличивается в размере в среднем до 23 мкм, достигая иногда 30 и даже 50 мкм, и приобретает способность выделять гиалуронидазу, протеолитические ферменты, растворяющие тканевые белки и проникать в стенки кишечника, где интенсивно размножается и вызывает поражение слизистой с образованием язв. При этом разрушаются стенки кровеносных сосудов и возникают кровотечения в полость кишечника.

При появлении амебных поражений кишечника мелкие вегетативные формы, находящиеся в просвете кишечника, начинают превращаться в крупную вегетативную форму. Последняя характеризуется крупными размерами (30-40 мкм) и строением ядра: хроматин ядра образует радиальные структуры, строго в центре располагается крупная глыбка хроматина — кариосома, forma magna начинает питаться эритроцитами, т. е. становится эритрофагом. Характерны тупые широкие псевдоподии и передвижение толчками.

Амебы, размножающиеся в тканях стенки кишечника, — тканевая форма, — попадая в просвет кишечника, по строению и размерам становятся сходными с крупной вегетативной формой, но не способны заглатывать эритроциты.

При лечении или нарастании защитной реакции организма крупная вегетативная форма (Е. histolytica forma magna) вновь превращается в мелкую (Е. histolytica

forma minuta), которая начинает инцистироваться. В последующем или наступает выздоровление, или заболевание переходит в хроническую форму.

histolytica

forma minuta), которая начинает инцистироваться. В последующем или наступает выздоровление, или заболевание переходит в хроническую форму.

Условия, необходимые для превращения одних форм дизентерийной амебы в другие, изучены советским протистологом В. Гнездиловым. Оказалось, что различные неблагоприятные факторы — переохлаждение, перегревание, недоедание, переутомление и т.д.- способствуют переходу forma minuta в forma magna. Необходимым условием является также присутствие определенных видов кишечных бактерий. Иногда зараженный человек многие годы выделяет цисты при отсутствии признаков заболевания. Таких людей называют цистоносителями. Они представляют собой большую опасность, так как служат источником заражения окружающих. За сутки один цистоноситель выделяет до 600 млн. цист. Цистоносители подлежат выявлению и обязательному лечению.

Единственный источник заболевания амебиазом — человек. Выделяющиеся с фекалием цисты загрязняют почву и воду. Поскольку фекалии нередко используют как удобрение, цисты попадают в огород и сад, где загрязняют овощи и фрукты. Цисты устойчивы к воздействию внешней среды. В кишечник попадают с немытыми овощами и фруктами, через некипяченую воду, грязные руки. Механическими переносчиками служат мухи, тараканы, загрязняющие пищу.

Патогенное действие . При внедрении амебы в стенки кишечника развивается тяжелое заболевание, основными симптомами которого служат: кровоточащие язвы в кишечнике, частый и жидкий стул (до 10-20 раз в сутки) с примесью крови и слизи. Иногда по кровеносным сосудам дизентерийная амеба — эритрофаг может заноситься в печень и другие органы, вызывая там образование абсцессов (очаговые нагноения). При отсутствии лечения смертность достигает 40%.

Лабораторная диагностика . Микроскопирование: мазков фекалий. В остром периоде в мазке находятся крупные вегетативные формы, содержащие эритроциты;

цисты обычно отсутствуют, так как f. magna не способна инцистироваться. При хронической форме или цистоносительстве в фекалиях обнаруживаются четырехядерные

цисты.

Профилактика : личная — обмывание овощей и фруктов кипяченой водой, употребление для питья только кипяченой воды, мытье рук перед едой, после посещения туалета и т. д.; общественная — борьба с загрязнением почвы и воды фекалиями, уничтожение мух, санитарно-просветительная работа, обследование на цистоносительство лиц, работающих на предприятиях общественного питания, лечение больных.

К числу непатогенных амеб относятся кишечная и ротовая амебы.

Кишечная амеба (Entamoeba coli) .

Локализация . Верхний отдел толстой кишки, обитает только в просвете кишечника.

Географическое распространение . Обнаруживается примерно у 40-50% населения различных областей земного шара.

. Вегетативная форма имеет размеры 20-40 мкм, но иногда встречаются и более крупные формы. Резкая граница между экто- и эндоплазмой отсутствует. Обладает характерным способом передвижения — одновременно выпускает псевдоподии с разных сторон и как бы «топчется на месте». Ядро содержит крупные глыбки хроматина, ядрышко лежит эксцентрично, радиальная структура отсутствует. Не выделяет протеолитического фермента, в стенку кишечника не проникает, питается бактериями, грибками, остатками растительной и животной пищи. В эндоплазме содержится много вакуолей. Эритроциты не заглатывает, даже если они содержатся в кишечнике в большом количестве (у больных бактериальной дизентерией). В нижнем отделе пищеварительного тракта образует восьми- и двухядерные цисты.

Ротовая амеба (Entamoeba gingivalis) .

Локализация . Ротовая полость, зубной налет у здоровых людей и имеющих заболевания полости рта, кариозные полости зубов.

Географическое распространение . Повсеместно.

Морфофизиологическая характеристика . Вегетативная форма имеет размеры от 10 до 30 мкм, сильно вакуолизированную цитоплазму. Тип передвижения

и строение ядра напоминают дизентерийную амебу. Эритроциты не заглатывает, питается бактериями, грибками. Кроме того, в вакуолях обнаруживают ядра

лейкоцитов или так называемые слюнные тельца, которые после окраски могут напоминать эритроциты. Считают, что цист не образует. Патогенное действие в

настоящее время отрицается. Обнаруживается в зубном налете здоровых людей в 60-70%. У людей с заболеваниями зубов и полости рта встречается чаще.

Кроме того, в вакуолях обнаруживают ядра

лейкоцитов или так называемые слюнные тельца, которые после окраски могут напоминать эритроциты. Считают, что цист не образует. Патогенное действие в

настоящее время отрицается. Обнаруживается в зубном налете здоровых людей в 60-70%. У людей с заболеваниями зубов и полости рта встречается чаще.

Среда обитания «Амеба обыкновенная»

Обыкновенная амеба встречается в иле на дне прудов с загрязненной водой. Она похожа на маленький (0,2-0,5 мм), едва заметный простым глазом бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму («амеба» означает «изменчивая»). Рассмотреть детали строения амебы можно только под микроскопом.

Строение и передвижение «Амеба обыкновенная»

Тело амебы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутрь нее небольшим пузыревидным ядром. Амеба состоит из одной клетки, но эта клетка — целый организм, ведущий самостоятельное существование.

Цитоплазма клетки находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется к одной какой-то точке поверхности амебы, в этом месте на ее теле появляется выпячивание. Оно увеличивается, становится выростом тела — ложноножкой, в него перетекает цитоплазма, и амеба таким способом передвигается. Амебу и других простейших, способных образовывать ложноножки, относят к группе корненожек. Такое название они получили за внешнее сходство ложноножек с корнями растений.

Питание «Амеба обыкновенная»

У амебы одновременно может образовываться несколько ложноножек, и тогда они окружают пищу — бактерии, водоросли, других простейших. Из цитоплазмы, окружающей добычу, выделяется пищеварительный сок. Образуется пузырек — пищеварительная вакуоль.

Пищеварительный сок растворяет часть веществ, входящих в состав пищи, и переваривает их. В результате пищеварения образуются питательные вещества, которые просачиваются из вакуоли в цитоплазму и идут на построение тела амебы. Нерастворенные остатки выбрасываются наружу в любом месте тела амебы.

Дыхание «Амеба обыкновенная»

Амеба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в ее цитоплазму через всю поверхность тела. При участии кислорода происходит разложение сложных пищевых веществ цитоплазмы на более простые. При этом выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности организма.

Выделение вредных веществ жизнедеятельности и избытка воды «Амеба обыкновенная»

Вредные вещества удаляются из организма амебы через поверхность ее тела, а также через особый пузырек — сократительную вакуоль . Окружающая амебу вода постоянно проникает в цитоплазму, разжижая ее. Избыток этой воды с вредными веществами постепенно наполняет вакуоль. Время от времени содержимое вакуоли выбрасывается наружу.

Итак, из окружающей среды в организм амебы поступают пища, вода, кислород. В результате жизнедеятельности амебы они претерпевают изменения. Переваренная пища служит материалом для построения тела амебы. Образующиеся вредные для амебы вещества удаляются наружу. Происходит обмен веществ амебы обыкновенной . Не только амеба, но и все другие живые организмы не могут существовать без обмена веществ как внутри своего тела, так и с окружающей средой.

Размножение «Амеба обыкновенная»

Питание амебы приводит к росту ее тела. Выросшая амеба приступает к размножению. Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуется два новых ядра. Тело амебы разделяет на две части перетяжка. В каждую из них попадает по одному ядру. Цитоплазма между обеими частями разрывается, и образуются две новые амебы. Сократительная вакуоль остается в одной из них, в другой же возникает заново. Итак, амеба размножается делением надвое. В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Циста

Питание и размножение амебы происходит в течение всего лета. Осенью при наступлении холодов амеба перестает питаться, тело ее становится округлым, на его поверхности выделяется плотная защитная оболочка — образуется циста. То же самое происходит при высыхании пруда, где живут амебы. В состоянии цисты амеба переносит неблагоприятные для нее условия жизни. При наступлении благоприятных условий амеба покидает оболочку цисты. Она выпускает ложноножки, начинает питаться и размножаться. Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амеб.

То же самое происходит при высыхании пруда, где живут амебы. В состоянии цисты амеба переносит неблагоприятные для нее условия жизни. При наступлении благоприятных условий амеба покидает оболочку цисты. Она выпускает ложноножки, начинает питаться и размножаться. Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амеб.

Рекомендуем также

Презентация на тему «Амеба»

Амёба

Аксенова Е.В.

Учитель биологии первой категории

Амёба

- Амёбы — род микроскопических одноклеточных. У амёб неправильная, всё время меняющаяся форма.

Среда обитания

- Большая часть амеб –

пресноводные и почвенные виды

(иногда морские, часто обитают в прибрежном песке).

Строение амебы

- Тело образует выросты – ложноножки

- Амеба содержит цитоплазму,

покрытую клеточной мембраной

В цитоплазме находится ядро,

пищеварительная и

сократительная вакуоль

Питание

- Амеба захватывает добычу (бактерии, одноклеточные животные и водоросли) ложноножками

Размножение амебы

- Бесполое размножение – благоприятные условия.

Циста (защитная плотная оболочка) при неблагоприятных условиях

Дыхание

- Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

- Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Реакция на раздражение

- Амёба обладает раздражимостью – способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды.

Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света,

Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света, - механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ. Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Переживание неблагоприятных условий

- Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды

- В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

- Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

- При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние.

Жизненный цикл амёбы

- Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

История изучения

- Амёба была впервые обнаружена в 1757 году Августом Иоганном Рёзель фон Розенгофом . Ранние натуралисты называли амёбу протеем в честь греческого бога Протея, который мог изменять свою форму.

Спасибо за внимание!

Амеба как развести — Дневник садовода sadovichkov.ru

Разведение микроскопических животных: создай маленький мир у себя дома

Среди всевозможных видов экзотических животных, которые хоть немного поддаются одомашниванию, самыми необычными являются одноклеточные животные. К ним можно отнести как отдельно взятых микроскопических животных, так и колонии бактерий.

То есть, микроскопические организмы, которые всегда и везде окружают нас в природе, но при этом остаются незамеченными для человеческого глаза.

Для человека непосвященного в биологии будет крайне любопытно поучаствовать в разведении простых инфузорий и амёб. Эти питомцы неприхотливы к пропитанию и уходу, и естественно они не занимают много места в доме.

Инфузории и амёбы любят стоячие водоемы, стало быть, лучшим местом их поимки будут лужи и небольшие ставки. Для отлова десятка этих организмов будет достаточно зачерпнуть около литра воды из водоёма. Добытую воду следует перелить в трехлитровую емкость (сгодиться обычная банка для консервации), и долить почти доверху прохладную воду из под крана.

- Внимание! Даже если вы не видите в воде принесенной из пруда никакой активности микроскопических животных, это вовсе не означает что их там нет. Они могут находиться в состоянии анабиоза, дайте им шанс для роста и развития.

Полученная емкость с водой в дальнейшем будет неким подобием аквариума для будущей популяции инфузорий и амёб. Емкость с водой необходимо поместить в светлое, но не холодное место. Также нужно позаботиться о том, чтобы в нее не проникали прямые солнечные лучи.

В качестве питания следует использовать кожуру сырой картошки, банана, свеклы или красного яблока. С кормлением не следует переусердствовать, для начала вполне хватит двух-трех небольших ломтиков кожуры выше описанных продуктов.

- Подсказка! Будет здорово, если первый процесс закладывания корма будет сопровождаться легким размешиванием воды. Кожура должна оставаться в воде до первого появления гниения либо появления плесени, обычно кормежка производиться каждые 5-7 дней.

После первой кормежки микроскопические животные начнут активно проявлять себя. Примерно на 4 день уже можно будет разглядеть первых инфузорий невооруженным глазом, а через 10 дней будет казаться, что вся банка переполнена их дергающимися телами.

Более детально можно понаблюдать за активностью своих домашних инфузорий благодаря мощной линзе либо с помощью обыкновенной веб-камеры с регулируемым фокусом. Для наблюдения следует зачерпнуть столовую ложку воды из аквариума с инфузориями и пролить несколько капель на «обзорный стол» (обычно обзорный стол — это чистая однотонная по цвету поверхность).

- Подсказка! Из нескольких капель, в которых находятся инфузории можно извлечь самых активных животных, и для них создать отдельный аквариум. Таким образом можно выводить селекционную породу из самых бодрых и активных особей.

Воду в аквариуме следует заменять каждые 15 дней (увы, принося в жертву 90-95% своих домашних питомцев).

Отдельных микроскопических животных можно сохранить на длительный срок посредством их плавного охлаждения в холодильнике, а затем и в морозильнике. В холодной воде амебы и инфузории прекращают свое активное существование, окружают себя плотной анабиотической капсулой и готовы прождать в таком состоянии многие десятилетия.

Если в аквариуме удастся найти амёбу, тогда можно следить за тем, как она охотиться на инфузорий и поглощает их.

В целом, мир одомашненных микроскопических животных, таких как инфузории и амебы достаточно интересное занятие, т.к. никогда не знаешь наперед, кого удалось захватить из похода на ставок или лужу. Ведь в там могут обитать как безобидные инфузории, так и хищные и жестокие амёбы.

Амёба обыкновенная

| Царство | Животные |

| Подцарство | Одноклеточные |

| Тип | Корненожки |

| Род | Амёбы |

К подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько). Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Внутреннее строение амебы

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Дыхание

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Выделение

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы размножаются только бесполым путём.

Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Половой процесс

Переживание неблагоприятных условий

Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

Амеба обыкновенная: строение, среда обитания, значение в природе

Амеба обыкновенная – вид простейших существ из эукариот, типичный представитель рода Амебы.

Систематика. Вид амебы обыкновенной относится к царству — Животные, типу – Амебозои. Амебы объединены в класс Lobosa и отряд – Amoebida, семейство – Amoebidae, род – Amoeba.

Характерные процессы. Хотя амебы – это простые, состоящие из одной клетки существа, не имеющие никаких органов, им присущи все жизненно необходимые процессы. Они способны передвигаться, добывать пищу, размножаться, поглощать кислород, выводить продукты обмена.

Строение

Амеба обыкновенная – одноклеточное животное, форма тела неопределенная и изменяется из-за постоянного перемещения ложноножек. Размеры не превышают половины миллиметра, а снаружи ее тело окружено мембраной – плазмалемой. Внутри располагается цитоплазма со структурными элементами. Цитоплазма представляет собой неоднородную массу, где выделяют 2 части:

- Наружная – эктоплазма;

- внутренняя, с зернистой структурой – эндоплазма, где сосредоточены все внутриклеточные органеллы.

У амебы обыкновенной имеется крупное ядро, которое расположено примерно в центре тела животного. Оно имеет ядерный сок, хроматин и покрыто оболочкой, имеющей многочисленные поры.

Оно имеет ядерный сок, хроматин и покрыто оболочкой, имеющей многочисленные поры.

Под микроскопом видно, что амеба обыкновенная образует псевдоподии, в которые переливается цитоплазма животного. В момент образования псевдоподии в нее устремляется эндоплазма, которая на периферических участках уплотняется и превращается в эктоплазму. В это время на противоположном участке тела эктоплазма частично превращается в эндоплазму. Таким образом, в основе образования псевдоподий лежит обратимое явление превращения эктоплазмы в эндоплазму и наоборот.

Дыхание

Амеба получает O2 из воды, который диффундирует во внутреннюю полость через наружные покровы. Все тело участвует в дыхательном акте. Кислород, попавший в цитоплазму, необходим для расщепления питательных веществ на простые составляющие, которые Amoeba proteus сможет переварить, а еще для получения энергии.

Среда обитания

Обитает в пресной воде канав, небольших прудов и болот. Может жить также в аквариумах. Культуру амебы обыкновенной можно легко разводить в лабораторных условиях. Она является одной из крупных свободноживущих амеб, достигающих 50 мкм в диаметре и видимых невооруженным глазом.

Питание

Амеба обыкновенная передвигается с помощью ложноножек. Она преодолевает один сантиметр за пять минут. Передвигаясь, амебы наталкиваются на различные мелкие объекты: одноклеточные водоросли, бактерии, мелких простейших и т.д. Если объект достаточно мал, амеба обтекает его со всех сторон и он, вместе с небольшим количеством жидкости, оказывается внутри цитоплазмы простейшего.

Схема питания амебы обыкновеннойПроцесс поглощения твердой пищи амебой обыкновенной называется фагоцитозом. Таким образом, в эндоплазме образуются пищеварительные вакуоли, внутрь которых из эндоплазмы поступают пищеварительные ферменты и происходит внутриклеточное пищеварение. Жидкие продукты переваривания проникают в эндоплазму, вакуоль с непереваренными остатками пищи подходит к поверхности тела и выбрасывается наружу.

Кроме пищеварительных вакуолей в теле амеб находится и так называемая сократительная, или пульсирующая, вакуоль. Это пузырек водянистой жидкости, который периодически нарастает, а достигнув определенного объема, лопается, опорожняя свое содержимое наружу.

Основная функция сократительной вакуоли — регуляция осмотического давления внутри тела простейшего. В связи с тем, что концентрация веществ в цитоплазме амебы выше, чем в пресной воде, создается разность осмотического давления внутри и вне тела простейшего. Поэтому пресная вода проникает в организм амебы, но ее количество остается в пределах физиологической нормы, поскольку пульсирующая вакуоль «откачивает» избыток воды из тела. Подтверждением этой функции вакуоли служит их наличие только у пресноводных простейших. У морских она или отсутствует, или сокращается очень редко.

Сократительная вакуоль кроме осморегуляторной функции частично выполняет и выделительную функцию, выводя вместе с водой в окружающую среду продукты обмена веществ. Однако основная функция выделения осуществляется непосредственно через наружную мембрану. Известную роль играет, вероятно, сократительная вакуоль в процессе дыхания, ибо проникающая в результате осмоса в цитоплазму вода несет растворенный кислород.

Размножение

Амебам свойственно бесполое размножение, осуществляемое путем деления надвое. Этот процесс начинается с митотического деления ядра, которое продольно удлиняется и перегородкой разъединяется на 2 самостоятельные органеллы. Они отдаляются и формируют новые ядра. Цитоплазма с оболочкой делится с помощью перетяжки. Сократительная вакуоль не разделяется, а попадает в одну из новообразованных амеб, во второй вакуоль формируется самостоятельно. Размножаются амебы достаточно быстро, за день процесс деления может происходить несколько раз.

В летний период времени амебы растут и делятся, но с приходом осенних холодов, из-за пересыхания водоемов, трудно найти питательные вещества. Поэтому амеба превращается в цисту, оказавшись в критических условиях и покрывается прочной двойной белковой оболочкой. При этом цисты легко распространяются за ветром.

При этом цисты легко распространяются за ветром.

Значение в природе и жизни человека

Amoeba proteus — важное составляющее экологических систем. Она регулирует численность бактериальных организмов в озерах и прудах. Очищает водную среду от чрезмерного загрязнения. Также является важным составляющим пищевых цепочек. Одноклеточные – еда для маленьких рыб и насекомых.

Ученые используют амебу как лабораторное животное, проводя на ней множество исследований. Очищает амеба не только водоемы, но поселившись в человеческом организме, она поглощает разрушенные частицы эпителиальной ткани пищеварительного тракта.

Как вырастить амебу в домашних условиях

Среди всевозможных видов экзотических животных, которые хоть немного поддаются одомашниванию, самыми необычными являются одноклеточные животные. К ним можно отнести как отдельно взятых микроскопических животных, так и колонии бактерий.

То есть, микроскопические организмы, которые всегда и везде окружают нас в природе, но при этом остаются незамеченными для человеческого глаза.

Для человека непосвященного в биологии будет крайне любопытно поучаствовать в разведении простых инфузорий и амёб. Эти питомцы неприхотливы к пропитанию и уходу, и естественно они не занимают много места в доме.

Инфузории и амёбы любят стоячие водоемы, стало быть, лучшим местом их поимки будут лужи и небольшие ставки. Для отлова десятка этих организмов будет достаточно зачерпнуть около литра воды из водоёма. Добытую воду следует перелить в трехлитровую емкость (сгодиться обычная банка для консервации), и долить почти доверху прохладную воду из под крана.

- Внимание! Даже если вы не видите в воде принесенной из пруда никакой активности микроскопических животных, это вовсе не означает что их там нет. Они могут находиться в состоянии анабиоза, дайте им шанс для роста и развития.

Полученная емкость с водой в дальнейшем будет неким подобием аквариума для будущей популяции инфузорий и амёб. Емкость с водой необходимо поместить в светлое, но не холодное место. Также нужно позаботиться о том, чтобы в нее не проникали прямые солнечные лучи.

В качестве питания следует использовать кожуру сырой картошки, банана, свеклы или красного яблока. С кормлением не следует переусердствовать, для начала вполне хватит двух-трех небольших ломтиков кожуры выше описанных продуктов.

- Подсказка! Будет здорово, если первый процесс закладывания корма будет сопровождаться легким размешиванием воды. Кожура должна оставаться в воде до первого появления гниения либо появления плесени, обычно кормежка производиться каждые 5-7 дней.

После первой кормежки микроскопические животные начнут активно проявлять себя. Примерно на 4 день уже можно будет разглядеть первых инфузорий невооруженным глазом, а через 10 дней будет казаться, что вся банка переполнена их дергающимися телами.

Более детально можно понаблюдать за активностью своих домашних инфузорий благодаря мощной линзе либо с помощью обыкновенной веб-камеры с регулируемым фокусом. Для наблюдения следует зачерпнуть столовую ложку воды из аквариума с инфузориями и пролить несколько капель на «обзорный стол» (обычно обзорный стол — это чистая однотонная по цвету поверхность).

- Подсказка! Из нескольких капель, в которых находятся инфузории можно извлечь самых активных животных, и для них создать отдельный аквариум. Таким образом можно выводить селекционную породу из самых бодрых и активных особей.

Воду в аквариуме следует заменять каждые 15 дней (увы, принося в жертву 90-95% своих домашних питомцев).

Отдельных микроскопических животных можно сохранить на длительный срок посредством их плавного охлаждения в холодильнике, а затем и в морозильнике. В холодной воде амебы и инфузории прекращают свое активное существование, окружают себя плотной анабиотической капсулой и готовы прождать в таком состоянии многие десятилетия.

Если в аквариуме удастся найти амёбу, тогда можно следить за тем, как она охотиться на инфузорий и поглощает их.

В целом, мир одомашненных микроскопических животных, таких как инфузории и амебы достаточно интересное занятие, т.к. никогда не знаешь наперед, кого удалось захватить из похода на ставок или лужу. Ведь в там могут обитать как безобидные инфузории, так и хищные и жестокие амёбы.

Среди всевозможных видов экзотических животных, которые хоть немного поддаются одомашниванию, самыми необычными являются одноклеточные животные. К ним можно отнести как отдельно взятых микроскопических животных, так и колонии бактерий.

То есть, микроскопические организмы, которые всегда и везде окружают нас в природе, но при этом остаются незамеченными для человеческого глаза.

Для человека непосвященного в биологии будет крайне любопытно поучаствовать в разведении простых инфузорий и амёб. Эти питомцы неприхотливы к пропитанию и уходу, и естественно они не занимают много места в доме.

Инфузории и амёбы любят стоячие водоемы, стало быть, лучшим местом их поимки будут лужи и небольшие ставки. Для отлова десятка этих организмов будет достаточно зачерпнуть около литра воды из водоёма. Добытую воду следует перелить в трехлитровую емкость (сгодиться обычная банка для консервации), и долить почти доверху прохладную воду из под крана.

- Внимание! Даже если вы не видите в воде принесенной из пруда никакой активности микроскопических животных, это вовсе не означает что их там нет. Они могут находиться в состоянии анабиоза, дайте им шанс для роста и развития.