почему корненожки получили такое название ?каковы особенности питания, дыхания и размножения

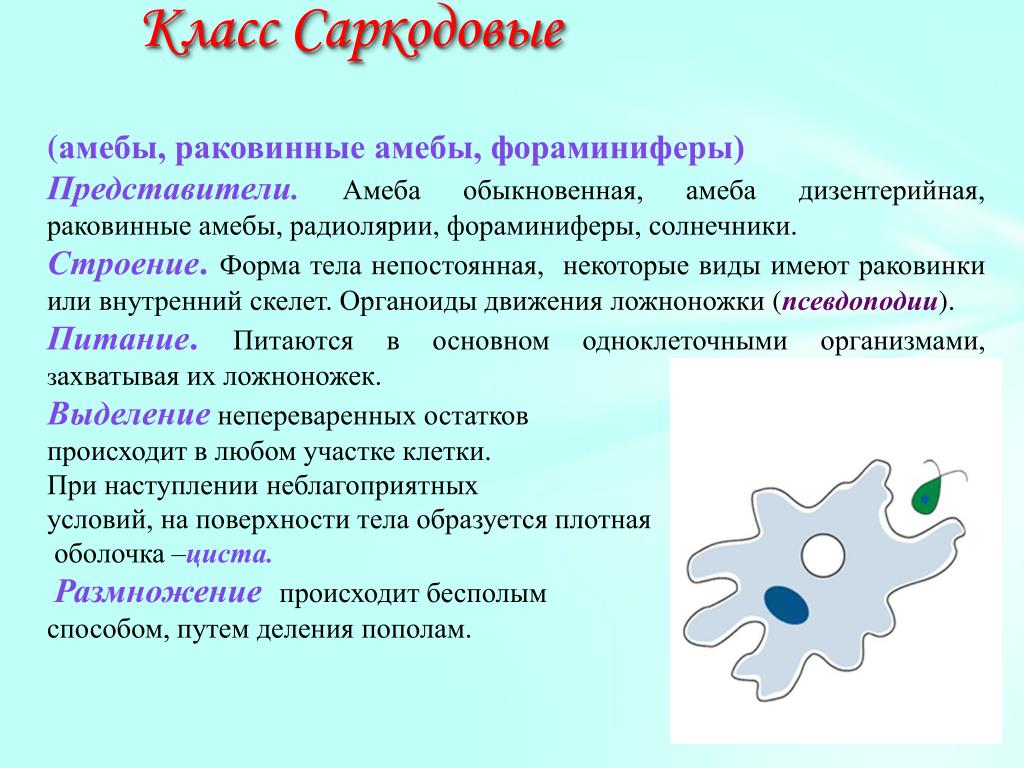

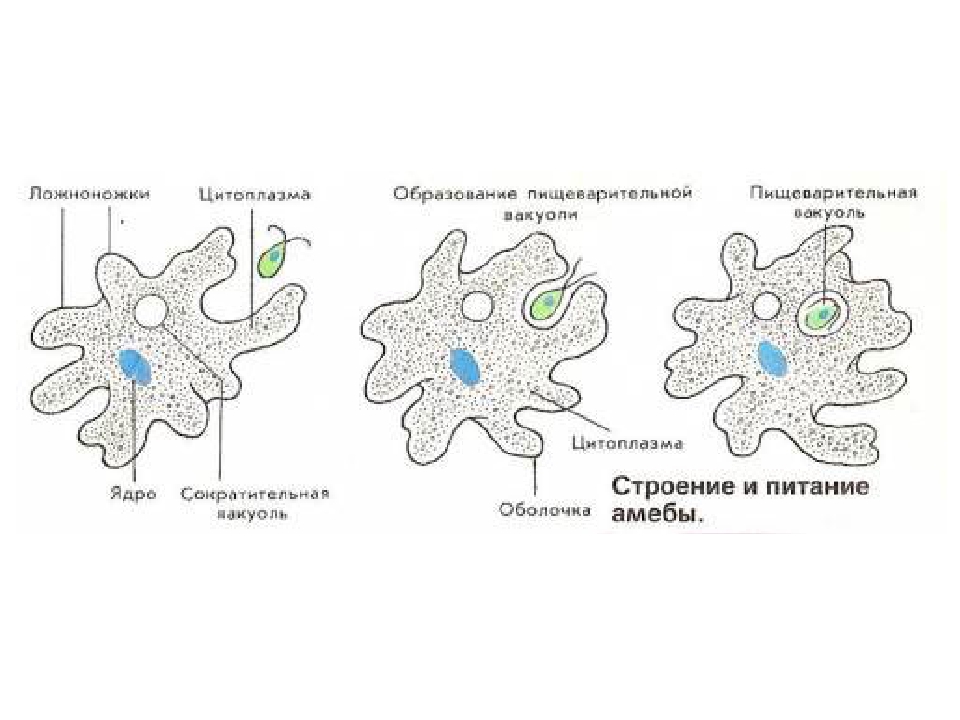

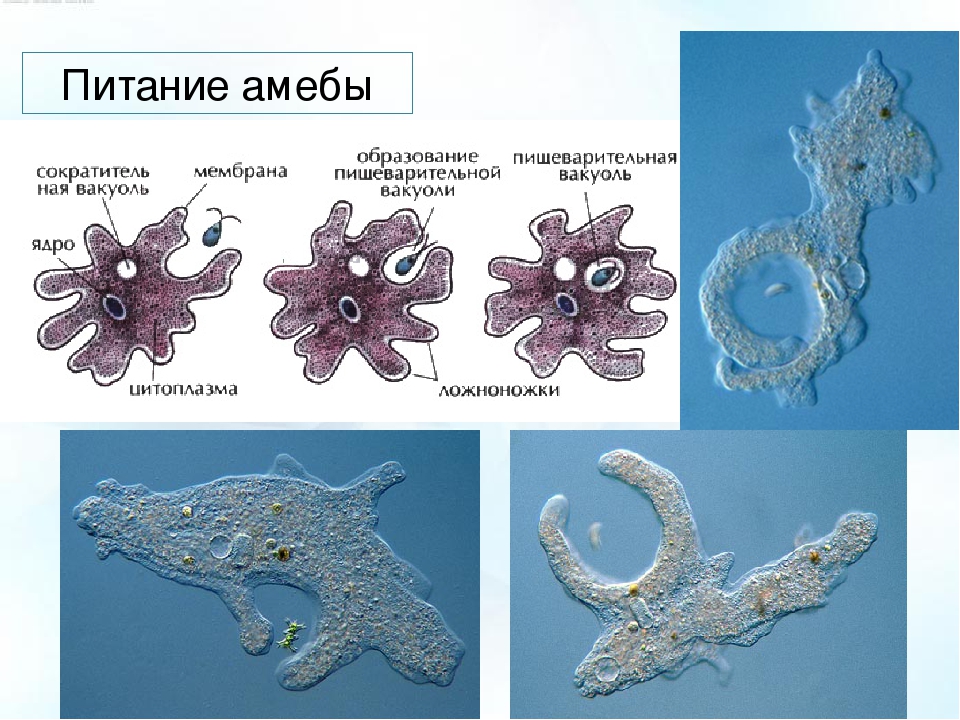

Одноклеточные животные, к которым относится единственный тип – Простейшие, имеют микроскопические размеры. Их открытие стало возможным только после изобретения микроскопа. Тело простейших состоит из одной клетки, но эта клетка – целый организм, ведущий самостоятельное существование.Известно свыше 25 000 видов простейших, обитающих в воде и в почве. Некоторые простейшие поселяются в организме других животных и человека.Внешний вид и движение. Обыкновенная амёба встречается в прудах с загрязненной водой на дне, в иле. Она имеет вид маленького (0,2–0,5 мм), едва заметного простым глазом, бесцветного студенистого комочка, постоянно меняющего свою форму. Слово «амёба» означает «изменчивая».Тело амёбы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутри нее небольшим пузыревидным ядром. Цитоплазма находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется к одной какой-то точке поверхности амёбы, на ее теле в этом месте появляется выпячивание.

При участии кислорода происходит разложение сложных веществ цитоплазмы на более простые. При этом выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности организма.Одновременно в цитоплазме накапливаются углекислота и другие вещества, вредные для амёбы.Выделение вредных веществ жизнедеятельности и избытка воды. Эти вещества удаляются из амёбы через всю поверхность ее тела, а также через особый пузырек – сократительную вакуоль. Сократительная вакуоль постепенно наполняется прозрачной жидкостью, которая время от времени выбрызгивается наружу.Вода, окружающая амёбу, через всю поверхность ее тела постоянно проникает в цитоплазму, разжижая ее. Излишняя вода удаляется наружу также при помощи сократительной вакуоли.Размножение. Питание амёбы приводит к росту ее тела. Выросшая амёба приступает к размножению. Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны. На теле амёбы образуется перетяжка, разделяющая животное на две части.

При участии кислорода происходит разложение сложных веществ цитоплазмы на более простые. При этом выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности организма.Одновременно в цитоплазме накапливаются углекислота и другие вещества, вредные для амёбы.Выделение вредных веществ жизнедеятельности и избытка воды. Эти вещества удаляются из амёбы через всю поверхность ее тела, а также через особый пузырек – сократительную вакуоль. Сократительная вакуоль постепенно наполняется прозрачной жидкостью, которая время от времени выбрызгивается наружу.Вода, окружающая амёбу, через всю поверхность ее тела постоянно проникает в цитоплазму, разжижая ее. Излишняя вода удаляется наружу также при помощи сократительной вакуоли.Размножение. Питание амёбы приводит к росту ее тела. Выросшая амёба приступает к размножению. Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны. На теле амёбы образуется перетяжка, разделяющая животное на две части.

Дизентерийные амёбы поселяются в кишечнике человека, проникают в стенки кишок, образуя язвы. Они питаются разрушенными участками кишки и кровью, вызывая серьезное заболевание – амёбную дизентерию.

Дизентерийные амёбы поселяются в кишечнике человека, проникают в стенки кишок, образуя язвы. Они питаются разрушенными участками кишки и кровью, вызывая серьезное заболевание – амёбную дизентерию.7 класс. Биология. Простейшие: Корненожки, радиолярии, солнечники, споровики.Жгутиконосцы, инфузории — Жгутиконосцы, инфузории

Комментарии преподавателяНа предыдущем уроке мы разговаривали о корненожках, радиоляриях, солнечниках и споровиках. Сегодня мы завершаем тему «Простейшие». Предметом рассмотрения станут жгутиконосцы и инфузории.

Жгутиконосцы. Общая характеристика

Жгутиконо́сцы – очень крупная и разнородная группа простейших. Объединяет их лишь одна общая черта – наличие жгутиков. Жгутики используются для передвижения или для создания токов воды, приносящих пищу. Среди жгутиконосцев много как свободноживущих форм, так и симбионтов, среди них есть одноклеточные и колониальные формы.

Они – автотрофные организмы. Другие жгутиконосцы не имеют пластид. Они питаются готовыми органическими веществами. Это – гетеротрофные организмы.

Они – автотрофные организмы. Другие жгутиконосцы не имеют пластид. Они питаются готовыми органическими веществами. Это – гетеротрофные организмы.Рис. 1. Колониальный 16-ти клеточный жгутиконосец

Некоторые жгутиконосцы, например эвглена и хламидомонада, способны совмещать растительный и животный типы питания. Их называют миксотрофами, или миксотрофными организмами. Большинство «растительных» жгутиконосцев ведёт свободный образ жизни в водной среде. В качестве примеров мы рассмотрим эвглену зелёную и хламидомонаду.

Эвглена зелёная

Рис. 2. Эвглена зелёная (Источник)

Клетка эвглены зелёной веретеновидной формы, с двумя жгутиками, один из которых короткий и незаметный (Рис. 2). Она зелёного цвета с красным светочувствительным глазком у переднего конца. Размножается путем продольного деления клетки. Иногда эвглена, размножаясь в огромных количествах, вызывает «цветение» воды. Способна как к гетеротрофному, так и к автотрофному типу питания за счёт наличия хлоропластов. Фотосинтез происходит на свету. В темноте, вследствие его невозможности, эвглена зелёная питается гетеротрофно. Длительное пребывание в малоосвещённых местах приводит к «обесцвечиванию» эвглены. В таких случаях хлорофилл в хлоропластах разрушается. Однако при возвращении в освещённые места эвглена вновь начинает питаться автотрофно. Является миксотрофом.

Иногда эвглена, размножаясь в огромных количествах, вызывает «цветение» воды. Способна как к гетеротрофному, так и к автотрофному типу питания за счёт наличия хлоропластов. Фотосинтез происходит на свету. В темноте, вследствие его невозможности, эвглена зелёная питается гетеротрофно. Длительное пребывание в малоосвещённых местах приводит к «обесцвечиванию» эвглены. В таких случаях хлорофилл в хлоропластах разрушается. Однако при возвращении в освещённые места эвглена вновь начинает питаться автотрофно. Является миксотрофом.

Хламидомонада

Рис. 3. Хламидомонада (Источник)

Хламидомона́да передвигается при помощи вращения сразу двух длинных жгутиков (Рис. 3). Обычно каждая клетка содержит две вакуоли, один крупный хлоропласт и имеет красный глазок. Глазок реагирует на свет. Хламидомонада движется по направлению к свету – это называется положительным фототаксисом. Хлоропласт занимает большую часть клетки, в нём на свету откладывается крахмал. Питание как автотрофное, так и гетеротрофное – хламидомонада, как и эвглена, является миксотрофом. Размножается преимущественно вегетативно, однако имеется и половое размножение. «Животные» жгутиконосцы не имеют хлоропластов. Среди них есть как свободноживущие, так и паразитические формы. От воротничковых жгутиконосцев, свободноживущих фильтраторов, вероятно, произошли животные. Из паразитов мы рассмотрим трипаносом, лямблий и лейшманий.

Хлоропласт занимает большую часть клетки, в нём на свету откладывается крахмал. Питание как автотрофное, так и гетеротрофное – хламидомонада, как и эвглена, является миксотрофом. Размножается преимущественно вегетативно, однако имеется и половое размножение. «Животные» жгутиконосцы не имеют хлоропластов. Среди них есть как свободноживущие, так и паразитические формы. От воротничковых жгутиконосцев, свободноживущих фильтраторов, вероятно, произошли животные. Из паразитов мы рассмотрим трипаносом, лямблий и лейшманий.

Трипаносомы

Рис. 4. Трипаносомы в компании эритроцитов (Источник)

Трипаносомы (Рис. 4) паразитируют на различных хозяевах и вызывают многие заболевания, среди которых наиболее известна сонная болезнь. Природными носителями трипаносом являются млекопитающие, переносчиками – насекомые.

Ля́мблии

Рис. 5. Лямблии (Источник)

Ля́мблии (Рис. 5) паразитируют в тонком кишечнике человека и многих других млекопитающих, а также птиц. Болезнь, вызываемая ими, носит название лямблиоз. Большие количества лямблий, которые покрывают обширные поверхности кишечной стенки, нарушают работу кишечника. Они также оказывают сильное токсическое воздействие на организм. Лямблии – анаэробы, они способны жить без кислорода. Размножаются путем продольного деления надвое. Во внешнюю среду с фекалиями хозяина попадают цисты, проникающие в организм новых хозяев с зараженной водой или пищей.

Лейшмании

Лейшмании — род паразитических простейших, вызывающих лейшманиозы, в том числе «восточную язву». Естественным резервуаром разных видов служат млекопитающие и ящерицы. Переносчиками являются москиты. Москиты заражаются лейшманиями, когда пьют кровь заражённого млекопитающего. Паразиты вместе с проглатываемой кровью проникают в пищеварительный канал москита, где размножаются и блокируют просвет канала. Когда москит кусает очередную жертву, он вынужден отрыгнуть паразитов в ранку. У человека лейшмании могут вызывать кожные язвы или поражения внутренних органов. Лейшманиозами больны около 12 миллионов человек в 88 странах, в основном тропических.

Инфузории. Общая характеристика

Рис. 6. Инфузории (Источник)

Инфузории – простейшие, клетки которых покрыты ресничками и имеют как минимум по 2 ядра (Рис. 6). Среди них есть свободноживущие, прикрепленные и паразитические формы. Живут в морях и пресных водоёмах, некоторые виды – в полостях между частичками почвы и во мхах. Многие инфузории – симбионты других животных. Форма тела инфузорий постоянна, она может быть различной у разных видов. Размер клетки – от 10 мкм до 4,5 мм. У большинства инфузорий имеются реснички, с их помощью они очень быстро передвигаются. Инфузории – это самые «быстрые» простейшие, при движении развивают скорость 0,4–2 мм/с. В то же время самые быстроплавающие жгутиконосцы могут развивать скорость лишь 0,2 мм/с. Характерно наличие экструсом – специальных телец, предназначенных для быстрого выбрасывания на поверхность клетки. Они могут использоваться для защиты от хищников. Хищные инфузории используют их для обездвиживания и «заякоривания» добычи. Свободноживущие инфузории питаются в основном бактериями, другими простейшими и даже мелкими животными.

6). Среди них есть свободноживущие, прикрепленные и паразитические формы. Живут в морях и пресных водоёмах, некоторые виды – в полостях между частичками почвы и во мхах. Многие инфузории – симбионты других животных. Форма тела инфузорий постоянна, она может быть различной у разных видов. Размер клетки – от 10 мкм до 4,5 мм. У большинства инфузорий имеются реснички, с их помощью они очень быстро передвигаются. Инфузории – это самые «быстрые» простейшие, при движении развивают скорость 0,4–2 мм/с. В то же время самые быстроплавающие жгутиконосцы могут развивать скорость лишь 0,2 мм/с. Характерно наличие экструсом – специальных телец, предназначенных для быстрого выбрасывания на поверхность клетки. Они могут использоваться для защиты от хищников. Хищные инфузории используют их для обездвиживания и «заякоривания» добычи. Свободноживущие инфузории питаются в основном бактериями, другими простейшими и даже мелкими животными. Паразитические – обитают в кишечнике животных, питаются содержимым кишечника, разрушают слизистую и могут вызывать серьезные заболевания. Инфузории-мутуалисты из кишечника жвачных могут «помогать» хозяевам переваривать целлюлозу.

Паразитические – обитают в кишечнике животных, питаются содержимым кишечника, разрушают слизистую и могут вызывать серьезные заболевания. Инфузории-мутуалисты из кишечника жвачных могут «помогать» хозяевам переваривать целлюлозу.

Выделение у инфузорий происходит при помощи сократительных вакуолей и просто через поверхность клетки. Они выводят из клетки избыток воды и продукты обмена. В отличие от других простейших, инфузории обладают ядрами двух типов: маленькими микронуклеусами и большими макронуклеусами. Микронуклеус содержит полную наследственную информацию, это – «ядро для размножения». Макронуклеус содержит лишь копии активно используемых генов, он «ядро для жизни». Размножаются инфузории бесполым (поперечное деление надвое) и половым путями. Большинство инфузорий способно образовывать покоящиеся цисты в ответ на неблагоприятные условия, такие как недостаток пищи или высыхание. Всего известно более 7,5 тыс. видов инфузорий.

Всего известно более 7,5 тыс. видов инфузорий.

Инфузория туфелька

Рис. 7. Инфузория туфелька (Источник)

Инфузория туфелька (Рис. 7) получила своё название за постоянную форму тела, напоминающую подошву туфли. Встречается она в пресных водах. Её размеры – обычно около 0,2–0,3 мм. На поверхности клетки расположены реснички. Их от 10 до 15 тысяч. Скорость движения инфузории – около 2 мм/c. У туфельки 2 сократительные вакуоли: в передней и задней части клетки. Каждая состоит из резервуара и отходящих от него радиальных каналов, по которым из цитоплазмы поступает жидкость. Имеется два разных по строению и функциям ядра – микронуклеус и макронуклеус.

Значение простейших

Несмотря на малые размеры тела, простейшие имеют громадное значение в природе и в жизни человека. Автотрофные простейшие вырабатывают органические вещества и выделяют кислород. Здесь особенно велика роль простейших морского планктона. Многие простейшие являются незаменимым кормом для различных животных. Простейшие очищают водоёмы, поедая детрит и бактерий. Большое количество простейших является паразитами и вызывает различные заболевания. Не меньше среди них и мутуалистов, иногда совершенно необходимых для выживания других организмов. Скелеты и раковинки погибших простейших могут формировать многометровые отложения на дне морей. Именно из таких отложений получились мел и некоторые известняки. Почти все основные группы свободнодвижущихся простейших представлены в почвенной фауне. Их численность в 1 г почвы может быть от 150 тыс. до 1 млн, т. е. на 1 га придется 150–1000 кг простейших, а на окультуренных почвах даже до 8,5 т на 1 га.

Автотрофные простейшие вырабатывают органические вещества и выделяют кислород. Здесь особенно велика роль простейших морского планктона. Многие простейшие являются незаменимым кормом для различных животных. Простейшие очищают водоёмы, поедая детрит и бактерий. Большое количество простейших является паразитами и вызывает различные заболевания. Не меньше среди них и мутуалистов, иногда совершенно необходимых для выживания других организмов. Скелеты и раковинки погибших простейших могут формировать многометровые отложения на дне морей. Именно из таких отложений получились мел и некоторые известняки. Почти все основные группы свободнодвижущихся простейших представлены в почвенной фауне. Их численность в 1 г почвы может быть от 150 тыс. до 1 млн, т. е. на 1 га придется 150–1000 кг простейших, а на окультуренных почвах даже до 8,5 т на 1 га.

источник конспекта — http://interneturok.ru/ru/school/biology/7-klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=Is78bkGal4M

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=P19rYPfLjmM

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=HKtaCt-3Y_8

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=yrsMQ1XkI9Y

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=xbFsoh4Cp58

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=Qqcsms_7Snw

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=URDRM-kk1AI

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=I9RD790RGiQ

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=vIx-7hP0I30

источник презентации — http://ppt4web.ru/biologija/prezentacija-po-teme-prostejjshie-klass.html

источник презентации — http://900igr.net/zip/biologija/Prostejshie.html

Тест «Простейшие» 7 класс

МКОУ Лискинская СОШ №4

«Биология»

Объяснять понятия на конкретных примерах: простейшие, корненожки, радиолярии, солнечники, споровики, циста, раковина, инфузории, колония, жгутиконосцы.

Сравнивать простейших животных и растений. Объяснять значение простейших в природе и жизни человека

Сравнивать простейших животных и растений. Объяснять значение простейших в природе и жизни человека

(Брежнева Светлана Анатольевна, учитель биологии)

Базовый уровень

1.Задание: Отметьте правильный ответ

Особенность простейших:

микроскопическое строение

гетеротрофное питание

автотрофное питание

размножение делением

2.Задание: Отметьте правильный ответ

Особенность строения инфузории туфельки:

наличие двух ядер

гетеротрофное питание

автотрофное питание

реактивное движение

3.Задание: Отметьте правильный ответ

Особенность строения корненожки:

наличие псевдоподий

гетеротрофное питание

размножение делением

наличие двух ядер

4.Задание: Отметьте правильный ответ

Особенность строения жгутиконосцев:

светочувствительный глазок

псевдоподии

гетеротрофное питание

реснички

5. Задание: Отметьте правильный ответ

Задание: Отметьте правильный ответ

Особенность строения инфузории-туфельки:

клеточный рот

ядро

жгутики

псевдоподии

6.Задание: Отметьте правильный ответ

Особенность споровиков:

паразитизм

клеточное строение

размножение почкованием

микроскопическое строение

7.Задание: Отметьте правильный ответ

Особенность, проявляющаяся в строении инфузории-туфельки:

два ядра

множество жгутиков

короткие псевдоподии

наличие цисты

8.Задание: Отметьте правильный ответ

Особенность, проявляющаяся в строении эвглены зеленой:

наличие жгутика

две вакуоли

порошицы

клеточная глотка

9. Задание: Отметьте правильный ответ:

Ряд, в котором представлены простейшие:

амеба, эвглена зеленая, солнечники, жгутиконосцы

солнечники, гидра, инфузория, амеба

амеба, эвглена зеленая, солнечники, дафнии

эвглена зеленая, споровики, гидра, амеба, дафнии

10. Задание: Отметьте правильный ответ:

Ряд, в котором представлены Саркодовые:

корненожки, радиолярии, солнечники

инфузория-туфелька, жгутиконосцы, солнечники

амеба, инфузория-туфелька, корненожки

корненожки, жгутиконосцы, радиолярии

Повышенный уровень

1. Задание: Отметьте правильный ответ

Причина, по которой простейшие образуют споры:

неблагоприятные условия среды обитания

нехватка кислорода

отсутствие света

наличие хищников

2. Задание: Отметьте правильный ответ

Ряд, в котором представлены органоиды специального назначения:

клеточный рот, светочувствительный глазок, порошица

вакуоль, оболочка, ядро

реснички, жгутики, ядро, клеточный рот

порошица. Ядро, вакуоль, цитоплазма

3.Задание: Отметьте правильный ответ

Ряд, в котором представлены представители Ресничных:

трубач, инфузория, сувойка

инфузории, солнечники, эвглена

сувойка, трубач, амеба

споровики, корненожки, солнечники

4.Задание: Установите соответствие

Соответствие между простейшим и способом передвижения:

5. Задание: Установите соответствиеСоответствие между простейшим и органоидом:

6. Задание: Установите соответствиеСоответствие между живым организмом и способом питания:

7. Задание: Установите соответствиеСоответствие между живым организмом и средой обитания:

8. Задание: Отметьте правильный ответРяд, в котором правильно представлены особенности простейших:

микроскопическое строение, органоиды специального назначения, спорообразование

автотрофное питание, водная среда обитания, жгутики, реснички

жгутики, реснички, ядро, спорообразование

ядро, спорообразование, жгутики, ложноножки

9. Задание: Отметьте правильный ответ

Ряд, в котором правильно представлено значение простейших в природе и жизни человека:

звено в цепи питания, переносчики заболеваний животных и человека

звено в цепи питания, образование органических веществ

фотосинтез, звено в цепи питания, источник энергии

источник энергии, фотосинтез, звено в цепи питания

10. Задание: Отметьте правильный ответ

Рая, в котором представлена последовательность стадий спорообразования простейших:

в определенном месте клетки цитоплазма, ядро, рибосомы концентрируются, уплотняются, покрываются мембраной, а затем плотной, многослойной оболочкой

обособляется часть цитоплазмы, покрывается многослойной оболочкой

покрывается плотной оболочкой большая часть простейшего, формируется спора

формируется спора, обособляется часть цитоплазмы, покрывается оболочкой

Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей простейших

(Брежнева Светлана Анатольевна, учитель биологии)

Базовый уровень

1.Задание: Отметьте правильный ответ

Светочувствительный глазок эвглены зеленой представлен на рисунке под номером …

Правильные варианты ответа: 2, два

2.Задание: Отметьте правильный ответ

Хлоропласты эвглены зеленой представлен на рисунке под номером …

Правильный вариант ответа:3, три

3.Задание: Отметьте правильный ответ

Сократительная вакуоль эвглены зеленой представлен на рисунке под номером …

Правильный вариант ответа: 6, шесть

4.Задание: Отметьте правильный ответ

Запасные питательные вещества эвглены зеленой представлен на рисунке под номером …

Правильный вариант ответа:7, семь

5.Задание: Отметьте правильный ответ

Оболочка эвглены зеленой представлен на рисунке под номером …

Правильный вариант ответа: 5, пять

6.Задание: Отметьте правильный ответ

Ложноножки амебы представлены на рисунке под номером…

Правильный вариант ответа: 1, один

7.Задание: Отметьте правильный ответ

Ядро амебы представлены на рисунке под номером…

Правильный вариант ответа: 5, пять

8.Задание: Отметьте правильный ответ

Сократительная вакуоль амебы представлены на рисунке под номером…

Правильный вариант ответа: 4, четыре

9.Задание: Отметьте правильный ответ

Фагоцитоз амебы представлены на рисунке под номером…

Правильный вариант ответа: 3, три

10.Задание: Отметьте правильный ответ

Ядро амебы представлены на рисунке под номером…

Правильный вариант ответа: 5, пять

Повышенный уровень

1.Задание: Установите соответствие

Соответствие между простейшим и органоидом:

2.Задание: Установите соответствие

Соответствие между простейшим и органоидом:

3.Задание: Установите соответствиеСоответствие между простейшим и органоидом:

4.Задание: Установите соответствиеСоответствие между простейшим и органоидом

5.Задание: Установите соответствиеСоответствие между органоидом и номер, под которым он обозначен:

6.Задание: Установите соответствиеСоответствие между органоидом и номер, под которым он обозначен:

7.Задание: Установите соответствиеСоответствие между органоидом и номер, под которым он обозначен:

8.Задание: Установите соответствиеСоответствие между простейшим и способом его передвижения:

9.Задание: Установите соответствиеСоответствие между простейшим и органоидами специального назначения:

10.Задание: Установите соответствиеСоответствие между простейшим и способом передвижения и питания

Ризоподы

Пользователи также искали:

биологии, статьи, статье, научная статья, статья, научная, статьи по биологии, самое интересное в, популярные, аннотация к научной статье, научные статьи по биологии, статей, ризоподы, научные, английском, научной, аннотация, ризоподам, интересное, самое, ризопод, биология, медицине, самое интересное в биологии, популярные статьи по медицине, статей по биологии, небольшая, незавершённые, научная статья небольшая, незавершённый,

| Познавательные статьи по биологии медицине, интересные и. В сборнике объединены статьи, которые касаются обеих сторон этой проблемы. ния крупных теоретических вопросов биологии, так для познания фаций большей меньшей густоты и почти всегда незавершенные 4 -, 5 нозоа к одноклеточным фораминиферам или ризоподам, либо.. .. Темы научных статей по биологии из каталога электронной. и обзоры. Интересные статьи факты по биологии в публикациях Казахстанских ученых на google-wiki.info. Материалы для рефератов. .. Untitled. Статьи по физике, биологии, химии, астрономии, математике, лингвистике и другим наукам из научно популярных журналов, газеты Троицкий. .. Научные статьи по биологии, опубликованные в научных. Биология – темы научных статей из каталога электронной библиотеки КиберЛенинка.. .. Биологические науки Научные статьи. Скачать и читать онлайн статьи, сборники статей по биологии для учителей школ электронном виде бесплатно в pdf без регистрации на портале. .. Биология медицинские науки Научно популярные статьи и. . Поделись, или корненожки лат. Напишите отзыв о статье Ризоподы Это заготовка статьи по биологии.. | Биология Библиотека научно популярных статей на. Интересные статьи факты по биологии медицине этой статье попробуем разобраться некоторых свойствах строения человеческого лица, и в. .. Статьи по биологии. Московский физико технический институт.. Гуманитарные общественные науки Научно популярные статьи и фотоматериалы Аннотированные отчеты по проектам РФФИ. © 1992–2019. .. Биология все статьи и новости Индикатор. этом разделе собраны некоторые публикации по биологии разных авторов, том числе В.И. Иванова, А.С. Спирина. Надеемся, эти статьи окажутся. .. Скачать и читать онлайн статьи, сборники статей по биологии. На странице представлены научные статьи. Вы можете ознакомиться с размещенными и сами добавить статью по теме Биология.. .. Публикация статей по теме Биология. Биология 02. Описана библиотека ДНК штрихкодов диатомовых водорослей. 16 ноября в 06:58. Генетическая история финских женщин позволила. .. Ризоподы с комментариями. Биологические науки. Аннотация: в данной статье говорится о воздействии микроэлементов различной формы на гематологические. |

Подкласс Корненожки (Rhizopoda) — это… Что такое Подкласс Корненожки (Rhizopoda)?

Наиболее просто устроенными организмами среди корненожек являются голые амебы (Amoebina), образующие первый отряд подкласса корненожек.

Чтобы познакомиться со строением и образом жизни голых амеб, рассмотрим сначала какого-нибудь одного характерного и часто встречающегося представителя.

,

Амеба протей (Amoeba proteus). В пресных водах, в небольших прудах и канавах с илистым дном, нередко удается обнаружить амебу протея (Amoeba proteus). Культуру этого вида легко развести в лабораторных условиях. Амеба протей — одна из крупных свободноживущих амеб. В активном состоянии она достигает размера 0, 5 мм, ее видно простым глазом. Если наблюдать под микроскопом за живой амебой (рис. 23, 24), видно, что она образует несколько довольно длинных лопастных, тупо заканчивающихся псевдоподий. Псевдоподии все время меняют свою форму, часть их втягивается внутрь, часть, напротив, удлиняется, иногда разветвляется. Тело амебы как бы переливается в псевдоподии, которые в нескольких точках прикрепляются к субстрату, и благодаря этому образование ложных ножек приводит к поступательному движению всей амебы. Псевдоподии служат не только для движения, но и для заглатывания пищи. Если псевдоподия в процессе своего образования наталкивается на какую-либо органическую частицу (водоросль, мелкое простейшее и т. п.), она «обтекает» ее со всех сторон (рис. 25) и включает внутрь цитоплазмы вместе с небольшим количеством жидкости.

Таким образом в цитоплазме образуются пузырьки с пищевыми включениями, которые называют пищеварительными вакуолями. В них происходит переваривание пищи (внутриклеточное пищеварение).

Непереваренные остатки пищи через некоторое время выбрасываются наружу (рис. 24).

Вся цитоплазма амебы ясно подразделена на два слоя. Наружный, светлый, вязкий, всегда лишенный пищеварительных вакуолей, носит название эктоплазмы. Внутренний, зернистый, гораздо более жидкий, несущий многочисленные пищевые включения, называют эндоплазмой. В состав псевдоподий входят оба слоя цитоплазмы. Эктоплазма и эндоплазма не представляют собой резко разграниченных частей тела амебы. Они могут превращаться друг в друга. В области образования и нарастания псевдоподии, куда устремляется жидкая эндоплазма, периферические части ее желатинизируются (уплотняются) и превращаются в эктоплазму.

Напротив, на противоположном конце тела протекает обратный процесс — разжижение эктоплазмы и частичное превращение ее в эндоплазму. Это явление обратимого превращения эндоплазмы в эктоплазму и обратно лежит в основе образования псевдоподий.

Кроме пищевых включений (часто сосредоточенных в пищеварительных вакуолях), в цитоплазме амебы протея обычно отчетливо бывает виден светлый пузырек, который периодически — то появляется, то исчезает. Это сократительная вакуоля, играющая очень важную роль в жизненных отправлениях амебы. Сократительная вакуоля заполняется жидкостью (в основном водой), которая поступает в нее из окружающей цитоплазмы. Достигнув определенного, характерного для данного вида амеб размера, сократительная вакуоля сокращается. Ее содержимое при этом изливается наружу через пору. Весь период наполнения и сокращения вакуоли при комнатной температуре длится у амебы протея обычно 5—8 минут.

Концентрация различных растворенных органических и неорганических веществ в теле амебы выше, чем в окружающей пресной воде. Поэтому в силу законов осмоса вода проникает в протоплазму амебы. Если бы избыток ее не выводился наружу, то через короткий промежуток времени амеба «расползлась» бы и растворилась в окружающей воде. Благодаря деятельности сократительной вакуоли этого не происходит. Таким образом, сократительная вакуоля — это прежде всего органоид осморегуляции, регулирующий постоянно осуществляемый ток воды через тело простейшего. Однако наряду с этим она связана и с другими жизненными функциями. Вместе с выводимой из тела амебы жидкостью выводятся и продукты обмена веществ. Следовательно, сократительная вакуоля участвует в функции выделения.

Постоянно поступающая в цитоплазму вода содержит кислород. Поэтому сократительная вакуоля косвенно участвует и в функции дыхания.

Как и во всякой клетке, в теле амебы есть ядро. На живом объекте оно почти не видно. Для выявления ядра применяют некоторые красители, избирательно окрашивающие нуклеиновые вещества ядра. У амебы протея ядро довольно крупное, расположено в эндоплазме, примерно в центре тела.

Как размножаются амебы? Единственной известной у них формой размножения является деление надвое в свободноподвижном состоянии. Процесс этот начинается с кариокинетического деления ядра. Вслед за тем на теле амебы появляется перетяжка, которая в конце концов перешнуровывает тело ее на две равные половинки, в каждую из которых отходит по одному ядру. Темп размножения амебы протея зависит от условий, и прежде всего от питания и температуры. При обильном питании и температуре 20—25°С амеба делится один раз в течение 1 — 2 суток.

В пресной и морской воде живет несколько десятков видов амеб. Они различаются размерами, формой псевдоподин (рис. 26). Ложные ножки могут сильно отличаться по форме и размерам. Есть виды амеб (рис. 26), у которых образуется всего одна толстая короткая псевдоподия, у других — несколько длинных заостренных, у третьих — много коротких тупых и т. п. Следует отметить, что даже в пределах одного вида амеб форма псевдоподий может довольно широко варьировать в зависимости от условий окружающей среды (солевой состав, кислотность среды и т. п.).

Паразитические амебы. Некоторые виды амеб приспособились к паразитическому образу жизни в кишечнике позвоночных и беспозвоночных животных. В толстых кишках человека живет пять видов паразитических амеб. Четыре вида их являются безобидными «квартирантами». Они питаются бактериями, которые в огромном количестве населяют толстую и слепую кишку человека (так же как и всех позвоночных животных), и не оказывают никакого влияния на хозяина. Но один из видов паразитирующих в кишечнике человека амеб — дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) — при определенных условиях может вызвать у человека тяжелое заболевание — особую форму кровавого поноса (колита), болезни, носящей название амебиаза.

Что же представляет собой дизентерийная амеба человека, почему она вызывает заболевание, как она проникает в кишечник?

Дизентерийные амебы живут в толстом кишечнике человека. Это очень мелкие (по сравнению, например, с только что описанной амебой протеем) простейшие. Размеры их — 20—30 мк. При изучении живой амебы под микроскопом ясно видно, что у нее резко разграничены экто- и эндоплазма, причем зона эктоплазмы относительно широка (рис. 27). Дизентерийная амеба характеризуется очень активной подвижностью. Она образует немногочисленные короткие широкие псевдоподии, в формировании которых принимает участие почти исключительно эктоплазма.

Дизентерийная амеба широко распространена по всему земному шару. В зависимости от географического положения процент зараженности людей этим паразитом варьирует в среднем от 10 до 30. Но заболевание амебпазом встречается очень редко и приурочено преимущественно к субтропическим и тропическим районам земного шара.

В умеренных и северных широтах в подавляющем большинстве случаев дело ограничивается носительством и клинически выраженные формы амебиаза представляют большую редкость.

Почему же имеется такое расхождение между частотой встречаемости паразита и частотой вызываемого им заболевания? Оказывается, дело в том, что далеко не всегда наличие дизентерийной амебы в кишечнике человека сопровождается болезненными явлениями. В большинстве случаев амеба не приносит своему хозяину-человеку никакого вреда. Она живет в просвете кишечника, активно двигается и питается бактериями. Это явление, когда возбудитель какого-либо заболевания присутствует в организме хозяина, но не вызывает патологических явлений, носит название носительства. В отношении дизентерийной амебы имеет место именно носительство.

Иногда амеба меняет свое поведение. Она активно внедряется в стенки кишечника, разрушает эпителий, выстилающий кишку, и проникает в соединительную ткань. Происходит изъязвление стенки кишечника, которое приводит к тяжелой форме кровавого поноса. Амебы, проникшие в ткани, меняют и характер своего питания. Вместо бактерий они начинают активно пожирать красные кровяные клетки (эритроциты). В цитоплазме амеб скапливается большое количество эритроцитов на разных стадиях переваривания (рис. 28). Медицине в настоящее время известны некоторые специфические лекарственные вещества, применение которых убивает амеб, что приводит к выздоровлению. Если не прибегать к лечению, то амебиаз переходит в хроническую форму и, вызывая тяжелое истощение организма человека, иногда приводит к смертельному исходу.

До сих пор остаются неизвестными причины, которые превращают безобидного «квартиранта» кишечника в «агрессивного» пожирателя тканей. Высказывалось предположение, что существуют разные формы дизентерийной амебы, не отличающиеся друг от друга по своему строению.

Одни из них, распространенные в умеренном и северном поясе, редко переходят к паразитизму в тканях и почти всегда питаются бактериями. Другие — южные — относительно легко становятся «агрессивными» пожирателями тканей.

Каким образом дизентерийная и другие амебы, паразитирующие в кишечнике человека, попадают в организм хозяина?

Активно подвижные формы амеб могут жить только в кишечнике человека. Будучи выведены из него, например в воду, в почву, они погибают очень быстро и не могут служить источником заражения. Заражение осуществляется особыми формами существования амеб — цистами. Посмотрим, как происходит у дизентерийной амебы процесс формирования цист. Попадая вместе с содержимым толстого кишечника в его нижние отделы и в прямую кишку, амебы претерпевают значительные изменения. Они втягивают псевдоподии, выбрасывают пищевые частицы, округляются. Затем эктоплазма выделяет тонкую, но весьма прочную оболочку. Этот процесс представляет собой инцистирование.

Одновременно с выделением оболочки цисты претерпевает изменение и ядро. Оно дважды последовательно делится, причем деление ядра не сопровождается делением цитоплазмы. Таким образом образуются столь характерные для дизентерийной амебы четырехъядерные цисты (рис. 29).

В таком виде вместе с фекальными массами цисты выводятся наружу. В отличие от активно подвижных вегетативных форм цисты обладают большой стойкостью. Попадая в воду или в почву, они долгое время сохраняют жизнеспособность (до 2—3 месяцев).

Подсыхание и нагревание гибельны для цист. Доказано, что цисты могут распространяться мухами, сохраняя при этом жизнеспособность.

Попадая в кишечник человека с пищей, водой и т. п., амеба эксцистируется. Ее наружная оболочка растворяется, после чего следуют два деления, не сопровождающиеся делением ядра (цисты, как мы видим, четырехъядерны). В результате получаются четыре одноядерные амебы, которые переходят к активной жизни.

Другие, не патогенные виды амеб кишечника человека распространяются таким же путем при помощи цист. По своему строению (размеры, число ядер) цисты разных видов несколько отличаются друг от друга. На этом основывается их диагностика.

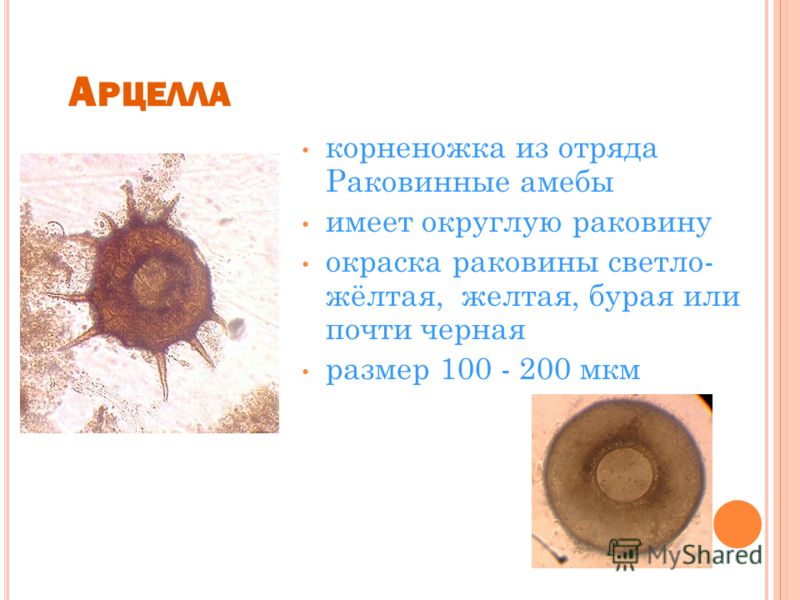

Раковинные корненожки. Кроме амеб, в пресных водах встречаются представители и другого отряда корненожек — раковинные корненожки (Testacea). В море они не встречаются.

По своему строению раковинные корненожки напоминают амеб. В отличие от них часть протоплазматического тела корненожек заключена внутри раковинки, играющей роль защитного образования. В раковинке есть отверстие (устье), через которое наружу выдаются псевдоподии. У арцеллы (Arcella, рис. 30) раковинка имеет форму блюдечка. Устье ее расположено в центре. Раковинка, часто коричневой окраски, состоит из органического вещества, напоминающего по консистенции рог. Выделяется она веществом цитоплазмы подобно тому, как выделяется оболочка цисты. У диффлюгии (Difflugia, рис. 30) раковинка грушевидная. Она состоит из песчинок — мелких посторонних частичек, заглоченных, а затем отложенных на поверхности тела. У эуглифы (Euglypha) раковинка башневидная (рис. 30), но, в отличие от диффлюгии, она слагается из кремневых пластиночек правильной овальной формы. Эти пластиночки образуются в толще цитоплазмы корненожек, а затем выделяются на поверхность. Размеры раковинных корненожек невелики. Обычно они варьируют в пределах 50—150 мк.

Выдающиеся из устья наружу псевдоподии выполняют двоякую функцию. Они служат органоидами движения и захвата пищи. Последнее осуществляется по тому же типу, как и у голых амеб.

В связи с наличием раковины несколько видоизменяется, по сравнению с амебами, способ бесполого размножения — деления. Раковинка служит прочным скелетным образованием, и понятно, что она не может перешнуроваться пополам. Поэтому процесс деления раковинных корненожек связан с развитием новой раковины. Обычно он осуществляется следующим образом. Сначала примерно половина цитоплазмы выступает из устья. Вокруг этой части образуется новая раковинка. Одновременно с этим процессом делится ядро и одно из ядер переходит в дочернюю особь (рис. 31). На этой стадии обе особи оказываются еще связанными друг с другом мостиком цитоплазмы и обе раковинки (старая и вновь образовавшаяся) направлены одна к другой устьями. Вскоре после этого цитоплазматический мостик между особями утончается и перешнуровывается и обе корненожки переходят к самостоятельному существованию. По существу этот процесс мало чем отличается от деления амеб, он несколько усложнен лишь процессом образования новой раковинки.

Как уже говорилось выше, раковинные корненожки — обитатели пресных вод. Они входят в состав донного населения, причем большая часть видов приурочена к прибрежной зоне. Преимущественно это обитатели мелких стоячих водоемов — прудов, канав, богатых органическими веществами.

Довольно богатая фауна корненожек (несколько десятков видов) встречается в сфагновых болотах, в самом сфагновом мху. Этот мох очень гигроскопичен и всегда впитывает большое количество воды. В прослойках воды, между стебельками и листочками мха, живут многочисленные раковинные корненожки. Здесь же встречаются и некоторые виды инфузорий.

Таким путем создается чрезвычайно характерный биоценоз обитателей сфагновых мхов.

Жизнь животных: в 6-ти томах. — М.: Просвещение. Под редакцией профессоров Н.А.Гладкова, А.В.Михеева. 1970.

Общая характеристика класса Саркодовые (корненожки). Патогенные амебы

Представители этого класса — самые примитивные из простейших. Основная характерная черта саркодовых — способность образовывать ложноножки (псевдоподии), которые служат для захвата пищи и передвижения. В связи с этим саркодовые не имеют постоянной формы тела, их наружный покров — тонкая плазматическая мембрана.

Свободноживущие амебы

Известно более 10 000. саркодовых. Обитают они в морях, пресноводных водоемах и в почве (около 80%). Ряд видов перешел к паразитическому и комменсальному образу жизни. Медицинское значение имеют представители отряда амеб (Amoebina).

Типичный представитель класса — пресноводная амеба (Amoeba proteus) обитает в пресных водоемах, лужах, небольших прудах. Передвигается амеба с помощью псевдоподий, которые образуются при переходе части цитоплазмы из состояния геля в золь. Питание осуществляется при заглатывании амебой водорослей или частиц органических веществ, переваривание которых происходит в пищеварительных вакуолях. Размножается амеба только бесполым путем. Сначала делению подвергается ядро (митоз), а затем делится цитоплазма. Тело пронизано порами, через которые выпячиваются псевдоподии.

Паразитические амебы

Oбитают в организме человека в основном в пищеварительной системе. Некоторые саркодовые, живущие свободно в почве или загрязненной воде, при попадании в организм человека могут вызывать серьезные отравления, иногда заканчивающиеся смертью.

К обитанию в кишечнике человека приспособилось несколько видов амеб.

Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) — возбудитель амебной дизентерии (амебиаза). Это заболевание распространено повсеместно в странах с жарким климатом. Внедряясь в стенку кишечника, амебы вызывают образование кровоточащих язв. Из симптомов характерен частый жидкий стул с примесью крови. Заболевание может закончиться смертью. Следует помнить, что возможно бессимптомное носительство цист амебы.

Такая форма болезни также подлежит обязательному лечению, поскольку носители опасны для окружающих.

Кишечная амеба (Entamoeba coli) — непатогенная форма, нормальный симбионт толстого кишечника человека. Морфологически сходна с дизентерийной амебой, но не оказывает столь пагубного действия. Является типичным комменсалом. Это трофозоиты размером 20—40 мкм, двигаются медленно. Питается эта амеба бактериями, грибами, а при наличии кишечного кровотечения у человека — и эритроцитами. В отличие от дизентерийной амебы, не выделяет протеолитических ферментов и в стенку кишечника не проникает. Также способна к образованию цист, но она содержит больше ядер (8 ядер), в отличие от цисты дизентерийной амебы (4 ядра).

Ротовая амеба (Entamoeba gingivalis) — первая амеба, найденная у человека. Обитает в кариозных зубах, зубном налете, на деснах и в криптах небных миндалин более чем у 25% здоровых людей. При заболеваниях полости рта встречается чаще. Питается бактериями и лейкоцитами. При десневом кровотечении может захватывать и эритроциты. Цист не образует. Патогенное действие неясно.

Профилактика.

1.Личная. Соблюдение правил личной гигиены.

2.Общественная. Санитарное благоустройство общественных туалетов, предприятий общественного питания.

Патогенные амебы

Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) — представитель класса саркодовые. Обитает в кишечнике человека, является возбудителем кишечного амебиаза. Заболевание распространено повсеместно, но чаще встречается в странах с жарким и влажным климатом.

Жизненный цикл амебы включает в себя несколько стадий, отличных по морфологии и физиологии. В кишечнике человека эта амеба обитает в следующих формах: малой вегетативной, крупной вегетативной, тканевой и цисты.

Мелкая вегетативная форма (forma minuta) обитает в содержимом кишечника. Размеры — 8—20 мкм. Питается бактериями и грибками (элементами микрофлоры кишечника). Это основная форма существования E. histolytica, которая не приносит существенного вреда здоровью.

Крупная вегетативная форма (патогенная, forma magna) также обитает в содержимом кишечника и гнойном отделяемом язв стенки кишки. Размеры — до 45 мкм. Эта форма приобрела способность выделять протеолитические ферменты, растворяющие стенку кишки и вызывающие образование кровоточащих язв. За счет этого амеба способна проникать довольно глубоко в ткани. Крупная форма имеет четкое разделение цитоплазмы на прозрачную и плотную эктоплазму (наружный слой) и зернистую эндоплазму (внутренний слой). В ней обнаруживают ядро и заглоченные эритроциты, которыми и питается амеба. Крупная форма способна к образованию ложноножек, с помощью которых она энергично передвигается вглубь тканей по мере их разрушения. Крупная форма может также проникать в кровеносные сосуды и с током крови разноситься по органам и системам (печени, легким, головному мозгу), где также вызывает изъязвление и образование абсцессов.

В глубине пораженных тканей располагается тканевая форма. Она несколько мельче крупной вегетативной и не имеет эритроцитов в цитоплазме.

Амебы способны образовывать округлые цисты. Их характерная особенность — наличие 4 ядер (в отличие от кишечной амебы, цисты которой содержат 8 ядер). Размеры цист — 8—16 мкм. Цисты обнаруживаются в фекалиях больных людей, а также паразитоносителей, заболевание у которых протекает бессимптомно.

Жизненный цикл паразита. Человек поражается амебиазом, заглатывая цисты с зараженной водой или пищевыми продуктами. В просвете толстой кишки (где и обитает паразит) происходит 4 последовательных деления, в результате которых образуется 8 клеток, дающих начало мелким вегетативным формам. Если условия существования не благоприятствуют образованию крупных форм, амебы инцистируются и выводятся наружу с калом.

При благоприятных условиях мелкие вегетативные формы переходят в крупные, которые и вызывают образование язв. Погружаясь в глубь тканей, они переходят в тканевые формы, которые в особо тяжелых случаях проникают в кровоток и разносятся по организму.

Диагностика заболевания. Обнаружение в фекалиях больного человека трофозоитов с заглоченными эритроцитами возможно только в течение 20—30 мин после выделения фекалий. Цисты встречаются при хроническом течении болезни и паразитоносительстве. Необходимо учитывать, что в остром периоде в кале могут обнаруживаться и цисты, и трофозоиты.

Источник: Н. С. Курбатова, Е. А. Козлова «Конспект лекций по общей биологии»

Презентация — Саркодовые

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

Саркодовые.

Автор:

Киселева Ольга Николаевна,

учитель биологии и экологии

МАОУ «Лицей №37» г.Саратова

Слайд 2

Систематика

тип Саркомастигофоры

тип Инфузории

царство простейшие

Protozoa

тип Апикомплексы

п/тип Саркодовые (Корненожки)

п/тип Мастигофоры (Жгутиконосцы)

Слайд 3

Систематика

п/тип Саркодовые (Корненожки)

п/тип Мастигофоры (Жгутиконосцы)

тип Саркомастигофоры (Корнежгутиковые)

Класс Корненожки

Класс Радиолярии

Класс Солнечники

Слайд 4

класс Радиолярии

Слайд 5

класс Солнечники

Слайд 6

Систематика

класс Корненожки

отряд Амебы

отряд Раковинные амебы

отряд Фораминиферы

Арцелла

Слайд 7

Представители

Слайд 8

Строение амебы

Слайд 9

Движение амебы

Перемещение с помощью ложноножек (псевдоподий) – временных выростов цитоплазмы.

Слайд 10

Дыхание амебы

Дыхание аэробное.

Газообмен осуществляется через наружную клеточную мембрану. Дыхательным и энергетическим центром является митохондрия.

Слайд 11

Питание амебы

Питание гетеротрофное. Захват бактерий или одноклеточных водорослей с помощью псевдоподий с образованием пищеварительной вакуоли – фагоцитоз.

Слайд 12

Выделение амебы

Продукты жизнедеятельности выбрасываются через всю поверхность тела или через сократительную вакуоль.

Слайд 13

Размножение амебы

Бесполое. Путем бинарного деления (надвое).

Слайд 14

Раздражимость амебы

Положительный таксис на пищу.

Отрицательный таксис на соль и свет.

Слайд 15

Инцистирование

Слайд 16

Значение саркодовых

Положительное

1. Компонент биоценоза в цепи питания.

2. Морские корненожки имеют известковую раковинку и образуют осадочные горные породы – мел, известняк.

3. По некоторым видам корненожек судят о присутствии нефти.

Слайд 17

Значение саркодовых

Отрицательное:

У человека в толстом кишечнике встречаются дизентерийная амеба, вызывающая заболевание амебиаз – амебная дизентерия.

Слайд 18

Значение саркодовых

Отрицательное:

В организм человека дизентерийная амеба попадает на стадии цисты.

Заражение происходит через немытые овощи, фрукты, некипяченую воду.

В кишечнике под действием ферментов оболочка цисты растворяется,

4 амебы выходят в просвет

кишечника.

Слайд 19

Значение саркодовых

Отрицательное:

Просветные формы могут превращаться в цисты. Люди, в кишечнике которых есть цисты, способны выделять их во внешнюю среду годами. Дизентерийная амеба может жить в кишечнике, не причиняя вреда хозяину, Таких людей

называют носителями.

Слайд 20

Значение саркодовых

Отрицательное:

Возникновению заболевания способствуют определенного вида бактерии, попадающие с пищей в кишечник человека. Бактерии подготавливают слизистую оболочку кишечника к проникновению амеб, которые внедряются в стенки

кишечника, интенсивно

размножаются,

превращаясь в

тканевые формы.

Слайд 21

Значение саркодовых

Отрицательное:

С помощью протеолитических ферментов они разрушают кишечный эпителий, вызывая язвенные поражения кишечника, способствуют возникновению кровотечений.

Болезнь сопровождает

кровавый понос.

Слайд 22

Значение саркодовых

Отрицательное:

Амебы, оставшиеся в просвете кишки, начинают питаться эритроцитами, растут и превращаются в крупные вегетативные формы. С током крови амебы могут попасть в печень, легкие, мозг, другие органы и вызвать абсцессы.

Слайд 23

Значение саркодовых

Отрицательное:

При лечении крупная вегетативная форма амебы снова превращается в мелкую, способную инцистироваться. Больной выздоравливает или заболевание переходит в

хроническую форму.

Слайд 24

Значение саркодовых

Отрицательное:

Профилактика заболевания — мытье овощей и фруктов, питье кипяченой воды и соблюдение правил личной гигиены.

Слайд 25

Что такое корневище? | Сельская еда и фермы

Пряники, имбирное пиво и имбирные хлопья стали возможными благодаря небольшому узловатому овощу, который, как вы уже догадались, имбирь. В продуктовом магазине вы можете купить имбирь в различных формах, включая свежий и цельный, сушеный и порошкообразный, консервированный, кристаллизованный или даже маринованный. На сельских фермерских рынках вы найдете свежий цельный имбирь. Лучше всего покупать такой имбирь, потому что он обеспечивает лучший вкус и имеет самый высокий уровень гингерола, который обладает противовоспалительными свойствами.Рассмотрим сам имбирь поближе!

Растение произрастает в Юго-Восточной Азии. Сегодня Индия является мировым лидером по производству имбиря, производя около 30% мировых поставок. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Статистического управления ООН, ежегодно во всем мире производится 2,2 миллиона тонн имбиря!

Хотя имбирь обычно называют корнем имбиря, на самом деле имбирь представляет собой корневище. Корневище — это мясистый подземный стебель. Эти стебли растут не вертикально, а горизонтально.У них растут корни, идущие вниз, и ростки, растущие вверх. Побеги и листья, которые мы видим над землей, тоже съедобны! Хотя эти зеленые части растения не так широко используются, как корневище, их можно использовать для приготовления чая — в качестве гарнира (подобно чесноку) или для придания вкуса бульонам (подобно лавровому листу).

В зависимости от того, когда собирают имбирь, будет решаться, как его приготовить. «Молодой» имбирь или весенний имбирь не нужно очищать от кожуры и имеет более мягкий вкус. Зрелый имбирь — это, вероятно, то, что вы больше всего привыкли видеть.У него жесткая внешняя оболочка, и перед едой ее нужно будет очистить. При покупке выбирайте имбирь с гладкой кожей без признаков плесени или морщин. Морщины и трещины могут указывать на то, что корневище вышло из расцвета. Когда вы принесете его домой, неочищенный имбирь будет храниться в холодильнике в течение нескольких недель.

На кухне имбирь используется как пряность, но исторически он использовался в лечебных целях. Имбирь обладает потогонным действием, что означает, что он способствует потоотделению, что может помочь при лечении лихорадки, гриппа или простуды.Также есть доказательства того, что имбирь может уменьшить головокружение, тошноту и рвоту. Наконец, при регулярном употреблении имбирь обладает противовоспалительными свойствами.

Говорят, что в XIII и XIV веках овцу можно было купить за один фунт имбиря. Хотя один фунт имбиря сегодня, вероятно, не принесет вам много пользы, вы можете использовать его в некоторых рецептах ниже!

Разница между корневищами и клубнями?

И садоводы, и растительные компании имеют тенденцию называть луковицей любой округлый, узловатый корень растения, но есть различия между настоящими луковицами, клубнелуковицами и корневищами.Хотя их обычно сажают одинаково, между ними могут быть важные различия. Например, хотя большинство луковиц следует сажать в два-три раза глубже их окружности, бородатый ирис, вырастающий из корневищ, может сгнить, если закопать их так глубоко.

Истинные луковицы

Многие из цветущих луковиц, которые мы сажаем осенью, являются настоящими луковицами. Настоящая луковица — это подземный стебель с мясистыми чешуйчатыми слоями, окружающими центральный бутон. Чешуя — это основание листа, хранящее пищу, и оно прикреплено к так называемой базальной пластине (нижней части луковицы, откуда выходят корни).Центральный бутон — это будущий цветок.

Луковицы воспроизводятся путем образования смещенных уменьшенных версий самих себя, прикрепленных к базальной пластине. Вы можете разделить эти смещения и посадить их, чтобы создать больше растений.

Есть два типа настоящих луковиц:

- Оболочечные луковицы имеют бумажную внешнюю оболочку, которая защищает чешуйки, которые являются источником питания луковиц. Лук и тюльпаны — это луковицы с оболочкой.

- Череповидные или немонеточные лампы не имеют бумажного покрытия.Они остаются пухлыми и влажными. Луковицы лилий — хороший пример черешчатых луковиц.

Примеры настоящих луковиц включают лук, амариллис, нарцисс, лилию, лук и тюльпан.

Клубнелуковицы растений

Они могут выглядеть как груды камней, но клубнелуковицы на самом деле очень похожи на настоящие луковицы. Как и луковицы, они представляют собой раздутые подземные стебли, которые хранят пищу для растения во время покоя. В отличие от луковиц клубнелуковицы твердые, не имеют чешуек и мясистых листьев. Поскольку они твердые, бутон, или растущий кончик, находится на вершине клубнелуковицы, а не в центре чешуек луковицы.

По мере того, как растение растет и использует накопленную пищу, клубнелуковица сморщивается и почти исчезает. К счастью, формируется новая клубнелуковица, хотя может потребоваться несколько лет, чтобы накопить достаточно резервов, чтобы снова зацвести.

Примеры клубнелуковиц включают крокосмию, крокус, фрезию и гладиолус.

Ель / Мари ЯнноттиКорневища

Корневища — это тоже подземные стебли, но они растут горизонтально (и часто быстро). Многие растения, которые мы считаем агрессивными или инвазивными, например бамбук, растут корневищами.Но это не создает проблемы для всех корневищных растений. Бородатый ирис, показанный здесь, распространяется медленно, и его легко контролировать. Лучший вариант выращивания корневищных растений — это держать их в контейнере или на грядке.

Примеры корневищ включают бамбук, лилию каллу, канну, чугунные растения, траву, земляной плющ, ирис бородатый, ландыш и водяную лилию.

Ель / Мари ИанноттиКлубни растений

Клубни — это еще один тип опухших стеблей.Базальной пластинки нет, а внешняя поверхность обычно кожистая. У клубней есть глазки или узлы роста, из которых вырастают новые растения. Чтобы размножить растения, все, что вам нужно сделать, это поднять растение и отрезать здоровые кусочки клубня, на каждом из которых будет примерно по три глазка.

Примеры клубней включают ветреницу, цикламен, каладиум, георгин, лилейник, пион, сладкий картофель и картофель. Клубневые корни, похожие на клубни растений, также представляют собой набухшие стебли.

Еще больше усложняет ситуацию то, что есть также клубневые корни, такие как клубневые бегонии.Как и в случае набухших стеблей, эти раздутые корни содержат дополнительную пищу для растения, но не способствуют его размножению.

Ель / Мари Янноттилампочек

лампочекОрганы подземного хранения

Луковицы, клубни, клубнелуковицы и корневища

Растения разработали несколько методов хранения пищи в периоды засухи, чтобы они могли ожить, когда условия снова станут подходящими. Поэтому растения, которые сберегают свои энергетические ресурсы для будущего роста, чаще всего встречаются в местах с продолжительным засушливым периодом, зимой или летом, или где существует слишком большая конкуренция за доступную пищу или воду в определенное время года. (е.грамм. в лиственных лесах).

Существует несколько типов подземных накопительных органов, образованных из модифицированных стеблей или корней, и они в основном встречаются у представителей семейств однодольных растений Iridaceae, Liliaceae и Amaryllidaceae. Поскольку их цель — сохранить пищу для использования новым ростком, все такие резервуары энергии относительно большие и мясистые. Основными типами подземных запасающих органов являются луковицы, клубни, клубнелуковицы и корневища, хотя у некоторых растений есть только увеличенные мясистые корни, которые не попадают ни в одну из этих категорий.

ЛАМПОЧКА Луковица — это подземный накопительный орган, образованный из стебля и листьев растения.

В нижней части луковицы находится тонкий плоский диск, называемый базальной пластиной, который представляет собой сжатый стебель, и корни растут из-под него. Тело луковицы состоит из слоев мясистых чешуек, которые представляют собой видоизмененные листья. В центре луковицы бутон будущего цветка.

В течение вегетационного периода растение использует пищу, хранящуюся в мясистой чешуе, а в конце сезона листья превращают пищу в новые чешуйчатые листья для следующего сезона. Листья старой чешуи образуют засохшее бумажное покрытие новой луковицы, туники. Новые луковицы образуются вокруг основания старой луковицы. Эти детские луковицы называются луковицами.

ТУБЕР Клубень — это мясистый запасающий орган, образованный из стебля или корня.

Клубень картофеля образуется на конце подземного стебля и может давать новые побеги из глазков или почек на его поверхности. У других растений на корнях образуются клубни, которые не дают побегов, а используются только для хранения пищи.

В течение вегетационного периода растение использует пищу, хранящуюся в мясистых клубнях, и на концах подземных стеблей текущего сезона формируются новые клубни. Корневые клубни, которые используются исключительно как органы хранения пищи, представляют собой более или менее постоянные структуры и постоянно пополняют свои запасы.

CORM Клубнелуковица — это подземный накопительный орган, образованный из стебля растения.

Клубнелуковица представляет собой массу твердой ткани без отдельных мясистых чешуек, как в луковице, хотя обычно имеется сухая, напоминающая бумагу оболочка, образованная из видоизмененных листьев.

Клубнелуковица образуется из опухшего основания стебля, а корни образуются на нижней стороне клубнелуковицы.Почки образуются на вершине стебля, а также могут быть более мелкие вторичные почки на внешней стороне клубнелуковицы. Они обычно находятся в состоянии покоя, если не повреждена основная почка стебля. В течение вегетационного периода растение использует пищу, хранящуюся в мясистом стебле, а в конце сезона листья отвлекают пищу, производя новую клубнелуковицу поверх старой.

РИЗОМА Корневище — это набухший стебель с листьями и корнями, который растет горизонтально на поверхности или чуть ниже.

Корневище похоже на клубнелуковицу, но новые корневища не образуются ежегодно. Вместо этого более старые части отмирают, а кончики корневища становятся длиннее. Корневища обычно имеют чешуйчатые редуцированные листья на поверхности, у которых есть почки в пазухах. Корневище можно размножать делением, когда эти покоящиеся почки вырастут и дадут листья для нового растения.

Корнеплоды

Корнеплоды

© Denzil Green

То, что мы называем корневыми овощами, на самом деле не все корни: в эту категорию также входят другие вещи со странными названиями, такие как клубнелуковицы, корневища и клубни.Например, картофель — это не корень; это на самом деле клубень. «Технически» арахис — это корнеплоды, потому что это клубни, которые растут на корневище под землей, но с ним обращаются как с орехом (и вы бы поступили так же, если бы искали его рядом с пастернаком).

Технически, чтобы быть «настоящим» корнеплодом, овощ должен удовлетворять двум условиям: расти под землей и играть роль корня для растения, поглощая влагу и питательные вещества из земли. Следующие овощи являются примерами настоящих корнеплодов: морковь, хрен, редис, брюква, пастернак, салсифи и репа.На самом деле они являются стержневым корнем растения, который образуется из самого первого корня, которое пустило семя.

Обычно этот термин используется для обозначения любой подземной части растения, которое мы едим. Несмотря на то, что лук и лук-порей связаны между собой, мы бы назвали лук корнеплодом, но не луком-пореем, поскольку лук-порей растет над землей.

Корнеплоды никогда не были в моде. На протяжении всей истории они в основном рассматривались как крестьянская еда. И никаких новых поклонников не завоевывают люди, применяющие к корневым овощам нынешнюю моду недоварки овощей: почти все корнеплоды должны быть хорошо приготовлены, и их нельзя есть сырыми.

Однако самые сердечные едоки любят свои «корневые овощи», поскольку они с любовью относятся к ним.

Лампочки

Луковицы подземных растений, таких как лук и чеснок.

Клубнелуковицы

Клубнелуковицы — это подземные стебли, которые растут вертикально. Селериак, Эддо, Таро и водные каштаны — это клубнелуковицы (хотя водные каштаны растут под водой, а не под землей). Клубнелуковицы хранят крахмал для растений.

Корневища

Корневища — это стебли, которые растут горизонтально под землей.От корневищ отрастают корни и части растения, которые появятся над землей. Имбирь, галангал, кратчай и куркума — это корневища.

Клубни

Клубни — это подземные стебли. Они увеличиваются в толщине, а не в длине.

Литература и предания

Приверженцы религии джайнизма не едят корнеплоды, потому что для их сбора нужно убить все растение.

Связанные записи

луковиц, клубнелуковиц, корневищ и клубней — Программа для мастеров-садоводов округа Честер — Расширение штата Пенсильвания

Что такое лампочки?

По сути, луковицы — это «резервуары для хранения», которые помогают растениям пережить периоды покоя, когда слишком холодно или слишком жарко для их цветения.Они также питают растение во время цветения и вегетации. Есть несколько основных типов луковиц:

- Настоящие луковицы (нарциссы, тюльпаны, гиацинты и т. Д.) Представляют собой целые растения в крошечной упаковке. Они производят стебли из основания луковицы и выживают из года в год. По мере роста растения у основания материнского растения образуются луковицы.

- Клубнелуковицы (крокусы, фрезии и гладиолусы) обычно представляют собой короткие приземистые стебли, заполненные тканью для хранения пищи.Некоторые клубнелуковицы производят кормели, которые, как и луковицы, являются детскими растениями, и их можно отделить от родительского для выращивания новых растений.

- Клубни (георгины и некоторые бегонии) — это подземные корни с мясистыми, запасающими пищу частями, напоминающими клубни.

- Корневища (ирисы) представляют собой луковичные блоки питания, которые растут вдоль поверхности почвы. На корневище образуются ростковые почки для листьев и цветов следующего года. Первоначальное корневище не оплавится, и со временем его нужно будет выкопать.

Весенние и летние луковицы

Луковицы, цветущие весной, зимостойки. Их высаживают осенью, весной они растут и цветут, затем год полежат в состоянии покоя. Весенние луковицы не нужно выкапывать, если они не нуждаются в делении. Большинство из них будут продолжать расти и цвести каждую весну, некоторые в течение многих лет, некоторые только год или два.

Примеры весенних луковиц: гиацинт, тюльпан и нарцисс.

Луковицы, цветущие летом, не зимостойки. Их высаживают весной, а летом они растут и цветут.С ними можно обращаться как с однолетними (выращивать в течение одного сезона), либо вы можете выкопать их и хранить на зиму в незамерзающем месте, пока их не пересаживают следующей весной. Некоторые примеры летних луковиц — георгины, канна, гладиолусы и клубневые бегонии.

Посадка

Все луковицы любят солнце, но имейте в виду, что многие весенние луковицы зацветают до того, как деревья распускаются, так что вы можете посадить их в тех местах, которые станут затемненными в конце сезона.

Подготовьте почву перед посадкой.Оптимальный диапазон pH для луковиц составляет от 6 до 7. Тест почвы на участке посадки необходим, чтобы определить, нужно ли вносить известь для регулирования pH почвы.

Очень важен хороший дренаж почвы. Если у вас почва с высоким содержанием глины, добавьте компост, торфяной мох или другой органический материал. Органический материал следует засыпать в верхние 12-18 дюймов почвы.

Весенние луковицы можно высаживать поздней осенью, до промерзания почвы, но не более чем за шесть недель до первых заморозков.

Смешайте костную муку с почвой на дне ямы. Если луковицы собираются держать на грядке более года, внесите дополнительные удобрения. Осенью смешайте в почве пять столовых ложек 10-10-10 растворимого удобрения (или эквивалентного удобрения для луковиц) плюс две чашки костной муки на десять квадратных футов площади. Не позволяйте луковицам касаться удобрений. Общее практическое правило посадки весенних луковиц — сажать в два-три раза глубже, чем высота луковиц, и измерять от дна луковицы.Это означает, что самые большие луковицы, такие как тюльпаны или нарциссы, будут высажены на глубину около 8 дюймов, а более мелкие — на глубину 3-4 дюйма. Требования к посадке летних луковиц различаются, поэтому информацию о глубине посадки см. В информации, прилагаемой к луковицам.

Большинство луковиц высаживают заостренным концом вверх и корневой пластиной вниз. Лучший способ посадки — перекопать всю грядку на нужную глубину, добавив удобрения, костную муку и любые поправки. Вдавите луковицы в почву на участке посадки и засыпьте почвой.

Накройте грядку луковицы мульчей толщиной два или три дюйма. Мульча поможет свести к минимуму колебания температуры и поддерживать оптимальный уровень влажности в грядке. Маленькие, рано распускающиеся луковицы мульчировать не следует.

Поливайте луковицы после посадки. Это способствует осаждению почвы и дает луковицам влагу, чтобы начать укореняться. Перед наступлением холодов луковицы, посаженные осенью, должны укорениться. Избегайте чрезмерного полива во время посадки, так как это может привести к гниению луковиц.

Обслуживание

Как весенние, так и летние луковицы поливайте всякий раз, когда почва высыхает, в любое время после того, как на растении впервые появятся цветочные почки.Удобряйте ежемесячно от появления всходов до полного цветения растений.

После цветения дайте листьям растения засохнуть и побуреть; не стригите и не косите их. Растению нужны листья для производства пищи (посредством фотосинтеза), которая будет храниться в луковице для роста в следующем году.

После того, как листва полностью сморщится, весенние луковицы можно оставить на месте или выкапывать и пересаживать осенью. Луковицы, цветущие летом, можно поднимать (как луковицы, так и материнское растение), хранить зимой и пересаживать весной.

Деление и пересадка весенних луковиц

Примерно через три года весенние луковицы нужно «приподнять» и разделить. Признаки того, что луковицы нужно вынимать, — это перенаселенность, наличие нескольких стеблей и увядание цветов.

Лучшее время для разделения и повторной посадки — после пожелтения листвы. Когда листья еще видны, найти луковицы легче. Поднимите луковицу, поместив шпатель под растение и приподняв его. Обрежьте большую часть коричневой листвы, но оставьте пару дюймов на луковице.

Когда растение будет поднято, удалите луковицы с материнского растения, затем пересаживайте их отдельно или одновременно с материнским растением кончиками вверх. Луковицы не цветут около двух лет.

Советы по садоводству с использованием луковиц

- В период вегетации поливать, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой.

- Сорняки часто, так как сорняки отнимают питание у рассады и луковиц.

- Удобряйте несколько раз за сезон.

- Нарциссы отлично подходят для натурализации (разбрасывания кустов растений по всей территории). Их никогда не нужно выкапывать, и они устойчивы к кроликам и оленям.

- Чтобы замаскировать отмирающую листву, поместите луковицы за другими растениями или пересаживайте однолетние растения. Посадите более высокие цветущие луковицы за низкорослыми растениями или с почвопокровными и многолетними растениями, такими как хоста или лилейник.

- Для максимально естественного вида сажайте луковицы группами или рядами, а не прямыми линиями.

- Некоторым цветущим летом луковицам, таким как георгины и гладиолусы, иногда требуется дополнительная поддержка, чтобы они могли оставаться в вертикальном положении.

601 Westtown Road, Suite 370

West Chester, PA 19380-0990

610-696-3500

Определение корневища по Merriam-Webster

rhi · zome | \ Rī-ˌzōm \: несколько удлиненный обычно горизонтальный подземный стебель растения, который часто утолщен отложениями резервного пищевого материала, дает побеги вверху и корни внизу и отличается от настоящего корня наличием бутонов, узлов и обычно чешуевидных листьев.

Энциклопедия настоящих продуктов питания | Куркума

Есть куркума

Хранение куркумы

Храните сушеную куркуму (в порошке или целиком) в герметичном контейнере в темном месте.Воздействие солнечного света ослабит вкус куркумы, а также ее характерный цвет. Рекомендуется использовать молотые специи в течение нескольких месяцев или до одного года для лучшего вкуса; если она старше, куркума по-прежнему будет иметь ярко-желтый оттенок, но вам может потребоваться больше специи, чтобы добиться того же вкуса. Свежий корень куркумы можно хранить в проветриваемом сухом месте при комнатной температуре около двух недель, прежде чем он начнет сохнуть и разлагаться; свежие корни также можно заморозить в течение нескольких месяцев и разморозить перед использованием.

Готовим с куркумой

Из-за легкой горечи куркума часто сочетается с легким подслащивающим агентом, таким как мед, при приготовлении пищи. Чтобы узнать, нравится ли вам аромат куркумы, просто попробуйте добавить ее в теплое молоко (или соевое, миндальное или кокосовое) с небольшим количеством меда. Или попробуйте этот противовоспалительный чай с куркумой. И вместо того, чтобы покупать готовые смеси специй, запаситесь отдельными канистрами со специями, такими как куркума, корица, молотая горчица, тмин и т. Д.и сделайте свой собственный купаж, регулируя количество каждого по вкусу. Если вы хотите, чтобы выпечка, например, пирожные, печенье или хлеб, была немного ярче, просто добавьте в тесто щепотку куркумы, чтобы оно стало солнечным.

Куркума Питание и влияние на организм

Куркума имеет множество преимуществ для здоровья, от аюрведических традиций до последних модных увлечений питанием. В дополнение к антиоксидантным и противовоспалительным эффектам, известным с древних времен, куркума содержит множество важных минералов и фитонутриентов.К ним относятся клетчатка, кальций, калий, железо, марганец, медь и цинк. Он также богат витамином B6 и витамином C, особенно если есть его в свежем виде. Однако даже сушеная куркума является одной из лучших специй с точки зрения антиоксидантной силы.

Поскольку антиоксиданты укрепляют иммунную систему и предотвращают недуги, некоторые даже предлагают принимать добавки с куркумой. Ученые изучили роль куркумы в предотвращении рака, например рака груди, в то время как другие исследования показывают, что куркумин (содержащийся в куркуме в природе) может помочь в лечении различных форм рака.

Сравнивать простейших животных и растений. Объяснять значение простейших в природе и жизни человека

Сравнивать простейших животных и растений. Объяснять значение простейших в природе и жизни человека