Бактерии способны образовывать организованные структуры

Бактерии оказались способны к коллективному поведению: в маленьких полостях они образуют упорядоченные плёнки. И хотя они не могут развиться в многоклеточные организмы, эти плёнки изрядно портят жизнь человеку — так бактерии защищают себя от созданных нами антибиотиков.Определяющая особенность одноклеточной жизни — её индивидуальность. Причем это относится не только к более совершенным эукариотическим (ядерным) клеткам, но и к их доядерным собратьям — прокариотам, или, попросту говоря, бактериям. Однако доказать эту индивидуальность пока никто не пытался.

Международная команда исследователей из США и Швеции решила изучить взаимодействие бактерий, специально создав для этого микроскопические камеры, в которые помещались бактерии. Все камеры были разной формы и размеров, что позволило ученым культивировать бактерии в незначительных объемах среды. Работа исследователей была опубликована в последнем выпуске PLoS Biology.

С точки зрения медицины, именно такие пленки играют ключевую роль в воспалении при муковисцидозе, инфекциях мочеполовой системы и других тяжелых и трудно поддающихся лечению заболеваниях.

Прокариоты

или доядерные (Prokariota) — организмы, не обладающие типичным клеточным ядром и хромосомным аппаратом. К ним относятся бактерии, синезелные водоросли, риккетсии, микоплазмы и другие.

Читать дальше

Андрей Левченко и его коллеги наблюдали за поведением культуры кишечной палочки (Eisherichia Coli) с помощью микроскопии в реальном времени. Этот метод избавляет от необходимости постоянно вытаскивать колонии из инкубатора, где поддерживается постоянная температура размножения 37oC, ставить на микроскоп, искать старое место для фотосъемки, и так далее. И даже при такой рутинной работе результаты были бы не достоверны, ведь бактерии, как никакой другой организм, реагируют на колебания температуры и влажности.

У американских и шведских учёных бактерии развивались непосредственно на столике микроскопа в небольшом прозрачном термостате. При этом современные оптические методы — поляризации, фазового и хоффманского контрастирования — позволяли с высокой точностью различать даже отдельные живые клетки. Ходжун Чхо, аспирант Левченко, в течение 24 часов неотрывно записывал на видео самоорганизацию и поведение культуры.

Оказалось, что в зависимости от формы и объема камеры, клетки организовывали свои колонии по-разному. Например, в округлых камерах клетки располагались случайным образом, тогда как в углах квадратных выстраивались упорядоченно. При этом атипичные палочки — слишком короткие или слишком длинные — не включались в эту структуру. И чем дольше популяция клеток оставалась в камере, тем более организованной становилась структура образуемой ими пленки.

Эукариоты

— одно- или многоклеточные растительные и животные организмы, у которых тело клеток, в отличие от клеток прокариот, дифференцировано на цитоплазму и отграниченное мембраной ядро. Это царство или надцарство, включают царства животных, грибов, растений.

Это царство или надцарство, включают царства животных, грибов, растений.

Читать дальше

Как отмечают учёные, эти процессы можно было бы считать проявлением постепенного высасывания бактерий средой, однако в начале эксперимента концентрация клеток поддерживалась однородной и стабильной. Ученые также обнаружили способность клеток синхронно замедлять свой обмен веществ в ответ на уменьшение содержания пищи в среде.

Всё это напоминает поведение предшественников многоклеточной жизни — колоний одноклеточных водорослей.

Впрочем, о дифференцировке клеток пока говорить нельзя, поэтому учёные удерживаются от сравнений. Кроме того, учёным не удалось сделать главного — выявить причины такого поведения бактерий.

Возможно, эти неясности сможет разрешить статья специалистов из Британского института эволюционной биологии, опубликованная в последнем номере Nature. Ученые выявили реакцию культуры P.aeruginosa на вещества, выделяемые другими организмами при изменениях в окружающей среде.

Оказалось, что эта реакция была сильнее всего, если штаммы бактерии были генетически ближе друг к другу.

Таким образом, бактериям проще всего влиять на поведение своих ближайших родственников. Означает ли это, что такие примитивные существа, как бактерии, способны к коллективной жизни, пока не ясно. По крайней мере, многоклеточные организмы, клетки которых не имеют ядер, науке неизвестны.

close

100%

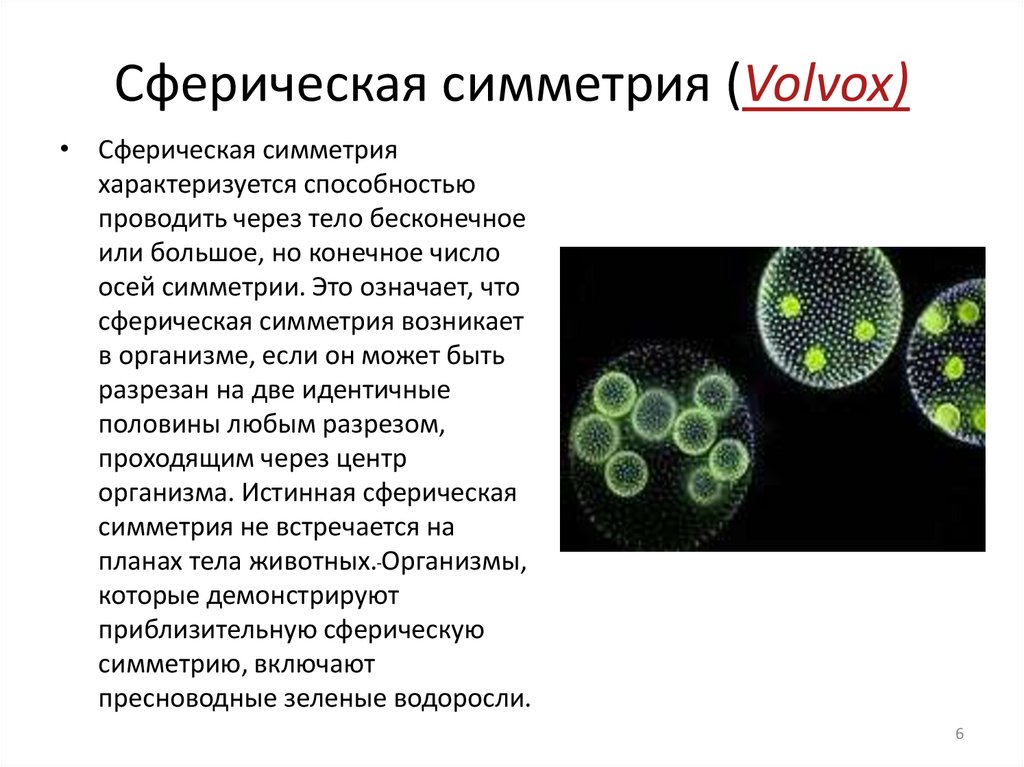

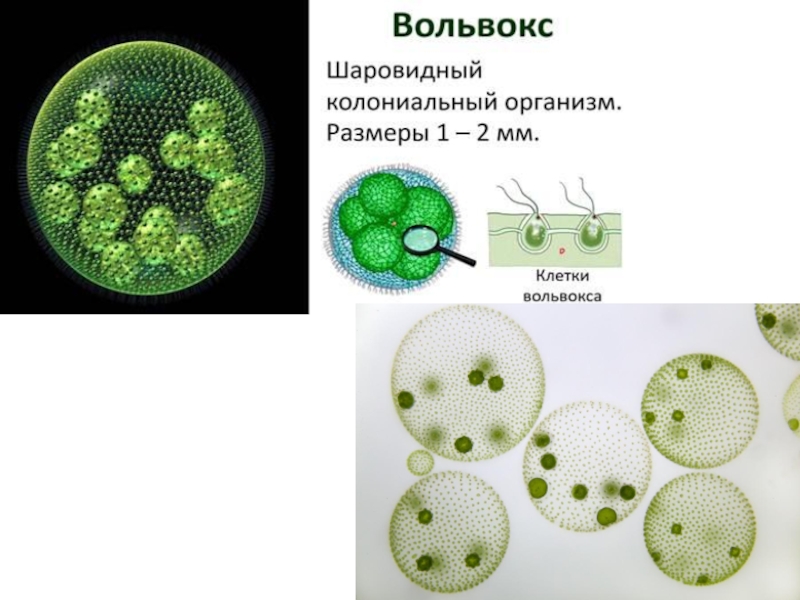

Вольвокс

колониальная пресноводная зеленая водоросль. Колония выглядит как полый шар (диаметром не более 3 мм), поверхность которого образована клетками, соединенными между собой тяжами протоплазмы.

Читать дальше

В любом случае, изучение плёнок, образуемых бактериями, имеет большое значение для медицины. Как показал микробиолог Дон Монро, работа которого опубликована в том же выпуске PLoS Biology, что и статья группы Левченко, подобные пленки образуются и развиваются практически при всех инфекционных заболеваниях. По мнению Монро, именно они, а не сами бактерии, должны быть основным объектом для целенаправленного лечения.

Кто живет на Земле, кроме животных и растений

Современная классификация земных организмов значительно отличается от привычного разделения на животных и растений, которым пользовалось человечество сотни лет. Ученые стали описывать органический мир с помощью сложных систем, и эти системы постепенно усложняются. О классификации органического мира рассказывает кандидат биологических наук, заместитель декана биологического факультета МГУ Галина Белякова.

– Со времен Аристотеля люди делили все живые организмы традиционно на животных и растения, и такая система органического мира держалась довольно долго, но потом все постепенно стало усложняться. Довольно долго была система из пяти царств – это бактерии, простейшие одноклеточные, животные, растения, грибы. Но в настоящее время все стало еще сложнее. С чем связаны изменения, которые происходят в системе описания органического мира?

– Действительно, очень долго держалась точка зрения, что все живые организмы надо разделить на животных и растения. И в основу такого подхода был положен принцип отличия животных и растений. Речь шла о тех многоклеточных организмах, которые были доступны обывателю в быту и ученым. Пока не было микроскопа, видели только внешние признаки организмов. И животные отличались от растений, во-первых, активным образом жизни, а растения вели прикрепленный образ жизни, и способами поглощения питательных веществ. И вот эта точка зрения господствовала значительно дольше, чем система органического мира, состоящего из пяти царств. Она держалась до того момента, когда Левенгук (Antoni van Leeuwenhoek) первым увидел бактерии, и первым увидел такой удивительный организм, как вольвокс (Volvox).

И в основу такого подхода был положен принцип отличия животных и растений. Речь шла о тех многоклеточных организмах, которые были доступны обывателю в быту и ученым. Пока не было микроскопа, видели только внешние признаки организмов. И животные отличались от растений, во-первых, активным образом жизни, а растения вели прикрепленный образ жизни, и способами поглощения питательных веществ. И вот эта точка зрения господствовала значительно дольше, чем система органического мира, состоящего из пяти царств. Она держалась до того момента, когда Левенгук (Antoni van Leeuwenhoek) первым увидел бактерии, и первым увидел такой удивительный организм, как вольвокс (Volvox).

Дальнейшее развитие микроскопии привело к тому, что стало доступен тот мир, который раньше не был знаком. Вольвокс, который наблюдал Левенгук в капле воды, как бы соединяет в себе признаки как животного, так и растения. Он подвижен, у него есть хлоропласты, он фотосинтезирует, а не глотает пищу. Тогда куда его нужно было относить?

Традиционно в наших школьных учебниках, если открыть учебник зоологии, то там есть простейшие, есть жгутиконосцы, есть окрашенные жгутиконосцы и там вы найдете вольвокс. Откройте учебник ботаники, вы найдете группу низших растений, найдете водоросли и тоже найдете вольвокс. И вот эта ситуация привела к тому, что скопилось большое количество таких одноклеточных организмов, которым не знали, где их место в систематике.

Откройте учебник ботаники, вы найдете группу низших растений, найдете водоросли и тоже найдете вольвокс. И вот эта ситуация привела к тому, что скопилось большое количество таких одноклеточных организмов, которым не знали, где их место в систематике.

Геккель в конце XIX века предложил выделить новое царство протист Protist, куда отнес одноклеточные организмы.

Наверное, еще полвека прошло прежде, чем развитие биологических наук привело к сознанию того, что есть два типа клеток — это прокариотные (безъядерные) и эукариотные (клетки с ядром). В 1938 году было предложено еще одно новое четвертое тогда царство, куда отнесли все прокариотные организмы – бактерии.

Получилось три эукариотных царства – протисты, животные и растения. Это царство протист напоминало такую сборную солянку, куда относили то, что не подходило ни к растениям, ни животным. И туда же отнесли грибы. Но что такое грибы? Дальше было выделено самостоятельное царство грибов из царства протистов. Потому что отнесение к низшим растениям, неоправданно – у грибов нет хлоропластов, они не фотосинтезируют, у них хитиновые клеточные стенки. То есть это такие организмы, которые как бы соединяют в себе свойства растительной и животной клетки. Поэтому было создано царство такое, которое назвали грибы.

То есть это такие организмы, которые как бы соединяют в себе свойства растительной и животной клетки. Поэтому было создано царство такое, которое назвали грибы.

До середины 1970-ых годов была система четырех эукариотных царств и одного царства прокариотов. А дальше американский исследователь Кард Вазё (Carl Woese) открыл археи (Archaea).

Археи — организмы, которые имеют прокариотическое строение клетки. Но как оказалось, очень далеко отстоят от настоящих бактерий. Причем все системы, которые были, они основывались на типических признаках – морфология, физиология, биохимия организма.

Карл Вёзе предложил использовать признаки, связанные с анализом последовательности нуклеотида генов и предложили этот ген ДНК для прокариотических клеток, который котирует РНК, входящую в состав рибосом.

Рибосомы – это структуры, которые есть во всех клетках, на них идет синтез белка. И оказалось, что империя прокариот неоднородна. И тогда была выделена и предложена система не пяти царств, а трех доменов. Вёзе предложил использовать домены — это на сегодняшний день самая высокая иерархическая категория и вот такие три домена: бактерии, археи и эукариотные организмы. А уже внутри этих доменов идет деление на империи, империи делятся на царства, царства на отделы ну и так далее.

Вёзе предложил использовать домены — это на сегодняшний день самая высокая иерархическая категория и вот такие три домена: бактерии, археи и эукариотные организмы. А уже внутри этих доменов идет деление на империи, империи делятся на царства, царства на отделы ну и так далее.

– Понятно, что никакой ученый не может запомнить все миллионы описанных видов, их надо по каким-то полочкам разложить. Но это делается только для удобства или отражает какую-то объективную реальность?

– Систематика, как наука о видовом разнообразии организмов, занимается не только тем, систематизированием того, что уже накоплено, но она отражает и уровень развития биологии. Она позволяет делать такие обобщения, которые дают возможность продвижения в биологии, причем в разных направлениях биологических наук, которые на первый взгляд как бы не связаны обывателем с систематикой. Это и цитология, и биохимия, и молекулярная биология. Осмысление знаний и понимание того, что известно на сегодняшний день, дает плацдарм для того, чтобы идти дальше. И в этом отношении как раз систематика играет большую роль. Профессор Дикун, мой учитель на лекциях говорил: вы купили книги и их накопилось много, тогда нужна полочка, чтобы их расставить. А дальше вы расставите книги в зависимости от того, какую цель вы преследуете. Вы можете поставить рядом красивые корешки и это будет доставлять эстетическое удовольствие, а можете расставить по тематике – здесь детективы, здесь – по ботанике, здесь – по грибам. И тогда если вам нужно какую-то книгу, вы ее легко найдете. Вот построения и системы, которые существуют, задаются теми целями исследователей, которые эти системы создают. И существуют системы как искусственные, так и естественные.

И в этом отношении как раз систематика играет большую роль. Профессор Дикун, мой учитель на лекциях говорил: вы купили книги и их накопилось много, тогда нужна полочка, чтобы их расставить. А дальше вы расставите книги в зависимости от того, какую цель вы преследуете. Вы можете поставить рядом красивые корешки и это будет доставлять эстетическое удовольствие, а можете расставить по тематике – здесь детективы, здесь – по ботанике, здесь – по грибам. И тогда если вам нужно какую-то книгу, вы ее легко найдете. Вот построения и системы, которые существуют, задаются теми целями исследователей, которые эти системы создают. И существуют системы как искусственные, так и естественные.

Если вы хотите, например, описать биоразнообразие, вы приходите к водоему и хотите узнать, какие там водоросли живут и вам все эти водоросли нужно определить и в какую-то систему свести. Для этого существуют такие искусственные системы, в основе которых лежат чисто морфологические признаки, которые легко давали вам возможность определить и опознать тот организм, который есть. И такие искусственные системы есть. Но в биологии, как и в любой в науке, система стремится к естественности и она должна не только многообразие механизмов отражать, но и должна попытаться отражать связи между этими родственными организмами. К такой системе стремятся естественные научные системы. Естественную систему для всех организмов на сегодняшний день пока невозможно создать, потому что не обо всех организмах известен жизненный цикл и строение.

И такие искусственные системы есть. Но в биологии, как и в любой в науке, система стремится к естественности и она должна не только многообразие механизмов отражать, но и должна попытаться отражать связи между этими родственными организмами. К такой системе стремятся естественные научные системы. Естественную систему для всех организмов на сегодняшний день пока невозможно создать, потому что не обо всех организмах известен жизненный цикл и строение.

Сегодня естественная система – это дерево, где есть основание и расходящиеся ветви. Есть компьютерные программы, которые позволяют создавать деревья и по длине ветвей, по углу расхождения можно судить о родственных отношениях.

– Сейчас главным критерием для классификации живых организмов считаются именно родственные связи?

– Главное это попытки создать такие естественные, филогенетические системы, в которых было бы отражено, кто от кого произошел. Но в чем трудность, которая возникает? Все понятно с этими тремя большими доменами, как бы их сейчас никто не опротестовывает. Есть домен бактерий, есть археи и есть эукариоты. Об археях известно, что это единственные метаногенные организмы, что у них есть отличия от бактериальных РНК, что у них в клеточной стенке нет муреина, что характерно для бактериальных. Муреин – вещество, которое входит в состав клетки бактерий, именно на него действуют пенициллиновые антибиотики, подавляя синтез муреина, за счет этого подавляют развитие возбудителей ряда бактериальных заболеваний. У архей, несмотря на то, что они прокариоты, этих свойств нет, и у них есть нейтроны, те участки, которые кодируют аминокислоты, что характерно для эукариот. Оказалось, что археи, не имеющие ядра по морфологии клетки ближе всего к бактериям, но при построении филогенетических схем они ближе стоят к эукариотам, чем к бактериям.

Есть домен бактерий, есть археи и есть эукариоты. Об археях известно, что это единственные метаногенные организмы, что у них есть отличия от бактериальных РНК, что у них в клеточной стенке нет муреина, что характерно для бактериальных. Муреин – вещество, которое входит в состав клетки бактерий, именно на него действуют пенициллиновые антибиотики, подавляя синтез муреина, за счет этого подавляют развитие возбудителей ряда бактериальных заболеваний. У архей, несмотря на то, что они прокариоты, этих свойств нет, и у них есть нейтроны, те участки, которые кодируют аминокислоты, что характерно для эукариот. Оказалось, что археи, не имеющие ядра по морфологии клетки ближе всего к бактериям, но при построении филогенетических схем они ближе стоят к эукариотам, чем к бактериям.

– То есть ученые решили, что различия на генетическом уровне, тонкие биохимические различия важнее, чем внешние морфологические признаки. Потому что в микроскоп бактерии и археи не отличить.

– Не отличишь абсолютно. Так же могут быть и жгутики, и клетки. Единственное, что кубическая форма характерна только для архей и не характерна для бактерий. Это единственное. То же самое произошло с водорослями. Водоросли, если мы перейдем к группе эукариотных организмов, на сегодняшний день подверглись такой самой радикальной перестройке и переосознанию. Потому что если взять середину прошлого века, водоросли считались низшими растениями, как это было и при Линнее. На самом деле водоросли не представляют собой таксономическую категорию — это разнородная группа организмов, которые находятся на сегодняшний день в четырех из пяти империй эукариот.

Так же могут быть и жгутики, и клетки. Единственное, что кубическая форма характерна только для архей и не характерна для бактерий. Это единственное. То же самое произошло с водорослями. Водоросли, если мы перейдем к группе эукариотных организмов, на сегодняшний день подверглись такой самой радикальной перестройке и переосознанию. Потому что если взять середину прошлого века, водоросли считались низшими растениями, как это было и при Линнее. На самом деле водоросли не представляют собой таксономическую категорию — это разнородная группа организмов, которые находятся на сегодняшний день в четырех из пяти империй эукариот.

Империи эукариот можно разделить на империи, которые различаются такими устойчивыми признаками, как жгутики у сперматозоидов, строение митохондрий, бороздка на клетке и другие признаки. Уточнение и генетических признаков, и морфологических продолжается.

вольвокс прокариотический или эукариотический?

добро пожаловать в солсарин. сегодня в этом посте мы узнаем «вольвокс прокариотический или эукариотический?» , мы также узнаем о системе воспроизводства вольвокса и других аспектах вольвокса.

сегодня в этом посте мы узнаем «вольвокс прокариотический или эукариотический?» , мы также узнаем о системе воспроизводства вольвокса и других аспектах вольвокса.

разница между прокариотами и эукариотами

прокариоты

Прокариоты – это одноклеточные организмы, у которых отсутствует ядро, окруженное ядерной мембраной. Слово прокариот происходит от греческого πρό (pro, «до») и κάρυον (karyon, «орех» или «ядро»). В системе двух империй, возникшей в результате работы Эдуарда Чаттона, прокариоты были классифицированы в рамках империи Prokaryota. Но в трехдоменной системе, основанной на молекулярном анализе, прокариоты делятся на два домена: бактерии (ранее Eubacteria) и археи (ранее называвшиеся Eubacteria). ранее архебактерии). Организмы с ядрами относятся к третьему домену, эукариотам. При изучении происхождения жизни считается, что прокариоты возникли раньше эукариот.

Эукариоты

Эукариоты (/juːˈkærioʊts, -əts/) — это организмы, клетки которых имеют ядро, заключенное в ядерную оболочку. Эукариоты принадлежат к домену Eukaryota или Eukarya; их название происходит от греческого εὖ (eu, «хорошо» или «хорошо») и κάρυον (karyon, «орех» или «ядро»). Домен Eukaryota составляет один из трех доменов жизни; бактерии и археи (прокариоты) составляют два других домена. В настоящее время эукариоты обычно рассматриваются как возникшие в археях или как сестры ныне культивируемых архей Асгарда. быть примерно равным таковому у прокариот. Эукариоты появились примерно 2,1–1,6 миллиарда лет назад, в течение протерозойского эона, вероятно, как жгутиковые фаготрофы.

Эукариоты принадлежат к домену Eukaryota или Eukarya; их название происходит от греческого εὖ (eu, «хорошо» или «хорошо») и κάρυον (karyon, «орех» или «ядро»). Домен Eukaryota составляет один из трех доменов жизни; бактерии и археи (прокариоты) составляют два других домена. В настоящее время эукариоты обычно рассматриваются как возникшие в археях или как сестры ныне культивируемых архей Асгарда. быть примерно равным таковому у прокариот. Эукариоты появились примерно 2,1–1,6 миллиарда лет назад, в течение протерозойского эона, вероятно, как жгутиковые фаготрофы.

вольвокс прокариотический или эукариотический?

Volvox — это эукариотическая зеленая водоросль. Водоросли рода Volvox являются примером связующего звена между колониальными организмами и многоклеточными организмами.

volvox

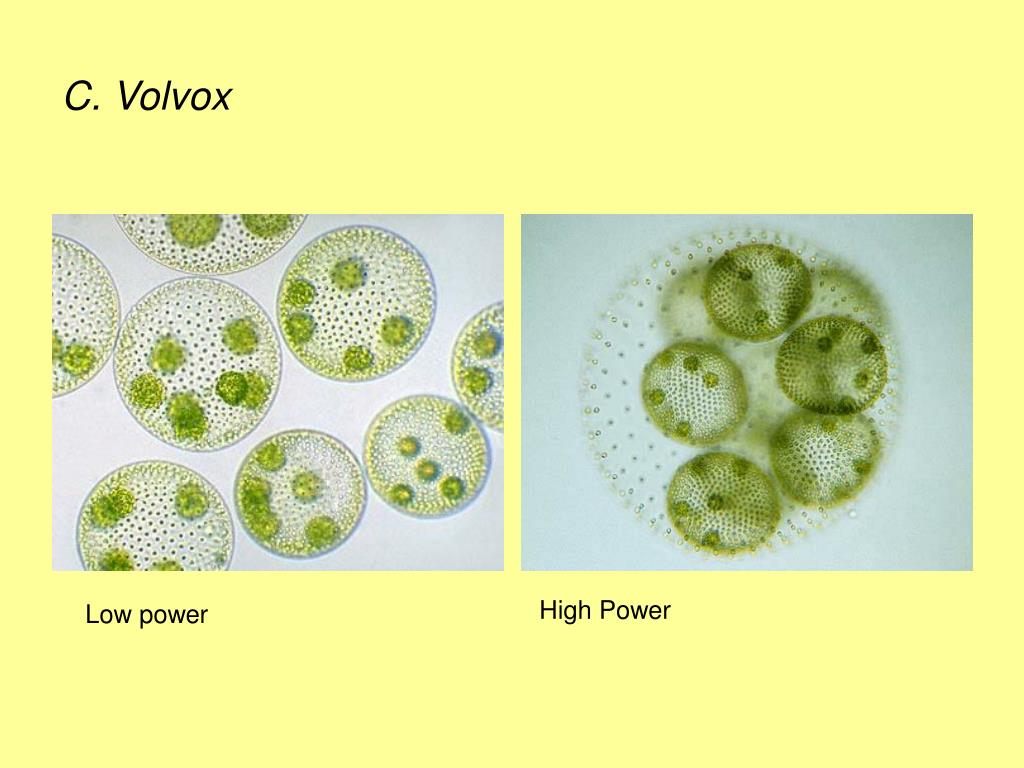

Volvox, род около 20 видов пресноводных зеленых водорослей (отдел Chlorophyta), встречающихся по всему миру. Volvox образуют сферические или овальные полые колонии, которые содержат от 500 до 60 000 клеток, погруженных в студенистую стенку и часто видимых невооруженным глазом.

Помимо отсутствия ядра, у прокариот также отсутствуют митохондрии или любые другие связанные с мембраной органеллы, характерные для эукариотической клетки, и когда-то считалось, что прокариотические клеточные компоненты внутри цитоплазмы не окружены, за исключением внешней клеточной мембраны. Но были обнаружены бактериальные микрокомпартменты, которые считаются простыми органеллами, заключенными в белковые оболочки, наряду с другими прокариотическими органеллами.

Хотя некоторые прокариоты, такие как цианобактерии, обычно являются одноклеточными, они могут образовывать большие колонии. Другие, такие как миксобактерии, имеют многоклеточные стадии в своем жизненном цикле.

Прокариоты бесполые, размножаются без слияния гамет, хотя имеет место и горизонтальный перенос генов.

вольвокс прокариотический или эукариотический?Кто открыл вольвокс?

Колонии Volvox были впервые зарегистрированы голландским микроскопистом Антони ван Левенгук в 1700 году и широко изучаются как генетическая модель морфогенеза (как организмы развивают специализированные клетки и ткани). Volvox также демонстрирует дифференциацию между соматическими (неполовыми клетками) и репродуктивными клетками — явление, которое некоторые биологи считают важным при отслеживании эволюции высших животных из микроорганизмов.

Volvox также демонстрирует дифференциацию между соматическими (неполовыми клетками) и репродуктивными клетками — явление, которое некоторые биологи считают важным при отслеживании эволюции высших животных из микроорганизмов.

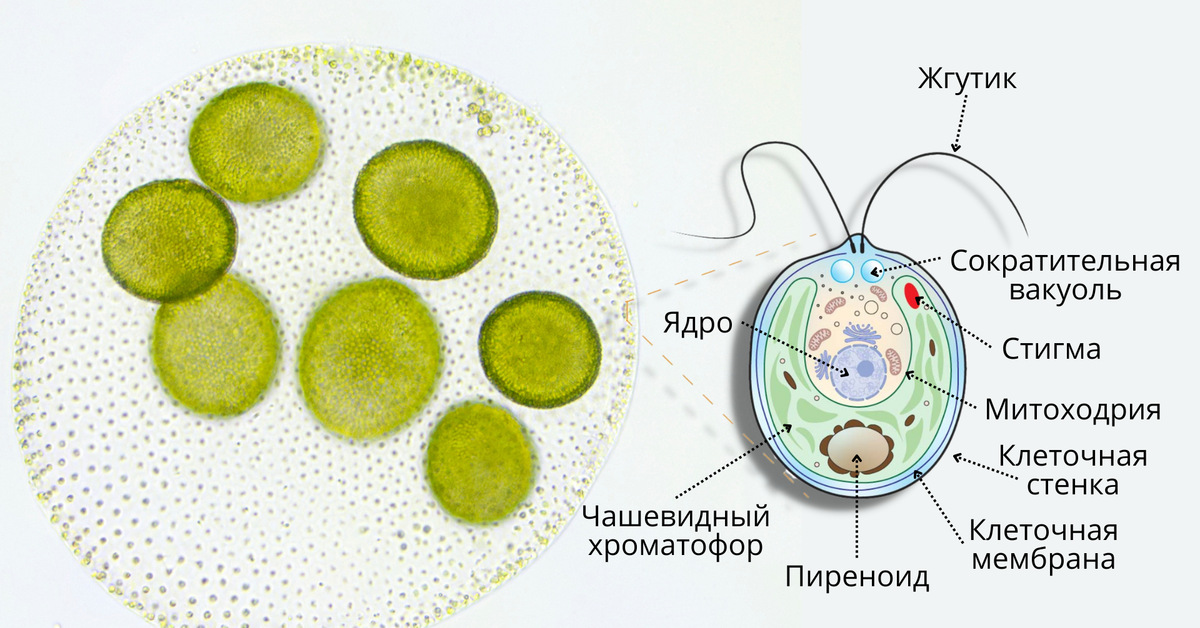

Соматические клетки вольвокса

Соматические клетки колонии вольвокса имеют по два жгутика (хлыстовидные придатки), несколько сократительных вакуолей (органелл, регулирующих жидкость), один хлоропласт (место фотосинтеза) и глазное пятно, используемое для приема света. Соседние клетки часто соединены между собой тяжами цитоплазмы, которые обеспечивают межклеточную связь, и колония перемещается в воде благодаря скоординированному движению жгутиков. Фотосинтезирующие колонии обычно организованы так, что клетки с более крупными пятнами на глазах сгруппированы с одной стороны, чтобы облегчить фототаксис (движение к свету) для фотосинтеза, а репродуктивные клетки сгруппированы с противоположной стороны.

Репродуктивная система вольвокса

Большинство видов вольвоксов размножаются как бесполым, так и половым путем, а некоторые, такие как Volvox carteri, меняют основной способ размножения по крайней мере один раз в год. Бесполые колонии имеют репродуктивные клетки, известные как гонидии, которые производят небольшие дочерние колонии, которые в конечном итоге отделяются от родительских по мере взросления. В половых колониях развивающиеся яйцеклетки или сперматозоиды замещают гонидии, а в результате оплодотворения образуются зиготы, которые образуют кисту и высвобождаются из родительской колонии после ее гибели. Толстостенные зиготы, образующиеся в конце лета, служат стадиями зимнего покоя.

Бесполые колонии имеют репродуктивные клетки, известные как гонидии, которые производят небольшие дочерние колонии, которые в конечном итоге отделяются от родительских по мере взросления. В половых колониях развивающиеся яйцеклетки или сперматозоиды замещают гонидии, а в результате оплодотворения образуются зиготы, которые образуют кисту и высвобождаются из родительской колонии после ее гибели. Толстостенные зиготы, образующиеся в конце лета, служат стадиями зимнего покоя.

1. Бесполое размножение

Volvox образует гипнозиготы с толстыми орнаментированными клеточными стенками, которые обеспечивают защиту от стрессовых условий окружающей среды.

Volvox размножается бесполым путем путем образования автоколоний. Специальные клетки гонидия делятся, образуя дочерние колонии, которые представляют собой уменьшенные версии родительских, но с обращенными внутрь жгутиками. Когда клетки разделились на такое же количество клеток, как и родительская колония, полые колонии переворачиваются через специальную пору так, что жгутики обращены наружу. Родительская колония распадается, освобождая новообразованные автоколонии.

Родительская колония распадается, освобождая новообразованные автоколонии.

Появление мужских гамет и высвобождение гликопротеинового феромона, побуждающего другие колонии производить половым путем либо одну яйцеклетку, либо пакет из 16–64 удлиненных двужгутиковых сперматозоидов. Более крупные половые клетки гонидий в задней части колонии дают начало гаметам и дочерним колониям. В колонии может быть всего несколько гонидий или до 50.

Большинство видов Volvox являются двудомными, хотя некоторые из них являются однодомными. Пакеты спермы высвобождаются из родительской колонии и попадают в женскую колонию, где они диссоциируют и оплодотворяют яйцеклетку. Неоплодотворенные яйца все еще могут дать начало новым колониям. Полученная зигота имеет толстые колючие защитные стенки и может быть красноватого цвета. Только одна двужгутиковая клетка переживает мейотические процессы и затем делится, образуя большую колонию.

2. Половое размножение:

Половое размножение у Volvox оогамное. Некоторые виды Volvox, например V. globator, однодомны или гомоталличны (рис. 3), т. е. антеридии и оогонии развиваются в одной колонии. Другие виды Volvox, например, V. rousseletii, являются раздельнополыми или гетероталличными, т. е. антеридии и оогонии развиваются в разных колониях.

Некоторые виды Volvox, например V. globator, однодомны или гомоталличны (рис. 3), т. е. антеридии и оогонии развиваются в одной колонии. Другие виды Volvox, например, V. rousseletii, являются раздельнополыми или гетероталличными, т. е. антеридии и оогонии развиваются в разных колониях.

Однодомные виды обычно протандрические, т. е. антеридии созревают раньше оогоний, но некоторые виды являются протогинными, т. е. оогонии развиваются раньше антеридий. V aureus в основном раздельнополые, но иногда могут быть и однодомными.

Репродуктивные клетки в основном дифференцируются в задней части колонии. Эти клетки увеличиваются, теряют жгутики и называются гаметангиями. Мужские половые клетки называются антеридиями или андрогонидиями, а женские половые клетки называются оогониями или гиногонидами.

Размер Volvox

Род Volvox (виды, выделенные темно-синим цветом), который характеризуется сфероидным размером (обычно > 500 мкм в диаметре), большим числом клеток (> 500) и составом преимущественно окончательно дифференцированных соматических клеток (Coleman, 2012), является полифилетическим как минимум с тремя отдельными источниками.

Классификация Volvox

Volvox — полифилетический род хлорофитных зеленых водорослей семейства Volvocaceae. Volvox относится к классу Chlorophyceae из-за наличия хлорофилла.

Научная классификация

Домен: Eukaryota

Царство: Plantae

Тип: Chlorophyta

Класс: Chlorophyceae

Отряд: Chlamydomonales

Семейство: Volvocaceae

Род: Volvox

вида пресноводных Volvox

Существует 20 видов пресноводных Volvox. Распространенными видами являются Volvox aureus, Volvox globator, Volvox carteri, Volvox barberi и т. д.

является ли вольвокс прокариотическим или эукариотическим?

Типичная колония вольвокса

Типичная колония вольвокса состоит из полой сферы клеток. Каждый шарик, или ценобий, образован одним слоем поверхностных клеток, соединенных вместе.

Каждая клетка окружена толстой слизистой оболочкой, образующей студенистый слой, который скрепляет полый шарик.

У некоторых видов вольвоксов эти слизистые стенки могут заполнять внутреннее пространство сферы.

Эти поверхностные клетки также называются вегетативными или соматическими клетками.

Каждая вегетативная клетка, расположенная на поверхности шара, несет два жгутика.

Эти жгутики смотрят в сторону окружающей воды и взмахивают, чтобы продвигать всю колонию по воде. Вот почему вольвокс движется как катящийся мяч.

Volvox представляет собой полую сферу из 500–50 000 клеток, называемую колонией или ценобием.

Полый шар состоит из слоя клеток. Каждая клетка имеет пару хлыстообразных жгутиков. Жгутики бьются синхронно, позволяя колонии клеток плавать.

Помимо жгутиковых соматических клеток, зрелая колония Volvox также содержит репродуктивные зародышевые клетки. Половых клеток меньше, чем соматических, и они располагаются в центре сферы.

Внутри вегетативной клетки находится ядро, чашевидный хлоропласт, несколько сократительных вакуолей (водорегулирующих) и другие клеточные органеллы.

Каждая вегетативная клетка имеет красное глазное пятно (рыльце), которое может воспринимать свет. Volvox, как и другие зеленые водоросли, фотосинтезирует и плывет к свету (так называемый фототаксис), чтобы оставаться освещенным.

Если свет слишком сильный, вольвоксы также уходят от очень яркого света, который может повредить их хлоропласты.

Мяч Volvox имеет предпочтительную переднюю часть, а ячейки в передней части сферы имеют большие глазки, чем остальные. Эти глазки направляют движение колонии вольвоксов.

Репродуктивные клетки сгруппированы на остальной стороне.

Передний полюс имеет светочувствительное глазное пятно и два жгутика, которые позволяют колонии двигаться на свет.

В основании жгутиков расположены одиночные чашевидные хлоропласты. Клетка Volvox окружена клеточной стенкой и плазматической мембраной.

Центральная цитоплазма имеет центральное ядро, 2-3 сократительные вакуоли, несколько митохондрий, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи (иногда называемый в растительных клетках диктиосомами), рибосомы и др.