Как появились пустыни — Всезнайка

Появление пустынь произошло вследствие неравномерного распределения влажности и тепла. Это произошло потому, что над экватором воздух прогревается гораздо сильнее и, подымаясь вверх, затем, охлаждаясь, теряет огромное количество влаги, которая выпадает на поверхность в виде тропических ливней.

Потом в верхних слоях атмосферы экваториальные воздушные массы начинают свое путешествие к югу и северу в область субтропиков.

Постепенно опускаясь к нагретой земной поверхности воздух прогревается еще больше, но влаги в этих воздушных массах уже нет. Этот процесс (круговорот воздушных масс) происходит целый год.

Как результат воздух становится горячим и сухим: летом средняя температура в тени достигает 30-40 градусов, зачастую достигая 59 градусов. Случается что поверхность (камень, песок) нагревается до 80 градусов. Крайне редки осадки – почти всегда это сильные ливни. Из-за высокой температуры небольшие дожди просто испаряются по пути к поверхности земли.

Пустыни Южной Америки – самые сухие места на земле. В городке Икике на побережье Тихого океана, на протяжении года выпадает всего один миллиметр осадков. А возле города Асуана в долине реки Нил за несколько лет (1901-1905) был всего один небольшой дождь.

Почти во всех пустынях мира основные осадки приходятся на зиму и весну, исключением являются лишь Гоби и пустыни Австралии, там больше всего осадков выпадает в летнее время года.

После того как солнце скрывается за горизонтом, температура воздуха в пустынях падает на 30-40 градусов. Грунт на протяжении жаркого дня прогревается значительно больше, чем воздух, а потом сильно охлаждается. В утреннее время на поверхности образуется роса, а в зимний период поверхность пустыни покрывается слоем инея.

Появляются пустыни не только в субтропическом климате, также они появляются в местах, где существуют засушливые территории в умеренном климате: например, в Центральной Азии. Осадки здесь также невелики – около 100-200 миллиметров в год. Особенности географических условий и круговое движение воздушных масс (циркуляция атмосферы) привели к тому, что между 45-м и 15-м градусами широты появилась зона пустынь на юге и севере от экватора.

Особенности географических условий и круговое движение воздушных масс (циркуляция атмосферы) привели к тому, что между 45-м и 15-м градусами широты появилась зона пустынь на юге и севере от экватора.

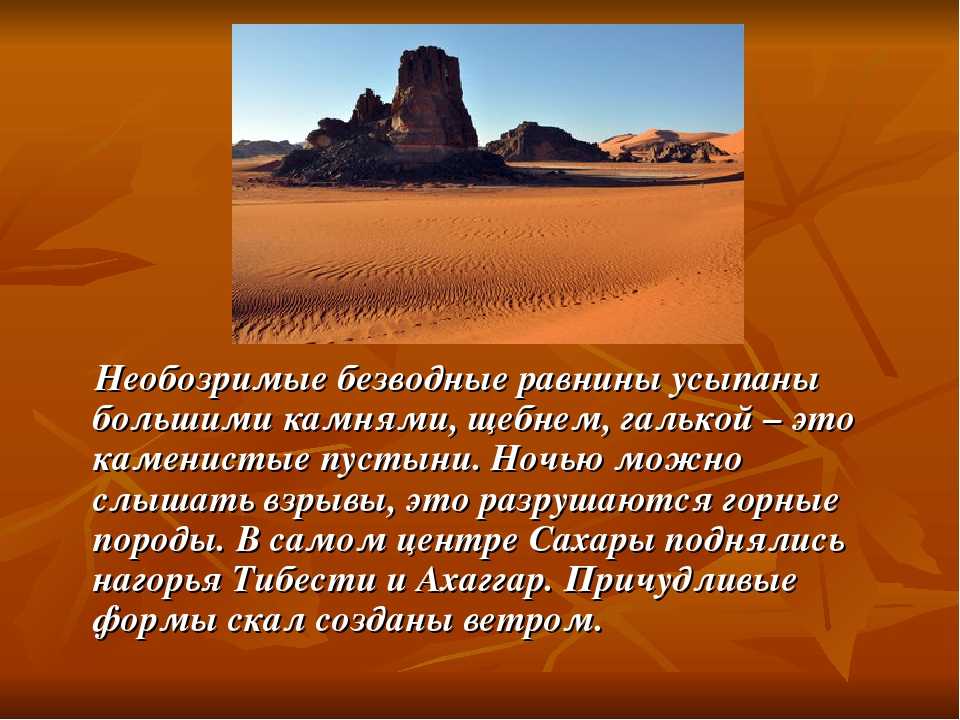

Большинство пустынь на планете граничат с горами или вообще окружены ими. Горы для пустынь являются источником воды – стекающие со склонов гор реки и ручейки даю влагу предгорным районам, и затем бесследно исчезают в песках пустынь. На равнины реки выносят огромное количество глины, мелкой щебенки и песка, которые образуют поверхностный слой. Местами с течением времени образуется бедный на органические вещества и насыщенный солями мизерный грунтовый слой. Но все же, в большинстве случаев поверхность пустынь покрыта песком или каменистая.

Как образовались пустыни — Юный натуралист

Приходила ли вам на ум такая мысль: что послужило причиной образования пустынь? Где эти пустыни находятся?

Давайте взглянем на физическую карту полушарий нашей планеты — Земли.

Прежде всего вам бросится в глаза, что воды на ней гораздо больше, чем суши. Действительно, из 510 миллионов квадратных километров поверхности земного шара 361 миллион занимают океаны и моря.

Заметьте, все материки, за исключением Австралии, Антарктиды и Южной Америки, почти целиком располагаются в северном полушарии. Поэтому южное полушарие называют океаническим, а северное — материковым.

Вы наверняка знаете, что лучи солнца нагревают сушу гораздо быстрее и сильнее, чем море, поэтому южное полушарие несколько холоднее северного. Это, в свою очередь, является причиной того, что тепловой экватор Земли не совпадает с географическим, а сдвинут от него к северу. В зависимости от сезона года он перемещается на несколько градусов широты то к северу, то к югу. У нас летом он отходит от экватора к северу, а зимой вновь приближается к нему.

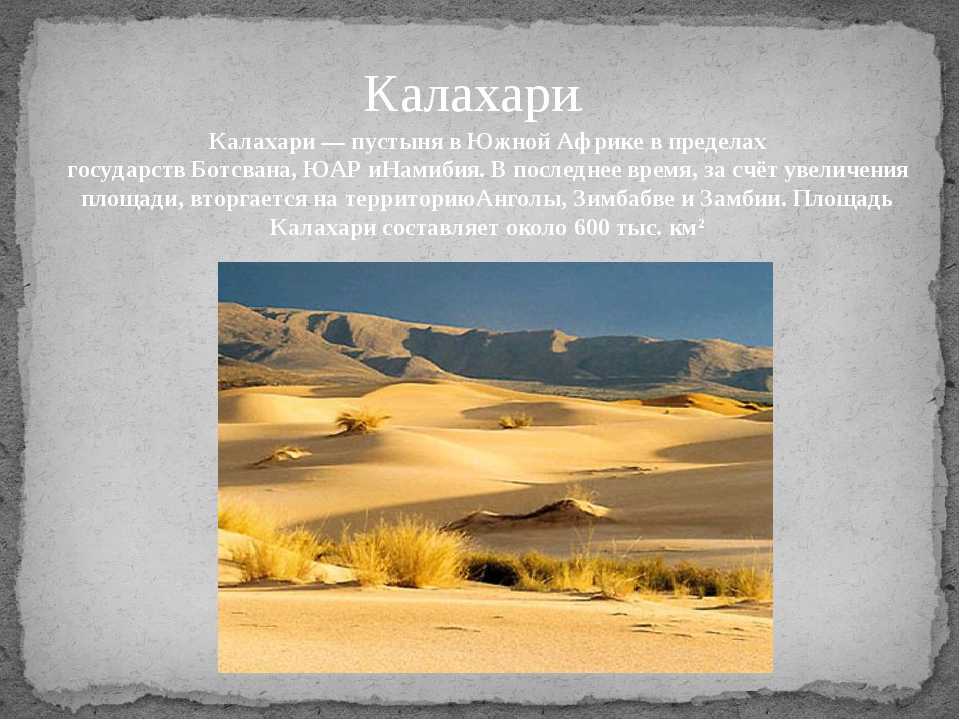

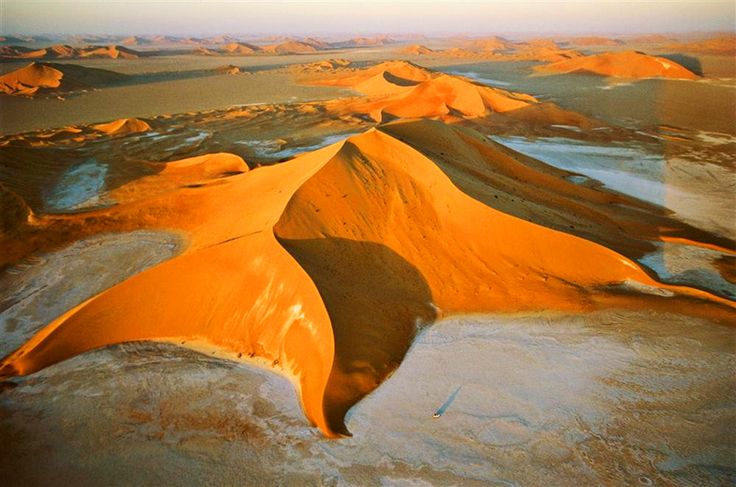

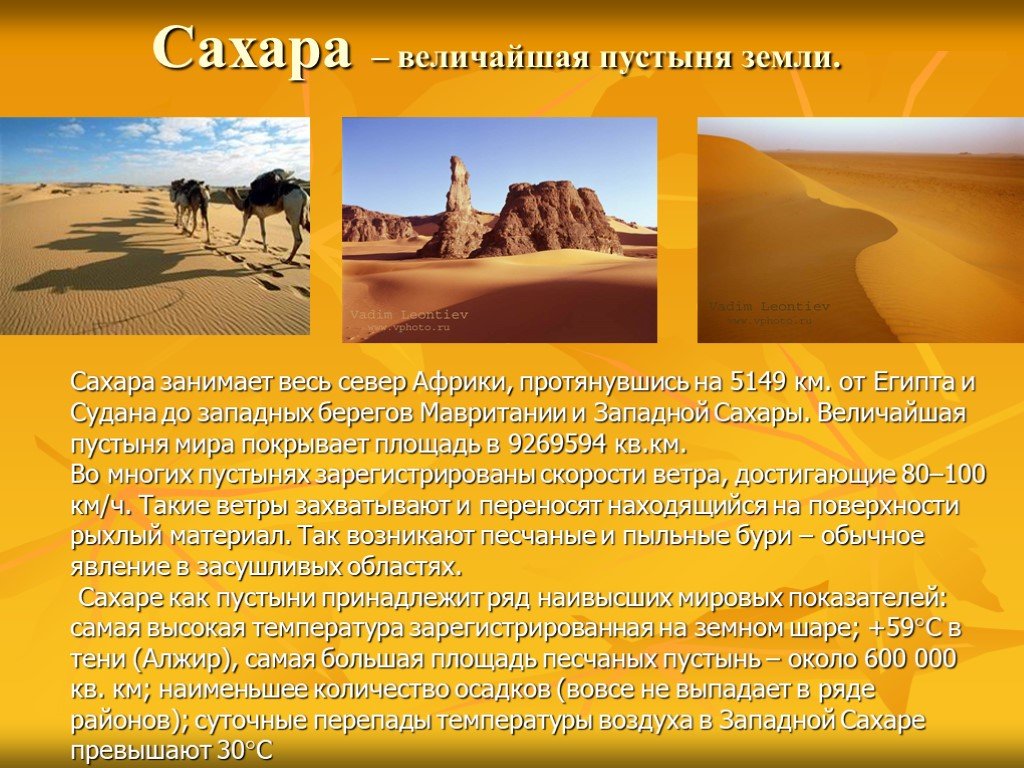

Поэтому все большие пустыни располагаются около 30-го градуса широты как северной, так и южной. Все величайшие пустыни Земли — Сахара и Калахари в Африке, Руб-Эль-Хали в Аравии, Кара-Кумы, Гоби или Шамо в Азии, Долина Смерти в Северной Америке и Виктория в Австралии — как бы тяготеют к этой широте или находятся вблизи нее. На земном шаре существуют как бы два пояса пустынь. Случайно ли это? Нет, не случайно. Просто они не могли образоваться в других широтах. Для этого есть свои причины, о которых и рассказывает эта статья.

На земном шаре существуют как бы два пояса пустынь. Случайно ли это? Нет, не случайно. Просто они не могли образоваться в других широтах. Для этого есть свои причины, о которых и рассказывает эта статья.

Всем известно, что на Земле существуют ветры. Ветром называется горизонтальное перемещение воздуха в приземном слое. Вам знакомы ветры, дующие во всех направлениях, и такие, которые то стихают совсем, то снова возникают. Но на земном шаре существуют и постоянные ветры как по направлению, так и по скорости. К числу таких ветров относится пассат. Что же это за ветер и каковы его особенности?

Всякий ветер дует в ту сторону, где поверхность нагрета сильней, чем та, откуда он улетел. Вот и пассат дует от 30-х широт обоих полушарий в направлении к экватору. У земной поверхности пассаты достигают средней скорости 6 — 8 метров в секунду. В высоту простираются до 4 километров. Как видите, пассат — мощный ветер.

Пассаты -— это по преимуществу морские ветры, причем начинаются они не у самых берегов, а на довольно большом расстоянии от них.

Пока пассат с севера дойдет до экваториальной зоны, — а путь его лежит главным образом над океанами, так как близ экватора совсем мало суши, — он будет вбирать, в себя влагу и постепенно нагреваться. В экваториальной области он столкнется с южным пассатом, таким же влажным и теплым. Экваториальную зону называют штилевой потому, что скорость пассата постепенно убывает и воздух начинает подниматься вверх. Эту полосу называют штилевой еще и потому, что горе тому паруснику, который сюда попадает. Судно может болтаться здесь многими неделями с повисшими парусами.

В штилевой зоне воздух поднимается вверх, а поднимаясь, он охлаждается приблизительно на 2 градуса в каждые сто метров подъема, пока не достигнет такой высоты, где содержащиеся в нем пары не сделают его насыщенным. Наконец, пары начинают сгущаться и образуются облака. Облака сгущаются в тучи, которые становятся все мощней и темней, и, наконец, начинается ливень. Тот самый тропический ливень, о котором вы, безусловно, слышали.

Таким образом, две трети содержащейся в воздухе воды снова возвращаются в океан. Некоторая часть попадает и на океанические острова, и на прибрежные участки суши.

На островах ливни проходят сравнительно благополучно: острова маленькие, больших рек на них нет, и вода очень быстро их покидает. На материках же ливни нередко причиняют бедствия.

Особенно сильные ливни бывают тогда, когда теплый и влажный воздух океана, вступая на сушу, встречает на своем пути горный хребет. На южных склонах Гималайского хребта есть селение Черрапунд-жи, где выпадает в год до четырнадцати метров осадков. Четырехэтажный дом!

Воздух поднялся вверх. Он отдал обратно почти всю влагу, которую имел. Сзади его подталкивают все новые массы поднимающегося воздуха, и воздух начинает растекаться от экватора к полюсам. Но это уже сухой воздух, и с этого момента огромный воздушный поток называют антипассатом.

Почему происходит это отклонение? Математики доказали, что в связи с вращением Земли, всякое движущееся по Земле или над Землей тело отклоняется от направления своего движения вправо в северном полушарии и влево в южном. Какая же сила отклоняет движущееся тело и велика ли она?

Сила эта очень мала, и называют ее силой Кориолиса. На экваторе она равна нулю, но по мере приближения к полюсу, увеличивается. Кроме того, сила Кориолиса тем больше, чем с большей скоростью движется тело. Действию этой силы подвержены все движущиеся тела и мы, когда идем или бежим. Но мы не замечаем ее лишь потому, что передвигаемся очень медленно. Сила Кориолиса отклоняет вправо воду текущих рек, и вода всегда подмывает правый берег. Эта же сила отклоняет вправо и морские течения.

Таким образом, в 30-х широтах антипассат принимает направление, уже близкое к западному, то есть к направлению параллелей. Но от экватора притекают новые массы воздуха, и над тридцатыми широтами в верхних слоях происходит скопление воздушных масс. Длина же 30-й параллели гораздо короче длины экватора. Воздух здесь уплотняется. Вес воздушного столба увеличивается, и образуется пояс повышенного давления. Поэтому над 30-ми широтами часть воздушных масс вынуждена опускаться. Сухой воздух антипассата, опускаясь, будет нагреваться на один градус каждые 100 метров и придет к Земле со значительно более высокой температурой, чем имел в тот момент, когда начал подниматься над океаном у экватора.

В опустившемся воздухе нет влаги, он не несет с собой облаков, поэтому здесь дожди крайне редки и не дают сколько-нибудь заметных осадков. Близ селения Ас-суан (в Верхнем Египте) за последние 5 лет не выпало ни одного миллиметра осадков. В пустынях Монголии почти такое же положение. Зато температура воздуха необычайно высока. Максимальную температуру наблюдали в Калифорнии (+57 градусов) и близкую к ней в других пустынях. Не нужно забывать, что это температура воздуха в тени, а на поверхности почвы нередко она превышает +80 градусов.

Зато температура воздуха необычайно высока. Максимальную температуру наблюдали в Калифорнии (+57 градусов) и близкую к ней в других пустынях. Не нужно забывать, что это температура воздуха в тени, а на поверхности почвы нередко она превышает +80 градусов.

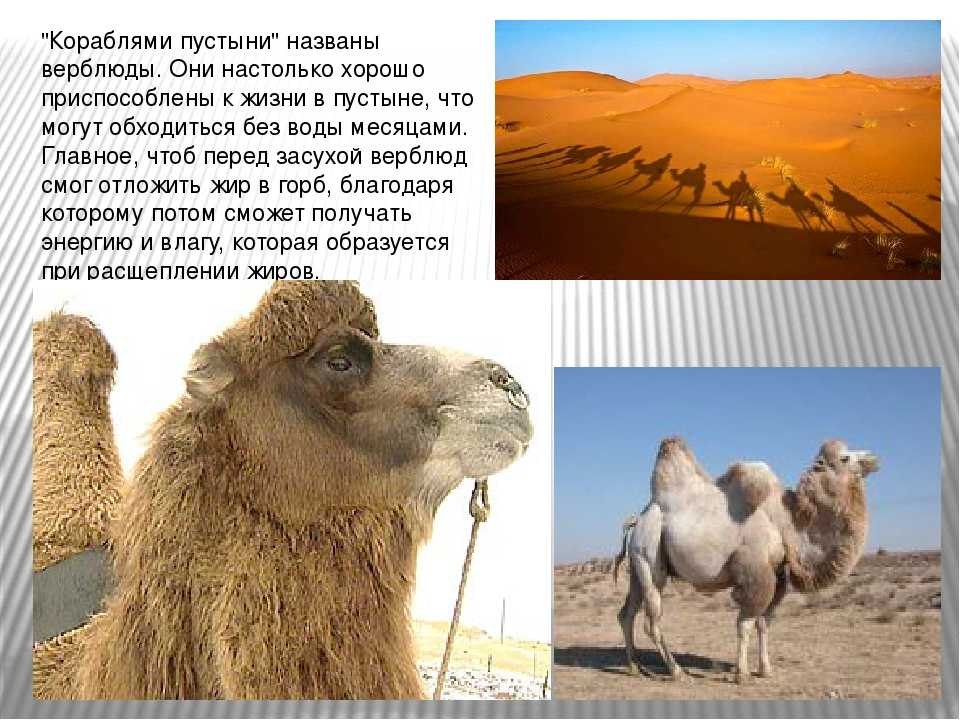

Днем там страшная жара, губительные, все сжигающие ветры — самумы, так их называют в Сахаре и в Аравийской пустыне, хамсин — в Египте и теббада — в Средней Азии.

Кроме того, в пустынях очень большая разница между температурой воздуха днем и ночью. Днем там может быть + 45 градусов, а ночью может замерзнуть вода. Вследствие таких резких колебаний температуры в пустынях возникают приземные ветры. Они уносят воздух антипассатов, опустившийся над пустыней. Пока воздух антипассатов путешествует, свойства его постоянно меняются. В конце концов он оказывается над океаном и снова направляется к экватору. Тут опять начнет действовать сила Кориолиса, и воздух станет отклоняться вправо, вновь превращаясь в пассат.

Циркуляция воздуха на земном шаре существует не день и не неделю, а сотни тысяч и даже миллионы лет.

Вот почему и образовались на земле пустыни.

В приземном слое воздуха производить наблюдения довольно просто, а как же в верхних слоях?

Прежде всего следят с Земли за формой, высотой, направлением и скоростью движения облаков. Затем выпускают наполненный водородом шар-пилот и следят за его полетом в специальный аэрологический теодолит.

Ведут наблюдения с привязанных аэростатов, воздушных шаров и стратостатов.

Применяют радиозонды. Такой прибор представляет собой коробочку из тонкого алюминия, пластмассы или картона размером со среднюю консервную банку. В коробочке находится барометр, термометр и гигрометр особого устройства, затем маленькая радиостанция, питаемая от батарейки. Радиозонд подвешивается к шару-пилоту диаметром около 1,5 метра и выпускается в воздух. Он подает сигналы, на какой высоте находится, какая здесь температура и влажность воздуха. Достигая предельной высоты — несколько более 30 километров, шар лопается, а прибор, падая на Землю, разбивается.

Он подает сигналы, на какой высоте находится, какая здесь температура и влажность воздуха. Достигая предельной высоты — несколько более 30 километров, шар лопается, а прибор, падая на Землю, разбивается.

Производят и самолетные зондажи. Для этой цели к самолету прикрепляют самолетный метеорограф, который автоматически записывает высоту, температуру и влажность.

Наконец в самое последнее время начали применять ракету-зонд. Она, как и радиозонд, посылает свои сигналы после того, как на максимальной высоте прибор отцепится от тела ракеты и на парашюте начнет плавно спускаться вниз. С заданной высоты он приносит еще и пробу воздуха для химического анализа.

В Международном геофизическом году метеорологи всего мира будут следить за температурой, влажностью и давлением воздуха, за скоростью и направлением ветра на разных высотах, за прозрачностью атмосферы, количеством осадков и многим другим.

Все эти исследования дадут возможность еще лучше познать законы циркуляции атмосферы земного шара и разгадать, как происходило формирование лика Земли. Кроме того, это позволит давать более точные и долговременные прогнозы погоды.

Кроме того, это позволит давать более точные и долговременные прогнозы погоды.

Во время Международного геофизического года в нашей стране в наблюдениях участвует более 500 станций в 350 пунктах.

На Землю за сутки выпадает примерно 20 тонн метеоритного вещества, а за счет сгорания метеоров в верхние слои атмосферы поступает около 30 тысяч тонн пыли.

Десятую часть суши на Земле занимают ледники и вечные снега. Если бы они все растаяли, то уровень воды в Мировом океане повысился бы на 55 метров.

Постоянные изменения поверхности Земли привели к тому, что только за семь лет с 1926 года материки Америки и Европы сблизились на 4 метра 60 сантиметров.

И. Шепелев.

Журнал «Юный натуралист»,

1957 г, №10

← Как видят насекомые↑ Юный натуралистМожно ли видеть в темноте? →

Почему и как образуются пустыни?

Что вызывает отсутствие дождя в пустыне?

Недостаток осадков определяет территорию как пустыню, и этому могут способствовать несколько факторов. Одной из наиболее известных причин является блокирование осадков близлежащими горными хребтами. Это может произойти, если горы перпендикулярны преобладающему потоку ветра, в процессе, называемом орографическим подъемом.

Одной из наиболее известных причин является блокирование осадков близлежащими горными хребтами. Это может произойти, если горы перпендикулярны преобладающему потоку ветра, в процессе, называемом орографическим подъемом.

Орографический подъем

Чтобы визуализировать этот процесс, представьте себе западный ветер, дующий на горный хребет, ориентированный с севера на юг — ветер перпендикулярен горам. Когда ветер пересекает горы, он поднимается вверх, в результате чего воздух охлаждается. Холодный воздух не может удерживать столько влаги, сколько теплый воздух, и любая влага, которая находится в воздухе, конденсируется, образуя облака, которые смещаются на восток. Это означает, что на востоке в воздухе не осталось влаги. Когда этот воздух опускается, он сжимается и нагревается в процессе, называемом адиабатическим нагревом. Из-за постоянного дуновения теплых сухих ветров и отсутствия осадков эти области, известные как дождевые тени, становятся чрезвычайно сухими.

Каковы другие причины отсутствия дождя, помимо горных хребтов, например, в Сахаре и Антарктиде?

Условия пустыни в Сахаре обусловлены погодными условиями, а не горными хребтами. В регионе Сахары преобладает большая полупостоянная субтропическая система высокого давления. Системы высокого давления обычно характеризуются сухими и стабильными условиями. Кроме того, воздух в зоне высокого давления тяжелее воздуха в зоне низкого давления, поэтому он имеет тенденцию опускаться. Воздух должен двигаться вверх, чтобы охладиться, сформировать облака и вызвать дождь. Если система высокого давления прочная и неподвижная, она предотвратит дождь в долгосрочной перспективе.

В регионе Сахары преобладает большая полупостоянная субтропическая система высокого давления. Системы высокого давления обычно характеризуются сухими и стабильными условиями. Кроме того, воздух в зоне высокого давления тяжелее воздуха в зоне низкого давления, поэтому он имеет тенденцию опускаться. Воздух должен двигаться вверх, чтобы охладиться, сформировать облака и вызвать дождь. Если система высокого давления прочная и неподвижная, она предотвратит дождь в долгосрочной перспективе.

То же самое происходит в США, Европе и Азии — штормовой холодный фронт будет двигаться через область с высоким давлением прямо за ним. По мере приближения высокого давления небо проясняется. Разница здесь в том, что высокое давление в конечном итоге уходит, чтобы смениться следующим холодным фронтом. В Сахаре высокое давление не движется и фактически препятствует продвижению холодных фронтов в регион.

Антарктида классифицируется как «холодная пустыня». Долгие периоды темноты способствуют сильному холоду, а из-за льда и снега солнечный свет в основном отражается обратно в космос. Фактически, альбедо, или отражающая способность снега, составляет 85%. Это отражение предотвращает поглощение любого солнечного излучения, что еще больше поддерживает холод и лед. Этот холодный воздух не может удерживать достаточно влаги для образования осадков, что еще больше усугубляет засушливые условия.

Фактически, альбедо, или отражающая способность снега, составляет 85%. Это отражение предотвращает поглощение любого солнечного излучения, что еще больше поддерживает холод и лед. Этот холодный воздух не может удерживать достаточно влаги для образования осадков, что еще больше усугубляет засушливые условия.

Как и в Сахаре, в Антарктиде преобладает высокое давление — отсутствие дождей, неизменные условия и способность препятствовать проникновению в регион других погодных систем.

Наконец, следует отметить, что прибрежные районы Антарктиды получают больше осадков, чем внутренние районы, но океаны здесь настолько холодные, что происходит очень мало испарения (поскольку для испарения требуется тепло).

Что делает пустыню жаркой?

Мы установили, что в пустыне очень мало влаги. Воздух без влаги способен нагреваться и остывать гораздо быстрее, чем воздух, насыщенный влагой. Представьте себе две кастрюли на вашей плите — одна наполнена водой, а другая пуста (только воздух). Если включить конфорки, что нагреется быстрее? Если выключить конфорки, что быстрее остынет? Кастрюля без воды быстрее нагревается и остывает. То же самое и в нашей атмосфере, поскольку наша атмосфера технически является жидкостью. Сухой воздух, как над пустыней, быстрее нагревается и охлаждается. Это объясняет, почему пустынные районы, особенно близкие к экватору, быстро и долго нагреваются при солнечном свете, а ночью сухой воздух быстро теряет тепло и может стать очень холодным.

Если включить конфорки, что нагреется быстрее? Если выключить конфорки, что быстрее остынет? Кастрюля без воды быстрее нагревается и остывает. То же самое и в нашей атмосфере, поскольку наша атмосфера технически является жидкостью. Сухой воздух, как над пустыней, быстрее нагревается и охлаждается. Это объясняет, почему пустынные районы, особенно близкие к экватору, быстро и долго нагреваются при солнечном свете, а ночью сухой воздух быстро теряет тепло и может стать очень холодным.

Тип почвы также определяет температуру. Джунгли, леса, луга, сельскохозяйственные угодья и бетон (т. е. города) поглощают тепло и медленно его отдают. Поскольку они сохраняют свое тепло, они не так сильно остывают ночью. Это связано с концепцией, известной как «удельная теплоемкость», которая показывает, что объекты — в зависимости от цвета, плотности, отражающих свойств и многого другого — по-разному сохраняют или отражают тепло.

Кроме того, когда влаги мало или совсем нет, растительность не растет. Это означает, что в пустынях обычно нет травы, деревьев или даже богатой (темной) почвы. Все, что осталось, — это скалы, некоторые из которых, возможно, были разбиты ветром в течение тысяч лет, создавая песок. У песка очень низкая удельная теплоемкость, то есть он может нагреваться, но не может удерживать тепло, что позволяет ему быстро остывать. Бетон, с другой стороны, нагревается медленно и может долго сохранять тепло, создавая «тепловые острова».

Это означает, что в пустынях обычно нет травы, деревьев или даже богатой (темной) почвы. Все, что осталось, — это скалы, некоторые из которых, возможно, были разбиты ветром в течение тысяч лет, создавая песок. У песка очень низкая удельная теплоемкость, то есть он может нагреваться, но не может удерживать тепло, что позволяет ему быстро остывать. Бетон, с другой стороны, нагревается медленно и может долго сохранять тепло, создавая «тепловые острова».

КАК ОБРАЗУЮТСЯ ПУСТЫНИ

Ответ на вопрос «Почему образуются пустыни?» кажется очевидным — устойчивое отсутствие осадков, — но глобальные и местные климатические условия, которые приводят к такой засушливости, сложны, и их понимание помогает объяснить такие очевидные аномалии, как прибрежные пустыни.

Пустыни являются одними из самых чуждых и негостеприимных ландшафтов на планете. Некоторые из их наиболее поразительных особенностей — обширные поля из щебня, суровые узорчатые дюны, пересохшие или сезонные русла рек, блестящие насыпи выжженной на солнце соли и кажущееся почти полное отсутствие жизни — могли бы заставить наблюдателя заподозрить, что они являются результатом какого-то Великая глобальная катастрофа. На самом деле, как и любой другой биом или основная среда обитания, такая как тропический лес, тундра и степь, мировые пустыни развивались на протяжении тысячелетий — результат сложного взаимодействия между климатом и геологией.

На самом деле, как и любой другой биом или основная среда обитания, такая как тропический лес, тундра и степь, мировые пустыни развивались на протяжении тысячелетий — результат сложного взаимодействия между климатом и геологией.

В этой главе мы рассмотрим климатические условия, такие как глобальные ветры и океанские течения, а также характер континентальных осадков, которые сформировали пустыни как в доисторическом прошлом, так и в наши дни. Позже, в главе 8, мы увидим, как будущие изменения климата, некоторые из которых в то время были вызваны деятельностью человека, могут сформировать пустыни завтрашнего дня.

ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ПУСТЫНИ

Пустыни не всегда были там, где они есть сегодня. Они росли, уменьшались и перемещались по планете в течение миллионов лет — естественное следствие великих изменений, происходивших на Земле в течение геологических веков. Континенты дрейфовали по земному шару, уровень моря поднимался и опускался, температура колебалась, а климат менялся. Несомненно, эти изменения, когда-то естественные, но все более и более подверженные влиянию человеческой деятельности, также сформируют пустыни будущего.

Несомненно, эти изменения, когда-то естественные, но все более и более подверженные влиянию человеческой деятельности, также сформируют пустыни будущего.

Пустыни, вероятно, никогда не были такими обширными на Земле, как в пермский период, последнюю фазу палеозойской эры, около 290–245 миллионов лет назад. В это время все основные массивы суши — континенты — соприкасались друг с другом, образуя один гигантский кусок земли, суперконтинент, известный геологам как Пангея. Глобальный климат Пангеи был в некотором роде однородным, без таких колебаний температуры от экватора к полюсам, как, например, сегодня. Однако с точки зрения количества осадков континент был далеко не однороден. Ветры собирали влагу, когда дули над земными морями, и сбрасывали ее в виде дождя у берегов . Однако по мере того, как они дули дальше и достигали обширных внутренних районов суперконтинента, они становились сухими, как кость. Лишённые почти всех осадков, огромные пространства внутренних районов Пангеи, вдали от моря, представляли собой суровые бесплодные кустарники или почти пустыни.

Геологи предположили существование и местонахождение доисторических пустынь на основании камней и окаменелостей. Горные породы формировались, разрушались и восстанавливались практически с тех пор, как Земля возникла около 4600 миллионов лет назад. Различные типы горных пород отражают условия их образования. Например, такие известняки, как мел, откладываются на дне великих морей, а уголь возник как буйная, частично разложившаяся растительность, произраставшая в древних болотах. Темные базальты когда-то представляли собой огромные потоки расплавленной породы или лавы, которые вытекали из недр земли, медленно охлаждались и затвердевали. Характерными горными породами, указывающими на существование доисторических пустынь, являются песчаники, образовавшиеся в результате погребения, уплотнения и «склеивания» песчинок. (Из-за любопытного процесса геологического обращения пески «классической» современной пустыни обычно возникают в результате эрозии тех же самых древних песчаников. Некоторые песчаники образуются на мелководье, но их детальный состав резко отличается от состава пустыни на суше. песчаники

Некоторые песчаники образуются на мелководье, но их детальный состав резко отличается от состава пустыни на суше. песчаники

В триасовый период (245–208 млн лет назад) — первую фазу мезозойской эры, последовавшую за палеозойской, — было заложено много месторождений «красных пород». Эти широко распространенные черты засушливых условий обнаруживаются, например, во внутренних пустынях Австралии. Красные породы включают песчаники, алевролиты и сланцы, окрашенные в красный цвет в результате окисления одного из основных железосодержащих минералов — гематита (оксида железа).

Свидетельства окаменелостей

Различие между морскими и наземными песчаниками становится еще более очевидным благодаря типам окаменелостей, содержащихся в этих породах. В то время как песчаники на мелководье содержат останки рыб, моллюсков и подобных морских обитателей, в песчаниках пустыни залегают окаменелые кости, зубы, когти и другие части наземных животных. Многие из них были рептилиями, которые, как мы увидим в главе 4, особенно хорошо приспособлены к жизни в засушливых условиях. Примерно в середине триасового периода появились типично крупные рептилии, известные как динозавры. Примерно в то же время появились первые мелкие землероеподобные млекопитающие. Ископаемые свидетельства также показывают, что растения, которые процветали в Пангее, были хорошо приспособлены к ее засушливым условиям. Гинкго, семенные папоротники, саговники и, все чаще, хвойные деревья — все

Примерно в середине триасового периода появились типично крупные рептилии, известные как динозавры. Примерно в то же время появились первые мелкие землероеподобные млекопитающие. Ископаемые свидетельства также показывают, что растения, которые процветали в Пангее, были хорошо приспособлены к ее засушливым условиям. Гинкго, семенные папоротники, саговники и, все чаще, хвойные деревья — все

процветал.

Свидетельства камней и содержащихся в них окаменелостей позволили палеонтологам предположить существование сухой каменистой местности с разбросанными участками растительности, где рептилии, насекомые и скорпионы царапались. Именно этот общий ландшафт доминировал над огромным внутренним пространством суперконтинента Пангеи. Ближе к концу триасового периода Пангея начала распадаться на более мелкие блоки, и океаны мира расширили заливы и рукава вглубь промежутков. По мере того как новообразованные континенты расходились, а внутренние массивы суши приближались к морю, влажные ветры могли достигать внутренних районов. К началу следующего великого отрезка времени — юрского периода (208–146 млн лет назад) климат на суше стал теплым и влажным. Зелень быстро распространилась, и великая «Эпоха пустынь» подошла к концу.

К началу следующего великого отрезка времени — юрского периода (208–146 млн лет назад) климат на суше стал теплым и влажным. Зелень быстро распространилась, и великая «Эпоха пустынь» подошла к концу.

Формирование современных пустынь

Большинство современных пустынь начали формироваться около 13 миллионов лет назад, в то время как распространение пустынь, которое мы наблюдаем сегодня, сформировалось около трех миллионов лет назад. Однако с тех пор многие засушливые регионы изменились и изменились в размерах и продолжают это делать.

Как мы видели во введении, для пустынь характерно очень мало осадков и других видов осадков. Однако эта особенность не вызывается одинаковым образом в каждом пустынном районе, а является результатом сложного сочетания факторов. Сама эта сложность причинно-следственной связи в их формировании объясняет то, что может показаться аномальным или удивительным расположением некоторых великих пустынь мира. Например, рядом с Аравийским морем и великой рекой Инд существование Тар, или Великой Индийской пустыни, может показаться странным. Лучшее понимание климата и, в частности, того, почему в определенных регионах преобладает засушливость — как на глобальном, так и на местном уровне — помогает раскрыть такие очевидные тайны.

Лучшее понимание климата и, в частности, того, почему в определенных регионах преобладает засушливость — как на глобальном, так и на местном уровне — помогает раскрыть такие очевидные тайны.

Как мы увидим, в большинстве случаев ключевым фактором образования пустыни является широта — положение вверху или внизу земного шара, на севере или юге от экватора до полюса — с сопутствующим влиянием на уровень осадков. Однако в других пустынях решающее значение имеют другие элементы, такие как удаленность от моря или наличие близлежащих горных хребтов. В третьих баланс факторов более сложен — тонкая смесь различных способствующих факторов. Однако в целом пустыни можно сгруппировать в одну из трех основных категорий: субтропические пустыни с высоким давлением, дождевые пустыни и континентальные пустыни.

СУБТРОПИЧЕСКИЕ ПУСТЫНИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Большое количество мировых пустынь находится в регионах непосредственно к северу от тропика Рака (параллель примерно на 23° северной широты от экватора) или непосредственно к югу от тропика Козерога ( параллели около 23° к югу от экватора), т. е. в так называемых субтропиках. Причины этого возникают в закономерностях движения воздуха и воды по земле, которые сами по себе являются результатом сложных взаимодействий между глобальными явлениями, такими как 24-часовое вращение Земли с запада на восток и солнечная энергия.

е. в так называемых субтропиках. Причины этого возникают в закономерностях движения воздуха и воды по земле, которые сами по себе являются результатом сложных взаимодействий между глобальными явлениями, такими как 24-часовое вращение Земли с запада на восток и солнечная энергия.

Глобальные ветры

Частично глобальные ветры вызваны тем, как солнечные лучи нагревают землю. Часть земли, которая получает большую часть солнечного тепла, — это тропики — область около экватора, которая лежит между тропиками Рака и Козерога. В тропиках солнечные лучи падают на землю почти под прямым углом, концентрируя свою тепловую энергию на наименьшей площади поверхности. Они также проходят через наименьшую глубину атмосферы с минимальным рассеянием и распространением, прежде чем достигнут поверхности. Дальше на север и юг от экватора солнечные лучи подходят к земле под косым углом, и их тепловая энергия покрывает соответственно большую площадь. Им также приходится проходить через гораздо большую глубину атмосферы, в результате чего их тепловые эффекты распространяются и рассеиваются.

Более высокая температура на экваторе и вблизи него означает, что воздух там становится горячим и поднимается, позволяя более прохладному воздуху проникать внутрь. Можно ожидать, что поднимающийся горячий воздух будет удаляться с севера на юг. То, что этого не происходит, происходит из-за эффекта Кориолиса, или силы, названной в честь французского инженера-строителя Гаспара Кориолиса, который впервые заметил это явление в 19 веке. Под его влиянием горячие экваториальные ветры, дующие с севера и юга, отклоняются с запада на восток, а более холодные, тянущиеся к экватору, отклоняются с востока на запад. Эти воздушные массы известны как пассаты, которые стабильно дуют большую часть года с северо-востока к северу от экватора и с юго-востока на юг, примерно между 0 и 30° широты. (Термин «торговля», используемый для описания ветров, происходит от устаревшего значения этого слова — «по регулярному курсу или направлению», — но также отражает важность ветров для торгового судоходства.)

Влажные тропики, сухие субтропики

Солнечное тепло в тропиках не только нагревает воздух, но и превращает океанскую воду в водяной пар, который рассеивается в воздухе. Поднимающийся влажный теплый воздух быстро расширяется и охлаждается по мере того, как его давление снижается (поскольку атмосферное давление является самым высоким у поверхности земли и уменьшается с высотой), а его влага снова конденсируется в воду, выпадая в виде дождя, который в основном ограничивается поясом около 10° северной широты и 5–10° южной широты от экватора. Вот почему большая часть этого пояса, центральные тропики, чрезвычайно влажная и покрыта густой пышной растительностью.

Поднимающийся влажный теплый воздух быстро расширяется и охлаждается по мере того, как его давление снижается (поскольку атмосферное давление является самым высоким у поверхности земли и уменьшается с высотой), а его влага снова конденсируется в воду, выпадая в виде дождя, который в основном ограничивается поясом около 10° северной широты и 5–10° южной широты от экватора. Вот почему большая часть этого пояса, центральные тропики, чрезвычайно влажная и покрыта густой пышной растительностью.

Теперь почти обезвоженный воздух продолжает набирать высоту и течь на северо-восток или юго-восток, подталкиваемый более горячим и влажным воздухом, поднимающимся в центральных тропиках. Постепенно он выходит за пределы примерно 20–25 ° к северу и югу от экватора, в субтропики, и становится достаточно прохладным, чтобы спускаться. При этом его давление повышается, регенерируя воздух, точно так же, как воздух, сжатый в велосипедном насосе, становится горячим. Это теплый, сухой воздух с высоким давлением, расположенный примерно на 25–30 ° к северу и югу от экватора. Это также воздух, который помогает создать большую часть мировых пустынь.

Это также воздух, который помогает создать большую часть мировых пустынь.

Циркуляция воздуха

Большая часть сухого, теплого воздуха, опускающегося под углом от 25 до 30° северной или южной широты, возвращается по петле, чтобы двигаться на уровне поверхности в обратном направлении своего движения наружу. Постепенно оно тянется обратно к тропикам, заряжается теплом и влагой и так продолжает свое движение. Конечным результатом является цикл движения воздуха с поверхности в тропиках вверх в атмосферу, а затем либо на северо-восток, либо на юго-восток, опускаясь обратно к поверхности на 25–30 ° северной или южной широты; этот более прохладный воздух затем возвращается к тропикам с северо-востока или юго-востока в виде пассатов. Эта циркуляция воздуха образует штопорообразные спирали к северу и югу от экватора, известные климатологам как ячейки Хэдли.

Ячейки Хэдли не автономны. Часть теплого воздуха, опускающегося под 25—30° северной или южной широты, течет не опять к экватору, а от него, к средним широтам. Там он смешивается с холодным воздухом, поступающим из полярных регионов, создавая «поля битвы» между теплым и холодным, известные как фронты. Фронты обеспечивают многие области умеренного климата своей изменчивой погодой.

Там он смешивается с холодным воздухом, поступающим из полярных регионов, создавая «поля битвы» между теплым и холодным, известные как фронты. Фронты обеспечивают многие области умеренного климата своей изменчивой погодой.

Пустыни с высоким давлением

Мы видели, как взаимодействие атмосферы, ветров и океанских течений создает пояса высокого атмосферного давления в субтропических широтах примерно от 25 до 30 ° к северу и югу от экватора, и что большая часть пустыни мира находятся в этих поясах или рядом с ними. Следовательно, можно сказать, что в пределах 10° к северу или югу от экватора настоящих пустынь нет, хотя есть некоторые засушливые или полупустынные районы, например те, что встречаются на Африканском Роге. Точно так же нет крупных засушливых районов за пределами 45 ° северной или южной широты, за заметным исключением полярных пустынь.

Пустыни, которые обязаны своим образованием главным образом этим зонам высокого давления от 25 до 30° северной/южной широты, часто называют пустынями высокого давления или субтропическими климатическими пустынями. Другие пустыни расположены в зоне от 25 до 30 ° северной / южной широты или около нее, но поддерживаются в основном за счет дополнительных факторов, которые обсуждаются ниже.

Другие пустыни расположены в зоне от 25 до 30 ° северной / южной широты или около нее, но поддерживаются в основном за счет дополнительных факторов, которые обсуждаются ниже.

В северном полушарии двумя основными примерами климатических пустынь с высоким давлением являются великая Сахара и ее восточный сосед, комплекс Аравийской пустыни. Обе эти пустыни получают воздух, происходящий из влажной тропической зоны на юге, но уже отдавший свою влагу. Центр Сахары становится еще более засушливым из-за его удаленности от моря — эффект континентальной пустыни, обсуждаемый ниже.

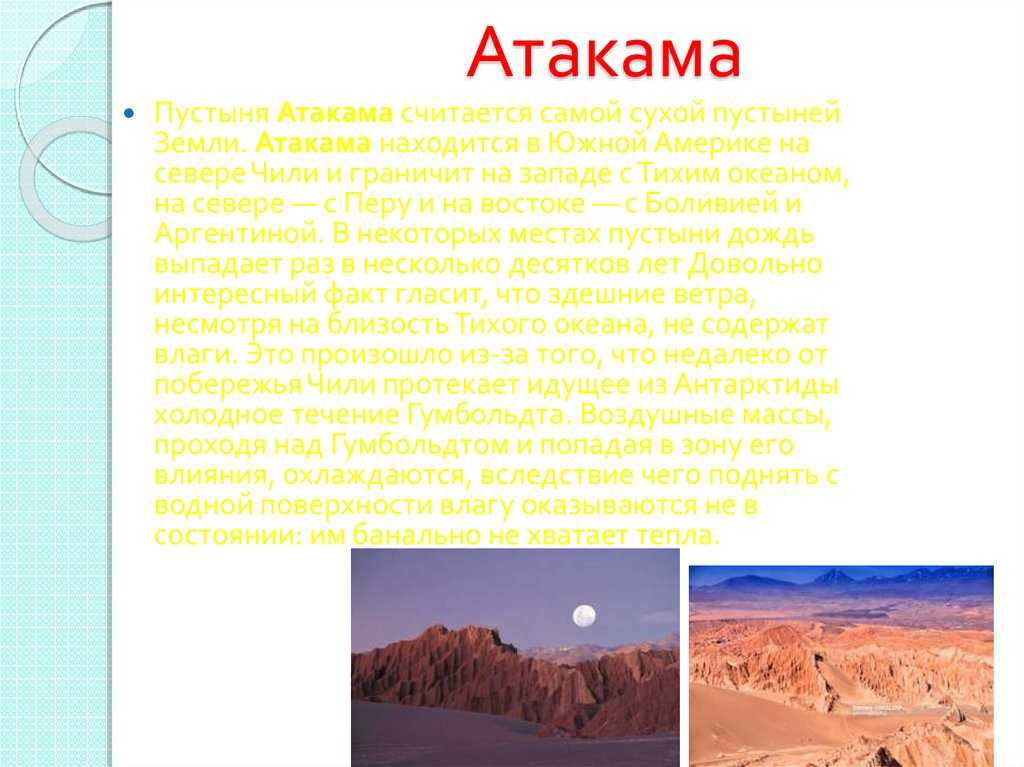

В южном полушарии устойчивые атмосферные явления высокого давления, описанные выше, создают пустыни примерно на 25° южной широты. Эти южные климатические пустыни с высоким давлением включают пустыни Сечура и Атакама в Южной Америке, Намиб и Калахари в Африке и большинство пустынь в Австралии.

ДОЖДЕВЫЕ ПУСТЫНИ

В некоторых случаях эффект дождевой тени является основной причиной образования пустыни. В других случаях он усиливает или подтверждает засушливые условия, уже созданные другими факторами, или может помочь очертить протяженность пустынных территорий.

В других случаях он усиливает или подтверждает засушливые условия, уже созданные другими факторами, или может помочь очертить протяженность пустынных территорий.

Воздух собирает влагу из моря в виде водяного пара и, продвигаясь вглубь суши, постоянно дует на горный хребет. Наветренные склоны гор — обращенные к встречным ветрам — заставляют воздух подниматься (явление, известное как орографический подъем; орос — греческое слово, означающее «гора»). Поскольку атмосферная температура падает с увеличением высоты — в среднем примерно на 6 ° C (11 ° F) на каждые 1000 метров (3280 футов) — воздушная масса охлаждается по мере подъема. А поскольку более холодный воздух может содержать меньше влаги в виде водяного пара по сравнению с теплым воздухом, водяной пар конденсируется в капли, которые падают в виде дождя на наветренной стороне склонов, превращаясь в снег с увеличением высоты.

Теперь воздух движется дальше, над горными пиками и вниз по подветренным склонам, лежащим в стороне от господствующих ветров. К настоящему времени он потерял большую часть своей влаги, так что дождей выпадает мало или совсем нет, создавая сухую область на подветренной стороне гор. Эта область не только более сухая, но и гораздо менее облачная, чем по другую сторону гор. Без облачного покрова согревающий эффект солнечных лучей максимизируется, а то небольшое количество воды, которое выпадает, теряется в результате испарения. Таким образом, точно так же, как высокие пики блокируют свет, исходящий от солнца, и отбрасывают глубокие тени на противоположную сторону, пики также блокируют влажный воздух и дождь с подветренной стороны, отсюда и термин «тень дождя». Эффект дождевой тени наиболее выражен, когда горы высоки и лежат перпендикулярно преобладающим ветрам, и когда эти ветры лишь изредка отклоняются от своего обычного направления. Эффект может распространяться на сотни километров за пределы горного хребта, прежде чем другие воздушные массы смогут его разбавить.

К настоящему времени он потерял большую часть своей влаги, так что дождей выпадает мало или совсем нет, создавая сухую область на подветренной стороне гор. Эта область не только более сухая, но и гораздо менее облачная, чем по другую сторону гор. Без облачного покрова согревающий эффект солнечных лучей максимизируется, а то небольшое количество воды, которое выпадает, теряется в результате испарения. Таким образом, точно так же, как высокие пики блокируют свет, исходящий от солнца, и отбрасывают глубокие тени на противоположную сторону, пики также блокируют влажный воздух и дождь с подветренной стороны, отсюда и термин «тень дождя». Эффект дождевой тени наиболее выражен, когда горы высоки и лежат перпендикулярно преобладающим ветрам, и когда эти ветры лишь изредка отклоняются от своего обычного направления. Эффект может распространяться на сотни километров за пределы горного хребта, прежде чем другие воздушные массы смогут его разбавить.

Североамериканские пустыни с дождевой тенью

Две пустыни, в которых преобладает эффект дождевой тени, — это пустыни Мохаве и Патагонии в Америке. Мохаве в Калифорнии находится с подветренной стороны Сьерра-Невады, горного хребта к западу от нее. Хребет проходит примерно с севера на юг на протяжении более 600 километров (370 миль) со средней шириной около 100 километров (62 мили) и включает в себя самую высокую гору в прилегающих Соединенных Штатах, гору Уитни на высоте 4418 метров (14 495 миль). футов).

Мохаве в Калифорнии находится с подветренной стороны Сьерра-Невады, горного хребта к западу от нее. Хребет проходит примерно с севера на юг на протяжении более 600 километров (370 миль) со средней шириной около 100 километров (62 мили) и включает в себя самую высокую гору в прилегающих Соединенных Штатах, гору Уитни на высоте 4418 метров (14 495 миль). футов).

Южноамериканские пустыни с тенью от дождя

Пустыня Патагония в Южной Америке лежит в тени от дождя могучих Анд, которые тянутся параллельно западному краю континента. Преобладающие ветры в этом районе с умеренным климатом, примерно от 40 до 50 ° южной широты, дуют с северо-запада и постепенно теряют свою влажность над высокими вершинами Анд, многие из которых достигают высоты 4000 метров (13000 футов). Прохладные, сухие ветры, известные как памперос, дуют с западных предгорий Анд на высоте около 1500 метров (4,900 футов), и через равнины Патагонии. Их влага испарялась, они уносили выпавший дождь, тем самым подчеркивая иссушающий эффект андской дождевой тени.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ПУСТЫНИ

Еще одним фактором образования и расположения пустынь является удаленность от моря. Воздух, движущийся над морями и океанами, собирает водяной пар, испаряемый с поверхности солнечным теплом. Когда насыщенный влагой воздух пересекает побережье и дует над сушей, он поднимается и охлаждается, в результате чего водяной пар конденсируется и выпадает в виде дождя или снега.

Воздух постепенно теряет влагу и движется дальше. Если он не пересекает крупную систему озер или рек, где может происходить большее испарение за счет солнечной энергии, содержание водяного пара в воздухе не пополняется, и чем дальше он удаляется от побережья, тем суше он становится. Следовательно, районы, расположенные в глубине суши, в центрах материков, обычно имеют сухой климат; откуда бы ни дул ветер, к тому времени, когда они прибывают, они обычно теряют влагу. В некоторых случаях засуха настолько сильна, что поддерживает пустыни. Поскольку эти пустыни находятся ближе к середине основных массивов суши, их называют континентальными пустынями.

Азиатские континентальные пустыни

Самая большая коллекция континентальных пустынь находится в Азии, что неудивительно, учитывая ее обширную площадь около 33 391 162 квадратных километров (17 139 445 квадратных миль). Пустыни Кара-Кумы, Такли-Макан и Гоби сформировались в основном за счет континентального влияния. Грозный Гоби, например, находится на расстоянии более 2000 километров (1240 миль) от любого крупного водоема, в то время как практически окруженный горами Такла-Макан к западу от него находится на таком же расстоянии от моря. Кара-Кумы, правда, лежат близко к Каспийскому морю, но этого относительно небольшого и сокращающегося водоема недостаточно, чтобы компенсировать удаленность пустыни от океанических берегов и влагоносных ветров.

Кара-Кумы, правда, лежат близко к Каспийскому морю, но этого относительно небольшого и сокращающегося водоема недостаточно, чтобы компенсировать удаленность пустыни от океанических берегов и влагоносных ветров.

Эти азиатские пустыни также подвержены эффекту дождевой тени от самого большого и высокого горного хребта в мире, Гималаев, который лежит на юге и юго-западе. В этой умеренной зоне регулярные ветры, дующие с юго-запада, приносят проливные дожди и густой снег на Индийский субконтинент и наветренные стороны пиков. Однако к северу от Гималаев в воздухе закончилась влага. Такла-Макан также «затенен дождем» на западе и севере — высокими горными хребтами Гиндукуша и Тянь-Шаня соответственно.

Австралийские континентальные пустыни

Континентальный эффект также способствует сохранению больших внутренних пустынь Австралии. Действительно, на этот «пустынный континент» повлияли все три основных процесса образования пустынь. Южный климатический пояс высокого давления с центром на 25° южной широты проходит по суше.