Амёба протей или обыкновенная. Что такое амеба, чем она питается, как размножается и выглядит на фото

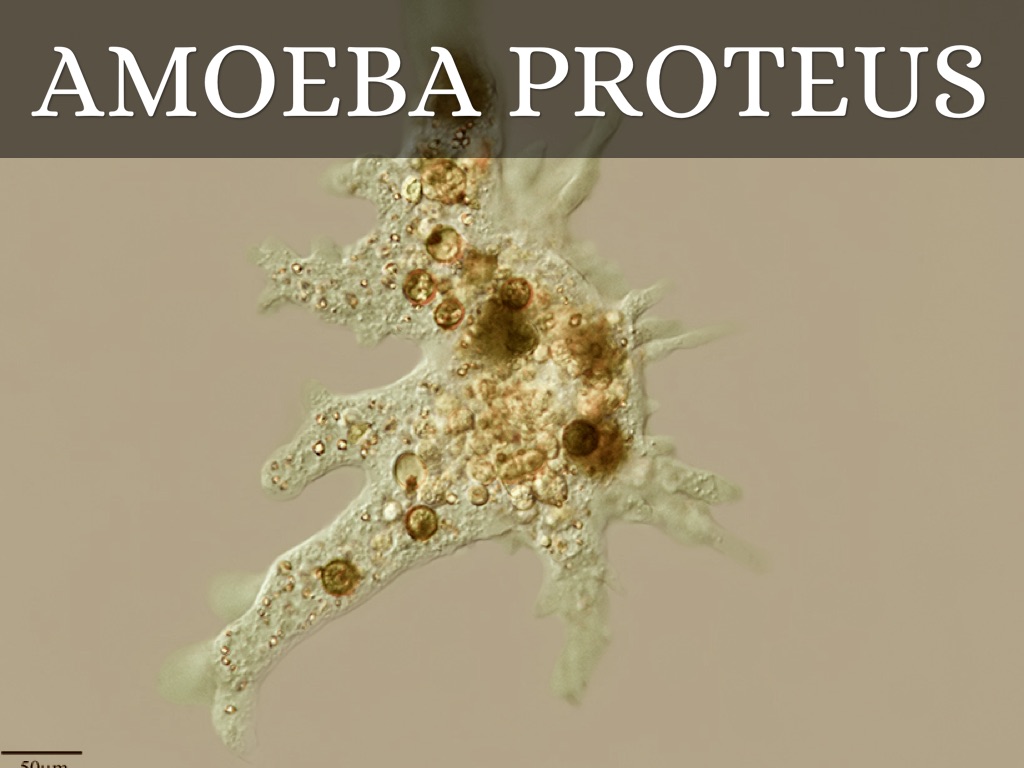

Амёба протей или обыкновенная амёба – лат. Amoeba proteus. Амёба протей или представляет собой огромный амебоидный организм, представитель класса лобозные амёбы, относится к типу простейшие . Встречается в пресных водах, аквариумах .

В капле воды, взятой из пруда, болота, канавы или аквариума, если ее рассматривать под микроскопом, открывается целый мир живых существ. Среди них имеются крошечные полупрозрачные беспозвоночные животные, непрестанно изменяющие форму своего тела.

Обыкновенная амеба, как и инфузория туфелька – самые простые по своему строению животные. Чтобы рассмотреть обыкновенную амёбу, необходимо поместить каплю воды с амебами под микроскоп. Все тело обыкновенной амебы состоит из крошечного студенистого комочка живого вещества – протоплазмы с ядром внутри. Из курса ботаники известно, что комочек протоплазмы с ядром – это клетка. Значит, обыкновенная амёба – одноклеточное беспозвоночное животное.

Наблюдая за амебой протей под микроскопом, мы замечаем, что через некоторое время форма ее тела изменяется. Амеба протей не имеет постоянной формы тела. Поэтому она и получила название «амёба», что в переводе с греческого языка означает «изменчивая».

Также под микроскопом, можно заметить, что она медленно переползает на затемненную часть стекла. Яркий солнечный свет быстро убивает обыкновенных амеб. Если внести в капельку воды кристаллик поваренной соли, амеба пере-стает двигаться, втягивает ложноножки и приобретает шарообразную форму. Таким образом, обыкновенные амебы уменьшают поверхность тела, на которую действует вредный для них раствор соли. Значит, обыкновенные амебы способны отвечать на внешние раздражения. Эта способность называется раздражимостью. Она связывает обыкновенную амебу с внешней средой и имеет защитное значение.

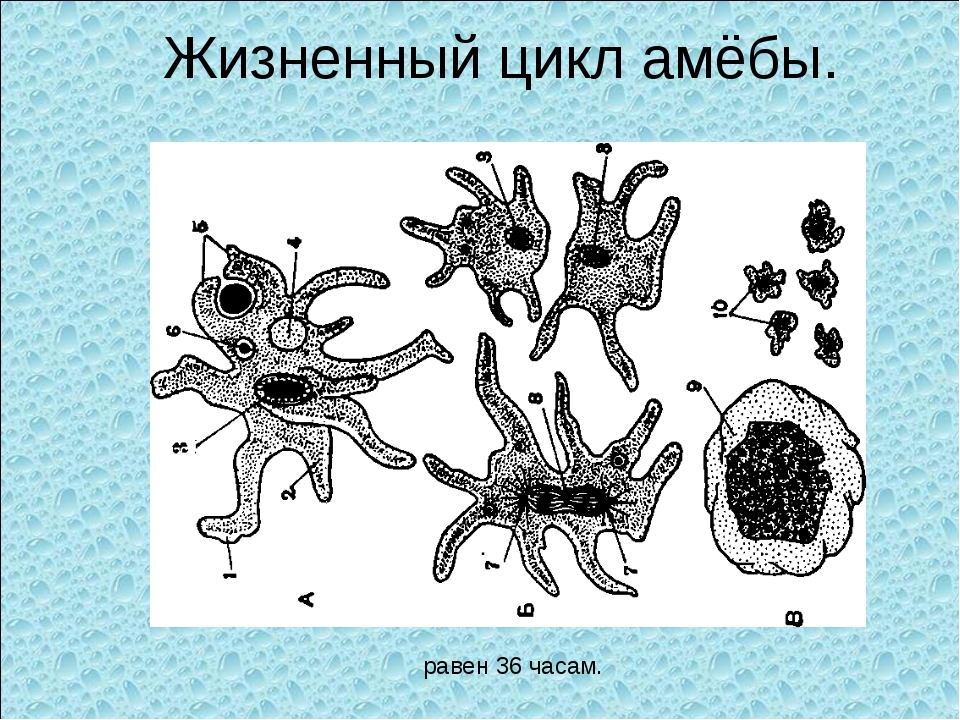

Обыкновенных амеб можно найти даже в канавах и лужах, образовавшихся совсем недавно. Когда водоем, в котором живут обыкновенные амебы и другие простейшие, начинает высыхать, они не погибают, а покрываются плотной оболочкой, превращаясь в цисту. В таком состоянии амебы и другие простейшие могут переносить как высокую температуру (до +50, +60°), так и сильное охлаждение (до – 273 градусов). Ветром цисты разносятся на значительные расстояния. Когда такая циста снова попадает в благоприятные условия, она начинает питаться и размножаться. Благодаря такому приспособлению, обыкновенные амёбы переживают неблагоприятные для них условия жизни и расселяются по всей планете. Передвижение амёбы происходит при помощи ложноножек.

В таком состоянии амебы и другие простейшие могут переносить как высокую температуру (до +50, +60°), так и сильное охлаждение (до – 273 градусов). Ветром цисты разносятся на значительные расстояния. Когда такая циста снова попадает в благоприятные условия, она начинает питаться и размножаться. Благодаря такому приспособлению, обыкновенные амёбы переживают неблагоприятные для них условия жизни и расселяются по всей планете. Передвижение амёбы происходит при помощи ложноножек.

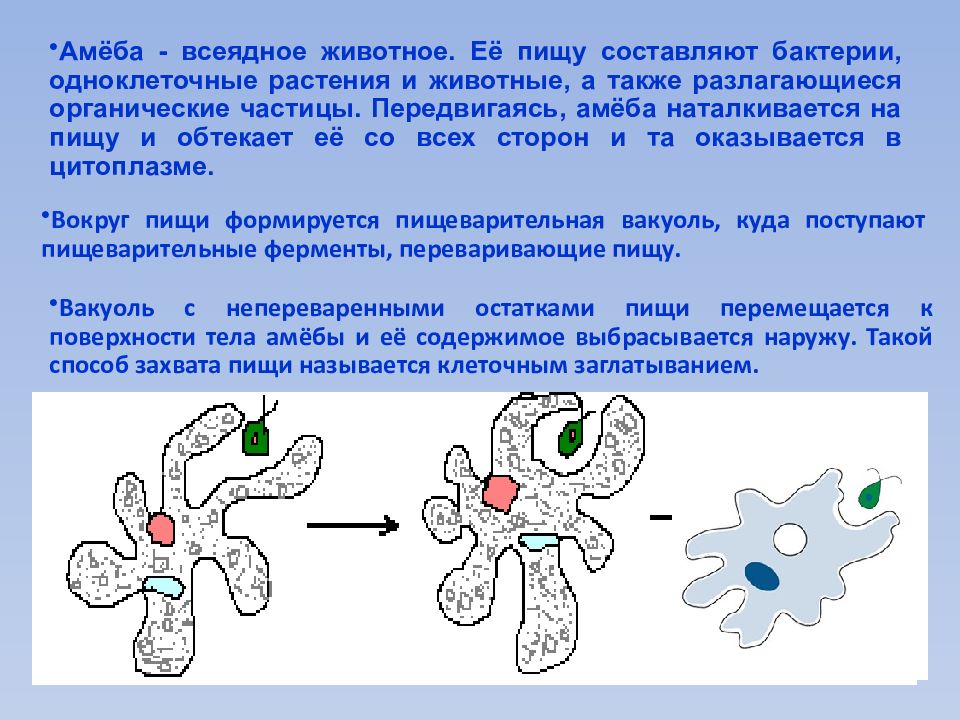

Питается амёба бактериями, водорослями, микроскопическими грибами. С помощью ложноножек (из-за которых осуществляется перемещение амёбы), захватывает пищу.

Амёбе протей, также, как и всем животным, необходим кислород. Дыхание амёбы осуществляется за счёт усваивания кислорода из воды и выделением углекислого газа.

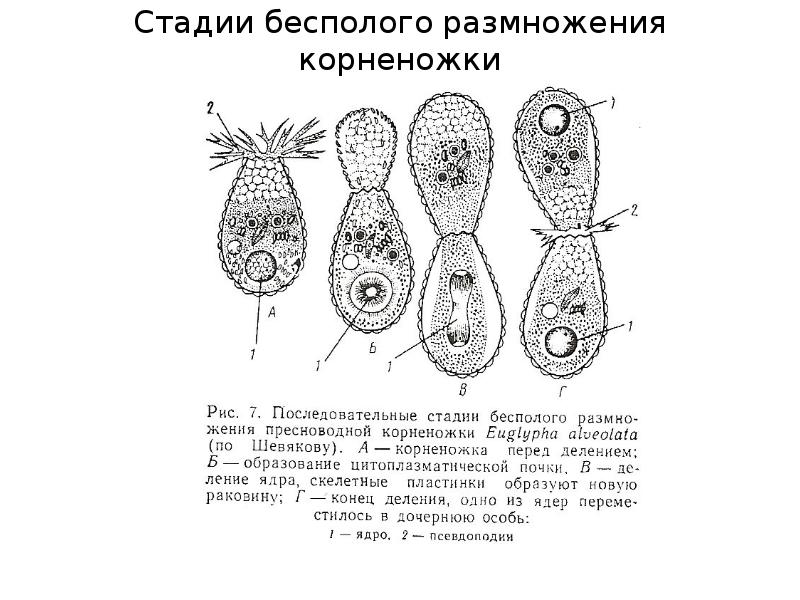

Размножаются обыкновенные амёбы делением. При этом ядро амебы удлиняется, а затем делится пополам.

Амебы — это род одноклеточных организмов-эукариот (относятся к простейшим). Считаются животноподобными, так как питаются гетеротрофно.

Строение амеб обычно рассматривают на примере типичного представителя — амебы обыкновенной (амебы протея).

Амеба обыкновенная (далее амеба) обитает на дне пресноводных водоемов с загрязненной водой. Ее размер колеблется от 0,2 мм до 0,5 мм. По внешнему виду амеба похожа на бесформенный бесцветный комок, способный менять свою форму.

Клетка амебы не имеет жесткой оболочки. Она образует выпячивания и впячивания. Выпячивания (цитоплазматические выросты) называют ложноножками или псевдоподиями . Благодаря им амеба может медленно двигаться, как бы перетекая с места на место, а также захватывать пищу. Образование ложноножек и перемещение амебы происходит за счет движения цитоплазмы, которая постепенно перетекает в выпячивание.

Хотя амеба одноклеточный организм и не может быть речи об органах и их системах, ей свойственны почти все процессы жизнедеятельности, характерные для многоклеточных животных. Амеба питается, дышит, выделяет вещества, размножается.

Цитоплазма амебы не однородна. Выделяют более прозрачный и плотный наружный слой (эк т оплазма ) и более зернистый и жидкий внутренний слой цитоплазмы (эндоплазма ).

В цитоплазме амебы находятся различные органеллы, ядро, а также пищеварительная и сократительная вакуоли.

Питается амеба различными одноклеточными организмами и органическими остатками. Пища обхватывается ложноножками и оказывается внутри клетки, образуется пищеварительн ая вакуоль . В нее поступают различные ферменты, расщепляющие питательные вещества. Те, которые нужны амебе, потом поступают в цитоплазму. Ненужные остатки пищи остаются в вакуоли, которая подходит к поверхности клетки и из нее все выбрасывается.

«Органом» выделения у амебы является сократительная вакуоль . В нее поступают излишки воды, ненужные и вредные вещества из цитоплазмы. Заполненная сократительная вакуоль периодически подходит к цитоплазматической мембране амебы и выталкивает наружу свое содержимое.

Дышит амеба всей поверхностью тела. В нее из воды поступает кислород, из нее — углекислый газ. Процесс дыхания заключается в окислении кислородом органических веществ в митохондриях. В результате выделяется энергия, которая запасается в АТФ, а также образуются вода и углекислый газ. Энергия, запасенная в АТФ, далее расходуется на различные процессы жизнедеятельности.

Для амебы описан только бесполый способ размножения путем деления надвое. Делятся только крупные, т. е. выросшие, особи. Сначала делится ядро, после чего клетка амебы делится перетяжкой. Та дочерняя клетка, которая не получает сократительную вакуоль, образует ее впоследствии.

С наступлением холодов или засухи амеба образует цисту . Цисты имеет плотную оболочку, выполняющую защитную функцию. Они достаточно легкие и могут разноситься ветром на большие расстояния.

Амеба способна реагировать на свет (уползает от него), механическое раздражение, наличие в воде определенных веществ.

Амеба обыкновенная – вид простейших существ из эукариот, типичный представитель рода Амебы.

Систематика

Характерные процессы . Хотя амебы – это простые, состоящие из одной клетки существа, не имеющие никаких органов, им присущи все жизненно необходимые процессы. Они способны передвигаться, добывать пищу, размножаться, поглощать кислород, выводить продукты обмена.

Строение

Амеба обыкновенная – одноклеточное животное, форма тела неопределенная и изменяется из-за постоянного перемещения ложноножек. Размеры не превышают половины миллиметра, а снаружи ее тело окружено мембраной – плазмалемой. Внутри располагается цитоплазма со структурными элементами. Цитоплазма представляет собой неоднородную массу, где выделяют 2 части:

- Наружная – эктоплазма;

- внутренняя, с зернистой структурой – эндоплазма, где сосредоточены все внутриклеточные органеллы.

У амебы обыкновенной имеется крупное ядро, которое расположено примерно в центре тела животного.

Под микроскопом видно, что амеба обыкновенная образует псевдоподии, в которые переливается цитоплазма животного. В момент образования псевдоподии в нее устремляется эндоплазма, которая на периферических участках уплотняется и превращается в эктоплазму. В это время на противоположном участке тела эктоплазма частично превращается в эндоплазму. Таким образом, в основе образования псевдоподий лежит обратимое явление превращения эктоплазмы в эндоплазму и наоборот.

Дыхание

Амеба получает O 2 из воды, который диффундирует во внутреннюю полость через наружные покровы. Все тело участвует в дыхательном акте. Кислород, попавший в цитоплазму, необходим для расщепления питательных веществ на простые составляющие, которые Amoeba proteus сможет переварить, а еще для получения энергии.

Среда обитания

Обитает в пресной воде канав, небольших прудов и болот. Может жить также в аквариумах. Культуру амебы обыкновенной можно легко разводить в лабораторных условиях. Она является одной из крупных свободноживущих амеб, достигающих 50 мкм в диаметре и видимых невооруженным глазом.

Культуру амебы обыкновенной можно легко разводить в лабораторных условиях. Она является одной из крупных свободноживущих амеб, достигающих 50 мкм в диаметре и видимых невооруженным глазом.

Питание

Амеба обыкновенная передвигается с помощью ложноножек. Она преодолевает один сантиметр за пять минут. Передвигаясь, амебы наталкиваются на различные мелкие объекты: одноклеточные водоросли, бактерии, мелких простейших и т.д. Если объект достаточно мал, амеба обтекает его со всех сторон и он, вместе с небольшим количеством жидкости, оказывается внутри цитоплазмы простейшего.

Схема питания амебы обыкновенной

Процесс поглощения твердой пищи амебой обыкновенной называется фагоцитозом. Таким образом, в эндоплазме образуются пищеварительные вакуоли, внутрь которых из эндоплазмы поступают пищеварительные ферменты и происходит внутриклеточное пищеварение. Жидкие продукты переваривания проникают в эндоплазму, вакуоль с непереваренными остатками пищи подходит к поверхности тела и выбрасывается наружу.

Кроме пищеварительных вакуолей в теле амеб находится и так называемая сократительная, или пульсирующая, вакуоль. Это пузырек водянистой жидкости, который периодически нарастает, а достигнув определенного объема, лопается, опорожняя свое содержимое наружу.

Основная функция сократительной вакуоли — регуляция осмотического давления внутри тела простейшего. В связи с тем, что концентрация веществ в цитоплазме амебы выше, чем в пресной воде, создается разность осмотического давления внутри и вне тела простейшего. Поэтому пресная вода проникает в организм амебы, но ее количество остается в пределах физиологической нормы, поскольку пульсирующая вакуоль «откачивает» избыток воды из тела. Подтверждением этой функции вакуоли служит их наличие только у пресноводных простейших. У морских она или отсутствует, или сокращается очень редко.

Сократительная вакуоль кроме осморегуляторной функции частично выполняет и выделительную функцию, выводя вместе с водой в окружающую среду продукты обмена веществ. Однако основная функция выделения осуществляется непосредственно через наружную мембрану. Известную роль играет, вероятно, сократительная вакуоль в процессе дыхания, ибо проникающая в результате осмоса в цитоплазму вода несет растворенный кислород.

Однако основная функция выделения осуществляется непосредственно через наружную мембрану. Известную роль играет, вероятно, сократительная вакуоль в процессе дыхания, ибо проникающая в результате осмоса в цитоплазму вода несет растворенный кислород.

Размножение

Амебам свойственно бесполое размножение, осуществляемое путем деления надвое. Этот процесс начинается с митотического деления ядра, которое продольно удлиняется и перегородкой разъединяется на 2 самостоятельные органеллы. Они отдаляются и формируют новые ядра. Цитоплазма с оболочкой делится с помощью перетяжки. Сократительная вакуоль не разделяется, а попадает в одну из новообразованных амеб, во второй вакуоль формируется самостоятельно. Размножаются амебы достаточно быстро, за день процесс деления может происходить несколько раз.

В летний период времени амебы растут и делятся, но с приходом осенних холодов, из-за пересыхания водоемов, трудно найти питательные вещества. Поэтому амеба превращается в цисту, оказавшись в критических условиях и покрывается прочной двойной белковой оболочкой. При этом цисты легко распространяются за ветром.

При этом цисты легко распространяются за ветром.

Значение в природе и жизни человека

Amoeba proteus — важное составляющее экологических систем. Она регулирует численность бактериальных организмов в озерах и прудах. Очищает водную среду от чрезмерного загрязнения. Также является важным составляющим пищевых цепочек. Одноклеточные – еда для маленьких рыб и насекомых.

Ученые используют амебу как лабораторное животное, проводя на ней множество исследований. Очищает амеба не только водоемы, но поселившись в человеческом организме, она поглощает разрушенные частицы эпителиальной ткани пищеварительного тракта.

Амёба обыкновенная (протей) – вид простейших животных из рода амёбы подкласса корненожки класса саркодовые типа саркомастигофоры. Это типичный представитель рода амёб, представляющий собой сравнительно крупный амёбоидный организм, отличительной особенностью которого является формирование множества ложноножек (10 и более у одной особи). Форма амёбы обыкновенной при движении за счет псевдоподий весьма изменчива. Так, ложноножки постоянно меняют вид, ветвятся, исчезают и снова образуются. Если амёба выпускает псевдоподии в определенном направлении, она может передвигаться со скоростью до 1,2 см в час. В состоянии покоя форма амёбы протея шаровидная либо эллипсовидная. В свободном плавании у поверхности водоёмов амёба приобретает звёздчатую форму. Таким образом, существуют флотирующие и локомоторные формы.

Так, ложноножки постоянно меняют вид, ветвятся, исчезают и снова образуются. Если амёба выпускает псевдоподии в определенном направлении, она может передвигаться со скоростью до 1,2 см в час. В состоянии покоя форма амёбы протея шаровидная либо эллипсовидная. В свободном плавании у поверхности водоёмов амёба приобретает звёздчатую форму. Таким образом, существуют флотирующие и локомоторные формы.

Средой обитания данного вида амёб являются пресные водоемы со стоячей водой, в частности, в болота, загнивающие пруды, а также аквариумы. Амёба протей встречается по всему земному шару.

Размеры этих организмов колеблются от 0,2 до 0,5 мм. Строение амёбы протея имеет характерные особенности. Внешней оболочкой тела амёбы обыкновенной является плазмалемма. Под ней находится цитоплазма с органеллами. Цитоплазма делится на две части – наружную (эктоплазму) и внутреннюю (эндоплазму). Основная функция прозрачной, относительно однородной эктоплазмы – это образование псевдоподий для улавливания пищи и передвижения. В плотной зернистой эндоплазме заключены все органеллы, там же происходит переваривание пищи.

В плотной зернистой эндоплазме заключены все органеллы, там же происходит переваривание пищи.

Питание обыкновенной амёбы осуществляется путем фагоцитоза мельчайших простейших, в том числе инфузорий, бактерий, одноклеточных водорослей. Пища захватывается псевдоподиями – выростами цитоплазмы клетки амёбы. При соприкосновении плазмалеммы и пищевой частицы образуется вдавление, которое превращается в пузырек. Туда интенсивно начинают выделяться пищеварительные ферменты. Так происходит процесс формирования пищеварительной вакуоли, которая далее переходит в эндоплазму. Воду амёба получает путем пиноцитоза. При этом на поверхности клетки формируется впячивание наподобие трубочки, по которой в организм амёбы поступает жидкость, затем образуется вакуоль. При всасывании воды данная вакуоль исчезает. Выделение непереваренных пищевых остатков происходит в любом участке поверхности тела при слиянии вакуоли, перемещенной из эндоплазмы, с плазмалеммой.

В эндоплазме амёбы обыкновенной размещаются, кроме пищеварительных вакуолей, сократительные вакуоли, одно относительно крупное дискоидальное ядро и включения (жировые капли, полисахариды, кристаллы). Органоиды и гранулы в эндоплазме находятся в постоянном движении, подхватываемые и переносимые токами цитоплазмы. В новообразованной ложноножке цитоплазма смещается к ее краю, а в укорачивающейся, наоборот, — вглубь клетки.

Органоиды и гранулы в эндоплазме находятся в постоянном движении, подхватываемые и переносимые токами цитоплазмы. В новообразованной ложноножке цитоплазма смещается к ее краю, а в укорачивающейся, наоборот, — вглубь клетки.

Амёба протей реагирует на раздражение – на пищевые частицы, свет, отрицательно – на химические вещества (хлорид натрия).

Размножение амёбы обыкновенной бесполое делением клетки пополам. Перед началом процесса деления амёба прекращает двигаться. Вначале происходит деление ядра, затем цитоплазмы. Половой процесс отсутствует.

Амеба обыкновенная внешне представляет собой клетку, имеет непосредственное отношение к типу простейших, к классу корненожек, или еще их называют Саркодовыми. У них имеются ложноножки, являющиеся органами, с помощью которых они передвигаются и захватывают пищу. Плотная оболочка у клетки отсутствует, в связи, с чем амеба может запросто менять свою форму. Наружное покрытие — очень тонкая цитоплазматическая мембрана.

Амеба обыкновенная строение.

Амеба очень просто устроена. Одно из самых простейших живых существ. Не имеет скелета. Амеба обыкновенная обитает на дне различных водоемов, в иле. Есть одно но: в водоемах только пресных: пруд, канава и т.п. Если взглянуть на нее, то заметно, что этот серенький прозрачный комочек не имеет постоянной формы. Название этого существа переводится как «изменчивая». На теле клетки все время образуются ложноножки, из-за того, что цитоплазма перетекает туда и сюда. Размеры комочка могут быть, как минимум, 0,2 миллиметра и, как максимум, 0,7 миллиметров. Органоиды — ложноножки способствуют движению этого крошечного существа. Движение очень медленное, оно напоминает перетекание густой слизи. В процессе движения амеба наталкивается на разные одноклеточные организмы, такие как водоросли, бактерии. Она обтекает их и как бы всасывает собственной цитоплазмой, при этом образуется пищеварительная вакуоль.

Амеба обыкновенная цитоплазмой выделяет специфические ферменты, которые переваривают пищу. Происходит процесс внутриклеточного пищеварения. Переваренные продукты в жидком виде поступают в саму цитоплазму, а непереваренные остатки пищи — выбрасываются. Этот способ захвата пиши носит название фагоцитоза. В теле амебы имеются тонкие каналы, по которым поступает жидкость в тело клетки. Этот процесс носит название пиноцитоза. Есть в наличии одна вакуоль, выбрасывающая излишки жидких продуктов наружу. Она называется Избавляется от излишков через каждые пять минут. В эндоплазме имеется ядро. Размножение происходит следующим образом: клетка делится пополам, то есть бесполым путем.

Происходит процесс внутриклеточного пищеварения. Переваренные продукты в жидком виде поступают в саму цитоплазму, а непереваренные остатки пищи — выбрасываются. Этот способ захвата пиши носит название фагоцитоза. В теле амебы имеются тонкие каналы, по которым поступает жидкость в тело клетки. Этот процесс носит название пиноцитоза. Есть в наличии одна вакуоль, выбрасывающая излишки жидких продуктов наружу. Она называется Избавляется от излишков через каждые пять минут. В эндоплазме имеется ядро. Размножение происходит следующим образом: клетка делится пополам, то есть бесполым путем.

Как амеба отгораживается от неблагоприятного воздействия извне.

Амеба обыкновенная и дизентерийная амеба являются Передвигаются с помощью органоидов-ложноножек, принадлежат к корненожкам;

Класс корненожек походит на водоросли, что свидетельствует об их родстве;

Питается доставшимися от других растений, либо от других что и отличает амебу их от водорослей.

Амеба — хоть и простейший, но целый организм, способный вести самостоятельное существование.

Способ питания амебы. Обыкновенная Амёба, строение. Среда обитания Амёбы

Амёба протей или обыкновенная амёба – лат. Amoeba proteus. Амёба протей или представляет собой огромный амебоидный организм, представитель класса лобозные амёбы, относится к типу простейшие . Встречается в пресных водах, аквариумах .

В капле воды, взятой из пруда, болота, канавы или аквариума, если ее рассматривать под микроскопом, открывается целый мир живых существ. Среди них имеются крошечные полупрозрачные беспозвоночные животные, непрестанно изменяющие форму своего тела.

Обыкновенная амеба, как и инфузория туфелька – самые простые по своему строению животные. Чтобы рассмотреть обыкновенную амёбу, необходимо поместить каплю воды с амебами под микроскоп. Все тело обыкновенной амебы состоит из крошечного студенистого комочка живого вещества – протоплазмы с ядром внутри. Из курса ботаники известно, что комочек протоплазмы с ядром – это клетка. Значит, обыкновенная амёба – одноклеточное беспозвоночное животное. Тело её состоит только из протоплазмы и ядра.

Тело её состоит только из протоплазмы и ядра.

Наблюдая за амебой протей под микроскопом, мы замечаем, что через некоторое время форма ее тела изменяется. Амеба протей не имеет постоянной формы тела. Поэтому она и получила название «амёба», что в переводе с греческого языка означает «изменчивая».

Также под микроскопом, можно заметить, что она медленно переползает на затемненную часть стекла. Яркий солнечный свет быстро убивает обыкновенных амеб. Если внести в капельку воды кристаллик поваренной соли, амеба пере-стает двигаться, втягивает ложноножки и приобретает шарообразную форму. Таким образом, обыкновенные амебы уменьшают поверхность тела, на которую действует вредный для них раствор соли. Значит, обыкновенные амебы способны отвечать на внешние раздражения. Эта способность называется раздражимостью. Она связывает обыкновенную амебу с внешней средой и имеет защитное значение.

Обыкновенных амеб можно найти даже в канавах и лужах, образовавшихся совсем недавно. Когда водоем, в котором живут обыкновенные амебы и другие простейшие, начинает высыхать, они не погибают, а покрываются плотной оболочкой, превращаясь в цисту. В таком состоянии амебы и другие простейшие могут переносить как высокую температуру (до +50, +60°), так и сильное охлаждение (до – 273 градусов). Ветром цисты разносятся на значительные расстояния. Когда такая циста снова попадает в благоприятные условия, она начинает питаться и размножаться. Благодаря такому приспособлению, обыкновенные амёбы переживают неблагоприятные для них условия жизни и расселяются по всей планете. Передвижение амёбы происходит при помощи ложноножек.

В таком состоянии амебы и другие простейшие могут переносить как высокую температуру (до +50, +60°), так и сильное охлаждение (до – 273 градусов). Ветром цисты разносятся на значительные расстояния. Когда такая циста снова попадает в благоприятные условия, она начинает питаться и размножаться. Благодаря такому приспособлению, обыкновенные амёбы переживают неблагоприятные для них условия жизни и расселяются по всей планете. Передвижение амёбы происходит при помощи ложноножек.

Питается амёба бактериями, водорослями, микроскопическими грибами. С помощью ложноножек (из-за которых осуществляется перемещение амёбы), захватывает пищу.

Амёбе протей, также, как и всем животным, необходим кислород. Дыхание амёбы осуществляется за счёт усваивания кислорода из воды и выделением углекислого газа.

Размножаются обыкновенные амёбы делением. При этом ядро амебы удлиняется, а затем делится пополам.

Амёба обыкновенная (протей) – вид простейших животных из рода амёбы подкласса корненожки класса саркодовые типа саркомастигофоры. Это типичный представитель рода амёб, представляющий собой сравнительно крупный амёбоидный организм, отличительной особенностью которого является формирование множества ложноножек (10 и более у одной особи). Форма амёбы обыкновенной при движении за счет псевдоподий весьма изменчива. Так, ложноножки постоянно меняют вид, ветвятся, исчезают и снова образуются. Если амёба выпускает псевдоподии в определенном направлении, она может передвигаться со скоростью до 1,2 см в час. В состоянии покоя форма амёбы протея шаровидная либо эллипсовидная. В свободном плавании у поверхности водоёмов амёба приобретает звёздчатую форму. Таким образом, существуют флотирующие и локомоторные формы.

Средой обитания данного вида амёб являются пресные водоемы со стоячей водой, в частности, в болота, загнивающие пруды, а также аквариумы. Амёба протей встречается по всему земному шару.

Размеры этих организмов колеблются от 0,2 до 0,5 мм. Строение амёбы протея имеет характерные особенности. Внешней оболочкой тела амёбы обыкновенной является плазмалемма. Под ней находится цитоплазма с органеллами. Цитоплазма делится на две части – наружную (эктоплазму) и внутреннюю (эндоплазму). Основная функция прозрачной, относительно однородной эктоплазмы – это образование псевдоподий для улавливания пищи и передвижения. В плотной зернистой эндоплазме заключены все органеллы, там же происходит переваривание пищи.

Питание обыкновенной амёбы осуществляется путем фагоцитоза мельчайших простейших, в том числе инфузорий, бактерий, одноклеточных водорослей. Пища захватывается псевдоподиями – выростами цитоплазмы клетки амёбы. При соприкосновении плазмалеммы и пищевой частицы образуется вдавление, которое превращается в пузырек. Туда интенсивно начинают выделяться пищеварительные ферменты. Так происходит процесс формирования пищеварительной вакуоли, которая далее переходит в эндоплазму. Воду амёба получает путем пиноцитоза. При этом на поверхности клетки формируется впячивание наподобие трубочки, по которой в организм амёбы поступает жидкость, затем образуется вакуоль. При всасывании воды данная вакуоль исчезает. Выделение непереваренных пищевых остатков происходит в любом участке поверхности тела при слиянии вакуоли, перемещенной из эндоплазмы, с плазмалеммой.

В эндоплазме амёбы обыкновенной размещаются, кроме пищеварительных вакуолей, сократительные вакуоли, одно относительно крупное дискоидальное ядро и включения (жировые капли, полисахариды, кристаллы). Органоиды и гранулы в эндоплазме находятся в постоянном движении, подхватываемые и переносимые токами цитоплазмы. В новообразованной ложноножке цитоплазма смещается к ее краю, а в укорачивающейся, наоборот, — вглубь клетки.

Амёба протей реагирует на раздражение – на пищевые частицы, свет, отрицательно – на химические вещества (хлорид натрия).

Размножение амёбы обыкновенной бесполое делением клетки пополам. Перед началом процесса деления амёба прекращает двигаться. Вначале происходит деление ядра, затем цитоплазмы. Половой процесс отсутствует.

Амеба обыкновенная внешне представляет собой клетку, имеет непосредственное отношение к типу простейших, к классу корненожек, или еще их называют Саркодовыми. У них имеются ложноножки, являющиеся органами, с помощью которых они передвигаются и захватывают пищу. Плотная оболочка у клетки отсутствует, в связи, с чем амеба может запросто менять свою форму. Наружное покрытие — очень тонкая цитоплазматическая мембрана.

Амеба обыкновенная строение.

Амеба очень просто устроена. Одно из самых простейших живых существ. Не имеет скелета. Амеба обыкновенная обитает на дне различных водоемов, в иле. Есть одно но: в водоемах только пресных: пруд, канава и т.п. Если взглянуть на нее, то заметно, что этот серенький прозрачный комочек не имеет постоянной формы. Название этого существа переводится как «изменчивая». На теле клетки все время образуются ложноножки, из-за того, что цитоплазма перетекает туда и сюда. Размеры комочка могут быть, как минимум, 0,2 миллиметра и, как максимум, 0,7 миллиметров. Органоиды — ложноножки способствуют движению этого крошечного существа. Движение очень медленное, оно напоминает перетекание густой слизи. В процессе движения амеба наталкивается на разные одноклеточные организмы, такие как водоросли, бактерии. Она обтекает их и как бы всасывает собственной цитоплазмой, при этом образуется пищеварительная вакуоль.

Амеба обыкновенная цитоплазмой выделяет специфические ферменты, которые переваривают пищу. Происходит процесс внутриклеточного пищеварения. Переваренные продукты в жидком виде поступают в саму цитоплазму, а непереваренные остатки пищи — выбрасываются. Этот способ захвата пиши носит название фагоцитоза. В теле амебы имеются тонкие каналы, по которым поступает жидкость в тело клетки. Этот процесс носит название пиноцитоза. Есть в наличии одна вакуоль, выбрасывающая излишки жидких продуктов наружу. Она называется Избавляется от излишков через каждые пять минут. В эндоплазме имеется ядро. Размножение происходит следующим образом: клетка делится пополам, то есть бесполым путем.

Как амеба отгораживается от неблагоприятного воздействия извне.

Амеба обыкновенная и дизентерийная амеба являются Передвигаются с помощью органоидов-ложноножек, принадлежат к корненожкам;

Класс корненожек походит на водоросли, что свидетельствует об их родстве;

Питается доставшимися от других растений, либо от других что и отличает амебу их от водорослей.

Амеба — хоть и простейший, но целый организм, способный вести самостоятельное существование.

Самый простейший организм – амеба протей, хотя существуют разные виды амеб. Свое название она получила в честь Протея – персонажа греческой мифологии, особенностью которого было менять свою внешность. Существо – прокариот, поскольку это не бактерия, как думает множество людей. Это бесцветный организм гетеротрофного типа, эукариот, который способен питаться микроорганизмами и одноклеточными водорослями. Несмотря на свою простоту и короткий жизненный цикл, этот тип животного играет важную роль в природе.

Описание

Согласно классификации, амебу обыкновенную относят к царству «Животные», подцарству «Простейшие», классу свободноживущих саркодовых. Строение существа примитивное, а передвигается оно благодаря временно появляющимся выпячиваниям цитоплазмы (называют еще корненожка). Тело протей состоит всего лишь из единственной клетки, являющейся независимым и полноценным организмом.

Амёба обыкновенная – эукариот, одноклеточное независимое животное. Характеристика его такова: тело полужидкое, размер достигает 0,2-0,7 мм в длину, и хорошо разглядеть существо можно только под микроскопом. По всей поверхности амебная клетка покрыта цитоплазмой, защищающей собой «внутренности». Сверху находится цитоплазматическая оболочка. У амебы строение цитоплазмы – двухслойное. Внешний слой – прозрачный и плотный, внутренний ‑ зернистый и текучий. В цитоплазме располагаются сократительная вакуоль амебы (за счет нее происходит выделение ненужных веществ наружу), ядро и пищеварительная вакуоль. При движении постоянно меняется форма цитоплазмы. Исследовав изображения, ученые определили, что у Протея более пятисот хромосом, настолько мелких, что за ними нет возможности наблюдать.

Дыхание осуществляется всем телом. Скелет отсутствует. Размножение амебы бесполое. Органом чувств (в том числе дыхания) амебная клетка также не располагает.

Тем не менее, одноклеточная амеба дышит, чувствительна к химическим веществам, раздражителям механического типа и избегает солнечных лучей.

Одно из особенностей животного – способность к регенерации. Это означает, что в случае повреждения клетка сможет самостоятельно восстановиться, достроив отсутствующие фрагменты. Единственное условие – полное сохранение ядра, поскольку оно является носителем всех информационных данных о строении. Без ядра амебный организм просто погибнет.

Передвижение амеб происходит при помощи ложноножек, так называемых непостоянных выростов цитоплазмы, которые еще именуют псевдоподиями. Мембрана клетки очень эластична и способна растягиваться в любом месте. Чтобы образовать ложноножку, сначала происходят выпячивания цитоплазмы наружу тела, так, чтобы они выглядели наподобие толстых щупалец. После – выполняются те же действия, только в обратном порядке – цитоплазма движется внутрь, ложноножка прячется и появляется в другой части тела. Именно такой способ передвижения не дает животному иметь постоянную форму тела. Несмотря на малый размер, передвигаются существа сравнительно быстро – около 10 мм/час.

Амеба двигается при помощи ложноножек, именно поэтому она не имеет постоянную форму тела

Как питаются и дышат одноклеточные?

Амебный жизненный цикл полностью зависит от того, как питается животное и какова окружающая среда. В рацион протея входят остатки гниения, одноклеточные водоросли, бактерии, а также микроорганизмы, имеющие подходящий размер. Питание амебы происходит путем захвата «добычи» ложноножками и затягивания внутрь тела. Вокруг пищи формируется вакуоль, в которую затем и поступает пищеварительный сок. Интересно то, что процесс захватывания и дальнейшее переваривание могут происходить в любом участке тела и даже в нескольких частях одновременно. Получаемые при переваривании питательные вещества попадают в цитоплазму и расходуются на построение тела амебы. В процессе рассасывания водорослей и бактерий простейшие незамедлительно выводят наружу остатки жизнедеятельности, причем это может также происходить любым участком цитоплазмы.

Как и все простейшие класса одноклеточных, у протей отсутствуют специальные органеллы. Дыхание у амебы происходит за счет поглощения растворенного в воде (или жидкости) кислорода поверхностным аппаратом. Клеточная мембрана животного проницаема, и через нее свободно проходят углекислый газ и кислород.

Как размножаются?

Для вывода потомства используется бесполое размножение с разделением тела на две одинаковые части. Подробнее, сколько стадий проходит клетка при делении.

Процесс происходит только в теплую пору и включает в себя несколько стадий:

- Первым делом делению подвергается ядро. Оно выпячивается, растягивается, в нем появляются перетяжки, с помощью которых затем и происходит деление на две совершенно идентичные части. При этом наблюдается расхождение дочерних хромосом к противоположным полюсам материнской клетки.

- Далее происходит разделение цитоплазмы между двумя ядрами. Ее зоны располагаются и сосредотачиваются вокруг ядер, тем самым формируя две новые клетки.

- Поскольку в теле амебы сократительная вакуоль имеется только в единичном экземпляре, она достается лишь одной новой клетке. В другой она формируется заново. Подробнее описание процесса деления и расхождения хромосом демонстрирует рисунок.

Деление клетки таким способом называется митозом, поэтому полученные два организма являются копией «мамы». Половой процесс отсутствует, поэтому обмен хромосом также не происходит.

Размножаются обыкновенные амебы очень быстро. Если судить по времени, существо каждые 3 часа делится на 2 клетки, поэтому живет амебный организм мало.

Особенности существования и развития

Жизненный цикл прост. Единственная клетка, являющаяся по совместительству и телом животного, в процессе развития растет, а по достижению взрослого состояния «размножается», делясь на два тела бесполым путем с расхождением материнских хромосом «детям». Попадая в негативные для жизни условия (холодное время года, высыхание водоема), такая клетка способна «умереть» на время. При этом тело претерпевает изменения: псевдоподии втягиваются, из цитоплазмы выделяется вода и покрывает весь амебный организм, образуя двойную оболочку с последующим формированием цисты. Протея «замирает». Когда окружающая среда станет пригодной для жизни, существо «возрождается», циста амебы вскрывается, выпускаются ложноножки (чтобы передвигаться), и существо размножается. Подробно узнать, что такое амеба, можно на видео.

Животное имеет огромное значение в природе. Оно – источник еды многоклеточных организмов (амёбами питаются черви, ракообразные, мальки рыб, различные моллюски). Обитающая в водоемах протея в процессе жизни очищает водоемы, поедая различного типа микроорганизм, бактерии и гниющие части водорослей, простейшие раковинные амебы участвуют в формировании меловых отложений и известняков.

Строение клетки

A. proteus снаружи покрыты только плазмалеммой . Цитоплазма амёбы отчётливо подразделяется на две зоны, эктоплазму и эндоплазму (см. ниже).

Эктоплазма

Эктоплазма , или гиалоплазма тонким слоем залегает непосредственно под плазмалеммой. Оптически прозрачна, лишена каких-либо включений. Толщина гиалоплазмы в разных участках тела амёбы различна. По боковым поверхностям и у основания псевдоподий это как правило тонкий слой, а на концах псевдоподий слой заметно утолщается и образует так называемый гиалиновый колпачок, или шапочку.

Эндоплазма

Эндоплазма , или гранулоплазма — внутренняя масса клетки. Содержит все клеточные органоиды и включения. При наблюдении за движущейся амёбой заметно различие в движении цитоплазмы. Гиалоплазма и периферические участки гранулоплазмы остаются практически неподвижными в то время как центральная её часть находится в непрерывном движении, в ней хорошо заметны токи цитоплазмы с вовлечёнными в них органоидами и гранулами. В растущей псевдоподии цитоплазма перемещается к её концу, а из укорачивающихся — в центральную часть клетки. Механизм движения гиалоплазмы тесно связан с процессом перехода цитоплазмы из состояния золя в гель и изменениями в в цитоскелете.

Ядро

Включения

- липидные капли

- кристаллы

Питание

Амёба протей питается путем фагоцитоза , поглощая бактерий , одноклеточных водорослей и мелких простейших . Образование псевдоподий лежит в основе захвата пищи. На поверхности тела амёбы возникает контакт между плазмалеммой и пищевой частицей, в этом участке образуется «пищевая чашечка». Её стенки смыкаются, в эту область (с помощью лизосом) начинают поступать пищеварительные ферменты . Таким образом формируется пищеварительная вакуоль . Далее она переходит в центральную часть клетки, где подхватывается токами цитоплазмы. Кроме фагоцитоза, амебе свойствен пиноцитоз — заглатывание жидкости. При этом образуется на поверхности клетки впячивания в форме трубочки, по которой поступает внутрь цитоплазмы капелька жидкости. Образующая вакуоль с жидкостью отшнуровывается от трубочки. После всасывание жидкости вакуоль исчезает.

Передвижение

Тело Амёбы протей образует выступы — ложноножки . Выпуская ложноножки в определённом направлении, амёба протея передвигается со скоростью около 0,2 мм в минуту.

Дефекация

Вакуоль с непереваренными остатками пищи подходит к поверхности клетки и сливается с мембраной, таким образом выбрасывая наружу содержимое.

Осморегуляция

Экология

Обитает на дне водоёмов со стоячей водой. Встречаются локомоторные и флотирующие формы.

Размножение

Только агамное, бинарное деление. Перед делением амёба перестает ползать, у неё исчезают диктиосомы аппарата Гольджи и сократительная вакуоль. В начале делится ядро, потом происходит цитокинез . Половой процесс у этого вида не описан.

Литература

Тихомиров И. А., Добровольский А. А., Гранович А. И. Малый практикум по зоологии беспозвоночных. Часть 1. — М.-СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. — 304 с.+XIV табл.

- Классификация протистов на сайте micro*scope (англ.)

- Амёбы — статья из «энциклопедии Кругосвет» в «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов».

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Амёба протей» в других словарях:

Протей спутник Нептуна … Википедия

Протей: Протей (мифология) морское божество в древнегреческой мифологии «Протей» сатира Эсхила Протей (спутник) спутник планеты Нептун Амёба протей Протей (бактерия) род энтеробактерий Протей представитель семейства… … Википедия

Протеи Протей европейский Научная классификация … Википедия

1) в греческ. миф., морской бог, находившийся под властью Посейдона и обладавший даром предсказания; он отличался способностью принимать, по желанию, всевозможные образы и так. образ. легко скрывался; 2) животное из класса амфибий; 3) изменчивый … Словарь иностранных слов русского языка

— (Proteus, Πρωτεύς). Морской бог, обладавший способностью принимать любой образ. Он пас стада тюленей Амфитриты, в полдень поднимался из моря и отдыхал в тени скал. Так как он имел дарь прорицания, то в это время его старались захватить и… … Энциклопедия мифологии

— (иноск.) постоянно мѣняющій свой видь. Ср. Промышленный геній нашего аѳериста былъ Протей, котораго трудно было поймать съ поличнымъ. В. И. Даль. Небывалое въ быломъ. 4. Ср. Онъ граціи улыбкой Былъ вдохновенъ, когда шутя писалъ, И слогъ … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

протей — я, м. гр. protee m. <гр. Proteys. От имени древнегреческого божества, которому приписывались дар прорицания и способность произвольно менять свой вид. 1. Изменчивый человек. Мак. 1908. <актер> Шушерин был мифическим протеем или русским… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ПРОТЕЙ (латинское название Proteus, код S/1989 N1), спутник Нептуна (см. НЕПТУН (планета)), среднее расстояние до планеты 92,8 тыс. км, эксцентриситет орбиты 0,0005, период обращения вокруг планеты 1 сут 2 ч 55 мин. Имеет неправильную форму,… … Энциклопедический словарь

Протей спутник Нептуна История открытия Первооткрыватель Стивен Синнот Дата открытия август 1989 года Орбитальные характеристики Большая полуось 117 647 км Эксцентриситет … Википедия

В греческой мифологии морское божество, сын Посейдона. Его отличительные черты: старость, обилие детей, способность принимать облик различных существ и многознание (пророческий дар). Более широкое толкование в литературе: протей (протеизм) как… … Большой Энциклопедический словарь

ПРОТЕЙ, в греческой мифологии морское божество, сын Посейдона (см. ПОСЕЙДОН). Его отличительные черты: старость, обилие детей, способность принимать облик различных существ и многознание (пророческий дар). Более широкое толкование в литературе:… … Энциклопедический словарь

Класс Корненожки (Rhizopoda). Амеба обыкновенная: описание, размножение, среда обитания

Самый простейший организм – амеба протей, хотя существуют разные виды амеб. Свое название она получила в честь Протея – персонажа греческой мифологии, особенностью которого было менять свою внешность. Существо – прокариот, поскольку это не бактерия, как думает множество людей. Это бесцветный организм гетеротрофного типа, эукариот, который способен питаться микроорганизмами и одноклеточными водорослями. Несмотря на свою простоту и короткий жизненный цикл, этот тип животного играет важную роль в природе.

Описание

Согласно классификации, амебу обыкновенную относят к царству «Животные», подцарству «Простейшие», классу свободноживущих саркодовых. Строение существа примитивное, а передвигается оно благодаря временно появляющимся выпячиваниям цитоплазмы (называют еще корненожка). Тело протей состоит всего лишь из единственной клетки, являющейся независимым и полноценным организмом.

Амёба обыкновенная – эукариот, одноклеточное независимое животное. Характеристика его такова: тело полужидкое, размер достигает 0,2-0,7 мм в длину, и хорошо разглядеть существо можно только под микроскопом. По всей поверхности амебная клетка покрыта цитоплазмой, защищающей собой «внутренности». Сверху находится цитоплазматическая оболочка. У амебы строение цитоплазмы – двухслойное. Внешний слой – прозрачный и плотный, внутренний ‑ зернистый и текучий. В цитоплазме располагаются сократительная вакуоль амебы (за счет нее происходит выделение ненужных веществ наружу), ядро и пищеварительная вакуоль. При движении постоянно меняется форма цитоплазмы. Исследовав изображения, ученые определили, что у Протея более пятисот хромосом, настолько мелких, что за ними нет возможности наблюдать.

Дыхание осуществляется всем телом. Скелет отсутствует. Размножение амебы бесполое. Органом чувств (в том числе дыхания) амебная клетка также не располагает.

Тем не менее, одноклеточная амеба дышит, чувствительна к химическим веществам, раздражителям механического типа и избегает солнечных лучей.

Одно из особенностей животного – способность к регенерации. Это означает, что в случае повреждения клетка сможет самостоятельно восстановиться, достроив отсутствующие фрагменты. Единственное условие – полное сохранение ядра, поскольку оно является носителем всех информационных данных о строении. Без ядра амебный организм просто погибнет.

Передвижение амеб происходит при помощи ложноножек, так называемых непостоянных выростов цитоплазмы, которые еще именуют псевдоподиями. Мембрана клетки очень эластична и способна растягиваться в любом месте. Чтобы образовать ложноножку, сначала происходят выпячивания цитоплазмы наружу тела, так, чтобы они выглядели наподобие толстых щупалец. После – выполняются те же действия, только в обратном порядке – цитоплазма движется внутрь, ложноножка прячется и появляется в другой части тела. Именно такой способ передвижения не дает животному иметь постоянную форму тела. Несмотря на малый размер, передвигаются существа сравнительно быстро – около 10 мм/час.

Амеба двигается при помощи ложноножек, именно поэтому она не имеет постоянную форму тела

Как питаются и дышат одноклеточные?

Амебный жизненный цикл полностью зависит от того, как питается животное и какова окружающая среда. В рацион протея входят остатки гниения, одноклеточные водоросли, бактерии, а также микроорганизмы, имеющие подходящий размер. Питание амебы происходит путем захвата «добычи» ложноножками и затягивания внутрь тела. Вокруг пищи формируется вакуоль, в которую затем и поступает пищеварительный сок. Интересно то, что процесс захватывания и дальнейшее переваривание могут происходить в любом участке тела и даже в нескольких частях одновременно. Получаемые при переваривании питательные вещества попадают в цитоплазму и расходуются на построение тела амебы. В процессе рассасывания водорослей и бактерий простейшие незамедлительно выводят наружу остатки жизнедеятельности, причем это может также происходить любым участком цитоплазмы.

Как и все простейшие класса одноклеточных, у протей отсутствуют специальные органеллы. Дыхание у амебы происходит за счет поглощения растворенного в воде (или жидкости) кислорода поверхностным аппаратом. Клеточная мембрана животного проницаема, и через нее свободно проходят углекислый газ и кислород.

Как размножаются?

Для вывода потомства используется бесполое размножение с разделением тела на две одинаковые части. Подробнее, сколько стадий проходит клетка при делении.

Процесс происходит только в теплую пору и включает в себя несколько стадий:

- Первым делом делению подвергается ядро. Оно выпячивается, растягивается, в нем появляются перетяжки, с помощью которых затем и происходит деление на две совершенно идентичные части. При этом наблюдается расхождение дочерних хромосом к противоположным полюсам материнской клетки.

- Далее происходит разделение цитоплазмы между двумя ядрами. Ее зоны располагаются и сосредотачиваются вокруг ядер, тем самым формируя две новые клетки.

- Поскольку в теле амебы сократительная вакуоль имеется только в единичном экземпляре, она достается лишь одной новой клетке. В другой она формируется заново. Подробнее описание процесса деления и расхождения хромосом демонстрирует рисунок.

Деление клетки таким способом называется митозом, поэтому полученные два организма являются копией «мамы». Половой процесс отсутствует, поэтому обмен хромосом также не происходит.

Размножаются обыкновенные амебы очень быстро. Если судить по времени, существо каждые 3 часа делится на 2 клетки, поэтому живет амебный организм мало.

Особенности существования и развития

Жизненный цикл прост. Единственная клетка, являющаяся по совместительству и телом животного, в процессе развития растет, а по достижению взрослого состояния «размножается», делясь на два тела бесполым путем с расхождением материнских хромосом «детям». Попадая в негативные для жизни условия (холодное время года, высыхание водоема), такая клетка способна «умереть» на время. При этом тело претерпевает изменения: псевдоподии втягиваются, из цитоплазмы выделяется вода и покрывает весь амебный организм, образуя двойную оболочку с последующим формированием цисты. Протея «замирает». Когда окружающая среда станет пригодной для жизни, существо «возрождается», циста амебы вскрывается, выпускаются ложноножки (чтобы передвигаться), и существо размножается. Подробно узнать, что такое амеба, можно на видео.

Животное имеет огромное значение в природе. Оно – источник еды многоклеточных организмов (амёбами питаются черви, ракообразные, мальки рыб, различные моллюски). Обитающая в водоемах протея в процессе жизни очищает водоемы, поедая различного типа микроорганизм, бактерии и гниющие части водорослей, простейшие раковинные амебы участвуют в формировании меловых отложений и известняков.

Цитоплазма полностью окружается мембраной, которая подразделяется на три слоя: наружный, средний и внутренний. Во внутреннем слое, который носит название эндоплазма, находятся необходимые элементы для самостоятельного организма:

- рибосомы;

- элементы аппарата Гольджи;

- опорные и сократительные волокна;

- пищеварительные вакуоли.

Пищеварительная система

Одноклеточное может активно размножаться только во влаге, в сухом месте обитания амебы питание и репродукция невозможны.

Дыхательная система и реакция на раздражение

Амёба протей

Деление амебы

Наиболее благоприятная среда существования отмечается в водоеме и человеческом теле . В этих условиях амеба размножается быстро, активно питается бактериями в водоемах и постепенно разрушает ткани органов постоянного хозяина, которым выступает человек.

Размножение амебы происходит бесполым путем . Бесполое размножение подразумевает собой деление на клетки и образование нового одноклеточного.

Отмечается, что одна взрослая особь может делиться несколько раз в день. Этим определяется наибольшая опасность для человека, который страдает амебиазом.

Именно поэтому при первых же симптомах заболевания, врачи настоятельно рекомендуют обратиться за помощью к специалисту, а не начинать самолечение. Неправильно подобранные препараты и вовсе могут нанести пациенту больше вреда, нежели пользы.

Вконтакте

Среда обитания и внешнее строение. Амеба протей, или обыкновенная амеба, обитает на дне небольших пресных водоемов: в прудах, старых лужах, канавах с застойной водой. Ее величина не превышает 0,5 мм. Амеба протей не имеет постоянной формы тела, так как лишена плотной оболочки. Тело ее образует выросты — ложноножки. С их помощью амеба медленно передвигается — «перетекает» с одного места на другое, ползет по дну, захватывает добычу. За такую изменчивость формы тела амебе и присвоили имя древнегреческого божества Протея, который мог менять свой облик. Внешне амеба протей напоминает маленький студенистый комочек.

Самостоятельный одноклеточный организм амебы содержит цитоплазму, покрытую клеточной мембраной. Наружный слой цитоплазмы прозрачный и более плотный. Bнутренний ее слой зернистый и более текучий. В цитоплазме находятся ядро и вакуоли — пищеварительная и сократительная (рис. 21).

Рис. 21. Внешний вид, строение и движение амебы (захватывание пищи и образование пищеварителыюй вакуоли): 1 — ядро; 2 — сократительная вакуоль; 3 — внутренний слой цитоплазмы; 4 — наружный слой цитоплазмы: 5 — цитоплазматическая мембрана; 6 пищеварительная вакуоль

Движение. Передвигаясь, амеба как бы медленно перетекает по дну. Сначала у нее в каком-либо месте тела появляется выступ — ложноножка.

Она закрепляется на дне, а затем в нее медленно перемещается цитоплазма. Выпуская ложноножки в определенном направлении, амеба ползет со скоростью до 0,2 мм в минуту.

Питание. Амеба питается бактериями, одноклеточными животными и водорослями, мелкими органическими частицами — остатками умерших животных и растений. Наталкиваясь на добычу, амеба захватывает ее ложноножками и обволакивает со всех сторон (см. рис. 21). Вокруг этой добычи образуется пищеварительная вакуоль, в которой пища переваривается и из которой она всасывается в цитоплазму. После того как это произойдет, пищеварительная вакуоль перемещается к поверхности любой части тела амебы и непереварившееся содержимое вакуоли выбрасывается наружу. Для переваривания пищи с помощью одной вакуоли амебе требуется от 12 часов до 5 суток.

Выделение. В цитоплазме амебы имеется одна сократительная (или пульсирующая) вакуоль. В нее периодически собираются растворимые вредные вещества, которые образуются в теле амебы в процессе жизнедеятельности. Один раз в несколько минут эта вакуоль наполняется и, достигнув предельной величины, подходит к поверхности тела. Содержимое сократительной вакуоли выталкивается наружу. Кроме вредных веществ сократительная вакуоль выводит из тела амебы избыток воды, которая попадает из окружающей среды. Так как концентрация солей и органических веществ в теле амебы выше, чем в окружающей среде, вода постоянно поступает в организм, поэтому без ее выделения амеба могла бы лопнуть.

Дыхание. Амеба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в клетку: газообмен происходит через всю поверхность тела. Сложные органические вещества тела амебы окисляются поступившим кислородом. В результате этого выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности амебы. При этом образуются вода, углекислый газ и некоторые другие химические соединения, которые удаляются из организма.

Размножение. Амебы размножаются бесполым путем — делением клетки надвое (рис. 22). При бесполом размножении сначала пополам делится ядро амебы. Потом на теле амебы появляется перетяжка. Она делит его на две почти равные части, в каждой из которых оказывается по ядру. В благоприятных условиях амеба делится примерно раз в сутки.

Pиc. 22. Бесполое размножение амебы

В неблагоприятных условиях амеба выделяет вокруг себя плотную защитную оболочку — образует цисту.

Образование цисты в природе происходит осенью, когда в водоемах понижается температура, или летом, если водоемы пересыхают. В состоянии цисты животное может переживать очень низкие температуры, иссушение и другие неблагоприятные условия. Легкие цисты переносятся ветром на большие расстояния — так происходит заселение амебами других водоемов. При попадании в благоприятные условия амеба покидает оболочку (рис. 23) и переходит к активному образу жизни, начинает питаться и размножаться.

Рнс. 23. Выход амебы из оболочки цисты

Раздражимость. Как и все животные, амеба обладает раздражимостью, т. е. реагирует на сигналы, поступающие в ее организм, отвечает на воздействие (раздражение) окружающей среды.

Амеба распознает разные микроскопические организмы, служащие ей пищей. Она уползает от яркого света, механического раздражения и повышенных концентраций растворенных в воде веществ (например, от кристаллика поваренной соли).

Разнообразие Саркодовых. Кроме амебы протея в подтипе Саркодовые около 11 тыс. видов. К ним относятся раковинные амебы, радиолярии, фораминиферы и др. (рис. 24).

Рис. 24. Многообразие саркодовых: 1 — раковинные амебы; 2 — радиолярии; 3 — фораминиферы

Раковинные амебы обладают наружным скелетом — раковинкой. Из ее устья выступают лишь ложноножки. Раковинки могут состоять из рогоподобного вещества, из кремневых пластинок (вырабатываемых телом амебы) или из склеенных выделениями цитоплазмы песчинок. Размножаются раковинные амебы, как и амеба протей, делением надвое. Одна амеба остается в старой раковинке, а другая строит новую. Раковинные амебы обитают на дне пресных водоемов, в почве, в сфагновых болотах.

Радиолярии — морские одноклеточные организмы размером от 40 мкм до 1 мм, обитающие в теплых морях и океанах. У них минеральный (из кремнезема, реже — из сернокислого стронция) скелет. Он защищает радиолярию и увеличивает поверхность тела, способствуя «парению» радиолярии в толще воды. Форма скелета радиолярий чрезвычайно разнообразна. Снаружи выдаются нитевидные ложноножки, служащие для улавливания пищи.

Внутри клетки находится одно или много ядер, разнообразные включения, например капли жира, которые уменьшают удельную массу животного и способствуют «парению» в толще воды. У многих радиолярий в цитоплазме обитают мелкие одноклеточные водоросли, которые получают от радиолярий защиту, питательные вещества и углекислоту. Радиолярии, в свою очередь, получают от водорослей кислород, необходимый для дыхания. Кроме того, часть водорослей переваривается радиоляриями, служат ей пищей. Некоторые радиолярии при неблагоприятных условиях (опреснении воды, сильном волнении моря) способны опускаться на глубину в несколько десятков и сотен метров, а потом всплывать.

Скелеты погибших радиолярий, опускаясь на дно, образуют радиоляриевый ил, входящий в состав осадочных пород, которые называются радиоляритами. Так называемая «инфузорная земля», или трепел, целиком состоит из скелетов радиолярий.

Особую группу саркодовых образуют фораминиферы. Современные фораминиферы мелкие — 0,1-1 мм, а некоторые вымершие виды достигали 20 см. Наружный скелет фораминифер — раковинки. Они защищают тело животного и бывают известковыми, из хитиноподобного вещества или составлены из сцементированных песчинок. Раковинки бывают однокамерными или многокамерными, ветвящимися или расположенными в один-два ряда либо по спирали.

Через наружное отверстие (устье) и поры в стенках раковинок выдаются тончайшие и соединяющиеся между собой ложноножки, которые служат для движения и захвата пищи, образуют вокруг раковинки сеточку, диаметр которой во много раз превосходит диаметр раковинки. К такой сеточке прилипают пищевые частички, одноклеточные водоросли, которыми питаются фораминиферы. Все фораминиферы — морские, преимущественно донные, организмы. У планктонных фораминифер раковинки тонкие, с многочисленными выростами в виде расходящихся во все стороны тонких длинных игл, что позволяет им «парить» в толще воды. Всего известно около 30 тыс. видов фораминифер. Из них сейчас живет около 1000 видов, остальные известны в ископаемом состоянии.

Пустые раковинки фораминифер образуют огромные, толщиной в несколько сотен метров, пласты осадочных пород (например, мел и известняк). Отдельные виды фораминифер обитали только в определенную геологическую эпоху. Поэтому по наличию раковинок этих видов фораминифер в пластах Земли определяют возраст геологических пород.

Тело амебы протея состоит из одной клетки и выполняет вое функции живого организма. Она не имеет постоянной формы тела, гак как цитоплазма непрерывно образует выпячивания — ложноножки, с помощью которых передвигается, захватывает пишу. Амеба обладает раздражимостью — способностью отвечать на воздействие окружающей среды. При неблагоприятных условиях амеба выделяет защитную оболочку — образует цисту.

Упражнения по пройденному материалу

- В какой среде обитает и как передвигается амеба протей?

- На основании чего можно утверждать, что клетка амебы является самостоятельным организмом?

- Охарактеризуйте питание и процесс выделения у амебы.

- Используя рисунок 22, объясните, как размножаются амебы.

- При каких условиях образуется циста и какое она имеет значение в жизни амебы?

Амеба-протей — это одноклеточное животное, сочетающий в себе функции клетки и самостоятельного организма. Внешне обыкновенная амеба напоминает маленький студенистый комочек размером всего 0,5 мм, постоянно меняющий свою форму из за того, что амеба постоянно образует выросты — так называемые ложноножки, и как бы перетекает с места на место.

За такую изменчивость формы тела амебе обыкновенной и дали имя древнегреческого бога Протея, который умел изменять свой облик.

Строение амебы

Организм амебы состоит из одной клетки, и содержит цитоплазму, окруженную цитоплазматической мембраной. В цитоплазме находится ядро и вакуоли — сократительная вакуоль, выполняющая функции органа выделения, и пищеварительная вакуоль, служащая для переваривания пищи. Наружный слой цитоплазмы амебы более плотный и прозрачный, внутренний — более текучий и зернистый.

Амеба протей живет на дне небольших пресных водоемов — в прудах, лужах, канавах с водой.

Питание амебы

Питается амеба обыкновенная другими одноклеточными животными и водорослями, бактериями, микроскопическими остатками умерших животных и растений. Перетекая по дну, амеба наталкивается на добычу, и обволакивает ее со всех сторон с помощью ложноножек. При этом вокруг добычи образуется пищеварительная вакуоль, в которую из цитоплазмы начинают поступать пищеварительные ферменты, благодаря которым пища переваривается и затем всасывается в цитоплазму. Пищеварительная вакуоль перемещается к поверхности клетки в любом месте, и сливается с клеточной оболочкой, после чего открывается наружу, и непереваренные остатки пищи выбрасываются во внешнюю среду. Переваривание пищи в одной пищеварительной вакуоли занимает у амебы протея от 12 часов до 5 дней.

Выделение

В процессе жизнедеятельности любого организма, в том числе и у амебы, образуются вредные вещества, которые должны выводиться наружу. Для этого у амебы обыкновенной имеется сократительная вакуоль, в которую из цитоплазмы постоянно поступают растворенные вредные продукты жизнедеятельности. После того, как сократительная вакуоль наполнится, она перемещается к поверхности клетки и выталкивает содержимое наружу. Этот процесс повторяется постоянно — ведь сократительная вакуоль наполняется за несколько минут. Вместе с вредными веществами в процессе выделения удаляется также избыток воды. У простейших, живущих в пресной воде, концентрация солей в цитоплазме выше, чем во внешней среде, и вода постоянно поступает в клетку. Если лишнюю воду не удалять, клетка просто лопнет. У простейших же, живущих в соленой, морской воде сократительной вакуоли нет, у них вредные вещества удаляются через наружную мембрану.

Дыхание

Амеба дышит растворенным в воде кислородом. Как это происходит и для чего необходимо дыхание? Для того, чтобы существовать, любому живому организму нужна энергия. Если растения получают ее в процессе фотосинтеза, используя энергию солнечного света, то животные получают энергию в результате химических реакций окисления органических веществ, поступивших с пищей. Главным участником этих реакций является кислород. У простейших кислород поступает в цитоплазму через всю поверхность тела и участвует в реакциях окисления, при этом и выделяется необходимая для жизнедеятельности энергия. Кроме энергии, образуется углекислый газ, вода и некоторые другие химические соединения, которые затем выделяются из организма.

Размножение амебы

Амебы размножаются бесполым путем, с помощью деления клетки надвое. При этом сначала делится ядро, затем внутри амебы появляется перетяжка, которая делит амебу на две части, в каждой из которых находится по ядру. Затем по этой перетяжке части амебы разделяются друг от друга. Если условия благоприятные, то амеба делится примерно раз в сутки.

В неблагоприятных условиях, например, при пересыхании водоема, похолодании, изменении химического состава воды, а также осенью амеба превращается в цисту. Тело амебы при этом становится округлым, ложноножки исчезают, и ее поверхность покрывается очень плотной оболочкой, защищающей амебу от высыхания и других неблагоприятных условий. Цисты амебы легко переносятся ветром, и таким образом происходит заселение амебами других водоемов.

Когда условия внешней среды становятся благоприятными, амеба выходит из цисты и начинает вести обычный, активный образ жизни, питаться и размножаться.

Раздражимость

Раздражимость – это свойство всех животных реагировать на различные воздействия (сигналы) внешней среды. У амебы раздражимость проявляется способностью реагировать на свет – амеба уползает от яркого света, а также на механическое раздражение и изменение концентрации соли: амеба уползает в сторону, противоположную от механического раздражителя или от помещенного рядом с ней кристаллика соли.

Амёба обыкновенная (протей) – вид простейших животных из рода амёбы подкласса корненожки класса саркодовые типа саркомастигофоры. Это типичный представитель рода амёб, представляющий собой сравнительно крупный амёбоидный организм, отличительной особенностью которого является формирование множества ложноножек (10 и более у одной особи). Форма амёбы обыкновенной при движении за счет псевдоподий весьма изменчива. Так, ложноножки постоянно меняют вид, ветвятся, исчезают и снова образуются. Если амёба выпускает псевдоподии в определенном направлении, она может передвигаться со скоростью до 1,2 см в час. В состоянии покоя форма амёбы протея шаровидная либо эллипсовидная. В свободном плавании у поверхности водоёмов амёба приобретает звёздчатую форму. Таким образом, существуют флотирующие и локомоторные формы.

Средой обитания данного вида амёб являются пресные водоемы со стоячей водой, в частности, в болота, загнивающие пруды, а также аквариумы. Амёба протей встречается по всему земному шару.

Размеры этих организмов колеблются от 0,2 до 0,5 мм. Строение амёбы протея имеет характерные особенности. Внешней оболочкой тела амёбы обыкновенной является плазмалемма. Под ней находится цитоплазма с органеллами. Цитоплазма делится на две части – наружную (эктоплазму) и внутреннюю (эндоплазму). Основная функция прозрачной, относительно однородной эктоплазмы – это образование псевдоподий для улавливания пищи и передвижения. В плотной зернистой эндоплазме заключены все органеллы, там же происходит переваривание пищи.

Питание обыкновенной амёбы осуществляется путем фагоцитоза мельчайших простейших, в том числе инфузорий, бактерий, одноклеточных водорослей. Пища захватывается псевдоподиями – выростами цитоплазмы клетки амёбы. При соприкосновении плазмалеммы и пищевой частицы образуется вдавление, которое превращается в пузырек. Туда интенсивно начинают выделяться пищеварительные ферменты. Так происходит процесс формирования пищеварительной вакуоли, которая далее переходит в эндоплазму. Воду амёба получает путем пиноцитоза. При этом на поверхности клетки формируется впячивание наподобие трубочки, по которой в организм амёбы поступает жидкость, затем образуется вакуоль. При всасывании воды данная вакуоль исчезает. Выделение непереваренных пищевых остатков происходит в любом участке поверхности тела при слиянии вакуоли, перемещенной из эндоплазмы, с плазмалеммой.

В эндоплазме амёбы обыкновенной размещаются, кроме пищеварительных вакуолей, сократительные вакуоли, одно относительно крупное дискоидальное ядро и включения (жировые капли, полисахариды, кристаллы). Органоиды и гранулы в эндоплазме находятся в постоянном движении, подхватываемые и переносимые токами цитоплазмы. В новообразованной ложноножке цитоплазма смещается к ее краю, а в укорачивающейся, наоборот, — вглубь клетки.

Амёба протей реагирует на раздражение – на пищевые частицы, свет, отрицательно – на химические вещества (хлорид натрия).

Размножение амёбы обыкновенной бесполое делением клетки пополам. Перед началом процесса деления амёба прекращает двигаться. Вначале происходит деление ядра, затем цитоплазмы. Половой процесс отсутствует.

Главная » Дачный дом » Класс Корненожки (Rhizopoda). Амеба обыкновенная: описание, размножение, среда обитания

класс, среда обитания, фото. Как передвигается амеба протей

Животные, как и все организмы, находятся на разных уровнях организации. Одним из них является клеточный, а его типичным представителей — амеба протей. Особенности ее строения и жизнедеятельности рассмотрим далее подробнее.

Подцарство Одноклеточные

Несмотря на то, что эта систематическая группа объединяет самых примитивных животных, ее видовое разнообразие уже достигает 70 видов. С одной стороны, это действительно наиболее просто устроенные представители животного мира. С другой — это просто уникальные структуры. Только представьте: одна, порой микроскопическая, клетка способна осуществлять все жизненно важные процессы: дыхания, передвижения, размножения. Амеба протей (фото демонстрирует ее изображение под световым микроскопом) является типичным представителем подцарства Простейшие. Ее размеры едва достигают 20 мкм.

Амеба протей: класс простейших животных

Само видовое название этого животного свидетельствует об уровне его организации, поскольку протей означает «простой». Но так ли примитивно это животное? Амеба протей является представителем класса организмов, которые передвигаются при помощи непостоянных выростов цитоплазмы. Подобным образом передвигаются и бесцветные клетки крови, формирующие иммунитет человека. Они называются лейкоциты. Их характерное движение так и называется — амебоидным.

В какой среде обитает амеба протей

Обитающая в загрязненных водоемах амеба протей никакого вреда никому ни приносит. Эта среда обитания является наиболее подходящей, поскольку в ней простейшее занимает свою важную роль в цепи питания.

Особенности строения

Амеба протей является представителем класса, а точнее подцарства Одноклеточных. Ее размер едва достигает 0,05 мм. Невооруженным глазом ее можно увидеть в виде едва заметного желеобразного комочка. А вот все основные органеллы клетки будут заметны только под световым микроскопом на большом увеличении.

Поверхностный аппарат клетки амебы протей представлен которая обладает прекрасной эластичностью. Внутри находится полужидкое содержимое — цитоплазма. Она все время передвигается, обусловливая образование ложноножек. Амеба — эукариотическое животное. Это означает, что ее генетический материал заключен в ядре.

Движение простейших

Как передвигается амеба протей? Это происходит при помощи непостоянных выростов цитоплазмы. Она передвигается, образуя выпячивание. А потом цитоплазма плавно перетекает внутрь клетки. Ложноножки втягиваются и образуются в другом месте. По этой причине амеба протей не имеет постоянной формы тела.

Питание

Амеба протей способна к фаго- и пиноцитозу. Это процессы поглощения клеткой твердых частиц и жидкостей соответственно. Она питается микроскопическими водорослями, бактериями и себе подобными простейшими организмами. Амеба протей (фото ниже демонстрирует процесс захватывания пищи) окружает их своими ложноножками. Далее пища оказывается внутри клетки. Вокруг нее начинает формироваться пищеварительная вакуоль. Благодаря пищеварительным ферментам частицы расщепляются, усваиваются организмом, а непереваренные остатки удаляются через мембрану. Путем фагоцитоза лейкоциты крови уничтожают болезнетворные частицы, каждый миг проникающие в организм человека и животных. Если бы эти клетки не защищали таким образом организмы, жизнь была бы практически невозможна.

Кроме специализированных органелл питания, в цитоплазме могут находиться и включения. Это непостоянные клеточные структуры. Они накапливаются в цитоплазме, когда для этого есть необходимые условия. И расходуются, когда в этом возникает жизненная необходимость. Это зерна крахмала и капельки липидов.

Дыхание

Амеба протей, как и все одноклеточные организмы, не имеет специализированных органелл для осуществления процесса дыхания. Она использует кислород, растворенный в воде или другой жидкости, если речь идет об амебах, обитающих в других организмах. Газообмен происходит через поверхностный аппарат амебы. Клеточная мембрана является проницаемой для кислорода и углекислого газа.

Размножение

Для амебы характерно А именно деление клетки надвое. Осуществляется этот процесс только в теплое время года. Он происходит в несколько этапов. Сначала делится ядро. Оно растягивается, разделяется при помощи перетяжки. В результате из одного ядра образуется два идентичных. Цитоплазма между ними разрывается. Ее участки обосабливаются вокруг ядер, образуя две новые клетки. оказывается в одной из них, а в другой ее формирование происходит заново. Деление происходит при помощи митоза, поэтому дочерние клетки являются точной копией материнских. Процесс размножения амебы происходит достаточно интенсивно: несколько раз в сутки. Так что продолжительность жизни каждой особи совсем невелика.

Регуляция давления

Большинство амеб обитают в водной среде. В ней растворено определенное количество солей. Гораздо меньше этого вещества в цитоплазме простейшего. Поэтому вода должна поступать из области с большей концентрацией вещества в противоположную. Таковы законы физики. При этом тело амебы должно было бы лопнуть от переизбытка влаги. Но этого не происходит благодаря действию специализированных сократительных вакуолей. Они удаляют излишек воды с растворенными в ней солями. При этом они обеспечивают гомеостаз — поддержание постоянства внутренней среды организма.

Что такое циста

Амеба протей, как и другие простейшие, особым образом приспособилась к переживанию неблагоприятных условий. Ее клетка перестает питаться, интенсивность всех процессов жизнедеятельности уменьшается, обмен веществ приостанавливается. Амеба перестает делиться. Она покрывается плотной оболочкой и в таком виде переносит неблагоприятный период любой продолжительности. Это периодически происходит каждую осень, а с наступлением тепла одноклеточный организм начинает интенсивно дышать, питаться и размножаться. То же самое может происходить и в теплое время года с наступлением засухи. Образование цист имеет еще одно значение. Оно заключается в том, что в таком состоянии амеб переносит ветер на значительные расстояния, расселяя данный биологический вид.

Раздражимость

Конечно же, о нервной системе у этих простейших одноклеточных речи не идет, ведь организм их состоит всего лишь из одной клетки. Однако это свойство всех живых организмов у амебы протей проявляется в форме таксисов. Этот термин означает ответную реакцию на действие раздражителей различного рода. Они могут быть положительными. Например, амеба четко движется по направлению к пищевым объектам. Это явление по сути можно сравнить с рефлексами животных. Примерами отрицательных таксисов является движение амебы протей от яркого света, из области повышенной солености или механических раздражителей. Эта способность прежде всего имеет защитное значение.

Итак, амеба протей является типичным представителем подцарства Простейшие или Одноклеточные. Эта группа животных является наиболее примитивно устроенной. Их тело состоит из одной клетки, однако она способна выполнять функции целого организма: дышать, питаться, размножаться, двигаться, реагировать на раздражения и неблагоприятные условия окружающей среды. Амеба протей является частью экосистем пресных и соленых водоемов, но способна обитать и в других организмах. В природе она является участником круговорота веществ и важнейшим звеном в цепи питания, являясь основой планктона многих водоемов.

Один из представителей одноклеточных животных (простейших), имеющих возможность самостоятельно передвигаться, используя так называемые «ложноножки» называется – Амеба обыкновенная или протей. Относится к типу корненожек из-за своего непостоянного вида, образующихся, изменяющихся и исчезающих ложноножек.

Она имеет форму маленького, еле различимого невооруженным глазом студенистого комочка, не имеющего цвета, размером около 0,5 мм, главная характеристика которого изменчивость формы, отсюда и название – «амеба», значит «изменчивая».

Детально рассмотреть строение клетки обыкновенной амебы без микроскопа невозможно.

Любой водоем с пресной стоячей водой – идеальная среда обитания для амебы, особенно предпочитает пруды с большим содержанием гниющих растений и болота, в которых обитают в большом количестве бактерии.

При этом она сможет выжить во влаге почвы, в капле росы, в воде внутри человека, и даже в обычный гниющий лист дерева может приметить амёба, амёбы, другими словами напрямую зависят от воды.

Наличие большого количества микроорганизмов и одноклеточных водорослей, явный признак присутствия протея в воде, так как она ими питается.

Когда наступают отрицательные условия для существования (наступление осени, пересыхание водоема), простейшее перестает питаться. Приобретая форму шарика, на теле одноклеточного появляется специальная оболочка – циста. Внутри этой пленки организм может находиться продолжительное время.

В состоянии цисты клетка пережидает засуху или холода (при этом простейшее не перемерзает и не засыхает), пока условия окружения не изменятся или циста не будет перенесена ветром в более благоприятное место, жизнь клетки амебы останавливается.

Так защищается от неблагоприятных условий амеба обыкновенная, когда среда обитания становится пригодной для жизни, протей выходит из оболочки и продолжает вести обычный образ жизни.

Существует способность к регенерации, когда тело повреждено, она может достроить разрушенное место, главное условие для этого процесса – целостность ядра.

Строение и обмен веществ простейшего

Чтобы рассмотреть внутреннее строение организма одноклеточного, необходим микроскоп. Он позволит увидеть, что строение тела амебы, представляет собой целый организм, который в состоянии самостоятельно выполнить все функции необходимые для выживания.

Ее тело покрыто тонкой пленкой, которая называется , и содержащая полужидкую цитоплазму. Внутренний слой цитоплазмы более жидкий и менее прозрачный, чем наружный. В ней находятся ядро и вакуоли

Для пищеварения и избавления не переваренных остатков используется пищеварительная вакуоль. начинает осуществляться с контакта с пищей, на поверхности тела клетки появляется «пищевая чашечка». Когда стенки «чашечки» смыкаются, туда поступает пищеварительный сок, так появляется пищеварительная вакуоль.

Образовавшиеся питательные вещества в результате пищеварения используются для построения тела протея.

Процесс пищеварения может занимать от 12 часов до 5 дней. Такой тип питания называется фагоцитоз. Чтобы дышать, простейшее поглощает воду всей поверхностью тела, из которой потом выделяет кислород.

Для выполнения функции выделения излишков воды, а также регулирования давления внутри тела, у амебы имеется сократительная вакуоль, через нее также иногда может происходить выделение продуктов жизнедеятельности. Так происходит дыхание амебы, процесс называется – пиноцитоз.

Передвижение и реакция на раздражители

Для передвижения амеба обыкновенная использует ложноножку, другое их название – псевдоподия или корненожка (из-за сходства с корнями растений). Они могут образовываться в любом месте на поверхности тела. Когда цитоплазма переливается к краю клетки, на поверхности протея появляется выпуклость, образуется ложная ножка.

В нескольких местах ножка прикрепляется к поверхности, в нее постепенно перетекает оставшаяся цитоплазма.

Таким образом, происходит передвижение, скорость которого примерно 0,2 мм в минуту. Клетка может образовать несколько псевдоподий. Организм реагирует на различные раздражители, т.е. обладает способностью чувствовать.

Размножение

Питаясь, клетка растет, увеличивается, наступает процесс, ради которого живут все существа – размножение.

Размножение амебы обыкновенной, процесс самый простой из известных науке, происходит бесполым путем, и подразумевает собой деление на части. Размножение начинается со стадии, когда ядро амебы начинает вытягиваться и сужаться посередине пока не разделится на две части. В это время тело самой клетки так же разделяется. В каждой из этих частей остаётся по ядру.

В конце концов, цитоплазма между двумя частями клетки разрывается, и образующийся новый клеточный организм отделяется от материнского, в котором остается сократительная вакуоль. Стадия деления обусловлена еще тем, что протей перестает питаться, останавливается пищеварение, тело приобретает округлый вид.

Таким образом, размножается протей. В течение суток клетка может размножаться несколько раз.

Значение в природе