ремесла, их виды, этапы развития

Разрушение общинно-родовых отношений и появление специалистов узких отраслей — именно этими изменениями характеризуется в восьмом-девятом веках Древняя Русь. Ремесла приводят к возникновению городов, отделив часть населения от работы на земле. Связано это с появлением первых специалистов — мастеровв отдельных видах ремесла, которые концентрировались в племенных центрах – городах.

Города – центры ремесла

Строить город старались так, чтобы его географическое положение позволяло как можно лучше осуществлять торговлю и в то же время удачно защищаться от врагов. Например, в месте, где сливались две реки, или вокруг холма. В городах селились и представители власти. Поэтому они хорошо охранялись. Постепенно, с развитием ремесла, города стали представлять собой не просто военные укрепления, а превращались в торговые центры.

В центре города располагался кремль, в котором селился князь. Эта часть обносилась крепостной стеной и окружалась земляным валом. Кроме того, вокруг выкапывался глубокий ров, который заполнялся водой. Все эти предосторожности нужны были для защиты от врагов. Снаружи вокруг кремля располагались поселения ремесленников, так называемые слободы. Звалась эта часть города посадом. Во многих населенных пунктах и эта часть окружалась оборонительной стеной.

Кроме того, вокруг выкапывался глубокий ров, который заполнялся водой. Все эти предосторожности нужны были для защиты от врагов. Снаружи вокруг кремля располагались поселения ремесленников, так называемые слободы. Звалась эта часть города посадом. Во многих населенных пунктах и эта часть окружалась оборонительной стеной.

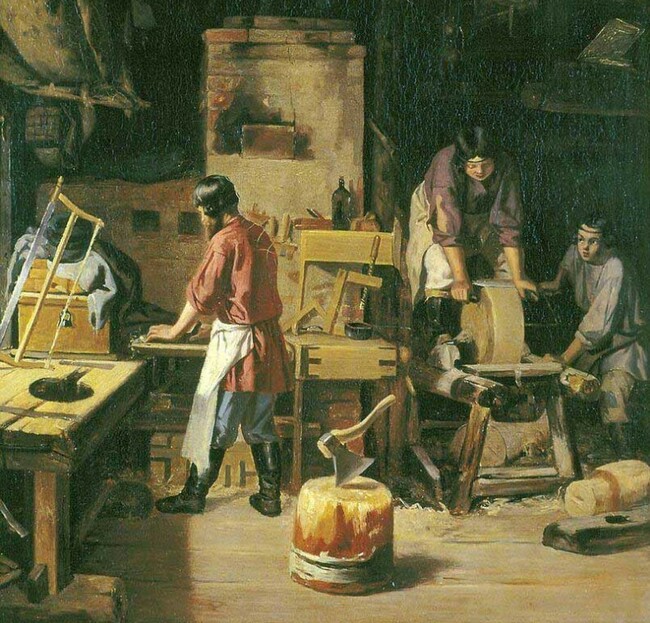

Жизнь в городах кипела, ремесленники создавали свои товары, ремесло и торговля Древней Руси активно развивались. К двенадцатому веку насчитывалось свыше шестидесяти ремесленных специальностей. Мастера специализировались на изготовлении предметов одежды, посуды, инструментов, в которых нуждалась древняя Русь. Ремесла Древней Руси развивались бурно и стремительно. В поселениях проживали и работали талантливые профессионалы различных областей: мастера кузнечного, ювелирного, гончарного дела, сапожники, портные, ткачи, камнерезы, представители других ремёсел. Руками этих умельцев создавалось экономическое богатство и сила древнерусского государства, его высокая материальная и духовная культура.

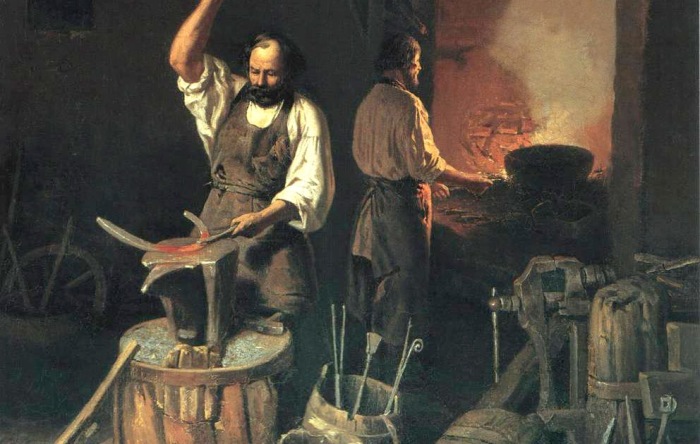

Без железа – никуда

Первооткрывателями-профессионалами были кузнецы. Их дело стало одним из важнейших направлений, на которые подразделялись ремесла Древней Руси 9-12 века. Труд этот упоминается в народном эпосе и фольклоре: былинах, преданиях и сказках, где кузнец всегда является образцом силы, мужества и добра. В те времена железо получали путём выплавки из болотной руды. Добывали её в межсезонье, сушили и после этого доставляли в мастерские, где с помощью специальных печей плавили. Так получался металл. Современные археологи при раскопках древнерусских городов часто находили шлаки, которые представляют собой отбросы процесса плавки металлов, и энергично прокованные куски железных масс. Найденные остатки кузнечных мастерских сохранили части горнов и печей, возле которых в своё время трудились ремесленники.

Найдётся дело кузнецу: товары для воинов и землепашцев

С освоением производства металлов начинается новый виток развития торговли, которого ранее не знала жившая натуральным хозяйством страна. Ремесла Древней Руси, в частности кузнечное дело, имели выраженную практическую направленность. Изделия, производимые кузнецами, требовались всем. В них нуждались воины, заказывавшие оружие – наконечники стрел, боевые топоры, сабли, копья, мечи – и защитное одеяние – кольчуги и шлемы. Производство оружия достигло в Древней Руси особого уровня мастерства, который можно назвать настоящим искусством. Уникальные доспехи были обнаружены в погребениях и некрополях Киева, Чернигова и других городов.

Ремесла Древней Руси, в частности кузнечное дело, имели выраженную практическую направленность. Изделия, производимые кузнецами, требовались всем. В них нуждались воины, заказывавшие оружие – наконечники стрел, боевые топоры, сабли, копья, мечи – и защитное одеяние – кольчуги и шлемы. Производство оружия достигло в Древней Руси особого уровня мастерства, который можно назвать настоящим искусством. Уникальные доспехи были обнаружены в погребениях и некрополях Киева, Чернигова и других городов.

Кованые орудия труда нужны были земледельцам: без железных кос, серпов, сошников, лемехов невозможно было представить обработку угодий. В любом хозяйстве требовались иглы, ножи, пилы, замки, ключи и другие бытовые предметы, изготавливаемые в кузнице талантливыми умельцами. Находки в виде погребений мастеров кузнечного дела показали, что даже в могилы вместе с кузнецами отправлялись их рабочие инструменты – молоты и наковальни, зубила и клещи.

Историки считают, что более 150 видов изделий из металла знала в одиннадцатом веке Древняя Русь. Ремесла Древней Руси играли важную роль в развитии торговли между поселениями.

Ремесла Древней Руси играли важную роль в развитии торговли между поселениями.

Мастерство создания украшений

Кузнечных дел мастера иногда занимались и мелкой работой, создавая маленькие шедевры – украшения. Постепенно златокузнечное дело выделилось в отдельную отрасль. Так появилось ювелирное ремесло в Древней Руси. Русские мастера настолько хорошо владели техникой изготовления ювелирных украшений, что оставалось только удивляться, как это им удавалось. Дошедшие до наших времён искусные вещи — амулеты из бронзы, подвески, пряжки, серьги и ожерелья — поражают тонкостью изготовления. Ювелирные украшения создавались в технике зерни, при этом поверх них напаивался узор, основу которого составляло множество металлических шариков. Другим способом изготовления ювелирных изделий была скань. Эта техника характеризуется тем, что рисунок создавался тонкой проволокой, которая напаивалась на поверхность из металла, получившиеся промежутки заполняли эмалью разных цветов. Освоили ювелиры и фигурное литьё, а также требующую особенного искусства технику черни, когда на чёрном фоне располагался узор из серебряных пластинок. До наших дней дошли прекрасные изделия с инкрустациями золотом и серебром по железу и меди. Такие сложные техники свидетельствуют о том, какого высокого уровня достигло развитие ремесел в Древней Руси. Так, руками древнерусских ремесленников создавались высокоценные ювелирные изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали. Это было своеобразным брендом русского златокузнечного ремесла. Мастерство русских ювелиров было очень сложной техникой, а их работы распространялись по всему миру и при этом повсюду высоко ценились и пользовались большим спросом.

До наших дней дошли прекрасные изделия с инкрустациями золотом и серебром по железу и меди. Такие сложные техники свидетельствуют о том, какого высокого уровня достигло развитие ремесел в Древней Руси. Так, руками древнерусских ремесленников создавались высокоценные ювелирные изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали. Это было своеобразным брендом русского златокузнечного ремесла. Мастерство русских ювелиров было очень сложной техникой, а их работы распространялись по всему миру и при этом повсюду высоко ценились и пользовались большим спросом.

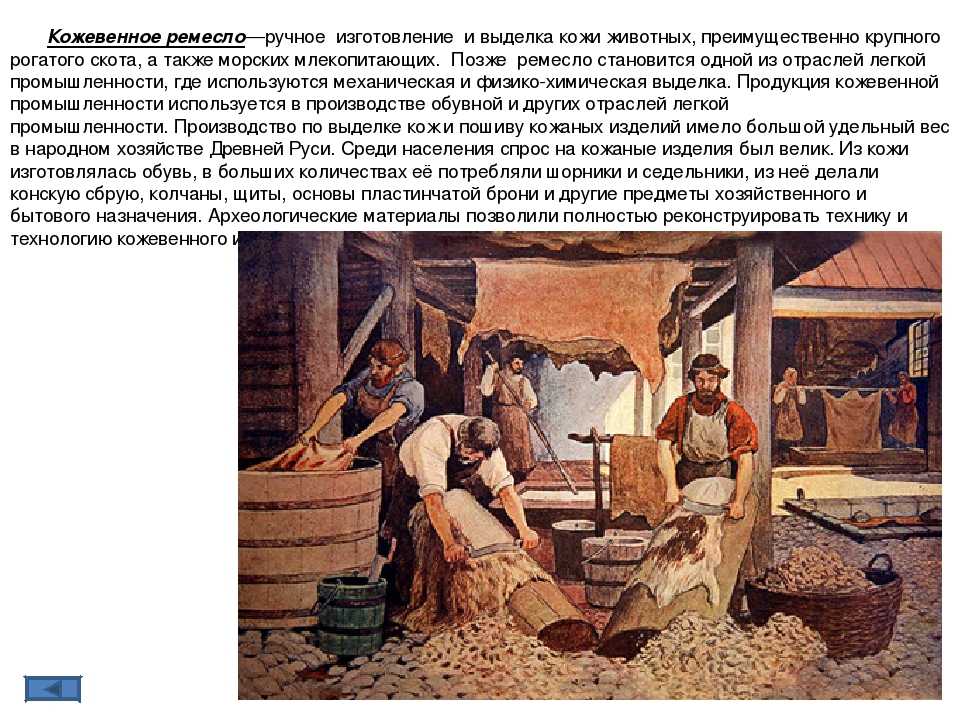

И кирпичи, и посуду лепили повсюду

Гончарное ремесло Древней Руси выделилось в самостоятельную отрасль немного позже кузнечного. Гончарный круг появился у наших предков в одиннадцатом веке. Это позволило древним умельцам создавать прекрасные изделия. Устройство станка было несложным, он вращался с помощью ножного привода, но посуда, которую удавалось сотворить гончарам того времени, поражает мастерством создания и разнообразием форм. Первоначально изготовление глиняной посуды было женским делом. Однако в литературных рукописных памятниках Киевской Руси есть упоминания только о гончарах-мужчинах.

Первоначально изготовление глиняной посуды было женским делом. Однако в литературных рукописных памятниках Киевской Руси есть упоминания только о гончарах-мужчинах.

Они использовали для своих изделий глину, которую специально обрабатывали, смачивая водой и активно разминая. Наибольшим спросом из всех гончарных изделий пользовались горшки и другие сосуды, которые изготавливались разными по величине и использовались в разных целях, в них можно было наливать воду или хранить продукты, ягоды. Горшки ставили в печь и варили пищу. Такая посуда сохранилась до наших дней.

Чем славились древнерусские мастера?

Описывая ремесла Древней Руси 9-12 века, кратко отметим, что русские славяне дохристианского периода умели делать чеканку, производили керамику, владели искусством тонкой вышивки, славились мастерством изготовления эмалей. До наших дней дошли работы киевских художников. Это уникальные образцы резьбы по кости, чернения, гравировки по металлу. Славились по всему миру древнерусские мастера стеклоделия и их изразцы.

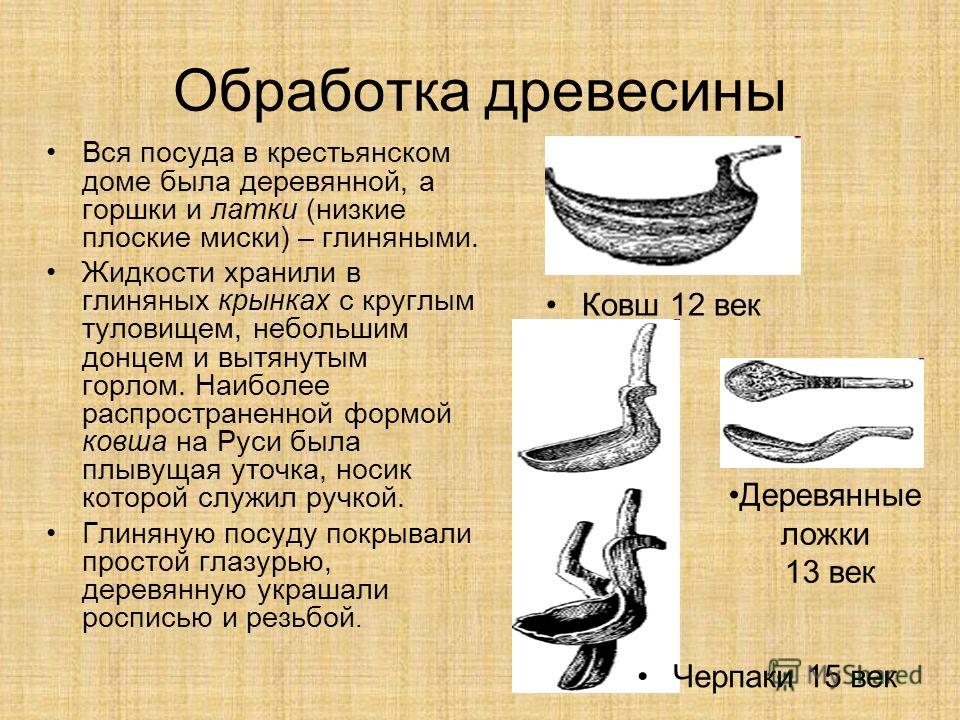

Различные осваивала Древняя Русь ремесла, но самым искусным из них была обработка дерева. Из этого материала строились хозяйственные постройки, жилища, ворота и мосты, крепости и стены. Деревянными были лодки, вся хозяйственная утварь щедро украшалась резьбой по дереву. Ни для кого не секрет, что главным сувениром, олицетворяющим художественное ремесло в Древней Руси, является матрешка – красочно расписанная деревянная кукла с пустотой внутри. Из неё достаются одна за другой такие же красотки, и каждая чуть меньше размером, чем предыдущая.

Художественная роспись

Декоративно-прикладные ремесла Древней Руси славились далеко за её пределами. Издавна наши предки восхищали весь мир своим искусством художественной росписи. Разнообразие узорных мотивов в русском орнаменте привело к появлению разных школ и направлений этого народного промысла. Для каждого из них были характерны свои цвета и линии.

Гжель

Яркая синяя роспись кобальтом по белому фону фарфора получила название гжель, которое произошло от имени подмосковного местечка, где данное направление зародилось. Впервые упоминается оно в грамоте Ивана Калиты. Сначала мастера делали посуду и игрушки, позже, с развитием производства, ассортимент значительно расширился. Особой популярностью пользовалась каминная плитка. Гжельская керамика стала популярной по всему свету. Другие росписи наших предков также получали названия от мест своего создания и распространения.

Впервые упоминается оно в грамоте Ивана Калиты. Сначала мастера делали посуду и игрушки, позже, с развитием производства, ассортимент значительно расширился. Особой популярностью пользовалась каминная плитка. Гжельская керамика стала популярной по всему свету. Другие росписи наших предков также получали названия от мест своего создания и распространения.

Яркие краски на тёмном фоне

Жостовская роспись — художественное ремесло в Древней Руси, пришедшее в восемнадцатом веке из подмосковной деревни с одноимённым названием. Представляет собой живопись маслом на подносах из металла. Узнать её легко по ярким красочным цветам, фруктам, птицам, располагающимся на тёмном фоне. Нанесённые узоры затем покрываются специальным лаком, поэтому имеют такой блестящий вид. Техника этой росписи довольно сложна, изображение создаётся в несколько этапов.

Очень жизнерадостные оттенки радуют глаз, поэтому подносы пользовались большой популярностью на Руси и до сих пор являются декоративным элементом во многих домах и учреждениях.

Палех

Из районного центра в Ивановской области пришла палехская миниатюра. Этот вид ремесла представляет собой картины на лаковых изделиях. Нанесённые поверх черного фона красочные фольклорные, бытовые, религиозные сюжеты украшают шкатулки, ларцы и другие вещи. Считается, что палехская лаковая миниатюра появилась в пятнадцатом веке, когда расцветом городов и торговли отличалась Древняя Русь. Ремесла зарождались разными способами. Например, такое направление старинного ремесла, как палехская миниатюра, создали древнерусские иконописцы. В Палехе жили искусные художники, которые получали приглашения со всех русских областей для нанесения росписи в храмах и церквях. Именно они и начали расписывать шкатулки всякими сказочными и историческими сюжетами. Все изображения наносились яркими темперными красками поверх чёрного фона.

Технология данного вида ремесла достаточно сложная, сам процесс создания миниатюр трудоёмкий и многоэтапный. Изучать и осваивать его нужно долго, но в результате обычная тёмная коробочка превращается в уникальную по красоте вещь.

Хохлома

Ещё один вид ручной росписи по дереву – это хохлома, которая появилась более трёхсот лет назад. Посуда и предметы домашнего обихода, расписанные огненно-алыми цветами, привлекают внимание своей необычностью. Узоры, складывающиеся в красивейшие орнаменты, радуют глаз и в наши дни. В создании хохломских изделий есть секрет, который заключается в том, что их несколько раз покрывают лаком, после чего закаляют в печи. В результате обжига покрытие желтеет, и изделия, созданные из дерева, кажутся позолоченной драгоценной утварью. Кроме того, посуда в результате такой обработки становится прочной. Её покрытие позволяет использовать хохломские чашки, миски, ложки по назначению – для хранения продуктов, для приёма пищи.

Лубочные картинки

Лубок – ещё один вид народного творчества, представляющий ремесла Древней Руси. Занятие это представляло собой создание оттиска на бумаге с помощью деревянного клише. Такие народные картинки были распространены в ярмарочной торговле ещё в семнадцатом веке и вплоть до начала двадцатого века были самым массовым и распространённым видом русского изобразительного искусства. Сюжеты, отображаемые лубком, весьма разнообразны: религиозные и нравоучительные темы, народный эпос и сказки, исторические и медицинские сведения, которые всегда сопровождались небольшим текстом, который мог быть поучительным или юмористическим и рассказывал о нравах и быте своего времени с присущей народу мудростью.

Сюжеты, отображаемые лубком, весьма разнообразны: религиозные и нравоучительные темы, народный эпос и сказки, исторические и медицинские сведения, которые всегда сопровождались небольшим текстом, который мог быть поучительным или юмористическим и рассказывал о нравах и быте своего времени с присущей народу мудростью.

Ремесла Древней Руси, 18 век: русский самовар

Мастерством наших русских умельцев мы вправе гордиться. Сегодня их работы можно увидеть не только в музеях, но и в наших собственных домах. Некоторые виды ремесел в Древней Руси были особенно популярны. Например, по всей нашей стране и по сей день встречается тульский самовар. В восемнадцатом веке существовало более двухсот различных видов этих изделий. В наше время в городе Туле существует даже музей самоваров.

Кто были первые мастера, которыми так славилась Древняя Русь? Ремесла, к сожалению, не сохранили имён своих создателей. Но с нами говорят вещи, дошедшие до нас из глубины веков. Среди них есть уникальные редкие предметы и бытовая утварь, но в каждом изделии чувствуется умение и опыт древнерусского умельца.

Ремесла Древней Руси | База отдыха Дубки

С древних времен Русь славилась своими ремесленниками. Сначала люди делали различные элементы посуды и предметы труда ради практических домашних целей исключительно для собственных потребностей. Позже умельцы стали изготавливать вещи для своей общины. На рынок данные товары начали выходить в период раннего средневековья. Вначале товары изготовлялись на заказ, позже они начали появляться в свободной продаже.

Русские умельцы

Незаменимый вклад в создание могущественного экономического положения на Руси был внесен такими умельцами древнерусских городов и сел как ткачи, ювелиры, гончары, сапожники, металлурги. Именно с них и начиналось становление духовной и материальной культуры Руси.

Большинство древних мастеров неизвестны, всего лишь несколько имен дошли до нашего времени. Однако их творения, несомненно, будут жить вечно. Начиная от повседневных бытовых предметов, воплощающих в себе талант и опыт, и заканчивая широко известными шедеврами.

К одним из первых умельцев относятся кузнецы. В былинах и преданиях того времени они олицетворяли собой силу, добро и непобедимость. Из болотных руд добывалось в то время железо. Выплавляли серпы, мечи, копья, стрелы и многое другое. Особо отличалось у древнерусских кузнецов оружие.

Особо важным элементом костюма в те времена являлся талисман, амулет — украшение, которое ювелиры изготавливали из серебра и бронзы. Именно поэтому в постройках Древней Руси очень часто попадались глиняные тигельки, в которых, собственно, и плавили различные металлы, после чего жидкость разливалась по формочкам, в которых вырезали сам рельеф украшения. Затем наносился необходимый рисунок в виде различных кружков, точек. Ювелирами использовались самые различные техники — зернь, тиснение, чернь, эмаль и другие.

Чернение как техника древнерусских ювелиров

Чернение относится к достаточно сложным техникам. В начале мастерами приготавливалась «черневая» основа. Она приготавливалась из серебра, серы, меди, свинца и других минералов. С помощью данного состава и создавались орнаменты на изделиях. В качестве рисунка очень часто использовались изображения львов, грифонов, птиц и других зверей.

С помощью данного состава и создавались орнаменты на изделиях. В качестве рисунка очень часто использовались изображения львов, грифонов, птиц и других зверей.

Сложная и удивительная зернь

Зернь отличается от остальных методов. Миниатюрные зернышки, состоящие из серебра, припаивались к поверхности изделия. Сложно представить, каких трудов стоило автору припаять, например, 5 тысяч этих частичек. Сколько терпения и усердия нужно для этого. Чаще всего данная техника использовалась для исконно русских украшений — лунниц. Это подвески в форме полумесяца.

Если заменить зернышки на тончайшую серебряную или золотую проволочку, то получится скань. С помощью таких вот полосок получался рисунок невероятной красоты.

Тиснение и эмаль в Древней Руси

Техника тиснения представляет собой следующее. Серебряные либо золотые листы тесно прижимали к бронзовой матрице с необходимым изображением, тем самым рисунок переходил на лист металла. Таким образом выполнялись рисунки различных зверей.

Верхом мастерства в ремеслах Древней Руси считалась перегородчатая эмаль. Чаще всего роль эмали играло стекло с добавкой свинца. Иногда также использовались и другие добавки. Эмали существовали в разных цветах, но любимыми у русских были голубой, зеленый и красный. Это сложная техника и времени на создание требовала немало. Основными городами по производству такой эмали считались Рязань, Киев, Владимир.

Удивительные археологические раскопки

В 8 веке при проходивших в Старой Ладоге раскопках археологи обнаружили целый производственный комплекс. Ученые, изучавшие данную находку предполагали, что когда-то на этом самом месте располагалась металлоплавильная печь.

Там же были обнаружены и 26 ремесленных инструментов. В их составе находилась миниатюрная наковаленка, которая использовалась ювелирами в работе. Кроме этого были обнаружены клещи, зубилы, ножницы для резки металла, сверла, молотки. Несколько уже готовых изделий также присутствовали.

Это, конечно, не единственный случай обнаружения таких ценных находок. Эти факты говорят о том, что уже тогда, в восьмом веке древнее народное ремесло на Руси отдаляется от сельского хозяйства. Со временем ремесло начинает обосабливаться и в итоге становится самостоятельной производственной отраслью.Данный факт имел важнейшее значение в процессе классообразования и самого строения государства.

Эти факты говорят о том, что уже тогда, в восьмом веке древнее народное ремесло на Руси отдаляется от сельского хозяйства. Со временем ремесло начинает обосабливаться и в итоге становится самостоятельной производственной отраслью.Данный факт имел важнейшее значение в процессе классообразования и самого строения государства.

Уже в следующем веке количество мастерских выросло. Мастера начинают работать на благо общины. Со временем укрепляются важные дальние торговые связи, рынки заполняются различными изделиями. Деньгами тогда служили меха, серебро, различные сельскохозяйственные продукты.На поселениях 9-10 веков в результате раскопок было найдено много мастерских, где занимались производством глиняной посуды, ювелирных, литейных и косторезных изделий. Со временем орудия труда постепенно совершенствовались, технологии изготовления изменялись, за счет чего мастера начали иметь возможность изготавливать вещи уже на продажу.

Кроме этого постепенно развивалось земледелие, а традиционное славянское ремесло стало от него отдаляться, внутренние связи общин ослаблялись, а неравенство все увеличивалось. В конце концов начало появляться частная собственность, одни люди стали обогащаться за счет других. Это и повлияло на формирование абсолютно нового феодального способа производства. Таким образом, начало возникать раннефеодальное государство.

В конце концов начало появляться частная собственность, одни люди стали обогащаться за счет других. Это и повлияло на формирование абсолютно нового феодального способа производства. Таким образом, начало возникать раннефеодальное государство.

Русские народные ремесла — Щи.ру

Творчество русского народа, благодаря талантам местных мастеров, прославило их по всей Руси и далеко за ее пределами. Многие изделия и по сей день остались символами России.

Изделия мастеров ценны не только материалами, из которых они производились и уникальными технологиями их обработки вручную, в них прослеживаются нравы, уклад и традиции всего народа.

Основные ремесла русского народного промысла:

Как промысел, кружево на Руси получило свое развитие в начале XIX века. В это время в окрестностях Вологды была возведена фабрика по производству кружева. Рост спроса на вологодское кружево не только в России, но и в странах Европы породил популярность занятия, и плетением ажурного полотна занимались по всей Вологде.

Отличительной особенностью вологодского кружева являлись орнаменты. Основными мотивами были стилизованные рисунки птиц и древо жизни. Само кружево состояло из фона и узора. Оно было фактурным, его формы и рисунки подчеркивались широкой непрерывной линией.

Подробнее >>

История павлопосадских платков берет свое начало в конце XVII века. Производить их начали на мануфактуре, основателем которой были Грязнов и Лабзин. Сырьем для производства выступали шерстяные нити, раскраска платков долгое время производилась исключительно вручную.

Основные узоры платков – это цветы. Помимо них использовались заимствованные орнаменты: турецкие огурцы, лотос, античные вазы и древние символы. Традиционная раскладка была представлена овалами и звездами. Крупные рисунки располагались по краям, к центру они уменьшались.

Подробнее >>

Популярность традиционного оренбургского пухового платка обусловлена его уникальными качествами. Они представляют собой тончайшие шали из натуральной шерсти, с ажурными и красивыми узорами, очень теплые. Для их производства изначально используется уникальный пух оренбургских коз.

Для их производства изначально используется уникальный пух оренбургских коз.

Первое официальное упоминание о платках встречается в трудах конца XVIII века, авторства Рычкова, известного краеведа. Именно они позволили узнать об уникальных шалях в Петербурге и Москве и породили спрос на них как в России, так и за рубежом.

Подробнее >>

Исконно русская матрешка впервые увидела свет в Сергиевом Посаде в конце XIX века. Изготовлена она была из дерева токарем Василием Звездочкиным. Фигурки, которые вставлялись одна в другую, разрисовал Сергей Малютин.

Первый экземпляр будущего символа России в виде круглолицей девушки с багряным румянцем состоял из восьми кукол. Самая маленькая представляла собой младенца.

Подробнее >>

Отличительная особенность гусевского хрусталя – уникальные грани изделий. Лучи света, преломляясь через них, создают игру, напоминающую переливы драгоценных камней.

Город-родина гусевского хрусталя – Гусь-Хрустальный. Стекольный завод на его территории был основан купцом Мальцевым в 1756 году. Выпускались им вазы и графины, после появилась уникальная посуда из хрусталя, которую поставляли в богатые дома купцов и царские хоромы.

Стекольный завод на его территории был основан купцом Мальцевым в 1756 году. Выпускались им вазы и графины, после появилась уникальная посуда из хрусталя, которую поставляли в богатые дома купцов и царские хоромы.

Подробнее >>

Самовар – это уникальный товар, аналогов которому в мире нет. Родина самоваров – Тула. Город обрел такую славу неспроста, способствовало этому обилие мастеров по производству металла, месторождение железных руд и близость к Москве.

Тульские самовары производились из латуни, меди и продавались на вес. Форма их была порой весьма причудливой. Походили изделия на бочонки и вазы с ручками, также имелись самовары с уникальными краниками в форме дельфинов.

Подробнее >>

Тульские пряники. Кислые, пресные, пышные и сдобные. Их дарили в качестве прощальных подарков, сувениров, а также выпекали и покупали для свадебных гуляний и поминальных вечеров. Для производства фигурной выпечки использовали доски-формы, вырезанные из натурального дерева.

Пряники для народа русского были любимым лакомством. Их делали в виде птичек, рыбок, букв и даже имен. Кто первым испек знаменитые тульские пряники – неизвестно. Первые упоминания о выпечке имеются в трудах конца XVII века.

Подробнее >>

Урал славится запасами своих недр и связанными с ними производствами. Каслинское художественное литье русских мастеров прославило их на весь мир в 1900 году на выставке в Париже. Само направление зародилось задолго до данного события, в XVIII веке.

Отливали из чугуна предметы быта и декоративные элементы интерьера, дополненные миниатюрными скульптурами животных. В перечне производимых товаров присутствовали плиты, решетки, скамейки, вазоны и многое другое.

Подробнее >>

История производства малахитовых изделий начинается с 40-х годов XVIII века. Вначале это были ювелирные украшения, после к ним добавились табакерки и шкатулки. С расцветом малахитового дела красивым узорчатым минералом облицовывались целые помещения.

Русские мастера славились своей уникальной технологией обработки камня. Они распиливали малахит на очень тонкие пластины и после, наклеивая их, подбирали узор и шлифовали, создавая впечатление монолитного изделия.

Подробнее >>

Особым видом промысла среди русских мастеров в конце XIX века считалась Абрамцево-кудринская резьба. Работали мастера с натуральным деревом, создавая из него не просто предметы быта, а произведения искусства. В перечне их изделий были вазы, декоративные блюда, ковши, солонки, шкатулки и др.

Отличало изделия от других резных предметов декора и быта сочетание геометрической и плоскорельефной резьбы.

Подробнее >>

Скопинские гончарные изделия долгое время не пользовались особым спросом, так как были грубыми и примитивными по форме. Переломный момент произошел в середине XIX века, когда секреты производства фигурных изделий и нанесения глазури на их поверхность узнали местные мастера гончарных дел.

Ряд изделий из глины дополнился красивыми декоративными вазами, фантазийными фигурками животных и прочими элементами декора.

Подробнее >>

7 Русские традиционные ремесла, которые существуют до сих пор

Известно, что в России много красивые традиционные ремесла. Туристы, приезжающие в Россию намеренно купите эти поделки на сувениры, когда они вернутся домой страны. Эти сувениры непременно напомнят им о России.

Из многих видов традиционных ремесел в России есть такие, которые существуют и сегодня, а некоторые уже больше не появляются на рынке или в магазине. Тогда какие традиционные русские ремесла существуют до сих пор?

Чтобы добавить вам информации, давайте посмотрим на русские традиционные ремесла, которые все еще существуют.

Нравится ли вам собирать или покупать предметы рукоделия? Если да, то какие поделки вы часто покупаете? Они современные ремесла или традиционные ремесла?

Во всех странах мира существует множество видов уникальных ремесел. Будь то традиционные ремесла или современные ремесла. Все имеет свое очарование в глазах покупателя или туристов, посещающих страну. Будь то традиционный или современный, это ваш выбор.

Будь то традиционные ремесла или современные ремесла. Все имеет свое очарование в глазах покупателя или туристов, посещающих страну. Будь то традиционный или современный, это ваш выбор.

Однако, если вам нравится традиционный рукоделия, может быть, вы сможете добавить в свой список традиционные русские рукоделия. Есть ряд традиционных русских ремесел, которые вы все еще можете найти сегодня ни в магазинах, ни на рынке. Традиционные русские ремесла не менее красиво, чем современные русские поделки.

В ответ на любопытство тех, кто вам, кто еще интересуется традиционными русскими ремеслами, то в этом В статье мы обсудим 7 русских народных промыслов, которые существуют до сих пор.

- Дымковские игрушки

Дымковские игрушки традиционные русские

игрушки из глины. Эта игрушка имеет форму, напоминающую форменные фигурки животных,

а иногда из этих игрушек также делают свистульку. Дымковские игрушки

изготавливаются традиционно женщинами.

Сначала это дымковские игрушки еще есть связи с древними магическими обрядами, существующими на Руси. Это также относится к календарь сельскохозяйственных праздников. Но с течением времени эти традиционные игрушки теряют значение волшебства и теперь являются обычными игрушками для детей. Этот Популярным сувениром в России становится дымковская игрушка.

- Матрешка

Если вы хотите купить изделия ручной работы, характерные для России, возможно, вы можете купить матрешку. Матрешка — это кукла, в которой есть еще одна кукла, но кукла меньшего размера. Эта кукла – одно из самых известных изделий ручной работы в России.

Размер самой крайней матрешки

кукла с другими куклами в ней разные. Кукла внутри основной куклы имеет

Меньший размер. Несмотря на это, рисунок и форма куклы остались точно такими же.

такая же, как крайняя матрешка. Количество других кукол в

Матрешки тоже бывают разные.

- Русский лак

Если вы ищете традиционные поделки из России, которые также можно использовать как предметы коллекционирования, можно купить Русская лаковая шкатулка. Это ремесло – искусство лаковой росписи, где мастера используйте коробки в качестве материала для рисования. Картина находится в русской лаковой шкатулке. сделаны руками мастеров непосредственно.

Росписи на русской лаковой шкатулке обычно адаптированы из русских сказок. Вы также можете использовать русскую лаковую шкатулку для шкатулок для хранения украшений. Кроме того, вы также можете использовать эту поделку в качестве коллекционного предмета.

- Жостовская роспись

Другие традиционные русские рукоделия, которые вы также можете использовать для коллекций, — это жостовские росписи. Картина написана с использованием металлического подноса. Точнее, поднос из черного металла. Жостовские росписи стали появляться в начале 19 века.

Тема жостовских росписей часто использует тему полевых цветов в России. Жостовские картины выполнены традиционно жителями России. Раньше эта картина использовалась как бытовой инструмент, прежде чем превратить его в сувенир.

- Писанка

Традиционное ремесло, которое до сих пор существующая сегодня писанка. Писанка – это поделка из яиц у славян. Это ремесло оформлены в традиционном стиле. Писанка также использует метод восковой резистивности в его дизайн.

Рисунки на Писанке не нарисованы, а написаны пчелиным воском. Поэтому это ремесло и называется писанкой, что в переводе означает «письмо». Но есть и упоминание о том, что писанка трактуется и как все виды украшенных яиц. В Европе есть несколько регионов, где писанку используют в качестве свечи на Пасху. Несмотря на то, что это ремесло, существуют и суеверия, присущие писанке. Считается, что он защищает дом от злых духов.

- Русская шаль/шарф

Если вы хотите купить поделку, которую можно использовать каждый день и поддерживать свою моду, вы можете купить русский платок. Русские платки — одно из популярных поделок. Он известен благодаря платку, который имеет дизайн, характерный для современной России. Цвета, используемые в русских шарфах, также используют местные цвета из России.

Русские платки бывают нескольких видов и длины. Есть короткий русский платок и его можно использовать только как шарф. Но есть и большой русский платок, чтобы его можно было использовать как голову покрытие.

- Рушник

Рушник ручной работы из России в виде ткани, расшитой древними символами. В каждом регионе есть различный дизайн и рисунок. В нем есть скрытый смысл. Обычно используется рушник для восточнославянских обрядов и других подобных мероприятий.

Рушник также имеет множество применений. Один из

это рушник, который работает как полотенце под названием утыральник. Тогда как

Рушник, который украшает угол дома, называется набожником.

Оба вида рушника имеют разный дизайн.

Тогда как

Рушник, который украшает угол дома, называется набожником.

Оба вида рушника имеют разный дизайн.

А может быть есть еще некоторые из русских традиционных ремесел, которые все еще существуют которые не были перечислены выше. Я надеюсь, что эта статья действительно поможет вам найти вышло около 7 русских традиционные ремесла, которые существуют до сих пор.

БУКВАРЬ ПО РУССКИМ НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ

Какой сувенир вы хотите из России? Если вы предпочитаете традиционные ремесла, а не советскую атрибутику, вы, вероятно, выберете одну из этих деревянных матрешек или яркую девятку.0095 Бабушка шарф. Почти каждый может вызвать в воображении образы этих двух объектов — настолько прочно они стали ассоциироваться с Россией. Но можете ли вы вспомнить какие-либо другие традиционные русские предметы? Мир русских народных промыслов на самом деле невероятно разнообразен. Вот краткое изложение 16 наиболее известных стилей и предметов русского ремесла, которые варьируются от функциональных до чисто декоративных.

Как я мог начать этот список с чего-то другого?! Эта деревянная матрешка — такой же символ России, как водка (тьфу) и красные кремлевские стены. Итак, как давно, по-вашему, датируется мастерство матрешки? Пара сотен лет? 500? Более? На самом деле, эта барышня действительно довольно молода – первая была изготовлена всего 120 лет назад!

Первый набор матрешек состоял из 8 штук, представляющих русскую крестьянскую семью. Сегодня существует буквально миллионы вариаций, от традиционных ярко накрашенных русских крестьянских девушек до советских вождей и диснеевских персонажей. Сами традиционные воплощения имеют бесконечное множество интерпретаций: в одном наборе могут быть сцены из русского фольклора, в другом – московские достопримечательности. А сами наборы могут быть от 3 до 50 штук! С таким большим разнообразием, я думаю, самым сложным будет выбрать, какой из них вы хотели бы взять домой.

ХОХЛОМА (или ХОХЛОМА) Хохлома – это очень яркий орнаментальный стиль росписи, который используется на деревянных предметах: в основном посуде, предметах домашнего обихода и иногда мебели. Красно-золотая краска наносится на черный фон, а затем изделие покрывается лаком, что придает ему почти металлическую отделку. Наиболее распространенными темами являются стилизованные цветы, ягоды и птицы-фениксы. Получившаяся посуда функциональна – правда, для подачи еды и напитков, а не для их приготовления. Искусство хохломской росписи восходит к 1600-м годам, и большинство предметов, выполненных в этом стиле, воссоздают традиционные предметы этого стиля, такие как ладья — предшественник чаши для пунша, из которой все пили деревянным черпаком. Не пугайтесь странно выглядящих ложек и чашек (и нажмите на эту ссылку или на фото выше, чтобы увидеть больше захватывающих дух примеров хохломы)!

Красно-золотая краска наносится на черный фон, а затем изделие покрывается лаком, что придает ему почти металлическую отделку. Наиболее распространенными темами являются стилизованные цветы, ягоды и птицы-фениксы. Получившаяся посуда функциональна – правда, для подачи еды и напитков, а не для их приготовления. Искусство хохломской росписи восходит к 1600-м годам, и большинство предметов, выполненных в этом стиле, воссоздают традиционные предметы этого стиля, такие как ладья — предшественник чаши для пунша, из которой все пили деревянным черпаком. Не пугайтесь странно выглядящих ложек и чашек (и нажмите на эту ссылку или на фото выше, чтобы увидеть больше захватывающих дух примеров хохломы)!

Возможно, вы уже видели их раньше. Черные лаковые шкатулки искусно расписаны тщательно продуманными, очень подробными миниатюрами, обычно изображающими сцены из русской истории и крестьянского быта, фольклора и сказок. Преобладают красный и золотой цвета. Техника очень причудливая, очень точная, она выросла из иконописной традиции Палехского местечка 1800-х годов. Настоящие палехские миниатюры стоят очень дорого: от 30 долларов за крошечную коробочку, в которую поместится пара колец, до десятков тысяч долларов за сундук с реликвиями. Правильно, эти миниатюры бывают довольно больших размеров — для тех, кто может себе это позволить!

Техника очень причудливая, очень точная, она выросла из иконописной традиции Палехского местечка 1800-х годов. Настоящие палехские миниатюры стоят очень дорого: от 30 долларов за крошечную коробочку, в которую поместится пара колец, до десятков тысяч долларов за сундук с реликвиями. Правильно, эти миниатюры бывают довольно больших размеров — для тех, кто может себе это позволить!

…иногда путают с Палехом – но только для тех, кто думает, что все русские миниатюрные лаковые шкатулки созданы одинаковыми (не расстраивайтесь – к ним относится большинство россиян). В отличие от палехских, федоскинские миниатюры отличаются светлым люминесцентным фоном, часто созданным с помощью отражающей металлической пудры или перламутровых вставок. Стиль более живописный и натуралистичный, больше похожий на иллюстрацию из книги или, ну, на обычную картину, а не на более плоское, более иконописное изображение Палеха. Еще больше потрясающих картин Федоскино смотрите ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Серьезно, СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Серьезно, СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Я считаю, что и палехские, и федоскинские миниатюры просто потрясающие! И поскольку они так популярны, сувенирные магазины предлагают фотопечатные версии самых популярных дизайнов — намного дешевле, чем читалки, но почти так же красиво.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКАЯ ШАЛЬ Это знаменитый бабушкин платок, только его носят русские девушки и женщины всех возрастов. Шарф ( платок ) изготовлен из высококачественной шерсти. Шали производятся одним и тем же производителем с конца 1700-х годов. Они были выставлены на 1927 Всемирной выставки в Париже и взял золото на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе. Хотя узоры, которые сегодня больше всего ассоциируются с павлопосадским платком, представляют собой очень русские яркие цветочные гирлянды на столь же ярком фоне, на оригинальные узоры повлияли «восточные» или «турецкие» мотивы — например, пейсли. У меня три павлопосадских шарфа: красный (он ОГРОМНЫЙ, больше похож на плед), темно-синий и кобальтовый. У моей сестры как минимум в два раза больше. Да, мы их носим. Много.

У моей сестры как минимум в два раза больше. Да, мы их носим. Много.

Дымковские игрушки — глиняные фигурки, которые изготавливаются больше для украшения этой игры. Исключением является очень популярная свистулька Дымка, обычно имеющая форму птицы. Статуэтки сделаны из горожан и сельчан, животных реальных и фантастических. Фигурки очень стилизованы, основными элементами являются крупные рюши и яркие точки и круги, нарисованные на белом фоне. Да, у вас может быть олень с оборками на голове и большими красными кругами по всему телу. Нет, олень не болен, это просто Дымка.

Гжель Гжельская керамика – ответ России делфтской керамике Нидерландов и минским вазам Китая, со своей торговой маркой сине-белой росписи. Район Гжели веками производил высококачественную глину и, как следствие, фарфор. Украшение, как правило, не очень детализировано и снова включает в себя цветы, особенно стилизованные розы, как один из самых популярных элементов. Обеденный набор из 41 предмета на 6 человек обойдется вам всего в 300-500 долларов.

Обеденный набор из 41 предмета на 6 человек обойдется вам всего в 300-500 долларов.

Кружево из Вологодской области России с севера соперничает с кружевом знаменитых фламандских ткачей. А поскольку это предел моих знаний и я ничего не понимаю в крючках и иголках, то вот Вики в помощь: «Лента делается коклюшками одновременно с остальным кружевом, загибаясь на себя , и соединила крючком. Узоры русского кружева абстрактной формы. Узкие ленты или тропы следуют по лабиринтной дорожке через глубокие гребешки, чтобы снова слиться и уйти в следующую». Мой вывод: это супер-особенно.

САМОВАР Сегодня этот металлический чайник в форме урны нечасто встречается на русской кухне, но, тем не менее, является знаковым элементом русского чаепития. Русские любят свой чай! Мой британский друг сказал мне, что, хотя британцы пьют много чая, они на самом деле не знают чая, но русские знают и наслаждаются им. Тем не мение. Старые версии самовара топились углями или сосновыми шишками; новые электрические. Если вы хотите иметь самовар в качестве декоративного (хотя и действующего!) предмета, вы можете совместить этот традиционный русский предмет с ремесленным стилем по выбору: самовары с росписью а-ля хохлома, гжель или жостово легко найти в ремесленных мастерских. рынках или на заказ, особенно для клиента, готового выложить более 10 000 долларов. Конечно, классические металлические варианты намного доступнее – и лучшие из них родом из Тульской области. Теперь осталось только подумать, как поместить эту вещь в багаж…

Тем не мение. Старые версии самовара топились углями или сосновыми шишками; новые электрические. Если вы хотите иметь самовар в качестве декоративного (хотя и действующего!) предмета, вы можете совместить этот традиционный русский предмет с ремесленным стилем по выбору: самовары с росписью а-ля хохлома, гжель или жостово легко найти в ремесленных мастерских. рынках или на заказ, особенно для клиента, готового выложить более 10 000 долларов. Конечно, классические металлические варианты намного доступнее – и лучшие из них родом из Тульской области. Теперь осталось только подумать, как поместить эту вещь в багаж…

Finift’ — это техника, используемая для создания красивых украшений и небольших декоративных предметов. Цвета на картине Финифт особенно яркие и полупрозрачные, потому что в производственном процессе используется своего рода стеклянный порошок, который полностью меняет правила игры. Этот порошок наносится на покрытый эмалью металл и раскрашивается цветами, а иногда птицами и пейзажами. Полученные в результате винтажные изделия точно понравятся вашей бабушке. #NoDisrespectToGrandma

Полученные в результате винтажные изделия точно понравятся вашей бабушке. #NoDisrespectToGrandma

Это весело! Русские ЛЮБЯТ крафтовые вещи из береста или бересты. Он легкий, гибкий и прочный, поэтому отлично подходит для различных предметов домашнего обихода. А поскольку его легко вырезать и красить, он также отлично подходит для украшения. Веками русские даже плели обувь из бересты – она называется лапти и тоже продается в качестве сувенира. Берестяная шкатулка, хлебница или фляжка — одни из самых привлекательных, практичных и недорогих русских поделок, которые можно взять с собой домой. Особенно известны поделки из шемогодской березы своими кружевными узорами.

ЖОСТОВО Рисуйте БОЛЬШЕ цветов! На этот раз это яркие букеты на черных металлических подносах. Этому стилю мастерства около двухсот лет. Цветы написаны очень своеобразно: видимыми мазками, множеством цветов и глубиной штриховки. Преобладание в букетах садовых сортов над полевыми делает их похожими на картины маслом той эпохи, возможно, акцентирующие внимание на портрете одной из придворных дам. Этот стиль росписи теперь применяется не только к подносам, но и к некоторым предметам, включая женские броши.

Преобладание в букетах садовых сортов над полевыми делает их похожими на картины маслом той эпохи, возможно, акцентирующие внимание на портрете одной из придворных дам. Этот стиль росписи теперь применяется не только к подносам, но и к некоторым предметам, включая женские броши.

Эти два камня родом из двух очень разных уголков России: Уральских гор далеко к востоку от Москвы и Калининградского эксклава на Балтийском море. Оба ОЧЕНЬ популярны в ювелирном деле в России. Если вы более мужественно настроены и безделушки вам не по душе, резной малахитовый канцелярский набор или пресс-папье будут выглядеть респектабельно на тяжелом столе из красного дерева в самом серьезном из занятий. Или вы можете уподобиться российскому императору и заказать целую комнату, украшенную малахитом, — это ваше дело.

ШАРФ ОРЕНБУРГ А вот и предмет с совершенно захватывающей историей. Оренбургские шали бывают белого, кремового или светло-серого цвета и вяжутся из пуха особых оренбургских коз, чей мех особенный из-за холодных сибирских зим (Оренбургская область находится в Сибири), и шелка. Оренбургская пряжа — самая тонкая (самая тонкая) в мире, поэтому шали получаются невероятно нежными, паутинными изделиями, но при этом очень прочными и теплыми. На создание больших шалей у одной вязальщицы может уйти до месяца. Оренбург платок иногда называют «кольцевым платком» из-за такой тонкой вязки, что даже большое (1,5 х 1,5 метра) кольцо можно протянуть через обручальное. Еще одна проверка оренбургского мастерства — проверить, влезет ли платок в гусиное яйцо. Я предполагаю, что они используют реплику яйца, которую можно открыть и снова открыть?

Оренбургская пряжа — самая тонкая (самая тонкая) в мире, поэтому шали получаются невероятно нежными, паутинными изделиями, но при этом очень прочными и теплыми. На создание больших шалей у одной вязальщицы может уйти до месяца. Оренбург платок иногда называют «кольцевым платком» из-за такой тонкой вязки, что даже большое (1,5 х 1,5 метра) кольцо можно протянуть через обручальное. Еще одна проверка оренбургского мастерства — проверить, влезет ли платок в гусиное яйцо. Я предполагаю, что они используют реплику яйца, которую можно открыть и снова открыть?

Городецкая роспись первоначально наносилась на прялки и прялки в Городецком районе; сегодня он украшает более крупные предметы домашнего обихода и предметы интерьера, такие как разделочные доски, санки и сундуки для хранения. Цветовые сочетания почти ослепительно яркие, а стиль живописи двухмерный. Жанровые сцены — например, семейный ужин или прогулка по городу — популярные сюжеты, наряду с птицами, лошадьми и цветами. Изделие из Городца станет отличным дополнением кухни или детской комнаты.

Изделие из Городца станет отличным дополнением кухни или детской комнаты.

И, наконец, валенки . Эти буквально «валяные» сапоги — то, что мне нравится называть «настоящими угги». Валенки были традиционной русской зимней обувью крестьян на протяжении веков, и в последнее время они пережили возрождение: красиво раскрашенные, ослепленные или отороченные мехом валенки завоевывают популярность среди модных лотов. В паре с резиновыми галошами валенки могут оказаться самой практичной вещью, которую можно надеть, чтобы пережить русскую зиму!

Какие из этих предметов вы бы взяли с собой домой? А если ты русский, я что-то важное пропустил? Кстати, чтобы вы не подумали, что это все для туристов и еще каких-то: между мной, мамой и сестрой у нас в доме есть все из этого списка, кроме валенок. В кратных.Нравится:

Нравится Загрузка…

В этой крошечной Российской республике воспоминания создаются из шерсти

Искусство валяния ковров — для обогрева каменных домов, для украшения и культурного самовыражения — существовало веками.

Но в Ингушетии трудоемкое ремесло заглохло за десятилетия, прошедшие после того, как советский диктатор Иосиф Сталин, заявив о сговоре с нацистами, приказал депортировать почти все население, преимущественно мусульманское, вместе с чеченцами и другими этническими меньшинствами Советского Союза. Союз — во время Второй мировой войны.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Левый

: За спиной маячат скалы и холмы южной Ингушетии, валяльщик Хава Кодзоева почти исчезает из виду, демонстрируя истинг, украшенный орнаментом ингушского рода Гилтхой. Изготовитель — Залина Хамхоева.

Изготовитель — Залина Хамхоева.Правильно : «Как будто в руках генетическая память», — говорит этнограф Танзила Дзаурова о молодых поколениях, которые возрождают древнее шерстяное ремесло в Ингушетии — и при этом чтят и соединяются с женщинами, которые были раньше их. На фото юная валяльщик Хава Кодзоева позирует с валяной в Малгобеке, Ингушетия.

Фотографии Светланы Булатовой

Десятилетия спустя только пожилые люди в полной мере помнили это традиционное ремесло и его символы, а многие из самых красивых старинных образцов нашли более отчаянное применение: заклинили над дверями, чтобы предотвратить сквозняки, использовали для закутывали детей или продавали на еду в то время холодного изгнания в Среднюю Азию.

«Мы уже столько потеряли, — говорит этнограф Танзила Дзаурова из Ингушского научно-исследовательского гуманитарного института в Магасе, столице. «Нам нужно было торопиться».

Она и небольшая группа специалистов из ныне историко-географического общества «Дзурдзуки», в том числе историки, этнографы, фотографы, экологи и реставраторы, под руководством энтузиастов в Facebook и других контактах, начали рыскать по своей горной родине с 2012 года. Они изучали национальные архивы и семейные истории, путешествовали, собирая и каталогизируя древние ингушские орнаменты или узоры, которые до сих пор можно увидеть на камне, петроглифах, надгробиях и коврах изтинг. Любые воспоминания, указания и фрагменты, которые остались или вернулись на родину, даже выцветшие фрагменты, были ключом к спасению значения и образа орнамента, прежде чем он действительно был потерян во времени.

Они изучали национальные архивы и семейные истории, путешествовали, собирая и каталогизируя древние ингушские орнаменты или узоры, которые до сих пор можно увидеть на камне, петроглифах, надгробиях и коврах изтинг. Любые воспоминания, указания и фрагменты, которые остались или вернулись на родину, даже выцветшие фрагменты, были ключом к спасению значения и образа орнамента, прежде чем он действительно был потерян во времени.

Но то, что началось как историческое расследование, способствовало быстрому возрождению ремесел, включая новую мастерскую по валянию и ассоциацию ремесленников в столице, которая уже обучила сотни девушек и женщин. Дзаурова, которая говорит, что ее собственная бабушка «расплакалась бы от счастья», если бы увидела, что происходит сейчас, представляет ремесло как нить, соединяющую этих новых щупальцев с поколениями женщин до них. «Как будто в руках есть генетическая память», — говорит она.

Сейчас проходят занятия в школах, конкурсы и книга Ингушский национальный орнамент, , в которой задокументировано более тысячи исторических орнаментов, характерных для Ингушетии. Среди них символы плодородия для молодоженов и лабиринты, предназначенные для запутывания злых духов.

Среди них символы плодородия для молодоженов и лабиринты, предназначенные для запутывания злых духов.

Многие мифические украшения предшествуют обращению региона в ислам, например, изображения дерева жизни, символизирующего порталы между мирами. Другие многовековые изображения (самые старые зарегистрированные примеры относятся к 17 веку) могут включать символы солнца, треугольников и волн. Они могут представлять собой сложные сообщения, призванные вызывать магию и духовную защиту, или отражать историю и воспоминания. В годы эпидемий, неурожаев, войн и других бедствий, говорит Дзаурова, «орнаменты всегда были несимметричны».

Женщины расчесывают шерсть в горной местности Ингушетии в 1920-е гг.

Предоставлено Государственным архивом Республики Ингушетия

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Воспитательница новых поколений валяльщиков Танзила Дзаурова позирует с охапкой овечьей шерсти. «По первому впечатлению Танзила похожа на мать с ребенком, — говорит фотограф Булатова. В центре внимания Булатовой в ее сериале в Ингушетии было то, что она называет постпамятью, или «отношением «поколения после» к личной, коллективной и культурной травме тех, кто был раньше». Концепция является сложной. «Невозможно проиллюстрировать постпамять, но я пытаюсь. Поэтому я сочетаю старинные орнаменты и поделки с дикой горной природой, замками и женскими портретами».

«По первому впечатлению Танзила похожа на мать с ребенком, — говорит фотограф Булатова. В центре внимания Булатовой в ее сериале в Ингушетии было то, что она называет постпамятью, или «отношением «поколения после» к личной, коллективной и культурной травме тех, кто был раньше». Концепция является сложной. «Невозможно проиллюстрировать постпамять, но я пытаюсь. Поэтому я сочетаю старинные орнаменты и поделки с дикой горной природой, замками и женскими портретами».

Фотография Светланы Булатовой

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Каждый ковер не только согревает или украшает дом, но и рассказывает историю, узоры которой иногда характерны для одной семьи и неизменно передаются из поколения в поколение. В одной ингушской народной песне подробно описывается, как женщина по имени Пятимат придумывает истин, который ее шесть дочерей помогают ей совершить на травяном поле в течение 12 дней.

Сегодня, даже без стрижки и окрашивания шерсти, как это делали бы предыдущие поколения, процесс наслоения мокрой шерсти (в идеале самой мягкой, состриженной с овец осенью), ее прокатки и усадки, раскроя и сшивания узоров, а также обрезки края по-прежнему трудоемки, что приводит к грубым рукам и сырым локтям.

«Шерсть — прекрасный материал, с которым приятно работать, — говорит юная ингушская валяльщик Хава Кодзоева. — Если, конечно, ты не переусердствуешь!

Ремесло также является способом получения хорошего дохода для женщин, особенно в сельской местности. В прошлые века большие ковры расстилались группами женщин в сопровождении музыкальных инструментов, чтобы сохранить легкое настроение и положительную энергию в конечный продукт.

Мастерская в столице готовит валяльщиков от 11 до тех, кому за 60. Двое из первых студентов с момента открытия заведения в 2019 году.были Кодзоева, которой было 15 лет, когда она начала, и Залина Хамхоева, которой было 55 лет.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Левый : Архитектурный комплекс Вовнушки (что означает «Место боевых башен») состоит из четырехэтажных башен, встроенных в скалы, и сейчас находится на территории Джайрах-Асинского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Столетия назад этот комплекс башен был частью системы сторожевых вышек на Шелковом пути. Каменные дома и башни часто утепляли и украшали войлочными коврами.

Справа : Этнограф Танзила Дзаурова позирует в традиционном женском головном уборе с вышивкой Лейлы Бурсаговой в Джейрахском районе Ингушетии. Истинг представляет собой современное воспроизведение ингушского национального орнамента XIX века из села Густ. Он был нарисован художником Гази-Магомедом Даурбековым в начале ХХ века, переиздан в книге « Ингушский национальный орнамент, » и теперь создается новым поколением валяльщиков.

Фотографии Светланы Булатовой

«К сожалению, я не выросла, когда это ремесло практиковалось в каждом доме», — говорит Кодзоева, но говорит, что ее мать и тетя начинают ткать ковры. Одно из ее любимых украшений символизирует женское благополучие. «Это украшение стало символом нашей ассоциации isting, потому что в нашей ассоциации только женщины и женское благополучие для нас важнее всего». Корень самого слова «истинг» относится к слову «женщина» на ингушском языке.

Выпускница мастерской Хамхоева вспоминает, как в детстве видела женщин, вяжущих в метро, но и в ее доме не было традиции шитья. «До 40-х годов этим ремеслом занимались почти в каждом доме, в том числе и у моих бабушек». Но, во время ссылки и после возвращения на Родину, он был утерян. В ссылке люди выживали, как могли, — и там им помогали наши истинги. Они меняли этих красавцев на кусок хлеба или миску простокваши».

После посещения мастерской Хамхоева превратилась в искусную и продуктивную мастерицу, которой трудно расстаться с «волшебством», когда ей приходится отказаться от валяния для других повседневных обязанностей.