СИН как «СЕРДЦЕ» в разных языках.: guriza — LiveJournal

?- Религия

- Cancel

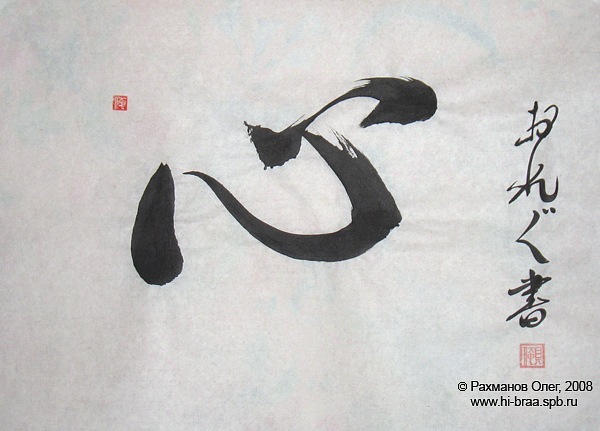

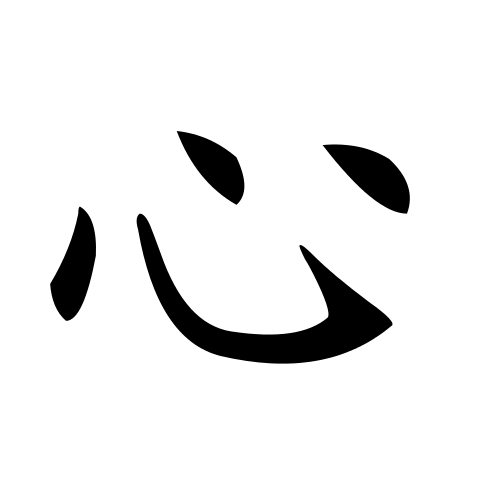

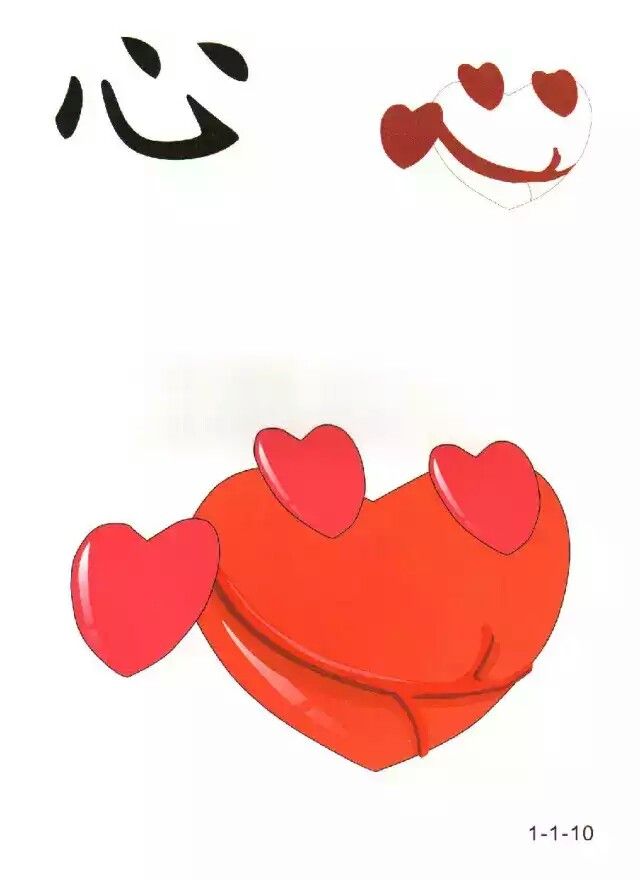

Иероглиф синь, в отличие от русского сердце, редко употребляется в своём прямом значении органа тела. Помимо прямого и переносного обозначения главного жизненного органа, иероглиф может использоваться для определения «душа» и «центр, середина». В сочетаниях с другими иероглифами означает чувства, желания, настроение.

В сочетаниях с другими иероглифами означает чувства, желания, настроение.

/взято из интернета/

了心了 покривил душой

心深處 в глубине сердца

心辭 сердечные слова

心瞿(懼) сердце страхом трепещет

(Китайско-русский словарь)

В японском:

«Ясин» (сердце Корана) – тридцать шестая сура Корана. Пророк Мухаммад говорил: «У всего есть сердце, а сердце Корана – сура «Йа Син»». Сура начинается с двух букв арабского алфавита «йа» и «син».

«Цин /cin» в переводе с осетинского означает «радость»;

в валлийском siriol (шириол) – «радостная»;

в др.-английском sibban (сибба) – «радовать, радоваться»;

У этрусков /IX-II веков до н. э./ синица (синивица) – это Синь Птица или Птица Счастья, переносящая души умерших в рай.

Tags: душа, китайский, осетины, радость, сердце, син, японский

SubscribeКодекс и Къодах — «кусок дерева».

Латинское слово codex (Кодекс) означало «кусок дерева». Именно на деревянных дощечках, смазанных воском, были изготовлены первые книги в…

ФАРН

Вазнь — счастье, удача; доблесть, отважность #древнерусский #срезневский Пример: Уне ми имети каплю вазни, нежели бътарь ума Перевод:…

Четвероевангелие болгарского царя Иоанна-Александра

Четвероевангелие (болгарского царя) Иоанна-Александра было создано в 1355-1356 годах. Он сам со своей царицей Теодорой и двумя сыновями.

Машикули – каменное ожерелье башни.

Навесные бойницы, расположенные в верхней части крепостных стен и башен, называют «машикули́» (фр.

machicoulis). Слово возводят к…

machicoulis). Слово возводят к…Днепр — Оса

На крайних пределах Руссии (Russia), провинции подвластной Полонии (Polonia), есть скалы и леса, образующие как бы остров на реке Нипро (Nipro)…

Осетинская Кубань

Четыре карты, на которых верховье реки Кубани носит осетинские названия. Напомним, что по Птолемею когда-то вся река носила иранское имя Вардан…

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

Синь (в китайской философии). Большая российская энциклопедия

Синь (кит. 心, пиньинь xīn, буквально – сердце, разум или сердце-сознание), категория традиционной китайской философии.

Перевод иероглифического термина синь представляет существенную сложность для носителей языков Европы. Иероглиф «сердце» обозначает весь спектр значений. В анатомическом смысле и в категориях китайской медицины – это собственно сердце, расположенное в грудной полости. Одновременно этот же орган является средоточием человеческого сознания и психики, в том числе в их функциональном проявлении – чувств и воли. Данный термин также означает сердцевину чего-либо, основную функциональную возможность любой живой и неживой вещи (например, центр Земли или ламповый фитиль). Термин синь является стандартной оппозицией понятию у (物, «вещь», «творение», «материальное»). Ключевой иероглиф синь (№ 61 в словаре Канси) как графический элемент означает отношение понятия к психической, гносеологической или эмоциональной сфере, всего, что связано с продвижением человека по Небесному Пути (Тянь Дао). Чжу Си (1130–1200) утверждал, что «иероглиф синь – мать знаков» (Юркевич. 2006. С. 390), от которого производны понятия «природы» (性 син) и «чувств» (情 цин). Поэтому преимущественно данный термин переводится либо дословно – «сердце», либо как «разум» или «сердце-сознание», чтобы передать диапазон значений, предполагаемых оригинальным употреблением.

Одновременно этот же орган является средоточием человеческого сознания и психики, в том числе в их функциональном проявлении – чувств и воли. Данный термин также означает сердцевину чего-либо, основную функциональную возможность любой живой и неживой вещи (например, центр Земли или ламповый фитиль). Термин синь является стандартной оппозицией понятию у (物, «вещь», «творение», «материальное»). Ключевой иероглиф синь (№ 61 в словаре Канси) как графический элемент означает отношение понятия к психической, гносеологической или эмоциональной сфере, всего, что связано с продвижением человека по Небесному Пути (Тянь Дао). Чжу Си (1130–1200) утверждал, что «иероглиф синь – мать знаков» (Юркевич. 2006. С. 390), от которого производны понятия «природы» (性 син) и «чувств» (情 цин). Поэтому преимущественно данный термин переводится либо дословно – «сердце», либо как «разум» или «сердце-сознание», чтобы передать диапазон значений, предполагаемых оригинальным употреблением.

В современном китайском языке иероглиф синь входит в состав многих научных терминов, таких как «психика» (синьли), «психология» (синьлисюэ), «интеллект» (синьлин), «менталитет» (синьтай) и др.

Термин не встречается в гадательных надписях цзягувэнь, однако появляется в бронзовых инскрипциях эпохи Чжоу (11–8 вв. до н. э.). В древнейших философских памятниках – «Каноне перемен» («И цзин»), «Каноне документов» («Шу цзин»), «Каноне поэзии» («Ши цзин») и «Цзо чжуани» – иероглиф синь не используется в философском значении, обозначая как орган в грудной клетке, так и человеческий разум. Систематическое философское осмысление синь представили в 4–3 вв. до н. э. конфуцианские мыслители Мэн-цзы, Сюнь-цзы и даос Чжуан-цзы. У Мэн-цзы (II A, 6) все важнейшие человеческие качества – четыре начала [гуманность (жэнь), долг/справедливость (и), благопристойность (ли) и разумность (чжи)] – восходят к «сострадательному сердцу» и сопоставимы для человеческого поведения с четырьмя конечностями тела. Это явилось обоснованием концепции Мэн-цзы об изначально доброй природе человека. Четыре начала отличают человека от животных, «когда люди, имея эти четыре начала, сами говорят, что они не могут развить их, то они самогубители» (II A, 6). Концепция «гуманного правления» (жэньчжэн, 仁政) основана на том, что истинный правитель расширяет собственное сердце-разум на всех подданных, поскольку не в состоянии переносить их страданий. Мэн-цзы рассматривал сердце-сознание как материальный орган, такой же, как и органы чувств (уши, глаза, рот и нос), поэтому желания следует ограничивать, чтобы обратить сердце к его внутреннему содержанию, дословно – «исчерпать его». Постижение собственного сердца человеком означает познание человеческой природы, познание природы означает познание Неба (VII A, 1). Таким образом, познавательный процесс неотделим от самовоспитания и взращивания моральной добродетельности в себе и окружающих. Для Мэн-цзы, как и для представителей всех китайских философских направлений, было присуще представление об изначальной полноте и изначальном совершенстве человеческой личности, врождённости наилучших человеческих свойств.

Это явилось обоснованием концепции Мэн-цзы об изначально доброй природе человека. Четыре начала отличают человека от животных, «когда люди, имея эти четыре начала, сами говорят, что они не могут развить их, то они самогубители» (II A, 6). Концепция «гуманного правления» (жэньчжэн, 仁政) основана на том, что истинный правитель расширяет собственное сердце-разум на всех подданных, поскольку не в состоянии переносить их страданий. Мэн-цзы рассматривал сердце-сознание как материальный орган, такой же, как и органы чувств (уши, глаза, рот и нос), поэтому желания следует ограничивать, чтобы обратить сердце к его внутреннему содержанию, дословно – «исчерпать его». Постижение собственного сердца человеком означает познание человеческой природы, познание природы означает познание Неба (VII A, 1). Таким образом, познавательный процесс неотделим от самовоспитания и взращивания моральной добродетельности в себе и окружающих. Для Мэн-цзы, как и для представителей всех китайских философских направлений, было присуще представление об изначальной полноте и изначальном совершенстве человеческой личности, врождённости наилучших человеческих свойств. Поэтому атрибутом высшей мудрости являлось «детское (или младенческое) сердце» (IV Б, 12).

Поэтому атрибутом высшей мудрости являлось «детское (или младенческое) сердце» (IV Б, 12).

Неканонический конфуцианский мыслитель Сюнь-цзы сосредоточивался на гносеологическом содержании понятия синь. Сердце-сознание врождённо наделено функцией мышления и понимания, способностью упорядочения себя, принятию правильных решений о действии или бездействии, отделении доброго от злого. В человеческом организме сердце занимает центральное место и позволяет контролировать физические и психические процессы. Сердце познаёт дао посредством «пустоты», «сосредоточенности» и «покоя», поскольку одновременно находится в действии и обладает тем, что называется покоем. «Быть способным познавать вещи – значит запоминать их; а запоминать – значит откладывать в сердце». Пустота – это способность не смешивать накопленные знания с дальнейшим восприятием. Сердце направляется истинным принципом (ли 理 ) и питается ясностью (Сюнь-цзы, глава «Освободиться от заблуждений»).

В ранних даосских памятниках («Дао дэ цзин» и «Чжуан-цзы») описана процедура спонтанного прорыва к природе Дао, которая подразумевает культивирование сердца-сознания. Согласно «Дао дэ цзину», истинный мудрец «опустошает сердце», избавляясь от знаний и желаний. В тексте этого памятника (§ 20, 28, 49) неоднократно проводится мысль о тождестве высшей мудрости и детскости. Чжуан-цзы описывал «сердечный пост» (синь чжай 心斋), который необходим, поскольку сознание каждого человека сформировано и сковано предубеждениями, порождая борьбу за «правильное» и «неправильное», отводя от постижения Дао к внешним проявлениям. Расчёт и сообразительность также отводят сознание от Великого Дао, поэтому сердцу-сознанию требуется пост, приводящий разум к «пустой неподвижности», в состоянии которой «сердце что зеркало: оно не влечётся за вещами, не стремится к ним навстречу, вмещает всё в себя – и ничего не удерживает» (Чжуан-цзы, 7, «Достойный быть предком и царём»). Фундаментальная даосская оппозиция «человеческое (искусственное) – небесное (естественное)» переносится и на сердце-сознание, поэтому сердце, движимое искусностью человека, – коварно, а сердце, движимое небесным естеством, – благостно (Кобзев.

Согласно «Дао дэ цзину», истинный мудрец «опустошает сердце», избавляясь от знаний и желаний. В тексте этого памятника (§ 20, 28, 49) неоднократно проводится мысль о тождестве высшей мудрости и детскости. Чжуан-цзы описывал «сердечный пост» (синь чжай 心斋), который необходим, поскольку сознание каждого человека сформировано и сковано предубеждениями, порождая борьбу за «правильное» и «неправильное», отводя от постижения Дао к внешним проявлениям. Расчёт и сообразительность также отводят сознание от Великого Дао, поэтому сердцу-сознанию требуется пост, приводящий разум к «пустой неподвижности», в состоянии которой «сердце что зеркало: оно не влечётся за вещами, не стремится к ним навстречу, вмещает всё в себя – и ничего не удерживает» (Чжуан-цзы, 7, «Достойный быть предком и царём»). Фундаментальная даосская оппозиция «человеческое (искусственное) – небесное (естественное)» переносится и на сердце-сознание, поэтому сердце, движимое искусностью человека, – коварно, а сердце, движимое небесным естеством, – благостно (Кобзев. 2002. С. 132).

2002. С. 132).

В гетерогенных по содержанию энциклопедических трактатах эпох Цинь и Хань «Вёсны и осени г-на Люя» («Люй-ши чунь цю») и «Канон Жёлтого императора о внутреннем» («Хуан-ди нэй цзин») сердце рассматривается натуралистично как орган мышления и вместилище сознания, «корень-причина» человеческой самости и психической деятельности. Сердце питает все пять внутренних органов, поддерживает их жизнедеятельность, поддерживает ясность ума и обеспечивает основу мыслительных процессов. Поэтому неблагоприятные внешние воздействия на человеческий дух могут привести к смерти. Во 2 в. до н. э. реформатор конфуцианства Дун Чжуншу, проводя привязку даосской натурфилософии к конфуцианской этической системе, создал концепцию двух сердец – Небесного и человеческого, находящихся во взаимном резонансе. Небо он понимал как высшее божество, производящее «тьму вещей» (вань у 万物), среди которых и все человеческие чувства и эмоции, а также этическое сознание. Человеческое сердце-сознание соотносится с небесным, поэтому сердце – своего рода правитель организма, вместилище и направляющий центр для пневмы-ци, из которой состоят все вещи. Небесное сердце – это и есть гуманность-жэнь, воплощённое волей Неба в человеческом теле.

Небесное сердце – это и есть гуманность-жэнь, воплощённое волей Неба в человеческом теле.

В эпоху расцвета китайского буддизма (6–9 вв.) термин «синь» использовался для выражения психических процессов и явлений. В школе дхармалакшаны (фасян 法相) иероглиф синь использовался как синонимичный для понятия «сознание-хранилище» (алая-виджняна), т. е. высшей интегральной формы всех видов сознания.

Принципиально важную роль категория синь играет в неоконфуцианстве. Чжан Цзай (1020–1077) утверждал, что изначальная природа мириад вещей определяется Великой пустотой (Тайсюй) и материальной пневмой-ци, поэтому сердце-сознание наделено способностью понимать природу каждой из мириад вещей. В философии Чжоу Дуньи (1017–1073) было проведено отождествление структуры мироздания и совершенной мудрости, в результате чего Сердце Неба и Земли (тянь ди чжи синь) имело ту же структуру, что и сердце-сознание совершенного мудреца (шэн синь). В школе братьев Чэн И и Чжу Си сердце является вместилищем «тьмы принципов», которые можно исследовать «до истощения». Однако в онтологическом смысле природа человека предшествует сердцу-сознанию, и нравственное чувство «воспитуемо».

Однако в онтологическом смысле природа человека предшествует сердцу-сознанию, и нравственное чувство «воспитуемо».

Целое направление в неоконфуцианстве, а именно школа Лу Цзююаня – Ван Янмина получило название «учение о сердце» (синь сюэ). Лу Цзююань (1139–1193) в 12 в. выдвинул и разрабатывал тезис о тождестве «сердца» и структурообразующего вселенского «принципа» (ли). В учении Ван Янмина (1472–1529) этот тезис был разработан в виде положения о «совпадающем единстве сердца и принципа». Ван Янмин утверждал, что Дао – это и есть человеческое сердце, и благодаря вселенскому единству сердце-сознание единотелесно и составляет одно целое с Небом и Землёй, тождественно всем остальным вещам. «[Индивидуальная] природа едина, и всё. Как телесно оформленную сущность (син ти) её называют небом, как суверенного властелина (чжу цзай) её называют господом (ди), как распространяющиеся действия (лю син) её называют предопределением, как дарованное человеку её называют природой, как владычествующее в теле (шэнь) её называют сердцем» (цит. по: Кобзев. 2002. С. 268, 317).

по: Кобзев. 2002. С. 268, 317).

Разработка понятия синь не остановилась после Ван Янмина. Оригинальный мыслитель Ли Чжи (1527–1602) положил в основу своего учения «детское сердце», которому придал новый терминологический смысл. Детскому сердцу присуще врождённое «естественное знание», здравый смысл и стремление к добру, оно «источник самой первой мысли», и «совершенная культура (чжи вэнь) в Поднебесной не может не происходить из детского сердца» (Кобзев. 2002. С. 137). Ли Чжи произвёл синтез неоконфуцианской, буддийской и даосской доктрин, идентифицировав «детское сердце» с «истинным сердцем», отличающимся «чудесной просветлённостью» и содержащим в себе все образы (лакшана) вещей. В сердце-сознании каждого человека содержится всеобъемлющая мудрость Будды, отождествляемая конфуцианской «светлой благодатью», равно присущей как совершенным мудрецам, так и простым людям. Это служило обоснованием сущностного равенства всех людей.

Мыслитель-универсал Ван Чуаньшань (Ван Фучжи, 1619–1692) воплотил тенденцию крайнего натурализма в китайской философии. В его понимании сердце является основной функциональной системой телесной личности (шэнь 身), ответственной за мышление, восприятие и зависящей от функционирования органов чувств. Сердце-сознание, являясь владыкой тела, не тождественно сердцу как органу, поскольку познавательная и мыслительная способность рассредоточена по всем пяти органам. Печень, селезёнка, почки, лёгкие и дух равно участвуют в познавательной активности, и утеря одним из них «принципа» означает утрату целостности и предельной нуминозности сердца-сознания. Однако и органы чувств, в свою очередь, зависят от сердца-сознания, поскольку без него тело не откликается на внешние раздражители и не начинает их воспринимать. Ван Чуаншань отказался от идеи Чжан Цзай и Чжу Си, что сердце объединяет «природу» и «чувства». Хотя сердце контролирует и направляет человеческую природу, оно не тождественно ей. Эмоции также являются частью содержимого сердца-сознания и существуют в материальном смысле, более того, присущи всем мириадам вещей и даже Дао.

В его понимании сердце является основной функциональной системой телесной личности (шэнь 身), ответственной за мышление, восприятие и зависящей от функционирования органов чувств. Сердце-сознание, являясь владыкой тела, не тождественно сердцу как органу, поскольку познавательная и мыслительная способность рассредоточена по всем пяти органам. Печень, селезёнка, почки, лёгкие и дух равно участвуют в познавательной активности, и утеря одним из них «принципа» означает утрату целостности и предельной нуминозности сердца-сознания. Однако и органы чувств, в свою очередь, зависят от сердца-сознания, поскольку без него тело не откликается на внешние раздражители и не начинает их воспринимать. Ван Чуаншань отказался от идеи Чжан Цзай и Чжу Си, что сердце объединяет «природу» и «чувства». Хотя сердце контролирует и направляет человеческую природу, оно не тождественно ей. Эмоции также являются частью содержимого сердца-сознания и существуют в материальном смысле, более того, присущи всем мириадам вещей и даже Дао. Совершенный мудрец постится и «истощает своё сердце-сознание», благородный муж «исчерпывает свои чувства», приводя их в соответствие с Дао. Человеческая природа есть сердце Дао. Небесное Дао задаёт образцы человеколюбия, праведности, ритуала и мудрости, постигаемые через контакт индивидуального сердца-сознания с внешними вещами, из чего вырастают желания, проявляемые в эмоциях.

Совершенный мудрец постится и «истощает своё сердце-сознание», благородный муж «исчерпывает свои чувства», приводя их в соответствие с Дао. Человеческая природа есть сердце Дао. Небесное Дао задаёт образцы человеколюбия, праведности, ритуала и мудрости, постигаемые через контакт индивидуального сердца-сознания с внешними вещами, из чего вырастают желания, проявляемые в эмоциях.

Китайские мыслители 18–19 вв. постепенно переводили традиционные представления о сердце-сознании в плоскость западной науки. Ранний сциентист Дай Чжэнь (1724–1777) активно занимался методами «доказательного изучения» (као чжэн), основывая экспликацию идей на анализе выражающих их терминов. Рассуждая о том, что человеческая природа коренится в небесном Дао, он утверждал, что сердце-сознание есть прежде всего мыслящий орган, и телесный холизм сосредоточен в нём. Однако он различал материальные носители мысли – кровь, пневму-ци и сердце-разум (синь чжи 心知). Кан Ювэй (1858–1927) заявил, что органом познания является головной мозг и центральная нервная система, поэтому мозг и сердце совместно являются материальной основой человеческого мышления. Пробуддийски настроенный социальный философ Тань Сытун (1865–1898) в трактате «Учение о гуманности» (Жэнь сюэ) утверждал, что сердце и мозг взаимно обусловливают друг друга, т. к. мозг является органом мышления, тогда как сердце питает его кровью. Он же предложил концепцию «силы сердца» (синь ли 心力) как универсальной созидательной энергии, которая в материальном смысле реализуется в мировом эфире (итай 以太). Индивидуальный «сердечный источник» является «источником всех живых существ». Практикуя исчерпание и очищение собственного сердца-сознания, каждый человек по отдельности и всё человечество становятся способными к спасению от страданий и круга перерождений (сансары).

Пробуддийски настроенный социальный философ Тань Сытун (1865–1898) в трактате «Учение о гуманности» (Жэнь сюэ) утверждал, что сердце и мозг взаимно обусловливают друг друга, т. к. мозг является органом мышления, тогда как сердце питает его кровью. Он же предложил концепцию «силы сердца» (синь ли 心力) как универсальной созидательной энергии, которая в материальном смысле реализуется в мировом эфире (итай 以太). Индивидуальный «сердечный источник» является «источником всех живых существ». Практикуя исчерпание и очищение собственного сердца-сознания, каждый человек по отдельности и всё человечество становятся способными к спасению от страданий и круга перерождений (сансары).

Категория:Сердце (иероглиф ib) — Wikimedia Commons 010

Египетский иероглиф: Сердце:

- определитель сердца; центральный сундук, мысль; логограмма из сердце.

См. также:

Подкатегории

Эта категория имеет следующие 2 подкатегории, всего 2.

Медиа в категории «Сердце (иероглиф ib)»

Следующие 32 файла находятся в этой категории, всего 32.

Абидос KL 12-01 n59.jpg 341 × 512; 64 КБ

Абидос-Bold-hieroglyph-F34.png 60 × 62; 1 КБ

Абидос-Bold-hieroglyph-F34A.png 54×57; 2 КБ

Анеджиб фрагмент.jpg 667 × 500; 86 КБ

Автор ovedc — Гробница Нахта — 19.jpg 5312 × 2988; 3,23 МБ

Египет dauingevekten.jpg 893 × 521; 128 КБ

Египетский — Скарабей с печатью личного имени — Уолтерс 4242 — Нижняя часть (2).

jpg 658 × 900; 595 КБ

Египтянин — Скарабей с печатью личного имени — Уолтерс 4242 — Bottom.jpg 666 × 900; 180 КБ

Египтянин — Скарабей с печатью личного имени — Уолтерс 4242 — Impression Detail.jpg 285 × 900; 41 КБ

Египетский-ỉb.PNG 22×42; 409 байт

Египетский-ỉmy ỉb.PNG 59 × 42; 828 байт

Египетский-ỉmy ỉb2.PNG 40×42; 692 байта

FuneraryStele-NeferherAndSenet-ROM.png 1420 × 1326; 2,76 МБ

Иероглиф карнак.jpg 2560 × 1920; 2,22 МБ

Иероглифы из гробницы Сети I.jpg 589 × 379; 286 КБ

Булава Хотепибре Эбла от Khruner.jpg 696 × 1044; 509 КБ

Девиз Застежка Sithathoryunet MET 16.1.16 front.jpeg 1,392 × 1378; 227 КБ

Девиз Застежка Sithathoryunet MET 16.1.17 front.jpeg 2422 × 1877; 341 КБ

Museu Egípcio Cairo 32.

jpg

4032 × 3024; 4,48 МБ

jpg

4032 × 3024; 4,48 МБ Нахт и его семья Рыбалка и охота, Могила Нахта MET DT12059.jpg 3781 × 3530; 3,79 МБ

Перибсен 2c.jpg 909 × 926; 258 КБ

Peribsen2.JPG 1018 × 1000; 154 КБ

Psammuthis-ReliefFragmentBearingNames MetropolitanMuseum.jpg 1480 × 1272; 495 КБ

PsamtikIWallSection(Detail)-BritishMuseum-August21-08.jpg 2436 × 2540; 5,13 МБ

Рельеф Небхепетре Ментухотепа II и богини Хатхор MET DP322050.jpg 3762 × 4000; 6,35 МБ

Абусир Сахуре 07d.jpg 454 × 682; 127 КБ

Сехемиб Перенмаат.jpg 1863 × 1256; 1,11 МБ

Сехемиб запечатывание.png 500 × 228; 229 КБ

Сенедджемиб-Тьефи.jpg 568 × 478; 126 КБ

Снаиб.jpg 873 × 1198; 670 КБ

Храм Дейр-эль-Медина 20.JPG 4093 × 3069; 9 МБ

سعنخ-إب-تاوي.

machicoulis). Слово возводят к…

machicoulis). Слово возводят к…

jpg

4032 × 3024; 4,48 МБ

jpg

4032 × 3024; 4,48 МБ