Задания для 7 класса по теме: «Простейшие»

- Библиотека

- Биология

- Задания для 7 класса по теме: «Простейшие»

Категория: Биология.

Задания для 7 класса по теме: «Простейшие»

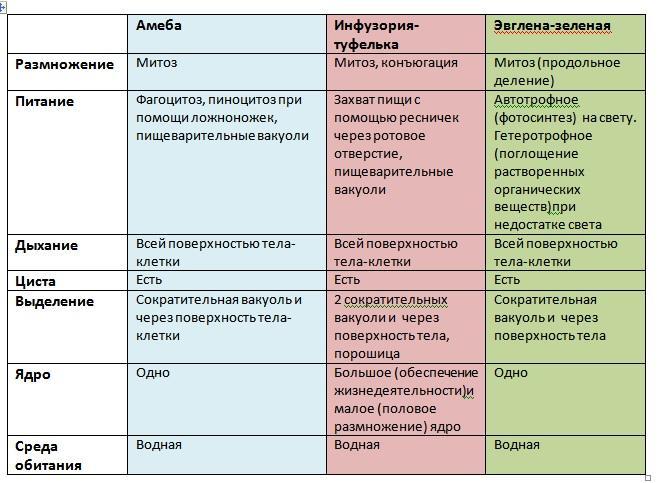

| Задания 1-ого уровня сложности | ||

| 1. Задания на опознание, содержащие одну мыслительную операцию – выбор альтернативы «да» — «нет» | Относится ли к одноклеточным животным эвглена зелёная? | |

| 2. Задания на различение содержат в себе «помехи», создаваемые наличием вариантов ответов, один из которых правильный | К какой систематической группе относится амёба обыкновенная? А) Инфузории Б) Саркодовые В) Жгутиконосцы | |

| 3. Задания на соотнесение предполагают разделение фактов или явлений на группы по определённому признаку | Соотнесите животных и органоиды их движения: 1. амёба а) жгутик 2. 3. эвглена в) реснички | |

| 4. Задания на выделение основания, по которому группируются факты или явления | На основании какого признака амёбу, эвглену и инфузорию относят к простейшим? | |

| 5.Задания на воспроизведение отдельных фактов, чисел, названий. | Перечислите органоиды эвглены зелёной. | |

| 6. Задания на воспроизведение понятий, правил, выводов. | Что такое пелликула? | |

| 7.Задания на воспроизведение текста, стихов, данных и т.д., требующих при воспроизведении определённой последовательности | Опишите путь пищевых частиц в клетке инфузории- туфельки. | |

| 8.Задания на выявление фактов – измерение, взвешивание, простые вычисления. | Какие факты говорят о том, что простейшие – животные? | |

| 9.Задания на описание фактов и явлений. | Опишите размножение эвглены зелёной. | |

10. Задания на описание и воспроизведение процессов и способов деятельности, содержащих в себе определённую логику Задания на описание и воспроизведение процессов и способов деятельности, содержащих в себе определённую логику | Как у простейших протекает обмен веществ? | |

| Задания 2-ого уровня сложности | ||

| 1.Задания на анализ предполагают умение школьниками выделять в объекте признаки и среди них – существенные и устанавливать между ними связи | Как взаимосвязаны особенности строения простейших и их способность к передвижению? | |

| 2.Задания на синтез означают выделение общих свойств ряда объектов | Выявите признак, объединяющий эвглену зелёную и инфузорию-туфельку. | |

| 3.Задания на сравнение | Сравните размножение амёбы и эвглены. | |

| 4.Задания на абстрагирование требуют определения необходимых и достаточных признаков изучаемых объектов | Почему инфузорию нельзя отнести к саркодовым? | |

5.Задания на конкретизацию и обобщение | Почему одни учёные относят эвглену зелёную к растениям, а другие – к животным? | |

6. Задания на классификацию Задания на классификацию | Что здесь лишнее: питание, раздражимость, дыхание. Объясните свой выбор. | |

| 7.Задания на систематизацию | Предложите схему «Обмен веществ у простейших» | |

| Задания 3 –его уровня сложности | ||

| 1.Задания на комбинирование элементов системы | Что произойдёт, если у эвглены исчезнут хлоропласты? | |

| 2.Задания на изменение функций одного из элементов системы | Что произойдёт, если у инфузории малое ядро утратит свою функцию? | |

| 3.Задания на введение в систему нового элемента с целью изменения её функций | Что произойдёт, если сократительные вакуоли у инфузории заменятся на пищеварительные? | |

| 4.Задания на выделение элемента из системы и преобразование его в самостоятельную систему | Докажите, что простейшие обладают раздражимостью. | |

| 5.Задания на объединение двух или более систем в одну | Смоделируйте схему взаимодействия трёх любых органоидов эвглены зелёной. | |

С. А. Мотюнова, школа № 15, г. Прокопьевск, Кемеровская область

Метки: Биология

«Второй шанс» — блог учителя биологии и химии Носовой Елены Юрьевны.: Урок для учащихся 5 класса (ФГОС) по теме «Животные. Простейшие»

Доброе время суток, дорогие пятиклашки!

Ребята, сегодня мы поговорим о самых маленьких животных, о простейших. Почему их так называют?Потому что они просто устроены, их тело состоит из

одной клетки. Но, несмотря на простое строение, это настоящие живые организмы и

им присущи все признаки живого: способность к размножению и развитию, наличие

обмена веществ и энергии.

К одноклеточным или простейшим относятся животные, тело которых состоит из одной клетки, но эта клетка — целостный организм,

ведущий самостоятельное существование и которому присущи все проявления жизни:

обмен веществ, раздражимость, рост, размножение и т. д.

д.

А теперь давайте поговорим об истории открытия простейших.

История открытия простейших.

300 лет назад жил в г. Дельфте, что в Голландии

шлифовальщик стекол Антон Левенгук. Через свои стекла он рассматривал

окружающий его мир. Он же в 1663 году, пытаясь понять, почему пробковое дерево

так хорошо плавает, стал рассматривать

тонкие срезы пробки с помощью усовершенствованного им микроскопа. Он обнаружил,

что пробка разделена на множество крошечных ячеек, напомнивших ему монастырские

кельи, и он назвал эти ячейки клетками (по-английски cell означает «келья,

ячейка, клетка»). В 1674 году голландский мастер Антоний Ван Левенгук (Anton

van Leeuwenhoek, 1632—1723) с помощью микроскопа впервые увидел в капле воды из

бочки «зверьков» — движущиеся живые

организмы. Левенгук очень удивился и

назвал их ничтожнейшими зверушками. Позднее ученые дали им название простейшие.

Заслуга Левенгука перед наукой велика: во-первых, он открыл не видимых

невооружённым глазом животных.

Строение клеток простейших.

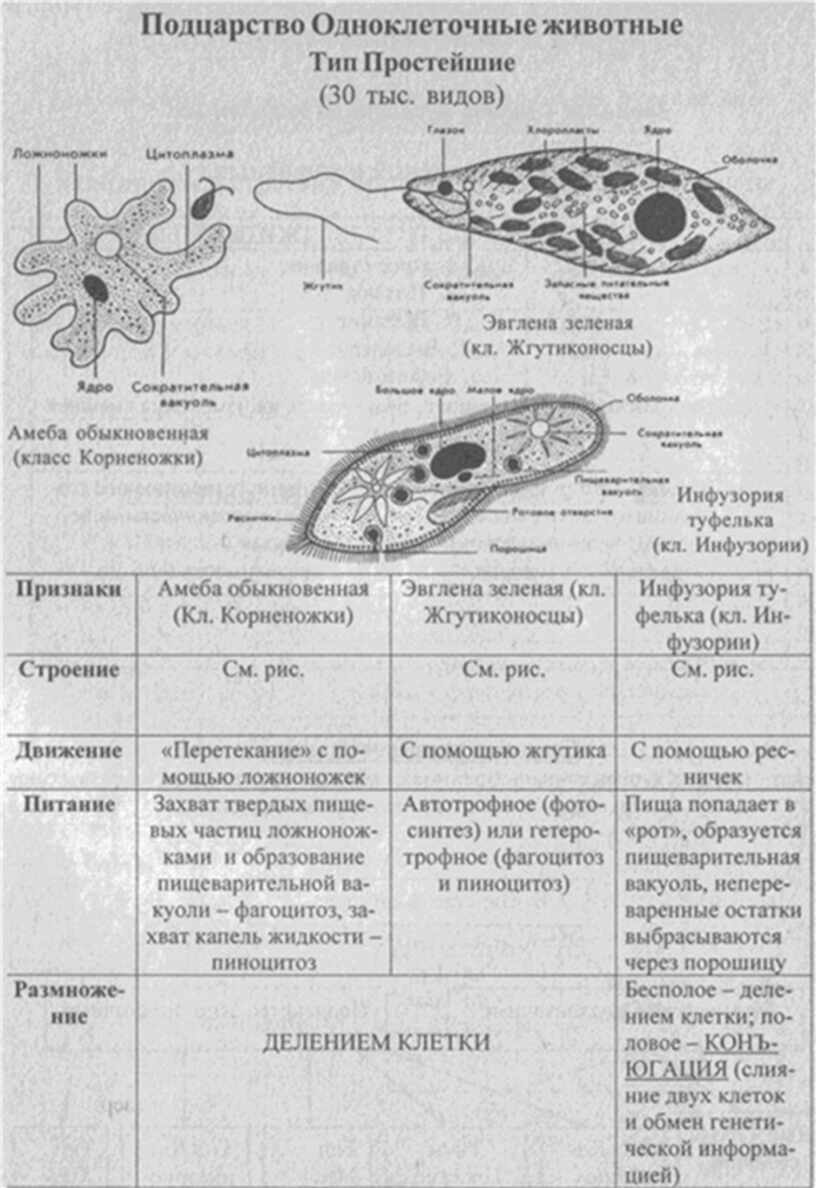

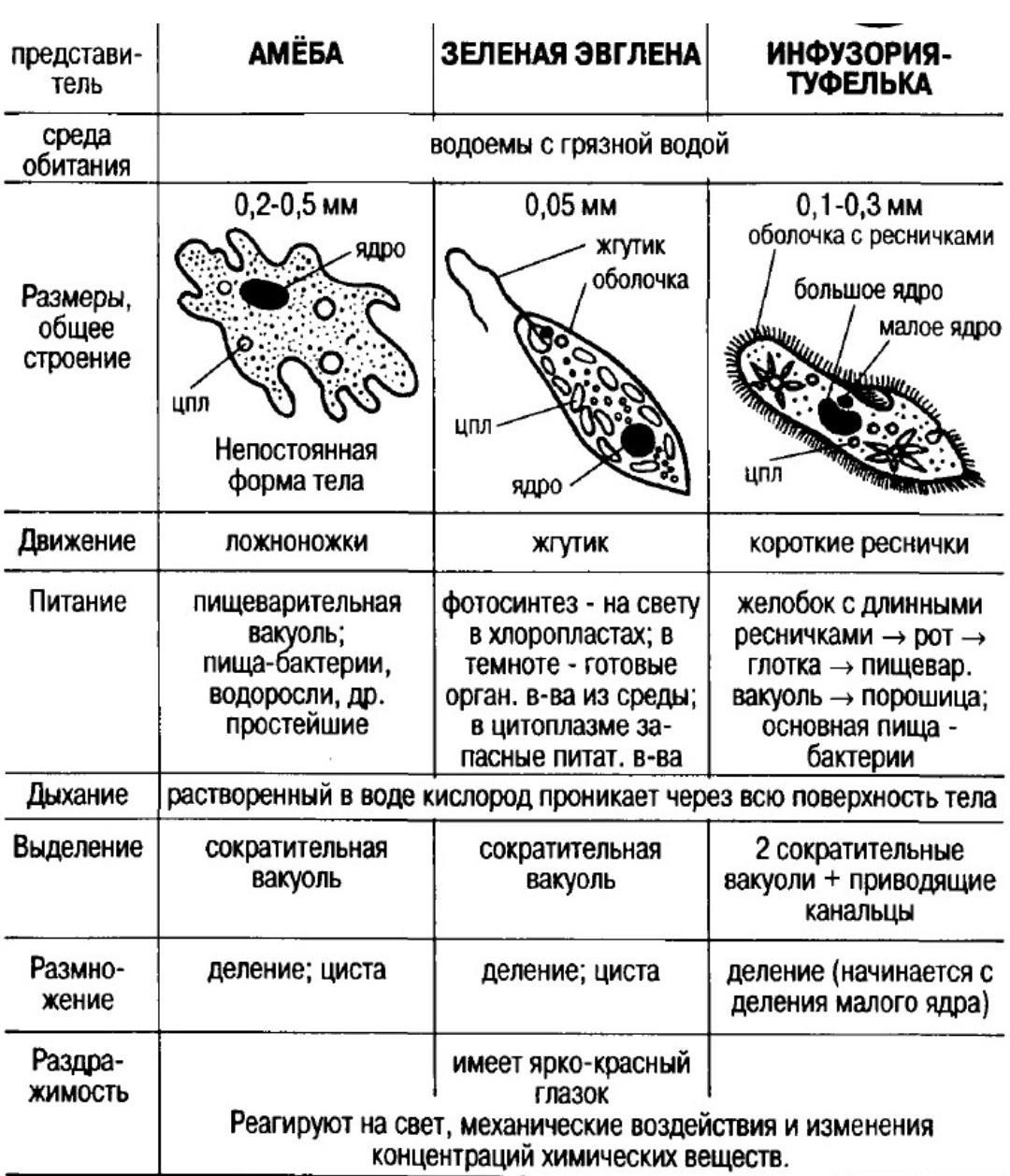

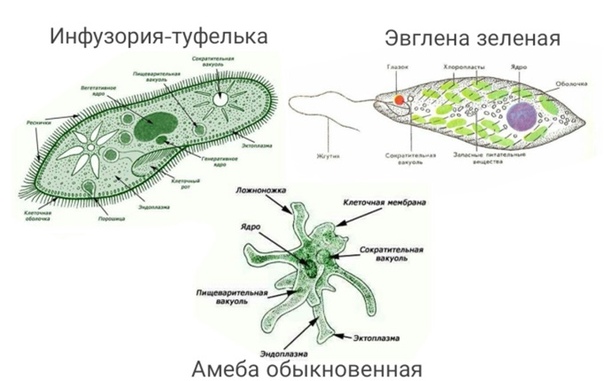

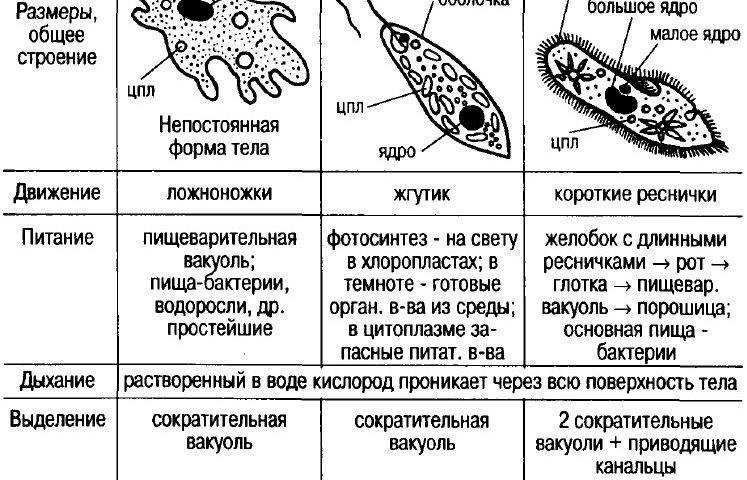

Органоиды движения

Ложноножки (или псевдоподии)Реснички — у Инфузории — туфельки

Жгутики — у Эвглены зеленой

| Строение амебы обыкновенной |

| Строение эвглены зеленой |

| Строение инфузории — туфельки |

Питание.

Основная масса простейших является гетеротрофами,

некоторые способны фотосинтезировать (посмотрите анимацию «Питание простейших»). Питание осуществляется по типу

внутриклеточного пищеварения за счёт фаго- и пиноцитоза (посмотрите анимацию «Фагоцитоз и пиноцитоз»).

Пищеварительной системы нет, её функции выполняют пищеварительные вакуоли.

Раздражимость.

Хотя нервной системы нет, простейшие обладают раздражимостью – реагируют на внешние воздействия положительными или отрицательными таксисами (движениями) (посмотрите анимацию «Раздражимость простейших»)

Дыхание.

Дыхание осуществляется всей поверхностью клетки, движение цитоплазмы обеспечивает перемещение веществ в клетке.

Выделение.

Функцию выделения выполняют сократительные вакуоли – удаляют излишки

воды (посмотрите анимацию «Выделение простейших«)

Простейшие отличаются друг от друга формой тела, органами передвижения, у них встречаются разные органоиды.

Значение простейших в природе и жизни человека.

1. Амебы обитают в пресных водоемах, питаются водорослями и сами являются пищей для более крупных животных.

2. Некоторые простейшие очищают водоемы.

3. Некоторые представители инфузорий обитают в желудке жвачных животных, помогая им переваривать клетчатку.

4. Малярийный плазмодий вызывает заболевание — малярию.

5. Дизентерийная амеба — вызывает расстройство пищеварения, обезвоживание и слабость. Заболевание называется — амебная дизентерия.

Проверьте свои знания по изученному материалу:

- Тест «Общие признаки одноклеточных животных»

Источник:

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/09/26/urok-biologii-osobennosti-organizatsii-prosteyshikh-ikh

Биология жгутиконосцев и амеб

Перейти на: Поиск по стандарту Поиск по серии

- Загрузка.

..

..- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

- Загрузка…

Три типа протистов различаются по способу передвижения: жгутиковые (используют хлыстообразный жгутик), амебы (используют ложноножки) и инфузории (используют короткие «волосы»). Микрофотография позволяет рассмотреть жгутиконосцев и амеб крупным планом, отмечая их сходства, различия и некоторые примеры огромного количества видов.

Микрофотография позволяет рассмотреть жгутиконосцев и амеб крупным планом, отмечая их сходства, различия и некоторые примеры огромного количества видов.

Сведения о носителе

Время выполнения: 23 минуты 2 секунды

- Рубрика: Наука

- Подтема: Биология, Беспозвоночные

- Класс/уровень интереса: 9–12

- Стандарты:

- Год выпуска: 1997

- Производитель/дистрибьютор: Environmental Media Corporation

Доступные ресурсы

Запросить DVDТолько для членов — Подать заявку

Руководство к урокуСвязанные СМИ

#askMIT

Эпизод 2

2 минуты 46 секунд

Уровень: 9–12

#askMIT

Эпизод 2

2 минуты 46 секунд

Уровень класса: 9–12

#askMIT

Эпизод 1

2 минуты 56 секунд

Уровень: 8–12

#askMIT

Эпизод 1

2 минуты 56 секунд

Уровень: 8–12

4 потрясающих открытия, о которых вы, вероятно, не слышали на этой неделе

4 удивительных открытия, о которых вы, вероятно, не слышали на этой неделе

Эпизод 36

2 минуты 24 секунды

Уровень: 10–12

24 минуты 25 секунд

Уровень: 4–8

24 минуты 25 секунд

Уровень: 4–8

15 минут 8 секунд

Уровень: 3–5

15 минут 8 секунд

Уровень оценки: 3–5

14 минут 29 секунд

Уровень: 3–5

14 минут 29 секунд

Уровень: 3–5

Серия «Живые океаны»

Эпизод 1

21 минута 3 секунды

Уровень: 5–10

Серия «Живые океаны»

Эпизод 1

21 минута 3 секунды

Уровень: 5–10

Природа

Сезон 26 / Эпизод 4

30 минут 42 секунды

Уровень: 7–12

Природа

Сезон 26 / Эпизод 4

30 минут 42 секунды

Уровень класса: 7-12

6 минут 27 секунд

Уровень: 7–12

6 минут 27 секунд

Уровень: 7–12

АСЛ

9 минут 2 секунды

Уровень: 3–6

9 минут 2 секунды

Уровень: 3–6

Биология, биологическое разнообразие, протисты, группы протистов

Текущие данные свидетельствуют о том, что виды, классифицируемые как хромальвеолаты, произошли от общего предка, поглотившего фотосинтетическую клетку красных водорослей, которая сама уже развила хлоропласты в результате эндосимбиотических отношений с фотосинтетическим прокариотом. Следовательно, считается, что предок хромальвеолатов возник в результате вторичного эндосимбиотического события. Однако некоторые хромальвеолаты, по-видимому, утратили пластидные органеллы, полученные из красных водорослей, или вообще лишены пластидных генов. Следовательно, эту супергруппу следует рассматривать как рабочую группу, основанную на гипотезах, которая может меняться. Хромальвеоляты включают очень важные фотосинтезирующие организмы, такие как диатомовые водоросли, бурые водоросли и важные возбудители болезней животных и растений. Хромальвеоляты можно разделить на альвеоляты и страменопилы.

Следовательно, считается, что предок хромальвеолатов возник в результате вторичного эндосимбиотического события. Однако некоторые хромальвеолаты, по-видимому, утратили пластидные органеллы, полученные из красных водорослей, или вообще лишены пластидных генов. Следовательно, эту супергруппу следует рассматривать как рабочую группу, основанную на гипотезах, которая может меняться. Хромальвеоляты включают очень важные фотосинтезирующие организмы, такие как диатомовые водоросли, бурые водоросли и важные возбудители болезней животных и растений. Хромальвеоляты можно разделить на альвеоляты и страменопилы.

Альвеоляты: динофлагелляты, апикомплексы и инфузории

Большое количество данных подтверждает, что альвеоляты произошли от общего общего предка. Альвеоляты названы в честь наличия альвеолы или окруженного мембраной мешочка под клеточной мембраной. Точная функция альвеол неизвестна, но они могут участвовать в осморегуляции. Альвеоляты далее подразделяются на некоторые из наиболее известных протистов: динофлагелляты, апикомплексы и инфузории.

Динофлагелляты демонстрируют большое морфологическое разнообразие и могут быть фотосинтезирующими, гетеротрофными или миксотрофными. Многие динофлагелляты заключены в переплетающиеся пластины целлюлозы. Два перпендикулярных жгутика входят в бороздки между целлюлозными пластинками, причем один жгутик проходит продольно, а второй опоясывает динофлагеллят (рис.). Вместе жгутики способствуют характерному вращательному движению динофлагеллят. Эти протисты существуют в пресноводных и морских средах обитания и являются компонентом планктон , обычно микроскопические организмы, дрейфующие в воде и служащие важным источником пищи для более крупных водных организмов.

Динофлагелляты отличаются большим разнообразием форм. Многие заключены в целлюлозную броню и имеют два жгутика, которые помещаются в канавки между пластинами. Движение этих двух перпендикулярных жгутиков вызывает вращательное движение.

Движение этих двух перпендикулярных жгутиков вызывает вращательное движение. Некоторые динофлагелляты излучают свет, называемый биолюминесценцией , когда они сотрясаются или подвергаются стрессу. Большое количество морских динофлагеллят (миллиарды или триллионы клеток на волну) могут излучать свет и заставлять всю разбивающуюся волну мерцать или приобретать ярко-синий цвет (рисунок). Приблизительно для 20 видов морских динофлагеллят популяционные взрывы (также называемые цветением) в летние месяцы могут окрашивать океан в грязно-красный цвет. Это явление называется красным приливом и возникает из-за обилия красных пигментов, присутствующих в пластидах динофлагеллят. В больших количествах эти виды динофлагеллят выделяют удушающий токсин, который может убить рыб, птиц и морских млекопитающих. Красные приливы могут нанести огромный ущерб коммерческому рыболовству, а люди, потребляющие этих простейших, могут отравиться.

Апикомплексные протисты названы так потому, что их микротрубочки, фибрин и вакуоли асимметрично распределены на одном конце клетки в структуре, называемой апикальным комплексом (рис.). Апикальный комплекс специализируется на проникновении и инфицировании клеток-хозяев. Действительно, все апикомплексы паразитируют. В эту группу входит род Plasmodium , вызывающий малярию у людей. Жизненные циклы апикомплексов сложны, включают множество хозяев и стадии полового и бесполого размножения.

(a) Apicomplexans — паразитические протисты. У них есть характерный апикальный комплекс, который позволяет им инфицировать клетки-хозяева. (b) Plasmodium , возбудитель малярии, имеет сложный жизненный цикл, типичный для апикомплексов. (кредит b: модификация работы CDC) Инфузории, включающие Paramecium и Tetrahymena , представляют собой группу протистов длиной от 10 до 3000 микрометров, покрытых рядами, пучками или спиралями крошечных ресничек. Взмахивая своими ресничками синхронно или волнообразно, инфузории могут координировать направленные движения и заглатывать частицы пищи. Некоторые инфузории имеют сросшиеся структуры на основе ресничек, которые функционируют как весла, воронки или плавники. Инфузории также окружены пелликулой, обеспечивающей защиту без ущерба для маневренности. Род Paramecium включает протистов, которые организовали свои реснички в пластинчатый примитивный рот, называемый ротовой канавкой, который используется для захвата и переваривания бактерий (рисунок). Пища, захваченная в ротовой бороздке, попадает в пищевую вакуоль, где соединяется с пищеварительными ферментами. Частицы отходов выбрасываются экзоцитарным пузырьком, который сливается в определенной области клеточной мембраны, называемой анальной порой. В дополнение к пищеварительной системе, основанной на вакуолях, Paramecium также использует сократительных вакуолей 9.0259, которые представляют собой осморегуляторные везикулы, которые наполняются водой, когда она входит в клетку путем осмоса, а затем сокращаются, чтобы выдавить воду из клетки.

Взмахивая своими ресничками синхронно или волнообразно, инфузории могут координировать направленные движения и заглатывать частицы пищи. Некоторые инфузории имеют сросшиеся структуры на основе ресничек, которые функционируют как весла, воронки или плавники. Инфузории также окружены пелликулой, обеспечивающей защиту без ущерба для маневренности. Род Paramecium включает протистов, которые организовали свои реснички в пластинчатый примитивный рот, называемый ротовой канавкой, который используется для захвата и переваривания бактерий (рисунок). Пища, захваченная в ротовой бороздке, попадает в пищевую вакуоль, где соединяется с пищеварительными ферментами. Частицы отходов выбрасываются экзоцитарным пузырьком, который сливается в определенной области клеточной мембраны, называемой анальной порой. В дополнение к пищеварительной системе, основанной на вакуолях, Paramecium также использует сократительных вакуолей 9.0259, которые представляют собой осморегуляторные везикулы, которые наполняются водой, когда она входит в клетку путем осмоса, а затем сокращаются, чтобы выдавить воду из клетки.

Ссылка на обучение

Посмотрите видео сократительной вакуоли Paramecium вытесняет воду для поддержания осмотического баланса клетки.

Paramecium имеет два ядра, макронуклеус и микронуклеус, в каждой клетке. Микронуклеус необходим для полового размножения, тогда как макронуклеус управляет бесполым бинарным делением и всеми другими биологическими функциями. Процесс полового размножения у Paramecium подчеркивает важность микроядра для этих простейших. Paramecium и большинство других инфузорий размножаются половым путем путем конъюгации. Этот процесс начинается, когда два разных типа спаривания Paramecium вступают в физический контакт и соединяются цитоплазматическим мостиком (рисунок). Затем диплоидное микроядро в каждой клетке подвергается мейозу с образованием четырех гаплоидных микроядер. Три из них дегенерируют в каждой клетке, оставляя одно микроядро, которое затем подвергается митозу, образуя два гаплоидных микроядра. Каждая клетка обменивается одним из этих гаплоидных ядер и отдаляется друг от друга. Аналогичный процесс происходит и у бактерий, имеющих плазмиды. Слияние гаплоидных микроядер приводит к образованию совершенно нового диплоидного пре-микроядра в каждой конъюгативной клетке. Это пре-микронуклеус подвергается трем раундам митоза с образованием восьми копий, после чего исходный макронуклеус распадается. Четыре из восьми пре-микроядер становятся полноценными микроядрами, тогда как остальные четыре выполняют несколько раундов репликации ДНК и становятся новыми макронуклеусами. Затем два клеточных деления дают четыре новых Paramecia из каждой исходной конъюгативной клетки.

Затем диплоидное микроядро в каждой клетке подвергается мейозу с образованием четырех гаплоидных микроядер. Три из них дегенерируют в каждой клетке, оставляя одно микроядро, которое затем подвергается митозу, образуя два гаплоидных микроядра. Каждая клетка обменивается одним из этих гаплоидных ядер и отдаляется друг от друга. Аналогичный процесс происходит и у бактерий, имеющих плазмиды. Слияние гаплоидных микроядер приводит к образованию совершенно нового диплоидного пре-микроядра в каждой конъюгативной клетке. Это пре-микронуклеус подвергается трем раундам митоза с образованием восьми копий, после чего исходный макронуклеус распадается. Четыре из восьми пре-микроядер становятся полноценными микроядрами, тогда как остальные четыре выполняют несколько раундов репликации ДНК и становятся новыми макронуклеусами. Затем два клеточных деления дают четыре новых Paramecia из каждой исходной конъюгативной клетки.

Art Connection

Сложный процесс полового размножения у Paramecium создает восемь дочерних клеток из двух исходных клеток. Каждая клетка имеет макронуклеус и микронуклеус. При половом размножении макронуклеус растворяется и заменяется микронуклеусом. (кредит «микрофотография»: модификация работы Яна Саттона; данные масштабной линейки от Мэтта Рассела)

Каждая клетка имеет макронуклеус и микронуклеус. При половом размножении макронуклеус растворяется и заменяется микронуклеусом. (кредит «микрофотография»: модификация работы Яна Саттона; данные масштабной линейки от Мэтта Рассела)Какое из следующих утверждений о Paramecium половое размножение ложно?

- Макроядра происходят из микроядер.

- И митоз, и мейоз происходят при половом размножении.

- Конъюгированная пара меняет местами макронуклеи.

- Каждый родитель производит четыре дочерние клетки.

Stramenopiles: диатомовые водоросли, бурые водоросли, золотистые водоросли и оомицеты

Другая подгруппа хромальвеолятов, stramenopiles, включает фотосинтезирующие морские водоросли и гетеротрофных простейших. Объединяющим признаком этой группы является наличие текстурированного, или «ворсистого», жгутика. Многие страменопилы также имеют дополнительный жгутик, в котором отсутствуют волосовидные выступы (рисунок). Размеры представителей этой подгруппы варьируются от одноклеточных диатомей до массивных и многоклеточных водорослей.

Диатомовые водоросли — это одноклеточные фотосинтезирующие протисты, которые окружают себя стекловидными клеточными стенками со сложным рисунком, состоящими из диоксида кремния в матрице органических частиц (рисунок). Эти простейшие входят в состав пресноводного и морского планктона. Большинство видов диатомовых водорослей размножаются бесполым путем, хотя существуют также некоторые случаи полового размножения и спороношения. У некоторых диатомовых водорослей в кремнеземной оболочке имеется прорезь, называемая шов . Выбрасывая поток мукополисахаридов из шва, диатомеи могут прикрепляться к поверхностям или двигаться в одном направлении.

Разнообразные диатомовые водоросли, визуализированные здесь с помощью световой микроскопии, обитают среди однолетнего морского льда в проливе Мак-Мердо, Антарктида. Диатомовые водоросли имеют размер от 2 до 200 мкм. (Фото: проф. Гордон Т. Тейлор, Университет Стоуни-Брук, Национальный научный фонд, Национальное управление океанических и атмосферных исследований)

Диатомовые водоросли имеют размер от 2 до 200 мкм. (Фото: проф. Гордон Т. Тейлор, Университет Стоуни-Брук, Национальный научный фонд, Национальное управление океанических и атмосферных исследований) В периоды доступности питательных веществ популяции диатомовых водорослей превышают количество, которое могут потреблять водные организмы. Излишки диатомовых водорослей отмирают и опускаются на морское дно, где до них трудно добраться сапробионтам, питающимся мертвыми организмами. В результате углекислый газ, потребленный диатомовыми водорослями и включенный в их клетки в процессе фотосинтеза, не возвращается в атмосферу. В целом этот процесс переноса углерода вглубь океана описывается как биологический углеродный насос , потому что углерод «закачивается» в глубины океана, где он недоступен для атмосферы в виде углекислого газа. Биологический углеродный насос является важнейшим компонентом углеродного цикла, который поддерживает более низкие уровни углекислого газа в атмосфере.

Биологический углеродный насос является важнейшим компонентом углеродного цикла, который поддерживает более низкие уровни углекислого газа в атмосфере.

Как и диатомовые водоросли, золотистые водоросли в основном одноклеточные, хотя некоторые виды могут образовывать большие колонии. Их характерный золотой цвет является результатом широкого использования каротиноидов, группы фотосинтетических пигментов, которые обычно имеют желтый или оранжевый цвет. Золотистые водоросли встречаются как в пресноводной, так и в морской среде, где они составляют основную часть сообщества планктона.

Бурые водоросли — это преимущественно морские многоклеточные организмы, которые в просторечии известны как морские водоросли. Гигантские водоросли — это разновидность бурых водорослей. Некоторые бурые водоросли развили специализированные ткани, напоминающие наземные растения, с корнями, стеблевидными ножками и листовидными лопастями, способными к фотосинтезу. Стебли гигантских водорослей огромны, в некоторых случаях простираясь на 60 метров. Существует множество жизненных циклов водорослей, но наиболее сложным является чередование поколений, при котором как гаплоидные, так и диплоидные стадии включают многоклеточность. Сравните этот жизненный цикл, например, с человеческим. Гаплоидные гаметы, образующиеся в результате мейоза (сперматозоиды и яйцеклетки), объединяются при оплодотворении, образуя диплоидную зиготу, которая подвергается многим раундам митоза, чтобы произвести многоклеточный эмбрион, а затем плод. Однако сами отдельные сперматозоиды и яйцеклетки никогда не становятся многоклеточными существами. Наземные растения также эволюционировали с чередованием поколений. У бурых водорослей род Laminaria , гаплоидные споры развиваются в многоклеточные гаметофиты, которые производят гаплоидные гаметы, которые объединяются, чтобы произвести диплоидные организмы, которые затем становятся многоклеточными организмами со структурой, отличной от гаплоидной формы (рисунок). У некоторых других организмов происходит чередование поколений, при котором и гаплоидные, и диплоидные формы выглядят одинаково.

Существует множество жизненных циклов водорослей, но наиболее сложным является чередование поколений, при котором как гаплоидные, так и диплоидные стадии включают многоклеточность. Сравните этот жизненный цикл, например, с человеческим. Гаплоидные гаметы, образующиеся в результате мейоза (сперматозоиды и яйцеклетки), объединяются при оплодотворении, образуя диплоидную зиготу, которая подвергается многим раундам митоза, чтобы произвести многоклеточный эмбрион, а затем плод. Однако сами отдельные сперматозоиды и яйцеклетки никогда не становятся многоклеточными существами. Наземные растения также эволюционировали с чередованием поколений. У бурых водорослей род Laminaria , гаплоидные споры развиваются в многоклеточные гаметофиты, которые производят гаплоидные гаметы, которые объединяются, чтобы произвести диплоидные организмы, которые затем становятся многоклеточными организмами со структурой, отличной от гаплоидной формы (рисунок). У некоторых других организмов происходит чередование поколений, при котором и гаплоидные, и диплоидные формы выглядят одинаково.

Art Connection

Некоторые виды бурых водорослей, такие как Laminaria , показанные здесь, имеют жизненные циклы, в которых как гаплоидные (гаметофиты), так и диплоидные (спорофиты) формы являются многоклеточными. Гаметофит по строению отличается от спорофита. (кредит «фотография ламинарии»: модификация работы Клэр Факлер, CINMS, фотобиблиотека NOAA)Какое из следующих утверждений о жизненном цикле Laminaria неверно?

- 1 n зооспоры образуются в спорангиях.

- Спорофит – растение 2 n .

- Гаметофит диплоидный.

- Стадии гаметофита и спорофита являются многоклеточными.

Водяные плесени, оомицеты («яичные грибы»), были названы так на основании их грибовидной морфологии, но молекулярные данные показали, что водяные плесени не имеют близкого родства с грибами. Оомицеты характеризуются клеточной стенкой на основе целлюлозы и обширной сетью нитей, которые позволяют поглощать питательные вещества.