Экспериментатор исследовал влияние температуры окружающей среды на скорость размножения инфузорий-туфелек. Для проведения эксперимента он взял несколько пробирок с водой и добавил в них по капле культуры инфузорий. Инфузорий снабдил пищей, капнув в каждую пробирку по капле сырого молока, разбавленного водой. Все пробирки закрыл ватными пробками и поставил в разные температурные условия. Разница температур составила 10 °С, 22 °С и 12 °С. Через 2 недели был подведён результат эксперимента. Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой меняется в зависимости от этого (зависимая переменная)? Что наблюдал экспериментатор в каждой пробирке по окончании эксперимента через две недели? Ответ поясните.

Экспериментатор исследовал влияние температуры окружающей среды на скорость размножения инфузорий-туфелек. Для проведения эксперимента он взял несколько пробирок с водой и добавил в них по капле культуры инфузорий. Инфузорий снабдил пищей, капнув в каждую пробирку по капле сырого молока, разбавленного водой. Все пробирки закрыл ватными пробками и поставил в разные температурные условия. Разница температур составила 10 °С, 22 °С и 12 °С. Через 2 недели был подведён результат эксперимента. Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой меняется в зависимости от этого (зависимая переменная)? Что наблюдал экспериментатор в каждой пробирке по окончании эксперимента через две недели? Ответ поясните.

Все пробирки закрыл ватными пробками и поставил в разные температурные условия. Разница температур составила 10 °С, 22 °С и 12 °С. Через 2 недели был подведён результат эксперимента. Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой меняется в зависимости от этого (зависимая переменная)? Что наблюдал экспериментатор в каждой пробирке по окончании эксперимента через две недели? Ответ поясните.

Учебник Курсы Книги Тесты Вопросы Личный кабинет

Учебник Курсы Книги Тесты Вопросы

Личный кабинет

Задание ЕГЭ по биологии

Линия заданий — 23

Наслаждайтесь

интересным учебником

и решайте

десятки тестов

на Studarium,

мы всегда рады вам! =)

Экспериментатор исследовал влияние температуры окружающей среды на скорость размножения инфузорий-туфелек. Для проведения эксперимента он взял несколько пробирок с водой и добавил в них по капле культуры инфузорий. Инфузорий снабдил пищей, капнув в каждую пробирку по капле сырого молока, разбавленного водой. Все пробирки закрыл ватными пробками и поставил в разные температурные условия. Разница температур составила 10 °С, 22 °С и 12 °С. Через 2 недели был подведён результат эксперимента. Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой меняется в зависимости от этого (зависимая переменная)? Что наблюдал экспериментатор в каждой пробирке по окончании эксперимента через две недели? Ответ поясните.

Экспериментатор исследовал влияние температуры окружающей среды на скорость размножения инфузорий-туфелек. Для проведения эксперимента он взял несколько пробирок с водой и добавил в них по капле культуры инфузорий. Инфузорий снабдил пищей, капнув в каждую пробирку по капле сырого молока, разбавленного водой. Все пробирки закрыл ватными пробками и поставил в разные температурные условия. Разница температур составила 10 °С, 22 °С и 12 °С. Через 2 недели был подведён результат эксперимента. Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой меняется в зависимости от этого (зависимая переменная)? Что наблюдал экспериментатор в каждой пробирке по окончании эксперимента через две недели? Ответ поясните.

1) Независимая (задаваемая экспериментатором) переменная — температура окружающей среды, зависимая (изменяющаяся в результате эксперимента) скорость размножения инфузорий-туфелек (должны быть указаны обе переменные)

2) Скорость размножения инфузорий-туфелек в пробирке, находящейся в температурных условиях 22 °С, была значительно выше

3) Это ответная реакция на изменение условий среды (22 °С — это более благоприятные условия обитания, поэтому скорость размножения выше)

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4461.

P.S. Мы нашли статью, которая относится к данной теме, изучите ее — Инфузории (ресничные) 😉

P.S.S. Для вас готово следующее случайное задание. Мы сами не знаем, но вас ждет что-то интересное!

Простейшие или инфузории-туфельки офисного планктона: tatser — LiveJournal

Простые люди делают погоду в офисе. Чаще полное безветрие. Реже необъяснимые бури. Воздушные массы офиса. Сдвинуть их с места, чтобы в едином порыве, все как один, не может ни один лидер. Простых людей много, а он один. Масса, балласт, болото, планктон… Жизнь каждого и каждой из них прекрасна для каждого и каждой из них. По-своему, но очень одинаково.Начав исследования издалека, с чего-то, что еще не так обидно высокому званию человека, обнаружим и на этот раз применимость одного из следствий теории иерархий великого Лоуренса Питера. Теория гласит, что все люди в социальных системах, организациях, офисах растут до уровня своей некомпетентности, после чего остаются в таком положении навсегда, то есть неспособными выполнять работу по должности.

Теория гласит, что все люди в социальных системах, организациях, офисах растут до уровня своей некомпетентности, после чего остаются в таком положении навсегда, то есть неспособными выполнять работу по должности.

Если речь идет о вертикальном росте и дураках-начальниках, то эта мысль принимается благосклонно, ведь они такие гады — эти начальники. Однако есть простые работники, которые не делают ни одного шага вверх, то есть сразу и навеки остаются некомпетентными в должности. Таких большинство.

Не тешьте себя успокоительной иллюзией. Если вы на рядовой должности и давно, то только с очень малой вероятностью относитесь к великим мастерам, для которых вертикали уже не имеют значения. Скорее всего, вы просто один или одна из простых людей. Инфузория туфелька офисного планктона. Paramecium caudatum.

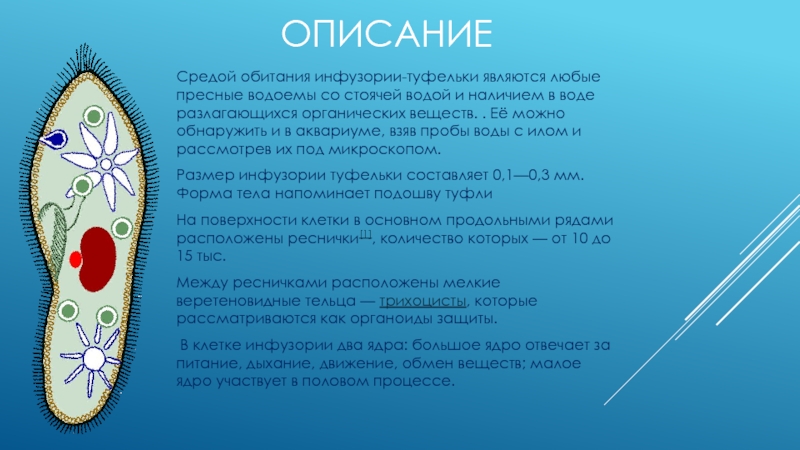

“…Средой обитания инфузории туфельки является любой пресный водоем со стоячей водой и наличием в воде разлагающихся органических веществ. Её можно обнаружить и в аквариуме, взяв пробы воды с илом и рассмотрев их под микроскопом…”.

Простейшие обнаруживаются по замечательному следствию теории иерархий — наличию “боковичков”. Понаблюдайте за работниками или за собой. Обязательно обнаружится какое-то занятие, которое проделывается вместо выполнения рабочих операций. Это значит, что работа не получается, и нужно делать что-то иное, что получается лучше.

Получается, что должность не исполняется ввиду некомпетентности исполнителя. Классический случай. Нулевой вариант. Пришел некомпетентным, да так и остался некомпетентным. Простые люди просты простотой, о которой говорят: “Простота хуже воровства!”. А дело-то все в скудоумии. Простые люди — обыкновенные дураки в психиатрическом смысле этого многопланового слова.

Дальше исследования пойду по-жестче, по-прямее и гораздо менее лицеприятно — это уж если называть вещи своими именами. Пахнет, ни много, ни мало, шовинизмом. Однако, пожалуй, только этот шовинизм имеет право на существование, в отличие от шовинизмов по половому, расовому, этническому, религиозному признакам. Оправданный шовинизм основан на различии людей по уровню развития личности каждого человека.

Оправданный шовинизм основан на различии людей по уровню развития личности каждого человека.

Личность человека — это такая штуковина, которая появляется в младенчестве, будучи спровоцированной речью. Личность год за годом подвизается в том, чтобы управлять действиями человека, и тогда человек действует по своей воле — по воле своей личности. У разных личностей управлять получается по-разному. Кто-то не может справиться с жаждой и разбивает кирпичом стекло ларька, чтобы открыть зубами бутылку пива. Кто-то постится сорок дней в пустыне, чтобы стать еще сильнее.

Способность управлять — это способность личности. Именно способностью личности управлять телом и всем, к чему тело прикладывается, обычно руками или словом, определяется успешность человека в жизни и на работе. Неоспоримо успешные люди умелы в управлении. Простые люди просто не умеют управлять. У простых людей плохо с управлением.

Любимая сфера приложения управления — конкуренция с животными инстинктами. Терпеть голод-холод-лишения, справляться со страхом-опасностями, не бросаться разрывать на женщине одежды, не мочиться в общественном месте на глазах у общества, не рыгать, не плевать на пол, не сморкаться в пол. А раз у простых людей плохо с управлением, то в них много животного, неконтролируемого, неприличного.

А раз у простых людей плохо с управлением, то в них много животного, неконтролируемого, неприличного.

Великий гений психологии и педагогики Пётр Яковлевич Гальперин раскрыл секрет того, как действует человек. Человек рисует в своем воображении последовательные образы последующих действий, а потом исполняет задуманное, следуя за картинками, нарисованными в голове. У простых людей плохо с рисованием. Простые люди не могут представить себе свое будущее дальше, чем в следующий миг.

Рисуя образы предстоящих действий, человек рассматривает не один, а несколько вариантов, выбирая из них наилучший, как наиболее экономный или ближайший к цели. Это называется решением. Простые люди не рисуют альтернатив, и потому их решения не являются результатом выбора наилучшего варианта.

Даже если в голове нет своих решений-картинок, то человека можно научить действовать правильно, заставив повторить необходимые действия большое число раз. У одних получается за меньшее число повторений, у других… Простые люди плохо обучаются.

Еще один великий гений — доктор математики Уильям Эдвардс Деминг, автор производственной системы “Тойота”, говаривал при жизни: “Обучите рабочего. Если не получилось, попробуйте еще раз обучить. Если и на этот раз ничего не получилось, поменяйте место работы рабочего. Если же и на этот раз не получилось — выгоняйте!”.

Простые люди тоже бывают разные. Совсем простые, почти животные, называются в социологии люмпенами, от слова “лохмотья”. Безработные, бездомные, без собственности, без образования, бессовестные, безнравственные, дно общества и уголовного мира. Даже в просвещенном офисе может оказаться такая уборщица или такой дворник. Следите за своими карманами и сумочками.

Простые люди чуть посложнее — обычные работники и работницы. Большинство населения. Среднее образование со средней успеваемостью, на троечку. Живут вместе с родителями или во общежитиях. Работают на работах с низкой зарплатой. Пьют и курят. Не занимаются спортом, не читают книг, смотрят визгливые сериалы о таких же людях. Среди таких популярны попса и “Дом-2”.

Среди таких популярны попса и “Дом-2”.

Продвинутые руководители ошибаются, давая простым людям инициативу. За простыми людьми просто нужны присмотр и контроль. Простыми людьми нужно управлять давая им команды. Никаких мотивационных схем не требуется. У простых людей простой мотив — иметь работу, чтобы зарабатывать деньги и как-то тянуть свою жизнь дальше.

Простые люди пребывают в области базовой социальной потребности принадлежать к социальной группе — к коллективу на работе. Примечательно, что привязанность к коллективу вовсе не означает корпоративного патриотизма, и гордостью за свою работу или свой коллектив здесь и не пахнет.

Простые люди легко объединяются в группки. Это даже можно назвать дружбой. Однако это лишь объединение для облегчения условий существования. Часто простые люди объединяются, чтобы сообща противостоять руководству, порядкам и правилам, чтобы перекуры были подольше, на работу можно было бы опаздывать и уходить с работы пораньше. Коллектив в негативном смысле термина — сборище работников и работниц объединенных общей целью работать меньше и зарабатывать больше. Рабочее тело и пушечное мясо для революционеров.

Рабочее тело и пушечное мясо для революционеров.

Время и среда понемногу развивают личности простых людей. Вдруг один из них скажет что-то вроде: “Да пошли вы со своими правилами и запретами! Я свободный человек! Я имею право опоздать на работу, лишь потому что заслушался пением птиц в парке…”. Вот так простые люди становятся сложными, отрываются от массы и болота. Простейшая инфузория туфелька становится все более сложным организмом. Многоклеточным.

Полезными для простых людей были бы советы: учиться, читать, смотреть хорошие фильмы и телепередачи, но… Сами простые люди, скорее, так и останутся в привычном мире “Дом-2”. Гораздо более полезным будет посоветовать простым людям, почувствовавшим необычное томление души, просыпающимся, пробуждающимся, открывающим в себе что-то незнакомое, просто выбрать кого-то явно не простого, сделать его кумиром, образцом для подражания и подражать, копировать, жить и действовать, как он. Будет смешно, комично, вызовет насмешки, но… Именно это и будет началом пути от простых людей ко все более развитым образцам человечества.

Сергей Александрович Русаков.

8 июля 2016 года.

Рязань.

Передовая статья: Инфузории: ключевые организмы в водной среде

Инфузории представляют собой разнообразную группу микробных эукариот и один из наиболее морфологически сложных и высокодифференцированных таксонов среди одноклеточных организмов. Эти организмы демонстрируют сочетание уникальных признаков, таких как диморфизм ядер (соматический макронуклеус и микронуклеус зародышевой линии), половое размножение путем конъюгации, высокоспециализированные органеллы и сложные структуры цитоскелета. Эти характеристики делают их важными модельными организмами для изучения клеточной биологии, генетики и эволюции. Кроме того, инфузории являются ключевыми движущими силами биогеохимического круговорота азота, углерода и других элементов и играют важную роль в потоках энергии в водных системах в качестве связующего звена между бактериальной и первичной продукцией и более высокими трофическими уровнями.

Несмотря на их значение в водных экосистемах, наше понимание разнообразия, эволюции и экологической роли инфузорий относительно ограничено. На сегодняшний день известно более 8000 номинальных видов, но подавляющее большинство из них не описано современными стандартами (например, молекулярно). Было подсчитано, что 83–89% свободноживущих видов инфузорий не обнаружены, особенно в местах обитания с недостаточным количеством образцов, таких как глубокие океаны и тропические морские среды (Foissner et al., 2008). Филогенетически изучена лишь небольшая часть инфузорий. Это в основном связано с (1) отсутствием точных и легко проверяемых таксономических данных, на основе которых можно построить молекулярные исследования, и (2) трудностями оценки их двойных геномов (например, у некоторых видов есть хромосомы размером с ген, молчащий диплоидный геном микроядра, содержащий большое количество генов) (Chen et al., 2021). Таким образом, филогенетические отношения между многими группами инфузорий остаются неясными. Кроме того, на экофизиологию и разнообразие инфузорий могут влиять факторы окружающей среды. Однако в экологических исследованиях их обычно объединяют с другими группами простейших, а не исследуют как независимую группу.

На сегодняшний день известно более 8000 номинальных видов, но подавляющее большинство из них не описано современными стандартами (например, молекулярно). Было подсчитано, что 83–89% свободноживущих видов инфузорий не обнаружены, особенно в местах обитания с недостаточным количеством образцов, таких как глубокие океаны и тропические морские среды (Foissner et al., 2008). Филогенетически изучена лишь небольшая часть инфузорий. Это в основном связано с (1) отсутствием точных и легко проверяемых таксономических данных, на основе которых можно построить молекулярные исследования, и (2) трудностями оценки их двойных геномов (например, у некоторых видов есть хромосомы размером с ген, молчащий диплоидный геном микроядра, содержащий большое количество генов) (Chen et al., 2021). Таким образом, филогенетические отношения между многими группами инфузорий остаются неясными. Кроме того, на экофизиологию и разнообразие инфузорий могут влиять факторы окружающей среды. Однако в экологических исследованиях их обычно объединяют с другими группами простейших, а не исследуют как независимую группу. Поэтому существует острая необходимость в изучении их экологической реакции на изменения окружающей среды на индивидуальном, популяционном и общественном уровнях.

Поэтому существует острая необходимость в изучении их экологической реакции на изменения окружающей среды на индивидуальном, популяционном и общественном уровнях.

В этой теме исследования собрано 25 статей о инфузориях в морской и пресноводной среде. В этих исследованиях изучалось их разнообразие и эволюционные отношения на основе морфологического, морфогенетического и филогенетического анализов, а также описывались их экологические функции, организация сообщества, биогеография и взаимодействие с организмами на различных трофических уровнях в водной среде обитания.

Систематике инфузорий, выделенных из различных водных местообитаний, посвящено большое количество статей. Всего 33 морфотипа, в том числе шесть простоматеев (Frantal et al.; Jiang et al.), 11 гипотрихов (Gao et al.; Kumar et al.; Ma J. et al.; Omar et al.; Shao et al.; Song). , Zhang et al., Zhang et al., Zhu et al.), два литостоматовых (Chi et al.), шесть перитрихов (Wang Z. et al., Wu et al.), два гетеротрихов (Jin et al. ), один протокруз (Liang et al.), Четыре сукторианца (Ma M. et al.) И один олиготрих (Tsai et al.) были подробно описаны по наблюдениям за живыми клетками и окрашенными серебром образцами. На основании морфологии, морфогенеза и молекулярной филогении выявлены их систематические взаимоотношения. Примечательно, что среди этих 17 видов и трех родов, а именно Foissnerophrys (Jiang et al.), Wilbertophrya (Ma J et al.) И Pseudosincirra (Gao et al.), Были новыми для науки, и некоторые плохо известные виды, такие как Peritromus Kahli Velleneuve- Brachon, 1940, Zoothamnium arbuscula Ehrenberg, 1831 и Zoothamnium hentscheli Kahl, 1935 были впервые изучены путем описания морфологических признаков. Большое количество новых таксонов указывает на наличие большого неохарактеризованного разнообразия инфузорий, что согласуется с выводами Foissner et al. (2008). Многие новые виды были обнаружены в некоторых конкретных местообитаниях, таких как лужи на плато, загрязненные тяжелыми металлами промышленные объекты, глубоководные районы (Марианская впадина), что позволяет предположить, что дальнейшие исследования таких малоизученных условий окружающей среды, вероятно, выявят значительное количество новых таксонов, ожидающих открытия.

), один протокруз (Liang et al.), Четыре сукторианца (Ma M. et al.) И один олиготрих (Tsai et al.) были подробно описаны по наблюдениям за живыми клетками и окрашенными серебром образцами. На основании морфологии, морфогенеза и молекулярной филогении выявлены их систематические взаимоотношения. Примечательно, что среди этих 17 видов и трех родов, а именно Foissnerophrys (Jiang et al.), Wilbertophrya (Ma J et al.) И Pseudosincirra (Gao et al.), Были новыми для науки, и некоторые плохо известные виды, такие как Peritromus Kahli Velleneuve- Brachon, 1940, Zoothamnium arbuscula Ehrenberg, 1831 и Zoothamnium hentscheli Kahl, 1935 были впервые изучены путем описания морфологических признаков. Большое количество новых таксонов указывает на наличие большого неохарактеризованного разнообразия инфузорий, что согласуется с выводами Foissner et al. (2008). Многие новые виды были обнаружены в некоторых конкретных местообитаниях, таких как лужи на плато, загрязненные тяжелыми металлами промышленные объекты, глубоководные районы (Марианская впадина), что позволяет предположить, что дальнейшие исследования таких малоизученных условий окружающей среды, вероятно, выявят значительное количество новых таксонов, ожидающих открытия. Кроме того, некоторые загадочные виды родов Urotricha и Strombidium были идентифицированы в некоторых исследованиях (Frantal et al.; Tsai et al.), которые подчеркивают ценность комплексного подхода, включающего традиционные таксономические, современные молекулярные и экологические исследования для лучшего понимания биоразнообразия инфузорий.

Кроме того, некоторые загадочные виды родов Urotricha и Strombidium были идентифицированы в некоторых исследованиях (Frantal et al.; Tsai et al.), которые подчеркивают ценность комплексного подхода, включающего традиционные таксономические, современные молекулярные и экологические исследования для лучшего понимания биоразнообразия инфузорий.

В трех статьях изучалась биогеография инфузорий. Сун, Сюй и др. проанализировали региональное распределение стромбидиид на побережье Китая на основе данных о разнообразии и обнаружили, что количество видов было выше в южном Китае по сравнению с северным Китаем. Они также сделали вывод об их глобальном распространении на основе данных о последовательности генов рРНК SSU и указали, что виды, выделенные из прибрежных вод Китая, вероятно, были распространены по всему миру. Характер распределения разнообразия инфузорий в Южно-Китайском море был проанализирован Лю и др. и показал, что сообщества инфузорий представляют явное предпочтение ниши — различия в сообществах между приливной зоной и неритическими/океаническими районами были более значительными, чем между неритическими/океаническими районами. и океанических районах. В приливной воде сообщество существенно не различалось между участками, но различалось по типам местообитаний. В неритических и океанических районах отчетливо наблюдалась пространственная изменчивость сообществ между разными участками. Кроме того, они обнаружили, что экологический отбор был основным процессом, структурирующим таксономический состав приливной воды, в то время как пространственные процессы играли значительную роль во влиянии на таксономический состав неритической и океанической воды. Ли Х. и др. исследовали сообщество тинтиннидов в переходной зоне северной части Тихого океана (NPTZ) и обнаружили, что виды были разделены на пять групп: бореальные, тепловодный тип I, тепловодный тип II, переходная зона и космополитические виды. Их результаты подтвердили существование сообщества переходной зоны tintinnid и позволили предположить, что группу теплых вод I типа можно использовать в качестве индикатора северной границы NPTZ.

и океанических районах. В приливной воде сообщество существенно не различалось между участками, но различалось по типам местообитаний. В неритических и океанических районах отчетливо наблюдалась пространственная изменчивость сообществ между разными участками. Кроме того, они обнаружили, что экологический отбор был основным процессом, структурирующим таксономический состав приливной воды, в то время как пространственные процессы играли значительную роль во влиянии на таксономический состав неритической и океанической воды. Ли Х. и др. исследовали сообщество тинтиннидов в переходной зоне северной части Тихого океана (NPTZ) и обнаружили, что виды были разделены на пять групп: бореальные, тепловодный тип I, тепловодный тип II, переходная зона и космополитические виды. Их результаты подтвердили существование сообщества переходной зоны tintinnid и позволили предположить, что группу теплых вод I типа можно использовать в качестве индикатора северной границы NPTZ.

Две статьи посвящены анализу генома инфузорий. Впервые предвзятость использования кодонов макроядерного генома у свободноживущих инфузорий была проанализирована Wang Y. et al. Результаты показали, что содержание GC в макроядерных геномах инфузорий было ниже 50% и оказалось AT- богатый. На модель использования кодонов и эволюцию инфузорий повлияли генетические мутации и естественный отбор. Кодоны большинства инфузорий оканчивались на A или U, и восемь кодонов были общими оптимальными кодонами. CRISPR/Cas9Вектор экспрессии Stylonychia lemnae был сконструирован путем оптимизации кодона макроядерного генома и успешно использован для нокаута гена Adss. Чтобы лучше понять регуляцию транскрипции на хромосомах размером с ген, Zheng et al. сгенерировали сборки макронуклеарного генома двух инфузорий. Они идентифицировали различные АТ-богатые последовательности, консервативные у обоих видов, как на 5′-, так и на 3′-конце каждого гена. Их транскриптомные данные показали, что 5′-цис-регуляторный элемент был связан с активной экспрессией гена.

Впервые предвзятость использования кодонов макроядерного генома у свободноживущих инфузорий была проанализирована Wang Y. et al. Результаты показали, что содержание GC в макроядерных геномах инфузорий было ниже 50% и оказалось AT- богатый. На модель использования кодонов и эволюцию инфузорий повлияли генетические мутации и естественный отбор. Кодоны большинства инфузорий оканчивались на A или U, и восемь кодонов были общими оптимальными кодонами. CRISPR/Cas9Вектор экспрессии Stylonychia lemnae был сконструирован путем оптимизации кодона макроядерного генома и успешно использован для нокаута гена Adss. Чтобы лучше понять регуляцию транскрипции на хромосомах размером с ген, Zheng et al. сгенерировали сборки макронуклеарного генома двух инфузорий. Они идентифицировали различные АТ-богатые последовательности, консервативные у обоих видов, как на 5′-, так и на 3′-конце каждого гена. Их транскриптомные данные показали, что 5′-цис-регуляторный элемент был связан с активной экспрессией гена. Анализ эволюции семейства генов показал, что нанохромосомы возникли у спиротрихов более 9 лет назад.00 миллионов лет назад, и семейства генов, которые играют роль в связывании фактора транскрипции и связывании специфичной для последовательности ДНК, быстро расширились у этих двух видов.

Анализ эволюции семейства генов показал, что нанохромосомы возникли у спиротрихов более 9 лет назад.00 миллионов лет назад, и семейства генов, которые играют роль в связывании фактора транскрипции и связывании специфичной для последовательности ДНК, быстро расширились у этих двух видов.

Три статьи касались физиологии инфузорий. Считается, что функциональность изолированных хлоропластов у видов Strombidium не зависит от какого-либо ядерного контроля. Маселли и др. исследовали потенциальное сохранение генетического материала добычи в этой инфузории и продемонстрировали, что генетический материал из ядер, нуклеоморфов и рибосом жертвы обнаруживался внутри инфузории в течение как минимум 5 дней после приема пищи. Более того, транскриптомия одиночных клеток выявила наличие у инфузории транскриптов ядерного происхождения жертвы после 4-х суточного голодания жертвы. Эти новые данные могут привести к пересмотру механизмов, регулирующих удержание хлоропластов у инфузорий. Чтобы понять значения фракционирования диеты и тканей инфузорий, Park et al. провели эксперименты по определению значений изотопного фракционирования углерода и азота. Δ13C и Δ15N для всех инфузорий представляли собой значительное положительное обогащение. Независимо от типа питания, как Δ13C, так и Δ15N были очень похожи для одних и тех же видов инфузорий. Эти результаты свидетельствуют о том, что Δ13C и Δ15N для морских инфузорий были аналогичны таковым, обнаруженным у других морских организмов, с очень небольшими вариациями, зависящими от пищи. Кроме того, в одной статье обсуждалась биономическая стратегия инфузорий для выживания в суровых условиях. Ли Ю. и соавт. рассмотрел исследования покоящихся кист у инфузорий. Они суммировали индуцирующие факторы инцистирования и эксцистирования и представили их морфологические изменения и молекулярные механизмы во время этих динамических процессов, что открыло новые перспективы для изучения адаптивной эволюции одноклеточных эукариот.

провели эксперименты по определению значений изотопного фракционирования углерода и азота. Δ13C и Δ15N для всех инфузорий представляли собой значительное положительное обогащение. Независимо от типа питания, как Δ13C, так и Δ15N были очень похожи для одних и тех же видов инфузорий. Эти результаты свидетельствуют о том, что Δ13C и Δ15N для морских инфузорий были аналогичны таковым, обнаруженным у других морских организмов, с очень небольшими вариациями, зависящими от пищи. Кроме того, в одной статье обсуждалась биономическая стратегия инфузорий для выживания в суровых условиях. Ли Ю. и соавт. рассмотрел исследования покоящихся кист у инфузорий. Они суммировали индуцирующие факторы инцистирования и эксцистирования и представили их морфологические изменения и молекулярные механизмы во время этих динамических процессов, что открыло новые перспективы для изучения адаптивной эволюции одноклеточных эукариот.

В заключение, коллекция статей в этой теме исследования не только раскрывает большое разнообразие и эволюционные отношения инфузорий, но также предоставляет новую информацию об экофизиологических чертах инфузорий, например, о характере распространения, геномной регуляции и взаимодействии с добычей. Этот впечатляющий вклад еще больше устранит пробел в знаниях об их роли в природе и будет способствовать развитию цилиатологии.

Этот впечатляющий вклад еще больше устранит пробел в знаниях об их роли в природе и будет способствовать развитию цилиатологии.

Вклад авторов

WL руководил написанием рукописи. Все авторы внесли свой вклад в доработку рукописи, прочитали и одобрили представленную версию.

Финансирование

WL была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (грант № 32070517) во время написания рукописи.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Примечание издателя

Все претензии, изложенные в этой статье, принадлежат исключительно авторам и не обязательно представляют претензии их дочерних организаций или издателя, редакторов и рецензентов. Любой продукт, который может быть оценен в этой статье, или претензии, которые могут быть сделаны его производителем, не гарантируются и не поддерживаются издателем.

Благодарности

Все редакторы выражают искреннюю благодарность всем исследователям, которые внесли свой вклад в эту тему исследования. Мы также благодарны всем рецензентам, которые потратили свое драгоценное время на предоставление конструктивной критики, которая значительно повысила академическую ценность статей по этой теме исследования.

Ссылки

Chen, W., Zuo, C., Wang, C., Zhang, T., Lyu, L., Qiao, Y., et al. (2021). Скрытое геномное разнообразие реснитчатых протистов, выявленное с помощью секвенирования генома одной клетки. Биология BMC , 19, 264. doi: 10.1186/s12915-021-01202-1

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Фойсснер В., Чао А. и Кац Л.А. (2008). Разнообразие и географическое распространение инфузорий (Protista: Ciliophora). Биодайверы. Консерв. 17, 345–363. doi: 10.1007/978-90-481-2801-3_9

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Первое исследование для исследования и демонстрации эффектов «вировори» — ScienceDaily

За один день в тихих водах одного пруда миллион вирусных частиц может проникнуть в одноклеточный организм, известный своими крошечными волосками или ресничками, которые продвигают его по этим водам.

В течение последних трех лет Джон ДеЛонг из Университета Небраски-Линкольн был занят открытием потенциально решающей тайны: эти вирусные частицы являются источником не только инфекции, но и питания.

В повороте, достойном Pac-Man, Делонг и его коллеги обнаружили, что виды Halteria — микроскопические инфузории, населяющие пресные воды по всему миру — могут поедать огромное количество инфекционных хлоровирусов, обитающих в их водной среде обитания. Впервые лабораторные эксперименты группы также показали, что диеты, содержащей только вирусы, которую команда называет «вировори», достаточно для обеспечения физиологического роста и даже роста популяции организма.

Известно, что хлоровирусы, открытие Джеймса Ван Эттена из Небраски, определяющее его карьеру, заражают микроскопические зеленые водоросли. В конце концов, вторгшиеся хлоровирусы разорвали своих одноклеточных носителей, как воздушные шары, выплеснув углерод и другие поддерживающие жизнь элементы в открытую воду.

«На самом деле это просто удерживает углерод в этом своего рода слое микробного супа, не давая пастбищам брать энергию вверх по пищевой цепочке», — сказал Делонг, доцент биологических наук в Небраске.

Но если инфузории едят те же самые вирусы на обед, то вирусы могут уравновешивать переработку углерода, которую вирусы, как известно, увековечивают. Вполне возможно, сказал Делонг, что вирусы помогают и способствуют побегу углерода из отбросов пищевой цепи, предоставляя ему восходящую мобильность, которую вирусы в противном случае подавляют.

«Если вы умножите грубую оценку того, сколько существует вирусов, сколько существует инфузорий и сколько воды, вы получите огромное количество энергии, движущейся вверх по пищевой цепочке», — сказал Делонг, который подсчитано, что инфузории в небольшом пруду могут съедать 10 триллионов вирусов в день.

«Никто этого не заметил»

Делонг уже был знаком со способами, которыми хлоровирусы могут запутаться в пищевой сети. В 2016 году эколог в партнерстве с Ван Эттеном и вирусологом Дэвидом Дуниганом показал, что хлоровирусы получают доступ к водорослям, которые обычно находятся в роду инфузорий под названием 9.0079 Paramecia , только тогда, когда крошечные ракообразные поедают Paramecia и выделяют недавно открытые водоросли.

Это открытие поставило Делонга в «другое положение», когда дело дошло до размышлений о вирусах и их изучения. Учитывая изобилие вирусов и микроорганизмов в воде, он считал неизбежным, что даже если исключить инфекцию, первые иногда попадут внутрь вторых.

«Казалось очевидным, что все должны постоянно получать вирусы в рот», — сказал он. «Казалось, что это должно было произойти, потому что в воде так много всего».

Итак, Делонг погрузился в исследовательскую литературу, намереваясь всплыть на поверхность с любыми исследованиями водных организмов, поедающих вирусы, и, в идеале, с тем, что произошло, когда они это сделали. Он вышел с драгоценным немногим. В одном исследовании, проведенном в 1980-х годах, сообщалось, что одноклеточные протисты способны потреблять вирусы, но дальше этого не пошло. Несколько статей из Швейцарии позже показали, что протисты, похоже, удаляли вирусы из сточных вод.

— Вот и все, — сказал Делонг.

Ничего не говорилось о потенциальных последствиях для самих микроорганизмов, не говоря уже о пищевых сетях или экосистемах, к которым они принадлежали. Это удивило Делонга, который знал, что вирусы построены не только на углероде, но и на других краеугольных камнях жизни. Они были, по крайней мере гипотетически, чем угодно, только не нездоровой пищей.

«Они состоят из действительно хороших материалов: нуклеиновых кислот, большого количества азота и фосфора», — сказал он. «Все должно хотеть их съесть.

«Все должно хотеть их съесть.

«Так много тварей съест все, до чего сможет дотянуться. Наверняка кто-то научился бы есть это действительно хорошее сырье».

Будучи экологом, который проводит большую часть своего времени, используя математику для описания динамики хищник-жертва, Делонг не был полностью уверен, как приступить к исследованию своей гипотезы. , он решил не усложнять. Во-первых, ему понадобятся добровольцы. Он поехал к ближайшему пруду и собрал образцы воды. Вернувшись в свою лабораторию, он собрал все микроорганизмы, с которыми мог справиться, независимо от вида. , в капли воды. Наконец, он добавил щедрые порции хлоровируса.0003

«Сначала было просто предположение, что их больше», — сказал Делонг о инфузориях. «Но тогда они были достаточно большими, чтобы я мог взять их кончиком пипетки, положить в чистую каплю и сосчитать».

Всего за два дня количество хлоровирусов резко сократилось в 100 раз. Население Halteria , которым нечего было есть, кроме вируса, росло в среднем примерно в 15 раз за тот же период времени. Halteria , лишенная хлоровируса, тем временем вообще не росла.

Чтобы подтвердить, что Halteria действительно потребляет вирус, команда пометила часть ДНК хлоровируса флуоресцентным зеленым красителем, прежде чем ввести вирус инфузориям. Действительно, реснитчатый эквивалент желудка, его вакуоль, вскоре стал светиться зеленым.

Это было безошибочно: инфузории поедали вирус. И этот вирус поддерживал их.

«Я звонил своим соавторам:« Они выросли! Мы сделали это! «Я очень рад возможности увидеть что-то настолько фундаментальное впервые».

Делонг еще не закончил. Его математическая сторона задавалась вопросом, может ли эта конкретная динамика «хищник-жертва», какой бы странной она ни казалась, иметь что-то общее с более простыми парами, которые он привык изучать.

Он начал с того, что составил график снижения количества хлоровируса по сравнению с ростом Halteria . Эта взаимосвязь, как обнаружил Делонг, в целом согласуется с теми, которые экологи наблюдали среди других микроскопических охотников и тех, на кого они охотились. Halteria также преобразовала около 17% потребленной массы хлоровируса в новую собственную массу, что соответствует процентам, наблюдаемым, когда Paramecia поедает бактерии, а ракообразные миллиметровой длины поедают водоросли. Даже скорость, с которой инфузории охотятся на вирус, и примерно 10 000-кратное различие в их размерах совпадают с другими исследованиями водных случаев.

«Я хотел определить, было ли это странным и подходило ли это», — сказал Делонг. «Это не странно. Просто никто этого не заметил».

С тех пор Делонг и его коллеги определили других инфузорий, которые, как и Halteria , могут процветать, питаясь одними лишь вирусами. Чем больше они обнаруживают, тем более вероятным кажется, что вироворы могут встречаться в дикой природе.