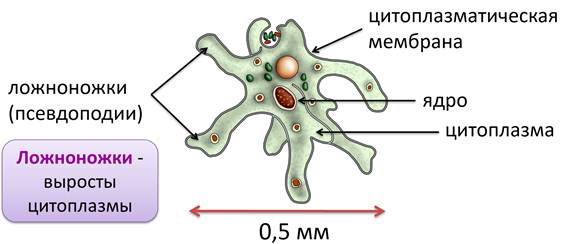

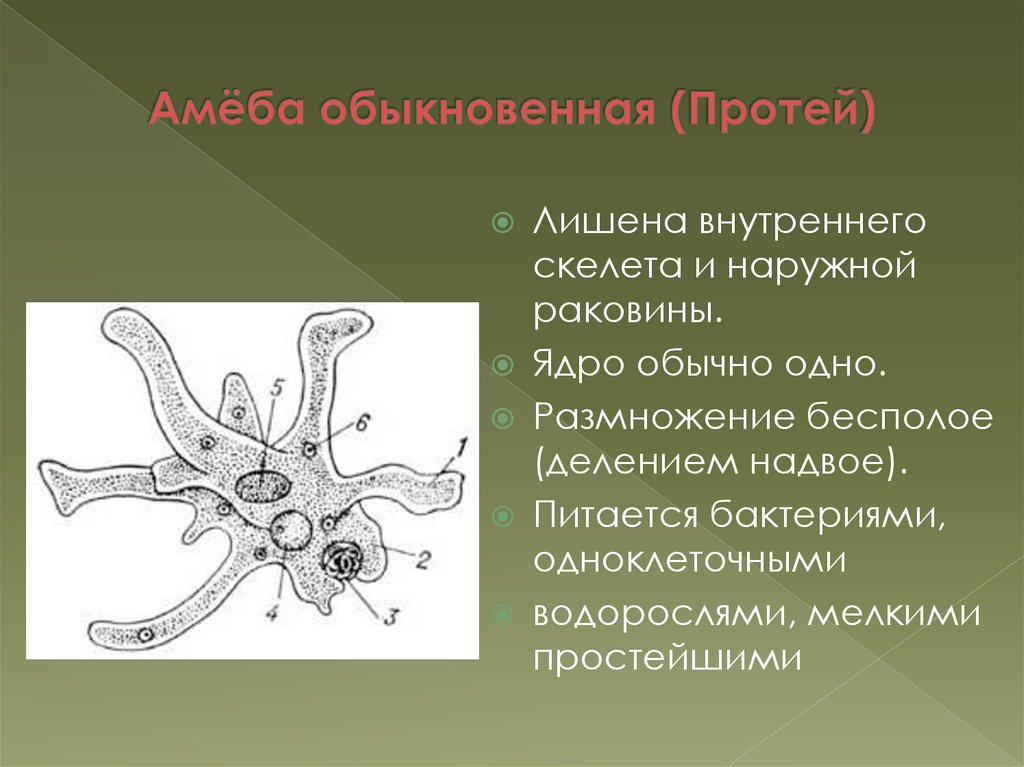

Простейшие систематика амебы протей. Значение в природе. Строение обыкновенной амёбы

Один из представителей одноклеточных животных (простейших), имеющих возможность самостоятельно передвигаться, используя так называемые «ложноножки» называется – Амеба обыкновенная или протей. Относится к типу корненожек из-за своего непостоянного вида, образующихся, изменяющихся и исчезающих ложноножек.

Она имеет форму маленького, еле различимого невооруженным глазом студенистого комочка, не имеющего цвета, размером около 0,5 мм, главная характеристика которого изменчивость формы, отсюда и название – «амеба», значит «изменчивая».

Детально рассмотреть строение клетки обыкновенной амебы без микроскопа невозможно.

Любой водоем с пресной стоячей водой – идеальная среда обитания для амебы, особенно предпочитает пруды с большим содержанием гниющих растений и болота, в которых обитают в большом количестве бактерии.

При этом она сможет выжить во влаге почвы, в капле росы, в воде внутри человека, и даже в обычный гниющий лист дерева может приметить амёба, амёбы, другими словами напрямую зависят от воды.

Наличие большого количества микроорганизмов и одноклеточных водорослей, явный признак присутствия протея в воде, так как она ими питается.

Когда наступают отрицательные условия для существования (наступление осени, пересыхание водоема), простейшее перестает питаться. Приобретая форму шарика, на теле одноклеточного появляется специальная оболочка – циста. Внутри этой пленки организм может находиться продолжительное время.

В состоянии цисты клетка пережидает засуху или холода (при этом простейшее не перемерзает и не засыхает), пока условия окружения не изменятся или циста не будет перенесена ветром в более благоприятное место, жизнь клетки амебы останавливается.

Так защищается от неблагоприятных условий амеба обыкновенная, когда среда обитания становится пригодной для жизни, протей выходит из оболочки и продолжает вести обычный образ жизни.

Существует способность к регенерации, когда тело повреждено, она может достроить разрушенное место, главное условие для этого процесса – целостность ядра.

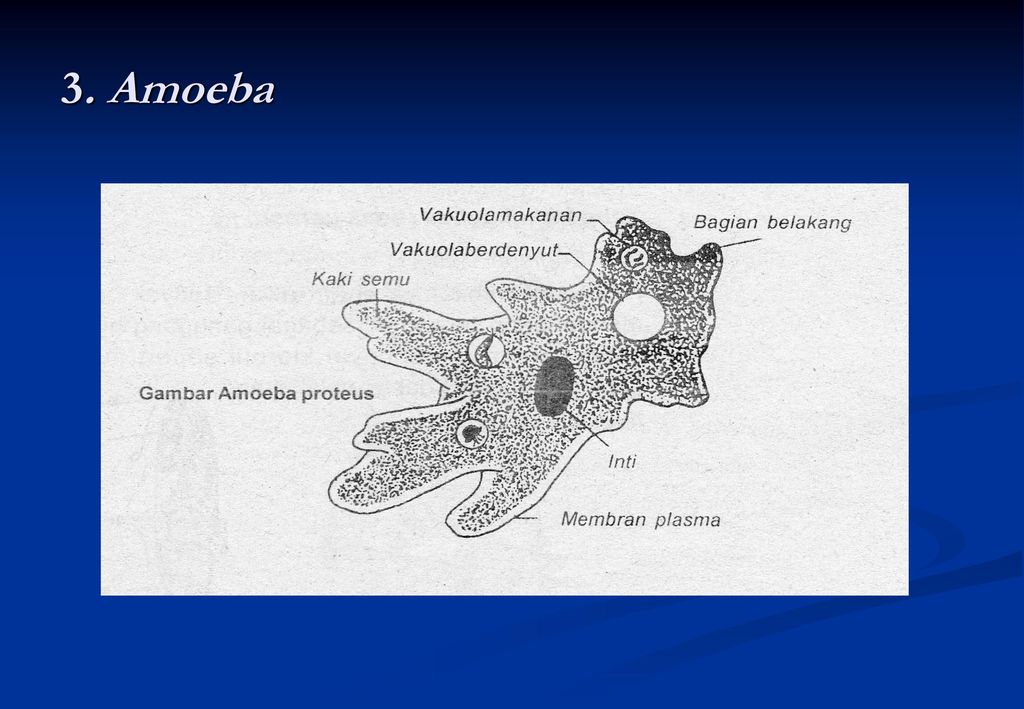

Строение и обмен веществ простейшего

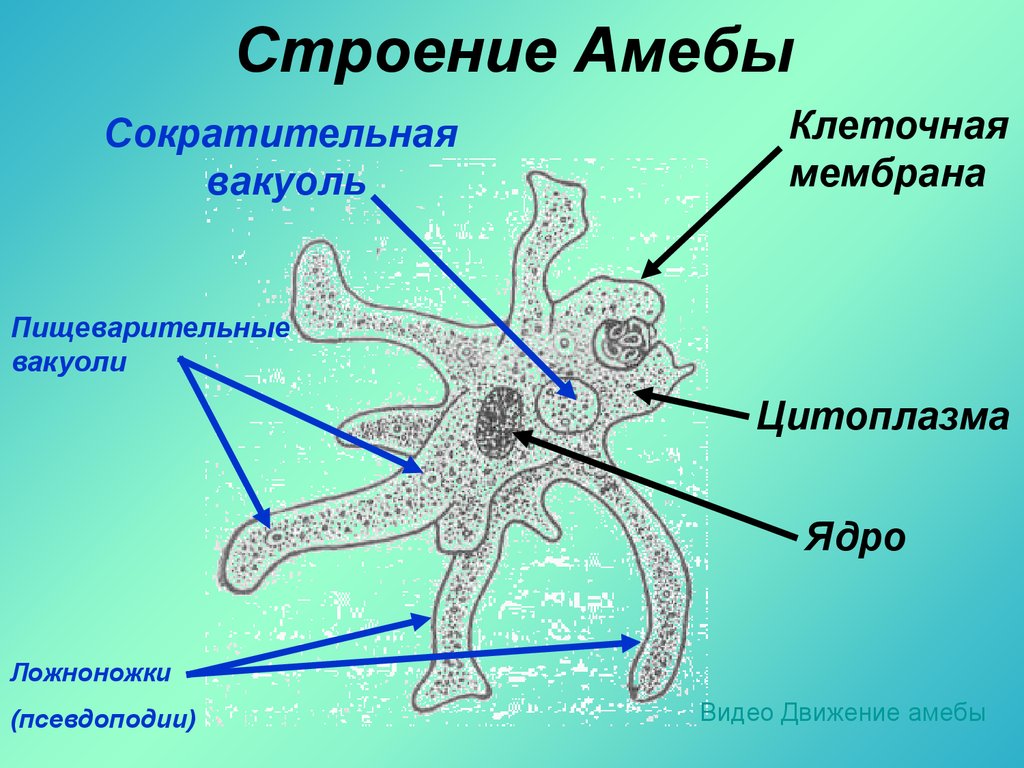

Чтобы рассмотреть внутреннее строение организма одноклеточного, необходим микроскоп. Он позволит увидеть, что строение тела амебы, представляет собой целый организм, который в состоянии самостоятельно выполнить все функции необходимые для выживания.

Ее тело покрыто тонкой пленкой, которая называется , и содержащая полужидкую цитоплазму. Внутренний слой цитоплазмы более жидкий и менее прозрачный, чем наружный. В ней находятся ядро и вакуоли

Для пищеварения и избавления не переваренных остатков используется пищеварительная вакуоль. начинает осуществляться с контакта с пищей, на поверхности тела клетки появляется «пищевая чашечка». Когда стенки «чашечки» смыкаются, туда поступает пищеварительный сок, так появляется пищеварительная вакуоль.

Образовавшиеся питательные вещества в результате пищеварения используются для построения тела протея.

Процесс пищеварения может занимать от 12 часов до 5 дней. Такой тип питания называется фагоцитоз. Чтобы дышать, простейшее поглощает воду всей поверхностью тела, из которой потом выделяет кислород.

Такой тип питания называется фагоцитоз. Чтобы дышать, простейшее поглощает воду всей поверхностью тела, из которой потом выделяет кислород.

Для выполнения функции выделения излишков воды, а также регулирования давления внутри тела, у амебы имеется сократительная вакуоль, через нее также иногда может происходить выделение продуктов жизнедеятельности. Так происходит дыхание амебы, процесс называется – пиноцитоз.

Передвижение и реакция на раздражители

Для передвижения амеба обыкновенная использует ложноножку, другое их название – псевдоподия или корненожка (из-за сходства с корнями растений). Они могут образовываться в любом месте на поверхности тела. Когда цитоплазма переливается к краю клетки, на поверхности протея появляется выпуклость, образуется ложная ножка.

В нескольких местах ножка прикрепляется к поверхности, в нее постепенно перетекает оставшаяся цитоплазма.

Таким образом, происходит передвижение, скорость которого примерно 0,2 мм в минуту. Клетка может образовать несколько псевдоподий. Организм реагирует на различные раздражители, т.е. обладает способностью чувствовать.

Клетка может образовать несколько псевдоподий. Организм реагирует на различные раздражители, т.е. обладает способностью чувствовать.

Размножение

Питаясь, клетка растет, увеличивается, наступает процесс, ради которого живут все существа – размножение.

Размножение амебы обыкновенной, процесс самый простой из известных науке, происходит бесполым путем, и подразумевает собой деление на части. Размножение начинается со стадии, когда ядро амебы начинает вытягиваться и сужаться посередине пока не разделится на две части. В это время тело самой клетки так же разделяется. В каждой из этих частей остаётся по ядру.

В конце концов, цитоплазма между двумя частями клетки разрывается, и образующийся новый клеточный организм отделяется от материнского, в котором остается сократительная вакуоль. Стадия деления обусловлена еще тем, что протей перестает питаться, останавливается пищеварение, тело приобретает округлый вид.

Таким образом, размножается протей. В течение суток клетка может размножаться несколько раз.

Значение в природе

Являясь важным элементом любой экосистемы, амеба обыкновенная регулирует количество бактерий и микроорганизмов в среде ее обитания. Тем самым поддерживая чистоту водоемов.

Таким образом, являясь частью пищевой цепочки, ею питаются мелкие рыбки, рачки и насекомые для которых она является пищей.

Амеба – это одноклеточный организм микроскопических размеров из отряда Amoebidae. Свое название она получила от греческого слова «изменение». Тело простейшего организма не имеет какой-либо прочной оболочки или скелета. Поэтому форма микроорганизма неправильная, постоянно меняющаяся. Передвижение одноклеточного возможно благодаря ложноножкам, которые то появляются, то исчезают.

Обитает микроорганизм в илистых водоемах или же в застойной воде. Эти воды – идеальная среда обитания для амебы. Здесь микроорганизм находит достаточное питание в виде бактерий, других простейших или водорослей. Питается микроорганизм также с помощью ложноножек. Ток по цитоплазме стремится в одну точку, после чего в этом месте образуется выпячивание – псевдоподий (ложноножки). Из цитоплазмы выделяется пищеварительный сок, который окутывает добычу. Расщепляя пищу, сок переваривает ее часть в полезные вещества, которые идут на поддержания микроорганизма. Вся остальная часть выбрасывается из тела примитивного одноклеточного, в любой точке. Как выглядит амеба без микроскопа достаточно тяжело понять. В местах ее обитания можно наблюдать невооруженным глазом лишь небольшие белые сгустки, достигающие в размере не более половины миллиметра.

Ток по цитоплазме стремится в одну точку, после чего в этом месте образуется выпячивание – псевдоподий (ложноножки). Из цитоплазмы выделяется пищеварительный сок, который окутывает добычу. Расщепляя пищу, сок переваривает ее часть в полезные вещества, которые идут на поддержания микроорганизма. Вся остальная часть выбрасывается из тела примитивного одноклеточного, в любой точке. Как выглядит амеба без микроскопа достаточно тяжело понять. В местах ее обитания можно наблюдать невооруженным глазом лишь небольшие белые сгустки, достигающие в размере не более половины миллиметра.

Виды амеб, опасных для человека

По статистике в организме каждого четвертого человека на планете живет ротовая амеба. Именно с ней часто связывают появление кариеса зубов. Научно доказанных фактов патогенного влияния данного вида на людей нет. Но этот микроорганизм выявляли при таких заболеваниях, как:

- Периодонт;

- Гайморит;

- Остеомиелит.

Поэтому у медиков есть основания полагать, что в развитии этих заболеваний есть определенная роль одноклеточных.

Строение и цикл развития

Все тело данного вида корненожки состоит из жидкой цитоплазмы. Именно цитоплазма образует ложноножки. Внутри цитоплазмы заключено одно ядро. То есть амеба – это одна единственная клетка, внутри которой содержится весь организм. Жизненный цикл организма заключается в росте микроорганизма до определенного размера. Как только одноклеточное достигает определенной массы, происходит деление ядра. Тело и цитоплазма также разделяются на две части. Токовые импульсы остаются в одной из частей. В другой части они заново возникают. За один день может произойти несколько делений ядра.

Пути заражения

Передаваться амеба может от человека к человеку вместе со слюной или при пользовании одной посудой. Также заразиться можно от кашля уже больного человека. Амеба в тело человека может проникнуть с водой или пищей, через грязные руки.

Как правило, дизентерийная амеба локализуется в желудочно-кишечном тракте. Эта бактерия мелких размеров (до 30 микрометров), с высокой активностью и подвижностью.

Заражение дизентерийной амебой может не всегда сопровождаться ярко выраженными симптомами, так как часто она ведет умеренную жизнедеятельность в ЖКТ, питаясь бактериями и не вызывая патологические процессы.

При определенных факторах амеба может изменять свое поведение и начать активно внедряться в кишечные стенки, вызывая изъязвления и абсцессы. Проникшие в ткани бактерии начинают питаться красными эритроцитами и, если вовремя не начать лечение, болезнь приобретает хроническое течение, истощает человеческий организм и приводит к летальному исходу.

Амеба протей

Эту бактерию еще называют амебой обыкновенной или корненожкой. Микроорганизм относительно крупный – достигает до 0,5 миллиметров в длину. Обитает данный вид амеб в пресной воде, как правило, в закрытых водоемах – болотах, загнивающих прудах и распространен по всему миру. Размножается путем деления материнской клетки на дочерние.

Размножается путем деления материнской клетки на дочерние.

Кишечная форма

Иодамеба Бюнчли

Карликовая амеба

Амеба Гартмана

Этот микроорганизм не способен вызвать никаких патологических проявлений в человеческом организме. Внешне он напоминает дизентерийную разновидность, но размеров достигает значительно меньших. На вегетативной стадии развития максимальная длина амебы Гартмана достигает 12, а размер цист – 10 микрометров.

Ротовая амеба

Диэнтамеба

Заражение происходит во время непосредственного контакта человека с зараженной водой, при этом патогенный микроорганизм проникает в носовые пазухи, далее – в обонятельный нерв и в головной мозг, распространяясь по всем его участкам. Амеба, пожирающая мозг, активно размножается, вызывая в мозгу некрозы и кровоизлияния. Почти всегда эта болезнь заканчивается летальным исходом.

Типы амебиаза

Амебиаз имеет несколько форм развития, которые отличаются выраженностью и конкретной симптоматикой: бессимптомный и манифестный, в числе которых выделяется кишечная и внекишечная формы. Кишечный амебиаз характеризуется дизентерией и амебным колитом, а внекишечный – амебиазными поражениями органов, не относящихся к пищеварительному тракту.

Кишечный амебиаз характеризуется дизентерией и амебным колитом, а внекишечный – амебиазными поражениями органов, не относящихся к пищеварительному тракту.

Кишечный

Вызывает эту форму амебиаза преимущественно дизентерийная амеба. В агрессивной стадии развития она внедряется в кишечные стенки, вызывая развитие язв, эрозий и нагноений. У зараженного человека учащаются позывы к испражнениям, появляются боли внизу живота, в кале обнаруживается примесь слизи и крови.

Бессимптомная форма

Дизентерийная амеба может обитать в нижних отделах кишечника, никак себя не проявляя и не вызывая патологических процессов. После заражения инкубационный период амебиаза составляет около 14 дней. Бактерия на протяжении этого времени спокойно питается кишечными бактериями, не поражая слизистых и стенок. В это время человек, не подозревая о своем заражении, становится носителем инфекции.

Острая

Амеба под влиянием определенных факторов приобретает агрессивную форму, внедряясь в кишечник и повреждая его стенки. Появляются ярко выраженные симптомы заражения: дефекации учащаются до 20 раз за сутки, часто бывают ложные и болезненные, кал становится жидким, с примесями крови. Пациент жалуется на приступообразные боли внизу живота, плохое самочувствие и потерю аппетита.

Появляются ярко выраженные симптомы заражения: дефекации учащаются до 20 раз за сутки, часто бывают ложные и болезненные, кал становится жидким, с примесями крови. Пациент жалуется на приступообразные боли внизу живота, плохое самочувствие и потерю аппетита.

Молниеносная

При иммунодефиците инкубационный период амебиаза длится не более 2 дней, симптоматика сразу ярко выраженная, так как микроорганизмы размножаются молниеносно. Часто наступает молниеносная форма амебиаза после беременности, так как организм матери ослаблен родами и лактацией. Такая форма болезни часто приводит к тяжелым осложнениям, поэтому при появлении симптомов сразу же необходимо посетить врача и начать необходимое лечение.

Клиническая картина

Главный врач Московской городской больницы № 62. Анатолий Нахимович Махсон

Лечебная практика: более 40 лет.

К сожалению, в России и странах СНГ аптечные корпорации продают дорогущие лекарства, которые лишь снимают симптомы, тем самым подсаживая людей на тот или иной препарат. Именно по-этому в этих странах такой высокий процент заражений и так много людей мучаются «нерабочими» препаратами.

Именно по-этому в этих странах такой высокий процент заражений и так много людей мучаются «нерабочими» препаратами.

Хроническая форма

Если при острой форме амебиаза не предпринимать никаких действий, она продлится до 2 месяцев, а потом постепенно симптоматика стихнет самостоятельно. Но это не означает, что болезнь полностью самоизлечилась – она просто перешла в хроническую форму и через некоторое время опять наступит фаза обострения. В период ремиссии человек остается носителем цист и представляет угрозу для окружающих здоровых людей.

Внекишечный

Если возникли признаки развития амебиаза, следует немедленно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы, а при положительных результатах срочно начать лечение.

Амебы, раковинные амебы, фораминиферыДля корненожек характерны органоиды движения типа лобоподий или ризоподий. Ряд видов образует органическую или минеральную раковинку. Основной способ размножения — бесполое путем митотического деления клетки надвое. У некоторых видов наблюдается чередование бесполого и полового размножения.

У некоторых видов наблюдается чередование бесполого и полового размножения.

К классу Корненожки относятся отряды: 1) Амебы, 2) Раковинные амебы, 3) Фораминиферы.

Отряд Амебы (Amoebina)

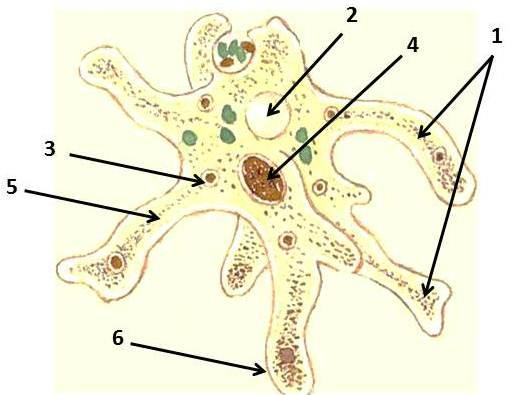

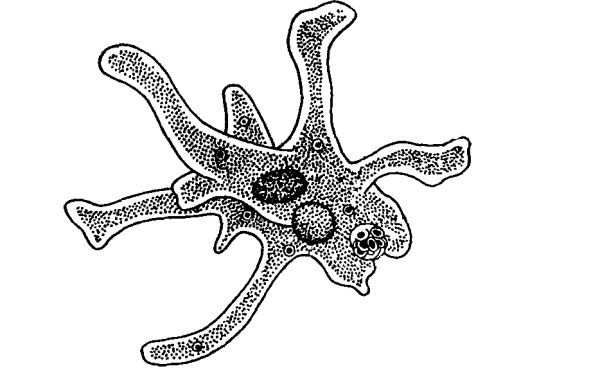

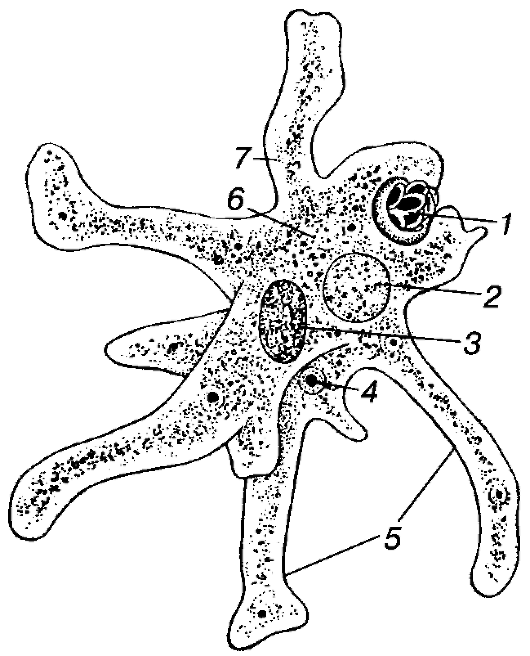

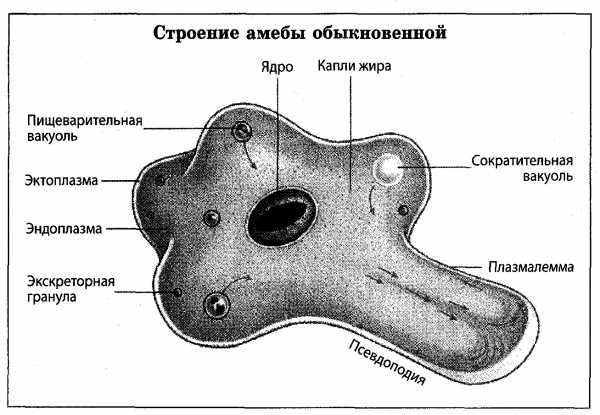

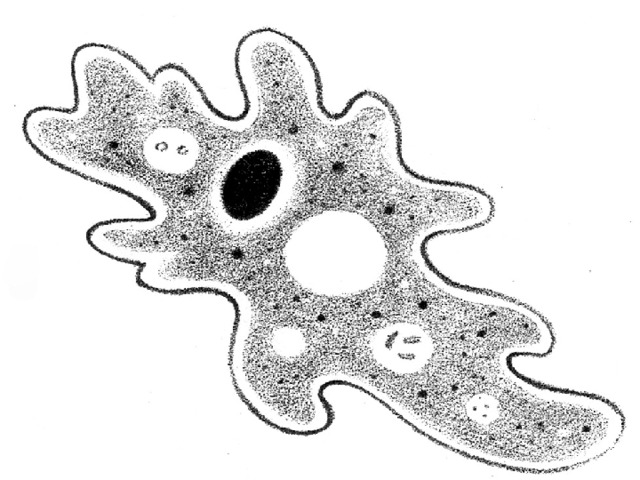

рис. 1.

1 — ядро, 2 — эктоплазма, 3 — эндоплазма,

4 — псевдоподия, 5 — пищеварительная

вакуоль, 6 — сократительная вакуоль.

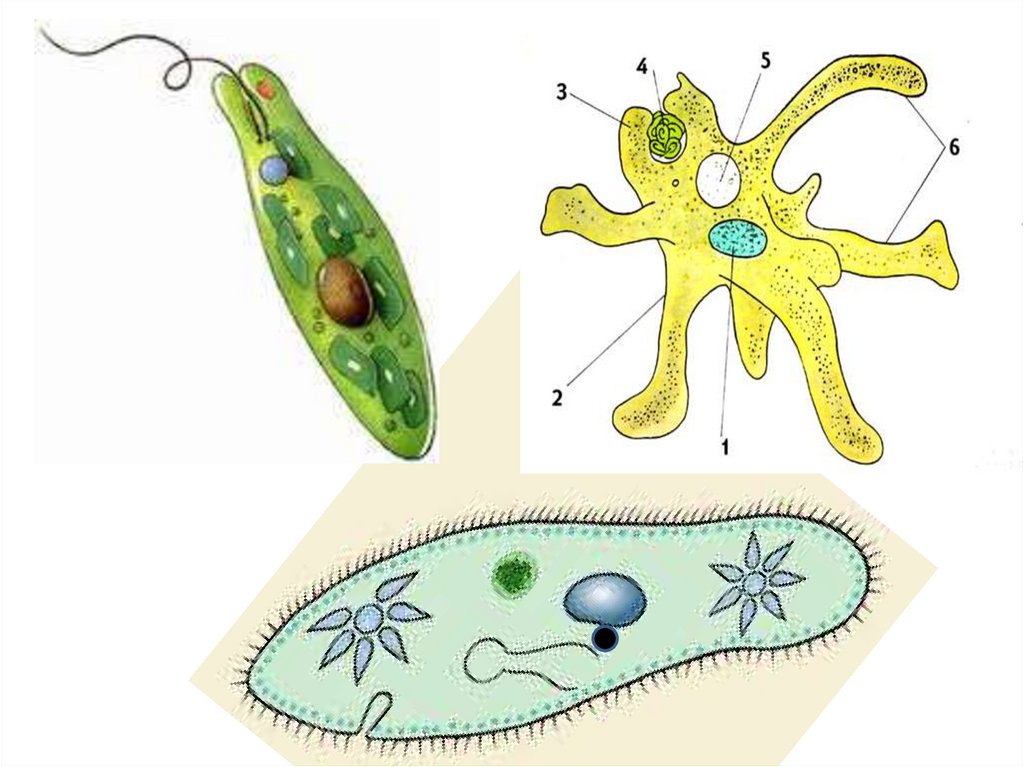

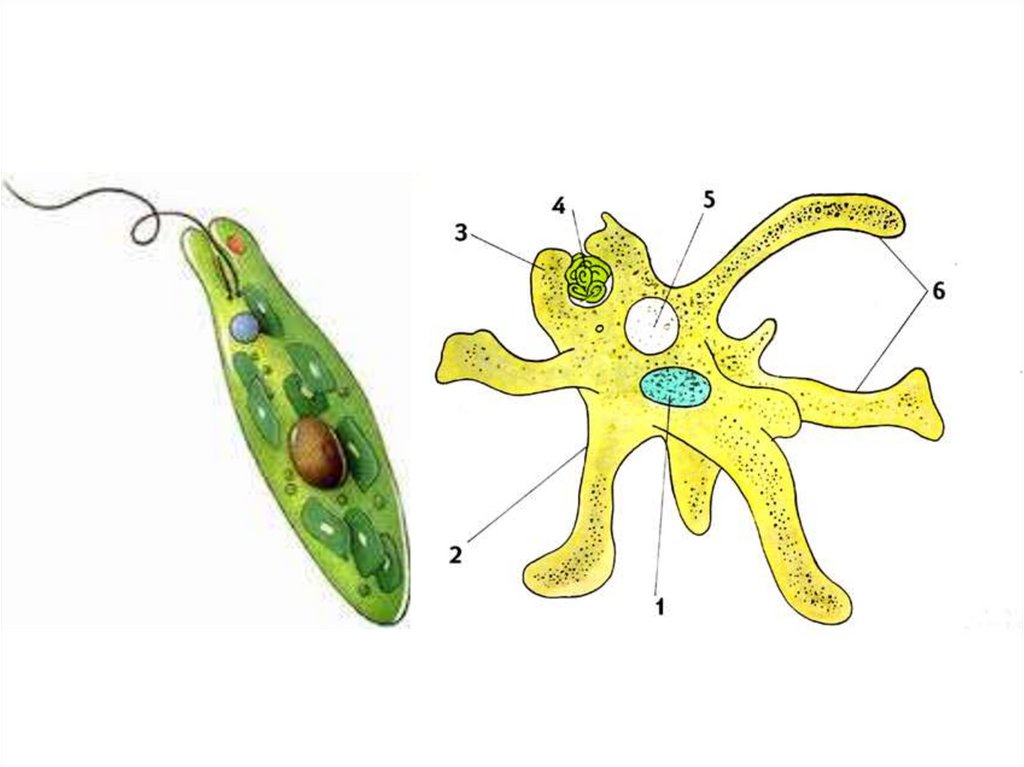

Амеба протей (Amoeba proteus) (рис. 1) обитает в пресных водоемах. Достигает в длину 0,5 мм. Имеет длинные псевдоподии, одно ядро, оформленного клеточного рта и порошицы нет.

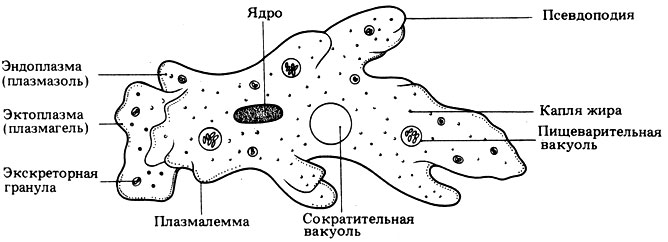

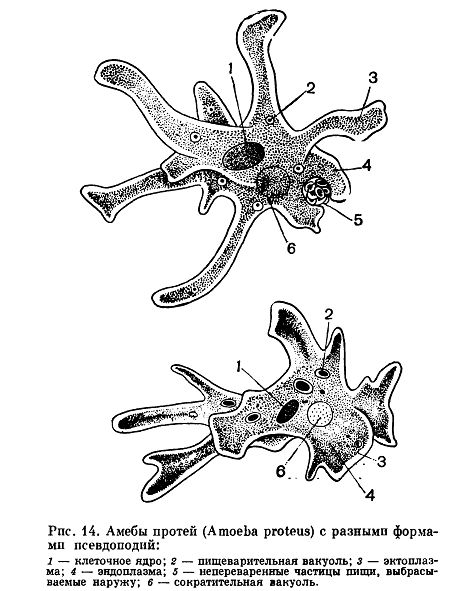

рис. 2.

1 — псевдоподии амебы,

2 — пищевые частицы.

Питается бактериями, водорослями, частицами органических веществ и др. Процесс захвата твердых пищевых частиц происходит с помощью псевдоподий и называется фагоцитозом (рис. 2). Вокруг захваченной пищевой частицы формируется фагоцитозная вакуоль, в нее поступают пищеварительные ферменты, после чего она превращается в пищеварительную вакуоль. Процесс поглощения жидких пищевых масс называется пиноцитозом. В этом случае растворы органических веществ попадают в амебу через тонкие каналы, которые образуются в эктоплазме путем впячивания. Формируется пиноцитозная вакуоль, она отшнуровывается от канала, в нее поступают ферменты, и эта пиноцитозная вакуоль также становится пищеварительной вакуолью.

В этом случае растворы органических веществ попадают в амебу через тонкие каналы, которые образуются в эктоплазме путем впячивания. Формируется пиноцитозная вакуоль, она отшнуровывается от канала, в нее поступают ферменты, и эта пиноцитозная вакуоль также становится пищеварительной вакуолью.

Кроме пищеварительных вакуолей имеется сократительная вакуоль, удаляющая излишки воды из организма амебы.

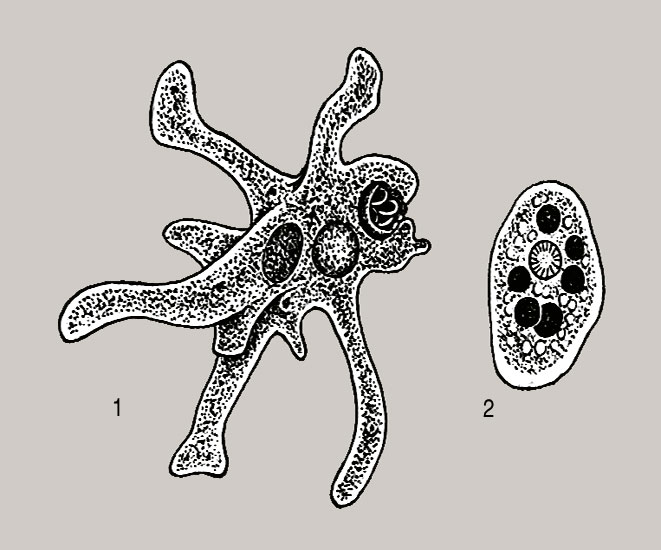

Размножается путем деления материнской клетки на две дочерних (рис. 3). В основе деления лежит митоз.

рис. 3.

При неблагоприятных условиях амеба инцистируется. Цисты устойчивы к высыханию, низким и высоким температурам, течениями воды и воздушными потоками переносятся на большие расстояния. Попав в благоприятные условия, цисты раскрываются, и из них выходят амебы.

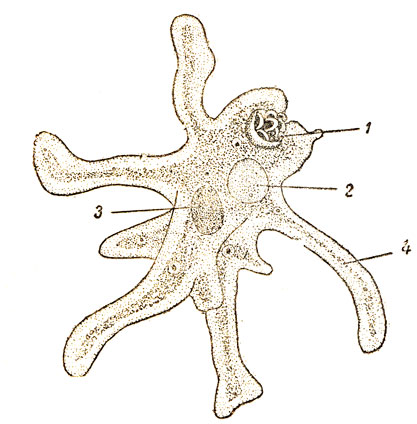

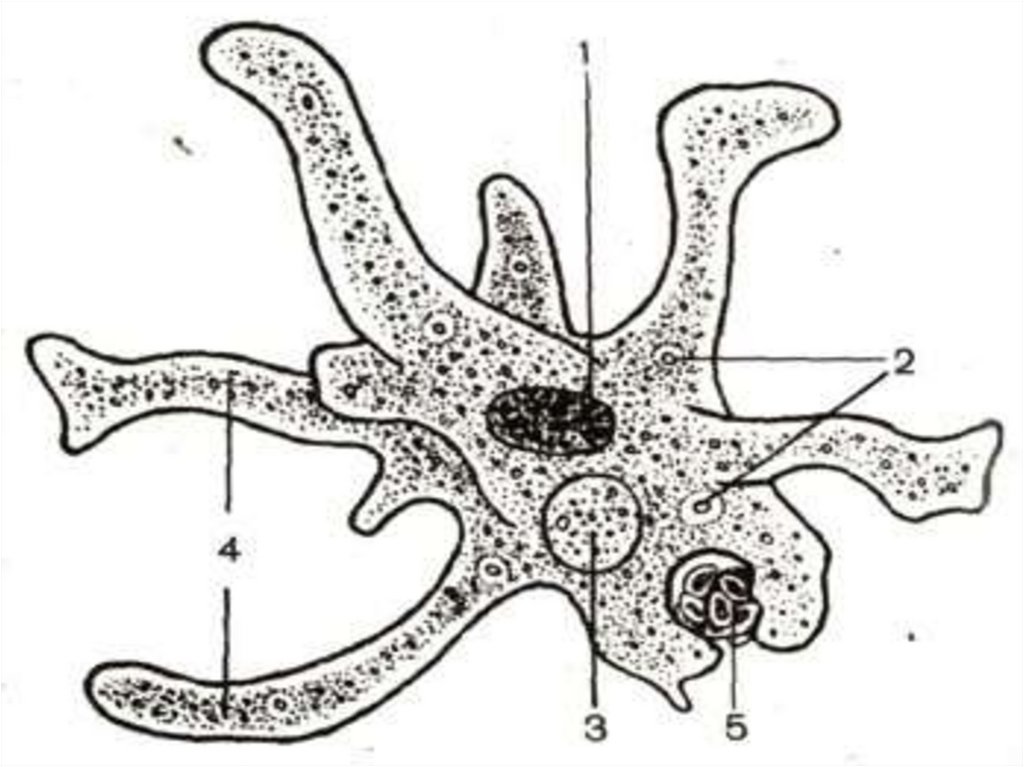

Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) обитает в толстом кишечнике человека. Может вызывать заболевание — амебиаз. В жизненном цикле дизентерийной амебы выделяют следующие стадии: циста, мелкая вегетативная форма, крупная вегетативная форма, тканевая форма. Инвазионной (заражающей) стадией является циста. Циста попадает в организм человека перорально вместе с пищей или водой. В кишечнике человека из цист выходят амебы, имеющие небольшие размеры (7-15 мкм), питающиеся в основном бактериями, размножающиеся и не вызывающие заболевания у человека. Это — мелкая вегетативная форма (рис. 4). При попадании в нижние отделы толстого кишечника она инцистируется. Выделяющиеся с фекалиями цисты могут попасть в воду или почву, далее — на пищевые продукты. Явление, при котором дизентерийная амеба живет в кишечнике, не причиняя вреда хозяину, называется цистоносительством.

Инвазионной (заражающей) стадией является циста. Циста попадает в организм человека перорально вместе с пищей или водой. В кишечнике человека из цист выходят амебы, имеющие небольшие размеры (7-15 мкм), питающиеся в основном бактериями, размножающиеся и не вызывающие заболевания у человека. Это — мелкая вегетативная форма (рис. 4). При попадании в нижние отделы толстого кишечника она инцистируется. Выделяющиеся с фекалиями цисты могут попасть в воду или почву, далее — на пищевые продукты. Явление, при котором дизентерийная амеба живет в кишечнике, не причиняя вреда хозяину, называется цистоносительством.

рис. 4.

А — мелкая вегетативная форма,

Б — крупная вегетативная форма

(эритрофаг): 1 — ядро,

2 — фагоцитированные эритроциты.

Лабораторная диагностика амебиаза — изучение под микроскопом мазков фекалий. В острый период болезни в мазке обнаруживаются крупные вегетативные формы (эритрофаги) (рис. 4), при хронической форме или цистоносительстве — цисты.

Механическими переносчиками цист дизентерийных амеб являются мухи, тараканы.

Кишечная амеба (Entamoeba coli) обитает в просвете толстого кишечника. Кишечная амеба питается бактериями, остатками растительной и животной пищи, не причиняя хозяину никакого вреда. Никогда не заглатывает эритроциты, даже если они находятся в кишечнике в больших количествах. В нижнем отделе толстого кишечника образует цисты. В отличие от четырехядерных цист дизентерийной амебы, цисты кишечной амебы имеют восемь или два ядра.

рис. 5.

А — арцелла (Arcella sp.),

Б — диффлюгия (Difflugia sp.).

Отряд Раковинные амебы (Testacea)

Представители этого отряда — пресноводные бентосные организмы, некоторые виды обитают в почве. Имеют раковинку, размеры которой варьируют от 50 до 150 мкм (рис. 5). Раковинка может быть: а) органической («хитиноидной»), б) из кремниевых пластинок, в) инкрустированной песчинками. Размножаются делением клетки надвое. При этом одна дочерняя клетка остается в материнской раковинке, другая строит себе новую. Ведут только свободный образ жизни.

Отряд Фораминиферы (Foraminifera)

рис. 6.

А — планктонная фораминифера глобигерина

(Globigerina sp.), Б — многокамерная известковая

раковинка эльфидиума (Elphidium sp.).

Фораминиферы обитают в морских водоемах, входят в состав бентоса, за исключением семейств Глобигерины (рис. 6А) и Глобороталиды, ведущих планктонный образ жизни. Фораминиферы имеют раковины, размеры которых варьируются от 20 мкм до 5-6 см, у ископаемых видов фораминифер — до 16 см (нуммулиты). Раковины бывают: а) известковыми (наиболее распространенные), б) органические из псевдохитина, в) органические, инкрустированные песчинками. Известковые раковины могут быть однокамерными или многокамерными с устьем (рис. 6Б). Перегородки между камерами пронизаны отверстиями. Очень длинные и тонкие ризоподии выходят как через устье раковины, так и через многочисленные поры, пронизывающие ее стенки. У некоторых видов стенка раковины не имеет пор. Число ядер — от одного до множества. Размножаются бесполым и половым способами, которые чередуются друг с другом. Половое размножение — изогамного типа.

Половое размножение — изогамного типа.

Фораминиферы играют важную роль в формировании осадочных пород (мел, нуммулитовые известняки, фузулиновые известняки и др.). В ископаемом состоянии фораминиферы известны с кембрийского периода. Для каждого геологического периода характерны свои массовые виды фораминифер. Эти виды являются руководящими формами для определения возраста геологических пластов.

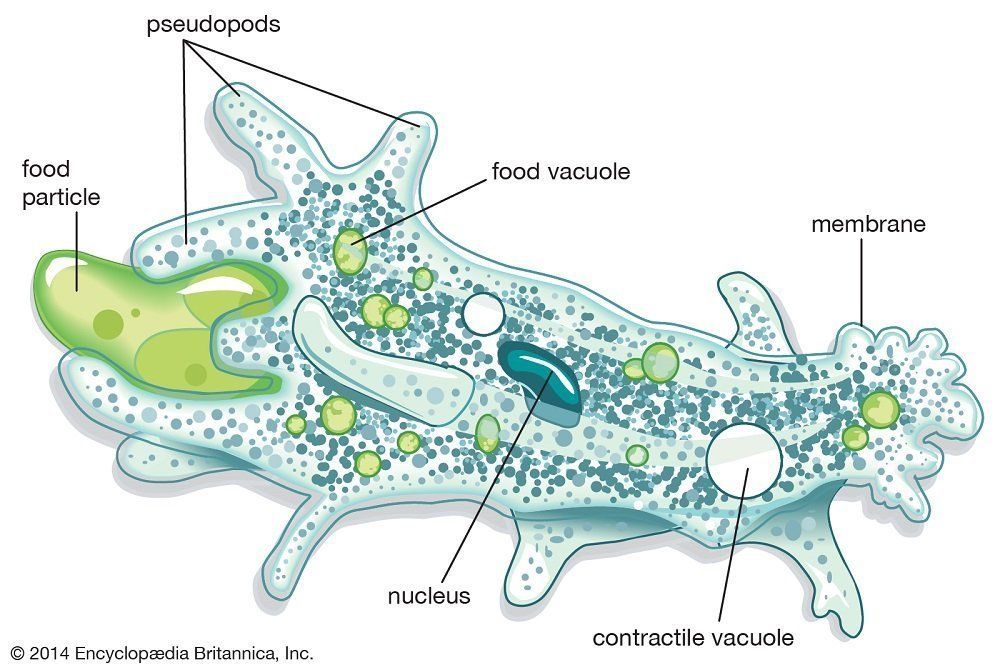

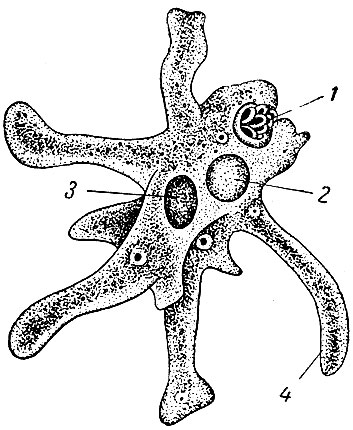

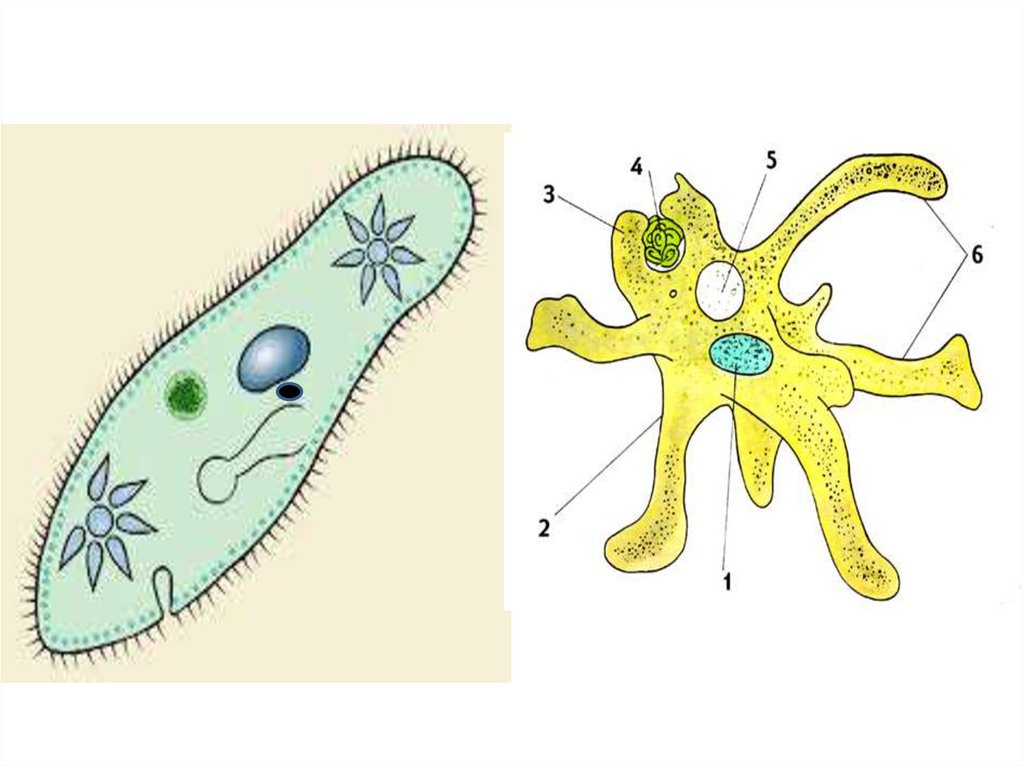

Среда обитания и внешнее строение. Амеба протей, или обыкновенная амеба, обитает на дне небольших пресных водоемов: в прудах, старых лужах, канавах с застойной водой. Ее величина не превышает 0,5 мм. Амеба протей не имеет постоянной формы тела, так как лишена плотной оболочки. Тело ее образует выросты — ложноножки. С их помощью амеба медленно передвигается — «перетекает» с одного места на другое, ползет по дну, захватывает добычу. За такую изменчивость формы тела амебе и присвоили имя древнегреческого божества Протея, который мог менять свой облик. Внешне амеба протей напоминает маленький студенистый комочек.

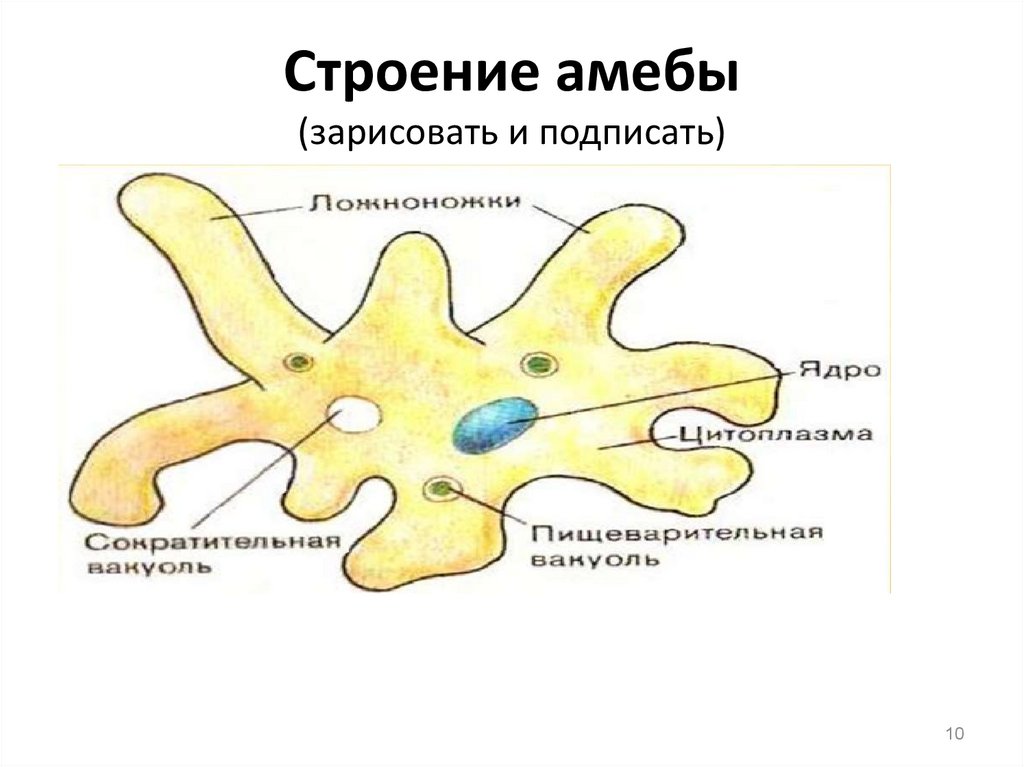

Самостоятельный одноклеточный организм амебы содержит цитоплазму, покрытую клеточной мембраной. Наружный слой цитоплазмы прозрачный и более плотный. Bнутренний ее слой зернистый и более текучий. В цитоплазме находятся ядро и вакуоли — пищеварительная и сократительная (рис. 21).

Рис. 21. Внешний вид, строение и движение амебы (захватывание пищи и образование пищеварителыюй вакуоли): 1 — ядро; 2 — сократительная вакуоль; 3 — внутренний слой цитоплазмы; 4 — наружный слой цитоплазмы: 5 — цитоплазматическая мембрана; 6 пищеварительная вакуоль

Движение. Передвигаясь, амеба как бы медленно перетекает по дну. Сначала у нее в каком-либо месте тела появляется выступ — ложноножка.

Она закрепляется на дне, а затем в нее медленно перемещается цитоплазма. Выпуская ложноножки в определенном направлении, амеба ползет со скоростью до 0,2 мм в минуту.

Питание. Амеба питается бактериями, одноклеточными животными и водорослями, мелкими органическими частицами — остатками умерших животных и растений. Наталкиваясь на добычу, амеба захватывает ее ложноножками и обволакивает со всех сторон (см. рис. 21). Вокруг этой добычи образуется пищеварительная вакуоль, в которой пища переваривается и из которой она всасывается в цитоплазму. После того как это произойдет, пищеварительная вакуоль перемещается к поверхности любой части тела амебы и непереварившееся содержимое вакуоли выбрасывается наружу. Для переваривания пищи с помощью одной вакуоли амебе требуется от 12 часов до 5 суток.

Наталкиваясь на добычу, амеба захватывает ее ложноножками и обволакивает со всех сторон (см. рис. 21). Вокруг этой добычи образуется пищеварительная вакуоль, в которой пища переваривается и из которой она всасывается в цитоплазму. После того как это произойдет, пищеварительная вакуоль перемещается к поверхности любой части тела амебы и непереварившееся содержимое вакуоли выбрасывается наружу. Для переваривания пищи с помощью одной вакуоли амебе требуется от 12 часов до 5 суток.

Выделение. В цитоплазме амебы имеется одна сократительная (или пульсирующая) вакуоль. В нее периодически собираются растворимые вредные вещества, которые образуются в теле амебы в процессе жизнедеятельности. Один раз в несколько минут эта вакуоль наполняется и, достигнув предельной величины, подходит к поверхности тела. Содержимое сократительной вакуоли выталкивается наружу. Кроме вредных веществ сократительная вакуоль выводит из тела амебы избыток воды, которая попадает из окружающей среды. Так как концентрация солей и органических веществ в теле амебы выше, чем в окружающей среде, вода постоянно поступает в организм, поэтому без ее выделения амеба могла бы лопнуть.

Дыхание. Амеба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в клетку: газообмен происходит через всю поверхность тела. Сложные органические вещества тела амебы окисляются поступившим кислородом. В результате этого выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности амебы. При этом образуются вода, углекислый газ и некоторые другие химические соединения, которые удаляются из организма.

Размножение. Амебы размножаются бесполым путем — делением клетки надвое (рис. 22). При бесполом размножении сначала пополам делится ядро амебы. Потом на теле амебы появляется перетяжка. Она делит его на две почти равные части, в каждой из которых оказывается по ядру. В благоприятных условиях амеба делится примерно раз в сутки.

Pиc. 22. Бесполое размножение амебы

В неблагоприятных условиях амеба выделяет вокруг себя плотную защитную оболочку — образует цисту.

Образование цисты в природе происходит осенью, когда в водоемах понижается температура, или летом, если водоемы пересыхают. В состоянии цисты животное может переживать очень низкие температуры, иссушение и другие неблагоприятные условия. Легкие цисты переносятся ветром на большие расстояния — так происходит заселение амебами других водоемов. При попадании в благоприятные условия амеба покидает оболочку (рис. 23) и переходит к активному образу жизни, начинает питаться и размножаться.

В состоянии цисты животное может переживать очень низкие температуры, иссушение и другие неблагоприятные условия. Легкие цисты переносятся ветром на большие расстояния — так происходит заселение амебами других водоемов. При попадании в благоприятные условия амеба покидает оболочку (рис. 23) и переходит к активному образу жизни, начинает питаться и размножаться.

Рнс. 23. Выход амебы из оболочки цисты

Раздражимость. Как и все животные, амеба обладает раздражимостью, т. е. реагирует на сигналы, поступающие в ее организм, отвечает на воздействие (раздражение) окружающей среды.

Амеба распознает разные микроскопические организмы, служащие ей пищей. Она уползает от яркого света, механического раздражения и повышенных концентраций растворенных в воде веществ (например, от кристаллика поваренной соли).

Разнообразие Саркодовых. Кроме амебы протея в подтипе Саркодовые около 11 тыс. видов. К ним относятся раковинные амебы, радиолярии, фораминиферы и др. (рис. 24).

(рис. 24).

Рис. 24. Многообразие саркодовых: 1 — раковинные амебы; 2 — радиолярии; 3 — фораминиферы

Раковинные амебы обладают наружным скелетом — раковинкой. Из ее устья выступают лишь ложноножки. Раковинки могут состоять из рогоподобного вещества, из кремневых пластинок (вырабатываемых телом амебы) или из склеенных выделениями цитоплазмы песчинок. Размножаются раковинные амебы, как и амеба протей, делением надвое. Одна амеба остается в старой раковинке, а другая строит новую. Раковинные амебы обитают на дне пресных водоемов, в почве, в сфагновых болотах.

Радиолярии — морские одноклеточные организмы размером от 40 мкм до 1 мм, обитающие в теплых морях и океанах. У них минеральный (из кремнезема, реже — из сернокислого стронция) скелет. Он защищает радиолярию и увеличивает поверхность тела, способствуя «парению» радиолярии в толще воды. Форма скелета радиолярий чрезвычайно разнообразна. Снаружи выдаются нитевидные ложноножки, служащие для улавливания пищи.

Внутри клетки находится одно или много ядер, разнообразные включения, например капли жира, которые уменьшают удельную массу животного и способствуют «парению» в толще воды. У многих радиолярий в цитоплазме обитают мелкие одноклеточные водоросли, которые получают от радиолярий защиту, питательные вещества и углекислоту. Радиолярии, в свою очередь, получают от водорослей кислород, необходимый для дыхания. Кроме того, часть водорослей переваривается радиоляриями, служат ей пищей. Некоторые радиолярии при неблагоприятных условиях (опреснении воды, сильном волнении моря) способны опускаться на глубину в несколько десятков и сотен метров, а потом всплывать.

У многих радиолярий в цитоплазме обитают мелкие одноклеточные водоросли, которые получают от радиолярий защиту, питательные вещества и углекислоту. Радиолярии, в свою очередь, получают от водорослей кислород, необходимый для дыхания. Кроме того, часть водорослей переваривается радиоляриями, служат ей пищей. Некоторые радиолярии при неблагоприятных условиях (опреснении воды, сильном волнении моря) способны опускаться на глубину в несколько десятков и сотен метров, а потом всплывать.

Скелеты погибших радиолярий, опускаясь на дно, образуют радиоляриевый ил, входящий в состав осадочных пород, которые называются радиоляритами. Так называемая «инфузорная земля», или трепел, целиком состоит из скелетов радиолярий.

Особую группу саркодовых образуют фораминиферы. Современные фораминиферы мелкие — 0,1-1 мм, а некоторые вымершие виды достигали 20 см. Наружный скелет фораминифер — раковинки. Они защищают тело животного и бывают известковыми, из хитиноподобного вещества или составлены из сцементированных песчинок. Раковинки бывают однокамерными или многокамерными, ветвящимися или расположенными в один-два ряда либо по спирали.

Раковинки бывают однокамерными или многокамерными, ветвящимися или расположенными в один-два ряда либо по спирали.

Через наружное отверстие (устье) и поры в стенках раковинок выдаются тончайшие и соединяющиеся между собой ложноножки, которые служат для движения и захвата пищи, образуют вокруг раковинки сеточку, диаметр которой во много раз превосходит диаметр раковинки. К такой сеточке прилипают пищевые частички, одноклеточные водоросли, которыми питаются фораминиферы. Все фораминиферы — морские, преимущественно донные, организмы. У планктонных фораминифер раковинки тонкие, с многочисленными выростами в виде расходящихся во все стороны тонких длинных игл, что позволяет им «парить» в толще воды. Всего известно около 30 тыс. видов фораминифер. Из них сейчас живет около 1000 видов, остальные известны в ископаемом состоянии.

Пустые раковинки фораминифер образуют огромные, толщиной в несколько сотен метров, пласты осадочных пород (например, мел и известняк). Отдельные виды фораминифер обитали только в определенную геологическую эпоху. Поэтому по наличию раковинок этих видов фораминифер в пластах Земли определяют возраст геологических пород.

Поэтому по наличию раковинок этих видов фораминифер в пластах Земли определяют возраст геологических пород.

Тело амебы протея состоит из одной клетки и выполняет вое функции живого организма. Она не имеет постоянной формы тела, гак как цитоплазма непрерывно образует выпячивания — ложноножки, с помощью которых передвигается, захватывает пишу. Амеба обладает раздражимостью — способностью отвечать на воздействие окружающей среды. При неблагоприятных условиях амеба выделяет защитную оболочку — образует цисту.

Упражнения по пройденному материалу

- В какой среде обитает и как передвигается амеба протей?

- На основании чего можно утверждать, что клетка амебы является самостоятельным организмом?

- Охарактеризуйте питание и процесс выделения у амебы.

- Используя рисунок 22, объясните, как размножаются амебы.

- При каких условиях образуется циста и какое она имеет значение в жизни амебы?

Структура амебы обыкновенной. Что такое амёба

Строение клетки

A. proteus снаружи покрыты только плазмалеммой . Цитоплазма амёбы отчётливо подразделяется на две зоны, эктоплазму и эндоплазму (см. ниже).

proteus снаружи покрыты только плазмалеммой . Цитоплазма амёбы отчётливо подразделяется на две зоны, эктоплазму и эндоплазму (см. ниже).

Эктоплазма

Эктоплазма , или гиалоплазма тонким слоем залегает непосредственно под плазмалеммой. Оптически прозрачна, лишена каких-либо включений. Толщина гиалоплазмы в разных участках тела амёбы различна. По боковым поверхностям и у основания псевдоподий это как правило тонкий слой, а на концах псевдоподий слой заметно утолщается и образует так называемый гиалиновый колпачок, или шапочку.

Эндоплазма

Эндоплазма , или гранулоплазма — внутренняя масса клетки. Содержит все клеточные органоиды и включения. При наблюдении за движущейся амёбой заметно различие в движении цитоплазмы. Гиалоплазма и периферические участки гранулоплазмы остаются практически неподвижными в то время как центральная её часть находится в непрерывном движении, в ней хорошо заметны токи цитоплазмы с вовлечёнными в них органоидами и гранулами. В растущей псевдоподии цитоплазма перемещается к её концу, а из укорачивающихся — в центральную часть клетки. Механизм движения гиалоплазмы тесно связан с процессом перехода цитоплазмы из состояния золя в гель и изменениями в в цитоскелете.

В растущей псевдоподии цитоплазма перемещается к её концу, а из укорачивающихся — в центральную часть клетки. Механизм движения гиалоплазмы тесно связан с процессом перехода цитоплазмы из состояния золя в гель и изменениями в в цитоскелете.

Ядро

Включения

- липидные капли

- кристаллы

Питание

Амёба протей питается путем фагоцитоза , поглощая бактерий , одноклеточных водорослей и мелких простейших . Образование псевдоподий лежит в основе захвата пищи. На поверхности тела амёбы возникает контакт между плазмалеммой и пищевой частицей, в этом участке образуется «пищевая чашечка». Её стенки смыкаются, в эту область (с помощью лизосом) начинают поступать пищеварительные ферменты . Таким образом формируется пищеварительная вакуоль . Далее она переходит в центральную часть клетки, где подхватывается токами цитоплазмы. Кроме фагоцитоза, амебе свойствен пиноцитоз — заглатывание жидкости. При этом образуется на поверхности клетки впячивания в форме трубочки, по которой поступает внутрь цитоплазмы капелька жидкости. Образующая вакуоль с жидкостью отшнуровывается от трубочки. После всасывание жидкости вакуоль исчезает.

Образующая вакуоль с жидкостью отшнуровывается от трубочки. После всасывание жидкости вакуоль исчезает.

Передвижение

Тело Амёбы протей образует выступы — ложноножки . Выпуская ложноножки в определённом направлении, амёба протея передвигается со скоростью около 0,2 мм в минуту.

Дефекация

Вакуоль с непереваренными остатками пищи подходит к поверхности клетки и сливается с мембраной, таким образом выбрасывая наружу содержимое.

Осморегуляция

Экология

Обитает на дне водоёмов со стоячей водой. Встречаются локомоторные и флотирующие формы.

Размножение

Только агамное, бинарное деление. Перед делением амёба перестает ползать, у неё исчезают диктиосомы аппарата Гольджи и сократительная вакуоль. В начале делится ядро, потом происходит цитокинез . Половой процесс у этого вида не описан.

Литература

Тихомиров И. А., Добровольский А. А., Гранович А. И. Малый практикум по зоологии беспозвоночных. Часть 1. — М. -СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. — 304 с.+XIV табл.

-СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. — 304 с.+XIV табл.

- Классификация протистов на сайте micro*scope (англ.)

- Амёбы — статья из «энциклопедии Кругосвет» в «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов».

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Амёба протей» в других словарях:

Протей спутник Нептуна … Википедия

Протей: Протей (мифология) морское божество в древнегреческой мифологии «Протей» сатира Эсхила Протей (спутник) спутник планеты Нептун Амёба протей Протей (бактерия) род энтеробактерий Протей представитель семейства… … Википедия

Протеи Протей европейский Научная классификация … Википедия

1) в греческ. миф., морской бог, находившийся под властью Посейдона и обладавший даром предсказания; он отличался способностью принимать, по желанию, всевозможные образы и так. образ. легко скрывался; 2) животное из класса амфибий; 3) изменчивый … Словарь иностранных слов русского языка

— (Proteus, Πρωτεύς). Морской бог, обладавший способностью принимать любой образ. Он пас стада тюленей Амфитриты, в полдень поднимался из моря и отдыхал в тени скал. Так как он имел дарь прорицания, то в это время его старались захватить и… … Энциклопедия мифологии

Морской бог, обладавший способностью принимать любой образ. Он пас стада тюленей Амфитриты, в полдень поднимался из моря и отдыхал в тени скал. Так как он имел дарь прорицания, то в это время его старались захватить и… … Энциклопедия мифологии

— (иноск.) постоянно мѣняющій свой видь. Ср. Промышленный геній нашего аѳериста былъ Протей, котораго трудно было поймать съ поличнымъ. В. И. Даль. Небывалое въ быломъ. 4. Ср. Онъ граціи улыбкой Былъ вдохновенъ, когда шутя писалъ, И слогъ … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

протей — я, м. гр. protee m. <гр. Proteys. От имени древнегреческого божества, которому приписывались дар прорицания и способность произвольно менять свой вид. 1. Изменчивый человек. Мак. 1908. <актер> Шушерин был мифическим протеем или русским… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ПРОТЕЙ (латинское название Proteus, код S/1989 N1), спутник Нептуна (см. НЕПТУН (планета)), среднее расстояние до планеты 92,8 тыс. км, эксцентриситет орбиты 0,0005, период обращения вокруг планеты 1 сут 2 ч 55 мин. Имеет неправильную форму,… … Энциклопедический словарь

км, эксцентриситет орбиты 0,0005, период обращения вокруг планеты 1 сут 2 ч 55 мин. Имеет неправильную форму,… … Энциклопедический словарь

Протей спутник Нептуна История открытия Первооткрыватель Стивен Синнот Дата открытия август 1989 года Орбитальные характеристики Большая полуось 117 647 км Эксцентриситет … Википедия

В греческой мифологии морское божество, сын Посейдона. Его отличительные черты: старость, обилие детей, способность принимать облик различных существ и многознание (пророческий дар). Более широкое толкование в литературе: протей (протеизм) как… … Большой Энциклопедический словарь

Среда обитания и внешнее строение. Амеба протей, или обыкновенная амеба, обитает на дне небольших пресных водоемов: в прудах, старых лужах, канавах с застойной водой. Ее величина не превышает 0,5 мм. Амеба протей не имеет постоянной формы тела, так как лишена плотной оболочки. Тело ее образует выросты — ложноножки. С их помощью амеба медленно передвигается — «перетекает» с одного места на другое, ползет по дну, захватывает добычу. За такую изменчивость формы тела амебе и присвоили имя древнегреческого божества Протея, который мог менять свой облик. Внешне амеба протей напоминает маленький студенистый комочек. Самостоятельный одноклеточный организм амебы содержит цитоплазму, покрытую клеточной мембраной. Наружный слой цитоплазмы прозрачный и более плотный. Bнутренний ее слой зернистый и более текучий. В цитоплазме находятся ядро и вакуоли — пищеварительная и сократительная (рис. 21).

За такую изменчивость формы тела амебе и присвоили имя древнегреческого божества Протея, который мог менять свой облик. Внешне амеба протей напоминает маленький студенистый комочек. Самостоятельный одноклеточный организм амебы содержит цитоплазму, покрытую клеточной мембраной. Наружный слой цитоплазмы прозрачный и более плотный. Bнутренний ее слой зернистый и более текучий. В цитоплазме находятся ядро и вакуоли — пищеварительная и сократительная (рис. 21).

Рис. 21. Внешний вид, строение и движение амебы (захватывание пищи и образование пищеварителыюй вакуоли): 1 — ядро; 2 — сократительная вакуоль; 3 — внутренний слой цитоплазмы; 4 — наружный слой цитоплазмы: 5 — цитоплазматическая мембрана; 6 пищеварительная вакуоль

Движение. Передвигаясь, амеба как бы медленно перетекает по дну. Сначала у нее в каком-либо месте тела появляется выступ — ложноножка.

Она закрепляется на дне, а затем в нее медленно перемещается цитоплазма. Выпуская ложноножки в определенном направлении, амеба ползет со скоростью до 0,2 мм в минуту.

Питание. Амеба питается бактериями, одноклеточными животными и водорослями, мелкими органическими частицами — остатками умерших животных и растений. Наталкиваясь на добычу, амеба захватывает ее ложноножками и обволакивает со всех сторон (см. рис. 21). Вокруг этой добычи образуется пищеварительная вакуоль, в которой пища переваривается и из которой она всасывается в цитоплазму. После того как это произойдет, пищеварительная вакуоль перемещается к поверхности любой части тела амебы и непереварившееся содержимое вакуоли выбрасывается наружу. Для переваривания пищи с помощью одной вакуоли амебе требуется от 12 часов до 5 суток.

Выделение. В цитоплазме амебы имеется одна сократительная (или пульсирующая) вакуоль. В нее периодически собираются растворимые вредные вещества, которые образуются в теле амебы в процессе жизнедеятельности. Один раз в несколько минут эта вакуоль наполняется и, достигнув предельной величины, подходит к поверхности тела. Содержимое сократительной вакуоли выталкивается наружу. Кроме вредных веществ сократительная вакуоль выводит из тела амебы избыток воды, которая попадает из окружающей среды. Так как концентрация солей и органических веществ в теле амебы выше, чем в окружающей среде, вода постоянно поступает в организм, поэтому без ее выделения амеба могла бы лопнуть.

Кроме вредных веществ сократительная вакуоль выводит из тела амебы избыток воды, которая попадает из окружающей среды. Так как концентрация солей и органических веществ в теле амебы выше, чем в окружающей среде, вода постоянно поступает в организм, поэтому без ее выделения амеба могла бы лопнуть.

Дыхание. Амеба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в клетку: газообмен происходит через всю поверхность тела. Сложные органические вещества тела амебы окисляются поступившим кислородом. В результате этого выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности амебы. При этом образуются вода, углекислый газ и некоторые другие химические соединения, которые удаляются из организма.

Размножение. Амебы размножаются бесполым путем — делением клетки надвое (рис. 22). При бесполом размножении сначала пополам делится ядро амебы. Потом на теле амебы появляется перетяжка. Она делит его на две почти равные части, в каждой из которых оказывается по ядру. В благоприятных условиях амеба делится примерно раз в сутки.

Pиc. 22. Бесполое размножение амебы

В неблагоприятных условиях амеба выделяет вокруг себя плотную защитную оболочку — образует цисту.

Образование цисты в природе происходит осенью, когда в водоемах понижается температура, или летом, если водоемы пересыхают. В состоянии цисты животное может переживать очень низкие температуры, иссушение и другие неблагоприятные условия. Легкие цисты переносятся ветром на большие расстояния — так происходит заселение амебами других водоемов. При попадании в благоприятные условия амеба покидает оболочку (рис. 23) и переходит к активному образу жизни, начинает питаться и размножаться.

Рнс. 23. Выход амебы из оболочки цисты

Раздражимость. Как и все животные, амеба обладает раздражимостью, т. е. реагирует на сигналы, поступающие в ее организм, отвечает на воздействие (раздражение) окружающей среды.

Амеба распознает разные микроскопические организмы, служащие ей пищей. Она уползает от яркого света, механического раздражения и повышенных концентраций растворенных в воде веществ (например, от кристаллика поваренной соли).

Разнообразие Саркодовых. Кроме амебы протея в подтипе Саркодовые около 11 тыс. видов. К ним относятся раковинные амебы, радиолярии, фораминиферы и др. (рис. 24).

Рис. 24. Многообразие саркодовых: 1 — раковинные амебы; 2 — радиолярии; 3 — фораминиферы

Раковинные амебы обладают наружным скелетом — раковинкой. Из ее устья выступают лишь ложноножки. Раковинки могут состоять из рогоподобного вещества, из кремневых пластинок (вырабатываемых телом амебы) или из склеенных выделениями цитоплазмы песчинок. Размножаются раковинные амебы, как и амеба протей, делением надвое. Одна амеба остается в старой раковинке, а другая строит новую. Раковинные амебы обитают на дне пресных водоемов, в почве, в сфагновых болотах.

Радиолярии — морские одноклеточные организмы размером от 40 мкм до 1 мм, обитающие в теплых морях и океанах. У них минеральный (из кремнезема, реже — из сернокислого стронция) скелет. Он защищает радиолярию и увеличивает поверхность тела, способствуя «парению» радиолярии в толще воды. Форма скелета радиолярий чрезвычайно разнообразна. Снаружи выдаются нитевидные ложноножки, служащие для улавливания пищи.

Форма скелета радиолярий чрезвычайно разнообразна. Снаружи выдаются нитевидные ложноножки, служащие для улавливания пищи.

Внутри клетки находится одно или много ядер, разнообразные включения, например капли жира, которые уменьшают удельную массу животного и способствуют «парению» в толще воды. У многих радиолярий в цитоплазме обитают мелкие одноклеточные водоросли, которые получают от радиолярий защиту, питательные вещества и углекислоту. Радиолярии, в свою очередь, получают от водорослей кислород, необходимый для дыхания. Кроме того, часть водорослей переваривается радиоляриями, служат ей пищей. Некоторые радиолярии при неблагоприятных условиях (опреснении воды, сильном волнении моря) способны опускаться на глубину в несколько десятков и сотен метров, а потом всплывать.

Скелеты погибших радиолярий, опускаясь на дно, образуют радиоляриевый ил, входящий в состав осадочных пород, которые называются радиоляритами. Так называемая «инфузорная земля», или трепел, целиком состоит из скелетов радиолярий.

Особую группу саркодовых образуют фораминиферы. Современные фораминиферы мелкие — 0,1-1 мм, а некоторые вымершие виды достигали 20 см. Наружный скелет фораминифер — раковинки. Они защищают тело животного и бывают известковыми, из хитиноподобного вещества или составлены из сцементированных песчинок. Раковинки бывают однокамерными или многокамерными, ветвящимися или расположенными в один-два ряда либо по спирали.

Через наружное отверстие (устье) и поры в стенках раковинок выдаются тончайшие и соединяющиеся между собой ложноножки, которые служат для движения и захвата пищи, образуют вокруг раковинки сеточку, диаметр которой во много раз превосходит диаметр раковинки. К такой сеточке прилипают пищевые частички, одноклеточные водоросли, которыми питаются фораминиферы. Все фораминиферы — морские, преимущественно донные, организмы. У планктонных фораминифер раковинки тонкие, с многочисленными выростами в виде расходящихся во все стороны тонких длинных игл, что позволяет им «парить» в толще воды. Всего известно около 30 тыс. видов фораминифер. Из них сейчас живет около 1000 видов, остальные известны в ископаемом состоянии.

Всего известно около 30 тыс. видов фораминифер. Из них сейчас живет около 1000 видов, остальные известны в ископаемом состоянии.

Пустые раковинки фораминифер образуют огромные, толщиной в несколько сотен метров, пласты осадочных пород (например, мел и известняк). Отдельные виды фораминифер обитали только в определенную геологическую эпоху. Поэтому по наличию раковинок этих видов фораминифер в пластах Земли определяют возраст геологических пород.

Тело амебы протея состоит из одной клетки и выполняет вое функции живого организма. Она не имеет постоянной формы тела, гак как цитоплазма непрерывно образует выпячивания — ложноножки, с помощью которых передвигается, захватывает пишу. Амеба обладает раздражимостью — способностью отвечать на воздействие окружающей среды. При неблагоприятных условиях амеба выделяет защитную оболочку — образует цисту.

Упражнения по пройденному материалу

- В какой среде обитает и как передвигается амеба протей?

- На основании чего можно утверждать, что клетка амебы является самостоятельным организмом?

- Охарактеризуйте питание и процесс выделения у амебы.

- Используя рисунок 22, объясните, как размножаются амебы.

- При каких условиях образуется циста и какое она имеет значение в жизни амебы?

Наиболее просто устроенными организмами среди корненожек являются голые амебы (Amoebina), образующие первый отряд подкласса корненожек.

Чтобы познакомиться со строением и образом жизни голых амеб, рассмотрим сначала какого-нибудь одного характерного и часто встречающегося представителя.

Амеба протей (Amoeba proteus).

В пресных водах, в небольших прудах и канавах с илистым дном, нередко удается обнаружить амебу протея (Amoeba proteus). Культуру этого вида легко развести в лабораторных условиях. Амеба протей — одна из крупных свободноживущих амеб. В активном состоянии она достигает размера 0,5 мм, ее видно простым глазом.

Рисунок справа — амёбы в капле воды.

Если наблюдать под микроскопом за живой амебой (рис.), видно, что она образует несколько довольно длинных лопастных, тупо заканчивающихся псевдоподий. Псевдоподии все время меняют свою форму, часть их втягивается внутрь, часть, напротив, удлиняется, иногда разветвляется. Тело амебы как бы переливается в псевдоподии, которые в нескольких точках прикрепляются к субстрату, и благодаря этому образование ложных ножек приводит к поступательному движению всей амебы. Псевдоподии служат не только для движения, но и для заглатывания пищи. Если псевдоподия в процессе своего образования наталкивается на какую-либо органическую частицу (водоросль, мелкое простейшее и т. п.), она «обтекает» ее со всех сторон (рис.) и включает внутрь цитоплазмы вместе с небольшим количеством жидкости.

Псевдоподии все время меняют свою форму, часть их втягивается внутрь, часть, напротив, удлиняется, иногда разветвляется. Тело амебы как бы переливается в псевдоподии, которые в нескольких точках прикрепляются к субстрату, и благодаря этому образование ложных ножек приводит к поступательному движению всей амебы. Псевдоподии служат не только для движения, но и для заглатывания пищи. Если псевдоподия в процессе своего образования наталкивается на какую-либо органическую частицу (водоросль, мелкое простейшее и т. п.), она «обтекает» ее со всех сторон (рис.) и включает внутрь цитоплазмы вместе с небольшим количеством жидкости.

Таким образом в цитоплазме образуются пузырьки с пищевыми включениями, которые называют пищеварительными вакуолями. В них происходит переваривание пищи (внутриклеточное пищеварение).

Непереваренные остатки пищи через некоторое время выбрасываются наружу (рис.).

Вся цитоплазма амебы ясно подразделена на два слоя. Наружный, светлый, вязкий, всегда лишенный пищеварительных вакуолей, носит название эктоплазмы. Внутренний, зернистый, гораздо более жидкий, несущий многочисленные пищевые включения, называют эндоплазмой. В состав псевдоподий входят оба слоя цитоплазмы. Эктоплазма и эндоплазма не представляют собой резко разграниченных частей тела амебы. Они могут превращаться друг в друга. В области образования и нарастания псевдоподии, куда устремляется жидкая эндоплазма, периферические части ее желатинизируются (уплотняются) и превращаются в эктоплазму.

Внутренний, зернистый, гораздо более жидкий, несущий многочисленные пищевые включения, называют эндоплазмой. В состав псевдоподий входят оба слоя цитоплазмы. Эктоплазма и эндоплазма не представляют собой резко разграниченных частей тела амебы. Они могут превращаться друг в друга. В области образования и нарастания псевдоподии, куда устремляется жидкая эндоплазма, периферические части ее желатинизируются (уплотняются) и превращаются в эктоплазму.

Напротив, на противоположном конце тела протекает обратный процесс — разжижение эктоплазмы и частичное превращение ее в эндоплазму. Это явление обратимого превращения эндоплазмы в эктоплазму и обратно лежит в основе образования псевдоподий.

Кроме пищевых включений (часто сосредоточенных в пищеварительных вакуолях), в цитоплазме амебы протея обычно отчетливо бывает виден светлый пузырек, который периодически -то появляется, то исчезает. Это сократительная вакуоля, играющая очень важную роль в жизненных отправлениях амебы. Сократительная вакуоля заполняется жидкостью (в основном водой), которая поступает в нее из окружающей цитоплазмы. Достигнув определенного, характерного для данного вида амеб размера, сократительная вакуоля сокращается. Ее содержимое при этом изливается наружу через пору. Весь период наполнения и сокращения вакуоли при комнатной температуре длится у амебы протея обычно 5-8 минут.

Достигнув определенного, характерного для данного вида амеб размера, сократительная вакуоля сокращается. Ее содержимое при этом изливается наружу через пору. Весь период наполнения и сокращения вакуоли при комнатной температуре длится у амебы протея обычно 5-8 минут.

Концентрация различных растворенных органических и неорганических веществ в теле амебы выше, чем в окружающей пресной воде. Поэтому в силу законов осмоса вода проникает в протоплазму амебы. Если бы избыток ее не выводился наружу, то через короткий промежуток времени амеба «расползлась» бы и растворилась в окружающей воде. Благодаря деятельности сократительной вакуоли этого не происходит. Таким образом, сократительная вакуоля — это прежде всего органоид осморегуляции, регулирующий постоянно осуществляемый ток воды через тело простейшего. Однако наряду с этим она связана и с другими жизненными функциями. Вместе с выводимой из тела амебы жидкостью выводятся и продукты обмена веществ. Следовательно, сократительная вакуоля участвует в функции выделения.

Постоянно поступающая в цитоплазму вода содержит кислород. Поэтому сократительная вакуоля косвенно участвует и в функции дыхания.

Как и во всякой клетке, в теле амебы есть ядро. На живом объекте оно почти не видно. Для выявления ядра применяют некоторые красители, избирательно окрашивающие нуклеиновые вещества ядра. У амебы протея ядро довольно крупное, расположено в эндоплазме, примерно в центре тела.

Как размножаются амебы? Единственной известной у них формой размножения является деление надвое в свободноподвижном состоянии. Процесс этот начинается с кариокинетического деления ядра (стр. 60). Вслед за тем на теле амебы появляется перетяжка, которая в конце концов перешнуровывает тело ее на две равные половинки, в каждую из которых отходит по одному ядру.

Темп размножения амебы протея зависит от условий, и прежде всего от питания и температуры. При обильном питании и температуре 20-25° С амеба делится один раз в течение 1 — 2 суток.

В пресной и морской воде живет несколько десятков видов амеб . Они различаются размерами, формой псевдоподий (рис.). Ложные ножки могут сильно отличаться по форме и размерам. Есть виды амеб (рис.), у которых образуется всего одна толстая короткая псевдоподия, у других — несколько длинных заостренных, у третьих — много коротких тупых и т. п.

Они различаются размерами, формой псевдоподий (рис.). Ложные ножки могут сильно отличаться по форме и размерам. Есть виды амеб (рис.), у которых образуется всего одна толстая короткая псевдоподия, у других — несколько длинных заостренных, у третьих — много коротких тупых и т. п.

Следует отметить, что даже в пределах одного вида амеб форма псевдоподий может довольно широко варьировать в зависимости от условий окружающей среды (солевой состав, кислотность среды и т. п.).

Амеба протей — название знакомое каждому. Это простейший одноклеточный организм, так нас учили в школе. Но не все так просто: Одноклеточный? — да! Простейший ли? — очень вряд ли! Почти 300 лет исследований амеб породили больше вопросов, чем ответов.

Макрофотография: амеба протей увеличенная в 500 раз.

С другой стороны, выбор учеными амебы обыкновенной был вполне оправданным. Во-первых, имея размеры тела 0,5 мм, этот организм является одним из самых больших среди себе подобных. Во-вторых, абсолютно прозрачное тело позволяет в деталях рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие в одноклеточном существе. И наконец, исследователей влекла простота протея. Оправдан этот выбор был и потому, что каждое новое открытие только отнимало у Amoeba proteus ту самую простоту…

И наконец, исследователей влекла простота протея. Оправдан этот выбор был и потому, что каждое новое открытие только отнимало у Amoeba proteus ту самую простоту…

Вообще-то довольно примечательно, что существо, чью анатомию можно описать одним, максимум двумя предложениями преподнесло науке столько сюрпризов. Первый из них случился без малого 3 века назад, но обнаружен был только в 50-х годах 20 века. Факт известный и общепризнанный — амеба была открыта немецким энтомологом Рёзель фон Розенгофом в 1757 году после того как его служанка пролила воду на микроскоп. Открытое существо ученый назвал «маленьким протеем» и даже подробно описал способ передвижения своего открытия. Только спустя 200 лет, анализируя зарисовки Розенгофа удалось выяснить, что наблюдал он не амебу, а другой одноклеточный организм — пеломиксию.

Название «амеба» появилось только в 1822 году, в переводе с греческого оно значит «изменение» или «изменчивость». И действительно, лучшего названия для постоянно меняющих форму своего тела амеб и не придумаешь. Первые исследователи и вовсе утверждали, что эти микроскопические животные не имеют определенной формы тела, но тут они ошибались. Тело неподвижной амебы и в самом деле имеет произвольную, каждый раз отменную от предыдущей форму. Это как минимум странно, но характерную форму она принимает только при целенаправленном движении: клетка сильно вытягивается в длину, в передней ее части появляется несколько псевдоподий (выростов) разного размера, в которые активно перекачивается цитоплазма, ядро при этом находится в задней по отношению к направлению части клетки.

Первые исследователи и вовсе утверждали, что эти микроскопические животные не имеют определенной формы тела, но тут они ошибались. Тело неподвижной амебы и в самом деле имеет произвольную, каждый раз отменную от предыдущей форму. Это как минимум странно, но характерную форму она принимает только при целенаправленном движении: клетка сильно вытягивается в длину, в передней ее части появляется несколько псевдоподий (выростов) разного размера, в которые активно перекачивается цитоплазма, ядро при этом находится в задней по отношению к направлению части клетки.

Движение амебы — это один из признаков, по которым ученые определяют принадлежность к конкретному виду. В целом и общем идентификация Amoeba — сложный процесс, который к тому же не дает 100%-й результат. Поэтому в лабораториях принято работать с выведенными штаммами известного происхождения, дабы избежать проблем при сопоставлении разных результатов.

Движение амебы протей под микроскопом. Увеличение 600х

Амебоидное движение — уникальный и невероятно интересный процесс. Три сотни лет ученые наблюдали за протеями в микроскоп и отчетливо видели как поток цитоплазмы бьет в ложноножку, заставляя ее расти и мало по-малу передвигая всю клетку вперед. Но что лежит в основе этого процесса, каким конкретно методом амеба заставляет свою эндоплазму двигаться в нужную сторону внятно объяснит не удавалось. Только относительно недавно выяснилось, что за движение амебы отвечают сразу несколько практически не связанных механизмов. Под плазмалеммой (тонкая клеточная мембрана) была обнаружена относительно сложно устроенная структура из белков миозина и актина, которые составляют основу мышечных тканей многоклеточных животных. После этого открытия многие биологи в один голос заявили: «Столь сложное устройство перемещения могло развиться только в следствии длительной эволюции.»

Три сотни лет ученые наблюдали за протеями в микроскоп и отчетливо видели как поток цитоплазмы бьет в ложноножку, заставляя ее расти и мало по-малу передвигая всю клетку вперед. Но что лежит в основе этого процесса, каким конкретно методом амеба заставляет свою эндоплазму двигаться в нужную сторону внятно объяснит не удавалось. Только относительно недавно выяснилось, что за движение амебы отвечают сразу несколько практически не связанных механизмов. Под плазмалеммой (тонкая клеточная мембрана) была обнаружена относительно сложно устроенная структура из белков миозина и актина, которые составляют основу мышечных тканей многоклеточных животных. После этого открытия многие биологи в один голос заявили: «Столь сложное устройство перемещения могло развиться только в следствии длительной эволюции.»

Еще большее удивление принесли результаты работы генетиков. Оказалось, что все амебы отличаются невероятной, как для одноклеточных, длиной генома. Так, геном вида Amoeba dubia состоит из 690 000 000 000 (690 млрд) пар нуклеотидов, подумать только весь геном человека уместился в каких-то 2,9 млрд пар. Геном же Amoeba proteus состоит из приблизительно 500 млрд пар нуклеотидов включенных в более 500 пар хромосом.

Геном же Amoeba proteus состоит из приблизительно 500 млрд пар нуклеотидов включенных в более 500 пар хромосом.

Тот факт, что амеба протея хорошо переносит механические повреждения, побудил ученых на проведение неоднозначного эксперимента: пересадку ядра и/или цитоплазмы из одного организма в другой. В теории все были уверены, что пересаженное ядро приживется в другом штамме. Но на практике, все оказалось с точностью да наоборот. В ходе этих опытов была выявлена и еще одна неоднозначная особенность: наследственные признаки этого простейшего зависят от генома, хранящегося в ядре, а не от эндоплазмы, которая составляет основную массу клетки.

Так ли проста амеба обыкновенная, которую мы называем простейшим одноклеточным организмом? Отнюдь! Все вышеизложенные факты лишь в очередной раз подтверждают известное выражение: «Мы знаем очень мало».

Архитектура цитоскелета и ее эволюционное значение у амебоидных эукариот и способ их передвижения

1. Parfrey LW, Barbero E, Lasser E, Dunthorn M, Bhattacharya D, Patterson DJ, Katz LA. 2006.

Оценка поддержки текущей классификации эукариотического разнообразия. Генетика PLoS.

2, 2062–2073 гг. (doi:10.1371/journal.pgen.0020220) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

2006.

Оценка поддержки текущей классификации эукариотического разнообразия. Генетика PLoS.

2, 2062–2073 гг. (doi:10.1371/journal.pgen.0020220) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

2. Tekle YI, Parfrey LW, Katz LA. 2009. Молекулярные данные трансформируют гипотезы о происхождении и диверсификации эукариот. Бионаука 59, 471–481. (doi:10.1525/bio.2009.59.6.5) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

3. Cavalier-Smith T, Chao EEY, Oates B. 2004. Молекулярная филогения Amoebozoa и эволюционное значение unikont Phalansterium . Евро. Дж. Протистол. 40, 21–48. (doi:10.1016/j.ejop.2003.10.001) [Google Scholar]

4. Смирнов А., Нассонова Е., Берни С., Фарни Дж., Боливар И., Павловский Дж. 2005. Молекулярная филогения и классификация лопастных амеб. Протист 156, 129–142. (doi:10.1016/j.protis.2005.06.002) [PubMed] [Google Scholar]

5. Tekle YI, Grant J, Anderson OR, Nerad TA, Cole JC, Patterson DJ, Katz LA.

2008.

Филогенетическое размещение различных амеб, выведенное из мультигенного анализа и оценки стабильности клады внутри «амебозойных» после удаления различных классов скоростей SSU-рДНК. Мол. Филогенет. Эвол.

47, 339–352. (doi:10.1016/j.ympev.2007.11.015) [PubMed] [Google Scholar]

Мол. Филогенет. Эвол.

47, 339–352. (doi:10.1016/j.ympev.2007.11.015) [PubMed] [Google Scholar]

6. Schaeffer AA. 1926 год. Таксономия амеб. Бумажный отдел Mar. Biol. Институт Карнеги. Мыть. 24, 3–112. [Академия Google]

7. Ян Т.Л., Бове Э.С. 1965 год. Механизмы движения в таксономии Sarcodina. I. В качестве основы для новой большой дихотомии на два класса: Autotractea и Hydraulea. Являюсь. середина Нац. 73, 30–40. (doi:10.2307/2423319) [Google Scholar]

8. Страница FC. 1987. Классификация «голых» амеб (Phylum Rhizopoda). Арка Протистенкд. 133, 199–217. (doi:10.1016/S0003-9365(87)80053-2) [Google Scholar]

9. Роджерсон А., Паттерсон Д.Дж. 2002. Голые рамикристатные амебы (Gymnamoebae). В иллюстрированном справочнике по простейшим (ред. Lee JJ, Leedale GF, Bradbury P), стр. 1023–1053, 2-е изд. Лоуренс, Канзас: Общество протозоологов. [Академия Google]

10. Смирнов А.В., Чао Э., Нассонова Э.С., Кавальер-Смит Т.

2011.

Пересмотренная классификация голых лобозных амеб (Amoebozoa: lobosa). Протист

162, 545–570. (doi:10.1016/j.protis.2011.04.004) [PubMed] [Google Scholar]

Протист

162, 545–570. (doi:10.1016/j.protis.2011.04.004) [PubMed] [Google Scholar]

11. Page FC, Blanton RL. 1985. Heterolobosea (Sarcodina: Rhizopoda), новый класс, объединяющий Schizopyrenida и Acrasidae (Acrasida). Протистология 21, 121–132. [Google Scholar]

12. Текле Ю.И., Андерсон О.Р., Кац Л.А., Маурер-Алкала XX, Ромеро М.А., Молестина Р. 2016. Филогеномика «Discosea»: новый молекулярно-филогенетический взгляд на Amoebozoa с плоскими формами тела. Мол. Филогенет. Эвол. 99, 144–154. (doi:10.1016/j.ympev.2016.03.029) [PubMed] [Google Scholar]

13. Кавальер-Смит Т. 1998. Пересмотренная система жизни шести царств. биол. Преподобный Кэмб. Филос. соц. 73, 203–266. (doi:10.1017/S0006323198005167) [PubMed] [Google Scholar]

14. Fahrni JF, Bolivar I, Berney U, Nassonova E, Smirnov A, Pawlowski J. 2003. Филогения лобозных амеб по генам актина и малой субъединицы рибосомной РНК. Мол. биол. Эвол. 20, 1881–1886 гг. (doi:10.1093/molbev/msg201) [PubMed] [Google Scholar]

15. Амарал Зеттлер Л.А., Нерад Т.А., О’Келли С.Дж., Пеглар М.Т., Гиллевет П.М., Зильберман Д.Д., Согин М.Л.

2000.

Молекулярная переоценка лептомиксидных амеб. Протист

151, 275–282. (doi:10.1078/1434-4610-00025) [PubMed] [Google Scholar]

Амарал Зеттлер Л.А., Нерад Т.А., О’Келли С.Дж., Пеглар М.Т., Гиллевет П.М., Зильберман Д.Д., Согин М.Л.

2000.

Молекулярная переоценка лептомиксидных амеб. Протист

151, 275–282. (doi:10.1078/1434-4610-00025) [PubMed] [Google Scholar]

16. Кудрявцев А., Браун М.В., Тайс А., Шпигель Ф.В., Павловский Дж., Андерсон О.Р. 2014. Пересмотр отряда Pellitida Smirnov et al ., 2011 (Amoebozoa, Discosea) на основе ультраструктурных и молекулярных данных с описанием Endostelium crystalliferum н. сп. Протист 165, 208–229. (doi:10.1016/j.protis.2014.02.003) [PubMed] [Google Scholar]

17. Yubuki N, Cepicka I, Leander BS. 2016. Эволюция микротубулярного цитоскелета (жгутикового аппарата) у паразитических протистов. Мол. Биохим. Паразитол. (doi:10.1016/j.molbiopara.2016.02.002) [PubMed] [Google Scholar]

18. Cavalier-Smith T, Fiore-Donno AM, Chao E, Kudryavtsev A, Berney C, Snell EA, Lewis R.

2015.

Мультигенная филогения разрешает глубокое ветвление Amoebozoa. Мол. Филогенет. Эвол.

83, 293–304. (doi:10.1016/j.ympev.2014.08.011) [PubMed] [Google Scholar]

Мол. Филогенет. Эвол.

83, 293–304. (doi:10.1016/j.ympev.2014.08.011) [PubMed] [Google Scholar]

19. Lahr DJ, Grant J, Nguyen T, Lin JH, Katz LA. 2011. Комплексная филогенетическая реконструкция амебозой на основе последовательного анализа генов SSU-рДНК и актина. ПЛОС ОДИН 6, e22780 (doi:10.1371/journal.pone.0022780) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

20. Cavalier-Smith T. 1978 год. Эволюционное происхождение и филогения микротрубочек, митотических веретен и жгутиков эукариот. Биосистемы 10, 93–114. (doi:10.1016/0303-2647(78)

-3) [PubMed] [Google Scholar]21. Кавалер-Смит Т. 2002. Фаготрофное происхождение эукариот и филогенетическая классификация простейших. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 52, 297–354. (doi:10.1099/00207713-52-2-297) [PubMed] [Google Scholar]

22. Satir P, Mitchell DR, Jekely G. 2008. Как развивалась ресничка? Курс. Верхний. Дев. биол. 85, 63–82. (doi:10.1016/S0070-2153(08)00803-X) [PubMed] [Google Scholar]

23. Карвалью-Сантос З., Азимзаде Дж., Перейра-Леал Дж.Б., Бетанкур-Диас М.

2011.

Эволюция: прослеживание происхождения центриолей, ресничек и жгутиков. Дж. Клеточная биология.

194, 165–175. (doi:10.1083/jcb.201011152) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Карвалью-Сантос З., Азимзаде Дж., Перейра-Леал Дж.Б., Бетанкур-Диас М.

2011.

Эволюция: прослеживание происхождения центриолей, ресничек и жгутиков. Дж. Клеточная биология.

194, 165–175. (doi:10.1083/jcb.201011152) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

24. Mitchell DR. 2004. Предположения об эволюции 9+2 органелл и роли микротрубочек центральной пары. биол. Клетка 96, 691–696. (doi:10.1016/j.biolcel.2004.07.004) [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

25. Текле Ю.И., Райкова О.И., Жюстин Дж.-Л., Хендельберг Дж., Йонделиус У. 2007. Ультраструктурное и иммуноцитохимическое исследование сперматозоидов Acoel со структурой аксонемы 9 + 1: новые признаки сперматозоидов для раскрытия филогении Acoela. Зооморфология 126, 1–16. (doi:10.1007/s00435-006-0023-z) [Google Scholar]

26. Смирнов А. 2009. Амебы, лопастные. В Энциклопедия микробиологии (изд. М. Шехтер), стр. 558–577. Оксфорд, Великобритания: Эльзевир. [Google Scholar]

27. Brix K, Reinecke A, Stockem W. 1990.

Динамика цитоскелета Amoeba proteus . III. Влияние микроинъецированных антител на организацию и функцию системы микрофиламентов. Евро. Дж. Клеточная биология.

51, 279–284. [PubMed] [Google Scholar]

1990.

Динамика цитоскелета Amoeba proteus . III. Влияние микроинъецированных антител на организацию и функцию системы микрофиламентов. Евро. Дж. Клеточная биология.

51, 279–284. [PubMed] [Google Scholar]

28. Stockem W, Hoffmann HU, Gruber B. 1983. Динамика цитоскелета в Амеба протей . I. Перераспределение микроинъецированного актина, меченного флуоресцеином, во время передвижения, иммобилизации и фагоцитоза. Сотовые Ткани Res. 232, 79–96. (doi:10.1007/BF00222375) [PubMed] [Google Scholar]

29. Pomorski P, Krzeminski P, Wasik A, Wierzbicka K, Baranska J, Klopocka W. 2007. Динамика актина в подвижности Amoeba proteus . протоплазма 231, 31–41. (doi:10.1007/s00709-007-0243-1) [PubMed] [Google Scholar]

30. Christiani A, Hügelmeyer P, Stockem W. 1986. Морфологические доказательства существования более сложного цитоскелета у Amoeba proteus . Сотовые Ткани Res. 246, 163–168. (doi:10.1007/BF00219013) [Google Scholar]

31. Rogers SS, Waigh TA, Lu JR.

2008.

Внутриклеточная микрореология подвижной Amoeba proteus . Биофиз. Дж.

94, 3313–3322. (doi:10.1529/biophysj.107.123851) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Rogers SS, Waigh TA, Lu JR.

2008.

Внутриклеточная микрореология подвижной Amoeba proteus . Биофиз. Дж.

94, 3313–3322. (doi:10.1529/biophysj.107.123851) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

32. Preston TM. 1985. Выдающийся цитоскелет микротрубочек у Acanthamoeba . Клеточная биол. Междунар. Респ. 9, 307–314. (doi:10.1016/0309-1651(85)

-6) [PubMed] [Google Scholar]33. Смирнов А.В. 1996. Stygamoeba regulata n. сп. (Rhizopoda) – морская амеба с необычным сочетанием светомикроскопических и ультраструктурных признаков. Арка Протистенкд. 146, 299–307. (doi:10.1016/S0003-9365(96)80017-0) [Google Scholar]

34. Benwitz G, Grell K. 1971. Ультраструктурный моряк Amöben III. Стереомикса угловатая . Арх. Протистенкд. 113, 68–79. [Google Scholar]

35. Кавалье-Смит Т.

1974.

Развитие базального тела и жгутиков во время вегетативного клеточного цикла и полового цикла Chlamydomonas reinhardii . Дж. Клеточные науки.

16, 529–556. [PubMed] [Google Scholar]

Дж. Клеточные науки.

16, 529–556. [PubMed] [Google Scholar]

36. Аллен Р.Д. 1969. Морфогенез базальных тел и дополнительных структур коры реснитчатого простейшего Tetrahymena pyriformis . Дж. Клеточная биология. 40, 716–733. (doi:10.1083/jcb.40.3.716) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

37. Ледбитер Б., Додж Д.Д. 1967. Электронно-микроскопическое исследование жгутиков динофлагеллят. J. Gen. Microbiol. 46, 305–314. (doi:10.1099/00221287-46-2-305) [PubMed] [Google Scholar]

38. Pagh KI, Vergara JA, Adelman MR. 1985. Улучшенное отрицательное окрашивание расположения микрофиламентов в амебофлагеллятах Physarum , экстрагированных детергентом. Эксп. Сотовый рез. 156, 287–293. (doi:10.1016/0014-4827(85)

-8) [PubMed] [Google Scholar]

39. Громов Д.Б. 1985. Ультраструктура митоза в Амеба протей . протоплазма 126, 130–139. (doi:10.1007/BF01287679) [Google Scholar]

40. Taylor DL, Condeelis JS. 1979.

Цитоплазматическая структура и сократимость амебоидных клеток. Междунар. Преподобный Цитол.

56, 57–144. (doi:10.1016/S0074-7696(08)61821-5) [PubMed] [Google Scholar]

1979.

Цитоплазматическая структура и сократимость амебоидных клеток. Междунар. Преподобный Цитол.

56, 57–144. (doi:10.1016/S0074-7696(08)61821-5) [PubMed] [Google Scholar]

41. Гейзен С., Вайнерт Дж., Кудрявцев А., Глотова А., Бонковски М., Смирнов А. 2014. Два новых вида рода Stenamoeba (Discosea, Longamoebia): цитоплазматический MTOC присутствует еще в одной линии амеб. Евро. Дж. Протистол. 50, 153–165. (doi:10.1016/j.ejop.2014.01.007) [PubMed] [Google Scholar]

42. Гонсалес-Роблес А., Кастанон Г., Эрнандес-Рамирес В.И., Салазар-Вильяторо Л., Гонсалес-Лазаро М., Омана-Молина М., Таламас-Рохана П., Мартинес-Паломо А. 2008. Acanthamoeba castellanii : идентификация и распределение актинового цитоскелета. Эксп. Паразитол. 119, 411–417. (doi:10.1016/j.exppara.2008.04.004) [PubMed] [Google Scholar]

43. Guhl B, Roos UP.

1994.

Центры микротрубочек и интерфазный цитоскелет микротрубочек у амеб клеточных слизевиков (Mycetozoans) Acytostelium leptosomum и Protostelium mycophaga . Клетка. Мотиль. Цитоскелет

28, 45–58. (doi:10.1002/cm.970280105) [PubMed] [Google Scholar]

Клетка. Мотиль. Цитоскелет

28, 45–58. (doi:10.1002/cm.970280105) [PubMed] [Google Scholar]

44. Minge MA, Silberman JD, Orr RJS, Cavalier-Smith T, Shalchian-Tabrizi K, Burki F, Skjaeveland A, Jakobsen KS. 2009. Эволюционная позиция коротконогих амеб и первичная дивергенция эукариот. проц. Р. Соц. Б 276, 597–604. (doi:10.1098/rspb.2008.1358) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

45. Fukui Y, de Hostos E, Yumura S, Kitanishi-Yumura T, Inou. 1999. Архитектурная динамика F-actin в эуподиях указывает на их роль в инвазивной локомоции у Dictyostelium . Эксп. Сотовый рез. 249, 33–45. (doi:10.1006/excr.1999.4445) [PubMed] [Google Scholar]

46. Гребецкий А. 1994. Мембрана и цитоскелет текут в подвижных клетках с акцентом на вклад свободноживущих амеб. Междунар. Преподобный Цитол. 148, 37–80. (doi:10.1016/S0074-7696(08)62405-5) [Google Scholar]

47. Смирнов А.В., Гудков А.В.

1999.

Иллюстрированный список основных морфотипов Gymnamoebia (Rhizopoda, Lobosea). Протистология

1, 20–29. [Google Scholar]

Протистология

1, 20–29. [Google Scholar]

48. Эддс К.Т. 1984. Дифференциальное распределение и функция микротрубочек и микрофиламентов в целомоцитах морского ежа. Селл Мотил. 4, 269–281. (doi:10.1002/cm.970040405) [Google Scholar]

49. Tekle YI, Gorfu LA, Anderson OR. 2015. Cochliopodium arabianum н. сп. (аморфеи, амебозои). Дж. Эукариот. микробиол. 62, 623–628. (doi:10.1111/jeu.12218) [PubMed] [Google Scholar]

50. Текле Ю.И., Андерсон О.Р., Леки А.Ф., Келли С.Д. 2013. Новая пресноводная амеба: Cochliopodium pentatrifurcatum н. сп. (Амебозоа, Аморфея). Дж. Эукариот. микробиол. 60, 342–349. (doi:10.1111/jeu.12038) [PubMed] [Google Scholar]

51. Кудрявцев А., Бернхард Д., Шлегель М., Чао EEY, Кавальер-Смит Т. 2005. Последовательности генов 18S рибосомной РНК Cochliopodium (Himatismenida) и филогения Amoebozoa. Протист 156, 215–224. (doi:10.1016/j.protis.2005.03.003) [PubMed] [Google Scholar]

52. Текле Ю.И.

2014.

ДНК-штрихкодирование у амебозой и проблемы: на примере Кохлиоподиум . Протист

165, 473–484. (doi:10.1016/j.protis.2014.05.002) [PubMed] [Google Scholar]

Протист

165, 473–484. (doi:10.1016/j.protis.2014.05.002) [PubMed] [Google Scholar]

53. Барк А.В. 1973. Изучение рода Cochliopodium Hertwig and Lesser 1874. Protistologica 9, 119–138. [Google Scholar]

54. Гейзен С., Кудрявцев А., Бонковский М., Смирнов А. 2014. Несовпадение границ видов на морфологическом и молекулярном уровнях в роде Cochliopodium (Amoebozoa, Himatismenida), при описании Cochliopodium plurinucleolum н. сп. Протист 165, 364–383. (doi:10.1016/j.protis.2014.04.002) [PubMed] [Google Scholar]

55. Кудрявцев А. 2004. Описание Cochliopodium spiniferum sp. n., с примечаниями об идентификации видов в пределах рода Cochliopodium . Акта Протозол. 43, 345–349. [Google Scholar]

56. Кудрявцев АА, Браун С, Смирнов АВ.

2004. Cochliopodium barki n. сп. (Rhizopoda, Himatismenida), повторно выделенный из почвы через 30 лет после первоначального описания. Евро. Дж. Протистол.

40, 283–287. (doi:10. 1016/j.ejop.2004.07.001) [Google Scholar]

1016/j.ejop.2004.07.001) [Google Scholar]

57. Кудрявцев А., Смирнов А. 2006. Cochliopodium gallicum n. сп. (Himatismenida), амеба с уникальной чешуей, из цианобактериальных матов в Камарге (Франция). Евро. Дж. Протистол. 42, 3–7. (doi:10.1016/j.ejop.2005.08.001) [PubMed] [Google Scholar]

Каков вес одной амебы и почему это имеет значение? | Американский учитель биологии

Skip Nav Destination

Исследовательская статья| 01 декабря 2021 г.

Николай П. Деньги,

Марк В. Ф. Фишер

Американский учитель биологии (2021) 83 (9): 571–574.

https://doi.org/10.1525/abt.2021.83.9.571

- Просмотры

- Содержание артикула

- Рисунки и таблицы

- Видео

- Аудио

- Дополнительные данные

- Экспертная оценка

- Делиться

- Фейсбук

- Твиттер

- MailTo

- Инструменты

Получить разрешения

Иконка Цитировать Цитировать

- Поиск по сайту

Цитирование

Николас П. Мани, Марк В. Ф. Фишер; Каков вес одной амебы и почему это имеет значение? Американский учитель биологии 1 декабря 2021 г .; 83 (9): 571–574. doi: https://doi.org/10.1525/abt.2021.83.9.571

Мани, Марк В. Ф. Фишер; Каков вес одной амебы и почему это имеет значение? Американский учитель биологии 1 декабря 2021 г .; 83 (9): 571–574. doi: https://doi.org/10.1525/abt.2021.83.9.571

Скачать файл цитаты:

- Ris (Zotero)

- Менеджер ссылок

- EasyBib

- Подставки для книг

- Менделей

- Бумаги

- Конечная примечание

- РефВоркс

- Бибтекс

Размер клеток является важной переменной в изучении клеточного роста, метаболизма и клеточного цикла. Большой размер Amoeba proteus и легкость, с которой ее можно собирать и культивировать, сделали ее звездой биологического образования — и она была моделью для исследований в области клеточной биологии до введения молекулярно-генетических методов. Измерение плотности цитоплазмы одиночной амебы без современных приборов кажется трудной задачей, но это было сделано с высочайшей точностью в XIX веке.