Эвглена зеленая строение и жизнедеятельность

Промежуточное положение эвглены зеленой в живой природе

Вопрос по биологии:

Дайте обоснование утверждению о промежуточном положении эвглены зёленой между двумя царствами живой природы

- 16.07.2018 01:33

- Биология

- remove_red_eye 7657

- thumb_up 43

Ответы и объяснения 1

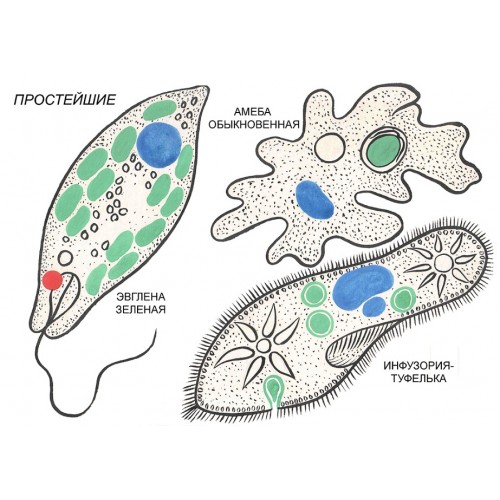

Два царства живой природы — Цаство Растения и Царство Животные. Так как при выходе на свет в теле эвглены зеленой начинает вырабатываться хлорофилл, она переходит к питанию при помощи фотосинтеза, то есть превращая неорганические вещества в органические. Так питаются растения. А при темноте хлорофилл исчезает, и эвглена переходит к питанию органическими веществами, как животное.

- 17.07.2018 03:32

- thumb_up 46

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

- Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;

- Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;

- Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

- Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;

- Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;

- Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;

- Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Биология.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Источник

Эвглена зеленая: строение и жизнедеятельность

Эвглена зеленая живет в загрязненных пресных водоемах, вызывая «цветение воды»: из за огромного количества особей эвглены зеленой вода в пруду, канаве или луже становится зеленого цвета.

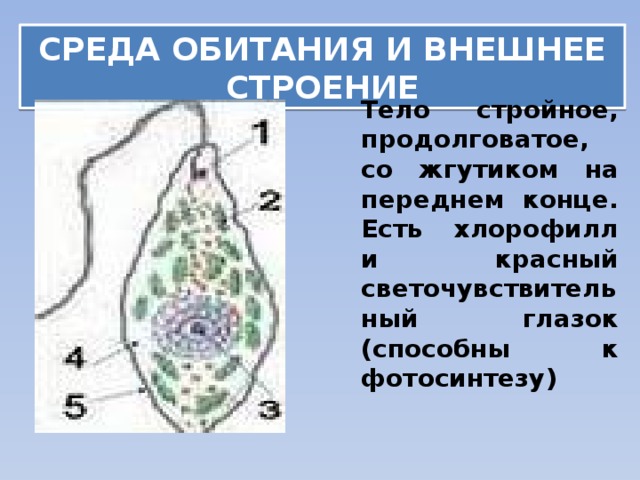

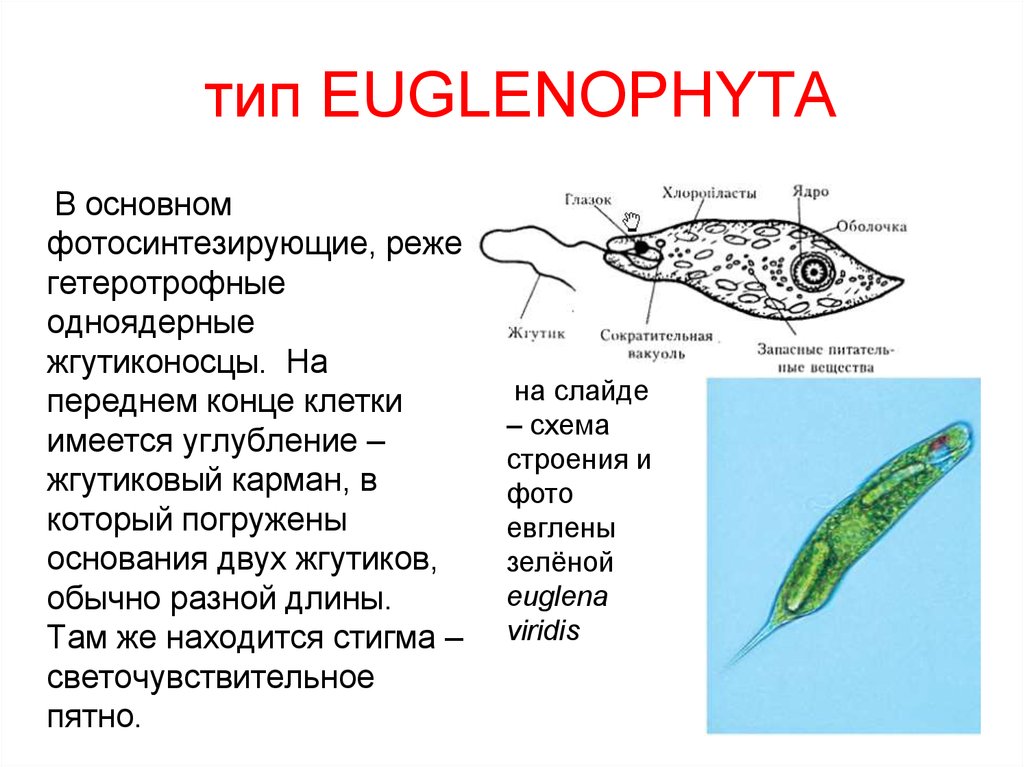

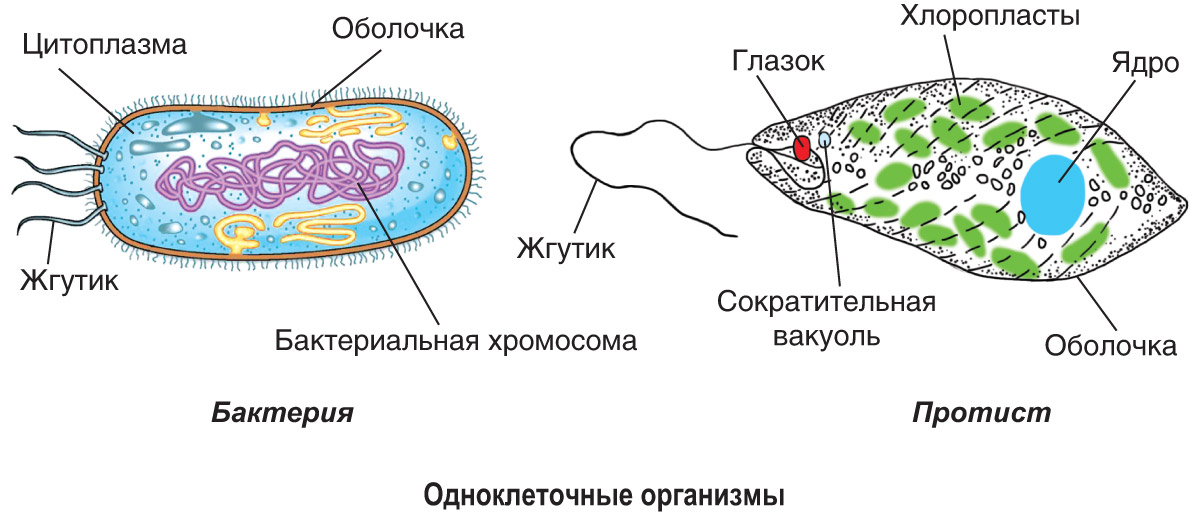

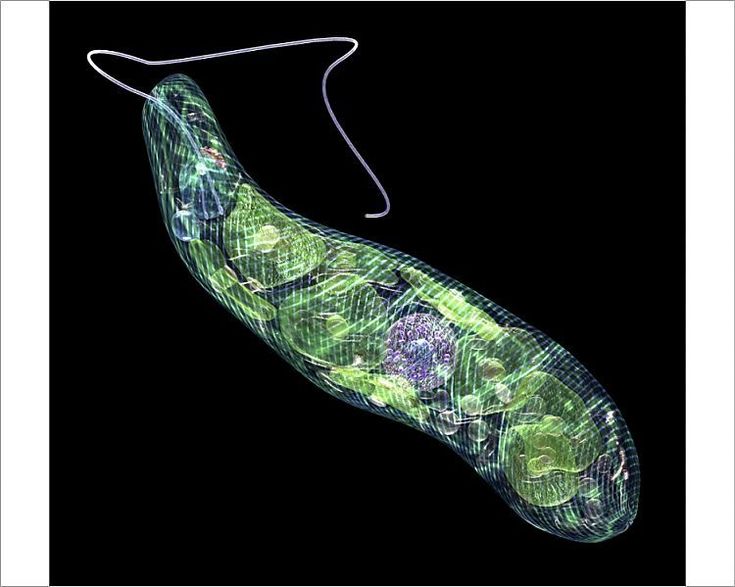

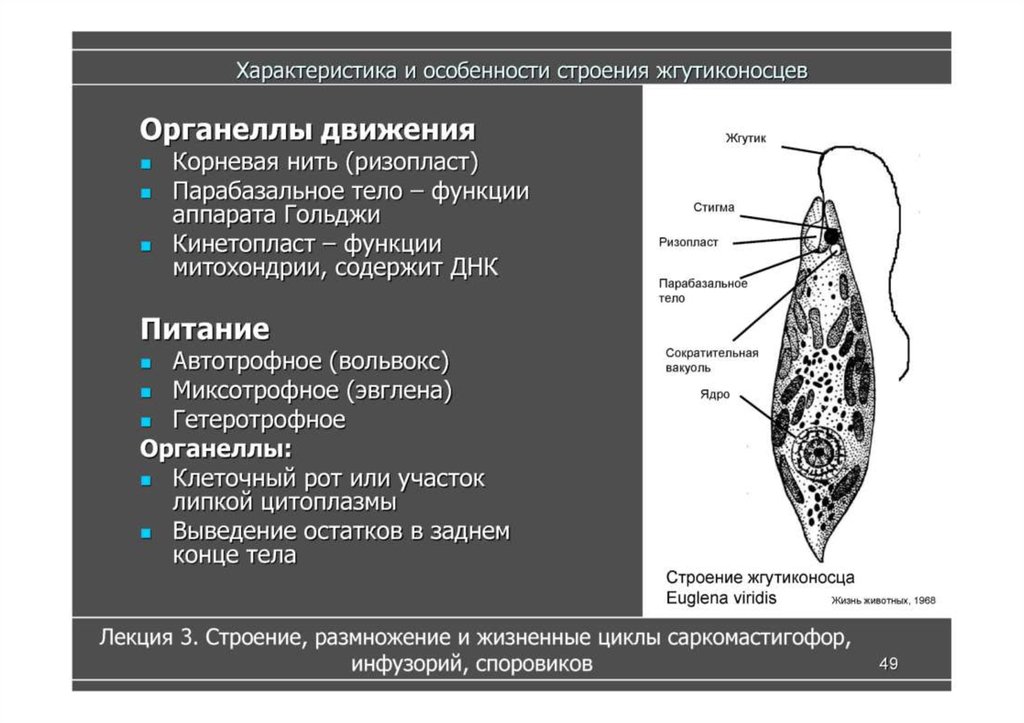

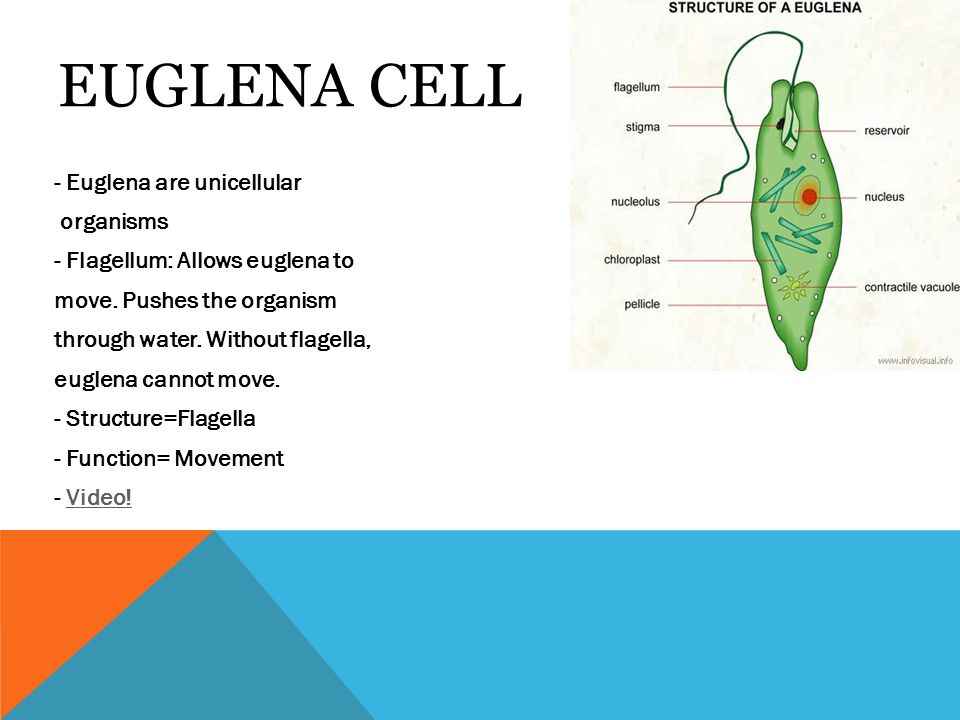

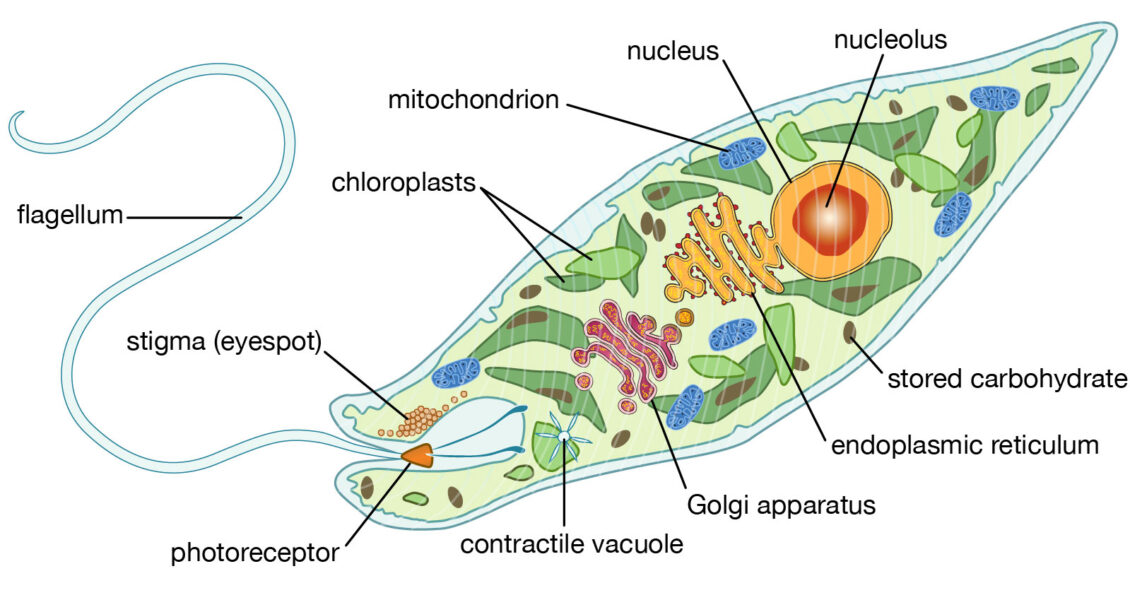

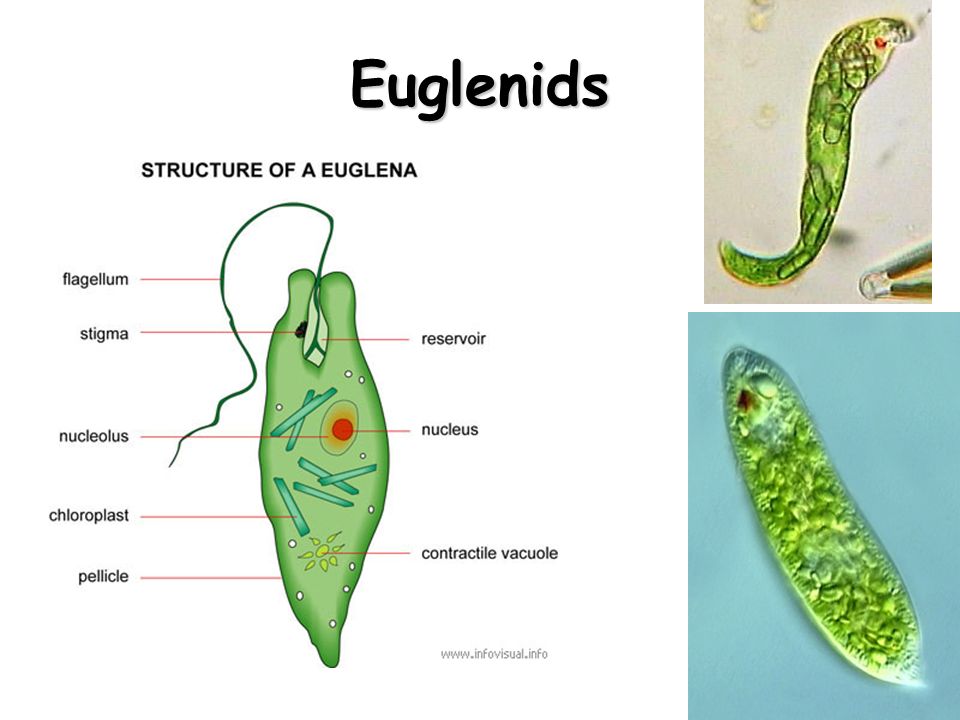

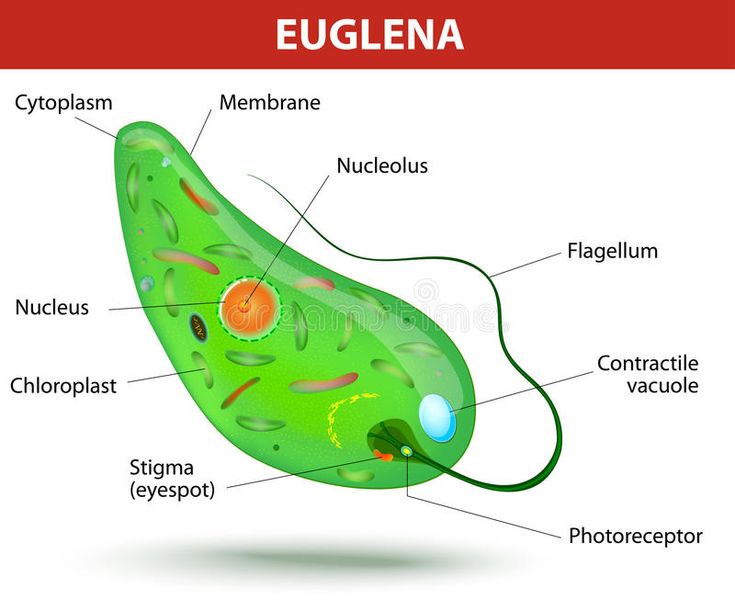

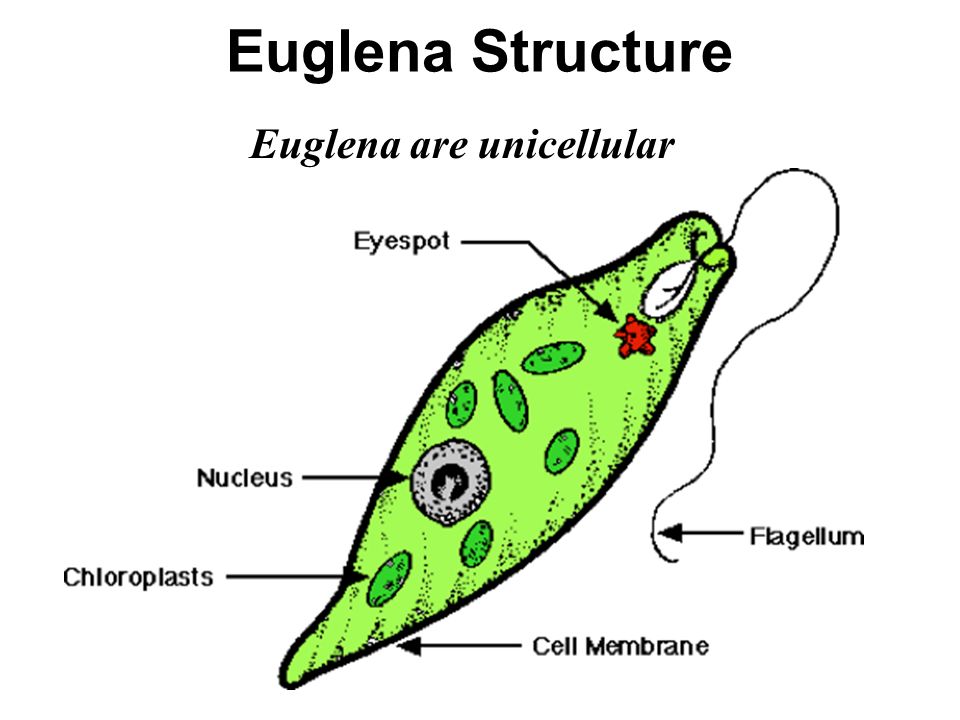

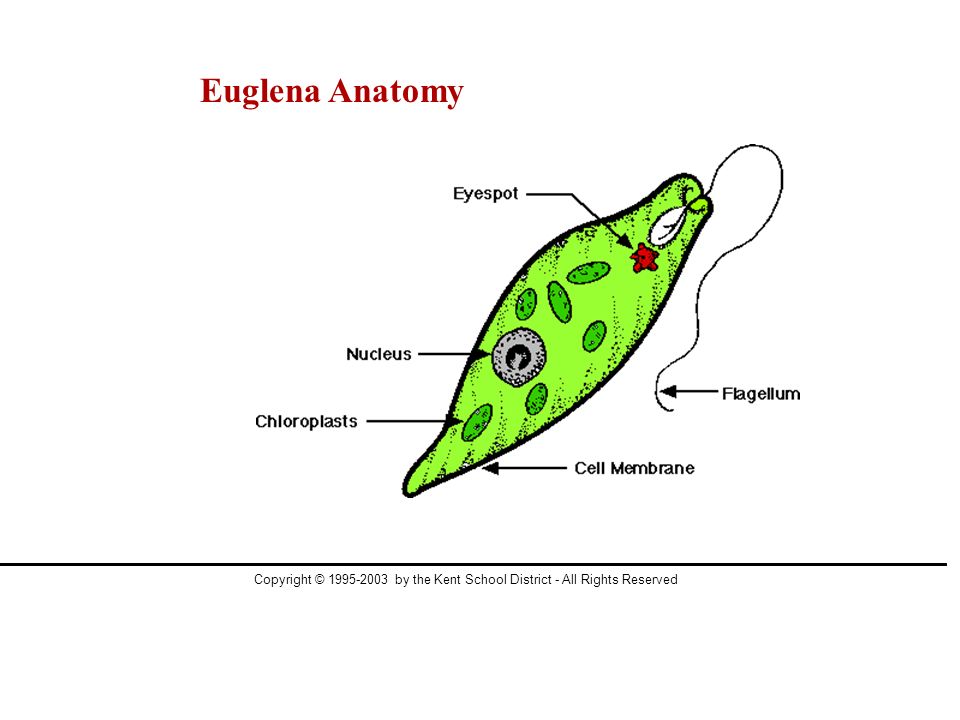

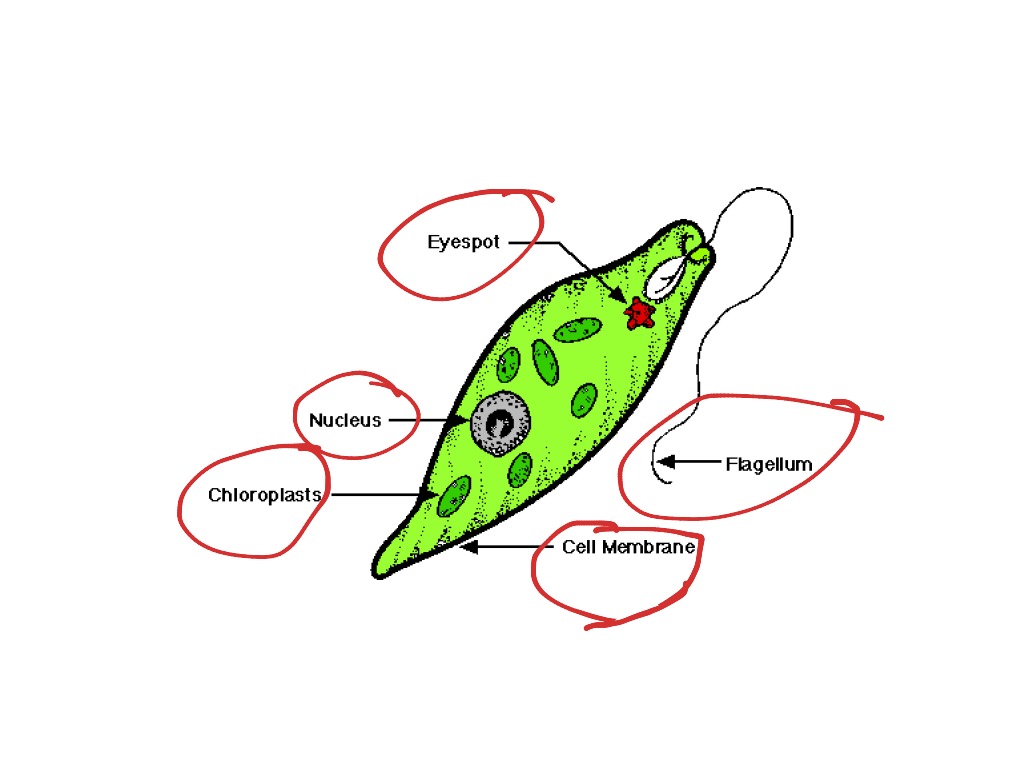

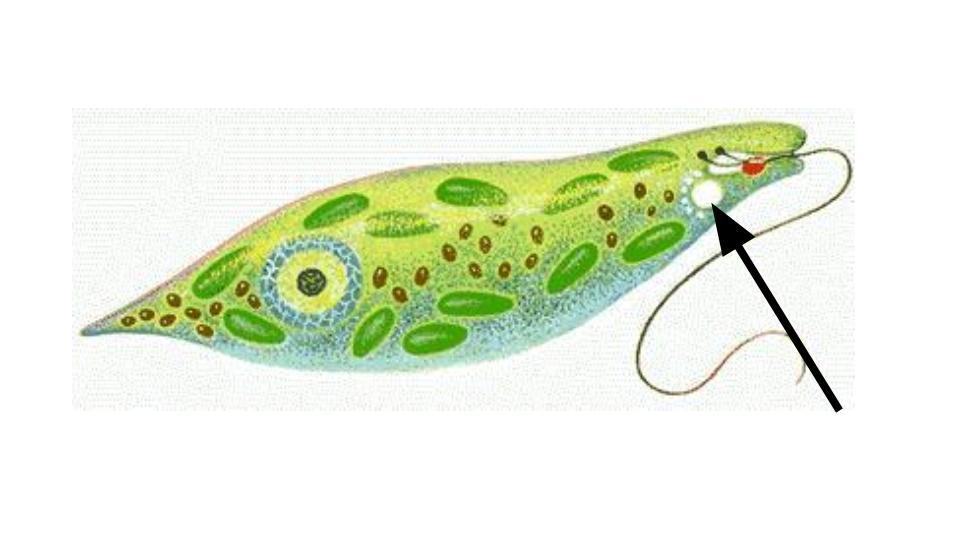

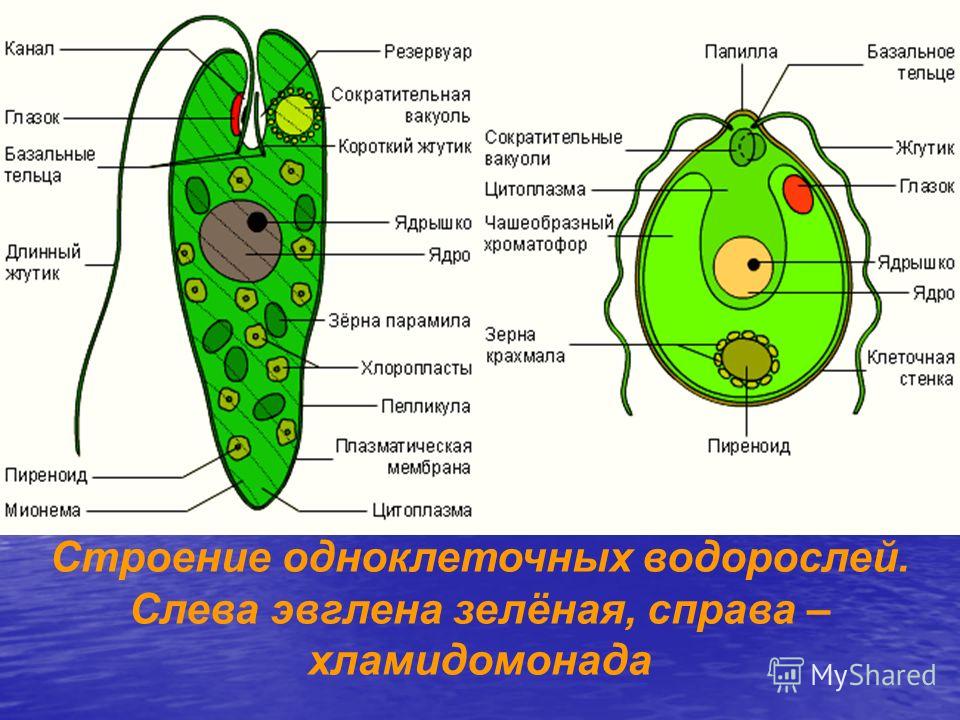

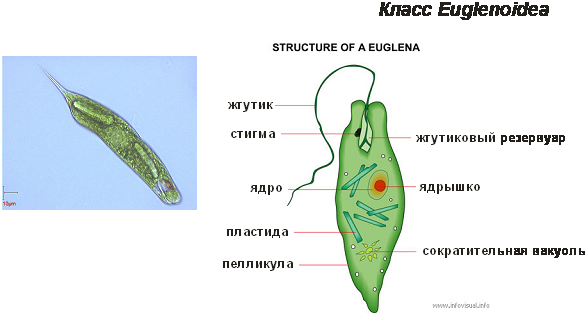

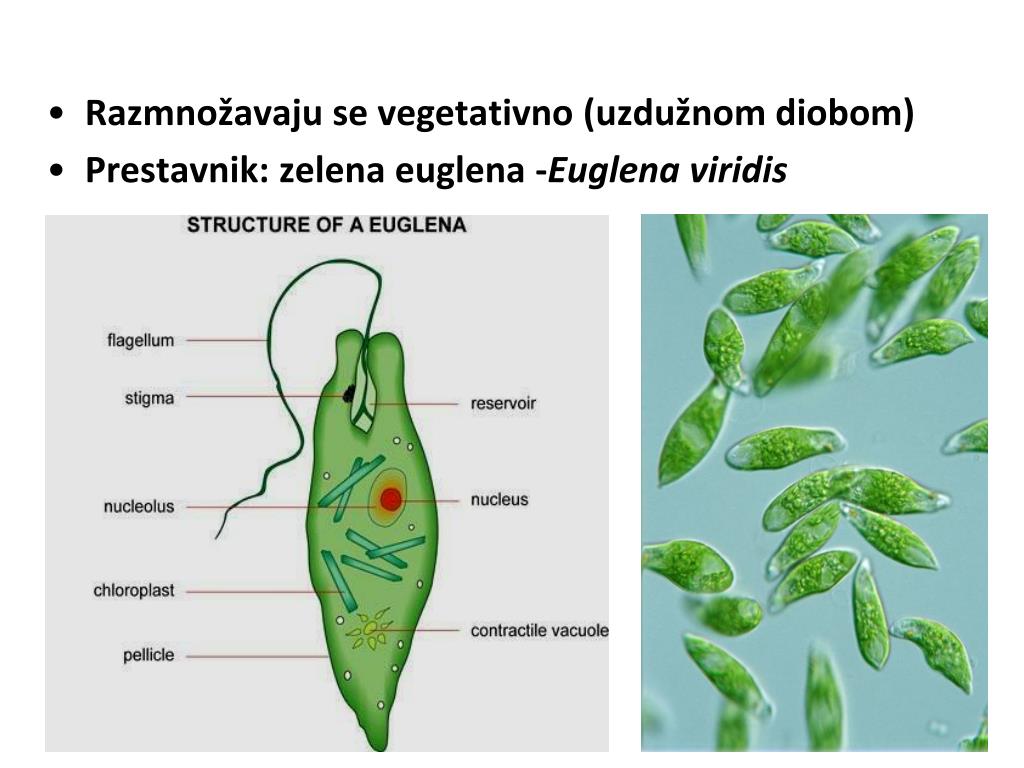

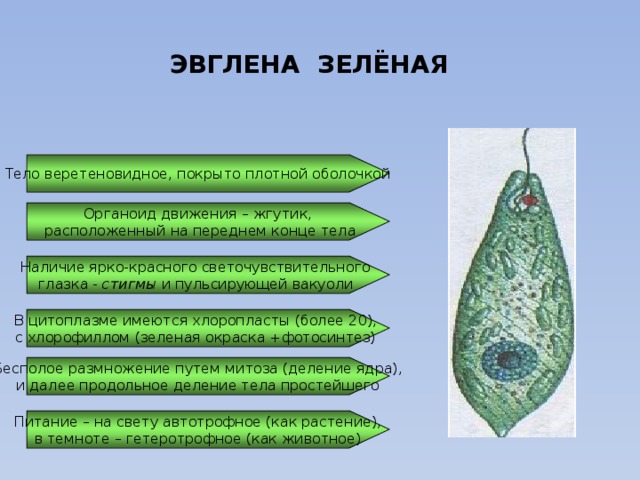

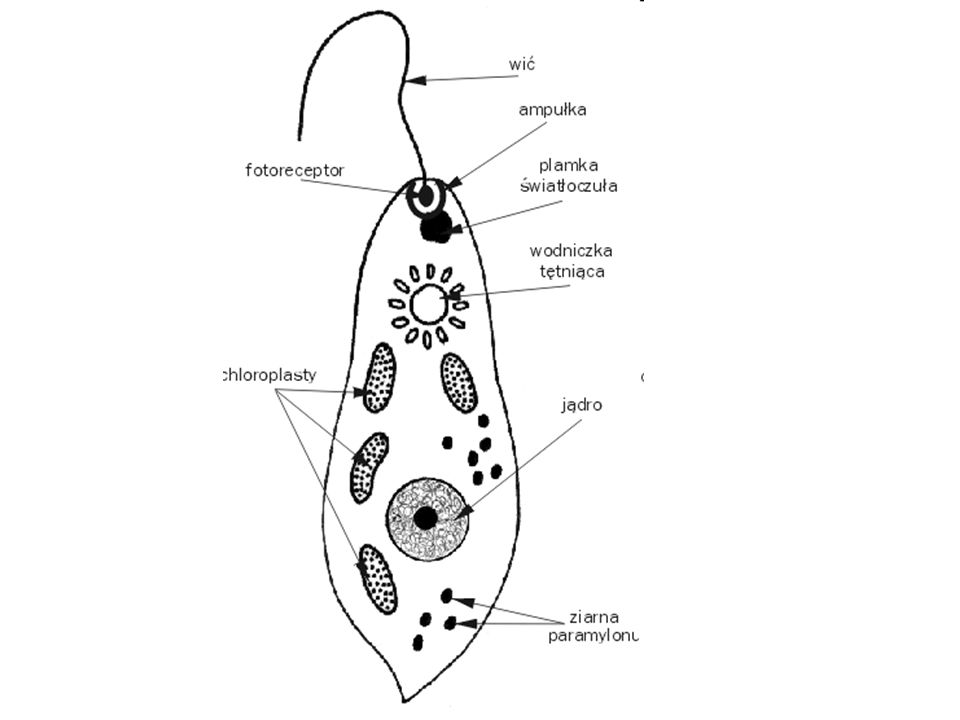

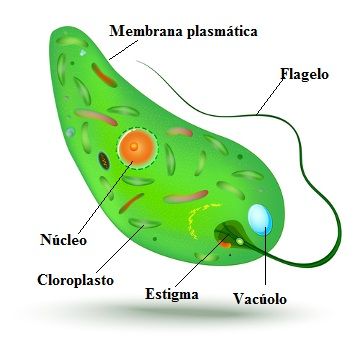

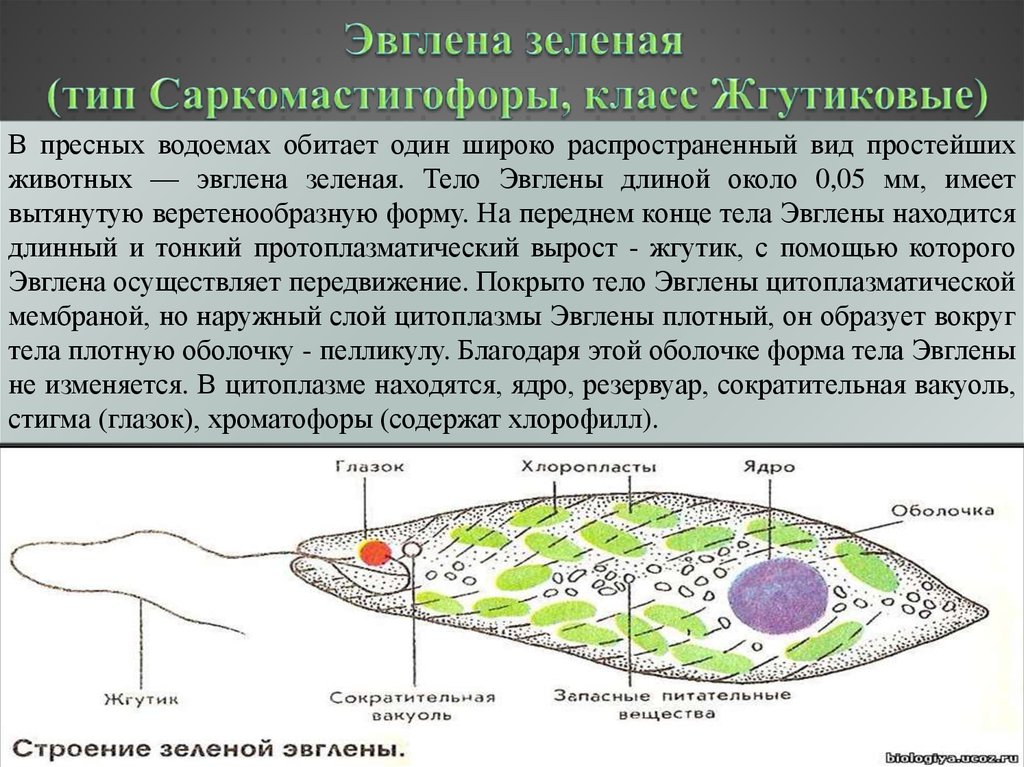

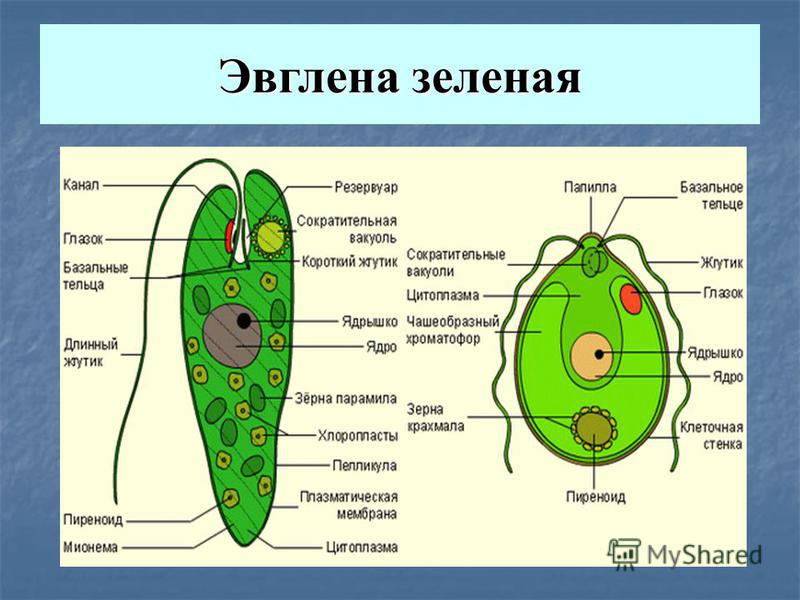

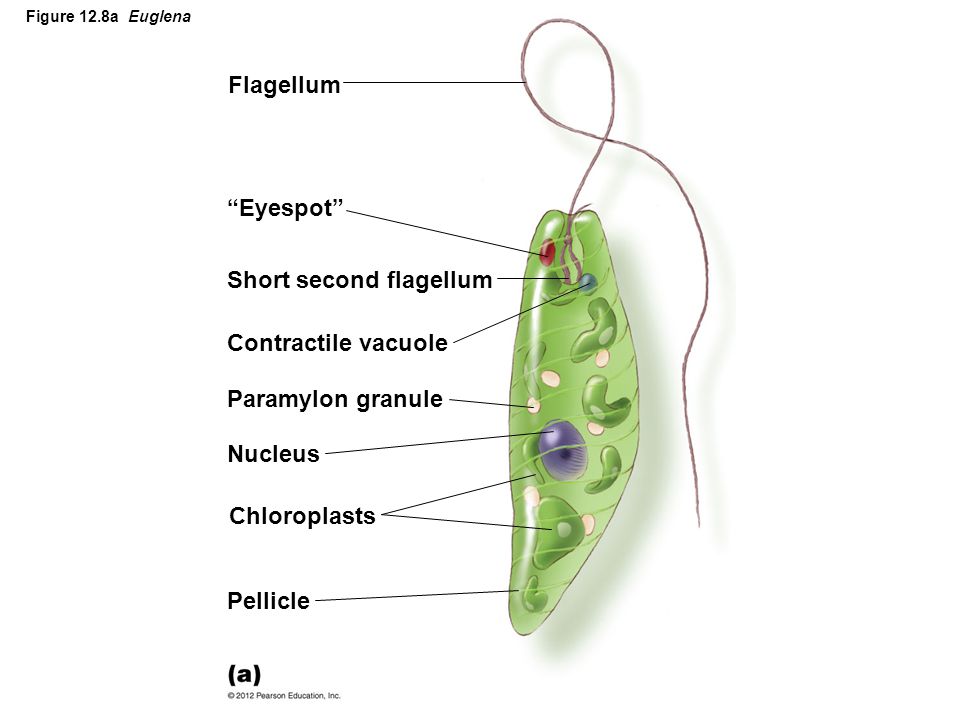

Тело эвглены зеленой вытянутое, веретеновидной формы, заостренное на конце, состоит из одной клетки, и покрыто тонкой эластичной оболочкой, помогающей эвглене сохранять свою форму, а также вытягиваться, сокращаться и извиваться. На переднем конце тела у эвглены зеленой имеется длинный жгутик, который переходит в углубление — клеточный рот. Жгутик вращается, благодаря чему эвглена движется в воде, совершая при этом вращательные движения в сторону, противоположную вращению жгутика, как бы ввинчиваясь в воду. Кроме того вращение жгутика способствует засасыванию в клеточный рот органических микрочастиц, которыми питается эвглена зеленая. В основании жгутика лежит плотное базальное тельце. На переднем же конце тела расположен красный светочувствительный глазок, и сократительная вакуоль.

На переднем конце тела у эвглены зеленой имеется длинный жгутик, который переходит в углубление — клеточный рот. Жгутик вращается, благодаря чему эвглена движется в воде, совершая при этом вращательные движения в сторону, противоположную вращению жгутика, как бы ввинчиваясь в воду. Кроме того вращение жгутика способствует засасыванию в клеточный рот органических микрочастиц, которыми питается эвглена зеленая. В основании жгутика лежит плотное базальное тельце. На переднем же конце тела расположен красный светочувствительный глазок, и сократительная вакуоль.

В цитоплазме также имеется ядро, ближе к заднему концу эвглены зеленой, и хлоропласты, содержащие зеленый пигмент — хлорофилл. Периодически в цитоплазме эвглены зеленой у клеточного рта образуется пищеварительная вакуоль, которая так же, как у амебы, движется в цитоплазме и опорожняется у заднего конца эвглены, выбрасывая непереваренные частицы пищи.

Строение Эвглены

Если обобщить сказанное в первых главах, Эвглена Зеленая — животное или растений, состоящее из:

- Жгутика, наличие которого относит Эвглену к классу жгутиконосцев.

У его представителей бывает от 1-го до 4-х отростков. Диаметр жгутика равен примерно 0,25 микрометра. Отросток покрыт плазматической мембраной ми сложен из микротрубок. Они движутся относительно друг друга. Это и вызывает общее движение жгутика. Крепится он к 2-м базальным телам. Они удерживают резвый жгутик в цитоплазме клетки.

У его представителей бывает от 1-го до 4-х отростков. Диаметр жгутика равен примерно 0,25 микрометра. Отросток покрыт плазматической мембраной ми сложен из микротрубок. Они движутся относительно друг друга. Это и вызывает общее движение жгутика. Крепится он к 2-м базальным телам. Они удерживают резвый жгутик в цитоплазме клетки. - Глазок. Иначе называется стигмой. Содержит зрительные волокна и линзоподобное образование. За счет них глазок и улавливает свет. Его линза отражает на жгутик. Получая импульс, тот начинает двигаться. Красный орган за счет окрашенных капель липида — жира. Расцвечен он каротиноидами, в частности, гематохромом. Каротиноидами именуют органические пигменты оранжево-красных тонов. Глазок окружен мембраной, подобной оболочке хлоропластов.

- Хроматофоры. Так называются пигментированные клетки и компоненты растений. Иначе говоря, речь о хлорофилле и содержащий его хлоропластов. Участвуя в фотосинтезе, они вырабатывают углеводы. Накапливаясь, последние могут перекрывать хроматофоры.

Тогда Эвглена становится вместо зеленой белесой.

Тогда Эвглена становится вместо зеленой белесой. - Пелликула. Состоит из плоских мембранных пузырьков. Они слагают покровную пленку простейшего. Кстати, на латыни pillis — кожа.

- Сократительная вакуоль. Находится ниже основания жгутика. В латыни «вакуоль» означает «полый». Подобная мышечной, система сокращается, выталкивая из клетки излишки воды. За счет этого сохраняется постоянный объем Эвглены.

С помощью сократительной вакуоли не только происходит выталкивание продуктов обмена веществ, но и дыхание. В их системе схожи Эвглена Зеленая и Амеба. Основа основ клетки — ядро. Оно смещено к заднему концу тела водоросли, подвешено на хроматиновых нитях. Ядро — основа деления, которым размножается Эвглена Зеленая. Класс простейших характеризуется именно таким путем воспроизведения.

Жидкостным наполнением клетки Эвглены является цитоплазма. Ее основа — гиалоплазма. Она состоит из белков, полисахаридов и нуклеиновых кислот. Именно среди них откладываются крахмалоподобные вещества. Компоненты буквально плавают в воде. Этот раствор и есть цитоплазма.

Именно среди них откладываются крахмалоподобные вещества. Компоненты буквально плавают в воде. Этот раствор и есть цитоплазма.

Процентный состав цитоплазмы непостоянен и лишен организации. Зрительно наполнение клетки бесцветно. Окраску Эвглене придает исключительно хлорофилл. Собственно, его скоплениями, ядром и оболочкой цитоплазма ограничена.

Питание эвглены зеленой.

Эвглена зеленая — представитель так называемых растительных жгутиконосцев, у которых в цитоплазме имеются хлоропласты, благодаря которым эвглена может питаться, как растение — автотрофно, с помощью фотосинтеза синтезируя органические веществаиз воды и углекислого газа, растворенного в воде. Этот процесс происходит на свету. Благодаря наличию специального органа — глазка, расположенного на переднем конце эвглены, она может различать свет, и всегда плывет туда, где больше света, то есть туда, где фотосинтез идет активнее. Органические вещества, образующиеся при фотосинтезе, запасаются в виде гранул в цитоплазме, и расходуются, когда эвглена голодает.

Однако, в отличие от растений, эвглена зеленая может питаться и гетеротрофно, поглощая готовые органические вещества, засасывая их через клеточный рот, при этом образуется пищеварительная вакуоль. Или непосредственно через клеточную оболочку — пелликулу, образующую микротрубочки — впячивания, через которые в цитоплазму поступают растворенные в воде органические вещества.

Пищей для эвглены зеленой могут служить одноклеточные водоросли и животные, бактерии, микрочастицы органических веществ. В темноте эвглена зеленая питается только гетеротрофно, а на свету у нее присутствуют оба способа питания. Если поместить эвглену на долгое время в темноту, хлорофилл у нее исчезает, и она переходит полностью на гетеротрофное питание.

Таким образом, эвглена зеленая занимает промежуточное положение между растением и животным.

Урок 7 класс «Эвглена зеленая»

Поурочный план 7 класс

Эвглена зеленая как простейшее, совмещающее признаки животных и растений. Колониальные жгутиковые.

Колониальные жгутиковые.

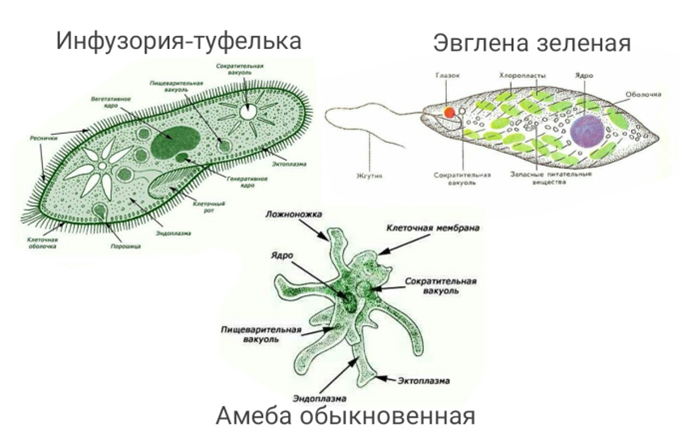

повторить и закрепить особенности строения Саркодовых амебы обыкновенной; сформировать знания о Жгутиконосцах совмещающие признаки животных и растений

Задачи урока:

познакомить с особенностями строения и жизнедеятельности жгутиконосцев; сформировать знания о колониальных жгутиковых

Развивающие:

формировать умение работать с дополнительной литературой, анализировать полученную информацию, обобщать, формулировать выводы

Воспитывающие:

активизировать познавательный интерес к изучаемому материалу; воспитывать бережное отношение к природе

Оборудование:

учебник «Биология» 7 класс, компьютер, презентация; карточки – задание

1. Организационный момент

Объявление темы, цели и задач урока

2. Проверка актуализации знаний

Ребята, мы с вами уже познакомились с одноклеточным животным Амеба обыкновенная. Давайте вспомним с чего мы начали изучение этих замечательных животных?

Работа по карточкам (особенности строения и жизнедеятельности корненожек): дополнить пропущенные слова предложения.

3. Объяснение нового материала

Тема: Эвглена зеленая как простейшее, совмещающее признаки животных и растений. Колониальные жгутиковые.

Как вы думаете почему эвглена зеленая имеет такое название?

В чем причина совмещения признаков разных царств животных и растений?

Целью урока сегодня и будет познакомиться с еще одним классом простейших животных, и выявить ее особенные черты существования

Класс Жгутиконосцы.

Главный отличительный признак жгутиконосцев – наличие одного или нескольких жгутиков, с помощью которых они передвигаются.

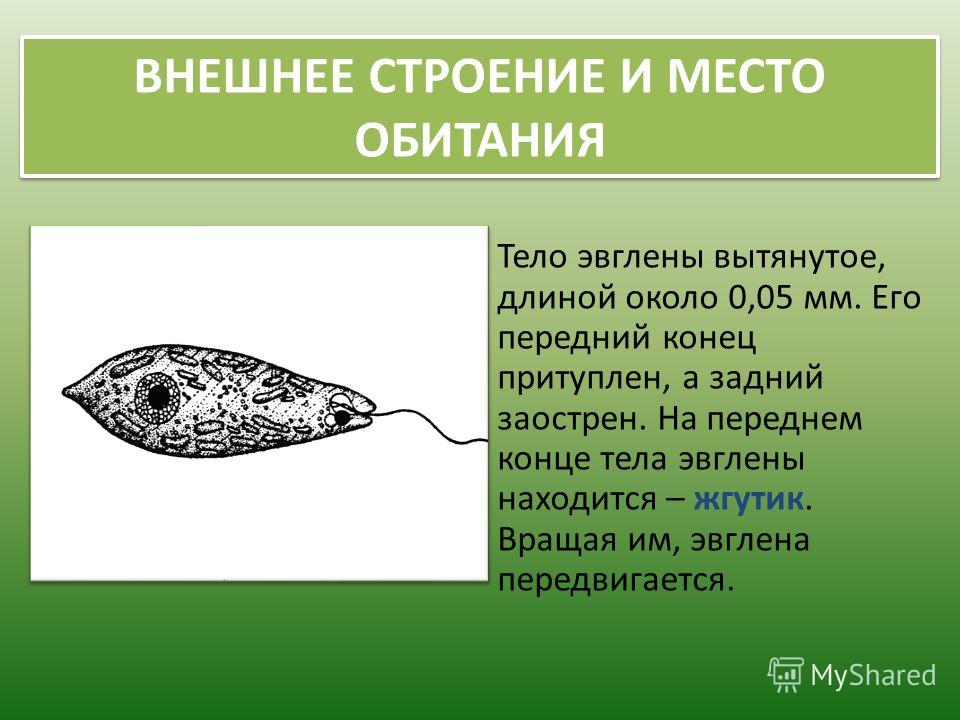

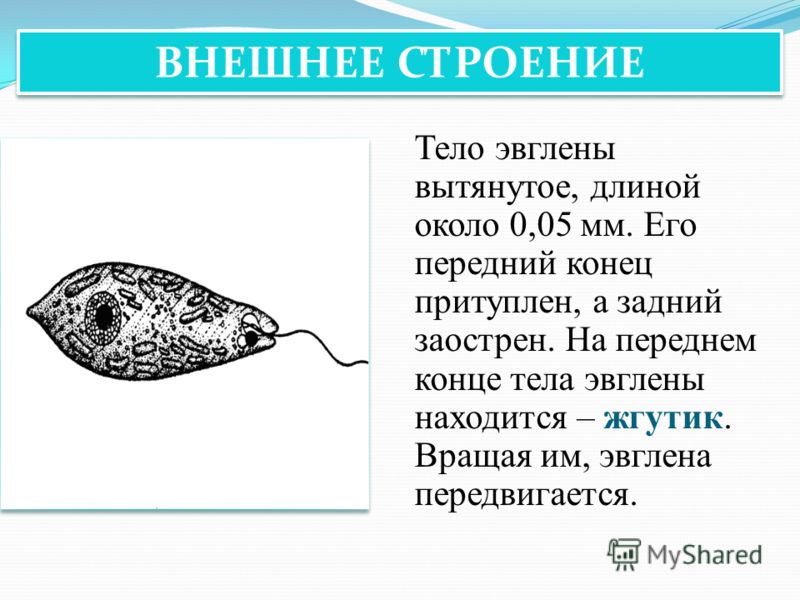

Внешнее строение и место обитания.

Зеленая эвглена, как и обыкновенная амеба, живет в прудах, загрязненных гниющими листьями, в лужах и в других водоемах со стоячей водой. Тело эвглены вытянутое, длиной около 0,05 мм. Его передний конец притуплен, а задний заострен. На переднем конце тела эвглены находится – жгутик. Вращая им, эвглена передвигается.

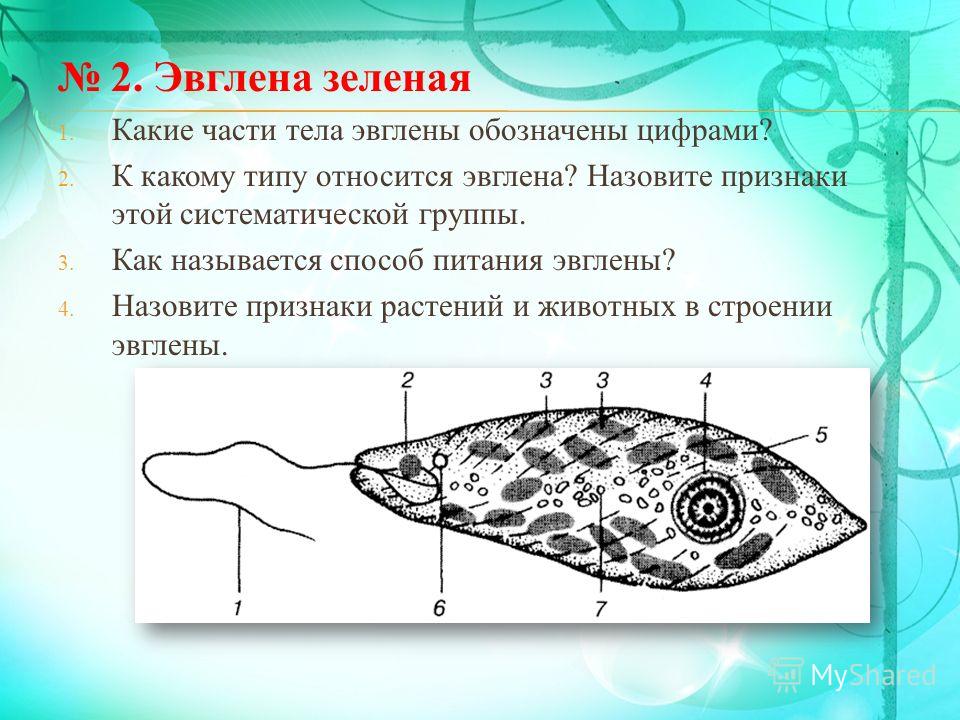

Учащимися зарисовывается рисунок строения простейшего

Рис. 1. Строение эвглены зеленой

1. Строение эвглены зеленой

Как и почему эвглена зленная совмещает в себе признаки животных и растений?

Эвглена способна менять характер питания в зависимости от условий среды. На свету ей свойственно автотрофное питание, за счет фотосинтеза. В темноте эвглена питается гетеротрофно – готовыми органическими веществами.

Эвглена дышит кислородом, растворенным в воде. Газообмен происходит через всю поверхность тела.

В сократительную вакуоль собираются вредные вещества (продукты распада) и избыток воды, которые потом выталкиваются наружу.

Размножение.

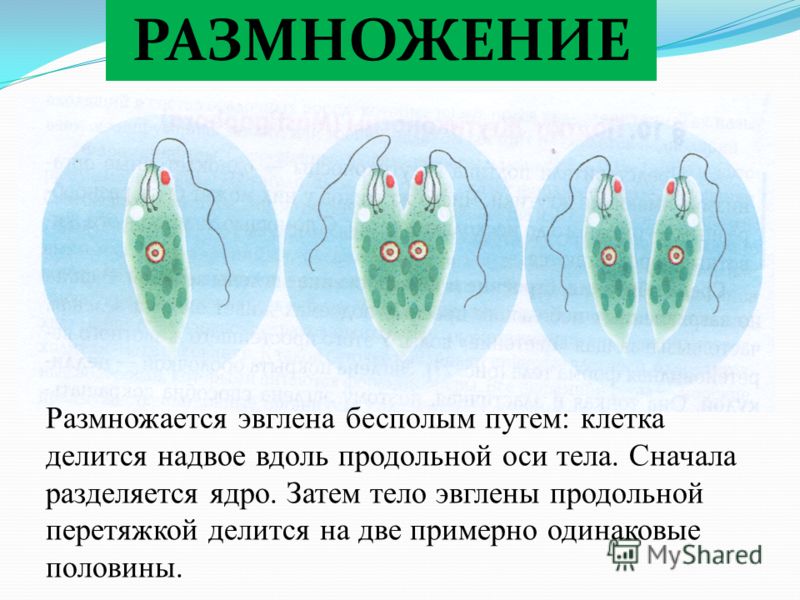

Размножается эвглена бесполым путем: клетка делится надвое вдоль продольной оси тела. Сначала разделяется ядро. Затем тело эвглены продольной перетяжкой делится на две примерно одинаковые половины.

При неблагоприятных условиях у эвглены, как и у амебы, образуется циста. При этом жгутик отпадает, а тело эвглены округляется, покрываясь плотной защитной оболочкой.

Виды состоящие из 8 -16-32 и даже по тысячи клеток. Вольвокс – колония жгутиковых простейших. В прудах и озерах их можно найти плавающими в воде зеленые круглые организмы диаметром до 1 мм. Под микроскопом можно заметить, что каждый шарик его состоит из тысячи мельчайших клеток. Каждая клетка выглядит как самостоятельная единица, но работают сообща образуя колонию, так как соединены между собой цитоплазматическими мостиками.

Вольвокс – колония жгутиковых простейших. В прудах и озерах их можно найти плавающими в воде зеленые круглые организмы диаметром до 1 мм. Под микроскопом можно заметить, что каждый шарик его состоит из тысячи мельчайших клеток. Каждая клетка выглядит как самостоятельная единица, но работают сообща образуя колонию, так как соединены между собой цитоплазматическими мостиками.

4. Закрепление нового материала

Учащимся раздаются рисунки эвглены зеленой, предлагается подписать отдельные органы простейшего.

Домашнее задание: параграф 36, конспект в тетради

5. Итог урока

Размножение эвглены зеленой

Эвглена зеленая делится бесполым путем — простым делением на 2 части, которое происходит вдоль продольной оси животного. При этом сначала делится ядро, а затем все тело эвглены делится надвое вдоль продольной перетяжки. Если какой — то орган, например, жгутик, не попал в одну из частей, то он там образуется.

В неблагоприятных условиях, например, при пересыхании водоема, эвглена зеленая так же, как и амеба, образует цисту. При этом жгутик отпадает, а клетка приобретает округлую форму, и покрывается очень плотной оболочкой. Циста помогает же эвглене и перезимовать.

При этом жгутик отпадает, а клетка приобретает округлую форму, и покрывается очень плотной оболочкой. Циста помогает же эвглене и перезимовать.

Эвглена зеленая под микроскопом — строение

Вернуться к списку Задать свой вопрос

Многообразие окружающего мира издревле привлекает неравнодушных к познанию людей, это главная движущая сила науки. Одним из разделов физиологии, изучающим функционирование биологических систем микроорганизмов, является микробиология. В настоящем обзоре мы рассмотрим под микроскопом эвглену, научимся правильно настраивать оптический прибор и подготавливать препарат для дальнейшего микроскопирования.

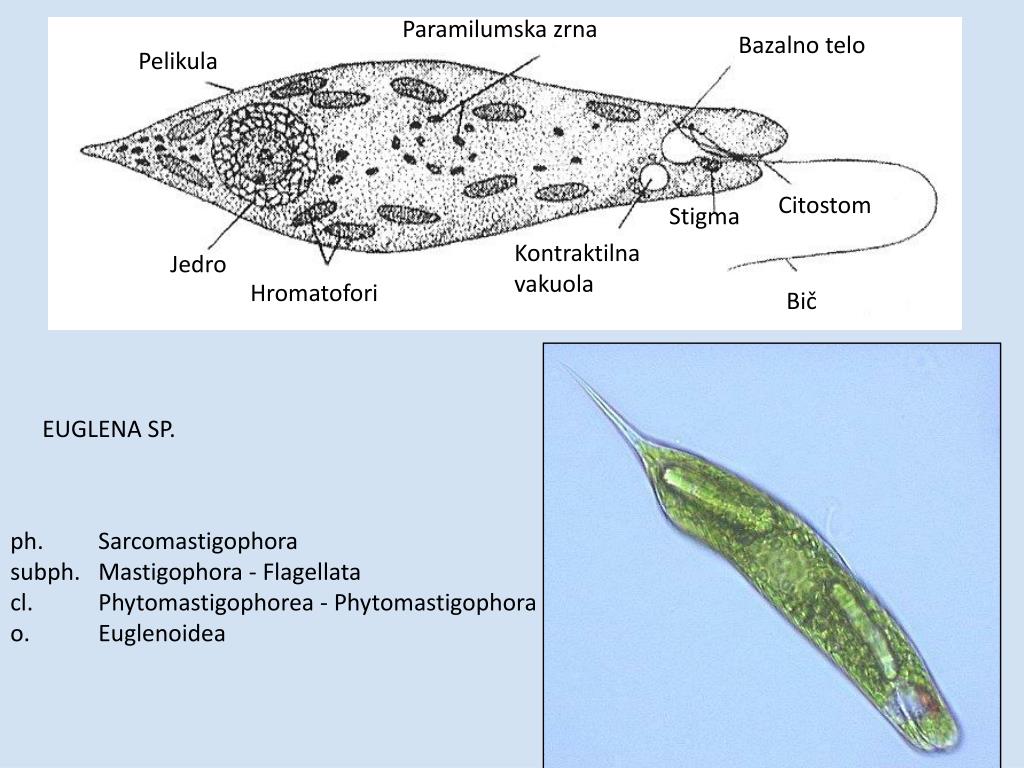

Эвглена зеленая это первейший эукариот, относящийся к типу «Euglenozoa» класс «эвгленовые». Передвижение в жидкой среде осуществляется при помощи жгутика. Благодаря этому приспособлению к водным условиям существования, ее называют жгутиконосцем. Форма удлиненного и заостренного с одного конца тела напоминает веретено. На стороне хвостика имеется стигма, позволяющая ориентироваться в пространстве, выбирать направления движения, огибать возникающие на пути препятствия. Это своеобразный орган зрения улавливает внешние световые раздражители и преобразует энергию в команды для двигательного аппарата. Это свойство называется «фототаксис».

Это своеобразный орган зрения улавливает внешние световые раздражители и преобразует энергию в команды для двигательного аппарата. Это свойство называется «фототаксис».

Эвглена отличается повышенной подвижностью и юркостью, способна увеличиваться и уменьшаться в размерах, длина варьируется от 45 до 60 микрометров. Но, с наступлением холодов, активность снижается и вокруг клетки образуется шарообразная непроницаемая циста (защитная оболочка). Питается полуразложившейся органикой, также питательные вещества добываются фотосинтезом. Ареал обитания охватывает любые загрязнённые водоемы — от простого домашнего аквариума до озера.

- Выловить эвглену в пруду, зачерпнув воду банкой или колбой с крышкой. Перед забором исходного продукта сосуд должен быть чистым и сухим. Желательно почерпнуть у берега, где маленькая глубина и много водяной мути;

- Деревянными палочками или пинцетом можно добавить на дно баночки немного ила;

- Пипеткой нанесите на квадратное покровное стекло одну каплю;

- Сверху накройте покровным стеклышком с лункой – сферическим углублением, которое окружает расположенную в центре капельку, как купол;

- Переверните поверхности на 180 градусов и разместите на столике микроскопа.

Получим готовый временный микропрепарат – «висячая капля», он позволяет понаблюдать за жизнью живых одноклеточных микроскопических организмов. При такой методике просмотра подкрашивание препарата не требуется.

Получим готовый временный микропрепарат – «висячая капля», он позволяет понаблюдать за жизнью живых одноклеточных микроскопических организмов. При такой методике просмотра подкрашивание препарата не требуется.

Настройка параметров оптики делается следующим образом:

- На револьверном устройстве выбирается объектив малой кратности (ставится в перпендикулярное положение) – крутите головку барабана до щелчка;

- На диске с диафрагмами установите отверстие большого диаметра – для того, чтобы попадающий на микрообразец пучок света был максимально толстым;

- Включите нижний осветитель – наблюдение будет происходить в проходящем освещении, при котором фотоны пронизывают полупрозрачную микросреду;

- Ручками грубой и точной фокусировки добейтесь четкости и контрастности картинки.

Изображение можно вывести в окуляр или на компьютер, подключив видеоокуляр. Для этой лабораторной работы из школьного практикума рекомендуем модели: Биомед-1, Levenhuk 2L PLUS, Эврика 40x-400x.

Источник

Эвглена Зелёная. Описание, особенности, строение и размножение Эвглены Зелёной

Животная клетка произошла от растительной. Это предположение ученых основано на наблюдениях за Эвгленой Зеленой. В этом одноклеточном сочетаются черты животного и растения. Поэтому Эвглена считается переходным этапом и подтверждением теории о единстве всего живого. Согласно этой теории, человек произошел не только от обезьяны, но и от растений. Отодвинем дарвинизм на второй план?

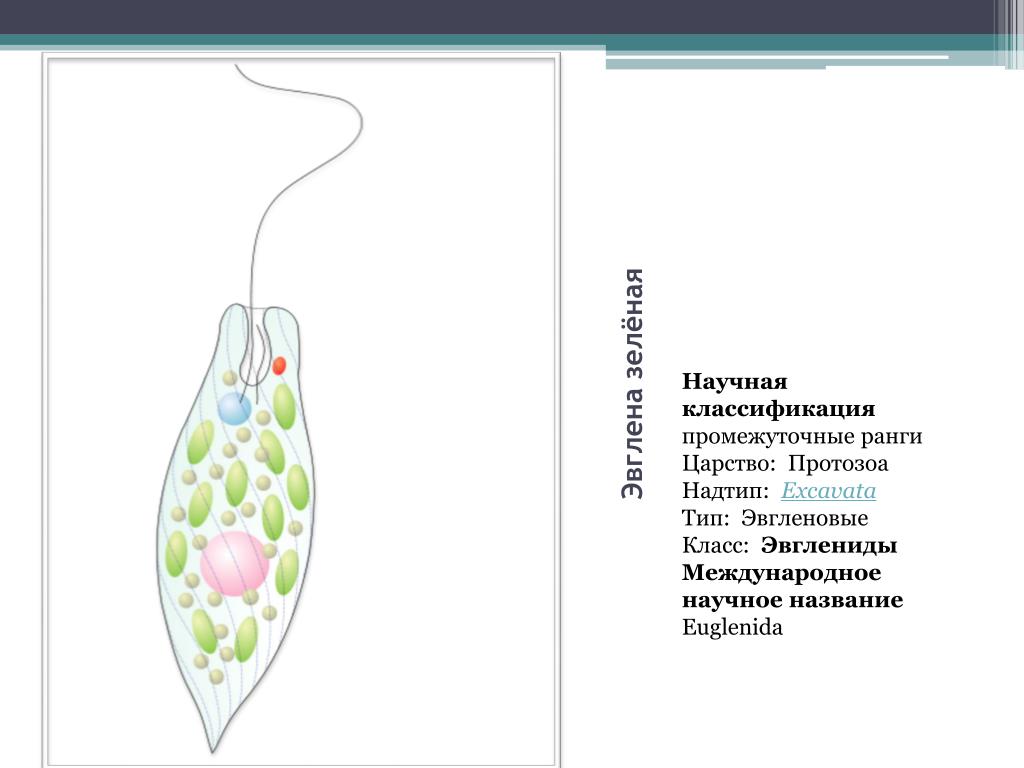

Описание и особенности ЭвгленыВ существующей классификации Эвглена Зеленая относится к одноклеточным водорослям. Подобно прочим растениям, одноклеточное содержит хлорофилл. Соответственно, в признаки Эвглены Зеленой входит способность к фотосинтезу — преобразованию энергии света в химическую. Это типично для растений. Разглядеть её можно только под микроскопом, который можно приобрести в магазине микроскопов.

Строение Эвглены Зеленой предполагает наличие в клетке 20-ти хлоропластов. Именно в них и сосредоточен хлорофилл. Хлоропласты представляют собой зеленые пластины и бывают только у клеток, имеющих в центре ядро. Питание солнечным светом называется автотрофным. Таковым Эвглена пользуется днем.

Именно в них и сосредоточен хлорофилл. Хлоропласты представляют собой зеленые пластины и бывают только у клеток, имеющих в центре ядро. Питание солнечным светом называется автотрофным. Таковым Эвглена пользуется днем.

Строение Эвглены Зелёной

Стремление одноклеточных к свету называется положительным фототаксисом. Ночью же водоросль гетеротрофна, то есть поглощает органику из воды. Вода должна быть пресной. Соответственно, встречается Эвглена в озерах, прудах, болотах, реках, предпочитая загрязненные. В водоемах с чистой водой водоросль малочисленна или вовсе отсутствует.

Обитая в загрязненных водоемах, Эвглена Зеленая может быть переносчиком трипаносом и лейшмании. Последняя является возбудителем ряда кожных заболеваний. Трипаносомы же провоцируют развитие африканской сонной болезни. Она поражает лимфатическую, нервную систему, приводит к лихорадке.

Любовью к стоячей воде с гнилостными остатками эвглена родственна амебе. Завестись героиня статьи может и в аквариуме. Достаточно на некоторое время забыть о фильтрации, смене воды в нем. При наличии в аквариуме Эвглены, вода зацветает. Поэтому аквариумисты считают одноклеточную водоросль своеобразным паразитом.

Достаточно на некоторое время забыть о фильтрации, смене воды в нем. При наличии в аквариуме Эвглены, вода зацветает. Поэтому аквариумисты считают одноклеточную водоросль своеобразным паразитом.

Приходится протравливать домашние водоемы химическими средствами, пересаживая при этом рыб в другие емкости. Однако, некоторые аквариумисты рассматривают героиню статьи в качестве корма для мальков. Последние воспринимают Эвглен в качестве животных, подмечая активное движение.

В качестве корма для мальков эвглен размножают в домашних условиях. Не ходить же все время на пруд. Размножаются простейшие быстро в любом блюдце с грязной водой. Главное, не убирать посуду с дневного света. Иначе, приостановится процесс фотосинтеза.

Гетеротрофное питание, к коему Эвглена прибегает ночью, — признак животных. Еще к животным чертам одноклеточного относится:

- Активное передвижение. Клетка Эвглены Зеленой имеет жгутик. Его вращательные движения обеспечивают мобильность водоросли.

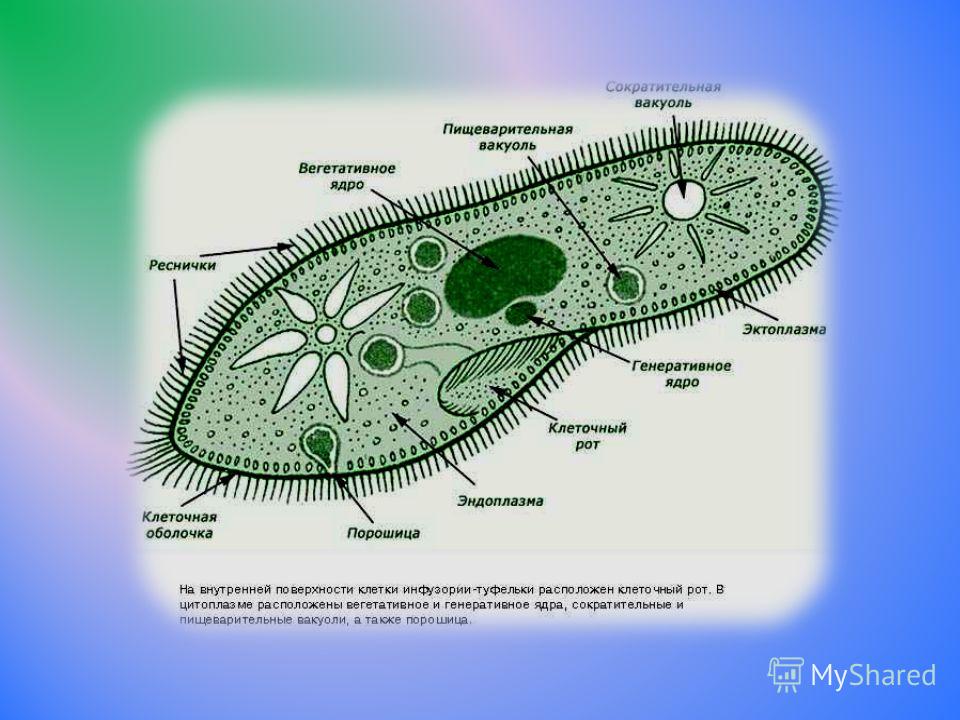

Перемещается она поступательно. Этим разнятся Эвглена Зеленая и Инфузория Туфелька. Последняя движется плавно, имея вместо одного жгутика множество ресничек. Они короче и изгибаются волнообразно.

Перемещается она поступательно. Этим разнятся Эвглена Зеленая и Инфузория Туфелька. Последняя движется плавно, имея вместо одного жгутика множество ресничек. Они короче и изгибаются волнообразно. - Пульсирующие вакуоли. Они подобны мышечным кольцам.

- Ротовую воронку. Как такового ротового отверстия у Эвглены нет. Однако, стремясь захватывать органическую пищу, одноклеточное как бы вжимает внутрь часть наружной мембраны. В этом отсеке задерживается пища.

Учитывая наличие у Зеленой Эвглены признаков как растений, так и животных, ученые спорят о принадлежности героини статьи к определенному царству. Большинство за причисление Эвглены к флоре. Животным одноклеточное считают примерно 15% ученых. Остальные видят в Эвглене промежуточный вид.

Признаки Эвглены Зеленой

У одноклеточного тело веретеновидной формы. У него жесткая оболочка. Длина тела приближена к 0,5 миллиметра. Перед тела Эвглены тупой. Здесь находится красный глазок. Он светочувствительный, позволяет одноклеточному находит «кормовые» места днем. За счет обилия глазков в местах скопления Эвглен, поверхность воды смотрится красноватой, бурой.

За счет обилия глазков в местах скопления Эвглен, поверхность воды смотрится красноватой, бурой.

Эвглена Зелёная под микроскопом

Еще на переднем конце тела клетки крепится жгутик. У новорожденных особей его может не быть, поскольку клетка делится надвое. Жгутик остается на одной из частей. На второй двигательный орган отрастает со временем. Задний конец тела растение Эвглена Зеленая имеет заостренный. Это помогает водоросли ввинчиваться в воду, улучшает обтекаемость, а значит, и скорость.

Героини статьи свойственна метаболия. Это способность менять форму тела. Хоть зачастую оно веретенообразное, может быть и:

- подобным кресту

- вальковатым

- шарообразным

- комковатым.

Какой бы формы не была Эвглена, ее жгутик не виден, если клетка живая. От глаз отросток скрыт за счет частоты движения. Человеческий глаз не может уловить его. Способствует тому и малый диаметр жгутика. Рассмотреть его можно под микроскопом.

Строение Эвглены

Если обобщить сказанное в первых главах, Эвглена Зеленая — животное или растений, состоящее из:

- Жгутика, наличие которого относит Эвглену к классу жгутиконосцев. У его представителей бывает от 1-го до 4-х отростков. Диаметр жгутика равен примерно 0,25 микрометра. Отросток покрыт плазматической мембраной ми сложен из микротрубок. Они движутся относительно друг друга. Это и вызывает общее движение жгутика. Крепится он к 2-м базальным телам. Они удерживают резвый жгутик в цитоплазме клетки.

- Глазок. Иначе называется стигмой. Содержит зрительные волокна и линзоподобное образование. За счет них глазок и улавливает свет. Его линза отражает на жгутик. Получая импульс, тот начинает двигаться. Красный орган за счет окрашенных капель липида — жира. Расцвечен он каротиноидами, в частности, гематохромом. Каротиноидами именуют органические пигменты оранжево-красных тонов. Глазок окружен мембраной, подобной оболочке хлоропластов.

- Хроматофоры.

Так называются пигментированные клетки и компоненты растений. Иначе говоря, речь о хлорофилле и содержащий его хлоропластов. Участвуя в фотосинтезе, они вырабатывают углеводы. Накапливаясь, последние могут перекрывать хроматофоры. Тогда Эвглена становится вместо зеленой белесой.

Так называются пигментированные клетки и компоненты растений. Иначе говоря, речь о хлорофилле и содержащий его хлоропластов. Участвуя в фотосинтезе, они вырабатывают углеводы. Накапливаясь, последние могут перекрывать хроматофоры. Тогда Эвглена становится вместо зеленой белесой. - Пелликула. Состоит из плоских мембранных пузырьков. Они слагают покровную пленку простейшего. Кстати, на латыни pillis — кожа.

- Сократительная вакуоль. Находится ниже основания жгутика. В латыни «вакуоль» означает «полый». Подобная мышечной, система сокращается, выталкивая из клетки излишки воды. За счет этого сохраняется постоянный объем Эвглены.

С помощью сократительной вакуоли не только происходит выталкивание продуктов обмена веществ, но и дыхание. В их системе схожи Эвглена Зеленая и Амеба. Основа основ клетки — ядро. Оно смещено к заднему концу тела водоросли, подвешено на хроматиновых нитях. Ядро — основа деления, которым размножается Эвглена Зеленая. Класс простейших характеризуется именно таким путем воспроизведения.

Класс простейших характеризуется именно таким путем воспроизведения.

Жидкостным наполнением клетки Эвглены является цитоплазма. Ее основа — гиалоплазма. Она состоит из белков, полисахаридов и нуклеиновых кислот. Именно среди них откладываются крахмалоподобные вещества. Компоненты буквально плавают в воде. Этот раствор и есть цитоплазма.

Процентный состав цитоплазмы непостоянен и лишен организации. Зрительно наполнение клетки бесцветно. Окраску Эвглене придает исключительно хлорофилл. Собственно, его скоплениями, ядром и оболочкой цитоплазма ограничена.

Питание

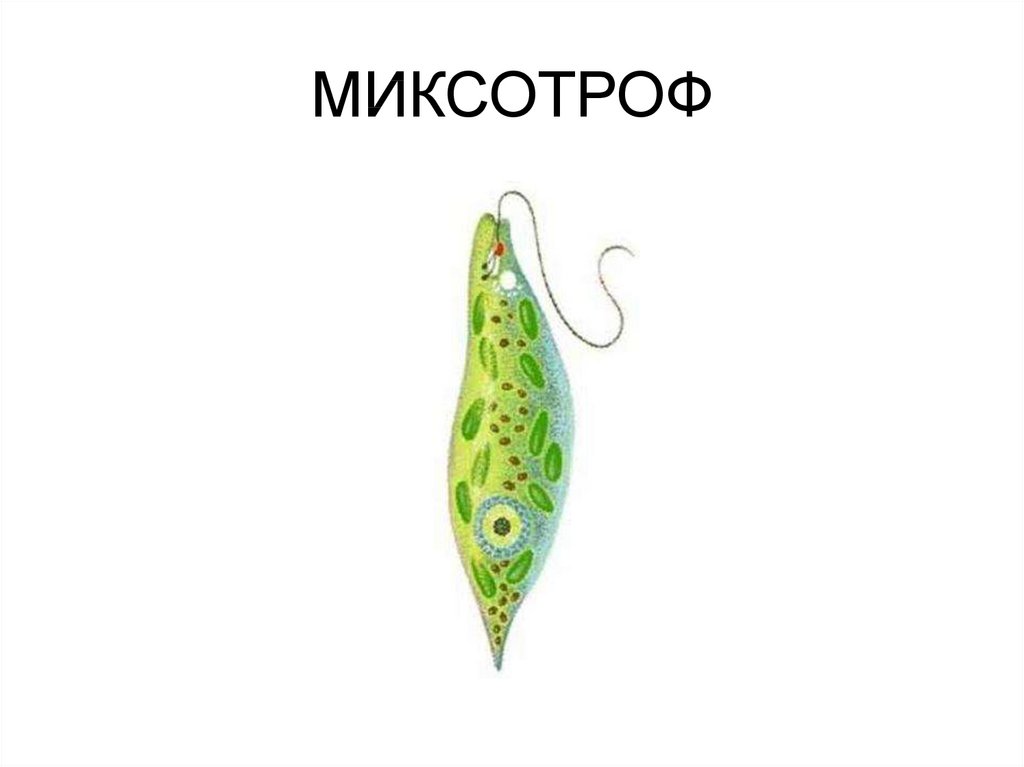

Питание Эвглены Зеленой не только наполовину автотрофное, а на половину гетеротрофное. В цитоплазме клетки накапливается взвесь крахмалоподобного вещества. Это питательный резерв на черный день. Смешенный тип питания именуется учеными миксотрофным. Если Эвглена попадает в скрытые от света водоемы, к примеру, пещерные, постепенно теряет хлорофилл.

Тогда одноклеточная водоросль больше начинает походить именно на простейшее животное, питаясь исключительно органикой. Это еще раз подтверждает возможность родства меж растениями и зверями. При наличии освещения героиня статьи не прибегает к «охоте» и малоподвижна. Зачем махать жгутиком, если пища в виде света сама падает на тебя? Активно двигаться Эвглена начинает исключительно в сумеречных условиях.

Это еще раз подтверждает возможность родства меж растениями и зверями. При наличии освещения героиня статьи не прибегает к «охоте» и малоподвижна. Зачем махать жгутиком, если пища в виде света сама падает на тебя? Активно двигаться Эвглена начинает исключительно в сумеречных условиях.

Обойтись ночь без еды водоросль не может, поскольку микроскопична. Делать достаточные запасы энергии попросту негде. Накопленное тут же расходуется на процессы жизнедеятельности. Если Эвглена голодает, испытывая как недостаток света, так и нехватку органики в воде, начинает расходовать крахмалоподобную субстанцию. Она называется парамил. Животные также используют откладываемый под кожей жир.

К резервному способу питания простейшее Эвглена Зеленая прибегает, как правило, в цисте. Это твердая оболочка, которую водоросль образует при сжатии. Капсула подобна пузырю. Собственно, понятие «циста» так и переводится с греческого.

Перед цистообразованием водоросль отбрасывает жгутик. Когда неблагоприятные условия сменяются стандартными, циста прорастает. Из капсулы может выйти одна Эвглена, или уже несколько. У каждой отрастает новый жгутик. Днем Эвглены устремляются к хорошо освещенным участкам водоема, держась у поверхности. Ночью одноклеточные распределяются по всей площади пруда или заводи реки.

Когда неблагоприятные условия сменяются стандартными, циста прорастает. Из капсулы может выйти одна Эвглена, или уже несколько. У каждой отрастает новый жгутик. Днем Эвглены устремляются к хорошо освещенным участкам водоема, держась у поверхности. Ночью одноклеточные распределяются по всей площади пруда или заводи реки.

Органоиды Эвглены Зеленой

Органоидами называют постоянные и специализированные структуры. Таковые есть как в клетках животных, так и растений. Есть альтернативный термин — органеллы.

Органоиды Эвглены Зеленой, по сути, перечислены в главе «Строение». Каждая органелла — жизненно важный элемент клетки, без которого та не сможет:

- размножаться

- осуществлять секрецию различных веществ

- синтезировать что-либо

- вырабатывать и преобразовывать энергию

- передавать и хранить генетический материал

Органеллы свойственны для эукариотических организмов. У таких обязательно есть ядро и оформленная внешняя мембрана. Эвглена Зеленая подходит под описание. Если обобщить, к органоидам эукариотов относятся: эндоплазматическая сеть, ядро, мембрана, центриоли, митохондрии, рибосомы, лизосомы и аппарат Гольджи. Как видно, набор органоидов Эвглены ограничен. Это указывает на примитивность одноклеточного.

Эвглена Зеленая подходит под описание. Если обобщить, к органоидам эукариотов относятся: эндоплазматическая сеть, ядро, мембрана, центриоли, митохондрии, рибосомы, лизосомы и аппарат Гольджи. Как видно, набор органоидов Эвглены ограничен. Это указывает на примитивность одноклеточного.

Размножение и продолжительность жизни

Размножение Эвглены Зеленой, как говорилось, начинается с деления ядра. Два новых расходятся по разным сторонам клетки. Потом она начинает делиться в продольном направлении. Поперечное деление не возможно. Линия разрыва Эвглены Зеленой проходит меж двух ядер. Разделенная оболочка как бы замыкается на каждой половинке клетки. Получается две самостоятельных.

Пока происходит продольное деление, на «бесхвостой части» вырастает жгутик. Процесс может происходить не только в воде, но и снеге, на льду. Эвглена терпима к холоду. Поэтому на Урале, Камчатке, островах Арктики встречается цветущий снег. Правда, зачастую он алый или темный. Своеобразным пигментом служат родственницы героини статьи — Красная и Черная Эвглены.

Деление Эвглены Зелёной

Жизнь Эвглены Зеленой, по сути, бесконечная, поскольку одноклеточное размножается делением. Новая клетка — часть старой. Первая при этом продолжает «давать» потомство, сохраняясь сама.

Если говорит о сроке жизни конкретной клетки, сохраняющей целостность, речь о паре дней. Таков век большинства одноклеточных. Их жизнь столь же мала, как и размеры. Кстати, слово «Эвглена» сложено из двух греческих — «эу» и «глене». Первое переводится как «хорошо», а второе — «блестящая точка». В воде водоросль, действительно, поблескивает.

Наряду с другими простейшими, Эвглена Зеленая ходит в школьную программу. Одноклеточную водоросль изучают в 9-м классе. Учителя часто дают детям стандартную версию, согласно которой Эвглена — растение. Вопросы о нем встречаются в ЕГЭ по биологии.

Подготавливаться можно как по учебникам ботаники, так и зоологии. В обоих есть главы, посвященные Эвглене Зеленой. Поэтому некоторые учителя рассказывают детям о двойственности одноклеточного. Особенно часто углубленный курс дают в профильных биохимических классах. Ниже видео об Эвглене Зелёной, которая пугает инфузорий туфелек.

Особенно часто углубленный курс дают в профильных биохимических классах. Ниже видео об Эвглене Зелёной, которая пугает инфузорий туфелек.

Источник

Эвглена зеленая. Образ жизни и среда обитания эвглены зелёной

У одноклеточного тело веретеновидной формы. У него жесткая оболочка. Длина тела приближена к 0,5 миллиметра. Перед тела Эвглены тупой. Здесь находится красный глазок. Он светочувствительный, позволяет одноклеточному находит «кормовые» места днем. За счет обилия глазков в местах скопления Эвглен, поверхность воды смотрится красноватой, бурой.

Еще на переднем конце тела клетки крепится жгутик. У новорожденных особей его может не быть, поскольку клетка делится надвое. Жгутик остается на одной из частей. На второй двигательный орган отрастает со временем. Задний конец тела растение Эвглена Зеленая имеет заостренный. Это помогает водоросли ввинчиваться в воду, улучшает обтекаемость, а значит, и скорость.

Героини статьи свойственна метаболия. Это способность менять форму тела. Хоть зачастую оно веретенообразное, может быть и:

Хоть зачастую оно веретенообразное, может быть и:

- подобным кресту

- вальковатым

- шарообразным

- комковатым.

Какой бы формы не была Эвглена, ее жгутик не виден, если клетка живая. От глаз отросток скрыт за счет частоты движения. Человеческий глаз не может уловить его. Способствует тому и малый диаметр жгутика. Рассмотреть его можно под микроскопом.

Строение эвглены зеленой

Снаружи клетка покрыта тонким эластичным слоем цитоплазмы — пелликулой, играющей роль оболочки. От переднего конца тела эвглены отходит один жгут, за счет вращения которого она продвигается вперед. У основания жгутика всегда имеется особое утолщение, против которого лежит глазное пятно.

Свое название эвглена получила за цвет, который придают клетке зеленые хроматофоры.

Они имеют овальную форму и обычно располагаются в клетке в виде звезды. В хроматофорах происходит фотосинтез. Образующиеся на свету углеводы откладываются в клетке в виде бесцветных зерен. Иногда их образуется так много, что они закрывают хроматофоры, и эвглена приобретает беловатый цвет. В темноте процессы фотосинтеза прекращаются, а эвглена начинает переваривать накопленные зерна углеводов и снова становится зеленой.

Иногда их образуется так много, что они закрывают хроматофоры, и эвглена приобретает беловатый цвет. В темноте процессы фотосинтеза прекращаются, а эвглена начинает переваривать накопленные зерна углеводов и снова становится зеленой.

В природе эвглены живут обычно в загрязненных водах с большим количеством растворенных органических веществ, поэтому сочетают обычно оба топа питания — фотосинтез, свойственный растениям, и питание, свойственное животным. Таким образом, эвглена, с одной стороны, является растением, с другой стороны, животным. Такое ее «смешанное» строение до сих пор вызывает споры ученых: ботаники относят эвглен к особому типу растений, тогда как зоологи выделяют их в отряд подтипа жгутиконосцев.

Некоторые представители отряда эвгленовых (родственники эвглены зеленой) вообще не способны к фотосинтезу и питаются, как животные, например, астазия (Astasia). У таких животных могут развиваться даже сложные ротовые аппараты, с помощью которых они поглощают мельчайшие пищевые частицы.

Особенности, строение и среда обитания

Эвглена зелёная, строение которой достаточное непростое для микроорганизма, отличается вытянутым телом и острой задней половиной. Размеры простейшего невелики: в длину простейшее составляет не более 60 микрометров, а ширина редко доходит до отметки в 18 и более микрометров.

Поэтому, разглядеть её можно только под микроскопом, который есть в магазине Микромед С-11. Простейшее обладает подвижным телом, которое способно менять свою форму. При необходимости микроорганизм может сокращаться или, наоборот, расширяться.

Сверху простейшее покрыто так называемой пелликулой, которая защищает организм от внешнего воздействия. Спереди у микроорганизма находится жгут, который помогает ей передвигаться, а также глазное пятно.

Не все эвглены используют для движения жгут. Многие из них просто сокращаются чтобы двигаться вперёд. Белковые нити, находящиеся под оболочкой организма, помогают организму сокращаться и тем самым передвигаться.

Зелёный цвет придают организму хроматофоры, принимающие участие в фотосинтезе, вырабатывая углеводы. Иногда при образовании хроматофорами большого количества углеводов тело эвглены может побелеть.

Инфузория туфелька и эвглена зелёная часто сравниваются в кругах учёных, однако, имеют мало общих черт. Например, эвглена питается как авто- так и гетеротрофно, инфузория туфелька же предпочитает только органический тип питания.

Простейшее обитает преимущественно в загрязненных водах (например, болотах). Иногда её можно встретить и в чистых водоемах с пресной или соленой водой. Эвглена зелёная, инфузория, амёбы – все эти микроорганизмы можно встретить практически где угодно на Земле.

Передвижение эвглены зелёной

Передвижение эвглены зеленой осуществляется с помощью длинного и тонкого протоплазматического выроста – жгутика, расположенного на переднем конце тела эвглены. Благодаря ему эвглена зеленая передвигается. Жгутик производит винтообразные движения, как бы ввинчиваясь в воду. Действие его можно сравнить с действием винта моторной лодки или парохода. Такое движение более совершенно, чем передвижение с помощью ложноножек. Эстроглена передвигается значительно быстрее, чем инфузория туфелька.

Действие его можно сравнить с действием винта моторной лодки или парохода. Такое движение более совершенно, чем передвижение с помощью ложноножек. Эстроглена передвигается значительно быстрее, чем инфузория туфелька.

Среда обитания и образ жизни

Чаще всего местом обитания эвглены зеленой становятся загрязненные водоемы — болота, канавы и т. д. Но могут эти простейшие поселиться и в чистой воде, однако такая среда является для них менее комфортной. Если вода начинает «цвести», то есть становится зеленой, то это является признаком появления в воде этих одноклеточных.

Что касается питания, то эвглена относится к миксотрофам, то есть для получения энергии она способна использовать два вида энергии. В обычных условиях простейшее ведет себя, как растение, а именно питается автотрофным способом — получает энергию из света при помощи хлорофилла. При этом euglena малоподвижна, передвигается только к источнику света.

Если одноклеточное остается в темноте на длительный период, оно переключается на гетеротрофный способ питания — поглощает органические вещества из воды. В этом случае с целью поиска микроэлементов эвглене приходится больше двигаться. Происходят с клеткой и внешние изменения — она теряет свой зеленый окрас, становится практически прозрачной.

В этом случае с целью поиска микроэлементов эвглене приходится больше двигаться. Происходят с клеткой и внешние изменения — она теряет свой зеленый окрас, становится практически прозрачной.

Хотя для большинства эвглен основным способом получения энергии является фотосинтез, встречаются экземпляры, предпочитающие с рождения питаться органической пищей. Следует отметить, что у одноклеточного имеется для такого питания своеобразный рот. Хотя пища заглатывается микроорганизмом не только этим ртом, но и всей оболочкой.

Из-за такой особенности питания биологи не имеют единой точки зрения по поводу того, является эвглена водорослью или животным. Ученые объясняют, что такое двойственное получение энергии подтверждает, что растения и животные имеют общее происхождение.

Оказавшись в темноте в чистой воде, лишенной органических веществ, клетка погибает. При пересыхании или замерзания водоема она превращается в цисту. В этот период она не питается и не дышит. У нее исчезает жгутик и появляется плотная защитная оболочка. В таком виде она будет находиться, пока условия снова не станут приемлемыми для жизни.

В таком виде она будет находиться, пока условия снова не станут приемлемыми для жизни.

Способом размножения эвглены зеленой является деление. При благоприятных условиях простейшие могут очень быстро делиться. При этом можно наблюдать, как вода становится мутной и приобретает зеленый оттенок.

Деление происходит продольным способом. Сначала делится ядро материнской клетки, а затем остальные ее части. Вдоль организма проходит продольная борозда, по которой материнская клетка разделяется на две дочерних.

Описание и особенности Эвглены

В существующей классификации Эвглена Зеленая относится к одноклеточным водорослям. Подобно прочим растениям, одноклеточное содержит хлорофилл. Соответственно, в признаки Эвглены Зеленой входит способность к фотосинтезу — преобразованию энергии света в химическую. Это типично для растений. Разглядеть её можно только под микроскопом, который можно приобрести в магазине микроскопов.

Строение Эвглены Зеленой предполагает наличие в клетке 20-ти хлоропластов. Именно в них и сосредоточен хлорофилл. Хлоропласты представляют собой зеленые пластины и бывают только у клеток, имеющих в центре ядро. Питание солнечным светом называется автотрофным. Таковым Эвглена пользуется днем.

Именно в них и сосредоточен хлорофилл. Хлоропласты представляют собой зеленые пластины и бывают только у клеток, имеющих в центре ядро. Питание солнечным светом называется автотрофным. Таковым Эвглена пользуется днем.

Строение Эвглены Зелёной

Стремление одноклеточных к свету называется положительным фототаксисом. Ночью же водоросль гетеротрофна, то есть поглощает органику из воды. Вода должна быть пресной. Соответственно, встречается Эвглена в озерах, прудах, болотах, реках, предпочитая загрязненные. В водоемах с чистой водой водоросль малочисленна или вовсе отсутствует.

Обитая в загрязненных водоемах, Эвглена Зеленая может быть переносчиком трипаносом и лейшмании. Последняя является возбудителем ряда кожных заболеваний. Трипаносомы же провоцируют развитие африканской сонной болезни. Она поражает лимфатическую, нервную систему, приводит к лихорадке.

Любовью к стоячей воде с гнилостными остатками эвглена родственна амебе. Завестись героиня статьи может и в аквариуме. Достаточно на некоторое время забыть о фильтрации, смене воды в нем. При наличии в аквариуме Эвглены, вода зацветает. Поэтому аквариумисты считают одноклеточную водоросль своеобразным паразитом.

Достаточно на некоторое время забыть о фильтрации, смене воды в нем. При наличии в аквариуме Эвглены, вода зацветает. Поэтому аквариумисты считают одноклеточную водоросль своеобразным паразитом.

Приходится протравливать домашние водоемы химическими средствами, пересаживая при этом рыб в другие емкости. Однако, некоторые аквариумисты рассматривают героиню статьи в качестве корма для мальков. Последние воспринимают Эвглен в качестве животных, подмечая активное движение.

В качестве корма для мальков эвглен размножают в домашних условиях. Не ходить же все время на пруд. Размножаются простейшие быстро в любом блюдце с грязной водой. Главное, не убирать посуду с дневного света. Иначе, приостановится процесс фотосинтеза.

Гетеротрофное питание, к коему Эвглена прибегает ночью, — признак животных. Еще к животным чертам одноклеточного относится:

- Активное передвижение. Клетка Эвглены Зеленой имеет жгутик. Его вращательные движения обеспечивают мобильность водоросли.

Перемещается она поступательно. Этим разнятся Эвглена Зеленая и Инфузория Туфелька. Последняя движется плавно, имея вместо одного жгутика множество ресничек. Они короче и изгибаются волнообразно.

Перемещается она поступательно. Этим разнятся Эвглена Зеленая и Инфузория Туфелька. Последняя движется плавно, имея вместо одного жгутика множество ресничек. Они короче и изгибаются волнообразно. - Пульсирующие вакуоли. Они подобны мышечным кольцам.

- Ротовую воронку. Как такового ротового отверстия у Эвглены нет. Однако, стремясь захватывать органическую пищу, одноклеточное как бы вжимает внутрь часть наружной мембраны. В этом отсеке задерживается пища.

Учитывая наличие у Зеленой Эвглены признаков как растений, так и животных, ученые спорят о принадлежности героини статьи к определенному царству. Большинство за причисление Эвглены к флоре. Животным одноклеточное считают примерно 15% ученых. Остальные видят в Эвглене промежуточный вид.

Питание

Эвглена зеленая — представитель так называемых растительных жгутиконосцев, у которых в цитоплазме имеются хлоропласты, благодаря которым эвглена может питаться, как растение — автотрофно, с помощью фотосинтеза синтезируя органические веществаиз воды и углекислого газа, растворенного в воде. Этот процесс происходит на свету. Благодаря наличию специального органа — глазка, расположенного на переднем конце эвглены, она может различать свет, и всегда плывет туда, где больше света, то есть туда, где фотосинтез идет активнее. Органические вещества, образующиеся при фотосинтезе, запасаются в виде гранул в цитоплазме, и расходуются, когда эвглена голодает.

Этот процесс происходит на свету. Благодаря наличию специального органа — глазка, расположенного на переднем конце эвглены, она может различать свет, и всегда плывет туда, где больше света, то есть туда, где фотосинтез идет активнее. Органические вещества, образующиеся при фотосинтезе, запасаются в виде гранул в цитоплазме, и расходуются, когда эвглена голодает.

Однако, в отличие от растений, эвглена зеленая может питаться и гетеротрофно, поглощая готовые органические вещества, засасывая их через клеточный рот, при этом образуется пищеварительная вакуоль. Или непосредственно через клеточную оболочку — пелликулу, образующую микротрубочки — впячивания, через которые в цитоплазму поступают растворенные в воде органические вещества.

Пищей для эвглены зеленой могут служить одноклеточные водоросли и животные, бактерии, микрочастицы органических веществ. В темноте эвглена зеленая питается только гетеротрофно, а на свету у нее присутствуют оба способа питания. Если поместить эвглену на долгое время в темноту, хлорофилл у нее исчезает, и она переходит полностью на гетеротрофное питание.

Таким образом, эвглена зеленая занимает промежуточное положение между растением и животным.

Характер и образ жизни эвглены зеленой

Эвглена всегда стремится переместиться в наиболее светлые места водоёма. Чтобы определить источника света она держит в своём арсенале специальный «глазок», расположенный рядом с глоткой. Глазок – крайне чувствителен к свету и реагирует на малейшие его изменения.

Процесс стремления к свету получил название положительного фототаксиса. Чтобы осуществить процесс осморегуляции эвглена обладает специальными сократительными вакуолями.

Благодаря сократительной вакуоли она избавляется от всех ненужных веществ в своём теле, будь то лишняя вода или накопившиеся вредные вещества. Вакуоль названа сократительной потому, что во время выброса отходов она активно сокращается, помогая и ускоряя процесс.

Также как и большинство других микроорганизмов, эвглена имеет одно гаплоидное ядро, т. е. обладает только одним набором хромосом. Помимо хлоропластов, её цитоплазма также содержит парамил – резервный белок.

Помимо хлоропластов, её цитоплазма также содержит парамил – резервный белок.

Кроме перечисленных органелл у простейшего есть ядро и включения питательных веществ на случай, если какое-то время простейшему придётся обходиться без еды. Дышит простейшее, поглощая кислород всей поверхностью своего тела.

Простейшее умеет приспосабливаться к любым, даже самым неблагоприятным условиям среды. Если вода в водоёме стала замерзать, или водоём попросту высох, микроорганизм перестаёт питаться и двигаться, форма эвглены зелёной приобретает более круглый вид, а тело обволакивается специальной оболочкой, защищающей его от вредного воздействия среды, при этом жгутик у простейшего отпадает.

В состоянии «циста» (именно так называется этот период у простейших), эвглена может провести очень долгое время пока внешняя среда не стабилизируется и не станет более благоприятной.

Как размножаются эвглены зеленые

Размножение эвглены зелёной происходит только в максимально благоприятных условиях. За короткий промежуток времени чистая вода водоёма может стать мутно-зелёного цвета за счёт активного деления этих простейших организмов. Близкими родственниками этого простейшего считаются снежная и кровавая эвглены. При размножении этих микроорганизмов можно наблюдать удивительные явления.

За короткий промежуток времени чистая вода водоёма может стать мутно-зелёного цвета за счёт активного деления этих простейших организмов. Близкими родственниками этого простейшего считаются снежная и кровавая эвглены. При размножении этих микроорганизмов можно наблюдать удивительные явления.

Так, в IV веке Аристотель описывал удивительный «кровавый» снег, который, однако, появился за счёт активного деления этих микроорганизмов. Цветной снег можно наблюдать во многих северных районах России, например, на Урале, Камчатке, или некоторых островах Арктики. Эвглена – существо неприхотливое и может обитать даже в суровых условиях льда и снега. Когда эти микроорганизмы размножаются снег приобретает цвет их цитоплазмы. Снег в буквальном смысле «цветёт» красными и даже чёрными пятнами.

Простейшее размножается исключительно делением. Материнская клетка делится продольным способом. Сначала процессу деления подвергается ядро, а затем уже остальной организм. Вдоль тела микроорганизма образуется своеобразная борозда, которая постепенно делит материнский организм на два дочерних.

При неблагоприятных условиях вместо деления можно наблюдать процесс образования цист. В этом случае амёба и эвглена зелёная также похожи между собой. Подобно амёбам, они покрываются специальной оболочкой и впадают в своеобразную спячку. В виде цист эти организмы разносятся вместе с пылью и когда попадают вновь в водную среду пробуждаются и начинают вновь активно размножаться.

Источник

Эвглена зеленая: строение и жизнедеятельность

Эвглена зеленая живет в загрязненных пресных водоемах, вызывая «цветение воды»: из за огромного количества особей эвглены зеленой вода в пруду, канаве или луже становится зеленого цвета.

Тело эвглены зеленой вытянутое, веретеновидной формы, заостренное на конце, состоит из одной клетки, и покрыто тонкой эластичной оболочкой, помогающей эвглене сохранять свою форму, а также вытягиваться, сокращаться и извиваться. На переднем конце тела у эвглены зеленой имеется длинный жгутик, который переходит в углубление — клеточный рот. Жгутик вращается, благодаря чему эвглена движется в воде, совершая при этом вращательные движения в сторону, противоположную вращению жгутика, как бы ввинчиваясь в воду. Кроме того вращение жгутика способствует засасыванию в клеточный рот органических микрочастиц, которыми питается эвглена зеленая. В основании жгутика лежит плотное базальное тельце. На переднем же конце тела расположен красный светочувствительный глазок, и сократительная вакуоль.

Кроме того вращение жгутика способствует засасыванию в клеточный рот органических микрочастиц, которыми питается эвглена зеленая. В основании жгутика лежит плотное базальное тельце. На переднем же конце тела расположен красный светочувствительный глазок, и сократительная вакуоль.

В цитоплазме также имеется ядро, ближе к заднему концу эвглены зеленой, и хлоропласты, содержащие зеленый пигмент — хлорофилл. Периодически в цитоплазме эвглены зеленой у клеточного рта образуется пищеварительная вакуоль, которая так же, как у амебы, движется в цитоплазме и опорожняется у заднего конца эвглены, выбрасывая непереваренные частицы пищи.

Строение Эвглены

Если обобщить сказанное в первых главах, Эвглена Зеленая — животное или растений, состоящее из:

- Жгутика, наличие которого относит Эвглену к классу жгутиконосцев. У его представителей бывает от 1-го до 4-х отростков. Диаметр жгутика равен примерно 0,25 микрометра. Отросток покрыт плазматической мембраной ми сложен из микротрубок.

Они движутся относительно друг друга. Это и вызывает общее движение жгутика. Крепится он к 2-м базальным телам. Они удерживают резвый жгутик в цитоплазме клетки.

Они движутся относительно друг друга. Это и вызывает общее движение жгутика. Крепится он к 2-м базальным телам. Они удерживают резвый жгутик в цитоплазме клетки. - Глазок. Иначе называется стигмой. Содержит зрительные волокна и линзоподобное образование. За счет них глазок и улавливает свет. Его линза отражает на жгутик. Получая импульс, тот начинает двигаться. Красный орган за счет окрашенных капель липида — жира. Расцвечен он каротиноидами, в частности, гематохромом. Каротиноидами именуют органические пигменты оранжево-красных тонов. Глазок окружен мембраной, подобной оболочке хлоропластов.

- Хроматофоры. Так называются пигментированные клетки и компоненты растений. Иначе говоря, речь о хлорофилле и содержащий его хлоропластов. Участвуя в фотосинтезе, они вырабатывают углеводы. Накапливаясь, последние могут перекрывать хроматофоры. Тогда Эвглена становится вместо зеленой белесой.

- Пелликула. Состоит из плоских мембранных пузырьков. Они слагают покровную пленку простейшего.

Кстати, на латыни pillis — кожа.

Кстати, на латыни pillis — кожа. - Сократительная вакуоль. Находится ниже основания жгутика. В латыни «вакуоль» означает «полый». Подобная мышечной, система сокращается, выталкивая из клетки излишки воды. За счет этого сохраняется постоянный объем Эвглены.

С помощью сократительной вакуоли не только происходит выталкивание продуктов обмена веществ, но и дыхание. В их системе схожи Эвглена Зеленая и Амеба. Основа основ клетки — ядро. Оно смещено к заднему концу тела водоросли, подвешено на хроматиновых нитях. Ядро — основа деления, которым размножается Эвглена Зеленая. Класс простейших характеризуется именно таким путем воспроизведения.

Жидкостным наполнением клетки Эвглены является цитоплазма. Ее основа — гиалоплазма. Она состоит из белков, полисахаридов и нуклеиновых кислот. Именно среди них откладываются крахмалоподобные вещества. Компоненты буквально плавают в воде. Этот раствор и есть цитоплазма.

Процентный состав цитоплазмы непостоянен и лишен организации. Зрительно наполнение клетки бесцветно. Окраску Эвглене придает исключительно хлорофилл. Собственно, его скоплениями, ядром и оболочкой цитоплазма ограничена.

Зрительно наполнение клетки бесцветно. Окраску Эвглене придает исключительно хлорофилл. Собственно, его скоплениями, ядром и оболочкой цитоплазма ограничена.

Питание эвглены зеленой.

Эвглена зеленая — представитель так называемых растительных жгутиконосцев, у которых в цитоплазме имеются хлоропласты, благодаря которым эвглена может питаться, как растение — автотрофно, с помощью фотосинтеза синтезируя органические веществаиз воды и углекислого газа, растворенного в воде. Этот процесс происходит на свету. Благодаря наличию специального органа — глазка, расположенного на переднем конце эвглены, она может различать свет, и всегда плывет туда, где больше света, то есть туда, где фотосинтез идет активнее. Органические вещества, образующиеся при фотосинтезе, запасаются в виде гранул в цитоплазме, и расходуются, когда эвглена голодает.

Однако, в отличие от растений, эвглена зеленая может питаться и гетеротрофно, поглощая готовые органические вещества, засасывая их через клеточный рот, при этом образуется пищеварительная вакуоль. Или непосредственно через клеточную оболочку — пелликулу, образующую микротрубочки — впячивания, через которые в цитоплазму поступают растворенные в воде органические вещества.

Или непосредственно через клеточную оболочку — пелликулу, образующую микротрубочки — впячивания, через которые в цитоплазму поступают растворенные в воде органические вещества.

Пищей для эвглены зеленой могут служить одноклеточные водоросли и животные, бактерии, микрочастицы органических веществ. В темноте эвглена зеленая питается только гетеротрофно, а на свету у нее присутствуют оба способа питания. Если поместить эвглену на долгое время в темноту, хлорофилл у нее исчезает, и она переходит полностью на гетеротрофное питание.

Таким образом, эвглена зеленая занимает промежуточное положение между растением и животным.

Урок 7 класс «Эвглена зеленая»

Поурочный план 7 класс

Эвглена зеленая как простейшее, совмещающее признаки животных и растений. Колониальные жгутиковые.

повторить и закрепить особенности строения Саркодовых амебы обыкновенной; сформировать знания о Жгутиконосцах совмещающие признаки животных и растений

Задачи урока:

познакомить с особенностями строения и жизнедеятельности жгутиконосцев; сформировать знания о колониальных жгутиковых

Развивающие:

формировать умение работать с дополнительной литературой, анализировать полученную информацию, обобщать, формулировать выводы

Воспитывающие:

активизировать познавательный интерес к изучаемому материалу; воспитывать бережное отношение к природе

Оборудование:

учебник «Биология» 7 класс, компьютер, презентация; карточки – задание

1. Организационный момент

Организационный момент

Объявление темы, цели и задач урока

2. Проверка актуализации знаний

Ребята, мы с вами уже познакомились с одноклеточным животным Амеба обыкновенная. Давайте вспомним с чего мы начали изучение этих замечательных животных?

Работа по карточкам (особенности строения и жизнедеятельности корненожек): дополнить пропущенные слова предложения.

3. Объяснение нового материала

Тема: Эвглена зеленая как простейшее, совмещающее признаки животных и растений. Колониальные жгутиковые.

Как вы думаете почему эвглена зеленая имеет такое название?

В чем причина совмещения признаков разных царств животных и растений?

Целью урока сегодня и будет познакомиться с еще одним классом простейших животных, и выявить ее особенные черты существования

Класс Жгутиконосцы.

Главный отличительный признак жгутиконосцев – наличие одного или нескольких жгутиков, с помощью которых они передвигаются.

Внешнее строение и место обитания.

Зеленая эвглена, как и обыкновенная амеба, живет в прудах, загрязненных гниющими листьями, в лужах и в других водоемах со стоячей водой. Тело эвглены вытянутое, длиной около 0,05 мм. Его передний конец притуплен, а задний заострен. На переднем конце тела эвглены находится – жгутик. Вращая им, эвглена передвигается.

Учащимися зарисовывается рисунок строения простейшего

Рис. 1. Строение эвглены зеленой

Как и почему эвглена зленная совмещает в себе признаки животных и растений?

Эвглена способна менять характер питания в зависимости от условий среды. На свету ей свойственно автотрофное питание, за счет фотосинтеза. В темноте эвглена питается гетеротрофно – готовыми органическими веществами.

Эвглена дышит кислородом, растворенным в воде. Газообмен происходит через всю поверхность тела.

В сократительную вакуоль собираются вредные вещества (продукты распада) и избыток воды, которые потом выталкиваются наружу.

Размножение.

Размножается эвглена бесполым путем: клетка делится надвое вдоль продольной оси тела. Сначала разделяется ядро. Затем тело эвглены продольной перетяжкой делится на две примерно одинаковые половины.

При неблагоприятных условиях у эвглены, как и у амебы, образуется циста. При этом жгутик отпадает, а тело эвглены округляется, покрываясь плотной защитной оболочкой.

Виды состоящие из 8 -16-32 и даже по тысячи клеток. Вольвокс – колония жгутиковых простейших. В прудах и озерах их можно найти плавающими в воде зеленые круглые организмы диаметром до 1 мм. Под микроскопом можно заметить, что каждый шарик его состоит из тысячи мельчайших клеток. Каждая клетка выглядит как самостоятельная единица, но работают сообща образуя колонию, так как соединены между собой цитоплазматическими мостиками.

4. Закрепление нового материала

Учащимся раздаются рисунки эвглены зеленой, предлагается подписать отдельные органы простейшего.

Домашнее задание: параграф 36, конспект в тетради

5. Итог урока

Итог урока

Размножение эвглены зеленой

Эвглена зеленая делится бесполым путем — простым делением на 2 части, которое происходит вдоль продольной оси животного. При этом сначала делится ядро, а затем все тело эвглены делится надвое вдоль продольной перетяжки. Если какой — то орган, например, жгутик, не попал в одну из частей, то он там образуется.

В неблагоприятных условиях, например, при пересыхании водоема, эвглена зеленая так же, как и амеба, образует цисту. При этом жгутик отпадает, а клетка приобретает округлую форму, и покрывается очень плотной оболочкой. Циста помогает же эвглене и перезимовать.

Эвглена зеленая под микроскопом — строение

Вернуться к списку Задать свой вопрос

Многообразие окружающего мира издревле привлекает неравнодушных к познанию людей, это главная движущая сила науки. Одним из разделов физиологии, изучающим функционирование биологических систем микроорганизмов, является микробиология. В настоящем обзоре мы рассмотрим под микроскопом эвглену, научимся правильно настраивать оптический прибор и подготавливать препарат для дальнейшего микроскопирования.

Эвглена зеленая это первейший эукариот, относящийся к типу «Euglenozoa» класс «эвгленовые». Передвижение в жидкой среде осуществляется при помощи жгутика. Благодаря этому приспособлению к водным условиям существования, ее называют жгутиконосцем. Форма удлиненного и заостренного с одного конца тела напоминает веретено. На стороне хвостика имеется стигма, позволяющая ориентироваться в пространстве, выбирать направления движения, огибать возникающие на пути препятствия. Это своеобразный орган зрения улавливает внешние световые раздражители и преобразует энергию в команды для двигательного аппарата. Это свойство называется «фототаксис».

Эвглена отличается повышенной подвижностью и юркостью, способна увеличиваться и уменьшаться в размерах, длина варьируется от 45 до 60 микрометров. Но, с наступлением холодов, активность снижается и вокруг клетки образуется шарообразная непроницаемая циста (защитная оболочка). Питается полуразложившейся органикой, также питательные вещества добываются фотосинтезом. Ареал обитания охватывает любые загрязнённые водоемы — от простого домашнего аквариума до озера.

Ареал обитания охватывает любые загрязнённые водоемы — от простого домашнего аквариума до озера.

- Выловить эвглену в пруду, зачерпнув воду банкой или колбой с крышкой. Перед забором исходного продукта сосуд должен быть чистым и сухим. Желательно почерпнуть у берега, где маленькая глубина и много водяной мути;

- Деревянными палочками или пинцетом можно добавить на дно баночки немного ила;

- Пипеткой нанесите на квадратное покровное стекло одну каплю;

- Сверху накройте покровным стеклышком с лункой – сферическим углублением, которое окружает расположенную в центре капельку, как купол;

- Переверните поверхности на 180 градусов и разместите на столике микроскопа. Получим готовый временный микропрепарат – «висячая капля», он позволяет понаблюдать за жизнью живых одноклеточных микроскопических организмов. При такой методике просмотра подкрашивание препарата не требуется.

Настройка параметров оптики делается следующим образом:

- На револьверном устройстве выбирается объектив малой кратности (ставится в перпендикулярное положение) – крутите головку барабана до щелчка;

- На диске с диафрагмами установите отверстие большого диаметра – для того, чтобы попадающий на микрообразец пучок света был максимально толстым;

- Включите нижний осветитель – наблюдение будет происходить в проходящем освещении, при котором фотоны пронизывают полупрозрачную микросреду;

- Ручками грубой и точной фокусировки добейтесь четкости и контрастности картинки.

Изображение можно вывести в окуляр или на компьютер, подключив видеоокуляр. Для этой лабораторной работы из школьного практикума рекомендуем модели: Биомед-1, Levenhuk 2L PLUS, Эврика 40x-400x.

Источник

Эвглена Зелёная. Описание, особенности, строение и размножение Эвглены Зелёной

Животная клетка произошла от растительной. Это предположение ученых основано на наблюдениях за Эвгленой Зеленой. В этом одноклеточном сочетаются черты животного и растения. Поэтому Эвглена считается переходным этапом и подтверждением теории о единстве всего живого. Согласно этой теории, человек произошел не только от обезьяны, но и от растений. Отодвинем дарвинизм на второй план?

Описание и особенности ЭвгленыВ существующей классификации Эвглена Зеленая относится к одноклеточным водорослям. Подобно прочим растениям, одноклеточное содержит хлорофилл. Соответственно, в признаки Эвглены Зеленой входит способность к фотосинтезу — преобразованию энергии света в химическую. Это типично для растений. Разглядеть её можно только под микроскопом, который можно приобрести в магазине микроскопов.

Это типично для растений. Разглядеть её можно только под микроскопом, который можно приобрести в магазине микроскопов.

Строение Эвглены Зеленой предполагает наличие в клетке 20-ти хлоропластов. Именно в них и сосредоточен хлорофилл. Хлоропласты представляют собой зеленые пластины и бывают только у клеток, имеющих в центре ядро. Питание солнечным светом называется автотрофным. Таковым Эвглена пользуется днем.

Стремление одноклеточных к свету называется положительным фототаксисом. Ночью же водоросль гетеротрофна, то есть поглощает органику из воды. Вода должна быть пресной. Соответственно, встречается Эвглена в озерах, прудах, болотах, реках, предпочитая загрязненные. В водоемах с чистой водой водоросль малочисленна или вовсе отсутствует.

Обитая в загрязненных водоемах, Эвглена Зеленая может быть переносчиком трипаносом и лейшмании. Последняя является возбудителем ряда кожных заболеваний. Трипаносомы же провоцируют развитие африканской сонной болезни. Она поражает лимфатическую, нервную систему, приводит к лихорадке.

Любовью к стоячей воде с гнилостными остатками эвглена родственна амебе. Завестись героиня статьи может и в аквариуме. Достаточно на некоторое время забыть о фильтрации, смене воды в нем. При наличии в аквариуме Эвглены, вода зацветает. Поэтому аквариумисты считают одноклеточную водоросль своеобразным паразитом.

Приходится протравливать домашние водоемы химическими средствами, пересаживая при этом рыб в другие емкости. Однако, некоторые аквариумисты рассматривают героиню статьи в качестве корма для мальков. Последние воспринимают Эвглен в качестве животных, подмечая активное движение.

В качестве корма для мальков эвглен размножают в домашних условиях. Не ходить же все время на пруд. Размножаются простейшие быстро в любом блюдце с грязной водой. Главное, не убирать посуду с дневного света. Иначе, приостановится процесс фотосинтеза.

Гетеротрофное питание, к коему Эвглена прибегает ночью, — признак животных. Еще к животным чертам одноклеточного относится:

- Активное передвижение.

Клетка Эвглены Зеленой имеет жгутик. Его вращательные движения обеспечивают мобильность водоросли. Перемещается она поступательно. Этим разнятся Эвглена Зеленая и Инфузория Туфелька. Последняя движется плавно, имея вместо одного жгутика множество ресничек. Они короче и изгибаются волнообразно.

Клетка Эвглены Зеленой имеет жгутик. Его вращательные движения обеспечивают мобильность водоросли. Перемещается она поступательно. Этим разнятся Эвглена Зеленая и Инфузория Туфелька. Последняя движется плавно, имея вместо одного жгутика множество ресничек. Они короче и изгибаются волнообразно. - Пульсирующие вакуоли. Они подобны мышечным кольцам.

- Ротовую воронку. Как такового ротового отверстия у Эвглены нет. Однако, стремясь захватывать органическую пищу, одноклеточное как бы вжимает внутрь часть наружной мембраны. В этом отсеке задерживается пища.

Учитывая наличие у Зеленой Эвглены признаков как растений, так и животных, ученые спорят о принадлежности героини статьи к определенному царству. Большинство за причисление Эвглены к флоре. Животным одноклеточное считают примерно 15% ученых. Остальные видят в Эвглене промежуточный вид.

Признаки Эвглены Зеленой

У одноклеточного тело веретеновидной формы. У него жесткая оболочка. Длина тела приближена к 0,5 миллиметра. Перед тела Эвглены тупой. Здесь находится красный глазок. Он светочувствительный, позволяет одноклеточному находит «кормовые» места днем. За счет обилия глазков в местах скопления Эвглен, поверхность воды смотрится красноватой, бурой.

Длина тела приближена к 0,5 миллиметра. Перед тела Эвглены тупой. Здесь находится красный глазок. Он светочувствительный, позволяет одноклеточному находит «кормовые» места днем. За счет обилия глазков в местах скопления Эвглен, поверхность воды смотрится красноватой, бурой.

Еще на переднем конце тела клетки крепится жгутик. У новорожденных особей его может не быть, поскольку клетка делится надвое. Жгутик остается на одной из частей. На второй двигательный орган отрастает со временем. Задний конец тела растение Эвглена Зеленая имеет заостренный. Это помогает водоросли ввинчиваться в воду, улучшает обтекаемость, а значит, и скорость.

Героини статьи свойственна метаболия. Это способность менять форму тела. Хоть зачастую оно веретенообразное, может быть и:

- подобным кресту

- вальковатым

- шарообразным

- комковатым.

Какой бы формы не была Эвглена, ее жгутик не виден, если клетка живая. От глаз отросток скрыт за счет частоты движения. Человеческий глаз не может уловить его. Способствует тому и малый диаметр жгутика. Рассмотреть его можно под микроскопом.

Человеческий глаз не может уловить его. Способствует тому и малый диаметр жгутика. Рассмотреть его можно под микроскопом.

Строение Эвглены

Если обобщить сказанное в первых главах, Эвглена Зеленая — животное или растений, состоящее из:

- Жгутика, наличие которого относит Эвглену к классу жгутиконосцев. У его представителей бывает от 1-го до 4-х отростков. Диаметр жгутика равен примерно 0,25 микрометра. Отросток покрыт плазматической мембраной ми сложен из микротрубок. Они движутся относительно друг друга. Это и вызывает общее движение жгутика. Крепится он к 2-м базальным телам. Они удерживают резвый жгутик в цитоплазме клетки.

- Глазок. Иначе называется стигмой. Содержит зрительные волокна и линзоподобное образование. За счет них глазок и улавливает свет. Его линза отражает на жгутик. Получая импульс, тот начинает двигаться. Красный орган за счет окрашенных капель липида — жира. Расцвечен он каротиноидами, в частности, гематохромом. Каротиноидами именуют органические пигменты оранжево-красных тонов.

Глазок окружен мембраной, подобной оболочке хлоропластов.

Глазок окружен мембраной, подобной оболочке хлоропластов. - Хроматофоры. Так называются пигментированные клетки и компоненты растений. Иначе говоря, речь о хлорофилле и содержащий его хлоропластов. Участвуя в фотосинтезе, они вырабатывают углеводы. Накапливаясь, последние могут перекрывать хроматофоры. Тогда Эвглена становится вместо зеленой белесой.

- Пелликула. Состоит из плоских мембранных пузырьков. Они слагают покровную пленку простейшего. Кстати, на латыни pillis — кожа.

- Сократительная вакуоль. Находится ниже основания жгутика. В латыни «вакуоль» означает «полый». Подобная мышечной, система сокращается, выталкивая из клетки излишки воды. За счет этого сохраняется постоянный объем Эвглены.

С помощью сократительной вакуоли не только происходит выталкивание продуктов обмена веществ, но и дыхание. В их системе схожи Эвглена Зеленая и Амеба. Основа основ клетки — ядро. Оно смещено к заднему концу тела водоросли, подвешено на хроматиновых нитях. Ядро — основа деления, которым размножается Эвглена Зеленая. Класс простейших характеризуется именно таким путем воспроизведения.

Ядро — основа деления, которым размножается Эвглена Зеленая. Класс простейших характеризуется именно таким путем воспроизведения.

Жидкостным наполнением клетки Эвглены является цитоплазма. Ее основа — гиалоплазма. Она состоит из белков, полисахаридов и нуклеиновых кислот. Именно среди них откладываются крахмалоподобные вещества. Компоненты буквально плавают в воде. Этот раствор и есть цитоплазма.

Процентный состав цитоплазмы непостоянен и лишен организации. Зрительно наполнение клетки бесцветно. Окраску Эвглене придает исключительно хлорофилл. Собственно, его скоплениями, ядром и оболочкой цитоплазма ограничена.

Питание

Питание Эвглены Зеленой не только наполовину автотрофное, а на половину гетеротрофное. В цитоплазме клетки накапливается взвесь крахмалоподобного вещества. Это питательный резерв на черный день. Смешенный тип питания именуется учеными миксотрофным. Если Эвглена попадает в скрытые от света водоемы, к примеру, пещерные, постепенно теряет хлорофилл.

Тогда одноклеточная водоросль больше начинает походить именно на простейшее животное, питаясь исключительно органикой. Это еще раз подтверждает возможность родства меж растениями и зверями. При наличии освещения героиня статьи не прибегает к «охоте» и малоподвижна. Зачем махать жгутиком, если пища в виде света сама падает на тебя? Активно двигаться Эвглена начинает исключительно в сумеречных условиях.

Обойтись ночь без еды водоросль не может, поскольку микроскопична. Делать достаточные запасы энергии попросту негде. Накопленное тут же расходуется на процессы жизнедеятельности. Если Эвглена голодает, испытывая как недостаток света, так и нехватку органики в воде, начинает расходовать крахмалоподобную субстанцию. Она называется парамил. Животные также используют откладываемый под кожей жир.

К резервному способу питания простейшее Эвглена Зеленая прибегает, как правило, в цисте. Это твердая оболочка, которую водоросль образует при сжатии. Капсула подобна пузырю. Собственно, понятие «циста» так и переводится с греческого.

Собственно, понятие «циста» так и переводится с греческого.

Перед цистообразованием водоросль отбрасывает жгутик. Когда неблагоприятные условия сменяются стандартными, циста прорастает. Из капсулы может выйти одна Эвглена, или уже несколько. У каждой отрастает новый жгутик. Днем Эвглены устремляются к хорошо освещенным участкам водоема, держась у поверхности. Ночью одноклеточные распределяются по всей площади пруда или заводи реки.

Органоиды Эвглены Зеленой

Органоидами называют постоянные и специализированные структуры. Таковые есть как в клетках животных, так и растений. Есть альтернативный термин — органеллы.

Органоиды Эвглены Зеленой, по сути, перечислены в главе «Строение». Каждая органелла — жизненно важный элемент клетки, без которого та не сможет:

- размножаться

- осуществлять секрецию различных веществ

- синтезировать что-либо

- вырабатывать и преобразовывать энергию

- передавать и хранить генетический материал

Органеллы свойственны для эукариотических организмов. У таких обязательно есть ядро и оформленная внешняя мембрана. Эвглена Зеленая подходит под описание. Если обобщить, к органоидам эукариотов относятся: эндоплазматическая сеть, ядро, мембрана, центриоли, митохондрии, рибосомы, лизосомы и аппарат Гольджи. Как видно, набор органоидов Эвглены ограничен. Это указывает на примитивность одноклеточного.

У таких обязательно есть ядро и оформленная внешняя мембрана. Эвглена Зеленая подходит под описание. Если обобщить, к органоидам эукариотов относятся: эндоплазматическая сеть, ядро, мембрана, центриоли, митохондрии, рибосомы, лизосомы и аппарат Гольджи. Как видно, набор органоидов Эвглены ограничен. Это указывает на примитивность одноклеточного.

Размножение и продолжительность жизни

Размножение Эвглены Зеленой, как говорилось, начинается с деления ядра. Два новых расходятся по разным сторонам клетки. Потом она начинает делиться в продольном направлении. Поперечное деление не возможно. Линия разрыва Эвглены Зеленой проходит меж двух ядер. Разделенная оболочка как бы замыкается на каждой половинке клетки. Получается две самостоятельных.

Пока происходит продольное деление, на «бесхвостой части» вырастает жгутик. Процесс может происходить не только в воде, но и снеге, на льду. Эвглена терпима к холоду. Поэтому на Урале, Камчатке, островах Арктики встречается цветущий снег. Правда, зачастую он алый или темный. Своеобразным пигментом служат родственницы героини статьи — Красная и Черная Эвглены.

Правда, зачастую он алый или темный. Своеобразным пигментом служат родственницы героини статьи — Красная и Черная Эвглены.

Жизнь Эвглены Зеленой, по сути, бесконечная, поскольку одноклеточное размножается делением. Новая клетка — часть старой. Первая при этом продолжает «давать» потомство, сохраняясь сама.

Если говорит о сроке жизни конкретной клетки, сохраняющей целостность, речь о паре дней. Таков век большинства одноклеточных. Их жизнь столь же мала, как и размеры. Кстати, слово «Эвглена» сложено из двух греческих — «эу» и «глене». Первое переводится как «хорошо», а второе — «блестящая точка». В воде водоросль, действительно, поблескивает.

Наряду с другими простейшими, Эвглена Зеленая ходит в школьную программу. Одноклеточную водоросль изучают в 9-м классе. Учителя часто дают детям стандартную версию, согласно которой Эвглена — растение. Вопросы о нем встречаются в ЕГЭ по биологии.

Подготавливаться можно как по учебникам ботаники, так и зоологии. В обоих есть главы, посвященные Эвглене Зеленой. Поэтому некоторые учителя рассказывают детям о двойственности одноклеточного. Особенно часто углубленный курс дают в профильных биохимических классах. Ниже видео об Эвглене Зелёной, которая пугает инфузорий туфелек.

Поэтому некоторые учителя рассказывают детям о двойственности одноклеточного. Особенно часто углубленный курс дают в профильных биохимических классах. Ниже видео об Эвглене Зелёной, которая пугает инфузорий туфелек.

Источник

Тайна эвглены зеленой: растение, животное или простой организм?

Повсюду нас окружают простейшие микроорганизмы. На слуху у большинства людей названия вроде «инфузория туфелька» или «амёба», но на самом деле одноклеточных микроорганизмов гораздо больше. Несмотря на те или иные различия, простейшие в основном похожи — как по модели питания, так и по строению, отличия, как правило, касаются только способа передвижения. Но есть один род микроорганизмов, который хоть и относят к простейшим, поскольку он состоит из одной клетки, но в то же время ему нельзя дать такую четкую классификацию. Ведь его представители отличаются тем, что сочетают в себе признаки РАСТЕНИЙ и ЖИВОТНЫХ. Это род эвглен.

Что такое эвглена зеленая

Эвглена зеленая — одноклеточный организм, представитель простейших, из рода эвглен. Размер клетки около 0,05 мм, поэтому невооруженным глазом увидеть ее трудно.

Размер клетки около 0,05 мм, поэтому невооруженным глазом увидеть ее трудно.

Для примера можно взять самого яркого представителя рода эвглен — эвглена зеленая. Ее клетка содержит хлорофилл, прямо как у растений, поэтому она может питаться за счет процесса фотосинтеза. А в темноте эвглена зеленая питается как животное — пожирая органику вокруг себя. При этом она очень активно передвигается, еще один признак, который роднит ее с животными.

Фотосинтез — процесс образования в клетках углеводов из углекислоты и воды с помощью света, который поглощает хлорофилл растений.

Эвглена зеленая под микроскопом

Эвглена имеет вытянутое тельце, на конце которого находится жгутик, с помощью него организм и передвигается. Жгутик ввинчивается в воду, при этом сама клетка крутится в другую сторону. Рядом со жгутиком у нее расположен клеточный рот для поглощения органической пищи. Кстати, жгутик тоже принимает в этом участие.

Эвглена зеленая отличается тем, что плывет в сторону света. Для этого в передней части клетки находится светочувствительное образование — глазок, имеющий красный цвет.

Для этого в передней части клетки находится светочувствительное образование — глазок, имеющий красный цвет.

Где обитает эвглена зеленая?

Средой обитания эвглены считаются загрязненные пресные водоемы. Наверняка вы задавались вопросом «почему вода в болоте зеленая?» — такой оттенок вода приобретает как раз при сильном размножении эвглены зеленой. В таких водоемах для нее достаточно органической пищи, к тому же так эвглена остается на свету и может питаться за счет фотосинтеза — как растение.