Карпов С.А. Строение клеток протистов

ГЛАВА 4. СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ ПРОТИСТОВ

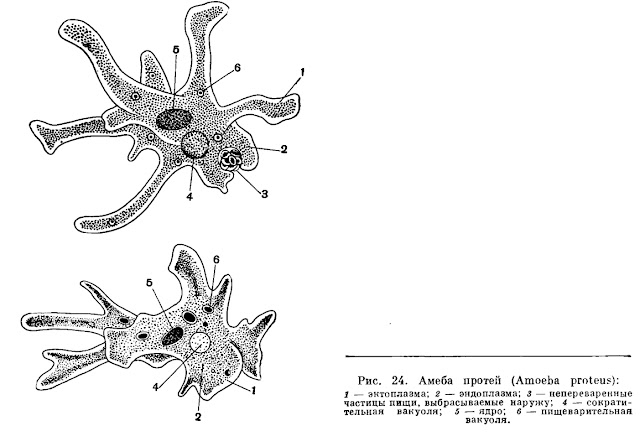

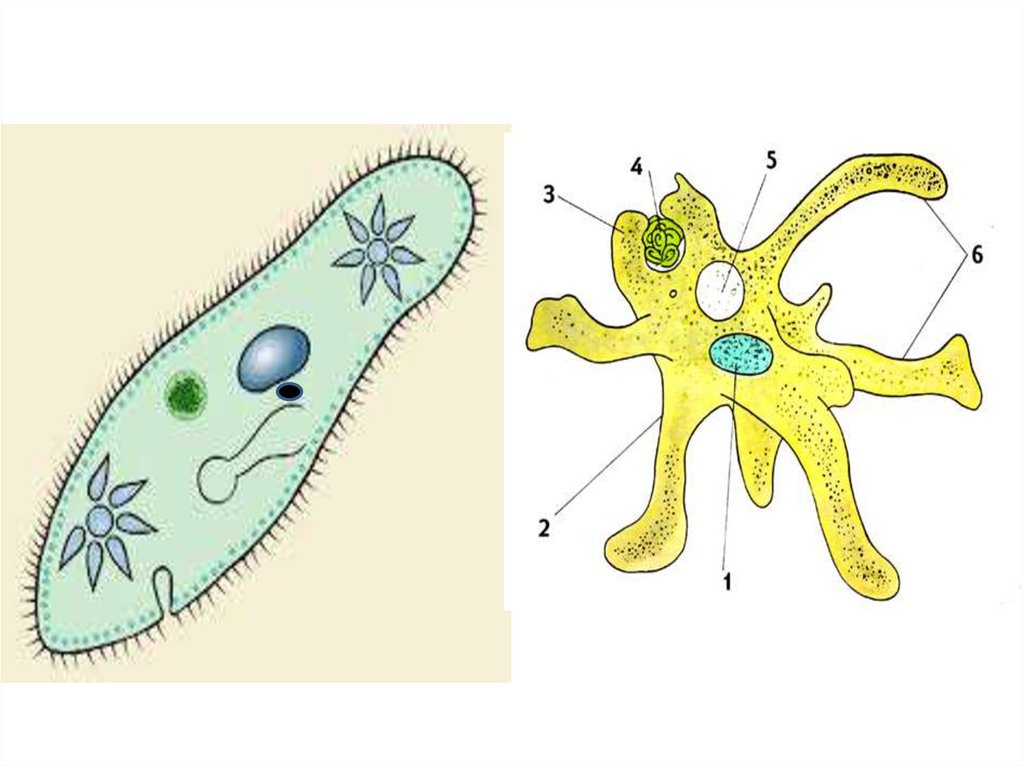

Рис. 4.43. Организация амебоидной клетки. (По: Смирнов, Гудков, 2000.)

ги – гиалоплазма, гл – гиалиновые лопасти, гр – гранулоплазма, пс – псевдоподии, сп – субпсевдоподии.

протистов. Поскольку формирование псевдоподий тесно связано с движением, то и особенности лобоподий следует рассматривать у движущейся амебы. Для описания формы амеб используются понятия моно- и полиподиальности. Моноподиальными называются те амебоидные организмы, которые в процессе движения формируют только одну лобоподию, или если несколько, то направление движения все равно определяется одной ведущей псевдоподией (рис. 4.44). Полиподиальные амебы имеют несколько псевдоподий, и во время движения то одна, то другая из них становится лидирующей, т.е. определяет направление движения (рис. 4.44). Один и тот же организм способен переходить от моноподиальности к полиподиальности и наоборот, как это происходит у Amoeba proteus.

Амебоидные трофозоиты большинства представителей класса Heterolobosea характеризуются так называемыми эруптивными (или взрывообразно формирующимися) псевдоподиями. Направленный вперед ток цитоплазмы идет не равномерно, а отдельными толчками. Каждый такой толчок приводит к быстрому образованию новой прозрачной гиалиновой полусферы в передней части тела амебы. Таким образом организм продвигается вперед. Аналогично происходит и

190

4.2. ЦИТОСКЕЛЕТ

Рис. 4.44. Полиподиальная (1) и моноподиальная (2,3) формы голых амеб (По: Смирнов, Гудков, 2000.)

1 – Amoeba, Chaos; 2 – Amoeba, Chaos; 3 – Saccamoeba, Hartmannella, Trichamoeba.

образование псевдоподий при изменении направления движения простейшего.

Филоподии. Для многих амебоидных протистов характерны филоподиальные выросты – тонкие длинные иногда ветвящиеся, не анастомозирующие между собой псевдоподии. Они характерны для филозных амеб и служат как для движения, так и для питания. Их внутренний скелет состоит из актиновых микрофиламентов. Микротрубочки в них почти не встречаются. Лишь в некоторых филоподиях обнаруживаются одиноч- ные микротрубочки. Филоподии способны медленно сокращаться (втягиваться, вытягиваться, изгибаться).

Микротрубочки в них почти не встречаются. Лишь в некоторых филоподиях обнаруживаются одиноч- ные микротрубочки. Филоподии способны медленно сокращаться (втягиваться, вытягиваться, изгибаться).

По внешнему виду клеток у филозных амеб (как, впрочем, и у многих других амеб) довольно четко выделяются две «жизненные формы»: субстратная, или «распластанная», которая характерна для лежащих на субстрате амеб, и флотирующая, или «радиальная», характерная для парящих в толще воды амеб (рис. 4.45). В первом случае клетка уплощена и лежит на субстрате, активно перемещаясь. Во втором случае клетка имеет шаровидную форму с радиально расходящимися филоподиями, пассивно парит в толще воды и перемещается с ее потоками. Представители одних видов могут принимать обе формы, а для других описана только флотирующая форма или только субстратная.

191

ГЛАВА 4. СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ ПРОТИСТОВ

Рис. 4.45. Жизненные формы филозной амебы Nuclearia simplex (Ïî: Pernin, 1976.)

А – субстратная форма с двумя пучками псевдоподий, Б – субстратная форма с одним пучком псевдоподий, В – флотирующая форма.

Данные о строении и функционировании псевдоподий у филозных амеб отрывочны, а механизм функционирования филоподий никогда не был объектом пристального внимания. Передвижение клетки осуществляется медленно. Вся клетка ползет как единое целое необъяснимым образом, а передние филоподии вытянуты по направлению движения, как бы «ощупывая» субстрат (рис. 4.45). Лишь иногда отдельные филоподии прикрепляются к субстрату дистальными кончиками.

В литературе описано перемещение клетки при помощи прикрепления дистальной части филоподии к субстрату и дальнейшего «подтягивания» клетки путем сокращения филоподии. Однако более поздние наблюдения не подтверждают этих описаний.

Механизм сокращения этих псевдоподий почти не изучен. Для флотирующей формы Nuclearia было показано, что сокращение филоподии происходит за счет быстрого формирования эндоцитозных пузырьков, которые отшнуровываются внутрь клетки и транспортируются в ее цитоплазму (Mignot, Savoie, 1979). Таким образом, в амебе формируется запас мембран, которые потребуются ей в дальнейшем для формирования новых длинных филоподий.

192

4.2. ЦИТОСКЕЛЕТ

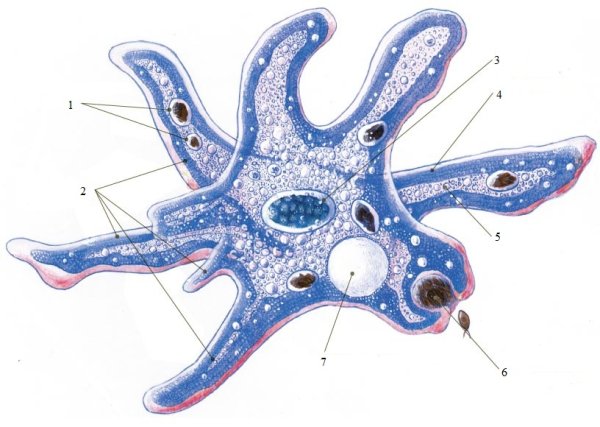

Рис. 4.46. Внешний вид ретикулоподиальной амебы

Reticulomyxa filosa

(По: Bovee, 1985.) р – ретикулоподии.

У многих филозных амеб, имеющих раковинку, часть гиалоплазмы выходит во время движения через устье раковинки и распластывается по субстрату. Образуется гиалиновый диск неправильной формы, от которого берут начало филоподии.

Ретикулоподии (ранее их называли ризоподиями) — тонкие ветвящиеся и анастомозирующие цитоплазматические выросты (рис. 4.46). Они служат для прикрепления клетки к субстрату, ее перемещения, а также для захвата пищи. Перемещение клетки происходит довольно медленно, путем «прилипания» ре-

193

ГЛАВА 4. СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ ПРОТИСТОВ

тикулоподий к субстрату и дальнейшего подтягивания клетки в результате их сокращения. Неподвижные клетки формируют из ретикулоподий настоящую ловчую сеть, в которую легко попадаются различные мелкие организмы.

В отличие от филоподий, внутри ретикулоподий всегда обнаруживаются микротрубочки. В зависимости от толщины ретикулоподий, микротрубочки могут быть одиночными или формировать толстые пучки. Однако во всех описанных случаях микротрубочки не связаны между собой и не образуют упорядоченных структур, которые мы видим в аксоподиях и жгутиках. В крупных ретикулоподиях хорошо заметно движение пищевых и других частиц цитоплазмы, которое происходит, повидимому, при участии микротрубочек. У фораминифер, например, при описании этих процессов используются термины «реоплазма» и «стереоплазма», которые применяются и в отношении аксоподий (см. стр. 61–64,93).

В зависимости от толщины ретикулоподий, микротрубочки могут быть одиночными или формировать толстые пучки. Однако во всех описанных случаях микротрубочки не связаны между собой и не образуют упорядоченных структур, которые мы видим в аксоподиях и жгутиках. В крупных ретикулоподиях хорошо заметно движение пищевых и других частиц цитоплазмы, которое происходит, повидимому, при участии микротрубочек. У фораминифер, например, при описании этих процессов используются термины «реоплазма» и «стереоплазма», которые применяются и в отношении аксоподий (см. стр. 61–64,93).

Ретикулоподии часто содержат небольшие заметные в световой микроскоп гранулы. Такие псевдоподии часто называют гранулоретикулоподиями, а их обладателей — гранулоретикулозными амебами. До недавнего времени существовал таксон Granuloreticolosea, объединявший все подобные организмы. Ретикулоподиальные формы встречаются в разных таксонах протистов как среди простейших (фораминиферы), так и среди водорослей (хлорарахниды).

По-видимому, ретикулоподии характерны и для акантарий, хотя обычно их называют филоподиями (Решетняк, 1981). Эти псевдоподиальные выросты находятся на поверхности эктоплазматического кортекса клетки, и представлены тонкими ветвящимися и анастомозирующими между собой псевдоподиями, формирующими сеть для захвата пищи. Внутреннее строение этих псевдоподий не изучено, но по внешнему виду их, вероятно, следует считать ретикулоподиями.

Эти псевдоподиальные выросты находятся на поверхности эктоплазматического кортекса клетки, и представлены тонкими ветвящимися и анастомозирующими между собой псевдоподиями, формирующими сеть для захвата пищи. Внутреннее строение этих псевдоподий не изучено, но по внешнему виду их, вероятно, следует считать ретикулоподиями.

Морфотипы

Форма тела живой амебы непрерывно изменяется, поэтому детальное и точное описание его, как это принято для других протистов, практически невозможно. Однако еще в 1926 году А.А.Шаффер (Schaeffer, 1926) обнаружил, что при активном,

194

4.2. ЦИТОСКЕЛЕТ

направленном перемещении амеба принимает характерный именно для данного вида облик, основные черты которого сохраняются все время, пока организм продолжает движение. Другими словами, во время движения (локомоции) амеба принимает динамически стабильную форму, которая в каждый последующий момент немного отличается от предыдущего, но в целом сохраняет свои характерные черты все время, пока клетка направленно перемещается. Поэтому при изучении этих протистов исследователи невольно сравнивают между собой именно локомоторные формы амеб.

Поэтому при изучении этих протистов исследователи невольно сравнивают между собой именно локомоторные формы амеб.

К настоящему времени описано уже несколько сотен видов голых амеб, каждый из которых обладает своими особенностями организации локомоторной формы. И хотя они плохо поддаются формальному описанию, в последнее время были предприняты попытки найти несколько основных «образов» движущихся амеб, которые были названы «морфотипами» (Смирнов, Гудков, 2000). По определению авторов, морфотип – это обобщенный образ локомоторной формы амебы, включающий всю совокупность признаков, описывающих ее динами- чески стабильную организацию. Например, полиподиальная и моноподиальная формы амеб (рис. 4.44) представляют собой 2 разных морфотипа. Разработка концепции морфотипов в настоящее время еще не завершена, поэтому полная классификация их не приводится.

4.2.5. Цитоскелет амеб и амебоидное движение

Эктоплазма амеб пронизана сеточкой микрофиламентов из актина и миозина, которая, собственно, и представляет собой скелет клетки. Этот кортикальный слой, или корсет из микрофиламентов, связан с плазмалеммой амебы и полностью окружает все содержимое клетки, даже в тех местах, где эктоплазма почти незаметна. Корсет из микрофиламентов обладает морфологической и физиологической полярностью. Причем актиновые и миозиновые филаменты распределяются вдоль клетки поразному. У движущейся амебы актин образует довольно тонкий слой на переднем конце клетки, в средней части его толщина

Этот кортикальный слой, или корсет из микрофиламентов, связан с плазмалеммой амебы и полностью окружает все содержимое клетки, даже в тех местах, где эктоплазма почти незаметна. Корсет из микрофиламентов обладает морфологической и физиологической полярностью. Причем актиновые и миозиновые филаменты распределяются вдоль клетки поразному. У движущейся амебы актин образует довольно тонкий слой на переднем конце клетки, в средней части его толщина

195

ГЛАВА 4. СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ ПРОТИСТОВ

увеличивается, а на заднем конце (в районе уроида) опять уменьшается (рис. 4.47). Миозиновые волокна также образуют тонкий слой на переднем конце клетки, в средней части его толщина увеличивается, а в задней достигает максимальной толщины. Различается и ориентация волокон цитоскелета. В передней трети тела движущейся амебы актиновые филаменты ориентированы вдоль поверхности тела. Их продольные ряды связаны поперечными мостиками как между собой, так и с плазмалеммой. В задней части тела актиновые филаменты образуют сложную трехмерную сеть, в которой залегают толстые миозиновые филаменты. Эти данные по строению цитоскелета амеб из семейства Amoebidae (Amoeba proteus è Chaos carolinense), а также амебы Dictyostelium были получены сравнительно недавно. Они послужили основой для гипотезы, объясняющей амебоидное движение у амеб. Так называемая «теория генерализованного кортикального сокращения», предложеная Гребецким (Grebecki, 1982), объясняет амебоидное движение следующим образом.

Эти данные по строению цитоскелета амеб из семейства Amoebidae (Amoeba proteus è Chaos carolinense), а также амебы Dictyostelium были получены сравнительно недавно. Они послужили основой для гипотезы, объясняющей амебоидное движение у амеб. Так называемая «теория генерализованного кортикального сокращения», предложеная Гребецким (Grebecki, 1982), объясняет амебоидное движение следующим образом.

Трехмерное сокращение акто-миозинового кортекса приводит к сжатию эндоплазмы, в результате чего она направляется к переднему концу амебы, где кортекс наиболее тонкий. Сюда же приносятся молекулы глобулярного актина (G-актина), которые постоянно образуются на заднем конце клетки в результате деполимеризации актиновых микрофиламентов (F-акти- на), входящих в состав кортекса.

В результате этого сокращения кортекса в эндоплазме создается повышенное давление, которое продавливает цитоплазму клетки сквозь слой микрофиламентов на ее переднем конце как сквозь сито. В результате плазмалемма переднего конца амебы отслаивается от корсета из микрофиламентов и выпячивается наружу. Молекулы G-актина (в отличие от крупных включе- ний эндоплазмы) также проходят сквозь него и попадают в пространство между цитоскелетом и плазматической мембраной в растущую лобоподию (рис. 4.47). На внутренней поверхности плазмалеммы расположены специальные центры, которые вызывают полимеризацию актина, т.е. G-актин превращается в F-актин формируя при этом новый кортикальный слой микро-

Молекулы G-актина (в отличие от крупных включе- ний эндоплазмы) также проходят сквозь него и попадают в пространство между цитоскелетом и плазматической мембраной в растущую лобоподию (рис. 4.47). На внутренней поверхности плазмалеммы расположены специальные центры, которые вызывают полимеризацию актина, т.е. G-актин превращается в F-актин формируя при этом новый кортикальный слой микро-

196

4.2. ЦИТОСКЕЛЕТ

Рис. 4.47. Схема строения и преобразования цитоскелета амебы во время движения. (По: Stockem, Klopocka, 1988.)

А – цитоскелет амебы при нормальном движении, Б – цитоскелет амебы в состоянии покоя. 1 – цитоплазма в состоянии золя, 2 – цитоплазма в состоянии геля, 3 – только что сформированный филаментозный слой, 4 – сократившийся филаментозный слой, 5 – разрушенный слой филаментов. а–д – процесс формирования псевдоподии у движущейся амебы в соответствии с гипотезой генерализованного кортикального сокращения. Большая стрелка показывает направление движения эндоплазмы, маленькие стрелки указывают прохождение цитоплазмы с молекулами G-актина сквозь корсет из микрофиламентов.

филаментов, связанных с плазматической мембраной. Вновь сформированный слой микрофиламентов начинает сокращаться и оказывает на цитоплазму давление, направленное назад. Вследствие этого рост лобоподии прекращается. В это же время происходит деполимеризация отслоившегося от плазмалеммы участка кортекса.

В дальнейшем, если движение амебы продолжается в том же направлении, все этапы превращения G-актина в F-актин и деполимеризации последнего повторяются: новый слой актино-

197

Рис. 4.48. Реорганизация системы микрофиламентов на переднем конце растущей лобоподии. Вид сбоку.

(Ïî: Grebecki, 1990.)

1–4 – последовательные стадии изменения организации микрофиламентов. Стрелки показывают направление движения тока цитоплазмы и плазмалеммы лобоподии. Видно перемещение клетки вправо по отношению к точке прикрепления к субстрату.

ГЛАВА 4. СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ ПРОТИСТОВ

вых филаментов отслаивается от мембраны, продолжая при этом сокращаться, движется назад, тогда как плазмалемма под напором фильтрующейся сквозь него эндоплазмы движется в противоположную сторону. Это вызывает дальнейший рост гиалиновой шапочки и, соответственно, лидирующей псевдоподии (рис. 4.47).

Это вызывает дальнейший рост гиалиновой шапочки и, соответственно, лидирующей псевдоподии (рис. 4.47).

Изложенная гипотеза хорошо объясняет многие аспекты локомоции амеб, однако только тех, которые похожи на Amoeba proteus. Она объясняет и тот факт, что во время движения амеба периодически прикрепляется к субстрату и открепляется от него (рис. 4.48). Однако даже среди лобозных амеб существует множество видов с другими типами движения, которые невозможно объяснить предложенной схемой.

В качестве исторической справки можно привести предшествующие гипотезы амебоидного движения. Теория Маста (Mast, 1926), или «теория потока под давлением» заклю- чается в том, что в результате

сокращения эктоплазмы на заднем конце клетки создается избыточное давление, которое вызывает движение эндоплазмы в передний конец клетки (рис. 4.49). Достигая гиалиновой шапочки, золеобразная эндоплазма растекается во все стороны псевдоподии наподобие струй фонтана (так называемое «фон-

198

4. 2. ЦИТОСКЕЛЕТ

2. ЦИТОСКЕЛЕТ

Рис. 4.49. Схематическое изображение механизмов амебоидного движения по Масту (А) и Аллену (Б).

Стрелки показывают направление движения цитоплазмы, а зигзагообразные линии – зону сокращения цитоплазмы.

танирующее движение эндоплазмы»). В кортикальной зоне клетки эта эндоплазма превращается в эктоплазму, имеющую гелеобразное состояние. В то же время на заднем конце амебы происходит обратное превращение эктоплазмы в эндоплазму. Эти процессы происходят так быстро, что создается впечатление плавного непрерывного тока цитоплазмы, в результате чего клетка продвигается вперед.

Аллен (Allen, 1961) считал, что зона сокращения эктоплазмы находится не на заднем, а на переднем конце амебы (рис. 4.49). При этом золеобразная эндоплазма на переднем конце тела амебы переходит в гелеобразное состояние. В результате новая порция эндоплазмы как бы подтягивается к переднему концу особи. Движение цитоплазмы в клетке идет по той же схеме, что и в гипотезе Маста. Эктоплазма переходит в состояние золя в зоне уроида.

Оба автора опирались на детальные наблюдения за движущейся амебой (преимущественно Amoeba proteus) и экспериментальные воздействия на нее, предлагая единый механизм, вызывающий амебоидное движение. Однако эти гипотезы

199

Биология Подцарство Одноклеточные. Тип Саркодовые. Класс Саркодовые

Материалы к уроку

Конспект урока

Подцарство Одноклеточные

Тип Саркодовые. Класс Саркодовые

|

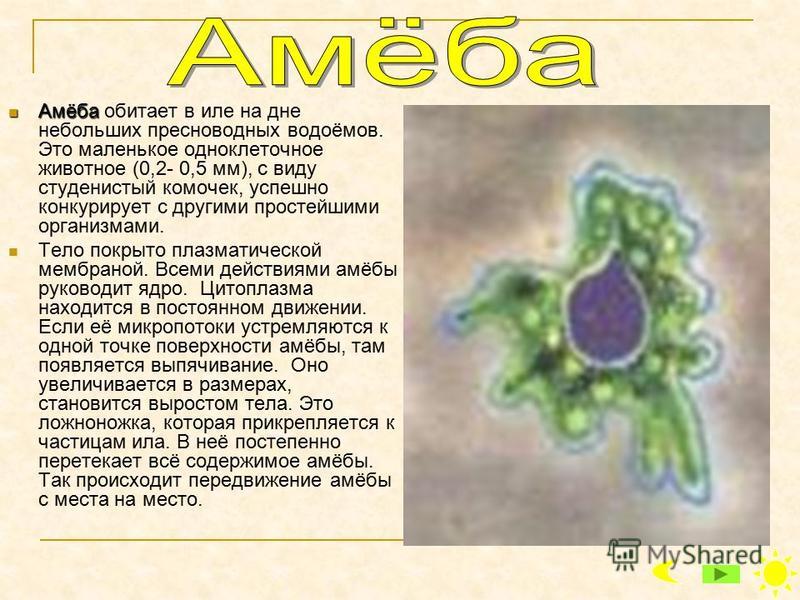

Перед вами портрет голландского учёного Антони Ван Левенгука. Этот учёный является основоположником научной микроскопии. С помощью изготовленных им микроскопов, он описал различные объекты живой природы: клетки крови – эритроциты, бактерии, дрожжи, строение глаза насекомых, а также мир простейших животных. Левенгук открыл и описал многие формы простейших – инфузорий. Это микроскопические животные и их нельзя рассмотреть невооружённым глазом, поэтому до изобретения микроскопа учёным не были известны эти животные. Латинское название простейших – Protozoa. Термин «простейшие» был предложен в 1817 году Георгом Гольфусом, а понятие о простейших как одноклеточных организмах сформулировано в 19 веке Келликером и Зибольдом. Эти животные многообразны. Среди них встречаются, например, такие, которые передвигаются с помощью жгутиков, ресничек, и с помощью ложноножек, образованных перетеканием цитоплазмы клетки. Сегодня на уроке мы будем изучать простейших, их строение, процессы жизнедеятельности. |

|

По способу питания простейшие разделяются на группы гетеротрофы, как, например, инфузория-туфелька и миксотрофы, например, эвглена зелёная, которая питается как автотрофно, так и гетеротрофно. Простейшие встречаются в различных средах жизни: в почвенной, организменной, а также в водной, как в пресных, так и в солёных водах океанов и морей. Известно около 70 тысяч видов простейших. Несмотря на такое разнообразие, все они имеют общие признаки. Рассмотрите рисунок, на котором представлены простейшие животные. Все простейшие состоят из одной клетки. |

|

Действительно, организм простейших представлен одной клеткой, выполняющей жизненные функции целого организма: движение, обмен веществ, раздражимость, размножение, приспособление к среде и т. Подцарство Простейшие делится на типы: тип Саркодовые (Sarcomastigophora), тип Жгутиконосцы (Mastigophora), тип Инфузории (Ciliophora). Познакомимся со строением и образом жизни представителей типа Саркодовые, к которым относится амёба обыкновенная – амёба протей. |

|

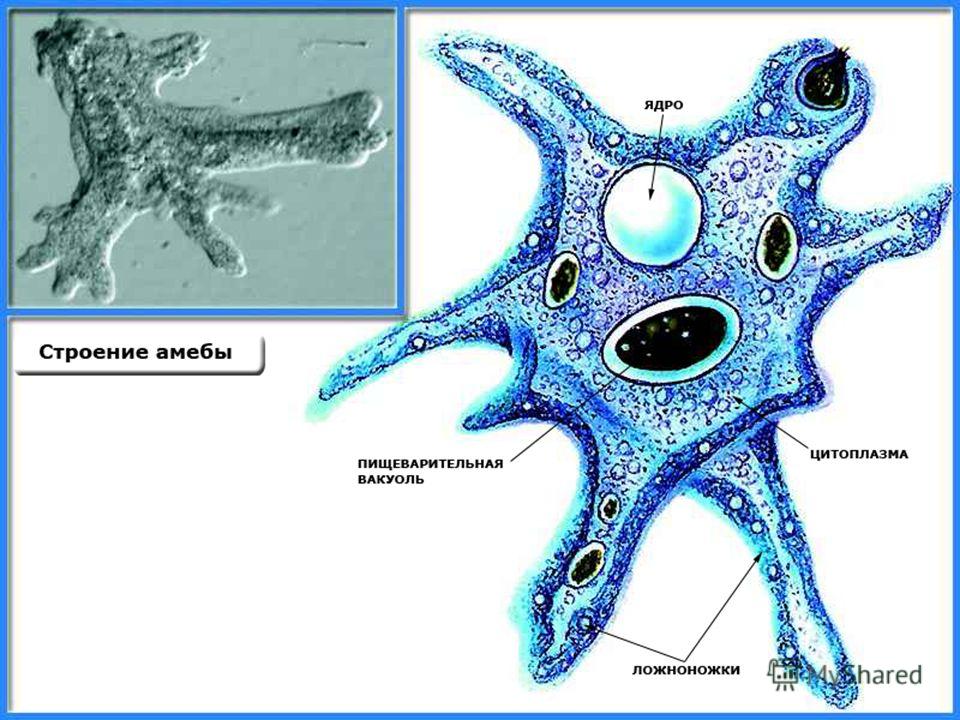

Амёба — представитель типа Саркодовых имеет длину тела не более 0,5 мм. Тело амёбы неправильной формы, способно менять свои очертания.

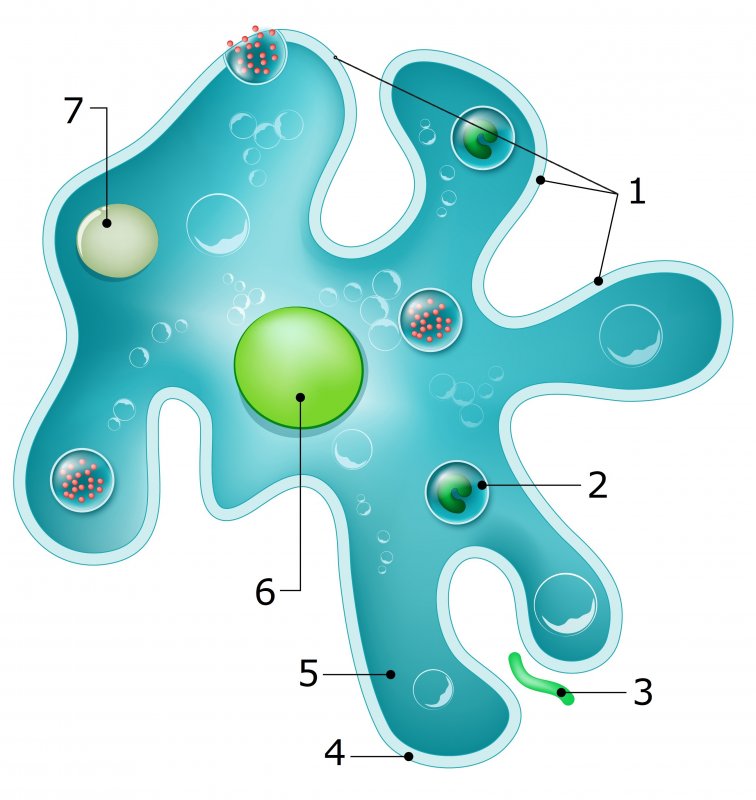

В протоплазме клетки амёбы различают наружный слой – эктоплазму и внутренний слой – эндоплазму. Передвигается амёба с помощью ложноножек или псевдоподий, которые образуются в том месте клетки, куда перетекает цитоплазма. Какие же органоиды имеются в клетке амёбы? Клетка амебы содержит ядро, сократительную вакуоль, пищеварительную вакуоль. Питание амёбы осуществляется с помощью пищеварительной вакуоли. Амёба питается органическими частицами, одноклеточными водорослями и животными. |

|

Добычу амёба захватывает с помощью ложноножек, а рядом с добычей образуется пищеварительная вакуоль, в которой переваривается пища. Из вакуоли пищевые частички всасываются в цитоплазму, а непереваренные остатки выбрасываются наружу через поверхность клетки. Такой способ питания называется фагоцитоз. |

|

В сократительную вакуоль клетки собираются жидкие вредные вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности, и избыток воды. Дыхание амёбы, в процессе которого она использует растворённый в воде кислород, осуществляется всей поверхностью тела. У амёбы и других простейших проявляется важнейшее свойство живого организма – раздражимость – ответная реакция организма на воздействие окружающей среды. |

|

Для простейших характерно и другое свойство живого — размножение. В природе существует два типа размножения: бесполое и половое. |

|

Размножается амёба бесполым способом – простым делением клетки на две части.

Деление клетки амёбы начинается с деления ядра. При наступлении неблагоприятных условий амёба покрывается защитной оболочкой – образует цисту. |

|

К классу Саркодовые относятся также раковинные амёбы, радиолярии и фораминиферы. Тело раковинных амёб покрыто наружным скелетом — раковиной. Представители раковинных амёб – арцелла и диффлюгия. Фораминиферы также имеют раковину, но в отличие от раковинных амёб, их раковина состоит из множества камер. |

|

«Глядя на них так и кажется, что эти кружевные сплетения не часть живых существ, а ювелирные изделия, предназначенные украшать наряды морских принцесс», – писал о радиоляриях П.Е. Васильковский. |

|

Радиолярии – морские планктонные организмы. Скелет радиолярий красивый и изящный. |

|

Таким образом, 1. тело простейших состоит из одной клетки, в которой протекают различные процессы жизнедеятельности; 2. по способу питания простейшие бывают гетеротрофами и миксотрофами; 3. они обитают в водной, почвенной и организменной среде; 4. передвигаются простейшие с помощью ложноножек, ресничек или жгутиков; 5. имеют микроскопические размеры; 6. участвуют в образовании биотических связей: симбиоз и паразитизм; 7. у простейших проявляется свойство живого – раздражимость. |

|

Для закрепления учебного материала выполните задание : соотнесите между собой органоид клетки простейшего — амёбы и его функции . 1 — ядро 2 — сократительная вакуоль 3 – пищеварительная вакуоль А – переваривание пищи Б — обмен веществ, размножение В — удаление жидких продуктов обмена веществ и излишка воды |

|

— Проверяем выполненное задание ОТВЕТ: Ядро отвечает за обмен веществ и размножение, пищеварительная вакуоль — за переваривание пищи, сократительная вакуоль — за удаление жидких продуктов обмена веществ и излишка воды |

Остались вопросы по теме? Наши репетиторы готовы помочь!

Подготовим к ЕГЭ, ОГЭ и другим экзаменам

Найдём слабые места по предмету и разберём ошибки

Повысим успеваемость по школьным предметам

Поможем подготовиться к поступлению в любой ВУЗ

Выбрать репетитора

Что такое амеба в биологии

Корненожки (ризоподы) — полифилетическая группа организмов. Полифилетическая — группа видов, происходящих от разных предков, но относящаяся к одной классификационной категории.

Полифилетическая — группа видов, происходящих от разных предков, но относящаяся к одной классификационной категории.

Спешу вас предупредить, что полифилетические группы не имеют права на существование в систематике, но их использование делает процесс изучения биологии эффективнее. К примеру, теплокровные животные — полифилетическая группа — включает в себя птиц и млекопитающих, несмотря на то, что теплокровность у них возникла независимо друг от друга (от разных предковых форм).

Начинаем с классификации. Данный класс включает в себя отряды: амебы, раковинные амебы, фораминиферы.

Амеба протей (обыкновенная)

Амеба — одноклеточное животное, наиболее просто устроенное. Отсутствует пелликула — плотная наружная оболочка, из-за чего форма тела (клетки) непостоянная. Отдельные участки цитоплазмы выпячиваются, образуя псевдоподии (ложноножки) — органоиды движения. Служат для перемещения клетки, а также участвуют в процессе фагоцитоза и пиноцитоза.

Клетка амебы обыкновенной покрыта исключительно клеточной мембраной, раковины и пелликулы нет. Имеются пищеварительные вакуоли — для внутриклеточного пищеварения. Непереваренные остатки пищи удаляются у амебы в любом месте цитоплазмы. Питается амеба другими простейшими, водорослями, бактериями.

Имеются пищеварительные вакуоли — для внутриклеточного пищеварения. Непереваренные остатки пищи удаляются у амебы в любом месте цитоплазмы. Питается амеба другими простейшими, водорослями, бактериями.

Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки. Ненужные вредные продукты обмена веществ заключаются в экскреторные гранулы, которые перемещаются к цитоплазматической мембране, и, сливаясь с ней, изливают содержимое во внешнюю среду — это явление носит название экзоцитоза.

Размножается исключительно бесполым путем — делением надвое (митоз, если академически точно — бинарное деление). Под действием неблагоприятных факторов амеба может трансформироваться в цисту. Циста (от греч. κύστις пузырь) — биологическая временная форма существования микроорганизмов — бактерий, простейших, одноклеточных, при которой клетка покрывается защитной оболочкой. Такое состояние помогает пережить, к примеру, пересыхание водоема.

Особое медицинское значение имеет вид — Амеба дизентерийная. Эта амеба вызывает тяжелое заболевание — амебиаз (амёбный колит — греч. kolon толстая кишка), поражающего преимущественно толстую кишку. Амеба поражает стенку кишки, приводя к воспалению и образованию кровоточащих язв. Сама амеба при этом питается эритроцитами. Источником заражения является больной человек, выделяющий во внешнюю среду много цист.

Эта амеба вызывает тяжелое заболевание — амебиаз (амёбный колит — греч. kolon толстая кишка), поражающего преимущественно толстую кишку. Амеба поражает стенку кишки, приводя к воспалению и образованию кровоточащих язв. Сама амеба при этом питается эритроцитами. Источником заражения является больной человек, выделяющий во внешнюю среду много цист.

Раковинные амебы

Раковинные амебы являются группой свободно живущих организмов, близкой к амебам. Это одноядерные корненожки, которые двигаются и поглощают пищу с помощью псевдоподий (ложноножек). Главное отличие — их клетка частично лежит в однокамерной раковине, в которой имеется отверстие (устье). Именно через устье раковины ложноножки выпячиваются во внешнюю среду и, захватывая пищу, втягиваются внутрь.

Обитают раковинные амебы и в соленых, и в пресных водах. Также встречаются во влажной почве, на поверхности растений, на болотных мхах.

Фораминиферы

Фораминиферы (лат. foramen — отверстие + fero — несу) — большая группа класса простейших, обитатели моря. Фораминиферы — это амебообразные простейшие, обитающие в море в составе планктона. Их тело заключено в раковину. Подавляющее большинство фораминифер образует известковую раковину, служащую вместилищем организма.

Фораминиферы — это амебообразные простейшие, обитающие в море в составе планктона. Их тело заключено в раковину. Подавляющее большинство фораминифер образует известковую раковину, служащую вместилищем организма.

Раковины могут быть одно- и сложнокамерными, располагаться в один или два ряда, по спирали, иногда ветвящиеся. Через отверстие (устье) раковину во внешнюю среду могут выпячиваться ложноножки. Раковины фораминифер участвуют в образовании значительной части морских отложений (осадочных пород).

Тип Радиолярии (Лучевики) и протисты Солнечники

Особняком стоят эти две группы организмов, и пройти мимо них для меня не представляется возможным, так что уделим им некоторое внимание.

Радиолярии (лучевики) — это одноклеточные планктонные животные, обитающие в теплых океанических водах. Имеют скелет, находящийся внутри клетки. Скелет состоит из хитина и аморфного диоксида кремния. Лучи скелета служат для укрепления псевдоподий.

Особенность строения большинства радиолярий — наличие центральной капсулы. После смерти организма он опускается на дно, с течением времени его скелет преобразуется в осадочные кремнистые породы — опоку, кремень и радиоляриты.

После смерти организма он опускается на дно, с течением времени его скелет преобразуется в осадочные кремнистые породы — опоку, кремень и радиоляриты.

Протисты (к которым относятся Солнечники) — группа живых организмов, в которую входят эукариотические организмы, не относящиеся к растениям, животным и грибам.

Основное отличие солнечников (лат. Heliozoa, от греч. ἥλιος, helios — солнце и ζῷον, zōon — животное) от радиолярий — отсутствие внутреннего скелета и центральной капсулы. Их характерная черта — наличие лучевидных псевдоподий (акспоподий), являющихся выпячиваниями тонкой эластичной кожистой оболочки (пелликулы).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Амеба обыкновенная – вид простейших существ из эукариот, типичный представитель рода Амебы.

Систематика. Вид амебы обыкновенной относится к царству — Животные, типу – Амебозои. Амебы объединены в класс Lobosa и отряд – Amoebida, семейство – Amoebidae, род – Amoeba.

Характерные процессы. Хотя амебы – это простые, состоящие из одной клетки существа, не имеющие никаких органов, им присущи все жизненно необходимые процессы. Они способны передвигаться, добывать пищу, размножаться, поглощать кислород, выводить продукты обмена.

Строение

Амеба обыкновенная – одноклеточное животное, форма тела неопределенная и изменяется из-за постоянного перемещения ложноножек. Размеры не превышают половины миллиметра, а снаружи ее тело окружено мембраной – плазмалемой. Внутри располагается цитоплазма со структурными элементами. Цитоплазма представляет собой неоднородную массу, где выделяют 2 части:

Цитоплазма представляет собой неоднородную массу, где выделяют 2 части:

У амебы обыкновенной имеется крупное ядро, которое расположено примерно в центре тела животного. Оно имеет ядерный сок, хроматин и покрыто оболочкой, имеющей многочисленные поры.

Под микроскопом видно, что амеба обыкновенная образует псевдоподии, в которые переливается цитоплазма животного. В момент образования псевдоподии в нее устремляется эндоплазма, которая на периферических участках уплотняется и превращается в эктоплазму. В это время на противоположном участке тела эктоплазма частично превращается в эндоплазму. Таким образом, в основе образования псевдоподий лежит обратимое явление превращения эктоплазмы в эндоплазму и наоборот.

Дыхание

Амеба получает O2 из воды, который диффундирует во внутреннюю полость через наружные покровы. Все тело участвует в дыхательном акте. Кислород, попавший в цитоплазму, необходим для расщепления питательных веществ на простые составляющие, которые Amoeba proteus сможет переварить, а еще для получения энергии.

Среда обитания

Обитает в пресной воде канав, небольших прудов и болот. Может жить также в аквариумах. Культуру амебы обыкновенной можно легко разводить в лабораторных условиях. Она является одной из крупных свободноживущих амеб, достигающих 50 мкм в диаметре и видимых невооруженным глазом.

Питание

Амеба обыкновенная передвигается с помощью ложноножек. Она преодолевает один сантиметр за пять минут. Передвигаясь, амебы наталкиваются на различные мелкие объекты: одноклеточные водоросли, бактерии, мелких простейших и т.д. Если объект достаточно мал, амеба обтекает его со всех сторон и он, вместе с небольшим количеством жидкости, оказывается внутри цитоплазмы простейшего.

Схема питания амебы обыкновенной

Процесс поглощения твердой пищи амебой обыкновенной называется фагоцитозом. Таким образом, в эндоплазме образуются пищеварительные вакуоли, внутрь которых из эндоплазмы поступают пищеварительные ферменты и происходит внутриклеточное пищеварение. Жидкие продукты переваривания проникают в эндоплазму, вакуоль с непереваренными остатками пищи подходит к поверхности тела и выбрасывается наружу.

Жидкие продукты переваривания проникают в эндоплазму, вакуоль с непереваренными остатками пищи подходит к поверхности тела и выбрасывается наружу.

Кроме пищеварительных вакуолей в теле амеб находится и так называемая сократительная, или пульсирующая, вакуоль. Это пузырек водянистой жидкости, который периодически нарастает, а достигнув определенного объема, лопается, опорожняя свое содержимое наружу.

Основная функция сократительной вакуоли — регуляция осмотического давления внутри тела простейшего. В связи с тем, что концентрация веществ в цитоплазме амебы выше, чем в пресной воде, создается разность осмотического давления внутри и вне тела простейшего. Поэтому пресная вода проникает в организм амебы, но ее количество остается в пределах физиологической нормы, поскольку пульсирующая вакуоль «откачивает» избыток воды из тела. Подтверждением этой функции вакуоли служит их наличие только у пресноводных простейших. У морских она или отсутствует, или сокращается очень редко.

Сократительная вакуоль кроме осморегуляторной функции частично выполняет и выделительную функцию, выводя вместе с водой в окружающую среду продукты обмена веществ. Однако основная функция выделения осуществляется непосредственно через наружную мембрану. Известную роль играет, вероятно, сократительная вакуоль в процессе дыхания, ибо проникающая в результате осмоса в цитоплазму вода несет растворенный кислород.

Однако основная функция выделения осуществляется непосредственно через наружную мембрану. Известную роль играет, вероятно, сократительная вакуоль в процессе дыхания, ибо проникающая в результате осмоса в цитоплазму вода несет растворенный кислород.

Размножение

Амебам свойственно бесполое размножение, осуществляемое путем деления надвое. Этот процесс начинается с митотического деления ядра, которое продольно удлиняется и перегородкой разъединяется на 2 самостоятельные органеллы. Они отдаляются и формируют новые ядра. Цитоплазма с оболочкой делится с помощью перетяжки. Сократительная вакуоль не разделяется, а попадает в одну из новообразованных амеб, во второй вакуоль формируется самостоятельно. Размножаются амебы достаточно быстро, за день процесс деления может происходить несколько раз.

В летний период времени амебы растут и делятся, но с приходом осенних холодов, из-за пересыхания водоемов, трудно найти питательные вещества. Поэтому амеба превращается в цисту, оказавшись в критических условиях и покрывается прочной двойной белковой оболочкой. При этом цисты легко распространяются за ветром.

При этом цисты легко распространяются за ветром.

Значение в природе и жизни человека

Amoeba proteus — важное составляющее экологических систем. Она регулирует численность бактериальных организмов в озерах и прудах. Очищает водную среду от чрезмерного загрязнения. Также является важным составляющим пищевых цепочек. Одноклеточные – еда для маленьких рыб и насекомых.

Ученые используют амебу как лабораторное животное, проводя на ней множество исследований. Очищает амеба не только водоемы, но поселившись в человеческом организме, она поглощает разрушенные частицы эпителиальной ткани пищеварительного тракта.

Сегодня изучено множество организмов, внедряющихся внутрь человека и использующих его для питания и размножения. К таким паразитам относятся и амёбы. Современной медицине известно много разновидностей данных микроорганизмов, различных по строению тела, что усложняет постановку диагноза и влияет на проведение терапии. Рассмотрим, что представляют собой амёбы, структуру их тела и, какие клинические симптомы они вызывают.

Что такое амеба

Амеба это микроскопическая бактерия, относящаяся к классу простейших одноклеточных микроорганизмов. Она имеет ложноножки, также именуемые, как псевдоподии. Благодаря им паразит перемещается и захватывает пищу, но они не располагаются на одном месте, а постоянно перемещаются по телу бактерии. Сегодня известно много разновидностей амёб. В зависимости от вида, они поражают солёную и пресную воду, растения, почву, животных и человека.

Существующие виды амеб

Амеба разновидности данного класса включает в себя как минимум 3 основных типа паразитов. Представители бактерий не имеют отличительных видовых характеристик. Они не образовывают раковину, размножаются исключительно бесполым путем, с помощью митотического деления. В природе выделяют несколько разновидностей паразитов:

Амеба протей

Первая разновидность проживает исключительно в несоленых водоемах, ее размеры не превышают 5 мм. Питается паразит исключительно водными продуктами, включая водоросли. Питание происходит с помощью псевдоподий. Этот процесс называется фагоцитозом. Размножение происходит путем деления материнских клеток на дочерние.

Питание происходит с помощью псевдоподий. Этот процесс называется фагоцитозом. Размножение происходит путем деления материнских клеток на дочерние.

Если паразит проживает в неблагоприятных условиях, он превращается в цисту. В таком виде он устойчив к различным температурным показателям, высыханию и воздушным потокам.

Дизентерийная амеба

Преобладает исключительно в толстом кишечнике человека и водоемах. Попадая в организм, она вызывает тяжелое заболевание амебиаз. В ее жизненном цикла фиксируется три основных стадии: циста, мелкая вегетативная и крупная вегетативная форма, тканевая.

Проникновение в организм осуществляется через употребление зараженной пищи в форме цист. По своим габаритам, амеба характеризуется минимальными размерами. Мелкая вегетативная форма не вызывает негативные симптомы со стороны организма, она оседает в нижних отделах кишечника.

Если происходит внедрение паразита в стенку кишечника, это приводит к развитию язв и гнойных ран. Поражение кишечника сопровождается неприятными клиническими проявлениями. По мере прогрессирования, амеба переходит в тканевую форму. Для нее характерно паразитирование в кровеносных сосудах.

Поражение кишечника сопровождается неприятными клиническими проявлениями. По мере прогрессирования, амеба переходит в тканевую форму. Для нее характерно паразитирование в кровеносных сосудах.

Кишечная амеба

Локализуется исключительно в толстом кишечнике. Основными питательными компонентами выступают частички растительной и животной пищи. Паразитируя в нижних отделах кишечника, провоцирует появление цист.

Непатогенные амебы

Выделяют определенные типы амеб, которые относятся к непатогенному классу. В эту категорию входит:

- кишечный паразит;

- амеба Гартмана;

- карликовая амеба;

- Иодамеба Бючли;

- Диэнтамеба;

- ротовая амеба.

Кишечная амеба

В толстой кишке ведет свое существование Амеба Кишечная (Entamoeba coli). Размеры ее вегетативных форм колеблются в пределах 20-40 мкм. Внешне она очень напоминает дизентерийную, но при проведении микроскопии в цитоплазме ее не обнаруживаются эритроциты, а ядро хорошо и четко визуализируется. Оно кольцевидной формы и состоит из хроматиновых зерен. В цитоплазме обычной кишечной амебы содержатся различные пищевые волокна, микроорганизмы, грибы и т. д.

Оно кольцевидной формы и состоит из хроматиновых зерен. В цитоплазме обычной кишечной амебы содержатся различные пищевые волокна, микроорганизмы, грибы и т. д.

Во время образования псевдоподии, под микроскопом можно заметить, что цитоплазма разделена на эндо- и эктоплазму. Такое же явление характерно и для погибших простейших. Короткие и широкие ложноножки образуются в одном или сразу двух-трех местах амебы плавно и очень медленно, из-за чего может показаться, что простейшее изменив форму не меняет своей локализации. Такие метаморфозы похожи на топтание на одном месте, но на самом деле амеба движется.

Амеба Гартмана

Наиболее часто встречающаяся при исследовании кала Амеба Гартмана (Entamoeba hartmanni) иногда становится причиной диагностических ошибок. Это связано с тем, что морфологически она похожа на просветную форму дизентерийной амебы. Основным лабораторным различием между этими двумя микроорганизмами являются большие размеры последней и вакуолизированная цитоплазма амебы Гартмана. Как и вегетативная форма, цисты непатогенного одноклеточного гораздо меньших размеров и для них характерно содержание значительного количества хроматоидных телец.

Как и вегетативная форма, цисты непатогенного одноклеточного гораздо меньших размеров и для них характерно содержание значительного количества хроматоидных телец.

Карликовая амеба

Является самым мелким типом бактерии, что затрудняет процесс постановки диагноза. В ее основе лежат вакуоли, с немалым количеством бактерий и грибов. Передвижение трудное, заметить у паразита ядро, практически невозможно.

Диагностика производится путем использования раствора Люголя. Отличительной чертой амебы является ее мелкий размер и наличие четко выраженной оболочки.

Йодамеба Бючли

Размер данного паразита не превышает 20 мкм. Согласно видовым характеристикам, он схож на дизентерийную амебу. Главной отличительной чертой выступает наличие вакуолизированной цитоплазмы. При окрашивании бактерий раствором Люголя, они принимают темный оттенок. Подробное рассмотрение позволяет выявить четко очерченное ядро, форма паразита правильная.

Диэнтамеба

Диэнтамеба это паразит небольшого размера, его диаметр не превышает 20 мкм. Цитоплазма мутная, в ее основе лежит множество бактерий. Рассмотреть ядро можно при подробном изучении с помощью специальных окрашивающих препаратов. Наличие цист не обнаруживается.

При попадании в окружающую среду, бактерии погибают или разрушаются, они не приспособлены к неблагоприятным условиям.

Ротовая амеба

Встречается практически у всех людей, которые страдают заболеваниями ротовой полости. В некоторых случаях, бактерия обнаруживается при поражениях дыхательной системы. Ее размер не превышает 30 мкм, ядра практически незаметные, движение медленное.

Выявить наличие паразита помогают специальные мазки с использованием раствора хлорида натрия. Лаборанты берут соскоб зубного налета и гноя, при наличии его в верхнечелюстных пазухах.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Амёба перетекает по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, обтекает их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы однополые существа, поэтому их не разделяют на самцов и самок. Во время размножения паразит делиться, и из одной особи образуются две. Отмечено, что они способны делиться 2-3 раза в сутки, соответственно, чем больше микроорганизмов становится в организме носителя, тем больше они травмируют внутренние системы, приводя к необратимым последствиям дисфункции органов. Именно поэтому следует, обнаружив симптомы, даже лёгкого недомогания обращаться к специалисту, чтобы выявить причину их появления, на этапе лёгкой инвазии.

Амёбы относятся к паразитам, вредящим человеческому организму, несмотря на микроскопический размер тела. Вскоре после заражения они активизируются, развиваются и начинают размножаться, что приводит к перенаселению органов. В итоге состояние больного начнёт ухудшаться, появятся симптомы средней или тяжёлой стадии амебиаза и, если на этом этапе продолжать игнорировать заболевание, то орган перестанет функционировать.

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света, механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ.

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Пути заражения человека

Характерными признаками жизни паразита является достаточно медленный темп развития, а также то, что вся его жизнь состоит из цикличного перехода в новую стадию.

Через немытые руки, предметы, продукты питания или сырую воду цисты дизентерийной амёбы попадают в тонкий кишечник. Достаточно широко известны случаи, когда заражение наблюдалось у работников сельского хозяйства, которые работают с разнообразной органикой: навозом, перегноем и т. п. Активные разносчики инфекции тараканы и мухи.

Для человека заразны зрелые четырёхъядерные цисты. Паразиты долгое время могут себя не проявлять, однако если условия в организме будут благоприятны (обезвоживание, плохое питание, дисбактериоз) и образуется достаточное количество амёбных форм, то паразиты продолжат развитие и начнут продвигаться вглубь кишечника.

Именно там происходит распад оболочки, и из неё выходит зрелая материнская амёба, которая начинает делиться на мельчайшие частицы-паразиты. Следствием этого процесса является появление новых восьми одноядерных возбудителей. Это служит началом амёбной дизентерии.

Результатами своей жизни амёбы отравляют организм человека и служат причиной появления характерных симптомов кишечной инфекции. Специальные вещества, сформированные паразитами, растворяют белки клеток кишечника человека. Следствием этого является возникновение язв в прямой кишке, разрушение сосудов, проникновение крови в прямую кишку, где она смешивается с её содержимым. У человека в этот период возникает кровавый понос.

Специальные вещества, сформированные паразитами, растворяют белки клеток кишечника человека. Следствием этого является возникновение язв в прямой кишке, разрушение сосудов, проникновение крови в прямую кишку, где она смешивается с её содержимым. У человека в этот период возникает кровавый понос.

Без соответствующего квалифицированного лечения паразиты продолжают свой путь по всему организму. Происходит нагноение в печени, лёгких и др. Может пострадать даже головной мозг.

Симптомы амебиаза

Инкубационный период, когда заболевший не чувствует никаких признаков надвигающейся болезни, длится примерно неделю. Хотя недомогание человек может ощутить и на начальной стадии болезни. Всё зависит от силы иммунитета. Однако имея даже сильный организм, который будет активно защищаться, всё равно возникновение дизентерийного амебиаза вряд ли получится избежать. Атака паразитов начинается с кишечника, после разрушаются другие органы.

Симптомы, на которые нужно обратить особое внимание:

- общая слабость,

- боли в нижней части живота,

- частый, очень обильный понос с примесью крови,

- повышенная температура,

- рвота,

- отсутствие аппетита.

Отмечено, что у 10% больных заболевание протекает молниеносно. Для него характерен сильный понос с кровью и слизью. Он вызывает полное обезвоживание и смерть.

У многих заболевших отмечалась лихорадка, а также увеличивалась печень. В общем анализе крови характерных изменений не будет, так как воспаление на начальной стадии выражено слабо.

Часто человек не придаёт значения первичным признакам, так как температура тела не повышается, а лишь чувствуются тупые боли в печени. Без лечения болезнь начнёт быстро развиваться, боли будут усиливаться, придёт ощущение сильной усталости кишечный амебиаз начинает прогрессировать.

Упущение этой стадии болезни грозит сильным истощением. У больных становятся заострёнными черты лица, они чувствуют постоянное недомогание в области лёгких и желудка, начинается анемия. Человеку сложно дышать. Более того, без соответствующего лечения заболевание может дать осложнение на сердце, провоцируя необратимые процессы в нём.

Чем ниже иммунитет, тем быстрее кишечная форма обрастает осложнениями, которые приводят к внекишечной форме заболевания. Особенно опасно развитие осложнений у маленьких детей, беременных женщин и людей преклонного возраста.

Особенно опасно развитие осложнений у маленьких детей, беременных женщин и людей преклонного возраста.

Диагностика

Жизненный цикл амёб является важным фактором, определяющим диагностику и методы лечения заболевания.

Чтобы провести диагностику и использовать правильное лечение, врач назначит сдачу анализа кала. Если там будут присутствовать цисты или же просветные формы, то это указывает только на то, что человек является носителем заболевания. Данный факт не может служить доказательством болезни.

Главные диагностические методы изучение обычного мазка и мазка, окрашенного йодом. Фекалии должны быть исследованы не позднее чем через 15-20 минут после испражнения.

Процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы найти внекишечные формы амебиаза:

- рентген;

- УЗИ;

- компьютерную томографию;

- эндоскопию.

Следует подчеркнуть, что своевременное обращение больного к медикам будет служить гарантом излечения от данного заболевания. Если же не получить квалифицированной помощи вовремя, то это грозит острым отравлением всего организма, а также осложнениями, которые намного труднее поддаются лечению.

Если же не получить квалифицированной помощи вовремя, то это грозит острым отравлением всего организма, а также осложнениями, которые намного труднее поддаются лечению.

Лечение от амеб

Выведение амеб из организма затрудняется в связи с тем, что они прячутся внутри клеток тела, продолжая разрушать ткани и постепенно отравлять организм человека продуктами своей жизнедеятельности. При неправильной постановке диагноза или неверном лечении, инвазия амеб может привести не только к язвенным болезням, но и абсцессам печени, легких, головного мозга, вызвать аппендицит, перитонит.

НПК Оптисалт разработал антипаразитарный комплекс на основе природных ингредиентов, который позволяет избавиться от инвазии и ее последствий.

Будьте осторожны

По статистике более 1 миллиарда человек заражено паразитами. Вы даже можете не подозревать, что стали жертвой паразитов.

Определить наличие паразитов в организме легко по одному симптому неприятному запаху изо рта. Спросите близких, пахнет ли у вас изо рта утром (до того, как почистите зубы). Если да, то с вероятностью 99% вы заражены паразитами.

Спросите близких, пахнет ли у вас изо рта утром (до того, как почистите зубы). Если да, то с вероятностью 99% вы заражены паразитами.

Заражение паразитами приводит к неврозам, быстрой утомляемости, резкими перепадами настроениями, в дальнейшим начинаются и более серьезные заболевания.

У мужчин паразиты вызывают: простатит, импотенцию, аденому, цистит, песок, камни в почках и мочевом пузыре.

У женщин: боли и воспаление яичников. Развиваются фиброма, миома, фиброзно-кистозная мастопатия, воспаление надпочечников, мочевого пузыря и почек. А так же сердечные и раковые заболевания.

Сразу хотим предупредить, что не нужно бежать в аптеку и скупать дорогущие лекарства, которые, по словам фармацевтов, вытравят всех паразитов. Большинство лекарств крайне неэффективны, кроме того они наносят огромный вред организму.

Схема жизненного цикла дизентерийной амебы

Зрелые цисты непатогенной кишечной амебы довольно крупные, восьмиядерные, имеют резко обозначенную плотную оболочку. У незрелых определяются всего два ядра и большая гликогеновая вакуоль.

У незрелых определяются всего два ядра и большая гликогеновая вакуоль.

Основные формы амебиаза

Проникая в организм человека, бактерии приводят к серьезным нарушениям в функционировании органов пищеварительной системы. Наиболее распространенным типом заболевания выступает амебиаз. Он бывает нескольких разновидностей:

- кишечный;

- острый;

- молниеносный;

- затяжной.

Кишечная форма

Кишечная форма заболевания характеризуется бессимптомным течением. Человек может быть носителем паразитов на протяжении нескольких лет, при этом не знать о наличии заболевания. За выделенный период, паразит активно поражает кишечник, провоцируя образования язв, ран с последующими осложнениями.

Острая форма

Острая форма заболевания начинается спонтанно. Сначала человека донимает постоянно нарушение стула с преобладающей диареей. Постепенно к общей клинической картине добавляется болевой синдром. В каловых массах находится незначительное количество крови и слизи. Если болезнь развилась у детей, наблюдается лихорадка и рвота.

Если болезнь развилась у детей, наблюдается лихорадка и рвота.

Молниеносная форма

Молниеносная форма характеризуется тяжелым течением. Для нее характерно наличие острого токсического синдрома, с серьезным поражением стенок кишечника. Предрасположены к развитию патологии женщины в послеродовой период.

При отсутствии лечебного воздействия, сохраняется высокий риск летального исхода.

Затяжной амебиаз

Затяжной амебиаз сопровождается выраженными нарушениями моторики кишечника. У человека часто наблюдаются запоры и диарея. При этом фиксируется острый болевой синдром, тошнота и слабость. Больной отказывается принимать пищу.

Внекишечный амебиаз

Менее распространенным типом заболевания, является внекишечный амебиаз. Он характеризуется поражением многих органов, в частности печени. Тяжелые нарушения фиксируются исключительно у взрослых людей, и требуют незамедлительного оперативного вмешательства.

Амебы это простейшие паразиты, которые обитают в организме человека. Проникая в кишечник, они приводят к развитию серьезных нарушений. При отсутствии лечебного воздействия, сохраняется высокий риск летального исхода.

Проникая в кишечник, они приводят к развитию серьезных нарушений. При отсутствии лечебного воздействия, сохраняется высокий риск летального исхода.

Справиться с амебами не так просто, обусловлено это их высокой стойкостью к неблагоприятным условиям.

Амеба обыкновенная – один из наиболее известных простейших одноклеточных организмов. Наряду с другими известными одноклеточными существами: инфузорией туфелькой и эвгленой зеленой (о каждой из них на нашем сайте есть большая и подробная статья) амеба является важным объектом для изучений биологов. Ведь понимание того как существую и функционируют простейшие одноклеточные организмы даст нам возможность проникнуть в самое начало длинного эволюционного пути. Какое строение амебы обыкновенной, ее среда обитания, как осуществляется ее питание, дыхание, размножение, об этом читайте далее.

Строение

Форма тела амебы обыкновенной постоянно изменяется, происходит это по причине изменения ее ложноножек. Размерами своими амеба не превышает и половины миллиметра. Снаружи тело простейшего покрыто специальной мембраной – плазмалеммой, внутри же находится цитоплазма с важными структурными элементами.

Размерами своими амеба не превышает и половины миллиметра. Снаружи тело простейшего покрыто специальной мембраной – плазмалеммой, внутри же находится цитоплазма с важными структурными элементами.

Цитоплазма амебы имеет неоднородную структуру и условно делится на две части:

- наружная – эктоплазма,

- внутренняя, с зернистой структурой, эндоплазма, именно там сосредоточены все самые важные органоиды, структурные части одноклеточного организма.

Так выглядит строение амебы обыкновенной на рисунке.

Центральной частью амебы, как, впрочем, и любой другой клетки, является, конечно же, ядро. У амебы оно находится почти в центре ее тела. Ядро обладает ядерным соком, хроматином и покрыто оболочкой, имеющей многочисленные поры.

Если наблюдать амебу обыкновенную под микроскопом, то можно увидеть что она обладает многочисленными ложноножками, которые еще называют псевдопотиями. Эти ложноножки подобно ресничкам инфузории служат амебе для передвижения.

Дыхание

Кислород необходимый для жизнедеятельности амебы, она получает из воды. Причем если человек и другие животные дышат при помощи легких, то амеба дышит всем своим телом, кислород из воды проникает через цитоплазму, сам процесс дыхания амебы заключается в окислении кислородом органических веществ в митохондриях. В результате этой реакции выделяется энергия, которая запасается в АТФ, а также попутно образуется углекислый газ и снова вода. Энергия, запасенная в АТФ, в дальнейшем расходуется на разные процессы жизнедеятельности.

Среда обитания

Амеба обыкновенная живет в пресной воде канав, болот, небольших прудов. Может существовать в аквариумах, в целом культуру амебы обыкновенной очень легко разводить в лабораторных условиях.

Так выглядит амеба обыкновенная под микроскопом.

Питание

Как мы писали выше, амеба обыкновенная способна передвигаться при помощи своих ложноножек, в среднем скорость передвижения простейшего составляет 1 сантиметр за 5 минут. Во время своего движения амебы наталкиваются на другие мелкие объекты: одноклеточные водоросли, бактерии, другие простейшие организмы. Если этот объект достаточно мал, то амеба поглощает его. Как происходит само поглощение, амеба обтекает свою добычу со всех сторон, и через какое-то время она уже оказывается внутри амебной цитоплазмы.

Во время своего движения амебы наталкиваются на другие мелкие объекты: одноклеточные водоросли, бактерии, другие простейшие организмы. Если этот объект достаточно мал, то амеба поглощает его. Как происходит само поглощение, амеба обтекает свою добычу со всех сторон, и через какое-то время она уже оказывается внутри амебной цитоплазмы.

Процесс поглощения твердой пищи амебой биологи называют фагоцитозом. Поглощенная пища в цитоплазме перерабатывается специальной пищеварительной вакуолей, по сути, выполняющей функцию желудка у амебы. Но и не только желудка, так как эта же пищеварительная вакуоль, выбрасывают не переваренные остатки пищи из цитоплазмы наружу, то есть по сути исполняют роль кишечника и того самого «мягкого места».

Схема питания амебы.

Интересно, что помимо пищеварительной вакуоли в теле амебы есть и так званная сократительная вакуоль, она же пульсирующая вакуоль. Она представляет собой пузырек водянистой жидкости, которые периодически нарастает, а достигнув определенного размера, лопается, освобождая свое содержимое наружу. Основная задача сократительной вакуоли – регуляция осмотического давления внутри тела амебы. Дело в том, что из-за того, что концентрация веществ в цитоплазме амебы выше, чем в окружающей воде создается разность осмотического давления внутри клетки и вне ее. Хотя пресная вода и проникает в тело амебы, ее количество всегда остается в норме, благодаря тому, что сократительная вакуоль откачивает избыток воды из цитоплазмы простейшего.

Основная задача сократительной вакуоли – регуляция осмотического давления внутри тела амебы. Дело в том, что из-за того, что концентрация веществ в цитоплазме амебы выше, чем в окружающей воде создается разность осмотического давления внутри клетки и вне ее. Хотя пресная вода и проникает в тело амебы, ее количество всегда остается в норме, благодаря тому, что сократительная вакуоль откачивает избыток воды из цитоплазмы простейшего.

Размножение

Амебы размножаются бесполым размножением посредством деления одной клетки надвое. Как и эвглены зеленные, амебы практически бессмертны, так как непрерывно размножаясь делением они живут вечно. Некая амеба, которая делится сейчас, может вести свою родословную от некой амебы, которая делилась еще в эпоху динозавров.

Сам процесс размножения – деления амебы начинается с митотического деления ядра: из одного ядра образуется два, которые затем удаляются друг от друга. Параллельно с этим начинает свое разделение и цитоплазма амебы. А вот сократительная вакуоль не разделяется, а остается в одной из новообразованных клеток, во второй клетке-амебе вакуоль образуется заново. Размножение-деление амебы происходит весьма быстро, его скорость зависит от температуры окружающей среды. В жаркие летние дни амеба может даже делится несколько раз за день, а вот с наступлением зимних холодов частота деления уменьшается, а затем и вовсе прекращается. Чтобы пережить зиму сама амеба превращается в цисту – покрывается плотной двойной белковой оболочкой.

Размножение-деление амебы происходит весьма быстро, его скорость зависит от температуры окружающей среды. В жаркие летние дни амеба может даже делится несколько раз за день, а вот с наступлением зимних холодов частота деления уменьшается, а затем и вовсе прекращается. Чтобы пережить зиму сама амеба превращается в цисту – покрывается плотной двойной белковой оболочкой.

Значение в природе и жизни человека

Амеба важная часть экологической системы, так как именно она ответственна за регуляцию численности бактериальных организмов в озерах и прудах. Также она очищает воду от чрезмерного бактериального загрязнения, поглощая бактерии. В свою очередь, в пищевой цепочке амеба сама служит кормом для многих маленьких рыб и насекомых.

Имеет свою пользу амеба и для науки, ученые проводят над ней многочисленные опыты и исследования.

Рекомендованная литература и полезные ссылки

- Обыкновенная амёба, ее среда обитания, особенности строения и жизнедеятельности // Биология: Животные: Учебник для 7—8 классов средней школы / Б.

Е. Быховский, Е. В. Козлова, А. С. Мончадский и другие; Под редакцией М. А. Козлова. — 23-е изд. — М.: Просвещение, 1993. — С. 11—13. — ISBN 5090043884.

Е. Быховский, Е. В. Козлова, А. С. Мончадский и другие; Под редакцией М. А. Козлова. — 23-е изд. — М.: Просвещение, 1993. — С. 11—13. — ISBN 5090043884. - Тихомиров И. А., Добровольский А. А., Гранович А. И. Малый практикум по зоологии беспозвоночных. Часть 1. — М.-СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. — 304 с.+XIV табл.

Видео

Автор: Павел Чайка, главный редактор журнала Познавайка

При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту [email protected] или в Фейсбук, с уважением автор.

амеба это род одноклеточных организмов Протистского Королевства. Он открыто известен как простейший и, как правило, имеет микроскопические размеры. Особи этого рода являются простейшими эукариотами с функциональной и структурной точки зрения. Из-за этого его процессы также очень просты.

Из-за этого его процессы также очень просты.

Он был открыт в 1757 году Иоганном Розелем фон Розенхофом, ботаником немецкого происхождения. Наиболее известным и представительным видом этого рода является Amoeba proteus, который характеризуется продолжениями, которые покидают ваше тело, известные как peudópodos, и которые служат для перемещения и питания.

Большинство амеб безвредны для человека. Тем не менее, есть некоторые виды, которые могут причинить вред здоровью и могут привести к патологиям, которые, если их оставить без присмотра, могут привести к летальному исходу. Среди них наиболее известной инфекцией является амебиаз, который сопровождается диареей, болями в животе и недомоганием..

- 1 Таксономия

- 2 Морфология

- 2.1 Форма

- 2.2 Vacuola

- 2.3 Цитоплазма

- 5.1 Проглатывание

- 5.2 Пищеварение

- 5.3 Поглощение

- 5.4 Ассимиляция

- 5.5 Выведение из организма веществ

Таксономическая классификация рода Ameba выглядит следующим образом:

домен: Эукарья

царство: протисты

Фил: амёбозои

класс: Tubulinea

заказ: Euamoebida

семья: amoebidae

жанр: амеба

морфологияОрганизмы рода амеба они одноклеточные, что означает, что они состоят из клетки эукариотического типа.

Они представляют типичную структуру эукариотической клетки: клеточную мембрану, цитоплазму с органеллами и ядро клетки. Они не имеют определенной формы, так как их мембрана довольно гибкая и позволяет им принимать различные формы.

Через клеточную мембрану им удается установить связь с внешней средой посредством обмена веществ, как для пищи, так и для других процессов, таких как дыхание.

Что касается размеров, то их несколько. Например, самый известный вид этого рода, Ameba Proteus приблизительно 700-800 микрон в длину. Тем не менее, есть гораздо меньшие виды.

формаКак и многие другие простейшие, представители этого рода могут представлять две формы:

- trofozoito: Это так называемая вегетативная форма, активированная. Когда организм находится в этом состоянии, он может питаться и размножаться. Среди его наиболее выдающихся особенностей является то, что он имеет единственное ядро и представляет собой структуру, известную как кариосома.

Это не более чем конденсированный хроматин вокруг ядра.

Это не более чем конденсированный хроматин вокруг ядра. - киста: это очень устойчивая форма к неблагоприятным условиям окружающей среды. Это способ, которым вы можете заразить нового гостя.

Одним из наиболее узнаваемых элементов в морфологии амебы является вакуоль. Вакуоль — цитоплазматическая органелла в форме мешочка, ограниченная мембраной.

Есть несколько типов: хранение, пищеварительный и сократительный. В случае амеб они имеют сократительную вакуоль, которая позволяет им удалять избыток воды из внутренней части клетки..

цитоплазмаЦитоплазма амебы имеет две четко различимые зоны: внутреннюю, называемую эндоплазмой, и внешнюю, известную как эктоплазма..

Из тела амебы есть выпячивания, которые называются псевдоподиями..

Как это ни парадоксально, несмотря на то, что он является одним из самых простых живых организмов, он обладает одним из самых больших геномов, даже имея ДНК в 200 раз больше, чем люди.

Общие характеристики

Организмы, принадлежащие к роду Амеба, являются эукариотами. Это подразумевает, что их клетки имеют клеточное ядро, ограниченное мембраной. Внутри этого генетический материал заключен в форме ДНК и РНК.

Точно так же они представляют систему передвижения через псевдоподию. Это продолжения цитоплазмы, посредством которых амеба прикрепляется к поверхности, а затем продвигается вперед..

Что касается их образа жизни, то некоторые из известных видов амебы являются паразитами человека. У них есть особое пристрастие к кишечнику, которое они паразитируют, вызывая такие заболевания, как амебиаз.

среда обитанияЖивые существа рода амеба обитают во множестве сред. Они были обнаружены в разлагающейся растительности, хотя они особенно распространены в водной среде, в проточной или стоячей воде..

Подобные организмы можно найти в сточных водах, стоячей воде и даже в бутилированной воде. Кроме того, они могут быть найдены в мелких бассейнах и на дне прудов или в той же грязи.

питание

Амебы — это организмы, которые в силу своего типа питания считаются гетеротрофными. Этот тип людей не в состоянии вырабатывать свои собственные питательные вещества, как если бы они делали растения в процессе фотосинтеза.

Питание амебы дается фагоцитозом. Это означает, что процесс, при котором клетки поглощают питательные вещества, чтобы переваривать и метаболизировать их с помощью различных пищеварительных ферментов и органелл, которые находятся в вашей цитоплазме.

Пищеварение в амебе охватывает несколько этапов:

прием пищиЭто процесс, посредством которого пища попадает в организм, чтобы использовать ее питательные вещества. В случае амеб, для процесса приема пищи они используют псевдоподию.

При восприятии ближайшей частицы пищи амеба проецирует псевдопод, пока она полностью не будет окружена. Как только это произошло, еда помещается в некий пакет, известный как пищевая вакуоль..

пищеварениеЭто процесс, который включает фрагментацию питательных веществ в гораздо меньшие молекулы, которые легко используются организмом.

В амебах питательные вещества, содержащиеся в пищевой вакуоле, подвергаются действию различных пищеварительных ферментов, которые разделяют их и превращают в более простые молекулы.

поглощениеЭтот процесс происходит сразу после того, как пищеварительные ферменты обработали усвоенные питательные вещества. Здесь, благодаря простой диффузии, полезные питательные вещества всасываются в цитоплазму.

Важно отметить, что, как и в любом пищеварительном процессе, всегда есть непереваренные частицы. Они останутся в вакууме еды, чтобы потом их выбросить..

усвоениеНа этой стадии, благодаря различным клеточным механизмам, питательные вещества, которые были поглощены, используются для получения энергии. Этот шаг очень важен, потому что генерируемая энергия используется клеткой для других не менее важных процессов, таких как размножение.

Выведение отходов веществНа этом этапе вещества, которые остались непереваренными, выделяются за пределы амебы.

дыхание В этом процессе вакуоль, в которой непереваренные частицы осаждались, сливается с клеточной мембраной, чтобы иметь возможность высвобождать их во внеклеточное пространство..

В этом процессе вакуоль, в которой непереваренные частицы осаждались, сливается с клеточной мембраной, чтобы иметь возможность высвобождать их во внеклеточное пространство..Потому чтоMEBA Это одно из самых простых живых существ, которые известны, у них нет специализированных органов для осуществления процесса дыхания. Это в отличие от млекопитающих с легкими или рыб с жабрами.

Принимая во внимание вышесказанное, дыхание у амеб основано на процессе, известном как диффузия. Диффузия — это пассивный транспорт (не связанный с расходом энергии), при котором вещество пересекает клеточную мембрану из места, где оно находится в большой концентрации, в другое, в котором оно плохо сконцентрировано.

При дыхании у амеб, кислорода (O2) проникает внутрь клетки. Оказавшись там, он используется в различных метаболических процессах, в конце которых образуется углекислый газ (СО2). Это газ (СО2) вреден для клетки, поэтому он выводится из нее, опять же, через диффузию.

воспроизведение

Тип размножения этих организмов бесполый. В нем, от человека два точно так же происходят от прародителя.

Амебы размножаются посредством бесполого процесса, известного как бинарное деление, которое основано на митозе.

Во время этого процесса первое, что происходит, — это дублирование ДНК. Как только генетический материал продублирован, клетка начинает удлиняться. Генетический материал расположен на обоих концах клетки.

Впоследствии, клетка начинает задушить, пока цитоплазма полностью не разделится, в результате чего появятся две клетки с той же генетической информацией, что и клетка, из которой они произошли..

Этот тип воспроизводства имеет определенный недостаток, поскольку живущие существа, которые происходят через него, всегда будут точно такими же, как родитель. В этой репродукции генетическая изменчивость полностью нулевая.

Существует еще один вариант репродуктивного процесса амебы. Поскольку живые существа не всегда находятся в подходящих условиях окружающей среды, они сочли необходимым разработать определенные механизмы, гарантирующие их выживание.

Амеба организмы не являются исключением. Когда они сталкиваются с неблагоприятными условиями окружающей среды, у клетки образуется своего рода защитное покрытие, очень твердое, которое полностью покрывает его, образуя таким образом кисту..

Однако внутри кисты клеточная активность не прекращается, наоборот. Защищено от вредной внешней среды, большое количество митотических делений происходит внутри кисты. Это порождает много клеток, которые в конечном итоге станут амебами для взрослых..

Как только условия окружающей среды снова благоприятны для развития и роста амеб, киста разрушается и все дочерние клетки, которые там образовались, попадают в окружающую среду, чтобы начать процесс их созревания..

Бактерия помогает амебе противостоять вирусам • Елизавета Минина • Новости науки на «Элементах» • Микробиология

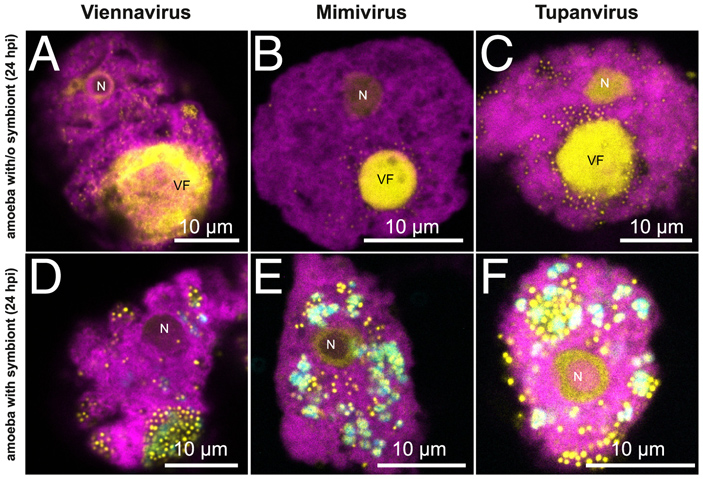

Ученые из Австрии и Франции описали удивительный союз амебы и живущей внутри нее одноклеточной хламидии, благодаря которой амеба-хозяин становится защищенной от гигантских вирусов. Хотя молекулярные основы этого явления еще предстоит выяснить, эксперименты показали, что хламидия не дает гигантским вирусам разных видов размножаться в амебе-хозяине, хотя и не препятствует проникновению вирусов в клетку.

Хотя молекулярные основы этого явления еще предстоит выяснить, эксперименты показали, что хламидия не дает гигантским вирусам разных видов размножаться в амебе-хозяине, хотя и не препятствует проникновению вирусов в клетку.

Гигантские вирусы — удивительная группа ДНК-содержащих вирусов эукариот, резко выделяющаяся среди прочих вирусов как по размерам вирионов, так и по длине геномов. Заражают они одноклеточных эукариот (протистов), в особенности, амеб. Многие гигантские вирусы беспощадны к своим хозяевам и вызывают быстрый лизис их клеток, благодаря чему наружу выходит множество новых вирионов, собранных внутри клеток-хозяев. Новые вирусные частицы заражают новых хозяев и все повторяется. Но не только вирусы могут портить жизнь протистам. Нередко внутри них поселяются бактерии, которые становятся самыми настоящими нахлебниками, отбирающими у своих хозяев АТФ и ценные метаболиты. Впрочем, роль таких приживальщиков иногда оказывается недооцененной…

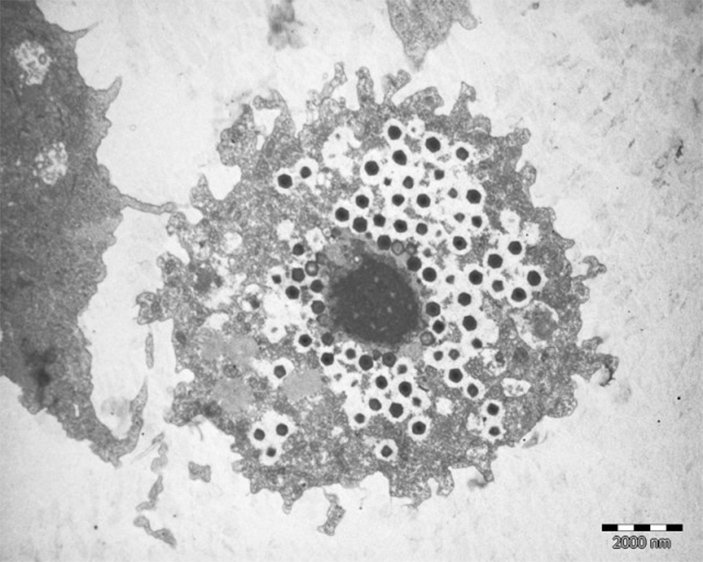

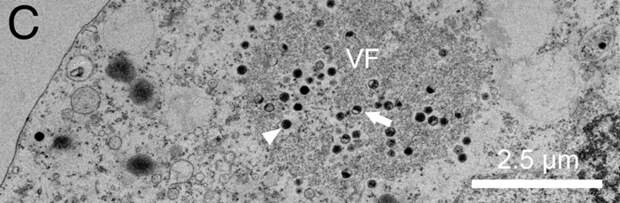

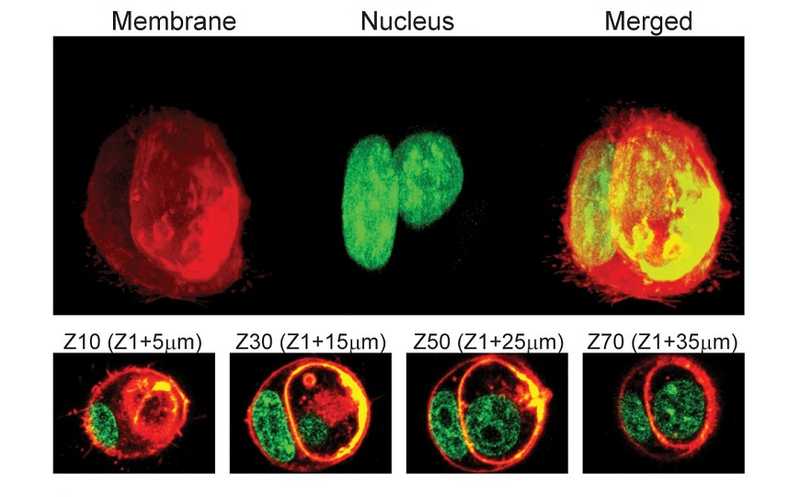

Авторы исследования, опубликованного недавно в журнале PNAS, сообщили об открытии нового гигантского вируса, названного ими венавирус (Viennavirus) и отнесенного к семейству Marseilleviridae. Ученые выделили частицы нового вируса из сточных вод. Венавирус инфицирует амеб рода Acanthamoeba, в том числе, Acanthamoeba hatchettii (рис. 2). Интересно, что из того же образца воды, из которого был выделен венавирус, были изолированы клетки A. hatchettii, содержащие внутриклеточную бактерию-хламидию Parachlamydia acanthamoebae. Эта бактерия живет за счет хозяйской клетки и забирает у нее АТФ и промежуточные продукты метаболизма. Авторы исследования подтвердили, что наличие P. acanthamoebae отрицательно сказывается на жизненном тонусе амеб, в частности, они делятся существенно медленнее клеток без симбиотического «прицепа». Зачем же амебы продолжают содержать хламидию за свой счет, и почему они не выработали защиту от «квартирантов» в ходе эволюции?

Ученые выделили частицы нового вируса из сточных вод. Венавирус инфицирует амеб рода Acanthamoeba, в том числе, Acanthamoeba hatchettii (рис. 2). Интересно, что из того же образца воды, из которого был выделен венавирус, были изолированы клетки A. hatchettii, содержащие внутриклеточную бактерию-хламидию Parachlamydia acanthamoebae. Эта бактерия живет за счет хозяйской клетки и забирает у нее АТФ и промежуточные продукты метаболизма. Авторы исследования подтвердили, что наличие P. acanthamoebae отрицательно сказывается на жизненном тонусе амеб, в частности, они делятся существенно медленнее клеток без симбиотического «прицепа». Зачем же амебы продолжают содержать хламидию за свой счет, и почему они не выработали защиту от «квартирантов» в ходе эволюции?

Исследователи рассмотрели, как наличие в клетках амебы хламидии сказывается на течении инфекции, вызванной венавирусом. Сам по себе венавирус, как и другие гигантские вирусы из семейства Marseilleviridae, является остро-литическим: лизис амеб начинается уже спустя 12 часов после инфицирования, а к 55 часам после заражения от исходной популяции амеб ничего не остается.

А вот при наличии внутри амеб клеток бактерий P. acanthamoebae что-то в вирусном жизненном цикле идет не так: вирусные фабрики (особые участки цитоплазмы, в которых активно формируются новые вирионы) в зараженных амебах не образуются, новых вирусных частиц тоже не появляется. Чтобы подтвердить, что именно присутствие P. acanthamoebae дает амебам A. hatchettii возможность эффективно противостоять вирусу, ученые попробовали заразить хламидией клетки амебы другого вида, Acanthamoebae castellanii, а также другого штамма A. hatchettii (PRA-115), лишенного симбионтов, после чего подвергли их атаке венавирусом. Оказалось, что в отсутствие симбионтов и A. castellanii, и A. hatchettii PRA-115 эффективно лизировались венавирусом с образованием вирусного потомства. Но вот клетки, получившие заветную хламидию, оказались устойчивы к лизису. Таким образом, при наличии венавируса в среде P. acantamoeba вместо бесполезного нахлебника становится защитником, предотвращающим размножение вируса в бактериальных клетках.