Многообразие одноклеточных их роль для человека и в природе.

Развивать способности правильно формулировать свои мысли в процессе обобщения изученного материала.

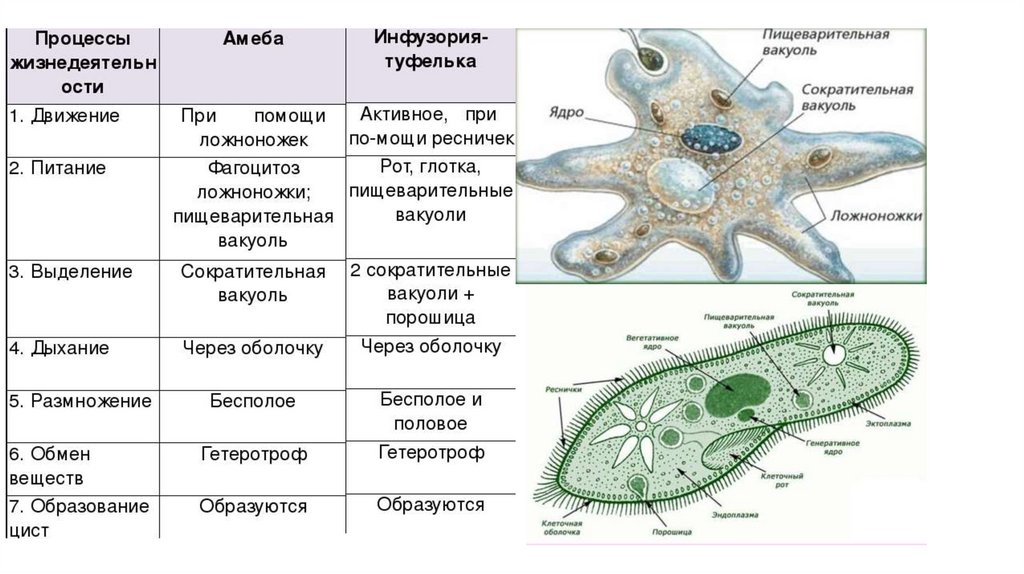

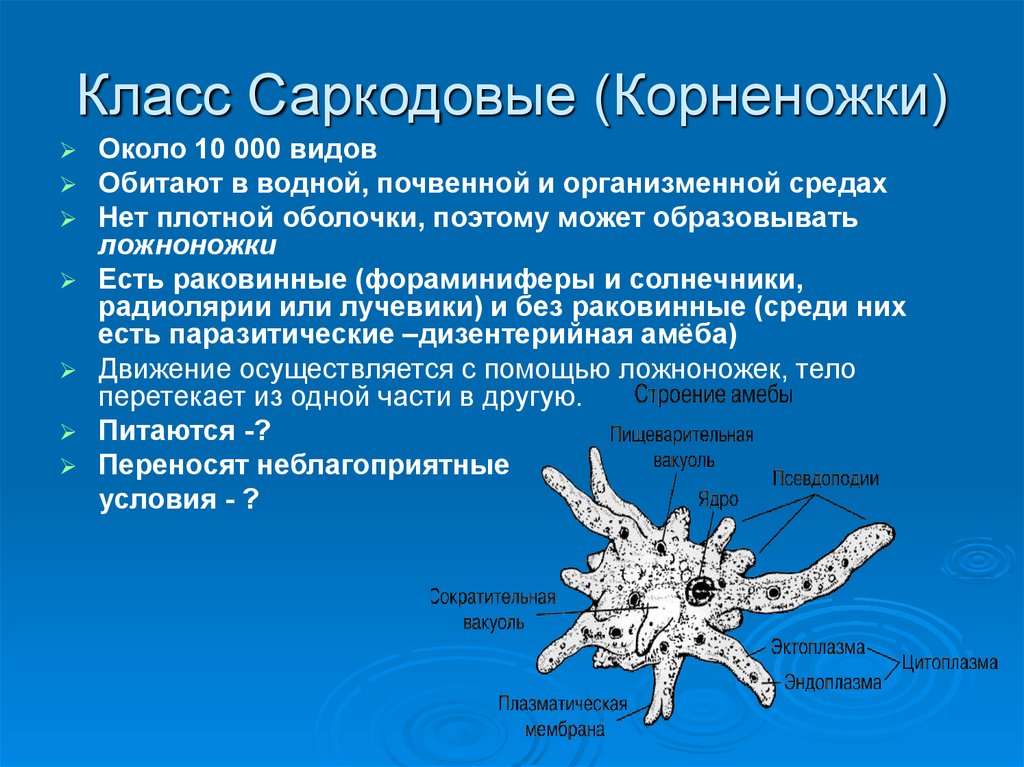

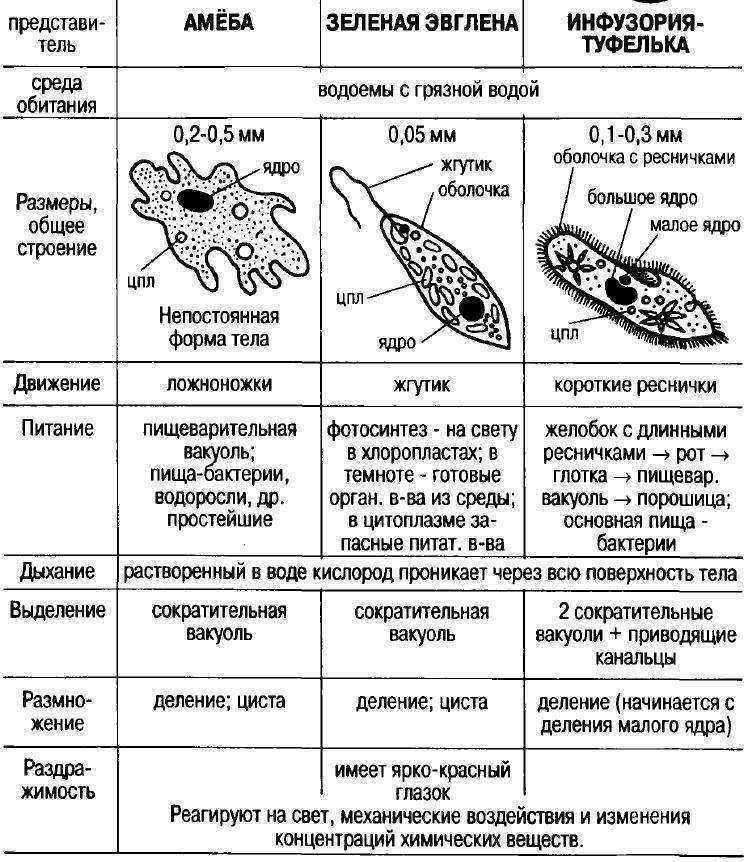

К одноклеточным принадлежат свыше 30 тыс. видов, обитающих на дне и в толще воды морских и пресных водоемов, влажной почве. Более 3,5 тыс. видов являются паразитами человека и животных. Размеры тела простейших в основном микроскопические, но встречаются и более крупные, достигающие нескольких миллиметров и даже сантиметров. Общими чертами организации простейших являются следующие: Большинство простейших—одноклеточные, реже колониальные организмы. Их одноклеточное тело обладает функциями целостного организма, которые выполняются органеллами общего назначения (ядро, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, рибосомы и др.) и специального (пищеварительные и сократительные вакуоли, жгутики, реснички и др.).

Тип простейшие К типу простейших или протистов относятся одноклеточные животные, не видимые невооружённым глазом.

Среда обитания Простейшие обитают в самых различных условиях среды. Большинство их — водные организмы, широко распространенные как в пресных, так и в морских водоемах. Многие виды их живут в придонных слоях и входят в состав бентоса. Большой интерес представляет приспособление простейших к жизни в толще песка, в толще воды (планктон). Небольшое число видов Protozoa приспособилось к жизни в почве. Их средой обитания являются тончайшие пленки воды, окружающие почвенные частицы и заполняющие капиллярные просветы в почве.

Строение простейших Их тело состоит из 1 клетки, функционирующей как целый организм. Клетки простейших способны к самостоятельному питанию, передвижению, защите от врагов и к переживанию неблагоприятных условий. Клетка простейшего организма ограничена наружной мембраной. У большинства видов простейших под мембраной имеется плотная эластичная оболочка – пелликула. Иногда пелликула отсутствует и ее функции выполняет более плотный гомогенный поверхностный слой цитоплазмы – эктоплазма, окружающая более жидкую и зернистую эндоплазму. У ряда других видов простейших, кроме пелликулы, формируется более толстая наружная оболочка, выполняющая защитную и опорную функции. В эндоплазме расположено ядро (или несколько ядер), клеточные органоиды (рибосомы, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии и др.), а также некоторые специальные органоиды и включения. Клетки простейших имеют размеры от 3 мкм до 3 мм (в среднем 50-150 мкм). В большинстве случаев форма их тела ассиметричная, некоторые, имеющие более плотную скелетную структуру, построены по радиально-лучевой, спиральной или двусторонней симметрии.

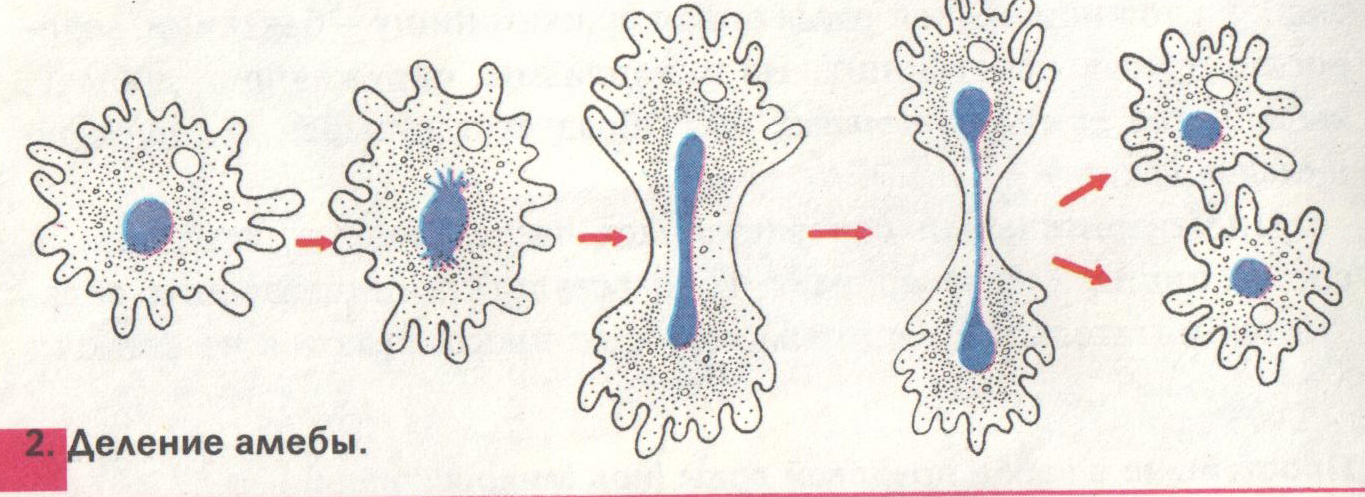

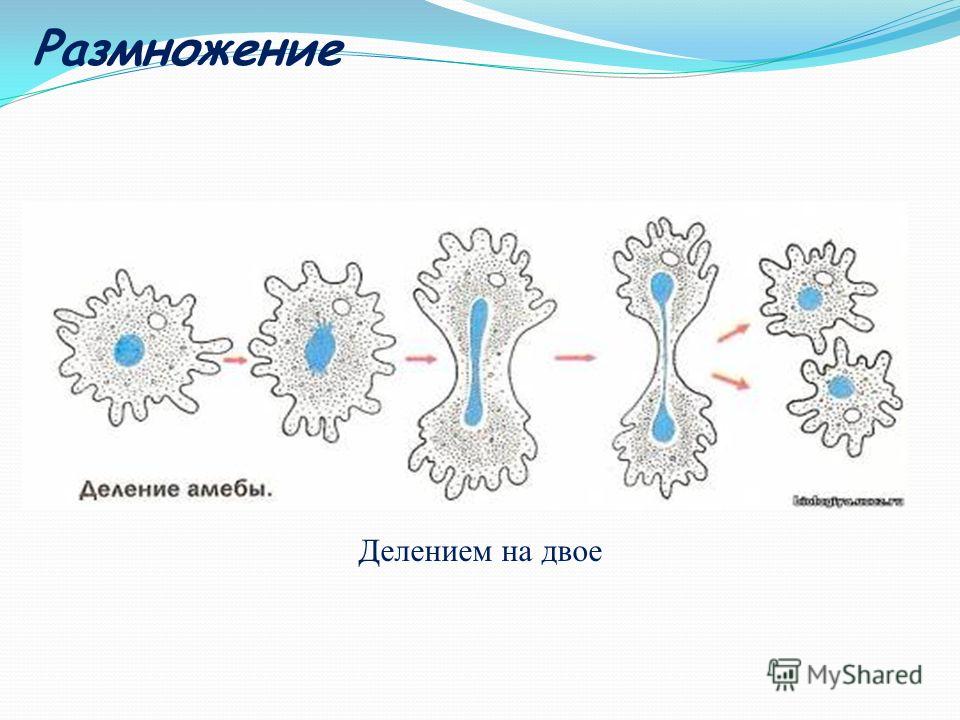

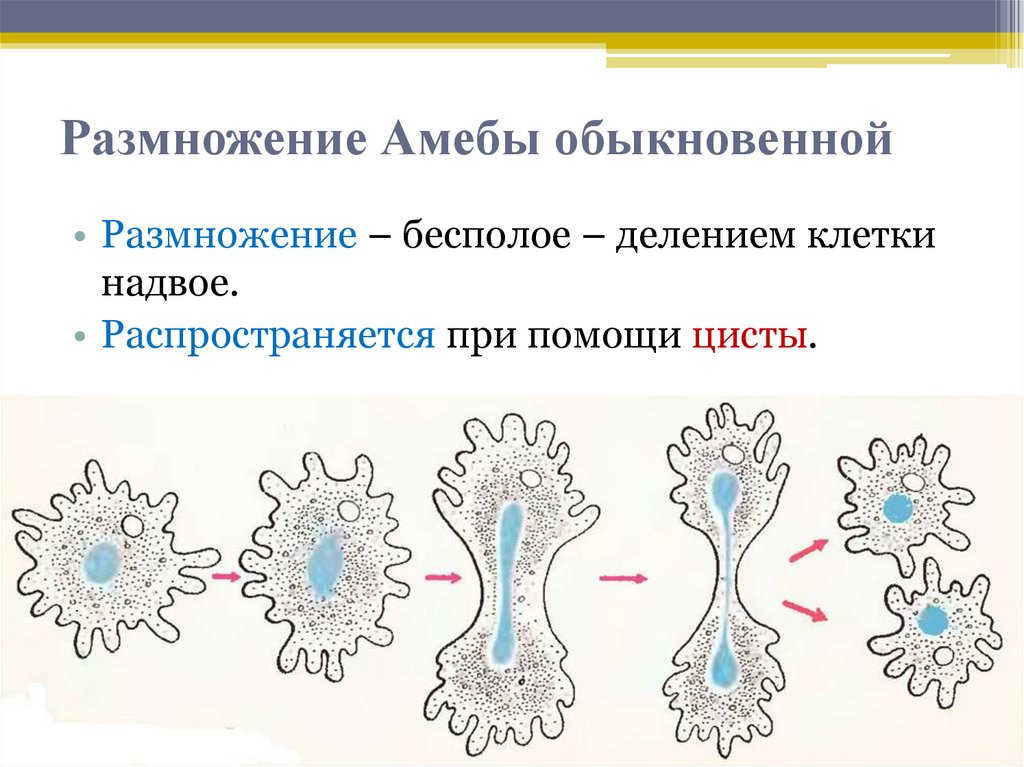

Бесполое размножение у одноклеточных может осуществляться путем простого деления, которое называется митоз. Оно характерно для амеб и инфузорий. Шизогония, или множественное деление, — форма размножения, развившаяся из предыдущей. При шизогонии происходит многократное деление ядра без цитокинеза, а затем и вся цитоплазма распределяется на частички, обособляющиеся вокруг ядра. Из одной клетки образуется много дочерних.Почкование заключается в том, что на материнской клетке первоначально образуется небольшой бугорок, содержащий ядро. Почка растет, достигает размеров материнской особи и затем отделяется от нее.Спорообразование встречается у животных, относящихся к типу простейших, классу споровиков. Спора — одна из стадий жизненного цикла, служащая для размножения, она состоит из клетки, покрытой оболочкой, защищающей от неблагоприятных условий внешней среды.

Значение Простейшие — источник питания для других животных. В морях и в пресных водах простейшие, прежде всего инфузории и жгутиковые, служат пищей для мелких многоклеточных животных. Черви, моллюски, мелкие ракообразные, а также мальки многих рыб питаются преимущественно одноклеточными. Простейшие — участники образования горных пород. Рассматривая под микроскопом размельченный кусочек обыкновенного писчего мела, можно видеть, что он состоит преимущественно из мельчайших раковинок каких-то животных. Морские простейшие (корненожки и радиолярии) играют весьма важную роль в образовании морских осадочных горных пород. В течение многих десятков миллионов лет их микроскопически мелкие минеральные скелеты оседали на дно и образовывали мощные отложения. Известняки, мел и некоторые другие горные породы в значительной мере состоят из остатков скелетов морских простейших. Простейшие — показатель степени загрязненности пресных водоемов. Каждому виду простейших животных необходимы для существования определенные условия. Одни простейшие живут только в чистой воде, содержащей много растворенного воздуха и не загрязненной отходами фабрик и заводов; другие приспособлены к жизни в водоемах средней загрязненности.

Черви, моллюски, мелкие ракообразные, а также мальки многих рыб питаются преимущественно одноклеточными. Простейшие — участники образования горных пород. Рассматривая под микроскопом размельченный кусочек обыкновенного писчего мела, можно видеть, что он состоит преимущественно из мельчайших раковинок каких-то животных. Морские простейшие (корненожки и радиолярии) играют весьма важную роль в образовании морских осадочных горных пород. В течение многих десятков миллионов лет их микроскопически мелкие минеральные скелеты оседали на дно и образовывали мощные отложения. Известняки, мел и некоторые другие горные породы в значительной мере состоят из остатков скелетов морских простейших. Простейшие — показатель степени загрязненности пресных водоемов. Каждому виду простейших животных необходимы для существования определенные условия. Одни простейшие живут только в чистой воде, содержащей много растворенного воздуха и не загрязненной отходами фабрик и заводов; другие приспособлены к жизни в водоемах средней загрязненности.

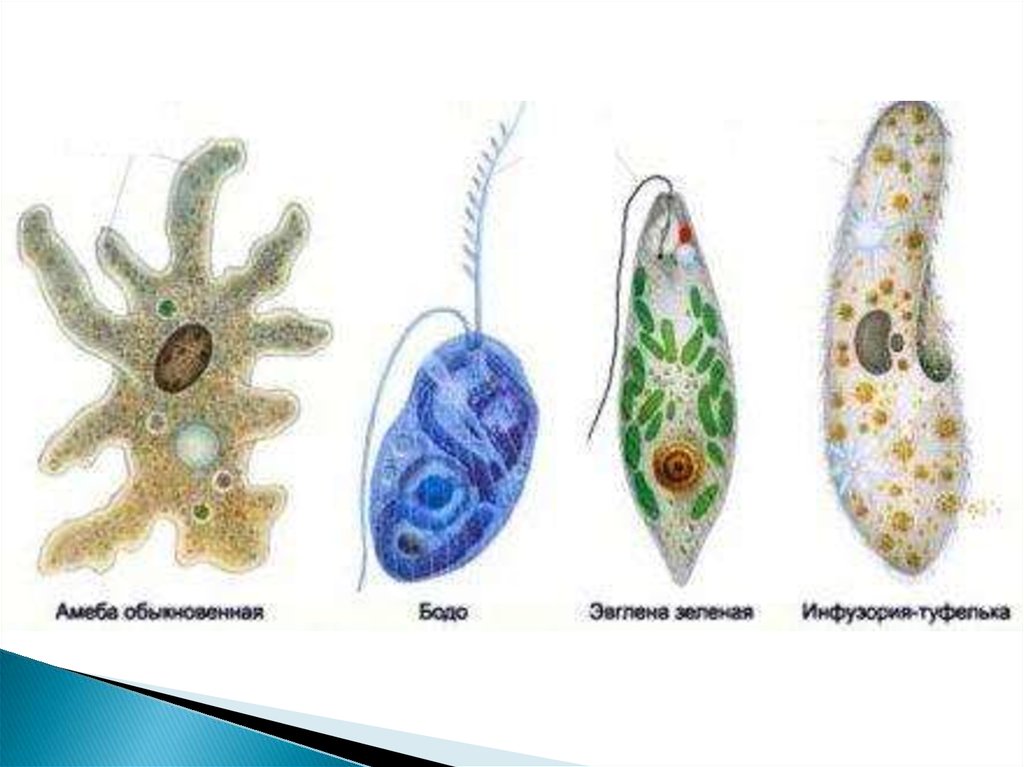

Рассмотрим Амебу и Эвглену зеленую.

Обыкновенная амеба (царство Животные, подцарство Простейшие) имеет и другое название –

протей, и является представителем класса Саркодовые свободноживущие.

Имеет примитивное строение и организацию, передвигается с помощью

временных наростов цитоплазмы, именуемых чаще ложноножками. Протей

состоит только из одной клетки, но эта клетка представляет собой

полноценный независимый организм.

Большинство амеб обитают в пресноводных или соленых водоемах, могут жить во влажной болотистой почве. Паразитирующие виды существуют в теле человека или животного. Амеба обыкновенная живет преимущественно на дне пресных водоемов со стоячей водой. Предпочитает болотистые гниющие пруды, где находится много бактерий. Хорошо себя чувствует также в чистой аквариумной воде. Легко поддается размножению в лабораторных условиях.

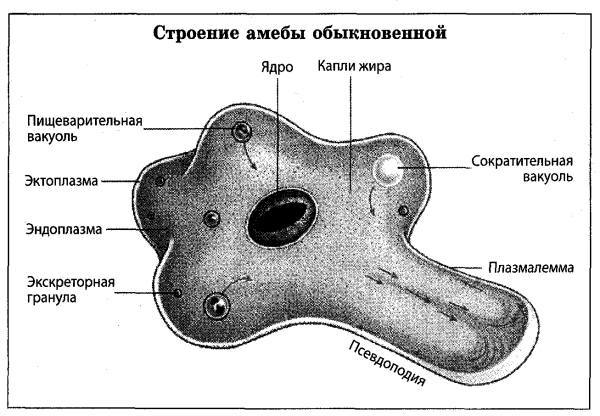

Амеба обыкновенная –

организм, состоящий из одной клетки, ведущей независимое существование.

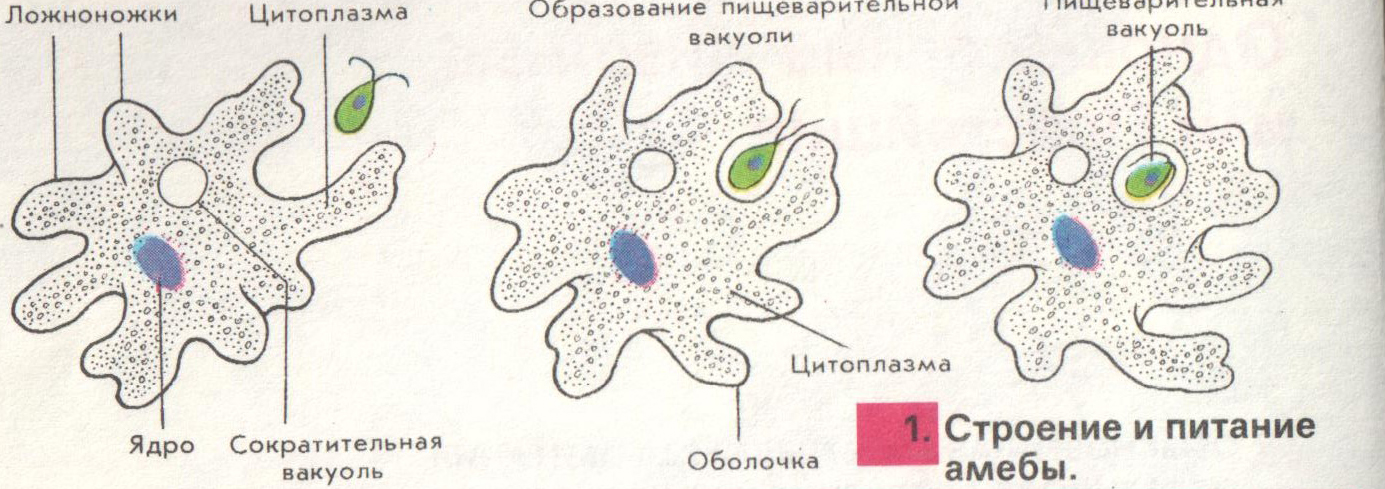

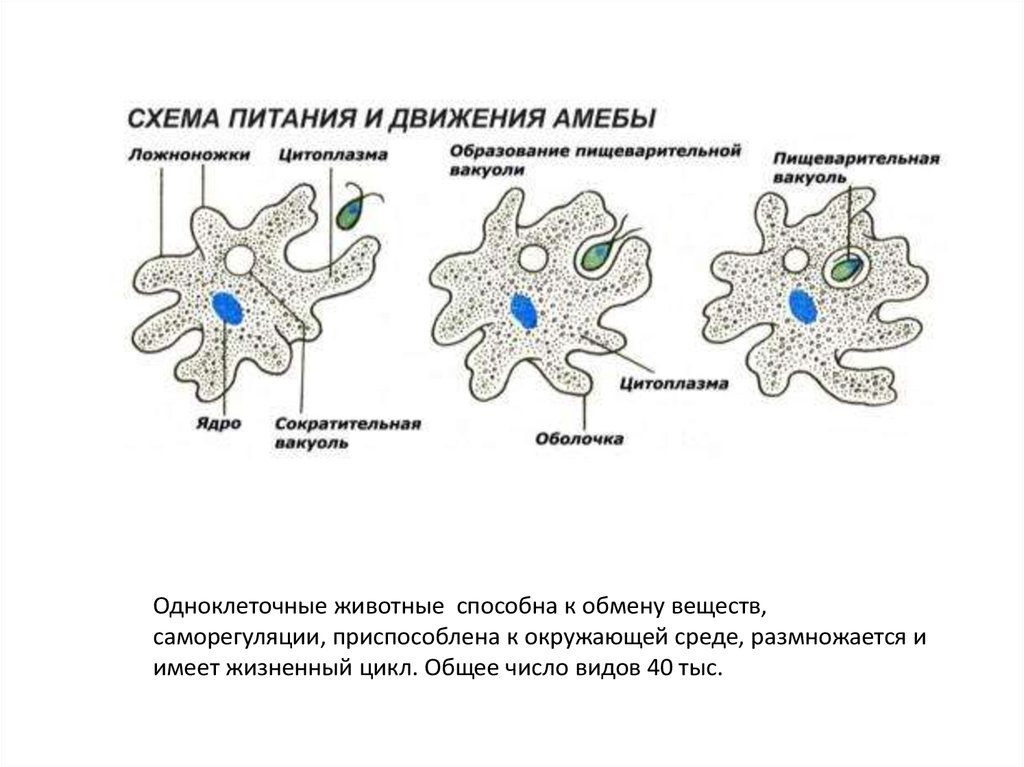

Тело амебы представляет собой полужидкий комочек, размером 0,2-0,7 мм.

Крупных особей можно разглядеть не только через микроскоп, но и при

помощи обычного увеличительного стекла. Вся поверхность организма

покрыта цитоплазмой, которая закрывает собой студенистое ядро. Во время

движения цитоплазма постоянно меняет свою форму. Вытягиваясь то в одну,

то в другую сторону, клетка формирует отростки, благодаря которым

передвигается и питается. Может отталкиваться от водорослей и других

предметов при помощи ложноножек.

Скелета у протея нет, что позволяет принимать любую форму и менять ее по мере необходимости. Дыхание амебы обыкновенной осуществляется всей поверхностью тела, специальный орган, отвечающий за поставку кислорода, отсутствует. Во время движения и питания амеба захватывает много воды. Излишки этой жидкости выделяются при помощи сократительной вакуоли, которая лопается, выталкивая воду, а затем формируется вновь. Специальных органов чувств у амебы обыкновенной нет. Но она старается спрятаться от прямого солнечного света, чувствительна к механическим раздражителями и некоторым химическим веществам.

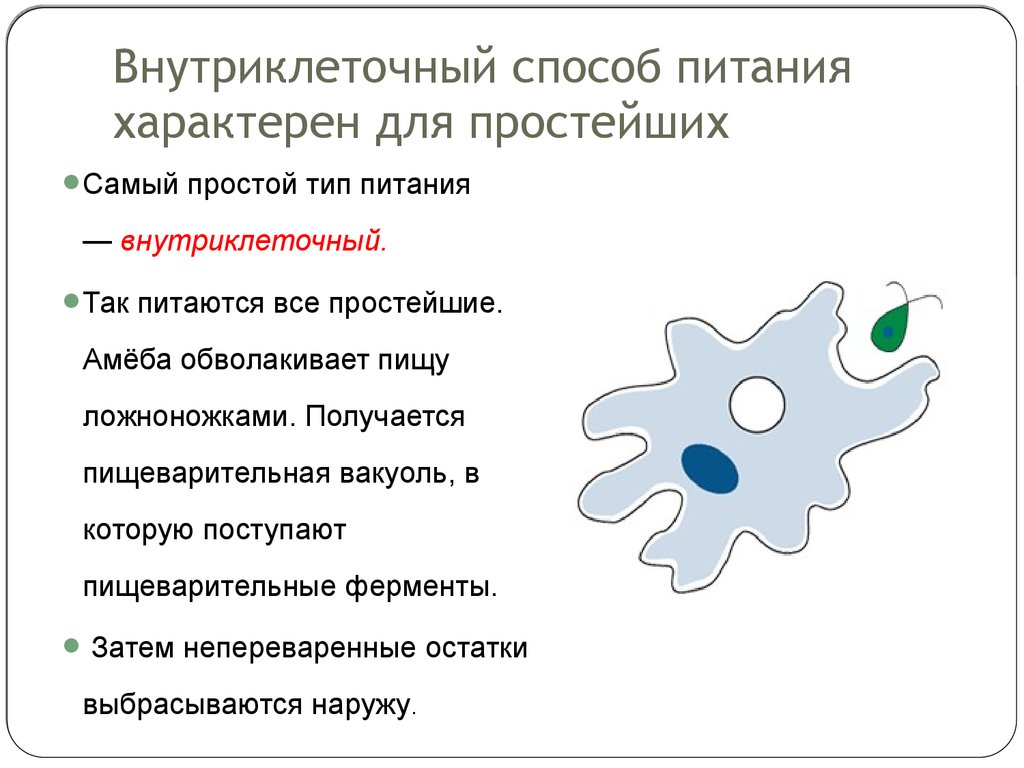

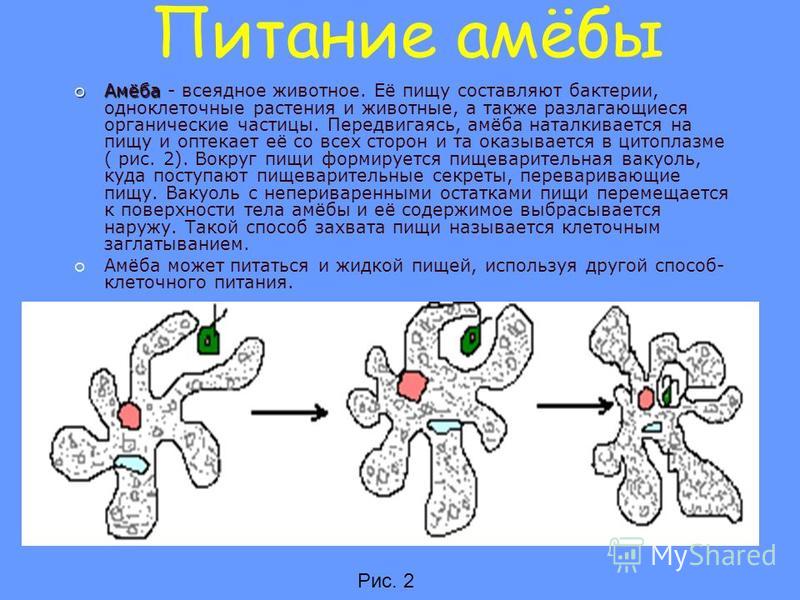

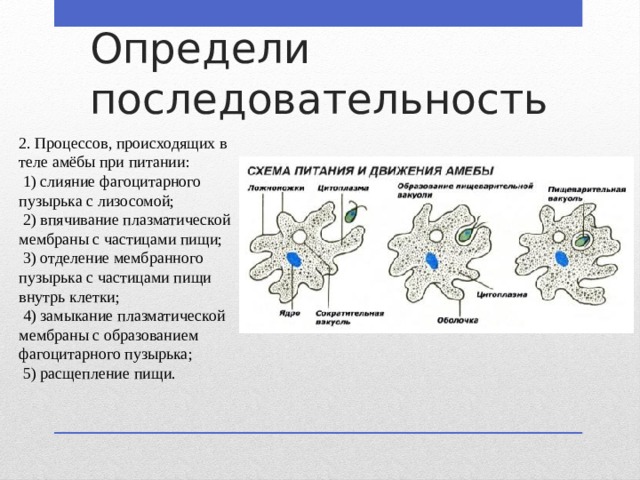

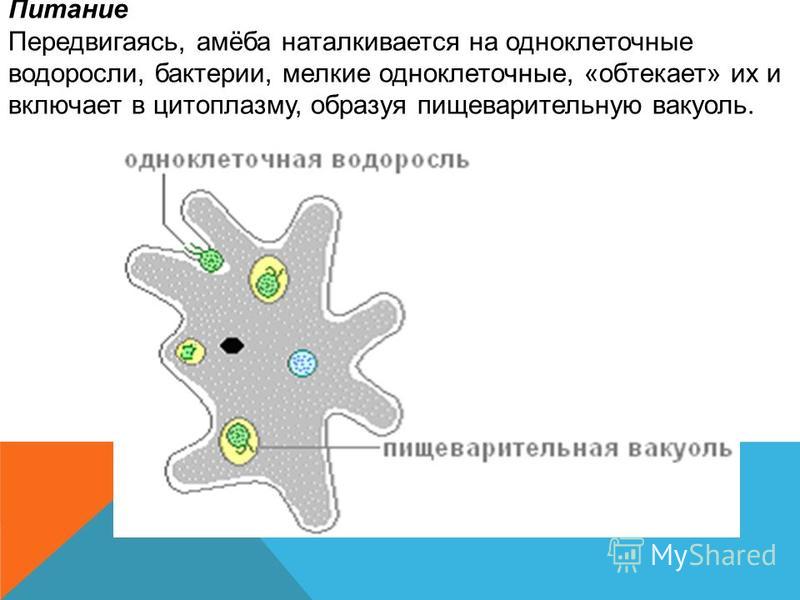

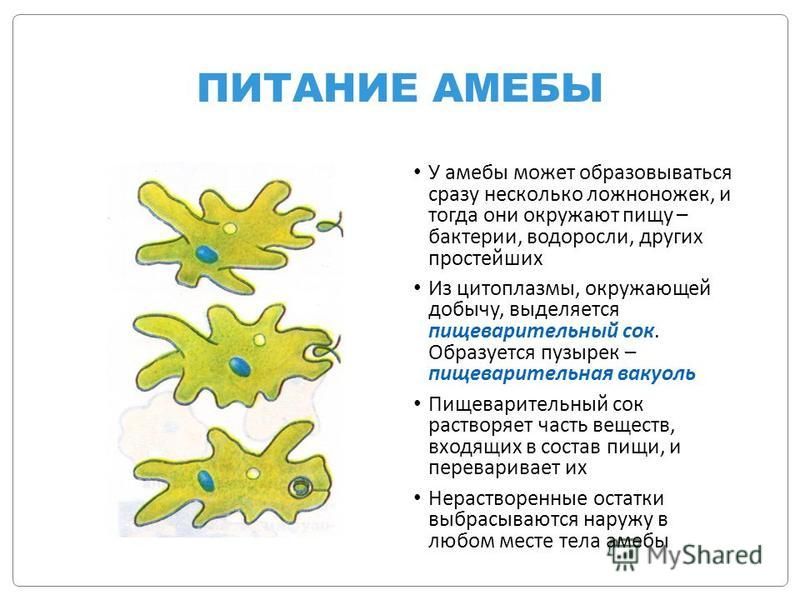

Питается протей

одноклеточными водорослями, остатками гниения, бактериями и другими

мелкими организмами, которые захватывает своими ложноножками и втягивает

в себя так, что еда оказывается внутри тела. Здесь сразу же образуется

специальная вакуоль, куда и выделяется пищеварительный сок.

Размножение амебы

обыкновенной происходит делением одного организма на два. Когда клетка

достаточно выросла, в ней образуется второе ядро. Это служит сигналом к

делению. Амеба вытягивается, а ядра расходятся по противоположным

сторонам. Примерно посередине возникает перетяжка. Затем цитоплазма в

этом месте лопается, так возникают два отдельных организма. В каждом из

них находится по ядру. Сократительная вакуоль остается в одной из амеб, а

в другой возникает новая. В течение суток амеба может делиться

несколько раз.

С наступлением холодов амеба перестает питаться. Ее ложноножки втягиваются в тело, которое приобретает форму шарика. На всей поверхности образуется специальная защитная пленка – циста (белкового происхождения). Внутри цисты организм находится в спячке, не пересыхает и не перемерзает. В таком состоянии амеба пребывает до наступления благоприятных условий. При высыхании водоема цисты могут разноситься ветром на дальние расстояния. Таким способом амебы расселяются в другие водоемы. При наступлении тепла и подходящей влажности амеба покидает цисту, выпускает ложноножки и начинает питаться и размножаться.

Простейшие организмы

являются необходимым звеном в любой экосистеме. Значение амебы

обыкновенной заключается в ее способности регулировать численность

бактерий и болезнетворных микроорганизмов, которыми она питается.

Простейшие одноклеточные организмы поедают гниющие органические остатки,

поддерживая биологическое равновесие водоемов. Кроме того, амеба

обыкновенная является пищей для мелких рыбок, рачков, насекомых. А те, в

свою очередь, поедаются более крупными рыбами и пресноводными

животными. Эти же простейшие организмы служат объектами научных

исследований. Большие скопления одноклеточных организмов, в том числе и

амеба обыкновенная, участвовали в формировании известняков, залежей

мела.

Кроме того, амеба

обыкновенная является пищей для мелких рыбок, рачков, насекомых. А те, в

свою очередь, поедаются более крупными рыбами и пресноводными

животными. Эти же простейшие организмы служат объектами научных

исследований. Большие скопления одноклеточных организмов, в том числе и

амеба обыкновенная, участвовали в формировании известняков, залежей

мела.

Эвглена зеленая (Euglena viridis) — представитель биологической группы жгутиковых простейших (в современной систематике тип жгутиковые, или Sarcomastigophora, не выделяется, а E. viridis относят к типу Euglenozoa), включающий в своей жизнедеятельности черты как животных, так и растительных организмов. Последнее — интересный феномен в науке о жизни, хотя, стоит отметить, эта особенность вида говорит о примитивности организма с эволюционной точки зрения, а не наоборот.

Строение эвглены

зеленой достаточно простое, напоминает строение всех растительных

жгутиковых организмов. В клетке E. viridis находится одно оформленное

ядро, окруженное ядерной оболочкой. В цитоплазме находится множество

хроматофоров — особых органоидов, содержащих необходимый для

осуществления фотосинтеза пигмент хлорофилл и обеспечивающих возможность

этого процесса. По ультрамикроскопическому строению хроматофоры

напоминают хлоропласты в клетках высших растительных организмов. Эвглена

зеленая способна к фотосинтезу только при наличии света. В условиях

темноты представители вида переходят к гетеротрофному (сапрофитному)

типу питания (сходство с животными организмами). Также при отсутствии

света E. viridis может терять зеленую окраску. Так называемый «глазок»

(стигма) позволяет простейшему воспринимать свет. В качестве запасного

питательного вещества эвглена зеленая использует парамил — похожий на

крахмал углевод, локализованный в цитоплазме. Регуляция осмотического

давления и частично выведение продуктов жизнедеятельности осуществляется

с помощью сократительной вакуоли. Питается E. viridis благодаря пищеварительной вакуоли, об этом чуть ниже.

viridis находится одно оформленное

ядро, окруженное ядерной оболочкой. В цитоплазме находится множество

хроматофоров — особых органоидов, содержащих необходимый для

осуществления фотосинтеза пигмент хлорофилл и обеспечивающих возможность

этого процесса. По ультрамикроскопическому строению хроматофоры

напоминают хлоропласты в клетках высших растительных организмов. Эвглена

зеленая способна к фотосинтезу только при наличии света. В условиях

темноты представители вида переходят к гетеротрофному (сапрофитному)

типу питания (сходство с животными организмами). Также при отсутствии

света E. viridis может терять зеленую окраску. Так называемый «глазок»

(стигма) позволяет простейшему воспринимать свет. В качестве запасного

питательного вещества эвглена зеленая использует парамил — похожий на

крахмал углевод, локализованный в цитоплазме. Регуляция осмотического

давления и частично выведение продуктов жизнедеятельности осуществляется

с помощью сократительной вакуоли. Питается E. viridis благодаря пищеварительной вакуоли, об этом чуть ниже.

Жгутик — важный

органоид клетки, с его помощью передвигается и питается эвглена зеленая.

Строение жгутика достаточно несложное, он состоит из отходящего от

клетки и выдающегося наружу участка, непосредственно выполняющего

функции движения и захвата пищи, и базального тела (кинетосомы) —

расположенного в толще цитоплазмы элемента, значительно меньшего по

размеру. Ультрамикроскопическое строение значительно сложнее. Жгутик

обеспечивает прежде всего реализацию локомоторной функции. E. viridis

будто ввинчивается в окружающую среду с его помощью, то есть

передвигается вперед винтообразно. Скорость движения (соответственно,

вращения жгутика) при благоприятных условиях достаточно высока. Также с

помощью рассматриваемого органоида эвглена зеленая осуществляет захват

пищи. Движение жгутика вызывает небольшой водоворот, в результате

которого мелкие частицы увлекаются к его основанию. Там образуется

пищеварительная вакуоль, в которую из остальной клетки поступают

ферменты, позволяющие переварить эти частицы.

Эвглена зеленая размножается путем митотического деления клетки пополам. При этом старый жгутик может отходить к одной из вновь образовавшихся особей, а у другой позже формироваться вновь из кинетосомы. В других случаях жгутик может отбрасываться перед делением вообще и образовываться заново у обеих дочерних особей.

Предлагаю закрепить усвоенный материал в виде викторины.

Вопрос № 1: Что произойдет с амебой, если поместить её в пробирку с прокипяченной и охлажденной до комнатной температуры водой?

( Амеба или погибнет, или образует цисту, так как кипяченая вода бедна кислородом и в ней отсутствуют микроорганизмы, которыми амеба питается).

Вопрос №2: Какая опасность грозила бы пресноводным простейшим в случае отсутствия у них сократительных вакуолей?

( Сократительные вакуоли удаляют избыток воды из организма, при их отсутствии простейшие могут погибнуть от высокого внутреннего давления)

Вопрос № 3: Некоторые амебы, например, раковинные и лучевики, имеют раковины с отверстиями, через которые выходят ложноножки. Каково значение этих раковин?

Каково значение этих раковин?

( Раковины – средство защиты, кроме того, выросты, шипы обеспечивают плавучесть морских амеб).

Вопрос № 4: В пазухах листьев высокой пальмы скопилась дождевая вода. Через некоторое время в ней обнаружены те же инфузории, что и в расположенном рядом озере. Каким образом инфузории «взобрались» на пальму?

(Неблагоприятные условия, например, пересыхание водоема, инфузории переживают в состоянии цисты. Цист много в пыли на берегу озера. Ветром цисты могли быть занесены на пальму).

Вопрос № 5: В ходе опытов отметили, что евглена зеленая всегда плывет из более темной в более светлую часть водоема; инфузория-туфелька- из капли соленой жидкости в чистую воду, из капли чистой воды в каплю с бактериями. Что общего между этими явлениями.

(Эти явления – проявление раздражимости – ответной реакции организма на изменение окружающей среды. В опытах наблюдаем положительные пищевой и световой \таксисы, таксис – это направленное движение простейших, отрицательный хемотаксис).

Вопрос № 6:

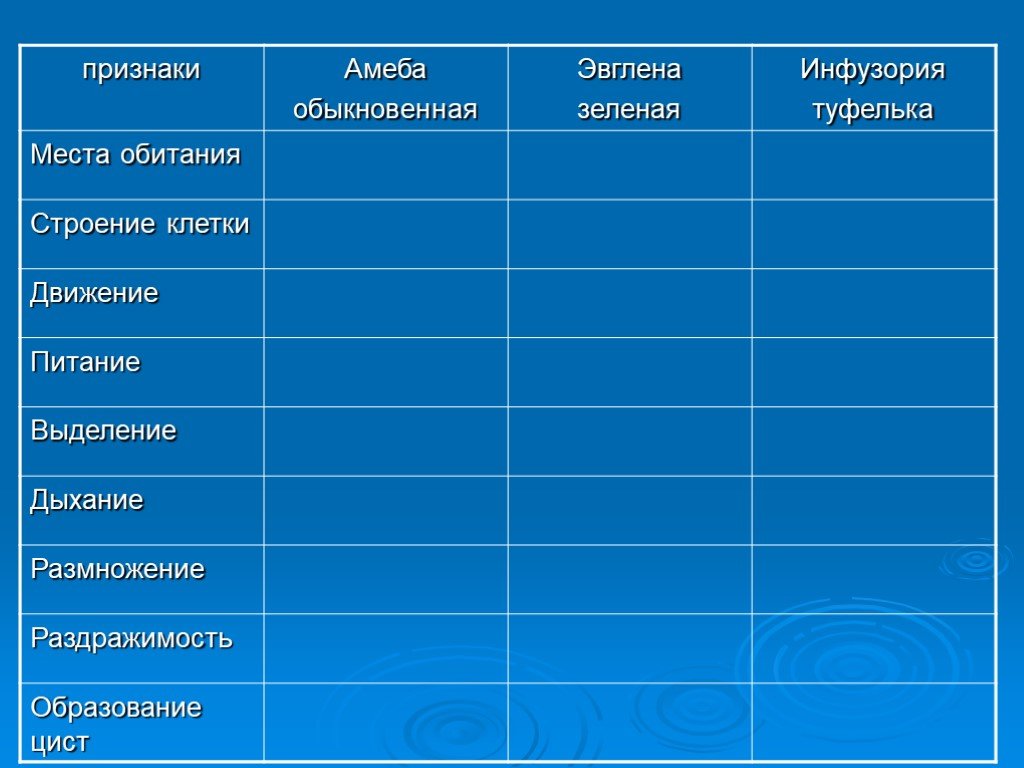

Рассмотрите рис.1.

Напишите названия животных, изображённых на рисунках.

(Амеба,Эвглена зеленая и инфузория туфелька)

Программа вступительных испытаний по биологии ВЕИП

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и объединяет в себе все основные содержательные компоненты биологических знаний. В содержание программы включен материал из всех разделов школьной биологии. Экзаменационные задания по биологии не выходят за рамки данной программы, но требуют глубокой проработки всех ее элементов. Для успешных ответов на задания необходимо свободное и осознанное владение биологическими понятиями, теориями, законами и закономерностями. В содержание вступительных испытаний включены задания в тестовой форме.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, экзаменационный лист, ручку. После размещения всех, допущенных к вступительным испытаниям, представитель экзаменационной комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает листы с экзаменационными заданиями. С этого момента начинается отсчет времени. Продолжительность вступительных испытаний — два академических часа (90 минут).

После размещения всех, допущенных к вступительным испытаниям, представитель экзаменационной комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает листы с экзаменационными заданиями. С этого момента начинается отсчет времени. Продолжительность вступительных испытаний — два академических часа (90 минут).

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Абитуриент, сдающий вступительный экзамен в вуз по биологии должен показать знания, навыки и умения, соответствующие программе средней общеобразовательной школы.

Письменный экзамен по биологии состоит из 20-ти тестовых заданий.

Правильное решение каждого задания оценивается 5 баллами.

Результаты выполнения экзаменационной работы оцениваются по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, выставляемых за экзаменационную работу, – 100. Количество баллов, необходимое для получения положительной оценки, — 39.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Растительный мир как составная часть природы, его разнообразие. Значение растений в природе и жизни человека. Охрана растений. Корень. Развитие корня из семени. Виды корней. Типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня. Рост корня. Дыхание корней. Основные функции корня. Удобрения. Значение обработки почвы, внесение удобрений и полив. Видоизменения корней.

Лишайники. Растительный мир как составная часть природы, его разнообразие. Значение растений в природе и жизни человека. Охрана растений. Корень. Развитие корня из семени. Виды корней. Типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня. Рост корня. Дыхание корней. Основные функции корня. Удобрения. Значение обработки почвы, внесение удобрений и полив. Видоизменения корней.

Побег. Почка – зачаточный побег. Почки листовые и цветочные. Строение почек. Развитие побега из почки. Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. Листорасположение. Особенности микроскопического строения листа в связи с его функциями. Фотосинтез. Дыхание листа. Испарение воды листьями. Видоизменения листьев.

Стебель. Морфологические формы стеблей. Ветвление и формирование кроны. Внутреннее строение стебля древесного растения в связи с выполняемыми функциями. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю. Видоизмененные побеги: корневище, клубень, луковица; их биологическое значение.

Способы вегетативного размножения цветковых растений. Вегетативное размножение с помощью корней, листьев, стеблей и видоизмененных побегов. Значение вегетативного размножения.

Цветок – орган семенного размножения. Строение цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник, тычинки и пестик. Однополые и обоеполые цветки. Однодомные и двудомные растения. Значение цветка в размножении растений. Соцветия, их многообразие и биологическое значение. Перекрестное опыление, самоопыление. Ветроопыляемые и насекомоопыляемые растения. Образование плодов и семян. Типы плодов. Строение семян однодольных и двудольных растений. Химический состав семян. Дыхание семян. Питание и рост проростков. Распространение плодов и семян.

Растение – целостный организм. Ткани растительного организма. Взаимосвязи клеток, тканей и органов. Основные процессы жизнедеятельности растения. Растительные сообщества.

Основные отделы растений.

Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных и нитчатых зеленых водорослей. Размножение водорослей. Бурые морские водоросли. Значение водорослей в природе и жизни человека.

Размножение водорослей. Бурые морские водоросли. Значение водорослей в природе и жизни человека.

Мхи. Строение и размножение (на конкретном примере), усложнение в процессе эволюции. Особенности строения сфагнума. Образование торфа и его значение.

Папоротникообразные. Строение и размножение (на конкретном примере), усложнение в процессе эволюции. Папоротники, хвощи, плауны. Роль в природе.

Голосеменные. Строение и размножение (на конкретном примере), усложнение в процессе эволюции. Многообразие. Значение в природе и в хозяйственной деятельности человека.

Покрытосеменные. Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных, их классификация. Признаки классов двудольных и однодольных растений. Класс Двудольные растения. Характеристика семейств крестоцветных, розоцветных, бобовых, пасленовых и сложноцветных, их значение в природе и жизни человека. Класс Однодольные растения. Семейства: лилейные, злаки. Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические особенности и значение.

Происхождение культурных растений. Понятие о сорте. Важнейшие сельскохозяйственные растения (зерновые, плодово-ягодные, овощные, масличные, технические и другие). Биологические основы их выращивания.

Бактерии. Особенности строения и жизнедеятельности прокариотической клетки. Формы бактерий. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.

Общая характеристика царства грибов. Особенности строения и жизнедеятельности шляпочных грибов. Дрожжи. Плесневые грибы: пеницилл и мукор. Грибы-паразиты. Их строение, питание и размножение. Значение грибов в природе и хозяйственной деятельности человека.

Лишайники. Особенности строения, питания и размножения лишайников как симбиотических организмов. Многообразие лишайников. Роль лишайников в природе и жизни человека.

Животные. Основные отличия животных от растений. Черты их сходства. Многообразие животного мира.

Одноклеточные. Общая характеристика. Среда обитания, особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных животных: передвижение, питание, дыхание, размножение (на примере амебы обыкновенной, инфузории-туфельки). Образование цист. Многообразие и значение одноклеточных животных.

Образование цист. Многообразие и значение одноклеточных животных.

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Гидра пресноводная: среда обитания, внешнее строение, вид симметрии. Дифференциация клеток у кишечнополостных. Питание, передвижение, регенерация и размножение. Многообразие кишечнополостных (коралловые полипы и медузы), их значение.

Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Белая планария: среда обитания, внешнее строение, передвижение. Двусторонняя симметрия. Ткани, органы, системы органов плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с паразитическим образом жизни. Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей. Вред, наносимый животноводству и людям, меры борьбы.

Тип Круглые черви. Аскарида человеческая: внешнее и внутреннее строение, жизнедеятельность и размножение. Профилактика аскаридоза.

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Малощетинковые черви. Дождевой червь: среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Регенерация, размножение. Роль дождевых червей в почвообразовании. Многощетинковые черви. Усложнение кольчатых червей в процессе эволюции.

Дождевой червь: среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Регенерация, размножение. Роль дождевых червей в почвообразовании. Многощетинковые черви. Усложнение кольчатых червей в процессе эволюции.

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Среда обитания. Особенности строения, питания, дыхания, размножения на примере одного из представителей типа. Многообразие моллюсков: классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие. Значение в природе и жизни человека.

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие.

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Среда обитания, особенности строения, жизнедеятельности, размножения. Многообразие. Роль в природе и жизни человека.

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Особенности строения, питания, дыхания, размножения и поведения паука-крестовика в связи с жизнью на суше. Клещи. Особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе и жизни человека. Меры защиты от клещей.

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности строения, и жизнедеятельности (на конкретном примере). Размножение. Типы развития насекомых.

Особенности строения, и жизнедеятельности (на конкретном примере). Размножение. Типы развития насекомых.

Характеристика основных отрядов насекомых: Чешуекрылых, Двукрылых, Перепончатокрылых. Значение насекомых.

Тип Хордовые. Общая характеристика и происхождение хордовых. Особенности строения ланцетника. Черты сходства с беспозвоночными животными.

Хрящевые и костные рыбы. Общая характеристика класса. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи со средой обитания. Нервная система и органы чувств. Рефлексы. Поведение. Размножение и развитие. Древние кистеперые рыбы – предки Земноводных. Многообразие и значение рыб.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Многообразие земноводных (отряды хвостатые, бесхвостые), их происхождение, значение и охрана. Особенности строения, жизнедеятельности и размножения в связи с обитанием в воде и на суше. Многообразие и значение земноводных.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Среда обитания, особенности строения, размножения, поведения в связи с жизнью на суше. Регенерация. Происхождение пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся, их значение и охрана.

Регенерация. Происхождение пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся, их значение и охрана.

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности, связанные с полетом. Поведение птиц. Размножение и развитие, забота о потомстве. Приспособленность птиц к сезонным явлениям в природе. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Особенности внешнего строения, скелета, мускулатуры, внутреннего строения и обмена веществ. Размножение, развитие, забота о потомстве. Приспособленность млекопитающих к сезонным явлениям в природе. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения. Происхождение млекопитающих. Первозвери. Сумчатые. Характеристика отрядов плацентарных (насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, копытные, приматы). Роль млекопитающих в природе и жизни человека, их охрана.

Человек и его здоровье. Особенности строения и жизнедеятельности животной клетки. Основные ткани организма человека. Органы и системы органов, связь их строения с выполняемыми функциями. Нервная и гуморальная регуляция функций физиологических систем. Человек и окружающая среда. Опорно-двигательная система человека. Сходство скелета человека и животных. Отделы скелета человека. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей. Рост костей. Типы соединения костей и их значение. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах и переломах. Мышцы, их строение и функции. Основные группы мышц. Работа мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Кровь и кровообращение. Внутренняя среда организма и ее относительное постоянство. Значение крови и кровообращения. Состав крови, плазма крови. Свертывание крови. Строение и функции клеток крови. Группы крови, переливание крови, донорство. Иммунитет. Значение прививок. Органы кровообращения: сердце и кровеносные сосуды. Строение и работа сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам, кровяное давление, пульс. Регуляция деятельности сердца и кровеносных сосудов. Лимфообращение. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Вредное влияние курения на сердечно-сосудистую систему. Дыхательная система. Значение, строение и функции органов дыхания. Голосовой аппарат. Дыхательные движения. Газообмен в легких и тканях. Жизненная емкость легких. Нервно-гуморальная регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух. Предупреждение воздушно-капельных инфекций. Гигиена дыхания. Влияние загрязнения воздушной среды на дыхательную систему человека.

Иммунитет. Значение прививок. Органы кровообращения: сердце и кровеносные сосуды. Строение и работа сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам, кровяное давление, пульс. Регуляция деятельности сердца и кровеносных сосудов. Лимфообращение. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Вредное влияние курения на сердечно-сосудистую систему. Дыхательная система. Значение, строение и функции органов дыхания. Голосовой аппарат. Дыхательные движения. Газообмен в легких и тканях. Жизненная емкость легких. Нервно-гуморальная регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух. Предупреждение воздушно-капельных инфекций. Гигиена дыхания. Влияние загрязнения воздушной среды на дыхательную систему человека.

Пищеварительная система. Питательные вещества и пищевые продукты. Понятие о пищеварении. Роль ферментов в пищеварении. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Всасывание. Значение печени и поджелудочной железы в пищеварении. Регуляция процессов пищеварения. Роль И.П. Павлова в изучении функций органов пищеварения. Гигиена питания.

Всасывание. Значение печени и поджелудочной железы в пищеварении. Регуляция процессов пищеварения. Роль И.П. Павлова в изучении функций органов пищеварения. Гигиена питания.

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмены, их взаимосвязь. Обмен белков, жиров, углеводов в организме человека. Водно-солевой обмен. Витамины, их значение в обмене веществ. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Рацион, режим и нормы питания.

Мочевыделительная система: строение и функции. Образование мочи. Значение выделения продуктов обмена. Профилактика заболеваний органов мочевыделения.

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.

Железы внутренней секреции. Их значение в жизнедеятельности и развитии организма. Гормоны. Внутрисекреторная деятельность гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы. Болезни, связанные с нарушением деятельности желез внутренней секреции.

Нервная система. Ее значение в регуляции и координации функций организма и осуществлении взаимосвязи организма со средой. Центральная и периферическая нервная система человека. Понятие о рефлексе. Строение и функции спинного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга: доли и функциональные зоны. Роль вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних органов. Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на нервную систему. Анализаторы, органы чувств, их значение. Строение, функции и гигиена зрительного и слухового анализаторов. Высшая нервная деятельность человека (ВНД). Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы. Биологическое значение образования и торможения условных рефлексов. Отличия высшей нервной деятельности человека от ВНД животных. Речь и мышление. Сознание как функция мозга. Социальная обусловленность поведения человека. Сон, его значение и гигиена умственного труда. Режим дня и его значение.

Режим дня и его значение.

Система органов размножения: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Рождение ребенка. Уход за новорожденным. Личная гигиена подростков.

Общая биология. Биология – наука о жизни. Методы биологических исследований. Уровни организации живой материи. Основы цитологии. Клетка – структурная и функциональная единица живого. Химические элементы клеток. Неорганические соединения клетки. Роль воды в клетке и организме. Органические вещества клеток: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ; их роль в клетке.

Строение эукариотической клетки. Клеточная стенка и наружная клеточная мембрана: строение и функции. Протоплазма и цитоплазма клетки. Ядро: строение и функции. Хромосомы и хроматин. Вакуолярная система клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Митохондрии и пластиды. Немембранные органоиды: рибосомы, цитоскелет, клеточный центр, органоиды движения. Клеточные включения. Особенности строения клеток прокариот. Сравнительная характеристика строения клеток растений и животных. Особенности строения и жизнедеятельности прокариот. Положения клеточной теории.

Сравнительная характеристика строения клеток растений и животных. Особенности строения и жизнедеятельности прокариот. Положения клеточной теории.

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Классификация организмов по источнику энергии и типу питания. Энергетический обмен в клетке (на примере окисления глюкозы), его сущность, значение АТФ. Фотосинтез: световая и темновая фазы, значение. Хемосинтез. Ген, генетический код и его свойства. Биосинтез белков: транскрипция и трансляция. Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь пластического и энергетического обменов.

Неклеточные формы жизни (вирусы). Строение, размножение вирусов. Вирусные заболевания человека. Профилактика СПИДа.

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Соматические и половые клетки многоклеточного организма. Хромосомы, гаплоидный и диплоидный набор хромосом. Гомологичные хромосомы.

Клеточный цикл. Интерфаза. Механизм и биологическое значение митоза. Мейоз – редукционное деление, механизм и биологическое значение мейоза.

Сперматогенез и овогенез у животных. Оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение цветковых растений. Онтогенез. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое постэмбриональное развитие. Формы размножения организмов: бесполое и половое. Способы бесполого размножения (митоз, спорообразование, фрагментация, почкование, вегетативное размножение). Половое размножение организмов. Партеногенез. Гермафродитизм.

Основы генетики. Генетика как наука, ее задачи и методы исследования. Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гетерозиготные и гомозиготные организмы. Закономерности, установленные Г. Менделем для моно – и дигибридного скрещиваний: правило единообразия гибридов, закон расщепления, гипотеза чистоты гамет, закон независимого наследования признаков. Их цитологические основы. Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Взаимодействие неаллельных генов. Анализирующее скрещивание. Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. Наследственные болезни человека. Значение генетики для медицины и здравоохранения.

Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. Наследственные болезни человека. Значение генетики для медицины и здравоохранения.

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Классификация мутаций. Мутагены. Искусственный мутагенез. Мутации – материал для естественного и искусственного отбора. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности модификационной изменчивости.

Основы селекции. Селекция как наука, ее задачи. Значение работ Н.И. Вавилова для развития селекции. Основные методы селекции растений. Особенности и методы селекции животных. Типы разведения животных. Методы селекции микроорганизмов. Биотехнология, ее значение и основные направления: микробиологический синтез, генная и клеточная инженерия.

Основы экологии. Экология: предмет, задачи и методы исследования. Среда обитания. Особенности водной, наземно-воздушной, почвенной и организменной сред обитания. Приспособленность организмов к обитанию в различных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные; их комплексное воздействие на организм. Закономерности влияния экологических факторов на организм.

Среда обитания. Особенности водной, наземно-воздушной, почвенной и организменной сред обитания. Приспособленность организмов к обитанию в различных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные; их комплексное воздействие на организм. Закономерности влияния экологических факторов на организм.

Экологическая характеристика популяции. Структура популяции. Динамика численности популяции. Факторы, регулирующие численность. Взаимоотношения особей в популяциях.

Понятие о сообществе, биогеоценозе, экосистеме. Структура и организация биогеоценоза. Разнообразие популяций в биогеоценозе, их взаимосвязи. Типы взаимодействий особей в биогеоценозах. Цепи питания и трофические сети. Саморегуляция и устойчивость биогеоценозов. Смена биогеоценозов. Агроценозы. Охрана биогеоценозов.

Основы эволюционного учения. Додарвиновский период в биологии: значение трудов К.Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Предпосылки возникновения учения Дарвина. Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина.

Дарвина.

Популяция – единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции: естественный отбор, борьба за существование, наследственная изменчивость, мутации, изоляция, дрейф генов, популяционные волны, генный поток. Естественный отбор – ведущий эволюционный фактор. Форы отбора. Механизм возникновения адаптаций. Относительный характер приспособленности.

Вид: критерии и структура вида. Видообразование. Доказательства эволюции. Биологический прогресс и регресс. Пути достижения биологического прогресса.

Развитие органического мира. Происхождение жизни на Земле. Развитие мира в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. Основные ароморфозы.

Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. Древнейшие, древние, ископаемые люди современного типа. Человеческие расы, их происхождение и единство.

Основы учения о биосфере. Геосферы Земли. Биосфера и ее границы. В.И. Вернадский о возникновении биосферы. Живое, косное и биокосное вещество, их свойства. Функции живого вещества, роль в круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. Биосфера в период научно-технического прогресса. Роль человека в природе. Понятие о ноосфере. Загрязнение окружающей среды.

Функции живого вещества, роль в круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. Биосфера в период научно-технического прогресса. Роль человека в природе. Понятие о ноосфере. Загрязнение окружающей среды.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания по биологии проводятся в письменной форме. В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, экзаменационный лист, ручку. После размещения всех допущенных к вступительным испытаниям представитель экзаменационной комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает листы с экзаменационными заданиями. С этого момента начинается отсчет времени. Продолжительность вступительных 2 академических часа (90 минут). По окончании отведенного времени абитуриенты должны сдать листы ответа представителям экзаменационной комиссии и выйти из аудитории.

После проверки работы выставляется общая балльная оценка, которая сообщается абитуриенту в приемной комиссии.

Правильное решение каждого задания оценивается 5 баллами.

Результаты выполнения экзаменационной работы оцениваются по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, выставляемых за экзаменационную работу – 100. Количество баллов, необходимое для получения положительной оценки, соответствует 45 баллам.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ:

1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии?:

1. клеточный

2. популяционно-видовой

3. биогеоценотический

2. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и неживой природы?:

1. вирусы

2. бактерии

3. лишайники

3. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный признак) получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25%. Каковы генотипы родителей?:

1. АА х аа

2. Аа х АА

3. Аа х Аа

4. Укажите признак, характерный только для царства растений:

1. имеют клеточное строение

имеют клеточное строение

2. дышат, питаются, растут, размножаются

3. имеют фотосинтезирующую ткань

5. Признак приспособленности птиц к полету:

1. появление четырехкамерного сердца

2. образование роговых щитков на ногах

3. наличие полых костей

6. Наибольшее количество крахмала человек потребляет, используя в пищу:

1. листья салата и укропа

2. растительное и сливочное масло

3. хлеб и картофель

7. Совокупность внешних признаков особей относят к критерию вида:

1. географическому

2. морфологическому

3. экологическому

8. У человека в связи с прямохождением:

1. сформировался свод стопы

2. когти превратились в ногти

3. срослись фаланги пальцев стопы

9. Минерализация органических соединений почвы осуществляется благодаря деятельности:

1. наземных животных

2. микроорганизмов

3. корней растений

корней растений

10. Число хромосом при половом размножении в каждом поколении возрастало бы вдвое, если бы в ходе эволюции не сформировался процесс:

1. митоза

2. оплодотворения

3. мейоза

11. Артериальная кровь превращается у человека в венозную в:

1. капилярах малого круга кровообращения

2. капилярах большого круга кровообращения

3. печеночной вене

12. Организмы в процессе жизнедеятельности постоянно изменяют среду своего обитания, что способствует:

1. росту и развитию организмов

2. саморазвитию экосистемы

3. размножению организмов

13. Какая наука изучает ископаемые остатки организмов:

1. биогеография

2. палеонтология

3. сравнительная анатомия

14. Встраивание своей нуклеиновой кислоты в ДНК клетки-хозяина осуществляют:

1. бактериофаги

2. хемотрофы

3. автотрофы

15. Какой закон проявится в наследовании признаков при скрещивании организмов с генотипами: Аа х Аа?:

1. единообразия

единообразия

2. расщепления

3. сцепленного наследования

16. Что образуется из оплодотворенной яйцеклетки растений?:

1. семя

2. зародыш

3. эндосперм

17. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию:

1. волосяного покрова и ушных раковин

2. сухой кожи с роговыми чешуями

3. голой кожи, покрытой слизью

18. Колебания уровня сахара в крови и моче человека свидетельствуют о нарушениях деятельности:

1. желудка

2. поджелудочной железы

3. щитовидной железы

19. Интенсивность размножения и ограниченность ресурсов для жизни организмов являются предпосылкой:

1. борьбы за существование

2. мутационной изменчивости

3. изоляции популяций

20. Какой из примеров относят к биотическим факторам?:

1. поедание тлей божьими коровками

2. весенний разлив реки

3. сезонное пересыхание водоема

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ ПО БИОЛОГИИ

1. Билич Г. Л. Биология для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс, 2007.

Билич Г. Л. Биология для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс, 2007.

2. Лемеза Н. Биология для поступающих в ВУЗы. – М.: Юнипресс, 2006.

3. Мамонтов С. Г. Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы. – М.: Дрофа, 2001.

4. Чепурнова Н.Е. Биология. Руководство для поступающих в вузы.: Учебное пособие /

5. Шустанова Т.А. Репетитор по биологии для поступающих в ВУЗы. –М.: Феникс, 2008.

Болезнетворные амебы, живущие на органических листовых овощах, могут представлять угрозу для здоровья населения

- Скачать PDF Копировать

Отзыв Эмили Хендерсон, бакалавра наук 23 апреля 2022 г.

Новое исследование, которое будет представлено в этом году на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID) в Лиссабоне, Португалия (23-26 апреля), предполагает, что болезнь- вызывая амебы, которые живут на органических листовых овощах, могут укрывать человеческие патогены, такие как Pseudomonas, Salmonella, и Helicobacter и представляют потенциальный риск для здоровья населения. Исследование проведено доктором Йоландой Морено и ее коллегами из Политехнического университета Валенсии в Испании.

Исследование проведено доктором Йоландой Морено и ее коллегами из Политехнического университета Валенсии в Испании.

Заболевания пищевого происхождения, возникающие в результате употребления зараженных свежих продуктов, являются обычным явлением и могут иметь серьезные последствия для здоровья человека, особенно при употреблении в пищу в сыром виде. Растет спрос на органически выращенные фрукты и овощи, поскольку люди стремятся к здоровому питанию и опасаются потенциального загрязнения пестицидами, химическими удобрениями и гербицидами. Однако во время выращивания, сбора урожая, транспортировки и дальнейшей обработки и обработки свежие продукты могут быть заражены патогенами из источников человека или животных, при контакте с почвой, поливной водой, воздухом, дождем, насекомыми и во время промышленной мойки продуктов.

Овощи могут быть контаминированы некоторыми простейшими (одноклеточными организмами), такими как свободноживущие амебы (FLA), которые питаются бактериями и могут действовать как хозяева для патогенных бактерий (так называемых «троянских коней»), устойчивых к FLA пищеварение и может представлять угрозу для здоровья населения.

Продукты питания и окружающая среда создают идеальное место для встречи свободноживущих амеб и патогенных бактерий. Однако сравнительно мало известно о появлении и разнообразии свободноживущих амеб на органических овощах и их роли в передаче патогенов человеку».0007

Д-р Иоланда Морено, Политехнический университет Валенсии, Испания

Чтобы провести предварительное исследование микробиома FLA, выделенного из органических овощей, исследователи собрали 17 образцов салата и шпината из местных супермаркетов в Валенсии в период с ноября 2020 года по май 2021 года.

Чтобы определить степень загрязнения, исследователи использовали метагеномный метод. который идентифицирует ДНК всех бактерий, присутствующих внутри FLA. Результаты были оценены, чтобы определить, какие виды микробов (микробиом) были в каждом образце.

Related Stories

- Диета, богатая фруктами и овощами, может быть связана с более низким риском выкидыша

- Замена обработанного или красного мяса растительной пищей может снизить риск диабета 2 типа

- Плохое качество углеводов приводит к диетическому типу 2 диабет во всем мире

Основными выявленными типами бактерий были Flavobacterium (обнаружены в 10% образцов овощей) и Pseudomonas (10%), многие из которых не вызывают заболеваний у людей. Однако треть проб (34%) содержала 52 потенциально болезнетворных вида бактерий, в том числе Legionella , Salmonella и Arcobacter . Возникающие в результате инфекции могут вызывать заболевания; включая пневмонию и желудочно-кишечные заболевания.

Однако треть проб (34%) содержала 52 потенциально болезнетворных вида бактерий, в том числе Legionella , Salmonella и Arcobacter . Возникающие в результате инфекции могут вызывать заболевания; включая пневмонию и желудочно-кишечные заболевания.

Кроме того, вид FLA Vermamoeba vermiformis , который обычно вызывает тяжелые инфекции у людей, был обнаружен в пятой части (19%) образцов овощей; и Acanthamoeba castellanii , которые могут вызывать слепоту и энцефалит, были идентифицированы почти в двух третях (63%) образцов.

«Присутствие бактерий, представляющих опасность для общественного здравоохранения, содержащихся внутри свободноживущих амеб, предполагает, что они являются носителями, которые могут легко передавать патогены, способные достигать людей и вызывать проблемы со здоровьем через зараженные органические овощи», — говорит доктор Морено. «Загрязнение может возникнуть в результате обработки почвы органическими удобрениями, такими как навоз и осадок сточных вод, а также из-за поливной воды. результаты также подчеркивают необходимость обучения общественности безопасному и правильному обращению со свежими органическими овощами, прежде чем есть их свежими или слегка приготовленными».

результаты также подчеркивают необходимость обучения общественности безопасному и правильному обращению со свежими органическими овощами, прежде чем есть их свежими или слегка приготовленными».

Несмотря на важные выводы, авторы отмечают, что исследование включало лишь небольшую выборку листовых органических овощей из одного города Испании, и необходимы более масштабные исследования в разных странах, чтобы лучше понять микробиологическое качество и безопасность органических овощей.

Источник:

Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний

Опубликовано в: Новости медицинских исследований | Новости болезней/инфекций | Новости здравоохранения

Теги: Acanthamoeba, Бактерии, Слепота, Загрязнение, Пищеварение, ДНК, Энцефалит, Еда, Болезни пищевого происхождения, Фрукты, Гербициды, Инфекционные заболевания, Легионелла, Микробиология, Микробиом, Пестициды, Пневмония, Общественное здравоохранение, Исследования, Сальмонелла, Стресс , Овощи

Комментарии (0)

- Скачать PDF Копировать

Q10 Напишите одно сходство и одно различие между питанием амебы и человека.

..

..Перейти к

- Упражнение

- Питание растений

- Питание животных

- Волокно к ткани

- Нагревать

- Кислоты, основания и соли

- Физические и химические изменения

- Погода, климат и приспособления животных к климату

- Ветры, бури и циклоны

- Земля

- Дыхание в организмах

- Транспорт у животных и растений

- Размножение растений

- Движение и время

- Электрический ток и его эффекты

- Свет

- Вода: драгоценный ресурс

- Леса: наш спасательный круг

- История сточных вод

Главная >

Решения НЦЭРТ

Класс 7

Наука

>

Глава 2. Питание животных

>

Упражнение

>

Вопрос 39

Питание животных

>

Упражнение

>

Вопрос 39

Вопрос 39 Упражнение

В10) Напишите одно сходство и одно различие между питанием амебы

и человека.

Ответ:

Решение 10: Сходство:

Основной процесс переваривания пищи и высвобождения энергии одинаков у амеб, как и у людей.

Пищеварительные соки амебы воздействуют на пищу и расщепляют ее на более простые вещества. Постепенно переваренная пища усваивается.

Точно так же и у человека различные пищеварительные соки воздействуют на пищу и расщепляют ее до более простых веществ.

Разница:

Процесс пищеварения у амебы прост, тогда как у человека это сложный процесс.

Амеба поглощает пищу, окружая ее своими псевдоподиями.

Непереваренная пища, состоящая в основном из углекислого газа, выбрасывается вакуолью наружу.

В организме человека пища (которая представляет собой сложное вещество) попадает в рот и подвергается сложному процессу переваривания и всасывания. Наконец непереваренная пища выбрасывалась в виде фекалий.

Наконец непереваренная пища выбрасывалась в виде фекалий.

Связанные вопросы

Желудок выделяет соляную кислоту и ____________________ соки, которые воздействуют на пищу.

Какая часть пищеварительного тракта участвует в: а) всасывании пищи ____________________________…

Основными этапами питания человека являются _________________, ___________________, __________________…

Какой отдел пищеварительного канала участвует в: полном переваривании пищи ____________________________…

Какой отдел пищеварительного канала участвует в: образовании каловых масс _____________________________.

Какой отдел пищеварительного канала участвует в: пережевывании пищи _____________________________.