Степи и саванны. Животные степей Кто водится в степи

Степь — это сочетание удивительного климата и захватывающего ландшафта. Она очаровывает своей красотой и поражает необъятными просторами. Можно долго вглядываться вдаль и увидеть лишь едва различимую полоску холмов на горизонте. Уникальны животные и растения степи, они впечатляют не только многообразием видов, но и своими способностями приспосабливаться к жизни в столь своеобразных условиях. Степь — это особый мир, исследованию жизни в котором посвящены труды многих ученых.

Территория степи

Условиями для образования степи на определенной территории являются особенности рельефа и некоторые другие факторы, определяющие климат, которые приводят к недостаточному увлажнению почвы. Этот режим может сохраняться в течение всего года или проявляться только в определенные сезоны. В результате этой особенности растительность в степи появляется либо ранней весной, когда грунтовые воды еще остаются в глубине почвы, либо в сезоны дождей, которые хоть и не отличаются большими объемами осадков, но способны обеспечить растения влагой. Некоторые виды флоры могут приспосабливаться к постоянному существованию в условиях нехватки воды. Таким образом, зона степи — это территория с определенного вида растительностью, в основном травянистой злаковой. Участки леса, если они есть, расположены в низинах, где за счет скоплений снега обеспечивается повышенная влажность почвы. Вне территории низин, например в междуречье, условий для появления леса уже не будет, так как почва на этом участке слишком сухая. В условиях субтропического климата в степи могут появляться кустарники.

Некоторые виды флоры могут приспосабливаться к постоянному существованию в условиях нехватки воды. Таким образом, зона степи — это территория с определенного вида растительностью, в основном травянистой злаковой. Участки леса, если они есть, расположены в низинах, где за счет скоплений снега обеспечивается повышенная влажность почвы. Вне территории низин, например в междуречье, условий для появления леса уже не будет, так как почва на этом участке слишком сухая. В условиях субтропического климата в степи могут появляться кустарники.

Участки степи можно встретить на всех континентах, исключением является лишь Антарктида. Они располагаются на территории между лесными массивами и пустынными зонами. Степной ландшафт образуется в пределах умеренных и субтропических поясов обоих полушарий. Почва в степи — это преимущественно черноземы. На юге можно встретить и солончаки.

За год растения и животные которой постоянно нуждаются во влаге, получает около 400 мм осадков. Правда, в период засухи дожди идут крайне редко, за год их объем может не достигнуть и 200 мм. В зависимости от географического положения степи сильно различается объем влагообеспеченности в каждом сезоне. В западных областях осадки распределяются по месяцам довольно равномерно. В восточной части определяется минимальное количество осадков в течение зимы и максимальное их количество летом.

В зависимости от географического положения степи сильно различается объем влагообеспеченности в каждом сезоне. В западных областях осадки распределяются по месяцам довольно равномерно. В восточной части определяется минимальное количество осадков в течение зимы и максимальное их количество летом.

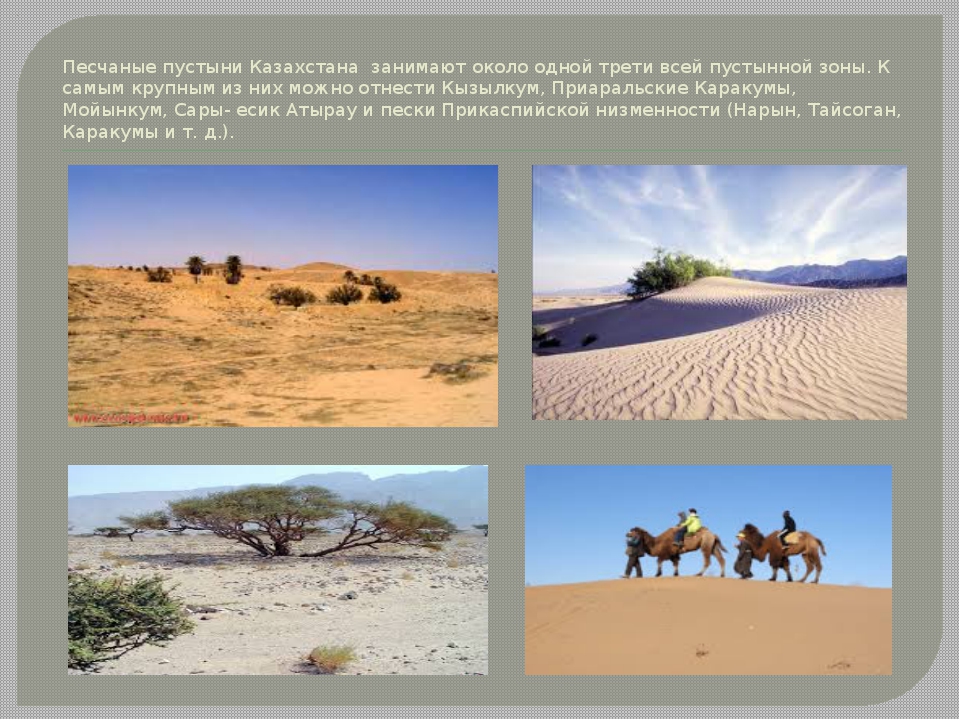

Огромными возможностями для приспособления к сложным условиям жизни в степи наделены природой животные и растения степей Казахстана. В этом засушливом регионе среднегодовая норма осадков составляет 279 мм. При этом влажный год может принести их до 576 мм, а в период засухи выпадает всего 135 мм. Обычно после периода, богатого дождями, следует крайне засушливый год.

Климат в степи

В степи наблюдаются резкие колебания температур, зависящие как от сезона, так и от времени суток. Растения и животные степи во многом зависят от этих изменений. Летом в степи очень жарко, светит палящее солнце. июля в западной части Европы составляет от 21 до 26 градусов. На востоке ее значение достигает 26 градусов. С наступлением осени температура начинает снижаться, резко холодает. В восточных областях степи снег появляется уже в конце октября. Зоны Причерноморья, более мягкие по своему климату, покрываются снегом в конце ноября. Поэтому все живое на этих территориях способно существовать в условиях непредсказуемой погоды, например, травянистые растения степи устойчивы не только к засухе, но и к сильным морозам.

С наступлением осени температура начинает снижаться, резко холодает. В восточных областях степи снег появляется уже в конце октября. Зоны Причерноморья, более мягкие по своему климату, покрываются снегом в конце ноября. Поэтому все живое на этих территориях способно существовать в условиях непредсказуемой погоды, например, травянистые растения степи устойчивы не только к засухе, но и к сильным морозам.

Вообще, границы весны и осени в условиях степи определить очень сложно. Это связано с большой разницей между температурой воздуха днем и ночью. К концу сентября эти различия становятся очень выраженными, может достигать 25 градусов. Полностью понять, что зима отступила, можно, взглянув на растения степи. Весной, благодаря яркому солнцу и земле, пропитавшейся влагой после таяния снега, они выстилают землю разноцветным ковром. Большая разница температур наблюдается и в различные времена года. Крайняя температура в степи летом +5 градусов, а зимой она может опускаться до -50. Таким образом, в степи по сравнению с другими климатическими зонами, например, с пустыней, наблюдаются максимальные колебания температур.

Характерна для степи и внезапная перемена погоды в условиях одного и того же времени года. Внезапная оттепель может начаться в апреле или ноябре, а посреди знойного лета вдруг приходит суровое похолодание. В таких условиях животные и растения степи должны обладать максимальной выносливостью и особыми качествами, позволяющими им приспособиться к изменчивому климату.

Реки в степи

Большие полноводные реки в степях — редкость. А маленьким речушкам тяжело бороться с таким непредсказуемым климатом, они быстро пересыхают. Единственная возможность для их возрождения — годы, богатые обильными осадками. Летние дожди не способны повлиять на количество воды в пересыхающих реках, если только речь не идет о ливнях. А вот длительные продолжающиеся неделями, могут увеличить водность мелких рек. Все это осложняет жизнь в степи животным, которые различными способами приспосабливаются к недостатку воды. Для растений степи характерны ветвистые длинные корни, которые проникают в почву на большую глубину, где даже в сильную засуху может оставаться влага.

Единственный период, когда даже практически высохшие речушки превращаются в мощные бурлящие потоки, это весеннее половодье. Струи воды несутся по степи, размывая почву. Способствует этому отсутствие лесов, быстро тающий под действием жаркого степного солнца снег, распашка земель.

Водная сеть степи различается в зависимости от ее географического положения. Зоны степей в Европе пронизаны сетью рек малого и среднего размеров. На территории Западной Сибири и в степях Казахстана располагаются цепочки мелких озер. На участке Сибирско-Казахстанской степи находится одно из крупнейших в мире их скоплений. Их насчитывают почти 25 тысяч. Среди этих озер встречаются водоемы практически с любой степенью минерализации: пресные, бессточные соленые, горько-соленые воды.

Многообразие степных ландшафтов

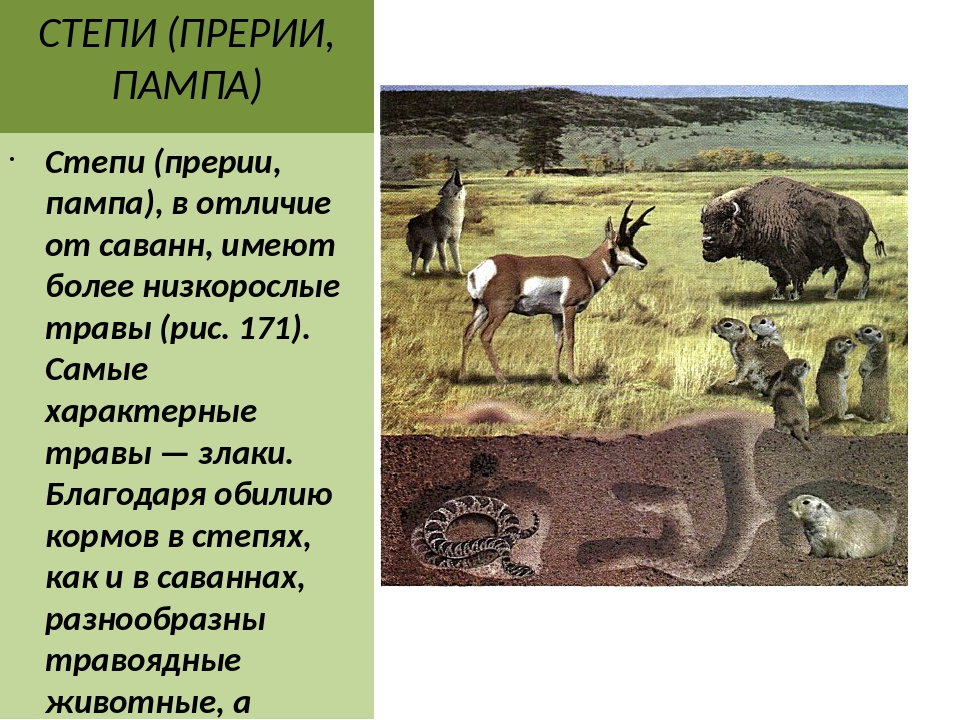

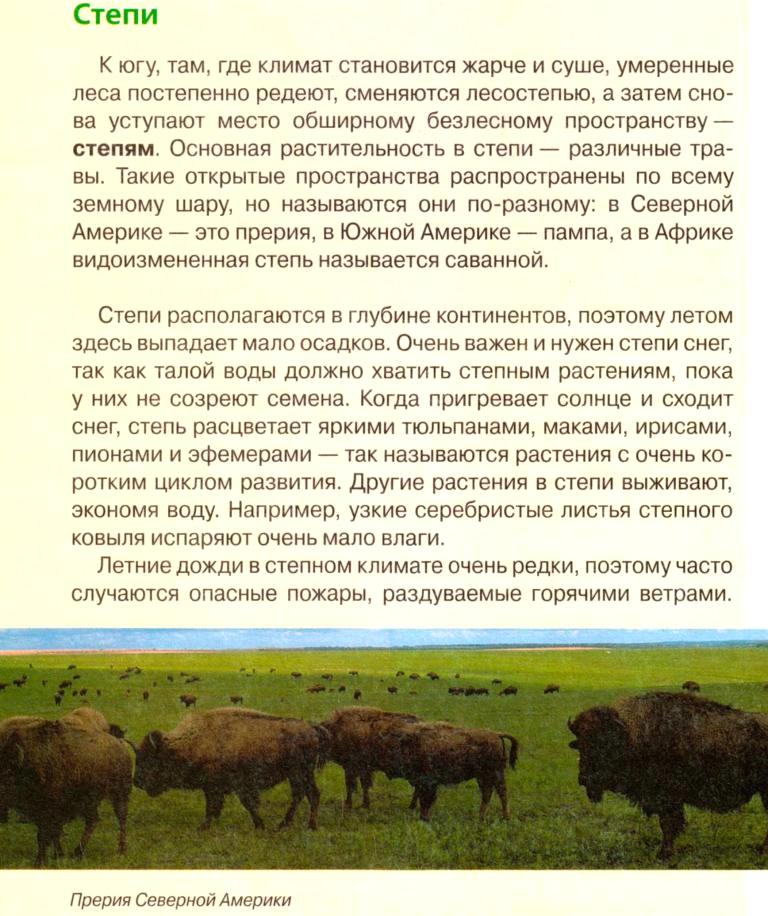

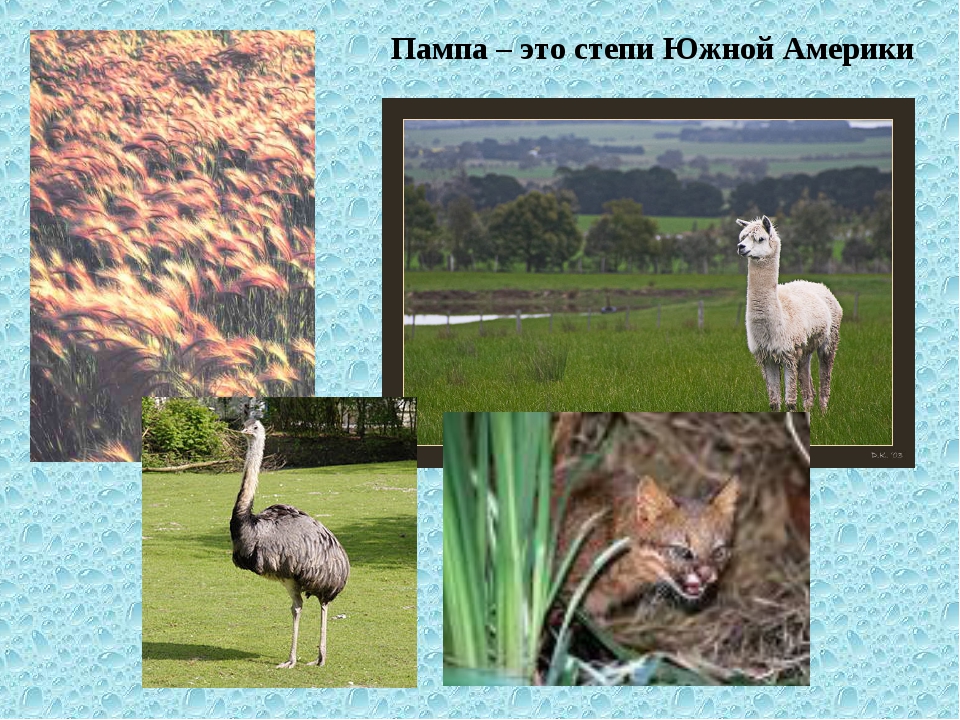

В каждом уголке Земли степная зона имеет свои особенности. Различаются животные и растения степи на разных континентах. В Евразии территории с характерным ландшафтом называют степями. Участки со степной растительностью в Северной Америке носят статус прерий. В Южной Америке их называют пампой, в Новой Зеландии степи именуют туссоками. Каждая из этих зон отличается своеобразным климатом, определяющим конкретные виды растений и животных, присутствующих на данной территории.

Участки со степной растительностью в Северной Америке носят статус прерий. В Южной Америке их называют пампой, в Новой Зеландии степи именуют туссоками. Каждая из этих зон отличается своеобразным климатом, определяющим конкретные виды растений и животных, присутствующих на данной территории.

Пампа наиболее характерна для Аргентины. Она представляет собой участок субтропической степи с континентальным климатом. Лето в этих областях жаркое, средняя температура находится в пределах от 20 до 24 градусов. Оно постепенно переходит в мягкую зиму со средними положительными температурами от 6 до 10 градусов. Восточная часть пампы в Аргентине богата влагой, за год здесь выпадает от 800 до 950 мм осадков. Западный участок аргентинской пампы получает осадков в 2 раза меньше. Пампа в Аргентине — это территория плодородных черноземовидных почв, красноватых или серо-коричневых. Благодаря этому она служит основой для развития земледелия и животноводства в данной стране.

Прерии Северной Америки схожи по своему климату со степями Евразии. Годовое количество осадков на территории между лиственным лесом и непосредственно прерией составляет примерно 800 мм. К северу оно уменьшается до 500 мм, а на юге достигает 1000. В засушливые годы количество осадков уменьшается на четверть. Зимние температуры в прериях заметно различаются в зависимости от той широты, где расположена эта степная зона. В южных частях температура зимой обычно не опускается ниже 0 градусов, а в северных широтах может достигать своего минимума — 50 градусов.

Годовое количество осадков на территории между лиственным лесом и непосредственно прерией составляет примерно 800 мм. К северу оно уменьшается до 500 мм, а на юге достигает 1000. В засушливые годы количество осадков уменьшается на четверть. Зимние температуры в прериях заметно различаются в зависимости от той широты, где расположена эта степная зона. В южных частях температура зимой обычно не опускается ниже 0 градусов, а в северных широтах может достигать своего минимума — 50 градусов.

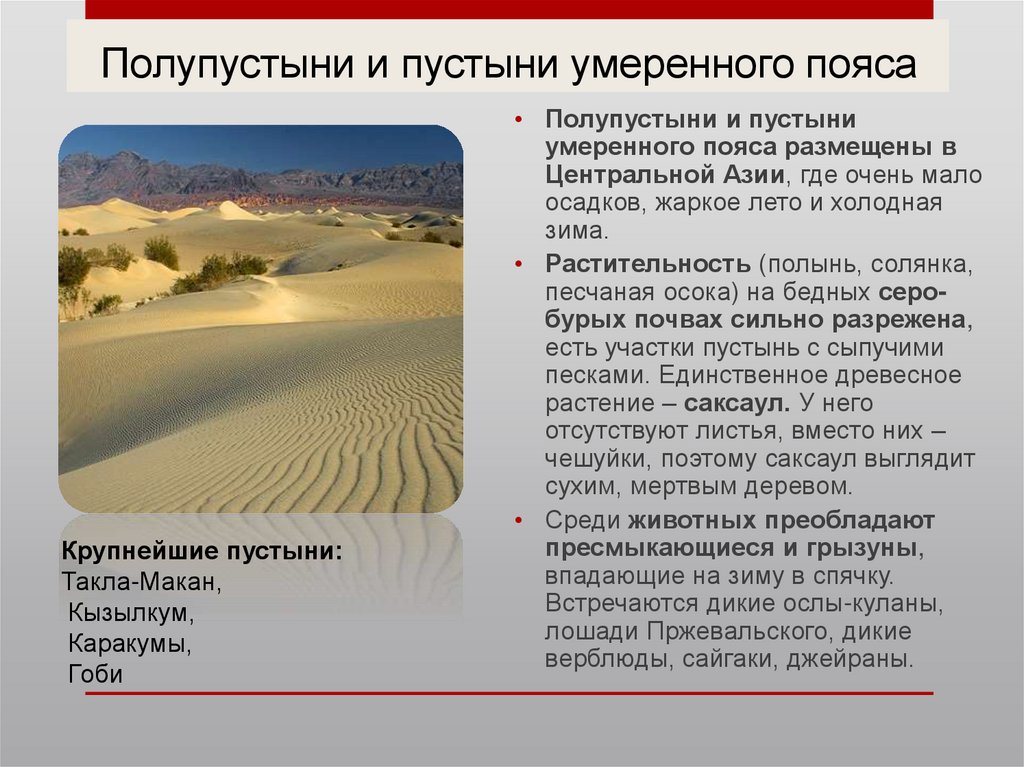

В степи Новой Зеландии, именуемой туссоками, осадков в течение года выпадает очень мало, местами до 330 мм. Эти участки — одни из самых засушливых, по своему климату они напоминают полупустыни.

Млекопитающие и птицы степи

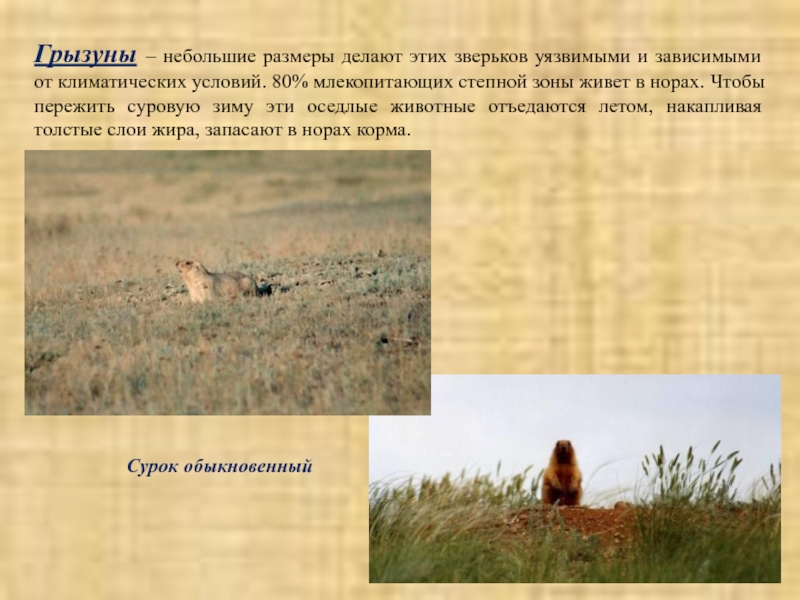

В степи, несмотря на суровые и непредсказуемые условия, живут самые разные животные. Зоны степей в Евразии являются местом обитания почти 90 видов млекопитающих. Треть из данного числа встречается исключительно в степи, остальные животные перебрались на эти территории со смежных участков лиственных и пустынных земель. Все животные чудесным образом приспособились к жизни в уникальном климате и причудливом ландшафте. Степь характеризует большое количество обитающих в ней грызунов. К ним относят сусликов, хомяков, тушканчиков и многих других. Много в степи и мелких хищников: лисиц, хорьков, горностаев, куниц. Хорошо приспособились к условиям степного климата всеядные животные степи — ежи.

Все животные чудесным образом приспособились к жизни в уникальном климате и причудливом ландшафте. Степь характеризует большое количество обитающих в ней грызунов. К ним относят сусликов, хомяков, тушканчиков и многих других. Много в степи и мелких хищников: лисиц, хорьков, горностаев, куниц. Хорошо приспособились к условиям степного климата всеядные животные степи — ежи.

Кроме животных, обитающих только в степи, есть и отдельные особи птиц, также характерные только для этой местности. Правда, их не так много, а распашка земель приводит к постепенному их исчезновению. В степи обитает дрофа, в нашей стране ее можно увидеть в Забайкалье и Саратовской области, а также стрепет, встречающийся на Южном Урале, в Среднем и Нижнем Поволжье. До проведения распашки земель в степной зоне можно было встретить журавля-красавку и серую куропатку. В настоящее время эти птицы попадаются на глаза человеку крайне редко.

Среди птиц в степи есть много хищников. Это крупные особи: степной орел, канюк, орел-могильник, курганник. А также мелкие представители пернатых: соколы-кобчики, пустельги.

А также мелкие представители пернатых: соколы-кобчики, пустельги.

Радуют своим пением в чибисы, авдотки. Многие виды птиц, обитающие в пойменных зонах, на границах с лиственным лесом или вблизи озер и рек, переместились в степную зону из леса.

Бессменные жители степей — пресмыкающиеся

Степной ландшафт нельзя представить себе без участия в его жизни рептилий. Их видов насчитывается не очень много, но эти пресмыкающиеся являются неотъемлемой частью степи.

Один из ярких представителей степных рептилий — желтобрюхий полоз. Это почти двухметровая, довольно толстая и крупная змея. Она характеризуется невероятной агрессивностью. В отличие от большинства змей при встрече с человеком она не пытается быстрее уползти, а сворачивается и, громко шипя, кидается на врага. Серьезного вреда полоз человеку причинить не может, его укусы не опасны. Такая схватка окончится печально, скорее всего, для самого полоза. Эти рептилии в результате своей агрессивности стали постепенно исчезать со степных территорий.

Желтобрюхого полоза можно увидеть на каменистых склонах, хорошо прогреваемых на солнце. В таких местах пресмыкающееся чувствует себя наиболее комфортно и здесь же предпочитает охотиться.

Еще одна змея, характерная для степи — гадюка. Ее убежищем служат заброшенные норы мелких грызунов. Охотится змея, в основном, поздно вечером и ночью, в жаркие дневные часы гадюка греется на солнышке, растянувшись на каменных склонах. Это пресмыкающееся не стремится вступить в схватку с человеком и при виде его пытается скрыться. Если же по неосторожности наступить на гадюку, она тут же набросится на невнимательного путешественника, оставив на его теле ядовитый укус.

В степи обитает множество ящериц самых разных окрасок. Эти юркие пресмыкающиеся вихрем проносятся мимо, переливаясь в лучах солнца удивительными оттенками.

Надежное укрытие — способ выжить в степи

Особенности животных степи направлены на их выживание в достаточно сложных условиях. Они смогли приспособиться к открытой равнинной местности, перепадам температур, отсутствию большого разнообразия кормов, нехватке воды.

Необходимость в надежном укрытии — это то, чем объединены все животные. Зоны степей отлично просматриваются, и мелкие животные не смогли бы спастись от хищников без хорошего убежища. В качестве укрытий большинство животных степи используют норы, в которых и проводят основную часть времени. Норы не только защищают представителей фауны от опасности, но и помогают спастись от неблагоприятных погодных условий, служат пристанищем для зверей на время зимней спячки. Именно там млекопитающие выращивают свое потомство, оберегая его от всяких внешних опасностей. Рытье нор наиболее хорошо поддается грызунам: мышам, хомякам, полевкам. Они без труда проделывают отверстия даже в сухой твердой почве.

Кроме грызунов, в надежном убежище в условиях равнинной местности нуждаются и крупные животные. Лисицы и барсуки также роют норы, а те представители фауны, которые не могут вырыть нору самостоятельно, пытаются завладеть чужой. Обиталище лисиц часто становится, например, добычей волков, а в крупных норах сусликов селятся небольшие хищники — горностаи и хорьки, а также змеи. В норах скрываются от опасностей даже некоторые птицы, например, удод и сова. Гнезда птицам приходится сооружать прямо на земле, ведь укромных уголков в скале или дупле дерева в степи просто не найти.

В норах скрываются от опасностей даже некоторые птицы, например, удод и сова. Гнезда птицам приходится сооружать прямо на земле, ведь укромных уголков в скале или дупле дерева в степи просто не найти.

Постоянно находиться в своей норе не получится, ведь нужно добывать пищу. Каждое животное степи по-своему приспосабливается к непрестанной угрозе со стороны хищников.

Некоторые представители фауны способны быстро бегать. К ним относятся сайгак, заяц-русак, тушканчик. Способом защиты является также окраска. Животные степи имеют песочно-серый мех или оперение, которое позволяет им не выделяться на фоне окружающей обстановки.

Для обитателей степной зоны характерна стадность. Копытные млекопитающие пасутся под пристальным оком своего вожака, который в случае опасности тут же подаст сигнал, и стадо сорвется с места. Необычайно осторожны, например, суслики. Они то и дело озираются по сторонам, контролируя происходящее вокруг. Услышав что-либо подозрительное, суслик тут же извещает об этом сородичей, и они мгновенно прячутся в норы. Скорость и мгновенная реакция позволяют многим животным быть неуязвимыми даже на открытом пространстве.

Скорость и мгновенная реакция позволяют многим животным быть неуязвимыми даже на открытом пространстве.

Противостояние погодным условиям

Приспособились животные и к перепадам температур в течение суток. Этими колебаниями определяется активность млекопитающих в разное время. Наиболее благоприятны для птиц ранние утренние часы, млекопитающие выходят из своих нор утром и вечером. Большая часть зверей стремится укрыться от палящих лучей дневного солнца в норах. Исключением являются разве что рептилии, которые любят полежать на раскаленных камнях.

С приближением зимы жизнь в степи замирает. Большинство животных впадает в спячку на весь холодный период, находясь в своих норах. Таким образом дожидаются весны суслики, ежи, тушканчики, рептилии и насекомые. Птицы и летучие мыши на зимовку отправляются в теплые края. Те грызуны, которые будут проводить зиму, бодрствуя, запасаются кормами. Хомяки умудряются принести в свою нору до нескольких килограммов зерна. Слепыши всю зиму питаются накопленными за лето корнями растений и желудями. Курганчиковая мышь, например, вообще не выходит зимой на поверхность земли. До наступления холодов она прячет в глубине почвы килограммы зерна и питается им всю зиму, устроив на месте «склада» свое гнездо.

Курганчиковая мышь, например, вообще не выходит зимой на поверхность земли. До наступления холодов она прячет в глубине почвы килограммы зерна и питается им всю зиму, устроив на месте «склада» свое гнездо.

Вечный поиск воды

Животные и растения степи вынуждены приспосабливаться к постоянной нехватке воды. Каждая особь справляется с этой задачей по-разному. Копытные млекопитающие и птицы способны в поисках источника питья преодолевать большие расстояния. Песчанки, тушканчики, суслики и некоторые другие грызуны поедают сочную траву, восполняя свою потребность в воде. Хищники, живущие в степи, также обходятся без воды, так как получают необходимое ее количество из съеденных животных. Удивительная особенность есть у курганчиковых и домовых мышей. Они питаются лишь высохшими семенами растений, а воду получают путем уникальной переработки в своем организме съеденного крахмала.

Приспособились животные и к недостатку пищи. Среди обитателей степных просторов много тех, кто может употреблять как животную, так и растительную пищу. Всеядные животные степи — это лисицы, ежи, некоторые виды рептилий и птиц, поедающих ягоды вместе с насекомыми.

Всеядные животные степи — это лисицы, ежи, некоторые виды рептилий и птиц, поедающих ягоды вместе с насекомыми.

Растения степи

Особенности растений степи — это возможность существовать в условиях недостатка влаги, что для большинства представителей флоры является губительным. Выделяют несколько типов растительности в степи:

1. Разнотравная.

2. Типчаково-ковыльная.

3. Полынно-злаковая.

Разнотравные территории можно наблюдать в северных районах. С появлением первых лучей солнца после схода снежного покрова появляются раннецветущие растения степи — злаковые и осоковые, начинает цвести сон-трава. Уже через неделю вся степь искрится золотыми точками горицвета. Пройдет еще некоторое время, и земля до горизонта превратится в зеленый ковер из сочной пышной травы. Разнотравные растения степи весной действительно прекрасны! На протяжении летних месяцев территория будет периодически менять свою окраску. Она может покрываться цветками незабудок, крестовника, ромашек.

Типичные растения степи, особенно в районах с наиболее это ковыли. Они относятся к наиболее засухоустойчивым видам. Благодаря длинным ветвистым корням, глубоко проникающим в почву, ковыли способны вбирать в себя всю доступную влагу из земли. Листья у этого растения длинные, свернутые в трубочку. За счет такой формы достигается наименьшее испарение влаги с поверхности листа. Цветение ковыля сопровождается появлением маленьких цветков. Плод растения снабжен своеобразным пушистым отростком, с помощью которого семена ковыля распространяются на дальние расстояния и внедряются в почву. Это происходит посредством скручивания и раскручивания отростка, который ввинчивается в сухую твердую почву. Ковыли — лучший пример того, как приспособились растения в степи. Ветер разносит семена растения на многие километры, а, благодаря способности семян проникать в почву, в некоторых местах образуются большие участки, обрамленные ковылем.

Если растения, которые каждый год вырастают и в конце лета засыхают, не срезать, в почве постепенно образуется слой перегноя. Это очень важно для травы и цветов, которым и так приходится бороться за существование в условиях недостатка влаги.

Животные и растения степи России многообразны и удивительны. Взгляд, брошенный солнечным летним днем на эту красоту всего один раз, надолго оставит в памяти чудеса, созданные природой.

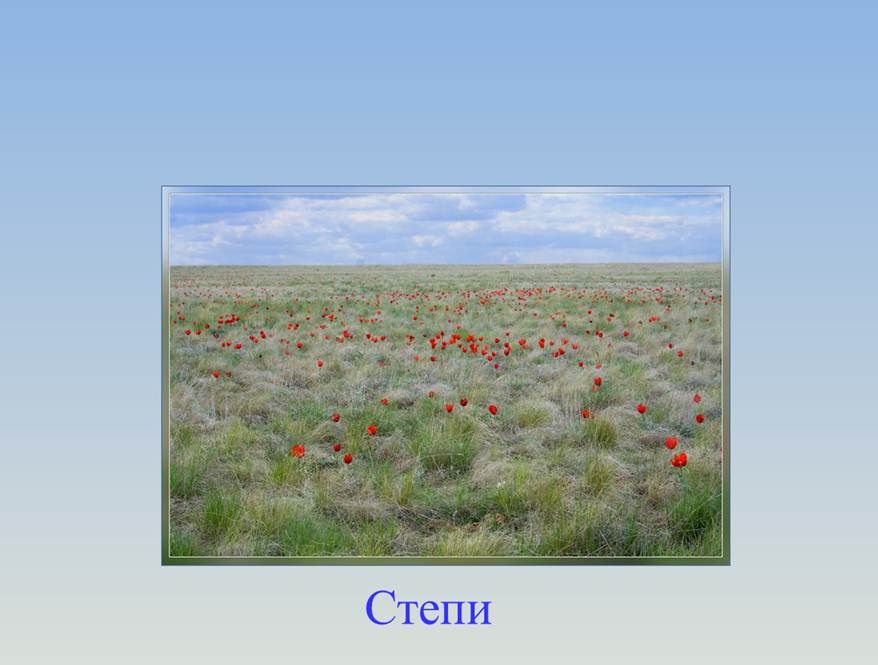

Степи – бескрайние равнины, покрытые травянистыми растениями.

Для степной зоны характерно почти полное отсутствие деревьев, густой травяной покров и повышенная плодородность почвы.

Степи России — расположение и описание природной зоны

Зона степей расположена чуть южнее зоны лесов, но переход из зоны в зону растягивается на несколько километров.

Территория степной зоны находится на территориях Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири, а также входит в географические районы Приазовья.

Растения зоны степей

Как только наступает весна, степь покрывается разноцветным ковром. Это раннецветущие цветковые растения: тюльпаны, незабудки, маки. Как правило, они имеют короткий вегетационный период и цветут всего несколько дней в году.

Это раннецветущие цветковые растения: тюльпаны, незабудки, маки. Как правило, они имеют короткий вегетационный период и цветут всего несколько дней в году.

Для степной зоны характерно условное «разнотравье», когда на одном квадратном метре земли растёт до восьмидесяти видов растений.

Многие степные растения имеют на листьях волоски, колючки (чертополох), или выделяют эфирное масло (полынь) для защиты от лишнего испарения. Поэтому степные травы сильно пахнут.

Для северной степи характерны кустарнички: миндаль, степная вишня, а для южной — злаки: овёс, ковыль.

Животные, обитающие в степях

Животные степной зоны отличаются способностью к бегу: это и степные зайцы, задние ноги которых значительно длиннее, чем у их лесных братьев, и копытные животные, такие как сайгак, бизон, антилопа, косуля и даже некоторые птицы, например, дрофа.

Самые часто встречающиеся обитатели степи – грызуны: сурки, суслики, мышки-полевки. Многие являются эндемичными видами, то есть не встречаются ни в одной из других зон.

Многие являются эндемичными видами, то есть не встречаются ни в одной из других зон.

Суслик у норы

Нередко бывает так, что чужие норы занимают другие животные. Например, волки захватывают жилища лис и барсуков, в норы крупных грызунов заселяются хорьки, горностаи, а в норах мелких живут чеканы, ящерицы, некоторые виды змей.

Экологические проблемы степной зоны

В древние времена степи занимали гигантские территории, теперь же они почти полностью распаханы. Плодородные степные почвы заняты сельскохозяйственными культурами, в то время как естественная растительность степей уже почти не существует.

Давно исчезли предшественники домашних животных: бык тур, лошади-тарпаны, которых теперь можно увидеть только на фото.

Многие виды степных животных находятся под угрозой вымирания, их названия занесены в Красную книгу, например, дрофа, сайгак, суслики, бизоны, антилопы и так далее.

Хозяйственная деятельность человека продолжается, и с каждым днём новые виды животных оказываются под угрозой. Некоторые из них можно встретить только в заповедниках и заказниках.

Особенности климата

Степи располагаются в субтропических и умеренных поясах северного и южного полушарий, это изучается в 3-4 классе начальной школы.

Степная зона включает в себя классические характеристики умеренного пояса: лето здесь теплое, засушливое, часто дуют горячие ветры, называемые суховеями.

В конце лета от сухой травы и пыли степь выглядит серой. Редко встречаются ливневые дожди, после которых вода быстро испаряется, не успевая насытить почву.

Зима приостанавливает жизнь в степи: бескрайние просторы степей покрываются толстым слоем снега, дуют пронизывающие ветра.

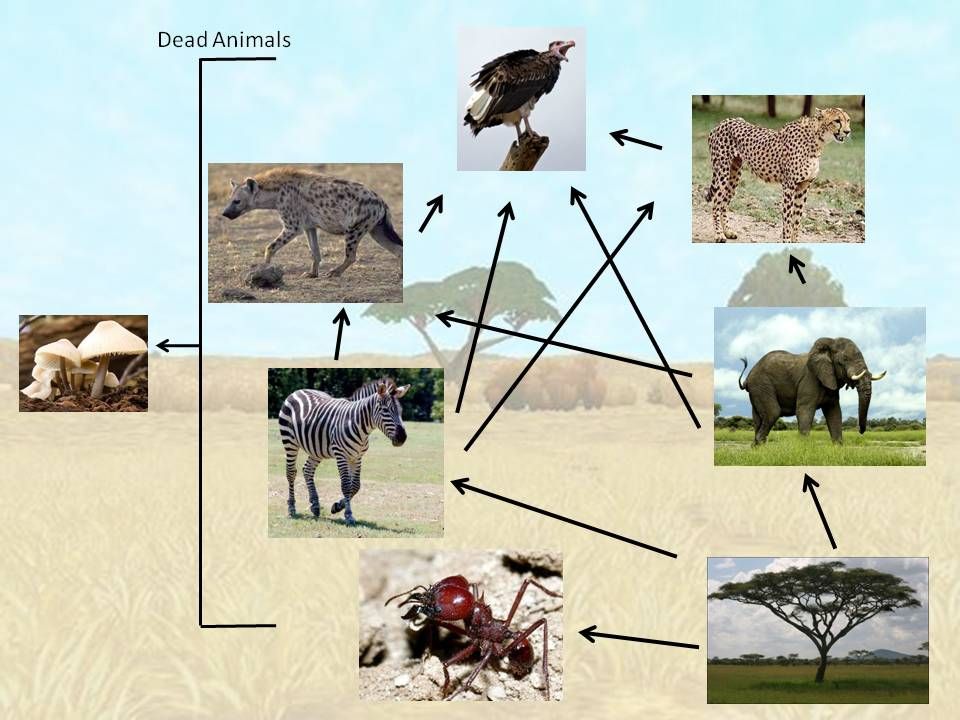

Схема питания степной зоны

Степными травами питаются насекомые: кузнечик, богомол, пчелы. Именно от их количества напрямую зависит жизнь животных и птиц.

Грызунов и насекомоядных птиц съедают плотоядные, например, степной орёл , который является вершиной пищевой цепочки степи, а также хищные животные: барсуки, ежи, куницы.

Почва степей и их свойства

Главное отличие степи от других природных зон – повышенное плодородие почвы.

Слой перегноя здесь может достигать 50 см и больше, в то время как в соседней лесной зоне его толщина всего около 15 см.

Степные заповедники России

В России создано 28 заповедников со степной или смешанно-степной зоной, которые находятся под особой охраной.

Среди них заповедник в Хакассии или Таежный музей природы, в котором живут такие редкие животные как марал, кабарга, американская норка и так далее.

Лошадь Пржевальского в Оренбургском заповеднике

Также Оренбургский природный заповедник, территория которого насчитывает 47000 га. Здесь находятся вымирающие обозначения растений, например, кровохлебка, валериана, чистотел, а так же 98 видов краснокнижных животных и птиц.

Здесь находятся вымирающие обозначения растений, например, кровохлебка, валериана, чистотел, а так же 98 видов краснокнижных животных и птиц.

Деятельность человека в степи

Из-за плодородия почвы степь используется человеком для выращивания разных культур, в основном это засухоустойчивые растения: подсолнечник, злаковые, кукуруза, просо, различные бахчевые культуры. Нераспаханная территория отводится под пастбища.

Напоследок несколько любопытных фактов:

- Степные зоны встречаются на карте всех материков мира, кроме Антарктиды.

- В степи практически не бывает деревьев из-за недостатка влаги, необходимого для их жизнедеятельности.

- Только в степной зоне растет перекати-поле – шаровидный кустарник, переносимый ветром на большие расстояние и разбрасывающий в это время свои семена.

- Южноамериканская равнина в Америке так же включает в себя степи, которые называются по-другому – прерии.

Заключение

Степь – уникальная природная зона, кладезь уникальных видов растений и животных, которые находятся под угрозой вымирания и нуждаются в нашей усиленной защите. Смотря на бескрайнюю степь с её необъятными просторами, понимаешь, что эта территория с её неисчислимым богатством должна быть обязательно сохранена для следующих поколений.

Смотря на бескрайнюю степь с её необъятными просторами, понимаешь, что эта территория с её неисчислимым богатством должна быть обязательно сохранена для следующих поколений.

Страница 1 из 2

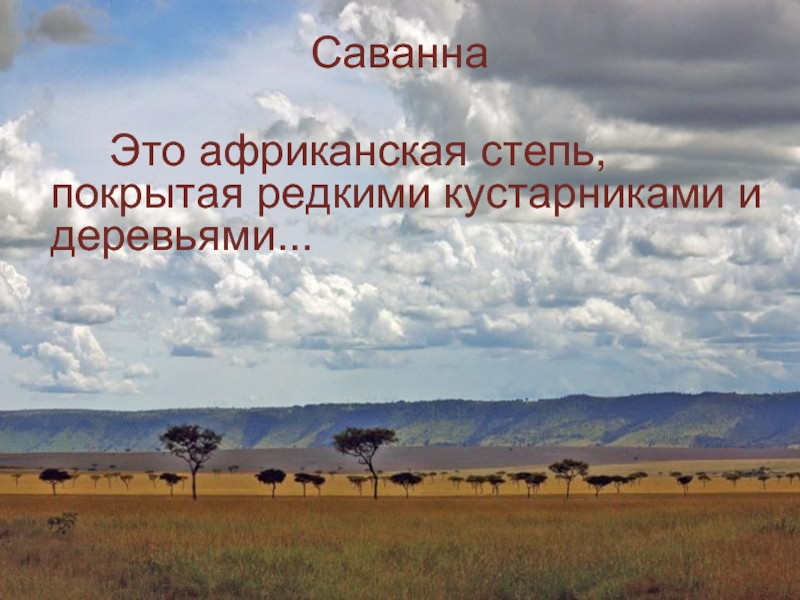

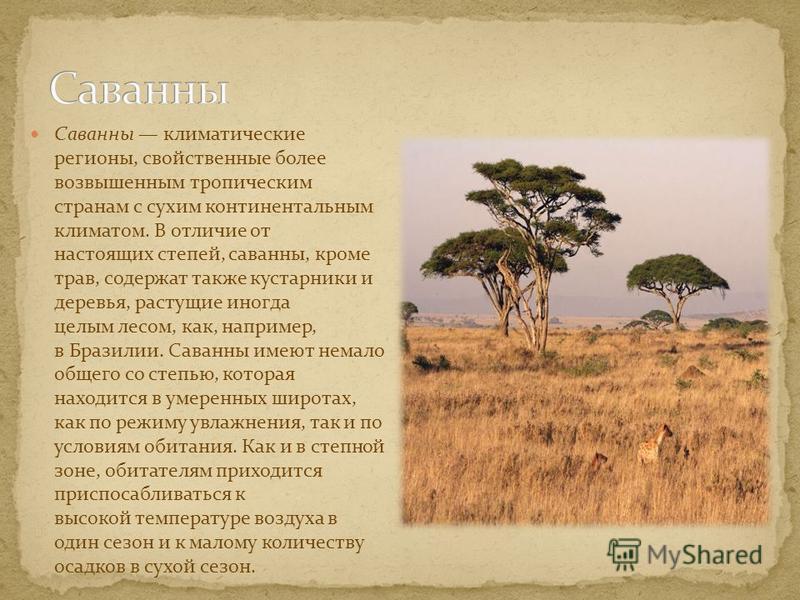

Зоны степей простираются в южных районах, где из-за недостатка влаги очень мало деревьев. Африканские саванны, североамериканские прерии, пампасы, льяносы Южной Америки, австралийские буши и степи Азии — все это области, где в основном ландшафте преобладают травы.

В степях из растений господствуют злаки и осоки, среди которых можно встретить серебристый ковыль и зеленые дерновины типчака. Вместе с другими видами растений они образуют густой, бескрайний ковер с редкими вкраплениями кустарников.

Зимой в степи холодно, лежит снег, дуют пронизывающие ветра. Весна же начинается бурно. Жаркое солнце, обогревая землю, приносит в степь новую жизнь. Весной степь поражает буйством красок: на бескрайних просторах цветут тюльпаны — алые, желтые, фиолетовые, яркие маки, разноцветные луки. Весенние запахи придают степи неповторимый аромат. Лето в степи жаркое, и травы быстро выгорают. Засухи часто приводят к степным пожарам.

Весенние запахи придают степи неповторимый аромат. Лето в степи жаркое, и травы быстро выгорают. Засухи часто приводят к степным пожарам.

Среди обилия трав размножаются бесчисленные травоядные животные, в основном насекомые: жуки, кузнечики, саранча. Много в степи грызунов, которые привлекают хищников: орлов, лис, шакалов. Открытые пространства степей — раздолье для стадных копытных: диких лошадей, быков-туров, сайгаков, антилоп. Для охраны степей созданы заповедники.

Возникновение степей

Широкий пояс хвойных лесов тянется через всю северную Сибирь. К югу от этой темно-зеленой тайги простирается желто-коричневая безлесая степь. Почему растительный покров этих двух соседних зон столь различен?

Оказывается, что наличие растительности на определенных территориях зависит от ряда факторов:

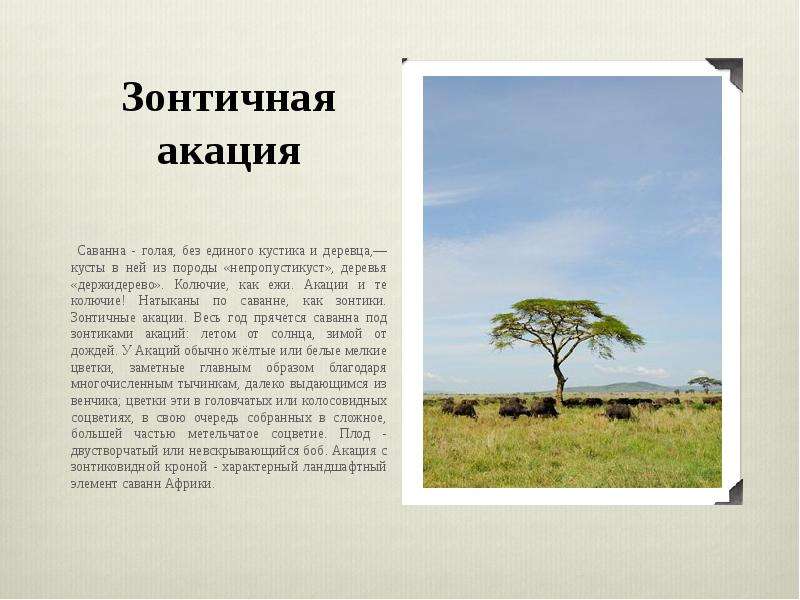

Основной фактор это количество выпадаемых осадков. Деревьям нужно больше влаги, чем траве. Там, где среднегодовое количество осадков ниже критического минимума, деревья расти не могут и земля покрыта травой. Даже если в целом дождей выпадает достаточно, деревья не могут выдерживать длительные периоды засухи. Так обстоит дело в льяносах Колумбии и Венесуэлы. В других степных регионах растущие на довольно больших расстояниях друг от друга одиночные низкорослые деревья и кустарники придают степи сходство с парком. К этому типу относятся большинство обширных африканских степей, известных под названием саванны.

Даже если в целом дождей выпадает достаточно, деревья не могут выдерживать длительные периоды засухи. Так обстоит дело в льяносах Колумбии и Венесуэлы. В других степных регионах растущие на довольно больших расстояниях друг от друга одиночные низкорослые деревья и кустарники придают степи сходство с парком. К этому типу относятся большинство обширных африканских степей, известных под названием саванны.

Следующий фактор существования степей это ветер. Постоянные сильные ветры, обдувая листву деревьев, уносят большое количество влаги. Травянистые растения, у которых площадь листьев небольшая, не страдают от такого губительного обезвоживания. В сухой сезон на огромных просторах степей бушуют раздуваемые ветром пожары. Возникая от удара молнии или по вине человека, эти страшные пожары уничтожают деревья. А корни травянистых растений остаются нетронутыми и дают новые ростки.

Еще одним из факторов возникновения степей является большое количество копытных и растительноядных животных. Сама трава образует сплошную плотную дернину, на которой проростки деревьев не могут закрепиться. Животные просто вытаптывают и уничтожают молодые деревья и кустарники. Способствует этому и человек, занимаясь вырубкой лесов ради древесины или для создания пастбищ.

Сама трава образует сплошную плотную дернину, на которой проростки деревьев не могут закрепиться. Животные просто вытаптывают и уничтожают молодые деревья и кустарники. Способствует этому и человек, занимаясь вырубкой лесов ради древесины или для создания пастбищ.

Животный мир степей

Сорок — пятьдесят лет тому назад в результате неумеренного промысла сайгаки оказались на грани истребления. Ученые нашей страны разработали меры по их охране. В результате численность этих красивых животных стала расти и сейчас не вызывает тревоги.

Обитают сайгаки в европейских и азиатских степях от Калмыкии до Монголии. Держатся стадами в десятки и сотни голов. Это стройные, легкие животные. Огромный нос делает их голову непропорционально большой. Рога имеют только самцы. У сайгаков очень острое зрение. Заметив опасность, они стремительно убегают, развивая скорость до 80 км/ч. При этом иногда кто-нибудь из стада совершает высокий прыжок, чтобы оглядеться и скорректировать направление бега.

Сайгаки — вечные кочевники и перемещаются постоянно, тем самым сохраняя степь. Дело в том, что большие стада вытаптывают и съедают много травы. Если это происходит длительное время на одном месте — так бывает при бесконтрольном выпасе домашних животных, — то степь из-за перевыпаса начинает деградировать — превращаться в пустыню.

В начале зимы, с наступлением гона, начинаются брачные турниры между самцами. Сражения нередко бывают такими ожесточенными, что оканчиваются смертью одного из соперников.

Кулан

Куланы, с их достаточно крупными размерами и относительно небольшими ушами, внешне очень напоминают лошадей. Однако хвост у них похож на ослиный, с кисточкой на конце.

Обитают куланы в степных и полупустынных районах Азии. Еще в XVI в. эти животные были широко распространены и встречались даже на Украине, в Казахстане и Сибири. С освоением степей человеком многотысячные стада куланов исчезли с исконных мест обитания. Сейчас состояние их численности вызывает тревогу. Несколько сотен особей сохранилось в заповедниках Средней Азии, Монголии, Китая и в некоторых малонаселенных местах Ирана и Афганистана. Вид занесен в Международную Красную книгу. Чтобы сохранить куланов, ученые расселяют их в места былого распространения.

Несколько сотен особей сохранилось в заповедниках Средней Азии, Монголии, Китая и в некоторых малонаселенных местах Ирана и Афганистана. Вид занесен в Международную Красную книгу. Чтобы сохранить куланов, ученые расселяют их в места былого распространения.

Куланы — стадные животные. Встречаются группами по 6-10 особей, а зимой по нескольку сотен. В табуне верховодит жеребец, вокруг которого держится 4-5 самок и молодые жеребята. Куланы, обитающие в засушливых местах, стараются находиться недалеко от водопоя. Еще бы! Ведь в день кулану необходимо выпить до двух ведер воды.

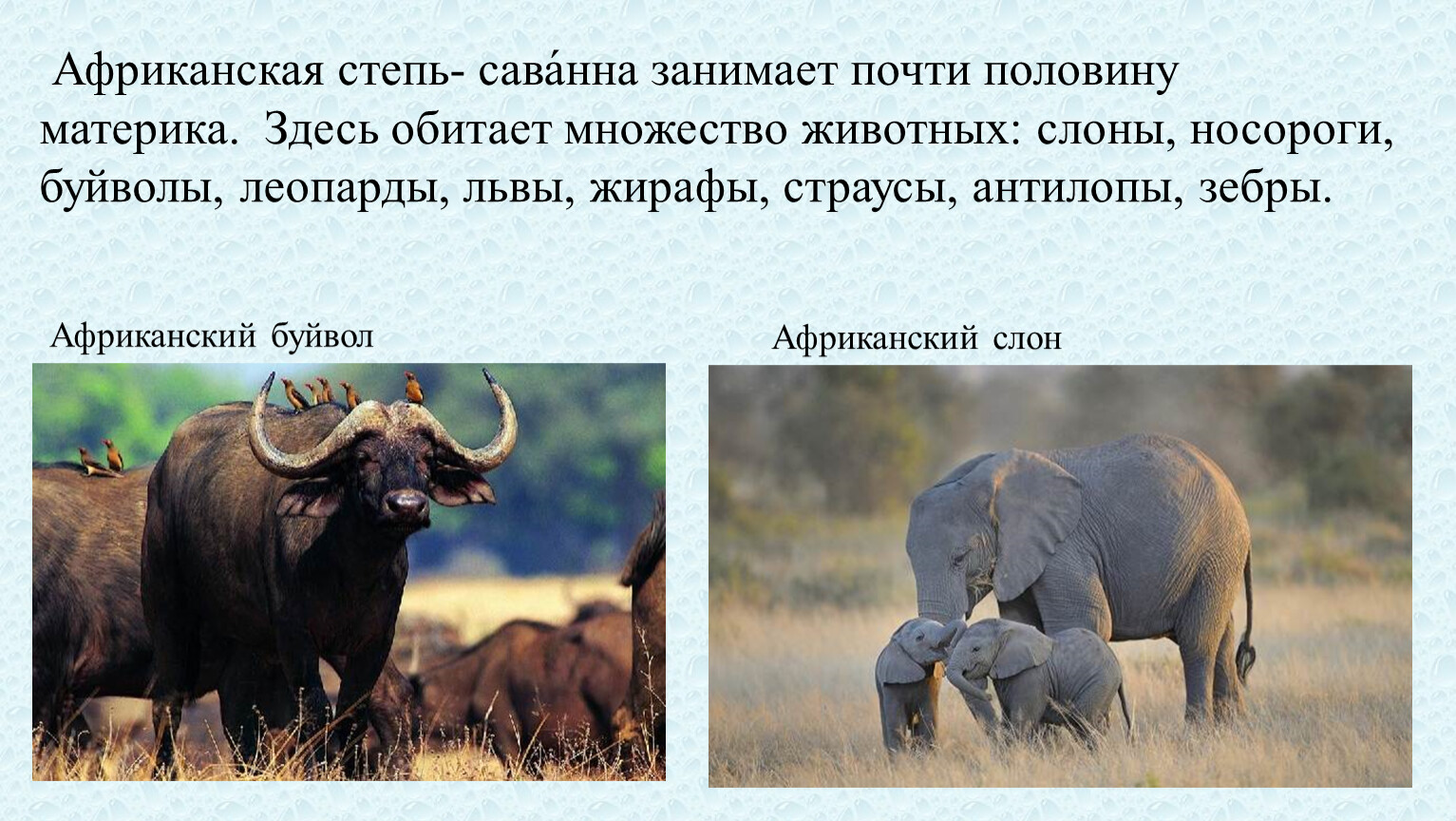

Антилопы гну обитают в широких просторах саванн Центральной и Восточной Африки. Они практически постоянно путешествуют в поисках новых пастбищ. Каждую весну многочисленные смешанные стада антилоп гну, зебр и газелей совершают огромные переходы длиной более 150 км, возвращаясь из Кении в национальный парк Серенгети на равнинах Танзании. Гну прилагают много усилий, обеспечивая своих детенышей хорошим кормом с богатых высокогорных пастбищ, который так необходим малышам для дальнейшего роста.

Существует два вида антилоп гну: голубой, или белобородый, гну встречается гораздо чаще, чем покрытый коричневой шерстью белохвостый, или обыкновенный, гну, которого можно теперь встретить только в национальных парках и заповедниках. Высота этих антилоп может составлять от 90 см до 1,7 м. Питаются гну травой и мелким кустарником и, как и все растительноядные животные, постоянно находятся под угрозой нападения со стороны крупных хищников. Особенно уязвимы детеныши антилоп, и выжить могут только самые сильные из них. Главными врагами антилоп ту, которые часто пасутся вместе с другими видами антилоп, а также с зебрами и страусами, являются львы.

Когда-то огромные стада североамериканских бизонов паслись в прериях по всей территории от провинции Альберта до Нью-Мехико. Весной они направлялись на север, по пути самки приносили детенышей, увеличивая поголовье стада. Неконтролируемая охота на этих крупных животных привела к тому, что за последние столетие животные были почти уничтожены. В настоящее время они находятся под охраной закона. Из европейских родственников бизонов — зубров — осталось лишь несколько сотен животных, живущих в национальных парках Германии и Польши.

В настоящее время они находятся под охраной закона. Из европейских родственников бизонов — зубров — осталось лишь несколько сотен животных, живущих в национальных парках Германии и Польши.

Как бизоны помогли расширению прерий?

Еще до прибытия европейцев обширные пространства на территории нынешних США к востоку от реки Миссисипи были покрыты травой, хотя по климатическим и почвенным условиям там должны были бы расти леса. Многие ученые считают, что помимо периодических пожаров распространению прерий в этом районе способствовали огромные стада бизонов, вытаптывавших и объедавших лесную поросль. Со временем старые деревья погибли, а смены им не было. Выеденная животными трава, в отличие от деревьев, вырастала и занимала их место.

И сегодня ученые наблюдают, как африканские слоны способствуют распространению степной растительности. Эти животные поедают, помимо всего прочего, листья и молодые побеги деревьев, в результате чего растения гибнут. А после исчезновения деревьев их место занимает совсем иной тип растительности.

Каракал

В степных и полупустынных районах Азии и Африки обитает редкая кошка — каракал. Длина тела каракала до 80 см, а высота в холке до 50 см. Телосложение легкое, изящное.

Каракал держится песчаных и нагорных пустынь с зарослями саксаула, тамарикса и других кустарников. Это ловкое, стремительное животное. Как и все кошачьи (кроме гепарда), каракал имеет втяжные когти и подвижные пальцы. Это делает его лапу совершенным хватательным органом. Каракал способен в прыжке ловко схватить любую взлетающую или пролетающую над головой птицу. Он ловит их, взмахивая одновременно обеими передними лапами. В Индии любители охоты издавна приручали каракалов и использовали для ловли птиц и зайцев. Охотясь, каракал бесшумно подкрадывается к стае птиц, например голубей, и стремительно бросается в самую середину, хватая добычу на лету. В пищевой рацион каракала входят также зайцы и грызуны: тушканчики, песчанки, суслики.

Я всю жизнь живу в степи. Летом у нас практически нет дождей, все засыхает. Зимой морозы с буранами, все заметает. И, казалось бы, кто может жить в таких условиях, какая живность может это вынести? А ведь много всего живого водится и в степи.

Зимой морозы с буранами, все заметает. И, казалось бы, кто может жить в таких условиях, какая живность может это вынести? А ведь много всего живого водится и в степи.

Мелкие животные, встречающиеся в степи

В степи спрятаться негде, поэтому чаще здесь встречаются небольшие животные . Я в своей жизни их видела не так много, но видела. Чаще это были суслики и сурки . Весной они вылезают из норок, стоят как столбики, греются на солнышке после зимы. Суслики – вредители полей, сжирают весной зеленые побеги, а осенью – зерно. Зимой в спячку ложатся, невидно их.

Сурки более крупные и мощные зверьки, такие большие ходы и многокомнатные камеры роют под землей. Мусор из норок вытаскивают, нагребая приличные холмики. Потом стоят на этих холмах, как на боевом посту. Они свистят, предупреждая других об опасности, и все прячутся в норы. Сурки тоже спят всю зиму и очень хорошо размножаются.

Есть еще всякая мелочь:

- тушканчики;

- хомяки;

- полевки;

- черепахи;

- ежики.

Более крупные степные животные

Иногда можно увидеть у дорог корсака – степную лисицу . Не зря сочинили сказку про то, как лиса отобрала избушку у зайца. Корсак именно так и делает: занимает норки сурков или сусликов, самому ему лень рыть. Корсак – хищник, питается мелкими грызунами, ловит птиц и разоряет их гнезда.

Лисы прибегают (особенно зимой) к обочинам дорог порыться в выброшенном мусоре, вдруг найдется что-то съестное. Или едят сбитых автомобилями птиц.

Корсак относится к семейству собачьих, поэтому может лаять, скулить, рычать и тявкать.

Раньше на них охотились и шили из них рыжие шапки и воротники. Сейчас тоже охотятся. Но реже.

В нашей степи можно встретить и зайцев . Зимой они обдирают кору на садовых деревьях, досаждая этим садоводам.

Сайгаки – степные антилопы

О, эти животные очень выносливые , подолгу могут обходиться без еды и воды . А как вы хотели в засушливых степях-то. Могут преодолевать без отдыха большие расстояния по пыльной и жаркой степи. И не догнать, бывает, их, мчатся со скоростью автомобиля. Есть сайгаки могут даже горькую полынь и ядовитые растения. Живут стадами , осенью начинается у них брачный период, идет борьба за самок. Победитель становится владельцем гарема (до 50-ти самок), а весной у них появляется потомство. Хорошенькие такие сайгачата на длинных тонких ножках.

Могут преодолевать без отдыха большие расстояния по пыльной и жаркой степи. И не догнать, бывает, их, мчатся со скоростью автомобиля. Есть сайгаки могут даже горькую полынь и ядовитые растения. Живут стадами , осенью начинается у них брачный период, идет борьба за самок. Победитель становится владельцем гарема (до 50-ти самок), а весной у них появляется потомство. Хорошенькие такие сайгачата на длинных тонких ножках.

Доклад «Животный мир степей» расскажет какие животные обитают в степи.

Сообщение о животных степиСтепь — это большое, ровное пространство с холмами, которые покрыты травянистой растительностью. Только около водоемов можно повидать кустарники или небольшие деревья.

Большущие степные пространства, к сожалению, не располагают разнообразием фауны.

В степной зоне обитает 90 видов млекопитающих, птицы и куча насекомых. Действительно, в условиях степи, а именно – скудной растительности, посушливого климата, малочисленных водоемов, холодных зим и огромной территории очень сложно прятаться от врагов и добывать себе пищу. Поэтому животные, обитающие здесь сильные и выносливы, а также могут долго обходиться без воды и пищи.

Поэтому животные, обитающие здесь сильные и выносливы, а также могут долго обходиться без воды и пищи.

В степях проживают куланы, сайгаки и джейраны , которые боясь волков, собираются в большие стада. Так им легче дать отпор хищникам. Скорость во время бега они развивают до 150 км в час.

В подземных норах обитают суслики, барсуки, сурки, хомяки, тушканчики и лисицы . Там они спасаются летом от непереносимой жары, а зимой от холода. В норах они хранят пищу и выращивают детенышей. Обитатели нор научились длительное время обходиться без воды, употребляя сочную растительность.

А вот горностаи, хорьки и волки норы не роют. Воинственность позволяет им занимать чужие жилища, выгоняя из них законных владельцев.

Среди всеядных животных в степях большое количество птиц, рептилий и ежей . Они питаются ягодами и насекомыми

Отдельное место принадлежит пресмыкающимся. Наиболее часто в степи встречается полоз и степная гадюка .

Воздушное пространство степей покоряют степные орлы, курганники, канюки, соколы и пустельги, чибисы и жаворонки. В таких немногочисленных водоемах и около них обитают цапли, а также куропатки.

В таких немногочисленных водоемах и около них обитают цапли, а также куропатки.

Более разнообразен животный мир в степях Америки. Здесь на просторах можно встретить муравьедов, броненосцев, ягуаров, страусов.

В Украине самой большой и популярной является степная заповедная зона «Аскания-Нова». Много животных и растительности на ее территории находятся на грани вымирания или занесены в Красную Книгу. Помимо этого, заповедник входит в число 7 природных чудес света.

Надеемся, изложенная информация о животных степи помогла Вам. А свой рассказ о животных степей Вы можете оставлять через форму комментариев.

Природные зоны Северной Америки — урок. География, 7 класс.

В Северной Америке природные зоны располагаются не так, как на других материках. На севере они вытянуты с запада на восток, но в центральной части их протяжённость меняется на меридиональную (с севера на юг), что связано с особенностями рельефа материка и циркуляцией атмосферы. Рассмотрим природные зоны Северной Америки, двигаясь с севера на юг.

Рассмотрим природные зоны Северной Америки, двигаясь с севера на юг.

Распространены на островах Канадского Арктического архипелага. Климат — арктический. Поверхность лишена почвы, из растительности — только мхи и лишайники. Встречаются белые медведи.

Переходная зона, соединяющая в себе черты тундры и тайги.

Тайга — это хвойный лес с небольшой примесью мелколиственных пород (берёза, осина, ольха), произрастающий в умеренном климатическом поясе. Хвойные деревья — лиственница, сосна, ель, пихта разных видов. Животные тайги: лось, олень вапити, медведи гризли и чёрный, дикобраз, куница, росомаха, рысь, скунс, выдра, белка-летяга, зайцы разных видов, бобр и другие. Почвы — подзолистые.Смешанные леса

В смешанных лесах произрастают как хвойные, так и лиственные породы деревьев. В отличие от тайги здесь более благоприятный климат и более плодородные почвы (серые и бурые лесные), что позволяет произрастать дубу, буку, клёну, ясеню, многим видам берёзы, тюльпанному дереву, каштану и другим лиственным породам. Из животных здесь обитают олени, медведи-барибалы, разные виды волков, лис и зайцев, белки-летяги, летучие мыши (кожаны), дикобразы, еноты, кроты, опоссумы, аллигаторы, много разнообразных птиц (дятлы, пересмешники, дикие индюки, несколько видов попугаев и колибри). Произрастают в районе Великих Американских озёр.

Из животных здесь обитают олени, медведи-барибалы, разные виды волков, лис и зайцев, белки-летяги, летучие мыши (кожаны), дикобразы, еноты, кроты, опоссумы, аллигаторы, много разнообразных птиц (дятлы, пересмешники, дикие индюки, несколько видов попугаев и колибри). Произрастают в районе Великих Американских озёр.

Переходная зона, соединяющая в себе черты смешанных лесов и степей.

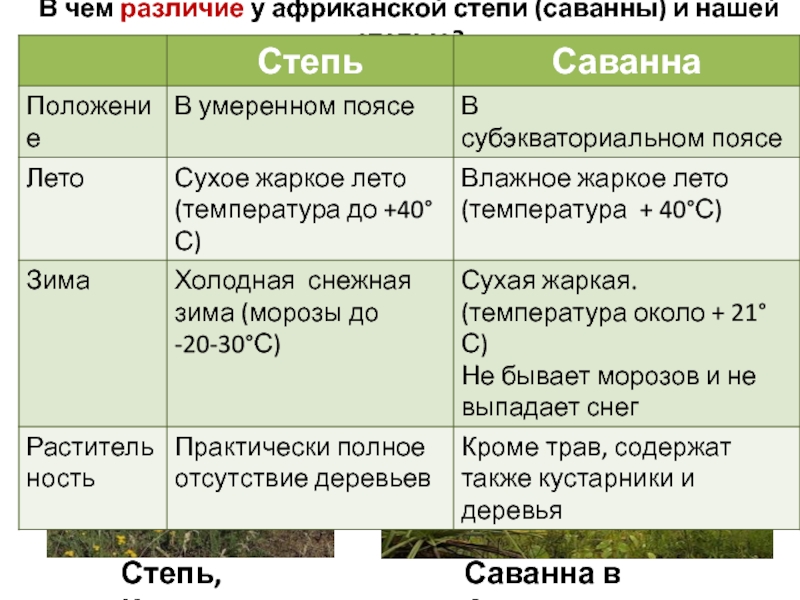

Степи — безлесные пространства, покрытые травянистой растительностью, распространённые в умеренном и субтропическом климатических поясах. Почвы — каштановые, чернозёмовидные. Среди трав преобладают злаки. Поскольку эта зона наиболее благоприятна для сельского хозяйства, она практически целиком изменена человеком, и крупных диких животных (бизоны, койоты, лисы, скунсы, пумы) здесь осталось очень мало, чаще встречаются грызуны, пресмыкающиеся и птицы. В Северной Америке степи носят название прерии. Занимают Великие равнины, частично Центральные равнины, Примексиканскую и Миссисипскую низменности.

Растут южнее \(38\)° с. ш. на побережье Тихого океана. Представлены вечнозелёными деревьями и кустарниками (маквис). В горах произрастает эндемик Северной Америки и самое большое дерево в мире — секвойя — вечнозелёное хвойное дерево, достигающее \(90\) м в высоту. Климат сухой летом и влажный зимой.

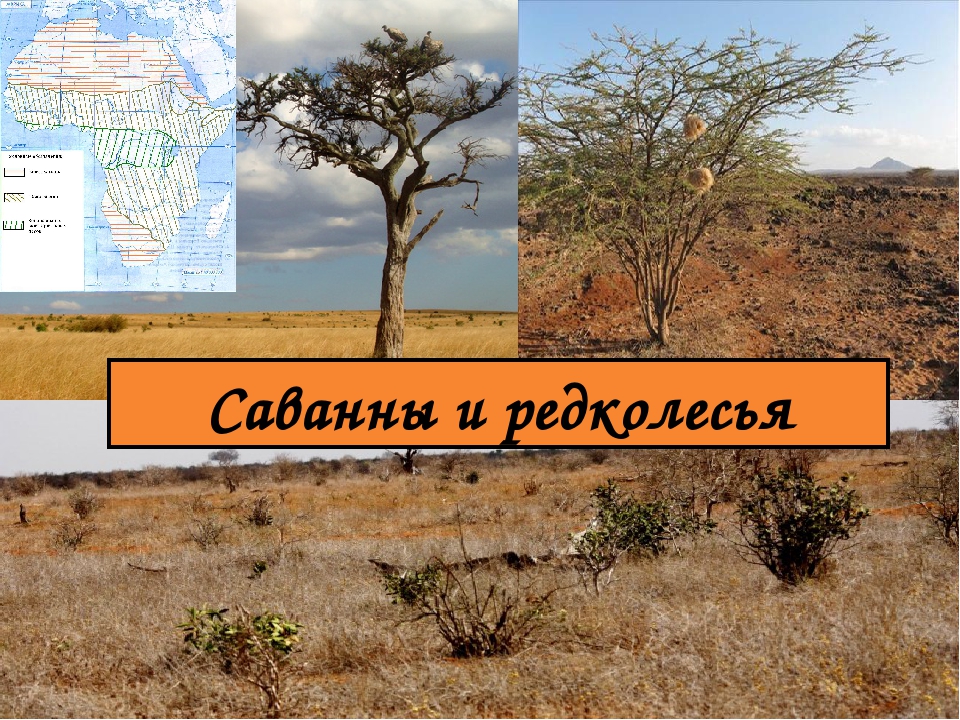

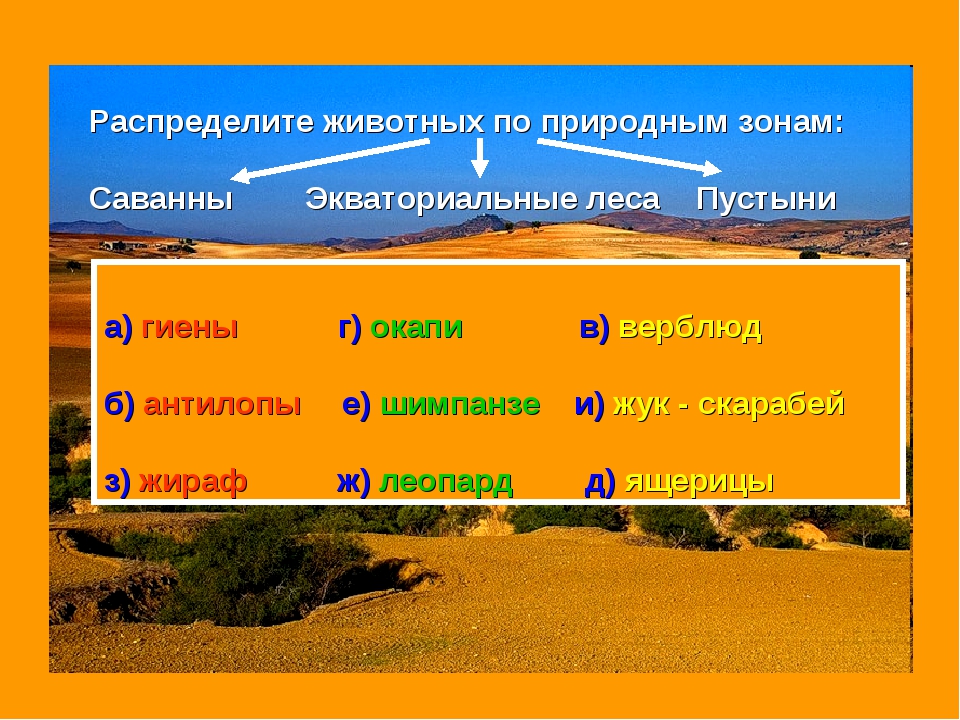

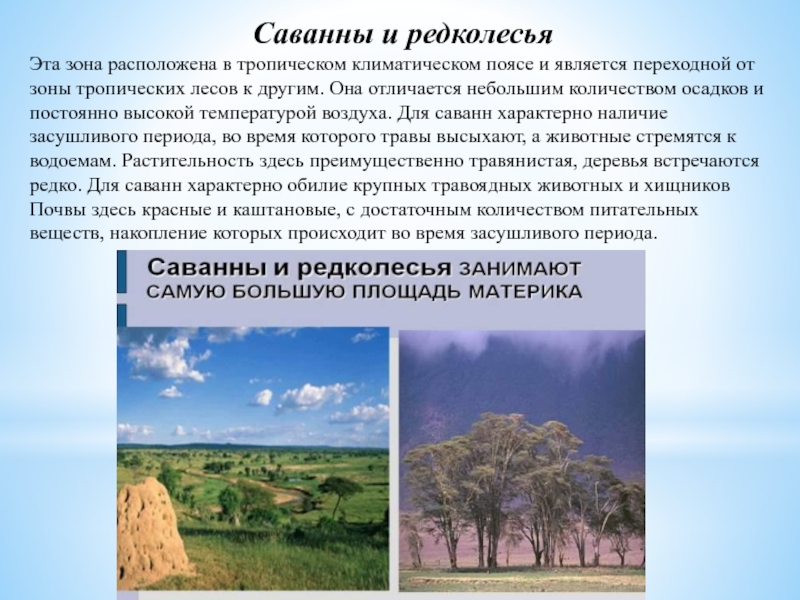

Природная зона саванн и редколесья: характеристика, описание, особенности климата и почвы саванны, географическое положение.

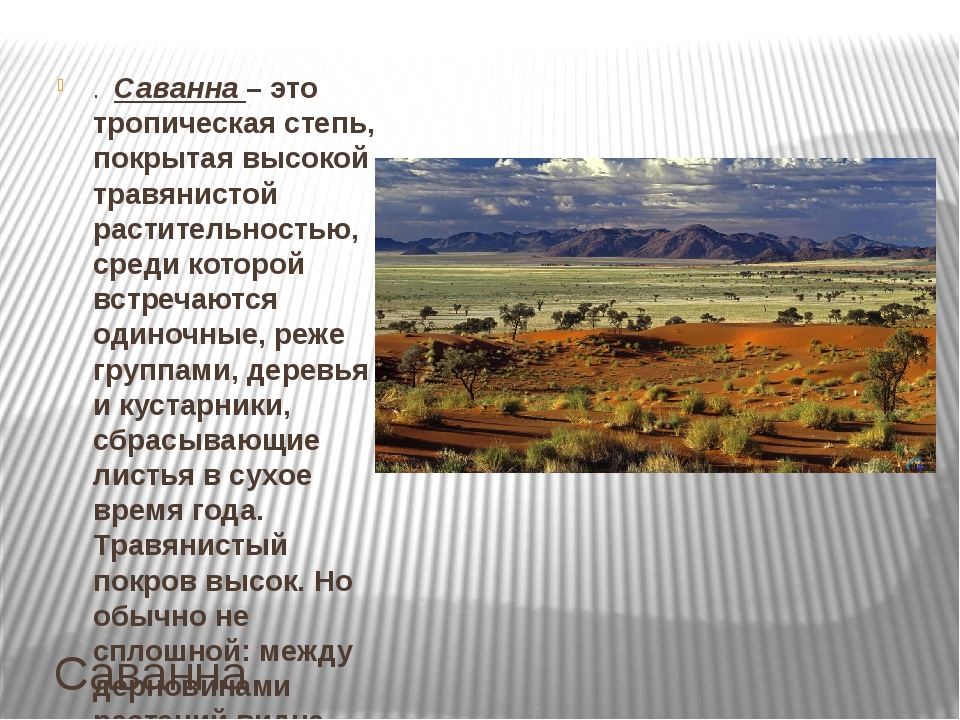

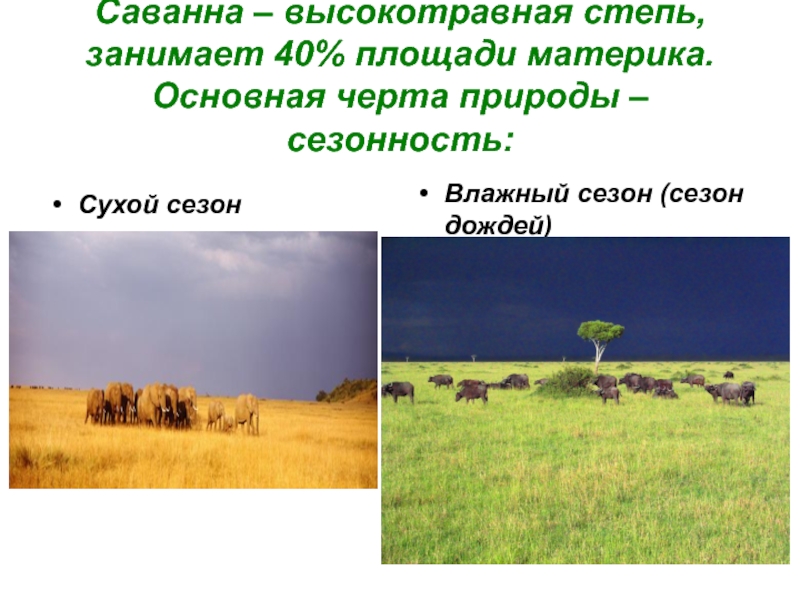

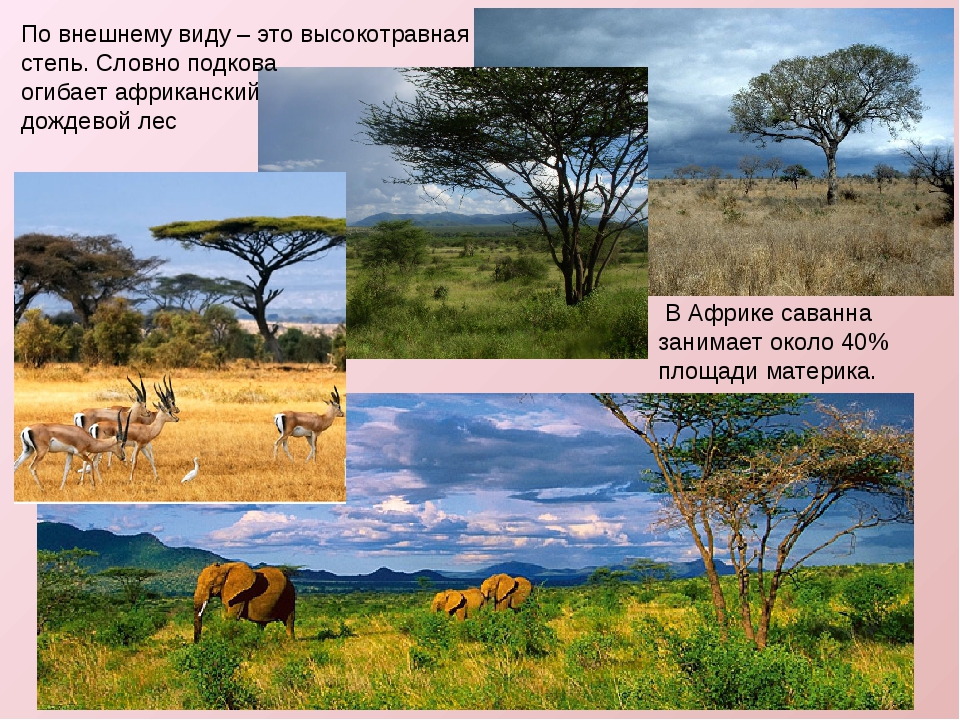

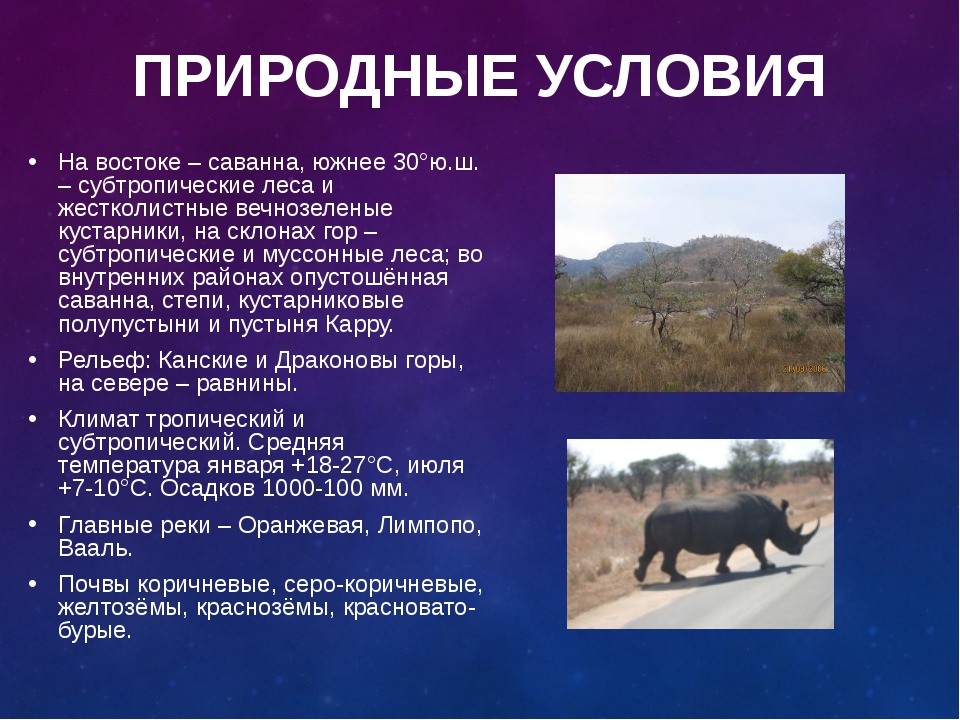

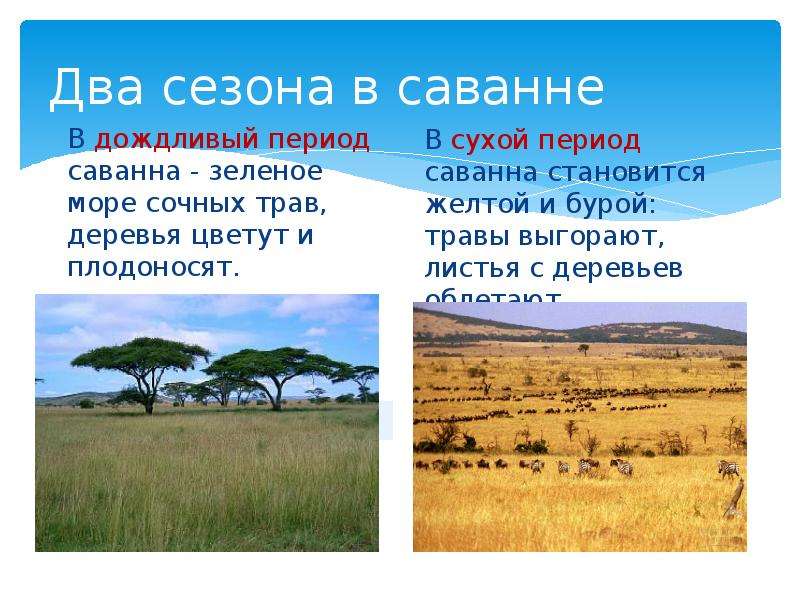

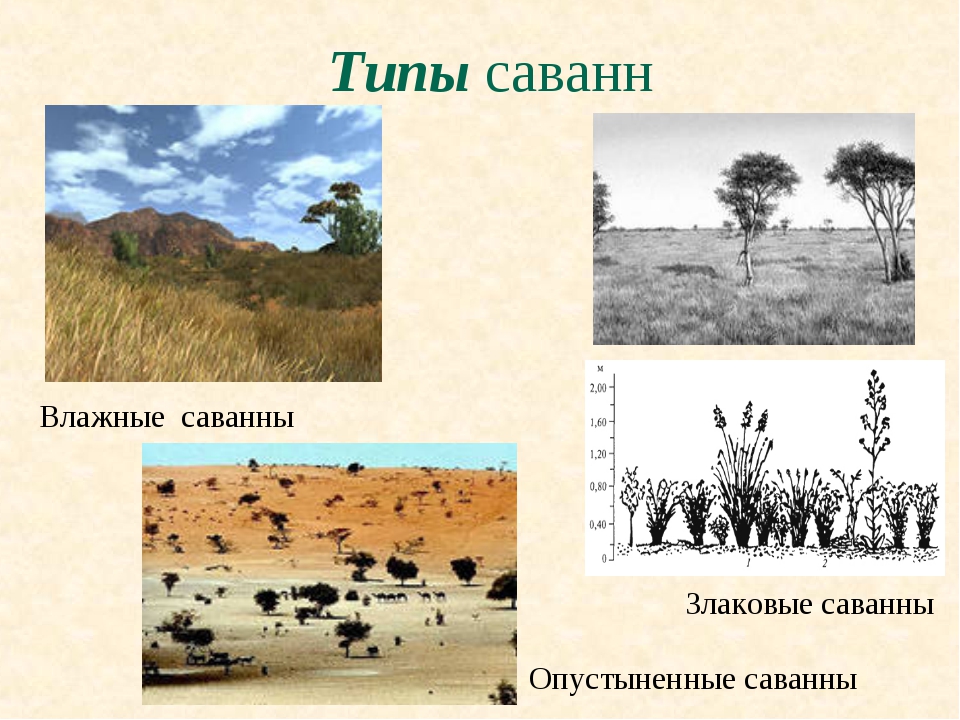

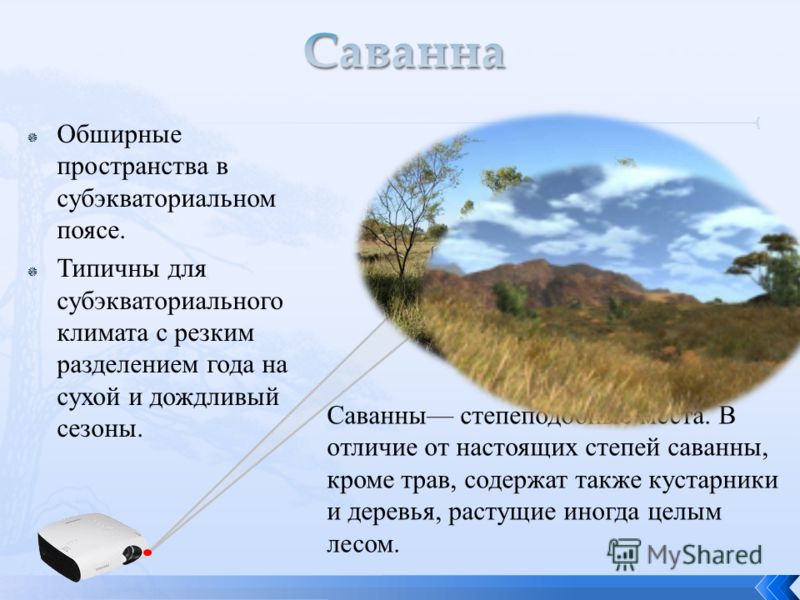

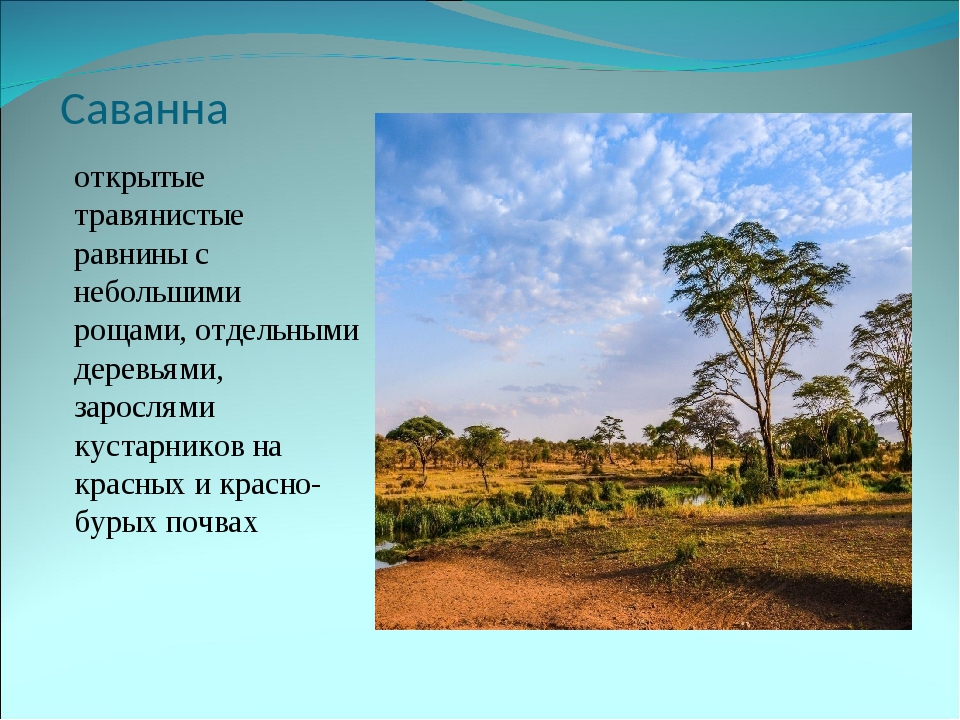

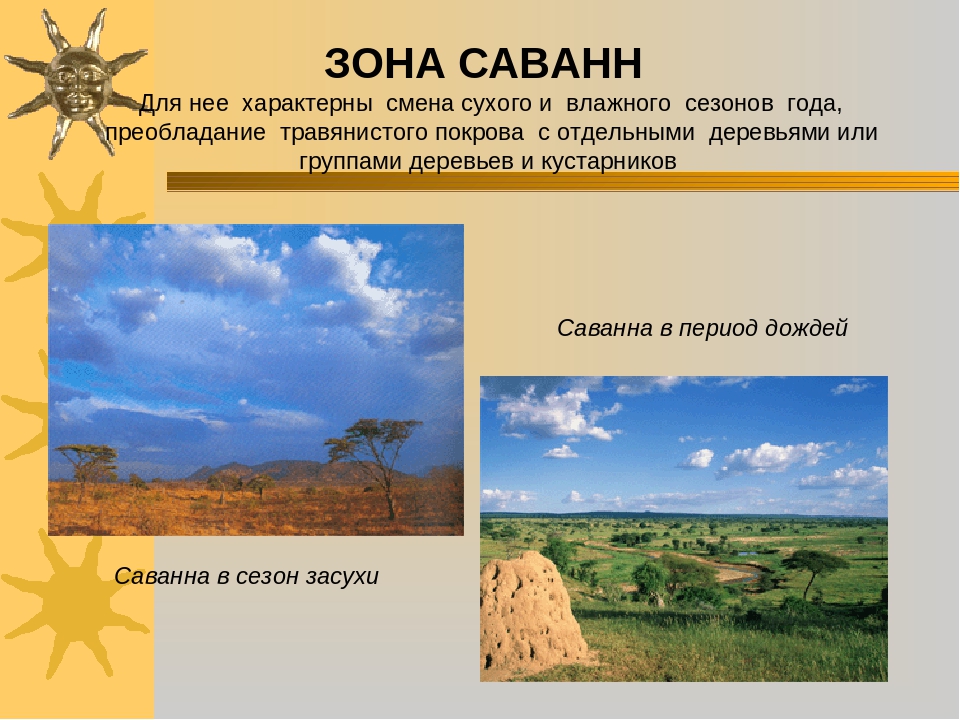

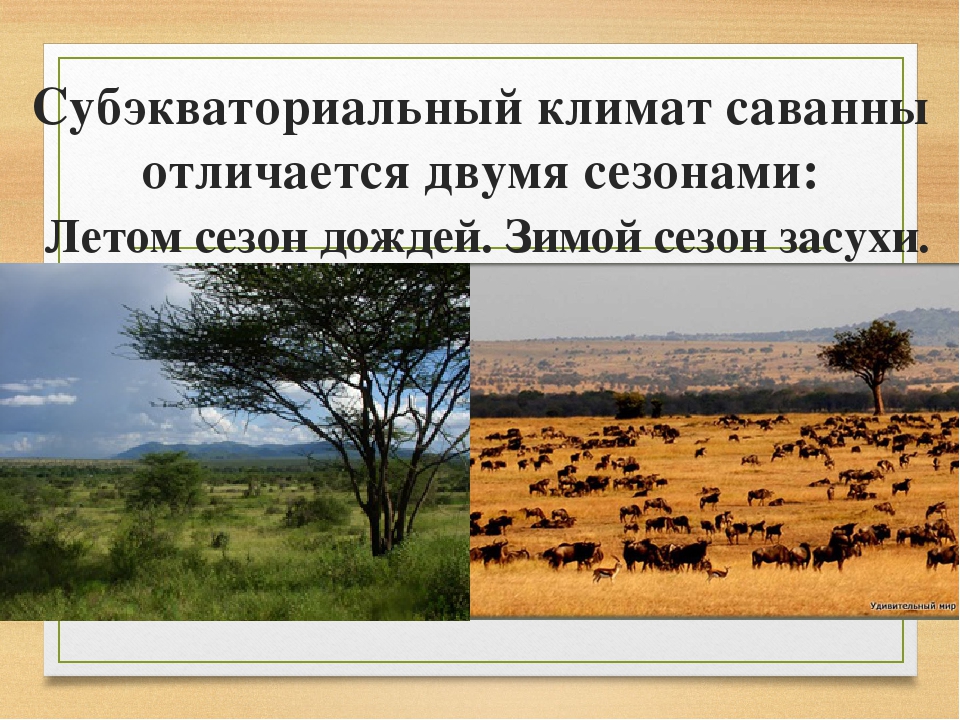

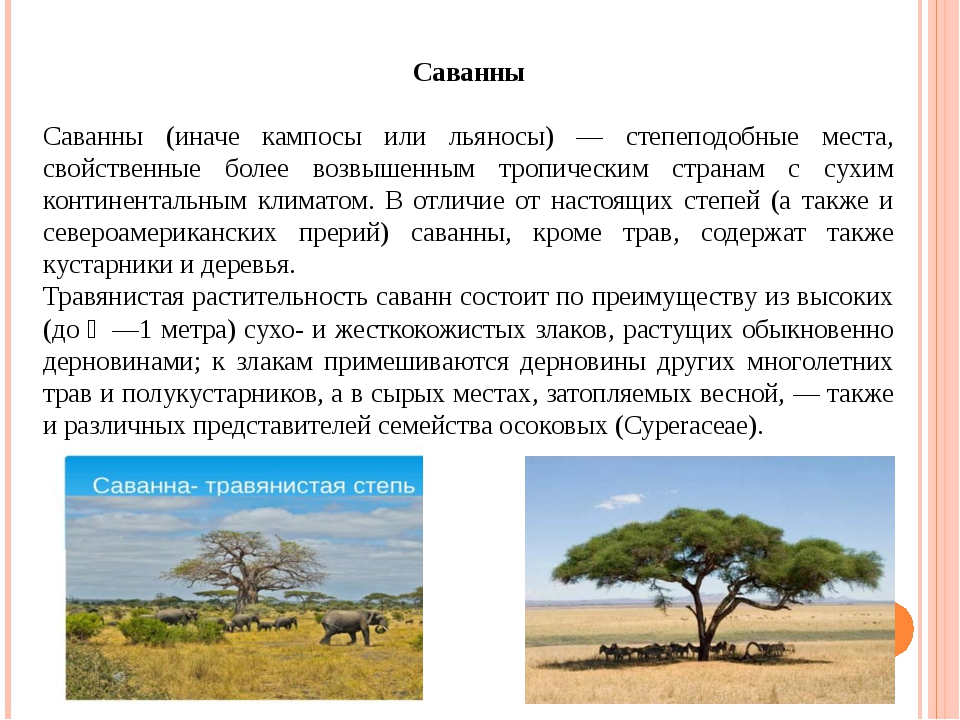

Саванны и редколесья – это природная зона, встречающаяся преимущественно в субэкваториальных поясах обоих полушарий, хотя участки саванн встречаются и в тропиках и субтропиках. Наиболее характерной чертой этой зоны является сезонно-влажный климат с чёткой сменой периода дождей и засухи, который и обуславливает сезонный ритм всех природных процессов, также характерно преобладание ферраллитных почв и травянистой растительности с редкими, отдельно стоящими, группами деревьев.

Характеристика и описание природной зоны саванн и редколесья.

Смотрите географическое положение зоны саванн и редколесья на карте природных зон.

Наибольшая территория саванн располагается в Африке, занимая примерно 40 % всей её площади. Они также распространены в Южной Америке (в долинах реки Ориноко называются льяносами, а на Бразильском плоскогорье – кампосами), Австралии, на севере и востоке материка и в Азии (на Индо-Гангской равнине, Деканском плоскогорье и полуострове Индокитай).

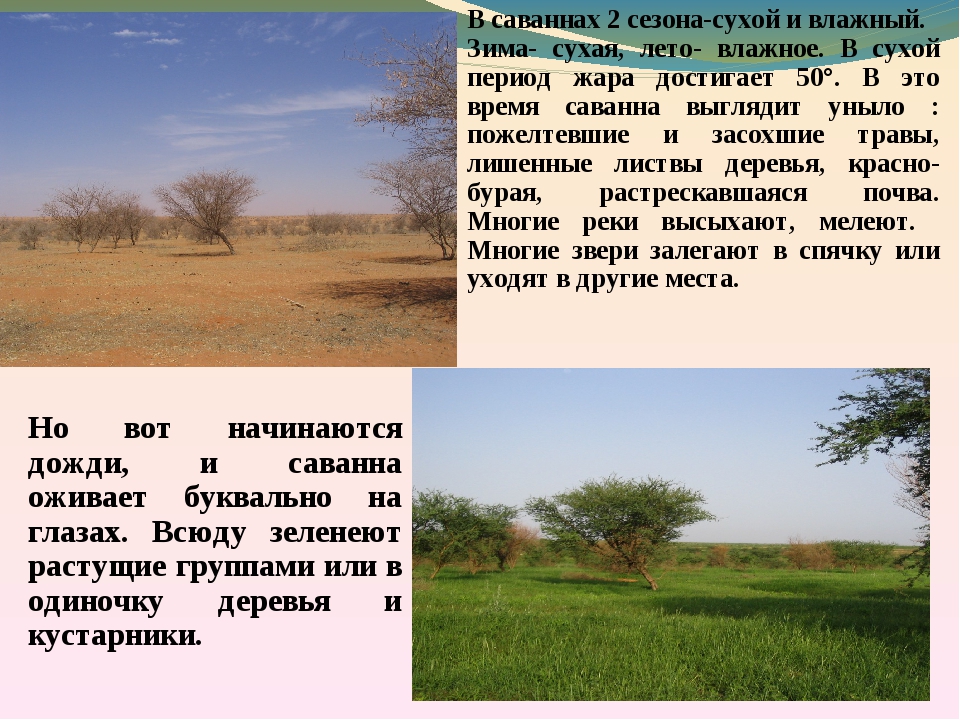

Климат. Для природной зоны саванн и редколесий характерна пассатно-муссонная циркуляция воздушных масс, где зимой господствует сухой тропический воздух, а летом – влажный экваториальный. По мере удаления от экваториального пояса длительность дождливого сезона сокращается с 8-9 месяцев до 2-3 месяцев на внешних границах зоны. В том же направлении убывает и годовая сумма осадков (от 2000 мм до 250 мм в год). Также характерной особенностью саванн является сравнительно небольшие сезонные колебания температур (от 15 до 32 градусов), а вот суточные амплитуды могут быть существенны, достигая 25 градусов. Все эти характерные климатические особенности нашли отражение во всех компонентах природной среды саванн и редколесий.

Все эти характерные климатические особенности нашли отражение во всех компонентах природной среды саванн и редколесий.

Почвы саванн напрямую зависят от продолжительности периода дождей и характеризуются промывным режимом. Ближе к экваториальным лесам, там, где этот сезон длится до 9 месяцев, образуются красные ферраллитные почвы. На территории, где сезон дождей меньше 6 месяцев, характерны типичные саванные красно-бурые почвы, а на границах с полупустынями почвы малопродуктивны и с тонким слоем перегноя.

Природная зона саванн и редколесий очень активно осваивается человеком, что часто приводит к непоправимым её изменениям (например, процессам опустынивания).

Видео: «African Savanna» by Pim Niesten.

Луга, кустарники, саванны и пустыни

Пастбища, также известные как прерии, степи или саванны, отличаются естественным преобладанием травянистой растительности, как правило, в районах, где осадков недостаточно для поддержания роста леса, но не настолько мало, чтобы образовалась пустыня. Пустыни — это биомы, характеризующиеся небольшим количеством влаги — обычно менее 250 мм осадков в год.

Пустыни — это биомы, характеризующиеся небольшим количеством влаги — обычно менее 250 мм осадков в год.

Характеристики лугов, кустарников, саванн и пустынь

Пастбища составляют немногим более одной трети U.С. землепользования. Ландшафты с растительностью, преимущественно состоящей из трав и/или кустарников, часто характеризуются как пастбища, саванны и кустарники. Эти биомы могут включать степи, высокотравные и низкотравные прерии. Обычно луга содержат только травы, такие как меч-трава, тогда как в саваннах растут как травы, так и широко рассредоточенные деревья; деревья в этих ландшафтах не образуют навес, как в лесах. Хотя температура этих типов земель может варьироваться от полузасушливых до полувлажных, эти системы часто имеют общие характеристики плодородных, богатых питательными веществами почв с теплым или жарким сезоном летом и холодным или морозным сезоном зимой.

В Соединенных Штатах луга, саванны и кустарники в районе Великих равнин обычно считаются умеренными. Биорегионы юго-запада Соединенных Штатов, такие как Сонора и Мохаве, включают пустыни с мягкой и холодной зимой и ксерические кустарники, которые сохраняются при небольшом количестве влаги. Точно так же пустыни — это биомы, характеризующиеся небольшим количеством влаги — обычно менее 250 мм годовых осадков. В районе Скалистых гор и вдоль Тихоокеанского побережья и Северной Калифорнии присутствуют межгорные пустыни и ксерические кустарники, а также луга и кустарники умеренного пояса.Ландшафт Аляски включает в себя замерзшую тундру, тип степной системы, где рост деревьев ограничен низкими температурами и коротким вегетационным периодом. Эти биорегионы сталкиваются с уникальными проблемами управления из-за последствий изменения климата.

Биорегионы юго-запада Соединенных Штатов, такие как Сонора и Мохаве, включают пустыни с мягкой и холодной зимой и ксерические кустарники, которые сохраняются при небольшом количестве влаги. Точно так же пустыни — это биомы, характеризующиеся небольшим количеством влаги — обычно менее 250 мм годовых осадков. В районе Скалистых гор и вдоль Тихоокеанского побережья и Северной Калифорнии присутствуют межгорные пустыни и ксерические кустарники, а также луга и кустарники умеренного пояса.Ландшафт Аляски включает в себя замерзшую тундру, тип степной системы, где рост деревьев ограничен низкими температурами и коротким вегетационным периодом. Эти биорегионы сталкиваются с уникальными проблемами управления из-за последствий изменения климата.

Вызовы, создаваемые изменением климата для пастбищ, кустарников, саванн и пустынь

Национальный фонд дикой природы сообщает, что последствия изменения климата, такие как сдвиги температуры и количества осадков, окажут прямое воздействие на пастбища и кустарники и могут усугубить существующие факторы стресса для этих систем. Воздействие на эти необычайно разнообразные места обитания — от замерзшей аляскинской тундры до засушливых пастбищ на юго-западе — будет значительно различаться в зависимости от региона и типа экосистемы. Тем не менее, изменение климата уже влияет на здоровье и жизнеспособность этих важных природных систем, угрожая не только их многочисленным преимуществам для людей и дикой природы, но и подрывая их способность очищать воздух от парниковых газов, которые являются основной причиной изменения климата. .

Воздействие на эти необычайно разнообразные места обитания — от замерзшей аляскинской тундры до засушливых пастбищ на юго-западе — будет значительно различаться в зависимости от региона и типа экосистемы. Тем не менее, изменение климата уже влияет на здоровье и жизнеспособность этих важных природных систем, угрожая не только их многочисленным преимуществам для людей и дикой природы, но и подрывая их способность очищать воздух от парниковых газов, которые являются основной причиной изменения климата. .

В отчете под названием «Изменение климата на пастбищах, кустарниках и пустынях внутренних районов американского Запада: обзор и оценка потребностей» ученые подвели итоги текущих исследований изменения климата и его потенциального воздействия на пастбища, кустарники и пустынные экосистемы.В отчете рассматриваются модели и ответы животных, растений и инвазивных видов, а также уязвимости, генетическая адаптация и среда обитания.

Некоторые ключевые выводы отчета включают:

- На рубеже столетий климат западной части Соединенных Штатов может стать несовместимым с существующими типами растительности, что приведет к изменению моделей распределения наземных экосистем.

- В засушливых и полузасушливых кустарниках и пустынях инвазивные виды трав с более высокой воспламеняемостью, такие как читграсс, будут распространяться и увеличивать частоту и дальность возгорания.

- Повышение температуры может повлиять на время развития насекомых и может привести к значительному увеличению количества поколений в год/в среде обитания и подвергнуть колонизации новые среды.

- Высыхающие реки и водно-болотные угодья, которые в настоящее время поддерживают широкий спектр флоры и фауны, исключительно уязвимы к изменению климата и погодных тенденций, что создает проблемы и возможности для сохранения.

Кроме того, в этом отчете сделан вывод о том, что существует неотложная потребность в улучшенных инструментах и подходах для оценки уязвимости и сохранения разнообразия всех земель.

Лучшие практики управления: что делают земельные фонды

Изменение климата угрожает биоразнообразию пастбищ, кустарников и пустынь в масштабах от гена до сложных экосистем. Министерство сельского хозяйства США сообщает, что скорость изменения климата может превзойти нормальную устойчивость экосистемы, нарушив функционирование экосистемы и предоставление критически важных услуг. Имеются и используются руководящие принципы по выявлению и сохранению видов, находящихся под угрозой, с помощью различных экспериментальных методов.Хотя эти подходы и модели для прогнозирования будущих рисков развиваются и не являются общепризнанными или применимыми, пастбища и кустарники все чаще оцениваются как с точки зрения их уязвимости к изменению климата, так и с точки зрения их потенциала для смягчения последствий увеличения выбросов.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что скорость изменения климата может превзойти нормальную устойчивость экосистемы, нарушив функционирование экосистемы и предоставление критически важных услуг. Имеются и используются руководящие принципы по выявлению и сохранению видов, находящихся под угрозой, с помощью различных экспериментальных методов.Хотя эти подходы и модели для прогнозирования будущих рисков развиваются и не являются общепризнанными или применимыми, пастбища и кустарники все чаще оцениваются как с точки зрения их уязвимости к изменению климата, так и с точки зрения их потенциала для смягчения последствий увеличения выбросов.

Элементы, используемые для выявления видов или систем, уязвимых к изменению климата, включают воздействие воздействия изменения климата, чувствительность или степень изменения организма или системы, а также их способность приспосабливаться к изменению.Оценки уязвимости сосредоточены на уникальных переменных или комбинациях переменных для сравнения организмов, природных систем или человеческих систем и широко варьируются в своих целях; все полагаются на прогнозы будущих условий. Эти оценки помогают в планировании стратегий адаптации и определении приоритетов управления. Доступные инструменты оценки включают: индексы уязвимости, моделирование процессов, оценку изменений в распределении видов или сообществ, а также интегрированные модели. Исследования должны быть сосредоточены на улучшенных прогнозах изменения климата, моделях реагирования видов и мест обитания, определении новых составов сообществ и вариантах управления.

Эти оценки помогают в планировании стратегий адаптации и определении приоритетов управления. Доступные инструменты оценки включают: индексы уязвимости, моделирование процессов, оценку изменений в распределении видов или сообществ, а также интегрированные модели. Исследования должны быть сосредоточены на улучшенных прогнозах изменения климата, моделях реагирования видов и мест обитания, определении новых составов сообществ и вариантах управления.

Американский углеродный регистр подчеркивает потенциал пастбищных систем для смягчения последствий: в 2010 году 636 миллионов акров пастбищ в Соединенных Штатах изолировали примерно 8,3 миллиона метрических тонн эквивалента выбросов CO2. Несмотря на их важность в качестве поглотителя углерода, высокие цены на сырьевые товары, растущий спрос на биотопливо и сырье, а также сокращение финансирования природоохранных мероприятий способствовали чистой потере около 9 % пастбищ страны с 1949 года. Сегодня несколько федеральных программ стимулирования доступны, чтобы избежать преобразования и сохранить экосистемные услуги пастбищных систем, и добровольные программы компенсации выбросов углерода начинают рассматривать проекты предотвращения преобразования.

Несмотря на то, что не существует универсального подхода к борьбе с климатическими воздействиями, природоохранные организации работают со своими сообществами, чтобы определить возможности для снижения уязвимости и повышения устойчивости, чтобы подготовиться к изменению температуры. Агентства предпринимают аналогичные шаги для реализации проектов, которые снижают риски и планируют устойчивость, включая адаптацию, смягчение последствий и участие в своих стратегических целях и задачах. Работая вместе, землеустроители могут выявлять уязвимые места и реализовывать проекты по адаптации, а также поддерживать усилия по сокращению выбросов парниковых газов за счет улучшения методов управления ресурсами.

Узнать больше

- Изменение климата на пастбищах, кустарниках и пустынях внутренних районов американского Запада: обзор и оценка потребностей, Министерство сельского хозяйства США / Лесная служба США

- Оценка избегаемого преобразования пастбищ и преобразования пахотных земель в пастбища в качестве потенциальных проектов по компенсации выбросов углерода, Резерв действий по борьбе с изменением климата

- Прогнозирование будущего воздействия управления земельными ресурсами, природных нарушений и выбросов CO2 на распространение древесной растительности на севере Великих равнин в условиях изменяющегося климата, Геологическая служба США

- Охрана лугов и кустарников: адаптация экосистемы к глобальному потеплению, Национальная федерация дикой природы

- Пастбища США и связанные с ними ресурсы: оценка экономических и биологических тенденций, Conner et al.

- Доклад США о мерах по борьбе с изменением климата за 2010 г., Государственный департамент США

Влияние изменения климата на пастбища

Последствия изменения климата для пастбищ и биорегионов прерий включают повышение сезонных, годовых, минимальных и максимальных температур и изменение характера осадков. Поскольку эти экосистемы относительно сухие с сильным сезонным климатом, они чувствительны к климатическим изменениям и уязвимы к изменениям климатического режима.Например, модельные расчеты показывают, что региональная засуха в районе выбоин прерий может привести к потере ценной среды обитания для размножения водоплавающих птиц в районе, который исторически производил 50–80% уток на континенте. Более сухие и жаркие условия также могут привести к вторжению новых видов и повышенному риску лесных пожаров.

Повышение температуры, уменьшение количества осадков и засуха уже наблюдаются в некоторых регионах, и, по прогнозам, засушливый юго-запад, в частности, станет еще более засушливым в этом столетии. В более влажных районах леса, вероятно, посягнут на существующие саванны, в то время как во все более засушливых районах пустыни, по прогнозам, будут увеличиваться в размерах и подниматься вверх по высоте, вызывая «опустынивание» засушливых пастбищных экосистем.

В более влажных районах леса, вероятно, посягнут на существующие саванны, в то время как во все более засушливых районах пустыни, по прогнозам, будут увеличиваться в размерах и подниматься вверх по высоте, вызывая «опустынивание» засушливых пастбищных экосистем.

Засуха является основным фактором воздействия на пастбищные и прерийные экосистемы и может привести к увеличению числа лесных пожаров и утрате местообитаний на водно-болотных угодьях, таких как выбоины в прериях, которые являются критически важной средой обитания для перелетных видов птиц, а также к миграции видов и сдвигу среды обитания.Сдвиг растительности от сообществ пастбищ C3 к C4 и фенологические сдвиги повлияют на экосистемы и виды, а изменения в составе видов и продуктивности растений могут также подействовать на сообщества людей, зависящие от сельскохозяйственного производства в этих регионах. Спутниковые снимки НАСА показывают, что во всем мире уже происходят предсказуемые изменения в продуктивности растений.

Спутниковые снимки НАСА показывают, что во всем мире уже происходят предсказуемые изменения в продуктивности растений.

Небольшие изменения температуры и количества осадков могут существенно изменить состав, распределение и численность видов на засушливых землях, а также продукты и услуги, которые они обеспечивают. Например, наблюдаемое и прогнозируемое снижение частоты отрицательных температур, удлинение безморозного сезона и повышение минимальных температур могут изменить ареалы видов растений и сместить географические и высотные границы многих засушливых земель.Степень этих изменений будет также зависеть от изменений в осадках и пожарах. Увеличение частоты засух также может вызвать серьезные изменения в растительном покрове. Утрата растительного покрова в сочетании с увеличением интенсивности осадков и вызванным климатом снижением устойчивости почвенных агрегатов резко увеличит потенциальную скорость эрозии. Перенос эродированных отложений в ручьи в сочетании с изменениями времени и величины минимального и максимального стока может повлиять на качество воды, прибрежную растительность и водную фауну.Земельные фонды и природоохранные агентства уже наблюдают за этими изменениями и работают над выявлением рисков, снижением уязвимости и управлением пастбищными системами в меняющихся условиях.

Увеличение частоты засух также может вызвать серьезные изменения в растительном покрове. Утрата растительного покрова в сочетании с увеличением интенсивности осадков и вызванным климатом снижением устойчивости почвенных агрегатов резко увеличит потенциальную скорость эрозии. Перенос эродированных отложений в ручьи в сочетании с изменениями времени и величины минимального и максимального стока может повлиять на качество воды, прибрежную растительность и водную фауну.Земельные фонды и природоохранные агентства уже наблюдают за этими изменениями и работают над выявлением рисков, снижением уязвимости и управлением пастбищными системами в меняющихся условиях.

Узнать больше

Градиентная организация местообитаний в лесостепи

Фронт Растениевод. 2020; 11: 236.

, 1, 2, † , 3, * † , 1 , 4 , 4 , 4, 5 , 1, 6 и 1László Erdős

László Erdős