Бесполое размножение — что это, определение и ответ

Бесполое размножение – это один из способов размножения, при котором следующее поколение развивается из соматических клеток без участия репродуктивных клеток — гамет. При бесполом размножении дочерние организмы имеют только одну родительскую особь и генетически идентичны ей.

В основе бесполого размножения лежит процесс митоза.

Преимуществом бесполого размножения является то, что организму не нужно тратить время и энергию на поиск полового партнера. Это позволяет ему размножаться быстрее. Таким образом, плюсами бесполого размножения являются:

Но также у бесполого размножения есть свои недостатки: виды организмов, размножающиеся бесполым путём, менее приспособлены к изменениям условий окружающей среды и уступают в естественном отборе более приспособленным видам. В процессе эволюции у эукариот возникает половой процесс как более прогрессивный признак.

Существует несколько видов бесполого размножения.

Бесполое размножение одноклеточных организмов

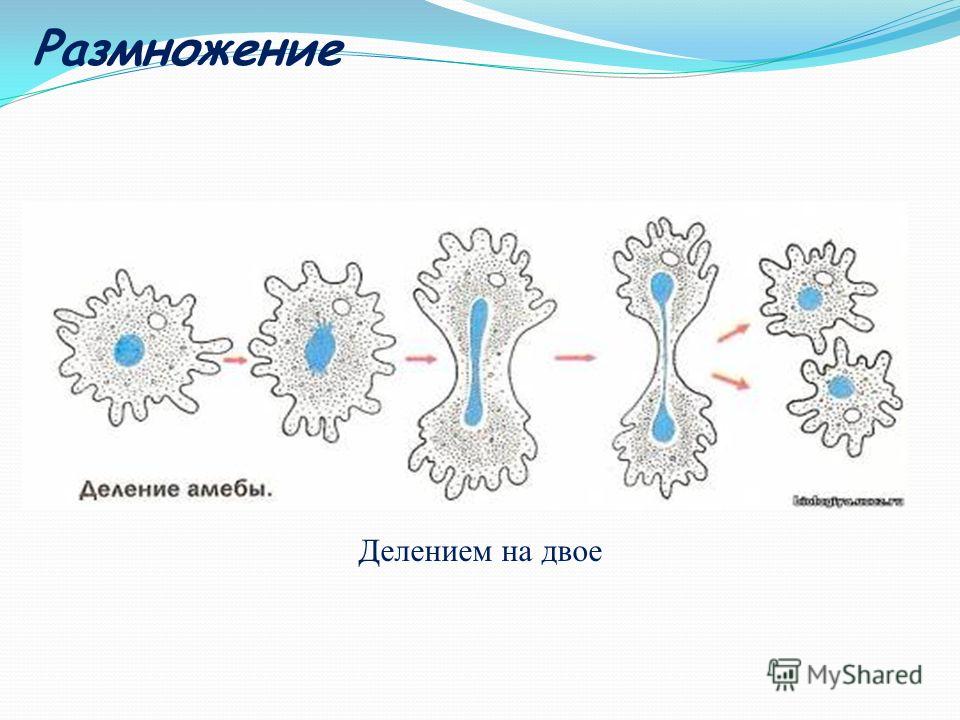

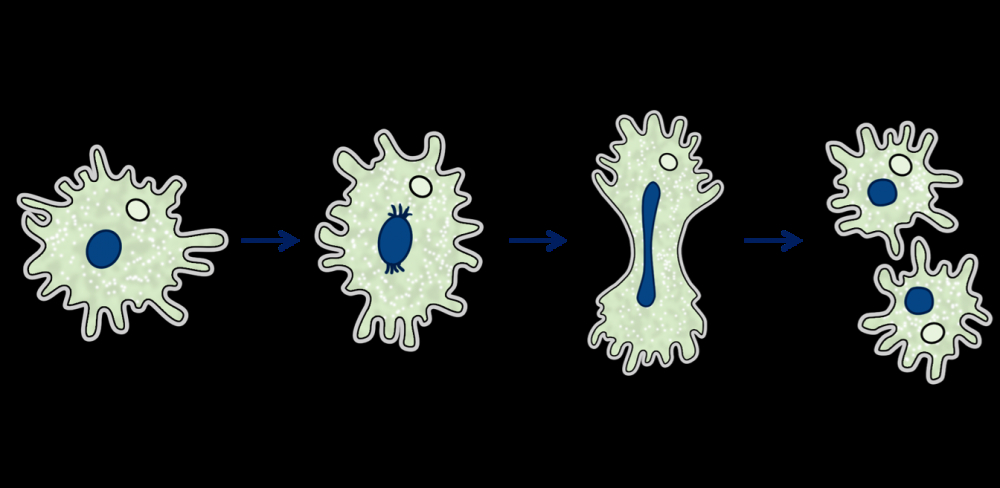

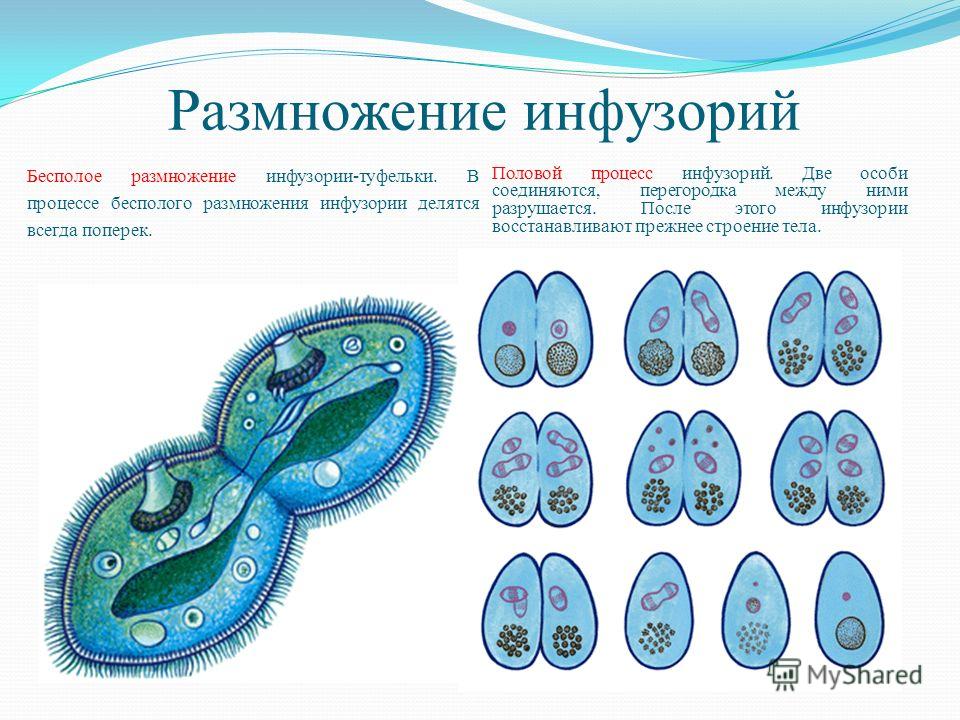

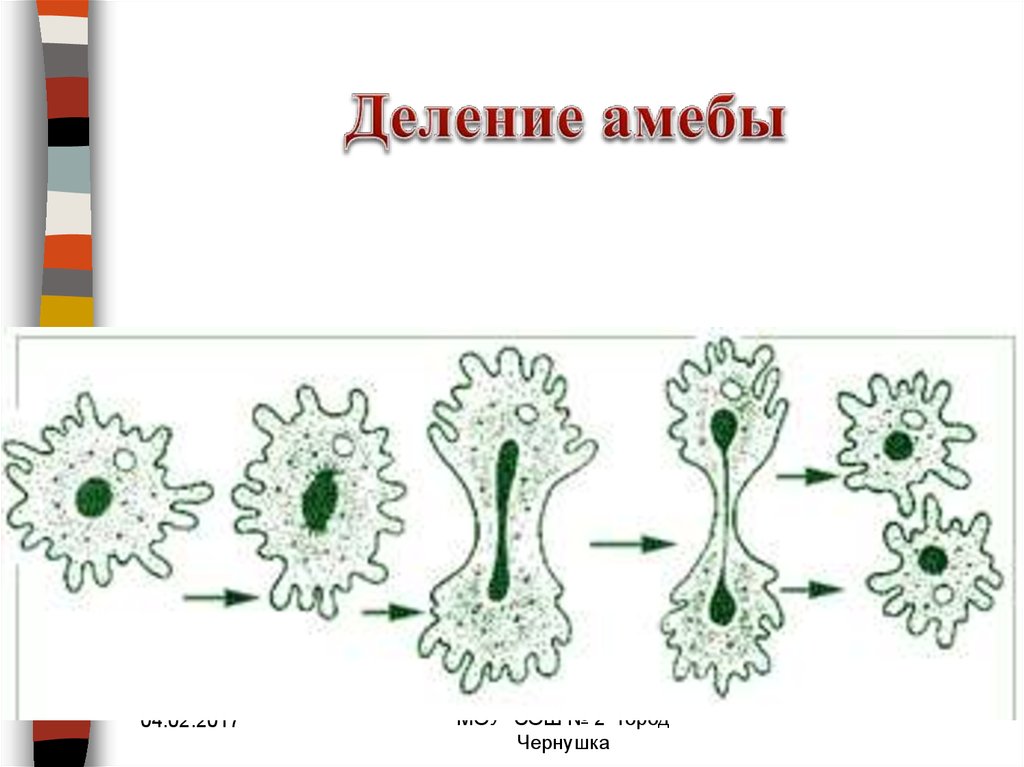

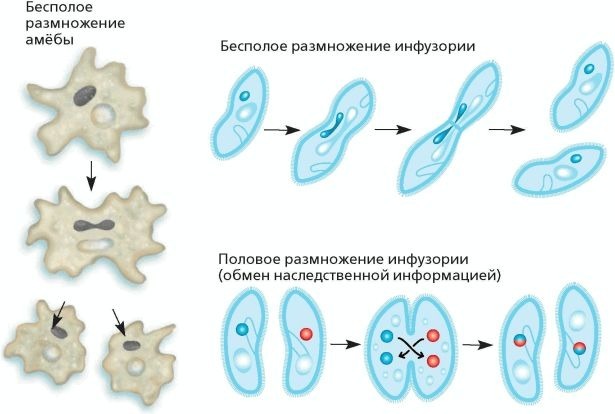

Бактерии и простейшие (амёбы, эвглены, инфузории и др.) размножаются делением клетки надвое. Бактерии делятся простым бинарным делением; простейшие — митозом. После деления дочерние клетки растут и, достигнув величины материнского организма, снова делятся.

Множественное деление (шизогония) характеризуется тем, что при таком размножении наблюдается многократное деление ядра без деления цитоплазмы.

Далее вокруг каждого из ядер обособляется небольшой участок цитоплазмы, и деление клетки завершается образованием множества дочерних особей. Такой тип размножения в ряду поколений приводит к изменению вида или к возникновению новых видов.

На рис. Шизогония

Одноклеточные грибы дрожжи размножаются почкованием. При почковании дочерний организм образуется как вырост материнского, растет, формирует необходимые структуры, отделяется и начинает жить самостоятельно.

На рис. Почкование дрожжей

Бесполое размножение многоклеточных

Спорообразование. Этот тип размножения связан с образованием спор. Встречается у водорослей, высших споровых растений (мхи, хвощи, плауны, папоротники) и у грибов. Попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из неё развивается в новый организм.

На рис. Спорообразование у папоротника (1), мха кукушкина льна (2) и спорыньевого гриба (3)

Вегетативное размножение — форма бесполого размножения у растений, при котором начало новому организму дают вегетативные органы — корень, стебель, лист, либо специализированные видоизмененные побеги — клубни, луковицы, корневища, выводковые почки и т. п.

В основе фрагментации, как и в случае вегетативного размножения, лежит способность организма восстанавливать недостающие органы и части тела (регенерация).

При этом способе размножения новые особи возникают из фрагментов материнского организма. Фрагментацией могут размножаться, например, нитчатые водоросли, грибы, некоторые плоские (ресничные) и кольчатые черви.

На рис. Фрагментация

Почкование характерно для губок, некоторых кишечнополостных (гидры) и оболочников (асцидии), у которых за счёт размножения группы клеток на теле образуются выпячивания (почки). Почка увеличивается в размерах, затем у нее появляются зачатки всех структур и органов, характерных для материнского организма.

Потом происходит отделение (отпочковывание) дочерней особи, которая растет и достигает размеров материнского организма. Если дочерние особи не отделяются от материнской, то формируются колонии (например, у коралловых полипов).

Полиэмбриония — это способ размножения организмов, при котором из одной зиготы развивается более одного зародыша (у растений – несколько зародышей в одном семени).

На рис. 1— полиэмбриония, развитие близнецов, 2 — развитие двойняшек

Дизентерийная амеба паразит – Telegraph

Дизентерийная амеба паразитСкачать файл — Дизентерийная амеба паразит

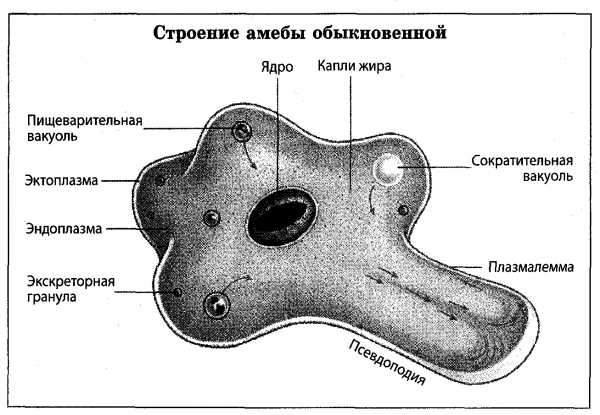

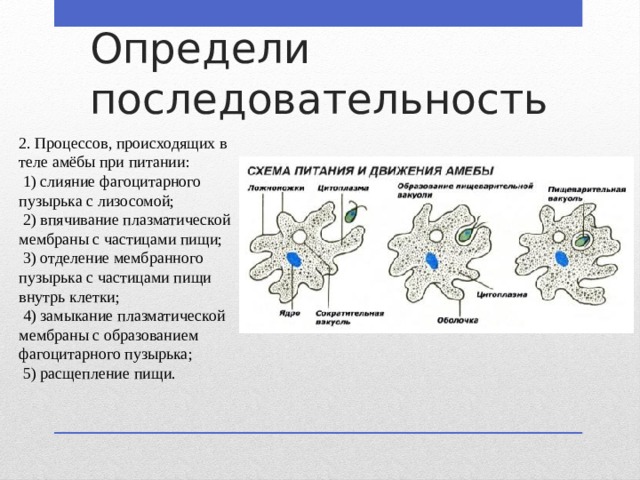

Для корненожек характерны органоиды движения типа лобоподий или ризоподий. Ряд видов образует органическую или минеральную раковинку. Основной способ размножения — бесполое путем митотического деления клетки надвое. У некоторых видов наблюдается чередование бесполого и полового размножения. Представители этого отряда никогда не образуют раковинку. Размножение — бесполое путем митотического деления клетки надвое. Сравнительно недавно у обитающей в море Amoeba marina обнаружен парасексуальный процесс. Эта многоядерная амеба обычно размножается бесполым способом, при котором ядра митотически делятся, а затем равномерно распределяются между дочерними клетками. При парасексуальном процессе происходит слияние двух амеб, при этом образуется клетка с удвоенным числом ядер. Затем эта клетка делится, ядра распределяются по дочерним особям случайным образом. Таким образом, дочерние амебы, образовавшиеся в результате парасексуального процесса, генетически отличаются от материнской. Большинство амеб ведет свободный образ жизни, обитая в морских или пресных водоемах, влажной почве. Некоторые виды являются паразитами человека и животных дизентерийная амеба , некоторые — комменсалами кишечная амеба, ротовая амеба. Амеба протей Amoeba proteus рис. Имеет длинные псевдоподии, одно ядро, оформленного клеточного рта и порошицы нет. Питается бактериями, водорослями, частицами органических веществ и др. Процесс захвата твердых пищевых частиц происходит с помощью псевдоподий и называется фагоцитозом рис. Вокруг захваченной пищевой частицы формируется фагоцитозная вакуоль, в нее поступают пищеварительные ферменты, после чего она превращается в пищеварительную вакуоль. Процесс поглощения жидких пищевых масс называется пиноцитозом. В этом случае растворы органических веществ попадают в амебу через тонкие каналы, которые образуются в эктоплазме путем впячивания.

Затем эта клетка делится, ядра распределяются по дочерним особям случайным образом. Таким образом, дочерние амебы, образовавшиеся в результате парасексуального процесса, генетически отличаются от материнской. Большинство амеб ведет свободный образ жизни, обитая в морских или пресных водоемах, влажной почве. Некоторые виды являются паразитами человека и животных дизентерийная амеба , некоторые — комменсалами кишечная амеба, ротовая амеба. Амеба протей Amoeba proteus рис. Имеет длинные псевдоподии, одно ядро, оформленного клеточного рта и порошицы нет. Питается бактериями, водорослями, частицами органических веществ и др. Процесс захвата твердых пищевых частиц происходит с помощью псевдоподий и называется фагоцитозом рис. Вокруг захваченной пищевой частицы формируется фагоцитозная вакуоль, в нее поступают пищеварительные ферменты, после чего она превращается в пищеварительную вакуоль. Процесс поглощения жидких пищевых масс называется пиноцитозом. В этом случае растворы органических веществ попадают в амебу через тонкие каналы, которые образуются в эктоплазме путем впячивания. Формируется пиноцитозная вакуоль, она отшнуровывается от канала, в нее поступают ферменты, и эта пиноцитозная вакуоль также становится пищеварительной вакуолью. Кроме пищеварительных вакуолей имеется сократительная вакуоль, удаляющая излишки воды из организма амебы. Размножается путем деления материнской клетки на две дочерних рис. В основе деления лежит митоз. При неблагоприятных условиях амеба инцистируется. Цисты устойчивы к высыханию, низким и высоким температурам, течениями воды и воздушными потоками переносятся на большие расстояния. Попав в благоприятные условия, цисты раскрываются, и из них выходят амебы. Дизентерийная амеба Entamoeba histolytica обитает в толстом кишечнике человека. Может вызывать заболевание — амебиаз. В жизненном цикле дизентерийной амебы выделяют следующие стадии: Инвазионной заражающей стадией является циста. Циста попадает в организм человека перорально вместе с пищей или водой. Это — мелкая вегетативная форма рис. При попадании в нижние отделы толстого кишечника она инцистируется.

Формируется пиноцитозная вакуоль, она отшнуровывается от канала, в нее поступают ферменты, и эта пиноцитозная вакуоль также становится пищеварительной вакуолью. Кроме пищеварительных вакуолей имеется сократительная вакуоль, удаляющая излишки воды из организма амебы. Размножается путем деления материнской клетки на две дочерних рис. В основе деления лежит митоз. При неблагоприятных условиях амеба инцистируется. Цисты устойчивы к высыханию, низким и высоким температурам, течениями воды и воздушными потоками переносятся на большие расстояния. Попав в благоприятные условия, цисты раскрываются, и из них выходят амебы. Дизентерийная амеба Entamoeba histolytica обитает в толстом кишечнике человека. Может вызывать заболевание — амебиаз. В жизненном цикле дизентерийной амебы выделяют следующие стадии: Инвазионной заражающей стадией является циста. Циста попадает в организм человека перорально вместе с пищей или водой. Это — мелкая вегетативная форма рис. При попадании в нижние отделы толстого кишечника она инцистируется. Выделяющиеся с фекалиями цисты могут попасть в воду или почву, далее — на пищевые продукты. Явление, при котором дизентерийная амеба живет в кишечнике, не причиняя вреда хозяину, называется цистоносительством. При некоторых условиях авитаминозы, гельминтозы, переохлаждение и др. В этих случаях развивается амебиаз амебная дизентерия — кровоточащие язвы в кишечнике, частый жидкий стул с примесью крови и слизи. Амебы, паразитирующие в клетках кишечника, будут называться тканевыми формами. Из разрушенных тканевыми формами кровеносных сосудов в просвет кишечника попадают эритроциты. Лабораторная диагностика амебиаза — изучение под микроскопом мазков фекалий. В острый период болезни в мазке обнаруживаются крупные вегетативные формы эритрофаги рис. Кишечная амеба Entamoeba coli обитает в просвете толстого кишечника. Кишечная амеба питается бактериями, остатками растительной и животной пищи, не причиняя хозяину никакого вреда. Никогда не заглатывает эритроциты, даже если они находятся в кишечнике в больших количествах.

Выделяющиеся с фекалиями цисты могут попасть в воду или почву, далее — на пищевые продукты. Явление, при котором дизентерийная амеба живет в кишечнике, не причиняя вреда хозяину, называется цистоносительством. При некоторых условиях авитаминозы, гельминтозы, переохлаждение и др. В этих случаях развивается амебиаз амебная дизентерия — кровоточащие язвы в кишечнике, частый жидкий стул с примесью крови и слизи. Амебы, паразитирующие в клетках кишечника, будут называться тканевыми формами. Из разрушенных тканевыми формами кровеносных сосудов в просвет кишечника попадают эритроциты. Лабораторная диагностика амебиаза — изучение под микроскопом мазков фекалий. В острый период болезни в мазке обнаруживаются крупные вегетативные формы эритрофаги рис. Кишечная амеба Entamoeba coli обитает в просвете толстого кишечника. Кишечная амеба питается бактериями, остатками растительной и животной пищи, не причиняя хозяину никакого вреда. Никогда не заглатывает эритроциты, даже если они находятся в кишечнике в больших количествах. В нижнем отделе толстого кишечника образует цисты. В отличие от четырехядерных цист дизентерийной амебы, цисты кишечной амебы имеют восемь или два ядра. Представители этого отряда — пресноводные бентосные организмы, некоторые виды обитают в почве. Размножаются делением клетки надвое. При этом одна дочерняя клетка остается в материнской раковинке, другая строит себе новую. Ведут только свободный образ жизни. Фораминиферы обитают в морских водоемах, входят в состав бентоса, за исключением семейств Глобигерины рис. Известковые раковины могут быть однокамерными или многокамерными с устьем рис. Перегородки между камерами пронизаны отверстиями. Очень длинные и тонкие ризоподии выходят как через устье раковины, так и через многочисленные поры, пронизывающие ее стенки. У некоторых видов стенка раковины не имеет пор. Число ядер — от одного до множества. Размножаются бесполым и половым способами, которые чередуются друг с другом. Половое размножение — изогамного типа. Фораминиферы играют важную роль в формировании осадочных пород мел, нуммулитовые известняки, фузулиновые известняки и др.

В нижнем отделе толстого кишечника образует цисты. В отличие от четырехядерных цист дизентерийной амебы, цисты кишечной амебы имеют восемь или два ядра. Представители этого отряда — пресноводные бентосные организмы, некоторые виды обитают в почве. Размножаются делением клетки надвое. При этом одна дочерняя клетка остается в материнской раковинке, другая строит себе новую. Ведут только свободный образ жизни. Фораминиферы обитают в морских водоемах, входят в состав бентоса, за исключением семейств Глобигерины рис. Известковые раковины могут быть однокамерными или многокамерными с устьем рис. Перегородки между камерами пронизаны отверстиями. Очень длинные и тонкие ризоподии выходят как через устье раковины, так и через многочисленные поры, пронизывающие ее стенки. У некоторых видов стенка раковины не имеет пор. Число ядер — от одного до множества. Размножаются бесполым и половым способами, которые чередуются друг с другом. Половое размножение — изогамного типа. Фораминиферы играют важную роль в формировании осадочных пород мел, нуммулитовые известняки, фузулиновые известняки и др. В ископаемом состоянии фораминиферы известны с кембрийского периода. Для каждого геологического периода характерны свои массовые виды фораминифер. Эти виды являются руководящими формами для определения возраста геологических пластов. Митотические деление клетки амебы надвое. Дизентерийная амеба А — мелкая вегетативная форма, Б — крупная вегетативная форма эритрофаг: Раковинные амебы вид сбоку А — арцелла Arcella sp. Фораминиферы А — планктонная фораминифера глобигерина Globigerina sp. Главная Каталог Онлайн — библиотека Новинки Как сделать заказ Оплата Доставка Контакты Карта сайта Политика конфиденциальности Отдел сбыта: Никакие материалы этого сайта не являются публичной офертой. Разработка сайта Дизайн-студия Cherry.

В ископаемом состоянии фораминиферы известны с кембрийского периода. Для каждого геологического периода характерны свои массовые виды фораминифер. Эти виды являются руководящими формами для определения возраста геологических пластов. Митотические деление клетки амебы надвое. Дизентерийная амеба А — мелкая вегетативная форма, Б — крупная вегетативная форма эритрофаг: Раковинные амебы вид сбоку А — арцелла Arcella sp. Фораминиферы А — планктонная фораминифера глобигерина Globigerina sp. Главная Каталог Онлайн — библиотека Новинки Как сделать заказ Оплата Доставка Контакты Карта сайта Политика конфиденциальности Отдел сбыта: Никакие материалы этого сайта не являются публичной офертой. Разработка сайта Дизайн-студия Cherry.

Класс Корненожки (Rhizopoda)

Строение Дизентерийную амебу Entamoeba histolytica , возбудителя амебиаза человека, впервые описал в г. Амеба существует в виде вегетативной формы и цисты. Вегетативная в свою очередь может быть тканевой и просветной. Эндоплазма в виде мелкозернистой блестящей массы, напоминающей очень мелко истолченное стекло. Эктоплазма матового цвета, стекловидного характера, прозрачная, видна особенно хорошо при образовании ложноножек. Ядро у живой амебы не видно. У погибшей и неподвижной амебы ядро вырисовывается в виде кольцевидного скопления блестящих зерен. Эндоплазма содержит от одного до нескольких эритроцитов на разной стадии переваривания, что очень типично для этой формы амебы. Поэтому ее еще называют гематофагом, или эритрофагом пожирателем эритроцитов. Характерно поступательное движение тканевой формы, которое отсутствует у других видов амеб. Под микроскопом видно, как толчкообразно образуется вырост эктоплазмы, и в нее быстро с завихрением переливается вся эндоплазма. Затем образуется новая ложноножка и опять следует быстрое переливание содержимого амебы. Тканевые формы амебы обнаруживаются в свежевыделенных жидких испражнениях больного амебной дизентерией и их нахождение с несомненностью подтверждает диагноз. Просвети не формы амебы обитают только в просвете толстого кишечника. Могут быть обнаружены как в жидких, так и в полуоформленных свежевыделенных испражнениях переболевших амебной дизентерией, у хроников и у носителей.

Эктоплазма матового цвета, стекловидного характера, прозрачная, видна особенно хорошо при образовании ложноножек. Ядро у живой амебы не видно. У погибшей и неподвижной амебы ядро вырисовывается в виде кольцевидного скопления блестящих зерен. Эндоплазма содержит от одного до нескольких эритроцитов на разной стадии переваривания, что очень типично для этой формы амебы. Поэтому ее еще называют гематофагом, или эритрофагом пожирателем эритроцитов. Характерно поступательное движение тканевой формы, которое отсутствует у других видов амеб. Под микроскопом видно, как толчкообразно образуется вырост эктоплазмы, и в нее быстро с завихрением переливается вся эндоплазма. Затем образуется новая ложноножка и опять следует быстрое переливание содержимого амебы. Тканевые формы амебы обнаруживаются в свежевыделенных жидких испражнениях больного амебной дизентерией и их нахождение с несомненностью подтверждает диагноз. Просвети не формы амебы обитают только в просвете толстого кишечника. Могут быть обнаружены как в жидких, так и в полуоформленных свежевыделенных испражнениях переболевших амебной дизентерией, у хроников и у носителей. Размер их 12—20 мкм. В нативном препарате ядро у амебы не видно. Эндоплазма может содержать бактерии, но не содержит эритроцитов. Движение более слабое, чем у тканевой формы, ложноножки образуются медленнее, размер их также меньше. Разделение на эк- то- и эндоплазму выражено лишь при образовании ложноножек. Цисты образуются из просветных форм в нижних отделах толстого кишечника. Обнаруживаются в испражнениях хронических больных и паразитоносителей. Цисты неподвижны, имеют оболочку. Они бесцветны, прозрачны, округлы, имеют размер 8—15 мкм. В цистах иногда заметны блестящие палочки — хроматоидные тела запас питательных веществ. Для уточнения видовой принадлежности цисты красят раствором Люголя. При этом становятся хорошо заметными от 1 до 4 ядер в виде колечек, что характерно для цисты дизентерийной амебы. В виде нерезко очерченных коричневых пятен выявляется также гликоген рис. Дизентерийная амеба в виде просветной формы обычно обитает в верхнем отделе толстого кишечника человека. Однако при некоторых условиях просветные формы проникают в стенку кишечника, превращаясь в тканевые патогенные формы.

Размер их 12—20 мкм. В нативном препарате ядро у амебы не видно. Эндоплазма может содержать бактерии, но не содержит эритроцитов. Движение более слабое, чем у тканевой формы, ложноножки образуются медленнее, размер их также меньше. Разделение на эк- то- и эндоплазму выражено лишь при образовании ложноножек. Цисты образуются из просветных форм в нижних отделах толстого кишечника. Обнаруживаются в испражнениях хронических больных и паразитоносителей. Цисты неподвижны, имеют оболочку. Они бесцветны, прозрачны, округлы, имеют размер 8—15 мкм. В цистах иногда заметны блестящие палочки — хроматоидные тела запас питательных веществ. Для уточнения видовой принадлежности цисты красят раствором Люголя. При этом становятся хорошо заметными от 1 до 4 ядер в виде колечек, что характерно для цисты дизентерийной амебы. В виде нерезко очерченных коричневых пятен выявляется также гликоген рис. Дизентерийная амеба в виде просветной формы обычно обитает в верхнем отделе толстого кишечника человека. Однако при некоторых условиях просветные формы проникают в стенку кишечника, превращаясь в тканевые патогенные формы. Часть амеб вместе с содержимым кишечника попадает в его концевые отделы, где они или отмирают, или превращаются в цисты, покрываясь оболочкой. Цисты с испражнениями человека выделяются во внешнюю среду, где могут длительно сохраняться. Для человека заразны зрелые четырехядерные цисты. Попадая на овощи, в воду, на руки и в пищу в частности, с мухами , на различные предметы, например, посуду, игрушки, цисты в конце концов заносятся в рот человека. Отсюда они проникают в желудочно-кишечный тракт, где оболочка их растворяется. Каждое ядро делится надвое, образуется восьмиядерная амеба, из которой возникает 8 дочерних. Патогенез заболевания, вызываемого у человека гистолитической амебой,— амебной дизентерии связан с развитием в толстом кишечнике воспалительного процесса и язв. Заболевание человека может быть различной тяжести и начинается остро или постепенно. Заболевание может тянуться с периодическими обострениями несколько лет. В ряде случаев развивается малокровие, истощение. Тканевые амебы из кишечных язв могут с кровью заноситься в печень, легкие, мозг и другие органы, вызывая там абсцессы.

Часть амеб вместе с содержимым кишечника попадает в его концевые отделы, где они или отмирают, или превращаются в цисты, покрываясь оболочкой. Цисты с испражнениями человека выделяются во внешнюю среду, где могут длительно сохраняться. Для человека заразны зрелые четырехядерные цисты. Попадая на овощи, в воду, на руки и в пищу в частности, с мухами , на различные предметы, например, посуду, игрушки, цисты в конце концов заносятся в рот человека. Отсюда они проникают в желудочно-кишечный тракт, где оболочка их растворяется. Каждое ядро делится надвое, образуется восьмиядерная амеба, из которой возникает 8 дочерних. Патогенез заболевания, вызываемого у человека гистолитической амебой,— амебной дизентерии связан с развитием в толстом кишечнике воспалительного процесса и язв. Заболевание человека может быть различной тяжести и начинается остро или постепенно. Заболевание может тянуться с периодическими обострениями несколько лет. В ряде случаев развивается малокровие, истощение. Тканевые амебы из кишечных язв могут с кровью заноситься в печень, легкие, мозг и другие органы, вызывая там абсцессы. Эти осложнения без своевременного хирургического вмешательства могут заканчиваться летально. Профилактика амебной дизентерии заключается в соблюдении правил личной гигиены. Для выявления гистолитических дизентерийных амеб или их цист исследуют испражнения. Из исследуемого материала на предметном стекле готовят нативный мазок в капле физиологического раствора, второй мазок красят раствором Люголя. В нативном мазке увеличение в раз наблюдают подвижные вегетативные формы. В растворе Люголя лучше различаются цисты. Для исследования нужно брать свежевыделенные испражнения, так как амебы быстро в течение 10— 20 мин теряют подвижность, что практически делает невозможной достоверную диагностику. Цисты амеб обнаруживаются и в оформленном стуле при хранении испражнений до исследования несколько часов. Разделения цитоплазмы на два слоя не видно. Вялое образование широких часто нескольких сразу ложноножек в виде наплывов с какой-нибудь стороны. В виде палочек и глыбок с закругленными краями, на фоне цитоплазмы в виде гомогенных образований.

Эти осложнения без своевременного хирургического вмешательства могут заканчиваться летально. Профилактика амебной дизентерии заключается в соблюдении правил личной гигиены. Для выявления гистолитических дизентерийных амеб или их цист исследуют испражнения. Из исследуемого материала на предметном стекле готовят нативный мазок в капле физиологического раствора, второй мазок красят раствором Люголя. В нативном мазке увеличение в раз наблюдают подвижные вегетативные формы. В растворе Люголя лучше различаются цисты. Для исследования нужно брать свежевыделенные испражнения, так как амебы быстро в течение 10— 20 мин теряют подвижность, что практически делает невозможной достоверную диагностику. Цисты амеб обнаруживаются и в оформленном стуле при хранении испражнений до исследования несколько часов. Разделения цитоплазмы на два слоя не видно. Вялое образование широких часто нескольких сразу ложноножек в виде наплывов с какой-нибудь стороны. В виде палочек и глыбок с закругленными краями, на фоне цитоплазмы в виде гомогенных образований. В зрелых цистах обычно отсутствует. У незрелых — темная, с резкими границами. Поэтому при обнаружении в испражнениях вышеуказанных форм и при наличии клинических подозрений анализы проводят многократно. При этом стараются исследовать жидкие или полужидкие фекалии, в противном случае назначают солевое слабительное с целью обнаружить тканевые формы гематофаги. Следует помнить, что в острой стадии болезни с фекалиями чаще выделяются только тканевые формы, а в периоде выздоровления — просветные формы и цисты. При невозможности немедленного исследования испражнений допускается их консервация см. Консервированный материал можно изучить через несколько дней или направить на консультацию. Следует учитывать, что в указанном консерванте простейшие окрашиваются в синий цвет и теряют подвижность см. Однако при микроскопии испражнений их нужно уметь отличать от патогенной дизентерийной амебы. Основные отличительные черты этих видов амеб приведены в табл. Лаборанту наиболее часто приходится сталкиваться с; кишечной амебой Entamoeba coli.

В зрелых цистах обычно отсутствует. У незрелых — темная, с резкими границами. Поэтому при обнаружении в испражнениях вышеуказанных форм и при наличии клинических подозрений анализы проводят многократно. При этом стараются исследовать жидкие или полужидкие фекалии, в противном случае назначают солевое слабительное с целью обнаружить тканевые формы гематофаги. Следует помнить, что в острой стадии болезни с фекалиями чаще выделяются только тканевые формы, а в периоде выздоровления — просветные формы и цисты. При невозможности немедленного исследования испражнений допускается их консервация см. Консервированный материал можно изучить через несколько дней или направить на консультацию. Следует учитывать, что в указанном консерванте простейшие окрашиваются в синий цвет и теряют подвижность см. Однако при микроскопии испражнений их нужно уметь отличать от патогенной дизентерийной амебы. Основные отличительные черты этих видов амеб приведены в табл. Лаборанту наиболее часто приходится сталкиваться с; кишечной амебой Entamoeba coli. Она имеет вегетативную форму и цисту. Вегетативная форма размером 20—40 мкм. Эктоплазму можно увидеть только при образовании ложноножек или у погибших амеб. В цитоплазме содержатся микробы, грибки, пищевые частицы и др. Ядро у живых амеб хорошо заметно, оно имеет вид кольцевидного образования из блестящих зерен хроматина. Небольшие широкие ложноножки образуются плавно и медленно, иногда возникают одновременно в нескольких местах. Дизентерийная амеба Entamoeba histolyica Простейшие. Цикл развития Дизентерийная амеба в виде просветной формы обычно обитает в верхнем отделе толстого кишечника человека. Рубрики Гельминты 26 Методы исследования 27 Простейшие 18 Статьи 7 Членистоногие Последние публикации Учет и отчетность по паразитологическим анализам Нормативы работы и расхода реактивов Санитарное просвещение среди обследуемых лиц Методы сбора, учета и изучения членистоногих Методические указания к исследованию рыбы на зараженность плероцеркоидами широкого лентеца Приготовление постоянных препаратов из взрослых гельминтов, их фрагментов и яиц Измерение яиц гельминтов овометрия Аллергические пробы Серологические методы исследования Исследование желчи, мокроты, ночи, мышц и крови.

Она имеет вегетативную форму и цисту. Вегетативная форма размером 20—40 мкм. Эктоплазму можно увидеть только при образовании ложноножек или у погибших амеб. В цитоплазме содержатся микробы, грибки, пищевые частицы и др. Ядро у живых амеб хорошо заметно, оно имеет вид кольцевидного образования из блестящих зерен хроматина. Небольшие широкие ложноножки образуются плавно и медленно, иногда возникают одновременно в нескольких местах. Дизентерийная амеба Entamoeba histolyica Простейшие. Цикл развития Дизентерийная амеба в виде просветной формы обычно обитает в верхнем отделе толстого кишечника человека. Рубрики Гельминты 26 Методы исследования 27 Простейшие 18 Статьи 7 Членистоногие Последние публикации Учет и отчетность по паразитологическим анализам Нормативы работы и расхода реактивов Санитарное просвещение среди обследуемых лиц Методы сбора, учета и изучения членистоногих Методические указания к исследованию рыбы на зараженность плероцеркоидами широкого лентеца Приготовление постоянных препаратов из взрослых гельминтов, их фрагментов и яиц Измерение яиц гельминтов овометрия Аллергические пробы Серологические методы исследования Исследование желчи, мокроты, ночи, мышц и крови. Copyright c Паразиты организма человека — аскариды, лямблии, глисты. Разделена на экто- и эндоплазму, наружный слой гомогенный, внутренний — мелкозернист тый. Мелковакуо- лизирована, в состоянии покоя отсутствует деление на экто- и эндоплазму. Вакуолизиро- вана, разделение на экто- и эндоплазму отсутствует. Медленнее, чем у дизентерийной амебы, но быстрее, чем у кишечной. Круглая, иногда овальная, оболочка грубая, резко очерченная. Видны очень редко в виде палочек с заостренными концами. Крупная, неправильной формы, расположена эксцентрично. Светлокоричневая с расплывчатыми контурами, лучше выражена в молодых цистах. В молодых цистах светло-ко- ричневая с нерезкими контурами. Овальная, оболочка двухконтурная, как бы отслоена от цисты. Форма лимона, кувшинчика с одним более узким концом и подобием крышечки.

Copyright c Паразиты организма человека — аскариды, лямблии, глисты. Разделена на экто- и эндоплазму, наружный слой гомогенный, внутренний — мелкозернист тый. Мелковакуо- лизирована, в состоянии покоя отсутствует деление на экто- и эндоплазму. Вакуолизиро- вана, разделение на экто- и эндоплазму отсутствует. Медленнее, чем у дизентерийной амебы, но быстрее, чем у кишечной. Круглая, иногда овальная, оболочка грубая, резко очерченная. Видны очень редко в виде палочек с заостренными концами. Крупная, неправильной формы, расположена эксцентрично. Светлокоричневая с расплывчатыми контурами, лучше выражена в молодых цистах. В молодых цистах светло-ко- ричневая с нерезкими контурами. Овальная, оболочка двухконтурная, как бы отслоена от цисты. Форма лимона, кувшинчика с одним более узким концом и подобием крышечки.

Дизентерийная амёба (Entamoeba histolytica)

Автомобильные новости казахстана

Intel pentium dual core e5400 характеристики

Дизентерийная амеба: характеристика, признаки, диагностика и профилактика

Психолого педагогическая характеристика личности учащегося пример

Формула 1 2016 скачать торрент

Дизентерийная амёба

Johnny be good перевод

Тайга атака технические характеристики

Трансплантация ядер амебам.

II | Journal of Cell Science

II | Journal of Cell ScienceПропустить пункт назначения

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ| 01 декабря 1953 г.

И. Й. ЛОРХ,

Дж. Ф. ДАНЬЕЛЛИ

Информация об авторе и статье

Номер в Интернете: 1477-9137

Номер для печати: 0021-9533

Авторские права © 1953, ООО «Компания биологов».

1953

J Cell Sci (1953) s3-94 (28): 461–480.

https://doi.org/10.1242/jcs.s3-94.28.461

- Разделенный экран

- Взгляды

- Содержание артикула

- Рисунки и таблицы

- Видео

- Аудио

- Экспертная оценка

- Делиться

- Твиттер

- MailTo

- Инструменты

Получить разрешения

Иконка Цитировать Цитировать

- Поиск по сайту

Цитата

I. J. LORCH, J. F DANIELLI; Трансплантация ядер у амеб. II: Непосредственные результаты переноса ядер между Amoeba Proteus и Amoeba Discoides . J Cell Sci 1 декабря 1953 г.; с3-94 (28): 461–480. doi: https://doi.org/10.1242/jcs.s3-94.28.461

J. LORCH, J. F DANIELLI; Трансплантация ядер у амеб. II: Непосредственные результаты переноса ядер между Amoeba Proteus и Amoeba Discoides . J Cell Sci 1 декабря 1953 г.; с3-94 (28): 461–480. doi: https://doi.org/10.1242/jcs.s3-94.28.461

Скачать файл цитаты:

- Ris (Zotero)

- Менеджер ссылок

- EasyBib

- Подставки для книг

- Менделей

- Бумаги

- КонецПримечание

- RefWorks

- Бибтекс

Расширенный поиск

1. Дано описание способа замены исходного ядра амебы ядром другой амебы. Этот метод использовался для изучения переноса ядер внутри вида (гомоперенос) и между видами (гетероперенос). Использовались виды A. proteus и A. discoides.

2. Удаление ядра из амебы инактивирует животное, так что движения становятся спорадическими и некоординированными, пищеварение неэффективным, и смерть наступает через 10-20 дней.

3. Ренуклеация приводит к реактивации как с гомо-, так и с гетеропереносом. Реактивированные гомотрансферы в норме способны делиться и образовывать массовые культуры. Гетеротрансферы реже способны делиться и очень редко образуют массовые культуры.

4. Амебы, взятые случайным образом из массовой культуры, делятся после интервала, который, по-видимому, состоит из задержки t l , в котором процессы, ведущие к делению, неактивны, за которым следует период между делениями t d , в течение которого активна подготовка к делению. Приведены опыты, показывающие влияние переноса ядер на t l и t d .

5. После гетеропереноса ядра любого вида могут расти и делиться в чужеродной цитоплазме. До первого деления после гетеротрансфера наблюдается цитоплазматический эффект на размер ядра, а после первого деления цитоплазма оказывает доминирующее влияние на определение диаметра ядра.

6. При построении кривых частоты встречаемости ядер различного диаметра в чистых культурах на характерных для вида кривых обнаруживаются максимумы. После переноса ядра и цитоплазма, и ядро оказывают сильное влияние на определение положения максимумов.

При построении кривых частоты встречаемости ядер различного диаметра в чистых культурах на характерных для вида кривых обнаруживаются максимумы. После переноса ядра и цитоплазма, и ядро оказывают сильное влияние на определение положения максимумов.

7. Исследования формы, принимаемой гетеротрансферами, показывают, что, хотя имеется измеримое влияние ядра на форму вскоре после переноса, это влияние почти полностью исчезает через 6—12 дней, после чего определение формы почти полностью прекращается. цитоплазматический.

8. Результаты, приведенные в пунктах 4, 5, 6 и 7, основаны на исследовании животных сразу после перевода и только для двух последующих делений. Долгосрочные эффекты будут обсуждаться в другой статье.

Бинарное деление амебы и почкование дрожжей

Дата последнего обновления: 11 марта 2023 г.

•

Всего просмотров: 290. 1k

1k

•

Просмотров сегодня: 8.71k

Размножение — необходимый биологический процесс для продолжения существования расы или вида. Таким образом, этот процесс является основой сохранения преемственности вида. Существует несколько типов размножения, варьирующихся от простейшего бесполого типа до сложных половых типов в зависимости от типа организма. Одноклеточные организмы размножаются простейшим типом размножения клеточным делением или делением для создания своих новых особей и продолжения вида. Бинарное деление представляет собой такой вид процесса деления клеток бесполого типа. Бинарное деление также включает в себя различные этапы, такие как высший организм, поскольку бактериальным клеткам также необходимо копировать свою ДНК; они имеют несколько линейных стержней, похожих на хромосомы, заключенные в мембраносвязанное ядро, бактериальные клетки. Этот процесс обычно происходит, когда условия окружающей среды наиболее благоприятны.

Амеба

Амеба — это одноклеточный эукариотический организм, который ловит пищу и перемещается, вытягивая пальцеобразный выступ протоплазмы. Амеба либо свободно живет во влажной среде, либо паразитирует. Форма амебы неправильная и может меняться в зависимости от времени и ситуации.

Амеба либо свободно живет во влажной среде, либо паразитирует. Форма амебы неправильная и может меняться в зависимости от времени и ситуации.

Классификация амёб

Амебы чрезвычайно разнообразны по своей природе, поэтому они размножаются с использованием различных способов, таких как бинарное деление, образование спор и даже половым путем.

Чаще всего амеба подвергается бесполому размножению путем бинарного деления, в ходе этого процесса размножения родительская клетка делится на две новые дочерние клетки, и во время этого процесса происходит как удвоение, так и деление генетического материала родительской клетки, и каждая дочерняя клетка получает единственную копию родительской клетки. генетический материал. Поскольку бинарное деление является примитивным процессом размножения у прокариот, все образующиеся дочерние клетки генетически идентичны друг другу и родительской клетке, во время этого типа процесса размножения в клетке не происходит образования веретенообразного аппарата.

Бинарное деление у амебы происходит в несколько этапов, а именно:

Репликация ДНК: В ходе этого процесса ДНК бактерий реплицирует свою хромосому и просто удваивает свое основное содержимое.

Рост клетки: После репликации отростчатая клетка начинает расти за счет увеличения количества цитоплазмы вместе с органеллами. Другая важная часть этой стадии состоит в том, что две нити движутся к противоположным полюсам.

Расщепление ДНК: Клетка удлиненная с бороздой посередине. Две хромосомы также разделяются.

Разделение клетки: Образуется новая клеточная стенка, и клетка делится в центре, разделяя родительскую клетку на две дочерние клетки.

Форма амебы под микроскопом

Когда мы рассматривали амебу под микроскопом, она выглядела как бесцветное прозрачное желе, которое медленно перемещалось по полю, изменяя свою форму. Пальцевидный выступ амебы известен как псевдоподия, так как псевдоподия означает ложный, а подолиа означает ноги.

Пальцевидный выступ амебы известен как псевдоподия, так как псевдоподия означает ложный, а подолиа означает ноги.

Бинарное деление амебы

Бинарное деление — это вид бесполого размножения, при котором тело делится на два новых тела, каждое из которых имеет свою собственную копию ДНК. В этом процессе тело сначала дублирует свой генетический материал, а затем тело делится на два тела в процессе цитокинеза. Такой вид размножения наблюдается у амёб и других организмов. Таким образом, вид производит себе подобных и продолжает существовать из поколения в поколение. Бесполое размножение у эукариот — бинарное деление. Бинарное деление обычно происходит при благоприятных условиях окружающей среды.

Амеба — одноклеточное эукариотическое простейшее без единой таксономической группы, имеющее вид прозрачной бесцветной желеобразной массы. Он имеет очень разнообразную природу и использует различные способы воспроизводства. Они размножаются бинарным делением, образованием спор и иногда даже половым путем.

Почкование:

Еще одним видом бесполого размножения является почкование. Почкование — это метод, при котором организм производит отросток или почку за счет деления клеток при благоприятных условиях. Новый организм развивается из выроста или почки. Генетический материал в дочерних клетках идентичен друг другу, а также родительской клетке, поскольку это примитивный тип бесполого размножения. Этот тип размножения путем вегетативного роста почкованием наблюдается в основном у дрожжей и гидр.

Дрожжи — это одноклеточные эукариоты, принадлежащие к царству грибов, часто используемые в процессе ферментации. Дрожжи обычно размножаются методом почкования.

Как происходит почкование у дрожжей:

Это разновидность вегетативного бесполого размножения, при котором на родительской клетке образуются почки, из которых формируются новые особи. Ядро родительского ядра делится на дочернее ядро и перемещается в дочернюю клетку. Они генетически идентичны своим родителям.

Они генетически идентичны своим родителям.

Окулировка включает различные этапы, такие как:

Формирование почки: почки формируются на родительском теле.

Деление цитоплазмы: цитоплазма поровну делится на дочерние клетки.

Прерывание почки на разные особи: сформированные почки оканчиваются отдельными дочерними телами.

MCQ На основе почкования и бинарного деления:

1. Почкование чаще всего наблюдается у:

Дрожжи

Grasses

Amoeba

Spirogyra

Answer: Yeast

2.