Колониальные жгутиконосцы — Студопедия

Поделись

Тема: Жгутиконосцы. Инфузории.

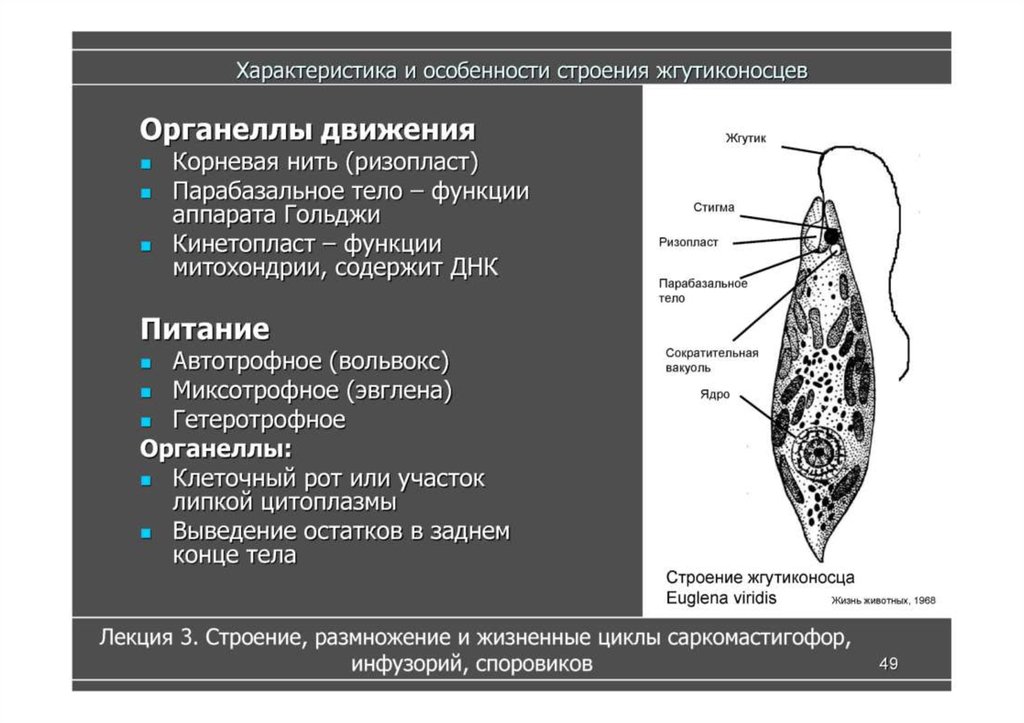

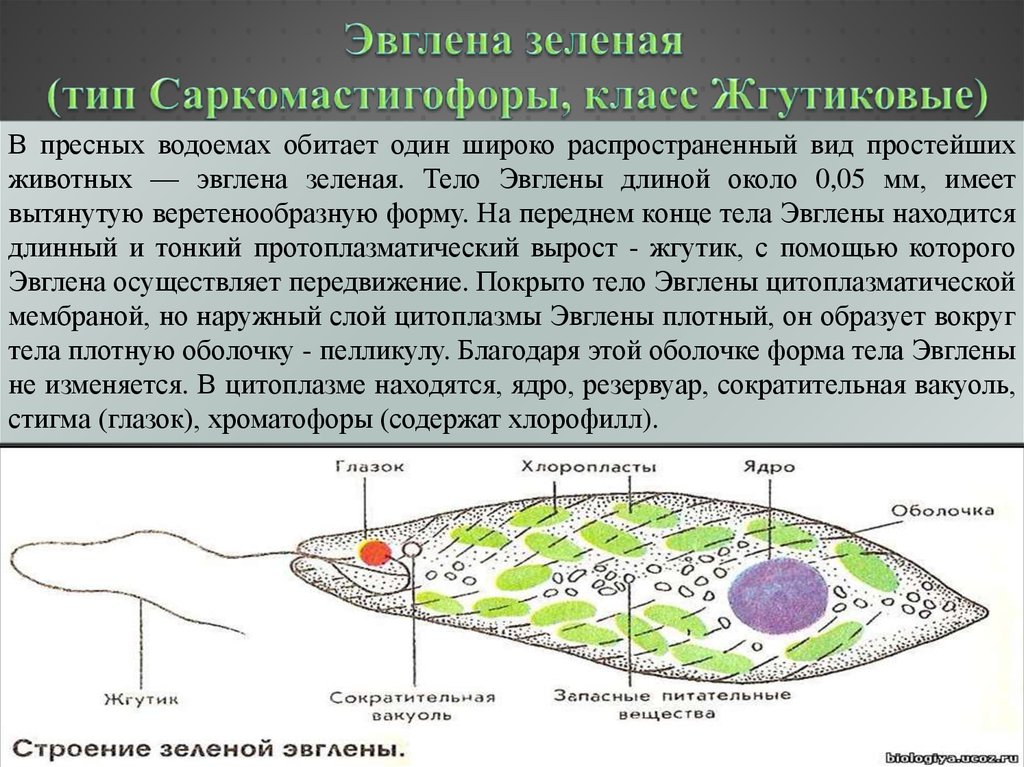

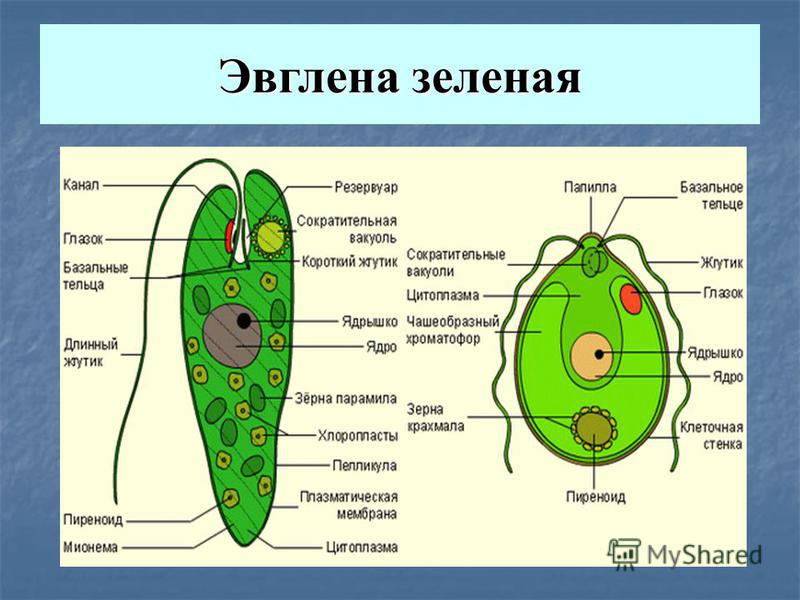

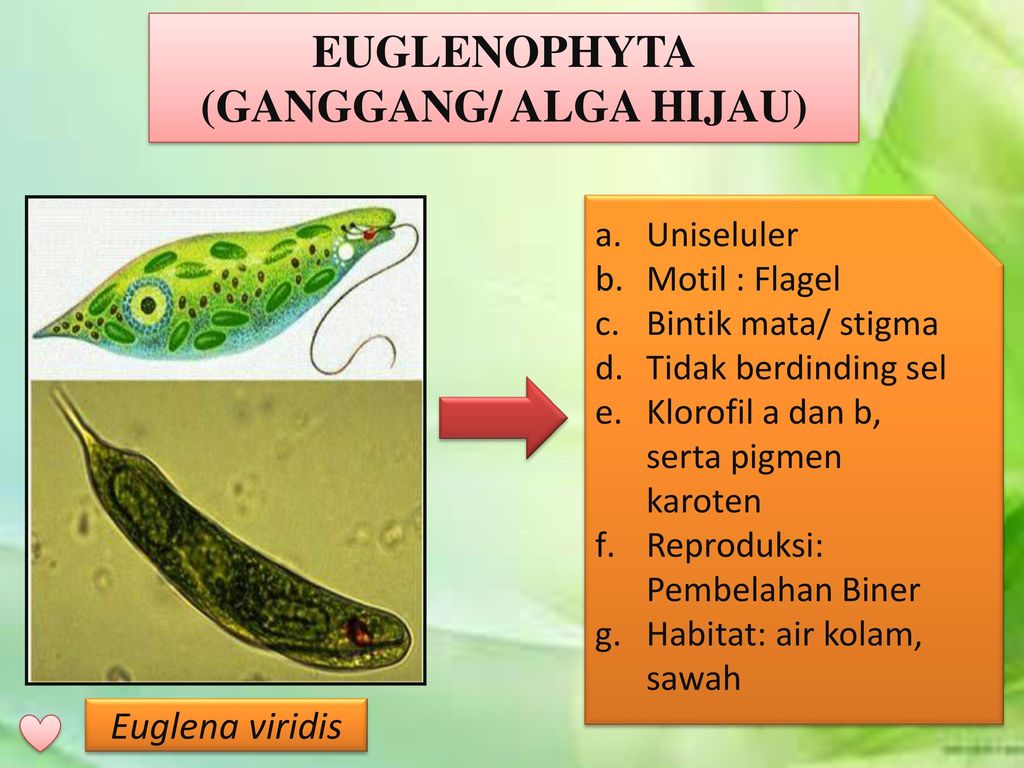

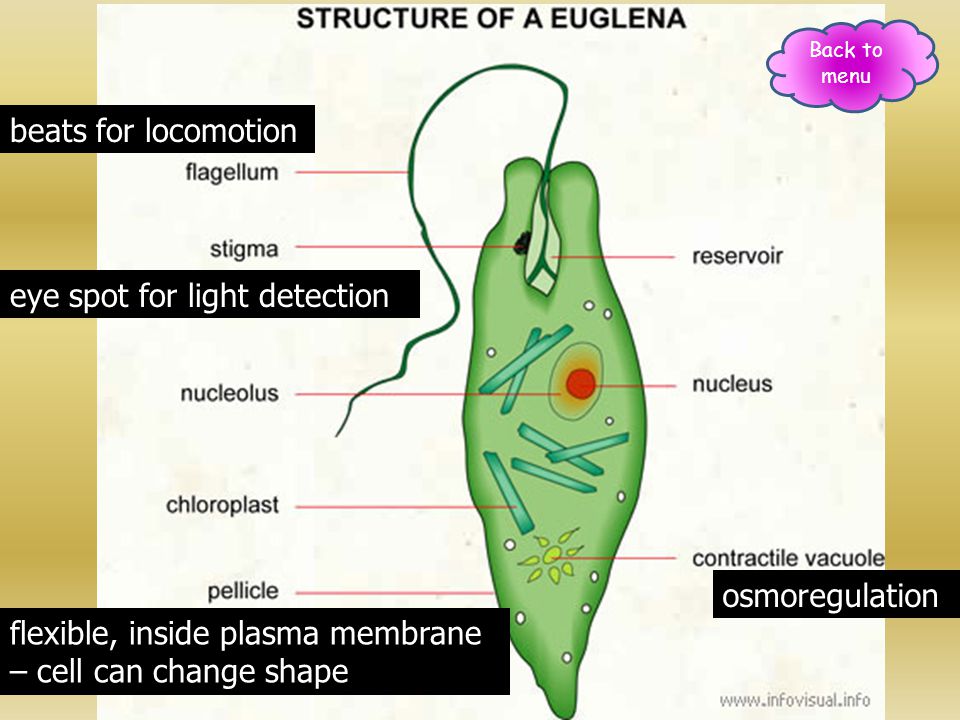

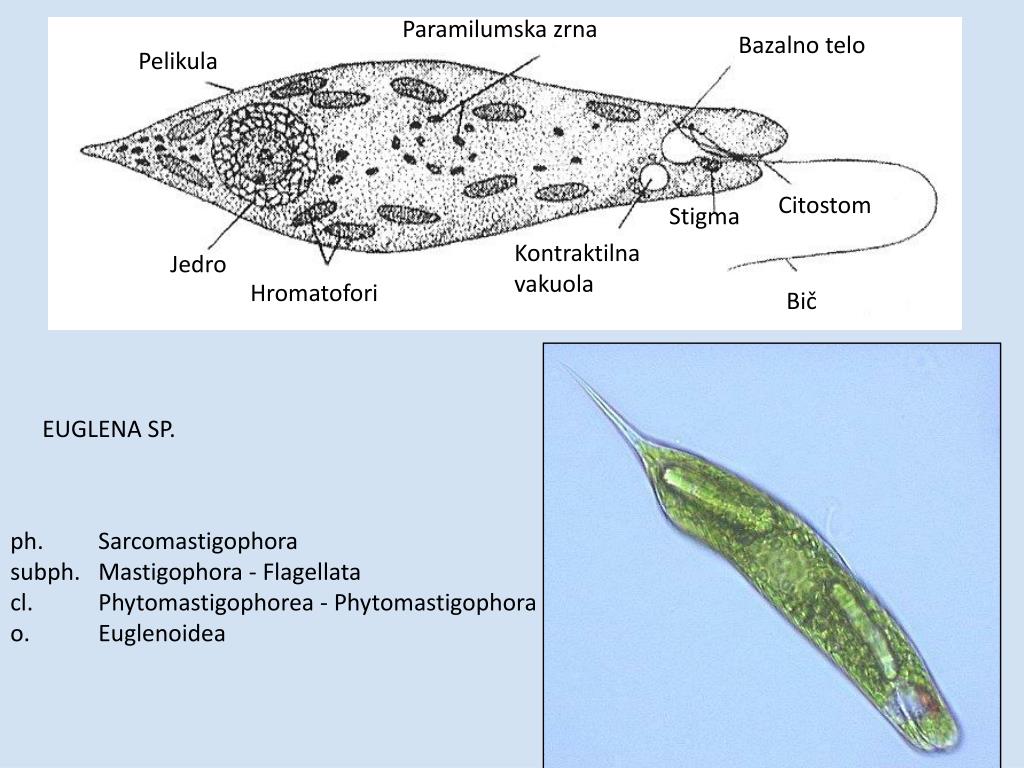

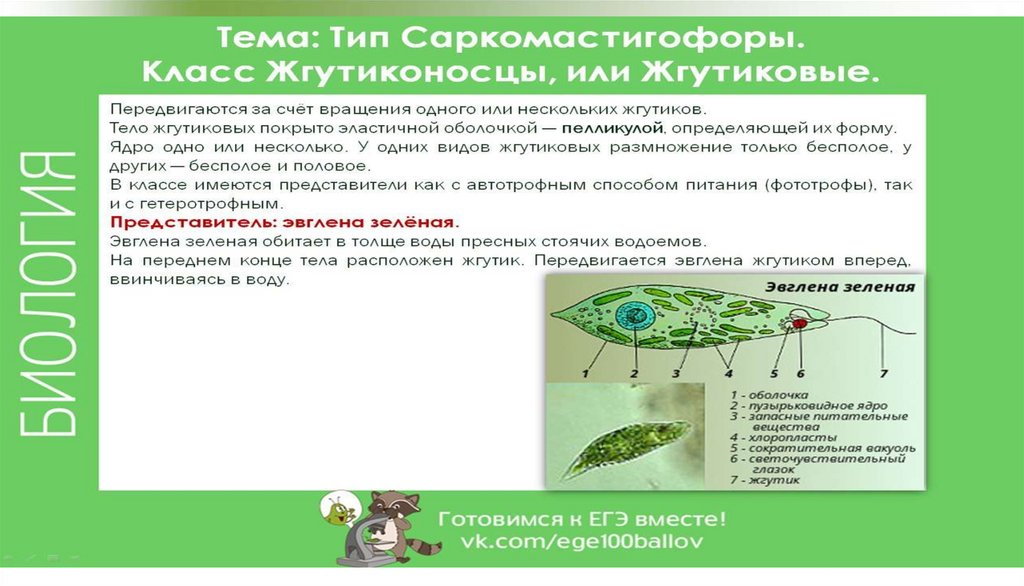

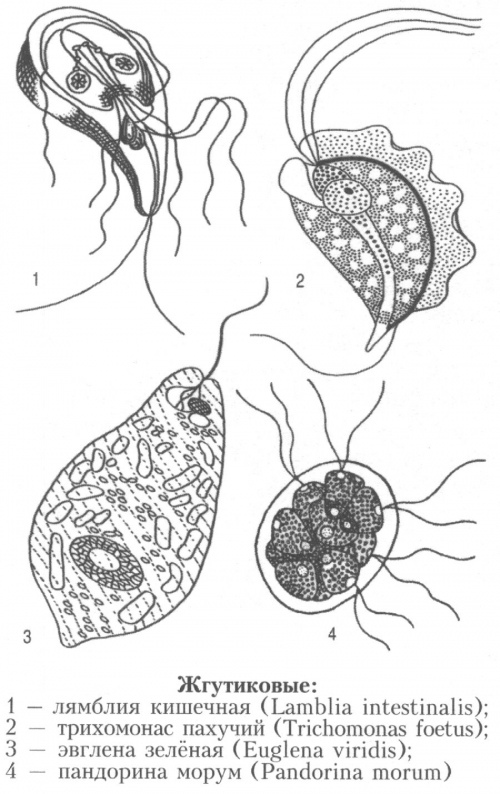

Жгутиконосцы — одноклеточные организмы, органоидами движения которых служат длинные выросты, называемые жгутиками. Число жгутиков у разных видов разное — от одного до нескольких сотен. Большинство жгутиковых имеют постоянную форму тела, поскольку оно покрыто тонкой и эластичной оболочкой — пелликулой.

Пелликула — наружный плотный слой цитоплазмы, обеспечивающий сохранение постоянной формы клетки.

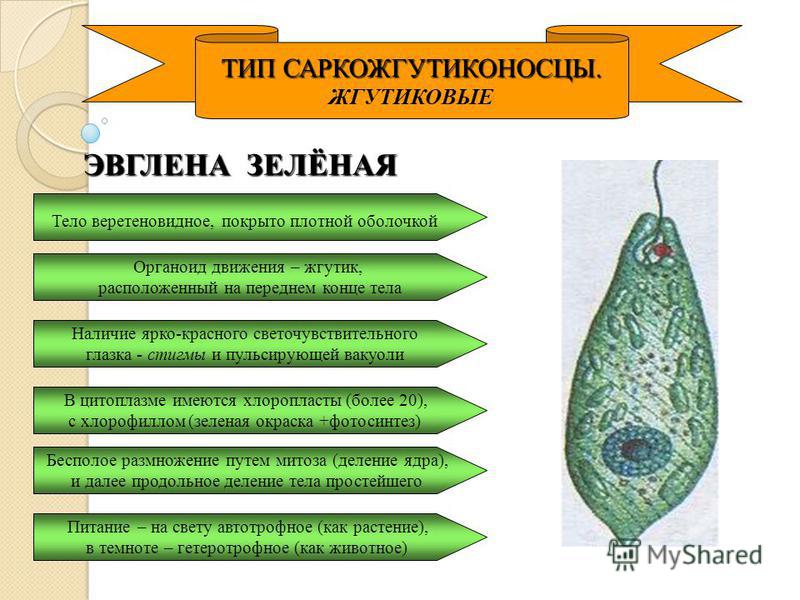

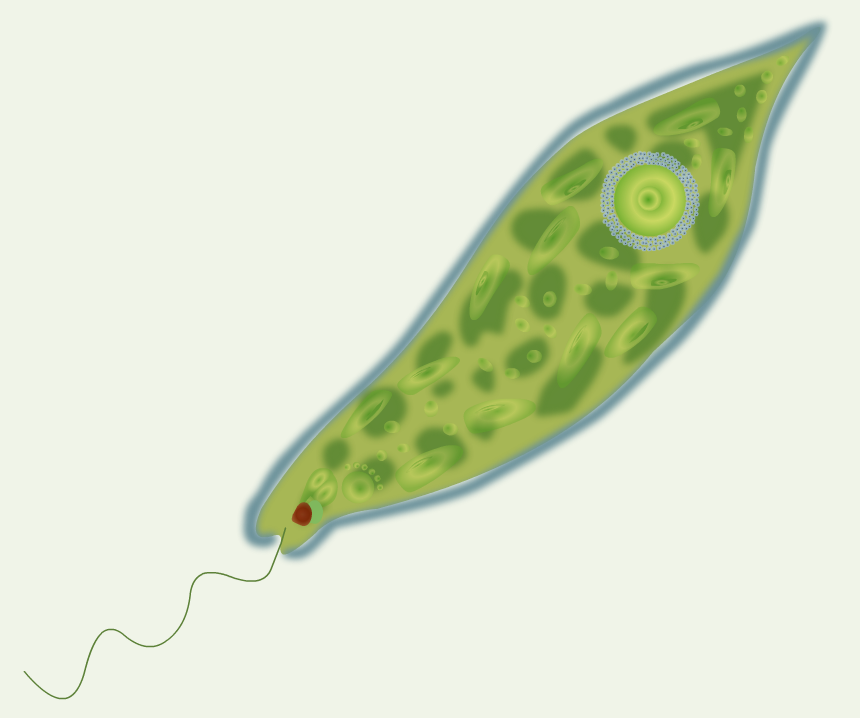

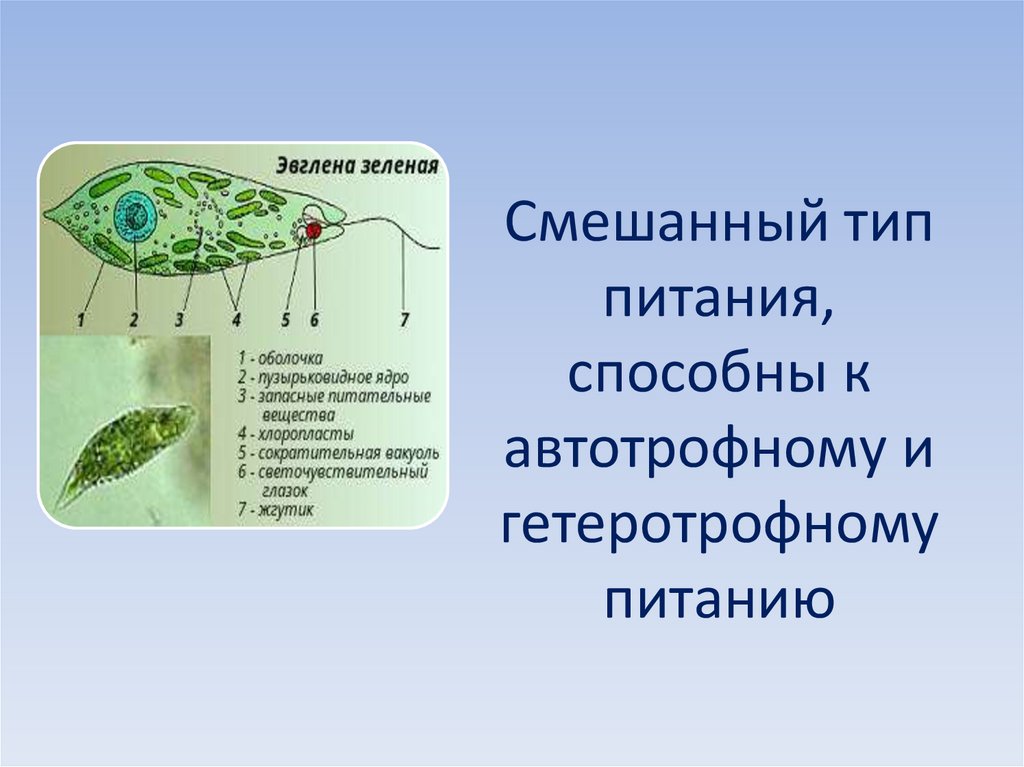

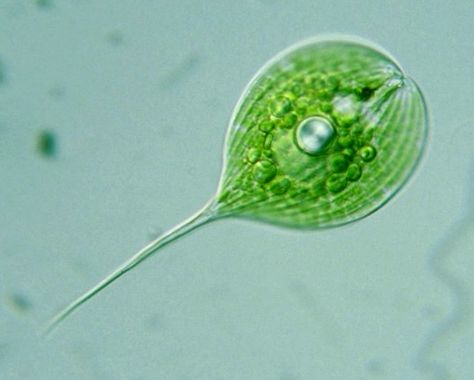

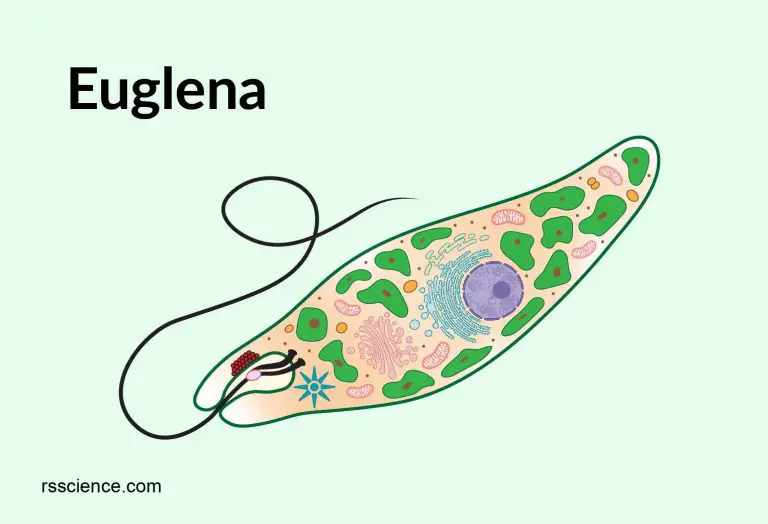

Эвглена зелёная

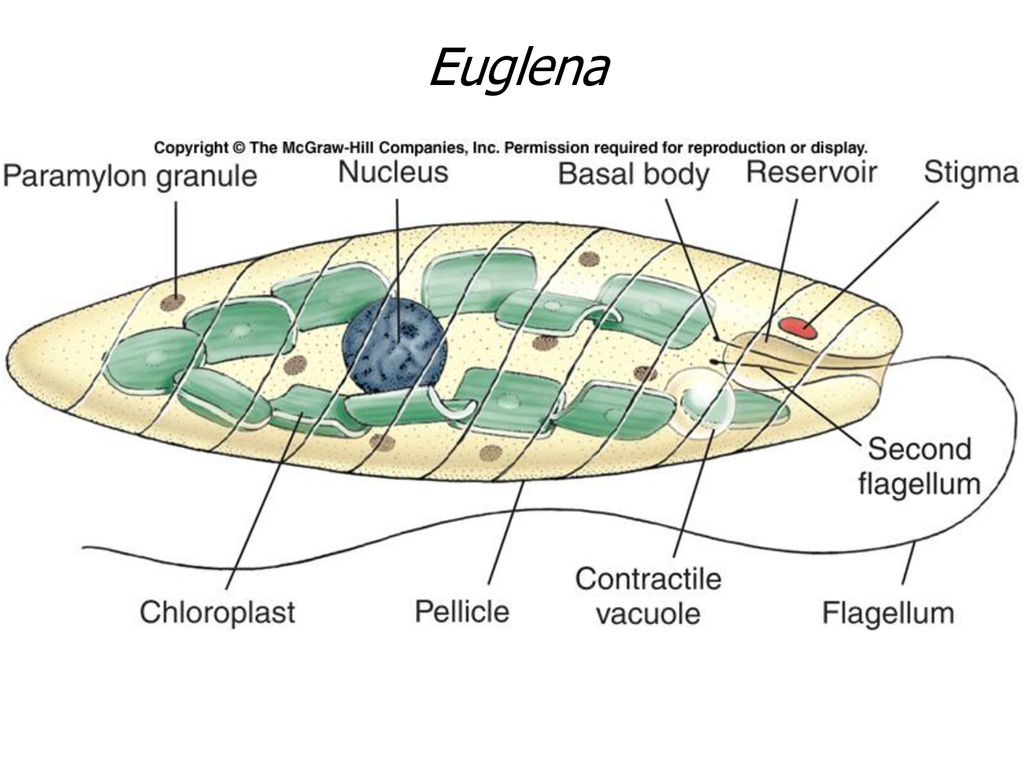

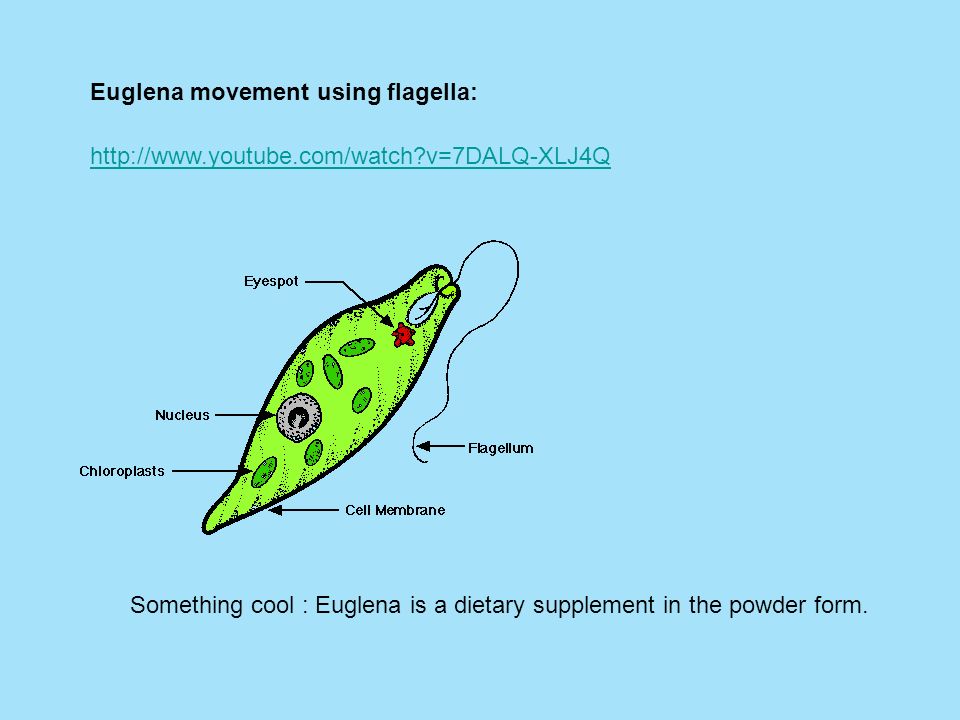

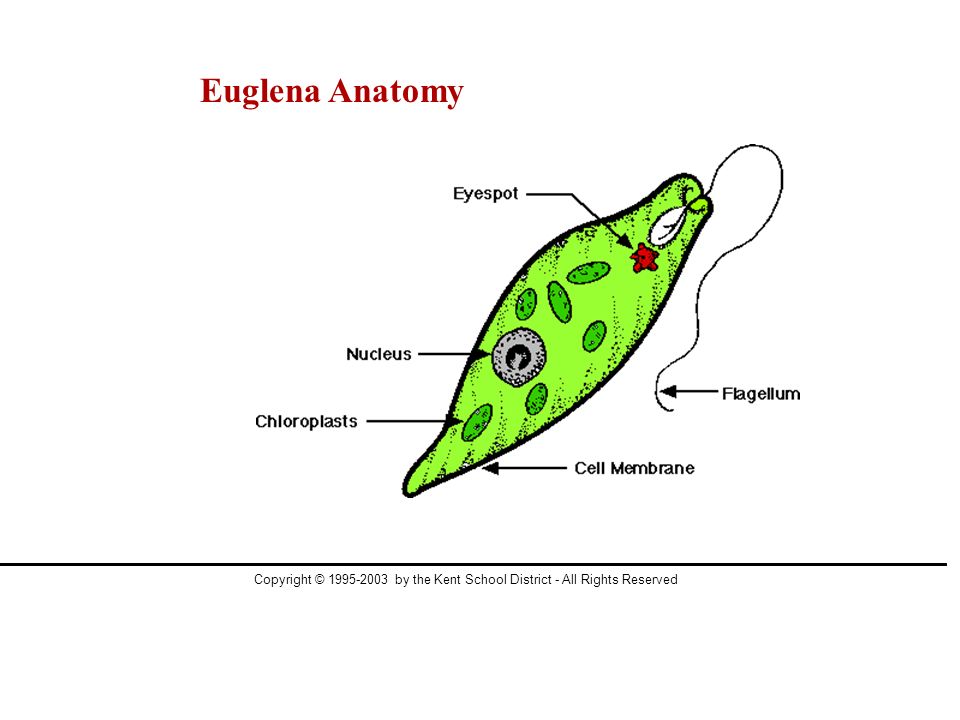

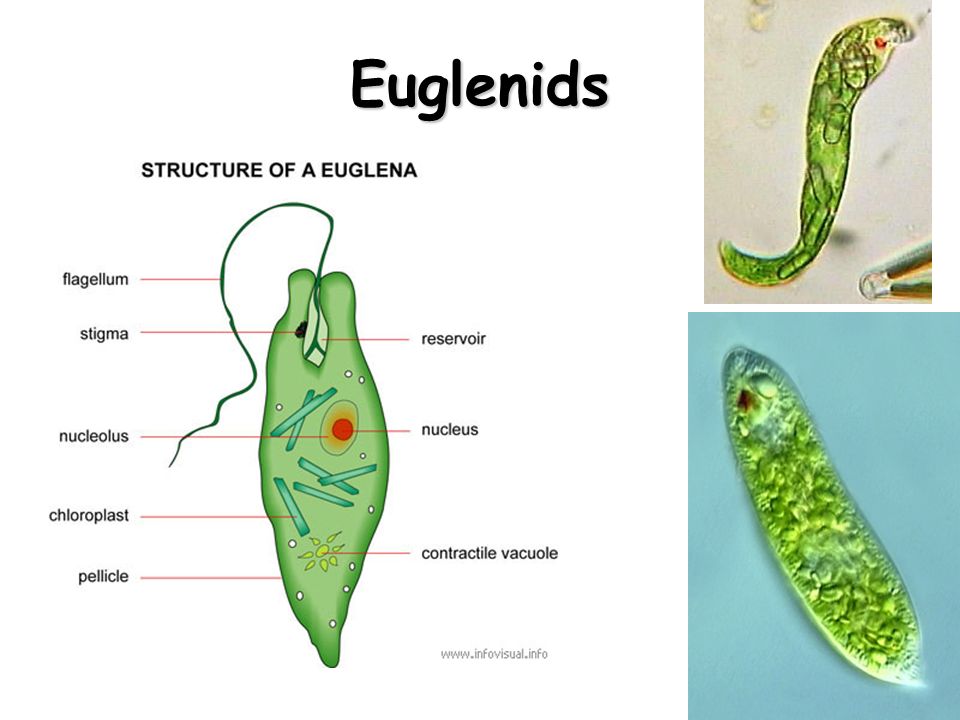

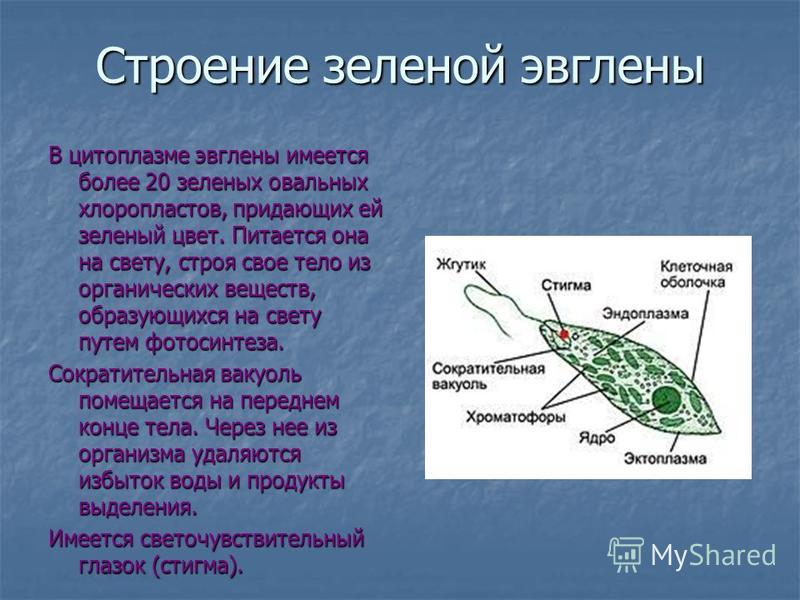

Эвглена зелёная распространена в пресноводных водоёмах. В передней части её клетки имеется один жгутик, а около жгутика расположены: сократительная вакуоль, которая выводит излишек воды из организма, и ярко-красный светочувствительный глазок — стигма, который воспринимает изменения освещённости.

- Ближе к задней части клетки располагается ядро.

- В цитоплазме эвглены содержатся хлоропласты, заполненные хлорофиллом.

- Питание

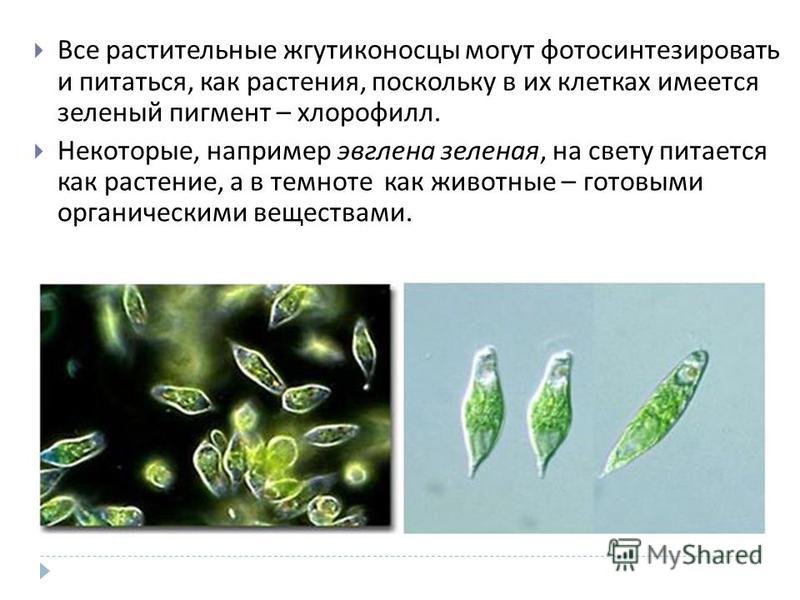

Эвглена способна изменять свой характер питания в зависимости от условий окружающей среды. На свету она питается автотрофно, а в темноте — гетеротрофно (поедает частицы органических веществ, мелких животных, одноклеточные водоросли). Такой тип питания называется миксотрофный (смешанный).

- Эвглена зелёная обладает положительным фототаксисом – движение к свету.

- Выделение

Через сократительную вакуоль вредные вещества (продукты распада) и избыток воды выводятся наружу.

- Дыхание

Эвглена дышит кислородом, растворённым в воде. Газообмен происходит, как и у амёбы, через всю поверхность тела.

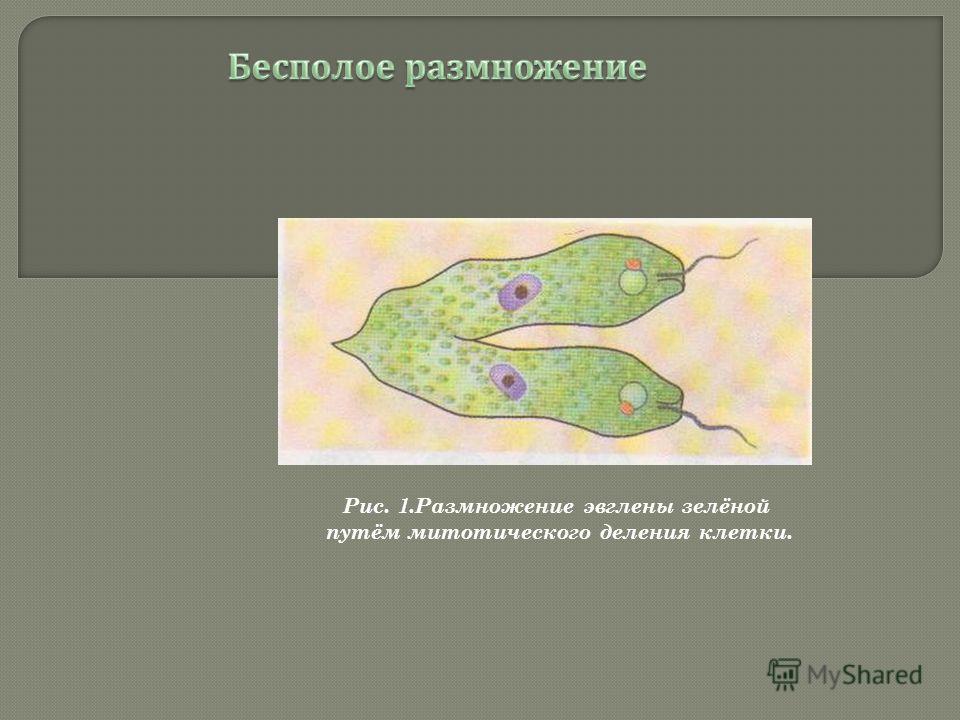

- Размножение

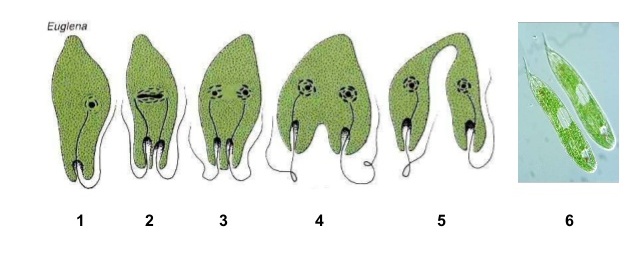

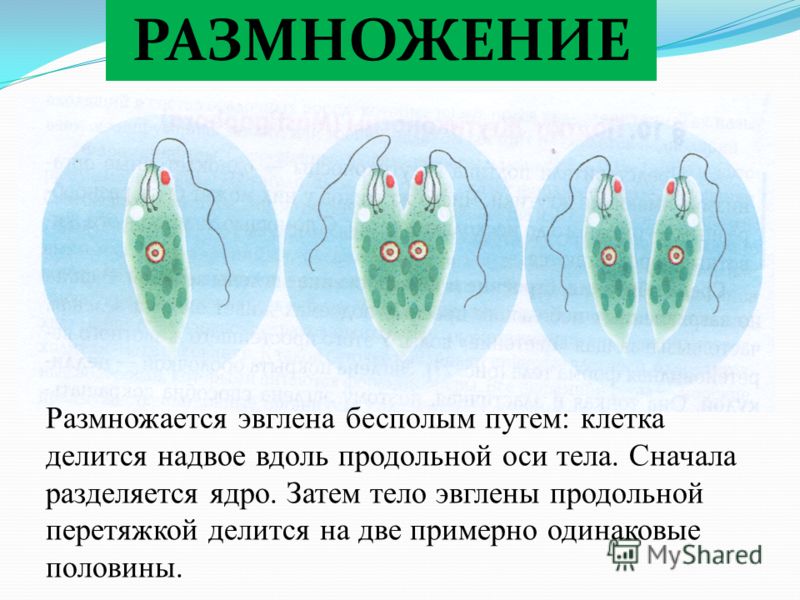

Размножается эвглена зелёная продольным делением надвое:

Колониальные жгутиконосцы

Тела колониальных жгутиконосцев состоят из многих клеток.

Вольвокс представляет собой крупную шарообразную колонию диаметром около 8 мм, на поверхности которой в один слой располагаются клетки, соединённые цитоплазматическими «мостиками», а внутренняя полость шара занята жидкой слизью. Клетки имеют жгутики, обращённые наружу.

Клетки имеют жгутики, обращённые наружу.

Тип Инфузории

Представители Типа Инфузории, или Ресничные — наиболее высокоорганизованные простейшие животные.

Характерные особенности инфузорий:

- на поверхности тела у них имеются реснички (органы передвижения), которые находятся в постоянном движении, что обеспечивает быстрое перемещение инфузорий.

- В клетке инфузорий два ядра, разных по размеру и функциям. Большое (вегетативное) ядро — макронуклеус — отвечает за питание, дыхание, движение, обмен веществ; малое (генеративное) ядро — микронуклеус — участвует в половом процессе.

Инфузория туфелька

В тех же водоёмах, где живут амёба протей и эвглена зелёная, встречается и это одноклеточное животное длиной 0,5 мм с формой тела, напоминающей туфельку — инфузория туфелька.

- Передвижение

Инфузории-туфельки быстро плавают тупым концом вперёд, передвигаясь при помощи ресничек.

- Питание

На теле инфузории имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Около рта располагаются более крупные реснички. Они загоняют в глотку вместе с потоком воды бактерий — основную пищу туфельки. На дне глотки формируется пищеварительная вакуоль, в которую попадает пища. Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы. В пищеварительной вакуоли происходит переваривание пищи, переваренные продукты поступают в цитоплазму и используются для жизнедеятельности инфузории.

- Оставшиеся в пищеварительной вакуоли непереваренные остатки выбрасываются наружу через особую структуру в заднем конце тела — порошицу.

- Выделение

В организме инфузории-туфельки находятся две сократительные вакуоли, которые располагаются у переднего и заднего концов тела.

Каждая вакуоль состоит из центрального резервуара и 5–7 направленных к этим резервуарам каналов. Весь цикл сокращения этих вакуолей проходит один раз за 10–20 секунд: сначала заполняются жидкостью каналы, потом она попадает в центральный резервуар, а затем жидкость изгоняется наружу.

· Дыхание

Как и у других свободноживущих одноклеточных животных, у инфузорий дыхание происходит через покровы тела.

· Бесполое размножение

Инфузории-туфельки обычно размножаются бесполым путём — делением надвое. Однако, в отличие от жгутиковых, инфузории делятся поперёк тела: посреди тела инфузории образуется перетяжка и, таким образом, из одной клетки образуются две.

Инфузории-туфельки делятся один-два раза в сутки.

Половой процесс

Ядра делятся на две части, и в каждой новой инфузории оказывается по одному большому и по одному малому ядру. Каждая из двух дочерних инфузорий получает часть органоидов, а другие образуются заново.

Половой процесс инфузории туфельки называется конъюгацией. Он происходит в несколько стадий.

Конъюгация — половой процесс одноклеточных животных, при котором те обмениваются своим наследственным материалом.

Класс жгутиконосцы

Содержание:

- Одиночные жгутиконосцы

- Колониальные жгутиконосцы

Жгутиконосцы (или жгутиковые) — широко распространенные простейшие, у которых имеются органоиды движения в виде жгутиков. В настоящее время известно около 6-8 тыс. видов одиночных и колониальных форм, населяющих морские и речные водоемы, где они являются главным образом составной частью планктона. Среди жгутиконосцев многие виды паразитируют в тканях растений и особенно в организме различных беспозвоночных и позвоночных животных, включая и человека. Часть из них вызывает тяжелые заболевания у человека (сонную болезнь, пендинскую язву, холецистит), а также у крупного рогатого скота (нагану, сурру).

В настоящее время известно около 6-8 тыс. видов одиночных и колониальных форм, населяющих морские и речные водоемы, где они являются главным образом составной частью планктона. Среди жгутиконосцев многие виды паразитируют в тканях растений и особенно в организме различных беспозвоночных и позвоночных животных, включая и человека. Часть из них вызывает тяжелые заболевания у человека (сонную болезнь, пендинскую язву, холецистит), а также у крупного рогатого скота (нагану, сурру).

Некоторые свободноживущие жгутиконосцы занимают промежуточное положение между растительными и животными организмами, сочетая в себе признаки тех и других. Вот почему часть жгутиконосцев составляет предмет изучения ботаников, а другая часть интересует зоологов. Все жгутиконосцы, в отличие от саркодовых, обладают плотной оболочкой (пелликулой), которая придает им постоянную форму тела. Вместо ложноножек у них появились особые органеллы движения — жгутики (один, два или много — в зависимости от вида). Однако между этими классами простейших существует родственная связь, на что указывает наличие в природе таких форм, у которых сочетаются признаки саркодовых (ложноножки) и жгутиконосцев (жгутики). К ним относится, например, живущая в болотной воде жгутиковая амеба.

К ним относится, например, живущая в болотной воде жгутиковая амеба.

Кроме органоидов движения часть жгутиконосцев имеет еще один органоид — глазок, или стигму. Он помещается обычно у основания жгутика. Этот светочувствительный аппарат воспринимает световые раздражения и определяет направление движении животного в сторону источника спета.

Одиночные жгутиконосцы

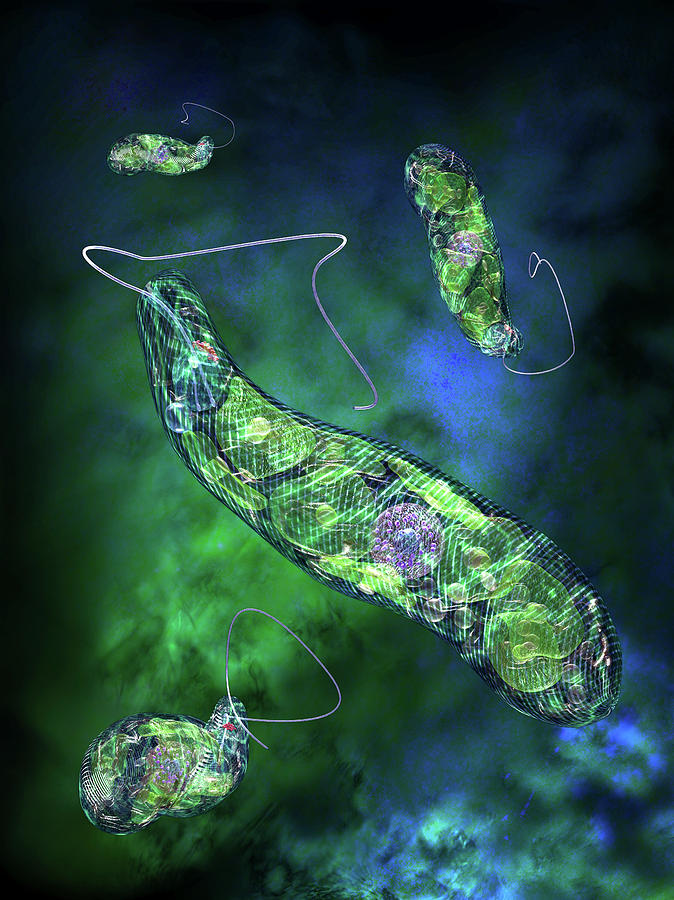

Одиночные жгутиконосцы — эвглены. Описанная в школьном учебнике зоологии эвглона золеная принадлежит к числу одиночных жгутиконосцев. Это — один из видов рода эвглеп, живущих в наших пресных водоемах. Она относится к жгутиконосцам промежуточного тина и может рассматриваться как простейшее, находящееся на грани между растительным и животным миром, подтверждая своим существованием общность происхождения этих двух ветвей органической жизни.

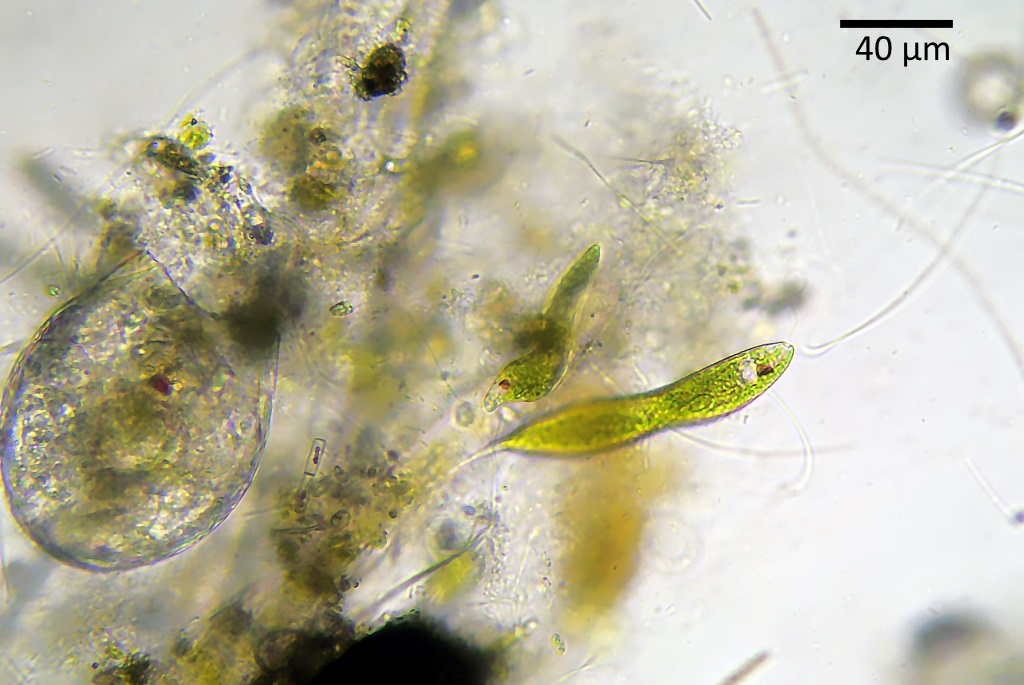

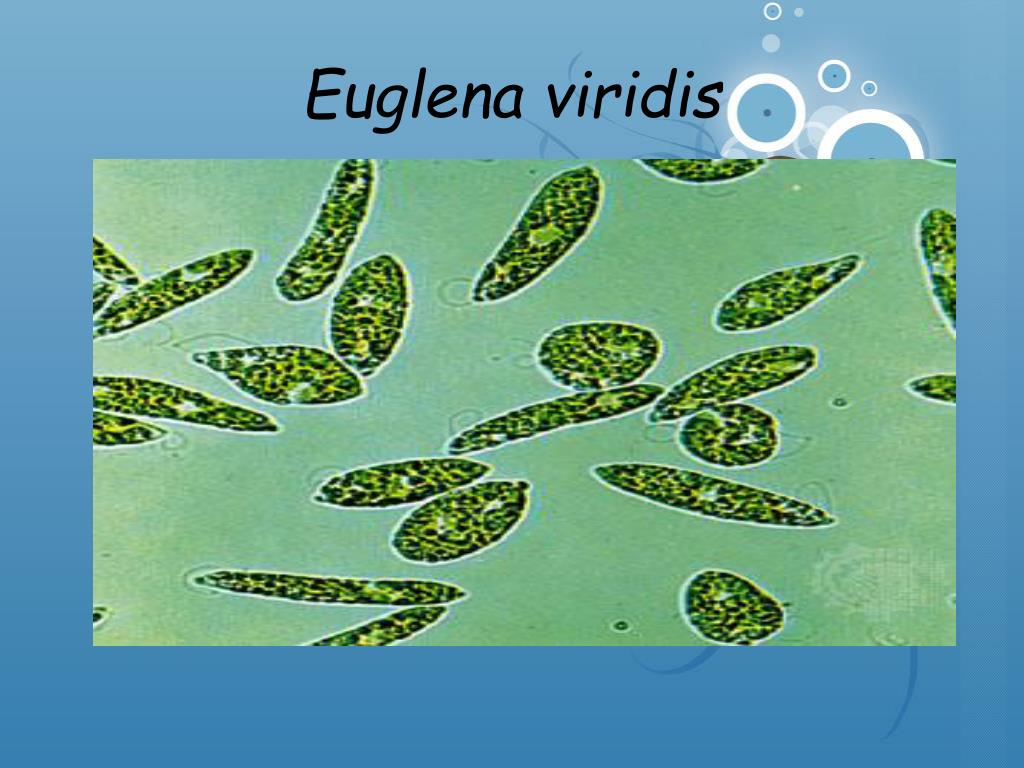

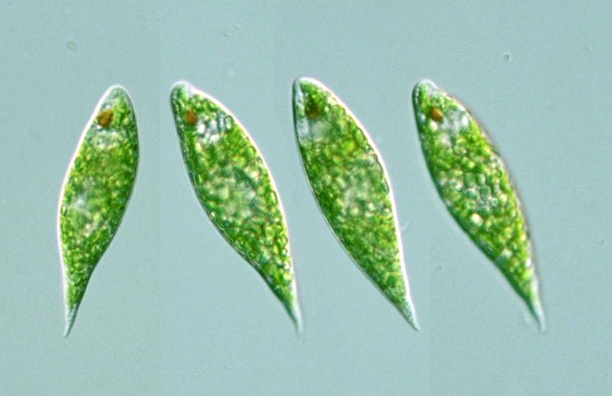

Под микроскопом эвглены выглядят как маленькие вытянутые в длину тельца размером около 50 мк (или 0,05 мм). Хорошо видно поступательное, с легким покачиванием вращательное движение, которое зависит от работы жгутика, как бы ввинчивающегося в воду. Иногда можно заметить на переднем тупом конце красное пятнышко — стигму. Подробности строения эвглены следует рассматривать при большом увеличении. Жгутик становится хорошо заметным после добавления капли йодной настойки, которая убивает живых эвглен и окрашивает их в темно-бурый цвет.

Иногда можно заметить на переднем тупом конце красное пятнышко — стигму. Подробности строения эвглены следует рассматривать при большом увеличении. Жгутик становится хорошо заметным после добавления капли йодной настойки, которая убивает живых эвглен и окрашивает их в темно-бурый цвет.

Эвглена зеленая служит хорошим показателем степени биологической очистки сточных вод. Ее численность в планктоне контактных прудов сильно возрастает при снижении бактериальных загрязнений. Так, например, при полной очистке воды количество эвглен в 1 мл равно 18,9 тыс. при общей численности простейших в том же объеме в 22 тыс. Таким образом, качество воды в водоемах определяется не только наличием или отсутствием организма-индикатора, но и его количеством в единице объема.

Кроме эвглены зеленой, в пробе воды могут оказаться и другие виды эвглен, на которых следует обратить внимание учащихся. Так, например, эвглена акус имеет сильно вытянутое, более узкое и заостренное на обоих концах тело. В отличие от эвглены зеленой акус не может сокращаться и сохраняет постоянные очертания. Почти в два раза крупнее эвглены зеленой — эвглена спирогира, у которой пелликула имеет спиральные ряды утолщений, идущих вдоль удлиненного и несколько изогнутого тела. Примерно такой же величины (до 100 мк) достигает эвглена оксиурис, имеющая вид тонкой колбаски с острым и узким кончиком задней части тела. Из других свободноживущих жгутиконосцев могут попадаться особи из рода факус по форме, напоминающие сердце (с хвостиком). Так же как и эвглены, факусы имеют зеленые хроматофоры. Отличаются медленным движением. Размеры тела около 0,5 мм.

Почти в два раза крупнее эвглены зеленой — эвглена спирогира, у которой пелликула имеет спиральные ряды утолщений, идущих вдоль удлиненного и несколько изогнутого тела. Примерно такой же величины (до 100 мк) достигает эвглена оксиурис, имеющая вид тонкой колбаски с острым и узким кончиком задней части тела. Из других свободноживущих жгутиконосцев могут попадаться особи из рода факус по форме, напоминающие сердце (с хвостиком). Так же как и эвглены, факусы имеют зеленые хроматофоры. Отличаются медленным движением. Размеры тела около 0,5 мм.

Ознакомление учащихся с многообразием форм свободноживущих жгутиконосцев позволяет коснуться вопроса дивергентной эволюции.

В качестве примера паразитического жгутиконосца самым удобным объектом может служить лягушачья опалина.

Колониальные жгутиконосцы

Колониальные жгутиконосцы — вольвоксы. Общим для всех колониальных жгутиконосцев является то, что каждый из них состоит из особей, тождественных по своему строению с одноклеточными водорослями — хламидомонадами. Следовательно, они имеют по 2 жгутика, красный глазок — стигму, зеленые хроматофоры и т. д. Различия заключаются лишь в числе особей, входящих в колонию, в их взаимном расположении и в общей конфигурации всей колонии в целом. Колониальные жгутиковые разной степени сложности массами населяют наши стоячие водоемы весной в период так называемого «цветения» воды. Если взять пробу этой воды, то в ней можно обнаружить необходимый для работы живой материал.

Следовательно, они имеют по 2 жгутика, красный глазок — стигму, зеленые хроматофоры и т. д. Различия заключаются лишь в числе особей, входящих в колонию, в их взаимном расположении и в общей конфигурации всей колонии в целом. Колониальные жгутиковые разной степени сложности массами населяют наши стоячие водоемы весной в период так называемого «цветения» воды. Если взять пробу этой воды, то в ней можно обнаружить необходимый для работы живой материал.

Кратко охарактеризован лишь один представитель колониальных жгутиконосцев из числа более сложных, а именно вольвокс авреус. Он встречается чаще других видов вольвоксов, образуя колонию диаметром до 850 мк, состоящую из очень большого количества особей, между которыми существует разделение функций. Большинство клеток при помощи согласованных движений жгутиков осуществляет перемещение всей колонии в воде, они не способны делиться. Функцию размножения несут другие клетки, в результате деления которых образуются бесполым путем молодые колонии.

Помимо вегетативного размножения у вольвоксов наблюдается и половой процесс. Внутри колонии вольвокса формируются микрогаметы и макрогаметы. После образования зигот шары вольвокса распадаются, а новые шары возникают уже из зигот. Таким образом, вольвоксы как бы приближаются к многоклеточным организмам тем, что образуют два рода клеток — обычных, выполняющих только функции передвижения и питания (автотрофного) и клеток с функцией размножения (бесполого и полового). Однако у вольвокса нет настоящих тканей с дифференцированными клетками, которые свойственны многоклеточным организмам.

Крупные формы вольвоксов можно рассматривать под микроскопом при малом увеличении без покровного стекла. Следует обратить внимание учащихся на перекатывающееся движение колонии за счет биения жгутиков многочисленных клеток, связанных друг с другом протоплазматическими мостиками. Клетки располагаются по периферии шара, имеющего плотную оболочку, которая придает определенную форму всей колонии и окружает более жидкую внутреннюю студенистую массу. Внутри некоторых колоний можно рассмотреть образовавшиеся в них дочерние колонии (лучше при большом увеличении).

Внутри некоторых колоний можно рассмотреть образовавшиеся в них дочерние колонии (лучше при большом увеличении).

У вольвокса легко наблюдать положительный фототаксис. Для этого достаточно часовое стекло с жидкостью, в которой плавают вольвоксы, поместить около окна. Вскоре можно заметить скопление вольвоксов на стороне, обращенной к окну. Если повернуть стекло па 180°, то вольвоксы переплывут к тому краю стекла, па который падает свет от окна. То же наблюдается при освещении электролампой — вольвоксы перемещаются в более освещенную зону.

Открыт хищный родственник красных водорослей • Сергей Ястребов • Новости науки на «Элементах» • Микробиология, Альгология, Систематика, Эволюция

Не дело философа определять, как далеко простирается царство растений и где начинается класс животных или где начинается жизнь. Это проблемы, относящиеся к отдельным наукам. Скорее всего, до самого конца мира мы так и не узнаем, где в точности проходят эти границы.

Стефан Свежавски, «Святой Фома, прочитанный заново»

Описан новый род одноклеточных организмов, которые являются ближайшими родственниками красных водорослей, но совершенно не похожи на них по образу жизни: это хищные жгутиконосцы, успевшие вторично утратить способность к фотосинтезу. По всей вероятности, это означает, что общие предки красных водорослей и зеленых растений были одноклеточными хищниками, которые даже после приобретения хлоропластов долго сохраняли смешанный тип питания (хищничество + фотосинтез). Жгутиконосец Rhodelphis — это дожившее до наших дней одноклеточное хищное растение.

По всей вероятности, это означает, что общие предки красных водорослей и зеленых растений были одноклеточными хищниками, которые даже после приобретения хлоропластов долго сохраняли смешанный тип питания (хищничество + фотосинтез). Жгутиконосец Rhodelphis — это дожившее до наших дней одноклеточное хищное растение.

30 мая 2019 года безвременно, в возрасте всего лишь 66 лет, умер известный российский биолог Александр Петрович Мыльников. Доктор наук, сотрудник Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина (ИБВВ РАН), он был одним из крупнейших современных протистологов. Мыльников прославился как мастер электронной микроскопии и сделал много открытий, серьезно прояснивших наши представления об эволюции одноклеточных организмов. Установленные им факты уже давно вошли в университетские курсы. Мыльников был очень активным исследователем, признанным во всем мире (см. его страницу на

В числе ее авторов есть и другие известные протистологи, например сотрудник ИБВВ Денис Викторович Тихоненков и канадский профессор Патрик Килинг (Patrick Jonhn Keeling). Эта работа посвящена описанию удивительного одноклеточного организма, устройство которого позволяет нам узнать кое-что новое об истоках эволюции растений (рис. 1).

В числе ее авторов есть и другие известные протистологи, например сотрудник ИБВВ Денис Викторович Тихоненков и канадский профессор Патрик Килинг (Patrick Jonhn Keeling). Эта работа посвящена описанию удивительного одноклеточного организма, устройство которого позволяет нам узнать кое-что новое об истоках эволюции растений (рис. 1). Клетки в клетках

В последние два с лишним миллиарда лет облик жизни на Земле определяют в основном эукариоты, обладатели сложных клеток с ядрами. К ним относятся животные, растения, грибы и многочисленные одноклеточные существа, которых собирательно называют протистами. Отличие сложной эукариотной клетки от простой прокариотной огромно: не вдаваясь сейчас в детали, вполне можно сказать, что это принципиально разные уровни организации живой материи. Понятно, что проблема становления эукариот очень важна для эволюционной биологии.

Основой для ответа на вопрос «откуда взялись эукариоты?» является симбиогенетическая теория, согласно которой эукариотная клетка возникла в результате взаимовыгодного объединения (симбиоза) двух или нескольких прокариот. Принципиально важно, что при этом происходило вселение одних клеток в другие (эндосимбиоз). Эту теорию нельзя назвать новой: она сформировалась на рубеже XIX–XX веков, после долгого периода забвения возродилась в 1960-х благодаря Линн Маргулис (Lynn Margulis), а на русском языке её современную версию впервые изложил еще в 1973 году Армен Леонович Тахтаджян (А. Л. Тахтаджян, 1973. Четыре царства органического мира (DjVu, 6 Мб)). Молекулярная биология подтверждает симбиогенетическую теорию настолько однозначно, что споры о её верности или неверности давно прекратились. Иное дело — как конкретно всё это происходило. Поток данных, добываемых современными биологами, порождает множество вопросов на эту тему, и исследователи планомерно ищут ответы на них.

Принципиально важно, что при этом происходило вселение одних клеток в другие (эндосимбиоз). Эту теорию нельзя назвать новой: она сформировалась на рубеже XIX–XX веков, после долгого периода забвения возродилась в 1960-х благодаря Линн Маргулис (Lynn Margulis), а на русском языке её современную версию впервые изложил еще в 1973 году Армен Леонович Тахтаджян (А. Л. Тахтаджян, 1973. Четыре царства органического мира (DjVu, 6 Мб)). Молекулярная биология подтверждает симбиогенетическую теорию настолько однозначно, что споры о её верности или неверности давно прекратились. Иное дело — как конкретно всё это происходило. Поток данных, добываемых современными биологами, порождает множество вопросов на эту тему, и исследователи планомерно ищут ответы на них.

У эукариот есть два типа внутриклеточных структур (органелл), которые точно имеют симбиотическое происхождение, то есть являются бывшими бактериями. Это митохондрии, обеспечивающие дыхание, и хлоропласты, обеспечивающие фотосинтез. В наши дни никто из серьезных биологов не сомневается, что эти органеллы возникли эндосимбиотически. Симбиоз с предками митохондрий начался очень давно, на заре становления эукариот. Есть все основания считать, что у общего предка всех современных эукариот митохондрии уже были (см. Теория симбиогенеза 50 лет спустя: параллельной эукариотизации, скорее всего, не было, «Элементы», 22.11.2017). Сейчас на наших глазах идут оживленные дискуссии о том, в какой именно момент и по какому сценарию предок эукариот, который сам был не бактерией, а археей, вступил в симбиоз с предком митохондрий (см. Генеалогия белков свидетельствует о позднем приобретении митохондрий предками эукариот, «Элементы», 08.02.2016). Но в любом случае это было до того, как сложились «нормальные» эукариотные клетки, знакомые нам из современной живой природы. В общем, союз с митохондриями по большому счету относится скорее к предыстории эукариот.

Симбиоз с предками митохондрий начался очень давно, на заре становления эукариот. Есть все основания считать, что у общего предка всех современных эукариот митохондрии уже были (см. Теория симбиогенеза 50 лет спустя: параллельной эукариотизации, скорее всего, не было, «Элементы», 22.11.2017). Сейчас на наших глазах идут оживленные дискуссии о том, в какой именно момент и по какому сценарию предок эукариот, который сам был не бактерией, а археей, вступил в симбиоз с предком митохондрий (см. Генеалогия белков свидетельствует о позднем приобретении митохондрий предками эукариот, «Элементы», 08.02.2016). Но в любом случае это было до того, как сложились «нормальные» эукариотные клетки, знакомые нам из современной живой природы. В общем, союз с митохондриями по большому счету относится скорее к предыстории эукариот.

С хлоропластами дело обстоит совсем иначе. Во-первых, они есть далеко не у всех эукариот: многие современные группы (в том числе и та, к которой относится человек) не имели их никогда. Во-вторых, в отличие от приобретения митохондрий, которое, по-видимому, было уникальным и неповторимым событием, приобретение хлоропластов совершенно точно происходило много раз. Хлоропласты имеют богатейшую историю, насыщенную неожиданными явлениями (см., например: P. J. Keeling, 2013. The number, speed, and impact of plastid endosymbioses in eukaryotic evolution; рис. 2). Тому, кто захочет разобраться в ней детально, можно посоветовать сначала взглянуть на современную версию эволюционного древа эукариот (её беглое описание можно найти, например, в статье: Случайно открытый жгутиконосец обновляет систему эукариот, «Элементы», 06.02.2019). Здесь же достаточно сказать, что это древо включает в себя от 6 до 10 (в зависимости от способа подсчета) крупных ветвей, ни одна из которых — увы — не соответствует традиционным царствам животных, растений или грибов. Хорошо это или плохо, но система живой природы, знакомая нам из учебников XX века, ушла в прошлое безвозвратно. Крупные эволюционные ветви эукариот, приблизительно соответствующие по значению классическим царствам, сейчас принято называть супергруппами (supergroup).

Во-вторых, в отличие от приобретения митохондрий, которое, по-видимому, было уникальным и неповторимым событием, приобретение хлоропластов совершенно точно происходило много раз. Хлоропласты имеют богатейшую историю, насыщенную неожиданными явлениями (см., например: P. J. Keeling, 2013. The number, speed, and impact of plastid endosymbioses in eukaryotic evolution; рис. 2). Тому, кто захочет разобраться в ней детально, можно посоветовать сначала взглянуть на современную версию эволюционного древа эукариот (её беглое описание можно найти, например, в статье: Случайно открытый жгутиконосец обновляет систему эукариот, «Элементы», 06.02.2019). Здесь же достаточно сказать, что это древо включает в себя от 6 до 10 (в зависимости от способа подсчета) крупных ветвей, ни одна из которых — увы — не соответствует традиционным царствам животных, растений или грибов. Хорошо это или плохо, но система живой природы, знакомая нам из учебников XX века, ушла в прошлое безвозвратно. Крупные эволюционные ветви эукариот, приблизительно соответствующие по значению классическим царствам, сейчас принято называть супергруппами (supergroup).

Краткая история хлоропластов

Итак, предками всех хлоропластов в конечном счете являются цианобактерии, прокариотные организмы, более известные как синезеленые водоросли. Наша история началась с того, что некий жгутиконосец поглотил цианобактерию, которая превратилась в хлоропласт. Потомки этого жгутиконосца разделились на три эволюционные ветви: микроскопические глаукофитовые водоросли, красные водоросли и зеленые растения (см. рис. 3). Все вместе они образуют супергруппу Archaeplastida. Именно с возникновения эволюционного ствола архепластид началась история фотосинтезирующих эукариот. Другое название этой супергруппы — Plantae, что значит попросту «растения». Здесь и далее мы будем использовать названия «архепластиды» и «растения» как синонимы.

Цианобактерии относятся к грамотрицательным бактериям, главная особенность которых состоит в уникальном строении клеточной оболочки. Любая грамотрицательная бактерия имеет две настоящие клеточные мембраны — внутреннюю и наружную.

Но это — только часть разнообразия хлоропластов. Другая часть, причем с некоторой точки зрения гораздо более значительная, образуется вот как: хищный эукариот поглощает другого эукариота, внутри которого уже есть первичный хлоропласт, и заставляет этого эукариота в свою очередь работать хлоропластом. Такие хлоропласты называются вторичными. В одних случаях они возникли из зеленых водорослей, в других — из красных. Типичный вторичный хлоропласт имеет четыре мембраны: к двум мембранам цианобактерии добавляется внешняя мембрана первого хозяина (зеленой или красной водоросли) и мембрана пищеварительной вакуоли второго хозяина (хищника, захватившего эту водоросль). Как правило, обладатели вторичных хлоропластов рано или поздно теряют хищничество и обращаются сами в истинные водоросли, то есть в организмы, питающиеся только путем фотосинтеза.

Типичный вторичный хлоропласт имеет четыре мембраны: к двум мембранам цианобактерии добавляется внешняя мембрана первого хозяина (зеленой или красной водоросли) и мембрана пищеварительной вакуоли второго хозяина (хищника, захватившего эту водоросль). Как правило, обладатели вторичных хлоропластов рано или поздно теряют хищничество и обращаются сами в истинные водоросли, то есть в организмы, питающиеся только путем фотосинтеза.

Зеленые водоросли стали вторичными хлоропластами у эвгленовых жгутиконосцев (супергруппа Discoba) и у микроскопических морских хлорарахниофитовых водорослей, которые часто имеют своеобразный облик фотосинтезирующих амеб (супергруппа Rhizaria). Во времена, когда это не было известно, такой характер эволюции изрядно мешал исследователям разобраться в родственных связях эукариот. Например, ботаников постоянно сбивал с толку тот факт, что эвглена зелёная по структуре хлоропластов очень близка к зеленым водорослям, но при этом ни по каким другим признакам ничего общего с зелеными водорослями у нее нет! Разгадка состоит в том, что зеленые водоросли родственны не эвглене — она относится к совершенно другой супергруппе, — а ее хлоропластам.

Судьба тех вторичных хлоропластов, которые образовались из красных водорослей, была еще сложнее. В числе их обладателей — бурые, золотистые, желтозеленые и диатомовые водоросли, входящие в супергруппу Stramenopiles, а также еще три группы преимущественно одноклеточных водорослей: динофлагелляты (супергруппа Alveolata), криптофиты (супергруппа Cryptista) и гаптофиты (супергруппа Haptista; тут надо отметить, что родственные связи криптофит и гаптофит до сих пор неясны, и их отнесение к самостоятельным супергруппам может оказаться временным). Ситуация дополнительно усложняется тем, что многие обладатели вторичных хлоропластов потом их потеряли. Например, в супергруппе Alveolata есть две большие группы, потеря хлоропластов у которых подтверждена электронной микроскопией и молекулярной генетикой, причем обе они фигурируют в школьных учебниках зоологии. Это паразитические споровики, к которым относится малярийный плазмодий, и инфузории, к которым относится всем известная туфелька. Строго говоря, как минимум у споровиков вторичный хлоропласт, происходящий из красной водоросли, даже и не исчез: он сохранился в виде бесцветной структуры, называемой апикопластом, которая утратила способность к фотосинтезу, но продолжает выполнять кое-какие другие биохимические функции.

В ходе эволюции устройство вторичных хлоропластов может упрощаться. Например, у эвглен и у панцирных водорослей динофлагеллят они имеют уже не четыре мембраны, а три (исчезает, скорее всего, та мембрана, которая соответствует внешней мембране зеленой или красной водоросли — она наименее физиологически необходима). У криптомонад и у хлорарахниофит между второй и третьей мембранами хлоропласта сохраняется нуклеоморф — маленькое, но функционирующее ядро красной (у криптомонад) или зеленой (у хлорарахниофит) поглощенной водоросли. В других группах оно успело исчезнуть.

У некоторых эукариот приобретение хлоропластов происходило неоднократно: они теряли их, а потом опять приобретали. Особенно это свойственно почему-то динофлагеллятам. Такого бешеного разнообразия хлоропластов, как у динофлагеллят, нет ни в одной другой группе эукариот. Представим себе одноклеточную динофлагелляту, которая потеряла хлоропласт, вернулась к хищничеству, а потом «приняла решение» завести хлоропласт заново. Как она может это сделать? Очевидный и давно опробованный способ — поглотить другого эукариота, у которого хлоропласт уже есть. В роли этого эукариота может оказаться зеленая, криптофитовая, гаптофитовая или диатомовая водоросль (все эти варианты реально известны). Если поглощена будет зеленая водоросль, то она просто-напросто превратится в новый вторичный хлоропласт. Поглощение криптофитовой, гаптофитовой или диатомовой водоросли по результату ничем не отличается… кроме того, что их собственные хлоропласты — вторичные, образовавшиеся из красных водорослей. Поэтому, если такая водоросль, в свою очередь, становится хлоропластом, то возникает конструкция из четырех последовательно вставленных друг в друга клеток — трех эукариотных и одной прокариотной: динофлагеллята заключает в себе криптофитовую, гаптофитовую либо диатомовую водоросль, внутри которой находится некогда поглощенная красная водоросль, а уж внутри той — бывшая цианобактерия. Такие хлоропласты называются третичными.

Как она может это сделать? Очевидный и давно опробованный способ — поглотить другого эукариота, у которого хлоропласт уже есть. В роли этого эукариота может оказаться зеленая, криптофитовая, гаптофитовая или диатомовая водоросль (все эти варианты реально известны). Если поглощена будет зеленая водоросль, то она просто-напросто превратится в новый вторичный хлоропласт. Поглощение криптофитовой, гаптофитовой или диатомовой водоросли по результату ничем не отличается… кроме того, что их собственные хлоропласты — вторичные, образовавшиеся из красных водорослей. Поэтому, если такая водоросль, в свою очередь, становится хлоропластом, то возникает конструкция из четырех последовательно вставленных друг в друга клеток — трех эукариотных и одной прокариотной: динофлагеллята заключает в себе криптофитовую, гаптофитовую либо диатомовую водоросль, внутри которой находится некогда поглощенная красная водоросль, а уж внутри той — бывшая цианобактерия. Такие хлоропласты называются третичными.

Как мы видим, большинство случаев приобретения эукариотами хлоропластов связано с поглощением не цианобактерий (как можно было бы ожидать), а других эукариот, внутри которых поглощенные цианобактерии уже есть. Таким образом, в конечном счете все эукариоты обязаны своими хлоропластами общему предку супергруппы Archaeplastida, который некогда «приручил» захваченную цианобактерию и тем самым сделал возможными все описанные эволюционные авантюры. Известно одно-единственное исключение: пресноводная раковинная амеба Paulinella chromatophora, относящаяся к супергруппе Rhizaria, использует в качестве хлоропластов именно захваченных цианобактерий, причем таких же, какими хищные виды тех же паулинелл обычно питаются. Это уникальный пример независимого приобретения первичных хлоропластов. Но это случилось по меркам истории эукариот совсем недавно — от 90 до 140 миллионов лет назад — и никаких масштабных эволюционных последствий пока не имело (L. Delaye et al., 2016. How really ancient is Paulinella chromatophora?).

За этим исключением, вся живая природа Земли обязана своими хлоропластами архепластидам, то есть растениям в эволюционном, а не экологическом смысле этого слова. Вот почему так важно понять, как именно они их приобрели.

Родельфис и эволюция

О том, как появились самые первые хлоропласты, существуют разные мнения. Например, знаменитый биоинформатик Евгений Викторович Кунин с коллегами в свое время отважились допустить, что в эволюционной линии растений вообще никогда не существовало фагоцитоза, то есть свойственного хищным эукариотам механизма активного поглощения пищевых объектов (N. Yutin et al., 2009. The origins of phagocytosis and eukaryogenesis (PDF, 1 Мб)). Тогда способ приобретения первичных хлоропластов архепластид должен быть принципиально иным, чем способ приобретения всех вторичных хлоропластов (и первичных хлоропластов паулинеллы тоже), поскольку уж в этих-то случаях фагоцитоз определенно был задействован. Действительно, предполагать тут можно всякое: ранние этапы эволюции растений, прямо скажем, очень темны.

Новое исследование российских, канадских и немецких протистологов бросает луч света на эти таинственные события. Героем статьи стал хищный жгутиконосец Rhodelphis, один вид которого открыли в небольшом пресном озере в бассейне реки Десна, а другой — в морском песке у берега Южно-Китайского моря. По внешнему облику родельфисы — довольно заурядные бесцветные жгутиконосцы с двумя жгутиками. Однако анализ транскриптомов показал, что на эволюционном древе эукариот родельфисы занимают довольно неожиданное положение, а именно — являются сестринской группой по отношению ко всем красным водорослям. Это означает, что они входят в супергруппу Archaeplastida, и не просто входят, а располагаются на древе этой группы довольно близко к ее общему предку, хотя и не у самого корня.

Между тем родельфис вовсе не похож ни на какое растение. Он — настоящий хищник. С помощью ложноножек, образующихся в задней части клетки, он запросто поглощает не только бактерий, но и других эукариот. Надо сказать, что для примитивных эукариот такое хищничество в целом довольно обычно — ни по общему облику, ни по образу жизни, ни по способу питания родельфис среди них особо не выделяется (см. , например: Выделена новая супергруппа эукариот, «Элементы», 18.04.2018). Нет оснований сомневаться, что хищничество родельфиса — примитивная черта. А это, в свою очередь, означает, что предки растений все-таки были хищниками, владевшими фагоцитозом. И более того, даже внутри эволюционного ствола Archaeplastida хищничество продержалось еще довольно долго.

, например: Выделена новая супергруппа эукариот, «Элементы», 18.04.2018). Нет оснований сомневаться, что хищничество родельфиса — примитивная черта. А это, в свою очередь, означает, что предки растений все-таки были хищниками, владевшими фагоцитозом. И более того, даже внутри эволюционного ствола Archaeplastida хищничество продержалось еще довольно долго.

Интересной особенностью родельфисов, которую отметили исследователи, оказались трубчатые кристы митохондрий. Что это значит? Митохондрии образовались из альфа-протеобактерий, которые, как и цианобактерии, являются грамотрицательными. Поэтому митохондрия, точно так же как и первичный хлоропласт, имеет две мембраны — наружную и внутреннюю. Кристами называются складки внутренней мембраны, предназначенные для увеличения ее поверхности (этого требует физиологическая функция митохондрии). Самые распространенные варианты формы крист — пластинчатые и трубчатые, причем еще в 1970-х было замечено, что в крупных эволюционных ветвях этот признак очень стабилен. Предлагалось даже разделить большинство эукариот на группы Lamellicristata (с пластинчатыми кристами) и Tubulicristata (с трубчатыми кристами; см. Я. И. Старобогатов, 1986. К вопросу о числе царств эукариотных организмов (DjVu, 1 Мб)). И хотя эта идея столкновения с фактами не выдержала, форма крист митохондрий осталась признаком, важным для крупномасштабной системы. Интересно то, что — как опять же давно известно — у представителей супергруппы Archaeplastida, то есть у растений, кристы, как правило, пластинчатые. Трубчатые кристы родельфиса — редкий для этой супергруппы признак, который может оказаться очень древним.

Предлагалось даже разделить большинство эукариот на группы Lamellicristata (с пластинчатыми кристами) и Tubulicristata (с трубчатыми кристами; см. Я. И. Старобогатов, 1986. К вопросу о числе царств эукариотных организмов (DjVu, 1 Мб)). И хотя эта идея столкновения с фактами не выдержала, форма крист митохондрий осталась признаком, важным для крупномасштабной системы. Интересно то, что — как опять же давно известно — у представителей супергруппы Archaeplastida, то есть у растений, кристы, как правило, пластинчатые. Трубчатые кристы родельфиса — редкий для этой супергруппы признак, который может оказаться очень древним.

Ну а как же с хлоропластами? Они есть у глаукофитовых водорослей, которые, по общепринятой версии, являются древнейшей эволюционной ветвью растений (более древней, чем ветвь красных водорослей и родельфиса). У красных водорослей они тоже есть. Все это означает, что хлоропласты наверняка уже были у ближайшего общего предка всех современных архепластид. Но тогда родельфис тоже должен был бы их получить в наследство. Ну, и где они у него?

Ну, и где они у него?

Электронная микроскопия не обнаружила у родельфиса хлоропластов (во всяком случае, пока). Но вот молекулярная биология, как оказалось, может к этому кое-что добавить. Хорошо известно, что белки, необходимые для работы хлоропластов, но кодируемые ядерными генами, всегда синтезируются за пределами хлоропласта и только потом транспортируются в него. При этом они обязательно распознаются специальными белковыми комплексами, которые встроены во внешнюю и внутреннюю мембраны хлоропласта (см. TIC/TOC complex). Так вот у родельфиса удалось обнаружить не менее четырех белков, входящих в эти комплексы. Нашлись у него и некоторые другие белки, связанные с хлоропластами — в их числе ферредоксин, обычно участвующий в фотосинтезе. В то же время большинство других белков фотосинтеза у родельфиса не найдено, и клетки его, как уже говорилось бесцветные, а не окрашенные, как у фотосинтезирующих растений. Вывод: у родельфиса, вероятно, всё-таки есть первичный хлоропласт, но только маленький, рудиментарный и бесцветный. От фотосинтеза эта эволюционная линия успела отказаться.

От фотосинтеза эта эволюционная линия успела отказаться.

Подводя итог, родельфис вполне можно описать как одноклеточное хищное растение. Причем, что самое главное, его хищность — первичная, унаследованная прямо от общего предка всех современных эукариот, а не вторичная, как у растущей в наших болотах росянки или у триффидов из великого романа Уиндема.

Что касается общих предков родельфисов и красных водорослей, то они скорее всего были миксотрофами, то есть организмами со смешанным типом питания. Они совмещали фотосинтез и хищничество. Затем красные водоросли (как и зеленые растения) отказались от хищничества, а родельфис — от фотосинтеза. Ну а общий предок всех архепластид, вероятно, был обыкновенным хищным жгутиконосцем.

Таким образом, последовательность древнейшей эволюции хлоропластов теперь проясняется. Очевидно, все началось с хищного жгутиконосца, который просто захватывал цианобактерий как пищевые объекты. Потом цианобактерии были «приручены» и наступил этап миксотрофного питания, который, судя по положению родельфисов на эволюционном древе, был достаточно долгим: следуя этой логике, приходится сделать вывод, что даже общий предок красных и зеленых водорослей еще мог быть только миксотрофом. И наконец, в нескольких эволюционных ветвях миксотрофия исчезла. Так возникли растения в наиболее классическом смысле слова — организмы, относящиеся к эволюционной ветви Archaeplastida (= Plantae) и питающиеся только фотосинтезом.

И наконец, в нескольких эволюционных ветвях миксотрофия исчезла. Так возникли растения в наиболее классическом смысле слова — организмы, относящиеся к эволюционной ветви Archaeplastida (= Plantae) и питающиеся только фотосинтезом.

Загадка красных водорослей

Уже упоминалось, что ближайшими современными родственниками родельфисов оказались красные водоросли. Эти организмы давно и хорошо знакомы человеку; многие из них удостоились народных названий, например ирландский мох (Irish moss, Chondrus crispus), в изобилии заселяющий литораль Атлантического океана. Красные водоросли живут почти исключительно в морях, хотя надо отметить, что пресноводные формы среди них все же попадаются: например, известный научно-популярный журнал «Батрахоспермум» получил свое название именно в честь пресноводной красной водоросли. Иногда красные водоросли бывают одноклеточными, но чаще они многоклеточные — нитчатые, пластинчатые или ветвящиеся. Благодаря особым фотосинтетическим пигментам они могут жить глубоко в море, там, где никаким другим водорослям света для фотосинтеза уже не хватает, уходя таким образом от конкуренции. Группа эта очень древняя: самые ранние красные водоросли, обнаруженные палеонтологами, имеют возраст 1,2 миллиарда лет (см. N. J. Butterfield, 2015. Proterozoic photosynthesis — a critical review). Причем они относятся к современному классу бангиевых водорослей, которые, таким образом, являют собой поразительный по глубине пример живых ископаемых (для сравнения — ближайшие ископаемые родичи прославленной латимерии имеют возраст всего-то 70 миллионов лет). По-видимому, это самые древние живые ископаемые среди всех многоклеточных организмов — во всяком случае, эукариотных (вездесущие колониальные цианобактерии не в счет).

Группа эта очень древняя: самые ранние красные водоросли, обнаруженные палеонтологами, имеют возраст 1,2 миллиарда лет (см. N. J. Butterfield, 2015. Proterozoic photosynthesis — a critical review). Причем они относятся к современному классу бангиевых водорослей, которые, таким образом, являют собой поразительный по глубине пример живых ископаемых (для сравнения — ближайшие ископаемые родичи прославленной латимерии имеют возраст всего-то 70 миллионов лет). По-видимому, это самые древние живые ископаемые среди всех многоклеточных организмов — во всяком случае, эукариотных (вездесущие колониальные цианобактерии не в счет).

У красных водорослей есть одна удивительная особенность, давно ставящая биологов в тупик. Это — полное отсутствие жгутиков. В этой статье уже не раз встречалось слово «жгутиконосцы», которое, собственно, и обозначает эукариот, имеющих жгутики. Когда-то такими были все эукариоты без исключения. Жгутики — это универсальные двигательные структуры, унаследованные современными эукариотами от их одноклеточного общего предка. Они часто сохраняются и после перехода к многоклеточности: например, у большинства многоклеточных животных, включая человека, с помощью жгутиков движутся сперматозоиды. Случаи отказа от жгутиков не очень многочисленны и связаны, как правило, с наземным образом жизни. Например, жгутики совершенно утрачены у высших грибов и у цветковых растений. Этим организмам они просто не нужны: жизненные циклы высших грибов и цветковых растений рассчитаны на полностью сухопутное существование, поэтому размножение у них давным-давно идет без участия активно плавающих половых клеток. Но вот многоклеточные животные такой высокой степени адаптации к наземности не достигли. А красные водоросли — это вообще чисто водные существа. Никаких видимых причин для отказа от жгутиков у них нет. Однако ни у одной известной красной водоросли жгутики не появляются ни на какой стадии жизненного цикла. Это очень странно, тем более что красные водоросли испытывают по этой причине явные трудности: например, из-за того, что мужские половые клетки у них неподвижны, им приходится «изобретать» специальные сложные структуры для оплодотворения, хотя со жгутиковыми половыми клетками всё было бы намного проще.

Они часто сохраняются и после перехода к многоклеточности: например, у большинства многоклеточных животных, включая человека, с помощью жгутиков движутся сперматозоиды. Случаи отказа от жгутиков не очень многочисленны и связаны, как правило, с наземным образом жизни. Например, жгутики совершенно утрачены у высших грибов и у цветковых растений. Этим организмам они просто не нужны: жизненные циклы высших грибов и цветковых растений рассчитаны на полностью сухопутное существование, поэтому размножение у них давным-давно идет без участия активно плавающих половых клеток. Но вот многоклеточные животные такой высокой степени адаптации к наземности не достигли. А красные водоросли — это вообще чисто водные существа. Никаких видимых причин для отказа от жгутиков у них нет. Однако ни у одной известной красной водоросли жгутики не появляются ни на какой стадии жизненного цикла. Это очень странно, тем более что красные водоросли испытывают по этой причине явные трудности: например, из-за того, что мужские половые клетки у них неподвижны, им приходится «изобретать» специальные сложные структуры для оплодотворения, хотя со жгутиковыми половыми клетками всё было бы намного проще.

Лет тридцать назад было популярно мнение, что красные водоросли — это чрезвычайно примитивные эукариоты, у которых жгутики еще просто не успели появиться. Увы, современная филогенетика отвергает эту гипотезу напрочь. Здесь надо искать какое-то другое объяснение.

В 2015 году вышла очень интересная работа, указывающая путь к решению этой проблемы (H. Qiu et al., 2015. Evidence of ancient genome reduction in red algae (Rhodophyta)). Она посвящена геномам красных водорослей. Прежде всего, оказалось, что эти геномы по меркам эукариот маленькие — всего 5–10 тысяч генов. Причем это относится не только к одноклеточным, но и к достаточно крупным и сложным многоклеточным красным водорослям, включая тот же ирландский мох. Детальный анализ показал, что многие гены, свойственные почти всем эукариотам, у красных водорослей почему-то потеряны. В частности, у них отсутствует целый набор генов, обеспечивающих сборку жгутиков и работу центриолей (опорных структур, которые всегда располагаются в основаниях жгутиков). Красные водоросли не образуют жгутиков не потому, что им это не пригодилось бы, а потому, что они на это физически неспособны: у них нет генов, кодирующих необходимые белки. Ни жгутик, ни центриоль они сформировать не могут. Кроме того, они потеряли ряд генов, никак не связанных со жгутиками, но имеющих отношение к разным другим клеточным структурам и механизмам. Например, у красных водорослей не оказалось генов, обычно контролирующих синтез некоторых компонентов клеточных мембран (см. гликозилфосфатидилинозитол). Причем известно, что для многих самых разных эукариот — грибы, трипаносома, мышь — потеря этих генов вообще смертельна. За счет утраты множества генов у красных водорослей заметно обеднен метаболизм, то есть обмен веществ; некоторые биохимические пути у них целиком исчезли.

Красные водоросли не образуют жгутиков не потому, что им это не пригодилось бы, а потому, что они на это физически неспособны: у них нет генов, кодирующих необходимые белки. Ни жгутик, ни центриоль они сформировать не могут. Кроме того, они потеряли ряд генов, никак не связанных со жгутиками, но имеющих отношение к разным другим клеточным структурам и механизмам. Например, у красных водорослей не оказалось генов, обычно контролирующих синтез некоторых компонентов клеточных мембран (см. гликозилфосфатидилинозитол). Причем известно, что для многих самых разных эукариот — грибы, трипаносома, мышь — потеря этих генов вообще смертельна. За счет утраты множества генов у красных водорослей заметно обеднен метаболизм, то есть обмен веществ; некоторые биохимические пути у них целиком исчезли.

Авторы делают твердый вывод: все современные красные водоросли произошли от «генетически обнищавшего предка» (gene depauperate ancestor). И это «обнищание» в самом деле составляет для них проблему: показано, что для восполнения недостающих элементов метаболизма красные водоросли склонны «рекрутировать» бактериальные гены, проникающие в их клетки путем постоянно идущего в природе горизонтального переноса генов (ГПГ). А вот жгутики восстановить так легко не получается.

А вот жгутики восстановить так легко не получается.

Возможно, что именно из-за сужения адаптивных возможностей, вызванного массовой потерей генов, красные водоросли не смогли завоевать сушу (J. Collen, 2015. Win some, lose some: genome evolution in red algae (PDF)). В конце концов, почему бы земным лесам и травам не быть красными? Однако зеленым растениям освоить сушу удалось, а красным водорослям нет. Зато красные водоросли внесли в эволюцию жизни на Земле другой важный вклад: как мы уже знаем, они «подарили» хлоропласты многим другим группам эукариот — бурым водорослям и иже с ними.

У современных морских или пресноводных красных водорослей нет ни малейших причин отказываться ни от жгутиков, ни от многих других полезных вещей. Это означает, что их эволюционный путь был на редкость непрямым. Судя по всему, в начале эволюционной ветви красных водорослей произошла какая-то генетическая катастрофа: за короткое (конечно, по эволюционным меркам) время они, по грубой оценке, потеряли около четверти генов, свойственных зеленым растениям и большинству других эукариот. Почему это произошло — пока никто не знает. Может быть, предки красных водорослей на каком-то эволюционном этапе были паразитами — ведь известно, что паразитизм часто приводит к редукции генома (см. Бубонная чума была уже 3800 лет назад, «Элементы», 15.08.2018). Но тогда совершенно непонятно, почему они сохранили фотосинтез. А может быть, потеря генов была связана с жизнью в каком-то экстремальном местообитания, но в каком — пока трудно даже представить. Интересующая нас «генная катастрофа» должна была произойти не менее полутора миллиардов лет назад (позже разные ветви красных водорослей уже разделились), так что реконструировать ее условия — дело не самое простое.

Почему это произошло — пока никто не знает. Может быть, предки красных водорослей на каком-то эволюционном этапе были паразитами — ведь известно, что паразитизм часто приводит к редукции генома (см. Бубонная чума была уже 3800 лет назад, «Элементы», 15.08.2018). Но тогда совершенно непонятно, почему они сохранили фотосинтез. А может быть, потеря генов была связана с жизнью в каком-то экстремальном местообитания, но в каком — пока трудно даже представить. Интересующая нас «генная катастрофа» должна была произойти не менее полутора миллиардов лет назад (позже разные ветви красных водорослей уже разделились), так что реконструировать ее условия — дело не самое простое.

Открытие родельфиса добавляет к складывающемуся «пазлу» очень важный фрагмент. У родельфиса нет ни малейших признаков той массивной потери генов, которая произошла у красных водорослей. Все те гены, отсутствие которых специфично для красных водорослей, у него оказались на месте. Общий предок красных водорослей и родельфисов был в этом отношении совершенно «нормален». Особенно интересно, что геном родельфиса богат внутригенными некодирующими последовальностями — интронами, в то время как у красных водорослей число интронов резко уменьшено. Дело в том, что интроны сами по себе нефункциональны. Их массовая потеря обычно бывает связана просто с уменьшением общего размера генома, которое, в свою очередь, связано с уменьшением размера клеток (см. Геномы хвостатых амфибий с самого начала были большими, «Элементы», 24.06.2015). Итак, возможно, что одним из факторов постигшей красные водоросли «генной катастрофы» было предельное уменьшение абсолютного размера клеток, случившееся на стадии, когда эти водоросли еще были одноклеточными. Такие примеры в других эволюционных ветвях известны (H. Qiu, 2016. Travel light: reductive genome evolution in free-living eukaryotes (PDF, 1 Мб)). Полной разгадки тайны красных водорослей эти соображения не дают, но ключ к ней — быть может.

Особенно интересно, что геном родельфиса богат внутригенными некодирующими последовальностями — интронами, в то время как у красных водорослей число интронов резко уменьшено. Дело в том, что интроны сами по себе нефункциональны. Их массовая потеря обычно бывает связана просто с уменьшением общего размера генома, которое, в свою очередь, связано с уменьшением размера клеток (см. Геномы хвостатых амфибий с самого начала были большими, «Элементы», 24.06.2015). Итак, возможно, что одним из факторов постигшей красные водоросли «генной катастрофы» было предельное уменьшение абсолютного размера клеток, случившееся на стадии, когда эти водоросли еще были одноклеточными. Такие примеры в других эволюционных ветвях известны (H. Qiu, 2016. Travel light: reductive genome evolution in free-living eukaryotes (PDF, 1 Мб)). Полной разгадки тайны красных водорослей эти соображения не дают, но ключ к ней — быть может.

Источник: Ryan M. R. Gawryluk, Denis V. Tikhonenkov, Elisabeth Hehenberger, Filip Husnik, Alexander P. Mylnikov and Patrick J. Keeling. Non-photosynthetic predators are sister to red algae // Nature. 2019. Published 17 July 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1398-6

Mylnikov and Patrick J. Keeling. Non-photosynthetic predators are sister to red algae // Nature. 2019. Published 17 July 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1398-6

Сергей Ястребов

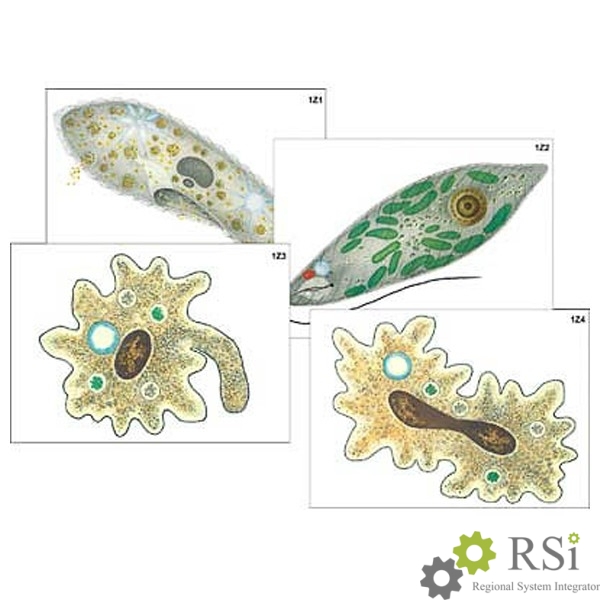

Тип Саркомастигофоры. Представители. Строение, распространение, значение — ЖИВОТНЫЕ — ЕГЭ 100 баллов. Биология. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ — ЕГЭ 2018 — Произведения школьной программы

Тип Саркомастигофоры. Представители. Строение, распространение, значение

Амеба обыкновенная относится к надклассу Корненожек, все представители которого отличаются непостоянной формой тела. Движение и питание происходит с помощью ложноножек, число и форма которых у разных видов неодинаковы. Среди представителей корненожек есть виды, которые имеют наружную раковинку или внутренний скелет разнообразной формы.

Обыкновенная амеба обитает на дне пресных стоячих водоемов.

Тело амебы покрыто только плазматической мембраной, поэтому форма клетки изменчива. Животное ползает с помощью ложноножек — временных выпячиваний тела, образованных эктоплазмой и эндоплазмой. Если на пути амебы встречается пища: бактерии, водоросли, мелкие простейшие, ложноножки «обтекают» пищевую частицу со всех сторон, смыкаются, и образуется пищеварительная вакуоль. Этот процесс называется фагоцитозом. Непереваренные остатки пищи выбрасываются из вакуоли в любом месте поверхности тела. У амебы одновременно могут образовываться несколько пищеварительных вакуолей.

Если на пути амебы встречается пища: бактерии, водоросли, мелкие простейшие, ложноножки «обтекают» пищевую частицу со всех сторон, смыкаются, и образуется пищеварительная вакуоль. Этот процесс называется фагоцитозом. Непереваренные остатки пищи выбрасываются из вакуоли в любом месте поверхности тела. У амебы одновременно могут образовываться несколько пищеварительных вакуолей.

Сократительная вакуоль одна, ее опорожнение происходит в любом месте поверхности тела амебы. Частота сокращений зависит от многих факторов: температуры воды, концентрации в ней солей и т.д. Главная функция пульсирующей вакуоли — осморегуляция.

Газообмен осуществляется всей поверхностью тела.

Удаление продуктов обмена — аммиака и избытка солей — происходит также через всю поверхность тела амебы.

Размножение амебы происходит только бесполым способом — делением клетки на две. Делению цитоплазмы предшествует митотическое деление диплоидного ядра.

Амеба способна к хемотаксису и отрицательному фототаксису.

Амеба способна инцистироваться. В состоянии цисты организм переживает неблагоприятные условия.

Дизентерийная амеба — паразит человека, обитающий в толстой кишке. Заражение происходит при употреблении воды, содержащей цисты амебы, а также с загрязненными продуктами питания. Амебы внедряются в слизистую кишечника и питаются эритроцитами. Из-за изъязвления кишечника у человека развивается тяжелое заболевание — амебная дизентерия, или амебиаз.

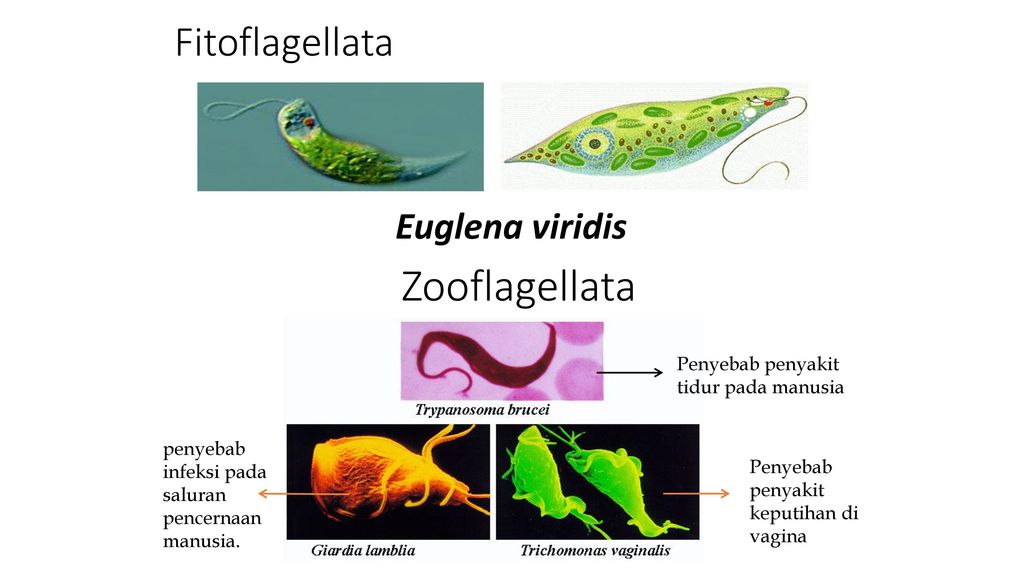

Эвглена зеленая — это одноклеточный организм с признаками животного и растения. Эвглена зеленая относится к классу Жгутиковых. Движение у представителей этого класса происходит с помощью жгутиков, число которых может колебаться от одного до нескольких сотен. По типу питания жгутиковые делятся на две группы: автотрофы — растительные жгутиконосцы, и гетеротрофы — животные жгутиконосцы.

Эвглена зеленая принадлежит к растительным жгутиконосцам. Она обитает в мелких стоячих водоемах, вода которых содержит много растворенных органических веществ.

Тело эвглены веретеновидное, на заднем конце заострено, а на переднем — притуплено. Форма его постоянна благодаря плотной эластичной пелликуле. На переднем конце тела расположено углубление — глотка, около которого выходит один жгутик, связанный в цитоплазме с базальным тельцем. Рядом с клеточной глоткой находится красный светочувствительный глазок. В глотку происходит опорожнение единственной сократительной вакуоли. В цитоплазме клетки имеется одно гаплоидное ядро, несколько десятков некрупных хлоропластов.

На свету эвглена зеленая питается как зеленое растение: происходит процесс фотосинтеза, и образуются питательные вещества. Минеральные вещества, кислород и углекислый газ эвглена поглощает из воды через всю поверхность тела.

В темноте при наличии в воде растворенных органических веществ эвглена теряет хлорофилл, становится бесцветной и переходит к гетеротрофному питанию. В клеточной глотке образуются микроскопические пищеварительные вакуоли. Этот тип питания называется миксотрофным, или смешанным, встречается у многих растительных жгутиконосцев. Наличие у эвглены двух способов питания сближает этот организм как с животными, так и с растениями и свидетельствует о единстве происхождения этих групп организмов от общего предка.

Наличие у эвглены двух способов питания сближает этот организм как с животными, так и с растениями и свидетельствует о единстве происхождения этих групп организмов от общего предка.

Функцию осморегуляции у эвглены выполняет сократительная вакуоль. Выделение происходит через всю поверхность тела.

Эвглена обладает положительным фототаксисом, свет улавливается светочувствительным глазком, и она перемещается в более освещенную часть водоема — это связано с питанием.

Размножаются эвглены только бесполым путем — продольным делением клетки на две. Ядро делится митотически. От переднего конца тела к заднему проходит борозда деления. На переднем конце образуется новый жгутик и глотка, а старый жгутик вместе с глоткой остается у одной из дочерних клеток. При неблагоприятных условиях эвглена инцистируется.

Вольвокс — колониальное простейшее. Колония состоит из нескольких десятков тысяч отдельных клеток и имеет вид шарика. Каждая клетка по строению напоминает хламидомонаду: два жгутика на переднем конце, чашевидный пристеночный хроматофор, две пульсирующие вакуоли. Между собой клетки колонии соединены цитоплазматическими мостиками. Внутри колонии находится студенистое вещество. Движение колонии происходит в результате согласованной работы жгутиков. У вольвокса имеется половой процесс. Одни клетки колонии растут, теряют жгутики и образуют макрогаметы. Другие клетки многократно делятся без последующего роста, в результате чего формируются микрогаметы. При слиянии гамет возникает зигота, которая опускается внутрь колонии и делится мейотически, в результате чего восстанавливается гаплоидный набор хромосом в клетках.

Между собой клетки колонии соединены цитоплазматическими мостиками. Внутри колонии находится студенистое вещество. Движение колонии происходит в результате согласованной работы жгутиков. У вольвокса имеется половой процесс. Одни клетки колонии растут, теряют жгутики и образуют макрогаметы. Другие клетки многократно делятся без последующего роста, в результате чего формируются микрогаметы. При слиянии гамет возникает зигота, которая опускается внутрь колонии и делится мейотически, в результате чего восстанавливается гаплоидный набор хромосом в клетках.

Среди жгутиконосцев животного происхождения много паразитов. Они вызывают опасные заболевания животных и человека. Трипаносома — возбудитель африканской «сонной» болезни. Природным резервуаром возбудителей служат антилопы, а переносчиками — мухи цеце. Внутриклеточные паразиты — лейшмании, переносятся москитами, а резервуаром лейшманий в природе являются грызуны и собаки. В месте укуса москита на теле человека появляется долго незаживающая язва.

В двенадцатиперстной кишке человека паразитируют лямблии, вызывающие тяжелую форму колита.

Предыдущая

СтраницаСледующая

СтраницаЗоология. Жгутиконосцы, Инфузории, Споровики. Тип Кишечнополостные – StudyWay

В рамках подготовки к ЕГЭ по биологии мы с вами плавно подошли к Зоологии-науке о представителях царства Животных. Давайте отправимся в увлекательное изучение животного мира и сегодня с вами начнем изучать простейшие микроорганизмы животного Царства. Кстати, простейших изучает раздел зоологии – протозоология. Кого же мы относим к классу простейших организмов? Это амебы, инфузории, жгутиконосцев, споровиков. Часть представителей этих классов вызывает протозойные болезни (лямблиоз, плазмодии и так далее). Все эти организмы встретятся вам в ЕГЭ по биологии, поэтому отнеситесь серьезно к изучению, тем более, что данный курс дан там в максимально удобной форме для восприятия и запоминания.

Класс Жгутиконосцы

Представителем класса является Эвглена зеленая. Клетка Эвглены зеленой обладает жгутиком, выполняющим функцию передвижения и захвата пищи. Клетка покрыта пелликулой с винтовой насечкой, которая помогает ввинчиваться в воду, также выполняет барьерную функцию. Далее идет стигма, внутри клетки содержатся сократительные вакуоли и хлоропласты. Кстати, зеленый оттенок обеспечивают клетке хроматофоры. Именно в их происходит процесс фотосинтеза.

Клетка Эвглены зеленой обладает жгутиком, выполняющим функцию передвижения и захвата пищи. Клетка покрыта пелликулой с винтовой насечкой, которая помогает ввинчиваться в воду, также выполняет барьерную функцию. Далее идет стигма, внутри клетки содержатся сократительные вакуоли и хлоропласты. Кстати, зеленый оттенок обеспечивают клетке хроматофоры. Именно в их происходит процесс фотосинтеза.

Эвглена относится к миксотрофам. То есть способна получать питание из различных источников: фотосинтез и поглощение органических веществ. На свету происходит питание по типу растений. А при лишении источников света – происходит переход к гетеротрофному питанию – усвоению растворенных в воде питательных веществ.

Размножение.

Размножение бесполое. Деление бинарное в продольной плоскости. Доступно инцистирование – жгутик отбрасывается, тело эвглены округляется и покрывается плотной защитной оболочкой. Такой механизм запускается при возникновении неблагоприятных условий (например, зимовка или пересыхание водоема). К представителям жгутиконосцев относятся лямблии (паразитируют в стенках кишечника, в печени и желчных протоках), трипаносомы (паразиты крови, вызывают сонную болезнь)

К представителям жгутиконосцев относятся лямблии (паразитируют в стенках кишечника, в печени и желчных протоках), трипаносомы (паразиты крови, вызывают сонную болезнь)

Класс Инфузории

Инфузории – класс простейших организмов, подразделяющиеся на ресничные и сосущие.

Ресничные инфузории.

Характеристикой этого вида является наличие по всему телу ресничного эпителия (до пятнадцати тысяч ресничек) . Основная функция ресничек –передвижение. Внутри клетки содержатся микронуклеус (генеративное ядро) и макронуклеус (вегетативное ядро), приводящие каналы (от пяти до семи штук), сократительные вакуоли (работают попеременно через 20-30 секунд). На внешних стенках расположены трихоциста (для защиты и нападения), пелликула, порошица.

Размножение происходит продольным делением (бесполое деление клетки), а также присущ половой процесс в форме конъюгации. Вегетативное ядро рассасывается микронуклеус мейотически делится. В результате образуется стационарное ядро и мигрирующее. Между двумя клетками образуется цитоплазматический мостик при помощи которого происходит обмен мигрирующими ядрами. Стационарное и чужое ядро сливаются и образуется синкарион.

Между двумя клетками образуется цитоплазматический мостик при помощи которого происходит обмен мигрирующими ядрами. Стационарное и чужое ядро сливаются и образуется синкарион.

Основные представители: сувойка, инфузория-трубач, бурсария.

Помимо безобидных видов есть и инфузории-паразиты и симбиотические инфузории. Симбиотические инфузории обитают в желудке жвачных животных, помогая усвоению целлюлозы. К паразитирующим видам относят балантидий – обитателя внутренних стенок кишечника человека и свиньи. Разрушают стенки кишечника, образуя язвы.

Класс Споровики

Наиболее известный представитель этого класса- малярийный плазмодий. Вызывает малярию, распространяется комарами из рода Анофелес (самками). Как происходит процесс заражения и развития малярийного плазмодия?

Комар является промежуточным хозяином малярийного плазмодия. Конечный – млекопитающее.

Цикл развития плазмодия включает несколько стадий. Первая протекает в организме насекомого. Плазмодии попадают в желудок комара и начинают процесс трансформации на микро и макрогаметы. Гаметы сливаются друг с другом с образованием зиготы, которая спустя несколько часов преобразуется в окинете. Оокинета мейотически делится на 4 споры –ооцисты. Последние делятся путём митоза на тысячи спорозоитов, которые скапливаются в слюнных железах комара.

Плазмодии попадают в желудок комара и начинают процесс трансформации на микро и макрогаметы. Гаметы сливаются друг с другом с образованием зиготы, которая спустя несколько часов преобразуется в окинете. Оокинета мейотически делится на 4 споры –ооцисты. Последние делятся путём митоза на тысячи спорозоитов, которые скапливаются в слюнных железах комара.

После повреждения кожных покровов слюна насекомого попадает непосредственно в кровь. В слюне содержатся спорозоиты, которые с током крови перемещаются к печени и селезенки, где начинается процесс шизогонии (множественного деления клеток). Так как цитоплазматического деления нет, то в шизонте просто увеличивается количество ядер. Когда оно достигает максимума – происходит деление цитоплазмы и обособление новых клеток. Клетки печени и селезенки разрушаются, из них выходят десятки тысяч мерозоитов, которые встраиваются дальше в клетки эритроцитов. Процесс шизогонии запускается вновь.

Различают двух- и трехдневную лихорадку – выход плазмодиев в кровь.

Меры профилактики

- Биологический способ – гамбузии питаются личинками комара;

- Хлорирование открытых водоемов;

- Наблюдение СЭС;

- Механическое истребление комаров;

- Создание искусственных мест для размножения с последующим их уничтожением;

- Отселение людей из мест скопления;

- Осушение болот;

- Вакцинация.

Тип Кишечнополостные

Кишечнополостные подразделяются на гидроидные полипы, сцифоидные полипы, коралловые полипы.

Общая характеристика

- Двуслойные животные (имеют эктодерму и энтодерму).

- Слои соединяются бесструктурной прослойкой – мезоглеей.

- Радиальная или лучевая симметрия – характерная для малоподвижных или неподвижных представителей.

- Имеется кишечная полость.

- Появляется нервная система звездчатого или диффузного типа.

- Происходит дифференциация клеток: кожномускульные, стрекательные, нервные, половые, железистые, пищеварительные, промежуточные.

- Удаление непереваренных остатков через рот.

- Выраженная способность к регенерации.

- Размножение бесполое почкованием и половой процесс (большинство является гермафродитами)

Пресноводный полип гидра.

Полип состоит из туловища в длину порядка 1 сантиметра, подошва и щупалец. Длина щупалец около 7-15 сантиметров. Щупальца расположены вокруг ротового отверстия, ведущего в кишечную полость. Подошвой гидра прикрепляется к субстрату.

Строение тела гидры

Слой эктодермы состоит из:

1. Кожномускульных клеток, образующих покровы тела и участвующих в движении. Формы движения – кувыркание, пядиницей, скольжение на подошве.

2. Стрекательных или крапивных клеток. Стрекательная клетка имеет на конце чувствительный волосок, внутри клетки содержится стрекательная жидкость, окружающая стрекательную капсулу со стрекательной нитью.

3. Промежуточных клеток – недифференцированные клетки с крупными ядрами, которые способны превращаться в любые клетки. Обеспечивают регенерацию.

Обеспечивают регенерацию.

4. Половых.

Клетки энтодермы

- Железистые Клетки содержат вакуоли с пищеварительным соком.

- Пищеварительный клетки (имеют ложноножки и пищеварительные вакуоли). Эти клетки обеспечивают два этапа: а) внутриполостной, б) внутриклеточный.

- Нервные клетки. Нервная система звездчатого и диффузного типа. Нервные клетки распределены равномерно по всему телу.

Полип обладает рефлексами – ответной реакцией организма на внешний раздражитель.

Размножение пресноводной гидры.

При благоприятных условиях размножается почкованием. А при неблагоприятных (как правило это низкая температура) приходит время половому процессу размножения. Гидра может быть раздельнополым организмом. Есть женские и мужские особи, либо гермафродиты. Оплодотворение перекрестное. Сперматозоиды и яйцеклетки образуются из промежуточных клеток. После слияния яйцеклетки и сперматозоида происходит образование зиготы, которая покрывается плотной защитной оболочкой, образуется гаструла. Материнский организм погибает. При наступлении весны гаструла развивается в новую гидру.

Материнский организм погибает. При наступлении весны гаструла развивается в новую гидру.

Класс Сцифоидные полипы (сцифозои)

Данный класс объединяет медуз.

Сцифоидные медузы (они же сцифоидные полипы) распространены повсеместно. Место обитания – соленая вода морей и океанов.

Строение тела

Медуза имеет форму купола или зонта. В центре вогнутой части купола располагается рот, переходящий в ротовые полости для захвата пищи. Далее пища направляется в кишечную полость. Сцифоиды имеют желудок с системой радиальных канальцев. Способствуют распространению питательных веществ из кишечной полости по всему телу.

Тело двухслойное. Состоит из эктодермы, мезоглеи и эндодерма. Мезоглея – желеобразная ткань. По краям купола медуз располагаются органы равновесия – ропалии.

Размножение

Медузы – раздельнополые животные. Половые железы располагаются на вершине купола. Половые клетки созревают в карманах желудочной полости. Гаметы выпускаются в воду через ротовое отверстие. Далее клетки сливаются с образованием яйца, из которого после созревания выходит планула (личинка медузы). Она опускается на дно и крепится к субстрату. Образуется полипоидная форма, которая посредством бокового почкования начинает размножение. Через некоторое время данный полип преобразуется в стробилу. На теле последней образуются перетяжки. Начинается стробиляция (деление исходного тела) на эфиры, из которых в дальнейшем появятся взрослые особи.

Гаметы выпускаются в воду через ротовое отверстие. Далее клетки сливаются с образованием яйца, из которого после созревания выходит планула (личинка медузы). Она опускается на дно и крепится к субстрату. Образуется полипоидная форма, которая посредством бокового почкования начинает размножение. Через некоторое время данный полип преобразуется в стробилу. На теле последней образуются перетяжки. Начинается стробиляция (деление исходного тела) на эфиры, из которых в дальнейшем появятся взрослые особи.

Представители: ропилемы, аурелия, корнерот, цианея.

Тип Саркомастигофоры. Класс Жгутиковые

Тип Саркомастигофоры, или Саркожгутиконосцы, объединяет простейших, использующих для передвижения и захвата пищи жгутики или псевдоподии. Ранее простейших со жгутиками (класс Жгутиковые, или Жгутиконосцы) и с псевдоподиями (класс Саркодовые) относили к разным типам. При более тщательном изучении выяснилось, что саркодовые, размножающиеся половым путем, образуют гаметы со жгутиками. В дальнейшем оказалось, что и некоторые жгутиконосцы способны образовывать псевдоподии. Эти и некоторые другие особенности строения послужили основой для объединения жгутиковых и саркодовых в единый тип — Саркомастигофоры.

В дальнейшем оказалось, что и некоторые жгутиконосцы способны образовывать псевдоподии. Эти и некоторые другие особенности строения послужили основой для объединения жгутиковых и саркодовых в единый тип — Саркомастигофоры.

Знакомство с типом мы начнем с класса Жгутиковые, представители которого ближе всего стоят к предковым группам простейших. Именно у жгутиковых наблюдается максимальное разнообразие типов питания, органоидов движения, типов оболочек и других особенностей.

Класс Жгутиковые (Жгутиконосцы). Жгутиконосцы — многообразная группа простейших, насчитывающая около 8 тыс. видов. Они обитают в соленых и пресных водоемах, в почве, а также могут паразитировать в организмах растений и животных. Размеры жгутиконосцев варьируют от 1—2 мкм до нескольких миллиметров. Форма тела может быть овальной, веретеновидной, шарообразной, с отростками и т. д. Представителям класса характерны следующие морфофизиологические особенности:

• органоиды движения — жгутики; число жгутиков и их расположение на теле может варьировать, наиболее характерно наличие двух жгутиков;

• постоянная форма тела благодаря наличию пелликулы или панциря из диоксида кремния или углекислого кальция;

• размножение обычно бесполое при помощи спор или вегетативным способом путем продольного деления; реже половое размножение с образованием гамет.

По способу питания представителей класса можно разделить на две группы: растительные жгутиконосцы, способные к фотосинтезу, и животные жгутиконосцы — гетеротрофы. Большинство растительных жгутиконосцев совмещают способность к фотосинтезу с потреблением готовых органических веществ, т. е. являются миксотрофами.

Некоторые растительные жгутиконосцы образуют колонии, напоминающие гипотетических предков многоклеточных животных. Это является основанием для выдвижения гипотезы происхождения многоклеточных животных от жгутиконосцев.

Значение жгутиконосцев в природе чрезвычайно велико. Оки играют важную роль в круговороте веществ. Растительные жгутиконосцы — продуценты органического вещества, а животные жгутиконосцы, являясь консументами и редуцентами, перерабатывают и минерализуют органику. Многие жгутиконосцы составляют основу планктона и служат объектом питания для более крупных организмов. Некоторые виды жгутиконосцев являются симбионтами животных.

У некоторых насекомых (например, термитов, жуков-точильщиков) и других членистоногих в кишечнике обитают жгутиковые из отряда Hypermastigina (Многожгутиковые). В пищеварительном тракте термитов эти простейшие вырабатывают ферменты, расщепляющие клетчатку на простые сахара. Без своих симбионтов термиты погибают от голода, потому что собственного фермента для переваривания целлюлозы у них нет. В свою очередь, жгутиковые получают в организме хозяина благоприятные условия для размножения и питательные вещества.

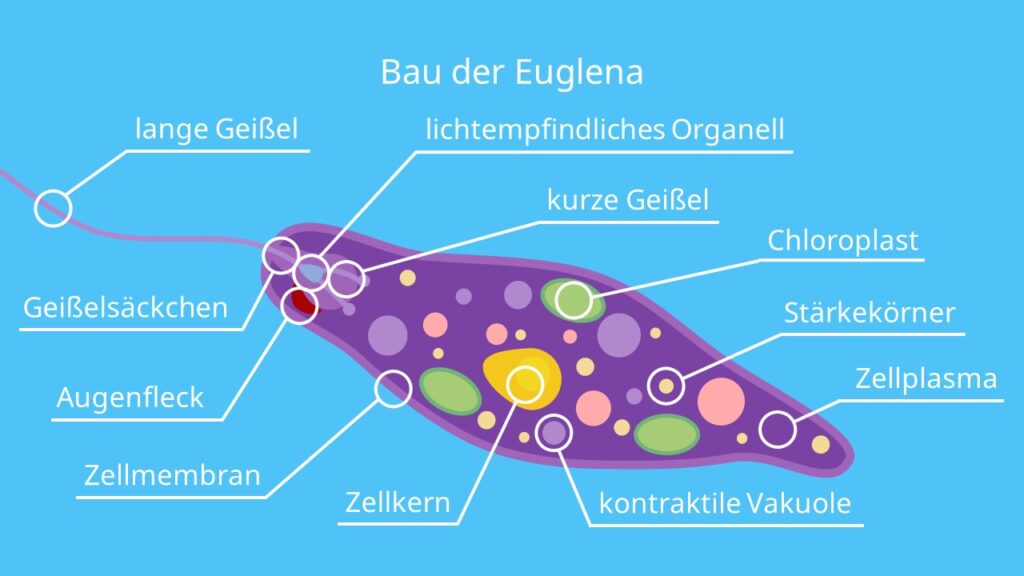

Растительные жгутиконосцы: эвглена зеленая. Типичным представителем растительных жгутиконосцев является эвглена зеленая.

Среда обитания, строение и передвижение. Эвглена зеленая обитает в мелких стоячих пресных водоемах, загрязненных большим количеством растворенных органических веществ. При массовом размножении эвглен вода «цветёт», т.е. приобретает зеленоватый оттенок.

Тело эвглены веретеновидное, длиной не более 0,05 мм. Передний конец притуплён, а задний — заострен. Форма тела постоянна, благодаря наличию плотной эластичной оболочки — пелликулы. На переднем конце тела расположен единственный жгутик (рис. 2). Быстрые вращательные движения жгутика, до нескольких десятков оборотов в секунду, обеспечивают движение эвглены тупым концом вперед.

Передний конец притуплён, а задний — заострен. Форма тела постоянна, благодаря наличию плотной эластичной оболочки — пелликулы. На переднем конце тела расположен единственный жгутик (рис. 2). Быстрые вращательные движения жгутика, до нескольких десятков оборотов в секунду, обеспечивают движение эвглены тупым концом вперед.

У основания жгутика находится небольшое ярко-красное пятно, так называемый глазок, или стигма. Предполагают, что он служит для восприятия света, что помогает эвгленам двигаться по направлению к источнику света (положительный фототаксис).

В цитоплазме, ближе к заднему концу клетки, находится одно ядро с гаплоидным набором хромосом.

Питание. Эвглена зеленая является миксотрофом, т. е. совмещает фотосинтез с потреблением готовых органических веществ. На свету эвглена питается как зеленое растение, В ее цитоплазме находится более 20 овальных хлоропластов, содержащих зеленый пигмент. — хлорофилл. Именно они и придают эвглене зеленый цвет. В результате фотосинтеза образуются полисахариды, которые откладываются в цитоплазме в виде многочисленных гранул. Минеральные вещества, кислород и углекислый газ эвглена поглощает из воды всей поверхностью тела.

Именно они и придают эвглене зеленый цвет. В результате фотосинтеза образуются полисахариды, которые откладываются в цитоплазме в виде многочисленных гранул. Минеральные вещества, кислород и углекислый газ эвглена поглощает из воды всей поверхностью тела.

Если эвглену поместить на длительное время в темноту, хлорофилл у нее исчезает и она становится бесцветной. Вследствие этого фотосинтез прекращается, и эвглена переодит к гетеротрофному питанию-начинает усваивать растворённые в воде органические вещества, образующиеся при разложении различных отмерших отганизмах.

Выделение и осморегуляция. Функцию осморегуляции у эвглены выполняет сократительная вакуоль, расположенная в переднем конце тела. Выделение продуктов метаболизма и газообмен осуществляются через всю поверхность тела.

Размножение. Эвглена размножается только бесполым способом, путем продольного деления клетки на две дочерние. Борозда деления проходит от переднего конца тела к заднему. При этом ядро делится путем митоза. Органоиды удваиваются и распределяются между дочерними клетками. Интересно, что жгугик остается у одной из дочерних клеток, а в другой образуется заново.

При этом ядро делится путем митоза. Органоиды удваиваются и распределяются между дочерними клетками. Интересно, что жгугик остается у одной из дочерних клеток, а в другой образуется заново.

Инцистирование. При неблагоприятных условиях эвглена инцистируется. При этом жгутик отпадает, а тело эвглены округляется и покрывается плотной защитной оболочкой. В таком состоянии эвглена проводит зиму или переносит высыхание водоема.

1234

Ориентация зеленого жгутиконосца Euglena gracilis в вертикальном столбе воды | FEMS Микробиология Экология

Журнальная статья

Донат-П. Хедер,

Донат-П. Хедер

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google ученый

Кай Грибенов

Кай Грибенов

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google ученый

FEMS Microbiology Ecology , Volume 4, Issue 3-4, May 1988, Pages 159–167, https://doi. org/10.1111/j.1574-6968.1988.tb02660.x

org/10.1111/j.1574-6968.1988.tb02660.x

- 3

Последний

Самые читаемые

Самые цитируемые

- 1 Кафедра генетики, Факультет естественных наук, Университет Коменского, 842 15 Братислава, Словакия.

Электронный адрес: [email protected].

Электронный адрес: [email protected]. - 2 Кафедра генетики, Факультет естественных наук, Университет Коменского, 842 15 Братислава, Словакия; Кафедра биологии и экологии, Факультет естественных наук, Остравский университет, 701 03 Острава, Чешская Республика.