Анализ на амебиаз, стоимость в CMD

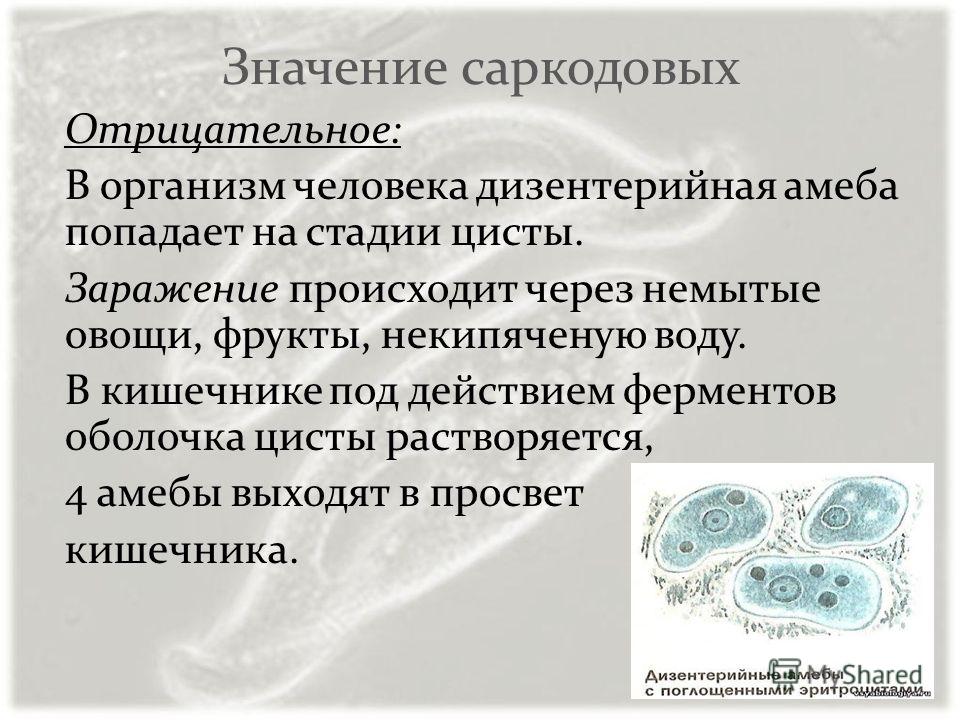

Амебиаз (амебная дизентерия) – протозойное заболевание, вызванное дизентерийной амебой (Entamoeba histolytica) характеризующееся язвенным поражением кишечника (кишечный амебиаз) и, в осложненных случаях, – формированием абсцессов печени, мозга и др. органов (внекишечный амебиаз). Кишечный амебиаз регистрируется в различных регионах мира, но наибольшую распространенность имеет в странах с тропическим и субтропическим климатом. Источником заболевания является больной человек или носитель, выделяющий цисты амеб с фекалиями. Цисты обладают высокой устойчивостью во внешней среде, что определяет водный, алиментарный и контактно-бытовой пути передачи возбудителя. Особенностью амебиаза является длительный инкубационный период (20–40 дней, в некоторых случаях до 3 месяцев).

Показания к обследованию: Пациенты с ОКИ с синдромом гемоколита.

Материал для исследований

- Образцы фекалий – микроскопические исследования, выявление ДНК E.

- сыворотка крови – выявление АТ.

Этиологическая лабораторная диагностика включает визуальное обнаружение E.histolytica с использованием микроскопии, выявление ДНК E.histolytica, выявление АТ к АГ микроорганизма.

Сравнительная характеристика методов лабораторных исследований

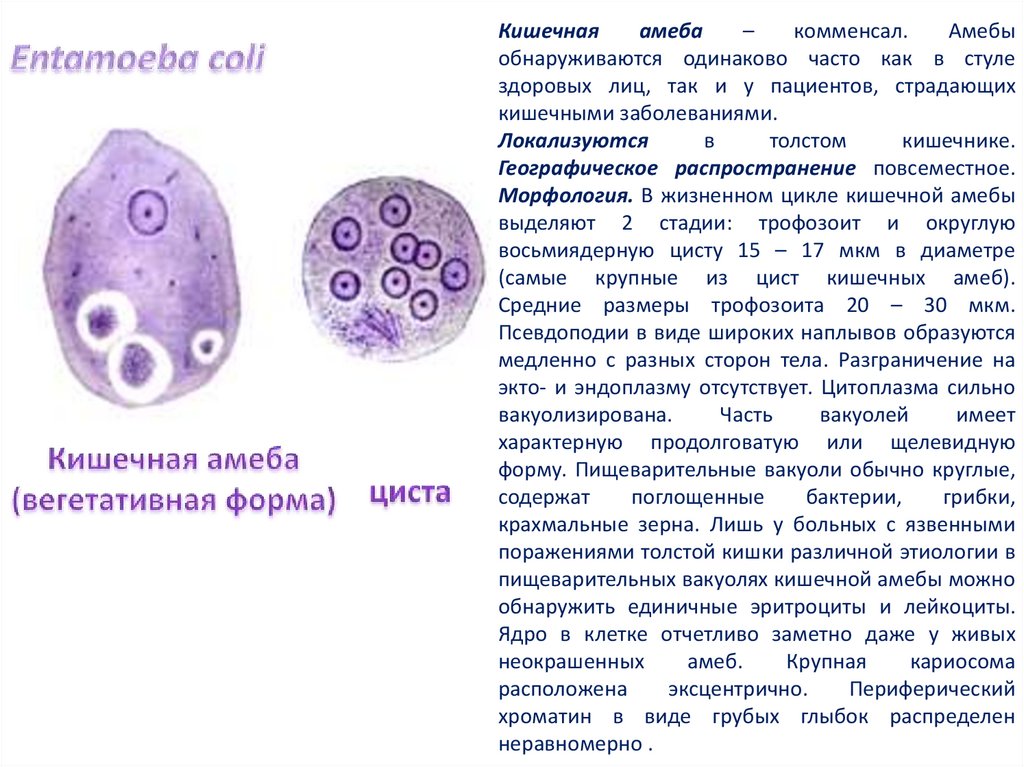

Наиболее распространенным методом диагностики кишечного амебиаза является микроскопия образцов фекалий, которая позволяет выявить большую вегетативную (тканевую) форму амебы с фагоцитированными эритроцитами. Микроскопическое исследование рекомендуется проводить в два этапа. На первом этапе исследуют нативные или окрашенные препараты фекалий для выявления вегетативных форм возбудителя. При отрицательных результатах исследования необходимо провести предварительное обогащение образца, которое позволяет выявить цисты амеб.

Ложноположительные результаты исследования могут быть связаны с наличием в исследуемых образцах сапрофитных амеб. макрофагов, содержащих эритроциты, ферментированной клетчатки и др.

макрофагов, содержащих эритроциты, ферментированной клетчатки и др.

Обнаружение ДНК E. histolytica с использование методов АНК (преимущественно ПЦР), дает возможность с наибольшей специфичностью выявлять патоген, находит в последние годы все большее применение в диагностике кишечного амебиаза. Обнаружение ДНК методом ПЦР не позволяют дифференцировать острое заболевание от носительства просветных форм E. histolytica на фоне ОКИ другой этиологии.

Для выявления специфических АТ используют ИФА, РНИФ, РНГА. Методы определения АТ просты в применении, однако не позволяют дифференцировать текущее и недавно перенесенное заболевание и выявлять носителей просветных форм.

Для выявления амебных абсцессов при внекишечном амебиазе наиболее информативны различные формы лучевой диагностики.

Показания к применению различных лабораторных исследований

При проведении исследований в регионах с высокой распространенностью амебиаза (тропические и субтропические зоны), при наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт микроскопической диагностики амебиаза, целесообразно применение микроскопии как скринингового метода, обладающего большей универсальностью по отношению к спектру возбудителей, характерных для данных территорий.

При проведении исследований в неэндемичных регионах целесообразно применение комплекса методологически унифицированных тестов для выявления ДНК возбудителя методом ПЦР и исследований по выявлению специфических АТ для дифференцировки стадии заболевания и выявления носительства E. histolytica.

Применение инструментальных методов исследований является обязательным для исключения внекишечных осложнений амебиаза (наиболее частая форма – амебные абсцессы печени).

Особенности интерпретации результатов лабораторных исследований

При кишечном амебиазе безусловным подтверждением амебной этиологии поражения кишечника является обнаружение вегетативных форм амеб, фагоцитирующих эритроциты, при исследовании окрашенного или нативного препарата фекалий без их обогащения. Диагностическая чувствительность такого исследования у пациентов с подострым и хроническим течением заболевания бывает невысокой. Более высокая чувствительность достигается при использовании методов обогащения фекалий, однако они позволяют проводить концентрирование только цист амеб. Выявление цист имеет меньшее диагностическое значение и не позволяет подтвердить этиологию острых форм язвенного поражения кишечника. Результаты выявления ДНК тоже не позволяют проводить дифференцировку между вегетативными и просветными формами патогена, а также его цистами.

Выявление цист имеет меньшее диагностическое значение и не позволяет подтвердить этиологию острых форм язвенного поражения кишечника. Результаты выявления ДНК тоже не позволяют проводить дифференцировку между вегетативными и просветными формами патогена, а также его цистами.

Выявление АТ к E.histolytica позволяет дифференцировать носительство просветных форм от заболевания, но может давать положительные результаты при недавно перенесенном заболевании. Особенно высокие уровень уровни АТ выявляют у пациентов с внекишечными осложнениями в виде амебных абсцессов.

Ученые Института цитологии РАН обнаружили в городском пруду Ижевска новый вид амёбы — Институт цитологии Российской академии наук

Исследователи Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) и СПбГУ нашли новый вид амёбы (Thecamoeba vumurta), которая обитает в городском пруду Ижевска. Открытие позволило ученым пополнить наши знания о разнообразии амёб и уточнить представления об эволюционных взаимосвязях различных живых существ на нашей планете. Результаты исследования опубликованы в научном журнале European Journal of Protistology.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале European Journal of Protistology.

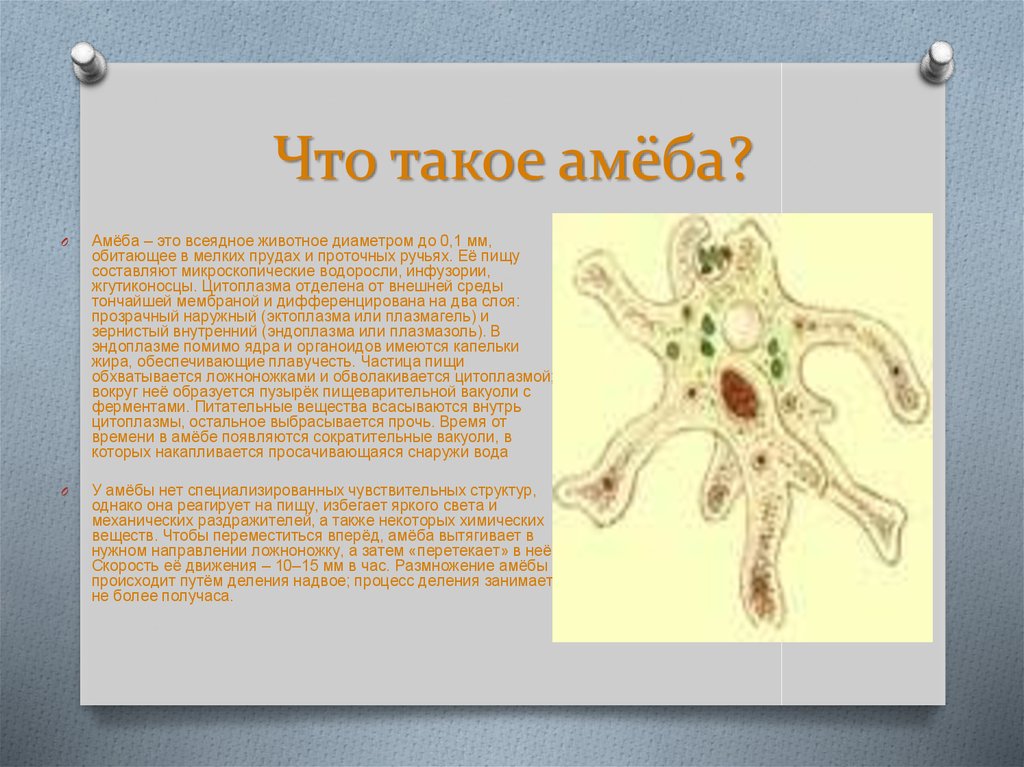

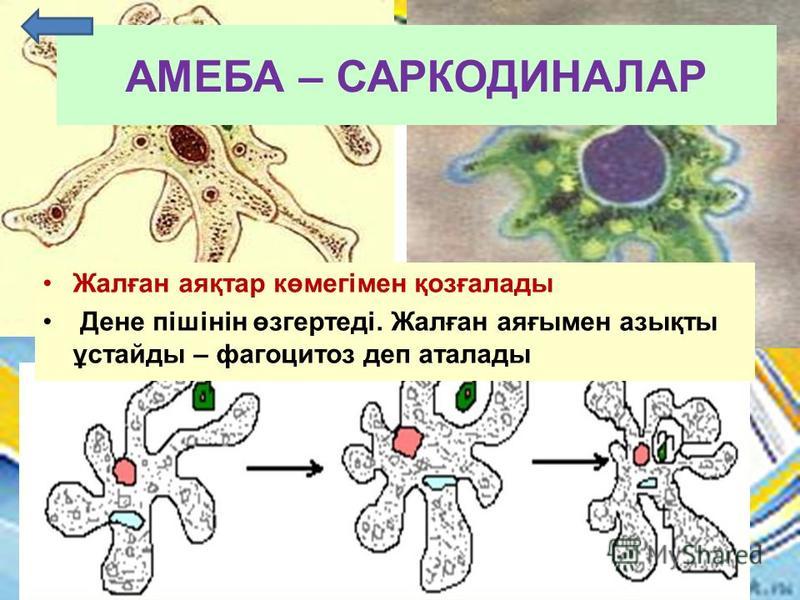

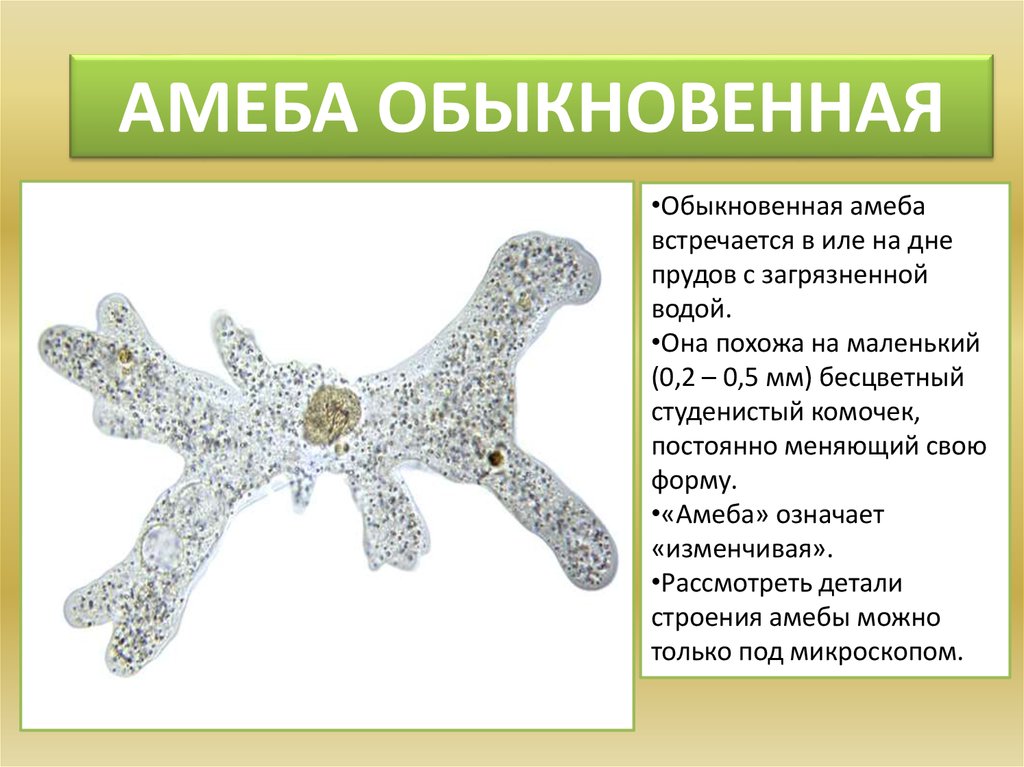

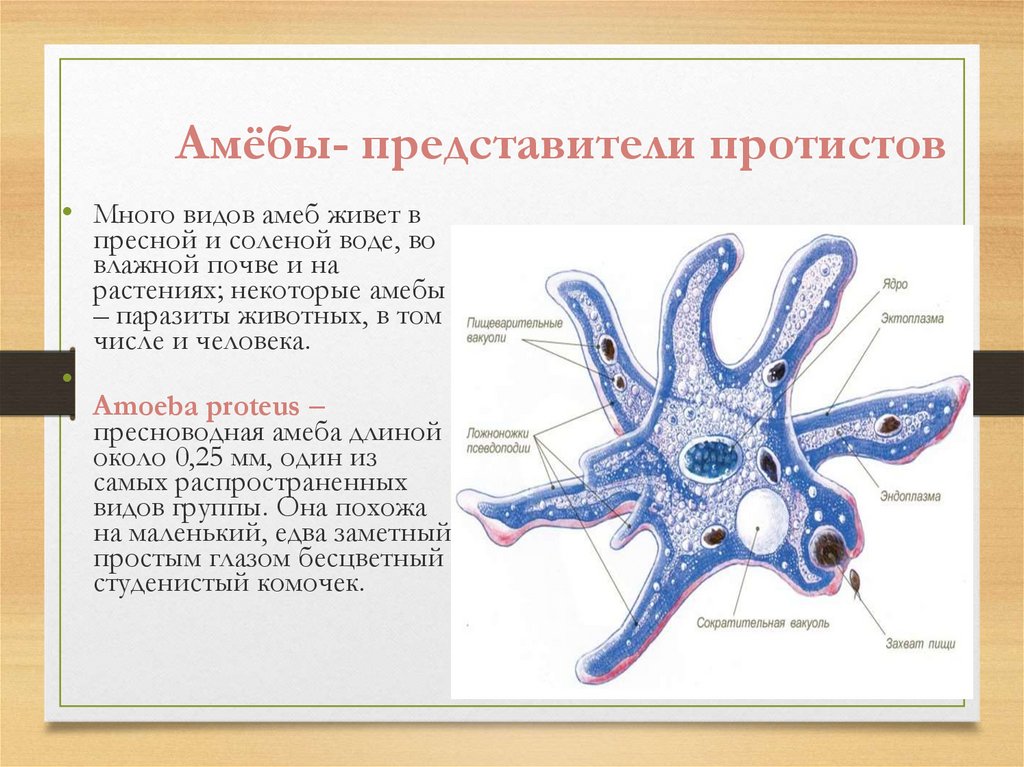

Амёбы – это одноклеточные организмы микроскопического размера (от 20 до 700 мкм). Эти организмы населяют практически все возможные места обитания – воду, почву, поверхности деревьев, камней и других субстратов. Некоторые виды амёб обитают в кишечнике человека и животных. Есть амёбы, являющиеся опасными патогенами – такие как дизентерийная амёба или некоторые виды акантамёб, вызывающие редкое, но опасное заболевание – амёбный энцефалит.

“Несмотря на то, что учеными описано большое количество видов амёб, в изучении этих микроорганизмов много “белых пятен”, и практически каждый год появляется какая-то новая информация. Наша группа занимается изучением разнообразия лобозных амёб, и в ходе этих исследований мы нашли новый вид, который назвали Thecamoeba vumurta”, — рассказывает младший научный сотрудник лаборатории цитологии одноклеточных организмов ИНЦ РАН, младший научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Елисей Мезенцев.

Thecamoeba vumurta была найдена исследователями в пробе, собранной в пруду Ижевска. Сперва, ученые изучили общую морфологию (основные признаки), используя световой микроскоп; а также ультраструктуру (более подробное строение отдельных компонентов клетки) этого организма. Оказалось, что найденные амёбы очень похожи на давно описанный вид Thecamoeba striata, культуры которого были утеряны из международных коллекций.

Неотъемлемой частью работы по изучению современного разнообразия, является получение и сравнение последовательностей отдельных генов, чтобы понять, насколько близкими родственниками являются организмы. Для секвенирования генов требуется получить образец ДНК амёб. Для этого ученым пришлось заставить текамёб “голодать”, чтобы пища, которую они потребляют, полностью переварилась. В противном случае можно было получить смесь ДНК амёбы и пищевых объектов. Затем ученые провели полногеномную амплификацию ДНК, выделенной из нескольких “голодных” амёб, а также ПЦР и секвенирование гена малой субъединицы рРНК.

Полученная последовательность сильно отличается от всех известных последовательностей текамёб. В это же время в архивных данных, был обнаружен фрагмент последовательности утерянного вида T. striata. При сравнении собранных данных выяснилось, что T. vumurta генетически близка к T. striata. Однако, гены содержат различия, достаточно существенные для того, чтобы признать ее новым для науки видом.

“Результаты нашего исследования имеют важное значение для представлений о разнообразии амёб. В науке существует такое понятие – «виды-двойники». Это – виды, которые внешне очень похожи друг на друга, но имеют достоверные генетические отличия. Именно с таким случаем мы сейчас и столкнулись. И это означает, что существует целая группа видов текамёб, которых раньше исследователи могли принимать за один. Соответственно, надо критически относиться ко всей информации о случаях их обнаружения, распространении, особенностях экологии и биологии, так как собранные знания могли касаться разных видов амёб, схожих между собой. Эти знания необходимы и для дальнейших более конкретных исследований. Например, сейчас активно развивается направление, связанное с изучением роли амёб как переносчиков различных болезнетворных бактерии, которые в том числе могут быть опасны для человека. Поэтому нужно понимать, какие виды могут быть переносчиками этих бактерий, как амёбы родственно связаны между собой, и как их правильно идентифицировать и определять при практических исследованиях разнообразия,” — поясняет Елисей Мезенцев.

Эти знания необходимы и для дальнейших более конкретных исследований. Например, сейчас активно развивается направление, связанное с изучением роли амёб как переносчиков различных болезнетворных бактерии, которые в том числе могут быть опасны для человека. Поэтому нужно понимать, какие виды могут быть переносчиками этих бактерий, как амёбы родственно связаны между собой, и как их правильно идентифицировать и определять при практических исследованиях разнообразия,” — поясняет Елисей Мезенцев.

Научная работа проводится по грантам РНФ (№ 20-14-00195) и РФФИ (№ 19-34-90155) Кроме того, проект ученых по исследованию амёб проходит в рамках мероприятий, посвященных Году зоологии, который в 2022 году был объявлен в СПбГУ.

Определениев кембриджском словаре английского языка

Примеры из литературы- Амебы, одноклеточные животные размером меньше маленькой булавочной головки, существовали в неизменном виде с самого начала жизни.

- Эти условия он разделял со всеми формами жизни от амебы до цивилизованной нации.

- До настоящего времени предполагалось, что среда обитания амебы является той, к которой она приспособилась и которая благоприятна для ее существования.

- У нас есть одноклеточные амебы, микроскопические животные и низшие формы жизни животных.

- Когда такая бактерия вступает в контакт с амебой, она попадает в ее тело, заключаясь в отростках, которые амеба посылает наружу.

Переводы amoeba

на китайский (традиционный)

變形蟲,阿米巴原蟲…

Подробнее

на китайском (упрощенном)

变形虫,阿米巴…

См. больше

на испанском языке

ameba, Ameba…

Подробнее

на португальском языке

ameba…

Увидеть больше

на других языкахin Turkish

in French

in Czech

in Danish

in Indonesian

in Thai

in Vietnamese

in Polish

in Malay

in German

in Norwegian

in Ukrainian

in итальянский

tek hücreli çok küçük basit organizma, amip…

Узнать больше

amibe…

Подробнее

měňavka (biol. )…

)…

Узнать больше

амёбе…

Узнать больше

амуба…

Увидеть больше

ตัว อะ มี บา (สัตว์ เซลล์ เดียว ขยาย พันธุ์ การ แบ่ง ตัว)…

Узнать больше

trùng amip…

Узнать больше

амеба, пелзак…

Узнать больше

амеба…

Узнать больше

die Amöbe…

Узнать больше

амёбе…

Подробнее

амеба…

Узнать больше

амеба…

Подробнее

Нужен переводчик?

Получите быстрый бесплатный перевод!

Как произносится амеба ?

Обзор

амниота БЕТА

амниотический

амниотическая жидкость

амниотической мешок

амеба

амебы

амебный

амебной дизентерией

амебоидный БЕТА

Проверьте свой словарный запас с помощью наших веселых викторин по картинкам

- {{randomImageQuizHook.

copyright1}}

copyright1}} - {{randomImageQuizHook.copyright2}}

Авторы изображений

Попробуйте пройти викторину прямо сейчас

Слово дня

линия розыгрыша

Великобритания

Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5

/ˌlaɪn əv ˈskrɪm.ɪdʒ/

НАС

Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5

/ˌlaɪn əv ˈskrɪm.ɪdʒ/

в американском футболе, линия, на которой находится мяч в начале игры (= период действия)

Об этом

Блог

Передумав (Передумывая, часть 2)

Подробнее

Новые слова

супер-нюх

Другие новые слова

определение слова амебы в бесплатном словаре

(перенаправлено с амебы )

Также найдено в: Тезаурус, Медицина, Энциклопедия.

К амебам относятся: paramecia, paramecium, Ciliates, Entamoeba histolytica, Naegleria fowleri

a·moe·ba

также a·me·ba (ə-mē′bə)n. пл. a·moe·bae или a·moe·bae (-bē) также a·me·bas или a·me·bae

Любые из различных одноклеточных свободноживущих или паразитических простейших, не имеющих определенной формы и передвигающихся с помощью ложноножек.

[Новая латинская Amoeba, название рода , от греческого amoibē, изменение , от ameibein, изменение ; см. mei- в индоевропейских корнях.]

mei- в индоевропейских корнях.]

амёбный (-bĭk) прил.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016, издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

amoeba

(əˈmiːbə) orameba

n , pl -bae (-biː) or -bas

(Animals) any protozoan of the phylum Rhizopoda , esp любой из рода Amoeba, способен менять форму из-за движений клеточных отростков (псевдоподий). Они живут в пресной воде или почве или как паразиты у человека и животных

[C19: из новой латыни, из греческого amoibē change, from ameibein to change, exchange]

aˈmoebic , aˈmebic adj

Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006 , 2007, 2009, 2011, 2014

a•me•ba

или a•moe•ba

(əˈmi bə) н. , пл. -bas, -bae (-bē).

, пл. -bas, -bae (-bē).

1. любой из многочисленных одноклеточных водных или паразитических простейших отряда Amoebida, имеющий желеобразную массу цитоплазмы, образующую временные псевдоподии, по которым организм передвигается и заглатывает пищевые частицы.

2. простейшее из рода Amoeba, , населяющее донную растительность пресноводных прудов и ручьев: широко используется в лабораторных исследованиях.

[1875–80; < Новая латынь amoeba < Греческий amoibḗ изменение, изменение, сущ. производное от ameíbein обменять]

a•me′bic, прил.

амебоид, прил.

Random House Словарь Kernerman Webster’s College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.

a·moe·ba

(ə-mē′bə)Множественное число амебы или амебы (ə-mē′bē)

A ложноножки, временные выросты, которые используются для передвижения и приема пищи. Амебы являются членами группы организмов, называемых простейшими.

Амебы являются членами группы организмов, называемых простейшими.

Студенческий научный словарь American Heritage®, второе издание. Авторские права © 2014, издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonyms Legend:

Switch to new thesaurus

| Noun | 1. | amoeba — naked freshwater or marine or parasitic protozoa that form temporary pseudopods for feeding and locomotion ameba корненожки, rhizopodan – простейшие, характеризующиеся псевдоножкой Amoebida, Amoebina, отряд Amoebida, отряд Amoebina – отряд животных, включая амеб endameba — любая амеба рода Endamoeba |

На основе WordNet 3.0, коллекции клипартов Farlex. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Translations

амеба

amøbe

Amöbe

αμοιβάδα

ameba

amööb

amebat

amibe

ameba

амеба

амеба amoeba

amoebe

amøbe

ameba

ameba

амёба

amöba

amoeba

[əˈmiːbə] N ( amoebas ( amoebae ( pl ) ) ) [ əˈmiːbiː] → ameba f , amiba f Collins Spanish Dictionary — Complete and Unabridged 8th Edition 2005 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005

Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005

Amoeba

[əˈmiːbə] (британский) AMEBA (США) NO → Ameba F 9008 NO → AMEBARIBE F 9008 NONG209 → AMIBE F 9008. © Harpercollins Publishers 2005

Amoeba

, (US) AMEBA

N → AMöbe F

Collins German Dictionary — Comply and Unabridgen 7th EDITION.80 © Harpercollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007

Amoeba

Ameba ( AM ) [əˈmiːbə] N → AmebaCollinsE.

, амеба

н. амеба, целлюлярный организм.

Англо-испанский медицинский словарь © Farlex 2012

амеба

n ( pl -bae o -bas ) ameba или amiba Англо-испанский/испано-английский медицинский словарь Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. Все права защищены.

Все права защищены.

Упоминается в ?

- Actinopod

- Ameba

- Ameban

- Amebiasis

- Amebic

- Ameboid

- Amebous

- Amoebaean

- Amoeban

- Amebea

- 0005

- Amoebean

- Amoebiasis

- Amoebic

- Amoebic Dysentery

- Amoebida

- Amoebiform

- Amoebina

- Amoebocyt Ссылки в архиве периодических изданий ?

Раковинные амебы Перу: заполнение пробела в Неотропах

Амебы тестадас де Перу: llenando un vacio en el Neotropico

Диатомеи и панцирные амебы — свободноживущие известняковые протисты размером от 2 до 2000 мкм (Licea et al. ., 1996; Морено и др., 1997).

Протисты и другие микроорганизмы на микроорганизмах periostracum улитки/Protistas e outrosorganios em um pequeno periostracum de caracol

Как сообщается в последнем выпуске американского исследовательского журнала International Journal of Infectious Diseases (IJID), вода система снабжения в Карачи заражена такими мозгоядными амебами, как Naegleria fowleri, что в остальном считается редким явлением в остальном мире.

Забытый вирус неглерии

По данным американского исследовательского журнала IJID, городская система водоснабжения сильно заражена такими мозгоядными амебами, как Naegleria fowleri, что считается редким явлением.

Смертоносная мозгоядная наглерея обнаружена в системе водоснабжения Карачи: исследование

По данным американского научно-исследовательского журнала IJID, городская система водоснабжения сильно загрязнена такими мозгоядными амебами, как Naegleria fowleri, которая, как предполагается, быть редким явлением.

Naegleria, обнаруженная в питьевой воде

Раковинные амебы представляют одну из этих групп, полифилетическую группу свободноживущих простейших, характеризующихся способностью строить раковины (Adl et al., 2012), через которые псевдоподии выступают для передвижения или кормление (Porter & Knoll, 2000; Smith, Bobrov, & Lara, 2008).

Аннотированный контрольный список Arcella (Arcellidae) из прибрежной зоны озера Параноа, Бразилия, с иллюстрированным ключом/Checklist comentada de Arcella (Arcellidae) da regiao litoranea do lago Paranoa, Brasil, com uma chave pictorica

Прежде чем вы насмехаетесь над рецензией на книгу или книгой о самих амёбах, позвольте мне обратить ваше внимание на несколько статистических данных о маленьких существах: 1) в одной чашке с морской водой содержится 100 миллионов клеток, 2) каждый год более 50 миллионов тонн грибковых спор попадают в нашу атмосферу, и 3) в вашем желудочно-кишечном тракте обитает от 500 до 1000 видов бактерий.

Амеба в комнате: жизнь микробов

ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ АМЕБА ГРЕБНЕВНИКА MNEMIOPSIS LEIDYI.

Паразитические амебы гребневика Mnemiopsis leidyi

При движении амебы образовывали цитоплазматические выросты в виде широких ламелл и акантоподий разной величины и толщины, содержащих значительное количество актина.

Морфологические признаки и цитопатический эффект in vitro трофозоитов Acanthamoeba griffini, выделенных из клинического случая

Аксенизированные амебы выращивали при 30°C до конечной концентрации 2 x [10 6 ] клеток/мл в АТСС среду, как описано выше.

Недостаток белка наружной мембраны а способствует высвобождению везикул наружной мембраны и выживанию холерного вибриона и подавляет жизнеспособность Acanthamoeba castellanii

Раковинные амебы (Protista) — одноклеточные организмы, обитающие в различных водных средах, особенно многочисленные в сфагновых торфах.

copyright1}}

copyright1}}